標題

- 《中國語文》月刊第803期

- 鵝湖月刊總號586期

- 漢學研究第42卷第1期

- 中央研究院歷史語言研究所集刊第95本第1分

- 國史館館刊第79期

- 中正漢學研究總第42期

- 文資學報第15期

- 聲韻論叢第31輯

- 華人宗教研究第22期

- 東洋文庫書報第55號

- 中國思想史研究第45號

- 植民地教育史研究年報26

- 台湾原住民研究第27号

- 明大アジア史論集第27号

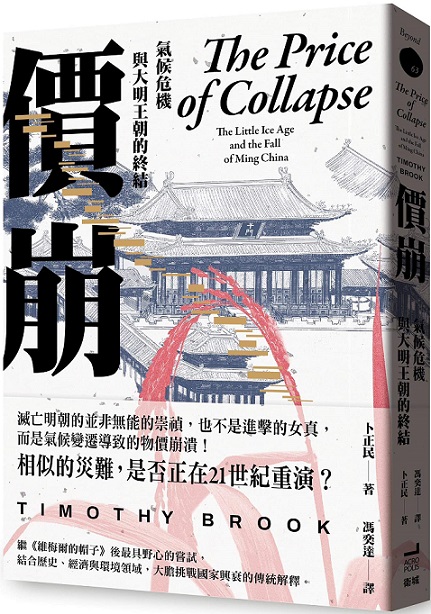

- 價崩:氣候變遷與大明王朝的終結

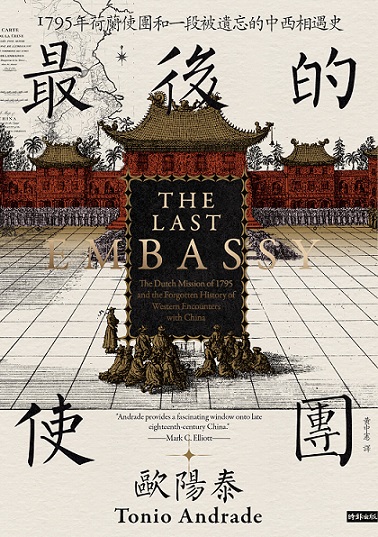

- 最後的使團:1795年荷蘭使團和一段被遺忘的中西相遇史

- 吃飯沒?:探訪全球中餐館,關於移民、飲食與文化認同的故事

- 比較的幽靈:民族主義、東南亞與全球

- 天堂春夢:二十世紀香港電影史論

- 從王土到共和——「清末一代」古典詩人淺談

- 複調的五四: 一個自塑旋律的運動

- 黃春蘭的逆襲人生:遲來的遺書

- 海洋亞洲的想像:全球化與去全球化

- 黃旺成的林投帽:近代臺灣的物、日常生活與世界

- 全球變化與鎮江:近代中國的戰爭、商業與技術

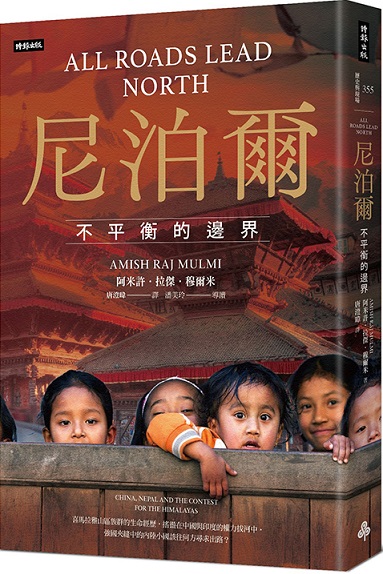

- 尼泊爾:不平衡的邊界

- 物質、隱喻與信仰——臺灣當代漢人民間宗教生活中的儀式力量

- 東南亞、華客與臺灣新住民

- 地緣政治風險管理與挑戰:兩岸、南海與俄烏案例

- 華夷一也——朝鮮士大夫的燕行活動與近代朝鮮世界觀的形成

- 宋代《崇文總目》之研究

- 世界之鑰——帝國夾縫下的台灣與波蘭

- 耶易會通:清代天主教徒呂立本〈易經本旨〉研究與編注

- 噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話

- 原住民族部落歷史研究理論與實務

- 邁向智識世界主義:洛克菲勒基金會在中國(1914-1966)

- 司徒衛的人格與文風

- 客家文學研究:語言、族群、性別與歷史敘事

- 相看《牡丹亭》

- 情感與理性之間:五四啟蒙個案的跨文化省思

- 民間儒教及其現代命運:轉型時代下一貫道的挑戰與調適

- 中国の信仰世界と道教:神・仏・仙人

- マンダラの新しい見方

- 高楠順次郎:世界に挑んだ仏教学者

- 訟師の中国史——国家の鬼子と健訟

- 日本仏教再入門

- 春秋戦国時代の青銅器と鏡:生産・流通の変容と工人の系譜

- 清朝皇帝とモンゴル僧:清朝前期のモンゴル統治と仏教政策

- 三蘇蜀学の研究 北宋士大夫による儒家経典解釈の展開

- 海を越える水産知 近代東アジア海域世界を創った人びと

- 古代中国の“死者性”の転倒――戦国秦漢期における死生観の変遷

- 近世における唐話学の展開

- クビライと南の海域世界

- Imagined Neighbors: Visions of China in Japanese Art, ca. 1680-1980

- Unlocking the Chinese Gate: Manifestations of the Space "In-Between" in Early China

- Asian American Fiction After 1965: Transnational Fantasies of Economic Mobility

- Fighting on the Cultural Front: U.S.-China Relations in the Cold War

- The Historical Writing of the Mongol Invasions in Japan

- State and Local Society in Third Century South China: Administrative Documents Excavated at Zoumalou, Hunan

- Made in China: When US-China Interests Converged to Transform Global Trade

- Parallel Lives, Congenial Visions: Christian Precursors of Modernity in China and Japan

- Communicating with the Gods: Spirit-Writing in Chinese History and Society

《中國語文》月刊第803期

標題:

《中國語文》月刊第803期

時間:

2024年5月

出版單位:

臺北:《中國語文》月刊社

作者:

康世統、林素珍、鍾宗憲 、蔡澤民、張慧美、謝華霜 、蔡政洋、白依璇等

報導者:

李威侃博士(《中國語文》月刊社副秘書長)

內容簡介:

《中國語文》第 803 期簡介

△林素珍教授〈「罄竹難書」之後……〉是以實例來說明成語的意義與用法。指導學生能在寫作中學習到恰當使用成語,進而融會貫通入日常生活中,適切運用,才能達到語文教育真正的目標。精闢分析,發人省思。

△108《課綱》實施以來,大眾對於理念與現實之間產生疑慮。本期鍾宗憲教授撰寫〈對於 108《課綱》國語文教學的一些觀察和呼籲〉,建議未來《課綱》修訂,能審慎考慮解決文中所述的5個爭執點問題,希望能回歸國語文的學科本質,避免不必要的問題和干擾。提供您參考。

△劉重佐老師〈冰山從來被看見只是一角〉,從教改三十年,談論教育改與革了些什麼?騎鯨人(蔡澤民)教授〈當代國際優秀詩人選集〉、楊鴻銘老師〈新詩是具象的〉、吳當老師〈馬翊航詩兩首〉等三篇個別介紹現代新詩賞析、創作理論,篇篇精彩。

△「論文園地」登載蔡政洋、謝華霜、白依璇等三篇學術論文。其中白依璇〈從桃花源到大都市:論李永平小說的離散美學與臺北書寫〉,從小說《海東青》談論李永平筆下虛擬「吉陵」到實境「臺北」,將離散書寫變成一種企圖接合生命與歷史缺口的策略。對「文化身分」與「所處環境」認定標準差異,及錯綜複雜政治歷史等因素感到無奈。

△「文創園地」投稿踴躍,入選張宸熏、李岳恩、紀邵然、柯昀杉、黃詩婷、葉東穎、張幼臻、黃筠涵、王靖恩、蕭嘉璿、曾昱豪、吳亞澄、張雲隆、紀唏蕾、徐子翔十五位同學作品。優選三名為張宸熏、李岳恩、紀邵然。

本刊稿約

一、本刊以輔助大中小學語文教學,提供補充教材,介紹語文新知,交換教學心得為宗旨。舉凡有關教學理論、語文知識、名人語錄及教學經驗、趣談,以及教材賞析與改進語文教學之意見,均歡迎投稿。

二、本刊供中小學師生、大專及社會青年閱讀,來稿務求行文淺顯,說理明白。來稿字數以 600 字至 2000 字為佳,單篇論文除外,稿件不宜太長,如已在他處發表之文章,請勿投稿。

三、本刊對來稿有刪改權,若不願刪改者,請在稿件上註明。

四、近年景氣不佳,本刊經費拮据,來稿一經刊出,以贈送月刊為稿酬。

五、本刊分「教學天地」、「論文園地」、「文創園地」。所有發表於本刊之圖文,版權歸本刊所有。

六、若投稿論文園地,請依目前一般論文寫作規格,如中、英文摘要、關鍵字、正文、引文、引用文獻等,必須通過專家學者匿名審查;俟審查通過,得贊助出版費新臺幣 2000 元整。若需審查通過證明書,請註明。郵局劃撥戶:0003615-1,中國語文月刊社。

七、來稿請附作者真實姓名、職稱、通訊地點及電話,俾便聯絡。

八、來稿請寄 E-mail:chineselm.tw@gmail.com。

系統號:

P-024576

鵝湖月刊總號586期

漢學研究第42卷第1期

標題:

漢學研究第42卷第1期

時間:

2024年3月

出版單位:

臺北:漢學研究中心

內容簡介:

《莊子》中的差異政治觀/廖昱瑋

茅山道教與顧況詩歌之關係/何安平

晚明《詩經》名物學草木類之博物學要素—以日本江戶時期同類著作為參照/羅聖堡

君師之間—晚明思想場中的歐洲教宗制/陳拓

抒情的兩種政治—陳世驤與保釣運動/楊婕

黃侃《爾雅音訓》「一語」術語及其轉注與同源詞理論探討/莊斐喬

《安南國譯語》所反映的近代漢語聲母現象/江佳璐

書評

評 David J. Mozina 莫達夫, Knotting the Banner: Ritual and Relationship in Daoist Practice/巫能昌

評 Christian de Pee 斐志昂, Urban Life and Intellectual Crisis in Middle-Period China, 800-1100/許凱翔

評 Richard G. Wang 王崗, Lineages Embedded in Temple Networks: Daoism and Local Society in Ming China/賀晏然、褚國鋒

系統號:

P-024551

中央研究院歷史語言研究所集刊第95本第1分

國史館館刊第79期

中正漢學研究總第42期

標題:

中正漢學研究總第42期

時間:

2023年12月

出版單位:

嘉義:國立中正大學中國文學系

內容簡介:

【專輯論文】

從福建明清道壇抄本析論保生大帝被道教吸納的相關問題/謝聰輝

懺悔、和解與驅遣:道教瘟疫信仰與儀式實踐/張超然

安民與遣送:疫情下臺灣民間信仰—以迎送代巡與驅瘟儀式為例/洪瑩發

傳說研究視角下的臺灣新冠疫情謠言初探/許家真

【研究論文】

道脈延伸明代蔡清四書蒙引道統觀考/陳逢源

迷失菩提的當代詮釋第六世達賴喇嘛倉央嘉措文學化傳記的漢地傳播/洪士惠

斷片重組與追述夢窗詞的回憶書寫/余佳韻

安樂哲「角色倫理學」的實用主義特質及其限制/陳伯軒

明末余象斗編著公案小說對市民意識之回應及形塑/張凱特

系統號:

P-024464

文資學報第15期

聲韻論叢第31輯

華人宗教研究第22期

東洋文庫書報第55號

中國思想史研究第45號

植民地教育史研究年報26

標題:

植民地教育史研究年報26

時間:

2024年3月

出版單位:

東京:皓星社

內容簡介:

巻頭言

戦争体験の継承は可能か/新保敦子

Ⅰ.特集 植民地と修身教育―朝鮮・台湾を中心に―

シンポジウム発題:「植民地と修身教育」をめぐる課題/岡部芳広

日本統治期朝鮮における修身教育の独自性―教科書・実践研究を手がかりに― /山下達也

日本植民地統治下台湾における修身科教育の成立と展開、その受容/白柳弘幸

Ⅱ.研究論文

大正期植民地台湾における公学校の設置と就学状況―台南の媽祖廟公学校を中心に―/陳虹彣

Ⅲ.書評

佐藤仁史・菅野智博・大石茜・湯川真樹江・森巧・甲賀真弘編著『崩壊と復興の時代―戦後満洲日本人日記集―』 /飯塚靖

野口英佑著『台湾における「日本」の過去と現在―糖業移民村を視座として―』 /滝澤佳奈枝

劉建輝編著『「満洲」という遺産 その経験と教訓』/ 田中寛

Ⅳ.資料紹介

日本統治下台湾・朝鮮の「留学生」研究の課題/佐藤由美

「満州・満州国」教育史研究の史料紹介/Andrew Hall

『東京商船大学百年史』(1976年)収録の「満洲国委託生規程」ほか/丸山剛史

Ⅴ.旅の記録

学務官僚遭難之碑―子どもたちと教師の芝山岩―/白柳弘幸

バンコク、延辺、ジャカルタの風に吹かれて―歴史を思索する旅― /田中寛

彙報 (山本一生事務局長)

系統號:

P-024467

台湾原住民研究第27号

標題:

台湾原住民研究第27号

時間:

2023年11月

出版單位:

東京:風響社

內容簡介:

[論文]

今日の結婚式からみるルカイ頭目の役割と権威(尤驍)

現代台湾原住民社会における民族文化教育(2):ブヌンを主体とした原住民重点学校の事例から(石垣直)

鳥居龍蔵の台湾調査フィールドノート:1900年阿里山行を中心とした予備的考察(宮岡真央子)

[研究ノート]

田信徳 タロコ受難記:3. Rahul Skadang (Skadangの牧会)(月田尚美)

クヴァランの連名呼称について:補充調査に基づく事例の分析(清水純)

歌謡による汎エスニシティの拡張:原住民族歌謡〈我們都是一家人〉からみる汎原住民族意識(益田喜和子)

[報告]

第15回日台原住民族研究フォーラム参加報告(羽田ジェシカ)

「サンティモン社の女」に関する羽田ジェシカ氏からの問いかけへの応答(山本芳美)

[書評]

『新觀念阿美語語法 O Laleko^ no Sowal no Pangcah』(今西一太)

『台湾原住民文学への扉:「サヨンの鐘」から原住民作家の誕生へ』(劉靈均)

[小川正恭先生:追悼文]

小川正恭氏を偲ぶ:50年が過ぎて(笠原政治)

小川正恭先生と台湾原住民研究会(宮岡真央子)

系統號:

P-024465

明大アジア史論集第27号

標題:

明大アジア史論集第27号

時間:

2023年3月

出版單位:

東京:明治大学東洋史談話会

內容簡介:

《論説》

義州中江をめぐる朝明間の立碑問題/鈴木開

《訳注》

『荊州胡家草場西漢簡牘選粹』訳注稿その(一)/胡家草場漢律研究班

《史料紹介》

『農隠廬日記』食事関係記事目録 1919年2月~1921年2月/高田幸男

『江蘇日報』社論目録/関智英

《新刊紹介》

海老澤哲雄『十三世紀東西交流史研究』/大山葉奈

小笠原弘幸『ハレム―女官と宦官たちの世界―』/小林奎太

前田弘毅『アッバース1世―海と陸をつないだ「イラン」世界の建設者―』/宍戸遥弥

陳新林、呂芳上編『内戦在東北、熊式輝、陳誠與東北轅(一)』/徐浩仁

高春平『明代監察制度与案例研究』/張煒

張祥明『明代軍政孝選制度研究』/寺田陽

久保亨『日本で生まれた中国国歌―「義勇軍行進曲」の時代―』/盧彦辰

《博士論文要旨》(2022年度)

南宋前期茶馬貿易史の研究/森本創

系統號:

P-024466

價崩:氣候變遷與大明王朝的終結

最後的使團:1795年荷蘭使團和一段被遺忘的中西相遇史

標題:

最後的使團:1795年荷蘭使團和一段被遺忘的中西相遇史

時間:

2024年5月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

Tonio Andrade 著,黃中憲 譯

內容簡介:

第一章 中心

第二章 業餘中國通

第三章 謀事在人,成事在天

第四章 三角洲

第五章 廣州

第六章 前途堪慮

第七章 進京之路:乘船過華南

第八章 走入冬天

第九章 北京

第十章 冰嬉

第十一章 皇帝的貴賓

第十二章 新年

第十三章 紫光閣 考終命 廟宇巡禮

第十四章 圓明園

第十五章 元宵節

第十六章 北京,再見

第十七章 走陸路穿過北直隸和山東

第十八章 航入春天:走運河穿過江南

第十九章 浙江和江西

第二十章 難料的未來

結論:蓋棺未論定的一次出使和中西關係史

系統號:

P-024523

吃飯沒?:探訪全球中餐館,關於移民、飲食與文化認同的故事

標題:

吃飯沒?:探訪全球中餐館,關於移民、飲食與文化認同的故事

時間:

2024年5月

出版單位:

臺北:大塊文化

作者:

Cheuk Kwan 著,張茂芸 譯

內容簡介:

海外華裔家庭經營的中餐館遍布全球各地,這些餐館的經營者有許多是勇於挑戰的移民,他們將廣式點心、客家菜餚和各種菜系的中式美食帶至世界各地,進而研發出諸多創意無限的在地化融合料理。只要往中餐館廚房裡看一眼,便會發現文化遷移與世界政治交織成錯綜複雜的歷史。從非洲到南美洲、印度到北歐,許多大城小鎮都有的「翠園」、「金龍」中餐館,與社會上各種現象及政治狀況密不可分,華人移民就在這些不同環境與勢力之下求生存,用食物與在地融合。

作者關卓中出生於香港、成長於新加坡、求學於日本及美國、居住在加拿大,曾在歐洲、中東、非洲、亞洲等地工作,會說三種語言以及兩種中國方言,有著多元文化的背景。他組織了製片班底,花費四年時間走遍世界拍攝《中餐館》系列紀錄片,在海外華人圈中尋覓美食與動人的故事,最終成就了一段南至亞馬遜、北至北極圈,總長超過二十萬公里的探索之旅。

本書是這趟旅程的深入紀實,述說數十位全球各地中餐館的創業者、廚師、員工和夢想家的故事。描繪了存在於每個華人社群中、每位離鄉背井的海外移民心中的奇妙矛盾感,他們如何保有強烈的文化及身分認同,如何融入或被排除於他們所在的新環境的社會結構,但同時能讓他們賴以生存的中餐館完美適切地融入世界各地不同文化的環境裡。

系統號:

P-024531

比較的幽靈:民族主義、東南亞與全球

標題:

比較的幽靈:民族主義、東南亞與全球

時間:

2024年5月

出版單位:

臺北:衛城出版

作者:

Benedict Anderson 著,陳信宏 譯

內容簡介:

中文版導讀

作者的話

引言

第一部 民族主義的漫長發展歷程

1民族主義、認同,以及連續性的邏輯

2複製品、光環,以及晚期民族主義想像

3長途民族主義

第二部 東南亞:國家研究

4黑暗時代與光明時代

5職業夢想

6雅加達鞋子裡的沙礫

7戒斷症狀

8現代暹羅的謀殺與進步

9菲律賓的酋長式民主

10第一個菲律賓人

11難以想像

第三部 東南亞:比較研究

12東南亞的選舉

13共產主義之後的激進主義

14人各為己

15多數與少數

第四部 還剩下什麼?

16不幸的國家

17民族之善

致謝

索引

系統號:

P-024541

天堂春夢:二十世紀香港電影史論

從王土到共和——「清末一代」古典詩人淺談

標題:

從王土到共和——「清末一代」古典詩人淺談

時間:

2024年4月

出版單位:

香港:初文出版社

作者:

陳煒舜 著

報導者:

初文出版社

內容簡介:

五四新文學運動以後,新詩漸取得文壇的正宗地位,發展出各種流派。這些流派底定了新詩各種風格的基調,也令創作者更加職業化。而舊體詩人則因繼承傳統士大夫「公餘操翰」的模式,多僅被視為非專業者,乃至其作品可能自娛有餘而創新不足。

再者,此時舊體詩壇的規模雖大不如五四以前,卻依然紛繁活潑。舊體詩人不再是傳統士大夫,而往往是術業各有專攻的現代知識分子,正與金耀基所言「結構分殊性」(structural differentiation)相印證。他們兒時多接受過傳統教育,打下了古典文學的基礎。而失去主導地位的舊體詩壇上,作者們或有師承,或自學成材,但因不墨守流派,故能博采眾長。當然,流派的不明顯令舊體詩壇的生態呈現碎片化(fragmentation)的面貌。如此面貌無疑大大增加了研究者尋繹詩壇脈絡的難度,卻也足見眾聲喧嘩的態勢。

「清末一代」詩人與其詩壇前輩一樣經歷過辛亥鼎革,但據筆者統計,他們之中在辛亥前夕便已投入社會、參加工作者,尚不多見。換言之,他們最顯著的共同特徵,乃是「生於王土,走向共和」。所謂「王土」,不唯指遜清,更指涉著古典時光、傳統生活的文化本體。而與「共和」如影隨形的,則是人們念茲在茲、千呼萬喚的「現代」經驗。此外,這個社會世代的舊體詩人,思想之多元、遭遇之不一、行業之各異,皆可謂空前絕後。

系統號:

P-024579

複調的五四: 一個自塑旋律的運動

標題:

複調的五四: 一個自塑旋律的運動

時間:

2024年4月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

羅志田 編著

內容簡介:

第一章

引論:把「天下」帶回歷史敘述:一個民國前期隱退的視角

第二章

體相與個性:以五四為標識的新文化運動

第三章

多重的複調:五四的特異性與多歧性

第四章

本事與言說的糾纏:再論複調的五四

第五章

文學革命的社會功能與社會反響

第六章

希望與失望的轉折:五四學生運動前一年

第七章

對「問題與主義」之爭的再認識

第八章

陳獨秀與《新青年》的轉向

第九章

課業與救國:從老師輩的即時觀察認識「五四」的豐富性

第十章

無共識的共論:五四後期關於東西與世界的文化辨析

第十一章

從科學與人生觀之爭看學生運動後對五四基本理念的反思

第十二章

走向「政治解決」的「中國文藝復興」:五四前後思想文化運動與政治運動的關係

系統號:

P-024581

黃春蘭的逆襲人生:遲來的遺書

標題:

黃春蘭的逆襲人生:遲來的遺書

時間:

2024年4月

出版單位:

臺北:前衛出版

作者:

黃春蘭 口述、林佳瑩 撰寫、連克 註解

內容簡介:

本書《黃春蘭的逆襲人生:遲來的遺書》,為黃春蘭女士的回憶錄,娓娓道來她身為政治受難家屬的奮鬥過程。從小她在親族呵護下成長,成年後才得知父親黃溫恭因案槍決。此後她遭受全面的政治監控,留學求職均受阻,但她卻在縫隙間,活出精采的人生,成為以專業協助改善高雄水質的科學家。並在台灣走向民主化之際,踏上索還父親遺書的征程,並透過分享家族受難故事,致力於推動人權教育與轉型正義。

獨裁政權終會有崩潰的一天,但在崩潰之前,還需要承受多少苦痛?在白色恐怖的暴政之下,隨意奪走人命固然殘忍。然而更殘忍的是,被留下的親族們,更需承受政府、社會、肉體、精神上長期無孔不入的監控與歧視,影響終其一生,更擴及受難者的上一代與下一代。黃春蘭前半輩子不斷尋思著父親的模樣,後半輩子勇敢面對父親的過往與轉型正義的漫漫長路,傾訴著橫跨三代長及一生的遺書征討故事。

系統號:

P-024593

海洋亞洲的想像:全球化與去全球化

標題:

海洋亞洲的想像:全球化與去全球化

時間:

2024年4月

出版單位:

臺北:秀威出版

作者:

劉健宇、李新元、白偉權、孔德維 主編

內容簡介:

🌊

推薦序/陳文松

推薦序/安煥然

🌊

導論:從亞洲角度想像海洋亞洲/陳文松、李新元、劉健宇

🌊

【多樣化社會的信仰、地方與教育研究】

⓪ 遷移中的祭祀與儀軌

高雄市旗山區溪洲的水患記憶與對寺廟影響初考──以鯤洲宮為核心/毛帝勝

澎湖漁船船旗、船祭與船俗之初探/莊凱証

臺灣主體性的追求與新興教會的教勢發展──以臺灣基督教福音教會為例/蔡至哲

新加坡廣東喃嘸師傅的變遷/陳康言

泛大伯公現象:東南亞大伯公研究的回顧與探討/謝名恒

試論華社對漢傳佛教在中國、馬來亞發展的影響(19-20 世紀)/魏明寬

⓪ 在政體之間的地方社會

英國掌政下柔佛彭古魯的困境與轉變(1910-1941)/廖明威

世界經濟大蕭條下柔佛邊佳蘭鄉區華人社會的嬗變/莫家浩

新村計劃對華人社會關係的影響──以利民達華人社會為例/陳建發

⓪ 文化體系之間的教育

帝國網絡與馬六甲英華書院的營運/曾凱文

日治末期至戰後初期臺灣師範教育制度與近代西方教育的典範轉移(1941-1949)/周皓旻

馬來亞大學創校與英國遠東高教政策──以英國殖民統治為中心/劉健宇

馬來西亞留台生爭取學位承認之過程及意義/吳安琪

🌊

【秩序變動中的國際、文化及個體研究】

⓪ 變動中的國際秩序

中國與亞洲區域內經濟一體化進程與交易費用/李樹甘

當代中國的亞洲地區戰略及其亞洲定位思考初探/陳家樂、林皓賢

國際援助的經濟作用:競爭力指數的實證視角/曾俊基、陳家樂

⓪ 互動中的文化創造

馬來西亞中文電影在全球化與去全球化語境下的傳播/黃瀚輝

CULTURAL REPRESENTATION OF NEGARAKUKU: AN ANALYSIS OF VIEWER’S COMMENTS ON MUSIC VIDEO/CHAN LONG

以文化變遷的視角試論現代越南流行語/朱鎮雍

中國音樂在全球化視野下的演變道路/張振

⓪ 世變之際的個體

朝廷以外的私人外交──五代名相馮道的理念探討/羅永生

宋代士大夫日記中的私領域──以林希〈元祐日記〉為例/張曉宇

《天盛律令》中防走私條例看夏宋之間的走私情況/林皓賢

論朝鮮士人朴趾源的身份認同──兼論新清史學派對中韓關係史研究的啟示/陳沛滔

合禮與權宜──從臺灣傳世文物談清代官員禮服混用現象/廖伯豪

戰前在臺日本人世界觀初探──以兩本在臺日人參與少年團世界大會遊記為中心/李新元

主義還是學術?冷戰時期美台互動與胡適紀念館的形塑/曾苡

緬甸政局的另一種視角:翁山蘇姬的兩難與緬甸軍方的思考/呂嘉穎

系統號:

P-024426

黃旺成的林投帽:近代臺灣的物、日常生活與世界

標題:

黃旺成的林投帽:近代臺灣的物、日常生活與世界

時間:

2024年4月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

蔣竹山 著

內容簡介:

🌴

推薦序/劉士永

🌴

導論 近代臺灣史研究的「文化轉向」與全球視野

一、楔子:黃旺成的林投帽

二、文化轉向與新文化史

三、借鏡《維梅爾的帽子》

四、物、感官、全球視野與日常生活史

🌴

第一章 日常:都市生活/一九二○—一九四○

一、文青的日常/黃旺成

二、休閒活動

三、臺北市的傳書鳩熱

四、戰時體制下的生活

🌴

第二章 觀看:博覽會時代

一、臺灣物產宣傳:一九二五/巴黎世界工藝美術博覽會

二、體驗地方:中部臺灣共進會與行啟

三、博覽會參觀者的視角

🌴

第三章 製作:臺灣物/物產與世界

一、天皇銀婚禮物紅珊瑚

二、蓪草與蓪草紙:新竹婦女的熱門副業

三、塑造地景:秩父宮雍仁親王的角板山視察

四、打造記憶:百年學校裡的奉安庫

🌴

第四章 感官:物的日常影響

一、讓黃旺成全身搔癢的南京蟲

二、自轉車的普及與竊案

三、味素的全球化與在地化

四、三井物產會社進口的朝鮮人參

五、地震:新竹、臺中州的創傷記憶

六、一張文協演講傳單中的停電史

🌴

第五章 移動:戰時體制與戰後日常

一、戰爭的全球微觀史:臺南/北平/遵義/列寧格勒

二、村裡村外:眷村的日常

三、吳新榮之子的東海大學考試:大學的在臺復校熱

四、幫美國人養鳥:一九六〇年代的金絲雀熱潮

🌴

結語 國家、制度與日常生活:近代世界中的臺灣

一、一九六五年的吳新榮

二、物質打造的近代臺灣史

三、全球網絡中的臺灣

四、國家與日常生活

五、歷史變動中的能動者

🌴

參考書目

系統號:

P-024428

全球變化與鎮江:近代中國的戰爭、商業與技術

標題:

全球變化與鎮江:近代中國的戰爭、商業與技術

時間:

2024年4月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

張信 著

內容簡介:

導論

第一章 日漸成形的全球與十九世紀前的中國

🦅

第一部分 戰爭是負面接觸的方式

第二章 鴉片戰爭前的鎮江

第三章 鎮江之戰

第四章 侵略者與被侵略者

🦅

第二部分 跨區域貿易和亞洲貿易網絡

第五章 十九世紀的貿易體系轉型

第六章 連接南北貿易

第七章 上海貿易網絡

🦅

第三部分 中國社會與西方技術

第八章 蒸汽航行與西方經濟擴張

第九章 小蒸汽船時代

第十章 外來技術與地方社會

🦅

結論

🦅

主要原始資料

引用書刊目錄

索引

系統號:

P-024470

尼泊爾:不平衡的邊界

物質、隱喻與信仰——臺灣當代漢人民間宗教生活中的儀式力量

東南亞、華客與臺灣新住民

標題:

東南亞、華客與臺灣新住民

時間:

2024年4月

出版單位:

高雄:巨流圖書

作者:

利亮時、蕭新煌 主編

內容簡介:

本書收錄了九篇論文,分別落在三個大主題。一是東南亞(共三篇),探討泰國監察使公署、越中邊境赫蒙人生計和ASEAN+6的綠色經濟;二是華人與客家(共四篇),分析馬來西亞華人博物館、越南同奈華人農民生計、泰國華人政策與華文教育和馬來西亞柔佛客家新村;三是臺灣新住民(共兩篇),探究近年臺灣東南亞新移民研究之發展和臺中東南亞族裔街區。

本書集結了東南亞此一領域新秀發表的研究成果,期許能激勵年輕學者繼續深耕,使臺灣東南亞研究更多元地蓬勃發展,除了東南亞各國政經社與東南亞華人和臺灣新住民外,也注意到東南亞客家研究。

系統號:

P-024484

地緣政治風險管理與挑戰:兩岸、南海與俄烏案例

標題:

地緣政治風險管理與挑戰:兩岸、南海與俄烏案例

時間:

2024年4月

出版單位:

臺北:印刻文學

作者:

陳德昇 主編

內容簡介:

序言

作者簡介

(一)地緣政治風險與兩岸關係

地緣政治風險與管理:美中台互動與變局/陳德昇

地緣政治與兩岸軍事風險/胡瑞舟

地緣政治與台灣半導體矽盾/邱志昌

(二)地緣政治與南海變局

美中戰略競爭下的南海地緣政治變遷/劉復國

南海地緣政治演變與挑戰/王冠雄

南海爭端國際法檢視:從法律戰到海軍戰爭法/孫國祥

(三)地緣政治與俄烏衝突

俄烏衝突的根源與影響/周陽山

烏克蘭衝突的演變與挑戰:新的俄羅斯及道路選擇/趙竹成

俄烏戰爭成因與影響/湯紹成

系統號:

P-024490

華夷一也——朝鮮士大夫的燕行活動與近代朝鮮世界觀的形成

標題:

華夷一也——朝鮮士大夫的燕行活動與近代朝鮮世界觀的形成

時間:

2024年4月

出版單位:

香港:中華書局

作者:

羅樂然 著

報導者:

香港都會大學

內容簡介:

本書稿分為上下兩卷,上卷分析何謂燕行,另以洪大容為研究個案,探討一位朝鮮士大夫的心路歷程,以之觀看其學術背景、前往北京的燕行活動如何刺激到他的西洋認識,從而進行深度反思,通過與西洋傳教士及北京士人的接觸,呈現燕行活動對朝鮮學術與社會的影響。

下卷則把重點放在十八世紀末與十九世紀初,朝鮮不同階層的文人、高級官員、譯官如文淳得、李圭景、柳厚祚、吳慶錫、卞元圭等人怎樣通過燕行活動接觸其他西方國家,包括作為西洋知識傳入的重地澳門。文中考察他們各種嘗試,從而應對新局勢帶來的挑戰,反思朝鮮並非一直落後世界潮流,並觀察朝鮮人如何通過燕行活動,建立其獨有的世界觀。

系統號:

P-024509

宋代《崇文總目》之研究

世界之鑰——帝國夾縫下的台灣與波蘭

標題:

世界之鑰——帝國夾縫下的台灣與波蘭

時間:

2024年4月

出版單位:

臺北:前衛出版

作者:

林蔚昀 著

內容簡介:

緒論:在波蘭尋找台灣——Mapping out的嘗試

以「波蘭的台灣」補足冷戰敘事及台灣史失落的環節

尋找過去台灣被放在哪裡,是為了找到台灣未來的定位

第一章

一六三六-一八九五:從前從前,遙遠的東方有一座島

十七世紀:大航海風暴下的意外過客,以及他眼中的美麗島

十八世紀:被馬達加斯加之王及其他人二創的福爾摩沙

十九世紀:進入世界的舞台,或殖民大亂鬥

被忽視的命運機會轉運站

第二章

一八九五-一九四五:日本帝國的珍珠

報章雜誌中的福爾摩沙:兼具經濟及戰略地位的東亞咽喉

亞歷山大.揚塔—普欽斯基,穿越亞洲的男人

基隆:誰是第一個來台灣的波蘭人?

Taihoku:世界的拼貼,但缺乏自己的特色

太魯閣:動植物天堂,彎著腰的原住民

日月潭和霧社:觀光產業中被展示的原住民樣板

台南、高雄、屏東:從外國歌曲及和服開始的南方印象

日本帝國的珍珠

第三章

一九四五-一九五六:美帝傀儡V.S. 反共堡壘

一九四五-一九五六年間波蘭媒體如何報導台灣

波蘭人民共和國和中華人民共和國的海上同盟

在窮苦的海盜島上,被蔣介石俘虜——波蘭船員筆下的台灣形象

一、船上/二、高雄港/三、四海一家/四、壽山水泥廠,屏東糖廠,農村/五、富國飯店,愛國國小

政治宣傳文學的真實與虛構

政治宣傳的作用力及反作用力:美帝傀儡V.S.反共堡壘

第四章

一九五六-一九八九:舉足輕重的邊緣人

美帝傀儡的樣板敘事 V.S. 來自「自由中國」的一手報導

野百合勳章、勝利女神飛彈

砲彈下、澡堂中的金門高粱

「即使退出聯合國,中華民國也會繼續存在」

最黑暗的時代,也是台灣和波蘭互相試探/觀察的年代

「在那張將我們分開的桌子下,我們所有人不都偷偷握著手嗎?」

來來來,來台灣;去去去,去東歐

「我們是時代的孩子,這個時代是一個政治的時代」

在四小龍的光環和陰影下

小國亦是關鍵

第五章

一九九〇-二〇二三,在「叛省」、「好的中國」、「台灣是台灣」之間

一九九〇-一九九九:狂飆年代下,新興民主國家波蘭和台灣的互動

「來自台灣的龍」:波蘭記者對第三次台海危機的貼身觀察

二〇〇〇-二〇〇九:逐漸升溫的中國熱下,波蘭人看見/看不見的台灣

「被創造出來的台灣民族」:波蘭學者看到的台灣人形象

二〇一〇-二〇二三:被遮蔽的台灣,以及台灣顯影

波蘭網紅眼中的台灣:不存在的世界、科技之島、瘋狂的生活

第六章

波蘭的「台灣」和「福爾摩沙」地名如何反映/回應歷史

冷戰和國共內戰的遺產

名稱的由來眾說紛紜,最多的是「遠離中心」,其次是「亂」和「窮」

克拉科夫的「台灣」特別多,總共有六個

許多「台灣」和「福爾摩沙」和團體生活或群體活動有關

有些「台灣」和「福爾摩沙」會發展出認同和次文化

建立對話的起點,或者是港口鑰(Portkey)?

附錄/福爾摩沙在波蘭地名統整

結論

冷戰的孩子,你(們)往何處去?

建立人與人之間的情感聯繫,增加好感

和人「對話台灣的故事」,而不是只是「說好台灣的故事」

打仗要武器,打敘事戰要資料庫、研究、出版

對話吧,對話吧,否則我們就要迷失了

謝辭

參考書目

系統號:

P-024524

耶易會通:清代天主教徒呂立本〈易經本旨〉研究與編注

噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話

標題:

噤聲之界:北臺灣客庄與原民的百年纏結和對話

時間:

2024年4月

出版單位:

臺北:游擊文化

作者:

梁廷毓 著

內容簡介:

一本塵封的族譜,留下了家族長輩被獵首的記述。梁家先人於十八世紀渡海來到臺灣,深入到今日新竹新埔、關西一帶拓墾。在開創新家園的過程中,他們面對的是甚麼樣的環境?又經歷了甚麼樣的遭遇?為甚麼新版的族譜要將獵首的紀錄刪除?種種的不解與疑問,驅使作者走入北臺灣淺山地帶,訪廟、找墓、問神、尋鬼。透過文獻資料的爬梳與走訪部落與客庄的耆老,採集口述,一部有別於官方所建構出來的——以客家為主體、用浪漫作包裝的——臺三線沿線山林,重新被詮釋出來。

作者筆下的這處山林,包含了客家人、道卡斯族、凱達格蘭族與泰雅族人,以及諸神與野鬼們為了生存,累世累代的互動與折衝,這些故事存在於民間記憶與口述傳說,視角多元、眾聲喧嘩。然而,這並不是一本單純講述北臺灣山林的鄉野傳奇之書,也不是要重新扒開過往人群接觸所造成的傷與痛。當國家元首代表政府與國家,向原住民族道歉之後,唯有重新回到人群交界地帶,透過客庄與部落耆老口中的娓娓道來,不管是客家人念茲在茲的無頭祖公婆,或是泰雅與平埔族人被佔據開發的傳統領域,存在於不同人群的記憶,以及存在於記憶之中,深邃而難以拋下的悲痛與埋怨,才得以被說出、被看見。唯有被說出、被看見,才有機會進行人群間多向的溝通、對話與理解,也才能達到真正的和解,讓因歷史與時代造成的傷口,得以結痂癒合。

系統號:

P-024575

原住民族部落歷史研究理論與實務

標題:

原住民族部落歷史研究理論與實務

時間:

2024年3月

出版單位:

南投:國史館臺灣文獻館

作者:

孫大川(Paelabang Danapan) 主編

內容簡介:

上冊

觀念、理論與方法

•原住民族史觀與部落歷史研究概述/浦忠成

•考古遺址與部落歷史/劉益昌

•「部落」如何「歷史」──部落的時空變動與文獻特性/詹素娟

•部落起源、遷移與部落歷史/鄭安睎

•原住民族「部落史像」的拼圖及其方法/林修澈

議題研究

•荷屬時期小琉球Lamey人的傳說事實演變/康培德

•環境變遷、產業結構與文化復振研究方法/林素珍

•歷史空間、文化資產與原住民族土地權的實踐/官大偉、林韋丞

•原住民族研究:去/解殖民方法論與部落書寫/謝若蘭

下冊

實務分享

•布農族的時間觀、歷史與神話傳說/海樹兒‧犮剌拉菲

•研究部落主體的親屬關係:排灣族為例/邱霄鳳、童春發

•蘭嶼Tao歌謠文本裡的島嶼記憶與歷史意識/楊政賢

•utux藏在細節裡:解碼泰雅族’msbtunux地區水庫移民的關鍵詞彙/李慧慧

•弦歌不墜──歷史的非典型實踐/董恕明

•Yono再生──撰寫《鄒族久美部落歷史研究》後記/文高明

•顛沛見堅韌──紅葉部落的太魯閣族史/帖喇‧尤道、王人弘

•阿里擺部落史的研究與論述經驗談/許秀霞、林清財

系統號:

P-024471

邁向智識世界主義:洛克菲勒基金會在中國(1914-1966)

司徒衛的人格與文風

客家文學研究:語言、族群、性別與歷史敘事

相看《牡丹亭》

標題:

相看《牡丹亭》

時間:

2024年3月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

張淑香 著

內容簡介:

序文

月落重生燈再紅──張淑香參加崑曲復興之始末╱白先勇

自序

三生石上《牡丹亭》

捕捉愛情神話的春影──青春版《牡丹亭》的詮釋與整編

為情作使

一鳴驚人──俞玖林VS柳夢梅

杜麗娘在花園──一個時間的地點

抒「情」的極致──《牡丹亭》的文學地位與其崑曲青春版製作的文化意義

走過青春版《牡丹亭》的幾個起點

浪漫之愛的書寫──談《西廂記》、《牡丹亭》與《紅樓夢》

色膽包天《玉簪記》

新版《玉簪記》的創意──聖俗色空的辯證

色膽包天《玉簪記》──書生與尼姑的禁忌之愛

律動的線條──淺談書法與崑曲

補天無計《白羅衫》

新版《白羅衫》的翻轉──改編者的話

新版《白羅衫》是齣什麼戲?

那一年我們一起冒險作的《白羅衫》

戲與人

人生幾回《牡丹亭》──為浙崑《牡丹亭》演出作

顯現與隱匿──折子戲的鱗爪美學

會「捏戲」的周雪雯老師

欠缺與補償──懷念張繼青老師

影劇偶得

純真到神聖──徐克《梁祝》的情識

自是人間有情癡──《孽子》舞臺劇觀感

崑劇劇本

新版《玉簪記》(整編)

新版《白羅衫》(改編)

系統號:

P-024491

情感與理性之間:五四啟蒙個案的跨文化省思

民間儒教及其現代命運:轉型時代下一貫道的挑戰與調適

中国の信仰世界と道教:神・仏・仙人

標題:

中国の信仰世界と道教:神・仏・仙人

時間:

2024年5月

出版單位:

東京:吉川弘文館

作者:

二階堂善弘 著

內容簡介:

現代も生きる宗教文化―プロローグ

民間信仰と三教の関係

三教と民間信仰

難しい資料の扱い

民間信仰の神世界

『三教捜神大全』とは

上位神仙と自然の神

武勇の神々と神僧

道教の神仙世界

古い時期の神々と仙人

道教伝授の系譜

変容する仙人

通俗文芸と中華の神々

『西遊記』と『封神演義』

雑劇にみえる信仰

地域で異なる神々の世界

地域と信仰

南方の習俗

北方の習俗

華人信仰の伝播と変容

東南アジアの信仰

日本に伝わる民間信仰

複雑な中華の信仰世界―エピローグ

あとがき

参考文献

系統號:

P-024583

マンダラの新しい見方

高楠順次郎:世界に挑んだ仏教学者

標題:

高楠順次郎:世界に挑んだ仏教学者

時間:

2024年4月

出版單位:

東京:吉川弘文館

作者:

碧海寿広 著

內容簡介:

ヒマラヤのブッダ―プロローグ

第一章 改革する学生たち

1 孝行と民権

2 進学という転機

3 反省会雑誌

第二章 世界の日本人

1 長い西洋留学

2 国策と調査

3 大戦後の世界

第三章 学術としての仏教

1 大正新脩大蔵経

2 釈尊への回帰

3 理想と人格

第四章 教育事業と芸術活動

1 学校の建設

2 女子の教養

3 仏教の芸術化

第五章 「新文化」の創造

1 老年の挑戦

2 拡張する東洋

3 死と敗戦

無常の理想を生きる―エピローグ

参考文献

あとがき

高楠順次郎年譜

系統號:

P-024584

訟師の中国史——国家の鬼子と健訟

日本仏教再入門

標題:

日本仏教再入門

時間:

2024年4月

出版單位:

東京:講談社

作者:

末木文美士 主編

內容簡介:

はじめに 「日本仏教」という問題(末木文美士)

第一章 仏教の展開と日本 序説(末木文美士)

第二章 仏教伝来と聖徳太子 日本仏教の思想1(頼住光子)

第三章 最澄と空海 日本仏教の思想2(頼住光子)

第四章 法然・親鸞と浄土信仰 日本仏教の思想3(頼住光子)

第五章 道元と禅思想 日本仏教の思想4(頼住光子)

第六章 日蓮と法華信仰 日本仏教の思想5(頼住光子)

第七章 廃仏毀釈からの出発 近代の仏教1(大谷栄一)

第八章 近代仏教の形成 近代の仏教2(大谷栄一)

第九章 グローバル化する仏教 近代の仏教3(大谷栄一)

第十章 社会活動する仏教 近代の仏教4(大谷栄一)

第十一章 日本仏教と戒律 日本仏教の深層1(末木文美士)

第十二章 葬式仏教 日本仏教の深層2(末木文美士)

第十三章 神仏の関係 日本仏教の深層3(末木文美士)

第十四章 見えざる世界 日本仏教の深層4(末木文美士)

第十五章 日本仏教の可能性 まとめ(頼住光子・大谷栄一・末木文美士)

学術文庫版あとがき(末木文美士)

系統號:

P-024539

春秋戦国時代の青銅器と鏡:生産・流通の変容と工人の系譜

標題:

春秋戦国時代の青銅器と鏡:生産・流通の変容と工人の系譜

時間:

2024年3月

出版單位:

京都:京都大学学術出版会

作者:

石谷慎 著

內容簡介:

序章 春秋戦国時代と青銅器生産に係る基本的な問題

第Ⅰ部 青銅器・青銅鏡の技術史的研究

第1章 青銅器の製作—随仲嬭加鼎を例に

第2章 編鐘の製作—ヒョウ氏編鐘の紋様分析を中心に

第3章 戦国鏡の制作—透彫二重体鏡と地紋鏡

第Ⅱ部 青銅器の生産と流通

第4章 青銅器工人の実像—侯馬鋳銅遺跡の分析から

第5章 青銅器工人群の系譜—曾国青銅器の事例

第6章 青銅器製品の生産と流通—戦国楚の帯鈎の事例

Column 1 中国考古学とは?

第Ⅲ部 青銅鏡と青銅貨幣の生産と流通

第7章 葉紋鏡・山字紋鏡と楚の東漸

第8章 獣紋鏡と漢初の長沙

Column 2 青銅器を記録する

第9章 細地紋鏡・蟠紋鏡と秦の中国統一

第10章 半両銭の鋳行と秦の中国統一

終章 春秋戦国時代の青銅器・青銅鏡の生産・流通と秦漢への展開

系統號:

P-024507

清朝皇帝とモンゴル僧:清朝前期のモンゴル統治と仏教政策

標題:

清朝皇帝とモンゴル僧:清朝前期のモンゴル統治と仏教政策

時間:

2024年3月

出版單位:

東京:風間書房

作者:

新藤篤史 著

內容簡介:

序論

五台山巡幸において表出したもの

研究史と史料について

ハーンとラマ―清朝皇帝に内在する権威―

第一部 清朝興隆期における諸勢力の動向と「ラマ」

第一章 明代・清初の佟氏一族―清朝宗室の母系氏族―

第二章 ホルチン・モンゴルから来た仏教僧ダルハン・ナンソ―マンジュ国におけるチベット仏教のルーツ―

第三章 対モンゴル用間工作と「ラマ」

第四章 「ラマの派遣」に見る明清双方の動向

第五章 ヌルハチにとっての「ラマ」、ホンタイジにとっての「ラマ」―ダルハン・ナンソとバ・ラマの場合―

第二部 モンゴルにおける仏教権威の誕生

第一章 ハルハにおける新しい「ハーン」とチベット仏教の受容―アバタイの「金剛(včir)ハーン」を中心に―

第二章 ジェブツンダンパ像の変遷と十七世紀のハルハ情勢

第三章 清朝とジューンガルの戦いで浮上したジェブツンダンパの転生問題

第三部 諸統治政策を可能にした清朝皇帝の権威

第一章 バートル・エルヘ・ジノンの動向とアラシャン・ホシュートの形成

第二章 康熙帝による五台山「修建」―チベット仏教への改宗過程―

第三章 清朝のチベット仏教事業の変遷―チャンキャ二世の「国師」登用の意義―

結論

系統號:

P-024508

三蘇蜀学の研究 北宋士大夫による儒家経典解釈の展開

海を越える水産知 近代東アジア海域世界を創った人びと

標題:

海を越える水産知 近代東アジア海域世界を創った人びと

時間:

2024年3月

出版單位:

京都:京都大学学術出版会

作者:

楊峻懿 著

內容簡介:

序章 日本における近代的「水産知」の蓄積と中国

第一章 清末民国期の水産教育と直隷水産講習所

第二章 民国初期における江蘇省立水産学校の人材育成への模索

第三章 一九三〇年代江蘇省の海賊問題に対する政府の対応と漁民武装自衛——『江蘇省沿海漁業保護会議記録』を中心に

第四章 一九三〇年代の中国における水産教育の変遷——水産学校教育から漁民教育への試み

第五章 一九四五年以降の中国における水産事業の復興と漁民救済——一九四五〜一九四九年を中心に

終章 近代東アジアにおける水産人材の流動と「水産知」の伝播

系統號:

P-024513

古代中国の“死者性”の転倒――戦国秦漢期における死生観の変遷

近世における唐話学の展開

標題:

近世における唐話学の展開

時間:

2024年3月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

宮本陽佳 著

內容簡介:

序 文 (小松謙)

序 章

第一部 白駒の『水滸傳』講義

第一章 『水滸傳譯解』にみる岡白駒の『水滸傳』研究――その使用版本から

第二章 『水滸傳譯解』にみる岡白駒の『水滸傳』研究――研究の位置付けと講義の実態を探る

第三章 『水滸傳』講義録の継承について

第二部 白駒から一齋へ

第一章 澤田一齋の『水滸傳』講義をめぐって

第二章 和刻本『忠義水滸傳』二集について――澤田一齋の関与をめぐって

第三部 「和刻三言」小考

第一章 『小説精言』『小説奇言』の底本について

第二章 「和刻三言」収録篇から見る小説の評価

第四部 白駒の言語観――徂徠学との関連から

第一章 『明律譯註』に見る岡白駒と蘐園学派の明律研究

第二章 『論語徵批』に見る言語観――関西圏における古文辞学受容の一側面

終 章

系統號:

P-024538

クビライと南の海域世界

標題:

クビライと南の海域世界

時間:

2024年2月

出版單位:

大阪:大阪大学出版会

作者:

向正樹 著

內容簡介:

序章

第Ⅰ部 モンゴル゠システムまでの道のり

第1章 北宋の天地祭祀と海商ディアスポラ

第2章 海商ディアスポラの変貌

第3章 海の覇権交替とディアスポラ

第4章 モンゴル軍団長と海商ディアスポラ

第5章 モンゴル軍団長と南海貿易

第Ⅱ部 モンゴル゠システムの内と外

第6章 モンゴル゠システムと南方海域世界

第7章 マクロ寄生としての南海貿易収奪機構

第8章 境界地域とディアスポラ

第9章 港市とディアスポラ

第10 章 システムの終焉とディアスポラ

終章

系統號:

P-024506

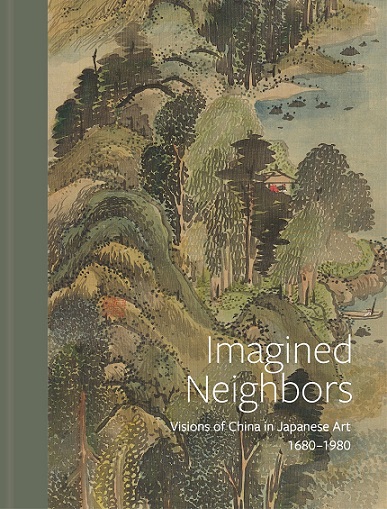

Imagined Neighbors: Visions of China in Japanese Art, ca. 1680-1980

標題:

Imagined Neighbors: Visions of China in Japanese Art, ca. 1680-1980

時間:

September, 2024

出版單位:

Chicago: The University of Chicago Press

作者:

Edited by Frank Feltens

內容簡介:

Imagined Neighbors: Visions of China in Japanese Art examines Japanese artistic understanding of China from the late 1600s, Japan’s period of seclusion, to its age of modernization after the mid-nineteenth century. It focuses on ways Japanese painters from the late 1600s to the twentieth century pictured China, both as a real place and as an imagined promised land. It features three essays by renowned Japanese art historians in addition to more than fifty catalog entries highlighting unusual artworks revealing Japanese artists’ complex responses to Chinese art, history, and culture.

In recent years, a handful of scholarly studies have tried to push against the established narrative of an exclusively Western-inspired modern Japan. Imagined Neighbors challenges the established narrative of an exclusively Western-inspired modern Japan by offering a more nuanced approach to understanding the country’s struggle with reconciling the old with the new as it reinvented itself into a modern nationstate.

系統號:

P-024504

Unlocking the Chinese Gate: Manifestations of the Space "In-Between" in Early China

標題:

Unlocking the Chinese Gate: Manifestations of the Space "In-Between" in Early China

時間:

May, 2024

出版單位:

New York: SUNY Press

作者:

Galia Dor

內容簡介:

Unlocking the Chinese Gate offers an innovative analysis of gates in early Chinese thought and material culture. Observing gates from various perspectives—including philosophy, architecture, and psychology—and through the conceptual lens of Chinese correlative thinking, Galia Dor conceptualizes the Chinese gate as a membrane-like apparatus that, from the space "in-between," efficaciously manifests (de) the Way (dao) into the "ten thousand" forms of actualized life.

This methodology exposes an open-to-closed gradation between pairs of inside/outside (wai/nei) that resonates throughout the Chinese model of psychocosmic concentric circles. The consequential strategies (e.g., continuity/break, chaos/order) demonstrate how early Chinese cosmological, philosophical, and political idealities, as well as afterlife religious beliefs, were applied—including the various approaches to and practices of self-cultivation.

The book sheds new light on ancient Chinese thought and material culture and offers points of comparison to Western thought and modern science, including a model of "decision-gating" that carries relevant implications and insights to our current lives.

系統號:

P-024485

Asian American Fiction After 1965: Transnational Fantasies of Economic Mobility

標題:

Asian American Fiction After 1965: Transnational Fantasies of Economic Mobility

時間:

April, 2024

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Christopher T. Fan

內容簡介:

Introduction: Miracle Fiction?

1. Deep Conditions of the World: Modernization Theory and Transimperiality

2. Writing Like an Engineer: Postracial Form and Utopia

3. Shakespeare Words: Professional Identity and Literary Style

4. Genres of Deprofessionalization: Economic Subjectivity and Chinese American Women Writers

5. Enough? Semiperipheral Structures of Feeling in the Taiwanese American Novel

Conclusion: Asian Fetish

Acknowledgments

Notes

Bibliography

Index

系統號:

P-024499

Fighting on the Cultural Front: U.S.-China Relations in the Cold War

標題:

Fighting on the Cultural Front: U.S.-China Relations in the Cold War

時間:

April, 2024

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Hongshan Li

內容簡介:

List of Abbreviations

Introduction: Beating Plowshares into Swords

1. Drawing the Sword

2. Cutting All Ties

3. Fighting Over the Stranded

4. Building a Cultural Bastion

5. Faking the Exchange

6. Setting a New Pattern

7. Forging the Black Blade

8. Lowering the Sword

Epilogue: Beyond Rattling

Acknowledgments

Notes

Bibliography

Index

系統號:

P-024500

The Historical Writing of the Mongol Invasions in Japan

標題:

The Historical Writing of the Mongol Invasions in Japan

時間:

April, 2024

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Judith Vitale

內容簡介:

The Historical Writing of the Mongol Invasions in Japan is about the names for Japan and the Mongols, the commemoration of battle sites and ancestors, and the antiquarian exchanges within confined circles in the seventeenth and eighteenth centuries. In the Tokugawa culture of appearances, historical writing and related genres affirmed status identity.

In the first two-thirds of the nineteenth century, the exploits of thirteenth-century warriors served as a model for propagating revolutionary change in Japanese cities, whereas in the 1880s and 1890s, conservative associations appropriated the defense against the Mongol invasions as a symbol of patriotism. The Historical Writing of the Mongol Invasions in Japan thus points to the continuities and ruptures that marked the emergence of a national culture after the Meiji Restoration of 1868.

系統號:

P-024502

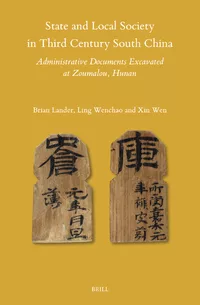

State and Local Society in Third Century South China: Administrative Documents Excavated at Zoumalou, Hunan

標題:

State and Local Society in Third Century South China: Administrative Documents Excavated at Zoumalou, Hunan

時間:

March, 2024

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Brian Lander, Ling Wenchao, and Xin Wen

內容簡介:

Chapter 1 The World of the Zoumalou Documents

Chapter 2 The Excavation and Collation of the Wu Slips

Chapter 3 Reconstructions of the Various Kinds of Documents

系統號:

P-024468

Made in China: When US-China Interests Converged to Transform Global Trade

標題:

Made in China: When US-China Interests Converged to Transform Global Trade

時間:

March, 2024

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Elizabeth O’Brien Ingleson

內容簡介:

For centuries, the vastness of the Chinese market tempted foreign companies in search of customers. But in the 1970s, when the United States and China ended two decades of Cold War isolation, China’s trade relations veered in a very different direction. Elizabeth Ingleson shows how the interests of US business and the Chinese state aligned to reframe the China market: the old dream of plentiful customers gave way to a new vision of low-cost workers by the hundreds of millions. In the process, the world’s largest communist state became an indispensable component of global capitalism.

Drawing on Chinese- and English-language sources, including previously unexplored corporate papers, Ingleson traces this transformation to the actions of Chinese policymakers, US diplomats, maverick entrepreneurs, Chinese American traders, and executives from major US corporations including Boeing, Westinghouse, J. C. Penney, and Chase Manhattan Bank. Long before Walmart and Apple came to China, businesspeople such as Veronica Yhap, Han Fanyu, Suzanne Reynolds, and David Rockefeller instigated a trade revolution with lasting consequences. And while China’s economic reorganization was essential to these connections, Ingleson also highlights an underappreciated but crucial element of the convergence: the US corporate push for deindustrialization and its embrace by politicians.

Reexamining two of the most significant transformations of the 1970s—US-China rapprochement and deindustrialization in the United States—Made in China takes bilateral trade back to its faltering, uncertain beginnings, identifying the tectonic shifts in diplomacy, labor, business, and politics in both countries that laid the foundations of today’s globalized economy.

系統號:

P-024503

Parallel Lives, Congenial Visions: Christian Precursors of Modernity in China and Japan

標題:

Parallel Lives, Congenial Visions: Christian Precursors of Modernity in China and Japan

時間:

March, 2024

出版單位:

London:Routledge

作者:

Leopold Leeb

內容簡介:

This book introduces the history of cultural exchanges between East Asia and the West through comparative biographical sketches of sixty personalities from China and Japan. These sketches illustrate how both countries, starting from a shared cultural heritage in script and Confucian, Buddhist, and Daoist worldviews, took rather different approaches in their encounters with the European world since the 16th to 17th centuries. In particular in the 19th century under external and internal pressure, both nations strove to modernize their societies by introducing technology and new ideas from the Western world, turning them into political rivals and even enemies. Thus, these biographical sketches also shed some light on the general dynamics of cross-cultural interactions between China, Japan, and the West up to the early 20th century.

The Chinese and Japanese men and women presented in this book are outstanding personalities who tried to open up the road to international relationships, pioneers in their respective domains who introduced Western culture to their nations, precursors who strove for modernization, e.g., in the fields of translation, education, medicine, media, and social welfare. They testify to individual agency in these cross-cultural exchanges. Many of those who tried to be “cultural bridge-builders” since the 16th century were Christians, simply because the missionaries, who worked hard to learn the native languages of China and Japan, were the first to introduce new cultural elements to these countries. The universal scope and vision of the Christian faith enabled both missionaries and native believers to overcome narrow nationalism or xenophobia and turned them into cross-cultural mediators.

系統號:

P-024522

Communicating with the Gods: Spirit-Writing in Chinese History and Society

標題:

Communicating with the Gods: Spirit-Writing in Chinese History and Society

時間:

October, 2024

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Edited by Matthias Schumann and Elena Valussi

內容簡介:

Chapter 1 Introduction/Matthias Schumann and Elena Valussi

Part 1 Overview Papers

Chapter 2 Making the Gods Write: A Short History of Spirit-Written Revelations in China, 1000–1400/Vincent Goossaert

Chapter 3 Spirit-Writing Practices from the Song to Ming Periods and Their Relation to Politics and Religion/Chien-chuan Wang(王見川)

Chapter 4 Women, Goddesses, and Gender Affinity in Spirit-Writing/Elena Valussi

Part 2 Changing Techniques and Practices

Chapter 5 Terminology and Typology of Spirit-Writing in Early Modern China: A Preliminary Study/Jiechen Hu

Chapter 6 The Transcendent of the Plate: The Lingji zhimi 靈乩指迷 (Instructions on the numinous stylus) and the Reform of Spirit-Writing Techniques during the First Half of the Twentieth Century/Chun-wu Fan(范純武)

Part 3 Spirit-Writing and the Literati Elites in Late Imperial China

Chapter 7 Instantiating the Genealogy of the Way: Spirit-Writing in the Construction of Peng Dingqiu’s Confucian Pantheon/Daniel Burton-Rose

Chapter 8 A Credulous Skeptic: Ji Yun on the Mantic Arts and Spirit-Writing/Michael Lackner

Chapter 9 The Liu-Han Altar: Between a Literati Spirit-Writing Altar and Popular Religion/Mingchuan Zhu(朱明川)

Part 4 Spirit-Writing and Redemptive Societies

Chapter 10 “Protecting the Dao and Transmitting the Classics”: The New Religion to Save the World and the Confucian Dimension of Spirit-Writing in Republican China/Matthias Schumann

Chapter 11 Spirit-Writing and the Daoyuan’s Gendered Teachings/Xia Shi

Chapter 12 The Phoenix Perches in the Land of the Kami: Spirit-Writing from Yiguandao to Tendō/Nikolas Broy

Part 5 Local Communities and Transregional Networks

Chapter 13 The Nineteenth-Century Spirit-Writing Movement and the Transformation of Local Religion in Western Guangdong/Ichiko Shiga

Chapter 14 The Rise of Spirit-Writing Cults in Chaozhou: Reassessing the Role of Charitable Halls/Guoping Li(李國平)

Chapter 15 Spirit-Writing Altars in Contemporary Hong Kong: A Case Study of Fei Ngan Tung Buddhism and Daoism Society/ Dan Luo(羅丹)

Chapter 16 A Motley Phoenix? On the Diversity of Spirit-Writing Temples and Their Practices in Puli, Taiwan/Paul R. Katz

系統號:

P-024469