標題

- 中央研究院近史所黃克武所長榮獲教育部第17屆國家講座「人文及藝術」領域主持人

- 臺灣大學中文系葉國良教授、臺灣大學藝術史研究所謝明良教授榮獲教育部第57屆學術獎

- 中研院近史所呂妙芬研究員、史語所李尚仁副研究員、中正大學語言所張寧特聘教授,榮獲「第二屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎」

- 中央研究院近史所黃自進研究員榮獲2013年度中山學術著作獎

- 政治大學歷史系劉祥光教授榮任該系系主任

- 政治大學歷史學系王德權副教授榮升教授

- 華梵大學哲學系冀劍制副教授榮升教授

- 中研院史語所劉欣寧研究助理榮升助研究員

- 輔仁大學宗教學系新聘奧村浩基副教授

- 輔仁大學中文系新聘趙世瑋、黃培青、李鵑娟等三位助理教授

- 中研院史語所聘請李孝悌教授為兼任研究員

- 輔仁大學中文系王令樾副教授榮退

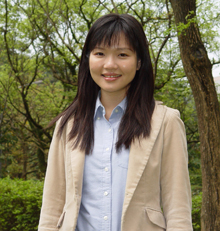

中央研究院近史所黃克武所長榮獲教育部第17屆國家講座「人文及藝術」領域主持人

標題:

中央研究院近史所黃克武所長榮獲教育部第17屆國家講座「人文及藝術」領域主持人

內容簡介:

教育部於2013年11月7日,由蔣偉寧部長主持學術審議會第1屆全體委員會第1次會議,並就第17屆國家講座暨第57屆學術獎各分科候選人進行票選。中央研究院近史所黃克武所長榮獲人文及藝術領域主持人(完整得獎名單請參見:http://www.edu.tw/news1/detail.aspx?Node=1088&Page=21827&Index=1&WID=c0746986-1231-4472-abce-5c5396450ba9)。

黃克武教授係美國史丹佛大學歷史學博士,研究領域為中國近代思想史、文化史等,簡歷及學術著作請參考:http://www.mh.sinica.edu.tw/researchfellows.aspx

本則訊息圖片來源為中研院近史所官網(http://www.mh.sinica.edu.tw/PGTodayMH.aspx?eventID=452)

系統號:

H-002384

臺灣大學中文系葉國良教授、臺灣大學藝術史研究所謝明良教授榮獲教育部第57屆學術獎

標題:

臺灣大學中文系葉國良教授、臺灣大學藝術史研究所謝明良教授榮獲教育部第57屆學術獎

內容簡介:

教育部於2014年11月7日由蔣偉寧部長主持學術審議會第1屆全體委員會第1次會議,並就第17屆國家講座暨第57屆學術獎各分科候選人進行票選。第17屆國家講座各類科主持人共有10名,臺灣大學中文系葉國良教授及臺灣大學藝術史研究所謝明良教授榮獲人文及藝術類科獎項(完整得獎名單請參見:http://www.edu.tw/news1/detail.aspx?Node=1088&Page=21827&Index=1&WID=c0746986-1231-4472-abce-5c5396450ba9)。

葉國良教授係臺灣大學中文博士,研究領域為經學、金石學、文體等,簡歷及學術著作請參考:http://www.cl.ntu.edu.tw/people/bio.php?PID=25

謝明良教授係日本成城大學美術史學科博士,研究領域為中國工藝美術史、中日陶瓷史、中日藝術交流史等,簡歷及學術著作請參考:http://homepage.ntu.edu.tw/~artcy/03_1_t07.html

系統號:

H-002385

中研院近史所呂妙芬研究員、史語所李尚仁副研究員、中正大學語言所張寧特聘教授,榮獲「第二屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎」

標題:

中研院近史所呂妙芬研究員、史語所李尚仁副研究員、中正大學語言所張寧特聘教授,榮獲「第二屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎」

內容簡介:

中研院近史所呂妙芬研究員,以《孝治天下:《孝經》與近世中國的政治與文化》(臺北:中央研究院、聯經出版公司,2011)一書榮獲「第二屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎」。

【得獎人簡歷】

呂妙芬,國立臺灣大學中國文學碩士,美國加州大學洛杉磯分校歷史博士。曾任中央研究院近代史研究所助研究員、副研究員,國立清華大學兼任教授,哈佛燕京學社及普林斯頓高等研究院訪問學者,現任中央研究院近代史研究所研究員兼副所長。

主要研究領域是明清學術思想史和文化史,尤其關心理學思想及相關社會文化實踐。曾獲2003年中央研究院年輕學者著作獎。近年來對於明清時期天主教與儒學的交涉深感興趣,現主持蔣經國學術交流基金會國際合作研究計畫「明末清初思想史再探」。

重要學術著作包括《陽明學士人社群—歷史、思想與實踐》(2003)、《孝治天下:《孝經》與中國近世的思想與文化》(2011)、〈明清中國萬里尋親的文化實踐〉(2008)、 "The Rediscovery of Zhang Zai in the Ming-Qing Transition"(2010)、〈從儒釋耶三教會遇的背景閱讀謝文洊〉(2012)。

【專書簡介】

本書根據中國近世出版的眾多《孝經》文本,探討中國長期歷史中關於《孝經》之論述及相關政治與文化實踐。作者從政治、社會、思想、教育、宗教、經典詮釋、性別、儀式實踐等多元角度,考察《孝經》在不同歷史情境中,與歷史人物之生活及思想交會的豐富圖景。全書分三部、共九章,第一部從社會史與學術史兩方面說明晚明《孝經》學興起的背景,第二部討論晚明時期《孝經》的不同論述與實踐,第三部則說明從清初到民初《孝經》學的主要變化。本書內容不僅豐富我們對於《孝經》研究的知識,也兼顧中國近世不同學術思潮與政教環境變遷之脈絡,並深入討論孝治政治思想與理想社會秩序等關於中國孝文化之豐富意涵,及其從傳統到現代的變化。

【專書得獎簡評】

《孝治天下:《孝經》與近世中國的政治與文化》是一部跨領域研究書籍文化史的專著。作者選擇傳統中國重要的政治社會秩序觀「孝治」為核心,以《孝經》為焦點,從政治、社會、思想、教育、宗教、經典詮釋、性別、儀式等角度進行探究。全書討論近世眾多《孝經》文本生產的脈絡,論述不同時期人們對於《孝經》詮釋如何呼應著時代思潮而有變化,更以豐富的史料說明《孝經》一書在不同歷史情境下被誦讀、書寫、比附,用以建構權力關係、聯繫人與人之間情感、傳承價值與認同的歷史情景,藉此呈現《孝經》多元文本的豐富性。本書不僅對於中國近世儒學思想史、家族史領域有所貢獻,對於經學史研究與其他領域之結合,在方法上也有所啟發。

中研院史語所李尚仁副研究員,以《帝國的醫師——萬巴德與英國熱帶醫學的創建》(允晨文化出版公司,2012)一書榮獲「第二屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎」。

【得獎人簡歷】

李尚仁,中央研究院歷史語言研究所副研究員,臺灣大學醫學院牙醫學系畢業。在擔任醫官服完義務役後執業牙醫一年,隨即赴英攻讀醫學史,於倫敦大學帝國學院科學、科技與醫學史中心先後取得碩士與博士學位。取得博士學位後,於倫敦大學學院衛康醫學史中心擔任博士後研究員,後於2001年任職歷史語言研究所。李尚仁的研究專長為十九世紀與二十世紀初的西方科學史與醫學史,現正研究十九世紀中國引進西方醫學的歷史,探討來華西方醫師如何推廣西方醫學與設法贏得中國人的信賴。此一研究計畫分析西醫引進中國時,出現抗拒、調整、混雜與強制等各種現象,強調單以「現代化」或「殖民宰制」的角度分析,是無法適切處理這段豐富複雜的歷史。李尚仁過去的研究成果分別以中、英文出版於Isis, Journal of the History of Biology, Social History of Medicine 以及《中央研究院歷史語言研究所集刊》等刊物,也曾為W. F. Bynum and Helen Bynum (eds.), Dictionary of Medical Biography (Greenwood Press, 2007)這本醫學史人物傳記辭典撰寫六則辭條。最近的著作包括“Eating Well in China: Diet and Hygiene in Nineteenth-Century Treaty Ports,” in Angela Ki Che Leung and Charlotte Furth (eds.), Health and Hygiene in Chinese East Asia (Duke University Press, 2010)、〈驅魔傳教──倪維斯論中國人被鬼附身的現象〉,收入於林富士主編,《中國史新論‧宗教史分冊》(聯經出版公司,2010)以及〈英法聯軍之役中的英國軍事醫療〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》82.3 (2011)。李尚仁目前擔任East Asian Science, Technology and Society: an International Journal (Duke University Press)副主編與Medical History (Cambridge University Press)編輯委員,也是亞洲醫學史學會秘書。他曾榮獲2005年中央研究院年輕學者研究著作獎,與獲選2006年度哈佛燕京學社訪問學人。

【專書簡介】

人稱「熱帶醫學之父」的英國醫師萬巴德(Patrick Manson, 1844-1922),是現代醫學史的重要人物。他的象皮病研究,證實蚊子是絲蟲的中間宿主,首度證實昆蟲能在特定寄生蟲疾病扮演媒介角色。之後,萬巴德推測蚊子亦是瘧原蟲宿主,與英國駐印度的醫師羅斯(Ronald Ross)合作釐清其感染方式,羅斯因此獲得諾貝爾醫學獎。萬巴德早年擔任大清帝國海關醫官,於廈門完成其絲蟲研究。隨後他前往香港開業,與學弟康德黎創辦香港華人西醫書院,孫中山則是該校第一屆畢業生。他回國後長期擔任英國殖民部的醫學顧問,並創立倫敦熱帶醫學校。《帝國的醫師》使用大量的原始資料,包括未出版的書信、日記與手稿,在當代醫學知識脈絡與大英帝國擴張的時代背景下,分析萬巴德的科學研究與醫療工作,詳述其一生事業與熱帶醫學這門專科的創建過程。

【專書得獎簡評】

本書追溯萬巴德(Patrick Manson, 1844-1922)由一個中國海關醫師變成英國熱帶醫學之父的歷程,可以說是第一本以中文寫成的關於西方醫學史的原創性著作。透過細緻而又可讀的文字,作者一方面介紹了這段歷史與其相關的哲學、科學、宗教、文化與政治脈絡,並闡述了晚近西方科學史的研究取徑與重要成果,另一方面則由「物質文化」、「科學實作」等嶄新的角度分析了十九世紀現代醫學在中國發展的歷史,並將之納入世界殖民醫學史的脈絡中。本書在此突破了一般中國醫學史研究以國別為界的侷限,使讀者見到位處邊陲的中國海關醫療何以能實質地影響到大英帝國中心的知識發展。本書具有開創性的突破將可以啟發新一代的研究者以新的眼光來檢視東亞與世界科學史。

國立中正大學語言學研究所張寧特聘教授,以"Coordination in Syntax"(Cambridge: Cambridge University Press, 2010.)一書榮獲「第二屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎」。

【得獎人簡歷】

張寧的第一篇博士論文探討漢語口誤(上海外國語大學,1990),第二篇研究漢語句法(加拿大多倫多大學,1997)。從加拿大畢業之後,在德國柏林語言學研究中心研究句法學。2003年起在國立中正大學語言學研究所教授基礎必修課及其他課程。2007年至2010年任該所所長。現為特聘教授。2009年獲中央研究院年輕學者研究著作獎,2010年獲國科會研究傑出獎。主要研究領域為形式句法學。出版專書Coordination in Syntax (Cambridge University Press, 2010)及Classifier Structures in Mandarin Chinese (Mouton de Gruyter, 2013)。在國際期刊發表論文多篇(如Linguistics 1998, 2006, 2014、Studia Linguistica 2007, 2010, 2012,以及Lingua, Canadian Journal of Linguistics, Nordic Journal of Linguistics, Sign Language and Linguistics, Folia Linguistica, Journal of East Asian Linguistics等)。另有多篇論文於Oxford University Press、John Benjamins、Mouton de Gruyter、Brill等出版的專書中發表。在基礎理論方面,除對並列結構的研究外,對句法移位的操作原理、名詞可數性的句法性質、含有數量詞的名詞結構內部的層級關係、量詞語言(如東亞語言)如何表達單複數的對立、動詞完成體的非時間特殊用法、介詞成分的句法結構等,都有新的發現。另外,對漢語、英語及臺灣手語等具體語言的某些句式也提出了較前人更有說服力的解釋。除教學及行政事務外,另擔任國內外語言學期刊及國際學術出版社編輯委員。

【專書簡介】

語言學理論探討人類語言有哪些基本成分,這些成分可以組成什麼樣的基本結構,組成這些結構需要什麼樣的操作,以及執行這些操作有什麼樣的控制條件。張寧在Coordination in Syntax (Cambridge University Press, 2010)一書中圍繞這四個根本問題考察並列結構這一所有語言都具有的結構。首先,經典理論把連詞,如漢語的和、或、而且,分析為區別於名詞或動詞的詞類,但連詞與並列項的互動關係顯示它本身並不具備獨立詞類的條件。其次,該書用新的論據論證並列結構是二分結構,而不是傳統語法的三分結構。二分結構是語言單位的最基本結構。第三,經典理論認為有一種僅見於並列結構的特殊位移模式,即兩個相同的成分可以從不同的位置移到同一個位置。該書解析相關句式的句法語意關係,發現都可用常規句法操作推倒出來,這說明並列結構不需要特殊的位移模式。第四,經典理論認為並列項整體不能移動,而且並列項內部的任何成分也不能移出並列結構。該書用大量事實說明在某種條件下這兩種移動都有可能,也討論了在什麼情況下不能移動。全書的論證取材於多種語言,其基本結論是並列結構在句法上並無任何特殊的機制。形式句法學尋找並判定埋藏於各種語言現象的人類語言基本規律,此書朝這一方向邁出了踏實的一步。

【專書得獎簡評】

本書內容充實,論證過程條理分明,確具有國際學術之水準。

英語中的對等並列結構(coordinate structure)如何分析一直都是爭論很多的議題,本專書在檢討前人所提出的結構分析之後,試圖提出一個到目前為止最有解釋力的分析。本書的特色之一就是作者在博覽群書,充分地了解了先前各家的說法之後,還能仔細檢討各家的得失並提出一個有很高解釋力的結構分析。作者的分析將在未來幾年引發語言學家對對等並列結構在普世語法中的定位問題熱烈的討論。

作者對早期的文獻有很好的掌握,且能從中得到啟發。論文中對前人的評述非常詳盡而公允,論證相當細密,呈現得層次分明且井然有序。本文對與中文對等並列結構有關語法現象都有相當深入的分析,這在一本以普世語法為本的語法討論是前所未見的。

系統號:

H-002406

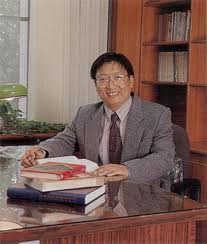

中央研究院近史所黃自進研究員榮獲2013年度中山學術著作獎

標題:

中央研究院近史所黃自進研究員榮獲2013年度中山學術著作獎

內容簡介:

中央研究院近史所黃自進研究員以《蔣介石與日本--一部近代中日關係史的縮影》一書,榮獲2013年度第48屆中山學術文化基金會人文社會類中山學術著作獎。

黃自進研究員係日本慶應義塾大學法學研究科博士,歷任美國史丹佛大學胡佛研究所訪問學者、日本慶應義塾大學法學研究科訪問學者、日本東京外國語大學地域文化研究科客座助教授、國立政治大學歷史系兼任教授、日本北海道大學法學研究科訪問學者、日本慶應義塾大學法學研究科特別研究教授、國立臺灣師範大學歷史系兼任教授、日本國際日本文化研究中心外國人研究員、中國大陸北京大學歷史系客座教授、日本北京大學歷史系客座教授、中國大陸南京大學歷史系客座教授等。學術著作請參考:http://mhmsjr.blogspot.tw/2013/11/blog-post.html

系統號:

H-002301

政治大學歷史系劉祥光教授榮任該系系主任

政治大學歷史學系王德權副教授榮升教授

華梵大學哲學系冀劍制副教授榮升教授

中研院史語所劉欣寧研究助理榮升助研究員

輔仁大學宗教學系新聘奧村浩基副教授

輔仁大學中文系新聘趙世瑋、黃培青、李鵑娟等三位助理教授

標題:

輔仁大學中文系新聘趙世瑋、黃培青、李鵑娟等三位助理教授

內容簡介:

輔仁大學中文系102學年度第1學期新聘趙世瑋、黃培青及李鵑娟等三位專任助理教授。

趙世瑋博士畢業於輔仁大學中國文學系,研究專長為中國近代思想史、清代學術思想、老莊思想、現代小說等簡歷及學術著作請參考:http://www.chinese.fju.edu.tw/?page_id=1491。

黃培青博士畢業於臺灣師範大學國文學系,研究專長為文學批評、文學理論、古典詩學等,簡歷及學術著作請參考:http://www.chinese.fju.edu.tw/?page_id=1494。

李鵑娟博士畢業於輔仁大學中國文學系,研究專長為訓詁學、文字學、聲韻學等,簡歷及學術著作請參考:http://www.chinese.fju.edu.tw/?page_id=1498。

系統號:

H-002315

中研院史語所聘請李孝悌教授為兼任研究員

輔仁大學中文系王令樾副教授榮退