標題

- 【演講】馬木池:殖民管治下的香港勞工運動:從1922年的香港海員罷工紀念亭說起

- 【演講】王振忠:明清時期徽州的族姓紛爭與村落地名的雅化

- 【演講】Shane McCausland:當中國還是「Cathay」:元代藝術的交流與轉變(1260-1368)

- 【演講】廖可斌:陳寅恪《論〈再生緣〉》、《柳如是別傳》的研究旨趣

- 【演講】劉紀蕙:物的世界:從文學的視覺性談起

- 【演講】歐麗娟:論《紅樓夢》中人格形塑的後天成因觀——以「情痴情種」為中心

- 【演講】楊小濱:心理分析與華語電影

- 【演講】蔣竹山:圖像中的醫療與物質文化:日治時期臺灣的消滅「南京蟲」大作戰

- 【演講】Alan J. Berkowitz:德之寶鏡:中古中國的傳記與修辭文化

- 【演講】Elad Alyagon:宋代軍人紋身初探

- 【演講】陳永昕:「滿洲」變身為「東北」:滿洲成為歷史借鏡的過程

- 【演講】孫慰祖:古璽印辨偽

- 【演講】陳永發:辛亥革命的挑戰:末代進士譚延闓

- 【演講】高傳棋:古地圖中的老臺北

- 【演講】康豹:當「宗教」遇上「迷信」:中國廟產興學運動面面觀,1898-1948

- 【演講】邱炫元:鄭和在東亞與東南亞文化中的多重形象

- 【演講】陳麗華:建構「客家」:殖民體系下的香港

- 【演講】船山徹:中研院史語所禮俗宗教研究室演講

- 【演講】吳瑞秀:古物的保存——有關法令的規範

- 【演講】萬淑娟、萬益嘉:西拉雅的語言與認同

- 【演講】康來新:當石頭動了心:來看《紅樓夢》第一回的物與情

- 【演講】東山京子:1935年臺灣大地震與臺灣總督府

- 【演講】梁志輝:馬來半島的族群關係:一個原住民(Orang Asli)田野調查研究的視角

- 【演講】石守謙:移動的桃花源——東亞文化史中的山水畫

- 【演講】毛里和子:2012日中衝突を考える

- 【演講】施添福:從客家到客家山:臺灣歷史上一個族群稱謂的轉變及其機制

- 【演講】Roderick Whitfield:New Perspectives from Dunhuang

- 【演講】蘇碩斌:社會學觀點的臺北史:談跨學科研究的歷程與樂趣

- 【演講】李依倩:楊德昌《一一》與朱天心《古都》中的臺日都市空間

- 【演講】吳文星:日治時期臺灣水產講習會之發軔

- 【演講】高明士:律令法與天下法

- 【演講】蔡慶同:家庭影像的前世今生

- 【演講】Roderick Whitfield:Paintings of Horses and Lions at the Ming Court

- 【演講】雷碧琦:政治與文化語境中的臺灣莎士比亞(Taiwan Shakespeare in Political and Cultural Context)

- 【演講】Leo M. Douw:The theory and historiography of Global History, exemplified by the case of cross-Taiwan Strait migrations under the Japanese colonial empire 1895-1945

- 【演講】西江清高:「周原」是甚麼——以遺址周圍之地貌暨地理環境為中心

- 【工作坊】漢語方言學新思維工作坊

- 【工作坊】「戰爭、記憶與性別」工作坊

- 【工作坊】文化交流史平臺工作坊

- 【工作坊】第二次東亞碑刻史料解讀工作坊

- 【座談會】《存亡關頭--1949年的中華民國》國史館紀錄片賞析暨映後座談會

- 【研習班】「民國風雅:現代中國的古典詩學與文人傳統」學術研習營

- 【研習班】臺灣人文學社2013年理論營

- 【研習班】第二十二屆歷史研習營——「帝國‧邊疆‧異域」

- 【系列演講】國立臺灣文學館2012下半年度「府城講壇」

- 【系列演講】2012年秋季臺灣大學全球變遷中心《水與社會研究》系列演講

- 【系列演講】《站在巨人的肩上,學習如何欣賞藝術》系列講座

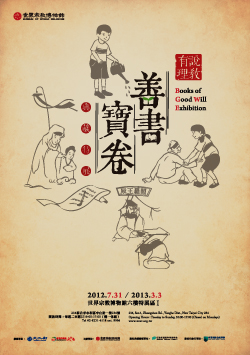

- 【展覽】說教有理--善書寶卷典藏特展

- 【展覽】小學之道——從漢簡看漢代識字教育

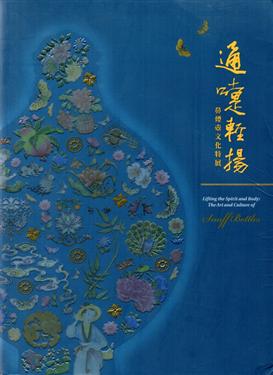

- 【展覽】通嚏輕揚——鼻煙壺文化特展

- 【展覽】獅子鄉大龜文古文物返鄉特展

- 【展覽】「胡適與蔣介石:道不同而相為謀」特展

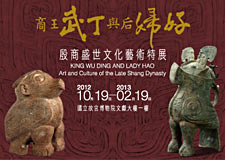

- 【展覽】商王武丁與后婦好——殷商盛世文化藝術特展

- 【展覽】人文薈萃--館藏日治時期名錄類書展

- 【展覽】「中国王朝の至宝」特別展

- 【展覽】Out of Character: Decoding Chinese Calligraphy

- 【展覽】Chinese Gardens: Pavilions, Studios, Retreats

- 【展覽】Buddhism along the Silk Road: 5th–8th Century

- 【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carving

【演講】馬木池:殖民管治下的香港勞工運動:從1922年的香港海員罷工紀念亭說起

【演講】王振忠:明清時期徽州的族姓紛爭與村落地名的雅化

【演講】Shane McCausland:當中國還是「Cathay」:元代藝術的交流與轉變(1260-1368)

標題:

【演講】Shane McCausland:當中國還是「Cathay」:元代藝術的交流與轉變(1260-1368)

時間:

2012年12月4日(週二)15:30-17:30

地點:

國家圖書館一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

Shane McCausland(馬嘯鴻,英國倫敦大學亞非學院副教授)

聯絡人:

洪俊豪,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

主持人:陳葆真(國立臺灣大學藝術史研究所教授)

本演講以英文進行,中文討論,有意參加者請逕至國家圖書館活動報名網址(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名

系統號:

A-000115

【演講】廖可斌:陳寅恪《論〈再生緣〉》、《柳如是別傳》的研究旨趣

【演講】劉紀蕙:物的世界:從文學的視覺性談起

標題:

【演講】劉紀蕙:物的世界:從文學的視覺性談起

時間:

2012年12月5日(週三)14:00-16:00

地點:

東華大學人社一館A207會議室(花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號)

主辦單位:

東華大學華文文學系

主講人:

劉紀蕙(交大社會與文化研究所教授)

內容簡介:

主持人:張梅芳(東華大學華文文學系教授)

講者簡介

劉紀蕙,1978年畢業於輔仁大學英文系,1984年獲得美國伊利諾大學比較文學博士後,旋即返回輔大英文系任教。曾於1988年至1993年擔任輔仁大學英文系系主任,卸任後籌備規劃輔仁大學比較文學研究所,規劃重點在於以整合人文學科的角度從事跨文化與跨藝術研究。該所成立於1994年。1994年至1999年擔任該所所長。2001年轉任交通大學外文系,2002年開始專任於交通大學社會與文化研究所,並於2002年至2004年擔任該所所長。

早年教授英國浪漫文學,談論布萊克、華茲華斯、濟慈、雪萊、拜倫,英國十九世紀小說,以及浪漫文學、藝術、歌劇。近十多年來轉向發展文化研究、臺灣文學與文化、精神分析、現代主義與現代性、電影理論、跨藝術研究等領域。

1994年出版的《文學與藝術八論:互文‧對位‧文化詮釋》呈現了第一階段的跨藝術文化研究成果。2000年出版的《孤兒‧女神‧負面書寫﹕文化符號的徵狀式閱讀》,以及後來一系列現代性論文,則呈現了跨領域精神分析探討,重新詮釋寫實主義傳統之外的臺灣文學所呈顯的本土意義與歷史脈絡,並檢視中國與臺灣現代性與文化心態史的一些特殊問題。

2004年出版的《心的變異:現代性的精神形式》則進一步以經神分析的閱讀方式檢視中國與臺灣二十世紀上半期所浮現的法西斯整體化組織衝動與排他機制。

系統號:

A-000081

【演講】歐麗娟:論《紅樓夢》中人格形塑的後天成因觀——以「情痴情種」為中心

【演講】楊小濱:心理分析與華語電影

【演講】蔣竹山:圖像中的醫療與物質文化:日治時期臺灣的消滅「南京蟲」大作戰

【演講】Alan J. Berkowitz:德之寶鏡:中古中國的傳記與修辭文化

標題:

【演講】Alan J. Berkowitz:德之寶鏡:中古中國的傳記與修辭文化

時間:

2012年12月6日(週四)10:00-12:00

地點:

國家圖書館一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

Alan J. Berkowitz( 柏士隱,美國斯沃斯莫爾學院講座教授)

聯絡人:

洪俊豪,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

主持人:劉苑如(中研院中國文哲所研究員)

本演講以英文進行,有意參加者請逕至國家圖書館活動報名網址(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名

系統號:

A-000116

【演講】Elad Alyagon:宋代軍人紋身初探

標題:

【演講】Elad Alyagon:宋代軍人紋身初探

時間:

2012年12月 6日(週四)13:00-15:00

地點:

國家圖書館一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

Elad Alyagon(樂永天,美國加州大學戴維斯分校歷史系博士候選人)

聯絡人:

洪俊豪,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

主持人:柳立言(中研院歷史語言研究所研究員)

本演講以中文進行,有意參加者請逕至國家圖書館活動報名網址(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名

系統號:

A-000117

【演講】陳永昕:「滿洲」變身為「東北」:滿洲成為歷史借鏡的過程

【演講】孫慰祖:古璽印辨偽

【演講】陳永發:辛亥革命的挑戰:末代進士譚延闓

【演講】高傳棋:古地圖中的老臺北

【演講】康豹:當「宗教」遇上「迷信」:中國廟產興學運動面面觀,1898-1948

標題:

【演講】康豹:當「宗教」遇上「迷信」:中國廟產興學運動面面觀,1898-1948

時間:

2012年12月8日(週六)14:00-16:00

地點:

中研院學術活動中心2樓第1會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院

聯絡人:

中研院總辦事處秘書組綜合科,Tel: (02)2789-9413

內容簡介:

主持人:彭旭明(中研院副院長)

備註:

1.本講座報名截止日為12月4日(週二),歡迎院內外人士及高中生以上學生報名參加。

2.曾以網路報名本活動者,中研院將以email寄送邀請函,請點選email內網址連結進入個人專屬網頁報名。報名截止日前,個人資料如有異動,請至該網址更新。

3.第1次參加者,請先至下列網址填寫報名資料:http://www.sinica.edu.tw/sc.html 。

4.參加本活動可獲得公務人員終身學習認證時數2小時。

洽詢專線:(02)2789-9413,中研院總辦事處秘書組綜合科

系統號:

A-000084

【演講】邱炫元:鄭和在東亞與東南亞文化中的多重形象

【演講】陳麗華:建構「客家」:殖民體系下的香港

【演講】船山徹:中研院史語所禮俗宗教研究室演講

標題:

【演講】船山徹:中研院史語所禮俗宗教研究室演講

時間:

2012年12月12日(週三)10:00-12:00

地點:

中研院史語所研究大樓701會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所禮俗宗教研究室

主講人:

船山徹(京都大學人文科學研究所教授)

聯絡人:

邱建智,E-mail: jianzhi1216@gmail.com

內容簡介:

【第一場】

漢譯佛典的中國化──介於漢譯佛典與偽經之間的「編輯經典」與其案例

【第二場】

京都大學人文科學研究所的宗教研究

譯者:釋見弘(法鼓佛教學院教授)

主持人:劉淑芬(中研院史語所研究員)

※ 本次活動敬備午餐,請於12月10日(週一)前報名,素食者請先聲明,來函請寄jianzhi1216@gmail.com

助理邱建智

系統號:

A-000160

【演講】吳瑞秀:古物的保存——有關法令的規範

【演講】萬淑娟、萬益嘉:西拉雅的語言與認同

【演講】康來新:當石頭動了心:來看《紅樓夢》第一回的物與情

標題:

【演講】康來新:當石頭動了心:來看《紅樓夢》第一回的物與情

時間:

2012年12月12日(週三)14:00-16:00

地點:

東華大學人社一館A207會議室(花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號)

主辦單位:

東華大學華文文學系

主講人:

康來新(中央大學中文系教授)

內容簡介:

主持人:張梅芳(東華大學華文文學系助理教授)

講者簡介

康來新,臺大中文系畢業,美國印第安那大學文學碩士,現任教於中央大學中國文學系,為紅學研究室主持人。著有《失去的大觀園》、《可愛》、《紅樓長短夢》、《晚清小說理論研究》等書。學術專長為紅學、宗教學及明清小說。

康來新老師以有情之筆重寫紅樓、研究紅樓,使臺灣紅學界得以綻放繽紛的花朵。

在《失去的大觀園》後記,康來新老師如此自述:「從一名國小學童的讀者,一直到今天,以紅樓夢為教本,執教於中文系的古典小說課堂上,紅樓夢對我個人最真切最深刻的領受與啟示,還是在於這部書是這樣真誠而嚴肅地探討了生命選擇的問題。因為這個緣故,當我受命以現代的語言,重新講述這個古老故事時,也就希望能夠把我這麼一點微末,卻是極誠摯的體驗,分享給少年的讀友們。」

系統號:

A-000105

【演講】東山京子:1935年臺灣大地震與臺灣總督府

【演講】梁志輝:馬來半島的族群關係:一個原住民(Orang Asli)田野調查研究的視角

【演講】石守謙:移動的桃花源——東亞文化史中的山水畫

【演講】毛里和子:2012日中衝突を考える

標題:

【演講】毛里和子:2012日中衝突を考える

時間:

2012年12月15日(週六)14:00-16:00

地點:

龍谷大學梅田キャンパス研修室(大阪市北区梅田2-2-2)

主辦單位:

日本現代中国学会関西部会

主講人:

毛里和子(早稻田大學名譽教授)

聯絡人:

日本現代中国学会関西部会,Tel: 03-5307-1175

內容簡介:

本演講免費入場,會場位置圖請參見:

http://www.ryukoku.ac.jp/osaka_office/access/index.html

講師紹介

中国政治研究。著書《現代中国政治第三版》(名古屋大学出版会2012年)、《日中関係》(岩波新書2006年、石橋湛山賞受賞)ほか多数。2006年福岡アジア文化賞受賞。2011年文化功労者。2004年-2006年日本現代中国学会理事長、2012年より同顧問。

系統號:

A-000110

【演講】施添福:從客家到客家山:臺灣歷史上一個族群稱謂的轉變及其機制

【演講】Roderick Whitfield:New Perspectives from Dunhuang

標題:

【演講】Roderick Whitfield:New Perspectives from Dunhuang

時間:

2012年12月18日(週二)14:00-16:00

地點:

臺灣大學文學院會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

臺大藝術史所

主講人:

Prof. Roderick Whitfield (SOAS, University of London)

內容簡介:

The past year has seen two new publications on Dunhuang: The Dunhuang Caves, I: Caves 266-275 of Mogao Grottoes, one volume in two parts. (Beijing: Wenwu Press, 2011); and Lokesh Chandra and Nirmala Sharma: Buddhist Paintings of Dunhuang in the National Museum, New Delhi (New Delhi: Niyogi Books, 2012). In addition, Princeton University is preparing to publish the archive of over two thousand photographs taken in 1943 by James and Lucy Lo, invaluable record of the Mogao and Yulin caves at that time. This lecture will discuss how these publications help to advance our knowledge of the mural paintings at the site and of the paintings on silk and hemp cloth that were discovered in the Library Cave (Mogao Cave 17) over a hundred years ago.

系統號:

A-000161

【演講】蘇碩斌:社會學觀點的臺北史:談跨學科研究的歷程與樂趣

【演講】李依倩:楊德昌《一一》與朱天心《古都》中的臺日都市空間

【演講】吳文星:日治時期臺灣水產講習會之發軔

【演講】高明士:律令法與天下法

【演講】蔡慶同:家庭影像的前世今生

【演講】Roderick Whitfield:Paintings of Horses and Lions at the Ming Court

標題:

【演講】Roderick Whitfield:Paintings of Horses and Lions at the Ming Court

時間:

2012年12月21日(週五)10:00-12:00

地點:

臺灣大學文學院會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

臺大藝術史所

主講人:

Prof. Roderick Whitfield (SOAS, University of London)

內容簡介:

Vast numbers of horses were imported to China during the Ming dynasty: the finest were selected for the imperial stables, and portraits of some of them appear to have been made by imperial command. These equine (and sometimes leonine) portraits in turn were copied by other painters, who used them as models to portray recent tributary missions. Although such paintings have not been considered worthy of much note, they were nevertheless influential in providing stock types for the portrayal of fine steeds and of envoys from foreign countries.

系統號:

A-000162

【演講】雷碧琦:政治與文化語境中的臺灣莎士比亞(Taiwan Shakespeare in Political and Cultural Context)

【演講】Leo M. Douw:The theory and historiography of Global History, exemplified by the case of cross-Taiwan Strait migrations under the Japanese colonial empire 1895-1945

標題:

【演講】Leo M. Douw:The theory and historiography of Global History, exemplified by the case of cross-Taiwan Strait migrations under the Japanese colonial empire 1895-1945

時間:

2012年12月25日(週二)11:00-13:00

地點:

中央研究院臺灣史研究所817室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院臺史所社會經濟史研究群

主講人:

Leo M. Douw(荷蘭阿姆斯特丹大學社會與人類學系講師)

內容簡介:

本演講以英文進行

系統號:

A-000111

【演講】西江清高:「周原」是甚麼——以遺址周圍之地貌暨地理環境為中心

【工作坊】漢語方言學新思維工作坊

標題:

【工作坊】漢語方言學新思維工作坊

時間:

2012年12月1日(週六)

地點:

清華大學人文社會學院 C310會議室(新竹市光復路二段101號)

主辦單位:

清大語言所

聯絡人:

Tel: 03-571-8615

內容簡介:

漢語聲韻學研究向來過於倚重韻書,囿於既有框架導致研究格局受限。除了縱向的文向串連,橫向的方言材料比較不可等閒視之。本工作坊擬提供新的思考方向向度,從漢語方言學的不同視界,提升漢語聲韻學研究的深度與廣度。會後論文集預計經審查後向知名出版社申請以期刊特輯或專書的形式出版。

本工作坊預定邀請的主題講者及講題如下:

語言接觸中的聲調(王本瑛,高雄師範大學臺灣歷史文化及語言研究所)

連城縣賴源鄉下村話語音特點說略(江敏華&何純惠,中央研究院語言學研究所)

漢語方言聲母異讀與《廣韻》又音(李存智,臺灣大學中國文學系)

客家話莊系字的歷史層次(陳秀琪,中央大學客家語文研究所)

從精組從、心、邪母讀作[f]談起(許慧娟,清華大學語言學研究所)

莆仙次方言韻母系統比較(劉秀雪,新竹教育大學臺灣語言與語文教育研究所)

福建內陸方言的地理語言學研究(鄭曉峰,中央大學客家語文研究所)

系統號:

A-000207

【工作坊】「戰爭、記憶與性別」工作坊

標題:

【工作坊】「戰爭、記憶與性別」工作坊

時間:

2012年12月6日(週四)

地點:

中研院近史所檔案館中型會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所

聯絡人:

Tel: 886-2-2782-4166

內容簡介:

9:05-9:55

日記中的戰爭記憶與殖民地經驗(洪鬱如,日本一橋大學)

評論人:陳文松(政大歷史系)

10:05-10:55

兩個祖國的邊緣人──「中國歸國者」的戰爭、記憶、性別(林志宏,中研院近史所)

評論人:許雪姬(中研院臺史所)

11:15-12:05

情場如戰場:張愛玲《小團圓》裡的戰爭刻痕(楊佳玲,臺大中文所)

評論人:柯惠玲(中原大學通識中心)

14:00-14:50

社會性別、戰爭與看得見的抗戰記憶(李丹柯,Fairfield University)

評論人:賴毓芝(中研院近史所)

15:00-15:50

處處無家處處家:烽火歲月下中國女性知識份子的日常生活(遊鑑明,中研院近史所)

評論人:孫慧敏(中研院近史所)

16:10-17:00

記憶與遺忘:日佔時期的「敵國人收容所」(連玲玲,中研院近史所)

評論人:張寧(中研院近史所)

系統號:

A-000130

【工作坊】文化交流史平臺工作坊

【工作坊】第二次東亞碑刻史料解讀工作坊

標題:

【工作坊】第二次東亞碑刻史料解讀工作坊

時間:

2012年12月7日(週五)10:30-17:30

地點:

臺大歷史系會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

臺大歷史系、臺灣大學文學院「跨國界的文化傳釋計畫:東亞各國間的文化交流跨學科研究」

聯絡人:

E-mail: luyiju@ntu.edu.tw

內容簡介:

課程

10:40-11:20

主持人:邱澎生

好太王碑與高句麗王號(羅新)

主持人:葉煒

從志墓到墓誌:墓誌起源的傳說與討論(劉靜貞)

13:20-14:40

主持人:翁育瑄

墓誌所見唐代武官的婚姻行為(葉煒)

主持人:羅新

洛陽萬安山的唐代家族墓園──以姚崇到姚勗五世的墓誌與神道碑為中心(涂宗呈)

14:50-16:10

主持人:涂宗呈

放良──唐代墓誌所見之主僕關係(翁育瑄)

主持人:劉靜貞

明清碑刻史料中的商業、法律與文化(邱澎生)

系統號:

A-000213

【座談會】《存亡關頭--1949年的中華民國》國史館紀錄片賞析暨映後座談會

標題:

【座談會】《存亡關頭--1949年的中華民國》國史館紀錄片賞析暨映後座談會

時間:

2012年12月7日(週五)14:00 -16:00

地點:

國史館總統副總統文物館3樓多媒體簡報室(臺北市長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

與談人:劉維開(國立政治大學歷史學系專任教授)

內容簡介:本片透過國史館典藏機密檔案,並援引藏於美國胡佛研究所的《蔣中正日記》以及美國國家檔案館的珍貴歷史影片,重新審視1949這個關鍵年代。從對共軍事失利、大陸局勢逆轉,到金門古寧頭大捷、韓戰爆發等重大歷史轉折點背後,細數從蔣中正總統下野到復行視事的404天中,蔣中正、李宗仁兩人之交鋒過程,以及在當時詭譎多變情勢下,蔣氏如何思考政府遷臺佈局、與經歷時代動盪的心境轉折。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴集點活動」集點貼紙1張

系統號:

A-000158

【研習班】「民國風雅:現代中國的古典詩學與文人傳統」學術研習營

標題:

【研習班】「民國風雅:現代中國的古典詩學與文人傳統」學術研習營

時間:

2012年12月14日至16日(週五至週日)

地點:

國立臺灣大學文學院會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

蔣經國國際學術交流基金會、臺灣大學中文系、復旦大學中文系

聯絡人:

E-mail: d00121005@ntu.edu.tw

內容簡介:

一、活動宗旨:

五四時期以來,以白話文為主導性的現代文學史幾乎遮蔽了20世紀的傳統詩詞寫作。隨著文學革命的發展,古典詩詞被推向邊緣化,文學的變異衝擊文化傳統,也改變了文人的生活感覺結構。然而,民初以降,傳統詩詞的寫作依然生生不息,顯示其在現代情境內不可輕易替代的文化意識與功能,且其積累豐厚的文化資本,不可能是一場文學革命就能消耗殆盡。因此,本次研習營以「現代中國的古典詩學與文人傳統」為主題,旨在重新審視現代文學史視域下古典詩學的寫作與生產、文人傳統的延續和發揚。透過邀約兩岸三地和國外的學者和博士生發表專題講座,同時甄選兩岸研究生參與議題和專書的討論,重新激發青年學者對此議題的認識,由此重估民國時期的文學價值和文人傳統。

二、活動時間:2012年12月14日(週五)至12月16日(週日)。

活動地點:臺灣大學文學院會議室。

三、活動內容:

本研習營以專題講座、論文發表與討論、專書討論、小組討論等方式進行,各分場活動之主題包括:(一)典範人物與文學嬗變;(二)世變中的傳統文學觀念;(三)糾纏的歷史、再造的概念;(四)朱祖謀:歷史滄桑與現代詞學;(五)遺民文化與道德困境;(六)行旅、域外經驗與文學空間的開拓;(七)舊詩話與文人傳統;(八)多重視野下的二十世紀古典文化;(九)專書討論(王德威《現代抒情傳統四論》、鄭毓瑜《引譬連類:文學研究的關鍵詞》)

四、報名對象:

具備與本研習營主題相關之研究專長、興趣之碩、博班研究生,共15名。

五、相關規定:

為深化相關議題的討論及學術交流之目的,本研習營之學員需全程參與會議,並於會後時間分組進行專書討論。

六、報名期限:即日起至2012年12月5日(週三)17:00止。

七、報名辦法:

請至相關網址下載並填寫報名表,於報名期限內將檔案寄至電子信箱:d00121005@ntu.edu.tw。(因名額有限,本研習營將視情形篩選,正式學員與候補名單,將於報名期限截止後另行公告、通知。)

八、主辦單位:蔣經國國際學術交流基金會、臺灣大學中文系、復旦大學中文系

共同主辦單位:中國宋慶齡基金會

系統號:

A-000199

【研習班】臺灣人文學社2013年理論營

標題:

【研習班】臺灣人文學社2013年理論營

時間:

2013年1月24至25日(週四至週五)

地點:

國立臺灣大學文學院演講廳(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

臺灣人文學社;合辦單位:臺灣大學外文系

聯絡人:

王友良,E-mail: theorycamp@gmail.com

內容簡介:

課程

1月24日

10:00-11:30

【理論之共】

主持人:李育霖(臺灣人文學社理事長、中興大學臺文所副教授)

主講人:廖朝陽(臺灣大學外文系特聘教授)

12:40-14:10

【生命之共1】

主持人:黃涵榆(臺灣師範大學英語系副教授)

主講人:賴俊雄(成功大學外文系教授兼文學院院長)

14:30-16:00

【生命之共2】

主持人:林建光(中興大學外文系副教授)

主講人:楊凱麟(臺北藝術大學美術學院教授)

16:20-17:50

【藝術之共1】

主持人:蔣伯欣(臺南藝術大學藝術史與藝術評論碩士班助理教授)

主講人:龔卓軍(臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班副教授兼所長)

1月25日

9:00-10:30

【藝術之共2】

主持人:廖新田(澳洲國家大學文化歷史語言學院教授)

主講人:許綺玲(中央大學法文系副教授兼系主任)

10:50-12:20

【東亞之共1】

主持人:蘇碩斌(臺灣大學臺文所副教授)

主講人:黃宗儀(臺灣大學地理系副教授)

13:40-15:10

【東亞之共2】

主持人:邱彥彬(政治大學英文系副教授)

主講人:蔣伯欣(臺南藝術大學藝術史與藝術評論碩士班助理教授)

15:30-17:30

【圓桌座談:臺灣共不共】

主持人:李育霖

討論人:邱貴芬、劉亮雅、廖新田、李鴻瓊

欲瞭解本課程相關問題,可直接與活動召集人臺師大英語系黃涵榆老師聯繫(chyhuang@ntnu.edu.tw, 02-77341764)。

系統號:

A-000112

【研習班】第二十二屆歷史研習營——「帝國‧邊疆‧異域」

標題:

【研習班】第二十二屆歷史研習營——「帝國‧邊疆‧異域」

時間:

2013年1月28至2月1日(週一至週五)

地點:

中央研究院史語所(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所

聯絡人:

羅小姐,Tel: (02)2782-9555#351;E-mail: ihpcamp@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

【講師及暫訂講題】

從中國到東亞──從個人的藝術史研究經驗談起(石守謙)

封建VS城邦:對古代中西政治傳統的一點省思(邢義田)

從界外私墾到屯番保留區(柯志明)

漂流異域:清代東亞海域的海難與海難記錄(劉序楓)

臺灣史上的帝國與邊疆關係(張隆志)

淡水簡介──河、海與人群的交會(陳國棟)

明清文學的西南敘事(胡曉真)

宇文、拓跋及鮮卑語問題(卓鴻澤)

來自邊緣的聲音(黃應貴)

歷史、動亂與山鄉夷民:從雲南鐵索箐事件談起(連瑞枝)

【最新公告(2012年11月8日)】

(1)錄取同學將會收到「錄取通知email」,如未收到,請儘速與我們聯絡(ihpcamp@gate.sinica.edu.tw)。

(2)請於11月21日之前,將報名費及錄取回條一併寄回。未於規定期限內繳交者,本所將取消其錄取資格。

(3)若您欲放棄錄取資格,請儘速以email聯絡我們,以便讓備取者遞補。

聯 絡 人:羅小姐

電 話:(02)2782-9555轉351

電子信箱:ihpcamp@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-000113

【系列演講】國立臺灣文學館2012下半年度「府城講壇」

標題:

【系列演講】國立臺灣文學館2012下半年度「府城講壇」

時間:

自2012年7月至12月,共6場

地點:

國立臺灣文學館演講廳(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

府城講壇自2010年舉辦以來廣受各界好評,曾邀請司馬中原、席慕蓉、王文興、鄭愁予、張曼娟、蔡詩萍、劉克襄......等等不同領域的專家學者,藉由一場場批判思辯與對話,與觀眾相互激盪、迸出思想交流的火花。

繼2010、2011年獲得廣大迴響,臺灣文學館再度推出2012府城講壇系列演講,上半年度已依序邀請蔡詩萍、馮翊綱、廖鴻基、洪蘭、向陽、劉克襄等不同領域的重量級專家學者,藉由具批判性的知識與思辯,進而探討適合人與自然和平共存、彼此對話增能的價值與美學。

演講時間均為週六的14:30-17:00,約十天前即開放索票,有意參加者請逕至官網報名。

本系列演講12月份場次內容如下:

12月15日

請您來看戲——臺前幕後(王安祈)

系統號:

A-000114

【系列演講】2012年秋季臺灣大學全球變遷中心《水與社會研究》系列演講

標題:

【系列演講】2012年秋季臺灣大學全球變遷中心《水與社會研究》系列演講

時間:

2012年10月至2013年1月,共4場

地點:

臺大全球變遷中心會議室(臺北市羅斯福路四段1號)

主辦單位:

臺灣大學地理環境資源學系

聯絡人:

陳盈蓁,Tel: 02-3366-5082

內容簡介:

本系列演講時間均為12:30-14:00,有意參加者請逕至相關網址,內有報名連結。

12月3日

公民參與下的流域治理——淡水河流域治理之經驗(周素卿,臺灣大學地理與環境資源系教授)

2013年1月7日

水利無限,制度有限——中國大陸小水電之個案(王振寰,政治大學國家發展研究所講座教授)

系統號:

A-000157

【系列演講】《站在巨人的肩上,學習如何欣賞藝術》系列講座

標題:

【系列演講】《站在巨人的肩上,學習如何欣賞藝術》系列講座

時間:

2012年7月至12月,每週日14:30-16:30

地點:

國立歷史博物館B1遵彭廳(臺北市中正區南海路49號)

主辦單位:

國立歷史博物館、典藏創意空間

聯絡人:

Tel: 02-25602220分機339、371

內容簡介:

報名方式:本講座採線上報名方式,請逕上www.artouch.com/space報名。如需公務人員時數,請於講座當天另行登記,講座當天請購買國立歷史博物館一般門票30元入場。

本系列演講12月場次資訊如下:

12月23日

藝術的終極關懷在哪裡?(史作檉,著名哲學思想家)

系統號:

A-000164

【展覽】說教有理--善書寶卷典藏特展

標題:

【展覽】說教有理--善書寶卷典藏特展

時間:

2012年7月31日至2013年3月3日

地點:

世界宗教博物館六樓特展區I(新北市永和區中山路一段236號7樓)

主辦單位:

世界宗教博物館

聯絡人:

世界宗教博物館,Tel: (02)8231-6699

內容簡介:

善書是就勸善書,簡言之,善書教人行善去惡,目的是鼓勵讀者承認而且努力地修改個人自己道德方面的缺點,同時盡力為善。只要人們遵循書中的訓誡,努力實踐善行,就能得到上天諸神的獎賞,反之則會受到懲罰。這個基於因果報應或感應陰騭的信念,就是善書道德觀念的基礎,也是深植於中國傳統裡的處世之道。以「勸善」為目的,已然超越了個別宗教教義的藩籬,內容與文體多通俗易懂且親近常民生活,透過贈閱、宣講等流通管道,廣泛流傳於臺灣民間,影響明清以來人們的信仰與行為。

世界宗教博物館館藏的民間善書,大約一千四百多冊,種類繁多,概分為善書、寶卷與民間宗教文獻三類,以流傳在臺灣地區,介於清至民國時期的版本最多。寶卷是一特殊的善書種類,原為佛教宣講文本,至明清時期,內容增添道德勸化與文學性,使寶卷除了民間宗教奉持的教義與教主修悟的體驗歷程之外,尚有勸人為善與文學故事的特質。2010至2011年進行的博物館數位典藏計畫中,將四百餘冊與宗教相關的善書進行全文數位化與整理,特展以此數位化善書為基礎,再以「勸善」思想作為核心,精選出兼具宗教意涵與勸善思想的善書展件。展區依照著作方式與內容特色,概分為善書、鸞書與寶卷三個主題展區,第四展區則介紹印書局松雲軒,展示其出品之善書,並概略介紹雕版印刷的工藝與書冊之美。

題名「說教有理」,來自對於傳統人生智慧的敬畏。《說文解字》:「善,吉也」,吉是美好的意思,這世上若真缺少了傳達善良美好觀念的事物,會是如何的景象?「教」是老祖宗的人生道理,是勸人為善的苦心,同時,也表達了善與民間諸多宗教信仰的關連性。宗博館以此珍貴典藏,展出裝載善心意念的書冊,雖然陳舊泛黃,卻是值得一談再談的道理與智慧,亦期望您透過互動參與的展覽設計,發現些許舊有深埋的善念種子,並加以灌溉。

※本展覽開放時間為每週二至週日10:00至17:00(週一休館)。

系統號:

A-000096

【展覽】小學之道——從漢簡看漢代識字教育

標題:

【展覽】小學之道——從漢簡看漢代識字教育

時間:

2012年10月27日開始

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館二樓居延漢簡區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所

聯絡人:

Tel: 02-2652-3180;E-mail: museum@asihp.net

內容簡介:

漢代的識字教育被稱為「小學」,進階教育則為「大學」。東漢崔寔《四民月令》說:正月、八月時,「命幼童入小學,學書篇章」,所謂的「篇章」,是指識字書《蒼頡》、《急就》。除此之外,學童也要學計數的九九術、計算時日干支的六甲等等。其中識字是最重要的課程,識字書歷兩漢,不斷增補修改,「小學」可以說是字書的統稱。

在敦煌、居延漢簡中有很多練習抄寫《蒼頡》、《急就》、九九、六甲的殘簡,也發現了一支頗為完整的毛筆,證明兩漢中期至東漢明帝以前的邊塞士卒曾利用守邊的機會,接受初級的教育。

本展覽挑選居延出土,以隸書、草書、篆書練習書寫的《蒼頡》、《急就》、六甲干支和九九簡、牘和觚為主,另精選若干書跡優美的簡牘,以饗書法愛好者。

開館時間:每週三、週六 09:30-16:30。(逢國定假日及選舉日不開放)

系統號:

A-000097

【展覽】通嚏輕揚——鼻煙壺文化特展

標題:

【展覽】通嚏輕揚——鼻煙壺文化特展

時間:

2012年7月25日至2013年6月20日

地點:

國立故宮博物院303陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

鼻煙源自南美洲印第安部落,是將上等煙葉磨成細粉,加入花卉等香料,經發酵後密封陳化而成。不同於卷煙需點火燃燒,鼻煙是將粉末直接吸入鼻中,略帶刺激具嗆鼻與特殊香氣,有通嚏之功效。

十六世紀,具有療效之珍貴鼻煙傳入歐洲,迅速地為皇室、貴族、教會等統治階層接受;到了十七世紀,除了藥用功能外,吸聞鼻煙成為高尚的社交活動,法王路易十四時,形成一股時尚風潮,席捲整個歐洲。在此風潮下,用來儲存鼻煙的鼻煙盒,如同珠寶首飾,成為表徵身分地位及財富的奢侈裝飾,結合各種珍貴材質、技藝,具體呈現精緻奢華的歐洲時尚。

十七世紀後半葉,西方鼻煙潮流進入中國,「通嚏輕揚」的鼻煙及裝飾華麗的鼻煙盒作為外交禮品,藉由歐洲傳教士、使節及商賈進入清宮,受到清代皇帝喜愛。吸聞鼻煙成為新潮流。因氣候、習慣等因素,歐洲鼻煙盒在中國並不適用,僅成為收藏的珍玩。在康熙時,內府開始製作小口、廣腹附蓋匙之鼻煙壺,易攜帶且氣味不洩,成為清廷盛裝鼻煙的新容器。縱觀康熙、雍正、乾隆三朝,將西方畫琺瑯、玻璃製造技術及各類紋飾巧妙融合,創製獨具特色的鼻煙壺。

乾隆朝之後,製作小巧精緻的鼻煙壺已蔚為風潮,將各類工藝展現於方寸之間,於材質、造型及技法皆極盡巧思。同時,鼻煙及鼻煙壺也成為清代社交活動不可少之物,無論家中陳設、或作為賞賜,或裝飾佩帶,乃至如煙漏、煙碟等小器具,皆成為彰顯身分地位及品味的象徵。此外,融合中西的中國鼻煙盒,及專為迎合中國皇室品味而作的鼻煙壺,則在器物材質製作上各自回應了鼻煙潮流。

展覽分成「西潮──歐洲鼻煙盒」、「新潮──清廷創製鼻煙壺」、「風潮──競相爭艷」、「迴瀾──品味交流」等四單元,展出院藏各類鼻煙盒、鼻煙壺及相關器具,呈現清代在歐洲鼻煙潮流下,所發展出特有的鼻煙壺文化,同時欣賞集中西工藝大成的鼻煙容器之美。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-000098

【展覽】獅子鄉大龜文古文物返鄉特展

標題:

【展覽】獅子鄉大龜文古文物返鄉特展

時間:

2012年10月5日至2013年3月30日

地點:

獅子鄉文物陳列館(屏東縣楓林村二巷28-1號)

主辦單位:

國立臺灣博物館、行政院原住民族文化園區管理局、屏東縣獅子鄉公所、獅子鄉文物陳列館

聯絡人:

Tel: (08)877-1129#89

內容簡介:

精選臺博館典藏之28件排灣族大龜文社古文物首次返回屏東縣獅子鄉文物陳列館展出,其中「牡丹社事件蕃社歸順保護旗」為1874年清末「牡丹社事件」,日軍進攻牡丹社時,沿路發給對日軍友好原住民部落的「保護旗」。當時,中心崙南社(大龜文社分支)頭目為了保護疆土及各部落生命,被迫接受此旗以免成為日軍攻擊的對象。1913年原旗擁有者之孫將文物捐贈予博物館,2010年公告指定為「重要古物」,此次為該旗於近百年後首度再回到原鄉,亦為第一次出館展覽,意義重大。鄉中耆老表示,該旗雖勾起傷痛的回憶,但幾經思量,依然決定將此旗迎回當年歷史的現場,希望藉由該展提醒、也告訴族人祖先殖民傷痛的歷史,「與其遺忘,我們願意接受也願意面對這個史實」。

本展覽開放時間為週一至週六上午9時至下午5時(週日、國定假日、每月15日清潔日休館),可提供預約導覽。民眾如欲查詢展覽暨各項活動詳情,可至該館官網http://www.pthg.gov.tw/TownSzt或電洽(08)877-1129分機89查詢。

系統號:

A-000109

【展覽】「胡適與蔣介石:道不同而相為謀」特展

標題:

【展覽】「胡適與蔣介石:道不同而相為謀」特展

時間:

2012年12月17日至2014年12月31日

地點:

胡適紀念館(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

胡適紀念館

聯絡人:

Tel: (02)27821147

內容簡介:

中研院院近史所胡適紀念館將推出「胡適與蔣介石:道不同而相為謀」特展,謹定於12月17日胡故院長適之先生121歲誕辰日舉辦開幕典禮。本次典禮先於胡適墓園進行致意儀式,隨後10點整於胡適紀念館舉行開幕活動,由中央研究院合唱團表演「胡適詩歌新唱」開啟序幕,邀請中央研究院長官剪綵開幕,敬邀各界來賓蒞臨參觀指教。

本展覽開放時間為每週二至週六9:00-17:00,國定假日不開放。

系統號:

A-000121

【展覽】商王武丁與后婦好——殷商盛世文化藝術特展

標題:

【展覽】商王武丁與后婦好——殷商盛世文化藝術特展

時間:

2012年10月19日至2013年2月19日

地點:

故宮博物院圖書文獻大樓一樓(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021;E-mail: service@npm.gov.tw

內容簡介:

武丁與婦好是中國歷史上的絕世佳偶。但他們之間的故事,卻在三千年後的二十世紀才為人知曉。

武丁是商朝(約西元前一六〇〇至一〇四六年)第二十三代商王,約生活於西元前一二〇〇年前後。據文獻記載,武丁的叔父盤庚將國都遷至殷(今日河南安陽),後又經小辛、小乙兩代商王,才傳位於武丁。他在位五十九年,思民所苦,禮賢下士,振興了商王朝;後人追諡他為殷高宗,並給予中興之主的歷史評價。史籍中的武丁具有符合儒家思想的聖君形象,但上古時代的故事一向信疑相參,直到考古發掘將商代盛世重現於世。

一九二八年起,中央研究院歷史語言研究所在殷都故地河南安陽小屯及侯家莊一帶,展開大規模考古發掘,商代王陵和宮殿宗廟基址的出土,證實了商王朝的存在;位於侯家莊西北岡王陵區的1001大墓,更被推測為武丁陵墓。一九三六年六月又發現一座甲骨坑(編號YH127),出土一萬七千多片龜甲、獸骨,其上刻載大量文字,多是武丁命人卜問祭祀、戰爭,甚至日常生活大小事的卜辭或記事。內容不但可與漢代≪史記•殷本紀≫中的商王世系相對應,也成為認識商王武丁的豐富資料庫。通過這些甲骨文,得見武丁所在社會的宗教、政治、生活及世界觀;也認識到武丁在商代巫覡世界中如何作為「群巫之長」。這些甲骨文使殷商成為中國信史的開端,其所展現成熟的文字系統,更見證了漢字的淵遠流長。

婦好是商王武丁諸后之一,未見於史書記載,但記錄婦好事跡的甲骨,在清末已有所聞。甲骨文中,婦好既生養子女,主持祭祀,且能征善戰。一九七六年,中國社會科學院考古研究所於殷墟小屯宮殿基址區內,發現了這位傳奇女子未經盜擾的墓葬。墓內豐富的隨葬品,具體呈現婦好的權勢、地位、人際關係和時代風貌。大量造型獨具的骨、玉及青銅器,皆成為定義武丁時代科技、工藝與藝術發展的重要指標。

此次展覽匯聚了中央研究院歷史語言研究所及中國社會科學院考古研究所發掘出土的殷墟文物菁華,以及河南博物院的珍貴銅器典藏。並得加拿大皇家安大略博物館與蘇格蘭國家博物館慨借二件珍貴甲骨。在甲骨文字的引導下,本展通過五個單元娓娓敘述武丁與婦好的故事、殷商盛世的壯闊,並展現漢字富沛的生命力!

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-000214

【展覽】人文薈萃--館藏日治時期名錄類書展

標題:

【展覽】人文薈萃--館藏日治時期名錄類書展

時間:

2012年8月7日至12月26日

地點:

國立中央圖書館臺灣分館6樓臺灣學研究中心(新北市中和區中安街八十五號)

主辦單位:

國立中央圖書館臺灣分館

聯絡人:

Tel: (02)2926-6888

內容簡介:

日治時期政府與民間為確實掌握人事動態,乃編纂為數眾多之職員錄。官方職員錄方面,最早獨立出版者為1898年臺灣日日新報社出版的《臺灣總督府職員錄》,該職員錄逐年發行,刊載各年度總督府編制和人事資料。此外,府轄各單位、地方官廳和準自治團體亦各自發行職員錄。

名簿則以民間團體為主,依照團體性質不同,主要可分為教育團體名簿、同好團體名簿、縣人會名簿和工商團體名簿等類別,各名簿均載有該團體成員資料。

此外,尚有人士鑑、長篇傳記、小傳、自傳等各類名錄及傳記,刊載人物學經歷、職業或興趣等資料,部分名鑑、傳記帶有編纂者對傳主之評價。同時,日治時期有多位編輯者致力於各類名鑑編纂工作,其中又以記者居多。

本次所展出之館藏日治時期人名錄保留各領域官、民人事資料,不僅為研究日治時期臺灣各領域人事變遷珍貴且重要之文獻,也是了解日治時期產業經濟、社會文化發展時不可或缺的基礎史料。

本展覽開放時間為每週二至週五9:00-21:00。

影片放映─配合展覽主題播放相關影片,歡迎觀賞

地點:六樓臺灣學研究中心多媒體放映區(展覽區旁)

時間:14:00開始放映(片長均為30分鐘)

12月8日(週六)、12月19(週三)

不斷再生的醫學博士:馬偕

系統號:

A-000163

【展覽】「中国王朝の至宝」特別展

標題:

【展覽】「中国王朝の至宝」特別展

時間:

2012年10月10日至12月24日

地點:

東京大學駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム4(東京都目黒区駒場3-8-1)

主辦單位:

東京国立博物館、中国文物交流中心、NHK、NHKプロモーション、毎日新聞社、朝日新聞社

聯絡人:

Tel: 03-5777-8600(ハローダイヤル)

內容簡介:

2012年の日中国交正常化40周年を記念して、中国各王朝の貴重な文物を紹介する特別展「中国王朝の至宝」を開催します。

中国で最古の王朝といわれる夏の時代からおよそ4000年の間、中国各地にはいくつもの王朝が誕生し、特色ある豊かな文化が育まれてきました。それらは、相互に影響を与えつつ多様な展開をとげ、世界に冠たる中国文化を形成していきました。そして、日本をはじめ、近隣地域にも多大な影響を及ぼしていったのです。

この展覧会では、夏から宋の時代にわたる中国歴代の王朝の都・中心地域に焦点をあて、それぞれの地域の特質が凝縮された代表的な文物を対比しながら展示するという新たな手法によって、多元的でダイナミックに展開してきた中国文化の核心に迫ります。

また、2008年に発見された「阿育王塔」など日本初公開となる最新の発掘成果を含め、国宝級の「一級文物」約60%というスケールで貴重な文物168件をご紹介します。

本展覽展品及參觀資訊請參見官網(http://china-ocho.jp/)

系統號:

A-000095

【展覽】Out of Character: Decoding Chinese Calligraphy

標題:

【展覽】Out of Character: Decoding Chinese Calligraphy

時間:

2012年10月5日至2013年1月13日

地點:

Asian Art Museum(200 Larkin St. San Francisco, CA 94102, U.S.A.)

主辦單位:

(美國)Asian Art Museum

聯絡人:

Tel: 415.581.3500;E-mail: pr@asianart.org

內容簡介:

This exhibition decodes the secrets behind China’s most revered art form. With masterpieces on view for the first time in the West and works from modern and contemporary artists, Out of Character is a bold and unprecedented presentation of Chinese calligraphy.

中文簡介

來感受一下動人的書法。充滿突破性的《灋跡:觀遠山莊珍藏與徐冰新作展》將重點展出世界聞名的書法家的作品及國際級當代藝術家徐冰的新作品。40件書法作品中包括15件出自趙孟頫,文徵明,董其昌等大師手筆的珍品。《灋跡:觀遠山莊珍藏與徐冰新作展》是十二年以來在美國首次舉行的大型書法展覽,其中有不少作品更是首次公開展出。

本展覽展品及參觀資訊請參見官網(http://www.asianart.org/calligraphy/)

系統號:

A-000089

【展覽】Chinese Gardens: Pavilions, Studios, Retreats

標題:

【展覽】Chinese Gardens: Pavilions, Studios, Retreats

時間:

2012年8月18日至2013年1月6日

地點:

The Metropolitan Museum of Art, Galleries 210-216(1000 Fifth Avenue. New York, 10028,USA)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art

聯絡人:

The Metropolitan Museum of Art, Tel: 212-535-7710

內容簡介:

This exhibition explores the rich interactions between pictorial and garden arts in China across more than one thousand years. In the densely populated urban centers of China, enclosed gardens have long been an integral part of residential and palace architecture, serving as an extension of the living quarters. The preferred site for hosting literary gatherings, theatrical performances, and imaginary outings, gardens were often designed according to the same compositional principles used in painting; likewise, as idealized landscapes, they frequently drew inspiration from literary themes first envisioned by painters. Artists were called upon not only to design gardens but also, as gardens came to be identified with the tastes and personalities of their residents, to create idealized paintings of gardens that served as symbolic portraits reflective of the character of the owner.

This exhibition features more than sixty paintings as well as ceramics, carved bamboo, lacquerware, metalwork, textiles, and even several contemporary photographs, all drawn from the Metropolitan Museum’s permanent collections, that illustrate how garden imagery has remained an abiding source of artistic inspiration and invention.

系統號:

A-000090

【展覽】Buddhism along the Silk Road: 5th–8th Century

標題:

【展覽】Buddhism along the Silk Road: 5th–8th Century

時間:

2012年6月2日至2013年2月10日

地點:

The Metropolitan Museum of Art, Galleries251(1000 Fifth Avenue. New York, 10028,USA)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art

聯絡人:

The Metropolitan Museum of Art, Tel: 212-535-7710

內容簡介:

Drawing together objects from India, Pakistan, Afghanistan and the western reaches of Central Asia—regions connected in the sixth century A.D. through trade, military conquest, and the diffusion of Buddhism—the exhibition illuminates a remarkable moment of artistic exchange. At the roots of this transnational connection is the empire established the end of the fifth century by the Huns (Hunas or Hephthalites) that extended from Afghanistan to the northern plains of India. Although this political system soon disintegrated into chaos, over the next century trade routes connecting India to the western reaches of the Central Asian Silk Road continued to link these distant communities, facilitating ideological exchange and financing the production of Buddhist imagery of great artistic sophistication.

By the fifth century, Buddhism had been thriving in Gandhara and the Swat Valley (northern Pakistan) for six hundred years, financed by the extensive trade that flowed through the Khyber and Karakorum passes. Trade with the Mediterranean began with an overland route established by Alexander the Great in the fourth century B.C. By 50 B.C. maritime routes allowed merchants to sail down the Red Sea and to take advantage of monsoon winds to cross the Arabian Sea and reach ports along the west coast of India. Trade goods were transported along the Indus River up to Gandhara and then to China via routes passing through Afghanistan or over high Himalayan passes and then through Central Asia.

Between 450 and 520 this trade pattern was disrupted by an invasion of nomadic people from the Central Asian Steppes. They swept through Afghanistan, Gandhara, the Swat Valley, and Kashmir, eventually reaching the plains of north India. The invaders probably comprised several Hun groups known by various names—notably the Hephthalites in Gandhara and the Hunas in India. They ruled briefly in Gandhara and Kashmir and fought battles in north India that destabilized the Gupta Empire. Of great significance, these invasions brought north India in contact with Kashmir, Gandhara, and, ultimately, Afghanistan. As a consequence, the Gupta artistic style of north India pervaded the Buddhist art of Kashmir and the Swat Valley, reaching as far as Afghanistan.

These invasions also appear to have forced Gandharan monks into Afghanistan and western Central Asia, and a corresponding taste for Gandharan classical forms became important at Buddhist centers in these areas. In Central Asia, prosperous Buddhist complexes were established at oases and urban centers that served as way stations for traders crossing the vast deserts. This exhibition focuses on the western regions of Central Asia in the Tarim basin—sites such as Kizil, Turfan, and Khotan—where contact with Afghanistan and, by extension, Gandhara and ultimately north India is evident. The sites around Khotan are especially interesting, as they sit at the mouth of a pass that crossed the high Himalayas to reach Gandhara and the Swat Valley.

The trade systems extending down into India and overland as far as Iran and Iraq affected the lives of nomadic peoples living in the vast expanse of Central Asia. Elite goods such as textiles provide a glimpse into the nature of this trade, and prestige items such as gold ornaments give us a sense of the tastes of these prosperous nomadic communities. These nomads are often overlooked, as they did not build cities or temples, but they were both wealthy and militarily powerful and played an important role in the artistic development of the Central Asian community.

系統號:

A-000093

【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carving

標題:

【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carving

時間:

2012年6月16日至2013年1月6日

地點:

The Metropolitan Museum of Art, Galleries220–221(1000 Fifth Avenue. New York, 10028,USA)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art

聯絡人:

The Metropolitan Museum of Art, Tel: 212-535-7710

內容簡介:

Stone carving is one of the oldest arts in China, its beginnings dating back to remote antiquity. Although jade, the mineral nephrite, was held in the highest esteem, all stones that could achieve a luster after polishing, be it agate, turquoise, malachite, chalcedony, quartz, jasper, or lapis lazuli, were also appreciated. Stone carving experienced an efflorescence during the Qing dynasty (1644–1911), when an abundant supply of raw materials, exceptionally accomplished craftsmen, and, in particular, keen imperial patronage contributed to the creation of numerous superb works.

The stone carvings of the Qing period can be grouped in three categories: personal adornments such as rings, bracelets, and pendants; articles for daily use (mainly in the scholar’s studio) such as brush holders, water pots, and seals; and display pieces such as copies of antiques, miniature mountains, and animal and human figures, the latter being the largest of the group. The carvings can also be classified by their decorative style: archaic or classical, meaning their shapes were derived from ancient ritual vessels; "Western," which bore the influence of contemporary Mughal art from northern India; and new or modern, meaning novel shapes and designs created during the Qing dynasty.

A common decorative theme, especially among works of the new style, was the use of rebuses, which are symbols associated with auspicious meanings, to convey wishes for prosperity, longevity, good fortune, perpetuation of a family line, or academic success. The tradition began early but remained largely in the popular culture until the sixteenth and seventeenth centuries, when significant social changes and increased imperial patronage helped elevate the rebus to the high art of the court.

系統號:

A-000094