標題

- 【演講】廖欽福:轉型正義與消逝的國家財政

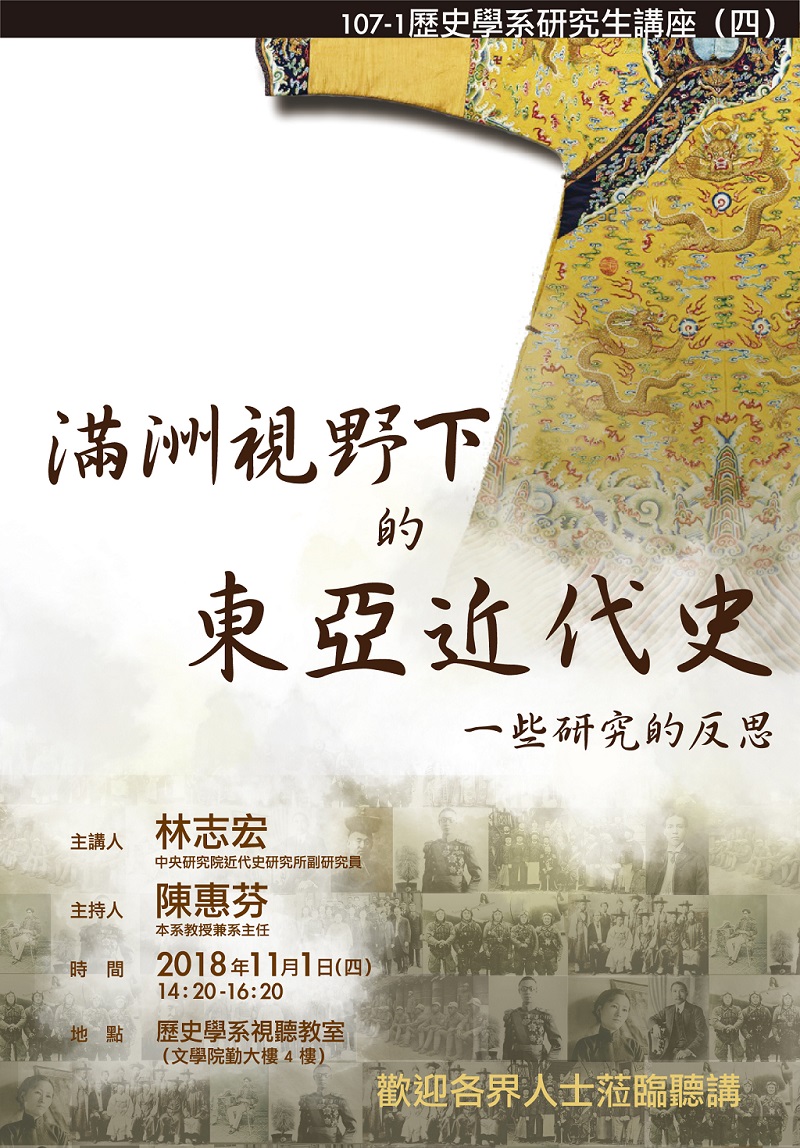

- 【演講】林志宏:滿洲視野下的東亞近代史——一些研究的反思

- 【演講】楊郁如:敦煌莫高窟隋代石窟的承上啟下

- 【演講】柯慶明、梅家玲:臺靜農的「人.文.世界」——一種敘史詠懷的創作典型

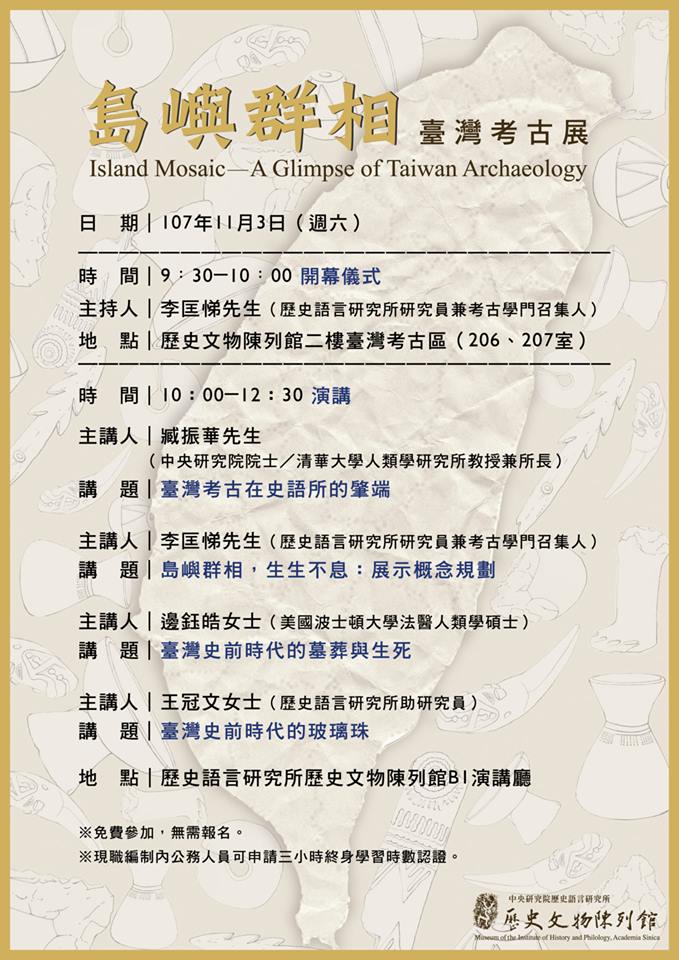

- 【演講會】島嶼群相台灣考古展系列演講

- 【演講】魏堅:居延考古和額濟納漢簡

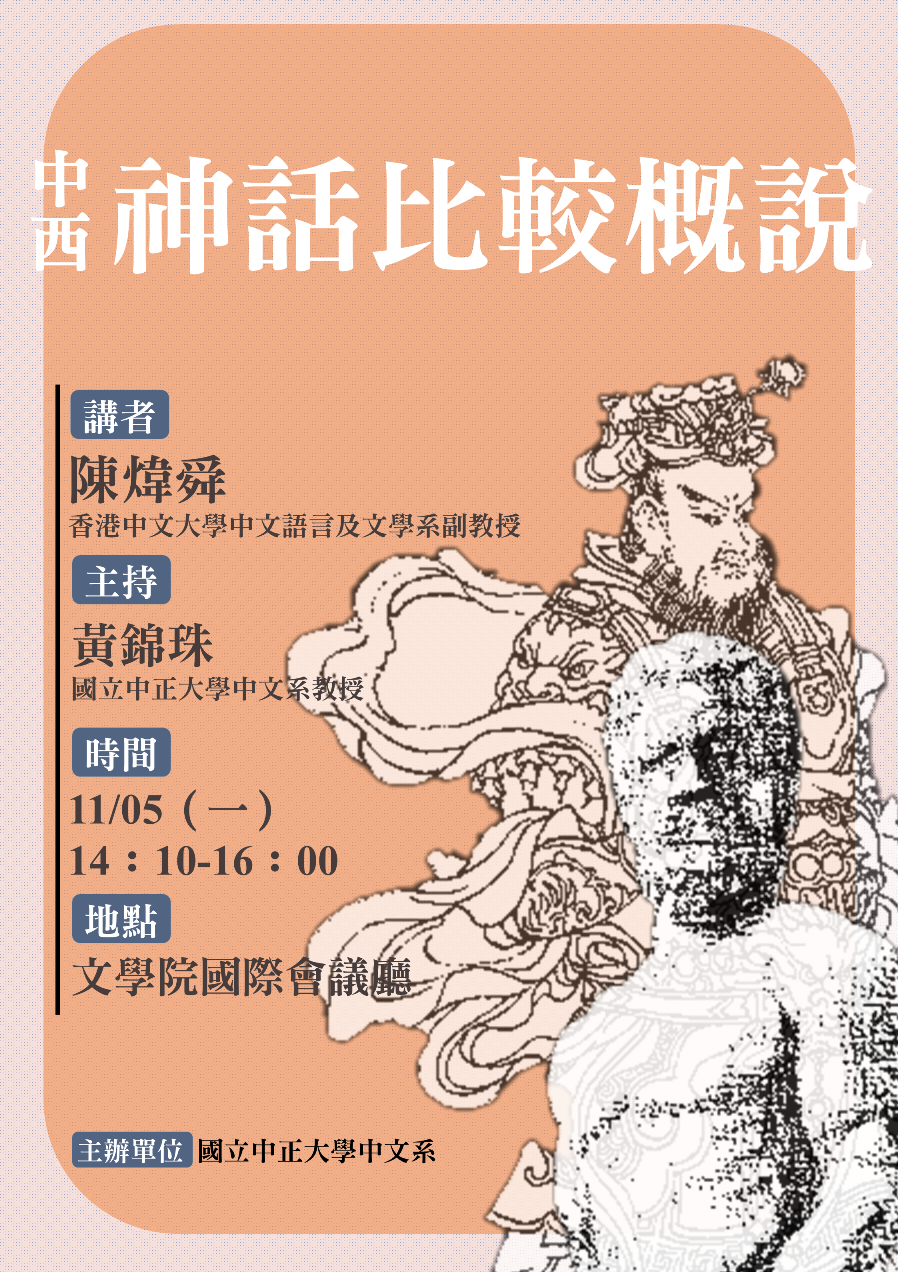

- 【演講】陳煒舜:中西神話比較概說

- 【演講】Richard PEARSON:Some archaeological field work in Taiwan in the 1960’s and 1970’s

- 【演講】陳信良:中文缺字處理及其相關

- 【演講】Jeffrey WASSERSTROM :The Ghosts of 1900: China and the World in a Year of Global War

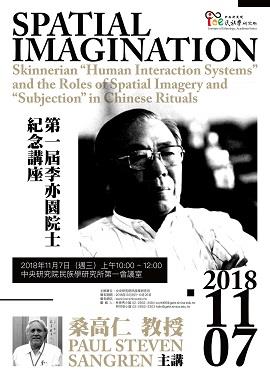

- 【演講】桑高仁:SPATIAL IMAGINATION: Skinnerian “Human Interaction Systems” and the Roles of Spatial Imagery and “Subjection” in Chinese Rituals

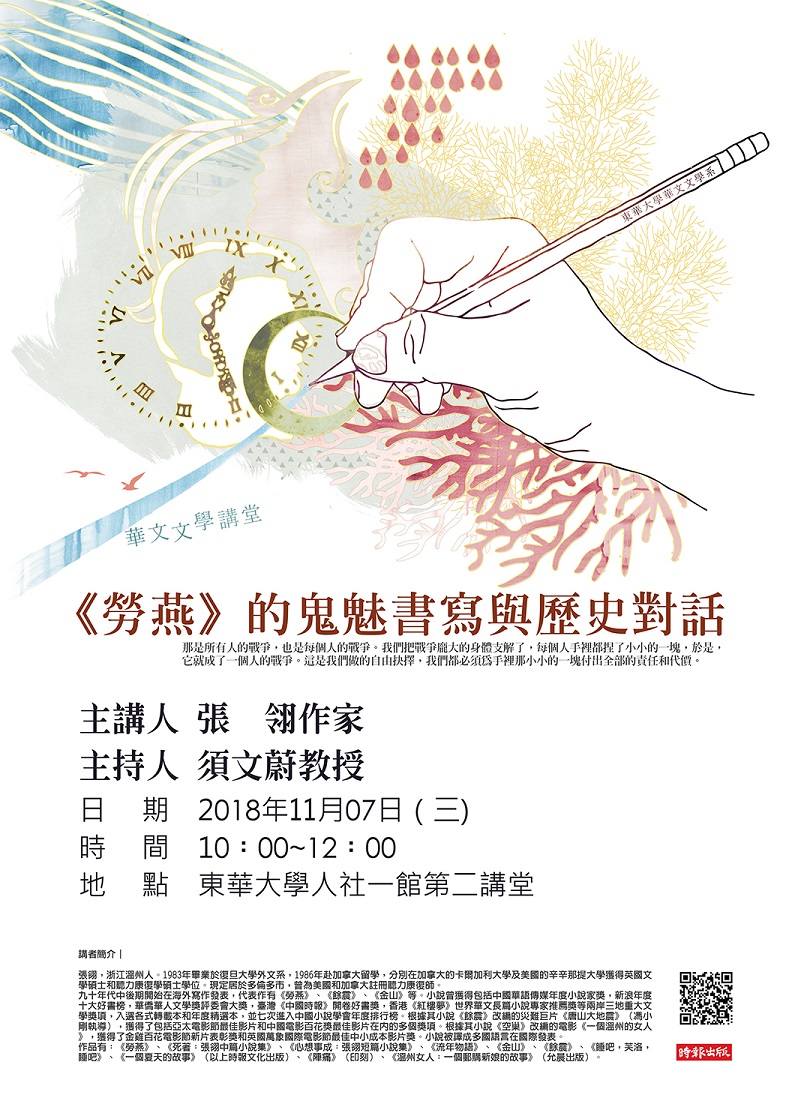

- 【演講】張翎:《勞燕》的鬼魅書寫與歷史對話

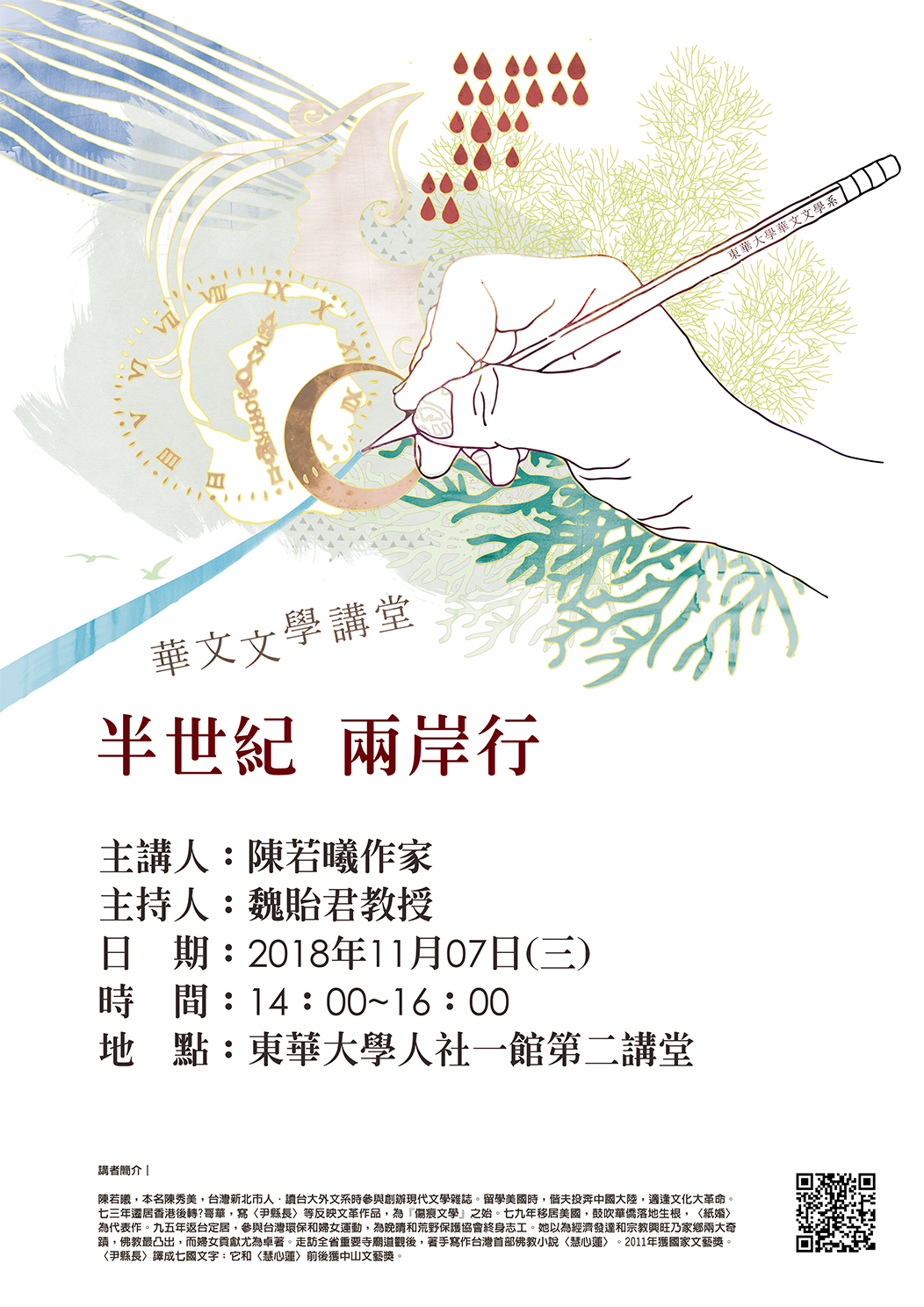

- 【演講】陳若曦:半世紀兩岸行

- 【演講】陳世局:褒揚令人物研究:許子秋與臺灣法定傳染病的防治(1962-1970)

- 【演講】Matthew S. Erie:China's "Law and Development" Moment?: Reflecting on Reflections of Law in China’s Globalism

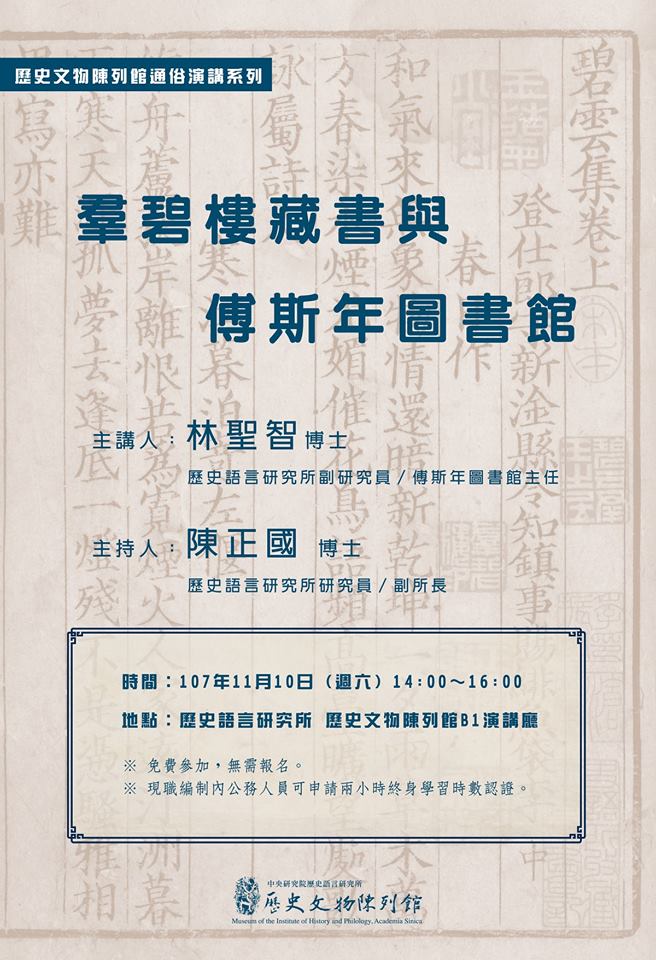

- 【演講】林聖智:羣碧樓藏書與傅斯年圖書館

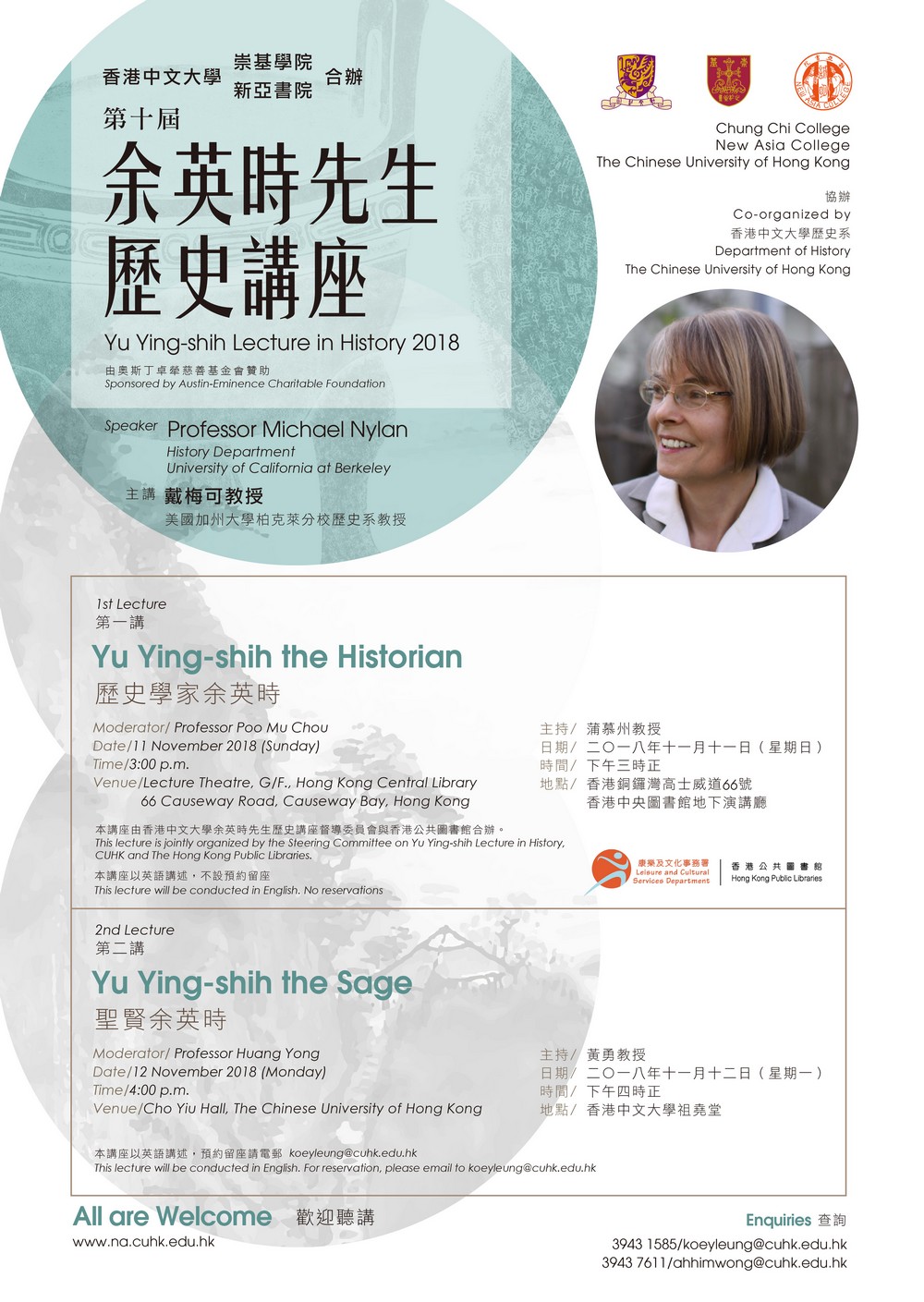

- 【演講】第十屆余英時先生歷史講座

- 【演講】趙永磊:唐代前期禮學與禮制的互動研究

- 【演講】鄧津華:從婦女研究到台灣研究:路徑、觀點、方法

- 【演講】王品驊:臺灣當代策展的空間生產與論述實踐

- 【演講】Kevin O’Brien:Enthusiastic Policy Implementation and its Aftermath: The Sudden Expansion and Contraction of China’s Microfinance for Women Program

- 【演講】Frontiers, Borderlands, and Diasporas: Reflections on Working at the Margins

- 【演講】石之瑜:再論天下與國際關係

- 【演講】水羽信男:中國自由主義知識分子對「二戰」的看法

- 【演講】康培德:歷史、民俗與紅毛:臺灣原住民與荷蘭時代的記憶

- 【演講】張省卿:啟蒙時代東西交流下之科學圖像

- 【演講】侯嘉星:檔案數位利用的使用者觀點——以農林部檔案為例

- 【演講】葉漢明:毛澤東的遺產

- 【演講】葉爾建:試驗場、歷史地理和熱帶殖民地

- 【演講】吳曉鈞:「中國的莎士比亞在臺灣」——齊如山與「國劇」在1950年代臺灣之形成

- 【演講】郭亞珮:孔教會與新教傳教士——「宗教」的翻譯與再造

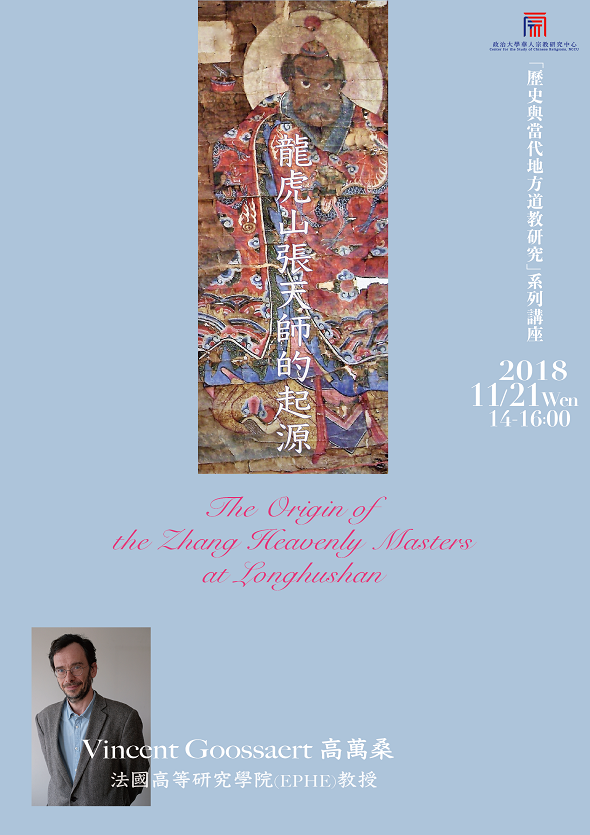

- 【演講】高萬桑:龍虎山張天師的起源

- 【演講】Ho-fung Hung:Chinese State Capitalism in Hong Kong

- 【演講】李貞德:絕經的歷史研究:從「更年期」談起

- 【演講】賀喜:文本與禮儀:文字對鄉土社會的改造

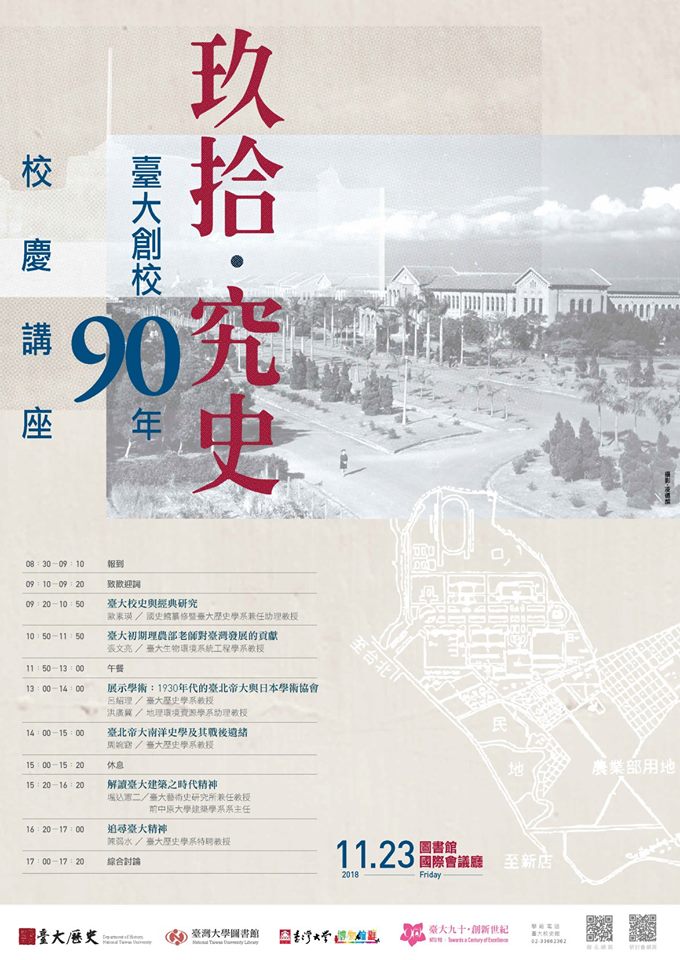

- 【演講會】玖拾.究史:臺大創校90年校慶講座

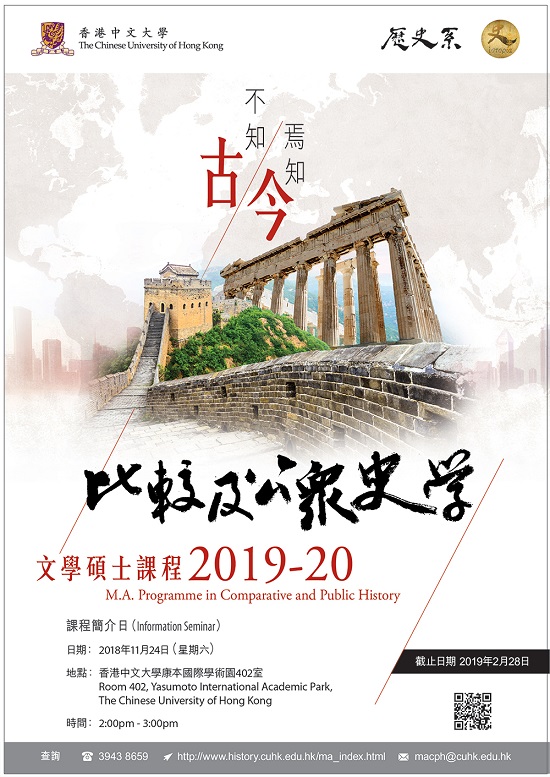

- 【演講】張瑞威:不知古,焉知今

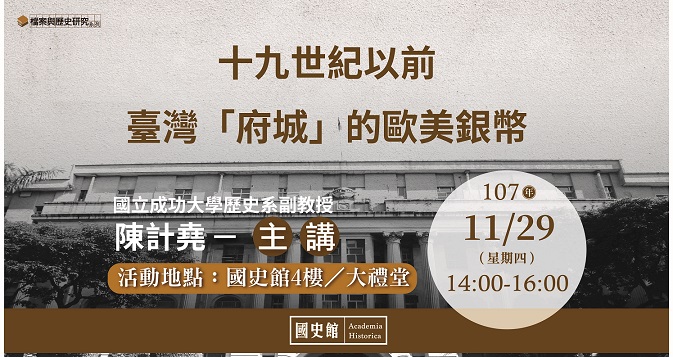

- 【演講】陳計堯:十九世紀以前臺灣「府城」的歐美銀幣

- 【演講】林俊臣:他者之不可超越?一個書法臨摹的心路歷程

- 【演講】廖文碩:從檔案論軍事委員會國際問題研究所

- 【演講】劉瑞超:北臺灣臺三線客家文化廊帶的形成與發展

- 【演講】張珣:宗教神聖物與物質文化研究:以宗教用香為例

- 【演講】鄭政誠:皇國、島土與近代化:日治台灣初等學校的國語教材呈現

- 【演講】Klaas Ruitenbeek:Ordinary folks: Small-size portraits from portrait painters' studios in Qing-dynasty China

- 【系列演講】「天上人間──李後主」系列講座

- 【系列演講】宋代藝術系列講座

- 【系列演講】「臺灣建築史中的臺大建築」系列論壇

- 【研習營】臺灣人文學社2019年理論營

- 【工作坊】政治大學2018學年度身體文明中心工作坊——「身體的照護與裝扮」

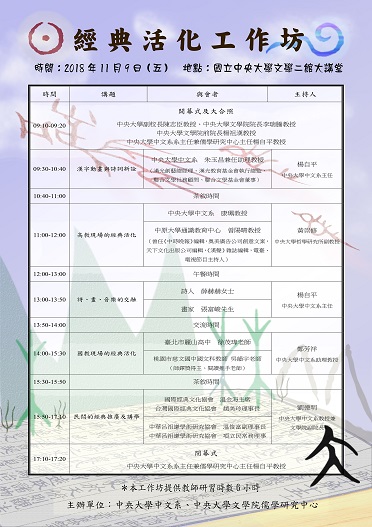

- 【工作坊】2018經典活化工作坊

- 【展覽】「重返・田野:伊能嘉矩與臺灣」特展

- 【展覽】「上學去──臺灣近代教育」特展

- 【展覽】「南方共筆:輩出承啟的臺南風土描繪」特展

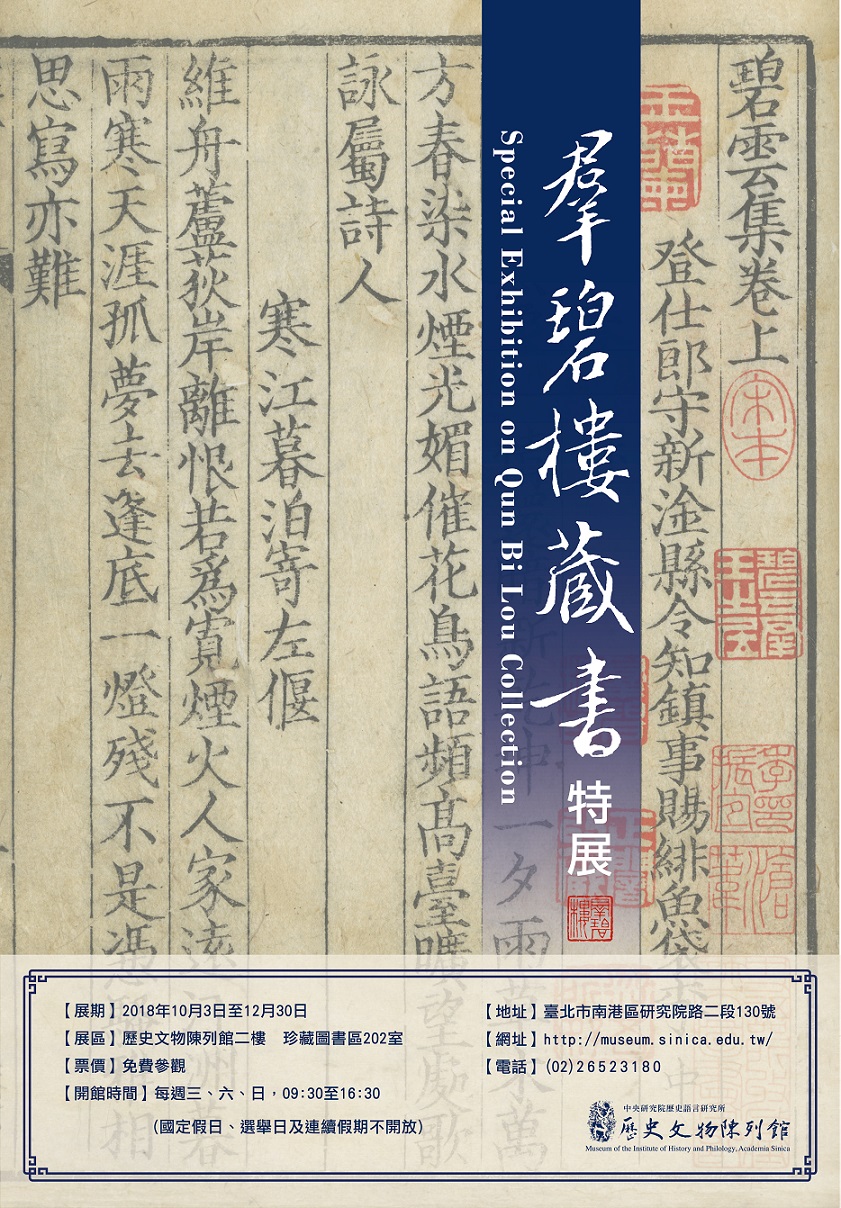

- 【展覽】羣碧樓藏書特展

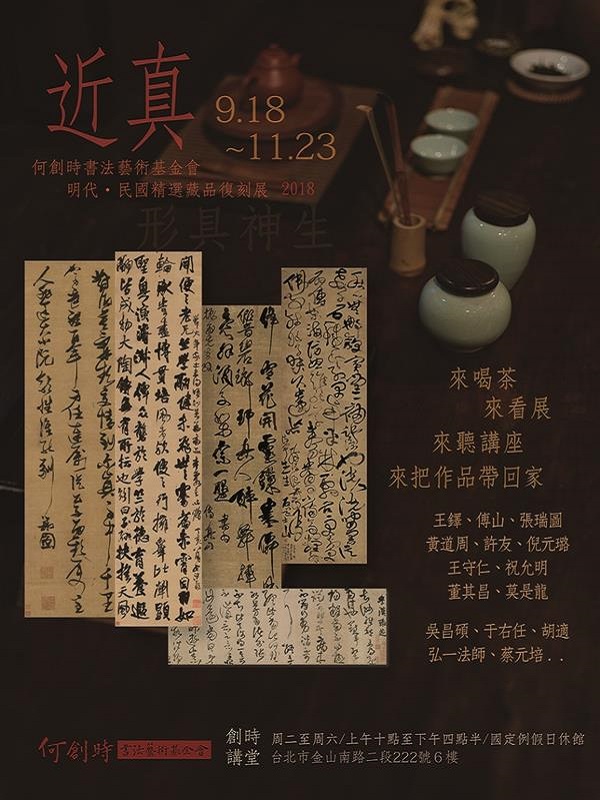

- 【展覽】《近真》明代・民國精選藏品復刻展暨系列講座

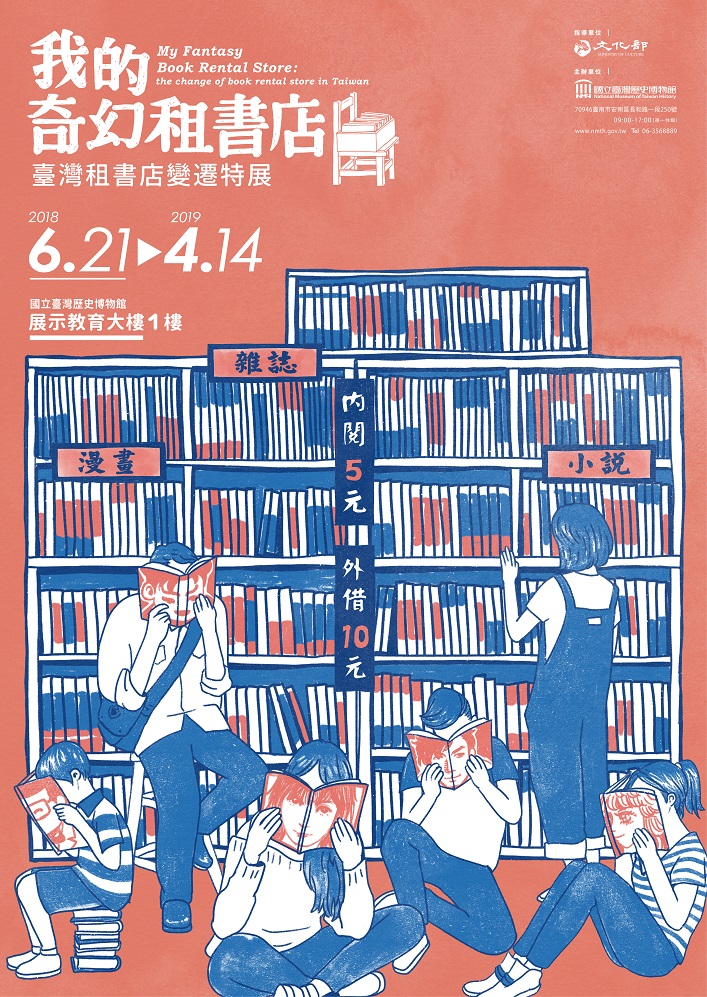

- 【展覽】「我的奇幻租書店:臺灣租書店變遷」特展

- 【展覽】原來如此:原住民族文學轉型正義特展

- 【展覽】魔幻鯤島,妖鬼奇譚──臺灣鬼怪文學特展

- 【展覽】島嶼群相──臺灣考古展覽

- 【展覽】來禽圖——翎毛與花果的和諧奏鳴

- 【展覽】實幻之間——院藏戰國至漢代玉器特展

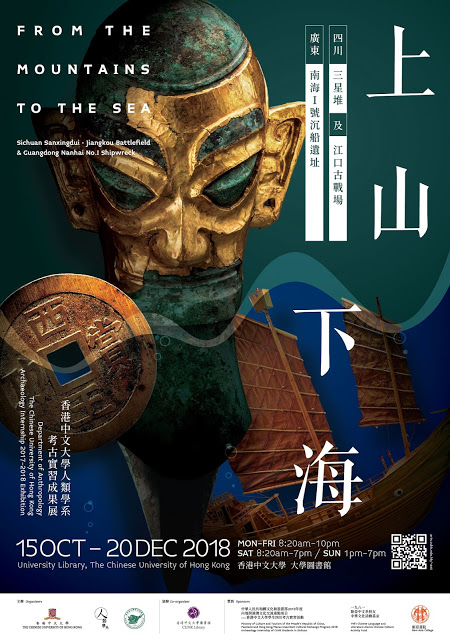

- 【展覽】上山下海:香港中文大學人類學系考古實習成果展

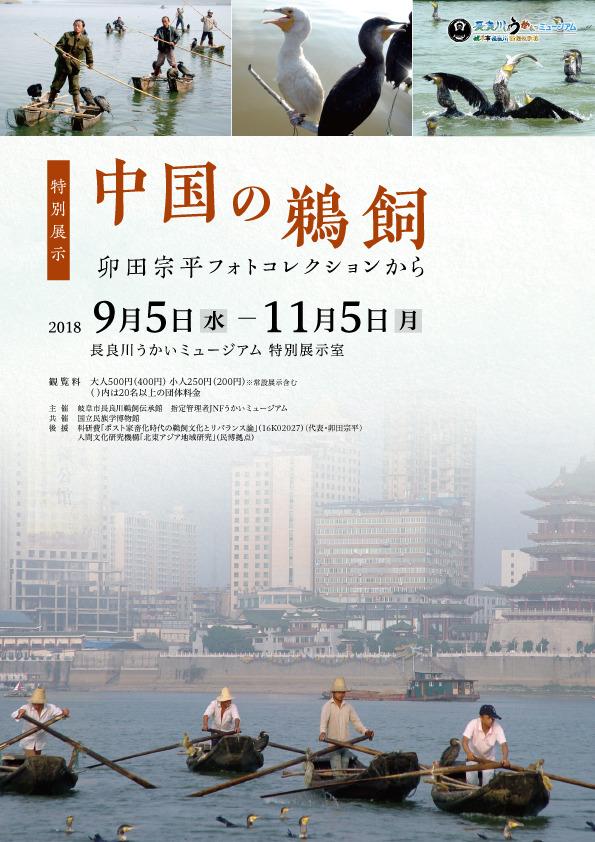

- 【展覽】中国の鵜飼——卯田宗平フォトコレクションから

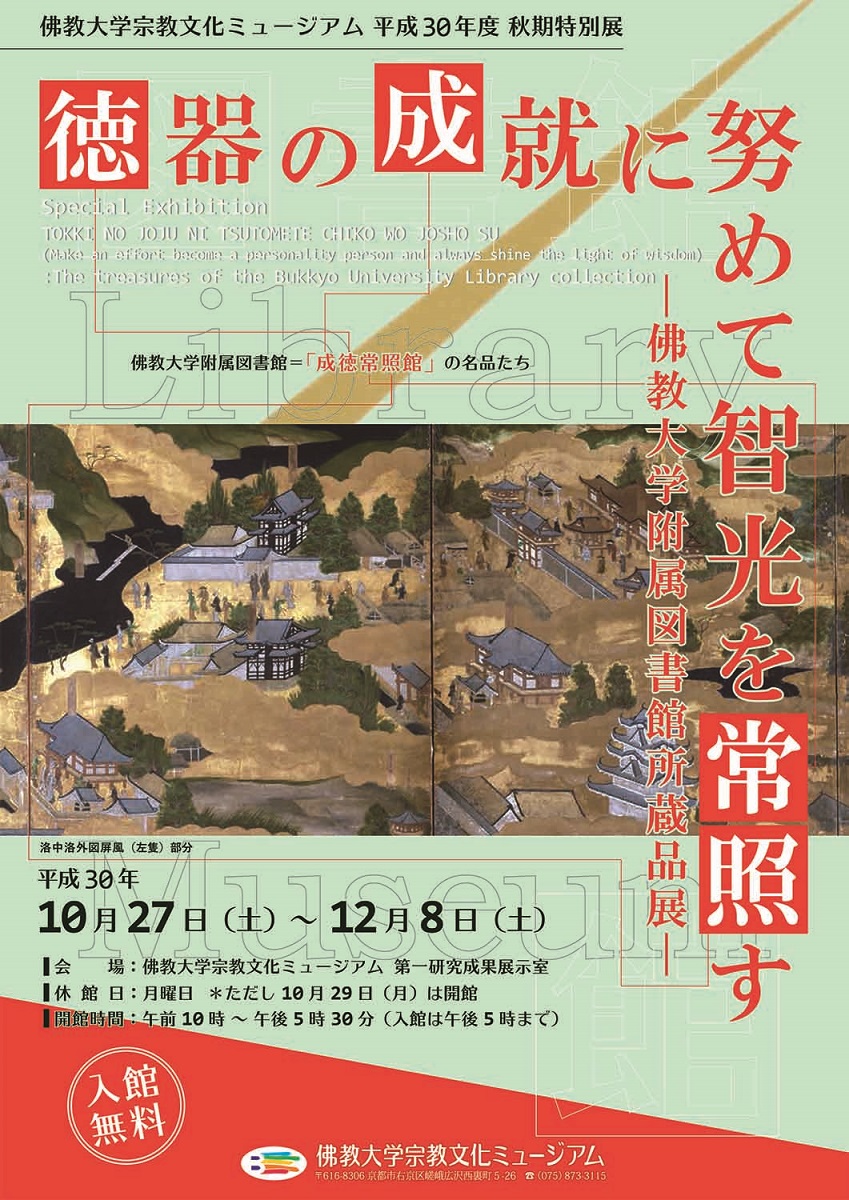

- 【展覽】徳器の成就に努めて智光を常照す——佛教大学附属図書館所蔵品展

【演講】廖欽福:轉型正義與消逝的國家財政

標題:

時間:

2018年11月1日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

廖欽福(國立高雄科技大學科技法律研究所教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

我國「促進轉型正義條例」在2017年末通過,主要推動:一、開放政治檔案。二、清除威權象徵、保存不義遺址。三、平復司法不法、還原歷史真相,並促進社會和解。四、不當黨產之處理及運用。五、其他轉型正義事項等事項;其中,第7條規定,為落實自由民主憲政秩序、促成政黨公平競爭,自中華民國34年8月15日起取得之不當黨產,除可明確認定其原屬之所有權人或其繼承人外,應移轉為國家所有,並由中央成立特種基金,作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。

其中,關於黨產事項,由不當黨產處理委員會,依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」為之,臺灣已經在2016年通過該條例,目的在於為調查及處理政黨、附隨組織及其受託管理人不當取得之財產,建立政黨公平競爭環境,健全民主政治,以落實轉型正義,該委員會已經運行,目前陸續有許多案例可以檢視。

關於過去歷史上的許多國家財政問題,懸而未決,無論是從國民黨或者其附隨組織,均有不當取得的事例,隨著歷史資料慢慢出現而真相開始被釐清與關注,也呈現出了法律問題有待解決,本次演講將從轉型正義的觀點,論述過去不當黨產的法律課題,進行全盤梳理與檢討。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-012643

【演講】林志宏:滿洲視野下的東亞近代史——一些研究的反思

標題:

時間:

2018年11月1日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學歷史學系視聽教室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

林志宏(中央研究院近代史研究所副研究員)

聯絡人:

歐助教,E-mail: yungchihou@ntnu.edu.tw

報導者:

國立臺灣師範大學歷史學系

內容簡介:

主持人:陳惠芬(國立臺灣師範大學歷史學系教授兼系主任)

系統號:

A-012749

【演講】楊郁如:敦煌莫高窟隋代石窟的承上啟下

標題:

時間:

2018年11月2日(週五)15:30-17:30

地點:

中研院史語所研究大樓文物圖像研究室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

楊郁如(蘭州大學敦煌學研究所博士)

內容簡介:

【《續高僧傳》研讀班專題演講】

系統號:

A-012808

【演講】柯慶明、梅家玲:臺靜農的「人.文.世界」——一種敘史詠懷的創作典型

標題:

【演講】柯慶明、梅家玲:臺靜農的「人.文.世界」——一種敘史詠懷的創作典型

時間:

2018年11月2日(週五)15:30-17:30

地點:

臺大綜合教學館202教室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣大學中文系、臺灣大學出版中心

主講人:

柯慶明(臺大臺文所、中文系名譽教授)、梅家玲(臺大中文系教授兼系主任)

內容簡介:

【臺大創校九十週年選輯系列講座│第一講】

臺靜農先生撰述《中國文學史》,著重在「通古今之變,成一家之言」,表達個人學養,以及對歷代文學精神與文化流變,做真知灼見之註解。其在字裡行間留下的慧心卓識,亦流露其真實性情。講座將藉由本書,認識一代學人的胸襟風範及平生心血結晶。

系統號:

A-012763

【演講會】島嶼群相台灣考古展系列演講

標題:

時間:

2018年11月3日(週六)10:00-12:30

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館B1演講廳(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

內容簡介:

臺灣考古在史語所的肇端(臧振華,中央研究院院士/清華大學人類學研究所教授兼所長)

島嶼群相,生生不息:展示概念規劃(李匡悌,中央研究院歷史語言研究所研究員兼考古學門召集人)

臺灣史前時代的墓葬與生死(邊鈺皓,美國波士頓大學法醫人類學碩士)

臺灣史前時代的玻璃珠(王冠文,中央研究院歷史語言研究所助研究員)

備註:本活動無需報名,免費參加。現職編制內公務人員可申請三小時終身學習時數認證。

系統號:

A-012809

【演講】魏堅:居延考古和額濟納漢簡

標題:

時間:

2018年11月5日(週一)9:30-11:30

地點:

中正大學歷史系106教室(嘉義縣民雄鄉大學路一段168號)

主辦單位:

國立中正大學歷史系

主講人:

魏堅(中國人民大學歷史學院考古文博學系教授)

系統號:

A-012772

【演講】陳煒舜:中西神話比較概說

標題:

時間:

2018年11月5日(週一)14:10-16:00

地點:

中正大學文學院國際會議廳(嘉義縣民雄鄉大學路一段168號)

主辦單位:

國立中正大學中文系

主講人:

陳煒舜(香港中文大學中文語言及文學系副教授)

內容簡介:

主持人:黃錦珠(國立中正大學中文系教授)

系統號:

A-012780

【演講】Richard PEARSON:Some archaeological field work in Taiwan in the 1960’s and 1970’s

標題:

【演講】Richard PEARSON:Some archaeological field work in Taiwan in the 1960’s and 1970’s

時間:

2018年11月6日(週二)10:00

地點:

中研院史語所研究大樓七樓703會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所考古學門

主講人:

Richard PEARSON(Professor Emeritus at the Department of Anthropology, University of British Columbia, Canada)

內容簡介:

主持人:李匡悌(中央研究院歷史語言研究所研究員兼考古學門召集人)

備註:本演講無須事先報名,歡迎蒞臨參加。

系統號:

A-012810

【演講】陳信良:中文缺字處理及其相關

標題:

時間:

2018年11月6日(週二)10:00-12:00

地點:

臺灣師範大學圖書館校區教育大樓402電腦教室(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學國文學系

主講人:

陳信良(國立臺北科技大學文化事業發展系兼任講師)

內容簡介:

主持人:羅凡晸(國立臺灣師範大學國文學系專任副教授)

系統號:

A-012761

【演講】Jeffrey WASSERSTROM :The Ghosts of 1900: China and the World in a Year of Global War

標題:

【演講】Jeffrey WASSERSTROM :The Ghosts of 1900: China and the World in a Year of Global War

時間:

2018年11月6日(週二)10:30-12:20

地點:

九龍塘聯福道林護國際會議中心夏利萊博士夫人演講廳(WLB104)

主辦單位:

香港浸會大學歷史學系、社會科學院

主講人:

Prof. Jeffrey WASSERSTROM (Chancellor's Professor, History, School of Humanities / Professor (by Courtesy), School of Law / Historical Writing Mentor, Literary Journalism, School of Humanities, University of California, Irvine)

聯絡人:

Ms. Michelle Chan,Tel: (852)3411-7174

報導者:

香港浸會大學歷史學系

內容簡介:

【傑出學人講座】

This talk will look at the interconnections between the conflicts that took place in different parts of the world during the final year of the nineteenth century. 1900 saw not only the Boxer Crisis in China but also the continuation of the Boer War in South Africa and the Tagalog rebellion in the Philippines that was suppressed by American troops. When these events were taking place, many people saw them as interconnected or worth comparing and contrasting with each other, but since then each has often been treated on its own. This presentation will explore what we can learn by placing them side by side and thinking about the era around 1900 as a time, like the present period, when the global order was undergoing dramatic shifts.

系統號:

A-012644

【演講】桑高仁:SPATIAL IMAGINATION: Skinnerian “Human Interaction Systems” and the Roles of Spatial Imagery and “Subjection” in Chinese Rituals

標題:

時間:

2018年11月7日(週三)10:00-12:00

地點:

中央研究院民族學研究所第一會議室(臺北市南港區115研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

主講人:

桑高仁(Paul Steven Sangren,美國康乃爾大學胡適名譽教授)

聯絡人:

林音秀,Tel: 02-2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

【第一屆李亦園院士紀念講座】

G. William Skinner’s complex apprehension of China as a nested hierarchy of regional (“human interaction”) systems revolutionized subsequent understanding of what “China” is in temporal and spatial terms. The prodigious spatial imagination embodied in Skinner’s project develops from an explicitly objectivist-cum-behavioralist perspective. For the most part, Skinner argued that emic perceptions – for example, of local identities, the structure of imperial bureaucracy, pathways for social and economic mobility – reflect these “natural systems” (i.e., emergent mainly on the basis of rational economic decisions, on the one hand, and the logic of political control and extraction, on the other). Spatial imagination figures importantly, but very differently, in the structure of ritual production of subjectivities (in the sense, broadly speaking, developed in Judith Butler’s Psychic Life of Power). Based on analysis of a variety of ritualized contexts (individual worship, domestic architecture, territorial-cult celebrations, pilgrimages, imperial rituals), I propose that Skinner’s framework nonetheless possesses potential insights regarding how emic spatial imagination figures in the production of these subjectivities. This juxtaposition of emic and etic vantages, on the one hand, troubles the distinction between ideology and social reality, but on the other hints at an encompassing theoretical synthesis.

系統號:

A-012690

【演講】張翎:《勞燕》的鬼魅書寫與歷史對話

標題:

時間:

2018年11月7日(週三)10:00-12:00

地點:

東華大學人社一館第二講堂(花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號)

主辦單位:

國立東華大學華文文學學系

主講人:

張翎(作家)

內容簡介:

主持人:須文蔚(國立東華大學華文文學學系教授)

主講人簡介

張翎,浙江溫州人。1983年畢業於復旦大學外文系,1986年赴加拿大留學,分別在加拿大的卡爾加利大學及美國的辛辛那提大學獲得英國文學碩士和聽力康復學碩士學位。現定居於多倫多市,曾為美國和加拿大註冊聽力康復師。

九十年代中後期開始在海外寫作發表,代表作有《勞燕》、《餘震》、《金山》等。小說曾獲得包括中國華語傳媒年度小說家獎,新浪年度十大好書榜,華僑華人文學獎評委會大獎,臺灣《中國時報》開卷好書獎,香港《紅樓夢》世界華文長篇小說專家推薦獎等兩岸三地重大文學獎項,入選各式轉載本和年度精選本,並七次進入中國小說學會年度排行榜。根據其小說《餘震》改編的災難巨片《唐山大地震》(馮小剛執導),獲得了包括亞太電影節最佳影片和中國電影百花獎最佳影片在內的多個獎項。根據其小說《空巢》改編的電影《一個溫州的女人》,獲得了金雞百花電影節新片表彰獎和英國萬象國際電影節最佳中小成本影片獎。小說被譯成多國語言在國際發表。

作品有:《勞燕》、《死著:張翎中篇小說集》、《心想事成:張翎短篇小說集》、《流年物語》、《金山》、《餘震》、《睡吧,芙洛,睡吧》、《一個夏天的故事》(以上時報文化出版)、《陣痛》(印刻)、《溫州女人:一個郵購新娘的故事》(允晨出版)。

演講簡介

繼《金山》、《餘震》,張翎再次以《勞燕》創造文學創作的高度與成就。榮獲新浪好書榜「2017年度十大好書」、紅樓夢獎:世界華文長篇小說專家推薦獎。

張翎以三個亡魂追憶往事的方式講述了一個女人坎坷的一生,她為姚歸燕起了三個小名,也象徵她不同的面貌、形象與人格。在劉兆虎眼中,阿燕是他永遠虧欠與負疚的妻子;在比利牧師口中,聲聲呼喚的斯塔拉(Stella),是為他照路的星星:而在情人伊恩心中,是念念不忘的溫德(Wind)。戰爭把三個男子帶到她的身邊,情愛糾葛,難分難解,而和平偏偏又使四人分離,徒留遺恨。

在這部小說中張翎運用鬼魅書寫,招回戰爭歷史中的亡靈,還原歷史場景也喚回受命運撥弄人物的身影,藉此展開與歷史的深度對話。《勞燕》中所關切的戰爭不僅只於戰場的槍林彈雨,更包括了烽火下猖狂無比的人性戰鬥。她用力著墨於「人」── 一群善良的人們,當給戰爭、災難、偏見與命運逼到絕境的時候,人性會產生什麼樣的裂變?人又會迸發出什麼樣的善良能量?

透過文學評論家須文蔚教授、也是本書導讀者與作者張翎的精采對談,可以體會《勞燕》的恢宏與細膩,以及一位女性作家過人的膽識。

※活動可計入學生跨域自主學習時數,聽講學生請攜帶學生證於演講後刷卡。

※於報名系統報名者若欲取消報名,請自行上系統取消。

系統號:

A-012814

【演講】陳若曦:半世紀兩岸行

標題:

時間:

2018年11月7日(週三)14:00-16:00

地點:

東華大學人社一館第二講堂(花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號)

主辦單位:

國立東華大學華文文學學系

主講人:

陳若曦(作家)

內容簡介:

主持人:魏貽君(東華大學華文文學學系教授)

主講人簡介

陳若曦,本名陳秀美,台灣新北市人.讀台大外文系時參與創辦現代文學雜誌。留學美國時,偕夫投奔中國大陸,適逢文化大革命。七三年遷居香港後轉温哥華,寫《尹縣長》等反映文革作品,為『傷痕文學』之始。七九年移居美國,鼓吹華僑落地生根,《紙婚》為代表作。九五年返台定居,參與台灣環保和婦女運動,為晚晴和荒野保護協會終身志工。她以為經濟發達和宗教興旺乃家鄉兩大奇蹟,佛教最凸出,而婦女貢獻尤為卓著。走訪全省重要寺廟道觀後,著手寫作台灣首部佛教小說《慧心蓮》。2011年獲國家文藝獎。《尹縣長》譯成七國文字;它和《慧心蓮》前後獲中山文藝獎。

系統號:

A-012645

【演講】陳世局:褒揚令人物研究:許子秋與臺灣法定傳染病的防治(1962-1970)

標題:

【演講】陳世局:褒揚令人物研究:許子秋與臺灣法定傳染病的防治(1962-1970)

時間:

2018年11月8日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

陳世局(國史館修纂處助修)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

許子秋在臺灣省衛生處長一職任內,「於傳染疾病之撲滅及控制,致力尤多」,由於許氏接任衛生處長,正是1962年副霍亂大流行過後,所以上任之首要任務便是讓「霍亂不再發生」。另外,值得一提的是,1971年3月17日成立行政院衛生署,在此之前,中央政府雖設有內政部衛生司,但因經費及編制太小,故在推動業務及執行層面上,是有賴於臺灣省政府衛生處,直至行政院衛生署成立後,才發揮公共衛生中央行政單位的功能。換言之,1960年代臺灣的各項法定傳染病防治的業務及執行方面,臺灣省政府衛生處較具關鍵性的角色,而此時正值許子秋任職衛生處長期間,對於霍亂等法定傳染病的防治工作,透過館藏檔案,適可了解當年之情景。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-012646

【演講】Matthew S. Erie:China's "Law and Development" Moment?: Reflecting on Reflections of Law in China’s Globalism

標題:

時間:

2018年11月9日(週五)16:00-18:00

地點:

180 Doe Library, UC Berkeley

主辦單位:

Center for Chinese Studies, UC Berkeley

主講人:

Matthew S. Erie(Oriental Studies, University of Oxford)

聯絡人:

E-mail: ccs@berkeley.edu

內容簡介:

What is the role of law in China’s new globalism? By the year 2020, China will be one of the largest capital exporters in the world, marking the first time in modern history a nondemocratic state will have such a widespread impact on the developing world. While much of Chinese investment flows to post-industrial Europe and North America, a significant amount reaches Sub-Saharan Africa, West Asia, and South Asia. Both the current chilling in U.S.-China relations and the Chinese Government’s “Belt and Road Initiative” suggest that developing states will continue to be destinations for Chinese capital into the future. As a legal question, investors in high-risk environments conventionally a) reform the legal systems of host states to increase predictability and transparency and/or b) rely on bilateral investment treaties to shield themselves from liability under domestic law. China is doing a) only to a limited extent and practices a modified version of b). China’s approach thus challenges received knowledge of “law and development,” a paradigm for economic development in poor states, promoted by the U.S. and its allies since the 1950s. At the same time, jettisoning law altogether would be to miss vital aspects of emerging relationships between China and host states, through which local market players are responding to the new normal of Chinese capital outflows, sometimes with recourse to law. This talk will reflect on some of the brainstorming about the role of legal institutions for risk mitigation and rights protection, both by Chinese and local actors, what these projects (may) add up to, and their relationship to existing normative orders in order to draw the contours of a non-liberal legal imaginary.

Panelist/Discussant: Stanley Lubman, Boalt School of Law, UC Berkeley

系統號:

A-012647

【演講】林聖智:羣碧樓藏書與傅斯年圖書館

標題:

時間:

2018年11月10日(週六)14:00-16:00

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館B1演講廳(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

林聖智(中央研究院歷史語言研究所副研究員/傅斯年圖書館主任)

內容簡介:

主持人:陳正國(中央研究院歷史語言研究所研究員/副所長)

備註:本演講無需報名,免費參加。現職編制內公務人員可申請兩小時終身學習時數認證。

系統號:

A-012811

【演講】第十屆余英時先生歷史講座

標題:

時間:

2018年11月11至12日

地點:

香港中央圖書館地下演講廳(11日)、香港中文大學祖堯堂(12日)

主辦單位:

香港中文大學余英時先生歷史講座督導會、香港公共圖書館

主講人:

戴梅可(Michael Nylan,美國加州大學柏克萊分校歷史系教授)

內容簡介:

第一講:歷史學家余英時

11月11日(週日)15:00

►香港中央圖書館地下演講廳(香港銅鑼灣高士威道66號)

主持人:蒲慕州(香港中文大學歷史系研究教授)

第二講:聖賢余英時

11月12日(週一)16:00

►香港中文大學祖堯堂(香港新界沙田)

主持人:黃勇(香港中文大學哲學系教授)

※兩場演講皆以英語進行。

系統號:

A-012744

【演講】趙永磊:唐代前期禮學與禮制的互動研究

標題:

時間:

2018年11月12日(週一)13:30-15:10

地點:

臺灣師範大學國文學系語文視聽室(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學國文學系

主講人:

趙永磊(北京大學歷史學博士、廈門大學歷史系特任副研究員、中研院史語所訪問學者)

內容簡介:

主持人:賴貴三(國立臺灣師範大學國文學系專任教授)

系統號:

A-012813

【演講】鄧津華:從婦女研究到台灣研究:路徑、觀點、方法

標題:

時間:

2018年11月12日(週一)15:30-17:20

地點:

臺灣大學中文系會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學文學院、國立臺灣大學文學院臺灣研究中心

主講人:

鄧津華(麻省理工學院全球研究與語言學系系主任兼東亞文明講座教授)

內容簡介:

【2018王詩琅臺灣研究講座】

主持人 : 吳雅鳯(臺灣大學文學院副院長)、梅家玲(臺灣大學中文系系主任)

國立臺灣大學文學院暨臺大文學院臺灣研究中心「王詩琅臺灣研究講座」將於2018年11月12日(一)15:30-17:20,於臺大文學院會議室舉行。本次講座將邀請麻省理工學院全球研究與語言學系系主任兼東亞文明講座教授鄧津華擔任主講人,講題為「從婦女研究到台灣研究:路徑、觀點、方法」,期能透過鄧教授豐厚深刻的學術經驗,帶領聽眾進一步認識臺灣研究的全球觀點。

本講座由榕懋實業股份有限公司董事長黃啟宗先生捐款成立,目的為推廣臺灣研究活動,並以此紀念已故藝文前輩王詩琅先生。未來本講座將持續邀請學院內外各領域的臺灣研究者蒞校演講,歡迎各界人士共同參與。

系統號:

A-012795

【演講】王品驊:臺灣當代策展的空間生產與論述實踐

標題:

時間:

2018年11月12日(週一)16:00-18:00

地點:

中山大學蔣公行館(高雄市鼓山區蓮海路70號)

主辦單位:

國立中山大學哲學系

主講人:

王品驊(國立彰化師範大學美術學系專任助理教授)

內容簡介:

1980年代之後台灣開展出當代策展的領域,指涉出兩個重要的策展實踐向度,一是從評論實踐延伸而成為策展實踐的論述生產。二是,策展實踐提供了「在歷史中表現自我」的在地認識論,不僅是藝術家藉由一種地方野史般的創作實踐進行「自我命名」,更是作為台灣在地歷史的「非歷史性場所」特徵的一種歷史再建構方法。

系統號:

A-012648

【演講】Kevin O’Brien:Enthusiastic Policy Implementation and its Aftermath: The Sudden Expansion and Contraction of China’s Microfinance for Women Program

標題:

時間:

2018年11月13日(週二)14:00

地點:

中研院人文社會科學館北棟五樓會議室B(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院政治研究所

主講人:

Prof. Kevin O’Brien (University of California, Berkeley)

系統號:

A-012793

【演講】Frontiers, Borderlands, and Diasporas: Reflections on Working at the Margins

標題:

【演講】Frontiers, Borderlands, and Diasporas: Reflections on Working at the Margins

時間:

2018年11月13日(週二)15:00-17:00

地點:

中研院人文社會科學館北棟3樓第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所

主講人:

鄧津華(Emma J. Teng,美國麻省理工學院教授)

內容簡介:

【中央研究院九十週年科學及人文前瞻論壇系列】

本演講以中文進行,報名網址:www.ith.sinica.edu.tw/academic_online.php

系統號:

A-012747

【演講】石之瑜:再論天下與國際關係

標題:

時間:

2018年11月14日(週三)14:00-15:30

地點:

臺灣大學社會科學院(頤賢館)814會議室 (臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學政治學系中國大陸暨兩岸關係教學研究中心

主講人:

石之瑜(國立臺灣大學政治學系教授)

內容簡介:

主持人:黃介正(淡江大學國際事務與戰略研究所教授)

報名連結:https://goo.gl/forms/bKEadh8eHWwY3ZQo2

(台大政治學系研究生出席請務必簽到,系辦會直接登錄參加演講時數)

系統號:

A-012794

【演講】水羽信男:中國自由主義知識分子對「二戰」的看法

標題:

時間:

2018年11月14日(週三)15:00-17:00

地點:

中研院近史所研究大樓一樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所胡適研究群

主講人:

水羽信男(廣島大學大學院総合科學研究科教授)

內容簡介:

在抗日戰爭時期的昆明,北京大學、清華大學、南開大學等共同組成了西南聯合大學。眾所周知,昆明成為自由主義者的根據地之一。《戰國策》半月刊是他們的出版物,它是頗引時人關注的。

報告者把集聚在聯大等自由主義者──雷海宗、林同濟、費孝通等稱為「戰國策派」,考察研究了他們關於國內問題的議論。本報告將探討考察在二戰結束前後時期,這些自由主義者關於國際形勢的議論。具體是「戰國策派」對於當時美國與蘇聯的國際政治上的領導力明顯提高,兩國對立的國際政治發展形勢是如何認識的。與二戰後的國際政治緊密相關的思想問題─圍繞「大政治」和東西文化論戰,他們所持有的觀點。

然後,報告者也關注他們對民眾的政治能力水準的評價,論述到他們面臨著困難的局面。

系統號:

A-012775

【演講】康培德:歷史、民俗與紅毛:臺灣原住民與荷蘭時代的記憶

標題:

【演講】康培德:歷史、民俗與紅毛:臺灣原住民與荷蘭時代的記憶

時間:

2018年11月15日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

康培德(國立東華大學臺灣文化學系教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

「荷蘭八寶公主」在一九三○年代日治時期即成為屏東縣墾丁社頂當地的祭祀對象。民俗學者多將荷蘭八寶公主歸類為台灣民間祭祀信仰中的姑娘廟。當地對荷蘭八寶公主的稱謂,早年的從「紅毛公主」(Âng-mn̂g kong-chú),到戰後一九六○年代的「八寶公主」(Peh-pó kong-chú),以及解嚴後本土文化運動興起時的「荷蘭八寶公主」或「荷蘭公主」,名稱歷經了些微變動。二十一世紀以來,「公主」的傳說在地方文史工作,以及大眾傳播媒體的推波下,日益豐富。故事傳說除了充滿著跨國性的傳奇色彩,並透過文獻史料鋪襯出十七世紀荷蘭時代台灣早期歷史的一段浪漫故事。「荷蘭公主」的傳說,其實不難理解。關鍵在於我們如何理解台灣庶民文化中,對紅毛人的記憶歷史如何在不同歷史階段呈現。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-012649

【演講】張省卿:啟蒙時代東西交流下之科學圖像

標題:

時間:

2018年11月15日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學歷史學系視聽教室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

張省卿(天主教輔仁大學歷史學系教授)

聯絡人:

歐助教,E-mail: yungchihou@ntnu.edu.tw

報導者:

國立臺灣師範大學歷史學系

內容簡介:

主持人:陳惠芬(國立臺灣師範大學歷史學系教授兼系主任)

系統號:

A-012751

【演講】侯嘉星:檔案數位利用的使用者觀點——以農林部檔案為例

標題:

【演講】侯嘉星:檔案數位利用的使用者觀點——以農林部檔案為例

時間:

2018年11月15日(週四)15:00-17:00

地點:

中央研究院近史所研究大樓一樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所檔案館

主講人:

侯嘉星(國立中興大學歷史學系助理教授)

系統號:

A-012776

【演講】葉漢明:毛澤東的遺產

標題:

時間:

2018年11月15日(週四)17:00-18:30

地點:

香港中央圖書館地下演講廳(香港銅鑼灣高士威道66號)

主辦單位:

香港中文大學歷史系、比較及公眾歷史研究中心、香港公共圖書館

主講人:

葉漢明(香港中文大學歷史系客席教授)

內容簡介:

主持人:何佩然(香港中文大學歷史系副系主任及教授)

毛澤東留給我們的遺產包括毛時代的歷史啟示。本演講透過大躍進和文化大革命的現象指出體制因素的影響及其在今天的意義。

※本演講以粵語進行。

系統號:

A-012650

【演講】葉爾建:試驗場、歷史地理和熱帶殖民地

標題:

時間:

2018年11月16日(週五)10:00-12:00

地點:

政治大學季陶樓340423會議室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學歷史學系

主講人:

葉爾建(國立東華大學臺灣文化學系助理教授)

內容簡介:

主持人:侯嘉星(國立中興大學歷史學系助理教授)

系統號:

A-012723

【演講】吳曉鈞:「中國的莎士比亞在臺灣」——齊如山與「國劇」在1950年代臺灣之形成

標題:

【演講】吳曉鈞:「中國的莎士比亞在臺灣」——齊如山與「國劇」在1950年代臺灣之形成

時間:

2018年11月16日(週五)10:00-12:00

地點:

中研院近史所研究大樓一樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所西學與中國研究群

主講人:

吳曉鈞(加州大學洛杉磯分校歷史學博士)

內容簡介:

本演講從戲曲學者與劇作家齊如山(1870-1962)在臺灣度過的最後十餘年出發,探討京劇在臺灣轉化成國劇的歷史意義。演講內容著重以下兩個面向:1) 以齊如山的歌舞戲曲學說為例,討論1950年代臺灣的中華國族建構如何挪用1920-30年代中國的文化論述,2)以齊如山及其在臺之人際網路為主角,分析國族歷史與個人歷史及之間交織的關係。簡言之,希望藉由討論人的遷移與概念流動,跨越1949作為中國現代史研究之歷史分期的限制,並試圖探討二十世紀兩個全球性脈絡:殖民與冷戰之間的關係。

系統號:

A-012739

【演講】郭亞珮:孔教會與新教傳教士——「宗教」的翻譯與再造

標題:

時間:

2018年11月19日(週一)13:30-15:30

地點:

臺灣師範大學東亞學系第一教室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學東亞學系

主講人:

郭亞珮(荷蘭格羅寧根大學歷史系教授)

內容簡介:

【「漢學研究方法概論」課堂專題演講】

主持人:潘鳳娟(國立臺灣師範大學東亞學系教授)

系統號:

A-012760

【演講】高萬桑:龍虎山張天師的起源

標題:

時間:

2018年11月21日(週三)

地點:

政治大學文學院百年樓1樓演講廳(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學華人宗教研究中心

主講人:

高萬桑(Vincent Goossaert,法國高等研究學院(EPHE)教授)

聯絡人:

Tel: (02)2939-3091 Ext.69235

報導者:

國立政治大學華人宗教研究中心

內容簡介:

【政治大學華人宗教研究中心--「歷史與當代地方道教研究」系列講座】

講者簡歷:https://goo.gl/MyQepP

*本演講以中文進行

系統號:

A-012798

【演講】Ho-fung Hung:Chinese State Capitalism in Hong Kong

標題:

【演講】Ho-fung Hung:Chinese State Capitalism in Hong Kong

時間:

2018年11月21日(週三)17:00-18:30

地點:

Russell Square: College Buildings, SOAS

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Prof. Ho-fung Hung(孔誥烽,Johns Hopkins University)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk;Tel: 020-7898-4823

內容簡介:

My presentation discusses the role of Hong Kong as China’s offshore financial market amidst the rise and faltering of the China Boom, as well as its implications to the local politics and society of Hong Kong. After China’s accession to the WTO in 2001, mainland China and Hong Kong remain to be two separate members in the organization with different terms of membership. While China continues to maintain a lot of restrictions on foreign financial capital, Hong Kong’s financial sector has been fully open to the world. In the meantime, US and other developed countries treat Hong Kong as a separate entity on import-export control and capital control, offering Hong Kong free access to their markets with privileges close to those enjoyed by any OECD country. This special status of Hong Kong, conditional upon international recognition of its autonomy from Beijing under “One Country, Two Systems,” lures Chinese state companies to use Hong Kong as an offshore platform for capitalization, investment, RMB internationalization, and importation of sensitive technologies from Western countries that are banned for China. One consequence of this special status of Hong Kong is the rising economic dominance and political influence of Chinese state companies and the princeling elite associated with them. Such domination, ironically, could erode Hong Kong’s autonomy from Beijing and jeopardize Hong Kong’s special status in the world economy.

Speaker Bio

Ho-fung Hung is the Henry M. and Elizabeth P. Wiesenfeld Professor in Political Economy at the Sociology Department and Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, USA. He is the author of award-winning books The China Boom: Why China Will Not Rule the World and Protest with Chinese Characteristics: Demonstrations, Riots, and Petitions in the Mid-Qing Dynasty, both with Columbia University Press. His research publications also appear in Asian Survey, American Sociological Review, American Journal of Sociology, Development and Change, Review of International Political Economy, New Left Review, among others, and have been translated into eight different languages.

系統號:

A-012651

【演講】李貞德:絕經的歷史研究:從「更年期」談起

標題:

時間:

2018年11月22日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學歷史學系視聽教室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

李貞德(中央研究院歷史語言研究所研究員)

聯絡人:

歐助教,E-mail: yungchihou@ntnu.edu.tw

報導者:

國立臺灣師範大學歷史學系

內容簡介:

主持人:陳惠芬(國立臺灣師範大學歷史學系教授兼系主任)

系統號:

A-012752

【演講】賀喜:文本與禮儀:文字對鄉土社會的改造

標題:

時間:

2018年11月23日(週五)16:30-18:15

地點:

香港中文大學兆基樓302室(香港新界沙田)

主辦單位:

香港中文大學歷史系

主講人:

賀喜(香港中文大學歷史系教授)

內容簡介:

【香港中文大學歷史系研習班】

本演講以普通話進行。

系統號:

A-012743

【演講會】玖拾.究史:臺大創校90年校慶講座

標題:

時間:

2018年11月23日(週五)9:10-17:20

地點:

臺灣大學圖書館B1國際會議廳 (臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史學系、國立臺灣大學圖書館

聯絡人:

楊蕙華,Tel: (02)3366-2362;E-mail: hhy2001@ntu.edu.tw

內容簡介:

講題一:臺大校史與經典研究(歐素瑛,國史館纂修暨臺大歷史系兼任助理教授)

講題二:臺大初期理農部老師對臺灣發展的貢獻(張文亮,臺大生物環境系統工程系教授 )

講題三:展示學術:1930年代的臺北帝大與日本學術協會(呂紹理,臺大歷史系教授)、(洪廣冀,臺大地理環境資源系助理教授)

講題四:臺北帝大南洋史學及其戰後遺緒(周婉窈,臺大歷史系教授)

講題五:解讀臺大建築之時代精神(堀込憲二,臺大藝史所兼任教授、前中原大學建築系系主任)

講題六:追尋臺大精神(陳弱水,臺大歷史系特聘教授)

報名網址:https://ntugallery1123.weebly.com/22577215173603935338.html

若有任何疑問,歡迎洽詢:

臺大校史館 楊蕙華 小姐, 電話:(02)3366-2362、Email hhy2001@ntu.edu.tw。

系統號:

A-012788

【演講】張瑞威:不知古,焉知今

標題:

時間:

2018年11月24日(週六)14:00-15:00

地點:

香港中文大學康本國際學術園402室(香港新界沙田)

主辦單位:

香港中文大學歷史系

主講人:

張瑞威(香港中文大學歷史系教授)

內容簡介:

【比較及公眾史學文學碩士課程諮詢講座】

本演講以粵語進行。

系統號:

A-012742

【演講】陳計堯:十九世紀以前臺灣「府城」的歐美銀幣

標題:

時間:

2018年11月29日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

陳計堯(國立成功大學歴史學系副教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

眾所周知,臺灣「府城」在十七、十八世紀曾經在島際與島外貿易上,扮演舉足輕重的角色。同時,該城市及其周邊地區也普遍存在大量歐美銀幣流通的情形。不過,十九世紀末的紀錄卻發現島內竟然不存在類似在寧波的錢莊一樣的金融機構,令人質疑在臺灣貿易、商業、貨幣與金融之間發展的連結。所以,重新探究歐美銀幣流通的歷史,以檢驗該種硬貨在社會與經濟上的意義,就成為有意義的課題。本文所參考的,包括地方志、地契、碑文與考古報告等資料。初步的調查發現,雖然「府城」地區在清帝國之下經歷「漢人」的殖民運動,卻繼承了來自荷蘭東印度公司的歐美銀幣的傳統,最終使本地所轉變的型態,與清政府所期待的,大相逕庭。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-012652

【演講】林俊臣:他者之不可超越?一個書法臨摹的心路歷程

標題:

時間:

2018年12月10日(週一)16:00-18:00

地點:

中山大學文學院2009室(高雄市鼓山區蓮海路70號)

主辦單位:

國立中山大學哲學系

主講人:

林俊臣(明道大學通識中心主任)

內容簡介:

想談談今年春天起,臨摹蘇東坡書法與臨摹米芾書法的具體經驗,東坡技法易學而氣質難以達到,而臨摹米芾的樂趣比蘇東坡還要多的原因則是技法的挑戰性高,但是要以米芾書風創作卻又是極為困難的……。本次將討論的是:臨摹對象的氣質與技法,對書法臨摹與創作的複雜影響。

系統號:

A-012653

【演講】廖文碩:從檔案論軍事委員會國際問題研究所

標題:

時間:

2018年12月13日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

廖文碩(國史館修纂處協修)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

軍事委員會國際問題研究所是中國對日作戰期間的敵情及敵國關係調研機構,也是戰時少見延攬日本戰俘與臺籍人士的國府機構,夙負名聲,然而學界至今對於創辦人王芃生與國研所的研究仍十分有限。本次演講引用中、英、美官方檔案,探討國研所於國府戰時情報系統中的主管任務與定位,在中國政情動盪與美、英盟邦競合格局下,擴展對外合作面臨的內外困境,從而析論國研所於隱蔽外交上可能發生的作用,及其所反映國際情報政治運作的特質。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-012705

【演講】劉瑞超:北臺灣臺三線客家文化廊帶的形成與發展

標題:

時間:

2018年12月20日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

劉瑞超(國立交通大學客家文化學院人文社會學系支援授課助理教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

「客家帶」是指客家人群在特定地理人文空間上的分佈與聚集狀態,在北臺灣的臺三線地帶,客家聚落呈現帶狀分佈,形成一種族群地理空間,這可稱之為客家帶,在國外也有類似的客家帶存在。臺三線曾被稱為內山公路,現在又是國家族群政策下的重點標的之一,它曾是原住民族的獵場或部落空間,今天談到臺三線的種種卻總是與客家有關係,這個客家帶如何成為今天樣貌的歷史過程,絕對不是單一族群發展的結果,而是多族群在該空間中,因應不同國家政策、資源開發、人群遷徙等所帶來的生活空間變化與生存需求。換言之,這個區域從原民傳統領域成為清代原漢之間的「番界」、接觸地帶(contact zone),到今天成為國家級客庄浪漫大道,都牽涉到不同時期的政權思維與作為,而其背後動力甚至與全球貿易密切關聯。在這個客家社群聚落呈帶狀分布的空間中,無論是語言、宗教、產業或其他文化面向,多呈現出顯著的客家歷史及多元文化特色,亦是觀察族群關係發展、文化接觸與變遷的極佳場域。然而,無論是客庄或原鄉,早早均面臨了人口流失的現象,失去人口基礎的族群文化如何重生?曾經是離鄉之路的臺三線,如何在地方創生風潮下成為返鄉的路依舊是個挑戰。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-012704

【演講】張珣:宗教神聖物與物質文化研究:以宗教用香為例

標題:

時間:

2018年12月20日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學歷史學系視聽教室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

張珣(中央研究院民族學研究所研究員)

聯絡人:

歐助教,E-mail: yungchihou@ntnu.edu.tw

內容簡介:

主持人:陳惠芬(國立臺灣師範大學歷史學系教授兼系主任)

系統號:

A-012762

【演講】鄭政誠:皇國、島土與近代化:日治台灣初等學校的國語教材呈現

標題:

【演講】鄭政誠:皇國、島土與近代化:日治台灣初等學校的國語教材呈現

時間:

2018年12月27日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

鄭政誠(國立中央大學歷史研究所教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

日治時期為殖產興業與傳布日語,台灣總督府對臺人子弟施予有限度及差別待遇的近代化教育, 其中在初等教育方面,漢人子弟就讀公學校,原住民子弟則就讀蕃人公學校或蕃童教育所。為達成有效教化,日本在台的初等教材採多元學科設計,如國語、修身、算術、理科、體操、音樂等。 本演講將以「公學校國語教科書」與「蕃人國語適用書讀本」等初等教材為例,介紹其內容, 並揭櫫此等教材實包含皇國、台灣本土、實學與近代化等三位一體的歷史教育內涵。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-012703

【演講】Klaas Ruitenbeek:Ordinary folks: Small-size portraits from portrait painters' studios in Qing-dynasty China

標題:

時間:

2019年3月27日(週三)16:30

地點:

106 McCormick, Princeton University

主辦單位:

Program of East Asian Studies / The Tang Center, Princeton University

主講人:

Klaas Ruitenbeek(Museum für Asiatische Kunst in Berlin)

系統號:

A-012685

【系列演講】「天上人間──李後主」系列講座

標題:

時間:

2018年11月3日及11日,共2場

地點:

國家圖書館B1演講廳(臺北市中山南路20號)

主辦單位:

趨勢教育基金會、國家圖書館

主講人:

楊照(作家、歷史學者)、祁立峰(國立中興大學中國文學系副教授)

內容簡介:

【系列講座簡介】

趨勢教育基金會與國光劇團繼《定風波》之後再度合作,推出第二齣以詩詞入戲的實驗京崑文學劇場《天上人間.李後主》,劇名引自千秋詞帝李後主的詞作【浪淘沙】,設定李後主死後一靈不滅,李後主為了彌補與妻子大周后之間的遺憾,在燒槽琵琶之靈曹仙人的指點之下,踏上了彌補缺憾的旅程。劇作將李後主的《虞美人》《浪淘沙》《玉樓春》《菩薩蠻》《相見歡》《破陣子》等經典名作串連入戲。趨勢教育基金會特邀歷史學者楊照和中興大學中文系祁立峰副教授,從歷史及文學等不同角度切入,讓觀眾能深刻地體會李後主的豐沛情感、人生經歷與詞作風華。

2018年11月3日(週六)

14:00-16:00

從中古到近世的關鍵——李後主與宋太祖(楊照,作家、歷史學者)

地點:國家圖書館B1演講廳

內容簡介

李後主是個亡國之君,不只是他在位時南唐滅亡了,而且他還被宋太祖帶到汴梁去,度過了難堪痛苦的俘虜歲月。從較廣的歷史角度看,南唐滅亡,大宋統一,意謂著中國的中古時代結束,全新的近世時期展開了,中古和近世的政治、社會、乃至於集體的感情與美學標準都很不一樣,也就是在這樣的關鍵轉折點才出現了李後主的詞,讓中國文學主流從詩轉向詞,他的身分也連帶從末代的荒唐皇帝變成了具備耀眼開創性的文人......

主講者簡介

楊照,國立台灣大學歷史系畢業,美國哈佛大學博士候選人。曾任《明日報》總主筆、《新新聞》總編輯、總主筆及副社長。現為新匯流基金會董事長。已出版數十部文學創作及文化評論著作。擅長將繁複的概念與厚重的知識,化為淺顯易懂的故事,洋溢人文精神,並流露其文學情懷。

11月11日(週日)

14:00-16:00

問君能有幾多愁——李後主的愁是什麼愁?(祁立峰,中興大學中文系副教授)

地點:國家圖書館B1演講廳

內容簡介

在歷史或野史裡面,南唐後主李煜有很多故事可以談。不愛江山愛美人,與大周后小周后的情史。他是詞中之帝,是天生的人生勝利組,但亡國後淪為魯蛇。大家都知道李後主詞風有前後期的差異,但後主更重要的成在於開創了詞體的新境界,如王國維說的「遂變伶工之詞為士大夫之詞」。到底詞是怎樣的文體?李後主如何改變詞?而「問君能有愁幾多愁」詰問到最後,後主到底在愁什麼?讓我們繼續看下去。

主講者簡介

祁立峰,現任國立中興大學中國文學系副教授。研究領域為六朝文學,另曾獲臺北文學獎、教育部文藝創作獎、國藝會創作及出版補助,著有《偏安臺北》、《臺北逃亡地圖》、《讀古文撞到鄉民》,並於《FHM》雜誌、中時人間副刊「三少四壯集」、「UDN讀書人」以及「Readmoo閱讀最前線」擔任專欄作者。

以上兩場演講報名網址:http://activity.ncl.edu.tw/

系統號:

A-012655

【系列演講】宋代藝術系列講座

標題:

時間:

2018年11月1日及9日,共2場

地點:

國立清華大學圖書館清沙龍(臺北市中山南路20號)

主辦單位:

「喧嘩的伏流:從異質性重看宋代士人文化」研究團隊

聯絡人:

徐菀臨,E-mail: houseloui.tw@gmail.com

內容簡介:

11月1日(週四)

14:00-16:30

千年前畫家眼中的山川之美——6張離你很近的宋代山水畫(邱士華,國立故宮博物院)

11月9日(週五)

14:00-16:30

古人生活中的器物——以宋代陶瓷器為主(黃蘭茵,國立故宮博物院)

報名網址:https://www.surveycake.com/s/LpkB7

系統號:

A-012774

【系列演講】「臺灣建築史中的臺大建築」系列論壇

標題:

時間:

2018年6月至12月,共4場

地點:

臺灣大學第一會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學藝術史研究所

聯絡人:

鄭小姐,Tel: 02-33664223;E-mail: artcy2011@gmail.com

內容簡介:

國立臺灣大學藝術史研究所將於2018年6月至12月間,陸續舉辦「臺灣建築史中的臺大建築」系列論壇,藉「建築」的故事來談臺大歷史。由臺灣大學藝術史研究所主辦,臺大總務處、文學院、校史館、檔案館及臺大國際產學聯盟協辦,於4個週五的下午2:00-5:00間,舉辦4場建築系列論壇。

謹此,邀請各個領域學有專精,或是從事創作的建築師們,共聚一堂,一起學習、一起解讀、一起思考臺大建築的特質與其所散發出來的意義。

目前第三場11月2日及第四場12月7日論壇已開放報名。

報名方式:一律採網路報名,每場次限額80名,主辦單位保留刪取之權利。

11月2日(第三場)的報名資訊:

「臺大建築可以牽引臺灣社會、國家現代化的力量」

截止日期:2018年10月29日(週一)17:00

報名網址:https://goo.gl/forms/hnHBM9xKxSfFwCez2

錄取通知:將於10月29日(週一)下午統一寄發通知信,請於10月31日(週三)中午前檢查是否收到電子郵件通知。

12月7日(第四場)的報名資訊:

「臺大校園建築的轉捩點──展望未來」

截止日期:2018年11月2日(週五)17:00

報名網址:https://goo.gl/s2PYCG

錄取通知:將於11月5日(週一)下午統一寄發通知信,請於11月7日(週三)中午前檢查是否收到電子郵件通知。

系統號:

A-012789

【研習營】臺灣人文學社2019年理論營

標題:

時間:

2019年1月17至18日(週四至週五)

地點:

臺灣師範大學教育大樓202國際會議廳(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

臺灣人文學社、國立臺灣師範大學英語學系

聯絡人:

黃乙宸,Email: theorycamp@gmail.com

內容簡介:

1月17日

10:00-12:00

酷兒的犯賤美學:敢曝與同志歷史的政治(施舜翔,作家)

如何與喪屍做愛:喪屍電影中的賤斥情慾(陳瑄,譯者、專欄作家)

13:00-15:00

界線化成的政治:動物、機器、非人類(張君玫,東吳大學社會系教授)

從台灣文學認識身心障礙(紀大偉,國立政治大學臺灣文學研究所副教授)

15:20-17:20

貶抑與昇華(沈志中,國立臺灣大學外國語文學系副教授)

看見/賤動物(黃宗慧,國立臺灣大學外國語文學系教授)

1月18日

10:00-12:00

賤民之力:從《科學怪人》到巴列斯崔尼的《不見》(邱彥彬,國立政治大學英語學系副教授)

生命政治,或,生命/政治:從傅科談起,以巴迪烏的「不存」與法農的「受難者」為例(吳建亨,國立清華大學外國語文學系助理教授)

13:00-15:00

自我作賤(踐)論:當代藝術的社會擾抗與土地勞動(高俊宏,藝術行動者、台北藝術大學兼任助理教授)

階級的排除與模仿(陳政亮,世新大學社會發展研究所副教授)

15:20-17:00

【綜合座談】

主持人:黃涵榆(台灣人文學社理事長、國立臺灣師範大學英語學系教授)

系統號:

A-012724

【工作坊】政治大學2018學年度身體文明中心工作坊——「身體的照護與裝扮」

標題:

【工作坊】政治大學2018學年度身體文明中心工作坊——「身體的照護與裝扮」

時間:

2018年10月至2019年5月,共4場

地點:

政治大學文學院330106研討室(臺北市文山區指南路二段64)

主辦單位:

國立政治大學文學院身體與文明研究中心

聯絡人:

侯家榆,E-mail: fri723@gmail.com

內容簡介:

【招生對象】

各大學研究部及大學部學生,不限歷史系,名額30人(研究生優先錄取,其餘名額依報名先後開放予大學部學生)。

【報名資訊】

報名期間:即日起至2018年9月21日。

聯絡人:身體與文明研究中心助理 侯家榆

報名網址:https://goo.gl/forms/gE5fDvcAtBEJIpVC3

簡章下載:https://goo.gl/2zBHqN

活動資訊場次

12月15日(六)

講題:西方人為何無痰可吐?身體、文明與現代東亞

講者:雷祥麟(中研院近史所副研究員)

2019年3月9日(六)

講題:Toward a Historical Understanding of the Effectiveness of Psychotherapy: Meditative Sitting in Early-twentieth-century Japan

講者:巫毓荃(中研院史語所助研究員)

2019年5月11日(六)

講題:歐洲文藝復興時期的醫美文化

講者:葉嘉華(陽明大學視覺文化研究所助理教授)

系統號:

A-012656

【工作坊】2018經典活化工作坊

標題:

時間:

2018年11月9日(週五)

地點:

中央大學文學院大講堂(桃園縣中壢市中大路300號)

主辦單位:

國立中央大學文學院中國文學系、儒學研究中心

內容簡介:

9:30-10:40

主持人:楊自平(國立中央大學中國文學系系主任)

漢字動畫與詩詞新銓(朱玉昌,國立中央大學中國文學系兼任助理教授)

11:00-12:00

主持人:黃崇修(國立中央大學哲學所副教授)

高教現場的經典活化(康珮,國立中央大學中國文學系教授)、(曾陽晴,中原大學通識中心教授)

13:00-13:50

主持人:楊自平(國立中央大學中國文學系系主任)

詩、畫、音樂的交融(薛赫赫,詩人)、(張富峻,畫家)

14:00-15:30

主持人:鄭芳祥(國立中央大學中國文學系系助理教授)

國教現場的經典活化(徐茂瑋,臺北市麗山國中教師)、(吳韻宇,桃園市慈文國中教師)

15:50-17:10

主持人:劉德明(國立中央大學中國文學系系教授兼文學院副院長)

民間的經典推廣與講學(溫金海,國際經典文化協會主席)、(趙美玲,臺灣國際經典文化協會理事長)、(潘俊富,中華呂祖謙學術研究學會副理事長)、(項立民,中華呂祖謙學術研究學會常務理事)

系統號:

A-012689

【展覽】「重返・田野:伊能嘉矩與臺灣」特展

標題:

時間:

2018年7月24日至2019年1月1日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

導論

120多年前多元族群的臺灣社會是什麼樣子呢?

本展覽將跟隨著伊能嘉矩(1867-1925)這位來自日本遠野的人類學家,在日治初期10年之間多次的田野調查足跡、紀錄、筆談與報導等內容,瞭解120前的臺灣漢人與原住民文化習慣與社會樣貌。

透過伊能嘉矩,百年前的多元族群社會逐漸顯影。也順著他的田野足跡,我們再發現臺灣多族群的社會文化的生命力。

鉅變的時代

十九世紀後期,臺灣受到世界歷史的衝擊,內外都有許多變革,世界的政治經濟局勢不斷影響臺灣,臺灣社會在政治、經濟、社會、與族群關係上也有新的發展。1895年日本統治臺灣後,帶來近代的統治制度與知識,臺灣產生了巨大的變遷,也產生了全新的臺灣認識。

當日本對外擴張之際,年輕的探險家如鳥居龍藏、伊能嘉矩等人也躍躍欲試前往海外。

誰是伊能嘉矩

1895年甲午戰爭後,臺灣割讓,臺灣成為日本新領地時,不少學術探險家與研究者紛紛前來研究臺灣。日本人類學家伊能嘉矩也在此時來臺灣,並且在臺灣居住了十年,此後一生以從事臺灣調查與研究為職志,發表了數量龐大的臺灣研究成果。從日本統治時代至今,影響了我們對於臺灣文化、族群關係、乃至臺灣歷史的認識。

田野・臺灣

用雙手抄錄文獻、用雙腳走遍臺灣、用眼睛觀察社會。

臺北、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、嘉義、臺南、高雄、鳳山、屏東、臺東、花蓮、澎湖、蘭嶼……,伊能在臺灣各地都留下了足跡。

或在平地,或在山區,伊能記錄臺灣各地的語言、調查風俗、採集標本、研究族群起源傳說、遷移歷史,區別族群,建立各地的歷史沿革。

伊能眼中的原住民

抱著研究臺灣的志向來臺灣,伊能最初銳意從事臺灣原住民的研究,提出了臺灣原住民族群分類。

在實地的田野調查後,針對調查事項度整理詳細的研究體系,伊能提出了以原住民為對象的〈臺灣蕃人研究標準〉,其中的研究項目,呈現了從體質到心裡、從社會到歷史,分門別類的百科全書式的研究架構。

探究漢人社會

在田野調查中,伊能嘉矩蒐集大量的臺灣歷史文獻與漢人社會民俗資料,日後完成了先驅性的臺灣史著作。

在蒐集文獻外,也觀察、訪談以及記錄各種民間習慣。伊能對於臺灣漢人社會信仰調查,可以說是最早對民間信仰的體系化研究。

影響與迴響

伊能嘉矩,昔日作為研究者,收集臺灣資料、建構臺灣知識。

今日作為被研究者,在歷史書寫中,持續地被對話、批評、與超越。

也在各種文化展演的場合,不斷地被挪用和再現。

過去,是伊能踏查臺灣。

現在,是我們再踏查伊能。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-012844

【展覽】「上學去──臺灣近代教育」特展

標題:

時間:

2018年11月1日至2019年4月14日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第1特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

一起上學去

走進學校、成為學生、接受教育,是多數人都曾有的經歷。「上學去:臺灣教育特展」試圖從學生的角度,看見國家透過近代教育試圖培養我們成為「理想」國民的同時,懵懂的我們如何因教育認識自我、看見世界,從而培養出質疑與挑戰既有體制的獨立思考能力,也讓近代臺灣發展成一個具整體形貌但保有各自性格的「共同體」社會。

走進學校:成為我們中的我

我們為什麼要讀書?有別於傳統教育著重於知識菁英的培養,日本時代開始的近代教育,是以更具普遍性的國民為對象,透過集體、定制的教育體制,陶鑄了思想、規訓了身體,建構了社會共識基礎,讓原本不同的「我」成為了具有共同感的「我們」。繼而學歷成為判斷一個人如何有用於社會的指標,人的能力被標示與分類,形成了一套新的價值標準,帶領我們邁向重視學歷的近代社會。

打開課本:理想國民養成術

你想過近代學校為什麼教這些科目嗎?語言讓我們能夠彼此溝通,地理與歷史開啟了認識世界、了解過去的視角,但往往也常見強加的國族認同。數學與科學帶我們發掘未知世界、面對現代生活,體育與各種實作課程則在培養可面對工業生產體制的身體與技術,美術與音樂豐富了美感與文化生活,更透過考試制度驗證各種學習成效。但理想國民是誰的理想?我們接受教育時該時時警惕,以追求具有普世價值的公民概念為依歸。

揮灑青春:我的校園記憶

你印象最深刻的校園記憶是甚麼?沉重課業壓力下的壓抑,同儕間親近的關係,拚盡全力的比賽,流行的活動與刊物,對體制的叛逆與反抗,一起去過的旅行,彼此分享過的未來與夢想……青春年少的酸甜苦辣,在你我的生命中留下了深刻印記,曾經的同學有時還比一輩子的家人關係更緊密。

多年之後:我的未來不是夢

你還記得小時候寫下的「我的志願」是甚麼嗎?你成為期望的自己了嗎?不同時期的國家政策,透過教育塑造統治需要的理想國民,當下的我們或許接受又或許挑戰了體制,現在回頭看受教育的過程,教育對我們來說是甚麼?對後來的人生有甚麼影響?在一次次對於學習的辯證過程中,我們的面貌逐漸清晰。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-012846

【展覽】「南方共筆:輩出承啟的臺南風土描繪」特展

標題:

時間:

2018年10月2日至2019年4月14日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

位居南方的臺南,是臺灣最早發展的城市,以及極早與外界接觸的地區,因而留下了豐富的文化遺產。許許多多曾停留或居住過臺南的人,藉由近身觀察,記錄、描繪自己眼中的臺南風土。這些風土描繪從400年前到現在,因著不同世代、族群的觀察視角,有著不斷流動的變化。這些記錄者一代一代地觀察、書寫,共筆出臺南多元的歷史面貌。

本特展與日本國立民族學博物館(簡稱日本民博)、臺南市文史協會及臺南市政府文化局合作,特別借調日本民博館藏曾任職臺南州立臺南第一中學的內田勣老師、及臺南市文史協會前輩們的手稿、筆記、照片、作品等資料,試圖透過不同時期的臺南風土描繪,從不同世代記錄者的臺南故事出發,探知從空間、時間及人群都不斷轉變的「臺南風土」。

流動的臺南

400多年來的臺南空間,隨著時間的變動有著不同的空間指涉,時而大、時而小。荷蘭時期,以安平的熱蘭遮城與大員市鎮為中心,也包含普羅民遮城。鄭氏時期,隸屬於天興州、萬年州。清代以後,分屬於臺灣縣與諸羅縣(嘉義縣)。日本時代(1920年)設置了臺南州,範圍擴及現在的雲林、嘉義。戰後則包含臺南縣與臺南市,到了2010年臺南縣市合併升格,成為現今的空間規模。

相對於空間流動,誰是臺南人也隨著時空不斷地變化。住民從以平埔原住民為主,到漢人、日本人、外省移民、及外籍移工與配偶等等的加入。近年更有港澳人士或島內其他城市居民,懷抱各自的「臺南夢」定居臺南,共同描繪一幅幅隨著時空流動的臺南風土像。

初見臺南第一眼

從17世紀開始,臺南即是外界與臺灣接觸重要的入口,到了19世紀中期臺灣開港通商後,更有許多西方的傳教士、冒險家、商人、領事等,以臺南為據點,搜獵尋奇,找尋各種可能性。這些帶著不同目的來臺南的人,留下不同的文化視角、初見臺南第一眼的觀察紀錄。19世紀末,日本人為了統治臺灣,除自身積極踏查各地外,也透過臺南在地的文人仕紳蒐集資料,這些文人仕紳在蒐集整理臺南知識的過程中,也再一次認識自身的鄉土。

在臺日人的臺南研究:蠟燭老師內田勣

日本時代有許多日本人因工作定居臺南,開始記錄、觀察臺南,其中1930年代任職於臺南州立臺南第一中學校(簡稱南一中,現為國立臺南第二高級中學)、臺南州立臺南第一高等女學校(現為國立臺南女子高級中學)的日籍教師們,例如前嶋信次(歷史)、內田勣(地理)、國分直一(考古)等,形成了臺南研究的重要社群,也開啟臺籍學生或人士對於臺南的研究興趣,臺南市文史協會的黃天橫先生即是一例。

地理老師內田勣(1906-1947)任教於南一中,由於身材的關係,被學生暱稱為「蠟燭」。在臺南教書期間(1934-1940),以臺南為中心,到臺灣各地進行地理方面的鄉土調查,並留下許多地理學視角的珍貴踏查照片及研究論文,現存於日本國立民族學博物館。

臺南人的臺南研究:臺南市文史協會的先行者們

臺南研究的發展除了日本人外,1930年代起也開始有臺南人從鄉土、民俗等視角觀察,並開啟臺南研究,他們研究臺南的機緣一方面來自漢學的家學,另一方面則來自日人學者研究方法的師承。例如石鼎美家族後代石暘睢(1898-1964)與莊松林(1909-1974)等人,作為臺南人關心臺南史,著手從事以臺南為核心的臺灣舊文獻搜抄整理,成為臺南人組織化研究臺南文史的濫觴。

戰後先是官方成立臺南縣、市文獻委員會,成員中有許多來自臺南在地文史人士。接著於1958年,臺灣戰後第一個登記立案的民間文史社團—臺南市文史協會,會員們利用業餘的時間,採取一步一腳印的田野調查,為臺南研究奠基。

百花齊放的臺南達人們

1990年代,政治上解嚴,社會各種力量也逐漸獲得解放。官方開始推動社區總體營造,而前臺南縣政府也成立了「南瀛國際人文社會科學研究中心」,積極鼓勵臺南研究。此外,民間也紛紛成立各種地方文史協會、工作室等,臺南研究進入百花齊放的時期,出現更多的臺南達人們,從文化資產、文學、音樂、戲劇、影像、繪畫、茶藝、文創等不同的面向,深根著力於臺南風土的描繪。同時臺南的獨特魅力,也吸引著島內外的人移入、或觀察臺南,共同書寫他們自己心目中的臺南。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-012848

【展覽】羣碧樓藏書特展

標題:

時間:

2018年10月3日至12月30日

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館二樓珍藏圖書區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: +886-2-2652-3180

內容簡介:

傅斯年圖書館收藏鄧邦述(1868-1939)羣碧樓藏書,計431部5,135冊。鄧氏藏書於民國二十三年入存史語所,大大提昇所內古籍善本的收藏質量,現今傅圖所藏宋、元刊本約八十部,其中超過半數為羣碧樓舊藏。

鄧邦述,字孝先,號雙漚、正闇、羣碧翁,江蘇江寧人。清光緒二十四年(1898)進士,二十七年入端方(1861-1911)幕,端方「陶齋」中收藏豐富金石圖籍,啟發鄧氏學習效法的志向。光緒三十年鄧氏開始大量收購古籍,時藏書室名「雙漚居」;三十二年購得宋刊本《李羣玉詩集》、《碧雲集》,並由二書各取一字,更室名為「羣碧樓」,亦是其收藏宋刊本之始;民國十七年羣碧樓書散後,取「郊寒島瘦」之典故,再更室名為「寒瘦山房」。

本展覽計有十二單元:「1. 鄧邦述藏書」介紹鄧邦述生平與藏書始末、藏書目、鑑藏章。「2. 羣碧樓、三李盦、披玉雲齋」是鄧氏藏書室名與別稱,此單元展示其所藏三部南宋刊善本,也是本次特展焦點:《李羣玉詩集》、《碧雲集》、《披沙集》。「3. 入藏緣由」展示羣碧樓藏書為大學院購得,後轉歸史語所典藏的相關檔案。「4. 宋刻本、5. 元刻本、6. 明刻本、7. 明嘉靖刻本」精選珍稀版本,值得細細品味。「8. 稿本、9. 鈔本、10. 四庫本」則是手寫、謄抄的圖書。「四庫本」包括「四庫進呈本」、「四庫底本」,是纂修《四庫全書》時進呈乾隆皇帝的底本,其蒐集用意、鈐印等均與民間藏書不同。最後的「11. 手書題跋、12. 鑑藏章」則選出藏書名家的墨跡與鈐印,可藉此一窺題跋者學術思想,也是考察善本閱讀與流傳的珍貴材料。

開放時間:每週三、六、日9:30-16:30(國定假日、選舉日及連續假期不開放)

系統號:

A-012657

【展覽】《近真》明代・民國精選藏品復刻展暨系列講座

標題:

時間:

2018年9月18日至11月23日

地點:

創時講堂(臺北市金山南路二段222號6樓)

主辦單位:

何創時書法藝術基金會

聯絡人:

Tel: 02-2393-9899;E-mail: info.hcsfoundation@gmail.com

內容簡介:

完整保留作品濃淡筆墨、印紋色澤與紙張歲月痕跡…三十多幅「形具神生」作品讓您一飽眼福。 「近真」展覽精選有王鐸、傅山、黃道周、倪元璐、張瑞圖、許友、董其昌、祝允明、于右任、吳昌碩、胡適、弘一法師等,包含王守仁《草書七言詩》長卷傅山《嗇廬妙翰》長卷、董其昌《高閑帖》手卷、王鐸《淳化閣帖》手卷,還有2016年遠赴日本大版美術館展出的經典之作。 「近真」的書法復刻作品,讓愛好者可以專心臨摹與近距離地凝視,其產生的文化能量,與自身氣質淺移默化影響,箇中教育與文化傳承的種種優點,已遠遠超出會產生藍光的3C產品太多了。歡迎大家來創時講堂喝茶、看展、聽講座、來把作品帶回您的書齋典藏。

開放時間:周二至周六 / 上午十點至下午四點半 / 國定例假日休館

歡迎20人以上團體,預約導覽02-23939899

何創時書法藝術基金會《近真展》系列講座

【第一場次】王鐸如何寫字?怎麼臨帖?

2018年9月29日(週六)

14:00-15:30

講師:吳國豪(何創時書法藝術基金會主任研究員)

報名連結:https://ppt.cc/fpgvyx

【第二場次】篆書與篆刻創作

2018年10月6日(週六)

14:00-15:30

講師:林子夷(書畫創作者)

報名連結:https://ppt.cc/foSu6x

【第三場次】看得見與看不見的收藏世界──以丁念先「念聖樓」收藏影響為例

2018年10月20日(週六)

14:00-15:30

講師:黃智陽(華梵大學藝術設計學院院長)

報名連結:https://ppt.cc/fqTcZx

【第四場次】變形的基礎──晚明思想對書法的影響

2018年11月3日(週六)

14:00-15:30

講師:林俊臣(明道大學通識中心主任、鹿耕講堂山長)

報名連結:https://ppt.cc/f2ZKvx

系統號:

A-012658

【展覽】「我的奇幻租書店:臺灣租書店變遷」特展

標題:

時間:

2018年6月21日至2019年4月14日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

租書店,是當代臺灣大眾文學一個重要的流通節點。廣義來說,以出租書籍的閱讀時間來牟利的行業,歷史久遠。明末中國的《紅樓夢》已書寫有當時的租閱形式,18世紀英法有Lending Library,江戶時期日本有貸本屋。戰後的臺灣,則發展出由特定出版社、中盤商、租書店組成獨特的產銷結構。

文學,是透過書的出版、流通、販售、閱讀等基本且必要的元素,才得以與讀者溝通,形成完整的迴路。租書店運用空間,將書籍作為一種商品,販售租賃時間,則具體展示了這個意義。透過「書」的中介,租書店的生態開展出特定的作者、出版商與讀者,逐漸發展產業自身的流通迴圈。

租書店做為一種媒介或載體,反映了不同時代人們的閱讀需求,也承載著人們所著迷、喜歡的紙本世界。我們將臺灣租書店文化所掀起大眾文學的影響,轉化為展示,透過展覽一起進入租書店,談談這個滿足許多人閱讀樂趣的奇幻世界,又是如何與大眾文化、社會發展產生關係。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-012659

【展覽】原來如此:原住民族文學轉型正義特展

標題:

時間:

2018年5月18日至2019年3月10日

地點:

國立臺灣文學館展覽室C(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

本展從文學切入,透過當代台灣原住民作家的作品,以故事代替論述,將嚴肅沈重的議題隱含於其中。並透過影像、紀錄片與跨世代原住民歌謠創作,串聯各分區主題,讓原住民創作者為自己的族群命運發言。展場內也放置原住民文學發展的重要刊物、著作與大事年表,從文學出版的發展與興盛,象徵原住民族重新掌握自我詮釋權的努力。最後也簡介了世界各國的原權運動,藉由各國原住民轉型正義案例,反思臺灣未來方向。

本次展出的內容分別是:透過沙力浪・達岌斯菲芝萊藍的諷刺詩〈遷村同意書〉,探討傳統領域流失的土地正義議題;乜寇・索克魯曼的散文〈豆類媽媽傳奇〉,呈現布農族語言的豐富意涵,藉以省思族語流失的困境;瓦歷斯・諾幹組詩〈關於泰雅(Atayal)〉,以父親口吻的期許與祝禱,點出傳統姓名被剝奪所失去的文化傳承;而巴代小說〈笛鸛的尋槍巫術〉裡精彩的尋槍故事,看似奇幻的巫術場景,正是隱含著對歷史詮釋的翻轉。最後再以10首母語或華語演唱的原住民歌曲,呈現原住民從被採集、觀看的「他者」,進入「主體發聲」的追尋過程。

以上是本展覽所要呈現的轉型正義議題:「土地正義」、「語言文化」、「姓名認同」、「翻轉歷史」與「歌謠傳唱」,以文學的力量,透過故事、歌曲的呈現形式,促使民眾省思原住民轉型正義的全方位與必要性,發出「原來如此!」的共鳴,重新認識原住民族的歷史面貌與優美文化。

系統號:

A-012660

【展覽】魔幻鯤島,妖鬼奇譚──臺灣鬼怪文學特展

標題:

時間:

2018年3月28日至2019年2月24日

地點:

國立臺灣文學館1樓展覽室D(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

鯤島臺灣在悠久歷史中,恐怖暗影潛伏於山海之間,或鬼或怪,野史軼聞多有傳言。鬼,有時被理解為人死後流連人間的靈魂精魄;怪,則有更廣泛的想像,可能具有奇異外形、由動植物化身、或更多難以歸類的存在。對於原住民來說,因各族群對精神及物質世界的觀點不同,鬼怪傳說更加豐富,呈現出臺灣鬼怪形象的多元面貌。

本特展透過梳理臺灣鬼怪傳說,第一部分將說明鬼怪如何在臺灣的海洋文化、自然、社會環境中誕生並產生意義,第二部分則引出文學如何運用這些傳說故事;並展現鬼怪傳說沒落之後,在當代復甦的軌跡。希望透過參與式體驗,認識臺灣鬼怪的特徵,並理解鬼怪的故事是與生活切實相關,讓觀眾從全新觀點認識臺灣在地文化。

系統號:

A-012661

【展覽】島嶼群相──臺灣考古展覽

標題:

時間:

2018年6月27日開展

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館2樓臺灣考古區206、207室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)26523180

內容簡介:

島嶼群相,試圖彰顯目前臺灣考古文化看似風華亮麗,卻又埋存幾許隱晦不明的脈動。更新世冰期未結束前,臺灣與中國大陸仍相連接。考古資料也顯示,三萬年前臺東縣長濱鄉的八仙洞遺址發現有舊石器時代文化的遺留,但無法確切地指出這批人什麼時候消失得無影無蹤。隨著一萬八千年前氣候暖化、海水面上升,約在距今八千年前臺灣海峽已然形成;早期人類和動物再也無法經由陸橋往返兩地。

直到距今五、六千年,一批以海洋生活為主的新石器時代早期社群開始落腳在臺灣各地及澎湖。歷經千年以後,另一群帶著部分雷同文化要素,卻具有一定文化差異的人們來到臺灣,發展了具有相當風格的新石器時代中期的文化。又過千年,一群以灰黑陶為主流,甚至對臺灣閃玉情有獨鍾的族群幾乎遍布島嶼全境;但此時此刻,考古學家依舊無法斷言是傳承關係還是斷裂。

與其說在距今兩千年前,玻璃器取代了玉器做為裝飾品,不如說鐵器時代根本不是新石器時代晚期人群所發展出來的文化。除了玻璃製品外,各種鐵器仍看不到全然由本地生產的考古證據,或許是人群中具備專業加工技術的匠師跟隨而來,於是乎開展出臺灣考古文化的新史頁。

曾經,連橫在臺灣通史序中寫道:「臺灣固無史也。荷人啟之,鄭氏作之,清代營之,開物成務,以立我丕基…」,從世界史的視角來看,臺灣在十六世紀大航海時代中,被西方世界「發現」,接踵而來的交流與碰撞,相當複雜,說是混亂該不為過。無論如何,不同的人群、相異的政治勢力都給臺灣注入了新的血脈、新的基因。

系統號:

A-012662

【展覽】來禽圖——翎毛與花果的和諧奏鳴

標題:

時間:

2019年1月1日至3月25日

地點:

國立故宮博物院202、212陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

禽鳥是人類生活中極為親近的朋友。無論是置身於大自然山林、水域,或者行走於城市的公園、馬路上,甚至居家環境當中,幾乎無處不可發現鳥蹤。賞鳥,也自然成為熱門的休閒活動。

古代畫家習慣將禽鳥稱為「翎毛」,國立故宮博物院典藏有超過兩千件以上,以翎毛為描繪對象的古畫,形式林林總總,過去也辦過幾次以鳥類為核心的專題特展,包括民國七十三年的「宋代翎毛花卉」,九十年的「畫裡珍禽─紙絹上的鳥類世界」,與九十九年的「百禽百聲音一動一情性」。歷代著名畫家,如黃筌(活動於903-965)、徐崇嗣(10世紀)、惠崇(約965-1017)、崔白(11世紀)、崔愨(11世紀)、李安忠(活動於1119-1162)、李迪(12-13世紀)、馬麟(約1180-1256後)、吳炳(12世紀)等,均善畫翎毛,並有形神兼備的傑作傳世,為禽鳥百態留下了最佳的翦影。

本次「來禽圖」特展,共遴選卅一組件,分別於202及212陳列展出。作品時代囊括宋、元、明、清至近代,型態可區分為「果熟來禽」與「鳥語花香」兩類。展出同時,並會搭配禽鳥的寫真照片一併陳列,觀眾可以透過繪畫與照片的詳細比對,具體理解歷代畫家對於禽鳥生態縝密的觀察力,以及當想要突破形似侷限時,如何藉助筆墨與萬物對話,來抒發內心情感的創作力。值此生態保育觀念日益受到重視的時潮中,歡迎大家在早春時節前來故宮看畫、賞鳥,共感這場翎毛與花果和諧奏鳴的美妙經驗。

本展覽全年開放:08:30~18:30。

夜間開放時段: 每週五、週六18:30 ~ 21:00。

系統號:

A-012663

【展覽】實幻之間——院藏戰國至漢代玉器特展

標題:

時間:

2018年9月20日至2019年2月23日

地點:

國立故宮博物院303、300陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

戰國至漢代(475BCE-220CE),是玉器史上獨樹一幟的錯覺藝術時代,製作者在方寸之中琢磨出各種龍獸造型,它們的形體雖然靜止不動,卻能創造出動態的錯覺。這種變化莫測的身形,使視覺如同處於現實和幻象之中,令人深感驚訝。本展覽定名為「實幻之間」,即試圖透過視覺的變化,探討玉器創作的技巧,以及觀看者為何會產生錯覺的視覺原因。

此次展覽共展出戰國至漢代精選玉器212件,其中清宮舊藏有114件,新入藏者為98件,展品件件具代表性,不僅可呈現此時代璀璨紛呈的藝術美感,也足以說明這個時代的玉器故事。戰國至漢代玉器追求動態錯覺的目標儘管一致,身形也依循相同的蜿蜒體態,但作品的錯覺效果卻截然不同,如戰國玉龍是足爪錯置、動靜互見的平面形式,而漢代玉獸則為身形扭轉、張馳各異的立體形態。為了探明這些問題,展覽共分四個單元來理解。

第一單元「動感十足的玉器時代」,展出戰國和漢代各式玉器,說明不同形制或造型對視覺力量、平衡感以及動態感的影響,並且透過群組分辨出蛇身和獸身的區別。第二單元「戰國至漢代玉器的藝術風格」,透過展品選件,瞭解戰國玉器喜以「蛇」為設計原型,故作品具有平面延展的特色。相對於此,漢代傾向以「獸身」為形式,使得漢代玉器具有立體扭轉的特徵。第三單元「感知世界與物理世界的對話」,從1919年獲得驗證的廣義相對論,提出視覺所認為的現實可能是錯覺,而視覺認定的錯覺有時反而更接近真實的物理世界。以此觀看漢代各式玉神獸扭曲變形的身軀,雖然看來是不合常理的錯覺,卻可能更符合真實世界。第四單元「引人入勝的錯覺藝術」,探討戰國和漢代的製作者如何運用最簡單的視覺原理,在蛇身和獸身不同的創作原型之下,設計出匠心獨具的各式傑作。

本展覽是以「觀看者」和「創作者」的角度來策劃內容,亦即貫穿展覽的主軸是「人」,希望藉由雙眼來理解早已為人忽視的玉器錯覺藝術,目的在於重新探索玉器製作者的創意,並期待觀眾由此成為跨越時空的玉器知音。展覽最後亦羅列數件玉器,提供觀眾分析作品創意的機會。

另外300陳列室,則從科學的角度探討「眼見」和「真實」之間的落差 ,陳列了日本東京大學名譽教授和明治大學特任教授的杉原厚吉先生的研究結晶,這些研究並非以公式呈現,而是轉化為饒富趣味的模型和圖像,以此和二千年前的錯覺藝術相互呼應。

本展覽全年開放:08:30~18:30。

夜間開放時段: 每週五、週六18:30 ~ 21:00。

系統號:

A-012721

【展覽】上山下海:香港中文大學人類學系考古實習成果展

標題:

時間:

2018年10月15日至12月20日

地點:

香港中文大學圖書館(香港新界沙田)

主辦單位:

香港中文大學人類學系

內容簡介:

四川廣漢市的三星堆遺址是古代蜀國的中心都城,這裡曾有著名的三星堆「祭祀坑」的發現。隨著成都平原青銅時代考古的快速發展,三星堆遺址考古工作的全面推進,以及兩個器物坑文物復原研究的新成果,我們對三星堆遺址、三星堆文化和三星堆古代國家也有了全新的認識。講座分前後兩部分,第一部分是從三星堆遺址入手,對三星堆古城的演變、佈局、規劃思想及其影響提出了新看法;第二部分是從三星堆“祭祀坑”的器物入手,結合新的考古發現,對三星堆國家的族群構成、統治集團、宗教觀念和社會狀態進行新的闡釋。

系統號:

A-012740

【展覽】中国の鵜飼——卯田宗平フォトコレクションから

標題:

時間:

2018年9月5日至11月5日

地點:

岐阜市うかいミュージアム特別展示室(東京都港区南青山6丁目5-1)

主辦單位:

岐阜市うかいミュージアム

聯絡人:

Tel: 058-210-1555

內容簡介:

鵜飼は、かつて日本や中国だけでなく、ヨーロッパなどでも行われていました。しかし、漁の近代化や河川環境の変化などで、各地の鵜飼は大きく変化しました。こうしたなか、中国ではいまでも鵜飼漁で暮らしを成り立たせている人たちがいます。

本展では、国立民族学博物館准教授・卯田宗平氏が中国各地で撮影した鵜飼漁に関わる約3万2000点の写真の中から、下記項目に分類して展示。

・中国各地の鵜飼の風景

・カワウの繁殖技術

・一日の操業風景

・観光鵜飼について

カワウを人工繁殖させ、雛を飼いならし、今でも生業としておこなわれている中国の鵜飼について、豊富な写真コレクションから厳選してご紹介します。長良川鵜飼との交流を深め、共に鵜飼文化の発展を目指す、中国の鵜飼の姿に迫ります。

※10月16日、23日、30日は休館日

系統號:

A-012664

【展覽】徳器の成就に努めて智光を常照す——佛教大学附属図書館所蔵品展

標題:

【展覽】徳器の成就に努めて智光を常照す——佛教大学附属図書館所蔵品展

時間:

2018年10月27日至12月8日

地點:

佛教大学宗教文化ミュージアム第一研究成果展示室(東京都港区南青山6丁目5-1)

主辦單位:

佛教大学宗教文化ミュージアム

聯絡人:

Tel: 075-873-3115

內容簡介:

「洛中洛外図屏風」「都名所百景」「十二月あそひ」(いずれも江戸時代)をはじめとする京都の風俗絵画や地誌、「百万塔陀羅尼」(奈良時代)、「阿弥陀三尊来迎図」(鎌倉時代)をはじめとする仏教関係資料など、本学附属図書館が所蔵する貴重な資料約40点を一挙公開します。

■期間:2018年10月27日(土曜)~12月8日(土曜)

10時~17時30分(入館は17時まで)

※入場無料、月曜休館(ただし10月29日は開館)

系統號:

A-012670