標題

- 「跨」與「轉」:現當代華語文學文化的遺產、變革與現代性 學術研討會

- 第八屆「中國文哲之當代詮釋」國際學術研討會

- 「經學史重探(Ⅰ) ──中世紀以前文獻的再檢討」 第二次學術研討會

- 第14屆文化交流史:城市、貿易與交通國際學術研討會

- 「大坌坑文化與周邊區域關係探討」學術研討會

- 道教復興與當代社會生活:劉枝萬先生紀念研討會

- Food Culture and Technologies

- 「五四運動與中國宗教發展」國際學術研討會

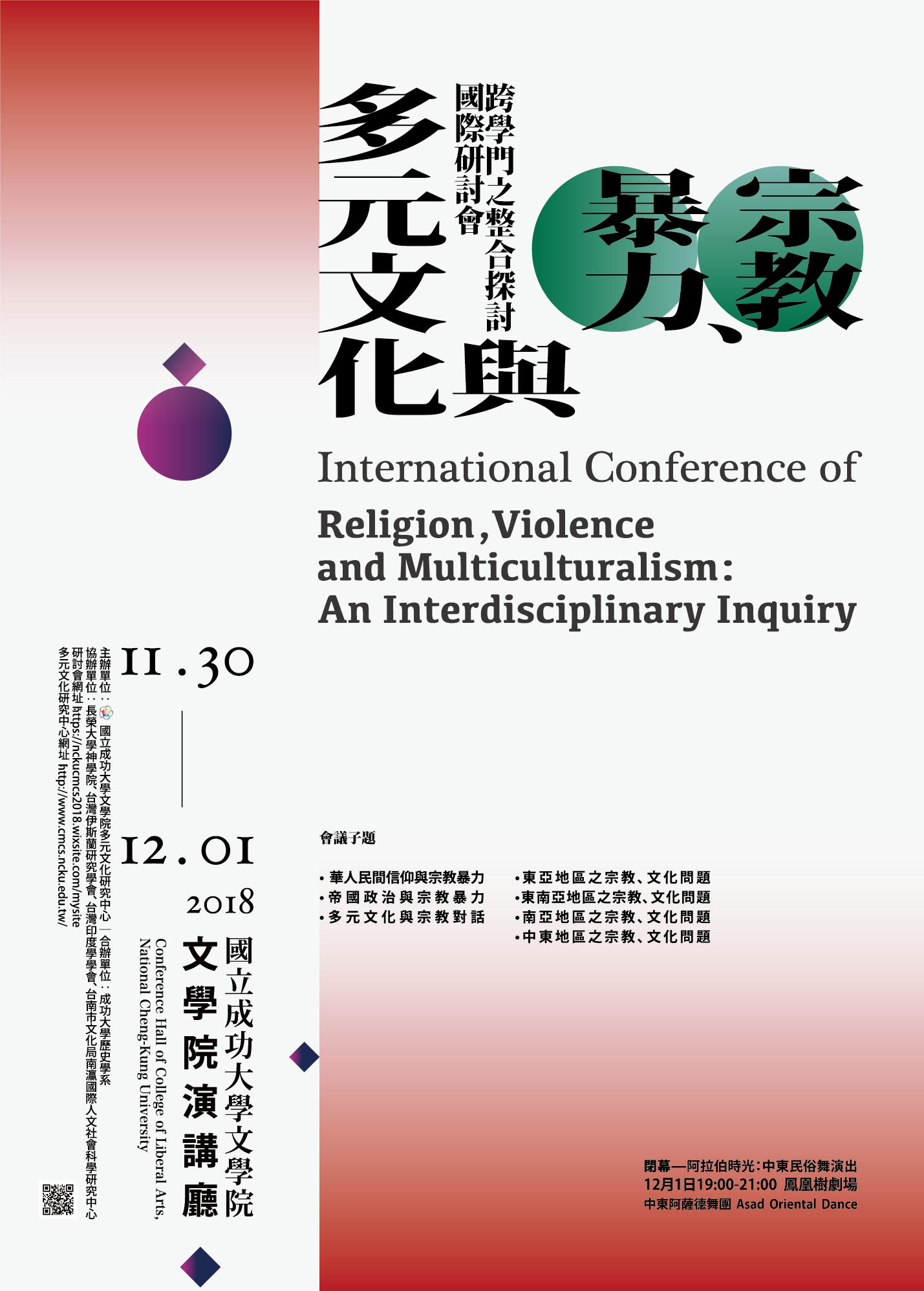

- 「宗教、暴力與多元文化主義:跨學門之整合探討」國際研討會

- 2018年臺灣人文學社年會

- 第11屆海峽兩岸現代漢語問題學術研討會

- 2019關渡宮媽祖信仰國際學術研討會

- 2019第十四屆「全球化與行政治理」國際學術研討會

- 第三屆「近世東亞佛教的文獻和研究」國際學術研討會暨青年學者論壇

- 靜宜大學中文系「第四屆明清文學學術研討會暨學生論文競賽」

- 《群書治要》國際學術研討會

- 第41屆全國比較文學會議

- 第11屆台灣文化國際學術研討會「從牛車、漁火到青農返鄉:台灣農村的書寫、記憶與文化變遷」

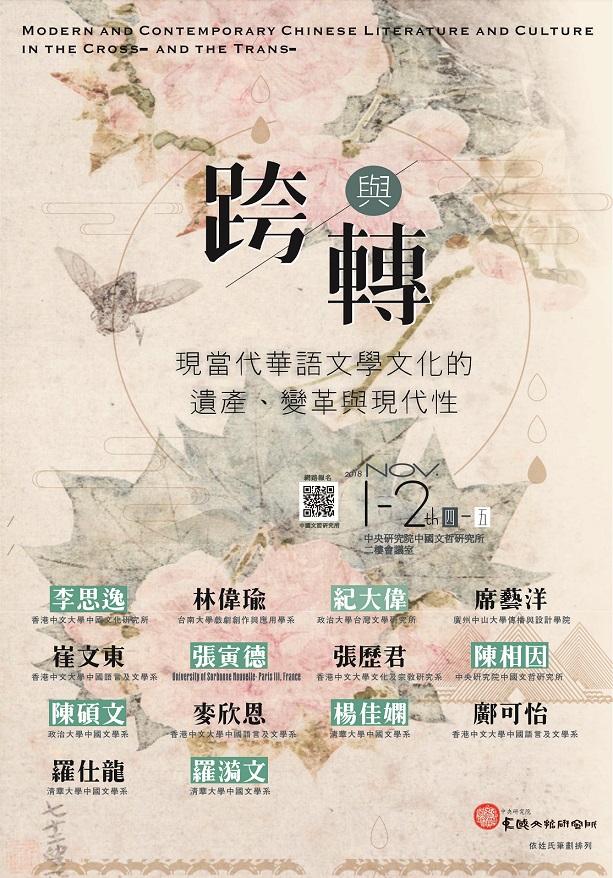

「跨」與「轉」:現當代華語文學文化的遺產、變革與現代性 學術研討會

標題:

「跨」與「轉」:現當代華語文學文化的遺產、變革與現代性 學術研討會

時間:

2018年11月1至2日(週四至週五)

地點:

中央研究院文哲所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

內容簡介:

11月1日

9:30-12:00

【跨文化實踐:從晚清到抗戰】

主持人:彭小妍(中央研究院中國文哲研究所)

意大利英雄傳記的跨文化流動:從明治日本到晚清中國(崔文東,香港中文大學中國語言及文學系)

從「英特納雄耐爾」到「社會主義現實主義」:論俄蘇文學翻譯與五四後的中國文藝發展(陳相因,中央研究院中國文哲研究所)

抗日戰爭語境與西方文學資源——論葉靈鳳譯《紅翼東飛》(鄺可怡,香港中文大學中國語言及文學系)

13:30-15:30

【翻轉傳統:五四的文藝遺產】

主持人:張寅德(University of Sorbonne Nouvelle - Paris III, France.)

「勞動」詩學與社會變革:「五四」時期田漢文化翻譯中的社會主義(席藝洋,廣州中山大學傳播與設計學院)

過渡時代的煩悶青年與民初知識份子的自殺論:論五四時期的人生觀論述與東亞生命主義(張歷君,香港中文大學文化及宗教研究系)

15:50-17:50

【來去世界:認同與想望的流轉】

主持人:李育霖(中興大學台灣文學與跨國文化研究所)

游移與不居:高行健之跨界美學(張寅德,University of Sorbonne Nouvelle - Paris III, France.)

華語語系文學的認同與慾望:董啟章科幻小說的修補式還魂術(紀大偉,政治大學臺灣文學研究所)

11月2日

9:30-12:00

【跨領域研究:戲劇、電影與現代性】

主持人:楊小濱(中央研究院中國文哲研究所)

從「跨」國暗殺到「轉」身錯愛:李健吾話劇《喜相逢》的跨文化轉譯(羅仕龍,清華大學中國文學系)

「存在」的多重意識時空——李六乙「純粹戲劇」及其《原野》之表演分析研究(林偉瑜,臺南大學戲劇創作與應用學系)

星港雙城記:從(國泰)電懋的兩部電影看冷戰時期星港文化環的生成(麥欣恩,香港中文大學中國語言及文學)

13:00-15:00

【形塑與建構:語言與意識形態】

主持人:張季琳(中央研究院中國文哲研究所)

鐵路的命名故事——從物的角度反思現代性語言概念的形塑(李思逸,香港中文大學文化及宗教研究系)

何止是反共文學:潘壘和他的戰爭小說《靜靜的紅河》(羅漪文,清華大學中國文學系 )

15:20-17:20

【跨時代的性別研究】

主持人:陳相因(中央研究院中國文哲研究所)

一種「肉感」,各自表述:中國現代文學中的「肉感」初探(陳碩文,政治大學中國文學系)

張愛玲〈同學少年都不賤〉裡的校園姊妹與冷戰重會(楊佳嫻,清華大學中國文學系)

17:20-17:50

【圓桌論壇】

主持人:陳相因(中央研究院中國文哲研究所)

引言人:李思逸、林偉瑜、紀大偉、席藝洋、崔文東、張寅德、張歷君、陳碩文、麥欣

恩、楊佳嫻、鄺可怡、羅仕龍、羅漪文(依姓氏筆劃排列)

系統號:

C-012745

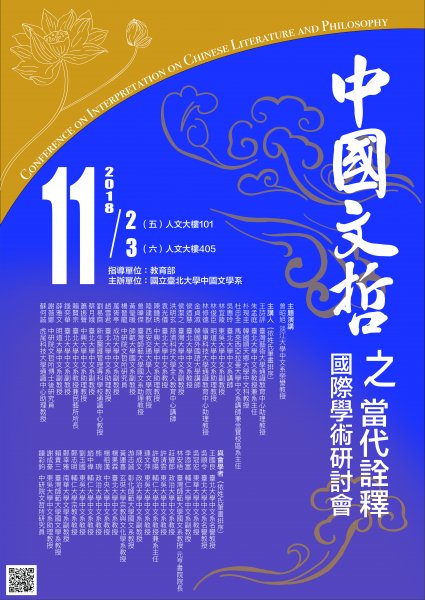

第八屆「中國文哲之當代詮釋」國際學術研討會

標題:

時間:

2018年11月2至3日(週五至週六)

地點:

臺北大學三峽校區(新北市三峽區大學路151號)

主辦單位:

國立臺北大學中國文學系

聯絡人:

黃助教,Tel: 02-86741111#66708;E-mail: ejhuang@gm.ntpu.edu.tw

內容簡介:

11月2日

9:30-10:50

【主題演講】

從三教會通論儒學的判教智慧(曾昭旭,淡江大學)

11:00-12:15

主持人:林安梧(臺灣師範大學)

臺灣茶詩與臺灣茶文化產業的知識考古:由清代臺灣茶詩談起(賴賢宗,臺北大學)

講評人:侯迺慧(臺北大學)

訓詁的「三教合一」論:「希望」概念內涵述析(楊晉龍,中研院文哲所)

講評人:李添富(輔仁大學)

三教化度思想與生命關懷的現時詮釋(陸建猷,西安交通大學)

講評人:林安梧(臺灣師範大學)

13:00-14:15

主持人:楊晉龍(中研院文哲所)

「士不遇」之悲鳴與自處──以董仲舒、司馬遷、陶淵明賦篇探論(陳鍾琇,中興大學)

講評人:陳成文(政治大學)

他律創傷的偶然──漢語哲學場域中「孟學意識型態」的來源與衍化(曾暐傑,臺灣師範大學)

講評人:楊晉龍(中研院文哲所)

孔孟原始儒家作為「時間人」與西方現代性之「時間悖論」(萬胥亭,成功大學)

講評人:吳冠宏(東華大學)

14:25-15:40

主持人:楊祖漢(中央大學)

唐君毅先生論朱子的太極理氣論)(黃瑩暖,臺灣師範大學)

講評人:許朝陽(輔仁大學)

晚明關學宗風──馮少墟「以理為宗」的思想及意義(侯潔之,臺灣大學)

講評人:楊祖漢(中央大學)

以無之妙用踐仁之本體──論李贄儒道交融的生命與學術(袁光儀,臺北大學)

講評人:鍾彩鈞(中研院文哲所)

16:00-17:35

主持人:賴貴三(臺灣師範大學)

論方以智音學圖象之易學原理(洪明玄,慈濟科技大學)

講評人:賴貴三(臺灣師範大學)

何良俊《何氏語林》人論中之三教觀探析(金貞淑,韓國外國語大學)

講評人:鄭幸雅(南華大學)

李道純《周易尚占》之三教思想(王詩評,臺灣藝術大學)

講評人:趙中偉(輔仁大學)

從知命到委命──白居易詩命限主題中才、命、心的角力與安頓(侯迺慧,臺北大學)

講評人:連文萍(東吳大學)

11月3日

9:30-10:55

主持人:陸建猷(西安交通大學)

《莊子》冥契主義再商榷──聚焦於中國哲學的研究關懷反思(林修德,嶺東科技大學)

講評人:陸建猷(西安交通大學)

莊子的他者問題──跨文化視角下的書法考察(林俊臣,明道大學)

講評人:陸建猷(西安交通大學)

唐初道佛教爭議的書寫──以道世《法苑珠林.破邪篇》為主的研究(謝薇娜,中研院史語所)

講評人:熊婉(政治大學)

11:05-12:20

主持人:莊耀郎(政治大學)

莊子鬼神觀與生命實踐(蘇何誠,虎尾科技大學)

講評人:鄭志明(輔仁大學)

《莊子》內篇人性論辨析(蕭振聲,中興大學)

講評人:莊耀郎(政治大學)

莊子「樂」之符號意象產生文學與哲學的創發力(錢奕華,臺北大學)

講評人:袁光儀(臺北大學)

13:00-14:15

主持人:許清雲(東吳大學)

「作文害道」與「漸進型改宗」──以唐順之為例(趙雪君,臺北大學)

講評人:游志誠(彰化師範大學)

杜甫詩歌中「胡」字運用探論(林宜陵,東吳大學)

講評人:許清雲(東吳大學)

史遷理想的君臣之道──以《史記‧張釋之馮唐列傳》為論(朱孟庭,臺北大學)

講評人:劉玉國(東吳大學)

14:25-15:40

主持人:吳順令(臺北大學)

三國以前之英雄觀(吳惠玲,臺北大學)

講評人:吳順令(臺北大學)

論《西遊記》「果報」詮釋(蔡月娥,臺北大學)

講評人:吳順令(臺北大學)

《閱微草堂筆記》愛慾故事中宣揚儒釋思想探究(薛雅文,明道大學)

講評人:楊果霖(臺北大學)

16:00-17:15

主持人:王國良(臺北大學)

從儒入佛:融熙法師的生命轉折及其佛學思想(杜忠全,馬來西亞拉曼大學)

講評人:謝成豪(東吳大學)

六祖壇經的三教會通意涵──儒釋道三教的思想融盪與辯證(劉易齋,新生醫護管理專校)

講評人:黃運喜(玄奘大學)

臺灣李逸濤改寫的漢文本《春香傳》攷(朴現圭,韓國順天鄕大學)

講評人:王國良(臺北大學)

系統號:

C-012729

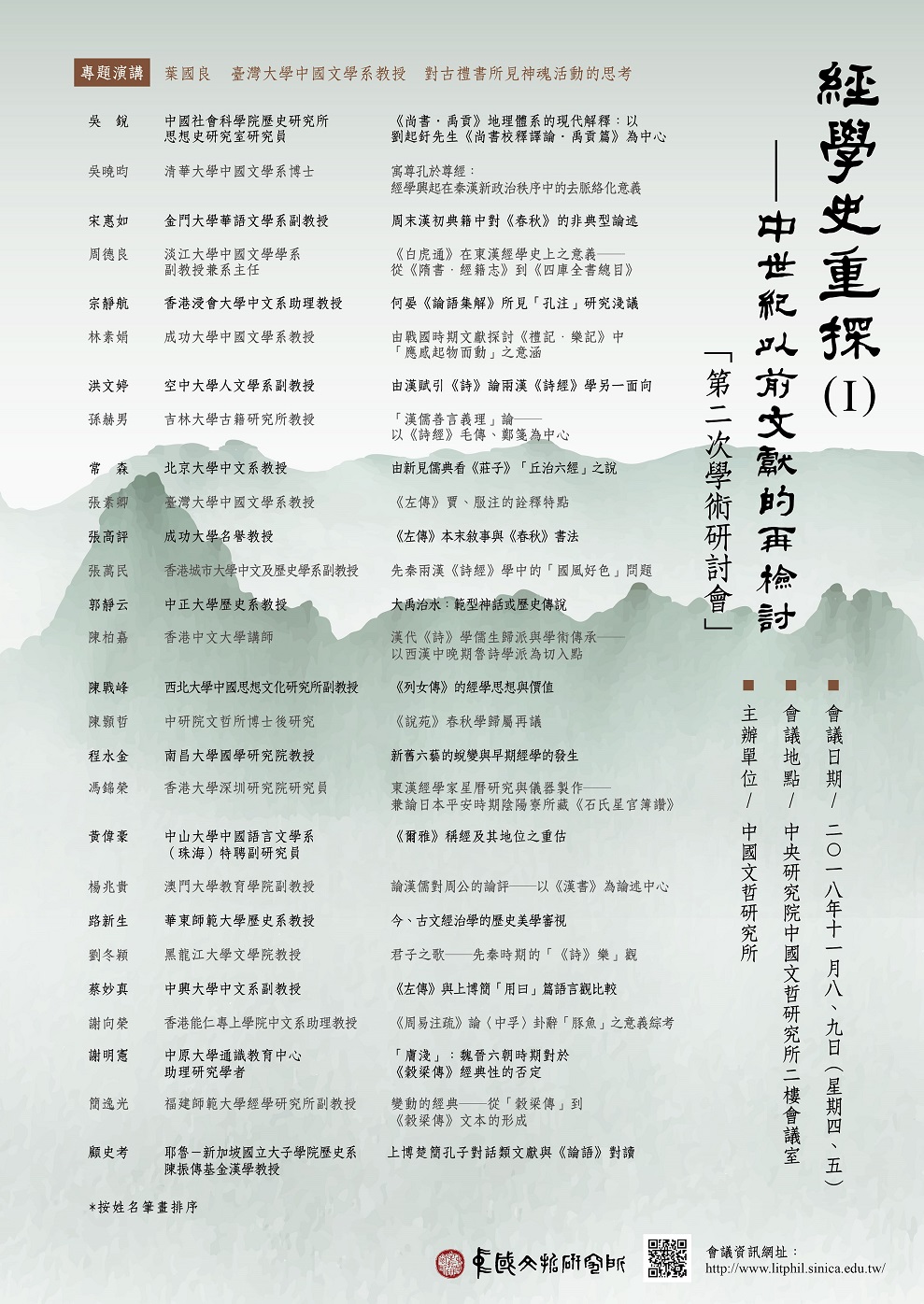

「經學史重探(Ⅰ) ──中世紀以前文獻的再檢討」 第二次學術研討會

標題:

「經學史重探(Ⅰ) ──中世紀以前文獻的再檢討」 第二次學術研討會

時間:

2018年11月8日至9日(週四至週五)

地點:

中研院文哲所第二會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院文哲所

內容簡介:

9:40-10:50

【專題演講】

主持人:莊雅州(中正大學退休教授)

對古禮書所見神魂活動的思考(葉國良,臺灣大學中國文學系教授)

11:10-12:30

主持評論人:蔣秋華(中央研究院中國文哲研究所副研究員)

大禹治水:範型神話或歷史傳說(郭靜云,中正大學歷史系教授)

上博楚簡孔子對話類文獻與《論語》對讀(顧史考,耶魯-新加坡國立大子學院歷史系陳振傳基金漢學教授)

《左傳》與上博簡「用曰」篇語言觀比較(蔡妙真,中興大學中文系副教授)

13:30-14:50

主持評論人:朱孟庭(臺北大學中國文學系教授)

由新見儒典看《莊子》「丘治六經」之説(常森,北京大學中文系教授)

君子之歌──先秦時期的「《詩》樂」觀(劉冬穎,黑龍江大學文學院教授)

先秦兩漢《詩經》學中的「國風好色」問題(張萬民,香港城市大學中文及歷史學系副教授)

15:10-16:30

主持評論人:陳逢源(政治大學中國文學系教授)

《左傳》賈、服注的詮釋特點(張素卿,臺灣大學中國文學系教授)

變動的經典──從「穀梁傳」到《穀梁傳》文本的形成(簡逸光,福建師範大學經學研究所副教授)

《說苑》春秋學歸屬再議 (陳顥哲,中央研究院中國文哲研究所博士後研究)

16:50-18:10

主持評論人:劉德明(中央大學中國文學系教授)

「漢儒善言義理」論──以《詩經》毛傳、鄭箋為中心(孫赫男,吉林大學古籍研究所教授)

由漢賦引《詩》論兩漢《詩經》學另一面向(洪文婷,空中大學人文學系副教授)

論漢儒對周公的論評──以《漢書》為論述中心(楊兆貴,澳門大學教育學院副教授)

11月9日

9:00-10:20

主持評論人:張曉生(臺北市立大學中國語文學系教授)

《左傳》本末敘事與《春秋》書法(張高評,成功大學名譽教授)

周末漢初典籍中對《春秋》的非典型論述(宋惠如,金門大學華語文學系副教授)

「膚淺」:魏晉六朝時期對於《穀梁傳》經典性的否定(謝明憲,中原大學通識教育中心助理研究學者)

10:40-12:00

主持評論人:林素英(臺灣師範大學國文系教授)

東漢經學家星曆研究與儀器製作──兼論日本平安時期陰陽寮所藏《石氏星官簿讚》(馮錦榮,香港大學深圳研究院研究員)

由戰國時期文獻探討《禮記.樂記》中「應感起物而動」之意涵(林素娟,成功大學中國文學系教授)

《白虎通》在東漢經學史上之意義──從《隋書.經籍志》到《四庫全書總目》(周德良,淡江大學中國文學學系副教授兼系主任)

13:30-14:50

主持評論人:車行健(政治大學中國文學系教授)

《列女傳》的經學思想與價值(陳戰峰,西北大學中國思想文化研究所副教授)

漢代《詩》學儒生歸派與學術傳承──以西漢中晚期魯詩學派為切入點(陳柏嘉,香港中文大學講師)

寓尊孔於尊經:經學興起在秦漢新政治秩序中的去脈絡化意義(吳曉昀,清華大學中國文學系博士)

15:10-16:30

主持評論人:徐富昌(臺灣大學中國文學系教授)

今、古文經治學的歷史美學審視(路新生,華東師範大學歷史系教授)

何晏《論語集解》所見「孔注」研究淺議(宗靜航,香港浸會大學中文系助理教授)

《周易注疏》論〈中孚〉卦辭「豚魚」之意義綜考(謝向榮,香港能仁專上學院中文系助理教授)

16:50-18:10

主持評論人:楊晉龍(中央研究院中國文哲研究所研究員)

新舊六藝的蛻變與早期經學的發生(程水金,南昌大學國學研究院教授)

《爾雅》稱經及其地位之重估(黃偉豪,中山大學中國語言文學系(珠海)特聘副研究員)

《尚書・禹貢》地理體系的現代解釋:以劉起釪先生《尚書校釋譯論・禹貢篇》為中心(吳銳,中國社會科學院歷史研究所思想史研究室研究員)

代宣讀:黃慧芬(中央研究院中國文哲研究所博士後研究)

系統號:

C-012753

第14屆文化交流史:城市、貿易與交通國際學術研討會

標題:

時間:

2018年11月9至10日(週五至週六)

地點:

輔仁大學野聲樓一樓谷欣廳(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

天主教輔仁大學歷史學系

聯絡人:

Tel: 02-2905-2307

內容簡介:

11月9日

9:00-10:20

【專題演講】

主持人:陳識仁

逐漸浮現的太平洋(林滿紅)

10:40-12:30

主持人:王鴻泰

Imagining Protohistoric Philippines from Polity Types and Commercial Exchange (Tina S. Clemente)

評論人:陳鴻瑜

英國東印度公司對華船運管理(1817-1834)(游博清)

評論人:朱瑪瓏

開埠、交通與近代天津城市的興起(1888-1937)(江沛)

評論人:林桶法

13:30-15:20

主持人:克思明

奧古斯都時期羅馬人口政策研究(倪滕達)

評論人:許家琳

金末河北士民遷徙現象初探(鄭承良)

評論人:張斐怡

二戰後香港的中國研究──旅港學者的貢獻(谷垣真理子)

評論人:邵軒磊

15:30-18:00

主持人:朱德蘭

明末杭州民變中的真實庶民與虛構的無賴圖像(蔡惠琴)

評論人:巫仁恕

總會與殖民:近代滬上的上海總會(張寧)

評論人:高郁雅

從華文報紙探究新加坡的廢婢運動(1919-1932)(楊惟安)

評論人:衣若蘭

重建與固化:1950 年代上海城市人口疏散中「農民」身份的再建構(阮清華)

評論人:陳耀煌

11月10日

9:00-10:20

主持人:盧令北

英國工業化進程中之動物貢獻與生命經驗: 一個譬喻性的探索(李鑑慧)

評論人:楊肅献

另一種激進主義──十八世紀末英國國教派的市民精神與愛國主義研究(汪采燁)

評論人:陳正國

10:40-12:20

主持人:周惠民

十九世紀現代公園建置,公共休閒健康或者公眾規訓?——德國蒂爾加滕公園為例(郭秀鈴)

評論人:劉巧楣

以洪堡廣場(Humboldt Forum)為例, 論柏林與台北城市空間之再使用(張省卿)

評論人:賴瑞鎣

國際合作在臺灣:聯合國與臺灣的都市計畫(1960-1971)(許峰源)

評論人:鄭安廷

系統號:

C-012816

「大坌坑文化與周邊區域關係探討」學術研討會

標題:

時間:

2018年11月15日(週四)

地點:

中研院史語所研究大樓七樓704會議廳(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院史語所

聯絡人:

Tel: (02)27829555#675

內容簡介:

9:30-12:10

主持人:陳有貝(國立台灣大學人類學系副教授)

再論臺灣大坌坑文化的源流(臧振華,中央研究院院士/國立清華大學人類學研究所所長)

從中國早期文明「四海為壑」看東亞沿海史前文化(吳春明,廈門大學海洋考古學研究中心)

福建南山遺址考古研究新進展(周振宇,中國社會科學院考古研究所副研究員)

概觀五、六千年前台灣島的自然樣貌──史前人類的新樂土!?(林淑芬,中央研究院歷史語言研究所研究副技師)

13:20-16:20

主持人:趙金勇(中央研究院歷史語言研究所副研究員)

中洲臺地許縣溪流域繩紋陶期遺址探索(朱正宜,庶古文創事業有限公司總經理)

再看「大坌坑文化」(陸泰龍,國立台灣大學人類學系博士/龍門顧問有限公司)

文化傳承與斷裂──大坌坑文化的類型與文化變遷初論(顏廷伃,國立台灣大學人類學系博士)

台灣四、五千年前的考古文化與良渚文化之關係──以片鋸切割技法為例(郭素秋,中央研究院歷史語言研究所副研究員)

16:30-17:30

主持人:郭素秋(中央研究院歷史語言研究所副研究員)

從大坌坑文化陶器刻劃紋探討文化關聯性(葉美珍,國立臺灣史前文化博物館研究典藏組副研究員)

【綜合討論】

與談人:吳春明、周振宇、陳有貝、趙金勇

系統號:

C-012734

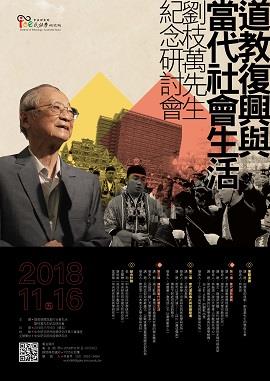

道教復興與當代社會生活:劉枝萬先生紀念研討會

標題:

時間:

2018年11月16日(週五)

地點:

中研院民族學研究所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院民族所

聯絡人:

林音秀,Tel: 02-2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

9:20-9:50

【專題演講】

純學者的典範:劉枝萬先生的學術志業(林美容,中央研究院民族學研究所兼任研究員)

10:20-12:00

主持人:林美容(中央研究院民族學研究所兼任研究員)

當代道教復興現象與反思(謝世維,政治大學宗教研究所教授)

評論人:康豹(中央研究院近代史研究所特聘研究員)

儀式、道壇與宮觀:當代道教復興的多樣性與典型(林振源,政治大學華人宗教研究中心執行長)

評論人:謝世維(政治大學宗教研究所教授)

當代道教復興的社會學意義與社會學解釋︰由Max Weber的觀點出發(丁仁傑,中央研究院民族學研究所研究員)

評論人:林錚(佛光大學社會系副教授)

13:40-14:50

主持人:黃淑莉(中央研究院民族學研究所助研究員)

刀梯與奏職(葉春榮,中央研究院民族學研究所兼任副研究員)

評論人:謝聰輝(臺灣師範大學國文系教授)

誰可以登壇行道?──四川《廣成儀制》傳統下對經班組成的概念(蔣馥蓁,教育部USR計畫推動中心博士後研究員)

評論人:張超然(輔仁大學宗教學系副教授)

15:10-16:20

主持人:葉春榮(中央研究院民族學研究所兼任副研究員)

道士駐廟:臺灣北部道壇與宮廟的競合關係(張超然,輔仁大學宗教學系副教授)

評論人:林振源(政治大學華人宗教研究中心執行長)

民間信仰與道教儀式:以戰後臺灣嬰靈相關信仰為例(陳宣聿,日本東北大學文學研究科宗教學博士生)

評論人:張珣(中央研究院民族學研究所研究員)

16:20-17:30

【綜合討論】

主持人:丁仁傑(中央研究院民族學研究所研究員)

引言人:

張珣(中央研究院民族學研究所研究員)

林振源(政治大學華人宗教研究中心執行長)

謝世維(政治大學宗教研究所教授)

葉春榮(中央研究院民族學研究所兼任副研究員)

系統號:

C-012737

Food Culture and Technologies

標題:

時間:

2018年11月19至20日(週一至週二)

地點:

Room 2319, 3F, the New Wing, Institute of Ethnology, Academia Sinica, Taipei

主辦單位:

中央研究院民族所

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 2-2652-3324;E-mail: hsiaotao@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

11月19日

9:30-10:10

【Keynote Speech】

主持人:余順德

Diaspora Pan-China Cuisine in Global Politics(吳燕和)

10:30-12:10

主持人:張珣

The Coevolution of Taste and Technologies: Cabbage in Taiwan’s Gastronomy(余順德)

Making ‘Good’ Rice: Changing Norms of Rice Tasting and Cooking Technology in Post-War Taiwan (1945-1960s)(陳玉箴)

13:40-15:20

主持人:鍾蔚文

‘Old Person Are Eating Tsampa’: Eating Rice or Barley, A Question of Modernity? (Salome Deboos)

Invention and Integration from Globalization of New Skills: the Case Study of Western Pastry Making in Taiwan(許嘉麟)

15:50-17:30

主持人:劉璧榛

Astringency and Creativity: Taste Transition in Taiwanese Local Winemaking(楊豐銘)

Loose or Compressed? A Technological Reinvention Shaping the Fate of Puer Tea in 20th and 21st Century Yunnan(張靜紅)

11月20日

9:00-9:50

主持人:周玉慧

From Digital Camera to Social Network Services: How Food Cultures Spread and Been Shared in Cyberspace(日野綠)

10:20-12:00

主持人:吳燕和

Cooking at the Core: Regimes of Taste in the Formation of Cuisines(陳奕麟)

Food, Ritualized Exchange and the Making of Kinship and Gender(簡美玲)

13:30-15:10

主持人:何翠萍

When Homemade Makgeolli Goes Global: Transitions and Conflicts of Values in Making Korean Rice Wine(何撒娜)

Tasting and Discovery of Taste among the Goun (Assomption Padonou)

15:30-17:10

主持人:郭佩宜

Hybridization and Perception Categories of Aquaculture Scientists: An Archival Study of Tilapia Experiments in Taiwan (鄭肇祺)

Brewing “Technology” of inyo and shōyu: Soy Sauce in Comparative Perspective of Taiwan and Japan(陳建源)

系統號:

C-012736

「五四運動與中國宗教發展」國際學術研討會

標題:

時間:

2018年11月22日至24日(週四至週六)

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

內容簡介:

11月22日

10:00~12:00

【五四前後地方社會與宗教】

主持人:巫仁恕

Preserving “Religion”: Temple Cults as “Historical Monuments (古蹟)” and “Folklore (民俗)” during the Republican Era(康豹)

宗教組織與民初地方政治:以1924 年的浙江齊盧戰爭為中心(羅士傑)

老西開事件——中國天主教民族主義的萌芽(陳方中)

評論人:李仁淵

13:30-15:30

【五四的衝擊與回應:基督教】

主持人:連玲玲

啟蒙與救亡:五四運動對中國基督教的洗禮(邢福增)

「革命的基督教」──五四以後激進的漢語基督教思想之形成(曾慶豹)

本色基督教與儒學傳統:以1920-30年代為主的討論(呂妙芬)

評論人:查時傑

15:50-17:50

【邊陲與域外的五四】

主持人:吳啟訥

廣西省境内的新文化運動與破除迷信活動(賀大衛)

爭教不爭國?──五四新文化運動對形塑現代穆斯林族、教意識及其影響的再反思(張中復)

「吾道詣南方」:近代南洋的孔教運動與華文教育──以檳榔嶼孔聖廟中華學校為中心的考察(1904-1922)(廖小菁)

評論人:何翠萍

11月23日

10:00-12:00

【乩壇與民間宗教】

主持人:丁仁傑

1919 as the end of the world (as we know it): Modern avatars of Chinese eschatologies (VincentGoossaert)

從五四新文化運動的前後處境比較鄭觀應與陳攖寧兩種仙道追求模式的現代意義(黎志添)

危機與批評──近代語境下的大本教與紅卍字會:一個比較研究(孫江)

評論人:謝世維

13:30-15:30

【學生運動與教育改革】

主持人:李達嘉

在華天主教傳教活動與「五四運動」:見聞、應對、意義和影響(陳聰銘)

Opposing and Embracing the May 4th Movement: An Analysis of the Modalities of Interactions for Buddhism and Buddhists (Stefania Travagnin)

1920、30年代中國宗教團體坐功與社會靜坐風潮(范純武)

評論人:王見川

15:50-17:50

【婦女與宗教】

主持人:游鑑明

Gender and Superstition in the Early Republic (Elena Valussi)

限制或自我實現?──民初民間儒教的女性修行觀(鍾雲鶯)

命名與規範:民初佛教婦女教育與僧團現代化(李玉珍)

評論人:李貞德

11月24日

9:00-10:30

【知識份子的宗教觀】

主持人:楊貞德

張君勱有多玄學鬼?五四新文化及其獻祭(潘鳳娟、江日新)

陳獨秀的「新宗教」(郭亞珮)

評論人:楊貞德

10:50-12:20

【孔教】

主持人:劉季倫

「孔」「教」聯名的最後一搏:在五四運動的風尖浪口上(陳熙遠)

民初孔教論者與時代思潮的對話(魏綵瑩)

評論人:劉季倫

系統號:

C-012750

「宗教、暴力與多元文化主義:跨學門之整合探討」國際研討會

標題:

時間:

2018年11月30日至12月1日(週五至週六)

地點:

成功大學文學院文學院演講廳(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學文學院多元文化研究中心

聯絡人:

成功大學多元文化研究中心陳佳琦研究員,Tel: 06-2757575#52650

報導者:

成功大學多元文化研究中心

內容簡介:

成功大學文學院「宗教、暴力與多元文化主義:跨學門之整合探討」國際研討會(International Conference of “Religion, Violence and Multiculturalism: An Interdisciplinary Inquiry”)

為何在多元社會中,信仰者藉宗教之名行暴力之實,而成為人類的威脅呢?誠然,不同宗教社群間對立見之於古代,亦發生在當今。宗教之間的衝突不但存在不同宗教傳統的信眾間,亦見於同一傳統之不同派別裡。假如宗教基本上所教導的是和平、仁愛或慈悲,吾人應如何來理解宗教之間的仇視呢?在多元主義世紀裡,不同宗教信者間相互尊重的精神可能養成嗎?本研討會擬針對以上議題進行多方角度之探討,冀望提出促進人類社會、族群和平之道。

透過本研討會,主辦單位將邀請不同研究領域之台灣與國際學者齊聚一堂,就宗教、暴力與多元文化進行建設性對話。而兼容通時性與共時性之研究途徑,當可使集體智慧更為周延,並藉由對理論與實踐層次之探究來審慎省思相關問題。研討會探討之時間軸的設定,起自近代之前的宗教衝突至後殖民時代宗教社群間暴力;相關的政治與社會發展脈絡也當列入探討之面向。透過不同研究領域的整合以達到國際學術交流,俾使學術界、不同信仰族群與社會大眾能更深入地理解宗教、暴力與多元文化間的複雜關係。

研討會子題

1-華人民間信仰與宗教暴力 Popular religions and violence amongst Chinese communities

2-帝國政治與宗教暴力 Imperial politics and religious violence

3-多元文化與宗教對話 Multi-culture and religious dialogue

4-東亞地區之宗教、文化問題 Issues and problems of religions and cultures in East Asia

5-東南亞地區之宗教、文化問題 Issues and problems of religions and cultures in Southeast Asia

6-南亞地區之宗教、文化問題 Issues and problems of religions and cultures in South Asia

7-中東地區之宗教、文化問題 Issues and problems of religions and cultures in the Middle East and N. Africa

時間:2018年11月30日-12月1日

會議地點:國立成功大學文學院文學院演講廳 Conference Hall of College of Liberal Arts, National Cheng-Kung University, Tainan City, Taiwan

研討會網址:https://nckucmcs2018.wixsite.com/mysite

報名日期:2018年10月25日至11月16日(11月20日公布錄取名單)

報名聯結:https://nckucmcs2018.wixsite.com/mysite/conference-1

合辦單位 Co-organizer:

成功大學歷史學系 Department of History, NCKU

長榮大學神學院 School of Theology, Chang Jung Christian University

台灣伊斯蘭研究學會 Taiwan Association of Islamic Studies

台灣印度學學會 Taiwan Indological Association

台南市文化局南瀛國際人文社會科學研究中心 International Center for Tainan Area Humanitis and Social Sciences Research

聯絡資訊:

多元文化研究中心 陳佳琦研究員 em52650@email.ncku.edu.tw 06-2757575#52650

http://www.cmcs.ncku.edu.tw/

系統號:

C-012787

2018年臺灣人文學社年會

標題:

時間:

2018年12月1日(週六)

地點:

臺灣師範大學英語系八樓視聽會議室(臺灣市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

臺灣人文學社、國立臺灣師範大學英語系

內容簡介:

9:50-11:50

主持人:劉亮雅(國立臺灣大學外文系特聘教授)

反離散或後遺民:華語語系文學論與分合政治的台灣演繹(謝世宗,國立清華大學臺灣文學研究所副教授)

既分且合:魏德聖電影世界中的書信平行架構(陳皇華,清華大學外語系副教授)

重劃「新」中國:國共前線與邊境的文學置位(黃雨婕,國立政治大學臺灣文學研究所博士生)

野蠻文明:台灣原住民作家的生態智慧描圖(王秋今,國立清華大學中文系博士生)

13:10-14:30

主持人:涂銘宏(淡江大學英文學系副教授)

身體與心靈:《科學怪人》中的新唯物論(施弘尉,聖約翰應用英語系助理教授)

世界文學中的「群島思維」:從格里桑的視角(莊士弘,國立臺灣師範大學英文所博士生)

顛覆身體上下的擁抱責任控:論吉浦康裕《帕蒂瑪的顛倒世界》中的合而危一(吳佩如,國立中興大學外文系助理教授)

14:50-16:10

主持人:李育霖(國立中興大學臺灣文學與跨國文化研究所特聘教授)

動物需要彌賽亞嗎?—德希達動物──猶太性友誼政治學初探(蔡士瑋,國立中山大學、長榮大學兼任助理教授)

從綿延到水晶影像:時間意識本身的綜合及其分裂-結晶(周志謙,自由研究者)

觸感的恐怖距離:何曉玫《默島新樂園》中神聖與生命不分的情動能力(蔡善妮,國立臺灣大學外文系博士生)

16:30-17:20

【綜合討論】

主持人:黃涵榆(台灣人文學社理事長、國立臺灣師範大學英語系教授)

系統號:

C-012725

第11屆海峽兩岸現代漢語問題學術研討會

標題:

時間:

2018年12月7至8日(週五至週六)

地點:

香港中文大學利黃瑤璧樓(香港新界沙田)

主辦單位:

香港中文大學、南開大學、中國社會科學院語言研究所

聯絡人:

E-mail: css11@cuhk.edu.hk

內容簡介:

「第十一屆海峽兩岸現代漢語問題學術研討會」在2018年12月7-8日於香港中文大學舉行,由香港中文大學、南開大學、中國社會科學院語言研究所聯合主辦;香港中文大學中國語言及文學系、中國文化研究所吳多泰中國語文研究中心聯合承辦;香港中文大學語言學及現代語言系、雅禮中國語文研習所、香港中文大學—北京語言大學漢語語言學與應用語言學聯合研究中心、全球中國研究計畫、商務印書館協辦;文學院、崇基學院、聯合書院贊助。

本屆主題為「『一帶一路』視角下的語言研究」。「一帶一路」倡議為語言學研究與應用注入新的內容,不僅加深對全球華語的認識,也有利於語言比較研究,促進文化交流,達到「民心相通」之效。期待本屆的主題,彙聚專家學者,在「一帶一路」的宏觀視角下,為語言學研究尋找新領域。

香港是一個重視「兩文三語」的國際大都會,位處21世紀海上絲綢之路的樞紐,擔當中西溝通的橋樑。本屆研討會在香港召開,饒有意義。香港中文大學自創校以來,一直以「結合傳統與現代,融會中國與西方」為使命,為本屆研討會提供良好的學術環境,集思廣益,交流切磋,探索漢語研究的未來。

系統號:

C-012741

2019關渡宮媽祖信仰國際學術研討會

標題:

時間:

2019年4月20至21日(週六至週日)

地點:

臺北市立大學(臺北市愛國西路一號)

主辦單位:

臺北市立大學歷史與地理學系

聯絡人:

劉于萱,E-mail:G10604002@go.utaipei.edu.tw

內容簡介:

2019年「關渡宮媽祖信仰國際學術研討會」將透過「宗教信仰」,祭禮儀式及年例;「歷史地理」,歷史意義及地理特性;「文化藝術」,文化意涵與藝術層面;「社會傳播」,傳播與科技等四個主題,以信仰、文化、傳統、創新為軸線,「交相匯」為核心,從不同的視野,來檢視關渡宮及媽祖信仰在臺灣、世界之發展,架構起本研討會之議程。

一、徵稿主題範圍:

1. 與媽祖相關之「宗教信仰」議題之學術文章。

2. 與媽祖相關之「歷史地理」議題之學術文章。

3. 與媽祖相關之「文化藝術」議題之學術文章。

4. 「社會傳播」與媽祖信仰相關議題之探討。

二、摘要與全文截稿時程:

1. 摘要截止日期:2018年11月30日止。

2. 全文徵稿截止日期:2019年1月31日止。

3. 全文審查結果公告:2019年 3月1日。

三、研討會日期:2019年4月20-21日(星期六、日)。

研討會地點:臺北市立大學。

四、論文投稿及審查方式

1. 文稿採取全文格式進行審查,提交之論文送二位相關領域學者匿名審查,通過者始得排入研討會中發表,相關文稿格式體例詳見附錄。

2. 意者請於摘要截止日期前將填具完成之投稿者基本資料表及摘要,以掛號方式郵寄至「臺北市愛國西路一號臺北市立大學歷史與地理學系劉于萱收」,信封註明「投稿2019關渡宮媽祖信仰國際學術研討會」或E-mail 至G10604002@go.utaipei.edu.tw,逾期恕不受理。

系統號:

C-012773

2019第十四屆「全球化與行政治理」國際學術研討會

標題:

時間:

2019年5月3日(週五)

地點:

開南大學顏文隆國際會議中心(宜蘭縣礁溪鄉林尾路160號)

主辦單位:

開南大學公共事務管理學系、中華國家競爭力學會

聯絡人:

黃鈺峰,Tel: (03)341-2500#3802;E-mail: pm@mail.knu.edu.tw

內容簡介:

【大會主題】: 探討「『後真相』時代的治理困境」

全球化與民主治理的發展經驗在過去數年受到了諸多挑戰,其中「後真相」(post-truth)議題持續延燒,導致國家社會間相互不信任,國家治理也讓位於社群媒體肆意流傳的混亂訊息。「後真相」被定義為「訴諸個人情感與信念的文字比客觀事實更早一步成為輿論」(circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief)。無論英國脫歐、美國大選深受「後真相」困擾,或是近來我國外交部門陷於相同遭遇,都反映當前國際大環境的共同問題。由於權力、市場與技術相互嵌入,導致偏見被強化,真相變模糊,引發學界對於民主實踐與治理能力的反省和思辯。如何解決國際間與國家社會間關於真相、信任、查核、共識與穩定等問題,是本屆研討會欲討論的重點。

本研討會即將邁向第十四屆,過去十三年來已成功結合各級政府部門、大桃園地區與北部各大學共襄盛舉,並曾有來自美國、德國、英國、日本、俄羅斯與大陸等地學者及全國三十多所公私立大學院校專家學者熱烈參與。至盼各界能藉此平台共同回顧省思國家、政府、企業、非營利組織、族群乃至於個人在民主治理過程中的各式轉型與挑戰。

一、會議日期與地點:

2019年5月3日(週五)08:00~17:00,開南大學顏文隆國際會議中心

二、主辦單位:開南大學公共事務管理學系、中華國家競爭力學會

三、會議子題與活動內容

1.專題演講

2.原住民族圓桌論壇

3.分組研討會規劃主題

(1)文化治理與文創發展

(2)事實查核與行政治理

(3)永續發展與能源轉型

(4)社群網路與地方治理

(5)組織人力與行政革新

(6)區域發展與全球治理

(7)兩岸治理與中國政治

(8)原住民族治理與轉型

(9)青年學者論壇

四、重要日程

●傳送公開徵求論文資訊:2018年9月28日(星期五)

●論文摘要上傳截止日:2018年11月23日(星期五)

●論文確認通過資訊:2018年12月14日(星期五)

●論文全文上傳截止日:2019年4月12日(星期五)

【相關資料下載】

徵稿啟事與論文投稿表,敬請參閱本郵件附加檔案,或瀏覽本系網站

http://pm.knu.edu.tw/zh-TW/2018-09-28%2014:36:17

本研討會僅提供論文摘要「審查證明」。投稿者若需本研討會提供錄用稿件之「雙向匿名審查證明」,請於來稿時特別註明,惟因辦理匿名學者同僚審查流程作業之需,除繳交論文全文的上傳時間需要提前至 3月15日(星期五)外,並應額外自行負擔審查費用新台幣2,000元。

聯絡人:(系助理)黃鈺峰先生

電話:(03)341-2500 轉3802,傳真:(03)341-2461

e-mail:pm@mail.knu.edu.tw

桃園市蘆竹區開南路一號(公共事務管理學系)

系統號:

C-012728

第三屆「近世東亞佛教的文獻和研究」國際學術研討會暨青年學者論壇

標題:

第三屆「近世東亞佛教的文獻和研究」國際學術研討會暨青年學者論壇

時間:

2019年5月18日至19日(週六至週日)

地點:

佛光大學(宜蘭縣礁溪鄉林尾路160號)

主辦單位:

佛光大學佛教中心

內容簡介:

佛光大學佛學研究中心所支持之「近世東亞佛教的文獻和研究」總計畫,將於2019年5月18日~19日召開第三屆「近世東亞佛教的文獻和研究」國際學術研討會,邀請多位專長於此研究主題的國內外學者發表演說及參與座談。佛教研究中心並且藉由此次研討會,佛研中心將舉辦「明清佛教稀見文獻」特展,展示佛研中心自2016年4月起從中國及日本等地所搜集約125冊珍稀文獻。藉由此次展覽,希望提供明清佛教研究未來能再深入及可開拓的新資料和新方向。

此外,佛研中心為培養青年學者對此研究議題之研究能力,特開設青年學者論壇,為青年學者提供交流切磋之機會。凡最後通過推薦發表者,佛研中心提供此次會議期間之食宿。

1. 報名資格:國內外各大專院校之碩士或博士研究生

2. 報名條件:(1)會議論文撰寫主題:與近世東亞佛教研究相關;(2)須於10月1日前,將隨函報名表併一千字之大綱寄交本佛研中心

3. 錄取方式:主辦方佛光大學佛教中心通過學術委員會對報名者千字大綱的審查,將於11月初公告錄取結果

4. 報名信箱:eabuddhism1660@gmail.com

錄取通知:審查結果以收到佛教研究中心寄送之錄取通知為準,請報名者準確提供Email。

※備註:獲本佛研中心委員會審查通過者,需於2019年4月15日前將完整論文寄交本佛研中心。

系統號:

C-012694

靜宜大學中文系「第四屆明清文學學術研討會暨學生論文競賽」

標題:

時間:

2019年5月31日(週五)

地點:

靜宜大學中國文學系(臺中市沙鹿區臺灣大道七段200號)

主辦單位:

靜宜大學中國文學系

聯絡人:

簡佩琦教授,E-mail: juliet918@pu.edu.tw

內容簡介:

一、主辦單位:靜宜大學中國文學系

二、會議日期:2019年5月31日(星期五)

三、會議地點:靜宜大學中國文學系(臺中市沙鹿區臺灣大道七段200號)

四、會議主題:傳承與創新——明清學術研討會

五、徵稿對象:分為兩組,一為教師組;一為學生組。教師組以國內外大專院校專任或兼任教師為對象;學生組以國內大專院校在學之碩士生、博士生為對象,報名時請註明組別。學生組設有論文競賽獎金。

六、收件截止日期:

1、 題目、摘要繳交截止日期:2018年11月10日(星期六)

2、論文全文(含英文摘要)截稿日期:2019年3月13日(星期三)

七、收件方式:摘要及論文全文皆採電子檔(Word格式,如有造字請另附pdf格式檔),請分別於繳交期限內,以E-mail寄至juliet918@pu.edu.tw簡佩琦老師收,主旨及檔案名稱請寫明:XXX_投稿明清文學研討會(姓名+題目)

八、通訊方式:

1、E-mail:juliet918@pu.edu.tw簡佩琦老師收

2、電話:04-26328001轉17123

3、地址:43301臺中市沙鹿區臺灣大道七段200號靜宜大學中國文學系

4、傳真:04-2631-1163

系統號:

C-012693

《群書治要》國際學術研討會

標題:

時間:

2019年6月3日至4日(週一至週二)

地點:

成功大學(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學中國文學系

聯絡人:

張培哲,Tel: 06-2757575#52113;E-mail: z10003014@email.ncku.edu.tw

內容簡介:

國立成功大學中國文學系將於2019年6月3日至4日召開《群書治要》國際學術研討會,謹向學界先進與相關問題關懷者徵求論文,欲投稿者,敬請於107年11月30日前寄達論文摘要(500字以內)。

◎專題主旨

《群書治要》是一部由魏徵等人所編撰的唐代重要典籍,彙集了「經」、「史」、「子」三部之精要,在唐代政治文化上,與「貞觀之治」相輝映,並流傳至日本,「承和」到「貞觀」年間莫不講究此書,受到尊崇與重視。然而,意義是需要被發現的。《群書治要》成書後,在中國逐漸消聲匿跡,幸有賴日本而獲得保存,更視之為國寶,清代學者即藉此得以一窺本來面目,取得學術成果。如今,在學術界逐漸拓展其關注層面與深度,並在淨空上人與至善基金會等民間團體大力宣揚,從傳統文化的角度,看見《群書治要》所融攝的經典內涵,皆促使《群書治要》之學術、文化的生命再次活躍。 因此,本系擬舉辦「《群書治要》國際學術研討會」,敬邀學有專精的學者共聚一堂,分享彼此研究成果與心得,期盼透過不同的視角,得以拓展對《群書治要》的詮釋與理解,深化《群書治要》的價值與意義。

◎相關時程

摘要截稿時間:2018年11月30日(摘要:500字以內)

摘要審查結果通知:2018年12月15日(通知是否錄取)

全文繳交截止日期:2019年4月30日(全文字數兩萬字以內)

會議時間:2019年6月3日~ 4日

會議地點:國立成功大學

◎論文投稿格式:請上中文系網頁下載或通知錄取時寄送稿約格式

◎聯繫窗口:

國立成功大學中國文學系 助理:張培哲

連絡信箱:z10003014@email.ncku.edu.tw

聯絡電話:06-2757575#52113

系統號:

C-012722

第41屆全國比較文學會議

標題:

時間:

2019年6月22日(週六)

地點:

交通大學人社三館(新竹市大學路1001號)

主辦單位:

中華民國比較文學學會、國立交通大學外文系

聯絡人:

E-mail: claroc100@gmail.com

內容簡介:

中華民國比較文學學會與國立交通大學外文系謹定於2019年6月22日(星期六)假交通大學人社三館,聯合舉辦「第四十一屆全國比較文學會議」,大會主題為:新世紀的醫療人文研究。

醫療人文研究於二十世紀中葉冒現,數十年來在歐美學界日益受到重視,從醫學教育的一環,逐漸成為重要的跨領域研究範疇,為具有高度前瞻性的研究議題,近年來甚至蛻變成為範圍更寬廣的健康人文研究。

在醫學人文研究中,健康和疾病存於在人的身上正如善與惡存於世界。有關健康和疾病的討論或對疾病本體論的思考,其主要目的在於症狀了解和治療的(不)可能性,因為疾病可以通過一扇門進入或離開人體。希臘醫學之父希波克拉底(Hippocrates)的著作指出人的全面性疾病概念﹕自然在人體內外應是和諧平衡的,若是這種平衡和諧發生紊亂,人就會生病。自培根(Francis Bacon)以來,人類通過克服自然並控制疾病,其目的就是維持人的正常狀態,但是到了18世紀,透過病理解剖學,新的醫學觀念可以把某些損傷的器官與症狀的穩定聯繫起來,讓疾病分類學人在解剖學分析中找到活力,因此病理學自然地成為生理學的延伸。從康吉萊姆(Georges Canguilhem)的《正常與病態》(The Normal and the Pathological)的醫學哲學和生命科學的架構下重新探討正常和變態之間的弔詭關係,進而閱讀台灣與其他相關醫學哲學和生命科學的基本理念。處於人類紀的我們應如何在醫學人文的領域重新評估被傳統定義下的那些偏離正常狀況的例外狀態是否也是正常社會的一種常態,例如老化、阿茲海默症、失能和其他疾病等。本次會議以「醫療人文」為主題,邀請學界針對當前的醫學人文狀況進行反思,不但賦予文學研究的淑世功能一個新的立足點,開發台灣文學研究學者與全球學術對話的新渠道,也嘗試開拓新的醫學倫理、科技和生命等多樣性意涵。本次會議建議子題列舉如下,但不限於此:

1 醫療政治和生命政治

2 醫療生命書寫:自傳/傳記研究

3 醫療不平等:種族、性別與階級

4 優生學與生殖政治(Eugenics and Reproductive Politics)

5 文學與文化研究中的老年化議題

6 疾病論述

7 (批判性)失能研究

8 身體、醫療與敘事

9 文學與腦神經科學

10 醫療圖像(Graphic Medicine)

11 年齡主義(Ageism)

12 敘事醫學(narrative medicine)

13 能者中心主義(ableism)

14 人類紀中的醫學人文

本研討會開放個人與小組(三人)提案發表論文,請於2018年11月15日前以電子郵件提案申請。個人提案者,請準備論文中文摘要(300-500字),並附上個人簡歷(包括學經歷、現職、簡要代表著作目錄、通訊地址、電郵信箱);小組提案者請準備整組提案說明(500字以內)以及各篇論文摘要(500-800字/篇),並檢附所有成員簡歷。提案請寄︰

電郵信箱:claroc100@gmail.com

郵件主旨:投稿第四十一屆全國比較文學會議

聯絡人:中華民國比較文學學會秘書處

會議籌備小組將於2018年12月10日前通知審查結果。獲接受者須依期限繳交論文全文,且須在會議議程確定之前取得本會會員資格,相關入會資訊請見學會網站:http://claroc.tw/join 。

系統號:

C-012692

第11屆台灣文化國際學術研討會「從牛車、漁火到青農返鄉:台灣農村的書寫、記憶與文化變遷」

標題:

第11屆台灣文化國際學術研討會「從牛車、漁火到青農返鄉:台灣農村的書寫、記憶與文化變遷」

時間:

2019年9月6至7日(週五)

地點:

國立臺灣師範大學圖書館B1國際會議廳(臺北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學臺灣語文學系

聯絡人:

E-mail: taiwanconference2019@gmail.com

內容簡介:

農業是台灣社會發展的重要基礎,長久以來台灣的農村不僅餵養島上眾多人口,更體現了島民與土地最緊密的連結:三合院裡的牛車與稻埕曾是人們最熟悉的景色;村裡的廟會及慶典呈現了農人與討海人對上天的誠心祝禱祈求,及同宗、同鄉的社會網絡。舉凡台灣多種節慶、戲劇、祭祀、音樂、歌曲、諺語,都是在農村的生產與社會脈絡下逐漸發展出,更孕生了以台灣農、漁村為背景的豐富文學作品。藉由小說、詩與散文中對農人、農事、農作、農食的各種書寫,刻畫出清楚的台灣圖像。

過去數十年,台灣農村經歷了顯著變遷。工業化、都市化的力量把農村人口推向都市,產業轉向、農村巨變,造成人與土地的距離益發遙遠。於是我們在紀錄片裡、在文學作品、在農運或其他社會運動裡,聽到老農的吶喊、土地的悲鳴,傳統農漁村文化不斷流失或遭破壞,許多都市長大的孩子對自身文化甚至日常食物的源頭反而陌生。但可喜的是,近年來隨著農村振興、傳統文化資產、食農教育等議題逐漸得到關注,「返農」漸受重視。在農村裡,我們看到青農的回歸、小農的復興、各地農夫市集的蓬勃興起,「小農品牌化」成為重要的新興現象。在文化再現上,部分與農村相關的戲劇、影片、歌曲蔚為風尚;學校裡,食農教育的興起方興未艾。種種現象傳遞著社會變遷的訊息,亟待學界深入探索。這個研討會以台灣農村為主調,邀請台灣人文、社會相關領域學者,一同來思索台灣農村的各種書寫、記憶與文化變遷,為台灣研究展開具有深度的對話與反思。

主要徵稿子題:

1.文學裡的台灣農/漁村與變遷

2.機會與徬徨:從農村到都市

3.農村日常生活、食衣住行之變遷

4.農村的休閒娛樂及其轉型

5.農村祭祀與儀式性活動:傳承與斷裂

6.青農返鄉新浪潮

7.「小農」流行文化現在式

8.食物「產地」怎麼了?台灣的農漁村現況考察

9.農產運銷中的政治與權力

10.台灣農村與地方創生

11.其他相關主題

◎主辦單位:國立台灣師範大學台灣語文學系

◎會議時間:2019年9月6、7日(周五、六)

◎會議地點:國立台灣師範大學圖書館B1國際會議廳

◎投稿方式:請將附檔「投稿者資料表」(含500字論文摘要)寄至聯絡信箱:

taiwanconference2019@gmail.com

投稿期限:即日起至2018年10月31日止

◎審查結果通知:2018年11月15日

◎論文全文截稿:2019年6月15日

系統號:

C-012691