標題

- 中央研究院歷史語言研究所集刊第86本第4分

- 清華中文學報第14期

- 國史館館刊第46期

- 臺大文史哲學報第83期

- 國立政治大學歷史學報第44期

- 歷史臺灣第10期

- 哲學論評第50期

- 遠景基金會季刊第16卷第4期

- 中央研究院近代史研究所集刊第89期

- 臺大中文學報第50期

- 淡江史學第27期

- 臺灣文獻第66卷第3期

- 歷史教育第20期

- 歷史人類學學刊第13卷第2期

- 時尚現代性

- 魏晉南北朝官僚制研究

- 這才是真實の滿洲史:中日滿糾纏不已的「東北」如何左右近代中國

- 近世中國邊疆與外交論叢第一輯(一套6冊)

- 蕃族調查報告書第3冊:鄒族(阿里山蕃、四社蕃、簡仔霧蕃)

- 從美國軍官到華文翻譯家:葛浩文的半世紀臺灣情

- 殖民地臺灣近代教育的鏡像:一九三○年代臺灣的教育與社會

- 道德除害傳:清末基督徒時新小說選

- 宋代科舉社會

- 「帝國」在臺灣──殖民地臺灣的時空、知識與情感

- 臺灣海洋文化的吸取、轉承與發展

- 后土地母信仰研究

- 田寶岱回憶錄

- 民主妙法──臺灣的宗教復興與政治發展

- 東亞視域中孔子的形象與思想

- 民國三十四年之蔣介石先生(一套2冊)

- 改變中國宗教的五十年,1898-1948

- 從民權到威權:孫中山的訓政思想與轉折,兼論黨人繼志述事

- 殊勝因緣:內府泥金寫本藏文龍藏經探索

- 佛陀形影——院藏亞洲佛教藝術之美

- 天保九如:九十年來新增文物選粹

- 他者與亞美文學

- 山谷長歌:噍吧哖事件在地繪影與歷史圖像

- 中國大陸移民在澳門社會中身分認同之研究(1949 - 2013)

- 師道合一:湘中梅山楊源張壇的科儀與傳承

- 冷戰的邊疆,邊疆的冷戰

- 魏晉之際司馬氏與禮法之士政治思想研究

- 武威出土西夏文獻研究

- 日軍在港戰爭罪行:戰犯審判紀錄及其研究(一套2冊)

- 西夏文《維摩詰經》整理研究

- 民國時期西部邊疆的政權建設與族群關係

- 陽明心學流衍考

- 傳播與流變:海峽兩岸閩南語歌曲研究

- 民族交往心理及其影響因素:對南疆維漢民族交往的民族學考察

- 見證:1938廈門——日寇入侵廈門前後報刊史料彙編

- 菲律賓殖民當局的對華政策(16-17世紀)

- 中國南洋古代交通史

- 『老子』經典化過程の研究

- 熱狂と動員:一九二〇年代中国の労働運動

- 留学生の早稲田:近代日本の知の接触領域

- 近代中国における知識人・メディア・ナショナリズム:鄒韜奮と生活書店をめぐって

- 南宋地方官の主張:『清明集』『袁氏世範』を読む

- 大日本帝国の海外鉄道

- 中国女子労働者の階級と消費空間

- 戦後日中交流年誌1945-1972(一套17卷)

- 日本思想史研究——中国思想展開の考究

- Gendered Bodies: Toward a Women's Visual Art in Contemporary China

- The Confucian-Legalist State: A New Theory of Chinese History

- On Cold Mountain: A Buddhist Reading of the Hanshan Poems

- The Immortal Maiden Equal to Heaven and Other Precious Scrolls from Western Gansu

- Chinese Ethnic Minority Oral Traditions: A Recovered Text of Bai Folk Songs in a Sinoxenic Script

中央研究院歷史語言研究所集刊第86本第4分

清華中文學報第14期

標題:

清華中文學報第14期

時間:

2015年12月

出版單位:

新竹:國立清華大學中國文學系

報導者:

國立清華大學中國文學系

內容簡介:

《中原音韻》之異讀與特殊音讀考述──兼以現存元曲為證(李惠綿)

從漢語角度看極性問的類型學性質──真性極性問形式與疑問語氣成分的區別(陳振宇、馬寶玲、薛時蓉)

論《老子》及其於煉養視域中的身體觀(謝君讚)

《大易象數鈎深圖》所見鄭東卿易學圖式之義理思想析論(陳睿宏)

「興」的基本輪廓與其在作品中的整體意義(呂怡菁)

迢迢簽約路、邊塞風土行:清初漢臣的出使紀行及其書寫意義(黃郁晴)

空間、身分與公共再現:清末民初(1840-1919)女作者小說的「移動性」(黃錦珠)

民初海上「百美圖」時尚敘事與性別文化的塑形嬗變(呂文翠)

Can Sentimentalism Survive?: Revisiting the Negotiation between Qing 情and Confucian Ideology in Honglou meng(紅樓夢)(Ma Xu)

系統號:

P-006681

國史館館刊第46期

臺大文史哲學報第83期

國立政治大學歷史學報第44期

歷史臺灣第10期

標題:

歷史臺灣第10期

時間:

2015年11月

出版單位:

臺南:國立臺灣歷史博物館

報導者:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

本期專題:戰爭與臺灣社會

【專題論文】

一八九五年臺灣政權轉換之際的大嵙崁社會(李文良)

戰爭作為一種流行:從二戰時期(1937-1945)相關商品文物看臺灣本土社會的戰爭觀 (陳靜寬、黃裕元)

由靖國神社《祭神簿》分析臺灣的戰時動員與臺人傷亡(鍾淑敏、沈昱廷、陳柏棕)

灣生回家:日本人的歸國與鄉愁(田中實加、杜正宇)

【文物史料譯介】

國立臺灣歷史博物館藏新高阿里山風景明信片印行單位初探(張淑卿)

【田野調查短論】

臺灣特設勤勞團員林正興口述歷史(陳柏棕紀錄整理)

【論壇】

「海外臺灣史料的蒐藏與研究工作坊」觀察記錄(李佩蓁紀錄整理)

「民族學與歷史學的交會:博物館交流工作坊」觀察紀錄(林于煖紀錄整理)

系統號:

P-006695

哲學論評第50期

遠景基金會季刊第16卷第4期

中央研究院近代史研究所集刊第89期

臺大中文學報第50期

淡江史學第27期

標題:

淡江史學第27期

時間:

2015年9月

出版單位:

臺北:淡江大學歷史學系

內容簡介:

【中國史】

孟子的暴君放伐論(高上雯)

陸羽之成長、性格與學識──兼論與道家的關係(康才媛)

探析宋代皇室乳母(鍾佳伶)

【臺灣史】

清法戰爭與海防建設──北京國圖典藏清末臺灣地圖的考察(許毓良)

【區域史】

再探馬來西亞華人屬性的形塑:全球化、民主化與中國崛起(陳琮淵)

【2014學術研討會選萃】

Commemorating Chinese Merchants Benefactors in Malacca-The Case of Captain Li Weijing (1614-1688)(蘇爾夢(Claudine SALMON))

淡水重建街聚落的人文情懷(周宗賢)

Creating a Historical Demographic Database for TamSui in Japanese Colonial Period and its Academic Application(林嘉琪)

唐前期馬政的管理機構──以西州為重心的考察(古怡青)

系統號:

P-006672

臺灣文獻第66卷第3期

歷史教育第20期

標題:

歷史教育第20期

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣師範大學歷史學系

內容簡介:

【創新教學】

互動式問題導向的教學 策略:個案研究的角度(莊德仁)

【教案設計】

促進中學生「歷史理解」的教案設計--以國中教材「第二次世界大戰後的局勢」為例(許珮甄)

「歷史理解」取向的歷史教學--以「歐洲極權政治的興起」單元為例(劉慧蘭)

【歷史專論】

體質人類學與古代民族起源遷徙研究之關係(陳健文)

略論金朝統治的影響及其歷史地位(陳昭揚)

【書評書介】

評陳耀煌《統合與分化:河北地區的共產革命,1921-1949》(蔡曜陽)

評Michael Szonyi, Cold War Island: Quemoy on the Front Line(蔡松穎)

系統號:

P-006630

歷史人類學學刊第13卷第2期

標題:

歷史人類學學刊第13卷第2期

時間:

2015年10月

出版單位:

香港:香港科技大學華南研究中心

內容簡介:

【論文】

明清四川軍戶的發展與宗族建構——以冕寧胡家堡胡氏為個案(龍聖)

試論明清兩廣鹽區的潮橋體系(段雪玉)

國家觀念與族群認同——以廣西北部「三王」形象演變為中心的考察(黃瑜)

「靈力經濟」中的廟宇與社區——以壹灣竹山紫南宮為例(陳緯華、莊英章)

【述評】

在中國進行田野調查及其風險的反思(王富文)

【書評】

Gordon MATHEWS, Ghetto at the Center of the World: Chungking Mansions Hong Kong

葉崗、陳民鎭、王海雷合著,《越文化發展論》(康翰予)

王建革,《水鄉生態與江南社會 (9-20世紀)》(李明慧)

朱鴻林,《孔廟從祀與鄉約》(黃友灝)

胡鐵球,《明清歇家研究》(張葉)

安樂博 (Robert Antony)著, 張蘭馨譯,《海上風雲:南中國海的海盜及其不法活動》(劉曉聰)

娜塔莉·澤蒙·大衛斯 (Natalie Zemon Davis),《檔案中的虛構:16世紀法國的赦罪故事及故事的講述者》(杜金)

呂曉玲,《近代中國避暑度假旅遊研究 (1895-1937)》(楊堡棋)

田中實加,《灣生回家》(黃永豪)

河合洋尚編,《日本客家研究的視角與方法:百年的軌跡》(邱嘉露)

系統號:

P-006671

時尚現代性

標題:

時尚現代性

時間:

2016年1月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

張小虹 著

內容簡介:

前言 鯊魚皮與漢服運動

第一章

時尚的歷史摺學

楔子:林則徐的褲子

一‧班雅明:時尚的「虎躍過往」

二‧德勒茲:世界的「摺摺連動」

三‧時尚──力史──摺學

第二章

現代性的翻譯縐摺

一‧翻譯的「皇袍縐摺」

二‧翻新行勢與時尚形式

三‧「現代性」的合摺與開摺

四‧摩登的「微陰性」

五‧Shame 代性──羨代性──線代性

第三章

辮髮現代性

一‧雌雄莫「辮」的清末男子髮式

二‧變法與辮髮:「豚尾」的新恥與舊恥

三‧剪辮與簡便:身體慣習與觸受強度

四‧Q的翻譯縐摺:中國方塊字的特異性

五‧抓〈阿Q正傳〉的小辮子

六‧辮髮的姿態:魯迅與美男子的前瀏海

第四章

纏足現代性

一‧創傷現代性:驚嚇與恥辱

二‧踐履現代性:新的重複引述

三‧現代性的小腳

四‧金蓮去旅行

五‧女鞋樣式的文化易界

六‧蓮鞋到高跟鞋的時尚衍化論

七‧杯弓蛇影中間物

八‧纏足的異/易/譯類閱讀

第五章

時裝美人現代性

一‧時間的「微縐摺」

二‧封面上的男人與女人

三‧時裝美人的「封面革命」

四‧陰性時髦的「微縐摺」

第六章

現代性的曲線

一‧女裝的「直線形」與「曲線形」

二‧時裝的文化易界──譯介──易介

三‧見腰不見胸的文明新裝

四‧流線摩登與旗袍

第七章

旗袍的微縐摺

一‧殖民地臺灣的「旗袍」

二‧旗袍與洋裝的拓撲連結

三‧從「中西合璧」到「中西合襞」

第八章

陰丹士林藍

一‧染料分子的解畛域化與再畛域化

二‧「流變─藍色」的美學感受性

三‧陰丹士林愛國布的時尚弔詭

後記 十年一覺時尚夢

系統號:

P-006686

魏晉南北朝官僚制研究

標題:

魏晉南北朝官僚制研究

時間:

2015年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

窪添慶文 著,趙立新、凃宗呈、胡雲薇等 譯

內容簡介:

序章 日本魏晉南北朝官僚制度的研究

【第一部 中央與地方官制】

第一章 關於北魏前期的尚書省

第二章 北魏門下省初

第三章 北魏初期的將軍號

第四章 北魏的「光祿大夫」

第五章 北魏州的等級

第六章 北魏的「贈官」

第七章 北魏的太子監國制度

第八章 北魏的地方軍(特別是州軍)

第九章 北魏的都督──從軍事面來看中央與地方

第十章 魏晉南北朝時期地方官的本籍任用

第十一章 四世紀的東亞國際關係──以官爵號為中心

【第二部 官僚制的內部】

第十二章 國家與政治

第十三章 北魏後期的政爭與決策

第十四章 北魏的「議」

【第三部 官僚制與宗室】

第十五章 河陰之變小考

第十六章 北魏的宗室

第十七章 從籍貫、居住地、葬地看北魏宗室

系統號:

P-006656

這才是真實の滿洲史:中日滿糾纏不已的「東北」如何左右近代中國

標題:

這才是真實の滿洲史:中日滿糾纏不已的「東北」如何左右近代中國

時間:

2015年12月

出版單位:

臺北:八旗文化

作者:

宮脇淳子 原著,岡田英弘 監修,郭婷玉 翻譯

內容簡介:

本書日文書名為「真実の滿洲史(1894-1956)」

本書是日本右翼歷史學者眼中所見的中國近代史(1840-1949)。它不是面向專業讀者的學術著作,而是面向一般讀者,提供一種完全不同於中華世界認知裡的中國近代史,距離國、高中歷史課本裡的「歷史」更是天地之別,作者認為,這才是真實的中國史。

作者簡介

宮脇淳子,京都大學文學部畢業,大阪大學研究所博士課程修畢,學術博士,專攻東洋史。研究所就學期間自岡田英弘處學習蒙古語、滿洲語及中國史,其後自山口瑞鳳(東京大學名譽教授)處學習西藏語及西藏史。歷任東京外國語大學亞非語言文化研究所共同研究員,現為東京外國語大學兼任講師。著作有《蒙古的歷史》(《モンゴルの歴史》,刀水書房)、《最後的游牧帝國》(《最後の遊牧帝国》,講談社)、《朝青龍為何如此強?》(《朝青龍はなぜ強いのか?》,wac)、《世界史中的滿洲帝國與日本》(《世界史のなかの満洲帝国と日本》,wac)等書。

岡田英弘,專攻為中國史、滿洲史、蒙古史與日本古代史。1953年畢業於東京大學文學部東洋史學科。1957年以《滿文老檔》之研究獲得日本學士院賞。歷任東京外國語大學亞非語言文化研究所教授,現為東京外國語大學名譽教授。

著作有《何為歷史》(《歴史とはなにか》,文春新書)、《倭國》(《倭国》,中公新書)、《世界史的誕生》(《世界史の誕生》)、《日本史的誕生》(《日本史の誕生》)、《倭國的時代》(《倭国の時代》,以上為筑摩文庫)、《難以對付國家──中國》(《この厄介な国中国》,wac)、《從蒙古帝國到大清帝國》(《モンゴル帝国から大清帝国へ》,藤原書店)等書。

譯者簡介

王章如,國立大學歷史學博士,目前從事歷史教育推廣工作。譯有數篇日文歷史學術論文與史料。內容力有限公司特約譯者。

系統號:

P-006683

近世中國邊疆與外交論叢第一輯(一套6冊)

標題:

近世中國邊疆與外交論叢第一輯(一套6冊)

時間:

2015年12月

出版單位:

臺北:渤海堂文化公司

作者:

渤海堂文化公司編輯部 主編

內容簡介:

回顧歷史、以史為鑒,從歷史的角度回首中國近代歷史邊疆與外交研究的基本狀況,對於當今中國周邊外交和邊疆局勢的發展頗有借鑒意義和參考價值。為此,本出版公司透過各種管道,收集精選一部分二十世紀上半葉出版的相關學術文獻,以《近世中國邊疆與外交論叢》再造問世,這套叢書第一輯共收錄:解放運動中之對外問題/周鯁生著、東北各省中的國際關係/嚴興著、清季四十年之外交與海防/劉熊祥著、近世東北國際關係日記/楊家駱、楊李慧可合著、近百年外交失敗史/徐國楨著、中俄問題之全部研究/文公直著、國防與外交/謝彬著、中國外交史及外交問題/夏天著、歐戰期間中日交涉史/劉彥著、中國近時外交史/劉彥著,此十種著作從外交、地區國際關係等角度闡釋了中國近代外交與邊疆所處的危機和矛盾,對深入瞭解中國近代政治和歷史不無裨益。

系統號:

P-006707

蕃族調查報告書第3冊:鄒族(阿里山蕃、四社蕃、簡仔霧蕃)

標題:

蕃族調查報告書第3冊:鄒族(阿里山蕃、四社蕃、簡仔霧蕃)

時間:

2015年12月

出版單位:

臺北:中央研究院民族學研究所

作者:

蔣斌、滿田彌生 主編

內容簡介:

本書為大正十年(1921)臺灣總督府出版之《蕃族調查報告書》第八冊的排灣族及賽夏族的中文譯本。也是1913至1921年間整個「臨時臺灣舊慣調查會」、「蕃族調查會」實地調查資料中,最後出版的一本。然可能因篇幅考量,加上接替單位急欲將此系列的出版業務作一結束,所以將排灣族(含部分卑南族、魯凱族)及賽夏族,合為一冊出版。

偏重於物質文化與生活習慣的記載《蕃族調查報告書》與同時期出版側重於社會組織與親屬關係的描述的《番族慣習調查報告書》兩部套書,對於臺灣原住民基本民族誌資料的建立,具有重要的意義。雖然這兩套書的基本資料,受限於當時的主、客觀條件,經常得委託派駐當地的警、政人員負責收集登錄;因此存在程度參差、風格不一的缺陷。但由於總其事者理念一貫、格局完整,所以仍完成了全島原住民部落地毯式的資料普查。可以說自從這兩套書的編撰出版之後,臺灣的人文地理再也不存在「未知的領土」(uncharted territory)。

系統號:

P-006712

從美國軍官到華文翻譯家:葛浩文的半世紀臺灣情

標題:

從美國軍官到華文翻譯家:葛浩文的半世紀臺灣情

時間:

2015年12月

出版單位:

臺北:九歌出版社

作者:

葛浩文(Howard Goldblatt) 著,林麗君 編譯

內容簡介:

葛浩文,華文文學界不可忽略的名字,曾翻譯過許多優秀的華文作品,透過他的翻譯,眾多華文作品得以在國際上嶄露頭角,其中最著名的莫過於成功將莫言推上諾貝爾文學獎的舞臺上,而畢飛宇《玉米》經由他與林麗君的翻譯後,獲得曼氏亞洲文學獎。葛浩文的成就,連著名學者夏志清都不禁盛譽他為「中國現當代文學首席翻譯家」。

一九六二年,二十三歲的美國年輕軍官踏上這塊被他稱為「寶島」的臺灣,住日式平房,身穿唐衫棉襖,熱愛美食與書店,從軍生涯兩度駐臺,退役後仍戀戀不捨,留臺學中文,一切契機由此開始。

翻譯之路是孤獨的,但他身旁不乏文壇知交,他暱稱黃春明「阿明」、與李昂吃遍世界美食,喜愛他們的作品,也珍視彼此的情誼;他感懷前輩孫陵、周錦、張蘭熙、柏陽的另眼相待,視他們為生命裡溫暖的貴人;與他結識者尚有瘂弦、白先勇、陳若曦、劉紹明、夏志清、王德威等。

葛浩文翻譯作品多不勝數,從書名到內文用字,思索中外不同用語習慣,仔細計較、用心推敲,每一輪的檢視都試以不同視角不斷修正,面對神聖的文字,一絲不苟。二○○九年他與林麗君所譯的朱天文《荒人手記》獲得年度最佳翻譯獎,即是最佳明證。

他從臺灣的土地、生活、友情中積澱大量養分,與臺灣文壇密不可分,視臺灣為「第二故鄉」,這冊結緣半世紀的點滴紀錄,已可視為一部感性與知性兼具的「臺灣文學五十年別史」。

作者簡介

葛浩文(Howard Goldblatt)

一九三九年生於美國加州長堤市,自長堤州立大學畢業後,進入美國海軍軍官訓練學校,於一九六二年至一九六五年派駐於臺北。回美後,就讀舊金山州立大學中國文學碩士班,之後取得印第安納大學中國文學博士學位。曾任舊金山州立大學中文系教授、加州大學洛杉磯分校中文系訪談教授、科羅拉多大學教授、聖母大學東亞語言與文化系研究教授、愛荷華大學中文客座教授,以及聖母大學亞洲研究中心主任。獲香港公開大學榮譽文學博士、蕭紅文學獎、倫敦大學榮譽文學博士。

翻譯華文作品無數,其中有獲諾貝爾文學獎莫言的作品,以及曼氏亞洲文學獎姜戎、蘇童、畢飛宇的作品,亦曾翻譯多部重量級文學作品,如老舍《駱駝祥子》、蕭紅《呼蘭河傳》、端木蕻良《紅夜》、王禎和《玫瑰玫瑰我愛你》、李昂《殺夫》、黃春明《莎喲哪啦.再見》、陳若曦《尹縣長》、白先勇《孽子》、朱天文《荒人手記》、虹影《饑餓的女兒》、劉震雲《手機》、阿來《格薩爾王》等。

編者簡介

林麗君

臺南善化人,淡江大學英文系,西洋語文研究所畢業,美國加州大學柏克萊校區比較文學博士,曾任美國聖母大學中文系助理教授及副教授(University of Notre Dame),著有學術論文多篇以及《政府暴行再現:文學與電影裡的二二八事件與白色恐怖》(Representing Atrocity in Taiwan: The 2/28 Incident and White Terror in Fiction and Film),與桑梓蘭合編《紀錄臺灣:新臺灣紀錄片的拍攝手法與議題》(Documenting Taiwan on Film: Issues and Methods in New Documentaries),並翻譯臺灣中國作家的短篇與長篇小說(鄭清文、李喬、李永平、李昂、朱天文、阿來、畢飛宇、劉震雲等),現從事華文小說英譯。

系統號:

P-006720

殖民地臺灣近代教育的鏡像:一九三○年代臺灣的教育與社會

道德除害傳:清末基督徒時新小說選

標題:

道德除害傳:清末基督徒時新小說選

時間:

2015年12月

出版單位:

臺北:橄欖華宣出版社

作者:

李景山等 著,黎子鵬 編注

報導者:

張瑋哲(橄欖華宣出版社)

內容簡介:

一八九五年四月,清廷於中日甲午戰爭慘敗後,與日本簽訂喪權辱國的《馬關條約》,當時國內的憤怒情緒沸騰,富國救亡之聲四起。同年六月,傳教士傅蘭雅(John Fryer, 1839-1928)於《萬國公報》刊登徵文啟事,以「三弊」為題:即鴉片、時文和纏足,企望廣徵文人意見為中國的社會問題尋求良方。徵文比賽結束後,從中國各地收到稿件共一六二份,但當時這些文章並没有出版,稿件被傅蘭雅帶往美國柏克萊大學……

一個世紀過後,這批稿件偶然再見光明,本書由香港中文大學黎子鵬教授進行編注,從中挑選幾篇基於基督教救世思想而創作的小說,帶領各位讀者一同對這些彌足珍貴的遺世之作詳盡剖析,有關其歷史地位、文學意義,以及當時中國基督徒的思想反映。

在一百多年後的今天,將當時文人對時弊的怒吼,以全新的眼光重新編著,並將內文加上注解釋義,藉此,我們得以對中國近代小說的興起和發展,以及基督教與中國近代文學的關係得到進一步理解,也能呈現中國基督教文學在晚清時期的面貌和貢獻,對照當時俗體文學,融合基督教思想併發之小說創意。

編注者簡介:

黎子鵬,英國牛津大學哲學博士,現任香港中文大學文化及宗教研究系副教授、哈佛燕京學社訪問學人(2015~2016)。研究領域包括漢語基督教文學、中國小說與宗教文化、宗教文學翻譯等。

專著有 Negotiating Religious Gaps: The Enterprise of Translating Christian Tracts by Protestant Missionaries in Nineteenth-century China (2012)、《經典的轉生──晚清〈天路歷程〉漢譯研究》(2012);編著有《晚清基督教敘事文學選粹》(2012)、《贖罪之道傳──郭實獵基督教小說集》(2013)、《中國基督教文字事業編年史(1860-1911)》(2015);論文發表於多份國際期刊。曾獲香港中文大學「卓越研究奬」(2011)及「文學院傑出教學奬」(2010、2011、2013、2014)。

系統號:

P-006621

宋代科舉社會

標題:

宋代科舉社會

時間:

2015年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

梁庚堯 編著

內容簡介:

科舉制度在中國實行了一千三百多年,濫觴於隋唐,成熟於宋代。宋廷以考試選拔人才,不限門第,且因出版市場發達,教育機會擴大,知識傳播日益普遍,許多沒有家世背景的子弟為了出人頭地,有志於讀書應考,以求仕進。讀書人不論出身,均有機會經由科舉考試晉升為官宦,演變而為所謂的科舉社會。

龐大的士人隊伍壅塞於科舉管道,只有極少數人功成名就,士人難免產生前途茫茫之感,而求神問卜、祈夢相命,甚至發展出梓潼信仰。不過,大多數的士人在一兩次落第後,可能礙於生計,放棄科舉入仕的目標,或從事教書、改業經商,或表演伎藝、賣卜,各覓出路。

本書深入剖析宋代科舉制度的運行模式,及其背後推動的力量,進而闡述此一制度對社會的影響與科舉文化的形成,呈現出宋代科舉社會豐富的內涵,引領讀者深入瞭解科舉制度,並透過此一制度瞭解中國社會,尤其是文化擔綱者士人的生活、心理及其相關文化。

作者簡介

梁庚堯,祖籍廣東省新會縣,民國三十七年生於廣州,旋即移居香港,民國四十五年定居臺北。國立臺灣大學歷史系學士(民國五十九年)、碩士(民國六十三年)、博士(民國六十六年),自民國六十六年起任教於國立臺灣大學歷史系,至民國一○二年退休,現為同系名譽教授。除本書外,著有《南宋的農地利用政策》、《南宋的農村經濟》、《宋代社會經濟史論集》上下冊、《南宋鹽榷:食鹽產銷與政府控制》、《中國社會史》;另有未收於上述各書之論文若干篇,以宋史研究為中心,而涉及唐宋社會經濟史、宋元教育文化史及近代中國社會經濟史學史等論題。

系統號:

P-006633

「帝國」在臺灣──殖民地臺灣的時空、知識與情感

標題:

「帝國」在臺灣──殖民地臺灣的時空、知識與情感

時間:

2015年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

李承機、李育霖 主編

內容簡介:

序章

臺灣的後殖民問題:重新閱讀及面對臺灣歷史經驗與文化現象/李承機、李育霖

【第一部 空間與時間意識的描圖】

第一章

空間治理與地方夾縫:日本近代帝國統治下的臺北社會演變/蘇碩斌

第二章

天長節鬥熱鬧:帝國的節日與殖民地臺灣社會/顏杏如

【第二部 知識與知識社群的描圖】

第三章

殖民地臺灣的辯護士社群與法律職業主義/曾文亮

第四章

殖民地時期臺灣人社會「知」的迴路:語言工具性的「侵占」與「復權」/李承機

第五章

左翼文化走廊與不轉向敘事:臺灣日語作家吳坤煌的詩歌與戲劇游擊/柳書琴

【第三部 藝術與情感結構的描圖】

第六章

美好的自然與悲慘的自然:殖民臺灣風景的人文閱讀──美術與文學的比較/廖新田

第七章

尋歡作樂者的淚滴:戲院、歌仔戲與殖民地的觀眾/石婉舜

第八章

帝國與殖民地的間隙:黃得時與島田謹二文學理論的對位閱讀/李育霖

系統號:

P-006655

臺灣海洋文化的吸取、轉承與發展

標題:

臺灣海洋文化的吸取、轉承與發展

時間:

2015年11月

出版單位:

新竹:國立交通大學出版社

作者:

蔡石山 主編

內容簡介:

序(蔡石山)

後進發展國家的科技矽島迷思(潘美玲)

Carl Schmitt的民主病理學與臺灣解嚴後政治的反思(胡正光)

活在例外狀態之中:論50年代臺灣政治犯的社會排除(柯朝欽)

從《人間》到底層、到民間:論關曉榮《八尺門手札》與張詠捷《食物戀》(彭明偉)

臺灣建築發展趨勢:以臺灣建築獎2005年至2010年為例(謝淳鈺、張基義)

1990前臺灣女子足球的國際交流(張生平)

潘皇龍與錢南章1980年代至今的跨文化音樂創作初探(宋育任)

臺灣原住民作家的山海文學做為「第四世界」的發聲(洪銘水)

人類學學識、影像展演/介入與公共策略:民族誌影展在臺灣(林文玲)

跨文化接觸:天主教耶穌會士的新竹經驗(林文玲)

臺中市街道的空間布局與命名的政治(黃雯娟)

Taiganban(臺幹班)Life Stories and Entangled Colonialities: The Corps of Chines Police Cadres, 1945-1949(蔡慧玉)

系統號:

P-006657

后土地母信仰研究

標題:

后土地母信仰研究

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

蕭登福 著

內容簡介:

天生地養,禱祀天地,出於人類酬恩的心態。但「地神」的觀念,在長期的歷史演變中,以史料看,大抵可分為兩大系列:其一為代表整個大地與皇天相對的「后土地母」,做為代表大地的地神,其名稱有:后土、后土皇地祇、地母等等。其二為司掌國土、鄉土、城隍、里社,代表部分土地的「社」神;及司掌五嶽、山河、海瀆、道路、門戶、井竈等諸地祇,各有所司。這類司掌國土、鄉里及山河大地的土地神,其神格顯然遠較代表整個大地與皇天相對的后土地母小,係后土地母的眷屬神。以上是地面上所見到的諸土地神,另外,地下幽都、冥界,道教九壘三十六土皇、酆都地獄等地下世界,在道經中也都是屬於后土地母所統轄。所以世人不論生時所處的山河大地等土地,及死後幽都冥界、酆都九壘等地下世界,都和后土地母關係密切,皆須仰仗於后土地母的護佑加持。但以今日各地所見地母信仰情形而言,大都僅止於為生人祈福,而少有祈求地母為亡靈薦拔者。

系統號:

P-006708

田寶岱回憶錄

標題:

田寶岱回憶錄

時間:

2015年12月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

作者:

田寶岱 著,張力 編輯校訂

內容簡介:

田寶岱先生(1916-2015),原籍山東省樂陵縣,生於北平。民國24年考入北京大學經濟系,28年畢業於國立西南聯合大學,授予北京大學法學士學位;同年,考取外交領事人員高等考試。先生從事外交工作長達六十一年,歷任駐芝加哥總領事館副領事、國民政府駐日代表團橫濱僑務總領事、駐菲律賓大使館一等秘書、外交部亞東司副司長、駐雪 梨總領事、駐菲律賓大使館代理大使及公使、駐沙烏地阿拉伯特命全權大使、外交部亞太司司長,以及「亞洲太平洋自由民主聯盟」秘書長等職。先生首次駐菲期間,曾在民國44年處理太平島事件,終使菲律賓承認南沙群島屬中華民國。民國60年成功推動沙國費瑟國王訪問我國,兩國因此展開全方位緊密友好合作關係,在能源危機爆發之時,我國得以獲得沙國貸款,推動十大建設,也確保石油供應無虞。先生年近百歲時,始整理完成本冊回憶錄,田之雲女士再從外交官子女角度,追記其父公務與家庭生活點滴,為本書增添不同的視角與趣味。

系統號:

P-006713

民主妙法──臺灣的宗教復興與政治發展

標題:

民主妙法──臺灣的宗教復興與政治發展

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

趙文詞(Richard Madsen) 著,黃雄銘 譯註

內容簡介:

第一章 臺灣的宗教情境

臺灣的宗教傳統與轉變

研究程序

宗教與中產階級地位差異

臺灣的情境

第二章 慈濟:佛教慈悲的現代化

慈濟與民主

宗教性發展

慈濟基金會

慈濟與臺灣民族主義

慈濟與臺灣的公民美德

點傳心燈

第三章 佛光山:佛教對民主公民宗教的貢獻

佛光山與臺灣民主的道德基礎

佛光山的成長

專為創業家階級而設的創業型佛教

佛光山與臺灣民族主義

一個公民道德的基礎

存有的「浮光淡然」與「濃醇厚重」

第四章 法鼓山:「國土危脆」中的超越性意義

為不安的世間賦予意義

法鼓山的創建

宗教性願景

修行者的體驗

第五章 行天宮:混合的現代性

由在地宮廟展望普世社群

一種混合的現代性

行天宮的創建

玄空師父的儒家思想

專業組織

專為混合式世界而打造的混合式倫理學

結論

宗教復興與民主現代性的各項挑戰

邁向一個懷抱希望的社會學

系統號:

P-006740

東亞視域中孔子的形象與思想

標題:

東亞視域中孔子的形象與思想

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

黃俊傑 編

內容簡介:

【中國篇】

壹、大儒與至聖:戰國至漢初的孔子形象╱伍振勳

貳、異表:讖緯與漢代的孔子形象建構╱徐興無

參、作為樂道者的孔子:論理學家對孔子形象的建構及其思想史意義╱林永勝

肆、覺浪道盛與方以智的孔子觀╱蔡振豐

伍、西藏文化中的孔子形象╱曾德明、林純瑜

【日本篇】

陸、德川學者對孔子思想的異解與引伸╱張崑將

柒、朱舜水的孔子形象及其對日本的影響╱徐興慶

捌、關於日本「聖人觀」中的孔子地位問題──兼論中國的有關話題╱韓東育

玖、「宗教」一語的成立與服部宇之吉的孔教論╱陳瑋芬

【朝鮮及越南篇】

拾、朝鮮時代君臣對話中的孔子與《論語》:論述脈絡與政治作用(14-19世紀)╱黃俊傑

拾壹、越儒范阮攸《論語愚按》中的孔子形象╱林維杰

【附篇】

壹、「術」與「道」:清王朝儒學接受的變容──以吉林文廟的設立為中心╱劉曉東

貳、至聖先師與停滯帝國──19世紀英國報章所見孔子形象與中國論述╱陳其松

系統號:

P-006741

民國三十四年之蔣介石先生(一套2冊)

標題:

民國三十四年之蔣介石先生(一套2冊)

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

國立政治大學人文中心 編

內容簡介:

本叢書係根據國史館出版之《蔣中正總統檔案—事略稿本》第一至八十二冊,重新繕打、標號、校正與排版,並經專家學者審定,以便閱讀、查考。《事略稿本》除摘錄蔣中正個人日記、反省錄與講演詞外,更大量節錄函電、公文、重要外交會談及條約內容等,資料內容豐富翔實,誠為瞭解中國現代史之一手檔案史料。本冊為民國三十四年之《事略稿本》,這一年正是同盟國戰勝軸心國關鍵性的一年,收錄之史料有助於吾人理解抗戰勝利前後蔣中正的反攻軍事部署、國共問題、中美英蘇等國的外交折衝和國內外情勢的演變。

系統號:

P-006614

改變中國宗教的五十年,1898-1948

標題:

改變中國宗教的五十年,1898-1948

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

作者:

康豹、高萬桑

內容簡介:

導論(康豹、高萬桑)

【地方民間信仰的轉型】

近代中國之寺廟破壞運動:以江浙地區為討論中心(康豹)

清季溫州地區的廟產辦學(祁剛)

晚清及民國時期江南地區的迎神賽會(高萬桑)

城隍神與近代溫州地方政治──以1949 年黃式蘇當城隍為討論中心(羅士傑)

論道院在香港建立之契機及其與港、星天清草堂之關係(游子安)

【宗教知識的產生】

由1900–1937 年間《花名寶卷》的刊刻看中國二十世紀初出版文化與民間信仰及俗文學之關係(白若思)

平衡功德與利益──上海佛學書局股份有限公司的經歷(史瑞戈)

八德:近代中國救世團體的道德類目與實踐(范純武)

清末民國時期上海的宗教出版概觀:以佛道教為中心(吳亞魁)

【近代菁英的宗教生活】

打造現代都市的佛教身分認同──以1920年代上海的世界佛教居士林為例(江建明)

在菁英弟子與念佛大眾之間──民國時期印光法師淨土運動的社會緊張(楊凱里)

「護生」與「禁屠」:1930年代上海的動物保護與佛教運動(潘淑華)

近代湖社與寺院的互動:以上海壽聖庵事件為中心(劉文星)

佛教、政治與都市社會:以民國靜安寺漢奸和尚案為中心的探討(付海晏)

系統號:

P-006617

從民權到威權:孫中山的訓政思想與轉折,兼論黨人繼志述事

標題:

從民權到威權:孫中山的訓政思想與轉折,兼論黨人繼志述事

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

作者:

張朋園 著

內容簡介:

中研院近史所退休研究員張朋園著《從民權到威權:孫中山的訓政思想與轉折,兼論黨人繼志述事》已出版。這是一本政治史及思想史的力作。長時間以來,此類研究在近代史學界已不多見,作者逆風而行,提出新穎觀點,極為難能可貴。

這篇專作有幾個引人的特色:第一,作者對中國近代政治民主化的過程與歷史經驗,極為關懷。作者對西方議會政治、精英主義十分嫻熟,認定中國走上民主政治才是正途,這條路要走順暢得靠議會、靠地方自治、靠政黨、靠懷有熱情成熟的知識分子努力才能見其功。第二,近代中國與西方接觸,當然無可避免,包括清末民初的革命黨人,很難沒有歐風、美雨、日曬的影響。作者對中文材料的掌握,英文著作及西方民主政治歷史發展、理論,多能融會貫通,左右逢源,對中外歷史發展作出的比較因而十分精彩。第三,討論思想發展,一定得放在長時段中進行觀察,作者將孫中山及其追隨者連成一氣,進行考察,用意在此,也的確使讀者讀過全文後,很快掌握國民黨人的政治理念、政治措施及民主政治相關發展困境之來龍與去脈。第四,作者對晚清與民國政治、思想史造詣不凡,因此分析、評論歷史問題,多中肯棨,說前人所未說,新義迭出,文字流暢優美,令人佩服。

系統號:

P-006646

殊勝因緣:內府泥金寫本藏文龍藏經探索

標題:

殊勝因緣:內府泥金寫本藏文龍藏經探索

時間:

2015年10月

出版單位:

臺北:國立故宮博物院

作者:

馮明珠 主編

內容簡介:

本書結合故宮《龍藏經》探索研究,以及故宮南院開幕首展「佛陀形影─院藏亞洲佛教藝術之美」單元「經藏的流轉」編輯而成,共分六部。首先以馮院長所撰序文〈殊勝因緣‧龍藏傳奇〉拉開序幕,第二部以圖文並茂編輯方式,為讀者細細介紹這部國寶級藏文佛典的「裝幀之美」、「經文之美」與「佛像之美」;第三部輯錄研究人員的研究心得,篇章內容包括:〈法界聖眾.藝海瑰寶─院藏康熙八年《內府泥金寫本藏文龍藏經》圖像介述〉、〈西藏文化中藍紙金字的寫經傳統〉、〈從院藏《龍藏經》看清宮佛經裝潢〉及〈龍藏.藏龍─「明黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」與「五色經簾」龍紋淺析〉;第四部輯錄《龍藏經》工藝技術的探索,包括:〈龍藏何處?「明黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」探密〉、〈《龍藏經》護經板製作工藝〉及〈青出於藍─談《龍藏經》磁青紙與羊腦箋〉;第五部《龍藏經》的修護紀錄,輯錄〈《龍藏經》黃緞織花袷經衣修護紀錄〉;最後一部附錄〈《龍藏經》清聖祖康熙皇帝滿藏文序〉、整理譯漢〈《龍藏經》修造相關滿文《總管內務府檔案》〉以及院藏清乾隆朝《泥金寫本藏文甘珠爾經》與《清文全藏經》。

系統號:

P-006696

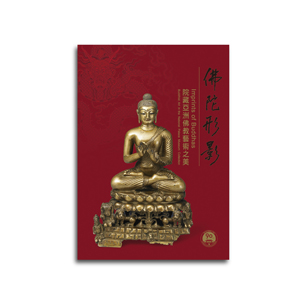

佛陀形影——院藏亞洲佛教藝術之美

標題:

佛陀形影——院藏亞洲佛教藝術之美

時間:

2014年7月

出版單位:

臺北:國立故宮博物院

作者:

李玉珉、鍾子寅 合編

內容簡介:

肩負「平衡南北.文化均富」的「國立故宮博物院南部院區」將於今年12月28日正式登場。各界翹首企足的「佛陀形影-院藏亞洲佛教藝術之美」為開幕五大常設展之一,精選代表亞洲的佛教信仰,佛教是構成亞洲文化的重要成分之一,流布廣闊傳播至中亞、斯里蘭卡、東南亞、中國等地,並從中國傳到東北亞的朝鮮與日本,造就千變萬化的佛、菩薩、天王、護法等佛陀形影。故宮所典藏的佛教文物豐富,除清宮原藏極為莊嚴華麗的漢傳與藏傳佛教經典及造像外,還包括彭楷棟先生(1912-2006)分別在民國九十三、九十五及九十七年捐贈的四百零七件金銅佛為主的造像。

信仰的深邃宗教哲理產生力量,藉由佛像演繹出智慧慈悲,而發願度化眾生,利他是佛教的精隨,源源綿密的傳播著,本圖錄分別以「誕生的喜悅」、「佛陀的智慧」、「菩薩的慈悲」、「經藏的流傳」和「密教的神奇」等五單元,以時間為軸線,呈現院藏佛教文物之美與佛典的博大精深,由本院王鍾承助理研究員、劉國威副研究員等,專文介紹亞洲古代佛造像風格暨佛教經典在亞洲的流傳等,馮院長有感於彭楷棟先生捐贈,特專文〈十方金身歸故宮-記彭楷棟捐贈懿行〉,說明十方金身緣聚故宮精彩感人的始末。

系統號:

P-006697

天保九如:九十年來新增文物選粹

標題:

天保九如:九十年來新增文物選粹

時間:

2015年10月

出版單位:

臺北:國立故宮博物院

作者:

宋兆霖 主編

內容簡介:

文物收藏的質與量,決定一座博物館的獨特內涵。國立故宮博物院原以承續清代宮廷收藏為主軸,隨著藏品數量與內容的增益擴展,不斷注入新的活力和價值,躋身世界頂尖博物館之列。為慶祝建院九十周年,本特展圖錄將重點呈現歷年陸續入藏之器物、書畫與圖書文獻珍品,不僅包括流散海內外的清宮文物,也反映不同階段蒐訪徵集的思維旨趣,同時感念社會各界慨然捐贈,往往能夠彌補院藏主題遺闕,偶然發現享譽藝林或傳世絕罕的祕寶,更添佳話。

本展覽圖錄分為三大單元:「器物」跨越六千年歷史長河,從紅山文化以至當代巨擘,鋪展出人類文明演進、思想信仰、社會變遷與藝術風尚的壯闊圖景。「書畫」精選歷代文人雅士的傳世名作,尺幅之間,無不融會個人面對生命、時代、自然、美感的深刻探索與鍛鍊。「圖書文獻」廣納典冊載籍的豐富類型,體現人們如何藉由字詞篇卷、刻印鈔繪的撰著模式,讓智慧結晶無遠弗屆,永續推展文明的新境。《詩‧小雅‧鹿鳴之什‧天保》運用九個「如」字,串連起山川日月、松柏岡陵等等象徵天地靈佑、德壽綿長的意象,表達真摯的祝福。藉由此一特展圖錄,同樣期望觀眾在飽覽文物精粹之餘,領略故宮世世代代肩負典守國寶重責的歷史意義,與博採潛研、揆古瞻新的開創能量》。

系統號:

P-006698

他者與亞美文學

山谷長歌:噍吧哖事件在地繪影與歷史圖像

中國大陸移民在澳門社會中身分認同之研究(1949 - 2013)

標題:

中國大陸移民在澳門社會中身分認同之研究(1949 - 2013)

時間:

2015年8月

出版單位:

臺北:唐山出版社

作者:

董致麟 著

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

第二節 文獻探討與名詞界定

第三節 研究途徑與方法

第四節 研究範圍與限制

第五節 以訪談方式的資料蒐集

第二章 文獻探討與理論架構

第一節 相關文獻回顧

第二節 概念架構與分析架構

第三節 身分認同的理論分析

第四節 族群融合相關理論

第三章 國共內戰至改革開放(1949-1978)

第一節 政治因素引發的移民潮

第二節 澳葡政府的移民政策

第三節 大陸移民受到澳門社會的接納

第四章 改革開放至澳門回歸(1978-1999)

第一節 改革開放所引發的移民潮

第二節 澳門經濟的初次起飛

第三節 大陸移民受到澳門社會接納與排斥皆有

第五章 澳門回歸後迄今(1999-迄今)

第一節 尋求新生活的大陸移民

第二節 澳門經濟的高速發展

第三節 大陸合法移民受到澳門政府吸納

第六章 大陸移民與澳門社會的碰撞與融合

第一節 澳門社會對回歸前的大陸移民基本不排斥:融合多於碰撞

第二節 澳門社會對回歸後的大陸勞工基本排斥:碰撞多於融合

第三節 澳門社會對回歸後的大陸移民的磨合:碰撞與融合兼而有之

第七章 澳門社會未來可能發酵的族群議題

第一節 澳門社會對大陸學生留澳工作的接納與排斥

第二節 族群意識的再現:澳門立法會選舉

第三節 大陸移民對澳門社會的認同與矛盾

第八章 結論

第一節 研究結論與發現

第二節 研究建議

系統號:

P-006705

師道合一:湘中梅山楊源張壇的科儀與傳承

標題:

師道合一:湘中梅山楊源張壇的科儀與傳承

時間:

2015年4月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

呂永昇、李新吾 著

內容簡介:

《道教儀式叢書》是勞格文(John Lagerwey)、呂鵬志合作主編的一套叢書,主要出版有關各地現存道教儀式的科本彙編、調查報告或研究著作。經過較長時間的醞釀和籌備,這套叢書將從2014年起陸續問世。本叢書由新文豐出版公司和嗇色園黃大仙祠聯合出版,且出版所需經費由嗇色園獨家贊助。叢書計劃得到了香港特別行政區大學教育資助委員會卓越學科領域計劃第五輪「中國社會的歷史人類學研究」及其執行機構之一香港中文大學—中山大學歷史人類學研究中心的支持。本叢書預定出版14種。

湘中梅山地區自唐五代起被地方土著佔據,直至十一世紀中後期,王朝國家才於梅山地區置縣戍兵。「梅山」既是地理標籤,也是鄉土鬼神信仰的泛稱。元末明初,以「法術」拓地乃土地開發的主流方法,也是道教閭山派與本土祭祀傳統相互結合的重要時期。及至明中葉,政府藉着鎮撫動亂,強化地方社會秩序的控制,城隍乃進入鄉村社會,成為王朝國家的象徵。推廣城隍的祭祀禮儀,實有賴正一派道教的傳播。在漫長的歷史過程中,各種宗教禮儀傳統在不同時期進入鄉村社會,與鄉土的鬼神信仰相結合,呈現在鄉民的日常祭拜之中,形成明顯的地域特徵。在上述研究的基礎上,本書主體部分選擇湘中梅山楊源張壇作為個案。楊源張壇既是自然村名,又是一個集合性的道壇名稱。楊源(自然村)隸屬冷水江市金竹山鎮楊源村,位於湖南省中部、資水中段東岸、冷水江市東南郊,距中心城區十公里。在九百年前的北宋時期,這裡屬於「不與中國通」的「梅山蠻峒」的核心區域。道壇名稱中「楊源」(方音yɑng-ng)是地名,而名為「張壇」則因為此地師公和道士全都姓張,同尊元初「張君德壽」(1294-1329)為始祖,該道壇是個同宗共祖的家族壇。張德壽本是梅山師公(又稱「巫師」),傳至九世後的「張守貞」一代,又兼學了道士,此後家族所有師公均兼做道士,專以道教奏名行世,自稱和他稱都是「張家壇裡的」。該壇傳承七百年共二十四代,歷史淵源沉積成道壇稱呼。楊源張壇現有師道五十三名,按輩份在家族中有「優、前、人、貽」四代,在道教龍門派字派中相應為「陽、來、復、本」四代。因為年齡的關係,當家師傅則是「前~來」與「人~復」兩代。他們聚居於楊源行政村的第六、七、八、十三等四個村民小組,成為一個自然村。香火範圍涵蓋今冷水江、漣源、新邵、新化四縣(市)相交之十餘個鄉鎮,是湘中地區最具代表性的師道合一壇靖。本書除了研究該壇的地理位置、生存環境、現狀、師承來歷、內傳法脈、香火演變、師道異同等事象,更首次影印刊佈了該壇的科儀本經。

系統號:

P-006709

冷戰的邊疆,邊疆的冷戰

魏晉之際司馬氏與禮法之士政治思想研究

標題:

魏晉之際司馬氏與禮法之士政治思想研究

時間:

2015年12月

出版單位:

北京:社會科學文獻出版社

作者:

李毅婷 著

內容簡介:

第1章 緒論

1.1 問題的提出與研究對象

1.2 文獻回顧

1.3 研究思路與章節安排

第2章 司馬氏與禮法之士政治思想產生的歷史背景

2.1 漢魏之際社會思潮——司馬氏與禮法之士政治思想的理論背景

2.2 司馬氏與禮法之士的學術背景

2.3 魏末政治與司馬氏、禮法之士之聯結

第3章 雜糅各家的新儒家——政治思想述論

3.1 尊崇儒術

3.2 禮儀觀

第4章 政治實踐中的禮法之治理論

4.1 制禮活動

4.2 司馬氏與禮法之士和晉律的修訂

4.3 司馬氏、禮法之士與晉律儒家化

4.4 儒家名教的異化

4.5 本章小結

第5章 禮法思想的演變與意義

5.1 禮法思想的式微與玄學的再興

5.2 歷史意義與歷史影響

第6章 結語

系統號:

P-006675

武威出土西夏文獻研究

日軍在港戰爭罪行:戰犯審判紀錄及其研究(一套2冊)

標題:

日軍在港戰爭罪行:戰犯審判紀錄及其研究(一套2冊)

時間:

2015年12月

出版單位:

香港:中華書局

作者:

劉智鵬、丁新豹 主編

內容簡介:

專題文章

第一章 手握大權的憲兵隊長

野間賢之助管治下的香港憲兵隊

香港島西地區憲兵部隊長牛山幸男

九龍地區憲兵部隊長平尾好雄

上水地區憲兵隊隊長小畑千九郎

第二章 殘害百姓的日軍憲兵隊

九龍憲兵部特高班四出掃蕩

沙頭角憲兵隊嗜血成性

第三章 濫殺無辜的日軍部隊

侵港戰役日軍濫殺戰俘

日軍血洗銀礦灣

第四章 死於非命的戰俘和囚犯

英軍戰俘在集中營的悲慘遭遇

赤柱監獄醫院病人餓死

檔案選譯

一、野間賢之助的審判

二、牛山幸男的審判

三、平尾好雄的審判

四、小畑千九郎等人的審判

五、九龍憲兵隊特高班大村清等人的審判

六、沙頭角憲兵隊桑木清盛和中島德造的審判

七、二二九聯隊指揮官田中良三郎的審判

八、銀礦灣慘案岸保夫等人的審判

九、香港俘虜收容所德永德等人的審判

十、赤柱監獄醫院軍醫官佐藤暢一的審判

系統號:

P-006684

西夏文《維摩詰經》整理研究

民國時期西部邊疆的政權建設與族群關係

標題:

民國時期西部邊疆的政權建設與族群關係

時間:

2015年10月

出版單位:

北京:社會科學文獻出版社

作者:

菅志翔、馬戎 主編

內容簡介:

民國時期的社會轉型、政權建設與族群關係(馬戎)

試論伊斯蘭教在中國社會的演變——兼論民國時期西北迴民社會精英的宗教策略(菅志翔、馬戎)

民國時期的少數族群精英:理解中國從「天下帝國」到「民族國家」進程的鑰匙(馬戎)

滿族民族性:帝國時代的政治化結構與後帝國時代的去政治化結構(關凱)

「尋找國家」——清末民國時期蒙古族精英國家認同的演變與形成(常寶)

馬麒的身份轉換與政治抉擇——兼議民國時期地方割據勢力的國家意識(菅志翔)

青海民國史研究的進入——兼評李文實先生的文章《馬氏家族長期統治青海的原因試測》(菅志翔)

流官進入邊疆:清初以降川邊康區的行政體制建設(王娟)

邊疆自治運動中缺失的「族性」——以20世紀30年代的三次「康人治康」事件為中心(王娟)

喇嘛廟:敵人還是夥伴?——清初以降甘孜藏區的政教之爭(王娟)

系統號:

P-006673

陽明心學流衍考

標題:

陽明心學流衍考

時間:

2015年10月

出版單位:

廈門:廈門大學出版社

作者:

王傳龍 著

內容簡介:

本書著重考察王陽明心學之思想內核及陽明學派之分化過程。對陽明學誕生至今的學術研究狀況作一較為詳細的概述,論述陽明心學的誕生過程,兼對其創始人王陽明的家庭相關事項進行考證,剖析陽明心學與佛教錯綜複雜之關係,證明陽明學之核心體系更傾向於佛教而非儒家。進一步從陽明後學之代表人物入手,考察王畿、黃綰、歐陽德、王艮等人的生平事蹟、著作版本,以及他們的學術思想與陽明心學之關聯,敘述他們在師門中的影響力,揭示陽明學派最終趨向分裂之動因。試分析陽明心學之先天不足,以及對當前社會之價值。《附錄》陽明門人弟子名單、王艮門人弟子名錄及配享列傳、明儒王心齋先生弟子師承表。

作者簡介

王傳龍,山東諸城人。清華大學理學學士,北京大學文學博士,現為廈門大學人文學院師資博士後。

系統號:

P-006640

傳播與流變:海峽兩岸閩南語歌曲研究

標題:

傳播與流變:海峽兩岸閩南語歌曲研究

時間:

2015年9月

出版單位:

廈門:廈門大學出版社

作者:

施沛琳 著

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 研究概況

第二節 文化傳播與閩南語歌曲的表述

第三節 學術史回顧

第四節 研究取徑與篇章結構

第二章 閩南文化與原鄉閩南語歌曲之回顧

第一節 閩南文化的歷史淵源與特點

第二節 閩臺文化圈的形成與建立

第三節 原鄉閩南語民歌與歌仔的發展

第四節 原鄉閩南語歌曲向臺灣播遷的軌跡

第三章 臺灣閩南語歌曲演變歷程概述

第一節 輸入傳流期(明清至民初)

第二節 生髮萌芽期(日據時期)

第三節 醞釀潛伏期(光復后至「解嚴」)

第四節 暴沖播散期(「解嚴」以後)

第四章 文化傳播媒介與閩南語歌曲發展之關係

第一節 中國大陸文化思潮與閩南語流行歌

第二節 臺灣新文化運動下的閩南語歌曲發展

第三節 大眾傳媒與文化工業對閩南語歌曲的影響

第四節 閩南語歌曲中的社會寫實

第五章 閩南語歌曲傳唱海峽之兩岸情緣

第一節 臺灣閩南語歌曲在大陸傳唱的現況

第二節 兩岸對峙冷戰時期及之前的閩南語歌曲傳唱渠道

第三節 兩岸開放交流時期的閩南語歌曲傳唱概況

第四節 大陸當代閩南語原創歌曲的崛起與意義

第六章 結論

系統號:

P-006642

民族交往心理及其影響因素:對南疆維漢民族交往的民族學考察

標題:

民族交往心理及其影響因素:對南疆維漢民族交往的民族學考察

時間:

2015年8月

出版單位:

北京:社會科學文獻出版社

作者:

戴寧寧

內容簡介:

第一章 緒論

一 研究緣起與研究意義

二 相關研究現狀

三 田野說明與研究方法

第二章 維漢民族交往的歷史文化空間與現實基礎

一 維漢民族交往的歷史文化空間

二 維漢民族交往的現實基礎

第三章 南疆維漢民族交往態度

一 有關態度的概念

二 維漢民族交往態度的測量

三 維漢民族交往態度的形成與影響因素

第四章 南疆維漢民族交往心理結構分析

一 民族心理是影響維漢民族交往的深層隱性因素

二 維漢民族交往心理的結構

三 南疆維漢民族交往心理的基本特徵

第五章 民族心理若干因素與維漢民族交往

一 民族意識與維漢民族交往

二 民族文化心理與維漢民族交往

三 民族語言心理與維漢民族交往

四 民族發展心理與維漢民族交往

第六章 影響南疆維漢民族交往的民族心理因素

一 民族認同

二 宗教心理

三 民族偏見

四 民族交往心態

第七章 構建和諧維漢民族關係的民族心理學思考

一 尊重「和而不同」的民族文化心理格局

二 培育理性開放的民族意識

三 滿足自然舒適的民族語言心理

四 宗教心理是民族交往中不容忽視的內容

五 維護民族因相依性而形成的心理場域

六 順應民族發展意識與發展心理

系統號:

P-006674

見證:1938廈門——日寇入侵廈門前後報刊史料彙編

菲律賓殖民當局的對華政策(16-17世紀)

標題:

菲律賓殖民當局的對華政策(16-17世紀)

時間:

2015年5月

出版單位:

廈門:廈門大學出版社

作者:

陳丙先 著

內容簡介:

菲律賓這個隔南中國海相望的鄰邦,由於地處東南亞邊緣地帶,且在歷史上經濟發展相對滯後,所以相較於東南亞其它地區,這個群島在前殖民時期同中國的交往相對來說不太密切。西班牙人入主菲島後,帶來大量美洲白銀。由於白銀在中國的使用越來越普遍,菲律賓的美洲白銀對中國商人有著很大的吸引力,同時精美的絲貨、瓷器等各色中國商品又為菲島的西班牙人所喜愛,還被他們轉販美洲等地,因此以美洲白銀交換中國商品為主要形式的菲中貿易蓬勃發展起來。隨著貿易聯繫的加強,菲(西)中在政治、文化領域也交往頻繁。對西治前期(16-17世紀)的菲(西)中關係進行全面探討,深入研究東西兩大帝國如何在東亞地區進行互動,不僅具有很強的學術意義,或許還能獲得某種歷史啟示。

為了深入瞭解這一時期的菲(西)中關係,還原歷史真相,本書選擇該時期菲律賓殖民當局的對華政策作為研究對象,在對不同時期不同領域菲律賓殖民當局在菲(西)中交往中所奉行的政策內容進行全面闡述的基礎上,進而深入系統地探討各項政策出臺的背景與過程,影響政策制定與執行的各種因素,政策執行的效率等,將縱向的歷史發展脈絡和橫向的國際交往結合起來,以二維的角度來展示該時期的菲(西)中關係。

在對前殖民時期的菲中關係,西班牙人東來前的對華認知,西屬菲律賓殖民政權的建立過程等背景因素進行簡單的歷史回顧後,本書主要從政治、經濟、文化三個方面來研究菲律賓殖民當局的對華政策,著重闡述不同時期菲律賓殖民當局的對華政治態度及其對在菲華人的安全防範,並分析各種不同態度下的菲(西)中官方交往;闡述菲中貿易的重要性以及菲律賓殖民當局對該貿易所持的政策,並分析影響政策制定的各種因素;闡述西班牙托缽修士傳教中國的熱誠,對華武力傳教的主張,與葡萄牙耶穌會士的傳教策略分歧,在中國禮儀之爭中所扮演的角色;最後簡要分析和歸納菲律賓殖民當局的對華政策特點,探究其對華政策與菲(西)中關係的內在聯繫。

作者簡介

陳丙先,男,歷史學博士,廣西民族大學東盟學院碩士生導師,廣西民族大學中國一東盟研究中心研究員,長期從事中國一東盟關係與華僑華人問題研究,近年來共主持省部及地廳級課題3項,出版著作4部,發表學術論文10多篇。

系統號:

P-006638

中國南洋古代交通史

標題:

中國南洋古代交通史

時間:

2015年5月

出版單位:

廈門:廈門大學出版社

作者:

周運中 著

內容簡介:

緒論

一、中國南洋古代交通史的研究

二、本書的研究重點

第一章 上古東方航海的起步

第一節 南洋地理對歷史的影響

第二節 外越、遊艇子、盧亭、白水郎、曲蹄、交趾

第三節 吳、越與東夷的南島文化

第四節 燕齊方士與大瀛海、大九州

第五節 大壑與黑潮

第六節 《山海經》航路與四海觀

第二章 秦漢南洋航路的開闢

第一節 秦漢之際南越與東越航海

第二節 漢代中國與南亞間航路

第三節 東漢南洋航路發展

第三章 六朝南洋航路的勃興

第一節 扶南的崛起及南征

第二節 孫吳航海發展

第三節 崑崙舶與崑崙

第四節 朱應、康泰出使扶南

第五節 東晉南朝與南洋的交通

第六節 六朝的東南海港

第四章 隋唐南洋航路的南移

第一節 隋征流求、林邑與遣使赤土

第二節 唐代南洋航路與南洋諸國

第三節 阿拉伯人記載的中國航路

第四節 航路與政治中心的變化

第五節 爪哇崛起與緬甸到爪哇航路

第六節 唐代交通南海諸國的港口

第五章 宋代的中國南洋交通

第一節 宋代航海進步的基礎

第二節 宋代交通中國的層檀國考

第三節 注輦首次遣使來華航程

第四節 周去非《嶺外代答》的三分體系與航路

第五節 趙汝適《諸蕃志》的三分體系和航路

第六章 元代中國南洋航路的鼎盛

第一節 元軍南征佔城、安南、爪哇

第二節 元朝使節與商賈的西航

第三節 元代東來的西方人與南洋航路

第四節 宋元嶺南海港發展

第五節 宋元泉州海港發展

第七章 南海航路與地理格局轉變

第一節 東洋航路變更與臺灣的進入

第二節 東西洋與分水的由來

第三節 南澳氣、萬里長沙與萬里石塘

第八章 航路與宋元南洋形勢轉變

第一節 《大德南海志》二分十區體系的形成

第二節 《島夷志略》地名與汪大淵行程新考

第三節 瓦克瓦克、哇阿哇為塞舌爾與馬達加斯加考

第四節 汪大淵與陳大震所記海外地名比較

第五節 《混一疆理圖》西域地名考

第六節 宋、元、明海外貿易地理比較

結論

一、航路變化、國家興衰與南洋史分期

二、中國古代航海史的分期

後記

系統號:

P-006641

『老子』經典化過程の研究

熱狂と動員:一九二〇年代中国の労働運動

標題:

熱狂と動員:一九二〇年代中国の労働運動

時間:

2015年12月

出版單位:

東京:慶應義塾大学出版会

作者:

衛藤安奈 著

內容簡介:

序章

1 社会現象としての中国労働運動

2 中国労働運動史をめぐる研究史

3 広東・上海・武漢における労働運動の特徴

4 一次史料と二次史料の扱いについて

5 本書の構成

第一章 熱狂する社会――本書の視点

1 熱狂する社会について――大衆社会論の問題意識

2 孤立した集団

3 「孤立した集団」をめぐる議論への視点の追加――イデオロギーとジェンダー

4 本書の仮説

第二章 広東の動員装置

1 広東労働者をめぐる諸環境

2 広東における国共両党の党組織――一九二〇~二七年

3 広東における国共両党の労働者組織――一九二一~二六年

第三章 党による広東労働者の動員

1 動員技術としての「ストライキ」――一九二二年

2 政府軍傭兵部隊としての糾察隊――一九二四年

3 混沌と紛争の拡大――一九二五~二六年

第四章 上海の動員装置

1 上海労働者をめぐる諸環境

2 上海における国共両党の党組織――一九二〇~二七年

3 上海における国共両党の労働者組織――一九二四~二七年

第五章 党による上海労働者の動員

1 党による動員の「失敗」――一九二二年

2 失業工頭と「打廠」戦術――一九二五年二月

3 混沌と紛争の拡大――一九二五年五月以降

第六章 武漢の動員装置

1 武漢労働者をめぐる諸環境

2 武漢における国共両党の党組織――一九二〇~二七年

3 武漢における国共両党の労働者組織――一九二二~二七年

第七章 党による武漢労働者の動員

1 内陸の労働運動と党の接触――一九二二~二三年

2 党による再動員と蕭耀南政権の弾圧――一九二五年六月

3 混沌と紛争の拡大――一九二六~二七年

終章

1 三地域の共通点

2 三地域の相違点

3 結論――政治的含意と現代中国への展望

系統號:

P-006626

留学生の早稲田:近代日本の知の接触領域

標題:

留学生の早稲田:近代日本の知の接触領域

時間:

2015年12月

出版單位:

東京:早稻田大學出版部

作者:

李成市、劉傑 編著

內容簡介:

序章 留学生の早稲田大学(李成市)

第1節 本書のねらい

第2節 本書の成り立ち

第3節 本書の構成

第1章 戦前期早稲田大学のアジア人留学生の軌跡——中国人と臺湾人留学生数の動向を中心に(紀旭峰)

第1節 東京専門学校から早稲田大学へ

第2節 中国人と臺湾人留学生の実態

第3節 留学生・知識人の出会いの場としての早稲田

第2章 危機の時代における早稲田留学——中国人留学生譚覚真の軌跡(島田大輔)

第1節 早稲田大学入学までの軌跡——郷里での修学と最初の留学:一九〇九~一九三一年

第2節 早稲田大学時代——一九三一年四月~一九三四年三月

第3節 卒業後の軌跡(1)外交官時代の譚覚真:一九三四~一九四四年

第4節 卒業後の軌跡(2)戦後期の譚覚真:一九四五~二〇〇一年

第3章 臺湾自治の指導者「楊肇嘉」と早稲田——学問と政治の融合が生み出す自律的思考(野口真広)

第1節 生い立ちと在地社会での位置

第2節 一九二〇年の地方制度改革の影響

第3節 早稲田大学入学と政治運動

第4章 李相佰、帝国を生きた植民地人——早稲田という「接触領域」に着目して(裵姈美)

第1節 早稲田大学に学んだ朝鮮人留学生

第2節 李相佰Ⅰ:「東洋史」研究者として

第3節 李相佰Ⅱ:帝国のスポーツ人として

第5章 早稲田大学野球部と朝鮮——近代日朝スポーツ交流史の断面(小野容照)

第1節 日本野球史上の早稲田大学野球部

第2節 朝鮮における野球の発展と早大野球部

第3節 植民地朝鮮の野球界と早大野球部

終章 早稲田はアジアの大学だった(劉傑)

第1節 共創する「早稲田文化」

第2節 留学生とアジアの早稲田

第3節 「主体性」を貫く留学生たち

系統號:

P-006653

近代中国における知識人・メディア・ナショナリズム:鄒韜奮と生活書店をめぐって

標題:

近代中国における知識人・メディア・ナショナリズム:鄒韜奮と生活書店をめぐって

時間:

2015年11月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

楊韜 著

內容簡介:

第一部 導入篇

序章 生活書店及び鄒韜奮研究

第一章 近代中国(上海)のジャーナリズム環境

第二部 人物篇:生活書店の知識人たち

第二章 ジャーナリスト鄒韜奮の発展

第三章 戦時中国における鄒韜奮の政治活動

第四章 生活書店の人々:黄炎培・杜重遠・胡愈之・徐伯昕を中心に

第三部 書店篇:近代出版メディアの一つのあり方

第五章 生活書店の募金活動

第六章 戦時下の経営管理

第四部 言説篇:メディアとナショナリズムの交錯

第七章 メディア化された共同体:生活書店出版物の投書欄

第八章 事例分析:投書欄における「恋愛と貞操」をめぐる論争

第九章 新生事件からみる日中メディア間の対抗

第十章 「国貨」をめぐる言説の浸透性検証

終章 生活書店から三聯書店、そして再び生活書店へ

系統號:

P-006622

南宋地方官の主張:『清明集』『袁氏世範』を読む

標題:

南宋地方官の主張:『清明集』『袁氏世範』を読む

時間:

2015年11月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

大澤正昭 著

內容簡介:

第一部 『名公書判清明集』の世界

第一章 『清明集』の世界へ――定量分析の試み

一 『清明集』の全体像

二 地名の分析

三 人名の分析

四 その他の要素の分析

第二章 胡石璧の「人情」――『清明集』定性分析の試み

一 「人情」論争

二 胡石璧の判語における「天理」「義」「疾悪」

三 胡石璧の「人情」

四 蔡久軒の「天理」と「人情」

第三章 劉後村の判語――『清明集』と『後村先生大全集』

一 判語作成の時期

二 判語の書式上の特徴

三 劉後村の判断基準

第四章 南宋判語にみる在地有力者、豪民

一 先行学説と史料研究

二 南宋時代の判語に見える在地有力者

三 「豪民」の特徴的活動

補論 中国社会史研究と『清明集』

第二部 『袁氏世範』の世界

第五章 『袁氏世範』の研究史と内容構成

一 研究史と課題の設定

二 『世範』の全体構成

第六章 『袁氏世範』の世界

一 『世範』著述のねらい

二 『世範』の世界

第七章 袁采の現実主義――『袁氏世範』分析への視点

一 『世範』の用語からみる論理構造

二 『世範』の理念と現実認識

第八章 宋代士大夫の「興盛之家」防衛策

一 中国史上の家について

二 家の存続

三 袁采の教訓

おわりに――防衛策の効果

系統號:

P-006623

大日本帝国の海外鉄道

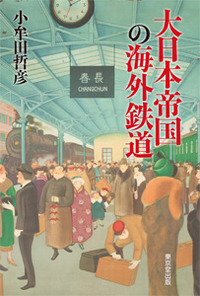

標題:

大日本帝国の海外鉄道

時間:

2015年11月

出版單位:

東京:東京堂

作者:

小牟田哲彦 著

內容簡介:

概説 外地に関する基礎知識

第1章 臺湾の鉄道旅行

1 臺湾の鉄道事情概観

2 日本統治時代の臺湾の観光事情

3 臺湾へのアクセスルート

4 日本統治下にあった臺湾への第一歩

5 臺湾の鉄道旅行とことば

6 臺湾に広がる多彩な鉄道網

6 臺湾島を走った名物列車

8 臺湾を上手に旅するトクトクきっぷ

第2章 朝鮮の鉄道旅行

1 朝鮮の鉄道事情概観

2 日本統治時代の朝鮮の観光事情

3 朝鮮へのアクセスルート

4 朝鮮の出入域事情

5 当初は混在した内地との時差

6 朝鮮旅行での両替事情

7 朝鮮の鉄道旅行とことば

8 朝鮮各地の多彩な鉄道路線

9 朝鮮を駆け抜ける看板列車

10 朝鮮を上手に旅するトクトクきっぷ

11 朝鮮の鉄道名所を訪ねる

第3章 関東州の鉄道旅行

1 関東州の鉄道事情概観

2 関東州へのアクセスルート

3 関東州を旅するテクニック

4 関東州の鉄道路線

第4章 満洲の鉄道旅行

1 満洲の鉄道事情概観

2 満洲の観光事情

3 旅行時の治安について

4 満洲へのアクセスルート

5 パスポートがいらない外国・満洲

6 同じホームで並ぶ列車に時差がある

7 鉄道旅行者は複数の暦を使い分けよう

8 統一通貨がない満洲国以前の両替技術

9 満洲の鉄道旅行とことば

10 満洲開拓と欧亜連絡を担う、満洲の各路線

11 万里の長城を越えた日本の鉄道路線

12 満洲の大地を走る名物列車

13 満洲を上手に旅するトクトクきっぷ

14 満洲の鉄道名所を訪ねる

第5章 樺太の鉄道旅行

1 樺太の鉄道事情概観

2 樺太へのアクセスルート

3 樺太を旅するテクニック

4 樺太の鉄道名所ガイド

第6章 南洋群島の鉄道旅行

1 知られざる南洋群島の鉄道

2 南洋群島の旅行案内

3 サイパン・テニアン・ロタの鉄道

4 パラオの鉄道

系統號:

P-006625

中国女子労働者の階級と消費空間

戦後日中交流年誌1945-1972(一套17卷)

標題:

戦後日中交流年誌1945-1972(一套17卷)

時間:

2015年11月起陸續出版

出版單位:

東京:ゆまに書房

作者:

大澤武司 解說

內容簡介:

戦後から国交正常化に至る国交のない約28年間の日中間の交流概況と詳細な日中交流年表。これに加え、重要協定や取決め、声明文など全文を記載するとともに人的交流や日中貿易の状況等を詳細に記録する戦後日中関係史必備の基礎資料。

【底 本】

第1巻『戦後の中共年誌』内閣官房内閣調査室編纂(推定、記載無し)

第2巻〜第5巻『日本・中共交流年誌』内閣官房内閣調査室編纂(第3巻〜第5巻は推定、記載無し)

第6巻〜第17巻『日本・中共(中国)交流年誌』社団法人民主主義研究会編纂

系統號:

P-006631

日本思想史研究——中国思想展開の考究

標題:

日本思想史研究——中国思想展開の考究

時間:

2015年10月

出版單位:

東京:研文出版

作者:

加地伸行 著

內容簡介:

第一部 日本古代における中国思想受容

第一章 中国思想の先駆的受容

前方後円墳に投影された経学的意味/邪馬「臺」国/「臺」字の解釈/『太平御覧』所引『魏志倭人伝』について

第二章 中国思想の内面化

空海と中国思想と——『指歸』両序をめぐって/空海の言語論における日本的性格/大真言から小真言へ——『文鏡秘府論』の構成/『竹取物語』と道教と

第二部 儒教の本質的理解——中江籐樹の孝

第一章 『孝経啓蒙』の成立

『孝経』について/日本における『孝経』/『孝経大全』/明人朱鴻『孝経輯録』/『孝経啓蒙』の成立/『孝経』をめぐる籐樹と羅山と

第二章 『孝経啓蒙』諸本の系統とその展開と

諸本の解題/籐樹の孝における孤剣楼本『孝経啓蒙』の意義/天理図書館所蔵本『孝経啓蒙』について/『孝経啓蒙』の文献的特徴と諸本の関係と/真祐本『孝経啓蒙』と安井真祐と

第三章 中江籐樹の孝

藤樹の孝についての川島武宜説批判/川島武宜説批判の補論/籐樹の孝についての守本順一郎説批判/日本陽明学の孝

第三部 中国学の総合的理解

第一章 中井竹山・中井履軒と懐徳堂と

漢詩文/字音/経学/史学/懐徳堂文庫所蔵漢籍研究の予備調査

第二章 皆川淇園と大田錦城と

皆川淇園の『論語繹解』/大田錦城の『論語大疏』・『仁説三書』

第四部 儒教に対する誤解

教育勅語とは何か/丸山真男について

鶏肋二束・上

前方後円墳に投影された中国思想/飛鳥の削られた木簡/井真成は朋友を悼む日本人か/『万葉集』の「耆矣奴」考/『伊勢物語』「井筒の歌」正解/亀井南冥の『論語語由』/網野善彦氏の「百姓」について/天理教の「九億九万九千九百九十九人」/懐徳堂から適塾へ

鶏肋二束・下(講演)

泊園書院と懐徳堂——大阪の学問/天理教の「おふでさき」/教育勅語の中の儒教

資料一 『孝経啓蒙』孤剣楼本影印

資料二 孤剣楼本『孝経啓蒙』の前附・『孝経』本文の活字版

系統號:

P-006632

Gendered Bodies: Toward a Women's Visual Art in Contemporary China

標題:

Gendered Bodies: Toward a Women's Visual Art in Contemporary China

時間:

December, 2015

出版單位:

Honolulu: University Of Hawaii Press

作者:

Shuqin Cui

內容簡介:

Gendered Bodies introduces readers to women's visual art in contemporary China by examining how the visual process of gendering reshapes understandings of historiography, sexuality, pain, and space. When artists take the body as the subject of female experience and the medium of aesthetic experiment, they reveal a wealth of noncanonical approaches to art. The insertion of women's narratives into Chinese art history rewrites a historiography that has denied legitimacy to the woman artist. The gendering of sexuality reveals that the female body incites pleasure in women themselves, reversing the dynamic from woman as desired object to woman as desiring subject. The gendering of pain demonstrates that for those haunted by the sociopolitical past, the body can articulate traumatic memories and psychological torment. The gendering of space transforms the female body into an emblem of landscape devastation, remaps ruin aesthetics, and extends the politics of gender identity into cyberspace and virtual reality.

The work presents a critical review of women's art in contemporary China in relation to art traditions, classical and contemporary. Inscribing the female body into art generates not only visual experimentation, but also interaction between local art/cultural production and global perception. While artists may seek inspiration and exhibition space abroad, they often reject the (Western) label "feminist artist." An extensive analysis of artworks and artists—both well- and little-known—provides readers with discursively persuasive and visually provocative evidence. Gendered Bodies follows an interdisciplinary approach that general readers as well as scholars will find inspired and inspiring.

About the Author

Shuqin Cui is professor of Asian studies and cinema studies at Bowdoin College.

系統號:

P-006725

The Confucian-Legalist State: A New Theory of Chinese History

標題:

The Confucian-Legalist State: A New Theory of Chinese History

時間:

December, 2015

出版單位:

Oxford: Oxford University Press

作者:

Dingxin Zhao

內容簡介:

Part I. Empirical and Theoretical Considerations Introduction

Chapter 1: A Theory of Historical Change

Part II. The Historical Background of the Eastern Zhou Dynasty

Chapter 2: The Western Zhou (ca. 1045-771 BCE) Order and Its Decline

Chapter 3: The Historical Setting of Eastern Zhou, an Age of War

Part III. War-driven Dynamism in Eastern Zhou

Chapter 4: The Age of Hegemons (770-546 BCE)

Chapter 5: The Age of Transition (545-420 BCE)

Chapter 6: In the Age of Total War (419-221 BCE): (1) Philosophies and

Philosophers

Chapter 7: In the Age of Total War: (2) Absolutism Prevailing

Chapter 8: In the Age of Total War: (3) Qin and the Drive toward Unification

Chapter 9: Western Han and the Advent of the Confucian-Legalist State

Part IV. The Confucian-Legalist State and Patterns of Chinese History

Chapter 10: Pre-Song Challenges to the Confucian-Legalist

Political Framework and Song Responses

Chapter 11: Relations between Nomads and Settled Chinese in History

Chapter 12: Neo-Confucianism and the Advent of a Chapter 13: Market Economy under the Confucian-Legalist State

Concluding Remarks

系統號:

P-006615

On Cold Mountain: A Buddhist Reading of the Hanshan Poems

標題:

On Cold Mountain: A Buddhist Reading of the Hanshan Poems

時間:

October, 2015

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Paul Rouzer

內容簡介:

In this first serious study of Hanshan ("Cold Mountain"), Paul Rouzer discusses some seventy poems of the iconic Chinese poet who lived sometime during the Tang dynasty (618-907). Hanshan's poems gained a large readership in English-speaking countries following the publication of Jack Kerouac's novel The Dharma Bums (1958) and Gary Snyder's translations (which began to appear that same year), and they have been translated into English more than any other body of Chinese verse.

Rouzer investigates how Buddhism defined the way that believers may have read Hanshan in premodern times. He proposes a Buddhist poetics as a counter-model to the Confucian assumptions of Chinese literary thought and examines how texts by Kerouac, Snyder, and Jane Hirshfield respond to the East Asian Buddhist tradition.

About the Author

Paul Rouzer is professor of Asian languages and literatures at the University of Minnesota. He is the author of A New Practical Primer of Literary Chinese and Articulated Ladies: Gender and the Male Community in Early Chinese Texts.

系統號:

P-006606

The Immortal Maiden Equal to Heaven and Other Precious Scrolls from Western Gansu

標題:

The Immortal Maiden Equal to Heaven and Other Precious Scrolls from Western Gansu

時間:

October, 2015

出版單位:

Amherst: Cambria Press

作者:

Wilt L. Idema

內容簡介:

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. The Precious Scroll of the Immortal Maiden Equal to Heaven

Chapter 3. The Precious Scroll of Liu Quan Presenting Melons

Chapter 4. The Precious Scroll of the Parrot

Chapter 5. The Precious Scroll of the Mouse

Chapter 6. The Precious Scroll of Kalpa Survival

Chapter 7. The Precious Scroll of the Wedding Scams of Hu Yucui

Bibliography

系統號:

P-006613

Chinese Ethnic Minority Oral Traditions: A Recovered Text of Bai Folk Songs in a Sinoxenic Script

標題:

Chinese Ethnic Minority Oral Traditions: A Recovered Text of Bai Folk Songs in a Sinoxenic Script

時間:

May, 2015

出版單位:

Amherst: Cambria Press

作者:

Jingqi Fu, Zhao Min, Xu Lin, Duan Ling

內容簡介:

In 1958 while conducting fieldwork in Yunnan, a professor came across a ricepaper booklet with strange script created from Chinese characters. This turned out to be a folksong booklet in Old Bai script. She safeguarded it carefully through the tumultuous Mao years until the 1990s, when the political environment had relaxed enough for her to conduct full-scale ethnographic research. Very few such texts remain, and what makes this booklet even more valuable is that it records songs that have already disappeared, including some with sexually explicit content.

In this unprecedented book on the oral traditions of the ethnic minority of China, representing decades of painstaking research, the Old Bai script has not only been transcribed and translated in both English and Chinese but each page from the original booklet has also been reproduced.

The introduction begins with a process of textualization, recounting the origin of the written song text. Details are supplied about the chain of collectors and researchers working on the project since the early 1950s. This is an excellent example of textual provenience. A brief but useful introduction to the Bai people and history, noting some issues with ethnic identity and contact with Han Chinese culture, is also included. There is a helpful, succinct discussion of the linguistic placement of Bai, followed by a more comprehensive introduction to the Yunlong dialect of Bai—the dominant dialect which the text reflects. Mention is also made of the Great Volumes Tradition, which was also sometimes written in a special register of Chinese characters. Emphasis is placed on “created characters” utilized in the Bai/Han Chinese script.

The next section is on Bai folklore and culture, with a discussion on traditional performance genres, in particular antiphonal singing, of which these songs are a part. The book delves into the possibilities of how the songs got into the written form in relation to behavior of Bai local elites. The authors also note the decline of the local song tradition in recent years.

The following section introduces the Bai song format in a clear and useful fashion, followed by a section covering the use of Chinese Character-based Bai writing, giving more than two hundred examples—this section will be of most use to linguists. The authors note the use of 150 “created characters” in the text out of approximately 500 “individual characters” in the text, and included are the opinions of Chinese linguists on the phenomenon along with a discussion of how this text of the 1930s utilizes some “simplified” characters, anticipating developments in script reform after 1949. The songs are presented in a multilinear format that includes the Bai text, an IPA version of the sound, a word-for-word Chinese line, a word-for-word English line, and vernacular (Standard) Chinese line and vernacular English translation. Although this is easy to follow by linguists, the book also includes a very helpful appendix with only the vernacular English for easier access to the songs for other groups of readers (e.g., teachers of folklore classes).

This book will be an important, if not essential, addition for scholars and students of Asian studies, ethnic studies, folklore, and linguistics.

Author Bio

Jingqi Fu is Professor of Chinese at St. Mary’s College of Maryland. She holds a PhD from the University of Massachusetts at Amherst, a Nouveau Doctorat from Université de Paris III (Sorbonne), and a BA in French from the Beijing Institute of Languages. She has published in English, French, and Chinese in the areas of Chinese syntax, Bai syntax, nominalization, language contact, and syntax-morphology interface. Her research interests include typology, Tibeto-Burman languages, language preservation, and documentation.

Zhao Min is a literary historian and a native of Yunlong County, Yunnan. He is the director of the Research Institute of Nationality Cultures at Dali University in Yunnan. He has been the leading researcher in several state-funded research projects and authored numerous articles and books, including Salt and Horse Caravan Routes and Ethnic Societies on the Yunnan Southern Borders.

Xu Lin (1921–2005) was a Bai linguist and a pioneer in Bai language studies. As a member of the Chinese Academy of Social Sciences, she was part of the Ethnic and Linguistic Survey of the early 1950s. She coauthored two standard Bai reference books, The Survey Grammar of the Bai Language and Bai-Chinese Dictionary. She has published numerous articles on Bai and Lisu languages and folklore.

Duan Ling (1939–2012) was a folkorist, musician, and linguist with wide-ranging publications on Bai dialects and other minority languages such as Lisu, Nu, and Dulong; Bai tunes and poetry; and Bai rituals. He was the author of On the Rhyme and Structure of the Bai Tunes and Primitive Religious Practices of Lemo Bai and coauthor of Dialects of Dali Bai Autonomous Region.

系統號:

P-006612