標題

- 【演講】侯潔之:晚明王學發展的幾個路向

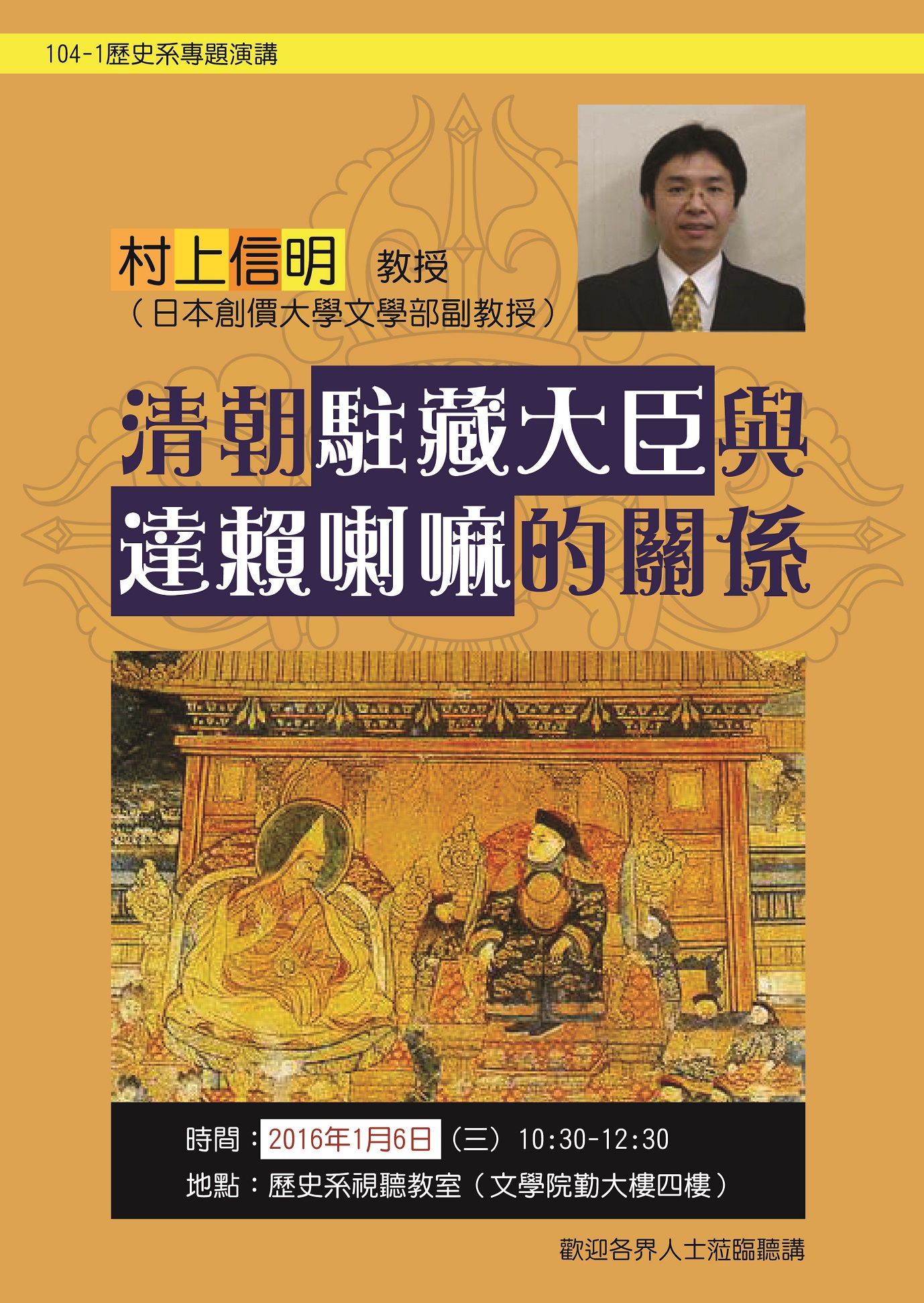

- 【演講】村上信明:清朝駐藏大臣與達賴喇嘛的關係

- 【演講】Patricia Buckley Ebrey:Gender and the Chinese Emperor

- 【演講】王泰升:日治臺灣的人民法庭活動之實證分析

- 【演講】黃克先:在無神論體制中重鑄神聖:中國基督徒大學生的靈性與宗教生活

- 【演講會】第27回日中戦争史研究会

- 【演講會】中国人留学生史研究会第46回例会

- 【演講】王秋桂:田野調查瑣談

- 【演講】林文玲:從田野到視野:遇見跨性別

- 【演講】陳健文:早期青藏高原邊緣的胡人遺存與內亞文化因素

- 【演講】陳儀深:一九四九變局中的臺灣——中美臺三方認知的比較

- 【演講】王遠義:嚴復思想的特質:天演與自由

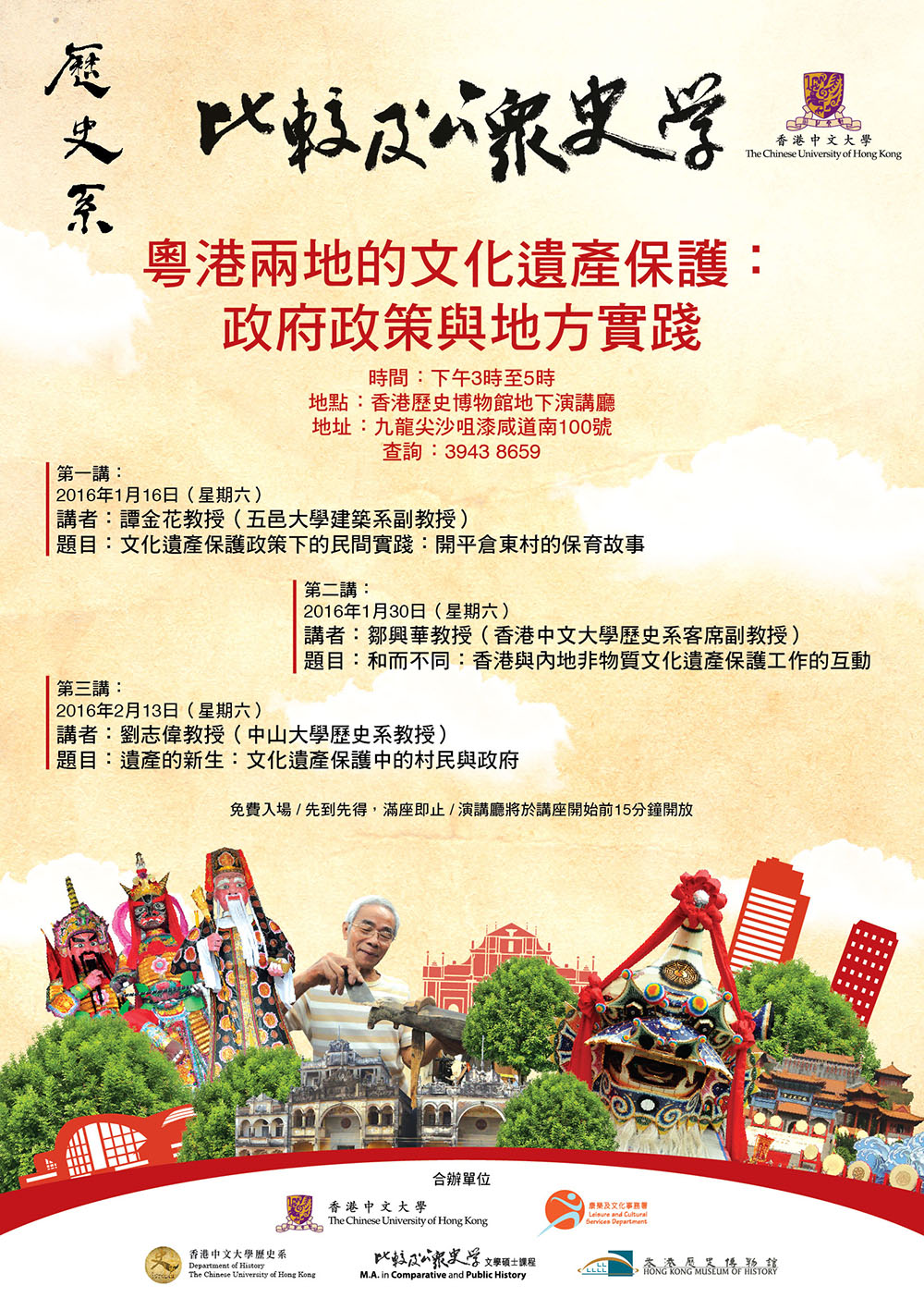

- 【演講】譚金花:文化遺產保護政策下的民間實踐:開平倉東村的保育故事

- 【演講】Ester Bianchi:現代中國佛教復興內的戒律∕ 毘尼含義

- 【演講】遊博清:帝國的水文人員:鴉片戰爭與英國對華水文調查(1840-1846)

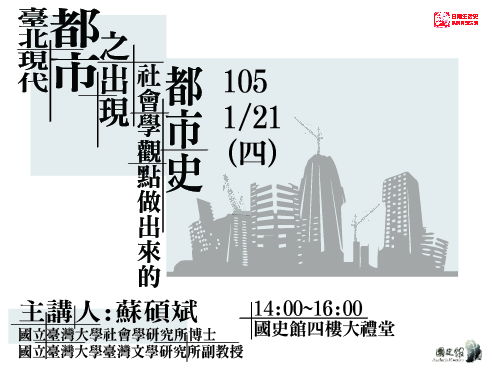

- 【演講】蘇碩斌:臺北現代都市之出現:社會學觀點做出來的都市史

- 【演講】田世民:近世後期における水戸藩の儒教儀禮──「喪祭儀略」と「喪祭式」を中心に

- 【演講】吳叡人:比較史、地緣政治與臺灣史研究

- 【演講】大木康:另一番秦淮風月──明清蘇州的山塘

- 【演講】呂妙芬:聖人處兄弟之變:明清士人對舜象故事的詮釋

- 【演講】朱鳳瀚:中國的青銅時代與青銅文化

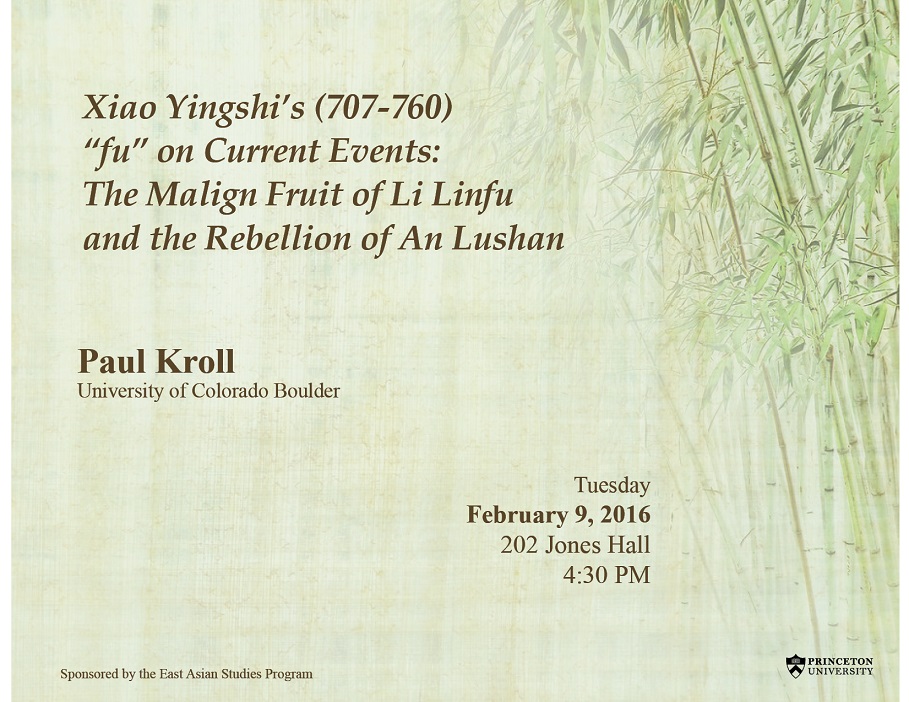

- 【演講】Paul Kroll:Xiao Yingshi's (707-760) "fu" on Current Events: The Malign Fruit of Li Linfu and the Rebellion of An Lushan

- 【演講會】順天時報の會.2015年度第6回例會

- 【演講】李宗信:二十年來臺灣歷史GIS的發展與展望

- 【演講】林丁國:近代臺灣體育與休閒生活

- 【演講】Narrative As Algorithm: A Macroanalysis Of Modern Japanese And Chinese Texts

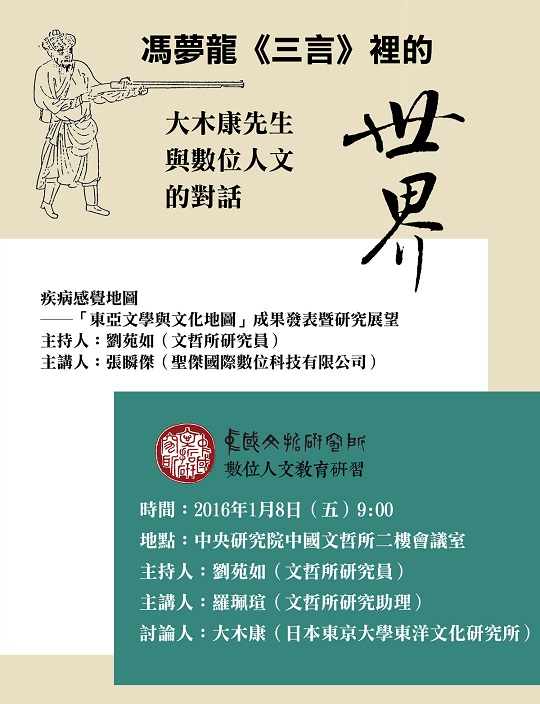

- 【研習營】中央研究院文哲所數位人文教育研習

- 【研習營】第25屆歷史研習營:「物」的歷史

- 【書評會】文化史研究群專書合評會

- 【展覽】再見天人菊──澎湖文學特展

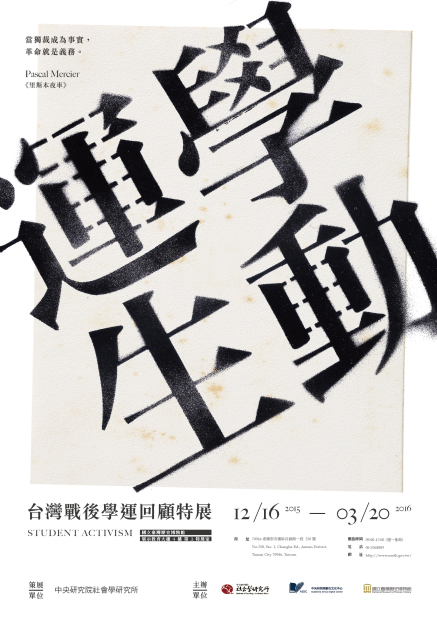

- 【展覽】「學動.運生:臺灣戰後學運回顧」特展

- 【展覽】皇帝的鏡子——清宮鏡鑑文化與典藏

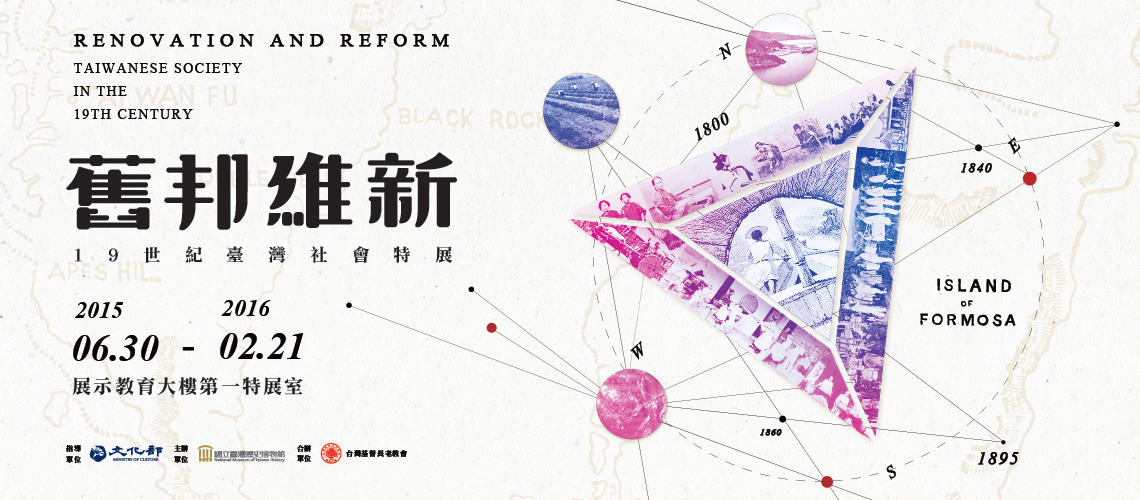

- 【展覽】舊邦維新:19世紀臺灣社會特展

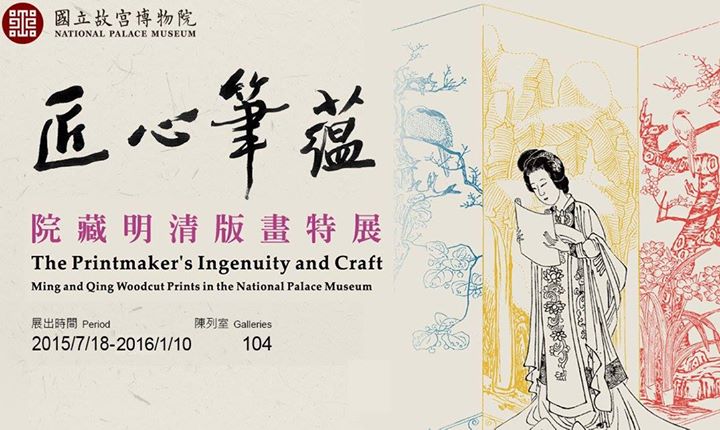

- 【展覽】匠心筆蘊——院藏明清版畫

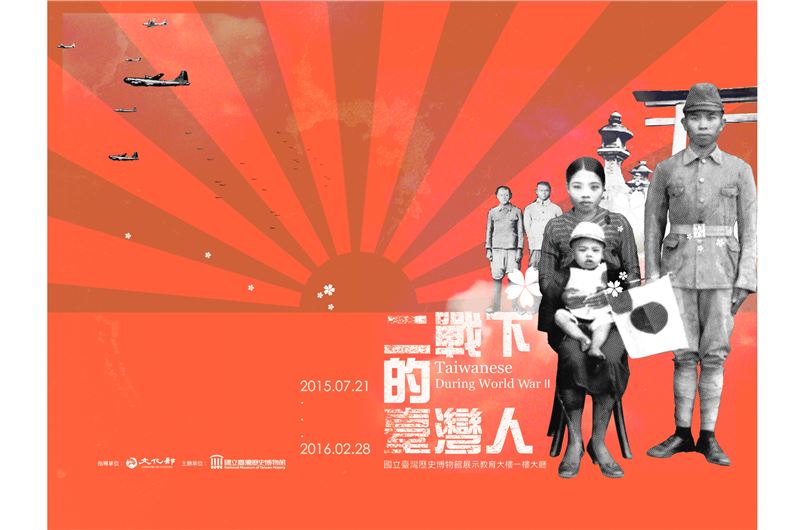

- 【展覽】二戰下的臺灣人

- 【展覽】神筆丹青——郎世寧來華三百年特展

- 【展覽】董作賓書法捐贈展

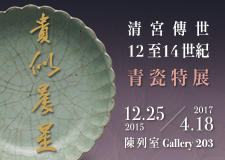

- 【展覽】貴似晨星——清宮傳世12至14世紀青瓷特展

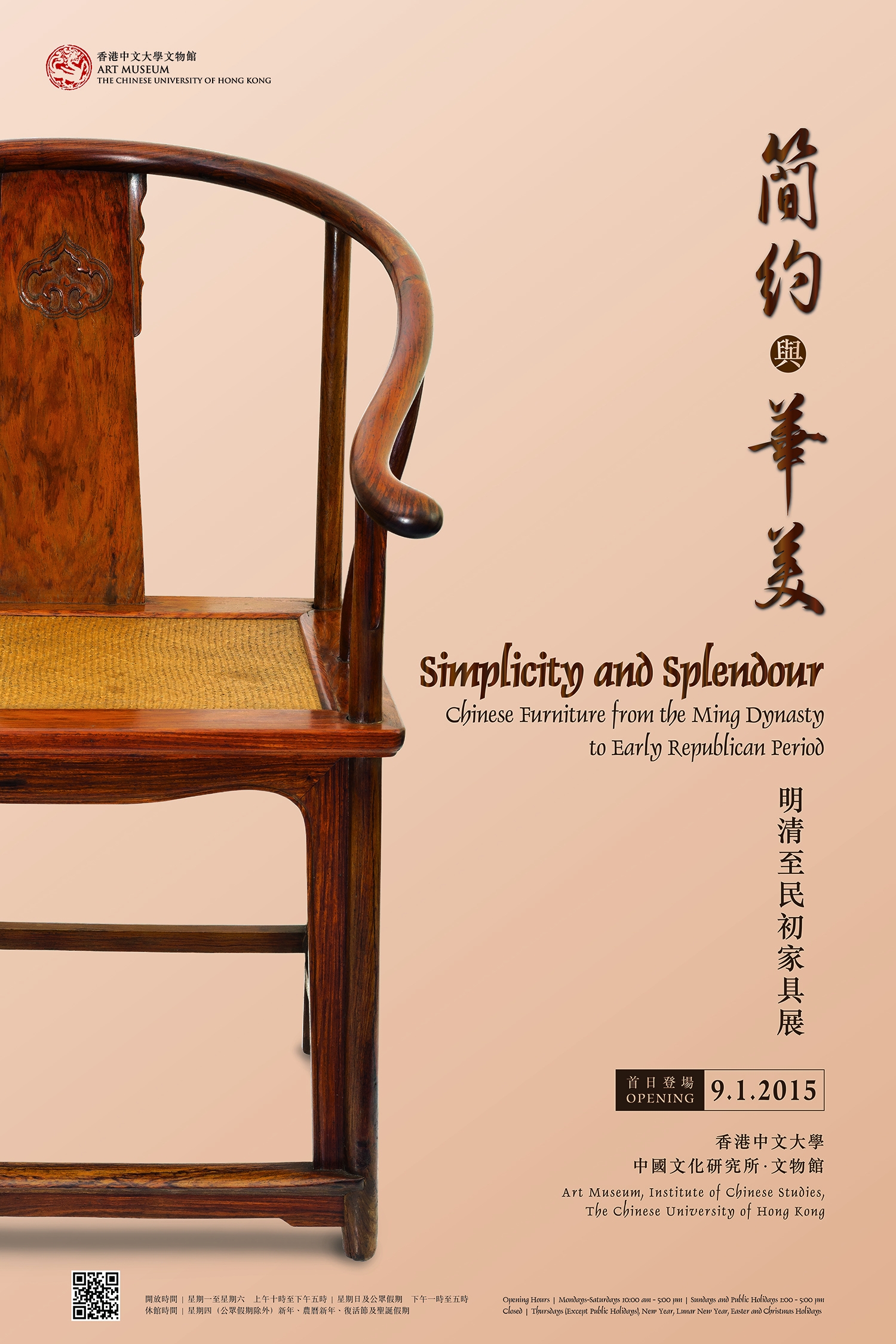

- 【展覽】簡約與華美——明、清至民初家具展

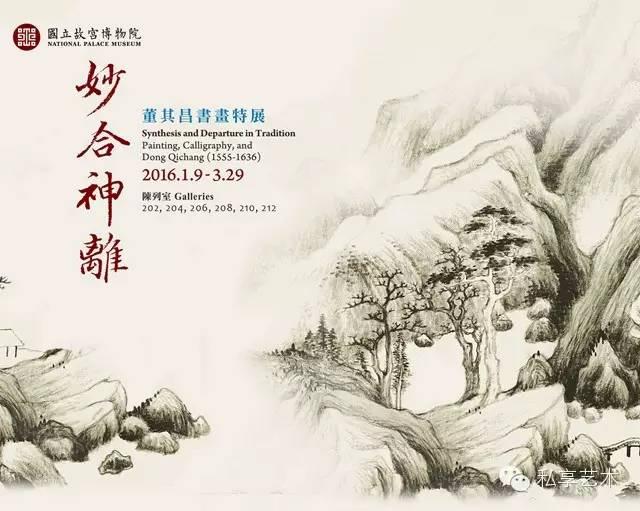

- 【展覽】妙合神離——董其昌書畫特展

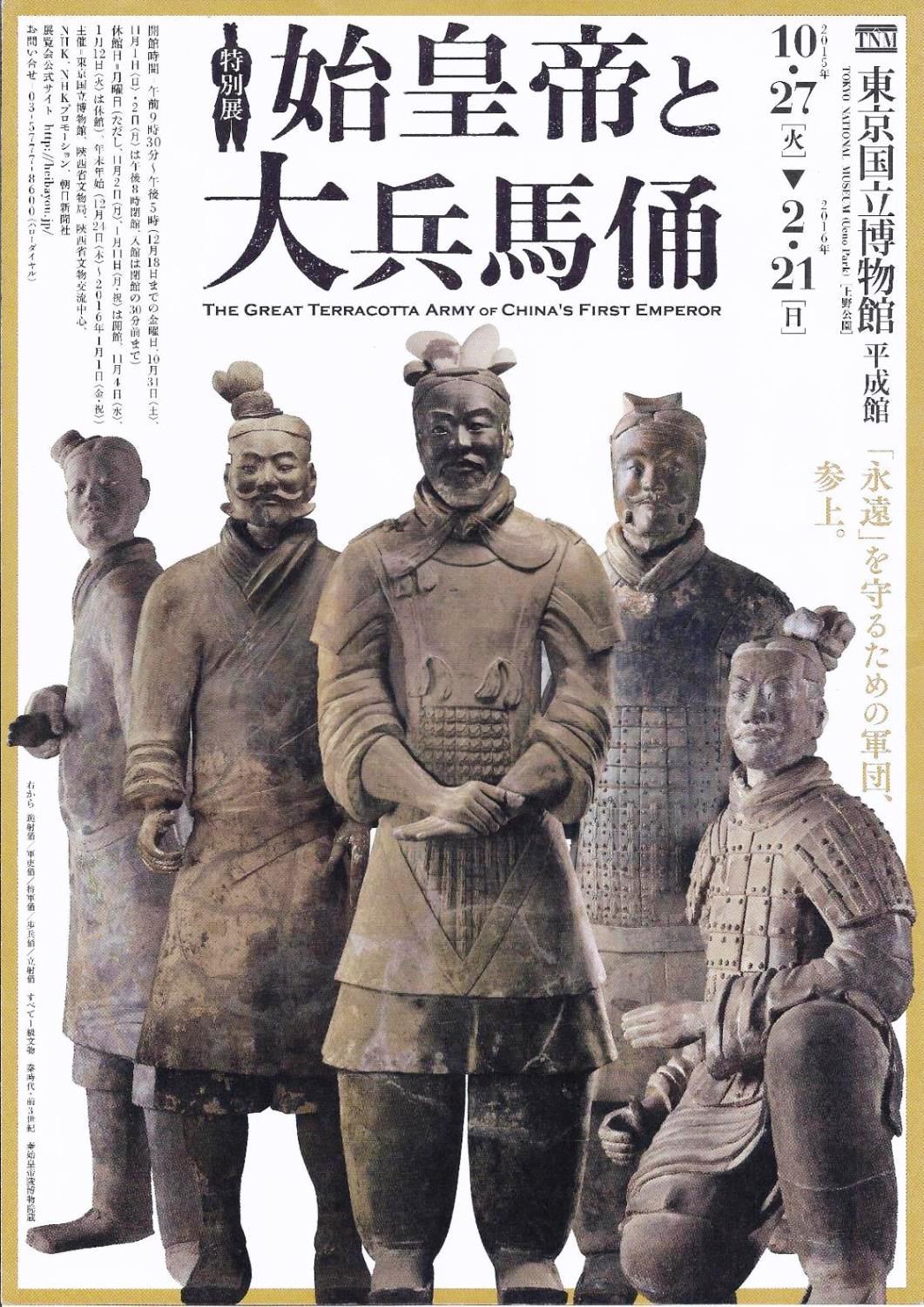

- 【展覽】特別展「始皇帝と大兵馬俑」

- 【展覽】Enter The Mandala: Cosmic Centers And Mental Maps Of Himalayan Buddhism

【演講】侯潔之:晚明王學發展的幾個路向

【演講】村上信明:清朝駐藏大臣與達賴喇嘛的關係

【演講】Patricia Buckley Ebrey:Gender and the Chinese Emperor

標題:

【演講】Patricia Buckley Ebrey:Gender and the Chinese Emperor

時間:

2016年1月6日(週三)13:30-15:30

地點:

臺灣大學歷史系會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史系

主講人:

Patricia Buckley Ebrey(伊佩霞,西雅圖華盛頓大學歷史系威廉氏名譽教授、科技部人文社會科學中心訪問學者)

內容簡介:

主持人:衣若蘭(國立臺灣大學歷史系副教授)

本演講以英文進行

In the 1980s and 1990s, many scholars claimed that bringing gender into historical analysis would change not just how we thought about women or the family, but also force rethinking of other historical topics. For instance, Joan Wallach Scott wrote, “Feminist scholars pointed out early on that the study of women would not only add a new subject matter but would also force a critical reexamination of the premises and standards of existing scholarly work.” More specifically on China, Dorothy Ko wrote, “by comprehending gender relations, we gain a more realistic and complete knowledge of the values of Chinese culture, the functioning of its society, and the nature of historical changes.” The goal of this talk is to ask if the accumulating research on gender in China is in fact leading to ways to rethink other historical issues. In particular I will look at our understandings of Chinese emperors, both as individuals and as an institution. Issues such as the education of emperors, the ways officials tried to manage them, ruler-minister relations, and the palace as a social space will all be touched on.

系統號:

A-006679

【演講】王泰升:日治臺灣的人民法庭活動之實證分析

標題:

【演講】王泰升:日治臺灣的人民法庭活動之實證分析

時間:

2015年1月8日(週五)14:00-16:30

地點:

中研院人社中心第1會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院人社中心制度與行為研究專題中心

主講人:

王泰升(國立臺灣大學法律學系教授)

內容簡介:

【「實證法學學術演講」&「網路經濟學演講及讀書會系列演講」】

報名截止日:2016年1月7日,15:00

網站:http://www.rchss.sinica.edu.tw/cibs/activity.php

報名請EMAIL至 economic@ssp.sinica.edu.tw,敬請提供姓名、單位及職稱,謝謝。

※如有講義資料,僅供現場與會聽眾,恕無法提供會後索取講義資料。

系統號:

A-006647

【演講】黃克先:在無神論體制中重鑄神聖:中國基督徒大學生的靈性與宗教生活

標題:

【演講】黃克先:在無神論體制中重鑄神聖:中國基督徒大學生的靈性與宗教生活

時間:

2016年1月8日(週五)14:30-16:30

地點:

中研院社會所8樓802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會所

主講人:

黃克先(國立臺灣大學社會學系助理教授)

內容簡介:

演講摘要:

在世俗化理論影響下,接受現代大學教育洗禮,常被認為將導致人們放棄宗教信仰或擁抱無神論。在以科學無神論為官方意識型態並落實到教育體制的中國,情況似乎更應如此。然而,近年來歐美的校園內,屢見「宗教重返校園」的現象發生,在中國更有「大學生宗教熱」的風潮出現,引起中共的高度關注。本演講根據在中國沿海某大學城針對基督徒團契做的參與觀察及訪談為基礎,試圖以「日常生活宗教」的取徑切入,論證在無神論教育體制下宗教熱如何可能。

講者將依序討論以下三項主題:(1)中共意識型態機器在校園內面臨正當性危機,及其以「信仰」為關鍵字展開的共黨精神重建運動,如何為傳教活動提供有利的機會結構。(2)大學生信徒如何在被動適應無神論校園環境的同時,又積極吸收了科學及馬克思主義的邏輯,藉此在論述場域重新論證信仰的合理性,並在實踐上重鑄宗教體驗的真實感。(3)大學生信徒如何移植挪用高教場域習得的教學實作模式到宗教場域,打造出以神聖文本及理性詮釋為核心的新型態崇拜,革除教內舊有的「迷信傳統」。最後,我將說明此個案研究可能的理論及政治意涵。

講者簡介:

黃克先,現任臺灣大學社會學系助理教授,美國西北大學社會學博士,曾任德國馬克斯浦朗克宗教多元研究機構博士後研究員。研究專長包括宗教社會學、文化社會學及微觀社會學。目前正處理臺灣及中國基督宗教的晚近發展與政教關係、全球化與跨國宗教網絡,與中國基督徒大學生信仰與世俗主義等議題。

本演講毋須事先報名。

系統號:

A-006648

【演講會】第27回日中戦争史研究会

標題:

【演講會】第27回日中戦争史研究会

時間:

2016年1月9日(週六)13:00-16:30

地點:

愛知大學名古屋校舍厚生棟3階W32會議室(名古屋市中村区平池町4-60-6)

主辦單位:

NIHU愛知大学拠点/社会・歴史的アプローチ班

聯絡人:

愛知大学国際中国学研究センター,E-mail: iccs-sympo@ml.aichi-u.ac.jp

內容簡介:

【第27回日中戦争史研究会】

日本の対華北占領統治と新民会の提唱する教育・社会の近代化(菊地俊介,立命館大学大学院文学研究科博士後期課程)

陸軍中将遠藤三郎と日中戦争--「遠藤日誌」を中心に(張鴻鵬,名城大学大学院法学研究科博士後期課程)

本演講毋須事先報名,免費入場

系統號:

A-006668

【演講會】中国人留学生史研究会第46回例会

【演講】王秋桂:田野調查瑣談

【演講】林文玲:從田野到視野:遇見跨性別

標題:

【演講】林文玲:從田野到視野:遇見跨性別

時間:

2016年1月11日(週一)10:00-12:00

地點:

中央研究院民族所新館三樓2319會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

林文玲(國立交通大學人文社會學系暨族群與文化碩士班)

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 02-2652-3324;E-mail: hsiaotao@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

對談人:劉人鵬(國立清華大學中國文學系教授)、司黛蕊(中研院民族學研究所副研究員)

本研究將有別於田野工作「去性/別化」的經驗視角,著重田野過程中研究者所帶有或沒有的性與性別意識,如何糾結於研究者自身的文化、社會與個人背景及其所形塑的關於性別姿態、性別關係以及女性(男性、中性)化等想像,影響田野觀察、互動之進行與意義的生發。田野場域的研究者與研究對象之間因身分(identity)、社會位置(positionality)與地點(location)的差異,使得各自擁有或許不同的性/別觀想與實踐,彼此遭逢並經歷協商或磨合的過程,修正或開啟研究者認識或理解的向度,進而對知識形構產生影響。前述過程透過研究者的反思、自我置位與書寫,將映射出議題的公共化面向以及論辯的潛在動能。本研究將以跨性別(transgender)之田野研究場域,對上述現象進行探討與分析。

本場次毋須報名,歡迎踴躍參與。

系統號:

A-006645

【演講】陳健文:早期青藏高原邊緣的胡人遺存與內亞文化因素

【演講】陳儀深:一九四九變局中的臺灣——中美臺三方認知的比較

【演講】王遠義:嚴復思想的特質:天演與自由

【演講】譚金花:文化遺產保護政策下的民間實踐:開平倉東村的保育故事

【演講】Ester Bianchi:現代中國佛教復興內的戒律∕ 毘尼含義

標題:

【演講】Ester Bianchi:現代中國佛教復興內的戒律∕ 毘尼含義

時間:

2016年1月20日(週三)14:00-16:00

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學講座】

1月20日(週三)

14:00-16:00

主講人:黃曉星(Ester Bianchi,義大利佩魯賈大學(University of Perugia)漢學系副教授)

講題:現代中國佛教復興內的戒律∕毘尼含義

主持人:鄭維儀(佛光大學佛教學系副教授)

※本演講以中文進行,英語討論,有意參加本講座者,請至國家圖書館活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

系統號:

A-006730

【演講】遊博清:帝國的水文人員:鴉片戰爭與英國對華水文調查(1840-1846)

【演講】蘇碩斌:臺北現代都市之出現:社會學觀點做出來的都市史

【演講】田世民:近世後期における水戸藩の儒教儀禮──「喪祭儀略」と「喪祭式」を中心に

標題:

【演講】田世民:近世後期における水戸藩の儒教儀禮──「喪祭儀略」と「喪祭式」を中心に

時間:

2016年1月23日(週一)15:00-17:00

地點:

沖縄県立博物館・美術館博物館企畫展示室及び特別展示室1(沖縄県那覇市おもろまち3丁目1番1号)

主辦單位:

京都大學人文科學研究所共同研究班「近代天皇制と社會」、京都大學人文科學研究所

主講人:

田世民(淡江大學日文系教授、日本京都大學人文科學研究所招聘准教授)

聯絡人:

京都大學人文科學研究所総務掛,E-mail: annai@zinbun.kyoto-u.ac.jp

內容簡介:

本演講以日語進行,免費入場。

系統號:

A-006667

【演講】吳叡人:比較史、地緣政治與臺灣史研究

【演講】大木康:另一番秦淮風月──明清蘇州的山塘

【演講】呂妙芬:聖人處兄弟之變:明清士人對舜象故事的詮釋

【演講】朱鳳瀚:中國的青銅時代與青銅文化

標題:

【演講】朱鳳瀚:中國的青銅時代與青銅文化

時間:

2016年1月29日(週五)14:00-16:00

地點:

國家圖書館文教區3樓301會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心、中華文物學會

主講人:

朱鳳瀚(北京大學古代史研究中心教授)

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【漢學研究中心學術討論會】

1月29日(週五)

14:00-16:00

主講人:朱鳳瀚(北京大學古代史研究中心教授)

講題:中國的青銅時代與青銅文化

主持人:陳昭容(中央研究院歷史語言研究所研究員)

※有意參加本講座者,請至國家圖書館活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

系統號:

A-006732

【演講】Paul Kroll:Xiao Yingshi's (707-760) "fu" on Current Events: The Malign Fruit of Li Linfu and the Rebellion of An Lushan

標題:

【演講】Paul Kroll:Xiao Yingshi's (707-760) "fu" on Current Events: The Malign Fruit of Li Linfu and the Rebellion of An Lushan

時間:

2016年2月9日(週二)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program, The Department and Program in Near Eastern Studies

主講人:

Prof. Paul Kroll (Center for Asian Studies, University of Colorado Boulder)

系統號:

A-006794

【演講會】順天時報の會.2015年度第6回例會

標題:

【演講會】順天時報の會.2015年度第6回例會

時間:

2016年2月13日(週六)15:00-18:00

地點:

早稲田大學小野記念講堂(早稲田大學早稲田キャンパス/西早稲田1-6-1)

主辦單位:

順天時報の會

聯絡人:

E-mail: aoyamah@asia-u.ac.jp

內容簡介:

書評會(與機密費研究會合辦)

1.佐藤公彥『中國の反外國主義とナショナリズム――アヘン戦爭から朝鮮戦爭まで』(集広舎)

評論者:古穀創

2.高杉洋平『宇垣一成と戦間期の日本政治――デモクラシーと戦爭の時代』(吉田書店)

評論者:山口一樹

※著者のお二人も參加予定です。

※初めて參加される方は事前に下記の連絡先までご一報ください。

順天時報の會

世話人:青山治世・関智英

連絡先:aoyamah@asia-u.ac.jp

系統號:

A-006723

【演講】李宗信:二十年來臺灣歷史GIS的發展與展望

【演講】林丁國:近代臺灣體育與休閒生活

【演講】Narrative As Algorithm: A Macroanalysis Of Modern Japanese And Chinese Texts

標題:

【演講】Narrative As Algorithm: A Macroanalysis Of Modern Japanese And Chinese Texts

時間:

2016年3月1日(週二)16:15-17:45

地點:

Center for Spatial and Textual Analysis, Grand Central, 5th Floor,Stanford University(Wallenberg Hall,160, 450 Serra Mall, Stanford, CA 94305)

主辦單位:

Center for Spatial and Textual Analysis, Stanford University

主講人:

Richard Jean So, Hoyt Long

內容簡介:

This talk demonstrates how large-scale text analysis can provide new evidence for old questions in the cultural historiography of modern Japan and China. Namely, the question of how exposure to Western intellectual and socio-economic systems gave rise to new forms of self-expression and new circuits of cultural exchange. We build on the idea that narrative form can be modeled by measurable linguistic traits, and that such models help to understand discursive relationality at scale. Beginning with the Japanese shishōsetsu (or I-novel), we test whether the genre exhibits a consistent narrative logic across hundreds of examples, and in comparison to other popular genres. Specifically, we test a model of narrative form that classifies texts based on how much their lexical content shifts. Do they follow an arc of self conversion or crisis such that the language of the self changes over time? Or do the words remain the same, suggesting stasis or immobility? In part two, we test this model on modern Chinese fiction, in particular Romanticist fiction from the 1920s that was heavily influenced by developments in Japan. Many of these writers spent their formative years there at the height of the shishōsetsu. Computation provides a way to study this complex cultural relation at the macroscale to see where Chinese writers did and did not align with their Japanese counterparts. More radically, it provides insight into the evolution and differentiation of archetypal narrative forms within and across national contexts.

About the Speaker

Richard Jean So (Assistant Professor, Department of English, University of Chicago)

Hoyt Long (Associate Professor, East Asian Languages and Civilizations, University of Chicago)

系統號:

A-006817

【研習營】中央研究院文哲所數位人文教育研習

標題:

【研習營】中央研究院文哲所數位人文教育研習

時間:

2016年1月8日(週五)

地點:

中央研究院文哲所2樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

內容簡介:

1月8日

9:00-10:30

主持人:劉苑如(中央研究院文哲所研究員)

馮夢龍《三言》裡的「世界」──大木康先生與數位人文的對話(羅珮瑄,中央研究院文哲所研究助理)

討論人:大木康(日本東京大學東洋文化研究所教授)

10:50-11:50

主持人:劉苑如(中央研究院文哲所研究員)

疾病感覺地圖──「東亞文學與文化地圖」成果發表暨研究展望(張瞬傑,聖傑國際數位科技有限公司)

11:50-13:00

【圓桌討論】

時間:11:50-13:00

主持人:胡曉真(中央研究院文哲所所長)

與談人:大木康(日本東京大學東洋文化研究所教授)、劉苑如(中央研究院文哲所研究員)、陳瑋芬(中央研究院文哲所研究員)、劉瓊云(中央研究院文哲所助研究員)、羅珮瑄(中央研究院文哲所研究助理)、張瞬傑(聖傑國際數位科技有限公司)、謝薇娜(中央研究院文哲所計畫博士後研究)、曹官力(中央研究院文哲所博士候選人培育計畫)

系統號:

A-006719

【研習營】第25屆歷史研習營:「物」的歷史

標題:

【研習營】第25屆歷史研習營:「物」的歷史

時間:

2016年1月20至24日(週三至週日)

地點:

中央研究院史語所(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

聯絡人:

陳小姐,Tel: (02)2782-9555#286;E-mail: ihpcamp@asihp.net

內容簡介:

1月20日

19:00-20:30

古代物的研究──心態史的探討(杜正勝)

20:30-21:30

分組討論

1月21日

9:00-10:30

居延漢簡的木材、製作與書寫(邢義田)

10:50-12:20

玉器與青銅器的歷史:新石器時代晚期至漢初(王明珂)

14:00-15:30

由銅器看商周之際歷史的幾個面向(黃銘崇)

15:50-17:20

十六、十七世紀英格蘭的服飾與國族認同(林美香)

19:00-21:00

分組討論

1月22日

9:00-12:20

參訪歷史語言研究所文物陳列館、傅斯年圖書館

14:00-15:30

從一味到四物——當歸的奇幻旅程(李貞德)

15:50-17:20

考古對於遺物的研究(劉益昌)

18:30-20:00

陶瓷器的考古學意義(趙金勇)

20:00-21:00

分組討論

1月23日

8:00-12:00

戶外教學(故宮博物院)

13:00-18:00

戶外教學(十三行博物館)

1月24日

9:00-10:30

民國時期的文物認識與研究(林志宏)

10:50-12:20

物質與非物質文化:以Marcel Mauss的作品為核心的探討(戴麗娟)

14:00-15:00

分組討論

15:00-16:00

綜合討論

系統號:

A-006602

【書評會】文化史研究群專書合評會

【展覽】再見天人菊──澎湖文學特展

標題:

【展覽】再見天人菊──澎湖文學特展

時間:

2015年7月22日至2016年2月17日

地點:

國立臺灣文學館一樓展覽室C(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

漢人對澎湖的接觸遠早於臺灣本島,漢文化輸入也是先經過澎湖,再前往臺灣。作為中國到臺灣的必經之地,澎湖在歷史、交通、文化傳播上,都有舉足輕重的地位。

本展以「再現天人菊」為主題,除扣合「菊島」這一別名外,作為澎湖的縣花,「天人菊」展現出堅毅不拔、強韌的生命力,恰與澎湖人民、生活甚至文學相互輝映。澎湖文學發展正如天人菊一般,在惡劣的環境下仍不屈不撓與生生不息,因此藉由展覽的「再現」,從「地理環境」、「歷史」與「八景」角度切入,嘗試了解與臺灣同為海島地形的澎湖,究竟具有哪些特色?這些特色造就怎樣的文化與文學?並以「文學」作為主軸,分別呈現「常民生活的書寫」中,澎湖人靠山與面海的不同生活與文學。在「海島教育的札根與傳播」下,文石書院與西瀛吟社承載怎樣的古典教化作用與成果,從而在島外開枝散業,除此之外,現代文學也藉由文學獎得獎而開始大放異彩。「海島的歌聲」主要呈現澎湖在地褒歌、傳說與俗諺的民間文學特色。而「再見天人菊」則是透過澎湖在地作家的多元書寫、外地作家的澎湖書寫,引領觀者從更為宏觀的視角閱讀澎湖文學的豐厚多元。

系統號:

A-006678

【展覽】「學動.運生:臺灣戰後學運回顧」特展

標題:

【展覽】「學動.運生:臺灣戰後學運回顧」特展

時間:

2015年12月16日至2016年3月20日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

中央研究院社會學研究所、中央研究院數位文化中心、國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

沒有任何機構,嘗試展出臺灣學運史,我們決定籌備這個展覽,不只因為時間趨向成熟,更基於責任感;雖自知視野有限,也不願讓時機流逝。我們願意承擔此微渺、而艱鉅的歷史責任,跟隨歷史人物的激情,與聆賞此展覽人們的躊躇目光,共享我們島國的政治時間。

藉此展覽,我們雕塑了時間,展示了歷史,因而不得不解釋了歷史。我們盡有限的學術能力與美感素養,籌劃這個展覽。從1945,走到2015,七十年的學生抗爭,我們期待你來參與、糾錯、補白,讓我們共同策劃下一輪反抗盛世的臺灣學運展。

【戰後初期的抗爭】

1947年「二二八事件」,青年學子組織學生隊,武裝抗爭,扮演要角。1949年,國民黨政權入臺,「四六事件」、「省工委案」爆發,地下黨陸續曝光,師生多人遭逮捕槍殺,染紅的腳踏車與潔白的牆面、警棍,訴說著犧牲的鮮血與白色恐怖的降臨,自此學運進入相對沉寂的十年。

【保釣、鎮壓與社會事件】

1970年代「保釣運動」突起,關心國政、言論自由與校園民主的風氣盛行,隨後「臺大哲學系」整肅行動展開,學生動能也隨之一窒。70年代末,從「中壢事件」到「美麗島」,歷經中央民代增額補選、「臺美斷交」,此起彼落的「抗爭與鎮壓」,承轉了臺灣學運的歷史斷裂與連續。

【狂飆的八零年代】

1980年代,受社會氛圍影響,學生重新思索校園改革的可能,「校園反叛湧現」,學生從地下到地上,掀起數波學運浪潮,以「傳單與刊物」,作為傳遞理念、突破校園威權體制的重要手段之一。「反杜邦」、「520農運」等社會運動,學生試圖走出校園,投入社會實踐。隨後,鄭南榕為言論自由自焚,學生在政治民主化的關鍵時刻,串聯起1990年3月的「野百合學運」。

【九零年代百花齊放】

1990年代,校園的自由化,促使學生參與更為廣泛與深入的社運與政運,這是萬花筒的年代,也是自由開放的年代。學運與社運、政運交纏共構,難以理清邊界,轉而以分散的方式,從十個議題,試圖呈現出90年代的繽紛與綻放。

【新世紀的學運發展】

2000年政黨輪替,為臺灣社會與政治帶來衝擊,激發新的公共議題。2004年的「樂生反迫遷」,為此時期最重要的事件之一。2008年,國民黨重新執政,過度的傾中政策引發疑慮,陸續爆發「野草莓學運」、「反媒體壟斷」與「佔領國會行動」等事件,其影響迄今仍在發酵。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-006737

【展覽】皇帝的鏡子——清宮鏡鑑文化與典藏

標題:

【展覽】皇帝的鏡子——清宮鏡鑑文化與典藏

時間:

2015年3月31日至2016年2月26日

地點:

國立故宮博物院301陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

自上古時代起,鏡子便是貴重的照容用具。除可端正衣冠,明亮光潔的鏡面與日月同輝,鏡子遂成為能驅除不祥的法器。光照反射的特性被進一步引伸,明鏡便有了鑑古知今的歷史意味。

古人以銅為鏡,鏡面平整瑩亮,鏡背則成為紋飾設計的勝場。隨著時代工藝及審美的演變,銅鏡成為體現各時代藝術精神的重要載體,因此備受珍視。北宋時期(960-1127),朝野均極重視古文物,因而帶動了編修古器物圖譜的風潮。宋徽宗(1101-1126在位)整理宮廷所藏古銅器,將一一二面漢唐銅鏡收入《宣和博古圖》(1123),開銅鏡入古器圖譜先河。

清代宮廷的古鏡收藏甚豐。乾隆皇帝(1736-1795在位)依循《宣和博古圖》的體例及概念,將宮中所藏漢代至明代銅鏡收入《西清古鑑》(1751)、《寧壽鑑古》(約1776-1781)、《西清續鑑‧ 甲編》(1793)及《西清續鑑‧ 乙編》(1793)等,合稱為「西清四鑑」的古銅器圖譜中。此外,更進一步將各書所錄之古鏡,珍藏於與圖譜同名之書冊式函匣,作為殿堂陳設,創造出獨樹一幟的古鏡收儲設計。除作為收藏品,清宮貴族也喜愛以古鏡照容,為古鏡配置鏡架,增添生活雅趣。

隨著東西方密切交流,明末清初已有歐洲水銀玻璃鏡輸入,為照容帶來全新體驗。康熙皇帝(1662-1722在位)設立了玻璃廠,並開始生產玻璃照容鏡。多樣化的新穎技巧,如畫琺瑯、玉雕、牙雕、銅作與木作等工藝,廣泛運用於玻璃鏡框的製作上。隨著玻璃鏡在清代中晚期的普及,銅鏡的主流地位逐漸被取代。

本展覽圍繞清宮貴族對鏡子的鑑賞、裝治與使用等主題,分為三個單元。第一單元「鑑古遊藝:皇帝的銅鏡收藏」,精選清宮所藏漢代至明代古鏡,展示銅鏡近兩千年連綿不絕的發展,以及古代帝王對古鏡的認知及品評。第二單元「裝匣陳設:銅鏡的匣作裝裱」,展出院藏乾隆御製〈西清續鑑〉、〈西清續鑑.乙編〉及〈寧壽續鑑〉等鏡匣及配件。一方面欣賞書冊式函匣的裝潢結構之美,一方面呈現鏡匣製作的背景脈絡。第三單元「攬鏡之趣:鏡照與生活」,展現宮廷日常中的古鏡意象,以及玻璃鏡在清代色彩紛呈的發展。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-006594

【展覽】舊邦維新:19世紀臺灣社會特展

標題:

【展覽】舊邦維新:19世紀臺灣社會特展

時間:

2015年6月30日至2016年2月21日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓第1特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

透過19世紀的文物、圖像,本特展讓觀眾回顧在這個劇烈變動的世紀裡,臺灣島上原住民、漢人移民、西方探險者、商人及傳教士交錯往來的景象。往來中有過政治、經濟及文化的激烈爭奪,甚至是流血衝突,但也為這個四面環海的島嶼,送來了新時代的風潮。

【快速發展的環球世界】

歷經科學革命、啟蒙運動及工業革命,西歐各國運用先進的航海技術,串連出環繞全球的航路,先是以貿易,後以殖民為目的,帶動了全球資源、資金與人員的流動。然而,當知識與技術的差距成為持有者掠奪土地、剝削當地住民的武器時,知識與工具的進展是否還是文明的表徵,讓人存疑。

【清帝國統治下的臺灣】

清帝國對於臺灣島的統治,是希望維持《皇輿全覽圖》中帝國疆域的統一,因此著重治亂平叛,而非養民生息,對於島民複雜多變的背景存而不理,甚或聯此驅彼,以利統治。因此臺灣的歷史景觀在文獻資料裡始終呈現邊地特質,漢奪番地、閩客紛爭、漳泉械鬥,然而彼此間無論是敵是友,對統治政權而言,不過是順民與亂民之別,對於前者徵利斂財,後者則斬草除根。

這樣的臺灣島,只是帝國邊陲一隅,卻是島民唯一的立足之地、安身之處。

【臺灣的機會與挑戰】

19世紀的浪潮打上了臺灣的海岸,航行全球尋找致富商機的各國再度「發現」了東亞的福爾摩沙島,面臨這波巨浪的清帝國不再能維持封閉與獨佔的統治權。

1860年清國根據天津、北京條約開放淡水、雞籠〈基隆〉、安平、打狗〈高雄〉作為通商口岸,意味著臺灣的產業經濟面臨更大規模的轉型,農業不再以供應溫飽之需為主,而成為貨幣經濟體系的一環;茶、樟腦、糖成為臺灣島最能換「銀」,因此也最具價值的貨品。

通商,改變了地形景觀與生態,也改變了人的生活。是好是壞,隨地不同,因人而異。

【西方宗教在臺灣】

19世紀的西方文化對全球的影響不只是物質上的,也是精神上的。渡海而來的除了商船與艦隊,還有抱持著捨己精神的宣教師們。

西方宗教經過一千八百多年的演變,早已根植在西方文化中,但是對生活在臺灣這個東方島嶼上的島民而言,宣教師們所傳的不只是一種新的宗教,而是一種截然不同的世界觀、人生觀,甚至是生死觀。異文化的碰撞衝突,產生在西方文化佔有優勢力量的時代之中,更顯複雜難解。

【迎向現代社會】

相較於自然界中的其他物種,人類依賴工具在嚴苛的自然環境中存活。然而19世紀的人類將工具一舉化為了工業,賴以生存的工具被用來探索自然、控制資源,甚至被當作宰制土地與他人的武器。

這樣的轉變形塑了現代社會的基本架構。臺灣島被沖上了這樣的時代浪頭,不由自主地開始了進入現代社會的航程,島民們或有暈船,或有滅頂,但更多則是挺身在潮浪之上,隨著時代前進。

回望這段歷史,不是懷舊,而是思索:島嶼是我們的故土舊邦,我們無法影響或改變已經發生的歷史,但未來的我們是否有新的命運?

本為舊邦,其命維新。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-006595

【展覽】匠心筆蘊——院藏明清版畫

標題:

【展覽】匠心筆蘊——院藏明清版畫

時間:

2015年7月18日至2016年1月10日

地點:

國立故宮博物院104陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

版畫插圖與書籍印刷有著相似的歷史軌跡,兩者緊密相繫。隨著雕版印刷術的進步,版畫插圖從原有側重宣揚、闡釋書籍文本的實用功能,逐漸衍生出視覺藝術的多元層面。自明萬曆迄清乾隆朝的書籍版畫發展,在文化史上被視作令人驚嘆絕美的出版成就。明代坊刻版畫較官刻尤為興盛,各地流派競起,不僅版印技法、題材演繹、風格呈現,甚至商業流通,均蓬勃發展。清初,版畫製作在官方主導下,不再侷限於木版鏤刻,更導入西方銅版摹印,版畫發展因而出現新的面向。

版畫是依序運用繪圖、雕鏤、印刷三種技法所呈現的畫作。當版畫與文字同時成為書籍的一部分時,書籍版畫經複刻後的傳播效應隨之顯現,其中蘊含的視覺藝術,頓時成為書籍引人入勝的關鍵。國立故宮博物院藏歷朝善本圖書中,明、清兩代書籍版刻插圖散見於經、史、子、集四部,然以子部各類蘊藏之古人生活面向,數量最多,亦最豐富精彩。

本展覽不僅呈現明清書籍版畫在教育、娛樂及傳播功能的成效,更結合器物、書畫與版畫圖像的對照,說明版畫自下筆構圖到雕鏤成型,從平面到立體的創作思維,見識古人如何運用文化創意將藝術與商業巧妙結合。展覽分為四單元,首為「書中有畫」,展示明清書籍從佛經扉葉插圖到版畫流派的分野;其次為「版畫創意」,介紹版畫從畫稿到書籍插圖,從平面化身為立體的藝術呈現;再次為「雕鏤妙技」,呈現木雕版畫的單色印版與多色套版,以及銅版、石版等不同材質加入後的技術轉變,體察前人投注藝術思維的無限創意;最後為「古今匠心」,透過現今版畫的創作及歷程,使觀眾在傳統版畫的製作技法之外,感受當代匠師賦予版畫新生命的心意。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-006596

【展覽】二戰下的臺灣人

標題:

【展覽】二戰下的臺灣人

時間:

2015年7月21日至2016年2月28日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

臺灣在第二次世界大戰時期,是日本帝國的殖民地,當時的戰爭為總體戰形態,各國都積極地為了戰爭需要,動員國民及資源。時局下的臺灣被賦予了南進基地的角色,為了使臺灣人能支援戰爭,日本殖民者透過精神、人力、物資等動員方式,使臺灣人捲入了這場戰爭。本展覽除展示戰時動員外,更關心當時臺灣人的戰時生活,二戰當時臺灣人因為到各地戰場,形成大規模跨區的人口移動,這些事情又對臺灣人造成什麼影響?在戰爭結束時,臺灣人的想法又是如何?在戰爭結束後的70年,且讓我們回到二戰的時空,理解烽火下的臺灣人。

【第二次世界大戰,總動員體制與世界戰爭】

日本在九一八事變後,逐步向中國擴張勢力,1937年在中國發生了七七事變後,中、日兩國全面開戰;另一方面在歐洲,先是1924年義大利由法西斯黨人莫索里尼執政,1933年後德國由希特勒的納粹黨掌權,積極向外擴張,先後併吞奧地利及捷克,最終入侵波蘭,導致二次大戰的歐洲戰場開戰。1940年德、義、日三國成立軸心國,英國、美國、中國則先後加入同盟國抵抗軸心國,交戰各國都積極透過總動員的方式,進行總體戰(Total War),以求戰爭的順利進行與獲取勝利。相較第一次世界大戰戰場以歐洲為主,第二次世界大戰的戰場幾乎席捲當時的主要國家及其殖民地。

【日本帝國下的臺灣,大東亞共榮圈與南進基地】

1937年七七事變後,日本國內開始推行國民精神總動員運動,試圖形成輿論使國民支持總體戰,接著在1938年後,推出了日本帝國、東亞及東南亞「共存共榮的新秩序」的想法;1940年近衛內閣則進一步正式提出「大東亞共榮圈」的概念,依據日人的想法,大東亞共榮圈中,日本、「滿洲國」及汪精衛政權下的中國為經濟共同體,東南亞則為資源供給區,南太平洋為國防圈。1939年時日本殖民時期的臺灣總督小林躋造依循日本本國的政策,總結了治臺的三原則為「皇民化運動」、「工業化」以及「臺灣作為向中國南方與南洋經濟擴張的據點」,使臺灣成為當時日本向東南亞擴張的南進基地。

【成為日本人,皇民化運動下的臺灣人】

日本殖民下的臺灣有相當長的時間,殖民政策被定位在獲取臺灣資源。因此在戰爭時期,為達成戰爭策略順利實施與民族主義的需求,在精神上動員臺灣人,使其成為「皇民」則成為重要的戰略目標。皇民化運動在此脈絡下出現,除了普及日語外,也鼓勵臺灣人在文化(取消漢文欄等)、宗教(神道教信仰及寺廟整理運動)、改日式姓名等各層面日本化。臺灣總督府透過各種社教團體,1941年後更設立皇民奉公會,試圖推展、激起臺灣人成為日本人的熱情。但在戰後臺灣人的回憶中,許多人只是消極應對皇民化的措施,也有人是由於預期「改姓名」在就學或配給上將取得較多優惠而配合。

【一切為戰爭,物資動員與臺灣人生活】

二戰下除了精神動員之外,臺灣總督府也積極動員臺灣的物資與金錢,透過各種組織進行獎勵與宣傳,相關的物資動員主要有糧食增產、金屬回收、獎勵國民儲蓄、購買債券等方式。臺灣人被迫提供生產所餘及身邊所有物資以支援戰爭,這些行為也可得到官方公開表揚。另一方面,隨著戰爭的發展,許多物資受到管制,糧食也開始採行配給制度。日人鼓勵「生活經濟學」,例如鼓勵在家中種菜或養雞鴨,或以有限的物資取得適當的營養。臺灣人為了求生則開始發展黑市(日文稱闇YAMI),透過農村的人脈關係,臺灣人多少能取得較多的生活物資。在戰爭動員體制下,臺灣人發展出一套戰時求生的技能。

【櫻花墜落,人力動員與海外參戰經驗】

中日戰爭爆發後,殖民者開始徵調臺灣人擔任軍夫、軍屬,1942年後開始推行志願兵制度,並且利用大幅報導「血書志願」,塑造臺灣年輕人志願從軍的志願兵熱潮。雖然其中有人是被動員及被迫從軍,但有許多戰爭世代的臺灣年輕人,或是參加青年團等組織,或是受到軍國主義的宣傳影響而從軍。當時的戰爭被美化成一種「戰爭美學」,戰死被宣傳為如櫻花般墜落,以浪漫化戰爭來感動年輕人。有人為了與日本人平起平坐,或是在「愛國心」的驅使下志願從軍,也有許多女性作為從軍看護婦(即護士)的身份前往戰場。出征前,上戰場的人們都會與家人共同合照作為紀念,這有可能是生平最後一張合照,這樣的照片幾乎是當時出征家庭的共同儀式。

【走空襲與疏開,臺灣本島的戰爭體驗】

戰爭末期自1943年起,臺灣開始受到美軍等同盟國的空襲,1944年以後空襲次數更為頻繁。空襲一開始是以軍事設施為主,最後則連一般民宅也成為空襲的對象。為了降低人口較稠密的都市區域居民的傷害,官方開始進行將都市人往鄉村疏散(日文稱疏開)。當時經歷過的臺灣人,都對空襲留下了深刻的印象,空襲警報、挖防空洞避難與頭戴防空頭巾等,都成為當時臺灣人的集體記憶。空襲造成臺灣損失慘重,許多人的親友或住家也都在戰火中傷亡或毀損。

【戰爭結束之後】

二戰以日本無條件投降告終,臺灣由中華民國政府接收,此時的臺灣人面臨著戰後的重建及復員等種種問題。不久後因國共內戰失利,中華民國政府撤退來臺,世界局勢形成以民主與共產兩大陣營對峙的冷戰體系,臺灣人自此又加入了另一場新型態的戰爭。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-006597

【展覽】神筆丹青——郎世寧來華三百年特展

標題:

【展覽】神筆丹青——郎世寧來華三百年特展

時間:

2015年10月6日-2016年1月4日

地點:

國立故宮博物院202、204、206、208、210、212陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

郎世寧(Giuseppe Castiglione,1688-1766)生於義大利米蘭,從小學習繪畫,十九歲在熱那亞加入耶穌會。西元一七○九年赴葡萄牙里斯本,一七一四年由羅馬教廷派往海外傳播福音,並於一七一五年(康熙五十四年)抵達中國,同年底赴北京,以繪事技藝供職清宮。郎世寧自康熙年間入值內廷長達五十一年,於乾隆三十一年病逝,乾隆皇帝諭令由「奉宸苑卿」,加恩賞給侍郎銜。

郎世寧作於康熙朝(1662-1722)的畫蹟皆未存留,雍正元年(1723)為皇帝登基繪製〈聚瑞圖〉受賞識,六年(1728)完成〈百駿圖〉長卷巨製,凡此諸作皆運用西洋技法,注重物象寫生與焦點透視,表現中國傳統的審美觀與祥瑞思想。乾隆一朝(1736-1795),郎世寧運用中國傳統紙絹、顏料、毛筆,並與如意館畫畫人合作,共同創造出「中西合璧」的院畫新體,題材涵括帝后肖像、奇花異卉、珍禽走獸、重要慶典活動等。其他重要作品包括圓明園西洋樓室內裝飾、瓷器紋樣圖案與《得勝圖》銅版繪稿。

今年適逢郎世寧來華三百年與本院建院九十週年,特精選郎世寧相關文物一百組件展出,以茲紀念與慶祝。除了本院典藏品外,並向北京故宮博物院、美國大都會博物館,以及義大利熱那亞馬丁尼茲養老院商借十一件畫作。期望透過此次特展,具體呈現郎世寧繪畫發展的脈絡,及其在十八世紀中西文化交流史上的成就與貢獻。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-006598

【展覽】董作賓書法捐贈展

標題:

【展覽】董作賓書法捐贈展

時間:

2015年10月29日至2016年2月27日

地點:

中央研究院史語所文物陳列館2樓205室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院史語所

聯絡人:

Tel: 02-2652-3180

內容簡介:

董作賓先生(1895-1963)是一代甲骨學大師,主持安陽殷墟甲骨文的出土、研究,成就斐然。其甲骨書法亦獨樹一幟,為世所重。董先生在中央研究院歷史語言研究所工作,並曾任第二任所長,為甲骨及考古事業努力不懈。唯史語所竟無董先生書作收藏,誠為憾事。

臺靜農教授(1902-1990)為當代著名學者及傑出書法家,與董作賓先生為畢生知己。董作賓先生書贈臺靜農教授書法,不僅展現董先生之書藝,同時也見證兩位重要文化人的情誼。其價值與意義不言可喻。

董、臺二先生都已故世多年,原藏家不希望這些饒有價值的作品,隨時間之推移,成為市場追逐的目標而分散,願意出讓由公家永久典藏。

米堤大飯店企業集團總經理李麗裕先生、夫人何秀貞女士,獲悉本案背景,為宏揚中華文化,並使珍貴文物能由史語所永久典藏,特捐款予本所作為購藏之經費。

本捐贈特展展出購藏之全部作品,使國人得以欣賞,且以昭公信。同時感謝李先生及夫人為文化的付出。

展期:2015年10月29日至2016年2月27日

每週三、六,9:30-16:30(國定假日及選舉日不開放)

系統號:

A-006599

【展覽】貴似晨星——清宮傳世12至14世紀青瓷特展

標題:

【展覽】貴似晨星——清宮傳世12至14世紀青瓷特展

時間:

2015年12月25日至2017年4月18日

地點:

國立故宮博物院203陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

乾隆皇帝的御製詩中,常以「少貴似晨星」、「晨星真可貴」等,形容文物的珍貴稀有。尤其有「趙宋官窯晨星看」一句,可知乾隆皇帝珍視如寶貝的文物正是宋朝官窯瓷器。

所謂宋朝官窯,藉由文獻的記載,可知是指北宋官窯,南宋修內司和郊壇下官窯。近人對於南宋官窯的探索與研究,可以溯至1930年代中、日學者的採集與調查。雖然當時還未能分辨南宋官窯的真正內涵,但是從中醞釀而出的青瓷鑑賞趣味,以及想要解開謎團的意圖,一直持續至今。尤其是浙江省杭州市老虎洞窯址發現之後,多數學者因此接受郊壇下和老虎洞正是文獻記載中的兩個南宋官窯。至於北宋官窯,除了根據文獻的記載之外,亦有學者參考了乾隆皇帝的御製詩和河南省寶豐縣清涼寺窯址的出土狀況,思考汝窯作為北宋官窯的可能性。

國立故宮博物院收藏的清宮傳世青瓷,數量甚夥,不僅件件可以追溯出原來存放的處所;而且透過鐫刻其上的御製詩,亦呈現乾隆皇帝爬梳文獻的心得,以及十八世紀的官窯概念與分類。以古鑑今,當下的我們究竟應該如何看待這批傳世珍藏呢?此一展覽一方面回溯清宮收藏的脈絡,另一方面也整合當今陶瓷史研究的觀點,重新檢視個別作品的產地、燒製時間與問題所在。展覽分成「汝窯與北宋官窯」、「南宋官窯」、「青瓷碎器」和「鑑賞與發現」四個單元,期望通過傳世實物、文獻記載與考古材料的連結,展現十二至十四世紀青瓷的燒製背景、鑑賞風情與作品特徵。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-006600

【展覽】簡約與華美——明、清至民初家具展

標題:

【展覽】簡約與華美——明、清至民初家具展

時間:

2015年1月9日至2016年1月9日

地點:

香港中文大學文物館展廳III(香港沙田崇基路信和樓)

主辦單位:

香港中文大學中國文化研究所、博物館

聯絡人:

Tel: 3943-7416

內容簡介:

中國家具藝術歷史悠久,有文字可考和形象可證者,已有三千多年。隨著起居形式的變化和工藝的改進,明清時期,家具藝術達至鼎盛。明代和清代家具的風格相異,明式家具比例適度,簡樸單純,做工考究,重視木材本身的自然紋理和色澤。而清式家具規格則較明代家具寛大,造型、裝飾顯示雄渾、華麗的風格,有時還利用各種珍貴材料在家具上鑲嵌裝飾,顯得更為華貴而多彩。是次展覽遴選歷年各界惠贈文物館之明、清至民國蘇式、京式、廣式家具精品近三十件套,以呈現獨具匠心的中國家具藝術。

開放時間

星期一至星期六:上午十時至下午五時

星期日及公眾假期: 下午一時至下午五時

星期四:休館(公眾假期除外)

新年假期、農曆年假期、復活節假期及聖誕假期休館

系統號:

A-006601

【展覽】妙合神離——董其昌書畫特展

標題:

【展覽】妙合神離——董其昌書畫特展

時間:

2016年1月9日至3月29日

地點:

國立故宮博物院202、204、206、208、210、212陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

董其昌(1555-1636),字玄宰,號思白,又號香光居士,華亭(今上海)人。萬曆十七年(1589)進士,授翰林院庶吉士,官至禮部尚書,卒諡文敏。

董其昌不但是明代後期的藝壇領袖,也是啟迪後世無數書畫家的一代宗師,他的書畫作品與理論都深具啟發與創造性,以「妙在能合,神在能離」為追求境界。在廣泛追索古代名家畫作的過程中,提出唐代以來繪畫「南北分宗」的發展史觀,並超越傳統的臨仿格局,前所未有地提升對筆墨抽象美感與圖像動勢的關注,除成就個人獨特畫風外,也體現對畫道的終極追求,「集大成」的主張及風格則引領其後文人畫風的轉變。書法方面提倡汲古創新的臨摹觀,偏好典雅秀逸的傳統書風。身為晚明書壇的盟主,董其昌也深受清初帝王的喜愛,為有清一代館閣書家的源頭。他同時也精於書畫鑒賞,收藏經眼過眾多古代書畫精品,衍生出獨樹一幟的書論與畫論,與自己的創作理念與實踐不斷印證,所提出的許多觀點至今仍對書畫創作與藝術史研究影響深遠。

本次特展由院藏超過三百件的董其昌相關作品中,挑選代表性的書畫作品與重要鑑藏品展出。為清楚呈現董其昌藝術發展的脈絡,以數量豐富的紀年展件為主軸,盡可能依時間順序安排書畫作品,俾使觀者能對其生平與藝術成就有更深入的瞭解。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-006875

【展覽】特別展「始皇帝と大兵馬俑」

標題:

【展覽】特別展「始皇帝と大兵馬俑」

時間:

2015年10月27日至2016年2月21日

地點:

東京国立博物館平成館(東京都臺東区上野公園13-9)

主辦單位:

東京国立博物館、陝西省文物局、陝西省文物交流中心、NHK、朝日新聞社

聯絡人:

Tel: 03-5777-8600(ハローダイヤル)

內容簡介:

今から約2200年前に「最初の皇帝」を名乗り、中国大陸に統一王朝を打ち立てた秦の始皇帝。その陵墓のほど近くに埋められた「兵馬俑」は、20世紀の考古学における最大の発見のひとつと謳われ、出土以来、新しい知見と驚きをもたらし続けています。本展では、バリエーション豊かな兵馬俑と始皇帝にまつわる貴重な文物を一堂に紹介し、始皇帝が空前の規模で築き上げた「永遠の世界」の実像に迫ります。

開館日:9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで)(ただし、12月18日までの金曜日、10月31日(土)、11月1日(日)・2日(月)は20:00まで開館)

休館日:月曜日(ただし、11月2日(月)、11月23日(月・祝)、1月11日(月・祝)は開館。11月4日(水)、11月24日(火)、1月12日(火)は休館)、年末年始(12月24日(木)~2016年1月1日(金・祝))

系統號:

A-006593

【展覽】Enter The Mandala: Cosmic Centers And Mental Maps Of Himalayan Buddhism

標題:

【展覽】Enter The Mandala: Cosmic Centers And Mental Maps Of Himalayan Buddhism

時間:

2015年11月10日至2016年7月31日

地點:

Asian Art Museum(200 Larkin St. San Francisco, CA 94102, U.S.A.)

主辦單位:

Asian Art Museum

聯絡人:

Tel: 415.581.3500;E-mail: pr@asianart.org

內容簡介:

The techniques used to create Chinese lacquer, seen in works from the 13th through 20th centuries, are awe-inspiring and invite closer examination. Some pieces are coated with more than 100 layers of lacquer, then carved to reveal a detailed relief. Meticulous applications of mother-of-pearl produce sprawling scenes with the scope of landscape paintings. Objects in these and other styles exemplify the aesthetics of Confucian scholars, who displayed this type of art in their studies.

Chinese lacquers feature historical figures, scholars, flower motifs and a variety of auspicious symbols. A round red Yuan-dynasty tray, for example, is elaborately decorated with peacocks flying through peony blossoms, an emblem of wealth and nobility. On another tray, a little boy depicted in mother-of-pearl inlay emerges from a lotus blossom, symbolizing the wish for many sons.

Get to know the rich history of this artistic tradition through a selection of compelling and distinctive pieces.

本展覽收費標準請參見官網。

系統號:

A-006610