標題

- 中央研究院歷史語言研究所集刊第85本第4分

- 清華中文學報第12期

- 國立政治大學歷史學報第42期

- 語言暨語言學第15卷第6期

- 哲學論評第48期

- 遠景基金會季刊第15卷第4期

- 臺大東亞文化研究第2期

- 早期中國史研究第6卷第1期

- 臺灣文學論叢第6輯

- 中国語中国文化第11號

- 中國現代小說史(新版)

- 王銘銘讀吳文藻與費孝通:中華民族理論之解讀

- 李學勤讀司馬遷:《史記.五帝本紀》講稿

- 蹇蹇錄:甲午戰爭外交秘錄

- 王光祈帶你看清末民初外交史料:《李鴻章遊俄紀事》與《美國與滿洲問題》合刊

- 漢代學制研究:A Study on the School System in Han Dynasty

- 重讀臺灣:人類學的視野:百年人類學回顧與前瞻

- 文本風景:自我與空間的相互定義(增訂版)

- 從大溪繞境到跨國婚姻:臺灣社群的互信與合作探微

- 客家戲基礎鑼鼓

- 科舉制度在臺灣

- 2015臺灣漢學研究數位資源選介

- 陳來讀子思:竹簡《五行》篇讀稿

- 日俄戰爭的時代

- 陶希聖日記:1947-1956(一套2冊)

- 千年遺墨:敦煌南朝寫本書法研究

- 反抗的意志:1977-1979美麗島民主運動影像史

- 1935臺灣博覽會寫真照片

- 思文論集──儒道思想的現代詮釋

- 魯迅:現代轉型的精神維度

- 他方閾境的生命政治:環北太平洋區域少數文學的跨文化翻譯/異

- 中國文學理論

- 晚清外務部之研究

- 摶泥幻化:院藏歷代陶瓷

- 湮沒的悲歡── 「中聯」「華影」電影初探

- 誰把艾菲爾鐵塔搬到了中國?

- 文學詮釋新視野

- 王佩璋與紅樓夢:一代才女研紅遺珍

- 二重奏:紅學與清史的對話

- 千里風雲會:2010兩岸八校師生崑曲學術研討會論文集

- 非我族裔:戰前香港的外籍族群

- 《華僑日報》與香港華人社會(1925-1995)

- 傅斯年圖書館藏未刊稿鈔本.集部

- 香港天主教傳教史1841-1894

- 此心安處亦吾鄉:嚴歌苓的移民小說文化版圖

- 清語老乞大譯註

- 吳曉青文集──逝世十週年紀念

- 舊書刊中的香港身世

- 臺灣原住民族移動與分布

- 民間風景:臺灣傳說故事的地方敘述

- 普通文字學概要

- 中古中國與粟特文明

- 習近平の政治思想:「紅」と「黄」の正統

- 禹王と日本人:「治水神」がつなぐ東アジア

- 戦後70年保守のアジア観

- 中華民国の臺湾化と中国

- 戦後補償裁判からみた「中国人強制連行・強制労働事件」

- 日韓関係の争点

- 中国朝鮮族村落の社会学的研究:自治と権力の相克

- 東アジアのなかの建長寺:宗教・政治・文化が交叉する禅の聖地

- 民間漁業協定と日中関係

- 黄帝医籍研究

- 日本文学における臺湾

- 尖閣反駁マニュアル百題

- 皇道仏教と大陸布教:十五年戦争期の宗教と国家

- Internet Literature in China

- Cities of Others: Reimagining Urban Spaces in Asian American Literature

- Beyond Borders: Stories of Yunnanese Chinese Migrants of Burma

- The Lama Question: Violence, Sovereignty, and Exception in Early Socialist Mongolia

- Colors of Veracity: A Quest for Truth in China and Beyond

- Phonological Profiles of Little-Studied Tibetic Varieties

- Island: Poetry and History of Chinese Immigrants on Angel Island, 1910-1940

- Swallowing Clouds: A Playful Journey through Chinese Culture, Language, and Cuisine

- Modern Ink: The Art of Qi Baishi

- The Invisible Citizens of Hong Kong: Art and Stories of Vietnamese Boatpeople

- Living Karma: The Religious Practices of Ouyi Zhixu(蕅益智旭)

- The Metamorphosis of Tianxian pei: Local Opera Under the Revolution (1949-1956)

- Brothers in Arms: Chinese Aid to the Khmer Rouge, 1975–1979

中央研究院歷史語言研究所集刊第85本第4分

清華中文學報第12期

標題:

清華中文學報第12期

時間:

2014年12月

出版單位:

新竹:國立清華大學中國文學系

內容簡介:

【特稿】

從一本小說看世界:《夢遊二十一世紀》的意義(李歐梵、橋本悟)

【論文】

謝靈運〈擬鄴中集八首並序〉中的文學批評義涵──兼論擬作中的抒情自我問題(許銘全)

張載與王廷相理氣心性論比較(陳政揚)

夷虜淫毒之慘:借《西廂記》閱讀《海陵佚史》(凌筱嶠)

小姑女神的放逐與招魂──從杜麗娘到林黛玉談家國想像的傳承與演變(尤麗雯)

苦行歷險與嚴辨華夷──清初屈大均之秦晉「宗周」游(王學玲)

論文言與白話的辯證關係及中國現代文學之源──以周瘦鵑為例(陳建華)

創辦新教育:試論震旦學院創立的歷史意義(蔡祝青)

家國尋根與文化認同:新華作家謝裕民的離散書寫(張松建)

系統號:

P-004639

國立政治大學歷史學報第42期

語言暨語言學第15卷第6期

標題:

語言暨語言學第15卷第6期

時間:

2014年10月

出版單位:

臺北:中央研究院語言學研究所

內容簡介:

【Featured Article】

Constituent Structure in a Tagalog Text(Randy J. LaPolla)

【Article】

Color isn’t Silent, Shallow isn’t Deep: Two Case Studies of Evaluating Silent Elements(何萬順、蔡慧瑾)

Phonological Patterning of Prevocalic Glides in Squliq Atayal(黃慧娟)

The Modal System in Hainan Min(李惠琦)

In Defense of the Numeral-based Model of Austronesian Phylogeny, and of Tsouic(Laurent Sagart)

Numeral Classifiers in Ersu(張四紅)

系統號:

P-004593

哲學論評第48期

遠景基金會季刊第15卷第4期

臺大東亞文化研究第2期

標題:

臺大東亞文化研究第2期

時間:

2014年6月

出版單位:

臺北:臺大文學院「跨國界的文化傳釋:東亞各國間的文化交流跨學科研究」計畫

內容簡介:

【研究論文】

唐代漁父詞與日本《經國集》十三首〈漁歌〉之比(蕭麗華)

中日《馬爾谷福音》翻譯比較初探(古偉瀛、蔡嵐婷)

近代日本汽船会社の中国への航路案内(松浦章)

「柔術」的旅行:一個傳統日本漢字語彙在中國的傳播與想像(許暉林)

中島敦與小泉八雲(洪瑟君)

清末民初家事經濟論述的建構與實踐(周敘琪)

【會議紀要】

東亞日本研究的新視野──第四屆「東亞日本研究論壇」會議實錄(徐興慶)

移地新生:「亞太文學、思想與文化傳釋」國際學術研討會會議紀實(周永蕙、盧怡如)

【書文評介】

東潮,《邪馬臺国の考古学──魏志東夷伝が語る世界》(趙立新)

Peter Burke, Cultural Hybridity(傅揚)

黃華珍,《日藏漢籍研究──以宋元版為中心》(林佑澤)

招魂、附體或重生──讀王德威《抒情傳統與中國現代性》(黃健富)

史書美,《視覺與認同:跨太平洋華語語系表述‧呈現》(賴佩暄)

黃皙暎,《客地──黃皙暎中短篇小說選》(蘇穎欣)

Tash Aw, Map of the Invisible World/(熊婷惠)

系統號:

P-004636

早期中國史研究第6卷第1期

標題:

早期中國史研究第6卷第1期

時間:

2014年6月

出版單位:

臺北:早期中國史研究會

內容簡介:

【論文】

北魏太武帝的祭祀及其意象的轉變──以兩宋之間的佛狸祠為中心(蔡宗憲)

突厥第一汗國可汗繼嗣的變質(林慧芬)

【研究札記】

《續漢書‧郡國志》張掖屬國領城考(段偉)

唐代的繼母子關係──以王婉、韋承慶為中心(胡雲薇)

讀南宋刻本《孔氏六帖》書後(李文瀾)

【研究討論】

論日本中國古文書學研究之演進──以唐代告身研究為例(趙晶)

【學界動態】

第七屆「中國中古史青年學者國際會議」暨東洋文庫、東京大學參訪紀要(蔡長廷、許凱翔)

「皇帝、單于、士人:中古中國與周邊世界」國際青年學者工作坊紀要(王安泰)

系統號:

P-004563

臺灣文學論叢第6輯

標題:

臺灣文學論叢第6輯

時間:

2014年4月

出版單位:

新竹:國立清華大學臺灣文學研究所

內容簡介:

清華大學臺灣文學研究走在草根、走在國際(柳書琴)

民間故事中莊重語之來源與作用初探:從諺語與故事的比附聯結說起(林恩立)

「幸福」作為文學創作之目的:論龍瑛宗的〈趙夫人的戲畫〉與〈不為人知的幸福〉(吳昱慧

洪炎秋在北京淪陷後的日語事業(沈信宏)

問題散文與小品散文的延續/衍異:論戰前至戰後葉榮鐘與洪炎秋散文書寫的意義(彭玉萍)

被殖民者精神殘傷的語言銘刻:論郭松棻的「日式中文」(朱宥勳)

解嚴前後(1986-1993):《中國時報》、《聯合報》的生產機制與女性專欄書寫(許孟婷)

論原住民文學的非典型書寫現象:以阿綺骨《安娜‧禁忌‧門》為例(林瑜馨)

系統號:

P-004578

中国語中国文化第11號

標題:

中国語中国文化第11號

時間:

2014年3月

出版單位:

東京:日本大學中国語中国文化學科

內容簡介:

中神琴渓の治術の実際とその医学思想的背景(舘野正美)

先秦漢語中「卑」的語義句法及相關問題(邵永海)

「西川図」とはいかなる作品か——『新編西川図』と『草蘆記』とを糸口に(片倉健博)

Herbal Protection: Cultural Diplomacy and Protectionism in the Context of the Growing International Commercial Interest in TCM(Johannes Schinherr)

漢字在對日漢語教學中的特殊價值芻議――以漢字為起點和核心的教學設計(邵永海)

荻生徂徠詩人名索引(田口一郎)

系統號:

P-004637

中國現代小說史(新版)

標題:

中國現代小說史(新版)

時間:

2015年1月

出版單位:

香港中文大學出版社

作者:

夏志清 著.劉紹銘等 翻譯

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

《中國現代小說史》是夏志清教授名著A History of Mordern Chinese Fiction的中文譯本。在中國現代小說的研究上,本書可謂具有里程碑意義的經典之作。夏教授以其融貫中西的學識,論述了中國自五四運動至六十年代初小說的發展;他致力於「優美作品之發現和評審」(夏志清語),並深入探求文學的內在道德情操。也是憑著這一股精神,夏教授以過人的識見,對許多現代小說家重新評價;其中最為人所稱道的,便是他「發掘」了不少當時並未受論者注意的作家,如張愛玲和錢鍾書等。

A History of Modern Chinese Fiction的學術地位,歷久不衰。本書之英文版初刊於1961年,中文翻譯本於1979年出版後,隨即成為港臺大專院校中文系師生案頭必備的參考書。2001年由香港中文大學出版社印行之版本,增收王德威教授〈重讀夏志清教授《中國現代小說史》〉一文及劉紹銘教授的新序。2013年底,夏先生離世,本社特邀劉教授相助,對本書進行全面勘誤和訂正,並收入緬懷夏先生的文字數篇,推出《中國現代小說史》新版,以茲紀念。

系統號:

P-004667

王銘銘讀吳文藻與費孝通:中華民族理論之解讀

標題:

王銘銘讀吳文藻與費孝通:中華民族理論之解讀

時間:

2015年1月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

王銘銘 著

內容簡介:

為甚麼要談「民族」? 費孝通將20 世紀概括為「世界範圍的戰國時代」,以強調過去一百年中民族國家的興起、民族與國家對等性觀念的強化,乃至國際衝突加劇的歷史趨勢。而早在1942 年,他的老師吳文藻就曾大膽指出「中國應與整個歐洲來比,才能明瞭中國文化悠久的意義」,並試圖以民族與國家關係的不對稱性來解決二者之間的矛盾,分析中央與區域獨立性之間的關係。 本書作者王銘銘通過梳理吳文藻、費孝通的民族思想,強調中國是一個超民族、超社會的大體系,我們不應陷於以單一民族國家構成「新戰國」的思維範式,而應回歸到吳文藻、費孝通時代的寬闊視野,重新思考「民族」、「國家」、「世界」之間的關係,尋找中國這個超民族的大體系得以運轉的機制所在。

作者簡介

王銘銘,北京大學人類學教授,兼任新疆「天山學者」特聘教授。曾在巴黎、芝加哥、大阪、北京中央民族大學擔任客座教授。於2006 年創辦《中國人類學評論》雜誌,擔任主編。主要著作包括《村落視野中的文化與權力:閩臺三村五論》(1998)、Grassroots Charisma(合著,2001)、《無處非中》(2003)、《西學「中國化」的歷史困境》(2005)、《中間圈:「藏彝走廊」與人類學的再構思》(2008)、Empire and Local Worlds(2009)、《人生史與人類學》(2010)、The West As the Other( 2014 ),以及多篇重要學術論文等。

系統號:

P-004681

李學勤讀司馬遷:《史記.五帝本紀》講稿

標題:

李學勤讀司馬遷:《史記.五帝本紀》講稿

時間:

2015年1月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

李學勤 著

內容簡介:

史記.五帝本紀》是我國第一部紀傳體史書《史記》的開篇,也是我國傳統正史「二十四史」的第一部第一篇,在整個正史體系中佔有特殊地位。司馬遷在這一部份記述了從黃帝至堯舜時期的遠古歷史,內容涉及中華文明的起源、國家與民族的形成等重要問題。本書作者李學勤以文本細讀的方式,對〈五帝本紀〉進行了深度講解,系統梳理了有關五帝時代及上古史研究的爭論與探索,以啟發讀者對中華文明起源的思考。二十年前,作者提出「走出疑古時代」,在學術界產生極大影響,由此引發的討論至今不絕。本書特別收入〈走出疑古時代〉及相關文章,是對中國文明起源及歷史研究有興趣的讀者不容錯過的精讀文本。

作者簡介

李學勤,著名歷史學家、古文字學家、文獻學家。1952年進入中國科學院考古研究所工作,參與編著《殷墟文字綴合》。1991年至1998年任中國社會科學院歷史研究所所長。2003年到清華大學工作,現任出土文獻研究與保護中心主任,歷史系和思想文化研究所資深教授。在古文字學、考古學、中國古代史、學術史等諸多領域取得顯著成就。著作宏富,有《殷代地理簡論》(1959)、《東周與秦代文明》(1984)、《周易經傳溯源》(1992)、《簡帛佚籍與學術史》(1994)、《走出疑古時代》(1994)、《中國古代文明研究》(2005)等。

系統號:

P-004682

蹇蹇錄:甲午戰爭外交秘錄

標題:

蹇蹇錄:甲午戰爭外交秘錄

時間:

2014年12月

出版單位:

香港:香港中和出版公司

作者:

陸奧宗光 著,徐靜波 翻譯

內容簡介:

陸奧宗光是甲午戰爭時期日本政府外務大臣,是甲午戰爭主要的策劃者和推動者,是近代中日關係史上關鍵性的人物之一。他在1895年寫成個人外交回憶錄《蹇蹇録》。此書在1929年才被公開,是探討日本明治時期外交的重要著作,自出版後就成為日本近代外務省必學的內參,“陸奧外交”也成為明治時代的主要遺產之一。

書中記述了朝鮮東學黨事件發生後,日本發動侵略朝鮮和中國的戰爭,直至簽訂《馬關條約》的全部歷史過程,以及歐美各國對戰爭的干涉,俄、德、法三國干涉還遼的詳細經過。其中包括歐美各國圍繞中國和朝鮮問題展開的利益爭奪以及日本政府的各種決策內幕等內容,是研究中日甲午戰爭史和中日關係史的重要參考資料。

作者簡介

陸奧宗光(1844—1897),日本明治時代的政治家和外交官。1892至1896年,他出任日本首相伊藤博文之第二內閣成員和外交大臣。1894年,他負責與英國簽署日英通商航海條約,成功廢除了西方國家在德川幕府時期對日本所訂下的不平等條約與治外法權。中日甲午戰爭時,他在日本的外交政策方面扮演重要的角色,主張與中國開戰,史稱“陸奧外交”。1895年4月,他與伊藤作為日方代表,與中國清政府簽署《馬關條約》。

譯者簡介

徐靜波,現任復旦大學日本研究中心副主任、教授,兼任中華日本學會常務理事。曾在神戶大學、愛媛大學等日本多所大學擔任教授。北京語言大學外文系本科和復旦大學中文系研究生畢業,研究領域為中日文化關係、中日文化比較。出版有個人專著《近代日本文化人與上海(1923-1946)》等四種,日文合著《上海の日本人社會とメディア(1870-1945)》(岩波書店)等兩種,編著《日本歷史與文化研究》等八種,譯著《近代日中交涉史研究》等八種,發表中外文研究論文五十餘篇,獨立主持國家社科、教育部人文社科和上海市社科項目四項。

系統號:

P-004617

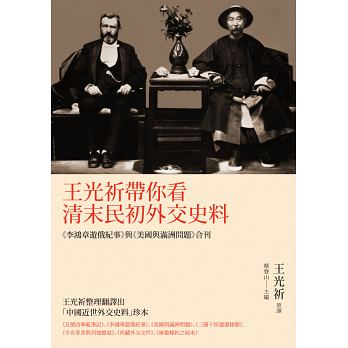

王光祈帶你看清末民初外交史料:《李鴻章遊俄紀事》與《美國與滿洲問題》合刊

標題:

王光祈帶你看清末民初外交史料:《李鴻章遊俄紀事》與《美國與滿洲問題》合刊

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:獨立作家

作者:

王光祈 原譯,蔡登山 主編

內容簡介:

《李鴻章遊俄紀事》係王光祈根據德文本的《維特伯爵回憶錄》中四章有關中俄交涉的內容翻譯整理的。絕大部人中國人知道李鴻章、張蔭桓「接受俄國人賄賂」之事,可能是通過王光祈1928年翻譯出版的《李鴻章遊俄紀事》。在《美國與滿洲問題》中王光祈提出的唯有美、蘇兩國能夠制約日本的思想,從戰略上看,是正確的,不愧是個有戰略眼光的學者。

王光祈整理翻譯出「中國近世外交史料」珍本:《瓦德西拳亂筆記》、《李鴻章遊俄紀事》、《美國與滿洲問題》、《三國干涉還遼秘聞》、《辛亥革命與列強態度》、《西藏外交文件》、《庫倫條約之始末》。

編者簡介

蔡登山,文史作家,現為秀威出版公司副總編輯,長期致力於兩岸文化交流。曾製作及編劇《作家身影》紀錄片,完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。著有:《人間四月天》、《傳奇未完──張愛玲》、《色戒愛玲》、《魯迅愛過的人》、《何處尋你──胡適的戀人及友人》、《梅蘭芳與孟小冬》、《民國的身影》、《讀人閱史──從晚清到民國》等十數本著作。

譯者簡介

王光祈,音樂學家和社會活動家,四川成都人。1918年,陳獨秀、李大釗創辦《每周評論》,王光祈成為該刊的主要撰稿入之一。在李大釗的鼓勵和幫助下,王光祈、曾琦、周太玄等人正式發起籌組「少年中國學會」,1919年7月「少年中國學會」的成立大會上,王光祈出任大會主席,並被推選為學會執行部主任,主持學會工作。1920年赴德國留學,研習政治經濟學,1923年轉學音樂。1927年入柏林大學專攻音樂學,1934年獲波恩大學博士學位。是中國近現代音樂史上傑出的音樂理論家,為我們留下了豐厚的音樂理論遺產,是近現代音樂學的開拓者和奠基人。王光祈一生辛苦工作,勤奮著述,在客居德國的十多年裡,除撰寫、翻譯了政論著作《辛亥革命與列強態度》、《三國干涉還遼秘聞》等十餘本外,還陸續寫成音樂專著18本、論文40餘篇。主要代表作有《中國音樂史》(上下冊)。

系統號:

P-004618

漢代學制研究:A Study on the School System in Han Dynasty

標題:

漢代學制研究:A Study on the School System in Han Dynasty

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:華品文創

作者:

姜維公 著

內容簡介:

姜維公先生的新著《漢代學制研究》,以歷史學者的眼光,憑藉時下頗為流行的科技整合研究手段,對漢代教育制度做了綜合梳理。該書從漢代官學創建與發展、漢代私學的恢復與發展、漢代學校中的師長與學生、漢代學校的教學內容、漢代學校的教學形式與方法以及漢代教育的地域特徵幾個角度做了論述,涵蓋了漢代教育制度的重要方面。

教育制度作為制度的一種,規則與秩序是其核心要素。作者將漢代相關資料按照時間順序做了梳理,認為家法在漢宣帝時因為政局的變遷,已經出現混淆,新莽時期進一步加深了這種混亂,這為家法的施行開闢了道路,二者前後相繼。這是以歷史演變的眼光觀察這個現象,將制度看成是一種動態的過程,而不是一種靜止的結構,釐清了制度發展的脈絡。

漢代教育制度的研究,與漢代歷史一些重要課題頗多關涉。學而優則仕是儒家重要的價值觀之一,漢代自武帝時期始,國家則是以制度的力量對這條價值準則做了最忠實的踐行。作者在對太學的設立源流論述中,強調賈誼、賈山、董仲舒等儒生在其間的作用,並認為興太學也是武帝時期重要治國方略之一。正是在這個意義上說,這本內容翔實的著作,與其說是一部教育方面的斷代史,毋寧說是以教育制度為核心對漢代歷史的一些重要問題做出了理性分析。

精深的專題研究,是當今中國古史研究中很重要的一條路徑取向。這個特色在本書中體現。就漢代歷史而言,因為留存下來的歷史資訊分佈得不均衡,對某些問題歷來糾結不清。作者並沒有迴避這些問題,而以其學術敏感,對相關史料做了細緻的梳理,以此為基礎,給出了自己獨到的判斷。如鴻都門學是漢代官方特殊教育的一種,對其設立的背景,以前的研究多強調政治上的推動因素。作者卻放眼於社會結構變遷,依附關係發展的角度,提出同西漢相比,在東漢時期豪強勢力發展,造成平民進入太學路徑過於狹小,因而鴻都門學也就應運而生了。

新問題的提出也是該書的一個貢獻。題無剩義幾乎是專業研究者對秦漢史研究現狀的一個基本共識。這也就說明新課題發掘的異常艱難。特別是對於教育史這樣一個顯性的題目來說,更是如此。但作者卻利用了蒙蔽於史料背後的蛛絲馬跡,對教育史上一些前人不曾關注的問題,提出並給予論說。漢代的教育,儒學是其主流。但從學術的角度,黃老刑名及其他學派在漢初卻佔有支配地位,但這些學派是如何傳習的,前人未曾注意。本書充分據證說明,是研究漢代學制的最佳讀本。

作者簡介

姜維公教授,博士研究生導師。現為吉林省有特殊貢獻的中青年專業技術人才,吉林省拔尖創新人才,吉林省省級教學名師。現任長春師範大學歷史文化學院院長兼圖書館館長,吉林省哲學社會科學重點研究基地東北民族與疆域研究中心主任,吉林省歷史學會副會長,中國秦漢史研究會理事。吉林省重點學科帶領人,教育部第一類特色專業建設點負責人,長春師範大學東北民族與疆域博士研究生導師。

系統號:

P-004619

重讀臺灣:人類學的視野:百年人類學回顧與前瞻

標題:

重讀臺灣:人類學的視野:百年人類學回顧與前瞻

時間:

2014年12月

出版單位:

新竹:國立清華大學出版社

作者:

林淑蓉等合著

內容簡介:

第一篇 考古學發展與歷史建構

導讀(陳瑪玲)

考古學視野的臺灣歷史(劉益昌)

生態學取向的臺灣史前史研究:一個臺南科學園區新石器時代早期的案例(李匡悌)

百年體質人類學與臺灣社會的交會(陳叔倬)

第二篇 臺灣社會的蛻變

導讀(林淑蓉、陳中民)

臺灣「南島問題」的探索:臺灣原住民族研究的一些回顧(陳其南)

對臺灣人類學界族群建構研究的檢討:一個建構論的觀點(林開世)

地方文化的再創造:從社區總體營造到社區文化產業(呂欣怡)

重讀臺灣漢人宗教研究:從「國家與民間信仰的關係」的角度(張珣)

第三篇 博物館與文化資產的人類學視野

導讀(林開世)

物的旅程:從臺灣大學人類學博物館排灣族展品談起(童元昭)

展演臺灣:博物館詮釋、文化再現與民族誌反思(王嵩山)

系統號:

P-004620

文本風景:自我與空間的相互定義(增訂版)

標題:

文本風景:自我與空間的相互定義(增訂版)

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:麥田出版

作者:

鄭毓瑜 著

內容簡介:

單元一:意象化的城市

名士與都城--東晉「建康」論述

市井與圍城--南朝「建康」宮廷文化之一側面

單元二:文體與地方感

明清之際辭賦作品的「哀江南」論述--以夏完淳(大哀賦)為端緒的討論

流亡的風景--〈遊後樂園賦〉與朱舜水的遺民書寫

單元三:自然中的氣氛

(詩大序)的論釋界域--「抒情傳統」與類應世界觀

身體時氣感與漢魏「抒情」詩--漢魏文學與楚辭、月令的關係。

單元四:身體行動與地理種類

謝靈運〈山居賦〉與晉宋時期的「山川」、「山水」論述

由修褉事論蘭亭詩、蘭亭序「達」與「未達」的意義

系統號:

P-004621

從大溪繞境到跨國婚姻:臺灣社群的互信與合作探微

標題:

從大溪繞境到跨國婚姻:臺灣社群的互信與合作探微

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:巨流圖書公司

作者:

方孝謙 著

內容簡介:

緒論

一、後現代社會關係?

二、MacIntyre的理念型社群

三、本書結構

第一章 互信理論模型

一、兩個遊戲

二、Ostrom-Hardin互信模型

第二章 大溪繞境

一、老13社與新4社的比較

二、普濟堂與社團促進會(及老9社)

三、互惠與名聲的分析

四、經驗分析與Ostrom-Hardin 互信模型

五、小結

第三章 北投社區營造

一、公民社團的發展

二、社區發展協會、里辦公室及文化基金會

三、小結

第四章 臺籍與馬華女性的跨國婚姻

一、資料介紹與個案選擇

二、F與VI故事的隱藏價值:敘事身分的分析範疇

三、實踐價值的情況與互信模型

四、小結

結論

一、互信模型命題的檢證

二、理性選擇論還是美德社群觀?

三、尾聲

系統號:

P-004622

客家戲基礎鑼鼓

標題:

客家戲基礎鑼鼓

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣戲曲學院

作者:

蔡晏榕 著

內容簡介:

戲曲鑼鼓對於戲曲表演的重要性是不言而喻、也是眾所周知的。尤其是臺灣客家戲是經由原鄉移民者傳入的「三腳採茶戲(小戲)」,入臺後逐漸學習吸收當代流行大戲劇種(包含亂彈、四平、外江戲等)發展演變而成的「客家戲」(或稱採茶大戲)。正因此發展過程,使客家戲曲鑼鼓內容蘊含各種大戲劇種精華,成為豐富又極具特色客家戲曲鑼鼓。 戲曲鑼鼓的學習對於前場(表演者)、後場(伴奏者)皆是相當重要的。本書首先將從客家戲曲鑼鼓的使用樂器與鼓介(鑼鼓經)特性簡單說明,使讀者對客家鑼鼓有基礎的概念後,再藉由傳統三腳採茶戲「十大齣」中所常用的客家唱腔曲調鑼鼓佐以分譜詳細說明,以提供了解客家鑼鼓之特色與作為使用客家鑼鼓的參考依據。

作者簡介

蔡晏榕,1993年進入國立復興劇校就讀,主攻揚琴演奏與戲曲打擊。在校期間表現優異,多次獲得校內、外音樂比賽冠軍,參與海內、外巡迴演出(包含美、加、法、瑞典等地)。1996年起參與「客家人才培訓計畫」學習客家戲曲與客家八音,致力於傳統戲曲表演工作。2001年進入國立臺北藝術大學就讀,主修北管-鼓吹,兼修中等教育學程。2006年返校任職於客家戲學系,並繼續就讀於國立臺北藝術大學-傳統音樂研究所,以優異成績取得文學碩士學位。2014年為文化部授證「重要傳統藝術保存團體-苗栗陳家班北管八音團傳習計劃」結業藝生。

系統號:

P-004638

科舉制度在臺灣

.JPG)

標題:

科舉制度在臺灣

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:里仁書局

作者:

陳益源、鄭大 主編

報導者:

曾美華

內容簡介:

府城的光榮——在「科舉制度在臺灣」學術研討會上的演講(汪毅夫)

從王忠孝公集二則史料談明鄭時代臺灣文教發展(鄭道聰)

清代福建鄉試中的臺灣因素(劉海峰)

陳璸與清代康熙時期臺灣儒學禮制建築(庾華)

清代臺灣本土士子對儒家文學觀的接受與傳播探析(洪素香、林登順)

「開臺進士」的歷史糾纏(林文龍)

清代臺灣進士的宦海梯航——以清代縉紳錄為中心文獻的考查(毛曉陽)

清代臺灣文進士官職變化考察(李曉頔)

翰林曾維楨考(蔣敏全)

雙頭掛進士第與開澎進士蔡廷蘭(高啟進)

臺灣進士蔡壽星史跡初探(李國宏、吳麗明)

臺灣舉人與清代臺灣社會(楊齊福)

晚清臺灣儒士的應試與棄舉:由丘逢甲到洪棄生(黃麗生)

日據初期內渡泉州的臺灣文士及其活動(莊小芳)

臺灣在京城兩座會館的由來與變遷——文獻記載及其分析(盧咸池)

近六十年臺灣科舉研究綜述——以專書、學位論文為主(侯美珍)

「臺派」詩鐘探論(黃乃江)

「海峽兩岸臺灣進士後人座談會」側記(陳益源)

系統號:

P-004674

2015臺灣漢學研究數位資源選介

標題:

2015臺灣漢學研究數位資源選介

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:漢學研究中心

作者:

耿立群 主編,李昱瀅、Darren Davies 執行編輯

內容簡介:

中華民國政府為了向世界推廣「具有臺灣特色的中華文化」,在海外成立「臺灣書院」,以展現我國的文化內涵及軟實力,作為臺灣走向國際的重要媒介,亦為國際社會從文化認識臺灣的平臺。為展現臺灣學術研究成果,國家圖書館漢學研究中心特編印本書,以介紹「臺灣書院」、「臺灣漢學資源中心」、中央研究院數位文化中心「典藏臺灣」(原國科會「數位典藏與數位學習成果入口網」),並精選89個臺灣「臺灣研究及漢學研究」代表性網站及資料庫,分類編排,以英文做簡要介紹,書後並附中英文網站名稱索引,以及臺灣獎助學金簡表,俾提供國外學者豐富完善的研究資源。

TAIWAN ACADEMY 臺灣書院

TAIWAN RESOURCE CENTER FOR CHINESE STUDIES 臺灣漢學資源中心

DIGITAL TAIWAN - CULTURE & NATURE 典藏臺灣

REFERENCE TOOLS 工具資源

ANCIENT BOOKS & DOCUMENTS 古籍文獻

GOVERNMENT FILES AND RECORDS 政府檔案

HISTORY & GEOGRAPHY 歷史、地理

LANGUAGE & LITERATURE 語言、文學

RELIGION & SOCIETY 宗教、社會

ARTS & CULTURE 藝術、文化

TAIWAN STUDIES 臺灣研究

INDEX 索引

TAIWAN FELLOWSHIPS & SCHOLARSHIPS (TAFS) 臺灣獎助學金

系統號:

P-004686

陳來讀子思:竹簡《五行》篇讀稿

標題:

陳來讀子思:竹簡《五行》篇讀稿

時間:

2015年1月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

陳來 著

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

孔伋,字子思,為孔子嫡孫,有「述聖」之稱。《五行》篇是子思關於德行的學說,文本最早見於湖北郭店出土的戰國中期竹簡。之後隨着湖南馬王堆帛書的發現,使「思孟五行」的研究更加接近歷史的本來面目。

本書作者陳來在考訂《五行》篇產生時代和作者身分的基礎上,帶領讀者對文本進行了細緻的疏解,並對「聖智說」在子思思想中的意義和地位進行了富有開拓性的探討。作者認為《五行》篇在對「德」的超越性面向已經有了明確的肯定,從而為《中庸》的進一步發展準備了基礎。

作者簡介

陳來,清華大學國學研究院院長、清華大學哲學系教授。曾擔任哈佛大學、東京大學、香港科技大學、臺灣中央大學等校客座教授。現兼任國際儒學聯合會副理事長、全國中國哲學史學會會長、中華朱子學會會長,中央文史館館員,以及多所大學的特聘講座教授、兼職教授等。著作包括「陳來學術論著集」十二卷及《東亞儒學九論》(2 0 0 8)、《孔夫子與現代世界》(2011)、《仁學本體論》(2014)等。

系統號:

P-004737

日俄戰爭的時代

標題:

日俄戰爭的時代

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:玉山社

作者:

井口和起 原著,何源湖 翻譯

內容簡介:

本書日文書名為「日露戦争の時代」

第一章 走向戰爭之路

一、軍備大擴張——「假想敵」是俄羅斯

二、「世界政策」的時代

三、被瓜分的中國

第二章 開戰前夕

一、日、俄兩國在東亞

二、開戰論的形成

第三章 日俄戰爭

一、連續苦戰

二、戰場——朝鮮與中國

三、俄國的戰爭

四、戰爭與「列強」

第四章 日俄戰爭與國民意識

一、日俄戰爭與日本國民

二、日俄戰爭史觀的形成

第五章 戰後的東亞與日本

一、「西方霸道的獵犬」

二、「立憲制」與「帝國主義」

終章 國際社會、國家、個人

系統號:

P-004552

陶希聖日記:1947-1956(一套2冊)

標題:

陶希聖日記:1947-1956(一套2冊)

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

陶晉生 編著

內容簡介:

陶希聖(1899-1988),名匯曾,字希聖,以字行,筆名方峻峰,湖北黄岡人。曾為蔣介石執筆寫《中國之命運》、《蘇俄在中國》等書。曾任《中央日報》總主筆。歷任國民黨中央宣傳部副部長、總統府國策顧問,國民黨設計委員主任委員,國民黨中央黨部第四組主任,革命實踐研究院總講座,國民黨中央常務委員會委員,中央日報董事長,中央評議委員等職。

陶希聖先生有寫日記的習慣。但1947年以前的日記因戰亂中的遷徙都已失落。現存的只有從1947年到1956年的日記。從日記中可見陶希聖先生撰寫中央日報社論及其他報紙專論不計其數。陶希聖先生曾說,不看外國報紙不能了解世界現勢,這些信息就是陶希聖寫社論和專論的材料。1955年陶先生開始搜集材料撰寫「與共黨並存」(即《蘇俄在中國》的原稿)。在大溪租屋,就近查看大溪檔案,也許因此後來就停止了寫日記。

編者簡介

陶晉生,臺灣大學歷史系學士、碩士、美國Indiana University歷史學博士。先後從姚從吾、鄧嗣禹先生習宋遼金元史與東亞史。曾任教於臺灣大學、師範大學、東吳大學、美國Western Michigan University、University of Arizona及香港中文大學。著作有《女真史論》、《宋遼關係史研究》、《北宋士族》、《歷史的瞬間》等。民國79年當選為中央研究院院士。

系統號:

P-004553

千年遺墨:敦煌南朝寫本書法研究

標題:

千年遺墨:敦煌南朝寫本書法研究

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:蒼璧出版公司

作者:

王菡薇、陶小軍 著

內容簡介:

緒論

第一章 敦煌寫經書法略論

第一節 敦煌寫經存在和繁榮的書法層面原因

第二節 敦煌寫經書法的宗教性與藝術性

第二章 敦煌南朝北朝寫本書風差異論

第一節 敦煌南朝北朝寫本書風之差異

第二節 南北書風差異源流概說

第三節 南北書風異同原因考

第三章 敦煌南朝寫本概況

第一節 關於敦煌書法的斷代研究

第二節 敦煌南朝寫本書法敘錄

第三節 南朝參與寫經的群體

第四章 敦煌南朝寫本書法特徵來源考

第一節 簡牘書法的影響

第二節 南朝傳世書法的影響

第三節 道教書法及其觀念的影響——以陶弘景書法實踐為例

第五章 敦煌南朝寫本的書法特質

第一節 吳建衡二年寫本《太上玄元道德經》研究

第二節 敦煌東晉紀年《法句經》寫本研究

第三節 南齊本《金剛般若波羅密經》的書法特色及辨偽

第四節 向楷書過度中的梁天監五年寫本《大般涅槃經》研究

第五節 探索作為書法作品的敦煌陳寫本《佛說生經》殘卷的途徑

第六章 關於一卷北朝寫本書法的個案研究

第七章 從敦煌南朝寫本看南朝與北朝的交流

第一節 西行求法與南北文化交流

第二節 從敦煌南朝寫本看南朝和北朝的書法交流

結語

系統號:

P-004554

反抗的意志:1977-1979美麗島民主運動影像史

標題:

反抗的意志:1977-1979美麗島民主運動影像史

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:施明德文化基金會

作者:

施明德文化基金會 編著

內容簡介:

每個時代都有反抗者,他們為了爭取自由、追求民主,燃燒生命、挑戰權威,從美麗島、野百合、到太陽花,激起臺灣民主運動史上一頁頁浪漫又激情的篇章。一九七○年代的臺灣,是最恐怖、也最純真的年代,如今在政壇佔有一席之地的許信良、林義雄、姚嘉文、施明德、陳菊、呂秀蓮、陳婉真、田秋菫、張溫鷹等人,他們曾經擁有相同的信念、共同的目標,不分省籍、不分統獨,結群而出、患難相助;而雷震、黃信介、余登發、蘇東啟、康寧祥、陳鼓應、陳博文、紀萬生、楊青矗、張俊宏、蘇慶黎、艾琳達、吳哲朗、魏廷朝、陳映真等人,也是不該被歷史遺忘的名字,在他們所有人的同心協力、推波助瀾下,共同改變了臺灣的命運。

一九七九年的「美麗島」,是繼「二二八」事件後讓臺灣人民印象最深刻的政治事件,也是臺灣民主運動史的轉捩點。當年大逮捕時的風聲鶴唳,電視上一再播放的施明德懸賞通告,以及在軍事法庭上被告慷慨激昂的發言,激盪人心,是七○年代臺灣人民的共同歷史記憶。在《反抗的意志:1977-1979美麗島民主運動影像史》中,我們可以看見民主前輩們的身影,以及他們可歌可泣的故事,他們的影像也是鼓舞臺灣人民竭力撼動一整個大時代的縮影。

二○一四年,適逢美麗島事件三十五週年,也是臺灣民主進程中的關鍵重要時刻,時報文化重新推出《歷史的凝結:1977-79臺灣民主運動影像史》,經過增訂、重整後,更名為《反抗的意志:1977-1979美麗島民主運動影像史》,收錄十餘篇文章與近五百幅珍貴歷史照片,娓娓道來那個風起雲湧的關鍵時刻,看這些時代的反抗者,如何以其堅定的意志、不畏強權的勇氣,成為社會邁向民主自由的領航旗手;也藉由事件時間軸的敘事與珍貴影像,帶領讀者重新認識這場影響臺灣民主歷程的重大事件。

系統號:

P-004556

1935臺灣博覽會寫真照片

標題:

1935臺灣博覽會寫真照片

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:博揚文化事業公司

作者:

闞正宗 導讀

內容簡介:

本書除原本的「始政四十週年紀念臺灣博覽會」的攝影集(寫真帳)外,又增加了明信片、各展館紀念圖章、博覽會案內(導覽)手冊、會場設施簡介及平面圖。其中更有數十張的博覽會各展館的彩色照片,皆是首次披露,彷彿親歷八十年前的博覽會盛況。本書可說是幾乎完整收錄了始政四十週年紀念臺灣博覽會的一切相關資料,是研究該博覽會非常珍貴的史料。

導讀者簡介

闞正宗,生於臺灣嘉義市,國立成功大學歷史學博士,現任教於佛光大學、玄奘大學宗教研究所、法鼓佛教學院。著有《臺灣佛教一百年》、《重讀臺灣佛教─戰後臺灣佛教(正、續編)》、《臺灣佛寺的信仰與文化》、《臺灣佛教史論》、《中國佛教會在臺灣─漢傳佛教的延續與開展》、《臺灣日治時期佛教發展與皇民化運動──「皇國佛教」的歷史進程(1895-1945)》等專書,以及相關佛教論文集數十篇。

系統號:

P-004557

思文論集──儒道思想的現代詮釋

標題:

思文論集──儒道思想的現代詮釋

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

張亨 著

內容簡介:

一、先秦思想中兩種對語言的省察

二、陸機論文學的創作過程

三、《論語》論詩

四、莊子哲學與神話思想──道家思想溯源

五、荀子的禮法思想試論

六、張載「太虛即氣」疏釋

七、「天人合一」的原始及其轉化

八、朱子的志業──建立道統意義之探討

九、試從黃宗羲的思想詮釋其文學視界

十、〈定性書〉在中國思想史上的意義

十一、《論語》中的一首詩

十二、《莊子》中「化」的幾重涵義

十三、〈桃花源記〉甚解

十四、從「知之濠上」到「無心外之物」──戴靜山先生〈魚樂解〉述義

十五、《詩.桃夭》甚解

十六、說道家

十七、說儒家

系統號:

P-004562

魯迅:現代轉型的精神維度

標題:

魯迅:現代轉型的精神維度

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:秀威資訊公司

作者:

汪衛東 著

內容簡介:

第一章 深度與限度:魯迅早期「個人」觀念

第一節 從「自我」到「個人」:魯迅早期「個人」觀念的思想淵源

近代共同語境中的魯迅「個人」觀念

中、西比較語境中的魯迅「個人」觀念

第二章 邏輯與歷史:魯迅的國民性批判

第一節 作為思想形態的國民性批判

第二節 作為歷史觀念的國民性批判

第三章 文學主義與雜文意識

第一節 20世紀的文學主義

第二節 雜文意識與文學行動

第四章 魯迅的兩次絕望

第一節 S會館的魯迅

第二節 1923年的魯迅

第五章 生命深淵的詩與思

第一節 《野草》:衝決絕望的行動

第二節 《野草》與佛教

第六章 變化的語境與魯迅的當下意義

第一節 90年代以來中國文化語境的變遷

第二節 魯迅的當下意義

系統號:

P-004574

他方閾境的生命政治:環北太平洋區域少數文學的跨文化翻譯/異

標題:

他方閾境的生命政治:環北太平洋區域少數文學的跨文化翻譯/異

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:翰蘆圖書出版公司

作者:

邱子修 著

內容簡介:

導論 他方閾境的生命政治:環北太平洋區域少數文學的跨文化翻譯∕異

1. 他方閾境生命政治的時代意

2. 本書主旨、理論架構及研究方法

3. 「他方閾境」、「少數文學」的定義

4. 「生命政治」意涵的演變及在本書的定義

5. 「翻譯」、「文化翻譯」、「跨文化翻譯/異」意涵的演變及本書的定義

6. 環北太平洋區域「批判式比較文學」對於重構世界文學的重要性

7. 各章節的安排及主旨概述

第1章 跨文化原住民「交織含混互動主體性」的生命政治:以《航海家的臉》、《當鯊魚反擊時》及《草常青、水常流》為例闡述

1. 跨文化原住民「交織含混互動主體」的生命政治

2. 《航海家的臉》中跨文化原住民「交織含混互動主體」的生命政治

3. 《當鯊魚反擊時》中跨文化原住民「交織含混互動主體」的生命政治

4. 湯姆斯‧金《草長青、水常流》中跨文化原住民交織含混互動主體的生命政治

5. 少數文學中文化翻譯的跨文化方案

6. 小結

第2章 跨越身分認同政治的臺灣海洋文學:以《腳跡船痕》及《海平面下》為例闡述

1. 跨越身分認同政治的臺灣海洋文學時代背景

2. 以廖鴻基的《腳跡船痕》為例闡述

3. 以陳楊文的《海平面下-浮潛臺灣婆娑之洋美麗之島》為例闡述

4. 結語

第3章 新世代「渡越主體」跨越身分認同政治的文化翻譯∕異:以〈翻譯者〉和〈病徵的詮釋者〉為例闡述

1. 新世代跨越身分認同政治的時代背景

2. 〈翻譯者〉-渡越主體跨文化翻譯∕異的蛻變

3. 拉希莉〈病徵的詮釋者〉-渡越主體跨文化翻譯∕異的盲點

4. 小結

第4章 他方閾境生態學派的生命政治:以《當鯊魚反擊時》和《後山鯨書》為例

1. 生態學派生命政治的定義

2. 《當鯊魚反擊時》中生態學派的生命政治

3. 《後山鯨書》中生態學派的生命政治

4. 小結

第5章 「他方閾境」跨文化的生態翻譯∕異:以《海中鬼影-鰓人》和《鯨之子民》為例

1. 「跨文化生態文化翻譯∕異」的定義

2. 《海中鬼影-鰓人》的生態文化翻譯∕異

3. 《鯨之子民》的生態文化翻譯∕異

4. 「他方閾境」生態文化翻譯∕異的意義

5. 小結

第6章 抵科技烏托邦的生命政治:以《廢墟臺灣》和《末世男女》為例

1. 抵科技烏托邦生命政治的定義

2. 《廢墟臺灣》中抵科技烏托邦的生命政治

3. 愛特伍《末世男女》中抵科技烏托邦的生命政治

4. 小結

結論 環北太平洋區域他方閾境生命政治的倫理轉向

系統號:

P-004576

中國文學理論

標題:

中國文學理論

時間:

2014年12月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

興膳宏 著,蕭燕婉 翻譯

內容簡介:

本書日文書名為「新版中國の文學理論」

導讀 興膳宏《中國文學理論》之定位:從中古文學理論研究的角度出發

Ⅰ

六朝時期文學觀的發展:以文體論為中心

Ⅱ

從文學理論史的角度看〈文賦〉

摯虞《文章流別志論》考

論〈宋書謝靈運傳論〉

Ⅲ

《文心雕龍》與《出三藏記集》:論二者的內在關係

《文心雕龍》的自然觀:探本溯源

日本對《文心雕龍》的接受與研究

Ⅳ

關於《詩品》之我見

《詩品》與書畫論

《文心雕龍》與《詩品》文學觀之對立

Ⅴ

《玉臺新詠》成書考

顏之推的文學論

王昌齡的創作論

《文心雕龍》在《文鏡秘府論》中的反映

《古今集》真名序紀要

系統號:

P-004599

晚清外務部之研究

標題:

晚清外務部之研究

時間:

2014年11月

出版單位:

臺北:致知學術出版

作者:

蔡振豐 著

內容簡介:

第一章、緒論

第二章、清末外交機構變革與外務部成立

第一節 外交機構之演變

第二節 改革外交之主張

第三節 外務部之成立

第三章、外務部的組織、人事與經費

第一節 外務部之組織與變革

第二節 外務部之人事分析

第三節 外務部之經費分析

第四章、出使制度與地方交涉機構

第一節 出使制度的變革

第二節 地方交涉機構的設置

第五章、外務部的三階段發展

第一節 早期發展(1901-1907年):奕劻與瞿鴻禨

第二節 中期發展(1907-1909年):呂海寰與袁世凱

第三節 晚期發展(1909-1911年):梁敦彥與鄒嘉來

第六章、結論

系統號:

P-004623

摶泥幻化:院藏歷代陶瓷

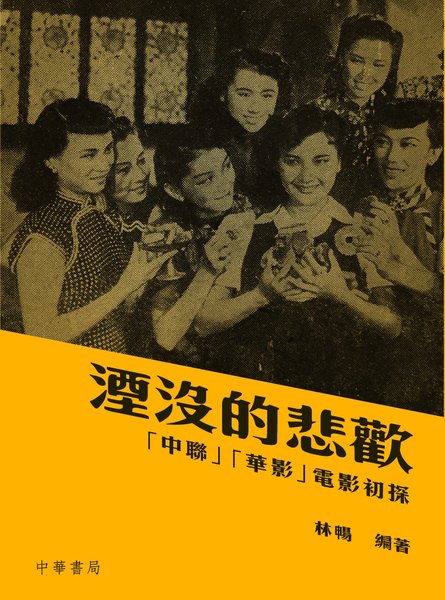

湮沒的悲歡── 「中聯」「華影」電影初探

標題:

湮沒的悲歡── 「中聯」「華影」電影初探

時間:

2014年11月

出版單位:

香港:中華書局

作者:

林暢 著

內容簡介:

前言 VII 被湮沒的悲歡

推手

一個電影人的「無間道」

重讀川喜多長政

作者

戰火中的朱石麟電影世界

淪陷時期的光影堅守者──淺論「中聯」「華影」時期幾位電影導演的藝術風格

作品

重說《萬世流芳》

佳期誤──論電影《博愛》

每顆心兒都知道,過了黑夜是清早──漫談《萬紫千紅》

戰火中的音符

尷尬的落幕──《春江遺恨》的開始與「華影」的結束

時代

光影對照集:雜談二戰時期的英法影壇

黃天始回憶:一段被遺忘的中國電影史(1937-1945)

資料選輯

中聯華影組織資料

中聯各部門負責人員名單

「中聯」、「華影」片目

審判附逆影人日程表

系統號:

P-004646

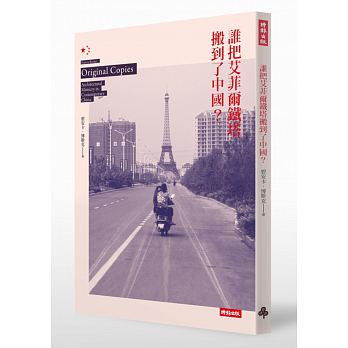

誰把艾菲爾鐵塔搬到了中國?

標題:

誰把艾菲爾鐵塔搬到了中國?

時間:

2014年11月

出版單位:

臺北:時報文化出版公司

作者:

Bianca Bosker 原著,楊仕音 翻譯

內容簡介:

本書英文書名為"Original Copies: Architectural Mimicry in Contemporary China"可參見:http://ccs.ncl.edu.tw/new/content_list.aspx?&main_type=04&epaper_num=86&send_time=2013/02/01#detail_536

大量以原尺寸、等比例複製,在中國土地上的法國凡爾賽宮、惠州市仿造成奧地利的哈修塔特村、杭州市仿造成義大利式的威尼斯建築、水道與平底船;上海的英式「泰晤士小鎮」、瀋陽的「新阿姆斯特丹」、法國巴黎鐵塔、德國新天鵝堡……仿效得維妙維肖,任何一絲細節都不放過,即使是巴黎鐵塔前的一盞紅綠燈亦然。

作者碧安卡.博斯克認為,「他們賣的不僅是山寨西方公寓,還有更美好生活的夢想……」不少建築並非簡單、單一的模仿,而是在其中加入了許多的中國元素,讓這些西方建築更符合中國的美學。這些仿造歐美式的建築當中,有不少帶有炫富的土豪成分,但在這些建築的背後,是一個個充滿活力與生機的社區。作者在書中並沒有對中國這樣廣泛且普遍受到認可的山寨現象做膚淺的解讀。

在整本書當中,「庸俗」這個詞僅出現了三次。在博斯克的眼裡,這種「融西入中」的建築,卻也體現著當代中國人的「生活方式」和「獨特思考」,並對現象背後中國人的心理狀態,做了深刻的著墨及剖析。她認為對中國人來說,複製文化有其獨特的價值。

作者簡介

碧安卡.博斯克(Bianca Bosker)畢業於普林斯頓大學。她被選為美國資優學生聯誼會成員( Phi-Beta- Kappa)會員並以最優學業成績畢業。在普林斯頓大學東亞研究系就讀時,博斯克曾獲頒著名的高等論文「馬喬裡查德威克.布坎南獎」(Marjory Chadwick Buchanan Prize)。她是《擊倒:滾動在回憶中的球道》(Bowled Over: A Roll Down Memory Lane)(由紀事圖書[Chronicle Books)出版,內容關於保齡球文化史)一書的共同作者。2007年,她於香港《遠東經濟評論》(Far East Economic Review)榮獲華爾街日報的「羅伯特.巴特利」(Robert L. Bartley)新聞編輯獎學金。其著作、書評、社論,多探討科技、國際事務、經濟和亞洲文化,並在《遠東經濟評論》、《華爾街日報》(Wall Street Journal)發表,由快速公司(Fast Company)等出版商出版。作者現居紐約,在赫芬頓郵報(The Huffington Post)擔任資深科技編輯。她於2009年發起網站科技觀察計劃並撰寫成文,每月吸引了數以百萬計的讀者。博斯克表示,這本書是在她大學畢業論文的基礎上創作而成,期間得到了普林斯頓大學多位老師和許多中國友人的幫助。

系統號:

P-004555

文學詮釋新視野

標題:

文學詮釋新視野

時間:

2014年11月

出版單位:

臺北:里仁書局

作者:

賴芳伶 著

內容簡介:

這本集子收錄作者近十年來發表的論文,有中國古典傳統的商量,也有當代臺灣文學的審思;涉及的文類有小說、散文和詩。看似隨興而成,實有深層脈絡於其中。編排上,以論述的文本年代略為區分。所討論的問題內容往往溯源神話宗教民俗傳說,或延伸至倫理學性學詩學。行有餘力則順勢觸源廣漠寰宇,低迴幽邃人性,哀歡浮世一瞬。

作者介紹

賴芳伶,臺灣大學中文系畢業,香港大學文學博士,現任東華大學教授。研究領域為:中國古典小說,晚清民初文學,臺灣現當代文學。著有《清末小說與社會政治變遷――1895~1911》、《新詩典範的追求》、《中國古典小說四講》等。

系統號:

P-004572

王佩璋與紅樓夢:一代才女研紅遺珍

標題:

王佩璋與紅樓夢:一代才女研紅遺珍

時間:

2014年11月

出版單位:

臺北:里仁書局

作者:

劉廣定 著

內容簡介:

一九五零年起約有三十年,是中國知識份子的劫運時代。不幸遭劫的王佩璋女士(1930-1966)乃「紅學史」上一位稀有的奇才。北大畢業後不到四年間,即在紅樓夢研究上有不少超越當時成名學者的創見,也與俞平伯共同完成了第一部紅樓夢前八十回的「校字記」。但不僅未獲青睞及呵護,反因受迫害失去工作,而後選擇離開了那不再值得留戀的塵世。所遺研究成果則少人言及,或遭忽略,實在令人惋嘆。

作者介紹

劉廣定曾在臺灣大學化學系執教四十餘年,現為名譽教授。專業之外,喜愛研紅。著有《化外談紅》(2006年)與《讀紅一得》(2014年)等,近之論文多載於《紅樓夢研究輯刊》(上海)與《曹雪芹研究》(北京)等刊物。今將所蒐集到王女士的研紅遺珍彙成一冊,並略加介紹,以期這株異卉的丰采稍得重現於世。

系統號:

P-004573

二重奏:紅學與清史的對話

標題:

二重奏:紅學與清史的對話

時間:

2014年11月

出版單位:

新竹:國立清華大學出版社

作者:

黃一農 著

內容簡介:

第一章 e考據時代的紅學研究

第二章 曹家開基祖曹振彥的生平事跡

第三章 曹寅的旗人好友張純修與成德

第四章 曹寅家的血緣世系

第五章 曹寅家族的姻親網絡

第六章 納蘭與傅恒家事說

第七章 大觀園「元妃省親」本事考

第八章 袁枚《隨園詩話》中的涉紅記事

第九章 曹雪芹與《春柳堂詩稿》的作者宜泉

第十章 曹雪芹在乾隆朝書畫界的人際網絡

第十一章《紅樓夢》與清初政爭中的悲劇身影

第十二章 《紅樓夢》在清代的禁毀與流傳

第十三章 紅學的未完成交響曲

系統號:

P-004577

千里風雲會:2010兩岸八校師生崑曲學術研討會論文集

非我族裔:戰前香港的外籍族群

標題:

非我族裔:戰前香港的外籍族群

時間:

2014年11月

出版單位:

香港:三聯書店

作者:

丁新豹、盧淑櫻 合著

內容簡介:

香港自開埠以來,華人雖一直佔總人口的95%以上,但仍有近5%的外籍族群。論人數,他們遠比華人少,但在九七回歸前,部分非華裔僑民在經濟實力上與華人不遑多讓,政治影響力尤有過之,特別是在二戰前。其中,英、葡、美、德、法、日、俄、南亞、猶太及巴斯等族裔,或以人口較多,或因財力較強,而格外值得關注。

香港為何會有這麽多的外籍族群?他們為何不遠千里而來,是經商?工作?傳教?還是逃難?香港有甚麼特點吸引他們?他們在香港的生活模式是怎樣的?他們與華人及其他族群——特別是作為统治者的港英政府的關係如何?在香港發展為國際大都會的百多年間,他們扮演過甚麼角色?在管治制度、醫療衛生、法律文教、宗教慈善諸方面,又有何貢獻?對本地的華人有何影響?

「非我族類,其心必異」,這是千百年來國人對外族的先入為主的看法;就香港的情况而言,是耶?非耶?本書將試圖為你提供答案。

著者簡介

丁新豹,香港歷史博物館前總館長,現為香港中文大學歷史系客席教授及名譽高級研究員,香港大學及香港教育學院名譽院士,香港特別行政區古物諮詢委員會、衛奕信文物信託理事會、非物質文化遺產諮詢委員會委員,本港及廣東省多所博物館之名譽顧問。

盧淑櫻,香港土生、土長,土產歷史愛好者。現任職於香港中文大學歷史系,研究興趣包括婦女及兒童歷史、近代中國社會文化史和香港史等。

系統號:

P-004603

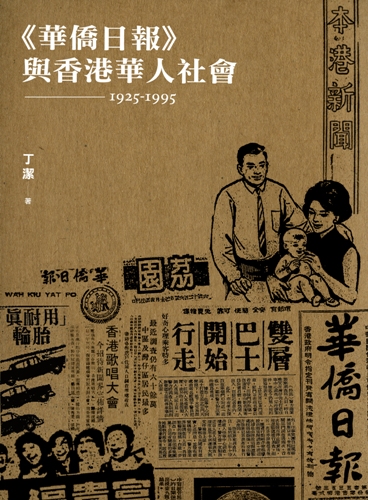

《華僑日報》與香港華人社會(1925-1995)

標題:

《華僑日報》與香港華人社會(1925-1995)

時間:

2014年11月

出版單位:

香港:三聯書店

作者:

丁潔 著

內容簡介:

《華僑日報》承接香港早期的辦報傳統,開創中文報紙的嶄新局面,二戰後初期成為香港第一中文大報,刊行長達七十年,在香港報業史、華南報業史乃至海外華文報業史上,都佔有極其重要的地位。它是香港歷史文化的一個組成部分,更是研究香港社會發展的珍貴材料。

本書是第一本關於《華僑日報》的研究專著,採取歷史學的研究方法、新聞學理論和觀點等,憑藉《華僑日報》的報紙原件和微縮膠片,進行深入探討,是香港報業史和文化史的重要研究成果。

書中就《華僑日報》前身三種報紙及該報本身的刊行經過作出全面性的系統論述,並對報上登載的消息、文章、圖片、廣告等作詳細統計,分析該報在不同時期的內容和特色,進而探討《華僑日報》與本地乃至內地、海外社團的關係,分析該報在香港社團的發展歷程中所擔當的角色,以及香港社團對該報所作出的回饋,從而考察二十世紀香港中文報刊與華人社會發展之間的互動關係。

著者簡介

丁潔,江蘇常州人。南京大學文學士、香港浸會大學哲學碩士、哲學博士,現為香港浸會大學歷史系講師暨近代史研究中心高級研究助理,專攻香港史及近代中國文化史。已刊專著有《陶行知與香港「中業」教育》(合編)、《連環圖畫與大眾閱讀—「公仔書」的文化史》(合著)、《中國女性史閱覽入門》(合著)、《天下名士有部落—常州人物與文化群體》(合著)等,並有學術論文及書評多篇發表於《中國圖書年鑑》、《當代史學》、《歷史與文化》等書刊中。

系統號:

P-004604

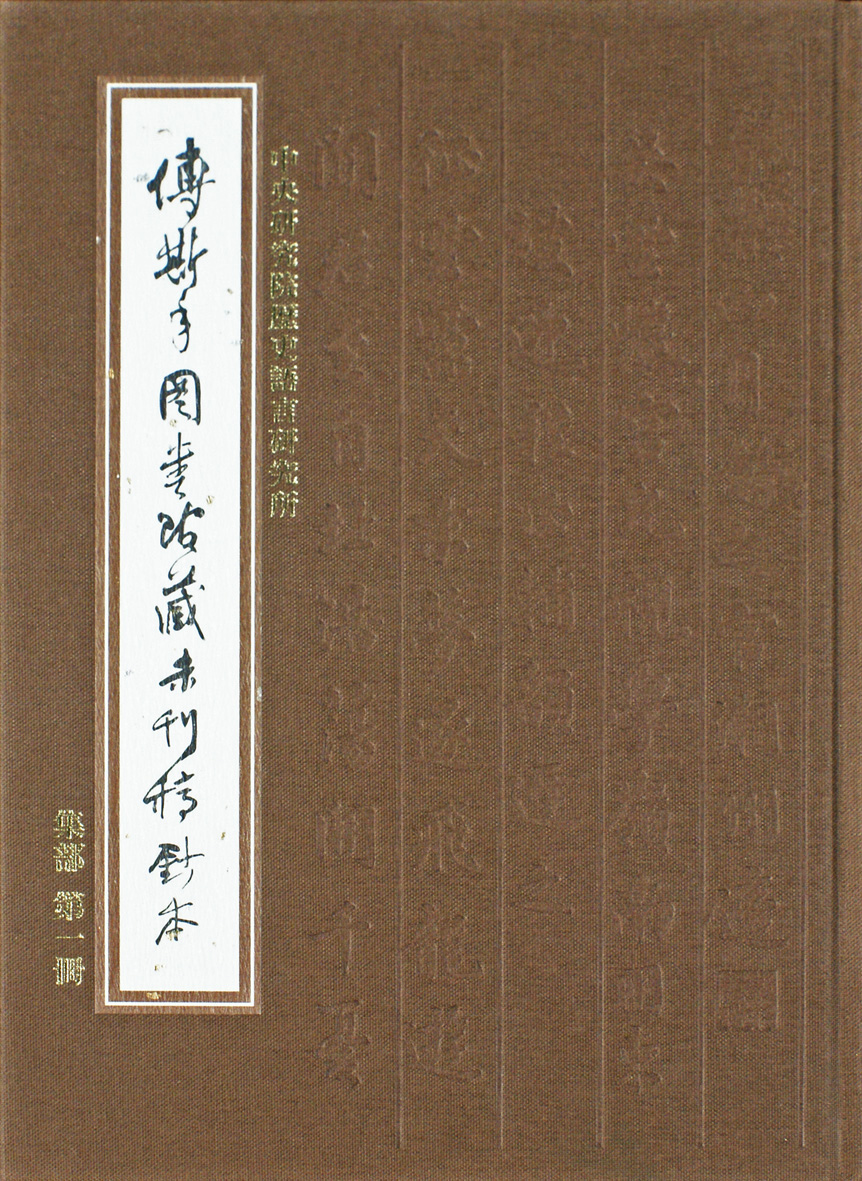

傅斯年圖書館藏未刊稿鈔本.集部

標題:

傅斯年圖書館藏未刊稿鈔本.集部

時間:

2014年10月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

作者:

劉錚雲 主編

內容簡介:

中研院史語所傅斯年圖書館藏書近九十萬冊,而十八萬餘冊的古籍線裝書素為學界所矚目。近年來,史語所一直都有多項圖書研究計畫進行中,冀能提供研究者更便利的學術資源。館藏稿本、鈔本計1,400餘部,其中集部225部。2014年在中研院經費的支持下,特選印坊間未見或罕見的集部古籍稿本、鈔本34部。

該套書全套三十冊,每部書均撰有提要,論述作者生平行略、撰述原由、內容概要及價值等。並附有人名索引,收錄各書編撰者、卷內輯文作者、序跋者及手書題記者,裨利檢索。

系統號:

P-004668

香港天主教傳教史1841-1894

標題:

香港天主教傳教史1841-1894

時間:

2014年10月

出版單位:

香港:三聯書店

作者:

夏其龍 著,蔡迪雲 翻譯

內容簡介:

香港天主教教會是少數從香港開埠伊始便一直存在至今的機構之一,與香港同步成長,貢獻良多。早於一八四一年,羅馬天主教會已於香港設立傳教區。香港天主教教會及各修會為當時的香港貧病老弱者提供大量的慈善福利服務,大大減輕了剛成立的殖民政府在社會福利上的沉重負擔。時至今日,除宗教服務外,教會在香港的醫療、教育及社會福利方面仍然擔任一個重要的角色,盡心竭力地為香港市民提供多元化及專業的服務。

歷史研究方面,與其他宗教相比,有關早期天主教教會全面的研究可謂鳳毛麟角,究其原因,與其封閉性及研究難度不無關係。天主教教會是一個具有悠久歷史的宗教團體,對複雜的內部組織架構、相關人物、修會及傳教團體之間的錯綜關係,非內部人士難以明瞭;加上早期有關教會及各修會的原始檔案,多以拉丁文、法文、意大利文或葡萄牙文記錄,大大增加了研究的難度。本書作者夏其龍神父,多年從事天主教傳教史的研究工作,非但對教會內部運作熟悉了解,加上熟諳多種歐洲語言,對掌握、驗證及分析有關原始檔案大有幫助,研究的可信性亦大為提高。

書中大部分內容依據香港教區檔案處、羅馬教廷傳信部,以及歐洲多個修會所提供的大量文獻寫成,資料翔實,言必有據。而作為一位客觀及持平的歷史學者,夏神父對於教會成立初期的權力鬥爭、教會與政府間之角力、傳教團體間的齟齬、華籍及外籍神職人員間的矛盾等人性化的一面亦如實述之,絕無迴避,把香港天主教教會的發展歷程全面地展現於讀者眼前,對本地早期社會、宗教、教育,以至慈善福利方面的研究來說,絕對是一部不可多得的參考著作。

著者簡介

夏其龍,天主教司鐸。現任香港天主教教區檔案主任,兼任香港中文大學天主教研究中心主任。曾攻讀哲學、神學、傳媒及歷史。研究興趣包括教會史、文明史、拉丁語,也涉獵客家、墓地、燈塔等研究。

譯者

蔡迪雲,香港城市大學法律學榮譽學士、香港大學法律專業證書(Postgraduate Certificate in Laws)及法學碩士。現任香港城市大學法律學院中國法與比較法研究中心研究員。

系統號:

P-004602

此心安處亦吾鄉:嚴歌苓的移民小說文化版圖

標題:

此心安處亦吾鄉:嚴歌苓的移民小說文化版圖

時間:

2014年10月

出版單位:

香港:三聯書店

作者:

葛亮 著

內容簡介:

嚴歌苓的移民小說生動地反映了當今世界文化的一大特色——不同民族和文化間的互動與雜交。本書以嚴歌苓的移民小說為研究對象,梳理和分析其主題和特色:

考察人性在異質文化背景下的演變與發展。嚴氏移民小說將人性置於某一特定文化背景下,考察人性的適應與演化,探尋背後的原生文化在激變中發展的可能性,借此反思華人自身文化特質。

探索文化、歷史與社會的深層次內核。嚴歌苓沒有止筆於移民生活,以及此種經歷所包含的不同文化間的砥礪、碰撞與牽扯。而是洞穿熙熙攘攘的表層,探索深層的文化、歷史與社會內質,挖掘華人移民文化的淵源,回溯其繁衍於異域的原初狀態。

探尋華人移民文化在現代語境中的出路。嚴歌苓書寫華人移民在文化邊緣的艱辛生存景狀,有意識地探尋華族移民文化在現代語境中的出路。她筆下的人物往往主動尋求新的身份認同,縱然面臨障礙與陣痛,亦積極完成“他鄉亦故鄉”的文化轉型。見微知著,由此映照出文化體系間相互交融的發展趨勢。

本著作特別收錄作者對嚴歌苓最新學術專訪。

著者簡介

葛亮,香港大學中文系博士,現任香港浸會大學中文系助理教授。主要研究領域為中國現當代城市文化與文學、比較文學與少數族裔文化、文學與電影藝術等。曾獲2014年香港浸會大學“傑出青年研究學者獎”、香港藝術發展獎、首屆香港書獎、臺灣聯合文學小說獎首獎等獎項。作品入選“當代小說家書系”、“二十一世紀中國文學大系”及臺灣“年度誠品選書”。作品於2010年與2013年兩度獲選“亞洲週刊年度華文十大小說”。著有長篇小說《朱雀》,小說集《七聲》、《謎鴉》、《阿德與史蒂夫》,文化論著《繪色》等。

系統號:

P-004605

清語老乞大譯註

吳曉青文集──逝世十週年紀念

.jpg)

標題:

吳曉青文集──逝世十週年紀念

時間:

2014年9月

出版單位:

南投:國立暨南國際大學中國語文學系

作者:

吳曉青 著

報導者:

陳裕美

內容簡介:

思想部分

一、道‧語言‧思維──莊子思想論析

二、《列子》的生死觀

三、王弼言意觀初探

四、王弼《老子注》中的生死觀

五、從空間性詞彙論郭象的生命哲學

六、郭象《論語體略》中的政治思想

文學部分

七、試論〈卜居〉和〈漁父〉

八、魏晉論體散文形式及寫作方式管窺──以嵇康的作品為中心

九、從《世說新語》看魏晉的人倫鑒識活動

十、解嘲文學新論──從〈進學解〉談起

十一、南宋遺民林景熙詩歌初探

吳曉青老師(1967-2004)於2001年2月進入國立暨南國際大學中國語文學系任教,2004年2月因病去世。吳老師主要研究領域為魏晉玄學,文思敏捷,學養俱佳。逝世十週年之際,為表追思,收集其論文共十一篇,出版《吳曉青文集─逝世十週年紀念》。一以表彰其為學成果,一以彙整其研究心得供斯界參考。若學界先進或同學有意索取《吳曉青文集》,敬請E-mail告知姓名、寄送地址、服務單位或就讀學校,以便郵寄。

聯絡人:陳裕美小姐

E-mail:ymchen@ncnu.edu.tw

聯絡電話:049-2910960轉2602

系統號:

P-004673

舊書刊中的香港身世

標題:

舊書刊中的香港身世

時間:

2014年9月

出版單位:

香港:三聯書店

作者:

楊國雄 著

內容簡介:

遲至1970年代,港人才逐漸對本土各方面的歷史加以重視。儘管因日佔戰亂、及後又因經濟起飛引致拆遷頻密,香港戰前的舊書刊得以保存的雖為數不多,但對重整香港歷史卻意義非凡。本書作者係資深的圖書館從業員,在此書中將現有藏品分成數輯。

第一輯開篇先就追查香港身世朦朧,介紹第一部關於香港通論的中文專著《香港雜記》(1894年)。而中港官方交往,早有先例,《香江酬酢集》一書,呈現了1936年粵港官員酬酢中,香港商人的參與情況及仲介地位的重要性。至於市政考察、工商百貨、宗教廟宇、奴婢賣身等,在在充份描繪了香港社會的過去面相,好讓讀者以今之視昔,悟出香港的宿命來。第二輯雖然在眾多藏品中,只選取幾類作速寫,但已涵蓋了女性、工運、鄉族、教育等項目。第三輯講香港報紙歷史,點出本地社會文化倚賴此種媒體而廣傳,由來已久。研究香港身世,在欠缺系統歷史書寫的情況下,閱讀大量舊報,是可行的策略。兼之第四輯集中介紹了清末至「七七事變」前的 28 種新舊文藝期刊,綜上敘述社會特質,已見其大概了。

香港本地史的研究,現已蔚然成風。新「出土」的舊資料,也陸續在學者們的掌握整理中。本書的意義不僅是幫助搶救和保存香港文獻,也對早期香港史的研究有所啟迪,同時還是學問的普及化,讓香港往昔風貌,一同與普通讀者分享。

著者簡介

楊國雄,畢業於香港大學中文系。任職香港大學圖書館期間,赴夏威夷大學攻讀圖書館學,回港後出任香港大學孔安道紀念圖書館首任館長。1990年移居加拿大,擔任多倫多大學和約克大學合辦的加港文獻館首任館長。在職期間及退休後始終筆耕不輟,合編有《現代論文集文史哲論文索引》(1979),及編著《香港戰前報業》(2013)。

系統號:

P-004606

臺灣原住民族移動與分布

民間風景:臺灣傳說故事的地方敘述

.JPG)

標題:

民間風景:臺灣傳說故事的地方敘述

時間:

2014年4月

出版單位:

臺北:里仁書局

作者:

簡齊儒 著

報導者:

曾美華

內容簡介:

第一章 緒論:臺灣傳說故事的地方敘述

一、研究動機:看見臺灣、聆聽文化

二、研究目的:俗文學的地方義理

三、研究範疇:田野內的理論實踐

四、研究回顧:本土文化的空間敘述

五、章節導言:追蹤俗文風景的地方感

第二章 空間的怪獸:臺灣虎姑婆故事之敘述結構

一、緒論

二、永恆的精怪:臺灣虎姑婆異文特色

三、敘事結構:自然/文化之二元對立

四、入侵空間:虎姑婆的文明化

五、逃出地方:人類的自然化

六、不斷衝突/和解的故事循環:敘述解碼

七、小結

系統號:

P-004675

普通文字學概要

標題:

普通文字學概要

時間:

2014年12月

出版單位:

重慶:西南師範大學出版社

作者:

鄧章應 著

報導者:

本書作者,E-mail: dzhy77@163.om

內容簡介:

第一編 文字和文字學

第一章 文字及其性質

第一節 文字的定義

第二節 文字的屬性、特點和作用

第三節 文字與其他符號體系的關係

第二章 文字學及其體系

第一節 中國文字學觀念的時代演進

第二節 文字學的學科地位和學科體系

第二編 文字系統與文字單位

第一章 文字系統及其命名

第一節 文字系統概說

第二節 文字的命名理據與規範

第二章 字與字元

第一節 字、字元的性質及同一性

第二節 字元的形成機制

第三章 文字規則

第一節 字元的構成規則

第二節 字的表達規則

第三節 字(字元)的組合規則

第三編 文字的類型

第一章 文字類型學

第一節 文字類型學研究史

第二節 文字分類新探索

第二章 各類型文字及其特徵

第一節 原始文字的定義及特徵

第二節 意音文字的定義及特徵

第三節 表音文字的定義及特徵

第四編 文字的起源

第一章 原始文字的起源

第一節 原始記事

第二節 從原始記事到原始文字形成

第二章 意音文字的起源

第一節 自源意音文字的形成

第二節 借源意音文字的形成

第三章 表音文字的起源

第一節 自源表音文字的形成

第二節 借源表音文字的形成

第五編 文字的演進與流變

第一章 文字系統的演變

第一節 文字系統演變概況

第二節 新字的產生與舊字的消亡

第三節 文字系統演變的特點和原因

第二章 字元的演變

第一節 字元定型與字元演變規律

第二節 異體字在文字演變中的作用

第六編 文字的傳播與接觸

第一章 文字借用、兼用與轉用

第一節 文字借用

第二節 文字兼用

第三節 文字轉用與文字保持

第二章 文字擴散與文字圈的形成

第一節 字母的傳播

第二節 漢字的傳播

第三節 柏格理文字的創制與傳播

第三章 文字交流、分化與統一

第一節 文字轉寫

第二節 文字分化

第三節 文字統一

第七編 文字學資料與方法

第一章 文字學資料

第一節 文字原始資料

第二節 文字整理資料

第三節 文字研究資料

第二章 文字學研究方法

第一節 具體文字研究方法

第二節 普通文字學研究方法

系統號:

P-004730

中古中國與粟特文明

標題:

中古中國與粟特文明

時間:

2014年8月

出版單位:

北京:北京三聯書店

作者:

榮新江 著

內容簡介:

繼《中古中國與外來文明》之後,這是作者又一部漢唐中西文化交流的力作。近十多年來,隨著安伽、史君等粟特首領墓葬在中原出土和大量漢文墓誌的新刊,來華粟特人及其歷史文化成為絲綢之路研究中的熱點。本書深入探討了入華粟特人的遷徙路線和聚落分佈;粟特人在農牧交界地帶的生活形態,以及從聚落到鄉里的社會變遷;書中更聚焦於粟特商隊的構成、商隊首領薩保如何轉變為聚落首領並入仕中國;祆祠的社會功能諸問題。並闡發安祿山的種族、宗教信仰及其叛亂基礎;強調入華粟特人的多元文化特性。作者立足本土,兼具國際視野,力圖以陳寅恪所宣導的「通識」方法,對前所不詳的粟特文明,做出富有新意的探索。

作者簡介

榮新江,現為北大歷史系暨中國古代史研究中心教授。著有《歸義軍史研究》、《敦煌學十八講》、《中古中國與外來文明》、《中國中古史研究十論》、《隋唐長安:性別、記憶及其他》、《辨偽與存真——敦煌學論集》、《學術訓練與學術規範》等,主編《唐代宗教信仰與社會》、《中外關係史:新史料與新問題》、《粟特人在中國》、《新獲吐魯番出土文獻》及《唐研究》(1-19卷)等。

系統號:

P-004647

習近平の政治思想:「紅」と「黄」の正統

標題:

習近平の政治思想:「紅」と「黄」の正統

時間:

2015年1月

出版單位:

東京:勉誠出版

作者:

加藤隆則 著

內容簡介:

第一部 紅二代政権の実態

第1章 二代目直系の歴史的使命

第2章 腐敗摘発による中央集権

第3章 大衆路線の再興

コラム①「墓を暴かれる指導者の迷信」

第二部 「中国の夢」とは

第4章 歴史的課題としての大国化

第5章 潜在化する分裂のリスク

第6章 混迷する社会主義核心価値観

コラム②「戦時下で語られた一四二人の“夢”」

第三部 体制改革の行方

第7章 「市場化」と集権の両立

第8章 遺言としての民主化

第9章 言論空間の主導権

コラム③「『ありがとう』と答えた習近平夫人」

第四部 国際秩序への挑戦

第10章 強軍のコントロール

第11章 米国との新型大国関係

第12章 日中関係「悪化」の常態化

系統號:

P-004568

禹王と日本人:「治水神」がつなぐ東アジア

戦後70年保守のアジア観

中華民国の臺湾化と中国

戦後補償裁判からみた「中国人強制連行・強制労働事件」

標題:

戦後補償裁判からみた「中国人強制連行・強制労働事件」

時間:

2014年12月

出版單位:

東京:高文研

作者:

松岡肇 著

內容簡介:

日本は、アジア太平洋戦争の末期に、政府の方針に基づいて占領下の中国から約四万人の中国人男性を日本に強制的に連れてきて、重労働をさせた。これが中国人強制連行・強制労働事件である。

外務省の文書によれば、日本の35の企業が135の事業所でこれらの人々を強制労働させ、6830人が亡くなった(死亡率=18%)。日本各地で損害賠償を求める裁判が起こされたが、すべての裁判が請求を認めない結果(敗訴)に終わった。しかし、裁判後も被害の賠償を求める動きが後を絶たない。なぜなら歴史的事実として、国と企業の共同不法行為だということを日本の最高裁が認めているからである。

戦後70年を迎える2015年。日本政府が「謝罪」「賠償」を拒む中、加害企業の中には和解する企業も出てきた。

本書は、この事件を未解決にせず、両国の間に真の歴史和解を実現させるために、戦後補償裁判に長年かかわってきた弁護士が「政冷経冷」状態の日中関係を氷解させる第一歩を提案する。

系統號:

P-004643

日韓関係の争点

標題:

日韓関係の争点

時間:

2014年11月

出版單位:

東京:藤原書店

作者:

小倉紀蔵、小針進 合編

內容簡介:

第Ⅰ部 日韓関係の争点

第1章 現状──韓国はどう変わってしまったのか

第2章 分析──日本と韓国のどこに問題があるのか

第3章 提言──日本人と韓国人は何をすべきか

第Ⅱ部 日韓国交正常化五十年を目前に

朝日新聞「慰安婦」報道をめぐって 2014.10

日韓の新しい共生戦略を考える(小此木政夫)

長い葛藤の物語(若宮啓文)

過剰な贖罪意識が認識を誤らせた(黒田勝弘)

日韓関係をとりまく環境変化と今後の課題――市民の目線から(小倉和夫)

中国の臺頭と日韓関係(金子秀敏)

二つのソウル発報道をめぐって(小針進)

われわれは「認識」以前の段階にいる(小倉紀蔵)

系統號:

P-004608

中国朝鮮族村落の社会学的研究:自治と権力の相克

東アジアのなかの建長寺:宗教・政治・文化が交叉する禅の聖地

標題:

東アジアのなかの建長寺:宗教・政治・文化が交叉する禅の聖地

時間:

2014年11月

出版單位:

東京:勉誠出版

作者:

村井章介 編

內容簡介:

東アジアのなかの建長寺

蘭渓道隆の渡日をめぐる人脈―「東アジアのなかの建長寺」序説(村井章介)

東アジアをつなぐ禅思想―グローバルな禅(横内裕人)

中世「江湖」の思想へ(東島誠)

博多と鎌倉―鎌倉時代の日本禅宗界(伊藤幸司)

北条時頼とその時代(高橋典幸)

北条氏の政治思想(本郷恵子)

鎌倉における仏教史点描(高橋秀榮)

建長寺略史―禅の源流から本流へ(三浦浩樹)

蘭渓道隆と建長寺

蘭渓道隆と泉涌寺僧の交流―南宋禅教僧と泉涌寺の両ネットワークから見る(西谷功)

建長寺の開山―蘭渓道隆と北条時頼(舘隆志)

❖コラム―道隆出蜀(彭丹)

蘭渓道隆の墨蹟(西尾賢隆)

建長寺の蘭渓道隆像(高橋真作)

❖コラム―蘭渓道隆の頂相―建仁寺西来院調査報告を中心に(浅見龍介)

中世鎌倉の渡来僧─建長寺・円覚寺を中心として(佐藤秀孝)

建長寺船の派遣とその成果(榎本渉)

❖コラム―建長寺と称名寺―清規・規式を通して(永村眞)

禅宗と政治

鎌倉仏教と禅(菊地大樹)

鎌倉幕府と禅宗(中村翼)

北条得宗家の禅宗信仰を見直す―時頼・時宗と渡来僧との交際から(橋本雄)

❖コラム―建長寺創建本尊と北条時頼の信仰(瀨谷貴之)

日本五山と呉越国・北宋・南宋(西山美香)

室町時代の鎌倉禅林(川本慎自)

鎌倉五山・京都五山と尼五山(山家浩樹)

禅林の文化

中世都市鎌倉と禅宗寺院(高橋慎一朗)

『建長寺指図』と仏殿・法堂・衆寮(野村俊一)

鎌倉の禅宗庭園(三浦彩子)

鎌倉の中世石造物と建長寺開山塔―その造立背景(古田土俊一)

建長寺の伽藍神と聖僧(奥健夫)

❖コラム―鎌倉禅林と「鎌倉派」仏画(林温)

鎌倉時代禅宗寺院の喫茶(祢津宗伸)

建長寺の学問―玉隠英璵を中心に(西岡芳文)

鎌倉武士と和歌―続後拾遺集をめぐって(小川剛生)

系統號:

P-004567

民間漁業協定と日中関係

標題:

民間漁業協定と日中関係

時間:

2014年11月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

陳激 著

內容簡介:

日本と中国は、経済、文化など多くの分野において、切っても切れない相互依存関係にあることは、いうまでもない。両経済大国の関係の良否は、当事国のみならず、アジア太平洋地域及び世界の平和と発展にも重大な影響を及ぼしうる。しかしながら、2010年の中国漁船拿捕事件以来、尖閣諸島の周辺海域をはじめとする東シナ海は、緊張感が日増しに高まっており、日中関係に大きな影を落としている。東シナ海を一日も早く平和な海に戻し、日中関係を再び正常な発展への軌道に乗せたい、と多くの人々が願っている。

しかし、こんな時こそ時代をさかのぼって、かつて中国との間に繰り返された漁業紛争とその要因を検証し、今日の日中関係に与えた影響を探るのがより大切な作業ではなかろうかと考える。

本書では、1955年に日中両国の民間漁業団体によって締結された日中民間漁業協定に着眼し、国交回復以前の日中関係を論じる。その目的は、半世紀以上前の日中漁業問題及び日中民間漁業交渉の実態を明らかにすることにより、「漁業をめぐる問題」の根底に横たわる今日的な課題の歴史的な背景を浮き彫りにし、日中共通認識の形成に寄与することである。

本書の第一章は、戦前期日本における遠洋漁業及び以西漁業の形成・発展の歴史を整理するものになっている。戦前の日中漁業問題及び、日本の遠洋漁業は野放図な漁場拡大政策によって発展してきたことと、その政策を無規制の公海自由原則が支えていたことについて、従来の研究よりも詳しく分析したつもりである。第二章は、占領期における以西漁業の実態を分析するものである。GHQと日本政府の漁業政策、以西漁業の企業経営と労使関係の特質、講和を進める中での漁業問題の扱いを検討し、日本漁船がマッカーサーラインを意識的に超えて操業するようになる背景を考察するものである。第三章は、中国側による漁船拿捕・船員抑留の実態と、日中民間漁業協定締結までのプロセスを分析するものである。

本書を通して、日本と中国が「戦略的互恵関係」の原点に立ち戻る意義を読者と共有できることを願い、日中関係の改善にも資すれば幸いである。

系統號:

P-004569

黄帝医籍研究

日本文学における臺湾

標題:

日本文学における臺湾

時間:

2014年10月

出版單位:

臺北:中央研究院人文社會科學中心

作者:

張季琳 編著

內容簡介:

西川満の戦後創作活動と近代日本文学史における第2期臺湾ブーム(藤井省三)

臺湾という身体の「再現」──真杉静枝を書くということ(垂水千惠)

紀行から批評へ──佐藤春夫が臺湾を描くとき(河野龍也)

『文芸臺湾』時代の邱永漢(張季琳)

庄司総一『陳夫人』に至る道──『三田文学』発表の諸作から日中戦争下の文学へ(大東和重)

『雅歌』『盛裝』『天使』における「純粹小説論」の実践──横光利一にとっての外地「臺灣」の視点から(謝惠貞)

大正博覧会「臺湾館」の観方──志賀直哉を中心に(郭南燕)

童謡による植民地支配及び植民地の目覚め──北原白秋の臺湾訪問より臺湾童謡募集運動を見る(吳翠華)

表象の中の「日月潭」──植民地時代の日本人作家による表現から(陳萱)

系統號:

P-004601

尖閣反駁マニュアル百題

皇道仏教と大陸布教:十五年戦争期の宗教と国家

標題:

皇道仏教と大陸布教:十五年戦争期の宗教と国家

時間:

2014年3月

出版單位:

東京:社会評論社

作者:

新野和暢 著

內容簡介:

序論 研究史の整理と課題の設定

第Ⅰ部 理論編

第一章 皇道と侵略思想 軍が用いた概念を中心として

第二章 戦争を肯定する仏教 仏教と国家の相資

第三章 皇道仏教という思想1 惟神と無我を結ぶ禅の思想

第四章 皇道仏教という思想2 天皇に帰一する仏教

第Ⅱ部 大陸布教編

第一章 大陸布教の始まりと日中戦争前後の大陸布教政策

第二章 皇道仏教の大陸展開 軍の統制と宗教工作

第三章 租界地天津にみる開教 宗教活動から宣撫工作への転換

補論 宗教団体法にみる国家と宗教

終章 天皇帰一と国家神道のゆくえ

系統號:

P-004571

Internet Literature in China

標題:

Internet Literature in China

時間:

February, 2015

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Michel Hockx

內容簡介:

Since the 1990s, Chinese literary enthusiasts have explored new spaces for creative expression online, giving rise to a modern genre that has transformed Chinese culture and society. Ranging from the self-consciously avant-garde to the pornographic, web-based writing has introduced innovative forms, themes, and practices into Chinese literature and its aesthetic traditions. Conducting the first comprehensive survey in English of this phenomenon, Michel Hockx describes in detail the types of Chinese literature taking shape right now online and their novel aesthetic, political, and ideological challenges.

Offering a unique portal into postsocialist Chinese culture, this book presents a complex portrait of internet culture and control in China that avoids one-dimensional representations of oppression. The Chinese government still strictly regulates the publishing world, yet it is growing increasingly tolerant of internet literature and its publishing practices while still attempting to draw a clear yet ever-shifting ideological bottom line. Readers interested in encountering these new forms of writing, some of which are no longer available online, will value this book. Hockx interviews online authors, publishers, and censors, capturing the convergence of mass media, creativity, censorship, and free speech that is upending traditional hierarchies and conventions within China--and across Asia.

About the Author

Michel Hockx is professor of Chinese at SOAS, University of London, and founding director of the SOAS China Institute. He studied Chinese language and literature at Leiden University in The Netherlands and at Liaoning University and Peking University in China. His research looks at modern and contemporary Chinese literary communities and the way they organize themselves, their relation to the state, and the technologies they employ to distribute their work. He is the author of Questions of Style: Literary Societies and Literary Journals in Modern China, 1911-1937 and A Snowy Morning: Eight Chinese Poets on the Road to Modernity.

系統號:

P-004579

Cities of Others: Reimagining Urban Spaces in Asian American Literature

標題:

Cities of Others: Reimagining Urban Spaces in Asian American Literature

時間:

December, 2014

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Xiaojing Zhou

內容簡介:

Asian American literature abounds with complex depictions of American cities as spaces that reinforce racial segregation and prevent interactions across boundaries of race, culture, class, and gender. However, in Cities of Others, Xiaojing Zhou uncovers a much different narrative, providing the most comprehensive examination to date of how Asian American writers - both celebrated and overlooked - depict urban settings. Zhou goes beyond examining popular portrayals of Chinatowns by paying equal attention to life in other parts of the city. Her innovative and wide-ranging approach sheds new light on the works of Chinese, Filipino, Indian, Japanese, Korean, and Vietnamese American writers who bear witness to a variety of urban experiences and reimagine the American city as other than a segregated nation-space.

Drawing on critical theories on space from urban geography, ecocriticism, and postcolonial studies, Zhou shows how spatial organization shapes identity in the works of Sui Sin Far, Bienvenido Santos, Meena Alexander, Frank Chin, Chang-rae Lee, Karen Tei Yamashita, and others. She also shows how the everyday practices of Asian American communities challenge racial segregation, reshape urban spaces, and redefine the identity of the American city. From a reimagining of the nineteenth-century flaneur figure in an Asian American context to providing a framework that allows readers to see ethnic enclaves and American cities as mutually constitutive and transformative, Zhou gives us a provocative new way to understand some of the most important works of Asian American literature.

About the Author

Xiaojing Zhou is professor of English at the University of the Pacific.

系統號:

P-004615

Beyond Borders: Stories of Yunnanese Chinese Migrants of Burma

標題:

Beyond Borders: Stories of Yunnanese Chinese Migrants of Burma

時間:

December, 2014

出版單位:

Ithaca: Cornell University Press

作者:

Wen-Chin Chang(張雯勤)

內容簡介:

The Yunnanese from southwestern China have for millennia traded throughout upland Southeast Asia. Burma in particular has served as a "back door" to Yunnan, providing a sanctuary for political refugees and economic opportunities for trade explorers. Since the Chinese Communist takeover in 1949 and subsequent political upheavals in China, an unprecedented number of Yunnanese refugees have fled to Burma. Through a personal narrative approach, Beyond Borders is the first ethnography to focus on the migration history and transnational trading experiences of contemporary Yunnanese Chinese migrants (composed of both Yunnanese Han and Muslims) who reside in Burma and those who have moved from Burma and resettled in Thailand, Taiwan, and China.

Since the 1960s, Yunnanese Chinese migrants of Burma have dominated the transnational trade in opium, jade, and daily consumption goods. Wen-Chin Chang writes with deep knowledge of this trade's organization from the 1960s of mule-driven caravans to the use of modern transportation, and she reconstructs trading routes while examining embedded sociocultural meanings. These Yunnanese migrants’ mobility attests to the prevalence of travel not only by the privileged but also by different kinds of people. Their narratives disclose individual life processes as well as networks of connections, modes of transportation, and differences between the experiences of men and women. Through traveling they have carried on the mobile livelihoods of their predecessors, expanding overland trade beyond its historical borderlands between Yunnan and upland Southeast Asia to journeys further afield by land, sea, and air.

系統號:

P-004634

The Lama Question: Violence, Sovereignty, and Exception in Early Socialist Mongolia

標題:

The Lama Question: Violence, Sovereignty, and Exception in Early Socialist Mongolia

時間:

November, 2014

出版單位:

Honolulu: University Of Hawai'i Press

作者:

Chris Kaplonski

內容簡介:

Before becoming the second socialist country in the world (after the Soviet Union) in 1921, Mongolia had been a Buddhist feudal theocracy. Combatting the influence of the dominant Buddhist establishment to win the hearts and minds of the Mongolian people was one of the most important challenges faced by the new socialist government. It would take almost a decade and a half to resolve the “lama question,” and it would be answered with brutality, destruction, and mass killings. Chris Kaplonski examines this critical, violent time in the development of Mongolia as a nation-state and its ongoing struggle for independence and recognition in the twentieth century.

Unlike most studies that explore violence as the primary means by which states deal with their opponents, The Lama Question argues that the decision to resort to violence in Mongolia was not a quick one; neither was it a long-term strategy nor an out-of control escalation of orders but the outcome of a complex series of events and attempts by the government to be viewed as legitimate by the population. Kaplonski draws on a decade of research and archival resources to investigate the problematic relationships between religion and politics and geopolitics and biopolitics in early socialist Mongolia, as well as the multitude of state actions that preceded state brutality. By examining the incidents and transformations that resulted in violence and by viewing violence as a process rather than an event, his work not only challenges existing theories of political violence, but also offers another approach to the anthropology of the state. In particular, it presents an alternative model to philosopher Georgio Agamben’s theory of sovereignty and the state of exception.

The Lama Question will be of interest to scholars and students of violence, the state, biopolitics, Buddhism, and socialism, as well as to those interested in the history of Mongolia and Asia in general.

About the Author

Chris Kaplonski is senior research associate and affiliated lecturer in the Mongolia & Inner Asia Studies Unit/Social Anthropology, University of Cambridge.

系統號:

P-004610

Colors of Veracity: A Quest for Truth in China and Beyond

標題:

Colors of Veracity: A Quest for Truth in China and Beyond

時間:

November, 2014

出版單位:

Honolulu: University Of Hawai'i Press

作者:

Vera Schwarcz

內容簡介:

In Colors of Veracity, Vera Schwarcz condenses four decades of teaching and scholarship about China to raise fundamental questions about the nature of truth and history. In clear and vivid prose, she addresses contemporary moral dilemmas with a highly personal sense of ethics and aesthetics.

Drawing on classical sources in Hebrew and Chinese (as well as several Greek and Japanese texts), Schwarcz brings deep and varied cultural references to bear on the question of truth and falsehood in human consciousness. An attentiveness to connotations and nuance is apparent throughout her work, which redefines both the Jewish understanding of emet (a notion of truth that encompasses authenticity) and the Chinese commitment to zhen (a vision of the real that comprises the innermost sincerity of the seeker’s heart-mind). Works of art, from contemporary calligraphy and installations to fake Chinese characters and a Jewish menorah from Roman times, shed light light on the historian’s task of giving voice to the dread-filled past. Following in the footsteps of literary scholar Geoffrey Hartman, Schwarcz expands on the “Philomela Project, which calls on historians to find new ways of conveying truth, especially when political authorities are bent on enforcing amnesia of past traumatic events.

Truth matters, even if it cannot be mapped in its totality. Veracity is shown again and again to be neither black nor white. Schwarcz’ accomplishment is a subtle depiction of “fractured luminosity,” which inspires and sustains the moral conviction of those who pursue truth against all odds.

About the Author

Vera Schwarcz was born and raised in Cluj, Romania. She was one of the first exchange scholars to study in China in 1979 and has returned to Beijing many times since then. The daughter of Holocaust survivors, Schwarcz has made the quest for remembrance a central theme in all her works. She holds the Freeman Chair in East Asian Studies at Wesleyan University.

系統號:

P-004611

Phonological Profiles of Little-Studied Tibetic Varieties

標題:

Phonological Profiles of Little-Studied Tibetic Varieties

時間:

November, 2014

出版單位:

臺北:中央研究院語言學研究所

作者:

Edited by Jackson T.-S. Sun(孫天心)

內容簡介:

Chapter 1: Kami

Katia Chirkova

Chapter 2: Dongwang

Ellen Bartee

Chapter 3: Purik

Marius Zemp

Chapter 4: Thebo

You-Jing Lin

Chapter 5: Cone

Guillaume Jacques

系統號:

P-004592

Island: Poetry and History of Chinese Immigrants on Angel Island, 1910-1940

標題:

Island: Poetry and History of Chinese Immigrants on Angel Island, 1910-1940

時間:

October, 2014

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Edit by Him Mark Lai, Genny Lim, and Judy Yung

內容簡介:

In the early twentieth century, most Chinese immigrants coming to the United States were detained at the Angel Island Immigration Station in San Francisco Bay. There, they were subject to physical exams, interrogations, and often long detentions aimed at upholding the exclusion laws that kept Chinese out of the country. Many detainees recorded their anger and frustrations, hopes and despair in poetry written and carved on the barrack walls.

Island tells these immigrants' stories while underscoring their relevance to contemporary immigration issues. First published in 1980, this book is now offered in an updated, expanded edition including a new historical introduction, 150 annotated poems in Chinese and English translation, extensive profiles of immigrants gleaned through oral histories, and dozens of new photographs from public archives and family albums.

An important historical document as well as a significant work of literature, Island is a testament to the hardships Chinese immigrants endured on Angel Island, their perseverance, and their determination to make a new life in America.

The late Him Mark Lai was internationally renowned as the dean of Chinese American history and the author of The Chinese of America, 1785-1980 and Becoming Chinese American: A History of Communities and Institutions. Genny Lim is a native San Francisco poet, playwright, performer, and educator. She is the author of three poetry collections and the award-winning play Paper Angels, about Chinese immigrants detained on Angel Island. Judy Yung is professor emerita of American studies at the University of California, Santa Cruz, and the author of Unbound Feet: A Social History of Chinese Women in San Francisco and Angel Island: Immigrant Gateway to America.

系統號:

P-004613

Swallowing Clouds: A Playful Journey through Chinese Culture, Language, and Cuisine

標題:

Swallowing Clouds: A Playful Journey through Chinese Culture, Language, and Cuisine

時間:

November, 2014

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

A. Lee

內容簡介:

Introduction

Beijing Men Built a Fire

Slicing through Water

Interlude 1: Phonetics, or Why Some Characters Look Horribly Complicated

Sleep of the Truly Inebriated

Swallowing Clouds

Chinese Pigs Stand

Interlude 2: The Appalling Ignorance of Some Scribes

A Delicacy for Aging Men

No Contest between Fish and a Bear with Eight Legs

Courtesans Do Not Eat Crabs

Interlude 3: To All You Carnivores

The Sweet Fragrance of Crops Ripening

How to Avoid Being Vulgar

The Pockmarked Woman and the Pearly Empress

Interlude 4: Words Are Like Our Children

Buddha Jumping over Walls

Act without Acting, Taste without Tasting

Interlude 5: Like Eating Potato Chips

The Sublime Faith in Illusions

Pieces of Her Heart

Elixirs and the Food of Health

From Banquets to Voyages of Discovery

Epilogue: All Banquets Must Come to an End

系統號:

P-004614

Modern Ink: The Art of Qi Baishi

標題:

Modern Ink: The Art of Qi Baishi

時間:

September, 2014

出版單位:

Honolulu: University Of Hawai'i Press

作者:

Britta Erickson

內容簡介:

Born into a poor farming family and coming of age during China’s century of civil strife, Qi Baishi transformed the elite brush art of China’s literati scholars into a universal art form appreciated by people of all social backgrounds. His distinctly modern art language breaks through class and cultural barriers through use of expressive “carved” brushwork, juxtaposition of vibrant colors against deep and rich ink tones, poetic economy in form and composition, and choice of emotionally resonant subject matter. For these reasons, Qi Baishi’s art is the ideal gateway through which art lovers of any class or culture can learn about the millenia-old tradition of Chinese brush painting.

A selection of Qi Baishi’s seal carving—the art of the “iron brush”—links his origins as an artisan carver to his life as China’s most celebrated calligrapher, poet and painter. The scholarly discipline calligraphy then forms the basis for our understanding Qi Baishi’s distinctive carved brushwork. In painting, landscapes and figures are two subjects that appear early in Qi Baishi’s career and provide us with an opportunity to appreciate the poetic economy of his brushwork and the universal appeal of his humanist themes. Finally, birds and flowers form the bulk of Qi Baishi’s oeuvre and a chronological selection allows us to explore the development of his unique brush, ink and color language over the span of his productive career.

About the Author

Dr. Britta Erickson received her Ph.D. in Chinese Art History from Stanford University and serves as chief editor for the series. Each catalogue will include an introduction by Dr. Erickson; descriptive essays by scholars that analyze the historical context, theme, technique, and style of each artwork in the catalogue; translations of all seals and inscriptions on each artwork; a bilingual bibliography; and a subject index.

系統號:

P-004612

The Invisible Citizens of Hong Kong: Art and Stories of Vietnamese Boatpeople

標題:

The Invisible Citizens of Hong Kong: Art and Stories of Vietnamese Boatpeople

時間:

September, 2014

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Sophia Suk-Mun Law(羅淑敏)

內容簡介:

On May 3, 1975, Hong Kong received its first cohort of 3,743 Vietnamese boatpeople, the beginning of a twenty-five-year chain of events developing within the larger context of forced migration in the modern world. This book intertwines historical archives with personal drawings created by Vietnamese people detained in Hong Kong camps. A work of collective memory with a human face, the text shows how artistic expression, interpretation, and analysis can help traumatized souls to heal while compelling society to confront a past that has vanished without any trace of reflection. By unraveling this history, the book seeks to inspire new, conscious review and re-interpretation of the past to elicit new insight and meaning.

About the Author

Sophia Suk-Mun Law is an associate professor in the Department of Visual Studies at Lingnan University, Hong Kong. Her research focuses on art facilitation, art in community, and service-learning.

系統號:

P-004580

Living Karma: The Religious Practices of Ouyi Zhixu(蕅益智旭)

標題:

Living Karma: The Religious Practices of Ouyi Zhixu(蕅益智旭)

時間:

August, 2014

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Beverley Foulks McGuire

內容簡介:

Ouyi Zhixu (1599-1655) was an eminent Chinese Buddhist monk who, contrary to his contemporaries, believed karma could be changed. Through vows, divination, repentance rituals, and ascetic acts such as burning and blood writing, he sought to alter what others understood as inevitable and inescapable. Drawing attention to Ouyi's unique reshaping of religious practice, Living Karma reasserts the significance of an overlooked individual in the modern development of Chinese Buddhism.

While Buddhist studies scholarship tends to privilege textual analysis, Living Karma promotes a balanced study of ritual practice and writing, treating Ouyi's texts as ritual objects and his reading and writing as religious acts. Each chapter addresses a specific religious practice--writing, divination, repentance, vows, and bodily rituals--offering first a diachronic overview of each practice within the history of Chinese Buddhism and then a synchronic analysis of each phenomenon through close readings of Ouyi's work. This book sheds much-needed light on a little-known figure and his representation of karma, which proved to be a seminal innovation in the religious thought of late imperial China.

About the Author

Beverley Foulks McGuire is an assistant professor of East Asian religions at the University of North Carolina, Wilmington. She received her Ph.D. from Harvard University and her M.Div. from Harvard Divinity School. Her academic research focuses on Chinese religions, Buddhism, and comparative religious ethics.

系統號:

P-004581

The Metamorphosis of Tianxian pei: Local Opera Under the Revolution (1949-1956)

標題:

The Metamorphosis of Tianxian pei: Local Opera Under the Revolution (1949-1956)

時間:

June, 2014

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Wilt Lukas Idema

內容簡介:

This volume is the most extensive social and cultural history of twentieth-century Huangmei Opera to date. A regional Chinese theater originating in the Anqing countryside, Huangmei Opera gained popularity with the success of the 1950s play and movie, Married to a Heavenly Immortal. Through a case study of this work, the author juxtaposes the complex process of rewriting and revising the play and movie against the rapidly changing cultural and ideological climate of the Communist theater reform movement. As a result, the traditional theme of filial piety becomes a struggle over class and free love. This volume features a full translation of the original play and its revision in the 1950s, as well as selected articles by scriptwriters, directors, performers, and critics.

About the Author

Wilt L. Idema is a pioneering scholar and translator of Chinese literature, especially noncanonical texts of drama, fiction, poetry, and prose. He is Research Professor of Chinese Literature at Harvard University. He has published extensively in English, Dutch, and Chinese on Chinese fiction, vernacular literature, and women's writings.

系統號:

P-004582

Brothers in Arms: Chinese Aid to the Khmer Rouge, 1975–1979

標題:

Brothers in Arms: Chinese Aid to the Khmer Rouge, 1975–1979

時間:

February, 2014

出版單位:

Ithaca: Cornell University Press

作者:

Andrew Mertha

內容簡介:

1. China's Relations with Democratic Kampuchea

2. The Khmer Rouge Bureaucracy

3. The Bureaucratic Structure of Chinese Overseas Assistance

4. DK Pushback and Military Institutional Integrity

5. The Failure of the Kampong Som Petroleum Refinery Project

6. China’s Development of Democratic Kampuchean Trade

7. What Is Past Is Present

系統號:

P-004635

.JPG)