標題

- 《中國語文》月刊第818期

- 國立政治大學哲學學報第54期

- 世新大學人文社會學報第25期

- 中國醫藥研究叢刊第35期:中醫在臺灣II

- 古今論衡第44期

- 人文及社會科學集刊37卷第2期

- 臺大歷史學報第75期

- 成大中文學報第89期

- 漢學研究第43卷第2期

- 臺灣宗教研究第24卷1期

- 新史學第36卷第2期

- 全球客家研究第24期

- 中央研究院近代史研究所集刊第127期

- 臺灣文學學報第45期

- 明代研究第43期

- 考古人類學刊第100期

- 明大アジア史論集第29号

- 臺灣人的歷史

- 亞洲人物史11:走出世界大戰的慘禍(19-20世紀)

- 亞洲人物史8:亞洲型態的完成(17-19世紀)

- 東亞大競逐1860-1910:中日俄三國環伺下的朝鮮半島,塑造現代東亞權力版圖的另一場大博弈

- 武裝臺灣1945:米機襲來2

- X島嶼:留學生、監控與冷戰時代的隱形戰場,海另一端的臺灣民主運動

- 中國古代藝術中的女性

- 臺灣教育史的深描與跨域視角:多元詮釋與歷史探究

- 部首的誕生:漢字之美,中文的「字」不只是意義的符號,更透露「人」應秉持的生活、信仰與世界觀。

- 臺灣光與影:日治時期電影史

- 凌純聲的人類學旅程:從松花江到太平洋

- 權力之筆:解讀兩蔣日記

- 學人從政:朱家驊與中國國民黨(1938 1944)

- 尋找自己的蔣中正III:1937 1947日記解讀

- 玄從何處尋?——生活玄學與相須思維

- 弔詭與共在——莊子無用政治學的跨文化對話

- 理學之路——臺大理學院口述訪談紀錄

- 奠基:西班牙道明會士與天主教會在臺灣的開端(1859–1959)

- 警察即決的現代——日治臺灣的違警罪與現代生活秩序

- 遣唐使之後:聯結東亞城市的人與物

- 屈宋承傳——辭賦古樂論集

- 塩政・関税・国家 近代中国の徴税と社会

- 「中国」をめぐる国交樹立外交——グローバル展開と国際社会の対応

- 江戸時代中後期 神儒仏三教の諸相:日中比較の視点から

- 「音」の戦争と日本近代 戦時下の日常で音楽はどう鳴り響いたのか

- 平和の再建 安達峰一郎と戦間期日本外交

- 国学の敗戦

- 壮(チワン)族の歴史と文化

- 帝国の書店 書物が編んだ近代日本の知のネットワーク

- 古代東アジア外交の玄関口 鴻臚館

- 王希奇の『一九四六』 なぜ、中国人画家は日本人満洲引揚者を描いたか

- 八重山の1945年

- 中国農書・農業史研究

- 近世藩儒の研究——18世紀龍野藩の事例を中心に

- Shinto Shrines in Prewar and Wartime Japan

- Queering the Hmong Diaspora: Racial Subjectivity and the Myth of Hyperheterosexuality

- Design as Communication: An Architectural History of Christian Universities in China

- Yuan Zhen’s New Music Bureau Poetry: Music and Ritual as Means of Governance

- The Allure of the Mirror: Mass Consumption of Fine Things in the Han Empire

- The Road Taken: China's Incorporation Process into the Capitalist World System and Its Capitalist Transition

- Reorientating Taiwan: Ocean, Selfhood, and the Pacific

- Ability and Difference in Early Modern China: A Mongol Family at the Ming Court

- Interloper in the Ivy League: An African-American Perspective on China

《中國語文》月刊第818期

標題:

《中國語文》月刊第818期

時間:

2025年8月

出版單位:

臺北:中國語文月刊社

報導者:

中國語文

內容簡介:

本期簡介

△張素貞教授〈歐亨利的短篇小說如何成為經典?——以〈愛情迷幻藥〉為例〉一文,就人物具見性情、真愛不玩把戲、悲憫情懷等三端剖析其成為經典原因,陳述與評論,均見精采。

△林晉士教授〈席佩蘭抒情詩作探隅〉一文,就席佩蘭抒情詩作〈斷腸辭〉、〈夫子報罷歸,詩以慰之〉、〈寄呈簡齋先生〉等三詩剖析,以見其抒寫親情者最為深摯感人。

△張春榮教授〈近代女子如何面對丈夫的背叛──以張幼儀(徐志摩前妻)為例〉一文,以徐志摩冷酷無情與張幼儀忍辱負重對比,提醒現今吾輩男女,自當引以為戒,勿重蹈覆轍。

△陳正治教授〈蝴蝶不怕破繭的艱辛──兼談《最美的時刻》〉一文,舉李賀面對不如意的事,無法克服心理的悲傷,而趙天儀不懷憂喪志、連照雄寫書激勵學童,為勵志佳作。

△謝秀卉教授〈中文思辨寫作AI+:與師生並肩同行的思考寫作夥伴〉一文,介紹臺師大運用生成式AI提昇學生的思考與書寫能力,呼籲一起攜手創造國文教育新風貌,值得教師參考。

△黃建瑀老師〈國寫知性題題型架構與閱讀歷程的關係〉一文,討論107年到114年的知性題出題模式及其與閱讀歷程的關係,並析論在教學上的應用,值得參考。

△「論文園地」刊登吳亭輝〈檻外人的檻內情:袈裟下妙玉的感情世界〉及劉暄〈高中核心古文十五篇〈出師表〉結合SEL社會情緒學習〉兩篇論文,論述均深入詳盡,為精采之作。

△「文創園地」入選吳振宇、施惠鈞、賴政宇、林如意、蕭詮穎、何歆妮、楊采穎、謝名昌、陳芃妍、陳婕卉等十位同學的作品。其中優選三名,分別為吳振宇、施惠鈞、賴政宇。

系統號:

P-100567

國立政治大學哲學學報第54期

世新大學人文社會學報第25期

標題:

世新大學人文社會學報第25期

時間:

2025年7月

出版單位:

臺北:世新大學人文社會學院

內容簡介:

Valuing Digital Footprints: Generation Z’s Perspectives on Instagram Footprints/張志堯、林冠宇

2024年總統電視辯論研究:三方關鍵選戰的功能性分析/温偉群、游梓翔

如何克服醫學人文教育的困與難:從授課與學習經驗初探藝術作品融入課程之效益/林冠群

安大簡〈仲尼曰〉所見《論語》異文研究/嚴浩然

從北臺灣茶歷史論拼配茶之重要性/李文天

建立AI準則與管制架構:歐盟《人工智慧法》的發展/吳巨盟

Classifying Mandarin Genre Variation with Semantic Tags: Spontaneity vs. Preparedness/劉冠麟

系統號:

P-100602

中國醫藥研究叢刊第35期:中醫在臺灣II

古今論衡第44期

標題:

古今論衡第44期

時間:

2025年6月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

內容簡介:

戴麗娟,〈史語所成立初期與法國漢學界的互動:以蔡元培、傅斯年、伯希和為主線的初探〉

黃寬重,〈劉子健與近史所創辦者郭廷以的關係〉

李修平,〈史語所發掘殷墟西北岡東區小墓2023年整理簡報〉

秦楓,〈利用「界畫相似性」進行綴合的方法〉

陳光祖,〈牡丹社事件頭目阿祿古父子頭顱所在及其相關問題探究〉

廖宜方,〈在帝國的出口和夾縫,那些失去國家的人:中亞綠洲島鏈的破碎〉

孔令偉、簡瑞瑩,〈史語所早期語文學及內亞史研究相關檔案校注——于道泉(2)〉

張業祥、孔令偉,〈《通典》〈邊防典〉譯注(三)〈東夷上〉〉

系統號:

P-100498

人文及社會科學集刊37卷第2期

臺大歷史學報第75期

成大中文學報第89期

漢學研究第43卷第2期

標題:

漢學研究第43卷第2期

時間:

2025年6月

出版單位:

臺北:漢學研究中心

內容簡介:

隋九部樂佛曲的設置及其禮樂功用/孫菱羲

揭丕號以正名——尊號與兩宋之交政治過程/楊雲飛

「天人雖異,理則一致」——從道法律條與人間法律之關係看《女青天律》的成立及其年代/許蔚

自我定義的生命故事——太平天國時期鄭蘭孫《蓮因室詩詞集》中的自傳性書寫/喻宇明

上古漢語情態動詞與情態副詞及句末語氣詞共現研究/巫雪如

書評

評Edward Louis Shaughnessy 夏含夷, The Origin and Early Development of the Zhou Changes/歐瑞安

評劉承慧,《先秦文獻篇章語法的初步建構——以《左傳》為主要論據的研究》/林怡岑

系統號:

P-100598

臺灣宗教研究第24卷1期

新史學第36卷第2期

全球客家研究第24期

中央研究院近代史研究所集刊第127期

臺灣文學學報第45期

明代研究第43期

考古人類學刊第100期

標題:

考古人類學刊第100期

時間:

2024年6月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學考古人類學刊編輯委員會

內容簡介:

【研究論文】老技術、新載體、與情感認同:一個習近平時期創建文明城市的研究案例/趙彥寧

【研究論文】藏人蟲草生計的「障眼」技藝與生存邏輯/李建霖

【研究論文】勞動治理的動態接合狀態:在摩擦中運作的墨西哥邊境工廠/卓浩右

特約書評:《日常生活中的社會運動》

導言/林開世

要如何探討社會運動與日常生活的關連?/何明修

《日常生活中的社會運動》回應/呂欣怡

回應《日常生活中的社會運動》:一個「生態思考」(ecological thinking)的角度/林益仁

書評回應:以social practice分析日常生活中的道德經濟和改變行動/萬尹亮

書評回應:社會運動論述如何日常生活化?/王增勇

系統號:

P-100605

明大アジア史論集第29号

標題:

明大アジア史論集第29号

時間:

2025年3月

出版單位:

東京:明治大学東洋史談話会

內容簡介:

《論説》

湖北師範生編訳『師範教科叢編』についての考察/盧彦辰

国際連盟集団安全保障体制の構成と運用——満州事変の処理をめぐって——/馬海天

《史料紹介》

オスマン近代演劇ポスターを読み解く(第5回)

ハサン・エフェンディとナーシト・ベイの共演(推定1915年)/江川ひかり

《学界動向》

アジアにおける新たな歴史像再構成の課題を探る——「日本の秦漢史研究の現在、重近啓樹氏没後12年」に参加して——/内山雅生

《新刊紹介》

飯島渉『感染症の歴史学』/LEE JUNHEE

岡本隆司『曾国藩「英雄」と中国史』/崔子萌

岩谷蔣 『盧溝橋事件から日中戦争へ』/佐藤伊織

岡本隆司『物語 江南の歴史——もう一つの中国史』/周翼辰

鶴成久章『明代儒教思想の研究——陽明学・科挙・書院——』/舘野栞菜

趙世瑜『猛将還郷——洞庭東山の新江南史』/李昊楠

《博士論文要旨》(2024年度)

中国人日本留学生に対する日中両国政府の管理——1920、30年代における変化とその影響/張一聞

系統號:

P-100608

臺灣人的歷史

標題:

臺灣人的歷史

時間:

2025年9月

出版單位:

臺北:明白文化

作者:

若林正丈 著,李彥樺 譯

內容簡介:

前言 芝山巖的景色

第一章 在「海洋亞洲」與「陸地亞洲」之間──東亞的「低壓槽」與臺灣

第二章 再度回到「海洋亞洲」──清末開港與日本的殖民統治

第三章 「中華民國」來了──二二八事件與中國內戰

第四章 「中華民國」在臺灣落地生根──東西冷戰下的安定與發展

第五章 「處變不驚」──臺灣的外交危機與自我主張

第六章 李登輝的登場與「憲政改革」

第七章 臺灣國族主義與族群政治

第八章 中華人民共和國與臺灣──經濟鏈結、人心疏離?

第九章 「中華民國第二共和制」的啟航

小結語

續章一 臺灣總統選舉觀察二十五年──持續變動與躊躇的認同意識

續章二 「臺灣在哪裡?」與「臺灣是什麼?」

後記

參考文獻

臺灣歷史大事年表

系統號:

P-100612

亞洲人物史11:走出世界大戰的慘禍(19-20世紀)

標題:

亞洲人物史11:走出世界大戰的慘禍(19-20世紀)

時間:

2025年9月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

姜尚中 總監修,黃耀進 譯

內容簡介:

編者的話/姜尚中

序言/重松伸司

凡例

第一章 韓國財閥/永野慎一郎

第二章 在日朝鮮人前史/水野直樹/樋口雄一/布袋敏博

第三章 京城帝國大學的人們/林慶澤

第四章 臺北帝國大學與戰後臺灣學知、學緣的繼承──以岩生成一為核心/周婉窈

第五章 從中國統一到戰後臺灣/土田哲夫

第六章 自由主義的開拓者,胡適與陳寅恪的生涯/緒形康

第七章 毀譽參半的超凡革命領袖/石川禎浩

第八章 東南亞的反殖民地鬥爭及國族國家的創建/伊東利勝/中野聰/菅原由美/玉田芳史/小泉順子/菊池陽子/新谷春乃/左右田直規/今井昭夫

第九章 印度邁向自立之道──諸名人出現的背景/重松伸司/臼田雅之

第十章 第二次世界大戰後的伊朗──穆罕默德.摩薩台與兩位國王/貫井萬里

第十一章 二戰前後,其連續與斷絕的象徵/吉田裕/茶谷誠一/手嶋泰伸/源川真希/古川隆久/瀨畑源

第十二章 戰爭期間的知識分子們──戰時變革與亞洲/米谷匡史

第十三章 大轉換期下的「操觚者」──以無產階級藝術運動為主/武藤武美

第十四章 在抵抗與協力之間──「知識分子/編輯」與「另一個京都學派」/落合勝人

第十五章 帝國主義的膨脹、侵略及失敗──帝國的文化/晏妮

第十六章 抵抗帝國日本的女性們/長志珠繪

作者簡介

圖片出處

系統號:

P-100622

亞洲人物史8:亞洲型態的完成(17-19世紀)

標題:

亞洲人物史8:亞洲型態的完成(17-19世紀)

時間:

2025年9月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

姜尚中 總監修,游韻馨 譯

內容簡介:

編者的話/姜尚中

序言/村田雄二郎

凡例

第一章 琉球王國的新時代/前田舟子

第二章 江戶時代的日朝關係與改變──以對馬動向為中心/木村直也

第三章 江戶時代中期 天下太平的統治 深井雅海/高田綾子

第四章 徂徠學的成立與對後世的影響/平石直昭

第五章 朝鮮實學/川原秀城

第六章 前所未有的盛世結局──清朝全盛期/谷井陽子

第七章 經歷西山起義 南北越最終統一/多賀良寬/今井昭夫/川口洋史/北川香子

第八章 威脅大英帝國的十八世紀南印地方政權/太田信宏

第九章 英屬印度時期的近代化與傳統回歸/臼田雅之

第十章 鄂圖曼帝國的改革實踐者/佐佐木紳

第十一章 中亞的十九世紀──揭開近代的序幕/小松久男

第十二章 從周邊看中國 揭開近代序幕/倉田明子

第十三章 「惡女」與「權臣」導致王朝政治的末路/村田雄二郎

作者簡介

圖片出處

系統號:

P-100629

東亞大競逐1860-1910:中日俄三國環伺下的朝鮮半島,塑造現代東亞權力版圖的另一場大博弈

標題:

東亞大競逐1860-1910:中日俄三國環伺下的朝鮮半島,塑造現代東亞權力版圖的另一場大博弈

時間:

2025年9月

出版單位:

臺北:麥田出版

作者:

Sheila Miyoshi Jager 著,張馨方 譯

內容簡介:

前言

序言 俄國在亞洲的崛起

第一部 新邊境

第一章 朝鮮的慘烈勝利

第二章 日本的朝鮮問題

第三章 朝鮮的開放

第二部 以夷制夷

第四章 大清的朝鮮問題

第五章 另一場大博弈的開展

第六章 俄國通往東方的鐵路

第三部 戰爭與帝國主義

第七章 戰爭的序曲

第八章 勝利、戰敗與屠殺

第九章 雙線戰爭

第十章 三國干涉還遼

第十一章 陸上強權

第十二章 海上強權

第十三章 義和團

第十四章 李鴻章離世

第四部 新盟友,舊敵人

第十五章 新協約

第十六章 俄國的韓國問題

第五部 日俄戰爭──第零次世界大戰

第十七章 大韓帝國戰爭

第十八章 滿洲戰爭

第十九章 奉天

第六部 東亞新秩序

第二十章 《樸茨茅斯條約》與大韓帝國

第二十一章「亞洲的永久和平與安全」

第二十二章 日韓合併

後記 遺留給後世的影響

鳴謝

參考書目縮寫對照表

參考書目

系統號:

P-100633

武裝臺灣1945:米機襲來2

標題:

武裝臺灣1945:米機襲來2

時間:

2025年9月

出版單位:

臺北:前衛出版

作者:

甘記豪 著,王子碩 繪

內容簡介:

推薦序|被遺忘的天空,被深埋的記憶

前言

第一部|武裝臺灣

‧名詞釋義

‧認識通稱號

‧第10方面軍——臺北

‧第9 師團——新竹

‧獨立混成第102旅團——花蓮港

‧獨立混成第103旅團——淡水

‧獨立混成第112旅團——宜蘭

‧船舶工兵

‧第8飛行師團

‧第12師團——關廟

‧第50師團——潮州

‧第66師團——臺北

‧第71師團——斗六

‧獨立混成第75旅團——新竹、澎湖

‧獨立混成第76旅團——基隆

‧獨立混成第100旅團——高雄

‧獨立混成第61旅團

‧參考書目

第二部|米機襲來【續戰篇】

‧臺北州

‧新竹州

‧台中州

‧台南州

‧高雄州

‧花東澎廳

‧尚未確認地點

系統號:

P-100639

X島嶼:留學生、監控與冷戰時代的隱形戰場,海另一端的臺灣民主運動

標題:

X島嶼:留學生、監控與冷戰時代的隱形戰場,海另一端的臺灣民主運動

時間:

2025年8月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

鄭昕 著,陳信宏 譯

內容簡介:

推薦序 還原複雜而糾結的海外臺灣學生運動史/何明修

推薦序 台美人的多重歷史:冷戰情感結構的延續與敘事再造/劉文

臺灣版序

引言 在全球歷史中為台美人定位

第一章 社運與監視的基礎結構

報紙要倒過來看:臺灣政治意識的反殖民根源

社交網絡與政治化的同心圓

表達自由、新聞和書面資料的流傳

小結:無心插柳的社運人士

第二章 比較黑的黑名單:臺灣左派僑民系譜

「麥迪遜夜未眠」:大學校園裡的僑民左派意識

保釣運動及林孝信的政治化

高成炎與《臺灣時代》:(新)左派與支持台獨

洪哲勝與臺灣革命黨:從主流到邊緣

小結

第三章 黃啟明與知識政治

研究「亞洲問題」的臺灣學生

自命的第一任臺灣駐美大使:黃啟明與孟岱爾的通信

踏入獅籠:逮捕、監禁及其後果

小結

第四章 陳玉璽與夏威夷冷戰國際主義

東西方文化中心:一個冷戰遷占者國家機構

挑戰東西方文化中心的國家敘事

強烈的社會正義感

在太平洋上造一座不同的溝通橋梁

學習自由

東西方文化中心與陳玉璽一同受審

我們沒有忘記陳先生

私密的關懷網絡

萬國之上猶有人類在:陳玉璽的獲釋及其影響

給陳玉璽護照(一九七二—一九七五)

和你說話非常危險(一九七八—一九七九)

小結

第五章 陳文成的生與死、自由主義、美國的天真

加州不是臺灣的一省

美國未能認知或拒絕保護

豪放、大膽、任性不羈的人生

悵然的心痛

小結:縈繞不去/痕跡

結論 成為台美人

致謝

注釋

參考資料

系統號:

P-100609

中國古代藝術中的女性

臺灣教育史的深描與跨域視角:多元詮釋與歷史探究

標題:

臺灣教育史的深描與跨域視角:多元詮釋與歷史探究

時間:

2025年8月

出版單位:

臺北:秀威出版

作者:

蔡元隆 著

內容簡介:

推薦序/李鎧揚

推薦序/蔡幸伸

自序/蔡元隆

緒論 臺灣教育史研究的深化與跨領域發展——理論、方法與視角的拓展

【輯一】臺籍教師的教育實踐

第一章 日治時期公學校臺籍教師的「教育信念」在課程與教學上的實踐之探究:以劉煥文為例

第二章 日治時期國民學校臺籍教師的課程意識與教學實踐之圖像:以音樂教師林妹為例

第三章 「隱性」遊走、教學「抗議」:日治時期國民學校臺籍教師的意識覺醒與教學實踐

【輯二】教育制度及其影響與意義

第四章 日治時期嘉義中學校與嘉義農林學校的校歌、校徽與校旗之符號意象探究與比較

第五章 無與「崙」比的校史謳歌:從嘉義縣大崙國小日治時期的分教室談起

【輯三】爭議史實考證

第六章 論日治時期臺中師範學校第一任校長及其校史計算之疑義

第七章 桃園市觀音區教育的推手--鄭來進校長史料簡介與考證

第八章 臺灣第一所特殊教育學校名稱的疑義與澄清:「訓瞽堂」?抑或「青盲學」?

【輯四】學習理論與案例

第九章 李登輝淡水中學校學習歷程之探究:從Zimmerman的自律學習觀點

結論與啟示

系統號:

P-100485

部首的誕生:漢字之美,中文的「字」不只是意義的符號,更透露「人」應秉持的生活、信仰與世界觀。

標題:

部首的誕生:漢字之美,中文的「字」不只是意義的符號,更透露「人」應秉持的生活、信仰與世界觀。

時間:

2025年8月

出版單位:

臺北:任性出版

作者:

落合淳思 著,黃筱涵 譯

內容簡介:

推薦序一 來自秦國的家書/李洵

推薦序二 漢字的誕生與更迭,就像一齣迷人的歷史連續劇/高可

推薦序三 你每天都在用,但未必注意到的漢字祕密/厭世國文老師

好評推薦

前言 部首,古代世界的縮影

序章 漢字的歷史──從甲骨文到楷書

第一章 部首的歷史──從《說文解字》到《康熙字典》

1 漢字起源於視覺

2 一個字究竟有幾種寫法?

3 部首怎麼分類?

4 時間越久遠,字義越多元

第二章 源自生產活動的部首

相較於豬和雞,草食性的牛比雜食動物難飼養,所以價值更高。

過去貴族祭祀時會以牛為犧牲品(祭品),彰顯權力和財力。

第三章 依人體外表與行動造字

「止」如今多指停止,不過,最初的意思其實是前進。

它的象形是腳踝以下的足部。

第四章 由祭祀儀式獲得的權威感

「示」是祭祀用的桌子,左右兩個點的說法有二:

一派認為是肉類供品的血滴,另一派則認為是酒滴。

第五章 寫進文字裡的建築與自然

「熊」原本指火(灬)燒得很旺,那魚、鳥跟火有關嗎?

第六章 合體字的由來

4,000年前的古代中國,最貴重的金屬是青銅,

所以「金」原本指銅,直到戰國時代才用金代表黃金。

第七章 複雜字形的歷史

阜與邑放在偏旁時都寫作「阝」,但演變過程完全不同。

其實,山也曾經變形成相似的形狀。

第八章 持續中的字源研究

「片」最早出現在秦代篆書,由於沒有更古早的資料,

沒辦法確認最初的字義。有人認為是木片,也有人說是左右相反的爿。

後記 從部首了解人類社會的起源

參考文獻

部首索引

系統號:

P-100488

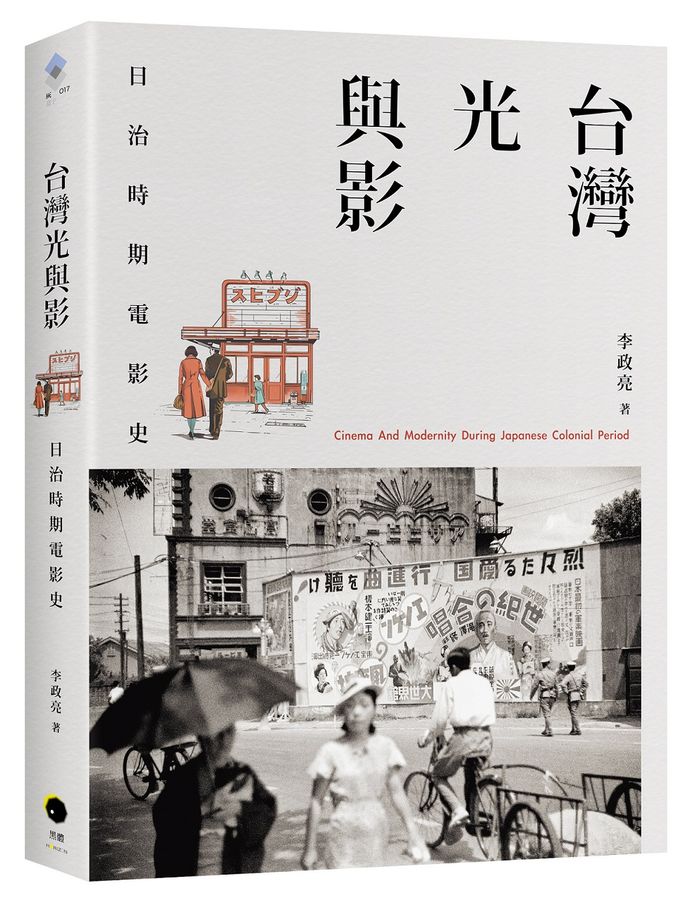

臺灣光與影:日治時期電影史

標題:

臺灣光與影:日治時期電影史

時間:

2025年8月

出版單位:

臺北:黑體文化

作者:

李政亮 著

內容簡介:

推薦序 新探日治時期的臺灣電影:繼前人未竟之緒/李道明

前言 在歷史的縫隙裡開出一朵花

第一章 重翻臺灣電影史第一頁

第二章 從文明展示到「文明使者」的高松豐次郎

第三章 展示臺灣:高松豐次郎鏡頭下的殖民地

第四章 高松豐次郎為何告別台灣?

第五章 從廣告看1910、1920年代的電影生態

第六章 1910到1920年代日本電影中的台灣

第七章 1920年代中期到1930年代初期的上海電影熱

第八章 「美台團」的電影實踐與記憶政治

第九章 眾「聲」喧嘩的有聲電影年代

第十章 1930年代教養階層的洋畫至上主義

第十一章 臺灣人的電影實踐(一):青年們的銀幕之夢

第十二章 臺灣人的電影實踐(二):遠走他鄉的電影夢

第十三章 臺灣人的電影實踐(三):文學裡的電影

第十四章 1936年柏林奧運的認同衝擊

第十五章 大銀幕裡的戰爭(一):從前線戰事到士兵動員

第十六章 大銀幕裡的戰爭(二):歷史的文化政治

第十七章 大銀幕裡的戰爭(三):李香蘭神話

結語

相關圖表

參考書目

系統號:

P-100492

凌純聲的人類學旅程:從松花江到太平洋

標題:

凌純聲的人類學旅程:從松花江到太平洋

時間:

2025年8月

出版單位:

臺北:中研院民族所

作者:

何翠萍 著

內容簡介:

吳燕和教授序

致謝

凌純聲的人類學旅程-從松花江到太平洋

前言

第一章、凌純聲的成長背景

(一)、家人

(二)、音樂天賦

第二章、凌先生來臺前經歷

第三章、立足於臺灣的人類學

(一)、突圍而出的民族學

(二)、民族所籌備處與人類學建制化的開始

(三)、民族所正式成所

影像I:田野中的凌純聲先生

第四章、科學的、國族國家的與世界的人類學

(一)、科學的、國族國家的民族學∕人類學

(二)、「科學民族誌」

影像II:1935-1936凌純聲先生團隊雲南田野調查

(三)、古史研究和「中國古代與環太平洋文化」系列研究

結語

總結

英文參考書目

中文參考書目

凌純聲先生年表

凌純聲先生著作目錄

系統號:

P-100505

權力之筆:解讀兩蔣日記

標題:

權力之筆:解讀兩蔣日記

時間:

2025年8月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

呂芳上 主編

內容簡介:

編者序╱呂芳上

「兩蔣日記與民國政治國際學術研討會」專題演講

.中西史學為何不能同調?人物研究如何重新思考?╱葉文心

專論

.兩蔣在日記中的交流╱蘇聖雄

.蔣中正與傅斯年:從抗戰至內戰期間的思想交涉╱韓承樺

.日記與情報:從蔣中正日記探討日美開戰前的戰略判斷╱岩谷將 Nobu IWATANI

.「冬天飲寒水,雪夜渡斷橋」:蔣中正在1946年的戰爭選擇╱邱燕凌 Emily M. Hill

.國軍政工制度的「重建」、斷裂與延續(1946-1954)╱陳佑慎

.《蔣中正日記》中的毛澤東及其政權(1948-1954)╱皮國立

.戰後初期統制經濟政策的調整――《蔣中正日記》中的揚子木材案為例╱侯嘉星

.1960年代後期中華民國政治人事布局的觀察分析╱任育德

研究討論

.如何解釋臺灣戰後的經濟發展╱瞿宛文

.臺灣政治與美國對臺政策╱前田直樹 Naoki MAEDA

系統號:

P-100569

學人從政:朱家驊與中國國民黨(1938 1944)

標題:

學人從政:朱家驊與中國國民黨(1938 1944)

時間:

2025年8月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

梁馨蕾 著

報導者:

民國歷史文化學社

內容簡介:

民國論叢|總序

導言

第一章 黨之新貴:朱家驊入主中央黨部

第二章 重塑黨權:黨政軍關係的戰時探索

第三章 「黨團合作」:朱家驊與黃埔系

第四章 省黨部與調統室矛盾――以陝西省為例

第五章 中央與地方博弈:朱家驊與晉閻勢力

第六章 黨內選戰:省縣黨部選舉與派系角力

第七章 黨務領導權再轉移

第八章 朱家驊的人際關係與權力網絡

第九章 國民黨人事制度的反思

結語 國民黨的人與人事

附錄 朱家驊經歷表(1926-1949)

參考文獻

系統號:

P-100594

尋找自己的蔣中正III:1937 1947日記解讀

標題:

尋找自己的蔣中正III:1937 1947日記解讀

時間:

2025年8月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

呂芳上 主編

報導者:

民國歷史文化學社

內容簡介:

1937 / 無可避免的「最後關頭」(劉維開)

1938 / 調劑和戰 團結內部(何智霖)

1939 / 不授敵以可乘之隙(蘇聖雄)

1940 / 將臨絕境 難關艱危(蘇聖雄)

1941 / 總體戰下苦撐待變(王良卿)

1942 / 當中國晉級四強(王良卿)

1943 / 從外交取戰果(林桶法)

1944 / 看似光明卻備受挑戰(林桶法)

1945 / 號外!抗戰勝利了!(王良卿)

1946 / 朝正常國家的方向前進(任育德)

1947 / 走向憲政的動員戡亂時代(劉維開)

系統號:

P-100595

玄從何處尋?——生活玄學與相須思維

弔詭與共在——莊子無用政治學的跨文化對話

標題:

弔詭與共在——莊子無用政治學的跨文化對話

時間:

2025年7月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

鍾振宇 著

內容簡介:

導論

第一部分 弔詭

第一章 後設政治學三形態:牟宗三與海德格論「存有論與政治之間」

第二章 無用與有用的弔詭:莊惠之質與海德格「用的差異性」

第三章 無用與規範的弔詭:孟柯力量美學的啟示

第四章 無用與技術的弔詭:海德格對機心的闡發

第五章 無用與政治的弔詭:章太炎的中道政治學

第二部分 共在

第六章 無用與共在:莊子、海德格、鄂蘭論社會性

第七章 無用的共通體:楊儒賓「形氣主體」的啟發

第八章 無用的民族:海德格論「民族」共同體

結論

徵引書目

索引

系統號:

P-100477

理學之路——臺大理學院口述訪談紀錄

標題:

理學之路——臺大理學院口述訪談紀錄

時間:

2025年7月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

國立臺灣大學理學院 編

內容簡介:

〈理學院院長序〉站在巨人的肩膀上╱吳俊傑

〈理學院副院長序〉成為一個有價值的人╱吳俊輝

〈導讀〉飲水思源╱洪廣冀

王瑜 院士─1966年化學系畢業

學術與服務並進的臺灣結晶學推動者

陳正宏 教授─1969年地質系畢業

建置設備培養研究人才,推動臺灣地質揚名國際

黃榮村 教授─1969年心理系畢業

追尋心理學與人道志業的雙軌人生

彭旭明 院士─1970年化學系畢業

探索新奇分子的鍵結,創造人才培育的環境

王寶貫 院士─1971年地理系氣象組畢業

博通古今探索大氣奧秘,以科學之眼洞察萬物之理

周美吟 院士─1980年物理系畢業

以物理解讀自然之謎,走出嚴謹謙和的學者之路

系統號:

P-100487

奠基:西班牙道明會士與天主教會在臺灣的開端(1859–1959)

標題:

奠基:西班牙道明會士與天主教會在臺灣的開端(1859–1959)

時間:

2025年7月

出版單位:

臺北:南天書局

作者:

鮑曉鷗 著,吳君健 譯

內容簡介:

《奠基:西班牙道明會士與天主教會在臺灣的開端(1859–1959)》是一部兼具宗教史、文化接觸史與殖民研究視角的重要著作。作者鮑曉鷗教授透過豐富的原始史料與細緻的分析,重新勾勒出天主教會在19世紀中葉至20世紀中葉,在臺灣開展傳教事業的起點與發展歷程,展現宗教如何作為外來文明與在地文化相遇、衝突與融合的重要場域。

1859年天主教道明會士在臺灣展開傳教活動,並非單純的宗教輸入,而是多重文明與歷史力量交會的結果。天主教徒與新教徒雖同樣來自歐洲,但因歷史淵源與教義分歧,彼此之間競爭激烈;而他們與臺灣社會的互動,也涉及清朝官僚結構、族群關係(如閩南人、客家人與原住民)以及不同宗教觀的碰撞。這段歷史不僅是教會擴展的記錄,更折射出一個小島如何被捲入全球宗教與政治的網絡。

傳教士們雖然不是人類學家,卻因為神學的培育,當他們置身於一個與原生世界截然不同的環境時,就搖身一變成為一流的觀察者和記錄者,留下了大量寶貴的書信、報告與觀察筆記。這些史料不僅記錄了傳教策略、皈依者狀況與宗教實踐,也映照出傳教士內心的信仰掙扎與文化理解過程。透過這些文本,我們能夠深入了解當時的社會脈絡與宗教活動如何影響地方社會。

本書在史料運用上極為紮實,引用如《中國安南書信》、《道明會傳教事業》及《福爾摩沙道路》等刊物內容,結合道明會會士的親筆記錄與清代地方文書,勾勒出信仰實踐背後的人與事。不論是建立孤兒院、興建教堂,還是在原住民社群中傳教,這些活動都被放在更廣闊的歷史與社會框架中進行討論。這是一本兼具可讀性與學術價值的歷史著作,不僅重現天主教在臺灣百年奠基的歷程,更引導讀者思考信仰、文化與權力如何交織並影響社會的歷史脈絡。

系統號:

P-100568

警察即決的現代——日治臺灣的違警罪與現代生活秩序

遣唐使之後:聯結東亞城市的人與物

標題:

遣唐使之後:聯結東亞城市的人與物

時間:

2025年7月

出版單位:

香港:中華書局

作者:

李怡文 著

內容簡介:

香港城市大學中文及歷史學系創系十週年叢書總序

序 遣唐使之後

第一章 福岡唐坊與宋朝海商

一、鴻臚館與大宰府

二、唐房的樣貌

三、謝綱首的歷史與傳說

結語

第二章 榮西的茶與浙東的佛寺

一、榮西的第一次入宋

二、榮西的第二次入宋

三、茶與宋風文化

結語

第三章 奈良的石獅與寧波的石匠

一、梅園石與寧波東錢湖石刻

二、東大寺與東亞海域世界

三、定居日本的宋朝石匠

結語

第四章 摺扇與東亞海域交流

一、域外珍品:北宋時的日本摺扇

二、本土化生產的開始:南宋與元朝時的日本摺扇

三、無用之貢物:明初的日本摺扇

四、被追捧的日本摺扇與「假倭扇」

結語

系統號:

P-100471

屈宋承傳——辭賦古樂論集

標題:

屈宋承傳——辭賦古樂論集

時間:

2025年7月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

黃耀堃 著

內容簡介:

黄靈庚教授序

第1篇:「帝高陽之苗裔兮」補説–––〈離騷〉作者族源考之一

第2篇:「初服」補説–––〈離騷〉作者族源考之二

第3篇:「荊楚」補説–––〈離騷〉作者族源考之三

第4篇:〈招隱士〉主題再探

第5篇:「反經失常」及其他–––《管錐編》論〈九歌〉補説之一

第6篇:「巫之一身二任」–––《管錐編》論〈九歌〉補説之二

第7篇:韻讀與解讀–––讀〈漁父〉「韻文注」札記

第8篇:「亂辭」與「反歌」–––兼論〈抽思〉的「亂辭」和〈反離騷〉

第9篇:從《史記》論〈懷沙〉的文本與韻讀

第10篇:讀〈九辯〉章句–––「韻文注」與「經傳合編」

第11篇:楚漢六朝辭賦「亂辭」考

第12篇:「亂辭」「卒章説」考辨及其他

第13篇:楚樂新探

第14篇:日本雅樂與清商樂的「亂聲」考異

第15篇:音韻、簡帛與辭賦

第16篇:王逸《楚辭章句》新論序

系統號:

P-100586

塩政・関税・国家 近代中国の徴税と社会

「中国」をめぐる国交樹立外交——グローバル展開と国際社会の対応

標題:

「中国」をめぐる国交樹立外交——グローバル展開と国際社会の対応

時間:

2025年9月

出版單位:

名古屋:名古屋大学出版会

作者:

三宅康之 著

內容簡介:

凡例

序章

第Ⅰ部 中華人民共和国建国前後の国交樹立外交

第1章 社会主義的「兄弟愛」と現実—— 共産圏諸国

第2章 北方の脅威へのリスクヘッジ外交—— ビルマ

第3章 ネルーの積極外交と緩衝地帯チベットの喪失—— インド

第4章 独自外交・協調外交・反共主義のトリレンマ—— インドネシア

第5章 「3つのサークル」間のバランス外交—— イギリス

第6章 スカンディナヴィア三国協調外交の内実—— スウェーデン・デンマーク・ノルウェー

第7章 対米追随か対英協調か—— フランス

第8章 英米の狭間における独自外交の模索—— カナダ

第9章 便宜的不承認政策のジレンマ——米国

第10章 1954年ジュネーヴ会議前後の国交樹立外交—— イギリス・ノルウェー・オランダ

第Ⅱ部 国交樹立競争の激化と新展開

第11章 アジア・アフリカ会議前後の国交樹立外交—— 南アジア・中東への進出

第12章 アフリカ新興国をめぐる中台国交樹立競争の激化—— サブ・サハラへの展開

第13章 「外交的核爆発」とその波及効果—— フランスの対中接近

第14章 アフリカ諸国主体の承認切り替え外交—— コンゴ=ブラザヴィル・中央アフリカ・ダオメ

第15章 ミドルパワーの独自外交—— カナダ・イタリア・ベルギー

第16章 日中・米中国交樹立との相互作用

第Ⅲ部 中華民国・台湾から見た国交樹立外交

第17章 蔣介石時代の国交樹立外交の推移

第18章 太平洋・カリブ海ミニ島嶼国外交へ—— 蔣経国時代

第19章 二重承認容認と台湾外交の幕開け—— 李登輝時代

第20章 民主化台湾の国交樹立外交—— 陳水扁時代以降

終章

系統號:

P-100491

江戸時代中後期 神儒仏三教の諸相:日中比較の視点から

「音」の戦争と日本近代 戦時下の日常で音楽はどう鳴り響いたのか

標題:

「音」の戦争と日本近代 戦時下の日常で音楽はどう鳴り響いたのか

時間:

2025年9月

出版單位:

東京:青弓社

作者:

戸ノ下達也 著

內容簡介:

序 章 日常に息づく戦時期の音楽文化 戸ノ下達也

第1部 国内の音楽文化

第1章 日本の近代史をどう捉えるか――軍隊と社会の関係を中心に 吉田 裕

第2章 戦前と敗戦後の音楽に関する連続性/非連続性――大阪朝日会館から考える 河西秀哉

第3章 昭和初期・エロ・グロ・ナンセンスな世相と流行歌/唱歌――生きづらさに抗う大人/子どもの〈感情〉史 上田誠二

第4章 昭和戦前期における堀内敬三の音楽論の変遷――ジャズ・流行歌を中心に 青木 学

第2部 海外と音楽文化の交差

第5章 近衛秀麿の過ごした戦時下のドイツ――音楽による日独外交という使命を帯びて 三枝まり

第6章 西洋音楽受容とともに歩んだ「国民音楽建設」とその戦後 本谷未奈理

第7章 植民地朝鮮における西洋音楽活動に関する試論――京城帝国大学教授夫人らと朝鮮人音楽家たちの相互関係を中心に 金志善

終 章 歌は美しかった――日本の「うた」への思い 五郎部俊朗

系統號:

P-100574

平和の再建 安達峰一郎と戦間期日本外交

標題:

平和の再建 安達峰一郎と戦間期日本外交

時間:

2025年8月

出版單位:

東京:東京大学出版会

作者:

牧野雅彥 著

內容簡介:

序 章 パリ講和会議と日本

第1章 外交官 安達峰一郎

第2章 メキシコ革命と日本外交――メキシコ公使 安達峰一郎

第3章 パリ講和会議と安達峰一郎

第4章 戦勝国会議から国際連盟へ――ポーランドとアルバニア、二つの国境紛争

第5章 ジュネーヴ議定書と「日本問題」

第6章 国際連盟とヨーロッパ協調

第7章 戦争の総体的清算

第8章 国際紛争の司法的解決をめぐって――常設国際司法裁判所とアメリカの加盟問題

第9章 ヨーロッパ協調の崩壊と安達峰一郎

終 章 国際連盟と安達峰一郎

系統號:

P-100591

国学の敗戦

壮(チワン)族の歴史と文化

帝国の書店 書物が編んだ近代日本の知のネットワーク

標題:

帝国の書店 書物が編んだ近代日本の知のネットワーク

時間:

2025年8月

出版單位:

東京:岩波書店

作者:

日比嘉高 著

內容簡介:

凡例・参考地図

はじめに──外地書店からみえる帝国の人と知の風景

Ⅰ 書店網を見わたす──空間支配と知のインフラストラクチャ

第1章 帝国の書物ネットワークと空間支配──マリヤンの本を追って

第2章 外地への書店進出の歴史──書籍雑誌商組合史と小売書店の誕生から

第3章 帝国の書物取次──大阪屋号書店、東京堂、関西系・九州系取次など

Ⅱ 近代東アジアの日本語書物流通──台湾、朝鮮、満洲、中国

第4章 新高堂と日本統治下の台湾書店史

第5章 朝鮮半島における日本語書店と書物取次ネットワーク

第6章 満洲の本屋たち──満洲書籍配給株式会社成立まで

第7章 中国で本を買う──華北、華中における日本人居留民と書店

Ⅲ 移植民地の書店──北南米、樺太、南洋

第8章 日本人街に本屋を開く──北米南米の日系移民と日本語書店

第9章 北方植民地の本屋──樺太における日本人書店史

第10章 南方共栄圏の書店と書籍配給

Ⅳ 戦争と書店──統制、配給、引揚げ

第11章 統制経済と書物流通──共同販売所から国策書籍配給会社へ

第12章 戦時下における内地外地の小売書店──企業整備、共同仕入体、読者隣組

第13章 本屋の引揚げ、本の残留

おわりに──そしてまた本屋を開いた

系統號:

P-100464

古代東アジア外交の玄関口 鴻臚館

王希奇の『一九四六』 なぜ、中国人画家は日本人満洲引揚者を描いたか

標題:

王希奇の『一九四六』 なぜ、中国人画家は日本人満洲引揚者を描いたか

時間:

2025年8月

出版單位:

東京:社会評論社

作者:

鈴木宏毅、高橋礼二郎 著

內容簡介:

中国人画家・王希奇(ワン・シーチー)の油絵『一九四六』(いち・きゅう・よん・ろく)は、観る者を圧倒する力を持つ。縦3m・幅20mに及ぶ大作には、黙々と歩みを進める葫蘆島(ころとう)からの日本人満洲引揚者、数百名余りが描かれ、その一人ひとりに作者の思いが宿る。

一方は旧満洲で生まれた後に日本に引揚げ、他方は在所で育って詳細を知ることのなかった二人が、この絵に衝撃を受けて交流し、それぞれの実体験をもとに、不戦と平和への思いを綴る珠玉のドキュメンタリー。

系統號:

P-100589

八重山の1945年

標題:

八重山の1945年

時間:

2025年7月

出版單位:

東京:みすず書房

作者:

大山靜男 著

內容簡介:

アジア・太平洋戦争末期、米軍の沖縄本島上陸を前に、島々は戦場になった。先島(八重山・宮古諸島)攻撃の中心を担ったのは、戦後世界における権威・権益を見すえた英軍だった。主な任務は日本軍航空施設の無力化である。石垣島に漂着した反乱清国人苦力クーリーたちを米英軍が砲撃し捕縛したロバート・バウン号事件から93年後だった。

明治維新後、八重山は琉球併合をへて沖縄県の一部となった。かつて琉球王府の人頭税で土地と島空間に縛りつけられていた民衆は、皇民化教育や徴兵制をとおして近代社会を知った。標準語励行。郷土部隊。経済活性化のための軍隊誘致決議。御嶽(うたき)信仰の神道化。熱狂はつくられる。

やがて陸海軍総兵数一万三千人が配備され、島民の根こそぎ動員が始まる。食料供出。台湾疎開。マラリア猖獗地帯への避難。爆撃。特攻。学徒の鉄血勤皇隊……。ヤマト世は戦世だった。歌と踊りで神をもてなす島々の民は、いかにして軍事化の道を歩んだのか。

本書は英米軍の活動報告や日本兵の日記、島の住民の証言を読み、歴史を綴り、上空で爆弾を投下する側と下で爆撃される側の視点を交差させる。各地に拡がる八重山出身者の戦死記録や米軍の偵察分析を付す。台湾や尖閣の有事を想定した沖縄本島・先島の基地化、島民の島外避難計画が進む今こそ、未来へと託す「八重山の戦争」。

系統號:

P-100587

中国農書・農業史研究

標題:

中国農書・農業史研究

時間:

2025年3月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

大澤正昭 著

內容簡介:

まえがき

序章 農業生産力研究の課題と方法

第Ⅰ部 中国農書の研究

第一章 中国農書をどう読むか——その有効性と限界——

第二章 『居家必用事類全集』所引唐・王旻撰『山居錄』研究

第三章 『王禎農書』のなかの『陳旉農書』

第四章 明清時代の二つの農書——食糧問題と『農言著實』『補農書』(含『沈氏農書』)

第五章 『浦泖農咨』から考える

第Ⅱ部 農書による農業史研究

第六章 元代までの畑作穀物栽培の技術

第七章 元代までの農書における作物売買記事

第八章 太湖デルタ地域の〈農業危機〉——宋~清代の農書を題材に——

第Ⅲ部 桑栽培と小農経営

第九章 中国農書の「栽桑」技術素描——桑畑・樹形(仕立て法)・品種——

第十章 唐から明初の栽桑技術——『四時纂要』と通俗農書・日用類書を中心に——

第十一章 唐宋時代の「農・桑」経営——小説史料を読む——

あとがき

英文目次/中文目次/事項索引・研究者名索引

系統號:

P-100486

近世藩儒の研究——18世紀龍野藩の事例を中心に

Shinto Shrines in Prewar and Wartime Japan

標題:

Shinto Shrines in Prewar and Wartime Japan

時間:

May, 2019

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Helen Hardacre and Yoko Suemoto

內容簡介:

Shinto Shrines in Prewar and Wartime Japan examines the religious and social history of Shinto shrines, focusing on the economic, social, and ideological implications of State Shinto. Helen Hardacre argues that politicians regarded public funding of shrines as crucial for elevating their “dignity” and for curbing progressive thought and activism. Understanding the social and financial dynamics of both major and smaller shrines is key to comprehending State Shinto’s broader impact on Japanese society.

This study employs a historical analysis using shrine records, personal diaries, contemporary literature, and government documents. It includes case studies contextualizing events at specific shrines within broader social and political change, personal accounts of priests and laypeople, and statistical analysis of funding patterns.

Hardacre’s comprehensive approach provides valuable insights into the role of religious institutions in politics and ideology. By highlighting the nuanced experiences of smaller shrines, their priests, and associated laypeople, Shinto Shrines in Prewar and Wartime Japan enhances understanding of State Shinto’s reach and influence, contributing to broader discussions on the interplay between religion, politics, and society in modern Japanese history.

系統號:

P-100610

Queering the Hmong Diaspora: Racial Subjectivity and the Myth of Hyperheterosexuality

標題:

Queering the Hmong Diaspora: Racial Subjectivity and the Myth of Hyperheterosexuality

時間:

October, 2025

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Kong Pheng PHA

內容簡介:

In the wake of the US wars in Southeast Asia, the arrival of Hmong refugees reignited American anxieties about race and sexuality. Sensationalized media portrayals of child marriages, bride kidnappings, and polygamy framed Hmong communities as sexually deviant, reinforcing a racialized perception of their cultural practices. In Queering the Hmong Diaspora, Kong Pheng Pha dismantles these narratives, revealing how legal cases, media representations, and legislative efforts have constructed Hmong Americans as hyperheterosexual and ungovernable subjects.

Critically examining how Hmong Americans are positioned within racial, gendered, and sexual discourses of liberalism, Pha explores the lived experiences of queer Hmong Americans, whose existence and activism challenge mainstream and ethnonationalist constructions of subjectivity. Addressing Hmong American gender and sexual politics through feminist, queer, and social justice lenses, Pha offers a critical framework for understanding how race and sexuality intersect in shaping the lives of minoritized refugee communities in the United States and beyond.

系統號:

P-100611

Design as Communication: An Architectural History of Christian Universities in China

標題:

Design as Communication: An Architectural History of Christian Universities in China

時間:

October, 2025

出版單位:

London: Routledge

作者:

Yinrui Xie

內容簡介:

Foreword

1. Introduction: Architecture of China’s Christian Universities

2. Western Representation of Chinese Architecture: A Historical Retrospective

3. St. John’s University, Shanghai

4. West China Union University, Chengdu

5. Yenching University, Beijing

6. Lingnan University, Guangzhou

7. Design as Communication: Meaning-making at China’s Christian Campuses

8. Conclusion

Appendix: General Information on China’s Christian (Protestant) Universities

Bibliography

Index

系統號:

P-100484

Yuan Zhen’s New Music Bureau Poetry: Music and Ritual as Means of Governance

標題:

Yuan Zhen’s New Music Bureau Poetry: Music and Ritual as Means of Governance

時間:

September, 2025

出版單位:

London: Routledge

作者:

Mei Ah Tan(陳美亞)

內容簡介:

This book is the first comprehensive study of the twelve New Music Bureau poems by the influential poet-official Yuan Zhen 元稹 (779–831) in comparison with the response poems of Bai Juyi 白居易 (772–846). Its new perspective on music and ritual reveals connections between Yuan’s poems that otherwise appear to have no logical relation. While Bai’s poems are celebrated for their simple and direct style, those by Yuan are criticized for being abstruse and overloaded with historical and literary allusions. This study uncovers the inner mechanism of Yuan’s poems, his role in both the revival of Confucianism and the so-called “New Music Bureau Movement” in the Mid-Tang, his vision of the significance of music and ritual in securing lasting order after decades of military conflict and political upheaval, and his innovative use of New Music Bureau poetry as memorial.

系統號:

P-100483

The Allure of the Mirror: Mass Consumption of Fine Things in the Han Empire

標題:

The Allure of the Mirror: Mass Consumption of Fine Things in the Han Empire

時間:

September, 2025

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Yanlong Guo

內容簡介:

In Han China (202 BCE–220 CE), few luxury objects were as widely coveted as bronze mirrors. Typically circular and ranging from seven to thirty centimeters in diameter, these mirrors were crafted from high-tin bronze, with highly reflective surfaces on the front and intricate designs and auspicious inscriptions on the reverse.

The Allure of the Mirror explores how and why these objects, historically known as haowu (“fine things”), became so beloved throughout early imperial China. Tracing their production and consumption—from manufacture in imperial, princely, and private workshops to their roles in life and death—Yanlong Guo uncovers the varied ways these seemingly trivial objects took on social and cultural significance. Across social classes, mirrors had a wide range of uses as status symbols, personal tools, romantic tokens, family heirlooms, auspicious amulets, treasured gifts, and funeral offerings. Guo demonstrates how these “fine things,” once exclusive to elites, gradually became accessible to a wider segment of society. Mirrors, he argues, connected people across the empire, fostering a shared cultural community of aesthetic tastes and social values from royal courts to rural households.

Interdisciplinary and comprehensive, The Allure of the Mirror offers fresh insights into the relationship among art, society, and ideology in the Han Empire, revealing how decorative objects could bridge social divides and shape cultural identity.

系統號:

P-063130

The Road Taken: China's Incorporation Process into the Capitalist World System and Its Capitalist Transition

標題:

The Road Taken: China's Incorporation Process into the Capitalist World System and Its Capitalist Transition

時間:

September, 2025

出版單位:

New York: SUNY Press

作者:

Sung Hee Ru

內容簡介:

As Europe's colonial powers reached China in the nineteenth century, they became so strong that China could no longer ignore them. Given that the unprecedented geographical expansion of the European system undermined a China-centered world order and brought unprecedented changes to Chinese society, an intriguing question—why and how the Chinese empire entered into the capitalist world economy—has attracted increasing attention among historians, historical sociologists, and world-systems researchers. Yet, there has been no comprehensive monograph touching on China's incorporation process into the capitalist world-economy. To rectify this, The Road Taken investigates China's incorporation process. Incorporation studies, based on world-systems analysis, aims to illustrate the long-term integration process of external arenas into the capitalist world-economy. Ru traces China's transformations with a focus on how incorporation process unfolded over the course of a century (1780s–1890s), which represents a watershed era in the relations between China and the capitalist world.

系統號:

P-063142

Reorientating Taiwan: Ocean, Selfhood, and the Pacific

標題:

Reorientating Taiwan: Ocean, Selfhood, and the Pacific

時間:

September, 2025

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Edited by Kwai-Cheung Lo and Hung-chiung Li

內容簡介:

Reorientating Taiwan: Ocean, Selfhod, and the Pacific redefines how you see Taiwan, moving beyond land-centred perspectives to embrace its deep connection with the Pacific. This interdisciplinary collection takes you on a journey through anthropology, literature, ecology, and art, revealing Taiwan as a cradle of Austronesian expansion and a hub of oceanic entanglements. You’ll discover how Taiwan’s vibrant marine culture influences its identity, from Indigenous traditions to contemporary environmental activism. This book invites you to explore Taiwan's cultural and ecological narratives in a way that is both profound and transformative.

系統號:

P-063143

Ability and Difference in Early Modern China: A Mongol Family at the Ming Court

標題:

Ability and Difference in Early Modern China: A Mongol Family at the Ming Court

時間:

August, 2025

出版單位:

Cambridge: Cambridge University Press

作者:

David Robinson

內容簡介:

In 1405, a family left their home in the Mongolian steppe and moved to China. This daring decision, taken at a time of dramatic change in eastern Eurasia, paved the way for 250 years of unlikely success at the Ming court. Winning recognition for military skill and loyalty, the family later known as the Wu gained a coveted title of nobility and became members of the capital elite until the dynasty's collapse in 1644. By tracing the individual fortunes of a single family, David Robinson offers a fresh and accessible perspective on the inner workings of Ming bureaucracy. He explores how the early-modern world's most developed state sought to balance the often contradictory demands of securing ability and addressing difference, a challenge common to nearly all polities.

系統號:

P-100465

Interloper in the Ivy League: An African-American Perspective on China

標題:

Interloper in the Ivy League: An African-American Perspective on China

時間:

June, 2025

出版單位:

臺北:書林書店

作者:

Richard L. Davis

內容簡介:

As an historian and interloper in the Ivy League, I see the world through the lens of my unique identity, where the flow of history and personal struggles intertwine.

Growing up in a poor foster family, Richard L. Davis carved an extraordinary path through academia to become a distinguished historian of ancient China. Despite facing significant challenges and exclusion, he secured advanced degrees and taught at some of the top universities—an achievement nearly impossible in his generation.

Within predominantly white academic institutions, he—the interloper in the Ivy League—offers a fair yet compassionate judgment of elite universities undermined by systemic and structural flaws. He reveals how these remarkably homogenous institutions are biased power structures based on pedigree, race, and personal connections, which restrict opportunities for individuals from diverse backgrounds.

More than a record of his academic path, the memoir acknowledges the deep impact of those who greatly supported him. His identity as a gay Black with a public school background often led to questions being raised about his qualifications and abilities, with missed opportunities as a result. His mentors, friends and lovers became sources of special strength at those times, helping him to overcome challenges and break through the boundaries. In addition, through the lens of a historian, he reflects on the evolving landscapes these past several decades of Taiwan, Hong Kong, and China, places where he has lived and witnessed firsthand.

系統號:

P-100636