標題

- 【演講】Lu Xia: Vietnam's Literary Tradition and Westernization in the 1930s: A Case Study of Vũ Trọng Phụng's Số Đỏ

- 【演講】汪正晟:國民革命期間小組習氣的歐式教育淵源:一個青年政治技術史的分析

- 【演講】郭素秋:邵族祭儀文化與舊社考古研究

- 【演講】楊照:民國的下半場

- 【演講】蔣雅君:修澤蘭作品的雙重現代性——中山樓與花園新城

- 【座談會】民族所70週年所慶學術系列活動「你所不知道的原住民田野」交流座談

- 【演講】連玲玲:拘禁的空間:二戰期間日佔中國的盟國平民拘留營

- 【演講】林媽利:臺灣人的來源——DNA的探索

- 【演講會】2025歷史翻譯論壇

- 【演講會】聖嚴法師漢傳佛教的溯源與當代應用 論壇——以「漢傳佛教傳承發展系統表」為主

- 【演講】謝仕淵:用「說」的棒球——口述歷史如何用於研究棒球史

- 【演講】羅柏松:Contextualizing the Relationship between Nature and Culture in East Asian Buddhism

- 【演講】羅珮瑄:語意關聯網絡的數位閱讀法:從唐詩傳播網絡資料庫談起

- 【演講】傅樂吉:冷戰史中的「陶甫斯」輪事件

- 【演講】林玉茹:女性口述歷史經驗談

- 【演講】陳宗仁:溢美與紀實:1604年沈有容諭退韋麻郎的文獻文析

- 【演講會】林英津研究員榮退演講會《維摩詰經》西夏文本的語言現象

- 【演講】周越:當代中國社會的「界化」(Spherization):民族國家的建構與社會治理的機制

- 【演講】司馬唐:先秦兩漢的投票與集體決策

- 【演講】戴寶村:昭和變民國:日治到戰後的臺灣紀年

- 【演講】張哲維:探索臺陽美展:陳澄波的風景與時代

- 【演講】Andres Rodriguez: A 'lifeline' for China: Building the Burma Road and Wartime Connectivity (1938-1942)

- 【演講】柯志明:清代臺灣的人群分類與治理部署

- 【演講】楊孟軒:冷戰難民安置的政治宣傳與現實:美方、國府與大陳義胞

- 【演講】Zuo Ya: Zhu Xi's 朱熹 (1130–1200) Theory of Emotions

- 【演講】邵東方:睿智且從容,身衰心意堅——談晚年余英時先生的思想、學術及生活

- 【演講】顧恒湛:終戰前後原住民治理的變異與承續

- 【演講】吳聰敏:臺灣戰後初期的經濟統制

- 【演講】李筱峰:終戰話題

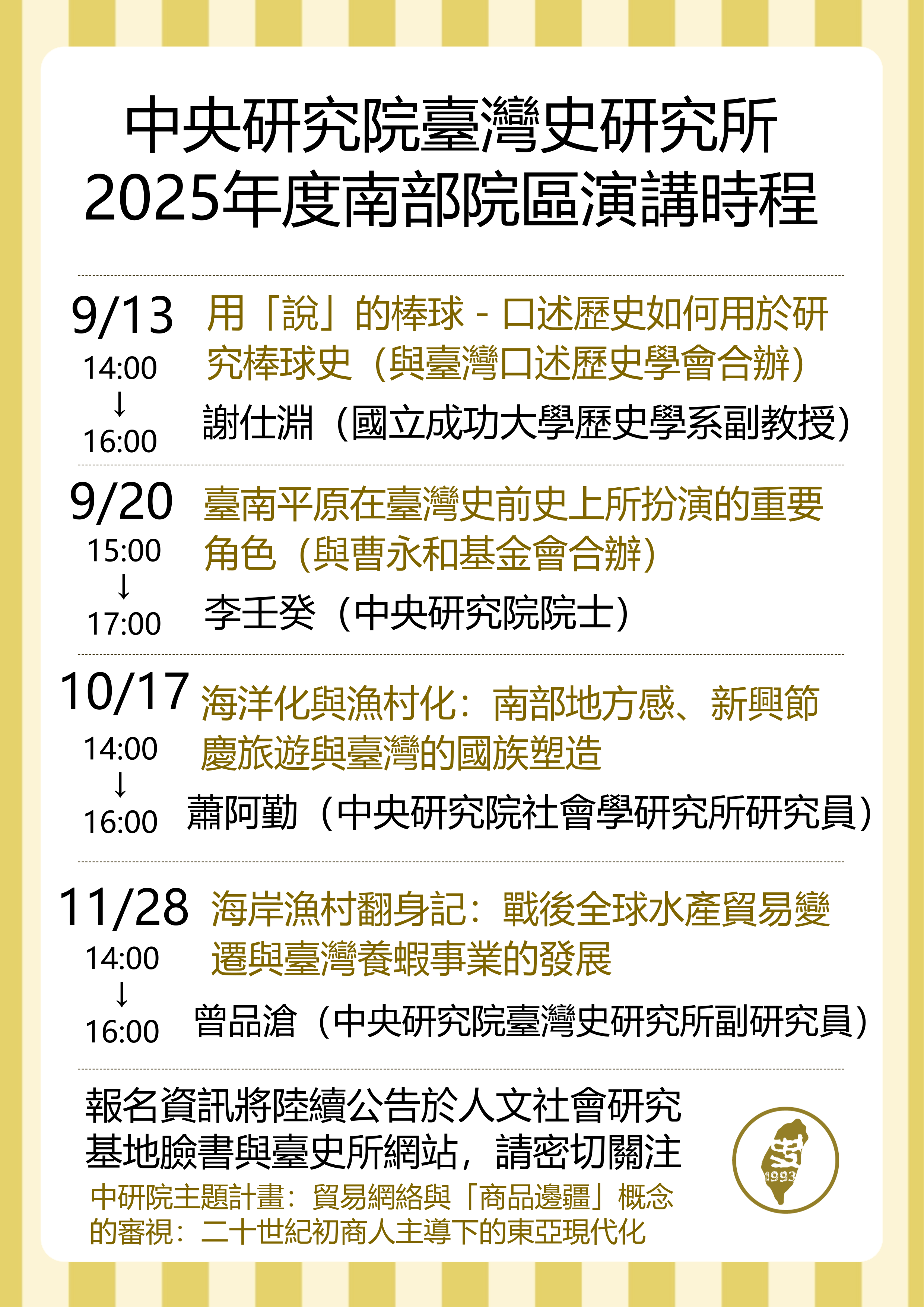

- 【系列演講】2025下半年度臺史所南部院區演講

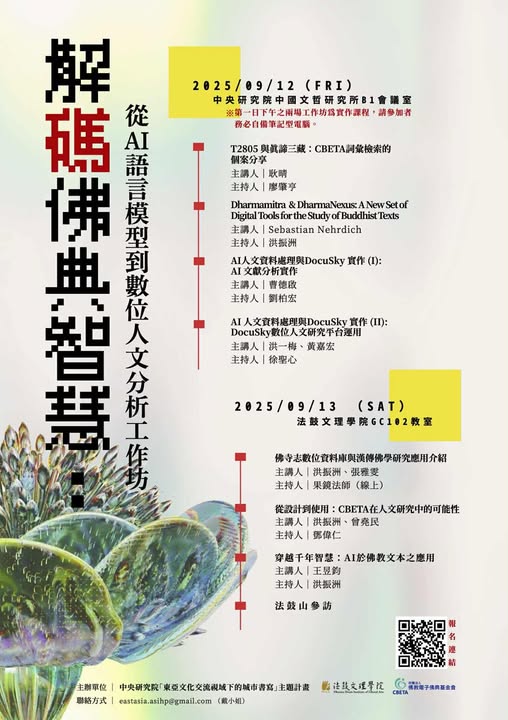

- 【工作坊】解碼佛典智慧:從 AI 語言模型到數位人文分析工作坊

- 【展覽】看得見的紅樓夢

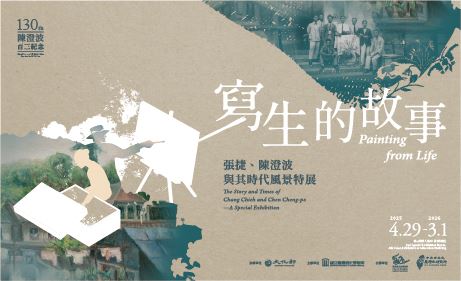

- 【展覽】寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景特展

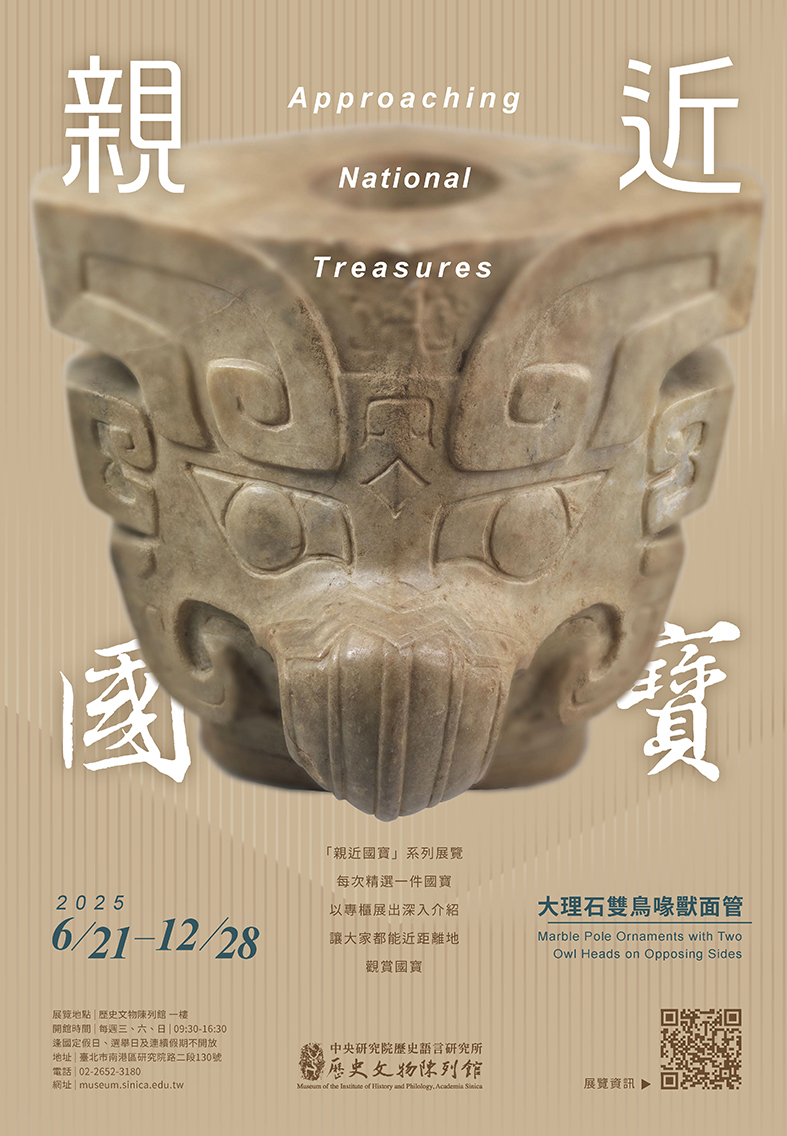

- 【展覽】親近國寶——大理石雙鳥喙獸面管

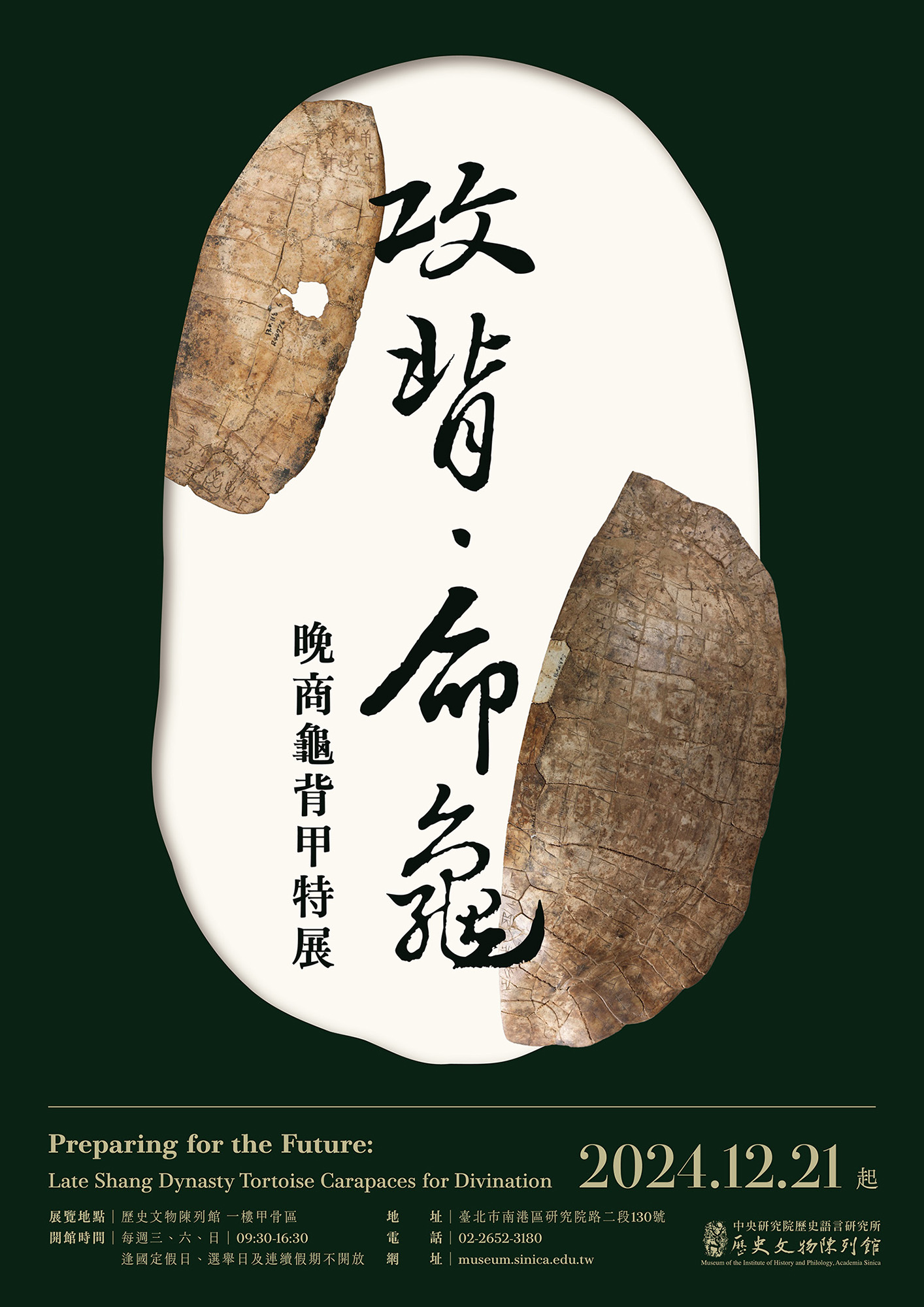

- 【展覽】攻背.命龜:晚商龜背甲特展

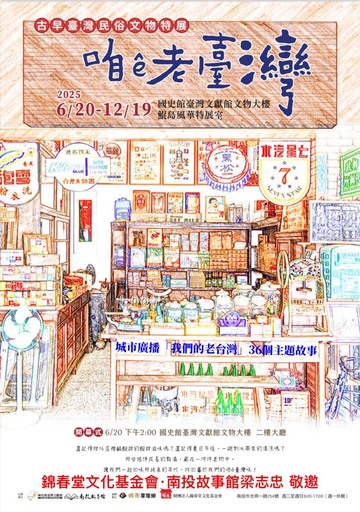

- 【展覽】咱ê老臺灣——古早臺灣民俗文物特展

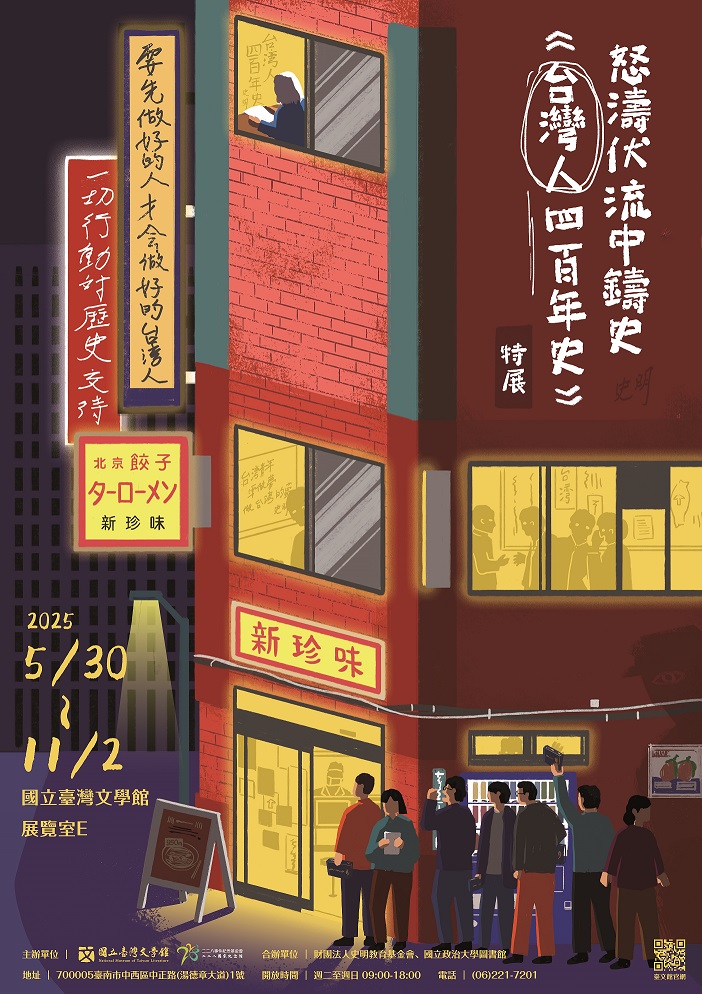

- 【展覽】怒濤伏流中鑄史——《臺灣人四百年史》特展

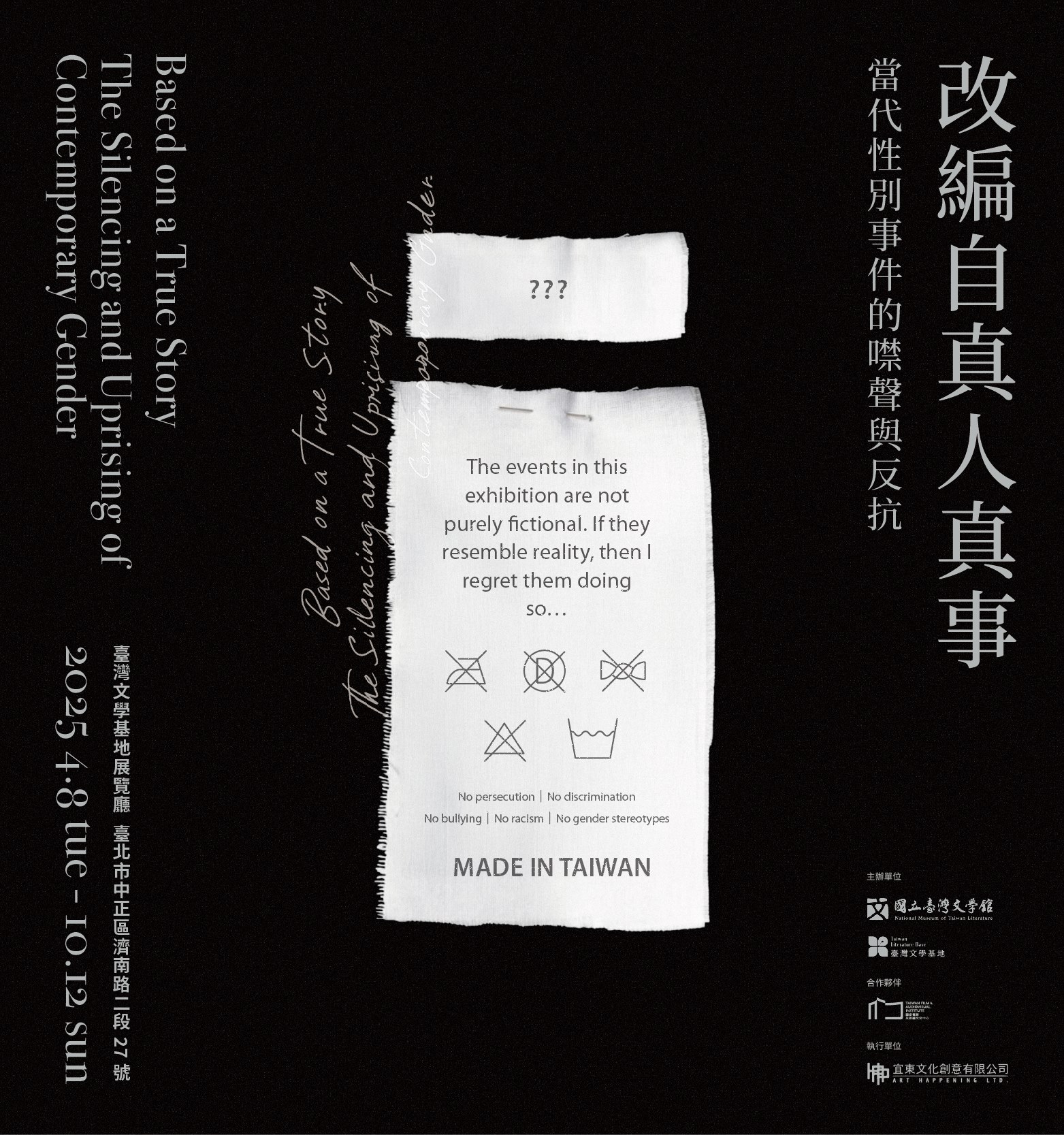

- 【展覽】改編自真人真事:當代性別事件的噤聲與反抗特展

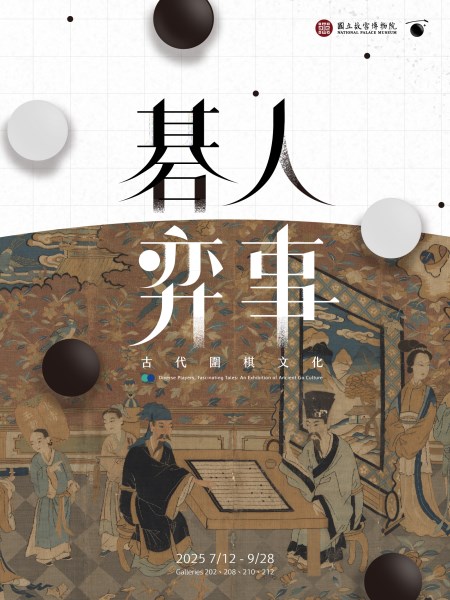

- 【展覽】碁人弈事——古代圍棋文化展

- 【展覽】力的多重宇宙——臺灣運動文學特展

- 【展覽】天方奇毯——伊斯蘭與世界文明的交織

- 【展覽】秋季特別展「仏教と夢」

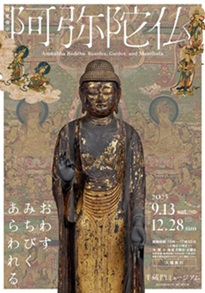

- 【展覽】阿弥陀仏 ――おわす・みちびく・あらわれる

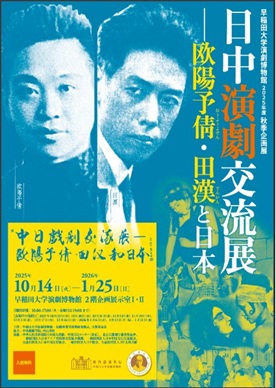

- 【展覽】日中演劇交流展―欧陽予倩・田漢と日本

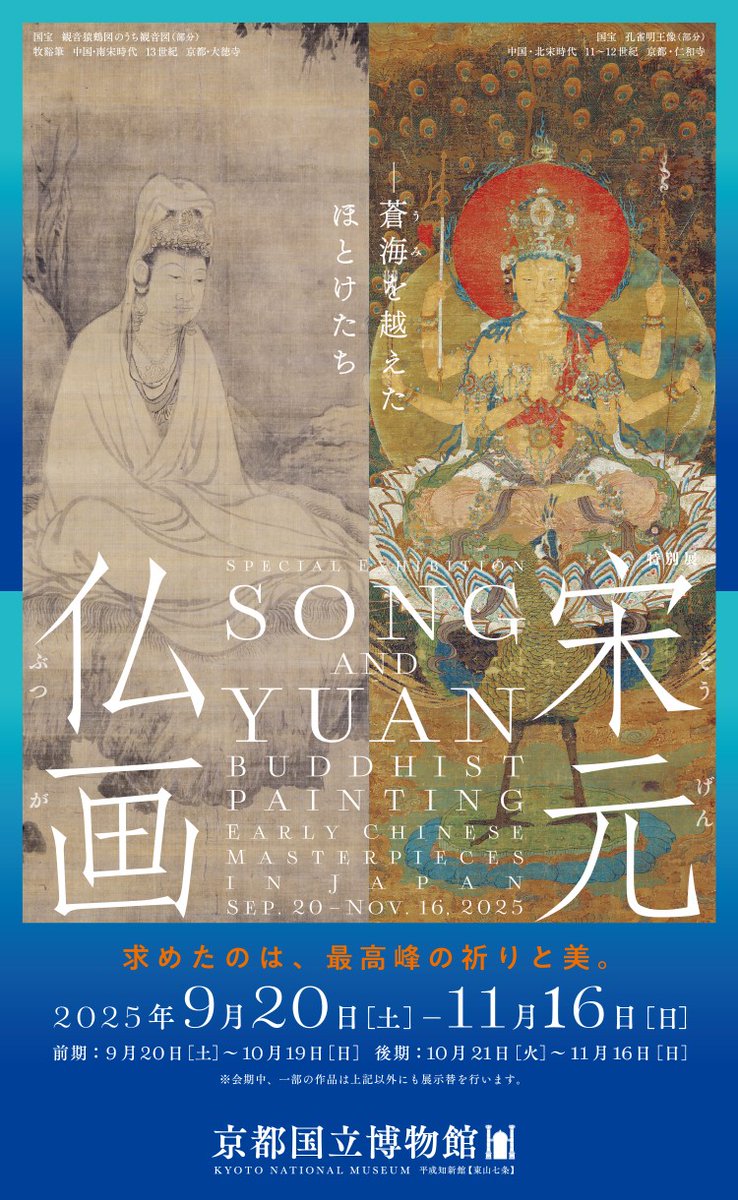

- 【展覽】宋元仏画——蒼海を越えたほとけたち

- 【展覽】社会を映す、動かす――ポスターにあらわれる国策宣伝の姿

- 【展覽】FORMOSA——異端の植物学者 早田文藏

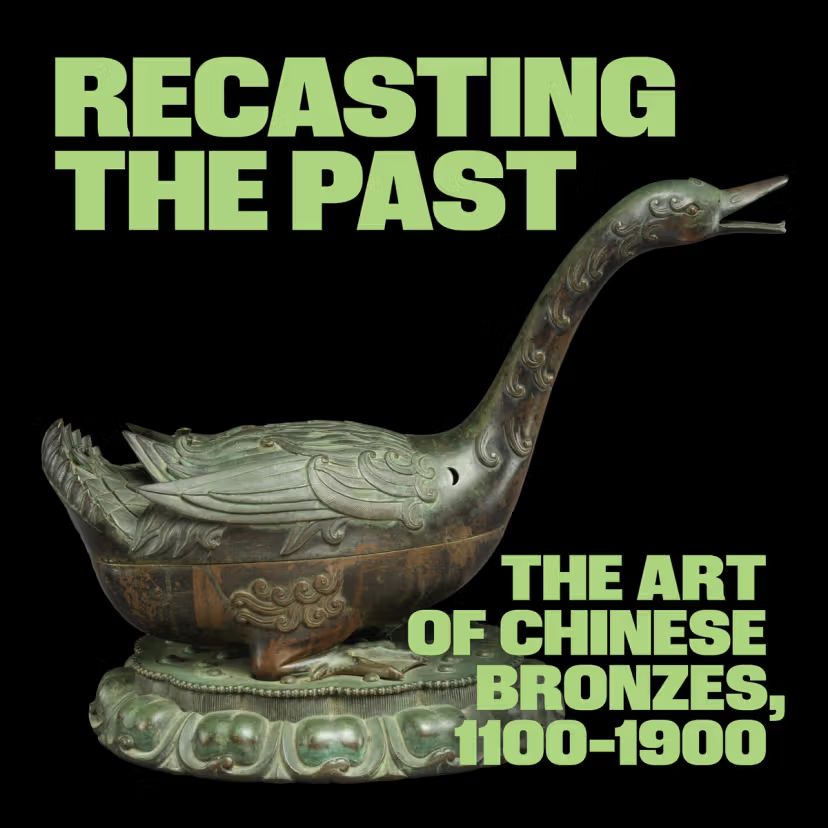

- 【展覽】Recasting the Past: The Art of Chinese Bronzes, 1100–1900

- 【展覽】Mythos Ming: Blau-weißes Porzellan, 1368 bis 1644

【演講】Lu Xia: Vietnam's Literary Tradition and Westernization in the 1930s: A Case Study of Vũ Trọng Phụng's Số Đỏ

標題:

時間:

2025年9月3日(週三)17:00

地點:

370 Dwinelle Hall (South Dr, Berkeley, CA 94720, United States)

主辦單位:

Institute of East Asian Studies, UC Berkeley

主講人:

Assoc. Prof. Lu Xia (Southeast Asian Studies Department at the School of Foreign Languages, Peking University, Beijing, China)

聯絡人:

Alexandra Dalferro, Tel: 510-642-3609, E-mail: cseas@berkeley.edu

內容簡介:

Before the 1930s, Vietnam's novel art was very similar to that of China, and it was also influenced by the two traditions of “historical biography” and “poetry” for a long time. With the change of French colonial language policy in Indochina, Vietnam gradually moved from a traditional Han cultural country towards westernization, step-by-step. This westernization was most significant in the 1930s and it was considered as the starting point of modern literature in Vietnam. However, westernization is not equivalent to a complete separation from tradition. It also absorbs Vietnamese traditional literature or culture simultaneously, such as fatalism that was deeply influenced by Buddhist culture, the continuity of narrative motif of traditional exposition, the inheritance of the chapter-by-chapter structure of classical novels, and the satirical techniques originated from the tradition. This lecture examines Số Đỏ, the representative novel of the prominent Vietnamese writer, Vũ Trọng Phụng, as an example to analyze the beginning of modern Vietnamese literature and how his works reflect literary tradition and westernization.

系統號:

A-100496

【演講】汪正晟:國民革命期間小組習氣的歐式教育淵源:一個青年政治技術史的分析

標題:

【演講】汪正晟:國民革命期間小組習氣的歐式教育淵源:一個青年政治技術史的分析

時間:

2025年9月4日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

主講人:

汪正晟(中央研究院近代史研究所副研究員)

內容簡介:

主持人:謝歆哲(中央研究院近代史研究所副研究員)

評論人: 余敏玲(中央研究院近代史研究所兼任研究員)

摘要:本文從青年政治技術史的角度,探討國民革命期間小組習氣的現象與淵源。小組政治技術並非僅自蘇聯引進,早在以俄為師以前,中國青年就從英美管道接觸到小組實踐;朱光潛則在試驗美國道爾頓制(Dalton Plan)教學法時,寄託了以小組共同生活形塑個人自由研究的理想。不少留蘇中國青年則直接將道爾頓制自主學習的想像,加諸於莫斯科中山大學等幹部學校之上,倒逼中共旅莫支部與校方配合改進。在國共合作下的上海大學小組,即使經過民主集中制的訓練,學生仍帶有自由研究的濃厚小組習氣。小組政治技術,與其說為列寧主義所研發,不如說是世界性青年政治結構下,引進歐式教育理念的自然結果。

系統號:

A-100621

【演講】郭素秋:邵族祭儀文化與舊社考古研究

標題:

時間:

2025年9月4日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

郭素秋(中央研究院歷史語言研究所研究員)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

發表者欲傳達二十多年來,從進行日月潭舊社考古,到成為邵族媳婦、祭司的過程中,所認知到的祖靈和族群文化傳承之間,密不可分的關聯性。祖靈,不是被動性的存在,他她們具有能動性,在現代人過度炫耀自己的「文化復振」的「功勞」時,卻忽略了如果不是祖靈們親自運籌帷幄、調兵遣將,這個族群的永續傳承和平安,是不可能成就的。祖靈,不是信仰,他她們是真實的存在,是我們的祖先,也是族群永續發展的真正幕後推手,若無法認清這些事實,將無法理解自身的渺小和祖靈的重要。

系統號:

A-100456

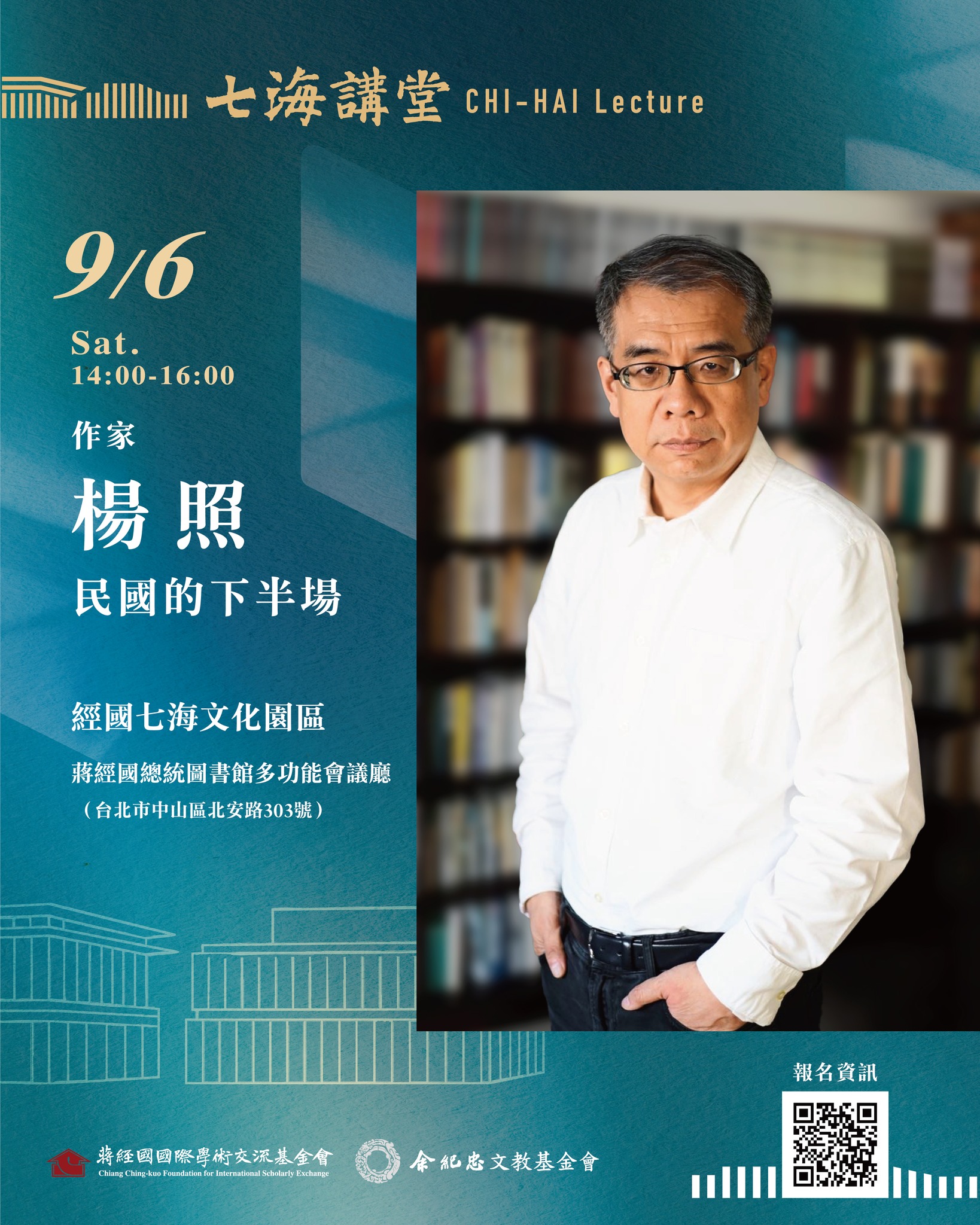

【演講】楊照:民國的下半場

標題:

時間:

2025年9月6日(週六)14:00-16:00

地點:

經國七海文化園區蔣經國總統圖書館多功能會議廳(臺北市中山區北安路303號)

主辦單位:

蔣經國國際學術交流基金會、余紀忠文教基金會

主講人:

楊照(歷史學家、作家)

聯絡人:

張小姐,Tel: 02-25326077轉分機121;E-mail: service@ccklibrary.org.tw

內容簡介:

七海講堂由蔣經國國際學術交流基金會與余紀忠文教基金會共同主辦,希望搭起人文藝術與大眾之間的橋樑,讓大眾認識「經國七海文化園區」之美,進而深入體會這片空間所承載的文化與思想價值。

七海講堂聚焦在民國50至80年代,經國先生主政時期,以臺灣社會的各個面向為主題,邀請相關領域的專家學者、藝文界人士,分享他們從經濟、社會、文學、藝術、歷史、建築、自然、美食與影視等層面,回顧臺灣從農業社會逐步工業化,人口從鄉村逐漸遷至都市,大眾物質生活水準慢慢提升至小康的歷程,一同重返那個充滿挑戰與希望的年代,再現經國先生時代的記憶,從多元視角反思這段時期對當代臺灣社會的深遠影響,亦為大眾提供知性且深刻的知識饗宴。

※ 本活動限額150名,額滿後即停止報名,現場亦不開放候補名額

系統號:

A-100558

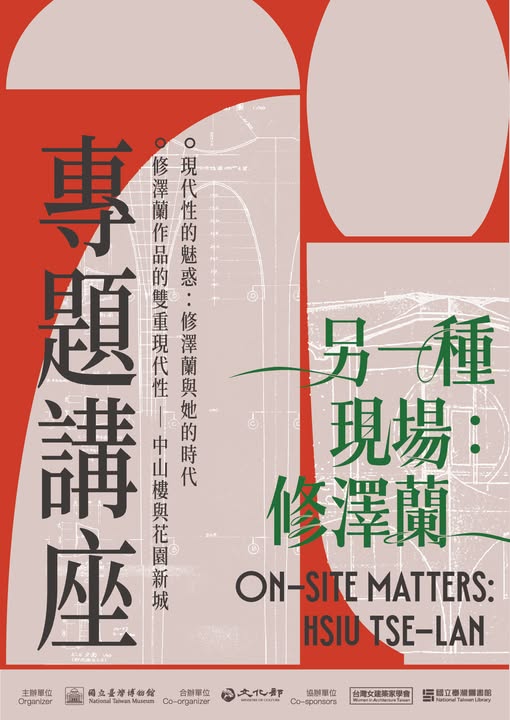

【演講】蔣雅君:修澤蘭作品的雙重現代性——中山樓與花園新城

標題:

時間:

2025年9月6日(週六)14:00-16:00

地點:

國立臺灣博物館鐵道部園區廳舍北翼2F演講廳(臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館、社團法人臺灣女建築家學會、國立臺灣圖書館、國立臺灣圖書館陽明山中山樓

主講人:

蔣雅君(中原大學建築學系副教授)

內容簡介:

建築師修澤蘭1949年進入臺灣鐵路局工作,規劃設計板橋車站等相關建築,在國家建設時期投入全臺各地校園建築規劃,是克服陽明山硫磺地熱建造「中山樓」的建築師,也是打造現代新社區「花園新城」的實業家。她在臺灣各地的建築作品,早已融入公眾記憶。

本展除帶領觀眾認識修澤蘭建築師外,以「另一種現場」為概念方法,將建築師、建築圖、建築模型、各類檔案整理併置展示,重建「認識」的現場,亦藉此展現出臺灣建築發展歷程的不同風貌。

系統號:

A-100559

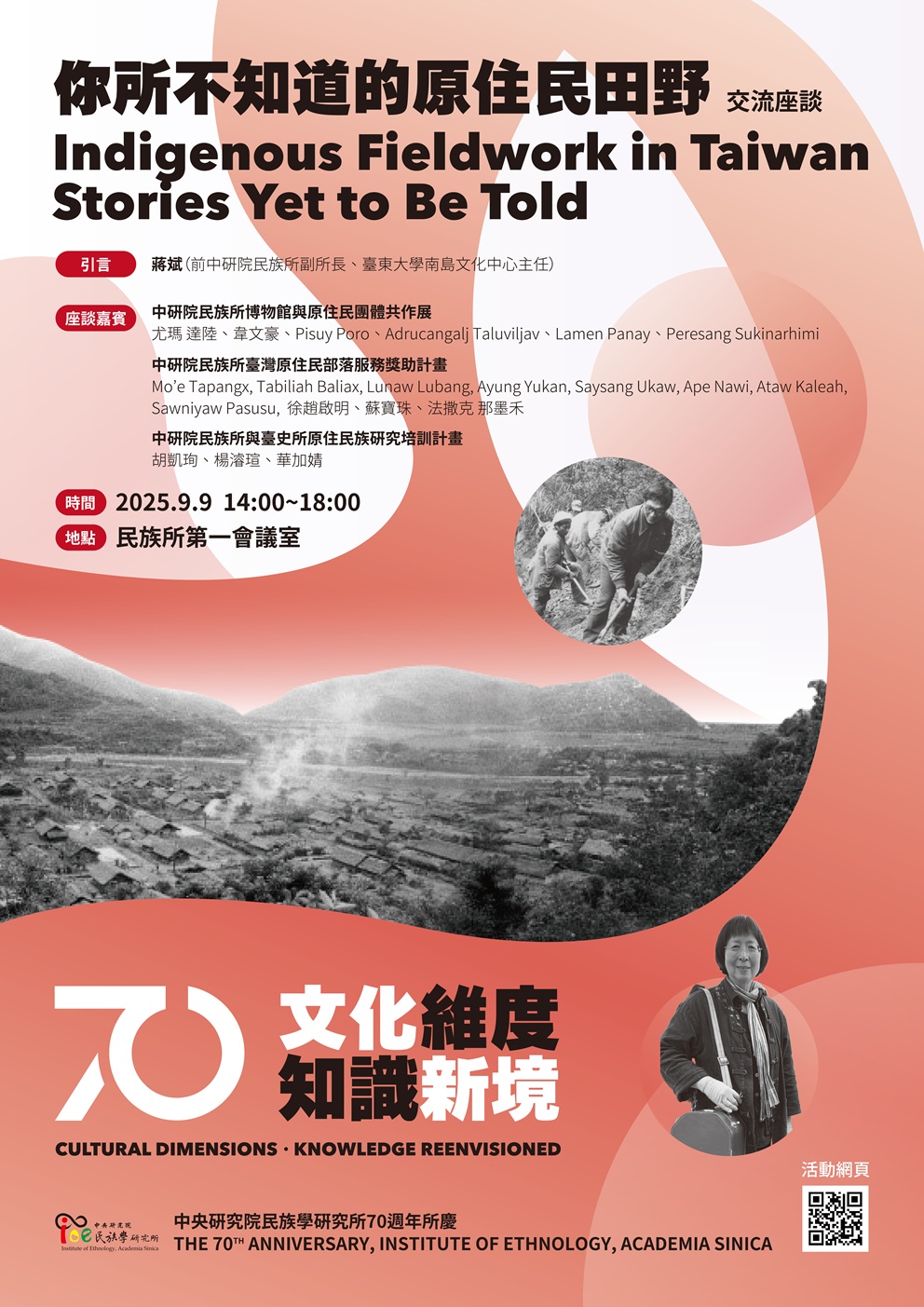

【座談會】民族所70週年所慶學術系列活動「你所不知道的原住民田野」交流座談

標題:

【座談會】民族所70週年所慶學術系列活動「你所不知道的原住民田野」交流座談

時間:

2025年9月9日(週二)14:00-18:30

地點:

中研院民族學研究所第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院建構原住民族教育文化知識體系計畫、民族所臺灣原住民部落服務獎助計畫、民族所博物館與原住民團體共作展示計畫、民族所與臺史所原住民族研究培訓計畫

聯絡人:

王明彥,Tel: (02)2652-3324;E-mail: wubai09110131@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

議程:(2025/08/13更新)

13:30-14:00 報到

14:00-14:05 周玉慧(中研院民族所所長)開場

14:05-14:20 蔣斌(前中研院民族所副所長、臺東大學南島文化中心主任)引言

主題一:傳承・田野・地方知識

主持人/劉斐玟(民族所研究員)

14:20-14:30 尤瑪.達陸/《她方的記憶》共作策展經驗談

14:30-14:40 Wilang Mawi韋文豪/《獵與織》:在田野中長回自己 (1)

14:40-14:50 Pisuy Poro/《獵與織》:在田野中長回自己 (2)

14:50-15:00 Ayung Yukan高程宥/泰雅族南澳群東澳社傳統服飾的復返之路

15:00-15:10 Adrucangalj.Taluviljav 莊德才/《召喚kaviyangan的記藝—回佳》共作策展

15:10-15:20 Lamen.Panay蔡依靜/《心繫Fata'an》共作展地方協力經驗

15:20-15:30 Peresange Sukinarhimi貝若桑.甦給那笛米/《Kadadalranane路──手舞.足蹈》獨立不獨力PART 3

15:30-15:40 Husung Taikiludun胡凱珣, Peydang Siyu/「taisah」(夢) 與田野中的多重意義

15:40-15:50 楊濬瑄/我在田野中的「名字」

15:50-16:00 華加婧/語言、地名與記憶:牡丹地區田野調查反思

16:00-16:20 茶敘時間/合影

主題二:儀式・信仰・土地・實踐

主持人/余舜德(民族所研究員)

16:20-16:30 Ataw Kaleah 章家祥/祖靈與我們的距離

16:30-16:40 Civur Malili 蘇寶珠/傳統信仰文化保存紀錄觀點

16:40-16:50 Mo'e Tapangx方敏全/鄒族pa'momutu儀式調查與傳習

16:50-17:00 Lunaw Lubang施昭憶/「釀」在生活中「發酵」在祭儀裡

17:00-17:10 Tabiliah Baliax林智文/藏在聖詩裡的傳統曲調

17:10-17:20 Saysang Ukaw張隆福/傳統的種,新的土壤Ghak sbiyaw ni bgurah dxgal

17:20-17:30 Ape Nawi 張慧玲/從土地到味蕾:三酸產業的共創行動

17:30-17:40 徐趙啟明/一個部落獨立圖書館能做些什麼

17:40-17:50 Sawniyaw Pasusu戴寧/Tjaqaciljay舊社初探

17:50-18:00 法撒克 那墨禾(部落服務研究佐理員)/20世紀末的跨國貝里斯排灣人遷移故事

18:00-18:30 綜合座談

錄取須知:經大會審核通過方得參加,恕不接受現場報名。

錄取與否通知:大會將於9月2日(星期二)展開審核作業,預計於9月4日(星期四)前,以email通知,屆時請留意收信,並請詳閱通知信內容,謝謝。

備註:若9月4日(星期四)16:00前還未收到通知信,敬請來電或來信詢問,感謝。

系統號:

A-100585

【演講】連玲玲:拘禁的空間:二戰期間日佔中國的盟國平民拘留營

標題:

【演講】連玲玲:拘禁的空間:二戰期間日佔中國的盟國平民拘留營

時間:

2025年9月11日(週五)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

主講人:

連玲玲(中央研究院近代史研究所研究員兼副所長)

內容簡介:

主持人:謝歆哲(中央研究院近代史研究所助研究員)

評論人: 鍾淑敏(中央研究院臺灣史研究所研究員兼所長)

摘要:本文從空間視角切入,探討二戰期間日本對「敵國人」的治理策略。1941年12月7日珍珠港事件後,日軍於東亞與東南亞的佔領區內設置名為「敵國人集團生活所」的拘留營,對同盟國平民進行大規模拘禁,直至戰爭結束。由於拘留營的選址、空間配置等因素深刻影響拘留民的日常生活與心理經驗,本文聚焦於空間如何成為日軍治理敵國人的核心工具。本文主張,空間不僅是一種物理場域,更是建構意識形態與實踐權力的手段。透過分析拘留營的地點選擇、營區佈局與管理方式,本文一方面揭示日軍所施行的「空間政治」,另一方面也探討拘留民如何在受限空間中展現主體性與抵抗意志。

系統號:

A-100556

【演講】林媽利:臺灣人的來源——DNA的探索

標題:

時間:

2025年9月11日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

林媽利(馬偕紀念醫院輸血醫學中心暨分子人類學研究室名譽顧問醫師)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

臺灣是多元族群的地方,加上近代不同的政權快速的更佚,以致讓我們的祖先面目模糊不清。過去的戒嚴,使臺灣人的血緣資料缺乏,及過去對臺灣近代史的不清,三十年來我們從事DNA的研究,希望在模糊祖先的面貌之下看出臺灣人是誰?

我們從3000年前花蓮的史前遺址看到非南島民族(既臺灣人)的臺灣先民/平埔族祖先,已經定居在臺灣,這些遺骸的後代現在廣泛的分佈在臺灣及亞洲。分析二戰結束前即居住在臺灣的臺灣母系血緣的來源,發現 1/3來自東北亞;2/3來自東亞及東南亞,這些血緣有些可能最早至5,000年前就來到臺灣。在臺灣現在的人口中,推測可能佔約1/4的人口應該是屬於古代臺灣先民的後代。

系統號:

A-100457

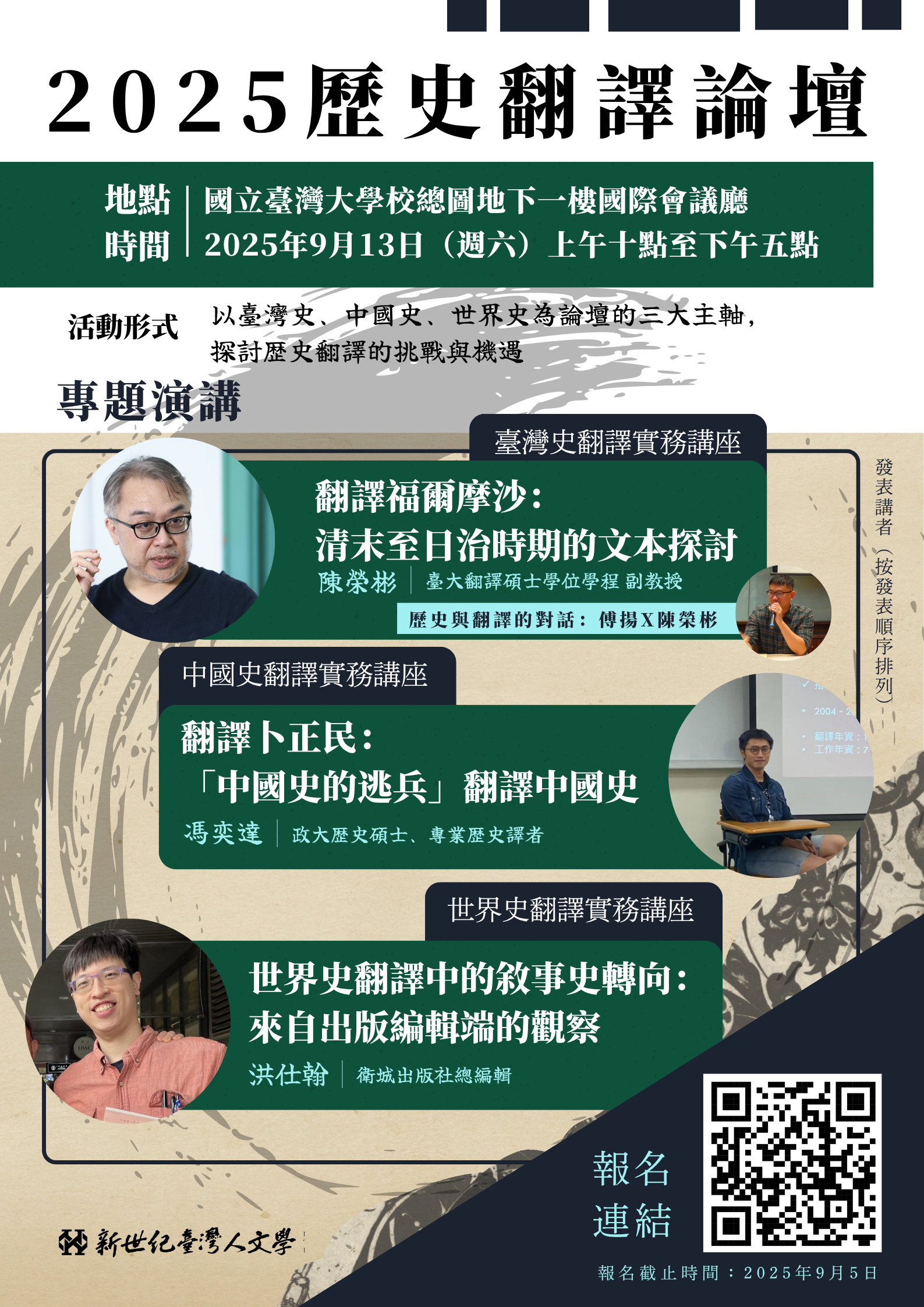

【演講會】2025歷史翻譯論壇

標題:

時間:

2025年9月13日(週六)10:00-17:00

地點:

臺大總圖書館地下一樓國際會議廳(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學新世紀臺灣人文學計畫

聯絡人:

Tel: 886-2-3366-3988,E-mail: liberal@ntu.edu.tw

內容簡介:

論壇以「臺灣史」、「中國史」與「世界史」為三大主軸,深入探討歷史翻譯在研究、教學與出版實務中的關鍵議題與未來發展。

本次論壇邀請三位具學術與實務經驗的講者進行分享:國立臺灣大學翻譯碩士學位學程副教授陳榮彬,從學術與實務層面剖析歷史文本的翻譯挑戰;專業歷史譯者、政治大學歷史碩士馮奕達,從實務與歷史訓練的交會中,探討譯者在轉譯過程中的策略選擇與考量;以及衛城出版社總編輯洪仕翰,分享編輯視角下歷史譯作的規劃與審訂經驗。

本活動推動歷史與翻譯領域的交流與合作,鼓勵跨領域對話與教學實踐的深化。歡迎對歷史翻譯議題感興趣的師生與業界人士踴躍參與。

系統號:

A-100625

【演講會】聖嚴法師漢傳佛教的溯源與當代應用 論壇——以「漢傳佛教傳承發展系統表」為主

標題:

【演講會】聖嚴法師漢傳佛教的溯源與當代應用 論壇——以「漢傳佛教傳承發展系統表」為主

時間:

2025年9月13日(週六)13:00-17:30

地點:

集思交通部國際會議中心(臺北巿杭州南路一段24號3+4樓)

主辦單位:

財團法人聖嚴教育基金會

聯絡人:

陳淑渟,Tel: 02-2397-9300分機 17

報導者:

財團法人聖嚴教育基金會

內容簡介:

首度公開探討「漢傳佛教傳承發展系統表」

👆回溯佛教從印度東傳至中國的思想脈絡,深入聖嚴法師教法核心,並思考「心靈環保」在現代社會中的實踐可能。

💡開幕致詞:法鼓山方丈和尚果暉法師

01* 主題--思想溯源

主持人:陳玉女副校長(國立成功大學)

初期佛教與聖嚴思想/越建東所長(國立中山大學哲學研究所)

大乘佛教與聖嚴思想/劉宇光教授(國立政治大學宗教研究所客座教授)

圓教與聖嚴思想/郭朝順教授(佛光大學佛教學院)

02* 主題--具體實踐

主持人:洪景山副署長(交通部中央氣象署)

心靈環保如何落實於企業經營/池祥麟特聘教授(臺北大學金融與合作經營學系)

談淨零法鼓之開展與倡議的時代意義/賴杉桂董事長(光華基金會)

從地方創生具體實踐心靈環保/陳美伶董事長(臺灣地方創生基金會)

03* 綜合討論

主持人:辜琮瑜副教授(法鼓文理學院)

與談人:全體專題講者

系統號:

A-100555

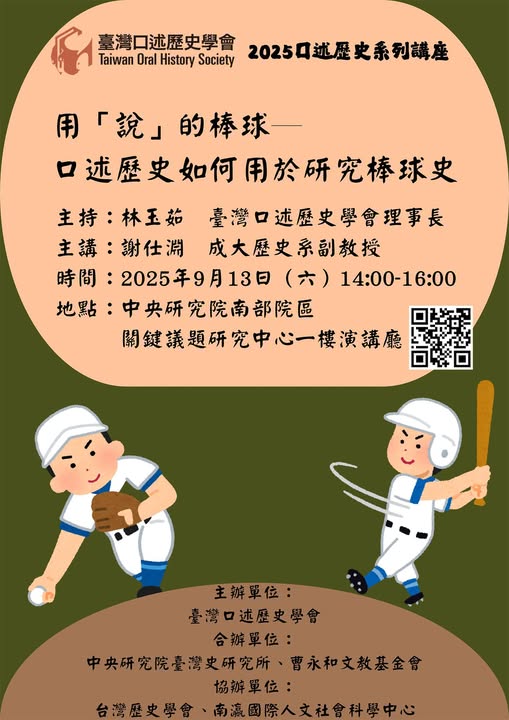

【演講】謝仕淵:用「說」的棒球——口述歷史如何用於研究棒球史

標題:

【演講】謝仕淵:用「說」的棒球——口述歷史如何用於研究棒球史

時間:

2025年9月13日(週六)14:00-16:00

地點:

中研院南部院區關鍵議題研究中心一樓演講廳(臺南市歸仁區歸仁十三路一段100號)

主辦單位:

臺灣口述歷史學會

主講人:

謝仕淵(國立成功大學歷史學系副教授)

聯絡人:

謝助理,Email: yshsieh0805@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:林玉茹(中央研究院臺灣史研究所研究員、臺灣口述歷史學會理事長)

備註:

1.本次演講舉辦地點位於臺南市歸仁區高鐵臺南站附近,非位於臺北市南港區的院本部。

2.欲報名者煩請填妥報名表單。報名系統將於9/9(二)23:59關閉,報名成功者將在截止時間後發信通知,請留意電子信箱。

3.歡迎現場參加,然會場座位有限,將優先提供給已報名者。

4.報名成功後若不克參加,麻煩來信告知助理。

5.本次演講以實體方式舉行為主,開放部分名額線上參加。

系統號:

A-100572

【演講】羅柏松:Contextualizing the Relationship between Nature and Culture in East Asian Buddhism

標題:

【演講】羅柏松:Contextualizing the Relationship between Nature and Culture in East Asian Buddhism

時間:

2025年9月13日(週六)15:00-17:00

地點:

國立臺灣大學法律學院霖澤館7樓第1會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國科會人文社會科學研究中心、國立臺灣大學

主講人:

羅柏松(James Robson,哈佛燕京學社社長、哈佛大學東亞系講座教授)

聯絡人:

王小姐,Tel: 02-23511099#312;E-mail: yujuwang01@ntu.edu.tw/張小姐,Tel: 02-23511099#309;E-mail: tzuling320@n

內容簡介:

主持人: 林瑋嬪(國立臺灣大學人類學系特聘教授)

活動簡介:國科會人社中心非常榮幸能夠邀請到哈佛燕京學社社長、哈佛大學東亞系羅柏松(James Robson)講座教授蒞臨演講。羅伯松教授為國際知名漢學與東亞宗教研究學者,興趣涵蓋佛教、道教、禪宗及宗教地理,其著作《聖地之力:中古中國南嶽的宗教地景》(Power of Place: The Religious Landscape of the Southern Sacred Peak (Nanyue南嶽) in Medieval China)榮獲法國重要漢學榮譽Stanislas Julien Prize(儒蓮獎)及佛教學界具指標性的沼田智秀佛教書籍獎(Toshihide Numata Book Prize in Buddhism)雙重殊榮。哈佛燕京學社社長親自來臺實屬難得,更特別的是本次演講將以中文進行,我們誠摯歡迎對環境倫理與宗教文化有興趣的學界朋友踴躍參與。

※本活動為實體活動,無線上會議或直播。

※因現場空間有限,若人數額滿,將視情況提早結束報名,並由主辦單位進行篩選。

※活動錄取通知信最遲將於活動兩天前以e-mail寄發,敬請留意查收並保持聯絡。

※活動無法核發「公務人員研習時數」或「研習證明」,僅能核發「出席證明」。

※主辦單位有權更改活動時間和地點,如有變動將以e-mail通知。

系統號:

A-100573

【演講】羅珮瑄:語意關聯網絡的數位閱讀法:從唐詩傳播網絡資料庫談起

標題:

【演講】羅珮瑄:語意關聯網絡的數位閱讀法:從唐詩傳播網絡資料庫談起

時間:

2025年9月15日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所數位人文共同研究專題

主講人:

羅珮瑄(中央研究院中國文哲研究所博士級研究人員)

內容簡介:

主持人:連玲玲(中央研究院近代史研究所研究員兼副所長)

演講摘要:當文本化為節點,詩句成為網絡,閱讀活動會產生怎樣的變化?我們如何捕捉語意、詮釋文本、同時關聯文本周邊的資訊,編織成為可分析又可視化的文學知識?本次討論會將從唐詩傳播網絡資料庫的研究議題與建置過程談起,分享數位閱讀法帶來的新視角。

系統號:

A-100571

【演講】傅樂吉:冷戰史中的「陶甫斯」輪事件

標題:

時間:

2025年9月16日(週二)14:00-16:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所蔣介石研究群

主講人:

傅樂吉(Sergey Vradiy,俄羅斯科學院遠東分院歷史、考古與民族誌研究所首席研究員)

內容簡介:

主持人:余敏玲(中央研究院近代史研究所兼任研究員)

演講摘要:1954年6月23日,蘇聯油輪「陶甫斯號」(Tuapse)被中華民國海軍扣押,成為冷戰初期最具戲劇性且影響深遠的事件之一。該船自黑海的敖德薩(Odessa)出發,航向上海,載運照明用煤油,途經呂宋海峽的國際水域時遭攔截。以聯合國的中共禁運制裁為由,中華民國海軍向該船開火並將其押送至高雄港,49名蘇聯船員亦遭拘捕。

此事件的影響遠超越臺灣與蘇聯之間的雙邊衝突,更牽動美國、中國與蘇聯之間的地緣政治結構。蘇聯對此提出嚴正抗議,而當時作為臺灣主要支持者的美國,則對事件提供了完全不同的詮釋。

本次報告將「陶甫斯號事件」作為冷戰時期的重要個案,分析來自各方的解密檔案、外交信件與媒體報導,從多重視角切入,力求還原歷史真相,並重新評估該事件在冷戰初期東亞陣營對抗與區域緊張局勢中的意義。

系統號:

A-100584

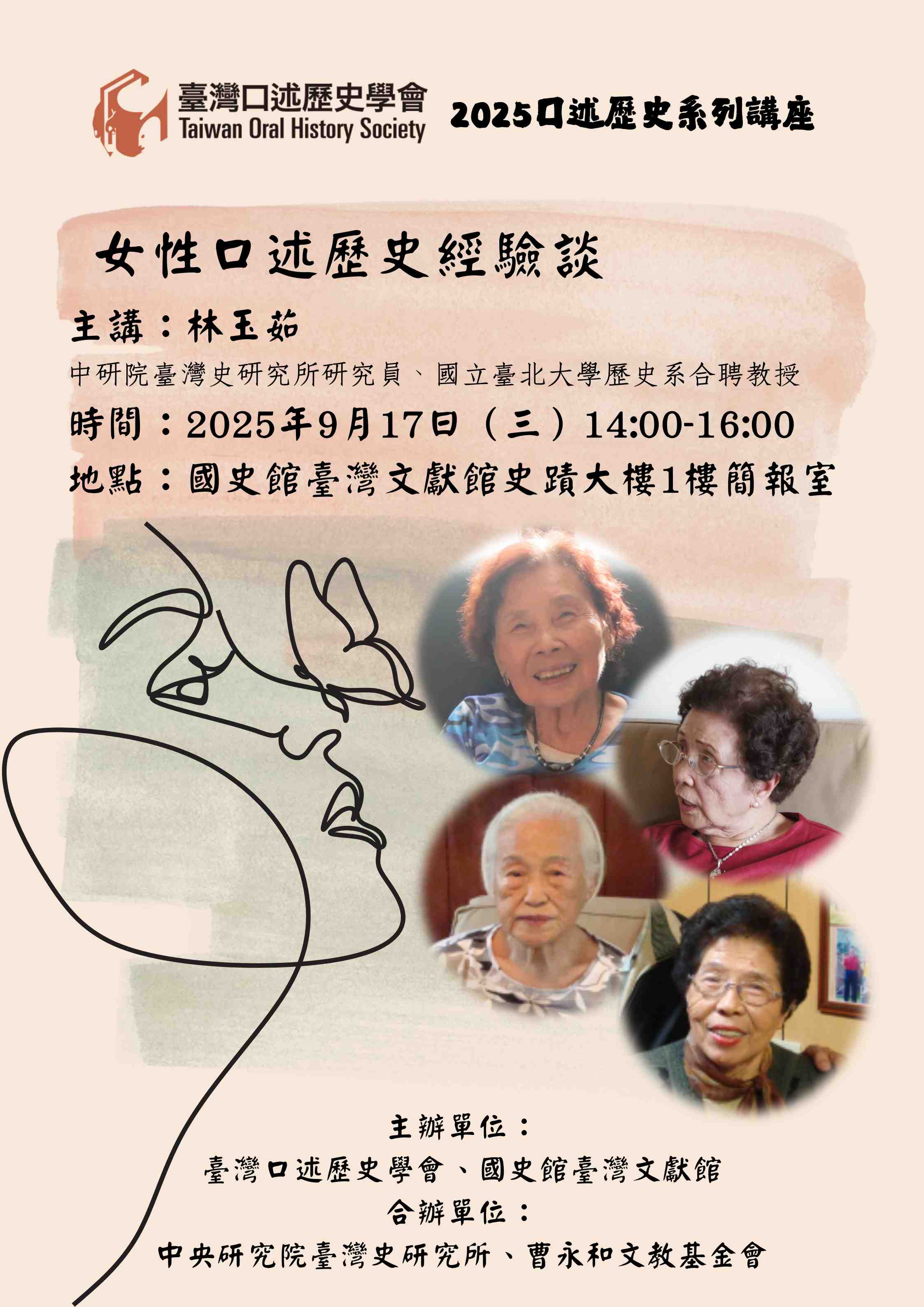

【演講】林玉茹:女性口述歷史經驗談

標題:

時間:

2025年9月17日(週三)14:00-16:00

地點:

國史館臺灣文獻館史蹟大樓1樓簡報室(南投市光明一路256號)

主辦單位:

臺灣口述歷史學會、國史館臺灣文獻館

主講人:

林玉茹(中央研究院臺灣史研究所研究員、國立臺北大學歷史系合聘教授、臺灣口述歷史學會理事長)

聯絡人:

Email: ohorgtw@gmail.com

內容簡介:

口述歷史向來以男性受訪者居多,而較忽略女性。近年才開始出現一些女性的口述歷史成果。本演講即以臺北和臺南兩地城市中,跨越日本統治時期至二戰後的女性為主角,透過她們每個人獨特的生命史,一方面呈現1930-1980年代之間來自不同階層的臺灣女性城市生活相;另一方面具體說明女性口述歷史如何進行。

系統號:

A-100641

【演講】陳宗仁:溢美與紀實:1604年沈有容諭退韋麻郎的文獻文析

標題:

【演講】陳宗仁:溢美與紀實:1604年沈有容諭退韋麻郎的文獻文析

時間:

2025年9月18日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

陳宗仁(中央研究院臺灣史研究所研究員)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

1604年沈有容諭退韋麻郎,過去有關此一事件的研究均強調紅毛番佔領澎湖,大明將領沈有容率領戰船五十艘,憑藉個人的勇氣、口才以及強大的軍力,終於「諭退」荷蘭船隊司令韋麻郎。

這樣的敘事是依據當時的文獻資料所建構,但如果考量文獻的性質,如《閩海贈言》、《東西洋考》,相關的記載究竟是溢美還是紀實?如果從當時的地理形勢、政經情勢來看,亦即從四百年後的今天來看當時事件,應考量荷蘭東印度公司成立初期的船隊運作模式與東亞季節風轉換,才是促使韋麻郎船隊離開的重要因素。

系統號:

A-100458

【演講會】林英津研究員榮退演講會《維摩詰經》西夏文本的語言現象

標題:

【演講會】林英津研究員榮退演講會《維摩詰經》西夏文本的語言現象

時間:

2025年9月18日(週四)14:00-17:00

地點:

中央研究院人文社會科學館(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院語言學研究所

主講人:

林英津(中央研究院語言學研究所研究員)

聯絡人:

劉助理,E-mail: ilacdmaffrs@sinica.edu.tw

系統號:

A-100614

【演講】周越:當代中國社會的「界化」(Spherization):民族國家的建構與社會治理的機制

標題:

【演講】周越:當代中國社會的「界化」(Spherization):民族國家的建構與社會治理的機制

時間:

2025年9月19日(週五)14:00-16:00

地點:

中研院社會學研究所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會學研究所

主講人:

周越(英國劍橋大學亞洲與中東研究學院教授)

聯絡人:

林先生,E-mail: ming56@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:齊偉先(中央研究院社會學研究所研究員)

演講簡介:中國社會從晚清到民國的轉型期間目睹了衆多「界」(spheres)的湧現:女界、政界、實業界、教育界、思想界、宗教界等等。這些界成爲社會力量自我治理與積極參與治理社會的模式,也很快與國家政體在不同程度上磨合交融。更重要的是,這些界參與了中國在現代意義上民族國家的建構(因爲每個界與民族國家一樣都是「想像的共同體」;每個界的想像邊界俱與國家的想像邊界吻合)。每個界的形成發展俱與其他界互相呼應,以致社會整體形成界與界、界與社會、界與政體互動穿插的嵌合體。此「界化」的過程在改革開放時期的中國經歷了另一個轉型與深化,讓「界」成爲研究中國政治與社會不可或缺的關鍵詞。

活動說明:僅規劃現場參與形式。

系統號:

A-100583

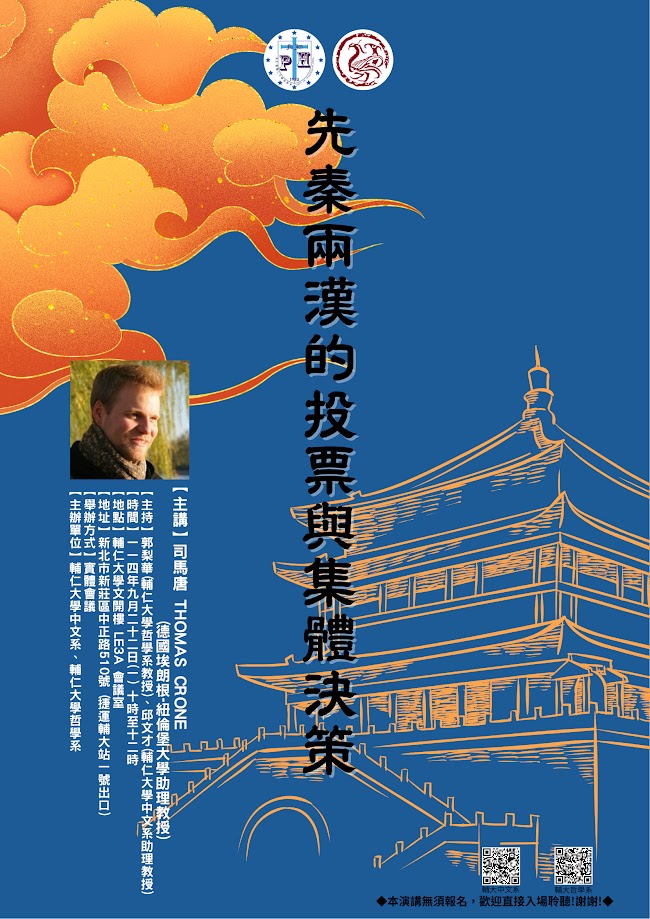

【演講】司馬唐:先秦兩漢的投票與集體決策

標題:

時間:

2025年9月22日(週一) 10:00-12:00

地點:

輔仁大學文開樓LE3A會議室(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

天主教輔仁大學中文系、天主教輔仁大學哲學系

主講人:

司馬唐(Thomas Crone,德國埃朗根-紐倫堡大學助理教授)

報導者:

李惠美

內容簡介:

【主持】郭梨華(天主教輔仁大學哲學系教授)、邱文才(天主教輔仁大學中文系助理教授)

【舉辦方式】實體會議

【主講者簡介】司馬唐(Thomas Crone)專研中國古代思想史與文獻學。2020年獲德國波鴻大學博士學位,2021年起任埃爾蘭根—紐倫堡大學博士後研究員。2023年受聘於美國加州大學伯克利分校,出任訪問助理教授。其最新學術成果包括〈史官證人:中國古代文學中的敘事權威〉(The Scribal Witness: Narrative Authority in Ancient Chinese Literature,《早期中國》)、〈孔子重複自己:論〈論語〉的本質與來源〉(Confucius Repeats Himself: On the Nature and Sources of the Lunyu,《通報》)、〈綿延不絕的抗議?中國諫議史的多重視角〉(Perduring Protest? Perspectives on the History of Remonstrance in China,博睿學術出版社)。

【摘要】投票(voting)往往被視為現代民主最核心的特徵,甚至是其本質。不過,如果從更寬廣的角度來看,投票的實踐早在民主誕生之前便已存在,並且在遠離民主的脈絡中同樣發揮作用。這場演講的目的,希望能帶領聽眾跳脫「民主」的框架,會指出這一集體決策的形式幾乎與我們所能追溯的最早文獻同樣古老,即便在「非民主」的情境下,投票也以多樣方式被實踐並受到重視。為此,我將以先秦至兩漢時期的傳世文獻與新出土材料為例,考察其中記載的不同投票事件,揭示其所處的多種社會情境,並推測文獻記錄之外可能存在的場合。同時,我將分析投票的多樣形式與運作方式,並反思現代學界對其在決策過程中地位的不同評價。通過這場演講,希望讓大家重新認識這項常被忽略的實踐,也能看見其中仍有許多值得深入探討與研究的議題。藉由回顧早期的表決實踐,我們得以追溯一種至今仍深刻影響當代社會與政治生活的制度行為,不僅有助於理解其歷史起源,也讓我們更清楚地把握其所蘊含的文化價值與在今日社會中所扮演的角色。

系統號:

A-100670

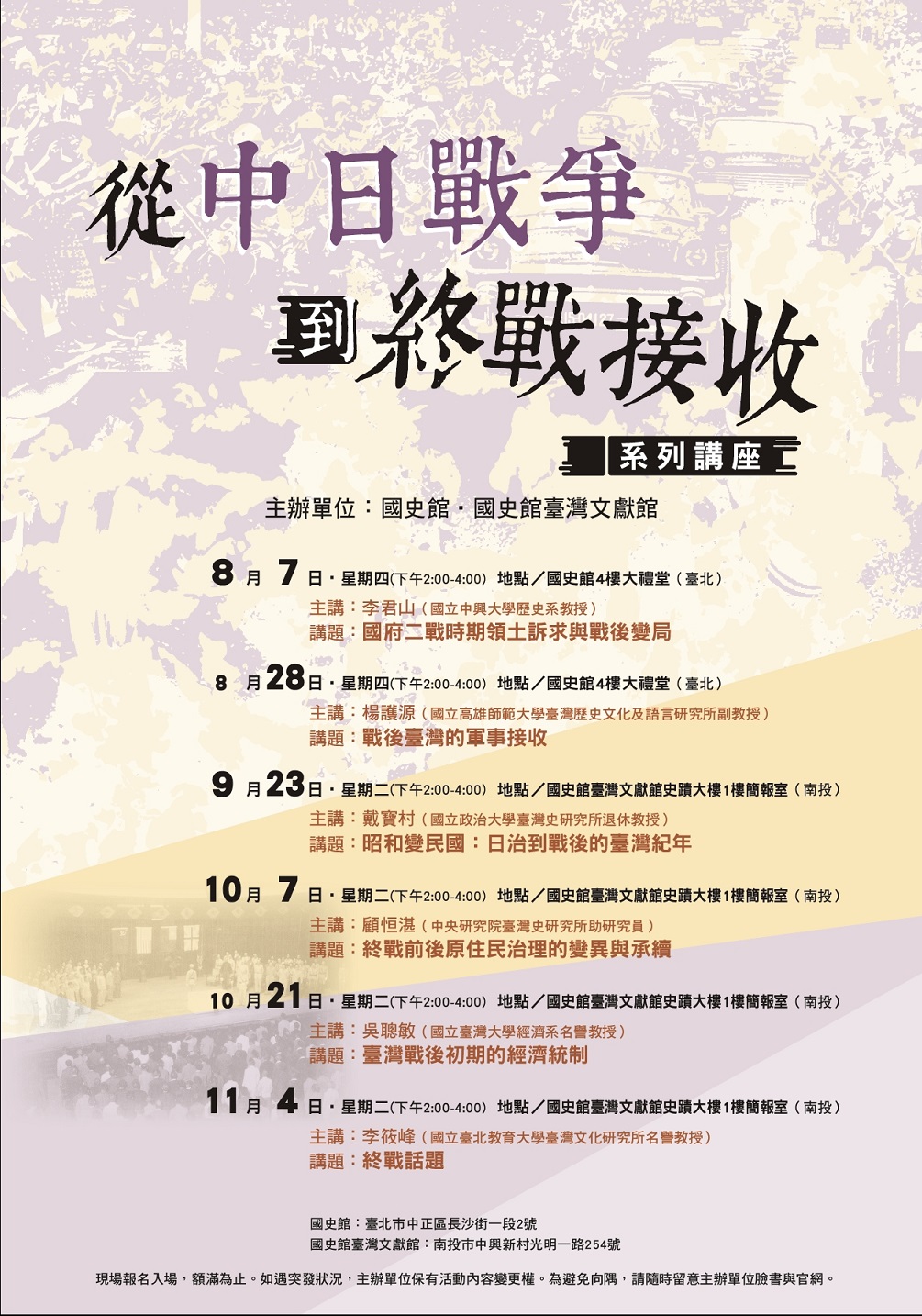

【演講】戴寶村:昭和變民國:日治到戰後的臺灣紀年

標題:

時間:

2025年9月23日(週二)14:00-16:00

地點:

國史館臺灣文獻館史蹟大樓1樓簡報室(南投市中興新村光明一路254號)

主辦單位:

國史館、國史館臺灣文獻館

主講人:

戴寶村(國立政治大學臺灣史研究所退休教授)

內容簡介:

現場報名入場,額滿為止。

如遇突發狀況,主辦單位保有活動內容變更權。為避免向隅,請隨時留意主辦單位臉書與官網。

系統號:

A-100479

【演講】張哲維:探索臺陽美展:陳澄波的風景與時代

標題:

時間:

2025年9月25日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

張哲維(陳澄波文化基金會研究推廣專員)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

臺陽美術協會為日治時期規模最大的民間美術團體,其自1935年開始舉辦臺陽美展,至今已有九十年的歷史。陳澄波身為創始會員之一,相當積極地投入臺陽美展的出品;透過他展出的畫作,我們得以一窺這位畫家跨越臺、日、中三地的足跡,進而對他的生命歷程有更具體的掌握。本講座將以戰前臺陽美協的發展梗概為始,接著聚焦於陳澄波自上海返臺後的風景創作及故事,最後介紹這名畫家如何藉由臺陽美協建立與故鄉嘉義之間的連結。

系統號:

A-100459

【演講】Andres Rodriguez: A 'lifeline' for China: Building the Burma Road and Wartime Connectivity (1938-1942)

標題:

時間:

2025年9月26日(週五)10:00-11:00

地點:

Online

主辦單位:

China Studies Centre, the Discipline of Chinese Studies, the Australian Society for Asian Humanities, University of Sydney

主講人:

Andres Rodriguez (Senior Lecturer in Modern Chinese history at the University of Sydney)

內容簡介:

This talk focuses on China's Burma Road (1938-1942) which acted as a channel for wartime materiel between British Burma and China during the initial years of the Sino-Japanese War. It will examine how the development of a 'lifeline' for China's led to the creation of new ideas of connectivity that positioned China's southwest region as a vital hub connecting the nation with Southeast Asia, India, and the world.

系統號:

A-100553

【演講】柯志明:清代臺灣的人群分類與治理部署

標題:

時間:

2025年9月26日(週五)14:30-16:30

地點:

中研院社會學研究所802會議室+臉書直播(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會學研究所

主講人:

柯志明(中央研究院院士暨社會學研究所特聘研究員)

聯絡人:

陳怡雯,E-mail: carol0110@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:連家郁(中央研究院社會學研究所助研究員)

【演講簡介】

講者從朱一貴事件時下淡水地區屏東平原發生的閩客分類出發,重新審視乾隆十年福建布政使高山三層式──「生番在內、漢民在外,熟番間隔於其中」──族群空間體制的原初構想。其實,高山當時的三層制構想不僅只是以熟番作為夾心層,他同時提供的對案,竟然是以客語系的義民作為夾心層。最後奏准通過並予以制度化的,雖然是以熟番作為夾心層的三層制,但利用漢人社會的漳泉客社群分類矛盾於治理部署,即使並未具備常態制度的面貌,卻一直維持作為清代臺灣統治的重要機制,尤其是在動亂發生時。

本演講除說明十八世紀下半葉的三層式族群空間體制,作為常態體制,如何在國家權力策略性的治理部署以及底層──「熟番」與「奸民」──的對應行動和反抗下,生成與轉化之外,同時試圖闡明夾心層地帶無法節制的界外私墾如何導致沿山勢力的坐大,並在十八世紀末引發全臺有始以來最大的動亂:林爽文事件。此外,講者更進一步說明在林爽文事件當中,國家權力如何操弄漳泉客社群分類以及生番/熟番/漢人族群分類,分化離間敵對勢力,以平定動亂。林爽文事件之後的十九世紀裡,國家權力因應情勢的變化,逐漸轉換其治理部署的策略,除修改既存的三層式常態治理體制,透過番屯制,納入熟番武力作為民兵團、賞賜夾心層地帶原私墾土地供其開墾收租之外,更兼行運用漢人社會的漳泉客分類作為權變部署,即所謂的「兼用經權」(閩浙總督方維甸語)。然而,清廷刻意利用漳泉客分類矛盾分化漢人社會的統治策略,卻意外造成民間武力的坐大與失控。講者特以張丙事件下淡水地區閩客分類仇殺變本加厲的「假義民,真分類」現象以及戴潮春事件東勢地方豪強民間武力的崛起和不馴作為案例,說明十九世紀國家權力的權變部署不僅造成三層制的失能與崩壞,以權害經,最終更導致至該世紀後半葉臺灣社會武裝化、街庄碉堡化,豪強相互攻殺,動亂頻仍,真所謂「玩火自焚」。

【活動說明】本場次演講規劃現場與臉書直播形式。

系統號:

A-100615

【演講】楊孟軒:冷戰難民安置的政治宣傳與現實:美方、國府與大陳義胞

標題:

【演講】楊孟軒:冷戰難民安置的政治宣傳與現實:美方、國府與大陳義胞

時間:

2025年9月30日(週二)14:00-16:00

地點:

中研院臺史所802研討室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所族群史研究群

主講人:

楊孟軒(美國密蘇里大學歷史系副教授)

聯絡人:

Email: ethnohistorytw@gmail.com

內容簡介:

1955年第一次台海危機期間,約1萬8千名浙東海島居民,隨著國軍撤退來台。國府稱這戰爭群難民為「大陳義胞」,讚揚他們的「反共精神」。事實上國府與美國當局,都想藉由安置大陳義胞來從事反共宣傳。令人意外的是,這個看似妥適的安置與就業計畫,卻在兩個「自由世界」的政府投入許多資源之後,成為一個非常失敗的案例。第1次大陳輔導計畫的失敗,導致了國民黨中央必須在1960年代中期,美援中止的情形之下,對窮愁潦倒的大陳家庭,再進行第2次的輔導。第2次的輔導也不是一開始就成功,而是要到1967年底,政府在接受義胞的陳情後,推出海員訓練計畫,才使得大陳家庭成功脫離貧困。第1次的輔導,為何會失敗?責任在國府、美方、還是義胞自身呢?第2次的輔導和第1次的輔導,在本質上有何不同?作為冷戰人群移動與國家安置救濟戰爭難民的案例,大陳義胞的跨海與跨界經歷,放在東亞冷戰難民史的框架中,可以給我們帶來什麼樣的啟發?筆者在爬梳和解讀大量的歷史檔案後重建的事實與國家敘事和現今大陳民眾的歷史記憶有很大的出入。大陳人並不是國府宣傳口徑中,情願拋棄家園,義無反顧的模範公民,甚至不是乖乖閉嘴聽黨話的「順民」。更重要的是,大陳義胞的最後救贖不是來自黨國的恩賜,而是靠義胞自身不斷的陳抗與努力。

備註:

*欲報名者煩請填妥報名表單,報名系統將於9/22(一)23:59關閉。

*報名成功者將發信通知;可現場參加,然會場空間有限,將優先提供已報名者座位,請儘早報名

*報名成功後若不克參加,麻煩來信告知

系統號:

A-100632

【演講】Zuo Ya: Zhu Xi's 朱熹 (1130–1200) Theory of Emotions

標題:

【演講】Zuo Ya: Zhu Xi's 朱熹 (1130–1200) Theory of Emotions

時間:

2025年10月1日(週三)16:30-18:00

地點:

202 Jones Hall, Princeton University

主辦單位:

The East Asian Studies Program & Global Japan Lab, Princeton University

主講人:

Zuo Ya( Associate professor of History at University of California, Santa Barbara)

內容簡介:

Zhu Xi 朱熹 (1130–1200), celebrated as a prominent synthesizer of Neo-Confucianism, is well known for developing a theory that attributed a positive role to emotions in moral philosophy. The scope of this theory far exceeds what current scholarship has thus far revealed. In this talk, I demonstrate the multiple layers of Zhu's engagement with emotions, showing that he was concerned not only with shaping feelings through moral structures, but also with a set of issues potentially associated with ethically appropriate emotions. The various dimensions of Zhu's theory converge to show that his moral psychology is grounded in an expansive ontology of emotions that integrates cosmological, medical, and moral-philosophical ideas typically siloed in modern scholarship.

系統號:

A-100497

【演講】邵東方:睿智且從容,身衰心意堅——談晚年余英時先生的思想、學術及生活

標題:

【演講】邵東方:睿智且從容,身衰心意堅——談晚年余英時先生的思想、學術及生活

時間:

2025年10月7日(週二)14:00-17:00

地點:

佛光大學雲起樓301多功能研討廳(宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路160號)

主辦單位:

佛光大學

主講人:

邵東方(前美國國會圖書館亞洲部主任)

內容簡介:

「史學大師學思歷程講座」

睿智且從容,身衰心意堅—談晚年余英時先生的思想、學術及生活

余英時先生(1930年2月20日—2021年8月1日)為美國普林斯頓大學東亞研究與歷史系榮休教授;中華民國中央研究院院士、美國哲學會院士;美國國會圖書館第三屆「克魯格人文終身成就獎」及2014「唐獎漢學獎」得主;學界尊為海內外中國思想、文化史之泰斗。邵東方教授與余英時先生有數十年深厚友誼,並尊敬余英時先生為學術上的導師。

佛光大學特別邀請邵東方教授談余英時先生,邵東方教授將今年訪臺唯一的一場演講給了佛光大學,歡迎老師學生參加,精彩可期,千萬不要錯過。

演講內容涵蓋余英時先生的三方面;一是學術成就,特別是史學研究;二是道德風骨,特別是為人處事;三是身後影響和歷史定位。

主講人:邵東方教授

主講人介紹:夏威夷大學歷史學博士;曾執教於新加坡國立大學、美國史丹佛大學、臺灣佛光大學;長期任職美國史丹佛大學東亞圖書館館長、美國國會圖書館亞洲部主任;兼任美國天星花書院董事。

研究領域:中國學術思想史、先秦史、古典文獻學、圖書資訊學。

主要著作:《崔述與中國學術史研究》、《文獻考釋與歷史探研》、《〈竹書紀年〉硏究論稿》、《文明的可持續發展之道》(合著)、《今本竹書紀年論集》(合編)、《〈管錐編.杜預序〉「盡而不汙」及「五情」說辨析》(合撰)。

系統號:

A-100668

【演講】顧恒湛:終戰前後原住民治理的變異與承續

標題:

時間:

2025年10月7日(週二)14:00-16:00

地點:

國史館臺灣文獻館史蹟大樓1樓簡報室(南投市中興新村光明一路254號)

主辦單位:

國史館、國史館臺灣文獻館

主講人:

顧恒湛(中央研究院臺灣史研究所助研究員)

內容簡介:

現場報名入場,額滿為止。

如遇突發狀況,主辦單位保有活動內容變更權。為避免向隅,請隨時留意主辦單位臉書與官網。

系統號:

A-100480

【演講】吳聰敏:臺灣戰後初期的經濟統制

標題:

時間:

2025年10月21日(週二)14:00-16:00

地點:

國史館臺灣文獻館史蹟大樓1樓簡報室(南投市中興新村光明一路254號)

主辦單位:

國史館、國史館臺灣文獻館

主講人:

吳聰敏(國立臺灣大學經濟系名譽教授)

內容簡介:

現場報名入場,額滿為止。

如遇突發狀況,主辦單位保有活動內容變更權。為避免向隅,請隨時留意主辦單位臉書與官網。

系統號:

A-100481

【演講】李筱峰:終戰話題

標題:

時間:

2025年11月4日(週二)14:00-16:00

地點:

國史館臺灣文獻館史蹟大樓1樓簡報室(南投市中興新村光明一路254號)

主辦單位:

國史館、國史館臺灣文獻館

主講人:

李筱峰(國立臺北教育大學臺灣文化研究所名譽教授)

內容簡介:

現場報名入場,額滿為止。

如遇突發狀況,主辦單位保有活動內容變更權。為避免向隅,請隨時留意主辦單位臉書與官網。

系統號:

A-100482

【系列演講】2025下半年度臺史所南部院區演講

標題:

時間:

2025年9月至11月,共四場

地點:

中研院臺史所南部院區(臺南市歸仁區歸仁十三路一段100號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所

內容簡介:

🔸2025年下半年臺史所南院演講,共計四場次(暫訂)

🔸報名資訊將陸續公告於本所網站

1️⃣ 9/13 (六) 14:00-16:00

謝仕淵(成功大學歷史學系副教授)

用「說」的棒球-口述歷史如何用於研究棒球史(與臺灣口述歷史學會合辦)

2️⃣ 9/20 (六) 15:00-17:00

李壬癸(中央研究院院士)

臺南平原在臺灣史前史上所扮演的重要角色(與曹永和基金會合辦)

3️⃣ 10/17 (五) 14:00-16:00

蕭阿勤(中研院社會學研究所研究員)

海洋化與漁村化:南部地方感、新興節慶旅遊與臺灣的國族塑造

4️⃣ 11/28 (五) 14:00-16:00

曾品滄(中研院臺史所副研究員)

海岸漁村翻身記:戰後全球水產貿易變遷與臺灣養蝦事業的發展

系統號:

A-100546

【工作坊】解碼佛典智慧:從 AI 語言模型到數位人文分析工作坊

標題:

【工作坊】解碼佛典智慧:從 AI 語言模型到數位人文分析工作坊

時間:

2025年9月12日至13日(週五至週六)

地點:

中研院文哲所B1會議室(臺北市南港區研究院路2段128號)、法鼓文理學院GC102教室(新北市金山區法鼓路700號)

主辦單位:

中央研究院「東亞文化交流視域下的城市書寫」主題計畫、法鼓文理學院、佛教電子佛典基金會

內容簡介:

9/12(五)

主題一|T2805 與真諦三藏:CBETA 詞彙檢索的個案分享

講者|耿晴(臺大哲學系/臺大佛學研究中心)

主題二|Dharmamitra & DharmaNexus: A New Set of Digital Tools for the Study of Buddhist Texts

講者|Prof. Sebastian Nehrdich(BAIR, UC Berkeley)

主題三|AI 人文資料處理與 DocuSky 實作 (I):AI 文獻分析實作

講者|曹德啟教授(法鼓文理學院佛教學系)

主題四|AI 人文資料處理與 DocuSky 實作 (II):DocuSky 數位人文研究平台運用

講者|洪一梅教授(臺大資工所)/ 黃嘉宏教授(資訊工程師/臺大資工所)

9/13(六)

主題一|佛寺志數位資料庫與漢傳佛學研究應用介紹

講者|洪振洲教授(法鼓文理學院佛教學系)/ 張雅雯教授(中華佛研所)

主題二|從設計到使用:CBETA 在人文研究中的可能性

講者|洪振洲教授(法鼓文理學院佛教學系)/曾堯民教授(法鼓文理學院佛教學系)

主題三|穿越千年智慧:AI 於佛教文本之應用

講者|王昱鈞教授(法鼓文理學院佛教學系)

系統號:

A-100570

【展覽】看得見的紅樓夢

標題:

時間:

2024年5月17日至2026年5月17日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽區203(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

展覽以三個軸線展開。一、「大雅可觀」:呈現《紅樓夢》迷人之處,在於貴族階級精緻的物質文化,在於其為作者生於江寧織造世家的生命經驗,所顯現出的富貴榮華;二、「異物奇貨」:挑揀書中來自外國的舶來品,提示作者以此襯托賈府的時尚,提示正因作者身處的時代宮廷流行「洋貨」,所掀起的仿效風潮;三、「一番夢幻」:說明書中人物依據使用、相關聯物品的描繪,塑造出不同的性格與隱喻,塑造出女性短暫卻燦爛的生命姿態,令人憐惜與不捨。

系統號:

A-100541

【展覽】寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景特展

標題:

時間:

2025年4月29日至2026年3月1日

地點:

臺史博展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

寫生,是運用畫筆與色彩,將眼前三維空間的實體景物,描繪為二維平面的作品,讓觀者無論在哪一個時空,彷彿能透過畫作看見繪者眼中的景物。我們熟悉的臺灣畫家陳澄波,是個熱愛寫生的藝術家,他的作品,幾乎都是在對象前完成的,也留下數張在寫生現場的得意照片。在二二八事件受害離世後,他的妻子張捷以秘密的收藏,也彷彿為他熱切卻不幸隕落的生命「寫生」,為臺灣歷史留下關鍵證物,當中也有許多見證時代的生活文物。

本次展覽以「由死到生」,從「隱藏到再現」的敘事軸線,分為6大單元,第一單元「生命之章」,從陳澄波的自畫像、遺書與遺照等,探索他對藝術的熱情追求與生命終點;第二單元「半樓仔頂的秘密」,展示張捷秘密收藏的空間與物件;第三單元「超級藏家——張捷」,展現張捷的成長歷程;第四單元「咱的家庭」探索張捷與陳澄波共組家庭的歲月與真摯情感;第五單元「街道上的畫家」帶領觀眾進入陳澄波作為畫家的交遊互動;最後,「為世界留下的」單元,引導觀眾思考個人留存與歷史的關係。展覽也特別打造張捷收藏文物的狹小閣樓「半樓仔頂」,讓觀眾能親身體驗張捷當時所面臨空間窘迫、環境潮濕與蟲害等困境,也讓觀眾更能具體瞭解這批臺灣的重要文化資產,是如何被保存下來。

系統號:

A-100542

【展覽】親近國寶——大理石雙鳥喙獸面管

標題:

時間:

2025年6月21日至12月28日

地點:

中研院歷史文物陳列館一樓展場(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

《文化資產保存法》將古物依其珍貴稀有價值,分為「國寶」、「重要古物」和「一般古物」三種等級。歷史語言研究所典藏的「國寶」計有22組50件,除2件善本圖書,其餘皆為考古出土的稀世珍品,相當難得。「親近國寶」系列展覽,每次精選一件國寶,以專櫃展出,深入介紹,讓大家都能近距離地觀賞國寶。

系統號:

A-100543

【展覽】攻背.命龜:晚商龜背甲特展

標題:

時間:

2024年12月21日至2025年12月27日

地點:

中研院歷史文物陳列館一樓甲骨區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

在大邑商的統治下,社會文化、政治經濟已有長足的進步,然而面對未知的一切,商人仍仰賴占卜以溝通鬼神、預知諸事。作為靈物的龜甲、胛骨從活體物類轉化為占卜媒介,過程中經歷一系列的削磨、整治,以及圓鑽與長鑿的施作,方能進行灼兆與貞問。本展覽將帶著大家了解龜甲整治的物質層面,並著重於較少被關注的背甲身上,試著從目前被保留下的占卜背甲,一窺其型態與變化。

系統號:

A-100544

【展覽】咱ê老臺灣——古早臺灣民俗文物特展

標題:

時間:

2025年6月20日至12月19日

地點:

國史館臺灣文獻館 文物大樓2樓鯤島風華特展室(南投市中興新村光明一路254號)

主辦單位:

國史館臺灣文獻館

內容簡介:

國史館臺灣文獻館為推廣臺灣歷史文化,呈現過去臺灣常民生活,傳遞思古憶昔的懷舊風情,與南投故事館、城市廣播電臺、錦春堂文化基金會等單位合作策劃本次特展。展覽聚焦於早期常民生活周遭的各種器物,透過情境展示手法,陳設烙印歲月痕跡的老文物,以及梁館長於城市廣播電臺受訪的影音檔輔助說明等,讓走過那個年代的人,重溫曾經歷的舊日時光;也讓年輕世代,於懷舊氛圍中,感受昔日風華,窺見歷史深處的生活美學。

本次特展以南投故事館梁館長於電臺受訪節目為素材規劃36個主題,展出眾多文物,展件復古親民,如留聲機、黑膠唱片、黑白電視機、懷舊照相機、卡拉OK伴唱機、家庭寄藥包等精選文物;每個主題皆有專屬的Qrcode,提供遊客掃描連結時下流行的Youtube平臺,觀看電臺的節目,從影音細膩解說中,知曉過往的臺灣歷史舊物;此外展出單位亦精心規劃幾處情境展示區,讓民眾體驗老臺灣的生活情景,重溫臺灣古早記憶。

系統號:

A-100545

【展覽】怒濤伏流中鑄史——《臺灣人四百年史》特展

標題:

時間:

2025年5月30日至11月2日

地點:

國立臺灣文學館二樓展覽室E(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

內容簡介:

《臺灣人四百年史》是戰後重要的臺灣通史著作,啟發許多人的臺灣意識。本次展覽的焦點,是《臺灣人四百年史》1962年日文版的活字印刷紙型,以及史明歷年來多次親自修訂、增補還有地下流通的各種版本。這些版本透露的民族主義者奮鬥的過程,也是試圖記憶自我身世的努力。本展也透過曾經在相同歷史時刻交錯的楊逵、呂赫若、鍾逸人、王育德等四位作家,感受史明及其同時代的臺灣青年如何思考做好一位臺灣人 。

系統號:

A-100548

【展覽】改編自真人真事:當代性別事件的噤聲與反抗特展

標題:

時間:

2025年4月8日至10月12日

地點:

臺灣文學基地展覽廳(臺北市中正區濟南路二段27號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

內容簡介:

「改編自真人真事」,是美麗的痛楚──既散發文學性的能量,也包藏真實世界的苦難。2017年林奕含《房思琪的初戀樂園》一書的扉頁就寫著「改編自真人真事」,林奕含說:「當你在讀書的時候,遇到不舒服或者是痛苦的段落的時候,我希望你能知道這個痛苦它是真實的。……希望你可以像作者我一樣同情共感,希望你可以與思琪同情共感,我希望你可以站在她的鞋子裡。」

文學的「改編自真人真事」看似虛構,卻比真實更真實;作家不是隱藏而是直面對決,複雜的心情一如劉芷妤《女神自助餐》一書所寫「本書情節並非純屬虛構,如有雷同,我很遺憾......」。

這種遺憾,是在邀請讀者感受閱讀他者、自身卻有的切膚之痛。

性別與語言有著高度的關連性,暴力與抵抗矛盾交織。文學曾經是權勢隱身之所,但來到臺灣的解嚴之後、尤其是當代,文學已能喚起內在勇氣的能量,引導性別意識脫開父權枷鎖,發展成多元自信的性別文學圖像。

讀者如何與文學裡的「虛構」對話?安放自身,並起身抵抗?文學應當是倡議的先鋒、弱者的武器、團結的契機,是社會最溫柔而堅定的力量。

系統號:

A-100549

【展覽】碁人弈事——古代圍棋文化展

標題:

時間:

2025年7月12日至9月28日

地點:

國立故宮博物院北部院區正館 202、208、210、212陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

棋盤雖小,方寸之間彷彿一座小宇宙,蘊藏著無盡的人生智慧。圍棋,不僅是歷代文人雅士鍾愛的琴棋書畫「四藝」之一,更是一種流轉於宮廷、寺院、閨閣與街巷的文化記憶。這項古老的益智活動,源於華夏上層社會,歷經千年傳播至東亞民間,至今仍在全球體壇與數位及動漫世界中展現旺盛生命力。

本展以「碁人弈事」為題,取古代圍棋別稱「碁」、「弈」之意,從不同人物視角與歷史場景,娓娓道來一段段與圍棋相遇的「奇人逸事」。 透過六十餘件跨越漢至清的精選書畫、文獻與器物,我們看見帝王將相在棋局中運籌帷幄,文人雅士藉手談抒發感懷,僧侶神仙於對弈間參悟生死,仕女閨秀在棋盤上消磨時光。我們也介紹多樣的棋譜與棋具,並呈現六博、雙陸、象棋等古代遊戲的文化面貌,展現古人生活中的智慧與情趣。「臺灣棋壇風雲」單元則聚焦當代臺灣棋士如何登上國際舞 台,續寫屬於臺灣的「碁人弈事」。

古人以棋觀人、以棋養性,重在過程中的情感交流與對人生的省思。即使未必精於棋藝,我們仍可在一盤靜心對弈中,享受片刻寧靜,尋得一種從容處世的節奏。這或許正是圍棋留給現代人最深刻的啟示。

系統號:

A-100551

【展覽】力的多重宇宙——臺灣運動文學特展

標題:

時間:

2024年10月17日至2025年9月14日

地點:

國立臺灣文學館展覽室C(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

臺灣的運動文化不僅凝聚集體認同,也帶給個人身心放鬆的時刻。臺灣的運動文學發展也引領讀者一探不同力量打開的多重宇宙。

臺灣的現代運動文化以及新文學同樣發軔於日治時期,在日本殖民統治之下,台灣人開始體驗到各式近代的運動競技,並自教育開始扎根進日常生活之中。戰後國民政府來台,運動競技與國家榮辱更加扣連,也開始轉向更為專業的運動培訓。八○年代隨著經濟水準上升、休閒時間增多,運動開始變成塑造生活風格的元素。而隨著媒體發展,國內外大型賽事的轉播與資訊流通逐步興盛,運動經驗鑲嵌進我們生活的周邊。

文學描述各式運動的動態過程,時而化作賽場上的第一線,時而又俯瞰全場發展。精彩的賽評文字與報導嘗試重回現場,文學作品則深潛運動員的心理,隨著敘事發展,讓讀者也了解運動不單只是身體活動,還牽連到國族、社會、個人以及身體的多元可能。

這場展覽將希望讓臺灣民眾發現運動在臺灣文學的發展,探索身體的多樣性到感受文學中的運動表現,呈現力的多重宇宙。

系統號:

A-100554

【展覽】天方奇毯——伊斯蘭與世界文明的交織

標題:

時間:

2025年6月18日至10月6日

地點:

香港故宮文化博物館展廳9(九龍西九文化區博物館道8號)

主辦單位:

香港故宮文化博物館

聯絡人:

Tel: (852) 2200 0217

內容簡介:

展覽展示來自薩法維伊朗、鄂圖曼土耳其和莫臥兒印度一帶的地毯,以及10至19世紀的陶瓷、金屬器物、手稿和玉器。這些精美的器物展現了近代早期三大伊斯蘭王朝──薩法維(1501–1736年)、莫臥兒(1526–1857年)和鄂圖曼(1299–1923年)王朝之間因貿易、人口遷徙和外交活動而興盛的文化藝術交流。展覽亦呈現了中國與伊斯蘭世界藝術互為對方靈感之來源。

展覽分為四個單元:第一單元介紹7世紀以來伊斯蘭世界與中國的文化交流與互鑒。其後各單元分別聚焦於薩法維王朝、莫臥兒王朝和鄂圖曼王朝,探討每個王朝的地毯和其他藝術品的設計和創作,並深入介紹皇家地毯和細結地毯的文化意義、跨區域知識傳播,以及本地特色。

展覽由香港故宮文化博物館與多哈伊斯蘭藝術博物館聯合主辦。百餘件展品主要來自卡塔爾多哈伊斯蘭藝術博物館的重要館藏,亦有故宮博物院和香港故宮文化博物館的珍藏。

系統號:

A-100550

【展覽】秋季特別展「仏教と夢」

標題:

時間:

2025年9月20日至10月24日

地點:

東京大学総合研究博物館(京都市下京区堀川通正面下る)

主辦單位:

龍谷大学 龍谷ミュージアム、京都新聞、読売新聞社

內容簡介:

仏教で“夢”が最初に説かれるのは、仏母摩耶夫人がみた釈尊誕生にまつわる「托胎霊夢」の物語です。誰もがみたことのある“夢”は、仏教の世界観のなかで如何に扱われてきたのでしょうか。

今回の展覧会では、「夢と霊験譚」「仏教経典に説かれる夢」「玄奘三蔵はじめ東アジアの高僧らがみた夢」「儀礼と夢」「夢と聖地」について、紐解いてみたいと思います。

系統號:

A-100500

【展覽】阿弥陀仏 ――おわす・みちびく・あらわれる

標題:

時間:

2025年9月13日至12月28日

地點:

半蔵門ミュージアム(東京都千代田区一番町25)

主辦單位:

半蔵門ミュージアム

內容簡介:

半蔵門ミュージアムでは、特集展示「阿弥陀仏 ―おわす・みちびく・あらわれる―」を2025年9月13日(土)より開催いたします。今期の特集展示は、西方極楽浄土の教主である阿弥陀如来(あみだにょらい)に注目します。阿弥陀如来は、極楽に往生(行って生まれること)したいと思う者を必ず迎え取るという誓願をたてたことから、他の浄土にもまして人々の信仰を集めました。修理が完成したばかりの阿弥陀如来立像と、浄土真宗独特の本尊である方便法身像のほか、衆生を極楽に導く様子が表された仏画、阿弥陀三尊来迎図や阿弥陀聖衆来迎図、阿弥陀如来のおわします極楽の光景を描く浄土図、当麻曼荼羅や清海曼荼羅などを展示します。

系統號:

A-100502

【展覽】日中演劇交流展―欧陽予倩・田漢と日本

標題:

時間:

2025年10月14日至2026年1月25日

地點:

早稲田大学演劇博物館(東京都新宿区西早稲田1-6-1)

主辦單位:

早稲田大学演劇博物館、演劇映像学連携研究拠点、田漢基金会

內容簡介:

中国の近現代演劇は、20世紀初頭の日本で、坪内逍遙の文芸協会や新派・新劇の影響を受けた中国留学生によって開拓されました。西洋からの直接の影響以上に、日本の西洋演劇の翻案物が、中国に翻案されることによって受容されていったのです。

のちに「中国の現代演劇と伝統演劇との黄金の架け橋」と呼ばれ中央戯劇学院の初代院長となった欧陽予倩(1889–1962、俳優、劇作家、映画監督、演劇理論家)と、中国国歌の作詞者ともなった田漢(1898–1968、劇作家、演出家、詩人)の二人は、日本留学中から演劇活動に情熱を注ぎました。当時日本で上演されていた新派や新劇を熱心に観劇し、多くの日本の演劇人や文化人とも交流を重ね、そこでの刺激や経験は、彼らの舞台活動や戯曲創作などに大きな影響を与えました。帰国後、彼らは中国現代劇である「話劇」の開拓者として活躍し、中国演劇界を牽引するだけでなく、日中の演劇交流および両国の友好にも大きく貢献しました。

今回の展示では、欧陽予倩・田漢と当時の日本演劇や文化人との交流を主題として、先人による演劇交流の歴史を振り返ることによって、今後も演劇交流が架け橋となって、日中両国の相互理解が深まることを期します。

系統號:

A-100504

【展覽】宋元仏画——蒼海を越えたほとけたち

標題:

時間:

2025年9月20日至11月16日

地點:

京都国立博物館平成知新館(京都府京都市東山区茶屋町527)

主辦單位:

京都国立博物館、每日新聞社、京都新聞

聯絡人:

Tel: 075-525-2473

內容簡介:

このたび、京都国立博物館、毎日新聞社、京都新聞は、日本に長く伝来してきた、中国の宋・元時代に制作された仏教絵画を紹介する特別展「宋元仏画(そうげんぶつが)―蒼海(うみ)を越えたほとけたち」を開催することとなりました。

古くから仏教を信奉してきた日本は、仏教の先進国であった中国を慕い、規範や最新の情報を求めて海を渡りました。聖徳太子が派遣した遣隋使や、空海や最澄をはじめとした遣唐使の活躍によって、日本に多くの仏教文物がもたらされたことはよく知られています。本展では、その後も日本に舶載されつづけた仏教文物のうち、宋・元時代の仏画を中心としてご紹介します。

数百年、古いものでは千年近く前に制作された宋元仏画には、当時の人々が救い手として信仰した仏たちの姿がとどめられています。宗教性と芸術性においてきわめて優れたこの絵画群は、東アジアの仏教絵画の“最高峰”と称えるにふさわしい水準をもっています。日本の仏教文化の中で重要な役割を果たし、今日まで大切に守り伝えられてきた結果、日本に現存する宋元仏画は、いまや量、質ともに世界で最も充実しているといえます。

本展は、日本に残る貴重な宋元仏画の全体像に迫る過去最大規模の展覧会です。2025年秋、その魅力とともに、日本文化の国際性や包容力、多様性をあらためて見直し、いまに伝えられた奇跡をひろく分かちあう機会にしたいと思います。

系統號:

A-100547

【展覽】社会を映す、動かす――ポスターにあらわれる国策宣伝の姿

標題:

【展覽】社会を映す、動かす――ポスターにあらわれる国策宣伝の姿

時間:

2025年7月19日至9月7日

地點:

昭和館(東京都千代田区九段南1-6-1)

主辦單位:

昭和館

內容簡介:

昭和12年(1937)の日中戦争勃発以降、国民の戦意高揚を図るために国策宣伝が積極的に行われました。ポスターは視覚的に効率よく宣伝内容を印象付けるものとして重要視され、官民問わずさまざまな団体によって制作されます。それらは街中に貼られ、国民に国策への協力を広く呼びかけました。本企画展では、昭和館ポスターコレクションを通じて戦時下における国策宣伝について紹介します。

系統號:

A-100557

【展覽】FORMOSA——異端の植物学者 早田文藏

標題:

時間:

2025年4月24日至9月5日

地點:

東京大学総合研究博物館(東京大学本郷キャンパス内,東京都文京区本郷7-3-1)

主辦單位:

東京大学総合研究博物館

聯絡人:

Tel: 050-5541-8600

內容簡介:

早田文藏(1874-1934)は、新潟県出身の植物学者です。1904年から亡くなるまで東京帝国大学(現 東京大学)に奉職し、附属植物園(通称 小石川植物園)の第3代園長を務めるとともに、富士山や台湾、東南アジアの植物に関する研究を進めました。特に台湾の植物に関しては、1600種を超える植物に命名し、「台湾植物学の父」とも称せられます。早田はオーソドックスな分類学的研究だけではなく、植物の群落遷移や分類体系、あるいは内部形態などに関する独自の学説を提唱しました。しかし、早田の学説は当時の日本の学者や学会から好意的な評価を得ることはありませんでした。

本特別展では、異端の植物学者とされる早田文藏が残した資料を提示しながら、早田の生涯と業績を紹介するとともに、早田の思想が現代の生物学に示唆する意義について考察したいと思います。タイトルの「FORMOSA」は、「台湾」を指すと同時に、ポルトガル語で「美しい」という意味です。早田文藏の紹介をするのに良い言葉と考えました。

系統號:

A-100560

【展覽】Recasting the Past: The Art of Chinese Bronzes, 1100–1900

標題:

【展覽】Recasting the Past: The Art of Chinese Bronzes, 1100–1900

時間:

展期至2025年9月28日

地點:

The Met Fifth Avenue Galleries 209–218 (82nd Street New York, NY, 10028)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art and the Shanghai Museum

聯絡人:

Tel: 212-535-7710

內容簡介:

Chinese bronzes made from the 12th to the 19th century are an important but often overlooked category of Chinese art. In ancient China, bronze vessels were emblems of ritual and power. A millennium later, in the period from 1100 to 1900, such vessels were rediscovered as embodiments of a long-lost golden age that was worthy of study and emulation. This “return to the past” (fugu) was part of a widespread phenomenon across all the arts to reclaim the virtues of a classical tradition. An important aspect of this phenomenon was the revival of bronze casting as a major art form. While archaic bronzes were used as containers for food or wine, these so-called “later bronzes” adapted antique shapes and decorative motifs to serve new functions as incense burners, flower vases, and all types of scholar objects. Later Chinese bronzes, however, have long been stigmatized as poor imitations of ancient bronzes rather than being seen as fundamentally new creations with their own aesthetic and functional character.

From important bronzes to a complementary selection of works including painting, calligraphy, ceramics, lacquers, and jades, the exhibition draws on an international array of loans to redress the previous misunderstanding of later Chinese bronzes. Some 100 pieces from The Met collection will be augmented by nearly 100 loans from major institutions in China, Japan, Korea, Germany, France, the United Kingdom, and the United States to present the most comprehensive narrative of the ongoing importance of bronzes as an art medium throughout China’s long history.

系統號:

A-100552

【展覽】Mythos Ming: Blau-weißes Porzellan, 1368 bis 1644

標題:

【展覽】Mythos Ming: Blau-weißes Porzellan, 1368 bis 1644

時間:

2025年5月22日至11月9日

地點:

Museum für Ostasiatische Kunst Köln (Universitätsstraße 100 50674 Köln)

主辦單位:

Museum für Ostasiatische Kunst Köln, Orientstiftung zur Förderung der Ostasiatischen Kunst, Fördererkreis des Museums für Ostasiatische Kunst Köln

內容簡介:

Chronologisch zeichnet die Ausstellung die künstlerische und technische Entwicklung des Blau-Weiß-Porzellans und seiner Handelsgeschichte von der Frühphase der Ming-Dynastie bis zu ihrem Untergang im 17. Jahrhundert nach. Neben der Produktion für den Hof wird Handelsware für verschiedene regionale Märkte ins Licht gerückt sowie die Versuche persischer, türkischer und europäischer Fayencemanufakturen die chinesischen Vorbilder zu imitieren. Die Exponate werden durch visuelles Material, wie Malereien, persische Miniaturen und Fotografien ergänzt. Gezeigt werden Objekte aus Eigenbestand des Museums, Dauerleihgaben der Peter und Irene Ludwig Stiftung, Leihgaben städtischer Kölner und niederländischer Museen sowie wichtiger deutscher Privatsammler.

系統號:

A-100630