標題

- 語言暨語言學第26卷第2期

- 臺灣史研究第32卷第1期

- 成大中文學報第88期

- 臺灣文學研究集刊第32期

- 杜甫研究年報 第八号

- 中国21 Vol.62

- 東洋史論集52號

- 成為幽魂的總統:一段跨越三代的家族記憶與臺灣獨立運動往事

- 重訪中國:鄧嗣禹回憶錄

- 新名詞研究八種(1903-1944年)

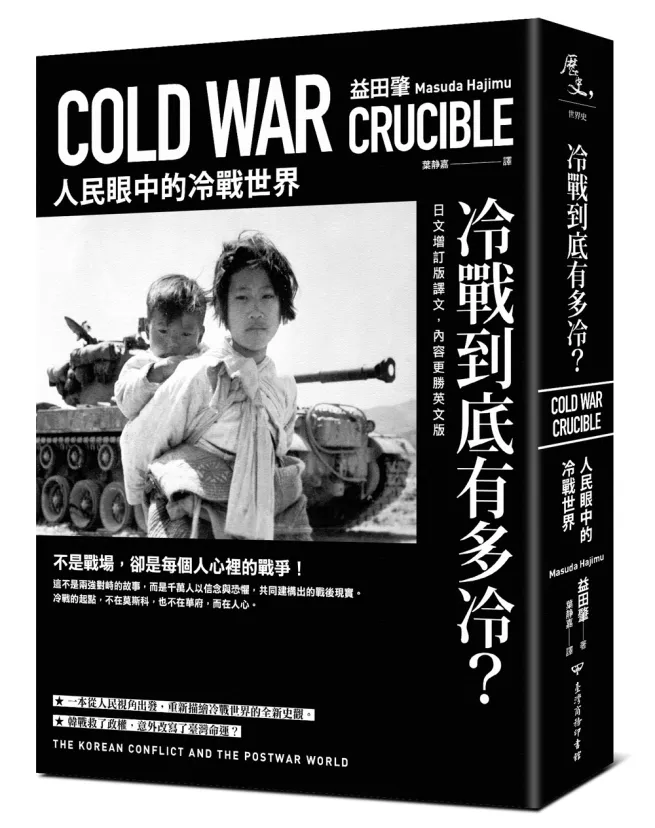

- 冷戰到底有多冷?人民眼中的冷戰世界

- 我學了四種族語——「族語人類學」與「族語民族學」發凡

- 通往投降之路:三個男人與二戰終結的倒數計時

- 跨界想像:1980年代香港文學的建構

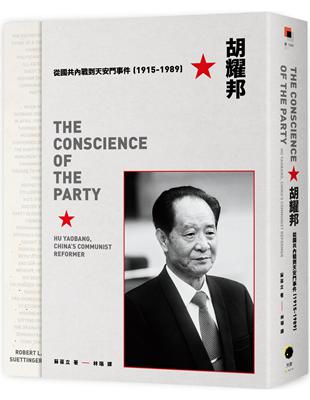

- 胡耀邦:從國共內戰到天安門事件(1915-1989)

- 建構臺灣法學——歐美日中知識的彙整(修訂版)

- 歷史學的作法

- 仰望歷史——民國歷史新探索

- 豐富多彩的臺灣:林媽利醫師談臺灣特有血型及血緣研究

- 字裡行間:華人作家對談錄‧臺灣卷

- 字裡行間:華人作家對談錄‧中國及海外卷

- 印度末代帝國:1857年德里戰役揭開蒙兀兒王朝的覆滅

- 日本與韓國僑教

- 中華秩序追求與華夷論辨:近世以來東亞知識人的鄉愁

- 女工之死:後工業時代,一則關於鬧鬼和空間記憶的人類學敘事

- 開生面立新場:第一屆環太平洋紅樓夢國際學術研討會論文集

- 博物館裡的臺灣史:博物館與紀念場址如何建構臺灣人身分認同、形塑歷史記憶,定調「臺灣的故事」

- 新加坡現代中醫之生成——政府和民間組織的作用與互動(1867-2013)

- 客家美學散論

- 先秦道家哲學中「自然」的理論意義

- 島嶼轉譯:馬祖戰地軍事文化轉譯與空間再生

- 神明流動與神諭籤詩:臺灣民間信仰研究的新視野

- 誰的「國語」?誰的「普通話」?:從官方政策、教育現場、大眾傳媒到常民口說習慣,看兩岸語音標準化如何為社會規範、身分認同與國族政治服務

- 道家哲學主幹說

- 伐柯:晚明詩學中的擬古與創變

- 五四女性:現代中國女權主義先行者

- 華人廟宇與地方社會

- 郁達夫在南洋:南洋的郁達夫與郁達夫的南洋

- 縣裏的文革:江蘇豐縣的動亂十年

- 危機中現轉機:晚清廣府移民與國家

- 中華とは何か——遊牧民からみた古代中国史

- 経験の息吹 異邦の哲学者——西田幾多郎の衝動概念

- 理由ある欲望——雑誌『中国青年』からみる中国社会の階層上昇志向

- インド哲学の万華鏡

- 感染症と国家能力

- ILOの対中関与と上海YWCA:労働と平和の国際機構間関係史 1919-1946

- 東アジア諸国と近代世界

- 関西経済とアジア 歴史的視座からの考察

- 近代日本の仏教思想と〈信仰〉

- 満州スパイ戦秘史――関東軍将校らの証言で迫るノモンハン事件から日ソ戦争まで

- 「古典探究」の漢文関連教材をめぐる実践と研究

- 視覚文化は何を伝えるか 近代日本と東アジアにおける表象資料

- 東南アジア政治へのアプローチ 君主制・統治・社会経済

- Tianjin Cosmopolis: An Alternative History of Globalization

- China's Church Divided: Bishop Louis Jin and the Post-Mao Catholic Revival

- Grains of Conflict: The Struggle for Food in China's Total War, 1937–1945

- Reorienting China: The Landscape of Chinese Civilization

- The Colombo Plan: Development Internationalism in Cold War Asia

- Writing to the Rhythm of Labor: Cultural Politics of the Chinese Revolution, 1942–1976

- Facets of the Self in Early Modern China: Escape from Authoritarian and Moralistic Predicaments

語言暨語言學第26卷第2期

標題:

語言暨語言學第26卷第2期

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:中央研究院語言學研究所

內容簡介:

1. Yi-Hsun Chen,〈A unified semantic account of Mandarin ordinal phrases〉

2. Katia Chirkova,〈Pitch, vowel duration, and phonation in Baima and neighboring languages〉

3. Chen Ran,〈Num-Cl adjacency and the morphological movement of numerals in Mandarin〉

4. Nathaniel Aaron Sims,〈Labialized onsets in Rma〉

5. Liulin Zhang與Jiajun Tao,〈Measure schematicity through information content: A quantitative approach to grammaticalization〉

6. Chen Wang,〈Structures under nominalization: A parametric variation in Mandarin and English〉

系統號:

P-063052

臺灣史研究第32卷第1期

標題:

臺灣史研究第32卷第1期

時間:

2025年3月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

內容簡介:

【研究論著】

What Did He Know and When Did He Know It?: Reappraising Charles Le Gendre's Intelligence for Japan, 1872-1874/Douglas L. Fix

日俄戰爭影響下臺北商人與日本的貿易:以大稻埕陳源順號為中心/林玉茹

思想史脈絡下的中央書局(1927-1957): 兼論張深切、徐復觀儒學論述的位置/李威寰

1960年南韓政局衝擊與臺灣威權政府的反對黨運動對策/陳翠蓮

【資料介紹】

新港文書又一件補遺/李壬癸、黃秀敏

系統號:

P-063168

成大中文學報第88期

臺灣文學研究集刊第32期

杜甫研究年報 第八号

標題:

杜甫研究年報 第八号

時間:

2025年4月

出版單位:

東京:勉誠出版

內容簡介:

[論文]

銭起と杜甫―欠けた月の描写をめぐって 大橋賢一

『杜詩諺解』の構造とそこに見える解釈の位相 其三―秋興五首第一首 成澤勝

[訳注]

「越人献馴象賦」訳注/後藤秋正

杜甫「唐故范陽太君盧氏墓誌」訳注/冨山敦史

[二〇二四年度 第八回日本杜甫学会大会シンポジウム概要]

「教材としての杜甫の詩」/潮田央・高芝麻子・大橋賢一・三上英司

[研究概況及び文献収録]

杜甫関連の排印本について―ここ数年の中国出版界における杜甫/佐藤浩⼀

日本における杜甫研究集録(二〇二三)/大橋賢一・加藤聰・紺野達也

系統號:

P-063172

中国21 Vol.62

標題:

中国21 Vol.62

時間:

2025年3月

出版單位:

名古屋市:愛知大学現代中国学部編

內容簡介:

■巻頭言

「“新時代”の日本語教育」の特集にあたって

座談

中国の日本語教育──歴史に学び未来につなぐ/徐一平×坂本惠×趙華敏×曹大峰×冷麗敏 司会 薛鳴

論説

中国における大学日本語教育の現在と未来──ここ二十年の変化を中心に/趙華敏

中国基礎教育段階における日本語教材開発(一九四九~二〇二四年)/林洪

中国高等教育機関所属の大学日本語教師の育成/冷麗敏

日本と関わりのある中国の日本語教育/坂本惠

中国の大学における日本語教育の現状、チャレンジとチャンス──江蘇省を例に/王雲・朱鋮・劉克華

「日中異文化コミュニケーション」コースの構築/沈雪艶

日本語教育における贈答時の感謝表現について──中国語との比較を通して/施暉

中国の「新時代」における大学日本語専攻教育の現勢──「区域国別学」の隆興と大学日本語専攻教育の新展開/溝井真人

特別寄稿

中国における日本語研究と日本語教育の関係/徐一平

天南地北

中等日本語教育が抱える“不安定さ”──中国人日本語教師への聞き取りから/小林学

台中市の日本語教育事情/渡邉有香

インタビュー

実践的日本語教育者からの提言──日本語教師 笈川幸司氏に聞く/笈川幸司 インタビュアー 薛鳴

書評

なぜ日中は分かり合えないのか──近年の日中関係に関する二冊の書籍をめぐって/砂山幸雄

原田忠直著 『新中国経済秩序個性論──「生意人」が形づくる経済秩序』/高橋五郎

薛鳴著 『「関係」の呼称の言語学』/井上優

周密著 『BLと中国──耽美をめぐる社会情勢と魅力』/趙彬

系統號:

P-063171

東洋史論集52號

成為幽魂的總統:一段跨越三代的家族記憶與臺灣獨立運動往事

標題:

成為幽魂的總統:一段跨越三代的家族記憶與臺灣獨立運動往事

時間:

2025年6月

出版單位:

臺北:春山出版

作者:

廖美文(Kim Liao)著,向淑容 譯

內容簡介:

身為在美出生長的臺裔美國人,廖美文不熟悉中文、臺語,對臺灣歷史也知之甚少,但這反而造就了一種特別的敘事位置──她是孫女、是家族的一分子,卻又隔著語言與文化差距,這種介於「局內人」與「局外人」之間的角度,讓她在重新進入這段歷史時,既能感同身受,也能提出質疑與觀察。

為了追尋真相,作者在2010年申請到傅爾布萊特獎學金來臺,開始長達一年的田野調查。這段期間,她走遍臺灣各地:從首都臺北到祖父生長的雲林西螺小鎮;她參觀綠島監獄等白色恐怖遺址,親身踏進歷史現場。一方面,面對語言不通的挑戰,她努力學習並尋求翻譯協助;另一方面,她帶著熱忱主動出擊,訪談家族的長輩親戚,也拜會多位臺灣民主運動前輩(如早期獨立運動重要領袖彭明敏等)。在這過程中,作者既遇到阻力也獲得助力:有些家人起初對揭舊事心存顧忌(例如父親最初勸她「不要寫家族的事」),但也有許多熱心的長者願意提供回憶和資料。隨著調查深入,她逐步贏得家人的支持,連原本反對的父親後來也轉而鼓勵,只可惜在書完成前他便離世,未能親眼看到成果。

作者將這段尋根經歷寫得如同懸疑偵探小說般引人入勝。書中交織著她在臺灣追查線索的旅程,以及祖父那一代的歷史片段,形成雙線並進的結構:一條線索是她走訪臺灣時的見聞與心路歷程,另一條線索則以生動筆觸重現了祖父廖文毅在1940-50年代奔走革命的故事。作者巧妙地編織多種類型的寫作元素:回憶錄與報導文學並行,穿插旅行見聞、家族傳說,以及嚴謹的史料研究。在文字風格上,前期以年輕人的輕鬆語調記錄初到臺灣的新鮮與挫敗感,而隨著她挖掘出沉重的歷史真相,語調也轉為凝重。這種轉變讓讀者彷彿與作者一同成長,從茫然無知到逐漸理解歷史傷痕的慘痛。最終,語言和文化的障礙被她熱切的求知心所克服,她找到了屬於自己的敘事聲音,也在臺灣社會中找到了身為臺灣人後代的認同感。

系統號:

P-063239

重訪中國:鄧嗣禹回憶錄

標題:

重訪中國:鄧嗣禹回憶錄

時間:

2025年6月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

鄧嗣禹 著,彭靖、彭麗 編譯

內容簡介:

推薦序-論今昔學者之境遇與學養/張西平

故鄉明月-編譯者絮語/彭靖

編輯說明

引言/費正清

自序/鄧嗣禹

第一章 第一次中國考察(1972)

一、從香港經廣州前往上海

二、上海

三、杭州

四、南京

五、北京

六、瀋陽與鞍山

七、從北京到延安

八、西安

九、鄭州

十、武漢

十一、長沙與韶山

十二、廣州

第二章 第二次中國考察(1978)/鄧嗣禹

一、上海

二、北京

三、天津

四、經蘇州回上海

五、兩次重訪中國的比較

編譯者補述 參加林則徐誕辰二百周年紀念活動—第三次回國紀實(1985)

附錄一 北京大學任教歲月(1946-1947)/鄧嗣禹

一、我為何選擇北大

二、北大教授的趣事

三、我與胡適校長的交往

四、胡適之先生何以能與青年人交朋友

附篇一 從粵漢路慘案看中國的公共事業

附篇二 返美途中考察日本教育

附錄二 風雨同歸:香港、澳門訪問始末(1956)/彭靖

附錄三 文化大革命後的教育和知識分子生活問題(1974)/鄧嗣禹著

譯後記/彭靖

系統號:

P-063058

新名詞研究八種(1903-1944年)

標題:

新名詞研究八種(1903-1944年)

時間:

2025年6月

出版單位:

臺北:秀威出版

作者:

Christian Schmidt(柯斯安)編著

內容簡介:

自序

【導論】

前言

新名詞

新名詞的分類

早期中國新名詞研究:貢獻與限制

未定新名詞:語料與與詞源初探

統計方法與詞義分析

未定新名詞的分析結果

結語

附錄

【第一篇】《新爾雅》(汪榮寶、葉瀾,1903年)

《新爾雅》導讀

《新爾雅》原文

【第二篇】《新釋名》(梁啟超,1904年)

《新釋名》導讀

《新釋名》原文

【第三篇】《論新學語之輸入》(王國維,1905年)

《論新學語之輸入》導讀

《論新學語之輸入》原文

【第四篇】《盲人瞎馬之新名詞》(彭文祖,1915年)

《盲人瞎馬之新名詞》導讀

《盲人瞎馬之新名詞》原文

【第五篇】《新名詞訓纂》(周商夫,1917年)

《新名詞訓纂》導讀

《新名詞訓纂》原文

【第六篇】《日本文名辭考證》(劉鼒和,1919年)

《日本文名辭考證》導讀

《日本文名辭考證》原文

【第七篇】《日譯學術名詞沿革》(余又蓀,1935年)

《日譯學術名詞沿革》導讀

《日譯學術名詞沿革》原文

【第八篇】《新名詞溯源》(王雲五,1944年)

《新名詞溯源》導讀

《新名詞溯源》原文

新名詞索引

人名索引

系統號:

P-063152

冷戰到底有多冷?人民眼中的冷戰世界

我學了四種族語——「族語人類學」與「族語民族學」發凡

通往投降之路:三個男人與二戰終結的倒數計時

標題:

通往投降之路:三個男人與二戰終結的倒數計時

時間:

2025年6月

出版單位:

臺北:八旗文化

作者:

Evan Thomas 著,黎曉東 譯

內容簡介:

《通往投降之路》以縝密的研究與最新日記資料,深入探討三位關鍵人物如何影響美國投擲原子彈與日本投降的歷程。史汀生早年在華爾街當律師,曾在五位總統的政府中任職,「曼哈頓計畫」是他人生最大的難題──到底該不該對日本投下原子彈呢?陸軍航空隊司令史帕茨將軍身處第一線,服從命令是軍人的天職,但投下原子彈成為他一輩子揮之不去的夢魘。東鄉茂德,日本外務大臣,為了拯救國家千萬黎民百姓,他是昭和天皇御前唯一力抗軍方鷹派、主張投降的人。

透過史汀生、史帕茨、東鄉茂德的日記與家人的紀錄,《通往投降之路》試圖還原歷史重大抉擇,呈現他們的內心掙扎、動機與決策過程。杜魯門總統曾告訴奧本海默:「滿手鮮血的人是我,讓我來煩惱吧。」說這句話的同時,背後有著多麼複雜的情緒呢?

系統號:

P-063210

跨界想像:1980年代香港文學的建構

標題:

跨界想像:1980年代香港文學的建構

時間:

2025年6月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

陳筱筠 著

內容簡介:

序一 如此一九八○年代—序陳筱筠《跨界想像:1980 年代香港文學的建構》/熊志琴

序二 跨界號上的斷想/陳智德

導論 如何理解香港文學

一、文學的邊界與對話關係

二、幾種思考香港文學的方法

三、跨界想像的思考

四、本書章節安排

第一章 一九八○年代香港文學場域

一、香港文學浮現的脈絡

二、不同語言的文學位置

三、香港文學的正當性

四、小結:文學建構與歷史過程

第二章 香港文學的建構

一、九七回歸前的香港文藝研究熱潮

二、臺灣、中國和海外的香港文學論述

三、香港文學建構在香港

四、小結:香港的故事

第三章 文化中國與理想的追尋:《八方文藝叢刊》

一、《八方》的中介位置

二、修補文化斷層與尋找中國現代文學的參照

三、《八方》與臺灣

四、小結:參照與轉化

第四章 華文文學的連結與匯聚:《香港文學》

一、《香港文學》的發聲位置

二、香港經驗與中國現代文學

三、境遇性的想像與可能

四、小結:整合之外的視野

第五章 本地文學的培植:《大拇指》與《素葉文學》

一、《大拇指》與《素葉文學》

二、描繪現實的方法

三、培植本地文學及其外

四、小結:本土性與世界性

第六章 嚴肅與通俗之間:《博益月刊》

一、《博益月刊》的城市文學、文化與視聽媒介

二、城市短篇、城市小品與城市攝影

三、流行文化與視聽媒介

四、小結:再現城市的方法

結語 重返的意義

後記

系統號:

P-063213

胡耀邦:從國共內戰到天安門事件(1915-1989)

建構臺灣法學——歐美日中知識的彙整(修訂版)

標題:

建構臺灣法學——歐美日中知識的彙整(修訂版)

時間:

2025年6月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

王泰升 著

內容簡介:

修訂版自序

自序

圖表目次

撰述凡例

緒論:探索臺灣法學知識的源起及其意義

上篇 法學者及其論述

第一章 從屬於戰前日本的殖民現代性法學(1895-1945)

第二章 匯入民國中國經驗的戰後初期法學(1945-1949)

第三章 威權走向民主下的臺灣法學(1949年迄今)

下篇 法學論述的流變

第四章 戰後臺灣法學緒論源自日中的知識系譜

第五章 法源及成文法概念的知識傳遞與省思

第六章 重構臺灣版的法解釋適用及法事實論述

結論:外來學識的在地化

附錄:全台法學相關系所暨研究機構專任教研人員性別學歷及專長統計表

參考文獻

索引

系統號:

P-063222

歷史學的作法

仰望歷史——民國歷史新探索

標題:

仰望歷史——民國歷史新探索

時間:

2025年5月

出版單位:

臺北:喆閎人文工作室

作者:

楊善堯 主編

內容簡介:

序言

楊善堯 / 致 我們敬愛的授業恩師

黨務情報

余以澄 / 從容共到剿共:中國國民黨江西省黨務的發展(1925-1935)

林威杰/ 「中統」裡的中共轉變者:顧順章與國民黨調查統計工作的發展

范育誠 / 軍事委員會調查統計局人員培訓制度的發展(1932-1938)

國際外交

彭思齊 / 屬民與外交──從國籍問題重探民初間島爭議

蕭李居 / 中國對日軍進駐法印的觀察與因應(1939-1941)

軍事動員

陳世局 / 王宗山與國民二軍岳維峻的北伐(1927-1928)

羅國儲 / 中文二戰史的先驅:唐子長及其《二次世界大戰歐洲戰史》

楊善堯 / 抗戰時期動員概念下的後方輸送動員

許峰源 / 大陳島撤退:臺灣外島軍事防禦的危機

陳頌閔 / 冷戰時期臺美空軍合作──以虎安計畫為中心

史料分析

吳宇凡 / 美術館中的民國影像展──從臺北市立美術館「布列松在中國:1948-1949 | 1958」看展覽策劃下的檔案徵集、組織與脈絡重構

曾冠傑/ 口述歷史的整稿技巧:以臺灣經驗為主的思考

指導學生給恩師的祝賀詞

系統號:

P-063240

豐富多彩的臺灣:林媽利醫師談臺灣特有血型及血緣研究

標題:

豐富多彩的臺灣:林媽利醫師談臺灣特有血型及血緣研究

時間:

2025年5月

出版單位:

臺北:前衛出版

作者:

林媽利 著

內容簡介:

一、談臺灣的輸血與血型

1.革新發展臺灣的輸血醫學;協助建立臺灣的國家血液政策;健全捐血系統

2.臺灣血型的研究

二、談臺灣的血緣

1.臺灣南島語族(高山原住民)的研究(1994-2014年)

2.臺灣非南島語族(臺灣人)的研究(2000-2023年)

3.古代DNA(Ancient DNA, aDNA)的研究

II. Research on the Molecular Anthropology of Taiwan Ethnic Groups

1. Studies of the Austronesian Speakers in Taiwan(1994-2014)

2. Studies of Non-Austronesian Speakers in Taiwan(2000-2023)

系統號:

P-063147

字裡行間:華人作家對談錄‧臺灣卷

字裡行間:華人作家對談錄‧中國及海外卷

印度末代帝國:1857年德里戰役揭開蒙兀兒王朝的覆滅

日本與韓國僑教

標題:

日本與韓國僑教

時間:

2025年5月

出版單位:

臺北:秀威出版

作者:

徐榮崇、金恩美 編著;財團法人興華文化交流發展基金會、世界華語文教育學會 策劃主編

內容簡介:

百年僑教的回顧與前瞻——出版僑教叢書序言/陳士魁

【第一章】緒論

第一節 日本華人海外移民與僑校的設立

第二節 韓國華人海外移民與僑校的設立

【第二章】日本華僑學校教育的沿革與現況/金恩美

第一節 日本僑校與發展

第二節 橫濱中華學院

第三節 橫濱山手中華學校

第四節 神戶中華同文學校

第五節 東京中華學校

第六節 大阪中華學校

第七節 小結

【第三章】韓國華僑學校教育的沿革與現況/徐榮崇

第一節 韓國僑校與發展

第二節 漢城華僑小學

第三節 永登浦華僑小學

第四節 漢城華僑中學

第五節 仁川華僑中山中小學

第六節 釜山華僑中學

第七節 小結——困境下求生存的韓國華僑學校

參考文獻

系統號:

P-063153

中華秩序追求與華夷論辨:近世以來東亞知識人的鄉愁

標題:

中華秩序追求與華夷論辨:近世以來東亞知識人的鄉愁

時間:

2025年5月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

張崑將 著

內容簡介:

序 東亞歷史地平線上「中華」的呼喚/黃俊傑

自序

緒論: 近世東亞「中華秩序」的多元體系及其關係類型

第一章 朝鮮儒者「小中華」意識中的自我情感因素

第二章 朝鮮朱子學者的「真儒」與「道統」之論

第三章 從東亞視域看鄭成功形象的「中華」意識之爭

第四章 日本德川時代神儒兼攝學者對「神道」「儒道」的解釋特色

第五章 從近世「王道」到近代「皇道」的轉折

第七章 明代朝鮮與琉球關係的「中國」因素

第八章 朝鮮陽明學者鄭霞谷與朱子學者閔彥暉的華夷論辨

第九章 日本德川學者的「夷夏之辨」思想論爭及其轉變

第十章 透過他者以窺自我:晚清官員訪日所投射的中華形象

第十一章 結論:思考「中華秩序」的方法

系統號:

P-063158

女工之死:後工業時代,一則關於鬧鬼和空間記憶的人類學敘事

標題:

女工之死:後工業時代,一則關於鬧鬼和空間記憶的人類學敘事

時間:

2025年6月

出版單位:

臺北:左岸文化

作者:

李安如 著,林紋沛 譯

內容簡介:

推薦 文化的多重宇宙:平行與交匯/方怡潔

致謝 Acknowledgments

前言 經過媒介的記憶、人人爭奪的空間 Introduction: Mediated Memory, Contested Space

第一部 緣起:逝去之人 Ownership of the Dead

第一章 女工之死 The Death of Women Workers

第二章 舉足輕重的小人物 The Significance of Insignificant People

第二部 鬼魂地景 Ghostscapes

第三章 孝順的女兒、虔敬的鬼魂 Filial Daughters, Pious Ghosts

第四章 溫順女性、勞工英雌 Subservient Women, Worker Heroines

第五章 藍領工業城市、藍色海洋首都 Blue-Collar Industrial City, Blue-Color Ocean Capital

第六章 超自然存在、現代化國家 Supernatural Beings, Modernist State

第三部 來世 Afterlife

第七章 紀念的延續與超越 Beyond the Memorial

結語 未來的現在、未來的過去 Epilogue: Future Present, Future Past

系統號:

P-063159

開生面立新場:第一屆環太平洋紅樓夢國際學術研討會論文集

標題:

開生面立新場:第一屆環太平洋紅樓夢國際學術研討會論文集

時間:

2025年5月

出版單位:

臺北:秀威出版

作者:

朱嘉雯 主編,國立東華大學國際紅學研究中心 策畫主編

內容簡介:

主編序 紅學兩百年──東華大學國際紅學研究中心「第一屆環太平洋《紅樓夢》國際學術研討會」論文集/朱嘉雯

主題演講 《紅樓夢》閱讀與三家評點/韓惠京

北京香山正白旗三十九號牆壁詩〈漁沼秋蓉〉之用「紅」意象考察/位靈芝

二十世紀上半葉莫里斯‧古恒對留法學生的《紅樓夢》論文指導/周哲

《紅樓夢》悲劇論/鄭鐵生

胡天獵、胡適之與青石山莊本《紅樓夢》/徐少知(秀榮)、杜瑞傑

《紅樓夢》成書過程三階段/甄道元

個人與中國文化的經驗──紅樓夢及其他中國名著/Trinh Van Dinh、Nguyen Thi Ninh

網路林黛玉CP向同人短影片研究──基於「嗶哩嗶哩」網站的考察/顧以諾

大觀園理想世界說的「主觀體驗性」──以大觀園主僕的用水、保暖和如廁描繪為基點/謝依倫、陳依欣

中國四大名著融入高級班華語教案設計──以《紅樓夢》為例/阮氏玉映、朱嘉雯

《紅樓夢》中林黛玉的愛與孤獨/阮氏玉賢、朱嘉雯

系統號:

P-063175

博物館裡的臺灣史:博物館與紀念場址如何建構臺灣人身分認同、形塑歷史記憶,定調「臺灣的故事」

標題:

博物館裡的臺灣史:博物館與紀念場址如何建構臺灣人身分認同、形塑歷史記憶,定調「臺灣的故事」

時間:

2025年5月

出版單位:

臺北:臉譜出版

作者:

Kirk A. Denton 著,吳煒聲 譯

內容簡介:

序言

第一章 臺灣、中國和國家想像:前現代歷史和考古博物館

第二章 多元文化臺灣的多元文化史:國立臺灣歷史博物館

第三章 紀念死者:忠烈祠和二二八紀念館

第四章 白色恐怖以及和平與和解論述:人權博物館

第五章 國民黨戰爭記憶:抗戰和冷戰紀念場址

第六章 蔣氏王朝記憶:中正紀念堂和兩蔣文化園區

第七章 「民族文化之根」:國立臺灣文學館

第八章 原住民博物館和建構臺灣認同

第九章 地方文化、環境和地方創生:生態博物館

第十章 與世界緊密相連的臺灣

後記

系統號:

P-063187

新加坡現代中醫之生成——政府和民間組織的作用與互動(1867-2013)

標題:

新加坡現代中醫之生成——政府和民間組織的作用與互動(1867-2013)

時間:

2025年5月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

楊妍 著

內容簡介:

第一章 導論

第一節 問題與旨趣

第二節 研究回顧

第三節 方法與材料

第四節 章節安排

第二章 政府與中醫

第一節 英殖民早期

第二節 日本占據時期

第三節 英殖民後期和新加坡自治期

第四節 新加坡共和國成立

第五節 傳統中醫藥委員會設立

第三章 專業組織與中醫監管

第一節 醫考、醫刊、醫會

第二節 《醫師法》與中醫師公會

第三節 公會的改革與調整

第四節 中醫團體協調委員會

第四章 專業組織與中醫教學

第一節 家傳、師傳、自學、進修班

第二節 中醫專校成型期

第三節 跨國網絡與交流改革

第四節 立法後的統一管制

第五章 專業組織與中醫研究

第一節 集體研究多元中醫

第二節 醫藥馬來亞化與學習新中醫

第三節 民間與官方共存的科學研究

第六章 結論

第一節 總結與意義

第二節 反思與局限

第三節 未來計畫

系統號:

P-063211

客家美學散論

標題:

客家美學散論

時間:

2025年5月

出版單位:

臺北:遠流出版

作者:

賴文英 著

內容簡介:

開場白

壹、創作篇

教學也可以很彩色

從美學觀點談文學欣賞

美的對話

速寫花的婉約

中西繪畫:畫犬或畫鬼易?

我的繪本故事

打開視覺的窗:看見客家建築美學

躲在田野鄉間的山牆馬背

繽紛客家.新屋我庄

文化資產之美:海洋客家文化

文化資產之美:客庄八本簿

貳、研究篇

客語繪本的創作與應用:兼談在地繪本的開發

環扣鏈結策略與客語繪本共讀淺談

海洋生態美學融入客語繪本情境對話式教學策略研究

詞彙語法結合主題性客家文化教學策略研究:從鳥類、花卉、海洋生態繪本談起

臺灣流行語構式類推的文化效應

客家山歌中的同音雙關

臺灣當代客家流行音樂初探:論結構上的平面之美

後記

系統號:

P-063214

先秦道家哲學中「自然」的理論意義

標題:

先秦道家哲學中「自然」的理論意義

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:五南

作者:

洪千雯 著

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

第二節 研究範圍與主題

第三節 研究步驟及方法

第四節 文獻回顧

第二章 先秦道家典籍涵攝「自然」引文之詮釋、關涉議題及範疇

第一節 先秦道家典籍涵攝「自然」引文之詮釋

第二節 先秦道家典籍「自然」之價值側重、範疇及演變脈絡

第三節 先秦道家八本文獻之「自然」義理型態

第三章 「自然」為道家核心範疇之檢視原則

第一節 《老子》「自然」之「表層結構具體解釋」

第二節 《老子》「自然」之「深層結構義理解釋」

第三節 《老子》「自然」之「整體結構真實解釋」

第四節 「自然」為核心範疇之檢視原則

第五節 「自然」為核心範疇之哲學向度

第四章 詮釋方法的反思及道法自然的存有連續性

第一節 「道」、「自然」的詮釋方法論反思

第二節 「道法自然」的存有連續性—「虛」、「實」之間的辯證運動歷程

第三節 「道法自然」的存有連續性—「道」、「氣」之間的即道即氣

第四節 「道法自然」的存有連續性—「道」、「物」之間的即道即物

第五節 依據道法自然的存有連續性探究道家存有論層次

第五章 「人法自然」與道心體證的開展

第一節 對身心執定、社會價值異化的反思與批判

第二節 由工夫至境界—「即身心雙修以言自然」的實踐進路

第三節 「自然」在實踐工夫中所體現的境界向度

第六章 「自然」的人文政治意義—無為

第一節 典範論概述

第二節 道家「無為」思想的四種典範

第三節 原始道家、黃老道家、稷下道家之「無為」典範的必要張力與範式轉換

第四節 「無為」的入世關懷

第七章 「自然」的倫理觀與氣論

第一節 「上德」的人文倫理意義

第二節 「自然」的倫理向度基礎模型以及入世關懷

第三節 氣論型態的自然觀—倫理向度如何可能的實踐基礎

第八章 結論

第一節 道家「自然」研究之反思一:以張立文「中國哲學邏輯結構研究法」與「範疇解釋學」為例

第二節 道家「自然」研究之反思二:關於「自然」何以未能受到應有重視之原因探究

第三節 道家「自然」研究之反思三:關於人文自然與儒道對話

第四節 總結

系統號:

P-063063

島嶼轉譯:馬祖戰地軍事文化轉譯與空間再生

標題:

島嶼轉譯:馬祖戰地軍事文化轉譯與空間再生

時間:

2025年4月

出版單位:

臺南:成大出版社

作者:

龔柏閔、黃資婷、鄭泰昇、傅朝卿 著

內容簡介:

傾聽歷史,開創馬祖戰地文化新生

連江縣縣長 / 王忠銘

戰地轉譯:跨界對話與全球視野

國立成功大學名譽教授 / 蘇慧貞

序言 從歷史到未來:馬祖轉譯的實踐與展望

國立成功大學建築系 兼任助理教授 / 龔柏閔

歷史與現場

譯者的任務:如何重述馬祖的故事?

國立中山大學中文系 助理教授 / 黃資婷

從冷戰到後冷戰:馬祖軍事文化遺產轉型與再生的四部曲

國立成功大學建築系 名譽教授 / 傅朝卿

「戰地轉身・轉譯再生」統籌執行計畫:成功大學在馬祖的多元實踐

國立成功大學建築系 教授 / 鄭泰昇

連江縣再造歷史現場計畫進程

空間與轉譯

據點的選址策略:馬祖戰地文化遺產的再生規劃與未來展望

國立成功大學建築系 兼任助理教授 / 龔柏閔

據點轉譯的布局與藍圖

戰地再造:轉譯提案與馬祖據點的文化實踐

建築設計團隊

島嶼觀察與新世代的奇想

再生與共存

戰地轉譯的光譜:馬祖文化轉譯中的建築實踐與施工挑戰

國立成功大學建築系 兼任助理教授 / 龔柏閔

從設計構思到現地工程施作:訪談建築師團隊

文化轉譯行動紀實:「戰地轉身・轉譯再生」活動回顧

系統號:

P-063174

神明流動與神諭籤詩:臺灣民間信仰研究的新視野

誰的「國語」?誰的「普通話」?:從官方政策、教育現場、大眾傳媒到常民口說習慣,看兩岸語音標準化如何為社會規範、身分認同與國族政治服務

標題:

誰的「國語」?誰的「普通話」?:從官方政策、教育現場、大眾傳媒到常民口說習慣,看兩岸語音標準化如何為社會規範、身分認同與國族政治服務

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:臉譜出版

作者:

Janet Y. Chen 著,吳煒聲 譯

內容簡介:

序言

用國家語言尋找國家

超越文字

清末的正確發音

第一章 互爭的口音與相較的聲調

初期的小衝突

注音字母

記錄者

國音字典

第一批留聲機片

在學校

第二批留聲機片

第二章 尋找標準華語

國家願景,地方發音

新字典

在教室

語言暴政

語音課程

在大銀幕上

電影審查與言論政治

方言困境

第三章 流亡的國語

國語該何去何從?

「混亂不堪」

瘋狂中採取的辦法

新的開始

戰爭武器

獲取識字能力

前往邊疆

草鞋和皮鞋

第四章 台灣巴別塔

回歸祖國的懷抱

祖國和母語

草率的標準

取消教師資格

教學實驗

《國語日報》

混亂的訊息

為什麼有人還在說日語?

唇槍舌戰

山地原住民

第五章 新中國的通用語言

終於

什麼是普通話

請不要笑

在前線

跟著我唸

與方言比較

透過廣播

在軍中

從高潮到冷鋒

打敗仗?

躍進

結語

四個現代化的通用語言

要多標準才夠?

「還我母語」

系統號:

P-063188

道家哲學主幹說

標題:

道家哲學主幹說

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:五南出版

作者:

陳鼓應 主編

內容簡介:

《陳鼓應學術文輯》系列 出版序

自序

導言 論道 家在中國哲學史上的主幹地位──兼論道、儒、墨、法多元互補

方法論 從「得意忘言」的詮釋方法到譜系學方法的應用

概論 論道與物關係問題:中國哲學史上的一條主線

「理」範疇理論模式的道家詮釋

三玄四典的學脈關係──論三玄思想的內存連繫之一

老、莊及《易傳》的重要哲學議題──論三玄思想的內在連繫之二

史論 郭店簡本《老子》所呈現的重要哲學問題──由改寫哲學史的觀點談起

道家在先秦哲學史上的主幹地位

從《呂氏春秋》到《淮南子》論道家在秦漢哲學史上的地位

王弼體用論新詮

論周敦頤《太極圖說》的道家學脈關係──兼論濂溪的道家生活情趣

張載的理論建構及其道家觀念叢

道家思想在現代

系統號:

P-063215

伐柯:晚明詩學中的擬古與創變

標題:

伐柯:晚明詩學中的擬古與創變

時間:

2025年3月

出版單位:

臺北:臺灣學生書局

作者:

陳英傑 著

內容簡介:

「擬古」、「創變」是兩種文學價值觀念,前者重在擬度、比附古代典範,後者以創新變化為尚。這兩種觀念的相互辯證,成為本書省思並重構晚明詩學史的視角。如第一、二章探討復古派詩人擬古之際如何看待創變,呈現其對摹擬太甚之弊的諸般自覺;第三、四章探討公安派、竟陵派崇尚創變之際如何擬古,呈現二派詩學既回向古典、同時又創造性詮釋古典的多重維度;第五章重返復古派陣營的許學夷,描繪復古派接下公安、竟陵戰帖後的反擊,彰顯晚明諸派為建構、競逐古典意義詮釋鏗然有聲的短兵相接。綜觀晚明詩學史最精彩之處,正是擺盪於「擬古」、「創變」兩端之間各式各樣的拉鋸、掙扎、妥協和堅持。

系統號:

P-063053

五四女性:現代中國女權主義先行者

標題:

五四女性:現代中國女權主義先行者

時間:

2025年5月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

王政 著

內容簡介:

20世紀初,中國活躍著這樣一批如今鮮有人知的職業婦女,她們是校長、律師、主編、教育家、革命家等等,她們倡導婦女自我解放,致力於讓婦女融入更廣泛的社會領域。通過一系列突破性實踐,她們重塑了民國初期社會文化景觀,在五四新文化運動的遺產中嵌入深刻的社會性別印跡。迥異於男性中心的文化再現中的女人,這些婦女既不是等待拯救的落後對象,也不是反封建與救國的手段,而是主動參與現代化進程的關鍵角色。

本書藉由口述與文獻對讀,記錄了五位女性先行者的生命軌跡,並將女性經驗納入歷史分析框架,重現在中國被遮蔽的女權主義早期發展史。為了本次中文版的出版,作者根據原始錄音重寫口述部分,並增補人物自傳與新近研究,還原五位婦女的生動表達與鮮活歷史印記。這些五四女性的故事,揭示了中國婦女運動的歷史複雜性及其與國族建構之間的張力,更凝為穿透時代的激勵—— 縱使困境反復出現,總有人起身打破。

系統號:

P-063249

華人廟宇與地方社會

標題:

華人廟宇與地方社會

時間:

2025年5月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

黎志添 編著

內容簡介:

序言(黎志添)

第一章 當代江南的「萬神殿」:從水鄉成聚到鄉村都市化過程中的文化整合/趙世瑜

第二章 清代徽州的圖甲組織與村落儀式/劉永華

第三章 皇家的大高玄殿與民間的大高玄殿:雙向道上的地方祠神鷹武李將軍/許 蔚

第四章 福建中部請火儀式及其祖殿信仰研究/謝聰輝

第五章 銘刻信仰:臺南興濟宮的「重修與建醮」記事——道教觀點下的古碑今刻/李豐楙

第六章 香港地方廟宇儀式研究:道教儀式的廟宇化/黎志添

第七章 海角儒蹤:儒教的「異鄉」故事/危丁明

第八章 英殖民管治時期作為社會控制的《華人廟宇條例》/馬木池

第九章 扶鸞在中國地方宗教信仰中所起的作用:以粵西地區的神廟為事例/志賀市子

第十章 東亞與東南亞的九皇勝會初探:節日淵源與歷史內涵/蘇泉銘、郭根維

第十一章 「街坊辦事所」:神廟自治組織與英屬馬來亞華人地方社會(1897–1945)/廖小菁

第十二章 殖民治理環境下的柔佛古廟遊神傳統形塑(1920–1948)/莫家浩

第十三章 生與死的連繫:墳山、廟宇、儀式與新加坡廣惠肇碧山亭/蔡志祥

系統號:

P-063250

郁達夫在南洋:南洋的郁達夫與郁達夫的南洋

標題:

郁達夫在南洋:南洋的郁達夫與郁達夫的南洋

時間:

2025年5月

出版單位:

香港:初文出版

作者:

王潤華 著

內容簡介:

自序

第一輯: 郁達夫在南洋

1.1 郁達夫在新加坡與馬來亞:自我放逐與建構南洋本土歷史文化書寫

1.2 郁達夫在蘇門答臘變形記:偽裝的異鄉人、抗日救民、放逐詩學

1.3 走出郁達夫蘇島流亡、失蹤與死亡傳奇的人物

第二輯: 南洋的郁達夫

2.2 林文慶、魯迅、郁達夫與東南亞華文作家的多元解對話:誰是中心誰是邊緣?

2.3 郁達夫〈馬六甲遊記〉的南洋研究與書寫典範

2.4 郁達夫與新馬抗戰文學

第三輯: 郁達夫的南洋

3.1 郁達夫跨界與多元的南洋歷史文化與文學書寫典範

3.2《檳城散記》的多元新解讀與郁達夫

第四輯: 郁達夫英文論文

4.1 Yu Dafu in Singapore, Malaya and Sumatra

4.2 Yu Dafu in Exile: His Last Days in Sumatra

4.3 Yu Dafu and the war-resistance literature of Singapore and Malaya

第五輯: 郁達夫詩歌

5.1 訪上海郁達夫故居

5.2 上海狹窄小弄遇王映霞

5.3 上海梅龍鎮酒家郁雲會見記

系統號:

P-063207

縣裏的文革:江蘇豐縣的動亂十年

危機中現轉機:晚清廣府移民與國家

標題:

危機中現轉機:晚清廣府移民與國家

時間:

2025年4月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

Steven B. Miles 著,傅珮琳、袁曼端、陳榮彬 譯

內容簡介:

第一部分:碼頭之上,陰影之下

第一章 19世紀初的精英與下層社會

第二章 兵燹頻仍的上游地區(1848–1858)

第二部分:1850至 1890年代的延續與變化

第三章 扭轉乾坤:廣府人在廣西官場建立的一席之地

第四章 源源不絕的利潤:擴展及調整廣府商業網絡

第五章 流動的聲望:科舉考試與廣府宗族

第三部分 時代終結之際的迴響

第六章 一位來到西江流域的通商口岸買辦

第七章 三合會與電報:柳州兵變及其後續影響

結論

系統號:

P-063064

中華とは何か——遊牧民からみた古代中国史

経験の息吹 異邦の哲学者——西田幾多郎の衝動概念

標題:

経験の息吹 異邦の哲学者——西田幾多郎の衝動概念

時間:

2025年5月

出版單位:

橫濱:春風社

作者:

森野雄介 著

內容簡介:

第I部 西田幾多郎の基本概念――「純粋経験」・「自覚」・「場所」・「絶対無」

第一章 異邦の経験と「純粋経験」――超越論的経験論としての『善の研究』

第二章 「自覚」

第三章 感覚する現在――『自覚』におけるヘルマン・コーヘン受容をめぐって

第四章 述語とパースペクティヴ――『意識の問題』における場所と衝動

第五章 絶対無の場所、ケルベロス的「もの」――西田幾多郎『働くものから見るものへ』をめぐって

第II部 『無の自覚的限定』

第六章 事実の形而上学、双生の「こと」――西田幾多郎『無の自覚的限定』と大森荘蔵

第七章 すれちがいと感覚の真理

第III部 後期西田幾多郎と京都学派への批判と考察

第八章 獣道を散歩する―日本哲学における獣の位置づけをめぐって

第九章 猫と歴史的世界 あるいはストレンジャーのポイエシス――アンリ・マルディネから西田幾多郎を読み直す

結論にかえて――ストレンジャーのポイエシス

系統號:

P-063062

理由ある欲望——雑誌『中国青年』からみる中国社会の階層上昇志向

標題:

理由ある欲望——雑誌『中国青年』からみる中国社会の階層上昇志向

時間:

2025年5月

出版單位:

東京:国際書院

作者:

王鳳 著

內容簡介:

第一部

序章 理由のある欲望

第1章 改革開放以降の中国の上昇志向に近づくための先行研究

第2章 研究資料としての『中国青年』雑誌

第3章 改革開放以降の経済発展と社会変動

第4章 公的文化装置による中国社会の語られ方の変容

第二部

第5章 教育達成による上昇移動への熱望(1978−1984年)

第6章 階層上昇移動における金銭の役割への目覚め(1985−1991年)

第7章 「個人奮闘」の時代という語られ方(1992−2000年)

終章 欲望の理由

系統號:

P-063145

インド哲学の万華鏡

標題:

インド哲学の万華鏡

時間:

2025年5月

出版單位:

橫濱:春秋社

作者:

桂紹隆、片岡啓、護山真也 編著

內容簡介:

はじめに 片岡啓

I 何が存在するのか?

第一章 ヴァイシェーシカ学派のカテゴリー論 / 岩崎陽一・日比真由美

第二章 サーンキヤ哲学の展開説は何を語っているのか / 高橋健二

第三章 「ある」ということーー説一切有部の場合 / 横山剛

第四章 唯識学派の心一元論 / 早島慧

第五章 ブラフマン一元論学派における現象世界の形成理論ーー映像説による主宰神・個我の成立 / 眞鍋智裕

第六章 シヴァ教の一元論 / 川尻洋平

II いかに認識するのか?

第七章 仏教認識論における知覚の定義とアポーハ論 / 護山真也

第八章 世界は多面的であるーージャイナ教の認識論と論理学 / 志賀浄邦

第九章 古典インドの情報理論ーー真偽の自律他律論題 / 志田泰盛

III いかに言表するのか?

第十章 文法学派における言葉と意味 / 川村悠人

第十一章 ミーマーンサー学派の言語哲学と行為論 / 斉藤 茜

第十二章 中観派における言語批判ーーその方法と目的 / 新作慶明

コメント 哲学東西対話2.0 β版 / 出口康夫

系統號:

P-063179

感染症と国家能力

標題:

感染症と国家能力

時間:

2025年5月

出版單位:

東京:一藝社

作者:

加茂具樹 著

內容簡介:

はじめに

第1章 感染症対策の政策過程と国家能力(加茂具樹)

第2章 国家能力再訪:中国政府の新型コロナウイルス感染症対策を事例として(林載桓)

第3章 新型コロナウイルス感染症と正統性の追求(井上一郎)

第4章 基層社会における「グリッド・マネジメント」の展開と国家能力の再構成(江口伸吾)

第5章 危機管理としての新型コロナウイルス感染症対策と基層社会のガバナンス(渡辺直土)

第6章 SARSと新型コロナウイルス感染症を経て変化する中国外交(飯田将史)

第7章 中豪関係の中のSARSと新型コロナウイルス感染症:中国の対豪政策における「アメ」から「ムチ」への転換とその要因(山﨑周)

系統號:

P-063184

ILOの対中関与と上海YWCA:労働と平和の国際機構間関係史 1919-1946

東アジア諸国と近代世界

関西経済とアジア 歴史的視座からの考察

近代日本の仏教思想と〈信仰〉

標題:

近代日本の仏教思想と〈信仰〉

時間:

2025年4月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

吳佩遙 著

內容簡介:

序章

第一章 「文明」の時代における「信」の位相─島地黙雷の宗教論を中心として

第二章 「仏教改良」と「信仰」─明治中期における仏教知識人の言説空間を中心に

第三章 「迷信」と「信仰」のはざま─境野黄洋における「詩的仏教」の構想

第四章 「新仏教」とユニテリアン──広井辰太郎の信仰論を中心として

第五章 「新仏教」の夜明け─雑誌『新仏教』における「信仰」言説

第六章 「信仰」と「儀礼」の交錯─明治後期の姉崎正治と宗教学の成立に見る

第七章 明治後期・大正期の「人格」と「信仰」─仏陀と阿弥陀仏をめぐる議論について

第八章 日本仏教論における「信仰」─「他者」としての中国仏教と日本仏教の自己認識

終章

あとがき/索引

系統號:

P-063180

満州スパイ戦秘史――関東軍将校らの証言で迫るノモンハン事件から日ソ戦争まで

「古典探究」の漢文関連教材をめぐる実践と研究

標題:

「古典探究」の漢文関連教材をめぐる実践と研究

時間:

2025年3月

出版單位:

東京:学文社

作者:

堀誠 編著

內容簡介:

はじめに

第一部 採用教材の動向

第一章 「古典探究」教科書の漢文教材をめぐって

第二章 「古典探究」の特徴と各社検定教科書の現況─言語活動例を中心に

第三章 高等学校国語科「言語文化」「古典探究」における漢文教材─傾向と扱い方

第二部 教材の実践と課題

第四章 自ら学ぶ「古典探究」に向けて─「漁父辞」を用いた言語活動の試み

第五章 「古典探究」の漢文関連教材の授業実践─「言語文化」での実践をヒントとして

第六章 古文・漢文融合教材「蘇武説話」を用いた授業実践

第七章 「人虎伝」と「山月記」における李徴の人物像をめぐる問い

第三部 教材・指導の探究と問題点

第八章 高校国語の漢文教材としての「桃花源記」

第九章 日本語の語彙形成に着目した「古典探究」のあり方─中国思想教材の分析と活用を通して

第十章 王昭君の話譚を教材にした「古典探究」の言語活動─絵画資料を活用して

第四部 補助教材等の提案

第十一章 芥川龍之介、中島敦の同時代中国へのまなざし─「杜子春」「山月記」の外側から読む

第十二章 嵯峨朝の女流詩人・有智子内親王─その作品の教材化の可能性を考える

第十三章 災害詩と狂詩─「古典探求」の教材としての可能性

おわりに

系統號:

P-063123

視覚文化は何を伝えるか 近代日本と東アジアにおける表象資料

標題:

視覚文化は何を伝えるか 近代日本と東アジアにおける表象資料

時間:

2025年3月

出版單位:

橫濱:春風社

作者:

マグダレナ・コウオジェイ 編

內容簡介:

序論 歴史資料としての視覚文化〔マグダレナ・コウオジェイ〕

第1部 表象

第1章 日本の植民地通貨イメージ試論―近代朝鮮貨幣の図像分析を中心に〔増野恵子〕

第2章 1910年日英博覧会における帝国の朝鮮表象―統監府日英博覧会写真帖から〔盧ユニア〕

第3章 近代漫画と「新しい女」―イメージのズレと歪みを探る〔足立元〕

第2部 メディア

第4章 美術展覧会絵葉書から見た近代女性画家―表象資料の読み方を探る〔マグダレナ・コウオジェイ〕

第5章 戦争が宿命になるとき―戦時下の教育紙芝居作品から〔鈴木一史〕

第6章 「御府」の絵画―アジア太平洋戦争「作戦記録画」の一側面〔河田明久〕

第3部 資料の転生

第7章 歴史資料としての満洲地図―近代長春の都市空間の形成と発展〔ヤン・ユー〕

第8章 歴史資料としての「彫刻」―日本統治期台湾における銅像建設とその遺産〔鈴木恵可〕

第9章 写真が形成する個人と地域の記憶―五十嵐写真館の写真と活動〔白政晶子〕

第10章 『作兵衛さんと日本を掘る』ドキュメンタリー映画が出来るまで―ある炭坑夫が描いた炭坑画を探る〔熊谷博子〕

系統號:

P-063124

東南アジア政治へのアプローチ 君主制・統治・社会経済

標題:

東南アジア政治へのアプローチ 君主制・統治・社会経済

時間:

2025年3月

出版單位:

京都:晃洋書房

作者:

中西嘉宏、永井史男、河野元子 著

內容簡介:

第Ⅰ部 君主制論

第1章 共和国のなかの君主制

―インドネシア・ジョグジャカルタの「スルタンによる統治」と現代の王権概念

第2章 試される君主制と民主主義

―マレーシア・ムヒディン政権期の非常事態宣言をめぐる国王の対応

第3章 プリッサダーン親王(1852-1935)略伝

―絶対君主期タイにおける「立憲主義者」の肖像

第4章 「タイ的」なものの残存か刷新か

―「不敬罪」の存在意義

第Ⅱ部 統治論

第5章 ナショナリズムの数値化の試み

―1910-20年代シャム(タイ)のボーイスカウトに注目して

第6章 県警察長ウー・ティンの供述

―脱植民地期ミャンマーにおける国家危機の実像

第7章 ブラックボックスとしてのシャム

―戦間期アジアにおける共産主義運動とその取り締まりの観点から

第8章 タイの国家、官僚制と恩顧主義

第9章 タイ地方政治研究の射程

―制度論と政治社会学を超えて

第Ⅲ部 社会経済論

第10章 タイの若者たちを理解する―期待、願望、そして失望

第11章 幻の米「ガーデン・ライス」―戦前期タイ米経済の発展と米の品質

第12章 タイ経済ナショナリズム論の再考―タイ米穀社の事例から

第13章 マレーシア、タイにおける天然ゴム産業の発展

系統號:

P-063125

Tianjin Cosmopolis: An Alternative History of Globalization

標題:

Tianjin Cosmopolis: An Alternative History of Globalization

時間:

July, 2025

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Pierre Singaravélou. Translated by Stephen W. Sawyer.

內容簡介:

Introduction. Ten Empires on the Head of Pin: A Situated History of Imperial Globalization

1. “Pandemonium”: The Siege, the Battle, and the Sacking

2. The Invention of an International Government: Foreign Military Bureaucracy or Chinese Democracy by Petition?

3. “Bringing Order to Chaos”: Police Practices, Legal Repression, and Social Protection

4. Regional Planning: Foreign Appropriations and Local Contestations

5. A Revolution in Hygiene? Public Health, Environmental Protection, and Population Control

6. The Salt of the City: Statebuilding and the Emergence of Civil Society

7. The Urban Scramble: Dividing the City, Battling in the Streets

8. A Government for Posterity? Retrocession of the City and Administrative Continuities

Conclusion. “Straddling East and West at the Turn of the Century”: A Contribution to the History of Modernity in 1900

Appendix. Archives Around the Globe: A Note on Sources

Translator’s Note

Notes

Bibliography

Index

系統號:

P-063131

China's Church Divided: Bishop Louis Jin and the Post-Mao Catholic Revival

標題:

China's Church Divided: Bishop Louis Jin and the Post-Mao Catholic Revival

時間:

June, 2025

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Paul P. Mariani

內容簡介:

During the Cultural Revolution, the Chinese state sought to eradicate religious life throughout the country. But by 1978, two years after the death of Mao Zedong, the Communist Party under Deng Xiaoping cautiously embraced the revival of religion. At the same time, in Rome, the newly elected Pope John Paul II made a point of renewing outreach to China. Paul P. Mariani tracks the fate of Chinese Catholicism in the wake of these transformative leadership changes, focusing on the influential Catholic community in Shanghai.

Even as Chinese Catholicism came back to life in the 1980s, the way forward was hardly an easy one. Earlier policies of the 1950s had fractured the Catholic community into a state-approved “patriotic” church that answered to the government and an underground church loyal to Rome. Even after the Cultural Revolution, Mariani shows, this divide remained firmly intact. The resulting tensions were on vivid display in Shanghai, owing to the leadership of the Jesuit priest Louis Jin Luxian. Formerly a member of the underground church, Jin realigned with the state church during the revival and was consecrated bishop of Shanghai without papal approval in 1985. Bishop Jin used his position to revitalize the local Catholic community, but his cooperation with the party put him ever at odds with underground church leaders.

Sensitive to the ideals, compromises, and disappointments of Catholics on both sides of the rift, China’s Church Divided reveals how the community navigated the irreconcilable differences between a worldwide Church centered in Rome and a regime wary of foreign spiritual authority.

系統號:

P-063136

Grains of Conflict: The Struggle for Food in China's Total War, 1937–1945

標題:

Grains of Conflict: The Struggle for Food in China's Total War, 1937–1945

時間:

June, 2025

出版單位:

Cambridge: Cambridge University Press

作者:

Jennifer Yip

內容簡介:

Introduction: China's total war

1. The militarization of a river: the Yangzi's cardinal role in grain provisioning

2. The institutions and individuals behind wartime grain management and military supply

3. Wartime granary networks and the 'science' of storing grain

4. Carrying 'the nation's thousand-JIN burden': YIYUN, China's wartime relay transport system

5. The three way tussle for food: blockades, guerrilla warfare, and the everyday struggle for survival

Bibliography

Index

系統號:

P-063041

Reorienting China: The Landscape of Chinese Civilization

標題:

Reorienting China: The Landscape of Chinese Civilization

時間:

June, 2025

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

Cho-yun Hsu. Translated by David Ownby

內容簡介:

Translator's Foreword

To the Readers

Chronology of Chinese Dynasties

Introduction: The Value of Chinese Culture to the World

I. An Agricultural Society: Geography and Ethnicity in China

II. The Age of Legends: The Integration of Regional Cultures

III. The Central Plains as the First Core Area of Ancient China

IV. The Second Core Area in the South

V. Region Three, the Coastal Core

VI. Merging through Confrontation

VII. Two Thousand Years of Nomads and Farmers

VIII. The Construction and Evolution of an Intellectual System

IX. The Rise and Fall of the Confucian Ideal

X. The Medieval Transformation,Part 1: Wealth Trickles Down

XI. The Medieval Transformation,Part 2: Knowledge Spreads to Local Society

XII. The World under the Mongol Horses' Hooves

XIII. China under the Shroud of Imperial Absolutism

XIV. The Shadow of the “Age of Prosperity”

XV. From Compromise to Total Resistance

XVI. Rebuilding China

Epilogue: My Hopes for Future China

Afterword

Appendix: My Intellectual Journey

系統號:

P-063133

The Colombo Plan: Development Internationalism in Cold War Asia

標題:

The Colombo Plan: Development Internationalism in Cold War Asia

時間:

June, 2025

出版單位:

Cambridge: Cambridge University Press

作者:

David Lowe

內容簡介:

Conceived in 1950, the Colombo Plan for Co-operative Development in South and Southeast Asia was a unique experiment in foreign relations. Meeting annually across what we now know as the 'Indo-Pacific', talented administrators facilitated foreign aid provision, and promoted development fuelled state-making, internationalism and experimental regionalism across postwar Asia. David Lowe argues that this new setting and dynamic international cast created an unusually productive diplomatic environment of development internationalism. The Colombo Plan did not escape power politics or Cold War divisions. However, it did run according to its own rhythm, and, unlike other experiments, it endured, continuing today in much reduced form.

Offers an integrated history of development and international organizations in postwar Asia

Utilises the concept of development internationalism to demonstrate the interests shared by 'the Global North and Global South'

Widens the cast and setting for the history of decolonisation and development in Asia

系統號:

P-063154

Writing to the Rhythm of Labor: Cultural Politics of the Chinese Revolution, 1942–1976

標題:

Writing to the Rhythm of Labor: Cultural Politics of the Chinese Revolution, 1942–1976

時間:

May, 2025

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Benjamin Kindler

內容簡介:

Acknowledgments

Introduction

1. Learning to Write, Learning to Labor: The Yan'an Way and the Birth of the Culture Worker

2. Lazy Peasants, Productive Proletarians: The Developmental Logic of Cultural Labor and Uneven Development

3. Time for Communism: Mass Writing, Revolutionary Form, and''Bourgeois Right''

4. Reproducing Revolution: Cultural Reconstruction and the Aesthetics of Communist Heroism

5. In and Out of Petersburg: Soul and Writing Under Late Maoism

Thermidor (By Way of Conclusion)

Notes

Selected Bibliography

Index

系統號:

P-063040

Facets of the Self in Early Modern China: Escape from Authoritarian and Moralistic Predicaments

標題:

Facets of the Self in Early Modern China: Escape from Authoritarian and Moralistic Predicaments

時間:

April, 2025

出版單位:

New York: Cambria Press

作者:

Paolo Santangelo

內容簡介:

Introduction

Part I: Representations of the Self

Chapter 1. Confucianisms: Virtue or Law

Chapter 2. Dyads''Public/Private''and Principle/Desires-Emotion

Part II: Attempts for the Construction of a New Self

Chapter 3. Wang Yangming: The Mind as Principle (Si and Yiti)

Chapter 4. A New Social and Intellectual Atmosphere

Chapter 5. Li Zhi: Autonomy from Invasive Law and Imposed Virtue

Chapter 6. Chen Que, Gu Yanwu, Huang Zongxi, Wang Fuzhi, Yan Yuan

Chapter 7. Chen Hongmou, Dai Zhen, Yuan Mei and Other Writers

Conclusions: Toward a New Anthropological Vision?

Bibliography

Index

系統號:

P-063039