標題

- 【演講】黎康:唐代雲南:在民族志與官僚制度之間的樊綽《蠻書》

- 【演講】安俟堂:國族、自然與檔案:臺灣國家公園歷史的初探(1933–1972)

- 【演講】曾品滄:歷史新口味:臺灣食物史研究的方法與挑戰

- 【座談會】蔡善妮:身體如何變成多重轉化共通的所在:以太極導引的虛實探索莊子的「虛」

- 【演講】張曉宇:南宋「本朝史」意識芻議:從汪應辰題跋談起

- 【演講】柯志明:平埔族埔里大流亡——清代中部熟番的第二次集體出走

- 【演講】內田純子:殷墟一期的王墓殉人與商王朝社會機構

- 【演講】楊維真:主義、領袖、政治文化:1949年前國共兩黨的檢視

- 【演講】黎康:山水的起源:以地理文獻為中心

- 【演講】仇乙彤:清帝國的權力與認同:透過抄家清單考察菁英的物質文化

- 【演講】Beverly Bossler: Mixed Emotions: Song Dynasty Writings for Wives and Concubines

- 【演講】林美莉:騙局或現實?重探1938年王正廷的六億美元借款案

- 【演講】羅國儲:陳誠的1949——以新發現日記年份與《台政紀要》為中心

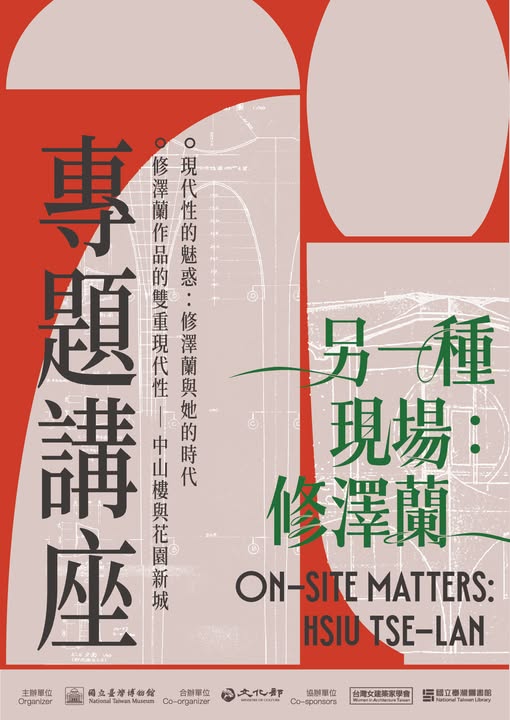

- 【演講】殷寶寧:現代性的魅惑:修澤蘭與她的時代

- 【演講會】2025若林正丈教授系列演講

- 【演講會】珍稀史料首度公開!近史所70週年軍政人物檔案發表會

- 【演講】陳吉仲:臺灣農業永續之路——兼論農地農用

- 【演講】戴伯芬:從家族史到礦業史:海山女礦工的生命考掘

- 【演講】米華健:"Sinicization" discourse and the paradigmatic crisis in Chinese Historiography

- 【演講】劉維開:蔣中正日記1969年

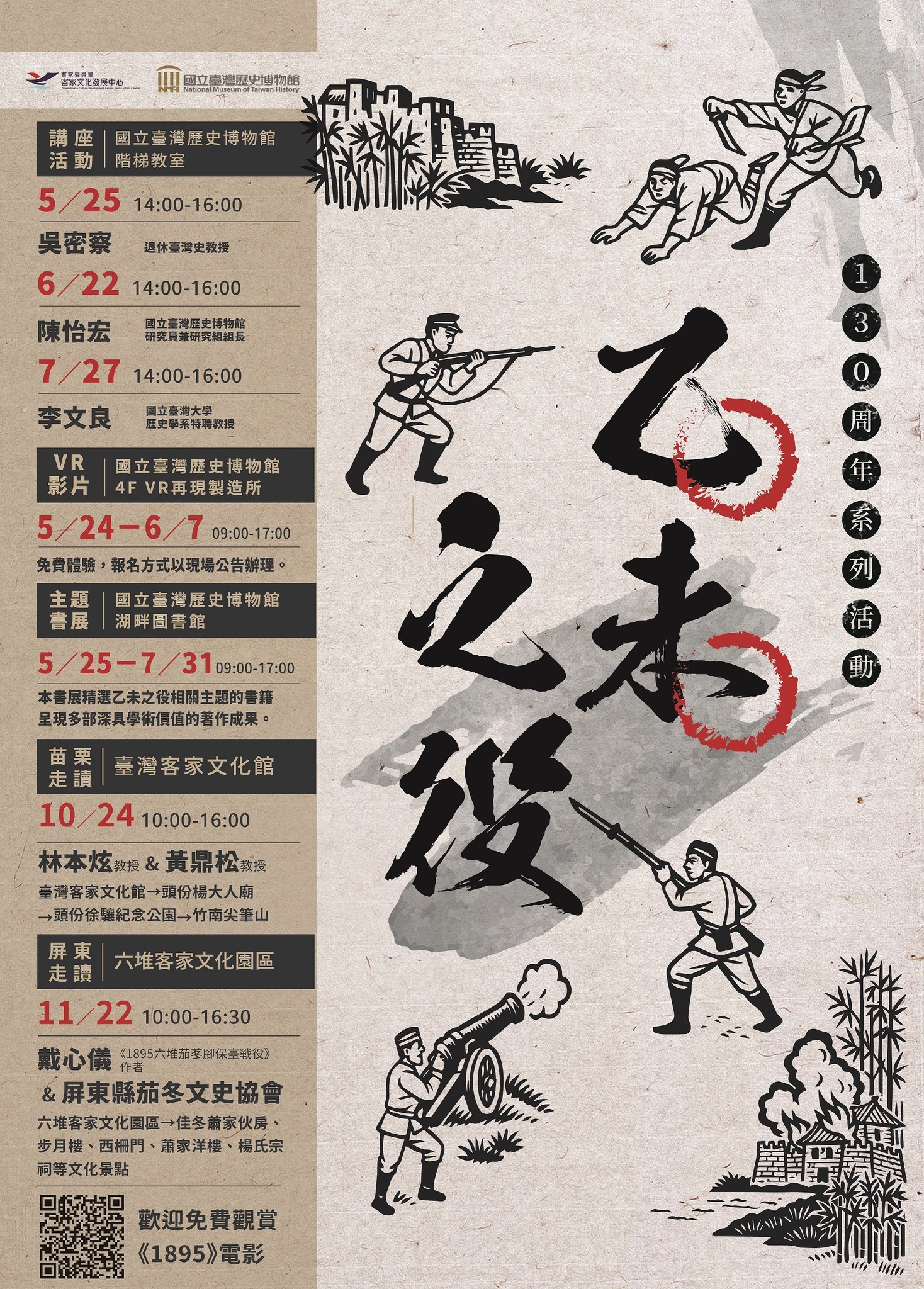

- 【演講】陳怡宏:1895的多重視角:乙未之役的非文字資料解密

- 【演講】黎康:唐代地理的社會及文化史:以敦煌文獻為中心

- 【演講】徐銘謙:用祖先的方法修祖先的路——手作步道的技藝與文化傳承

- 【演講會】2025年度第2回中国研究所学術研究会

- 【演講】李文良:1895年南臺灣六堆火燒庄戰役

- 【演講】蔣雅君:修澤蘭作品的雙重現代性——中山樓與花園新城

- 【系列演講】2025年臺灣文獻講座

- 【系列演講】「亂」中有「敘」:東亞近現代戰亂歷史敘事的紛呈』系列講座

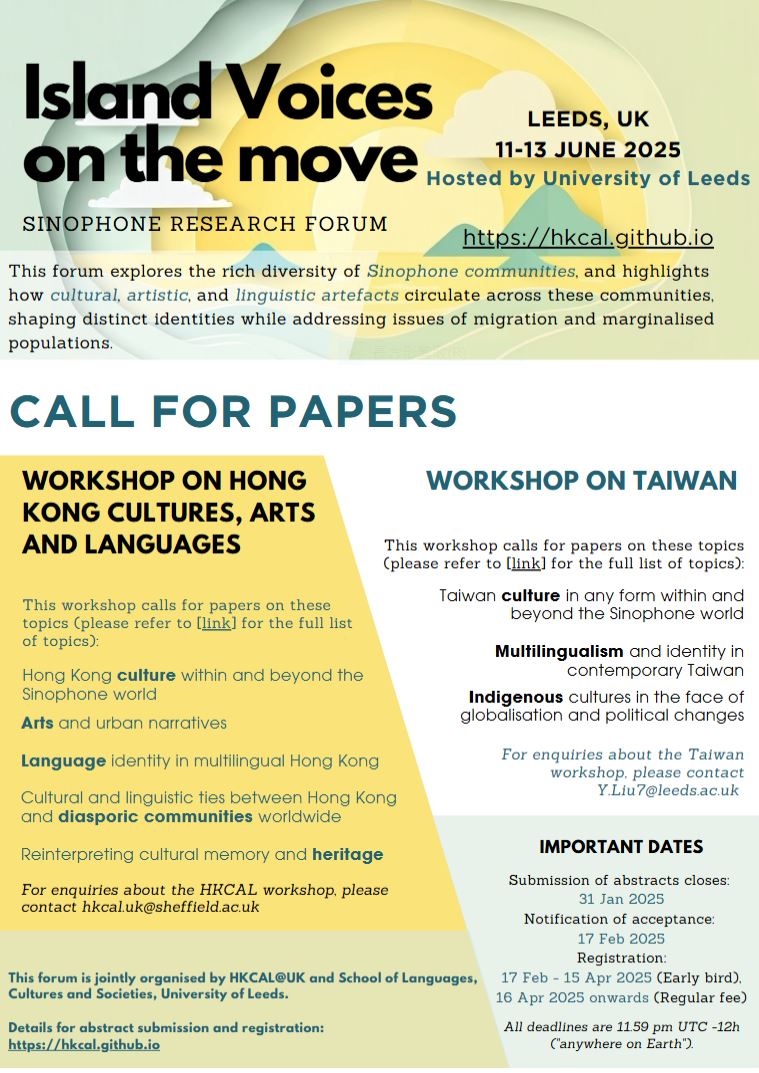

- 【工作坊】Island Voices on the Move: Sinophone Research Forum HKCAL Workshop & Taiwan Workshop

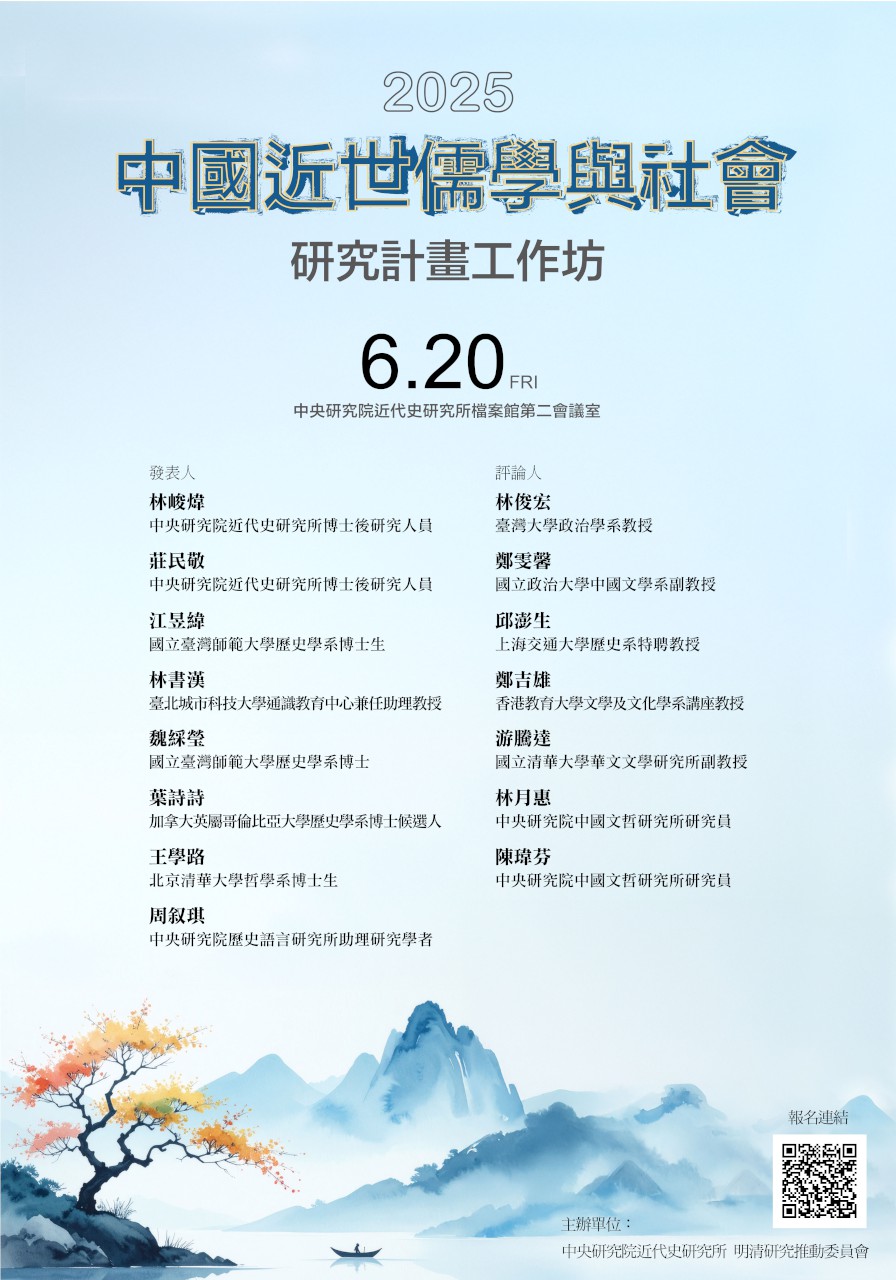

- 【工作坊】2025年「中國近世儒學與社會」研究計畫工作坊

- 【研習營】2025年第四屆「田野與文獻」研習營

- 【研習營】新史料、新方法:2025近代政治外交史研習營

- 【資料庫】香港研究資料庫

- 【展覽】看得見的紅樓夢

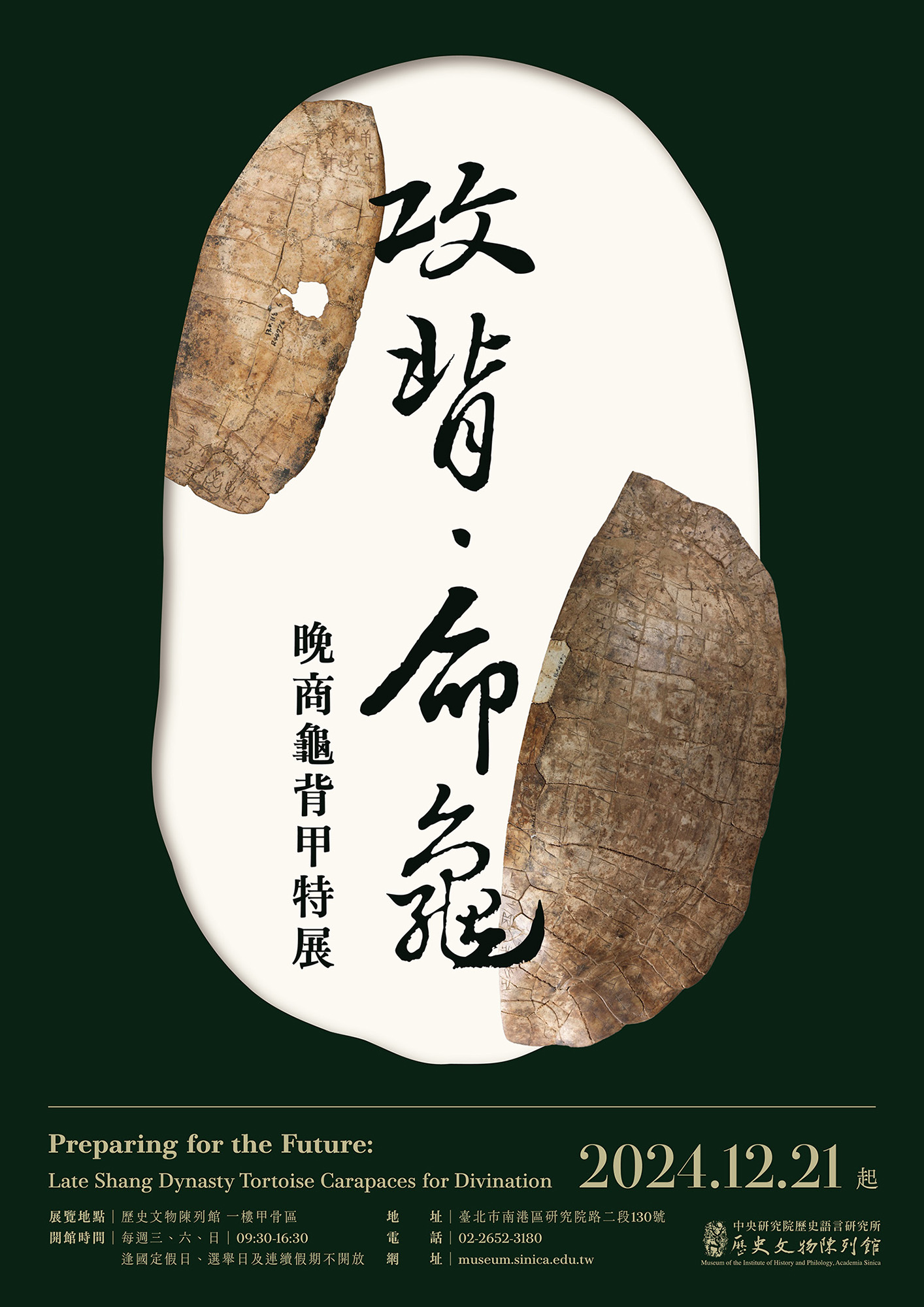

- 【展覽】攻背.命龜:晚商龜背甲特展

- 【展覽】力的多重宇宙——臺灣運動文學特展

- 【展覽】「聽海湧」與它的時代:二戰下的臺籍戰俘監視員特展

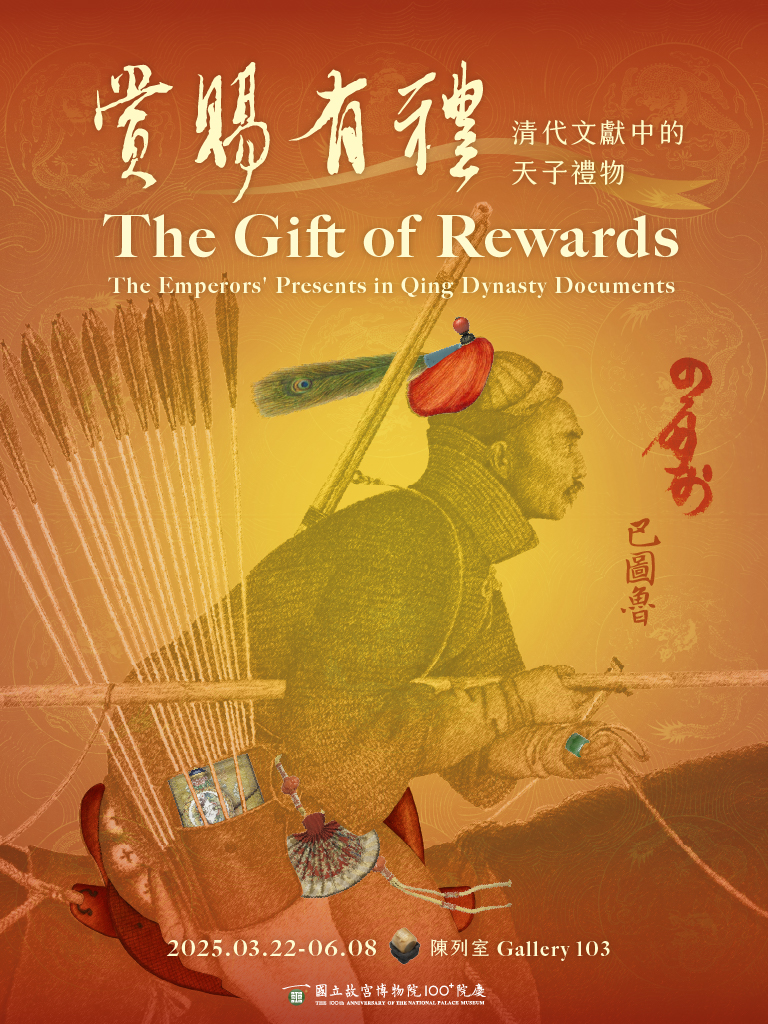

- 【展覽】賞賜有禮:清代文獻中的天子禮物

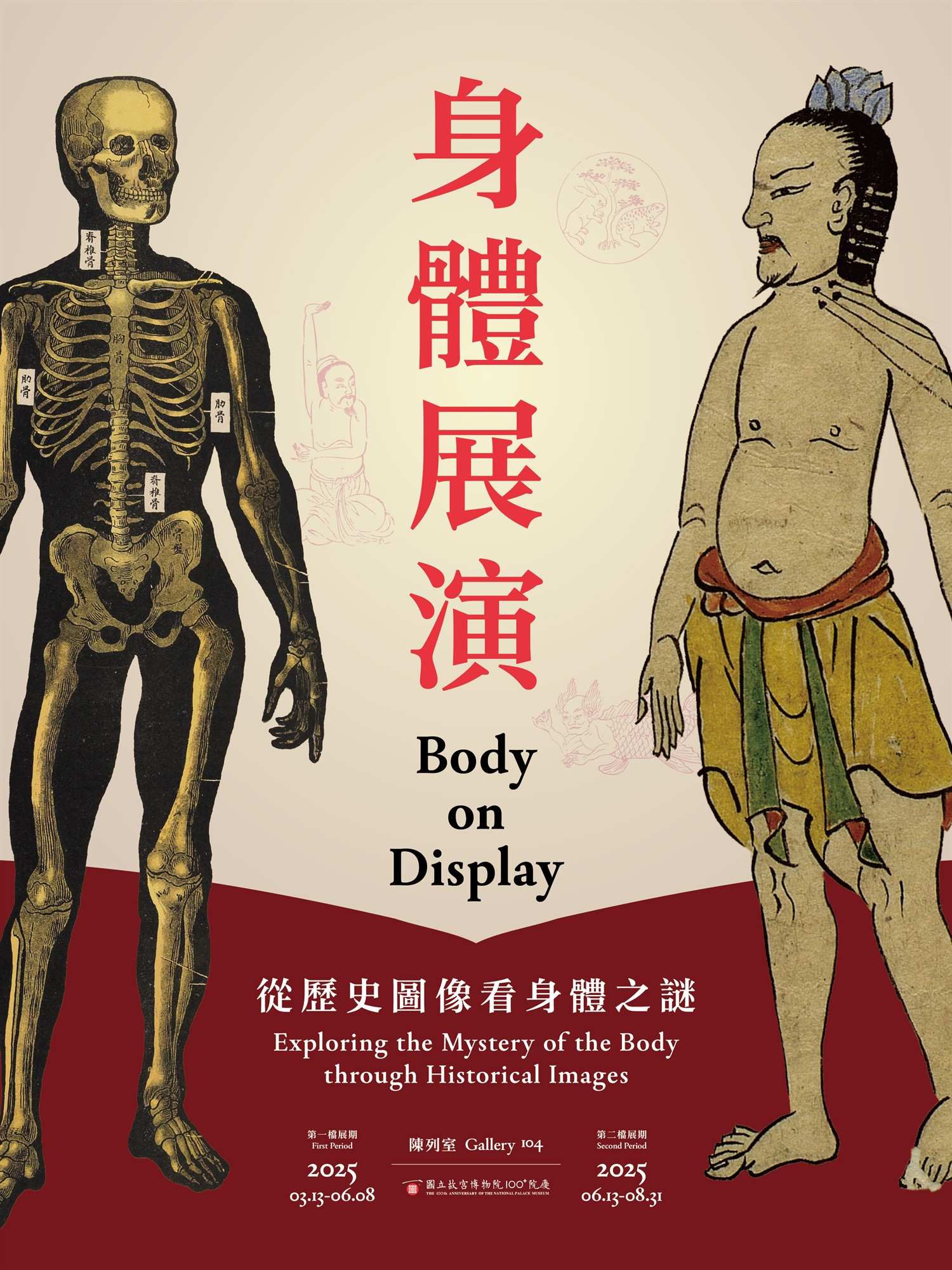

- 【展覽】身體展演:從歷史圖像看身體之謎

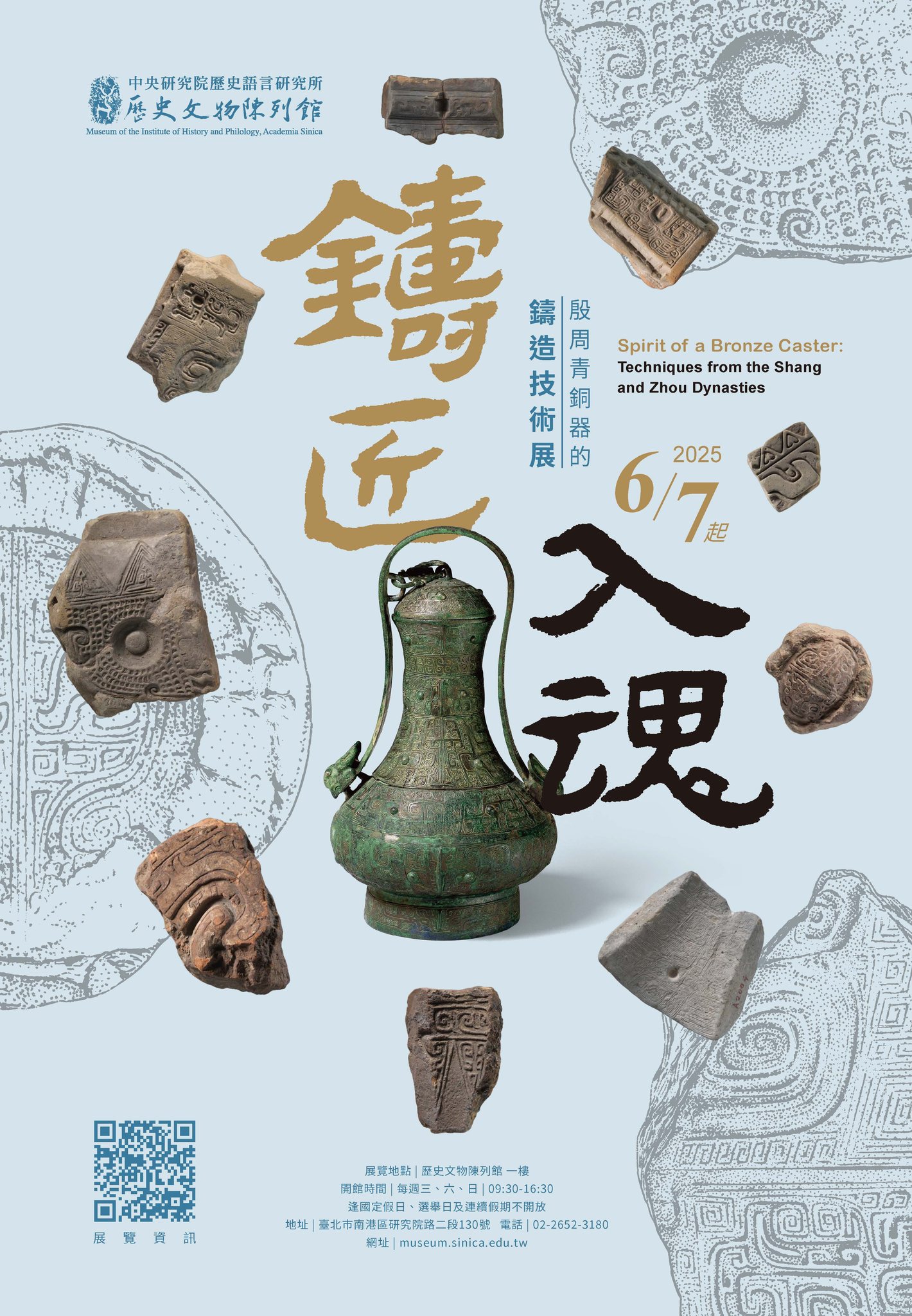

- 【展覽】鑄匠入魂——殷周青銅器的鑄造技術展

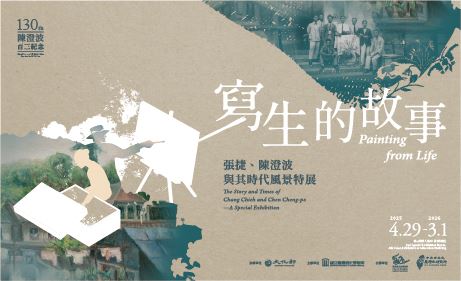

- 【展覽】寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景特展

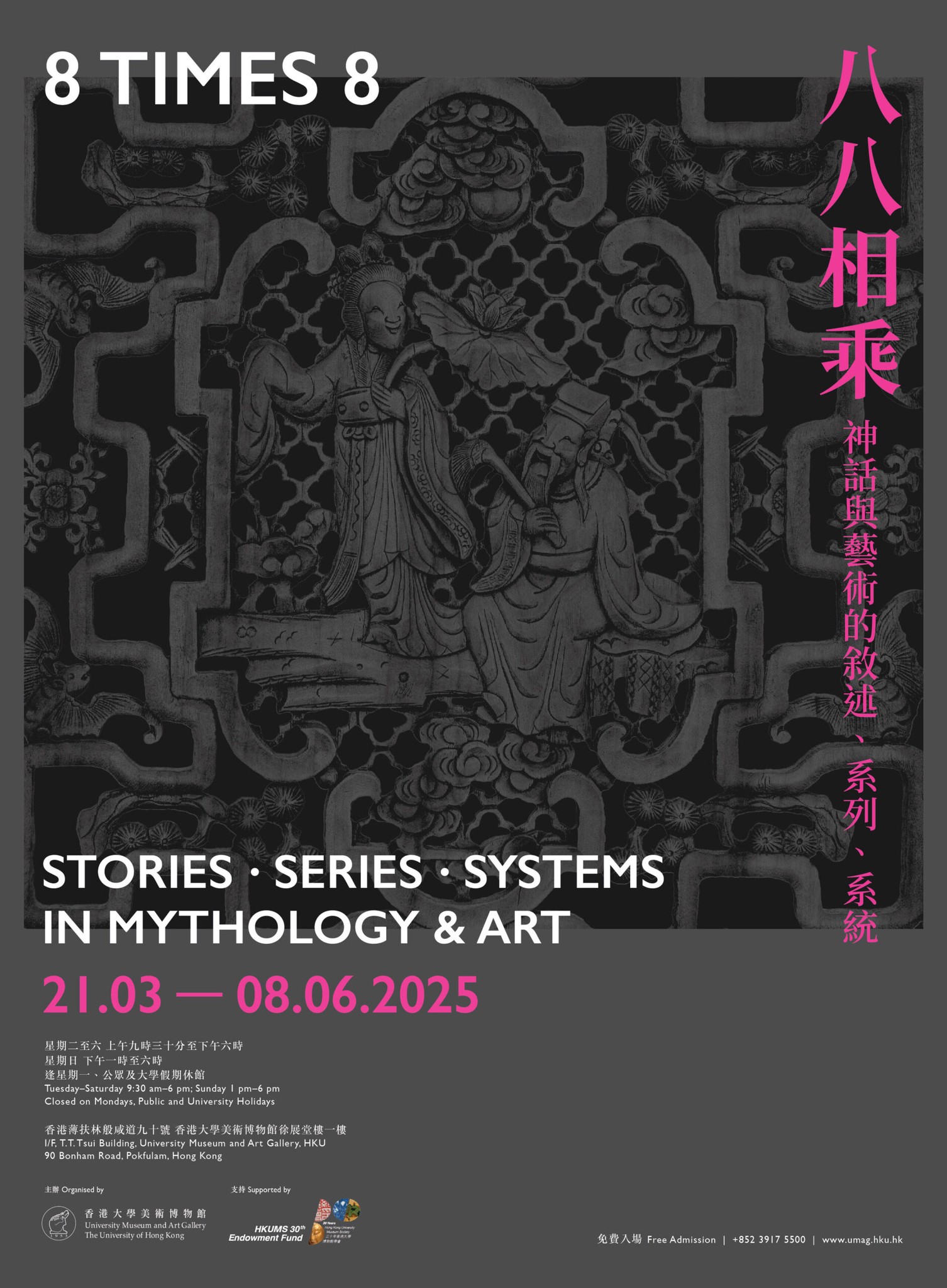

- 【展覽】八八相乘:神話與藝術的敘述、系列、系統

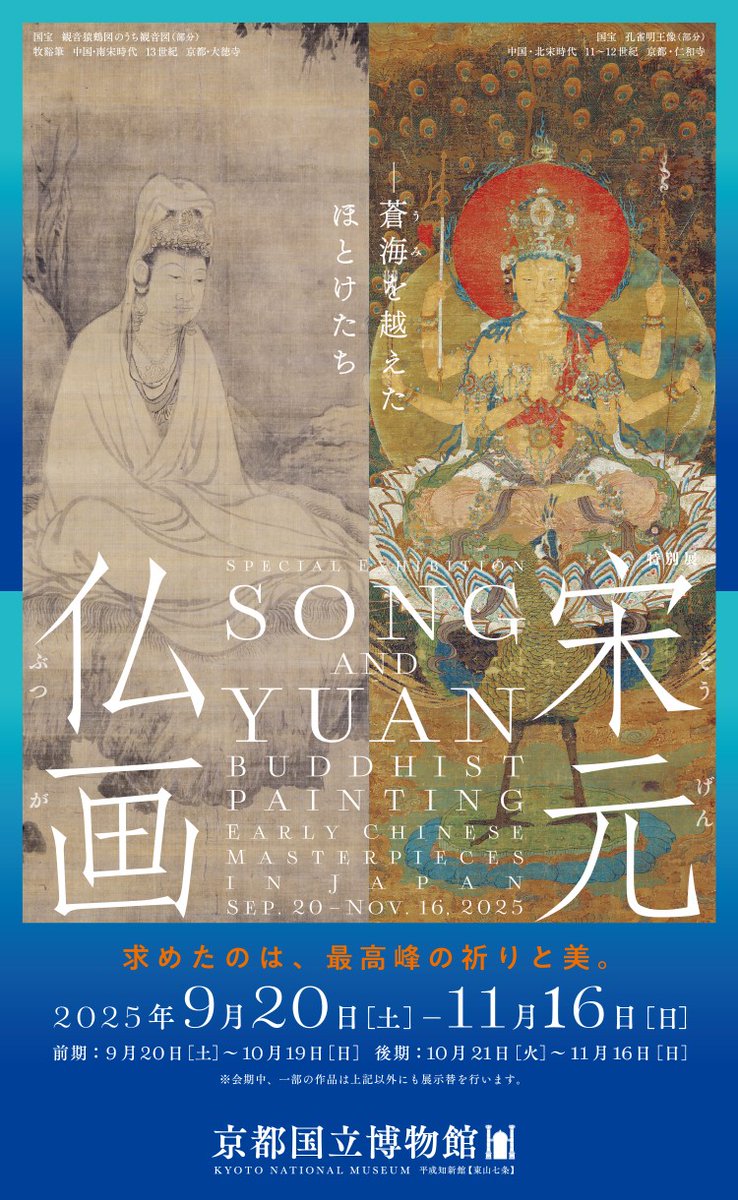

- 【展覽】宋元仏画——蒼海を越えたほとけたち

- 【展覽】FORMOSA——異端の植物学者 早田文藏

- 【展覽】ブロンズギャラリー 中国青銅器の時代

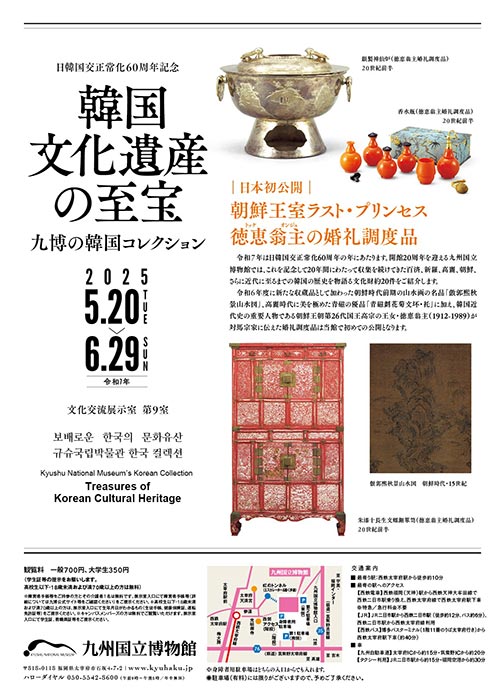

- 【展覽】韓国文化遺産の至宝——九博の韓国コレクション——

- 【展覽】躍動するアジア陶磁——町田市立博物館所蔵の名品から——

- 【展覽】台湾蘭花百姿——東京展

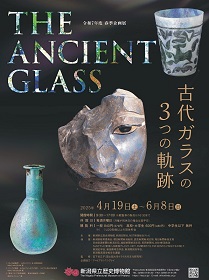

- 【展覽】THE ANCIENT GLASS 古代ガラスの3つの軌跡

- 【展覽】台湾の少年と日本の少年~巡り合うマンガ文化の百年~

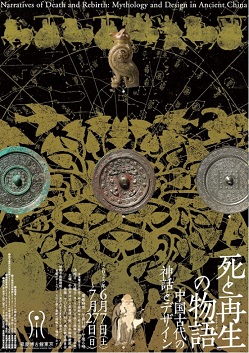

- 【展覽】死と再生の物語 ―中国古代の神話とデザイン

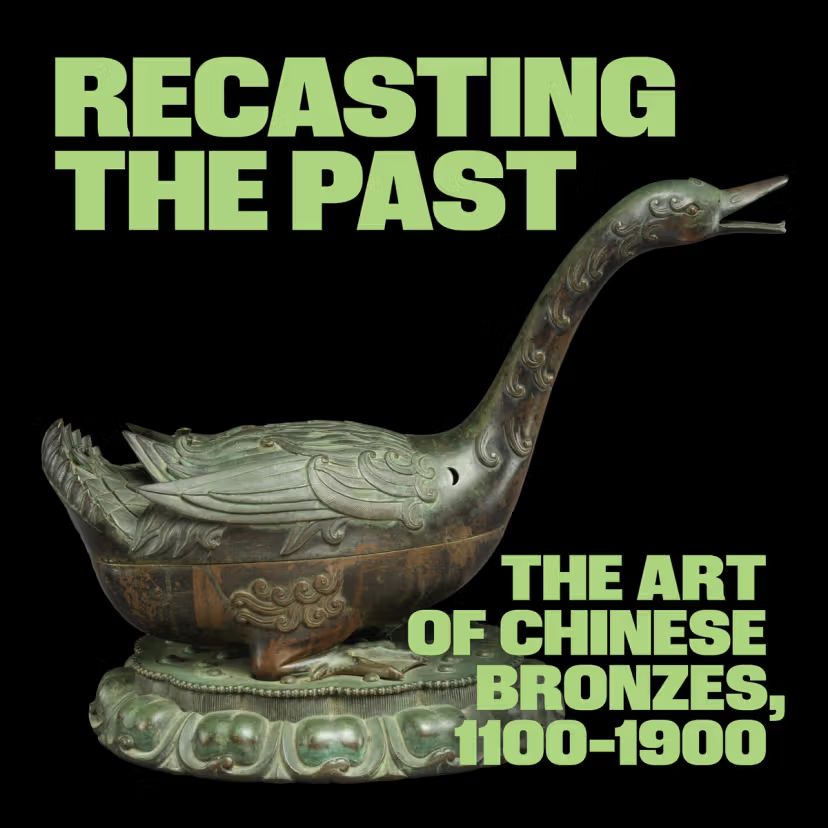

- 【展覽】Recasting the Past: The Art of Chinese Bronzes, 1100–1900

【演講】黎康:唐代雲南:在民族志與官僚制度之間的樊綽《蠻書》

標題:

【演講】黎康:唐代雲南:在民族志與官僚制度之間的樊綽《蠻書》

時間:

2025年6月3日(週二)10:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

黎康(Alexis Lycas,法國高等研究應用學院歷史語言學系副教授)

內容簡介:

主持人:胡曉真(中央研究院中國文哲研究所特聘研究員)

系統號:

A-063177

【演講】安俟堂:國族、自然與檔案:臺灣國家公園歷史的初探(1933–1972)

標題:

【演講】安俟堂:國族、自然與檔案:臺灣國家公園歷史的初探(1933–1972)

時間:

2025年6月3日(週二)14:00-16:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所西學與中國研究群

主講人:

安俟堂(Lorenzo Andolfatto,中央研究院近代史研究所訪問學人)

內容簡介:

主持人: 傅家倩(中央研究院近代史研究所副研究員)

摘要:國家公園是一個現代機構,其歷史與民族國家的歷史緊密交織。根據臺灣1972年《國家公園法》的第六條,國家公園「具有重要之文化資產及史蹟,其自然及人文環境富有文化教育意義,足以培育國民情操,需由國家長期保存者」。換句話說,國家公園該體現國家的「國體」,代表它的「國粹」,而培養國家認同。同時,自然是自然而已:公園內的自然與公園外的自然沒有質性或定性的差異。那麼,國家公園本來是什麼?如果我們同意法規的定義,公園如何被賜予「國粹」,如何傳達「文化意義」而「培育國民情操」?終究,國家公園是帶有政治性的場所;成立國家公園是個帶有政治性的行為;國家公園不一定是公園之內包括的自然、風景等等,而是所有那些被社會或政府用來劃定公園的做法,表明公園具有特殊意義。依據自國家發展委員會檔案管理局以及中央研究院檔案所蒐集的檔案資料,本次講座將探討臺灣國家公園的近現代歷史,以及此類機構在臺灣身份認同形成過程中所扮演的角色。

系統號:

A-063201

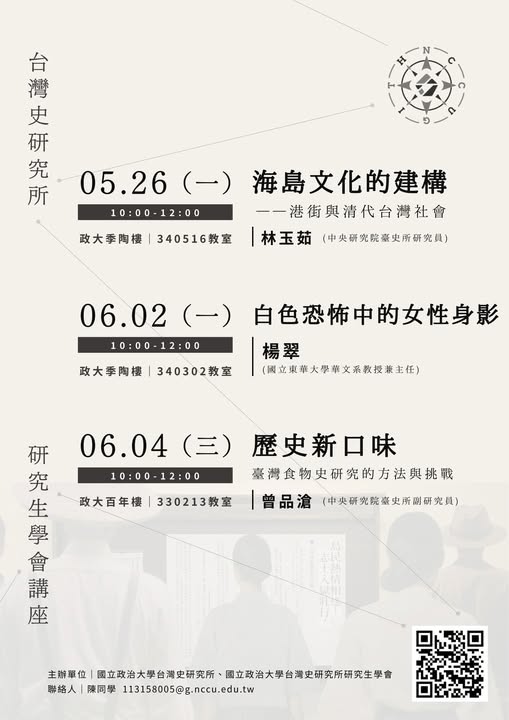

【演講】曾品滄:歷史新口味:臺灣食物史研究的方法與挑戰

標題:

時間:

2025年6月4日(週三)10:00-12:00

地點:

政大百年樓330213教室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學臺灣史研究所、國立政治大學臺灣史研究所研究生學會

主講人:

曾品滄(中央研究院臺灣史研究所副研究員)

聯絡人:

陳同學,E-mail: 113158005@g.nccu.edu.tw

系統號:

A-063209

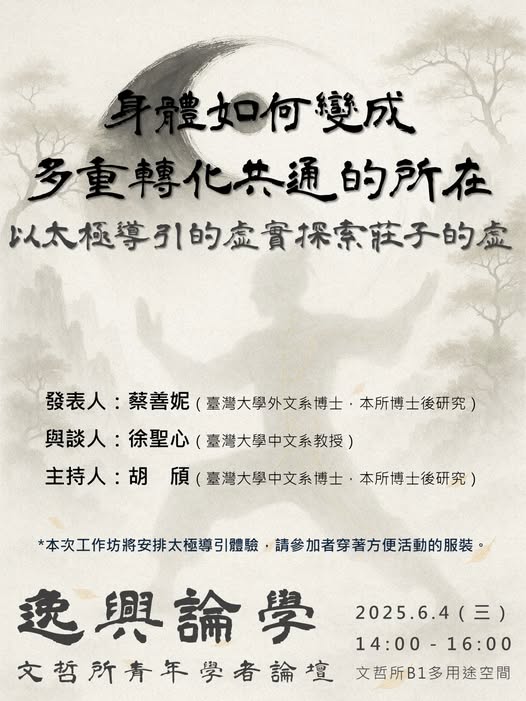

【座談會】蔡善妮:身體如何變成多重轉化共通的所在:以太極導引的虛實探索莊子的「虛」

標題:

【座談會】蔡善妮:身體如何變成多重轉化共通的所在:以太極導引的虛實探索莊子的「虛」

時間:

2025年6月4日(週三)14:00-16:00

地點:

中研院文哲所B1多用途空間(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

蔡善妮(國立臺灣大學外國語文學系博士,中研院中國文哲研究所博士後研究)

內容簡介:

與談人:徐聖心(國立臺灣大學中國文學系教授)

主持人:胡頎(國立臺灣大學中國文學研究所博士,中研院中國文哲研究所博士後研究)

活動說明:「虛」在莊子中(如心齋與壺子四示)似乎描述著一個實踐:因為自身向無特定內容的變化而能夠變動的應對不同的對象。而太極拳中的「虛實」似乎希望在身體實踐中具體的繼續問著:如何才能讓自身沒有固定內容卻也不空洞,而能充盈著未必成形的變動?如何不完全決定卻深深蘊含種種即將或已成發生?如何因此讓形式與不定互通存在?這次想要以莊子的「虛」出發,以太極導引為主要方法來思考太極拳的身體實踐可能如何繼續或重整莊子的問題。

這一個多小時的工作坊,將實驗以身體感受參與思考過程的可能。會開始於幾個關於「虛」的提問,以此設想太極拳對莊子的解釋,再來大家一起打太極,藉由太極導引、陳氏與楊氏太極拳的雲手,帶領參與者體驗這些操練中虛實的各種層次(重心轉移、內在空間與實在動態的關聯、收納與多重的生成、蘊含與發生……),來讓身體繼續感覺這些提問,最後再以語言報告這些提問透過身體實踐可能的發展。

(這次工作坊來自於一篇與德勒茲相關的論文,然此次報告將只專注於太極拳與莊子的部分。)

系統號:

A-063166

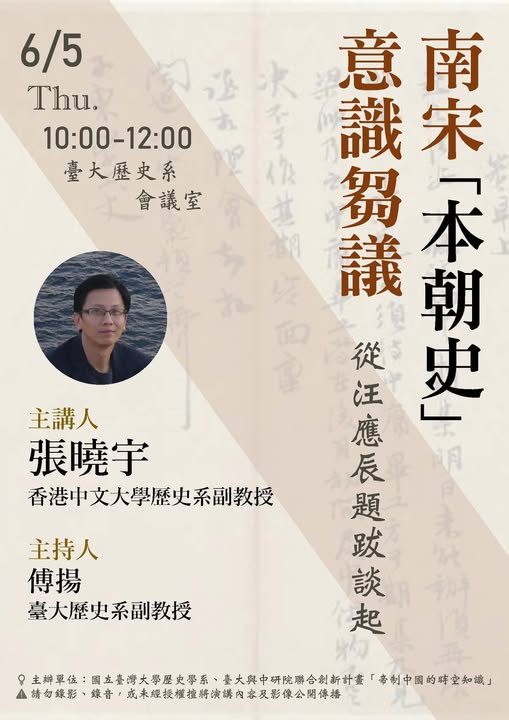

【演講】張曉宇:南宋「本朝史」意識芻議:從汪應辰題跋談起

標題:

時間:

2025年6月5日(週四)10:00-12:00

地點:

臺大歷史系會議室(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史學系、國立臺灣大學與中央研究院聯合創新計畫「帝制中國的時空知識」

主講人:

張曉宇(香港中文大學歷史系副教授)

內容簡介:

主持人:傅揚(國立臺灣大學歷史學系副教授)

系統號:

A-063203

【演講】柯志明:平埔族埔里大流亡——清代中部熟番的第二次集體出走

標題:

【演講】柯志明:平埔族埔里大流亡——清代中部熟番的第二次集體出走

時間:

2025年6月5日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上直播(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

柯志明(中央研究院院士)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

本次演講探究道光三年至二十五年間(1823-1845)清代臺灣中部平埔族第二次集體出走埔里,說明它的成因、過程以及後果,並與嘉慶九年至十五年間(1804-1810)第一次集體出走噶瑪蘭做對照。

第一次出走噶瑪蘭以岸裡社內部階層分化致生的社主派/社眾派派系內鬥作為主因,加上阿里史社番漢流血衝突以及其他中部各熟番社貧困流離作為近因。攜械叛逃界外噶瑪蘭變成「生番」的中部各社熟番(屯番),在喪失對抗朱濆、蔡牽等海盜的作用後,狡兔死走狗烹,最終遭到清廷整肅而消亡於異地。

第二次出走埔里則以漢人豪強債剝典佔熟番田園以及武力脅迫作為主因。以鄰近埔里盆地部族為主(分屬福鼎金四大股、北大埔史荖榻九股、赤崁水尾蘆竹湳鐵砧山八股)的中部熟番採取共同分攤資本和人力,與當地埔社、眉社生番簽約入墾,按股分地。阿里昆族北投社、南投社、貓羅社、柴坑仔社等社是原占多數的先墾者,大肚溪以北巴則海族岸裡社群、道卡斯族崩山社群與巴布蘭族的大肚社、水裡社、貓霧捒則後來居上,十九世紀中以後並分成「南番」、「北番」互鬥。當地埔社、眉社生番則直到埔里納入版圖、設官治理以後,方得照額收取亢五租,以及取回保留的生番股田園收取地租。喪失界內田園的中部熟番為生計不得已越界進入埔里私墾,卻能記取噶瑪蘭前車之鑑,抗拒漢人混入,並且協助清廷對抗漢人叛亂,終得能在埔里納入界內設治之後保有辛苦墾成的田園。

系統號:

A-063008

【演講】內田純子:殷墟一期的王墓殉人與商王朝社會機構

標題:

時間:

2025年6月9日(週一)10:00

地點:

中研院史語所文物陳列館五樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

內田純子(中央研究院歷史語言研究所研究員)

系統號:

A-063230

【演講】楊維真:主義、領袖、政治文化:1949年前國共兩黨的檢視

標題:

【演講】楊維真:主義、領袖、政治文化:1949年前國共兩黨的檢視

時間:

2025年6月3日(週一)14:00-16:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所國家與社會研究群

主講人:

楊維真(國立中正大學歷史學系教授)

內容簡介:

主持人: 汪正晟(中央研究院近代史研究所副研究員)

摘要:1949年前國共的發展歷程及兩黨的分合關係,深刻決定中國的歷史命運,也是探討現代中國政治無可迴避的重要課題。在諸多變項中,本講題嘗試從主義、領袖角度切入,藉以釐清國共所呈現的特殊政治文化,對兩黨成敗的影響。

系統號:

A-063227

【演講】黎康:山水的起源:以地理文獻為中心

標題:

時間:

2025年6月10日(週二)10:30-12:00

地點:

臺大歷史系會議室(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史學系、臺大余英時國際漢學研究中心、臺大與中研院聯合創新計畫「帝制中國的時空知識」

主講人:

黎康(Alexis Lycas,法國高等研究應用學院歷史語言學系副教授、臺大余英時國際漢學研究中心訪問學者)

內容簡介:

主持人:傅揚(國立臺灣大學歷史學系副教授)

系統號:

A-063225

【演講】仇乙彤:清帝國的權力與認同:透過抄家清單考察菁英的物質文化

標題:

【演講】仇乙彤:清帝國的權力與認同:透過抄家清單考察菁英的物質文化

時間:

2025年6月10日(週二)15:00-17:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所城市史研究群

主講人:

仇乙彤(Lecturer/Assistant Professor Modern East Asia Department of History, University College London)

內容簡介:

主持人: 巫仁恕(中央研究院近代史研究所研究員兼副所長)

講演摘要:本文探討清代統治菁英滿漢蒙的物質文化與族群認同。以抄家清單為核心材料,分析其中服飾、家具與文房器用,呈現滿漢蒙高級官員的生活實踐與文化選擇。研究指出,清代並存兩種文化形態:其一是由朝廷推動的融合性文化,體現在混合服飾風格、宮廷修訂書籍,以及結合外來奢侈品與內廷物件的高層官僚文化中;其二則為族群分化文化,皇帝對各原生菁英文化採取調整而非同化策略,未強行推行滿洲生活方式。 融合文化主要體現在服飾與奢侈品獎勵制度。清廷透過服制與繡紋劃分階層,在漢地服飾基礎上加入北方與宗教元素,以控制權力象徵。高官則透過皇帝獎賞獲得稀有物品,包括皮毛、蟒袍與外國器物,形成具有政治象徵的多元高文化。抄家清單顯示,三品以上高官普遍擁有跨文化奢侈品。這些物件的流通來自滿漢共治結構、高官派任制度與其經濟文化資本。 相比之下,財力不足的官員與平民難以參與此一奢侈文化,大多仍依地緣、家族與職業維持原文化實踐。漢人偏好瓷器、絲織與玉器,形成重古審美;中下層滿蒙旗人則延續傳統風格,偏好棉衣、毛皮、動物裝飾與武備騎射,蒙古旗人尤具軍事貴族特徵,與他族保持明顯文化界線。

系統號:

A-063226

【演講】Beverly Bossler: Mixed Emotions: Song Dynasty Writings for Wives and Concubines

標題:

【演講】Beverly Bossler: Mixed Emotions: Song Dynasty Writings for Wives and Concubines

時間:

2025年6月12日(週四)10:00

地點:

中研院史語所文物館五樓會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

Professor Beverly Bossler(美國布朗大學歷史系教授)

內容簡介:

主持人:陳雯怡(中央研究院歷史語言研究所副研究員/歷史學門召集人)

備註:英文演講。無須報名,歡迎參加。

系統號:

A-063165

【演講】林美莉:騙局或現實?重探1938年王正廷的六億美元借款案

標題:

【演講】林美莉:騙局或現實?重探1938年王正廷的六億美元借款案

時間:

2025年6月12日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

主講人:

林美莉(中央研究院近代史研究所副研究員)

內容簡介:

主持人: Joshua L. Freeman(中央研究院近代史研究所助研究員)

評論人: 李君山(國立中興大學歷史學系教授)

摘要:王正廷在擔任駐美大使期間接洽借款,其中1938年的6億美元借款案,被時人視為「騙局」並導致王正廷遭到撤職。本文利用胡佛研究所2023年公開的「孔祥熙文件」,釐清此一借款案的議約經過。本借款案雖因中國無法提供令銀行團滿意的擔保品而宣告失敗,然在議約過程的諸多條件,例如借款採取商業模式、部份借款須在美國購貨、以及設立中美合資公司來管理貸款等,均在日後由陳光甫接手的後續談判之中逐步實現。

系統號:

A-063228

【演講】羅國儲:陳誠的1949——以新發現日記年份與《台政紀要》為中心

標題:

【演講】羅國儲:陳誠的1949——以新發現日記年份與《台政紀要》為中心

時間:

2025年6月12日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

羅國儲(國史館修纂處協修)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

國史館於2015年出版《陳誠先生日記》後,又於去(2024)年底出版《陳誠先生日記(增訂版)》。其中有數個舊版未收錄但內容不多的年份,1949年就是其中之一。1949年是歷史關鍵轉折的一年,陳誠在這一年擔任臺灣省主席,進行了三七五減租、發行新臺幣等多項改革。除了日記之外,本館典藏的《陳誠副總統文物》中尚有十二集、十三萬字之《台政紀要》,為陳誠省主席任內部屬編纂的大事紀要。本次演講擬以此兩項史料為中心,闡述陳誠在1949年的關鍵角色。

系統號:

A-063009

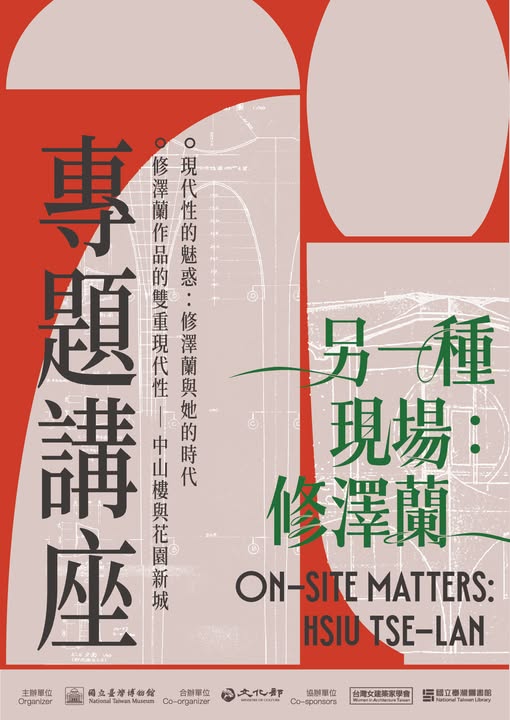

【演講】殷寶寧:現代性的魅惑:修澤蘭與她的時代

標題:

時間:

2025年6月14日(六)14:00-16:00

地點:

國立臺灣博物館鐵道部園區廳舍北翼2F演講廳(臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館、社團法人台灣女建築家學會、國立臺灣圖書館、國立臺灣圖書館陽明山中山樓

主講人:

殷寶寧(國立臺灣藝術大藝術管理與文化政策研究所教授兼所長)

內容簡介:

建築師修澤蘭1949年進入臺灣鐵路局工作,規劃設計板橋車站等相關建築,在國家建設時期投入全臺各地校園建築規劃,是克服陽明山硫磺地熱建造「中山樓」的建築師,也是打造現代新社區「花園新城」的實業家。她在臺灣各地的建築作品,早已融入公眾記憶。

本展除帶領觀眾認識修澤蘭建築師外,以「另一種現場」為概念方法,將建築師、建築圖、建築模型、各類檔案整理併置展示,重建「認識」的現場,亦藉此展現出臺灣建築發展歷程的不同風貌。

系統號:

A-063163

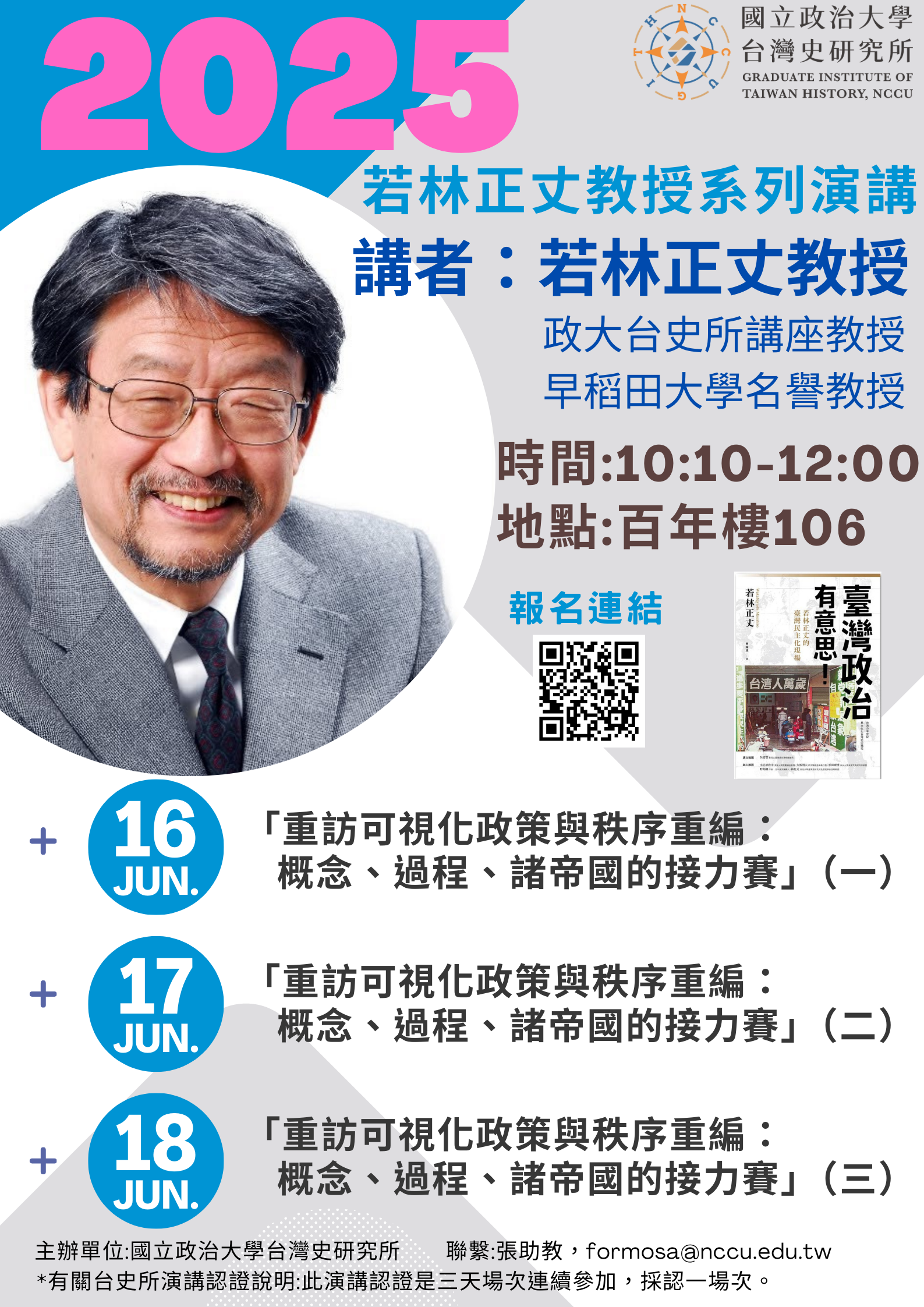

【演講會】2025若林正丈教授系列演講

標題:

時間:

2025年6月16日至18日(週一至週三)10:10-12:00

地點:

政大百年樓330106(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學臺灣史研究所

主講人:

若林正丈(國立政治大學臺灣史研究所講座教授、日本早稻田大學名譽教授)

聯絡人:

Tel: 886-2-2939-3091#63691,E-Mail: formosa@nccu.edu.tw

內容簡介:

■演講資訊

講座一:2025/06/16(一),10:10-12:00

【 重訪可視化政策與秩序重編:概念、過程、諸帝國的接力賽」(一)】

講座二:2025/06/17(二),10:10-12:00

【 重訪可視化政策與秩序重編:概念、過程、諸帝國的接力賽」(二)】

講座三:2025/06/18(三),10:10-12:00

【 重訪可視化政策與秩序重編:概念、過程、諸帝國的接力賽」(三)】

■ 本所於6月16、17、18日(一)、(二)、(三)舉辦若林正丈教授系列演講,6月16、17日於演講結束後開放新書簽名。

*有關台史所演講認證說明:此演講認證是三天場次連續參加,採認一場次。如有疑問,請洽政大台史所,謝謝。

系統號:

A-063212

【演講會】珍稀史料首度公開!近史所70週年軍政人物檔案發表會

標題:

【演講會】珍稀史料首度公開!近史所70週年軍政人物檔案發表會

時間:

2025年6月18日(週三)14:00-17:20

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所檔案館

內容簡介:

中央研究院近代史研究所檔案館為慶祝本所成立70週年,特別於今年6月18日隆重舉辦「軍政人物檔案發表會」。近史所自創所以來,即致力於推動口述歷史計畫,訪談數百位重要軍政人物,並因緣際會徵集眾多珍貴個人文書入藏。經過檔案館的整理與編目,這些珍貴史料陸續開放,近年更成為館藏的重要核心。

本次發表會特邀相關領域的學者專家,介紹重要軍政人物及館藏特色,並展出日記、信函等珍貴新史料,拓展歷史研究的新視野。誠摯邀請各界蒞臨參與,共同見證近史所檔案館在史料保存與研究推廣上的深耕成果。

系統號:

A-063200

【演講】陳吉仲:臺灣農業永續之路——兼論農地農用

標題:

時間:

2025年6月19日(週四)12:30-14:30

地點:

中研院社會學研究所802會議室+線上會議(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會學研究所

主講人:

陳吉仲(國立中興大學應用經濟學系特聘教授)

聯絡人:

張小姐,E-mail: ios.trtost@gmail.com

內容簡介:

主持人:吳齊殷(中央研究院社會學研究所研究員)

演講簡介:

農業永續必備的條件是陽光、水、土地及農漁民,在台灣,除陽光外,農業永續受到極大挑戰。以農地而言,面對農地的價格偏高、農地品質受影響,以及農地數量的流失三大問題,透過農地的盤查、公佈,以及後續的管理與利用精進,才能陸續解決上述農地的問題。然而經濟發展所導致的農地流失和光電等影響,亦是農地政策所要面對,建議完成並發佈農地政策白皮書,在國土計畫架構下將農地總量維持在74-81萬公頃的水準。

透過農田水利會升格公務機關,擴大灌區並完整農業生產管理中的精準滴灌,來解決乾旱和氣候變遷之影響。最後有土地、有水資源,還需要有農漁民在這塊土地從事農漁業生產,但所得無法提高就無法確保農漁民投入農漁業生產。提高農漁民所得的策略是同步降低農民的生產成本及災害或疫病的損失,並提高農產品的價格,近期我致力於將2016-2023年如何提高農漁民所得的具體政策及措施做分析,希望可以做為後續農業部門永續之參考。

活動說明:

1.本場次演講規劃現場與線上參與形式。

2.線上參與連結於活動前以電子郵件另行寄送。

系統號:

A-063059

【演講】戴伯芬:從家族史到礦業史:海山女礦工的生命考掘

標題:

時間:

2025年6月19日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上直播(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

戴伯芬(天主教輔仁大學社會學系特聘教授)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

我的外婆張曾桂(1927-2024),一位出生於土城內媽祖田庄,未受過教育的臺灣女性,她的一生見證了從山本炭鑛到海山煤礦的歷史,經歷太平洋戰爭的軍方徵工、臺南街頭目睹二二八事件、承受丈夫礦災身亡的貧困掙扎,成為海山、海一礦災在場的見證,透過考掘她的生命過程中看到臺灣礦業的興衰起落,以及底層礦工家庭出生入死的人生,讓一個平凡礦家的家族史轉化為一頁被遺忘了的臺灣礦業史。

系統號:

A-063010

【演講】米華健:"Sinicization" discourse and the paradigmatic crisis in Chinese Historiography

標題:

【演講】米華健:"Sinicization" discourse and the paradigmatic crisis in Chinese Historiography

時間:

2025年6月20日(週五)下午2點至3點30分

地點:

政大綜合院館一樓,270114教室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學國際事務學院、歐洲聯盟研究國際學分學程

主講人:

米華健(James A. Millward,美國喬治城大學艾德蒙·A·華許外事學院教授)

內容簡介:

米華健教授(James A. Millward)是美國喬治城大學艾德蒙·A·華許外事學院(Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University) 的歷史學教授,專長於歐亞內陸史與清代新疆歷史研究。他在研究中亞史、新疆史方面享有盛譽,是「新清史」學派的重要代表之一。

米華健教授的學術貢獻不僅豐富了相關研究領域,也為理解歐亞大陸歷史提供了寶貴的視角,具有很高的國際知名度。本次講座將聚焦於「漢化」論述與中國歷史學的範式危機,討論歷史敘事中的轉變與挑戰,幫助聽眾更深入理解當代歷史研究的趨勢與價值,本次演講教授將以中文演講。歡迎有興趣的同學、師長踴躍參加,不需事先報名,機會難得,盡請把握。

系統號:

A-100228

【演講】劉維開:蔣中正日記1969年

標題:

時間:

2025年6月20日(週五)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所戰後臺灣政治史共同研究專題

主講人:

劉維開(國立政治大學歷史學系退休教授)

內容簡介:

主持人:蘇聖雄(中央研究院近代史研究所副研究員兼檔案館主任)

演講說明:「戰後臺灣政治史共同研究專題」為本所幾位對戰後臺灣政治史有興趣的同仁成立,藉研讀重要史料,相互攻錯交流,共同推動戰後臺灣政治史研究。2021年起召開讀書會閱讀《蔣中正日記》,自1949年的日記開始,每次閱讀半年,至今已讀到1968年,歷次讀書會皆邀請相關領域的專家進行導讀演講。接下來將繼續閱讀《蔣中正日記》,每次閱讀一年,歡迎對冷戰史、戰後臺灣史、近代東亞史等相關研究有興趣的師生參加。

系統號:

A-063229

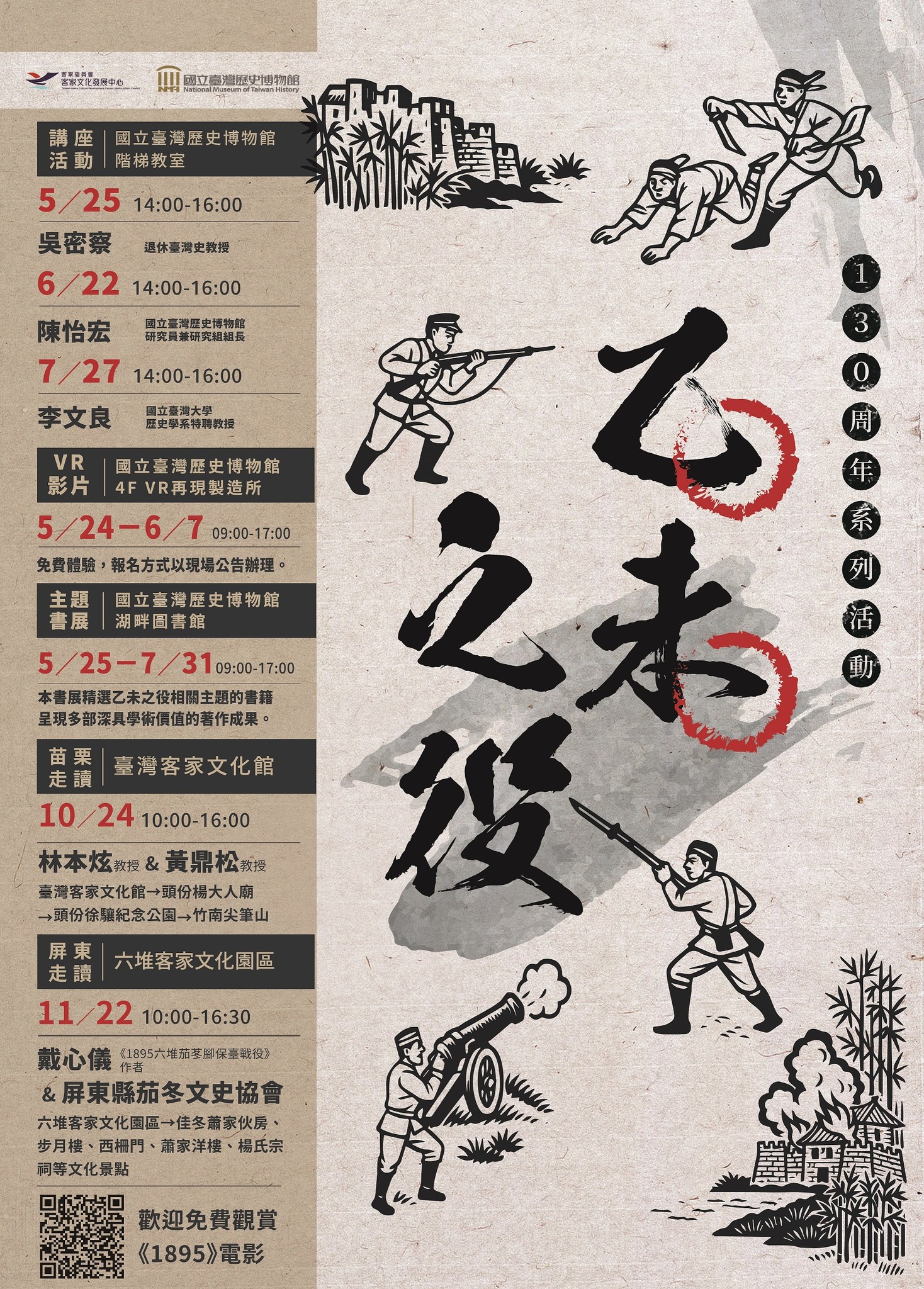

【演講】陳怡宏:1895的多重視角:乙未之役的非文字資料解密

標題:

【演講】陳怡宏:1895的多重視角:乙未之役的非文字資料解密

時間:

2025年6月22日(週日)14:00-16:00

地點:

臺史博展示教育大樓階梯教室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

主講人:

陳怡宏(國立臺灣歷史博物館研究員兼研究組組長)

聯絡人:

Tel: (06)3568889

內容簡介:

「戰爭」不只是實際的戰爭,如何報導戰爭是一種戰爭的再現,同時也是一部眾聲喧嘩的歷史劇場。

當清朝割讓台灣,日軍踏上這片土地,一場關於詮釋權的無形戰爭也隨之展開。

透過畫報、錦繪、照片、年畫、歌謠乃至建築等非文字資料,得以窺見各方如何建構自己的「真相」:清國石印畫中劉永福英勇抗敵、日本報紙諷刺畫中的敵軍形象、民間歌謠裡的哀嘆與譏諷。甚至連戰死者的紀念方式都成為文化角力的場域。

從離島澎湖到臺灣本島、北從基隆南至屏東,從報紙插圖到神社祭祀,每一項史料都是拼圖的一角,共同呈現出這場影響臺灣命運的歷史事件。而在真假交錯的資訊洪流中,即使是「錯誤」紀錄,也成為當時人心態的珍貴見證。

這是一部關於記憶如何被塑造、被爭奪,最終又如何在當時人們心中留下烙印的故事。

系統號:

A-063161

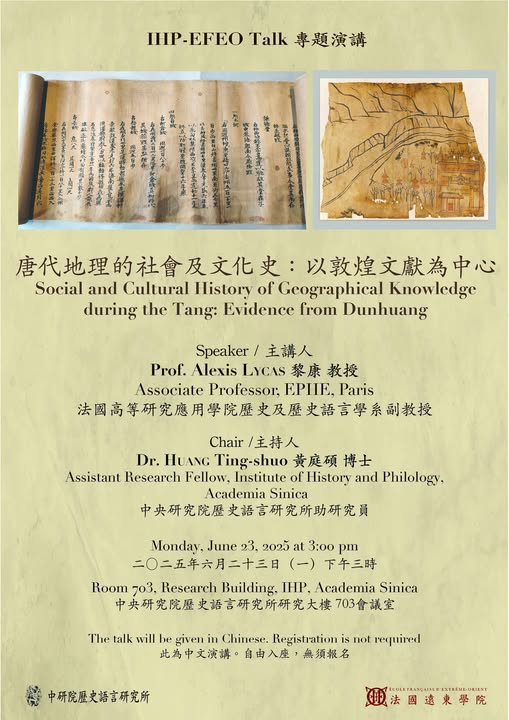

【演講】黎康:唐代地理的社會及文化史:以敦煌文獻為中心

標題:

時間:

2025年6月23日(週一)15:00-17:00

地點:

中研院史語所研究大樓703會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所、法國遠東學院臺北中心

主講人:

黎康(Alexis Lycas,法國高等研究應用學院歷史語言學系副教授)

內容簡介:

主持人:黃庭碩(中央研究院歷史語言研究所助研究員)

此為中文演講,自由入座,無需報名。

系統號:

A-063192

【演講】徐銘謙:用祖先的方法修祖先的路——手作步道的技藝與文化傳承

標題:

【演講】徐銘謙:用祖先的方法修祖先的路——手作步道的技藝與文化傳承

時間:

2025年6月26日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

徐銘謙(臺灣千里步道協會副執行長/國立清華大學通識教育中心兼任助理教授)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

千里步道協會推動手作步道,以改變慣行工程對山林破壞,除了基於保護環境生態,更重視「因地制宜、就地取材」,遵循古道原有的歷史人文故事與地景的維持。至今參與177條步道維護,發掘台灣各地不同的風土發展出來的工法特色,並著手記錄與表揚「榮譽步道師」,推廣「以祖先的方法修護祖先的路」,不僅是工法技術還有身體實作的「默會知識」,更與族群的歷史、語言、制度、文化緊密鑲嵌。社區參與修護古道本身即是文化傳承、歷史延續的行動。

系統號:

A-063011

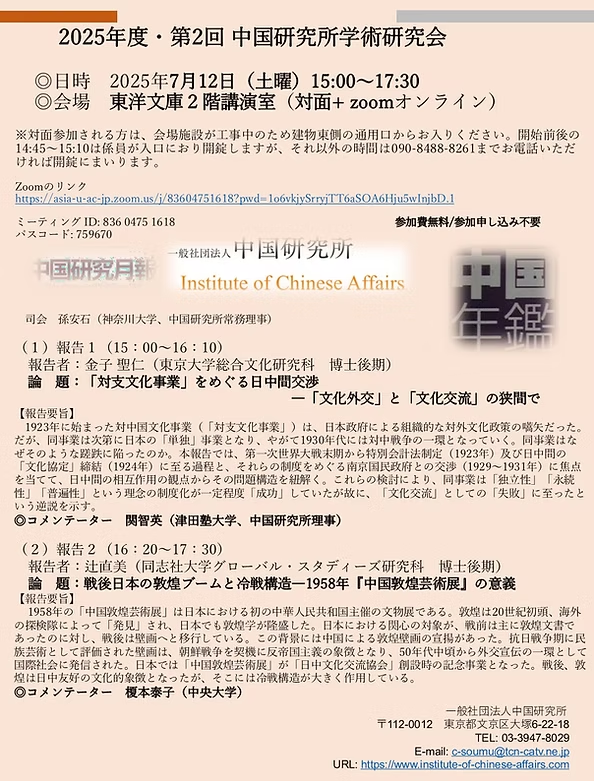

【演講會】2025年度第2回中国研究所学術研究会

標題:

時間:

2025年7月12日(週六)15:00-17:30

地點:

東洋文庫2会講演室+ Zoomオンライン(東京都文京区本駒込2-28-21)

主辦單位:

一般社団法人中国研究所

聯絡人:

一般社団法人中国研究所,Tel: 03-3947-8029;E-mail: c-soumu@tcn-catv.ne.jp

內容簡介:

参加費 無料(中国研究所所員・研究会員以外の方もご参加いただけます)

※今回は事前申し込み不要です。

※対面参加される方は、会場施設が工事中のため建物東側の通用口からお入りください。開始前後の14:45~15:10は係員が入口におり開錠しますが、それ以外の時間は090-8488-8261までお電話いただければ開錠にまいります。

※Online参加希望の方は、開会時刻までに以下のURLより入室ください。

https://asia-u-ac-jp.zoom.us/j/83604751618?pwd=1o6vkjySrryjTT6aSOA6Hju5wInjbD.1

◇報告1(15:00~16:10)

報告者:金子聖仁(東京大学大学院)

論題:「対支文化事業」をめぐる日中間交渉ー「文化外交」と「文化交流」の狭間で

【報告要旨】

1923年に始まった対中国文化事業(「対支文化事業」)は、日本政府による組織的な対外文化政策の嚆矢だった。だが、同事業は次第に日本の「単独」事業となり、やがて1930年代には対中戦争の一環となっていく。同事業はなぜそのような蹉跌に陥ったのか。本報告では、第一次世界大戦末期から特別会計法制定(1923年)及び日中間の「文化協定」締結(1924年)に至る過程と、それらの制度をめぐる南京国民政府との交渉(1929~1931年)に焦点を当てて、日中間の相互作用の観点からその問題構造を紐解く。これらの検討により、同事業は「独立性」「永続性」「普遍性」という理念の制度化が一定程度「成功」していたが故に、「文化交流」としての「失敗」に至ったという逆説を示す。

コメンテーター:関智英(津田塾大学、中国研究所理事)

◇報告2(16:20~17:30)

報告者:辻直美(同志社大学大学院)

論題:戦後日本の敦煌ブームと冷戦構造ー1958年『中国敦煌芸術展』の意義

【報告要旨】

1958年の「中国敦煌芸術展」は日本における初の中華人民共和国主催の文物展である。敦煌は20世紀初頭、海外の探検隊によって「発見」され、日本でも敦煌学が隆盛した。日本における関心の対象が、戦前は主に敦煌文書であったのに対し、戦後は壁画へと移行している。この背景には中国による敦煌壁画の宣揚があった。抗日戦争期に民族芸術として評価された壁画は、朝鮮戦争を契機に反帝国主義の象徴となり、50年代中頃から外交宣伝の一環として国際社会に発信された。日本では「中国敦煌芸術展」が「日中文化交流協会」創設時の記念事業となった。戦後、敦煌は日中友好の文化的象徴となったが、そこには冷戦構造が大きく作用している。

コメンテーター:榎本泰子(中央大学)

司会:孫安石(神奈川大学、中国研究所常務理事)

系統號:

A-063216

【演講】李文良:1895年南臺灣六堆火燒庄戰役

標題:

時間:

2025年7月27日(週日)14:00-16:00

地點:

臺史博展示教育大樓階梯教室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

主講人:

李文良(國立臺灣大學歷史系特聘教授)

聯絡人:

Tel: (06)3568889

內容簡介:

1895年11月在南臺灣六堆客家地區發生的火燒庄戰役,是日本佔領臺灣期間最為慘烈的一場村級規模之戰爭。

周長二千公尺、約有三百戶民家的火燒庄,巧妙地利用天然河川及人工圳道,配合周邊密植的莿竹林,形成如城堡一般的堅固防衛設施。

他們憑靠著25 門舊式鑄鐵砲、三百餘枝槍,面對二千多名擁有精良武器裝備、豐厚後勤補給的日本正規軍,卻仍頑強不屈地抵抗了兩天。連日軍都為其防衛設施和抵抗決心,驚歎不已。

本次演講將從乙未戰爭之歷史背景介紹出發,進一步利用現存龐大且翔實的日方檔案,整理復原火燒庄戰役之歷史過程。

系統號:

A-063162

【演講】蔣雅君:修澤蘭作品的雙重現代性——中山樓與花園新城

標題:

時間:

2025年9月6日(六)14:00-16:00

地點:

國立臺灣博物館鐵道部園區廳舍北翼2F演講廳(臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館、社團法人台灣女建築家學會、國立臺灣圖書館、國立臺灣圖書館陽明山中山樓

主講人:

蔣雅君(中原大學建築學系副教授)

內容簡介:

建築師修澤蘭1949年進入臺灣鐵路局工作,規劃設計板橋車站等相關建築,在國家建設時期投入全臺各地校園建築規劃,是克服陽明山硫磺地熱建造「中山樓」的建築師,也是打造現代新社區「花園新城」的實業家。她在臺灣各地的建築作品,早已融入公眾記憶。

本展除帶領觀眾認識修澤蘭建築師外,以「另一種現場」為概念方法,將建築師、建築圖、建築模型、各類檔案整理併置展示,重建「認識」的現場,亦藉此展現出臺灣建築發展歷程的不同風貌。

系統號:

A-063164

【系列演講】2025年臺灣文獻講座

標題:

時間:

2025年4月至8月,共5場

地點:

國史館史蹟大樓1樓簡報室(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

聯絡人:

鍾達諸,Tel: (049)2316881轉409

內容簡介:

三、

講題:日治臺灣山區的探險活動始末

講座:鄭安睎(臺中教育大學區域與社會發展學系副教授兼系主任)

時間:6月28日(星期六)14:00-16:00

地點:中央書局(臺中市中區臺灣大道一段235號)

四、

講題:屏東縣觀音信仰的文化底蘊

講座:林淑鈴(高雄師範大學客家文化研究所教授)

時間:7月25日(星期五)14:00-16:00

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室

五、

講題:明清以來城隍信仰的再思考:以金門地區為例

講座:謝貴文(高雄科技大學文化創意產業系教授)

時間:8月21日(星期四)14:00-16:00

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室

系統號:

A-063097

【系列演講】「亂」中有「敘」:東亞近現代戰亂歷史敘事的紛呈』系列講座

標題:

【系列演講】「亂」中有「敘」:東亞近現代戰亂歷史敘事的紛呈』系列講座

時間:

2025年3月至6月,共4場

地點:

東吳大學外雙溪校區第二教研大樓6樓D0634教室+D0633同步直播(臺北市士林區臨溪路70號)

主辦單位:

東吳大學歷史學系

聯絡人:

Tel: 02-2881-9471分機6172、6173,E-mail: history@gm.scu.edu.tw

內容簡介:

■第四場

時 間∣06/04(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 第二教研大樓 6F D0634教室 (D0633同步直播)

主講人∣廖榮鑫將軍(中華民國空軍備役二級上將)

講 題∣認識戰爭與備戰思維:『戰力評估與軍備思維』實務經驗分享

費用:免費

對象:歡迎對歷史有興趣者報名參加。

注意事項:

※ 由於現場座位有限,D0634 教室的座位將優先提供給東吳歷史系的學生。

※ 專題講座亦歡迎喜愛歷史的朋友線上參加,連結將公告於東吳大學歷史學系FB,歡迎轉發周知。

※ 主辦單位保留依實際情況調整之權利。

※ 報名期限:即日起至各場次舉辦日當週一中午12:00止,如名額額滿將提前截止。

系統號:

A-063108

【工作坊】Island Voices on the Move: Sinophone Research Forum HKCAL Workshop & Taiwan Workshop

標題:

【工作坊】Island Voices on the Move: Sinophone Research Forum HKCAL Workshop & Taiwan Workshop

時間:

2025年6月11日至13日(週五)

地點:

University of Leeds (Woodhouse Lane Leeds LS2 9JT)

主辦單位:

University of Leeds

內容簡介:

This year's forum, co-organised with the School of Languages, Cultures and Societies at the University of Leeds, features two workshops examining cultural expression and identity across Sinophone communities. Presentations explore themes of language, media, diaspora, memory, and representation in both the Hong Kong and Taiwan contexts.

系統號:

A-063102

【工作坊】2025年「中國近世儒學與社會」研究計畫工作坊

標題:

時間:

2025年6月20日(週五)9:00-17:30

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、明清研究推動委員會

內容簡介:

報名人數:20人

報名期限: 即日起至2025/06/16 12:00 (額滿截止)

※ 僅限「與會名單」人員與會。未報名或未錄取者,無法進入會場。

系統號:

A-063194

【研習營】2025年第四屆「田野與文獻」研習營

標題:

時間:

2025年8月10日至4日(週日至週四)

地點:

線上課程與田野調查

主辦單位:

財團法人林本源中華文化教育基金會、財團法人曹永和文教基金會、國立暨南國際大學歷史系

內容簡介:

■線上課程

時間∣2025/8/10(日)

費用 | 免費

■田野踏查

時間∣2025/8/11(一)至2025/8/14(四)

地點∣南投縣之魚池、名間、集集、竹山、鹿谷與埔里等地。

費用∣課程、住宿、餐費及踏查期間遊覽車資全免,往返暨南大學交通需自行負責,保險費依各校規定辦理。

-注意事項-

*線上課程:開放各界報名參加,歡迎轉發周知。

*完整研習營(線上課程+田野調查):僅限主/協辦單位學生參加。

*參加完整研習營者,除必須完整參加「線上」與「實體」課程外,踏查前需詳閱主辦單位提供之田野文獻手冊,踏查後每晚需進行分組討論,並於8/14(四)進行田野成果報告,一旦報名即表示同意配合以上規劃,務請審慎考慮是否報名。

*本研習營優先開放主/協辦單位碩士生與大學部高年級學生參加,總額30名,以114年8月1日起之學籍為準,報名後將於5月初通知甄選結果,各校間名額可流用。

*主辦單位保留依實際情況調整之權利。

-聯絡人-

國立暨南國際大學歷史學系 陳瑢真( jcchen@ncnu.edu.tw)

國立暨南國際大學歷史學系 洪靖𡟥(s110105008@mail1.ncnu.edu.tw)

系統號:

A-063099

【研習營】新史料、新方法:2025近代政治外交史研習營

標題:

時間:

2025年8月25日至28日(週一至週四)9:00-17:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、中央研究院近代史研究所檔案館

聯絡人:

林小姐,E-mail: schuan@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

研習營宗旨:本研習營旨在提供一個專業平臺,幫助學員深入挖掘史料資源,並提供創新的研究經驗與方法,如AI在歷史學的應用、海內外學界的最新動態、史學應用與方法的基本觀念,俾靈活應用史料於政治外交史研究,拓展學術研究的視野,提升研究的深度與廣度。我們誠摯邀請所有對政治外交史研究抱有熱忱的學員,共同參與這段充滿探索與創新的學術旅程。

研習營內容:專題講座、綜合討論,以及學員的實習研討。參與者可聆聽前輩學者的研究經驗與創見,並透過學員間的互動,達到學術交流的效果。

研習營師資(按姓氏筆劃排列):

所外師資

中村元哉/東京大學總合文化研究科教授

李君山/國立中興大學歷史學系教授

林孝庭/史丹佛大學胡佛研究所研究員

家永真幸/東京女子大學國際社會學科教授

郭岱君/史丹佛大學胡佛研究所研究員

項 潔/國立臺灣大學資訊工程學系兼任教授

齊錫生/香港科技大學榮休教授

所內師資

汪正晟/中央研究院近代史研究所副研究員

徐兆安/中央研究院近代史研究所副研究員

陳永發/中央研究院院士

陳冠任/中央研究院近代史研究所助研究員

黃自進/中央研究院近代史研究所研究員

蕭雅宏/中央研究院近代史研究所檔案館編審

蘇聖雄/中央研究院近代史研究所副研究員兼檔案館主任

研習對象:近現代史、臺灣史及相關領域之大學生、碩士生與博士生。

錄取名額:正取30名,備取若干名,並酌收海外學員

報名資訊:

1. 報名日期:自即日起至6月30日(一)止

2. 報名方式:一律採用網路報名。研習營招生簡章及報名表公告於本網站及中央研究院近代史研究所學術活動最新活動訊息。研習營相關訊息將隨時透過本網站公布與更新,請參加者自行留意。

3. 報名者需繳交研究計畫乙份,碩、博士生請交研究計畫、大學部學生若無研究計畫,可繳交與研習營相關領域之讀書報告一篇,做為研究計畫之替代。(研究計畫或讀書報告字數為3,000字以內)

◎ 研究計畫書:凡報名者,需於 2025/07/01(二),PM 12:00前,繳交「研究計畫書」,始完成報名手續。

4. 錄取名單公布日期:2025年7月8日(二)前公布於研習營網站最新消息,並以email通知錄取學員;未錄取者恕不個別通知。

學員義務:

1. 學員必須全程參與研習營活動。

2. 學員將分組,各由一名博士後研究人員擔任導師。研習營期間,學員得發表個人專題報告或研究計畫、擔任評論人,或進行分組討論,並於研習營結束前提交心得報告。

食宿安排:主辦單位將為全體學員提供食宿(中央研究院學術活動中心),但學員須自行負擔旅費,全體學員於8月24日(星期日)報到住宿,並於8月28日(星期四)離營。

其他注意事項:

1. 研習營活動不接受現場報名及旁聽,未被錄取者,請勿前往。

2. 凡報名即視同認可並接受本研習營之各項規定,請按照報名程序繳交資料。

3. 研習營活動前如遇不可抗力之重大事故而無法如期舉行,主辦單位將於本網站公告之,並另擇期舉行。

4. 研習營相關訊息將隨時透過本網站公布與更新,請參加學員自行留意。

系統號:

A-063199

【資料庫】香港研究資料庫

標題:

內容簡介:

中央研究院社會學研究所Institute of Sociology,Academia Sinica香港主題小組,與中研院人文與社會科學聯合圖書館 合作,共同建置「香港研究資料庫」,正式對外開放使用。

這項工作是香港主題小組的重要成果之一,旨在提供一個系統化的香港研究資源入口,協助學術界與公眾深化對香港議題的理解與探討。

目前資料庫以公民社會與政治參與相關資料為優先收集對象,並積極拓展收集範圍,包括與離散港人社群合作,建立多元的資料來源。除了文獻與出版物,也納入歷史檔案與研究必備書單,逐步充實台灣研究香港議題的基礎建設。

系統號:

A-063220

【展覽】看得見的紅樓夢

標題:

時間:

2024年5月17日至2026年5月17日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽區203(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

展覽以三個軸線展開。一、「大雅可觀」:呈現《紅樓夢》迷人之處,在於貴族階級精緻的物質文化,在於其為作者生於江寧織造世家的生命經驗,所顯現出的富貴榮華;二、「異物奇貨」:挑揀書中來自外國的舶來品,提示作者以此襯托賈府的時尚,提示正因作者身處的時代宮廷流行「洋貨」,所掀起的仿效風潮;三、「一番夢幻」:說明書中人物依據使用、相關聯物品的描繪,塑造出不同的性格與隱喻,塑造出女性短暫卻燦爛的生命姿態,令人憐惜與不捨。

系統號:

A-063090

【展覽】攻背.命龜:晚商龜背甲特展

標題:

時間:

2024年12月21日至2025年12月27日

地點:

中研院歷史文物陳列館一樓甲骨區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

在大邑商的統治下,社會文化、政治經濟已有長足的進步,然而面對未知的一切,商人仍仰賴占卜以溝通鬼神、預知諸事。作為靈物的龜甲、胛骨從活體物類轉化為占卜媒介,過程中經歷一系列的削磨、整治,以及圓鑽與長鑿的施作,方能進行灼兆與貞問。本展覽將帶著大家了解龜甲整治的物質層面,並著重於較少被關注的背甲身上,試著從目前被保留下的占卜背甲,一窺其型態與變化。

系統號:

A-063091

【展覽】力的多重宇宙——臺灣運動文學特展

標題:

時間:

2024年10月17日至2025年9月14日

地點:

國立臺灣文學館展覽室C(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

臺灣的運動文化不僅凝聚集體認同,也帶給個人身心放鬆的時刻。臺灣的運動文學發展也引領讀者一探不同力量打開的多重宇宙。

臺灣的現代運動文化以及新文學同樣發軔於日治時期,在日本殖民統治之下,台灣人開始體驗到各式近代的運動競技,並自教育開始扎根進日常生活之中。戰後國民政府來台,運動競技與國家榮辱更加扣連,也開始轉向更為專業的運動培訓。八○年代隨著經濟水準上升、休閒時間增多,運動開始變成塑造生活風格的元素。而隨著媒體發展,國內外大型賽事的轉播與資訊流通逐步興盛,運動經驗鑲嵌進我們生活的周邊。

文學描述各式運動的動態過程,時而化作賽場上的第一線,時而又俯瞰全場發展。精彩的賽評文字與報導嘗試重回現場,文學作品則深潛運動員的心理,隨著敘事發展,讓讀者也了解運動不單只是身體活動,還牽連到國族、社會、個人以及身體的多元可能。

這場展覽將希望讓臺灣民眾發現運動在臺灣文學的發展,探索身體的多樣性到感受文學中的運動表現,呈現力的多重宇宙。

系統號:

A-063094

【展覽】「聽海湧」與它的時代:二戰下的臺籍戰俘監視員特展

標題:

時間:

2024年9月10日至2025年6月8日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

公視戲劇「聽海湧」講述二戰時期殖民統治下的臺灣人,如何被動員前往戰場,故事圍繞著臺籍戰俘監視員新海志遠的故事展開。監視員受日本軍隊命令管理戰俘,日軍以軍人方式管理戰俘,最終於戰事不利時虐殺戰俘。戰後盟軍軍隊重返時,開啟戰爭審判,許多戰俘監視員因此被判刑甚至處死。殖民統治下前往戰場的臺灣人,部分因被動員、部分則是因受皇民化教育而產生認同問題,戰時的軍隊命令與人性糾葛,與戰後軍事審判間的種種難題,糾結著新海志遠他們,最終能否回到家鄉臺灣?

展覽分為「戰爭背景、精神動員與認同」、「戰爭動員:奔赴戰場的臺灣人」及「終戰與審判」3個單元,建立觀眾對二戰時期下的日本殖民地臺灣及臺灣人被動員的背景。展覽也說明當時赴海外戰場的臺灣人,許多是以軍夫、軍屬等非軍人的身分,在戰地勞動或協助戰俘管理等概況,及戰爭結束後迎來了不同的命運,有的被迫加入國軍,捲入國共內戰,有的則是在無人聞問的情況下設法回到臺灣,有的則如戰俘監視員這般,因為被指控虐待戰俘而遭受盟軍的軍事審判。回家成為這些臺灣人的共同期望。

系統號:

A-063103

【展覽】賞賜有禮:清代文獻中的天子禮物

標題:

時間:

2025年3月22日至6月8日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽區103(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

古代來自天子的禮物,常被臣民視為一種賞賜。這份賞賜禮物的背後,有著複雜的社會學與歷史學因素,也是眾人想解開的謎團。

禮物背後的意涵往往比字面上複雜,物品本身的故事,也可能更吸引人。禮尚往來,是存在於人類社會間的普世思維。「禮」可以解讀成謙和有禮貌,亦可藉由物品達到以物示禮,有時更是人與人、國與國建立關係的一種手段與目的。

展覽透過清代官員上奏的奏摺、文書、檔冊等史料,了解皇帝究竟賞給臣子何種禮物?這份禮物,是令人稱羨的好禮?還是背後隱藏著看不見的責任?看看奏摺裏的硃批,找找你我心中的答案。

系統號:

A-063106

【展覽】身體展演:從歷史圖像看身體之謎

標題:

時間:

2025年3月13日至6月8日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽區104(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

我們擁有身體,但對它卻是既熟悉又陌生。身體不僅難以理解,且隨著時間演進,衍生出許多不同的觀點。其實,除了生物上的構造之外,還有諸多觀看身體的面向。我們的身體與所處的社會關係密切,是由醫療、宗教、文化、法律等社會所共同接受的機制建構而成。身體不僅依據這些機制運作,也受其影響和支配,遵守規則,臣服常規。然而,在此過程中,人對於自身身體,仍然有一定的主宰與運籌能力,並非完全只是追隨社會既有的規則和制度。

展覽精選院藏古籍、器物、繪畫等不同類型文物,藉由這些文物上面的圖像,讓文物自身透過醫療、宗教、文化、法律等不同層面,重新展示與演繹身體。展覽一共分為「身體透視」、「身體操練」、「身體變異」以及「身體規戒」四個單元,探索醫學、法醫、佛道兩教等不同文化脈絡的身體觀,並展現武術、房中、秘戲、舞蹈、體育、導引等身體操練手段。同時,本展覽亦關注人面獸身、獸面人身與殘疾的身體,以及政治、禮教、刑罰對身體的束縛,呈現過去對身體的各種描繪與表述方式。

此次展演邀請觀眾探索古人觀看身體的形式,及其對身體的認識和想像,進而促使我們重新檢視自己究竟是如何思考、看待自身身體,以及各種身體的感知作用。藉此理解身體所表達的意義,解開自身的身體之謎,從而找到人在變化不斷之世界的存在意義。

系統號:

A-063107

【展覽】鑄匠入魂——殷周青銅器的鑄造技術展

標題:

時間:

2025年6月7日起

地點:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館一樓(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

【展覽預告】鑄匠入魂——殷周青銅器的鑄造技術展

系統號:

A-063146

【展覽】寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景特展

標題:

時間:

2025年4月29日至2026年3月1日

地點:

臺史博展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

寫生,是運用畫筆與色彩,將眼前三維空間的實體景物,描繪為二維平面的作品,讓觀者無論在哪一個時空,彷彿能透過畫作看見繪者眼中的景物。我們熟悉的臺灣畫家陳澄波,是個熱愛寫生的藝術家,他的作品,幾乎都是在對象前完成的,也留下數張在寫生現場的得意照片。在二二八事件受害離世後,他的妻子張捷以秘密的收藏,也彷彿為他熱切卻不幸隕落的生命「寫生」,為臺灣歷史留下關鍵證物,當中也有許多見證時代的生活文物。

本次展覽以「由死到生」,從「隱藏到再現」的敘事軸線,分為6大單元,第一單元「生命之章」,從陳澄波的自畫像、遺書與遺照等,探索他對藝術的熱情追求與生命終點;第二單元「半樓仔頂的秘密」,展示張捷秘密收藏的空間與物件;第三單元「超級藏家——張捷」,展現張捷的成長歷程;第四單元「咱的家庭」探索張捷與陳澄波共組家庭的歲月與真摯情感;第五單元「街道上的畫家」帶領觀眾進入陳澄波作為畫家的交遊互動;最後,「為世界留下的」單元,引導觀眾思考個人留存與歷史的關係。展覽也特別打造張捷收藏文物的狹小閣樓「半樓仔頂」,讓觀眾能親身體驗張捷當時所面臨空間窘迫、環境潮濕與蟲害等困境,也讓觀眾更能具體瞭解這批臺灣的重要文化資產,是如何被保存下來。

系統號:

A-063155

【展覽】八八相乘:神話與藝術的敘述、系列、系統

標題:

時間:

2025年3月21日至6月8日

地點:

港大美術博物館徐展堂樓一樓(香港薄扶林般咸道90號)

主辦單位:

香港大學美術博物館

內容簡介:

中國古物紋飾內容豐富,當我們欣賞時,往往會被那些複雜的裝飾、絕妙的的符號和豐富的意涵所震撼。蝙蝠寓意好運多福;松樹則因其堅韌不拔而象徵福壽綿長。又如我們許多人都能夠迅速辨認八仙,但要單憑外表記住他們各自的名字和個性卻帶點困難。雖然這些作品所講述的故事和隱藏的秘密已不再廣為人知,但我們從中仍然能夠感受到它們背後蘊含著的深層意義。

在神話學和本次展覽中,數字「八」扮演著關鍵角色。數字「8」的對稱造形象徵著無盡的循環、能量的恆常流動、平衡、和諧與無限。在粵語文化中,「8」的諧音是「發」,代表財富;而在基督教的數字象徵體系中,它則意味著新的開始與復活。此外,「8」亦見於斐波那契數列中,因此在自然界中也隨處可見它的蹤影。「8」字在亞洲藝術文化中尤其常見,例如︰《易經》的八卦、道教的八仙及佛教的八寳。這些相互關聯的元素通常透過連串的敘事形式描述,並以成雙的圖案、故事人物或場景、風景、植物、花卉、動物、裝飾品和符號等,以八個為一組呈現。

這次展覽從香港大學美術博物館的館藏中甄選了幾件由八個部分組成的藏品,以說明和展示中國藝術和工藝中系列敘事的多元性和豐富性。除了敘事結構外,這些由八個部分組成的物件也可被視為述事的主軸。它們參照神話的宏觀世界,構建出自身充滿細節的小宇宙,從而形成一個不斷相互參照的關係網絡。

在香港藝術家邱榮豐(1990年)和何居怡(1975年)、韓國藝術家柳熙(유희)(1967年)、瑞士藝術家Adrian FALKNER(1979年),以及德國藝術家Klaus MERKEL(1953年)和Arvid BOECKER(1964年)的當代藝術作品中,均靈巧地展現了個人與整體的互動。這場互動,透過他們作品的形態與色彩、疏離與操控,及以自我指涉與藝術對談呈現給大家欣賞。

六位當代藝術家與傳統應用藝術作品並置,表明了系列與系統性的敘事至今仍被用作藝術家創作的方向。「系統性」在此指的是個別藝術作品在體系中與不同元素的互相關聯。作品中個別符號與整體藝術語言之間的互動,就如我們看到當代藝術與傳統工藝之間的關係。兩者相輔相成,互相啟發,誠邀各位觀眾探索當中隱藏的意義與更深層次的聯繫。

系統號:

A-063223

【展覽】宋元仏画——蒼海を越えたほとけたち

標題:

時間:

2025年9月20日至11月16日

地點:

京都国立博物館平成知新館(京都府京都市東山区茶屋町527)

主辦單位:

京都国立博物館、每日新聞社、京都新聞

聯絡人:

Tel: 075-525-2473

內容簡介:

このたび、京都国立博物館、毎日新聞社、京都新聞は、日本に長く伝来してきた、中国の宋・元時代に制作された仏教絵画を紹介する特別展「宋元仏画(そうげんぶつが)―蒼海(うみ)を越えたほとけたち」を開催することとなりました。

古くから仏教を信奉してきた日本は、仏教の先進国であった中国を慕い、規範や最新の情報を求めて海を渡りました。聖徳太子が派遣した遣隋使や、空海や最澄をはじめとした遣唐使の活躍によって、日本に多くの仏教文物がもたらされたことはよく知られています。本展では、その後も日本に舶載されつづけた仏教文物のうち、宋・元時代の仏画を中心としてご紹介します。

数百年、古いものでは千年近く前に制作された宋元仏画には、当時の人々が救い手として信仰した仏たちの姿がとどめられています。宗教性と芸術性においてきわめて優れたこの絵画群は、東アジアの仏教絵画の“最高峰”と称えるにふさわしい水準をもっています。日本の仏教文化の中で重要な役割を果たし、今日まで大切に守り伝えられてきた結果、日本に現存する宋元仏画は、いまや量、質ともに世界で最も充実しているといえます。

本展は、日本に残る貴重な宋元仏画の全体像に迫る過去最大規模の展覧会です。2025年秋、その魅力とともに、日本文化の国際性や包容力、多様性をあらためて見直し、いまに伝えられた奇跡をひろく分かちあう機会にしたいと思います。

系統號:

A-063092

【展覽】FORMOSA——異端の植物学者 早田文藏

標題:

時間:

2025年4月24日至9月5日

地點:

東京大学総合研究博物館(東京大学本郷キャンパス内,東京都文京区本郷7-3-1)

主辦單位:

東京大学総合研究博物館

聯絡人:

Tel: 050-5541-8600

內容簡介:

早田文藏(1874-1934)は、新潟県出身の植物学者です。1904年から亡くなるまで東京帝国大学(現 東京大学)に奉職し、附属植物園(通称 小石川植物園)の第3代園長を務めるとともに、富士山や台湾、東南アジアの植物に関する研究を進めました。特に台湾の植物に関しては、1600種を超える植物に命名し、「台湾植物学の父」とも称せられます。早田はオーソドックスな分類学的研究だけではなく、植物の群落遷移や分類体系、あるいは内部形態などに関する独自の学説を提唱しました。しかし、早田の学説は当時の日本の学者や学会から好意的な評価を得ることはありませんでした。

本特別展では、異端の植物学者とされる早田文藏が残した資料を提示しながら、早田の生涯と業績を紹介するとともに、早田の思想が現代の生物学に示唆する意義について考察したいと思います。タイトルの「FORMOSA」は、「台湾」を指すと同時に、ポルトガル語で「美しい」という意味です。早田文藏の紹介をするのに良い言葉と考えました。

系統號:

A-063095

【展覽】ブロンズギャラリー 中国青銅器の時代

標題:

時間:

2025年4月26日至8月17日

地點:

泉屋博古館(京都府京都市左京区鹿ケ谷下宮ノ前町24)

主辦單位:

公益財団法人泉屋博古館

內容簡介:

1970年大阪万博の年に完成した青銅器館。ふたたび大阪で万博が開催される2025年4月、京都本館のリニューアルオープンに合わせブロンズギャラリーも展示を刷新して皆さまをお迎えします。

4室からなる展示室の構成はそのままに、モダン建築の傑作が生みだす空間を活かしつつ、中国古代の超絶技巧が発揮された青銅器の魅力にさまざまな角度から迫る展示をお楽しみください。

【住友コレクション 名品大集合】

いまから約3000年前、日本ではちょうど縄文時代が終わりにさしかかるころ、中国大陸では殷や周といった古代王朝が栄え、高度に発達した鋳造技術によって青銅器の数々がつくられていました。中国青銅器のもっとも大きな特徴は、儀礼用の容器が発達した点にあり、古代の超絶技巧によって、実用性と装飾性を兼ね備えた複雑な造形の青銅器が生み出されました。ギャラリー1は、住友コレクションの中国青銅器のなかでも選りすぐりの名品を一堂に会し、古代中国の世界へといざなうイントロダクションとなって います。

【青銅器の種類と用途】

殷周時代の青銅器は普段使いの日用品ではなく、王侯貴族たちが祖先の神々をまつるために用いた聖なる「おもてなし」の道具でした。そのため、青銅器にはかなり詳細な用途が決まっており、実際にそうした用途で使うための機能性がそなわっているのが大きな特徴となっています。ギャラリー2では、青銅器の種類と用途を大きく食器・酒器・水器・楽器に分けてご紹介し、当時の人々がどのように青銅器を使っていたのかを想像できるよう展示を工夫しています。

【文様モチーフの謎】

具体的な用途がありながら、そうした機能とは相反するような複雑怪奇な造形を見せる殷周青銅器。ギャラリー3では殷周青銅器の文様・モチーフに焦点を当て、その魅力に迫ります。祖先をまつる聖なる器である殷周青銅器には、その表面を覆い尽くすようにさまざまな文様があらわされ、なかにはトラやミミズク、ウシなどの動物モチーフも数多く登場します。そうした文様が何を意味していたのかについては多くの謎がありますが、丁寧な解説とともに、劇的な造形の背後にある当時の人々の思想や信仰の世界を探っていきます。

【東アジアへの広がり】

祭政一致の殷周時代が終わり、秦漢帝国が形成されると、祭祀儀礼に用いられた青銅製の容器の製作は衰退しますが、代わって青銅鏡が数多くつくられるようになり、日本列島を含む東アジア世 界へともたらされました。ギャラリー4では中国青銅器の影響力が東アジアへと広がる過程に注目し、日本列島でつくられた青銅器もあわせてご紹介します。

系統號:

A-063098

【展覽】韓国文化遺産の至宝——九博の韓国コレクション——

標題:

時間:

2025年5月20日至6月29日

地點:

九州國立博物館4階文化交流展示室第9室(福岡県太宰府市石阪4-7-2)

主辦單位:

九州國立博物館

聯絡人:

Tel: 050-5542-8600

內容簡介:

令和7年は日韓国交正常化60周年の年にあたります。開館20周年を迎える九州国立博物館では、これを記念して20年間にわたって収集を続けてきた百済、新羅、高麗、朝鮮、さらに近代に至るまでの韓国の歴史を物語る文化財約20件をご紹介します。

令和6年度に新たな収蔵品として加わった朝鮮時代前期の山水画の名品「倣郭煕秋景山水図」、高麗時代に美を極めた青磁の優品「青磁劃花菊文坏・托」に加え、韓国近代史の重要人物である朝鮮王朝第26代国王高宗の王女・徳恵翁主(1912-1989)が対馬宗家に伝えた婚礼調度品は当館で初めての公開となります。

系統號:

A-063100

【展覽】躍動するアジア陶磁——町田市立博物館所蔵の名品から——

標題:

【展覽】躍動するアジア陶磁——町田市立博物館所蔵の名品から——

時間:

2025年4月12日至6月22日

地點:

浜松市美術館(浜松市中央区松城町100-1)

主辦單位:

浜松市役所市民部美術館

聯絡人:

Tel: 053-454-6801

內容簡介:

町田市立博物館が所蔵する国内最大級の東南アジア陶磁器と、それに関連する中国陶磁器約130点を紹介する。あわせて浜松市美術館所蔵の陶磁器も展示。アジア諸国の歴史、技法、色彩を知ることができ、東南アジア、中国陶磁コレクションの優品が観れるチャンスとなる。

さらに会場内の作品撮影が可能となっている。

系統號:

A-063101

【展覽】台湾蘭花百姿——東京展

標題:

時間:

2025年2月15日至6月8日

地點:

JP TOWER学術文化総合博物館(東京都千代田區丸之內2-7-2 KITTE 2樓[GREY CUBE])

主辦單位:

東京大学総合研究博物館+国立歴史博物館

內容簡介:

JPタワー学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」の展示企画をになう東京大学総合研究博物館では、東京大学が蓄積してきた学術標本を基軸とする研究活動を展開している。学術標本とは、研究や教育の過程で研究者が収集したり、製作したり、利用したりしたモノ資料をいう。それらのモノは学術という背景がなければ、一般の方々にとっては何の変哲もない石片や骨片、見慣れた茶碗のかけらに見えることが少なくない。しかしながら、研究者が研究をとおして紡ぎ出すストーリーを有しているとなれば全く違って見える。インターメディアテクでは、学術標本の魅力、言い換えれば研究の面白さそのものを審美的かつ独創的な手法で公開発信することを試みている。

今般、開催する特別展示『台湾蘭花百姿』は、台湾の蘭という植物をめぐる日台の学術的ストーリーをひもとく。蘭を巡っては東京大学が所蔵する日本産蘭の植物画をテーマとした『蘭花百姿』、コロンビアの蘭花植物画を考察した『カトレヤ変奏』とこれまでに二度の展示企画を開催してきたから、今回は台湾ヴァージョンということになる。

台湾と日本は地理的に近く、歴史的にも密な交流があった。台湾当地だけでなく、東京大学にも植物学的見地から台湾の蘭を収集調査してきた研究の歴史が蓄積されてきた。それらに見える過去から現在にいたる蘭への日台研究者のまなざし、ならびに、その美に惹かれたアーティストらの営みをインターメディアテク的手法で提示するのが東京展である。

今回の特別展示は、総合研究博物館と台湾の国立歴史博物館が2024年に締結した学術交流協定の成果の一部である。まずは、東京会場(インターメディアテク)で開催した後、ついで台北会場(国立歴史博物館)において東京とは装いを変えた展示を開催する。

系統號:

A-063104

【展覽】THE ANCIENT GLASS 古代ガラスの3つの軌跡

標題:

【展覽】THE ANCIENT GLASS 古代ガラスの3つの軌跡

時間:

2025年4月19日至6月8日

地點:

新潟県立歴史博物館企画展示室(新潟県長岡市関原町1-2247-2)

主辦單位:

新潟県立歴史博物館

內容簡介:

宝石のような美しさを人工的に生み出した素材であるガラスは、4000年以上にわたり人々を魅了し、製作・造形技術を進歩させてきました。さらに権力や富の象徴、人々のくらしを彩るものとして珍重され、交易により東西へもたらされました。本展ではその軌跡を「古代地中海世界」「古代オリエント世界」「東アジア世界」という3つの領域からたどり、長きに渡り人々に愛されてきた古代ガラスの魅力、不思議さ、美しさ、そしてきらめく歴史的展開を紹介します。

系統號:

A-063105

【展覽】台湾の少年と日本の少年~巡り合うマンガ文化の百年~

標題:

時間:

2025年5月24日至6月24日

地點:

京都国際マンガミュージアム2階ギャラリー1・2・3・4(京都市中京区烏丸通御池上ル)

主辦單位:

京都国際マンガミュージアム

內容簡介:

台湾と日本はマンガ文化において共通するルーツを持っています。しかし、当初近しいものであったはずのマンガ文化は、現在大きく異なっています。それは何故でしょうか?

本展では台湾と日本が辿ってきた近現代史を紐解きながら、時代的、政治的な要因がマンガ文化に与えた影響と、それに抗い表現を切り開いてきたマンガ家・編集者たちを紹介します。

台湾のマンガ史に大きな足跡を残した編集者蔡焜霖(サイ・コンリン)の生涯を描いた「來自清水的孩子(日本語版:台湾の少年)」(游珮芸(ユウ・ハイウン)、周見信(シュウ・ケンシン)、慢工文化刊)と、日本マンガの代表的作家である手塚治虫の評伝「手塚治虫物語」(伴俊男+手塚プロダクション、朝日新聞社刊)の二つのマンガ作品を主軸に、雑誌や単行本など時代を映す多様な資料を組み合わせることで、それぞれのマンガ文化の歴史的な歩みを展覧いたします。

そして、違う道を辿りながらも、何度となく思いがけない巡り合わせをしてきた、台湾と日本の知られざる文化交流の歴史を再発見します。

※本展は、京都国際マンガミュージアムでの開催終了後、2025年7月より國家漫畫博物館(台湾・台中市)で巡回展示を行います。

系統號:

A-063126

【展覽】死と再生の物語 ―中国古代の神話とデザイン

標題:

時間:

2025年6月7日至7月27日

地點:

泉屋博古館東京(港区六本木1-5-1)

主辦單位:

公益財団法人泉屋博古館

內容簡介:

高度な文明が発達した中国古代では、すぐれた技術によってさまざまな文物がつくりだされ、それらには現代の眼にも斬新で刺激的なデザインの数々がほどこされました。わたしたちの感覚からはかけ離れているようにも思えるこうしたデザインは、いったいどのような思想のもとに生みだされてきたのでしょうか。

本展覧会では、泉屋博古館(京都東山・鹿ヶ谷)所蔵の青銅鏡の名品を中心として、中国古代の洗練されたデザイン感覚、その背景となった神話や世界観をご紹介していきます。その上で「動物/植物」「天文」「七夕」「神仙への憧れ」という主に4つの観点から、デザインの背景を読み解いていき、さらには日本美術に与えた影響についてもご紹介します。

あわせて、2021年・2023年に泉屋博古館(京都東山・鹿ヶ谷)で開催された現代鋳金作家と中国古代青銅器のコラボによる「泉屋ビエンナーレ」出展作品の一部を東京で初公開します。

系統號:

A-063183

【展覽】Recasting the Past: The Art of Chinese Bronzes, 1100–1900

標題:

【展覽】Recasting the Past: The Art of Chinese Bronzes, 1100–1900

時間:

展期至2025年9月28日

地點:

The Met Fifth Avenue Galleries 209–218 (82nd Street New York, NY, 10028)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art and the Shanghai Museum

聯絡人:

Tel: 212-535-7710

內容簡介:

Chinese bronzes made from the 12th to the 19th century are an important but often overlooked category of Chinese art. In ancient China, bronze vessels were emblems of ritual and power. A millennium later, in the period from 1100 to 1900, such vessels were rediscovered as embodiments of a long-lost golden age that was worthy of study and emulation. This “return to the past” (fugu) was part of a widespread phenomenon across all the arts to reclaim the virtues of a classical tradition. An important aspect of this phenomenon was the revival of bronze casting as a major art form. While archaic bronzes were used as containers for food or wine, these so-called “later bronzes” adapted antique shapes and decorative motifs to serve new functions as incense burners, flower vases, and all types of scholar objects. Later Chinese bronzes, however, have long been stigmatized as poor imitations of ancient bronzes rather than being seen as fundamentally new creations with their own aesthetic and functional character.

From important bronzes to a complementary selection of works including painting, calligraphy, ceramics, lacquers, and jades, the exhibition draws on an international array of loans to redress the previous misunderstanding of later Chinese bronzes. Some 100 pieces from The Met collection will be augmented by nearly 100 loans from major institutions in China, Japan, Korea, Germany, France, the United Kingdom, and the United States to present the most comprehensive narrative of the ongoing importance of bronzes as an art medium throughout China’s long history.

系統號:

A-063093