標題

- 2022-2023臺灣史研究的回顧與展望學術研討會

- Urban Mediations: International Conference on Narratives, Ecologies, and Poetics of the City

- 異托邦幻境與後歷史症候:現當代文學/影像的多元時空

- 2024年「中國近世儒學與社會」學術研討會

- 2024第十二屆國際青年華嚴學者論壇

- 近代東アジアにおけるエゴ・ドキュメント——学際的・国際的アプローチによる研究成果の報告

- 2024年第35回獨協インターナショナル・フォーラム:韓国学の新地平——歴史をひもとき、現代世界を読みなおす——

- 法華經及其美術國際學術研討會

- UIA國際研討會——佛法東漸:從印度到東亜的佛教軌跡

- 全國亞美研究會議:亞美文學中的情感與照護

- 2025 AAS Annual Conference

- 亂碼/Code Breaking:2025文化研究年會暨國際學術研討會

- 2025第十三屆華嚴專宗國際學術研討會

- 第五屆臺灣研究世界大會:變動世局中的臺灣:過去、現在與未來

- 第一屆唐宋詩學國際學術研討會

- 經聲傳韻——漢語文獻與古今方言的綜合研究:2025年第43屆全國聲韻學學術研討會

- 第五屆中研語言學論壇:計算與測量取向的語言學研究

- 行動中的藝術家:郭松棻、李渝與二十世紀世界文藝思潮國際學術研討會

- 第七屆馬來西亞華人研究國際雙年會

- 第六屆中華國際佛學會議:亞洲佛教文化與現代社會

- 流變與重構:千禧年來臺灣文學——學術研討會暨作家論壇

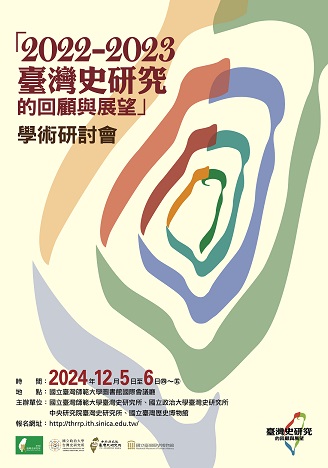

2022-2023臺灣史研究的回顧與展望學術研討會

標題:

時間:

2024年12月5日至6日(週四至週五)9:30-17:30

地點:

臺師大圖書館國際會議廳(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學臺灣史研究所、國立政治大學臺灣史研究所、中央研究院臺灣史研究所、國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

E-mail: twconf@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

近年來的臺灣史研究,不但已有的課題研究成果豐碩,在新議題上亦屢有創發;為能對臺灣史研究趨勢有一深入的掌握,自2008年起,以中央研究院臺灣史研究所每年出版的《臺灣史研究文獻類目》為基礎,於年終之際舉辦前一年度(或二年)臺灣史的研究回顧與展望,揀選成果較為豐富的專題史進行評析,希望藉此深入探討該領域的研究狀況並策勵將來。2014年國立臺灣歷史博物館加入籌辦團隊,更擴大參與範疇。

備註:本次會議以實體方式舉行。如遇疫情變化,將依CDC規定辦理;形式異動與否,請隨時留意網頁訊息公告。

系統號:

C-059168

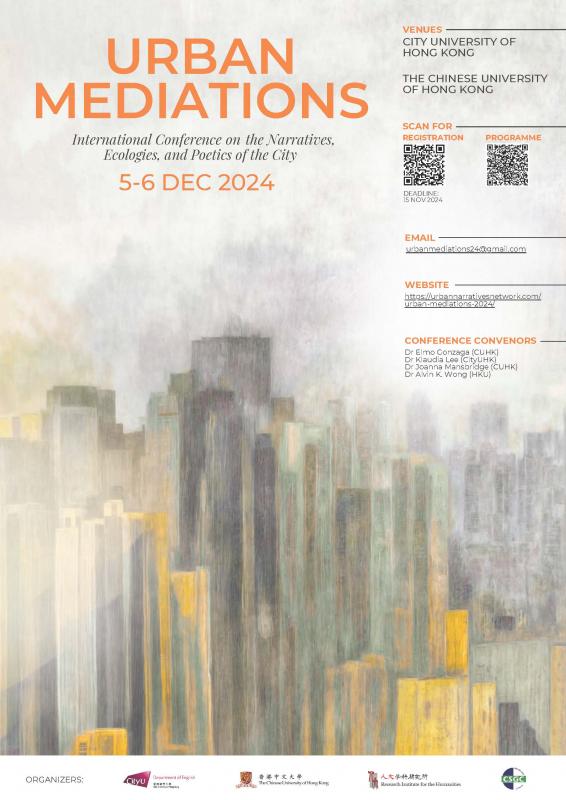

Urban Mediations: International Conference on Narratives, Ecologies, and Poetics of the City

標題:

Urban Mediations: International Conference on Narratives, Ecologies, and Poetics of the City

時間:

2024年12月5日至6日(週四至週五)

地點:

CityUHK、CUHK(Tat Chee Avenue Kowloon, Hong Kong、Shatin, NT, Hong Kong SAR)

主辦單位:

City University of Hong Kong、The Chinese University of Hong Kong

聯絡人:

E-mail: urbanmediations24@gmail.com

內容簡介:

This international, interdisciplinary conference aims to uncover emergent frameworks and methods for the interpretation and analysis of literary, filmic, and cultural texts relating to the profound transformation of cities around the world across the 19th, 20th, and 21st centuries.

Our starting point for discussion is cities in Asia and their dialogues with different cities in the world. While “urban” typically denotes a geographical location and its inhabitants, we use it to indicate a process and practice of co-existence. The urban, in this sense, is informed by socio-cultural, economic, ecological, political, and technological processes that may appear or aspire to be global but that are, in fact, diversely lived and experienced.

The framework “urban mediations” offers a way of thinking about “the urban” not as a bounded, stable object, but as an intermediary agency that is both specific to a particular milieu and connected to people and processes elsewhere. “Mediation” extends recent work on urban infrastructure – the physical systems of connectivity that keep cities moving – to include the social, affective, aesthetic, and material relations that bind the urban to itself and to myriad elsewheres. For Lauren Berlant (2022:22), infrastructure “is another way of talking about mediation—but always as a material process of binding, never merely as a material technology, aesthetic genre, form, or norm that achieves something.” Like the urban, mediation “is not a stable thing but a way of seeing the unstable relations among dynamically related things.”

Asia is a rich, highly diverse region that can be used as a focal point for exploring the uneven, often unpredictable mediations that constitute urban life. Many of the cities in the region emerged, or were shaped by, what Lasse Heerten (2021:351) describes as the “first globalisation in the late nineteenth and early twentieth centuries…the heyday of colonial Empire and steam technologies.” The enhanced interconnectivity, especially since the nineteenth century, has contributed to the circulation of things, objects, ideas, and, for Su Lin Lewis (2016:140), the formation of the “cosmopolitan publics” and “print-worlds,” which often intersect with those that exist in cities and regions in different parts of the world in both physical and symbolic terms. The contradictions, tension, and the co-existence of opportunities and challenges in cities have become sources of inspiration for writers and artists across the world and historical periods to represent, reveal, and respond to different topical issues and conflicts.

Scholarship on Asian cities tends to be framed within a discourse of economic development. On the one hand, studies have highlighted how cities in the region have been and will become key drivers of economic growth in our urban future, with Tokyo, Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, Seoul and Singapore as long-standing economic hubs and emerging cities such as Mumbai, Delhi, Jakarta, Bangkok, Ho Chi Minh City, Dubai, and Abu Dhabi as sites of more recent investment and development. On the other hand, many of these same cities are challenged by issues of overdevelopment, such as congestion, pollution, overcapacity, hyperinflation, extreme weather, aging populations, and shifting demographics.

Other scholars, such as Abdoulmaliq Simone (2004, 2010, 2022), Asef Bayat (2000, 2013), Ravi Sundaram (2009), and Ara Wilson (2016), have written about how informality in urban environments affords agency to urban residents who are dispossessed of resources and livelihoods because of poverty or displacement. Divested of access to suitable infrastructures because of government corruption or ineptness, residents, across different historical and social contexts, have explored ways to improvise, poach, or hack obsolete or damaged technologies by collaborating with each other. These creative practices of inhabiting the city have been echoed in the work of writers, filmmakers, architects, and artists who have experimented with new forms of collaboration, aesthetics, and community within and across cities for the past two centuries.

As such, issues relating to urban environments, in Asia and elsewhere, are not simply issues of policy planning and resource management but require new ideas from the arts and humanities to comprehend the epistemological, cultural, and ecological impact of rapid urban changes. We hope that by exchanging thoughts and asking questions together we can develop new critical and creative frameworks that engage with different historical moments, address the challenges facing our urban futures, and shed light on the possibilities and practices that exist within the present.

Interdisciplinary in focus, our conference invites participants from both the humanities and social sciences working with texts and practices across historical periods and cultural contexts, from a diversity of disciplines and subfields including literature, film and media studies, architecture, geography, urban studies, gender studies, and anthropology. Participants interested in exploring intersections with gender, race, indigeneity; migration and the circulation of things, cultural texts, ideas, people, information; climate, ecology, and the nonhuman; and Asian urban practices and poetics are especially welcome.

系統號:

C-059170

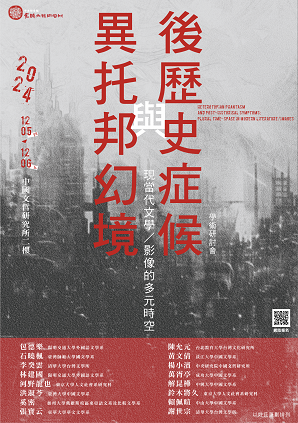

異托邦幻境與後歷史症候:現當代文學/影像的多元時空

標題:

時間:

2024年12月5日至6日(週四至週五)8:00-17:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室+Webex線上會議(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

聯絡人:

Tel: +886(2)2788-3620

內容簡介:

※本研討會實體會場座位有限,報名時請詳填中文姓名及各項必填資料,本所保留安排報名者參加實體或線上會議的權利。

※為控管線上會議人數,主辦單位保留審核報名的權利。

※報名時間至12月2日(一)12:00截止。 報名結果將於年12月3日(星期二)以電子郵件通知。

系統號:

C-059231

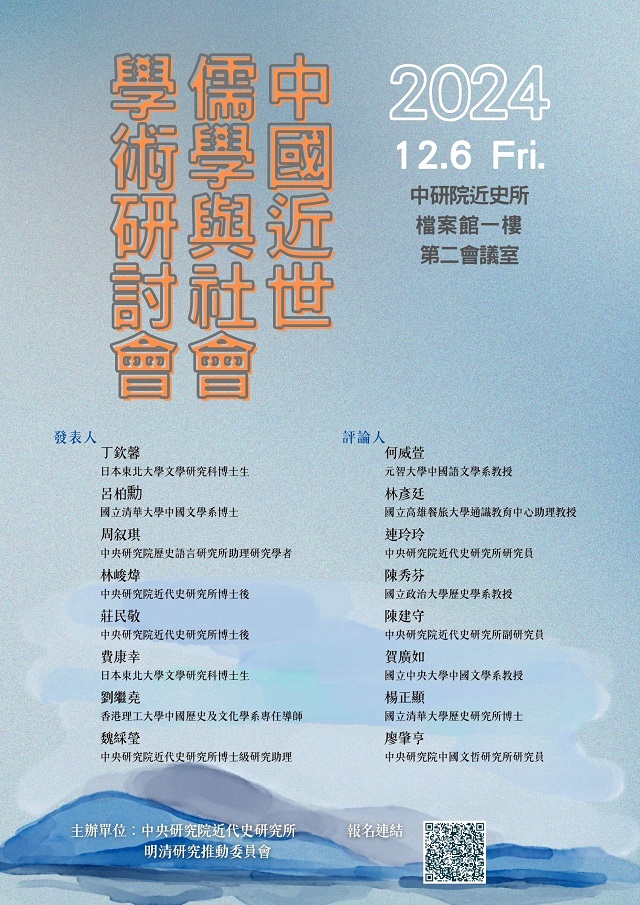

2024年「中國近世儒學與社會」學術研討會

標題:

時間:

2024年12月6日(週五)9:00-18:10

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、明清研究推動委員會

內容簡介:

※ 僅限「與會名單」人員與會。未報名或未錄取者,無法進入會場。

系統號:

C-059165

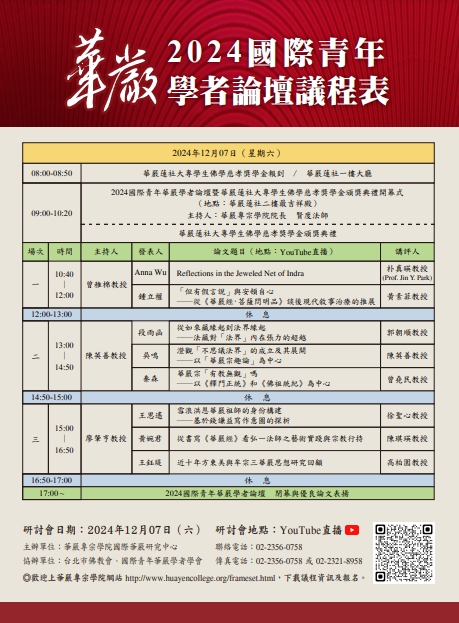

2024第十二屆國際青年華嚴學者論壇

標題:

時間:

2024年12月7日(週六)

地點:

本次活動採YouTube線上直播與交流

主辦單位:

華嚴專宗學院國際華嚴研究中心

聯絡人:

Tel: (02) 2356-0758

內容簡介:

以「華嚴學」為主題,廣邀大專院校或佛學研究所,已畢業或在學、專攻華嚴領域的碩博士生發表論文。藉由研討會促進華嚴學的學術交流與推廣,並提升華嚴學研究之品質,培養更多華嚴學者。

研討會議主題:

(一) 華嚴經論教義研究

(二) 華嚴歷史文獻

(三) 華嚴哲學思想當代詮釋

(四) 華嚴與藝術文學連結

(五) 華嚴跨域研究(學院開設有「華嚴學跨領域研究培訓課程」,歡迎有興趣者參與)

※「會議直播連結」與「會議論文電子檔閱覽網址(僅有閱覽權,不可下載)」 ,將於研討會前約一至兩日發送至您的電子信箱。敬請耐心等待,感謝您的配合。

※會議結束後,發表者修改完稿的論文將出版論文集並上傳至官網(可下載):

https://www.huayencollege.org/index.php/huayen-centre/huayen-young/huayen-young-seminar/paper-single

系統號:

C-059128

近代東アジアにおけるエゴ・ドキュメント——学際的・国際的アプローチによる研究成果の報告

標題:

近代東アジアにおけるエゴ・ドキュメント——学際的・国際的アプローチによる研究成果の報告

時間:

2024年12月7日至8日(週六至週日)

地點:

国立歴史民俗博物館ガイダンスルーム+オンライン(千葉県佐倉市城内町117)

主辦單位:

国立歴史民俗博物館共同研究(基盤研究)「近代東アジアにおけるエゴ・ドキュメントの学際的・国際的研究」

內容簡介:

◆プログラム

12月7日(土)

13:00-13:10 開催趣旨(田中祐介)

13:10-15:45 研究報告(各25分)

13:10-13:35 樋浦郷子「1930年代朝鮮、初等教育の後―「載寧(チェリョン/さいねい)商業学校」生徒の世界を想像する―」

13:35-14:00 宋恵媛「冷戦期のエゴドキュメントから考える「近代東アジア」―サハリン朝鮮人・柳時郁の「山中半月記」」

14:00-14:35 金貞雲「17世紀の朝鮮における戦争と結婚の形態の変化」(コメント:鄭在薰)

14:35-14:55 休憩

14:55-15:20 高媛「羨望と屈辱のあいだ―近代満洲における中国人の「東北」旅行記」

15:20-15:45 陳怡宏「陸季盈日記が描く台湾農村における皇民化」

15:50-16:30 討論(ディスカッサント:田中祐介)

12月8日(日)

10:00-11:15 研究報告(各25分)

10:00-10:25 横山百合子「三田村鳶魚「日記」にみる吉原研究」

10:25-10:50 徳山倫子「「私は田舎の乙女です」--雑誌『處女の友』(1918年創刊)にみる自己を綴る農村の若年女性の登場--」

10:50-11:15 北崎花那子「彼女の書き机―エゴドキュメントを補助線に読む松本恵子の自己語り」

11:20-11:50 討論(ディスカッサント:柿本真代)

11:50-13:30 昼休憩

13:30-13:45 全体コメント1 吉岡拓

13:45-14:00 全体コメント2 田中祐介

14:10-15:00 総合討論

※申し込み期限:12月6日(金)15時

※12月7日(土)開催前にオンライン参加方法(Zoom)のご案内をお送りします。

系統號:

C-059258

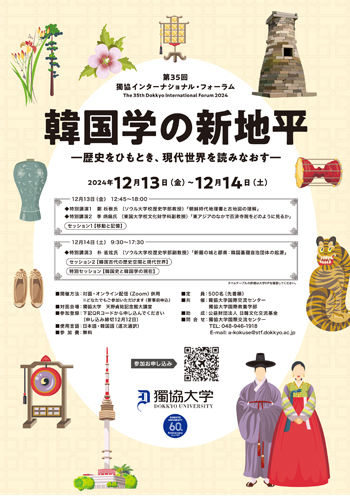

2024年第35回獨協インターナショナル・フォーラム:韓国学の新地平——歴史をひもとき、現代世界を読みなおす——

標題:

2024年第35回獨協インターナショナル・フォーラム:韓国学の新地平——歴史をひもとき、現代世界を読みなおす——

時間:

2024年12月13日至14日(週五至週六)

地點:

獨協大学天野貞祐記念館大講堂+Zoom配信(埼玉県草加市学園町1番1号)

主辦單位:

獨協大学国際交流センター、獨協大学国際教養学部

聯絡人:

Tel: 048-946-1635,E-mail: a-kokuse@stf.dokyo.ac.jp

內容簡介:

開催方法:※どなたでもご参加いただけます(要事前申込)

使用言語:日本語・韓国語(逐次通訳)

※対面・オンラインに関係なく、すべての方が事前申込をしてください。

概要:近年の韓国史研究は「空間」をテーマに掲げた研究が顕著である。いわゆる通時的な観点から歴史的展開を議論するだけでなく、共時的な観点から情報、都市、東アジア、境界、記憶、移民、ディアスポラ、信仰、感情などの諸問題を議論し、現代韓国、ひいては現代世界の抱える様々な課題の解決を模索している。さらに韓国史研究は、現代世界の課題と向き合うなかで、韓国学研究を構成する諸テーマともつながる部分が多い。

本フォーラムは、このような問題意識のもとで、各分野における具体的な韓国史研究が、現代世界の課題とどのような関係にあるのかを通時的・共時的側面から浮き上がらせるものである。セッション1【移動と記憶】は通時的な視座から韓国史研究の現代世界における意義を検討する。セッション2【韓国古代の歴史空間と現代世界】は共時的な歴史空間として古代を設定し、古代空間と現代世界とのつながりについて扱う。さらに特別セッション【韓国史と韓国学の現在】として歴史家による分析の実践から、韓国史研究と現代世界の課題との関係性や、韓国学の果たす役割を模索する。

多様な学問分野の融合が実践的に試みられているなかで、韓国をめぐる研究視角が現代世界の知として果たす役割を明らかにしていきたい。

コーディネーター:小宮秀陵(国際教養学部言語文化学科准教授)

系統號:

C-059292

法華經及其美術國際學術研討會

標題:

時間:

2024年12月13日至15日(週五至週日)

地點:

佛光山佛陀紀念館國際會議廳(高雄市大樹區統嶺里統嶺路1號)

主辦單位:

國立故宮博物院、財團法人人間文教基金會

聯絡人:

Tel: +886-7-6563033

內容簡介:

佛光山佛陀紀念館與國立故宮博物院將於2024年9月共同展出「《法華經》及其美術」特展。《法華經》,全稱《妙法蓮華經》,為大乘佛教重要經典之一,全經主旨在借用各種方便法門,使聽聞者都能夠契入佛陀的真實智慧,體悟人人有成佛的希望。

佛館長年積極推動佛教藝術文化與學術研究,特於2024年12月13日至12月15 日舉辦「《法華經》及其美術-國際學術研討會」,以《法華經》之教義、傳承、藝術三面向之論述,結合特展內容,促進佛教智慧底蘊與佛教藝術思潮之對話,期以認識佛陀開示說法之精要。

系統號:

C-059127

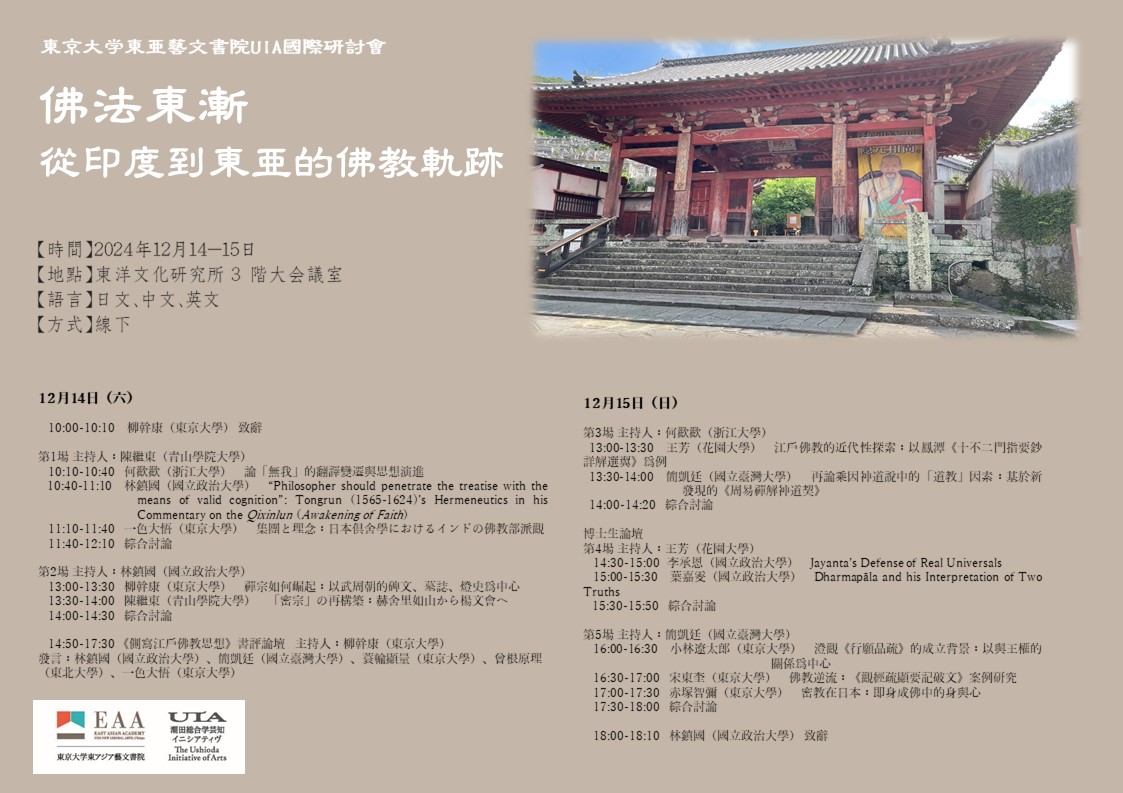

UIA國際研討會——佛法東漸:從印度到東亜的佛教軌跡

標題:

時間:

2024年12月14日至15日(週六至週日)

地點:

東洋文化研究所3階大会議室(東京都文京区本郷7-3-1)

主辦單位:

東京大学東アジア藝文書院

內容簡介:

【語言】日文、中文、英文

【方式】線下

【議程表】

第一天 12月14日(六)

開幕式

10:00-10:10 柳幹康(東京大學)致辭

第1場 主持人 陳繼東(青山學院大學)

10:10-10:40 何歡歡(浙江大學)論「無我」的翻譯變遷與思想演進

10:40-11:10 林鎮國(國立政治大學)“Philosopher should penetrate the treatise with the means of valid cognition”: Tongrun (1565-1624)’s Hermeneutics in his Commentary on the Qixinlun (Awakening of Faith)

11:10-11:40 一色大悟(東京大學)集團と理念:日本倶舍學におけるインドの佛教部派觀

11:40-12:10 綜合討論

12:10-13:00 午餐

第2場 主持人 林鎮國(國立政治大學)

13:00-13:30 柳幹康(東京大學)禪宗如何崛起:以武周朝的碑文、墓誌、燈史爲中心

13:30-14:00 陳繼東(青山學院大學)「密宗」の再構築:赫舍里如山から楊文會へ

14:00-14:30 綜合討論

14:30-14:50 休息

14:50-17:30 《側寫江戶佛教思想》書評論壇 主持人:柳幹康

發言名單:主編:林鎮國(國立政治大學)、簡凱廷(國立臺灣大學)

講評:蓑輪顯量(東京大學)、曾根原理(東北大學)、一色大悟(東京大學)

第二天 12月15日(日)

第3場 主持人 何歡歡(浙江大學)

13:00-13:30 王芳(花園大學)江戶佛教的近代性探索:以鳳潭《十不二門指要鈔詳解選翼》爲例

13:30-14:00 簡凱廷(國立臺灣大學)再論乘因神道說中的「道教」因素:基於新發現的《周易禪解神道契》

14:00-14:20 綜合討論

14:20-14:30 休息

博士生論壇

第4場 主持人 王芳(花園大學)

14:30-15:00 李承恩(國立政治大學)Jayanta’s Defense of Real Universals

15:00-15:30 葉嘉雯(國立政治大學)Dharmapāla and his Interpretation of Two Truths

15:30-15:50 綜合討論

15:50-16:00 休息

第5場 主持人 簡凱廷(國立臺灣大學)

16:00-16:30 小林遼太郎(東京大學)澄觀《行願品疏》的成立背景:以與王權的關係爲中心

16:30-17:00 宋東奎(東京大學)佛教逆流:《觀經疏顯要記破文》案例研究

17:00-17:30 赤塚智彌(東京大學)密教在日本:即身成佛中的身與心

17:30-18:00 綜合討論

閉幕式

18:00-18:10 林鎮國 致辭

系統號:

C-059225

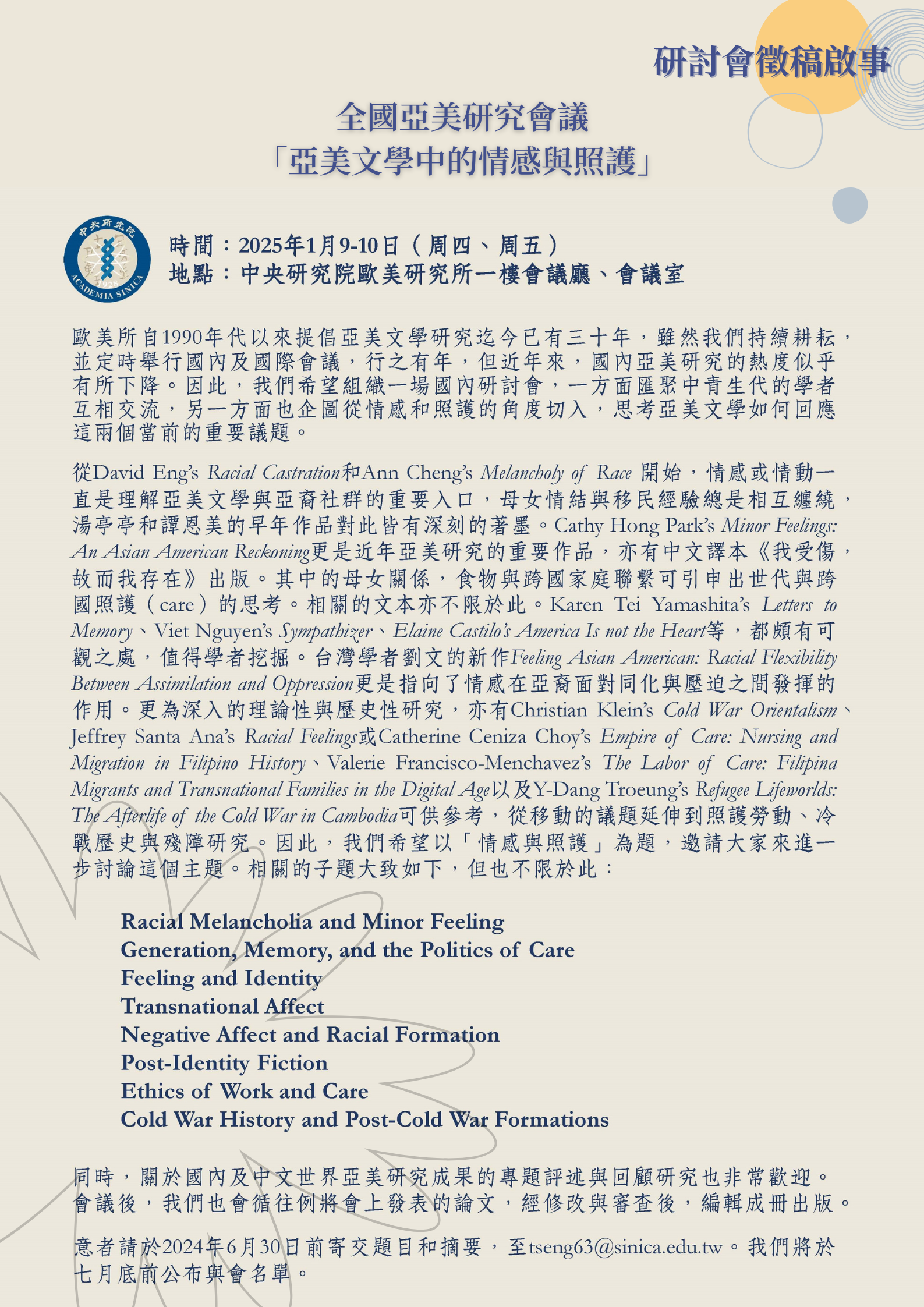

全國亞美研究會議:亞美文學中的情感與照護

標題:

時間:

2025年1月9日至10日(週四至週五)

地點:

中研院歐美研究所一樓會議廳、會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歐美研究所

內容簡介:

歐美所自1990年代以來提倡亞美文學研究迄今已有三十年,雖然我們持續耕耘,並定時舉行國內及國際會議,行之有年,但近年來,國內亞美研究的熱度似乎有所下降。因此,我們希望組織一場國內研討會,一方面匯聚中青生代的學者互相交流,另一方面也企圖從情感和照護的角度切入,思考亞美文學如何回應這兩個當前的重要議題。

從David Eng's Racial Castration和Ann Cheng's Melancholy of Race 開始,情感或情動一直是理解亞美文學與亞裔社群的重要入口,母女情結與移民經驗總是相互纏繞,湯亭亭和譚恩美的早年作品對此皆有深刻的著墨。Cathy Hong Park's Minor Feelings: An Asian American Reckoning更是近年亞美研究的重要作品,亦有中文譯本《我受傷,故而我存在》出版。其中的母女關係,食物與跨國家庭聯繫可引申出世代與跨國照護(care)的思考。相關的文本亦不限於此。Karen Tei Yamashita's Letters to Memory、Viet Nguyen's Sympathizer、Elaine Castilo's America Is not the Heart等,都頗有可觀之處,值得學者挖掘。臺灣學者劉文的新作Feeling Asian American: Racial Flexibility Between Assimilation and Oppression更是指向了情感在亞裔面對同化與壓迫之間發揮的作用。更為深入的理論性與歷史性研究,亦有Christian Klein's Cold War Orientalism、Jeffrey Santa Ana's Racial Feelings或Catherine Ceniza Choy's Empire of Care: Nursing and Migration in Filipino History、Valerie Francisco-Menchavez's The Labor of Care: Filipina Migrants and Transnational Families in the Digital Age以及Y-Dang Troeung's Refugee Lifeworlds: The Afterlife of the Cold War in Cambodia可供參考,從移動的議題延伸到照護勞動、冷戰歷史與殘障研究。因此,我們希望以「情感與照護」為題,邀請大家來進一步討論這個主題。相關的子題大致如下,但也不限於此:

Racial Melancholia and Minor Feeling

Generation, Memory, and the Politics of Care

Feeling and Identity

Transnational Affect

Negative Affect and Racial Formation

Post-Identity Fiction

Ethics of Work and Care

Cold War history and post-Cold War formations

同時,關於國內及中文世界亞美研究成果的專題評述與回顧研究也非常歡迎。會議後,我們也會循往例將會上發表的論文,經修改與審查後,編輯成冊出版。

系統號:

C-059126

2025 AAS Annual Conference

標題:

時間:

March 13 – March 16, 2025

地點:

Greater Columbus Convention Center & Hilton Columbus & Hyatt Columbus Hotel Columbus, Ohio, U.S.A. (400 North High Street Columbus, OH 43215 )

主辦單位:

Association for Asian Studies (AAS)

聯絡人:

Tel: (734) 665-2490,E-mail: aasconference@asianstudies.org

內容簡介:

Each spring, the Association for Asian Studies (AAS) holds a four-day conference devoted to planned programs of scholarly papers, roundtable discussions, workshops, and panel sessions on a wide range of issues in research and teaching, and on Asian affairs in general.

Connect with your colleagues at the largest gathering of Asianists, March 13–March 16, 2025, in Columbus.

Whole program and panels, please see the web-site: https://www.asianstudies.org/conference/columbus-schedule/

About the book exhibition floor plan, see the web-site: https://s6.goeshow.com/aas/annual/2025/exhibitor_sales.cfm

The Center for Chinese Studies and National Central Library from Taiwan, together with the Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange, corporately exhibit publications at the 2025 AAS Conference (booth number: 603).

系統號:

C-059174

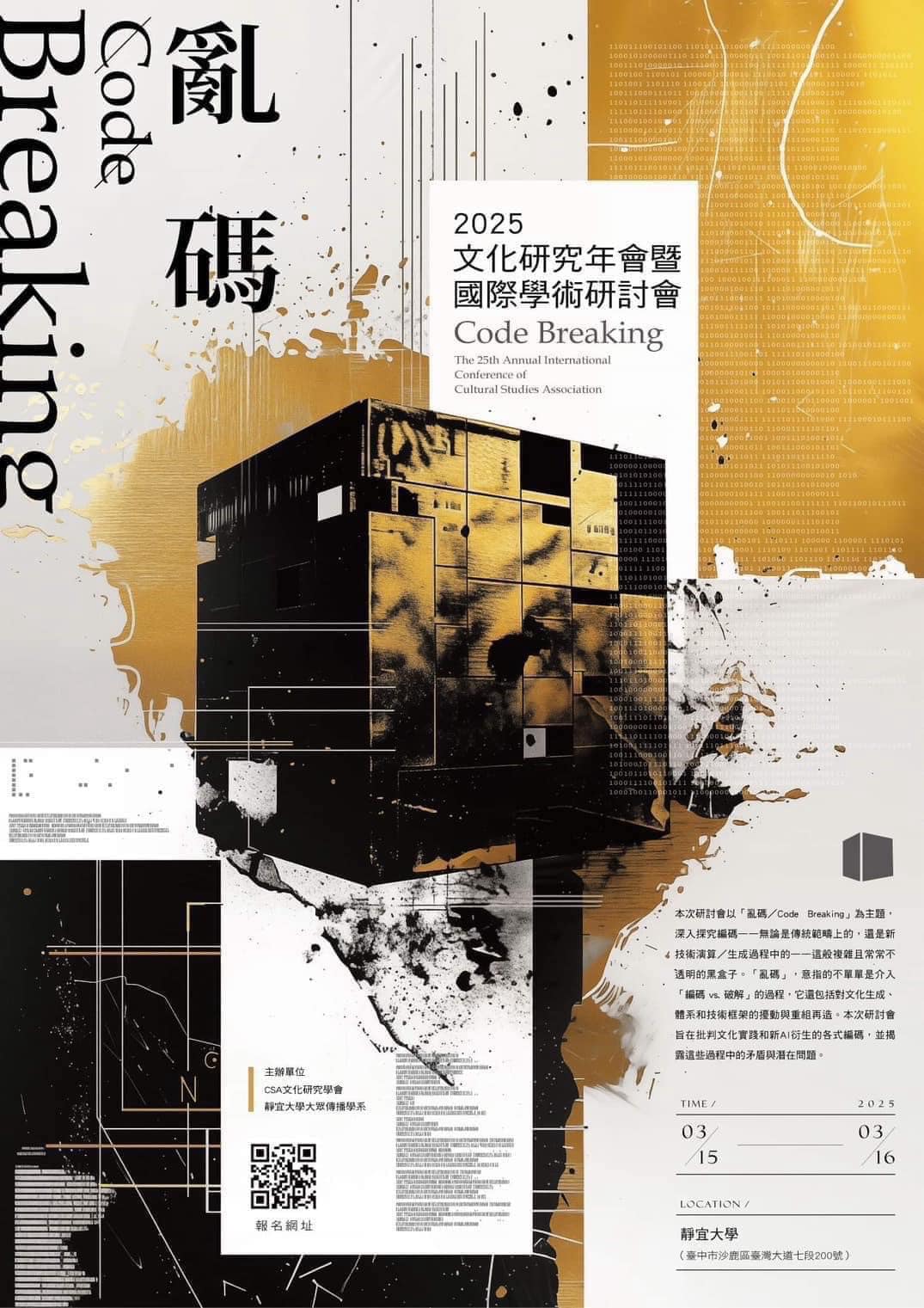

亂碼/Code Breaking:2025文化研究年會暨國際學術研討會

標題:

亂碼/Code Breaking:2025文化研究年會暨國際學術研討會

時間:

2025年3月15日至16日(週六至週日)

地點:

靜宜大學(臺中市沙鹿區臺灣大道七段200號)

主辦單位:

CSA文化研究學會、靜宜大學大眾傳播學系

內容簡介:

本次研討會以「亂碼/Code Breaking」為主題,深入探究編碼——無論是傳統範疇上的,還是新技術演算/生成過程中的——這般複雜且常常不透明的黑盒子。「亂碼」,意指的不單單是介入「編碼 vs. 破解」的過程,它還包括對文化生成、體系和技術框架的擾動與重組再造。本次研討會旨在批判文化實踐和新AI衍生的各式編碼,並揭露這些過程中的矛盾與潛在問題。

黑盒子,是文化、政治運作以及新自動技術(new automation technologies)等領域中常見的一個現象。這種現象涉及到輸入和輸出可見、但內部運作不透明的機制。透過破解和擾亂這些黑盒子背後的編碼,可以揭示並翻轉其中的隱閉邏輯與偏見。

文化、性別、資本的編碼、國族與全球政治的編碼、生成AI技術的編碼,繁複地共同設定了人類互動的遊戲規則。在演算法治理(algocracy)的時代,演算法與AI工具的透明性、自動化行為與程式,對個人與社會系統產生了深刻影響,急需人文研究來介入回應編碼運算背後的決策邏輯與倫理議題。

我們應該積極審視當代文化和技術編碼的問題和迷思,並且探討文化研究者在理解和改造現實與虛擬世界上可以扮演的角色。此外,在生成式AI的時代,我們必須打破編碼和演算法的「中立迷思」,且思考人工智慧這個新霸權結構,對語言、敘事、藝術、影音傳播、政治所帶來的新挑戰。

文化研究學會誠摯邀請各領域的人文研究者來分享上述議題的理論操作、案例分析、方法創新與跨學科研究。請加入我們,對各樣文化編碼與新興技術演算法所塑造的體制,進行批判性檢視,共同探討作為學者和公民的我們,如何能參與破解或逆寫這些編碼,創造更加透明和公義的未來。

對此,我們規劃了多元的子題,也歡迎各種符合年會主題,或文化研究相關議題的自組論文提案(Panel)。基於會議規模與經費等因素考量,本次會議接受每人發表的論文篇數,以一篇為限。原則概述如下:

1. 每位發表者為單一作者之論文發表,以一篇為限。

2. 若與他人共組論壇,或第二作者合著身份,不在此限。

✴️子題名稱

當代創新科技與藝術實踐的文化分析

AI與其不滿

文學的亂碼與再編

解碼「性/別」,一起來亂

媒影解碼

文化政策中AI之亂的危機

粉絲文化

香港文化的解碼、編碼與亂碼

青島東路上的青鳥「亂碼」

解碼空間

跨界的照顧地景

例外狀態

來亂的AI,懂吃?

流行音樂的記憶與重新記憶

敘事的聲音

那麼厲害,AI

文創創意產業解碼

✴️徵稿期程

論文全文截稿:2025年1月10日

系統號:

C-059125

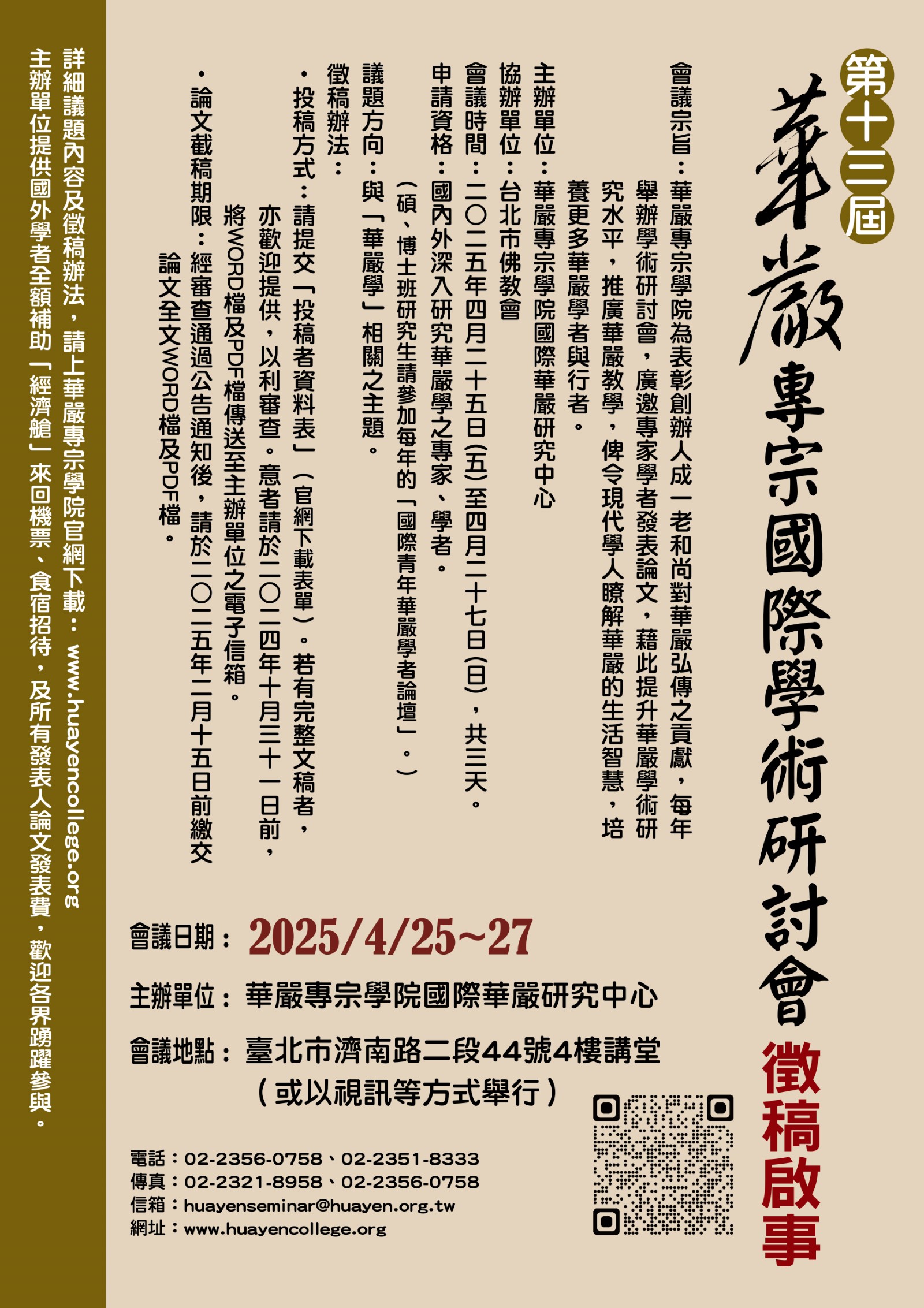

2025第十三屆華嚴專宗國際學術研討會

標題:

時間:

2025年4月25日至27日(週五至週日)

地點:

臺北市濟南路二段44號4樓講堂(或以視訊等方式舉行)

主辦單位:

華嚴專宗學院國際華嚴研究中心

聯絡人:

Tel: (02) 2356-0758或02-2351-8333,E-mail: huayenseminar@huayen.org.tw

內容簡介:

會議主題:

(一) 華嚴與現代議題

(二) 華嚴經論研究

(三) 華嚴歷史與文獻

(四) 華嚴哲學思想

(五) 華嚴宗與諸宗派思想之比較

(六) 華嚴宗祖師行誼

(七) 華嚴藝術與文學

(八) 其他與華嚴學相關之主題

※審查通過受邀者請於2025年2月15日前,將論文全文WORD檔及PDF檔傳送至huayenseminar@huayen.org.tw。電子郵件主旨請註明「2025研討會全文稿件──姓名」。

※研討會後,論文發表者請於2025年6月30日前,繳交修正後之論文WORD 檔、PDF檔。

系統號:

C-059124

第五屆臺灣研究世界大會:變動世局中的臺灣:過去、現在與未來

標題:

時間:

2025年5月21至23日(週三至週五)

地點:

中央研究院人文館會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

第五屆臺灣研究世界大會語言學組籌備委員會

聯絡人:

第五屆WCTS臺灣研究世界大會秘書處 林小姐,Tel: 02-81705125#6730;Email: twstudy@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

本次大會預計將有三十一場主題供論文發表。無論是參與台灣研究,或是對臺灣研究有興趣的學者,我們都期待本次大會將成為其互相交流的知識平台。我們特別鼓勵來自不同領域(包含歷史學、語文學、考古學、民族學、經濟學、文學、哲學、社會學、語言學、法律學、政治學以及社會科學)的研究者,將其實證和/或理論研究投稿至本次大會。

語言學論文發表人將需準備二十分鐘的口頭發表(和十分鐘的討論時間)。發表主題為臺灣南島語的任何領域。我們將安排有關語態(voice)相關議題的主題性座談(panel),但我們另也徵求有關其他與臺灣島語相關的主題性座談。

報名限制為個人報名,每位作者需附上一份摘要。摘要規定格式為單行間距、12號字、A4(或US Letter大小)、頁面邊距為1英吋或2.5公分,內容不得超過兩頁:第一頁主要以摘要內容為主(不超過750字),第二頁則包含資料、圖版與參考書目。摘要需附上標題,且不得出現作者姓名。

籌劃議題性座談(panel)之意願者須在投稿網站上上傳其摘要,並註明擬定的座談會主題、預期的與會者及其主題。有意願參與有關語態相關的議題的主題性座談,請事先聯繫齊莉莎研究員(hsez@gate.sinica.edu.tw)。

2025年重要日期:

4月15日論文全文截稿。

4月30日一般民眾報名截止。

系統號:

C-059123

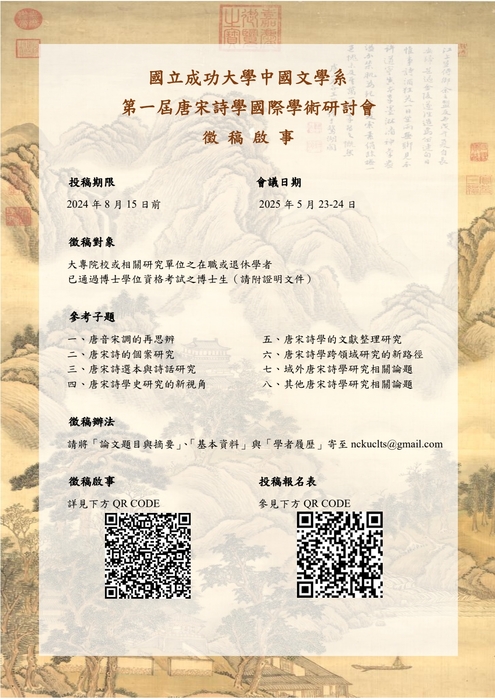

第一屆唐宋詩學國際學術研討會

標題:

時間:

2025年5月23日至24日(週五至週六)

地點:

成功大學中國文學系(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學中國文學系

聯絡人:

Email: nckuclts@gmail.com

內容簡介:

唐詩和宋詩是中古詩歌成就的兩大高峰,唐宋詩學更是中國詩學史暨東亞漢詩學史的論詩指標、審美依據。元明以後,唐宋詩衍為詩派之爭。選政去取,樹旗幟以擅勝場;理論構建,奪胎骨而執精微。雖曰宗唐祧宋,亦各自演成複雜的生態系,眾聲喧嘩,競合生輝。為提供唐宋詩學的專家學者一持續性的知識交流平臺,國立成功大學中國文學系擬於2025年5月23-24日舉辦「第一屆唐宋詩學國際學術研討會」。

會議子題如下:

一、唐音宋調的再思辨。

二、唐宋詩的個案研究。

三、唐宋詩選本與詩話研究。

四、唐宋詩學史研究的新視角。

五、唐宋詩學的文獻整理研究。

六、唐宋詩學跨領域研究的新路徑。

七、域外唐宋詩學研究相關論題。

八、其他唐宋詩學研究相關論題。

系統號:

C-059122

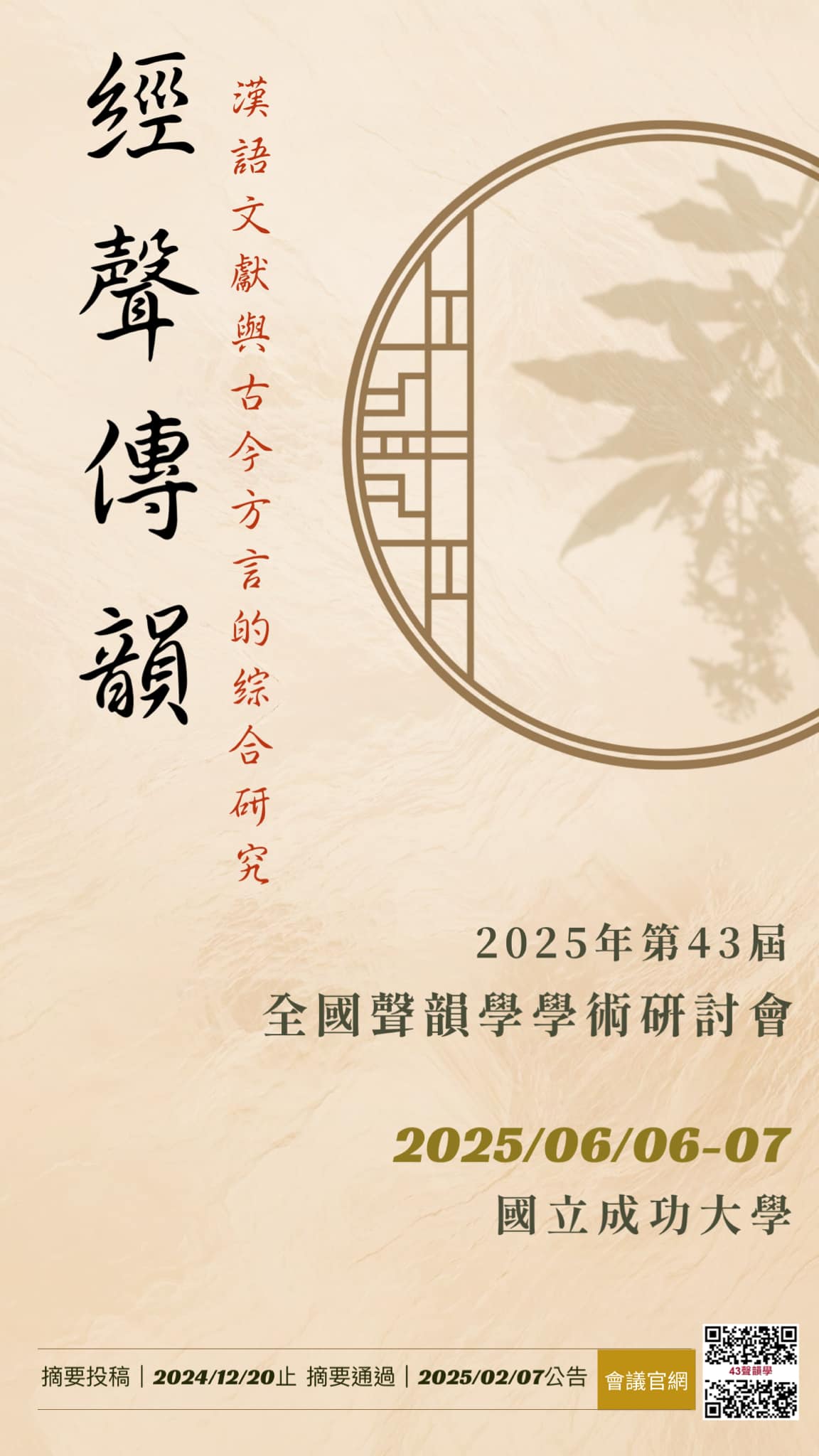

經聲傳韻——漢語文獻與古今方言的綜合研究:2025年第43屆全國聲韻學學術研討會

標題:

經聲傳韻——漢語文獻與古今方言的綜合研究:2025年第43屆全國聲韻學學術研討會

時間:

2025年6月6日至7日(週五至週六)

地點:

國立成功大學(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學中國文學系、中央研究院語言學研究所、中華民國聲韻學學會

聯絡人:

彰師大臺文所 陳教授,Tel: 04-7232105#2627;E-mail: 42nchcp@gmail.com

內容簡介:

◆ 會議主題:「經聲傳韻——漢語文獻與古今方言的綜合研究」

◆ 會議子題:

(1)漢語音韻學文獻資料的分析與討論。

(2)漢語音韻史的回顧與展望。

(3)等韻學材料的研議與探究。

(4)漢語方言的歷史音韻研究。

(5)聲韻學與構詞句法的關連與互動。

(6)漢語音韻與臺灣本土語言的互動。

(7)臺灣本土語言研究對漢語音韻學的啟示。

(8)域外漢語材料的歷史音韻研究。

(9)其他與漢語音韻學相關之議題。

◆ 摘要截稿日期:2024年12月20日(週五)

◆ 公告摘要通過日期:2025年2月7日(週五)

◆ 全文截稿日期:2025年5月9日(週五)

◆ 投稿方式:

(1)投稿語言:中文。

(2)個別投稿:與「會議主題、子題」相關的漢語音韻學研究。

(3)專題小組(Panel)投稿:自組專題小組成員 3-5 人(含主持人)。

★請下載「2025年第43屆投稿資料表」,存為一式兩檔(WORD檔及PDF檔),以電子郵件寄至本次大會信箱 43nchcp@gmail.com。

★專題小組投稿者:參加成員都必須各自下載填寫,再由主持人彙整全組投稿。

◆ 摘要撰寫需知:

摘要需包括:1.主旨、2.研究問題、3.取材、4.研究方法、5.預期成果、6.參考文獻等。敬請具體呈現研究內容,以A4一頁(12號字體大小,單行間距)為限。超出部分不予審查。

◆ 摘要審查:來稿摘要均須經「2025年第43屆全國聲韻學學術研討會」學術審議委員會完成審查程序並通過後始接受撰文發表。摘要審查結果將由大會個別函知。(詳細會議訊息與徵稿啟事內容,敬請瀏覽會議官網)

系統號:

C-059121

第五屆中研語言學論壇:計算與測量取向的語言學研究

標題:

時間:

2025年6月9日(週一)

地點:

中央研究院人文館3樓第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院語言學研究所

內容簡介:

第五屆中研語言學論壇(Academia Sinica Linguistics Forum-5)以「計算與測量取向的語言學研究」(Computational and Instrumental Research in Linguistics)為本屆主題、探討隨著科技的進展、語言資訊工具與各式量測工具在語言學研究之應用。根據此主題,本屆論壇徵求基於測量工具(如聲學測量、發音語言學儀器量測、腦神經語言學儀器實驗)與應用計算語言學及自然語言處理工具之語言學研究之摘要。其中特別鼓勵聚焦於國家語言或較少研究及較低語言資源之語言、以及較少探索之研究方法與語言現象之研究。錄取的摘要將以口頭或海報形式發表。

注意事項:

◼摘要請以英文或中文書寫,並以一頁(A4)為限。請使用Times New Roman或新細明體,12點字體,單行間距,上下左右各留2.54 公分邊界。

◼請透過OpenReview系統上傳匿名摘要(PDF)。

網址: https://openreview.net/group?id=SINICA.edu.tw/2025/ASLF-5

若無OpenReview帳號,申請新帳號時建議使用.edu信箱以加速流程。

◼截稿日:2025年3月15日

◼結果通知日:2025年4月5日

◼投稿相關問題,請聯絡: 王聖富助研究員 sftwang@gate.sinica.edu.tw

◼行政相關問題,請聯絡: 劉詠淇小姐 ilacdmaffrs@sinica.edu.tw

受邀講者(依姓氏拼音字母排序):

◼ 邱振豪(國立臺灣大學)

◼ 謝豐帆(國立清華大學)

◼ 謝舒凱(國立臺灣大學)

◼ 廖元甫(國立陽明交通大學)

◼ 林愷胤(中央研究院)

◼ Laurent Prévot(法國現代中國研究中心、法國國家科學研究中心、艾克斯-馬賽大學)

◼ 王聖富(中央研究院)

系統號:

C-059343

行動中的藝術家:郭松棻、李渝與二十世紀世界文藝思潮國際學術研討會

標題:

行動中的藝術家:郭松棻、李渝與二十世紀世界文藝思潮國際學術研討會

時間:

2025年6月30至7月1日(週一至週二)

地點:

輔仁大學(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

天主教輔仁大學中國文學系、哈佛大學東亞語言與文明系、國立臺灣大學圖書館、國立臺灣大學文學院慶明文學講座

聯絡人:

詹秘書,E-mail: edith7384@hotmail.com;Tel: (02)2905-2845

內容簡介:

無論在當代臺灣文學,又或全球華語語系文學的領域裡,郭松棻(1938-2005)與李渝(1944-2014)都是非常重要的兩位人物。首先,在六〇年代興起於臺灣的現代主義潮流與前衛藝術實驗中,郭松棻與李渝都是核心的參與者,而他們作品到今日業已躋身現代派經典的創作成果之林,影響方興未艾。其次,除了在文學領域的成就,郭松棻與李渝在哲學撰述與文藝評論上亦深有貢獻;前者的存在主義評述開風氣之先,後者的文藝評論反思民族主義的界限,尤其閃爍洞見。其三,對於刻正處在冷戰遺緒猶存,後冷戰山雨欲來的吾人而言,郭松棻與李渝在六、七〇年代之交赴美留學,投入激進學生運動的傳奇經歷,毋寧顯示臺灣的「回歸現實」世代與「全球的一九六〇」(Global Sixties)浪潮,兩廂跨太平洋闡連(transpacific articulations)的互動漣漪;此刻回顧其人其作,尤具啟示。最後,郭松棻與李渝作品投射於二十世紀中國/臺灣歷史的深刻關懷,儼然形成某種另類版本的中華民國/臺灣史詮釋,面對島嶼認同政治仍舊膠著難解的情境,郭、李的史識值得深度挖掘。

系統號:

C-059120

第七屆馬來西亞華人研究國際雙年會

標題:

時間:

2025年10月18至19日(週六至週日)

地點:

國立成功大學中國文學系(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學中國文學系、馬來西亞華社研究中心

聯絡人:

Email: 2025cmcs@gmail.com

內容簡介:

縱觀目前的國際政治,經濟和社會都面臨著前所未有的變化和挑戰,例如中美兩個大國的全面競爭關係和地緣政治的衝突增加、國際秩序從單極走向多極、經濟保護主義逐漸盛行和去美元化的趨勢,以及人工智慧等科技發展對人文社會帶來的影響,都 成為學界高度重視的研究議題。作為世界上移民人口最多的群體之一,各地華人和華人社群應該採取何種應變措施或調整來應對這些衝擊,在變局中重新定位華人社群與本國和世界的關係,對華人社群在未來的發展中是否能夠佔據先機至關重要。因此,本屆的馬來西亞華人研究國際雙年會主題設定為「21世紀新時代變局下的華人社會:回顧與展望」,為各地的華人研究學者提供一個集思廣益和相互交流的平臺,為華人社群未來的50年進行把脈。

投稿期限:有意惠稿者,請於2025年3月31日前,填寫本函所附表件與論文摘要,逕回函至大會徵稿信箱:2025cmcs@gmail.com。大會將組織委員會進行摘要審查,預計於五月中旬公告錄取名單。

徵稿對象:國內外大專院校或相關研究單位之在職或退休學者、博士班研究生。

會議子題:

1、中美國際競爭對各地華人社群身分認同之影響。

2、各國華商對中美經濟衝突所採取的應變措施或調整。

3、人工智能等科技發展對文學、人文學與華人研究的影響。

4、21世紀全球華人文化媒介之生產、傳播與挑戰。

5、新時代變局下的馬來西亞、東南亞華人社會與台灣的交流與互動。

6、人口移動與華人新移民研究。

7、其他全球華人社群與文化相關之研究論題。

系統號:

C-059296

第六屆中華國際佛學會議:亞洲佛教文化與現代社會

標題:

時間:

2025年10月30日至11月2日(週四至週日)

主辦單位:

財團法人中華佛學研究所、法鼓文理學院漢傳禪學研究中心

聯絡人:

E-mail: mst@chibs.edu.tw

內容簡介:

徵稿說明:亞洲佛教的歷史演進與思想文化在過去二十年有了不可輕忽的發展, 近十年漢傳佛教跨領域的研究對現代社會的發展與教育也逐漸看到影響力。中華佛學研究所創辦人聖嚴法師曾指出:「我的願望是維繫漢傳佛教慧命,期竭盡棉力,從國外引進新的學術成果、研究風氣、教育制度及其教學方法等,以玆我國佛教也能趕上國際佛教的潮流。」在慶祝中華佛學研究所成立四十五週年之際,擴大舉辦第六屆中華國際佛學會議。 歡迎學界先進分享關於漢傳佛教研究關連的新文獻、新觀點、新方法,不論是哲學思想、文化歷史、語言文獻及經典注釋,都值得重新探究。學術深度的研析,是闡發漢傳佛教思想底蘊不可或缺的重要步驟,期待學界先進的參與,開啟「中華國際佛學會議」新的一頁。

研討主題:亞洲佛教文化與現代社會

徵稿範圍:

• 新出佛教文獻

• 禪的世界/世界的禪

• 亞洲佛教的思想、文化、歷史、實踐

• 大乘佛教思想與社會實踐

• 《金剛經》詮釋史

• 當代漢傳佛教教育之回顧與省思

Conference Sub-Themes:

• New Literature of Buddhism

• The World of Zen / Zen of the World

• Asian Buddhism Thought, Culture, History and Practice

• Mahayana Buddhist Thought and Social Practice

• The History of Interpretation of the Diamond Sutra

• Review and Reflection on Contemporary Chinese Buddhist Education

截止日期:

1. 投稿截止日期:2025年2月7日。

2. 審查公布:2025年3月31日前公布於財團法人中華佛學研究所官網。

3. 論文全文截止日:2025年9月30日(逾期以棄權論)。

Deadline:

1. Deadline for submission:February 7, 2025.

2. Selection outcome will be announced on the Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies website on March 31, 2025.

3. Submission of completed papers:September 30, 2025. Submission after the due date will not be considered and will be taken as a withdrawal.

系統號:

C-059119

流變與重構:千禧年來臺灣文學——學術研討會暨作家論壇

標題:

時間:

2025年11月22日(週六)

地點:

東海大學(臺中市西屯區臺灣大道四段1727號)

主辦單位:

東海大學中國文學系

聯絡人:

劉淑貞副教授,Tel: 04-23590121#31107 ,E-mail: thuchinese113@thu.edu.tw

內容簡介:

2025年乃是臺灣文學進入21世紀後的第二十五年。在跨越了千禧年的界線之後,臺灣文學挾九0年代解嚴後的政治能量與解構思潮,歷經兩次大疫、多次政黨輪替、性別與身分政治運動、網路社群與資訊戰的崛起……皆衝擊並擴充了「臺灣」這一詞彙的內涵與邊界,進而改寫了「臺灣文學」的既有定義與本質。本次會議有鑑於臺灣文學場域在進入千禧年後,歷經了將近四分之一世紀的解構、建構與重構的過程,其所累積的理論資源與議題文本亟待整合與詮釋。千禧年後,隨著網路社群的逐步興起,以及臺灣意識的日趨抬頭,「臺灣」符號在文學場域亦歷經了自身的流變與演繹。而千禧世代作家(1980、1990年代出生)的崛起,亦在這二十五年間,重寫了臺灣文學的全新景觀,包括性別、政治、身分與自然書寫等議題。本會議將放眼四分之一世紀以來的臺灣文學,聚焦千禧年後二十五年來臺灣文壇所關注的幾個重要子題,包括「臺灣」符號的流變與重構、千禧世代書寫、身體政治的當代演繹、非虛構、自然書寫、新鄉土寫作等等。會中將採徵集論文稿件與邀請學者,進行會議論文發表,並安排作家論壇的討論,期能藉此為二十一世紀的第一個二十五年勾勒版圖與輪廓。

徵文主題:

1.千禧年來臺灣文學的多元視野

2.千禧年來「臺灣」符號的流變與重構

3.當代臺灣文學研究

4.臺灣文學與世界性

5.其他與本會議主題相關之論文

會議語言:中文

論文題目及大綱收件截止日期:2024年12月27日

論文大綱評審結果通知日期:2025年1月17日

論文完稿收件日期:2025年10月10日

注意事項:

1. 繳交之論文及其他相關資料恕不退件,請自留底本。

2. 論文中凡涉及版權部分,請事先取得原著者或出版社書面同意。本會編輯不負版權責任。

3. 有意發表論文者,請於2024年12月27日前以電子郵件檔回傳下列資料:

(1) 個人資料一份(格式請參考東海大學中文系公告)。

(2) 論文摘要一份(格式請參考東海大學中文系公告)。

系統號:

C-059163