國立中央大學李孝悌教授、國立臺灣大學張小虹教授、中央研究院齊莉莎研究員榮獲教育部第68屆學術獎

標題:

國立中央大學李孝悌教授、國立臺灣大學張小虹教授、中央研究院齊莉莎研究員榮獲教育部第68屆學術獎

內容簡介:

依據教育部學術審議會113年9月30日第6屆第2次全體委員會議決議辦理。國立中央大學李孝悌教授、國立臺灣大學張小虹教授、中央研究院齊莉莎研究員榮獲人文及藝術類科獎項(完整得獎名單請參見:https://reurl.cc/rvqKLr)

李孝悌教授係美國哈佛大學歷史與東亞語文委員會博士,研究領域為明清社會文化史、明清及近代中國城市史等,簡歷及學術著作請參考:http://140.115.197.43/zh_tw/wcm

張小虹教授係密西根大學英文系博士,研究領域為女性主義文學研究、性別理論、台灣與東亞文化研究等,簡歷及學術著作請參考:https://www.forex.ntu.edu.tw/%E5%BC%B5%E5%B0%8F%E8%99%B9/

齊莉莎研究員係法國巴黎第七大學博導,研究領域為南島語語言、語言典藏、功能語言學、類型

分析能語言學、類型分析等,簡歷及學術著作請參考:https://www.ling.sinica.edu.tw/main/zh-tw?act=researcher_manager&code=show_member&memberID=9

系統號:

H-059029

中研院文哲所李育霖研究員榮獲2024年度「胡適紀念研究講座」

標題:

中研院文哲所李育霖研究員榮獲2024年度「胡適紀念研究講座」

內容簡介:

113年度「胡適紀念研究講座」經本院胡適紀念研究講座審議委員會審核,由中研院中國文哲研究所李育霖研究員獲獎。

李育霖研究員一直致力於德勒茲理論的研究,並能以清晰中文表述高度抽象的德勒茲理論,以此深入研究應用於當代臺灣文化產品的解讀,開啟當代文化產業新的示範。其代表著作中《數位魅影:歷史的典藏與記憶》,以全新的概念框架闡釋臺灣近年數位文化產品,展示出開拓性和創新性。《擬造新地球》以德勒茲與瓜達里的哲學來分析與擴增臺灣小說的意義,對議題提出獨特的見解與發展。李研究員以「觸受之眼:數位感覺的生發」計畫申請胡適紀念研究講座,該計畫將以當代臺灣創作者得獎VR電影作品為分析文本,提出多重思考,將影像由傳統視覺藝術放入現象學的「觸受」(Haptic 或譯「觸視」)討論。期待李研究員利用其對於德勒茲理論之嫻熟與細緻的譯介,為學界開創臺灣數位科技文化留下深遠的影響。

「胡適紀念研究講座」每年舉辦一次,係由中華教育文化基金會獎助人文學科研究者;年度獲獎者,將於次年擔任本院胡適誕辰紀念講演的主講人(或擇期舉行公開演講)。

本則消息文字引用自中研院新聞稿。

系統號:

H-059055

中研院語言所新聘林愷胤助研究員

標題:

內容簡介:

中央研究院語言學研究所新聘林愷胤助研究員,聘期自113年10月11日起至119年7月31日止。林愷胤教授係東京大學大學院人文社會學科文學碩士、夏威夷大學語言學碩士,研究專長為漢語語言學,歷史、理論及實驗語言學等。著有〈臺灣閩南語「共」的歷史演變〉、〈西夏文的使役句和使役化〉。譯有《近代歐美漢學家──東洋學の系譜(歐美篇)》、《易經與中國政治》及學術論文十多篇。

系統號:

H-059003

著名作家聶華苓逝世

標題:

內容簡介:

作家聶華苓昨(21)日辭世,享耆壽99歲,文化部長李遠聞訊表達哀思與敬意,並表示,本身是創作者的聶華苓最令人感佩的是她在臺灣戒嚴時期,不分黨派、族群、政治立場、政治思想,只挑她心目中值得鼓勵的優秀作家們去她所創立的愛荷華大學「國際寫作計畫」,使來自臺灣的作家可以和全世界的作家交流,也打開臺灣文學在世界各地的知名度,這樣的胸襟和遠見正是我們後輩們要追隨和學習的。

聶華苓1925年出生於武漢,1948年畢業於南京中央大學外文系,1949年舉家來臺。而後擔任《自由中國》編輯委員、文藝欄主編,直至1960年雜誌因雷震案停刊為止。1964年赴美,應邀為愛荷華大學「作家工作坊」訪問作家,1967年和美國詩人Paul Engle共同創辦愛荷華大學「國際寫作計畫」(International Writing Program),先後接待1200多位國際作家(包含80餘位華人)。2009年獲頒馬來西亞花蹤世界華文文學獎,並先後獲得香港浸會大學、中央大學授予榮譽博士學位。

聶華苓創作包含小說、散文、翻譯、文學評論,著有《失去的金鈴子》、《桑青與桃紅》等。2004年完成回憶錄《三生三世》,寫下1925年到1991年的生命故事;2011年擴大篇幅,出版《三輩子》。代表作《桑青與桃紅》以高超的現代主義技巧,分別從「桑青」及「桃紅」的視角書寫戰亂下的女性於中國、臺灣、美國等地輾轉流亡的故事。小說圍繞在抗戰時的回憶、渡臺知識分子內心的迷惘與失落、女性在動盪時代中的際遇,刻劃失根的心境,反映作家自身的漂泊。

其擅長以敏銳的筆調書寫故人往事,文字細膩、辭藻豐富,深情中帶有節制,冷靜卻令人動容。作品出版遍及全世界的華文地區,亦被譯為英、義、葡、波蘭、匈牙利、南斯拉夫、韓國等多國文字印行。

「國際寫作計畫」以超越國族畛域、打破政治藩籬的胸懷,邀請世界各地作家共聚交流,臺灣作家包括楊逵、余光中、白先勇、王文興、歐陽子、葉維廉、楊牧、瘂弦、鄭愁予、商禽、林懷民、姚一葦、吳晟、宋澤萊、七等生、王拓、向陽、李昂、季季、蔣勳、朱和之、黃崇凱、李琴峰、陳思宏、張亦絢等超過50位曾受邀前往,不僅開拓臺灣文學的能見度,更對世界和平、國際文化交流產生重大影響。

走過半世紀的文學之路,聶華苓在創作、編輯與推動臺灣作家進入國際,引領臺灣文壇走向世界,貢獻卓著。對於文壇巨擘的殞落,文化部表達深切的悼念與敬意。

本則訊息文字引自文化部新聞稿,照片來源為國立臺灣文學館。

系統號:

H-059059

臺灣現代詩人瘂弦逝世

標題:

內容簡介:

創立「創世紀」、文壇推手,並以〈如歌的行板〉聞名的詩人瘂弦在溫哥華時間11日辭世,享耆壽92歲。文化部長李遠聞訊深感不捨與哀悼,並表示,自己曾經短暫在瘂弦擔任聯合報副刊主編時代工作,也曾經是聯合報副刊的簽約5年的作家之一。瘂弦先生以他豐厚的文化底蘊,把報紙副刊對文化的影響力達到最高峰,和當時的高信疆先生成為當時臺灣文化界的兩大支柱,本土連結國際,打開臺灣人的文化視野,「那時真是令人懷念的美好時光」。

瘂弦1932年生於河南,1949年來臺,復興崗學院戲劇組畢業,美國威斯康辛大學東亞研究所碩士。1954年與張默、洛夫創立創世紀詩社,發行《創世紀》詩刊,3人被稱為詩壇「鐵三角」,對臺灣現代詩的發展帶來深遠影響。1975年任幼獅文化公司總編輯,主持《幼獅文藝》編務,1977年起任《聯合報》副刊組主任,主編《聯合副刊》達20年之久,1998年退休移居加拿大溫哥華。其曾出任成功大學駐校詩人、東華大學客座教授;2012年榮獲第二屆全球華文文學星雲獎貢獻獎、2023年獲得臺北文化獎。

瘂弦為現代詩大家,創作文類以詩為主,兼及論述,著有《瘂弦詩集》、《中國新詩研究》、《聚繖花序》、《記哈客詩想》、《瘂弦回憶錄》、《瘂弦書簡I-致楊牧》等。寫作風格大致可分為兩個階段,早期受五四遺韻影響甚深,作品以抒情詩居多,主題多懷鄉憶往,擅長經營甜美的語言意象;後期受西方作家影響較深,神往於民謠式詩風、超現實主義語言及當代西洋小說形象,同時揉合民族文化內涵與自身戲劇涵養,擅長將中國古典文學及西方現代主義詩歌技巧加以融合,創造出兼具音樂性和意境美的獨特詩風。

瘂弦的詩不僅兼具音樂性和意境之美,且充滿詩語言的魅力,並且流露深切的歷史社會關懷。張默曾歸納瘂弦創作特色說,「瘂弦的詩有其戲劇性,也有其思想性,有其鄉土性,也有其世界性,有其生之為生的詮釋,也有其死之為死的哲學,甜是他的語言,苦是他的精神,他是既矛盾又和諧的統一體。」楊牧也認為,「瘂弦所吸收的是他北方家鄉的點滴,30年代中國文學的純樸,當代西洋小說的形象;這些光譜和他生活的特殊趣味結合在一起。他的詩是從血液裡流蕩出來的樂章。」

瘂弦從事報刊編輯工作達30餘年,綜理幼獅刊物群,主編《聯合報》副刊,創辦《聯合文學》及主持《中華文藝》等報刊。策劃各種專欄與專輯,舉辦文學活動,獎掖文壇新秀,許多重要作家都曾受過其提攜,影響深遠。文化部表示,瘂弦是推動臺灣現代詩發展的先驅,並提攜諸多後進作家,其風範讓人無限追思,對於文壇巨擘的殞落,文化部表達深切悼念與敬意。

本則訊息文字引自文化部新聞稿,照片來源為國立臺灣文學館。

系統號:

H-058964

著名歷史學家王爾敏教授逝世

標題:

內容簡介:

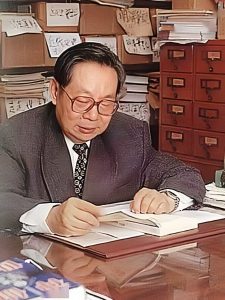

國立臺灣師範大學歷史學系前兼任教授,中央研究院近代史研究所退休研究員王爾敏教授(1927-2024),長年定居於加拿大多倫多;在當地時間2024年10月8日晚上辭世,積潤享壽百歲。

先生生於河南,1954年國立臺灣師範大學畢業。曾任中央研究院研究員、香港中文大學教授、國立臺灣師範大學教授,著作等身,是中國近代軍事史與思想史的名家。

王教授早年因郭廷以先生指引,研究近代軍事史,著有《清季兵工業的興起》、《淮軍志》及《清季軍事史論集》等書;但先生後半生心血所寄,其實主要在思想史。美國費正清先生曾提出「中國對西方的回應」這一理論,王教授深受其影響,所以特別注重在「當前變局」衝擊之下,中國近代知識分子的反省與覺醒,以及其所表現出的自覺與自救之道。另一特點是當時許多近代思想史的著作往往以人物為單位,但先生則喜歡研究觀念,分析醒覺意識、思潮動向、時局認識、國際觀念、商戰觀念等,可謂別開新面。先生在思想史方面的代表作有《中國近代思想史論》及《晚清政治思想史論》。

此外,王教授在外交史方面也有貢獻,撰有《弱國的外交》;尤堪注意的是先生有感於中外商約的侵損,絕不少於政治條約;而不平等商約下,中國主權的喪失,實遠大於割地;金錢之損失,更甚於賠款。所以王教授不從流俗,專注政治條約;反而別出心裁,特別研究商業條約,曾出版《晚清商約外交》等書。王教授也重視文化,特別是庶民文化的研究,曾出版《明清時代庶民文化生活》與《明清社會文化生態》等書;啟發相關研究風氣。

另外值得注意的是,王教授在中國基督教史史料整理方面,也有開創性的貢獻;譬如他曾參與《教務教案檔》的整理,又將《教會新報》、《萬國公報》、《中外新聞七日錄》等珍貴史料,在臺灣原版縮印重刊,促進了這一領域的學術研究風氣。

王教授長期擔任國立臺灣師範大學歷史學系研究所兼任教授,期間開設了多門深具學術價值的課程,包括「中國歷史地理」、「近代名家箋牘研究」、「中國近代重大問題研析」、「方志學」、「中國近代思想史專題研究」、「史學方法」以及「中國古代典籍研討」等,對師大歷史學研究所的學術發展作出了巨大貢獻。同時,王教授在師大培育了多位傑出的學術人才,僅從本校歷史學系研究所現存紀錄來看,先生在師大指導的博士學生至少十人,碩士學生也絕不少於十四人,誠可謂桃李滿門。

如今王教授與世長辭,歷史學系全體師生同仁無不感到深切哀痛,並對其家屬致上最誠摯的慰問。

本則消息文字與照片取自國立臺灣師範大學歷史學系官網。

系統號:

H-058965

臺灣大學語言所張裕宏退休教授逝世

標題:

內容簡介:

國立臺灣大學語言學研究所張裕宏退休教授慟於10月11日凌晨病逝於新店豐榮醫院,安息主懷,享耆壽85歲。

張裕宏教授畢業於美國康乃爾大學,事師包擬古(Nicholas Bodman),專長聲韻學。1973年學成後任教新加坡國立大學(National University of Singapore)。1979年返國,執教臺大外文系,教授英文、語言學課程,並於臺大外研究所開設中世紀英國文學,為國內僅見的喬叟(Chaucer)文學與中古英文專家。1994年本所成立,與外文系合聘為本所教授,迄2004年退休。

張教授治學嚴謹,除研究教學亦曾任為國語推行委員會委員,一生致力臺灣語言研究與文字化推廣。2001年出版《白話字基本論》教科書,廣受臺灣話羅馬字教學課程使用。退休後治學不輟,為推廣臺灣話不遺餘力,於2009年出版《TJ 台語白話小詞典》,並曾出版《阿鳯姨ê五度空間》系列童書,啟蒙語言,往下紥根。於2023年12月獲頒「第一屆發枝台語薪傳貢獻奬」,同時發表《TJ 中台字詞典》新作。

臺大語言所以及臺灣語言學界痛失典範,良師益友。

本則消息文字與照片取自NTU Phonetics

系統號:

H-058995

中國文化史研究者,荷蘭萊頓大學退休教授Stefan R. Landsberge逝世

標題:

中國文化史研究者,荷蘭萊頓大學退休教授Stefan R. Landsberge逝世

內容簡介:

中國文化史研究者,荷蘭萊頓大學(Leiden Univerisity)退休教授Stefan R. Landsberge於10月逝世。Stefan Landsberger教授發表了大量與中國宣傳相關的主題文章,於1970年代開始收集中國宣傳海報,累積至今已經收集7000多件海報,2007年9月架設中國海報網並擔任該網站的編輯(http://chineseposters.net)。著作包括"Chinese Propaganda Posters"等。

系統號:

H-058996