標題

- 【演講會】日本佛教研究前沿講座

- 【座談會】園藝美麗島:日治時期『熱帶』臺灣的地景改造與論述

- 【演講會】國科會人文處113年度藝術學學門專題計畫研究成果發表會

- 【演講】王鴻泰:榮譽或挫辱——明清士人的科舉人生

- 【演講】張俐璇:臺灣文史轉譯故事——談《小封神藏寶圖》與《文壇封鎖中》

- 【演講】郭至汶:當AI遇到歷史學

- 【演講】Jonathan Clements: Zombie Ming: The Zheng Regime on Taiwan, 1661-1683

- 【演講】裴卿:歷史氣候變遷與社會變遷:中國歷史文獻與多時空地理尺度分析

- 【演講會】中研院史語所歷史學門獎助博士生年度成果報告

- 【演講】黃喻祺:探究排灣族觀點的健康、老化、與健康服務使用偏好

- 【演講】揖斐高:詩を詠み、史を編む—頼山陽の場合—

- 【演講】吳聰敏:美援與臺灣戰後的高經濟成長

- 【演講】林秋敏:「非」凡成就——非洲先生楊西崑的外交生涯

- 【演講】李豐楙:時序與觀:道教作為「文化百寶箱」

- 【演講】柯斯安:以「漢語新名詞資料庫」為例,探索東亞概念史研究幾點問題

- 【演講】楊祖漢:魏晉玄學與天台圓教

- 【演講】小曽戶洋:江戶醫學:福井氏崇蘭館與其秘籍

- 【演講】Henrietta Harrison: China in 1949: The Logistics Officer and the Art Historian

- 【演講】Fei Huang: Bathing Through Time and Landscape: A Longue Durée History of Hot Springs in China (1000–1945)

- 【演講】Rasmi Shoocongdej: A Shared Ancestry of the Log Coffin Culture of Highland Pang Mapha, Northwest Thailand and Southern China

- 【演講】Bendi Tso: That Elsewhere Tibetanness: The quest for the ‘Authentic’ Tibetan in China

- 【演講】張忠宏:中國哲學情感觀研究的幾個方法論反思

- 【演講會】古代與當代的文化纏結:跨越新世界的原住民考古

- 【演講】李戡:1952年中華民國駐日大使館的恢復

- 【演講】Seng Guo-Quan: Strangers in the Family: Gender, Patriliny, and the Chinese in Colonial Indonesia

- 【演講】羅烈師:向原住民族致意:逆寫臺灣客家移墾史的嘗試與期待

- 【演講】柯志明:清代臺灣的人群分類與治理部署:向先驅者施添福教授致敬

- 【工作坊】東亞的心靈治療運動工作坊

- 【演講】布琮任:清帝國與海洋的再思考——《藍色邊疆:東亞海域中的清朝方略》新書講座

- 【演講】王聖富:Zooming in and out on phonetic variability and contextual probability

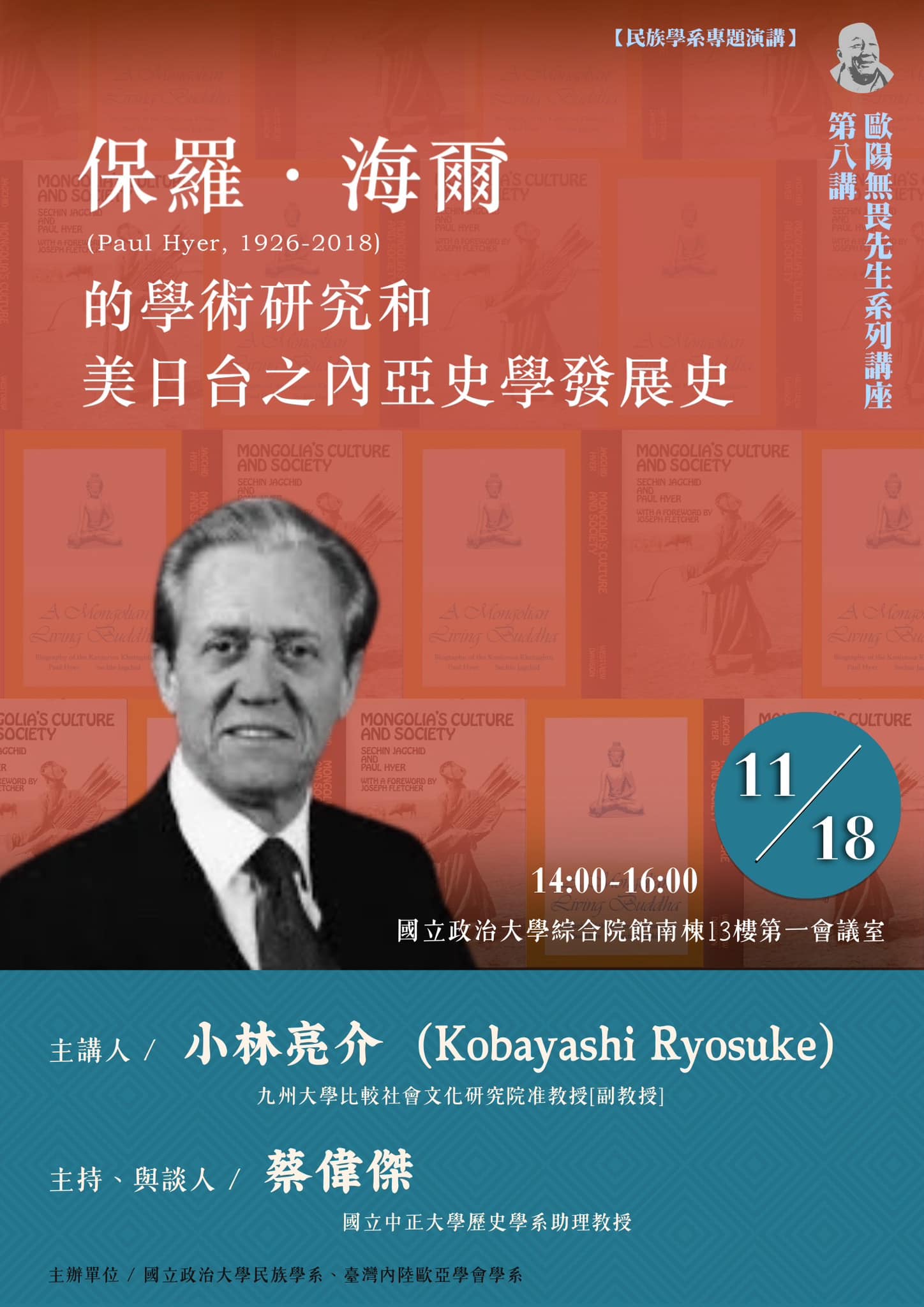

- 【演講】小林亮介:保羅·海爾(Paul Hyer, 1926-2018)的學術研究和美日台之內亞史學發展史

- 【演講】林倩萱:The Mirror and the Brush: Agency, Audience, and Authority in a Late Ming Séance

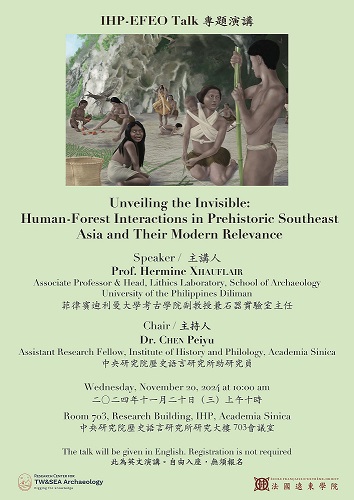

- 【演講】Hermine Xhauflair:揭開看不見的面紗:史前東南亞的人類與森林互動及其現代意義

- 【演講】蘇聖雄:蔣經國在臺軍事權力的建立:以與王叔銘交往為中心的探討(1950-1965)

- 【演講】康庭瑜:愛國的性/別:女性、身體與國族主義

- 【演講】Kenneth Dean: One Sea, One Temple: Digital humanities approaches to Chinese local historical materials in Southeast Asia

- 【演講】Grace En-yi Ting: East Asian Feminisms and Their Affective Worlds: Anger, Humor, and Iyashi Representation

- 【演講】凌宗魁:森山松之助的作品與人生

- 【演講】蕭振聲:莊子的人性論、齊物論與行動哲學

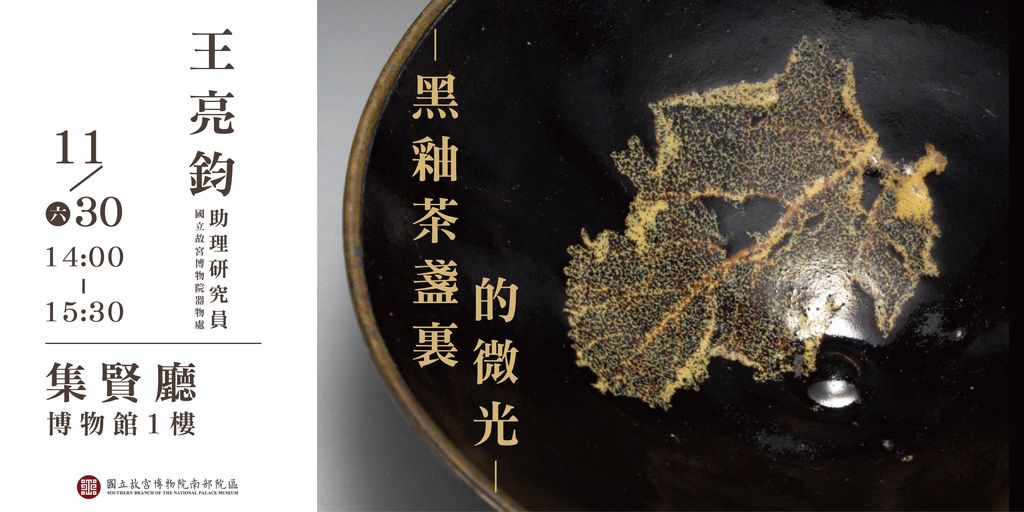

- 【演講】王亮鈞:黑釉茶盞裏的微光

- 【演講】蔡松穎:社會網絡分析(SNA)如何應用於歷史學?

- 【演講】蕭高彥:《自由中國》、新儒家與兩種自由概念

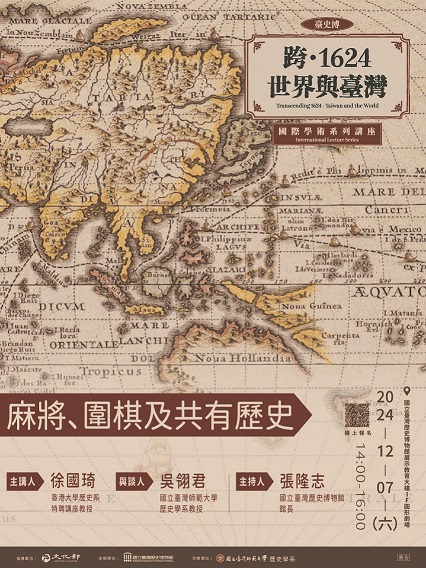

- 【演講】徐國琦:麻將、圍棋及共有歷史

- 【演講】徐國琦:第一次世界大戰與亞洲的大轉型

- 【演講】蔣闊宇:殖民地臺灣工運與戰後自主工運的初步比較

- 【演講】林之鼎:由先秦道家哲學融通三位一體與陰陽有無之說

- 【演講】巫仁恕:什麼是犯罪史?

- 【演講會】吉凶とかたち 古代東アジアの自然観と動物観

- 【演講會】養生、養老與健康:傳統與現代

- 【系列講座】臺灣當前挑戰系列講座

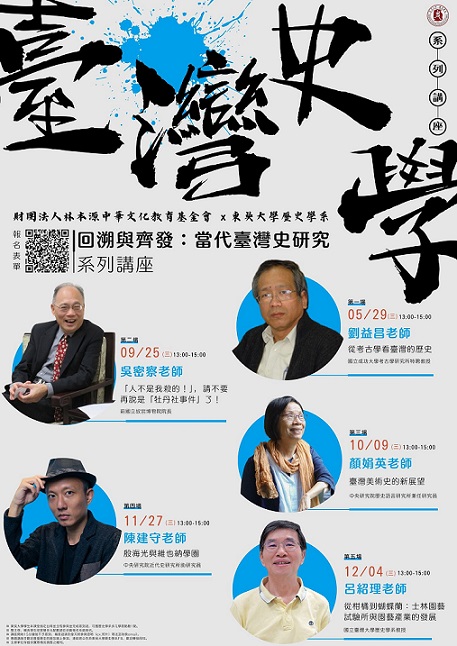

- 【系列演講】回溯與齊發:當代臺灣史研究系列講座

- 【工作坊】殖民帝國日本與全球知識的連結:日本對朝鮮、臺灣、滿洲的統治與西方知識工作坊

- 【工作坊】製作歷史:博物館展示中的歷史書寫與公民參與

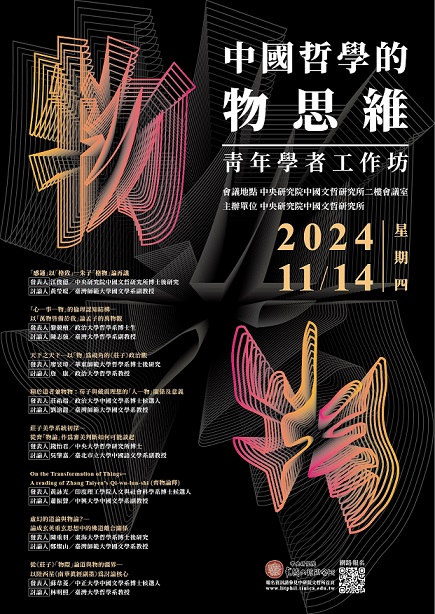

- 【工作坊】「中國哲學的物思維」青年學者工作坊

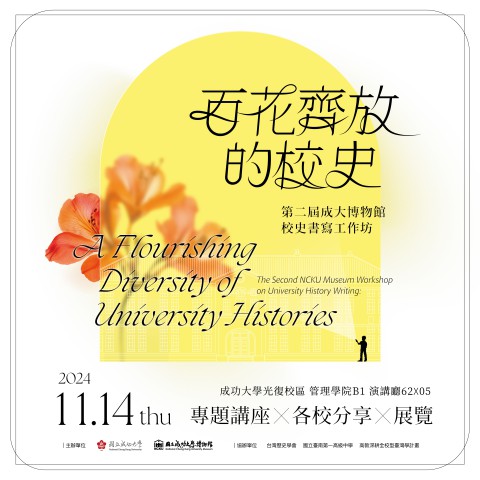

- 【工作坊】第二屆成大博物館校史書寫工作坊

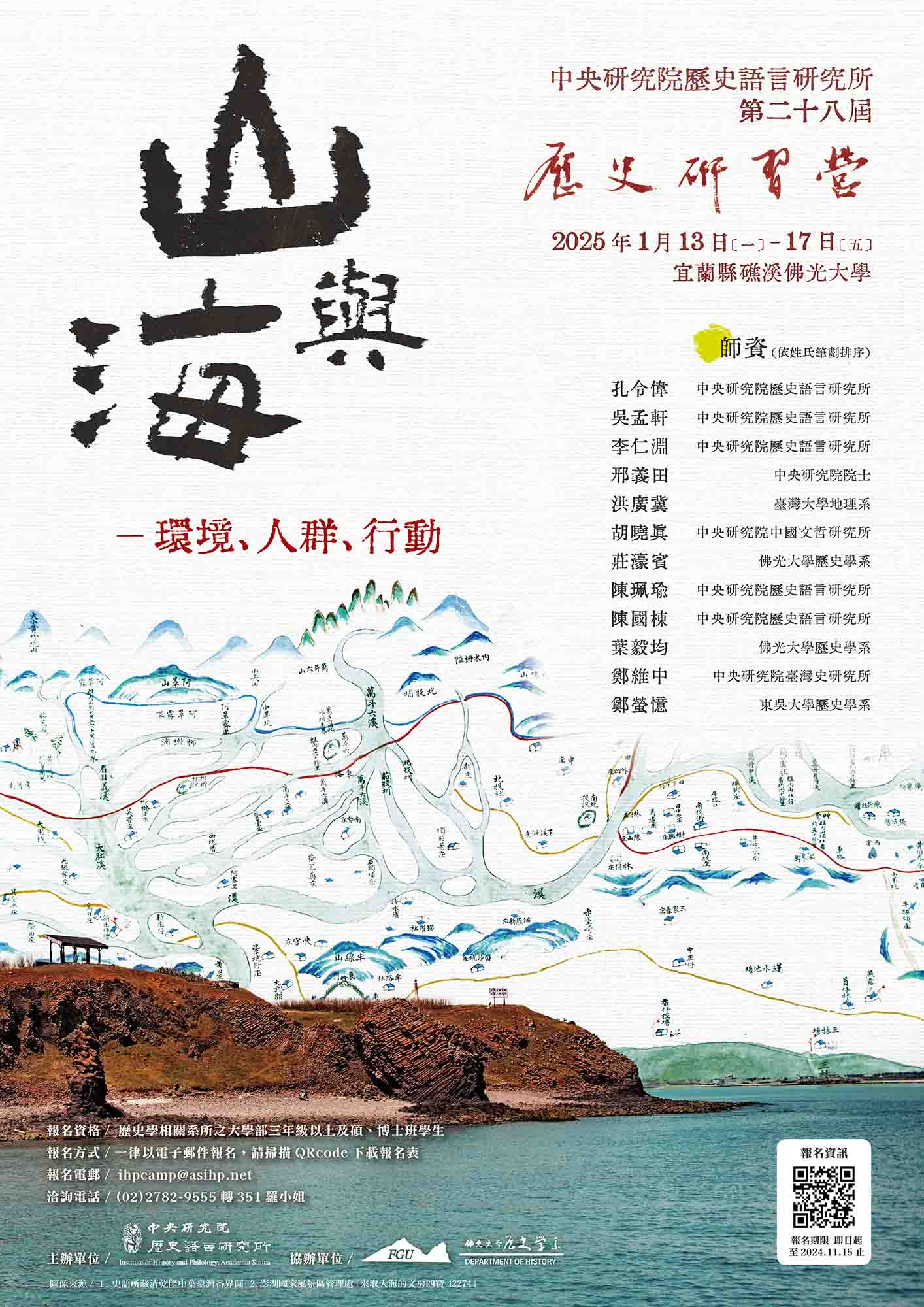

- 【研習營】中研院史語所第28屆歷史研習營:山與海——環境、人群、行動

- 【工作坊】近世中國知識的實踐與轉化工作坊

- 【工作坊】第二屆當代歷史學研究新趨勢工作坊

- 【展覽】看得見的紅樓夢

- 【展覽】「聽海湧」與它的時代:二戰下的臺籍戰俘監視員特展

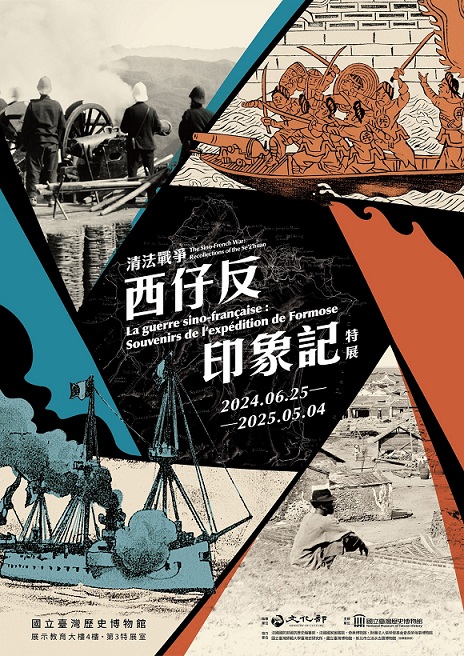

- 【展覽】清法戰爭:西仔反印象記特展

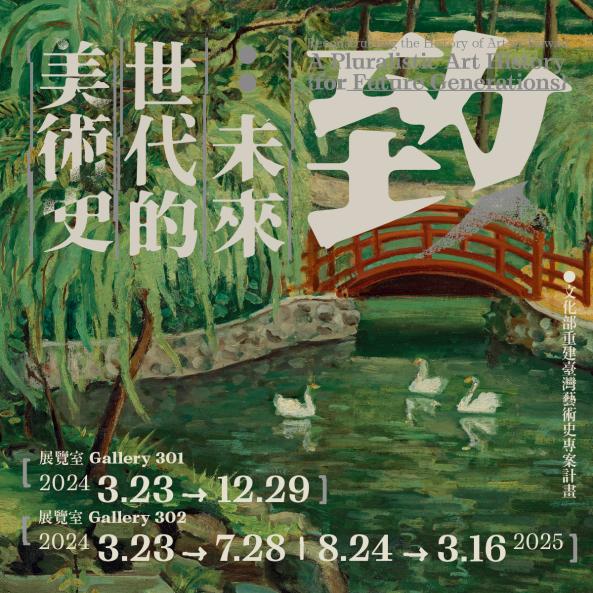

- 【展覽】致未來世代的美術史

- 【展覽】我走.我尋:當代原住民族的移動記事特展

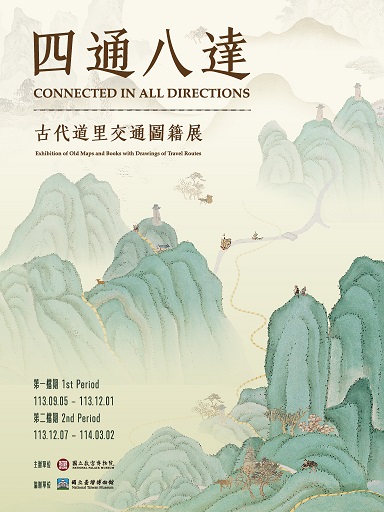

- 【展覽】四通八達——古代道里交通圖籍展

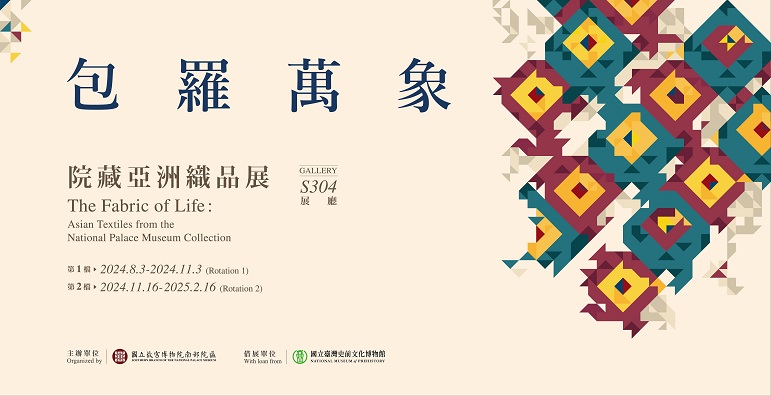

- 【展覽】包羅萬象——院藏亞洲織品展

- 【展覽】典藏展:臺灣美術新紀元

- 【展覽】「萬國津梁:東亞海上的琉球」特展

- 【展覽】親近國寶

- 【展覽】海域交流——臺灣形成

- 【展覽】安陽隋唐墓瓷器特展

- 【展覽】上升的階梯——清代士人的科考生活

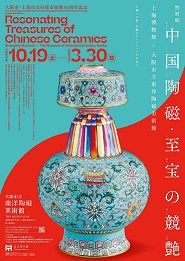

- 【展覽】中国陶磁・至宝の競艶—上海博物館×大阪市立東洋陶磁美術館

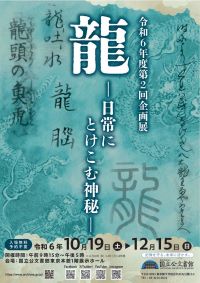

- 【展覽】龍—–日常にとけこむ神秘

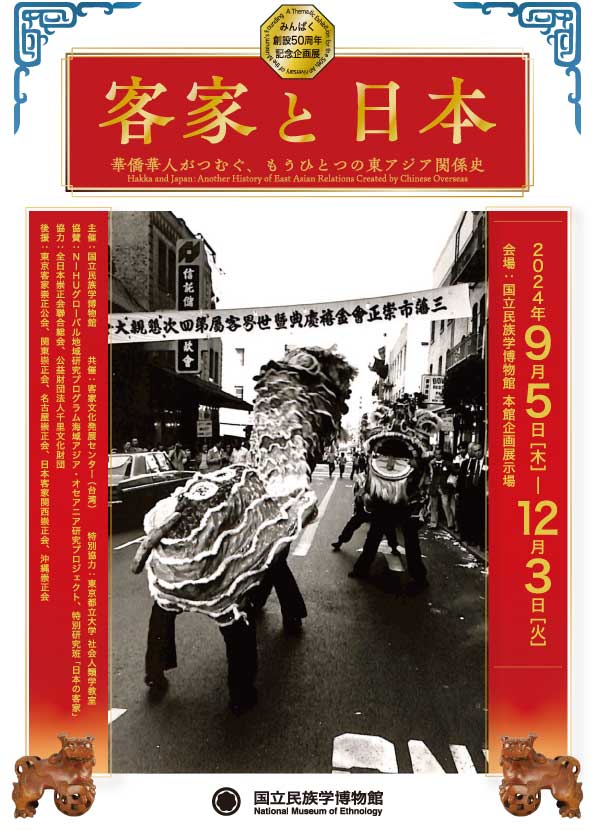

- 【展覽】客家と日本—華僑華人がつむぐ、もうひとつの東アジア関係史

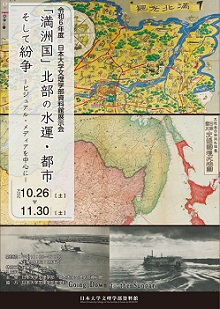

- 【展覽】「満州国」北部の水運・都市そして紛争—ビジュアル・メディアを中心に

- 【展覽】東南アジア激動の時代の雑誌展

- 【展覽】写像で紡ぐ対馬Ⅲ「写真で巡る対馬の元寇」展

- 【展覽】文雅の典範—清朝盛世の書画—

- 【展覽】Wu Zetian: the only female emperor of China

- 【展覽】A Silk Road Oasis: Life in Ancient Dunhuang

【演講會】日本佛教研究前沿講座

標題:

時間:

2024年11月1日(週五)10:00-12:30

地點:

臺灣大學哲學系302研討室(臺北市大安區羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學佛學研究中心、國立政治大學佛教哲學研究中心、輔仁大學宗教學系、東海大學哲學系

系統號:

A-059049

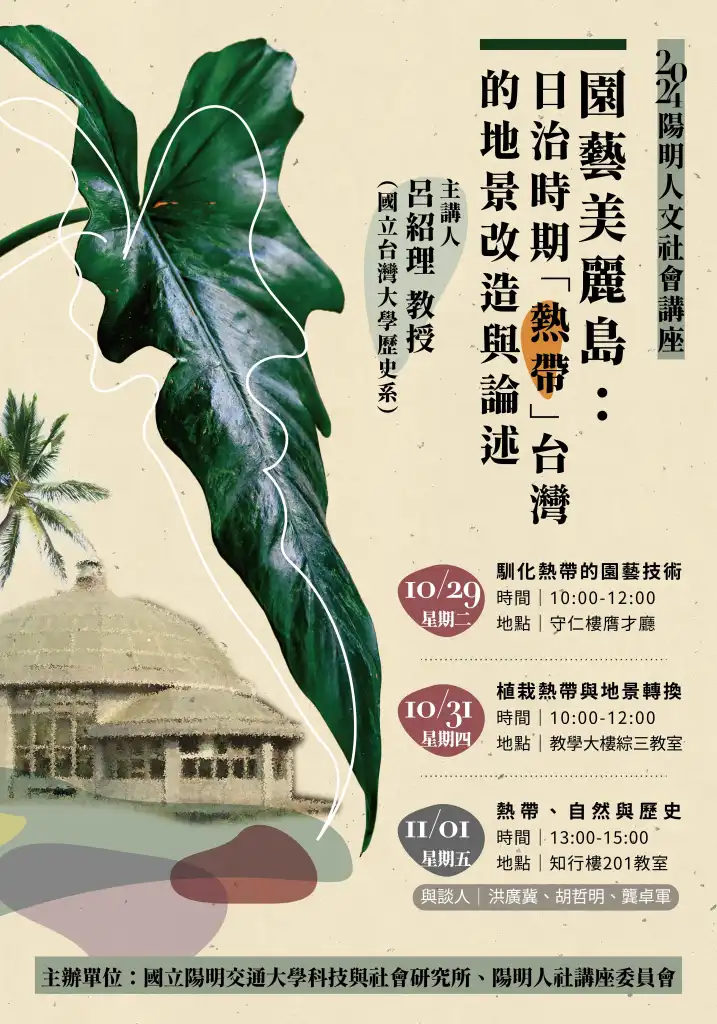

【座談會】園藝美麗島:日治時期『熱帶』臺灣的地景改造與論述

標題:

時間:

2024年11月1日(週五)13:00-15:00

地點:

國立陽明交通大學知行樓201教室(臺北市北投區立農街二段155號)

主辦單位:

國立陽明交通大學科技與社會研究所、陽明人社講座委員會

內容簡介:

「陽明人文社會講座」為民國 107 年國立清華大學楊儒賓教授委請國立陽明大學人文與社會科學院規劃設置與運作。講座以思想家王陽明先生之「陽明」為名,以促進人社領域學術研究之發展。

【座談會】熱帶、自然與歷史

主持人:傅大為(國立陽明交通大學科技與社會研究所 榮譽教授)

與談人:洪廣冀(國立臺灣大學地理環境資源學系副教授)、胡哲明(國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所教授)、龔卓軍(國立台南藝術大學藝術創作理論研究所教授)

系統號:

A-059016

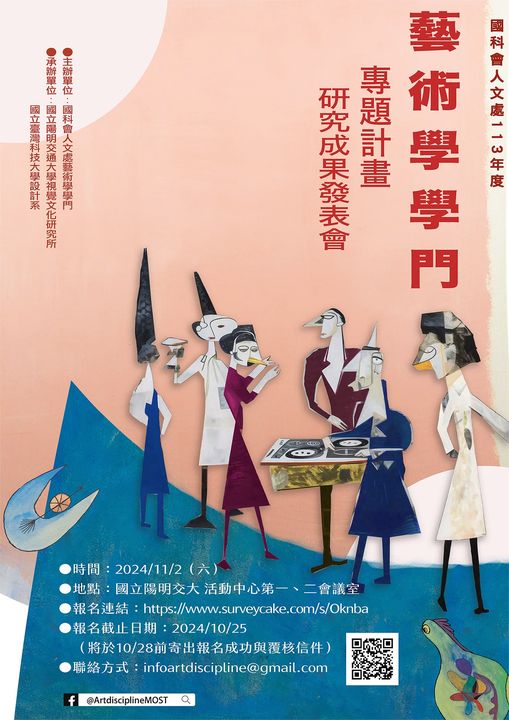

【演講會】國科會人文處113年度藝術學學門專題計畫研究成果發表會

標題:

【演講會】國科會人文處113年度藝術學學門專題計畫研究成果發表會

時間:

2024年11月2日(週六)8:40-18:00

地點:

國立陽明交大活動中心第一、第二會議室(臺北市北投區立農街二段155號)

主辦單位:

國科會人文處藝術學學門

聯絡人:

林助理,E-mail: infoartdiscipline@gmail.com

內容簡介:

國科會人文處藝術學學門為提升研究動能,促進研究經驗分享,創造更多前瞻/跨領域議題的交流與合作機會,舉辦專題計畫研究成果發表會,邀請學門中具代表性的學者發表研究成果,我們拋磚引玉,以議題為導向,邀請學門中少數學者發表研究成果,分享計畫的規劃、申請、執行以及成果發表心得,並期待學門中的多數學者可以前來切磋與交流,激盪出跨領域的對話與合作風氣。壓軸的圓桌座談,則將邀請擔任各場次主持人的資深學者共聚一堂,引言與對談學門的前瞻/跨領域議題。

系統號:

A-058950

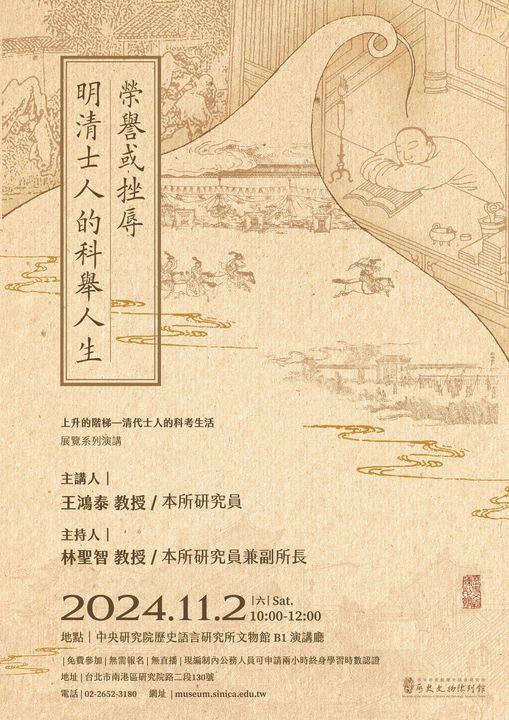

【演講】王鴻泰:榮譽或挫辱——明清士人的科舉人生

標題:

時間:

2024年11月2日(週六)10:00-12:00

地點:

中研院史語所文物館B1演講廳(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館

主講人:

王鴻泰(中央研究院歷史語言研究所研究員)

聯絡人:

吳小姐,Tel: 02-26523180

內容簡介:

主持人:林聖智(中央研究院歷史語言研究所副所長/歷史語言研究所研究員)

備註:

1. 免費參加,無需報名,無直播

2. 現編制內公務人員可申請兩小時終身學習時數認證

系統號:

A-059094

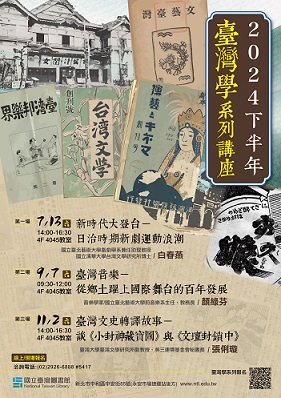

【演講】張俐璇:臺灣文史轉譯故事——談《小封神藏寶圖》與《文壇封鎖中》

標題:

【演講】張俐璇:臺灣文史轉譯故事——談《小封神藏寶圖》與《文壇封鎖中》

時間:

2024年11月2日(週六)14:00-16:30

地點:

國立臺灣圖書館4045教室(新北市中和區中安街85號)

主辦單位:

國立臺灣圖書館

主講人:

張俐璇(國立臺灣大學臺灣文學研究所副教授、吳三連獎基金會秘書長)

聯絡人:

Tel: (02)2926-6888 #5417

內容簡介:

從《許丙丁作品集》到闖關遊戲《小封神藏寶圖》,從桌上遊戲《文壇封鎖中》到《出版島讀:臺灣人文出版的百年江湖》,臺灣文史轉譯故事,可以怎麼說?歡迎參與,一起將故事繼續說下去。

系統號:

A-058951

【演講】郭至汶:當AI遇到歷史學

標題:

時間:

2024年11月4日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所數位人文共同研究專題

主講人:

郭至汶(國立嘉義大學應用歷史學系助理教授)

內容簡介:

主持人:連玲玲(中央研究院近代史研究所研究員兼副所長)

演講說明:

2022年3月,一篇刊登在權威科學期刊《自然》(Nature)的文章—“Restoring and attributing ancient texts using deep neural networks”,將人工智慧的方法應用於古典歷史的研究中。這篇文章以帕卡德人文學院(The Packard Humanities Institute)所提供的近八萬份古希臘銘刻文為資料集,利用深度神經網絡訓練出一模型“Ithaca”,用以恢復受損的古希臘銘刻文。根據研究團隊的統計,歷史學家經由Ithaca的輔助,其判讀受損銘刻文的正確率由25%提升至72%,大幅提高歷史學者對文本的掌握度。這項研究的問世,為人工智慧如何影響歷史學提供了絕佳的範例。本演講將以此為基礎,探討AI可以為歷史學做什麼、如何與歷史學擦出火花,並介紹AI的工具樣態、範例資源(例如:Programming Historian)等相關議題。

系統號:

A-058949

【演講】Jonathan Clements: Zombie Ming: The Zheng Regime on Taiwan, 1661-1683

標題:

【演講】Jonathan Clements: Zombie Ming: The Zheng Regime on Taiwan, 1661-1683

時間:

2024年11月4日(週一)17:00-19:00

地點:

SOAS University Main Building Room201 (10 Thornhaugh St, London WC1H 0XG)

主辦單位:

SOAS University of London

主講人:

Jonathan Clements (Author and TV presenter)

內容簡介:

Author and TV presenter Jonathan Clements discusses the rise and fall of the so-called "Kingdom of Dongning", an enclave of Ming loyalists that held out on Taiwan for twenty years after the Manchu conquest of China. Torn between opposing ideologies of resistance and accommodation, Dongning clung to the memory of the Ming dynasty, even as its last pretenders died out and mainland support thinned and faded.

A mere footnote in most accounts of Asian history, it was nevertheless a pivotal influence on the history of Taiwan. Includes incest, strangling and sword-lions.

系統號:

A-058997

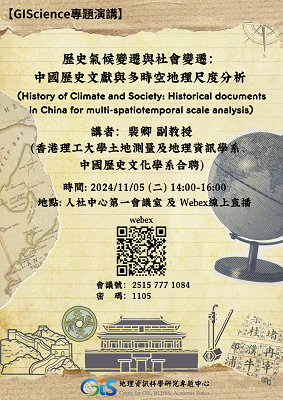

【演講】裴卿:歷史氣候變遷與社會變遷:中國歷史文獻與多時空地理尺度分析

標題:

【演講】裴卿:歷史氣候變遷與社會變遷:中國歷史文獻與多時空地理尺度分析

時間:

2024年11月5日(週二)14:00

地點:

中研院人社中心第一會議室+Webex線上直播(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心

主講人:

裴卿 (香港理工大學土地測量及地理資訊學系、中國歷史及文化學系合聘副教授)

聯絡人:

Tel: (02)2782-1693

內容簡介:

Webex會議號:2515 777 1084

密碼:1105

系統號:

A-058947

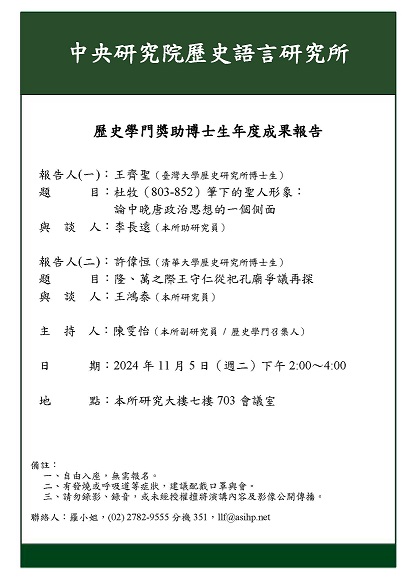

【演講會】中研院史語所歷史學門獎助博士生年度成果報告

標題:

時間:

2024年11月5日(週二)14:00-16:00

地點:

中研院史語所研究大樓七樓703會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史學門

聯絡人:

羅小姐,Tel: (02) 2782-9555分機351;E-mail: llf@asihp.net

報導者:

中研院史語所歷史學門

內容簡介:

報告人(一):王齊聖(國立臺灣大學歷史研究所博士生)

題目:杜牧(803-852)筆下的聖人形象:論中晚唐政治思想的一個側面

與談人:李長遠(中研院史語所助研究員)

報告人(二):許偉恒(國立清華大學歷史研究所博士生)

題目:隆、萬之際王守仁從祀孔廟爭議再探

與談人:王鴻泰(中研院史語所研究員)

主持人:陳雯怡(中研院史語所副研究員 / 歷史學門召集人)

系統號:

A-058948

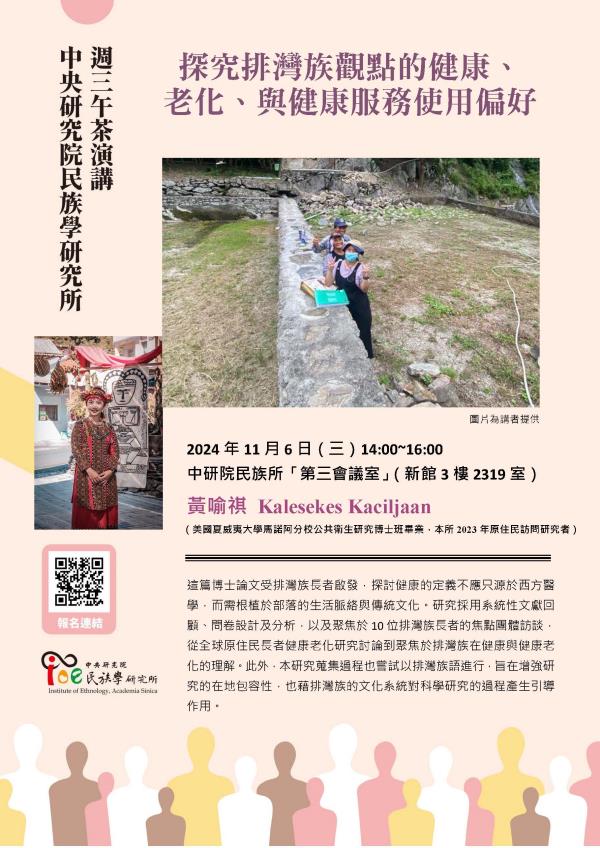

【演講】黃喻祺:探究排灣族觀點的健康、老化、與健康服務使用偏好

標題:

【演講】黃喻祺:探究排灣族觀點的健康、老化、與健康服務使用偏好

時間:

2024年11月6日(週三)14:00-16:00

地點:

中研院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

主講人:

黃喻祺(Kalesekes Kaciljaan,夏威夷大學公共衛生研究所博士班畢業、中央研究院民族學研究所2023年原住民訪問研究者)

聯絡人:

林小姐,Tel: (02) 2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:劉文(中央研究院民族學研究所副研究員)

摘要:這篇博士論文受排灣族長者啟發,探討健康的定義不應只源於西方醫學,而需根植於部落的生活脈絡與傳統文化。研究採用系統性文獻回顧、問卷設計及分析,以及聚焦於10位排灣族長者的焦點團體訪談,從全球原住民長者健康老化研究討論到聚焦於排灣族在健康與健康老化的理解。此外,本研究蒐集過程也嘗試以排灣族語進行,旨在增強研究的在地包容性,也藉排灣族的文化系統對科學研究的過程產生引導作用。

備註:若11月1日(星期五)16:00前還未收到通知信,敬請來電或來信詢問,感謝。

系統號:

A-058869

【演講】揖斐高:詩を詠み、史を編む—頼山陽の場合—

標題:

時間:

2024年11月6日(週三)15:10-16:50

地點:

Forest Gateway Chuo 3Fホール(東京都八王子市東中野742-1)

主辦單位:

中央大学国文学会

主講人:

揖斐高(成蹊大学名誉教授・日本学士院会員)

聯絡人:

E-mail: chuo.kokubungaku.kai@g.mail.com

內容簡介:

[講演概要]

歴史に生きる人間の姿を鮮明に描きだした『日本外史』―その著者である頼山陽の詩人としてのあり方と、歴史叙述の方法を探る。

[講師プロフィール]

成蹊大学名誉教授。日本学士院会員。近世漢文学研究の領域において、近世初頭から後期、さらに明治三十年代までに渡って、日本漢詩の展開を明快に跡づけた。柏木如亭の伝記並びに作品の研究や、頼山陽の詠史詩について新たな見方を提示したことと、さらに菊池五山の『五山堂詩話』が漢詩の大衆化に果たした役割を検証したことも高く評価されている。

系統號:

A-059051

【演講】吳聰敏:美援與臺灣戰後的高經濟成長

標題:

時間:

2024年11月7日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上直播(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

吳聰敏(國立臺灣大學經濟學系名譽教授)

聯絡人:

采集處第三科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

臺灣戰後的高成長被經濟學者視為奇蹟,有一些研究者認為,高成長是因為政府卓越的領導。本演講首先說明,戰後的惡性通膨與經濟停滯是經濟管制的後果,而國民黨撤退來台灣之後,管制政策持續。1950年代晚期,在美援的壓力與利誘之下,部分的管制解除,臺灣才走上高成長之路。

系統號:

A-059005

【演講】林秋敏:「非」凡成就——非洲先生楊西崑的外交生涯

標題:

時間:

2024年11月7日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

林秋敏(國史館修纂處協修)

聯絡人:

采集處第三科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

楊西崑(1910-2000),北京大學英國文學系畢業,美國哥倫比亞大學深造。歷任駐聯合國代表團專門委員、聯合國託管理事會西非訪問團委員、外交部亞西司司長、非洲司司長、常務及政務次長、駐南非大使及國策顧問等職。外交資歷豐富,尤其熟悉非洲事務,有「非洲先生」美譽。渠在亞西司司長任內推動「先鋒計畫」,並提出「外交下鄉,農業出洋」,協助非洲人民發展小農經濟;在南非大使任內,不僅贏得南非朝野對其個人之的尊重與重視,也連帶提高華僑地位與白人同等待遇。又於中美斷交風暴中為國奔走,擔任特使,力促美方通過《臺灣關係法》。「外交先鋒」之名,實至名歸。

系統號:

A-058851

【演講】李豐楙:時序與觀:道教作為「文化百寶箱」

標題:

時間:

2024年11月7日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學進修推廣學院1樓演講堂(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

李豐楙(中央研究院院士暨政治大學名譽講座教授)

內容簡介:

從許多經典文學作品中,能夠發現道教和華人生活存在著密不可分的關係,透過文學的闡述,能解讀出人們的生活行為和宗教間的連結,以及對天地的敬畏之情和追求心靈歸屬的渴望。社會學家Ann Swidler提出文化就是一個工具箱,人們看待文化,就像一個工具盒或一套資源總集,從中自由選取運用組合。道教存在於漢人社會也像是「文化百寶箱」,在連綿的歷史長河中,道教的神話、人物、思想及行為等,不斷地被收納,或拿出來改造使用,千年歷史一直經歷過淘汰和留存的發展過程。

講者簡介: 政治大學名譽講座教授、中央研究院中國文哲研究所兼任研究員,中央研究院院士。學術領域為道教文學、道教文化及華人宗教,發表論文兩百餘篇,出版專著十一種。早期以「道教文學」為主要研究方向,後來擴及《道藏》、道教儀式及文化、華人宗教等,研究方法即綜合經典文本、歷史文獻、田野調查及實踐經驗。因應西方的「聖與俗」理論,提出本土化的「常與非常」觀點,其議題含括廣泛:節慶狂歡、變化神話、生死思維、解除儀式以及文學(謫凡小說的非常人物),展開學術社群的對話。認為華人社會的思想、神話、宗教以及民俗等,根據陰陽相對思維而有互補性。近年來與圖書館與博物館合作,在世界宗教博物館舉辦展覽,與故宮博物院合作研究館藏道教畫,整理中央圖書館收藏的天文圖像圖冊。

系統號:

A-058945

【演講】柯斯安:以「漢語新名詞資料庫」為例,探索東亞概念史研究幾點問題

標題:

【演講】柯斯安:以「漢語新名詞資料庫」為例,探索東亞概念史研究幾點問題

時間:

2024年11月8日(週五)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所數位人文共同研究專題

主講人:

柯斯安(Christian Schmidt,中央研究院中國文哲研究所博士後研究員)

內容簡介:

主持人:連玲玲(中央研究院近代史研究所研究員兼副所長)

演講摘要:

1. 介紹「漢語新名詞資料庫」的功能與研究應用:界面和操作,普通和進階搜索功能等等。

2.「漢語新名詞資料庫」自2024年5月公開,旨在成為東亞概念史研究的新工具,從語言詞彙史的角度協助研究者,資料庫涵蓋近代新名詞研究(1903-1944年)與現代和製漢語研究(1950年以後),並結合中、日、英三語的歷史語料(1600-1920年)。資料庫不僅可以查詢新詞的形成與來源,還有助於探討新名詞研究與和製漢語研究的學術性問題。

3. 探討東亞概念史三個問題:

(1)日語借詞分類:日語借詞——新名詞——和製漢語等術語之間的差別,以及日語借詞的學術分類 ;翻譯西方概念的方法和陷阱。

(2)何為關鍵概念?如何與基本詞、一般詞彙、術語加以區別?

(3)知識——概念——詞彙之間的差異及動態關係:從概念史反映的是社會史、科學史、知識史、詞彙史,其中概念要視為變動的抑或固定的?被動的抑或主動的?激勵變化的抑或記錄變化的?

系統號:

A-058944

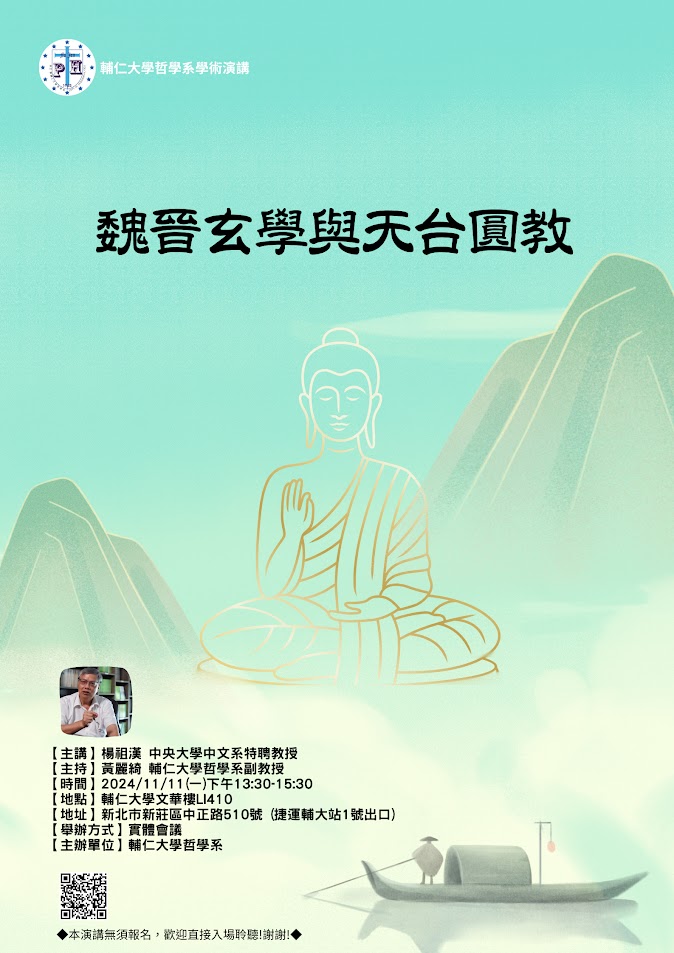

【演講】楊祖漢:魏晉玄學與天台圓教

標題:

時間:

2024年11月11日(週一)13:30-15:30

地點:

輔仁大學文華樓LI410(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

天主教輔仁大學哲學系

主講人:

楊祖漢(東吳大學文理講座教授、國立中央大學哲研所榮譽教授)

聯絡人:

李小姐,Tel: (02)29052327

報導者:

李小姐

內容簡介:

主持人:黃麗綺(天主教輔仁大學哲學系副教授)

舉辦方式:實體會議

◆本演講無須報名,歡迎直接入場聆聽,謝謝。◆

系統號:

A-058971

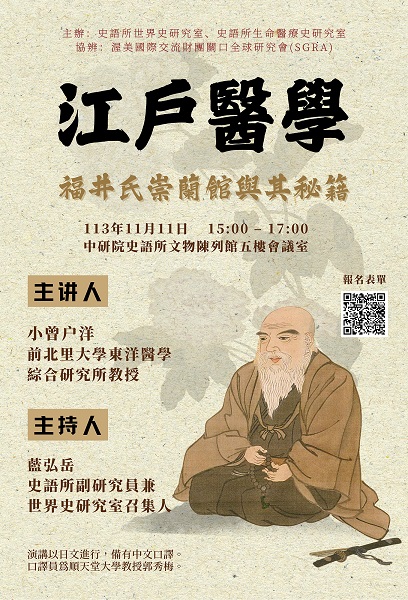

【演講】小曽戶洋:江戶醫學:福井氏崇蘭館與其秘籍

標題:

時間:

2024年11月11日(週一)15:00-17:00

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館五樓會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所世界史研究室暨生命醫療史研究室

主講人:

小曽戶洋(前北里大學東洋醫學綜合研究所教授)

內容簡介:

主持人:藍弘岳(中研院史語所副研究員兼世界史研究室召集人)

口譯:郭秀梅( 順天堂大學教授)

❈ 演講以日文進行,備有中文口譯 ,無需報名歡迎自由參加。

系統號:

A-059047

【演講】Henrietta Harrison: China in 1949: The Logistics Officer and the Art Historian

標題:

【演講】Henrietta Harrison: China in 1949: The Logistics Officer and the Art Historian

時間:

2024年11月11日(週一)17:00-18:30

地點:

SOAS University Main Building RB01 (10 Thornhaugh St, London WC1H 0XG)

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Henrietta Harrison (Professor of Modern Chinese Studies in the Faculty of Asian and Middle Eastern Studies, University of Oxford)

聯絡人:

Email: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

This talk will follow Chang Renxia 常任侠, a specialist in Asian art history whose diary records his return from India to China at the start of 1949 to support the revolution, and Liu Ruilong 刘瑞龙 who was responsible for supplying the People’s Liberation Army as it marched south after victory in the Battle of Huaihai, crossed the Yangzi River and took Shanghai.

Using these accounts, and focussing on northern Anhui and Jiangnan, it will argue for the central role that the army’s need for grain played in shaping ordinary people’s experiences of the revolution.

系統號:

A-058998

【演講】Fei Huang: Bathing Through Time and Landscape: A Longue Durée History of Hot Springs in China (1000–1945)

標題:

時間:

2024年11月12日(週二)10:30-11:45

地點:

Presented via Zoom

主辦單位:

Harvard University Asia Center, Fairbank Center for Chinese Studies

主講人:

Fei Huang (Professor of Chinese History and Society, University of Tübingen)

系統號:

A-059035

【演講】Rasmi Shoocongdej: A Shared Ancestry of the Log Coffin Culture of Highland Pang Mapha, Northwest Thailand and Southern China

標題:

時間:

2024年11月12日(週二)15:00-17:00

地點:

中研院史語所703會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所臺灣與東南亞考古學研究室、法國遠東學院臺北中心

主講人:

Rasmi Shoocongdej(泰國藝術大學考古學院教授)

內容簡介:

主持人:王冠文(中央研究院歷史語言研究所助研究員)

❈此為英文演講,自由入座,無需報名

系統號:

A-059012

【演講】Bendi Tso: That Elsewhere Tibetanness: The quest for the ‘Authentic’ Tibetan in China

標題:

【演講】Bendi Tso: That Elsewhere Tibetanness: The quest for the ‘Authentic’ Tibetan in China

時間:

2024年11月12日(週二)16:30-18:00

地點:

Lathrop Library (518 Memorial Way, Stanford, CA 94305 224)

主辦單位:

Stanford Center for East Asian Studies

主講人:

Bendi Tso (Ph.D. University of British Columbia)

內容簡介:

What does it mean to live a life perceived as ethnically ‘inauthentic’? I explore this question through my ethnographic work with Tibetan subgroups, who are often considered as not ‘Tibetan enough’ by neighboring non-Tibetan communities and their mainstream Tibetan fellows in China. By tracing how ‘authentic’ Tibetanness is understood, experienced, and contested among the Choné people on the Sino-Tibetan borderland, I argue that the quest for Tibetan authenticity is not only relational and hierarchical, but also always locates a Tibetan sense of being as existing elsewhere either in the past or in the future — never fully here in the present. This debilitates Tibetan existence and deprives Tibetans of recognizing and embracing their rich experiences of being Tibetan in their own ways.

系統號:

A-059001

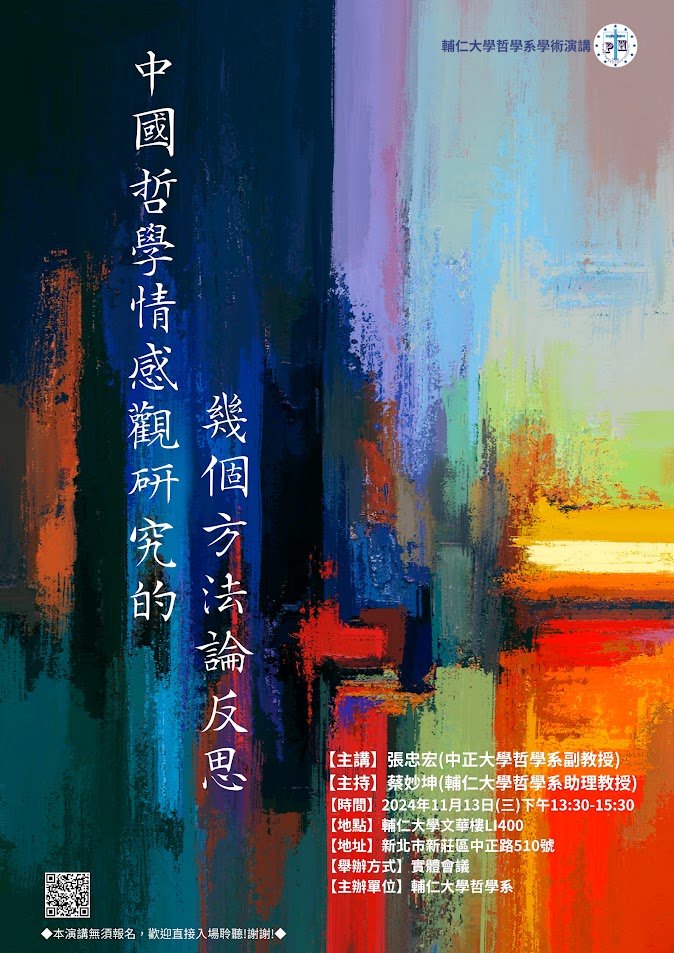

【演講】張忠宏:中國哲學情感觀研究的幾個方法論反思

標題:

時間:

2024年11月13日(週三)13:30-15:30

地點:

輔仁大學文華樓LI400(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

天主教輔仁大學哲學系

主講人:

張忠宏(國立中正大學哲學系副教授)

聯絡人:

李惠美,Tel: (02)29052327

報導者:

李惠美

內容簡介:

【主持】蔡妙坤(輔仁大學哲學系助理教授)

【舉辦方式】實體會議

【摘要】中西哲學對於「情」的關注,可以追溯到各自文化的軸心時代。然而,當代中西哲學對於「情」的關注,卻有不同的學術脈絡。簡言之,西方哲學是在理性主義與感性主義相爭的格局下,受到認知心理學興起的影響,重新為傳統爭論注入源頭活水。相對地,中國哲學則是在西學東漸的浪潮下,基於自身文化主體性的追求,如弓弦之響應,在亦步亦趨地回應西方思潮發展的過程裡,也注意到古典哲學中豐沛的思想資源。在這樣的脈絡下研究中國哲學關於「情」的看法,勢必要面對一些複雜的問題。本場次將以史為經、以思想為緯,將中國哲學區分為「哲學史研究」與「哲學研究」兩類,分別討論各自涉及的方法論議題,以及兩者將不可避免地互動展開的現象。

◆本演講無須報名,歡迎直接入場聆聽。謝謝。◆

系統號:

A-059040

【演講會】古代與當代的文化纏結:跨越新世界的原住民考古

標題:

時間:

2024年11月14日(週四)8:45-16:00

地點:

成功大學光復校區文學院學術演講廳(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學考古學研究所

聯絡人:

E-mail: K76114062@gs.ncku.edu.tw

內容簡介:

近年考古學的實踐和思辯,已經認識到考古學作為一個面向原住民族歷史文化的研究實體,與當代原住民社會實則緊密扣連、密不可分。而當代原住民族作為考古研究資料的遺產和載體,正呼籲學科本身通過判性地思考而進一步參與當代之社會實踐。這樣的後殖民思維首先在北美和大洋洲體認建立,現今則成為臺灣及周邊亞洲學界最重要的發展性議題。具體的討論議程包括:以關懷原住民歷史文化為核心的原住民考古如何能回饋貢獻我們這個學科整體、乃至於當代社會?如何更有機地整合和連結原住民社區之傳統知識、以及人與自然的文化概念,從而學者與社區的協作能影響到更廣泛學術作為的體質,進而拓展包括文物歸還和知識權力的討論,實則涉及文化資產的歷史挪用、詮釋權力和教育論述等諸多議題。期待通過聚焦在「原住民考古」這樣一個既深入又廣泛的講座,激發參與師生深刻面對臺灣社會的過去與現在,從思考福爾摩沙構成(Becoming Formosans)的概念,去挑戰及思辯我們立身的哲學基點。

系統號:

A-059044

【演講】李戡:1952年中華民國駐日大使館的恢復

標題:

時間:

2024年11月14日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

主講人:

李戡(中央研究院近代史研究所博士後研究人員)

內容簡介:

評論人:黃自進(中央研究院近代史研究所研究員)

摘要:1952年4月28日《舊金山和約》生效,同日《中日和平條約》在臺北正式簽訂。《舊金山和約》生效後,簽署國與日本先前存在的戰爭狀態結束,日本恢復主權國家地位,雙方得以恢復大使館並互派大使,在東京的各國駐日代表團則升格為大使館,多數國家的戰後首任駐日大使由時任代表團團長出任。中華民國駐日代表團的情況尤為特殊,因《中日和約》須等待立法院與日本國會正式批准、待和約生效後方能進行恢復大使館程序,然而駐日盟軍總部推動結束佔領政策時,實無法顧及中華民國的特殊處境,故儘管《中日和約》尚未生效,駐日代表團仍需配合盟軍總部的若干政策,提前進行倉促且混亂的過渡手續,包括歸還徵用建築物、裁減團內人員、調整薪資福利等,直到8月5日和約生效,駐日大使館才正式恢復。與此同時,駐日大使一職吸引多人角逐,最終蔣介石指派董顯光出任,日本則由芳澤謙吉擔任大使。

系統號:

A-059088

【演講】Seng Guo-Quan: Strangers in the Family: Gender, Patriliny, and the Chinese in Colonial Indonesia

標題:

【演講】Seng Guo-Quan: Strangers in the Family: Gender, Patriliny, and the Chinese in Colonial Indonesia

時間:

2024年11月14日(週四)12:15-13:30

地點:

Cornell University Kahin Center (640 Stewart Ave, Ithaca, NY 14850, USA)

主辦單位:

Cornell University

主講人:

Seng Guo-Quan (Assistant Professor of History National University of Singapore)

聯絡人:

E-mail: seapgatty@cornell.edu

內容簡介:

In Strangers in the Family, Guo-Quan Seng provides a gendered history of settler Chinese community formation in Indonesia during the Dutch colonial period (1816–1942). At the heart of this story lies the creolization of patrilineal Confucian marital and familial norms to the colonial legal, moral, and sexual conditions of urban Java. Departing from male-centered narratives of Overseas Chinese communities, Strangers in the Family tells the history of community- formation from the perspective of women who were subordinated to, and alienated from full Chinese selfhood. From native concubines and mothers, creole Chinese daughters, and wives and matriarchs, to the first generation of colonial-educated feminists, Seng showcases women’s moral agency as they negotiated, manipulated, and debated men in positions of authority over their rights in marriage formation and dissolution. In dialogue with critical studies of colonial Eurasian intimacies, this book explores Asian-centered inter-ethnic patterns of intimate encounters. It shows how contestations over women’s place in marriage and in society were formative of Chinese racial identity in colonial Indonesia.

系統號:

A-059000

【演講】羅烈師:向原住民族致意:逆寫臺灣客家移墾史的嘗試與期待

標題:

【演講】羅烈師:向原住民族致意:逆寫臺灣客家移墾史的嘗試與期待

時間:

2024年11月14日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上直播(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

羅烈師(國立陽明交通大學人文社會學系副教授)

聯絡人:

采集處第三科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

原住民族在「臺灣開發史」之書寫上,長期扮演負面乃至被遺忘的角色;反之,客家在這同一舞台則一幅「開山打林」的篳路襤褸形貌。《qmul rhzyal Tayal?開山打林?逆寫北臺灣客庄形成史》即以泰雅語與客語「搶奪泰雅土地或開發山林?」問句並列,請讀者反思客家的開墾事業是否就是搶奪泰雅土地?答案很可能都不是。如何建構互為主體的敘事架構,將成為我們逆寫這島嶼原客互動三百年歷史的基業。

系統號:

A-058852

【演講】柯志明:清代臺灣的人群分類與治理部署:向先驅者施添福教授致敬

標題:

【演講】柯志明:清代臺灣的人群分類與治理部署:向先驅者施添福教授致敬

時間:

2024年11月14日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學進修推廣學院1樓演講堂(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

柯志明(中央研究院院士暨社會學研究所特聘研究員)

內容簡介:

施添福教授〈清代臺灣竹塹地區的土牛溝和區域發展:一個歷史地理學的研究〉(1990) 與〈國家與地域社會:以清代臺灣屏東平原為例〉(1998) 兩篇先驅性的研究,分別就(高山族、平埔族、漢人)族群以及(福佬、客家)社群的分布與關係,提供開拓性的探討,堪稱是清代臺灣人群分類版圖的先驅研究。

基於前述施添福研究的基礎,講者進一步探究清代臺灣的人群分類與治理部署。本演講除說明十八世紀下半葉「生番在內、漢民在外,熟番間隔於其中」(福建布政使高山語)的三層式族群空間體制(三層制)如何在國家權力策略性的治理部署以及底層──「熟番」與「奸民」──的對應行動和反抗下,生成與轉化之外,同時試圖闡明國家權力在十九世紀時於前述常態治理體制之外兼行運用權變部署,「兼用經權」(閩浙總督方維甸語),利用漳泉客社群分類矛盾分化漢人社會,終至以權害經,造成民間武力的坐大與失控,以致殃及前者。

講者簡介: 柯志明,中央研究院院士,社會學研究所特聘研究員、臺灣史研究所合聘研究員。研究旨趣在,透過治理實作的體制分析,建構一個以外來國家權力與在地臺灣社會間之互動作為主軸的歷史解釋架構,為臺灣社會變遷提供一主體性史觀。過去研究的領域包括歷史社會學、發展社會學、工業與勞動關係研究、農民研究,在時間軸上採取逆溯的方式,始於當代農民分類和分化研究以及都市小型製造業生產組織和勞動體制研究,繼而戰後土地改革研究,日治米糖相剋體制研究,終至晚近清治治理部署與抗爭政治研究。

系統號:

A-058942

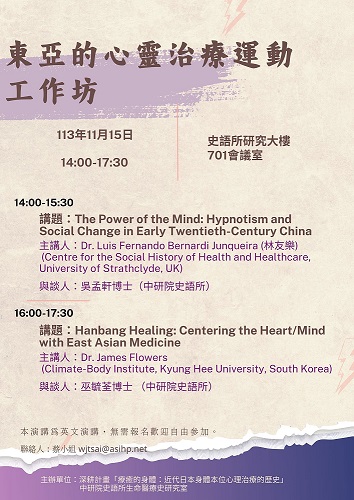

【工作坊】東亞的心靈治療運動工作坊

標題:

時間:

2024年11月15日(週五)14:00-17:30

地點:

中研院史語所研究大樓七樓701會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語深耕計畫「療癒的身體:近代日本身體本位心理治療的歷史」、中研院史語所生命醫療史研究室言研究所歷史學門

聯絡人:

蔡小姐,E-mail: wjtsai@asihp.net

內容簡介:

14:00-15:30

講題:The Power of the Mind: Hypnotism and Social Change in Early Twentieth-Century China

主講人:Dr. Luis Fernando Bernardi Junqueira (林友樂) (Centre for the Social History of Health and Healthcare, University of Strathclyde, UK)

與談人:吳孟軒(中央研究院歷史語言研究所副研究員)

16:00-17:30

講題:Hanbang Healing: Centering the Heart/Mind with East Asian Medicine

主講人:Dr. James Flowers (Climate-Body Institute, Kyung Hee University, South Korea)

與談人:巫毓荃(中央研究院歷史語言研究所副研究員)

❈ 本工作坊為英文演講,無需報名歡迎自由參加。

系統號:

A-059046

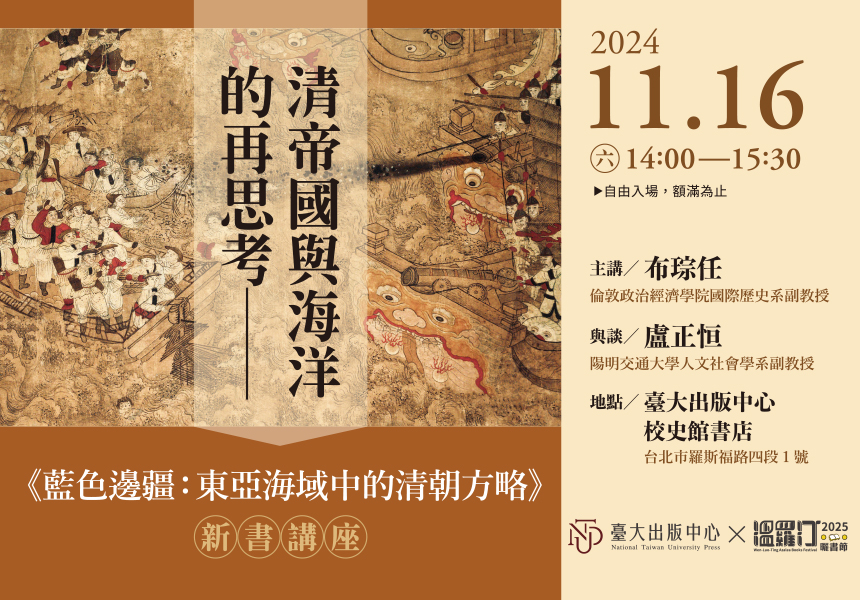

【演講】布琮任:清帝國與海洋的再思考——《藍色邊疆:東亞海域中的清朝方略》新書講座

標題:

【演講】布琮任:清帝國與海洋的再思考——《藍色邊疆:東亞海域中的清朝方略》新書講座

時間:

2024年11月16日(週六)14:00-15:30

地點:

臺大出版中心校史館書店(臺北市羅斯福路四段1號)

主辦單位:

臺大出版中心、溫羅汀曬書節

主講人:

布琮任(倫敦政治經濟學院國際歷史系副教授)

內容簡介:

與談人:盧正恒(國立陽明交通大學人文社會學系副教授)

清帝國擁有綿延近14,500公里的海岸線,就地理環境來看它並非是一個內陸國家,也並非總是只著眼內部事務。實際上,從十七世紀末開始,清帝國就已藉著發展沿海軍事化和海上航運,逐步進入海洋世界之中。要理解清帝國的海上實力,必須跳出傳統觀點的藩籬,不再用意識形態決定論來審視此一帝國。與此同時,我們還得放棄過去相對粗略的見解,不再認定清帝國對海洋世界的態度是導致其在十九世紀戰場上慘敗的禍根。

※自由入場,額滿為止※

系統號:

A-058839

【演講】王聖富:Zooming in and out on phonetic variability and contextual probability

標題:

【演講】王聖富:Zooming in and out on phonetic variability and contextual probability

時間:

2024年11月18日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院人文社會科學館519會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院語言學研究所

主講人:

王聖富(中央研究院語言學研究所助研究員)

聯絡人:

劉助理,Email: ilacdmaffrs@sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:廖偉聞(中央研究院語言學研究所副研究員)

The phonetic profile of a linguistic unit is known to correlate with its contextual probability, i.e., how likely it is to occur in a given context. In phonetic research, contextual probability is often estimated using simple n-gram models, with bigram probabilities being the most common predictor. While this methodological choice might be seen as merely a technical simplification, it also assumes a highly localized scope of planning in speech production that drives probabilistic phonetic variability. This study assesses this locality assumption by using transformer-based masked language models to estimate probabilities from longer contexts. Results from Taiwan Southern Min and American English demonstrate that larger context windows can lead to improvements in predictions of durational variability. However, comparisons of window sizes and model architectures still suggest a strong role of local contexts.

系統號:

A-059219

【演講】小林亮介:保羅·海爾(Paul Hyer, 1926-2018)的學術研究和美日台之內亞史學發展史

標題:

【演講】小林亮介:保羅·海爾(Paul Hyer, 1926-2018)的學術研究和美日台之內亞史學發展史

時間:

2024年11月18日(週一)14:00-16:00

地點:

政治大學綜合院館南棟13樓第一會議室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學民族學系、臺灣內陸歐亞學會

主講人:

小林亮介(Kobayashi Ryosuke,九州大學比較社會文化研究院副教授)

內容簡介:

主持/與談人:蔡偉傑(國立中正大學歷史學系助理教授)

講座摘要:保羅·海爾(Paul Hyer, 1926-2018, Brigham Young University [中譯:楊百翰大學] 教授),是近現代亞洲歷史學者。第二次世界大戰以後,他便對舊日本帝國的滿蒙藏政策產生興趣並進行了先驅性研究。他與戰時舊日本政府、軍事部門、特務機關、宗教等相關人士,還有日本學者、來台蒙古人和藏人聯繫和交流,收集了珍貴的文獻並剩下了大量記錄。本報告介紹楊百翰大學館藏的Paul Hyer Papers、並討論這些資料的價值和研究上的可能性。再加上,透過介紹他在日本、臺灣和美國學術活動的特徵和他所建立的人脈,回顧在三地內亞史學發展的學術史。

講者簡介:

小林亮介(Kobayashi Ryosuke,九州大學比較社會文化研究院准教授 [副教授])

2010年取得筑波大學大學院人文社會科學研究科博士學位。研究域為十九世紀至二十世紀上半葉西藏之政治外交史的研究,特別是晚清以來藏中及藏中英關係與康區的歷史。近年關注的主題,為西藏的軍事改革、翻譯事業等近代化措施和西藏與日本的關係史。主要著作包括『近代チベット政治外交史—清朝崩壊にともなう政治的地位と境界—』(名古屋大學出版社,2024年)及 Ishihama Yumiko, Tachibana Makoto, Kobayashi Ryosuke, and Inoue Takehiko eds., The Resurgence of "Buddhist Government": Tibetan-Mongolian Relations in the Modern World, Osaka: Union Press, 2019.

系統號:

A-059081

【演講】林倩萱:The Mirror and the Brush: Agency, Audience, and Authority in a Late Ming Séance

標題:

【演講】林倩萱:The Mirror and the Brush: Agency, Audience, and Authority in a Late Ming Séance

時間:

2024年11月19日(週二)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所西學與中國研究群

主講人:

林倩萱(Nicole C. Richardson,南卡羅來納大學北歷史系副教授)

內容簡介:

主持人:傅家倩(中央研究院近代史研究所副研究員)

Abstract: On a cold winter's night in the last faltering years of the Ming dynasty, the retired scholar-official Ye Shaoyuan(葉紹袁)hired a ritual specialist to call the spirit of his daughter into a mirror. Ten years had passed since the beautiful, talented Xiaoluan(小鸞)had died unexpectedly on the eve of her wedding, yet her bereaved father continued to grapple with her death. But when the séance did not go according to plan, an evening ritual stretched across days and months as Ye and the ritual specialist each struggled to assert their narrative of the ritual, and to define their collective encounters with the spirit world.

This project centers on Ye Shaoyuan's account of the 1642 séance—a complex text layered with literary references, historical allusions, and religious symbolism—to explore grief, gender, family, and the supernatural. Drawing upon methodology from anthropology, religion, and literature, I explore how the late Ming scholar-official used the séance to transcend ritual boundaries and transgress the normative gender and generational hierarchies of the Chinese family to resolve the personal, spiritual, and emotional crises created by Xiaoluan's untimely death.

A close reading of the text reveals a subtle dialectic between Ye Shaoyuan, the ritual specialist, and the attending audience, as each party attempted to assert their authority to direct the ritual and locate Xiaoluan's place in the spirit world. It was through this process of negotiation, as the boundaries between the realms of gods, ghosts, and men were stretched, transgressed, and re-established, that Xiaoluan's death was resolved. While the ritual specialist finally drew the line—refusing to summon any more spirits on penalty of divine punishment—it was ultimately Ye Shaoyuan, through his carefully crafted written account, who had the last word on the messages from the spirit world.

系統號:

A-059089

【演講】Hermine Xhauflair:揭開看不見的面紗:史前東南亞的人類與森林互動及其現代意義

標題:

【演講】Hermine Xhauflair:揭開看不見的面紗:史前東南亞的人類與森林互動及其現代意義

時間:

2024年11月20日(週三)10:00

地點:

中研院史語所研究大樓七樓703會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所臺灣與東南亞考古學研究室、法國遠東學院臺北中心

主講人:

Hermine Xhauflair(菲律賓迪利曼大學考古學院石器實驗室主任兼副教授)

內容簡介:

主持人:陳珮瑜(中央研究院歷史語言研究所助研究員)

❈ 此為英文演講,自由入座,無需報名。

系統號:

A-059095

【演講】蘇聖雄:蔣經國在臺軍事權力的建立:以與王叔銘交往為中心的探討(1950-1965)

標題:

【演講】蘇聖雄:蔣經國在臺軍事權力的建立:以與王叔銘交往為中心的探討(1950-1965)

時間:

2024年11月21日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

主講人:

蘇聖雄(中央研究院近代史研究所副研究員)

內容簡介:

評論人: 齊茂吉(國立中央大學歷史研究所兼任教授)

摘要:中國共產黨領導人毛澤東強調槍桿子裡面出政權,領導人的權力奠定須以武力為憑藉。關於蔣經國在臺灣權力的建立,尤其是政治權力及情治、政工系統的作用,已有諸多研究。然而,系統性分析其軍事權力建立的研究相對稀少。本文以蔣經國與王叔銘的交往為經,蔣經國軍事權力的建立為緯,考察中華民國政府遷臺初期臺灣軍方高層人事變動的過程,並分析蔣經國在其中的角色及其掌握軍權的手段。本文指出,情治與政工是蔣經國掌握軍事權力的基礎,後者在軍隊中自成系統,並掌控軍隊黨部,配合情治系統監控全軍。然而,蔣經國掌握軍事權力的方法並不限於此。指揮系統是國軍資源所在,也是軍官升遷的最重要渠道,蔣經國深諳其中門道,在指揮系統中進行布局,其手段主要包括運作人事和培植派系,總目標是瓦解舊黃埔系。蔣經國與王叔銘的關係由盟友至破裂,不僅呈現了軍事高層權力關係的變化,亦反映了王叔銘與兩蔣建軍思想的歧異,以及黨國政治與軍事專業化的衝突。

系統號:

A-059096

【演講】康庭瑜:愛國的性/別:女性、身體與國族主義

標題:

時間:

2024年11月21日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

康庭瑜(國立政治大學新聞學系副教授)

聯絡人:

采集處第三科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

傳統上人們常認為,「國」是一種男性的場域,「家」是一種女性的場域。國族主義、愛國情操、軍隊與戰爭,都時常被認為是一種以男性為大宗的經驗和現象。然而真的是如此嗎?女性如何發展國族認同,體驗愛國情感?她們和軍隊與戰爭的關聯過去是什麼,又應該是什麼?女性主義理論和運動又如何看待女性在國家、國族主義、軍隊與戰爭中的角色?

系統號:

A-058854

【演講】Kenneth Dean: One Sea, One Temple: Digital humanities approaches to Chinese local historical materials in Southeast Asia

標題:

時間:

2024年11月21日(週四)15:00-16:30

地點:

Rubenstein Library Carpenter Conference Room 249 (Chapel Drive Durham, NC 27708)

主辦單位:

Asian Pacific Studies Institute (APSI), Asian & Middle Eastern Studies (AMES), Asian American and Diaspora Studies, Global Asia Initiative, and Religious Studies

主講人:

Prof. Kenneth Dean (National University of Singapore)

聯絡人:

Asian Pacific Studies Institute (APSI), Tel: 919-684-2604

內容簡介:

Over the past 15 years, a group of Earth God temples formed a transnational network linking over 120 temples and ritual communities in port cities across Southeast Asia. This talk explores the significance of these new networks and links them to changes in social media and transportation.

The talk also introduces newly discovered sources on the business and religious networks that have linked the Southeast Asian region together and built up new connections back and forth to China.

系統號:

A-059037

【演講】Grace En-yi Ting: East Asian Feminisms and Their Affective Worlds: Anger, Humor, and Iyashi Representation

標題:

時間:

2024年11月22日(週五)15:30-17:00

地點:

臺大校史館1樓外文系會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學文學院外國語文學系暨研究所

主講人:

Dr. Grace En-yi Ting (Assistant Professor of Gender Studies, University of Hong Kong)

內容簡介:

主持人:王莉思(Lilith Acadia,國立臺灣大學文學院外國語文學系助理教授)

系統號:

A-059303

【演講】凌宗魁:森山松之助的作品與人生

標題:

時間:

2024年11月28日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上直播(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

凌宗魁(建築文資工作者)

聯絡人:

采集處第三科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

森山松之助(1869~1949),是臺灣日本時代重要的建築技師,任職臺灣總督府營繕課十四年,設計或監造許多公共建築,其中包括臺灣總督官邸、臺南地方法院、北中南三州廳、臺灣總督府及西側官廳等,許多作品仍留存而被指定為文化資產,至今繼續扮演各種角色持續被使用。 森山松之助作品對臺灣建築史的意義,在於體現遵循古典原則的布雜建築教育體系(Beaux-Arts),運用充沛政府資源,化為建設實績的最大化成果,在西洋化等於現代化的二十世紀初期,見證臺灣總督府在政治和經濟如何定位臺灣,也反映日本在明治維新後對於專業人才培育的成果。

系統號:

A-058853

【演講】蕭振聲:莊子的人性論、齊物論與行動哲學

標題:

時間:

2024年11月28日(週四)15:00-17:00

地點:

成功大學中文系館21205教室(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學中國文學系

主講人:

蕭振聲(國立中興大學中國文學系副教授)

內容簡介:

主持人:陳康寧(國立成功大學中國文學系約聘助理教授)

系統號:

A-059045

【演講】王亮鈞:黑釉茶盞裏的微光

標題:

時間:

2024年11月30日(週六)14:00-15:30

地點:

國立故宮博物院南部院區集賢廳(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院南部院區

主講人:

王亮鈞(國立故宮博物院器物處助理研究員)

內容簡介:

講座將介紹宋代的飲茶文化如何改寫歷史,催生黑釉茶盞的流行。同時,將帶領各位如何透過自己的雙眼,欣賞黑釉茶盞迷人之處,及其於龐大的陶瓷史中,所散發的優雅微光。

系統號:

A-058938

【演講】蔡松穎:社會網絡分析(SNA)如何應用於歷史學?

標題:

時間:

2024年12月3日(週二)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所數位人文共同研究專題

主講人:

蔡松穎(國立臺灣大學歷史學系博士)

內容簡介:

主持人:連玲玲(中央研究院近代史研究所研究員兼副所長)

演講摘要:

本演講將會介紹社會網絡分析的基本原理、相關研究、資源,以及簡單的實際操作流程,以利聽者可以自行操作。並會以講者撰寫〈清代歸化城中的山西商人群體及其社會網絡分析〉、〈貨幣的地域性:以清代歸化城錢為例(1822-1912)〉二文的經驗為例,介紹社會網絡分析可以怎樣運用在歷史學研究中,其可能性與限制分別為何。

系統號:

A-058936

【演講】蕭高彥:《自由中國》、新儒家與兩種自由概念

標題:

時間:

2024年12月5日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學進修推廣學院1樓演講堂(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

蕭高彥(中央研究院院士暨中央研究院人文社會科學研究中心特聘研究員)

內容簡介:

以撒.柏林所提出「兩種自由概念」(two concepts of liberty)的著名理論,是否適用於解釋台灣自由主義的發展?本演講運用系譜學以及脈絡主義的分析法,以張佛泉《自由與人權》成書過程為主軸,闡釋五○年代《自由中國》以及新儒家對於自由的不同觀念。張佛泉的原始計畫乃是「諸權利即諸自由」的經驗主義式論述。這個觀點引起了徐復觀的批判,導致張佛泉修正其計畫,區分自由的兩個意義系統:人權保障與內心自由,並且運用觀念論來闡釋內心自由。本演講同時分析殷海光對於張佛泉的修正有所保留,以及殷海光本人的自由觀,並檢視同時期牟宗三的「民主開出論」。通過系譜學的爬梳,本演講嘗試呈現五○年代港台自由觀念的多樣面貌,去除「自由主義者主張消極自由、新儒家主張積極自由」的一般定見。

講者簡介:蕭教授的學術研究以闡釋政治思想的義理為職志,同時注重歷史脈絡與當代議題。著作包括《西方共和主義思想史論》(榮獲第三屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎以及科技部「人文及社會科學領域2020最具影響力研究專書」)、《探索政治現代性:從馬基維利到嚴復》,與中英文學術論文數十篇。曾獲選為Bradley Foundation Fellow、Fulbright Exchange Scholar,並榮獲教育部第65屆學術獎(社會科學類)與國科會傑出研究獎兩次。學術服務方面,曾擔任科技部人文及社會科學研究發展司司長、中研院人文社會科學研究中心主任、中研院學術諮詢總會副執行秘書、中研院人社中心政治思想研究專題中心執行長、國科會人文處政治學門召集人,以及American Political Science Review編輯委員。

系統號:

A-058867

【演講】徐國琦:麻將、圍棋及共有歷史

標題:

時間:

2024年12月7日(週六)14:00-16:00

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1F圓形劇場(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

主講人:

徐國琦(香港大學歷史系特聘講座教授)

聯絡人:

張小姐,Tel: 06-3568889#2321,E-mail: o1100203@nmth.gov.tw

內容簡介:

國立臺灣歷史博物館於2024年推出「跨1624:世界與臺灣國際學術系列講座」,關注臺灣與世界的互動交流,以及文化間的跨界、流動與碰撞議題。東西方文化的互動交流常顯現在日常的生活實踐中,例如發源自中國的圍棋和麻將,已成為國際社會公認的兩項智力競技運動,二者皆有其獨特的跨國歷程和共有歷史。圍棋和麻將文化跨國流動的同時,也展現東西文化在許多層面的碰撞與交融。

主持人:張隆志(國立臺灣歷史博物館館長)

與談人:吳翎君(國立臺灣師範大學歷史學系教授)

報名形式:線上報名(2024/11/19~2024/12/3)

入場方式:需購票入館,講座免費

注意事項:線上報名成功後,當日下午1點30起於1F圓形劇場外憑證報到入場,未完成報到之名額將於開場10分鐘前開放現場民眾報名。

系統號:

A-059313

【演講】徐國琦:第一次世界大戰與亞洲的大轉型

標題:

時間:

2024年12月10日(週二)14:00-16:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所蔣介石研究群

主講人:

徐國琦(香港大學歷史系教授)

內容簡介:

主持人: 蘇聖雄(中央研究院近代史研究所副研究員)

演講摘要:本報告側重分析第一次世界大戰與亞洲的關聯及亞洲對一戰的巨大影響。並以共有歷史視野探討一戰與中國、日本、印度、朝鮮、及越南諸國共同的經歷、危機和心路歷程。

講者簡要:徐國琦,安徽樅陽人。1999年獲哈佛大學歷史博士學位,現為香港大學歷史系教授。香港大學跨國史研究院創始所長。主要研究領域為中美關係史、第一次世界大戰史、體育視野下的中國史和美國史、中外共有和跨國的歷史、作為概念史的「中國」等。代表性英文著作有《中國與大戰》(China and the Great War, Cambridge University Press)、《奧林匹克之夢》(Olympic Dreams: China and Sports, 1895-2008, Harvard University Press)、《中國人與美國人:從同舟共濟到競爭對決,一段被忽視的共有歷史》(Chinese and Americans: A Shared History, Harvard University Press)、《亞洲與第一次世界大戰:一個共有的歷史》(Asia and the Great War: A Shared History, Oxford University Press)、《一戰中的華工》(Strangers on the Western Front: Chinese Workers in the Great War, Harvard University Press),The Idea of China: A Shared History(Harvard University Press, forthcoming)等,中文著作包括《難問西東集》、《邊緣人偶記》、《為文明出征》、《體育作為方法:換一個角度看中國文明傳統》(四川人民出版社,即出)等。

系統號:

A-059048

【演講】蔣闊宇:殖民地臺灣工運與戰後自主工運的初步比較

標題:

時間:

2024年12月10日(週二)14:00-16:00

地點:

中研院臺灣史研究所823室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所文化史研究群

主講人:

蔣闊宇(中央研究院臺灣史研究所博士後)

聯絡人:

陳助理,Email: peggy890413@gmail.com

內容簡介:

本次演講從典範轉移的視角切入,討論戰前、戰後臺灣工會的運作型態有何差異,差異之間又如何延續、轉換。戰後工運的策略與動員乃基於企業工會的運作。殖民地工運中,舊民眾黨系、連溫卿系的工會卻以職業工會為組織原則,舊臺共系的工會則屬產業工會。跨企業的組織架構形塑了跟今日「單一企業內勞方對資方」十分不同的團體協商模式,更近於歐美工會。且同情罷工、權利事項罷工等尚未非法化,產業行動也更為多元。追蹤跨企業工會傳統在戰後延續、轉變的過程,可解明黨國治下,中國勞動法體系、工會層峰組織的「橫的嫁接」,如何重塑本地工會傳統,使集體勞資關係的地景成為以企業工會為主的面貌。

備註:

1.欲報名者請填妥報名表單,報名系統將於12/6(五)關閉。

2.報名成功後若不克參加,請來信告知陳助理,否則日後將不錄取。

3.本次演講以實體方式舉行,如遇疫情變化,將依CDC規定改為線上模式。

系統號:

A-058868

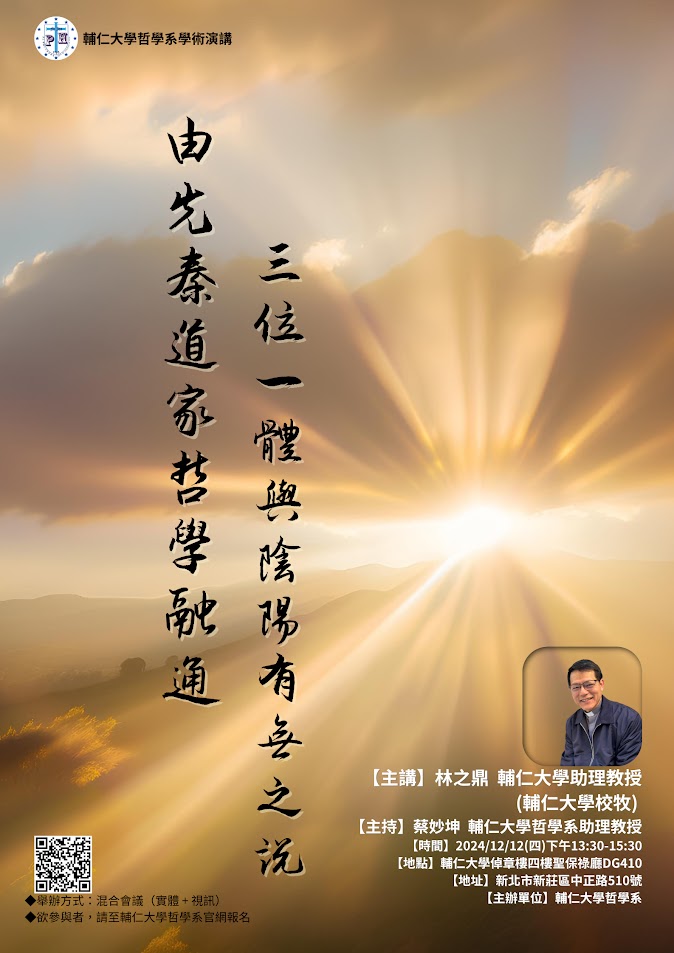

【演講】林之鼎:由先秦道家哲學融通三位一體與陰陽有無之說

標題:

時間:

2024年12月12日(週四)13:30-15:30

地點:

輔仁大學倬章樓四樓聖保祿廳DG410+線上視訊(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

天主教輔仁大學哲學系

主講人:

林之鼎(天主教輔仁大學助理教授、校牧)

聯絡人:

李小姐,Tel: (02)29052327

報導者:

李小姐

內容簡介:

【主持人】蔡妙坤(天主教輔仁大學哲學系助理教授)

【舉辦方式】混合會議(實體+MS Teams視訊)

系統號:

A-059209

【演講】巫仁恕:什麼是犯罪史?

標題:

時間:

2024年12月19日(週四)14:10-16:00

地點:

政治大學季陶樓340107教室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學歷史學系

主講人:

巫仁恕(中央研究院近代史研究所研究員兼副所長)

聯絡人:

E-mail: history@nccu.edu.tw

內容簡介:

主持人:陳秀芬(國立政治大學歷史學系教授)

系統號:

A-058932

【演講會】吉凶とかたち 古代東アジアの自然観と動物観

標題:

時間:

2024年12月22日(週日)10:30-17:10

地點:

青山学院大学17号館311教室(東京都渋谷区渋谷4-4-25)

主辦單位:

瑞獣図科研班(23K21892)国際学術シンポジウム

內容簡介:

【スケジュール】

10:30 受付開始

11:00 趣意説明 松浦史子(二松學舎大学)

11:10~12:00 王煒林(山西大学)「魚鳥之変—-仰韶彩陶”花卉紋”的辨析」

●コメンテーター、大形徹(立命館大学) ※通訳あり

12:00~12:50 昼食

(午後の部)

12:50~13:30 山本堯(泉屋博古館)「鴟鴞の盛衰ー瑞獣成立前史として」

●コメンテーター、下野玲子(沖縄県立芸術大学)

13:30~14:10 柿沼陽平(早稲田大学)「中国古代の神仙思想と動物信仰」

●コメンテーター、楢山満昭(女子美術大学)

14:10~14:30 休憩

14:30~15:10 倉本尚徳(京都大学)「中国仏教における龍王と龍宮ー道宣の著作を中心に」

●コメンテーター、肥田路美(早稲田大学)

15:10~15:50 水口幹記(立命館大学)「古代日本の祥瑞と形象」

●コメンテーター、大西克也(東京大学)

15:50~16:10 休憩

16:10~17:10 総合討論 司会:齋藤龍一(東京藝術大学)、山崎藍(青山学院大学)、松浦史子(二松學舎大学)

系統號:

A-059019

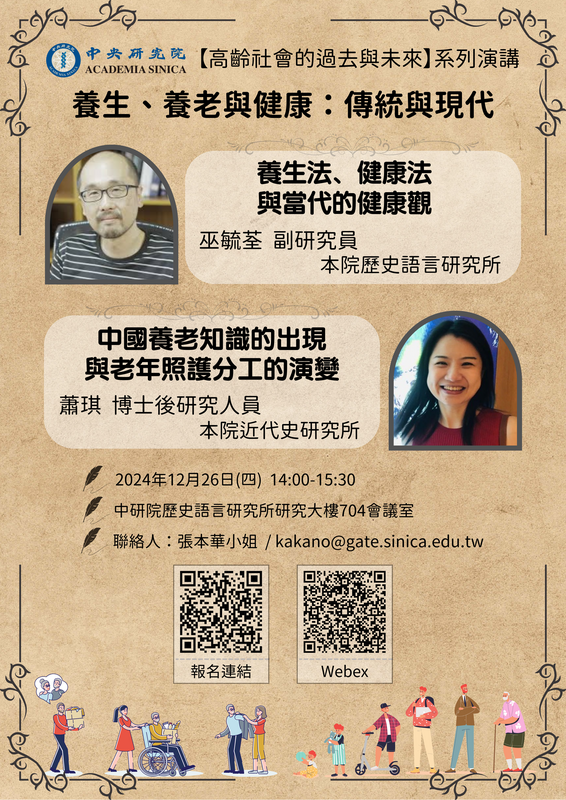

【演講會】養生、養老與健康:傳統與現代

標題:

時間:

2024年12月26日(週四)14:00-15:30

地點:

中研院史語所研究大樓704會議+Webex會議(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院人文社會科學研究中心

聯絡人:

張助理,E-mail: kakano@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

講者:巫毓荃(中央研究院歷史語言研究所副研究員)

講題:養生法、健康法與當代的健康觀

講者:蕭琪(中央研究院近代史研究所博士後研究人員)

講題:中國養老知識的出現與老年照護分工的演變

Webex會議:

會議號:2516 660 9632

密碼:NtXYSCXm349

煩請與會者事先報名參加,以利演講場地的空間規劃。

系統號:

A-059062

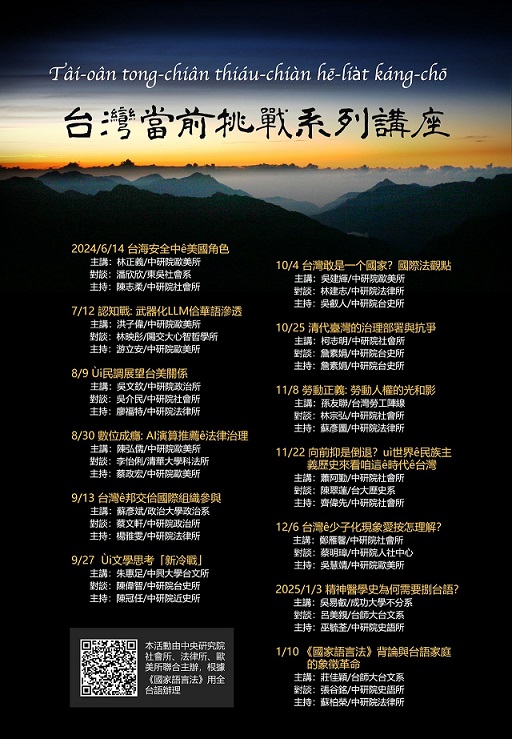

【系列講座】臺灣當前挑戰系列講座

標題:

時間:

2024年6月至2025年1月,共13場

地點:

中研院社會學研究所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會學研究所、歐美研究所、法律研究所

聯絡人:

梁小姐,Email: as0200802@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

這改由中央研究院社會所、法律所、歐美所三所聯合主辦ê講座,特別邀請無仝專門ê教授,針對目前台灣所拄著ê各種要緊問題提出上新分析。不止法律、政治、國際關係、社會爾爾,嘛有科技、哲學、教育、歷史、精神醫學等等誠濟專門ê學者同齊討論台灣現此時上硬篤ê挑戰,同時提出對策佮未來政策建議。歡迎社會佮學界ê先進鬥陣參加。

🎯活動說明:

1️⃣「台灣當前挑戰系列講座」皆以台語進行。

2️⃣本場次演講規劃現場參與及社會所臉書直播方式進行。

系統號:

A-058931

【系列演講】回溯與齊發:當代臺灣史研究系列講座

標題:

時間:

2024年5月至12月,共5場

地點:

東吳大學外雙溪校區國際會議廳B015+線上會議(臺北市士林區臨溪路70號)

主辦單位:

東吳大學歷史學系、財團法人林本源中華文化教育基金會

聯絡人:

Tel: 02-2881-9471分機6172、6173,E-mail: history@gm.scu.edu.tw

內容簡介:

為增進歷史系師生對當代臺灣史學研究的新視野,並向社會大眾推廣歷史研究的新成果和新趨勢,東吳歷史邀請專家學者們,舉辦五場專題講座,誠邀各界學友蒞臨參與。

■第四場

時 間∣11/27(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 綜合大樓 國際會議廳 B015

主講人∣陳建守老師(中央研究院近代史研究所助研究員)

講 題∣殷海光與維也納學圈

■第五場

時 間∣12/04(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 綜合大樓 國際會議廳 B015

主講人∣呂紹理老師(國立臺灣大學歷史學系教授)

講 題∣從柑橘到蝴蝶蘭:士林園藝試驗所與園藝產業的發展

系統號:

A-058934

【工作坊】殖民帝國日本與全球知識的連結:日本對朝鮮、臺灣、滿洲的統治與西方知識工作坊

標題:

【工作坊】殖民帝國日本與全球知識的連結:日本對朝鮮、臺灣、滿洲的統治與西方知識工作坊

時間:

2024年11月7日(週四)14:00-17:40

地點:

中研院臺史所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所

聯絡人:

Email: twconf@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

本工作坊主要介紹國際日本文化研究中心過去四年間所執行的國際合作研究計劃「殖民帝國日本與全球知識的連接」(https://www.nichibun.ac.jp/ja/research/coop/2024/s559/),以及將於2025年2月由思文閣出版的研究成果論文集《植民地帝国日本とグローバルな知の連環—日本の朝鮮・台湾・満洲統治と欧米の知》的部分內容。

對於臺灣及朝鮮等日本舊殖民地而言,殖民統治不僅迫使它們接受日本的知識系統,同時也提供其以日本為媒介接觸全球知識連環的契機。就此,從全球知識脈絡的觀點而言,本國際共同研究計劃重新思考包括殖民地在內的日本帝國知識脈絡,除了嘗試跳脫過去以日本本國與殖民地關係為依據的殖民地史研究框架,也將西方知識體系──即日本人與殖民地人共享的近代知識來源──放入研究視野,進一步嘗試擴大帝國史及殖民地史研究的範圍。

本次工作坊將具體介紹研究成果論文集中的二篇導論,即朝鮮史與臺灣史的研究回顧及展望;也將以人類學為例,介紹西方知識體系如何具體促使日本了解殖民地人民,同時也成為殖民地本身的知識體系,以利思考本論文集所收錄的研究成果,以及其與臺灣學界對話的可能性。

備註:

1.自即日起開放報名,11月4月截止報名。11月6日公告與會名單。報名踴躍將提前關閉報名系統。

2.報名成功後若不克參加,請來信告知,否則日後將不錄取。

3.本次演講以實體方式舉行,如遇疫情變化,將依CDC規定改為線上模式。

系統號:

A-059080

【工作坊】製作歷史:博物館展示中的歷史書寫與公民參與

標題:

時間:

2024年11月9日(週六)9:30-16:30

地點:

輔仁大學宜真學苑三樓(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

天主教輔仁大學博物館學研究所

聯絡人:

陳助理,Tel: 09-35460381;E-mail: 410086137fju@gmail.com

內容簡介:

113年度文化部博物館事業推展人才培育計畫,由輔仁大學博物館學研究所主辦,與國立台灣歷史博物館合辦,舉辦「製作歷史—博物館展示中的歷史書寫與公民參與」系列工作坊與博物館策展與歷史書寫專題講座。活動主旨是以博物館如何透過「常民生活物件與記憶」的詮釋書寫,邀請公民與社群參與博物館策展,促使博物館知識建構與敘事書寫能導入多元觀點,回應臺灣多元社會與文化的挑戰。

【工作坊資訊】

👉場次二

活動時間:2024年11月9日

活動地點:輔仁大學宜真學苑三樓(新北市新莊區中正路510號)

【報名資訊】

報名日期:場次二即日起至2024年11月4日(一)中午12:00止,採網路報名。於11/6(三)以E-mail寄出行前通知。

報名對象:歡迎國內博物館與地方文化從業人員、國內相關科系之學生參與,限額30名。

系統號:

A-059032

【工作坊】「中國哲學的物思維」青年學者工作坊

標題:

時間:

2024年11月14日(週四)

地點:

中研院中國文哲研究所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院文哲所中國哲學研究室與比較哲學研究室

聯絡人:

陳亮孜,Tel: 02-27895715;Email: rucp@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

工作坊議題:

(一)儒、釋、道各家對於「物」 的定義、存在、本性、內涵與功用、價值與意義的哲學見解。

(二)儒、釋、道各家對於「物」本質的把握、詮釋方法與思想意涵 ,道與氣與物、心與物之相關性等議題 。

(三)中國哲學論「物」的特色與限制,以及其當代意義與價值。

系統號:

A-058943

【工作坊】第二屆成大博物館校史書寫工作坊

標題:

時間:

2024年11月14日(週四)9:20-16:30

地點:

成功大學光復校區管理學院B1演講廳(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學博物館

聯絡人:

陳小姐,Tel: 06-2757575 ext.63029;E-mail: laurenchen@gs.ncku.edu.tw

內容簡介:

本次工作坊藉由時間(戰前與戰後)、空間(城牆內與外)之架構和意象,規劃本館藏品捐贈人島津幸生之演講與微型展示,以及各校校史工作者、學者之工作坊活動,同時回應「臺南400」與「城牆300」,持續邁向成大100周年標竿。本次活動以中文為主要語言。專題演講以日語進行,並提供中文翻譯講義。

報名期間:即日起至11月7 日(四)17:00 截止,採網路報名。

錄取通知:錄取通知將於11月8日(五)以 Email 通知,請務必留意 Email 是否填寫正確。

招收對象:錄取名額80人。若報名人數超過錄取名額,本表單將關閉,主辦單位優先錄取與本次主題相關的博物館從業人員、大專院校相關系所師生、文教機構從業人員。

系統號:

A-059053

【研習營】中研院史語所第28屆歷史研習營:山與海——環境、人群、行動

標題:

【研習營】中研院史語所第28屆歷史研習營:山與海——環境、人群、行動

時間:

2025年1月13日至17日(週一至週五)

地點:

佛光大學(宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路160號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

聯絡人:

羅小姐,Tel: (02)2782-9555轉分機351;E-mail: ihpcamp@asihp.net

報導者:

中央研究院歷史語言研究所

內容簡介:

在二十一世紀的前四分之一將進入尾聲之際,地球環境的變遷已經成為人類全體必須面對的挑戰。在這樣的時刻,回過頭去重新觀察、思考人與自然的互動,以及由此產生的社會與歷史,是此次歷史研習營的目標。

此次研習營以「山與海──環境、人群、行動」為題。「山」與「海」是觀察的對象與起點,將焦點轉移到過去多被視為阻隔或通道的山或海,以它們為主體來思考人類生存的空間與形成的社會。「環境、人群、行動」則是探索的方向。環境包含資源與不同地理空間中的不同生活方式;注意人與自然的關係,對待資源的態度、相關的知識、文化與信仰。人群包含分類與認同,合作與衝突。行動既是人與環境的互動,也包含不同人群的交流或抗衡,以及在某些時期帝國治理的企圖與成敗。

儘管山與海是相對於陸地、平原的兩個對照,我們也期待山與海作為兩種自然地域間的對話。歷史研習營邀請老師和同學一起來思考這些問題。

【報名資訊】

報名資格:歷史學相關系所之大學部三年級以上及碩、博士班學生

報名方式:一律以電子郵件報名,請至活動網站下載報名表。

報名電郵:ihpcamp@asihp.net

報名期限:即日起至2024年11月15日止

系統號:

A-059014

【工作坊】近世中國知識的實踐與轉化工作坊

標題:

時間:

2024年11月20日(週三)10:20-16:30

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

內容簡介:

因經費與場地限制,僅開放錄取人員與會,主辦單位保留核可參加之權利。

錄取名單於會議前3天公布於網站,將不另行通知。

系統號:

A-059090

【工作坊】第二屆當代歷史學研究新趨勢工作坊

標題:

時間:

2024年12月6日至7日(週五至週六)

地點:

中央大學文學院文一館國際會議廳(桃園市中壢區中大路300號)

主辦單位:

國立中央大學文學院學士班

內容簡介:

報名時間:11/6-27,限額80位,備取20位,11/28公告名單。

詳細議程在報名表中。

系統號:

A-059195

【展覽】看得見的紅樓夢

標題:

時間:

2024年5月17日至2026年5月17日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽區203(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

展覽以三個軸線展開。一、「大雅可觀」:呈現《紅樓夢》迷人之處,在於貴族階級精緻的物質文化,在於其為作者生於江寧織造世家的生命經驗,所顯現出的富貴榮華;二、「異物奇貨」:挑揀書中來自外國的舶來品,提示作者以此襯托賈府的時尚,提示正因作者身處的時代宮廷流行「洋貨」,所掀起的仿效風潮;三、「一番夢幻」:說明書中人物依據使用、相關聯物品的描繪,塑造出不同的性格與隱喻,塑造出女性短暫卻燦爛的生命姿態,令人憐惜與不捨。

系統號:

A-058922

【展覽】「聽海湧」與它的時代:二戰下的臺籍戰俘監視員特展

標題:

時間:

2024年9月10日至2025年6月8日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

公視戲劇「聽海湧」講述二戰時期殖民統治下的臺灣人,如何被動員前往戰場,故事圍繞著臺籍戰俘監視員新海志遠的故事展開。監視員受日本軍隊命令管理戰俘,日軍以軍人方式管理戰俘,最終於戰事不利時虐殺戰俘。戰後盟軍軍隊重返時,開啟戰爭審判,許多戰俘監視員因此被判刑甚至處死。殖民統治下前往戰場的臺灣人,部分因被動員、部分則是因受皇民化教育而產生認同問題,戰時的軍隊命令與人性糾葛,與戰後軍事審判間的種種難題,糾結著新海志遠他們,最終能否回到家鄉臺灣?

展覽分為「戰爭背景、精神動員與認同」、「戰爭動員:奔赴戰場的臺灣人」及「終戰與審判」3個單元,建立觀眾對二戰時期下的日本殖民地臺灣及臺灣人被動員的背景。展覽也說明當時赴海外戰場的臺灣人,許多是以軍夫、軍屬等非軍人的身分,在戰地勞動或協助戰俘管理等概況,及戰爭結束後迎來了不同的命運,有的被迫加入國軍,捲入國共內戰,有的則是在無人聞問的情況下設法回到臺灣,有的則如戰俘監視員這般,因為被指控虐待戰俘而遭受盟軍的軍事審判。回家成為這些臺灣人的共同期望。

系統號:

A-058923

【展覽】清法戰爭:西仔反印象記特展

標題:

時間:

2024年6月25日至2025年5月4日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

40年前,法國政府和清廷因為越南的外交歸屬爭議,殃及孤懸海外的臺灣,不只基隆、淡水和澎湖相繼淪為戰場,臺灣全島更面臨商貿閉鎖的經濟困境。這場蔓延超過一年的戰禍——「清法戰爭」,在臺灣人口中稱作「西仔反」,「西仔」即「法蘭西」。

面對這個臺灣涉外關係的轉捩點,本特展透過彙集十餘年來有關地方社會研究的成果,聚焦當時臺灣社會在強敵壓境下如何組織動員、團結北上抵抗侵略的過程;並重新解讀法軍留下的攝影圖像、戰場紀實與家書,重建戰場的動態實況。戰爭結束後,在法國湧現的報刊、書籍出版風潮,以及臺灣特有的贈匾、廟宇壁飾、儀式等追念方式,則呈現了戰爭如何以不同形式轉化,留存於歷史、民俗、傳說與記憶中。

系統號:

A-058924

【展覽】致未來世代的美術史

標題:

時間:

2024年3月23日至2025年3月16日

地點:

國立臺灣美術館301、302展覽室、301-302走廊(臺中市西區五權西路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣美術館

聯絡人:

黃小姐,Tel: (04)2372-3552分機303;宓小姐,Tel: (04)2372-3552分機714

內容簡介:

展覽日期及地點:

典藏展

展覽室301、301-302走廊

2024/3/23(六)-2024/12/29(日)

展覽室302

第一階段修復展:2024/3/23(六)-2024/7/28(日)

第二階段文化近用展:2024/8/24(六)-2025/3/16(日)

此次策劃「致未來世代的美術史」展覽,奠基於上述美術資產的重要典藏和保存成果,多方呈現國美館多年來推動的重建藝術史工作,整理重點成果包含藝術品典藏、維修護、文化近用三大主軸分階段展出,展現國美館對藏品系統化的保存維護與修復觀點、經典作品和藝術文獻的展現與詮釋、藝術知識議題的研究和策劃、藝術家影音紀錄與研究出版、蘊涵文化平權的藝術近用與轉譯等綜合內容,呈現藝術發展如何與臺灣文化主體性相互生成,以及我們如何將藝術的文化意義與資產傳承到未來世代,認識與尊榮自身的歷史,進而形構未來的前瞻視野。

系統號:

A-058926

【展覽】我走.我尋:當代原住民族的移動記事特展

標題:

時間:

2024年8月13日至2025年3月16日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

這是一檔關於「移動」的展覽,我們將呈現原住民族人在不同時代中所經歷的7則移動故事──從族群、部落,乃至於族人個體等多重層次的變化與變遷,大歷史如命運般的推力,如何捲動原住民族在地理、身分及情感上的搬遷與挪動,而族人將如何去訴說這份生命視角?

單元「部落的回望」,談的是部落因不同國家政策而遷移的故事;單元「離鄉到都市」,談的是族人社群在市場推力下移動到都市的生活樣態;單元「身份的追溯」,則談出當代族人如何在今日追溯失落的族群認同。

這些真切的生命故事與歷史記憶,是由臺南、高雄及屏東三區的9個原住民文物館共同書寫,館員及族人透過田野訪談、歷史資料蒐集,匯集許許多多的在地聲音而成,並與國立臺灣歷史博物館所共作完成的展覽。這不只是原住民族的故事,更是每一個渴望追溯這塊土地發生了甚麼事的人們,我們一起出發、一起探索、一起共鳴的故事。

系統號:

A-058927

【展覽】四通八達——古代道里交通圖籍展

標題:

時間:

2024年9月5日至2025年3月2日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽區104(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

道里,道路與里程數的合稱詞,古代道里交通圖,泛指以道里為主要內容,或是兼繪道路,記有里程數的各種地圖,除單件形式外,亦經常以插圖方式,附存在書籍之中,因此,凡具道里內容特性者,不論書或圖,皆在展示範疇之內。

就功能言,古代道里交通圖籍,與今日電子交通指南系統大抵相似,皆在指引交通,兼而表現道路周遭地貌,隨著製圖技術的演進,今、古道里交通圖籍外觀已大不相同,其普及與便利性,更不可同日而語,現代電子交通指南,形式單一,隨手可得,而古代道里交通圖的數量雖然不多,但品類、形式豐富多元,比如商書裡的路引、路程圖,方志書籍經常附刻的府、縣地圖,或是專為帝王出巡、謁陵編繪的往返程站細圖,將士戍防巡邊專用的邊防圖,串聯四方的大型驛路圖,以及省、府、州、縣等地方政區圖裡,連帶繪出的城市路線圖等。

展覽精選院藏14世紀至20世紀初期,具道里特性圖籍總二十組件,分兩檔展出,第一檔有:驛路大觀、南北大路、清帝謁陵、行遍天下、市民大道等單元;第二檔維持前、後不變,其餘調整為巡邊之路、翻山越嶺、南巡路上。

除文物外,「走在臺灣的路上」多媒體互動裝置,以〈康熙臺灣輿圖〉(臺博館藏)與〈乾隆臺灣地圖〉為素材,結合新竹至本院交通路線空拍動態影像,兩相輝映,提供觀眾行走古代臺灣南北大路的真實感受。

系統號:

A-058928

【展覽】包羅萬象——院藏亞洲織品展

標題:

時間:

2024年8月3日至2025年2月16日

地點:

國立故宮博物院南部院區S304展廳(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院南部院區

內容簡介:

織品與我們的生活息息相關,不論是穿著打扮、日常用品,還是空間裝飾,都能看到織物的身影。本次展覽精選院藏亞洲織品文物,規劃為「包覆與盛物」、「裝飾與辨識」、「護佑與祝福」三個主題,分別從實用功能、社群關係、精神象徵等面向,呈現織物跨越時代與地域的多元面貌與豐富意涵。本展還設有學習體驗區,透過實例展示、放大圖說與觸摸體驗,介紹基本的纖維材料與製作技法;並配合視障觀眾需求,提供了兼具文字與點字的雙視圖冊。此外,配合故宮亞洲藝術節的年度主題,本展的「婚慶盛裝」單元展示亞洲各地的結婚禮服,呈現其中的禮俗文化,以及人們對於美好生活的祝願。

*特別感謝國立臺灣史前文化博物館慷慨出借臺灣原住民族文物,使得本次展覽內容更加豐富。

系統號:

A-058929

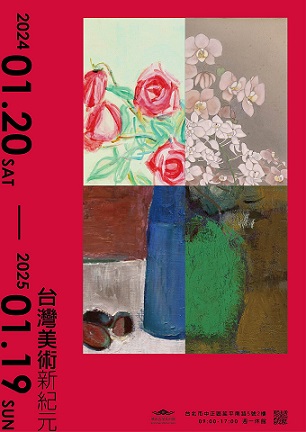

【展覽】典藏展:臺灣美術新紀元

標題:

時間:

2024年1月20日至2025年1月19日

地點:

順益臺灣原住民博物館美術分館2樓(臺北市中正區延平南路5號)

主辦單位:

順益臺灣美術館

聯絡人:

Tel: (02)2381-8322

內容簡介:

臺灣美術的發展,與歷史密不可分,多重文化在這塊土地交織,孕育出多樣的藝術風格。二十世紀初期,日本畫家引進西方美術教育,使得寫生成為當時的主流繪畫方式。中期受到歐美藝術潮流的影響,藝術圈瀰漫出對前衛創新的渴望,重視視覺造型以及表達內心情感。

本次精選出十三件繪畫作品,件件來自創辦人林清富先生的收藏,讓觀眾從傳統經典以外的視角,認識更全面的臺灣美術史,體現林清富先生期許收藏成為「臺灣美術史的補助教材」的使命感,也呈現臺灣藝術早期的多元風貌。

每月第一個週六舉辦專人導覽,詳情請參考官網。

系統號:

A-058930

【展覽】「萬國津梁:東亞海上的琉球」特展

標題:

時間:

2024年9月7日至12月1日

地點:

國立故宮博物院南部院區S101展廳(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院南部院區

內容簡介:

琉球,今天的沖繩,位處亞洲東部海域,四面環海,北鄰日、韓,南通臺灣及東南亞地方,西與中國福建省隔海相望。該處從十五至十九世紀間,曾建立過歷經內部戰亂而最終走向統一的「琉球王國」。數百年來,琉球與鄰近的中國、日本、朝鮮、臺灣以及東南亞等地互動接觸,在東亞海洋貿易與區域文化交流上,扮演著重要橋樑角色,因此有「萬國津梁」之稱。與此同時,透過航海貿易與封貢關係,建構自身獨特的地理風情與人文氣質。

假如以琉球為軸心,將可以發現日本、中國與臺灣三地,正分別位處扇面上的三個頂點。數百年間,藉由官方與民間管道,在貿易物資的流通、封貢關係的強化與維繫、知識人才的培養與交流、工藝技術的傳播與創新、以至遭風漂流的難民處理各方面,勾勒出東亞世界多元流動的面貌,締造出琉球王國榮盛時代的高峰,也牽引著琉球王國政經起伏。

本特展將以「流動」為主軸,分別以「地理與民風」、「海上琉球與東亞世界」以及「物的流通與藝術傳播」三個單元,除精選院藏明清時期有關琉球歷史文獻文物外,並結合國內外重要典藏,洽借代表性文物共同展出。藉由歷史文獻與文物的呈現,一方面突顯琉球在東亞世界交流互動扮演的角色,同時也引領參觀者進一步了解琉球歷史文化的變遷歷程。

系統號:

A-058937

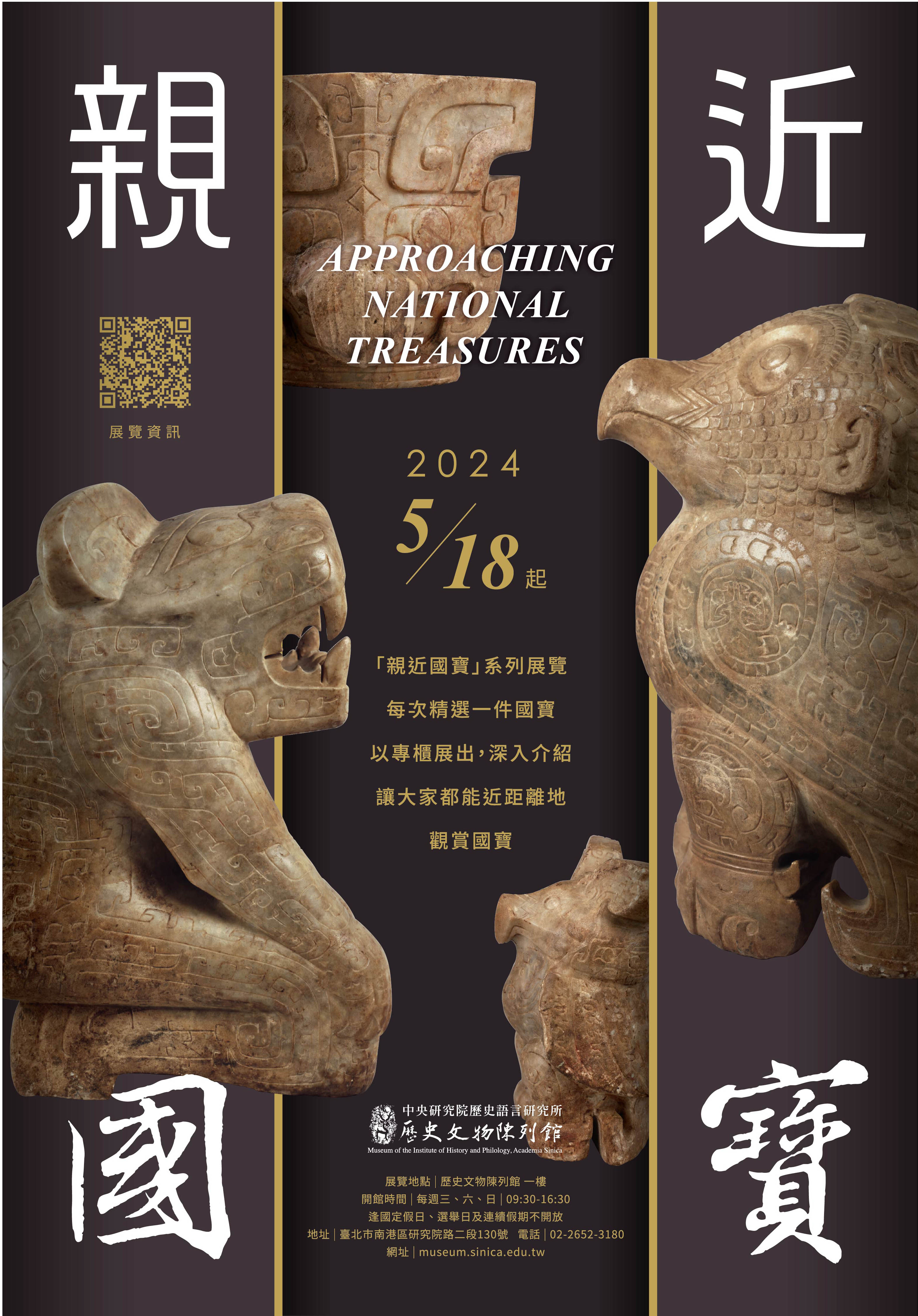

【展覽】親近國寶

標題:

時間:

2024年5月18日至11月24日

地點:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館一樓(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館

內容簡介:

《文化資產保存法》將古物依其珍貴稀有價值,分為「國寶」、「重要古物」和「一般古物」三種等級。歷史語言研究所典藏的「國寶」計有22組50件,除2件善本圖書,其餘皆為考古出土的稀世珍品,相當難得。「親近國寶」系列展覽,每次精選一件國寶,以專櫃展出,深入介紹,讓大家都能近距離地觀賞國寶。

系統號:

A-058940

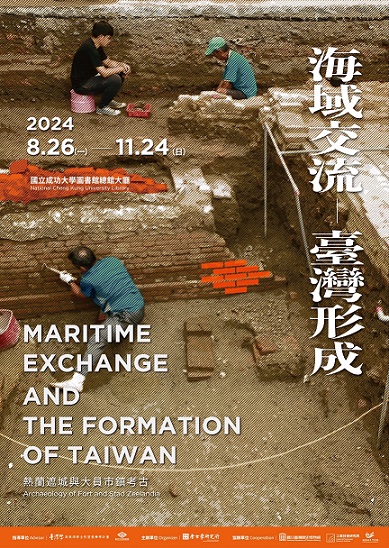

【展覽】海域交流——臺灣形成

標題:

時間:

2024年8月26日至11月24日

地點:

成功大學總圖書館一樓大廳

主辦單位:

國立成功大學考古研究所

內容簡介:

展覽內容涵蓋了舊石器時代至今的臺灣歷史,探索從南島民族的海上之路,到17世紀臺灣被捲入世界貿易體系的動盪歷程,展示近現代臺灣在各殖民政權影響下的變遷與形成。歡迎對殖民接觸時期有興趣的朋友一同參觀。

展出的考古遺物橫跨各個時代,反映了當時的世界脈動。展品包括舊石器時代的石器、新石器時代的陶器與玉器、為了銷往歐洲而形成中西混血風格的貿易瓷,還有特別從荷蘭揹回來,在當年模仿中國風格的荷蘭陶器等豐富展品。

系統號:

A-058941

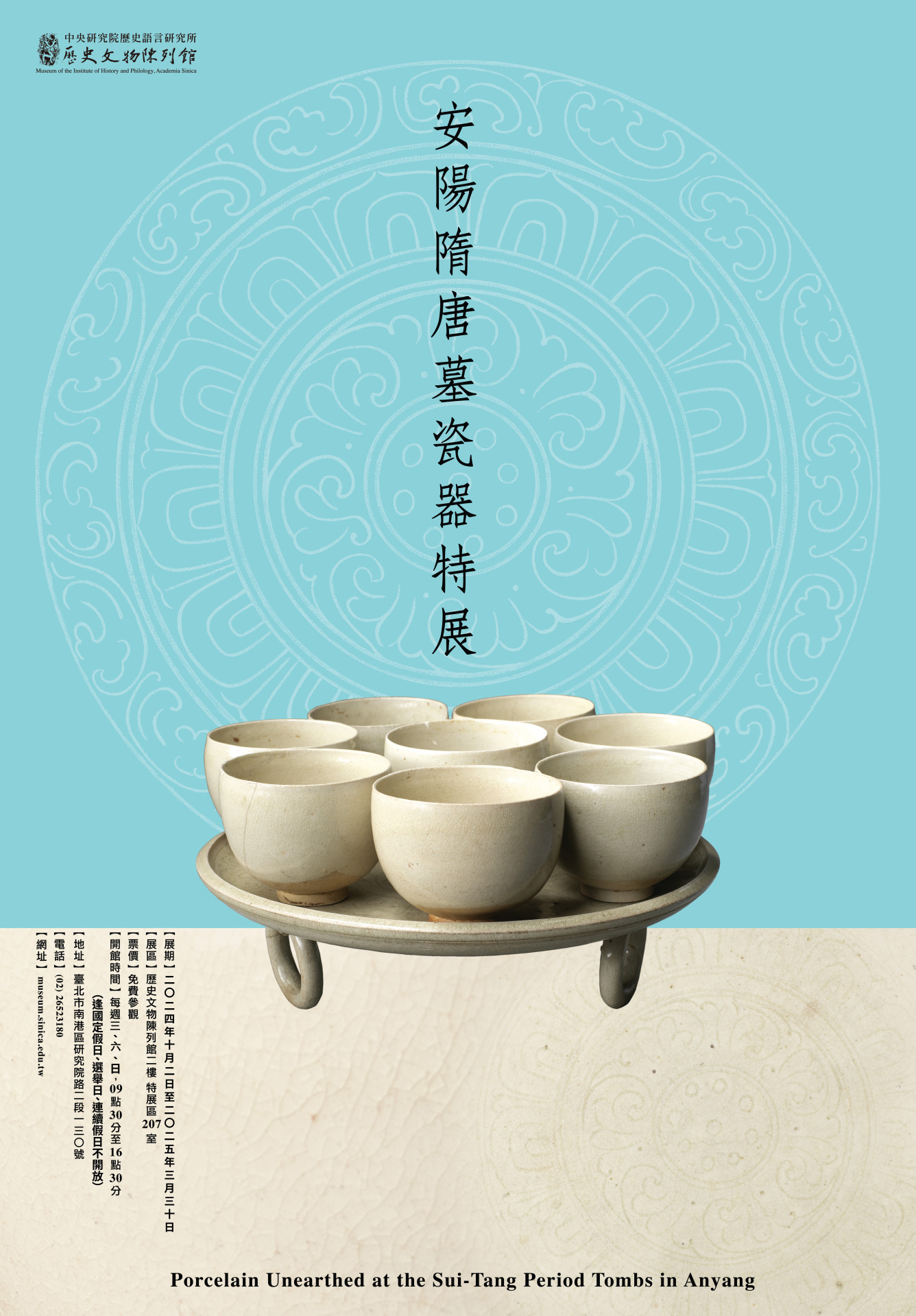

【展覽】安陽隋唐墓瓷器特展

標題:

時間:

2024年10月2日至2025年3月30日

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館2樓特展區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

歷史語言研究所於一九二八至一九三七年間,在河南安陽殷墟進行了十五次考古工作,發掘隋唐墓172座。這些墓葬分布排列有序、數量眾多且年代集中,出土遺物達兩千多件,有陶器、瓷器、陶俑、鐵器、銅錢、墓誌,是研究隋唐墓葬很好的材料。

北朝進入隋代後,北方地區在鉛釉陶的傳統及南方青瓷燒造技術上,開啟白色陶瓷器燒造的新頁。各窯口燒製鉛釉陶及青釉、醬釉瓷器的同時,因北方胎土色淺,釉層薄而透明,加上化妝土的使用,製作出接近白色的低溫鉛釉器與高溫釉瓷器,如河北邢窯、磁州窯系;河南鞏義白河窯、安陽相州窯、靈芝窯等。目前學界對白瓷始燒時間點與窯址尚有不同的見解,但最遲在隋代已成功燒製高溫白瓷,形成唐代以後瓷器生產「南青北白」的局面。

在嘗試燒製白瓷的過程中,各窯口因為胎土、釉藥及燒製技術的不同,呈現出不同的面貌。隋代晚期西安附近貴族墓出土的白瓷,已臻胎土潔白、薄可透光的境地,同時期的安陽相州窯製品,胎灰白色或夾雜黑、褐色雜質,釉色白中閃青或呈乳濁白。本次展件中的白瓷器,可以看見陶工在製造技術不純熟階段所作的嘗試,也見證了早期白瓷燒造的過程。

安陽小屯隋唐墓地的墓葬規模雖小,但出土陶瓷器數量非常多,與其他地區的隋墓明顯不同,可能與鄰近安陽相州窯有關。除了數量多,品項也很多元,包含罐、杯、碗、盤、甕、盤口壺、小瓶、香爐、硯、燭臺、屋宇模型、鎮墓俑等。本次展品多出土於YM243號墓,部分瓷器細緻精美,在白瓷始燒階段,堪為少見的珍品。

系統號:

A-058970

【展覽】上升的階梯——清代士人的科考生活

標題:

時間:

2024年10月19日至2025年4月16日

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館202、203室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館

內容簡介:

科舉制度為歷史悠久的國家選官制度,從隋代所創立到大清帝國入主中原,已持續了大約一千年。清代為了收攏社會菁英,延續科舉取才的制度,讀書人通過競爭激烈的科舉考試獲取任官資格,然科舉不止是進入官方體制工作,更代表了一個身份上升的社會機制。除了中式者,其家族社會身份、地位也會產生改變。

展覽環繞士人的科考生活,首先從科舉制度出發,清沿明制,科舉制度成熟,清代「國家設科取士,文武並重」,除了文科科舉,武科科舉在清代逐漸制度化,並成為另一條晉升官紳階級的重要道路。其次進一步討論這些讀書人的生活狀況、人生價值及挫折。包含讀書備考、從地方到省城或京師的赴考生活,以及為了準備考試,造成的經濟負擔以及各式壓力。接著討論辦理試務的官員們如何建構考場防弊措施,而又有許多考生企圖尋找捷徑,藉由作弊獲取功名。最後通過重重考驗金榜題名,光宗耀祖,然而為官之路通達抑或宦海浮沉,透過檔案、搢紳錄,讓我們一窺清代進士金榜題名後的宦跡路程。

系統號:

A-059061

【展覽】中国陶磁・至宝の競艶—上海博物館×大阪市立東洋陶磁美術館

標題:

【展覽】中国陶磁・至宝の競艶—上海博物館×大阪市立東洋陶磁美術館

時間:

2024年10月19日至2025年3月30日

地點:

大阪市立東洋陶磁美術館(大阪市北区中之島1-1-26)

主辦單位:

大阪市立東洋陶磁美術館、上海博物館

內容簡介:

2024年は大阪市と上海市の友好都市提携50周年にあたり、これを記念して大阪市立東洋陶磁美術館では上海博物館との主催による特別展「中国陶磁・至宝の競艶—上海博物館×大阪市立東洋陶磁美術館」を開催します。

1952年に開館した上海博物館は、中国を代表する世界的な博物館の一つとして知られ、青銅器、陶磁器、絵画、書、彫刻、玉器、貨幣など中国文物の宝庫です。なかでも陶磁器コレクションはその白眉です。大阪市立東洋陶磁美術館は、これまで展覧会協力や学術交流を通じて上海博物館との交流を積み重ね、友好を深めてきました。

今回、両市の友好の節目を記念し、上海博物館から日本初公開作品22件(うち海外初公開19件)を含む計50件の中国陶磁の名品が出品されます。中国陶磁の世界的な殿堂である上海博物館と大阪市立東洋陶磁美術館の至高のコレクションが一堂に会し、「競艶(きょうえん)」する本展を通して、悠久の歴史を誇る中国陶磁の真髄に触れるとともに、現在においても斬新さや新たな美の発見をもたらすその魅力に迫る機会となれば幸いです。

系統號:

A-058925

【展覽】龍—–日常にとけこむ神秘

標題:

時間:

2024年10月19日至12月15日

地點:

国立公文書館東京本館(東京都千代田区北の丸公園3番2号)

主辦單位:

国立公文書館

內容簡介:

令和6年(2024)の干支は辰です。「動物」としては龍が充てられています。龍は、想像上の存在であるにもかかわらず、日本文化に深く浸透し、多くの人が、その姿をイメージできる不思議な「生き物」です。本展では、辞典類での龍の解説や、物語や逸話に登場する龍、龍にあやかり名付けられたものなどを、当館所蔵資料からご紹介します。

系統號:

A-058933

【展覽】客家と日本—華僑華人がつむぐ、もうひとつの東アジア関係史

標題:

【展覽】客家と日本—華僑華人がつむぐ、もうひとつの東アジア関係史

時間:

2024年9月5日至12月3日

地點:

国立民族学博物館(大阪府吹田市千里万博公園10-1)

主辦單位:

国立民族学博物館

聯絡人:

TEL: 06-6876-2151

內容簡介:

華僑華人の一派に客家と呼ばれる人びとがいます。客家は、世界各地に居住し、政治・経済・文化など各方面で成功を収めてきたため、中国地域では「東洋のユダヤ人」と呼ばれることもあります。19世紀後半以降、客家は日本と密接な関係を築きあげてきました。特に1895年に日本が台湾を植民地とすると、台湾の客家にとって日本は身近な存在になります。また、一部の客家は台湾などから日本へ移住し、団体をつくり、暮らしています。客家と日本の関係に焦点を当てることで、これまであまり知られることのなかった東アジア関係史の一面を探ります。

系統號:

A-058935

【展覽】「満州国」北部の水運・都市そして紛争—ビジュアル・メディアを中心に

標題:

【展覽】「満州国」北部の水運・都市そして紛争—ビジュアル・メディアを中心に

時間:

2024年10月26日至11月30日

地點:

日本大学文理学部資料館(東京都世田谷区桜上水3-25-40)

主辦單位:

日本大学文理学部資料館

內容簡介:

日本大学文理学部においては、「平成15~19年度文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業:デジタルアーカイブ・インフラストラクチャの構築と高度利用」(研究代表:戸田誠之助)以来、数多くの戦前・戦中期の東アジア関係記録の収集行っております。とりわけ、日本が「満洲」と呼び慣らわしてきた中国東北地域に関するいわゆるビジュアル資料のコレクションは充実したものとなっており、日本大学文理学部資料館では、その一端を累次の展示会を通じて公開してきた経緯があります。

今回の展示会では、これまでの展示会では十分紹介できなかった「満洲国」北部の記録を、日本大学文理学部資料館に寄贈された「石橋岩之旧蔵記録」「杉本恒記旧蔵記録」を中心に紹介するものとなっております。それは同時に、「満洲国」北部で展開した諸事象の背景検討の契機を、同地域が包含した歴史的特徴から提供しようとする試みの一つともなっております。

系統號:

A-059021

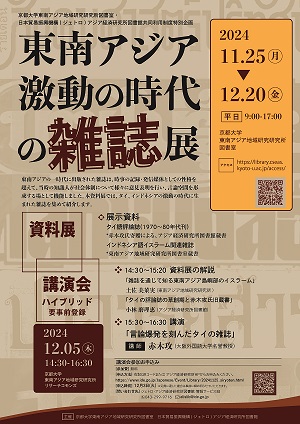

【展覽】東南アジア激動の時代の雑誌展

標題:

時間:

2024年11月25日至12月20日

地點:

京都大学東南アジア地域研究研究所図書室(京都市左京区吉田下阿達町46)

主辦單位:

ジェトロ・アジア経済研究所図書館、京都大学東南アジア地域研究研究所図書室

聯絡人:

Tel: 043-299-9716,E-mail: alislib@ide.go.jp

內容簡介:

資料展では、アジア経済研究所図書館所蔵資料・東南アジア地域研究研究所図書室所蔵資料から、東南アジアの貴重な雑誌約15点を解説をつけて展示します。アジア経済研究所図書館からは1970~80年代のタイ語評論誌(赤木攻氏寄贈資料)を、会場である京都大学東南アジア地域研究研究所図書室からは1990~2000年代に刊行されたインドネシア語のイスラーム関係雑誌を展示します。

系統號:

A-059058

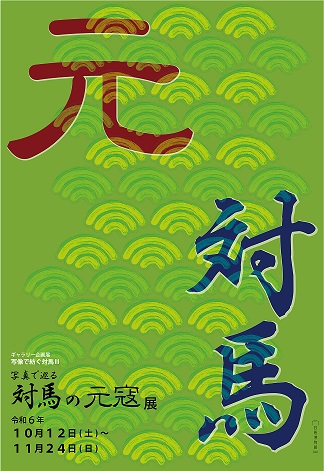

【展覽】写像で紡ぐ対馬Ⅲ「写真で巡る対馬の元寇」展

標題:

時間:

2024年10月12日至11月24日

地點:

対馬博物館ギャラリー(長崎県対馬市厳原町今屋敷668-2)

主辦單位:

対馬博物館

內容簡介:

今年は元が文永11年(1274)に日本に侵攻した蒙古襲来、元寇から750年目にあたります。この文永の役で、当主、宗資国をはじめとする一族や島民らに甚大な被害が生じたと言われています。この展覧会では対馬に残る、その元寇に関連する史跡などをご紹介します。750年前に侵攻の犠牲になった島民や、対馬を護るため、散っていった武士たちに思いを馳せながら、元寇の痕跡をご覧ください。

系統號:

A-059065

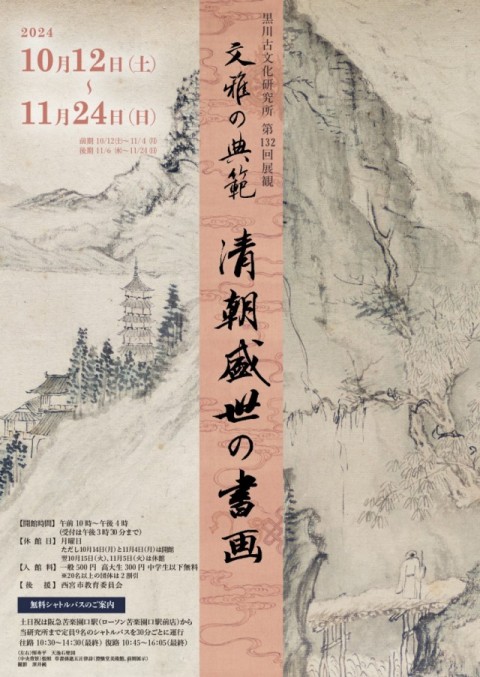

【展覽】文雅の典範—清朝盛世の書画—

標題:

時間:

2024年10月12日至11月24日

地點:

黒川古文化研究所(兵庫県西宮市苦楽園三番町14-50)

主辦單位:

黒川古文化研究所

內容簡介:

明代末期、文人官僚の董其昌は書画の両面において晋唐宋の古典から自身に至る歴史を探求しました。彼の理論と作風は江南諸都市に広まり、価値観多様化の極にあった明末の世に一つの典範を打ち立てます。清代に入り、名君・康熙帝は董其昌を敬慕し、その門流の書画家を側において宮廷文化を指導させました。中国史上最高峰の繁栄を見せた清朝“盛世”(康熙・雍正・乾隆年間)の「正統派」の画と「帖学派」の書は、伝統を咀嚼し正面から乗り越えようとする「倣古」の制作論、洗練された文人趣味を表す「筆墨」の美意識により、奥深く魅力的な世界を現出しています。

本展観では、まず董其昌の古書画研究、ついで彼の理論と作風が江南全域に伝播し康熙宮廷で集大成されるまでの展開を示し、正統派の画と帖学派の書の優品を陳列します。

【講演会】いずれも午後1:30〜3:00/当研究所講演室(入館者は聴講無料)

■特別講座

11月10日(日)

講師 増田知之氏(安田女子大学文学部准教授)

「明清時代における刻帖の流行と書文化への影響—董其昌・康熙帝・乾隆帝を取り上げて—」

■鑑賞講座

11月2日(土)飛田優樹/董其昌が“芸林百世の師”になるまで—康熙宮廷の動向に着目して—

11月16日(土)川見典久/江戸時代における清朝との文化交流—八代将軍吉宗を中心に—

系統號:

A-059085

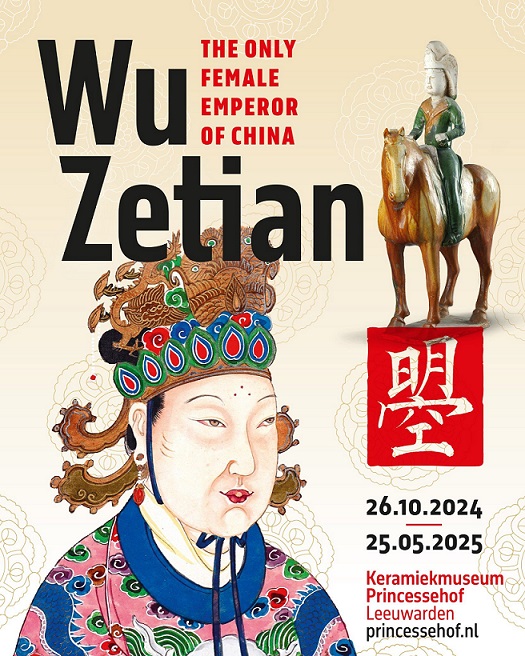

【展覽】Wu Zetian: the only female emperor of China

標題:

【展覽】Wu Zetian: the only female emperor of China

時間:

2024年10月26至2025年5月25日

地點:

Keramiekmuseum Princessehof (Grote Kerkstraat 9 8911 DZ Leeuwarden)

主辦單位:

Keramiekmuseum Princessehof, Art Exhibitions China, Henan Administration of Cultural Heritage and Palatina Cultural Group

聯絡人:

Tel: +31(0)58 2 948 958,E-mail: info@princessehof.nl

內容簡介:

The Princessehof National Museum of Ceramics presents the European premiere of the exhibition on Wu Zetian (624-705), the only empress in the history of China. This exhibition brings her extraordinary story to life: a story in which trade, emancipation and intrigue play leading roles, one that can be told through the most beautiful ceramic objects, and is still as vital as it was thirteen centuries ago.

Narrating the story of one of the most powerful women in world history through over a hundred Chinese artifacts rarely seen in Europe, the exhibition is anticipated to be one of the most prestigious exhibitions in the history of the Princessehof National Museum of Ceramics. It has received substantial support from the Embassy of China in the Netherlands and the Province of Friesland in the Netherlands.

系統號:

A-058878

【展覽】A Silk Road Oasis: Life in Ancient Dunhuang

標題:

【展覽】A Silk Road Oasis: Life in Ancient Dunhuang

時間:

2024年9月27日至2025年2月23日

地點:

British Library (96 Euston Road, London, NW1 2DB)

主辦單位:

British Library, The Klein Family Foundation and the Dunhuang Foundation

內容簡介:

The oasis of Dunhuang, at the edge of the Gobi Desert, was once a bustling town on the famous Silk Road connecting China and the Mediterranean. Discover the personal stories of those who lived, travelled through, worked, and worshipped here more than 1,000 years ago. Explore an astonishing time capsule that opens windows onto the intimate worlds of artists and scribes, merchants and fortune-tellers, diplomats, Buddhists and nuns.

Named “Blazing Beacon” after the watchtowers along its walls, Dunhuang was once a vital meeting point at the gateway to China. The routes that converged here ran through Constantinople in the West and Japan in the East. But there was more to this verdant oasis than trade. For over 1000 years, Dunhuang was also an important pilgrimage site, a cultural melting pot where ideas, technologies and art flowed freely.

This exhibition provides a rare glimpse into the ordinary lives of people long ago through the remarkable contents of the Library Cave, part of the Buddhist cave complex of Mogao, where a wealth of manuscripts, documents and artworks remained sealed for nearly 900 years. Detailing life in and around Dunhuang during the first millennium CE, the documents include personal letters and wills encompassing multiple languages, faiths and cultures including Buddhism, Zoroastrianism, Manichaeism and Christianity; and span topics as diverse as literature, astronomy, medicine, politics and art.

系統號:

A-058973