標題

- 2024前瞻中文研究議題國際學術研討會暨臺灣中文學會年會

- 2024 Historical Demography in Asian Societies

- 2024臺灣東南亞區域研究年度研討會:區域研究的視野與方法:臺灣東南亞區域研究的回顧與展望

- 2024第十二屆數位史料與研究論壇:高瞻明矚 國學指南

- 「道教的邊界與邊界的道教」國際學術研討會

- 日本道教學會第七十五回大會

- 砂糖、ワイン、ジャウィ文書:17~19世紀、文化的風景の変容

- 2024第十四屆世界華語文教學國際學術研討會:華語文教育新趨勢

- 第21屆全國臺灣文學研究生學術研討會

- 「跨學科跨領域視野下的經典與經學」學術研討會

- 國家認同與公民權:臺灣社會變遷基本調查第四十三次研討會

- 構築所在:第三屆全國地方學學術研討會

- 轉型與變革——第十六屆唐代文化國際學術研討會

- 2024臺灣國際儒學學術論壇——儒學的傳統創發與現代詮釋

- 道南論衡——2024年全國研究生學術研討會

- Illustration as a Mode of Commentary in Chinese Textual Traditions

- 第十屆日記研討會:「日記中的家族」學術研討會

- 第六屆《群書治要》與《貞觀政要》國際學術研討會

- 17世紀前後的臺灣與周邊:考古學的觀點(1550-1717)國際學術研討會

- 流觀與新變——當代多元視域下的古典文學學術研討會

- 性別、平等與多元:臺灣哲學學會2024年學術研討會

- 第7屆白沙歷史地理國際學術研討會

- Heritage, Development and Modernity – Local Perspectives from Asia and Beyond

- Urban Mediations: International Conference on Narratives, Ecologies, and Poetics of the City

- 2024年「中國近世儒學與社會」學術研討會

- 2022-2023臺灣史研究的回顧與展望學術研討會

- 2024第十二屆國際青年華嚴學者論壇

- 法華經及其美術國際學術研討會

- 全國亞美研究會議:亞美文學中的情感與照護

- 亂碼/Code Breaking:2025文化研究年會暨國際學術研討會

- 2025第十三屆華嚴專宗國際學術研討會

- 第五屆臺灣研究世界大會:變動世局中的臺灣:過去、現在與未來

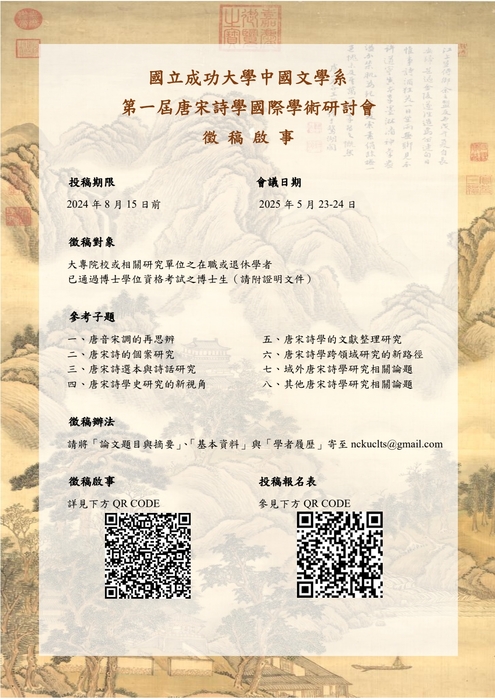

- 第一屆唐宋詩學國際學術研討會

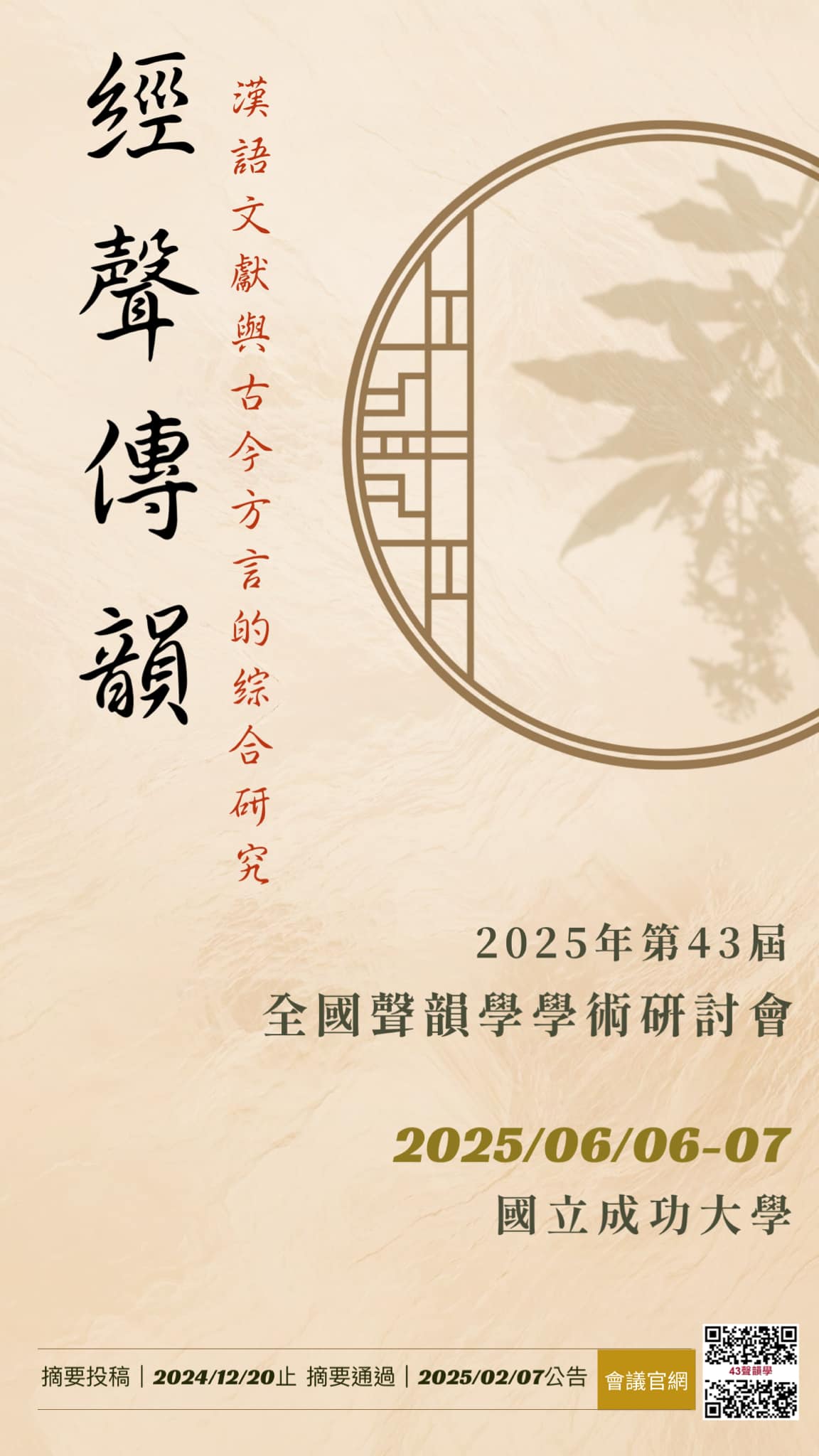

- 經聲傳韻——漢語文獻與古今方言的綜合研究:2025年第43屆全國聲韻學學術研討會

- 行動中的藝術家:郭松棻、李渝與二十世紀世界文藝思潮國際學術研討會

- 第六屆中華國際佛學會議:亞洲佛教文化與現代社會

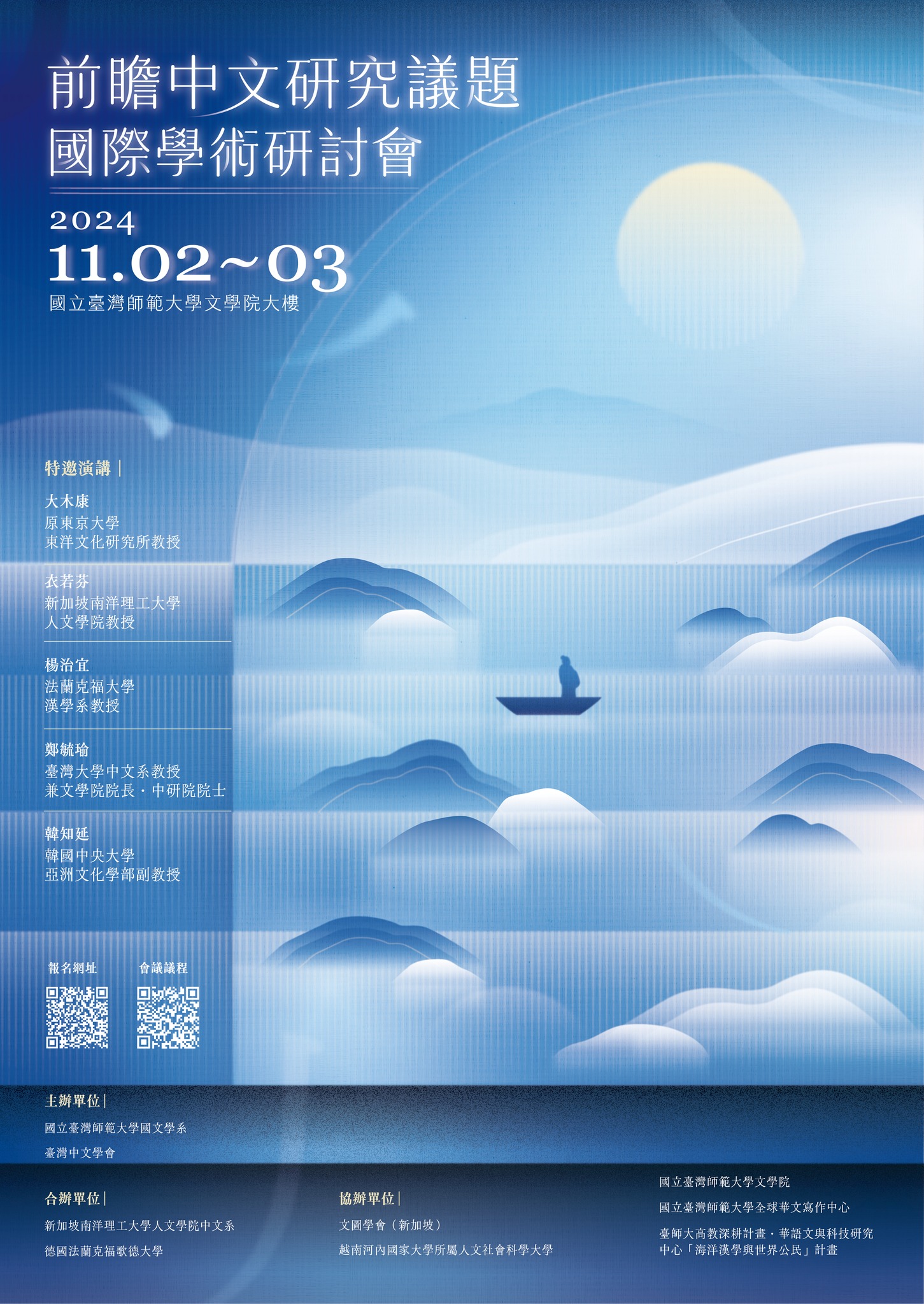

2024前瞻中文研究議題國際學術研討會暨臺灣中文學會年會

標題:

時間:

2024年11月2日至3日(週六至週日)

地點:

國立臺灣師範大學文學院(臺北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學國文學系、臺灣中文學會

聯絡人:

臺灣中文學會秘書處謝秘書,E-mail: flcrt2024.11@gmail.com

內容簡介:

本會議主題如下:

1. 中文學術傳統與數位人文、元宇宙與人工智慧發展的交會

2. 經典文本回應自然、社會、環境、生命、空間、現代性等現當代議題

3. 冷戰框架之反思與古典人文研究方法學重構

4. 當代人文、思想與學術史的建構

5. 全球視域下諸子學與經學的新思維

6. 出土文獻與全球漢字的思維與思辯

7. 華語語系文學與世界文學對話

8. 詮釋古代文本的語文分析方法

9. 文本與媒介:文學傳播、修辭學與文圖學

10. 古典與現代詩學、美學的匯通

11. 後疫情時代衝擊的文學與文化研究

12. 全球漢學前瞻議題的審視

13. 人文教育與經典傳播在當代的困境與前瞻

特邀演講:

大木康(東京大學東洋文化研究所教授)

衣若芬(新加坡南洋理工大學人文學院教授)

楊治宜(法蘭克福大學漢學系教授)

鄭毓瑜(國立臺灣大學中文系教授兼文學院院長、中研院院士)

韓知延(韓國中央大學亞洲文化學部副教授)

◎注意事項:

1.為響應環保,本次會議將不提供紙本論文,電子論文會於每場次開始前,以QRcode呈現於場內,供該場次參與者掃描閱讀。

2.本次會議之差旅及住宿,由發表人自行安排,如有前述需求,敬請提早準備。

3.本會之舉辦採實體進行,將不提供線上直播。

系統號:

C-058921

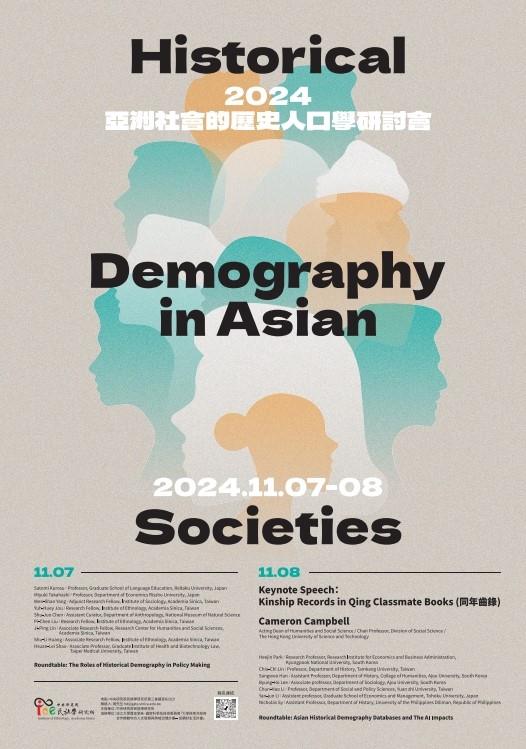

2024 Historical Demography in Asian Societies

標題:

2024 Historical Demography in Asian Societies

時間:

2024年11月7日至8日(週四至週五)

地點:

中研院民族所第三會議室R2319(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

聯絡人:

黃先生,Tel: 02-2652-3364;E-mail: hd@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

The world we inhabit is shaped by our past and present and will evolve with our actions. Since the time of Malthusian discourse, which emphasized the differences between Europeans and others, there has been a tendency to first be fascinated by these differences, often – but not always – followed by the discovery of similarities. It is now time for new approaches that challenge these historical narratives. These new approaches should transcend binary oppositions and hypothetical hierarchies, giving equal consideration to both similarities and differences within and beyond Eurasia. Ultimately, such studies contribute to a better understanding of demographic regimes and family dynamics.

As is always the case in historical demography, data sources form the foundation. Even when these sources appear similar across different settings, they may have been created for different purposes, and their daily management may have varied, complicating their comparability. The recording of marriage, which varies significantly from place to place and over time, is a classic example. Coding data is another crucial step. Significant efforts have been made to develop comparable codes for occupations, social statuses, causes of death, and more. However, there is still ongoing debate about their use and usefulness. Constructing comparative databases (e.g., through the Intermediate Data Structure) is challenging, as is developing statistical methods that can perform the same analyses while accounting for the diversity in data sources, as demonstrated by the Eurasian Project.

The demographic and family diversity of historical societies is always a key element in our studies, along with a comparative perspective, though this is often implicit. Our papers typically start with a literature review to situate our research within a specific context and demonstrate its contribution. Our conferences are generally organized into sessions, each centered on a particular topic, with multiple presentations ideally fostering dialogue. At the 2024 Conference of the Asian Society of Historical Demography in Taiwan, we encourage chairs, discussants, and participants to explicitly address these questions: What do we learn from each other in terms of methods, approaches, and results? What are the similarities and differences? How do comparisons help us understand the interplay of culture, economy, ecology, and politics that underlie demographic processes?

一律採網路報名,截止日至2024/11/01 17:00

備註:本次研討會全程以英文方式進行

系統號:

C-058919

2024臺灣東南亞區域研究年度研討會:區域研究的視野與方法:臺灣東南亞區域研究的回顧與展望

標題:

2024臺灣東南亞區域研究年度研討會:區域研究的視野與方法:臺灣東南亞區域研究的回顧與展望

時間:

2024年11月7日至8日(週四至週五)

地點:

中研院學術活動中心(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院人文社會科學研究中心亞太區域研究專題中心、臺灣東南亞學會

聯絡人:

Tel: 02-2651-6862;E-mail: 2024acsest@gmail.com

內容簡介:

研討會相關議題與方向:

區域研究方法論

區域共通性與地方多樣性的辯證

殖民、冷戰與東南亞區域研究

東南亞地緣政治與地緣經濟

政治認同與跨界角力

東南亞移工的跨國移動

臺灣與東南亞的關係、交流與連結

東南亞華人的社會文化與跨國連結

東南亞歷史與記憶

東南亞宗教與信仰

東南亞文學、藝術與表演文化

東南亞建築與城市空間

跨域的邊境研究

東南亞的民主化、選舉與政治運動

東協發展與國際關係

系統號:

C-058920

2024第十二屆數位史料與研究論壇:高瞻明矚 國學指南

標題:

時間:

2024年11月8日(週五)9:15-17:30

地點:

政大達賢圖書館7樓羅家倫講堂(臺北市文山區萬壽路36號)

主辦單位:

國立政治大學圖書館

聯絡人:

王立勛,Tel: 02-82377021;E-mail: matt@nccu.edu.tw

內容簡介:

國立政治大學圖書館配合本校學術研究重心以及數位人文研究的發展趨勢,近年來積極進行數位典藏作業,並自2012年起固定每年舉辦「政大數位史料與研究論壇」,鼓勵研究者利用數位典藏史料進行研究與交流。

高明教授為章黃學派在臺灣的重要傳人,為具有標竿性的代表人物,雖逝世三十年餘,其珍貴的手稿、書信、教學講義、證書文件等資料仍完善的典藏於政大圖書館,數位化後以「高明教授史料資料庫」為名開放讀者使用。

前於2022年9月30日,本校中文系曾舉辦「政大中文學人薪傳論壇:高明教授逝世三十週年紀念座談會」,邀請相關學者探討高明教授在學術、教育及社會參與等諸多面向的表現和貢獻。

延續上述活動精神,本次數位史料與研究論壇以「高瞻明矚 國學指南」為主軸發想,邀請逢甲大學中文系李威熊講座教授、國立臺灣師範大學國文學系林佳蓉教授,分別針對高明教授的議題,舉行專題學術演講。

活動並安排「不辭長作指南人:高明先生的學術遺產與價值」綜合座談,邀請四位與高明教授有過師生情誼之代表與會,回顧當時的所思所見。最後,將由林義翔、賴貴三、林士翔、吳儀鳳、宋韻珊、呂昭明、盧啟聰等研究者發表相關研究成果。此外亦於特藏中心展示區辦理主題特展,將與數位史料論壇共同開放參觀,歡迎踴躍報名。

系統號:

C-059087

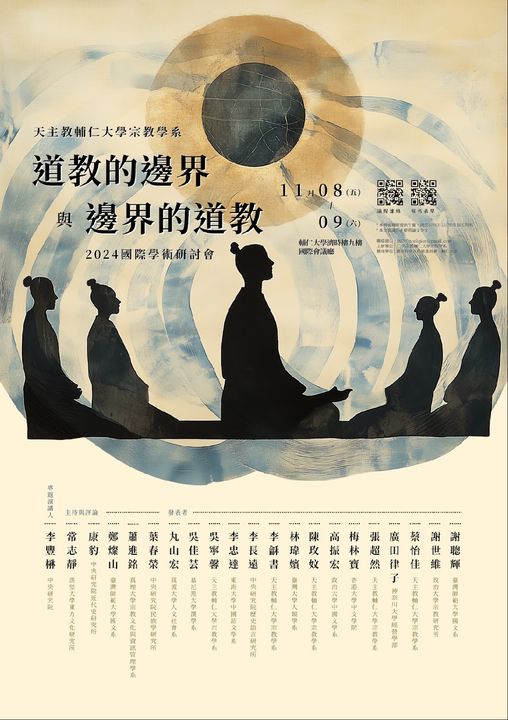

「道教的邊界與邊界的道教」國際學術研討會

標題:

時間:

2024年11月8日至9日(週五至週六)

地點:

輔仁大學濟時樓九樓國際會議廳(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

天主教輔仁大學宗教學系

聯絡人:

E-mail: 2024fjureligion@gmail.com

內容簡介:

現代道教學術發展伊始,「道教是什麼」便一直困擾著學界。面對分佈在不同時期、區域、階層或群體之中,從而顯得紛雜多樣的道教傳統,我們是否能有一個適切的視角或方法,可以更好地描述、理解或思考這個宗教傳統?或許抱持如此期待的我們,心中的提問不僅止是「道教是什麼」,更該追問「道教在那裡」。本次研討會從「道教的邊界」、「邊界的道教」,以及「跨界的道教」等面向探討道教的文化傳統與宗教活動,歡迎想認識道教的師生報名參加本次學術研討會。

系統號:

C-059050

日本道教學會第七十五回大會

標題:

時間:

2024年11月9日(週六)9:45-17:30

地點:

專修大學神田校區10號館3、4樓(東京都千代田區神田神保町3-8)

主辦單位:

日本道教學會

聯絡人:

Tel: 03-3265-6560,E-mail: thc0729@senshu-u.jp

內容簡介:

【研究發表】

郭象『莊子』注における「逍遙」理解と『周易』

伊藤涼(東京大學東洋文化研究所)

古代中國における鬼神と命の相關關係の変化—墨家類の文獻を中心に

金スマロ(東京大學)

『列仙傳』寧封子の「猶有其骨」からみるその死後復生の可能性—骨からの復生を中心に

許曉璐(立命館大學)

《太清金液神丹經》卷下與早期南海歷史地理

韓吉紹(山東大學)

雲南道教長春派における玉陽施食科儀とその再編

范玉愷(筑波大學)

道教における慈航(觀音菩薩)觀について

陳怡安(駒澤大學)

論早期城隍神信仰的確立與流布

張琦(四川大學)

「二十四孝」における道教の影響—董永說話の織女のイメージを中心に

宇野瑞木(專修大學)

北京大学藏西漢竹書『周馴』の文獻的性格

草野友子(大阪公立大學)

上清經の仙樂と魏晉音樂

吳雨桐(東京大學)

林羅山の林希逸『老子鬳齋口義』受容—林羅山『老子抄解』を中心に

李麗(名古屋大學博士研究員)

勞思光の術數觀—「義」と「命(めい)」をめぐる言說の一環として

水口拓壽(武藏大學)

【講演】

フランス人と極東の認識(コネサンス)—ポール・クローデルを中心に

根岸徹郎(專修大学國際コミュニケーション学部長)

系統號:

C-058918

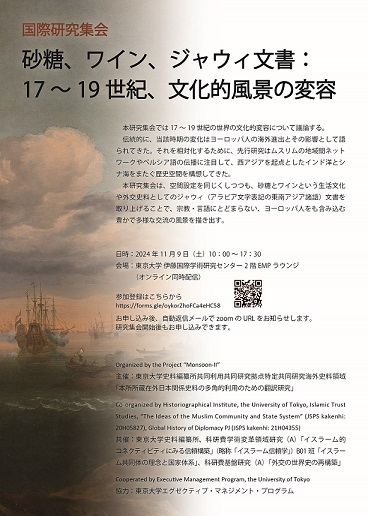

砂糖、ワイン、ジャウィ文書:17~19世紀、文化的風景の変容

標題:

砂糖、ワイン、ジャウィ文書:17~19世紀、文化的風景の変容

時間:

2024年11月9日(週六)10:00-17:30

地點:

伊藤国際学術研究センター2階EMPラウンジ+オンライン同時配信(東京都文京区本郷7-3-1)

主辦單位:

東京大学史料編纂所共同利用共同研究拠点特定共同研究海外史料領域 「本所所蔵在外日本関係史料の多角的利用のための翻訳研究」

內容簡介:

本研究集会では 17 ~ 19 世紀の世界の文化的変容について議論する。伝統的に、当該時期の変化はヨーロッパ人の海外進出とその影響として語られてきた。それを相対化するために、先行研究はムスリムの地域間ネットワークやペルシア語の伝播に注目して、西アジアを起点としたインド洋とシナ海をまたぐ歴史空間を構想してきた。本研究集会は、空間設定を同じくしつつも、砂糖とワインという生活文化や外交史料としてのジャウィ(アラビア文字表記の東南アジア諸語)文書を取り上げることで、宗教・言語にとどまらない、ヨーロッパ人をも含み込む豊かで多様な交流の風景を描き出す。

お申し込み後、自動返信メールで zoom の URL をお知らせします。研究集会開始後もお申し込みできます。

系統號:

C-059052

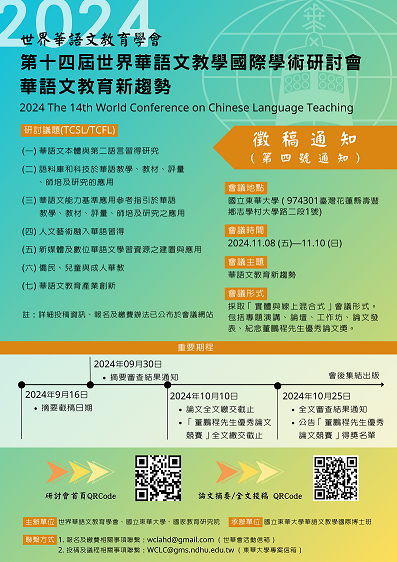

2024第十四屆世界華語文教學國際學術研討會:華語文教育新趨勢

標題:

2024第十四屆世界華語文教學國際學術研討會:華語文教育新趨勢

時間:

2024年11月8日至10日(週五至週日)

地點:

國立東華大學壽豐校區(花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號)

主辦單位:

世界華語文教育學會、國立東華大學、國家教育研究院

內容簡介:

會議主旨:為推廣、深耕與精緻優良之華語文教育的實踐與研究,因應現代科技的發展,厚植華語教育推動之根基。竭誠歡迎各界華語文教學專家、教師、研究生及各界同好共襄盛舉。

辦理方式:採取「實體及線上混合式」會議形式。包括專題演講、論壇、工作坊、論文發表(口頭、海報)、紀念董鵬程先生優秀論文獎。

議題:

1. 華語文本體與第二語言習得研究

2. 語料庫和科技於華語教學、教材、評量、師培及研究之應用

3. 華語文能力基準應用參考指引於華語教學、教材、評量、師培及研究之應用

4. 人文藝術融入華語習得

5. 新媒體及數位華語文學習資源之建置與應用

6. 僑民、兒童與成人華教

7. 華語文教育產業創新

會員會籍相關事項聯繫

世界華語文教育學會

地址:100 台北市寧波東街1號4樓,臺灣

電話:+886-2-2351-1385

#13 行政秘書李小姐

#12 助理編輯陳小姐

傳真:+886-2-2341-7064

電子信箱:wclahd@gmail.com

會議會務相關事項聯繫

國立東華大學華語文教學國際博士班

地址:974301花蓮縣壽豐鄉大學路二段1號

電話: 03-8905402 聯絡人:池小姐,0909039764 聯絡人:阮小姐

傳真: 03-8900206

電子信箱: WCLC@gms.ndhu.edu.tw

系統號:

C-058916

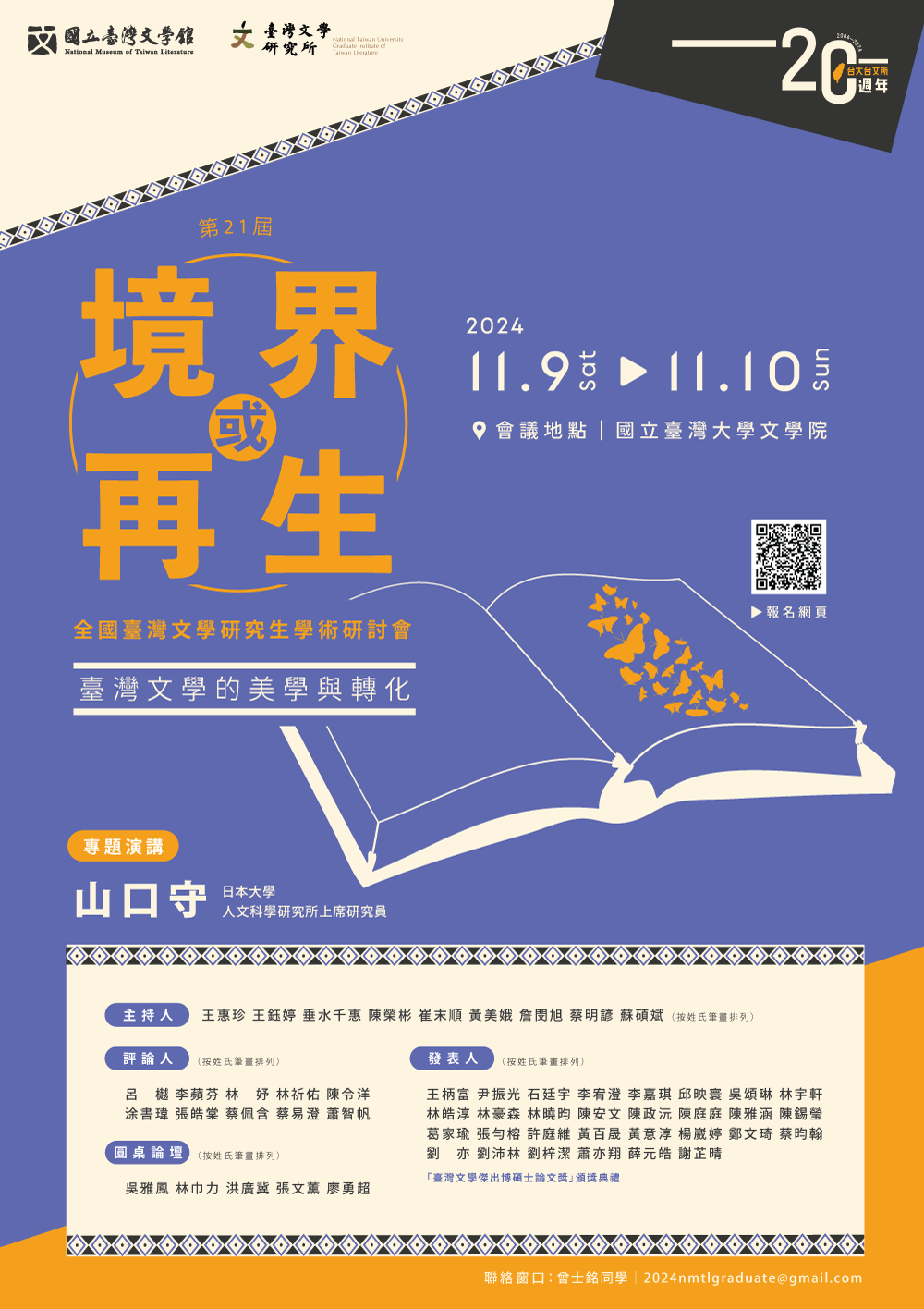

第21屆全國臺灣文學研究生學術研討會

標題:

時間:

2024年11月9日至10日(週六至週日)

地點:

國立臺灣大學文學院演講廳與二樓會議室(臺北市羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

曾助理,E-mail: 2024nmtlgraduate@gmail.com

報導者:

國立臺灣大學臺灣文學研究所

內容簡介:

本次會議建議的子題列舉如下:

❖ 日治文學裡的風景與自然生態

❖ 桃花源、海外仙島想像與臺灣文學

❖ 古典詩文、日治小說裡的山海書寫與風土

❖ 原住民文學與多元自然

❖ 百年來臺灣哲學與文學的對話

❖ 臺灣文學的文獻採集與典範化

❖ 各文學文化場館之常設展與特展的主題研究

❖ 臺灣文學的文史轉譯

❖ 非虛構寫作的臺灣文學

❖ 臺灣文學與AI的對話

本會議於6月25日徵稿截止後,共收63篇個人投稿、3組自籌主題,共計72篇論文摘要 ,而後邀請五位專家學者匿名審查,經會議討論後,共錄取22篇個人學術論文、1組自籌主題,合計25篇論文。

系統號:

C-058917

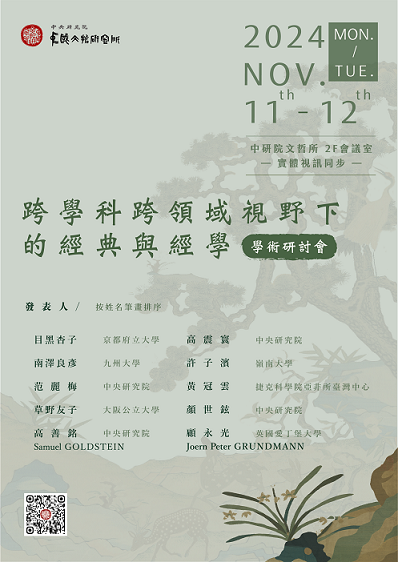

「跨學科跨領域視野下的經典與經學」學術研討會

標題:

時間:

2024年11月11日至12日(週一至週二)

地點:

中研院文哲所二樓會議室+線上視訊(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

內容簡介:

發表人:

目黑杏子/京都府立大學

南澤良彥/九州大學

范麗梅/中央研究院

草野友子/大阪公立大學

高善銘Samuel Goldstein/中央研究院

高震寰/中央研究院

許子濱/嶺南大學

黃冠雲/捷克科學院亞非研究所臺灣中心

顏世鉉/中央研究院

顧永光Joern Peter Grundmann/英國愛丁堡大學

*按姓名筆畫排序

*報名截止:11月6日中午12點,報名對象:實體與會:臺灣大專院校現職師生;視訊與會:有興趣者歡迎參加,主辦單位保留審核與會者權利。

*場地有限,實體與會人數上限40人,如您確實欲親臨會場,再請選擇報名「實體與會」,請切勿佔用名額,浪費資源,非常歡迎線上與會。

系統號:

C-058968

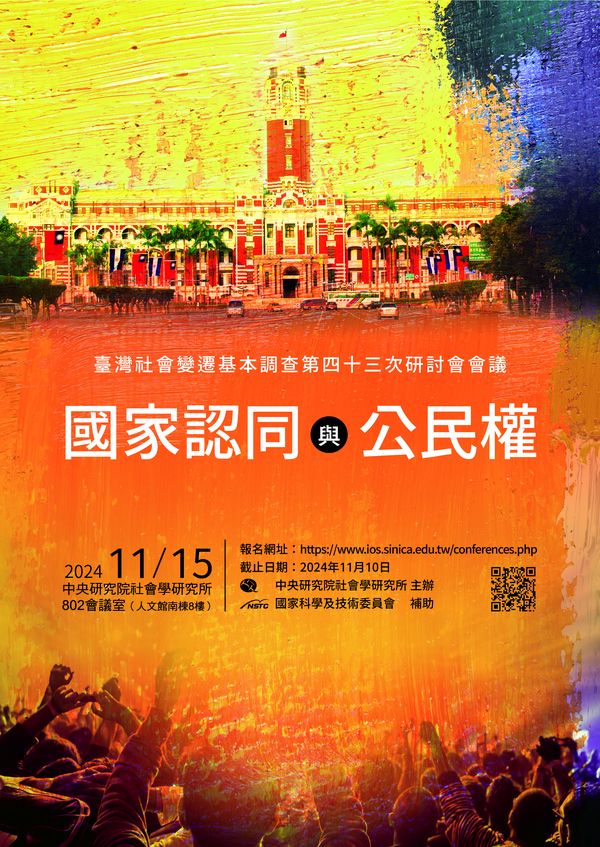

國家認同與公民權:臺灣社會變遷基本調查第四十三次研討會

標題:

時間:

2024年11月15日(週五)9:30-17:30

地點:

中研院社會學研究所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會學研究所

聯絡人:

陳小姐,Tel: 02-2652-5094;E-mail: scst@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

資格:如報名踴躍本計畫將以相關科系之學者及研究生為優先入選。

報名期間:即日起至2024年11月10日,額滿提前截止。(11/11或之後線上報名者,恕不提供會議論文集與餐點。)

注意事項:請來賓遵守下列事項,若造成您的不便,敬請見諒。

1. 會議當天僅提供午餐及會議論文集給入選報名成功者,11/11會寄發通知。

2. 重複報名者以最後一次的資訊為依據。

3. 本場次僅規劃現場實體參加,沒有提供線上參與形式。

系統號:

C-059004

構築所在:第三屆全國地方學學術研討會

標題:

時間:

2024年11月15日至16日(週五至週六)

地點:

國立中央大學文學院國際會議廳、人文講堂(桃園市中壢區中大路300號)

主辦單位:

國立中央大學歷史研究所、桃園學研究中心、臺灣大眾史學協會、社團法人臺灣文化事業發展協會

內容簡介:

活動地點:

A場地:國立中央大學文學院一館3F國際會議廳

B場地:國立中央大學文學院一館2F人文講堂

Day 1 議程

【A場地-專題演講│2024.11.15(五)09:20-10:20】

主持人:王御風│主講人:張弘毅,創生地方:大眾史家眼中的「所在」

【A場地-桃園學│2024.11.15(五)10:40-12:10】

主持人兼與談人:皮國立

發表人:陳家豪‧桃園客家文化振興的發展軌跡:從民俗文化到客事局(1983-2011)

發表人:陳錦昌‧桃園官道研究的回顧與展望

發表人:唐植梅‧從東勢掃把產業探析桃園客家文化變遷─以忠恕堂為例

【B場地-海山學│2024.11.15(五)10:40-12:10】

主持人兼與談人:洪健榮

發表人:王孟亮‧臺灣史研究的先驅者王世慶

發表人:李進億‧土城大安圳的歷史發展及其水利秩序流變

發表人:林佩欣‧師生共同寫地方:樹林地區的紅麴、紅酒文化研究及其教學實踐

【A場地-臺中學│2024.11.15(五)13:30-15:00】

主持人兼與談人:許世融

發表人:程俊源‧舊語新聲、十字衍義─臺中教區天主堂所藏台語文獻研究

發表人:楊允言‧從被遺忘到再次記憶—談臺中二七部隊

發表人:鄭安睎‧臺中學山區歷史踏查的可能性—以大甲溪流域為範疇

【B場地-東臺灣│2024.11.15(五)13:30-15:00】

主持人兼與談人:陳鴻圖

發表人:許子漢‧從偏鄉大學到偏鄉小學—秋野芒的雙向教育

發表人:温孟威‧花蓮考古遺址文化資產公眾實踐歷程

發表人:黃筱瑩・一起為「邊緣/無緣」造句&造聚:比鄰共好USR共伴行動與反思

【A場地-屏東學│2024.11.15(五)15:20-16:50】

主持人兼與談人:李錦旭

發表人:楊智穎‧區域網絡協作促動偏鄉教育發展:以屏南教育創生基地為例

發表人:黃文車‧走入東港:地方知識與課程實踐

發表人:蔡士瑋‧畫我南州—圍繞蔡水林(1932-2015)而展開的在地研究嘗試

【B場地-水沙連學│2024.11.15(五)15:20-16:50】

主持人兼與談人:張力亞

發表人:李從秀‧發想與行動:從暗空公園倡議到星空山城擘劃的實踐歷程紀實

發表人:梁竹君‧從國家政策變遷分析地方產業發展的影響:以水里車埕為例

發表人:蕭孟晴、郭筱玟、廖喬薇‧走一條不同的教育學習之路:與福興小學堂的共學歷程

【圓桌論壇│2024.11.15(五)16:50-18:00】

主持人:鄭政誠

與談人:賀瑞霖、張力亞、陳鴻圖、許世融、洪健榮

Day 2 議程

【A場地-專題演講│2024.11.16(六)09:00-10:00】

主持人:賴澤涵

吳學明‧臺灣歷史上的地方權力家族

【A場地-淡水學│2024.11.16(六)10:20-11:50】

主持人兼與談人:李其霖

發表人:林煌達‧神蹟傳說與歷史敘事:以滬尾四大廟宇為例

發表人:吳景傑‧淡水知縣的煩惱:清代淡水地區犯人的羈押與遞解

發表人:張詩敏・19-20世紀船舶儀器之海洋文化資產價值-以船舶儀器「羅經座」為例

【B場地-宜蘭學│2024.11.16(六)10:20-11:50】

主持人兼與談人:陳進傳

發表人:楊晉平・清代宜蘭鸞堂與鸞書之研究

發表人:黃文瀚・宜蘭昭應宮三大老位序流變略考

發表人:徐惠隆・宜蘭在地文化力量的興起—從《蘭陽史蹟文物圖鑑》談起

系統號:

C-058914

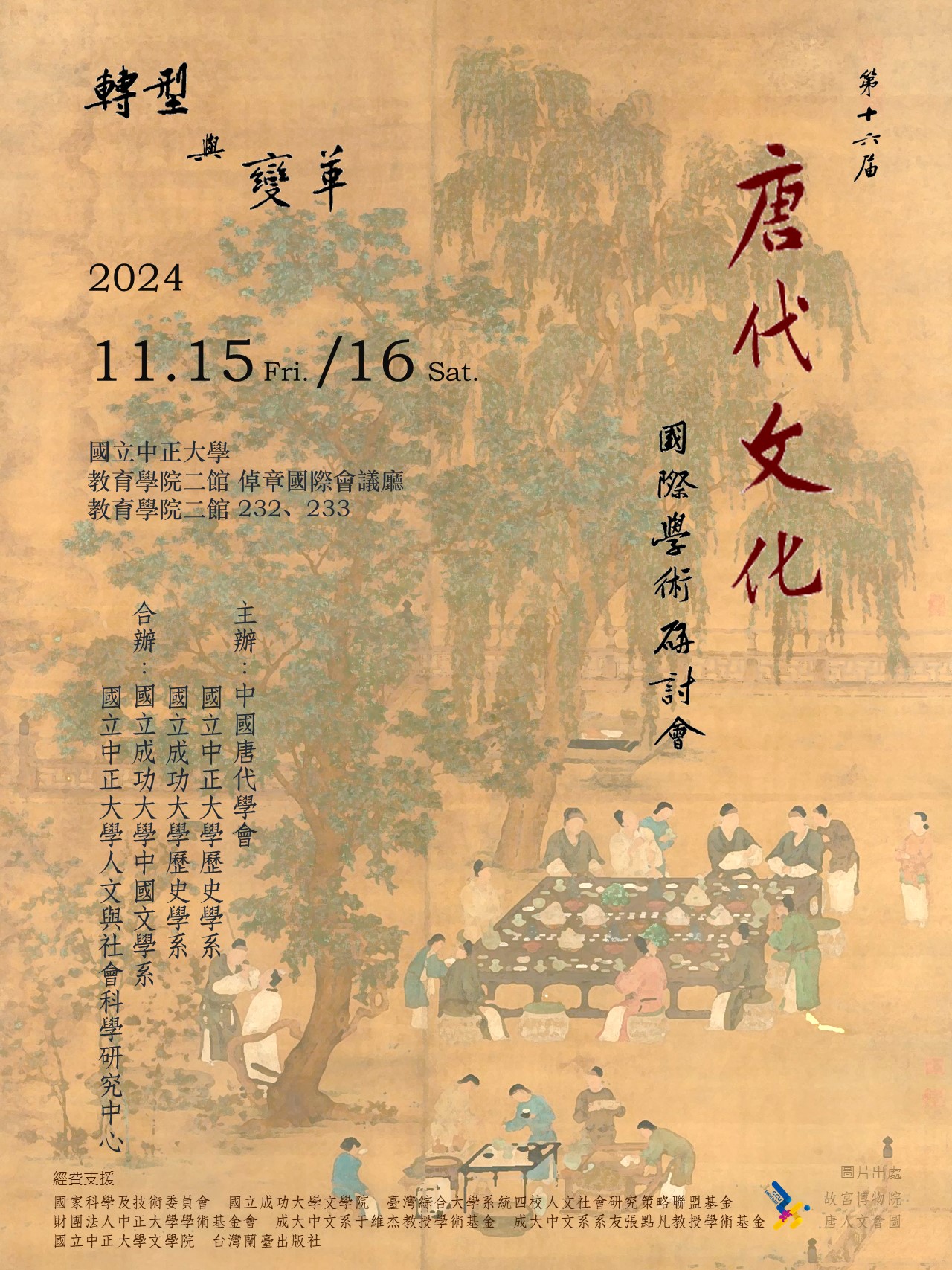

轉型與變革——第十六屆唐代文化國際學術研討會

標題:

時間:

2024年11月15日至16日(週五至週六)

地點:

國立中正大學教育學院二館倬章國際會議廳(嘉義縣民雄鄉三興村大學路168號)

主辦單位:

中國唐代學會、國立中正大學歷史學系、國立成功大學歷史學系

聯絡人:

Tel: (05)272-0411#21301、#21302, E-mail: depthis@ccu.edu.tw

內容簡介:

國立中正大學歷史學系、國立成功大學歷史學系暨中國唐代學會將於 113年11月15日(週五)至11月16日(週六)在國立中正大學教育學院二館倬章國際會議廳舉辦 「轉型與變革——第十六屆唐代文化國際學術研討會」。

本次研討會分為歷史組、文學組、及敦煌組三個場地同步進行,邀請來自新加坡、日本、韓國、大陸、香港及臺灣等地的近七十位學者發表論文並進行評論。

我們誠摯邀請有興趣的各方人士踴躍報名參加,為此盛會共襄盛舉。

會議議程請見報名表單,報名表單連結:https://forms.gle/VXbrzUYyaPCA26SZA

報名日期:即日起至11月8日止。

注意事項:

本會議提供 100個參與名額,優先錄取能全程參與者。錄取者將另行寄發通知。

本次研討會僅限實體參與,不提供線上參與。

會議論文將提供雲端連結,方便與會者瀏覽。

系統號:

C-059099

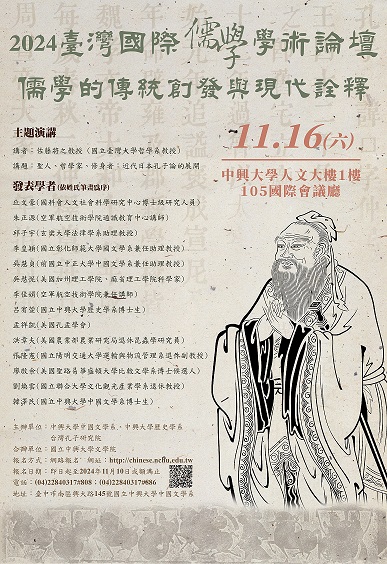

2024臺灣國際儒學學術論壇——儒學的傳統創發與現代詮釋

標題:

時間:

2024年11月16日(週六)

地點:

國立中興大學人文大樓1樓105國際會議廳(臺中市南區興大路145號)

主辦單位:

國立中興大學中國文學系、國立中興大學歷史學系、臺灣孔子研究院學會

聯絡人:

曾小姐,Tel: (04)22840317#886;E-mail:lwtseng0328@dragon.nchu.edu.tw

內容簡介:

「2024臺灣國際儒學學術論壇」以「儒學的傳統創發與現代詮釋」為主題,係以「現代」作為思考的起點,試就此思考今日以新知識解讀經典、觀察儒學流衍,以及以儒學為立場,思索應用的可能、與現代社會國家的關係,以及新傳播方式的內涵,據之,本屆論壇之論題擬定如下:

(一)經典訓詁的現代釋義

(二)儒學傳統的近世遷變

(三)儒家思想的現代應用

(四)儒學思維與國家社會

(五)儒家思想的跨域傳播

報名方式:11月10日(日)前上網填寫報名表(須登入Google帳號才能填寫報名表,每人僅限回覆一次)

報名名額:限150人,額滿則不再接受報名,未能全程參加者請勿報名。(依報名先後順序依序錄取150人,「錄取名單」將於11月12日公告於本系網頁。)

※若報名後,未克出席,請務必於報名截止前(11月10日)來信或來電取消。

系統號:

C-058915

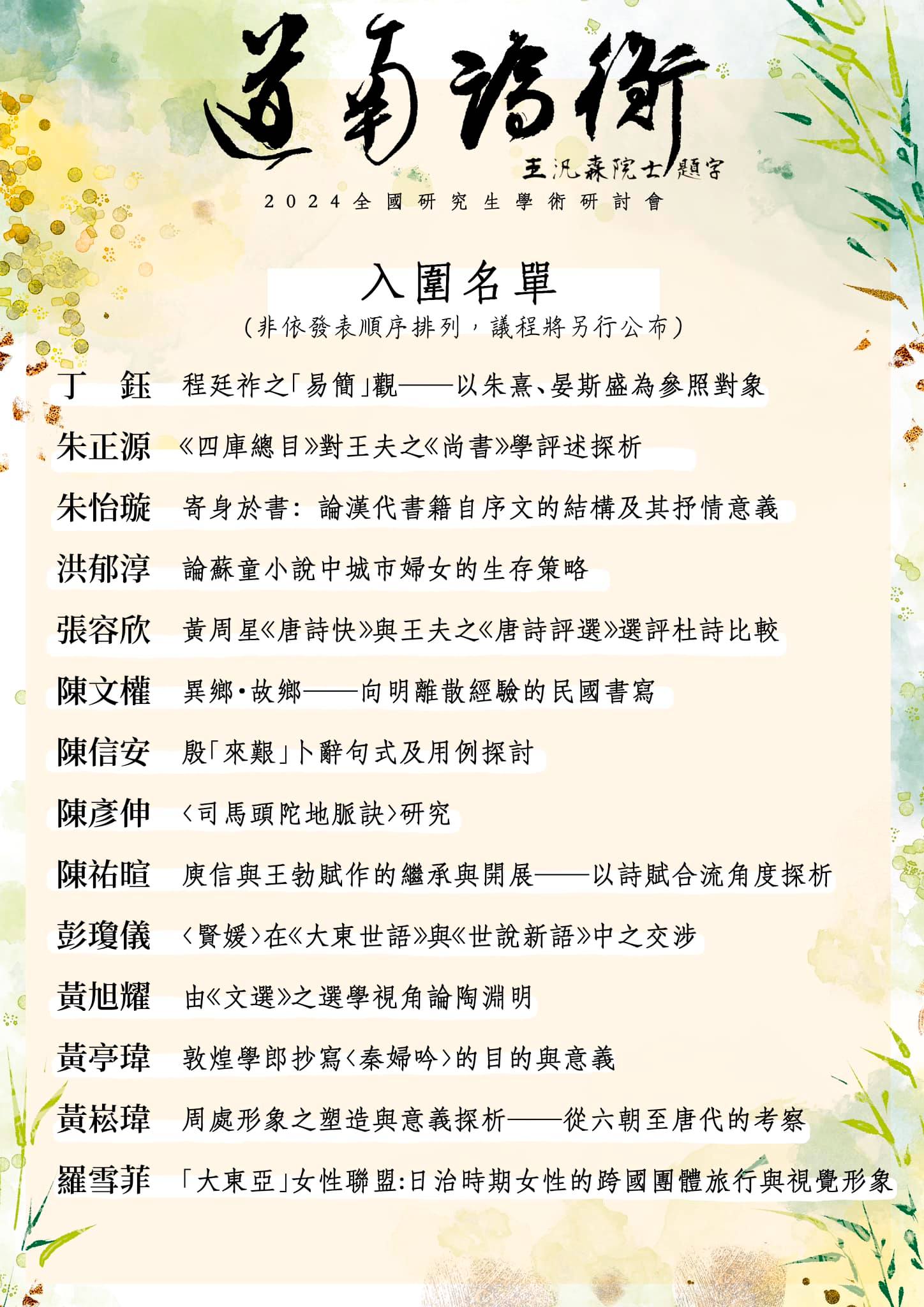

道南論衡——2024年全國研究生學術研討會

標題:

時間:

2024年11月16日(週六)

地點:

政治大學文學院百年樓330309教室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學中國文學研究所

聯絡人:

E-mail: nccudaonan2022@gmail.com

內容簡介:

2024年道南論衡全國研究生學術研討會所有稿件均已審查完畢,感謝各位投稿者耐心等候。

◆ 此次徵稿共收到42篇來稿,初審通過40件。初審通過之40篇稿件經由審查委員仔細審閱,最終入圍篇章共計14篇,名單詳見附圖。

◆ 本會已寄發各篇論文之匿名審查意見,敬請投稿者留意查收,若未於時間內收到,敬請來信nccudaonan2024.1@gmail.com詢問。

◆ 本次投稿相當踴躍,競爭激烈,必有遺珠。再次感謝各方學友支持本會惠賜稿件,並懇請各位明年仍然踴躍投稿,另可於2024年11月16日(六)到場參與研討、論衡。

系統號:

C-058913

Illustration as a Mode of Commentary in Chinese Textual Traditions

標題:

Illustration as a Mode of Commentary in Chinese Textual Traditions

時間:

20-22 November, 2024

地點:

Paris (France) and Online

主辦單位:

CRCAO+EPHE-PSL+U.Strasbourg (France)

內容簡介:

Appropriate themes for proposals include:

●the forms and aesthetics of illustration

●the practice of illustrated editions

●illustrators and their techniques and status

●theoretical and semiotic approaches (functions, methods and approaches to illustration, reformulation and example)

●the connections between illustrated text and illustration

●illustration in the transfer of knowledge and the diversification of audiences

●illustration understood as a form of intersemiotic or intralingual translation

●illustration and levels of language (classical, vernacular, refined or vulgar styles, prose and verse, etc.) or culture

●illustration, contextualization and exemplification

●illustration and literary, textual, or pictorial creation

●the boundaries between illustration and source text

●lost illustrations

●illustration as a game

The workshop is open to all types of texts and approaches, covering all periods of Chinese history.

系統號:

C-058912

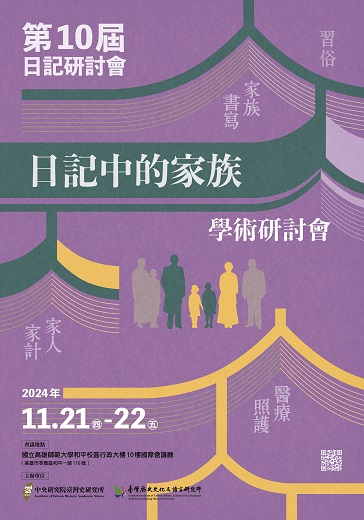

第十屆日記研討會:「日記中的家族」學術研討會

標題:

時間:

2024年11月21日至22日(週四至週五)

地點:

高師大和平校區行政大樓10樓國際會議廳(高雄市苓雅區和平一路116號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所、國立高雄師範大學臺灣歷史文化及語言研究所

聯絡人:

E-mail: twconf@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

1.自即日起開放報名,11月7月截止報名。11月12日公告與會名單。報名踴躍將提前關閉報名系統。

2.報名成功後若不克參加,請來信告知(twconf@gate.sinica.edu.tw),否則日後將不錄取。

3.本次演講以實體方式舉行,如遇疫情變化,將依CDC規定改為線上模式。

系統號:

C-059006

第六屆《群書治要》與《貞觀政要》國際學術研討會

標題:

時間:

2024年11月22日至23日(週五至週六)

地點:

成功大學文學院演講廳、中文系會議室(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學中國文學系、財團法人臺南市至善教育基金會

聯絡人:

游小姐,E-mail: nckuconf@gmail.com

內容簡介:

會議緣由與舉辦目的:第六屆會議徵稿內容以《群書治要》與《貞觀政要》為文本範圍,凡涉及二書之版本、性質、闡釋等議題,及二書於現當代之應用與實踐。

備註:

1.因場地座位有限,若報名額滿將提早關閉報名系統。

2.本會議將於報名結束後寄發會議通知,請確認您的mail填寫正確。

系統號:

C-058909

17世紀前後的臺灣與周邊:考古學的觀點(1550-1717)國際學術研討會

標題:

17世紀前後的臺灣與周邊:考古學的觀點(1550-1717)國際學術研討會

時間:

2024年11月22日至23日(週五至週六)

地點:

國立成功大學國際會議廳(臺南市東區大學路一號)

主辦單位:

國立成功大學臺灣學計畫

聯絡人:

董小姐,E-mail: yutztung@gmail.com

內容簡介:

1622年荷蘭人進入大明帝國的海外領土澎湖,試圖和大明帝國以及更遠的日本進行交易,但在大明帝國的壓力下,1623年荷蘭人進入臺江探查,遇見臺江北岸的蕭壠社。1624年荷蘭人進入了今日的安平,建立城堡、交易的商館和居住的市鎮,開啟長達38年的臺灣統治。

隨後的鄭氏王朝也與荷蘭人一樣從事國際貿易,這樣的貿易型態持續進行到西元1717年的大清帝國時期,維持將近一百年的時間,台江都是重要的貿易場域。加上更早的大明帝國1570年前後開放海禁以來的貿易型態,臺江也是一個重要的貿易會船點所在。如此長達150年以來的國際貿易,對於西南部的臺灣甚至整個臺灣都造成了重大的影響。無可諱言今日臺灣的面貌可以說奠基於17世紀前後這100多年。

考古學對於過去人類所留下來的物質文化遺留,透過考古發掘以及後續的研究手段,可以充分解釋這個時間段落對於臺灣的影響。因此我們在2024年荷蘭人進入臺灣本島400週年的當下,期望用考古學的觀點,針對這一個對臺灣重大改變的時刻或者時間段落,進行一次集合眾人思考的會議。

對象:國內外考古學、人類學、歷史學、博物館等相關學者、從業人員、系所師生及有興趣的民眾等(本會議將以電子郵件聯絡參加者,因此請確認所填寫email無誤。)本會議學員名額65名,報名自即日起至11月20日止,採線上報名。

現場提供即時口譯服務,請以有照片之證件借用設備。

系統號:

C-058911

流觀與新變——當代多元視域下的古典文學學術研討會

標題:

時間:

2024年11月23日(週六)9:00-17:10

地點:

東海大學語文館Lan007演講廳(臺中市西屯區臺灣大道四段1727號)

主辦單位:

東海大學中國文學系

聯絡人:

Tel: (04)29391574、23590208,E-mail: chinese@thu.edu.tw

內容簡介:

《楚辭·九章》有言:「曼餘目以流觀兮,冀壹反之何時?」蕭子顯《南齊書·文學傳論》也說:「若無新變,不能代雄。」夏完淳〈望家園作〉則有:「流觀窮四野,草木蕩綠滋。」文學作品的周流觀覽,總是與時代的脈動形成新與變的關係。因此,「流觀與新變」乃古典文學發展史上亙古恆常的議題,在當代各種新理論、新方法的遞進、衍化下,古典文學早已呈現多元發展的現象。而透過文學會議的舉辦,可滙聚各種研究成果,經由學術交流的棋逢對手,將可激發更多的研究量能。當代各式文學理論與作品產生新的變異,研究方法更是推陳出新,研究者鑑古知新,從過往的古典文學瞻望新世紀的未來,即可與當代文化與文學進行對話,從詩、詞、歌、賦到小說、戲曲、散文等紛呈精彩的文類,到各式主題的延續與競衍,本會議的舉辦將是值得期待的。

我們關心的是,古典文學研究發展至今,還有哪些新的視角與議題值得被注意,被倡導?而在當代人文學術境地中,又將扮演何種角色?總之,研究古典文學者,絕不是只在故紙堆中吟哦風月、長歌當哭罷了,乃是在當代學術日新月異的洪流中,企圖追新、談變,致力於重新辨識與確立古典文學的經典價值。凡此,都鼓舞我們深刻認識古典文學之多元視域,此為本次會議的關注重點。

與歷次同類會議類似,本次會議兼具傳承並光大東海大學中文系研治古典文學之傳統,期望藉由此次會議,會通新舊、知己知彼。與會專家學人更可提供全局性的資訊及持續研究之方向,冀望能對古典文學研究,有所貢獻。

徵文主題:

1.古代文學史的多元視野

2.古典文學的周流觀覽與新變

3.古典文學與現代文學的交鋒與對話

4.古典文學的當代詮釋

5.其他與本會議主題相關之論文

報名日期:即日起至113/11/13(三)或額滿為止。

※注意事項※

1.報名完成後,另行寄發錄取通知。

2.本會僅為「完成報名程序者」提供午餐,憑餐券領取。

3.需申請研習證明者,請於報名表內告知,會議當天下午將於報到處發放,上述證明之認列以當日簽到紀錄為準。

4.如需開車(汽車)入校,請依照本校停車收費規定進行辦理。

系統號:

C-058910

性別、平等與多元:臺灣哲學學會2024年學術研討會

標題:

時間:

2024年11月23日至24日(週六至週日)

地點:

國立臺灣大學哲學系(臺北市大安區羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學哲學系、臺灣哲學學會

聯絡人:

臺灣哲學學會執行秘書,E-mail: tpa.staff1@gmail.com

內容簡介:

國立臺灣大學哲學系與台灣哲學學會將於11月23-24日共同主辦2024哲學學術會議。本次會議主題為「性別、平等與多元」。針對此一主題,本會特別邀請國立中正大學哲學系吳秀瑾教授、國立東華大學族群關係與文化學系謝若蘭 Bavaragh Dagalomai 教授發表演講。除了相關此一主題的論文發表外,會中眾多學者亦將發表其專研議題之最新哲學研究。誠摯邀請您蒞臨參與,與各方學界人士交流您們的想法。

繳交完稿:請於 2024/11/08 前繳交論文完稿(以 5000 字至 12000 字為原則)。

系統號:

C-058908

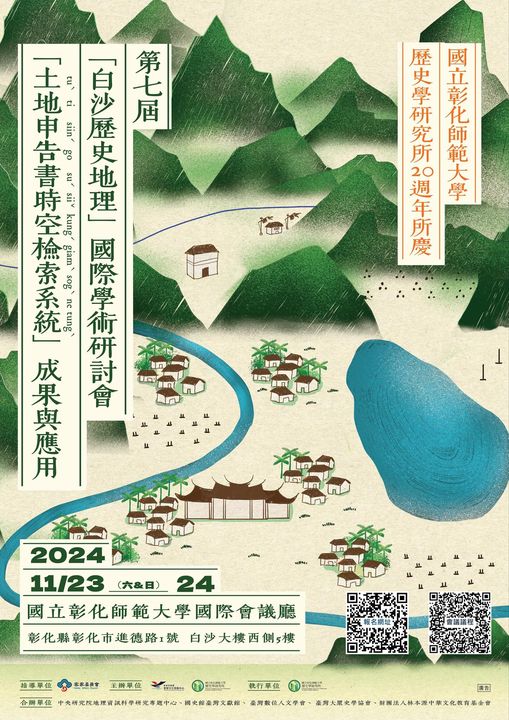

第7屆白沙歷史地理國際學術研討會

標題:

時間:

2024年11月23日至24日(週六至週日)

地點:

國立彰化師範大學國際會議廳(彰化市進德路一號)

主辦單位:

國立彰化師範大學歷史學研究所、客家委員會客家文化發展中心

聯絡人:

林小姐,Tel: (04)7211207;E-mail: lisa@cc.ncue.edu.tw

內容簡介:

國立彰化師範大學歷史學研究所20週年所暨第七屆「白沙歷史地理」國際學術研討會—「土地申告書時空檢索系統」會議相關主題規劃如下:

(一)土地申告書時空檢索系統成果與應用

(二)客家社會與經濟研究

(三)原住民地權議題

(四)水利環境史-跨國比較

(五)地域社會研究的視角

(六)大眾史學的理論與實踐

系統號:

C-058999

Heritage, Development and Modernity – Local Perspectives from Asia and Beyond

標題:

Heritage, Development and Modernity – Local Perspectives from Asia and Beyond

時間:

2024年11月27日至28日(週三至週四)

地點:

中研院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

聯絡人:

林小姐,Tel: (02)2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

Themes: Exploring localized Asian heritage discourse through the lenses of anthropology, history, archaeology, sociology, political science, religion and rituals, music, arts and crafts, environmentalism, museums and parks, as well as indigenous and local perspectives.

Speaker:

Michael Herzfeld ∣ Harvard University

Lynn Meskell ∣ University of Pennsylvania

Wing Chung Ng ∣ The University of Texas at San Antonio

Selina Ching Chan ∣ Hong Kong Shue Yan University

Agung Wardana ∣ Universitas Gadjah Mada

Gertjan Plets ∣ Utrecht University

Rodolfo Maggio ∣ University of Helsinki

Masdar Farid ∣ Indonesia Center for Sustainable Development

Michael Rowlands ∣ University College London

Yunci Cai ∣ University of Leicester

Hsun Chang 張珣 ∣ Academia Sinica

Shu-Li Wang 王舒俐 ∣ Academia Sinica

Ming-Chun Ku 古明君 ∣ National Tsing Hua University

Shu-wei Tsai 蔡書瑋 / Koching Chao 趙可卿 ∣ National Sun Yat-sen University

Fang-I Chu 朱芳儀 ∣ Leiden University

Chao-chieh Wu 吳昭潔 ∣ National Taiwan University

Note: Language in English

系統號:

C-058967

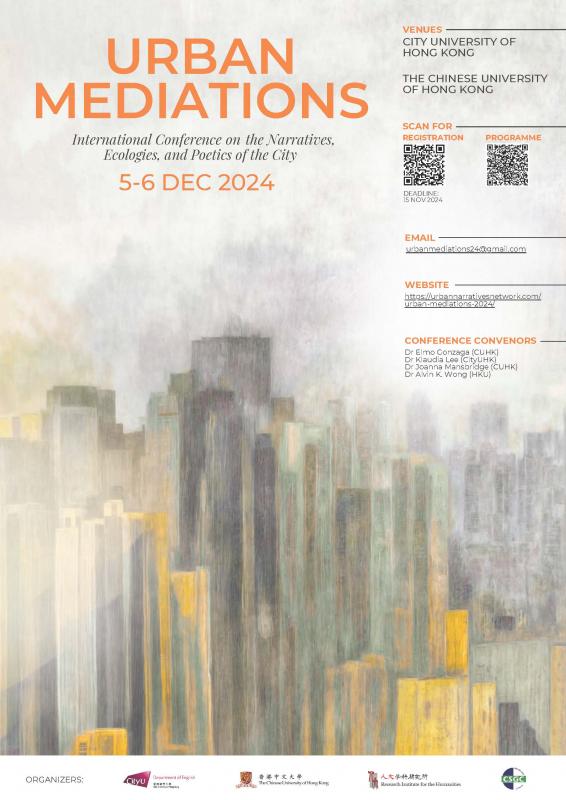

Urban Mediations: International Conference on Narratives, Ecologies, and Poetics of the City

標題:

Urban Mediations: International Conference on Narratives, Ecologies, and Poetics of the City

時間:

2024年12月5日至6日(週四至週五)

地點:

CityUHK、CUHK(Tat Chee Avenue Kowloon, Hong Kong、Shatin, NT, Hong Kong SAR)

主辦單位:

City University of Hong Kong、The Chinese University of Hong Kong

聯絡人:

E-mail: urbanmediations24@gmail.com

內容簡介:

This international, interdisciplinary conference aims to uncover emergent frameworks and methods for the interpretation and analysis of literary, filmic, and cultural texts relating to the profound transformation of cities around the world across the 19th, 20th, and 21st centuries.

Our starting point for discussion is cities in Asia and their dialogues with different cities in the world. While “urban” typically denotes a geographical location and its inhabitants, we use it to indicate a process and practice of co-existence. The urban, in this sense, is informed by socio-cultural, economic, ecological, political, and technological processes that may appear or aspire to be global but that are, in fact, diversely lived and experienced.

The framework “urban mediations” offers a way of thinking about “the urban” not as a bounded, stable object, but as an intermediary agency that is both specific to a particular milieu and connected to people and processes elsewhere. “Mediation” extends recent work on urban infrastructure – the physical systems of connectivity that keep cities moving – to include the social, affective, aesthetic, and material relations that bind the urban to itself and to myriad elsewheres. For Lauren Berlant (2022:22), infrastructure “is another way of talking about mediation—but always as a material process of binding, never merely as a material technology, aesthetic genre, form, or norm that achieves something.” Like the urban, mediation “is not a stable thing but a way of seeing the unstable relations among dynamically related things.”

Asia is a rich, highly diverse region that can be used as a focal point for exploring the uneven, often unpredictable mediations that constitute urban life. Many of the cities in the region emerged, or were shaped by, what Lasse Heerten (2021:351) describes as the “first globalisation in the late nineteenth and early twentieth centuries…the heyday of colonial Empire and steam technologies.” The enhanced interconnectivity, especially since the nineteenth century, has contributed to the circulation of things, objects, ideas, and, for Su Lin Lewis (2016:140), the formation of the “cosmopolitan publics” and “print-worlds,” which often intersect with those that exist in cities and regions in different parts of the world in both physical and symbolic terms. The contradictions, tension, and the co-existence of opportunities and challenges in cities have become sources of inspiration for writers and artists across the world and historical periods to represent, reveal, and respond to different topical issues and conflicts.

Scholarship on Asian cities tends to be framed within a discourse of economic development. On the one hand, studies have highlighted how cities in the region have been and will become key drivers of economic growth in our urban future, with Tokyo, Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, Seoul and Singapore as long-standing economic hubs and emerging cities such as Mumbai, Delhi, Jakarta, Bangkok, Ho Chi Minh City, Dubai, and Abu Dhabi as sites of more recent investment and development. On the other hand, many of these same cities are challenged by issues of overdevelopment, such as congestion, pollution, overcapacity, hyperinflation, extreme weather, aging populations, and shifting demographics.

Other scholars, such as Abdoulmaliq Simone (2004, 2010, 2022), Asef Bayat (2000, 2013), Ravi Sundaram (2009), and Ara Wilson (2016), have written about how informality in urban environments affords agency to urban residents who are dispossessed of resources and livelihoods because of poverty or displacement. Divested of access to suitable infrastructures because of government corruption or ineptness, residents, across different historical and social contexts, have explored ways to improvise, poach, or hack obsolete or damaged technologies by collaborating with each other. These creative practices of inhabiting the city have been echoed in the work of writers, filmmakers, architects, and artists who have experimented with new forms of collaboration, aesthetics, and community within and across cities for the past two centuries.

As such, issues relating to urban environments, in Asia and elsewhere, are not simply issues of policy planning and resource management but require new ideas from the arts and humanities to comprehend the epistemological, cultural, and ecological impact of rapid urban changes. We hope that by exchanging thoughts and asking questions together we can develop new critical and creative frameworks that engage with different historical moments, address the challenges facing our urban futures, and shed light on the possibilities and practices that exist within the present.

Interdisciplinary in focus, our conference invites participants from both the humanities and social sciences working with texts and practices across historical periods and cultural contexts, from a diversity of disciplines and subfields including literature, film and media studies, architecture, geography, urban studies, gender studies, and anthropology. Participants interested in exploring intersections with gender, race, indigeneity; migration and the circulation of things, cultural texts, ideas, people, information; climate, ecology, and the nonhuman; and Asian urban practices and poetics are especially welcome.

系統號:

C-059169

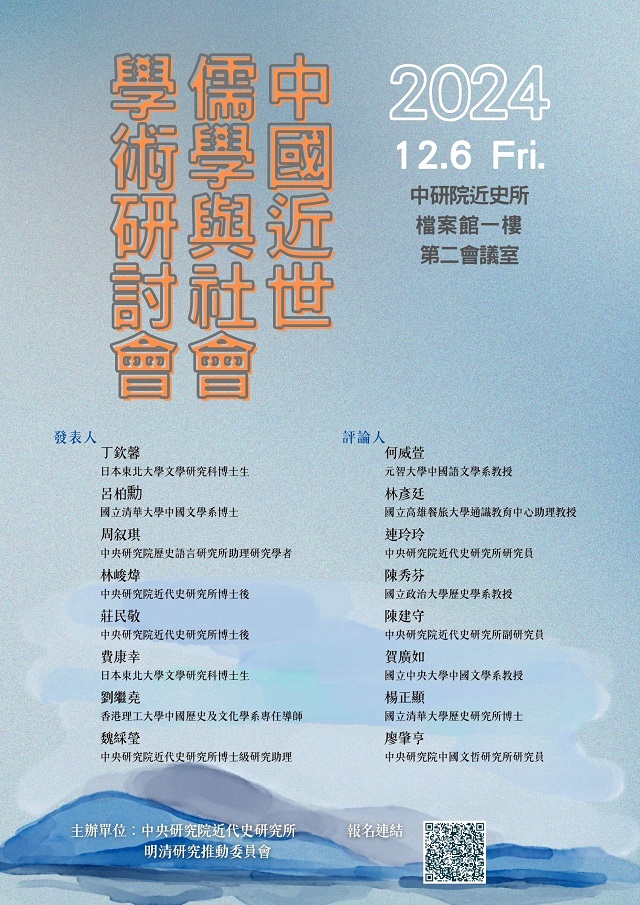

2024年「中國近世儒學與社會」學術研討會

標題:

時間:

2024年12月6日(週五)9:00-18:10

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、明清研究推動委員會

內容簡介:

※ 僅限「與會名單」人員與會。未報名或未錄取者,無法進入會場。

系統號:

C-059164

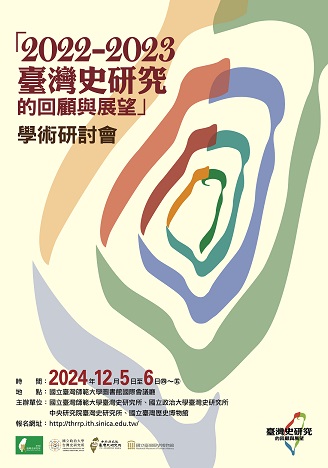

2022-2023臺灣史研究的回顧與展望學術研討會

標題:

時間:

2024年12月5日至6日(週四至週五)9:30-17:30

地點:

臺師大圖書館國際會議廳(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學臺灣史研究所、國立政治大學臺灣史研究所、中央研究院臺灣史研究所、國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

E-mail: twconf@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

備註:

1.自即日起開放網路報名,請至以下報名連結,11月26日截止報名,11月28日在網頁上公告與會名單。

2.本次會議以實體方式舉行。如遇疫情變化,將依CDC規定辦理;形式異動與否,請隨時留意網頁訊息公告。

3.會議期間,請配戴識別證,以利工作人員辨識。

4.與會者請自備保溫杯,現場不提供茶杯。

系統號:

C-059167

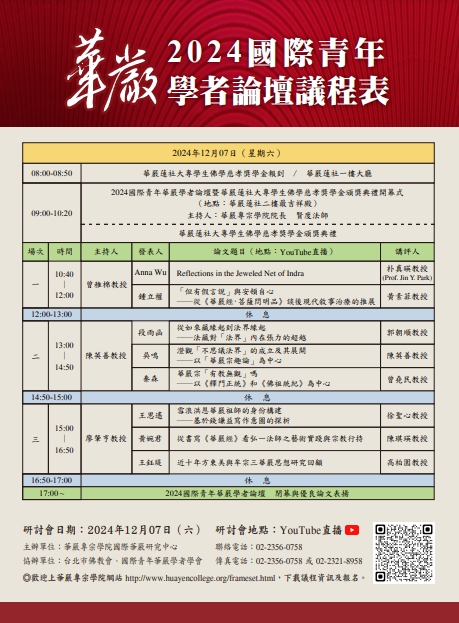

2024第十二屆國際青年華嚴學者論壇

標題:

時間:

2024年12月7日(週六)

地點:

本次活動採YouTube線上直播與交流

主辦單位:

華嚴專宗學院國際華嚴研究中心

聯絡人:

Tel: (02) 2356-0758

內容簡介:

以「華嚴學」為主題,廣邀大專院校或佛學研究所,已畢業或在學、專攻華嚴領域的碩博士生發表論文。藉由研討會促進華嚴學的學術交流與推廣,並提升華嚴學研究之品質,培養更多華嚴學者。

研討會議主題:

(一) 華嚴經論教義研究

(二) 華嚴歷史文獻

(三) 華嚴哲學思想當代詮釋

(四) 華嚴與藝術文學連結

(五) 華嚴跨域研究(學院開設有「華嚴學跨領域研究培訓課程」,歡迎有興趣者參與)

※「會議直播連結」與「會議論文電子檔閱覽網址(僅有閱覽權,不可下載)」 ,將於研討會前約一至兩日發送至您的電子信箱。敬請耐心等待,感謝您的配合。

※會議結束後,發表者修改完稿的論文將出版論文集並上傳至官網(可下載):

https://www.huayencollege.org/index.php/huayen-centre/huayen-young/huayen-young-seminar/paper-single

系統號:

C-059074

法華經及其美術國際學術研討會

標題:

時間:

2024年12月13日至15日(週五至週日)

地點:

佛光山佛陀紀念館國際會議廳(高雄市大樹區統嶺里統嶺路1號)

主辦單位:

國立故宮博物院、財團法人人間文教基金會

聯絡人:

Tel: +886-7-6563033

內容簡介:

佛光山佛陀紀念館與國立故宮博物院將於2024年9月共同展出「《法華經》及其美術」特展。《法華經》,全稱《妙法蓮華經》,為大乘佛教重要經典之一,全經主旨在借用各種方便法門,使聽聞者都能夠契入佛陀的真實智慧,體悟人人有成佛的希望。

佛館長年積極推動佛教藝術文化與學術研究,特於2024年12月13日至12月15 日舉辦「《法華經》及其美術-國際學術研討會」,以《法華經》之教義、傳承、藝術三面向之論述,結合特展內容,促進佛教智慧底蘊與佛教藝術思潮之對話,期以認識佛陀開示說法之精要。

系統號:

C-059054

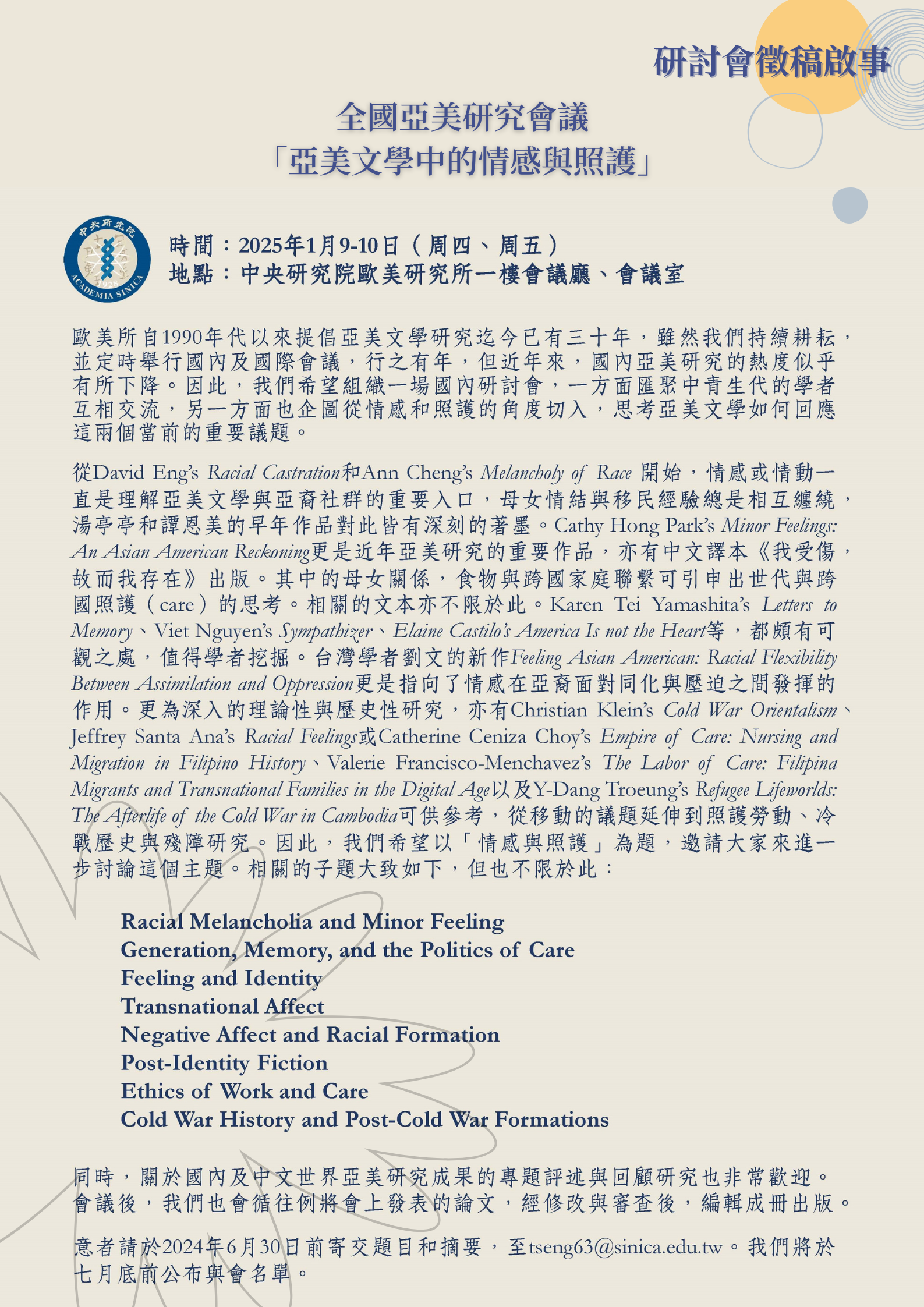

全國亞美研究會議:亞美文學中的情感與照護

標題:

時間:

2025年1月9日至10日(週四至週五)

地點:

中研院歐美研究所一樓會議廳、會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歐美研究所

內容簡介:

歐美所自1990年代以來提倡亞美文學研究迄今已有三十年,雖然我們持續耕耘,並定時舉行國內及國際會議,行之有年,但近年來,國內亞美研究的熱度似乎有所下降。因此,我們希望組織一場國內研討會,一方面匯聚中青生代的學者互相交流,另一方面也企圖從情感和照護的角度切入,思考亞美文學如何回應這兩個當前的重要議題。

從David Eng's Racial Castration和Ann Cheng's Melancholy of Race 開始,情感或情動一直是理解亞美文學與亞裔社群的重要入口,母女情結與移民經驗總是相互纏繞,湯亭亭和譚恩美的早年作品對此皆有深刻的著墨。Cathy Hong Park's Minor Feelings: An Asian American Reckoning更是近年亞美研究的重要作品,亦有中文譯本《我受傷,故而我存在》出版。其中的母女關係,食物與跨國家庭聯繫可引申出世代與跨國照護(care)的思考。相關的文本亦不限於此。Karen Tei Yamashita's Letters to Memory、Viet Nguyen's Sympathizer、Elaine Castilo's America Is not the Heart等,都頗有可觀之處,值得學者挖掘。臺灣學者劉文的新作Feeling Asian American: Racial Flexibility Between Assimilation and Oppression更是指向了情感在亞裔面對同化與壓迫之間發揮的作用。更為深入的理論性與歷史性研究,亦有Christian Klein's Cold War Orientalism、Jeffrey Santa Ana's Racial Feelings或Catherine Ceniza Choy's Empire of Care: Nursing and Migration in Filipino History、Valerie Francisco-Menchavez's The Labor of Care: Filipina Migrants and Transnational Families in the Digital Age以及Y-Dang Troeung's Refugee Lifeworlds: The Afterlife of the Cold War in Cambodia可供參考,從移動的議題延伸到照護勞動、冷戰歷史與殘障研究。因此,我們希望以「情感與照護」為題,邀請大家來進一步討論這個主題。相關的子題大致如下,但也不限於此:

Racial Melancholia and Minor Feeling

Generation, Memory, and the Politics of Care

Feeling and Identity

Transnational Affect

Negative Affect and Racial Formation

Post-Identity Fiction

Ethics of Work and Care

Cold War history and post-Cold War formations

同時,關於國內及中文世界亞美研究成果的專題評述與回顧研究也非常歡迎。會議後,我們也會循往例將會上發表的論文,經修改與審查後,編輯成冊出版。

系統號:

C-058907

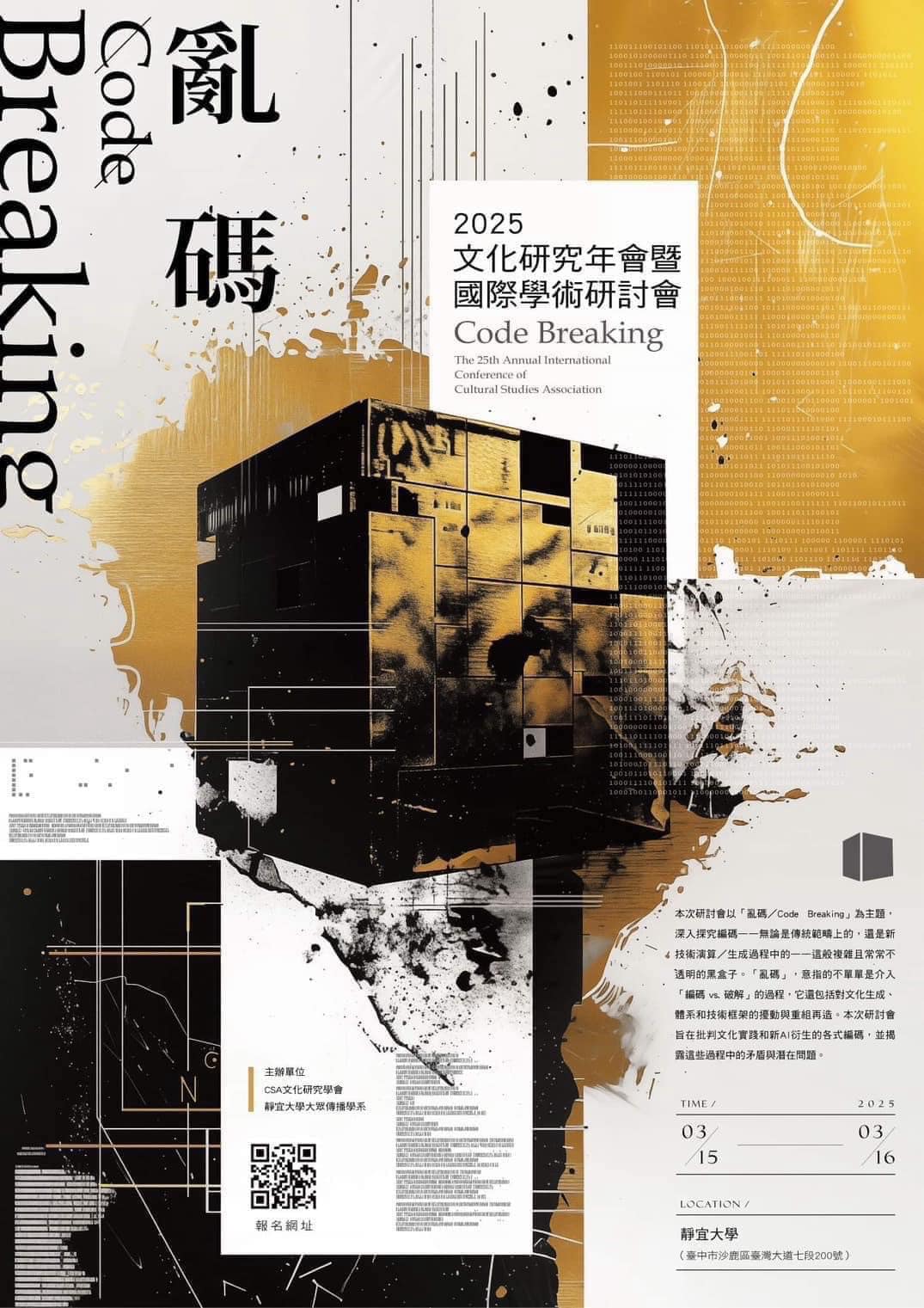

亂碼/Code Breaking:2025文化研究年會暨國際學術研討會

標題:

亂碼/Code Breaking:2025文化研究年會暨國際學術研討會

時間:

2025年3月15日至16日(週六至週日)

地點:

靜宜大學(臺中市沙鹿區臺灣大道七段200號)

主辦單位:

CSA文化研究學會、靜宜大學大眾傳播學系

內容簡介:

本次研討會以「亂碼/Code Breaking」為主題,深入探究編碼——無論是傳統範疇上的,還是新技術演算/生成過程中的——這般複雜且常常不透明的黑盒子。「亂碼」,意指的不單單是介入「編碼 vs. 破解」的過程,它還包括對文化生成、體系和技術框架的擾動與重組再造。本次研討會旨在批判文化實踐和新AI衍生的各式編碼,並揭露這些過程中的矛盾與潛在問題。

黑盒子,是文化、政治運作以及新自動技術(new automation technologies)等領域中常見的一個現象。這種現象涉及到輸入和輸出可見、但內部運作不透明的機制。透過破解和擾亂這些黑盒子背後的編碼,可以揭示並翻轉其中的隱閉邏輯與偏見。

文化、性別、資本的編碼、國族與全球政治的編碼、生成AI技術的編碼,繁複地共同設定了人類互動的遊戲規則。在演算法治理(algocracy)的時代,演算法與AI工具的透明性、自動化行為與程式,對個人與社會系統產生了深刻影響,急需人文研究來介入回應編碼運算背後的決策邏輯與倫理議題。

我們應該積極審視當代文化和技術編碼的問題和迷思,並且探討文化研究者在理解和改造現實與虛擬世界上可以扮演的角色。此外,在生成式AI的時代,我們必須打破編碼和演算法的「中立迷思」,且思考人工智慧這個新霸權結構,對語言、敘事、藝術、影音傳播、政治所帶來的新挑戰。

文化研究學會誠摯邀請各領域的人文研究者來分享上述議題的理論操作、案例分析、方法創新與跨學科研究。請加入我們,對各樣文化編碼與新興技術演算法所塑造的體制,進行批判性檢視,共同探討作為學者和公民的我們,如何能參與破解或逆寫這些編碼,創造更加透明和公義的未來。

對此,我們規劃了多元的子題,也歡迎各種符合年會主題,或文化研究相關議題的自組論文提案(Panel)。基於會議規模與經費等因素考量,本次會議接受每人發表的論文篇數,以一篇為限。原則概述如下:

1. 每位發表者為單一作者之論文發表,以一篇為限。

2. 若與他人共組論壇,或第二作者合著身份,不在此限。

✴️子題名稱

當代創新科技與藝術實踐的文化分析

AI與其不滿

文學的亂碼與再編

解碼「性/別」,一起來亂

媒影解碼

文化政策中AI之亂的危機

粉絲文化

香港文化的解碼、編碼與亂碼

青島東路上的青鳥「亂碼」

解碼空間

跨界的照顧地景

例外狀態

來亂的AI,懂吃?

流行音樂的記憶與重新記憶

敘事的聲音

那麼厲害,AI

文創創意產業解碼

✴️徵稿期程

論文全文截稿:2025年1月10日

系統號:

C-058906

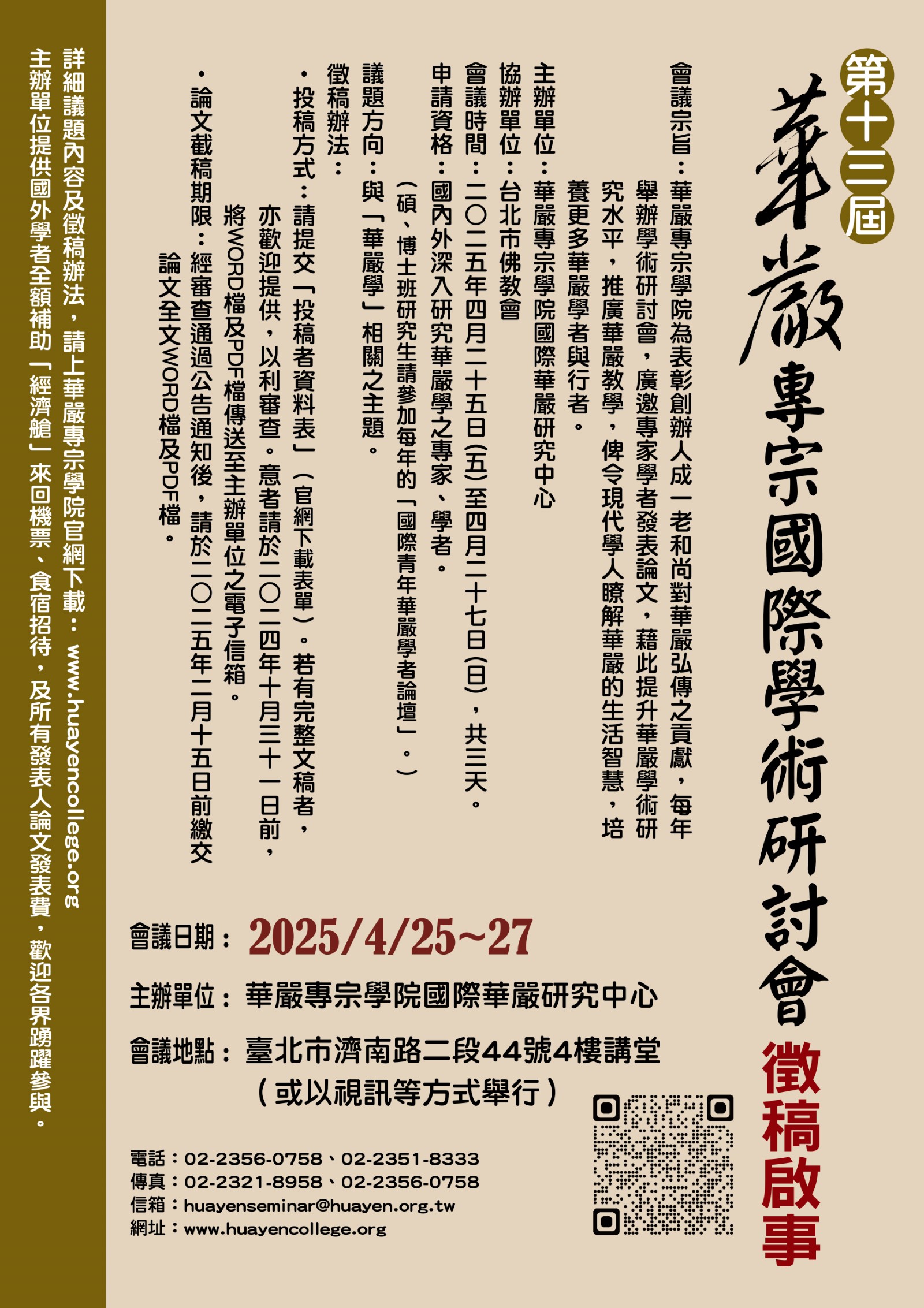

2025第十三屆華嚴專宗國際學術研討會

標題:

時間:

2025年4月25日至27日(週五至週日)

地點:

臺北市濟南路二段44號4樓講堂(或以視訊等方式舉行)

主辦單位:

華嚴專宗學院國際華嚴研究中心

聯絡人:

Tel: (02) 2356-0758或02-2351-8333,E-mail: huayenseminar@huayen.org.tw

內容簡介:

會議主題:

(一) 華嚴與現代議題

(二) 華嚴經論研究

(三) 華嚴歷史與文獻

(四) 華嚴哲學思想

(五) 華嚴宗與諸宗派思想之比較

(六) 華嚴宗祖師行誼

(七) 華嚴藝術與文學

(八) 其他與華嚴學相關之主題

※預訂2024年11月中旬個別通知審查結果。

※審查通過受邀者請於2025年2月15日前,將論文全文WORD檔及PDF檔傳送至huayenseminar@huayen.org.tw。電子郵件主旨請註明「2025研討會全文稿件──姓名」。

※研討會後,論文發表者請於2025年6月30日前,繳交修正後之論文WORD 檔、PDF檔。

系統號:

C-058905

第五屆臺灣研究世界大會:變動世局中的臺灣:過去、現在與未來

標題:

時間:

2025年5月21至23日(週三至週五)

地點:

中央研究院人文館會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

第五屆臺灣研究世界大會語言學組籌備委員會

聯絡人:

第五屆WCTS臺灣研究世界大會秘書處 林小姐,Tel: 02-81705125#6730;Email: twstudy@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

本次大會預計將有三十一場主題供論文發表。無論是參與台灣研究,或是對臺灣研究有興趣的學者,我們都期待本次大會將成為其互相交流的知識平台。我們特別鼓勵來自不同領域(包含歷史學、語文學、考古學、民族學、經濟學、文學、哲學、社會學、語言學、法律學、政治學以及社會科學)的研究者,將其實證和/或理論研究投稿至本次大會。

語言學論文發表人將需準備二十分鐘的口頭發表(和十分鐘的討論時間)。發表主題為臺灣南島語的任何領域。我們將安排有關語態(voice)相關議題的主題性座談(panel),但我們另也徵求有關其他與臺灣島語相關的主題性座談。

報名限制為個人報名,每位作者需附上一份摘要。摘要規定格式為單行間距、12號字、A4(或US Letter大小)、頁面邊距為1英吋或2.5公分,內容不得超過兩頁:第一頁主要以摘要內容為主(不超過750字),第二頁則包含資料、圖版與參考書目。摘要需附上標題,且不得出現作者姓名。

籌劃議題性座談(panel)之意願者須在投稿網站上上傳其摘要,並註明擬定的座談會主題、預期的與會者及其主題。有意願參與有關語態相關的議題的主題性座談,請事先聯繫齊莉莎研究員(hsez@gate.sinica.edu.tw)。

2025年重要日期:

4月15日論文全文截稿。

4月30日一般民眾報名截止。

系統號:

C-058904

第一屆唐宋詩學國際學術研討會

標題:

時間:

2025年5月23日至24日(週五至週六)

地點:

成功大學中國文學系(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學中國文學系

聯絡人:

Email: nckuclts@gmail.com

內容簡介:

唐詩和宋詩是中古詩歌成就的兩大高峰,唐宋詩學更是中國詩學史暨東亞漢詩學史的論詩指標、審美依據。元明以後,唐宋詩衍為詩派之爭。選政去取,樹旗幟以擅勝場;理論構建,奪胎骨而執精微。雖曰宗唐祧宋,亦各自演成複雜的生態系,眾聲喧嘩,競合生輝。為提供唐宋詩學的專家學者一持續性的知識交流平臺,國立成功大學中國文學系擬於2025年5月23-24日舉辦「第一屆唐宋詩學國際學術研討會」。

會議子題如下:

一、唐音宋調的再思辨。

二、唐宋詩的個案研究。

三、唐宋詩選本與詩話研究。

四、唐宋詩學史研究的新視角。

五、唐宋詩學的文獻整理研究。

六、唐宋詩學跨領域研究的新路徑。

七、域外唐宋詩學研究相關論題。

八、其他唐宋詩學研究相關論題。

系統號:

C-058903

經聲傳韻——漢語文獻與古今方言的綜合研究:2025年第43屆全國聲韻學學術研討會

標題:

經聲傳韻——漢語文獻與古今方言的綜合研究:2025年第43屆全國聲韻學學術研討會

時間:

2025年6月6日至7日(週五至週六)

地點:

國立成功大學(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學中國文學系、中央研究院語言學研究所、中華民國聲韻學學會

聯絡人:

彰師大臺文所 陳教授,Tel: 04-7232105#2627;E-mail: 42nchcp@gmail.com

內容簡介:

◆ 會議主題:「經聲傳韻──漢語文獻與古今方言的綜合研究」

◆ 會議子題:

(1)漢語音韻學文獻資料的分析與討論。

(2)漢語音韻史的回顧與展望。

(3)等韻學材料的研議與探究。

(4)漢語方言的歷史音韻研究。

(5)聲韻學與構詞句法的關連與互動。

(6)漢語音韻與臺灣本土語言的互動。

(7)臺灣本土語言研究對漢語音韻學的啟示。

(8)域外漢語材料的歷史音韻研究。

(9)其他與漢語音韻學相關之議題。

◆ 摘要截稿日期:2024年12月20日(週五)

◆ 公告摘要通過日期:2025年2月7日(週五)

◆ 全文截稿日期:2025年5月9日(週五)

◆ 投稿方式:

(1)投稿語言:中文。

(2)個別投稿:與「會議主題、子題」相關的漢語音韻學研究。

(3)專題小組(Panel)投稿:自組專題小組成員 3-5 人(含主持人)。

★請下載「2025年第43屆投稿資料表」,存為一式兩檔(WORD檔及PDF檔),以電子郵件寄至本次大會信箱 43nchcp@gmail.com。

★專題小組投稿者:參加成員都必須各自下載填寫,再由主持人彙整全組投稿。

◆ 摘要撰寫需知:

摘要需包括:1.主旨、2.研究問題、3.取材、4.研究方法、5.預期成果、6.參考文獻等。敬請具體呈現研究內容,以A4一頁(12號字體大小,單行間距)為限。超出部分不予審查。

◆ 摘要審查:來稿摘要均須經「2025年第43屆全國聲韻學學術研討會」學術審議委員會完成審查程序並通過後始接受撰文發表。摘要審查結果將由大會個別函知。(詳細會議訊息與徵稿啟事內容,敬請瀏覽會議官網)

系統號:

C-059093

行動中的藝術家:郭松棻、李渝與二十世紀世界文藝思潮國際學術研討會

標題:

行動中的藝術家:郭松棻、李渝與二十世紀世界文藝思潮國際學術研討會

時間:

2025年6月30至7月1日(週一至週二)

地點:

輔仁大學(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

天主教輔仁大學中國文學系、哈佛大學東亞語言與文明系、國立臺灣大學圖書館、國立臺灣大學文學院慶明文學講座

聯絡人:

詹秘書,E-mail: edith7384@hotmail.com;Tel: (02)2905-2845

內容簡介:

無論在當代臺灣文學,又或全球華語語系文學的領域裡,郭松棻(1938-2005)與李渝(1944-2014)都是非常重要的兩位人物。首先,在六〇年代興起於臺灣的現代主義潮流與前衛藝術實驗中,郭松棻與李渝都是核心的參與者,而他們作品到今日業已躋身現代派經典的創作成果之林,影響方興未艾。其次,除了在文學領域的成就,郭松棻與李渝在哲學撰述與文藝評論上亦深有貢獻;前者的存在主義評述開風氣之先,後者的文藝評論反思民族主義的界限,尤其閃爍洞見。其三,對於刻正處在冷戰遺緒猶存,後冷戰山雨欲來的吾人而言,郭松棻與李渝在六、七〇年代之交赴美留學,投入激進學生運動的傳奇經歷,毋寧顯示臺灣的「回歸現實」世代與「全球的一九六〇」(Global Sixties)浪潮,兩廂跨太平洋闡連(transpacific articulations)的互動漣漪;此刻回顧其人其作,尤具啟示。最後,郭松棻與李渝作品投射於二十世紀中國/臺灣歷史的深刻關懷,儼然形成某種另類版本的中華民國/臺灣史詮釋,面對島嶼認同政治仍舊膠著難解的情境,郭、李的史識值得深度挖掘。

系統號:

C-058902

第六屆中華國際佛學會議:亞洲佛教文化與現代社會

標題:

時間:

2025年10月30日至11月2日(週四至週日)

主辦單位:

財團法人中華佛學研究所、法鼓文理學院漢傳禪學研究中心

聯絡人:

E-mail: mst@chibs.edu.tw

內容簡介:

徵稿說明:亞洲佛教的歷史演進與思想文化在過去二十年有了不可輕忽的發展, 近十年漢傳佛教跨領域的研究對現代社會的發展與教育也逐漸看到影響力。中華佛學研究所創辦人聖嚴法師曾指出:「我的願望是維繫漢傳佛教慧命,期竭盡棉力,從國外引進新的學術成果、研究風氣、教育制度及其教學方法等,以玆我國佛教也能趕上國際佛教的潮流。」在慶祝中華佛學研究所成立四十五週年之際,擴大舉辦第六屆中華國際佛學會議。 歡迎學界先進分享關於漢傳佛教研究關連的新文獻、新觀點、新方法,不論是哲學思想、文化歷史、語言文獻及經典注釋,都值得重新探究。學術深度的研析,是闡發漢傳佛教思想底蘊不可或缺的重要步驟,期待學界先進的參與,開啟「中華國際佛學會議」新的一頁。

研討主題:亞洲佛教文化與現代社會

徵稿範圍:

• 新出佛教文獻

• 禪的世界/世界的禪

• 亞洲佛教的思想、文化、歷史、實踐

• 大乘佛教思想與社會實踐

• 《金剛經》詮釋史

• 當代漢傳佛教教育之回顧與省思

Conference Sub-Themes:

• New Literature of Buddhism

• The World of Zen / Zen of the World

• Asian Buddhism Thought, Culture, History and Practice

• Mahayana Buddhist Thought and Social Practice

• The History of Interpretation of the Diamond Sutra

• Review and Reflection on Contemporary Chinese Buddhist Education

截止日期:

1. 投稿截止日期:2025年2月7日。

2. 審查公布:2025年3月31日前公布於財團法人中華佛學研究所官網。

3. 論文全文截止日:2025年9月30日(逾期以棄權論)。

Deadline:

1. Deadline for submission:February 7, 2025.

2. Selection outcome will be announced on the Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies website on March 31, 2025.

3. Submission of completed papers:September 30, 2025. Submission after the due date will not be considered and will be taken as a withdrawal.

系統號:

C-059042