標題

- 【演講】吳翎君:跨國交織下的帝國命運——對晚清史的一種新解讀

- 【演講】張松建:亞洲冷戰的文學想像:跨區域互動與多元化聲音

- 【演講】雙城記:《洛陽伽藍記》與《南朝寺考》中的文本風景

- 【演講】吳聰敏:產業發展與女性自主: 從糖業與電子業談起

- 【演講】古怡青:歷史學的探險與旅行——中國通史的教學歷程與實踐

- 【演講會】「萬國津梁:東亞海上的琉球」特展國際交流論壇

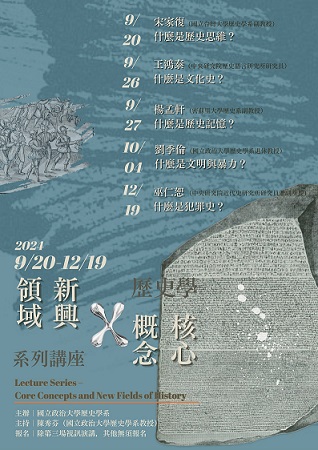

- 【演講】劉季倫:什麼是文明與暴力?

- 【演講】林孝庭:東亞冷戰、美國政府與臺灣政治發展

- 【演講】林淑慧:臺灣數位記憶的古典文學:歌仔冊、遊記與詩的文學史研究

- 【演講】陳惠齡:航向學術烏托邦:從「無何有之鄉」到「鄉土奇幻」研究

- 【演講會】中国研究所2024年第2回定例学術研究会

- 【演講】岡本隆司:東洋文庫の逸品と近代中国史

- 【演講】蘇費翔:「Classics」、「Canon」、「Tradition」:歐洲漢學對儒家經典與經學的詮釋與展望

- 【演講】Tim Ingold: Manifesto For A New Humanism

- 【演講】淺見洋二:文人與稅——以杜甫、白居易、蘇軾及陸游為中心

- 【演講】艾皓德:「情」的詞源及其哲學含義

- 【演講】謝國雄:四位一體的社會探究:社會學與人類學的對話

- 【演講】簡欣儀:清華簡六〈鄭武夫人規孺子〉的文獻學意義

- 【演講】柯志明:跨學科的歷史研究法——社會科學與歷史敘事的結合

- 【演講會】2024貞楷史學講座——若林正丈教授

- 【演講】王政文:十九世紀台灣漢番族群與基督徒社會網絡的形成

- 【演講】侯坤宏:走在研究佛教史的路途

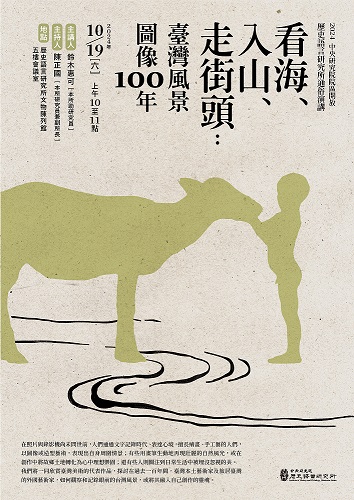

- 【演講】鈴木惠可:看海、入山、走街頭:臺灣風景圖像100年

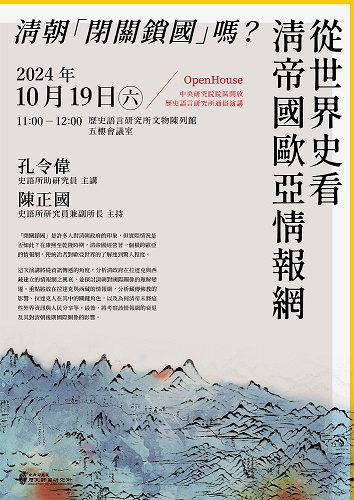

- 【演講】孔令偉:清朝「閉關鎖國」嗎?從世界史看清帝國歐亞情報網

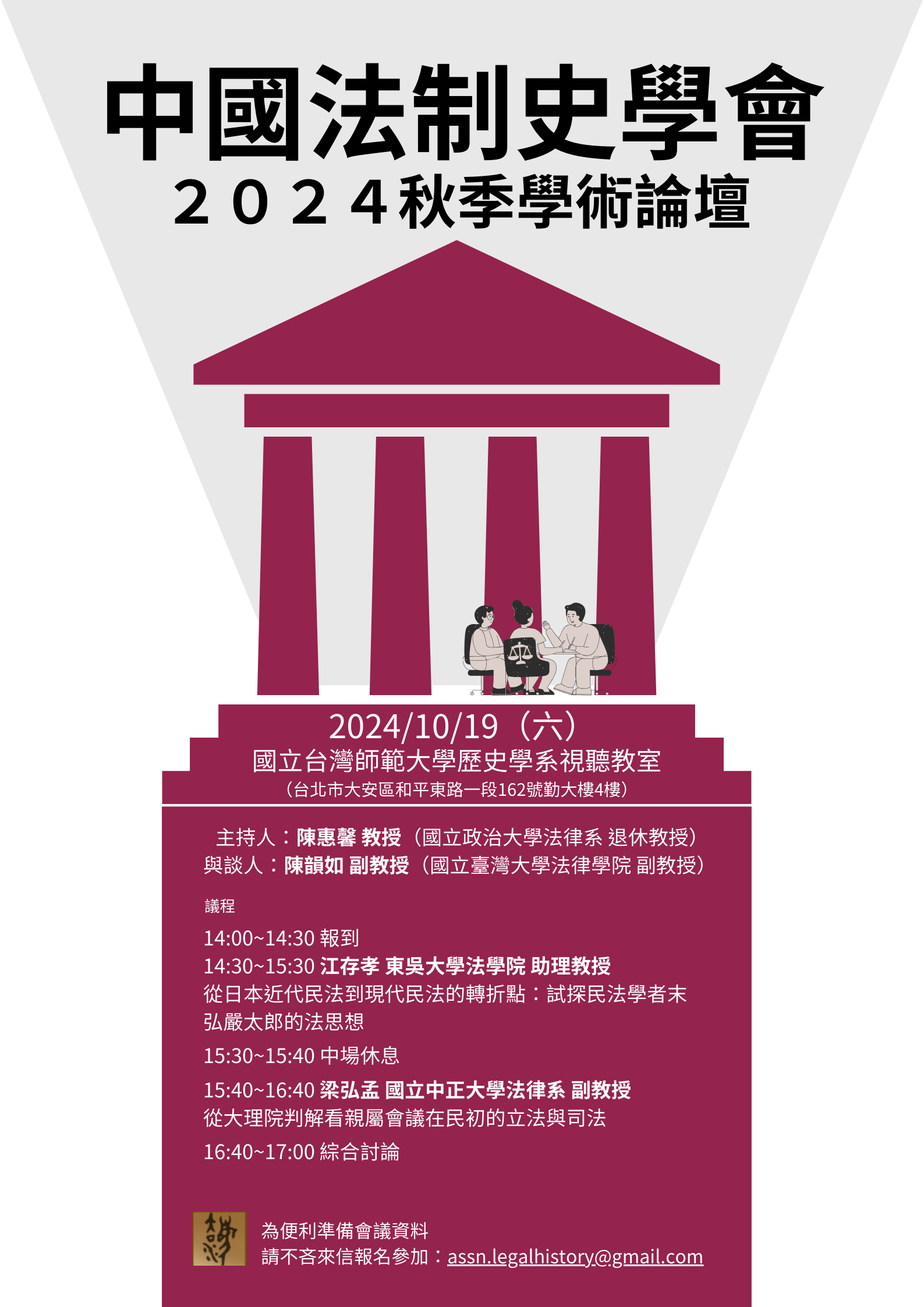

- 【演講會】2024中國法制史學會秋季論壇

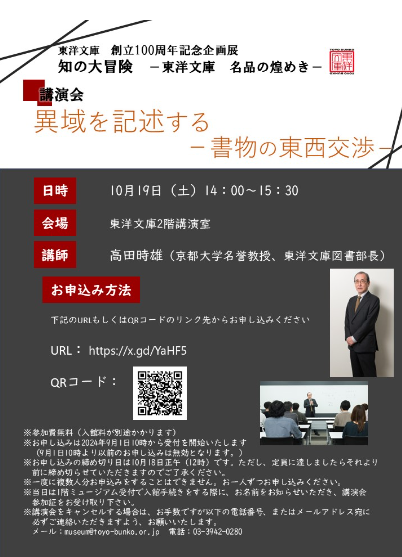

- 【演講】高田時雄:異域を記述する―書物の東西交渉

- 【演講】時間・空間・道徳-海外神社と「日本的」な世俗化

- 【座談會】「思想單位」的操作與應用

- 【演講】王御風:從野球到國球:臺灣棒球的發展歷史

- 【演講】楊儒賓:風土論與海洋儒學——對當代處境的情境主體之反思

- 【演講】劉維開:蔣中正日記1964年

- 【演講】陳力航:從檔案與歷史的角度來談非虛構寫作——以《零下六十八度》、《慢船向西》為例

- 【座談會】園藝美麗島:日治時期『熱帶』臺灣的地景改造與論述

- 【演講會】國科會人文處113年度藝術學學門專題計畫研究成果發表會

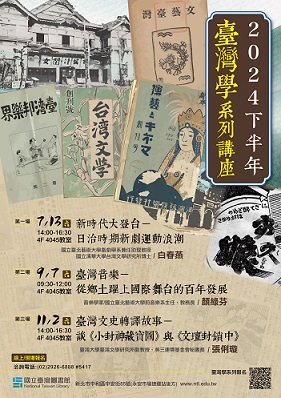

- 【演講】張俐璇:臺灣文史轉譯故事——談《小封神藏寶圖》與《文壇封鎖中》

- 【演講】郭至汶:當AI遇到歷史學

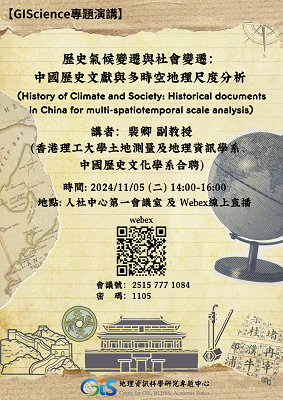

- 【演講】裴卿:歷史氣候變遷與社會變遷:中國歷史文獻與多時空地理尺度分析

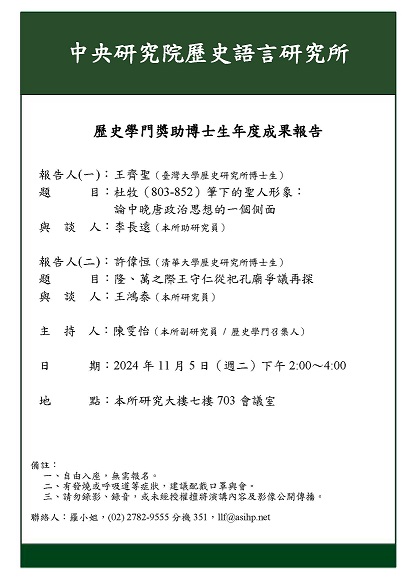

- 【演講會】中研院史語所歷史學門獎助博士生年度成果報告

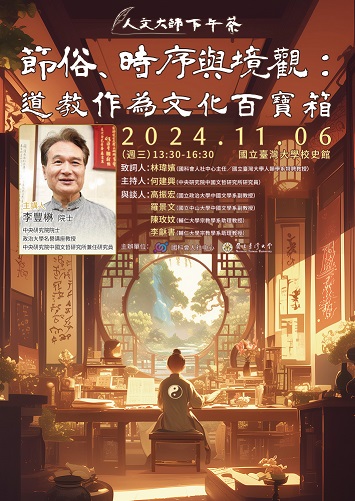

- 【演講】李豐楙:節俗、時序與境觀:道教作為文化百寶箱

- 【演講】黃喻祺:探究排灣族觀點的健康、老化、與健康服務使用偏好

- 【演講】李豐楙:時序與觀:道教作為「文化百寶箱」

- 【演講】柯斯安:以「漢語新名詞資料庫」為例,探索東亞概念史研究幾點問題

- 【演講】楊祖漢:魏晉玄學與天台圓教

- 【演講】柯志明:清代臺灣的人群分類與治理部署:向先驅者施添福教授致敬

- 【演講】王亮鈞:黑釉茶盞裏的微光

- 【演講】蔡松穎:社會網絡分析(SNA)如何應用於歷史學?

- 【演講】巫仁恕:什麼是犯罪史?

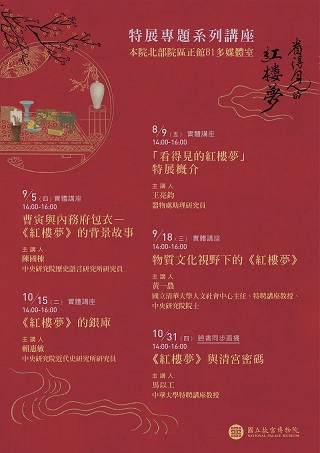

- 【系列講座】「看得見的紅樓夢」特展專題系列講座

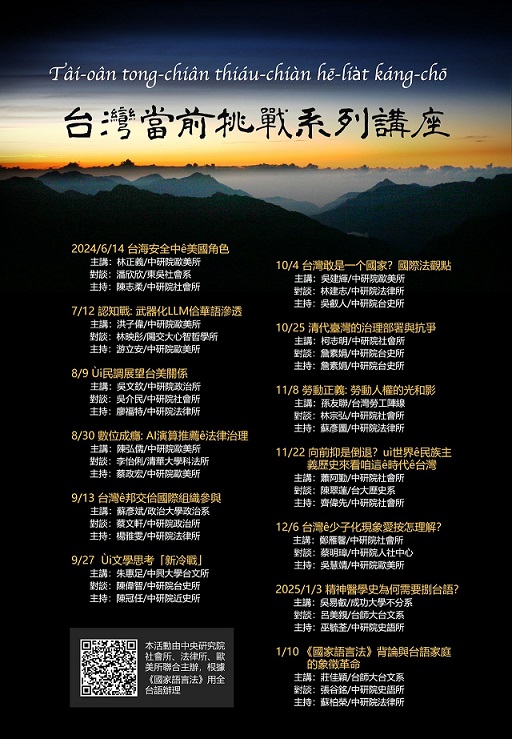

- 【系列講座】臺灣當前挑戰系列講座

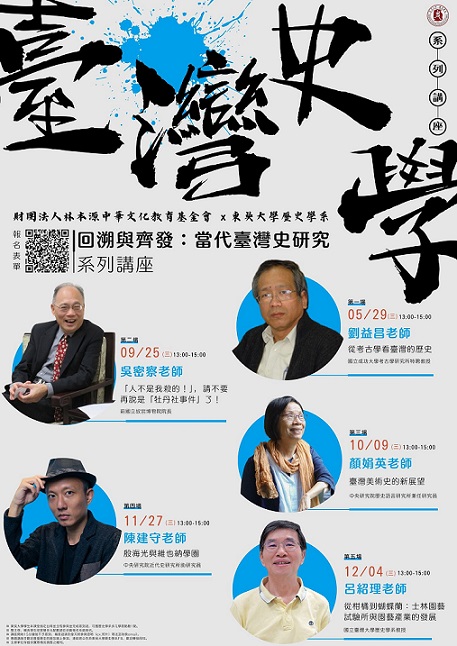

- 【系列演講】回溯與齊發:當代臺灣史研究系列講座

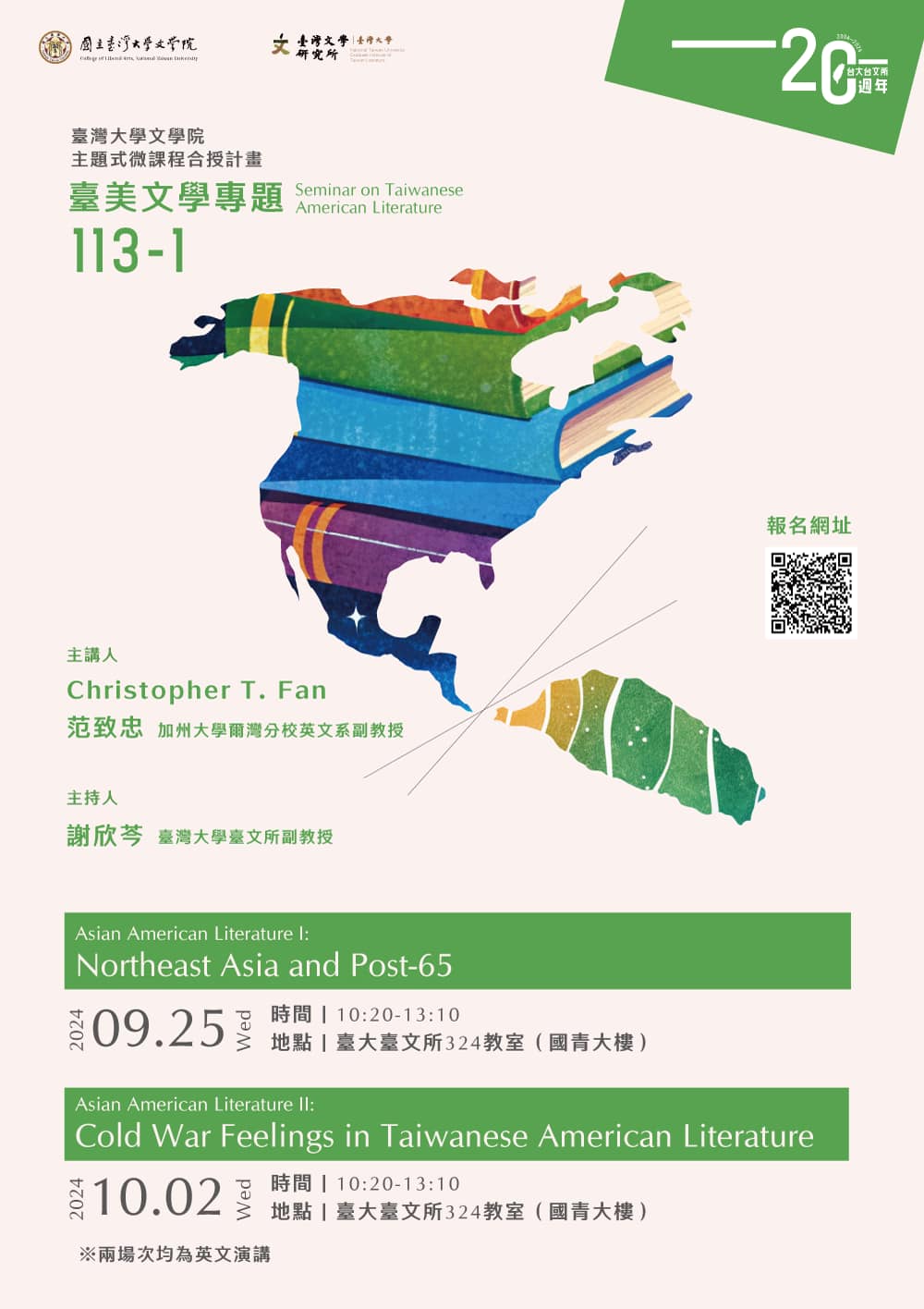

- 【系列演講】臺美文學專題 Seminar on Taiwanese American Literature

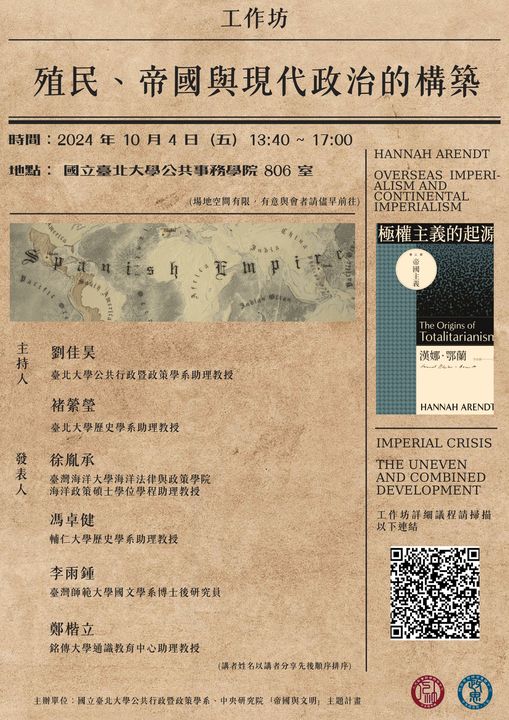

- 【工作坊】「殖民、帝國與現代政治的構築」工作坊

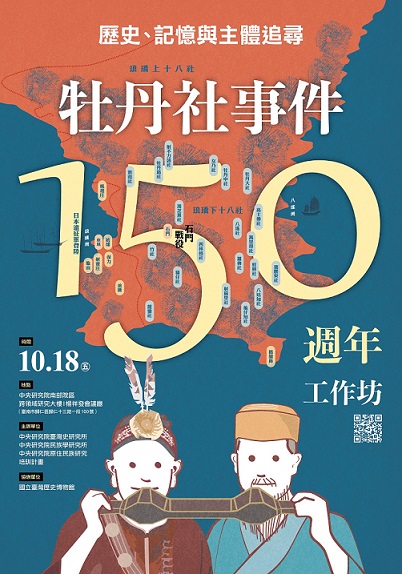

- 【工作坊】歷史、記憶與主體追尋——牡丹社事件150週年工作坊

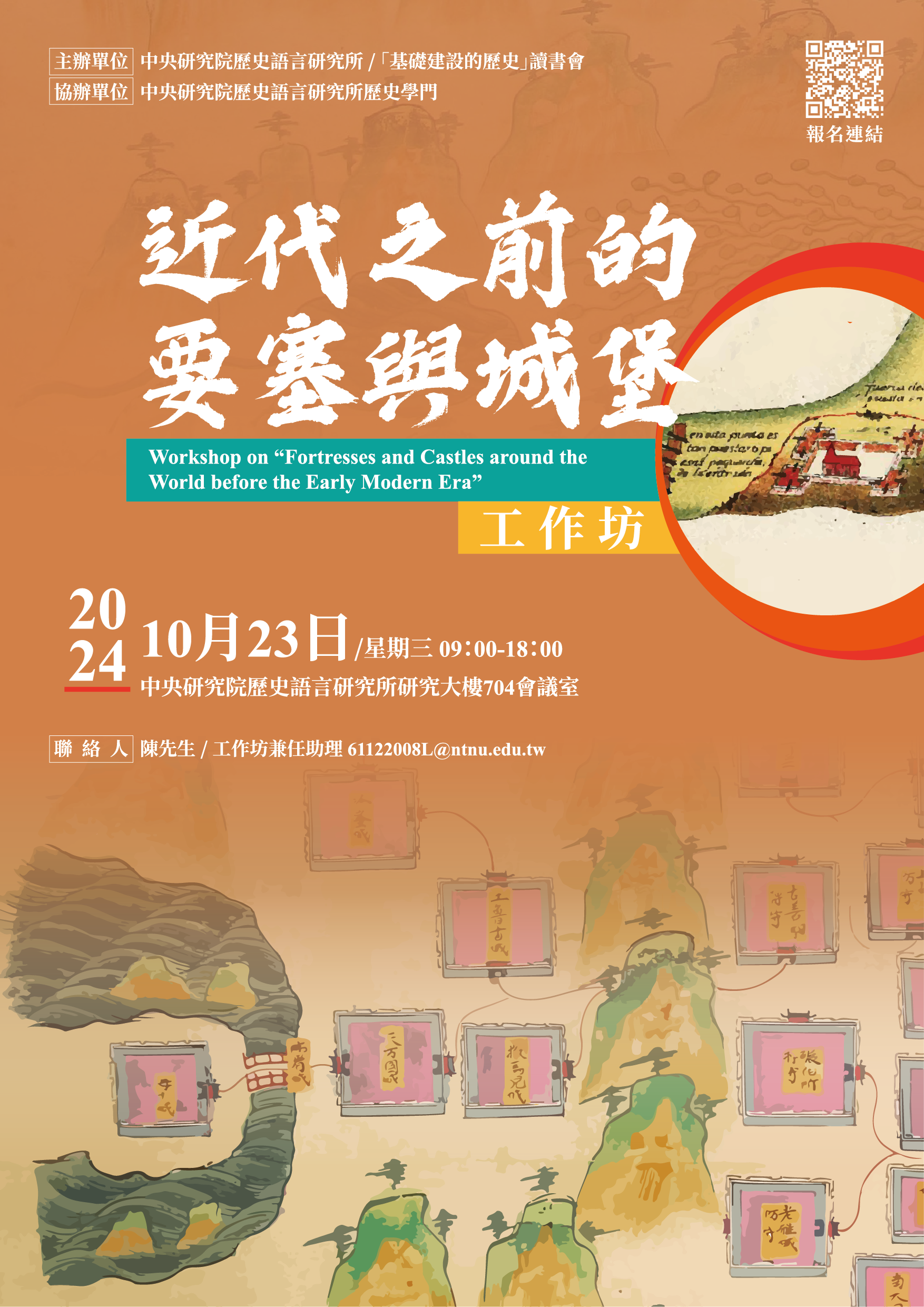

- 【工作坊】「近代之前的要塞與城堡」工作坊

- 【工作坊】「中國哲學的物思維」青年學者工作坊

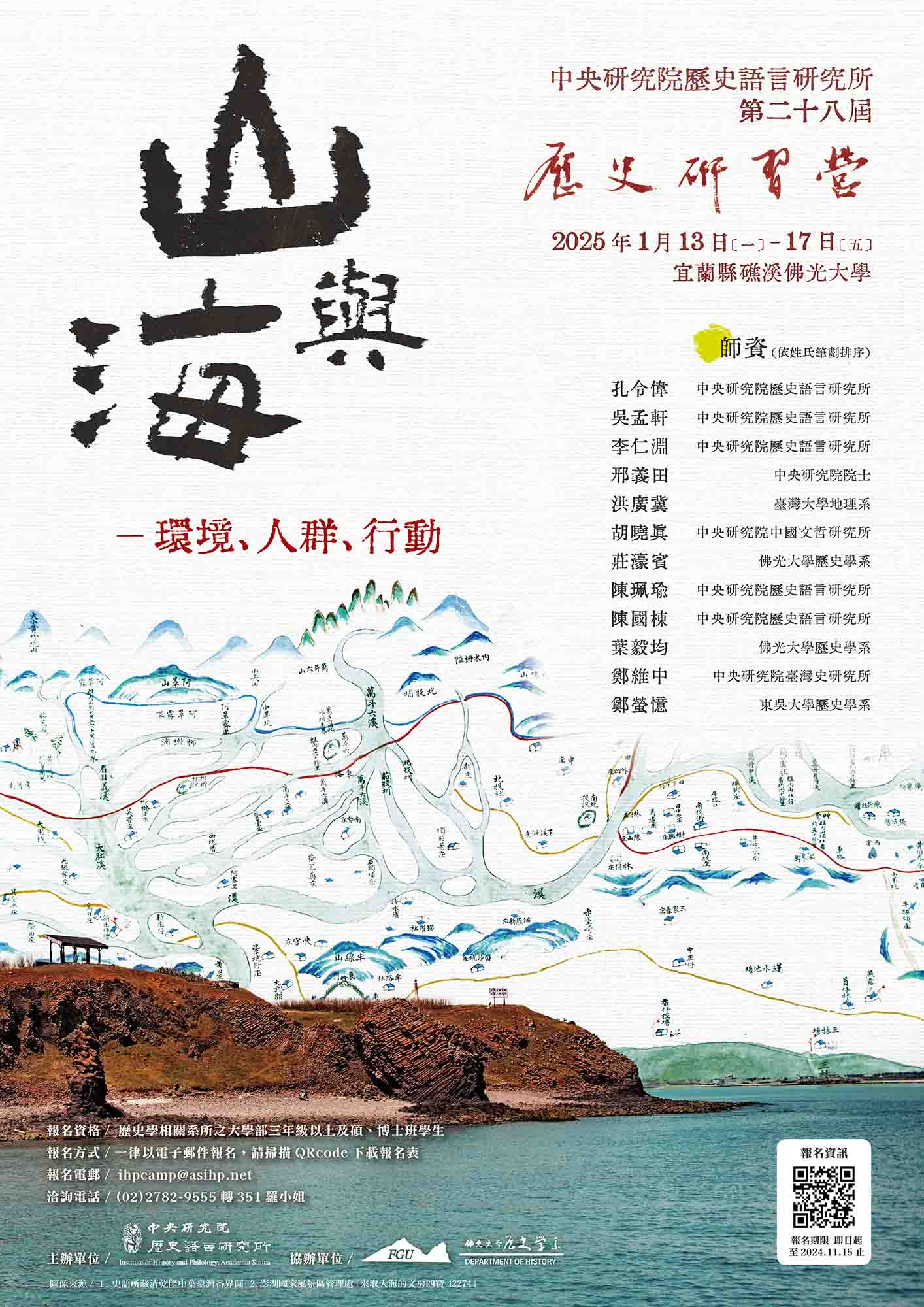

- 【研習營】中研院史語所第28屆歷史研習營:山與海——環境、人群、行動

- 【展覽】看得見的紅樓夢

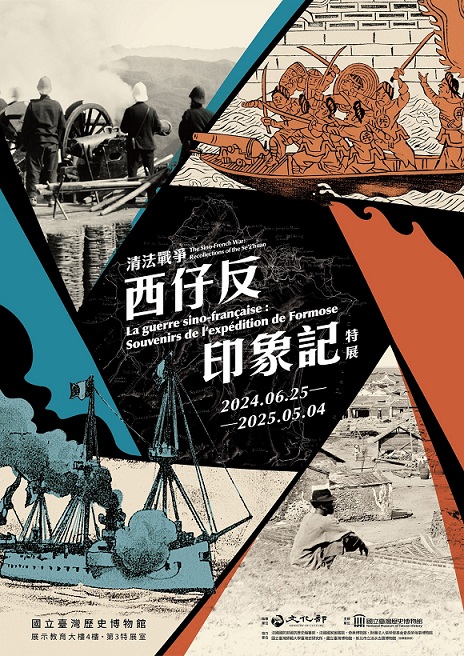

- 【展覽】清法戰爭:西仔反印象記特展

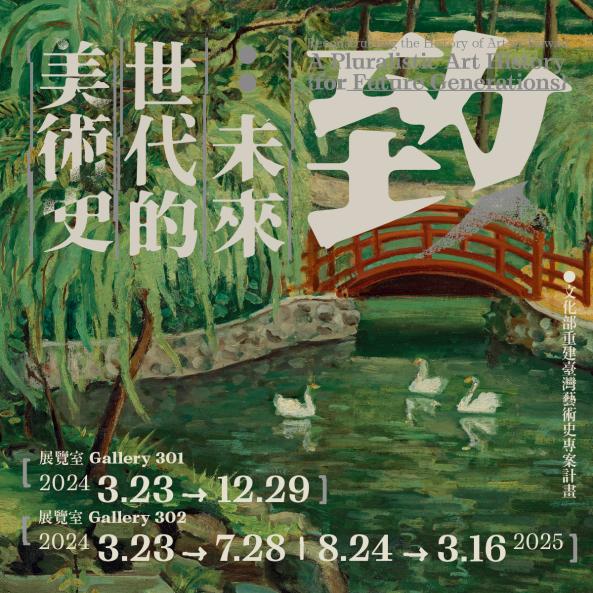

- 【展覽】致未來世代的美術史

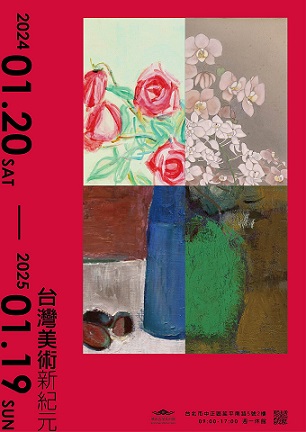

- 【展覽】典藏展:台灣美術新紀元

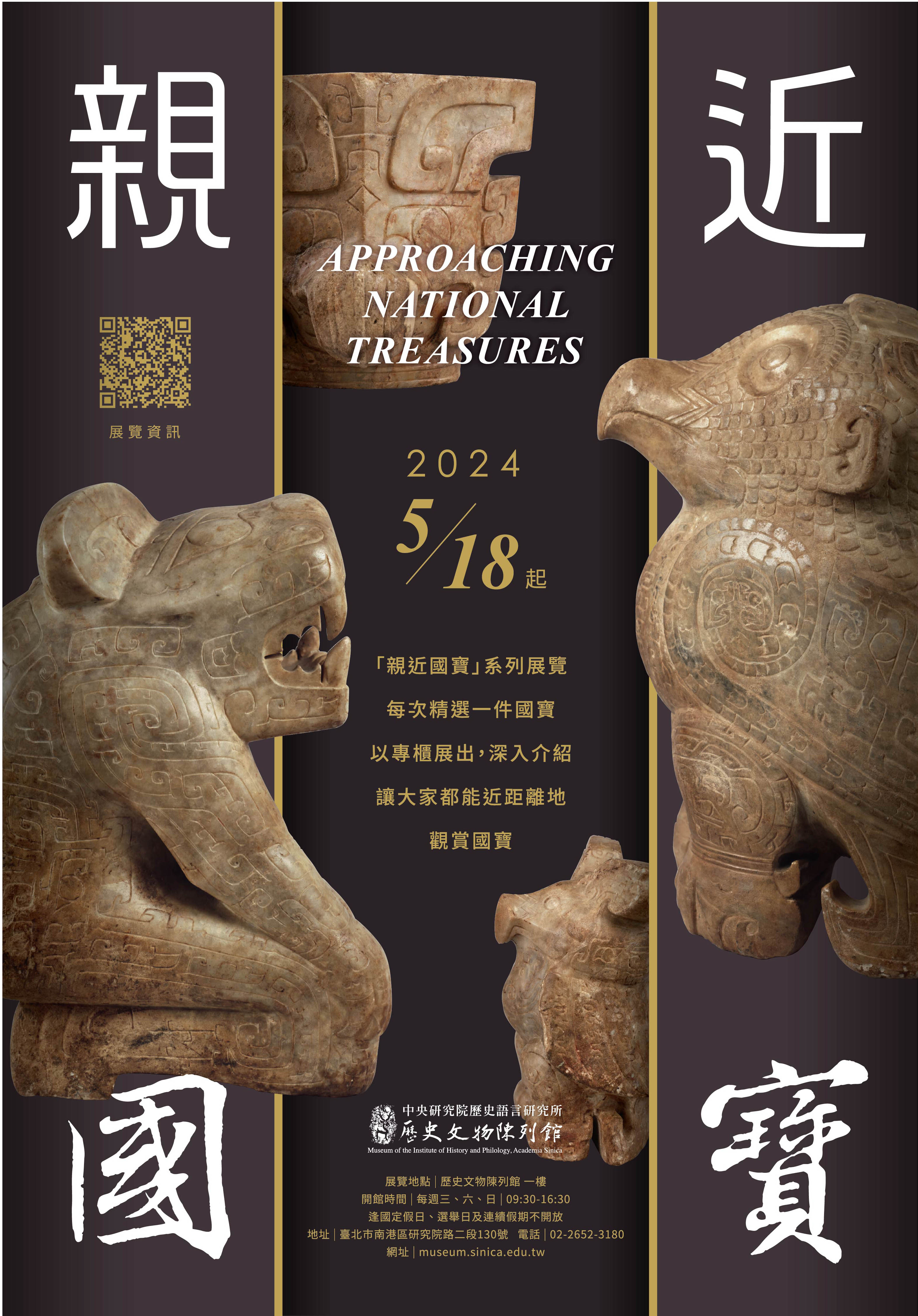

- 【展覽】親近國寶

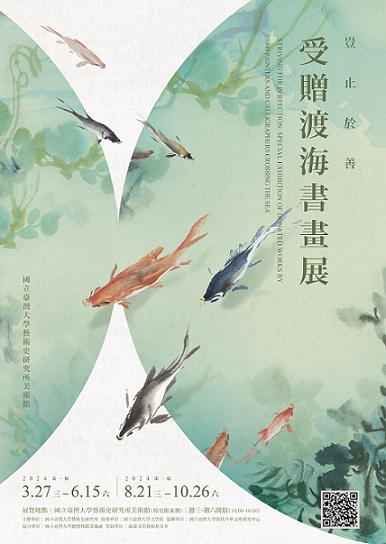

- 【展覽】豈止於善——受贈渡海書畫展

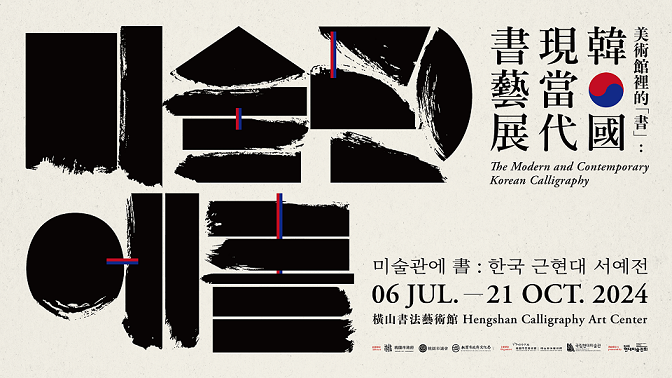

- 【展覽】美術館裡的「書」:韓國現當代書藝展

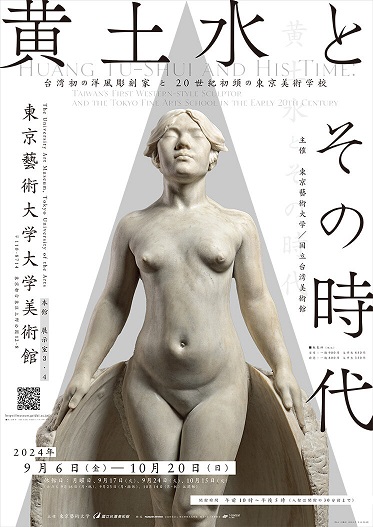

- 【展覽】黄土水とその時代——台湾初の洋風彫刻家と20世紀初頭の東京美術学校

- 【展覽】淺山樟力——臺三線上原客焗腦展

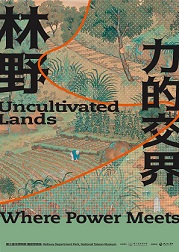

- 【展覽】林野:力的交界

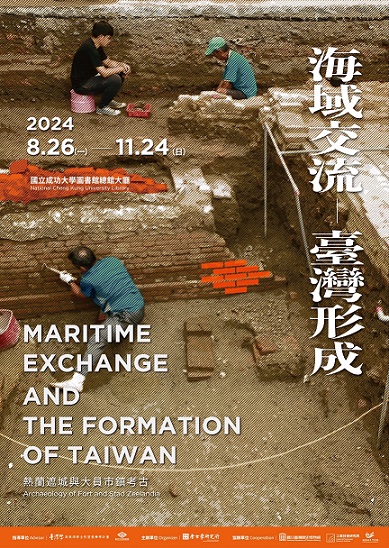

- 【展覽】海域交流——臺灣形成

- 【展覽】「聽海湧」與它的時代:二戰下的臺籍戰俘監視員特展

- 【展覽】我走.我尋:當代原住民族的移動記事特展

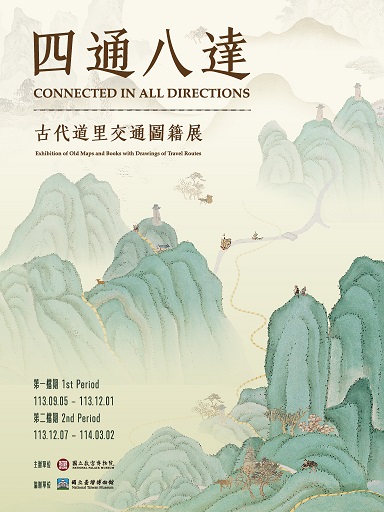

- 【展覽】四通八達——古代道里交通圖籍展

- 【展覽】「萬國津梁:東亞海上的琉球」特展

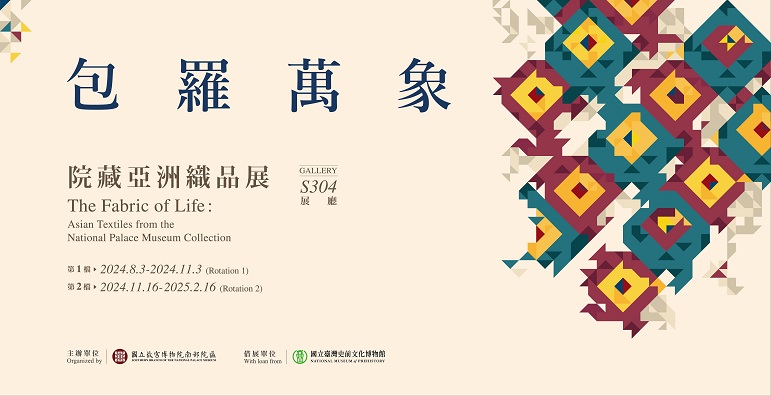

- 【展覽】包羅萬象——院藏亞洲織品展

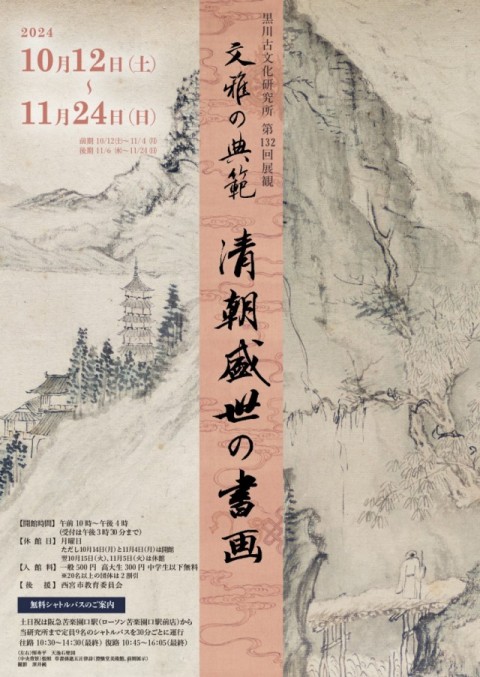

- 【展覽】文雅の典範—清朝盛世の書画—

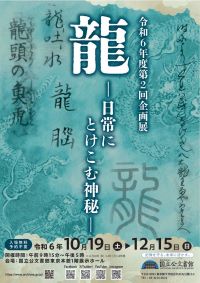

- 【展覽】龍――日常にとけこむ神秘

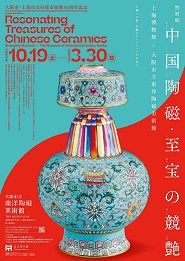

- 【展覽】中国陶磁・至宝の競艶――上海博物館×大阪市立東洋陶磁美術館

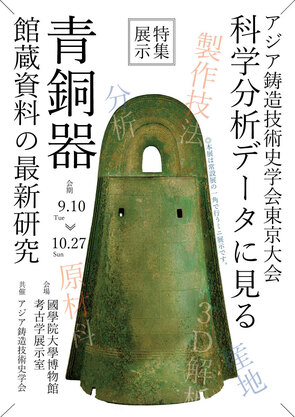

- 【展覽】科学分析データに見る青銅器――館蔵資料の最新研究

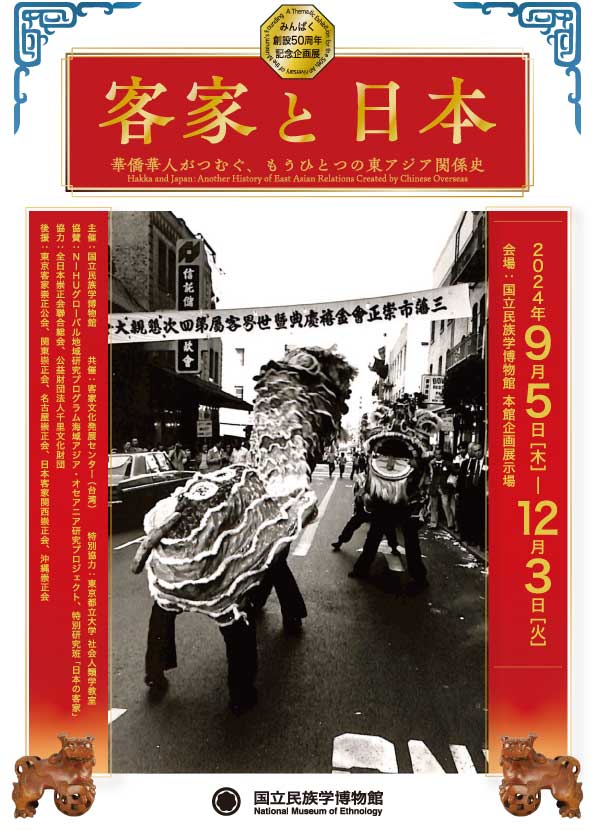

- 【展覽】客家と日本――華僑華人がつむぐ、もうひとつの東アジア関係史

- 【展覽】モンゴル襲来――壱岐・対馬とその時代

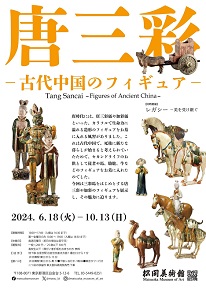

- 【展覽】唐三彩――古代中国のフィギュア

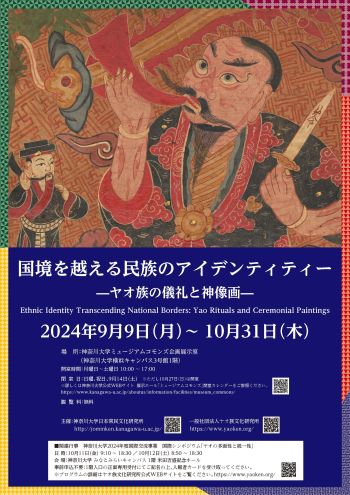

- 【展覽】国境を越える民族のアイデンティティー ~ヤオ族の儀礼と神像画~

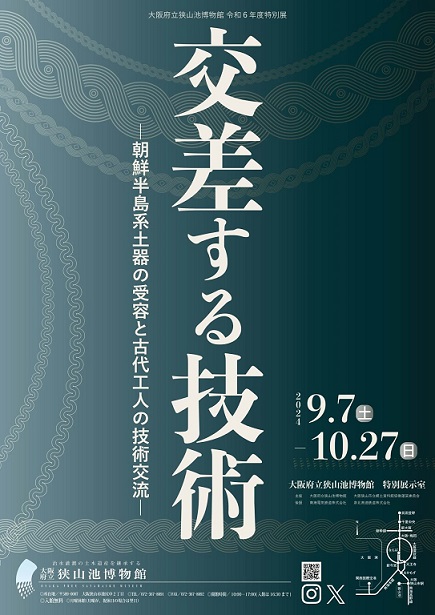

- 【展覽】交差する技術—朝鮮半島系土器の受容と古代工人の技術交流—

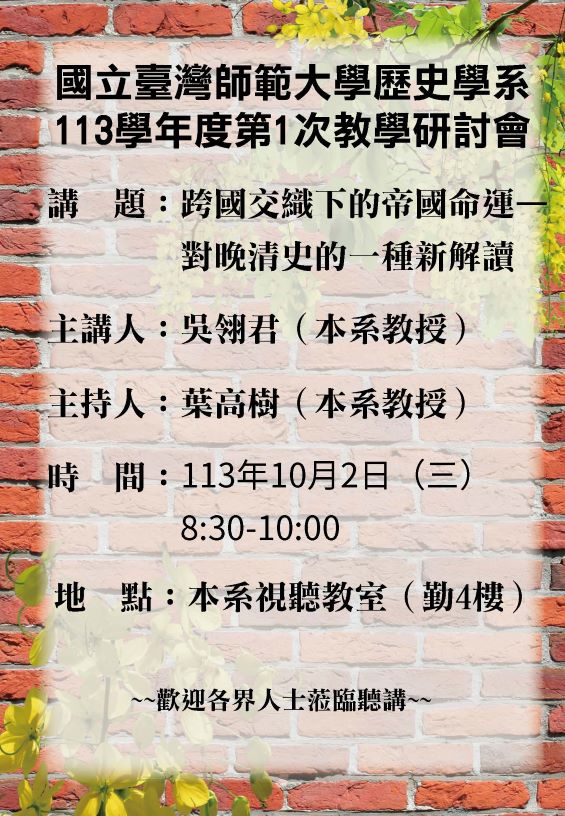

【演講】吳翎君:跨國交織下的帝國命運——對晚清史的一種新解讀

標題:

【演講】吳翎君:跨國交織下的帝國命運——對晚清史的一種新解讀

時間:

2024年10月2日(週三)8:30-10:00

地點:

臺灣師範大學歷史學系視聽教室(臺北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

吳翎君(國立臺灣師範大學歷史學系教授)

內容簡介:

主持人:葉高樹(國立臺灣師範大學歷史學系教授)

系統號:

A-025610

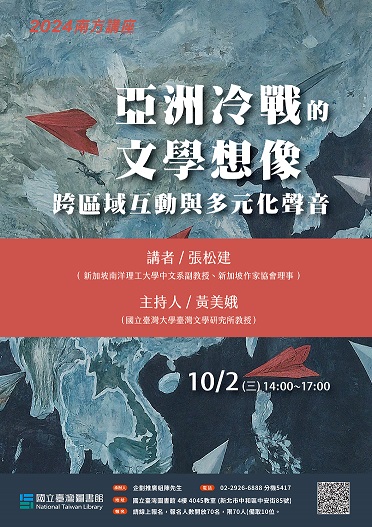

【演講】張松建:亞洲冷戰的文學想像:跨區域互動與多元化聲音

標題:

時間:

2024年10月2日(週三)14:00-17:00

地點:

國立臺灣圖書館4045教室(新北市中和區中安街85號)

主辦單位:

國立臺灣圖書館

主講人:

張松建(新加坡南洋理工大學中文系副教授、新加坡作家協會理事)

聯絡人:

陳先生,Tel: 02-29266888#5417;E-mail: jiiyi520@mail.ntl.edu.tw

內容簡介:

主持人:黃美娥(國立臺灣大學臺灣文學研究所教授)

冷戰是二十世紀後半期國際政治的主題之壹,起源於歐洲,擴展到亞洲、拉丁美洲等地區,對這個時期的文化實踐(例如文學、影像、廣播、表演藝術等)產生了不可磨滅的影響。今次講座聚焦於亞洲文化冷戰,介紹一批有代表性的華人作家及其創作,描述他們在南洋、中國大陸和香港之間的跨國離散經歷,研討他們如何在歷史風暴中寫作、回應文化政治議題。今次講座註重文本、歷史和理論的融會,突出跨區域互動、跨國知識傳輸與思想狀況之間的關系,呈現這批作家對亞洲冷戰發出的多元化批評聲音,冀能對國際冷戰研究和華語文學研究起到補充、深化和豐富的作用。

系統號:

A-025644

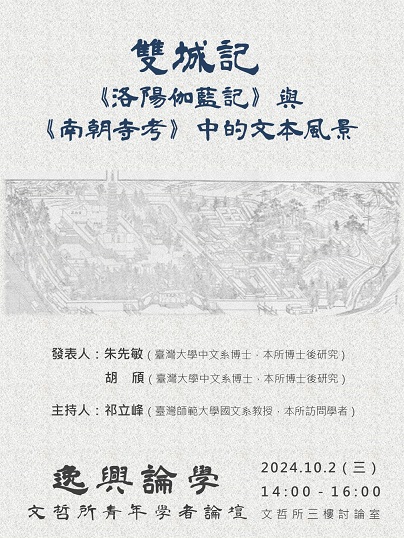

【演講】雙城記:《洛陽伽藍記》與《南朝寺考》中的文本風景

標題:

時間:

2024年10月2日(週三)14:00-16:00

地點:

中研院中國文哲研究所三樓討論室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

內容簡介:

發表人:

朱先敏(國立臺灣大學中文系博士,中研院文哲所博士後研究)

胡頎(國立臺灣大學中文系博士,中研院文哲所博士後研究)

主持人:祁立峰(國立臺灣師範大學國文系教授,中央研究院中國文哲研究所訪問學者)

系統號:

A-058828

【演講】吳聰敏:產業發展與女性自主: 從糖業與電子業談起

標題:

時間:

2024年10月3日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上直播(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

吳聰敏(國立臺灣大學經濟學系名譽教授)

聯絡人:

采集處第三科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

在傳統農業經濟裡,女性的地位平均而言較為低下,臺灣也不例外。原因之一是,女生對農業生產的貢獻相對較低,另外一個更重要的原因是婚姻制度,在父系社會裡,女兒結婚後會離家,與年老父母同住的是兒子。父母把更多的資源放在兒子身上,是希望自己年老之後得到更好的照顧。以上的情況會因為女生自己的所得增加而改變,臺灣日治時期的新式糖業與戰後的電子業快速成長時,參與生產的女生的所得增加,在家庭裡的地位也上升。

系統號:

A-025530

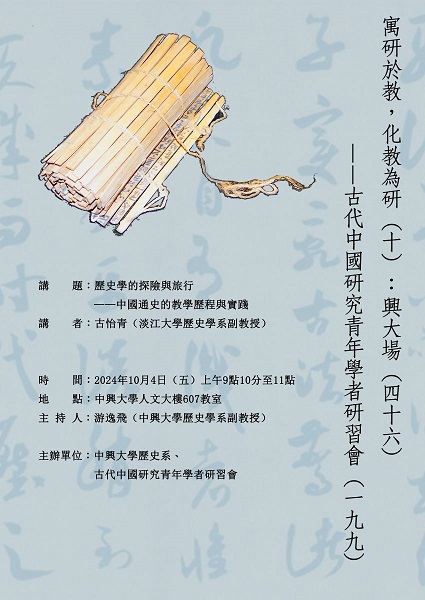

【演講】古怡青:歷史學的探險與旅行——中國通史的教學歷程與實踐

標題:

【演講】古怡青:歷史學的探險與旅行——中國通史的教學歷程與實踐

時間:

2024年10月4日(週五)9:10-11:00

地點:

中興大學人文大樓607教室(臺中市南區興大路145號)

主辦單位:

國立中興大學歷史學系、古代中國研究青年學者研習會

主講人:

古怡青(淡江大學歷史學系副教授)

內容簡介:

主持人:游逸飛(國立中興大學歷史學系優聘副教授)

系統號:

A-025647

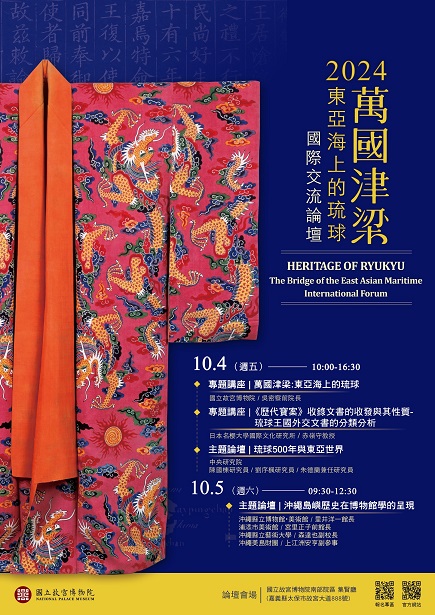

【演講會】「萬國津梁:東亞海上的琉球」特展國際交流論壇

標題:

時間:

2024年10月4日(週五)10:00-16:30

地點:

國立故宮博物院南部院區1樓集賢廳(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院南部院區

聯絡人:

Tel: (02)7752-9999分機204、(05)3620555分機5113,E-mail: gem123@gem-imc.com.tw

內容簡介:

專題講座|萬國津梁:東亞海上的琉球

吳密察(國立故宮博物院前院長)

專題講座|《歷代寶案》收錄文書的收發與其性質—琉球王國外交文書的分類分析

赤嶺守(日本名櫻大學國際文化研究所教授)

主題論壇|琉球500年與東亞世界

陳國棟(中央研究院歷史語言研究所研究員)

劉序楓(中央研究院人文社會科學研究中心研究員)

朱德蘭(中央研究院人文社會科學研究中心兼任研究員)

▌注意事項

本次論壇活動將於南院官方臉書中直播。

系統號:

A-058818

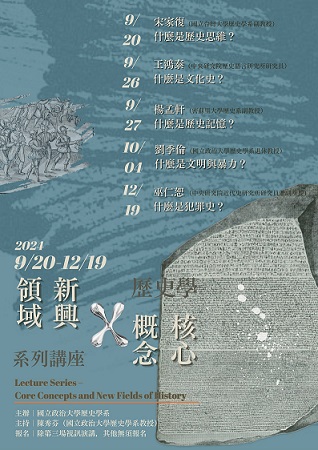

【演講】劉季倫:什麼是文明與暴力?

標題:

時間:

2024年10月4日(週五)14:10-16:00

地點:

政治大學季陶樓340107教室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學歷史學系

主講人:

劉季倫(國立政治大學歷史學系退休教授)

聯絡人:

E-mail: history@nccu.edu.tw

內容簡介:

主持人:陳秀芬(國立政治大學歷史學系教授)

系統號:

A-025587

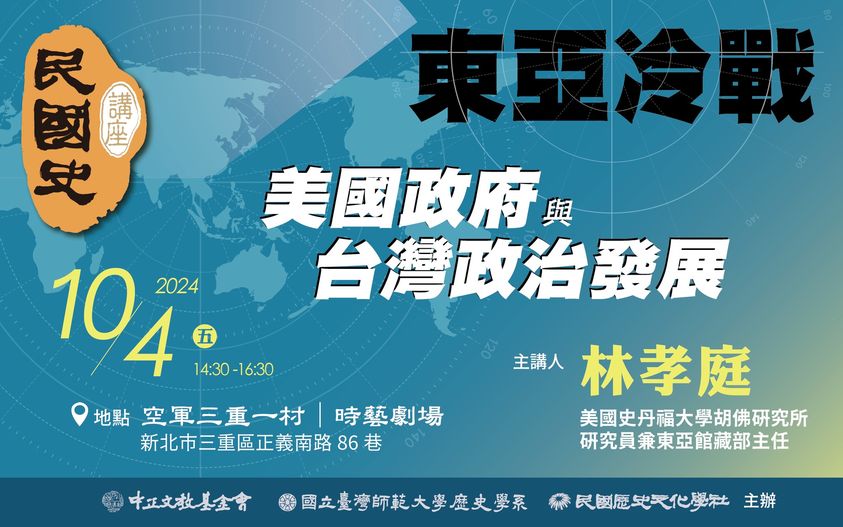

【演講】林孝庭:東亞冷戰、美國政府與臺灣政治發展

標題:

時間:

2024年10月4日(週五)14:30-16:30

地點:

空軍三重一村時藝劇場(新北市三重區正義南路86巷2號)

主辦單位:

財團法人中正文教基金會、國立臺灣師範大學歷史學系、民國歷史文化學社

主講人:

林孝庭(美國史丹福大學胡佛研究所研究員兼東亞館藏部主任)

內容簡介:

1948年的柏林危機,確立了歐洲冷戰版圖疆界。1950年朝鮮半島上韓戰的爆發,則確立了亞太地區冷戰格局,讓風雨飄搖中台灣島上的國民黨政府得以轉危為安,在國際社會繼續代表「中國」長達二十年之久。

然而此一政治形塑過程,遠比我們所想像的更為錯綜複雜。

1949年至1950年間「兩個中國」或「一國兩府」,乃至「台灣地位未定論」,都曾經出現在國際社會,或者曾是華府決策圈的主要考量之一。

讓我們一起來回顧1949年前後中華民國體制如何移植到台灣,並逐步深化鞏固,同時探討東亞政治局勢的變化,以及美國對華政策立場的演進,對於此過程所帶來的深刻影響。

主講人林孝庭教授,畢業於台大政治系、政大外交研究所,英國牛津大學東方學部博士。因緣際會到美國史丹佛大學服務,2007年獲聘為胡佛研究所研究員,投入中華民國歷史的研究,2010年出任胡佛檔案館東亞館藏部主任。兩蔣日記此前由該館負責保管,因工作之故,林孝庭是最早接觸兩蔣日記的學者之一。2023年兩蔣日記運回台灣,轉移國史館保存,並由民國歷史文化學社陸續出版《蔣中正日記》,公開於大眾眼前,林孝庭教授也受邀擔任《蔣中正日記》1962年至1965年的導讀學者,透過他的解讀與引導,可讓大眾更了解蔣中正在書寫日記時的歷史背景及心路歷程。

★本場次禁止錄音、錄影、拍照,敬請配合

★本場次不會有線上影片,請到現場參加

系統號:

A-025629

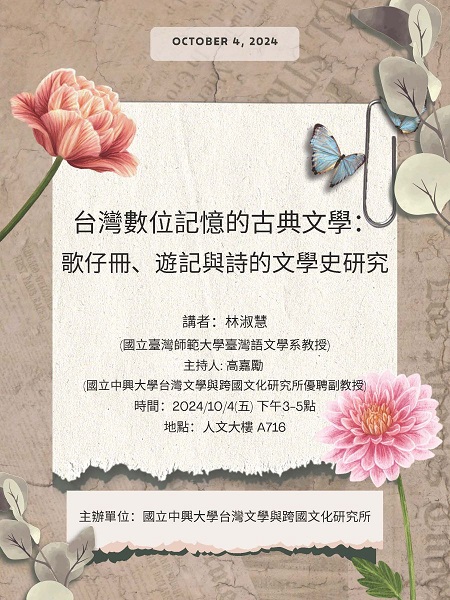

【演講】林淑慧:臺灣數位記憶的古典文學:歌仔冊、遊記與詩的文學史研究

標題:

【演講】林淑慧:臺灣數位記憶的古典文學:歌仔冊、遊記與詩的文學史研究

時間:

2024年10月4日(週五)15:00-17:00

地點:

中興大學人文大樓A716(臺中市南區興大路145號)

主辦單位:

國立中興大學臺灣文學與跨國文化研究所

主講人:

林淑慧(國立臺灣師範大學臺灣語文學系教授)

內容簡介:

主持人:高嘉勵(國立中興大學臺灣文學與跨國文化研究所優聘副教授)

系統號:

A-025648

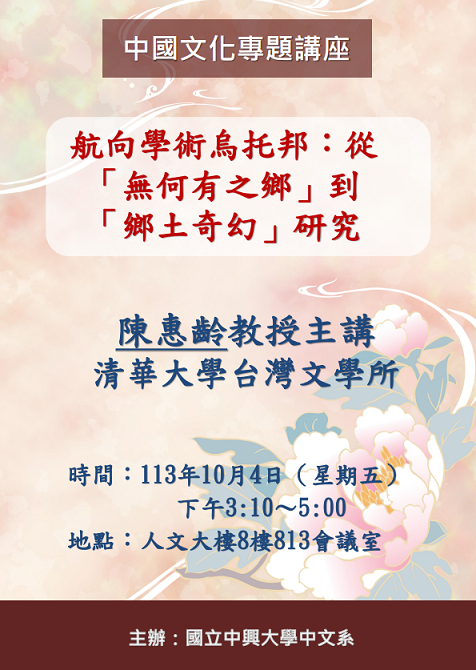

【演講】陳惠齡:航向學術烏托邦:從「無何有之鄉」到「鄉土奇幻」研究

標題:

【演講】陳惠齡:航向學術烏托邦:從「無何有之鄉」到「鄉土奇幻」研究

時間:

2024年10月4日(週五)15:10-17:00

地點:

中興大學人文大樓813會議室(臺中市南區興大路145號)

主辦單位:

國立中興大學中國文學系

主講人:

陳惠齡(國立清華大學臺灣文學研究所教授)

系統號:

A-025646

【演講會】中国研究所2024年第2回定例学術研究会

標題:

時間:

2024年10月5日(週六)13:00-17:00

地點:

東洋文庫7階会議室+ Zoomオンライン(東京都文京区本駒込2-28-21)

主辦單位:

一般社団法人中国研究所

聯絡人:

一般社団法人中国研究所事務局,E-mail: c-soumu@tcn-catv.ne.jp

內容簡介:

参加費 無料(中国研究所所員・研究会員以外の方も無料で参加いただけます)

※申込み締切は、前日の10月4日(金)正午まで

◇報告1(13:00~14:45)

報告者 史 雨(神戸大学大学院)

論 題 張資平による池田小菊の翻案──『帰る日』から『飛絮』へ

コメンテーター 城山 拓也(東北学院大学)

【報告要旨】

新文学団体「創造社」の主要メンバーの一人である張資平(1893〜1959)は、日本留学から帰国した後、次第に大衆的な恋愛小説に創作の中心を移した。長編小説『飛絮』(『風に飛び交う柳の絮』1926)の成功が、彼が通俗小説家の道を歩む契機となったと言われる。『飛絮』は池田小菊『帰る日』(1925)の翻案であることは先行研究が指摘しているが、『帰る日』の影響から脱した独自の成就があったことについてはまだ詳しく検証されていない。報告者は具体的なテキストをあげて両作品を比較した上で、『飛絮』の独自性を考察する。さらに、両作品をそれぞれの社会的背景と結びつけつつ、改作された『飛絮』が原作以上の人気を博した理由について分析する。

◇報告2(15:00~16:45)

報告者 古谷 創(明治大学大学院)

論 題 『清議報』日本語雑誌翻訳記事における国家意識の生成―国名の自称の選択を事例として

コメンテーター 沈 国威(浙江工商大学)※オンライン参加

【報告要旨】

『清議報』(1898~1901)は、中国人に国家意識を持つことを呼びかけた、横浜で刊行された中国語雑誌である。その活動の一環として、日本語文献の翻訳を盛んに行っていた。本報告では、同誌の翻訳記事(中国語)と出典の日本語記事を対照し、自国の呼称の選択という問題を検討する。国名を表す「中国」「支那」「清国」の出現数を比較したところ、原文では最も少ない「中国」が、訳文では顕著に増えていた。その理由について、①『清議報』内部の事情、②出典の日本語記事の「支那」観、③『清議報』と清朝との関係の3つを軸に述べる。同誌の日本語雑誌記事は、オリジナルの論説に劣らず、中国人が国家意識を持つ上で重要な経路になったと言える。

司会 吉川次郎(中国研究所、中京大学)

系統號:

A-025620

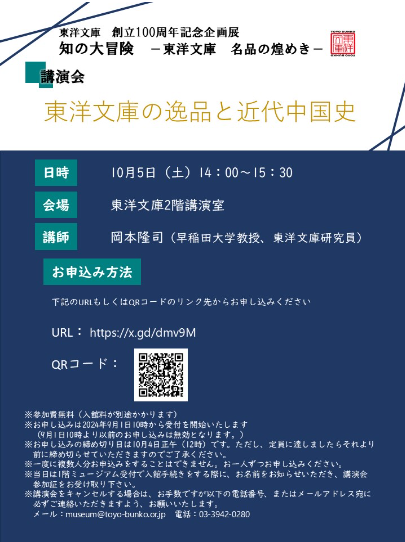

【演講】岡本隆司:東洋文庫の逸品と近代中国史

標題:

時間:

2024年10月5日(週六)14:00-15:30

地點:

東洋文庫2階講演室(東京都文京区本駒込2-28-21)

主辦單位:

東洋文庫

主講人:

岡本隆司(早稲田大学教授、東洋文庫研究員)

聯絡人:

Tel: 03-3942-0280,E-mail: museum@toyo-bunko.or.jp

內容簡介:

※お申し込み受付は2024年9月1日10時から開始いたします。(9月1日10時より以前の申し込みは無効となります)

※お申し込みの締め切りは10月4日正午(12時)です。ただし、定員に達しましたらそれより前に締め切らせていただきますのでご了承ください。

※一度に複数人分お申し込みをすることはできません。お一人ずつお申し込みください。

※当日は1階ミュージアム受付で入館手続きをする際に、お名前をお知らせいただき、講演会参加証をお受け取り下さい。

※講演会をキャンセルする場合は、お手数ですが以下の電話番号、またはメールアドレス宛に必ずご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。

系統號:

A-025505

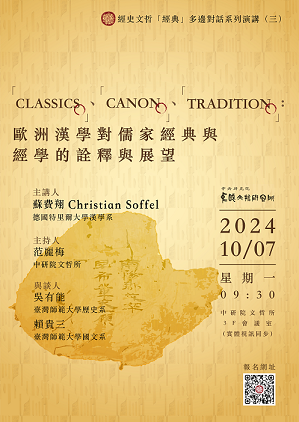

【演講】蘇費翔:「Classics」、「Canon」、「Tradition」:歐洲漢學對儒家經典與經學的詮釋與展望

標題:

【演講】蘇費翔:「Classics」、「Canon」、「Tradition」:歐洲漢學對儒家經典與經學的詮釋與展望

時間:

2024年10月7日(週一)9:30-12:00

地點:

中研院文哲所三樓討論室+同步視訊(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

蘇費翔(Christian Soffel,德國特里爾大學漢學系教授)

內容簡介:

主持人:范麗梅(中央研究院中國文哲研究所副研究員)

與談人:

吳有能(國立臺灣師範大學歷史系教授兼系主任)

賴貴三(國立臺灣師範大學國文學系教授兼系主任)

*本場座談採實體與視訊方式同步進行。

*報名對象:實體:臺灣大專院校在職師生;視訊:有興趣者皆歡迎線上參加。

*報名時間:10月4日12:00截止,主辦單位保留審核權利,10月4日17:00前E-MAIL通知報名結果。

系統號:

A-058829

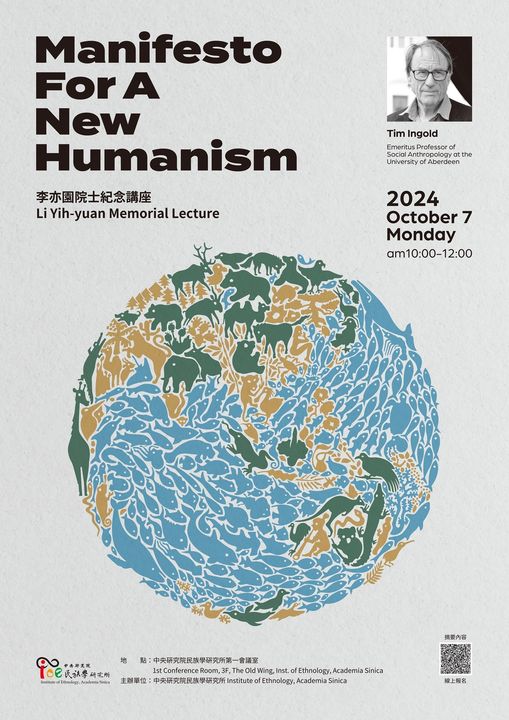

【演講】Tim Ingold: Manifesto For A New Humanism

標題:

【演講】Tim Ingold: Manifesto For A New Humanism

時間:

2024年10月7日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院民族所第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

主講人:

Tim Ingold (Emeritus Professor of Social Anthropology at the University of Aberdeen)

內容簡介:

For the past three centuries, the western world has been driven by a doctrine of progress, first articulated by philosophers of the European Enlightenment, according to which the destiny of humanity is to exercise dominion over the rest of creation. This doctrine has underwritten developments in science and technology which have improved the lives of millions. They have nevertheless come at the cost of mounting social injustice and environmental degradation. Today, these costs are no longer sustainable. Contemporary critics call for an alternative, post-humanist settlement that would topple humanity from its pedestal at the peak of creation and re-embed human being in a world of more than humans, thus collapsing the distinctions between human and nonhuman, and between society and nature. However, this move, in absolving humans of responsibility for the life around them, would leave coming generations with no role to play in future planetary flourishing. I argue instead that humans are indeed exceptional among living beings, thanks to a narrative capacity to weave their own life histories with the stories of other beings into an ongoing story for the world. This capacity confers on humans a responsibility towards others that is truly exceptional. But it is a responsibility they can only exercise from a position at the heart of the lifeworld itself. This is anthropocentrism in the strict sense. Acknowledging the centrality of humans within a world of living beings, rather than their separation from it, is fundamental to what I propose as a new humanism, committed to coexistence rather than domination, and sustainability rather than progress. For the new humanist, humans are not beings but becomings, continually giving birth to themselves and one another within the crucible of a world that, as the word ‘nature’ suggests, is the mother of all things.

全程以英文進行

聯絡人:

林小姐,Tel: 02-2652-3303;E-mail: falin@gate.sinica.edu.tw

林小姐,Tel: 02-2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-025504

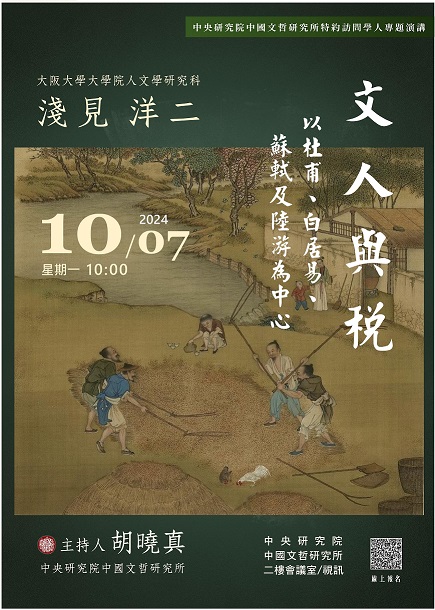

【演講】淺見洋二:文人與稅——以杜甫、白居易、蘇軾及陸游為中心

標題:

【演講】淺見洋二:文人與稅——以杜甫、白居易、蘇軾及陸游為中心

時間:

2024年10月7日(週一)10:00

地點:

中研院中國文哲研究所二樓會議室+Webex視訊(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

淺見洋二(大阪大學大學院人文學研究科教授)

聯絡人:

張小姐,Tel: +886(2)2788-3620;Email: wenpinga@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:胡曉真(中央研究院中國文哲研究所特聘研究員)

※本活動採實體與視訊方式並行。

系統號:

A-025580

【演講】艾皓德:「情」的詞源及其哲學含義

標題:

時間:

2024年10月7日(週一)15:30-17:30

地點:

臺大水源校區哲學系館三樓301室(臺北市思源街18號)

主辦單位:

國立臺灣大學哲學系

主講人:

艾皓德(Halvor Boyesen Eifring,奧斯陸大學文化研究和東方語言學系教授)

內容簡介:

當「情」一詞在公元前4世紀開始指情感時,這反映了中國思想對情感和內心世界的興趣正在興起。這個多義詞從何而來?追溯其詞源,對於我們理解戰國情感哲學具有重要意義。「情」一詞最早的起源即是「生」加上一個或幾個派生前綴,而「生」一詞的意義在漢藏語的各種語言中包括"原始的、新鮮的、尚未成熟的”。從詞源學上講,「情」與「性」和「青」(後者也具有“年輕、原始、新鮮”的含義)相關,這兩個詞也都很可能源自「生」。從字源來看,「生」字原本是指從地裡長出來的草,因此也指綠色、年輕、原始和新鮮的東西。所以,「情」一詞一開始就指的是嫩芽、萌芽的特性:新鮮的、未受污染的,因此也是真實的、真誠的。這個詞源對情感哲學有影響'因為使用這個詞來指情感意味著情感屬於人類真實的、未受污染的原始部分,與後來許多中國思想家對情感和情慾的排斥正好相反。

系統號:

A-025651

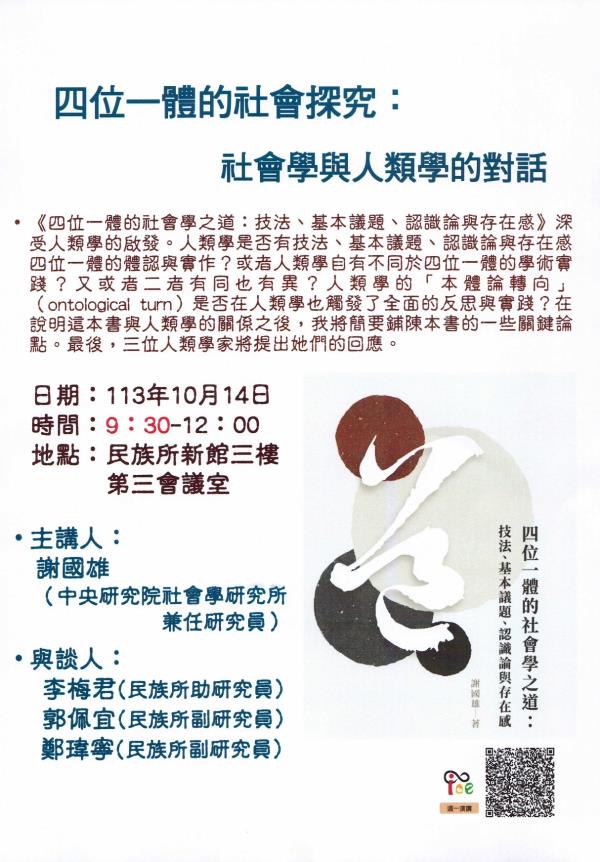

【演講】謝國雄:四位一體的社會探究:社會學與人類學的對話

標題:

時間:

2024年10月14日(週一)9:30-12:00

地點:

中研院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

主講人:

謝國雄(中央研究院社會學研究所兼任研究員)

內容簡介:

與談人:

李梅君(中央研究院民族學研究所助研究員)

郭佩宜(中央研究院民族學研究所副研究員)

鄭瑋寧(中央研究院民族學研究所副研究員)

《四位一體的社會學之道:技法、基本議題、認識論與存在感》深受人類學的啟發。人類學是否有技法、基本議題、認識論與存在感四位一體的體認與實作?或者人類學自有不同於四位一體的學術實踐?又或者二者有同也有異?人類學的「本體論轉向」(ontological turn)是否在人類學也觸發了全面的反思與實踐?在說明這本書與人類學的關係之後,我將簡要鋪陳本書的一些關鍵論點。最後,三位人類學家將提出她們的回應。

系統號:

A-025597

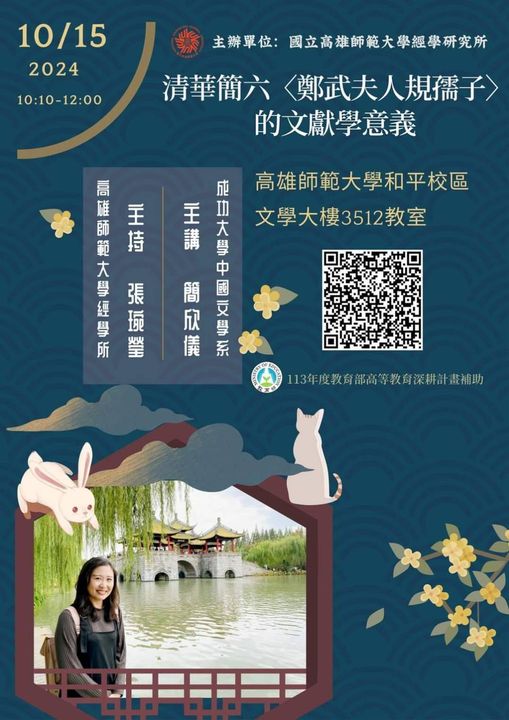

【演講】簡欣儀:清華簡六〈鄭武夫人規孺子〉的文獻學意義

標題:

時間:

2024年10月15日(週二)10:10-12:00

地點:

高雄師範大學和平校區文學大樓3512教室(高雄市苓雅區和平一路116號)

主辦單位:

國立高雄師範大學經學研究所

主講人:

簡欣儀(國立成功大學中國文學系博士候選人)

內容簡介:

簡欣儀,現為國立成功大學中國文學系博士候選人,研究領域為古文字(楚簡)、《左傳》,尤其以清華簡之史類文獻與《左傳》的相關研究為考察對象,博士論文從清華簡第六輯的五種文獻做文字、人名、歷史、思想等綜合性探討。

系統號:

A-025658

【演講】柯志明:跨學科的歷史研究法——社會科學與歷史敘事的結合

標題:

【演講】柯志明:跨學科的歷史研究法——社會科學與歷史敘事的結合

時間:

2024年10月15日(週二)13:20-15:20

地點:

臺大新生教學館501教室(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史學系

主講人:

柯志明(中央研究院院士、中央研究院社會學研究所特聘研究員)

內容簡介:

主持人:張嘉鳳(國立臺灣大學歷史學系教授)

系統號:

A-025634

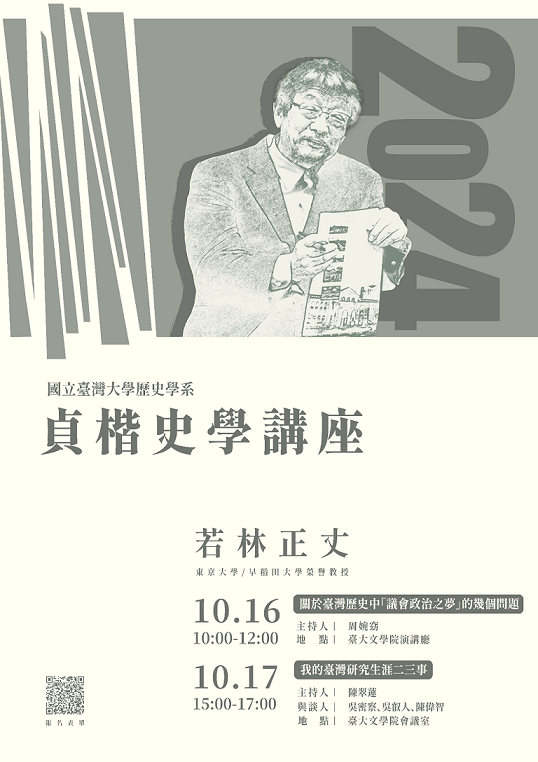

【演講會】2024貞楷史學講座——若林正丈教授

標題:

時間:

2024年10月16日至17日,共2場

地點:

臺灣大學文學院(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史學系

主講人:

若林正丈(東京大學暨早稻田大學名譽教授)

聯絡人:

臺大歷史系,Tel: +886-2-33664700#5;E-mail: history@ntu.edu.tw

報導者:

臺大歷史系

內容簡介:

緣起:

歷史系B62級系友林錚顗先生為紀念父親林貞楷先生致力社會公益、培育學人,特捐款成立「貞楷史學講座」,每年邀請一位國內外傑出史學家蒞臨歷史系講學,促進學術交流。2024年「貞楷史學講座」,歷史系邀請東京大學/早稻田大學榮譽教授若林正丈先生為主講人,將舉行一場演講及一場座談會。

第一場:關於臺灣歷史中「議會政治之夢」的幾個問題

時間:2024年10月16日(週三)10:00-12:00

地點:臺大文學院演講廳

主持人:周婉窈/國立臺灣大學歷史學系教授

第二場座談會:我的臺灣研究生涯二三事

時間:2024年10月17日(週四)15:00-17:00

地點:臺大文學院會議室

主持人:陳翠蓮/國立臺灣大學歷史學系教授

與談人:吳密察/前故宮博物院院長、前國史館館長

吳叡人/中央研究院臺灣史研究所副研究員

陳偉智/中央研究院臺灣史研究所助研究員

2024年講座主講人簡介:

若林正丈,1949年生,現為國立政治大學臺灣史研究所兼任講座教授、東京大學榮譽教授、早稻田大學榮譽教授。主要著作:《台湾の半世紀》(東京:筑摩書房,2023)、《台湾の政治 増補新装版》(東京:東京大学出版会,2019)、《台湾抗日運動史研究 増補版》(東京:研文出版,2001)。

系統號:

A-058836

【演講】王政文:十九世紀台灣漢番族群與基督徒社會網絡的形成

標題:

時間:

2024年10月17日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

王政文(東海大學歷史學系副教授)

聯絡人:

采集處第三科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

本講次將藉由分析基督宗教與漢、番族群改宗的社會脈絡,說明不同族群接受與排斥基督宗教的原因,以及原有社會習俗如何過渡到基督宗教的過程;講述基督宗教信仰在不同族群之間對自我認同與價值觀衝突造成的差異現象,進而瞭解西方宗教與文明進入台灣後,漢人(閩、客)與熟番信徒的社會關係及處境。講者將經由多年來的研究成果,透過相關史料及原始檔案的介紹,說明教徒與教徒之間的人際與社會網絡,闡述十九世紀台灣基督徒群體的形成,進而反省以往臺灣基督教史研究中,以教會及傳教士為主軸的書寫脈絡,跳脫傳統「福音史觀」的框架,凸顯被忽略的漢番基督徒及網絡。透過漢番基督徒人際與社會網絡的觀察,重新審視人際與社會網絡在基督教傳播及台灣基督教史中的重要性。

系統號:

A-025531

【演講】侯坤宏:走在研究佛教史的路途

標題:

時間:

2024年10月17日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學歷史學系視聽教室(臺北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

侯坤宏(玄奘大學榮譽客座教授)

內容簡介:

分享多年來研究歷史的體會,從有關研究領域(區塊)的選擇、史料(含檔案與口述歷史等)之蒐集與利用、佛教(史蹟)場域踏查、研究佛教史應具備的心態等方面進行解說,希望能提供一些個人想法,給研究歷史有興趣的人參考。

講者簡介: 侯坤宏(1955-);侯先生在國立政治大學完成歷史教育,並以《抗戰時期的中央財政與地方財政》的論文,取得博士學位。之後研究重心由「財經史」轉向「佛教史」,撰有《浩劫與重生:一九四九年以來的大陸佛教》、《太虛時代:多維視角下的民國佛教(1912–1949)》、《論戰後臺灣佛教》、《印順導師年譜》等書。

系統號:

A-025608

【演講】鈴木惠可:看海、入山、走街頭:臺灣風景圖像100年

標題:

時間:

2024年10月19日(週六)10:00-11:00

地點:

中研院史語所文物陳列館五樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

鈴木惠可(中央研究院歷史語言研究所助研究員)

內容簡介:

主持人:陳正國(中央研究院歷史語言研究所研究員兼副所長)

系統號:

A-025616

【演講】孔令偉:清朝「閉關鎖國」嗎?從世界史看清帝國歐亞情報網

標題:

【演講】孔令偉:清朝「閉關鎖國」嗎?從世界史看清帝國歐亞情報網

時間:

2024年10月19日(週六)11:00-12:00

地點:

中研院史語所文物陳列館五樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

孔令偉(中央研究院歷史語言研究所助研究員)

內容簡介:

主持人:陳正國(中央研究院歷史語言研究所研究員兼副所長)

系統號:

A-025640

【演講會】2024中國法制史學會秋季論壇

標題:

時間:

2024年10月19日(週六)14:00-17:00

地點:

國立台灣師範大學歷史學系視聽教室 (台北市大安區和平東路一段162號勤大樓4樓)

主辦單位:

中國法制史學會

主講人:

江存孝 東吳大學法學院 助理教授/ 梁弘孟 國立中正大學法律系 副教授

聯絡人:

唐秘書,E-mail: assn.legalhistory@gmail.com

報導者:

中國法制史學會

內容簡介:

主持人:陳惠馨(國立政治大學法律系退休教授)

與談人:陳韻如(國立臺灣大學法律學院副教授)

14:00~14:30 報到

14:30~15:30 江存孝(東吳大學法學院助理教授)

從日本近代民法到現代民法的轉折點:試探民法學者末弘嚴太郎的法思想

15:30~15:40 中場休息

15:40~16:40 梁弘孟(國立中正大學法律系副教授)

從大理院判解看親屬會議在民初的立法與司法

16:40~17:00 綜合討論

※如您有意參加,敬請不吝來信法制史學會唐秘書

系統號:

A-025638

【演講】高田時雄:異域を記述する―書物の東西交渉

標題:

時間:

2024年10月19日(週六)14:00-15:30

地點:

東洋文庫2階講演室(東京都文京区本駒込2-28-21)

主辦單位:

東洋文庫

主講人:

高田時雄(京都大学名誉教授、東洋文庫図書部長)

聯絡人:

Tel: 03-3942-0280,E-mail: museum@toyo-bunko.or.jp

內容簡介:

※お申し込み受付は2024年9月1日10時から開始いたします。(9月1日10時より以前の申し込みは無効となります)

※お申し込みの締め切りは10月18日正午(12時)です。ただし、定員に達しましたらそれより前に締め切らせていただきますのでご了承ください。

※一度に複数人分お申し込みをすることはできません。お一人ずつお申し込みください。

※当日は1階ミュージアム受付で入館手続きをする際に、お名前をお知らせいただき、講演会参加証をお受け取り下さい。

※講演会をキャンセルする場合は、お手数ですが以下の電話番号、またはメールアドレス宛に必ずご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。

系統號:

A-025501

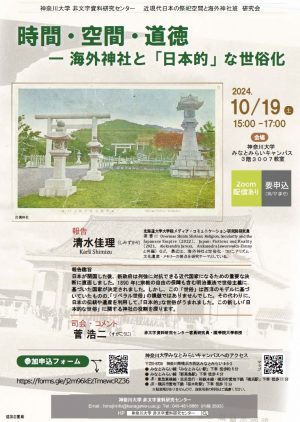

【演講】時間・空間・道徳-海外神社と「日本的」な世俗化

標題:

時間:

2024年10月19日(週六)15:00-17:00

地點:

神奈川大学みなとみらいキャンパス3階3007教室+ZOOM(横浜市西区みなとみらい 4-5-3)

主辦單位:

神奈川大学非文字資料研究センター

主講人:

清水佳里(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院研究員)

內容簡介:

【司会】:菅浩二(非文字客員研究員・國學院大學教授)

【報告趣旨】:日本が開国した後、新政府は列強に対抗できる近代国家になるための重要な決断に直面しました。1890年に宗教の自由の保障も含む明治憲法で世俗主羞に基づいた国家が決定されました。しかし、この「世俗」は西洋のモデルに基づいていたものの、「リベラル世俗」の模倣ではありませんでした。その代わりに、日本の伝統や遺産を利用して、「日本的」な世俗がうまれました。この新しい「日本的な世俗」に関する神社の役割を探ります。

系統號:

A-025546

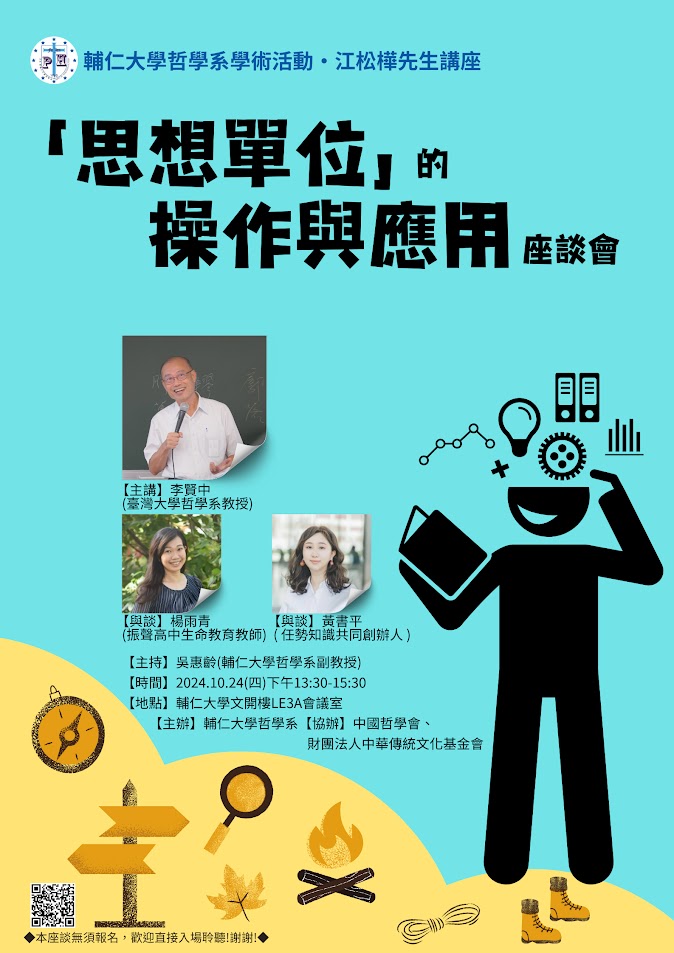

【座談會】「思想單位」的操作與應用

標題:

時間:

2024年10月24日(週四)13:30-15:30

地點:

輔仁大學文開樓LE3A會議室(新北巿新莊區中正路510號)

主辦單位:

天主教輔仁大學哲學系 、中國哲學會、財團法人中華傳統文化基金會

主講人:

李賢中(國立臺灣大學哲學系教授)

聯絡人:

李惠美,Tel: (02)29052327

報導者:

李惠美

內容簡介:

與談人:黃書平(任勢知識共同創辦人)、楊雨青(振聲高中生命教育教師)

主持人:吳惠齡(天主教輔仁大學哲學系副教授)

舉辦方式:實體會議

◆本座談無須報名,歡迎直接入場聆聽,謝謝。◆

系統號:

A-058833

【演講】王御風:從野球到國球:臺灣棒球的發展歷史

標題:

時間:

2024年10月24日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

王御風(高雄科技大學博雅教育中心教授/前高雄市立歷史博物館館長)

聯絡人:

采集處第三科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

每年四月到十月,臺灣各地的棒球場總是擠滿人群,欣賞最受歡迎的運動項目。這個起源於美國,由日本傳入,現在被稱為「國球」的運動,是如何在臺灣落地生根?臺灣人如何從殖民者手中學會打棒球?而在戰後民心困頓之際,如何透過「世界冠軍」的美夢,塑造出國族美夢?而在臺灣錢淹腳目時代所成立的職業聯盟,又如何在兩聯盟惡鬥與簽賭惡夢中堅持至今?讓我們一起來討論這個與臺灣歷史緊密結合的臺灣棒球故事。

系統號:

A-025533

【演講】楊儒賓:風土論與海洋儒學——對當代處境的情境主體之反思

標題:

【演講】楊儒賓:風土論與海洋儒學——對當代處境的情境主體之反思

時間:

2024年10月24日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學進修推廣學院1樓演講堂(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

楊儒賓(中央研究院院士暨清大哲學研究所講座教授)

內容簡介:

臺灣位處東亞大陸的一塊島嶼,主要居民為具有不同歷史記憶的漢族,它有歷史意義的地進入文字化歷史的時間約四百年,也就是大航海以降近世世界的開始。它與中國其他各地(包含各島嶼,也許港澳例外)不同,它是現代性的島嶼,帶有較多的現代化轉型的創傷,也含有更多現代性的因素。身為知識人,台籍知識人不能不面對獨特的處境,形成一種有意義的文化風土論的思考。本篇報告以洪耀勳在二戰前夕提出的「臺灣風土論」以及蔣年豐在上世紀九〇年代提出的「海洋儒學」為核心,從具體哲學的情境主體立論,檢證他們的文化風土論的內涵――一種有別於戰爭隱喻的地緣政治學的思考。

講者簡介: 楊教授現為國立清華大學哲學所特聘講座教授。其學術專長為宋明理學、道家哲學、身體理論、神話思想;先生屢屢在中國哲學研究領域突破舊典範,開闢新議題,引領新思潮,有聲於時。並曾為日本東京大學、九州大學及美國威斯康辛大學訪問學人。2011年11月成立臺灣中文學會,並擔任理事長。楊教授著作豐富,享譽士林;曾獲三次傑出研究獎,而《儒門內的莊子》一書更榮獲科技部人文及社會科學領域「2020最具影響力研究專書」。2024年先生榮任中央研究院院士。

系統號:

A-025609

【演講】劉維開:蔣中正日記1964年

標題:

時間:

2024年10月25日(週五)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所戰後臺灣政治史共同研究專題

主講人:

劉維開(國立政治大學歷史學系退休教授)

內容簡介:

主持人:蘇聖雄(中央研究院近代史研究所副研究員)

演講說明:「戰後臺灣政治史共同研究專題」為本所幾位對戰後臺灣政治史有興趣的同仁成立,藉研讀重要史料,相互攻錯交流,共同推動戰後臺灣政治史研究。2021年起召開讀書會閱讀《蔣中正日記》,自1949年的日記開始,每次閱讀半年,至今已讀到1963年,歷次讀書會皆邀請相關領域的專家進行導讀演講。接下來將繼續閱讀《蔣中正日記》,每次閱讀一年,歡迎對冷戰史、戰後臺灣史、近代東亞史等相關研究有興趣的師生參加。

系統號:

A-058823

【演講】陳力航:從檔案與歷史的角度來談非虛構寫作——以《零下六十八度》、《慢船向西》為例

標題:

【演講】陳力航:從檔案與歷史的角度來談非虛構寫作——以《零下六十八度》、《慢船向西》為例

時間:

2024年10月31日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上直播(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

陳力航(日治臺灣史研究者)

聯絡人:

采集處第三科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

本次演講將從檔案與歷史研究的視角,探討非虛構寫作的內涵。利用《零下六十八度》與《慢船向西》作為案例,透過具體的歷史事件與人物故事,呈現如何將豐富的歷史資料轉化為引人入勝的非虛構寫作。這些作品記錄了台灣人在特定歷史階段的生活與挑戰,如《零下六十八度》主角陳以文的西伯利亞戰俘經驗,以及從檔案中呈現的曲折返鄉過程;而《慢船向西》書中的醫師們,如何受到台灣總督府的影響而前往中國,並在各地有所發展。

系統號:

A-025532

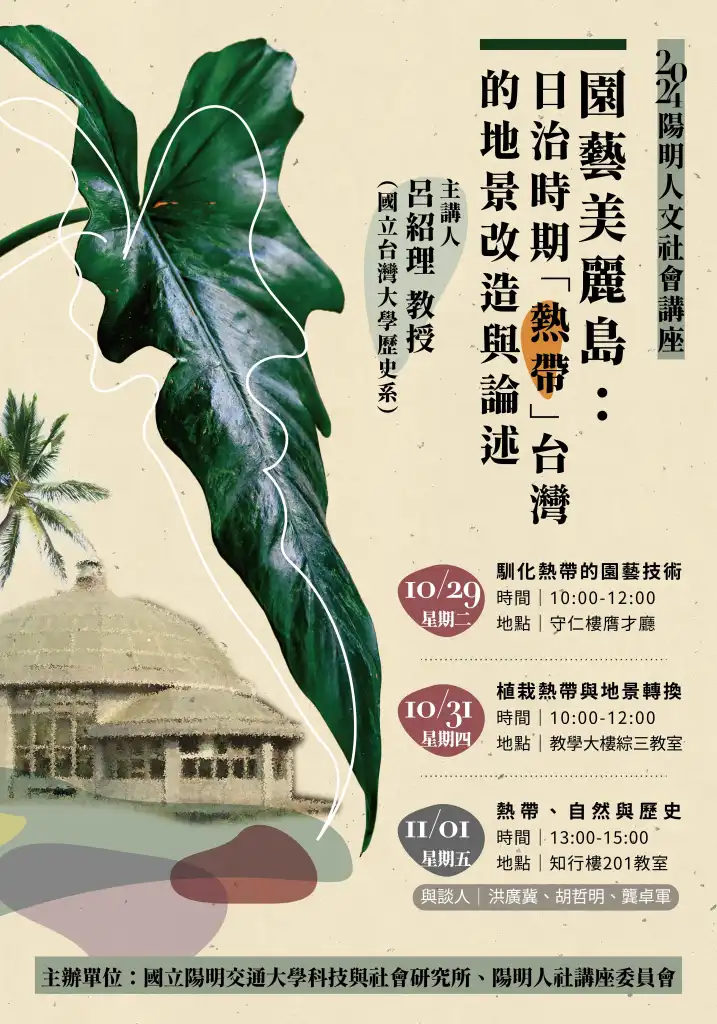

【座談會】園藝美麗島:日治時期『熱帶』臺灣的地景改造與論述

標題:

時間:

2024年11月1日(週五)13:00-15:00

地點:

國立陽明交通大學知行樓201教室(臺北市北投區立農街二段155號)

主辦單位:

國立陽明交通大學科技與社會研究所、陽明人社講座委員會

內容簡介:

「陽明人文社會講座」為民國 107 年國立清華大學楊儒賓教授委請國立陽明大學人文與社會科學院規劃設置與運作。講座以思想家王陽明先生之「陽明」為名,以促進人社領域學術研究之發展。

【座談會】熱帶、自然與歷史

主持人:傅大為(國立陽明交通大學科技與社會研究所 榮譽教授)

與談人:洪廣冀(國立臺灣大學地理環境資源學系副教授)、胡哲明(國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所教授)、龔卓軍(國立台南藝術大學藝術創作理論研究所教授)

系統號:

A-059015

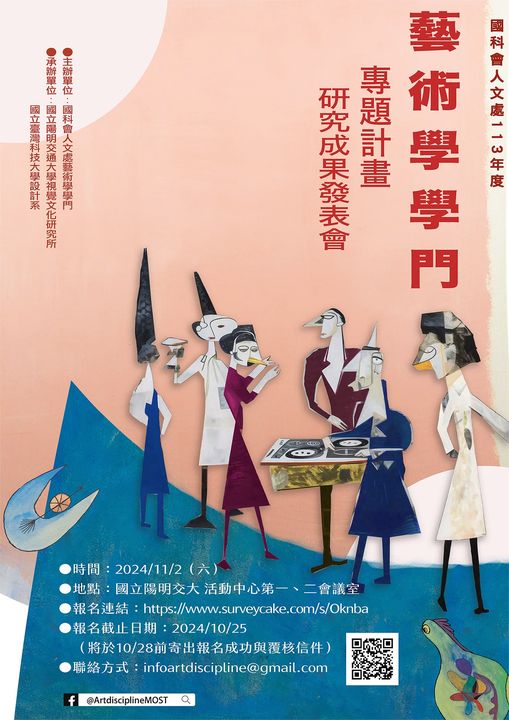

【演講會】國科會人文處113年度藝術學學門專題計畫研究成果發表會

標題:

【演講會】國科會人文處113年度藝術學學門專題計畫研究成果發表會

時間:

2024年11月2日(週六)8:40-18:00

地點:

國立陽明交大活動中心第一、第二會議室(臺北市北投區立農街二段155號)

主辦單位:

國科會人文處藝術學學門

聯絡人:

林助理,E-mail: infoartdiscipline@gmail.com

內容簡介:

國科會人文處藝術學學門為提升研究動能,促進研究經驗分享,創造更多前瞻/跨領域議題的交流與合作機會,舉辦專題計畫研究成果發表會,邀請學門中具代表性的學者發表研究成果,我們拋磚引玉,以議題為導向,邀請學門中少數學者發表研究成果,分享計畫的規劃、申請、執行以及成果發表心得,並期待學門中的多數學者可以前來切磋與交流,激盪出跨領域的對話與合作風氣。壓軸的圓桌座談,則將邀請擔任各場次主持人的資深學者共聚一堂,引言與對談學門的前瞻/跨領域議題。

※注意事項:

1. 本次研究成果發表會採線上免費報名(恕不提供停車優待),因場地名額有限,敬請參與者報名速從。

2. 本次活動報名至額滿截止或10月25日,並於10月28日前寄出報名成功與覆核信件。

3. 活動當日敬備報名者午膳與茶敘,請於報名時圈選素食、葷食或告知特殊情況。

4. 活動當日請依規定辦理簽到,並自備環保杯與餐具,敬請配合,謝謝。

系統號:

A-025627

【演講】張俐璇:臺灣文史轉譯故事——談《小封神藏寶圖》與《文壇封鎖中》

標題:

【演講】張俐璇:臺灣文史轉譯故事——談《小封神藏寶圖》與《文壇封鎖中》

時間:

2024年11月2日(週六)14:00-16:30

地點:

國立臺灣圖書館4045教室(新北市中和區中安街85號)

主辦單位:

國立臺灣圖書館

主講人:

張俐璇(國立臺灣大學臺灣文學研究所副教授、吳三連獎基金會秘書長)

聯絡人:

Tel: (02)2926-6888 #5417

內容簡介:

從《許丙丁作品集》到闖關遊戲《小封神藏寶圖》,從桌上遊戲《文壇封鎖中》到《出版島讀:臺灣人文出版的百年江湖》,臺灣文史轉譯故事,可以怎麼說?歡迎參與,一起將故事繼續說下去。

系統號:

A-025645

【演講】郭至汶:當AI遇到歷史學

標題:

時間:

2024年11月4日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所數位人文共同研究專題

主講人:

郭至汶(國立嘉義大學應用歷史學系助理教授)

內容簡介:

主持人:連玲玲(中央研究院近代史研究所研究員兼副所長)

演講說明:

2022年3月,一篇刊登在權威科學期刊《自然》(Nature)的文章—“Restoring and attributing ancient texts using deep neural networks”,將人工智慧的方法應用於古典歷史的研究中。這篇文章以帕卡德人文學院(The Packard Humanities Institute)所提供的近八萬份古希臘銘刻文為資料集,利用深度神經網絡訓練出一模型“Ithaca”,用以恢復受損的古希臘銘刻文。根據研究團隊的統計,歷史學家經由Ithaca的輔助,其判讀受損銘刻文的正確率由25%提升至72%,大幅提高歷史學者對文本的掌握度。這項研究的問世,為人工智慧如何影響歷史學提供了絕佳的範例。本演講將以此為基礎,探討AI可以為歷史學做什麼、如何與歷史學擦出火花,並介紹AI的工具樣態、範例資源(例如:Programming Historian)等相關議題。

系統號:

A-058825

【演講】裴卿:歷史氣候變遷與社會變遷:中國歷史文獻與多時空地理尺度分析

標題:

【演講】裴卿:歷史氣候變遷與社會變遷:中國歷史文獻與多時空地理尺度分析

時間:

2024年11月5日(週二)14:00

地點:

中研院人社中心第一會議室+Webex線上直播(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心

主講人:

裴卿 (香港理工大學土地測量及地理資訊學系、中國歷史及文化學系合聘副教授)

聯絡人:

Tel: (02)2782-1693

內容簡介:

Webex會議號:2515 777 1084

密碼:1105

系統號:

A-025606

【演講會】中研院史語所歷史學門獎助博士生年度成果報告

標題:

時間:

2024年11月5日(週二)14:00-16:00

地點:

中研院史語所研究大樓七樓703會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史學門

聯絡人:

羅小姐,Tel: (02) 2782-9555分機351;E-mail: llf@asihp.net

報導者:

中研院史語所歷史學門

內容簡介:

報告人(一):王齊聖(國立臺灣大學歷史研究所博士生)

題目:杜牧(803-852)筆下的聖人形象:論中晚唐政治思想的一個側面

與談人:李長遠(中研院史語所助研究員)

報告人(二):許偉恒(國立清華大學歷史研究所博士生)

題目:隆、萬之際王守仁從祀孔廟爭議再探

與談人:王鴻泰(中研院史語所研究員)

主持人:陳雯怡(中研院史語所副研究員 / 歷史學門召集人)

系統號:

A-058819

【演講】李豐楙:節俗、時序與境觀:道教作為文化百寶箱

標題:

時間:

2024年11月6日(週三)14:00-16:30

地點:

國立臺灣大學校史館(臺北市大安區羅斯福路四段一號 )

主辦單位:

國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心、國立臺灣大學

主講人:

李豐楙(中央研究院院士)

聯絡人:

張小姐,Tel: 02-23511099#309;E-mail: tzuling320@ntu.edu.tw、江小姐,Tel: 02-23511099#321;E-mail: chiangyi0301

內容簡介:

道教與華人生活的緊密連結在許多經典文學作品中得以體現。這些文學作品不僅描繪了人們日常生活與宗教之間的互動,也反映出他們對自然界的敬畏以及對精神歸屬的追求。道教在華人文化中,作為一個經歷了千年發展的信仰體系,其神話、人物、思想和儀式行為,持續被融入和調整,顯示出其持久的影響力。本次專題旨在以科普的方式,將這些與道教相關的文化現象以易於理解的方式呈現,透過清晰的解說掌握深奧的宗教與文化連結。

系統號:

A-059007

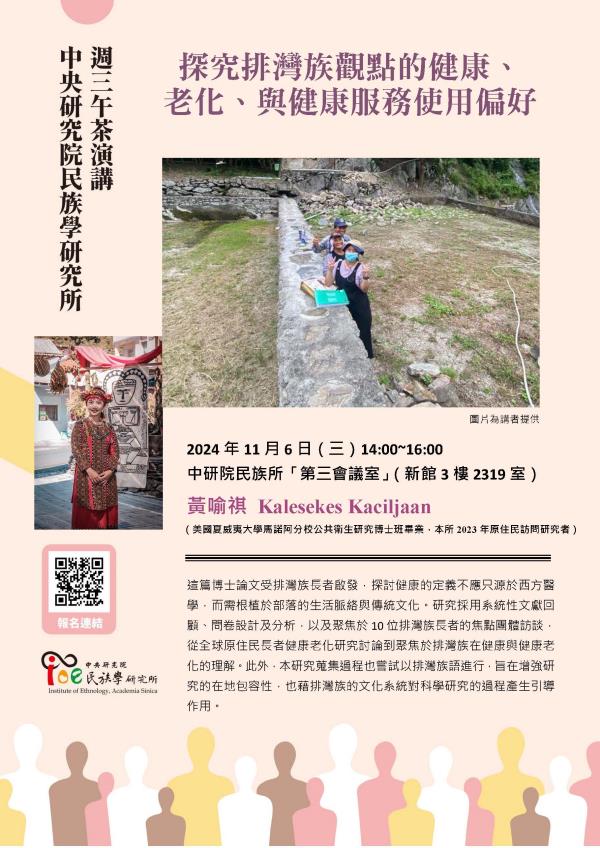

【演講】黃喻祺:探究排灣族觀點的健康、老化、與健康服務使用偏好

標題:

【演講】黃喻祺:探究排灣族觀點的健康、老化、與健康服務使用偏好

時間:

2024年11月6日(週三)14:00-16:00

地點:

中研院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

主講人:

黃喻祺 Kalesekes Kaciljaan(夏威夷大學公共衛生研究所博士班畢業、中央研究院民族學研究所2023年原住民訪問研究者)

聯絡人:

林小姐,Tel: (02) 2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:劉文(中央研究院民族學研究所副研究員)

摘要:這篇博士論文受排灣族長者啟發,探討健康的定義不應只源於西方醫學,而需根植於部落的生活脈絡與傳統文化。研究採用系統性文獻回顧、問卷設計及分析,以及聚焦於10位排灣族長者的焦點團體訪談,從全球原住民長者健康老化研究討論到聚焦於排灣族在健康與健康老化的理解。此外,本研究蒐集過程也嘗試以排灣族語進行,旨在增強研究的在地包容性,也藉排灣族的文化系統對科學研究的過程產生引導作用。

報名期間:即日起至10月29日(星期二)23:00截止

錄取須知:經大會審核通過方得參加,恕不接受現場報名。

錄取與否通知:大會將於10月30日(星期三)展開審核作業,預計於11月1日(星期五)前以email通知,屆時請留意收信,並請詳閱通知信內容,謝謝。

備註:若11月1日(星期五)16:00前還未收到通知信,敬請來電或來信詢問,感謝。

系統號:

A-058870

【演講】李豐楙:時序與觀:道教作為「文化百寶箱」

標題:

時間:

2024年11月7日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學進修推廣學院1樓演講堂(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

李豐楙(中央研究院院士暨政治大學名譽講座教授)

內容簡介:

從許多經典文學作品中,能夠發現道教和華人生活存在著密不可分的關係,透過文學的闡述,能解讀出人們的生活行為和宗教間的連結,以及對天地的敬畏之情和追求心靈歸屬的渴望。社會學家Ann Swidler提出文化就是一個工具箱,人們看待文化,就像一個工具盒或一套資源總集,從中自由選取運用組合。道教存在於漢人社會也像是「文化百寶箱」,在連綿的歷史長河中,道教的神話、人物、思想及行為等,不斷地被收納,或拿出來改造使用,千年歷史一直經歷過淘汰和留存的發展過程。

講者簡介: 政治大學名譽講座教授、中央研究院中國文哲研究所兼任研究員,中央研究院院士。學術領域為道教文學、道教文化及華人宗教,發表論文兩百餘篇,出版專著十一種。早期以「道教文學」為主要研究方向,後來擴及《道藏》、道教儀式及文化、華人宗教等,研究方法即綜合經典文本、歷史文獻、田野調查及實踐經驗。因應西方的「聖與俗」理論,提出本土化的「常與非常」觀點,其議題含括廣泛:節慶狂歡、變化神話、生死思維、解除儀式以及文學(謫凡小說的非常人物),展開學術社群的對話。認為華人社會的思想、神話、宗教以及民俗等,根據陰陽相對思維而有互補性。近年來與圖書館與博物館合作,在世界宗教博物館舉辦展覽,與故宮博物院合作研究館藏道教畫,整理中央圖書館收藏的天文圖像圖冊。

系統號:

A-025612

【演講】柯斯安:以「漢語新名詞資料庫」為例,探索東亞概念史研究幾點問題

標題:

【演講】柯斯安:以「漢語新名詞資料庫」為例,探索東亞概念史研究幾點問題

時間:

2024年11月8日(週五)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所數位人文共同研究專題

主講人:

柯斯安(Christian Schmidt,中央研究院中國文哲研究所博士後研究員)

內容簡介:

主持人:連玲玲(中央研究院近代史研究所研究員兼副所長)

演講摘要:

1. 介紹「漢語新名詞資料庫」的功能與研究應用:界面和操作,普通和進階搜索功能等等。

2.「漢語新名詞資料庫」自2024年5月公開,旨在成為東亞概念史研究的新工具,從語言詞彙史的角度協助研究者,資料庫涵蓋近代新名詞研究(1903-1944年)與現代和製漢語研究(1950年以後),並結合中、日、英三語的歷史語料(1600-1920年)。資料庫不僅可以查詢新詞的形成與來源,還有助於探討新名詞研究與和製漢語研究的學術性問題。

3. 探討東亞概念史三個問題:

(1)日語借詞分類:日語借詞——新名詞——和製漢語等術語之間的差別,以及日語借詞的學術分類 ;翻譯西方概念的方法和陷阱。

(2)何為關鍵概念?如何與基本詞、一般詞彙、術語加以區別?

(3)知識——概念——詞彙之間的差異及動態關係:從概念史反映的是社會史、科學史、知識史、詞彙史,其中概念要視為變動的抑或固定的?被動的抑或主動的?激勵變化的抑或記錄變化的?

系統號:

A-058826

【演講】楊祖漢:魏晉玄學與天台圓教

標題:

時間:

2024年11月11日(週一)13:30-15:30

地點:

輔仁大學文華樓LI410(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

天主教輔仁大學哲學系

主講人:

楊祖漢(東吳大學文理講座教授、國立中央大學哲研所榮譽教授)

聯絡人:

李小姐,Tel: (02)29052327

報導者:

李小姐

內容簡介:

主持人:黃麗綺(天主教輔仁大學哲學系副教授)

舉辦方式:實體會議

◆本演講無須報名,歡迎直接入場聆聽,謝謝。◆

系統號:

A-058969

【演講】柯志明:清代臺灣的人群分類與治理部署:向先驅者施添福教授致敬

標題:

【演講】柯志明:清代臺灣的人群分類與治理部署:向先驅者施添福教授致敬

時間:

2024年11月14日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學進修推廣學院1樓演講堂(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

柯志明(中央研究院院士暨社會學研究所特聘研究員)

內容簡介:

施添福教授〈清代臺灣竹塹地區的土牛溝和區域發展:一個歷史地理學的研究〉(1990) 與〈國家與地域社會:以清代臺灣屏東平原為例〉(1998) 兩篇先驅性的研究,分別就(高山族、平埔族、漢人)族群以及(福佬、客家)社群的分布與關係,提供開拓性的探討,堪稱是清代臺灣人群分類版圖的先驅研究。

基於前述施添福研究的基礎,講者進一步探究清代臺灣的人群分類與治理部署。本演講除說明十八世紀下半葉「生番在內、漢民在外,熟番間隔於其中」(福建布政使高山語)的三層式族群空間體制(三層制)如何在國家權力策略性的治理部署以及底層──「熟番」與「奸民」──的對應行動和反抗下,生成與轉化之外,同時試圖闡明國家權力在十九世紀時於前述常態治理體制之外兼行運用權變部署,「兼用經權」(閩浙總督方維甸語),利用漳泉客社群分類矛盾分化漢人社會,終至以權害經,造成民間武力的坐大與失控,以致殃及前者。

講者簡介: 柯志明,中央研究院院士,社會學研究所特聘研究員、臺灣史研究所合聘研究員。研究旨趣在,透過治理實作的體制分析,建構一個以外來國家權力與在地臺灣社會間之互動作為主軸的歷史解釋架構,為臺灣社會變遷提供一主體性史觀。過去研究的領域包括歷史社會學、發展社會學、工業與勞動關係研究、農民研究,在時間軸上採取逆溯的方式,始於當代農民分類和分化研究以及都市小型製造業生產組織和勞動體制研究,繼而戰後土地改革研究,日治米糖相剋體制研究,終至晚近清治治理部署與抗爭政治研究。

系統號:

A-025615

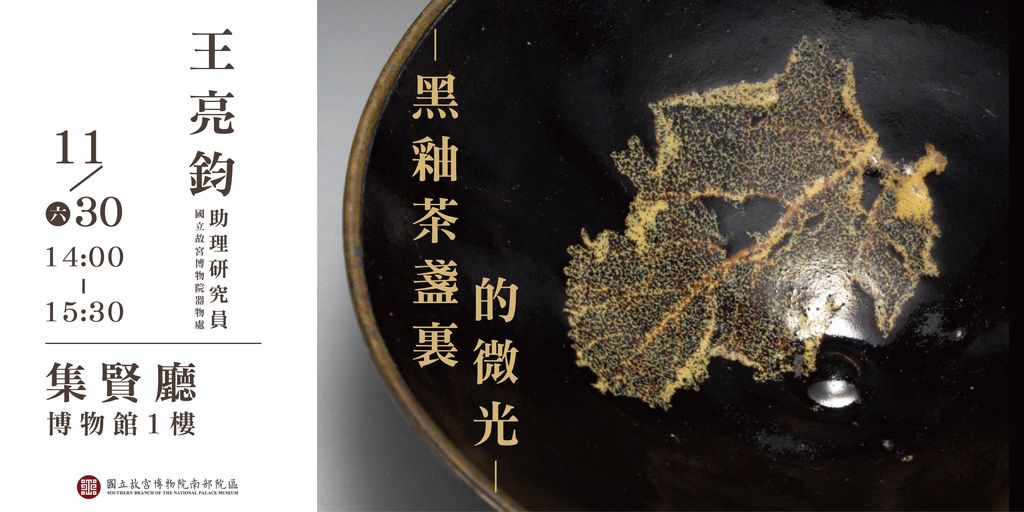

【演講】王亮鈞:黑釉茶盞裏的微光

標題:

時間:

2024年11月30日(週六)14:00-15:30

地點:

國立故宮博物院南部院區集賢廳(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院南部院區

主講人:

王亮鈞(國立故宮博物院器物處助理研究員)

內容簡介:

講座將介紹宋代的飲茶文化如何改寫歷史,催生黑釉茶盞的流行。同時,將帶領各位如何透過自己的雙眼,欣賞黑釉茶盞迷人之處,及其於龐大的陶瓷史中,所散發的優雅微光。

系統號:

A-025593

【演講】蔡松穎:社會網絡分析(SNA)如何應用於歷史學?

標題:

時間:

2024年12月3日(週二)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所數位人文共同研究專題

主講人:

蔡松穎(國立臺灣大學歷史學系博士)

內容簡介:

主持人:連玲玲(中央研究院近代史研究所研究員兼副所長)

演講摘要:

本演講將會介紹社會網絡分析的基本原理、相關研究、資源,以及簡單的實際操作流程,以利聽者可以自行操作。並會以講者撰寫〈清代歸化城中的山西商人群體及其社會網絡分析〉、〈貨幣的地域性:以清代歸化城錢為例(1822-1912)〉二文的經驗為例,介紹社會網絡分析可以怎樣運用在歷史學研究中,其可能性與限制分別為何。

系統號:

A-058827

【演講】巫仁恕:什麼是犯罪史?

標題:

時間:

2024年12月19日(週四)14:10-16:00

地點:

政治大學季陶樓340107教室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學歷史學系

主講人:

巫仁恕(中央研究院近代史研究所研究員兼副所長)

聯絡人:

E-mail: history@nccu.edu.tw

內容簡介:

主持人:陳秀芬(國立政治大學歷史學系教授)

系統號:

A-025588

【系列講座】「看得見的紅樓夢」特展專題系列講座

標題:

時間:

2024年8月至10月,共5場

地點:

國立故宮博物院北部院區B1多媒體室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

吳小姐,Tel: (02)2881-2021分機2626

內容簡介:

【第四場】

日期:10月15日(二)14:00-16:00

講題:《紅樓夢》的銀庫

講者:賴惠敏|中央研究院近代史研究所研究員

【第五場】

日期:10月31日(四)14:00-16:00(本場次提供臉書直播)

講題:《紅樓夢》與清宮密碼

講者:馬以工|中華大學特聘講座教授

系統號:

A-025660

【系列講座】臺灣當前挑戰系列講座

標題:

時間:

2024年6月至2025年1月,共13場

地點:

中研院社會學研究所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會學研究所、歐美研究所、法律研究所

聯絡人:

梁小姐,Email: as0200802@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

這改由中央研究院社會所、法律所、歐美所三所聯合主辦ê講座,特別邀請無仝專門ê教授,針對目前台灣所拄著ê各種要緊問題提出上新分析。不止法律、政治、國際關係、社會爾爾,嘛有科技、哲學、教育、歷史、精神醫學等等誠濟專門ê學者同齊討論台灣現此時上硬篤ê挑戰,同時提出對策佮未來政策建議。歡迎社會佮學界ê先進鬥陣參加。

🎯活動說明:

1️⃣「台灣當前挑戰系列講座」皆以台語進行。

2️⃣本場次演講規劃現場參與及社會所臉書直播方式進行。

系統號:

A-025491

【系列演講】回溯與齊發:當代臺灣史研究系列講座

標題:

時間:

2024年5月至12月,共5場

地點:

東吳大學外雙溪校區國際會議廳B015+線上會議(臺北市士林區臨溪路70號)

主辦單位:

東吳大學歷史學系、財團法人林本源中華文化教育基金會

聯絡人:

Tel: 02-2881-9471分機6172、6173,E-mail: history@gm.scu.edu.tw

內容簡介:

為增進歷史系師生對當代臺灣史學研究的新視野,並向社會大眾推廣歷史研究的新成果和新趨勢,東吳歷史邀請專家學者們,舉辦五場專題講座,誠邀各界學友蒞臨參與。

■第三場

時 間∣10/09(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 綜合大樓 國際會議廳 B015

主講人∣顏娟英老師(中央研究院歷史語言研究所兼任研究員)

講 題∣臺灣美術史的新展望

■第四場

時 間∣11/27(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 綜合大樓 國際會議廳 B015

主講人∣陳建守老師(中央研究院近代史研究所助研究員)

講 題∣殷海光與維也納學圈

■第五場

時 間∣12/04(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 綜合大樓 國際會議廳 B015

主講人∣呂紹理老師(國立臺灣大學歷史學系教授)

講 題∣從柑橘到蝴蝶蘭:士林園藝試驗所與園藝產業的發展

系統號:

A-025492

【系列演講】臺美文學專題 Seminar on Taiwanese American Literature

標題:

【系列演講】臺美文學專題 Seminar on Taiwanese American Literature

時間:

2024年9月至10月,共2場

地點:

臺灣大學臺文所324教室(臺北市大安區羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學臺灣文學研究所

主講人:

范致忠(Christopher T. Fan,加州大學爾灣分校英文系副教授)

內容簡介:

主持人:謝欣芩(國立臺灣大學臺灣文學研究所副教授)

第一場:

日期:2024.09.25(三)10:20-13:10

地點:臺大臺文所324教室(國青大樓)

講題:Asian American Literature I: Northeast Asia and Post-65

(英文演講)

第二場:

日期:2024.10.02(三)10:20-13:10

地點:臺大臺文所324教室(國青大樓)

講題:Asian American Literature II: Cold War Feelings in Taiwanese American Literature

(英文演講)

系統號:

A-025506

【工作坊】「殖民、帝國與現代政治的構築」工作坊

標題:

時間:

2024年10月4日(週五)13:40-17:00

地點:

國立臺北大學公共事務學院806室(新北市三峽區大學路151號)

主辦單位:

國立臺北大學公共行政暨政策學系、中央研究院「帝國與文明」主題計畫

內容簡介:

場次一:主持人:褚縈瑩(臺北大學歷史學系助理教授)

發表人:徐胤承(臺灣海洋大學海洋法律與政策學院海洋政策碩士學位學程助理教授)

發表題目:非典型現代性的西班牙帝國殖民與變遷:1492-1591年

發表人:馮卓健(輔仁大學歷史學系助理教授)

發表題目:英帝國危機時期美洲革命派與效忠派不同的帝國想像

場次二:主持人:劉佳昊(臺北大學公共行政暨政策學系助理教授)

發表人:李雨鍾(臺灣師範大學國文學系博士後研究員)

發表題目:大陸帝國主義、西方主義與哲學民族主義:從鄂蘭的分析談起

發表人:鄭楷立(銘傳大學通識教育中心助理教授)

發表題目:不平衡與綜合發展:資本主義下的國際社會

※場地空間有限,有意與會者請儘早前往

系統號:

A-025572

【工作坊】歷史、記憶與主體追尋——牡丹社事件150週年工作坊

標題:

【工作坊】歷史、記憶與主體追尋——牡丹社事件150週年工作坊

時間:

2024年10月18日(週五)9:20-17:30

地點:

中研院南部院區跨領域研究大樓I楊祥發會議廳(臺南市歸仁區歸仁十三路一段100號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所、中央研究院民族學研究所、中央研究院原住民族研究培訓計畫

聯絡人:

廖助理,Email: as0200086@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

備註:

1.欲報名者請填妥報名表單,報名系統將於10/13(日)關閉;報名成功者將於10/14(一)發信通知。

2.報名成功後若不克參加,請來信告知(廖助理,Emailas0200086@gate.sinica.edu.tw),否則日後將不錄取。

3.本次演講以實體方式舉行。

系統號:

A-025628

【工作坊】「近代之前的要塞與城堡」工作坊

標題:

時間:

2024年10月23日(週三)9:00-18:00

地點:

中研院史語所研究大樓704會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所、「基礎建設的歷史」讀書會

聯絡人:

工作坊兼任助理 陳先生,E-mail: 61122008L@ntnu.edu.tw

內容簡介:

【會議簡介】

本工作坊以近代前各政權的據點、要塞與城堡為中心,分別就「近世東亞的城池堡塞」、「早期中國的關隘堡寨」與「近代亞非殖民地的城堡要塞」三大主題,邀請國內外學者進行發表與討論。

【活動說明】

1.本會議不提供紙杯與免洗餐具,敬請自備環保杯及餐具。

2.本會議為實體會議,需報名參加,並無直播或線上會議。

3.請勿錄影、錄音,或未經授權擅將演講內容及影像公開傳播。

4.與會者限35人,將於會前寄發電子郵件通知。

5.敬請依據實際到場人員填寫,以利餐點準備。

6.有發燒或呼吸道等症狀,建議配戴口罩與會。

系統號:

A-025637

【工作坊】「中國哲學的物思維」青年學者工作坊

標題:

時間:

2024年11月14日(週四)

地點:

中研院中國文哲研究所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院文哲所中國哲學研究室與比較哲學研究室

聯絡人:

陳亮孜,Tel: 02-27895715;Email: rucp@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

◎本活動以論文發表與討論為主,即日起公開徵稿,歡迎青年學者踴躍報名參與,共襄盛舉。

◎徵稿領域傳統與當代中國哲學或涉及中國哲學之比較哲學研究均可。特別歡迎青年學者就下列議題,撰寫中國哲學相關論文:

(一)儒、釋、道各家對於「物」 的定義、存在、本性、內涵與功用、價值與意義的哲學見解。

(二)儒、釋、道各家對於「物」本質的把握、詮釋方法與思想意涵 ,道與氣與物、心與物之相關性等議題 。

(三)中國哲學論「物」的特色與限制,以及其當代意義與價值。

◎徵稿對象工作坊舉辦日期前未滿四十五歲,具有中華民國國籍或居住在臺灣的博士生、新科博士以及博士後研究學者。

◎食宿與交通遠道而來的學者,本所將支付往返高鐵車票及一天住宿。會議當天本所亦備有餐點提供給與會學者。

系統號:

A-025495

【研習營】中研院史語所第28屆歷史研習營:山與海——環境、人群、行動

標題:

【研習營】中研院史語所第28屆歷史研習營:山與海——環境、人群、行動

時間:

2025年1月13日至17日(週一至週五)

地點:

佛光大學(宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路160號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

聯絡人:

羅小姐,Tel: (02)2782-9555轉分機351;E-mail: ihpcamp@asihp.net

報導者:

中央研究院歷史語言研究所

內容簡介:

在二十一世紀的前四分之一將進入尾聲之際,地球環境的變遷已經成為人類全體必須面對的挑戰。在這樣的時刻,回過頭去重新觀察、思考人與自然的互動,以及由此產生的社會與歷史,是此次歷史研習營的目標。

此次研習營以「山與海──環境、人群、行動」為題。「山」與「海」是觀察的對象與起點,將焦點轉移到過去多被視為阻隔或通道的山或海,以它們為主體來思考人類生存的空間與形成的社會。「環境、人群、行動」則是探索的方向。環境包含資源與不同地理空間中的不同生活方式;注意人與自然的關係,對待資源的態度、相關的知識、文化與信仰。人群包含分類與認同,合作與衝突。行動既是人與環境的互動,也包含不同人群的交流或抗衡,以及在某些時期帝國治理的企圖與成敗。

儘管山與海是相對於陸地、平原的兩個對照,我們也期待山與海作為兩種自然地域間的對話。歷史研習營邀請老師和同學一起來思考這些問題。

【報名資訊】

報名資格:歷史學相關系所之大學部三年級以上及碩、博士班學生

報名方式:一律以電子郵件報名,請至活動網站下載報名表。

報名電郵:ihpcamp@asihp.net

報名期限:即日起至2024年11月15日止

系統號:

A-059010

【展覽】看得見的紅樓夢

標題:

時間:

2024年5月17日至2026年5月17日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽區203(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

展覽以三個軸線展開。一、「大雅可觀」:呈現《紅樓夢》迷人之處,在於貴族階級精緻的物質文化,在於其為作者生於江寧織造世家的生命經驗,所顯現出的富貴榮華;二、「異物奇貨」:挑揀書中來自外國的舶來品,提示作者以此襯托賈府的時尚,提示正因作者身處的時代宮廷流行「洋貨」,所掀起的仿效風潮;三、「一番夢幻」:說明書中人物依據使用、相關聯物品的描繪,塑造出不同的性格與隱喻,塑造出女性短暫卻燦爛的生命姿態,令人憐惜與不捨。

系統號:

A-025487

【展覽】清法戰爭:西仔反印象記特展

標題:

時間:

2024年6月25日至2025年5月4日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

40年前,法國政府和清廷因為越南的外交歸屬爭議,殃及孤懸海外的臺灣,不只基隆、淡水和澎湖相繼淪為戰場,臺灣全島更面臨商貿閉鎖的經濟困境。這場蔓延超過一年的戰禍——「清法戰爭」,在臺灣人口中稱作「西仔反」,「西仔」即「法蘭西」。

面對這個臺灣涉外關係的轉捩點,本特展透過彙集十餘年來有關地方社會研究的成果,聚焦當時臺灣社會在強敵壓境下如何組織動員、團結北上抵抗侵略的過程;並重新解讀法軍留下的攝影圖像、戰場紀實與家書,重建戰場的動態實況。戰爭結束後,在法國湧現的報刊、書籍出版風潮,以及臺灣特有的贈匾、廟宇壁飾、儀式等追念方式,則呈現了戰爭如何以不同形式轉化,留存於歷史、民俗、傳說與記憶中。

系統號:

A-025488

【展覽】致未來世代的美術史

標題:

時間:

2024年3月23日至2025年3月16日

地點:

國立臺灣美術館301、302展覽室、301-302走廊(臺中市西區五權西路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣美術館

聯絡人:

黃小姐,Tel: (04)2372-3552分機303;宓小姐,Tel: (04)2372-3552分機714

內容簡介:

展覽日期及地點:

典藏展

展覽室301、301-302走廊

2024/3/23(六)-2024/12/29(日)

展覽室302

第一階段修復展:2024/3/23(六)-2024/7/28(日)

第二階段文化近用展:2024/8/24(六)-2025/3/16(日)

此次策劃「致未來世代的美術史」展覽,奠基於上述美術資產的重要典藏和保存成果,多方呈現國美館多年來推動的重建藝術史工作,整理重點成果包含藝術品典藏、維修護、文化近用三大主軸分階段展出,展現國美館對藏品系統化的保存維護與修復觀點、經典作品和藝術文獻的展現與詮釋、藝術知識議題的研究和策劃、藝術家影音紀錄與研究出版、蘊涵文化平權的藝術近用與轉譯等綜合內容,呈現藝術發展如何與臺灣文化主體性相互生成,以及我們如何將藝術的文化意義與資產傳承到未來世代,認識與尊榮自身的歷史,進而形構未來的前瞻視野。

系統號:

A-025489

【展覽】典藏展:台灣美術新紀元

標題:

時間:

2024年1月20日至2025年1月19日

地點:

順益臺灣原住民博物館美術分館2樓(臺北市中正區延平南路5號)

主辦單位:

順益台灣美術館

聯絡人:

Tel: (02)2381-8322

內容簡介:

台灣美術的發展,與歷史密不可分,多重文化在這塊土地交織,孕育出多樣的藝術風格。二十世紀初期,日本畫家引進西方美術教育,使得寫生成為當時的主流繪畫方式。中期受到歐美藝術潮流的影響,藝術圈瀰漫出對前衛創新的渴望,重視視覺造型以及表達內心情感。

本次精選出十三件繪畫作品,件件來自創辦人林清富先生的收藏,讓觀眾從傳統經典以外的視角,認識更全面的台灣美術史,體現林清富先生期許收藏成為「台灣美術史的補助教材」的使命感,也呈現台灣藝術早期的多元風貌。

每月第一個週六舉辦專人導覽,詳情請參考官網。

系統號:

A-025490

【展覽】親近國寶

標題:

時間:

2024年5月18日至11月24日

地點:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館一樓(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館

內容簡介:

《文化資產保存法》將古物依其珍貴稀有價值,分為「國寶」、「重要古物」和「一般古物」三種等級。歷史語言研究所典藏的「國寶」計有22組50件,除2件善本圖書,其餘皆為考古出土的稀世珍品,相當難得。「親近國寶」系列展覽,每次精選一件國寶,以專櫃展出,深入介紹,讓大家都能近距離地觀賞國寶。

系統號:

A-025494

【展覽】豈止於善——受贈渡海書畫展

標題:

時間:

2024年3月27日至2024年10月26日

地點:

臺灣大學藝術史研究所美術館(臺北市羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學藝術史研究所

內容簡介:

展期

第一檔:2024年3月27日(週三)至2024年6月15日(週六)

第二檔:2024年8月21日(週三)至2024年10月26日(週六)

開放時間

每週三、週六 10:00-16:00(免費參觀)

展覽簡介

此次展出的書法作品大多為友朋間的酬唱互贈,篆、隸、楷、行、草各體皆備,而以行草書佔大多數。他們或抄錄古人及自作詩文成卷軸,或集古人詩詞書成對聯。他們為動盪時局發出喟嘆,也在藝文中馳騁才情與抒發鄉愁。

書家廣泛涉獵古代書史典範,且多兼習帖派與碑派傳統。行草書法風格多取法東晉二王、宋人蘇軾、米芾及晚明米萬鍾、倪元璐等書家,再結合碑版金石書法的厚實用筆,因而兼有典雅閒逸與氣魄雄強的意趣。

繪畫方面,他們繼承文人畫的美學取向,所繪題材以四君子及山水為主,畫風受清初四僧、四王等畫家影響頗深。亦常見結合西方繪畫技巧,以表現自然物象的量感、通透感與空間感之嘗試。

系統號:

A-025496

【展覽】美術館裡的「書」:韓國現當代書藝展

標題:

時間:

2024年7月6日至10月21日

地點:

橫山書法藝術館(桃園市大園區大仁路100號)

主辦單位:

桃園市立美術館、橫山書法藝術館、韓國國立現代美術館(MMCA)

內容簡介:

本展覽分為四大展區:「書如其人:韓國近現代第一代書法家」、「再談書藝:現代書法的實驗與突破」、「以書繪畫,以畫寫書」、「融入設計,擁抱日常」,共計展出95組作品。展覽聚焦自二戰以來韓國書法的發展與變遷,表現出韓國書法家對「韓國書藝是什麼」的探索與思考。展品風格形式多樣,包括韓國書藝與漢字書法、日本書道及西洋現代藝術的對應;內涵則有古典傳統、民族意識及現代化的交織。展出作品不乏韓國的重要文化遺産,例如孫在馨的〈李忠武公碧波津戰捷碑拓本〉、金忠顯的〈趙星臣陶山歌〉和李應魯的〈周易 64卦 次序圖〉等,皆為在臺灣難得一見的韓國重要書藝作品,呈現「書法」與「藝術」之間的辯證關係,以及韓國現當代書藝的多彩面貌。

系統號:

A-025497

【展覽】黄土水とその時代——台湾初の洋風彫刻家と20世紀初頭の東京美術学校

標題:

【展覽】黄土水とその時代——台湾初の洋風彫刻家と20世紀初頭の東京美術学校

時間:

2024年9月6日至10月20日

地點:

東京藝術大学大学美術館展示室3、4(東京都台東区上野公園12-8)

主辦單位:

東京藝術大学、国立台湾美術館

聯絡人:

Tel: 050-5541-8600

內容簡介:

台湾出身者初の東京美術学校留学生として知られる彫刻家・黄土水(1895-1930)。東アジアの近代美術に独自の光彩を与える彫刻家として近年ますます評価を高めており、本国では2023年に代表作《甘露水》(1919)が国宝に指定されました。

本展では、国立台湾美術館からこの《甘露水》を含む黄土水の作品10点(予定)と資料類を迎えて展示するとともに、藝大コレクションより彼が美校で学んでいた大正から昭和初期の時期を中心とした洋画や彫刻の作品48点(予定)をあわせて紹介します。

日本の伝統的感性と近代美術との融合をめざした黄土水の師・高村光雲とその息子光太郎、《甘露水》にも通じる静かな情念をたたえた荻原守衛や北村西望の人物像、あるいは藤島武二、小絲源太郎らが手掛けた20世紀初頭の都市生活をモチーフとした絵画、台湾出身の東京美術学校卒業生の自画像作品など、バラエティに富んだ作品群を用意してお待ちしております。

台湾随一の彫刻家・黄土水が母校に帰ってくる――その歴史的瞬間を自らの眼でお確かめください。

系統號:

A-025498

【展覽】淺山樟力——臺三線上原客焗腦展

標題:

時間:

2023年9月20日至2024年10月20日

地點:

臺灣客家文化館第一特展室(苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科南路6號)

主辦單位:

臺灣客家文化館

內容簡介:

昔日臺三線西北部的淺山地帶是擁有豐富樟樹資源的地區。這些資源帶來了巨大的經濟利益,吸引了國際列強、政府、地方資本家和漢人移民進行山地開墾,使得當時的臺灣成為全球最大的樟腦生產地。

隨著19世紀樟腦產業的蓬勃發展,牽動著原住民族、閩南、客家在淺山地帶交會與競合。因此,本展覽將以中北部地區的樟腦產業作為起點,探討世界經貿和族群間焗腦的互動關係。

系統號:

A-025500

【展覽】林野:力的交界

標題:

時間:

2023年11月21日至2024年10月13日

地點:

臺博館鐵道部園區(臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館

聯絡人:

02-2558-9790

內容簡介:

本展覽將帶領觀眾走入臺灣沿山地區,也就是介於平原與山脈的中間地帶。此地帶是臺灣生物多樣性最高的地區之一,同時也是人類活動最多元的所在。在清領時期的臺灣,此地帶常被泛稱為「沿山埔地」。1895 年,當日本帝國領有臺灣後,殖民政府給了此些埔地一個正式名稱:林野。在今日的臺灣,隨著人民生態保育意識的提升,政府給了林野另一個名稱:里山。

我們將從畫作中的林野地景出發,展覽內容以三幅歷史圖像:《晚清臺灣番俗圖》之〈番社貿易圖〉、《圓山附近》、《滿載而歸》為中心,帶領觀眾拆解圖片中所隱含的林野意義,透過黃藤、樟樹、相思等林產物與族群間的互動,探索淺山人地相處的微妙藝術;並透過古契書與照片展示的舊慣符碼,穿越至日人所建立的近現代林野樣貌,在國家與常民的對立之間,理解林野作為一個族群交流的邊界,所飽含著的寧靜與洶湧。最後,我們將搭著輪船迎向世界,也看到世界局勢如何影響著這片美麗的淺山。因此,我們得以欣賞這一幅猶如馬賽克拼貼畫般的圖像,理解島嶼山林的過去,了解技術的傳承,並對於它的未來有更多的願景與想像,帶領觀眾層層進入這一幅過去未曾被重視的淺山景觀。

系統號:

A-025503

【展覽】海域交流——臺灣形成

標題:

時間:

2024年8月26日至11月24日

地點:

成功大學總圖書館一樓大廳

主辦單位:

國立成功大學考古研究所

內容簡介:

展覽內容涵蓋了舊石器時代至今的臺灣歷史,探索從南島民族的海上之路,到17世紀臺灣被捲入世界貿易體系的動盪歷程,展示近現代臺灣在各殖民政權影響下的變遷與形成。歡迎對殖民接觸時期有興趣的朋友一同參觀。

展出的考古遺物橫跨各個時代,反映了當時的世界脈動。展品包括舊石器時代的石器、新石器時代的陶器與玉器、為了銷往歐洲而形成中西混血風格的貿易瓷,還有特別從荷蘭揹回來,在當年模仿中國風格的荷蘭陶器等豐富展品。

系統號:

A-025551

【展覽】「聽海湧」與它的時代:二戰下的臺籍戰俘監視員特展

標題:

時間:

2024年9月10日至2025年6月8日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

公視戲劇「聽海湧」講述二戰時期殖民統治下的臺灣人,如何被動員前往戰場,故事圍繞著臺籍戰俘監視員新海志遠的故事展開。監視員受日本軍隊命令管理戰俘,日軍以軍人方式管理戰俘,最終於戰事不利時虐殺戰俘。戰後盟軍軍隊重返時,開啟戰爭審判,許多戰俘監視員因此被判刑甚至處死。殖民統治下前往戰場的臺灣人,部分因被動員、部分則是因受皇民化教育而產生認同問題,戰時的軍隊命令與人性糾葛,與戰後軍事審判間的種種難題,糾結著新海志遠他們,最終能否回到家鄉臺灣?

展覽分為「戰爭背景、精神動員與認同」、「戰爭動員:奔赴戰場的臺灣人」及「終戰與審判」3個單元,建立觀眾對二戰時期下的日本殖民地臺灣及臺灣人被動員的背景。展覽也說明當時赴海外戰場的臺灣人,許多是以軍夫、軍屬等非軍人的身分,在戰地勞動或協助戰俘管理等概況,及戰爭結束後迎來了不同的命運,有的被迫加入國軍,捲入國共內戰,有的則是在無人聞問的情況下設法回到臺灣,有的則如戰俘監視員這般,因為被指控虐待戰俘而遭受盟軍的軍事審判。回家成為這些臺灣人的共同期望。

系統號:

A-025589

【展覽】我走.我尋:當代原住民族的移動記事特展

標題:

時間:

2024年8月13日至2025年3月16日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

這是一檔關於「移動」的展覽,我們將呈現原住民族人在不同時代中所經歷的7則移動故事──從族群、部落,乃至於族人個體等多重層次的變化與變遷,大歷史如命運般的推力,如何捲動原住民族在地理、身分及情感上的搬遷與挪動,而族人將如何去訴說這份生命視角?

單元「部落的回望」,談的是部落因不同國家政策而遷移的故事;單元「離鄉到都市」,談的是族人社群在市場推力下移動到都市的生活樣態;單元「身份的追溯」,則談出當代族人如何在今日追溯失落的族群認同。

這些真切的生命故事與歷史記憶,是由臺南、高雄及屏東三區的9個原住民文物館共同書寫,館員及族人透過田野訪談、歷史資料蒐集,匯集許許多多的在地聲音而成,並與國立臺灣歷史博物館所共作完成的展覽。這不只是原住民族的故事,更是每一個渴望追溯這塊土地發生了甚麼事的人們,我們一起出發、一起探索、一起共鳴的故事。

系統號:

A-025590

【展覽】四通八達——古代道里交通圖籍展

標題:

時間:

2024年9月5日至2025年3月2日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽區104(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

道里,道路與里程數的合稱詞,古代道里交通圖,泛指以道里為主要內容,或是兼繪道路,記有里程數的各種地圖,除單件形式外,亦經常以插圖方式,附存在書籍之中,因此,凡具道里內容特性者,不論書或圖,皆在展示範疇之內。

就功能言,古代道里交通圖籍,與今日電子交通指南系統大抵相似,皆在指引交通,兼而表現道路周遭地貌,隨著製圖技術的演進,今、古道里交通圖籍外觀已大不相同,其普及與便利性,更不可同日而語,現代電子交通指南,形式單一,隨手可得,而古代道里交通圖的數量雖然不多,但品類、形式豐富多元,比如商書裡的路引、路程圖,方志書籍經常附刻的府、縣地圖,或是專為帝王出巡、謁陵編繪的往返程站細圖,將士戍防巡邊專用的邊防圖,串聯四方的大型驛路圖,以及省、府、州、縣等地方政區圖裡,連帶繪出的城市路線圖等。

展覽精選院藏14世紀至20世紀初期,具道里特性圖籍總二十組件,分兩檔展出,第一檔有:驛路大觀、南北大路、清帝謁陵、行遍天下、市民大道等單元;第二檔維持前、後不變,其餘調整為巡邊之路、翻山越嶺、南巡路上。

除文物外,「走在臺灣的路上」多媒體互動裝置,以〈康熙臺灣輿圖〉(臺博館藏)與〈乾隆臺灣地圖〉為素材,結合新竹至本院交通路線空拍動態影像,兩相輝映,提供觀眾行走古代臺灣南北大路的真實感受。

系統號:

A-025591

【展覽】「萬國津梁:東亞海上的琉球」特展

標題:

時間:

2024年9月7日至12月1日

地點:

國立故宮博物院南部院區S101展廳(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院南部院區

內容簡介:

琉球,今天的沖繩,位處亞洲東部海域,四面環海,北鄰日、韓,南通臺灣及東南亞地方,西與中國福建省隔海相望。該處從十五至十九世紀間,曾建立過歷經內部戰亂而最終走向統一的「琉球王國」。數百年來,琉球與鄰近的中國、日本、朝鮮、臺灣以及東南亞等地互動接觸,在東亞海洋貿易與區域文化交流上,扮演著重要橋樑角色,因此有「萬國津梁」之稱。與此同時,透過航海貿易與封貢關係,建構自身獨特的地理風情與人文氣質。

假如以琉球為軸心,將可以發現日本、中國與臺灣三地,正分別位處扇面上的三個頂點。數百年間,藉由官方與民間管道,在貿易物資的流通、封貢關係的強化與維繫、知識人才的培養與交流、工藝技術的傳播與創新、以至遭風漂流的難民處理各方面,勾勒出東亞世界多元流動的面貌,締造出琉球王國榮盛時代的高峰,也牽引著琉球王國政經起伏。

本特展將以「流動」為主軸,分別以「地理與民風」、「海上琉球與東亞世界」以及「物的流通與藝術傳播」三個單元,除精選院藏明清時期有關琉球歷史文獻文物外,並結合國內外重要典藏,洽借代表性文物共同展出。藉由歷史文獻與文物的呈現,一方面突顯琉球在東亞世界交流互動扮演的角色,同時也引領參觀者進一步了解琉球歷史文化的變遷歷程。

系統號:

A-025594

【展覽】包羅萬象——院藏亞洲織品展

標題:

時間:

2024年8月3日至2025年2月16日

地點:

國立故宮博物院南部院區S304展廳(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院南部院區

內容簡介:

織品與我們的生活息息相關,不論是穿著打扮、日常用品,還是空間裝飾,都能看到織物的身影。本次展覽精選院藏亞洲織品文物,規劃為「包覆與盛物」、「裝飾與辨識」、「護佑與祝福」三個主題,分別從實用功能、社群關係、精神象徵等面向,呈現織物跨越時代與地域的多元面貌與豐富意涵。本展還設有學習體驗區,透過實例展示、放大圖說與觸摸體驗,介紹基本的纖維材料與製作技法;並配合視障觀眾需求,提供了兼具文字與點字的雙視圖冊。此外,配合故宮亞洲藝術節的年度主題,本展的「婚慶盛裝」單元展示亞洲各地的結婚禮服,呈現其中的禮俗文化,以及人們對於美好生活的祝願。

*特別感謝國立臺灣史前文化博物館慷慨出借臺灣原住民族文物,使得本次展覽內容更加豐富。

系統號:

A-025595

【展覽】文雅の典範—清朝盛世の書画—

標題:

時間:

2024年10月12日至11月24日

地點:

黒川古文化研究所(兵庫県西宮市苦楽園三番町14-50)

主辦單位:

黒川古文化研究所

內容簡介:

明代末期、文人官僚の董其昌は書画の両面において晋唐宋の古典から自身に至る歴史を探求しました。彼の理論と作風は江南諸都市に広まり、価値観多様化の極にあった明末の世に一つの典範を打ち立てます。清代に入り、名君・康熙帝は董其昌を敬慕し、その門流の書画家を側において宮廷文化を指導させました。中国史上最高峰の繁栄を見せた清朝“盛世”(康熙・雍正・乾隆年間)の「正統派」の画と「帖学派」の書は、伝統を咀嚼し正面から乗り越えようとする「倣古」の制作論、洗練された文人趣味を表す「筆墨」の美意識により、奥深く魅力的な世界を現出しています。

本展観では、まず董其昌の古書画研究、ついで彼の理論と作風が江南全域に伝播し康熙宮廷で集大成されるまでの展開を示し、正統派の画と帖学派の書の優品を陳列します。

【講演会】いずれも午後1:30〜3:00/当研究所講演室(入館者は聴講無料)

■特別講座

11月10日(日)

講師 増田知之氏(安田女子大学文学部准教授)

「明清時代における刻帖の流行と書文化への影響—董其昌・康熙帝・乾隆帝を取り上げて—」

■鑑賞講座

10月26日(土)馬渕一輝/考古学からみた古代東アジアの文房具—硯と滴の造形—

11月2日(土)飛田優樹/董其昌が“芸林百世の師”になるまで—康熙宮廷の動向に着目して—

11月16日(土)川見典久/江戸時代における清朝との文化交流—八代将軍吉宗を中心に—

系統號:

A-058881

【展覽】龍――日常にとけこむ神秘

標題:

時間:

2024年10月19日至12月15日

地點:

国立公文書館東京本館(東京都千代田区北の丸公園3番2号)

主辦單位:

国立公文書館

內容簡介:

令和6年(2024)の干支は辰です。「動物」としては龍が充てられています。龍は、想像上の存在であるにもかかわらず、日本文化に深く浸透し、多くの人が、その姿をイメージできる不思議な「生き物」です。本展では、辞典類での龍の解説や、物語や逸話に登場する龍、龍にあやかり名付けられたものなどを、当館所蔵資料からご紹介します。

系統號:

A-025630

【展覽】中国陶磁・至宝の競艶――上海博物館×大阪市立東洋陶磁美術館

標題:

【展覽】中国陶磁・至宝の競艶――上海博物館×大阪市立東洋陶磁美術館

時間:

2024年10月19日至2025年3月30日

地點:

大阪市立東洋陶磁美術館(大阪市北区中之島1-1-26)

主辦單位:

大阪市立東洋陶磁美術館、上海博物館

內容簡介:

2024年は大阪市と上海市の友好都市提携50周年にあたり、これを記念して大阪市立東洋陶磁美術館では上海博物館との主催による特別展「中国陶磁・至宝の競艶―上海博物館×大阪市立東洋陶磁美術館」を開催します。

1952年に開館した上海博物館は、中国を代表する世界的な博物館の一つとして知られ、青銅器、陶磁器、絵画、書、彫刻、玉器、貨幣など中国文物の宝庫です。なかでも陶磁器コレクションはその白眉です。大阪市立東洋陶磁美術館は、これまで展覧会協力や学術交流を通じて上海博物館との交流を積み重ね、友好を深めてきました。

今回、両市の友好の節目を記念し、上海博物館から日本初公開作品22件(うち海外初公開19件)を含む計50件の中国陶磁の名品が出品されます。中国陶磁の世界的な殿堂である上海博物館と大阪市立東洋陶磁美術館の至高のコレクションが一堂に会し、「競艶(きょうえん)」する本展を通して、悠久の歴史を誇る中国陶磁の真髄に触れるとともに、現在においても斬新さや新たな美の発見をもたらすその魅力に迫る機会となれば幸いです。

系統號:

A-025632

【展覽】科学分析データに見る青銅器――館蔵資料の最新研究

標題:

時間:

2024年9月10日至10月27日

地點:

國學院大學博物館 考古展示室(國學院大學渋谷キャンパス)

主辦單位:

國學院大學博物館、アジア鋳造技術史学会

內容簡介:

弥生時代中期初頭に韓半島から日本列島へ流入した銅鏡・武器青銅器・銅鐸などの青銅器は、次第に本来の機能を失い、副葬品・埋納品として取り扱われるようになっていく。降って飛鳥時代には、仏教文化の影響を受けて仏像も鋳造されるようになった。平安時代後期になると、いわゆる国風化によって花鳥風月のような和風文様を描いた「和鏡」が出現。室町時代後期から江戸時代には、和鏡に把手を付けた「柄鏡」が主流となった。

目下、これら國學院大學博物館が収蔵する青銅器については、原材料の産地、製品の鋳造技術、そして出土状況などを解明するため、理科学的な分析や、3次元計測を含めた検討を進めている。そこで今回の展示では、出土地不詳資料の来歴が概ね確定できた事例や、製作技法の詳細が詳らかとなった事例を中心に、最新の研究成果を報告したい。

系統號:

A-025633

【展覽】客家と日本――華僑華人がつむぐ、もうひとつの東アジア関係史

標題:

【展覽】客家と日本――華僑華人がつむぐ、もうひとつの東アジア関係史

時間:

2024年9月5日至12月3日

地點:

国立民族学博物館(大阪府吹田市千里万博公園10-1)

主辦單位:

国立民族学博物館

聯絡人:

TEL: 06-6876-2151

內容簡介:

華僑華人の一派に客家と呼ばれる人びとがいます。客家は、世界各地に居住し、政治・経済・文化など各方面で成功を収めてきたため、中国地域では「東洋のユダヤ人」と呼ばれることもあります。19世紀後半以降、客家は日本と密接な関係を築きあげてきました。特に1895年に日本が台湾を植民地とすると、台湾の客家にとって日本は身近な存在になります。また、一部の客家は台湾などから日本へ移住し、団体をつくり、暮らしています。客家と日本の関係に焦点を当てることで、これまであまり知られることのなかった東アジア関係史の一面を探ります。

系統號:

A-025493

【展覽】モンゴル襲来――壱岐・対馬とその時代

標題:

時間:

2024年6月28日至10月20日

地點:

壱岐市立一支国博物館1階オープン収蔵展示室(長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触515-1)

主辦單位:

長崎県埋蔵文化財センター

內容簡介:

モンゴル襲来(元寇)は、アジアからヨーロッパの一部まで大帝国を築いたモンゴル帝国(元)が、2度にわたって日本に侵攻した出来事です。令和6年(2024)は、最初の侵攻である「文永の役」(1274)から750年となります。節目の年を前に、埋蔵文化財センターは、初めて壱岐・対馬の元寇伝承地の発掘調査を行いました。

本展では、元寇伝承地における最新の発掘調査成果や、鷹島海底遺跡から引き揚げられた遺物とともに、2度も戦いの場となった壱岐・対馬における「モンゴル襲来」とその時代について、紹介します。

系統號:

A-025499

【展覽】唐三彩――古代中国のフィギュア

標題:

時間:

2024年6月18日至10月13日

地點:

松岡美術館第4展示室(東京都港区白金台5-12-6)

主辦單位:

松岡美術館

內容簡介:

唐時代には、唐三彩俑や加彩俑と呼ばれる、カラフルで生命力に溢れる造形のフィギュアをお墓に入れる風習がありました。これは古代中国で、死後に新たな暮らしが始まると考えられていたためで、セカンドライフのお供として従者や馬、駱駝、牛などのフィギュアをお墓に入れたのでした。今回は三彩馬をはじめとする唐三彩や加彩のフィギュアを展示し、その魅力に迫ります。

系統號:

A-025502

【展覽】国境を越える民族のアイデンティティー ~ヤオ族の儀礼と神像画~

標題:

【展覽】国境を越える民族のアイデンティティー ~ヤオ族の儀礼と神像画~

時間:

2024年9月9日至10月31日

地點:

神奈川大学ミュージアムコモンズ企画展示室(神奈川大学横浜キャンパス3号館1階)

主辦單位:

一般社団法人ヤオ族文化研究所・神奈川大学日本常民文化研究所

聯絡人:

神奈川大学日本常民文化研究所,Tel: 045-481-5661;E-mail: jomin-office@kanagawa-u.ac.jp

內容簡介:

この度、100年にわたり日本民衆の生活・文化・歴史を調査・分析する活動を展開してきた日本常民文化研究所と、ヤオ文化の世界的研究拠点のヤオ族文化研究所の共同開催により、ヤオの神像画の展示が実現しました。

ヤオ族文化研究所が所蔵するヤオの神像画は、国内はもとより世界でも有数の質と量を誇ります。ヤオの神像画を多数同時に見ることができる展示は国内では先例がありません。神像画を通してヤオの文化の人類文化としての価値を認知していただくことで、社会の変化により継承が難しい状況にあるヤオ文化の次世代への保存・活用・継承に寄与することに繫がれば幸いです。

系統號:

A-025547

【展覽】交差する技術—朝鮮半島系土器の受容と古代工人の技術交流—

標題:

【展覽】交差する技術—朝鮮半島系土器の受容と古代工人の技術交流—

時間:

2024年9月7日至10月27日

地點:

大阪府立狭山池博物館特別展示室(大阪府大阪狭山市池尻中2丁目)

主辦單位:

大阪府立狭山池博物館、大阪狭山市立郷土資料館協働運営委員会

內容簡介:

大阪府立狭山池博物館では、以下の通り令和6年度特別展「交差する技術-朝鮮半島系土器の受容と古代工人の技術交流-」を開催いたします。みなさまぜひご来館ください。

目的

古墳時代から飛鳥時代には、様々な器物に関して製作技術の受容・変容・交流が活発になり始める。新しい技術はどこからやってきて、どのように伝わるのか。そしてそれは考古資料からどのようにうかがえるのか。

土師器・須恵器・埴輪・瓦磚は、これまでの研究・展示では個別独立して扱われてきたが、今回の展示ではそれらの間にみられる技術の交流にも目を向ける。

系統號:

A-025574