標題

- 【演講】藍弘岳:平田篤胤的「古學」與道教——宇宙、中國古史、世界地理的想像與書寫——

- 【演講】胡宗文:邏輯與修辭學:以〈出師表〉為例

- 【演講】蕭新煌:Prospect for New Southbound Policy Plus

- 【座談會】技術・敘事・新世界

- 【演講】王力堅:文革知青地下流行歌曲——上山下鄉運動的原生態史料

- 【演講】張崑振:文化景觀與戰地金門

- 【演講】趙東明:天台佛學與法相唯識學的特色與精要

- 【演講】連克:賣保險到日本去:日治時期大成火災海上保險株式會社發展史

- 【演講】鈴木惠可:黃土水與他的時代

- 【演講】張建:近年の中国大陸における晩清史研究の動態

- 【演講會】新加坡社會:移民記憶、語言景觀、底層不平等之分析

- 【演講】張俐璇:這些年我們怎麼討論葉石濤?

- 【演講】趙美玲:在明清文學中想像母親

- 【演講】蘇致亨:《毋甘願的電影史》:檔案熱潮如何點燃/澆熄我們的好奇心

- 【演講】辻原万規彦:日本統治期台湾の製糖工場はどのように地域を変えたのか

- 【演講】雷之波:對著鏡子觀看,模糊不清:維特(Witter Bynner, 1881-1968)筆下的唐詩

- 【座談會】趙恬儀:微觀小宇宙於中國丹道與西方鍊金術當中的呈現

- 【演講】林若望:Linking Semantics and Syntax: Quantifier Symmetry and Dou Distribution

- 【演講】黃東秋:臺灣本土語言的翻轉教育─原住民族語與其他語言的互動

- 【演講】柯尚哲:三峽大壩:為中國和世界打造發展引擎

- 【演講】Emily Mokros: Between Wars in Beijing: Taking Stock of the Taiping Northern Invasion in Mid-1850s Zhili

- 【演講】陳政揚:從「太虛即氣」試探「起源」與「力」

- 【演講】林玫君:從「發現」到「看見」:嘉農棒球的歷史征途

- 【演講】李文良:清初臺灣的山脈書寫與航海記憶

- 【演講】謝宇:How Has COVID-19 Affected Americans’ Views of China and Chinese Views of the U.S.?

- 【演講】王卓異:從《喜福會》(1993)到《喜幹會》(2023):亞美電影對好萊塢傳統性別與種族視角的挑戰

- 【系列演講】2024年臺灣文獻講座

- 【系列演講】2024臺灣藝術家經典講座

- 【系列演講】Taiwan in Geschichte und Gegenwart

- 【系列講會】2024年春季「對論與方法」

- 【系列演講】回溯與齊發:當代臺灣史研究系列講座

- 【工作坊】「崢嶸初露」青年學者工作坊

- 【工作坊】「族群研究與原住民族研究」跨領域整合研究工作坊

- 【工作坊】「中國哲學的物思維」青年學者工作坊

- 【研習班】臺灣的東南亞認同(二): 性別、族群、宗教與政治的跨文化視野研習營

- 【展覽】親近國寶

- 【展覽】致未來世代的美術史

- 【展覽】典藏展:台灣美術新紀元

- 【展覽】豈止於善——受贈渡海書畫展

- 【展覽】淺山樟力——臺三線上原客焗腦展

- 【展覽】林野:力的交界

- 【展覽】南島之音:古代南島樂器特展

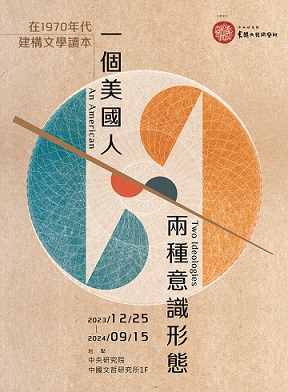

- 【展覽】一個美國人,兩種意識形態

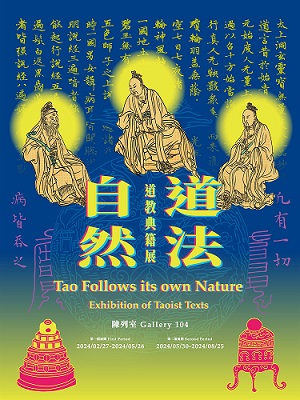

- 【展覽】道法自然——道教典籍展

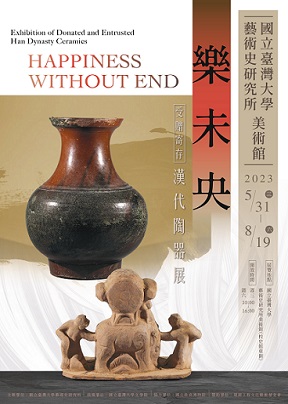

- 【展覽】樂未央——受贈寄存漢代陶器展

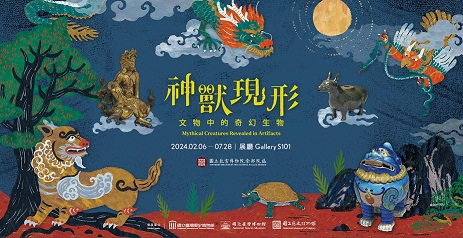

- 【展覽】神獸現形——文物中的奇幻生物

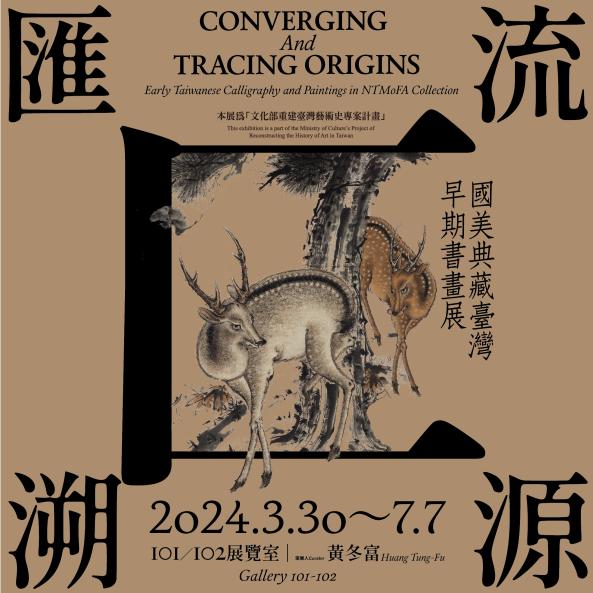

- 【展覽】匯流溯源——國美典藏臺灣早期書畫展

- 【展覽】跨・1624:世界島臺灣國際特展

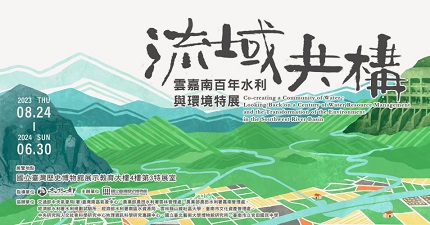

- 【展覽】流域共構:雲嘉南百年水利與環境特展

- 【展覽】日月頌——顏水龍與臺灣

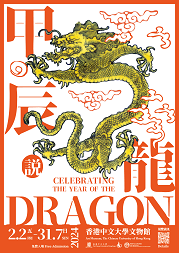

- 【展覽】甲辰說龍

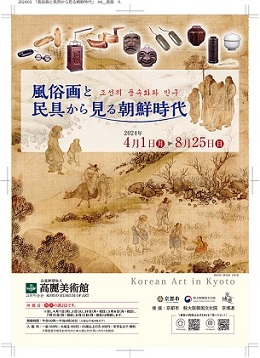

- 【展覽】風俗画と民具から見る朝鮮時代

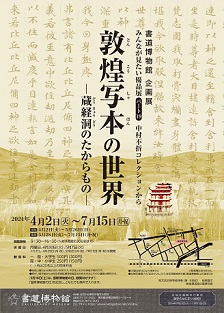

- 【展覽】敦煌写本の世界――蔵経洞のたからもの

- 【展覽】文明の十字路・バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰――ガンダーラから日本へ

- 【展覽】地蔵と地獄

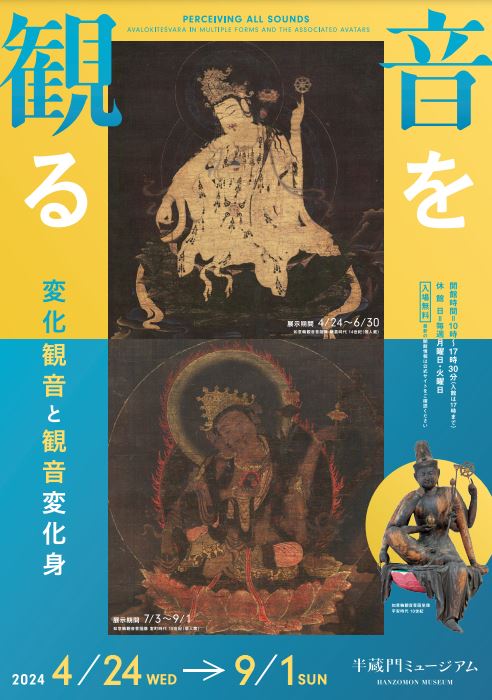

- 【展覽】音を観る ―変化観音と観音変化身

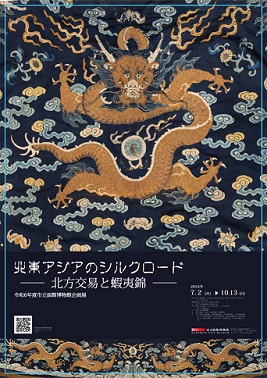

- 【展覽】北東アジアのシルクロード――北方交易と蝦夷錦

【演講】藍弘岳:平田篤胤的「古學」與道教——宇宙、中國古史、世界地理的想像與書寫——

標題:

【演講】藍弘岳:平田篤胤的「古學」與道教——宇宙、中國古史、世界地理的想像與書寫——

時間:

2024年6月3日(週一)10:00

地點:

中研院史語所文物陳列館五樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

藍弘岳(中央研究院歷史語言研究所副研究員)

系統號:

A-024755

【演講】胡宗文:邏輯與修辭學:以〈出師表〉為例

標題:

時間:

2024年6月3日(週一)14:00-16:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室+Webex視訊(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

胡宗文(國立臺灣師範大學翻譯研究所副教授兼所長)

內容簡介:

主持人:李奭學(中央研究院中國文哲研究所研究員)

※報名截止時間:5/29(三)中午12:00。

※主辦單位將於5/30(四)17:00之前以電子郵件通知。

系統號:

A-024743

【演講】蕭新煌:Prospect for New Southbound Policy Plus

標題:

【演講】蕭新煌:Prospect for New Southbound Policy Plus

時間:

2024年6月4日(週二)13:10-15:00

地點:

Rm 102, Social Science and Management Building(臺中市南區國光路250號)

主辦單位:

Advanced Research Center for Humanities and Social Sciences

主講人:

蕭新煌(Prof. HSIAO Hsin-Huang, Chair, Taiwan-Asia Exchange Foundation)

系統號:

A-024730

【座談會】技術・敘事・新世界

標題:

時間:

2024年6月3日至4日(週一至週二)15:00

地點:

臺灣大學中文系會議室(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學中國文學系

主講人:

許暉林(香港中文大學中國語言及文學系副教授)

內容簡介:

第一場:《當黃河氾濫時:水利工程與二十世紀初中國文學中的國族建構》交流座談會

時間:2024年6月3日(週一)15:00

地點:臺大中文系會議室

講 者:許暉林(香港中文大學中國語言及文學系副教授)

主持人:劉柏正(國立臺灣大學中文系助理教授)

與談學者:(依姓氏筆畫為序)

李馥名(國立臺灣大學中文系助理教授)

胡曉真(中央研究院中國文哲研究所特聘研究員)

高嘉謙(國立臺灣大學中文系副教授)

第二場:「朝向未來的明清敘事文學研究」交流座談會

時間:2024年6月4日(週二)15:00

地點:臺大中文系會議室

主持人:劉柏正(國立臺灣大學中文系助理教授)

與談學者:(依姓氏筆畫為序)

吳佳鴻(國立臺灣大學中文系博士)

許暉林(香港中文大學副教授)

陳柏言(國立臺灣大學中文系博士候選人)

黃璿璋(國立政治大學中文系博士)

楊中薇(中央研究院中國文哲研究所助研究員)

系統號:

A-024727

【演講】王力堅:文革知青地下流行歌曲——上山下鄉運動的原生態史料

標題:

【演講】王力堅:文革知青地下流行歌曲——上山下鄉運動的原生態史料

時間:

2024年6月4日(週二)15:00-17:00

地點:

臺北大學文2F07教室(新北市三峽區大學路151號)

主辦單位:

國立臺北大學歷史學系暨研究所

主講人:

王力堅(新加坡國立大學博士、國立中央大學歷史研究所特聘教授)

系統號:

A-024672

【演講】張崑振:文化景觀與戰地金門

標題:

時間:

2024年6月6日(週四)10:00-12:00

地點:

國立金門大學陳開蓉演講廳+線上直播(金門縣金寧鄉大學路一號)

主辦單位:

國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處

主講人:

張崑振(國立臺北科技大學建築系副教授)

聯絡人:

國立中正大學 鄭小姐/范先生,E-mail: mostsalon@gmail.com

內容簡介:

主持人:唐蕙韻(國立金門大學華語文學系教授兼系主任)

與談人:曾逸仁(國立金門大學建築學系副教授)

計畫主持人:陳國榮(國立中正大學外國語文學系教授)

⛰1992年起,文化景觀的概念在全球各地興起,文化景觀不僅是文化資產,同時也是人類與自然結合的樣貌。你知道具有豐富戰地歷史與自然資源的金門,也有許多文化景觀資源嗎?金門的文化景觀又具有哪些意義與特色呢?

👨🏫本次講座特別邀請國立臺北科技大學建築系副教授張崑振蒞臨現場,張教授認為金門的戰地地景不僅展現豐富的戰爭歷史文化,也體現了金門豐富的自然地理特色。因此在文化資產保存的浪潮之下,更需要進一步瞭解人與環境的豐富互動,以及相關文化景觀的樣貌。

🚶透過張教授多年走跳金門各地的經驗,讓我們一起細細瞭解金門豐富的資源與故事。

系統號:

A-024791

【演講】趙東明:天台佛學與法相唯識學的特色與精要

標題:

時間:

2024年6月6日(週一)10:10-12:00

地點:

成功大學中文系館21001教室(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學中國文學系

主講人:

趙東明(上海華東師範大學哲學系副教授)

內容簡介:

主持人:嚴瑋泓(國立成功大學中國文學系教授)

系統號:

A-024694

【演講】連克:賣保險到日本去:日治時期大成火災海上保險株式會社發展史

標題:

【演講】連克:賣保險到日本去:日治時期大成火災海上保險株式會社發展史

時間:

2024年6月6日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

連克(國史館修纂處助修)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

保險自清代開港通商以來,即引進臺灣,臺灣商人透過與洋行合作,代理保險業務,成為其貿易的附屬行業之一,進入日治時期後,更有了產物保險公司的創設,其中1920年由臺、日人共同合資的大成火災海上保險株式會社最具代表性,也是日治時期唯一一家李春生家族、五大家族同時入股並擔任董監事職務的公司。

大成火災海上保險株式會社的設立,最初是配合臺灣總督府的南進政策,但公司經營者卻選擇將保險業務投入到規模更大的日本內地市場,並在1923年關東大地震發生時,由於公司的快速賠付,使火災保險業務得以順利站穩日本市場,公司全盛時期在臺、日、朝鮮三地皆有據點,成為戰前臺灣金融界舉足輕重的存在。

系統號:

A-024611

【演講】鈴木惠可:黃土水與他的時代

標題:

時間:

2024年6月7日(週五)14:00-16:00

地點:

政治大學百年樓330109教室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學台灣史研究所所學會學術組

主講人:

鈴木惠可(中央研究院歷史語言研究所助研究員)

聯絡人:

鄭百鈞,Tel: 0965232059;Email: chenglokingwatan@gmail.com

系統號:

A-024753

【演講】張建:近年の中国大陸における晩清史研究の動態

標題:

時間:

2024年6月7日(週五)15:00-17:00

地點:

戸山キャンパス39号館5階第5会議室(新宿区戸山1-24-1)

主辦單位:

早稲田大学文学研究科東洋史学コース・文学部アジア史コース

主講人:

張建(中国社会科学院近代史研究所晩清史研究室副主任)

內容簡介:

中国社会科学院近代史研究所晩清史研究室の一行が早稲田大学を訪問されるのに合わせて,上記の講演/懇談会を開催いたします。当日は、同研究所の張建副研究員(晩清史研究室副主任)から「近年中国大陸晩清史研究動態」というタイトルでご講演をいただいた後,質疑応答・懇談を行う予定です。なお,講演には通訳がつきます。ふるってご参加のほどお願い申し上げます。

■日本語通訳あり

問い合わせ先:mi_hirabayashi[at]aoni.waseda.jp (アジア史コース助手・平林)

※メール送信の際は、[at]の部分を@に変換してください

系統號:

A-024813

【演講會】新加坡社會:移民記憶、語言景觀、底層不平等之分析

標題:

時間:

2024年6月8日(週六)10:00-13:00

地點:

師範大學英語系誠大樓7樓會議室+線上同步(臺北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

國科會人文社會科學研究中心

內容簡介:

主講人:

第一場:江柏煒 (國立臺灣師範大學東亞學系優聘教授)

第二場:劉名峰 (國立金門大學閩南文化碩士學位學程教授兼主任)

第三場:鄭得興 (東吳大學社會學系副教授)

主持人:梁一萍 (國立臺灣師範大學英文系優聘教授)

系統號:

A-024758

【演講】張俐璇:這些年我們怎麼討論葉石濤?

標題:

時間:

2024年6月8日(週六)14:00-16:30

地點:

葉石濤文學紀念館2樓會客室(臺南市中西區友愛街8-3號)

主辦單位:

葉石濤文學紀念館

主講人:

張俐璇(國立臺灣大學臺灣文學研究所副教授)

內容簡介:

葉石濤文學紀念館介紹臺灣當代文學作家葉石濤生平與文學貢獻,致力成為推廣臺南文學基地。為提升本館文學推廣能量,深化臺南文學研究,吸引民眾參加文學活動,讓文學真正走進民眾生活。

對象:一般民眾,每場次30名為限。

報名方式:採網路報名,於本局與本館官方網路及本館FB粉絲專頁公告相關資訊及報名連結。

※茲因同月份本館預計辦理文學地景走讀踏查等相關文學活動,若有衝突,視活動狀況調整日期時間。並保留講座活動變動之權利。

系統號:

A-024768

【演講】趙美玲:在明清文學中想像母親

標題:

時間:

2024年6月11日(週二)10:00-12:00

地點:

臺大歷史系會議室(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史學系

主講人:

趙美玲(Maria Franca Sibau,美國埃默里大學俄語與東亞語言文化系副教授)

內容簡介:

主持人:衣若蘭(國立臺灣大學歷史學系教授)

演講摘要:

As long noted by social historians and anthropologists, in premodern Chinese society the question of who is a mother is especially complicated. The reduplication of mother figures was facilitated by ritual, social, and legal institutions and normalized by medical theories. The potential or actual multiplication of mother figures included, among others, birth mothers, legal mothers, stepmothers, wetnurses, godmothers, adoptive mothers, and of course mothers-in-law (not to mention cases in which female family members, such as big sisters, aunts, or grandmothers, served as substitute mothers). In fiction and drama, portrayals of multiple mother figures seem to favor the depiction not of a syntagmatic parade of mothers, but rather, a paradigmatic replacement of mother figures—featuring, that is, one mother at a time.

Examining an array of vernacular fiction and drama from the mid-17th to the mid-18th centuries, this paper argues that the maternal multiplication intersects with, on one hand, the notion that there are “no bad parents in this world,” and, on the other, with an anxiety about the physical absence of a mother, an absence which is filled through variously creative means predicated on the fluidity of motherhood.

系統號:

A-024787

【演講】蘇致亨:《毋甘願的電影史》:檔案熱潮如何點燃/澆熄我們的好奇心

標題:

【演講】蘇致亨:《毋甘願的電影史》:檔案熱潮如何點燃/澆熄我們的好奇心

時間:

2024年6月11日(週二)12:00-13:30

地點:

Webex線上會議

主辦單位:

國科會人文社會科學研究中心、國立臺灣大學

主講人:

蘇致亨(國立臺灣大學社會學研究所博士生)

聯絡人:

葉小姐,Tel: 02-23511099#310;E-mail: wanrongye@ntu.edu.tw/杜小姐,Tel: 02-23511099#317;E-mail: ictu29@ntu.ed

內容簡介:

主持人:張文薰(國科會人社中心執委/國立臺灣大學臺灣文學研究所所長)

對談人:林果顯(國立政治大學台灣史研究所所長)

活動簡介:

本次活動邀請到《毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢》作者蘇致亨,他將從碩士論文改寫成書,以及後續擔任策展人、專欄寫作、歷史顧問、劇本創作等不同類型的「公共化」談起,討論不同形式的公共推廣,更需要什麼樣的學術研究為基礎。特別是在如今政治檔案的開放熱潮中,我們該如何問出更多立基於檔案,卻不受國家視角匡限的謎題,以培養更多人對於臺灣經驗的好奇心。同時對談人林果顯副教授也將分享他在學術界對臺灣戰後史的理解,內容精彩可期,歡迎報名!

系統號:

A-024752

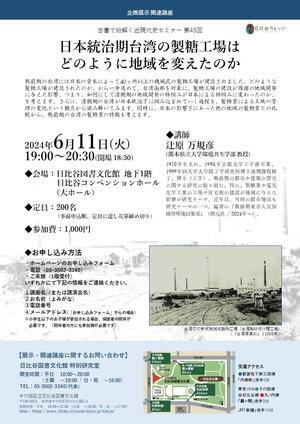

【演講】辻原万規彦:日本統治期台湾の製糖工場はどのように地域を変えたのか

標題:

【演講】辻原万規彦:日本統治期台湾の製糖工場はどのように地域を変えたのか

時間:

2024年6月11日(週二)19:00-20:30

地點:

日比谷コンベンションホール(東京都千代田区日比谷公園1-4)

主辦單位:

日比谷図書文化館

主講人:

辻原万規彦(熊本県立大学環境共生学部教授)

聯絡人:

日比谷図書文化館,Tel: 03-3502-3340

內容簡介:

戦前期の台湾には日本の資本によって40カ所以上の機械式の製糖工場が建設されました。どのような製糖工場が建設されたのか、から一歩進めて、台湾南部を対象に、製糖工場の建設が周囲の地域開発に与えた影響、つまり、如何にして清朝期の地域開発の枠組みが日本による枠組みに変わったのか、を考えます。

さらに、清朝期の台湾が日本統治下に組み込まれていく過程を、製糖業による土地の管理の変化という観点から読み解いてみます。同時に、日本の影響下にあった他の地域の製糖業との比較から、戦前期の台湾の製糖業の特徴も考えます。

詳細情報:200名(事前申込順、定員に達し次第締切)

参加費:1,000円

お申し込み方法:お申し込みフォーム、電話(03‐3502‐3340)、ご来館(1階受付)いずれかにて、①講座名(または講演会名)、②お名前(よみがな)、③電話番号(「お申し込みフォーム」からの場合は④メールアドレス)をご連絡ください。

*小学生以下のお子さまが参加される場合、保護者の同伴が必要です。(同伴者の方にも参加費が必要です)

系統號:

A-024723

【演講】雷之波:對著鏡子觀看,模糊不清:維特(Witter Bynner, 1881-1968)筆下的唐詩

標題:

【演講】雷之波:對著鏡子觀看,模糊不清:維特(Witter Bynner, 1881-1968)筆下的唐詩

時間:

2024年6月12日(週三)14:00-16:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室+線上視訊(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

雷之波(中央研究院中國文哲研究所副研究員)

內容簡介:

主持人:李奭學(中央研究院中國文哲研究所研究員)

系統號:

A-024815

【座談會】趙恬儀:微觀小宇宙於中國丹道與西方鍊金術當中的呈現

標題:

【座談會】趙恬儀:微觀小宇宙於中國丹道與西方鍊金術當中的呈現

時間:

2024年6月13日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院文哲所三樓討論室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

趙恬儀(中央研究院中國文哲研究所科技部訪問學人)

內容簡介:

主持人:李豐楙(中央研究院院士)

系統號:

A-024776

【演講】林若望:Linking Semantics and Syntax: Quantifier Symmetry and Dou Distribution

標題:

【演講】林若望:Linking Semantics and Syntax: Quantifier Symmetry and Dou Distribution

時間:

2024年6月13日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院人文社會科學館519會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院語言學研究所

主講人:

林若望(中央研究院語言學研究所特聘研究員兼所長)

聯絡人:

劉助理,Email: ilacdmaffrs@sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:廖偉聞(中央研究院語言學研究所副研究員)

摘要:

This study investigates the patterns in which the Mandarin Chinese term "dou," translated as 'all,' appears within quantifier restrictors. Whereas previous inquiries have predominantly concentrated on the role of "dou" within nuclear scopes, especially concerning "mei" ('every'), its application in restrictors has been neglected. Intriguingly, quantifiers that accommodate "dou" in nuclear scopes often disallow it in restrictors. Symmetric quantifiers like "(at least) ten," "more than ten," "about ten," and "six to eight" welcome "dou" within restrictors, whereas non-symmetric quantifiers, such as "mei" ('every') and "dabufen" ('most'), do not.

This article proposes that "dou" is permissible in restrictors if the quantifier allows Q(A)(B) and Q(B)(A) to be interchanged without changing the truth value. This paper suggests that "dou" is permissible in restrictors when the quantifier endorses the interchangeability of Q(A)(B) and Q(B)(A) without altering the truth value, characteristic of symmetric quantifiers, reliant on the (∩) intersection of A and B. Examination will encompass various quantifiers including "henduo,”"henshao" ('few'), proportional quantifiers, and definite determiners. These examinations corroborate the symmetry hypothesis.

系統號:

A-024809

【演講】黃東秋:臺灣本土語言的翻轉教育─原住民族語與其他語言的互動

標題:

【演講】黃東秋:臺灣本土語言的翻轉教育─原住民族語與其他語言的互動

時間:

2024年6月13日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

黃東秋(Akiyo Pahalaan,佛光大學外文系第二任主任暨所長)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

我們臺灣人要認知並欣賞社區多語言文化的多樣差異之美,因此當下的我們最迫切努力的是如何讓各族群語言和英文的能見度、功能度和使用度提升:耳朵聽得見、嘴巴說得多、眼睛不陌生、手寫展智慧,促使社區各住民提昇地位之平等,積極讓所有社群有機會去認知欣賞真正能彰顯臺灣芬芳的語言文化,更要用國際通用語言英文讓世界品茗臺灣之美。

本文強調多語言互動(通)論的真諦,務必期許各項傳播理當以多元族群共同組成為實際的基礎與模樣,充分反映臺灣社會多語言文化的事實。美言巧語從我做起,好山好水大家歡喜。在「美言巧語的機制」與「真人互動的策略」的過程中,不僅培養臺灣人語言切換的能力(語碼切換(code switching) 、方言切換(dialect switching)、語體切換(style switching)),同時也在培養每個人適應不同語言社群的能力,使之發現生活場域中每一種語言文化的精緻性與巧妙性。

系統號:

A-024613

【演講】柯尚哲:三峽大壩:為中國和世界打造發展引擎

標題:

時間:

2024年6月18日(週二)15:00-17:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所蔣介石研究群

主講人:

柯尚哲(Covell F. Meyskens,美國海軍研究所副教授)

內容簡介:

主持人:蘇聖雄(中央研究院近代史研究所助研究員)

Abstract

In 1919, the father of modern China Sun Yat-sen first proposed building a dam in the Three Gorges region that would discipline the Yangtze River’s unruly waters and transform its flows into an engine of national development. Over the course of the twentieth century, Chinese state elites strived to achieve this technoscientific dream and construct a massive hydropower station that would give a huge infusion of energy to national industrialization and boost national scientific prestige by establishing the world’s largest dam. Government efforts repeatedly came up short until the 1990s due to geopolitical pressures, internal strife, and the state’s limited resources. Nevertheless, in the process, Chinese officialdom not only formed technocratic organizations that channeled the Yangzi’s liquid power into industrializing the nation, but it also forged hydropower organizations that have gone on to reshape the environmental, political, and socioeconomic infrastructure of rivers worldwide. This talk will chart out how the Chinese state mobilized domestic and international resources to build the Three Gorges Dam, focusing especially on the early twentieth century.

系統號:

A-024789

【演講】Emily Mokros: Between Wars in Beijing: Taking Stock of the Taiping Northern Invasion in Mid-1850s Zhili

標題:

時間:

2024年6月19日(週三)15:00

地點:

中研院史語所研究大樓702會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所制度與社會研究室

主講人:

Emily Mokros(肯塔基大學歷史系副教授)

聯絡人:

郭小姐,E-mail: instihp@gmail.com

內容簡介:

與談人:金環(香港科技大學助理教授)

主持人:李仁淵 (中央研究院歷史語言研究所副研究員)

摘要:This talk will survey local gazetteers, militia-raising chronicles, commemorative records, and privately authored war histories authored during and in the immediate aftermath of the Taiping rebellion’s invasion of North China. Composed between 1853 and 1860, these texts were produced as the capital region remained unsettled, due to the heavy costs of the empire’s military campaigns, the destruction of the Yellow River floods, and a chaotic assemblage of new monetary policies. I argue that the “unfinished” nature of the Taiping War is crucial to understanding the motives and objectives of these narratives, martyrologies, and compilations, which were composed without knowledge of the eventual outcome of the war.

本演講以英文進行

系統號:

A-024568

【演講】陳政揚:從「太虛即氣」試探「起源」與「力」

標題:

時間:

2024年6月20日(週四)10:30-12:30

地點:

輔仁大學文華樓LI410(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

天主教輔仁大學哲學系

主講人:

陳政揚(國立高雄師範大學經學研究所教授)

聯絡人:

李惠美,E-mail: 043717@mail.fju.edu.tw

報導者:

李惠美

內容簡介:

【與談人】劉俊法(天主教輔仁大學哲學系副教授)、黃麗綺(天主教輔仁大學哲學系副教授)

【舉辦方式】實體會議

◆本演講無須報名,歡迎直接入場聆聽,謝謝。

系統號:

A-024760

【演講】林玫君:從「發現」到「看見」:嘉農棒球的歷史征途

標題:

時間:

2024年6月20日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上直播(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

林玫君(國立臺灣師範大學體育與運動科學系教授兼學務長)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

2014年,「KANO」電影的上映,風靡全臺,此為拍攝1931年嘉農遠征日本甲子園的故事,這支被喻為「真正的臺灣棒球隊」,在最後的冠軍賽,輸了,但卻創造了歷史。我們細緻地領略嘉農棒球史的發展,除了可以理解嘉農球隊的成軍背景、棒球訓練的精神、人物點將錄之外,也可以思考臺灣棒球的意義、複雜的「身體技藝」、「同調集團」的構成,甚至從殖民地架構中理解「三族共和」意涵和嘉農在1930年代本身的意義。當然,嘉農的故事並未因1931年的失利而結束,尤其是「KANO」電影讓嘉農棒球如伏流的傳奇被打開後,這個故事「再次」為臺灣人民所知,也被眾人「看見」。

系統號:

A-024614

【演講】李文良:清初臺灣的山脈書寫與航海記憶

標題:

時間:

2024年6月27日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

曹永和文教基金會、臺灣歷史學會、臺灣大眾史學協會、國史館

主講人:

李文良(國立臺灣大學歷史學系特聘教授)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

系統號:

A-024615

【演講】謝宇:How Has COVID-19 Affected Americans’ Views of China and Chinese Views of the U.S.?

標題:

【演講】謝宇:How Has COVID-19 Affected Americans’ Views of China and Chinese Views of the U.S.?

時間:

2024年6月28日(週五)14:30-16:30

地點:

中研院社會學研究所802會議室+臉書直播(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會學研究所

主講人:

謝宇(中央研究院院士,Bert G. Kerstetter'66 University Professor of Sociology and PIIRS at Princeton University, USA)

聯絡人:

梁小姐,E-mail: as0200802@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:陳志柔(中央研究院社會學研究所所長)

演講簡介:In this presentation, Professor Xie presents findings from several projects using different data sources and methods to examine declines in Americans’ attitudes toward China as well as in Chinese attitudes toward the US amid the COVID-19 pandemic. These results collectively suggest a causal effect of COVID-19, shedding light on how public health crises, international relations, and media jointly shape the increasing enmity between the two great powers. Such mutual deteriorations in perceptions are of grave concern, as they could further aggravate the already tense relationship between China and the US.

【活動說明】

本場次演講規劃現場與線上臉書直播參與形式。

系統號:

A-024754

【演講】王卓異:從《喜福會》(1993)到《喜幹會》(2023):亞美電影對好萊塢傳統性別與種族視角的挑戰

標題:

【演講】王卓異:從《喜福會》(1993)到《喜幹會》(2023):亞美電影對好萊塢傳統性別與種族視角的挑戰

時間:

2024年7月3日(週三)14:00-16:00

地點:

中研院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

主講人:

王卓異(美國漢彌爾頓學院東亞語言文學系終身教授、系主任)

聯絡人:

林小姐,Tel: (02) 2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

主持人:劉文(中央研究院民族學研究所副研究員)

摘要:

本演講將簡要回顧好萊塢亞美電影從1993年的《喜福會》(The Joy Luck Club)到2023年的《喜幹會》(Joy Ride)的發展變化,討論好萊塢傳統性別與種族范式為亞美形象製造的偏見和桎梏,闡述亞美電影創作者為顛覆刻板印象所做出的努力,並反思他們曾經遭遇的局限,已經取得的突破和仍然面臨的挑戰。

報名期間:即日起至6月25日(星期二)23:00截止

錄取須知:經大會審核通過方得參加,恕不接受現場報名。

錄取與否通知:大會將於6月26日(星期三)展開審核作業,預計於6月28日(星期五)以email通知,屆時請留意收信,並請詳閱通知信內容,謝謝。

備註:若6月28日(星期五)16:00前還未收到通知信,敬請來電或來信詢問,感謝。

系統號:

A-024889

【系列演講】2024年臺灣文獻講座

標題:

時間:

2024年4月至9月,共5場

地點:

國史館臺灣文獻館+線上直播(南投市中興新村光明一路254號)

主辦單位:

國史館臺灣文獻館

聯絡人:

鍾先生,Tel: (049) 2316881轉409

內容簡介:

2024年臺灣文獻講座,訂於4月25日至9月19日共舉辦5場演講。其中4月25日第1場次,由國立中央大學客家學院周錦宏院長主講「從文獻與文學資料解讀臺灣客家飲食」,將辦理同步線上直播。

線上直播網址將於當日開播前,於本館網頁最新消息公告。

系統號:

A-024654

【系列演講】2024臺灣藝術家經典講座

標題:

時間:

2024年3月17日至7月20日

地點:

國立臺灣美術館演講廳(臺中市西區五權西路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣美術館

聯絡人:

黃小姐,Tel: (04)2372-3552分機303;宓小姐,Tel: (04)2372-3552分機714

內容簡介:

國美館今年度所規劃的「2024臺灣藝術家經典講座」,邀請前述傳記叢書及紀錄片的傳主或其家屬、藝術學者、專家進行演講或對談,透過藝術人生與創作故事的分享、藝術作品的深度剖析以及感動與趣味的交流,一方面加深並增廣對該藝術家作品及生平的理解,一方面達到藝術扎根、觀念播種的效果,為臺灣未來的藝術發展,注入更多養分。

系統號:

A-024661

【系列演講】Taiwan in Geschichte und Gegenwart

標題:

【系列演講】Taiwan in Geschichte und Gegenwart

時間:

2024年4月至7月,共15場

地點:

德國波鴻魯爾大學(Universitätsstraße 150 D-44801 Bochum)

主辦單位:

德國波鴻魯爾大學東亞學院

聯絡人:

E-mail: Ringvorlesung-gc-oaw@rub.de

內容簡介:

德國波鴻魯爾大學東亞學院於2002年正式成立臺灣文化與文學研究中心(the Research Unit for Taiwanese Culture and Literature)。二十多年來,該中心主辦許多臺灣研究系列活動,積極與各國學者、學術機構進行交流合作,也是目前在德國收藏最多臺灣相關圖書的學術單位。另自2022年2月起,該中心負責德國教育部所支持的「臺灣作頭陣」四年計畫(Taiwan als Pionier);所屬團隊成員等將自4月8日至7月15日,每週一16至18點(德國時間)推出線上臺灣講座課程,邀請多位學者以德語(英語)進行主題分享,規劃如下:

Programm

08.04. Einführung: Christine Moll-Murata (Bochum) und Josie-Marie Perkuhn (Trier)

15.04. Christine Moll-Murata (Bochum): Koloniales Erbe, Selbstbehauptung und Erinnerung

22.04. Hsu Yu-Yin (Bochum): Ghost marriage and birth customs in Taiwan

29.04. Henning Klöter (Berlin): Koloniales Spracherbe in Taiwan - Wie und warum das Japanische kam, ging und dennoch blieb

06.05. Astrid Lipinsky (Wien): Erinnern in Taiwan heute - die sexuellen Sklavinnen der japanischen kaiserlichen Armee, die sogenannten "Trostfrauen" aus Taiwan

13.05. Christian Soffel (Trier): Konfuzianismus in Taiwan

27.05. Thomas Fliß (Trier): Taiwanische Balladen – Umgangssprachliche Lyrik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

03.06. Amélie Keyer-Verreault (Tübingen): Gender, human capital and demographic crisis in Contemporary Taiwan - highly educated women's attitude towards motherhood

10.06. Josie-Marie Perkuhn (Trier): Digitale Demokratie in Taiwan

17.06. Jens Damm (Tübingen): Taiwans gesellschaftlicher Wandel am Beispiel der LGBTQ Bewegung

24.06. Gunter Schubert (Tübingen): Taiwans Politische Ökonomie in Zeiten der "Chip-Kriege"

01.07. Zhan Shiu-Lan (Bonn): Welcher Ort ist kein Ort der Praxis? Buddhistische Kultur und Kunst thematisierende Museen in Taiwan

01.07. Duncan Paterson (Staatsbibliothek Berlin): Taiwans Medienlandschaft im Kontext wissenschaftlicher Bibliotheken

08.07. Barbara Mittler (Heidelberg): Multiple Identitäten, künstlerische Lesungen - Taiwan in transkultureller Perspektive

15.07. Zusammenfassung

系統號:

A-024663

【系列講會】2024年春季「對論與方法」

標題:

時間:

2024年3月至6月,共8場

地點:

法鼓文理學院GC103階梯教室+線上會議(新北市金山區西湖里法鼓路700號)

主辦單位:

法鼓文理學院佛教學系

內容簡介:

本講會分歷史篇和現代篇二階段。目前2023年秋季活動主要鎖定在印度佛教的脈絡,2024年春季則將焦點進一步從印度佛教轉向漢傳佛教,預計2024年秋季將進入現代篇。

歷史篇聚焦於佛教如何透過諸多對論以及相關的方法以開展的歷程,例如初期佛教如何面對婆羅門或其他沙門傳統,部派與大乘佛教的興起,中觀派如何面對正理派的質疑與回應,瑜伽行派如何吸納因明與量論的方法、乃至於南傳、漢傳和藏傳的發展過程中,藉由不斷的論議而保有辯證的開放性與多元性。

現代篇則在面對現代性與後世俗時代中,對論與方法愈加複雜分化,成為佛教發展不可迴避的新情境:例如,禪修如何面對腦神經科學的檢證,龐大的佛教文獻如何面對數位化和人工智慧的新要求,佛教思想如何面對西方人文社會科學各種方法論的衝擊,如詮釋學、現象學、倫理學(如高齡社會、性別、生態、戰爭、暴力等議題)、社會學、民族誌,在在都不離對論與方法作為展開的主軸。

如何從對論到方法,從傳統到現代,挖掘新議題與新發現,整合佛教研究社群,以開創佛教研究的未來,是本系列講會的宗旨所在。

系統號:

A-024670

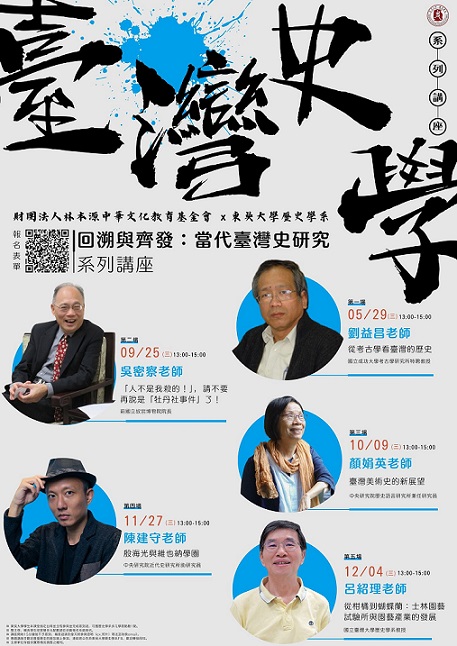

【系列演講】回溯與齊發:當代臺灣史研究系列講座

標題:

時間:

2024年5月至12月,共5場

地點:

東吳大學外雙溪校區國際會議廳B015+線上會議(臺北市士林區臨溪路70號)

主辦單位:

東吳大學歷史學系、財團法人林本源中華文化教育基金會

聯絡人:

Tel: 02-2881-9471分機6172、6173,E-mail: history@gm.scu.edu.tw

內容簡介:

為增進歷史系師生對當代臺灣史學研究的新視野,並向社會大眾推廣歷史研究的新成果和新趨勢,東吳歷史邀請專家學者們,舉辦五場專題講座,誠邀各界學友蒞臨參與。

■第一場

時 間∣05/29(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 綜合大樓 國際會議廳 B015

主講人∣劉益昌老師(國立成功大學考古學研究所特聘教授)

講 題∣從考古學看臺灣的歷史

■第二場

時 間∣09/25(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 綜合大樓 國際會議廳 B015

主講人∣吳密察老師(前國立故宮博物院院長)

講 題∣「人不是我殺的!」,請不要再說是「牡丹社事件」了!

■第三場

時 間∣10/09(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 綜合大樓 國際會議廳 B015

主講人∣顏娟英老師(中央研究院歷史語言研究所兼任研究員)

講 題∣臺灣美術史的新展望

■第四場

時 間∣11/27(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 綜合大樓 國際會議廳 B015

主講人∣陳建守老師(中央研究院近代史研究所助研究員)

講 題∣殷海光與維也納學圈

■第五場

時 間∣12/04(三) 13:00-15:00

地 點∣東吳大學 外雙溪校區 綜合大樓 國際會議廳 B015

主講人∣呂紹理老師(國立臺灣大學歷史學系教授)

講 題∣從柑橘到蝴蝶蘭:士林園藝試驗所與園藝產業的發展

-費用-

免費

-對象-

歡迎對歷史有興趣者報名參加。

系統號:

A-024781

【工作坊】「崢嶸初露」青年學者工作坊

標題:

時間:

2024年6月13日(週四)13:00-16:45

地點:

中研院史語所703會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所禮俗宗教研究室、中研院主題計畫「臺灣的宗教與『人類世』:面對全球宗教環境史的考察」

聯絡人:

黎先生,Tel: crd.ihp.as274@gmail.com

內容簡介:

備註:本場為實體會議,敬請事先報名。

系統號:

A-024786

【工作坊】「族群研究與原住民族研究」跨領域整合研究工作坊

標題:

時間:

2024年6月24日(週一)9:30-18:00

地點:

國立臺東大學圖書資訊館資訊棟C207+線上會議(臺東縣臺東市大學路二段369號)

主辦單位:

國家科學及技術委員會人文社會科學研究中心、國立臺灣大學

聯絡人:

陳小姐,Tel: 0968-222-627;Email: yupingchen0507@gmail.com

內容簡介:

*表單填寫截止日期為 2024/6/7。

*本次工作坊含實體及線上會議,報名線上參與者,活動前將以Email寄送會議連結。

臺灣的多元社會特質伴隨全球化影響,族群之間與其內部在文化、經濟、社會等層面上交錯融合,形塑了豐富且複雜的人文地景。然而,當代族群研究往往陷於靜態與僵化的族群邊界,忽視不同族群之間的角力與交融,以至於無法進一步解構環環相扣的社會現象。為此,國家科學及技術委員會藉由辦理「族群研究與原住民族研究跨領域整合研究工作坊」嘗試促進研究者關注不同族群間的對話與合作,探討如土地議題、社區發展、文化照顧、在地知識、兒少福祉、學校教育、地方文化館等多重議題,並反思資源分配、經濟發展、福利政策及解殖民等面向的另一種可能性。有鑑於臺灣各族群的互動持續面臨權力不均、資源分配失衡等困境所導致的潛在衝突,研究者已無法再經由單調的文化融合理解社群間的矛盾。在這樣的背景下,本次「族群研究與原住民族研究跨領域整合研究工作坊」不僅僅是理論上的探討,更涉及實際社會實踐的案例分析,進一步從多元層次解構當代社會,促進不同族群之間的深度理解與合作。

本次工作坊強調跨領域、跨學科、跨地域的比較研究重要性,邀請來自不同學門的學者從多元視角探究族群問題,並探索面對現今社會問題的新路徑與新方法。當代族群研究不僅僅追求本體論、認識論與方法論上的創新,更應進一步參與政策制定與執行的過程。透過廣泛且深入的對話,本工作坊的目標是為推動一個更公平、包容且可永續的社會。欲達此目的不僅需要學界的努力,更要借助政府、社會各界以及族群內部的能動性。唯有通過多方合作,才能真正實現族群間的平等與共融,促進整個社會的進步與發展。這既是我們對歷史的回應,也是對未來的許諾。

系統號:

A-024763

【工作坊】「中國哲學的物思維」青年學者工作坊

標題:

時間:

2024年11月14日(週四)

地點:

中研院中國文哲研究所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院文哲所中國哲學研究室與比較哲學研究室

聯絡人:

陳亮孜,Tel: 02-27895715;Email: rucp@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

◎本活動以論文發表與討論為主,即日起公開徵稿,歡迎青年學者踴躍報名參與,共襄盛舉。

◎徵稿領域傳統與當代中國哲學或涉及中國哲學之比較哲學研究均可。特別歡迎青年學者就下列議題,撰寫中國哲學相關論文:

(一)儒、釋、道各家對於「物」 的定義、存在、本性、內涵與功用、價值與意義的哲學見解。

(二)儒、釋、道各家對於「物」本質的把握、詮釋方法與思想意涵 ,道與氣與物、心與物之相關性等議題 。

(三)中國哲學論「物」的特色與限制,以及其當代意義與價值。

◎徵稿對象工作坊舉辦日期前未滿四十五歲,具有中華民國國籍或居住在臺灣的博士生、新科博士以及博士後研究學者。

◎食宿與交通遠道而來的學者,本所將支付往返高鐵車票及一天住宿。會議當天本所亦備有餐點提供給與會學者。

系統號:

A-024649

【研習班】臺灣的東南亞認同(二): 性別、族群、宗教與政治的跨文化視野研習營

標題:

【研習班】臺灣的東南亞認同(二): 性別、族群、宗教與政治的跨文化視野研習營

時間:

2024年6月14日至15日(週五至週六)

地點:

中興大學人文大樓102演講廳(臺中市南區興大路145號)

主辦單位:

臺灣敘事學學會

聯絡人:

陳先生,Tel: 0983-932-993

內容簡介:

報名時間:2024年5月21日(二)至6月5日(三)

*錄取通知最晚於活動五天前以E-Mail寄發,敬請留意。

*名額有限,人數上限為60人,備取若干名;未錄取者將不另行通知。

系統號:

A-024783

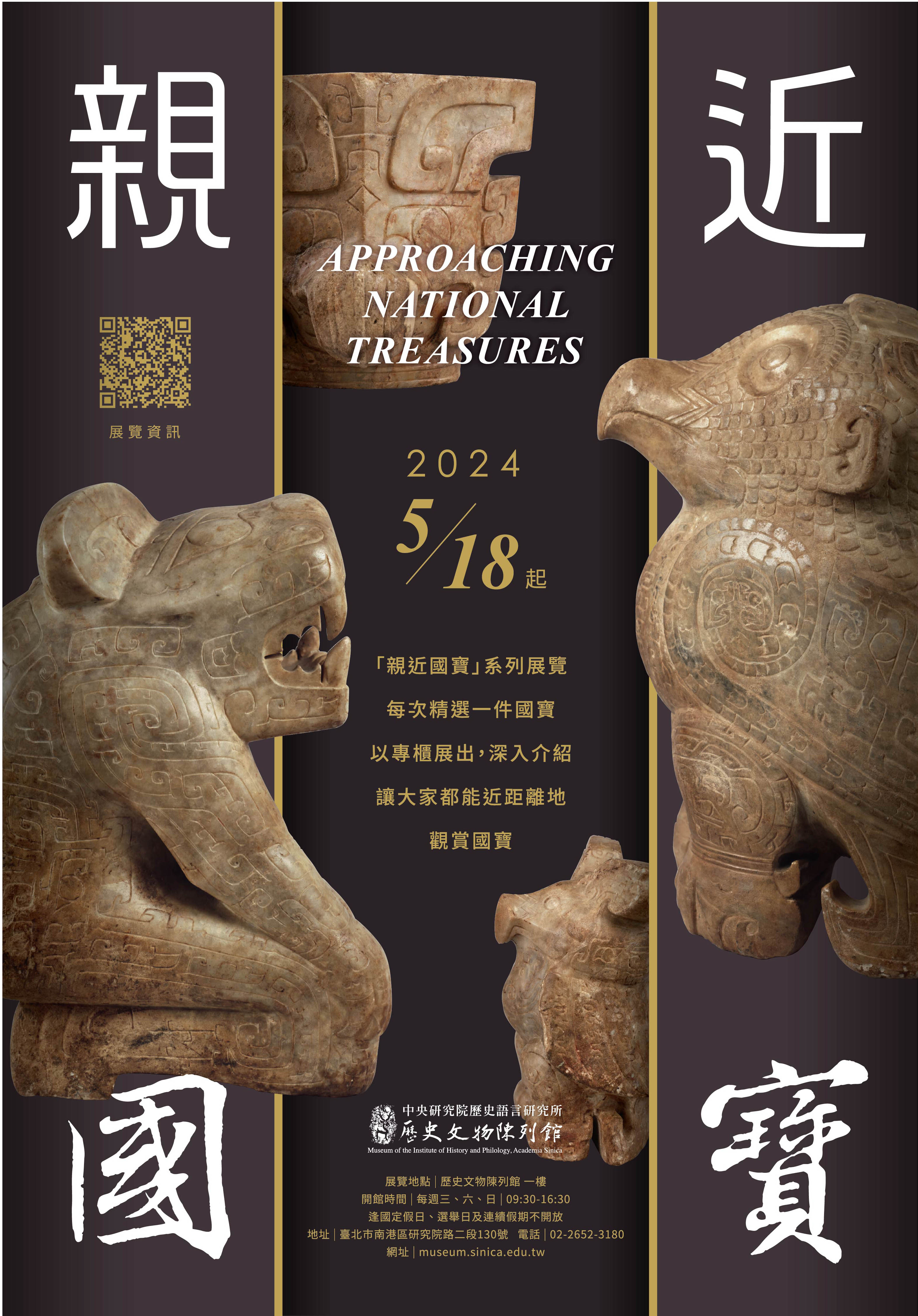

【展覽】親近國寶

標題:

時間:

2024年5月18日至11月24日

地點:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館一樓(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館

內容簡介:

《文化資產保存法》將古物依其珍貴稀有價值,分為「國寶」、「重要古物」和「一般古物」三種等級。歷史語言研究所典藏的「國寶」計有22組50件,除2件善本圖書,其餘皆為考古出土的稀世珍品,相當難得。「親近國寶」系列展覽,每次精選一件國寶,以專櫃展出,深入介紹,讓大家都能近距離地觀賞國寶。

系統號:

A-024608

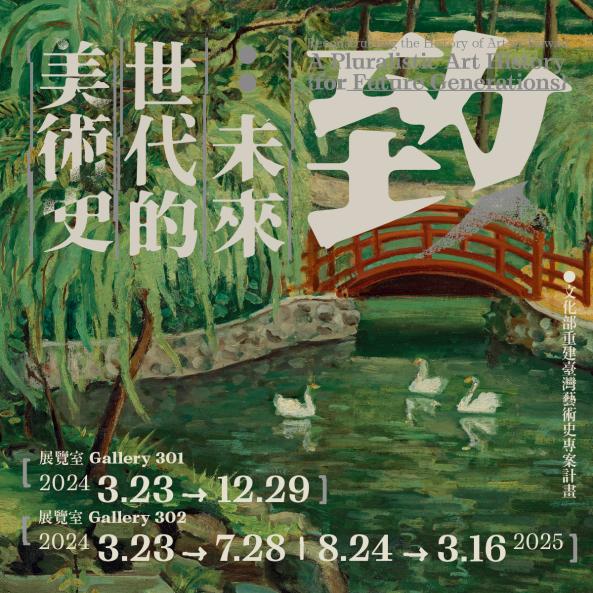

【展覽】致未來世代的美術史

標題:

時間:

2024年3月23日至2025年3月16日

地點:

國立臺灣美術館301、302展覽室、301-302走廊(臺中市西區五權西路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣美術館

聯絡人:

黃小姐,Tel: (04)2372-3552分機303;宓小姐,Tel: (04)2372-3552分機714

內容簡介:

展覽日期及地點:

典藏展

展覽室301、301-302走廊

2024/3/23(六)-2024/12/29(日)

展覽室302

第一階段修復展:2024/3/23(六)-2024/7/28(日)

第二階段文化近用展:2024/8/24(六)-2025/3/16(日)

此次策劃「致未來世代的美術史」展覽,奠基於上述美術資產的重要典藏和保存成果,多方呈現國美館多年來推動的重建藝術史工作,整理重點成果包含藝術品典藏、維修護、文化近用三大主軸分階段展出,展現國美館對藏品系統化的保存維護與修復觀點、經典作品和藝術文獻的展現與詮釋、藝術知識議題的研究和策劃、藝術家影音紀錄與研究出版、蘊涵文化平權的藝術近用與轉譯等綜合內容,呈現藝術發展如何與臺灣文化主體性相互生成,以及我們如何將藝術的文化意義與資產傳承到未來世代,認識與尊榮自身的歷史,進而形構未來的前瞻視野。

系統號:

A-024647

【展覽】典藏展:台灣美術新紀元

標題:

時間:

2024年1月20日至2025年1月19日

地點:

順益臺灣原住民博物館美術分館2樓(臺北市中正區延平南路5號)

主辦單位:

順益台灣美術館

聯絡人:

Tel: (02)2381-8322

內容簡介:

台灣美術的發展,與歷史密不可分,多重文化在這塊土地交織,孕育出多樣的藝術風格。二十世紀初期,日本畫家引進西方美術教育,使得寫生成為當時的主流繪畫方式。中期受到歐美藝術潮流的影響,藝術圈瀰漫出對前衛創新的渴望,重視視覺造型以及表達內心情感。

本次精選出十三件繪畫作品,件件來自創辦人林清富先生的收藏,讓觀眾從傳統經典以外的視角,認識更全面的台灣美術史,體現林清富先生期許收藏成為「台灣美術史的補助教材」的使命感,也呈現台灣藝術早期的多元風貌。

每月第一個週六舉辦專人導覽,詳情請參考官網。

系統號:

A-024648

【展覽】豈止於善——受贈渡海書畫展

標題:

時間:

2024年3月27日至2024年10月26日

地點:

臺灣大學藝術史研究所美術館(臺北市羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學藝術史研究所

內容簡介:

展期

第一檔:2024年3月27日(週三)至2024年6月15日(週六)

第二檔:2024年8月21日(週三)至2024年10月26日(週六)

開放時間

每週三、週六 10:00-16:00(免費參觀)

展覽簡介

此次展出的書法作品大多為友朋間的酬唱互贈,篆、隸、楷、行、草各體皆備,而以行草書佔大多數。他們或抄錄古人及自作詩文成卷軸,或集古人詩詞書成對聯。他們為動盪時局發出喟嘆,也在藝文中馳騁才情與抒發鄉愁。

書家廣泛涉獵古代書史典範,且多兼習帖派與碑派傳統。行草書法風格多取法東晉二王、宋人蘇軾、米芾及晚明米萬鍾、倪元璐等書家,再結合碑版金石書法的厚實用筆,因而兼有典雅閒逸與氣魄雄強的意趣。

繪畫方面,他們繼承文人畫的美學取向,所繪題材以四君子及山水為主,畫風受清初四僧、四王等畫家影響頗深。亦常見結合西方繪畫技巧,以表現自然物象的量感、通透感與空間感之嘗試。

系統號:

A-024650

【展覽】淺山樟力——臺三線上原客焗腦展

標題:

時間:

2023年9月20日至2024年10月20日

地點:

臺灣客家文化館第一特展室(苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科南路6號)

主辦單位:

臺灣客家文化館

內容簡介:

昔日臺三線西北部的淺山地帶是擁有豐富樟樹資源的地區。這些資源帶來了巨大的經濟利益,吸引了國際列強、政府、地方資本家和漢人移民進行山地開墾,使得當時的臺灣成為全球最大的樟腦生產地。

隨著19世紀樟腦產業的蓬勃發展,牽動著原住民族、閩南、客家在淺山地帶交會與競合。因此,本展覽將以中北部地區的樟腦產業作為起點,探討世界經貿和族群間焗腦的互動關係。

系統號:

A-024651

【展覽】林野:力的交界

標題:

時間:

2023年11月21日至2024年10月13日

地點:

臺博館鐵道部園區(臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館

聯絡人:

02-2558-9790

內容簡介:

本展覽將帶領觀眾走入臺灣沿山地區,也就是介於平原與山脈的中間地帶。此地帶是臺灣生物多樣性最高的地區之一,同時也是人類活動最多元的所在。在清領時期的臺灣,此地帶常被泛稱為「沿山埔地」。1895 年,當日本帝國領有臺灣後,殖民政府給了此些埔地一個正式名稱:林野。在今日的臺灣,隨著人民生態保育意識的提升,政府給了林野另一個名稱:里山。

我們將從畫作中的林野地景出發,展覽內容以三幅歷史圖像:《晚清臺灣番俗圖》之〈番社貿易圖〉、《圓山附近》、《滿載而歸》為中心,帶領觀眾拆解圖片中所隱含的林野意義,透過黃藤、樟樹、相思等林產物與族群間的互動,探索淺山人地相處的微妙藝術;並透過古契書與照片展示的舊慣符碼,穿越至日人所建立的近現代林野樣貌,在國家與常民的對立之間,理解林野作為一個族群交流的邊界,所飽含著的寧靜與洶湧。最後,我們將搭著輪船迎向世界,也看到世界局勢如何影響著這片美麗的淺山。因此,我們得以欣賞這一幅猶如馬賽克拼貼畫般的圖像,理解島嶼山林的過去,了解技術的傳承,並對於它的未來有更多的願景與想像,帶領觀眾層層進入這一幅過去未曾被重視的淺山景觀。

系統號:

A-024652

【展覽】南島之音:古代南島樂器特展

標題:

時間:

2023年9月28日至2024年9月22日

地點:

新北市立十三行博物館第二特展廳(新北市八里區博物館路200號)

主辦單位:

新北市立十三行博物館

內容簡介:

音樂是人類精神生活的必需,洗滌人心,也是文化傳承的載體,重要節慶無不以音樂慶之。樂器譜出的美麗樂章,不只代表族群的語言,也傳達人群對天、地、人的概念。本特展展出南島語族的傳統樂器,介紹南島的音樂文化。

系統號:

A-024653

【展覽】一個美國人,兩種意識形態

標題:

時間:

2023年12月25日至2024年9月15日

地點:

中研院中國文哲研究所1F大廳(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

內容簡介:

中央研究院中國文哲研究所舉辦「建構文學讀本展覽 / 一個美國人,兩種意識形態」文獻展覽,展出美籍新聞學者聶維斌(Neal E. Robbins)1970年代在臺灣進行對臺灣鄉土文學的調查研究資料,以及源於此次調查而編選、翻譯、註解出版的《當代中文小說讀本:為學習中文的學生介紹、註釋的四篇短篇小說》(Contemporary Chinese Fiction: Four Short Stories Introduced and Annotated for the Student of Chinese)一書的相關文獻。

聶維斌於1976年來到臺灣,進入臺灣大學中文系碩士班就讀,對於鄉土文學的發展相當有興趣,也希望讓更多美國學生可以認識臺灣的文學作品,因此展開相關調查研究,並透過問卷調查的方式與作家、讀者取得聯繫與回應。本次展覽所展出的文獻資料包括問卷調查回函、作家信件 統計圖表、論文、授權書等,可一窺當年的文學 調查、翻譯編輯、出版過程與成品,也了解1970年代建構文學讀本與臺灣文學史、文學外譯的發展歷程。

系統號:

A-024655

【展覽】道法自然——道教典籍展

標題:

時間:

2024年2月27日至2024年8月25日

地點:

國立故宮博物院北部院區第一展覽區104(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

一般認為「道家」與「道教」是兩個相互聯繫卻又相異的概念,二者並非等同。「道家」指先秦諸子百家中以老莊思想為代表的學派,乃至戰國秦漢之際盛行的黃老之學,以「道」為究極境界,用「清虛無為」的法則處理修身乃至治國;以「道法自然」的概念面對人與內外天地間的關係。「道教」則是宗教實體,透過「道」的教化或修煉而達到「成仙得道」的目的;作為一種宗教,道教不僅有其經典、教義、制度、儀式,亦有隨其歷史發展而成的教派與場域。

如此具體的宗教傳承,與早期的黃老學派或方士思想已明顯不同;但「道家」是「道教」信仰的義理淵源,因此也不應將二者妄加分割。院藏道教典籍以元明時期居多,量雖未如釋典,然亦不乏「藏內府」的珍希孤本。本展共分四單元:根本道經、道典精槧、帝王與道、養生延壽。

系統號:

A-024657

【展覽】樂未央——受贈寄存漢代陶器展

標題:

時間:

2023年5月31日至2024年8月19日

地點:

臺灣大學藝術史研究所美術館(台北市羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學藝術史研究所

內容簡介:

臺灣大學藝術史研究所美術館「樂未央—受贈寄存漢代陶器展」是由藝術史研究所謝明良講座教授帶領學生所策劃,展品來自章建行、李月桂兩位收藏家。此展獲建國工程文化藝術基金會慷慨贊助,並獲國立故宮博物院移撥17座展櫃,協力促成美事。

系統號:

A-024658

【展覽】神獸現形——文物中的奇幻生物

標題:

時間:

2024年2月6日至7月28日

地點:

國立故宮博物院南部院區S101(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院

內容簡介:

傳統的藝術創作中,充滿了先人對自然的觀察與理解,透過想像,創造出許多型態各異,各具神奇能力的生物。在歷史流傳的過程中,又多了許多不同的象徵意義和轉化,進而成為信仰或故事的主角。展覽將以東亞文化圈為主,遠自上古先秦,近到廟宇及民俗創作,從青銅器到家中神桌的擺設,介紹這些充滿故事的神祇和動物,並追溯祂們的來源經典,了解出處和被賦予的祥瑞意義,希望觀眾在觀展時,除了無比的熟悉感和趣味性之外,更希望能獲得知識,拉近和古人的距離,理解歷代人們對於擁有美好生活的祝福與想望。

本次特展規劃四個單元,經由「神獸長什麼樣子?」、「神獸是什麼地位?」、「神獸有什麼特殊能力?」、「神獸出現在哪裡?」等四個提問,帶領觀眾一同探索神秘的神獸祂們的外觀、身分、功能和出現的位置等面向,並呈現藝術家們如何結合自己的認知和想像力,將這些只出現在傳說或是記錄中的奇幻生物,藉由文物具象化,創造出一件件令人驚奇但又各具特色的神獸作品。

系統號:

A-024660

【展覽】匯流溯源——國美典藏臺灣早期書畫展

標題:

時間:

2024年3月30日至7月7日

地點:

國立臺灣美術館101、102展覽室(臺中市西區五權西路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣美術館

聯絡人:

Tel: (04)2372-3552分機318

內容簡介:

為梳理臺灣這三百年間書畫藝術發展之脈絡,進而產生出「鑑往知來」的意義,本館特委託策展人黃冬富教授針對本館典藏作品鎖定年代範圍於明清迄日治時期臺灣早期書畫作品,透過藏品研究、選件等,以媒材分設「臺灣早期書法」及「臺灣早期繪畫」二大主題,共122位藝術家、作品147件精品展出,以建構出約1640–1945年左右臺灣美術重要體系。

本展為呈現時空架構裡的臺灣藝術史脈絡外,希冀更完整的建構臺灣美術史發展之特色,與在地關聯密切的豐富藝術美學及社會底蘊,更將文化部致力於「重建臺灣藝術史」成果,一併統整呈現,見證臺灣文化主體建構的階段性努力。

系統號:

A-024665

【展覽】跨・1624:世界島臺灣國際特展

標題:

時間:

2024年2月1日至2024年6月30日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓四樓(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

1624,一個西元年份,這一年荷蘭人來到臺灣,而後西班牙人緊接而來,臺灣自此被捲入歐亞貿易的大網絡中。這是一個臺灣躍登世界舞臺的時代,臺灣更加被世界所認識,成為一座東西方貿易航線交會的世界島。

400年後的2024年,我們以1624為題,以「跨越」的視野重新理解這個年代。

展覽將跨越島嶼邊界進行歷史探索,並回望早期臺灣歷史的世界連結及海洋文化性格,展覽中我們更加關注1624所帶出的歷史討論課題,邀請大家共同來思考、討論、對話關於臺灣的歷史。

系統號:

A-024666

【展覽】流域共構:雲嘉南百年水利與環境特展

標題:

時間:

2023年8月24日至2024年6月30日

地點:

臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

1920年開工的嘉南大圳,其中於1924年率先通水的是雲林地區的濁幹線,至2024年通水灌溉滿百年;而臺灣蓄水量最大的曾文水庫於1973年完工,2023年也建庫滿50年;這些突顯了水利事業對雲嘉南平原社會的重要,同時也看見臺灣水利發展的縮影。

本館在全球面臨氣候變遷的時刻中推出本展,呼籲社會提升對水環境變遷的感知。觀展前,我們有三問:一、當打開水龍頭,水流洩而出,那麼水從哪裡來?二問,你曾注意過離家最近的那條水路是水溝、水圳或是自然河川呢?三問,綜觀全球北回歸線經過的地方,多為乾旱的沙漠地帶,而同樣有北回歸線經過的雲嘉南平原,為何卻成為臺灣的穀倉?這一切在今日看似理所當然,是否真是如此?

在大圳屆滿百年的時刻,本館用創新的博物館思維,以跨域共筆行動,提出「流域共構」的展示論述。2020~2023年,本館展開嘉南大圳跨域研究,用新視角看待過往被認為「理所當然」的水環境,以歷史眼光提出對歷代水環境的新理解,除了看見臺灣歷代水利社會發展樣貌及歷代水利工程的行動者,提出水利工程中所藏的工程與環境的關係,也發現水利系統是跨專業與技術、具傳承且複雜的知識系統,最後提出流域共構了個人與社會生命關係的新觀點。

本展是公部門從共學、共筆到共展,加入教育與公民團體共同的研究成果。2023年底,本館帶著水利、農田、學校與公民等八個單位,將水利知識轉化為現地共展,豐富臺灣水文化內涵,並加入國立臺北藝術大學博物館研究所師生協力策展。期待以產官學合作,呼籲社會重視氣候變遷及水環境變遷,使臺灣成為一座居安思危的島嶼。

系統號:

A-024667

【展覽】日月頌——顏水龍與臺灣

標題:

時間:

2024年3月30日至6月30日

地點:

國立臺灣美術館103-106展覽室、美術街、星光草坪(臺中市西區五權西路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣美術館、國立臺灣工藝研究與發展中心

聯絡人:

Tel: (04)2372-3552分機706

內容簡介:

顏水龍的奉獻觸及眾多領域,從工藝、設計、廣告、建築、公共藝術,到他個人的繪畫表現,皆為臺灣留下實踐的典範。他終其一生探索服務於眾人的藝術形式,並將美深化在每個人的現代生活經驗中。

本展覽以工藝與美術的非二元觀點切入,帶領觀者看見「美術中有工藝,工藝中有美術」的藝術景觀。顏水龍的藝術軌跡與日本、歐洲、美國等國際場域緊密相連,以臺灣文化為支點,撐起全新的跨文化世界觀,重構我們對藝術史的認識。

系統號:

A-024668

【展覽】甲辰說龍

標題:

時間:

2024年2月2日至7月31日

地點:

香港中文大學文物館展廳II(香港新界沙田)

主辦單位:

香港中文大學

內容簡介:

為迎接甲辰龍年,香港中文大學(中大)文物館將於2024年2月2日至7月31日舉辦「甲辰說龍」特別展覽,歡迎公眾參觀。

展覽精選逾50件館藏文物,涵蓋玉石、甲骨、金銅、陶瓷、石刻、絲織、文房、拓本等類別,包括設計文物館館徽時參考的西漢「綠松石雙面肖形印」、五代至北宋「白玉團龍紋穿心盒」、傳奇督陶官唐英(1682–1756)自製「墨彩雲龍紋筆筒」等精品,為甲辰新春誌慶。

西元2024歲次甲辰,是農曆龍年。龍在中國有近八千年的歷史,歷來是備受尊崇的神話動物。今日廣為人熟知的龍形象卻並非亙古如一,而是在歷史中不斷演化,一如文獻中記載:變幻無常,隱現莫測。是次展覽將以中國古代文物中的龍紋為線索,探討其來「龍」去脈,包括紋飾的形成及風格的變遷,以及其社會文化背景。

系統號:

A-024659

【展覽】風俗画と民具から見る朝鮮時代

標題:

時間:

2024年4月1日至8月25日

地點:

高麗美術館(京都府京都市北区紫竹上岸町15)

主辦單位:

高麗美術館

聯絡人:

Tel: 075-491-1192

內容簡介:

朝鮮時代も日本の江戸時代も、儒教的な社会規範の中で、豊かな自然と共存する社会を目指した、農本主義的な政策を基本とした世の中です。仏教や儒教が影響を与えた朝鮮半島でも、庶民の信仰は山神を始めとした自然信仰でした。これは日本の農耕神と同じで、田植えの時期の祭り、そして秋の神様への感謝を表す祭りと時期を同じにしています。この展覧会では、あまり日本では見ることができない朝鮮時代の風俗図や民具などの生活道具をとおして、豊かでおおらかな朝鮮の人びとの素朴な暮らしを、ゆっくりと楽しんでいただければと思います。

系統號:

A-024656

【展覽】敦煌写本の世界――蔵経洞のたからもの

標題:

時間:

2024年4月2日至7月15日

地點:

台東区立書道博物館(台東区根岸2-10-4)

主辦單位:

台東区立書道博物館

內容簡介:

敦煌写本とは、敦煌莫高窟にある蔵経洞(第17窟)から1900年に発見された写経や文書類をさします。発見以前の古代中国書道史は、拓本や模本などで編まれてきましたが、敦煌写本の登場で、隷書や楷書の変遷が肉筆によってつぶさに観察できるようになりました。本展では、敦煌を中心に、トルファンや鄯善(楼蘭)などから出土した貴重な写本を、中村不折コレクションから紹介します。

系統號:

A-024664

【展覽】文明の十字路・バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰――ガンダーラから日本へ

標題:

【展覽】文明の十字路・バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰――ガンダーラから日本へ

時間:

2024年4月20日至6月16日

地點:

龍谷大学 龍谷ミュージアム(京都市下京区堀川通正面下る)

主辦單位:

龍谷大学 龍谷ミュージアム、京都新聞、読売新聞社

內容簡介:

アフガニスタンのバーミヤン遺跡は、ヒンドゥークシュ山脈のただ中にあって、ユーラシア各地の文化が行き交った、文明の十字路とも呼ばれる地域です。渓谷の崖面には、多くの石窟と2体の大仏が彫られ、その周囲には、「太陽神」や「弥勒」のすがたが、壁画で表現されていました。

残念ながら、それらは 2001年3月にイスラム原理主義組織・タリバンによって爆破されてしまいましたが、かつて日本の調査隊が撮影した写真や調査資料を詳細に検討することで、壁画の新たな描き起こし図が完成しました。名古屋大学・龍谷大学名誉教授の宮治昭先生による監修のもと、京都市立芸術大学の正垣雅子先生が描いた、貴重な学術研究成果です。

本展では、この新たな描き起こし図の完成を記念してその原図を展示し、壁画に表された太陽神と弥勒の世界に迫っていきます。さらに、中央アジアで発展した弥勒信仰が、東アジアへと伝わって多様な展開を遂げる様子をご覧いただきます。

系統號:

A-024669

【展覽】地蔵と地獄

標題:

時間:

2024年4月13日至6月9日

地點:

逸翁美術館(池田市栄本町12-27)

主辦單位:

公益財団法人阪急文化財団

聯絡人:

Tel: 072-751-3865

內容簡介:

逸翁美術館所蔵の「地蔵十王像」(絹本着色、13世紀)が、この度、国の重要文化財に指定されたことを記念しまして、同作品を陳列するとともに、細部の詳細な図様を拡大して作品の魅力を解説します。併せて、天・人間・修羅・畜生・餓鬼・地獄の六道を巡って広く庶民を救済してくれることから信仰を得た「お地蔵さん」や、その六道の代表ともいえる恐ろしい「地獄」を描き表した作品・資料を紹介します。これにより「地蔵と地獄」が様々な関心に支えられて、生活文化の中の表象として人々の心に刻み込まれ、また親しまれていた様を示したいと思います。

系統號:

A-024671

【展覽】音を観る ―変化観音と観音変化身

標題:

時間:

2024年4月24日至9月1日

地點:

半蔵門ミュージアム(東京都千代田区一番町25)

主辦單位:

半蔵門ミュージアム

內容簡介:

『法華経』観世音菩薩普門品では、観音は衆生の「音声おんじょうを観て」皆に解脱を得させたといいます。「音を観る」ことができる、「観音」とはその神通力を象徴した名をもつ菩薩です。

特集展示“音を観る”では、六観音のうち十一面観音の彫刻と、聖観音、千手観音、准胝観音、如意輪観音の絵画を展示しました。このうち、如意輪観音の画像は2点。ひとつは繊細で優美な表現が特徴で、金泥と切金きりかねが用いられた鎌倉時代の優品です。もうひとつは向って左下に訶梨帝母を描いた珍しい作品です。

観音は如来の脇侍きょうじとして配される場合もあり、その作例も並べました。また、観音がまったく異なった姿に変化する三十三応現身も生み出されました。本展ではそのひとつである梵王身の彫刻を展示いたします。

系統號:

A-024714

【展覽】北東アジアのシルクロード――北方交易と蝦夷錦

標題:

時間:

2024年7月2日至10月13日

地點:

市立函館博物館3階第2展示室(北海道函館市青柳町17−1)

主辦單位:

市立函館博物館

內容簡介:

北海道や樺太,極東地域の先住民は,サンタン交易と呼ばれるネットワークを通じて様々なモノを流通させ,その交易ルートは「北東アジアのシルクロード」とも呼ばれています。国内でも他の地域に先駆けて博物場が設置された函館では,国内有数の先住民族関係資料が集積されましたが,このネットワークを通じてもたらされた「蝦夷錦」もその資料の一つとなっています。

系統號:

A-025331