標題

- 【唐獎得主專題影片】為無聲之物發聲 潔西卡‧羅森(Jessica Rawson)

- 【演講】蕭鳳霞:Tracing China: A Forty-Year Ethnographic Journey(踏跡尋中:四十年華南田野之旅)

- 【演講】張哲嘉:雞肋篇?《格體全錄》的《錯漏字錄》中所隱含的訊息

- 【演講】栗山茂久教授專題演講

- 【演講】陳志豪:從檔案追尋大屯山區茶產業的歷史

- 【演講】李語堂:Deterrence Theory and the United States' One-China Policy

- 【演講】葉春榮:非物的物質性:民間宗教的多元本體論

- 【演講】Sören Urbansky:Beyond the Steppe Frontier: A History of the Sino-Russian Border

- 【演講】簡逸光:《穀梁傳》「儀父」考

- 【演講】楊治宜:記憶地圖:從汪精衛〈舟夜〉重探詩與史之關係

- 【演講】Pete Millwood:Improbable Diplomats: How Ping-Pong Players, Musicians, and Scientists Remade US-China Relations

- 【演講】王乃雯:「永續」?「發展」?農法變革下的論述與實踐:以稻鎮為主的分析

- 【演講】蕭遠:網路極端資訊的傳播:台美兩個研究案例

- 【演講】韋煙灶:臺灣地名探究:跨領域的整合分析,兼論客閩地名的差異

- 【演講】小笠原欣幸:台湾統一地方選挙の分析

- 【演講】劉芳瑜:風雲起:抗戰時期中國的氣象事業

- 【演講】蔣馥蓁:儀式設定如何反映道教精神——以川西科儀傳統《廣成儀制》為例

- 【演講】Elliott Young:Criminalizing Migration and Indefinite Detention: Chinese at Angel Island and McNeil Island Prison

- 【演講】Patricia L. Maclachlan:Betting on the Farm: Institutional Change in Japanese Agriculture

- 【演講】若林正丈名誉教授講演会:『台湾研究序説』の構想:代わり変わる帝国と「台湾という来歴」

- 【工作坊】生命還有什麼沒說的?——哲學與人類學對談工作坊

- 【展覽】智慧之神──相遇在燃燈節特展

- 【展覽】鑠古燦今──張大千書畫特展

- 【展覽】快慢之間:臺灣鐵道旅行特展

- 【展覽】江湖有字在──臺灣人文出版史特展

- 【展覽】避暑山莊:清帝國多元統治下的縮影

- 【展覽】手完成的話——時局下的李石樵人物畫

- 【展覽】臺灣意象──帝國眼中的臺灣風物

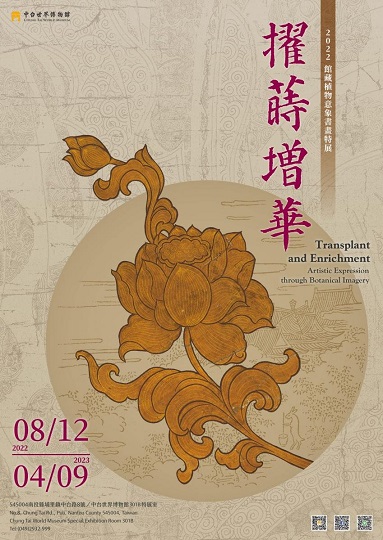

- 【展覽】擢蒔增華──館藏植物意象書畫特展

- 【展覽】回望:二十世紀史語所的中國西南地區調查

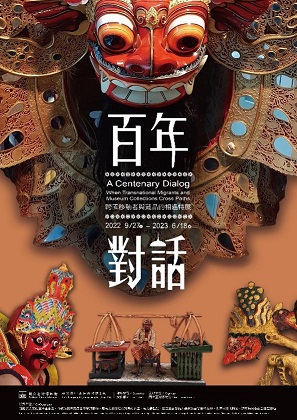

- 【展覽】百年對話:跨國移動者與藏品的相遇特展

- 【展覽】原民、漢人、官府的交織「物」語:故宮、臺博、臺史博三館聯展

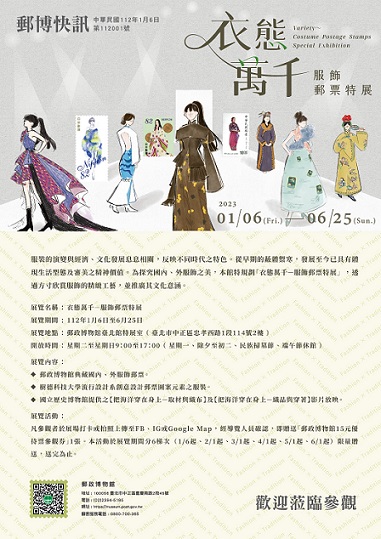

- 【展覽】衣態萬千──服飾郵票特展

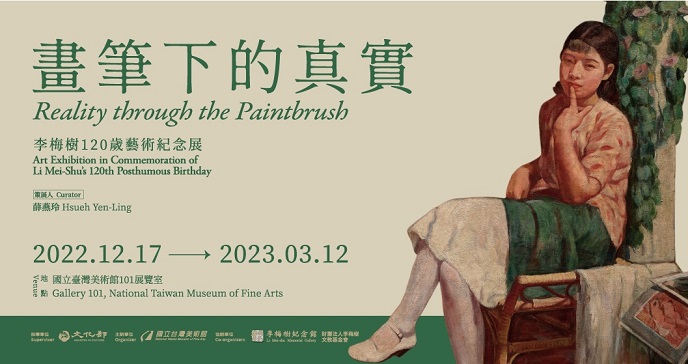

- 【展覽】畫筆下的真實——李梅樹120歲藝術紀念展

- 【展覽】總相宜︰清代廣東金屬胎畫琺瑯特展

- 【展覽】「臺灣租書店與漫畫的奇妙旅程」國際展

- 【展覽】蘇州版画の光芒――国際都市に華ひらいた民衆芸術

- 【展覽】浮世絵と中国

【唐獎得主專題影片】為無聲之物發聲 潔西卡‧羅森(Jessica Rawson)

標題:

【唐獎得主專題影片】為無聲之物發聲 潔西卡‧羅森(Jessica Rawson)

主辦單位:

唐獎教育基金會

內容簡介:

唐獎得主不僅是國際矚目焦點,他們對人類及文明的發展皆有開創性的影響和貢獻。唐獎基金會每屆均派團隊遠赴海外採訪拍攝,並以高規格製作得獎人專題影片;今年適逢唐獎十週年,中視60分鐘節目特別以一集節目完整報導十年里程碑及未來展望。第五屆得獎人專題影片及中視60分鐘節目唐獎十週年報導近期陸續公開發布於官網、臉書粉絲專頁及YouTube頻道,歡迎線上收看。

第五屆漢學獎得獎人專題影片「為無聲之物發聲」,內容介紹漢學獎得主潔西卡.羅森。她現為牛津大學中國藝術與考古教授,因18歲時到耶路撒冷參加考古團,看到中東的遺址竟出土大量中國瓷器,啟發了她對中國文化與東西交流的興趣。曾在大英博物館工作二十餘年,專精青銅器與玉器,以其獨特的視角解讀物品背後的社會文化。近期研究聚焦於馬匹貿易,對絲路的起源提出嶄新的詮釋。羅森教授的工作不但讓歐洲看到鑑古知今的重要性,也讓中國人更加了解自己。

「為無聲之物發聲」:https://www.youtube.com/watch?v=IwtgUMMgW5M

中視60分鐘節目「唐獎十年 卓越永續」專題報導,內容橫跨十年,記錄唐獎從一個善念到成為世界大獎的完整歷程,採訪10多位共同成就唐獎的重量級人士,如創辦人尹衍樑總裁、總召集人錢煦院士、陳振川執行長、翁啟惠前院長、陳長文律師、曾志朗院士、唐獎得主等,也收錄唐獎歷屆頒獎典禮、得獎人來台演講、參與國際學術會議等珍貴影像,影片連結:https://youtu.be/2RnAvt3pbGw。

系統號:

A-021565

【演講】蕭鳳霞:Tracing China: A Forty-Year Ethnographic Journey(踏跡尋中:四十年華南田野之旅)

【演講】張哲嘉:雞肋篇?《格體全錄》的《錯漏字錄》中所隱含的訊息

標題:

【演講】張哲嘉:雞肋篇?《格體全錄》的《錯漏字錄》中所隱含的訊息

時間:

2022年1月5日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室+視訊(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所

主講人:

張哲嘉(中研院近史所副研究員)

內容簡介:

評論人:邊和(普林斯頓大學歷史系教授)

巴多明親自寄回法國的《格體全錄》書中,收有三篇康熙皇帝修改文字的附錄《錯漏字錄》。過去學者僅將其視為滿語語言的珍貴教材,本文則試圖回答為何巴多明必須要創造這個附錄,同時揭露《錯漏字錄》中的線索如何解釋法國國立自然史博物館藏本與法國國家圖書館藏本之間結構的重大差異。

系統號:

A-021498

【演講】栗山茂久教授專題演講

標題:

時間:

2022年1月5日、9日,共2場

地點:

臺大文學院會議室、中研院近史所檔案館第一會議室+視訊並行

主辦單位:

臺大歷史系、中研院近史所、臺大地理環境資源學系、臺灣科技與社會研究學會

主講人:

栗山茂久(美國哈佛大學東亞學系文化史教授)

內容簡介:

講 題:關於醫學史,每個人都應該知道的一件事

時 間:2023年1月5日(週四)10:00-12:00

地 點:臺大文學院會議室

講 題:馭貓的藝術:如何讓你的報告動人且難以忘懷

時 間:2023年1月9日(週一)10:00-12:00

地 點:中研院近史所檔案館第一會議室

注意事項:

1. 參加以上演講請先報名,網址請參見官網

2. 報名直至額滿為止。活動通知及線上與會連結將於活動前一日寄送。

3. 如有任何問題,請聯繫吳季寬先生,E-mail: vidar0912@gmail.com

系統號:

A-021499

【演講】陳志豪:從檔案追尋大屯山區茶產業的歷史

標題:

時間:

2023年1月5日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

陳志豪(臺灣師範大學臺灣史研究所助理教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

大屯山區早在開港通商以前,便是北部的茶葉產地,19世紀晚期更吸引了多位外國商人拍下當地茶園的照片。 在大屯山區有哪些人在種茶,他們的歷史又有哪些值得聆聽,本次演講將利用清代、日治到戰後留存的照片、民間契約、官方檔案等,說明如何透過歷史檔案的線索,觀察歷史變遷的發展,找出這段歷史的發展過程。 同時,讓更多人認識今日的陽明山國家公園,除了自然美景以外,還蘊含著豐富的人文景觀,值得我們細心瀏覽。

系統號:

A-021440

【演講】李語堂:Deterrence Theory and the United States' One-China Policy

標題:

【演講】李語堂:Deterrence Theory and the United States' One-China Policy

時間:

2023年1月6日(週五)14:00-16:00

地點:

中研院民族所新館三樓第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所世界化中國研究群

主講人:

李語堂(中央研究院歐美研究所助研究員)

內容簡介:

主持人:劉紹華(中央研究院民族學研究所研究員)

報名網址:https://forms.gle/pqzifYxvpbfQkYcD8

報名截止日期:1/3(二)止(報名截止後將寄送會議通知)

This paper explains how the United States' One-China policy is encoded with threats and assurances to both Beijing and Taipei to deter either side from unilaterally changing the status quo in the Taiwan Strait. It argues that the main weakness of this policy is the lack of consensus between Washington, Taipei, and Beijing surrounding the meanings of three critical terms: 'unofficial' U.S. relations with Taiwan; a 'peaceful' approach to the resolution of cross-strait differences; and the nature of the 'status quo.'

系統號:

A-021492

【演講】葉春榮:非物的物質性:民間宗教的多元本體論

標題:

時間:

2022年1月9日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院民族所舊館三樓第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

葉春榮(中央研究院民族學研究所兼任副研究員)

內容簡介:

晚近以來本體論轉向與新物質論的興起,開啟人類學新的研究視角。物質論者宣稱物有生命、有社會生活,有作用力(agency),然而他們的研究多半侷限在物的範圍裡。在漢人社會中,非物(譬如鬼、煞、魔神仔、太歲、疫鬼、風水、因果等等)普遍存在,它們沒有形象、無法開光,但能否視之為物?本次演講擬探討這類僅能想像的「物」。

本場次無需事先報名,敬請踴躍參加。

系統號:

A-021478

【演講】Sören Urbansky:Beyond the Steppe Frontier: A History of the Sino-Russian Border

標題:

【演講】Sören Urbansky:Beyond the Steppe Frontier: A History of the Sino-Russian Border

時間:

2022年1月10日(週二)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所國家與社會研究群

主講人:

Dr. Sören Urbansky(Research Fellow & Head of Office, German Historical Institute Washington| Pacific Office)

系統號:

A-021484

【演講】簡逸光:《穀梁傳》「儀父」考

標題:

時間:

2022年1月11日(週三)10:00-12:00

地點:

中研院文哲所三樓討論室 / 視訊會議並行(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院文哲所

主講人:

簡逸光(中研院文哲所訪問學人)

內容簡介:

主持人:張文朝(中研院文哲所副研究員)

評論人:賴貴三(國立臺灣師範大學國文系教授)

說明:

1、實體與視訊會議同時進行

2、現場與會,限中研院同仁

3、須全程戴口罩

系統號:

A-021536

【演講】楊治宜:記憶地圖:從汪精衛〈舟夜〉重探詩與史之關係

標題:

時間:

2022年1月11日(週三)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所蔣介石研究群

主講人:

楊治宜(法蘭克福大學漢學系教授)

內容簡介:

主持人: 黃克武教授(中研院近史所特聘研究員)

演講摘要:汪精衛寫作於1939年春夏之交的七律〈舟夜〉詩,蘊含著深刻愛國情懷,也引發了如余英時、汪榮祖、蔡德金等史家間的一場爭訟。雖然共同秉承「知人論世」、「詩言志」的闡釋立場,但他們的讀解結論卻始終符合各自對汪氏「忠奸」的道德判斷。吊詭的是,史家都不約而同有意或無意地忽略了汪氏面對此詩中日讀者給出不同寫作時間、亦即暗示不同作詩之「志」的事實。論者因此摒棄表現主義詩學觀,提出一種新的闡釋方法,即此詩是一篇具有歷史書寫功能的記憶文本,其中包含了七種不同的記憶類型——作者個人的情節記憶、創傷記憶,集體性的歷史記憶、文化記憶,面對未來的反記憶和證言記憶,以及包含集體記憶和個人想象的死亡記憶(memento mori),各自具有目的和功能。 〈舟夜〉詩因此拒斥任何單一的閱讀方式。它是一張記憶的地圖,一個豐富、模棱的開放空間,其中迴蕩著充滿創造性的眾聲喧嘩。對〈舟夜〉詩的讀解暗示了一種新的觀察詩與史之關係的視角,不再以「歷史作者之真實」為標準,而轉而注重詩歌的歷史寫作功能。作為文人政治集團領袖的汪精衛,其詩歌人格也具有深遠的政治及歷史迴響。

系統號:

A-021481

【演講】Pete Millwood:Improbable Diplomats: How Ping-Pong Players, Musicians, and Scientists Remade US-China Relations

標題:

時間:

2022年1月11日(週三)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所城市史研究群

主講人:

Pete Millwood(香港大學Society of Fellows in the Humanities博士後研究員)

系統號:

A-021483

【演講】王乃雯:「永續」?「發展」?農法變革下的論述與實踐:以稻鎮為主的分析

標題:

【演講】王乃雯:「永續」?「發展」?農法變革下的論述與實踐:以稻鎮為主的分析

時間:

2023年1月11日(週三)14:00-15:30

地點:

中研院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

王乃雯(臺灣大學人類學系博士候選人,中央研究院110年人文社會科學博士候選人)

內容簡介:

近期以來,人類受到自然各種形式的反撲下,使得農業上以「有機」為名的「永續發展」成為一門顯學。然而,有機米在台灣近三十年的推展,卻始終無法超越全台稻作面積的2%。在蔚為風潮的有機論述與生產實作間顯然有著巨大的斷裂。稻鎮作為介於橫跨依循公糧價格與高端良質米價格之間的東部重要穀倉,使其適於觀察台灣整體稻米市場的困境。相較於「有機農業」中潛在的生產流通風險,由產地認證所包裹農法變革價值,在地方政府的協力之下,讓農民成為直面消費市場的小商品生產者。本研究將呈現在以「發展」為名的各式論述及世代間的價值觀衝突中,他們掙扎於如何於各種新的認知範疇中理解資本的運作邏輯,並站穩腳跟。從而在各種農法變革的實作組裝中,尋找生存空間與自我認同。

本研究同時指出有機農業在國家政策推動下雖取得道德上的正當性,但稻鎮農民在盤商為主的結構壓抑中,最終選擇以良質米為內涵、產地認證為依歸的路徑,也值得讓人思考現階段以「消費」引導的有機農業運動,或許需更具全盤性的國家介入才能有實質的發展。

報名網址:https://www.ioe.sinica.edu.tw/(一律從「本所網頁」報名)

報名期間:即日起至2023年1月8日(星期日)23:00截止

錄取須知:經大會審核通過方得參加,恕不接受現場報名。

錄取與否通知:大會將於2023年1月9日(星期一)展開審核作業,並於當日從報名系統以email通知,屆時請留意收信,並請詳閱通知信內容,謝謝。

備註:因錄取與否通知信屬大量發信,有可能被您的郵箱歸類為垃圾信件,若2023年1月9日(星期一)16:00前還未收到通知信,敬請來電或來信詢問,感謝。

聯絡人:林音秀 (02)2652-3484 world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-021517

【演講】蕭遠:網路極端資訊的傳播:台美兩個研究案例

標題:

時間:

2023年1月12日(週四)14:00

地點:

中研院人社中心第一會議室 及 Webex 線上會議並行(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院人社中心調查研究專題中心

主講人:

蕭遠(Assistant Professor, Department of Communication, University of Washington)

內容簡介:

網路陰謀論、虛假資訊等極端資訊是近代熱議的問題。演講透過兩個台美的研究,探討極端資訊傳播的過程。研究一以美國右翼媒體Breitbart News為例,描繪大眾媒體如何引進留言功能,達到「參與式政治宣傳」(participatory propaganda)的目的。研究二則反過來問:資訊傳播者何時會撤除甚至訂正自己的發言?研究以台美跨國樣本進行問卷實驗,敘述社群媒體上的討論、特別是反對言論、如何影響傳播者。演講亦將探討融合大數據及問卷實驗的混合研究方法。

會議連結:https://reurl.cc/33R5K8

會議號: 2514 142 5863

密碼:talk0112

系統號:

A-021541

【演講】韋煙灶:臺灣地名探究:跨領域的整合分析,兼論客閩地名的差異

標題:

【演講】韋煙灶:臺灣地名探究:跨領域的整合分析,兼論客閩地名的差異

時間:

2023年1月12日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

韋煙灶(臺灣師範大學地理學系教授兼系主任)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

現今網路檢索文獻資料庫的功能十分強大,將地圖及文獻的檢驗方式,以類似大數據的操作,使地名學的調查與研究可突破過去的侷限,以發掘更有力的文本證據。本次演講將以三個研究案例來回應上述地名學研究法上的討論:1.閩南族群之他稱族名的漢字名書寫形式與變遷;2.析論臺灣地名中「坡作陂解」的現象;3.漢語東南方言水系通名使用之歷史層次與空間意涵,這三個研究議題都會涉及客、閩地名用法的差異,故兼而討論之。

系統號:

A-021441

【演講】小笠原欣幸:台湾統一地方選挙の分析

標題:

【演講】小笠原欣幸:台湾統一地方選挙の分析

時間:

2023年1月13日(週六)17:30-20:00

地點:

早稲田大学3号館405教室(東京都新宿区戸塚町1-104)

主辦單位:

日本台湾学会、早稲田大学台湾研究所

主講人:

小笠原欣幸(東京外国語大学)

內容簡介:

司会:若林正丈(早稲田大学台湾研究所)

討論:松田康博(東京大学)

備考:参加費不要・事前登録不要

(どなたでも参加できます,直接会場にお越しください)

概要:2022年台湾統一地方選挙での民進党大敗・国民党大勝の原因を解説します。台北市,桃園市,新竹市など注目県市の事例も紹介します。そのうえで2024年総統選挙の見通し,また,今後の中台関係についても議論します。

系統號:

A-021527

【演講】劉芳瑜:風雲起:抗戰時期中國的氣象事業

標題:

【演講】劉芳瑜:風雲起:抗戰時期中國的氣象事業

時間:

2023年1月14日(週六)14:30-17:00

地點:

一號糧倉1樓(台北市松山區八德路二段346巷3弄2號)

主辦單位:

民國歷史文化學社

主講人:

劉芳瑜(國立勤益科技大學基礎通識教育中心專案助理教授)

內容簡介:

報名: bit.ly/3WhpVUo

本演講亦為同名新書之發表會

講者簡介

劉芳瑜,國立東華大學歷史學系學士、國立政治大學臺灣史研究所碩士、國立臺灣師範大學歷史學系博士。曾任中央研究院近代史研究所博士後研究人員、國立東華大學歷史學系兼任助理教授、國防大學通識教育中心兼任助理教授。現任國立勤益科技大學基礎通識教育中心專案助理教授。主要研究領域為近現代中國史、東亞技術史、戰爭史,著有《海軍與臺灣沉船打撈事業(1945-1972)》一書。

系統號:

A-021489

【演講】蔣馥蓁:儀式設定如何反映道教精神——以川西科儀傳統《廣成儀制》為例

標題:

【演講】蔣馥蓁:儀式設定如何反映道教精神——以川西科儀傳統《廣成儀制》為例

時間:

2023年1月18日(週三)14:00~15:30

地點:

中研院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

蔣馥蓁(法國高等研究學院宗教學博士,本所109-111年博士後研究)

內容簡介:

儀式活動作為信仰展現向來是宗教研究的焦點,那麼以儀式來了解宗教是否有特別或獨到之處呢?在道教科儀來說,其施行通常能回應最直接的關懷,而道士努力學習、貫通的漫長過程,也可視為逐步建構全方面的知識和能力。本次演講便將從儀式的設計與認識來討論,以我長期研究的四川道教儀式傳統《廣成儀制》為例,藉由豐富科本來說明如何理解、分類儀式節次,進而將之架構成各種不同規模或主軸的齋醮科儀,靈活適應不同需要的脈絡。換言之,我的研究認為道士對設計所謂理想儀式的努力,就是檢視道教精義極佳的場合。

報名網址:https://www.ioe.sinica.edu.tw/(一律從「本所網頁」報名)

報名期間:即日起至2023年1月15日(星期日)23:00截止

錄取須知:經大會審核通過方得參加,恕不接受現場報名。

錄取與否通知:大會將於2023年1月16日(星期一)展開審核作業,並於當日從報名系統以email通知,屆時請留意收信,並請詳閱通知信內容,謝謝。

備註:因錄取與否通知信屬大量發信,有可能被您的郵箱歸類為垃圾信件,若2023年1月16日(星期一)16:00前還未收到通知信,敬請來電或來信詢問,感謝。

聯絡人:林音秀 (02)2652-3484 world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-021540

【演講】Elliott Young:Criminalizing Migration and Indefinite Detention: Chinese at Angel Island and McNeil Island Prison

標題:

時間:

2023年2月2日(週四)16:00-18:00

地點:

Zoom

主辦單位:

Center for Chinese Studies, UC Berkeley

主講人:

Prof. Elliott Young (Lewis & Clark College)

內容簡介:

The CRG Angel Island Forum Series was designed to accompany "A Year on Angel Island," organized by Future Histories Lab and the Arts + Design Initiative.

"A Year on Angel Island" co-sponsors include the UC Berkeley Departments of Music; Theater, Dance & Performance Studies; Ethnic Studies; and American Studies, the Arts Research Center, the Center for Race and Gender, the Berkeley Interdisciplinary Migration Initiative, On the Same Page, and BAMPFA, with community partner the Angel Island Immigration Station Foundation.

*If you require an accommodation for effective communication (ASL interpreting/CART captioning, alternative media formats, etc.) to fully participate in this event, please contact Ariana Ceja at centerrg@berkeley.edu with as much advance notice as possible and at least 7-10 days in advance of the event.

Registration required

Registration info: Must register to receive a personalized link to join the Zoom webinar. or or by emailing centerrg@berkeley.edu

系統號:

A-021519

【演講】Patricia L. Maclachlan:Betting on the Farm: Institutional Change in Japanese Agriculture

標題:

【演講】Patricia L. Maclachlan:Betting on the Farm: Institutional Change in Japanese Agriculture

時間:

2023年3月1日(週三)16:30-18:00

地點:

TBD

主辦單位:

Program in East Asian Studies, Princeton University

主講人:

Prof. Patricia L. Maclachlan (Univeresity of Texas at Austin)

內容簡介:

Betting on the Farm (Cornell University Press, 2022) explains variations in strategic change within Japan Agricultural Cooperatives (JA), the nationwide network of farm co-ops that has dominated the Japanese agricultural landscape since the mid-20th century. JA’s tradition-bound organizations are under increasing economic and demographic pressure to expand farmer incomes by adapting co-op strategies to rapidly changing market incentives, but some local co-ops are adapting more quickly and effectively than others. Drawing on insights from institutionalism theory, our book ultimately attributes these variations to three sets of local variables: the co-op’s capacity to produce foods that can earn good prices in today’s markets; the quality of co-op leadership; and the appropriate organization of farmer-members behind new co-op strategies. We support these claims with a mix of quantitative and especially qualitative methodologies, including in-depth case studies of individual co-ops and farmers. We also touch on several related themes, including long-term changes to the institutional foundations of Japanese farming; the sector’s ongoing economic and demographic crisis and its implications for farm and co-op reform; the diversification of farmers and its impact on farmer ties with the JA system; and JA’s quest to find a workable balance between adapting to freer markets, on the one hand, and its longstanding responsibility to contribute public goods to local farm communities, on the other hand. We also demonstrate how years of seemingly ineffective, small-scale policy changes have had a cumulative, transformative effect on both farmers and co-ops—so much so, we argue, that pressures for further agricultural reform will likely intensify regardless of a particular government’s position on reform.

系統號:

A-021520

【演講】若林正丈名誉教授講演会:『台湾研究序説』の構想:代わり変わる帝国と「台湾という来歴」

標題:

【演講】若林正丈名誉教授講演会:『台湾研究序説』の構想:代わり変わる帝国と「台湾という来歴」

時間:

2023年2月25日(週六)15:00-17:00

地點:

早稲田大学8号館308号室(東京都新宿区戸塚町1-104)

主辦單位:

早稲田大学

主講人:

若林正丈(早稲田大学名誉教授)

內容簡介:

本研究所若林正丈学術顧問の三年遅れの「最終講義(講演会)」及び「若林先生を囲む会」開催のお知らせです。

講演会、囲む会とも公開ではございますが、準備等の都合のため、お手数ですがご出席いただく場合は、下記のウェブフォームにて、2月1日(水)までにお知らせくださいますと幸甚です。

https://forms.gle/71FK9EHZ6WtHaaD67

系統號:

A-021521

【工作坊】生命還有什麼沒說的?——哲學與人類學對談工作坊

標題:

時間:

2023年1月13日(週五)09:50~17:00

地點:

中研院文哲所2樓會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所人類學的本體論研究群、國科會「臺灣人文社會價值基礎」研究計畫

內容簡介:

「生命」如此迷人又令人困惑,自古以來,人們不斷探索與訴說。本工作坊6位引言人,3位哲學家,3位人類學家,接續前人所說的以及沒說的,從電影、記錄短片、文本、民族誌,繼續訴說遠方、當代,看得見的,看不見的,種種流動或固著的「生命」形式。

報名網址:https://forms.gle/WWSrxVvMi9U2EtzcA

報名截止:2023年1月6日(週五)17:00

聯絡人:蕭冠祐 s9981tw@gmail.com

系統號:

A-021479

【展覽】智慧之神──相遇在燃燈節特展

標題:

時間:

2022年12月17日至2023年3月12日

地點:

蒙藏文化館1樓、2樓及3樓章嘉大師紀念堂(臺北市大安區青田街八巷三號)

主辦單位:

蒙藏文化館

內容簡介:

宗喀巴大師與章嘉大師二位藏傳佛教大師,被認為是智慧第一的文殊菩薩的化身,深受信徒尊敬。現今世界隨著新冠肺炎疫情來到了第3年,人心與事物無不隨著疫情的世界輪轉幻化;在安住與不安經常並置成為日常的後疫情時代,本部規劃「智慧之神–相遇在燃燈節」特展,希望在時而幽闇、時而充滿希望的前方道路上,藉由與二位智慧之神相遇,為人們燃起智慧之燈,也為世間及這片土地帶來無上祝福。

本次展覽內容以燃燈節為主軸,擴延至藏曆新年、酥油花燈節重要節慶;展期橫跨宗喀巴大師與章嘉大師二位大師圓寂紀念日,期間陸續迎來紀念宗喀巴大師圓寂的燃燈節(國曆12月18日)、藏曆新年(2月21日)、章嘉大師圓寂紀念日(3月4日)及酥油花燈節(3月7日;藏曆元宵節)等重要節慶。

展覽規劃三大主題:一、宗喀巴大師與燃燈節;二、藏曆新年節慶與酥油花燈節;三、章嘉大師文物展。歡迎來到神聖令人屏息的藏傳佛教精神世界,進入生動且鼓舞人心的藏式常民生活場景,在神聖與生活雙重面向映照下,深刻體驗藏傳文化多元豐富的寶藏。

系統號:

A-021504

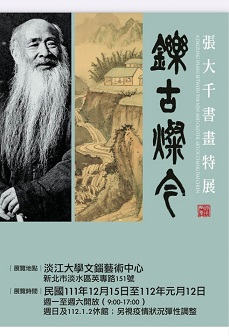

【展覽】鑠古燦今──張大千書畫特展

標題:

時間:

2022年12月15日至2023年1月12日

地點:

淡江大學文錙藝術中心(新北市淡水區英專路151號)

主辦單位:

淡江大學、中華海峽兩岸文化資產交流促進會

內容簡介:

今年最後一樁書畫藝壇盛事,於12月15日在淡江大學啟開序幕。「鑠古燦今—張大千書畫特展」在淡江大學文錙藝術中心堂堂展出,這是該中心繼去年舉辦令人驚豔的「松風水月—溥心畬詩書畫特展」後,另一場曠世藝壇巨匠的展覽。張大千(1899—1983)是近代藝壇的大師,曾被徐悲鴻譽為「五百年來一大千」,其個人形象、生活經歷與卓絕畫藝,三者齊名、豐富精彩。

系統號:

A-021505

【展覽】快慢之間:臺灣鐵道旅行特展

標題:

時間:

2022年11月9日至2023年7月9日

地點:

臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: 06-356-8889

內容簡介:

100多年前,臺灣跟上世界的潮流,有了第1條縱貫鐵路,從北到南只需14小時,火車成為臺灣島內最快移動的交通運輸工具;隨著經濟環境好轉、休閒風氣興起,鐵路促進了人們移動的意願,南來北往的機會變多,搭火車成了全島旅行首選的交通方式。然而隨著1980年代公路運輸的崛起、2007年高速鐵路的通車,改寫了「一日生活圈」的時空定義,鐵道旅行的型態隨之起了很大的變化。

特別是高鐵通車之後的現在,在周休二日的假期出外走走,成為大多數人生活的日常,同時在環保意識的影響下,搭火車遊臺灣成為熱門的低碳旅遊方式,更有了高鐵與臺鐵二種「快、慢」不同旅行速度的旅程選擇,火車不再只是交通工具,而是旅行的目的。

沿著軌道觀看窗外的風景、觀察車內的人們,感受旅行的美好與悸動,反思著旅行與生命的意義,正是鐵道旅行迷人的魅力。在生活節奏過快的當代社會,火車的快慢就如生命速度的變化,放慢一點,也許可以看見更多的風景。生活的快慢之間,你會選擇哪一種速度前進?

系統號:

A-021387

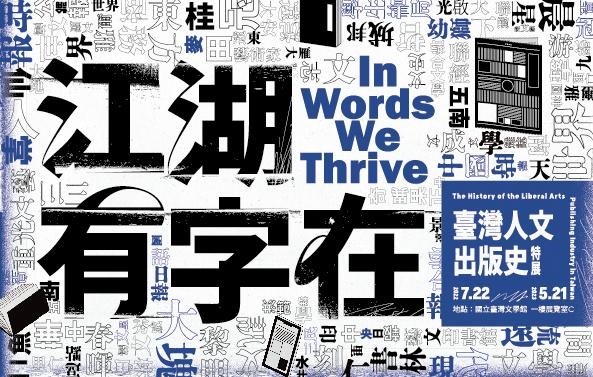

【展覽】江湖有字在──臺灣人文出版史特展

標題:

時間:

2022年7月22日至2023年5月21日

地點:

國立臺灣文學館一樓展覽室C(台南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

內容簡介:

以臺灣人文出版演進為主軸,始自日治時代結合報紙之印刷發行推展啟蒙思想與文學創作,逐漸建立臺灣自主出版的規模;戰後隨國府來臺的出版界文人,「兩大報」、「五小出版社」及各家專業出版帶來人文出版的高峰,為臺灣人文思潮激盪出豐沛的能量,再至解嚴後到當代的出版業百花齊放、網路媒體新興盛況。

特展預計以臺灣重要的人文出版事件、代表性出版社/出版人與其成果為核心,鋪陳臺灣人文出版史面貌,並以文學、哲學、人文思潮之出版社、雜誌刊物、報紙副刊等載體為範圍,同時介紹出版史上獨特而不可忽視的「出版現象」,綜合呈現此一議題的時代意義。

系統號:

A-021388

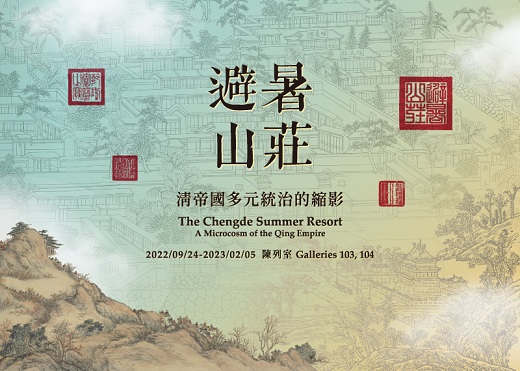

【展覽】避暑山莊:清帝國多元統治下的縮影

標題:

時間:

2022年9月24日至2023年2月5日

地點:

故宮博物院103、104展覽室(台北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

內容簡介:

避暑山莊,又稱熱河行宮、灤陽行宮,始建於康熙四十二年(1703)。它不僅是清代皇家園林中佔地最廣,更是目前保存最為完好的皇家行宮。山莊的興建,顧名思義,是皇帝每年前往的一處避暑勝地,但它本身的意義絕不僅限於此。由於山莊所在的熱河地區,大部分為蒙古游牧之地,屬於大清帝國面向北亞前沿之地。每年約自五月至九月間,皇帝駐蹕山莊避暑,秋獵行圍,並接見蒙藏活佛與王公貴族,外國使節也因皇帝駐蹕之處前赴山莊覲見,帝國許多關鍵決策都是在皇帝駐蹕山莊時下旨施行。避暑山莊在帝國上的地位,毫無疑問,已然成為紫禁城之外,帝國的第二政治中心。

隨著山莊地位日益重要,大清皇帝歷經數代用心經營,其所在行政區域的擴大、沿途行宮的修建、山莊景觀佈局的規劃、門樓亭閣建築的設計,以至圍場設官管理等方面,莫不反映出大清帝國統治上滿蒙漢政制、內地與邊陲文化、藏傳佛教與中原信仰宗教等各方面多元、多樣的特色。因此,本展覽將以六個單元-「治園如治國:微宇宙的大清帝國」、「統治者身分的多樣性」、「多元宗教政策」、「地方政制的多元特色」、「語言文字的多樣」及「政治與禮儀」,精選院藏代表書畫器物文物及相關檔案文獻,透過圖文介紹,逐一呈現清代避暑山莊的特殊意義。

「一座山莊志,半部清代史」。盛清之世,當皇帝一行跨越長城,塞北各地蒙古王公相繼派員路上迎駕,長隊列陣,彼此互動問候,當年的戰爭烽火,早已煙硝雲散。大清皇帝對山莊的經營,積極拉攏蒙藏各方領袖,帶動熱河地區的繁榮,呈現萬邦來朝,帝國內多元文化揉合的特色。

系統號:

A-021389

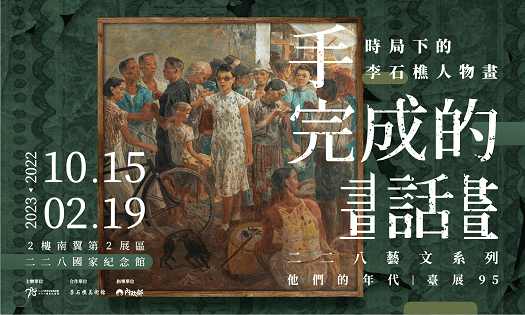

【展覽】手完成的話——時局下的李石樵人物畫

標題:

時間:

2022年10月15日至2023年2月19日

地點:

二二八國家紀念館二樓南翼第2展區(台北市南海路54號)

主辦單位:

二二八事件紀念基金會、二二八國家紀念館

內容簡介:

2019年的陳植棋特展、2020年的張萬傳特展,二二八國家紀念館的臺府展系列特展,這次以有「畫伯」之稱的李石樵為主題,即將在10月15日隆重展出。

二二八國家紀念館,原「臺灣教育會館」,落成於1931年日治時期,共計有6回臺灣美術展覽會及4回臺灣總督府美術展覽會在此舉辦,是臺灣近代美術發展的歷史現場。本年度「二二八藝文系列.他們的年代」特別企劃本展,以李石樵於1930至1960年代創作的人物畫為主,不僅僅是展出多幅經典畫作,如《四弟像》(1931)、《合唱》(1944)、《市場口》(1946)、《建設》(1947)、《李石樵畫室》(1958),更特別將作品《大將軍》(1964)與首次對外公開展出的《蔣中正先生》(1960)並列展示。

除了畫作展示,同時也透過史料闡述李石樵於日治時期參與「臺灣文藝聯盟」,結識吳天賞、張星建等多位文藝人士,積極參與臺中文化界活動,戰後初期並組織「歡迎國民政府籌備會」。這群臺中文藝人士,原本滿心期待「回歸祖國」、新政權的來臨,卻因國民政府在政治面、經濟面、文化面等等的治理失當,導致臺灣社會面臨物價高漲、失業、生活困苦、族群差異與貧富差距下的階級不平等問題叢生,進而引爆二二八事件,李石樵多位熟識友人紛紛遭受牽連,除了畫友陳澄波遭逮捕槍殺之外,吳天賞遭列於「臺中地區『三.二』事件重要人犯名冊」之中,而張星建亦遭列於「臺中地區公職人員參加二二八事變首要主謀份子調查表」及「臺灣中部綏靖區通緝人犯名冊」之中,李石樵也曾遭檢調單位徹夜約談,清晨釋回。二二八事件之後,緊接著進入戒嚴及白色恐怖的年代,李石樵的行事也轉為低調寡言,也或許迫於政治環境、友人紛紛蒙難,讓他意識到現實主義的作品,不適宜再為創作主軸,也考量在幾件巨作問世之後,應調整繪畫風格,向現代藝術思潮學習。

系統號:

A-021422

【展覽】臺灣意象──帝國眼中的臺灣風物

標題:

時間:

2022年7月22日至2023年5月21日

地點:

臺灣客家文化館第四特展室(苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科南路6號)

主辦單位:

臺灣客家文化館

內容簡介:

十七世紀以來,諸多帝國勢力就從其立場認識臺灣。本展覽透過這些帝國所製作的地圖、所特別舉出的物產,以兩條不同軸線的歷史進程,來探索臺灣。第一個軸線是「帝國的凝視」,從荷蘭聯合東印度公司、大清國到大日本帝國,它們是如何從帝國治理的角度來探索臺灣的地理和風土。

第二條軸線是「在地的動能」,居住於臺灣的本地人,在歷經不同帝國的統治後,逐漸形成臺灣人的共同意識,發展出論述與描述自己的方式。

系統號:

A-021423

【展覽】擢蒔增華──館藏植物意象書畫特展

標題:

時間:

2022年8月12日至2023年4月29日

地點:

中台世界博物館(南投縣埔里鎮中台路8號)

主辦單位:

中台世界博物館

內容簡介:

植物原生於自然之中,因人類對其依存的關係,憑藉生活經驗和知識的積累,從而使主觀情感契合外在物象,湮遠地將植物意象轉化成群體的文化意涵。「擢蒔增華」係為展示藝術家藉由植物意象詮釋內在心緒,將其物象「移植」於書畫與碑拓的作品中。

總計件數共38件,分別為書畫21件、碑拓16件,立體1件,分為三項主題:一、「佛旨瑞卉」:聚焦蓮花之於佛教的文化意涵,以及其生物表徵所代表傳統的社會期待。二、「心跡遣興」:理解創作者主觀「寓意於象」的蘊含情意,以及書畫的藝術傳統和社會功能。三、「君子比德」:闡釋比興傳統所賦予植物的道德意象,並體現人與自然和諧共存的生命情志。

系統號:

A-021424

【展覽】回望:二十世紀史語所的中國西南地區調查

標題:

時間:

2022年10月29日起

地點:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館二樓204室中國西南民族區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

【展覽預告】回望:二十世紀史語所的中國西南地區調查

展期:2022年10月29日起

展區:歷史文物陳列館

多山、多河流造成重重地理區域分割,居住在中國西南地區的人們也分裂為許多大小族群。傳統中國對於本地又有豐富的歷史記載。這些因素,使得中國西南地區成為歷史與人類學研究的寶藏。

自1920年代起,史語所研究人員即在此從事研究,歷年來蒐集之西南民族文物 1100 餘件,文書 800 餘種,田野照片約 7000 張,以及錄音及錄影等資料。

本展覽以「認同」與「區分」為主題,分為三個單元﹕

一、人與地:環境區分與人類適應

二、人與人:社會認同與區分

三、人與天:生命與信仰

希望藉此呈現中國西南少數民族形成的歷史過程。

系統號:

A-021425

【展覽】百年對話:跨國移動者與藏品的相遇特展

標題:

時間:

2022年9月27日至2023年6月18日

地點:

國立臺灣博物館本館1樓西展廳(臺北市中正區襄陽路2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館

聯絡人:

Tel: 02-2558-9790

內容簡介:

國立臺灣博物館(以下簡稱臺博館)「百年對話:跨國移動者與藏品的相遇特展」精選南洋類藏品作為對話載體,邀請東南亞移民工社群分享藏品故事,透過「人與物」、「物與物」的對話,聚焦東南亞區域的信仰、藝術及風土民情,述說跨越區域與文化差異的相遇故事。

展覽以「藏品和社群連結」為策展核心,精選60餘件臺博館南洋類藏品,包括克力士匕首、面具、木質平面傀儡、皮影戲偶、甘美朗樂器模型、錢幣、生活器具等,以及2019年由駐臺北印尼經濟貿易代表處捐贈給臺博館的峇里島神獸「巴龍」;此外,也向民間徵集泰國的食器、越南水神信仰古籍、印尼的孔雀羽冠虎面獅等展件,期望帶給觀眾更多關於東南亞文化的多元視野和再發現,並透過展覽推廣文化平權。

系統號:

A-021426

【展覽】原民、漢人、官府的交織「物」語:故宮、臺博、臺史博三館聯展

標題:

【展覽】原民、漢人、官府的交織「物」語:故宮、臺博、臺史博三館聯展

時間:

2022年10月5日至2023年4月5日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第1特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立故宮博物院、國立臺灣博物館、國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

什麼展可以把國立故宮博物院、國立臺灣博物館、國立臺灣歷史博物館三個館湊在一起?三館的典藏特色恰好各自反映臺灣歷史上的三個主角:原住民(臺博館)、漢人常民(臺史博),與中國宮廷/官府(故宮)的歷史與物質文化。三個不同典藏特色的館怎樣共同策展?三方看似相異的藏品如何彼此對話?看似三個對立的視角如何彼此映照出一個臺灣多元人群相遇、接觸與互動的歷程,以及豐富的物質文化內涵。展覽也試圖藉由與過去歷史與物質文化的探索及對話,讓過去與當代生活相接,進而能對當代有更多多元化及包容性的理解與想像。三館聯合策展,原民官交會,也與當代相遇。

系統號:

A-021427

【展覽】衣態萬千──服飾郵票特展

標題:

時間:

2023年1月6日至6月25日

地點:

郵政博物館臺北館特展室(臺北市中正區忠孝西路1段114號2樓)

主辦單位:

郵政博物館

內容簡介:

服裝的演變與經濟、文化發展息息相關,反映不同時代之特色;從早期的蔽體禦寒,發展至今已具有體現生活型態及審美之精神價值。為探究國內、外服飾之美,本館特規劃「衣態萬千-服飾郵票特展」,透過方寸欣賞服飾的精緻工藝,並推廣其文化意涵。

系統號:

A-021442

【展覽】畫筆下的真實——李梅樹120歲藝術紀念展

標題:

時間:

2022年12月17日起至2023年3月12日止

地點:

國立臺灣美術館101展覽室(臺中市西區五權西路一段2號)

主辦單位:

李梅樹紀念館

內容簡介:

終其一生藝術踐履始終秉持一貫的信念與執著,堅持以寫實主義的風格關注描繪臺灣土地、人民的李梅樹(1902-1983),出生於三峽(舊稱三角湧,1920年改為現名),1910年進入三角湧公學校接受西式教育,1918年考入臺灣總督府國語學校師範部就讀,1928年赴日求學,翌年進入日本東京美術學校(現東京藝術大學美術學部)西洋畫科,師事長原孝太郎、小林萬吾、岡田三郎助等外光派畫家,奠定其後寫實風格的深厚根基。李梅樹自1927年第一回「臺灣美術展覽會」(簡稱臺展)入選後,即積極參與臺灣與日本的官辦展覽,連連入選16回臺展、府展,或獲得「特選」、「總督賞」的殊榮,並於1939年入選日本第三回「新文展」及1940年「紀元二千六百年奉祝美術展覽會」。此外,熱心參與畫會,包括日本的「光風會」及臺灣的「赤島社」與「臺陽美術協會」,戰後並擔任全省美展評審評議委員等,展現對藝術創作與參與美術活動的熱誠。

李梅樹是位勤奮且創作豐富的藝術家,從年少時臨摹西洋名家作品、學生時代作品、祖師廟相關作品,到中後期的本土作品等約估計有數千件,包括素描、油畫、水彩、水墨、草圖,以及眾多文獻資料等。今年恰逢李梅樹冥誕120歲,本展重新爬梳其一生的藝術創作,回顧閱覽李梅樹畫筆下映照鄉里、真情紀實道地臺灣風格的作品。本展擇其創作精華,並輔以草圖、照片與文獻等,分六項子題:「印象三角湧」、「熠熠榮光」、「擘劃祖師廟重建」、「流光一刻日常季實」、「縱橫之間交輝」、「疊疊生發」呈現與探討其創作脈絡、題材與風格特色,貫穿其美術實踐與社會參與的整體歷程。

系統號:

A-021480

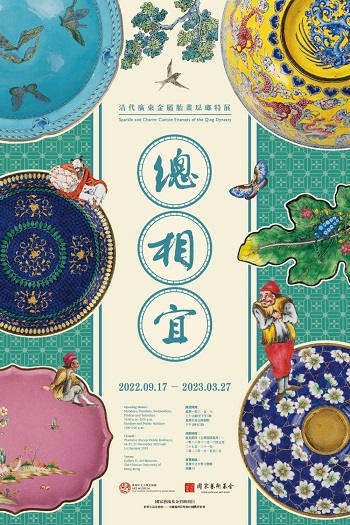

【展覽】總相宜︰清代廣東金屬胎畫琺瑯特展

標題:

時間:

2022年9月17日至2023年3月27日

地點:

香港中文大學文物館展廳 II(香港新界沙田)

主辦單位:

香港中文大學文物館

內容簡介:

「總相宜︰清代廣東金屬胎畫琺瑯特展」為香港首個由國家藝術基金資助的美術推廣項目,中大文物館並與首飾設計培育中心Loupe於元創方合作舉辦當代琺瑯藝術設計展,將罕有展出多件古今具代表性的頂級畫琺瑯藝術品。

「總相宜︰清代廣東金屬胎畫琺瑯特展」精選香港與內地收藏170多套清代金屬胎畫琺瑯、相關瓷器及畫作;展示廣琺瑯發展史的同時,希望能凸顯畫琺瑯的製作方法、色彩的搭配和運用及多元的繪畫技法等,讓各界人士從展覽得到更多啟迪。

畫琺瑯是一種在金屬、瓷器、玻璃等胎體表面,按設計圖案繪畫各色琺瑯釉,然後入爐燒制,鞏固琺瑯釉於器具表面的工藝。康熙晚年,來自歐洲的商人、傳教士首度將歐洲金屬胎畫琺瑯製品作為禮物帶入中國,獻給皇帝及官員。這些源於西方的畫琺瑯藝術品引起康熙皇帝極大興趣,使他在造辦處特別設立「琺瑯作」,借鑒中國古老的瓷器製作技術及經驗,集合來自廣州、景德鎮,以及熟悉琺瑯、玻璃製作及繪畫技法的西方傳教士,在金屬胎(主要是銅和金)、玻璃胎、紫砂胎和瓷胎上燒制繪畫琺瑯,創作畫琺瑯裝飾品和陳設品。

畫琺瑯作品融會中西技法及題材,主要為皇家器用、賞用品,或外銷商品。除兩岸故宮及廣州、香港地區的少數博物館外,內地傳世廣琺瑯或廣彩不多,當今大眾很難有機會接觸上世紀或更早時期的畫琺瑯作品。

以傳承畫琺瑯工藝為宗旨,中大文物館與Loupe亦會舉辦一系列琺瑯工藝體驗工作坊及講座,最新消息請瀏覽文物館網站。

系統號:

A-021538

【展覽】「臺灣租書店與漫畫的奇妙旅程」國際展

標題:

時間:

2022年11月26日至2023年1月22日

地點:

北九州市漫畫博物館5樓企劃展示室

主辦單位:

臺史博國家漫畫博物館籌備小隊(漫博小隊)

內容簡介:

本展覽是由臺史博國家漫畫博物館籌備小隊(漫博小隊)策畫的「臺灣租書店與漫畫的奇妙旅程」國際展(日文標題為「台湾漫画史不思議旅行―貸本屋さんと漫画の100年」),作為「北九州國際漫畫祭2022」主展,於北九州市漫畫博物館的5樓企劃展示室登場,展出日期自11月26日起至明年1月22日止。

展示主題以「租書店(貸本屋)」為主,向日本大眾介紹百年來臺灣的租書店與漫畫的發展。希望藉由這些豐富的內容讓日本大眾對臺灣漫畫有更多的認識與興趣。以台灣租書店的歷史變遷為主,一窺台灣人究竟都看什麼漫畫,有怎麼樣的流行,並製作了哪些類型的漫畫。透過台灣租書店流行的漫畫便可看出台灣在不同的社會及政治變動下(如日本殖民時代)受到的影響。台灣的租書店至今已有百年歷史,也就是說透過漫畫便能回顧台灣這一百年來的歷史。

希望本展覽能讓人了解台灣和日本之間的異同,也藉此機會讓更多人知道漫畫文化在現代的台灣有什麼樣的獨特發展。

系統號:

A-021428

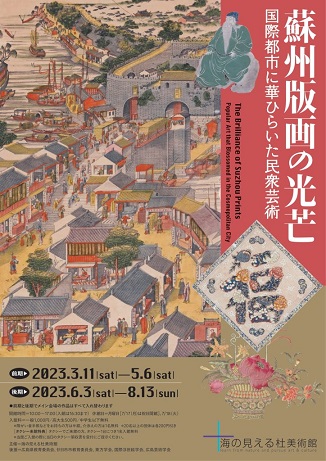

【展覽】蘇州版画の光芒――国際都市に華ひらいた民衆芸術

標題:

時間:

2023年3月11日至5月6日

地點:

海の見える杜美術館(広島県廿日市市大野亀ヶ岡10701)

主辦單位:

海の見える杜美術館

內容簡介:

中国では古来より、吉祥画や風景画、花鳥画、美人画などの様々な版画が生活を彩ってきました。

その長い歴史の中で目を見張るのは、国際都市となった17-18世紀の蘇州において、中国と西洋の美術が交じり合うことで、今では蘇州版画と言い習わされる画期的な民衆芸術が誕生したことです。それらは以降の中国美術にとどまらず、日本やヨーロッパなど海外の美術にまで影響を及ぼすほど強い光を放っていました。

残念ながら、蘇州版画の多くは生活の中で消費され廃棄される命運にあったため遺品がほとんど伝来せず、その全貌が詳しく知られることはありませんでした。

海の見える杜美術館の所蔵する中国版画は、希少な17-18世紀の蘇州版画から現代年画に至るまで、その数3,000点以上に及ぶ世界屈指の質と量のコレクションです。本展覧会では、館蔵品の中から初公開作品を多数含む優品約300点を選定し、知られざる中国版画の世界をお楽しみいただきます。

系統號:

A-021429

【展覽】浮世絵と中国

標題:

時間:

2023年1月5日至29日

地點:

太田記念美術館(東京都渋谷区神宮前1-10-10)

主辦單位:

太田記念美術館

內容簡介:

浮世絵では「三国志」や「水滸伝」の豪傑たち、仙人や古代中国の衣装をまとう女性など、中国の人々が数多く描かれます。さらに花鳥画には内容に添った漢詩が添えられていることもあり、江戸時代の人々の中国文化に対する親しみがみてとれます。一方では仙人を女性に置き換えたり、豪傑の活躍をパロディ化したり、創作を加えた作品も人気でした。

江戸時代は、ながく鎖国下にあったとはいえ中国の古典文学や故事は教養として定着しており、また最新の中国文化は注目の的でした。中国からもたらされた文物が日本文化の展開に影響を与え続けるなか、浮世絵師たちもまた、中国由来のあらゆる画題を手掛け、派生作品も次々と生み出していったのです。本展では、江戸から明治にいたる浮世絵から中国文化の影響を示す作品をご紹介し、その意外なつながりを読み解きます。江戸の人々が触れた「中国」を知ることは、浮世絵をより深く楽しむ鍵になることでしょう。

系統號:

A-021430