中研院2020年度人文及社會科學學術性專書獎公布得主

標題:

內容簡介:

中研院公布人文及社會科學學術性專書獎,共5名學者獲獎,其中成大外文系副教授廖培真關注911事件後出版歷史小說等,以離散多元視角詮釋著作,是這屆最年輕得獎者。

中央研究院第10屆「人文及社會科學學術性專書獎」於12月9日舉行頒獎典禮,這屆共44件申請案,5本專書獲獎,主題包含歷史、藝術、外國文學等研究領域,其中2本為中文著作、3本英文著作,並由中研院副院長黃進興頒獎,每名得獎者獲頒新台幣60萬元及獎牌1面。

這屆獲獎專書包含中研院歷史語言研究所退休研究員李孝悌所著「中國現代的戲曲、社會與政治」、台師大歷史學系教授吳翎君「美國人未竟的中國夢:企業、技術與關係網」、輔仁大學教育領導與科技發展學士學位學程副教授洪力行「詠唱的祈禱──從歌本出版初探天主教聖樂在中國的早期發展」。以及台大外國語文學系教授陳重仁「維多利亞的感染:維多利亞文學想像的風險與社會控制」、廖培真的「後九一一歷史小說與架空歷史小說:記憶的跨國性與多向性」。

中研院表示,廖培真是這屆最年輕的得獎者,今年是美國911事件20週年,廖培真的著作關注911事件後出版的歷史小說與架空歷史小說,如何以隱晦、迂迴的想像方式呈現此事件,並以離散與多元族裔的視角詮釋,凸顯911的複雜面向。

而李孝悌所著「中國現代的戲曲、社會與政治」藉由近代中國戲曲改革運動,以及當年大量的「申報」廣告資料,來探討戲曲、城市及空間的關係,並追溯從晚明到文化大革命期間,長達400、500年演劇活動的奇特歷程,為一絕佳的大型個案研究。

目前全球遭受疫情侵襲,陳重仁的著作「維多利亞的感染:維多利亞文學想像的風險與社會控制」探討19世紀英國維多利亞時期疾病感染的醫學論述,如何改變文學的書寫慣性,並揭露技術限制下的無知與偏頗。

評審表示作者以傅柯理論為出發點,探究文學作品、文化現象與社會思潮中,醫學權力規訓與傳染知識建制的關連,值此新冠病毒肆虐之際,本書也可作為相關傳染病主題的參考座標。

黃進興表示,專書獎設置10年來,含這屆得獎者,迄今已有45名研究人員獲獎,人文及社會科學研究需要較長時間的累積,一本專書的完成更是費盡心力與時間,希望透過這獎項鼓勵學者撰寫及出版人文社會學類書籍,豐厚學術及知識底蘊。

本則消息文字及照片引自中央社報導:https://www.cna.com.tw/news/ahel/202112090109.aspx

系統號:

H-019315

中研院臺史所鄭維中副研究員著作榮獲首屆「亞洲圖書獎」(Asia Book Awards)

標題:

中研院臺史所鄭維中副研究員著作榮獲首屆「亞洲圖書獎」(Asia Book Awards)

內容簡介:

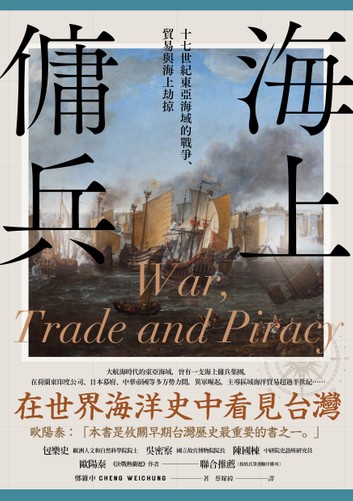

由韓國出版人協會(Korea Publishers Society,簡稱 KOPUS)主辦,首屆「亞洲圖書獎」(Asia Book Awards)日前公布得獎名單,中研院台史所副研究員鄭維中的著作《海上傭兵:十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》(衛城出版),榮獲「年度最佳亞洲圖書-人文學術類」(Best Asian Books of the Year)。

在這本書中,鄭維中廣泛研究了英文、日文、中文、荷蘭文多種語言的史料,觀察東亞與東南亞的歷史,也涉及滿洲人、荷蘭人、英國人,與其他亞洲民族群體之間的衝突與妥協,因此榮獲「亞洲圖書獎」的肯定,評審更稱:「本書對於對鄭氏家族、荷蘭東印度公司,以及對中國明清王朝的歷史,乃至對全球海洋史感興趣的讀者,都是一本必讀之書」。

在得獎感言中,鄭維中特別提到,他觀察到90年代以來,東亞各地歷史學者越來越關心整個區域在大歷史範圍共通的脈動,承認各地區之間不同文化人群的互動,與各國的歷史發展無法分割而論。「在這樣歷史研究的潮流當中,臺灣史的研究也在急起直追,希望能與各國的學者齊頭並進,打開更寬廣的歷史視野,容納更多過去被忽視的聲音」。

本則消息文字節錄自聯合新聞網報導:https://udn.com/news/story/12674/5951711

系統號:

H-019357

臺籍李如玲研究日治原住民形象,獲法國科學研究院獎

標題:

內容簡介:

學者李如玲以「想像台灣原住民:日治時期台灣殖民寫真」法文研究專書獲頒法國海外科學研究院獎項。李如玲向中央社表示,希望著作帶動更多台灣日治殖民史與族群多元關係的探討。

法國海外科學研究院昨天舉行優秀著作作者頒獎典禮,李如玲是12名受獎者之一,她獲得設立於1976年「路易.馬林伉儷獎」(Prix Monsieur et Madame Louis MARIN),該獎項為獎勵有關民族學、人類學等的研究。路易.馬林為法國知名哲學家、歷史學家與符號學家。

「想像台灣原住民:日治時期台灣殖民寫真」(Imaginer l’Indigène: la photographie coloniale à Taïwan(1895-1945),暫譯)一書用視覺文化角度探討台灣日治時期的歷史,透過日治時期日本殖民者拍攝的台灣原住民相片與明信片,分析殖民者如何呈現被殖民者,以正當化日本帝國的擴張,例如呈現野蠻的影像,讓「文明」、「教化」變成占領台灣的藉口。

博士畢業於里昂第二大學歷史所的李如玲向中央社解釋,「攝影術在當時就是一種工具。當照片流傳在日本國內或海外,就會把征服視為是推展文明的過程」。

對於得獎,李如玲表示感謝,她希望這本書能帶動更多研究者以視覺文化的角度來探討台灣日治殖民史,了解殖民者與被殖民者間的多元關係。

本則消息文字節錄自中央社報導:https://udn.com/news/story/12674/5951711

系統號:

H-019389

知名漢學家,耶魯大學教授史景遷(Jonathan D. Spence)逝世

標題:

知名漢學家,耶魯大學教授史景遷(Jonathan D. Spence)逝世

內容簡介:

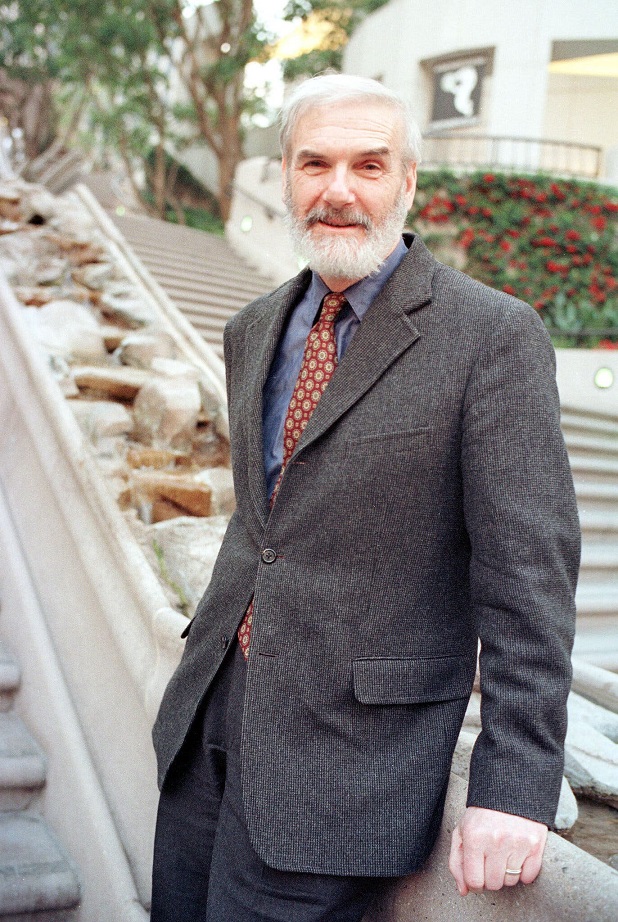

英國出生的美國耶魯大學教授、知名漢學家史景遷(Jonathan D. Spence)於12月25日辭世,享壽85歲。史景遷窮盡半生研究中國歷史,其中文名為中國史學家房兆楹所命,原義為「景仰司馬遷」。

史景遷曾獲麥克阿瑟獎(MacArthur Fellow)、「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)歷史書獎等諸多榮譽,生前出版過十餘本中國相關書籍、評論、論文,其著作備受書評家好評,曾登「紐約時報」暢銷書榜,至今仍為課堂使用,被認為促成了中國研究的普及。

他擅長以敘事手法書寫歷史,最知名的著作是1990年出版的「追尋現代中國」(The Search for Modern China),此書厚870頁,從17世紀明朝鼎盛時期寫到1989年天安門事件,出版後獲得廣大迴響。

本則消息文字引用自中央社:https://tinyurl.com/ms5ytrdr

本則消息照片引用自紐約時報:https://tinyurl.com/yehc9byh

系統號:

H-019410

唐史研究者,北佛羅里達大學教授羅漢(N. Harry Rothschild)逝世

標題:

唐史研究者,北佛羅里達大學教授羅漢(N. Harry Rothschild)逝世

內容簡介:

唐史研究者,北佛羅里達大學漢學家羅漢(N. Harry Rothschild)教授於本年12月10日不幸病逝,享年52歲。羅漢教授與中國唐史學者交流廣泛,在中國發表論文《啟母之神化與武曌的政權》(收入《武則天與神都洛陽》一書)、《從西方文學來看武曌「無字碑」的含意》(載《乾陵文化》第三輯)等論文,對於武則天的研究和撰著既有深厚的學術積澱,又有充滿趣味的探索。在過去六年與癌症的奮鬥過程中,羅漢教授仍堅持完成第三本關於武則天的著作《The World of Wu Zhao》,預定於明(2022)年出版。

系統號:

H-019363