標題

- 戲劇研究第27期

- 國立政治大學哲學學報第45期

- 成大中文學報第71期

- 臺灣文學學報第37期

- 東吳中文學報第40期

- 書寫、消費與生活:二十世紀初期中國的美術風景

- 毒藥貓理論:恐懼與暴力的社會根源

- 根本佛教解脫道論:木村泰賢新大乘運動思想觀

- 活著說出真相:蔡寬裕先生訪談錄

- 解鎖!北號誌樓

- 中國的詩學

- 北港進香:往返台灣人心靈原鄉的宗教旅程

- 中華民國電影史論著資料目錄舉要

- 以金抑鈔:近代中國黃金政策與黃金運臺經緯及影響

- 幻魅都市:張美君博士香港電影研究論文集

- 東アジア立憲民主主義とそのパラドックス:比較憲法の独立時代

- 中国の少数民族政策とポスト文化大革命:ウランフの「復活」と華国鋒の知られざる「功績」

- 中国の労働者組織と国民統合:工会をめぐる中央-地方間の政治力学

- 郷土中国・郷土再建

- 趙烈文のみた清末の中国社会

- スラバヤ:東南アジア都市の起源・形成・変容・転成 コスモスとしてのカンポン

- 元好問とその時代

- 中世禅宗の儒学学習と科学知識

- 聊斎志異

- 西遊詩巻:頼山陽の九州漫遊

- 二二八事件の真相と移行期正義

- 蔣介石の書簡外交:日中戦争、もう一つの戦場

- 濱文庫戯単図録:中国芝居番付コレクション

- 事変拡大の政治構造:戦費調達と陸軍、議会、大蔵省

- 中国は“中国”なのか:「宅茲中国」のイメージと現実

- 後趙史の研究

- 儒教社会に挑んだ北朝鮮の女性たち:抑商主義と男尊女卑思想からの脱却

- 中国のムスリムからみる中国:N.ルーマンの社会システム理論から

- 中国南海境域研究

- 韓国漢文愛情伝奇小説

- 隠元と黄檗宗の歴史

- 夏目漱石の中国紀行

- サン=ジョン・ペルスと中国:〈アジアからの手紙〉と『遠征』

- 少数者は語る:台湾原住民女性文学の多元的視野

- Fishers, Monks and Cadres: Navigating State, Religion and the South China Sea in Central Vietnam

- Anecdote, Network, Gossip, Performance: Essays on the Shishuo xinyu

- Opportunity in Crisis: Cantonese Migrants and the State in Late Qing China

- Beyond Pan-Asianism: Connecting China and India, 1840s-1960s

- Bangkok Utopia: Modern Architecture and Buddhist Felicities, 1910–1973

- The Whites Are Enemies of Heaven: Climate Caucasianism and Asian Ecological Protection

- Revisiting Women′s Cinema: Feminism, Socialism, and Mainstream Culture in Modern China

- Structures of the Earth: Metageographies of Early Medieval China

- The Invention of China

戲劇研究第27期

國立政治大學哲學學報第45期

成大中文學報第71期

臺灣文學學報第37期

東吳中文學報第40期

書寫、消費與生活:二十世紀初期中國的美術風景

毒藥貓理論:恐懼與暴力的社會根源

標題:

毒藥貓理論:恐懼與暴力的社會根源

時間:

2021年3月

出版單位:

臺北:允晨文化

作者:

王明珂 著

內容簡介:

青藏高原東部邊緣的山間村落中,過去流傳一種「毒藥貓」傳說。毒藥貓指的是能變成動物害人及施妖法的女人。那些故事,有些像是神話傳說,有些如本地陳年舊事,有些是人們自身的經驗。值得注意的是,過去每個村中都有一兩位婦女被人們閒言為毒藥貓。由於一些當代現實關懷,作者藉著對毒藥貓的研究,提醒我們一種人類社會普遍的暴力形式。

這個時代現實是,2014伊斯蘭國崛起於世界政治舞台,不但在歐美及穆斯林世界中造成許多涉及國家、宗教、性別的戰爭暴力,因此導致的人口流離,也為歐洲各國帶來大量移民、難民,造成新的族群衝突與社會暴力危機。另外則是,近年來發生的恐攻與其它暴力事件,經常與網路訊息或網路社群有關;網路與人類集體暴力之間的關係,也是當代值得被關注的現實。

作者指出,在各種講求內部純淨的社群認同下,人們面臨重大社會矛盾或外來災難時,經常猜疑內敵勾結外敵,最後以集體施暴於一替罪羊來化解矛盾與對外界的恐懼,並團結社群。以羌族村寨的毒藥貓傳說、歐美近代初期的獵女巫風潮、二戰時猶太人遭受的大屠殺、台灣228事件、當代種族與宗教性認同下的恐怖攻擊、網路社群暴力等等為例,本書說明人類此種根深柢固的原初社群認同,與由此而生的對內部與外界敵人的恐懼、猜疑與暴力。希望這樣的認知能夠照亮我們所處社會及個人心理陰幽的一面,因而能避免陷身其中。

系統號:

P-017695

根本佛教解脫道論:木村泰賢新大乘運動思想觀

活著說出真相:蔡寬裕先生訪談錄

解鎖!北號誌樓

中國的詩學

標題:

中國的詩學

時間:

2021年1月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

川合康三 著

內容簡介:

第一章 何謂「詩」?何謂「詩學」?

第二章 傳統的一貫性

第三章 文學的從屬性價值

第四章 詩的道義性

第五章 詩的政治性

第六章 詩的社會性

第七章 肩負起詩的人們:文化共同體

第八章 規範的形成與展開

第九章 文學史與文學史觀

第十章 戀愛文學

第十一章 友情之詩

第十二章 女性的文藝

第十三章 詩與情感

第十四章 詩與景物

第十五章 風景的發現

第十六章 詩與修辭

第十七章 文學的動機

第十八章 從集團到個別

第十九章 詩與事實

第二十章 事實與虛構

第二十一章 可視與不可視

第二十二章 詩與諧謔

第二十三章 作者.話者.讀者

附:文學的存在意義

第二十四章 中國文學與日本文學

後記

系統號:

P-017599

北港進香:往返台灣人心靈原鄉的宗教旅程

標題:

北港進香:往返台灣人心靈原鄉的宗教旅程

時間:

2020年12月

出版單位:

雲林:雲林縣政府

作者:

林承緯、黃偉強 合著

內容簡介:

?朝聖、巡禮、進香:往返臺灣人心靈原鄉的旅程

?北港媽祖與北港進香

北港朝天宮的宗教發展

朝天宮的祭典儀式

萬年香火與進香文化

?北港進香的傳承軌跡

清代發軔的進香展開

日治蓬勃的進香文化

戰後重振的進香風貌

當代延續的進香百態

?北港進香的祭典儀式

進香的程序

進香的儀式

北港進香與地方產業發展

?進香團文化與接待禮儀

北臺灣的北港進香團

中臺灣的北港進香團

南臺灣的北港進香團

東臺灣的北港進香團

海外地區的北港進香團

北港進香的接待文化

?北港進香與文化資產

臺灣的民俗文化資產

北港進香的文化資產歷程

進香祭典儀式的文化特色及意義

北港進香的文資價值

?北港進香的未來進行式

系統號:

P-017673

中華民國電影史論著資料目錄舉要

標題:

中華民國電影史論著資料目錄舉要

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:國家電影及視聽文化中心

作者:

胡平生 著

內容簡介:

民國電影史的範疇,至今仍存有爭議。本書拋開現實政治的立場,將民國電影史的範疇自1949年延伸至今,劃分為兩大時期,即大陸時期(1949年以前)及臺灣時期(1949年以後)。

本書是作者十二年來(2006至2018年)在國立臺灣大學歷史系開授民國電影史為從事該課教學辛勤蒐羅編集的成果,篇幅甚巨,計一百六十萬字,全憑一己之力編著完成。全書各大、中、小等條目井然有序,層次分明,細密而綿延,各大小條目均依著作出版先後列舉,如無特別註明,均同此。

系統號:

P-017679

以金抑鈔:近代中國黃金政策與黃金運臺經緯及影響

幻魅都市:張美君博士香港電影研究論文集

東アジア立憲民主主義とそのパラドックス:比較憲法の独立時代

標題:

東アジア立憲民主主義とそのパラドックス:比較憲法の独立時代

時間:

2021年3月

出版單位:

東京:羽鳥書店

作者:

松平徳仁 著

內容簡介:

序章 「儒者の困惑」──問題・主義・イメージ

第1部 文化的パラドックス──立憲主義、ナショナルかつコロニアルな

第1章 立憲主義による植民地主義──その償還責任

第2章 「仁義なき戦い」の憲法学──東アジアにおける「権威主義対立憲主義」の深層

第3章 憲法というゴールデン・ドリーム──「日本の衝撃」と、中華民国憲法でつなぐ中国と台湾

第4章 ワイマール憲法学で中国を読む──シュ・ダウリンの実践

第5章 押しつけ憲法による人民自決?──李登輝の「特殊二国論」

第2部 制度的パラドックス──「セカイ系立憲主義」の展開

第6章 立憲主義の濫用を防ぐ「憲法工学」

第7章 原子力緊急事態で考える国家理性と避難

第8章 自粛と日本型共同体主義

第9章 民主憲政のはざまで──市場国家と安保国家に抗して

第10 章 「集団的自衛権」をめぐる憲法政治と国際政治

第11 章 戦力・軍事裁判・立憲主義──台湾を素材として

第3部 「セカイ系立憲主義」の動揺──アメリカの憲法政治

第12 章 国家理性、憲法感情と司法審査──二〇一二年の医療保険制度改革法連邦最高裁判決

第13 章 権力者の自己言及──オバマとトランプ

第14 章 国家像をめぐる法廷闘争──入国禁止令違憲訴訟

系統號:

P-017614

中国の少数民族政策とポスト文化大革命:ウランフの「復活」と華国鋒の知られざる「功績」

中国の労働者組織と国民統合:工会をめぐる中央-地方間の政治力学

標題:

中国の労働者組織と国民統合:工会をめぐる中央-地方間の政治力学

時間:

2020年2月

出版單位:

東京:慶應義塾大學出版會

作者:

小嶋華津子 著

內容簡介:

序 中国における重層的権力構造と生活者の統合――本書の主題

第一部 社会主義国家建設期の工会建設と労働者の統合(一九五〇~六〇年代)

第一章 国家建設と労働者の統合

第二章 社会主義化と労働者の統合をめぐる四つの対立

第三章 社会主義国家建設期の地方における労働者の統合――浙江省の事例

第二部 改革開放期の工会建設と労働者の統合(一九八〇年代)

第四章 改革開放と労働者の統合

第五章 改革開放期の地方における労働者の統合――浙江省の事例

結語

系統號:

P-017682

郷土中国・郷土再建

趙烈文のみた清末の中国社会

標題:

趙烈文のみた清末の中国社会

時間:

2021年2月

出版單位:

東京:吉田書店

作者:

浅沼かおり 著

內容簡介:

序 章 『能静居日記』と『常州観荘趙氏支譜』

第一章 祖先――常州観荘趙氏の歴史

第一節 清官・趙申喬

第二節 太原公・趙鳳詔

第三節 清末までの盛衰

第二章 幕僚時代――曾国藩との日々

第一節 生い立ち

第二節 入幕

第三節 太平軍との戦い

第四節 師弟

第三章 地方官時代――直隷の宦海

第一節 磁州

第二節 前任知州の後始末

第三節 天津教案

第四節 保定

第五節 易州

第四章 隠遁生活――江南の郷紳

第一節 家

第二節 旅

第三節 庭

終章 その後の趙園

系統號:

P-017601

スラバヤ:東南アジア都市の起源・形成・変容・転成 コスモスとしてのカンポン

標題:

スラバヤ:東南アジア都市の起源・形成・変容・転成 コスモスとしてのカンポン

時間:

2021年2月

出版單位:

京都:京都大学学術出版会

作者:

布野修司 著

內容簡介:

スラバヤ——インドネシア第二の都市。そこには,人間居住のひとつの形として人類史的な魅力を持つ「カンポン」が点在する。いわば「都市の中のムラ」と言うべき小住宅の密集区域。表通りの近代的都市の外観とは対照的な,しかし,生活の匂いと活気に満ちたその街区の歴史には,世界都市史のダイナミックな過程が,文字通り詰まっている。カンポン研究から出発し,世界の諸都市を踏破しその空間構造の起源と転成を詳らかにしてきた碩学が,再びカンポンへ帰えい,「あるひとつの都市」の歴史を,グローバルヒストリーの一環として明らかにする。

系統號:

P-017620

元好問とその時代

標題:

元好問とその時代

時間:

2021年2月

出版單位:

大阪:大阪大學出版會

作者:

高橋文治 著

內容簡介:

モンゴルの進攻によって華北から“中華王朝”が消え去ったとき、“中原の知識層”はいかなる未来を待望したか。乱世の詩人・元好問の足跡に、危機に直面した文明の“真実”を追う。

13世紀の金元交替期は、元号が華北から消失し、国体が中国から失われかけた衝撃の時代であった。国家の危機に直面した知識層はどのように苦悩し、アイデンティティを再建したのか、『中州集』編纂で知られる元好問の文学と軌跡から明らかにする。新出の石刻史料により元曲、諸宮調、講史小説等の新たな文化の胎動に触れるほか、金朝滅亡からクビライ政権誕生までの華北の政治体制も詳細に考察する。異民族統治と深刻な戦乱の裏で営まれた中国文化の足跡。

系統號:

P-017634

中世禅宗の儒学学習と科学知識

標題:

中世禅宗の儒学学習と科学知識

時間:

2021年2月

出版單位:

京都:思文閣出版

作者:

川本慎自 著

內容簡介:

序章 中世の禅宗と儒学をめぐる研究状況

第一部 禅僧の経済活動と知識形成

第一章 南北朝期における東班僧の転位と住持

第二章 室町期における東班衆の嗣法と継承

第三章 禅僧の荘園経営をめぐる知識形成と儒学学習

第二部 禅僧の儒学と足利学校

第一章 中世後期関東における儒学学習と禅宗

第二章 足利学校と伊豆の禅宗寺院

第三章 道庵曾顕の法系と関東禅林の学問

第四章 足利学校の論語講義と連歌師

第三部 儒学に付随する科学知識

第一章 江西龍派の農業知識

第二章 月舟寿桂と東国の麦搗歌

第三章 桃源瑞仙と武家故実の周縁

第四章 禅僧の数学知識と経済活動

第五章 中世禅僧の数学認識

終章 室町の文化から江戸の科学へ

系統號:

P-017639

聊斎志異

西遊詩巻:頼山陽の九州漫遊

標題:

西遊詩巻:頼山陽の九州漫遊

時間:

2021年2月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

谷口匡 著

內容簡介:

Ⅰ章 漢詩人頼山陽の九州漫遊

Ⅱ章 西遊する頼山陽と『杜韓蘇古詩鈔』

一、いかにして詩材を貯えたか

二、『韓蘇詩鈔』に見る山陽の文学観

三、西遊中の詩と杜詩・韓詩・蘇詩

Ⅲ章 「西遊詩巻」と二つの跋文

一、はじめに

二、『山陽先生真蹟西遊詩』について

三、重野成斎・頼支峰の跋について

Ⅳ章 「西遊詩巻」訳注

一、はじめに

二、「西遊詩巻」訳注

Ⅴ章 下関と頼山陽

一、はじめに―下関に来た山陽

二、山陽が描く下関の風景

三、壇ノ浦の戦いと先帝会

四、下関の遊女たち

五、酒と芸術

六、客情

七、おわりに

Ⅵ章 頼山陽と下関の商人広江殿峰

一、はじめに

二、広江殿峰の生涯と人となり

三、山陽と殿峰の出会い

四、下関での山陽と殿峰

五、殿峰の死とその後

六、おわりに

附録

系統號:

P-017642

二二八事件の真相と移行期正義

標題:

二二八事件の真相と移行期正義

時間:

2021年2月

出版單位:

名古屋:風媒社

作者:

陳儀深、薛化元 編,二二八事件紀念基金會 著

內容簡介:

序 薛化元著/前田直樹訳

序論 より多くの真相を、より多くの移行期正義を(陳儀深著/前田直樹訳)

第一章 二二八事件の原因についての論述──一九四七年の政府と民間における叙述の比較(陳儀深著/彦坂はるの訳)

第二章 第二次世界大戦後の台湾の国際的地位および二二八事件前後における国際社会の視点──英米両国の公文書と世論を中心に(許文堂著/竹茂敦訳)

第三章 二二八事件における軍事的展開と鎮圧(蘇瑤崇著/山藤夏郎訳)

第四章 二二八事件における県市長とその役割(歐素瑛著/山藤夏郎訳)

第五章 二二八事件における情報機関とその役割(林正慧著/杉森藍訳)

第六章 二二八事件のマスコミ業界への衝撃(何義麟著/竹茂敦訳)

第七章 二二八事件をめぐる「正義と和解の追求」──名誉回復運動の歴史的考察(一九八七年─一九九七年)(薛化元著/前田直樹訳)

第八章 歴代総統の二二八事件に対する移行期正義としての貢献(一九九八年─二〇一九年)(吳俊瑩著/嶋田聡訳)

系統號:

P-017655

蔣介石の書簡外交:日中戦争、もう一つの戦場

濱文庫戯単図録:中国芝居番付コレクション

標題:

濱文庫戯単図録:中国芝居番付コレクション

時間:

2021年1月

出版單位:

福岡:花書院

作者:

中里見敬、松浦恆雄 著

內容簡介:

本書は、九州大学附属図書館濱文庫に所蔵される中国演劇の戯単(芝居番付)186枚について、図版と解説を掲載した図録である(重複3点を除けば実数は183点)。さらに濱文庫に残された戯票(チケット)43点、および映画説明書5点も収録した。なお、183点の中には戯単だけでなく、海報(ポスター)、説明書、劇報・劇刊、小冊子を含む。専門家でも判断に迷うことのあるこれらの区別については、内容および形式から慎重に判断した。編纂にあたり、特に意を用いた部分である。

濱文庫は、濱一衛(1909~1984)・元九州大学教授が1934年6月から1936年6月に至る2年間の北平(現在の北京)留学で収集した資料を中核とする中国演劇資料の宝庫である。図書文献以外に、戯単、唱本、レコードなどエフェメラ資料を多く保存する点に特色がある。戯単に関しては、1930年代北平のものが大半を占め、旅行で訪れた奉天(現在の瀋陽)、天津、開封、上海、蘇州、湖州南潯のものが少数所蔵される。戯票は北平、開封、上海、湖州南潯に加えて、西安のものが2点残存する。本図録は、濱文庫の戯単、戯票を研究資料として提供するものである。

系統號:

P-017627

事変拡大の政治構造:戦費調達と陸軍、議会、大蔵省

標題:

事変拡大の政治構造:戦費調達と陸軍、議会、大蔵省

時間:

2021年1月

出版單位:

東京:芙蓉書房出版

作者:

大前信也 著

內容簡介:

はじめに―事変と戦費調達/先行研究の成果と課題/課題の設定/分析の視角/事変の経緯

第一章 北支事変と陸軍

第一節 事変の勃発と戦費調達

第二節 不拡大方針と戦費調達

第三節 事変の拡大と戦費調達

第四節 陸軍官僚制という制約

第二章 第七一回特別議会

第一節 政党の動向

第二節 第一次北支事件費

第三節 北支事件特別税法案

第四節 第二次北支事件費

第三章 戦費調達の政治過程

第一節 上海への事変の拡大

第二節 戦時体制への出発

第三節 省庁の対応と議会対策

第四章 第七二回臨時議会

第一節 政党の動向

第二節 臨時軍事費予算案

第三節 臨時軍事費特別会計法案と臨時資金調整法案

第五章 臨時軍事費特別会計の政治的意味

第一節 臨時軍事費特別会計をめぐる諸問題

第二節 対ソ戦備と軍備充実計画

第三節 臨時軍事費特別会計を導入した大蔵省の意図

おわりに―陸軍/議会/大蔵省

系統號:

P-017659

中国は“中国”なのか:「宅茲中国」のイメージと現実

標題:

中国は“中国”なのか:「宅茲中国」のイメージと現実

時間:

2020年12月

出版單位:

東京:東方書店

作者:

葛兆光 著,橋本昭典 翻譯

內容簡介:

「中国」という言葉は、紀元前11世紀に造られた青銅器(酒器)に書かれた銘文「余其宅茲中国、自之乂民」が初出とされている。それから数千年の歴史が流れ、「中国」という言葉に様々なイメージが投影され、膨張し続けている。この、日本が、世界が、更には中国自身が理解し難い、「中国イメージ」について、膨大な資料より掘り起こした歴史的叙述及び周辺地域(日本・朝鮮・欧州など)の視点とその交流史から多角的に描き出し、多面的な「中国」理解に対する一つの方向性を提示したのが『宅玆中国』である。本書は、名著『宅茲中国 重建有関「中国」的歴史論述』(中華書局、2011年)の全訳である。

系統號:

P-017611

後趙史の研究

儒教社会に挑んだ北朝鮮の女性たち:抑商主義と男尊女卑思想からの脱却

標題:

儒教社会に挑んだ北朝鮮の女性たち:抑商主義と男尊女卑思想からの脱却

時間:

2020年12月

出版單位:

東京:明石書店

作者:

三浦洋子 著

內容簡介:

第1章 日本と朝鮮における儒教思想の特徴―抑商主義と男尊女卑思想

第1節 日本と朝鮮へ伝播した儒教思想の特徴

第2節 日本の徳川時代と朝鮮の李朝時代における儒教社会の特徴

第3節 李朝時代と徳川時代、抑商主義と男尊女卑思想の比較

第2章 日韓併合時代の抑商主義と男尊女卑思想への対策

第1節 抑商主義対策

第2節 男尊女卑思想対策

第3章 北朝鮮社会における抑商主義と男尊女卑思想

第1節 北朝鮮と李朝の政治・経済体制の比較

第2節 社会主義体制での抑商主義―配給制度・私的商業活動の禁止

第3節 社会主義体制での男尊女卑思想―女性活用策と男女差別

第4章 北朝鮮の経済的困難と農業政策

第1節 北朝鮮の経済的困難

第2節 北朝鮮の農業政策―その実情と「苦難の行軍」

第3節 「苦難の行軍」とそれ以降の農業政策

第5章 儒教社会に挑んだ北朝鮮の女性たち―抑商主義と男尊女卑思想の行方

第1節 「苦難の行軍」以降の女性たちの市場参加とその活躍例

第2節 北朝鮮の女性の意識は変わったか

系統號:

P-017617

中国のムスリムからみる中国:N.ルーマンの社会システム理論から

中国南海境域研究

標題:

中国南海境域研究

時間:

2020年12月

出版單位:

東京:科学出版社東京

作者:

李金明 著,湯野基生 翻譯

內容簡介:

第1章 中国南海境域の地理概説

第2章 中国史書に見える南海の境域に関する記載

第3章 中国南海境域内の石塘・長沙

第4章 元代の「四海測験」の中の南海

第5章 ベトナムの黄沙・長沙は中国の西沙・南沙ではない

第6章 中国が西沙・南沙諸島を開拓しガバナンスの証拠

第7章 抗日戦争前後の中国政府による西沙・南沙諸島の主権防衛闘争

第8章 国際法から見る南海における中国・フィリピンの主権紛争

第9章 中国・フランスの国境探査闘争と北部湾海域の国境画定

第10章 海洋法条約と南海の領土紛争

第11章 南海情勢と海洋法の新展開への対応

第12章 中国南海断続線――誕生の背景とその 効用

第13章 南海断続線の法的地位

第14章 国内外の南海断続線の法的地位に関する研究論評

第15章 南海問題の最新動向と展開の趨勢

第16章 南海紛争の現状と域外大国の介入

系統號:

P-017619

韓国漢文愛情伝奇小説

標題:

韓国漢文愛情伝奇小説

時間:

2020年12月

出版單位:

東京:白帝社

作者:

日向一雅 編著

內容簡介:

朝鮮時代に書かれた漢文小説の中から愛情をテーマにした伝奇小説『周生伝』『憑虚子訪花録』『崔陟伝』『相思洞記』『王郎返魂伝』の5作品を翻訳した。これらは中国の唐代伝奇の系譜に連なる古典的伝統的な作品であり、16~18世紀の愛情伝奇小説を代表する作品である。原文に訓読文と詳細な語釈・注釈を付した初めての邦訳。

目次:

はじめに

周生伝(金孝珍 訳注)

憑虚子訪花録(千葉仁美 訳注)

崔陟伝(朴知恵 訳注)

相思洞記(李興淑,金木利憲 訳注)

王郎返魂伝(太田陽介 訳注)

解説に代えて―韓国漢文小説へのアプローチ(野崎充彦)

作品関連地図

あとがき

系統號:

P-017638

隠元と黄檗宗の歴史

夏目漱石の中国紀行

サン=ジョン・ペルスと中国:〈アジアからの手紙〉と『遠征』

少数者は語る:台湾原住民女性文学の多元的視野

標題:

少数者は語る:台湾原住民女性文学の多元的視野

時間:

2020年10月

出版單位:

浦安市:草風館

作者:

楊翠 著,魚住悅子 翻譯

內容簡介:

1996年、台湾原住民女性文学が現れた。タイヤル族のリイキン・ユマと、パイワン族のリカラッ・アウーである。それから20年あまり、原住民女性文学はさまざまなジャンルで豊かに花開いた。本書では散文、小説、詩だけでなく、ルポルタージュ文学やオーラルヒストリーもとりあげ、さらに漢民族やチベット族の女性作家も研究対象にしている。少数者のさまざまな声が響く研究書である。原著は、20年来の原住民女性文学の発展についての、台湾文学研究者楊翠による、近年最も重要な学術研究専門書。本書は広大かつ詳細な視野の複層により、一方では原住民女性文学の位置づけを行い、もう一方では作者や作品、テーマについての分析を行っている。

※本書為《少數說話:台灣原住民女性文學的多重視域》(玉山社,2008)的日文版

系統號:

P-017628

Fishers, Monks and Cadres: Navigating State, Religion and the South China Sea in Central Vietnam

標題:

Fishers, Monks and Cadres: Navigating State, Religion and the South China Sea in Central Vietnam

時間:

March, 2021

出版單位:

Honolulu: University of Hawai'i Press

作者:

Edyta Roszko

內容簡介:

This remarkable and very timely ethnography explores how fishing communities living on the fringe of the South China Sea in central Vietnam interact with state and religious authorities as well as their farmer neighbours – even while handling new geopolitical challenges. The focus is mainly on marginal people and their navigation between competing forces over the decades of massive change since their incorporation into the Socialist Republic of Vietnam in 1975. The sea, however, plays a major role in this study as does the location: a once-peripheral area now at the centre of a global struggle for sovereignty, influence and control in the South China Sea.

Author Bio

Edyta Roszko is a social anthropologist and senior researcher at Chr. Michelsen Institute (CMI) in Norway. For over fifteen years, she has undertaken ethnographic research on Chinese and Vietnamese fisheries and militia in the common maritime space of the South China Sea. Connectivity of fishers compelled her to historicize fishing communities and to work beyond the nation-state and area studies framework. Her newly awarded European Research Council (ERC) Starting Grant project TransOcean at CMI expands her geographic field beyond Vietnam and China to include other global regions in Oceania and in West and East Africa.

系統號:

P-017668

Anecdote, Network, Gossip, Performance: Essays on the Shishuo xinyu

標題:

Anecdote, Network, Gossip, Performance: Essays on the Shishuo xinyu

時間:

March, 2021

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Jack W. Chen

內容簡介:

Anecdote, Network, Gossip, Performance is a study of the Shishuo xinyu, the most important anecdotal collection of medieval China—and arguably of the entire traditional era. In a set of interconnected essays, Jack W. Chen offers new readings of the Shishuo xinyu that draw upon social network analysis, performance studies, theories of ritual and mourning, and concepts of gossip and reputation to illuminate how the anecdotes of the collection imagine and represent a political and cultural elite. Whereas most accounts of the Shishuo have taken a historical approach, Chen argues that the work should be understood in literary terms.

At its center, Anecdote, Network, Gossip, Performance is an extended meditation on the very nature of the anecdote form, both what the anecdote affords in terms of representing a social community and how it provides a space for the rehearsal of certain longstanding philosophical and cultural arguments. Although each of the chapters may be read separately as an essay in its own right, when taken together, they present a comprehensive account of the Shishuo in all of its literary complexity.

Author Bio

Jack W. Chen is Associate Professor of Chinese Literature at the University of Virginia.

系統號:

P-017671

Opportunity in Crisis: Cantonese Migrants and the State in Late Qing China

標題:

Opportunity in Crisis: Cantonese Migrants and the State in Late Qing China

時間:

March, 2021

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Steven B. Miles

內容簡介:

Opportunity in Crisis explores the history of late Qing Cantonese migration along the West River basin during war and reconstruction and the impact of those developments on the relationship between state and local elites on the Guangxi frontier. By situating Cantonese upriver and overseas migration within the same framework, Steven Miles reconceives the late Qing as an age of Cantonese diasporic expansion rather than one of state decline.

The book opens with crisis: rising levels of violence targeting Cantonese riverine commerce, much of it fomented by a geographically mobile Cantonese underclass. Miles then narrates the ensuing history of a Cantonese rebel regime established in Guangxi in the wake of the Taiping uprising. Subsequent chapters discuss opportunities created by this crisis and its aftermath and demonstrate important continuities and changes across the mid-century divide. With the reassertion of Qing control, Cantonese commercial networks in Guangxi expanded dramatically and became an increasingly important source of state revenue. Through its reliance on Hunanese and Cantonese to reconquer Guangxi, the Qing state allowed these diasporic cohorts more flexibility in colonizing the provincial administration and examination apparatus, helping to recreate a single polity on the eve of China’s transition from empire to nation-state.

Author Bio

Steven B. Miles is Professor of History and of International and Area Studies at Washington University in St. Louis.

系統號:

P-017645

Beyond Pan-Asianism: Connecting China and India, 1840s-1960s

標題:

Beyond Pan-Asianism: Connecting China and India, 1840s-1960s

時間:

February, 2021

出版單位:

Oxford: Oxford University Press

作者:

Edited by Tansen Sen and Brian Tsui

內容簡介:

Within Asia, the period from 1840s to 1960s had witnessed the rise and decline of Pax Britannica, the growth of multiple and often competing anti-colonial movements, and the entrenchment of the nation-state system. Beyond Pan-Asianism seeks to demonstrate the complex interactions between China, India, and their neighbouring societies against this background of imperialism and nationalist resistance.

The contributors to this volume, from India, the West, and the Chinese-speaking world, cover a tremendous breadth of figures, including novelists, soldiers, intelligence officers, archivists, among others, by deploying published and archival materials in multiple Asian and Western languages. This volume also attempts to answer the question of how China-India connectedness in the modern period should be narrated. Instead of providing one definite answer, it engages with prevailing and past frameworks-notably 'Pan-Asianism' and 'China/India as Method'-with an aim to provoke further discussions on how histories of China-India and, by extension the non-Western world, can be conceptualized.

Editors Bio

Tansen Sen, Professor of History, NYU Shanghai, China, Brian Tsui, Associate Professor, Department of Chinese Culture, The Hong Kong Polytechnic University

Tansen Sen is Professor, History; Director, Center for Global Asia, NYU Shanghai, China; and Global Network Professor, NYU, New York, USA.

Brian Tsui Kai Hin is Associate Professor, Department of Chinese Culture, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.

系統號:

P-017613

Bangkok Utopia: Modern Architecture and Buddhist Felicities, 1910–1973

標題:

Bangkok Utopia: Modern Architecture and Buddhist Felicities, 1910–1973

時間:

February, 2021

出版單位:

Honolulu: University of Hawai'i Press

作者:

Lawrence Chua

內容簡介:

“Utopia” is a word not often associated with the city of Bangkok, which is better known for its disorderly sprawl, overburdened roads, and stifling levels of pollution. Yet as early as 1782, when the city was officially founded on the banks of the Chao Phraya river as the home of the Chakri dynasty, its orientation was based on material and rhetorical considerations that alluded to ideal times and spaces. The construction of palaces, monastic complexes, walls, forts, and canals created a defensive network while symbolically locating the terrestrial realm of the king within the Theravada Buddhist cosmos. Into the twentieth century, pictorial, narrative, and built representations of utopia were critical to Bangkok’s transformation into a national capital and commercial entrepôt. But as older representations of the universe encountered modern architecture, building technologies, and urban planning, new images of an ideal society attempted to reconcile urban-based understandings of Buddhist liberation and felicitous states like nirvana with worldly models of political community like the nation-state.

Bangkok Utopia outlines an alternative genealogy of both utopia and modernism in a part of the world that has often been overlooked by researchers of both. It examines representations of utopia that developed in the city—as expressed in built forms as well as architectural drawings, building manuals, novels, poetry, and ecclesiastical murals—from its first general strike of migrant laborers in 1910 to the overthrow of the military dictatorship in 1973. Using Thai- and Chinese-language archival sources, the book demonstrates how the new spaces of the city became arenas for modern subject formation, utopian desires, political hegemony, and social unrest, arguing that the modern city was a space of antinomy—one able not only to sustain heterogeneous temporalities, but also to support conflicting world views within the urban landscape.

By underscoring the paradoxical character of utopias and their formal narrative expressions of both hope and hegemony, Bangkok Utopia provides an innovative way to conceptualize the uneven economic development and fractured political conditions of contemporary global cities.

Author Bio

Lawrence Chua is assistant professor in the School of Architecture, Syracuse University.

系統號:

P-017636

The Whites Are Enemies of Heaven: Climate Caucasianism and Asian Ecological Protection

標題:

The Whites Are Enemies of Heaven: Climate Caucasianism and Asian Ecological Protection

時間:

January, 2021

出版單位:

Durham: Duke University Press

作者:

Mark W. Driscoll

內容簡介:

Preface and Acknowledgments

Introduction. The Speed Race(r) and the Stopped, Incarce-Races xiii

1. J-hād against "Gorge-Us" White Men

2. Ecclesiastical Superpredators

Intertext I. White Dude's Burden (The Indifference That Makes a Difference)

3. Queer Parenting

4. Levelry and Revelry (Inside the Gelaohui Opium Room)

Intertext II. Madame Butterfly and "Negro Methods" in China

5. Last Samurai/First Extractive Capitalist

6. Blow (Opium Smoke) back: The Third War for Drugs in Sichuan

Conclusion. "Undermining" China and Beyond Climate Caucasianism

Author Bio

Mark W. Driscoll is Professor of East Asian Studies at the University of North Carolina, Chapel Hill. He is author of Absolute Erotic, Absolute Grotesque: The Living, Dead, and Undead in Japanese Imperialism, 1895–1945, and the editor and translator of "Kannani" and "Document of Flames": Two Japanese Colonial Novels, both also published by Duke University Press.

系統號:

P-017595

Revisiting Women′s Cinema: Feminism, Socialism, and Mainstream Culture in Modern China

標題:

Revisiting Women′s Cinema: Feminism, Socialism, and Mainstream Culture in Modern China

時間:

January, 2021

出版單位:

Durham: Duke University Press

作者:

Mark W. Driscoll

內容簡介:

In Revisiting Women’s Cinema, Lingzhen Wang ponders the roots of contemporary feminist stagnation and the limits of both commercial mainstream and elite minor cultures by turning to socialist women filmmakers in modern China. She foregrounds their sociopolitical engagements, critical interventions, and popular artistic experiments, offering a new conception of socialist and postsocialist feminisms, mainstream culture, and women’s cinema. Wang highlights the films of Wang Ping and Dong Kena in the 1950s and 1960s and Zhang Nuanxin and Huang Shuqin in the 1980s and 1990s to unveil how they have been profoundly misread through extant research paradigms entrenched in Western Cold War ideology, post-second-wave cultural feminism, and post-Mao intellectual discourses. Challenging received interpretations, she elucidates how socialist feminism and culture were conceptualized and practiced in relation to China’s search not only for national independence and economic development but also for social emancipation, proletarian culture, and socialist internationalism. Wang calls for a critical reevaluation of historical materialism, socialist feminism, and popular culture to forge an integrated emancipatory vision for future transnational feminist and cultural practices.

Author Bio

Lingzhen Wang is Professor of East Asian Studies at Brown University, author of Personal Matters: Women's Autobiographical Practice in Twentieth-Century China, and editor of Chinese Women's Cinema: Transnational Contexts.

系統號:

P-017596

Structures of the Earth: Metageographies of Early Medieval China

標題:

Structures of the Earth: Metageographies of Early Medieval China

時間:

January, 2021

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

D. Jonathan Felt

內容簡介:

The traditional Chinese notion of itself as the “middle kingdom”—literally the cultural and political center of the world—remains vital to its own self-perceptions and became foundational to Western understandings of China. This worldview was primarily constructed during the earliest imperial unification of China during the Qin and Han dynasties (221 BCE–220 CE). But the fragmentation of empire and subsequent “Age of Disunion” (220–589 CE) that followed undermined imperial orthodoxies of unity, centrality, and universality. In response, geographical writing proliferated, exploring greater spatial complexities and alternative worldviews.

This book is the first study of the emergent genre of geographical writing and the metageographies that structured its spatial thought during that period. Early medieval geographies highlighted spatial units and structures that the Qin–Han empire had intentionally sought to obscure—including those of regional, natural, and foreign spaces. Instead, these postimperial metageographies reveal a polycentric China in a polycentric world. Sui–Tang (581–906 CE) officials reasserted the imperial model as spatial orthodoxy. But since that time these alternative frameworks have persisted in geographical thought, continuing to illuminate spatial complexities that have been incompatible with the imperial and nationalist ideal of a monolithic China at the center of the world.

Author Bio

D. Jonathan Felt is Assistant Professor of History at Brigham Young University.

系統號:

P-017646

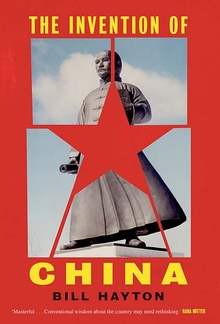

The Invention of China

標題:

The Invention of China

時間:

November, 2020

出版單位:

New Haven: Yale University Press

作者:

Bill Hayton

內容簡介:

China’s current leadership lays claim to a 5,000-year-old civilization, but “China” as a unified country and people, Bill Hayton argues, was created far more recently by a small group of intellectuals.

In this compelling account, Hayton shows how China’s present-day geopolitical problems—the fates of Hong Kong, Taiwan, Tibet, Xinjiang, and the South China Sea—were born in the struggle to create a modern nation-state. In the late nineteenth and early twentieth centuries, reformers and revolutionaries adopted foreign ideas to “invent’ a new vision of China. By asserting a particular, politicized version of the past the government bolstered its claim to a vast territory stretching from the Pacific to Central Asia. Ranging across history, nationhood, language, and territory, Hayton shows how the Republic’s reworking of its past not only helped it to justify its right to rule a century ago—but continues to motivate and direct policy today.

Author Bio

Bill Hayton is an associate fellow with the Asia-Pacific Programme at Chatham House and a journalist with BBC World News. He is the author of The South China Sea and Vietnam. He lives in Colchester, England.

系統號:

P-017612