標題

- 中央研究院歷史語言研究所集刊第91本第4分

- 清華學報第50卷第4期

- 清華中文學報第24期

- 國史館館刊第66期

- 民俗曲藝第210期

- 臺大文史哲學報第94期

- 文史台灣學報第14期

- 東アジア近代史第24號

- 語言接觸下客語的變遷

- 蔡明亮的十三張臉:華語電影研究的當代面孔

- 文學、視覺文化與醫學:醫療人文研究論文集

- 東西身體同一與差異的對話觀

- 成為臺灣人──殖民城市基隆下的民族形成(1880s-1950s)

- 島嶼浮世繪:日治臺灣的大眾生活(增訂新版)

- 勤勉堂詩鈔:清朝駐新加坡首任領事官左秉隆詩全編

- 滋蘭九畹,樹蕙百畝:二〇一六年柯慶明教授壽慶學術研討會論文集

- 方聞的中國藝術史九講

- 海上傭兵:十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠

- 從書跡還原書史:北宋新風在明代松江的遙傳

- 皇明外夷朝貢考校註

- 奮鬥的心靈:呂赫若與他的時代

- 由救贖到靈性︰當代日本的大眾宗教運動

- 被埋沒的足跡:中國性別史研究入門

- 離.返.留.守:追尋一九六〇—七〇年代沖繩的臺灣女工

- 官營移民:吉野村回顧錄

- 關鍵七十一天:二戰前後臺灣主體意識的萌芽與論爭

- 器物的象徵:佛教打造的中國物質世界

- 拉流斗霸:尋找大豹社事件隘勇線與餘族

- 結社的藝術:16-18世紀東亞世界的文人社集

- 五四運動與中國宗教的調適與發展

- 華嚴與諸宗之對話

- 台灣對話錄1989-2020

- 傅斯年眉批題跋輯錄

- 海峽兩岸檔案學教育之沿革與發展

- 世界中的臺灣文學──臺灣史論叢.文學篇

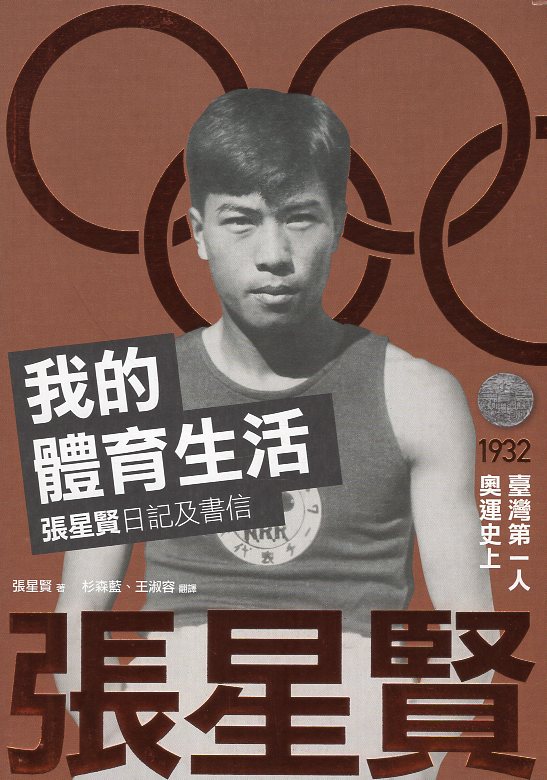

- 我的體育生活

- 迎向臺大百年學術傳承講座Ⅰ:臺北帝大文政學部論文集

- 全圖:中國與歐洲之間的地圖學互動

- 明代心學的文獻與詮釋

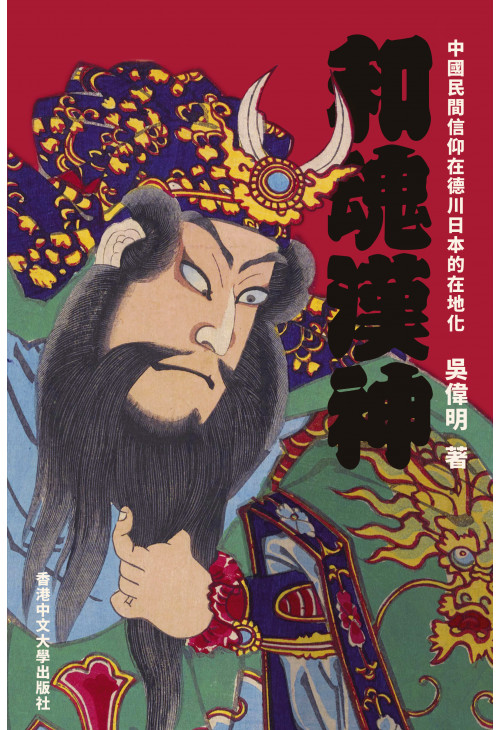

- 和魂漢神:中國民間信仰在德川日本的在地化

- 中國與非洲:一個世紀的交往

- 香港與台灣的社會政治新動向

- モンゴルの仏教寺院:毛沢東とスターリンが創出した廃墟

- 中国の国内移動:内なる他者との邂逅

- 中国禅宗史書の研究

- 隋唐洛陽と東アジア:洛陽学の新地平

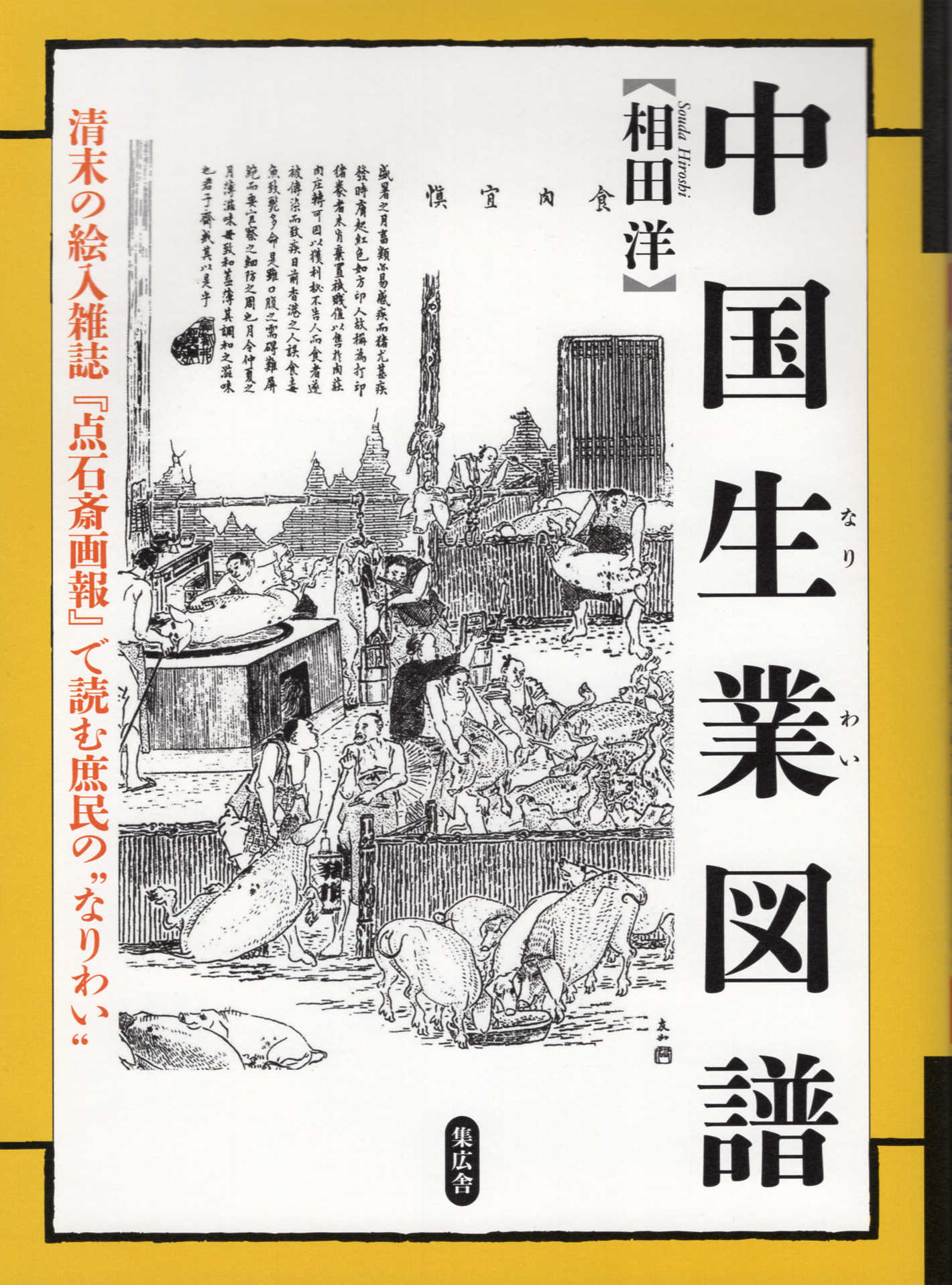

- 中国生業図譜

- 北魏史:洛陽遷都の前と後

- 井上靖とシルクロード:西域物の誕生と展開

- 『山海経』の文献的研究

- 日本漢文学文藪:資料と考説

- 見立の文化表象:中国・日本ーー比較の観点

- 水滸傳と金瓶梅の研究

- 中国語における「流水文」の研究:「一つの文」とは何か

- 台湾における〈日本〉認識:宗主国位相の発現・転回・再検証

- 「中国史」が亡びるときーー地域史から医療史へ

- 六朝隋唐文史哲論集 Ⅰ:人・家・学術

- 六朝隋唐文史哲論集 Ⅱ:宗教の諸相

- 木簡学入門(再版)

- ポストコロナ時代の東アジア:新しい世界の国家・宗教・日常

- The Objectionable Li Zhi: Fiction, Criticism, and Dissent in Late Ming China

- Manhua Modernity: Chinese Culture and the Pictorial Turn

- Soviet Policy in Xinjiang: Stalin and the National Movement in Eastern Turkistan

- Greening East Asia: The Rise of the Eco-developmental State

- Honor and Shame in Early China

- Invisible China: How the Urban-Rural Divide Threatens China’s Rise

- The Deer and the Dragon: Southeast Asia and China in the 21st Century

中央研究院歷史語言研究所集刊第91本第4分

清華學報第50卷第4期

清華中文學報第24期

國史館館刊第66期

民俗曲藝第210期

標題:

民俗曲藝第210期

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:財團法人施合鄭民俗文化基金會

內容簡介:

【製作文化 (Making Culture) 專輯 I 】

製作文化:導論 / 王嵩山

[專題:研究論文]

祭儀地景的多重記憶與環境偏移:南勢阿美族里漏部落船祭活動變遷與文化製作 / 李宜澤

走上回家的山徑,讓石板家屋升起煙來:由一趟臺東布農社群「尋根之旅」思考「文化資產」的認同與實踐 / 謝博剛

土氣、洋氣還是接地氣?重新「觀看」時尚伸展臺上的民族服裝與族群服飾 / 何兆華、王廷宇

[專題:研究紀要]

都蘭阿美人的文化再生產:以護衛舞的傘與矛為例 / 林芳誠

【研究論文】

【玉連環】五箏譜之演奏及其文本間性探析 / 張儷瓊

系統號:

P-017385

臺大文史哲學報第94期

文史台灣學報第14期

東アジア近代史第24號

標題:

東アジア近代史第24號

時間:

2019年6月

出版單位:

東京:東アジア近代史學會

內容簡介:

《特集》第一次世界大戦後の東アジアと秩序の変容

趣旨説明 (小池求、佐々木雄一)

〈第Ⅰ部〉「知識人・運動の視点から」

第一次世界大戦後におけるアジア知識人の言論空間―在京台湾人留学生の執筆活動を通じて(紀旭峰)

「第Ⅰ部」へのコメント―人的交流に即して(小野寺史郎)

〈第Ⅱ部〉「国家・統治の視点から」

国際主義といかに向き合うか―文明国標準の変質と日本外交(酒井一臣)

多義化する「新外交」―東アジアにおけるウィルソン主義と国際連盟観の対立(帶谷俊輔)

規範と秩序の変容と連続―東アジアにおける第一次大戦の意義(川島真)

〈第Ⅲ部〉「チベット・モンゴルの視点から」~報告要旨~

第一次世界大戦とチベット問題―シムラ会議後の英・中・蔵問題(小林亮介)

第一次世界大戦の終結とモンゴルの命運―民族自決主義、自治喪失、そして革命(橘誠)

《独立論文》

華北分離工作以後の日中「経済提携」―日本側アクターの構想を中心に(矢野真太郎)

治外法権撤廃・内地開放論の経済的背景―中国「本部」を中心に(渡辺千尋)

幣原喜重郎の満蒙観の形成と危機対応(種稲秀司)

第一次世界大戦後の日本外務省と「通商自由主義」(吉田ますみ)

一九三〇年代における太田宇之助の中国統一援助論(島田大輔)

《書評》

佐々木雄一著『帝国日本の外交 1894-1922 なぜ版図は拡大したのか』(望月みわ)

張碧惠著『中華民国と文物 国家建設に果たした近代文物事業の役割』(熊本史雄)

関智英著『対日協力者の政治構想―日中戦争とその前後』(島田大輔)

藤井康子著『わが町にも学校を─植民地台湾の学校誘致運動と地域社会』(新田龍希)

《新刊紹介》

麻田雅文著『日露近代史』(髙橋亮一)

《佐々木揚先生 追悼記事》

佐々木揚さんを偲ぶ(檜山幸夫)

佐々木揚先生を偲ぶ(川島真)

佐々木揚さんの想い出(中見立夫)

系統號:

P-017300

語言接觸下客語的變遷

蔡明亮的十三張臉:華語電影研究的當代面孔

標題:

蔡明亮的十三張臉:華語電影研究的當代面孔

時間:

2021年1月

出版單位:

新竹:國立交通大學出版社

作者:

孫松榮、曾炫淳 編著

內容簡介:

導論 邁向蔡明亮電影研究|孫松榮

1 「哪吒在此」:論《青少年哪吒》中的轉/嫁式結構|羅鵬

2 愛情何處尋?《愛情萬歲》中的誇張寫實主義與縱情|裴開瑞

3 論《河流》:酷兒・離散・寓言|馬蘭清

4 延遲的聲音:《洞》的互文、音樂與性別|馬彥君

5 歐洲未亡人:論《你那邊幾點》的時間焦慮|馬嘉蘭

6 我想起花前:分析《不散》的電影片頭字幕|劉永晧

7 愛的生物機械學:論《天邊一朵雲》的色情歌舞片與前衛|包衛紅

8 航向愛欲烏托邦:論《黑眼圈》及其他|謝世宗

9 走向美術館:論《臉》的互文轉譯與影藝創置|何重誼 、林志明

10 面對《郊遊》:論蔡明亮的跨影像實踐|孫松榮

11 臺北慢動作:身體-城市的時間顯微|張小虹

12 在城市裡「慢」走:「慢走長征系列」與奇觀式的時間實踐|林松輝

13 除了放映,電影還有什麼?蔡明亮 ╳ 孫松榮 對談錄

引用書目

系統號:

P-017245

文學、視覺文化與醫學:醫療人文研究論文集

標題:

文學、視覺文化與醫學:醫療人文研究論文集

時間:

2021年1月

出版單位:

臺北:書林出版公司

作者:

馮品佳 編著

內容簡介:

馮品佳、蔡振興‧緒論‧1

張淑麗 1 神經質美感、照護倫理與大衛畢的《癲癎》

蘇榕 2 「老」是例外?:高齡化論述與後千禧生命歷程

胡心瑜 3 重探《奧菲歐爵士》中的身體政治:疾病、殘體與敘事輔具

蔡振興 4 敘述失能:林區《邊界之歌》中的邊界政治、自閉症與大地藝術

謝文珊 5 在合作型照護關係中建立關係式自我:孟若的失智症疾病敘事

王榆晴 6 吳爾芙的受弱書寫:《達洛威夫人》中危命共群的倫理關係性

張焮棋 7 論巴特勒《羽翼未豐》中血液混雜的污染

馮品佳 8 醫者仁心:《最後期末考》的華裔美國敘事醫學

系統號:

P-017312

東西身體同一與差異的對話觀

標題:

東西身體同一與差異的對話觀

時間:

2021年1月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

聶雅婷 著

內容簡介:

序論

第一章 步入身體同一與差異辯證之前:生命體驗詮釋

第二章 中西「工夫」與「體驗」「對比」哲學當中的身體觀

第三章 以「身體」為「文本」的實踐智慧

第四章 身體文本的「同一性」與「非『同一性』」(「差異性」)的辯證──寫在老子之前

第五章 由老子來進行身體的同一與差異進行辯證思考

第六章 東方修養工夫論──乃是以身體為文本閱讀策略以致境界呈顯

第七章 以當代神聖美學觀點詮釋莊子境界美學

第八章 列維納斯「臉容」當中他者的倫理關懷面向看孟子、陸象山與王陽明心學形上的合一

第九章 淨土佛教當中關於念佛的思維:在差異中念佛──是念己佛?還是念他佛?

結語

系統號:

P-017318

成為臺灣人──殖民城市基隆下的民族形成(1880s-1950s)

標題:

成為臺灣人──殖民城市基隆下的民族形成(1880s-1950s)

時間:

2021年1月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

戴維理(Evan Dawley)著,堯嘉寧 翻譯

內容簡介:

緒論

第一章 建立及居住在前哨城市

第二章 「愛市與愛自己」:在基隆這個熔爐形成認同

第三章 「文明輸入此地」:在地菁英、社會組織和基隆的再領域化

第四章 神聖空間:宗教與認同的建構

第五章 福利領域:社會工作與邊界保衛

第六章 在重建的基隆定義新界線(1945-1947)

第七章 民族、國族主義與基隆的再創造(1945-1955)

終章 歷史、記憶與臺灣人民族的用途和效用

系統號:

P-017357

島嶼浮世繪:日治臺灣的大眾生活(增訂新版)

勤勉堂詩鈔:清朝駐新加坡首任領事官左秉隆詩全編

標題:

勤勉堂詩鈔:清朝駐新加坡首任領事官左秉隆詩全編

時間:

2021年1月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

左秉隆 著

內容簡介:

本書為清朝派駐新加坡首任領事官左秉隆的詩集全篇,據南洋歷史研究會1959年印行之手鈔本《勤勉堂詩鈔》校點,並附以補遺和近代人物、史地的注釋。左秉隆在新加坡任職期間,倡設義塾、開辦文會,並親自批改諸生的課藝,是為新華文化的奠基者,被譽為「海表文宗」。曾希穎稱其詩「辭不滯意,意能吸新,深入淺出,集元、白、蘇、陸諸家,冶為一爐。自見性情,隨在揮寫。」在他存世的七百多首詩中,除了兩百多首與新加坡及南洋有關的作品外,尚有不少紀錄了出使歐、美、日本的遊蹤,另有部份寫於廣州和香港,於其漂泊的生涯和時事俱有真實的反映,是研究近代歷史、海外華人史、地方史的珍貴典籍。而其詩又往往屬對精工,佳句叠出,有甚高的文學價值。

系統號:

P-017375

滋蘭九畹,樹蕙百畝:二〇一六年柯慶明教授壽慶學術研討會論文集

標題:

滋蘭九畹,樹蕙百畝:二〇一六年柯慶明教授壽慶學術研討會論文集

時間:

2021年1月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

國立臺灣大學臺灣文學研究所 編著

內容簡介:

【所長序文】

生命不死:懷念柯慶明教授/黃美娥

【專題演論】

暮從碧山下,山月隨人歸/柯慶明

【論文發表】

〈樂記〉之「聽覺身體」論析/陳秋宏

泠然萬籟作,中有太古音:從《古今禪藻集》看明代僧詩的自然話語與感官論述/廖肇亨

史家意識與遺民心緒──試論張岱作品中「瑯嬛福地」的象徵意義/李貞慧

抒情的技藝:清末民初的情書翻譯與寫作/潘少瑜

醫學家的人文想像:台灣文學中的森鷗外、森於菟父子/張文薰

雙重所屬、或無國籍的前衛詩學?饒正太郎的現代主義軌跡/陳允元

現代詩史中的抒情議題/劉正忠

天啟之壯美──馬麗華西藏系列散文之審美演化/張瀛太

愛‧理解‧莊嚴──論黑野散文的哲思與美學風格/楊雅儒

中國述學體書寫之創襲爭議探析/江寶釵

系統號:

P-017376

方聞的中國藝術史九講

海上傭兵:十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠

標題:

海上傭兵:十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠

時間:

2021年1月

出版單位:

臺北:衛城出版

作者:

鄭維中 著,蔡耀緯 翻譯

內容簡介:

英文版叢書前言 包樂史/歐洲人文和自然科學院院士

緒論:失落的環節

第一章 朝貢體系遭受挑戰

第二章 1627年以前的鄭芝龍(尼古拉斯‧一官)

第三章 傭兵生存賽局,1628~1631

第四章 安海兩洋貿易中心的建立,1630~1633

第五章 朝廷與南中國海岸的風暴,1632~1633

第六章 通往西洋的迂迴之路,1631~1636

第七章 政治風險與風險政治,1636~1640

第八章 時移世易之中找尋白銀,1640~1646

第九章 中華帝國的不設防海岸,1646~1650

第十章 如何保衛福建貿易特權,1650~1654

第十一章 富藩強兵:舉國姓之力,1654~1657

第十二章 兵家勝負,1658~1662

第十三章 諸王共鑒,1663~1667

第十四章 獨占地位逐步消逝,1669~1683

結論:防禦性與攻擊性獨佔

系統號:

P-017386

從書跡還原書史:北宋新風在明代松江的遙傳

標題:

從書跡還原書史:北宋新風在明代松江的遙傳

時間:

2021年1月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

高明一 著

內容簡介:

北宋新起時風:懷素〈自敘帖〉、晉人小楷新解、顏真卿地位提升,影響深遠。全書分三段:北宋新風再探、明代前、後松江期。歐陽脩以「書如其人」來推舉李建中、顏真卿、楊凝式,本書再作深入研究。在〈自敘帖〉風氣下,米芾以章草為復古。明代前松江期,元末吳門宋克游寓松江,帶入〈自敘帖〉與晉人小楷書風,透過邑人沈度、沈粲兄弟,影響至成化朝。後松江期始於嘉靖朝,董其昌崛起,方從吳門取回書壇地位,其書學觀得力北宋,意臨前代諸書家為大成而終自成家。

作者簡介

高明一,國立臺灣大學藝術史研究所博士。現任臺北藝術大學美術學系兼任助理教授、香港近墨堂書法研究基金會研究員,主要研究領域為北宋書法、明代書法、明清尺牘,著有《中國書法簡明史》。

系統號:

P-017387

皇明外夷朝貢考校註

奮鬥的心靈:呂赫若與他的時代

標題:

奮鬥的心靈:呂赫若與他的時代

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

垂水千惠 著,劉娟 翻譯

內容簡介:

序章

第一章 從出生到臺中師範入學前(1914-1927)

第二章 臺中師範學校時代(1928-1933)

第三章 〈牛車〉及其時代(1934-1935)

第四章 作為呂赫若文學背景的一九三○年代日本文學

第五章 臺灣新文學時代的文學活動(1935-1937)

第六章 文學的摸索與音樂之接近(1939-1940)

第七章 在日期間的演劇活動(1941-1942)

第八章 《臺灣文學》時代(1942-1943)

第九章 戰時的文化活動(1942-1944)

第十章 決戰期的文學活動(1943-1945)

終章——代後記

系統號:

P-017243

由救贖到靈性︰當代日本的大眾宗教運動

標題:

由救贖到靈性︰當代日本的大眾宗教運動

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

島薗進 著,丁仁傑、姚玉霜、陳淑娟 翻譯

內容簡介:

導言一:日本新宗教的特質與發展形態/丁仁傑

導言二:新宗教與日系新宗教在臺研究/姚玉霜

導論

第一部:在一個更寬廣的架構裡來看日本新宗教

第1章:日本的新宗教與宗教社會學

第2章:宗教對日本現代化的影響

第3章:當代救贖宗教

第二部:大眾佛教運動與民族主義

第4章:權力的危機與法華系新宗教

第5章:源自於《法華經》傳統的大眾主義

第6章:創價學會與當代佛教改革

第三部:宗教與靈性運動中的觀點

第7章:千禧年主義

第8章:精靈信仰

第9章:皈依故事

第10章:另類知識

第11章:由宗教到心理治療

第四部:1970年代之後的宗教與靈性運動

第12章:後1970年代的情況

第13章:新宗教在海外的擴展

第14章:新宗教和此世

第15章:新靈性運動與靈性知識分子

第16章:「新時代運動」或「新靈性運動與文化」?

系統號:

P-017244

被埋沒的足跡:中國性別史研究入門

標題:

被埋沒的足跡:中國性別史研究入門

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

小濱正子等 合著

內容簡介:

緒論 中國歷史中的性別秩序☘️小濱正子著/姚毅譯

第一編 歷時視角

第I期 先秦∼隋唐 古典中國──父系社會的形成序論☘️下倉涉著/鄭威譯

第一章 考古學所見先秦時代的性別結構☘️內田純子著/施厚羽譯

第二章 父系化社會☘️下倉涉著/鄭威譯

第三章 中國的文學與女性☘️佐竹保子著/邵迎建譯

第四章 唐代的家族☘️翁育瑄著

專欄一 史料介紹:敦煌文書中的休妻與女兒的財產繼承☘️荒川正晴著/白玉冬譯

專欄二 武則天的登場與其後☘️金子修一著

第II期 宋∼明清 傳統中國──性別規範的強化序論?佐佐木愛著/張文昌譯

第五章 唐宋時代的職業與性別?大澤正昭著/張文昌譯

第六章 傳統家族原理與朱子學?佐佐木愛著/張文昌譯

第七章 婚姻與「貞節」的結構和變化?五味知子著/梁雯譯

第八章 身分感覺與性別?岸本美緒著

專欄三 宮廷女官與性別?小川快之著/張文昌譯

第III期 近現代中國──變化的性別秩序

序論?高嶋航著/瞿艷丹譯

第九章 民族主義與性別?坂元弘子(坂元ひろ子)著/王天馳譯

第十章 近代中國的男性氣質?高嶋航著/瞿艷丹譯

第十一章 近代中國的廢婚論與女性對「小家庭」之異議?江上幸子著

十二章 近現代女性勞動?顧琳(Linda Grove)著/柳雨春譯

第十三章 中華人民共和國的成立與性別秩序的變遷?小濱正子著/姚毅譯

第十四章 改革開放時期性別秩序的重組:著眼於婦聯組織網?大橋史惠著/李亞姣譯

專欄四 介紹兩本近代中國婦女史研究專著?須藤瑞代著

第二編 個別課題

第十五章 中國古代的戶籍與家庭?鷲尾祐子著/莊卓燐譯

第十六章 圍繞「才女」的評論?板橋曉子著/板橋曉子、蔡燕梅譯

第十七章 中國的醫療、身體和性別?姚毅著

第十八章 中國的女性主義與女性/性別研究的展開?秋山洋子著/姚毅譯

專欄五 性少數者?遠山日出也著/郭立夫譯

專欄六 戲劇與性別?中山文著/岩田彌生譯

系統號:

P-017246

離.返.留.守:追尋一九六〇—七〇年代沖繩的臺灣女工

標題:

離.返.留.守:追尋一九六〇—七〇年代沖繩的臺灣女工

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:春山出版

作者:

邱琡雯 著

內容簡介:

第一章 緣起

臺沖人口移動相關論述

沖繩的缺工與補工

中琉文化經濟協會主導的移工派遣

【附錄一】沖繩各製糖廠引進臺灣移工人數一覽

第二章 沖繩媒體再現的臺灣女工

上工與收工的她們

性幻想的投射對象

寄生蟲的高帶原者

第三章 沖繩南大東島 引頸期盼下的凝視

勤奮的砍蔗工

休閒時的異鄉客

節儉達人與消費者

生人和家人

第四章 嘉義大林 女工對沖繩的回望

和善的頭家

不解的島民

第五章 女工的離返與性別規範

干預的夫家

苦旅的過客

返枷的歸人

第六章 留守的家族

頂替親職的丈夫

翹首等待的子女

離家北上的少年

第七章 旁觀的鎮民

無法出國的鄰婦

教移工之子的老師

做移工生意的店家

附錄 男工的離返與性別規範

誰是一家之主

打拚的臺灣鐵牛

系統號:

P-017272

官營移民:吉野村回顧錄

關鍵七十一天:二戰前後臺灣主體意識的萌芽與論爭

標題:

關鍵七十一天:二戰前後臺灣主體意識的萌芽與論爭

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:蔚藍文化

作者:

阿部賢介 著

內容簡介:

導言

「政治真空期」甘有影?

戰爭的腳步和開羅宣言

終戰當下臺灣人的想法Ⅰ:臺灣民族運動先驅林獻堂之例

終戰當下臺灣人的想法Ⅱ:臺灣之喉黃旺成之例

終戰當下臺灣人的想法Ⅲ:地方青年醫師吳新榮之例

「玉音放送」與戰爭結束

戰爭結束後的臺灣社會

戰爭結束後的經濟狀況

戰後的日本當局

戰爭結束後的臺灣人動向

戰爭結束的喜悅——一九四五年八月十五日至九月中旬的臺灣人動向

聽見「祖國」的腳步聲——一九四五年九月中旬後的臺灣人動向

臺灣人的意願?日本軍的煽動?——探討「八.一五獨立事件」

尚未燃燒的「臺灣火」

系統號:

P-017276

器物的象徵:佛教打造的中國物質世界

標題:

器物的象徵:佛教打造的中國物質世界

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:遠足文化

作者:

John Kieschnick 著, 趙悠等 合譯

內容簡介:

柯嘉豪教授是美國史丹佛大學宗教研究系的教授,是世界聞名的漢學家。本書為其最重要的代表作,書中討論了佛教的傳入如何影響中國的物質文化,從而深刻地改變了固有的生活方式,角度非常新穎且具有啟發性。柯嘉豪教授說:「雖然佛教懷疑感官享受和棄絕物質世界的態度總是無處不在,然而如果我們拋下這眾多繁奧的教義和義理,轉而看一看佛教被實踐的方式,就不難發現物質性物品在佛教中的重要性。」

在此書之前,西方學者撰寫中國通史時,除了提到佛教在思想、信仰以及儀式等方面的激蕩外,很少強調佛教曾影響中國的物質文化;同時,也很少留意佛教的流傳與物質文化間的關係,因此本書在西方的佛教研究,具有承先啟後的地位。而此書對從小就習慣佛教存在的臺灣讀者來說,其最重要的價值是引領讀者從一個較宏觀的角度來看佛教對我們日常物質文化的影響,促使我們思索宗教物品在信仰與生活中所扮演的角色,此外,內容出乎意料地生動有趣。再者,「如果不是作者從普通常識中撬開那一絲縫隙,我們或許也就想當然地接受了那些所謂的『常識』,喪失了挖掘物品背後精彩故事的契機。」

系統號:

P-017280

拉流斗霸:尋找大豹社事件隘勇線與餘族

標題:

拉流斗霸:尋找大豹社事件隘勇線與餘族

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:遠足文化

作者:

高俊宏 著

內容簡介:

藝術家高俊宏是行動者、運動者。從2007年開始在廢墟創作,2011年踏入重現廢墟之旅,2014年建構《廢墟影像晶體計畫:十個場景》,2015年完成「群島藝術三面鏡」套書《小說》、《諸眾》、《陀螺》;他繼續行動,帶著一把草刀與一只背包,走進臺灣山林,踏入難以企及的政治地理,2017年完成記錄「臺灣山林戰爭、帝國與影像」的《橫斷記》,2020年完成追尋大豹社事件隘勇線與餘族的《拉流斗霸》。

從2016年到2020年,五年來高俊宏在山裡從事隘勇線的實地踏查,在超過兩百次上山搜尋的過程中,他展開由線到人,由山到部落的尋找過程。探勘期間總是帶著筆記本、GPS與捲尺上山,也經常帶著攝影機、電池與GoPro:以GPS定位,以拍照、攝影和手繪的方式記錄。為求詳盡,每條隘勇線都經過多次探勘,例如三峽的白石按山(鹿窟尖、白雞山系)就進行了十多次搜山。回到平地後,他再帶著「客觀的」資訊及對山林遺址的印象,探訪附近的耆老,並對照相關的歷史圖資、文獻,進一步的比對。每條隘勇線都花費兩、三年的時間,並不斷往返、慢慢思索、反覆驗證。除了踏查「隘勇線」,他也對大豹社遺族進行多次口述訪談,以影像記錄,並著手書寫與思索創作。

系統號:

P-017281

結社的藝術:16-18世紀東亞世界的文人社集

標題:

結社的藝術:16-18世紀東亞世界的文人社集

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

張藝曦 主編

內容簡介:

序╱王汎森

導論╱張藝曦

社集與城市空間

城市舞台:明後期南京的城市游樂與文藝社群╱王鴻泰

從「詩社」到「吾黨」:漳州霞中社的政治性╱許齊雄

遊歷、制藝與結社:以晚明衢州士人方應祥為中心╱何淑宜

明中葉溫州山人結社的地域社會機制與文化形態╱張侃

社集與地方家族

澤社、永社、雲龍社:明末桐城「詩文社集」的勃興與頓挫╱商海鋒

宗族與詩社:明末廣東詩文集社研究╱黃聖修

明及清初地方小讀書人的社集活動:以江西金溪為例╱張藝曦

社集與身分∕階層

明末清初秦地文人在揚州的結社活動╱王昌偉

近世日本知識人的遊學與社集:以柴野栗山及其交遊網絡為例的探討╱田世民

「騷壇會」和「騷壇招英閣」:15世紀末及18世紀的越南士人社集╱馮超

社集與方伎(書畫、醫學)

無心而娛:清初北京的「雅會」╱楊正顯

醫者同社與研經講學:以明末清初錢塘侶山堂為中心的討論╱馮玉榮

社集、經學與科舉考試

明代的文社與經學╱陳時龍

晚明復社與經典改纂:顧夢麟等編《四書說約》初探╱朱冶

系統號:

P-017282

五四運動與中國宗教的調適與發展

華嚴與諸宗之對話

台灣對話錄1989-2020

傅斯年眉批題跋輯錄

海峽兩岸檔案學教育之沿革與發展

世界中的臺灣文學──臺灣史論叢.文學篇

標題:

世界中的臺灣文學──臺灣史論叢.文學篇

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

黃美娥 主編

內容簡介:

導論/黃美娥

第一章 文學現代性的移植與傳播:台灣傳統文人對世界文學的接受、翻譯與摹寫/黃美娥

第二章 臺灣文化協會與台灣文學/廖振富

第三章 「聽歌識字」的鄉土文學/台灣話文運動:識字、創作與閱讀的文化認同/陳培豐

第四章 「血液」的政治學:閱讀台灣「皇民化時期文學」/星名宏修著 莫素微譯

第五章 「美新處」(USIS)與台灣文學史重寫:以美援文藝體制下的台、港雜誌出版為考察中心/陳建忠

第六章 現代主義與台灣現代詩的發展/洪淑苓

第七章 閱讀瓊瑤:從文化論戰到再製「中國性」/林芳玫

第八章 論戰之後:台灣「鄉土」書寫語境的衍異與增生/陳惠齡

第九章 在全球化與在地化的交錯之中:白先勇、李昂、朱天文和紀大偉小說中的男同性戀呈現/劉亮雅著 王梅春、廖勇超譯

第十章 天真智慧,抑或理性禁忌?關於原住民族漢語文學中所呈現環境倫理觀的初步思考/吳明益

系統號:

P-017320

我的體育生活

迎向臺大百年學術傳承講座Ⅰ:臺北帝大文政學部論文集

標題:

迎向臺大百年學術傳承講座Ⅰ:臺北帝大文政學部論文集

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

蔡祝青 主編

內容簡介:

臺北帝大文政學部簡介╱林秀美

哲學科

臺灣哲學盜火者──洪耀勳的本土哲學建構與戰後貢獻╱洪子瑋

臺北帝大唯一臺籍哲學學士林素琴╱吳秀瑾、陸品妃

史學科

殖民地大學及其戰後╱吳密察

人類學與臺北帝國大學的臺灣研究╱陳偉智

文學科

帝國殖民與文學科的建立:臺北帝國大學東洋文學講座概述╱蔡祝青

帝國大學時代的西洋文學講座╱王智明

重層土著化下的歷史意識:日治後期黃得時與島田謹二的文學史論述之初步比較分析╱吳叡人

1940年代臺灣日語小說之成立與臺北帝國大學╱張文薰

久保天隨與臺灣漢詩壇╱黃美娥

政學科

臺北帝國大學與殖民現代性法學╱王泰升

臺北帝國大學經濟學講座的誕生與發展╱黃紹恆

附屬圖書館

臺北帝國大學附屬圖書館之創設與發展╱歐素瑛

系統號:

P-017335

全圖:中國與歐洲之間的地圖學互動

標題:

全圖:中國與歐洲之間的地圖學互動

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

作者:

卜正民(Timothy Brook) 著

內容簡介:

1644年,南京一位名叫曹君義的出版商,印製了一幅獨特的世界地圖,他稱之為「天下全圖」。其雖沿襲了某些可上溯宋元時期的中國慣例,卻也借鑒了一幅由奧特柳斯(Ortelius)設計、耶穌會傳教士利瑪竇在南京印製的歐洲版世界地圖。現今在兩個國家圖書館中仍保存了曹君義版地圖:其一在北京,另一在倫敦。本書的兩個章節,原是發表在中央研究院郭廷以學術講座的講稿,每章即是以這兩本曹君義地圖中的一本作為出發點,去重建一段世界地圖的歷史,以此回顧早期的中國和歐洲在繪製世界地圖上的嘗試,並展望中國的世界地圖(如曹君義的版本)對歐洲地圖學的影響。這段歷史表明了:歐洲人仰賴中國人對亞洲的知識,並不亞於中國人倚賴歐洲人對世界的認識。今日我們所知道的世界地圖,正是在這種相互作用下,於焉誕生。

系統號:

P-017373

明代心學的文獻與詮釋

標題:

明代心學的文獻與詮釋

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:中央研究院中國文哲研究所

作者:

鍾彩鈞 著

內容簡介:

明代文獻的搜集整理是當今學術界焦點之一,本書以近三章篇幅討論錢緒山、劉汋對王陽明與劉蕺山文獻整理之貢獻,與《明儒學案》賈本的價值。其餘篇章屬於思想研究,分為兩個主題,一是對陽明學派初起時的一些觀察。王陽明在明代中期功名、詩文、程朱理學的籠罩之中,高唱身心性命之學,為浮華與形式化的學術環境注入一股清流,然而在陽明所來往的程朱理學家之中,為己之學已是共同的方向,而成為心學開展的背景。徐愛有經世之志,董澐以詩為生涯,錢緒山則從事朱子學,王龍溪早慧脫俗,他們都在身心性命的關懷下成為陽明弟子,發展其學術精髓。另一主題是關於蕺山學派的,近年蕺山學派研究的重點包括蕺山身後解釋權之爭,與明清學術轉型等問題。一般認為黃梨洲較得蕺山真意,但多數弟子則傾向朱子學,並影響劉汋對蕺山著作的編輯與刪改。本書認為劉汋從工夫論理解蕺山,對蕺山遺著整理足以作為客觀研究的依據。對蕺山思想的詮釋,本書修正採用牟宗三先生「以心著性」說。梨洲融鑄與簡化蕺山思想,而展開經史學術的創造,在思想上的貢獻是發展格物說。惲日初同時受到高景逸與劉蕺山影響,其格物思想的背景是節義與藝術。

系統號:

P-017315

和魂漢神:中國民間信仰在德川日本的在地化

標題:

和魂漢神:中國民間信仰在德川日本的在地化

時間:

2020年11月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

吳偉明 著

內容簡介:

本書是有關中國民間信仰在日本德川時代(1603–1868)在地化的開拓性研究。通過對「聖帝明君」、「文武二聖」及「守護神靈」這三大範疇中八位「漢神」(伏羲、神農、大禹、孔子、關羽、媽祖、石敢當、鍾馗)的個案考察,本書探討中國民間信仰如何在近世日本入鄉隨俗,並產生跟中國不同的形像、傳說、文學、祭祀型態及藝文表現。這些渡海東遷的「漢神」雖然保留了中國的名字,但祂們的形象及精神已逐漸在地化,紛紛被納入日本民俗傳承及宗教系統,成為當地文化的一部分。本書對「和魂漢神」現象提供綜合性分析架構,不但揭示日本吸納中國文化的機制,而且勾劃出近世中日宗教交流的輪廓,嘗試為中日文化交流史提供一個嶄新的視角。

系統號:

P-017358

中國與非洲:一個世紀的交往

香港與台灣的社會政治新動向

標題:

香港與台灣的社會政治新動向

時間:

2020年10月

出版單位:

香港:香港中文大學香港亞太研究所

作者:

蕭新煌、楊文山、尹寶珊、鄭宏泰 編著

內容簡介:

近年來,香港與台灣兩地同時出現急劇的政經與社會變遷,青年一群尤其表現得躁動不安,海內外社會對此高度注視,急欲了解當中原因。儘管不同媒體對此已用不同角度和形式作出報道,惟往往缺乏以實徵數據作支撐的分析,讓人對問題的了解容易流於情緒,或按立場而各取所需、各自表達。

本書集結港台兩地學者的文章,以實徵數據為基礎作不同角度的分析,涵蓋範圍既有當前社會高度關注的本土主義、社會撕裂、民粹政治、核電存廢的論述,亦有兩地婚姻制度變遷、社會信任薄弱和社會流動室礙等的比較,讓讀者能撥雲見日、洞明機要,對兩地紛陳複雜的社會間題有較好了解乃從事兩地社會研究及關心港台發展人士不容錯過的讀物。

系統號:

P-017359

モンゴルの仏教寺院:毛沢東とスターリンが創出した廃墟

中国の国内移動:内なる他者との邂逅

標題:

中国の国内移動:内なる他者との邂逅

時間:

2020年12月

出版單位:

京都:京都大学学術出版会

作者:

川口幸大、堀江未央 編著

內容簡介:

序章 国内移動をいま論じる意味──中国と日本[川口幸大・堀江未央]

第Ⅰ部 移動が生んだコンタクト・ゾーンにおける社会関係とはいかなるものか

第1章 あんたがおれの百度だ──珠江デルタの「本地人」と「外地人」[川口幸大]

第2章 都市を出る人、都市に来る人・戻る人──広東省の地方都市汕尾の事例から[稲澤努]

第3章 出稼ぎ先は「小さな国連」──浙江省義烏市に暮らすムスリムたち[奈良雅史]

第Ⅱ部 移動は何を広め流行らせているか

第4章 移動の危険に対処する呪術──雲南ラフの男たちと出稼ぎ[堀江未央]

第5章 移動が生み出すトランス・エスニックな子ども服──雲南省から貴州省へ流通するモン/ミャオ族衣装と民族間関係 [宮脇千絵]

第Ⅲ部 移動によってエスニシティと他者像はいかに再編されているか

第6章 出稼ぎに行くのは甲斐性のない人──モンゴル人の移動と生活基盤[包双月(ボウ サラ)]

第7章 「君たちは何をしている人なのか?」──広西三江県におけるマカイ人の定住と地域社会[黄潔]

第8章 移りゆく「辺境」イメージ──上海から雲南への「支辺」移民の語りを通して[孫潔]

終章 「境界越しの邂逅」の持つ可能性[堀江未央]

系統號:

P-017277

中国禅宗史書の研究

標題:

中国禅宗史書の研究

時間:

2020年12月

出版單位:

京都:臨川書店

作者:

齋藤智寛 著

內容簡介:

序章

第一部 唐より北宋初に至る燈史の研究

第一章 『楞伽師資記』考――『楞伽経』と『文殊説般若経』の受容を手掛りに

第二章 『伝法宝紀』の精神

第三章 『歴代法宝記』考――山居修道と居士仏教

第四章 『宝林伝』の宗教世界――「無修」と「因果」

第五章 検證不可能な悟り――『祖堂集』仰山章の伝法思想

第六章 仏法の埋没――夾山善会一門の宗風と法統意識

第七章 『景徳伝燈録』における「禅」と「教」

第二部 禅宗における伝法思想の諸問題

第一章 阿羅漢は祖師になれるか――西天祖統観の展開

第二章 伝法偈と禅宗思想

第二章附論 「伝法偈」成立についての札記二則――『六祖壇経』と『宝林伝』を主題として

第三部 禅宗史書とその周辺における諸問題

第一章 『付法蔵伝』の主張とその受容――大住聖窟二十四祖像を例として

第二章 悟れなかった人々――禅律双修者の祈りと救い

第三章 禅宗と仏舎利信仰――『宝林伝』摩拏羅章に見える阿育王塔説話を手掛りとして

第四章 『曹渓大師別伝』の受容と慧能理解――仰山慧寂の周辺を例として

結語

系統號:

P-017301

隋唐洛陽と東アジア:洛陽学の新地平

標題:

隋唐洛陽と東アジア:洛陽学の新地平

時間:

2020年12月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

氣賀澤保規 編著

內容簡介:

《序論》隋唐洛陽学の意義と課題[氣賀澤保規]

第Ⅰ部 政治社会史上の洛陽

北魏の洛陽遷都と孝文帝の改革――改革の中国史上に占める位置をめぐって[川本芳昭]

北魏洛陽における権貴勢家第宅の奢侈の風と孝文帝の遷都改革[夏炎]

煬帝大業十一年の洛陽大朝会とその背景――隋末政治史の一側面[氣賀澤保規]

複都制再考――八世紀日本の造都と天皇権から考える[佐藤文子]

安史の乱における突厥王族阿史那氏の動向――洛陽出土「大燕阿史那明義墓誌」とその関連資料を中心に[速水大]

「党争」の残照――李徳裕の洛陽帰葬とその周辺[竹内洋介]

隋・唐・五代洛陽宮の政治空間について[松本保宣]

墓誌からみる唐代洛陽の万安山[毛陽光]

第Ⅱ部 宗教空間からの洛陽世界

寺院・摩崖・石窟の位置からみた交通路――北朝後期〜隋代、洛陽より東南へ[北村一仁]

北周末より唐代初期における洛陽仏教の動向[宮嶋純子]

流動する政治景観――「昇仙太子碑」と武周・中宗朝の洛陽政局[孫英剛]

則天武后の明堂と嵩山封禅――『大雲経疏』S六五〇二を中心に[大西磨希子]

新出「岩和尚墓誌」に見る唐代洛陽の天宮寺[王慶衛]

唐代洛陽大聖真観考[雷聞]

龍門広化寺善無畏三蔵真身考――中国唐末~北宋期におけるミイラ信仰について[榎本淳一]

《特別寄稿》日本の洛陽研究に関する一考察[黄婕]

系統號:

P-017310

中国生業図譜

標題:

中国生業図譜

時間:

2020年12月

出版單位:

福岡:集広舎

作者:

相田洋 著

內容簡介:

Ⅰ 衣生活

Ⅱ 食生活

Ⅲ 住生活

Ⅳ 金融

Ⅴ 医療・衛生

Ⅵ 交通・運輸

Ⅶ 職業婦人

Ⅷ 教育・娯楽

Ⅸ 裏社会

作者簡介

相田洋,1941年、中華民国張家口に生まれる。福岡教育大学教授、青山学院大学教授を経て、現在、福岡教育大学名誉教授。著書『中国中世の民衆文化』(中国書店)、『異人と市境界の中国古代史』『橋と異人 境界の中国中世史』『シナに魅せられた人々 シナ通列伝』(ともに研文出版)『中国妖怪鬼神図譜 清末の絵入雑誌「点石斎画報」で読む庶民の信仰と俗習』ほか

系統號:

P-017326

北魏史:洛陽遷都の前と後

井上靖とシルクロード:西域物の誕生と展開

『山海経』の文献的研究

日本漢文学文藪:資料と考説

標題:

日本漢文学文藪:資料と考説

時間:

2020年12月

出版單位:

大阪:和泉書院

作者:

本間洋一 著

內容簡介:

本書は、日本漢文学史上の貴重な資料の紹介や江戸時代の文人についての考説、江戸時代の一地方儒家の蔵書目録などから成る。「資料篇」には、菊亭文庫本『本朝小序集』『童蒙綴詞抄』の本文を初めて翻刻・校訂すると共に、簡略な解説、或は略注を付し、林榴岡撰『本朝世説』については、その本文翻刻と共に詳細な出典調査を提示する。次いで、「考説篇」では、中国字書『文字集略』の逸文をめぐる問題を採挙げ、撰者阮孝緒について解説し、また林家の『本朝通鑑』と『史館茗話』の関係について記し、林読耕斎や林梅洞といったこれまであまり採挙げられることがなかった文人の略伝を所収する。ことに彼らの漢詩世界の一端に言及し、先行する平安朝の漢文学との関わりを明らかにしている。また、「目録篇」では、中江藤樹門下で、後には伊藤東涯の学統に師事した、滋賀県高島市(現在)の儒家中村家に伝存する図書の目録と同家の家系譜を所収。地方儒家の学問の一端を窺いうる資料である。

系統號:

P-017370

見立の文化表象:中国・日本ーー比較の観点

水滸傳と金瓶梅の研究

標題:

水滸傳と金瓶梅の研究

時間:

2020年11月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

小松謙 著

內容簡介:

序章

第一部 『水滸傳』

第一章 『水滸傳』諸本考

『水滸傳』本文校勘作業の意義/金聖歎本の底本/容與堂本・無窮會藏本・遺香堂本・百二十回本の關係/嘉靖本/嘉靖本と容與堂本・無窮會藏本・百二十回本/容與堂系諸本/『水滸傳』テキストの展開

第二章 『水滸傳』石渠閣補刻本本文の研究

石渠閣補刻本に關わる從來の議論/石渠閣補刻本の性格/石渠閣補刻本の補刻部分/石渠閣補刻本の本文/石渠閣補刻本と他の版本の關係/石渠閣補刻本(京都大學文學研究科圖書館藏本)の價値

第三章 『水滸傳』本文の研究――文學的側面について

『水滸傳』本文の繼承關係/本文の變化から何を明らかにしようとするのか/『水滸傳』本文の變遷

第四章 『水滸傳』本文の研究――「表記」について

白話文とは/「表記」の問題とは/表記の模索(一)(二)(三)

第五章 金聖歎本『水滸傳』考

金聖歎本について/金聖歎は何を行ったのか/金聖歎による本文改變①②

第二部 『金瓶梅』

第六章 『金瓶梅』成立考

『金瓶梅』の特異性/『金瓶梅』は何を描こうとしているのか/『金瓶梅』創作の目的/『金瓶梅』に登場する人々/『金瓶梅』と「北虜南倭」/『金瓶梅』の作者

終章

系統號:

P-017303

中国語における「流水文」の研究:「一つの文」とは何か

台湾における〈日本〉認識:宗主国位相の発現・転回・再検証

標題:

台湾における〈日本〉認識:宗主国位相の発現・転回・再検証

時間:

2020年10月

出版單位:

東京:風響社

作者:

三尾裕子 著

內容簡介:

新序(三尾裕子)

特集「台湾における日本認識」序(三尾裕子)

台湾の歴史の語り方(上水流久彦)

台湾東部における漁撈技術と「日本」──近海カジキ突棒漁の盛衰のなかで(西村一之)

佛光山からみる、台湾仏教と日本との関係(五十嵐真子)

真宗大谷派による台湾布教の変遷──植民地統治開始直後から台北別院の成立までの時期を中心に(松金公正)

植民地下の「グレーゾーン」における「異質化の語り」の可能性──『民俗台湾』を例に(三尾裕子)

宗主国の人間による植民地の風俗記録──佐倉孫三著『臺風雑記』の検討(林 美 容〈上水流久彦・訳〉)

台湾における「日本文化論」に見られる対日観(黄智慧)

あとがき(三尾裕子)

系統號:

P-017274

「中国史」が亡びるときーー地域史から医療史へ

標題:

「中国史」が亡びるときーー地域史から医療史へ

時間:

2020年10月

出版單位:

東京:研文出版

作者:

飯島渉 著

內容簡介:

Ⅰ 地域史の課題―中国・東アジアの歴史研究

一 「中国史」が亡びるとき

二 「「中国史」が亡びるとき」その後

三 中国その特殊性と普遍性

四 「日本と中国は漢字によって隔てられている」

五 Yさんと中国の現代史

Ⅱ 医療史の課題―感染症の歴史学一「歴史疫学」の世界

二 『レイテ戦記』と日本住血吸虫症

三 レイテ島の日本住血吸虫症資料の修復をめぐって

四 植民地主義と医学

五 レッスンとしてのクルーズ船への検疫

六 コロナ禍の中で―長崎への旅

Ⅲ 歴史学の授業

一 外国で「世界史」を語る

二 新聞を読む

三 旅に想う

四 授業の経験から――特集 東アジアの情勢を考えるーー日中間の尖閣諸島問題を中心に

五 その時、私は日本にいなかった

六 「你是中国人嗎(あなたは中国人ですか)?」

系統號:

P-017279

六朝隋唐文史哲論集 Ⅰ:人・家・学術

標題:

六朝隋唐文史哲論集 Ⅰ:人・家・学術

時間:

2020年10月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

吉川忠夫 著

內容簡介:

緒言

序章 六朝隋唐時代の社会と思想

第Ⅰ部 人 と 家

一章 歴史のなかの伯夷叔斉

二章 薄葬の思想

三章 皇甫謐の「篤終論」

四章 陶淵明の「戒子書」をめぐって

五章 此れも亦た人の子なり──六朝時代における「四海の内皆な兄弟」の思想

六章 読「庭誥」

七章 梁の徐勉の「誡子書」

八章 嶺南の欧陽氏

九章 李泌と『?侯家伝』

十章 中唐の韋渠牟──道士として、僧として、また官人として

十一章 劉軻伝──中唐時代史への一つの試み──

第Ⅱ部 学 術

一章 六朝時代における家学とその周辺

二章 鄭玄の学塾

三章 後漢末における荊州の学術

四章 蜀における讖緯の学の伝統

五章 汲冢書発見前後

六章 裴?の『史記集解』

七章 北魏孝文帝借書攷

八章 島夷と索虜のあいだ──典籍の流伝を中心とした南北朝文化交流史

九章 元行沖とその「釈疑」をめぐって

十章 韓愈と大?

系統號:

P-017338

六朝隋唐文史哲論集 Ⅱ:宗教の諸相

標題:

六朝隋唐文史哲論集 Ⅱ:宗教の諸相

時間:

2020年10月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

吉川忠夫 著

內容簡介:

一章 中国六朝時代における宗教の問題

二章 宗教の時代としての六朝隋唐

三章 五岳と祭祀

四章 日中無影──尸解仙考

五章 許邁伝

六章 仏道論争のなかの陸修静

七章 襄陽の道安教団

八章 五、六世紀東方沿海地域と仏教──摂山棲霞寺の歴史によせて

九章 六朝末隋唐初の儒林と仏教

十章 隋唐仏教とは何か

十一章 唐代巴蜀における仏教と道教

十二章 王遠知伝

十三章 道教の道系と禅の法系

十四章 一日作さざれば一日食らわず──仏教と労働の問題

十五章 「霊飛散方伝信録」の周辺

十六章 裴休伝──唐代の一士大夫と仏教

後記

系統號:

P-017339

木簡学入門(再版)

標題:

木簡学入門(再版)

時間:

2020年10月

出版單位:

京都:志学社

作者:

大庭脩 著

內容簡介:

まえがき

第一章 木簡学への誘ない

第二章 木簡とは何か ――その形と名称

第三章 フィールドの木簡と墓中の木簡

第四章 対匈奴防衛線の展開 ――シルク・ロードの探検と木簡

第五章 カレンダー ――月と日と時と

第六章 北方官吏の世界 ――文官と武官

第七章 スクランブル ――騎士と戍卒

第八章 前線での刃傷沙汰 ――さまざまな事件やトラブル

第九章 冥土へのパスポート

第十章 文書政治と帳簿の査察

第十一章 木簡学の華 ――冊書の復元

第十二章 書きつぶしと削り屑

あとがき

系統號:

P-017340

ポストコロナ時代の東アジア:新しい世界の国家・宗教・日常

標題:

ポストコロナ時代の東アジア:新しい世界の国家・宗教・日常

時間:

2020年10月

出版單位:

東京:勉誠出版

作者:

玄武岩、藤野陽平 編著

內容簡介:

序言 境界を越えた「連帯」のコミュニケーションへ―ポストコロナ時代の東アジア 玄武岩・藤野陽平

Ⅰ ポストコロナ時代の政治とコミュニケーション

日本における新型コロナウイルス感染症とマスメディア報道 森類臣

新型コロナ対策優等生台湾の初動体制―開いたものと閉じたもの 藤野陽平

開放性・透明性・民主的参加に基づく先制的対応が功を奏して 玄武岩

中国:情報隠蔽から情報公開へ―ソーシャルメディアの活躍と独自な国民世論の形成 王冰

中国における既存メディアとソーシャルメディ共存時代の考察 牛静

香港における新型コロナについての一考察―市民社会の力 伍嘉誠

東アジアの新型コロナウィルス感染封じ込めにみる検討課題 上水流久彦

【コラム】朝鮮民主主義人民共和国における新型コロナ感染症対策 森類臣

Ⅱ 新型コロナウイルスと変容する社会

百年前のマスク―「スペイン風邪」瞥見 渡辺浩平

「自粛」する日本社会―三十四年分の新聞記事を数えてみる 森山至貴

COVID-19影響下のリモートワークで派生した組織コミュニケーション課題―特に「身体性問題」(DX/RWの穽陥)を超える為に 辻本篤

台湾山地先住民の村における新型コロナウイルス感染症のインパクト 宮岡真央子

「距離」と性的マイノリティ―韓国のナイトクラブにおける集団感染から 斉藤巧弥・芳賀恵

韓国におけるコロナ対策と(非)可視化される人々―在外同胞・移住民を中心に 趙慶喜

ジャーナリズム研究者が見たサイバー空間上のアンチ・コロナ運動 陳昌鳳

Ⅲ コロナ時代にみる東アジアの信仰の姿

祭礼の中止、妖怪の流行―「疫病除け」を手掛かりに 天田顕徳

疫病と民間信仰―祭礼・アマビエ・鼠塚 鈴木正崇

コロナ問題と現代宗教 井上順孝

疫病と台湾の民間信仰 三尾裕子

感染症のパンデミックと分断の可視化―コロナテスト中の韓国社会と宗教を問う 李 賢京

【コラム】香港におけるコロナと宗教 伍嘉誠

系統號:

P-017351

The Objectionable Li Zhi: Fiction, Criticism, and Dissent in Late Ming China

標題:

The Objectionable Li Zhi: Fiction, Criticism, and Dissent in Late Ming China

時間:

January, 2021

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Edited by Rivi Handler-Spitz, Pauline C. Lee and Haun Saussy

內容簡介:

Iconoclastic scholar Li Zhi (1527–1602) was a central figure in the cultural world of the late Ming dynasty. His provocative and controversial words and actions shaped print culture, literary practice, attitudes toward gender, and perspectives on Buddhism and the afterlife. Although banned, his writings were never fully suppressed, because they tapped into issues of vital significance to generations of readers. His incisive remarks, along with the emotional intensity and rhetorical power with which he delivered them, made him an icon of his cultural moment and an emblem of early modern Chinese intellectual dissent.

In this volume, leading China scholars demonstrate the interrelatedness of seemingly discrete aspects of Li Zhi’s thought and emphasize his far-reaching impact on his contemporaries and successors. In doing so, they challenge the myth that there was no tradition of dissidence in premodern China.

Author Bio

Rivi Handler-Spitz is associate professor of Chinese language and literature at Macalester College. Pauline C. Lee is associate professor of Chinese religions and cultures at Saint Louis University. Haun Saussy is professor of comparative literature, social thought, and East Asian languages and civilizations at the University of Chicago. Handler-Spitz, Lee, and Saussy are coeditors and cotranslators of A Book to Burn and a Book to Keep [Hidden]: Selected Writings of Li Zhi. Contributors include Timothy Brook, Kai-wing Chow, Maram Epstein, Robert E. Hegel, Martin Huang, Wai-yee Li, Miaw-fen Lu, Ying Zhang, and Jiang Wu.

系統號:

P-017285

Manhua Modernity: Chinese Culture and the Pictorial Turn

標題:

Manhua Modernity: Chinese Culture and the Pictorial Turn

時間:

December, 2020

出版單位:

Oakland: University of California Press

作者:

John A. Crespi

內容簡介:

From fashion sketches of smartly dressed Shanghai dandies in the 1920s, to multipanel drawings of refugee urbanites during the war against Japan, to panoramic pictures of anti-American propaganda rallies in the early 1950s, the polymorphic cartoon-style art known as manhua helped define China's modern experience. Manhua Modernity offers a richly illustrated, deeply contextualized analysis of these illustrations across the lively pages of popular pictorial magazines that entertained, informed, and mobilized a nation through a half century of political and cultural transformation. In this compelling media history, John Crespi argues that manhua must be understood in the context of the pictorial magazines that hosted them, and in turn these magazines must be seen as important mediators of the modern urban experience. Even as times changed—from interwar-era consumerism to war-time mobilization to Mao-style propaganda—the art form adapted to stay on the cutting edge of both politics and style.

Author Bio

John A. Crespi is an Associate Professor of Chinese and Asian Studies in the Department of East Asian Languages and Literatures at Colgate University. He is the author of Voices in Revolution: Poetry and the Auditory Imagination in Modern China

系統號:

P-017308

Soviet Policy in Xinjiang: Stalin and the National Movement in Eastern Turkistan

標題:

Soviet Policy in Xinjiang: Stalin and the National Movement in Eastern Turkistan

時間:

December, 2020

出版單位:

Lanham: Rowman & Littlefield

作者:

Jamil Hasanli

內容簡介:

Using recently declassified Soviet documents, Jamil Hasanli examines Soviet involvement in the anti-China rebellion in East Turkistan. Hasanli takes readers back to the early 1930s when the Turkic national movement was suppressed by the Soviet government and the USSR. Hasanli deftly illustrates how Stalin’s policies toward the movement changed after the turning point of World War II and the treachery of Sheng Shicai, leading up to the 1944 establishment of the Eastern Turkistan Republic and the start of the Cold War.

Author Bio

Jamil Hasanli is former professor of history at Baku State University and visiting scholar at the Woodrow Wilson International Center for Scholars.

系統號:

P-017379

Greening East Asia: The Rise of the Eco-developmental State

標題:

Greening East Asia: The Rise of the Eco-developmental State

時間:

November, 2020

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Edited by Ashley Esarey, Mary Alice Haddad, Joanna I. Lewis and Stevan Harrell

內容簡介:

East Asia hosts a fifth of the world’s population and consumes over half the world’s coal, a quarter of its petroleum products, and a tenth of its natural gas. It also produces a third of worldwide greenhouse gas emissions, making it a major contributor to climate change. The region—whose countries share ecological, sociocultural, and political characteristics while varying in size, resource wealth, history, and political systems—offers excellent insights into the complex dynamics influencing environmental politics, advocacy, and policy. With essays addressing Japan after Fukushima, coal plants and wind turbines in China, environmental activism in Taiwan, and sustainable rural development in South Korea, Greening East Asia explores a region’s shift from development to “eco-development” in acknowledgment that environmental sustainability is a critical component of economic growth.

Author Bio

Ashley Esarey is assistant professor of political science at the University of Alberta. Mary Alice Haddad is professor of government, East Asian studies, and environmental studies at Wesleyan University. Joanna I. Lewis is associate professor of energy and environment at Georgetown University. Stevan Harrell is professor emeritus of anthropology and environmental and forest sciences at the University of Washington. The other contributors are Daniel Benjamin Abramson, Simon Avenell, Hsi-Wen Chang (Lenglengman Rovaniyaw), Hua-mei Chiu, Jingyun Dai, Iza Ding, Rob Efird, Hwa-Sheng Gau, Chung Ho Kim, Eunjung Lim, Hui-Nien Lin, Dau-Jye Lu, Kurtis Jia-Chyi Pei, Noriko Sakamoto, Anthony J. Spires, Sasala Taiban, and Yves Tiberghien.

系統號:

P-017286

Honor and Shame in Early China

標題:

Honor and Shame in Early China

時間:

November, 2020

出版單位:

Cambridge: Cambridge University Press

作者:

Mark Edward Lewis

內容簡介:

In this major new study, Mark Edward Lewis traces how the changing language of honor and shame helped to articulate and justify transformations in Chinese society between the Warring States and the end of the Han dynasty. Through careful examination of a wide variety of texts, he demonstrates how honor-shame discourse justified the actions of diverse and potentially rival groups. Over centuries, the formally recognized political order came to be intertwined with groups articulating alternative models of honor. These groups both participated in the existing order and, through their own visions of what was truly honourable, paved the way for subsequent political structures. Filling a major lacuna in the study of early China, Lewis presents ways in which the early Chinese empires can be fruitfully considered in comparative context and develops a more systematic understanding of the fundamental role of honor/shame in shaping states and societies.

系統號:

P-017305

Invisible China: How the Urban-Rural Divide Threatens China’s Rise

標題:

Invisible China: How the Urban-Rural Divide Threatens China’s Rise

時間:

October, 2020

出版單位:

Chicago: University of Chicago Press

作者:

Scott Rozelle, Natalie Hell

內容簡介:

Introduction

1. The Middle-Income Trap

2. China’s Looming Transition

3. The Worst-Case Scenario

4. How China Got Here

5. A Shaky Foundation

6. Invisible Barriers

7. Behind Before They Start

Conclusion

系統號:

P-017306

The Deer and the Dragon: Southeast Asia and China in the 21st Century

標題:

The Deer and the Dragon: Southeast Asia and China in the 21st Century

時間:

August, 2020

出版單位:

Stanford: Shorenstein Asia-Pacific Research Center

作者:

Donald K. Emmerson

內容簡介:

Southeast Asia is arguably the most diverse region in the world. Accordingly, rather than addressing the exact same question, the contributors to this volume have — as experts on Southeast Asia-China relations — explored the matters they see as most important and most deserving of exploration and exposure. After the editor’s introduction, the chapters proceed in pairs. Each pair and a closing chapter cover a distinctive theme in Southeast Asia’s interactions with China.

Featured among the historical and economic contexts needed to understand the interactions are security and development as Chinese goals and how diversified beyond China Southeast Asia’s trading partners are. Southeast Asian and Chinese perceptions of each other are examined using survey research and by asking whether China views the region as its “strategic backyard.” Two actual or intended expansions are analyzed: expanded Chinese sovereignty over the South China Sea and Beijing’s interest in using “overseas Chinese” to expand its influence in the region. The chapters on strategies analyze the very different ways of approaching China preferred by Singapore and Indonesia. Rather than documenting the obvious inequalities of size and power between China on the one hand and Cambodia and Laos on the other, the essays on disparities show how relations with China interact with asymmetries inside these two states. Policy implications of differing distances are drawn in the pieces on how Southeast Asia’s proximity to China affects the prospect of Chinese regional dominance as compared with far-off America’s role and as seen through the lens of Beijing’s far-flung Maritime Silk Road. A final chapter on a seventh theme features a Myanmar analyst’s retrospection on myths and illusions that have arisen to cloud how that country’s relations with China are interpreted, with possible implications for understanding Sino-Southeast Asian dealings with China more broadly.

Author Bio

Donald K. Emmerson heads the Southeast Asia Forum in the Shorenstein Asia-Pacific Research Center at Stanford University, where he is also a senior fellow in the Freeman Spogli Institute for International Studies and affiliated with the Center on Democracy, Development, and the Rule of Law. He has written and lectured widely on security and democracy in Southeast Asia with particular reference to Indonesia, ASEAN, and U.S. policy.

系統號:

P-017307