標題

- 【演講】王明珂:歷史記憶與人類文明的進程:基於青藏高原東緣社會的考察

- 【演講】張文朝:安田照矩的《詩經補註》研究

- 【演講】林會承:臺灣的荷西城堡漫談

- 【演講】余明旂:橫穿翠篠夾絲纏:淺談排灣族平織

- 【演講】常成:被劫持的戰爭:中國人民志願軍戰俘、台灣與韓戰

- 【演講】陳榮灼:從跨文化角度重詮朱熹思想之劃時代貢獻

- 【演講】蔡文軒:跛行的老大哥:中國社會信用體系的頂層設計與地方探索

- 【演講】盧佳慧:折射「過去」:一段民俗學與歷史學的發展史比較

- 【演講】劉季倫:史學家的職業傷害

- 【演講】莫一山:道教東派祖師——陸西星的丹道思想

- 【演講】許銘全:隱逸與死亡議題——〈歸園田居〉與〈歸去來兮辭〉的對讀分析

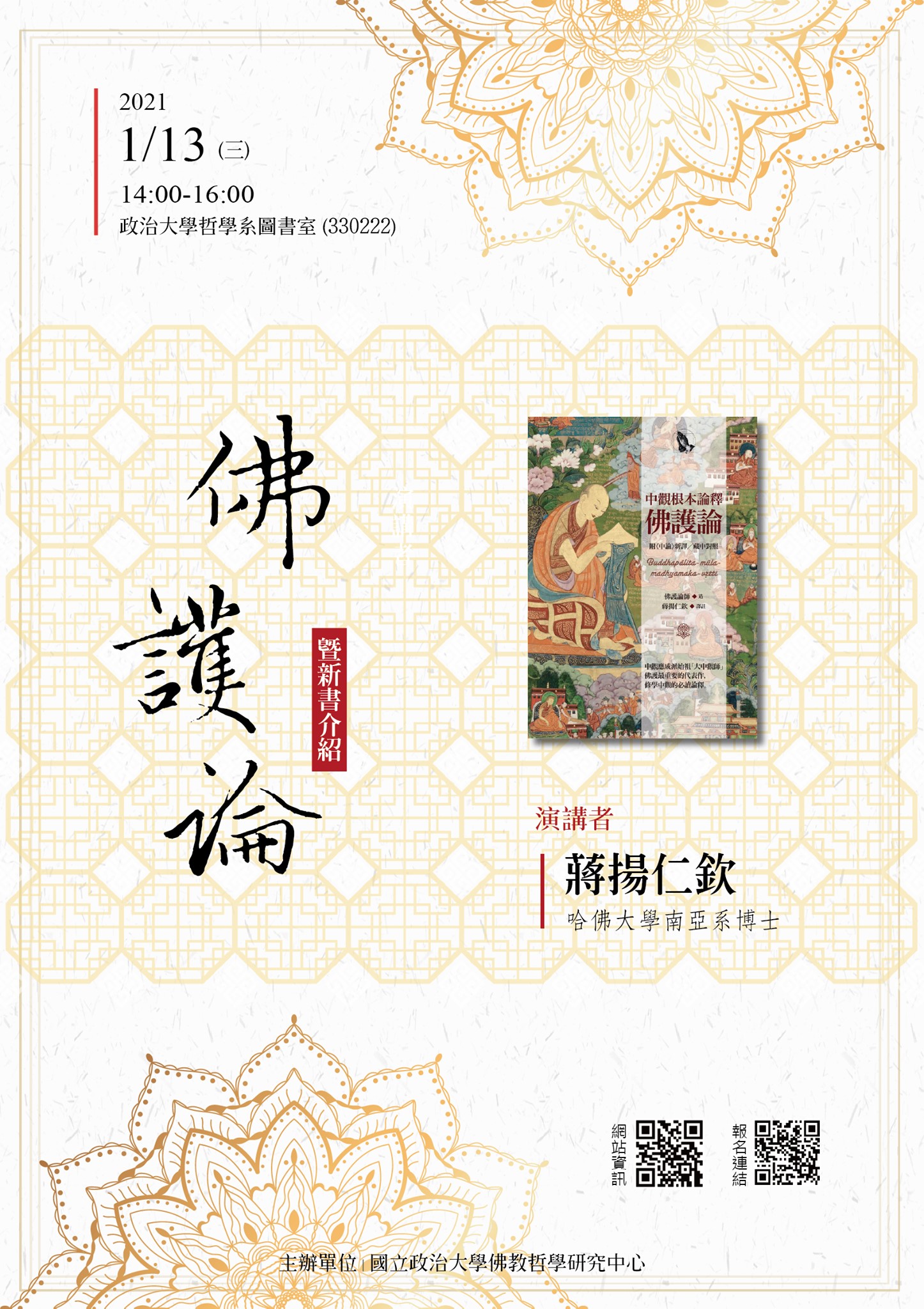

- 【演講】蔣揚仁欽:佛護論(暨新書介紹)

- 【演講】陳珮潔:土民同歡:四川尕南村嘉絨藏人的「斯格忍堅」戲劇展演

- 【演講】賴惠敏:滿大人的荷包 :清代喀爾喀蒙古的衙門與商號

- 【演講】胡曉真:《桃花扇》西遊記——從《容美紀遊》看明清之際西南土司的認同政治與文化經營

- 【演講】洪子偉:實存運動與臺灣哲學

- 【演講】吳聰敏:臺灣經濟四百年

- 【演講】朱宥勳:在媒介裡求生:臺灣文學的機會與命運

- 【演講】張翰璧:客家婦女與族群文化再生產

- 【演講】沈雕龍:臺灣二十世紀上半臺語歌曲的藝術化:從蔡培火到呂泉生

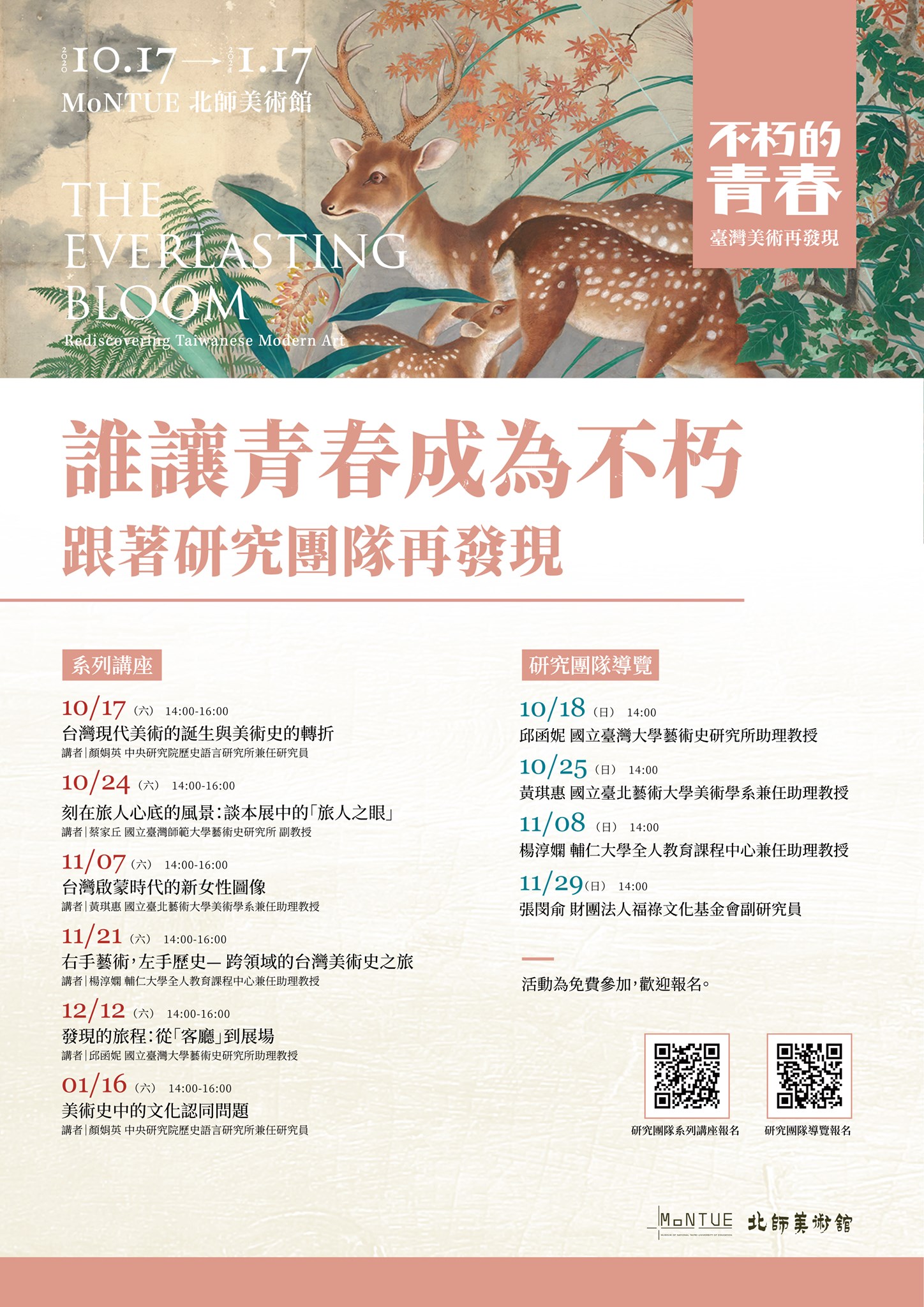

- 【系列演講】「誰讓青春成為不朽——跟著研究團隊再發現」系列講座

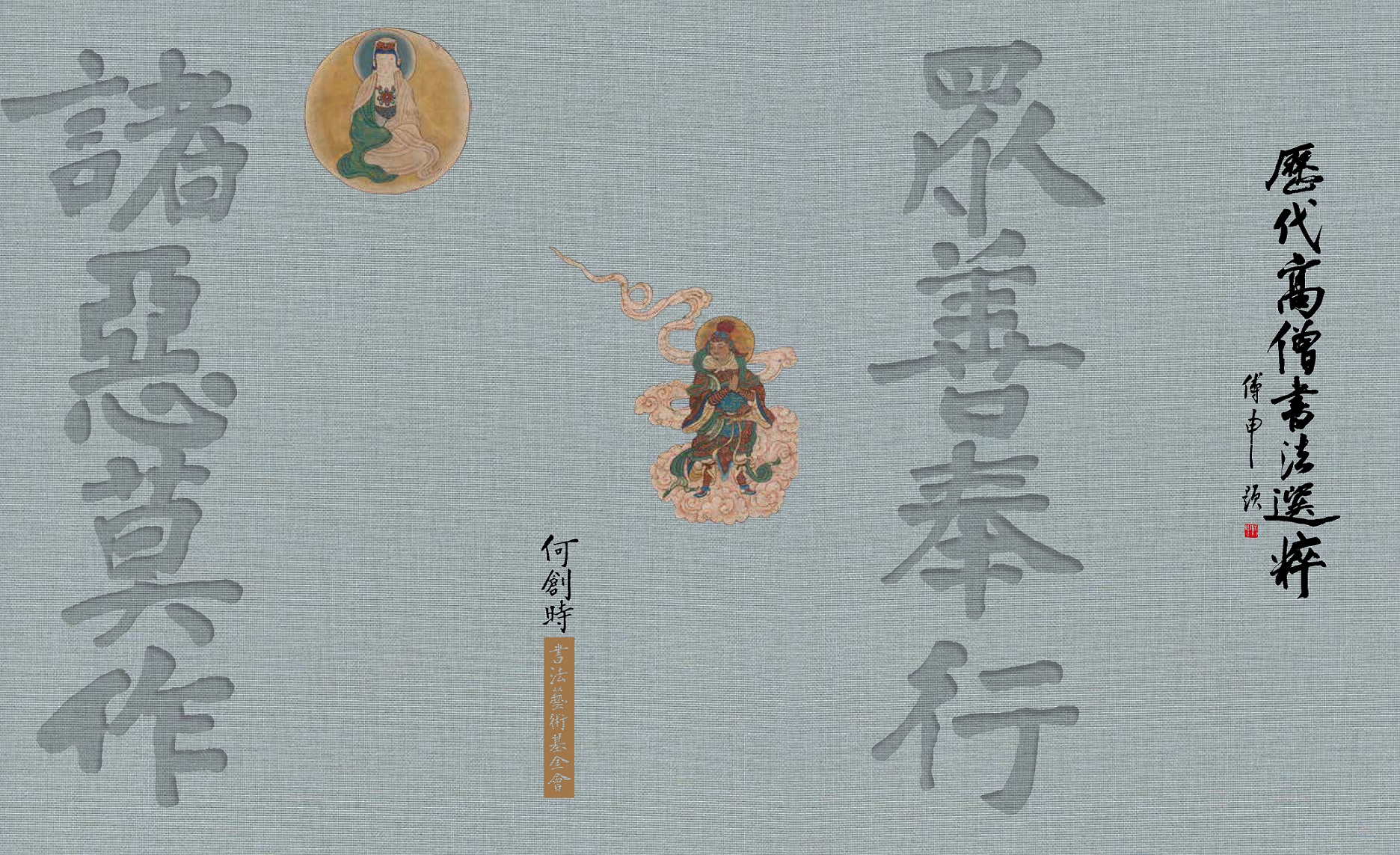

- 【系列講座】歷代高僧書法展

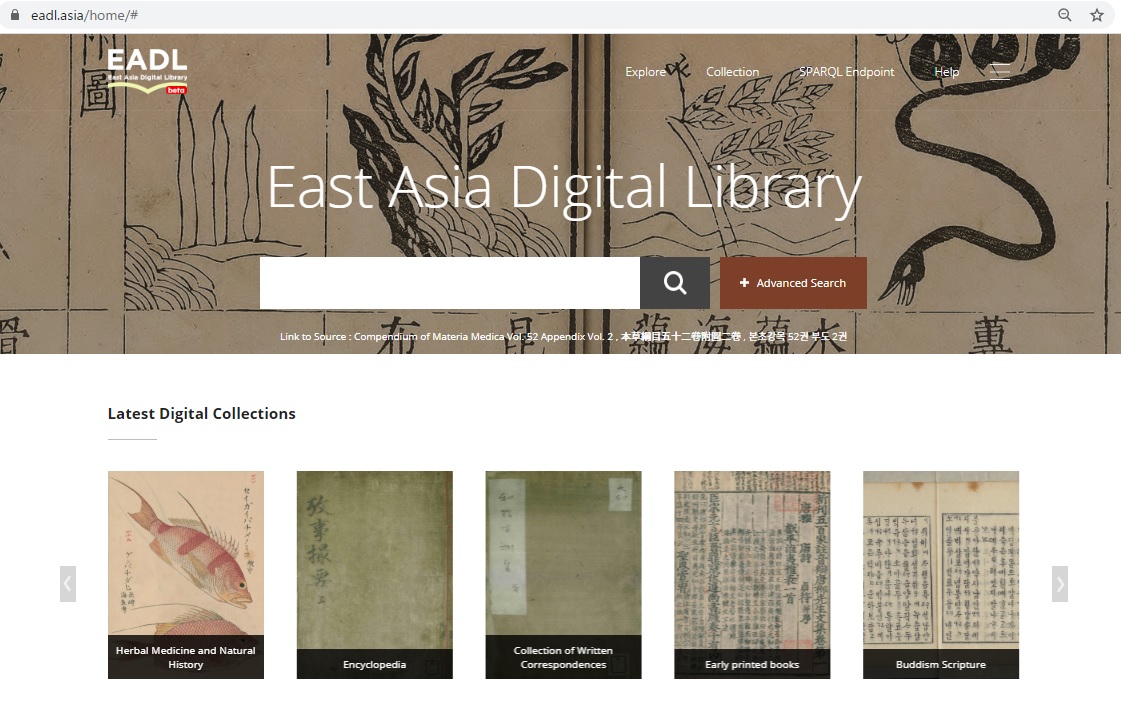

- 【資料庫】「東亞數位圖書館」資料庫

- 【資料庫】山﨑元幹文書デジタルアーカイブ

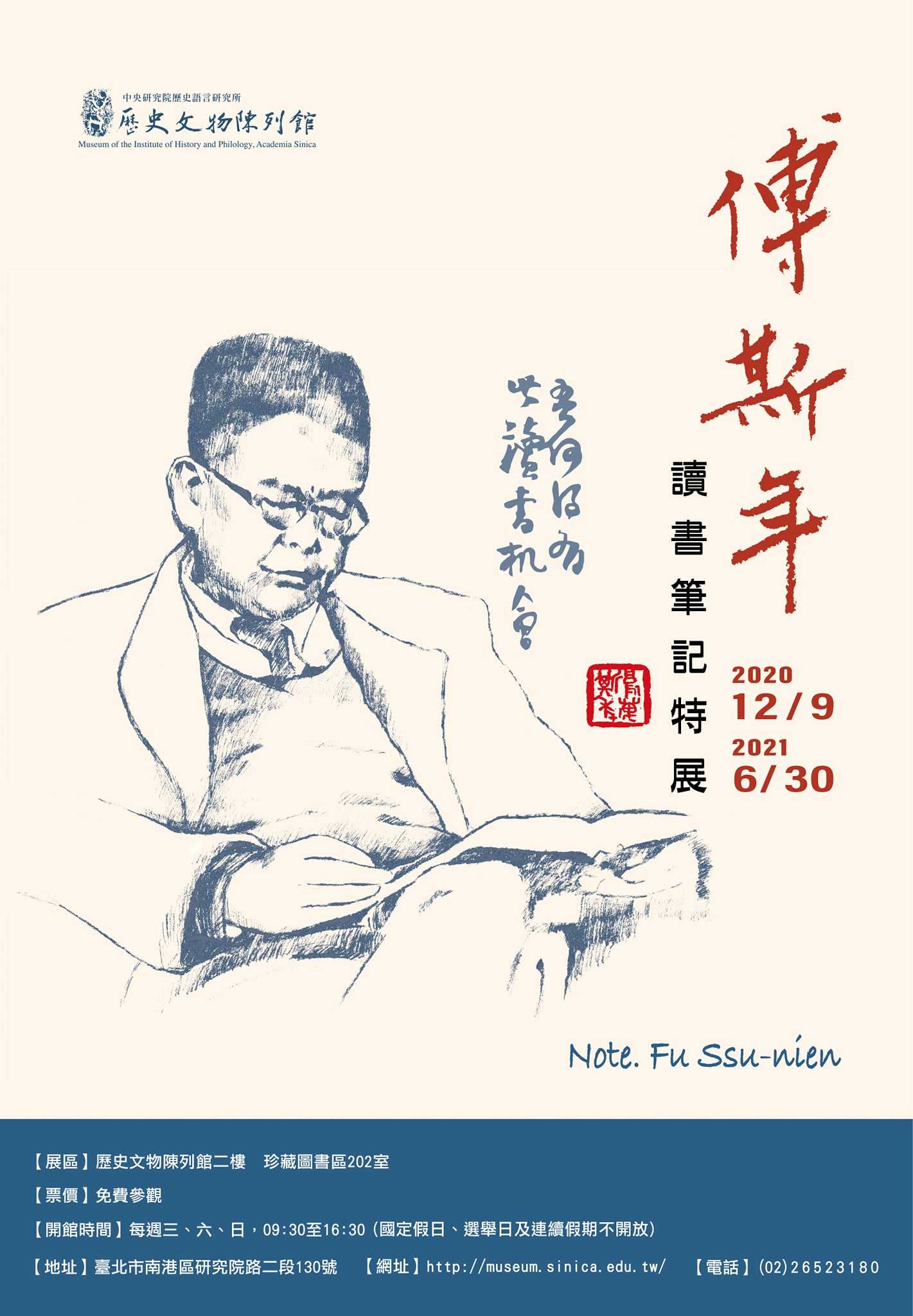

- 【展覽】傅斯年讀書筆記特展

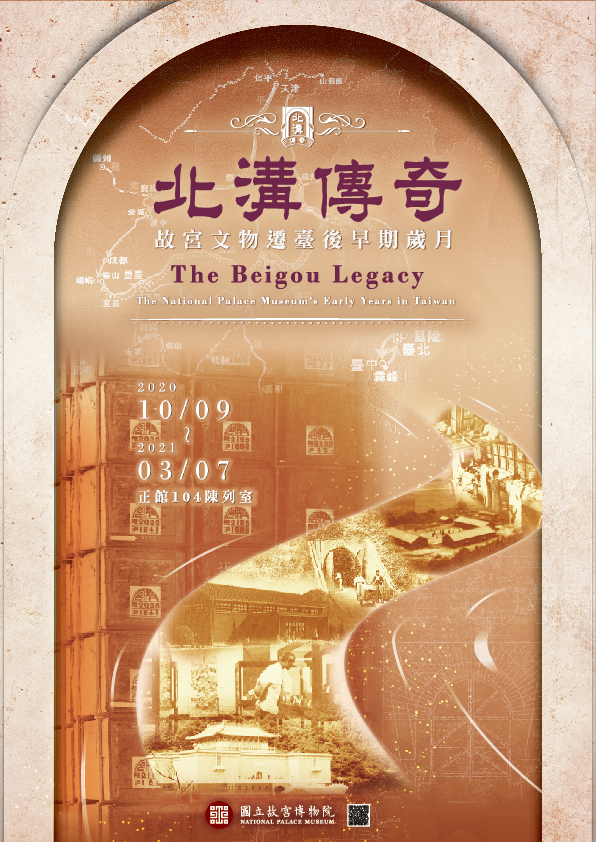

- 【展覽】北溝傳奇——故宮文物遷臺後早期歲月

- 【展覽】烈日疊影:何昧典藏早期海端鄉影像故事展

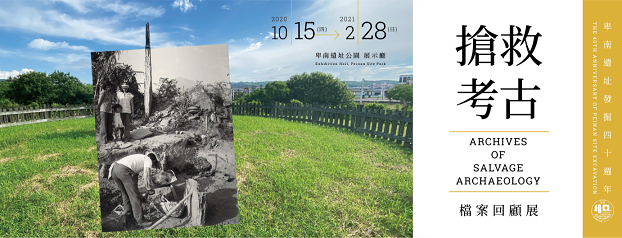

- 【展覽】卑南遺址發掘四十週年:搶救考古檔案回顧展

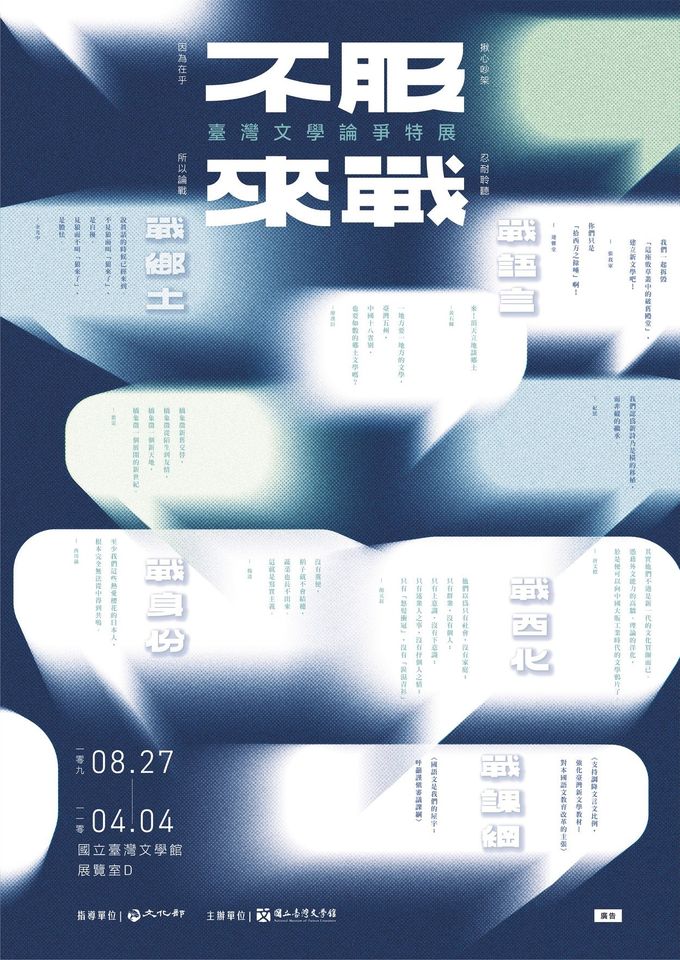

- 【展覽】不服來戰——臺灣文學論爭特展

- 【展覽】彩虹的誓約──泰雅編織文化特展

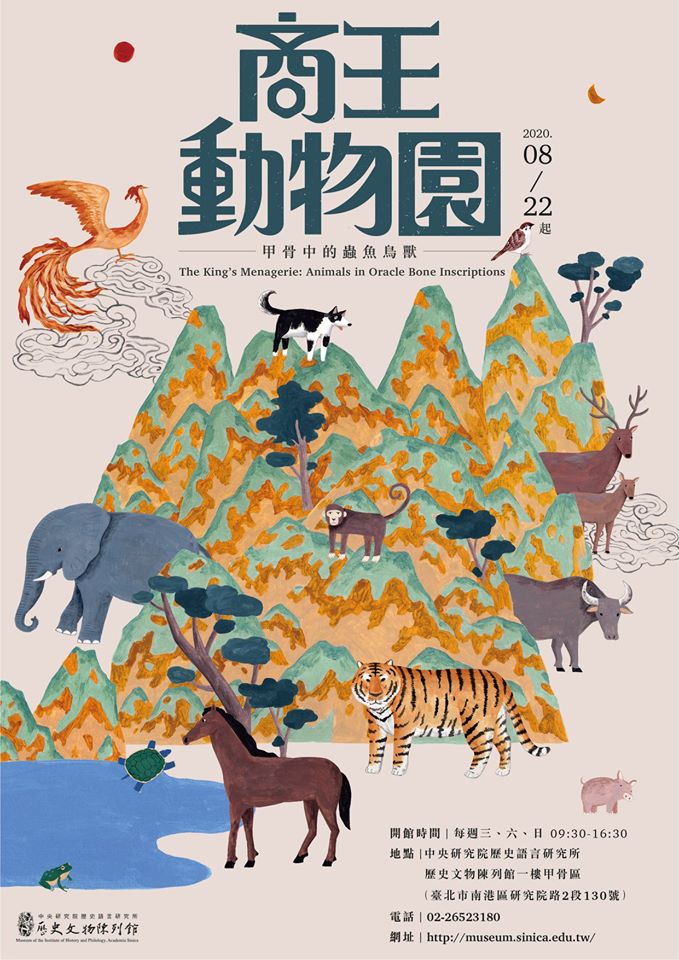

- 【展覽】商王動物園:甲骨中的蟲魚鳥獸

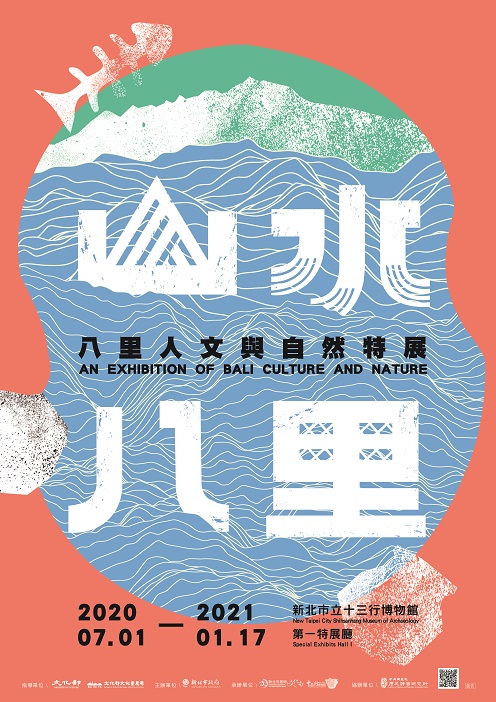

- 【展覽】山水八里——八里人文與自然特展

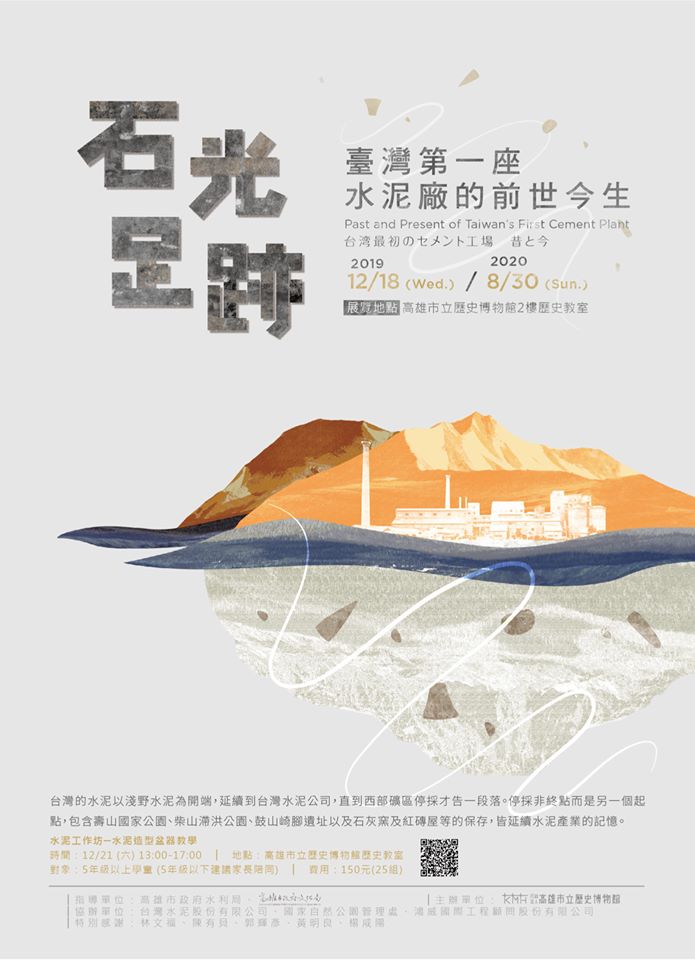

- 【展覽】石光足跡:臺灣第一座水泥廠的前世今生

- 【展覽】紙上心旅行——旅遊文學特展

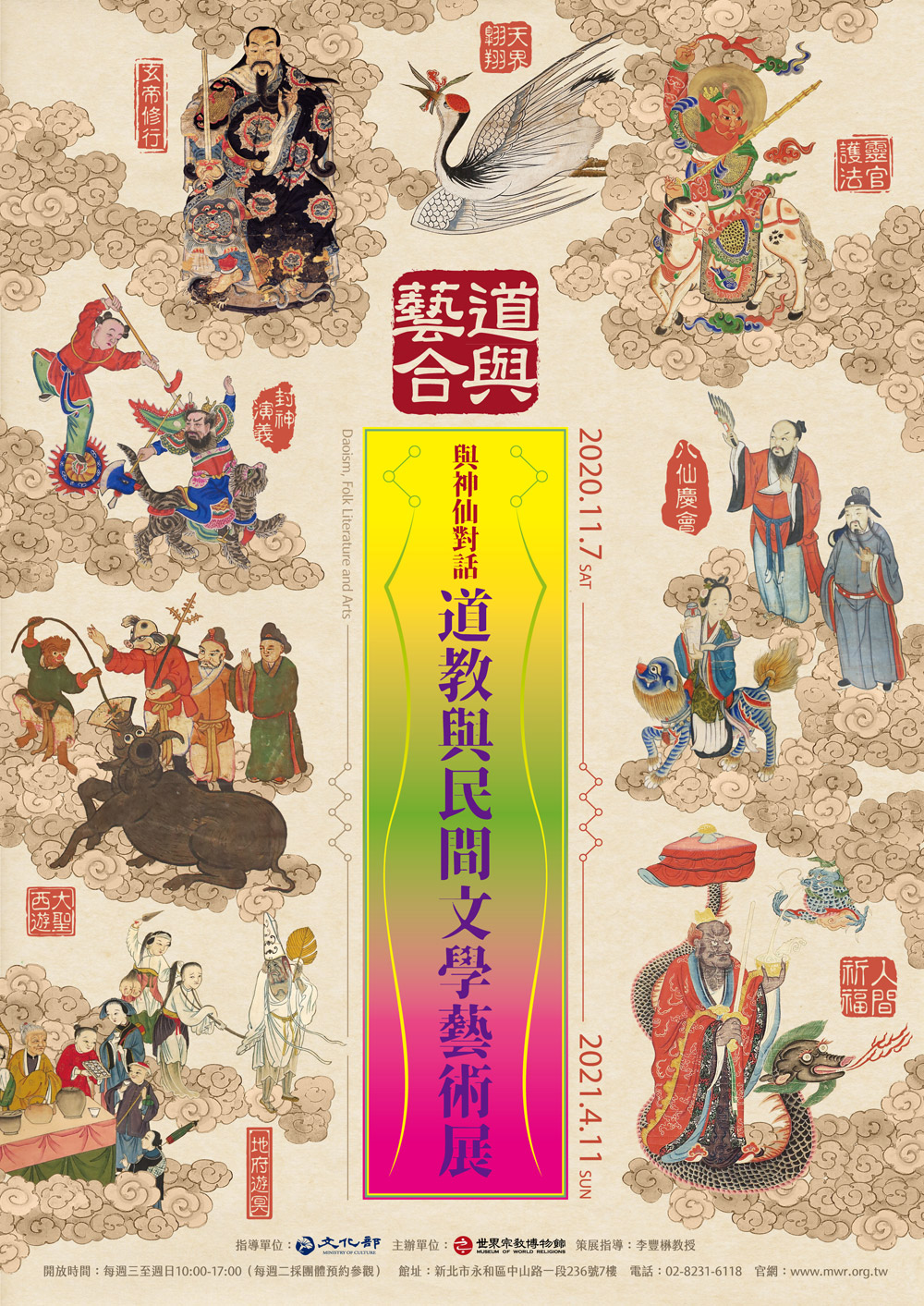

- 【展覽】道與藝合──道教與民間文學藝術展

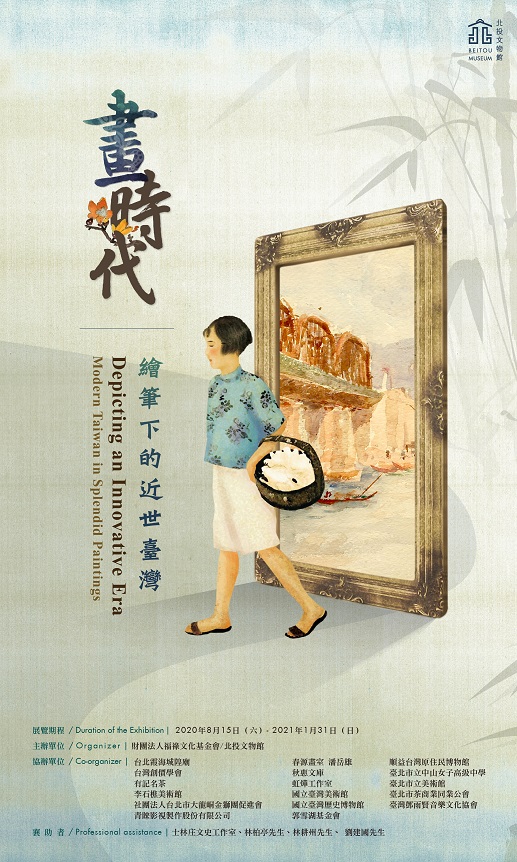

- 【展覽】「畫時代——繪筆下的近世臺灣」特展

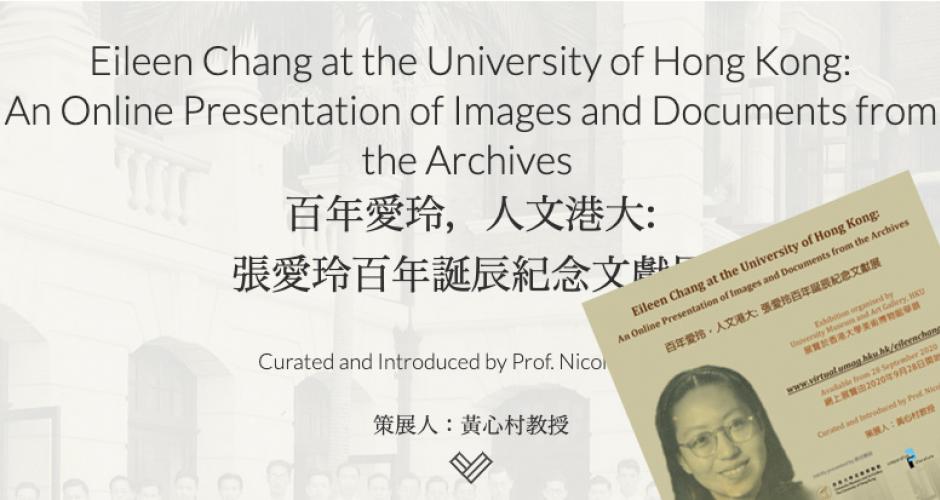

- 【展覽】百年愛玲,人文港大:張愛玲百年誕辰紀念文獻展

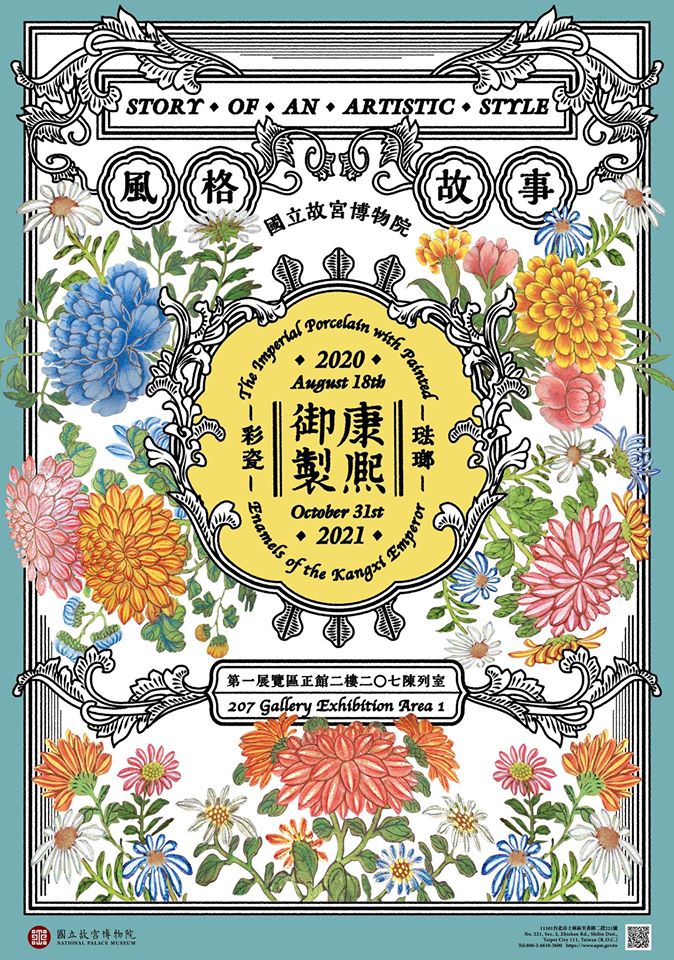

- 【展覽】風格故事——康熙御製琺瑯彩瓷特展

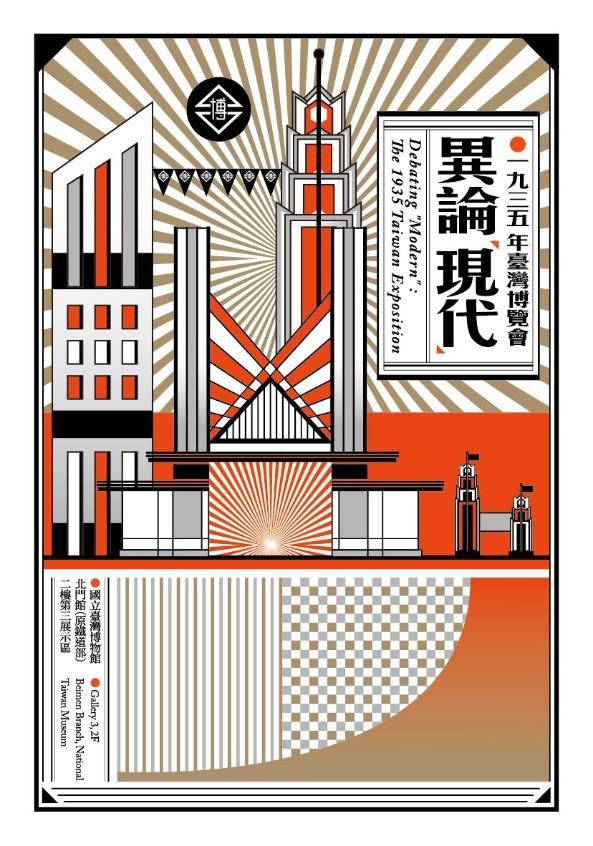

- 【展覽】「異論現代」特展

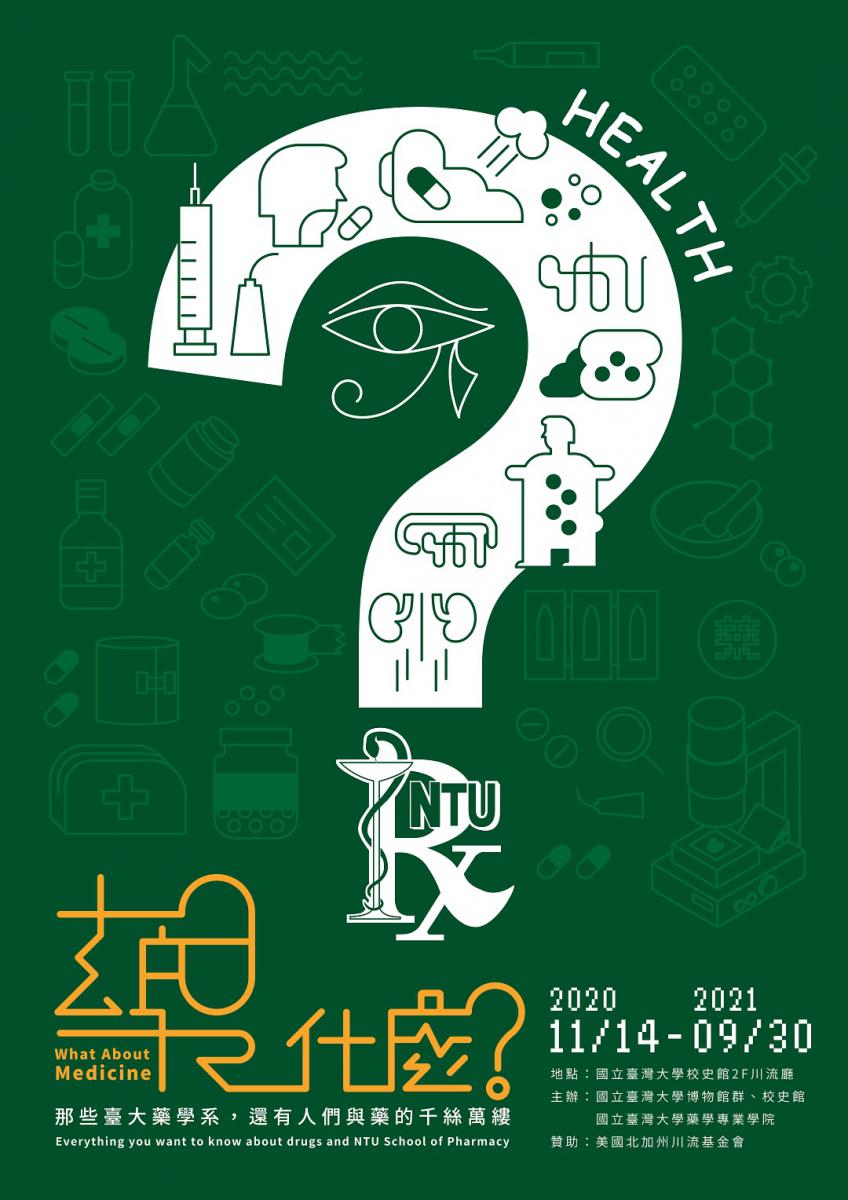

- 【展覽】「藥,什麼?那些臺大藥學系,還有人們與藥的千絲萬縷」特展

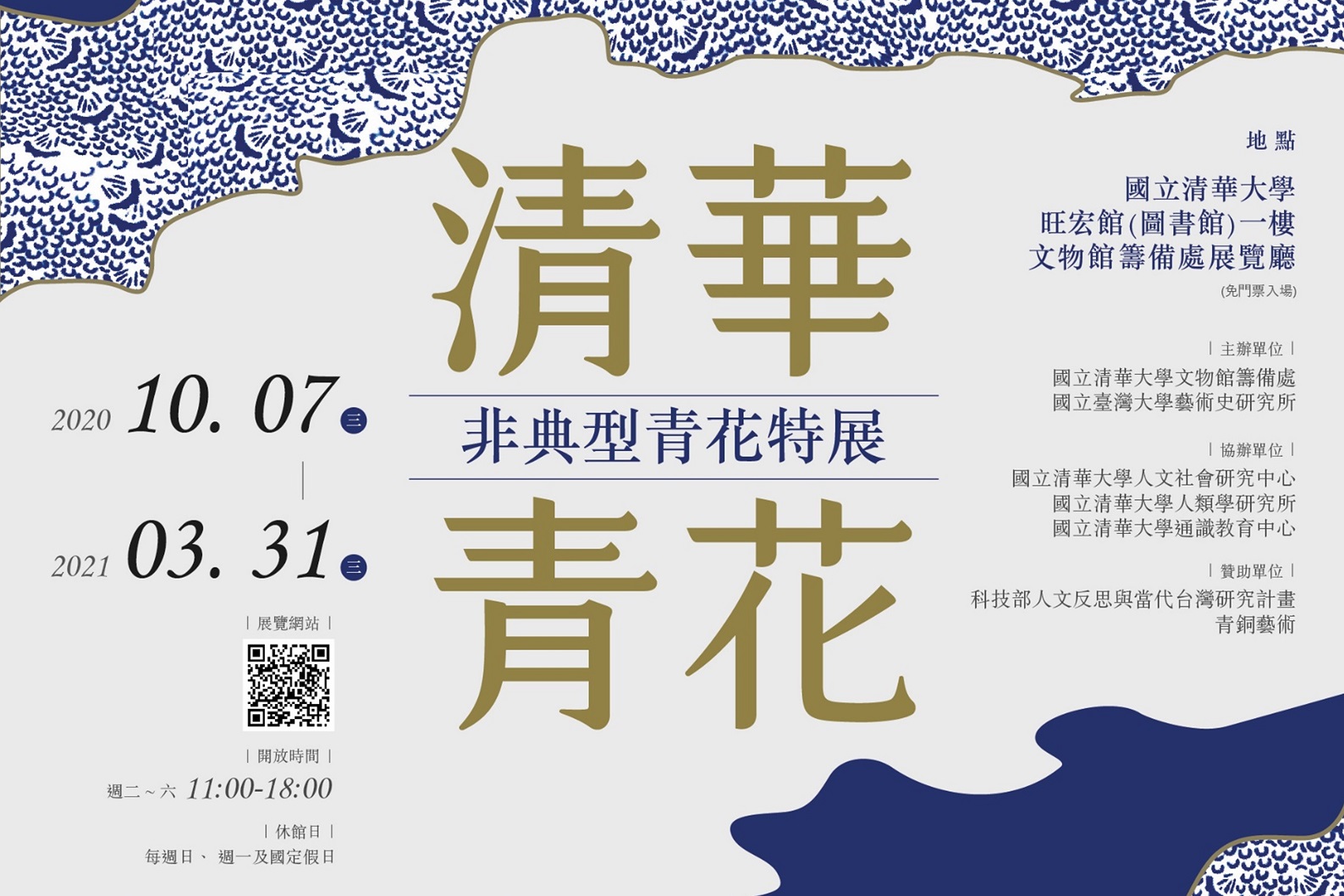

- 【展覽】清華.青花——非典型青花特展

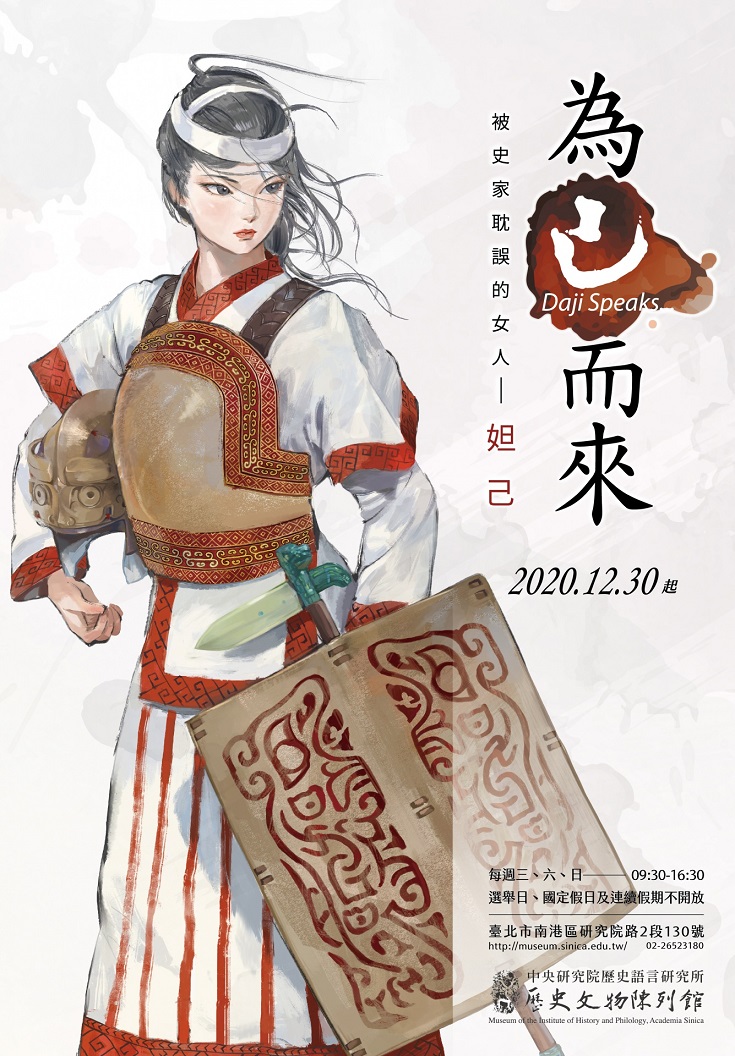

- 【展覽】為己而來——被史家耽誤的女人

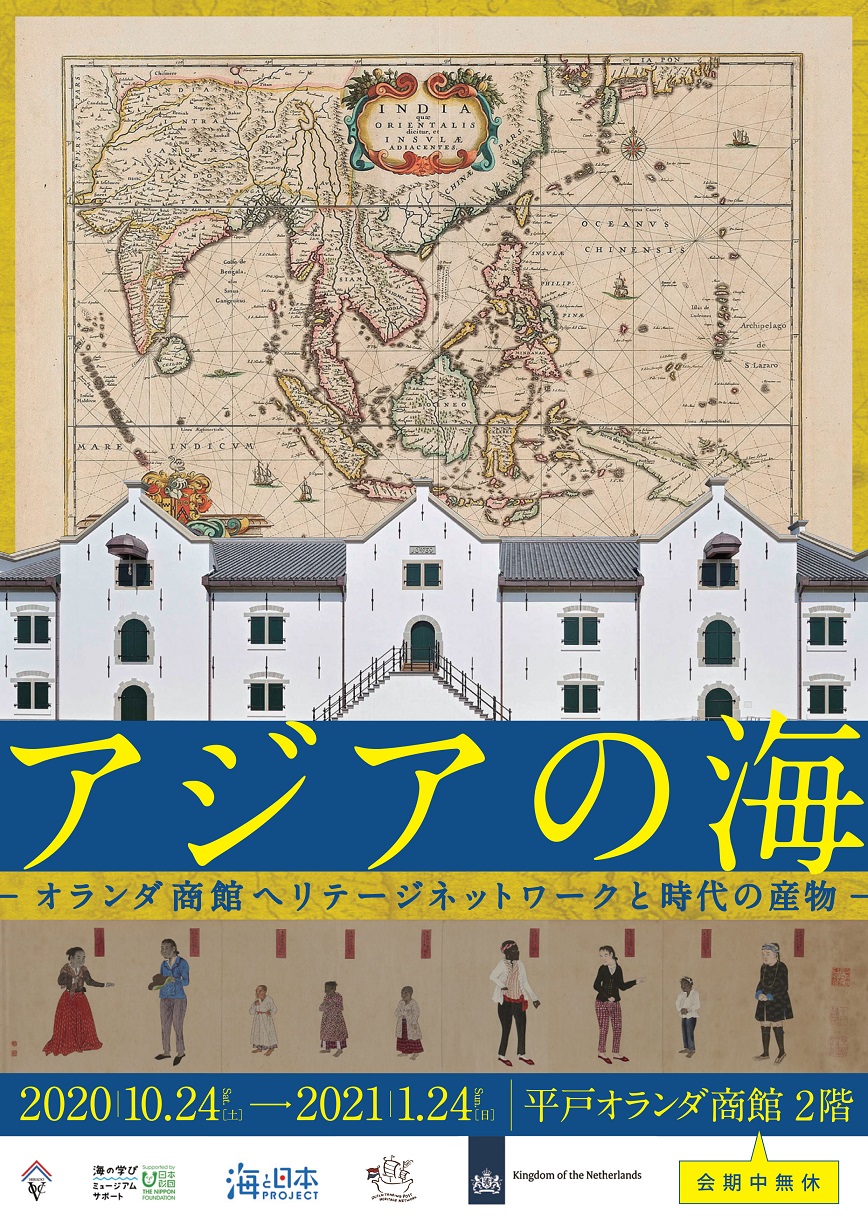

- 【展覽】アジアの海――オランダ商館ヘリテージネットワークと時代の産物

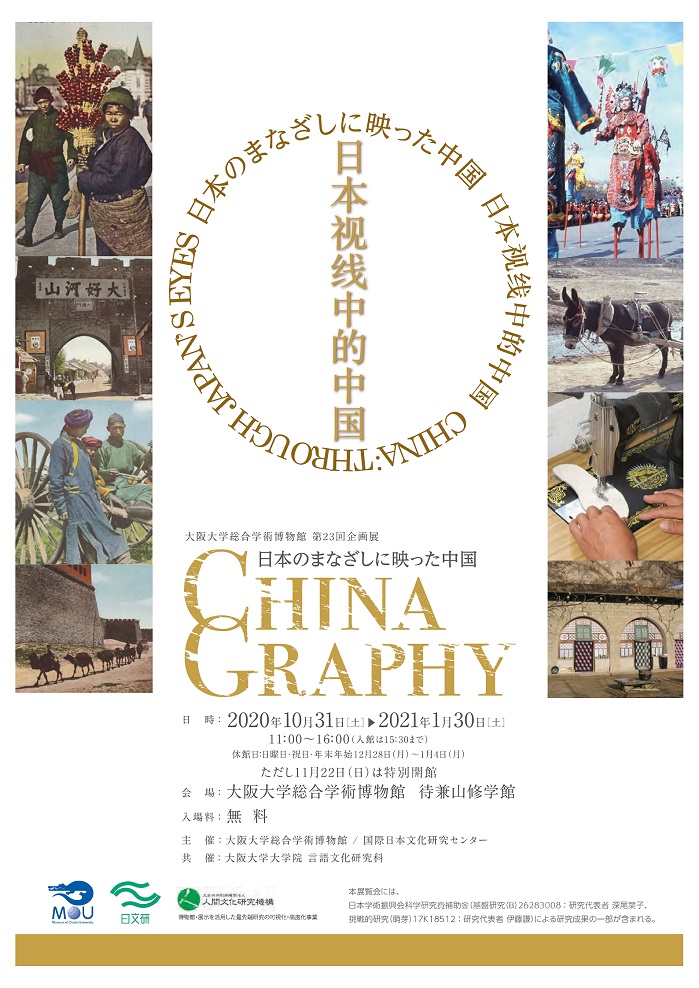

- 【展覽】「日本のまなざしに映った中国」企画展

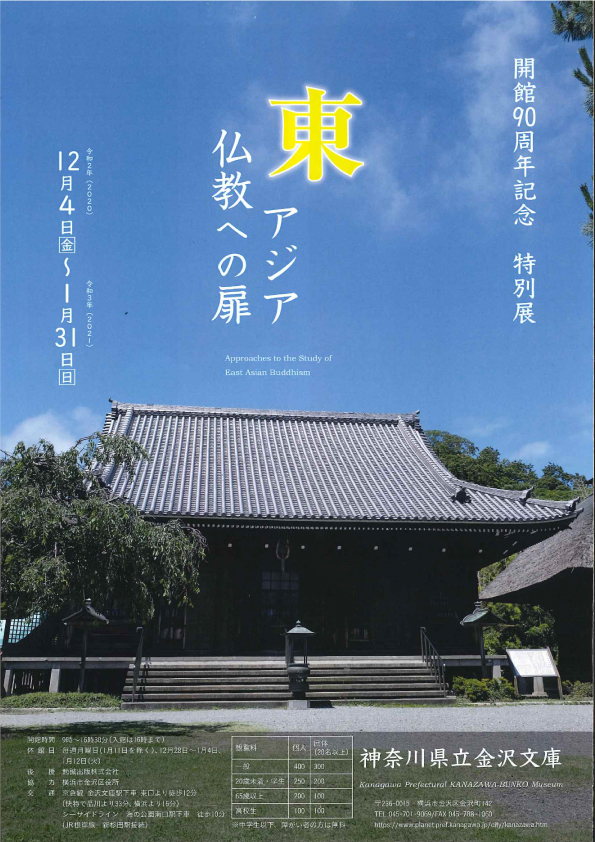

- 【展覽】特別展:東アジア仏教への扉

【演講】王明珂:歷史記憶與人類文明的進程:基於青藏高原東緣社會的考察

標題:

【演講】王明珂:歷史記憶與人類文明的進程:基於青藏高原東緣社會的考察

時間:

2021年1月4日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院史語所文物陳列館五樓會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所

主講人:

王明珂(中研院史語所特聘研究員)

內容簡介:

❈ 配合防疫敬請:1.全程配戴口罩,2.量測體溫,3.消毒手部,4.院外人士填寫健康紀錄表,5.採取梅花座。

系統號:

A-017380

【演講】張文朝:安田照矩的《詩經補註》研究

標題:

時間:

2021年1月4日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院文哲所

主講人:

張文朝(中研院文哲所副研究員)

內容簡介:

主持人:賴貴三(國立臺灣師範大學國文學系教授)

系統號:

A-017372

【演講】林會承:臺灣的荷西城堡漫談

標題:

時間:

2021年1月5日(週二)10:30-12:30

地點:

中研院臺史所八樓817室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院臺史所海洋史研究群

主講人:

林會承(國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所名譽教授)

內容簡介:

備註:

1.進入會議室前,請配合量測體溫、使用酒精消毒雙手並全程配戴口罩。

2.額溫量測≧37.5度或有明顯呼吸道相關症狀者,敬請配合離場。

3.其它相關防疫措施以舉辦當日人文社會科學館規定為準。

系統號:

A-017349

【演講】余明旂:橫穿翠篠夾絲纏:淺談排灣族平織

標題:

時間:

2021年1月6日(週三)14:00-15:30

地點:

中研院民族所「第一會議室」(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

余明旂(中研院語言所行政助理,中研院民族所2019年原住民訪問研究者)

內容簡介:

本演講內容會就排灣族的織布神話、禁忌、儀式、工具介紹及排灣族平織織紋意義來做說明。研究者透過參與觀察,長時間深入的浸淫在當地人的日常生活,理解當地人如何行動與詮釋事件的意義(也就是當地人的觀點)。博物館的物件不論做了多少科學性的分析工作,也只能從物件存留的外觀條件中歸納出心得。而織品的文化內涵必須透過織者的生命歷程分享或口述知識,才能豐富血肉。

報名網址:https://www.ioe.sinica.edu.tw/(一律從「本所網頁」報名)

報名期間:即日起至2021年1月3日(星期日)23:00截止

錄取人數:以40人為上限,須經大會審核通過方得參加,恕不接受現場報名。

錄取與否通知:大會將於1月4日(星期一)展開審核作業,並於當日從報名系統以email通知,屆時請留意收信,並請詳閱通知信內容,謝謝。

備註:因錄取與否通知信屬大量發信,有可能被您的郵箱歸類為垃圾信件,若1月4日(星期一)16:00前還未收到通知信,敬請來電或來信詢問,感謝。

聯絡人:林音秀 (02)2652-3484 world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-017344

【演講】常成:被劫持的戰爭:中國人民志願軍戰俘、台灣與韓戰

標題:

時間:

2021年1月7日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院近史所婦女與性別史研究群

主講人:

常成(香港科技大學人文學部副教授)

內容簡介:

與談人:陳永發(中央研究院院士)

The Hijacked War: The Story of Chinese POWs in the Korean War於2020年初由史丹佛大學出版社出版。作者常成提出韓戰兩段論:上半段是「為領土而戰」,後半段則是「為戰俘而戰」。韓戰因為戰俘問題而多打了一年多,造成重大而無謂的犧牲,而後半段的領土變更微乎其微,其主要結局是佔中國戰俘總人數三分之二的一萬四千餘人前往台灣,時稱「反共義士」。學術界與民間、甚至中共都普遍認為該結局是美國主謀或美蔣合謀的結果。然而,本書證明該結局完全出乎美國政府的預料,其輕率的兩大政策——對戰俘實施反共宣傳轉化(或洗腦)與「志願遣返」——造成戰爭後半段被中國籍反共戰俘與台灣劫持。因此,美國政府在戰後對「為戰俘而戰」的事實諱莫如深,韓戰因而在美國成為「被遺忘的戰爭」。在中國大陸,抗美援朝戰爭仍然被頌揚,但韓戰後半段「為戰俘而戰」的實質卻被掩蓋。在台灣,國民黨政府曾高調紀念,但相關記憶卻受到嚴格地控制與審查。

本次報告還將講述三名重要戰俘的迥異經歷。一名從陸軍官校退學後加入遠征軍、後成為中國第一代傘兵並參與廣州受降的國軍少尉,他在徐蚌會戰被俘後脫逃,作為志願軍司機入朝遂叛逃,後成為反共戰俘領袖,最終來台;一名參加中共地下黨、退學搞革命的清華大學物理系學生,他在韓戰被俘後成為親共戰俘的主要翻譯;一位畢業于中央警官大學的貴州籍警察,在韓戰戰場開小差,後成為反共領袖,但最終冒險犯難前往中立國。 這三個年輕人的生命軌跡在戰火中縱橫交錯,最後匯集在朝鮮半島的戰場上、戰俘營中。他們將如何在紛亂的歷史激流中抉擇、抗爭、或隨波逐流?

為因應「新冠肺炎(COVID-19)」,依本院規定實施以下措施,敬請留意及配合:

1. 保護自己也保護他人,請與會聽眾務必配戴口罩出席。

2. 會議室入口處備有消毒酒精可供使用,入場前敬請配合現場工作人員量測體溫。

3. 有下列情況者,工作人員將依衛福部疾管署規定敬請配合離場及就醫:

(1) 測量體溫超過37.5度者

(2) 具呼吸道症狀者(呼吸困難、嚴重氣喘)

(3) 咳嗽不停者

4. 如事前有感冒、發燒、咳嗽或身體不適等症狀,請盡量居家自主健康管理,並協詢防疫專線1922(或0800-001922),依指示盡快就醫。請參考疾管署網站:https://www.cdc.gov.tw/ 。

系統號:

A-017346

【演講】陳榮灼:從跨文化角度重詮朱熹思想之劃時代貢獻

標題:

時間:

2021年1月7日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院文哲所三樓討論室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院文哲所

主講人:

陳榮灼(特約訪問學人、加拿大Brock大學哲學系榮譽退休教授)

內容簡介:

主持人:鍾振宇(中研院文哲所副研究員)

與談人:林維杰(中研院文哲所研究員)

系統號:

A-017389

【演講】蔡文軒:跛行的老大哥:中國社會信用體系的頂層設計與地方探索

標題:

【演講】蔡文軒:跛行的老大哥:中國社會信用體系的頂層設計與地方探索

時間:

2021年1月7日(週四)14:00

地點:

中研院人文社會科學館北棟五樓會議室A(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院政治所

主講人:

蔡文軒(中研院政治所研究員)

系統號:

A-017348

【演講】盧佳慧:折射「過去」:一段民俗學與歷史學的發展史比較

標題:

【演講】盧佳慧:折射「過去」:一段民俗學與歷史學的發展史比較

時間:

2021年1月7日(週四)15:00-17:00

地點:

中研院臺史所八樓823室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院臺史所文化史研究群

主講人:

盧佳慧(義守大學醫學系助理教授)

內容簡介:

備註:

1.進入會議室前,請配合量測體溫、使用酒精消毒雙手並全程配戴口罩。

2.額溫量測≧37.5度或有明顯呼吸道相關症狀者,敬請配合離場。

3.其它相關防疫措施以舉辦當日人文社會科學館規定為準。

系統號:

A-017350

【演講】劉季倫:史學家的職業傷害

標題:

時間:

2021年1月11日(週一)15:00

地點:

政治大學文學院「視聽室」(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學歷史學系

主講人:

劉季倫(國立政治大學歷史學系教授)

內容簡介:

劉季倫老師榮退演講暨茶會

系統號:

A-017361

【演講】莫一山:道教東派祖師——陸西星的丹道思想

【演講】許銘全:隱逸與死亡議題——〈歸園田居〉與〈歸去來兮辭〉的對讀分析

標題:

【演講】許銘全:隱逸與死亡議題——〈歸園田居〉與〈歸去來兮辭〉的對讀分析

時間:

2021年1月12日(週二)14:00-16:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院文哲所

主講人:

許銘全(國立清華大學中國文學系副教授)

內容簡介:

主持人:楊玉成(中央研究院中國文哲研究所研究員)

系統號:

A-017390

【演講】蔣揚仁欽:佛護論(暨新書介紹)

【演講】陳珮潔:土民同歡:四川尕南村嘉絨藏人的「斯格忍堅」戲劇展演

標題:

【演講】陳珮潔:土民同歡:四川尕南村嘉絨藏人的「斯格忍堅」戲劇展演

時間:

2021年1月13日(週三)14:00-15:30

地點:

中研院民族所「第一會議室」(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

陳珮潔(政治大學民族學系研究所碩士生,本所2019年碩士班研究生論文寫作獎助者)

內容簡介:

「斯格忍堅」為1953年以前四川西北黨壩地區慶祝當地土司受封官職的慶典。土司、頭人為觀賞者,轄區內的百姓則依據自身的階級被指派不同的角色差役與慶典劇場中的位置,鞏固社會中明定的階序組織。然而透過一場戲劇慶典的展演,則能看到黨壩社會結構的鬆動與再循環關係。

報名網址:https://www.ioe.sinica.edu.tw/(一律從「本所網頁」報名)

報名期間:即日起至2021年1月10日(星期日)23:00截止

錄取人數:以40人為上限,須經大會審核通過方得參加,恕不接受現場報名。

錄取與否通知:大會將於2021年1月11日(星期一)展開審核作業,並於當日從報名系統以email通知,屆時請留意收信,並請詳閱通知信內容,謝謝。

備註:因錄取與否通知信屬大量發信,有可能被您的郵箱歸類為垃圾信件,若2021年1月11日(星期一)16:00前還未收到通知信,敬請來電或來信詢問,感謝。

聯絡人:林音秀 (02)2652-3484 world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-017345

【演講】賴惠敏:滿大人的荷包 :清代喀爾喀蒙古的衙門與商號

標題:

時間:

2021年1月14日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院近史所

主講人:

賴惠敏(中研院近史所研究員)

內容簡介:

與談人:賴建誠(國立清華大學經濟學系榮譽退休教授)

清朝統治喀爾喀蒙古花費相當少的經費,卻能有效地治理,得於于商人的協助。就商人來說,他們具備天時、地利、人和三方面的優勢。以下分三個部分討論:

第一、天時的優勢。嘉慶皇帝強化商民的控制措施,使得庫倫辦事大臣徹底實施檢查商民部票、核發執照,造冊報理藩院。從事中俄貿易的晉商領理藩院院票,每張院票領12.000斤的貨物,一家商號領數張院票必須財力雄厚,亦形成壟斷性的貿易。不過,晉商家族同時分設若干不同字號,避開成為政府索賄的對象。

第二、地利之便。對喀爾喀蒙古來說,清朝設置台站不僅是政治、軍事的作用,也是促使商貿活動更為便捷、安全等。歸化的漢人在台站附近開墾種植,並幫台站運送往來官兵的行李。庫倫、烏里雅蘇台、科布多附近有大量漢人商號開墾的土地,並不像內地新墾地成熟升科繳交田賦,土地從未清丈過,漢人在農業上獲益難以估計。

第三、人和的因素。歸化城提供蒙古軍需的行業組織有聚錦社、醇厚社、集錦社、青龍社、寶豐社、當行和福虎社。歸化城社組織移植到烏城有馬王社、皂君社、綠營社、盂蘭社、河神社,逢節慶有賽神、舉行社火、秧歌、旱船玩藝,官兵參與同樂。本書討論烏里雅蘇台、科布多將軍或參贊大臣官員被參劾挾帶商貨者。或有官員投資商號天義德,官商融洽,史所未見。

本書名為《滿大人的荷包:清代喀爾喀蒙古的衙門與商號》探討喀爾喀蒙古地方財政,最重要是關注清朝統治蒙古的政策。

為因應「新冠肺炎(COVID-19)」,依本院規定實施以下措施,敬請留意及配合:

1. 保護自己也保護他人,請與會聽眾務必配戴口罩出席。

2. 會議室入口處備有消毒酒精可供使用,入場前敬請配合現場工作人員量測體溫。

3. 有下列情況者,工作人員將依衛福部疾管署規定敬請配合離場及就醫:

(1) 測量體溫超過37.5度者

(2) 具呼吸道症狀者(呼吸困難、嚴重氣喘)

(3) 咳嗽不停者

4. 如事前有感冒、發燒、咳嗽或身體不適等症狀,請盡量居家自主健康管理,並協詢防疫專線1922(或0800-001922),依指示盡快就醫。請參考疾管署網站:https://www.cdc.gov.tw/ 。

系統號:

A-017347

【演講】胡曉真:《桃花扇》西遊記——從《容美紀遊》看明清之際西南土司的認同政治與文化經營

標題:

【演講】胡曉真:《桃花扇》西遊記——從《容美紀遊》看明清之際西南土司的認同政治與文化經營

時間:

2021年1月14日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院文哲所

主講人:

胡曉真(中央研究院中國文哲研究所所長)

內容簡介:

主持人:劉瓊云(中央研究院中國文哲研究所副研究員)

系統號:

A-017391

【演講】洪子偉:實存運動與臺灣哲學

標題:

時間:

2020年1月14日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

洪子偉(中央研究院歐美研究所副研究員)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

臺灣哲學已逾百年歷史,但是它的發展又具有何面貌?與其他廿世紀初東亞思潮又有何異同?本場活動將簡介過去一個世紀臺灣哲學的歷史與理論特色。同時說明歐美哲學傳入東亞時對本地知識圈的影響,尤其是1920年代的臺灣實存運動,如何以西方思潮作為思想武器以反抗日本同化運動。這樣的思想反抗運動在戰後戒嚴時期面臨何種困挫?又如何影響解嚴後的哲學發展?本場次將提供聽眾對臺灣哲學的初步認識。

為防範疫病,請配合演講活動防疫措施如下:

1. 現場報名入場:13:30起至額滿為止,限85人。

2. 實名(聯)登記:當您報名參加本次活動時,本館為落實防疫實名(聯)制需要您提供姓名、電話等,本館不會將您的個人資料提供給任何第三人,或移作其他無關 本館推廣活動目的之使用,並於保管滿28天後銷毀。

3. 量測體溫:活動當日請配合量測體溫,額溫高於37.5度者,謝絕入館。

4. 配戴口罩:請務必自備口罩,並全程配戴。電梯內,請避免交談。

系統號:

A-017317

【演講】吳聰敏:臺灣經濟四百年

標題:

時間:

2021年1月15日(週五)11:00-13:00

地點:

中研院臺史所八樓817室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院臺史所社會經濟史研究群

主講人:

吳聰敏(國立臺灣大學經濟系名譽教授)

內容簡介:

備註:

1.進入會議室前,請配合量測體溫、使用酒精消毒雙手並全程配戴口罩。

2.額溫量測≧37.5度或有明顯呼吸道相關症狀者,敬請配合離場。

3.其它相關防疫措施以舉辦當日人文社會科學館規定為準。

系統號:

A-017354

【演講】朱宥勳:在媒介裡求生:臺灣文學的機會與命運

標題:

時間:

2021年1月15日(週五)14:00-16:30

地點:

國立臺灣文學館第一會議室(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

科技部人文及社會科學研究發展司

主講人:

朱宥勳(小說家、文學評論者)

內容簡介:

【科技部人文沙龍系列 】

【講座摘要】

最近十年,年輕世代的作家和讀者,越來越多人投入「臺灣文學」的隊伍之中。這個變化是怎麼發生的?又跟社群網路、媒介環境、產業模式的轉變有什麼關係?

本次邀請到朱宥勳先生,在這場講座裡以一名「靠臺灣文學吃飯」的作家及自由工作者的角度,談談所見到的「臺灣文學的趨勢」。

主持|蘇碩斌(國立臺灣文學館館長)

與談|邱貴芬(國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所特聘教授)

報名網址|https://bit.ly/3m7e7SU

線上直播|https://bit.ly/2GrzAGR

聯絡人|鄭小姐 (05) 310 6273 / mostsalon@gmail.com

本講座提供現場參加公務人員終身學習時數2.5小時

系統號:

A-017362

【演講】張翰璧:客家婦女與族群文化再生產

標題:

時間:

2020年1月21日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

張翰璧(國立中央大學客家語文暨社會科學學系教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

「客家研究」始於1930年代羅香林的「中原漢族血統」的論述,「血統論」的預設也反映在「客家婦女」的研究上。「原生論」的族群研究加上男性觀點的客家研究,生物性的血緣成為族群認同的核心基礎。過去,因「族群通婚」嫁入客家家庭的女性都是「客家婦女」,肩負生物再生產(biological reproduction)和文化再生產(cultural reproduction)的責任。全球化下的跨國婚姻移民也正在改變客家的人口組成與文化延續。女性不僅肩負生物再生產的責任,也在文化再生產的位置上扮演要角。因此,外籍配偶不只是嫁來台灣的越南人、印尼人等,也是客家社區的「新客家婦女」。

為防範疫病,請配合演講活動防疫措施如下:

1. 現場報名入場:13:30起至額滿為止,限85人。

2. 實名(聯)登記:當您報名參加本次活動時,本館為落實防疫實名(聯)制需要您提供姓名、電話等,本館不會將您的個人資料提供給任何第三人,或移作其他無關 本館推廣活動目的之使用,並於保管滿28天後銷毀。

3. 量測體溫:活動當日請配合量測體溫,額溫高於37.5度者,謝絕入館。

4. 配戴口罩:請務必自備口罩,並全程配戴。電梯內,請避免交談。

系統號:

A-017284

【演講】沈雕龍:臺灣二十世紀上半臺語歌曲的藝術化:從蔡培火到呂泉生

標題:

【演講】沈雕龍:臺灣二十世紀上半臺語歌曲的藝術化:從蔡培火到呂泉生

時間:

2020年1月28日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

沈雕龍(國立清華大學音樂學系助理教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

西方音樂普遍傳播於台灣,始於日治時期(1895-1945)學校中的「唱歌」教育。臺灣人從簡單的學校歌曲中開始習慣「調性音樂」、「五線譜系統」等等西方元素,並在培養欣賞西方音樂的能力之餘,開始寫自己的歌。然而,一開始動筆寫歌的人,既非專業作曲家、亦非職業音樂家,例如社會運動者蔡培火從1920年代起所寫的歌曲,有不少是用來呼應他當時的政治與文化主張。之後,隨著一批留學過日本的台灣音樂家返鄉,臺灣開始有更富「藝術音樂氣息」的創作歌曲出現,例如呂泉生的歌曲。本演講要以蔡培火和呂泉生的生命史和臺語歌曲創作為例,來說明一個臺灣二十世紀上半臺語歌曲的藝術化過程。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-017316

【系列演講】「誰讓青春成為不朽——跟著研究團隊再發現」系列講座

標題:

【系列演講】「誰讓青春成為不朽——跟著研究團隊再發現」系列講座

時間:

2020年10月至2021年1月,共6場

地點:

MoNTUE北師美術館(臺北市大安區和平東路二段134號)

主辦單位:

MoNTUE北師美術館

聯絡人:

Tel: 2732-1104#63492

內容簡介:

1/16 (六)14:00-16:00

美術史中的文化認同問題

講者|顏娟英 中央研究院歷史語言研究所兼任研究員

講座報名? https://forms.gle/dzfZTU4EQMcuQKTZ7

系統號:

A-017232

【系列講座】歷代高僧書法展

標題:

時間:

2020年12月至1月,共4場

地點:

創時講堂(臺北市金山南路二段222號6樓)

主辦單位:

何創時書法藝術基金會

報導者:

何創時書法藝術基金會

內容簡介:

【歷代高僧書法展】系列講座共四場,歡迎參加!

講座免費,採網路實名制報名:https://pse.is/39j3fk

《歷代高僧書法選粹》以唐代、西夏寫經起始,收錄有:改變明朝永樂命運的獨庵道衍的書法。高僧憨山德清一肩承擔了賑濟山東、廣東雷州之飢,破山海明阻止四川屠城。隱元隆琦於日本開創黃檗宗,被視為祖庭,影響日本文化甚鉅。而木陳道忞與玉琳通琇同列順治朝國師,牽動順治、康熙、雍正三朝的佛教發展。收錄114位佛門人物的書法和繪畫,彷彿高僧現身說法,如見其面,如聞其聲,即《觀世音普門品》所說:「福聚海無量,是故應頂禮。」

2021/1/16 (六) 14:00-15:30

詩家法即禪家法:從文化史的角度看明代佛教

講者:廖肇亨(中研院文哲所研究員、中華佛學研究所兼任副研究員)

2021/1/23 (六) 14:00-15:30

雲棲竹徑方外林,匯聚成蔭化淨土:晚明江南文士與蓮池袾宏

講者:陳玉女(國立成功大學文學院長兼歷史系教授、日本國立九州大學東洋史學博士)

2021/1/30 (六) 14:00-15:30

獨立性易與中日文化交流

講者:徐興慶(中國文化大學校長、國立臺灣大學日本語文學系兼任教授、國際日本文化研究中心共同研究員、早稻田大學東亞國際關係研究所招聘研究員)

【歷代高僧書法展】

時間:2020/12/22(二)〜2021/2/6(六)

週二至週六 10:00-17:00 ( 國定例假日1/1-1/3休館 )

展出內容包括:唐代寫經、西夏寫經卷;明清國師姚廣孝、木陳道忞、玉琳通琇;晚明高僧雲棲祩宏、雪浪洪恩、憨山德清、藕益智旭、澹居法鎧(紫柏真可。弟子)、雪嶠圓信、密雲圓悟,以及清初四畫僧弘仁漸江、髡殘石谿、八大山人、原濟石濤等。

時間:2021/2/23(二)~3/31(三)

週二至週六 10:00-17:00 ( 國定例假日2/27-3/1休館 )

作品則有寄禪大師、諦閑大師、虛雲老和尚、印光法師、弘一法師、太虛大師、倓虛大師、大醒法師,當代印順導師、曉雲法師、聖嚴法師、惟覺老和尚、星雲大師、證嚴上人等。

系統號:

A-017295

【資料庫】「東亞數位圖書館」資料庫

標題:

內容簡介:

由韓國國立中央圖書館(NLK)與日本國立國會圖書館(NDL)聯合建構的東亞數位圖書館(East Asia Digital Library,EADL)於12月17日開放使用。本資料庫現有兩館收藏的古書典籍共8000件,可透過書名、關鍵詞、作者、主題等方式檢索。除日、韓兩國的資料外,今後也將預計整合東北亞如中國、蒙古的藏品,並邀請藏有東北亞資料的歐、美圖書館共襄盛舉。

系統號:

A-017342

【資料庫】山﨑元幹文書デジタルアーカイブ

標題:

內容簡介:

山﨑元幹は、1916年5月に南満洲鉄道株式会社に入社して以後、一時期、満洲電業副社長として満鉄を離れた時期を除いて、常に満鉄の中枢にあって要職を歴任し、1945年5月5日から満鉄解散の9月30日までの約4ヶ月間、満鉄最後の総裁として満鉄の最終的な業務処理を行った重要人物である。「山﨑元幹文書」とは、その山﨑自身が保管していた多量の満鉄業務文書をさすものである。

現在、「山﨑元幹文書」については、山﨑本人から正式に寄贈された小田原市立図書館の他に、古書店を通じて入手した 国立国会図書館憲政資料室 と早稲田大学中央図書館、そしてアジア経済研究所図書館(以下、アジ研図書館と略)で所蔵が確認されている。

系統號:

A-017352

【展覽】傅斯年讀書筆記特展

標題:

時間:

2020年12月9日至2021年6月30日

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館二樓珍藏圖書室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: 02-2652-3180

內容簡介:

展區:本館

傅斯年(1896-1950)是中央研究院歷史語言研究所的創建者,「新史學」的開山人物,五四新文化運動的領導者,更是一位廣泛參與社會事務的教育家與政治評論者,其一生的重要性是多方面的。

民國四十九年十二月,傅先生逝世十周年,夫人俞大綵教授捐贈傅先生藏書12,000餘冊,含中、日、英、德、法、俄等語文,而以萬餘冊的中文線裝書為大宗。書中不乏先生眉批、校勘、題跋等讀書筆記,朱墨燦然。

本特展主要分二大主題。第一主題係傅斯年私人文物展示,有先生所撰傳略、信稿等,可認識先生性情,並有用印、藏書章、友贈書、筆記、著作、相冊等。第二主題即先生讀書筆記,依原書內容、書寫方式和語文區分:「漢、晉史」、「明、清史」、「集、叢部」、「題記」、「碑帖」、「校書」、「西文書」七單元。從先生筆記可見其治學之用力,觀其心中之好惡。《明史稿》載楊溥因太子迎帝遲,受株連入獄十載,其間「益奮讀不輟」,先生於是行眉批:「吾何得有此讀書機會?」令人為之動容。

特展期間,適逢傅先生逝世七十周年暨一百二十五歲冥誕,並其藏書入藏本所一甲子,藉此特展紀念先生為史語所樹立典範,認真讀書、做學問,「又能治事、能組織」。兼以此為傅斯年圖書館建館六十周年致慶。

系統號:

A-017233

【展覽】北溝傳奇——故宮文物遷臺後早期歲月

標題:

時間:

2020年10月9日至2021年3月7日

地點:

國立故宮博物院北部院區104展間(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: (02)2881-2021

內容簡介:

民國三十七年(1948)冬,國共戰事益趨緊張,故宮博物院與中央博物院籌備處受命擇存京重要文物遷臺。三十八年(1949)二月下旬,兩院藏品分三批運達,暫存臺中糖廠倉庫。翌年(1950)四月,霧峰北溝庫房修築完工,全部文物入庫存貯。此後十五寒暑,故宮與中博合組聯合管理處,逐件點查運臺文物,並於簡陋環境中保存整理,研究出版;復闢建小型陳列室,開放參觀,又選送藏品菁華赴美展覽,播揚文化。五十四年(1965),政府為發展觀光事業,使中外人士得以親炙華夏藝術之璀璨光輝,乃擇定臺北外雙溪建館奠基,將兩院合併,恢復故宮建制,公開陳列展示。

臺中北溝時期係國立故宮博物院發展進程中一重要階段,具承先啟後意義。故宮與中博雖囿於房舍、人員、經費,博物館業務不易開展,工作多侷限於編目守藏,然兩院同仁於藏品管理、保存維護、研究出版、展覽傳播方面之作為,可謂為故宮復院後昂首闊步,不斷拓展新境界的基石。今(2020)年為院藏文物遷存北溝七十週年,本院特以「北溝傳奇」為題,舉辦展覽,呈現故宮發展進程中一段深刻歷史記憶。展覽計分「文物遷臺」、「典守維護」、「清查點驗」,以及「編輯出版」、「展覽傳播」、「臺北復院」六單元,以院史資料室集藏之檔案文獻及歷史影像為主要內容,輔以遷臺前賢後人提供之舊照史料,藉資呈現故宮文物遷臺初期的歷史經緯,期以加深觀眾對本院之認識與瞭解。

系統號:

A-017234

【展覽】烈日疊影:何昧典藏早期海端鄉影像故事展

標題:

時間:

2020年10月21日至2021年10月21日

地點:

海端鄉布農族文化館三樓展廳(臺東縣海端鄉海端村山平2鄰56號)

主辦單位:

海端鄉布農族文化館

聯絡人:

Tel: 089-931638

內容簡介:

故事要從2017年開始說起,當時有一位何老先生帶著一批其祖父所收藏的日治時期照片來到海端館,館員發現這些照片是相當珍貴的歷史見證,記錄著屬於「里壠支廳」布農族地區的故事,內容有喜有悲,有協商談判與集團移住的凝重,也有校外教學的歡樂與雀躍。

跨越海端與延平,連結臺北與東京,我們一起在大約90年的距離交會。這不只是布農族的故事,也是臺灣人的故事,歡迎你們來聽來看。

系統號:

A-017235

【展覽】卑南遺址發掘四十週年:搶救考古檔案回顧展

標題:

時間:

2020年10月15日至2021年2月28日

地點:

卑南遺址公園展示廳(臺東市文化公園路200號)

主辦單位:

國立臺灣史前文化博物館、卑南遺址公園

聯絡人:

Tel: 089-233466

內容簡介:

「搶救考古」(salvage archaeology)是指工程開發因發現遺址而停工,先進行考古發掘以獲取遺址文化內涵,減少因工程破壞而流失的資料。臺灣地狹人稠、開發密集,因而學者長期疲於奔命到處進行搶救考古,其中卑南遺址可謂臺灣搶救考古的開端。1980年7月1日南迴鐵路盛大開工,臺東車站興建工程卻在前一天的整地與取土作業,意外鏟出石板、骨骸與遺物,因而啟動搶救考古。當年的發掘規模在臺灣考古史上至今仍堪稱空前絕後,除了造就一座國家博物館,更催生臺灣《文化資產保存法》。

本展覽鎖定卑南遺址搶救考古初期最兵荒馬亂的1980至1982年。由於臺東在地文化人士的共同努力,加上媒體效益與學術關注,卑南遺址得以在工程執行率、非法盜掘、預算延宕等多重壓力下,啟動臺灣首次的搶救考古。事實上,在卑南遺址事件之前,臺東因特殊的地緣條件,在地早已萌芽對考古與文資保存的公民意識。本展覽透過文獻檔案資料、新聞攝影報導,片段還原當時遺址上流動的身影與捲動的利害關係,回顧卑南遺址帶給臺灣公民社會的一堂課。

系統號:

A-017236

【展覽】不服來戰——臺灣文學論爭特展

標題:

時間:

2020年8月27日至2021年4月4日

地點:

國立臺灣文學館展覽室D(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

本展將以「戰語言」、「戰身份」、「戰西化」、「戰鄉土」、「戰課綱」等五大核心議題,將百年以來的重要臺灣文學論爭事件化為各式具體場景,並運用時下流行的語音辨識技術,歡迎觀眾透過對話釐清觀點,讓觀眾真實感受「真理越辯越明」或是「有理講不通」的論爭現場,同時傾聽不同的聲音。

系統號:

A-017237

【展覽】彩虹的誓約──泰雅編織文化特展

標題:

時間:

2020年8月1日至2021年1月3日

地點:

新北市立十三行博物館二樓長廊(新北市八里區博物館路200號)

主辦單位:

新北市立十三行博物館

聯絡人:

林小姐,Tel: (02) 2619-1313 分機314

內容簡介:

十三行博物館於8月1日推出「彩虹的誓約—泰雅編織文化特展」,展示來自多個泰雅支群的特色傳統服飾、飾品,以及現在泰雅織女改良的傳統服飾。本次展覽除了有豐富的展品外,也以數位互動小遊戲的方式解說織布的技法及線材的製作等,除了欣賞美麗的織布之外,也能更深入理解這絢麗的技藝。歡迎觀眾跟著泰雅織女的腳步,走進十三行博物館認識泰雅織藝之美。

系統號:

A-017238

【展覽】商王動物園:甲骨中的蟲魚鳥獸

標題:

時間:

2020年8月22日開幕

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館一樓甲骨區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

甲骨文字意象最鮮明的,莫過以動物體態構形者。本次展覽主角是刻辭中的動物文字及圖畫,包含豬狗牛羊、象馬鹿虎、龜蛇龍鳳等等;有傳說神獸,有真實物種;有野生動物,有飼養禽畜;或被馴用,或為祭牲,也可能是害物。這些蟲魚鳥獸甚而脫胎作人名、地名、天象的代指,創生出更多語彙。殷人在甲骨上勾畫著生態觀察,更借助自然知識詮釋複雜的人類世界與抽象概念。走進商王動物園,我們將看見三千多年前動物與人群互動的故事。

系統號:

A-017239

【展覽】山水八里——八里人文與自然特展

標題:

時間:

2020年7月1日至2021年1月17日

地點:

十三行博物館第一特展廳(新北市八里區博物館路200號)

主辦單位:

十三行博物館

內容簡介:

八里位於淡水河口,前臨海洋,後倚觀音山,擁有超過五千年的歷史。本特展從觀音山與淡水河出發,以豐富的文物、圖像及影音介紹八里人自古以來對山水的感知與互動。特展展出本館典藏近百件八里考古遺址出土文物,並介紹近代聞名的打石與牽罟,一次飽覽八里五千年的山水文化。

系統號:

A-017240

【展覽】石光足跡:臺灣第一座水泥廠的前世今生

標題:

時間:

2019年12月18日至2021年1月10日

地點:

高雄市立歷史博物館二樓歷史教室(高雄市鹽埕區中正四路272號)

主辦單位:

高雄市立歷史博物館

聯絡人:

黃小姐,Tel: 07-5312560#208

內容簡介:

臺灣近代水泥工業的發展,以淺野水泥為開端,壽山豐富的石灰石資源,讓這塊土地與水泥產業有緊密的關係,一直持續到戰後的台灣水泥公司,百年的歲月時光,直到政府停止西部礦區的採礦權,臺灣最早的水泥廠,就此告一段落。

台灣水泥公司高雄廠的停採,是另一個歷史延續的起點。細數後續的發展,2011年在地方團體及政府單位的努力下,成立壽山國家自然公園;台灣水泥公司提供土地建設柴山滯洪公園,緩解地方淹水問題;鼓山崎腳遺址的挖掘,重現先人的遺跡;石灰窯及紅磚倉庫的保存,延續水泥產業的記憶。水泥盛世後的蛻變,讓這塊土地以自然及文化的韻味重現,資源開發與環境及文化的關係是否有更多的可能?

系統號:

A-017241

【展覽】紙上心旅行——旅遊文學特展

標題:

時間:

2020年9月25日至2021年8月31日

地點:

臺中文學館(臺中市西區樂群街38號)

主辦單位:

臺中文學館

聯絡人:

Tel: 04-2224-0875

內容簡介:

「紙上心旅行——旅遊文學特展」,從臺灣旅遊文學發展脈絡談起,加入世界旅遊文學及新興自媒體書寫討論,再聚焦旅遊文學作品中的臺中印象,凸顯社會、交通、科技發展與旅遊文學發展的緊密關係,讓民眾不用出國也能身歷其境般環遊世界旅行。好奇跟冒險是人類的天性,旅遊文學作家以實地經驗為本,用文字捕捉旅行觸發的想像、自我內心探索、對異國的憧憬,讓觀展者能在閱讀之中體會文學源自於生活的感動。

特展室——以時間軸來介紹旅遊文學,從明清時代的宦遊文學溯往認識臺灣原生風貌,再從日據時代旅遊文選一路介紹到本土近現代旅遊文學經典,導讀世界知名旅遊文學作品,並延伸介紹因應社群媒體出現的網紅部落格書寫。展品包含珍貴老照片、書籍、文選、日據時期旅券展品復刻等,還有旅人小測驗讓觀展者找出和自我風格相對應的展品,提供深入閱讀的機會。本展區於入口處設置臺中第一橋「中山橋」藝術裝置,視覺仿真的立體感如同走在真正的橋上,歡迎民眾拍照打卡留下浪漫寫意的身影。

特展室二則聚焦臺中,以空間軸為策劃概念,從臺中在地作家作品出發,介紹作家對臺中特色景點、旅外臺中作家對家鄉的描寫;從山水風景、建築、人文歷史景點、美食等主題的文選中,民眾彷彿跟作家一同壯遊,了解臺中不同景點呈現的動人風貌。展區同時以大臺中山、海、屯、城區為主軸,詳列不同作家對於該區特色景點的作品節錄,搭配風景美照讓民眾能看見臺中文學風景、地景、人文美學。還有美麗的曙鳳蝶打卡牆、大富翁遊戲臺中版,以臺中知名景點、展區內詩句、圖文等,讓民眾在遊戲中體驗旅遊與文學的樂趣。

系統號:

A-017264

【展覽】道與藝合──道教與民間文學藝術展

標題:

時間:

2020年11月7日至2021年1月17日

地點:

世界宗教博物館(新北市永和區中山路一段236號7樓)

主辦單位:

世界宗教博物館

聯絡人:

Tel: 02-8231-6118

內容簡介:

「道與藝合」代表著宗教信仰、民間文學與藝術的結合。在欣賞、解讀文物所蘊含的美學與文化的同時,亦透過文學經典與民間傳說,建構出與神仙同遊的傳奇世界。文學藝術進入常民生活,平實且深入人心,人們在此與神仙相遇,感受其真情至性、邪不勝正的事蹟,宣揚其道德倫理的教化精神。

世界宗教博物館收藏千餘件道教與民間信仰文物,時值19週年館慶之際,特邀李豐楙教授協助策展與出借其部分收藏,與館內典藏文物,共同推出這場宗教藝術饗宴。展區從熱鬧奇幻的「東、西、南、北遊記」說起,到神魔歷劫的《封神演義》,而後遊歷天地,再回到人間的過關祈福,依序分為八仙慶會、大聖西遊、靈官護法、玄帝修行、封神演義、天界翱翔、地府遊冥、人間祈福等八個子題,展出繪畫、雕塑、織品、印版等不同材質品相,近百件精選文物。

系統號:

A-017265

【展覽】「畫時代——繪筆下的近世臺灣」特展

標題:

時間:

2020年8月15日至2021年1月31日

地點:

北投文物館(臺北市北投區幽雅路32號)

主辦單位:

北投文物館、福祿文化基金會

內容簡介:

在藝術社會學理論中:藝術作品與其生成的社會環境有著密切關係,文化、政治、經濟等社會環境背景會影響作品表現風格與形式,因此透過藝術作品能反映出當時的社會環境發展以及時代變化的特徵。藝術是主觀的表現,由筆觸和色彩表達出創作者的情感,畫中的人、事、物呈現了瞬間凝結的時空當下,藉由探索畫中物,讓我們細述過往所發生的故事。

臺灣早期繪畫在日本殖民政策下,1930 年代由日籍美術老師石川欽一郎(1871-1945)、鄉原古統(1892-1965)等人的推波助瀾之下,仿照日本官辦展覽「帝展」創辦了「臺展」,它培育了臺灣第一代西畫家,臺灣的東洋畫(膠彩畫)也在此時開啟近代化的大門,成為臺灣美術發展史上一個重要的里程碑。

陸續受邀來臺擔任審查的日本藝術家,不約而同的希望臺灣的本土畫家應把蓬萊島南國風情,廣泛地介紹給社會大眾,發揮在地優勢條件俾發展出臺灣獨具「地方色彩」鄉土風格的的藝術形式。藉由近代寫實的精神,一筆一畫創作出許多富有臺灣色彩、趣味的作品,同時也是意味著向陳舊因襲傳統的美術告別,成為臺灣藝術創造地域繪畫色彩的濫觴。

系統號:

A-017266

【展覽】百年愛玲,人文港大:張愛玲百年誕辰紀念文獻展

標題:

時間:

2020年9月28日開展

地點:

線上展覽

主辦單位:

香港大學文學院、香港大學美術博物館

內容簡介:

今年是張愛玲誕辰百年,也是她逝世二十五週年。張愛玲戰爭年代在香港大學文學院度過兩年半的時光,她說過香港記憶與她有著「切身的、劇烈的影響」。我們此番發掘和梳理的資料大多是第一次面世,將這些零散的文字和影像融合在一起,我們可以看到, 港大的人文教育以及香港之戰帶給張愛玲的衝擊,直接影響到她日後的一舉成名。港戰前的張愛玲是個安靜的、不太引人注目的年輕學生。港戰的爆發是重要的契機,使她萌生要以最個人的方式書寫亂世眾生相的強烈願望,並在一夜之內脫穎而出:「時代的車轟轟地往前開。我們坐在車上,經過的也許不過是幾條熟悉的街衢,可是在漫天的火光中也自驚心動魄….」。(〈燼餘錄〉)

「百年愛玲,人文港大」以原始檔案中張愛玲及其師友的資料文獻來全面呈現她的港大生活與因緣。首次面世的文件與圖片包括有張愛玲、許地山等人在內的文學院師生的集體合影,列有張愛玲在大學二年級獲得的獎學金的原始檔案紀錄,張愛玲所住的港大女生宿舍的文字和影像記載,歷史講師諾曼・佛朗士的照片和檔案資料,文學教授許地山的珍貴手稿,好友炎櫻及家人在港大就讀的相關文件等。這個線上展覽只是一個開始,我們的梳理和研究還將繼續,在外界條件允許的時候我們會在馮平山樓舉辦一個更全面的文獻展。將這次挖掘的文獻資料與張愛玲筆下的港大和戰時香港並置對照,我們希望能重構一個重要的歷史場景,還原作家早期生活的一些片段,並為下一階段的張愛玲研究提供新的材料和靈感。

系統號:

A-017267

【展覽】風格故事——康熙御製琺瑯彩瓷特展

標題:

時間:

2020年8月18日開幕

地點:

國立故宮博物院207陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

風格指一段時間內出現且開始流行,具鮮明可識別特徵的藝術形式。以此展覽而言,理應包含作品的裝飾技法、紋樣與顏色。那麼琺瑯彩瓷係屬畫琺瑯工藝下的一類,簡而言之,乃以瓷胎做為基底素材,再使用琺瑯色料於器表彩繪紋樣,經二次燒成的作品。尤其因此項工藝創發於清康熙時期(1662-1722),成品多半以「御製」款為記,在「御」字富含帝王尊稱下,而能呼應皇帝授意製作的背景,進一步凸顯康熙御製琺瑯彩瓷蘊含的帝王審美意趣。展覽擬從作品的樣式風格著眼,透過發佈一批原來收納於紫禁城景陽宮的試繪品,重新觀察康熙御製琺瑯彩瓷從草創至發展成熟的轉變,並以「皇家標記」、「山花野菊」和「宮廷潮色」三個敘事單元,建構康熙皇帝致力於研發畫琺瑯器的經過,甚至發掘隱含其中的小故事。

系統號:

A-017268

【展覽】「異論現代」特展

標題:

時間:

2020年4月28日至2021年2月28日

地點:

國立臺灣博物館鐵道部園區(臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館

聯絡人:

Tel: 02-2558-9790

內容簡介:

異論「現代」:1935年臺灣博覽會

源起西歐的萬國博覽會為結合工業、商業、娛樂與帝國成就於一身,日本利用博覽會「寓教於目」的作用以殖產興業與富國強兵。1935年,臺灣總督府盛大舉辦「始政四十周年記念臺灣博覽會」,主題即為現代的、躍進的臺灣。臺灣博覽會中如何呈現「現代」?觀眾又如何經驗這場博覽會?本展藉由觀眾的日記、小說、詩作、遊記、考察報告等,帶領我們重返現場,探索當時的人們如何回應現代體制。

臺灣作為現代化展場

博覽會期間,各地考察團受邀來台參觀基礎建設、農工設施、公共衛生等,臺灣本身成為現代化的展場。福建考察團指出臺灣的農業成就是來自科學、技術與效率。然而,技術理性果真帶來真正的幸福?

看一次,死也甘願?

透過宣傳,當時市井相傳博覽會為必看的人生大事。本展出現的資本家、作家、前清遺老、工人、社會運動者、年輕人、各地考察團等,對臺灣四十年來的現代化結果有何不同經驗與觀點嗎?

我們現代了嗎?

1935年的那一代人,在殖民者帶來的現代化下,意圖追尋政治自治、機會公平、文化認同、工作權利、生存自立等價值之實踐。今日,現代世界的齒輪依然運轉,我們對進步的理解與生命意義的追求又會是什麼呢?

系統號:

A-017269

【展覽】「藥,什麼?那些臺大藥學系,還有人們與藥的千絲萬縷」特展

標題:

【展覽】「藥,什麼?那些臺大藥學系,還有人們與藥的千絲萬縷」特展

時間:

2020年11月14日至2021年2月28日

地點:

臺灣大學校史館2F川流廳(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學博物館群、校史館、藥學專業學院

聯絡人:

Tel: 02-33663818

內容簡介:

臺大藥學系自1953年創系迄今,是臺灣第一個培養國內高級藥學專業人才之搖籃,系友在國內外醫藥領域卓有貢獻,在各行各業成就亮眼,經常奉獻心力捐助社會;展區所在之「川流廳」,即是系友李華林先生對母校愛的回饋。在全球COVID-19蔓延肆虐的2020年,臺灣民眾透過藥局接受國家健康守護的首部曲,因此校史館推出「藥,什麼?」特展,希冀牽引民眾探知本校藥學史與臺灣藥界協奏下的健康世界。

系統號:

A-017270

【展覽】清華.青花——非典型青花特展

標題:

時間:

2020年10月7日至2021年3月31日

地點:

清華大學旺宏館一樓文物館籌備處展覽廳(新竹市光復路二段101號)

主辦單位:

國立清華大學文物館籌備處

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

「青花瓷」是什麼?我們或許可以直接從字面上解讀:「有藍色花紋的瓷器」。今日所知的典型「青花」印象,淵源於十四世紀中國江西景德鎮所製作、以釉下鈷藍顏料裝飾的一類瓷器。景德鎮十七世紀的青花瓷是最經典的原型,其中最為大家所熟知的,是一類被稱為「卡拉克瓷」的外銷瓷作品,經常在瓷盤四周有一圈開光圖紋,盤中心則裝飾有鳥站立在石頭上的紋飾。典型青花瓷胎土原料為高嶺土,以超過攝氏1200度以上的高溫燒製成,具有許多優點:因為夠堅硬,能做成又薄又光亮的器皿;吸水率極低,完全防水;胎體燒結緻密,可隔絕冷、熱傳導,盛裝各種溫度的液體或食物。此外,青花瓷還蘊含了審美意識,器身純白潔淨,僅需一層透明釉就可增添光亮、平滑的肌理與質感;白色的表面非常適合裝飾,也就是這白地與藍彩,經由海上貿易風靡各地,構成了今日聞名於世的青花瓷印象。

長期以來,青花瓷也被認為是一股中國強勢文化,深深影響其他仿效者。然而,這個展覽將關懷的重心,轉移到過去被忽視的「學習者」身上。相較中國景德鎮出產的「典型青花瓷」,本次展出的作品,代表的則是現身於世界各地,數量更加龐大的「非典型青花」陶瓷。展品來源跨越歐亞,時間跨度自十四到二十世紀,各地使用不同的材料與技術,既演繹出獨特的風格與特色,卻也參與擦亮了「青花」這塊歷久彌新的全球品牌。此次,國立清華大學新校區考古出土的青花瓷也加入展出的陣容,這些主要來自閩南地區的青花產品,正是非典型青花的最佳代言人。我們誠摯邀請您進入展場,觀看這些藍白相映的青花製品,了解青花在世界史發展中多麼複雜精采的變化與歷程;也請您一起來思考,它們為何可以在漫漫時空中,開出世界共享的意象,重新定義青花的名字。

系統號:

A-017271

【展覽】為己而來——被史家耽誤的女人

標題:

時間:

2020年12月30日開幕

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館一樓考古引介區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

「為己而來——被史家耽誤的女人」

是歷史文物陳列館 x 數位文化中心 x 「商代人物3D投影計畫─妲己」工作團隊,透過掌握的考古材料與相關研究,運用虛擬空間三維多面數圖形動畫製作軟體、Cloud Speech API 雲端語音識別系統、人體紅外線感測,以及VICON光學式動作捕捉系統等新創科技,以動漫元素、多媒體影音等方式,重現妲己、還原商王朝的真實樣貌。來到歷史文物陳列館參觀,觀展者可以與穿越者妲己對話,用一種更活潑的方式了解殷商歷史與社會文化。

系統號:

A-017343

【展覽】アジアの海――オランダ商館ヘリテージネットワークと時代の産物

標題:

【展覽】アジアの海――オランダ商館ヘリテージネットワークと時代の産物

時間:

2020年10月24日至2021年1月24日

地點:

平戸オランダ商館(長崎県平戸市大久保町2477)

主辦單位:

平戸オランダ商館

內容簡介:

企画展「アジアの海 ~オランダ商館ヘリテージネットワークと時代の産物~」を開催致します!

大航海時代、オランダ東インド会社はアジアへ進出し、アジア各地に貿易の拠点となるオランダ商館を設置しました。各地のオランダ商館は海路によって結ばれました。海上交易によって人やモノが行き来し、経済的なつながりが強まり、様々な文化が発展することとなったのです。

日本においても、海を通じて、食文化、西洋医学、デザインなど様々な文化がもたらされました。その影響は、現代の人々の暮らしにも深く根付いています。

各地のオランダ商館は、現在、重要な歴史遺産として保存・活用が進められています。数百年の時を越えて、それらのオランダ商館を現代に再び結び直し、歴史遺産の研究促進や、人的・文化的・経済的交流を目的に、「オランダ商館ヘリテージネットワーク」を結成しました。現在、7 ヵ国13 地域が加盟しています。

本展では、オランダ商館によって繋がれたアジアの海のネットワークを紹介します。大航海時代、オランダが構築した海上物流のネットワークが、日本を含むアジア広域の歴史や文化にもたらした影響の大きさを感じてください。

系統號:

A-017262

【展覽】「日本のまなざしに映った中国」企画展

標題:

時間:

2020年10月31日至2021年1月30日

地點:

大阪大学総合学術博物館待兼山修学館(大阪府豊中市待兼山町1-20)

主辦單位:

大阪大学総合学術博物館、国際日本文化研究センター

內容簡介:

近代以降の日本人旅行者や研究者による中国各地の記録と表象(絵葉書・写真等)をテーマにした展覧会を開催します。国際日本文化研究センター所蔵資料および本学言語文化研究科と総合学術博物館教員の撮影した資料を活用し、戦前・戦後における中国各地の社会的変化、日本人の中国認識の変容、とりわけその間の両者の連続と断絶を検証し、戦前から現在へと至る記録・表象の変遷をたどります。

1)大陸へのまなざしー拡大する帝国とその表象-

・地図・鳥瞰図・パンフレットにみる中国の空間表象

・明治・大正期の日本人が記録した中国

2)戦前中国へのまなざしー絵葉書が伝えた風俗と戦場-

・昭和前期の渡航者のまなざし(実像と虚像の交錯)

・従軍画家の描いた日中戦争(顕現と隠蔽の戦場)

3)現代中国へのまなざしー内と外からみる風景ー

・革命後の新中国(贖罪と憧憬の旅)/改革開放後の変貌(郷愁と脅威の喧伝)

・中国が見せたかった中国/大阪外国語大学卒業生が撮る中国

・中国の内部へ/演劇資料

4)阪大からのまなざし-深尾研究室による黄土高原フィールドワークと中国語研究室が受け継いできたもの-

・天と人(冠婚葬祭など)/地と人(高原地帯に暮らす人と自然)・人と人(ヤオトン、食事などの生活)

系統號:

A-017263

【展覽】特別展:東アジア仏教への扉

標題:

時間:

2020年12月4日至2021年1月31日

地點:

神奈川県立金沢文庫(神奈川県横浜市金沢区金沢町142)

主辦單位:

神奈川県立金沢文庫

內容簡介:

東アジア仏教とは、漢字文化圏で理解され、信仰された仏教のことで、日本はその流伝の終着点です。金沢文庫に隣接する称名寺は、13世紀末以降に東国で展開した日本仏教の影響を受けて生み出された文物を伝え、後世において、「正倉院に匹敵する」と評され、「日東の小敦煌」とたたえられました。 本展示は、神奈川県立金沢文庫開館90周年を記念して、当館が調査し公開してきた称名寺の名品の数々をとおして、東アジアで展開した仏教の様子を一望し、金沢文庫の収蔵品が持つ世界に誇れる魅力を紹介します。

系統號:

A-017353