標題

- 臺灣文學英譯叢刊(No.46):臺灣當代詩專輯

- 淡江史學第32期

- 臺灣史研究第27卷第3期

- 東吳哲學學報第42期

- 政大中文學報第33期

- 傳教士與漢學家:理雅各在中西文化上的傳譯貢獻

- 看得見的記憶:二十二部電影裡的百年臺灣電影史

- 京劇.未來式:王安祈與國光劇藝新美學

- 展覽與時代:藝術展覽研究與臺灣藝術史

- 世界、東亞及多重的現代視野:臺灣藝術史進路

- 沙茶:戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷

- 帝國航路:從幕末到帝國,日本走向世界的開化之路

- 雕梁畫棟之台灣旅圖

- 課綱中的中國與東亞史:從國家社會、人群交流到邁向現代的歷程

- 孔廟文物與政治:東亞視野中的臺灣府學文物

- 被誤讀的儒學史:國家存亡關頭的思想,十七世紀朝鮮儒學新論

- 歌唱臺灣:連續殖民下臺語歌曲的變遷

- 疾風勁草:胡宗南與國軍在大陸的最後戰役(1949-1950)

- 抗戰勝利後軍事委員會聯合業務會議會報紀錄

- 抗戰勝利前後國民政府的審計工作(1944)、(1945)、(1946)

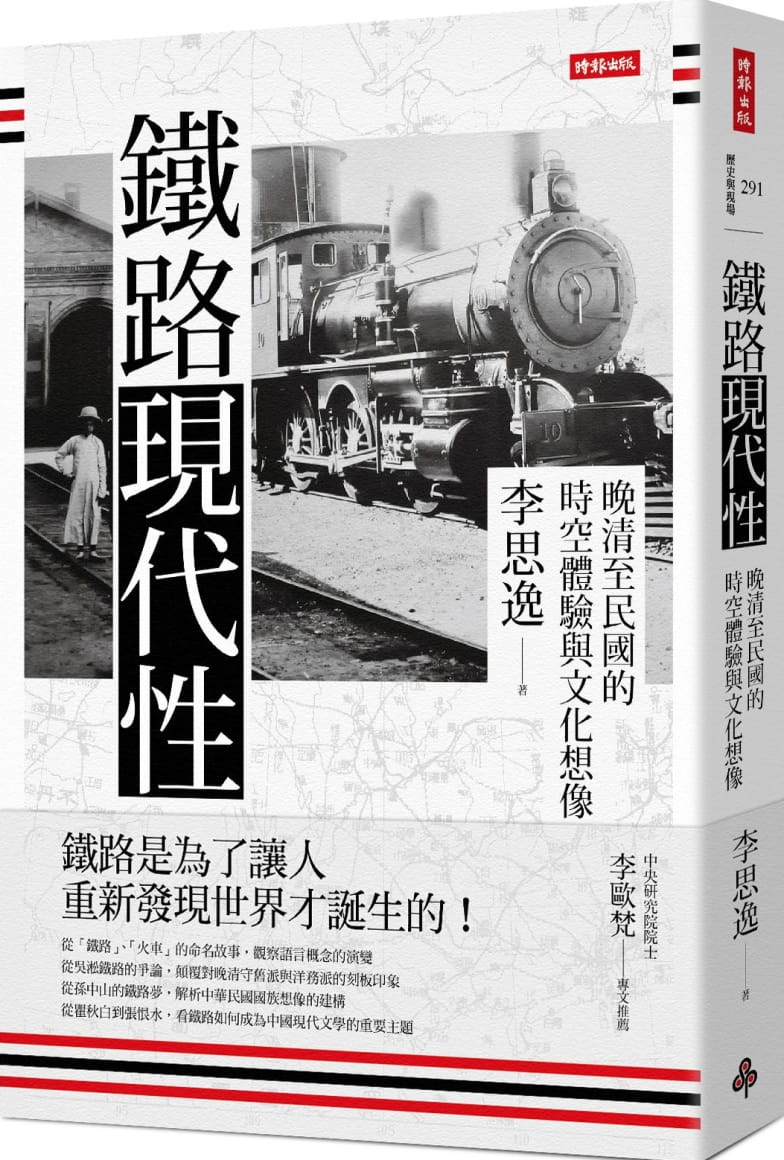

- 鐵路現代性:晚清至民國的時空體驗與文化想像

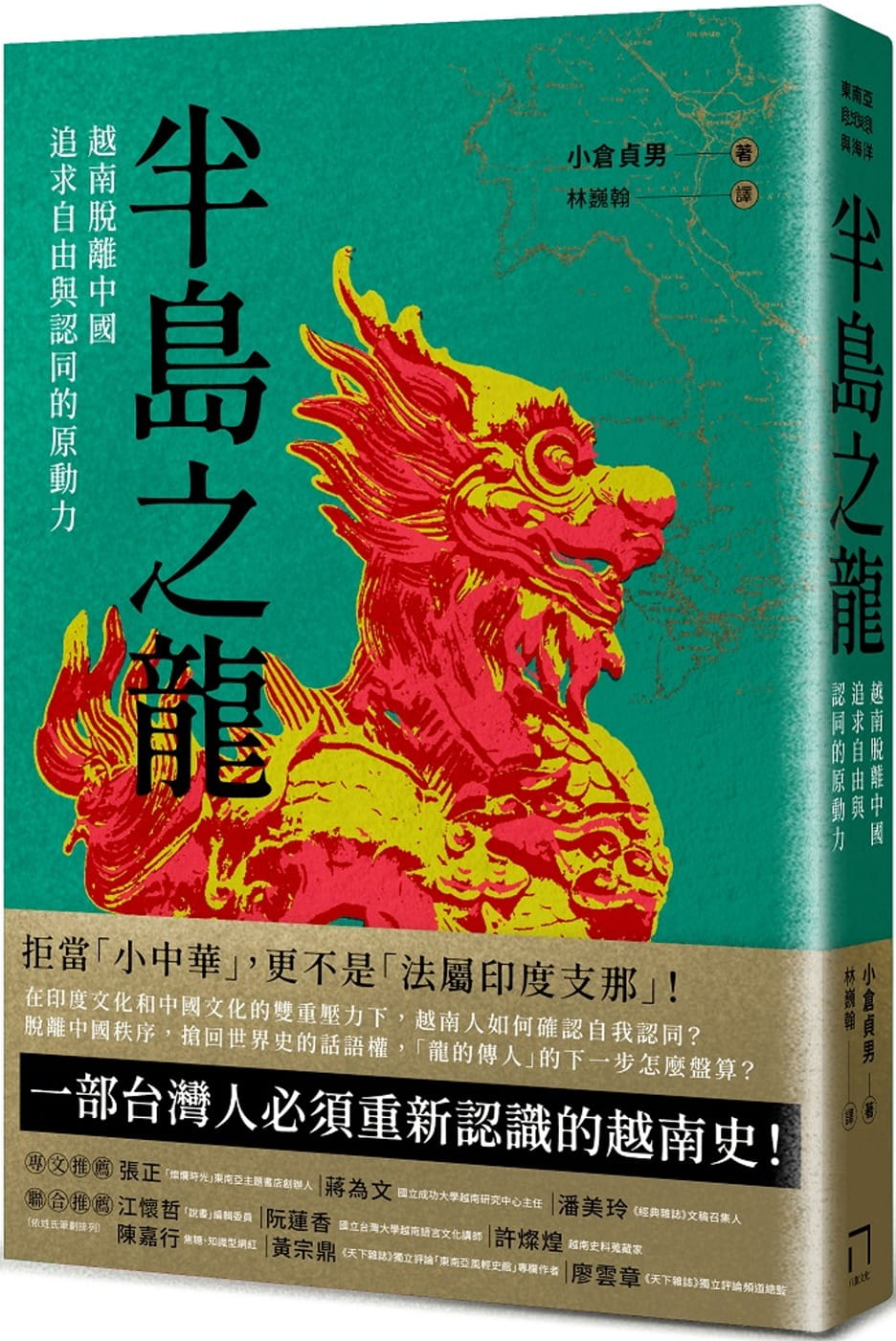

- 半島之龍:越南脫離中國,追求自由與認同的原動力

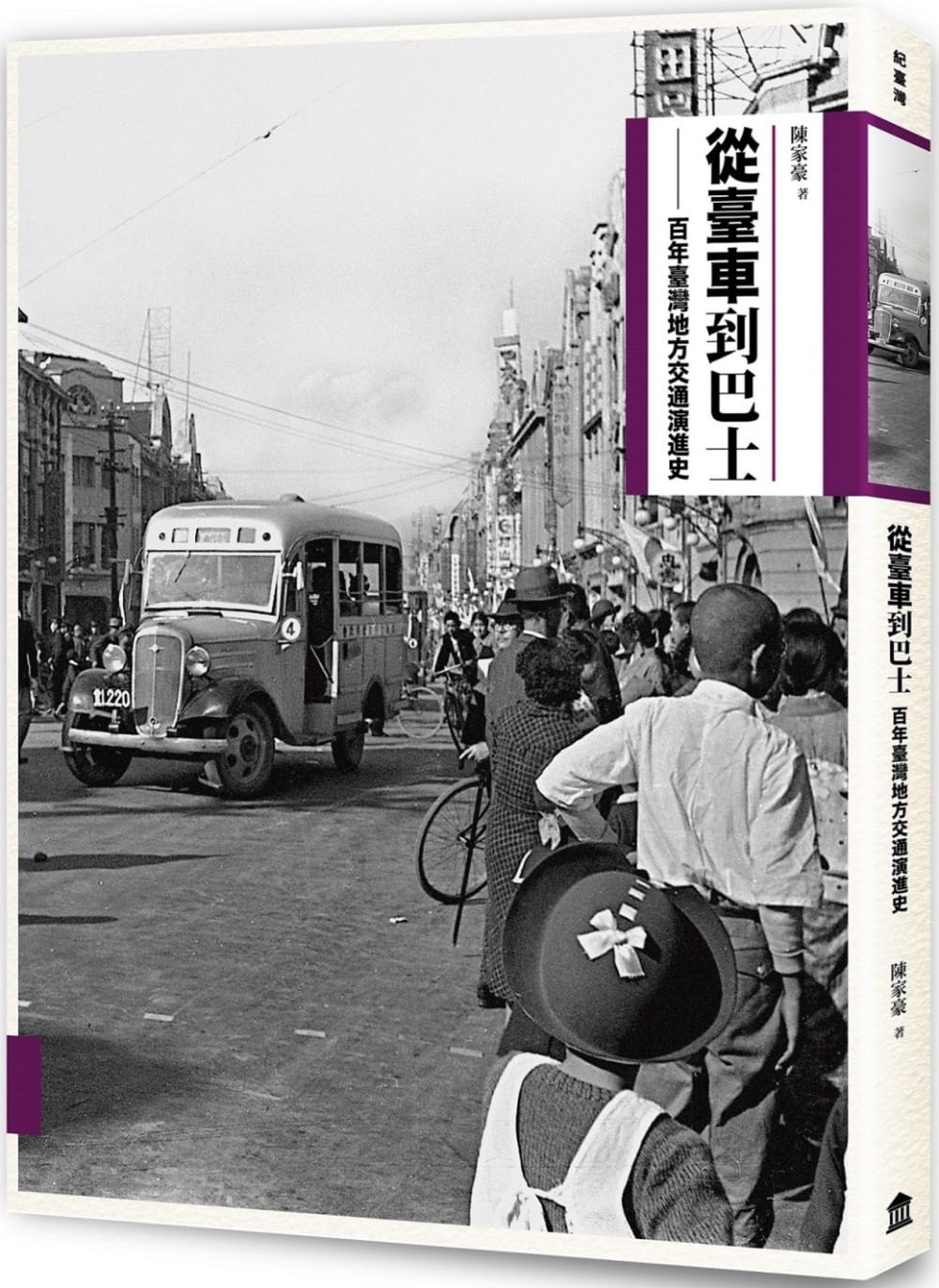

- 從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史

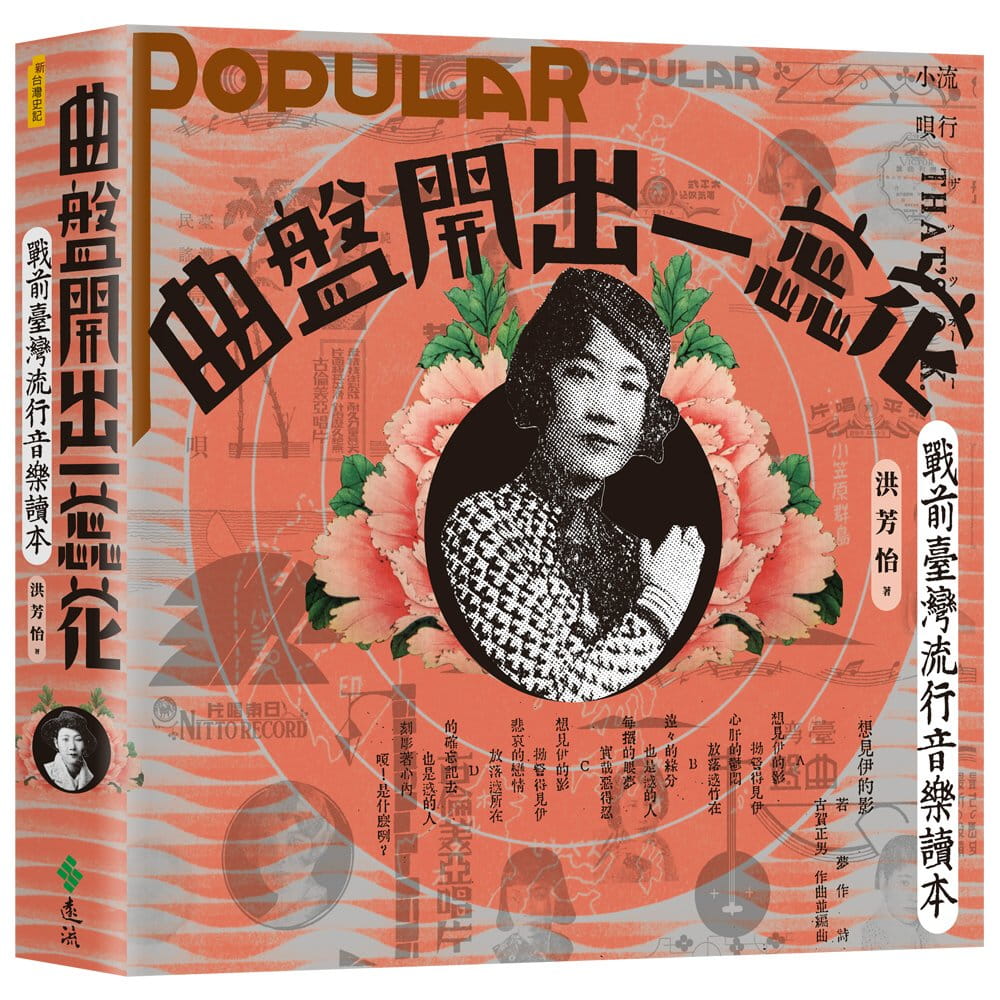

- 曲盤開出一蕊花(書+CD):戰前臺灣流行音樂讀本

- 民主的浪漫之路:雷震傳

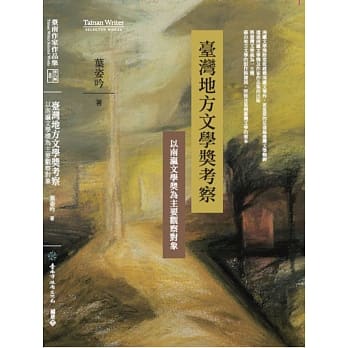

- 臺灣地方文學獎考察:以南瀛文學獎為主要觀察對象

- 臺灣史研究文獻類目2019年度

- 「日本人」的界限:沖繩・愛努・台灣・朝鮮,從殖民地支配到復歸運動

- 日治時代台灣原住民族研究史:先行者及其台灣踏查

- 摩石錄

- 賴和的相思

- 歷史的瞬間:從宋遼金人物談到三寸金蓮(二版)

- 心識與解脫:對比視域下的佛教心意識理論

- 金玉藝采:漢寶德談文物

- 歷史敘事與經典文獻隅論

- 你可能毋熟識个客家──客家與基督教的相遇

- 近世中國的輿論社會

- 神異感通.化利有情:敦煌高僧傳讚文獻研究

- 武俠電影與香港現代性

- 王賡武回憶錄套書

- 中國農村的副業、市場與共產革命,1900-1965

- 漢語神學的濫觴:早期全球化時代的上帝之賭

- 古巴家書:兩個家庭的傷心史

- 顧孟餘的清高:中國近代史的另一種可能

- 日台関係史:1945-2020(増補版)

- 河西魏晋・〈五胡〉墓出土鎮墓瓶銘(鎮墓文)集成

- 証言:天安門事件を目撃した日本人たち

- わが中国 革命・戦争・建国

- 中国現代美術の道

- The Power of the Brush: Epistolary Practices in Chosŏn Korea

- A Monastery on the Move: Art and Politics in Later Buddhist Mongolia

- The Tale of Genji and its Chinese Precursors: Beyond the Boundaries of Nation, Class, and Gender

- China and the End of Global Silver, 1873–1937

- Zhou History Unearthed: The Bamboo Manuscript Xinian and Early Chinese Historiography

- The Zuo Tradition / Zuozhuan Reader: Selections from China’s Earliest Narrative History

- Constructing Empire: The Japanese in Changchun, 1905–45

- Rivers of Iron: Railroads and Chinese Power in Southeast Asia

- Convenient Criticism: Local Media and Governance in Urban China

- The Great Exodus from China: Trauma, Memory, and Identity in Modern Taiwan

- Saving the Nation through Culture: The Folklore Movement in Republican China

- On the Frontiers of History: Rethinking East Asian Borders

- Young Mongols: Forging Democracy In The Wild, Wild East

臺灣文學英譯叢刊(No.46):臺灣當代詩專輯

標題:

臺灣文學英譯叢刊(No.46):臺灣當代詩專輯

時間:

2020年11月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

報導者:

國立臺灣大學出版中心

內容簡介:

This issue contains the verse of twenty-four poets.

From 1924, when Hsieh Chun-mu first published four “Poems in Imitation,” the development of new poetry in Taiwan has a history of almost one hundred years. The roots of new poetry in Taiwan with its “twin flower bulbs,” to use the phrase coined by Chen Chien-wu, has now bloomed and borne fruit. It manifests diversified themes, and places great stress on both artistic expression and social concern. It recognizes globalization as the major trend of the times, and maintains a dynamic balance between nativist consciousness and the ensibilities of the Chinese cultural diaspora. Taiwan literature and its new poetry written in Chinese should have a place in the Chinese world community,as well as in the history of world literature. Limited by the space allowed for the journal, we could only select works related to “local” and “quotidian” writing. Yet we hope to observe through these works the manner in which the unique charm and gracefulness of contemporary poetry from Taiwan has blossomed in the garden of world literature.

這一專輯精選具有代表性的詩人二十四家。

從1924年謝春木發表「詩的模仿」四首算起,台灣新詩的發展也有將近一百年的歷史。新詩「兩個球根」在台灣已經開花結果,呈現出主題多元,創作藝術與關懷現實並重,面對全球化的時代趨勢,保持本土意識與文化離散互相呼應和抗衡。台灣文學和以華文創作的新詩,不僅在華人世界,甚至在世界文學的大花園裡,都應該占有一席之地。我們出版這一專輯,收到篇幅的限制,只能以「地方與日常」選錄相關詩作,藉以展現台灣當代詩在世界花園裡一枝獨秀的風姿。

系統號:

P-017114

淡江史學第32期

臺灣史研究第27卷第3期

東吳哲學學報第42期

政大中文學報第33期

標題:

政大中文學報第33期

時間:

2020年6月

出版單位:

臺北:國立政治大學中國文學系

內容簡介:

從身體與世界的互動論漢字結構——梅洛龐蒂與胡塞爾現象學對漢字研究的啟示(關子尹)

文論、樂府詩與賦得體——六朝「文章辭賦化」的三個側面(祁立峰)

「萬事儘紛綸,吾道一以貫」:朱熹與張栻交誼及義理思考〉(陳逢源)

論趙采《周易程朱傳義折衷》 折衷程、朱《易》及治《易》特色(楊自平)

李道純內丹集團的儀式、口傳活動與文本編纂——以《清庵瑩蟾子語錄》為核心(李忠達)

八大山人〈孔雀竹石圖〉釋疑(劉德玲)

傳抄古文「一」、「上」、「示」部疏證二十七則(林清源)

《清華六.‧鄭武夫人規孺子》札記〉(張宇衛)

系統號:

P-017063

傳教士與漢學家:理雅各在中西文化上的傳譯貢獻

看得見的記憶:二十二部電影裡的百年臺灣電影史

標題:

看得見的記憶:二十二部電影裡的百年臺灣電影史

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:春山出版

作者:

陳逸達等 合著

內容簡介:

【序言:在電影裡看見我們共同的記憶】 作者:陳逸達

【序幕:臺灣與電影的兩種第一次接觸】 作者:李道明

【01劉吶鷗,《持攝影機的人》,1933】作者:陳允元

【02清水宏,《莎韻之鐘》,1943】作者:李道明

【03白克,《黃帝子孫》,1956】作者:林傳凱

【04何基明,《青山碧血》,1957】作者:陳睿穎

【05林摶秋,《錯戀》,1960】作者:陳平浩

【06潘壘,《颱風》,1962】作者:陳睿穎

【07邵羅輝,《流浪三兄妹》,1963】作者:林奎章

【08李行,《街頭巷尾》,1963】作者:林亮妏

【09李翰祥,《西施》,1965】作者:江怡音

【10陳耀圻,《劉必稼》,1967】作者:林木材

【11辛奇,《危險的青春》,1969】作者:林奎章

【12牟敦芾,《跑道終點》,1970】作者:鄭秉泓

【13黃春明、張照堂,《大甲媽祖回娘家》,1974】作者:林木材

【14姚鳳磐,《秋燈夜雨》,1974】作者:但唐謨

【15陳鴻烈,《我是一片雲》,1977】作者:鄭秉泓

【16胡金銓,《空山靈雨》,1979】作者:林亮妏

【17蔡揚名,《錯誤的第一步》,1979】作者:楊元鈴

【18李美彌,《未婚媽媽》,1980】作者:王君琦

【19胡金銓、李行、白景瑞,《大輪迴》,1982】作者:陳平浩

【20李安,《蔭涼湖畔》,1983】作者:鄭秉泓

【21侯孝賢,《尼羅河女兒》,1984】作者:蘇致亨

【22萬仁,《超級大國民》,1994】作者:林傳凱

系統號:

P-017171

京劇.未來式:王安祈與國光劇藝新美學

標題:

京劇.未來式:王安祈與國光劇藝新美學

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

王照璵、李銘偉 著

內容簡介:

楔子 從戲迷到編劇與總監

一、改編裡的創作──向內凝視 靈魂深處

閻羅夢、王熙鳳、李世民與魏徵

二、危險的女性──鏡照詰問 迴波千旋

王有道休妻、三個人兒兩盞燈、金鎖記、狐仙故事

三、英雄的喟嘆──萬仞高岡 天地蒼茫

清宮三部曲、關公在劇場

四、以戲說戲──胭脂舞流紅 心事戲中尋

孟小冬、百年戲樓、水袖與胭脂

五、藉戲論藝──幽情密意在筆鋒

青塚前的對話、十八羅漢圖、李後主

六、跨界,另一種鏡照

歐蘭朵、繡襦夢

七、傳統,最柔軟的一塊

八、不拘一格求人才

探春

九、五倫之外

附錄:國光劇團新編劇目首演紀錄及創作群名單

系統號:

P-017175

展覽與時代:藝術展覽研究與臺灣藝術史

標題:

展覽與時代:藝術展覽研究與臺灣藝術史

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:藝術家

作者:

簡伯如 主編

內容簡介:

.策展人的創生——當代藝術的波動(Jérôme Glicenstein)

.臺灣美術展覽小史——兼論「國民美意識」之形塑(白適銘)

.臺、府展記事本末(附史論)(蕭瓊瑞)

.省展的角色變革及其因素析探(黃冬富)

.從歷史背影看當代的身形——史博館∕極端新派∕巴西聖保羅雙年展的三角關係(高千惠)

.展覽.場域——回看朱銘1970年代的藝術現場(林振莖)

.多重藝術與竟的交織:重探「異度空間」與「超度空間」的歷史意涵(高愷珮)

.想像的臺灣當代藝術——從北美館「新展望展」到「臺北雙年展」的查考(陳曼華)

.諸眾之眼——策展機器再批判(蔣伯欣)

.臺灣館作為一個展演機制(林宏璋)

.可遇不可求的共振機會?——談藝術介入空間啟動複雜關係與改變(黃海鳴)

附錄

.全球華人美術策展人——以臺灣觀點(倪再沁)

.從「發現亞洲藝術新航線」出發——「亞洲美術策展人會議」序(倪再沁)

系統號:

P-017186

世界、東亞及多重的現代視野:臺灣藝術史進路

沙茶:戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷

標題:

沙茶:戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:前衛出版

作者:

曾齡儀 著

內容簡介:

?導論:醬料與移民:臺灣「沙茶醬」的味道與身世

一、醬料:飲食文化中的關鍵角色

二、移民與飲食變遷

三、沙茶醬的味道與身世

四、本書結構

?第一章 餐桌上的新味道:「沙茶菜餚」的出現

一、「沙茶醬」的製作

二、來自高雄的味道:「赤牛牌」沙茶醬

三、揚名海外的臺灣品牌:「牛頭牌」沙茶醬

四、戰後牛肉飲食的出現:沙茶菜餚的消費型態

?第二章 戰後臺灣的潮汕移民

一、戰後高雄的潮汕移民:以「哈瑪星」與鹽埕區為中心

二、府城飄香:戰後臺南的潮汕移民

三、泰國華僑「林國長」與戰後臺北的潮汕移民

?第三章 沙茶滋味與家族故事

一、臺北「吳元勝」家族的沙茶經營與變遷

二、港都鹽埕區的「沙茶牛肉爐」

三、吳新榮的「沙茶」體驗與臺南「小豪洲」故事

?第四章 各具特色的沙茶店家

一、「咖哩」與「沙茶」的交融:基隆特有的滋味

二、兄弟同心:新竹「西市汕頭館」的沙茶菜餚

三、炭爐古早味:臺中「汕頭牛肉劉」沙茶爐

四、國境之南的沙茶滋味:屏東「新園」沙茶火鍋

?第五章 結語:戰後臺灣「沙茶菜餚」的社會文化意涵

系統號:

P-017188

帝國航路:從幕末到帝國,日本走向世界的開化之路

標題:

帝國航路:從幕末到帝國,日本走向世界的開化之路

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:麥田出版社

作者:

木畑洋一 著,蔡傳宜、廖敏淑 翻譯

內容簡介:

序章——《西洋道中膝栗毛》與帝國航路

第一章 帝國航路與英國殖民地

一 帝國航路之旅

二 沿途殖民地點描

第二章 幕末動亂中——一八六〇年代

一 尋找日本未來之旅

二 與歐洲文明的相遇

三 歐洲與亞洲的落差

四 對殖民地化的警戒與日本的未來

專欄一 漢詩中吟詠的帝國航路

第三章 目標建設明治國家

一 帝國世界形成階段中的旅行

二 歐洲文明與殖民地統治——久米邦武與中江兆民

三 優勝劣敗的世界觀

四 日本自立的摸索

專欄二 中國人眼中的帝國航路

第四章 成為統治帝國

一 帝國世界高峰期的旅行

二 擴張的日本國力與英國殖民地的日本人

三 看待亞洲民眾的目光

四 與歐洲的競爭以及殖民地統治政策

五 第一次世界大戰期間的帝國航路

專欄三 長眠於香港.新加坡的唐行女們

第五章 挑戰歐洲

一 帝國世界重建期之旅

二 對抗歐洲的日本

三 關於殖民地統治

專欄四 日美・日英交換船

終章——帝國航路與亞州・歐洲

戰敗國民之旅/去殖民化的風潮中/帝國航路與近代日本的軌跡

系統號:

P-017189

雕梁畫棟之台灣旅圖

課綱中的中國與東亞史:從國家社會、人群交流到邁向現代的歷程

標題:

課綱中的中國與東亞史:從國家社會、人群交流到邁向現代的歷程

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:臺灣商務印書館

作者:

葛兆光等 合著

內容簡介:

本書配合高中歷史課綱,按照中國與東亞史學習內容,劃分出三大主題,收錄中國與東亞史專家學者的重要著作,呈現各領域的經典作品,或最新研究成果。並且邀請輔仁大學歷史學系林桶法教授的團隊,輔仁大學歷史學系副教授兼系主任陳識仁、國立臺灣師範大學僑生先修部沈宗憲、國立中興大學歷史學系副教授兼系主任李君山、國立東華大學副教授陳進金,為各篇文章撰寫導讀,提供延伸閱讀和課綱連結等資訊,讓讀者能更深入了解這些課題。另外,針對論文的內容,也安排「重點掃描」來整理文章的要點與提示,方便讀者快速掌握重點。

系統號:

P-017191

孔廟文物與政治:東亞視野中的臺灣府學文物

標題:

孔廟文物與政治:東亞視野中的臺灣府學文物

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

陳芳妹 著

內容簡介:

導言:以祭孔為名

壹、「萬世師表」康熙御書的歷史情境

貳、臺南孔廟「萬世師表」御匾的歷史意義

參、雍正帝贈送曲阜孔廟的祭器:畫琺瑯五供與銅簠簋

肆、納民於軌物:從臺南孔廟看雍正帝如何形塑清帝國的孔廟視覺圖像

伍、蔣元樞與臺灣府學的進口禮樂器

陸、湯島聖堂的選擇:以臺日十八世紀釋奠器的比較為中心

前言:綱吉劍與康熙書──開啟十八世紀臺日釋奠器特質發展序幕

柒、發掘初期「安陽」文物的國際性移動:羅振玉給日本湯島聖堂之贈禮

捌、成均館大學所藏朝鮮時代〈文廟享祀配列圖〉的歷史意義

結語:東亞視野中的十七、十八世紀臺灣府學文物

系統號:

P-017198

被誤讀的儒學史:國家存亡關頭的思想,十七世紀朝鮮儒學新論

標題:

被誤讀的儒學史:國家存亡關頭的思想,十七世紀朝鮮儒學新論

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

姜智恩 著,蔣薰誼 翻譯

內容簡介:

十七世紀的朝鮮受到中國、日本數度入侵,面臨建國以來最大的危機。長期以來,學者們認為,韓國思想史在此關鍵時刻出現了轉變:有些朝鮮儒者開始對正統的朱熹學說抱持懷疑、甚至提出批判,連帶產生出朱子學派與反朱子學派的對立。

《被誤讀的儒學史》透過深入考察史料,挑戰了上述論點。姜智恩指出,過往的研究受到近代東亞政治情勢遽變影響,產生了歷史圖像的扭曲:二十世紀初的韓國學者,在與日本帝國主義史觀對抗過程中,急於尋找挑戰權威的歷史人物,結果反而誤讀了朝鮮儒學史。姜智恩認為,十七世紀朝鮮儒者所關心的,仍是如何繼承以朱子學為中心的道統。他們以高度精密的方法研究朱子學,並找出朱熹著作中的變化及矛盾,進而在此過程中衍發了新的見解,這才是十七世紀朝鮮儒學史的真相。

系統號:

P-017199

歌唱臺灣:連續殖民下臺語歌曲的變遷

標題:

歌唱臺灣:連續殖民下臺語歌曲的變遷

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:衛城出版

作者:

陳培豐 著

內容簡介:

序章 臺語流行歌曲――一部「有聲有色」的臺灣社會文化史

第一章 日治時期臺語流行歌曲的生成和發展――依存日本、描述臺灣、愛情至上

第二章 做為情感結構的閨怨情節――在牢籠中過著「平穩」生活

第三章 走出「閨怨」卻陷入「苦戀」並「思念故鄉」――空窗期的臺語流行歌曲和再殖民統治

第四章 從海/港航向日本――由「港歌」和新「臺灣民謠」看1950、60年代的臺灣

第五章 臺語流行歌全盛期和日本因素――工業化前後的「望鄉演歌」和「股旅演歌」

第六章 現實和虛幻中的淪落、失能、救贖――投射於1970年代電視布袋戲的社會問題

第七章 附論――連續殖民統治下的國、臺語流行歌曲

後記

系統號:

P-017210

疾風勁草:胡宗南與國軍在大陸的最後戰役(1949-1950)

標題:

疾風勁草:胡宗南與國軍在大陸的最後戰役(1949-1950)

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

胡為真 著

報導者:

民國歷史文化學社

內容簡介:

1949年秋冬到1950年初,國共雙方在中國西南進行在大陸上最後的作戰,多年來外界對於當時國軍胡宗南部所扮演的角色卻常有不同看法。本書根據《胡宗南先生日記》,配合兩岸政府出版品和當時相關人士的回憶錄或傳記等一手資料再作回顧,以明真相。

前言 本書緣起

第一章 主要背景

第二章 政府在西南地區的主要困難

第三章 高層對西安綏署兵力運用的猶豫

第四章 共軍的作戰安排

第五章 退守雲南的構想及夏秋戰局

第六章 遵令「死中求生」

第七章 入川指示來得太遲了

第八章 第一軍保衛渝蓉的矛盾與犧牲

第九章 不應孤注一擲的成都決戰

第十章 西昌盡職

第十一章 結語

系統號:

P-017221

抗戰勝利後軍事委員會聯合業務會議會報紀錄

標題:

抗戰勝利後軍事委員會聯合業務會議會報紀錄

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

陳佑慎 主編

報導者:

民國歷史文化學社

內容簡介:

雖然國民政府有在規劃抗戰以後的情形,但勝利還是來得太突然,多數的規劃並沒有真的走到可以實行的階段,所以我們可以看到,勝利後的復員、重建與軍事行動,總是落後一拍。

從軍隊來看,阿爾發(Alpha)師還在換裝,冰人與白塔(Beta)作戰計畫,預計到1945年12月,才能進攻廣州。於是,作為作戰中樞的軍事委員會,自1945年8月抗日戰爭結束之初,至1946年4月軍事委員會撤銷、國防部成立前夕,一共開了30次聯合業務會議/會報,要來處理軍事上大大小小的問題。

從這些會議/會報留下來的資料,看到國軍面臨最嚴重的問題,一個是後勤,特別是阿爾發師,換裝美械以後,似乎彈藥使用也比以前多,但是因為後勤跟不上,只能要求部隊自己多帶一點彈藥;一個是「偽軍」改編的問題,國軍中樞的想法是全數解散,認為他們對國家不忠,不能使用,不過,最後還是不得不用。

另外,國軍在抗戰勝利之後,戰力上的限制也不少。裝甲兵只有從印度回來的3個營,加上接收日軍的9個營,總共12個營,撒在廣大的戡亂戰場上,其實對戰局的影響很有限。而空軍在抗戰結束後,航空委員會雙手一攤,表示運輸機太少,沒有辦法支援軍事空運需求,陸空協同作戰,時間也尚未成熟。

從這本《抗戰勝利後軍事委員會聯合業務會議會報紀錄》,發現抗戰結束後,各種軍事問題的紛雜,既要配合復員到南京,又要準備改制成國防部,但也是承載著當時國民黨人設想的未來軍事建設藍圖。

系統號:

P-017222

抗戰勝利前後國民政府的審計工作(1944)、(1945)、(1946)

標題:

抗戰勝利前後國民政府的審計工作(1944)、(1945)、(1946)

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

民國歷史文化學社編輯部

報導者:

民國歷史文化學社

內容簡介:

國立中興大學歷史系助理教授 侯嘉星 專文導讀

本書共三冊,為1944、1945、1946年三年度之審計工作報告,彙整年度政府歲出歲入及各省收支情況。報告書的基本體例分成四大部分,第一部分為國家整體歲出的概覽;第二部分為中央政府歲出統計,第三部分為「自治財政歲入歲出審計概況」,針對各省縣財政進行抽查,並通報缺失要求改善。第四部分,則針對該年度的調查繪製各種圖表,呈現國家審計的概況,報告的最後附有檢討及建議事項。

系統號:

P-017223

鐵路現代性:晚清至民國的時空體驗與文化想像

半島之龍:越南脫離中國,追求自由與認同的原動力

標題:

半島之龍:越南脫離中國,追求自由與認同的原動力

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:八旗文化

作者:

小倉貞男 原著,林巍翰 翻譯

內容簡介:

日本學者小倉貞男曾長期擔任《讀賣新聞》西貢(今胡志明市)特派員,第一線觀察越南社會數十年來的脈動與變遷,甚至親身經歷越戰;可謂窮盡他一生心血的代表之作——《半島之龍》,以清晰的學者之思,流暢的記者之筆,透過說故事的方式,完整解答越南史。

小倉貞男以「A、B」兩軸建構出一部完整的越南史:「A軸」是指越南和中國長達一千年的互動歷史;「B軸」則是指越南脫離中國統治後,躍上世界舞臺,與其他國家互動的另一段千年史。唯有正確地理解「A、B」兩軸的脈絡,才能完整地明白越南何以成為今日的越南。

系統號:

P-017150

從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史

標題:

從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史

時間:

2020年12月

出版單位:

臺北:左岸文化

作者:

陳家豪 著

內容簡介:

第一章 傳統型個人交通工具

最主要的交通手段:雙腳

東亞社會與轎子:

牛車:清代貨運業

第二章 半近代大眾交通工具:公共馬車、人力車

Omnibus

短暫存在的臺灣公共馬車

人力車:Rickshaw

第三章 半近代大眾交通工具:馬車鐵道、人力輕便鐵道

追本溯源:馬車鐵道

甲午戰爭帶來的契機

百年企業的誕生

軌距的問題

冒著生命危險搭乘

穿山越嶺的利器

經濟與地方交通發展

第四章 現代型大眾交通工具:鐵道

起點:劉銘傳的鐵道建設

縱貫鐵道臺北市區路段難題的浮現

從高架化到地下化的轉折

Aloha:漂洋過海而來

老一輩臺灣人記憶中的「五分車」

縱貫鐵道的戰備輔助線

北港媽祖進香與搶客風潮

縱貫鐵道民營化爭議

製糖業以外的鐵道公司

第五章 現代型大眾交通工具:電車

日俄戰爭之後風潮興起

縱貫鐵道電氣化的倡議

市營電車的破局

其他都市的構想

戰後的延續

從電車到MRT

第六章 現代型大眾交通工具:汽車

人類汽車工業的萌芽

臺灣汽車運輸的興起

臺灣第一輛汽車在何時出現?

誰可以駕駛汽車?

跨政權繼承關係

全面迎向公路時代

結語:下一個百年

系統號:

P-017151

曲盤開出一蕊花(書+CD):戰前臺灣流行音樂讀本

標題:

曲盤開出一蕊花(書+CD):戰前臺灣流行音樂讀本

時間:

2020年11月

出版單位:

臺北:遠流出版公司

作者:

洪芳怡 著

內容簡介:

本書的寫作,立基於音樂學和文化研究,旁觸文學、歷史、社會學、傳播學等人文學科,更建立在以大量唱片聲音耕織而成的聲音景觀(soundscape)上。書中以唱片、報刊、文學作品、文物資料為線索,細密拆解當時的文化現象,把艱澀理論或枯燥分析融在歷史敘述中,勾勒出一個盡可能不違背實況的流行音樂發展場景,以各種角度體味聲音的立體感與時代性。置聽覺文化為感官核心,針筆勾勒出複雜的政治社會場景下,流行音樂的興起與寥落。

全書分成:聽眾、歌手、創作者、音樂、文字、產業等六大章,從多角度、全面性地探討臺灣流行歌萌芽至興盛的第一個黃金十年;隨書並附一精心製作、收錄21首代表性戰前臺灣流行音樂的復刻典藏CD專輯,讓閱讀此書的讀者同時也能親耳聆賞那遺落的時代之聲。

作者簡介

洪芳怡,畢業於東吳大學音樂系理論作曲組、臺灣大學音樂學研究所碩士,於2013年取得交通大學社會與文化研究所博士學位,並獲「思源人文社會科學博士論文獎」傳播類首獎。學術著作包括《上海流行音樂(1927-49):雜種文化美學與聽覺現代性的建立》、《天涯歌女:周璇與她的歌》。曾任交通大學文化研究國際中心博士後研究員、勵馨基金會性別倡議專員,現職為喜瑪拉雅研究發展基金會研究員。

系統號:

P-017169

民主的浪漫之路:雷震傳

標題:

民主的浪漫之路:雷震傳

時間:

2020年11月

出版單位:

臺北:遠流出版公司

作者:

薛化元 著

內容簡介:

本書根據時序先後安排,從雷震的家世背景、學識養成、赴日留學到返回中國進入政府服務,繼而展開政治生涯,參與政黨協商、制憲、行憲,並在1949年隨著中華民國政府敗退到台灣,在台灣出版《自由中國》,成為1950年代台灣自由民主言論與民主運動的代表性人物之一,最後由於批評蔣中正領導的國民黨當局,1960年9月因莫須有的罪名下獄,歷經十年牢獄之災。1970年代初期,雷震以自由、民主價值的優位性,思考台灣民主憲政發展的可能途徑,直到目前仍有現實的意義。這本傳記總結雷震多舛多折的一生,呈現出他在台灣民主運動中的角色與地位,以及朝向民主憲政國度邁進的浪漫身影。

系統號:

P-017170

臺灣地方文學獎考察:以南瀛文學獎為主要觀察對象

標題:

臺灣地方文學獎考察:以南瀛文學獎為主要觀察對象

時間:

2020年11月

出版單位:

臺北:遠景出版社

作者:

葉姿吟 著

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 研究動機與問題意識

第二節 先行研究與文獻回顧

第三節 研究方法

第四節 章節架構與內容安排

第二章 南瀛文學獎緣起與發展

第一節 地方文化建設之緣起與南瀛文學獎的生成

第二節 「南瀛」一詞意涵的轉變

第三節 南瀛文學獎的定位與評審機制的考察

第三章 南瀛文學獎現象觀察

第一節 獎項興廢

第二節 徵獎條件限制

第三節 獎金獵人現象及其他爭議

第四章 看見南瀛──南瀛文學獎歷屆作品觀察

第一節 南瀛文學獎徵文宗旨的改變

第二節 地景的展現

第三節 從地景到地方──時代變遷與記憶認同

第五章 結論

系統號:

P-017176

臺灣史研究文獻類目2019年度

標題:

臺灣史研究文獻類目2019年度

時間:

2020年11月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

作者:

洪麗完、吳叡人、李力庸、陳宗仁、鄭維中、費德廉 編著

內容簡介:

近年來,臺灣史研究出版物的質、量均迅速增長,如何適時提供正確的出版資訊與完整的文獻書目,進而建立兼具累積性和前瞻性的學術批評傳統,實為深化二十一世紀臺灣史研究的重要課題和基礎工作。有鑑於此,中央研究院臺灣史研究所於2004年7月正式成所後,積極規劃《臺灣史研究文獻類目》的編輯出版,期能提供學界較完整的臺灣史研究資訊。

《臺灣史研究文獻類目》以年度為範圍,蒐集具有歷史研究取向與學術規範的專書與論文書目。自2005年起,每年出版前一年度的研究成果,2019年度為本書目第16集。

為便於讀者檢索利用,本書目分為總類、政治、經濟、社會、文化、史料等六大類。每個類別,再依據所研究的時期分為通論、史前與早期、清代、日治、戰後等五個時期。本年度收錄書目包含專書401筆,論文989篇,學位論文161篇,合計1,551筆。

系統號:

P-017219

「日本人」的界限:沖繩・愛努・台灣・朝鮮,從殖民地支配到復歸運動

標題:

「日本人」的界限:沖繩・愛努・台灣・朝鮮,從殖民地支配到復歸運動

時間:

2020年11月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

小熊英二 著,黃耀進、鄭天恩 翻譯

內容簡介:

日本知名學者小熊英二,透過「檢證近代日本對沖繩、愛努、台灣、朝鮮為主的『政策論述』」,試圖探詢「『日本人』的界限如何被設定」,質問曖昧難釐清的民族與國家界限,直探文化最核心、地域最本質,擘劃出日本與其周邊地區近百年來若即若離、糾纏難解的歷史。

小熊英二表示,自19世紀中旬開始,日本帝國擴張的過程並非一以貫之,反而政策相對模糊,其統治下的沖繩、愛努、台灣、朝鮮的定位和人民因而搖擺不定,中央和地方相互映照、拉扯,反覆辯論「何謂日本、何謂日本人」?指出了1879年以後,日本與周邊地區的辯證中,國家與人民的概念是如何複雜而多層次,並詳細分析各時期的政策、法律、教育方針,呈現出尚待我們明辨、釐清的幽微處,以及這些衝突與融合如何同時影響、挑戰了日本作為一個「國家」的定義。

《「日本人」的界限》梳理了以日本為中心,複雜多變的民族、國家面貌,探問日本百年來的殖民政策、國家與人民的本質,釐清近代東亞歷史最難辨難解的一面。

作者簡介

小熊英二,1962年生於東京,東京大學大學院總和文化研究科國際社會科學博士,現為慶應義塾大學總合政策學部教授,專攻歷史社會學。1996年以《単一民族神話の起源:〈日本人〉の自画像の系譜》獲得三得利學藝賞;2003年以《「民主」と「愛国」:戦後日本のナショナリズムと公共性》獲得每日出版文化賞、大佛次郎論壇賞;2013年以《社会を変えるには》獲得中央公論社新書大賞。《活著回來的男人:一個普通日本兵的二戰及戰後生命史》獲得2015年新潮社小林秀雄賞。其他重要著作包括《1968:若者たちの叛乱とその背景〈上/下〉》、《市民と武装 :アメリカ合衆国における戦争と銃規制》、《清水幾太郎:ある戦後知識人の軌跡》。他執導的311福島核災議題紀錄片《首相官邸前的人們》已於2015年公開上映。

系統號:

P-017059

日治時代台灣原住民族研究史:先行者及其台灣踏查

標題:

日治時代台灣原住民族研究史:先行者及其台灣踏查

時間:

2020年11月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

笠原政治 著,陳文玲 翻譯

內容簡介:

序言

第一部 總論

第一章 台灣原住民族研究史:以文化人類學為中心

第二部 伊能嘉矩與森丑之助

第二章 伊能嘉矩及其時代:早期研究史之測鉛

第三章 俯瞰台灣原住民族:伊能嘉矩的民族分類

第四章 伊能嘉矩原住民族分類的各種資料來源

第五章 森丑之助與台灣原住民族分類

第六章 師、友及訪問者:支持森丑之助研究的人物

第七章 佐藤春夫筆下的森丑之助

第三部 關於《台灣原住民族系統所屬之研究》

第八章 如何閱讀名著《台灣原住民族系統所屬之研究》

第九章 如何閱讀名著《台灣原住民族系統所屬之研究》

第十章 馬淵東一與民族史之研究

第四部 魯凱族研究史

第十一章 奇幻的「澤利先族」

第十二章 「魯凱族」誕生以後

系統號:

P-017113

摩石錄

賴和的相思

標題:

賴和的相思

時間:

2020年11月

出版單位:

臺中:晨星出版

作者:

康原 編著

內容簡介:

《賴和的相思》這本冊攏總有八十首詩,分成四輯,主題包含台灣這塊土地上發生的各種阮思考的代誌、抑閣有台灣歷史的發現、地景的描寫、生命意義的探討,詩中有阮家己的思想觀念佮期待,就親像阮佇〈耕咱兜的田園〉第一段詩寫的,是阮對台灣文化揣路人的一種心情紀錄。

編者簡介

康原,一九四七年出生在芳苑鄉,現居在彰化市香山里。曾獲第六屆磺溪文學獎特別貢獻獎、吳濁流文學獎新詩獎,以及文化部「金鼎獎」。曾任賴和紀念館館長、彰化師大台文所「作家講座」、南華大學文學系「講座作家」,及彰化師大「彰化學」叢書總策劃。重要著作:《懷念老台灣》、《台灣囝仔歌的故事》、《八卦山下的詩人林亨泰》(玉山社);《人間典範全興總裁》、《囝仔歌教唱讀本》、《台灣囝仔歌謠》、《追蹤彰化平原》、《逗陣來唱囡仔歌1~7》、《港都的心靈律動》、《番薯園的日頭光》、《噴霧氣飛出的春天》、《施並錫的魅力刀與彩筆誌》(晨星);《文學的彰化》、《八卦山》、《二林的美國媽祖》(彰化文化局);《花的目屎》(遠景)等八十餘本。

系統號:

P-017116

歷史的瞬間:從宋遼金人物談到三寸金蓮(二版)

標題:

歷史的瞬間:從宋遼金人物談到三寸金蓮(二版)

時間:

2020年11月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

陶晉生 著

內容簡介:

一個歷史事件的發生,在時間的漫長河流中只不過是一個點滴、一瞬間而已。歷史本來就是故事,研究歷史的人努力釐清歷史事實的真相,追尋人物的功過,並且把故事說出來。本書包括兩部分:一部份是試圖以通俗的方式,寫出十至十二世紀中國的幾個瞬間發生的故事。另一部份是人物和史事的討論和考證。

作者簡介

陶晉生,臺灣大學歷史系學士、碩士,美國印第安納大學歷史學博士。先後從姚從吾、鄧嗣禹先生習宋遼金元史與東亞史。曾任教於臺灣大學、師範大學、東吳大學、美國西密西根大學、亞利桑那大學及香港中文大學。著有《宋遼關係史研究》(獲中山學術獎)、《歷史的瞬間:從宋遼金人物談到三寸金蓮》、《宋遼金史論叢》、《女真史論》、《北宋士族》等,編有《陶希聖日記:1947-1956(上)(下)》、《陶希聖年表》(與陶泰來合編)。民國79年當選為中央研究院院士。

系統號:

P-017117

心識與解脫:對比視域下的佛教心意識理論

標題:

心識與解脫:對比視域下的佛教心意識理論

時間:

2020年11月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

林建德 著

內容簡介:

導論 佛教心靈的現代探索

第一章 佛學觀點下的意識研究:以「神經現象學」與「冥想科學」為例

第二章 初期佛教意識觀點的回歸:以《阿含經》為主

第三章 試論東方哲學對意識艱難問題之可能回應:價值向度的探索

第四章 從意識經驗到道德良知:儒佛觀點的初步思考

第五章 初探中國古代「心」之思想起源及特色:余英時觀點的解讀

第六章 初探佛教心理學之思想起源與現代意義:以「軸心突破」為線索

第七章 佛教「意業為重」之分析與探究

第八章 佛教主張身心二元論嗎?:主流學界觀點作對照

第九章 吉爾伯特.賴爾「心」之理論的佛學詮釋

第十章 英語學界詮釋意識問題之局限:以約翰.瑟爾為例

系統號:

P-017121

金玉藝采:漢寶德談文物

歷史敘事與經典文獻隅論

標題:

歷史敘事與經典文獻隅論

時間:

2020年10月

出版單位:

臺北:萬卷樓圖書公司

作者:

李隆獻 著

內容簡介:

作者的研究,主要是經學與史學,尤其側重《左傳》、《國語》、《史記》;五十歲以後,擴及於觀念史、敘事學,尤其是「復仇觀」、歷史敘事與文化記憶。本書收錄論文十五篇,分上、中、下三編。材料涵括傳世與出土文獻,雖未必篇篇涉及文獻的考辨/考證,但都論及文獻的解讀與詮釋。上編以歷史敘事與文化記憶為重心,主在論述先秦兩漢的歷史敘事、文化記憶與「人物形象」;中編論禮制與禮俗,尤其是歷代「成年禮」的沿革與特色;下編為文獻與經學史研究,時代由先秦至南北朝,而延及當代兩位著名學者的經學研究與學術成就,充分呈現作者的研究進徑,乃作者較為全面的研究成果結集。

系統號:

P-017164

你可能毋熟識个客家──客家與基督教的相遇

標題:

你可能毋熟識个客家──客家與基督教的相遇

時間:

2020年10月

出版單位:

臺北:中央研究院民族學研究所

作者:

黃宣衛 主編

內容簡介:

《你可能毋熟識个客家:客家與基督教的相遇》是中研院民族所博物館推出的一檔特展。這個展覽於2019年3月27日正式開展,原本預定2020年5月31日卸展,由於多方考量,延展至同年10月底。特展一開始就設定以客家為主題,並刻意選擇基督教作為切入點。許多人想到「客家宗教」,就會聯想到「伯公」、「義民信仰」等等,通常不會想到基督宗教,展覽的主要目的就是想打破一般人對客家的刻板印象。策展團隊由筆者擔任主持人,邀請交通大學張維安教授以及中央大學張翰璧教授擔任共同主持人,由吳君儀、陳彥楷、吳佩瑾、邱曉玲、楊芝菁等人為助理,在中研院民族所與客委會客家文化發展中心的支持下,經過兩年的調查與規劃,才得以順利展出。

展示架構有五大單元:(一)客家、基督教與十九世紀的華南,(二)瑞士的巴色差會遇上東方的客家,(三)巴色差會建立的華南客家教會網絡,(四)計畫移民與沙巴的客家教會,及(五)臺灣客家教會、客家運動與全球教會網絡。

這本書是特展的副產品。緊接著本文的〈幕後獨白〉一文,是筆者對於整個策展過程、展覽的意義的大致交代。全書主要分成兩大部分。第一部分是展覽的圖文解說,主要是根據研究團隊從2017年7月至2019年3月,所進行的文獻整理、田野考察、策展工作坊與特展展示架構的文字整理。為了讓讀者更容易掌握巴色差會在華宣教的活動,在此部分的附錄中整理了〈巴色差會在華大事記〉。

收錄在圖文解說中的圖片,大致可分成四大來源:巴色差會檔案館(Archives of the Mission 21)擁有版權的圖片、民族所博物館、其他個別授權單位和開源資料平台、以及個人蒐藏。這些圖片內容包括:巴色差會派遣在華南地區、香港和沙巴的宣教師所拍下教會、教堂、活動、華南地區風景的照片,研究團隊在田野調查的過程中所見之文物和教會現況,個別單位的出版或刊登內容,以及展場佈置、展覽開幕和文物的照片。

基於同樣的理由,在這本書中特別補上了第二部分,都是與本次特展相關的八篇文章。第一篇張維安的〈巴色差會與客家〉,是他到中研院短期訪問的成果報告,特別情商在此刊載,有助於我們進一步瞭解這個差會對客家的整體影響。至於林恩銘、邱曉玲、游鈞尹與陳胤安的文章,都發表於2018年8月6日在民族所舉辦的小型工作坊,目的是加強策展團隊有關臺灣客家基督教的瞭解,以便趕得及開展的時程,對於特展第五單元的瞭解也會有補充效果。

系統號:

P-017145

近世中國的輿論社會

標題:

近世中國的輿論社會

時間:

2020年9月

出版單位:

桃園:中央大學出版中心

作者:

王汎森 著

內容簡介:

由國立中央大學和余紀忠文教基金會聯合主辦的「余紀忠講座」,2019年邀請中央研究院王汎森院士主講〈近世中國的輿論社會〉。擔任引言和對談的是中文系呂文翠教授。

王院士從晚明談到晚清,乃至現代,各時期的知識份子面對當時政府與社會,如何運用各種訊息的發布與傳遞模式,以及這些訊息最終如何影響當時政治與社會發展,並形成見證時代的紀錄。時至今日,資訊與媒體快速更新,蓬勃發展,藉由王院士深刻的歷史考察,我們應以古為鑑,省思今日社會文化現象,特別是媒體操控與假新聞傳播等。

系統號:

P-017177

神異感通.化利有情:敦煌高僧傳讚文獻研究

標題:

神異感通.化利有情:敦煌高僧傳讚文獻研究

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

楊明璋 著

內容簡介:

導論

【上篇:以敦煌僧傳文獻為中心的論述】

1. 敦煌文獻的寶誌神異傳說與唐宋之際十一面、十二面觀音信仰

2. 敦煌文獻的僧伽和尚神異傳說與僧伽和尚崇拜

3. 敦煌文獻的萬迴神異傳說與萬迴崇拜

4. 敦煌本〈唯識大師無著菩薩本生緣〉、〈唯識論師世親菩薩本生緣〉的文本屬性及其神異傳說之源流

5. 唐宋之際文殊菩薩的侍從變化及其與佛陀波利之關係

6. 金和尚的聖化聲跡及其與敦煌行腳僧圖之關係

【下篇:以敦煌僧讚文獻為中心的論述】

7. 敦煌文獻中的「道安」及其相關著作

8. 唐宋之際敦煌的南山道宣崇拜

9. 志慕玄奘獨步五天的義淨及其讚頌

10. 敦煌文獻中的高僧讚抄及其用途

結論

系統號:

P-017178

武俠電影與香港現代性

王賡武回憶錄套書

標題:

王賡武回憶錄套書

時間:

2020年9月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

王賡武 著

內容簡介:

海外華人史學大家王賡武在年近九旬之際寫下自己「長年半游牧生涯」的故事。他的人生以殖民時代的東南亞為起點,歷經殖民、戰爭、動亂、革命,大半生在三大洲間遷徙,構成二十世紀的歷史洪流之中一部豐富而獨特的流浪史。

回憶錄共兩卷。上卷《家園何處是》回望王賡武充滿不確定性和轉折的少年經歷,這段歲月對他影響至深,成為他治學和人生的底色。

王賡武1930 年在南洋出生,自小接受古典中文教育和正統英文教育。因日軍入侵東南亞,他不得不輟學,數年間在街頭游蕩,以少年人本真的好奇心學會廣東話、馬來語、客家話、閩南語,並對殖民地錯綜復雜的「華人性」有了最初的領會。憑藉奇跡般的機緣,他在日本戰敗前夕重拾學業、考入國立中央大學,卻親身見證父母諄諄教導的那個故園中國終歸於幻滅。然而,青年王賡武對「家園何處是」的困惑與不安在此際漸漸撫平。站在兒時經歷為他塑造的「多重世界」交匯處,他「開始感到沒有東西能擋在我認識萬物的道路上」。

下卷《心安即是家》由王賡武與太太林娉婷合著,繼續述說他們在情感和知性上的探索旅程。

系統號:

P-017093

中國農村的副業、市場與共產革命,1900-1965

漢語神學的濫觴:早期全球化時代的上帝之賭

標題:

漢語神學的濫觴:早期全球化時代的上帝之賭

時間:

2020年7月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

紀建勛 著

內容簡介:

提到「上帝」或者「天主」,今天的中國人首先想到的,恐怕不是儒家經典中在在皆是的「昊天上帝」,抑或儒佛道三教迄明末仍在共有共饗的「天主」,而是基督宗教共同崇拜的那個至上神God。中西上帝觀的相遇,即是作為儒家文明之根的帝天崇拜與西方基督教系統神學的上帝論在古代中國的衝撞與融合。「中西禮儀之爭」在一定程度上或許是失敗了,「譯名之爭」引致的「上帝之賭」卻意味着基督教在地化,尤其是神的名字中國化的成功,這是漢語神學的濫觴。

作者簡介

紀建勛,復旦大學宗教學專業哲學博士。現爲上海師範大學國際比較文學研究中心執行主任,教授,上海市浦江學者。主要研究領域爲中外關係史,尤其是基督教與中國文學文化關係、聖經文學、比較文學原理與方法。已在多本重要學刊發表學術論文四十餘篇。

系統號:

P-017090

古巴家書:兩個家庭的傷心史

標題:

古巴家書:兩個家庭的傷心史

時間:

2020年7月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

雷競璇 編

內容簡介:

在海外眾多華僑群體中,古巴華僑的情況比較獨特:具有悠久的發展歷史,且曾經非常繁榮,對晚清以來中國的華僑政策發揮過相當影響。1959年古巴革命後華僑社會開始衰落,接著經歷了六十年的社會主義改造,現在面臨消失。以此為背景,本書透過相互呼應的兩部分內容,反映這群體中一些成員的經歷。

第一部是本書編者收藏的約兩百封家書,大部分由編者的父親從古巴寄回來給香港的家人,時段剛好覆蓋古巴革命前、後的兩個階段。家書內容涉及華僑在古巴的生活和工作,以及如何透過書信,處理和應對家庭中的種種問題。

第二部是藉由譚震勝先生口述,記錄一個華僑家庭前後四代的經歷,集中敘說留在家鄉的眷屬如何經歷和面對諸種考驗,一家之主的男性遠去,寡助的婦孺便要艱苦支撐。兩個家庭的遭遇,均是「以悲情始,亦以悲情終」,鈎沉出華僑在外及家眷在鄉的生存面貌。

編者簡介

雷競璇,生於僑鄉廣東台山,五歲時隨家人移居香港。1974年畢業於香港中文大學,主修歷史。其後赴法國留學,先後在波爾多大學及巴黎大學攻讀政治學;1983年取得博士學位。

返回香港後相繼在中文大學及城市大學任教、研究十餘年,著有有關選舉制度、香港及中國政治之中英文書籍多種。2001年辭去教席,成為自由撰稿人,並曾在利希慎基金會、香港政府中央政策組任職,現擔任中文大學香港亞太研究所名譽研究員。

近年出版之通俗著作有《窮風流》《據我所知》《崑劇蝴蝶夢 :一部傳統戲的再現》《崑劇朱買臣休妻 :張繼青姚繼焜演出版本》等。由於祖父、父親曾在古巴謀生,最近數年關注古巴華僑歷史,四次前往該地考察及收集資料,已出版《遠在古巴》《末路遺民:古巴華僑訪談錄》《十九世紀古巴華工》等書籍。另正在與香港中文大學圖書館合作,成立「古巴華僑數碼檔案庫」。

系統號:

P-017091

顧孟餘的清高:中國近代史的另一種可能

標題:

顧孟餘的清高:中國近代史的另一種可能

時間:

2020年5月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

黃克武 著

內容簡介:

他曾為北京大學教授,一度與蔣夢麟、胡適齊名;抗戰時期又擔任中央大學校長。在蔡元培、李大釗的舉薦之下,他棄學從政,輔佐當時被視為孫中山接班人的汪精衛,成為國民黨左派領導人,力倡「民主勢力的養成與充實」。1938 年底,汪精衛發表豔電、建立附日政權,顧孟餘苦勸不成,與之分道揚鑣,轉投蔣介石抗戰陣營。最終他對國共兩黨皆感失望,於1949 年赴香港領導「自由民主大同盟」,與張發奎等籌組第三勢力,但終以失敗收場。

本書係顧孟餘的第一部學術評傳,通過描繪這位從政書生的政治選擇、人際交往勾勒國民黨高層的派系競合,乃至二十世紀中國在國共鬥爭與美蘇冷戰之中的激烈變化。他的一生既是時代的縮影,亦反映了知識分子對「中國往何處去」的探尋。

系統號:

P-017089

日台関係史:1945-2020(増補版)

標題:

日台関係史:1945-2020(増補版)

時間:

2020年10月

出版單位:

東京:東京大学出版会

作者:

川島真等 合著

內容簡介:

序章 戦後日華・日台関係を概観する(川島真・松田康博)

第I部 日華関係の展開と終焉

第一章 日華・日台二重関係の形成――1945-49年(川島真)

第二章 日華関係正常化の進行――1950-57年(川島真)

第三章 日華関係再構築への模索とその帰結――1958-71年(清水麗)

第四章 日華断交と七二年体制の形成――1972-78年(清水麗)

第II部 国際構造変動下の日台関係

第五章 日台関係の安定化と変化への胎動――1979-87年(松田康博)

第六章 台湾の民主化と新たな日台関係の模索――1988-94年(松田康博)

第七章 安全保障の二重の三角関係――1995-99年(楊永明)

第八章 東アジアの構造変動と日台関係の再編――2000-07年(楊永明)

第九章 安定化する中台関係下で展開する日台関係――2008-16年(松田康博)

第十章 「失われた好機」と深化する積み上げ式実務関係(清水麗)

系統號:

P-017179

河西魏晋・〈五胡〉墓出土鎮墓瓶銘(鎮墓文)集成

標題:

河西魏晋・〈五胡〉墓出土鎮墓瓶銘(鎮墓文)集成

時間:

2020年10月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

関尾史郎 編著

內容簡介:

本書は,2005年に刊行した関尾編『中国西北地域出土鎮墓文集成(稿)』(以下,「前書」)の増補改訂版である.前書と同じように,本書にも河西地域以外,たとえば河西と同じように甘粛省に属するものの,定西市(安定区),崇信県,および霊台県といった河東地域に位置する市県,さらには甘粛省に隣接する青海省の大通回族土族自治県や新疆ウイグル(維吾爾)自治区の民豊県などで出土した鎮墓瓶やその銘文に関する情報やデータなどもあわせて収録している.ただ河西地域とりわけ敦煌市域で見つかったものが大多数を占めているので,表題には「河西」を用いることにしたが,中国西北地域全体を対象としていることは前書と同じである.また釈文については,昨年刊行した関尾編『河西魏晋・〈五胡〉墓出土図像資料(塼画・壁画)目録』(『図像資料目録』)と同じように,出土した市県別・古墓群別に掲載することにした。

そもそも編者が鎮墓瓶に注目するようになったのは,〈五胡十六国〉(以下,〈五胡〉)時代に作製された鎮墓瓶の銘文に用いられた元号に,河西地域を支配していた政権以外のものが見出せたためである(関尾「前涼「升平」始終」).ようするに,鎮墓瓶銘は〈五胡〉時代の錯綜した国際関係の究明にも欠かすことのできない史料群なのである.このように,鎮墓瓶とその銘文が内包する史料的な可能性には豊かなものがあるのであって,おそらくは編者には未知の可能性も秘められていることであろう。

系統號:

P-017065

証言:天安門事件を目撃した日本人たち

わが中国 革命・戦争・建国

標題:

わが中国 革命・戦争・建国

時間:

2020年10月

出版單位:

東京:左右社

作者:

Israel Epstein 著,王唯斯 翻譯

內容簡介:

天津租界で育ち、ロシア革命に憧れたひとりのポーランド人少年。やがてジャーナリストとなった彼は、武漢で南京で砲弾飛び交う戦場を取材し、日本軍の香港外国人収容所を脱走し、馬の背に揺られて毛沢東に会いに行く。文化大革命に際しては獄中生活も経験した生涯を自ら描く波乱万丈の物語。

作者簡介

イスラエル・エプスタイン(Israel Epstein、中国名伊斯雷爾・愛溌斯坦)

ジャーナリスト。1915年ワルシャワ生まれ。幼少時に両親と共に中国に移住、15歳で天津の新聞「京津泰晤士報」編集部に入って以来、一貫して現代中国の姿を報じ続けた。宋慶齢の招きにより1951年にアメリカから中国に帰国、英語誌「China Reconstructs」(現在の「China Today」)創刊に参画、57年に中国国籍取得、64年中国共産党入党。文化大革命期には5年間にわたって投獄されていたがのちに名誉回復。『毛沢東選集』『鄧小平文選』などの英文原稿の検討にも加わっている。2005年、北京で死去。

系統號:

P-017098

中国現代美術の道

標題:

中国現代美術の道

時間:

2020年7月

出版單位:

東京:左右社

作者:

潘公凱 著,石井理、高宮紀子、庚地 翻譯

內容簡介:

序論 〈自覚〉と〈四大主義〉 近代的反省に基づく芸術史

第一部 一八四〇─一九一九

第一章 中国近代美術の生存環境

第二章 〈西洋画の東漸〉と近代都市における通俗美術の興起

第三章 近代中国絵画の自律的発展

第四章 問題の検討

第二部 一九一九─一九四九

第一章 中国近代美術の始まり

第二章 中国画の近代転換における自覚的選択

第三章 近代美術教育制度の移植と生成

第四章 西洋画東漸中の自覚的移植

第五章 〈大衆主義〉美術

第六章 問題の検討

第三部 一九四九─一九七六

第一章 「最も新しく最も美しい図画」を描く

第二章 伝統主線の断裂と中国画の改造

第三章 「油絵民族化」とロシア・ソ連美術の導入

第四章 美術大衆化の全面的展開

第五章 「文革美術」〈大衆主義〉美術の過激化した表現

第六章 問題の検討

第四部 一九七六─二〇〇〇

第一章 改革解放と思想の解放

第二章 「八五美術新潮」と活気ある多元的状況

第三章 現代的コンテクストの下での世紀末の潜伏

第四章 問題の探求

系統號:

P-017099

The Power of the Brush: Epistolary Practices in Chosŏn Korea

標題:

The Power of the Brush: Epistolary Practices in Chosŏn Korea

時間:

December, 2020

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Hwisang Cho

內容簡介:

The invention of an easily learned Korean alphabet in the mid-fifteenth century sparked an “epistolary revolution” in the following century as letter writing became an indispensable daily practice for elite men and women alike. The amount of correspondence increased exponentially as new epistolary networks were built among scholars and within families, and written culture created room for appropriation and subversion by those who joined epistolary practices.

Focusing on the ways that written culture interacts with philosophical, social, and political changes, The Power of the Brush examines the social effects of these changes and adds a Korean perspective to the evolving international discourse on the materiality of texts. It demonstrates how innovative uses of letters and the appropriation of letter-writing practices empowered elite cultural, social, and political minority groups: Confucians who did not have access to the advanced scholarship of China; women who were excluded from the male-dominated literary culture, which used Chinese script; and provincial literati, who were marginalized from court politics. New modes of reading and writing that were developed in letter writing precipitated changes in scholarly methodology, social interactions, and political mobilization. Even today, remnants of these traditional epistolary practices endure in media and political culture, reverberating in new communications technologies.

The Power of the Brush is freely available in an open access edition thanks to TOME (Toward an Open Monograph Ecosystem) and the generous support of Emory University and the Andrew W. Mellon Foundation.

Author Bio

Hwisang Cho is assistant professor of Korean studies at Emory University.

系統號:

P-017085

A Monastery on the Move: Art and Politics in Later Buddhist Mongolia

標題:

A Monastery on the Move: Art and Politics in Later Buddhist Mongolia

時間:

December, 2020

出版單位:

Honolulu: University of Hawai'i Press

作者:

Uranchimeg Tsultemin

內容簡介:

In 1639, while the Géluk School of the Fifth Dalai Lama and Qing emperors vied for supreme authority in Inner Asia, Zanabazar (1635–1723), a young descendent of Chinggis Khaan, was proclaimed the new Jebtsundampa ruler of the Khalkha Mongols. Over the next three centuries, the ger (yurt) erected to commemorate this event would become the mobile monastery Ikh Khüree, the political seat of the Jebtsundampas and a major center of Mongolian Buddhism. When the monastery and its surrounding structures were destroyed in the 1930s, they were rebuilt and renamed Ulaanbaatar, the modern-day capital of Mongolia.

Based on little-known works of Mongolian Buddhist art and architecture, A Monastery on the Move presents the intricate and colorful history of Ikh Khüree and of Zanabazar, himself an eminent artist. Author Uranchimeg Tsultemin makes the case for a multifaceted understanding of Mongol agency during the Géluk’s political ascendancy and the Qing appropriation of the Mongol concept of dual rulership (shashin tör) as the nominal “Buddhist Government.” In rich conversation with heretofore unpublished textual, archeological, and archival sources (including ritualized oral histories), Uranchimeg argues that the Qing emperors’ “Buddhist Government” was distinctly different from the Mongol vision of sovereignty, which held Zanabazar and his succeeding Jebtsundampa reincarnates to be Mongolia’s rightful rulers. This vision culminated in their independence from the Qing and the establishment of the Jebtsundampa’s theocractic government in 1911.

A groundbreaking work, A Monastery on the Move provides a fascinating, in-depth analysis and interpretation of Mongolian Buddhist art and its role in shaping borders and shifting powers in Inner Asia.

Author Bio

Uranchimeg Tsultemin is Edgar and Dorothy Fehnel Chair of International Studies at the Herron School of Art and Design, Indiana University-Purdue University-Indianapolis (IUPUI).

系統號:

P-017138

The Tale of Genji and its Chinese Precursors: Beyond the Boundaries of Nation, Class, and Gender

標題:

The Tale of Genji and its Chinese Precursors: Beyond the Boundaries of Nation, Class, and Gender

時間:

December, 2020

出版單位:

Lanham: Rowman & Littlefield

作者:

Jindan Ni

內容簡介:

Chapter 1 Passages by the light of the Moon

Chapter 2 Pride, Desire, and the Making of the Living Phantom

Chapter 3 Class, Gender, and Literary Transcendence

Chapter 4 Rethinking the Narratives of Fallen Women

Chapter 5 Repetition, Substitution, and Tragedy

Chapter 6 The Feminine Voice of Subversion and Inversion

系統號:

P-017147

China and the End of Global Silver, 1873–1937

標題:

China and the End of Global Silver, 1873–1937

時間:

November, 2020

出版單位:

Ithaca: Cornell University Press

作者:

Austin Dean

內容簡介:

In the late nineteenth century, as much of the world adopted some variant of the gold standard, China remained the most populous country still using silver. Yet China had no unified national currency; there was not one monetary standard but many. Silver coins circulated alongside chunks of silver and every transaction became an "encounter of wits."

China and the End of Global Silver, 1873–1937 focuses on how officials, policy makers, bankers, merchants, academics, and journalists in China and around the world answered a simple question: how should China change its monetary system? Far from a narrow, technical issue, Chinese monetary reform is a dramatic story full of political revolutions, economic depressions, chance, and contingency. As different governments in China attempted to create a unified monetary standard in the late nineteenth and early twentieth century, the United States, England, and Japan tried to shape the direction of Chinese monetary reform for their own benefit. Austin Dean argues convincingly that the Silver Era in world history ended owing to the interaction of imperial competition in East Asia and the state-building projects of different governments in China. When the Nationalist government of China went off the silver standard in 1935, it marked a key moment not just in Chinese history but in world history.

Author Bio

Austin Dean is Assistant Professor of History at the University of Nevada, Las Vegas.

系統號:

P-017137

Zhou History Unearthed: The Bamboo Manuscript Xinian and Early Chinese Historiography

標題:

Zhou History Unearthed: The Bamboo Manuscript Xinian and Early Chinese Historiography

時間:

November, 2020

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Yuri Pines

內容簡介:

There is a stark contrast between the overarching importance of history writing in imperial China and the meagerness of historical texts from the centuries preceding the imperial unification of 221 BCE. However, recently discovered bamboo manuscripts from the Warring States period (453–221 BCE) have changed this picture, leading to reappraisals of early Chinese historiography. These manuscripts shed new light on questions related to the production, circulation, and audience of historical texts in early China; their different political, ritual, and ideological usages; and their roles in the cultural and intellectual dynamics of China’s vibrant pre-imperial age.

Zhou History Unearthed offers both a novel understanding of early Chinese historiography and a fully annotated translation of Xinian (String of Years), the most notable historical manuscript from the state of Chu. Yuri Pines elucidates the importance of Xinian and other recently discovered texts for our understanding of history writing in Zhou China (1046–255 BCE), as well as major historical events and topics such as Chu’s cultural identity. Pines explores how Xinian challenges existing interpretations of the nature and reliability of canonical historical texts on the Zhou era, such as Zuo zhuan (Zuo Tradition/Commentary) and Records of the Historian (Shiji). A major work of scholarship and translation, Zhou History Unearthed sheds new light on early Chinese history and historiography, demonstrating how new archaeological findings are changing our knowledge of China’s pre-imperial days.

Author Bio

Yuri Pines is Michael W. Lipson Professor of Asian Studies at the Hebrew University of Jerusalem. His books include The Book of Lord Shang: Apologetics of State Power in Early China (Columbia, 2017) and The Everlasting Empire: Traditional Chinese Political Culture and Its Enduring Legacy (2012).

系統號:

P-017140

The Zuo Tradition / Zuozhuan Reader: Selections from China’s Earliest Narrative History

標題:

The Zuo Tradition / Zuozhuan Reader: Selections from China’s Earliest Narrative History

時間:

October, 2020

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Translated by Stephen Durrant, Wai-yee Li and David Schaberg

內容簡介:

Zuo Tradition, China’s first great work of history, was completed by about 300 BCE and recounts events during a period of disunity from 722 to 468 BCE. The text, which plays a foundational role in Chinese culture, has been newly translated into English by Stephen Durrant, Wai-yee Li, and David Schaberg in an unabridged, bilingual, three-volume set.

This reader arranges key passages from that set according to topic, as a guide to the study of early Chinese culture and thought. Chapter subjects include succession struggles; women; warfare; ritual propriety; governance; law and punishment; famous statesmen; diplomacy; Confucius and his disciples; dreams and anomalies; and cultural others. An introduction explains the nature and significance of Zuozhuan and discusses how to read the text. Section introductions and judicious footnoting provide contextual information and explain the historical significance and meaning of particular events. The Zuo Tradition / Zuozhuan Reader will appeal to readers interested in Chinese and world history, claiming a place on library and personal bookshelves alongside other narratives from the ancient world.

Translater Bio

Stephen Durrant is professor emeritus of Chinese language and literature at the University of Oregon.

Wai-yee Li is professor of Chinese literature at Harvard University.

David Schaberg is professor of Asian languages and culture and dean of humanities at UCLA. Their joint translation of Zuo Tradition / Zuozhuan: Commentary on the “Spring and Autumn Annals” was awarded the Patrick D. Hanan Book Prize for Translation, sponsored by the Association for Asian Studies.

系統號:

P-017084

Constructing Empire: The Japanese in Changchun, 1905–45

標題:

Constructing Empire: The Japanese in Changchun, 1905–45

時間:

October, 2020

出版單位:

Vancouver: University of British Columbia Press

作者:

Bill Sewell

內容簡介:

Civilians play crucial roles in building empires. Constructing Empire shows how Japanese urban planners, architects, and other civilians contributed to constructing a modern colonial enclave in northeast China, their visions shifting over time.

Before 1932, the northeastern city of Changchun was much like other Chinese treaty ports where the Japanese had established themselves in ways similar to other imperialists. But the Japanese thereafter endeavoured to surpass their rivals by transforming the city of Changchun into something much grander – a modern, Asian capital for the new puppet state of Manchukuo. Providing a thematic assessment of the urban environment, economic development, and social change in Changchun, Bill Sewell examines the key organizations involved in the development of the Japanese empire there. Including a discussion of the wartime and immediate postwar eras, Constructing Empire encompasses the entirety of the Japanese presence in Changchun. This book shows how Japanese activities in, and statements about, Manchuria were about more than simply building imperial outposts and enclaves – they were part of broader efforts to assert visions of Japan's evolving place in the world.

This engaging book sheds light on evolving attitudes toward empire and perceptions of national identity among Japanese in Manchuria in the first half of the twentieth century.

Constructing Empire will appeal to academics and other readers interested in the history of the Japanese empire, the origins of the Asia-Pacific War (the Second World War in Asia), Chinese history, urban history, and colonial studies.

系統號:

P-017105

Rivers of Iron: Railroads and Chinese Power in Southeast Asia

標題:

Rivers of Iron: Railroads and Chinese Power in Southeast Asia

時間:

October, 2020

出版單位:

Oakland: University of California Press

作者:

David M. Lampton, Selina Ho, Cheng-Chwee Kuik

內容簡介:

1. Chinese Power Is as Chinese Power Does

2. The Grand Vision

3. China’s Debates

4. Diverse Southeast Asian Responses

5. The Negotiating Tables: China and Southeast Asia

6. Project Implementation: “The Devil Is in the Details”

7. Geopolitics and Geoeconomics

8. Implications for China, Asia, and the World

系統號:

P-017139

Convenient Criticism: Local Media and Governance in Urban China

標題:

Convenient Criticism: Local Media and Governance in Urban China

時間:

October, 2020

出版單位:

Albany: State University of New York Press

作者:

Dan Chen

內容簡介:

Explains why and how local critical reporting can exist in China despite the kinds of media control that are the hallmarks of authoritarian rule.

Why and how does critical reporting persist at the local level in China despite state media control, a hallmark of authoritarian rule? Synthesizing ethnographic observation, interviews, survey and content analysis data, Convenient Criticism reveals evolving dynamics in local governance and the state-media relationship. Local critical reporting, though limited in scope, occurs because local leaders, motivated by political career advancement, use media criticism strategically to increase bureaucratic control, address citizen grievances, and improve governance. This new approach to governance enables the shaping of public opinion while, at the same time, disciplining subordinate bureaucrats. In this way, the party-state not only monopolizes propaganda but also expropriates criticism, which expands the notion of media control from the suppression of journalism to its manipulation. One positive consequence of these practices has been to invigorate television journalists’ unique brand of advocacy journalism.

Author Bio

Dan Chen is Assistant Professor of Political Science at the University of Richmond.

系統號:

P-017142

The Great Exodus from China: Trauma, Memory, and Identity in Modern Taiwan

標題:

The Great Exodus from China: Trauma, Memory, and Identity in Modern Taiwan

時間:

September, 2020

出版單位:

Cambridge: Cambridge University Press

作者:

Dominic Meng-Hsuan Yang

內容簡介:

Dominic Meng-Hsuan Yang examines one of the least understood migrations in modern East Asia - the human exodus from China to Taiwan when Chiang Kai-shek's regime collapsed in 1949. Peeling back layers of Cold War ideological constructs, he tells a very different story from the conventional Chinese civil war historiography that focuses on debating the reasons for Communist success and Nationalist failure. Yang lays bare the traumatic aftermath of the Chinese Communist Revolution for the hundreds of thousands of ordinary people who were forcibly displaced from their homes across the sea. Underscoring the displaced population's trauma of living in exile and their poignant 'homecomings' four decades later, he presents a multi-event trajectory of repeated traumatization with recurring searches for home, belonging, and identity. This thought-provoking study challenges established notions of trauma, memory, diaspora, and reconciliation.

Author Bio

Dominic Meng-Hsuan Yang is Assistant Professor at the University of Missouri, Columbia.

系統號:

P-017086

Saving the Nation through Culture: The Folklore Movement in Republican China

標題:

Saving the Nation through Culture: The Folklore Movement in Republican China

時間:

September, 2020

出版單位:

Vancouver: University of British Columbia Press

作者:

Jie Gao

內容簡介:

The Modern Chinese Folklore Movement burst onto the scene at National Peking University between 1918 and 1926. A group of literary scholars, inspired by Western thought, turned to the study and revitalization of folklore – popular songs, beliefs, and customs – to rally the people around the flag during an era of deep postwar disillusionment.

Saving the Nation through Culture opens a new chapter in the world history of the Folklore Movement by exploring the origins and evolution of the discipline’s Chinese branch. Gao reveals that intellectuals in the New Culture Movement influenced the founding folklorists with their aim to repudiate Confucianism following the Chinese Republic’s failure to modernize the nation. The folklorists, however, faced a unique challenge – advocating for modern academic methods and constructions while upholding folklore as the key to the nation’s salvation.

Largely unknown in the West and underappreciated in China, the Modern Folklore Movement failed to achieve its goal of reinvigorating the Chinese nation. But it helped establish a modern discipline, promoting a spirit of academic independence that continues to influence Chinese intellectuals today.

Saving the Nation through Culture is for anyone interested in the cultural and intellectual history of modern China and the international history of folklore studies.

Author Bio

Jie Gao is an assistant professor of history at Murray State University in Kentucky. Her work has appeared in several journals and books in Canada, China, South Korea, the United Kingdom, and the United States.

系統號:

P-017106

On the Frontiers of History: Rethinking East Asian Borders

標題:

On the Frontiers of History: Rethinking East Asian Borders

時間:

August, 2020

出版單位:

Canberra: ANU Press

作者:

Tessa Morris-Suzuki

內容簡介:

Why is it that we so readily accept the boundary lines drawn around nations or around regions like ‘Asia’ as though they were natural and self-evident, when in fact they are so mutable and often so very arbitrary? What happens to people not only when the borders they seek to cross become heavily guarded, but also when new borders are drawn straight through the middle of their lives? The essays in this book address these questions by starting from small places on the borderlands of East Asia and looking outwards from the small towards the large, asking what these ‘minor pasts’ tell us about the grand narratives of history. In the process, it takes the reader on a journey from Renaissance European visions of ‘Tartary’, through nineteenth-century racial theorising, imperial cartography and indigenous experiences of modernity, to contemporary debates about Big History in an age of environmental crisis.

Author Bio

Professor Emerita of Japanese History, School of Culture, History and Language, ARC Laureate Fellow 2012

系統號:

P-017141

Young Mongols: Forging Democracy In The Wild, Wild East

標題:

Young Mongols: Forging Democracy In The Wild, Wild East

時間:

July, 2020

出版單位:

New York: Penguin Random House

作者:

Aubrey Menard

內容簡介:

In 1990, Mongolia’s youth-led revolution threw off the Soviet yoke, ushering in multi¬party democracy. Thirty years later, the country’s youth are still leading Mongolia’s democratic development.

This powerful, inclusive book introduces readers to modern Mongolia through the stories of young leaders fighting to make their country a better, more democratic place. Its intersectional perspective explores the complexity of Mongolia today: the urban planning and pollution issues that plague the capital city of Ulaanbaatar; the struggles of women, the LGBTQIA+ population, people with disabilities, and ethnic minorities to claim their equitable places in society; the challenge of providing education in the world’s least densely populated country to prepare the workforce of tomorrow; and how to fairly divide the spoils of the country’s vast mineral resource wealth.

This rising generation of Mongolians is already wielding real power and shaping their country’s future. Their work will determine whether the country is able to overcome its development and democratization challenges, its relationship to the world, and who the winners (and losers) will be in Mongolian society.

系統號:

P-017110