標題

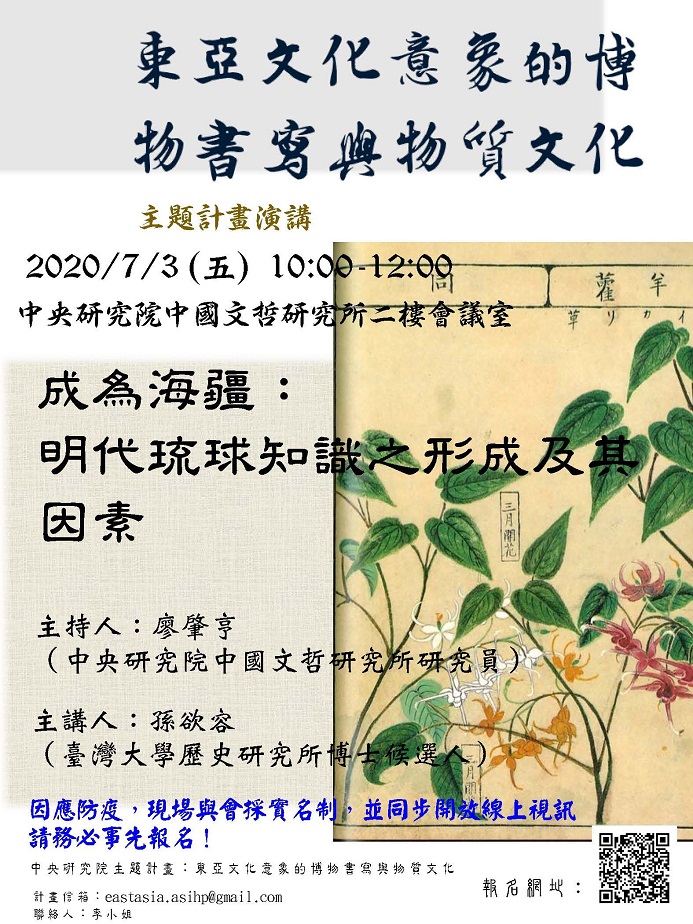

- 【演講】孫欲容:成為海疆:明代琉球知識之形成及其因素

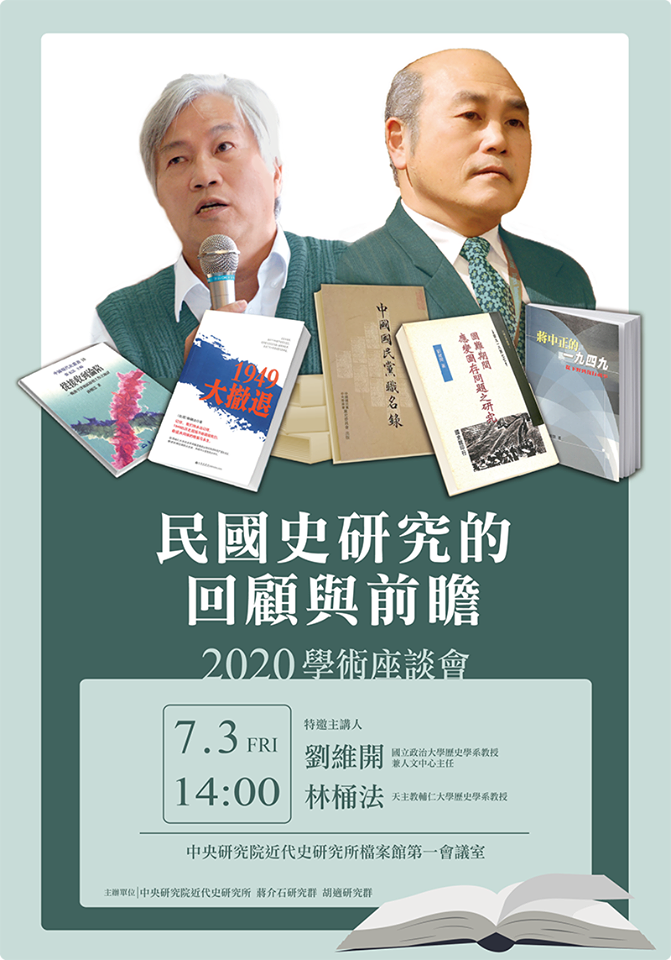

- 【座談會】民國史研究的回顧與前瞻學術座談會

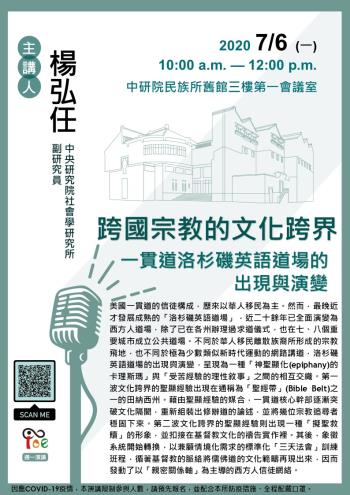

- 【演講】楊弘任:跨國宗教的文化跨界:一貫道洛杉磯英語道場的出現與演變

- 【演講】宋玟靜:照護的責任:二戰以來台灣的流產預防

- 【演講】吳易叡:監禁與漂流:初探香港精神醫學史

- 【演講】邱澎生:地方與中央的辯證:如何看待明清中國的「法律多元性」?

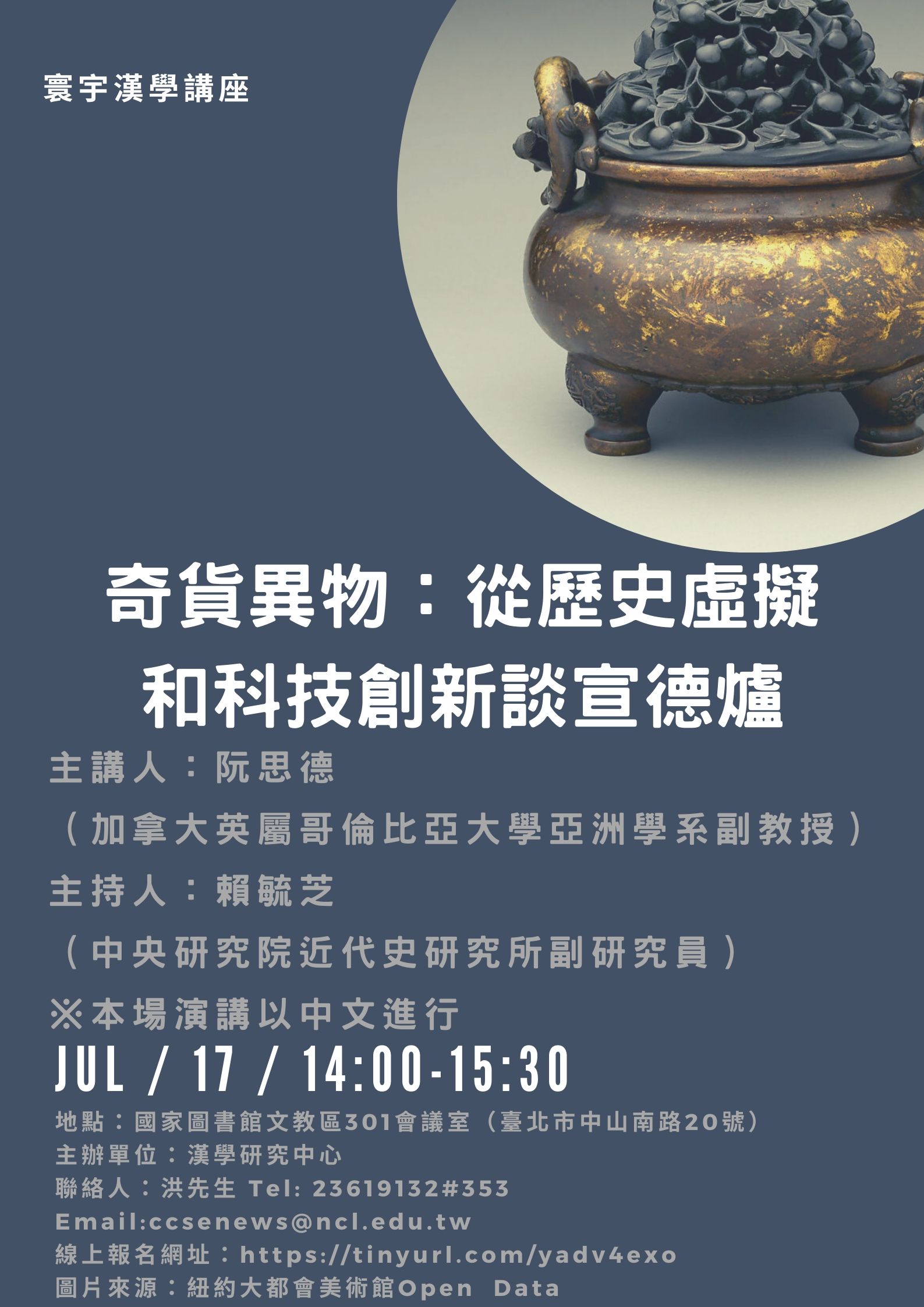

- 【演講】阮思德:奇貨異物:從歷史虛擬和科技創新談宣德爐

- 【演講】林玉茹:跨國貿易與文化仲介:跨政權下臺南第一富紳王雪農的出現(1880-1905)

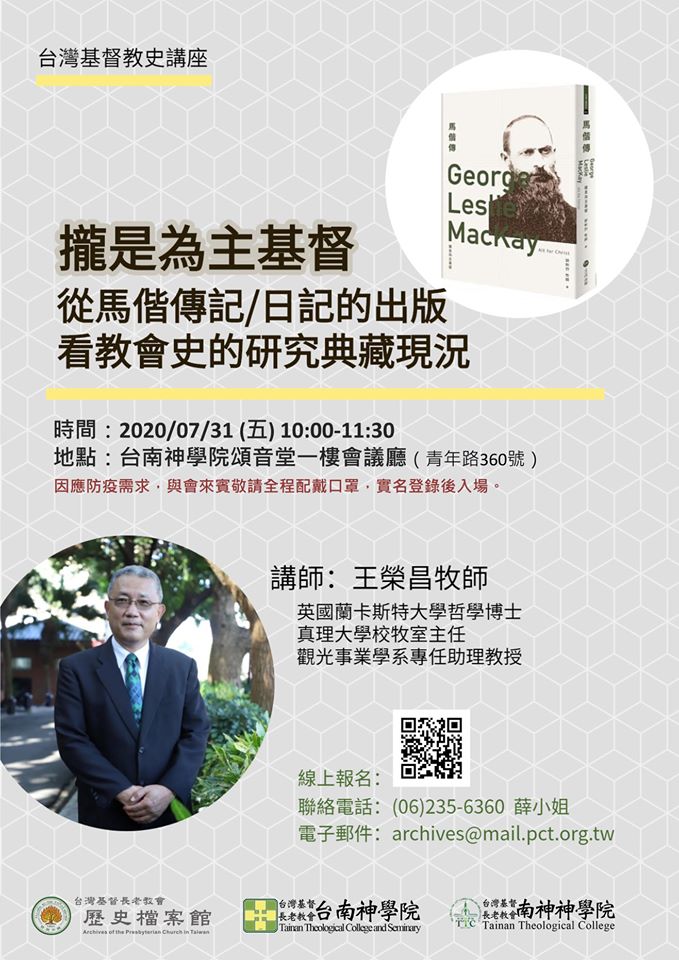

- 【演講】王榮昌:攏是為主基督:從馬偕傳記/日記的出版看教會史的研究典藏現況

- 【系列演講】臺灣學系列講座

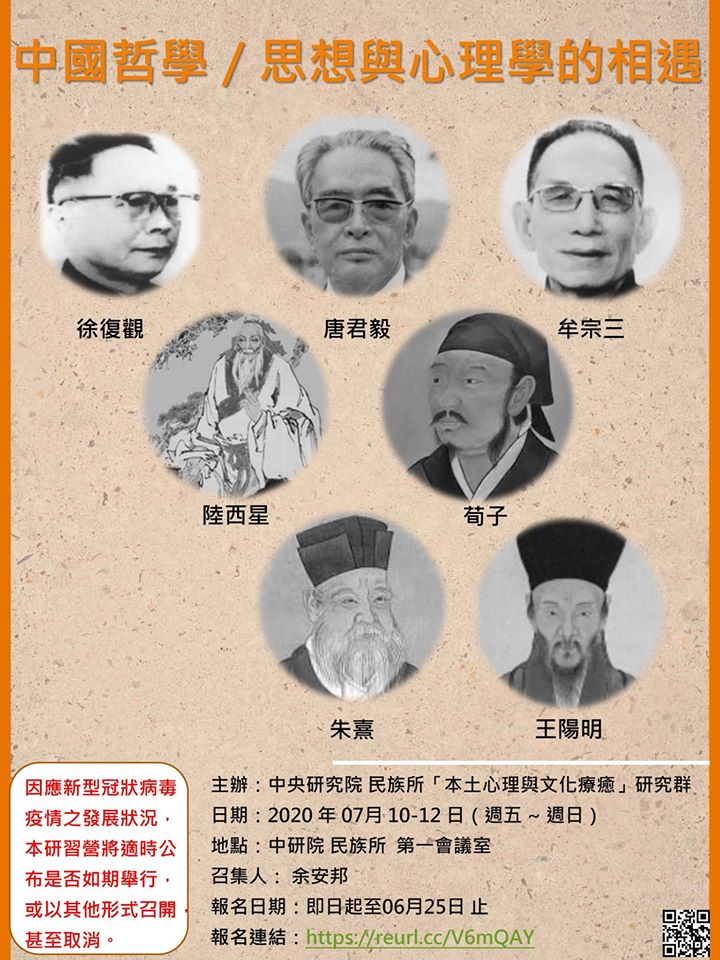

- 【研習營】中國哲學/思想與心理學的相遇

- 【研習營】反思古典——經學解讀的多元視角

- 【資料庫】疾病感覺地圖

- 【工作坊】跨界的性別史研究:理論與實踐

- 【工作坊】第二屆學術寫作與出版工作坊

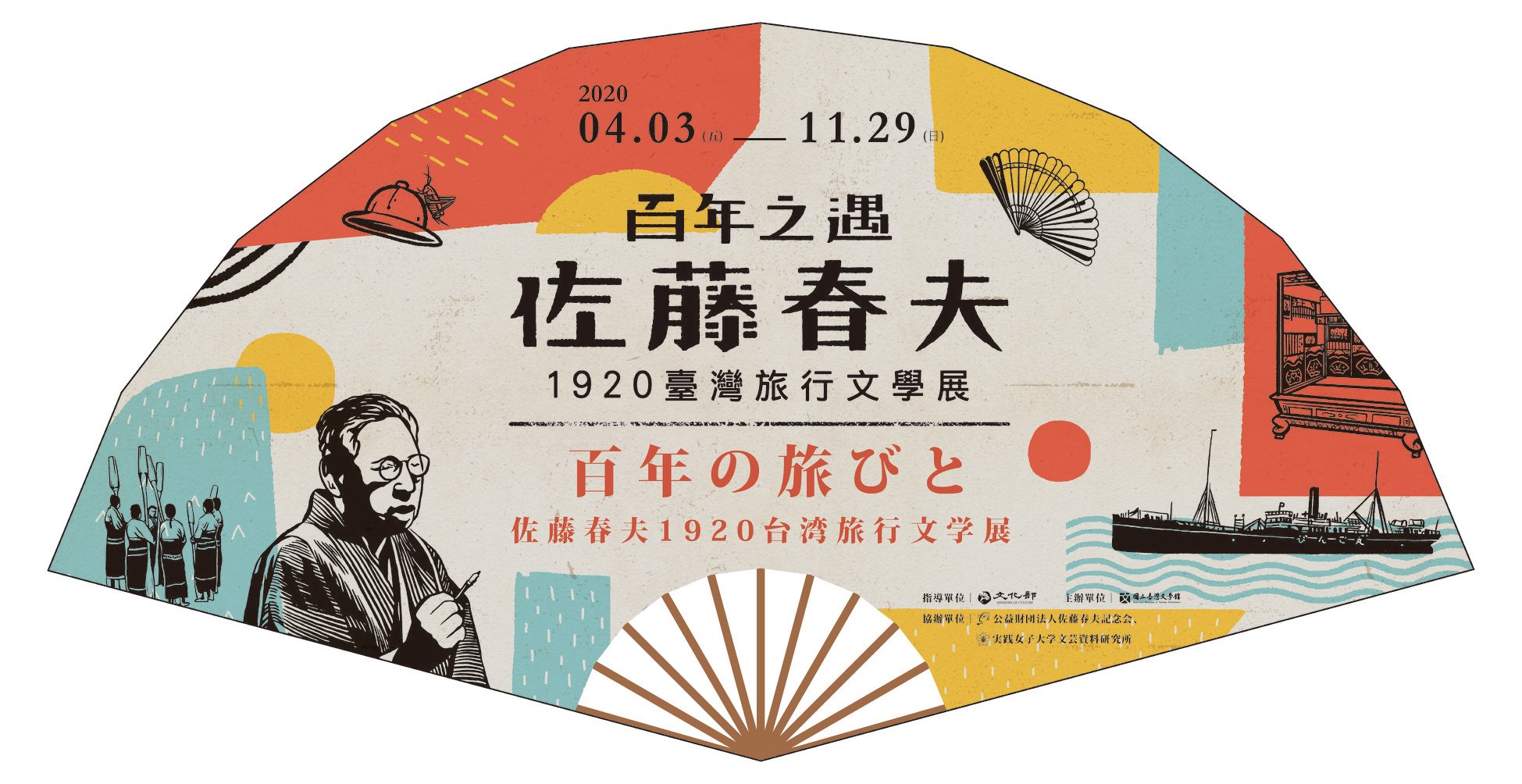

- 【展覽】百年之遇——佐藤春夫1920臺灣旅行文學展

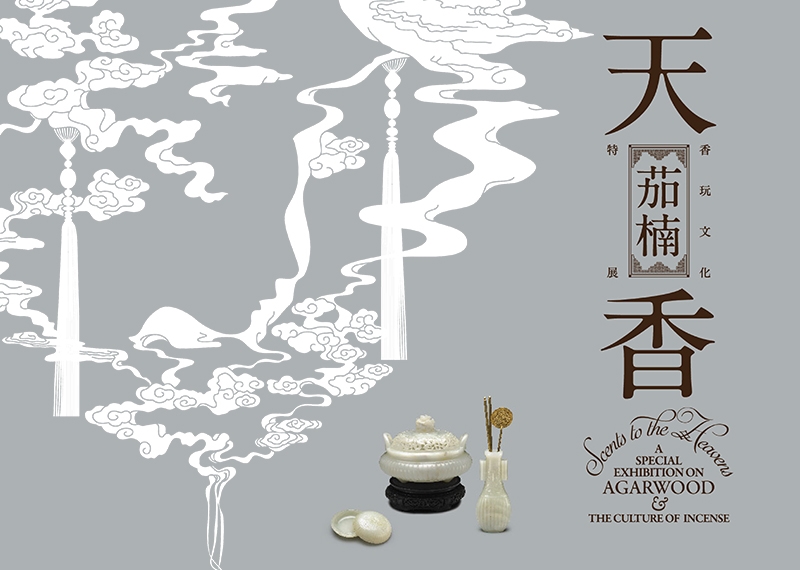

- 【展覽】天香茄楠——香玩文化特展

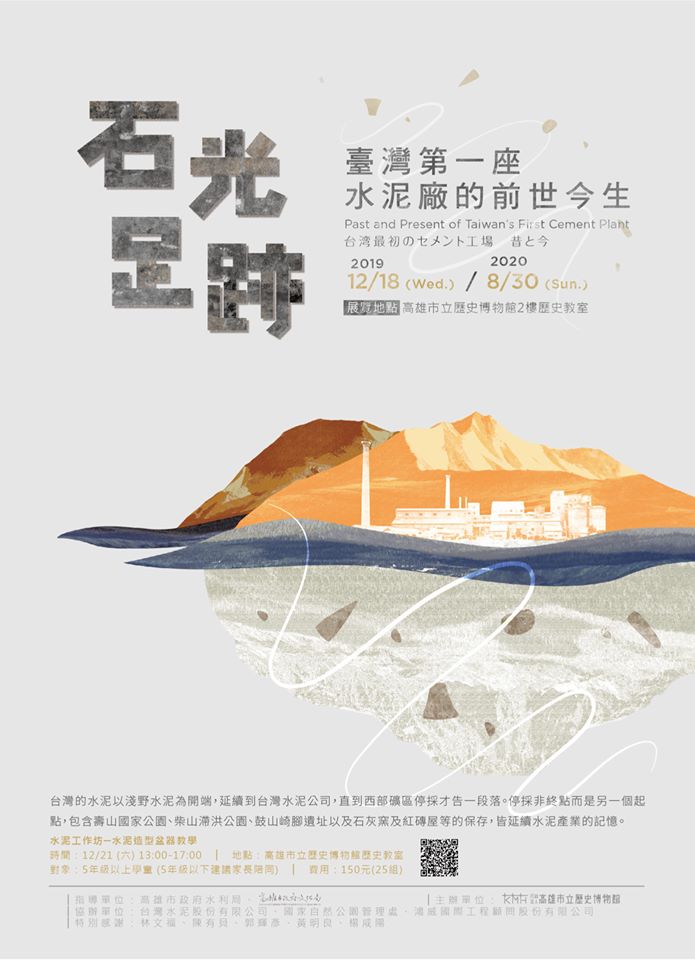

- 【展覽】石光足跡:臺灣第一座水泥廠的前世今生

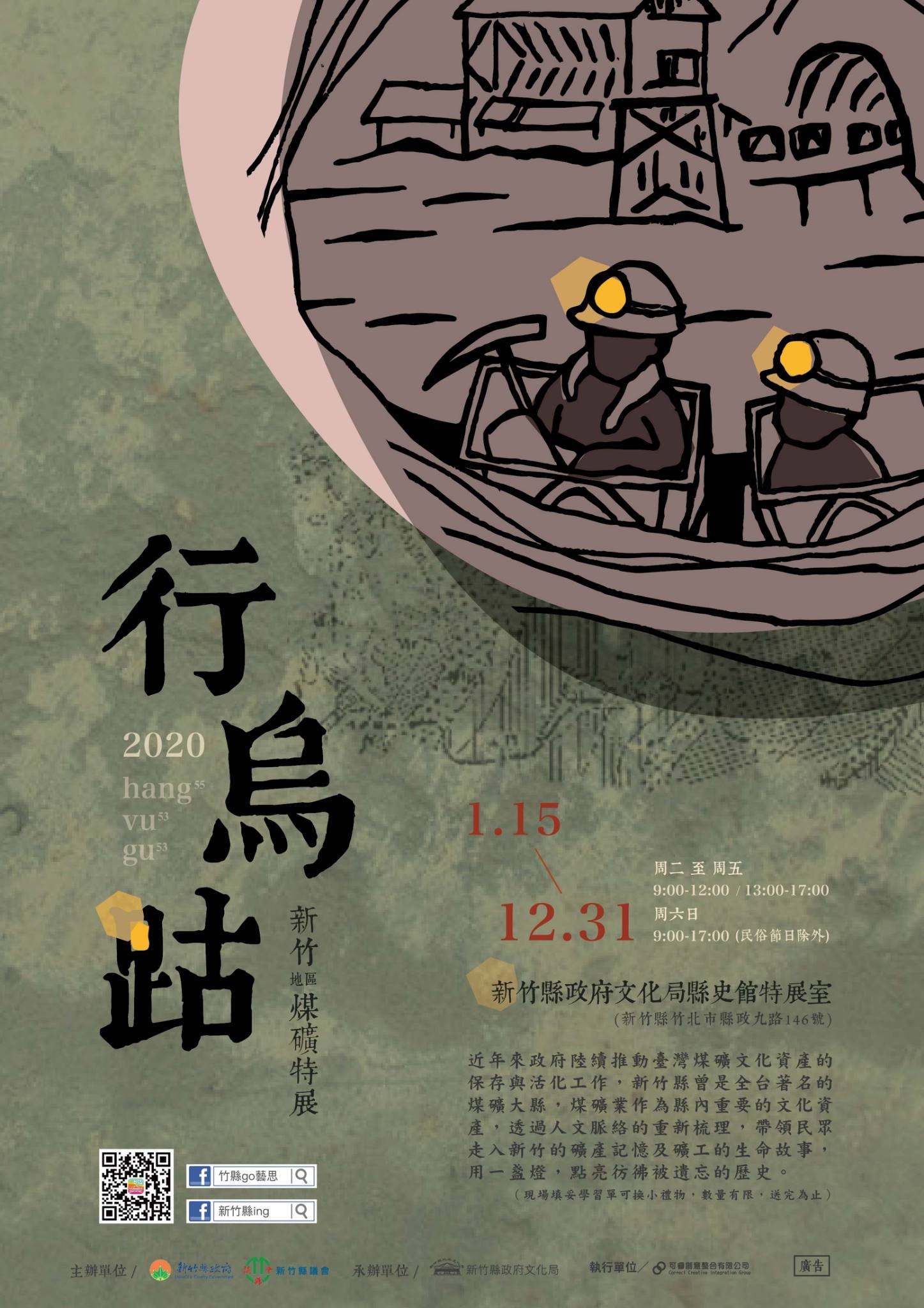

- 【展覽】行烏跍:新竹地區煤礦特展

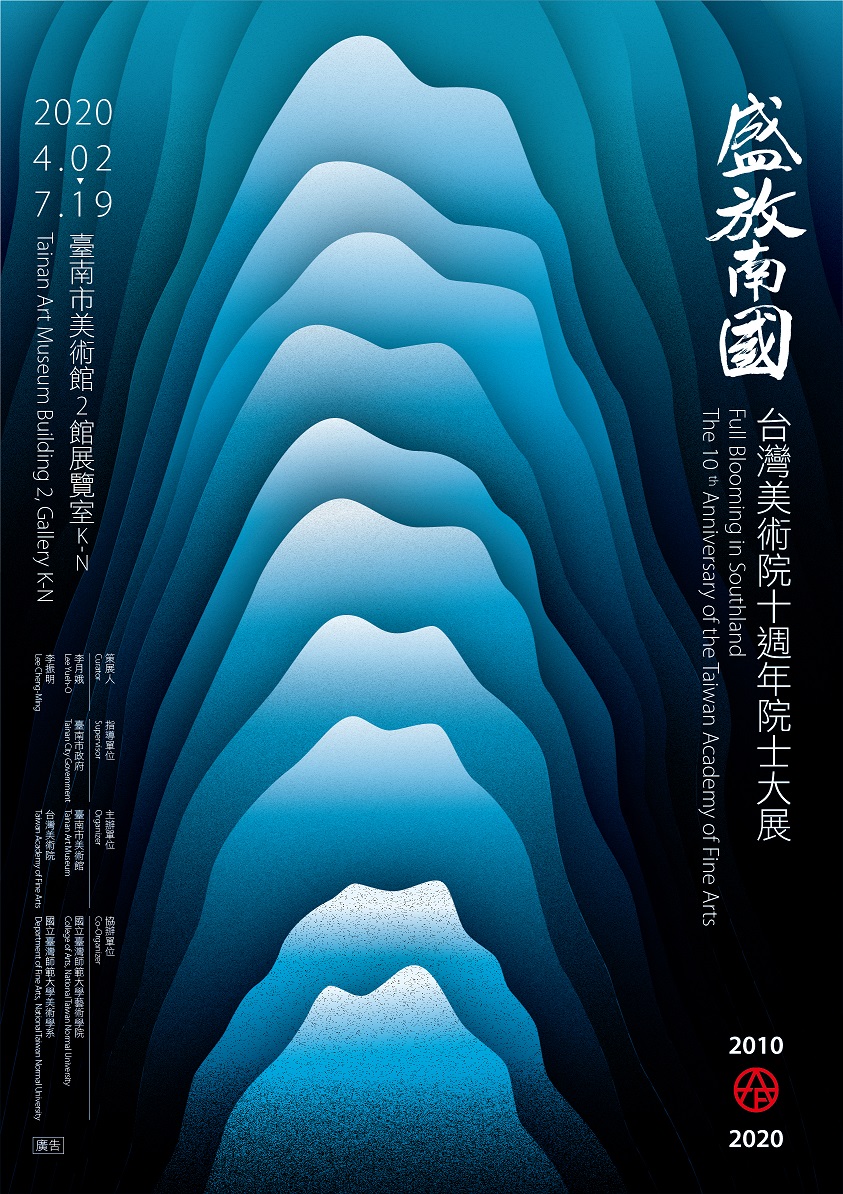

- 【展覽】盛放南國:台灣美術院十週年院士大展

- 【展覽】走讀礦山--翻閱採金之路

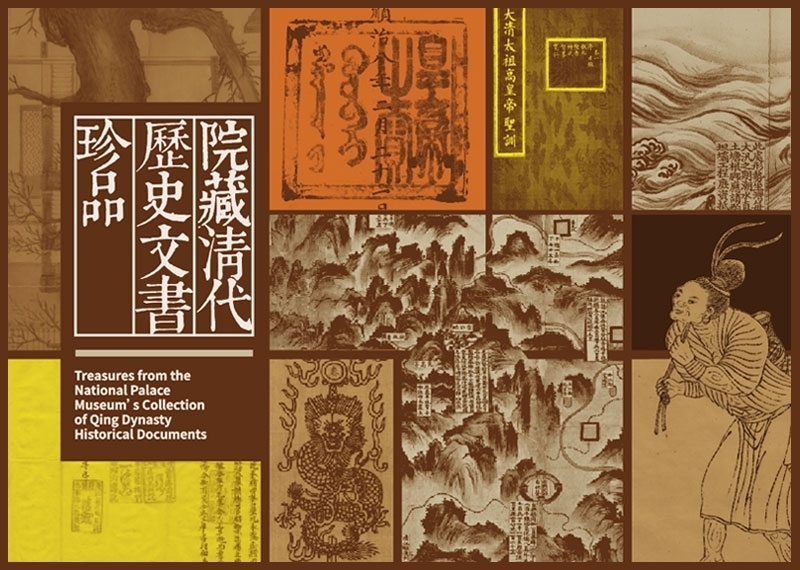

- 【展覽】院藏清代歷史文書珍品

- 【展覽】臺灣歷史上的選舉

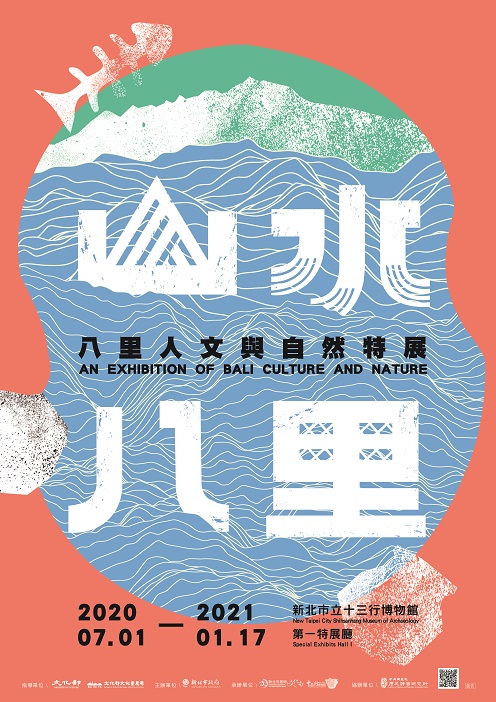

- 【展覽】山水八里——八里人文與自然特展

- 【展覽】未完成,黃華成

- 【展覽】貴冑榮華——清代宮廷的日常風景

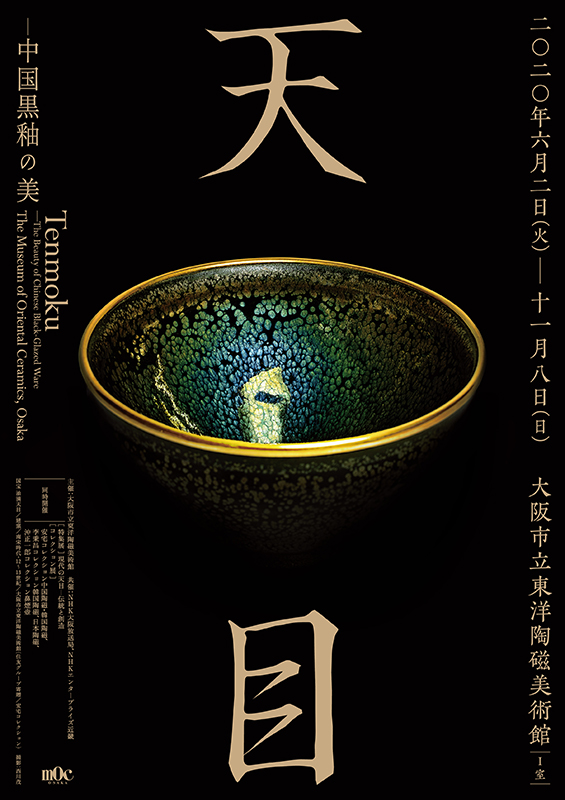

- 【展覽】天目――中国黒釉の美

【演講】孫欲容:成為海疆:明代琉球知識之形成及其因素

標題:

時間:

2020年7月3日(週五)10:00-12:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院文哲所

主講人:

孫欲容(臺灣大學歷史所博士候選人)

內容簡介:

主持人:廖肇亨(中研院文哲所研究員)

因應防疫,現場與會採實名制,並同步開放線上視訊,請務必事先報名!

系統號:

A-016284

【座談會】民國史研究的回顧與前瞻學術座談會

標題:

時間:

2020年7月3日(週五)13:30-18:00

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、蔣介石研究群、胡適研究群

內容簡介:

14:00-16:00

毛思誠、陳布雷與奉化三先生--兼談蔣介石資料的整編(劉維開,國立政治大學歷史學系教授兼人文中心主任)

抗戰時期蔣介石領導的形塑與地位(林桶法,天主教輔仁大學歷史學系教授)

主持人:潘光哲(中央研究院近代史研究所研究員兼副所長)

16:20-18:00

【綜合討論】

主持人:黃自進(中央研究院近代史研究所研究員)

引言人:楊維真(國立中正大學歷史學系教授)、李君山(國立中興大學歷史學系副教授兼系主任)、吳淑鳳(國史館修纂處纂修)、蕭李居(國史館修纂處協修)、蘇聖雄(中央研究院近代史研究所助研究員)

系統號:

A-016206

【演講】楊弘任:跨國宗教的文化跨界:一貫道洛杉磯英語道場的出現與演變

標題:

【演講】楊弘任:跨國宗教的文化跨界:一貫道洛杉磯英語道場的出現與演變

時間:

2020年7月6日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院民族所舊館三樓第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

楊弘任(中央研究院社會學研究所副研究員)

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 02-2652-3324

內容簡介:

請注意:為因應新型冠狀病毒肺炎(Covid-19),週一演講將限制參與人數(45人),請預先報名(至7/1止,並email寄發錄取信)。參與者請配合本所防疫措施:進入本所請使用酒精消毒雙手、配合量測體溫、於門口報到參與會議、自備口罩全程配戴,若無配戴口罩者及額溫溫度≧37.5℃者,謝絕進入會議室。演講日期前三週內自國外返台者、同住者為居家隔離或居家檢疫或自主健康管理對象者,強烈建議請勿報名參與。

美國一貫道的信徒構成,歷來以華人移民為主。然而,最晚近才發展成熟的「洛杉磯英語道場」,近二十餘年已全面演變為西方人道場,除了已在各州辦理過求道儀式,也在七、八個重要城市成立公共道場。不同於華人移民離散族裔所形成的宗教飛地,也不同於極為少數類似新時代運動的網路講道,洛杉磯英語道場的出現與演變,呈現為一種「神聖顯化(epiphany)的卡理斯瑪」與「受苦經驗的理性敘事」之間的相互交織。第一波文化跨界的聖顯經驗出現在通稱為「聖經帶」(Bible Belt)之一的田納西州。藉由聖顯經驗的媒合,一貫道核心幹部逐漸突破文化隔閡,重新組裝出修辦道的論述,並將幾位宗教追尋者穩固下來。第二波文化跨界的聖顯經驗則出現一種「擬聖救贖」的形象,並扣接在基督教文化的禱告實作裡。其後,象徵系統開始轉換,以兼顧情境化需求的標準化「三天法會」訓練班程,循著基督教的脈絡將儒佛道的文化範疇再現出來,因而發動了以「親密關係軸」為主導的西方人信徒網絡。

系統號:

A-016247

【演講】宋玟靜:照護的責任:二戰以來台灣的流產預防

標題:

時間:

2020年7月6日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近史所婦女與性別史研究群

主講人:

宋玟靜(多倫多大學科學與技術的歷史哲學研究中心助理教授)

內容簡介:

♦ 防疫公告事項

為因應「新冠肺炎(COVID-19)」,依本院規定實施以下措施,敬請留意及配合:

1. 保護自己也保護他人,請與會聽眾務必配戴口罩出席。

2. 會議室入口處備有消毒酒精可供使用,入場前敬請配合現場工作人員量測體溫。

3. 有下列情況者,工作人員將依衛福部疾管署規定敬請配合離場及就醫:

(1) 測量體溫超過37.5度者

(2) 具呼吸道症狀者(呼吸困難、嚴重氣喘)

(3) 咳嗽不停者

4. 如事前有感冒、發燒、咳嗽或身體不適等症狀,請盡量居家自主健康管理,並協詢防疫專線1922(或0800-001922),依指示盡快就醫。請參考疾管署網站:https://www.cdc.gov.tw/ 。

系統號:

A-016249

【演講】吳易叡:監禁與漂流:初探香港精神醫學史

標題:

時間:

2020年7月7日(週二)10:00-12:00

地點:

中研院史語所研究大樓七樓704會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院史語所深耕計畫「帝國的處方:十九世紀西方醫學在中國」、史語所生命醫療史研究室

主講人:

吳易叡(香港大學李嘉誠醫學院醫學倫理及人文學部總監/助理教授)

內容簡介:

主持人:李尚仁(中研院史語所研究員)

與談人:巫毓荃(中研院史語所助研究員)

詳情請洽:tingyu84@asihp.net

講題介紹:1854年,香港殖民地政府通過了一則條例,旨在保護通商口岸的商業活動與物業能夠免於精神不安人士的破壞。此條例揭示了長久以來殖民地政府對待「瘋人」一貫的方式:眼不見為淨。夾於兩個帝國之間的香港,如何處理瘋人成為兩個現代社會的棘手課題。然而,迥異於其他十九世紀歐美帝國殖民地,香港的方針是消極的。沒有系統性的精神醫學規劃,遑論伴隨而來的人種或是熱帶精神醫學理論。以往關於香港精神醫學史側重機構的發展,包含臨時瘋人院、國家醫院、維多利亞醫院、東華醫院,和與廣州政府協同運作的廣州芳村醫院,最後則是一九六零年代因應都市規劃而誕生的青山醫院。但本次演講,我將提出一個全新的視野,論證香港的精神醫學史,必須著眼於十九世紀中葉以來不同人群在華南以及南洋地區的移動。「瘋人」們的命運實際上是在不同的口岸之間漂流:北至大不列顛,西至海峽殖民地,南至澳洲,東至美國西岸。而精神醫學的發展在六零年代之前,並非以人的健康福祉為目的,而是被動的管治手段。在此脈絡之下,監禁是暫時的,漂流則是永恆。

❈ 演講採實名制需報名參加,講題介紹與報名請至下方網址/QRcode,額滿為止。

https://forms.gle/gd5uLtrvWFY2sgw88

❈ 防疫公告事項敬請留意及配合,建議提早15分鐘至本所:

1.全程配戴口罩,2.量測體溫, 3.消毒手部,4.所外人士填寫健康紀錄表,5. 盡量採取梅花座。

系統號:

A-016248

【演講】邱澎生:地方與中央的辯證:如何看待明清中國的「法律多元性」?

標題:

【演講】邱澎生:地方與中央的辯證:如何看待明清中國的「法律多元性」?

時間:

2020年7月7日(週二)15:00-17:00

地點:

中研院臺史所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院明清研究推動委員會

主講人:

邱澎生(上海交通大學歷史系特聘教授)

內容簡介:

主持人:林玉茹(中央研究院臺灣史研究所研究員)

錄取人數:以30人為上限,主辦單位審核通過方得參加,並寄發email通知,恕不接受現場報名。

備註:為因應「武漢肺炎(COVID-19)」,依本院規定實施以下措施,敬請留意及配合:

1. 錄取人數以30人為上限,主辦單位審核通過方得參加,並寄發email通知,恕不接受現場報名。

2. 保護自己也保護他人,請與會聽眾務必配戴口罩出席;未戴口罩者請勿入場。

3. 會議室入口處備有消毒酒精可供使用,入場前敬請配合現場工作人員量測體溫。

4. 有咳嗽等呼吸道症狀、感冒、發燒者,敬請配合離場及就醫。

系統號:

A-016287

【演講】阮思德:奇貨異物:從歷史虛擬和科技創新談宣德爐

標題:

時間:

2020年7月17日(週五)14:00-15:30

地點:

國家圖書館文教區301會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

阮思德(Bruce Rusk,加拿大英屬哥倫比亞大學亞洲學系副教授)

聯絡人:

洪先生,Tel: 2361-9132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

宣德爐,簡稱宣爐,是明清以來某種銅合金香爐的總稱,狹義指的是明代宣德年間(1426-1436)官方鑄成的香爐。前者雖為後代器物,通常刻有「大明宣德年製」等年號款識。儘管如此,其初期歷史仍為迷團。十六世紀中葉始有文獻證實其存在。

此後,在明清社會傳布的各種故事對宣德爐的來歷都有不同解釋。譬如:內府發生火災,各種寶物液化而融合成神異合金,此乃宣爐的原料。另有故事說,明宣宗躬親督監煉冶,不惜工本,以致創造世所未見而不能再得的材料,用以鑄爐。據清代中葉以來廣泛流傳的《宣德鼎彝譜》等資料,其原料包括暹羅國王所貢奉洋銅三萬九千六百斤等物。該書影響巨大而實為清人所偽造,絕不可靠。此類故事之所以大量出現,部分原因在於宣德爐的主要材料是黃銅,而黃銅是明清消費者不完全理解的一種新穎物質。技術上來講,黃銅是比較先進的一個合金,其必備的成分包含鋅,而煉鋅工藝極為困難。

到了嘉靖年間(1522-1567)鍊鋅技術有了突破,黃銅不久之後成為平價而普遍的物質。因此,手工藝人和鑑賞家得以通過宣德爐探索黃銅的視覺性和觸覺性。陳說宣德爐來歷的不同版本,雖屬虛構,竟能將工業流程說成美學體驗。

主持人:賴毓芝(中央研究院近代史研究所副研究員)

※本演講以中文進行

線上報名網址:https://actio.ncl.edu.tw/activitydetails?uid=2&pid=194

系統號:

A-016324

【演講】林玉茹:跨國貿易與文化仲介:跨政權下臺南第一富紳王雪農的出現(1880-1905)

標題:

【演講】林玉茹:跨國貿易與文化仲介:跨政權下臺南第一富紳王雪農的出現(1880-1905)

時間:

2020年7曰28日(週二)14:00-16:00

地點:

中研院臺史所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院臺史所

主講人:

林玉茹(中研院臺史所研究員)

內容簡介:

與談人:黃紹恆(國立交通大學人文社會學暨族群與文化碩士班教授)

主持人:陳姃湲(中研院臺史所副研究員)

備註:

1.欲參加者請上網報名,恕不接受現場報名。

2.進入會議室前,請配合量測體溫、使用酒精消毒雙手並全程配戴口罩。

3.額溫量測≧37.5度或有明顯呼吸道相關症狀者,敬請配合離場。

4.其它相關防疫措施以舉辦當日人文社會科學館規定為準。

系統號:

A-016288

【演講】王榮昌:攏是為主基督:從馬偕傳記/日記的出版看教會史的研究典藏現況

標題:

【演講】王榮昌:攏是為主基督:從馬偕傳記/日記的出版看教會史的研究典藏現況

時間:

2020年7月31日(週五)10:00-11:30

地點:

台南神學院頌音堂一樓會議廳(台南市東區青年路360號)

主辦單位:

台灣基督長老教會歷史檔案館、台灣基督長老教會台南神學院、台灣基督長老教會南神神學院

主講人:

王榮昌(牧師、真理大學校牧室主任暨觀光事業學系專任助理教授)

聯絡人:

薛小姐,Tel: (06)235-6360;E-mail: archives@mail.pct.org.tw

內容簡介:

※線上報名:https://forms.gle/Ctj1t79arrpvgK518

※因應防疫需求,與會來賓敬請全程配戴口罩,實名登錄後入場。

系統號:

A-016263

【系列演講】臺灣學系列講座

標題:

時間:

2020年7至11月,共5場

地點:

國立臺灣圖書館4樓4045教室(新北市中和區中安街85號)

主辦單位:

國立臺灣圖書館參考特藏組

聯絡人:

陳先生,Tel: 02-2926-6888 #4221

內容簡介:

7月11日(週六)9:30-12:20

1950、60年代臺灣地方自治選舉的爭議與在野政治菁英的因應(蘇瑞鏘,國立臺北教育大學臺灣文化研究所助理教授)

8月15日(週六)9:30-12:20

家有杜氏──戰後臺灣女性的生活技藝與知識(吳燕秋,自由作家、輔仁大學全人教育中心兼任助理教授)

9月12日(週六)9:30-12:20

臺灣原住民生活文化紀錄片(Mayaw Biho,臺灣原住民文化、歷史與生活紀錄片導演、前原住民族文化事業基金會原住民族電視臺臺長)

9月19日(週六)9:30-12:20

茶壺裡的風暴──蔣渭水臺灣民眾黨與臺灣地方自治聯盟的分裂(莊勝全,中央研究院臺灣史研究所助研究員)

11月14日(週六)9:30-12:20

近百年臺灣原住民文學的發展(孫大川,監察院副院長)

系統號:

A-016210

【研習營】中國哲學/思想與心理學的相遇

標題:

時間:

2020年7月10至12日(週五至週日)

地點:

中研院民族所第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所「本土心理與文化療癒」研究群

聯絡人:

E-mail: sinicatw2703@gmail.com

內容簡介:

7月10日

9:30-12:30

宋明理學心性工夫與心理學(鍾彩鈞)

主持兼回應人:汪文聖

14:30-18:00

因性惡而成聖──荀子的思考(楊儒賓)

主持兼回應人:孫雲平

7月11日

9:30-12:30

牟宗三先生宋明理學的三系說與程朱陸王的會通之道(楊祖漢)

主持兼回應人:黃文宏

14:30-18:00

徐復觀的人性主義與現實關懷(李淑珍)

主持兼回應人:宋文里

7月12日

9:30-12:30

感通論的當代意涵(黃冠閔)

主持兼回應人:沈志中

14:30-18:00

內丹修鍊的宇宙圖示與雙修結構:陰陽同體與九轉還丹(賴錫三)

主持兼回應人:待邀請

系統號:

A-016198

【研習營】反思古典——經學解讀的多元視角

標題:

時間:

2020年9月2日(週三)至9月4日(週五)

地點:

中研院文哲所二樓會議室、B1多用途空間(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

聯絡人:

廖秋滿,Tel: 02-27895756;E-mail: classics@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

【研習營主旨】

本學術研習營以「經學」在現代學術研究中的反思作為主題,希望通過多元的視角進行多面向的解讀,以活絡「經學」研究的內容,培養新生代的研究人才,重啟「經學」在現代學術中的意義與價值。此一主題涵蓋多個解讀的視角,包括史學、哲學、文學、文獻學、出土文獻學、語文學、詮釋學、東亞儒學、西方學術、現代社會等等。

【研習資訊】

研習方式:課程規劃八場專題講座與研習討論,學員需預先閱讀各課開立之參考書目 與資料,以便參與討論,研習會後頒與結業證書。

【專題講座】

(*按姓氏筆畫排序)

王陽明良知說的跨文化詮釋

李明輝(中央研究院中國文哲研究所)

經學與詮釋

林遠澤(政治大學哲學系)

經學意義的重塑──從出土文獻學的視角進行反思

范麗梅(中央研究院中國文哲研究所)

日本近代的經學研究

張文朝(中央研究院中國文哲研究所)

左傳敘事與經義

張素卿(臺灣大學中國文學係)

經部著作的偽書、真本與輯佚:以《經義考》易類為討論中心

陳鴻森(中央研究院歷史語言研究所)

形態變化與經典詮釋

楊秀芳(臺灣大學中國文學系)

經學敘述與哲學史敘述

楊儒賓(清華大學哲學研究所)

【報名資訊】

國內大專院校文學院系所碩、博士班研究生,名額30名(視情形增減)。

報名時間:即日起至2020年7月31日止。

報名方式:

1. 一律採電子郵件報名。

2. 於報名截止日前,同時繳交下列資料,並以附件方式寄至報名信箱(classics@gate.sinica.edu.tw )。報名資料為審查評選之參考,資料不齊者恕不受理。

(1) 報名表。(請於研習營網站下載)

(2) 自傳履歷,500至1000字。請簡述個人經歷、專業領域、研究計畫或興趣。(pdf檔,新細明體12號字)

(3) 個人資料蒐集使用授權同意書。(親筆簽名後,掃描或拍照成圖檔格式傳回)

(4) 身份證明。(學生證或在學證明、入學證明,掃描或拍照成圖檔格式傳回)

(5) 如有代表作,可檢附研究著作一種。(pdf檔)

食宿安排:交通費請自理。研習期間備有午餐、晚餐,並免費提供外地學員(或本地有需要者)住宿中研院學術活動中心。

公布錄取名單:預定於2020年8月中公布於研習營網站,並E-mail通知錄取、備取學員。未錄取者恕不另行通知。

【注意事項】

1.本次研習營活動不接受現場報名及旁聽,非主辦單位邀請者,請勿前往。

2.主辦單位保留活動變更及最終錄取學員之權利,如有未盡事項將隨時於網站公布與更新。

3.如遇不可抗力之事故而無法如期舉行研習營,主辦單位將於網站公告。

系統號:

A-016251

【資料庫】疾病感覺地圖

標題:

主辦單位:

中央研究院數位文化中心、科技部

內容簡介:

「疾病感覺地圖」為「滴水空明」研究室推出的專題研究學術網站,內容包含2012-2015年科技部補助專題研究計畫「疾病感覺地圖:魏晉南北朝筆記小說的疾病書寫與GIS資料庫」及2019年中央研究院數位文化中心「病苦與死懼:歷代僧傳疾病敘述的數位人文研究」兩個計畫的研究成果,於2020年2月正式上線。

本站以「疾病事件」與「疾病地圖」為架構,呈現魏晉南北朝小說與歷代僧傳當中的疾病敘述。所涉及魏晉南北朝小說有35本,皆非一人一時之作,而是匯集了某一期間內的相關屬性的軼聞編纂而成,性質上包含有志人、志怪、雜傳等各種文類;歷代僧傳有4本,從《梁高僧傳》、《續高僧傳》、《宋高僧傳》到《明高僧傳》,跨度千年的佛教歷史,運用權威詞與文本標記的研究方法,從中擷取疾病敘述的小說條目與僧傳段落,建置了疾病敘述資料庫,提供讀者檢索。另外也從歷代史料(包含正史、編年史、記事體、地志等)中整理出歷史上重大的疾疫事件,勾勒出魏晉南北朝小說與歷代僧傳的歷史語境,作為參照座標,凸顯不同性質的文本所側重的敘述焦點。

運用「事件」與「地圖」來進行疾病敘述研究,是一種跨領域的嘗試,結合數位人文學的科技工具與問題意識,透過視覺化的圖表和地圖,祈能呈現出疾病敘述在不同時代與不同文本之間側重的焦點。疾病為人生中普遍的經驗,具有社會性,影響所及,從疾病的陪伴者、醫療者,乃至整個社會,隨著角色的變化,疾病的意義也就各不相同。有時疾病位居生命的臺前,左右病者一己的生死存亡,但更多時候只是作為遙遠的旁觀者,疾病像是一抹淡淡灰影,掃過心頭。凡此對於病痛的態度,雖然只是日常生活中的一些情緒,卻可勾勒出個人與他人之間的分野,也可能形成一種同情共感,一旦將其嵌入文化、社會、政治、或經濟的規範系統,經過制約與不斷地再生產,即成為一種符號象徵,發展為有較長跨度、可資辨識的某種屬性,甚至模式化,轉化為一種較穩固的社會關係。「主題研究」的系列短文,將透過本站的資料庫,邀請讀者一同探索中國古代文學與文化中疾病的諸相。

系統號:

A-016322

【工作坊】跨界的性別史研究:理論與實踐

標題:

時間:

2020年11月18至19日(週三至週四)

地點:

中研院近史所檔案館(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

聯絡人:

林秀娟:886-2-27898202;Tel: E-mail: schuan@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

受到新冠肺炎疫情的影響,本會決定將「跨界的性別史研究:理論與實踐」工作坊延期至2020年11月18-19日。為便於訂房及其它事務安排,敬請於5月15日前回覆是否仍參加會議。與會學者繳交論文日期延至10月20日,海外學者申請機票補助者,請於9月1日前寄來全文,本會將於9月15日之前公告補助名單。諸多不便,敬請見諒,並感謝您的參與。

系統號:

A-016282

【工作坊】第二屆學術寫作與出版工作坊

標題:

時間:

預定2021年2月

地點:

中央研究院(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院、美國社會科學研究評議委員會(The Social Science Research Council)

聯絡人:

江咨靜,E-mail: gingertw@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

由中央研究院與美國社會科學研究評議委員會(The Social Science Research Council)共同合作的第二屆學術寫作與出版工作坊將在2021年2月於台灣中央研究院舉辦(由中研院人社中心亞太區域研究專題中心策劃執行)。這個工作坊的主旨在協助訓練年輕學人,為投稿國際英文論文期刊所需具備的寫作技巧與能力,工作坊為期四天(2月23-26日),課程包含講習、小組討論、個別指導與實際練習、及邀請部分第一屆工作坊成員來分享他們的學習和之後論文修改與投刊的經驗(詳見附檔一Workshop Announcement)。

工作坊將分兩階段進行徵選,第一階段申請人必須填寫自己的基本學術背景資料、簡述想要提出的論文題綱等等(見附檔二Application Form)。第一階段入選者需在三個月內完成論文繳交,講習教授將做第二階段評審,第二階段入選者將被邀請參加工作坊。工作坊講習教授皆為資深學者,長年參與國際期刊編輯、審查與出版工作;工作坊所有講習費用由中研院與美國社會科學研究評議委員會贊助,亞太區域研究專題中心將提供食宿安排。

重要日期:

2020/8/9(週日)繳交第一階段申請

2020/11/29(週日)繳交第二階段論文申請

系統號:

A-016290

【展覽】百年之遇——佐藤春夫1920臺灣旅行文學展

【展覽】天香茄楠——香玩文化特展

標題:

時間:

2018年5月25日至2020年8月16日

地點:

國立故宮博物院304陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

「天香」二字,取自北宋丁謂所著《天香傳》,為中國最早針對沉香所做之專著。「茄楠」是明代開始視為最高等級的沉香。沉香的形成是由瑞香科樹木經過刀傷、蟲蛀或細菌感染傷口所分泌的樹脂,經過長時間結節而成,即所謂「結香」。主要出產於兩廣、海南、越南與其他東南亞地區。因為特殊的結香方式,成為或蜜香或乳香,既醇厚又清涼的幽遠香味。自古以來,為世人所重,在生活、宗教、醫學都被妥善使用,發展出獨特鑑賞方式、隨身香佩及薰燃器具,成為奢華尊貴又帶有士人風雅的香玩文化。將展覽取名為「天香茄楠」,期待觀者除欣賞工藝製作之美外,更能探尋如天香般令人難忘的香味。

展覽分成兩部分,一是「香之道」,通過國立故宮博物院所收藏的宮廷茄楠沉香,看過去的日子裡,稀有的沉香是如何被珍藏、穿戴及薰燃品玩,故分為「收藏陳設」、「隨身佩飾」、「品香香具」三個單元,以了解古人是如何使用這種價比金高的香中鑽石,讓生活更有味道。二為「香之味」,看今日除收藏、佩戴外,過去數十年來,台灣復興了品香文化。以品香為主,發展出完整的香席器用,藉由展出「香具藝術」與「品香空間」二單元,讓這些優秀的創作來說明現代人如何玩香,同時傳遞著屬於現代人生活的美感。

在沉香越來越稀少的今日,透過展覽,看當時宮廷如何將最上乘的沉香,奢侈的做成各種精美的香玩器。也經由台灣在地的本土創作,將生活美學淬煉在玩香的器具。

系統號:

A-016178

【展覽】石光足跡:臺灣第一座水泥廠的前世今生

標題:

時間:

2019年12月18日至2021年1月10日

地點:

高雄市立歷史博物館二樓歷史教室(高雄市鹽埕區中正四路272號)

主辦單位:

高雄市立歷史博物館

聯絡人:

黃小姐,Tel: 07-5312560#208

內容簡介:

臺灣近代水泥工業的發展,以淺野水泥為開端,壽山豐富的石灰石資源,讓這塊土地與水泥產業有緊密的關係,一直持續到戰後的台灣水泥公司,百年的歲月時光,直到政府停止西部礦區的採礦權,臺灣最早的水泥廠,就此告一段落。

台灣水泥公司高雄廠的停採,是另一個歷史延續的起點。細數後續的發展,2011年在地方團體及政府單位的努力下,成立壽山國家自然公園;台灣水泥公司提供土地建設柴山滯洪公園,緩解地方淹水問題;鼓山崎腳遺址的挖掘,重現先人的遺跡;石灰窯及紅磚倉庫的保存,延續水泥產業的記憶。水泥盛世後的蛻變,讓這塊土地以自然及文化的韻味重現,資源開發與環境及文化的關係是否有更多的可能?

系統號:

A-016179

【展覽】行烏跍:新竹地區煤礦特展

標題:

時間:

2020年1月15日至12月31日

地點:

新竹縣政府文化局縣史館大廳(新竹縣竹北市縣政九路146號)

主辦單位:

新竹縣政府、新竹縣政府文化局、新竹縣議會

內容簡介:

縣史館年度特展「行烏跍-新竹地區煤礦特展」,於2020年1月15日盛大開展,展期即日起至2020年12月31日。本檔展覽透過新竹縣煤礦史的重新梳理,帶領鄉親走入新竹的礦場記憶及礦工的生命故事,一同來了解新竹的煤礦輝煌史。

煤礦是臺灣現代化工業的基礎,新竹縣沿山地區從北到南,從關西、尖石、橫山、竹東、五峰、北埔、峨眉等鄉鎮,再延伸到苗栗的南庄,從日本時期到光復後都曾設有礦場,如龍臺煤礦、新竹煤礦及建豐煤礦等,不只帶給地方工作機會與經濟改善,也留下了集體生活記憶、時代故事及內灣線鐵路,新竹縣身為全臺第二大煤礦大縣,礦業文化更應及時保存與記錄。本檔展覽於策展過程中經由老礦工們的牽線,接觸許多相關礦場從業人員與在地協會,老礦工們更是熱情提供家中封存已久的圖稿、書冊與器具進行展示,如郭仁禮、呂清智、周政男、甘嘉亮、林政宏、溫天火、范振燿及周秋蓉等人,在「新竹礦工人物誌」中可以看到、聽到與讀到這群老礦工們重新回憶著地底生活,同時更感謝新北市政府觀光旅遊局及新平溪煤礦博物園區商借部分展品,讓本檔展示得以更加精采。

展場規劃是從臺灣煤礦業整體發展,逐步聚焦到新竹地區煤礦分佈與聚落故事,更以一封簡短的求職信,回首臺灣煤礦業走入歷史下的礦工心境,將礦工的真情故事帶入縣史館。本展四大展區分別為「煤與礦業知識」、「礦坑環境與安全」、「新竹地區煤礦」以及「新竹礦工人物誌」,除了透過文字認識臺灣與新竹地區煤礦業,更以實體文物以及手繪漫畫方式,讓民眾走進礦工的生活,展區更由擔任策展顧問的新竹文史工作者,也是曾擔任礦場保安督察員的周政男老師,勞心勞力的建置模擬坑道以還原當時工作環境。

此外為了讓民眾近身感受煤礦車,一走進展區,首先映入眼簾的便是新平溪煤礦博物園區出借的礦車,礦車背後那偌大的礦工身影也震撼著我們。談及新竹地區的煤礦聚落,居住在此的老礦工大多為客家人,在策展顧問周政男老師與另一策展顧問影像工作者古少騏老師協助下,本展也以客家母語訪談影片,讓老礦工得以表達自己的生命故事,展版中部分文案更同時以客語並呈,如同縣內文史工作者古少騏老師長期深耕縣內煤礦文化及礦工生命史的保存工作,在礦工用客語形容礦坑的工作與生活中,琢磨採集出「睡炭」、「拖籠空」及「行烏跍」等獨特客語用詞,生動的傳達礦場的環境和工作的狀態,有顏色、動作、有聲音、更有故事。

系統號:

A-016180

【展覽】盛放南國:台灣美術院十週年院士大展

標題:

時間:

2020年4月2日至7月19日

地點:

臺南市美術館2館3樓K/L/M/N展覽室(臺南市中西區忠義路二段1號)

主辦單位:

臺南市美術館

內容簡介:

台灣美術院成立至今屆滿十週年,十年的耕耘與積澱,已成為台灣最重要的美術創作實踐與學術研究團隊之一。成員主要是國立臺灣師範大學畢業,持續從事藝術創作或學術研究卓有成就,並由院會合議通過正式邀請者。在歷任院長、副院長帶領與院士的積極參與下,十年來除於國內的不斷展出與陸續舉辦的學術研討、座談會外,並推展至中國大陸北京、廣州,日本東京、沖繩,澳洲坎培拉、韓國首爾、及馬來西亞吉隆坡等地。累積涵蘊榮光厚藏,祈願十年磨礪一劍,一直試煉精進不懈持續向前。

國立臺灣師範大學美術學系創立於1947年,1950年開始有第一屆的畢業生,創系六十週年(2007)時,首批六十件委託專業修復的美術系歷屆畢業留校作品,假國立台灣美術館舉辦「台灣美術種子」展覽,與會的原始創作者真是興奮莫名百感交集,然而此批藏品的重要意義,恐怕還更在於對台灣美術發展軌跡所留下的歷史見證,這當中很多後來在台灣藝壇曾經活躍一時的代表性畫家寫下了歷史,成為建構台灣美術發展史,一份無可取代的珍貴史料。

緣於此,2010年元旦由臺灣美術學界與畫壇深具聲望之台師大美術系資深前輩王秀雄、廖修平、傅申、何懷碩、江明賢、黃光男等教授共同發起創立「台灣美術院」。冀望能藉此加強從事美術創作與理論研究、促進產學官合作、拓展國際與兩岸藝術交流及資源共享、推動並提昇臺灣美術發展。

台灣美術院首次院士大展《傳承與開創》於2010年在國立國父紀念館中山國家畫廊舉行,2020年1月於國立國父紀念館博愛藝廊舉行《台灣美術院十週年院士大展》,為成員們豐碩的成果做一次回顧與前瞻的探討。展出期間反應熱烈、深受好評,因此當臺南市美術館潘(示番)館長盛意邀請,本院成員便欣然答應將這批藝術創作與學術研究成果,分享予南臺灣的藝術愛好者。本展預計於4月2日起在臺南市美術館2館展出,南美館董事長黃光男作為臺灣美術院院士,特為此題名「盛放南國」四字,作為此展覽在南美館展出的主題。

本展於南國盛放,除了為南臺灣的觀眾帶來成員們嘔心瀝血的作品外,也希望能夠促進南北文化藝術界的交流,讓自臺北南下的台灣美術院藝術家和學者,與在南方的藝術家進行交流,藉由相互切磋觀摩,一起為促進臺灣美術的發展奉獻心力。

系統號:

A-016181

【展覽】走讀礦山--翻閱採金之路

標題:

時間:

即日起至2020年7月26日

地點:

新北市立黃金博物館煉金樓1樓特展室、金水特展室(新北市瑞芳區金光路8號)

主辦單位:

新北市立黃金博物館

聯絡人:

Tel: 02-24962800分機2862

內容簡介:

水金九礦業遺址在臺灣採金史上位居要津,其礦業發展與產業環境型塑了獨一無二的「採金之路」。這條採金之路,自基隆河七堵段開始,沿著瑞芳大粗坑、小粗坑、九份、金瓜石、水湳洞至基隆八尺門港口,形成完整的礦業發展脈絡。

近年各國文化資產保存與推廣經常運用文化路徑(cultural route)的觀點,文化路徑是指文化活動發生過程中所行經之處與周邊環境,藉由有形或無形文化遺產反映文化互動,可以是既有路線或串連單一遺產遺跡形成網絡。為能彰顯「採金之路」文化遺產的整體價值,本次展覽援引相關概念,規劃認識採金之路、展示礦山記憶圖文、走讀礦山建議路線等單元,期望促成脈絡化的礦業文化體驗。

本次展覽藉由地方創作者的插畫及散文作品,透過26個主題介紹「採金之路」上已消逝的生活故事和記憶場景,期望提供探索採金之路的不同視角。

系統號:

A-016182

【展覽】院藏清代歷史文書珍品

標題:

時間:

2020年5月30日至8月30日

地點:

國立故宮博物院103陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

檔案,不僅是政府部門遂行職能所形成的文書紀錄,更是考察國家政務推動與法規制定過程的重要參考依據。由於檔案具有參考稽核價值,因此自先秦始,各代政府莫不著手建立完善的國家檔案保管制度。據《史記》載述,西周成王已下令將政府重要檔案藏於金匱,可見中國的檔案保存已有三千多年的悠久歷史。此一作法歷代相沿不替,為後世留下豐富的史料文獻。

政府檔案具高度機密性,外界不易接觸。本院所藏清代檔案文獻,包含政府部門公務往來的各式文書、官員履歷傳記,以及官方編纂的歷朝實錄、起居註冊、聖訓、會典等。由於事涉國家大政,此等檔案典籍皆經清政府審慎封固保存。滿族入主中原,檔案管理與保存承襲前朝舊制;對於登記、謄抄、繕修、核對、歸檔等項,皆以明文規定。例如職掌全國高度機密政務的軍機處,所經辦處理的檔案簿冊數量浩繁,而檔冊因長期翻閱,多易損壞,是以每曆數年必須重新繕修,以備闕失,可見清政府對國家檔案管理、維護與保存的謹慎態度。

本展覽以「院藏清代歷史文書珍品」為題,將以往深藏大內的官書詔令、檔案奏摺、名臣傳記、檔冊輿圖等珍貴史料公諸於世,使觀眾對清代文書發展與面貌有更深入的認識,亦得從中瞭解大清王朝的政治祕辛、君臣關係、政經文化與朝代興衰。此外,臺灣位處中國大陸東南沿海,其地方政務與民瘼輿情素為清政府所重,因而留下許多官方文獻、奏摺輿圖、地方志書史料。本院因之規劃專區,精選展件,方便民眾藉由人、地、事、物的觀照,見證清代兩百餘年間對斯土斯民的關注。

系統號:

A-016183

【展覽】臺灣歷史上的選舉

標題:

時間:

2020年5月20日開展

地點:

國史館臺北館區1樓東側(臺北市中正區長沙街一段2號)

主辦單位:

國史館

聯絡人:

Tel: 02-2316-1064

內容簡介:

以典藏國家史料和歷任總統文物聞名的國史館,繼去(2019)年12月21、22日舉辦「臺灣歷史上的選舉」學術討論會之後,經細心規畫與布置,最近臺北館區1樓東側的展示內容業已完成更新,展題亦名為「臺灣歷史上的選舉」,主要是呈現1935年臺灣歷史上第一場選舉至2008年第二次政黨論替,跨越70年以上,人民爭取參政權的歷程。內容不只在說明臺灣選舉制度的遞變,更在彰顯人民追尋平等自由、實現主權在民的精神。

整個展示共有「日治時期與戰後初期」、「戒嚴時期」和「民主化時期」三大區塊,分別介紹每個歷史階段重要的選舉現象和臺灣政治發展的關係。展示材料有館藏的國家檔案、歷史照片和文物,也有來自國家電影中心的影片和民間蒐藏家的珍藏品;而展覽手法除了一般的解說看板、統計圖表和展示櫃等裝置,運用燈光與色彩的巧思,也包含多媒體語音、數位相框、視聽空間的規劃,還有數種「選舉歷程遊戲」帶領觀眾體驗「競選」與「投票」的各種民主儀式。

本館期望國人同胞得以從展示中體會,對自由、民主、平等的追求才是選舉制度改進的動力,也能領略當代國家型塑的歷史路徑。本主題展覽自2020年5月20日起開放,參觀時間為週一至週五,上午9時30分至下午16時30分,更歡迎團體預約參觀。

系統號:

A-016184

【展覽】山水八里——八里人文與自然特展

標題:

時間:

2020年7月1日至2021年1月17日

地點:

十三行博物館第一特展廳(新北市八里區博物館路200號)

主辦單位:

十三行博物館

內容簡介:

八里位於淡水河口,前臨海洋,後倚觀音山,擁有超過五千年的歷史。本特展從觀音山與淡水河出發,以豐富的文物、圖像及影音介紹八里人自古以來對山水的感知與互動。特展展出本館典藏近百件八里考古遺址出土文物,並介紹近代聞名的打石與牽罟,一次飽覽八里五千年的山水文化。

系統號:

A-016309

【展覽】未完成,黃華成

標題:

時間:

2020年5月9日至11月8日

地點:

臺北市立美術館三樓3B展覽室(臺北市中山區中山北路三段181號)

主辦單位:

臺北市立美術館

聯絡人:

高小姐,Tel: 02-2595-7656 #207

內容簡介:

黃華成(1935-1996)1958年自師大藝術系畢業後,旋即成為六〇年代臺灣現代藝術的指標性人物之一,其創作實踐橫跨多種領域,舉凡繪畫、文學、廣告、設計、現成物、裝置、觀念藝術、戲劇、電影等皆有涉獵,除了是《劇場》季刊核心成員,並曾創立成員僅有一人的「大台北畫派」,所展現的創新概念與不妥協態度,讓他成為臺灣戰後前衛的先鋒人物。

英年早逝、缺乏研究的黃華成,也是位至今仍充滿謎團的藝術家。黃華成生前曾換過三十幾次工作,使用無數化名發表作品,參與了數次展覽活動,留下了諸多零星破碎的史料線索,本展以其遺留的手稿、工作文件與史料研究為主軸,結合檔案整理、意象重現與專書出版等方式,試圖追尋並想像其創作生涯中的重要軌跡。

身為臺灣六〇年代前衛文藝的代表,黃華成像是自成一格的座標,作為一位「與時俱進」,卻又「不合時宜」的人,對黃華成遲來的追索、探問與回顧,嘗試尋訪他所代表的「現代」想像,並藉此反思這對於當代情境的意義為何。

系統號:

A-016310

【展覽】貴冑榮華——清代宮廷的日常風景

標題:

時間:

2020年5月1日起開展

地點:

國立故宮博物院第一展覽區(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

一九八O年代初期,國立故宮博物院購藏一批北京恭王府紫檀家具,據研究可知,其原屬於清宮,由咸豐皇帝(1831-1861)賞賜恭親王奕訢(1833-1898),做為王府之用。同時也接收吉星福(1909-1996)伉儷捐贈一對紫檀古董櫃。這些家具,選用質地細密且珍貴的紫檀木,雕刻繁複細緻,做工精良,是清代宮廷家具之典型。

透過家具與文物的陳列,了解清代王公貴族生活的日常樣態,從起居、文房及小憩等不同生活場域之流轉,明白家具使用與文物間的關係,不變的是對精緻生活的追求。藉由家具之精與文物之好,體現宮廷生活之精好。讓開窗借景營造各式文物被賞玩與陳設的生活氛圍。感受不同於平常卻又清麗典雅的宮廷景緻。

系統號:

A-016312

【展覽】天目――中国黒釉の美

標題:

時間:

2020年6月2日至11月8日

地點:

大阪市立東洋陶磁美術館・I室(大阪市北区中之島1-1-26)

主辦單位:

大阪市立東洋陶磁美術館

聯絡人:

Tel: 06-6223-0055

內容簡介:

日本には数多くの中国製の天目(茶碗)が伝世しています。なかでも近年国内外で話題となっている曜変天目と油滴天目は中国宋時代に建窯でつくられた黒釉茶碗の最高峰で、当館には日本伝世の油滴天目で唯一国宝に指定されている作品が所蔵されています。

本展では、中国陶磁の歴史において、重要な系譜の一つである天目をはじめとする黒釉陶磁にスポットをあて、当館所蔵品に個人所蔵の作品を加えた唐時代から宋・金時代の作品計24点により、中国黒釉の世界とその美に迫ります。

なお、同時開催の特集展「現代の天目―伝統と創造」では、近現代の作家による天目作品を通して、伝統と創造による天目の多彩な表現をご紹介します。

系統號:

A-016261