標題

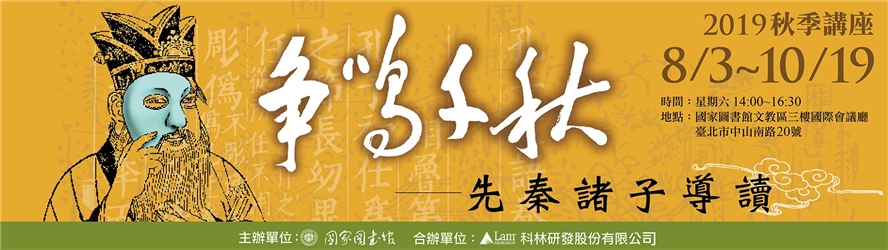

- 爭鳴千秋──先秦諸子導讀講座

- 【演講】于志嘉:「以屯易民」再議:從藍山縣寧溪所軍戶談起

- 【演講】柯金源:從環境變遷記錄影像,發現臺灣新價值

- 【演講】Andreas Fulda:The Struggle for Democracy in Mainland China, Taiwan and Hong Kong

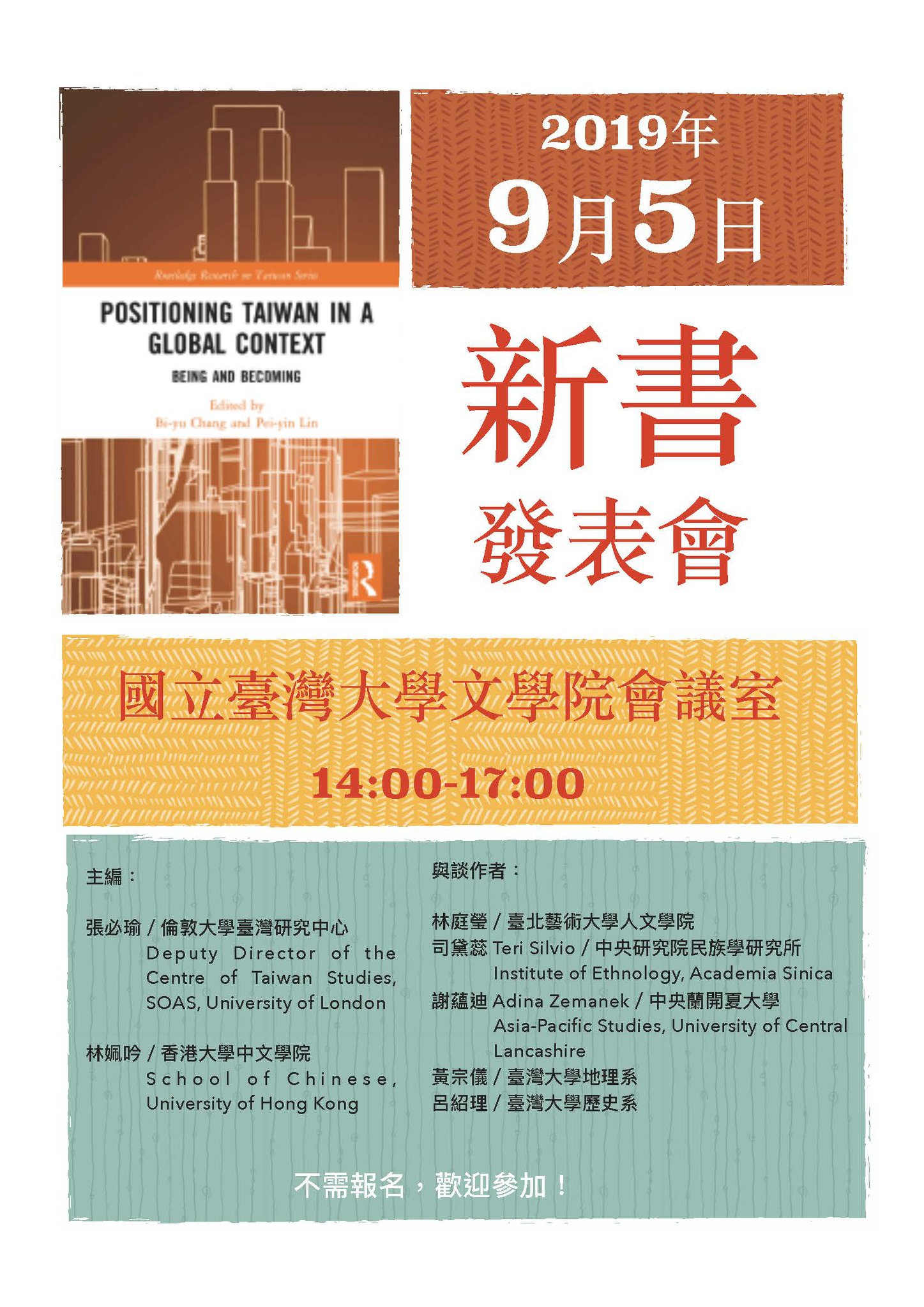

- 【發表會】臺灣研究英文論文集(Positioning Taiwan in a Global Context: Being and Becoming)

- 【演講】石野一晴:確立中國朝聖史──兼論朝聖指南書的世界

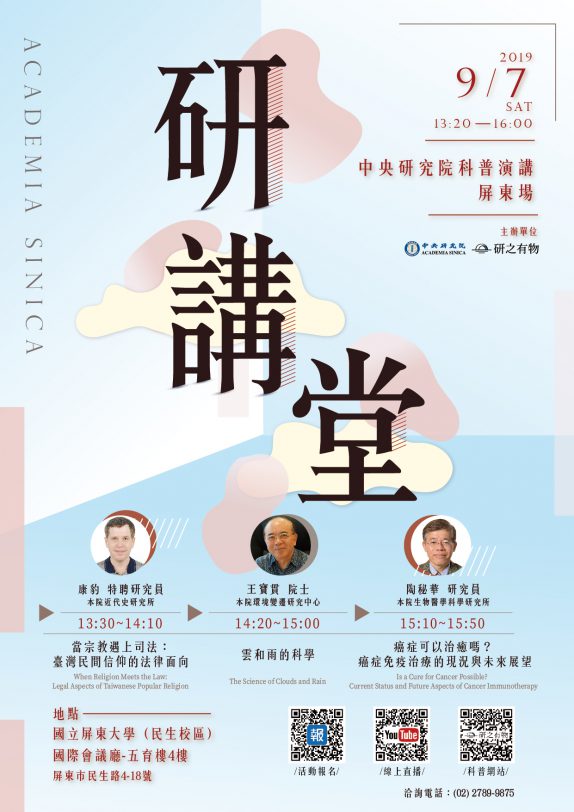

- 【演講】康豹:當宗教遇上司法:臺灣民間信仰的法律面向

- 【演講會】第3回日本杜甫学会大会

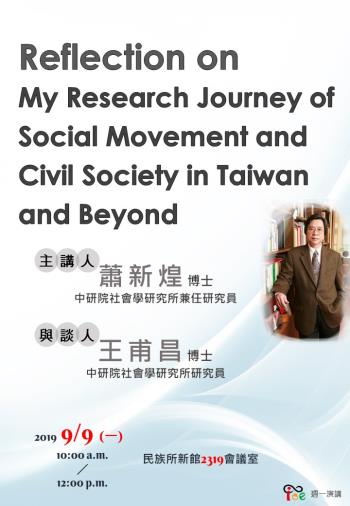

- 【演講】蕭新煌:Reflection on My Research Journey of Social Movement and Civil Society in Taiwan and Beyond

- 【演講】劉苑如:入道弟子:《周氏冥通記》的日常書寫》

- 【演講】Eric Vanden Bussche:The Sino-British Frontier Meetings: Law, Colonial Rivalry, and Ethnic Ident...

- 【演講】林姵吟:衍射的國族論述:皇民化時期殖民地台灣的民俗與文學書寫

- 【演講】陳柏良:民主的曙光?台灣戰後地方自主與地方民主之歷史分析 (1945-1998)

- 【演講】孔令偉:《清文全藏經》的多語言文獻學特徵與清代滿蒙藏佛教交流

- 【演講】Eric Vanden Bussche:Mapping the Sino-Burmese Borderlands

- 【演講】劉堉珊:印度流亡藏人中苯教信仰者的邊緣化處境與跨國再遷移

- 【演講】金丸裕一:日本基督徒的「謝罪」與中日戰爭

- 【演講】劉素芬:技術官僚的形成:以國民政府資源委員會為例

- 【演講】吳淑鳳:獵殺:軍統局對汪政權的行動

- 【演講】Robert E. Buswell Jr.:A Place for Doubt: The Theory and Practice of “Questioning Meditation” (Kanhwa Sŏn 看話禪 ) in Korean Zen Buddhism

- 【演講會】魏晋南北朝史学術講演会

- 【演講】邱仲麟:「龍宮伐木」——明清直隸口外的森林砍伐及其傳說

- 【演講】下野壽子:各方面利害關係交錯的兩岸農業交流(1990年代後期以後)

- 【演講】陳佳宏:「美麗島軍法大審」之權力對立與輿情轉折

- 【演講】Wuna Reilly:China’s Silent Land Reform: 1958-1962

- 【演講】盧秀珠:清朝筆記小說 重新的夢敘述文

- 【演講】鄧淑蘋:東周玉器文化的多源與多元性

- 【演講】羽田正:Japan and Sea in the Sixteenth and Seventeenth Century

- 【演講】林修澈:原住民族第15族:拉阿魯哇族的民族史

- 【演講】龍應台:A Southern Perspective on Things: China, Climate Change, and Ghosts

- 【演講】Ariel Fox:Seventeenth Century Chinese Opera and money, merchants, and silver

- 【研習營】2019夏季口述歷史研習營——多元的聲音、多元的歷史

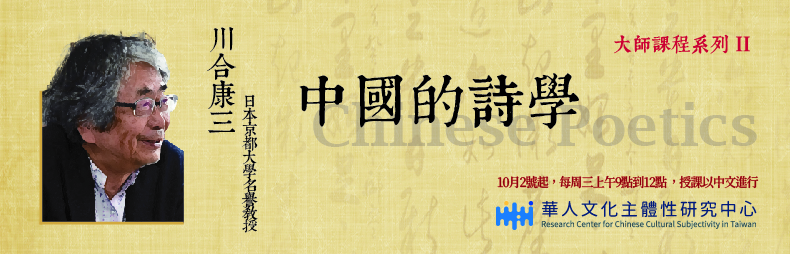

- 【研習班】中國的詩學

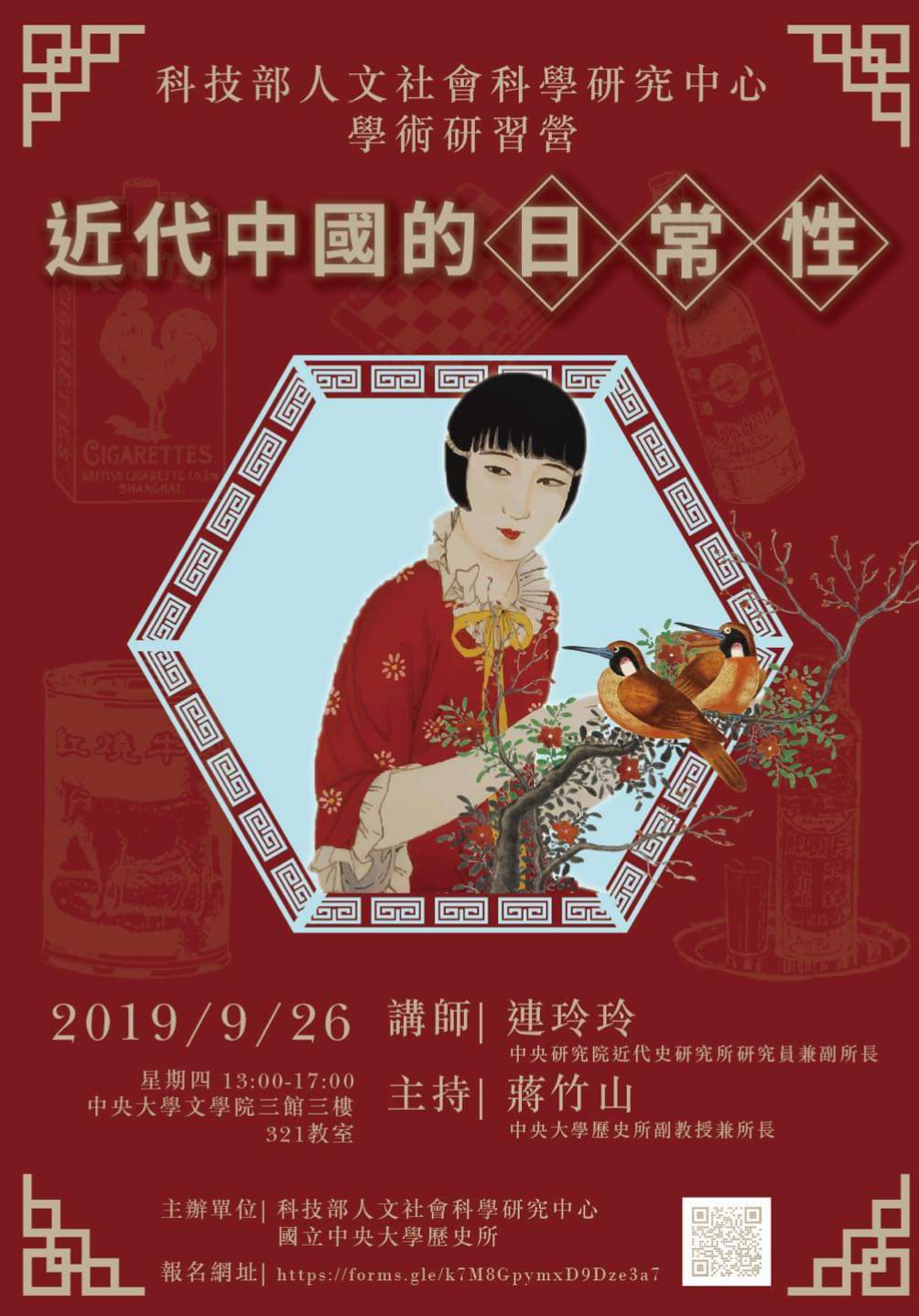

- 【研習營】2019夏季口述歷史研習營——「近代中國的日常性」

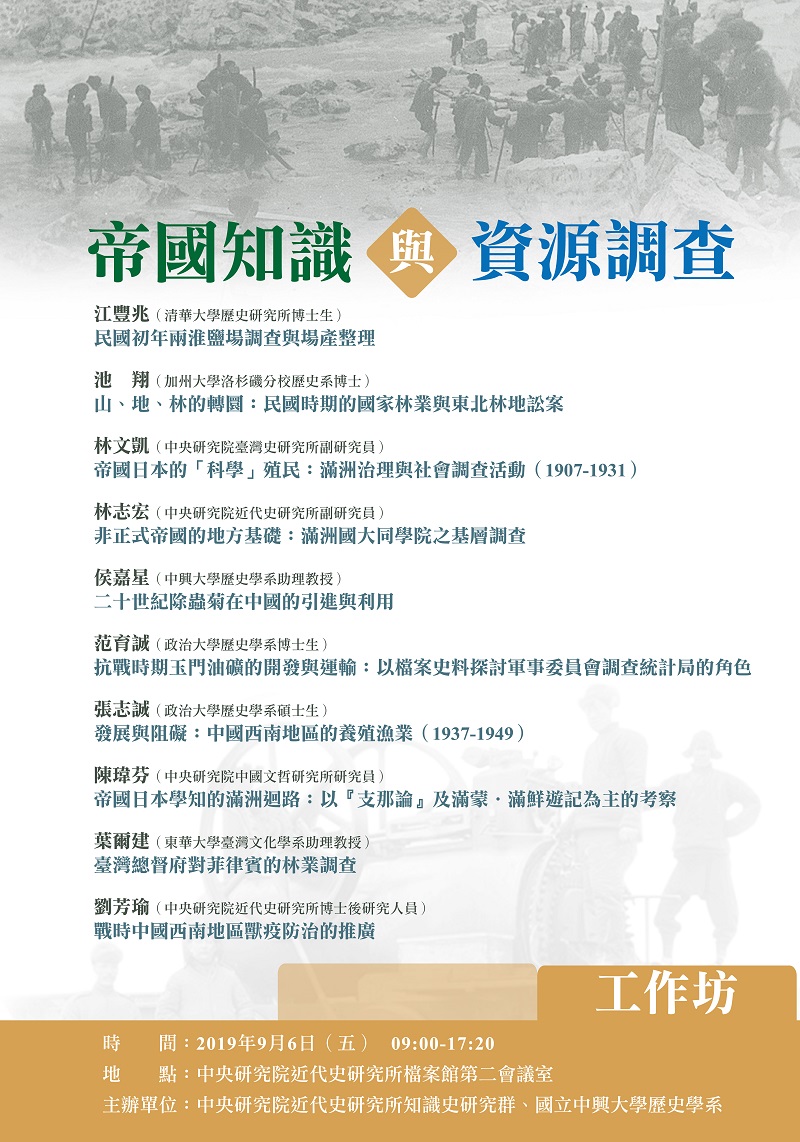

- 【工作坊】帝國知識與資源調查工作坊

- 【工作坊】「中國西南地區近年考古發展」工作坊

- 【工作坊】2019年中國現代史研究生工作坊

- 【展覽】逆旅 ‧ 一九四九:臺灣戰後移民文學特展

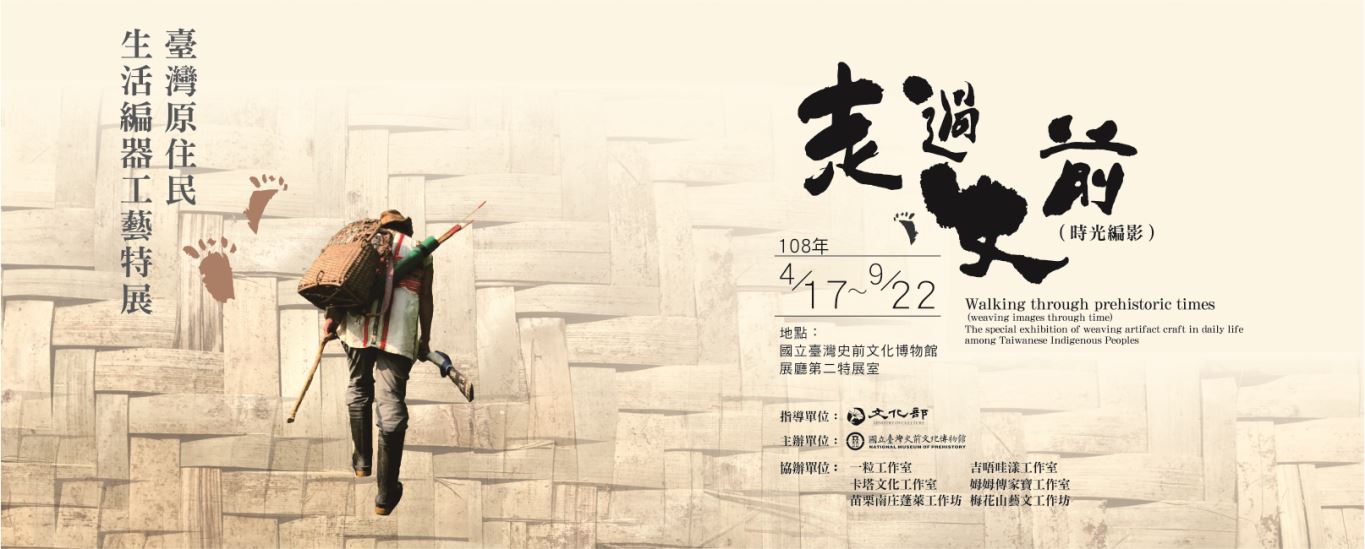

- 【展覽】走過史前:臺灣原住民生活編器工藝特展

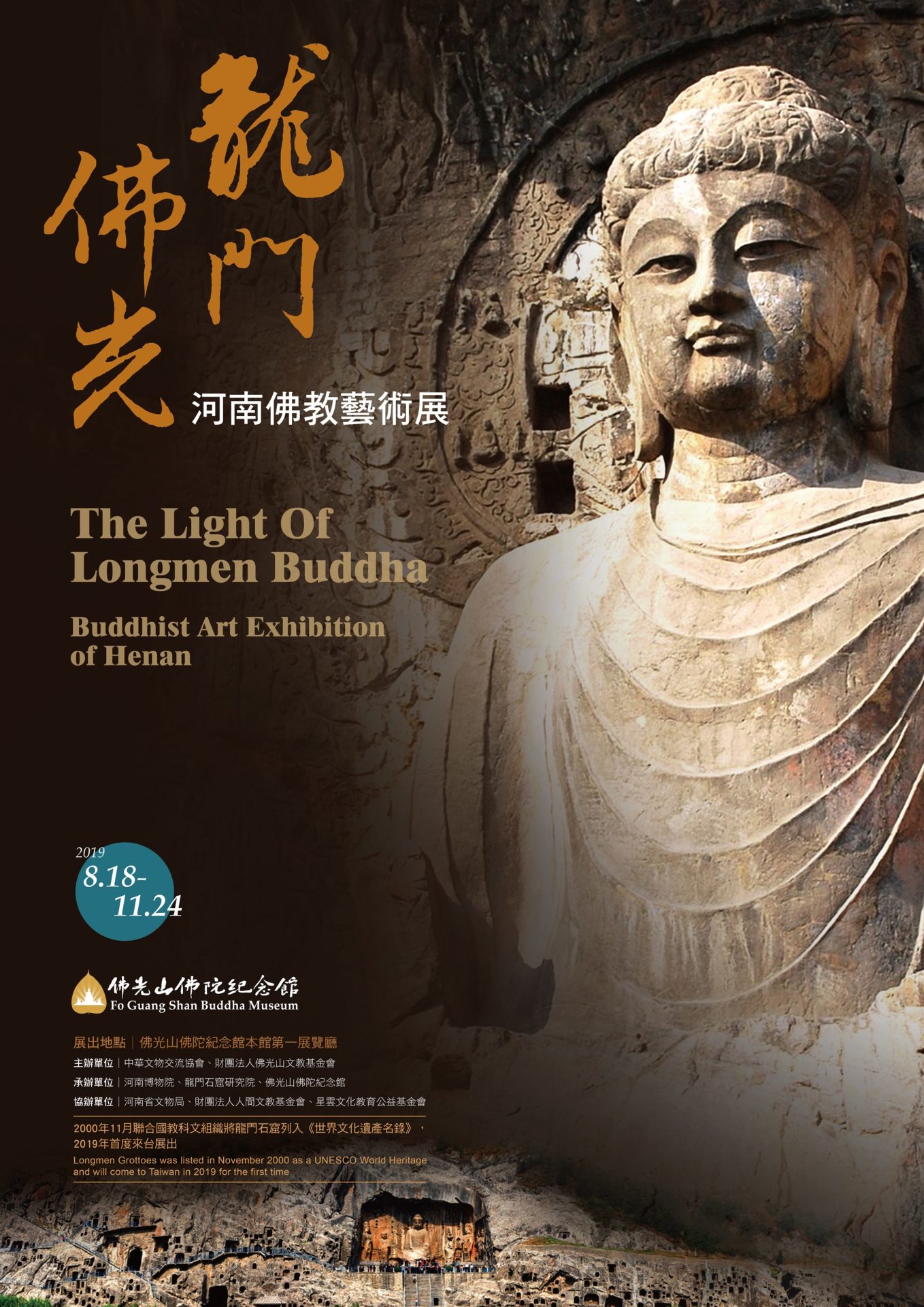

- 【展覽】龍門佛光:河南佛教藝術展

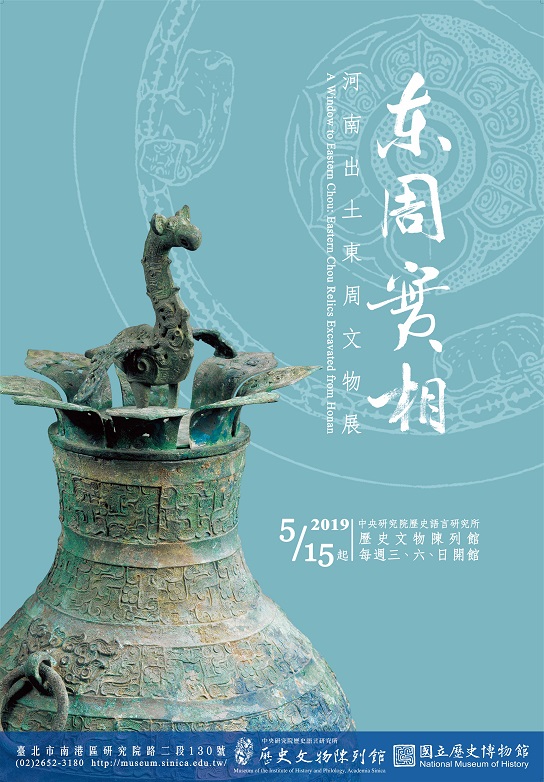

- 【展覽】東周實相──河南出土東周文物展

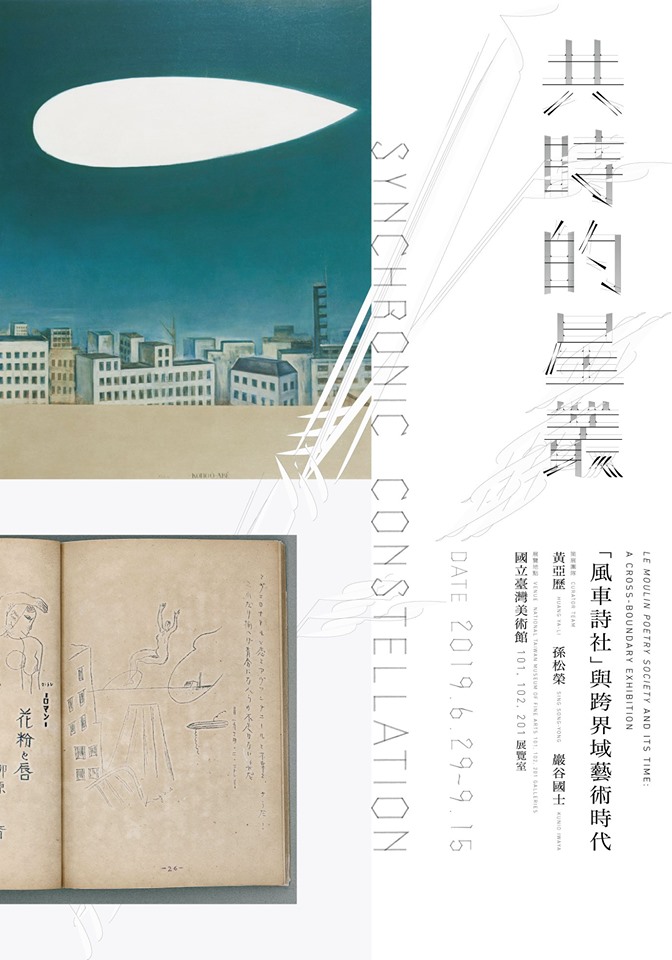

- 【展覽】共時的星叢:「風車詩社」與跨界域藝術時代

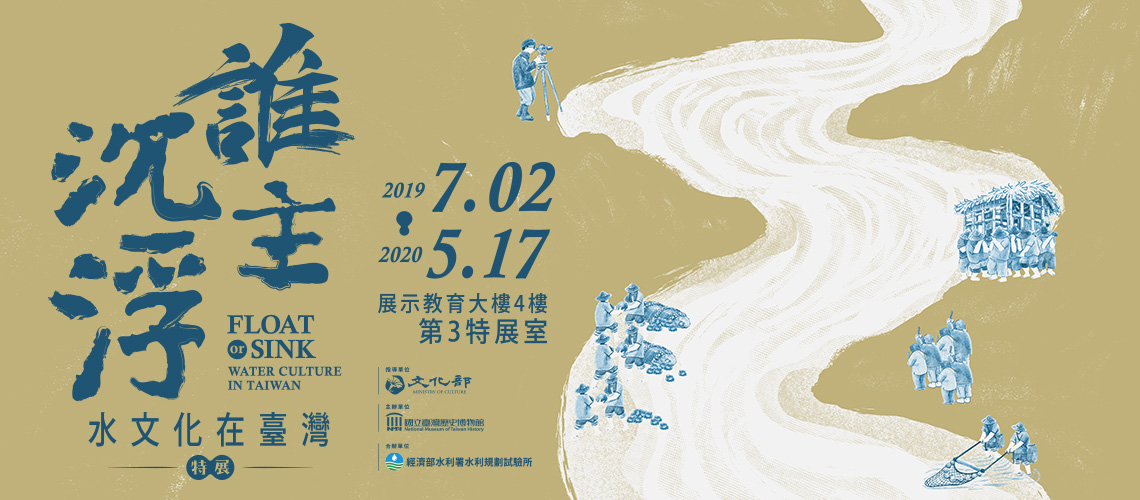

- 【展覽】誰主沉浮:水文化在臺灣特展

- 【展覽】複視:環境、公路、人──走過莫拉克風災特展

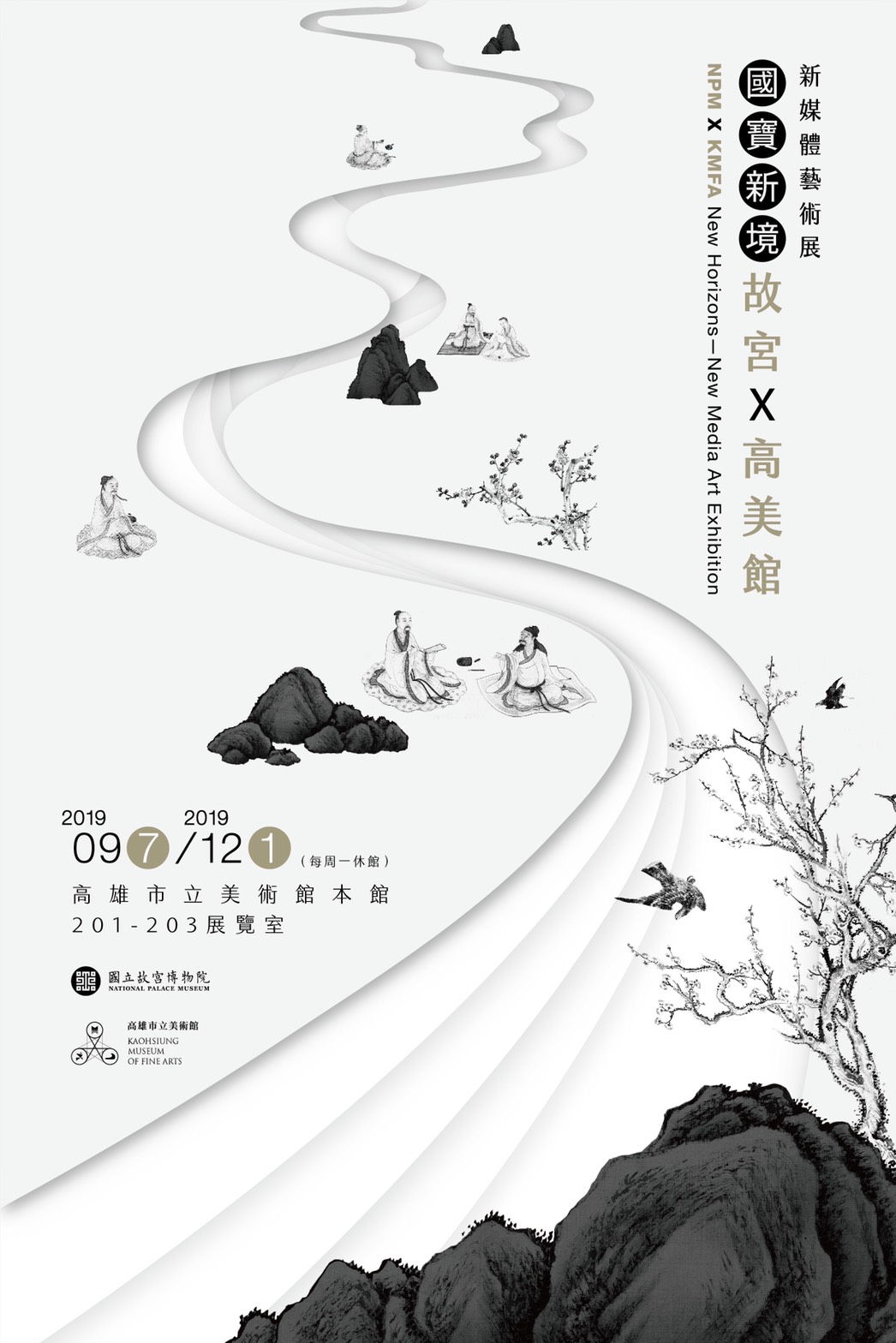

- 【展覽】故宮x高美館:國寶新境──新媒體藝術展

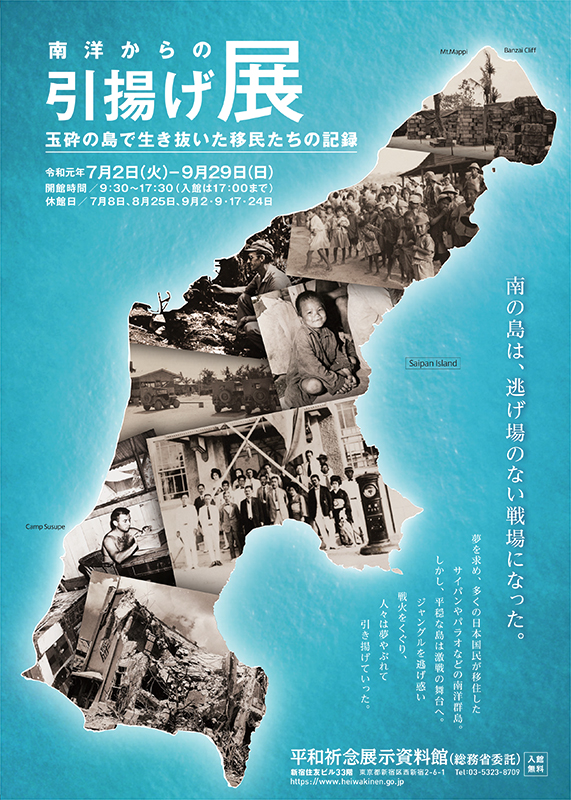

- 【展覽】南洋からの引揚げ展

- 【展覽】仏像:中国・日本

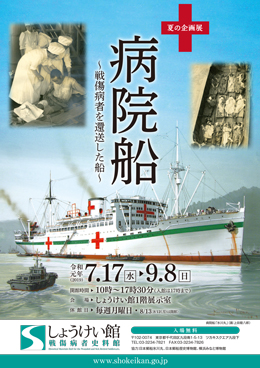

- 【展覽】病院船:戦傷病者を還送した船

- 【展覽】神戸華僑歴史博物館の40年(1979~2019)

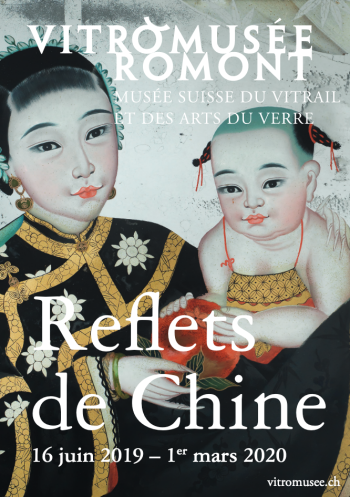

- 【展覽】Reflets de Chine: Trois siècles de peinture sous verre chinoise

爭鳴千秋──先秦諸子導讀講座

標題:

時間:

2019年8月至10月,共6場

地點:

國家圖書館文教區國際會議廳(臺北市中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館、科林研發

聯絡人:

孫小姐,Tel: 02-23619132#427

內容簡介:

公元前八世紀,當古希臘文明在歐洲再度崛起之際,古老中國史的車輪則駛進了春秋戰國時期。此一時期儘管王室衰微,戰亂頻繁,但學術思想相對自由,文化空前繁榮。不同流派的思想學說或主張猶如雨後春筍般爭相勃興,流傳中最為廣泛的是法家、道家、墨家、儒家、陰陽家、名家、雜家、農家、小說家、縱橫家、兵家、醫家等,史稱「百家爭鳴」。諸子百家的思想不僅構成了中國思想學術史中最為輝煌燦爛的奇景,並與古希臘的蘇格拉底柏拉圖等人思想交相輝映,亦為後世中華文化以及東亞思想的發展提供了強而有力的基礎。

先秦諸子的智慧歷經兩千餘年的興衰,至今仍煥發強韌的生命光彩,吸引眾生!其中必有顛撲不破的內蘊精髓。如何探索擷取先秦諸子的內蘊精髓?思考人生,啟迪智慧,創造未來。且聽國家圖書館2019年秋季「爭鳴千秋——先秦諸子導讀講座」的六大名家為您細說分明。

第二場

8月31日

形如莊子、心如莊子、大情學莊子(蔡璧名,國立臺灣大學中國文學系副教授)

講者介紹:蔡璧名教授,臺灣大學中國文學博士,現任臺灣大學中國文學系專任副教授。曾三度獲國科會甲種獎勵,七度獲選臺大校、院優良教師,更榮獲臺大教學傑出獎。成長於中醫和武術世家,師承清代御醫蕭龍友傳人周成清,得其畢生絕學,而父親蔡肇祺則是太極宗師鄭曼青的嫡傳弟子。著有《身體與自然:以黃帝內經素問為中心論古代思想傳統中的身體觀》、《正是時候讀莊子》、《穴道導引》、《莊子,從心開始》、《人情:正是時候讀莊子二》、《勇於不敢 愛而無傷:莊子,從心開始二》、《形如莊子、心如莊子、大情學莊子:從生手到專家之路》、《醫道同源:當老莊遇見黃帝內經》等書。

第三場

9月7日

變形與轉身——創造詮釋學眼光下的荀子哲學(劉又銘,國立政治大學中文系教授)

講者介紹:劉又銘教授,政治大學中國文學系博士,現任政治大學中文系教授。浸淫儒家思想研究數十年,並且在儒家中從孟學立場逐漸轉向荀學立場。2001年起,開始嘗試建構「當代新荀學」,提倡「當代新儒家荀學派」。著有《理在氣中——羅欽順、王廷相、顧炎武、戴震氣本論研究》、《〈大學〉思想——荀學進路的詮釋》、《一個當代的、大眾的儒學——當代新荀學論綱》等書,以及〈從蘊謂論荀子哲學潛在的性善觀〉、〈中庸思想:荀學進路的詮釋〉、〈儒家荀學派中道哲學的成立與早期發展〉等論文數十篇。

第四場

9月21日

俠義古今照 墨子縱橫談:墨家思想如何對應時代變局?(邱建碩,輔仁大學哲學系副教授兼系主任)

講者介紹:邱建碩教授,比利時魯汶大學哲學博士,現任輔仁大學哲學系副教授兼系主任。學術專長包括理性分析與邏輯思維外,同時亦鑽研先秦墨子思想,特別關注墨家思想中的「權」及「行動哲學」,著有相關學術論文多篇。

第五場

10月5日

法家之術的淵源與深化(陳麗桂,臺灣師範大學國文系兼任教授)

講者介紹:陳麗桂教授,臺灣師範大學國文研究所文學博士。曾任臺灣師範大學國文系主任、實習輔導處長、文學院院長,暨臺灣師範大學特聘教授,現為該系兼任教授。曾獲臺灣教育部優秀教育人員獎、臺灣師範大學優良教師獎、臺灣師範大學傑出服務獎。專治道家思想、漢代學術思想、近四十年出土文獻思想、《淮南子》、黃老思想等領域之學術。著有《漢代道家思想》、《近四十年出土簡帛文獻思想研究》、《戰國時期的黃老思想》、《秦漢時期的黃老思想》、《新編淮南子》、《淮南鴻烈思想研究》、《中國歷代思想家—葉適》、《中國歷代思想家—王充》、《王充自然思想研究》等,並有單篇學術論文約百篇。

第六場

10月19日

孔孟如何面對「政治認同」與「文化認同」的抉擇?(黃俊傑,國立臺灣大學特聘教授兼人文社會高等研究院院長)

黃俊傑教授,美國華盛頓大學歷史研究所博士。曾任美國華盛頓大學(西雅圖)及日本關西大學客座教授、國際「東亞文化交涉學會」會長。現任臺灣大學特聘教授兼人文社會高等研究院院長,以及中央研究院中國文哲研究所合聘研究員。曾獲教育部國家講座、教育部學術獎、江丙坤兩岸交流「學術研究獎」、臺灣大學優良教學獎、中山學術著作獎、胡適紀念講座、美國王安漢學研究獎等。研究領域主為東亞思想史,著有《東亞儒學:經典與詮釋的辯證》、《德川日本論語詮釋史論》、《東亞文化交流中的儒家經典與理念:互動、轉化與融合》及Humanism in East Asian Confucian Contexts等中英文專著二十餘冊。多種中文專書並譯為德、法、日、韓、越、斯洛維尼雅文出版。近30年來並積極參與大學通識教育改革工作,現任中華民國通識教育學會名譽理事長。

報名網址:https://actio.ncl.edu.tw/activitydetails?uid=6&pid=150

活動網頁: https://actio.ncl.edu.tw/108_autumn

※公務人員及教師全程參與者可獲學習時數認證時數3小時(需要者請於報名時填寫身份證字號)

※搭配講座辦理,於講座結束後進行摸彩贈書及現場簽書活動,歡迎參加!

系統號:

A-014482

【演講】于志嘉:「以屯易民」再議:從藍山縣寧溪所軍戶談起

標題:

時間:

2019年9月2日(週一)10:00

地點:

中研院史語所文物陳列館5樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

于志嘉(中央研究院歷史語言研究所研究員)

系統號:

A-014467

【演講】柯金源:從環境變遷記錄影像,發現臺灣新價值

標題:

時間:

2019年9月4日(週三)14:00-16:00

地點:

中研院史語所研究大樓2樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

柯金源(公共電視新聞部製作人)

內容簡介:

備註:

1. 本場次為中文演講,採線上報名,報名網址:https://reurl.cc/3qyvV,歡迎對講題有興趣之人士踴躍參加。

2. 報名時間至8/23(週五)17:00止,會場容納位置有限,報名者將優先入座。

3. 本演講提供『環境教育時數』2小時認證,會後由主辦單位進行登錄。

4. 敬請自備水杯。

系統號:

A-014378

【演講】Andreas Fulda:The Struggle for Democracy in Mainland China, Taiwan and Hong Kong

標題:

【演講】Andreas Fulda:The Struggle for Democracy in Mainland China, Taiwan and Hong Kong

時間:

2019年9月5日(週四)14:00

地點:

中央研究院人文社會科學館北棟五樓會議室B(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院政治學研究所

主講人:

Prof. Andreas Fulda(諾丁漢大學政治與國際關係學院)

系統號:

A-014496

【發表會】臺灣研究英文論文集(Positioning Taiwan in a Global Context: Being and Becoming)

標題:

【發表會】臺灣研究英文論文集(Positioning Taiwan in a Global Context: Being and Becoming)

時間:

2019年9月5日(週四)14:00-17:00

地點:

臺灣大學文學院會議室(臺北市羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史系

內容簡介:

台灣研究英文論文集(Positioning Taiwan in a Global Context: Being and Becoming)新書發表會將於9月5日下午2:00-5:00在台大文學院會議室舉行。

本活動將由全書主編張必瑜、林姵吟和作者群林庭瑩、司黛蕊、謝蘊迪、黃宗儀、呂紹理幾位學者,與大家分享新書討論的各項議題。本論文集收錄14篇文章,主題涵蓋文學、殖民歷史、電影、飲食文化、旅遊、文化地理,以及民間宗教。每一個主題都試圖將臺灣放在多重殖民經驗的全球化脈絡下,重新思考「臺灣文化」的流動性、多變性及建構性。

與談人

主編:張必瑜(倫敦大學台灣研究中心)、林姵吟(香港大學中文學院)

作者:林庭瑩(台北藝術大學人文學院)、司黛蕊(中央研究院民族學研究所)、謝蘊迪(中央蘭開夏大學)、黃宗儀(臺灣大學地理系)、呂紹理(臺灣大學歷史系)

活動不需報名,歡迎各位參加!

系統號:

A-014520

【演講】石野一晴:確立中國朝聖史──兼論朝聖指南書的世界

標題:

時間:

2019年9月6日(週五)15:00-17:00

地點:

中研院史語所研究大樓七樓702會議室 (臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所歷史學門

主講人:

石野一晴(日本學習院大學東洋文化研究所客員研究員)

內容簡介:

主持人:王鴻泰(中央研究院歷史語言研究所研究員)

備註:本演講以中文進行,無須事先報名,歡迎蒞臨參加。

系統號:

A-014516

【演講】康豹:當宗教遇上司法:臺灣民間信仰的法律面向

標題:

時間:

2019年9月7日(週六)13:30-14:10

地點:

屏東大學國際會議廳(屏東市民生路4-18號五育樓4樓)

主辦單位:

中央研究院

主講人:

康豹(Paul Katz,中央研究院近代史研究所特聘研究員)

聯絡人:

鄭鈺儒,Tel: (02)2789-9875

內容簡介:

主持人:廖俊智(中央研究院院長)

個人報名:報名時間自7月1日(星期一)10時起至8月23日(星期五)止,若額滿則提前截止報名。

團體報名(10人以上):報名時間自7月1日(星期一)10時起至7月15日(星期一)止,若額滿則提前截止報名。

場地座位有限,請儘早報名。

聯絡人:鄭鈺儒小姐,(02)2789-9875,ru7687@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-014382

【演講會】第3回日本杜甫学会大会

標題:

時間:

2019年9月7日(週六)

地點:

神戸研究学園都市大学共同利用施設UNITYセミナー室4(兵庫県神戸市西区学園西町1丁目1-1ユニバープラザ2F)

主辦單位:

日本杜甫学会

內容簡介:

14:00-14:30

杜甫と高適の制挙受験について(田中京,立命館大学(院))

14:50-15:50

杜甫「大庇」思想對東亞建築民俗文化的巨大影響——以緝考韓國「上樑文」文獻為中心(沈文凡,吉林大学)

16:00-17:00

杜甫と門閥意識(松原朗,専修大学)

系統號:

A-014451

【演講】蕭新煌:Reflection on My Research Journey of Social Movement and Civil Society in Taiwan and Beyond

標題:

【演講】蕭新煌:Reflection on My Research Journey of Social Movement and Civil Society in Taiwan and Beyond

時間:

2019年9月9日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院民族所新館2319會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

蕭新煌(中研院社會學研究所兼任研究員)

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 02-2652-3324

內容簡介:

I began my personal attention to and involvement in exploring and studying Taiwan’s social movements issues in the early 1980s. I returned to Taiwan to work in Academia Sinica and National Taiwan University from the US right after having completed my Ph.D. degree in Sociology in 1979. Soon, with direct or indirect participant observation in various emerging social movements and protests, I began to engage in the theoretical debates on the concept of civil society when it was first introduced to Taiwan’s intellectual circle in the late 1980s. It has been a long time since I started my sociological journey exploring social movements and civil society in the 1980s. However, my long-term interest and involvement in this topic did not emerge out of my doctoral research back in State University of New York at Buffalo. Over the past nearly four decades, my research works and theoretical thinking have also gone through the following twists and turns.

The first turn is from a citizen-intellectual’s concern and advocacy to a professional sociologist’s serious observation and reporting (1980s);

The second shift is from preoccupation with empirical research to the intention to generate plausible theoretical propositions (1990s);

The third shift is from the specific social movements and study of civil society to establish the theoretical connection between social movements and civil society dynamics on the one hand with middle class and democracy on the other (since the 2000s).

In this revisited essay, I will concentrate first on the first two interesting turns in my research on social movement dynamics and civil society organizations, and then direct my reflection on how the two changes have impinged on the third shift to develop the tripartite links of middle class, civil society and democratization in the context of Taiwan’s and even Asian experiences.

與談人:王甫昌(中研院社會學研究所研究員)

系統號:

A-014381

【演講】劉苑如:入道弟子:《周氏冥通記》的日常書寫》

標題:

時間:

2019年9月9日(週一)10:00

地點:

中研院文哲所2樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

劉苑如(中央研究院中國文哲研究所研究員)

內容簡介:

主持人:李奭學(中央研究院中國文哲研究所研究員)

系統號:

A-014518

【演講】Eric Vanden Bussche:The Sino-British Frontier Meetings: Law, Colonial Rivalry, and Ethnic Ident...

標題:

時間:

2019年9月9日(週一)13:00-14:30

地點:

Room 708, Level 7 Jane Foss Russell Building The University of Sydney NSW 2006 Australia

主辦單位:

China Studies Centre, The University of Sydney

主講人:

Prof. Eric Vanden Bussche (College of Arts and Sciences, University of Tokyo)

內容簡介:

This talk examines the hybrid legal practices that British colonial officials in Upper Burma and Chinese authorities in Yunnan province employed to settle disputes arising from cross-border crime in the Sino-Burmese borderlands. With the signing of the Minai Agreement in 1902, Qing and British officials held periodic meetings to jointly adjudicate legal disputes among the border populations. Although this practice survived the collapse of the Qing dynasty in 1911 and persisted until the late 1930s, the Chinese and the British had to regularly negotiate adjustments to their legal practices to adapt them to the changing nature of their rule. Indigenous responses to colonial conquest and state-building also played a pivotal role in the transformations that these legal practices underwent during the Republican period.

By drawing on British and Chinese archival sources, this talk shows how these legal practices reshaped the relationship between the border populations, state agents, and colonial officials. I argue that the Chinese and the British regarded these periodic meetings as a means of extending the reach of state institutions in the region and transforming collective identities among the local inhabitants. In addition, it enabled state and colonial officials to gain a deeper understanding of the dynamics behind local alliances and feuds. I also contend that this system provided the border inhabitants with the opportunity to advance their own political and economic interests by taking advantage of the rivalry between the Chinese and the British in the region.

*This event is part of the lecture series 'Borderlands in Chinese History and Archaeology', co-presented throughout 2019 by the Department of History and the China Studies Centre at the University of Sydney

Speaker Bio

Dr Eric Vanden Bussche is an assistant professor at the College of Arts and Sciences, University of Tokyo. His research interests include comparative colonialism, borderlands, and the formation of national identities in East Asia. Dr. Vanden Bussche received his Ph.D. in East Asian History from Stanford University. Prior to joining the University of Tokyo, he taught at universities in the U.S. and China, including Stanford and Beijing University. He was also a visiting scholar at the Institute of Modern History at Academia Sinica in Taiwan. He co-edited Critical Han Studies: The History, Representation, and Identity of China's Majority (University of California Press, 2012) and co-authored Baxi yu Zhongguo: Shijie Zhixu Biandongzhong de Shuangfang Guanxi (Beijing, 2001). His current research focuses on China’s border disputes and state-building along the Sino-Burmese borderlands.

系統號:

A-014510

【演講】林姵吟:衍射的國族論述:皇民化時期殖民地台灣的民俗與文學書寫

標題:

【演講】林姵吟:衍射的國族論述:皇民化時期殖民地台灣的民俗與文學書寫

時間:

2019年9月9日(週一)15:00-17:00

地點:

中研院文哲所3樓討論室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

林姵吟(香港大學中文學院現當代文學副教授)

內容簡介:

主持人:彭小妍(中央研究院中國文哲研究所研究員)

系統號:

A-014494

【演講】陳柏良:民主的曙光?台灣戰後地方自主與地方民主之歷史分析 (1945-1998)

標題:

【演講】陳柏良:民主的曙光?台灣戰後地方自主與地方民主之歷史分析 (1945-1998)

時間:

2019年9月10日(週二)10:00-12:00

地點:

中研院人文社會科學館法律所第2會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院法律學研究所

主講人:

陳柏良(中央研究院法律學研究所博士後研究學者)

聯絡人:

王傑弘編審,Tel: 02-2652-5404

系統號:

A-014471

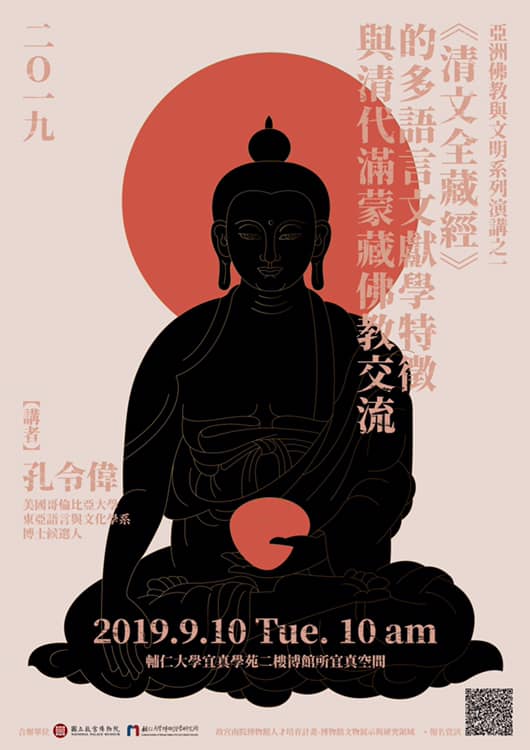

【演講】孔令偉:《清文全藏經》的多語言文獻學特徵與清代滿蒙藏佛教交流

標題:

【演講】孔令偉:《清文全藏經》的多語言文獻學特徵與清代滿蒙藏佛教交流

時間:

2019年9月10日(週二)10:00

地點:

輔仁大學宜真學苑二樓博館所宜真空間(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

國立故宮博物院、輔仁大學博物館學研究所

主講人:

孔令偉(美國哥倫比亞大學東亞語言與文化學系博士候選人)

內容簡介:

【亞洲佛教與文明系列演講之一】

本演講系列為故宮南院與輔大博館所合辦之博物館人才培訓計畫-跨領域與多元思維計畫的一部分。

演講系列介紹:不同宗教與文明的交流是亞洲璀璨的文化遺產,也形塑了我們生活於其中的文化與社會。在這個亞洲的文化遺產中,佛教扮演了很重要的角色,它連結起東亞、內亞、南亞以及東南亞這些區域。佛教中介了不同的文化與社會,對這些區域內的文明產生深遠的影響。這個亞洲文化與宗教交流之下產生的各類文物,現在多半成為博物館等收藏單位展示的藏品。在本所今年四月邀請到敦煌研究院的樊錦詩名譽院長前來演講之後,我們意識到這個亞洲佛教與文明的議題實際上也是博物館研究與展示時應該關注的話題之一。因此,本所今年與故宮南院合作的博物館人才培訓計畫中,就從博物館研究與展示的面向切入,來辦理亞洲佛教與文明的系列演講。這個系列的演講或從經文、圖卷、塑像等典藏文物開始,一步一步討論到文物背後涉及的宗教、歷史、區域文化與文明體系的脈絡,都是展覽時不容易被看到的文物背後的故事。

我們亞洲佛教與文明系列演講的第一場演講請到美國哥倫比亞大學東亞語言與文化學系的博士候選人孔令偉先生,他鑽研如何從清代刊刻的佛教經文來討論滿、蒙、藏三個人群的宗教交流,並進一步影響了清帝國邁向亞洲的文明之路。本次演講,孔令偉先生將以乾隆皇帝基於漢文大藏經版本轉譯為滿文刊刻的全藏經出發,來討論佛教在滿、蒙、藏三個人群互動關係中扮演的角色。

《清文全藏經》竣刻于乾隆55年(1790年),共印12部。 此經以漢文《龍藏》及藏文《甘珠爾經》為底本,再比對《蒙文大藏經》翻譯而成,共108函,收錄699種佛教經典,共計2466卷。迄今《滿文大藏經》僅存兩部,一部存拉薩布達拉宮的三界殿(Sa-gsum lha-khang),一部則分藏北京故宮博物院(七十六函)和臺北故宮博物院(三十二函)。2016年時,臺北故宮收藏的《清文全藏經》曾於故宮南院展出。

本次演講限額20名,請把握機會報名。

系統號:

A-014498

【演講】Eric Vanden Bussche:Mapping the Sino-Burmese Borderlands

標題:

【演講】Eric Vanden Bussche:Mapping the Sino-Burmese Borderlands

時間:

2019年9月10日(週二)17:30-18:30

地點:

Quad Refectory H113 The Quad The University of Sydney Sydney, NSW 2006 Australia

主辦單位:

Sydney Southeast Asia Centre, The University of Sydney

主講人:

Prof. Eric Vanden Bussche (College of Arts and Sciences, University of Tokyo)

內容簡介:

In 1960, Burma and China celebrated a border treaty, marking the end of a contested demarcation process that had unfolded for seven decades. During this period, defining a boundary that neatly divided the rugged uplands between both countries had posed a unique set of challenges given the region’s ethnic diversity and long-standing practice of indirect rule. These efforts had been further complicated by competing cartographic traditions and distinct conceptualizations of territorial sovereignty.

This talk examines the role that cartographic knowledge played in the attempts to demarcate the Sino-Burmese boundary from the late nineteenth century until 1960. Assistant Professor Eric Vanden Bussche will show that the decades-long efforts to demarcate the border coincided with the popularization of Western cartographic practices in East and Southeast Asia, prompting a gradual shift from pictorial maps to modern surveying and cartography. How did this cartographic transition affect border demarcation? In what ways did the Chinese understand and employ Western cartographic discourses and techniques to advance their territorial claims in Southeast Asia? How did cartography enable the British colonial officials in Upper Burma and the local Chinese authorities in Yunnan province to redefine their relationship with the border populations and extend state power in the disputed borderlands?

While Western nations considered cartographic endeavors as an indispensable tool in forging spatial constructions of the territories they ruled, Assistant Professor Eric Vanden Bussche will argue that the Chinese viewed the function of maps in modern nation building and colonial expansion through a different lens during this period. By analyzing the Sino-Burmese border demarcation process, this talk provides new insights on the impact of mapping technologies on modern nation building and discusses how cartographic practices continue to shape China’s territorial and maritime disputes with its Southeast Asian neighbors.

*This event is co-hosted with the China Studies Centre.

Speaker Bio

Dr Eric Vanden Bussche is an assistant professor at the College of Arts and Sciences, University of Tokyo. His research interests include comparative colonialism, borderlands, and the formation of national identities in East Asia. Dr. Vanden Bussche received his Ph.D. in East Asian History from Stanford University. Prior to joining the University of Tokyo, he taught at universities in the U.S. and China, including Stanford and Beijing University. He was also a visiting scholar at the Institute of Modern History at Academia Sinica in Taiwan. He co-edited Critical Han Studies: The History, Representation, and Identity of China's Majority (University of California Press, 2012) and co-authored Baxi yu Zhongguo: Shijie Zhixu Biandongzhong de Shuangfang Guanxi (Beijing, 2001). His current research focuses on China’s border disputes and state-building along the Sino-Burmese borderlands.

系統號:

A-014511

【演講】劉堉珊:印度流亡藏人中苯教信仰者的邊緣化處境與跨國再遷移

標題:

【演講】劉堉珊:印度流亡藏人中苯教信仰者的邊緣化處境與跨國再遷移

時間:

2019年9月11日(週三)12:00-13:30

地點:

中研院民族所新館2319會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

劉堉珊(國立暨南國際大學東南亞學系助理教授)

內容簡介:

本演講聚焦印度流亡藏人中苯教信仰者的雙重邊緣化處境,呈現他們在流亡超過半世紀的社群發展以及跨國再遷移。演講前半部分將從宗教活動、學校教育與日常生活實踐中探討苯教社群如何透過經典文獻與儀式儀典的考據、再現與再詮釋,以及參與西藏流亡政府的政治事務與學校課本的編排,爭取重新定義苯教信仰及其「傳統」經典在西藏文化及國族認同上的重要性。第二部分則將從近年來流亡藏人(包含苯教信仰者)的跨國再遷移現象,探討其在苯教與「泛藏人」 認同論述與實踐網絡中具有的意義。

1. 餐點提供:

(1)因經費有限,自2017年元月起,午餐提供對象僅限本所研究與行政人員、訪問研究者、助理、博物館志工,以及主持人和演講者推薦之人士。

(2)其他有興趣者,歡迎自備午餐參與。

2. 報名網頁:https://www.ioe.sinica.edu.tw/

3. 報名期間:即日起至 9/8(週日)23:00為止,餐點提供通知於 9/9(週一)回覆。

4. 若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消日後報名資格。

5. 演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點,請自備環保餐具。

6. 聯絡資訊:林音秀 小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-014431

【演講】金丸裕一:日本基督徒的「謝罪」與中日戰爭

標題:

時間:

2019年9月11日(週三)10:00-12:00

地點:

中研院近史所研究大樓一樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所蔣介石研究群

主講人:

金丸裕一(立命館大學經濟學部教授)

內容簡介:

摘要:

本文追蹤了以「博愛」和「和平」為日常生活中信仰支柱的日本基督教徒的言行。他們是近代日本的少數者,特別是在推行國粹化的20世紀30年代後,他們作為「敵對性」異教的信仰者飽受苦難。但在另一方面,他們又和「基督教國際主義」一類的歐美傳教團體和個人保持聯繫,並和以此為媒介的非歐美地區的基督教信徒抱有連帶意識。因此,可以說,他們這群人的言行和僅以國內風向變化為標杆的人具有很大的不同。本文主要描寫了賀川豐彥(1888~1960)和清水安三(1891~1988)兩位牧師,一般輿論認為,他們是和中國真誠交往的有良知的日本人。那麼二人是如何以信仰為前提和戰爭進行對峙的呢?本文主要著眼於兩位牧師對日本侵略中國一事進行道歉的言行,並深入歷史中探尋相關言行的背景。

系統號:

A-014493

【演講】劉素芬:技術官僚的形成:以國民政府資源委員會為例

標題:

時間:

2019年9月12日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

主講人:

劉素芬(中央研究院近代史研究所副研究員)

內容簡介:

評論人: 張瑞德教授(中央研究院近代史研究所兼任研究員)

系統號:

A-014517

【演講】吳淑鳳:獵殺:軍統局對汪政權的行動

標題:

時間:

2019年9月12日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

吳淑鳳(國史館修纂處纂修)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

軍事委員會調查統計局曾經在汪精衛出走河內後,於香港策畫暗殺汪精衛的妻子陳璧君,以為事成便可斷汪精衛的左右手,但未能如願。隨著汪政權的成立,軍統局視汪政權如寇讎,利用各項可用資源,展開暗殺汪政權重要人士的行動。這場從檔案上看到的獵殺行動,在檔案文件沒有寫下年代的情況下,應該如何考證和論述……

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014383

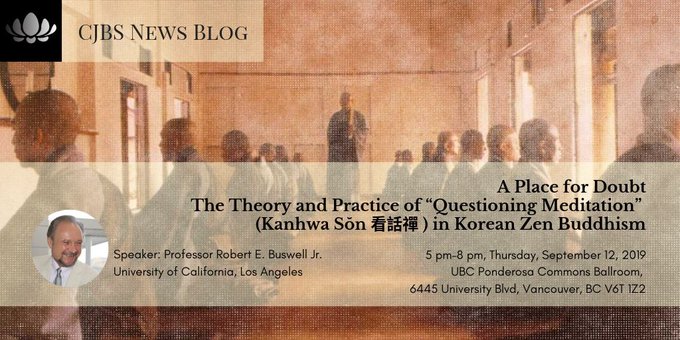

【演講】Robert E. Buswell Jr.:A Place for Doubt: The Theory and Practice of “Questioning Meditation” (Kanhwa Sŏn 看話禪 ) in Korean Zen Buddhism

標題:

時間:

2019年9月12日(週四)17:00-20:00

地點:

UBC Ponderosa Commons Ballroom, 6445 University Blvd, Vancouver, BC V6T 1Z2

主辦單位:

Tianzhu Global Network for the Study of Buddhist Cultures

主講人:

Prof. Robert E. Buswell Jr. (Distinguished Professor of Buddhist Studies in the UCLA Department of Asian Languages and Cultures)

內容簡介:

Sŏn 禪, the Korean analogue of Zen, had always presumed itself to be the repository of contemplative expertise in Korean Buddhism. From virtually its inception, Sŏn sought to create forms of meditation that it could claim exclusively as its own. This process involved both critiquing the practices common to other Sino-Indian schools as being ‘gradual,’ while claiming exclusively for itself putatively ‘subitist’ forms of religious training. Sŏn also experimented with forms of rhetoric it considered proleptic and transformative, in order to demonstrate the autonomy of Sŏn from the rest of the Buddhist tradition. This parallel evolution in both practice and rhetoric led to the creation of kanhwa Sŏn 看話禪 (lit. the “Sŏn of investigating topics of inquiry”). From the twelfth century onward, the kanhwa technique became the emblematic practice of Korean Sŏn from that point onward and it continues to hold pride of place in meditation halls still today.

The “topics of inquiry” (hwadu 話頭) investigated in kanhwa Sŏn were used to foster an introspective focus that would catalyze the process of “tracing back the radiance” (hoegwang panjo 迴光返照) and lead students back to the enlightened source of their own minds. Through this counter-illumination, students would come to know the enlightened intent of the Sŏn master who first articulated this topic, and would in turn consummate in themselves this same state of enlightenment. Through this technique, then, the student patterns his mind after that of the eminent Sŏn masters of old until they think—and ultimately act—as one. One of the most peculiar dimensions of kanhwa Sŏn practice is the overriding emphasis on the need for ‘doubt’ (ŭijong 疑情), which is viewed as the motive force that propels this meditation along. The notion of doubt appears in Indian meditative literature, but almost exclusively as one of the five principal hindrances (nīvaraṇa; kae 蓋) to concentration or mental absorption (dhyāna; chŏng定). Doubt thus plays no constructive role in Indian Buddhist spiritual culture, but was instead an obstacle to be overcome. By the time doubt has been fully appraised by Sŏn Buddhist adepts, however, this debilitating mental concomitant has been transformed into the principal force driving one toward enlightenment. This lecture seeks to tell the story of this transformation.

Speaker Bio

Robert E. Buswell Jr., Distinguished Professor of Buddhist Studies in the UCLA Department of Asian Languages and Cultures, is the Irving and Jean Stone Chair in Humanities at UCLA, and the founding director of the university’s Center for Buddhist Studies and Center for Korean Studies. From 2009-2011, he served concurrently as founding director of the Dongguk Institute for Buddhist Studies Research (Pulgyo Haksurwŏn) at Dongguk University in Seoul, Korea. He is widely considered to be the premier Western scholar on Korean Buddhism and one of the top specialists on the East Asian Zen tradition. He has published sixteen books and some forty articles on various aspects of the Korean, Chinese, and Indian traditions of Buddhism, as well as on Korean religions more broadly. Buswell served as editor-in-chief of the two-volume Encyclopedia of Buddhism (Macmillan Reference, 2004) and coauthor (with Donald S. Lopez, Jr.) of the 1.2-million word Princeton Dictionary of Buddhism (Princeton, 2014).

This lecture is free and open to the public, but pre-registration is preferred. We invite attendees to network during the reception. Refreshments will be served. Schedule for this event is as follow:

5:00 pm – Reception with light refreshments

5:45 pm – Introductions

6:00 pm – Lecture by Dr. Robert E. Buswell Jr.

7:00 pm – Open floor discussion

To register, visit https://www.eventbrite.ca/e/ubc-tianzhu-hurvitz-lecture-series-dr-robert-e-buswell-jr-tickets-60493146630.

系統號:

A-014421

【演講會】魏晋南北朝史学術講演会

標題:

時間:

2019年9月15日(週日)

地點:

東京大学本郷キャンパス法文2号館2番大講義室(東京都文京区本郷7丁目3−1)

主辦單位:

魏晋南北朝史研究会

內容簡介:

「梁四公記」与梁武帝时代的国際交流図景(呂博,武漢大学)

地方伝説中的北魏皇帝——区域脈絡与歴史情境(魏斌,武漢大学)

系統號:

A-014384

【演講】邱仲麟:「龍宮伐木」——明清直隸口外的森林砍伐及其傳說

標題:

【演講】邱仲麟:「龍宮伐木」——明清直隸口外的森林砍伐及其傳說

時間:

2019年9月16日(週一)10:00

地點:

中研院史語所文物陳列館5樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

邱仲麟(中央研究院歷史語言研究所研究員)

系統號:

A-014515

【演講】下野壽子:各方面利害關係交錯的兩岸農業交流(1990年代後期以後)

標題:

【演講】下野壽子:各方面利害關係交錯的兩岸農業交流(1990年代後期以後)

時間:

2019年9月17日(週二)11:00-13:00

地點:

中研院臺灣史研究所817會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所社會經濟史研究群

主講人:

下野壽子(日本北九州市立大學外國語學部教授)

內容簡介:

1. 前一小時使用中文發表;後一小時使用日文討論,並有一名翻譯人員。

2. 即日起開放報名,9月9日截止報名,9月10日於網上公告與會名單。

系統號:

A-014495

【演講】陳佳宏:「美麗島軍法大審」之權力對立與輿情轉折

標題:

時間:

2019年9月19日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

陳佳宏(國立臺灣師範大學臺灣史研究所副教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

本講題旨在探討1980年春「美麗島軍法大審」期間「審」、「檢」、「辯」、「被告」、「被告家屬」、「媒體」、「輿論」等各方之權力互動關係,藉此分析包括威權當局的統治心態、整體共犯結構下之「反動的修辭」、美麗島人士「弱者權力」之反轉,以及輿論情勢的轉折;並藉此比較其他國家類似歷史情境政治案件之異同,發掘臺灣政治案件的特殊性,期能建立一套解讀白色恐怖構陷權力結構的「臺灣模式」,且希望有助於人權價值的思索。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014385

【演講】Wuna Reilly:China’s Silent Land Reform: 1958-1962

標題:

【演講】Wuna Reilly:China’s Silent Land Reform: 1958-1962

時間:

2019年9月19日(週四)16:00-17:30

地點:

Seminar Room A, China in the World Building (188), Fellows Lane, ANU

主辦單位:

Australian Centre on China in the World at The Australian National University’s College of Asia & the Pacific

主講人:

Dr. Wuna Reilly (Visiting Fellow, Australia Centre on China in the World)

聯絡人:

E-mail: ciw@anu.edu.au

內容簡介:

In this seminar I examine the heated debates within the Chinese Communist Party (CCP) leadership between 1958 and 1962 over the issue of collective land. In their efforts to establish and sustain a planned economy across rural China, CCP leaders struggled to decide who should be allocated what land, and how much agricultural output they should be expected to provide to the state—their production quota. Drawing upon diverse primary sources, including CCP leaders’ reports and letters, policy documents, production team accounting data, and farmers’ diaries, I first describe the policies and processes that shaped the implementation of a planned economy across rural China in the 1950s, highlighting the difficulties facing any effort to implement a planned economy regarding land allocation. I then focus on the debates among CCP leaders from 1958 to 1962 over land allocation, management authority, and production quotas. The final part identifies how the resolution of this debate in 1962 helped sustain the planned economy structure across rural China while laying the foundation for China’s present-day collective owned land regime (COLR). I argue that while China’s divergence from the Soviet-style rural economy is often associated with the reforms of the late 1970s, my research instead highlights the significance of the 1962 reforms for China’s current system.

Speaker Bio

Originally from China, Wuna Reilly studied and worked in the United States for several years before returning to China to re-establish the China office of the American Friends Service Committee. She worked for AFSC, based in Dalian, from 2001 until 2010, where she was responsible for a wide range of development and international exchange programs, primarily engaging with North Korea. She then completed a MSc in Social Policy and Development at the London School of Economics (LSE) before starting her doctoral studies at the University of Sydney. Having received her doctoral degree in December 2018, she has been invited to serve as a Visiting Scholar at Peking University. Her primary research explores the origins, operations, and implications of China’s collective owned land regime (COLR).

系統號:

A-014508

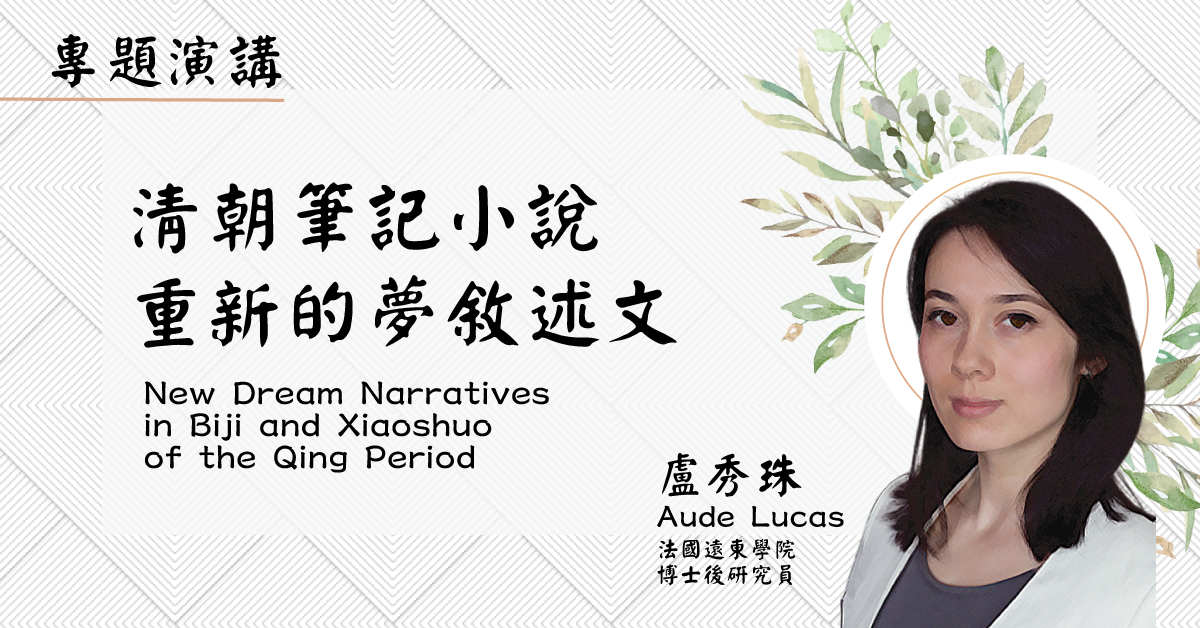

【演講】盧秀珠:清朝筆記小說 重新的夢敘述文

標題:

時間:

2019年9月24日(週二)15:00-17:00

地點:

政治大學百年樓330111演講廳(臺北市文山區指南路二段64)

主辦單位:

政治大學華人文化主體性研究中心

主講人:

盧秀珠(Aude Lucas,法國遠東學院研究員)

內容簡介:

在敘述夢故事的過程中,明清小說的作者用幾個世紀的文學模式。說夢的傳統文學大多有夢的內容(通常是或多或少明確的預言)丶夢的解釋(意味著或多或少的占夢技巧),以及夢內預言的實現。

但是在17-18世紀的筆記小說,有些作者推翻這種傳統模式。比如,後來的事實不符合夢的預言,或者夢佔不是要直譯而是要喻義地解釋–或其相反。尚有無法解釋的夢。末了有些夢中神鬼是騙人而表現的。相關事例出於蒲松齡(1640-1715)的“聊齋誌異”丶紀昀(1724-1805)的“閱微草堂筆記”丶袁枚(1716-1797)的“子不語”,以及其他的文言筆記小說。

該推翻的敘述提出權威的問題:據傳統夢故事的邏輯,夢中顯示的神鬼代表權威,因為他們預測的事情每逢事實。不過在推翻這種模式的敘述,他們預測的事情終歸不事實。此外,某些夢敘述文提問做夢人物的作為。他對自己夢的反應反對夢的前定,而表出他的自由意志。我們可以將這種推翻的敘述看為清朝作者重新想像神魔小說的獨創性。

這些否定傳統夢敘述文的故事大抵提出做夢人物的主體性,因為夢者的思想、慾望及恐懼代替夢中的預言。

本人系列演講的目的是介紹博士後的研究題目,而展出當前的分析線索。

與談人:劉瓊云(中央研究院中國文哲所副研究員)

主持人:衛易萱(Barbara Witt)

系統號:

A-014506

【演講】鄧淑蘋:東周玉器文化的多源與多元性

標題:

時間:

2019年9月25日(週三)14:00-16:00

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館B1演講廳(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

鄧淑蘋(故宮博物院退休研究員)

內容簡介:

備註1:現職編制內公務人員可申請兩小時終身學習時數認證

備註2:歷史文物陳列館東周實相—河南出土東周文物展系列演講(三)

系統號:

A-014513

【演講】羽田正:Japan and Sea in the Sixteenth and Seventeenth Century

標題:

【演講】羽田正:Japan and Sea in the Sixteenth and Seventeenth Century

時間:

2019年9月25日(週三)15:00

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館5樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

羽田正(東京大學東洋文化研究所教授)

內容簡介:

主持人:陳國棟(中央研究院歷史語言研究所研究員)

備註:英文演講

系統號:

A-014514

【演講】林修澈:原住民族第15族:拉阿魯哇族的民族史

標題:

時間:

2019年9月26日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

林修澈(國立政治大學民族學系名譽教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

拉阿魯哇族以「四社生番」著名,更早在1650年便見文獻記載其四社之一的塔蠟袷社。但是從1900年開始盛行的民族分類來看,長期以來都歸入鄒族,直到2014年經行政院公告認定為一個獨立民族,成為台灣原住民族第 15 族。 拉阿魯哇族聚居在3個里,原本世居地是高雄市桃源區的兩個里(高中里、桃源里),以及昭和初年1930年代移民到鄰區那瑪夏區的瑪雅里。全族人口只有5百人,但仍居住在民族聚居3里的人口只有一半,另外的一半人口已經外流,變成都市原住民族。一樣在1930年代,總督府施行布農族集團移住政策,促使布農成為前述兩區的主要民族,布農語成為流通語言。今日的拉阿魯哇族,在國語(華語)與布農語的強大壓力下努力推行族語,在區隔鄒族與布農族的民族邊界上努力提倡民族獨有的聖貝祭。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-014386

【演講】龍應台:A Southern Perspective on Things: China, Climate Change, and Ghosts

標題:

【演講】龍應台:A Southern Perspective on Things: China, Climate Change, and Ghosts

時間:

2019年9月26日(週四)17:30-19:30

地點:

Auditorium, China in the World Building (188), Fellows Lane, ANU

主辦單位:

The Taiwan Studies Lecture Series

主講人:

龍應台 (Taiwanese writer)

聯絡人:

Nancy Chiu,E-mail: ciw@anu.edu.au

內容簡介:

Lung Yingtai resigned as culture minister of Taiwan in December 2014, and in 2017 she decided to move to a small town in southern Taiwan to take care of her aged mother. During the two-year stay in the rural community, living among farmers and fishermen, she discovered that the Weltanschauung of her southern compatriots is quite different from that of the city people or policy makers of Taipei.

Speaker Bio

龍應台 is a celebrated Taiwanese writer, cultural critic and historical activist. Having written 30 books, she enjoys a large readership across the Chinese world. After receiving her doctorate in English Literature from Kansas State University, Professor Lung taught in several universities, including City University of New York, Tamkang University, and the University of Heidelberg.

In her political life, Professor Lung was Director of the Bureau of Cultural Affairs, Taipei (1999-2003) and then Taiwan’s first Minister of Culture (2012-2014). In 2008, she was appointed the inaugural “Hung Leung Hau Ling Distinguished Fellow in Humanities” by The University of Hong Kong.

In 1985, she published her first collection of essays, Wild Fire, critiquing political, social and cultural issues faced by the Taiwanese people at that time. The book went through twenty-four printings within three weeks. Her latest work, Forever and Ever: Letters to Mei-Jun (2018), reflects on kinship, the impermanence of life and cross-generational discourse.

系統號:

A-014507

【演講】Ariel Fox:Seventeenth Century Chinese Opera and money, merchants, and silver

標題:

【演講】Ariel Fox:Seventeenth Century Chinese Opera and money, merchants, and silver

時間:

2020年4月22日(週三)16:30

地點:

202 Jones Hall, Princeton University

主辦單位:

Progra in East Asian Studies, Princeton University

主講人:

Prof. Ariel Fox(Chinese Literature, East Asian Languages and Civilizations, University Chicago) )

系統號:

A-014388

【研習營】2019夏季口述歷史研習營——多元的聲音、多元的歷史

標題:

【研習營】2019夏季口述歷史研習營——多元的聲音、多元的歷史

時間:

2019年9月4日至5日

地點:

中央研究院近代史研究所檔案館(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、臺灣口述歷史學會

聯絡人:

Tel: 27824166#383

內容簡介:

一、研習營簡介

研習營由陳儀深、侯坤宏、李明仁、詹素娟、林玉茹、林志宏等專家學者授課,從政治、宗教、地域、原住民…等角度切入,引導學員認識:口述歷史作為一種採集史料的方法,有助於社會走向眾聲喧嘩、浮現多元記憶;為了建構可靠的歷史圖像,不能只依賴檔案或權威者的聲音。

二、研習營日期

2019年9月4日(三)、5日(四),共二天。

三、營隊地點

中央研究院近代史研究所檔案館

四、主辦單位

中央研究院近代史研究所 臺灣口述歷史學會

五、營隊內容

專題演講、綜合座談。

六、招收對象

國、高中老師,大學學生、研究生,文史工作者,共50名。 優先錄取: 1.國、高中老師。 2.大學學生、研究生。

七、報名時間

即日起至2019年7月15日(提早額滿,提早截止)。

八、活動費用:免費。

九、報到時間地點

2019年9月4日上午9:20至9:45,在中央研究院近代史研究所檔案館報到。學員需自理交通及住宿。

十、報名方式

1.請先線上填寫報名表,報名表網址:已截止。

2.報名者需提供真實姓名、西元出生年月日、手機號碼、電 子郵件。不願提供資料者請勿報名,資料填寫不完全者,視同 未報名。

3.報名並非錄取,本會審核後,公布錄取者及備取者若干名。

十一、通知錄取

本會以電子郵件通知錄取者,錄取者需回信告知身分證字號,以便辦理旅行平安保險,逾期未回信或不願提供者,視同未錄取,由學會通知備取者遞補。

十二、聯絡方式

電子郵件:ohorgtw@gmail.com(請優先使用電子郵件聯繫) 電話:(02)27824166分機383,林先生

系統號:

A-014380

【研習班】中國的詩學

標題:

時間:

2019年10月2號起,每周三上午9點到12點 ,共12周

地點:

政治大學百年樓330303(台北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學華人文化主體性研究中心

主講人:

川合康三(日本京都大學名譽教授)

聯絡人:

黃雯君,E-mail: nccuccs@gmail.com

內容簡介:

【大師課程系列II】中國的詩學

?本課程以中文進行

更多資訊

請詳見電子報:http://epaper.ccstw.nccu.edu.tw/news/master-kawai-2019/

?課程時間:108年10月2號起,

每週三上午10點到12點,共12週

?課程地點:政治大學百年樓 330303教室

?開課教授:川合康三(日本京都大學名譽教授)

?開課系所:政治大學中國文學系

?修別:選修,2學分,開放旁聽

系統號:

A-014446

【研習營】2019夏季口述歷史研習營——「近代中國的日常性」

標題:

【研習營】2019夏季口述歷史研習營——「近代中國的日常性」

時間:

2019年9月26日(週四)13:00-17:00

地點:

中央大學文學院三館3樓321教室(桃園縣中壢市中大路300號)

主辦單位:

科技部人文社會科學研究中心、國立中央大學歷史所

聯絡人:

Tel: 27824166#383

內容簡介:

講師:連玲玲(中央研究院近代史研究所研究員兼副所長)

主持人:蔣竹山(中央大學歷史所副教授兼所長)

活動開放報名35人,備取10人

報名至8月31日止或額滿即止,報名結果將於9月1日通知

系統號:

A-014483

【工作坊】帝國知識與資源調查工作坊

標題:

時間:

2019年9月6日(週五)

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區115研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所知識史研究群、國立中興大學歷史學系

內容簡介:

9:00-10:20

主持人:侯嘉星

臺灣總督府對菲律賓的林業調查(葉爾建)

評論人:林佩欣

山、地、林的轉圜:民國時期的國家林業與東北林地訟案(池翔)

評論人:洪廣冀

10:40-12:00

主持人:張哲嘉

二十世紀除蟲菊在中國的引進與利用(侯嘉星)

評論人:顧雅文

民國初年兩淮與兩浙的鹽場調查與場產整理(江豐兆)

評論人:王士銘

13:00-15:00

主持人:金丸裕一

抗戰時期玉門油礦的開發與運輸:以檔案史料探討軍事委員會調查統計局的角色(范育誠)

評論人:李君山

戰時中國西南地區獸疫防治的推廣(劉芳瑜)

評論人:沈佳姍

發展與阻礙:中國西南地區的養殖漁業(1937-1949)(張志誠)

評論人:張超然

15:20-17:20

主持人:李君山

非正式帝國的地方基礎:滿洲國大同學院之基層調查(林志宏)

評論人:汪正晟

帝國日本的「科學」殖民:滿洲治理與社會調查活動(1907-1931)(林文凱)

評論人:林志宏

帝國日本學知的滿洲迴路:以『支那論』及滿蒙.滿鮮遊記為主的考察(陳瑋芬)

評論人:劉龍心

系統號:

A-014432

【工作坊】「中國西南地區近年考古發展」工作坊

標題:

時間:

2019年9月12日(週四)

地點:

中央研究院歷史語言研究所研究大樓704會議室(臺北市南港區115研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

內容簡介:

「中國西南地區近年考古發展」工作坊

一、會議日期:2019年9月12日(週四)

二、會議地點:本所研究大樓704會議室

三、主辦人:林圭偵

四、本會議報名網址:https://forms.gle/erXamCcPvM5C37V77(不受理電話報名)

五、報名期限:即日起至2019年8月30日止,考古學相關領域(人類學、歷史、民族、地質等)人員優先錄取,錄取名單將於9月9日於本所網頁公告。

六、因政府環保政策,本會議不供應便當及紙杯,敬請與會者自備水杯及午餐。

七、會議連絡方式:(02)27829555分機675,e-mail:cfas@gate.sinica.edu.tw

八、會議議程:請見附件

系統號:

A-014379

【工作坊】2019年中國現代史研究生工作坊

標題:

時間:

2019年9月、10月,共2場

地點:

國立中興大學、國立臺灣師範大學

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、國立臺灣師範大學歷史系、國立中興大學歷史學系

內容簡介:

宗旨:

為推廣中國現代史研究,本工作坊擬徵集以中國現代史領域為學位論文方向的全國博、碩士生研究生,發表尚在初稿階段的(一)具體論文構想(包括問題意識、資料來源、章節安排、主旨意義),或(二)業已完成之論文中完整篇章,於報名錄取後,邀請學者專家針對各篇文稿提供意見,改善可能之不足,期能掌握議題重要性、清晰展現論點;同時亦提供一平台,結合國內研究中國現代史的同好互相切磋,擴展視野,提升研究成績,強化學術社群。

工作坊場次:

A、

時間:2019年9月19日(星期四) 9:00-17:00

地點:國立中興大學歷史學系

B、

時間:2019年10月5日(星期六) 9:00-17:00

地點:國立臺灣師範大學文學院勤大樓4樓歷史系視聽教室

備註:

報名截止日期:2019年8月25日(星期日),報名資料請至工作坊網站上傳。

錄取名單公布日期:2019年9月2日(星期一),請至工作坊網站觀看。

聯絡人:陳先生(hloang@gmail.com)

系統號:

A-014458

【展覽】逆旅 ‧ 一九四九:臺灣戰後移民文學特展

標題:

時間:

2019年3月29日至12月22日

地點:

國立臺灣文學館1樓展覽室D(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

如何談論一九四九的移民文學?如果只談這一群人的鄉愁,描述的恐怕都在遠方;如果只問另一群人對他們的印象,聽到的恐怕只剩下成見。其實,「這一群人」和「另一群人」之間還有更多理解及誤解的時刻、更多矛盾幽微的互動──尤其在文學作品之中。

當然,「這群人」不是均質的集合,貧富差距、出身歧異、階級敵意、利益對立,都是衝突之源。「臺灣戰後移民」亦然,既有高官豪門、中流群體、眷村兄弟,也就會有孤苦卑微的伶仃弱勢者。他們一起承受一個荒謬的巨變,卻極其迥異地展開生命歷程。七十年了,臺灣必須停止籠統的「老芋仔」、「外省人」、「老兵」的刻板印象。

在文學,我們會看到一九四九巨輪底下的人性與悲憫。

系統號:

A-014389

【展覽】走過史前:臺灣原住民生活編器工藝特展

標題:

時間:

2019年4月17日至9月22日

地點:

國立臺灣史前文化博物館第二特展室(臺東縣臺東市豐田裡博物館路1號)

主辦單位:

國立臺灣史前文化博物館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

2016 年起史前館分別以阿美族傳統技術製作竹筏,探尋史前人類海上遷徙的實驗;另對館藏原住民編器進行科學性研究分析,藉由部落調查、詮釋,疏理其脈絡。本項特展期望透過科學與想像的努力,復原代表性編器物件,試圖找出過去記憶與知識;同時結合當代材料,運用傳統工序製作美觀時尚編器的樣貌及背後意涵。

系統號:

A-014440

【展覽】龍門佛光:河南佛教藝術展

標題:

時間:

2019年8月18日至11月24日

地點:

佛光山佛陀紀念館本館第一展廳(高雄市大樹區統嶺裡統嶺路1號)

主辦單位:

中華文物交流協會、佛光山文教基金會

聯絡人:

Tel: 886+7-6563033

內容簡介:

佛教起源於古代印度。於西元一世紀向東沿著絲綢之路傳到中原。東漢明帝永平七年(64年),曾派專人到西域求取佛經,並在洛陽建立了中國第一座佛教寺院—白馬寺,洛陽成為當時的佛經翻譯中心。經過佛教經典的翻譯完善,統治階級的大力弘揚,這一外來宗教在中國這片土地上紮根發芽,並且日益欣欣向榮,最終匯入了中化文明的歷史長河,成為中國文化不可或缺的重要組成部分。

河南地處中原,是古代絲綢之路的東端起點,北魏遷都洛陽後,佛教藝術在這裡與中華傳統文化相互交融,形成獨特的“中原風格”,然後向四周傳播發展,龍門石窟等是這一時期的代表。大唐盛世,龍門石窟迎來了造像高潮 ,盧舍那大佛標誌著中國古代雕塑藝術的巔峰。2000年11月聯合國教科文組織更將其列入《世界文化遺產名錄》,令人為之嚮往,整座山壁佛龕佛像雕塑群,氣勢磅礴,蔚為石刻藝術博物館。

此次從河南博物院、洛陽龍門石窟研究院等單位收藏的佛教造像中精心挑選佛教文物,從一個側面來展示河南自北魏至唐代瑰麗的佛教藝術,讓觀眾在領悟佛教文化的同時,淨化心靈,品味佛教藝術美的價值。

系統號:

A-014441

【展覽】東周實相──河南出土東周文物展

標題:

時間:

2019年5月15日起

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館1樓(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

東周時代(770-221 BCE)的面貌非常多樣,比方在這段期間列國產生了很多重要的思想家,老子、孔子、墨子等,他們的哲學思辨,對於人類全體有深刻的影響。另一方面也是極其恐怖的時代,中原各國領袖,在貪婪性的驅使下,各找藉口,舉兵廝殺,一場戰事下來,將士死傷動輒數萬人。中原核心以外,東周時代的東亞大陸還有很多中國古代經典未曾記載的國家與政治實體,有的被迫參與這場競爭,有的無端被捲入而消失在歷史的洪流。

所以,這個展覽雖稱「東周實相」,但事實上僅是東周真實面貌的一個小窗口。本次展出東周時代鄭國與晉國墓葬的出土器物,分別是中央研究院歷史語言研究所一九三五至一九三七年在汲縣山彪鎮、輝縣琉璃閣進行的考古發掘,它們是春秋中期到戰國初期(ca. 600-400 BCE)的墓葬出土的器物。還有國立歷史博物館典藏,同樣來自輝縣琉璃閣的兩座墓葬的部分發掘品,以及更早以前在新鄭李家樓發掘的墓葬出土品,後者是在「前考古時期」由河南地方人士組織挖掘所得的。

本展覽分為三個單元,首先是以國立歷史博物館藏的河南發掘品為主,包括李家樓與琉璃閣的重器。第二、三單元是歷史語言研究所的發掘品,一是輝縣琉璃閣60號墓的器物,以及山彪鎮1號墓的器物。這兩部分是整墓出土品一起展出。從這批展品,我們可以看到東周中原地區高級貴族生活的面貌,由於我們的展品跨越春秋中期到戰國初期,從器物間的比較,可以看出風格上的轉變,特別是晉國銅器,從早期迷惘與失落的神態(琉璃閣),進入到由新田(晉都)作坊生產的器物,具有自信與進取的風格(山彪鎮)。晉國遷都到新田(575 BCE)以後,經過大約百年的開發,經濟發達,此時的青銅器反映當時人們的積極進取的精神,我們稱為「新田風格」。

系統號:

A-014459

【展覽】共時的星叢:「風車詩社」與跨界域藝術時代

標題:

時間:

2019年6月29日至9月15日

地點:

國立臺灣美術館101、102、201展覽室(臺中市西區五權西路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣美術館

聯絡人:

周小姐,Tel: (04)23753552#701

內容簡介:

距今九十年的台灣南部土地上,綻開了一朵奇花異卉,它的名字叫做「風車詩社」。成立於一九三三年的詩社,由楊熾昌、林修二、李張瑞、張良典、岸麗子、戶田房子等台日詩人共同組成,藉由時興的新精神、主知與抒情、現代主義詩風做為創作、出版刊物及文學理念的主張。在台灣文學史上,這個誕生於日殖時代的文學團體,它的命運,宛若流星劃過,轉瞬崛起,急速消隱。一九七〇年代末,「風車詩社」重新從台灣文學史的天際線上,浮升出來,引發關於戰前台灣現代文學的熱議。二〇一五年,影片《日曜日式散步者》以「風車詩社」為題,一方面將之架置於日殖時期的文藝語境上,展開世界性的現代主義思潮與運動的連結;另一方面,則追溯台日詩人們的生命經驗、文藝啟蒙,遭逢歷史事件的吉光片羽。

「共時的星叢:『風車詩社』與跨界域藝術時代」奠基於上述背景,意欲以「風車詩社」為核心,進一步深化與延展二十世紀初至一九四〇年代現代主義文藝在西方世界與東亞國家所捲起的浪潮,藉此重思殖民地的台灣文藝工作者如何連結日本、中國、朝鮮及歐美等國的多重關係。於此同時,思辯關鍵歷史事件對於台灣文藝工作者的命運所帶來的影響。

「風車詩社」遂為跨時空的交叉之點,位於歷史星團中,再次閃爍光芒。以之為中心,打破線性時空,往外運動,遍歷戰前與戰時的文學、美術、劇場、攝影、音樂、電影等藝術範式的歷史脈動,探測並接收十個發自世界的電波。

「現代文藝的萌動」溯源新世紀城市與摩登感知、「現代性凝思:轉譯與創造」探索西風東漸下的追夢藝術家、「速度趨駛未來」鑄造機械的烏托邦真理、「超現實主義眾聲回響」辯證前衛主義的接地氣、「機械文明文藝幻景」築起新精神藝術家的跨地藝術實踐、「文學-反殖民之聲」見證藝術結社運動的文化反抗、「藝術與現實的辯證」思索美學與政治之間的距離、「地方色彩與異國想像」著墨在地與異域的視差、「戰爭.政治.抉擇」描繪如畫的戰爭蜃景、「白色長夜」哀悼詩人與失語的歷史殘篇。

這不單是屬於歷史的跨界域藝術展覽,更是當代的。「風車詩社」突破藝術邊界,由文學與電影遷徙至美術館。在這裏,它與不同藝術範式的原作、複製品、影音檔案、文件文獻等棋布星羅般的展品相遇與對話,且在結合聲音效果、多媒體裝置、平面設計等新媒體科技的形態中,幻化重生。星辰之上,作為詩社象徵的風車,似花,轉動時如燦燦星光,閃耀、神馳、動人,是啟動文藝思潮與思想運動的歷史之眼。

系統號:

A-014460

【展覽】誰主沉浮:水文化在臺灣特展

標題:

時間:

2019年7月2日至2020年5月17日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)356-8889

內容簡介:

人類文明傍水而生,族群遷徙也往往依循水路墾居,水既是生命的基本需求,也時常造成生命財產耗損,因此人們在與水適應的過程,世代傳承發展出獨特的水文化。回顧臺灣風災史上災情慘重的八七水災距今六十年、八八風災也屆滿十年,在這旱澇頻繁的臺灣土地上,面對當代地球暖化、氣候變遷等重要問題,未來如何因應與調適? 本展覽跨領域整合本館地方學洪氾歷史及水利規劃試驗所之研究成果合力策展,從臺灣特有水文地理出發,透過曾文溪流域的歷史變遷,呈現臺灣特有「既缺水又淹水」之雙重困境,藉由在地避水傳說信仰文化、治水工程再現,最後以當代大眾關心的水資源議題,引導觀眾思考面對當今極端氣候環境如何與水共生!

你喝的水哪裡來?

臺灣特殊地形及水文特性,孕育生命也危害生命,在適應環境的過程中,不同地理環境的先民,各自發展出特殊的水文化資產,包括臺灣各地與水相關的地名、產業、民俗、信仰、俗諺、藝術創作等。

社會高度發展,水資源隨手可得,卻因取得過於便利,人們往往忽視了水的存在與可貴。想想看,我們喝的水哪裡來?

狂放不羈的曾文溪

曾文溪,在臺灣的日本時期是一條治理難度相當高的河川。日本總督府對其展開的治水策劃,歷經15年完成;當時為發展米糖政策獲取更多的經濟利益,對曾文溪河道遷徙不定的情形展開治理,造就曾文溪今日樣貌的基礎。本單元透過日本時期史料、地理學者及水利工程技師視角,以及工程中默默付出勞力的臺灣人協助,重新理解日本時期曾文溪河道變遷及河道治理的思維。

我家住在水路上:洪災與治水傳說

曾文溪水患頻仍,臺灣在日本時期即運用科學量測展開治水工程,而民間社會對水患更是早早發展「民間版」的抗水之道,包括傳說、信仰、民俗、遷居等措施,發展出特殊的抗水文化。民間順應環境、調適人與自然關係的思維與方法,留存許多珍貴獨有的臺灣水文化資產。

水情不斷、誰主沉浮

台江90歲耆老慨嘆:「過去水災可以扛茨走,未來的子孫,要逃去哪?」

臺灣長久面臨既淹水又缺水的困境,極端氣候的來襲,瞬間與累積雨量皆大過以往,水患事件未減反增;另一方面,留不住水資源,缺水問題日益嚴重,同樣挑戰了人類的生存。本展試圖反省當代人與水是怎樣的新關係?近60年來,臺灣致災型水患,難脫離是大自然反撲的原因居多。進一步問,這是天災還是人為所致?是生存還是生計的矛盾?

2018年八二三南臺灣大水災,再度引起當代社會對水患危機的討論;從水文化到水資源問題,社會各界怎麼想?怎麼說?怎麼做?有待共同找出臺灣水生活之道。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-014461

【展覽】複視:環境、公路、人──走過莫拉克風災特展

標題:

時間:

2019年8月30日至11月15日

地點:

公路總局幸福公路館(臺北市萬華區東園街65號)

主辦單位:

交通部公路總局

聯絡人:

吳季娟執行秘書,Tel: (02)2307-0123#2700

內容簡介:

2019年8月30日至11月15日,公路總局幸福公路館將舉行「複視:環境、公路、人──走過莫拉克風災」特展。

2009年8月8日,台灣經歷百年來最大的莫拉克風災,為許多人留下深刻難忘的父親節。2019年,走過莫拉克風災10年,公路總局參與重建與修復工作,艱辛且路漫漫至今未曾停歇。幸福公路館透過國家地理雜誌攝影師的視角與文獻資料,用說故事的方式再次回顧重創台灣的自然事件之後,省思環境、公路與人的關係。

以駐足、回顧、凝視、展望規劃,帶領參訪者回憶風災肆虐後路的流失與橋的消逝,看見不可思議的救援及公路修復新思維,感動人的謙卑與堅韌,以及大自然與人類和諧共生的光亮。

系統號:

A-014479

【展覽】故宮x高美館:國寶新境──新媒體藝術展

標題:

時間:

2019年9月7日至12月1日

地點:

高雄市立美術館201-203展覽室(高雄市鼓山區美術館路80號)

主辦單位:

國立故宮博物院、高雄市立美術館

聯絡人:

Tel: (07)555-0331

內容簡介:

本展為國立故宮博物院與高雄市立美術館共同舉辦,旨在以藝術跨域科技的多重視野,呈現故宮多年來致力結合人文歷史與創新應用之豐碩成果,促發觀眾與古文物的互動及對話。本次將展出兩件全球首展之新媒體藝術作品:「走入畫中」與「大漠履踪」。藉由新媒體藝術的轉化詮釋,文物及其所蘊含之文化底蘊將突破實體展間藩籬,提供觀眾全新的審美體驗。

本展作品曾多次榮獲國際大獎,如美國博物館協會、休士頓獨立製片與國際影片影展等。期待以多元感知、共創藝術、深度沉浸及虛擬實境的展陳方式,擴充博物館與觀眾互動關係的新可能,並在成就新形態美術館之展示理念下,開啟博物館群攜手共創的嶄新視界。

系統號:

A-014480

【展覽】南洋からの引揚げ展

標題:

時間:

2019年7月2日至9月29日

地點:

平和祈念展示資料館(東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル33F)

主辦單位:

平和祈念展示資料館

聯絡人:

Tel: 03-5323-8709

內容簡介:

第一次世界大戦後、日本はサイパン島やパラオ諸島をはじめとする南洋群島の委任統治権を認められ、何万人もの民間人が移民しました。しかし、太平洋戦争の後半になると、それらの島々はアメリカ軍の総攻撃を受け、多くの住民が激しい地上戦に巻き込まれました。

生き残った人々は、アメリカ軍の収容所でたくましく暮らし、やがて故郷へと引き揚げました。本企画展では、込宮まつか氏が収集した収容所の写真を中心に、南洋群島からの引揚げについて紹介します。

※期間中、一部展示替えを行います。

系統號:

A-014416

【展覽】仏像:中国・日本

標題:

時間:

2019年10月12日至12月8日

地點:

大阪市立美術館(大阪府大阪市天王寺區茶臼山町1-82)

主辦單位:

大阪市立美術館、読売新聞社、NHK大阪放送局、NHKプラネット近畿

聯絡人:

Tel:(+81)6-6771-4874

內容簡介:

日本にはいつの時代にも中国でつくられた多くの仏像や仏画がもたらされ、それらが日本の仏像のすがたに大きな影響をあたえてきました。

本展では、まず「古代の人物表現 戦国〜漢時代」を踏まえ、「仏像の出現とそのひろがり」、「遣隋使・遣唐使の伝えたもの」、「禅宗の到来と「宋風」彫刻」そして「新たな仏教・キリスト教との出会い」の各章を通じ、中国南北朝時代から明・清時代まで1000年をこえる仏像の移り変わりを、関連する日本の仏像と共にご紹介いたします。

系統號:

A-014417

【展覽】病院船:戦傷病者を還送した船

標題:

時間:

2019年7月17日至9月8日

地點:

しょうけい館1階企画展示室(東京都千代田区九段南1-5-13)

主辦單位:

しょうけい館(戦傷病者史料館)

聯絡人:

Tel: 03-3234-7821

內容簡介:

病院船は、戦時において発生する傷病者または海難者を国籍に関係なく救助、治療することを目的とした船舶でした。

日本では、初の対外戦争となった日清戦争以降、有事に際して陸海軍が民間商船を徴用し、整備・運用してきました。日中戦争からアジア・太平洋戦争期に至ると、病院船は中国大陸から太平洋諸地域に行動範囲を広げ、傷病兵の搬送、医薬品の輸送、派遣先での防疫などさまざまな任務に従事しました。終戦後、残された病院船は復員船として活動し、多くの在外邦人の復員輸送に貢献したのです。

本展では、資料をもとに病院船の活動の実態を紹介するとともに、病院船で搬送された戦傷病者にまつわる資料、証言をもとに病院船とはどのような存在であったのかについて考えます。

系統號:

A-014462

【展覽】神戸華僑歴史博物館の40年(1979~2019)

標題:

時間:

2019年10月1日至31日

地點:

神戸華僑歴史博物館(兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1 KCCビル2F)

主辦單位:

神戸華僑歴史博物館

聯絡人:

Tel: 078-331-3855

內容簡介:

神戸港の開港(1868年)とともに居留地には欧米人が商館を開きました。彼等とともに長崎や上海、香港などから神戸にやってきた華僑も、居留地の周辺に貿易商館を構え、中国人街を形成していきました。それがいまの南京町です。

華僑は、国際貿易港として必要な機能を、上海や香港で培った経験をもとに、神戸でも展開していきました。理髪店、飲食店、洋服仕立て業、洋家具製造などのほか、船会社の代理店、為替仲買業など貿易実務の担い手でもありました。実は、国際貿易都市・神戸の発展に大きな役割を果したのは華僑だったのです。

この博物館は、神戸華僑の生活と活動について、美術品から生活用具まで貴重な文物、文献、資料を展示しています。中国人と日本人との交流の足跡をたどり、一般にあまり知られていない華僑の世界を垣間見ることができます。

神戸華僑歴史博物館は、1979年10月、神戸中華総商会ビル(KCCビル)が落成したときと同時に開館しました。神戸の華僑が自ら運営にあたる、世界的にも珍しい博物館です。

神戸華僑歴史博物館は今年10月に創設40周年を迎えます。そこで、10月1日(火)から31日(木)まで、特別展「神戸華僑歴史博物館の40年(1979~2019)」を催します。みなさまの御来館を心よりお待ちしております。

系統號:

A-014488

【展覽】Reflets de Chine: Trois siècles de peinture sous verre chinoise

標題:

【展覽】Reflets de Chine: Trois siècles de peinture sous verre chinoise

時間:

2019年6月16日至2020年3月1日

地點:

Vitromusée Romont( Rue du Château, 1680 Romont)

主辦單位:

Vitromusée Romont

聯絡人:

Tel: +41 (0)26 652 10 95;E-mail: info@vitromusee.ch

內容簡介:

As a museum entirely dedicated to the glass arts, the Vitromusée Romont houses a collection of more than 1300 reverse glass paintings—in addition to stained glass, glass containers, graphic works and tools related to glass arts. No museum in Switzerland or abroad, nor any private collection, holds such an important collection of this particular art in terms of quality, variety and quantity.

For its next temporary exhibition, the museum will highlight a form of artistic production little known to date, that of Chinese reverse glass painting. This will be the first exhibition in Switzerland devoted exclusively to this art created in China between 1750 and 1950, retracing its long history: from its conception in the 18th century with the successful artistic encounter between Chinese painting and that of Europe, to its subsequent ‘globalization’ before becoming a widespread popular art within China.

系統號:

A-014445