標題

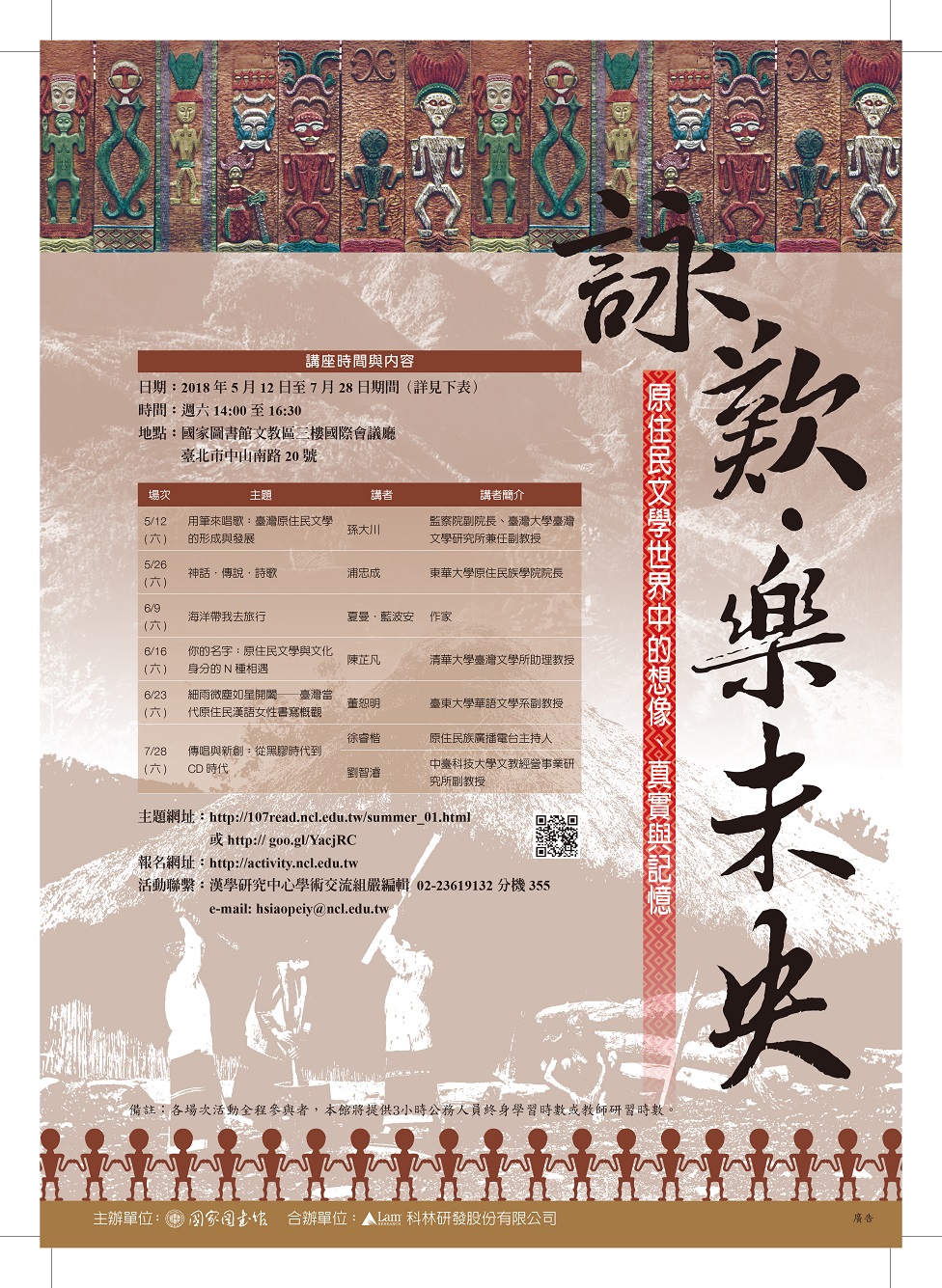

- 「詠歎.樂未央:原住民文學世界中的想像、真實與記憶」系列講座

- 「細說江湖——談武論俠話古今」系列講座

- 【演講】白一平:語言、文獻與歷史重構:白一平教授對談青年語言學家

- 【演講】Yos Santasombat:The Sociology of Chinese Capitalism in Southeast Asia

- 【演講】陳建男:梁啟勛詞學觀對王國維的繼承與批判

- 【演講】2018年度前期東洋学講座

- 【演講】黃長玲:銅像政治:臺灣與國際經驗的比較

- 【演講】松岡格:臺灣原住民族的人名與原住民族社會的可視化

- 【演講】吳聰敏:臺灣戰後的高成長

- 【演講】朗宓榭:歐洲視覺文學裡的中國與中國人

- 【演講】張小虹:全球東方:大都會博物館裡的中國

- 【演講】鮑彤:區位推論與分立投票:以臺灣2016大選為例

- 【演講】歐素瑛:二二八事件期間縣市首長的角色與肆應

- 【演講】陳玉峯:〈觀音法理〉與臺灣文化──臺灣傳統宗教的解析

- 【演講】張廖年仲:領導人與外交政策變化:以俄羅斯和中國大陸為例

- 【演講】林崇誠:中國歷代銀錠的鑄造與流通

- 【演講】劉益昌:臺灣與環南海區域的早期互動:南島玉路建立與影響

- 【演講】中田光信:「明治産業革命遺産」と朝鮮人、中国人強制労働

- 【演講】陳君愷:從歷史學的本質看歷史教育的目的與功能

- 【演講】周美華:母與子——檔案中的宋美齡與蔣經國

- 【演講】楊翠:做為行動主體的女性:從性別視角思考轉型正義

- 【演講】楊瑞松:「東亞病夫」與近代中國國族建構想像

- 【演講】吳淑鳳:從國史館典藏的檔案看戴笠形象

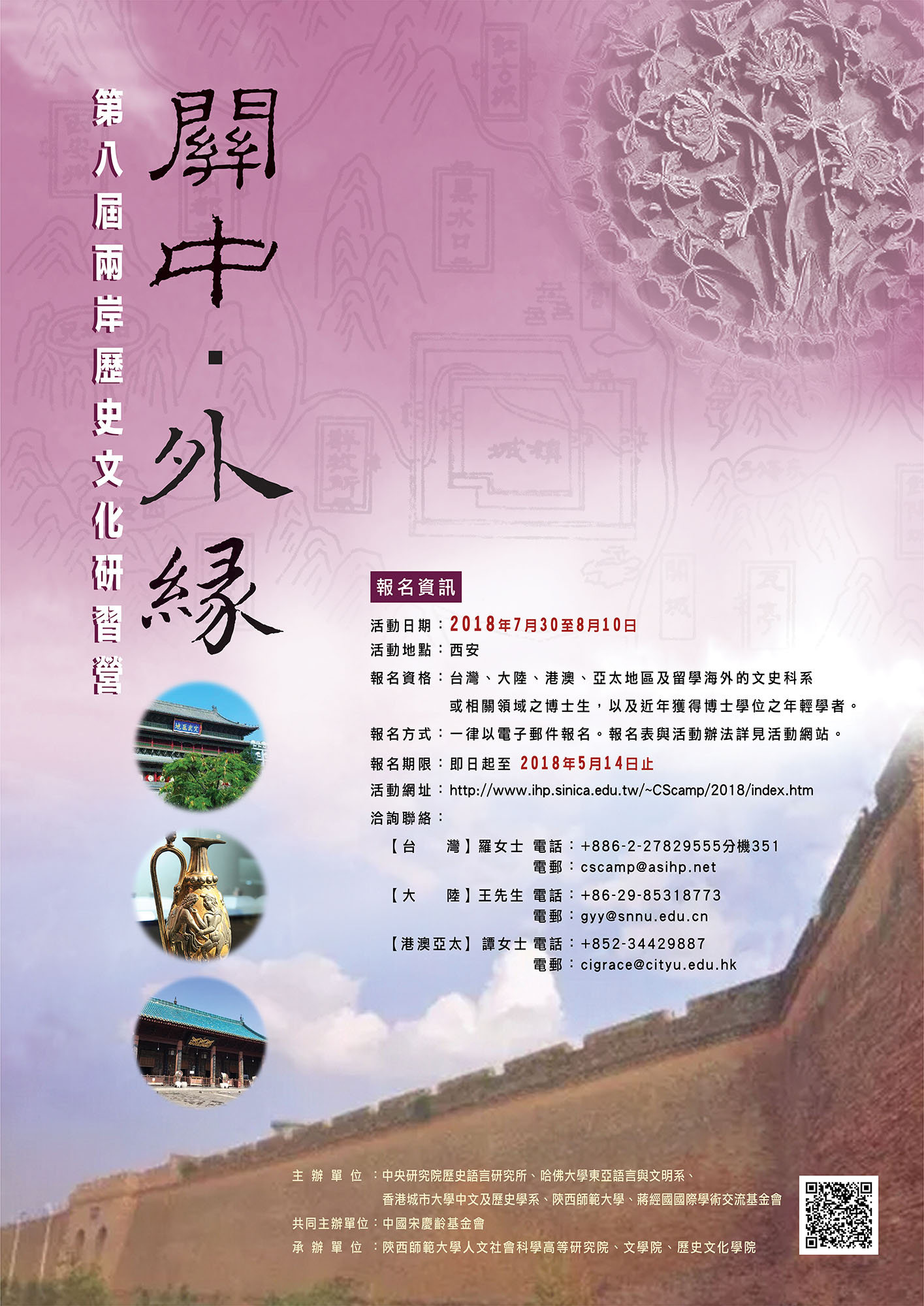

- 【研習營】第八屆兩岸歷史文化研習營

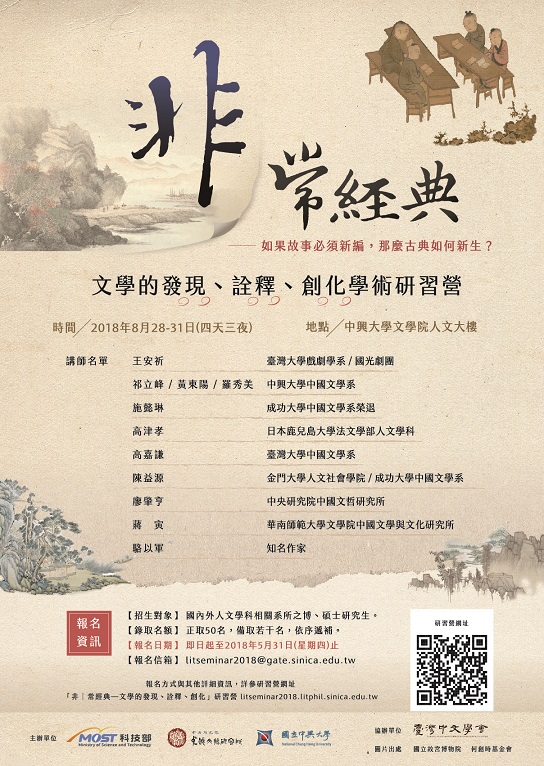

- 【研習營】「非丨常經典——文學的發現、詮釋、創化」學術研習營

- 【研習營】「海關與近代東亞」研習營

- 【工作坊】中國現代史研究生工作坊

- 【工作坊】「民俗版畫的敘事與傳播」工作坊

- 【工作坊】亞洲邊境研究工作坊

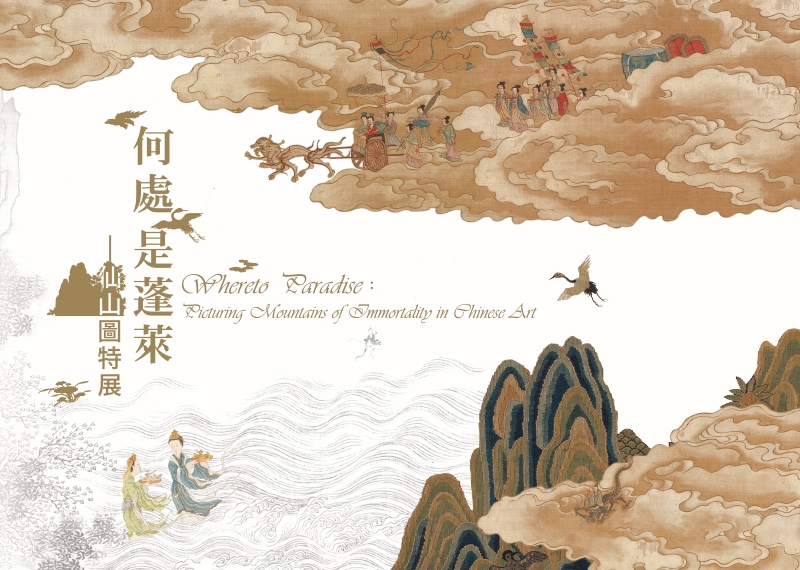

- 【展覽】何處是蓬萊——仙山圖特展

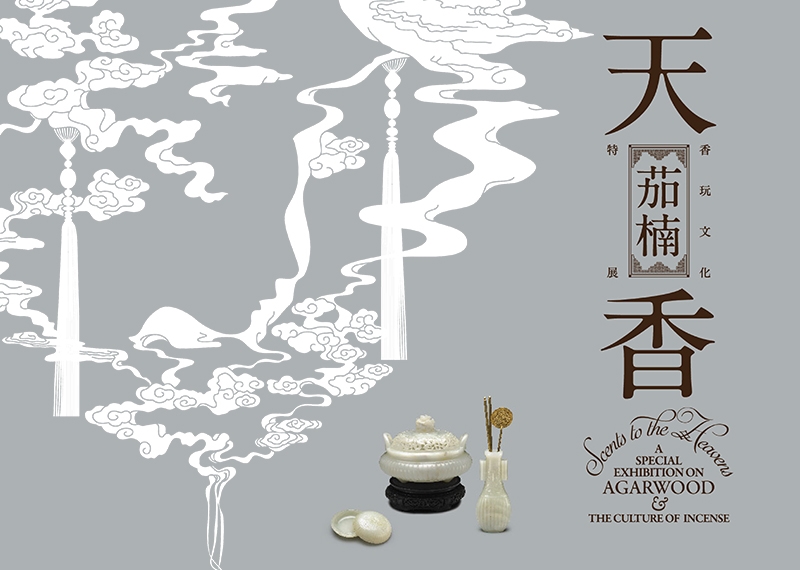

- 【展覽】天香茄楠——香玩文化特展

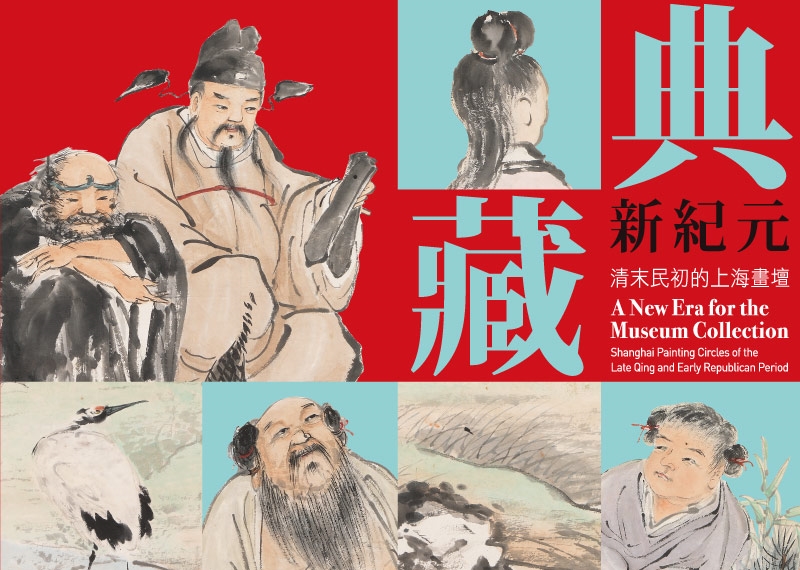

- 【展覽】典藏新紀元——清末民初的上海畫壇

- 【展覽】島嶼群相──臺灣考古展覽

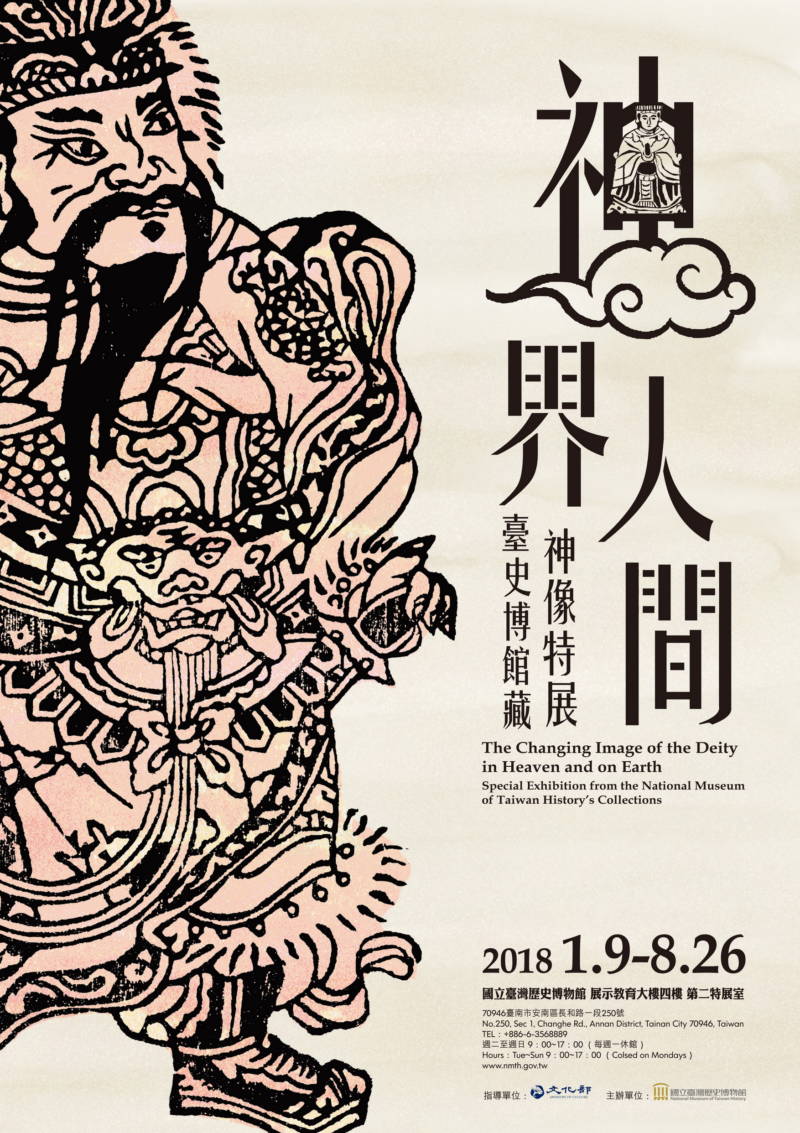

- 【展覽】神界.人間:臺史博館藏神像特展

- 【展覽】臺灣扶鸞文化特展

- 【展覽】魔幻鯤島,妖鬼奇譚──臺灣鬼怪文學特展

- 【展覽】芳菲燦然,盛開在詩的流域──新北現代詩展

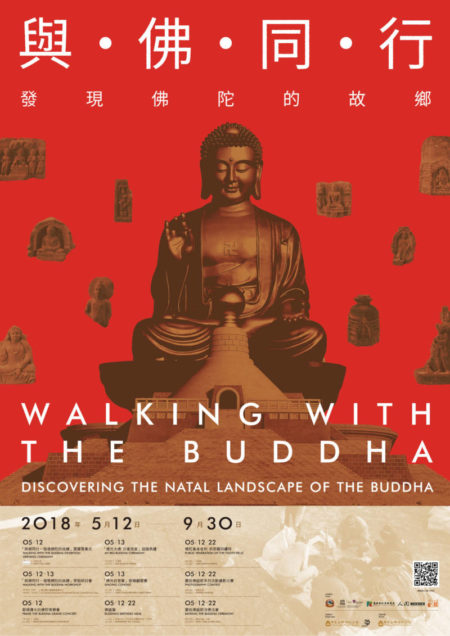

- 【展覽】與佛同行──發現佛陀的故鄉

- 【展覽】原來如此:原住民族文學轉型正義特展

- 【展覽】家庭備忘──記憶與遷徙之島:東南亞新住民主題當代藝術展

- 【展覽】形象化された〈満・蒙〉

- 【展覽】秋の優品展──禅宗の美術と学芸

- 【展覽】浄土九州──九州の浄土教美術

「詠歎.樂未央:原住民文學世界中的想像、真實與記憶」系列講座

標題:

「詠歎.樂未央:原住民文學世界中的想像、真實與記憶」系列講座

時間:

2018年5至7月,共6場

地點:

國家圖書館國際會議廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館,合辦單位:科林研發

聯絡人:

嚴小姐,Tel: (02)2361-9132#355;E-mail: hsiaopeiy@ncl.edu.tw

內容簡介:

國家圖書館將於2018年夏季5月至7月,利用週六下午規劃辦理6場專題講座,邀請7位知名學者與作家,從臺灣原住民文學的發展、詩歌傳說、海洋文學、族群文化、女性書寫到音樂創作,引領民眾探索原住民文學多樣性與豐富的生命力。

7月28日

14:00-16:30

主講人:徐睿楷(原住民族廣播電台主持人)、劉智濬(中臺科技大學文教經營事業研究所副教授)

講題:傳唱與新創:從黑膠時代到CD時代

【主題書展】

時間:2018年5月起

地點:國家圖書館2樓閱覽大廳(臺北市中山南路20號)

報名網址:http://activity.ncl.edu.tw

洽詢電話:國家圖書館(02)23619132轉355

網址:http://107read.ncl.edu.tw/summer_01.html

系統號:

A-012118

「細說江湖——談武論俠話古今」系列講座

標題:

時間:

2018年8至10月,共6場

地點:

國家圖書館國際會議廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館,合辦單位:科林研發

聯絡人:

孫小姐,Tel: (02)2361-9132#427;E-mail: sun@ncl.edu.tw

內容簡介:

「江湖」原出於《莊子・大宗師》「相濡以沫,不如相忘於江湖。」詞語的背後隱含了一段富有人生哲思的寓言,引人參透。如今「江湖」已成為華語世界武俠文學馳騁的不二場域。多少英雄俠義、兒女情仇,蕩氣迴腸的故事傳說,都在江湖裡滋生蔓衍。回望歷史,舉凡《史記》、傳奇話本、章回故事甚至當代武俠小說,扣人心弦的情節裡都有「江湖」的蹤影,不僅深深吸引著無數海內外華人,更豐富展現了中國武俠文化的源遠流長。為此,2018秋天,國家圖書館特別規劃「細說江湖——談武論俠話古今」系列講座,禮聘六位國內知名的武俠學術高手,帶領雅好武俠文學的讀者大眾,進入江湖,一窺堂奧。

演講時間均為14:00-16:30

8月4日

以武犯禁的文化美學(林明昌,佛光大學中國文學與應用學系副教授)

8月18日

遊俠與刺客(林保淳,臺灣師範大學國文學系教授)

9月8日

武功、武學、武藝、武俠——明代士人的尚俠習武風氣(王鴻泰,中央研究院歷史語言研究所研究員)

9月15日

傳奇、武俠與電影:戲說老江湖胡金銓、李安與侯孝賢(陳相因,中央研究院中國文哲研究所副研究員)

10月6日

武俠如何經典——從人物與情節說起(徐富昌,臺灣大學中國文學系教授)

10月13日

武林多擾,俠夢不滅——臺灣近現代武俠名家作品介說(蔡造玟,真理大學臺灣文學系副教授兼系主任)

【主題書展】

時間:2018年8月起

地點:國家圖書館2樓閱覽大廳(臺北市中山南路20號)

報名網址:http://activity.ncl.edu.tw

洽詢電話:國家圖書館(02)23619132轉427

網址:https://www.ncl.edu.tw/activityhistory_238_545.html

系統號:

A-012133

【演講】白一平:語言、文獻與歷史重構:白一平教授對談青年語言學家

標題:

【演講】白一平:語言、文獻與歷史重構:白一平教授對談青年語言學家

時間:

2018年7月2日(週一)10:00-12:00

地點:

中央研究院中國文哲研究所三樓會議室(臺北市南港區研究院路2段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

白一平(William Baxter,密西根大學亞洲語言與文化系教授)

聯絡人:

范麗梅副研究員,E-mail: lmpham@gate.sinica.edu.tw

報導者:

范麗梅副研究員

內容簡介:

與談人:范麗梅(中央研究院中國文哲研究所)、杜佳倫(國立中山大學中國文學系)、陳筱琪(東海大學中國文學系)楊濬豪(國立臺灣師範大學國文所)、楊之帆(國立臺灣師範大學國文所)、黃冠雲(香港城市大學中文及歷史學系)

系統號:

A-011992

【演講】Yos Santasombat:The Sociology of Chinese Capitalism in Southeast Asia

標題:

【演講】Yos Santasombat:The Sociology of Chinese Capitalism in Southeast Asia

時間:

2018年7月2日(週一)12:00-14:00

地點:

中央研究院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院人社中心亞太區域研究專題中心

主講人:

Dr. Yos Santasombat(泰國Chiang Mai University社會科學院教授)

內容簡介:

主持人:張雯勤(中研院人社中心亞太區域研究專題中心研究員)

本演講以英文進行

報名網址:https://goo.gl/forms/nx7KO6SN3tGB5y9q2

*敬請留意是否收到報名回覆信函並確認是否錄取,兩次無故缺席且未事先告知者,主辦單位保有取消其報名資格之權利,謝謝。

**為響應紙杯減量,敬請自備水瓶/杯子。

系統號:

A-012105

【演講】陳建男:梁啟勛詞學觀對王國維的繼承與批判

標題:

時間:

2018年7月2日(週一)14:00-16:00

地點:

中央研究院中國文哲研究所2樓會議室(臺北市南港區研究院路2段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

陳建男(國立臺灣大學中國文學系博士)

內容簡介:

主持人:陳俊啟(國立中正大學中國文學系副教授)

系統號:

A-012095

【演講】2018年度前期東洋学講座

標題:

時間:

2018年7月4日、6日,共2場

地點:

東洋文庫2階講演室1(東京都文京区本駒込2-28-21)

主辦單位:

東洋文庫超域アジア部門現代中国研究班

內容簡介:

【2018年度前期東洋学講座:中国日用百科全書の世界──商売・算術・裁判】

7月4日

18:00-20:00

共に学ぶ宋・元・明の日用数学(渡辺紘良,東洋文庫研究員、獨協医科大学名誉教授)

7月6日

18:00-20:00

地域のボスを告訴するには―告訴状作成ガイドを読む( 大澤正昭,東洋文庫研究員、上智大学名誉教授)

系統號:

A-012086

【演講】黃長玲:銅像政治:臺灣與國際經驗的比較

標題:

時間:

2018年7月5日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

黃長玲(國立臺灣大學政治學系教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

轉型正義是第三波民主化國家的共同課題,許多國家在實踐轉型正義的過程中都面臨是否以及如何移除威權象徵的問題。本次演講從臺灣近年反覆出現的蔣銅像移除爭議出發,參照國際經驗,說明第三波民主化國家處理銅像移除議題的經驗,並從而探討銅像政治與轉型正義的關聯。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-011993

【演講】松岡格:臺灣原住民族的人名與原住民族社會的可視化

標題:

時間:

2018年7月9日(週一)10:00-12:00

地點:

中央研究院民族所新館3樓2319會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

松岡格(日本獨協大學國際教養學部副教授)

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 02-2652-3324

內容簡介:

台灣原住民族社會,通過現代國家的統治,經歷了什麼樣的變化?這次把人名選為主話題,探討這個問題。原住民族的人名,是一個現代生活上的實際問題,之所以目前原住民族碰到傳統姓名取名的一些問題。原住民族的人名,也是原住民族文化的實踐的問題,所以人文科學所關心的文化實踐的問題之一在這裡。這幾年講者跟台灣,日本的學者一起研究這個問題,目的之一是提供從學術上做一個整理的方式。在這個演講裡面,我們分享一下我們目前整理的情況,也希望跟參加的學者共同討論這個問題。

系統號:

A-012042

【演講】吳聰敏:臺灣戰後的高成長

標題:

時間:

2018年7月10日(週二)10:00-12:00

地點:

中央研究院臺史所817室(臺北市南港區研究院路2段128號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所社會經濟史研究群

主講人:

吳聰敏(國立臺灣大學經濟學系教授)

內容簡介:

網路報名:www.ith.sinica.edu.tw/academic_online.php

系統號:

A-012101

【演講】朗宓榭:歐洲視覺文學裡的中國與中國人

標題:

時間:

2018年7月10日(週二)15:00-17:00

地點:

中央研究院近史所研究大樓一樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所知識史研究群

主講人:

朗宓榭(Michael Lackner,德國愛爾朗根-紐倫堡大學漢學系講座教授/科技部「第十屆杜聰明獎(2016)」得獎人)

系統號:

A-012084

【演講】張小虹:全球東方:大都會博物館裡的中國

標題:

時間:

2018年7月12日(週四)14:30-16:30

地點:

中央研究院近史所檔案館第2會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

主講人:

張小虹(國立臺灣大學外文系特聘教授)

系統號:

A-012043

【演講】鮑彤:區位推論與分立投票:以臺灣2016大選為例

標題:

時間:

2018年7月12日(週四)14:00

地點:

中央研究院人文社會科學館北棟五樓會議室B(臺北市南港區研究院路2段128號)

主辦單位:

中央研究院政治所

主講人:

鮑彤(中央研究院政治所副研究員)

系統號:

A-012102

【演講】歐素瑛:二二八事件期間縣市首長的角色與肆應

標題:

時間:

2018年7月12日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街一段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

歐素瑛(國史館修纂處纂修)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

過去關於二二八事件之研究,大多由政府或民眾的角度觀察事件發展及因應策略,尤其是行政長官陳儀的因應和處置;但是對於同為官方代表,且亦位居第一線的地方行政首長,在事件前後之作為及因應,則似乎著墨不多。 本次演講擬以戰後初期臺灣各縣市首長為核心,利用中央研究院臺灣史研究所、國史館、臺灣文獻館、國家發展委員會檔案管理局等機關典藏之政府公文書、報章雜誌,以及回憶性文字等相關文獻資料,探討各縣市首長於二二八事件爆發之際,如何看待民眾的抗爭事件?事件期間做了什麼防範措施?扮演何種角色?事件後又是如何自處?希望藉此對戰後初期臺灣各縣市首長在二二八事件中的角色與因應態度有更適切而周延的了解。

連絡電話:02-2316-1055采集處第3科

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-011994

【演講】陳玉峯:〈觀音法理〉與臺灣文化──臺灣傳統宗教的解析

標題:

【演講】陳玉峯:〈觀音法理〉與臺灣文化──臺灣傳統宗教的解析

時間:

2018年7月14日(週六)9:30-12:30

地點:

國立臺灣圖書館4樓4045教室(新北市中和區中安街85號)

主辦單位:

國立臺灣圖書館參考特藏組

主講人:

陳玉峯(國立成功大學臺灣文學系教授兼系主任)

聯絡人:

陳先生,Tel: 02-2926-6888 #4221

系統號:

A-011995

【演講】張廖年仲:領導人與外交政策變化:以俄羅斯和中國大陸為例

標題:

【演講】張廖年仲:領導人與外交政策變化:以俄羅斯和中國大陸為例

時間:

2018年7月17日(週二)14:00

地點:

中央研究院人文社會科學館北棟五樓會議室B(臺北市南港區研究院路2段128號)

主辦單位:

中央研究院政治所

主講人:

張廖年仲(中央研究院政治所助研究員)

系統號:

A-012103

【演講】林崇誠:中國歷代銀錠的鑄造與流通

標題:

時間:

2018年7月18日(週三)14:30

地點:

中央研究院歷史語言研究所研究大樓七樓703會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所考古學門

主講人:

林崇誠(中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授)

內容簡介:

備註:本演講無須事先報名,歡迎蒞臨參加。

系統號:

A-012124

【演講】劉益昌:臺灣與環南海區域的早期互動:南島玉路建立與影響

標題:

【演講】劉益昌:臺灣與環南海區域的早期互動:南島玉路建立與影響

時間:

2018年7月19日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

劉益昌(中央研究院歷史語言研究所研究員)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

臺灣原來住民大致從新石器時代以來可以確認和近日原住民族祖先的南島民族有關,新石器時代最早的大坌坑文化,距今六千年以來的演變過程,代表著南島系人群的來源與發展過程,在臺灣發展演變成為當代的原住民人群,其間雖有外來文化與人群移入,也有移往他處,但都未改變其發展歷程。因此大坌坑文化的後續發展與變遷,代表南島系人群在臺灣與島嶼東南亞、半島東南亞部分區域的形成與分化,進而構成整個分布於東南亞、大洋洲區域南島民族的基礎。

玉器是臺灣新石器時代文化的重要元素,尤其在史前人群的儀式行為與象徵具有重要意涵。從新石器時代早期大坌坑文化晚段的人群利用玉材製造器具,做為工具使用,隨後從距今4300年前後新石器時代中期開始,除了工具以外,也製造成為裝飾品,做為日常裝飾,並做為陪葬品使用。目前所知玉器製造與形制演變,至少可以區分成為五或六個階段,從第二個階段開始玉器伴隨著人群遷移,並且渡越海洋,前往島嶼東南亞,成為南島人群的重要象徵。

考古學家透過玉器的形制、質地分析研究,依據臺灣玉器的演變階段,得以說明這些在臺灣以外持有玉器的人群和臺灣之間的關係。較早階段顯示其人群與文化的來源,指出臺灣的史前文化為其祖源,也可以透過其他研究(諸如基因、文化要素,甚或語言及其演化),進一步驗證這些人群的確和臺灣有關。較晚階段玉器從祖先來源的象徵轉化成為交換商品,開啟臺灣和環南海各區域之間的貿易與交換關係,輸出玉器帶回新的文化要素,包括金屬、玻璃、瑪瑙,甚至帶回高溫技術和人群基因,影響當代臺灣原住民的祖先生活型態與人群構成,甚至造成社會組織與結構改變。

這種交流與互動型態,形成於新石器時代早期大坌坑文化人群在臺灣海域的活動與生活型態,逐步發展成長距離海上航行技術體系,這些造船、海域航行以及其他相關知識的傳承,可說是南島民族祖先的文化基因,透過傳承直到當代。因此可說此一南島民族祖先的海洋文化基因是伴隨著玉器傳布於南島民族區域,因此這個交通動線也可以稱為「南島玉路」。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-012096

【演講】中田光信:「明治産業革命遺産」と朝鮮人、中国人強制労働

標題:

【演講】中田光信:「明治産業革命遺産」と朝鮮人、中国人強制労働

時間:

2018年7月21日(週六)14:00-17:00

地點:

東成区民センター集会室602(大阪市東成区大今里3-2-17)

主辦單位:

在日コリアン・マイノリティー人権研究センター

主講人:

中田光信(強制動員真相究明ネットワークの事務局長)

內容簡介:

※本演講收費,詳請請參見官網。

系統號:

A-012087

【演講】陳君愷:從歷史學的本質看歷史教育的目的與功能

標題:

時間:

2018年7月26日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街一段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

陳君愷(輔仁大學歷史學系教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

臺灣社會的功利取向,加上威權統治者利用歷史教育做為「民族精神教育」、以形塑「中華民族」的認同,使得臺灣社會對歷史學以及歷史教育,產生諸多的誤解。然而,從求真、存真以及「鑑往知來」的歷史學本質來看,不論是功利取向的看待歷史教育、或是試圖透過歷史教育來達到「民族精神教育」的目的,除了窄化歷史知識的價值之外、更往往必須透過各式各樣的虛構來達成,凡此皆與歷史學的本質相悖。因此,我們有必要透過歷史的角度,重新檢視歷史教育與歷史學本質之間的落差、並思考如何使其達成一致,從而讓歷史教育回歸到歷史學的本質。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-011996

【演講】周美華:母與子——檔案中的宋美齡與蔣經國

標題:

時間:

2018年8月2日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

周美華(國史館修纂處協修)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

長期以來,人們對於蔣經國與宋美齡之間的互動,有著高度的關注與臆測。其所以關注,在於兩人皆是蔣中正生前最親近之人,他們的關係已非單純的蔣家事,而是中華民國的大事,關係著國事的運作;但在關注的同時,卻存在著想像空間的臆測,因為坊間的論著訪談說法不一,又無確實可靠的資料可供判別,偏偏連當事人都三緘其口。在此一境況下,國史館典藏的「兩蔣檔案」中有關兩人的往來函電就顯得彌足珍貴了。究竟兩人的關係如何,是政敵還是親人,就讓我們一起來解讀吧!

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-012097

【演講】楊翠:做為行動主體的女性:從性別視角思考轉型正義

標題:

時間:

2018年8月9日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

楊翠(國立東華大學華文文學系副教授暨促進轉型正義委員會委員)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

在父權文化的視角下,社會普遍認為白色恐怖時期的女性政治犯,是因追隨其男性親友,或者受其連累而受害, 她們作為歷史行為主體的行動意義,經常被化約或抹除。本論題從女性行動主體的角度,分享女性政治受難者的 故事,關注女性政治受難者在被害過程中的性別、政治雙重壓迫,為「轉型正義」提供性別反省觀點。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-012098

【演講】楊瑞松:「東亞病夫」與近代中國國族建構想像

標題:

時間:

2018年8月23日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

楊瑞松(國立政治大學歷史系教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

「東亞病夫」在近代中國國族想像建構過程,以及和中西文明相互理解的發展史上具有特殊意義。此次演講將探討它所謂的西方源頭之謎,並進而分析此一文字符號在近代中國的文化論述中的意涵演變,以釐清它在近代中國國族想像中,在自我界定和「他者想像」上所發揮的作用。百年來對於這個符號的意涵的操弄,導致了太多的情緒衝動和不必要的謬誤認知。它所代表的真正意涵,無乃是近代中國人面對西方文化的挑戰的過程中,愛恨情結交雜的最佳寫照。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-012099

【演講】吳淑鳳:從國史館典藏的檔案看戴笠形象

標題:

時間:

2018年8月30日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

吳淑鳳(國史館修纂處纂修)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

戴笠,原名徵蘭,譜名春風,生於1897年,四歲失怙,母親守節撫孤,雖有嚴母管教,但在三十歲以前是個自命俠義卻行事衝動、求學和求職均受挫的青年。1926年報考黃埔軍校失利,以年屆三十取名「戴立」又名落孫山,改名「戴笠」後才考上。因緣際會戴笠踏入情報工作,以一肄業生主持特務處,隨後掌有軍統局實權,因抗戰所需擴大職權成為叱吒風雲人物。戰後戴笠的事業版圖還在整頓中,1946年3月即墜機身亡,其離奇死亡有各種的陰謀論說法。

有人說戴笠是蔣介石的佩劍,有人說他是殺人不貶眼的魔王,對於這樣一個特務頭子,檔案裡的「他」,是什麼樣面貌,就從國史館典藏的檔案說起……

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-012100

【研習營】第八屆兩岸歷史文化研習營

標題:

時間:

2018年7月30至8月10日

地點:

西安陝西師範大學(西安市長安區西長安街620號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所、哈佛大學東亞系、香港城市大學中文及歷史學系、陝西師範大學、蔣經國基金會

主講人:

王明珂、王德威等人

聯絡人:

羅小姐,Tel: 886-2-27829555#351;E-mail: cscamp@asihp.net

內容簡介:

【報名資訊】

活動日期:2018年7月30至8月10日

活動地點:西安

報名資格:台灣、大陸、港澳、亞太地區及留學海外的文史科系或相關領域之博士生,以及近年獲得博士學位之年輕學者。

報名方式:一律以電子郵件報名。報名表與活動辦法詳見活動網站。

報名期限:即日起至2018年5月14日止

活動網址:http://www.ihp.sinica.edu.tw/~CScamp/2018/index.htm

洽詢聯絡:

【台灣】羅女士,電話:+886-2-27829555分機351,電郵:cscamp@asihp.net

【大陸】王先生,電話:+86-29-85318773,電郵:gyy@snnu.edu.cn

【港澳亞太】譚女士,電話:+852-34429887,電郵:cigrace@cityu.edu.hk

主辦單位:中央研究院歷史語言研究所、哈佛大學東亞系、香港城市大學中文及歷史學系、陝西師範大學、蔣經國基金會

共同主辦單位:中國宋慶齡基金會

承辦單位:陝西師範大學人文社會科學高等研究院、文學院、歷史文化學院

系統號:

A-011997

【研習營】「非丨常經典——文學的發現、詮釋、創化」學術研習營

標題:

【研習營】「非丨常經典——文學的發現、詮釋、創化」學術研習營

時間:

2018年8月28至31日

地點:

中興大學文學院人文大樓(臺中市南區興大路145號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所、國立中興大學、科技部

聯絡人:

張小姐,Tel: 886(2)2789-5757;E-mail: cclit@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

【研習營主旨】

「經典」如何閱讀才能煥發詮釋的新意? 閱讀「非經典」的文本又有什麼特別的策略? 如果您是就讀人文相關科系的博、碩士生,而您也問過自己類似的問題,那麼請報名「非│常經典 -- 文學的發現、詮釋、創化」研習營!

本學術研習營的目的不是提供答案,而是促進人文學科的博、碩士生思索,為何在科學、科技與當代理論的全球化壓力之下,中文的語言與文學研究必須重拾並重審「傳統」,胸懷所謂「經典」,博覽何謂「非經典」,探索兩者之間的離合與辯證,進而思考「經典」的內涵與潛力。換言之,本研習營將引導學員深入思考:表面上壁壘分明的「經典」與「非經典」,如何在時代變遷中發生互斥、互動與互滲?而當代看似人文式微,但中文作家卻能結合傳統,再創新典範的文學,本研習營也將請作家現身說法,帶領學員窺其堂奧。

《文心雕龍》曾對文本隱含的特質說道:「始正而末奇,內明而外潤。使玩之者無窮,味之者不厭矣。」施之於經典閱讀與涵泳亦無不可。經典閱讀,必須以詳密解讀與長期沈潛涵泳為基礎,從而嘗試跨越學科邊界,專注於開發新的學術視角與理論話語,並在深厚的傳統積累之上,凝神探索洞悉人性幽微,靈活接轉傳統與現代,從而體究真理的奧義。相對於宏觀博大的雄偉敘事,細緻的文本解讀與個案分析更是不可輕忽的重要基礎,進而解析其與文化脈絡的交融互攝。一方面發掘凐沒不彰的作品,透過不同的詮釋,重新注入新的生命;另一方面,也不忘對固有的經典細加吟味,賦與不同的色彩與光輝,不僅從世界脈絡認識中國古典文學,也積極培養年輕學子與國際學界接軌對話的可能性。

重新認識經典閱讀,尤需跨界對話。在傳統的學院教育體制之外,此次研習營邀請不同世代的傑出學者,結合不同領域的研究心得,以堅實的文獻材料解讀為基礎,進行跨學科、跨文化的對話,經營一個多元語言文化溝通的平台,並且在文獻實證的基礎上探索新方法,進而摸索具有高度辨識性的特色讀法與研究話語。參與的學員不但可透過講座,重新認識經典詮釋的複雜性,也會在講師的帶領下與同學進行深度討論,切磋論學,賦予文學經典新的生命。

【報名方式】

請參見:http://litseminar2018.litphil.sinica.edu.tw/apply.html

【課程內容】

十二金釵誰登場——《紅樓夢》戲曲改編(王安祈)

殊途異歸——非經典的古典文學研究(祁立峰、黃東陽、羅秀美)

臺詩三百首,行不行?(施懿琳)

待定(高津孝)

漢詩 .海洋 .華夷風(高嘉謙)

牆裡開花牆外香——論《金雲翹傳》、《海南雜著》的經典化過程(陳益源)

徐葆光與《中山傳信錄》(廖肇亨)

李杜優劣與經典化的核心問題(蔣寅)

從《紅樓夢》第三十回,到AI少女機器人(駱以軍)

系統號:

A-011998

【研習營】「海關與近代東亞」研習營

標題:

時間:

2018年8月13至17日

地點:

中央研究院近代史研究所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

內容簡介:

主旨:提升國內外大學歷史系所學生對近代史研究的興趣,規劃以海關史、環境史、東亞史、臺灣史、經濟史、文化史等相關主題,舉辦本研習營。透過學術經驗的傳承,推廣海關史料的運用,擴大青年學者對於近代東亞研究的歷史視野。

活動內容:8月13日至17日講座及討論活動(外地及海外學員於8月12日報到住宿,並分別於8月17日和8月18日離營);課程內容包括兩場主題演講、九場專題講座及三場學員實習討論。參與者可以聆聽前輩學者的研究經驗與創見,進行海關數位化史料的實際操作,並透過學員之間的互動,達到學術文化交流的效果。講員按先後次序包括濱下武志、劉翠溶、林滿紅、范毅軍、陳計堯、劉素芬、連玲玲、張哲嘉、朱瑪瓏、陳國棟、鄭維中等教授。

報名資格及名額:本研習營參加對象為以近代史和臺灣史及相關研究課題之國內外大學歷史系所碩士班及博士班學生,招生名額24名。

報名方式:2018年6月1日至25日於報名網站(https://goo.gl/mPeYkW)提交報名表與研究計畫書(2,000字以內),錄取名單將於2018年6月30日前在報名網頁公布,並以Email通知本人。

學員義務:學員必須全程參與研習營活動。學員將混合編成四組,每組各由一名博士後研究擔任輔導員。學員在研習營期間,得發表個人的專題報告或研究計畫,或擔任評論人;進行分組討論活動;並於研習營結束前提交心得報告。

食宿安排:外地學員(包括海外學員)由主辦單位提供食宿,但須自行負擔旅費及自行辦理簽證手續事宜;本地學員由主辦單位提供中餐及晚餐。

系統號:

A-012066

【工作坊】中國現代史研究生工作坊

標題:

時間:

2018年9月15日(週六)

地點:

臺灣師範大學文學院會議室(臺北市大安區和平東路一段162號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所、國立臺灣師範大學歷史系

聯絡人:

林小姐,E-mail: schuan@gate.sinica.edu.tw;Tel: 886-2-27898202

報導者:

國立臺灣師範大學歷史系

內容簡介:

本工作坊為推廣中國現代史研究,希望匯集正撰寫中國現代史領域學位論文的全國博、碩士研究生,發表尚在初稿階段的具體論文構想,就問題意識、資料來源、章節安排、主旨意義等加以闡發。工作坊將邀請評論人對各篇論文提供意見,希望藉由意見交流,改善論文的可能不足、掌握重要性、清晰展現論點。同時亦提供一平台,結合國內研究中國現代史的同好互相切磋,擴展視野,提升研究成績,強化學術社群。

資料繳交:請至(https://goo.gl/zFfnuC)上傳

報名截止日期:2018年8月24日(星期五)

錄取名單:9月3日(星期一)於工作坊網站公佈

系統號:

A-012227

【工作坊】「民俗版畫的敘事與傳播」工作坊

標題:

時間:

2018年7月20日(週五)

地點:

中央研究院近代史研究所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所

內容簡介:

9:10-10:40

主持人:賴毓芝(中研院近史所副研究員)

貿易與中國北方的版畫(賴惠敏,中研院近史所研究員)、(王中奇,中研院近史所約聘人員)

與談人:蔡偉傑(政治大學民族系博士後人員)

年畫生產銷售的空間與網絡分析、(林敬智,政治大學宗教所助理教授)

與談人:巫仁恕(中研院近史所研究員)

民俗版畫中財富母題之意義與轉換(楊玉君,中正大學中文系教授)

與談人:馬孟晶(清華大學通識教育中心及歷史所副教授)

11:00-12:00

主持人:林敬智(政治大學宗教所助理教授)

中國木版年畫研究中心收藏及學術資源介紹(王坤,天津大學中國木版年畫研究中心副主任)

13:30-14:30

主持人:楊玉君(中正大學中文系教授)

談戲曲年畫的版面構成——以楊家埠南公興兩幅橫批為例(林芷瑩,中山大學中文系助理教授)

與談人:李元皓(中央大學中文系副教授)

「照廈門原本改良」——博德利圖書館所藏閩南歌仔冊封面圖像初探(柯榮三,雲林科技大學漢學所副教授)

與談人:林麗江(臺灣師範大學藝術史研究所教授)

14:50-16:50

主持人:林麗江(臺灣師範大學藝術史研究所教授)

商號資料庫及其運用(連玲玲,中研院近史所副研究員)

民俗版畫研究的數位人文利器(張智傑,中研院人社中心GIS專題中心專業經理)

16:50-17:20

【資料分享、綜合討論】

主持人:賴惠敏(中研院近史所研究員)

系統號:

A-012132

【工作坊】亞洲邊境研究工作坊

標題:

時間:

2018年10月4日至5日(週四至週五)

地點:

中央研究院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院人社中心亞太區域研究專題中心、國立臺灣大學地理環境資源學系

聯絡人:

江小姐,Tel: (02) 2651-6862;E-mail: gingertw@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

10月4日

14:10-15:40

主持人:劉堉珊(國立暨南國際大學東南亞學系助理教授)

Betwixt and Between: The United Wa State Army’s (UWSA) Navigation of a Political Borderland(Andrew Ong,新加坡國立大學亞洲研究中心博士後研究)

前緬共東北軍區遺緒和矛盾中緬關係(趙中麒,國立暨南國際大學東南亞學系助理教授)

評論人:劉堉珊

16:00-17:30

主持人:王茹涵(澳洲墨爾本大學當代中國研究中心研究員)

從多物種探邊界 Boundary x: A Multispecies Perspective(蔡晏霖,國立交通大學人文社會學系副教授)

金門調水的技術生產與邊界實踐(黃書緯,國立臺灣大學社會學系專案助理教授)

評論人:王茹涵(澳洲墨爾本大學當代中國研究中心研究員)

10月5日

10:00-12:00

主持人:高雅寧(國立政治大學民族學系副教授)

明清朝貢體制下滇缅邊疆撣/傣土司聯姻政治的塑造:嫁妝地、非中心化政體與缅甸王國(馬健雄,香港科技大學人文學部副教授)

從中緬跨境景頗/克欽的目瑙節個案談「界域」(borderland)研究(何翠萍,中央研究院民族學研究所副研究員)

穿越冷戰國境:中緬邊境的地下經濟(張雯勤,中央研究院人社中心亞太專題中心研究員)

評論人:高雅寧(國立政治大學民族學系副教授)

14:00-16:00

主持人:石文誠(國立台灣歷史博物館副研究員)

邊境與跨境:冷戰及後冷戰時期金門的華僑/華人網絡(江柏煒,國立臺灣師範大學東亞學系教授兼系主任)

Placing Tea: Mobility, Territory, and the Agricultural Transfer between Taiwan and the Southeast Asian Highlands(洪伯邑,國立臺灣大學地理環境資源學系助理教授)

以台之名:兩岸關係互動中的海西空間轉化(朱凌毅,國立臺灣大學建築與城鄉研究所博士候選人)

評論人:石文誠(國立台灣歷史博物館副研究員)

16:20-17:30

【圓桌討論】

主持人:張雯勤(中央研究院人社中心亞太專題中心研究員)、洪伯邑(國立臺灣大學地理環境資源學系助理教授)

與談人:Andrew Ong、王茹涵、石文誠、朱凌毅、江柏煒、何翠萍、馬健雄、高雅寧、黃書緯、趙中麒、劉堉珊、蔡晏霖

系統號:

A-012050

【展覽】何處是蓬萊——仙山圖特展

標題:

時間:

2018年7月1日至9月25日

地點:

國立故宮博物院202、208、212陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

蓬萊仙島與崑崙神山是傳說中的兩大仙境樂園,《史記》記載戰國時期君王遣人探求「蓬萊、方丈、瀛洲」三神山,而崑崙山則是《山海經》所描述的神域。兩地皆居住著仙聖,並有豐富物產及神異動植物。六朝至唐代時期,隨著道教盛行,道士們逐漸將地圖上的真實名山仙道化,形成洞天福地之說,使得仙境更具現實性。名山洞府對於追求仙道的人而言,不僅是採藥、煉丹、修行的地方,更是遇仙、升仙的媒介。

傳世山水畫中蘊含有不少仙境題材的作品,院藏宋元明清的畫作也具備多樣且豐富的仙山面貌。本展精選三十幅繪畫,規劃為「仙境飄渺」、「別有洞天」、「修行採藥‧遇仙升仙」三個單元。

第一單元「仙境飄渺」,呈現畫中瑰奇變幻的仙山樓閣,以及崑崙、蓬萊、方壺、瀛洲等仙境樂園,作品包括宋緙絲〈仙山樓閣〉、明文伯仁〈方壺圖〉、傳宋趙大亨〈蓬萊仙會〉等。第二單元「別有洞天」以道教的洞天福地觀念為主軸,彰顯靈山洞府的神秘氛圍,與道士畫家對聖山的崇敬,傳五代董源〈洞天山堂〉、元方從義〈神嶽瓊林圖〉是代表作品。第三單元「修行採藥‧遇仙升仙」則是探尋一般人的慕仙心理,及入山修道由凡入聖的實踐與超脫,展件包括傳宋燕文貴〈三仙授簡〉、明崔子忠〈雲中雞犬〉等。期盼藉由展覽的推出,讓觀眾能夠神遊古畫裡的仙山聖境,並領略此中深刻的文化意涵。

本展覽全年開放:08:30~18:30。

夜間開放時段: 每週五、週六18:30 ~ 21:00。

系統號:

A-012045

【展覽】天香茄楠——香玩文化特展

標題:

時間:

2018年5月25日至2019年10月20日

地點:

國立故宮博物院304陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

「天香」二字,取自北宋丁謂所著《天香傳》,為中國最早針對沉香所做之專著。「茄楠」是明代開始視為最高等級的沉香。沉香的形成是由瑞香科樹木經過刀傷、蟲蛀或細菌感染傷口所分泌的樹脂,經過長時間結節而成,即所謂「結香」。主要出產於兩廣、海南、越南與其他東南亞地區。因為特殊的結香方式,成為或蜜香或乳香,既醇厚又清涼的幽遠香味。自古以來,為世人所重,在生活、宗教、醫學都被妥善使用,發展出獨特鑑賞方式、隨身香佩及薰燃器具,成為奢華尊貴又帶有士人風雅的香玩文化。將展覽取名為「天香茄楠」,期待觀者除欣賞工藝製作之美外,更能探尋如天香般令人難忘的香味。

展覽分成兩部分,一是「香之道」,通過國立故宮博物院所收藏的宮廷茄楠沉香,看過去的日子裡,稀有的沉香是如何被珍藏、穿戴及薰燃品玩,故分為「收藏陳設」、「隨身佩飾」、「品香香具」三個單元,以了解古人是如何使用這種價比金高的香中鑽石,讓生活更有味道。二為「香之味」,看今日除收藏、佩戴外,過去數十年來,台灣復興了品香文化。以品香為主,發展出完整的香席器用,藉由展出「香具藝術」與「品香空間」二單元,讓這些優秀的創作來說明現代人如何玩香,同時傳遞著屬於現代人生活的美感。

在沉香越來越稀少的今日,透過展覽,看當時宮廷如何將最上乘的沉香,奢侈的做成各種精美的香玩器。也經由台灣在地的本土創作,將生活美學淬煉在玩香的器具。

本展覽全年開放:08:30~18:30。

夜間開放時段: 每週五、週六18:30 ~ 21:00。

系統號:

A-012047

【展覽】典藏新紀元——清末民初的上海畫壇

標題:

時間:

2018年7月1日至9月25日

地點:

國立故宮博物院105、107陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

國立故宮博物院在前清舊藏的基礎上,多年來透過收購、捐贈與委託寄存等方式,持續不斷地擴充典藏。這批新入藏或寄存的書畫文物,彌補了本院既有收藏所未及之處,使本院的展覽主題與內容更加豐富多元。因此推出「典藏新紀元」系列特展,期能與台灣民間攜手,共同深耕文化,一同邁向典藏的新紀元。

本展覽為「典藏新紀元」系列特展之一,以清末民初的上海畫壇為題,展陳五十八件作於1850至1930年代之間的作品。上海於1843年開埠,逐漸躍昇為中國對外貿易第一大港。經濟發展造就了新富階級,其對文化商品的大量需求,復帶動書畫市場的蓬勃。大江南北的書畫家薈萃於此,以書畫買賣為營生。他們筆下鮮麗明快的色彩、通俗易懂的題材,吸引來自海內外的廣大主顧,形成了俗稱為「海派」的紛然面目。

本展覽透過「八方雲聚」、「金石花鳥」、「山水士氣」、「書畫營生」等四個單元,探索這時期上海畫壇多元風格的生成、金石畫派的興起、山水畫風的發展、以及書畫贊助形式的轉變。藉著梳理花鳥、山水與人物等傳統題材在近代繪畫市場勃興之際的演變與發展,冀能引領觀眾進入二十世紀之交上海繁華多彩的繪畫世界。

本展覽全年開放:08:30~18:30。

夜間開放時段: 每週五、週六18:30 ~ 21:00。

系統號:

A-012051

【展覽】島嶼群相──臺灣考古展覽

標題:

時間:

2018年6月27日開展

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)26523180

內容簡介:

島嶼群相,試圖彰顯目前臺灣考古文化看似風華亮麗,卻又埋存幾許隱晦不明的脈動。更新世冰期未結束前,臺灣與中國大陸仍相連接。考古資料也顯示,三萬年前臺東縣長濱鄉的八仙洞遺址發現有舊石器時代文化的遺留,但無法確切地指出這批人什麼時候消失得無影無蹤。隨著一萬八千年前氣候暖化、海水面上升,約在距今八千年前臺灣海峽已然形成;早期人類和動物再也無法經由陸橋往返兩地。

直到距今五、六千年,一批以海洋生活為主的新石器時代早期社群開始落腳在臺灣各地及澎湖。歷經千年以後,另一群帶著部分雷同文化要素,卻具有一定文化差異的人們來到臺灣,發展了具有相當風格的新石器時代中期的文化。又過千年,一群以灰黑陶為主流,甚至對臺灣閃玉情有獨鍾的族群幾乎遍布島嶼全境;但此時此刻,考古學家依舊無法斷言是傳承關係還是斷裂。

與其說在距今兩千年前,玻璃器取代了玉器做為裝飾品,不如說鐵器時代根本不是新石器時代晚期人群所發展出來的文化。除了玻璃製品外,各種鐵器仍看不到全然由本地生產的考古證據,或許是人群中具備專業加工技術的匠師跟隨而來,於是乎開展出臺灣考古文化的新史頁。

曾經,連橫在臺灣通史序中寫道:「臺灣固無史也。荷人啟之,鄭氏作之,清代營之,開物成務,以立我丕基…」,從世界史的視角來看,臺灣在十六世紀大航海時代中,被西方世界「發現」,接踵而來的交流與碰撞,相當複雜,說是混亂該不為過。無論如何,不同的人群、相異的政治勢力都給臺灣注入了新的血脈、新的基因。

系統號:

A-012135

【展覽】神界.人間:臺史博館藏神像特展

標題:

時間:

2018年1月9日至8月26日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

天地有神,神在神(天)界,也在人間。臺灣早期漢人帶著原鄉香火、神像渡臺,在臺灣落地生根。一尊尊神像,不僅是宗教的神聖象徵,在香火祭祀的背後,更承載著各個時代常民對生活的寄望與對超自然力量的敬畏。

本特展希望透過臺史博豐富的館藏神像,帶觀眾從工藝、美學、歷史與文化保存觀點,探索神像的前世今生。

成神之前

從無形的神祇到有形的神像,先是由成神背景、傳說與顯聖事蹟塑造出抽象的神祇形象,再經由民間工藝造像具體化,讓神像有了外型、神采,最後再透過經由神聖儀式轉化、賦予靈力,使神像成為神聖象徵物,受到百姓崇祀敬拜。

常民信仰與神像

漢人移民社會的演變大致經過渡海、開墾、定居與發展等四個時期。早期漢人移民渡海來臺時,多會由原鄉攜來神像或香火,除了原鄉鄉土神,也祭拜與保佑航海、適應環境與促進開墾有關的神祇。

隨著在地網絡建立、經濟發展與行業專業化,行業神信仰日益興起。19世紀,臺灣邁向近代化,日本殖民政權挾國家力量介入民間信仰,佛教盛行;戰後,民間信仰回歸多元發展,快速轉變的社會與經濟型態,也讓現代信仰日益趨向務實、功利。

走入人間遇見神像

當神像退去一身法力、脫離被祭祀的身份以後,再度以物的姿態走入人間。這時的神像在收藏市場中,成為可以工藝技巧、世代美學與市場需求衡量的有價收藏品,透過各個藏家的藏有,再度轉化為承載個人收藏哲學、美學及生活記憶的物件。

見證了各時代民間信仰發展的神像,也成為研究者、博物館極力保存、研究的重要文化資產。近年,臺史博透過科學檢測與保存修復,歷史學與田野調查研究,一步步地發掘神像背後所伴隨的時代生活樣貌與生命故事,再轉化為公共知識財,讓神像在新世代以更多元的面貌開展新生。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-011999

【展覽】臺灣扶鸞文化特展

標題:

時間:

2017年12月30日至2018年9月4日

地點:

宜蘭縣立蘭陽博物館特展廳(宜蘭縣頭城鎮青雲路三段750號)

主辦單位:

宜蘭縣立蘭陽博物館

內容簡介:

台灣的扶鸞文化發源於宜蘭,對台灣有重大貢獻與影響,本館花費數年,委託專家學者蒐集與整理,調查研究,將鸞堂豐富文化內涵,有系統整理,在2017年開始進行展示規劃,2017年12月30日開展,2018年1月14日辦理開幕活動,以實體活動、文物展示、模型模擬、電子互動、學術研討、實際觀摩等方式,突顯台灣鸞堂的特殊性,及其在宜蘭的發展,並傳播至全台的歷程。

本展覽開放時間為,9:00-17:00,每週三休館。

系統號:

A-012000

【展覽】魔幻鯤島,妖鬼奇譚──臺灣鬼怪文學特展

標題:

時間:

2018年3月28日至2019年2月24日

地點:

國立臺灣文學館1樓展覽室D(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

鯤島臺灣在悠久歷史中,恐怖暗影潛伏於山海之間,或鬼或怪,野史軼聞多有傳言。鬼,有時被理解為人死後流連人間的靈魂精魄;怪,則有更廣泛的想像,可能具有奇異外形、由動植物化身、或更多難以歸類的存在。對於原住民來說,因各族群對精神及物質世界的觀點不同,鬼怪傳說更加豐富,呈現出臺灣鬼怪形象的多元面貌。

本特展透過梳理臺灣鬼怪傳說,第一部分將說明鬼怪如何在臺灣的海洋文化、自然、社會環境中誕生並產生意義,第二部分則引出文學如何運用這些傳說故事;並展現鬼怪傳說沒落之後,在當代復甦的軌跡。希望透過參與式體驗,認識臺灣鬼怪的特徵,並理解鬼怪的故事是與生活切實相關,讓觀眾從全新觀點認識臺灣在地文化。

系統號:

A-012001

【展覽】芳菲燦然,盛開在詩的流域──新北現代詩展

標題:

時間:

2017年12月8日至2018年9月30日

地點:

齊東詩舍(臺北市濟南路二段25號)

主辦單位:

國立臺灣文學館、新北市政府文化局

聯絡人:

Tel: 02-2327-9657

內容簡介:

自1875年沈葆楨奏請設立「臺北府」,開啟「大臺北」地區獨立設治為起點;到日治初期仿清領時期臺北府之制,設立「臺北縣」;再到2009年由縣轄市改制為直轄市,並更名為「新北市」──這座位於臺灣本島最北端的都市,由環繞著臺北市區周圍的各衛星市鎮構成,不僅人口眾多、幅員廣大,且因長期吸納外地移民,造就多元繽紛的族群景觀。另一方面,這裡有豐富多變的地形與地貌:長達120公里的海岸線、眾多支流錯綜匯集而成淡水河流域、山地丘陵層巒疊起……。都說文學來自土地與生活的滋養,歷經百餘年人文與自然的薈萃,在不同時間、從不同空間到此生活、呼息的詩人們,早已將這裡孕育為繁華瑰麗的文學沃土。這一次,且讓我們沿著蜿蜒曲折的文字河,探看哪些詩人和作品,共同織錦出新北詩流域的芳菲燦然。

隨著臺灣在不同歷史階段之社會型態、政經結構、族群關係的變化,群聚、交會於新北的詩人各式各樣,因而也使得新北現代詩自有其獨特風格與璀璨光華,故本展覽乃是以與此處有深厚淵源的詩人為主角,包括出生、設籍、長期居住新北,或生命中某重要階段在新北度過,或詩作生涯之奠基成形在新北開啟等等。為使焦點明確且有脈絡可循,展覽以「現代詩」為核心,展出自日治時期以降至1980年代出生的現代詩人及其作品,並依詩人所屬世代分為「誕生於烽火中的謬思──before1945」、「與土地共同起飛的嬰兒潮──1946至1960」,以及「一步一步走向春暖花開的世界──1961-1980s」三個單元。透過歷時性的方式介紹不同世代詩人,並將各家作品羅列並陳,這幅兼顧歷史縱深與題材多樣的新北現代詩圖譜,即足以展現新北詩文學的精采豐富。

系統號:

A-012002

【展覽】與佛同行──發現佛陀的故鄉

標題:

時間:

2018年5月12日至9月30日

地點:

佛陀紀念館本館2樓第二展廳(高雄市大樹區統嶺里統嶺路1號)

主辦單位:

佛陀紀念館、英國杜倫大學、東方文化博物館

聯絡人:

佛陀紀念館國際組,Tel: +886-7-656-3033 #4137;E-mail: fgsbmc-intl@ecp.fgs.org.tw

內容簡介:

佛陀紀念館為國際博物館,長期推廣社會教育,每年舉辦豐富的展覽,並引進國際優秀的特展,同時舉辦學術研討會,以促進國際間藝術文化的交流。此次為歡慶2018年佛誕節,佛陀紀念館首度與英國杜倫大學、東方文化博物館聯合策展「與佛同行──發現佛陀的故鄉」展覽。

本次展覽呈現始於二○一一年一月的考古活動及相關項目之成果,目前仍在進行中的專案是由尼泊爾國家考古局、藍毗尼發展信託和英國杜倫大學共同組成考察團,在科什山・普拉薩德・阿查理雅和羅賓・康寧漢教授的指導下,來自尼泊爾、英國的考古學家和專家們與佛陀紀念館首次合作,結合信仰、考古與學術為呈現,慶祝佛誕研究發表,共同為遺址歷史開啟新的篇章。

系統號:

A-012003

【展覽】原來如此:原住民族文學轉型正義特展

標題:

時間:

2018年5月18日至2019年3月10日

地點:

國立臺灣文學館展覽室C(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

本展從文學切入,透過當代台灣原住民作家的作品,以故事代替論述,將嚴肅沈重的議題隱含於其中。並透過影像、紀錄片與跨世代原住民歌謠創作,串聯各分區主題,讓原住民創作者為自己的族群命運發言。展場內也放置原住民文學發展的重要刊物、著作與大事年表,從文學出版的發展與興盛,象徵原住民族重新掌握自我詮釋權的努力。最後也簡介了世界各國的原權運動,藉由各國原住民轉型正義案例,反思臺灣未來方向。

本次展出的內容分別是:透過沙力浪・達岌斯菲芝萊藍的諷刺詩〈遷村同意書〉,探討傳統領域流失的土地正義議題;乜寇・索克魯曼的散文〈豆類媽媽傳奇〉,呈現布農族語言的豐富意涵,藉以省思族語流失的困境;瓦歷斯・諾幹組詩〈關於泰雅(Atayal)〉,以父親口吻的期許與祝禱,點出傳統姓名被剝奪所失去的文化傳承;而巴代小說〈笛鸛的尋槍巫術〉裡精彩的尋槍故事,看似奇幻的巫術場景,正是隱含著對歷史詮釋的翻轉。最後再以10首母語或華語演唱的原住民歌曲,呈現原住民從被採集、觀看的「他者」,進入「主體發聲」的追尋過程。

以上是本展覽所要呈現的轉型正義議題:「土地正義」、「語言文化」、「姓名認同」、「翻轉歷史」與「歌謠傳唱」,以文學的力量,透過故事、歌曲的呈現形式,促使民眾省思原住民轉型正義的全方位與必要性,發出「原來如此!」的共鳴,重新認識原住民族的歷史面貌與優美文化。

系統號:

A-012004

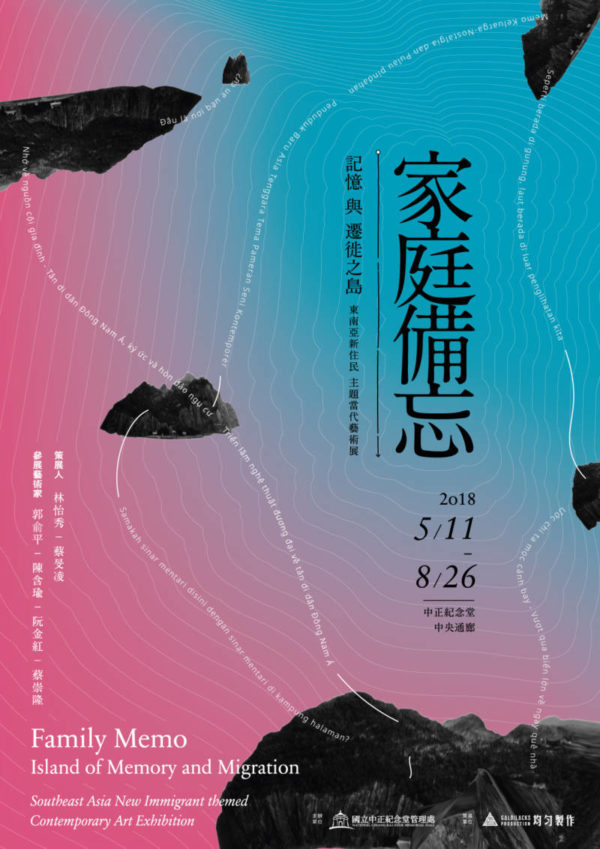

【展覽】家庭備忘──記憶與遷徙之島:東南亞新住民主題當代藝術展

標題:

【展覽】家庭備忘──記憶與遷徙之島:東南亞新住民主題當代藝術展

時間:

2018年5月11日至8月26日

地點:

中正紀念堂中央通廊(臺北市中正區中山南路21號)

主辦單位:

國立中正紀念堂管理處

聯絡人:

郭先生,Tel: (02)23431100#1172

內容簡介:

據內政部及教育部統計,目前在臺婚姻東南亞新住民人數約17萬人,其第二代入學人數約11萬。新住民除提供臺灣更多元文化,也成為臺灣新力量。本計畫期透過藝術策展,促進新住民與既有族群雙向交流,讓彼此更多瞭解,互相尊重與包容,進而促進族群的和諧,以及文化的多樣發展,呈現多元文化主義的正面價值。

本展策展團隊表示,這次以「家庭備忘」為核心概念,展覽內容包括「遷徙之島」(以裝置藝術詮釋新住民女性記憶中的感性風景)、「家庭備忘」(用影片記錄新住民與土地連結的個人生命故事)及「家鄉風景」(以紀錄片呈現新二代與母親家鄉、以及其生命中雙重文化扎根的狀態)三個子單元,所欲觸及的不僅是新住民在臺灣的家庭,也希望從她們的故鄉開始,作為彼此認識的起點;將她們遷徙歷程中,許許多多深藏於原生家鄉與新故鄉間不為人知的故事,透過藝術策展娓娓道來。

系統號:

A-012005

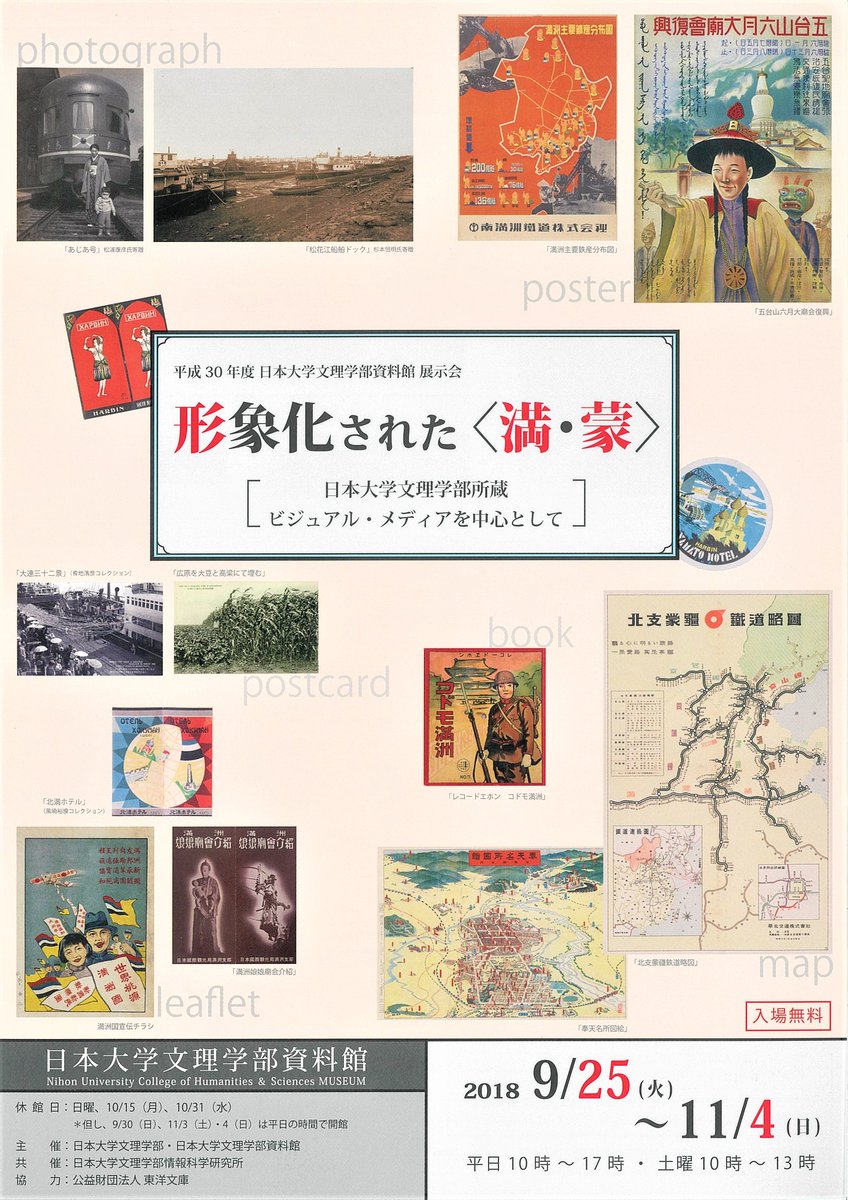

【展覽】形象化された〈満・蒙〉

標題:

時間:

2018年9月25日至11月4日

地點:

日本大学文理学部資料館展示室(東京都世田谷区桜上水3丁目25番40号)

主辦單位:

日本大学文理学部、日本大学文理学部資料館

聯絡人:

Tel: 03-5317-8590

內容簡介:

日本大学文理学部では、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業(平成15~19年度)や文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(平成22~24年度)をはじめとした様々な研究助成を受け、戦前・戦中期東北アジア地域におけるビジュアル・メディアに関する学際的研究を重ねてまいりました。

今回の展示では、その間において収集・整理した資料のなかから、戦前・戦中期の日本で「満洲」や「蒙古」と呼び慣わされていた地域に関するビジュアル・メディアを中心に展示し、日本において同地域が如何に認識されていたのかを紹介してまいります。

開館時間:平日 10:00-17:00/土曜日 10:00-13:00

*会期を前半(9/25~10/13)・後半(10/16~11/4)に分けて、一部の資料の展示替えを行ないます。

休館日:日曜日、10/15、10/31

*但し、9/30、11/3、11/4は平日の時間で開館

▼会場:日本大学文理学部資料館展示室

東京都世田谷区桜上水3丁目25番40号(日本大学文理学部図書館内1階)

▼入場料:無料

▼主催:日本大学文理学部・日本大学文理学部資料館

共催:日本大学文理学部情報科学研究所

協力:公益財団法人東洋文庫

▼問い合わせ先:日本大学文理学部資料館事務室

TEL:03-5317-8590(直通)

URL:https://dep.chs.nihon-u.ac.jp/museum/

系統號:

A-012244

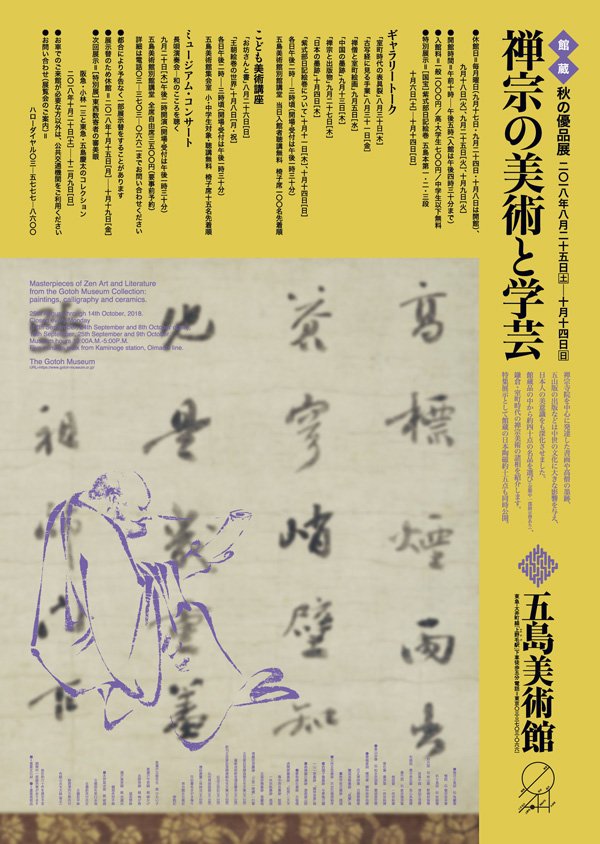

【展覽】秋の優品展──禅宗の美術と学芸

標題:

時間:

2018年8月25日至10月14日

地點:

五島美術館(東京都世田谷区上野毛3-9-25)

主辦單位:

五島美術館

聯絡人:

Tel: 03-5777-8600

內容簡介:

禅宗寺院を中心に発達した書画や高僧の墨跡、五山版の出版などは中世の文化に大きな影響を与え、日本人の美意識をも深化させた。館蔵品の中から鎌倉・室町時代の禅宗美術の諸相を紹介する。特集展示として館蔵の日本陶磁約15点も同時公開。

開館時間:午前10時―午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日:毎月曜日(9月17日、9月24日、10月8日は開館)、 9月18日、9月25日、10月9日

系統號:

A-012245

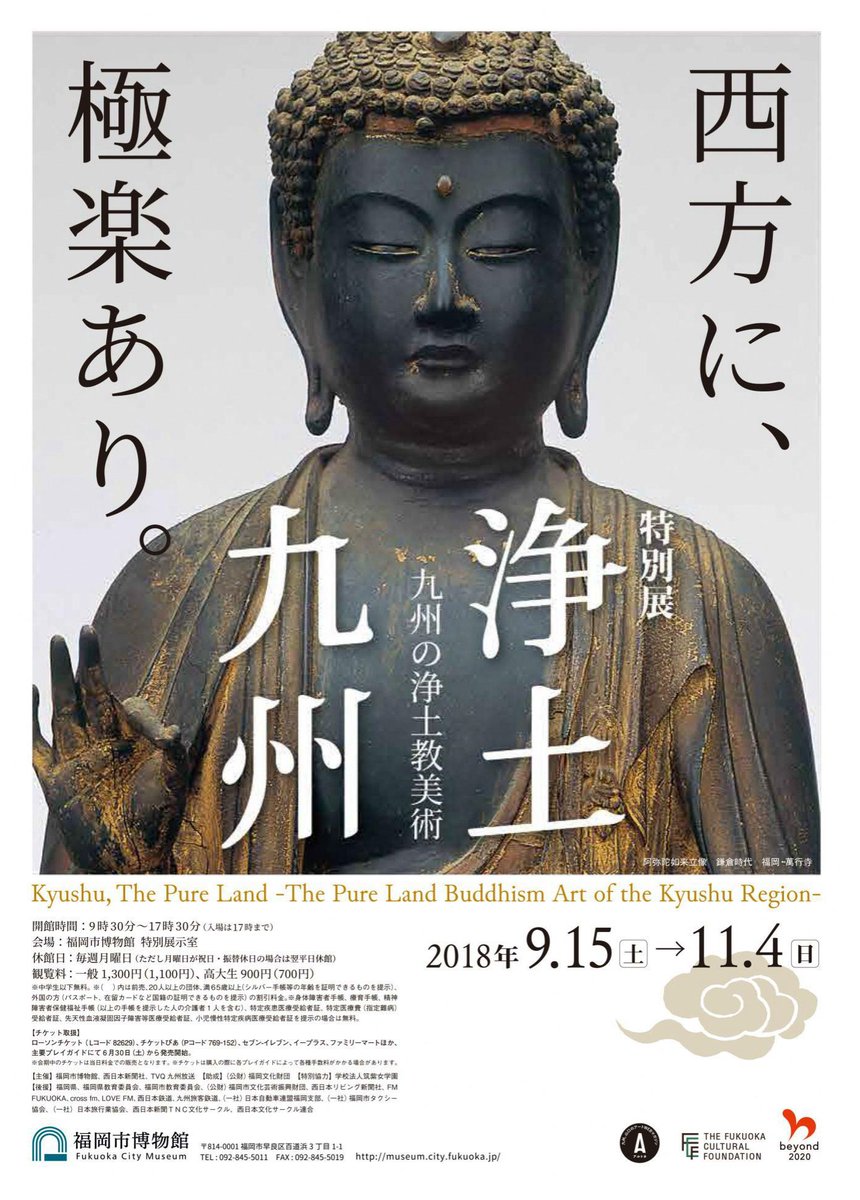

【展覽】浄土九州──九州の浄土教美術

標題:

時間:

2018年9月15日至11月4日

地點:

福岡市博物館特別展示室(福岡市早良区百道浜3丁目1-1)

主辦單位:

福岡市博物館、西日本新聞社、TVQ九州放送

聯絡人:

Tel: 092-845-5011

內容簡介:

日本人の生き方に深い影響を及ぼした浄土信仰は、今から約1000年前の平安時代、末法思想(まっぽうしそう)の流行とともに盛んになりました。その中心となった西方極楽浄土のほとけ、阿弥陀仏は苦しみの多いこの世を生きる人々の心の拠り所となり、様々なかたちにあらわされてきました。

日本列島の西に位置する九州にも長い浄土信仰の歴史があり、他の地域とは異なる特色を持っています。本展覧会ではこうした九州の浄土信仰に注目し、その中で生み出された多彩な絵画や彫刻など約200点を展示します。

燦然と輝く極楽浄土の情景や来迎(らいごう)の姿をあらわす阿弥陀像、信仰の力を象徴する名号(みょうごう)などを通じて、来世に願いを託した先人たちの心に触れてください。

開館時間:9:30-17:30(入館は17:00まで)

休館日:毎週月曜日

系統號:

A-012246