標題

- 漢學研究通訊第36卷第1期

- 當代詩學第11期

- 中央研究院近代史研究所集刊第94期

- 臺大歷史學報第58期

- 臺大佛學研究第32期

- 東吳中文學報第32期

- 日本帝國主義與鴉片──臺灣總督府的鴉片政策

- 帝國浮夢:日治時期日人作家的南方想像

- 1927:民國之死

- 紙的大歷史:從蔡倫造紙到數位時代,跨越人類文明兩千年的世界之旅

- 解放漢字,從「性」開始:論漢字文化與心靈教學

- 被國境撕裂的人們:與那國臺灣往來記

- 佛教中觀學百論的哲學解讀

- 君子與禮──儒家美德倫理學與處理衝突的藝術

- 離散為家──當代加拿大後殖民小說研究

- 重構二二八:戰後美中體制、中國統治模式與臺灣

- 亂世袁世凱

- 近代中國金融機構會計的變革(1823-1937)

- 府城.戲影.寫真:日治時期臺南市商業戲院

- 林紀堂先生日記一九一五—一九一六

- 誠靜怡與中國教會自立

- 司馬遷的經濟史與經濟思想──中國的自由經濟主義者

- 臺灣政治經濟思想史論叢

- 從《論語》與《雜阿含經》看感官欲望

- 王塘南思想研究:明代中晚期良知學的辯證發展

- 心聲與情物:唐詩大觀、宋詞縱覽

- 1940年代的詩歌與民主

- 布迪厄與臺灣當代女性小說

- 朋齋學術文集(戰國竹書卷)

- 林護:孫中山背後的香港建築商

- 政體、文明、族群之辯:德川日本思想史

- 中國1945:中國革命與美國的抉擇

- 政論家的矜持:章士釗、張東蓀政治思想研究

- 《吳耀宗全集》第二卷:九一八至太平洋戰爭前夕(1932–1941)(一套2冊)

- 夏志清論中國文學

- 男工.女工:當代中國農民工的性別、家庭與遷移

- 優遊之道——宋代士大夫休閒文化及其意蘊

- 雲門匡真禪師廣錄研究

- 南宋都城臨安研究——以考古為中心(一套2冊)

- 対日協力政権とその周辺──自主・協力・抵抗

- 近代日中関係史の中のアジア主義:東亜同文会・東亜同文書院を中心に

- 中国文化大革命「受難者伝」と「文革大年表」:崇高なる政治スローガンと残酷非道な実態

- 臺湾北部タイヤル族から見た近現代史:日本植民地時代から国民党政権時代の「白色テロ」まで

- 雲南の歴史と文化とその風土

- 「慰安婦」問題の言説空間:日本人「慰安婦」の不可視化と現前

- 現代中国と市民社会:普遍的《近代》の可能性

- 太平廣記研究

- 中国の国家体制をどうみるか性──伝統と近代

- 清朝の興亡と中華のゆくえ:朝鮮出兵から日露戦争へ

- 洞窟の中の田園ーーそして二つの「桃花源記」

- ベトナムにおける「二十四孝」の研究

- 宋代南海貿易史の研究

- 北伐と西征:太平天国前期史研究

- 韋應物詩論:「悼亡詩」を中心として

- 近代日本の海外地理情報収集と初期外邦図

- 華厳教学成立論

- 東部ユーラシアのソグド人

- 東洋思想と日本

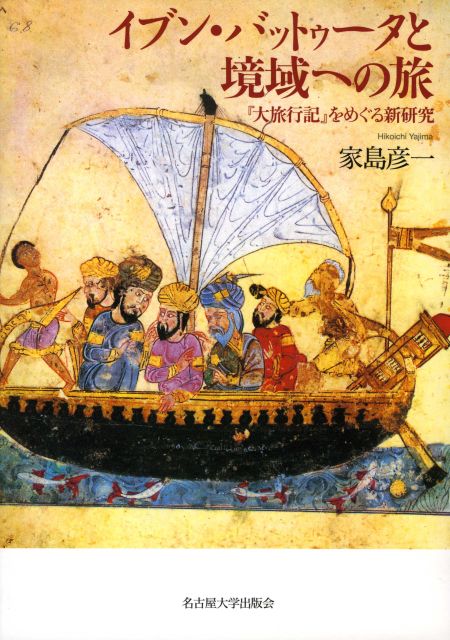

- イブン.バットゥータと境域への旅:『大旅行記』 をめぐる新研究

- 性を管理する帝国:公娼制度下の「衛生」問題と廃娼運動

- Socialist Cosmopolitanism: The Chinese Literary Universe, 1945–1965

- By More Than Providence: Grand Strategy and American Power in the Asia Pacific Since 1783

- Taming the Wild Horse: An Annotated Translation and Study of the Daoist Horse Taming Pictures

- The Book of Lord Shang: Apologetics of State Power in Early China

- The Bhagavata Purana: Selected Readings

漢學研究通訊第36卷第1期

當代詩學第11期

中央研究院近代史研究所集刊第94期

臺大歷史學報第58期

標題:

臺大歷史學報第58期

時間:

2016年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學歷史學系

內容簡介:

【專題論文】

司馬光《太玄集注》中的君子與小人(侯道儒)

由「詩卷」到「總集」──元代士人交遊的文化表現(陳雯怡)

晚清的「生元思想」及其非啟蒙傾向──以康有為與譚嗣同為中心(吳展良)

通訊與貿易──十九世紀末臺灣和寧波郊商人的訊息傳遞(林玉茹)

臺灣戰後初期的「歷史清算」(1945-1947)(陳翠蓮)

【歷史教學】

證據概念──從高中歷史課綱到教學問題探析(林慈淑)

【書評】

東晉門閥政治的另一歷史面相──讀王心揚《東晉士族的雙重政治性格研究》(孫衛國、顧少華)

系統號:

P-009236

臺大佛學研究第32期

東吳中文學報第32期

標題:

東吳中文學報第32期

時間:

2016年11月

出版單位:

臺北:東吳大學中國文學系

內容簡介:

因祭視域中的包山楚簡禱祠祖先祭品考(鄭雯馨)

「逝者如斯」、「上下同流」與「溥博淵泉」:二程思想之水喻論究(黃繼立)

董其昌的「尚意」書學──從董其昌對趙孟頫的評述談起(郭晉銓)

《咬臍記》的選輯及其所反映的問題和現象(侯淑娟)

清中葉汪紱對朱子《易》的承繼與開展析論(楊自平)

襲人之命名探論:《紅樓夢》人物形象與意涵的重省(歐麗娟)

夏承燾對日本詞人的接受研究(薛乃文)

關於1930、1940年代佐藤春夫《女誡扇綺譚》的中譯及改寫──兼論「女誡扇」之意涵(許俊雅)

張夢機詞日常書寫的自傳色彩與苦難消解(黃雅莉)

靈性傳統的變遷與轉化──從胡臺麗民族誌影片析論文化媒體的「中介」實踐(徐國明)

系統號:

P-009237

日本帝國主義與鴉片──臺灣總督府的鴉片政策

標題:

日本帝國主義與鴉片──臺灣總督府的鴉片政策

時間:

2017年4月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

栗原純 著、徐國章 翻譯

內容簡介:

緒論 鴉片問題之所在

一、問題的關注與課題

二、研究史和方法論

三、本書架構

第一章 「臺灣總督府公文類纂」中所見的《臺灣鴉片令》制定過程

一、前言

二、水野遵的漸禁論和各項前提

三、《臺灣鴉片令》的制定

四、結語

第二章 1901年扶鸞「降筆會」運動的含意

一、前言

二、鴉片行政的實際狀況

三、「 降筆會」的起源和發展

四、總督府的因應之策

五、結語

第三章 上海「國際鴉片調查委員會」與總督府的鴉片政策

一、前言

二、美國的對臺調查和會議的舉行

三、日本政府的參與

四、上海會議與臺灣鴉片政策

五、結語

第四章 大正時期臺灣總督府專賣局的鴉片政策

一、前言

二、煙膏價格的修正

三、擴大對中國的銷路

四、官方粗製嗎啡的發售

五、結語

第五章 日本帝國的鴉片政策與國際聯盟派遣遠東調查委員

一、前言

二、國際聯盟與鴉片問題

三、國際鴉片會議

四、臺灣總督府的因應對策

五、遠東調查委員和臺灣總督府

六、結語

第六章 臺灣總督府專賣局進行的罌粟栽種

一、前言

二、臺灣全島境內的試種

三、第一次世界大戰與恢復栽種

四、戰時下的重新栽種

五、結語

系統號:

P-009248

帝國浮夢:日治時期日人作家的南方想像

標題:

帝國浮夢:日治時期日人作家的南方想像

時間:

2017年4月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

邱雅芳 著

內容簡介:

序論

第一章 認識臺灣:一九一○年代前後官方觀點與民間觀點下的臺灣

第一節 官方觀點.認識臺灣:竹越與三郎《臺灣統治志》、《南國記》的臺灣書寫與南進

第二節 民間觀點.認識臺灣:中村古峽〈到鵝鑾鼻〉、〈來自蕃地〉的南方風情與「蕃地」體驗

第二章 帝域與異域:一九二○年代佐藤春夫的南方體驗

第一節 殖民地的隱喻:佐藤春夫的臺灣旅行書寫

第二節 朝向南方的旅途:一九二○年佐藤春夫的臺灣與中國

第三章 彼岸的南方:一九三○到一九四○年代中村地平與真杉靜枝的臺灣印象

第一節 南方與蠻荒:中村地平的《臺灣小說集》

第二節 霧社之霧:一九三○年的霧社蜂起事件與中村地平〈霧之蕃社〉

第三節 殖民地新故鄉?真杉靜枝從〈南方之墓〉到〈南方的語言〉的臺灣意象

第四章 西川滿與臺灣場域下的外地文學

第一節 外地文學論與《文藝臺灣》的成立

第二節 荒廢美的系譜:以佐藤春夫〈女誡扇綺譚〉與西川滿〈赤崁記〉為中心

第三節 向南延伸的帝國軌跡:西川滿從〈龍脈記〉到《臺灣縱貫鐵道》的臺灣開拓史書寫

系統號:

P-009275

1927:民國之死

標題:

1927:民國之死

時間:

2017年3月

出版單位:

臺北:八旗文化

作者:

余杰 著

內容簡介:

第一卷 武人的落幕

1 吳佩孚:五色旗才是真民國

2 孫傳芳:曇花一現的「東南五省門羅主義」

3 張作霖:「好總督」與「壞國王」

第二卷 黨人的崛起

4 蔣介石:危機四伏的巔峰時刻

5 汪精衛:縱橫憂患今方始

6 毛澤東:從筆桿子到槍桿子

第三卷 文人的異議

7 梁啓超:中國即將陸沉魚爛

8 胡適:敢向黨國爭人權

9 郭廷以:從學生運動到運動學生

第四卷 庶民的活力

10 劉大鵬:沒有詩情畫意的晴耕雨讀

11 石美玉:救人身體,更救人靈魂

12 盧作孚:北碚是建設未來中國的縮影

13 張幼儀:塵埃中綻放的花朵

14 陳光甫:自命為「新士人」的銀行家

第五卷 逝者的證詞

15 李大釗:迷途不知返,走上絞刑架

16 汪壽華:五四青年、青幫頭目、工運領袖

17 王國維:以共和始者,必以共產終

第六卷 鄰人的呼吸

18 圖登嘉措(十三世達賴喇嘛):西藏現代化的展開與頓挫

19 穆罕默德.伊敏:你們的新疆,我們的東突

20 川島芳子(前清公主顯㺭):無國可愛,無家可歸

21 德穆楚克棟魯普(德王):成吉思汗的子孫在馬背上

22 劉吶鷗:此心安處,便是吾鄉

第七卷 外人的影子

23 鮑羅廷:揮舞紅布的鬥牛士

24 金文泰:深受港人愛戴的「使君」

25 史迪威:當「美國鷹」遇到「中國龍」

系統號:

P-009217

紙的大歷史:從蔡倫造紙到數位時代,跨越人類文明兩千年的世界之旅

標題:

紙的大歷史:從蔡倫造紙到數位時代,跨越人類文明兩千年的世界之旅

時間:

2017年3月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

亞歷山大.孟洛 著,廖彥博 翻譯

內容簡介:

本書英文書名為「The Paper Trail: An Unexpected History of a Revolutionary Invention」

紙在中國漢代的宮廷裡問世,為知識和思想理念的傳播帶來革命性的轉變。在隨後的兩千多年間,紙張讓理念、宗教、哲學和宣傳能更便利地傳播全世界。紙張也是第一個成本夠低廉的書寫介面,它便於攜帶、可以印刷成書本、小冊、傳單和雜誌刊物,能夠被大量製造,並且可以廣泛傳布。紙張使得不同時代、不同群體間學者彼此的持續對話成為可能,他們各自的理念因此得以穿越時間和地域的限制,建立關係。

孟洛的《紙的大歷史》一書便是追索紙這項劃時代發明的西傳旅程,故事從佛經譯者開始,他們是紙廣泛傳播到中國、日本、韓國和越南的主要原因。

《紙的大歷史》敘述了神學家、科學家和藝術家如何運用紙張,建立阿拉伯阿巴斯王朝的知識世界,以及那些攜帶紙張、在絲路上絡繹於途的傳教士和貿易商旅。本書也清楚說明了當紙於1276年終於傳至歐洲時,它對於在書案前創造出文藝復興和宗教改革的學者與翻譯家而言,有多麼的不可或缺。

《紙的大歷史》顧名思義是在追索紙張從發明到發展的歷程,孟洛將本書的內容分為三大部分,第一部分為紙張在東亞的故事,第二部分為紙張在中亞與中東的發展,而第三部分則為紙張在歐洲的凱旋。藉由《紙的大歷史》,孟洛認為紙張開創了一個新世界,自由思想在其中得以成長茁壯,並且使得從科學到音樂的種種科目因此而進入一個新的階段:紙的時代。現今,紙張仍然圍繞在我們的日常生活裡:它被堆放在書桌上,包裹著食物,攢放在我們的皮夾裡。但是,在這個數位世界,會是紙的時代畫上休止符的時候嗎?這是一個關於一項簡單的中國發明如何包覆我們整個世界的故事,在紙的表面上,銘刻著人類歷史上最為重要的理念。

作者簡介

亞歷山大.孟洛(Alexander Monro),曾在劍橋大學與北京修讀中文。曾在《時代》雜誌駐倫敦記者、路透社駐上海特派員,並參與中國朝代歷史《龍位》(The Dragon Throne)及《歷史上的七十次偉大旅程》(The Seventy Great Journeys in History)部分章節撰寫。曾主編兩本遊歷詩選,包括《中國詩選:城市與流放》(China: City and Exile)。2010年得到傑伍德文學寫作獎助計畫(Royal Society of Literature Jerwood Award)獎金資助,支持《紙的大歷史》寫作,這本書是孟洛的第一本個人作品。現與妻子居住在英國科茨沃爾德(Cotswolds),並以當代中國為主題從事創作。

譯者簡介

廖彥博,政大歷史系碩士,美國維吉尼亞大學歷史系博士班。著作有《一本就懂中國史》、《止痛療傷:白崇禧將軍與二二八》(與白先勇合著)、《決勝看八年:抗戰史新視界》等;紀錄片《關鍵十六天》編劇、籌畫。譯作有《大清帝國的衰亡》、《謊言的年代:薩拉馬戈雜文集》、《情婦史》、《OK正傳》、《流離歲月:抗戰中的中國人民》、《掙扎的帝國》等書。

系統號:

P-009239

解放漢字,從「性」開始:論漢字文化與心靈教學

被國境撕裂的人們:與那國臺灣往來記

標題:

被國境撕裂的人們:與那國臺灣往來記

時間:

2017年3月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

松田良孝 著,蘆荻 翻譯

內容簡介:

本書日文書名為「与那国臺湾往来記──「国境」に暮らす人々」

松田良孝的《被國境撕裂的人們:與那國臺灣往來記》講述了臺灣東部和與那國島曾經共同擁有的庶民歷史,兩地人群在19世紀末期至20世紀中葉之間往來密切,交流各自擁有的技術和物產,卻在1945年之後被嚴峻的國境線隔絕了。

臺灣東部距離與那國島最近的距離只有111公里,早在清代中葉,兩地之間的人們即有往來。19世紀末年,日本先後將琉球群島及臺灣納入日本帝國的疆域,改變了兩地的生活方式,使他們隸屬於同一個政權之下,此後雙方往來更為密切。

在當時的與那國人眼中,臺灣是教他們「日本化」的導師,幾乎所有的「日本要素」都是經過臺灣再轉手傳入與那國。若想從東京寫信到與那國,必須先寄到基隆港再轉送;與那國島民在當地讀完小學之後,若想繼續念書,就得到臺灣上學;長大之後若不想繼續當漁民,就是去臺灣工作。

這個日益密切的共同生活圈在1945年日本戰敗時發生劇烈的變化,日本國與中華民國之間劃定了嚴格的國境線,割裂了臺灣東北部和與那國島兩百多年來的共同歷史,整個琉球群島上還有陌生的美軍進駐。

《被國境撕裂的人們》說明了兩地的歷史很難被驟然截斷,雖然昔日正常的物資和人員交流如今被視為走私罪行,但兩地人民依然試著偷偷跨越國境線繼續往來,維持共同的經濟生活。不過臺灣的局勢變化太快,社會氣氛日趨緊張,1947年爆發的二二八事件迫使大多數留在臺灣討生活的與那國人返鄉避禍,1949年國府大舉遷臺之後,更是幾乎斷絕往來。

但是,過去兩百多年累積起來的歷史記憶不會瞬間消失,曾經發生過的文化交流也處處留下痕跡。近年臺琉交往風氣逐漸加溫,也該是時候回頭細細檢視那一段無關政治、屬於庶民生活的共同歷史了。

作者簡介

松田良孝,1991年3月畢業於北海道大學農學部農業經濟學科,同年4月進入「十勝每日新聞社」(總社在北海道帶廣市)擔任政治經濟部記者,1993年2月開始於《八重山每日新聞》(總社在沖繩縣石垣市)擔任編輯部記者。《八重山的臺灣人》(2004年,石垣市:南山舍)獲得第二十五屆沖繩時報出版文化獎,2009年於《八重山每日新聞》連載「生還—饑饉:八重山難民的見證」,獲得2010年報業工會聯盟第十四屆新聞報導獎,集結成《疏散到臺灣:「琉球難民」的1年11個月》(2010年,石垣市:南山舍)。

系統號:

P-009276

佛教中觀學百論的哲學解讀

標題:

佛教中觀學百論的哲學解讀

時間:

2017年3月

出版單位:

臺北:臺灣學生書局

作者:

陳森田 著,吳汝鈞 審訂

內容簡介:

印度佛教中觀學的提婆(Āryadeva)繼龍樹中觀學的《中論》之後,著成這部論典。他在卷首即確定了釋迦佛的世尊地位,這意味佛並非只處於超越世間的境界,而是與世間緊密連繫著。在破執方面,有情對世間的執著可概括為自我以及對應於自我的一切事物,即是我所。外道以神我作為有情的自我,並執為恆常而實在。論主應對這種執著,在〈破神品〉中從多方面辯破神我的恆常性和實在性。在我所方面,論主在〈破一品〉、〈破異品〉、〈破因中有果品〉、〈破因中無果品〉,從邏輯上辯破諸法的實在性。在〈破情品〉、〈破塵品〉、〈破常品〉中,論主從認識的關係上著手,以情(根)為能取,以塵和常為所取。他指出,若以這些事物皆為實在作前提,則不能達致認識。因此,這些事物都非實在。在〈破空品〉中,論主則闡明破非實在,由於沒有實在的諸法為所破,故作為能破的空亦非實在,即是說,空亦是空。這些義理在中觀學來說,非常重要。可惜在國際佛學界和中、港、臺方面,都沒有受到關注。本書在這方面可補其中的不足。

作者簡介

陳森田,先後畢業於香港能仁研究所、香港科技大學及香港浸會大學。歷任香港浸會大學宗哲系研究助理、香港能仁書院佛學課程講師、香港大學佛學研究中心客席講師、志蓮夜書院兼任講師等職。專著有《肇論的哲學解讀》,吳汝鈞、陳森田合著《中國佛學要義》、《早期印度佛教的知識論》,譯作有《中道佛性詮釋學:天臺與中觀》,近期發表論文有〈僧肇的聖人觀與吳汝鈞的純粹力動觀〉(臺灣《正觀雜誌》第74期)等。

系統號:

P-009290

君子與禮──儒家美德倫理學與處理衝突的藝術

標題:

君子與禮──儒家美德倫理學與處理衝突的藝術

時間:

2017年3月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

柯雄文(Antonio S. Cua) 著,李彥儀 翻譯,沈清松 審訂

報導者:

臺灣大學出版中心

內容簡介:

導論:典範人物(君子)與道德

第一章 君子的美德與處理人際衝突之藝術

導 言

第一節 對《論語》中的「君子」之各種詮釋

第二節 基礎、相倚與附從的美德

第三節 「義」、人際衝突以及「權」的運用

結 論

第二章 道德能力、道德關懷以及「君子」在道德教育中的作用

導 言

第一節 道德能力

第二節 對道德關懷的教誨

第三節 典範人物(君子)

結 論

第三章 禮的各面向:反思荀子倫理學中的「禮」

導 言

第一節 道德面向

第二節 美學面向

第三節 宗教面向

結 論

第四章 禮的倫理與宗教面向

導 言

第一節 對「禮」的分析

第二節 「禮」的基礎之內質面

第三節 「禮」的基礎之外在面

第四節 「禮」的宗教面向

結 論

附錄一 《禮記》中的美德與人際關係

附錄二 《禮記》中的道德修養與音樂

系統號:

P-009309

離散為家──當代加拿大後殖民小說研究

標題:

離散為家──當代加拿大後殖民小說研究

時間:

2017年3月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

劉紀雯 著

報導者:

臺灣大學出版中心

內容簡介:

導論 離散為家:當代加拿大後殖民小說的認同協商與離散空間

第一部 失所混雜溫哥華

第一章 流離的主體,失所的語言:小川樂的《阿巴桑》與《終有一日》

第二章 敘述空間化與創傷消解:坂本凱莉的《電場》

第三章 家庭隱私與認同策略:〈李琳達醫生〉、《殘月樓》、《妾的兒女》與《雙喜》

第四章 反異國風之混雜策略:黎熹年的《鹹魚女》

第二部 離散多倫多

第五章 城市-國家-愛人:翁達吉的《以獅為皮》和《英倫情人》的疆界空間

第六章 多重孤獨,多重空間:加勒比海-加拿大作家的多倫多空間想像

第七章 多倫多的離散與對話:布蘭德的《我們之所渴望》

非結語 離散與家

系統號:

P-009310

重構二二八:戰後美中體制、中國統治模式與臺灣

亂世袁世凱

標題:

亂世袁世凱

時間:

2017年2月

出版單位:

臺北:商務印書館

作者:

帕特南.威爾(Putnam Weale) 著,秦傳安 翻譯

內容簡介:

1912至1917年,是一個混亂的時代。辛亥革命之後,政局動蕩,發生了一連串歷史大事件,清帝遜位、袁世凱稱帝、日本提出二十一條、張勛復辟等等,袁世凱正當此歷史關口,是了解這一時期重大問題的關鍵人物。作者是著名的中國通,1916年被聘為中華民國總統府顧問,書中所記述的這段歷史,正是作者在中國政壇和報界最活躍的幾年,是這段歷史的親歷者。

作者簡介

帕特南.威爾(Putnam Weale)即伯特倫.萊諾克斯.辛普森(Bertram Lenox Simpson 1877—1930),英國人,生於寧波,是中國海關一位英籍官員的兒子。早年留學瑞士,除母語英語外,還能流利地運用法語,德語和漢語。回到中國後,曾在中國海關總稅務司署任職,1902年辭職,投身新聞業,先後任幾家英國報紙駐北京的通訊員、倫敦《每日電訊報》(The Daily Telegraph)駐北京記者,1916年被中華民國總統黎元洪聘為總統府顧問,負責對外宣傳,1922—1925年兼任奉系軍閥張作霖的顧問,期間還主持了當時北京最大的英文報紙《東方時報》(The Far Eastern Times 1923—1928)。1930年他轉而支持閻錫山,後於同年11月遇刺身亡。辛普森是著名的中國通,出版過《遠東的新調整》、《滿人和俄國人》、《來自北京的有欠審慎的信函》、《東方的休戰及其後果》等書。

系統號:

P-009218

近代中國金融機構會計的變革(1823-1937)

標題:

近代中國金融機構會計的變革(1823-1937)

時間:

2017年2月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

許紫芬 著

內容簡介:

中國傳統的金融機構──山西票號從1823年起橫跨百年,執中國國內金融匯兌的牛耳。本書以山西票號的會計技術為研究對象,探討其在收付簿記法的原理、原則下的會計理念和思想;運用票號「日昇昌」、「蔚泰厚」、「會通遠」的內部經營資料,闡明19世紀中國金融資本主義的內涵。

傳統中國實行的中式收付簿記法,為什麼消失於歷史的洪流?現在通行的西式借貸簿記法又何時引進?當時是否有衝突?為了理解西式借貸簿記法引進的過程,本書運用清末第一間國家銀行「大清銀行」的會計史料,理解其引進西式簿記的方式和體系;改名為「中國銀行」時,如何在「中國銀行現代化第一功臣──張嘉璈」的領導之下,完成銀行會計的現代化。而藉由山西票號和中國銀行的比較,探討近代中國百年來金融機構會計變革的內容和過程。

作者簡介

許紫芬,現任國立暨南國際大學歷史學系教授。

系統號:

P-009249

府城.戲影.寫真:日治時期臺南市商業戲院

標題:

府城.戲影.寫真:日治時期臺南市商業戲院

時間:

2017年2月

出版單位:

臺北:秀威資訊公司

作者:

厲復平 著

內容簡介:

臺南在清領時是臺灣府城、清領前期更是全臺對外最大貿易港。在此時期,以廟宇為中心的戲曲(戲劇)活動,在特定時節或時機才會進行,商業劇場的娛樂型態尚未在臺灣社會成型,直到1895年日本人統治臺灣後,才逐漸發展出不依附節慶而是常態性設置的商業戲院。日治時期,隨著日本移民帶來工商業社會的生活與休閒模式,不因時節限制的經常性休閒娛樂逐漸在都市中興起,從寄席到劇場,日益普及的都市娛樂文化帶動了商業戲院的發展。

本書作者透過爬梳日治時期的報紙、雜誌、書刊、寫真帖(照片集)、地圖集等史料,比對時賢回憶,整理出彼時臺南市先後出現的八家戲院:大黑座、臺南座、南座、大舞臺(國風劇場)、戎座(戎館)、新泉座、宮古座、臺南世界館;又以具體且有力的事證,修正了前人提出的「臺南四大戲院說」,詳細闡明了各戲院的起迄年代、所在位置、戲院建築外部與內部構造樣式、戲院的所有者與經營方式、戲院節目的類型等,再進一步分析臺南市戲院間的競爭與合作關係。最後總結日治時期臺南市商業戲院發展的三個重要歷史分期,並歸納戲院分佈區域、建築外觀與內部空間樣式的表徵意涵,描繪出一幅清晰的戲院地圖,帶領讀者走進日治時期臺南市的城市風華。

作者簡介

厲復平,英國倫敦大學金匠學院劇場與表演博士、國立臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授,研究領域包括劇場理論與批評、西方現代劇場、表演藝術社會學、肢體劇場、演員訓練體系及臺南現代劇場發展等。曾發表〈再探葛羅托斯基劇場實踐與理論〉、〈文創產業思維下的劇場表演藝術:一個藝術社會學考察芻議〉、〈準商業劇場《臺灣舞孃》在社會文化脈絡中的形構〉、〈《臺南拓樸》計畫:行動介入臺南公共空間〉、〈日治時期臺南市宮古座戲院考辨〉、〈劇場表演形塑空間生產:臺南321巷藝術聚落的生成〉等多篇論文。

在學術研究之外,也多所涉獵實務工作,1990年因參與新竹「玉米田實驗劇團」而進入劇場領域,2000年以後赴歐留學期間,也多方參與劇場實務研習,如位於英國倫敦格林威治的「鈴木忠志演員訓練及研究團」(Suzuki Training and Research Group)與位於坎特伯利的「歐洲劇場研究網絡」(European Theatre Research Network),另外也曾於義大利「澤西.葛羅托斯基與湯瑪士‧理查的工作中心」(Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards)與波蘭「澤西.葛羅托斯基研究機構」進行短期駐地研究。

系統號:

P-009261

林紀堂先生日記一九一五—一九一六

標題:

林紀堂先生日記一九一五—一九一六

時間:

2017年2月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

作者:

林紀堂 著、許雪姬 編註

內容簡介:

林紀堂先生(一八七四—一九二二),臺中霧峰人,名朝璇,字紀堂,諱大勳,以字行。他是霧峰林家頂厝林奠國次子林文典之子、林獻堂堂兄,在頂厝五少爺(紀堂、烈堂、獻堂、澄堂、階堂)中,排行居首。他平素對於地方公益每不惜捐資,故頗富德望。此外,他處事的原則是順應時勢,積極追求新事物。

林紀堂先生留有一九一五、一九一六年兩冊日記(每冊僅記前半年),均以毛筆書寫於東京博文館印製的當用日記本上,與林獻堂使用現成日記本的習慣頗為類似。他寫日記時,將幾時起床、幾時就寢均有記載,之後要言不煩地記下自己一天的生活,文本則屬於淺近的中文文言體。其日記雖然數量與篇幅均不多,但他記錄了自己的日常作息、興趣愛好、交友圈、家族的其他成員、與日本官員、地方警察的互動。其中最重要的是,他對日本統治的看法以及有關臺灣同化會與臺中中學校的相關記載等,有助於讀者瞭解他所處的時代以及霧峰林家成員的生活樣貌。

系統號:

P-009287

誠靜怡與中國教會自立

司馬遷的經濟史與經濟思想──中國的自由經濟主義者

標題:

司馬遷的經濟史與經濟思想──中國的自由經濟主義者

時間:

2017年1月

出版單位:

臺北:萬卷樓圖書公司

作者:

趙善軒 著

內容簡介:

自百年多前梁啟超以來,中外學者開始注意到司馬遷的經濟史論述中,帶有類近於西方古典學派的自由經濟主義的主張。百年來,陸陸續續有一些歷史學者、經濟學家試圖比較司馬遷與經濟學的奠基者亞當斯密(Adam Smith, 1723-1790)的異同。然而,司馬遷注定不可能成為中國的經濟學之父,因為他沒有像亞當斯密般有李嘉圖等學術巨人將其奠基的學問發揚光大,成為當代的顯學。司馬遷以歷史學家的身分無疑已是名垂千古,但他身為經濟學者,注定是孤獨的,他的自由經濟主張,在中國歷史長河中,被忽略、被輕視、被煙沒。本書將探討司馬遷如何透過他的經濟史表達其經濟思想,以及他的思想發明在歷史長河中被埋沒的原因。

作者簡介

趙善軒,曾任新亞研究所博士後研究,現任美國布萊恩特大學、北京理工大學珠海學院聯合布萊恩特學院副教授,任教近代中國史。研究興趣為經濟史、經濟思想史、中華古籍之現代意義。著有《管子》導讀、《鹽鐵論》導讀、《清朝乾嘉年間國勢衰頹之經濟原因》、《政治與經濟之間》等學術專注四種;出版《先秦兩漢政治得失》、《通識與中國文化》等有通論書刊十四種。發表中英學術論文二十餘篇。

系統號:

P-009265

臺灣政治經濟思想史論叢

標題:

臺灣政治經濟思想史論叢

時間:

2017年1月

出版單位:

臺北:元華文創公司

作者:

陳添壽 著

內容簡介:

第一部分 臺灣政經發展通史

●資本主義與臺灣產業發展

●兩岸經貿史的結構與變遷

●近代經濟思潮與臺灣經濟特色

●近代臺灣地方自治與治安關係

●臺灣警察法制歷史的省察

第二部分 臺灣政經發展斷代史

●明清時期漳商的「在臺落業」

●荷鄭時期臺灣經濟政策與發展

●清領時期臺灣經濟政策與發展

●日治中期臺灣設置議會與新文化運動

●臺灣方志文獻的治安記述

●臺灣隘制、治安與族群關係的變遷

第三部分 戰後臺灣政經發展

●戰後臺灣政經體制與產業發展的演變

●戰後初期吳新榮的政治參與與文學創作

●戰後臺灣企業與政府之間的關係

●戰後臺灣政經發展策略的探討

●全球化與臺灣經濟發展

系統號:

P-009268

從《論語》與《雜阿含經》看感官欲望

標題:

從《論語》與《雜阿含經》看感官欲望

時間:

2017年1月

出版單位:

臺北:翰蘆圖書出版公司

作者:

李明書 著

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 研究主題

第二節 文獻依據

第三節 研究背景

第四節 學界研究概況

第五節 研究進路與方法

第六節 論述架構

第七節 研究目標

第二章 關鍵概念的界說與釐清

第一節 關鍵概念的界說

第二節 感官欲望與修學的關聯

第三節 感官欲望何以成為值得關切的重大課題?

第三章 論語論述道德修養引導感官欲望在實踐上的倫理反思

第一節 《論語》著眼於世間生活情態而考察感官欲望

第二節 《論語》對於感官欲望所採取的倫理原則與倫理對策

第三節 《論語》對於感官欲望的探討未曾涉及的面向

第四節 小結

第四章 《雜阿含經》以解脫道的修行駕馭感官欲望的運作

第一節 《雜阿含經》說明感官欲望的來源與構成的條件

第二節 《雜阿含經》以解脫道的世界觀對於感官欲望提出關聯的課題

第三節 以解脫道的修行駕馭感官欲望的運作

第四節 小結

第五章 《論語》與《雜阿含經》對於感官欲望在實踐上的比較

第一節 《論語》與《雜阿含經》所教導的修學方法的差異

第二節 《論語》與《雜阿含經》從不同層次的修學道路對治感官欲望

第三節 《論語》與《雜阿含經》所著眼的生命世界的差異

第四節 《論語》與《雜阿含經》如何觀察感官欲望的流程

第五節 小結

第六章 結論與展望

系統號:

P-009269

王塘南思想研究:明代中晚期良知學的辯證發展

標題:

王塘南思想研究:明代中晚期良知學的辯證發展

時間:

2017年1月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

陳儀 著

內容簡介:

第一章 導論

第一節 問題緣起

第二節 現有研究成果展示與分析

第三節 研究方法與目的

第二章 塘南的本體論思想

第一節 性為一切存在物的存在根據

第二節 性為生生之氣的本體

第三節 性為人所稟賦的至善之性

第四節 小結

第三章 工夫論的實踐根據

第一節 心性情關係

第二節 心的涵義

第三節 知的涵義

第四節 小結

第四章 工夫論的實踐架構

第一節 基本關懷

第二節 初始的為學方法

第三節 工夫理論的內涵

第四節 小結

第五章 從當代詮釋理論探討塘南思想的特徵與意義

第一節 牟宗三宋明理學詮釋的內涵

第二節 檢討牟宗三對於塘南思想的理解

第三節 塘南思想所展現之良知學發展路向

第四節 小結

第六章 結論

第一節 研究成果陳述

第二節 研究限制與展望:一種詮釋學理論的思考向度

系統號:

P-009270

心聲與情物:唐詩大觀、宋詞縱覽

標題:

心聲與情物:唐詩大觀、宋詞縱覽

時間:

2017年1月

出版單位:

臺北:允晨文化

作者:

李劼 著

內容簡介:

唐朝被公認是中國歷史上最開放的朝代,不僅李唐王朝本就「源於夷狄」,故不囿於漢族禮法,且女性在唐朝的地位及表現,也比其他朝代來得突出而耀眼。陳寅恪先生曾指出唐朝社會風氣之特色為:「重詞賦而不重經學,尚才華而不尚禮法。以故唐代進士科,為浮薄放蕩之徒所歸聚。觀孫棨《北里志》,及韓偓《香奩集》,即其例證。」對於上述說法,本書作者雖一方面給予肯定,但另一方面,也對此觀點背後所代表的重男輕女觀念,和以加國情懷凌駕於兒女私情的傳統意識型態,提出反駁與批判。以此延伸,作者評唐詩、論宋詞,不再以「詩言志」、「文以載道」為標準,除了衡量詩人的才華,更關注其在詩詞創作中,個人的性情與情感之流露,而非傳統文人所強調的憂國憂民之心境。簡而言之,作者論說唐詩宋詞的宗旨乃是,詩為心聲,詞乃情物,並藉此舉例唐詩大觀,步入宋詞縱論,期能對世人閱讀唐詩宋詞的審美觀念有所改觀。

作者簡介

李劼,本名陸偉民,獨樹一幟的思想文化學者,深邃敏銳的前衛作家,華文世界首屈一指的文藝評論家。上海市人,畢業於華東師大中文系,並在該系執教十多年。1998年赴美,現居紐約。八○年代以先鋒文學評論蜚聲文壇,九○年代出版五卷本《李劼思想文化文集》。其中包括一覽眾山小的論《紅樓夢》力作,《歷史文化的全息圖像》;鳥瞰西方世界的《二十世紀西方文化風景》。2000年後出版華語文學圈內十分搶手的文學史著《八十年代中國文學歷史備忘》。同時問世三部膾炙人口的歷史小說,其中一部《吳越春秋》已改拍成電視連續劇。臺灣允晨文化出版了他的文化名著《美國風景》,以及「上海故事三部曲」:《上海往事》、《星河流轉》、《毛時代》。2011年1月出版熱門政治文化論著,《百年風雨》,2013年出版《中國文化冷風景》,熱度不減。其中《上海往事》獲《亞洲週刊》評選為「2010年十大小說」。曾獲文學評論獎、短篇小說一等獎,入劍橋世界名人錄。

系統號:

P-009289

1940年代的詩歌與民主

標題:

1940年代的詩歌與民主

時間:

2016年12月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

王東東 著

內容簡介:

導論

第一節 民主文藝運動與民主文藝思潮

第二節 詩歌與民主:譯介、寫作和歷史

1 艾青:詩歌烏托邦與民主烏托邦

第一節 民族革命之「藥」:抗戰詩歌中的「民主精神」

第二節 灰闌記:民粹主義和民主主義的「詩教」之爭

2 胡風與「七月派」詩人:「民主詩歌」何以可能?

第一節 「關於『詩的形象化』」、「人生上的戰士」與「第二義的詩人」

第二節 作為「民主鬥爭」的現實主義

第三節 「灰色的戰場」:作為「知識分子之軛」的民主詩歌

3 聞一多之死與「民主詩人」的誕生

第一節 「五四語境」下的文學史研究和文學批評

第二節 「屈原問題」背後的「社會意識學」

第三節 民主運動何以催生「民主文藝」?

第四節 民主詩歌:一個價值命題的否定或「道成肉身」

4 袁可嘉:朝向民主文化

第一節 「政治性」、「政治感傷性」與「感傷」

第二節 人道主義的民主文藝與左翼的民主文藝

第三節 民主文化下的批評與詩

第四節 形式問題:晦澀的位置

5 穆旦:民主的反諷

第一節 「改造日記」中的「民主個人主義」發微

第二節 「陰暗的生的命題」:「抗戰民主」的「詩意二元論」

第三節 一個自由主義者的流亡

第四節 宗教意識與民主意識: 從超驗正義到詩性正義

第五節 民主的反諷

結論

系統號:

P-009271

布迪厄與臺灣當代女性小說

標題:

布迪厄與臺灣當代女性小說

時間:

2016年12月

出版單位:

臺北:臺灣學生書局

作者:

劉乃慈 著

內容簡介:

本研究借助社會學家皮耶.布迪厄(Pierre Bourdieu)的文化生產概念,及其解釋整體文學活動的分析框架,開展「鉅視層面的臺灣文學場域結構」、「微觀層面的個體女作家創作特徵」以及「動態的臺灣文學生態變化」這三大面向的關係性思考,讓臺灣當代女性文學研究獲得不同面向的關照。布迪厄的文學場域概念,不僅可以幫助研究者細膩考察個別女作家的形塑過程,更藉由分析一連串環節鑲嵌的女性文學生產活動,來掌握女作家創作的條件與實踐,強化個體經驗與背後所依存的社會網絡關係。找出一個兼顧女性主義文學批評的基本精神,又能更加周延臺灣女性文學的論述空間,是本書的企圖。

作者簡介

劉乃慈,輔仁大學比較文學博士,現任國立成功大學臺灣文學系副教授,專研臺灣當代文學、華文女性文學批評。已出版專書《奢華美學:臺灣當代文學生產》(群學出版,2015年)、《第二/現代性:五四女性小說研究》(臺灣學生書局出版,2004年)。期刊論文〈輕與抒情—袁哲生的小說美學〉、〈日常的非常—《流水帳》的抒情鄉土與敘事〉等等。

系統號:

P-009291

朋齋學術文集(戰國竹書卷)

標題:

朋齋學術文集(戰國竹書卷)

時間:

2016年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

周鳳五 著

報導者:

臺灣大學出版中心

內容簡介:

金字塔底的劬勤身影—記從朋齋先生學習的二三事(代序)/林志鵬

第壹編 綜論:文本復原及方法論

第一篇 郭店竹簡的形式特徵及其分類意義

第二篇 郭店竹簡編序復原研究

第三篇 楚簡文字的書法史意義

第四篇 傳統漢學經典的再生—以清華簡〈保訓〉「中」字為例

第五篇 文字考釋與文本解讀—以出土楚簡為例

第六篇 論上博〈孔子詩論〉竹簡留白問題

第貳編 郭店儒家佚書

第七篇 郭店楚簡〈忠信之道〉考釋

第八篇 郭店楚墓竹簡〈唐虞之道〉新釋

第九篇 讀郭店竹簡〈成之聞之〉札記

第十篇 郭店〈性自命出〉「怒欲盈而毋暴」說

第十一篇 郭店楚簡識字札記

第十二篇 郭店竹簡文字補釋

第十三篇 簡帛〈五行〉引《詩》小議

第參編 上博藏「諸子」類佚書

第十四篇 上博〈性情論〉小箋

第十五篇 上博〈性情論〉「金石之有聲也,弗叩不鳴」解

第十六篇 讀上博楚竹書〈從政(甲篇)〉劄記

第十七篇 上博三〈仲弓〉篇重探

第十八篇 上博楚竹書〈彭祖〉重探

第十九篇 試說〈季康子問於孔子〉的榮鴐鵝

第二十篇 〈孔子詩論〉新釋文及注解

第肆編 上博藏「國語」類竹書

第二十一篇 上博四〈柬大王泊旱〉重探

第二十二篇 上博四〈昭王與龔之脽〉重探

第二十三篇 上博五〈姑成家父〉重編新釋

第二十四篇 上博五〈競建內之〉、〈鮑叔牙與隰朋之諫〉補釋

第二十五篇 上博六〈莊王既成〉、〈申公臣靈王〉、〈平王問鄭壽〉、〈平王與王子木〉新探

第二十六篇 上博六〈競公瘧〉「公乃出視朝」解

第二十七篇 上博七〈君人者何必安哉〉新探

第二十八篇 上博九〈成王為城濮之行〉重編新釋

第伍編 北京清華大學藏「書」類竹書

第二十九篇 北京清華大學藏戰國竹書〈保訓〉新探

第三十篇 說「尹既及湯咸有一德」

第三十一篇 清華三〈說命上〉「王命厥百工向,以貨徇求說于邑人」解

第三十二篇 清華三〈赤鵠之集湯之屋〉新註解

第陸編 包山與九店楚簡

第三十三篇 包山楚簡文字初考

第三十四篇 〈睪命案文書〉箋釋—包山楚簡司法文書研究之一

第三十五篇 包山楚簡〈集箸〉〈集箸言〉析論

第三十六篇 九店楚簡〈告武夷〉重探

第柒編 其他

第三十七篇 楚簡文字瑣記(三則)

第三十八篇 楚簡文字考釋

第三十九篇 楚簡文字零釋

系統號:

P-009311

林護:孫中山背後的香港建築商

標題:

林護:孫中山背後的香港建築商

時間:

2017年4月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

陳慕華 著,馮以浤 翻譯

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

以香港為基地的林護(1870–1933),是中國二十世紀初一個非常成功的建築商。他十四歲便離鄉別井,隻身前往澳洲謀生。這成長期決定了他的前途以及對家庭、社會和國家的態度。林護在澳洲認識基督教,以及後來成為百貨業巨擘的馬氏和郭氏兄弟。通過教會和商界,他建立了一個良好的網絡。這些關係,日後在商業上對他起着舉足輕重的作用。他逗留澳洲期間,正是它立國之時,這巧遇激起了他的民族意識和愛國精神。林護相信「商業救國」的論述,當清政府號召國民和華僑支持國家的工商業時,林護和一些四邑商人組成財團在華南投資。二十世紀初,他與孫中山先生結交,從此大力支持革命。辛亥革命之後,林護致力發展中國的城市,希望藉此帶動當地的商業活動。聯益建造公司在上海建造的豪華大廈成了最佳廣告,使林護的公司在香港變成「搶手貨」。在二十世紀的頭三十年,亦即香港充滿活力的過渡期,林護的公司承辦了政府的幾項基建工程。它又曾經在香港和內地的大城市建造過很多優秀的大廈。到了1930年代,為了不讓公司過度發展,以免應接不暇,他決定把注意力集中於香港和廣州。林護積極支持教育,其對教育的支持和投入,至今仍然通過「林護基金」而延續下去。

系統號:

P-009337

政體、文明、族群之辯:德川日本思想史

標題:

政體、文明、族群之辯:德川日本思想史

時間:

2017年3月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

呂玉新 著

內容簡介:

緒論

一、本書主旨

二、研究意義

三、社會思潮之背景

四、東亞歷史進程中的政體建設

五、民族、本土民族主義與極端民族主義

六、政體新思與族群/民族主義思辨的興起

第一章 天皇與執政幕府的地位:水戶學和幕府御說

一、幕府官學:尊幕抑王

二、學行一元、西學東漸風來:水戶學的出現、尊王敬幕之實質

三、對後世問學與政體思考的影響

第二章 古學的興起

一、古學產生的社會背景

二、伊藤仁齋:擯棄旁註臆解,直讀聖人之書

三、山鹿素行:聖人之學在日本

四、荻生徂徠:日本可出聖人

第三章 朱舜水與水戶學、古學創始人的互動

一、朱舜水、德川光圀與水戶學編史方針的確立

二、朱舜水與古學創始人的互動

第四章 曲徑逸幽:國學之路

一、從契沖到復古神道

二、本居宣長的立學背景

三、本居宣長:神皇神國為史基的訓詁釋道

四、平田篤胤:優於世界各民族的神孫皇民

第五章 後期水戶學的新創:忠孝均奉君

一、後期水戶學興起諸因

二、藤田幽谷〈正名論〉的名分論說

三、《大日本史.志》的新「國體」觀

四、會澤正志齋:尊王攘夷、尚武征外

五、鴉片戰爭前後的水戶學

結語

一、國學、後期水戶學與極端民族主義

二、近代日本激進民族主義思潮的啟示

系統號:

P-009274

中國1945:中國革命與美國的抉擇

標題:

中國1945:中國革命與美國的抉擇

時間:

2017年3月

出版單位:

北京:社會科學文獻出版社

作者:

伯恩斯坦(Richard Bernstein) 著,季大方 翻譯

內容簡介:

本書英文書名為「China 1945: Mao's Revolution and America's Fateful Choice」。主要討論的問題是1945年抗戰勝利以後,面對複雜的中國時局美國的政策抉擇。作者認為,無論當時美國採取怎樣的政策,都不可能根本改變歷史的走向,決定中國未來結局的絕不是美國政策,而是存在於中國這片土地上的自身的力量;擁有巨大但並非無限的實力的美國從來就沒有對中國實施決定性的控制。

作者簡介

里查.伯恩斯坦(Richard Bernstein),記者、文化批評家和評論員,曾為《時代》雜誌和《紐約時報》駐亞洲和歐洲的通訊記者,並且也是《時代》雜誌北京辦事處第一位主任。

譯者簡介

季大方,江西財經大學外國語學院教授,國家留學基金委資助英國南安普頓大學訪問學者。

系統號:

P-009279

政論家的矜持:章士釗、張東蓀政治思想研究

標題:

政論家的矜持:章士釗、張東蓀政治思想研究

時間:

2017年3月

出版單位:

北京:社會科學文獻出版社

作者:

森川裕貫 著,袁廣泉 翻譯

內容簡介:

本書日文書名為「政論家の矜持:中華民国時期における章士釗と張東ソンの政治思想」

序章 政論家章士釗與張東蓀

第一部 章士釗的政治思想

第一章 追求英國式政治制度——《民立報》時期章士釗的政治制度構想

第二章 抵制「好同惡異」——《甲寅雜誌》時期章士釗的政治思想

第三章 失望於議會政治而寄望於職業代表制——從《聯業救國論》看章士釗政治思想的轉變

第二部 張東蓀的政治思想

第四章 政論家張東蓀登場

第五章 直面社會主義——中國社會主義論戰與張東蓀

第六章 民主與獨裁論戰中張東蓀的邏輯

第七章 審視政治之「士」——張東蓀在戰後中國的政治思想

終章

補論 高一涵思想的形成——以「五四」前後為中心

系統號:

P-009280

《吳耀宗全集》第二卷:九一八至太平洋戰爭前夕(1932–1941)(一套2冊)

標題:

《吳耀宗全集》第二卷:九一八至太平洋戰爭前夕(1932–1941)(一套2冊)

時間:

2017年3月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

邢福增 編著

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

吳耀宗(1893–1979),基督教「三自革新(愛國)運動」發起人,近百年中國基督教歷史中極具爭議的人物,其神學思想及生平長久以來均為中國基督教史的重要議題。本套《全集》的出版,對吳耀宗研究及二十世紀中國基督教研究,裨益甚大。《全集》共四卷(七冊),按吳氏生平思想分期編輯,每卷按文章出版日期編排,另附由其兒子珍藏的未刊文稿,包括日記摘錄及文革期間的檢討等。每卷均有導論介紹及闡釋有關階段吳氏的生平及思想要旨,以便讀者認識及掌握其思想。

《全集》第二卷收錄了1932至1941年間吳氏已刊著作及未刊文稿、日記摘錄等,呈現其九一八至太平洋戰爭前夕的思想。

系統號:

P-009322

夏志清論中國文學

標題:

夏志清論中國文學

時間:

2017年3月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

夏志清 著,萬芷均等 翻譯,劉紹銘 校訂

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

本書是繼《中國現代小說史》和《中國古典小說》後夏志清教授留給中國文學研究的寶貴財富。書中十四篇文章均為其在哥倫比亞大學當教授時寫成的。第一部分三篇文章從批判角度審視中國文學,並探問西方學者研究中國文學的方法。第二部分討論元劇《西廂記》及明代劇作家湯顯祖作品中時間的因素與人生短促的主題。第三部分六篇文章探討中國傳統與早期現代小說,研究《玉梨魂》和《老殘遊記》等的篇章均為作者上佳之作。最後一部分專論現代小說,專文分析端木蕻良的《科爾沁旗草原》和女性在共產主義小說中的角色。

作者簡介

夏志清教授(1921–2013)是在中國小說研究上舉足輕重的人物。他獨樹一幟的見解,影響了東西方漢學界近四十年來中國小說的研究方向和發展面貌。其經典著作有A History of Modern Chinese Fiction 和The Classic Chinese Novel,其他以中、英文發表的評論及論文集等也甚多。自1969年以來,夏教授任哥倫比亞大學東方語言文化系中文教授,1991年退休後為該校中文名譽教授,2006年當選為臺灣中央研究院院士。2013年12月29日辭世。

系統號:

P-009339

男工.女工:當代中國農民工的性別、家庭與遷移

標題:

男工.女工:當代中國農民工的性別、家庭與遷移

時間:

2017年3月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

杜平 著

報導者:

香港中文大學出版社

內容簡介:

第一章 導論

1.1 城鄉遷移中的性別、家庭與代際

1.2 性別不平等在城鄉遷移中的複製

1.3 「男性盲視」與等級化的男性氣質

1.4 分析框架:社會性別結構與遷移中的性別身份

1.5 調查地點與田野工作

1.6 本書章節概覽

第二章 男性.農民.工:三重結構下的男性氣質

2.1 父權制下的中國農村

2.2 離開農村:現實困境與性別化的選擇

2.3 從農村到城市:身份的轉變

2.4 工廠等級結構與體驗

第三章 渴望與嘗試:農民工男性氣質的重構

3.1 向上流動的努力

3.2 重返勞動力市場

3.3 疏離與回歸:主動又無奈的選擇

3.4 工作之外的實踐

第四章 平衡不平衡:已婚女性農民工的家庭與遷移

4.1 女性在當代農村的處境

4.2 遷移:性別秩序的延續還是反抗?

4.3 遷移對女性家庭地位的影響

4.4 已婚女性農民工的工廠體驗

4.5 母親的兩難:從外出到返鄉

第五章 從傳統走向現代:新生代農民工的婚戀實踐

5.1 中國農村的婚姻制度與實踐

5.2 新生代農民工在城市的愛情經歷

5.3 農民工愛情經歷對於婚戀模式的影響

第六章 重新發現日常:多元、變化與建構

6.1 農民工群體的多元呈現

6.2 男性氣質與性別關係的再思考

系統號:

P-009340

優遊之道——宋代士大夫休閒文化及其意蘊

雲門匡真禪師廣錄研究

標題:

雲門匡真禪師廣錄研究

時間:

2017年1月

出版單位:

上海:上海古籍出版社

作者:

曹瑞峰 著

內容簡介:

引言

第一章 《雲門匡真禪師廣錄》之編錄刻印-

第一節 《雲門廣錄》之編錄

第二節 《雲門廣錄》版本

第三節 雲門語錄的記載

第二章 《雲門匡真禪師廣錄》之作者

第一節 雲門生平概述——《雲門行錄》《遺表》

第二節 雲門之師承——志澄、睦州、雪峰

第三節 雲門之參訪——《遊方遺錄》

第四節 雲門之傳法——《請疏》與《遺誡》

第五節 雲門與南漢——《實性碑》《碑銘》

第三章 《雲門匡真禪師廣錄》之概要

第一節 對機

第二節 室中語要

第三節 垂示代語

第四節 勘辨

第五節 偈頌

第四章 《雲門匡真禪師廣錄》之禪法

第一節 雲門三句

第二節 雲門顧鑑咦

第五章 《雲門匡真禪師廣錄》之餘響

第一節 歷代對《雲門廣錄》之詮釋

第二節 歷代參學《雲門廣錄》開悟者

附錄 雲門匡真禪師年譜

系統號:

P-009285

南宋都城臨安研究——以考古為中心(一套2冊)

標題:

南宋都城臨安研究——以考古為中心(一套2冊)

時間:

2016年12月

出版單位:

上海:上海古籍出版社

作者:

杜正賢 著

內容簡介:

引言

第一章 定都臨安

第一節 南宋定都臨安的經過

第二節 南宋定都臨安的原因

第三節 南宋定都臨安的意義

第二章 都城外城

第一節 臨安城歷史沿革

第二節 南宋臨安城城牆及城門遺址的考古發現

第三節 南宋臨安城外城範圍的確定

第三章 南宋皇城

第一節 鳳凰山麓南宋皇城遺址

第二節 南宋時期的北內——德壽宮

第三節 南宋皇城的佈局特點

第四章 主要街道

第一節 臨安城內街道概況

第二節 南宋臨安城內的中軸大街——南宋御街遺蹟

第三節 南宋臨安城內其他道路遺蹟

第五章 禮制建築

第一節 南宋太廟遺址

第二節 南宋臨安城禮制建築相關問題的探討

第六章 官署建築

第一節 南宋臨安城內官署情況概述

第二節 南宋中央官署遺址

第三節 南宋臨安府衙署遺址

第七章 私居考論

第一節 南宋臨安城內的「府」

第二節 南宋臨安城內的「宅」

第八章 寺廟宮觀

第一節 南宋臨安城佛教遺蹟

第二節 南宋臨安城道教遺蹟

第三節 南宋白馬廟遺址

第九章 水利設施

第一節 南宋臨安城的河道及水利設施遺蹟

第二節 南宋時期的西湖

第十章 教育機構

第一節 南宋時期的中央官學

第二節 南宋時期的地方官學

第三節 南宋臨安城考試場所

第十一章 手工業遺址

第一節 南宋官窯

第二節 南宋製藥作坊遺址

結語

系統號:

P-009286

対日協力政権とその周辺──自主・協力・抵抗

標題:

対日協力政権とその周辺──自主・協力・抵抗

時間:

2017年4月

出版單位:

名古屋:あるむ

作者:

愛知大学国際問題研究所 編著

內容簡介:

植民地期朝鮮における親日派の民族運動──朴勝彬の自治運動・生活改善運動を中心に(三ツ井崇)

満州国建国工作と金井章次の民族協和論(森久男)

対日協力政権下の日本人顧問、官吏・職員に関する制度的変遷──「満洲国」・中華民国臨時政府・中華民国維新政府について(小笠原強)

一九三〇年代中期華北における日本の電力開発──灤河水力発電所建設計画を例に(広中一成)

日中開戦前後の中国将来構想──張鳴の「五族解放」「大漢国」論(関智英)

日本占領下華北における欧米キリスト教会と新民会の相克(菊地俊介)

維新政府の対日交流──中小学教員訪日視察団の見たもの(三好章)

山東抗日根拠地における通貨政策(馬場毅)

臺湾文化人における「抗日戦争」(黄英哲)

日本の宣伝活動への対応にみるタイ政府の自主・従属・抵抗(加納寛)

系統號:

P-009318

近代日中関係史の中のアジア主義:東亜同文会・東亜同文書院を中心に

標題:

近代日中関係史の中のアジア主義:東亜同文会・東亜同文書院を中心に

時間:

2017年4月

出版單位:

東京:勉誠出版

作者:

馬場毅 編著

內容簡介:

第1章 日本と「興亜」の間──近衛篤麿と東亜同文会の「支那保全」を巡って(栗田尚弥)

第2章 東亜同文会のアジア主義について(馬場毅)

第3章 宮崎滔天と孫文の広州非常政府における対日外交──何天炯より宮崎滔天への書簡を中心に(李長莉 撰,佃隆一郎 訳)

第4章 孫文支援者・山田純三郎の革命派への関与とその実態について──1920年代、革命派の広東省の資源開発を目指す動きを中心に(武井義和)

第5章 東亜同文書院中の臺湾籍学生と林如堉、呉逸民両人の戦後の白色テロ体験(許雪姫 撰,朝田紀子 訳)

第6章 東亜同文書院の「復活」問題と霞山会(堀田幸裕)

系統號:

P-009320

中国文化大革命「受難者伝」と「文革大年表」:崇高なる政治スローガンと残酷非道な実態

標題:

中国文化大革命「受難者伝」と「文革大年表」:崇高なる政治スローガンと残酷非道な実態

時間:

2017年3月

出版單位:

福岡市:集広舎

作者:

王友琴、小林一美、安藤正士、安藤久美子 合編

內容簡介:

第一部 「文革受難者伝」(翻訳者・小林一美)

第一章 王友琴『文革受難者』への序文・「記憶を救い出す偉大な事業」(余英時)

第二章 王友琴『文革受難者』──迫害、監禁と殺戮に関する訪問実録』「前言」(王友琴)

第三章 卞仲耘──女子生徒に惨殺された北京師範大学付属女子中学副校長の無惨な最後(王友琴)

第四章 黄瑞五──紅衛兵に一家五人が虐殺された北京の高級技術者(王友琴)

第五章 劉少奇──毛沢東に打倒され、悲惨な最期を遂げた国家主席(王友琴)

第六章 林昭──文革受難者を象徴する人物として最も有名な元北京大学女子学生(小林一美)

第七章 顧文選──迫害に継ぐ迫害の後、銃殺刑にされた北京大学の学生(王友琴)

第八章 翦伯贊──著名な中国古代史家、北京大学教授、妻と二人で抗議の自殺(王友琴)

第九章 江隆基──著名な教育学者、北京大学副学長、蘭州大学学長の自殺(王友琴)

第十章 林立衡──林彪の娘に起因する北京大学幹部たちの悲劇(王友琴)

第十一章 ある帰国華僑青年の死──「その死の軽きこと鴻毛のごとき人」への弔辞(江女)

第十二章 文革の狂瀾怒涛の中の知識人(裴毅然)

第十三章 「北京大学、清華大学、復旦大学、上海華東師範大学、西安交通大学の文革受難〈死者〉一覧表」

第二部 『文革大年表』(一九六五年~一九八一年)(編集作成:安藤正士、安藤久美子)

系統號:

P-009232

臺湾北部タイヤル族から見た近現代史:日本植民地時代から国民党政権時代の「白色テロ」まで

標題:

臺湾北部タイヤル族から見た近現代史:日本植民地時代から国民党政権時代の「白色テロ」まで

時間:

2017年3月

出版單位:

福岡市:集広舎

作者:

菊池一隆 著

內容簡介:

第一章 臺湾タイヤル族の伝統生活と戦闘組織について

はじめに

一 タイヤル族の神話伝説・居住空間・伝統生活

二 タイヤル族の組織機構とガガ(Gaga)

三 タイヤル族の戦闘

四 蕃刀と入れ墨

五 治療・呪術・信仰・禁忌

おわりに

第二章 臺湾北部における日本討伐隊とタイヤル族──対日抵抗と「帰順」

はじめに

一 問題への導入 臺湾北部角板山タイヤル族へのインタビュー

二 「土匪」の対日抵抗

三 日本当局の原住民政策とタイヤル族の対日抵抗

四 日本討伐隊とタイヤル族の戦闘実態

五 岸不朽の従軍記

六 タイヤル族の「帰順」・投降

おわりに

第三章 日本・臺湾総督府の理蕃政策と角板山タイヤル族

はじめに

一 臺湾原住民「高砂族」について

二 理蕃政策の実態と特質

三 日本植民地統治と原住民の「自治制度」

四 原住民教育とその特質

五 観光・映画と「啓蒙」

おわりに

第四章 高砂義勇隊の実態と南洋戦場──臺湾原住民から見るアジア・太平洋戦争、そして国共内戦

はじめに

一 高砂義勇隊の成立と背景 志願兵制度、徴兵制と関連させて

二 銃後の臺湾原住民

三 南洋戦場での激戦と高砂義勇隊

四 南洋戦場の実相と日本敗戦 病魔と飢餓・「人肉食」

五 日本敗戦後の元高砂義勇隊員

六 国共内戦に国民政府軍の一員として参戦

おわりに

第五章 一九五〇年代国民党政権下での臺湾「白色テロ」と原住民──角板山タイヤル族ロシン・ワタンの戦中・戦後

はじめに

一 日本植民地時代のロシン・ワタン

二 日本敗戦と中華民国「光復」初期のロシン・ワタン

三 一九五〇年代臺湾「白色テロ」の背景と特色

四 臺湾における共産党の動態と原住民

五 「白色テロ」下の角板山と阿里山

六 高一生と林昭明

七 ロシン・ワタンらの入獄・処刑後の家族 林茂成を中心に

おわりに

系統號:

P-009233

雲南の歴史と文化とその風土

標題:

雲南の歴史と文化とその風土

時間:

2017年3月

出版單位:

東京:勉誠出版

作者:

氣賀澤保規 編著

內容簡介:

序章 雲南学の構築にむけて──その歴史的地政学的概観(氣賀澤保規)

第一章 雲南の歴史と自然環境(野本敬)

第二章 雲南石寨山文化の世界(石黒ひさ子)

第三章 劉宋「爨龍顔碑」からみた南中大姓爨氏(梶山智史)

第四章 隋時代の雲南──爨氏から南詔への節目の時代(氣賀澤保規)

第五章 『南詔図伝』を読む──王権神話と観音説話(日向一雅)

第六章 大理国時代の仏教文物(江川式部)

第七章 茶馬交易における雲南とチベット(小松原ゆり)

第八章 雲南諸民族における漢人出身神祇の受容──本主信仰・李ひつ・傅友徳・王驥・李定国・呉三桂・諸葛孔明等の神格化(川野明正)

第九章 中国内地会の雲南伝道戦略(福本勝清)

第十章 江西商人の雲南定住と士大夫への歩み──清朝嘉慶帝期に江西から雲南に移住した一族の家譜が示すもの(張寿山)

系統號:

P-009245

「慰安婦」問題の言説空間:日本人「慰安婦」の不可視化と現前

標題:

「慰安婦」問題の言説空間:日本人「慰安婦」の不可視化と現前

時間:

2017年3月

出版單位:

東京:勉誠出版

作者:

木下直子 著

內容簡介:

序章 「慰安婦」問題へのアプローチ

1.「慰安婦」問題再考―日本人「慰安婦」に注目して

2.日本人「慰安婦」をめぐる議論

3.「慰安婦」制度をめぐる先行研究

4.本書の構成

第1部 〈従軍慰安婦問題〉の構築

第1章 戦後の「慰安婦」言説―社会問題化以前

1.「慰安婦」の記憶と〈強制連行〉の問題化

2.国会で語られた「慰安婦」

3.ルポルタージュの登場

第2章 言説空間の拡大―社会問題化の諸相

1.韓国フェミニズム運動による告発と社会問題化

2.新聞・雑誌にみる〈従軍慰安婦問題〉

3.政治・外交問題としての〈従軍慰安婦問題〉

4.言説空間の振り返り

第2部 社会運動の「慰安婦」言説

第3章 一九七〇―八〇年代フェミニズム運動の「慰安婦」言説

1.〈加害者〉日本人の主体化

2.ウーマン・リブ運動の「慰安婦」テクスト

3.侵略=差別と闘うアジア婦人会議の「慰安婦」テクスト

4.サバイバー被害者=生存者への想像力

第4章 「慰安婦」問題解決運動の言説空間―一九九〇年代初頭を中心に

1.運動の言説空間と日本人「慰安婦」

2.運動関係者が経験した〈従軍慰安婦問題〉

第3部 日本人「慰安婦」の被害をとらえる

第5章 日本人「慰安婦」被害者の語り

1.日本人「慰安婦」被害者の語り

2.城田すず子のテクスト

第6章 日本人「慰安婦」の被害者性

1.被害を不可視化するメカニズム

2.ナショナリズムと性を再び問う

系統號:

P-009246

現代中国と市民社会:普遍的《近代》の可能性

標題:

現代中国と市民社会:普遍的《近代》の可能性

時間:

2017年3月

出版單位:

東京:勉誠出版

作者:

石井知章、緒形康、鈴木賢 著

內容簡介:

序章 中国における「市民社会」論の現在(石井知章)

第I部 現代中国における「市民社会」論

第1章 市民社会の理論研究(徐友漁)

第2章 国家と社会(鄧正来)

第3章 中国市民社会論研究の現状と課題・展望(馬長山)

第4章 中国公民社会の制度的環境(俞可平)

第5章 マルクス主義とアジア社会発展理論の時代的価値(秦国栄)

第6章 市民社会の理念と中国の未来(陳弘毅)

第7章 公民儒教の進路(陳宜中)

第8章 天国のティートーク(劉軍寧)

第II部 現代日本における「市民社会」論

第9章 市民社会と階級独裁(平田清明)

第10章 厳復(1854-1921)による『国富論』中国訳(1901-2)について(水田洋)

第11章 革命の社会学再論(湯浅赳男)

第12章 現代中国の「市民社会問題」への視座(内田弘)

第13章 市民社会と資本主義、社会主義、共同体(野沢敏治)

第14章 脱西欧中心主義的な「市民社会」の発展と平等主義的自由主義(今井弘道)

第15章 アジア的生産様式と市民社会(福本勝清)

第16章 中国社会理論は何を前景化したのか?(緒形康)

第17章 権力に従順な中国的「市民社会」の法的構造(鈴木賢)

第18章 フランスの思想家から見た中国と市民社会(Civil Society)(王前)

第19章 K・A・ウィットフォーゲルの「市民社会」論(石井知章)

系統號:

P-009247

太平廣記研究

標題:

太平廣記研究

時間:

2017年3月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

西尾和子 著

內容簡介:

序章

第一章 『太平廣記』の體例

『太平廣記』の性格

『太平廣記』における記事と収録規準

『太平廣記』の各條文につけられた題

第二章 『太平廣記』成立後の出版經緯

異論の提出――『玉海』太平廣記條に見る王應麟の自注から

『廣記』成立後の受容状況

空白期間が生じた要因――天聖の詔を手がかりに

『太平廣記』編纂の目的

天聖三年以降における『初學記』.『白氏六帖』.『四庫韻對』の受容状況

『太平廣記』はいつ頃から再び世に行われ始めたのか

中央政府の動き

第三章 變容する『太平廣記』の受容形態――「類書」から「讀み物」へ

北宋末期から南宋初期における『太平廣記』の受容形態

南宋中後期における『廣記』の受容――人的つながりの中で

第四章 南宋兩浙地域における『太平廣記』の普及

南宋期における刋刻事業を行っていた地域と『廣記』流傳の關係(刋刻事業を行っていた地域.文人の私刻)

『廣記』の印刷・刋行における轉運司關與の可能性

『廣記』受容擴大の契機

第五章 海を渡る『太平廣記』――『太平廣記詳節』をめぐって

『太平廣記詳節』について

『太平廣記詳節』の構成

『太平廣記詳節』中に見られる『廣記』の佚文

『太平廣記詳節』の底本は『廣記』宋本の北宋本か

本書がこれまでに提示した見解の妥當性の檢證

終章

系統號:

P-009262

中国の国家体制をどうみるか性──伝統と近代

標題:

中国の国家体制をどうみるか性──伝統と近代

時間:

2017年3月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

渡辺信一郎、西村成雄 編著

內容簡介:

総説 中国国家体制の多元的解読をもとめて

一 伝統中国の国家体制(渡辺信一郎)

二 「二百年中国」の国家体制変容(西村成雄)

第一章 中国における第一次古代帝国の形成――龍山文化期から漢代にいたる聚落形態研究から(渡辺信一郎)

第二章 中国における国家の形成と「公私」イデオロギ(吉田浤一)

第三章 「征服」から専制へ――中国史上における北魏国家の形成(岡田和一郎)

第四章 帝国の中世――中華帝国論のはざま(山崎覚士)

第五章 中国の国家体制とグラデーション構造(滝田豪)

第六章 民国政治における正統性問題――政治的委任=代表関係の新経路(西村成雄)

第七章 近現代中国の国家・社会間関係と民意――毛沢東期を中心に(三品英憲)

系統號:

P-009281

清朝の興亡と中華のゆくえ:朝鮮出兵から日露戦争へ

洞窟の中の田園ーーそして二つの「桃花源記」

標題:

洞窟の中の田園ーーそして二つの「桃花源記」

時間:

2017年2月

出版單位:

東京:研文出版

作者:

門脇廣文 著

內容簡介:

第一部 洞窟の中の田園

第一章 洞窟の中の世界

異界にいる人物╱食べ物╱勧帰と懐郷╱贈り物╱時間的経過╱空間的位置╱内部空間╱異界にいる人物の服装

第二章 「世俗」と「超俗」のあいだに

他の洞窟説話との比較検討╱陶淵明の田園詩との比較検討ー桃源郷と田園の相似性╱「世俗」と「超俗」のあいだに

第二部 物語としての「桃花源記」

第一章 洞窟に行く人、住む人

二つの「桃花源記」╱洞窟に行く人、住む人

第二章 物語としての「桃花源記」

『捜神後記』の「桃花源記」の物語の展開と登場人物の作用╱二組の対立関係と登場人物の関係

第三部 従来の「桃花源記」研究の概要とその問題点

第一章 従来の「桃花源記」研究の概要

記録か創作か╱完全な創作か、何かをもとにした創作か

第二章 従来の「桃花源記」研究の問題点

収集した民話、あるいは伝説の一つに過ぎないとする説の問題点╱歴史的事実をそのまま描いたとする説の問題点╱従来のとらえ方の概要╱完全な創作だとする考え方の問題点╱もとにしたものは現実の出来事だとする考え方の問題点╱もとにしたものは武陵についての民間説話だとする考え方の問題点╱もとにしたものは洞窟探訪説話だとする考え方の問題点

第四部 「外人」の解釈とその問題点

第一章 「外人」の解釈史の概要

「外人」解釈の概要とその整理╱「外人」解釈の諸説の内容

第二章 「外人」解釈の問題点

一語、一文における検討╱前後の文章との関係で構成される文脈における検討╱一段落の文脈および文章全体の文脈における検討╱「桃花源記」と「桃花源詩」との関係で構成される文脈における検討╱唐代の「桃源」詩との関係で構成される文脈における検討╱洞窟探訪説話との関係で構成される文脈における検討

系統號:

P-009225

ベトナムにおける「二十四孝」の研究

標題:

ベトナムにおける「二十四孝」の研究

時間:

2017年2月

出版單位:

東京:東方書店

作者:

佐藤トゥイウェン 著

內容簡介:

序論 ベトナムにおける儒教と「二十四孝」

第一部 「二十四孝」とベトナム

第一章 中国の「二十四孝」説話とその系統

第二章 ベトナムにおける「二十四孝」

第二部 李文馥系の「二十四孝」

第一章 李文馥と「二十四孝演歌」について

第二章 「詠二十四孝詩」と中越文化交渉

第三章 李文馥系の「二十四孝」と『日記故事』系の各文献の比較

第三部 李文馥系以外の「二十四孝」

第一章 綿寯皇子と「補正二十四孝伝衍義謌」について

第二章 『四十八孝詩画全集』と中国の「二十四孝原編」、「二十四孝別集」の比較

集」の比較

第三章 「二十四孝」説話からベトナム独自の『西南??孝演歌』へ

系統號:

P-009226

宋代南海貿易史の研究

標題:

宋代南海貿易史の研究

時間:

2017年2月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

土肥祐子 著

內容簡介:

第一篇 宋代における貿易制度――市舶の組織

第一章 北宋末の市舶制度――宰相.蔡京をめぐって

第二章 提挙市舶の職官

第二篇 宋代における南海貿易

第一章 宋代の南海交易品

第一節 宋代の南海交易品.輸入品について

第二節 舶貨の内容別分類

第三節 乳香考(一)――『中書備対』の記述について

第四節 乳香考(二)――『慶元条法事類』とその用途

第二章 宋代の泉州の貿易

第一節 『永楽大典』にみえる陳称と泉州市舶司設置

第二節 宋代の泉州貿易と宗室――趙士を中心として

第三節 『諸蕃志』の著者.趙汝の新出墓誌

第四節 南宋中期以降の泉州貿易

第三章 占城(チャンパ)の朝貢

第一節 南宋期、最初の宮殿での占城(チャンパ)の朝貢――泉州出発、都での儀礼、帰路につくまで

第二節 紹興二十五年の朝貢品と回賜

第三節 占城の南宋期乾道三年の朝貢をめぐって――大食人烏師點の訴訟事件を中心として

第四節 南宋の朝貢と回賜―― 一分収受、九分抽買

第四章 南海貿易の発展と商人の活躍

第一節 南宋初期来航のアラブ人蒲亜里の活躍

第二節 南海貿易の発展と商人たち

第五章 東洋文庫蔵手抄本『宋会要』食貨三十八市舶について

あとがき

系統號:

P-009227

北伐と西征:太平天国前期史研究

標題:

北伐と西征:太平天国前期史研究

時間:

2017年2月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

菊池秀明 著

內容簡介:

序章

第一部 太平天国北伐史

第一章 北伐の開始と懐慶攻撃

第二章 北伐軍の山西転戦と天津郊外進出

第三章 北伐軍の敗退と援軍の臨清攻撃

第四章 太平天国北伐軍の壊滅について

第二部 太平天国西征史

第五章 太平天国の西征開始と南昌攻撃

第六章 西征軍の湖北進出と廬州攻略

第七章 西征軍の湖北、湖南における活動と湘軍の登場

第八章 湖南岳州、湖北武昌と田家鎮をめぐる攻防戦

第九章 湖口の戦いと太平軍、湘軍の湖北、江西経営

第十章 湖北南部の戦い、石達開の江西経営と西征の終焉

系統號:

P-009228

韋應物詩論:「悼亡詩」を中心として

近代日本の海外地理情報収集と初期外邦図

標題:

近代日本の海外地理情報収集と初期外邦図

時間:

2017年2月

出版單位:

大阪:大阪大学出版会

作者:

小林茂 編著

內容簡介:

第1章 近代日本の海外地理情報収集と初期外邦図

1.はじめに

2.日本の大学に収蔵されている外邦図の特色と外邦図研究

3.アメリカ議会図書館蔵 初期手描き外邦図

4.初期編集外邦図への関心

5.初期外邦図の時代

第Ⅰ部 初期編集外邦図

第2章 東アジア地域に関する初期外邦図の編集と刊行

1.はじめに

2.初期編集外邦図の構成

3.臺湾遠征とそれ以降の軍事的緊張に関連する図

4.朝鮮関係図

5.アジア大陸図

6.清國沿海各省圖

7.むすびにかえて

第3章 19世紀後半における朝鮮半島の地理情報の収集と花房義質

1.はじめに

2.国内における朝鮮半島に関する地理情報の収集

3.朝鮮開国に関連する交渉と地図作製

4.花房義質の地理思想と日朝修好条規続約

5.むすびにかえて

第Ⅱ部 初期外邦測量原図

第4章 中国大陸における初期外邦測量の展開と日清戦争

1.はじめに

2.明治初期の中国大陸における陸軍将校の情報活動

3.参謀本部設置以後の地図作製を主目的とした陸軍将校の清国派遣

4.中国大陸における陸軍将校の旅行と滞在

5.測量の技術と地図の集成

6.清國二十萬分一圖と日清戦争

7.むすびにかえて

コラム1 『滿洲紀行』

コラム2 路上測図

コラム3 清國二十萬分一圖と英国海図

第5章 朝鮮半島における初期外邦測量の展開と「朝鮮二十萬分一圖」の作製

1.はじめに

2.陸軍将校の旅行と滞在

3.陸軍将校の手描き原図の編集と朝鮮二十萬分一圖の作製

4.朝鮮二十萬分一圖と日清戦争

5.むすびにかえて

コラム4 「沿道指鍼」・「沿道圖説」・「沿道誌」

コラム5 日本作製図の国際的利用:ドイツ製東アジア図の検討から

第6章 広開土王碑文を将来した酒匂景信の中国大陸における活動―アメリカ議会図書館蔵の手描き外邦図を手がかりに

1.はじめに

2.中国大陸における酒匂景信の旅行と滞在

3.酒匂景信作製の手描き外邦図

4.酒匂の洞溝へのルートと「碑文之由来記」

5.おわりに

第Ⅲ部 アメリカ議会図書館蔵

初期外邦測量原図データベース 構築過程と目録

第7章 アメリカ議会図書館蔵初期外邦測量原図データベースの構築

1.はじめに

2.手描き原図に関する留意点

3.手描き原図の撮影と画像の処理

4.イパレット・システムとインデックスマップ検索

コラム6 アメリカ議会図書館蔵初期外邦測量原図データベースの構築と貢献

目録1 「アメリカ議会図書館蔵 初期外邦測量原図」目録

1.はじめに

2.作業の経

3.目録に関する留意点

目録2 アメリカ議会図書館蔵「清國二十萬分一圖」目録

1.はじめに

2.目録作製の方針

3.アメリカ議会図書館蔵「清國二十萬分一圖」の来歴

4.清國二十萬分一圖の印刷時期

系統號:

P-009234

華厳教学成立論

標題:

華厳教学成立論

時間:

2017年2月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

織田顕祐 著

內容簡介:

第一章 華厳一乗思想の背景

第一節 地論宗教判史より見た智儼の教学

第二節 智儼における一乗の課題

第二章 華厳一乗思想の成立

第一節 智儼における華厳同別二教判の形成

第二節 華厳同別二教判の本質的意味──『捜玄記』に華厳同別二教判は存在するか

第三章 華厳法界縁起の背景

第一節 中国仏教における「縁起」思想の理解──「縁起」と「縁集」をめぐって

第二節 アーラヤ識思想と如来蔵思想の基本的相違

第三節 如来蔵思想における求那跋陀羅訳と菩提流支訳の相違

第四章 『大乗起信論』をめぐる問題

第一節 縁起思想の展開から見た『起信論』の縁起説

第二節 『起信論』中国撰述説否定論

第三節 智儼・元暁における『起信論』の受容

第五章 地論学派の「縁起」思想

第一節 浄影寺慧遠における「依持」と「縁起」の問題

第二節 地論学派の法界縁起思想

第六章 智儼の法界縁起思想

第一節 『十地経論』の六相説と智儼の縁起思想──地論から華厳へ

第二節 『捜玄記』の法界縁起思想

第三節 智儼の阿梨耶識観

第七章 法蔵における法界縁起思想の形成過程

第一節 法蔵の『密厳経疏』について

第二節 復礼の『真妄頌』から透視されること

第三節 如来蔵随縁思想の深化

結章 法界縁起思想の確立──杜順・智儼から法蔵へ

第一節 「理」と「事」の法界縁起

第二節 華厳教学における「事」の概念

第三節 華厳教学における「理」の概念

第四節 法蔵の「理事無礙」の法界縁起について

系統號:

P-009238

東部ユーラシアのソグド人

標題:

東部ユーラシアのソグド人

時間:

2017年2月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

福島恵 著

內容簡介:

第一部 墓誌から見たソグド人

第一章 ソグド姓墓誌の基礎的考察

第二章 ソグド人墓誌の時代層

第二部 植民聚落のソグド人

第一章 長安・洛陽のソグド人

第二章 武威安氏「安元寿墓誌」(唐・光宅元年(六八四))

第三章 唐の中央アジア進出とソグド系武人——「史多墓誌」を中心に

第四章 青海シルクロードのソグド人——「康令惲墓誌」に見る鄯州西平の康氏一族

第三部 東西交流中のソグド人

第一章 罽賓李氏一族攷——シルクロードのバクトリア商人

第二章 唐代における景教徒墓誌——新出「花献墓誌」を中心に

第三章 東アジアの海を渡る唐代のソグド人

結語

系統號:

P-009263

東洋思想と日本

標題:

東洋思想と日本

時間:

2017年2月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

谷中信一 著

內容簡介:

序章 東洋の伝統思想に学ぶ意義

(一)文明の本質

(二)変わるものとしての「テクノロジーとシステム」

(三)変わらぬものは「心と体」

(四)人は進化したか

第一章 身体観――養生術・武術・ヨーガ

(一)中国古代の養生思想に見る身体論

(二)日本における養生論――貝原益軒『養生訓』において

(三)日本の伝統武術にみる身体論

(四)中国生まれの太極拳

(五)インド生まれのヨーガ

第二章 学問教育観――儒教の現代的意義

(一)明治の近代化と儒教

(二)「儒教文化圏」という概念

(三)儒教文化と資本主義

(四)儒教と教育

(五)儒教と労働倫理

(六)儒教の世俗主義

(七)近世江戸期における儒教の役割

(八)近代学校教育における儒教

第三章 自然観――自然と人間の関わり

(一)日本人と自然の関わり

(二)「天」に対する思い

(三)「気」の思想

(四)自然との一体感

(五)天罰の思想

(六)風水の思想

(七)東洋へのまなざし

(八)新しい自然観構築のために

第四章 欲望観(1)――東洋思想における伝統的欲望論と現代

(一)「欲望」の一般的定義

(二)人と欲望

(三)老荘思想に見る欲望観

(四)現代的視点から「欲望」を見る

第五章 欲望観(その2)――仏教において

(一)仏教とは

(二)その人間観

(三)その欲望観

(四)「戒律」

(五)小乗から大乗へ

(六)密教

(七)密教経典『理趣経』に見る欲望観の大転換

(八)空海の真言密教

第六章 死生観――宗教と思想の狭間で

(一)死んだらどうなるか

(二)人生は旅――歳月の流れの中で、人は生まれ死んでいく

(三)加藤咄堂著『死生観 史的諸相と武士道の立場』から

(四)岸本英夫著『ガンとたたかった十年間 死を見つめる心』から

(五)死後の肉体――「九相図」から

(六)武士道において

第七章 幸福観(1)

(一)幸福の諸相

(二)古典が教える幸福

(三)現代日本社会が指し示す幸福

(四)仏教国ブータンが掲げる『国民総幸福度』(GNH)という発想

第八章 幸福観(2)――東洋の幸福指南書・洪自誠著『菜根譚』より

(一)『菜根譚』に見る幸福の条件

第九章 日本人の伝統倫理観と武士道

(一)武士道の起源

(二)「恥」「恩」、そして「世間」

(三)「世間」とは一体何か

(四)「恥」の倫理

(五)武士道的倫理観

(六)武士の組織論

(七)グローバリズムと日本の伝統倫理観

(八)結びに代えて――「他人に迷惑をかけなければ何をしてもよい」という風潮

終章 東洋思想の行方

(一)東洋とは何か

(二)東西思想を比較する視点

(三)東洋思想と日本

(四)東洋思想の価値

系統號:

P-009264

イブン.バットゥータと境域への旅:『大旅行記』 をめぐる新研究

標題:

イブン.バットゥータと境域への旅:『大旅行記』 をめぐる新研究

時間:

2017年2月

出版單位:

名古屋:名古屋大学出版會

作者:

家島彥一 著

內容簡介:

第Ⅰ部 イブン.バットゥータ研究のために

第1章 イブン.バットゥータの生涯とその時代

第2章 『大旅行記』 の構成と諸写本

第3章 『大旅行記』 の研究と真偽性

第4章 紀行文学としてのメッカ巡礼記

第Ⅱ部 海の境域への旅——イブン.バットゥータの見たインド洋海域世界

第1章 インド洋海域世界の隆盛と中国船

第2章 マラッカ海峡の港市国家スムトラ.パサイ王国

第3章 イブン.バットゥータのマルディヴ諸島訪問

第4章 東アフリカ.スワヒリ世界の形成とクルワー王国

第5章 アラビア海を結ぶ人の移動と交流

第Ⅲ部 陸の境域への旅——ユーラシアとサハラ・スーダーン

第1章 アナトリア世界のトルコ.イスラーム化

第2章 境域としてのドナウ・デルタとバーバー.サルトゥーク伝承

第3章 ブルガール旅行はフィクションか

第4章 中央アジアとインドを結ぶヒンドゥー.クシュ越え交通ルート

第5章 サハラ砂漠を越えてのイスラーム・ネットワーク拡大

系統號:

P-009278

性を管理する帝国:公娼制度下の「衛生」問題と廃娼運動

標題:

性を管理する帝国:公娼制度下の「衛生」問題と廃娼運動

時間:

2017年1月

出版單位:

大阪:大阪大学出版会

作者:

林葉子 著

內容簡介:

序章 公娼制度下の暴力は、なぜ廃絶できなかったのか?

1 問題の所在

2 先行研究と本書の課題

第1章 軍隊の性病問題とスケープゴートとしての娼妓

1 医学知の輸入と性病検査

2 公娼制度の再編過程にみる性病の問題

3 〈婚外の性〉の一元化

第2章 廃娼運動の始まりと女性の周縁化

1 廃娼建議と「衛生」の論理

2 「姉妹同胞」としての娼妓

3 男性に占められる廃娼運動と買春男性批判

第3章 国境を越える性の売買と日清戦争

1 日本人移民の「密売淫」を取締まる法の制定

2 「海外醜業婦」の社会問題化

3 「授産」事業による娼婦の「救済」

4 従軍看護婦の理想化

第4章 庶民の性病観と差別意識

1 蔓延する性病と売薬

2 梅毒患者の〈黒い肌〉

3 〈白い肌〉の「文明」/〈黒い肌〉の「野蛮」

4 生殖力を脅かすものとしての淋病

5 男性不妊と買春の問題化

第5章 娼妓を〈労働者〉にする戦略

1 公娼廃止か娼妓の権利か

2 可視化される娼妓虐待

3 娼妓を〈労働者〉とみなす法廷闘争

4 娼妓を「救済」する「軍隊」

第6章 軍隊と廃娼運動の癒着

1 日露開戦と矯風会軍人課

2 矯風会の愛国婦人会への対抗意識

3 「軍人」化する女性たち

第7章 日露戦争と占領地へ拡大する公娼制度

1 遊廓増設問題と廃娼運動の全国化

2 満洲軍政下の公娼制度導入

3 満洲の「婦人救済」運動

第8章 性別編成される廃娼運動

1 男性に啓蒙される女性という構図

2 廃娼運動団体・廓清会の創設

3 美人=芸妓問題と「奥様」批判

4 矯風会の女性運動化

第9章 〈男らしさ〉の優生思想

1 「文明」化された〈男らしさ〉

2 『廓清』の「人種改良」論

3 廃娼論者の断種論

終章 帝国の軍隊に取り込まれた公娼制度と廃娼運動

1 アジアへの侵略戦争と公娼制度の近代化

2 近代公娼制度を支持したのは誰か?

3 帝国主義の女性差別

系統號:

P-009235

Socialist Cosmopolitanism: The Chinese Literary Universe, 1945–1965

標題:

Socialist Cosmopolitanism: The Chinese Literary Universe, 1945–1965

時間:

April, 2017

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Nicolai Volland

內容簡介:

Introduction

1.The Politics of Texts in Motion

2.The Geopoetics of Land Reform in Northeast Asia

3.Fictionalizing the International Working Class

4.Soviet Spaceships in Socialist China

5.Sons and Daughters of the Revolution

6.Mapping the Brave New World of Literature

Conclusion

系統號:

P-009317

By More Than Providence: Grand Strategy and American Power in the Asia Pacific Since 1783

標題:

By More Than Providence: Grand Strategy and American Power in the Asia Pacific Since 1783

時間:

March, 2017

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Michael J. Green

內容簡介:

I.The Rise of the United States

1."A Theatre for the Exercise of the Most Ambitious Intellect": Seeds of Strategy, 1784–1860

2."How Sublime the Pacific Part Assigned to Us": Precursors to Expansion, 1861–1898

3."I Wish to See the United States the Dominant Power on the Shores of the Pacific": Grand Strategy in the Era of Theodore Roosevelt

II.The Rise of Japan

4."Leave the Door Open, Rehabilitate China, and Satisfy Japan": Defining the Open Door, 1909–1927

5."Between Non-resistance and Coercion": The Open Door Closes, 1928–1941

6."We Have Got to Dominate the Pacific": Grand Strategy and the War Against Japan

III.The Rise of the Soviets

7."The Overall Effect Is to Enlarge Our Strategic Frontier": Defining Containment in the Pacific, 1945–1960

8."Anyone Who Isn't Confused Really Doesn't Understand the Situation": Asia Strategy and Escalation in Vietnam, 1961–1968

9."An Even Balance": Nixon and Kissinger's Redefinition of Containment in Asia, 1969–1975

10."The President Cannot Make Any Weak Moves": Jimmy Carter and the Return of the China Card, 1977–1980

11."To Contain and Over Time Reverse": Ronald Reagan, 1980–1989

IV.The Rise of China

12."The Key to Our Security and Our Prosperity Lies in the Vitality of Those Relationships": George H. W. Bush and the Unipolar Moment, 1989–1992

13."Engage and Balance": Bill Clinton and the Unexpected Return of Great-Power Politics

14."A Balance of Power That Favors Freedom": Strategic Surprise and the Asia Policy of George W. Bush

15."The Pivot": Barack Obama and the Struggle to Rebalance Asia

Conclusion: The Historical Case for Asia Strategy

系統號:

P-009313

Taming the Wild Horse: An Annotated Translation and Study of the Daoist Horse Taming Pictures

標題:

Taming the Wild Horse: An Annotated Translation and Study of the Daoist Horse Taming Pictures

時間:

March, 2017

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Louis Komjathy

內容簡介:

Part I: Introduction

1.In Search of the Wild Horse

2.Of Stallions, Steppes, and Stables

Part II: Translations

Horse Taming Poems

Commentary on the Horse Taming Poems

Part III: Exegesis

Being with Horses

Appendix 1.Hagiography of Gao Daokuan (1195–1277)

Appendix 2.Song of Pure Awakening

Appendix 3.Horse-Related Technical Terminology in the Horse Taming

系統號:

P-009314

The Book of Lord Shang: Apologetics of State Power in Early China

標題:

The Book of Lord Shang: Apologetics of State Power in Early China

時間:

March, 2017

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Shang Yang, Edited and translated by Yuri Pines

內容簡介:

Compiled in China in the fourth–third centuries B.C.E., The Book of Lord Shang argues for a new powerful government to penetrate society and turn every man into a diligent tiller and valiant soldier. Creating a "rich state and a strong army" will be the first step toward unification of "All-under-Heaven." These ideas served the state of Qin that eventually created the first imperial polity on Chinese soil. In this new translation, The Book of Lord Shang's intellectual boldness and surprisingly modern-looking ideas shine through, underscoring the text's vibrant contribution to global political thought.

The Book of Lord Shang is attributed to the political theorist Shang Yang and his followers. It epitomizes the ideology of China's so-called Legalist School of thought. In the ninety years since the work's previous translation, major breakthroughs in studies of the book's dating and context have recast our understanding of its messages. This edition applies these advances to a whole new reading of the text's content and function in the sociopolitical life of its times and subsequent centuries. This fully annotated translation is ideal for newcomers to the book while also guiding early Chinese scholars and comparatists in placing the work within a timeline of influence. It highlights the text's practical success and its impact on the political thought and political practice in traditional and modern China.

Author Bio

Shang Yang(商鞅)(d. 338 B.C.E.) was a Chinese statesman and reformer active during the Warring States Period. The Book of Lord Shang, attributed to him and his followers, is credited as a founding text of the so-called Legalist School of thought in early China.

Editor Bio

Yuri Pines is Michael W. Lipson professor of Asian studies at the Hebrew University of Jerusalem. His books include The Everlasting Empire: Traditional Chinese Political Culture and Its Enduring Legacy (2012) and Envisioning Eternal Empire: Chinese Political Thought of the Warring States Era (2009).

系統號:

P-009316

The Bhagavata Purana: Selected Readings

標題:

The Bhagavata Purana: Selected Readings

時間:

November, 2016

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Ravi M. Gupta and Kenneth R. Valpey

內容簡介:

Formalized by the tenth century, the expansive Bhagavata Purana resists easy categorization. While the narrative holds together as a coherent literary work, its language and expression compete with the best of Sanskrit poetry. The text's theological message focuses on devotion to Krishna or Vishnu, and its philosophical outlook is grounded in the classical traditions of Vedanta and Samkhya. No other Purana has inspired so much commentary, imitation, and derivation. The work has grown in vibrancy through centuries of performance, interpretation, worship, and debate and has guided the actions and meditations of elite intellectuals and everyday worshippers alike.

This annotated translation and detailed analysis shows how one text can have such enduring appeal. Key selections from the Bhagavata Purana are faithfully translated, while all remaining sections of the Purana are concisely summarized, providing the reader with a continuous and comprehensive narrative. Detailed endnotes explain unfamiliar concepts and several essays elucidate the rich philosophical and religious debates found in the Sanskrit commentaries. Together with the multidisciplinary readings contained in the companion volume The Bhagavata Purana: Sacred Text and Living Tradition (Columbia, 2013), this book makes a central Hindu masterpiece more accessible to English-speaking audiences and more meaningful to scholars of Hindu literature, philosophy, and religion.

Author Bio

Ravi M. Gupta is the Charles Redd Chair of Religious Studies at Utah State University. He is the author of The Caitanya Vaishnava Vedanta of Jiva Gosvami: When Knowledge Meets Devotion (2007), editor of Caitanya Vaisnava Philosophy (2014), and coeditor, with Kenneth R. Valpey, of The Bhagavata Purana: Sacred Text and Living Tradition (Columbia, 2013).

Kenneth R. Valpey is a research fellow of the Oxford Centre for Hindu Studies. He is the author of Attending Krishna's Image: Chaitanya Vaishnava Murti-seva as Devotional Truth (2006).

系統號:

P-009315