標題

- 語言暨語言學第16卷第6期

- 漢學研究通訊第34卷第4期

- 臺灣文學研究學報第21期

- 清華學報第45卷第3期

- 師大學報:語言與文學類第60卷第2期

- 民俗曲藝第189期

- 中華軍史學會會刊第20期

- 國際漢學新版總4期

- 東洋史研究第74卷第2號

- 中國語文學第69輯

- 改變中國

- 陳逸松回憶錄(戰後篇):放膽兩岸波濤路

- 同居共財:唐代家庭研究

- 眷眷明朝──朝鮮士人的中國論述與文化心態(1600-1800)

- 何謂「戰後」:亞洲的「1945」年及其之後

- 族群與國家──六堆客家認同的形成(1683-1973)

- 文物、造型與臺灣原住民藝術──臺大人類學博物館宮川次郎藏品圖錄

- 修辭.符號.宗教格言:耶穌會士高一志《譬學》研究

- 敘述觀點與歷史建構:兩晉史家的「三國」前期想像

- 泡茶走西仔反:清法戰爭臺灣外記

- 北埔民,居:一個典型客家山城的庶民與建築記趣

- 陳何女士助產學筆記(日文校勘版)

- 臺灣文學與世華文學

- 奔流:林瑞明教授訪問紀錄

- 儒學的理論與應用: 孔德成先生逝世五周年紀念論文集

- 臺灣人的國籍初體驗――日治臺灣與中國跨界人的流動及其法律生活

- 中華民國抗日戰爭史料彙編:中國遠征軍

- 七○年代東亞風雲:臺灣與琉球、釣魚臺、南海諸島的歸屬問題

- 小說空間與臺灣都市文學

- 動詞を中心にした中国語文法論集

- 日本・モンゴル関係の近現代を探る:宗教復興後を生きぬくボン教徒の人類学的研究

- 江戸期の道敎崇拝者たち――谷口一雲・大江文坡・大神貫道・中山城山・平田篤胤

- 米中臺関係の分析:新現実主義の立場から

- 中国東北における稲作農業の展開過程

- China's Agrarian Transition: Peasants, Property, and Politics

- Chinese Historical Thinking: An Intercultural Discussion

- The Rise of Tea Culture in China: The Invention of the Individual

- The Rise of China and Chinese International Relations Scholarship

- A New Illustrated History of Taiwan

- Managing Famine, Flood and Earthquake in China: Tianjin, 1958-85

- Asian Folk Religion and Cultural Interaction

- The Qing Dynasty and Traditional Chinese Culture

- Chinese Fashion: From Mao to Now

- Patrons and Patriarchs: Regional Rulers and Chan Monks during the Five Dynasties and Ten Kingdoms

- Sounding the Modern Woman: The Songstress in Chinese Cinema

- Changing Chinese Cities: The Potentials of Field Urbanism

- Fiery Cinema: The Emergence of an Affective Medium in China, 1915–1945

- Struggle by the Pen: The Uyghur Discourse of Nation and National Interest, c.1900-1949

語言暨語言學第16卷第6期

標題:

語言暨語言學第16卷第6期

時間:

2015年10月

出版單位:

臺北:中央研究院語言學研究所

內容簡介:

【Preface】

Theoretical Aspects of Chinese Phonology(蕭宇超、黃良喜)

【Articles】

OT Factorial Typology and the Typology ofMandarin Mid Vowel Assimilation(林燕慧)

Markedness and Lexical Typicalityin Mandarin Acceptability Judgments(麥傑(James Myers))

Phonemes, Features, and Syllables:Converting Onset and Rime Inventories toConsonants and Vowels(衣莉、端木三)

Chengdu Reduplication: An OptimalityTheoretic Analysis(林蕙珊)

Circular Tonal Chain Shifts in JiaoxianCompound Words(凌旺楨)

Prominence from Complexity:Capturing Tianjin Ditonal Patterns(黃良喜)

Rethinking OCP Effects on Tone Sandhi(蕭宇超)

系統號:

P-006500

漢學研究通訊第34卷第4期

標題:

漢學研究通訊第34卷第4期

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:漢學研究中心

內容簡介:

【研究綜述】

離散民國性的文學史範本:論夏志清《中國現代小說史》(白依璇)

【漢學人物】

饒宗頤先生之跨世紀漢學貢獻點滴談(陳珏)

【研究機構】

《華裔學志》:走過八十年歷史的期刊與漢學機構(黃渼婷)

【資料介紹】

數位人文系統的建置與加值應用:以臺灣日記知識庫為探討中心(王麗蕉)

【新書評介】

Michael A. Fuller, Drifting among Rivers and Lakes: Southern Song Dynasty Poetry and the Problem of Literary History

帆刈浩之,越境する身体の社会史:華僑ネットワークにおける慈善と医療

【會議報導】

國內外學術會議

【學界消息】

漢學研究中心

外交部「臺灣獎助金」――2016年受獎候選人名單

臺灣書院

蔣經國國際學術交流基金會

臺灣各大學漢學課程彙目――104學年度第1學期

研究機構及學校動態

系統號:

P-006583

臺灣文學研究學報第21期

清華學報第45卷第3期

師大學報:語言與文學類第60卷第2期

民俗曲藝第189期

中華軍史學會會刊第20期

國際漢學新版總4期

標題:

國際漢學新版總4期

時間:

2015年9月

出版單位:

北京:外語教學與研究出版社

內容簡介:

【漢學一家言】

《易經》、科技與全球知識經濟(李瑞智 著,李書倉 翻譯)

【漢學訪談錄】

見微知著,以情鑑史——意大利漢學家史華羅的漢學研究之路(李婧敬)

波蘭當代著名漢學家愛德華•卡伊丹斯基的對話(張振輝)

【紀念許國璋誕辰一百週年】

借鑑與拿來(許國璋)

在浙江,想起了許國璋(張中載)

【「一帶一路」與中國文化】

唐詩中長安生活方式的胡化風尚(石云濤)

甘埋裡考——兼論宋元時代海上絲綢之路(林梅村)

絲綢之路視域下的猶太商人——開封猶太社團來歷問題研究述評(張倩紅、賈森)

中國文化在馬來西亞的傳播——以《三國演義》為例(韓笑)

【傳教士漢學】

利瑪竇與《伊索寓言》中譯:史實考辨與文本分析(鄭錦懷)

杜赫德《中華帝國全志》的編撰緣由和原則(杜赫德 著,楊保筠、劉雪紅 翻譯)

《中華帝國全志》成書歷程試探(張明明)

【漢學家專頁】

費子智和他的中國夢(樊琳)

與中國有著特殊淵緣的俄羅斯漢學家戈洛瓦喬娃(劉宇衛 著,朱達秋 翻譯)

日本東洋史學家宮崎市定的世界史觀(王广生)

【中國典籍外譯】

譯者文化身份對《論語》300年英譯史的書寫(李冰梅)

顛覆與傳承:厄休拉•勒瑰恩《道德經》英譯研究(辛紅捐)

顧賽芬《詩經》譯本研究(劉國敏)

【中外文化交流】

古伯察《魅靼西藏旅行記》中所載漢藏關係研究(趙艾東)

顧頡剛與美國漢學家的交往(顧鈞)

【中國文史研究】

竹林七賢在中國歷史上的地位(侯思孟 著,崔玉軍 翻譯)

近代來華德國人已刊紀實報導選介(孫立新)

他者視野下的丁玲解讀——淺析史景遷《天安門:知識分子與中國革命》(蔣一之)

【文獻與書目】

梵蒂同圖書館藏艾儒略著作二種版本考略(謝輝)

【書評與書介】

條分縷析,鉤沉輯新——哈特馬特•瓦拉文斯編著《衛禮賢(1873—1930):駐華傳教士與中國精神財富的播者》評析(費樂仁 著,岳峰 翻譯)

北京外國語大學國際中國文化研究院新書出版簡訊(王曉丹 整理)

【學術動態】

海外漢學與比較文學研究新方向——跨文化論壇2014會議綜述(杜慶龍)

「中國經典西譯的巨匠:紀念理雅各誕辰200週年」學術研討會綜述(高莎)

「《華裔學志》與西方漢學」學術研討會綜述(庫曉慧)

系統號:

P-006584

東洋史研究第74卷第2號

標題:

東洋史研究第74卷第2號

時間:

2015年9月

出版單位:

京都:東洋史研究會

內容簡介:

【論說】

北周侍衛考――遊牧官制との關係をめぐって(會田大輔)

河西と代北――九世紀前半の唐北邊藩鎭と遊牧兵(村井恭子)

直睿思殿と承受官――北宋末の宦官官職(藤本猛)

首都の地位を奪われた南京――『洪武京城圖志』研究序説(新宮學)

19世紀後半ロシア帝國ヴォルガ・ウラル地域のムスリムの遺産分割爭――オレンブリグ・ムスリム宗務協議會による「裁判」とイスラーム法(磯貝眞澄)

【書評】

小沼孝博著『清と中央アジア草原――遊牧民の世界から帝國の邊境へ』(野田仁)

三谷孝著『現代中國祕密結社研究』(孫江)

系統號:

P-006409

中國語文學第69輯

標題:

中國語文學第69輯

時間:

2015年8月

出版單位:

慶山:嶺南中國語文學會

內容簡介:

A Study on Female Figures of Middle Age in 《YuTaiXinYong》 _Costumes, Hairstyle and Ornaments (Kwon, Hyek-seok)

A Study on the Poetic Theory of Ye Mengde's Shilin Poetry Talks (Lee, CHI-SOO)

A Study on The poetry that treats of Calligraphic of Huang Tingjian (Woo, Jae-ho)

Folk belief in Cimiao of Song Dynasty in 《Yi Jian Zhi》 (Kim, Ju-young)

The Culture of the Shiqing(世情) in Qingfengzha(淸風閘) (Park, Myung-jin)

系統號:

P-006445

改變中國

標題:

改變中國

時間:

2015年12月

出版單位:

臺北:時報文化出版公司

作者:

史景遷(Jonathan D. Spence) 著,溫洽溢 翻譯

內容簡介:

本書英文書名為"To Change China: Western Advisers in China, 1620-1960"

本書寫的是在中國的西方顧問。從一六二○年代到一九五○年代這三百多年來,這些人貢獻優異技能,供中國人驅策。初則引入天體運行理論,終則讓中國人見識到空戰戰術與原子科學的神乎其技。史景遷從上百位在華工作的洋顧問中挑選十六位代表人物。這十六人各有所長──有天文學家、軍人、醫生、行政管理專才、翻譯家、工程師,還有一位職業革命家。他們的生涯雖橫跨三個世紀,但是所積澱的生命歷程卻有著驚人的延續。他們經歷了類似的亢奮和危險,懷抱類似的情懷,承受類似的挫折,在行為中映射出他們的時代,也突顯了中國固有的基本價值觀。

本書不採「通史」的寫法,而是深入描寫十六位西方顧問的內心世界,追索個別人物心理狀態的變化,因此除了史籍之外,也大量採用私人書信日記。他們帶著西方的技術與思維,滿懷自信地前來中國,卻幾乎鎩羽而歸或埋骨他鄉,他們身處兩種行為規範、兩種思維方式針鋒相對的關鍵地帶,從他們成功和失敗的經驗中,讀者或許能看出兩種文化的特質。藉西方文明代言人的角度來觀看中國,自然也鉤勒出自明清、民國、國民政府、中共政府以來中西文明的互動,以及中國的變與不變。臺灣讀者不難從史景遷富有感情的筆鋒,在這些前仆後繼的先驅身上讀出無數的弦外之音,對於未來的國際互動和局勢發展,也可作為後世參考。

作者簡介

史景遷(Jonathan D. Spence),一九三六年出生於英國,是國際知名的中國近現代史專家,自一九六五年於美國耶魯大學歷史系任教,二○○八年退休。著作極豐,包括《追尋現代中國》、《雍正王朝之大義覺迷》、《太平天國》、《改變中國》、《康熙》、《天安門》、《曹寅與康熙》、《胡若望的疑問》(以上由時報文化出版)、《大汗之國:西方眼中的中國》(商務)、《婦人王氏之死》(麥田)、《利瑪竇的記憶宮殿》(麥田)。

譯者簡介

溫洽溢,政治大學東亞研究所博士,現任教於世新大學,譯有《追尋現代中國》、《雍正王朝之大義覺迷》、《改變中國》、《康熙》、《天安門》,校譯《太平天國》。

系統號:

P-006485

陳逸松回憶錄(戰後篇):放膽兩岸波濤路

標題:

陳逸松回憶錄(戰後篇):放膽兩岸波濤路

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

曾健民 著

內容簡介:

陳逸松是日本殖民時期的第二代臺灣人,這一代人並未見證由清入日的改朝換代大震動,而是在殖民統治進入穩定期後才出生,接受了比較完整的現代教養。而這一代臺灣知識分子求學、成長時恰好遇上全球性殖民地民族解放運動以及左翼社會主義運動的高潮期,受到世界思潮之影響,一方面痛恨殖民地歧視統治,一方面懷抱左翼理想,而且在他們最有活力的青年時期迎來了日本殖民終結、臺灣光復、中華民國政府遷臺的時代巨變。

這群「新臺灣人」從1930年代開始活躍於政治、文化、經濟的舞臺,此後至1950年代為止的大變局中,有人入獄,有人冤死,有人逃亡,或者沉默噤聲。陳逸松身為其中的一分子,他的一生經歷足以見證臺灣從殖民到戰後的歷程,本書所述即為其戰後時期的回憶。

陳逸松自認是社會主義者,但實際上他的主張一貫帶有濃厚的人道主義和自由主義色彩,而且是個厭惡理論空談、一無所懼的親身實踐者。他在日本殖民時期被視為反日知識分子的代表;在1945年加入三民主義青年團迎接新政權,獨資創辦《政經報》,隔年當選臺灣省參政員;1947年加入「二二八處理委員會」,1948年出任第一屆考試院考試委員,赴南京就職;1949年兼任撤退來臺的中央銀行常務理事,1956年與張深切合作拍攝臺灣第一部電影《邱罔舍》,1967年環遊世界時初次接觸海外臺獨運動,1971被「羊羹事件(花旗銀行爆炸案)」牽連,開始受到警備總部嚴密監視,1972年前往日本、美國;1973年受中華人民共和昨總理周恩來之邀訪問中國,隨後留下擔任人大代表,並參與中華人民共和國法以及刑事訴訟法等多部法律的修訂工作;1983年離開中國赴美定居。

陳逸松為中共政權服務,使其成為海外黑名單,長期不能回到臺灣,直到解嚴後的1997年才再度踏上故土,三年後辭世於美國休斯頓。

評論這樣的一生,是非常不容易的事情。最適切的解答就是「人道主義」。

陳逸松關心的是為被壓迫者爭取自由,在這樣的原則下,他坦然與中國共產黨合作,無論是協助修訂憲法或者刑事訴訟法等法令,其出發點均在於「保障人權」,無論中國的法律條文和實際施行的狀況有多大的落差,陳逸松只是盡一己之力去實踐自己的理想,而非站在中國之外空言批評。

在過去數十年裡,像陳逸松這樣勇於追求個人理想的生命史,並不容易被臺灣社會知曉,更不用說是理解。《陳逸松回憶錄(戰後篇):放膽兩岸波濤路》是第一部詳細呈現他後半生抉擇與行動的回憶錄,這樣一本書,確實有助於我們深入理解戰後臺海兩岸史中許多陌生的面向。

系統號:

P-006443

同居共財:唐代家庭研究

標題:

同居共財:唐代家庭研究

時間:

2015年10月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

羅彤華 著

內容簡介:

導論

壹、權力結構篇

一、「諸戶主皆以家長為之」──唐代戶主之身分研究

二、家長與尊長──唐代家庭權威的構成

三、唐律的家主與主賤關係

貳、財產處理篇

一、唐代的「同居」家庭──兼論其與戶籍的關連

二、唐代同居家庭的財產性質

三、唐代家財沒官考論──以反逆罪為例

四、中國古代孤幼的財產危機與政府對策─兼論南宋的「女合得男之半」

參、成員與倫理篇

一、唐代繼室婚姻研究──兼論繼母子關係與異母兄弟之爭

二、婆媳關係──唐人孝道倫理的另種考察

三、唐代養子的類型及其禮法地位

四、歸宗與依附──唐人恤親思想研究

五、唐代官人的父母喪制

結論

附錄

一、丁女當戶給田問題小考──兼論丁女與歸宗女的身分注記

二、漢代分家原因初探

三、漢代的家產分割方式

四、鄭里廩簿試論──漢代人口依賴率與貧富差距之研究

系統號:

P-006444

眷眷明朝──朝鮮士人的中國論述與文化心態(1600-1800)

標題:

眷眷明朝──朝鮮士人的中國論述與文化心態(1600-1800)

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:秀威資訊公司

作者:

吳政緯 著

內容簡介:

第一章 緒論

楔子

第一節 研究回顧

第二節 研究方法與史料

第三節 章節安排

第二章 再造鴻恩:朝鮮燕行使的明清印象與選擇性書寫

楔子

第一節 朝鮮使節的明朝印象

第二節 從「文化中國」到「現實中國」

第三節 選擇的書寫:「朝鮮意志」的實現

第四節 另一種「選擇」:思明文本的刊落

小結

第三章 思漢之詠:朝鮮士人的中國論戰

楔子

第一節 東亞世界的思明問題

第二節 《乾淨衕筆談》的刊行與論戰

第三節 新華夷觀:18世紀朝鮮士人的論述

小結

第四章 奉朝始終:「明遺民」的大義覺迷

楔子

第一節 朝鮮與中國的明末清初故事

第二節 清朝的華夷辯論:《大義覺迷錄》

第三節 歷史問答:中朝士人的「明史知識」

第四節 從「中國」到「外國」:心態的轉變及其尾聲

小結

第五章 結論

系統號:

P-006461

何謂「戰後」:亞洲的「1945」年及其之後

標題:

何謂「戰後」:亞洲的「1945」年及其之後

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:允晨文化

作者:

謝政諭 主編

內容簡介:

第一章 「戰後」的意味

1 戰後臺灣社會的搏成:Y字型共創論的一個解說(呂芳上)

2 戰後初期臺灣人對未來前途的看法與其具體行動(許雪姬)

3 從地域社會研究看所謂的「戰後」:以嘉義研究為例(李明仁)

4 後殖民的歷史球賽(廖炳惠)

5 從民族抗戰到民族文化重建:1945年前後許壽裳對日本的認識(楊彥杰)

6 從大亞細亞主義到「脫亞入美」(馬場毅)

7 1945年後「戰爭物語」迷思的拆解(形成日本Ⅱ戰「戰爭觀」的思想淺解(謝政論)

8 村松祐次的中國論關於《中國經濟的社會態制》(三好章)

9 從大東亞戰爭時期日本的泰語宣傳雜誌看「戰後」(加納寬)

第二章 「戰後」的言說

1 轉折與重組:中國電影史上的1947 年(李曉紅/林豪)

2 電影《紫日》中的風景和語言(張英進)

3 歷史的鬼魅:李永平小說中的戰爭記憶(李有成)

4 有關廣島與長崎核爆言說:從文學的角度來看(林雪星)

5 冷戰期間越臺儒教關係:臺灣奉祀官孔德成1958年訪問南越考(阮俊強)

第三章 「戰後」與文學

1 光復初期中國東北與臺灣地區的文藝刊物研究:以《東北文藝》與《臺灣文化》為中心(張羽)

2 論張愛玲《小團圓》中的戰爭(鍾正道)

3 重申抗戰小說的敘事倫理(張學昕)

第四章 「戰後」的國家與民族

1 中國的國家與民族論爭:中華民族復興論及民族政策的動搖(加加美光行)

2 四川羌族中的語言交替及母語喪:中國南方少數民族所進行的「中華民族文化」(松岡正子)

3 論中越邊境廣西壯族與高平儂族岱族間 70 年的民族交往(塚田誠之)

4 戰後東亞文化國族主義的發展:以米食作為文本的比較研究(何撒娜)

第五章 「戰後」與性別

1 大迫倫子和楊千鶴作品中的殖民與戰後性別建構(垣原智子)

2 坂口䙥子的 1945 體驗及其戰後寫作:一個「蕃地」作家對臺灣山地的懷舊與罪感(小笠原淳)

3 奈良女高師留學生的戰後與性別問題(野村鮎子)

4 一位「滿洲國」留學生的「戰後」:王興榮女士訪問紀錄(大平幸代)

系統號:

P-006462

族群與國家──六堆客家認同的形成(1683-1973)

標題:

族群與國家──六堆客家認同的形成(1683-1973)

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

陳麗華 著

內容簡介:

第一章 導論:六堆地區的歷史記憶與族群認同

六堆的客家節慶

臺灣客家研究的脈絡

國家與族群

六堆地區的環境與開發

第二章 六堆地域社會的形成

庄與嘗會

六堆地域聯盟的形成

忠義亭的拜祭結構

省籍與學額

「土」、「客」之別

結語

第三章 殖民地下的種族塑造

六堆的收編

土地與水利政治

改奉天皇

從籍貫到種族

結語

第四章 從傳統走向近代

小學生的背後意義

紳章背後的資本流動

一體化之下的禮儀

再祀明治

語言學的關懷

結語

第五章 新興階層的自覺意識

新領袖,新舞臺

香蕉通海外

新興的傳統

忠義亭之外的運動會

都市裡的自覺意識

結語

第六章 戰爭時期的民族建構

戰爭陰影下的鄉村

統制下的空間

廢廟危機

聖火與庄葬

民族主義還是殖民主義?

結語

第七章 融入民族國家

戰後初期

資本變動與土地改革

六堆運動大會

從忠義亭到忠義祠

「客家」觀念的興起

結語

第八章 結論:從清帝國、殖民地到民族國家的族群認同

清帝國下的人群分類與族群認同

晚清至日本殖民帝國下的客家族群塑造

殖民主義與民族主義的交織

後民族國家時代的禮儀、族群與認同

系統號:

P-006464

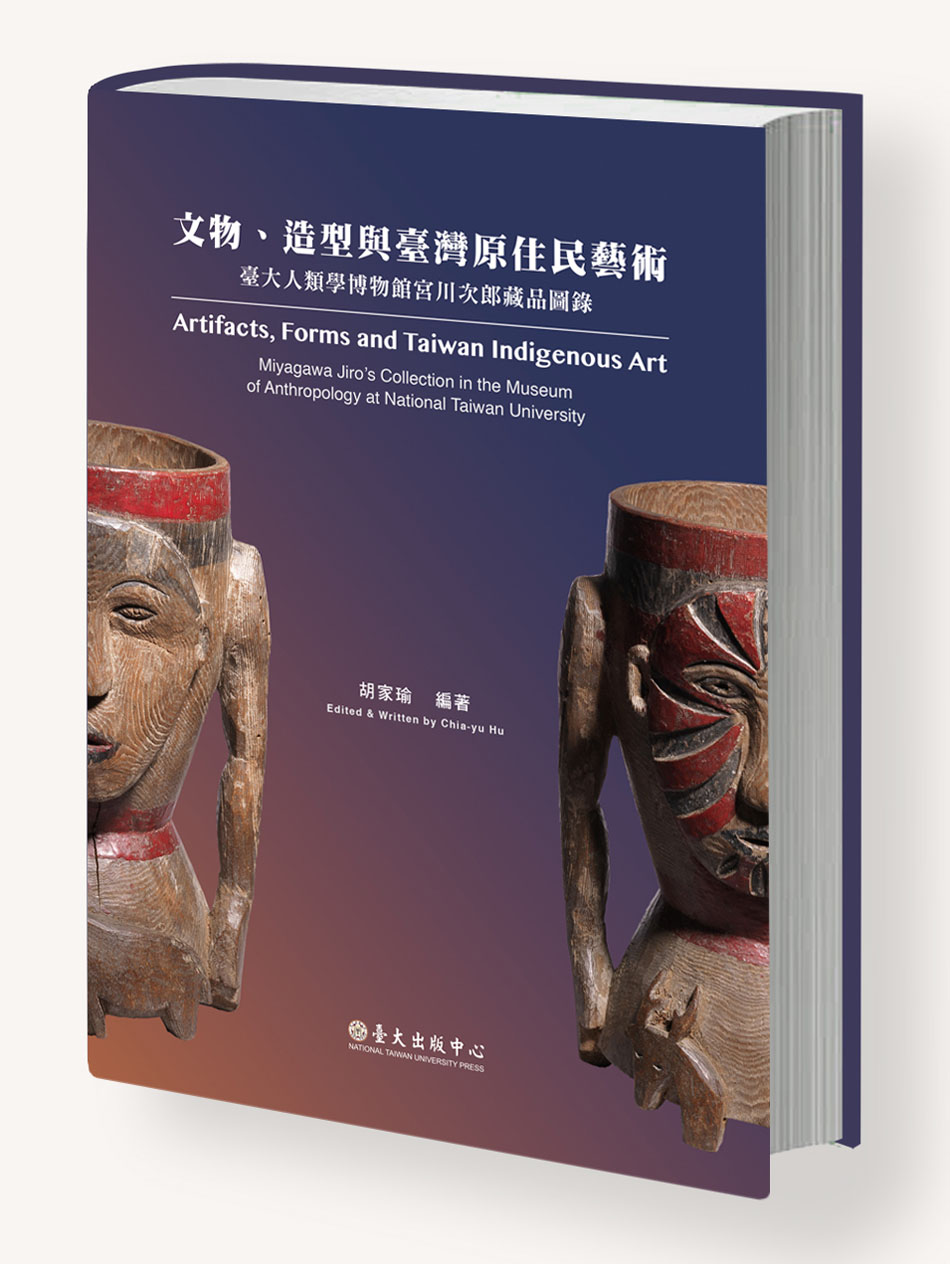

文物、造型與臺灣原住民藝術──臺大人類學博物館宮川次郎藏品圖錄

標題:

文物、造型與臺灣原住民藝術──臺大人類學博物館宮川次郎藏品圖錄

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

胡家瑜 編著

內容簡介:

從凝視到行動:宮川次郎的「臺灣原始藝術」收藏╱胡家瑜

藏品圖說╱胡家瑜

I. 織品服飾

II. 木雕立柱與立像

III. 武器與防禦用具

IV. 飲食用具

V. 日常生活用具

VI. 生業與製造工具

VII. 宗教與儀式用具

VIII. 陶器與陶偶

附錄

一、臺灣的原始藝術╱宮川次郎著(1930),郭俞廷、呂怡屏翻譯

二、國立臺灣大學人類學博物館宮川次郎藏品清單

三、宮川次郎著作書目

四、參考書目

系統號:

P-006466

修辭.符號.宗教格言:耶穌會士高一志《譬學》研究

標題:

修辭.符號.宗教格言:耶穌會士高一志《譬學》研究

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:橄欖華宣出版社

作者:

林熙強 著

內容簡介:

本書以晚明耶穌會士高一志(Alfonso Vagnone, c. 1566–1640)譯寫的格言集《譬學》(1633),與英國國教牧師亨利.皮坎(Henry Peacham, Sr., 1547–1634)纂輯的文藝復興修辭格手冊《說苑》(The Garden of Eloquence, 1593)為平行研究標的文本,而以列日學派(Groupe µ)的《普通修辭學》(Rhétorique générale, 1971)及佩雷爾曼(Chaïm Perelman, 1912–1984)的《新修辭學》(Traité de l’argumentation: La nouvelle rhétorique, 1958)兩本歐陸新修辭學專著為分析的準據。

高一志在《譬學.自引》中嘗論譬法十種,其論述的主軸是一則譬喻中的兩端現象──即譬喻中「已明的所取之端」與「未明的所求之端」間,「如何」能達到合胡越而成肝膽的修辭勸說效果,進一步實踐說教與證道的宗教功能。而列日學派提出普通修辭理論的本意,是欲藉現代結構語言學的分析模式,提供更為科學而具系統性的辭格分類方法。因此本書之論旨有二:其一,以皮坎《說苑》中的文藝復興修辭格分類系統,比對高氏《譬學》中各式設譬手法;其二,以列日學派提出的修辭操作模式──抑損、增添、增損、更序──分別重新檢視《譬學》與《說苑》中的語形(metaplasms)、語義(metasememes)、語法(metataxes)、邏輯(metalogisms)四種修辭格,並以佩雷爾曼所謂「論辯」(argumentation),解讀無法歸類於列日學派修辭理論中的其餘辭格。於此架構之下,本書分為五章進行析論:

第一章 本章首先爬梳兩部標的文本與文藝復興修辭學傳統間的關連,並藉由對西方修辭學史的討論,建立本書並時性研究的歷史實證性。其次,高一志在《譬學.自引》中的論述主軸是一則譬喻中的兩端現象,而一則譬喻中的「所取之端」與「所求之端」間,「如何」能達到合胡越而成肝膽的修辭勸說效果,則成為本書申論的起點。本章最後將引導修辭問題至更為深入的結構語言及符號層面,即「為何」能以彼端代替此端。

第二章 本章以語義辭格的分析為出發點,討論上述「為何」能以彼端代替此端的修辭設譬問題。語義辭格討論的是字詞(或小於字詞的單位)與內容意義間的關聯,四種主要轉義俱屬此類。若按《譬學.自引》中所謂「由顯推隱,以所已曉,測所未曉」的設譬原則著眼,則本書欲解答的「為何」能以彼端代替此端問題,應由兩個語彙單位(lexeme)間如何形成表達形式的轉換著手;易言之,這也是語言符號中符表(signifiant)與符旨(signifié)的形式與內容問題。

第三章 《譬學.自引》所析「明、隱、直、曲、單、重」六種譬法,都屬於語義辭格的探討範圍,而以重譬為界,之後的「有解、無解、對而相反、無對而疊合為一」四種譬法,除了仍依高氏所謂「兩端相類相稱」的基本法則施譬之外,已經由單純的「轉義」(trope)進入「句式」(schemate)的解析而成為另一個譬法討論範疇,本書也由此進入語法辭格的分析。本章由《普通修辭學》中零度及偏離的理論為始,分別析論《譬學》與《說苑》中語法辭格的四種修辭操作。

第四章 前文已析的語形、語義、語法三種辭格,乃基於語規(code)而成,建立在「文法↔修辭」的關係之上,而本章討論的邏輯辭格則基於符物(object)與符解(interpretant)間的聯結,建立在「修辭↔邏輯」的關係之上。《說苑》中仍有相當數量的辭格無法納入列日學派的辭格總表,而這類辭格在譬法與句式的背後,往往還涉及價值判斷──比方格言背後欲傳達的宗教意蘊。本章藉由佩氏《新修辭學》中的論辯及非形式邏輯理論,補充《普通修辭學》無法解讀的其餘辭格。

第五章 引發佩雷爾曼《新修辭學》理論的關鍵問題是「價值判斷能否通過推理加以證明」,佩氏的這則提問亦為本書關懷所繫,即宗教上的價值判斷能否藉修辭的操作而致正面的效果?譬法與句式的運用不僅只是表面的修辭現象,其背後牽涉的是在四個修辭場之外以勸服為目標的論辯。本書最後提出對列日學派普通修辭理論的檢討,也在修辭、論辯與證道三者間覓得關聯,而重新看待本書發軔的可見與不可見兩端。

系統號:

P-006467

敘述觀點與歷史建構:兩晉史家的「三國」前期想像

標題:

敘述觀點與歷史建構:兩晉史家的「三國」前期想像

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:秀威資訊公司

作者:

陳俊偉 著

內容簡介:

【第一章 「三國」釋義與魏晉間三國史相關著作概況】

第一節 「三國」釋義

第二節 魏晉間三國史相關著作概況

【第二章 陳壽「不忘舊國」探析】

第一節 魏晉史籍概況與陳壽的「文質辨洽」

第二節 《三國志》的正統歸屬與〈諸葛亮傳〉

第三節 〈後主傳〉「評曰」研議

第四節 解讀《三國志》諸葛亮書寫的位移

【第三章 東漢斷代史史家的「前三國時期」書寫】

第一節 魏晉時期的「漢德」、「天命」論述

第二節 袁宏「漢德未衰」論述之殊異性

第三節 司馬彪《續漢書》對曹魏政權的書寫態度

第四節 孔融事蹟的詆毀與釐清

【第四章 袁宏《後漢紀》的人心猶思漢論證與扶漢表彰】

第一節 《後漢紀》與「三國正統觀」

第二節 袁宏對史料的調整與擇用

第三節 諸葛亮扶漢之心的表彰

第四節 「家族」與「實錄」:袁渙的漢臣定位

【第五章 東晉史家的諸葛亮型塑】

第一節 常璩的「三國正統觀」與諸葛亮人物形象

第二節 孫盛對蜀漢「臨終託孤」的解讀

第三節 孫盛對諸葛亮人物形象的負面型塑

第四節 裴松之命題:王隱、習鑿齒的諸葛亮記載再議

【第六章 「三國正統觀」的轉移動機研議】

第一節 習鑿齒與蜀漢正統的曲折定位

第二節 孫盛對曹魏正統觀的宣揚與捍衛

第三節 東晉的輿論氛圍與君弱臣強的政局

第四節 地域類比與三國政權

【第七章 結語】

系統號:

P-006486

泡茶走西仔反:清法戰爭臺灣外記

標題:

泡茶走西仔反:清法戰爭臺灣外記

時間:

2015年11月

出版單位:

臺中:五南圖書出版公司

作者:

德約翰(John Dodd) 著,陳政三 翻譯

內容簡介:

昔日臺灣人稱法國為法蘭西,法國人為「西仔」,法軍攻臺為「西仔反」,「走西仔反」則是為了躲避戰亂;法國艦隊封鎖北臺期間,使得臺灣茶葉無法輸出,茶商因此只能「泡茶」乾著急,回應了等待法軍封鎖解除的無奈。

來自英國的在臺茶商德約翰以日記記錄1884年的秋天到1885年春季,法艦圍堵臺灣6個月的時間中,身處北臺灣的經歷與感受。它提供了一百多年前臺灣在清法戰爭的種種情況,而作者兼譯註者陳政三,以詳實的考據和所補充的大事記、小故事,讓我們對清法戰爭中法軍侵臺事件、當時臺灣的經貿狀況和社會環境有更深一層的認識。「西仔反」是臺人對1884年法軍侵臺的記憶,要「走」是為了躲避戰事的災害,而「泡茶」正回應了等待法軍封鎖解除的無奈。這是一段回憶的古今對話。

德約翰以日記手札的方式描述1884年的秋天,法國圍堵臺灣的這6個月的時間中,作者與身處北臺灣的外國人在此次戰爭中的經歷與感受,以及和當地中國人的互動情形,對當時外商在臺的貿易和臺灣主要外銷商品的狀況都有所記述。並且對孫開華在治軍和待民的處事上,與劉銘傳在戰事的貢獻給予不同的評價。它提供了一個百多年前臺灣在地外商、本地居民對中法戰爭的臺灣戰事的視野,也可就此了解當時臺灣經濟作物對外貿易的情況。而譯述者陳政三先生,以詳實的考據和所補充的小欄、大事記和更讓我們對中法戰爭中法軍侵臺事件有更深入的了解。也對當時臺灣的經貿狀況和社會環境有更深一層的認識。

作者簡介

德約翰(John Dodd),英國蘇格蘭人,1859年即至香港發展,1860年首度訪臺,後返英;1864年再度至港,身兼德記洋行(Tait & Co.)香港負責人及怡和洋行(Jardine, Matheson & Co.)代理人,同年來臺調查樟腦、茶葉市場,創「寶順洋行」(Dodd & Co.),兼任顛地洋行(Dent & Co.),1867年顛地行倒閉,該年5月起任怡和行駐淡水代理人。1866年(同治五年),由福建安溪引進烏龍茶苗;1867年試銷臺茶(老茶)到澳門,受到市場歡迎。同年在艋舺設茶工廠,為臺灣精製茶之濫觴。1866年聘李春生為買辦,1867年透過李春生在艋舺租得一屋準備作為洋行行館,但一直遭官方、角頭刁難,1868年發生該行2位洋員被暴民攻擊、受重傷事件而作罷;同年將臺茶直接運到美國檢驗並試銷。1869年乃設寶順於大稻埕,仍保留淡水、基隆行館,另在廈門、上海也設有分行;同年用兩艘可能租自怡和洋行的大型帆船,運載20萬3千磅(合2131擔)的精製茶(安溪茶種)試銷紐約,品質極佳,備受歡迎,遂引起其他洋行、臺人競相投入,開啟大稻埕的茶香歲月,造就李春生之類買辦與媽振館(Merchant)的興起,也使大稻埕成了洋行集中地。臺茶成了外銷大宗。

德約翰在臺前後27年(1864~1890),綽號「三腳仔」,曾因故受傷、而拄拐杖―林佑藻(連環頭)之子林凌霜於1953年9月一項座談會透露,德約翰因受傷、跛腳;英駐淡水領事費理德亦有同樣的記載。據《馬偕博士日記》記載,德約翰於1890年3月3日離臺返英,無資料顯示之後是否曾再來臺。根據日治初期資料,寶順洋行於1895年初仍存在,1896年德約翰已不在洋商名單中。

譯者簡介

陳政三,彰化人,臺灣研究者。

著作:《英國廣播電視》、《北臺封鎖記─茶商陶德筆下的清法戰爭》、《征臺紀事―武士刀下的牡丹花》、《出磺坑鑽油日記》、《泡茶走西仔反:清法戰爭臺灣外記》、《征臺紀事―牡丹社事件始末》、《翱翔福爾摩沙─英國外交官郇和晚清臺灣紀行》、《美國油匠在臺灣》、《紅毛探親記:1870年代福爾摩沙縱走探險行》、《紅毛探親再記》、《福爾摩沙島的過去與現在》等,其他作品散見國內外報刊、網路。

※本書曾於2007年由臺灣書房出版。

系統號:

P-006487

北埔民,居:一個典型客家山城的庶民與建築記趣

標題:

北埔民,居:一個典型客家山城的庶民與建築記趣

時間:

2015年11月

出版單位:

臺北:活字文化

作者:

古武南 著

內容簡介:

新竹縣北埔鄉曾被文建會的「社區總體營造」評比為全臺灣最適合人居住的鄉鎮,是客家聚落中保存最好、古蹟最多,人與商業也最興旺的一處聚落;北埔老街數十年來都是著名的景點。

北埔聚落開墾至今已近兩百年。原先為原住民與平埔族居住地,後來是客家人姜秀鑾家族與閩人周邦正等人合力拓墾,成立了今日的一級古蹟金廣福公館(商號),鄰近的天水堂(也是一級古蹟)。

開墾之初,先民為了防範外來侵擾,便以集居的模式生活,耕種、鑿井、築屋;早在一八五○年就已發展成一完整的聚落,加上日治前後當地紅茶產業的興盛蓬勃,因此北埔鄉是客家聚落中保存最好、古蹟最多,人與商業也最興旺的一處聚落;北埔老街數十年來都是著名的景點。

作者古武南為當地知名文化工作者,家族三代世居北埔,多年來返鄉,除了自費出版地方報、加入導覽,也積極以攝影、文史、推動古蹟維護工作保留當地原貌。本書以數年的心血完成,詳述了北埔的人文薈萃,也對十餘棟北埔最著名的百年建築作了圖文並茂的深入介紹,此外更穿插了許多作者自幼到大,穿街走巷、豐富活潑的童年記憶,瞭若指掌的人物,鄉親的生活情境、軼事,有第一手的精彩與趣味生動的陳述,人文風情躍然紙上。

系統號:

P-006488

陳何女士助產學筆記(日文校勘版)

臺灣文學與世華文學

標題:

臺灣文學與世華文學

時間:

2015年10月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

杜國清 著

內容簡介:

【臺灣文學篇】

《臺灣文學英譯叢刊》出版前言

臺灣文學研究的國際視野

臺灣文學與歷史

臺灣本土文學的聲音與社會關懷

臺灣文學與自然、環境、都市

臺灣民間文學、民俗與說唱故事

臺灣女性文學與兒童文學

臺灣原住民文學與海洋、山林、神話和傳說

臺灣文學與客家文化

臺灣文學與旅遊、懷鄉、童年

日治時期臺灣文學與通俗小說

《臺灣文學英譯叢刊》出版臺灣作家專輯

一、賴和、吳濁流與臺灣文學

二、翁鬧、巫永福與新感覺派

三、楊熾昌與風車詩社

四、日文作家龍瑛宗作品的特色

五、日治時期代表性作家張文環

六、殖民地臺灣作家呂赫若

七、小說家與評論家葉石濤

八、大河小說家鍾肇政

九、五○年代臺灣作家鍾理和

十、李喬的文學世界和臺灣新文化

從英日翻譯的取向談臺灣文學形象

從「鄉土」到「本土」﹕以土地為依歸的臺灣文學史觀──葉石濤《臺灣文學史綱》英文版導論

杜國清的詩學理論與創作觀

【世華文學篇】

如何界定「世界華文文學」「世界華文文學」的概念與探討

中國與世界華文文學

臺灣文學與中國文學

臺灣文學與世華文學

美華文學與世華文學

美國華文文學概述

2004年美國臺灣文學研究概況

2006年美國臺灣文學研究概況

臺灣文學的主體性、傳統與古典作品

超越中國?翻譯臺灣!

全球化與臺灣研究的國際展望

臺灣文學走向世界,路有多遠?

近二十年臺灣文學英譯的成果和動向

【附錄】

美麗與芳香永留人間──臺灣文學與文化感懷

《臺灣文學英譯叢刊》36集出版目錄(1996-2015)

系統號:

P-006463

奔流:林瑞明教授訪問紀錄

標題:

奔流:林瑞明教授訪問紀錄

時間:

2015年10月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

作者:

許雪姬、王昭文 訪問,王昭文、吳美慧、林建廷 記錄

內容簡介:

本書《奔流:林瑞明教授訪問紀錄》可分為兩個訪問階段,首先是從2009年11月至2010年7月,由王昭文負責,第二階段從2013年9月展開,由許雪姬負責。林瑞明教授在臺灣文學史上的先驅研究地位廣為人知,他在臺灣研究受壓抑的年代,堅定執著為前輩文人發聲,讓臺灣文學得以進入學院、越來越受到重視。他最珍視的,是「詩人」的身分,從中學時代開始寫詩,以「林梵」為筆名,出版過幾本詩集,一度因為全心研究臺灣文學史而中斷,但從來沒有失去過詩心。開始使用智慧型手機後,他也發展出網路文學〈臺灣俳句〉,短短3行抒發所見所思,很有意思。他身為歷史研究者,同時也是歷史見證者,本書提供許多線索,讓有興趣的人得以進一步探求1960年代至今的文壇和史學界面貌。

系統號:

P-006496

儒學的理論與應用: 孔德成先生逝世五周年紀念論文集

標題:

儒學的理論與應用: 孔德成先生逝世五周年紀念論文集

時間:

2015年8月

出版單位:

臺北:中央研究院中國文哲研究所

作者:

鍾彩鈞 主編

內容簡介:

本書為「儒學的理論與應用:紀念孔德成先生逝世五周年國際學術研討會」的論文集,分三個主題收入二十七篇論文,以供關懷儒學前途的人士參考。「儒學理論及其現代轉化」主題,表現出能夠站在中國文化立場上,與世界眾多精神傳統相對話的國際視野。「儒學在現代生活中的應用」主題反映了學者們努力使儒家走出大學的人文學院,重新進入中國的政治社會生活。「孔廟與禮制」主題是對儒家傳統實物的研究。孔廟是使人親身體驗儒家思想與歷史文化的博物館,禮儀的精神與實體則在今日尚有相當的留存,可依時代需要予以適度的恢復。

系統號:

P-006495

臺灣人的國籍初體驗――日治臺灣與中國跨界人的流動及其法律生活

中華民國抗日戰爭史料彙編:中國遠征軍

七○年代東亞風雲:臺灣與琉球、釣魚臺、南海諸島的歸屬問題

標題:

七○年代東亞風雲:臺灣與琉球、釣魚臺、南海諸島的歸屬問題

時間:

2015年6月

出版單位:

臺北:前衛出版

作者:

許文堂 主編

內容簡介:

1、1970年代臺日關係質變及其對臺灣外交之影響/蔡東杰

2、1971年中華民國政府對「釣魚臺列嶼」政策之形成/陳儀深

3、琉球獨立運動的興衰/李明峻

4、從尖閣(釣魚臺)主權到「印度洋亞太區域」的安全/王雲程

5、1970 年代美國對中華民國政府之政策:兼論對臺灣的影響/陳文賢

6、南沙與西沙的主權爭議:他者的觀點/許文堂

7、海上武力在周邊領土爭議的運用:以西沙海戰為例/林穎佑

8、日本對爭議領土的看法:以釣魚臺為例/陳俐甫

9、亞太的義大利(威尼斯)?:建構臺灣的海洋地緣戰線想像/賴怡忠

系統號:

P-006476

小說空間與臺灣都市文學

標題:

小說空間與臺灣都市文學

時間:

2015年6月

出版單位:

臺北:臺灣學生書局

作者:

黃自鴻 著

報導者:

黃自鴻博士,E-mail: chwong@ouhk.edu.hk

內容簡介:

導言

第一章 空間與文本形式

一、空間、形式與文本層次

二、空間與起結

三、再評空間形式:文本空間與敘述空間

四、敘述空間與小說體裁:以後設小說為中心

第二章 身體與空間

一、身體與空間的辯證關係

二、「聚焦身體」

三、衰弱身體與都市空間

第三章 城鄉空間

一、城鄉對立,與敘述空間的參照性

二、都市小說的城市與鄉村

三、他處空間

第四章 室內空間

一、建築空間的情節編碼

二、家:溫暖與不安

三、辦公室、學校:權力的網絡

四、浴室、電梯:私密與等待

第五章 物件與空間

一、從手持道具、裝飾道具與大道具說起

二、物件的四條定義軸線

三、小說物件與消費場域

四、物件與作家想像:香煙、面具、服飾與舊物

結語

參考文獻

系統號:

P-006589

動詞を中心にした中国語文法論集

標題:

動詞を中心にした中国語文法論集

時間:

2015年11月

出版單位:

東京:白帝社

作者:

荒川清秀 著

內容簡介:

Ⅰ 中国語名詞のトコロ性とトコロ化

1 日本語名詞のトコロ(空間)性―中国語との関連で

2 中国語の場所語・場所表現

3 空間名詞と空間化

Ⅱ 中国語の形容詞

4 中国語における形容詞の命令文

Ⅲ 中国語動詞のアスペクト

5 “了” の要る時と要らぬ時

6 “着” と動詞の類

Ⅳ 中国語動詞のカテゴリカルな意味

<総論>

7 中国語動詞にみられるいくつかのカテゴリー

<動作/状態>

8 “知道” “了解” “愛”―状態動詞の転化を引き起こす語句の組み合わせと構造

<形態/移動>

9 日本語と中国語の移動動詞

10 “到” は介詞か

11 買ッテクルと “買来”

12 “買回来” と “寄回来”―中国語における他動詞+方向補語の構造

13 “坐進来” と “放回去”―“坐” “站” “躺”+方向補語にみられる三つのタイプ

<行為/結果>

14 中国語動詞の意味における段階性

15 見ル、聞クに対応する中国語について

Ⅴ 使役・話法

16 中国語における「命令」の間接化について―“叫〔譲〕” に対する一つの視角

17 話法と伝達動詞に関する諸問題

Ⅵ 言語単位の同一性

18 コトの “怎麼” とムードの“怎麼”

19 “~不了” は二つか

系統號:

P-006471

日本・モンゴル関係の近現代を探る:宗教復興後を生きぬくボン教徒の人類学的研究

標題:

日本・モンゴル関係の近現代を探る:宗教復興後を生きぬくボン教徒の人類学的研究

時間:

2015年8月

出版單位:

東京:風響社

作者:

ボルジギン・フスレ 著

內容簡介:

モンゴル国の国連加盟(G. ミャグマルサムボー)

モンゴルの国連加盟における臺湾政権の対応(ボルジギン・フスレ)

1910年代フルンボイル地域における日本人社会(ソルヤー)

1925年の満鉄外モンゴル調査隊拘束事件とモンゴル人民共和国(青木雅浩)

日本人の対モンゴル観,モンゴル人の対日本観:調査データからの検討(湊邦生)

20世紀初期における日本とモンゴルの文化交流:ロブサンチョイドンを事例に(シバウチン・チョロモン)

現代モンゴル人の外国人観の一考察:B.リンチェン『曙光』を題材として(池部尊則)

モンゴルをめぐる日本と中国の外交戦略:ポスト冷戦時代を中心に(泉田浩子)

1990年代前期モンゴルにおける歴史教育実践:O教師のライフヒストリーにみる教師観・歴史観の形成(髙橋梢)

モンゴルの教員養成課程への授業研究関連科目導入の意義(ノルジン・ドラムジャブ)

日本とモンゴルにおける,教育の国際化に関する考察(井場麻美)

内モンゴル東部地域における教育の一考察:ホルチン左翼後旗を中心として(ボヤント)

系統號:

P-006442

江戸期の道敎崇拝者たち――谷口一雲・大江文坡・大神貫道・中山城山・平田篤胤

標題:

江戸期の道敎崇拝者たち――谷口一雲・大江文坡・大神貫道・中山城山・平田篤胤

時間:

2015年10月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

坂出祥伸 著

內容簡介:

前篇 大江文坡・中山城山・大神貫道などの仙敎

序説 江戸時代中後期における道典翻刻の盛行と背景としての老莊思想の流行

第一節 江戸時代中期の「道士」谷口一雲の道敎傳授――老子傳・道德經・金丹修煉など

第二節 江戸時代中期の戯作者・大江文坡が唱えた仙敎

第三節 攝津上宮の神官・大神貫道が著した道敎養生書『養神延命録』について――道敎内丹説にもとづく神道的養生法

第四節 讃岐の儒者・中山城山の注解した道敎存思法書『黄庭内景經略注』について

第五節 古本「五嶽眞形圖」を探求した人々――大江文坡・横山潤・平田篤胤

後篇 平田篤胤の道敎理解と受容

序説 國學者としての平田篤胤の出發――「聖人の道」批判から道敎への接近

第一節 名醫は醫藥と呪禁を兼ねる――『志都能石屋講本』について

第二節 神仙家・葛洪への心酔――『葛仙翁傳』について

第三節 『傷寒論』は葛洪の從祖父葛玄の著か?――『醫宗仲景考』について

第四節 天御中主神は道敎の最高神・元始天尊――『黄帝傳記』について

第五節 唐土太古の三皇五帝は我が皇國の神々――『三五本圀考』『春秋命歴序考』など

第六節 未完に終わった唐土太古傳復原の試み――絶筆『赤縣太古傳』について

系統號:

P-006473

米中臺関係の分析:新現実主義の立場から

標題:

米中臺関係の分析:新現実主義の立場から

時間:

2015年10月

出版單位:

東京:彩流社

作者:

河原昌一郎 著

內容簡介:

第1章 国際政治の理論と新現実主義

1 現実主義の系譜

2 国際政治のパワーと構造

3 国際政治の「関係」、「一般利益」等

4 防御的現実主義と攻撃的現実主義

第2章 臺湾中立化宣言と米中臺関係

1 臺湾中立化宣言以前の東アジアの国際政治

2 臺湾中立化宣言と東アジア国際政治の変化

第3章 第一次臺湾海峡危機と米中臺関係

1 米臺の同盟的「関係」の進展と「一般利益」

2 米華相互防衛条約締結と「特殊利益」の扱い

3 第一次臺湾海峡危機における「特殊利益」への関与

第4章 米中和解と米中臺関係

1 中ソ対立と東アジア国際政治の構造・「関係」の変化

2 東アジア国際政治の構造・「関係」と米中和解

第5章 臺湾海峡ミサイル危機と米中臺関係

1 アメリカの対臺湾政策と東アジアの国際政治

2 臺湾海峡ミサイル危機とアメリカの介入

3 臺湾海峡ミサイル危機におけるアメリカの戦略

第6章 米中臺外交と戦略的「関係」

1 米中臺外交の動向(1990 年代後半~2000年代前半)

2 東アジア国際政治の構造・「関係」とアメリカの対中国脅威認識(1990年代後半~2000年代前半)

3 国際政治の「関係」と米中臺外交の総合的考察(1990年代後半~2000年代前半)

第7章 戦後の米中臺関係の変化と現在

1 米中の「関係」の変化

2 アメリカと臺湾防衛

3 中臺、米臺の「関係」

4 国際政治の「関係」と外交

系統號:

P-006474

中国東北における稲作農業の展開過程

China's Agrarian Transition: Peasants, Property, and Politics

標題:

China's Agrarian Transition: Peasants, Property, and Politics

時間:

December, 2015

出版單位:

New York: Rowman & Littlefield

作者:

Rene Trappel

內容簡介:

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Theoretic Framework and Research Design

Chapter 3: Collective Land and Household Responsibility System

Chapter 4: Peasant Differentiation and Smallholder Frustration

Chapter 5: Local State and Agrarian Transition

Chapter 6: The Commodification of Farmland

Chapter 7: Conclusion

系統號:

P-006527

Chinese Historical Thinking: An Intercultural Discussion

標題:

Chinese Historical Thinking: An Intercultural Discussion

時間:

November, 2015

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

edited by Chun-chieh Huang(黃俊傑)、Jörn Rüsen

內容簡介:

I. Presentations

Huang Chun-chieh

1. Historical Discourses in Traditional Chinese Historical Writings: Historiography as Philosophy

Huang Chun-chieh

2. Historical Thinking as Humanistic Thinking in Traditional China

Wong Young-tsu

3. Humanism in Traditional Chinese Historiography – With Special Reference to the Grand Historian Sima Qian

Hu Chang-Tze

4. On the Transformation of Historical Thinking in Modern China

II. Comments

Achim Mittag

5. Cultural Differences as an Inspirational Source of Historical Knowledge – Random Notes on Three Approaches to Chinese Comparative Historiography

Fritz-Heiner Mutschler

6. Ancient Historiographies Compared

Peter Burke

7. Two Traditions of Historiography

Helwig Schmidt-Glintzer

8. Humanistic Tradition and the Concept of a “National History” in China

Stefan Berger

9. National History and Humanism: Reflections on a Difficult Relationship

Jörn Rüsen

10. Commenting on Chinese Historical Thinking – a Multifaceted Approach

Ulrich Timme Kragh

11. Dogmas of Superficiality: The Episteme of Humanism in Writings by Taiwanese Historians Huang Chun-chieh, Wong Young-tsu, and Hu Chang-Tze

III. Second Thoughts

Ng On-cho

12. Enshrining the Past in the Present: Moral Agency and Humanistic History

Q. Edward Wang

13. The Great Divergence in Historiography – Reflections on Chinese and Western Historiographical Developments

Susanne Weigelin-Schwiedrzik

14. Some Comments on the Difficulty of Engaging in Intercultural Dialogue

IV. Responses

Huang Chun-chieh

15. Some Notes on Chinese Historical Thinking

Wong Young-tsu

16. Historical Thinking East and West – Let the Twain Meet

Hu Chang-Tze

17. Giving Modern Chinese Historical Thinking Back its Authenticity

Huang Chun-chieh/Jörn Rüsen

18. A Final Remark

系統號:

P-006506

The Rise of Tea Culture in China: The Invention of the Individual

標題:

The Rise of Tea Culture in China: The Invention of the Individual

時間:

November, 2015

出版單位:

New York: Rowman & Littlefield

作者:

Bret Hinsch

內容簡介:

Introduction

Chapter One: The Rise of Tea

Chapter Two: Power

Chapter Three: Lu Yu

Chapter Four: Connoisseurship

Chapter Five: Morality

Chapter Six: Transcendence

Chapter Seven: Manhood

系統號:

P-006526

The Rise of China and Chinese International Relations Scholarship

標題:

The Rise of China and Chinese International Relations Scholarship

時間:

November, 2015

出版單位:

New York: Lexington Books

作者:

Hung-jen Wang

內容簡介:

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Being Uniquely Universal: Creating Chinese International Relations Theory

Chapter 3: From “Chinese Characteristics” to a Chinese IR School: Four Stages of Identity Making

Chapter 4: Representing China’s Rise in Analyses of Sino-American Relations

Chapter 5: Representing China’s Rise in Analyses of Sino-Japanese Relations

Chapter 6: Representing China’s Rise in Analyses of Sino-Southeast Relations

Chapter 7: Making Sense of China’s Rise in the Context of Cross-Taiwan Strait Relations

Chapter 8: Conclusion: Chinese IR Scholarship, Knowledge Production, Interpretations and Choices

系統號:

P-006528

A New Illustrated History of Taiwan

標題:

A New Illustrated History of Taiwan

時間:

October, 2015

出版單位:

臺北:南天書局

作者:

周婉窈 著,Carole Plackitt, Tim Casey 翻譯

內容簡介:

內容簡介:

The original Chinese edition of A New Illustrated History of Taiwan was the first book on Taiwanese history for general readers to be published after the lifting of martial law in 1987. It first appeared in 1997, followed by two revised and expanded editions. Beginning with the prehistory of Taiwan and ending in the early 1990s, the book covers such important topics as the culture and history of Taiwan’s aboriginals, the Dutch VOC period, Koxinga, the immigration of the Han Chinese, Han-aboriginal relations, Japanese colonial rule, post-war KMT rule, and Taiwan’s long struggle for freedom and democracy.

In most of the world, school children study the history of their countries in class. In post-war Taiwan this was not the case. Senior high school students did not get a separate textbook for Taiwanese history until 2006; prior to that date it was not studied at all for over half a century and then only as a minor portion of Chinese history. Even today Taiwanese history is studied for fewer hours in school curricula than Chinese history. For many Taiwanese this book was their first opportunity to read about their own history.

A New Illustrated History of Taiwan is grounded in the latest research and presents a variety of perspectives on Taiwan’s history. It also gives special emphasis to cultural life and the arts. These factors and the author’s graceful writing style have deeply engaged readers of the Chinese edition.

A Korean translation of this book (Seoul: Shingu Publishing House, 2003) and a Japanese translation (Tokyo: Heibonsha, 2007; revised edition, 2013) have also been very well received.

作者簡介:

Wan-yao Chou(周婉窈)is Professor of History at National Taiwan University. She received her BA and MA from NTU and her PhD from Yale. She specializes in the history of Taiwan, aboriginal issues, and the maritime history of East Asia in the sixteenth and seventeenth centuries. Her articles cover a wide range of topics and her two books written for general readers have been well received at home and abroad.

譯者簡介:

Carole Plackitt is a translator from Northern Ireland. She studied Chinese at SOAS, London, and received an MA in Interpreting and Translating from the University of Bath. She has lived in Tainan, Lorient, and rural Portugal. Her special translation interests for Chinese are Taiwan and Buddhism.

Tim Casey received BAs from the Universities of Michigan and California and an MA from San Francisco State University. He has taught English language and literature at National Taiwan University since 1980. In recent years he has become increasingly involved in editing and translation.

周婉窈教授繼《臺灣歷史圖說》、《少年臺灣史》後的最新著作,本書文字以中文版《臺灣歷史圖說》為主,全書圖片與影像經作者悉心篩選,以完全不同的視覺感呈現出更細膩的臺灣史。 臺灣文化的多元性,源自於複雜的歷史背景與時空交雜。以往,臺灣史不易為外國人所體會,本書作者以全新的角度,透過一張張歷史的瞬間與淺顯的文字,期使外國友人理解臺灣過去歷史的脈絡,進而深刻體會臺灣文化多元且豐富的淵源。 (以上輯自南天書局臉書)

系統號:

P-006429

Managing Famine, Flood and Earthquake in China: Tianjin, 1958-85

標題:

Managing Famine, Flood and Earthquake in China: Tianjin, 1958-85

時間:

October, 2015

出版單位:

London: Routledge

作者:

Lauri Paltemaa

內容簡介:

China suffers frequently from many types of natural disasters, which have affected the lives of many millions of Chinese. The steps which the Chinese state has taken to prevent disasters, mitigate their consequences, and reconstruct in the aftermath of disasters are therefore key issues. This book examines the single metropolis of Tianjin in northern China, a city which has suffered particularly badly from natural disasters – the great famine of 1958-61, the great flood of 1963 and the great earthquake of 1976. It discusses how the city managed these disasters, what policies and measures were taken to prevent and mitigate disasters, and to promote reconstruction afterwards. It also explores who suffered from and who benefited from the disasters. Overall, the book shows how disaster management was erratic, sometimes managed highly efficiently and in other cases disappointingly delayed and inept. It concludes that, although the Maoist state possessed formidable resources, disaster management was always constrained by other political and economic considerations, and was never an automatic priority.

About the Author

Lauri Paltemaa is Professor of East Asian Politics and Contemporary History and Director of the Centre for East Asian Studies, University of Turku, Finland.

系統號:

P-006441

Asian Folk Religion and Cultural Interaction

標題:

Asian Folk Religion and Cultural Interaction

時間:

October, 2015

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

二階堂善弘 著

內容簡介:

Section I: Cultural Interaction and Sinitic Gods in Japanese Buddhist Temples

Chapter 1: Temple Guardian Gods in the Sino-Japanese Five Mountain Temple System and Cultural Interaction

Chapter 2: Temple Guardian Gods of the Ōbaku School of Zen Buddhism and Cultural Interaction

Chapter 3: Cultural Interaction: Myōken Bosatsu 妙見神 and the God Zhenwu 真武

Chapter 4: Differences and Cultural Interaction between the Japanese and Chinese Bodhisattva Ksitigarbha

Section II: Travels and Cultural Interaction of the Gods in Asia

Chapter 1: Temples and Cultural Interaction in Taiwan and Singapore

Chapter 2: Sinitic Gods and Cultural Interaction in Nagasaki and Okinawa

Conclusion

系統號:

P-006465

The Qing Dynasty and Traditional Chinese Culture

標題:

The Qing Dynasty and Traditional Chinese Culture

時間:

October, 2015

出版單位:

New York: Rowman & Littlefield

作者:

Richard J. Smith

內容簡介:

CHAPTER 1: THE MING DYNASTY LEGACY

The Founding of the Ming

The Evolution of Ming Institutions

Ming Culture

CHAPTER 2: CONQUEST AND CONSOLIDATION

The Fall of the Ming and the Rise of the Qing

The Qing Empire: A Brief Overview

CHAPTER 3: THE QING POLITICAL ORDER

Imperial Rule and Metropolitan Offices

Administrative Integration and Its Limits

CHAPTER 4: SOCIAL AND ECONOMIC INSTITUTIONS

Social Classes and Conflicts

Forms of Chinese Socioeconomic Organization

CHAPTER 5: LANGUAGE AND SYMBOLIC REFERENCE

Languages of the Qing

The Relationship between Language and Culture

CHAPTER 6: THOUGHT

The World of Ideas

The Confucian Moral Order

Daoist Flight and Fancy

CHAPTER 7: RELIGION

State Sacrifices

Buddhism and Religious Daoism

Popular Religion

CHAPTER 8: ARTS AND CRAFTS

Attitudes Toward Art

Craft Productions

Painting and Calligraphy

CHAPTER 9: LITERATURE

Categories of Classical Literature

Vernacular Literature

CHAPTER 10: SOCIAL LIFE

Early Life-Cycle Ritual

Marriage and Beyond

Amusements

CHAPTER 11: THE LATE QING AND BEYOND, 1860–2014

Reform, Revolution, and China’s Inherited Culture

系統號:

P-006529

Chinese Fashion: From Mao to Now

標題:

Chinese Fashion: From Mao to Now

時間:

August, 2015

出版單位:

New York: Bloomsbury Publishing

作者:

Juanjuan Wu

內容簡介:

How has fashion mirrored the social and cultural changes that have taken place in modern China? To what extent has fashion contributed to those changes?

This book provides the first comprehensive account of modern Chinese fashion from 1978 to the present day. The post-Mao era witnessed the birth of the Chinese market economy, the reawakening of Chinese fashion, and the rejuvenation of Chinese society. The program of economic reform turned China into the world's leading manufacturing powerhouse, and the Chinese fashion industry now plays a key international role. During the same period, Western companies discovered China as a significant market for branded fashion and luxury goods.

This book, which takes a chronological approach, offers an analysis of the development of the Chinese fashion industry as well as an analysis of the relationship between dress, gender, identity and consumption in contemporary China. As such it will be welcomed by all students of fashion and textiles.

About the Author

Juanjuan Wu is Assistant Professor in the Department of Design, Housing, & Apparel at the University of Minnesota. She has written extensively on Chinese fashion and dress. She is former editor and journalist of Dadushi (Metropolis), a fashion magazine in Shanghai.

系統號:

P-006448

Patrons and Patriarchs: Regional Rulers and Chan Monks during the Five Dynasties and Ten Kingdoms

標題:

Patrons and Patriarchs: Regional Rulers and Chan Monks during the Five Dynasties and Ten Kingdoms

時間:

August, 2015

出版單位:

Honolulu: University Of Hawaii Press

作者:

Benjamin Brose

內容簡介:

Patrons and Patriarchs breaks new ground in the study of clergy-court relations during the tumultuous period that spanned the collapse of the Tang dynasty (618–907) and the consolidation of the Northern Song (960–1127). This era, known as the Five Dynasties and Ten Kingdoms, has typically been characterized as a time of debilitating violence and instability, but it also brought increased economic prosperity, regional development, and political autonomy to southern territories.

The book describes how the formation of new states in southeastern China elevated local Buddhist traditions and moved Chan (Zen) monks from the margins to the center of Chinese society. Drawing on biographies, inscriptions, private histories, and government records, it argues that the shift in imperial patronage from a diverse array of Buddhist clerics to members of specific Chan lineages was driven by political, social, and geographical reorientations set in motion by the collapse of the Tang dynasty and the consolidation of regional powers during the Five Dynasties and Ten Kingdoms. As monastic communities representing diverse arrays of thought, practice, and pedagogy allied with rival political factions, the outcome of power struggles determined which clerical networks assumed positions of power and which doctrines were enshrined as orthodoxy. Rather than view the ascent of Chan monks and their traditions as instances of intellectual hegemony, this book focuses on the larger sociopolitical processes that lifted members of Chan lineages onto the imperial stage. Against the historical backdrop of the tenth century, Patrons and Patriarchs explores the nature and function of Chan lineage systems, the relationships between monastic and lay families, and the place of patronage in establishing identity and authority in monastic movements.

About the Author

Benjamin Brose is assistant professor of Chinese Religions in the Department of Asian Languages and Cultures at the University of Michigan.

系統號:

P-006525

Sounding the Modern Woman: The Songstress in Chinese Cinema

標題:

Sounding the Modern Woman: The Songstress in Chinese Cinema

時間:

June, 2015

出版單位:

Durham: Duke University Press

作者:

Jean Ma

內容簡介:

From the beginning of the sound cinema era, singing actresses captivated Chinese audiences. In Sounding the Modern Woman, Jean Ma shows how their rise to stardom attests to the changing roles of women in urban modernity and the complex symbiosis between the film and music industries. The songstress—whether appearing as an opera actress, showgirl, revolutionary, or country lass—belongs to the lineage of the Chinese modern woman, and her forty year prevalence points to a distinctive gendering of lyrical expression in Chinese film. Ma guides readers through film history by way of the on and off-screen careers of many of the most compelling performers in Chinese film history, such as Zhou Xuan and Grace Chang, revealing the ways that national crises and Cold War conflict shaped their celebrity. As a bridge between the film cultures of prewar Shanghai and postwar Hong Kong, the songstress brings into view a dense web of connections linking these two periods and places that cut across the divides of war, national politics, and geography.

About The Author

Jean Ma is Associate Professor of Art and Art History at Stanford University. She is the author of Melancholy Drift: Marking Time in Chinese Cinema, and coeditor of Moving: Between Cinema and Photography, also published by Duke University Press.

系統號:

P-006446

Changing Chinese Cities: The Potentials of Field Urbanism

標題:

Changing Chinese Cities: The Potentials of Field Urbanism

時間:

June, 2015

出版單位:

Honolulu: University Of Hawaii Press

作者:

Renee Y. Chow

內容簡介:

Until the middle of the twentieth century, Chinese urban life revolved around courtyards. Whether for housing or retail, administration or religion, everyday activities took place in a field of pavilions and walls that shaped collective ways of living. Changing Chinese Cities explores the reciprocal relations between compounds and how they inform a distinct and legible urbanism.

Following thirty years of economic and political containment, cities are now showcases whose every component—street, park, or building —is designed to express distinctiveness. This propensity for the singular is erasing the relational fields that once distinguished each city. In China's first tier cities, the result is a cacophony of events where the extraordinary is becoming a burden to the ordinary.

Using a lens of urban fields, Renee Y. Chow describes life in neighborhoods of Beijing, Tianjin, Shanghai and its canal environs. Detailed observations from courtyard to city are unlayered to reveal the relations that build extended environments. These attributes are then relayered to integrate the emergence of forms that are rooted to a place, providing a new paradigm for urban design and master planning. Essays, mappings and case studies demonstrate how the design of fields can be made as compelling as figures.

About the Author

Renee Y. Chow is professor of Architecture and Urban Design at University of California Berkeley as well as a founding principal ofStudio URBIS.

系統號:

P-006524

Fiery Cinema: The Emergence of an Affective Medium in China, 1915–1945

標題:

Fiery Cinema: The Emergence of an Affective Medium in China, 1915–1945

時間:

June, 2015

出版單位:

Minneapolis: University of Minnesota Press

作者:

Jean Ma

內容簡介:

What was cinema in modern China? It was, this book tells us, a dynamic entity, not strictly tied to one media technology, one mode of operation, or one system of aesthetic code. It was, in Weihong Bao’s term, an affective medium, a distinct notion of the medium as mediating environment with the power to stir passions, frame perception, and mold experience. In Fiery Cinema, Bao traces the permutations of this affective medium from the early through the mid-twentieth century, exploring its role in aesthetics, politics, and social institutions.

Mapping the changing identity of cinema in China in relation to Republican-era print media, theatrical performance, radio broadcasting, television, and architecture, Bao has created an archaeology of Chinese media culture. Within this context, she grounds the question of spectatorial affect and media technology in China’s experience of mechanized warfare, colonial modernity, and the shaping of the public into consumers, national citizens, and a revolutionary collective subject. Carrying on a close conversation with transnational media theory and history, she teases out the tension and affinity between vernacular, political modernist, and propagandistic articulations of mass culture in China’s varied participation in modernity.

Fiery Cinema advances a radical rethinking of affect and medium as a key insight into the relationship of cinema to the public sphere and the making of the masses. By centering media politics in her inquiry of the forgotten future of cinema, Bao makes a major intervention into the theory and history of media.

About The Author

Weihong Bao is assistant professor of film and media and Chinese studies at the University of California, Berkeley.

系統號:

P-006447

Struggle by the Pen: The Uyghur Discourse of Nation and National Interest, c.1900-1949

標題:

Struggle by the Pen: The Uyghur Discourse of Nation and National Interest, c.1900-1949

時間:

January, 2015

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Ondřej Klimeš(林昂)

內容簡介:

Chronology of Major Political Events

Preface and Acknowledgements

Introduction

Chapter 1: Protonational Identity and Interest (1900s)

Chapter 2: Emergence of National Idea and National Agitation (1910s–1920s)

Chapter 3: Politicization of National Interest (1930s)

3.1.Turkic Insurgency (1930–34)

3.2.Administration of Sheng Shicai (1934–44)

Chapter 4: The Significance of a National Boundary in Flux (1940s)

4.1.Republican Turkic Nationalism (1930s–49)

4.2.The Three Districts’ Revolution (1944–49)

Chapter 5: Conclusion

Bibliography

About the Author

Ondřej Klimeš, Ph.D. (2012) is a research fellow at the Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences.

系統號:

P-006449