標題

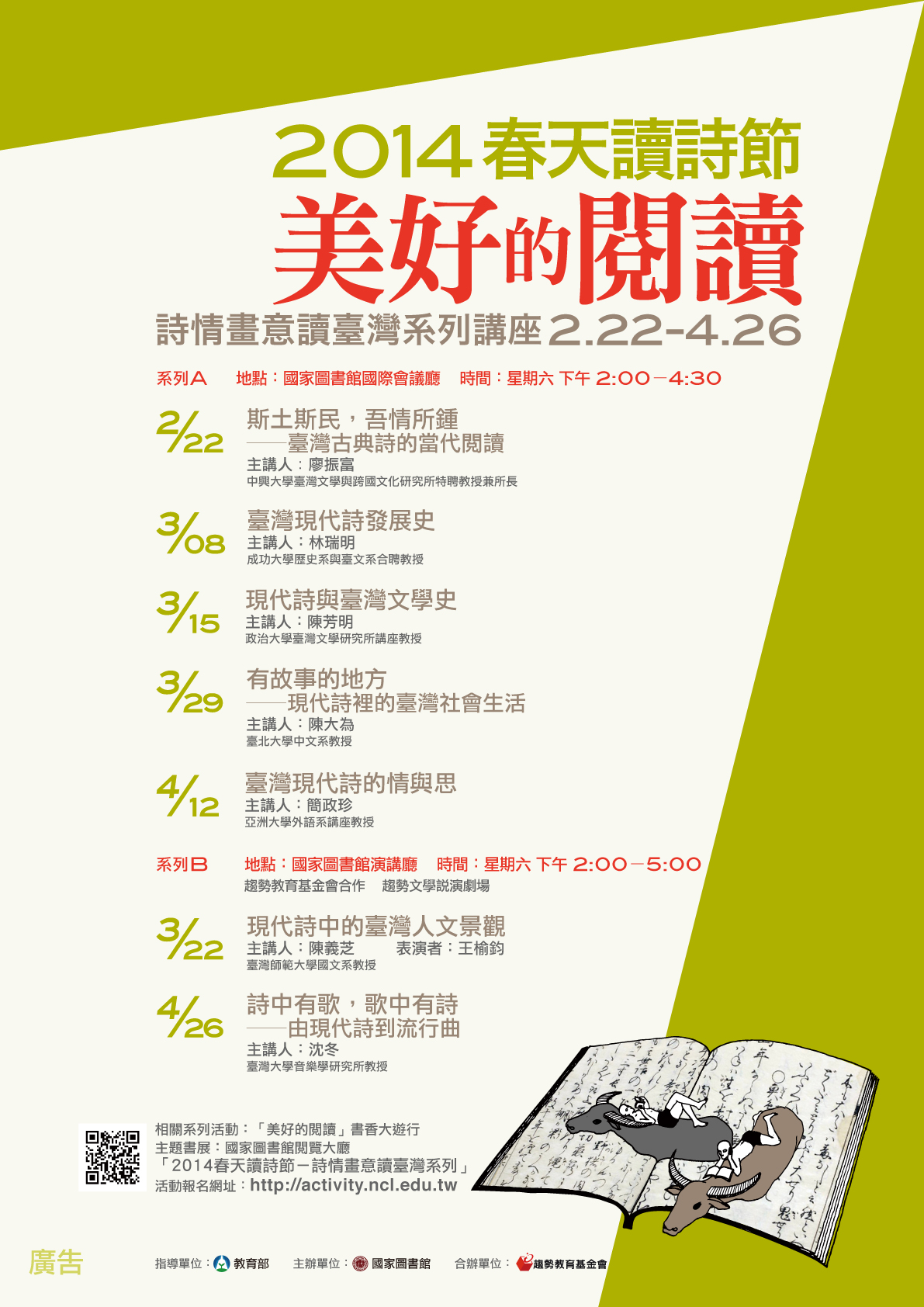

- 2014春天讀詩節——詩情畫意讀臺灣系列

- 【演講】陳熙遠:都是遺詔惹的禍!?──清朝遺詔的製作與皇位繼承問題

- 【演講】李仁淵:在村落製造文字:十九世紀閩東族譜編纂的普及與其意義

- 【演講】呂玫鍰:當代媽祖信仰的個人化與宗教性:以白沙屯為例

- 【演講】何乏筆:混雜現代化、跨文化轉向與漢語思想的批判性重構

- 【演講】來國龍:釋謹與慎,兼說楚簡中「丨」字的古韻歸部及古文字中同義字孳乳的一種特殊構形方式

- 【演講】楊義專題演講

- 【演講】Michael Keevak:How East Asians Became Yellow

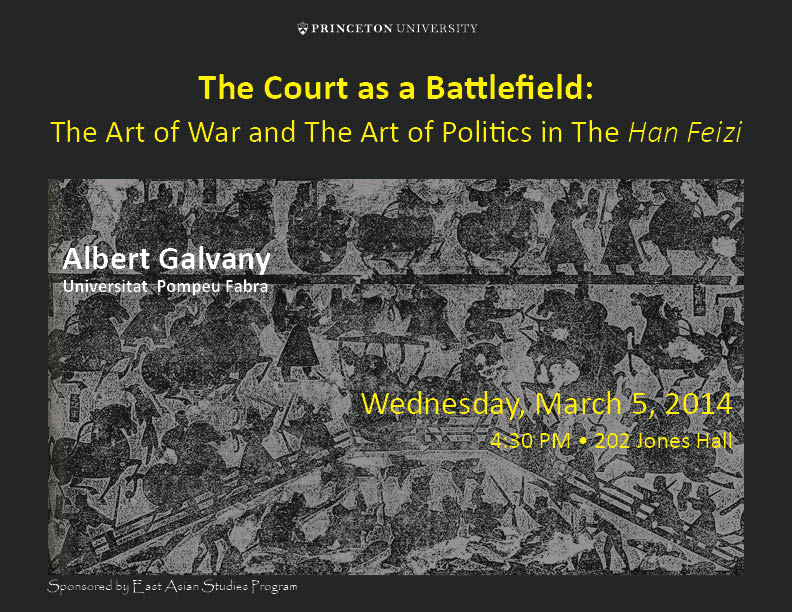

- 【演講】Albert Galvany:The Court as a Battlefield: The Art of War and The Art of Politics in The Han Feizi

- 【演講】賴德霖:梁思成建築可譯論之前的中國實踐

- 【演講】顧坤惠:“Mirimiringan” and “Taucikel”: Historical Genres and Political Struggle among the Austronesian-speaking Paiwan in southern Taiwan'

- 【演講】林麗英:從國立民族學博物館談日本的異文化研究

- 【演講】林開世:太平天國的宗教實踐與民間信仰的關聯:一些初步觀察

- 【演講】リンダ・コマロフ:チンギス・ハーンと西方:モンゴル期

- 【演講】曾華璧:國府遷臺後臺灣環境治理的特色

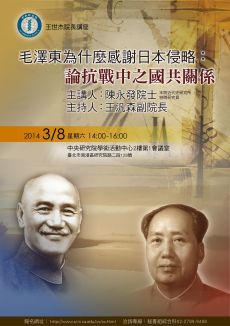

- 【演講】陳永發:毛澤東為什麼感謝日本侵略:論抗戰中之國共關係

- 【演講】吳瑪悧、周靈芝:從《紀念之外》談紀念美展與創傷美學

- 【演講會】中國出土資料學會平成25年度第3回例會

- 【演講】林孝庭:胡佛檔案館館藏與近代史研究

- 【導讀會】周湘雲:日治時期臺灣熱帶景象之形塑——以椰子樹為中心的研究

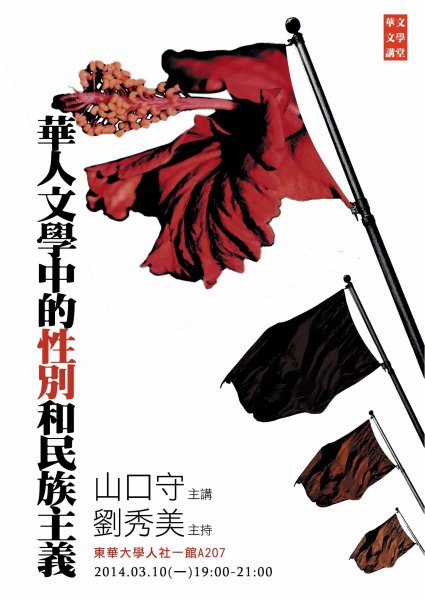

- 【演講】山口守:華人文學中的性別和民族主義

- 【演講】包弼德(Peter Bol):人文學、數位資源、與數位工具的跨界整合:來自中國史研究和教學的兩個範例--中國歷史人物傳記資料庫(CBDB)和哈佛中國課(ChinaX)

- 【演講】陳正國:The Study of the History of Ideas

- 【演講】劉紹華:研究與書寫作為一種實踐:談《我的涼山兄弟》

- 【演講】湯志傑:現代性的實驗室:從多元現代性的觀點定位「世界的臺灣」之嘗試

- 【演講】林培瑞:鱷魚鳥:五十年代中共的相聲改革

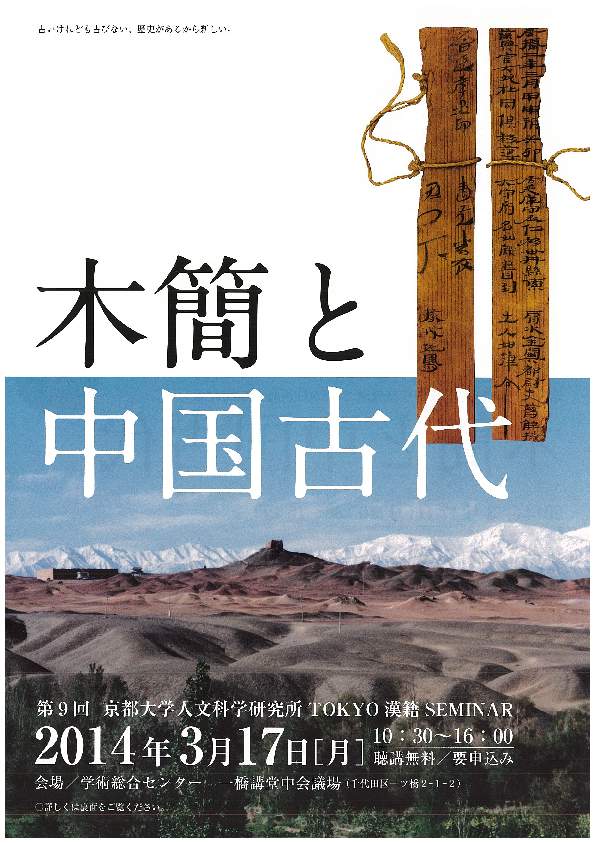

- 【演講】木簡と中國古代

- 【演講】孫大川:臺灣多元族群意識的再連結——一種原住民文學式的解讀

- 【演講】山口智哉:宋代坊巷空間與共同性

- 【演講】當代史學的「全球轉向」:趨勢與實踐

- 【演講】瞿海源:臺灣宗教變遷(1985-2012)

- 【演講】陳怡嘉:在重複的地理翻轉中漫步:一個邊境島嶼上的地景反諷

- 【演講】平田茂樹:兩宋間的政治空間變化

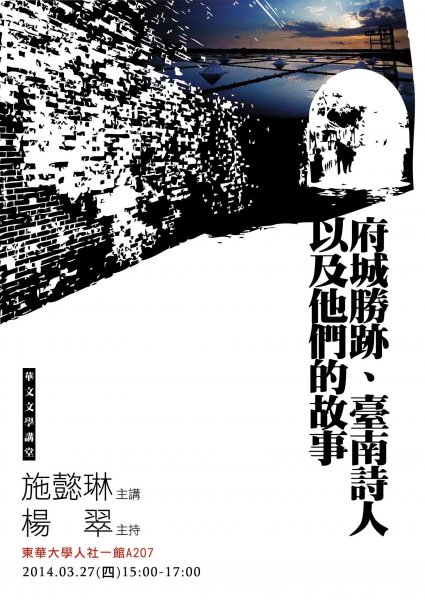

- 【演講】施懿琳:府城勝跡 、 臺南詩人以及他們的故事

- 【演講】黃進興:中國新史學與後現代主義的碰撞

- 【演講】毛傳慧:貿易口岸的農業、手工業發展--廣州地區的長時期觀察

- 【演講】石計生:七年磨一劍《時代盛行曲:紀露霞與臺灣歌謠年代》

- 【演講】馬悅然:略談康有為先生的思想基礎、政治活動與考證學謬論

- 【演講】杜國清:即物主義的創作觀:即物詩與即事詩

- 【演講】Li Zhang:The Rise of Therapeutic Governing in Postsocialist China

- 【工作坊】「歐美思潮下的早期臺灣哲學發展」工作坊

- 【工作坊】「中國當代史研究」第3回ワークショップ

- 【系列演講】國立臺灣文學館2014年上半年「府城講壇」

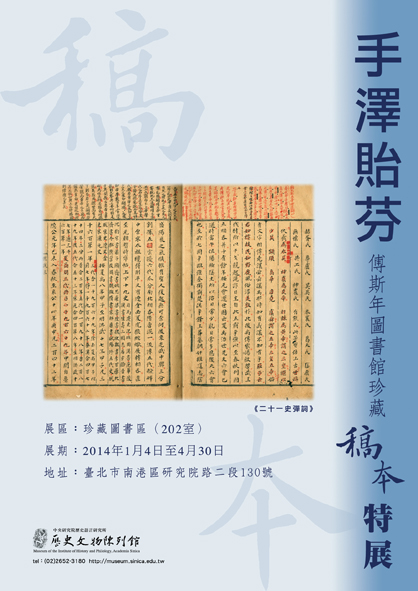

- 【展覽】手澤貽芬──傅斯年圖書館珍藏稿本特展

- 【展覽】兩個文學家的世界——陳之藩與葉石濤特展

- 【展覽】「臺灣農夫‧穿越時空的農業記錄」館藏特展

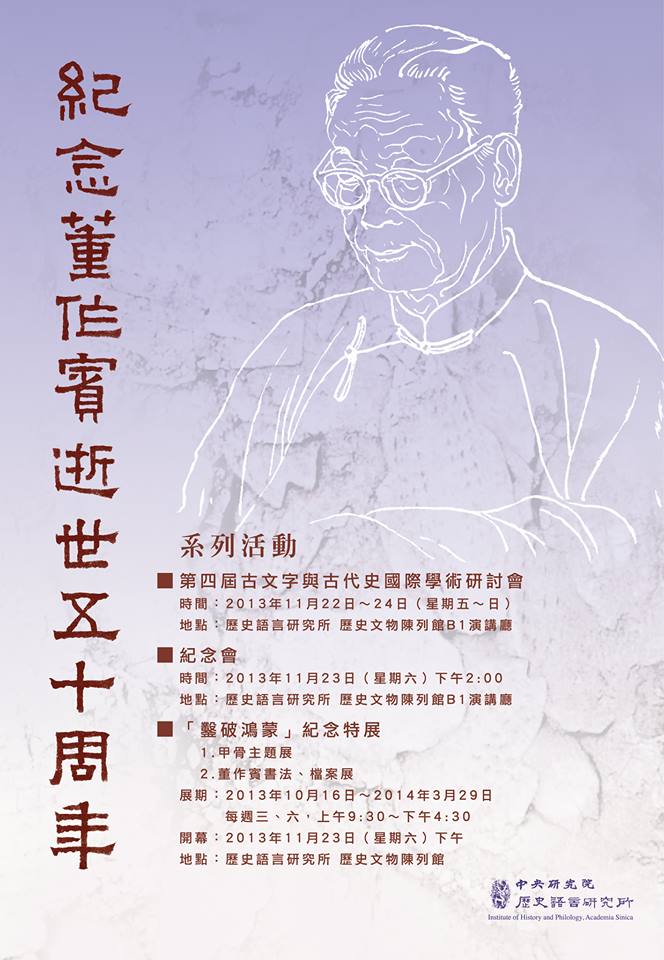

- 【展覽】「鑿破鴻蒙」紀念特展

- 【展覽】「歷史與文學」特展

- 【展覽】定州花瓷--院藏定窯系白瓷特展

- 【展覽】履踪:臺灣原住民文獻圖畫特展

- 【展覽】水火交‧天人會:臺灣王爺信仰特展

- 【展覽】光照大千──絲綢之路的佛教藝術考古特展

- 【展覽】明四大家特展——沈周

- 【展覽】Ink Art: Past as Present in Contemporary China

- 【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carvings

2014春天讀詩節——詩情畫意讀臺灣系列

標題:

2014春天讀詩節——詩情畫意讀臺灣系列

時間:

2014年2月至4月,共7場

地點:

國家圖書館(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館、趨勢教育基金會

聯絡人:

歐陽芬,02-2361-9132#722

內容簡介:

春天代表黎明及誕生,在歡欣歌詠之際,由國家圖書館主辦之「2014春天讀詩節」講座活動將於2月22日(星期六)下午起開講。本年度規劃以「詩情畫意讀臺灣」為系列演講的主軸。2月22日下午首先邀請:廖振富(中興大學臺灣文學與跨國文化研究所特聘教授兼所長)主講「斯土斯民,吾情所鍾──臺灣古典詩的當代閱讀」,為2014春天讀詩節揭開序幕。歡迎大家以悠悠詩心閱讀臺灣各種面貌。

各專題演講辦理時間、主講人及講題資訊:

【系列A】

►地點:國家圖書館國際會議廳

►時間:14:00-16:30

3月8日

臺灣現代詩發展史(林瑞明,成功大學歷史系與臺文系合聘教授)

3月15日

現代詩與臺灣文學史(陳芳明,政治大學臺灣文學研究所講座教授)

3月29日

有故事的地方──現代詩裡的臺灣社會生活(陳大為,臺北大學中文系教授)

4月12日

臺灣現代詩的情與思(簡政珍,亞洲大學外語系教授)

【系列B】

►地點:國家圖書館演講廳

►時間:14:00-17:00

3月22日

現代詩中的臺灣人文景觀(陳義芝,臺灣師範大學國文系教授)

4月26日

詩中有歌,歌中有詩──由現代詩到流行曲(沈冬,臺灣大學音樂研究所教授)

有意參加者,請逕行線上報名:http://activity.ncl.edu.tw

系統號:

A-002861

【演講】陳熙遠:都是遺詔惹的禍!?──清朝遺詔的製作與皇位繼承問題

【演講】李仁淵:在村落製造文字:十九世紀閩東族譜編纂的普及與其意義

【演講】呂玫鍰:當代媽祖信仰的個人化與宗教性:以白沙屯為例

標題:

【演講】呂玫鍰:當代媽祖信仰的個人化與宗教性:以白沙屯為例

時間:

2014年3月3日(週一)14:30-16:30

地點:

中央研究院民族所2319會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

呂玫鍰(國立清華大學人類學研究所副教授)

報導者:

中研院民族所

內容簡介:

Luckmann (1967)宣稱西方進入現代化之後,基督宗教退出公共領域而成為私人生活事務,宗教「個人化」的現象日漸明顯。相形之下,臺灣民間信仰一向被認為具有家戶性與群體性崇拜傳統,宗教活動瀰散於生活習俗之中,「宗教性」因而隱而未顯。有鑑於東西方不同的宗教文化與歷史發展背景,本文以白沙屯媽祖信徒為例,檢視他們的信仰經驗、儀式實踐、與日常生活中的宗教行為,從而討論當代臺灣媽祖信仰是否具有類似的「個人化」現象,並且探究其「宗教性」的內涵為何。由於當代媽祖崇拜呈現出強烈的去地域化趨勢,在家戶性與群體性的崇拜傳統之旁,乃兀自茁生著形形色色的個人性的儀式行為;其中,又以人與神之間的「感應」與「緣份」最為信徒所強調。相較於基督宗教個人化趨勢中信徒體驗到的空前的孤寂感,筆者提出,即使媽祖信徒的宗教實踐也呈現「宗教的個人化」傾向,但媽祖信徒所體驗到的並非絕對的孤寂,而是人神關係的相對親密化。而當媽祖成為信徒的生命導師,無論是指引信徒解決生活中的問題,或提供個人生命安適的方向,或影響信徒的生活與價值觀,並進而從事利他的各種公益活動等,媽祖信仰中的「宗教性」也油然而生。

系統號:

A-002863

【演講】何乏筆:混雜現代化、跨文化轉向與漢語思想的批判性重構

【演講】來國龍:釋謹與慎,兼說楚簡中「丨」字的古韻歸部及古文字中同義字孳乳的一種特殊構形方式

【演講】楊義專題演講

【演講】Michael Keevak:How East Asians Became Yellow

【演講】Albert Galvany:The Court as a Battlefield: The Art of War and The Art of Politics in The Han Feizi

標題:

【演講】Albert Galvany:The Court as a Battlefield: The Art of War and The Art of Politics in The Han Feizi

時間:

2014年3月5日(週三)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program

主講人:

Albert Galvany(Institut d'Asie Orientale at Lyon)

內容簡介:

Most of the scholarly works analysing the writings traditionally attributed to Han Fei tend to overlook the influence that military literature might have had on its conception and unfolding. At most, scholars point out the military origins of the introduction of disciplinary mechanisms, which are mainly understood as the distribution of rewards and punishment in keeping with certain kinds of behaviour and action, and they suggest that, in this regard, the Han Feizi would have followed in the wake of its ideological predecessor, Shang Yang. Apart from this shared conventional element, any other influence of strategic thought in the Han Feizi is ruled out, to such an extreme that some scholars go so far as to assert that the figure of the ruler, as described in this text, and that of the commander, as portrayed in military literature, are radically opposed and fundamentally incompatible.

In refuting this deep-rooted tendency, I shall attempt to demonstrate throughout my paper that the writings attributed to Han Fei and collected in the Han Feizi embrace the logic of military confrontation, which entails, among other things, the deployment of deception and cunning intelligence. Accordingly, I shall also show that a comprehensive understanding of the political stance of this work is not possible unless one takes into account the conceptual input deriving from early Chinese military literature.

系統號:

A-002873

【演講】賴德霖:梁思成建築可譯論之前的中國實踐

【演講】顧坤惠:“Mirimiringan” and “Taucikel”: Historical Genres and Political Struggle among the Austronesian-speaking Paiwan in southern Taiwan'

標題:

【演講】顧坤惠:“Mirimiringan” and “Taucikel”: Historical Genres and Political Struggle among the Austronesian-speaking Paiwan in southern Taiwan'

時間:

2014年3月5日(週三)18:00-20:00

地點:

Room 116, Russell Square: College Buildings, SOAS, University of London(SOAS University of London,10 Thornhaugh Street,Russell Square,London,WC1H 0XG,UK)

主辦單位:

Centre of Taiwan Studies, SOAS

主講人:

Ku Kun-hui(清華大學人文社會學院副教授)

聯絡人:

E-mail: taiwanstudies@soas.ac.uk

內容簡介:

This talk comes from a paper that examines the Paiwan political dynamics which involves status competition between house members of La Gaguligul and La Kazangilan regarding their claim to the chiefly house/house name “La Mavaliu” and struggle for community leadership in Piuma. I analyze the political dynamics by examining the competing interpretations of the past through strategic use of mirimirngan and taucikl (two different historical genres/narratives) in different contexts. Particularly, I will examine the cultural idioms adopted by different parties to further their claims, such as origin or beginning of time (vinqacan) and the associated concepts of life (nasi), blood (djamuq) and names (ngadan) as opposed to the idiom of settlement (qinalan).

I argue that these two genres are complementary in understanding different aspects of Piuma past yet they are opposing to each other in terms of how they are used in contemporary Piuma political struggle. The past might be a scarce resource but the cultural criteria used to assess these historical evidences are not.

About the speaker

Kun-hui Ku, Associate Professor at the Institute of Anthropology, National Tsing Hua University and currently a visiting Scholar at Cambridge University. She teaches Austronesian Studies at NTHU and has done extensive research among Austronesian-speakers in Taiwan since late 1980s and recently has also extended the area to island Southeast Asia. Her research interests include religion and modernity, material and symbolic cultures, historical anthropology and legal anthropology.

系統號:

A-002824

【演講】林麗英:從國立民族學博物館談日本的異文化研究

標題:

【演講】林麗英:從國立民族學博物館談日本的異文化研究

時間:

2014年3月6日(週四)10:00-12:00

地點:

政治大學綜院南棟13樓社科院第一會議室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學民族系

主講人:

林麗英(日本國立民族學博物館外來研究員)

聯絡人:

張文思,Tel: 02-29393091#50551;E-mail: frees712@nccu.edu.tw

內容簡介:

【2014「民族沙龍」第一場】

與談人:王雅萍(政治大學民族學系副教授)

主講人簡介:

魯凱族名字是Maleveleve,留學期間在日本的龍谷大學取得國際文化學碩士學位,之後在總合研究大學院大學文化科學研究科轉攻文化人類學博士學位,現為日本國立民族學博物館外來研究員

系統號:

A-002899

【演講】林開世:太平天國的宗教實踐與民間信仰的關聯:一些初步觀察

【演講】リンダ・コマロフ:チンギス・ハーンと西方:モンゴル期

【演講】曾華璧:國府遷臺後臺灣環境治理的特色

【演講】陳永發:毛澤東為什麼感謝日本侵略:論抗戰中之國共關係

標題:

【演講】陳永發:毛澤東為什麼感謝日本侵略:論抗戰中之國共關係

時間:

2014年3月8日(週六)14:00-16:00

地點:

中央研究院學術活動中心2樓第1會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院

主講人:

陳永發(中研院近代史研究所特聘研究員,中研院院士)

聯絡人:

中研院秘書組綜合科,Tel: (02)2789-9488

內容簡介:

【王世傑院長講座】

主持人:王汎森(中研院副院長,中研院院士)

有意參加者請於3月6日前,以下列方式報名:

1.曾以網路報名本活動者,於接獲中研院邀請函後,點選連結即可進入個人專屬網址報名;報名截止日前,個人資料如有異動,請至該網址更新。

2.第1次參加者,請至網址:http://www.sinica.edu.tw/sc.html報名。

3.會後備有茶點,歡迎院內外人士及高中生以上同學報名參加。

★ 凡參加本活動可獲得公務人員終身學習認證時數2 小時。

洽詢專線:(02)2789-9488,本院院本部秘書組綜合科

系統號:

A-002932

【演講】吳瑪悧、周靈芝:從《紀念之外》談紀念美展與創傷美學

標題:

【演講】吳瑪悧、周靈芝:從《紀念之外》談紀念美展與創傷美學

時間:

2014年3月8日(週六)14:20-16:00

地點:

典藏創意空間一區(臺北市中山北路一段121巷9-1號)

主辦單位:

典藏藝術家庭、臺灣女性藝術協會

聯絡人:

Tel: 02-25602220#356

內容簡介:

「二二八事件」對臺灣人來說,是否是一個已經過去的「事件」?「女性」和「女性身體」如何以及為何被納入這個敘事,然又再度被遺忘?像二二八這樣的歷史事件,會對文化帶來什麼負面影響?美學實踐如何對見證和轉化的過程提出貢獻? 國際知名藝術史學者、當代藝術評論家及策展人陳香君,其博士論文《紀念之外:二二八事件.創傷與性別差異的美學》,是首部針對「二二八事件」與紀念美展所呈現的藝術、文學作品的美學實踐,爬梳當代臺灣國族和文化認同與主體性的專論。這一場《紀念之外》新書座談會,特別邀請國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授兼所長吳瑪悧與藝術工作者周靈芝針對此重量級的論述,提出各自精闢的詮釋和看法,從中也為讀者聽眾進行初步的導讀。

「二二八事件」不應只是一個單獨的歷史事件,也是一種歷史和政治的創傷。創傷會帶來長期、未知和無邊無際的影響,而一再回來幹擾,甚至到今日。因此,我們有必要重訪二二八記憶形成的過程,在此論述中則是透過當代藝術的途徑,謹慎地找出它作為一種創傷的結構和機制,而非僅只將它視為一個創傷事件。同時,作者也想指出,透過二二八紀念活動和歷史化所形構的新臺灣國家論述,事實上是父權下的產物,具有非常嚴格的邊界,它讓臺灣對二二八事件中菁英男性受難者以外的女性和其他人完全被遺忘,或是被短暫地紀念,然後很快地又被遺忘。作者亦結合了精神分析學的「創傷理論」,並從女性主義文化理論,試圖在家父長制的社會下,找回二二八事件中消失了的女性主體。

本演講會免費入場,但須事先向主辦單位報名。

系統號:

A-002822

【演講會】中國出土資料學會平成25年度第3回例會

標題:

【演講會】中國出土資料學會平成25年度第3回例會

時間:

2014年3月8日(週六)

地點:

日本女子大學百年館低層棟207教室(東京都文京區目白臺2-8-1)

主辦單位:

中國出土資料學會

聯絡人:

名和敏光教授,Tel: 055-224-5276;E-mail: nawa@yamanashi-ken.ac.jp

內容簡介:

裡耶秦簡にみる刑徒労役

報告者:石原遼平(東京大學人文社會系研究科博士課程)

裡耶秦簡には秦遷陵縣の各部署が刑徒勞役を縣廷に報告した「作徒簿」をはじめ、刑徒勞役の管理に使われた行政文書が見られる。これらは勞役刑徒の實際の使役狀況を傳える貴重な史料であり、すでに研究者の注目を集めている。

本報告は現時點で公表されている裡耶秦簡の刑徒關系簡を收集し、秦の縣における刑徒勞役のあり方を探る。前半部分では作徒簿から刑徒勞動の管理・運用の手續を明らかにする。ここから縣廷による司空・倉を軸とした刑徒労働力の分配と日・月・年單位の勞役管理があったことが知られる。後半部分では作徒簿に見られる勞役刑徒の勞役內容を

分析し、刑徒身分、年齡、性別によって從事する勞役に一定の傾向があることを示す。裡耶秦簡からは實用的な勞動力として勞役刑徒を效率的に使役することが重視された様子が垣間見られる。これは中國古代の刑罰の性質を理解する上で重要な一側面であろう。

淸華簡『周公之琴舞』考

報告者:金城未來(大阪大學文學部文學研究科助敎)

2008年、清華大學が入手した約2500枚の竹簡群には、経書や史書、術數関連書等、多くの文獻が含まれていた。その中でも、古代の「詩」や「楽」の観點から注目を集めている文獻に『周公之琴舞』(『清華大學蔵戦國竹簡(三)』、清華大學出土文獻研究與保護中心編・李學勤主編、中西書局、2012年12月所収)がある。

『周公之琴舞』には、初めに周公旦の教誡的內容の詩が配され、続いて成王が作成したとされる教誡的內容の1組9篇の詩が記述されている。成王の詩の第1篇は、今本『毛詩』周頌・敬之に類似する內容と考えられ、本篇と『毛詩』との関連性が指摘されて

いる。

本発表では、『毛詩』や『尚書』等の伝世文獻との比較を通して、『周公之琴舞』の內容を確認すると同時に、本篇に附けられた篇題や小序、本篇の構造及び注目すべき語句等について検討し、その特質を明らかにすることを目指す。

《簡牘人名(雙名)釋讀劄記》提要

報告者:施謝捷(復旦大學出土文獻與古文字研究中心教授)

翻譯:陶安あんど(東京外國語大學アジア・アフリカ言語文化研究所准教授)

近年刊佈的戰國秦漢簡牘文獻中出現了大量的人名資料,頗有與戰國秦漢璽印及典籍中所見人名相合者,反映了當時人們取名的共通習慣。本文擬在充分佔有戰國秦漢簡牘和璽印封泥資料的基礎上,通過對戰國秦漢簡牘和璽印封泥及相關史籍相互參證,充分吸收前脩時賢的相關研究成果,利用古文字學、古文獻學的整理研究方法,對過去被闕釋、誤釋或諸釋歧異的人名,根據璽印或相關史籍提供的人名資料予以補釋或辨正,對罕見之雙名則試考其取意原由,同時利用簡牘所載人名資料對璽印中所見的某些人名作出合理的釋讀。

本研討會歡迎非主辦單位會員參加,參加費用等資訊請逕與主辦單位聯絡。

系統號:

A-002883

【演講】林孝庭:胡佛檔案館館藏與近代史研究

【導讀會】周湘雲:日治時期臺灣熱帶景象之形塑——以椰子樹為中心的研究

標題:

【導讀會】周湘雲:日治時期臺灣熱帶景象之形塑——以椰子樹為中心的研究

時間:

2014年3月10日(週一)14:00-16:00

地點:

國史館3樓多媒體簡報室(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

周湘雲(本書作者/中興大學歷史系研究助理)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

日治時期外來品種的椰子樹如何成為熱帶臺灣的單一想像?本書從以下兩個脈絡進行探索:一個脈絡是近代科學知識運作下的意義;第二個脈絡是「椰子樹」形象變遷轉移的意義。透過分析田代安定的行道樹理論,作者揭露種植椰子樹背後的雙重意涵:將臺灣「熱帶化」與使都市景觀「現代化」。同時,藉由不同行動者的參與建構,椰子樹成為日人心中別具意義的象徵,具有「身在何處」提示作用。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

※更多活動訊息,請上國史館臉書 http://www.facebook.com/guoshiguan

系統號:

A-002837

【演講】山口守:華人文學中的性別和民族主義

標題:

【演講】山口守:華人文學中的性別和民族主義

時間:

2014年3月10日(週一)19:00-21:00

地點:

東華大學人社一館A207會議室(花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號)

主辦單位:

國立東華大學華文文學系

主講人:

山口守(東京日本大學文理學部教授)

內容簡介:

主持人:劉秀美(國立東華大學華文文學系副教授)

講者簡介

山口守,東京日本大學教授,教學研究以中國現代文學與臺灣文學為主。特別專注於巴金的作品,主要著作:《巴金的世界》,〈北京:東方出版社,1996〉;《大眾媒體與現代文學》〈北京:新世界出版社,2003〉;《講座臺灣文學》〈東京,國書刊行會,2003〉等。曾經擔任中國復旦大學外文系專業外籍講師。所屬學會:日本中國學會、現代中國文學、中國社會文化學會、東方學會、日本臺灣學會。

系統號:

A-002912

【演講】包弼德(Peter Bol):人文學、數位資源、與數位工具的跨界整合:來自中國史研究和教學的兩個範例--中國歷史人物傳記資料庫(CBDB)和哈佛中國課(ChinaX)

標題:

【演講】包弼德(Peter Bol):人文學、數位資源、與數位工具的跨界整合:來自中國史研究和教學的兩個範例--中國歷史人物傳記資料庫(CBDB)和哈佛中國課(ChinaX)

時間:

2014年3月11日(週二)13:00

地點:

國家圖書館行政區一樓簡報室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

主講人:

包弼德(Peter Bol,哈佛大學講座教授)、于文(哈佛大學歷史學系博士候選人)、陳詩沛(臺灣大學資訊工程學系博士)

內容簡介:

國家圖書館於3月11日下午3時,假簡報室(1樓),邀請美國哈佛大學包弼德 (Peter Bol) 講座教授、于文小姐(哈佛大學歷史學系博士候選人)及國立臺灣大學資訊工程學系陳詩沛博士,以「人文學、數位資源、與數位工具的跨界整合:來自中國史研究和教學的兩個範例--中國歷史人物傳記資料庫(CBDB)和哈佛中國課(ChinaX) 」為題發表演說。全程以中文進行,歡迎有興趣的民眾上國家圖書館報名系統踴躍報名參加。

報名網址 http://activity.ncl.edu.tw

講者簡介

包弼德(卡斯威爾名譽教授,東亞語言文明學系、哈佛大學地理分析中心主任)

包弼德教授自2005年起擔任哈佛大學地理分析中心主任,帶領哈佛大學校內團隊,致力於建立教學與研究所需的地理空間分析之資源。其主要計畫包括與上海復旦大學合作建置的「中國歷史地理資訊系統計畫」,以及與中央研究院、北京大學合作建置「中國歷代人物傳記資料庫」(China Biographical Database,簡稱CBDB)」。CBDB資料庫目前有300,000多個歷史人物,至今仍持續建置中。包弼德教授也是哈佛大學學習進展副教務長,負責HarvardX(哈佛教學課程計畫)及HarvardX相關研究,並與威廉•柯比一起教授ChinaX(SW12x)課程。

最著名的著作有《斯文:唐宋思想的轉型》及《歷史上的理學》等,並且以中文、日文、英文發表過許多期刊文章。

于文(美國哈佛大學歷史系六年級博士候選人)

于文畢業於上海復旦大學專門史碩士班,研究領域為中國近現代思想史,側重於十七世紀到當代中國的思想學術形態和價值的變遷,以及知識份子文化認同和國家、社會之間的關係。目前正在撰寫博士論文,試圖在清代考證學興起之後的長思想史語境下,重新來理解二十世紀以國學運動為核心的傳統學術的訴求和影響。論文之外,也研究學習和使用人文學科數據化(digital humanities)的技術為研究和教學服務,曾利用地理分析軟體製作動態化的中國歷史地圖,並擔任哈佛大學大型線上中國通史課程ChinaX的主創人員之一。

陳詩沛(國立臺灣大學資訊工程學系博士)National Taiwan University (2003-current) -Pursuing Ph.D. in Computer Science and Information Engineering since 2003 -Will graduate by July, 2010 -Working on digital archives, digital libraries, and digital humanities -M.S. awarded 2003 -Master thesis topic: "Semantic Search on the World Wide Web: The Semantic Extraction, Reasoning, and Projection Framework" National Chiao Tung University (1994-1997) -B.S. awarded 1997 -Major in Applied Mathematics

系統號:

A-002919

【演講】陳正國:The Study of the History of Ideas

【演講】劉紹華:研究與書寫作為一種實踐:談《我的涼山兄弟》

標題:

【演講】劉紹華:研究與書寫作為一種實踐:談《我的涼山兄弟》

時間:

2014年3月12日(週三)12:00-13:30

地點:

中央研究院民族所第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

主講人:

劉紹華(中央研究院民族學研究所副研究員)

聯絡人:

林音秀,E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

講綱:

甫獲得2014臺北國際書展大獎「年度之書」的《我的涼山兄弟:毒品、愛滋與流動青年》(群學,2013),作者將分享出書歷程與社會迴響的反思。

注意事項:

1. 報名網頁:http://www.ioe.sinica.edu.tw/ (一律從「民族所網頁」報名)

2. 報名期間:即日起至 2/23(週日)23:00為止。

3. 錄取與否通知:於 2/26(週三)統一回覆錄取與否通知。

4. 錄取名額:錄取名額為50名,並保留錄取與否的權利。

5. 演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點。

6. 請自備環保餐具。

7. 如若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消報名資格。

8. 請留意是否收到報名回覆信函,並確認是否錄取,謝謝。

9. 聯絡資訊:林音秀 小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-002806

【演講】湯志傑:現代性的實驗室:從多元現代性的觀點定位「世界的臺灣」之嘗試

【演講】林培瑞:鱷魚鳥:五十年代中共的相聲改革

【演講】木簡と中國古代

標題:

【演講】木簡と中國古代

時間:

2014年3月17日(週一)

地點:

學習院大學中央教育研究棟12階國際會議場(東京都豊島區目白1-5-1)

主辦單位:

京都大學人文科學研究所附屬東アジア人文情報學研究センター

聯絡人:

京都大學人文科學研究所附屬東アジア人文情報學研究センター,Tel: 075-753-6997;E-mail: kanseki-tokyo@zinbun.kyoto-u.ac.jp

內容簡介:

10:45-11:30

講演「中國西北出土木簡概説」(冨穀至,京都大學人文科學研究所教授)

11:40-12:40

講演「年中行事における官と民」(目黒杏子,京都大學人文科學研究所研究員)

13:50-14:50

講演「木劄が行政文書となるとき」(土口史記,京都大學人文科學研究所助教)

15:00-16:00

【パネルディスカッション】

冨穀、目黒、土口、およびセミナー參加者

※本演講會需事先報名,報名方法請參見官網。

系統號:

A-002809

【演講】孫大川:臺灣多元族群意識的再連結——一種原住民文學式的解讀

【演講】山口智哉:宋代坊巷空間與共同性

【演講】當代史學的「全球轉向」:趨勢與實踐

【演講】瞿海源:臺灣宗教變遷(1985-2012)

【演講】陳怡嘉:在重複的地理翻轉中漫步:一個邊境島嶼上的地景反諷

標題:

【演講】陳怡嘉:在重複的地理翻轉中漫步:一個邊境島嶼上的地景反諷

時間:

2014年3月26日(週三)12:00-13:30

地點:

中央研究院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

主講人:

陳怡嘉(美國科羅拉多州立大學丹佛分校講師)

聯絡人:

林音秀,E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

講綱:

金門在解嚴後,由於觀光發展與去軍事化,產生了整體上的變化。我探究這波轉變中,島上地景的變遷及其意義。我首先檢視金門的發展歷程,發現因為介於大陸與海洋的邊緣,島嶼座向有幾次翻轉;在重複的反轉中,地方逐漸圍塑出混雜的文化與模稜相容的身份認同。古寧頭之役起始了最後的翻轉,將大陸方向作為前線。隨著敵對態勢的離析,拒敵的工事成為招徠陸客的景點;地景中的反諷體現邊境社會對單方認同的反動,並強調了仲介性的重要。

注意事項:

1. 報名網頁:http://www.ioe.sinica.edu.tw/ (一律從「民族所網頁」報名)

2. 報名期間:即日起至 3/9(週日)23:00為止。

3. 錄取與否通知:於 3/12(週三)統一回覆錄取與否通知。

4. 錄取名額:錄取名額為50名,並保留錄取與否的權利。

5. 演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點。

6. 請自備環保餐具。

7. 如若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消報名資格。

8. 請留意是否收到報名回覆信函,並確認是否錄取,謝謝。

9. 聯絡資訊:林音秀 小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-002830

【演講】平田茂樹:兩宋間的政治空間變化

標題:

【演講】平田茂樹:兩宋間的政治空間變化

時間:

2014年3月26日(週三)13:10-15:00

地點:

臺北大學人文學院2F07教室(新北市三峽區大學路151號)

主辦單位:

國立臺北大學歷史系

主講人:

平田茂樹(日本大阪市立大學大學院文學研究科教授)

內容簡介:

【講者簡介】

平田茂樹(Hirata Shigeki),日本靜岡縣人。1985年畢業於東北大學大學院文學研究科博士前期課程東洋史專業,獲文學碩士。2009年獲大阪市立大學大學院文學研究科文學博士學位。現為大阪市立大學大學院文學研究科教授。主要研究中國宋代政治史。主要學術論著有《宋代政治結構研究》(上海古籍出版社,2010年),共同主編有《宋代社會的聯繫網路》(東京:汲古書院,1998年),《宋代社會的空間與人際交流》(東京:汲古書院,2006年),《中國宋史研究的現狀與課題》(東京:汲古書院,2010年),《從外交史料來看十~十四世紀的東亞海域交流》(東京:汲古書院,2013年)。

系統號:

A-002904

【演講】施懿琳:府城勝跡 、 臺南詩人以及他們的故事

標題:

【演講】施懿琳:府城勝跡 、 臺南詩人以及他們的故事

時間:

2014年3月27日(週四)15:00-17:00

地點:

東華大學人社一館A207會議室(花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號)

主辦單位:

國立東華大學華文文學系

主講人:

施懿琳(國立成功大學臺灣文學系教授)

內容簡介:

主持人:楊翠(國立東華大學華文文學副教授)

講者簡介

施懿琳,彰化鹿港人。臺灣師範大學國研所博士。目前為成大中國文學系、臺灣文學系合聘教授。主要研究方向為臺灣古典文學、臺灣區域文學。著有《清代臺灣詩所反映的漢人社會》、《臺中縣文學發展史》(與許俊雅、楊翠合著)、《彰化縣文學發展史》(與楊翠合著)、《吳新榮傳》、《從沈光文到賴和 : 臺灣古典文學的發展與特色》、《跨語、漂泊、釘根 : 臺灣新文學論集》、《臺灣文學百年顯影》(與中島利郎、下村作次郎等合著)、《臺灣的文學》(與陳建忠合著)。編有《全臺詩》1~30冊、《國民文選‧傳統漢詩卷》、《國民文選‧傳統漢文卷》、《楊守愚作品選集》、《周定山作品選集》、《林荊南作品選集》、《臺灣古典文學大事年表--明清篇》(合編者廖美玉)、《王開運全傳》(合編者陳曉怡)等。

目前進行的計畫有「《全臺詩》蒐集、編輯、出版計畫」(2001.03-2013.12)、「《彰化縣志》<藝文志」(2012~2013)、「臺南文學地圖」(2012-2014國科會)等。

系統號:

A-002913

【演講】黃進興:中國新史學與後現代主義的碰撞

【演講】毛傳慧:貿易口岸的農業、手工業發展--廣州地區的長時期觀察

【演講】石計生:七年磨一劍《時代盛行曲:紀露霞與臺灣歌謠年代》

標題:

【演講】石計生:七年磨一劍《時代盛行曲:紀露霞與臺灣歌謠年代》

時間:

2014年4月4日(週五)14:00-16:00

地點:

高雄市立歷史博物館3樓圖書室(高雄市鹽埕區中正四路272號)

主辦單位:

高雄市立歷史博物館

主講人:

石計生(東吳大學社會系教授)

內容簡介:

做為高雄人,東吳大學社會系石計生教授,特別在故鄉針對其新書《時代盛行曲:紀露霞與臺灣歌謠年代》發表演講與簽書會。本演講是以寶島歌后紀露霞為研究靈魂人物出發,聚焦於音樂及臺灣文化史方面的探討。時間軸從日治的昭和年代到戰後國民政府執政的70年代,內容探討活躍於全臺灣特別是深具流行音樂、戲曲歷史厚度的臺北三市街艋舺、大稻埕與城內西門町一帶的臺灣歌謠,展現了臺灣歌謠當時所反映的臺灣社會。書中石計生提出了「隱蔽知識」、「差異化鄉愁」、「準全球化」、「地下迴路」與「大雜燴混血歌」等創造性的理論概念,也彰顯了多元化又具主體性的臺灣意識。現場將有日治藝旦到戰後初期紀露霞等歷史原音重現。

系統號:

A-002839

【演講】馬悅然:略談康有為先生的思想基礎、政治活動與考證學謬論

【演講】杜國清:即物主義的創作觀:即物詩與即事詩

【演講】Li Zhang:The Rise of Therapeutic Governing in Postsocialist China

標題:

【演講】Li Zhang:The Rise of Therapeutic Governing in Postsocialist China

時間:

2014年4月30日(週三)16:30

地點:

Princeton University, Jones Hall, Room 202(202 Jones Hall,Princeton, NJ 08544,USA)

主辦單位:

East Asian Studies Program

主講人:

Li Zhang (University of California, Davis)

內容簡介:

This talk explores how and why has psychological intervention gradually become a critical tool of managing and governing postsocialist Chinese society. It argues that psychological counselors and experts are becoming a new form of authority, an indispensible part of creating and managing knowable and stable subjects for the military, the police, schools, and enterprises. “Therapeutic governing” refers to the adoption of the therapeutic ethos, techniques, and perspective to improve the management of the work force and to help individuals cope with life in a rapidly changing world. Based on recent ethnographic fieldwork in Kunming, my account focuses on two distinct domains where this therapeutic turn takes place: government agencies (especially the police and the military) and state-owned enterprises. I suggest that despite the danger of psychologizing social and economic problems, the meshing of therapeutic practices and care with other flexible governing techniques has come to be seen by some as an experiment of a new style of governing based on the notion of humanism (renxinghua) in contrast with the past socialist rule.

系統號:

A-002794

【工作坊】「歐美思潮下的早期臺灣哲學發展」工作坊

標題:

【工作坊】「歐美思潮下的早期臺灣哲學發展」工作坊

時間:

2014年5月23日(週五)

地點:

中央研究院歐美研究所研究大樓1F會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歐美研究所新實用主義重點研究計劃

聯絡人:

林鈺婷,E-mail: ytl@sinica.edu.tw

內容簡介:

一、簡介:

以海德格為主的德國哲學如何在戰前成為臺灣哲學主流?影響五四運動的美國實用主義如何啓蒙當時的臺灣哲學家?而傳統漢學者又是如何汲取西方經典以因應自身危機?為促進國內學界對臺灣早期哲學發展研究與教育推廣,本所訂於2014年5月23日(星期五)於中研院歐美所研究大樓一樓會議室,舉行「歐美思潮下的早期臺灣哲學發展」工作坊。本工作坊根據戰前哲學三大學派(德國-日本哲學、漢學與漢傳佛學、美國實用主義),以專家方式,針對李春生、林茂生、蘇薌雨、洪耀勳、林秋梧、廖文奎、郭明昆、楊杏庭、曾天從、吳振坤、黃金穗、鄭發育、張冬芳等哲學家之理論思想與運動實踐,公開邀請國內外學者發表相關論文。

二、時間與地點:

2014年5月23日(星期五)上午9:00起

中央研究院歐美研究所 研究大樓1F會議室

三、講者

特邀講者

李明輝/中研院文哲所研究員 (李春生)

吳叡人/中研院臺史所副研究員 (廖文奎)

受邀講者

廖欽彬/中研院文哲所博士後研究員 (洪耀勳)

嚴瑋泓/東海大學哲學系助理教授 (林秋梧)

黃崇修/東吳大學哲學系助理教授 (林茂生前期)

祝若穎/京都大學教育學部博士後研究員 (林茂生後期)

張峰賓/東吳大學哲學系博士後研究員 (黃金穗)

受邀作者

橋本秀美/北京大學歷史系教授、東京大學東洋文化研究所准教授 (郭明昆)

葉純芳/北京大學歷史系副教授 (郭明昆)

四、公開徵稿:

歡迎有意投稿者於2014年3月15前將500字摘要郵寄至 ytl [AT] sinica.edu.tw林鈺婷小姐。並請註明題目、服務單位、職稱、聯絡資訊等訊息。摘要將根據相關性與內容擇優選出。錄取者請於5月1日前繳交論文全文。文長以五千字至三萬字為原則,格式敬請參閱中央研究院出版委員會書稿格式。

摘要截止日期:3月15日

公告錄取日期:4月15日

全文截止日期:5月1日

會議日期:5月23日

會後全文截止日期:6月23日

五、出版計劃:

本會議論文預計以專書形式編成《日治時期臺灣哲學思想論文集》,並交由中研院或中研院歐美所依相關規定審查後出版。敬請學者於2014年6月23日前繳交中英文標題與摘要(中文摘要限二百五十字以內,英文摘要以一頁為限)與中文論文全文。全文長度以五千字至三萬字為原則,格式敬請參閱中央研究院出版委員會書稿格式。請以MS Word或純文字檔儲存,寄至 ytl [AT] sinica.edu.tw林鈺婷小姐。

六、報名日期:

線上報名系統將於2月15日-5月15日之間開放。歡迎有意參加者儘速報名,以利各項籌備工作之進行。若人數過多,本會將作篩選。恕不接受現場報名。

七、聯絡方式:

洪子偉 (新實用主義研究小組召集人/中研院歐美所助研究員)

Email: htw[AT]gate.sinica.edu.tw

林鈺婷 (歐美所研究助理 )

Email: ytl [AT] sinica.edu.tw

系統號:

A-002841

【工作坊】「中國當代史研究」第3回ワークショップ

標題:

【工作坊】「中國當代史研究」第3回ワークショップ

時間:

2014年12月6至7日(週六至週日)

地點:

上海華東師範大學(中國上海市普陀區華師大中山北路3663號)

主辦單位:

現代中國地域研究京都大學拠點、華東師範大學中國當代史研究中心

聯絡人:

石川禎浩教授,E-mail: ishikawa@zinbun.kyoto-u.ac.jp

內容簡介:

1.會議日程・場所:2014年12月6日(土)、7日(日),上海(華東師範大學)

2.テーマ:「1950年代の中國」

3.ワークショップ構想:1950年代の中國を中心に、次のようなセッションを

設ける予定ですので、それに関連する報告(口頭での報告時間は15-20分、

それに引き続きコメント・討論が30分程度)を募集します。

・対外関係(対日、米、ソなど)

・社會主義化をめぐる諸問題

・文化・思想の「改造」、など

4.募集人員:2名程度

5.応募資格:応募時點で、以下のいずれかに相當する方。

(1)國內の大學や研究機関に所屬するPD研究員・非常勤講師等。

(2)國內の大學や研究機関に在籍する博士課程大學院生。

6.経費負擔:會議期間中の宿泊費(3泊まで)と居住地から上海までの往復交通費は、主催者が負擔します。

7.使用言語:中國語(通訳なし。中國語での報告、討議をお願いします)。

8.応募期間:2014年2月20日~2014年5月7日(締切厳守)

9.応募書類:

(1)氏名、所屬、連絡先(メールアドレス、住所、電話番號)

(2)報告テーマと報告要旨(日本語1200字程度で、主な論點、構成、史料などを説明するもの)

(3)主要業績一覧(書式隨意)

10.応募方法:応募書類をメールにより世話人會

(石川 ishikawa@zinbun.kyoto-u.ac.jp)に送信。

11.選考方法:世話人會による審査の上、決定。

12.結果発表:2014年5月末日までにメールで通知。

13.準備報告:事前に研究會での準備報告をお願いすることがあります。

14.報告論文(中國語)をワークショップ前に提出してもらいます(中國語換算1萬字程度〔本文と注を含む〕。2014年9月末提出締切)。

15.問合せ先:世話人會(石川ishikawa@zinbun.kyoto-u.ac.jp)。

系統號:

A-002897

【系列演講】國立臺灣文學館2014年上半年「府城講壇」

標題:

【系列演講】國立臺灣文學館2014年上半年「府城講壇」

時間:

2014年1月至6月,共6場

地點:

國立臺灣文學館演講廳(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: 06-2217201

內容簡介:

本系列演講時間均為週六的14:30-17:00,共有網路登記及事先索票等兩種報名方式,有意參加者請洽詢官網。

本系列演講2014年3月至6月場次內容如下:

3月15日

揭開藝術的奧秘(亮軒,散文家)

4月19日

生命的行走──楚戈的現代詩/畫(蕭瓊瑞,成功大學歷史系教授)

5月10日

字的奈米啟發與文學想像力(蕭蕭,詩人/評論家)

6月7日

美力時代,在生活中實踐藝術(朱宗慶,朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監)

系統號:

A-002789

【展覽】手澤貽芬──傅斯年圖書館珍藏稿本特展

標題:

【展覽】手澤貽芬──傅斯年圖書館珍藏稿本特展

時間:

2014年1月4日至4月30日

地點:

中央研究院歷史文物陳列館珍藏圖書區202室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院史語所

內容簡介:

稿本是指著作的底本,包含撰者自己鈔寫、請人謄錄、自己或他人校訂、校樣待刊等。本次展覽主題為傅斯年圖書館藏稿本,精選清人經、史、子、集著述稿本34種,部分與後來的刊行本併列展示,呈現稿本、刊本之差異。

展件中《大學注》、《中庸注》、《遜齋易義通考》、《鏡幻編》、《黃帝內經素問校議》、《柳西叢談》、《畹香僊館遣愁編詩集》、《雙忽雷閣彙訂全本曲譜》等書均未見他館著錄收藏,亦無刊本流傳,實為珍稀難得的典籍。

此外,所選稿本函括撰者於不同階段的訂本,有初稿本,仍保有原稿風貌,如《廣雅疏證》、《尚書誼詁》、《明史列傳稿》、《大觀錄》、《思益堂日劄》等;也有刊行前的校訂底本,如《䜱䜪亭集》一書,撰者因避諱清鹹豐二年「定王息肩圖」一案,於刊行時刪落十餘首題詩,而稿本保存這些詩篇,有助於此事件的研究,極 具史料價值。

系統號:

A-002840

【展覽】兩個文學家的世界——陳之藩與葉石濤特展

標題:

【展覽】兩個文學家的世界——陳之藩與葉石濤特展

時間:

2014年2月22日至6月30日

地點:

成功大學光復校區國際會議廳第一會議室及第二會議室(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學、臺南市政府

內容簡介:

「兩個文學家的世界─陳之藩與葉石濤特展」於2014年2月22日上午開幕,由成功大學校長黃煌煇親自主持,東海大學校長湯銘哲、臺南市副市長許和鈞、陳之藩夫人童元方教授、葉石濤夫人陳月得女士,以及成大博物館館長褚晴暉、歷史系主任陳恆安、歷史系教授蕭瓊瑞、林瑞明,臺文系主任鍾秀梅等人都蒞臨參與;特展由成功大學和臺南市政府和共同合辦,在歷史系歷史文物館展出,展期自即日起至6月30日。

此次的展覽除了展出兩位文學家的手稿與書籍外,亦將重現兩位文學家的生命場景,參觀者可從陳之藩的世界書房中,跟著他旅居世界的腳步,看見其對人類前途的思索。另一邊將展出葉石濤的生命長巷以及文學地圖,看葉老的作品與人生,如何在府城與日常生活交錯。而在此次展覽的最後一個區塊,將會播映兩位文學家、與其夫人和好友的訪問錄影,讓身邊的親友談談他們眼中的兩位文學家。

展覽自2月22日開展後,將持續展出至六月,期間亦開放校園導覽,由專人帶領參觀者在成大校園中尋覓兩位文學家留下的足跡,導覽與展覽皆開放社會大眾參觀,校園導覽於3月22日與4月26日下午各有一梯次,歡迎市民到展覽會場所索取報名資訊,期望透過民眾的參與,能夠讓後世更能瞭解臺灣文學先行者的生命軌跡與多元視角。

本則訊息節錄自國立成功大學文學院:http://www.liberal.ncku.edu.tw/index.php?lang=cht

文物館開放時間:週二至週日10時至17時(週一及春節休館)

系統號:

A-002915

【展覽】「臺灣農夫‧穿越時空的農業記錄」館藏特展

標題:

【展覽】「臺灣農夫‧穿越時空的農業記錄」館藏特展

時間:

2013年10月15日至2014年4月18日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: 06-356-8889

內容簡介:

田野裡的農夫,一鋤一鋤地埋首耕耘腳下的大地,粗糙長繭的雙手與額上滴落的汗水,在為一家溫飽掙扎的過程中,同時也孕育出人類文明的基礎。話說「民以食為天」,數千年前,當人類馴服了家畜、跨上了馬背;數百年前成功橫越了大洋;近百年征服了天空,甚至登上了月球,這些從大地緩緩長出的農作物,仍不變地供應著人類最根本、最原始的需求,所以,農是人類一切活動、安定生存的根本。

農業生產與人類活動息息相關,數千年來,人類透過人工控制方式,利用並改造自然環境進行農業生產,進而獲取生存與發展所需的經濟效益,因此,農業生產的豐稔也往往隨著時代的推演與社會變遷而改變,並且左右著農業活動發展的方向與面貌,臺灣傳統農業的開端始於滿足口食的需求,而科學農業的出現,則是致力透過技術、品種改良等方式提高務農生產,來因應人類社會人口與經濟規模擴大、轉型的需要。在這一頁頁農業篇章不斷變動的過程中,讓我們透過臺灣農夫的手與眼,觀看穿越時空的臺灣農業記錄與變遷。

本展覽開放時間為週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。

休館日:每週一(逢國定假日照常開放,翌日休館)、農曆除夕及年初一、政府公告之天然災害停止上班日、國立臺灣歷史博物館另行公告之必要休館日。

系統號:

A-002781

【展覽】「鑿破鴻蒙」紀念特展

標題:

【展覽】「鑿破鴻蒙」紀念特展

時間:

2013年10月16日至2014年3月29日

地點:

中央研究院史語所文物陳列館(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院史語所

聯絡人:

Tel: (02)27829555

內容簡介:

自2006年開始第一屆古文字與古代史學術研討會的舉辦,往後每兩年舉辦一次,每屆與會者皆超過二百位,是古文字領域重要的學術活動。第四屆將邀請二十餘位國內外古文字或古代史學者專家發表學術論文,進行利用出土古文字材料,研究古代歷史,「古文字」的範疇下及秦漢隸書。

本次會議兼以紀念董作賓先生逝世五十周年,將於11月23日(六)下午2:00舉行「董作賓逝世五十周年紀念會」。另舉辦「鑿破鴻蒙」紀念特展,歡迎踴躍參觀。包含:

1.

2.董作賓書法、檔案展

展期:2013年10月16日至2014年3月29日

每週三、六,上午9:00~下午4:30

開幕時間:2013年11月23日(星期六)下午

地點:歷史語言研究所歷史文物陳列館

系統號:

A-002782

【展覽】「歷史與文學」特展

標題:

【展覽】「歷史與文學」特展

時間:

2013年12月3日至2014年4月21日

地點:

國立臺灣文學館1樓展覽室B(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

歷史是指已發生過的行動和事件,被記載的歷史,旨在為過去留下記錄,以讓人們了解自己、了解別人,或作為未來的借鏡。然而,並非只有史學家能記錄歷史,敏感的文學創作者內在世界的運作,會受時間、地點、心境、史觀等因素影響,同時也會依當時的心境,再現、反映外在變化,而這也是一種歷史的記載,或對歷史的回應。臺灣擁有特殊的歷史,自古歷經多次內憂外患,有政治、社經的更迭,也有自然劇烈變化所產生的災害,這些歷史事件都深刻影響臺灣的發展。本特展自清領、日治、戰後三時期中選出26項歷史事件為主題,各展示不同文本,呈現不同的作家如何以各自的立場回應現實、再現歷史,期藉此看文學與歷史如何進行對話。

本展覽開放時間:

「免費」參觀。展廳開放:週二至週日 09:00~21:00

每逢星期一、除夕、年初一固定休館

(颱風期間依臺南市政府發佈不上班之日,亦休館)

系統號:

A-002783

【展覽】定州花瓷--院藏定窯系白瓷特展

標題:

【展覽】定州花瓷--院藏定窯系白瓷特展

時間:

2013年11月30日至2014年9月30日

地點:

國立故宮博物院第一展覽區203陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

定窯,位在中國古代定州區域所產的瓷器,其白瓷作品為宋代以來所推尊。考古發現其最主要的窯區在今河北省曲陽縣境,窯場綿延密佈,產量豐富。唐代開始興作,十世紀晚唐、五代時成為中國北方名窯,產品廣受中原、江南、遼國貴族所喜愛。及至宋、金時期,定窯窯業技術精進,如以煤為燃料、以覆燒技法改善質量、以劃花與印花裝飾器表,均成就定窯的特殊性。不但為貢入北宋、金朝的內廷用品,也突破邊境藩籬,廣見於大遼與南宋的墓葬中,故享有「天下第一」的讚譽。

北宋蘇東坡曾詠歎「定州花瓷琢紅玉」,金人劉祁亦記載「定州花瓷甌,顏色天下白」句,足見有花紋的定窯白瓷,風靡當時代。白色胎土上或以刀刻劃花紋、或以模子笵印花紋,罩上透明釉後,紋線間積釉色深,呈現清晰的圖案,為牙白素淨的瓷面增添無限的華美。這樣含蓄溫雅、變化萬千的美感,是賞鑒家們心目中的白瓷典範,遂也為宋代以來各地官民窯場競相襲仿。

國立故宮博物院的收藏裡,定窯類型的瓷器近八百件,多數具有花紋,無論劃花流暢如畫、印花繁麗如織繡,均能見到宋人紋樣設計的多樣趣味。本次展覽分兩期,將於五月作局部展品更換,使觀眾共享本院定窯藏品之豐富。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-002784

【展覽】履踪:臺灣原住民文獻圖畫特展

標題:

【展覽】履踪:臺灣原住民文獻圖畫特展

時間:

2013年12月14日至2014年05月19日

地點:

國立故宮博物院104陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

臺灣是一座融匯多元族群、歷史與文化的島嶼,千百年前就已在這塊土地上墾殖衍茂的原住民,更是全島早期歷史舞臺上的重要角色。他們活躍於山林原野之間,擁有獨特的語言、技藝、服飾、樂舞、社會組織以及價值信仰,部分內涵猶且傳續至今,成為臺灣社會多元樣貌中最質樸淳厚的文化標誌。

有清一代,漢人大量移墾臺灣,清朝且是首度開啟與各地原住民頻繁接觸的中央政權。滿族以少數民族之姿入主中原,有關邊疆族裔的政策思維,較中國歷代周延且敏銳,其中亦含括對臺灣原住民的統御規畫。聖祖康熙曾經接見有才藝的原住民,乾隆皇帝也頒賜厚禮贈予前來賀壽的部落頭目。另一方面,清廷也嘗制訂嚴格的封禁政策,阻禁移民數量遽增的漢人任意入山開墾,致力維護原住民的生活畛域,直至同治十三年(1874)「牡丹社事件」後,方始弛禁。國立故宮博物院典藏清朝中央暨閩、臺各級文武要員之奏摺、文集頗豐,不乏關於臺灣原住民活動的珍貴紀錄,可具體反映清朝官方對原住民的傳聞印象、互動經驗、政策理念,是瞭解近三百年臺灣原住民史地履踪的重要文獻。

本次特展以院藏古籍、檔案、輿圖、畫卷與契約文書為主,搭配商借自中央研究院歷史語言研究所、國立臺灣博物館、國立臺灣圖書館、國立臺灣歷史博物館,以及北京故宮博物院的相關圖畫文獻,呈現十八、十九世紀臺灣原住民的多元風貌、清廷對臺灣的族群政策、原漢之間的互動關係,乃至外來過客所留下的圖影寫真,期以透過文物史料的展陳與解說,引領觀眾深入了解臺灣早期的風土環境、部落分布、風俗物產、文教信仰、衝突競爭,以及清季的開放山禁、推廣教育等措施。本院冀望觀眾能以開闊的胸懷覽照古今,諦思當代臺灣原住民獨特的精神文化,讓不同的族群在同一塊土地上互珍互重,協力並進。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-002785

【展覽】水火交‧天人會:臺灣王爺信仰特展

標題:

【展覽】水火交‧天人會:臺灣王爺信仰特展

時間:

2013年11月19日至2014年4月6日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

臺灣四面環海、信仰活動豐富,王爺信仰是極為盛行的民間信仰之一,又以西南沿海各地的「王醮」(又稱「瘟醮」、「迎王祭典」)最具特色。許多地方每年、隔數年或不定期地興造王船、舉辦醮典科儀、遶境刈香、送船火化等豐富的儀式,壯觀的場面、馬拉松式的動員,成為社區團結、地方文化展現、商業觀光的原動力,映照出臺灣社會與海洋文化關係,也反映了歷來人與神、人與人的社會群體關係。

水:迎王祭典的舞臺

水,為王爺信仰、王船祭典打造了重要的舞臺。王爺信仰盛行於臺灣西南沿海與澎湖一帶,往往隨著早期移民攜帶的原鄉香火或漂流王船渡海來臺;因此在各地的王醮、迎王祭典中,人們常自河海邊恭迎王爺上陸,為地方百姓消災解厄、驅瘟逐疫,再送到水邊隨王船火化。

王船的建造與神聖化,是這場以水為舞臺的祭事重要前置準備,更展現了地方文化特色、發揮團結力量。

火:王醮與送王

「火」是天地轉化的動力,也是迎王祭典運作的關鍵力量。各地祭典多以「迎王」儀式作為起始,火化王船的「送王」作為結束,主要精神在於迎接代天巡狩的王爺,協助地方驅瘟逐疫、消災解厄,恪遵古禮服祀王爺的王府,同時舉辦的道教科儀,大規模的遶境活動等等,都在祭典的這幾天內接連不斷、熱烈地展開

天:代天巡狩千歲爺

臺灣人口中的「王爺」、「千歲爺」,是一種統稱,其姓氏、形象、化神傳說各有不相同。這樣的信仰,隨著移民社會的原鄉香火及海外漂來的王船傳入,伴隨各式應驗傳說在臺灣各地落地生根,發展出不同的信仰風貌,也因應社會的變遷、各地風俗產業的不同,發展出豐富多元的樣貌。

人:合境平安的認同與參與

信仰的根本在於「人」,在祭典中人展現的不僅是對神明的崇敬,對社會群體的認同,也是對公眾事務積極投入的熱忱。祭典的核心組織、運作人員,熱烈參與的廟宇陣頭、轎班,為打造王船投入心血的藝師,乃至地方信眾、旅外遊子、親朋好友等,連結起人與神的關係,串連起人與人、人與群體、社會間的聯繫,是祭典綿延發展的動力,更是其感動人心之處。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-002786

【展覽】光照大千──絲綢之路的佛教藝術考古特展

標題:

【展覽】光照大千──絲綢之路的佛教藝術考古特展

時間:

2013年12月20日起至2014年3月20日

地點:

國立臺灣史前文化博物館第一特展室(臺東市博物館路1號)

主辦單位:

中華文物交流協會、沈春池文教基金會、中國文物交流中心、國立臺灣史前文化博物館

聯絡人:

Tel: 089-381166

內容簡介:

源起於印度的佛教信仰,卻穿越兩千五百多年的傳播,深植在亞洲民族的思維中。然而佛教的實質傳播路徑,卻也透過了橫跨歐亞的貿易之路——絲路,將佛教文學與藝術遺留在絲路上的遺址裡。在西方殖民主義侵略下,經過了19世紀各國考古學家的發現與掠奪後,絲路上碩果僅存的文物,在當地文化財產機構的發掘與保護下,跨越新疆、陝西及甘肅三個省份,整合了十六個收藏機構的百來件文物,其中包含19件由中國鑑定的國寶。本館將從宗教信仰與美術考古的角度與您分享,這些遺落在絲路上文物的歷史脈絡與故事。

本展覽開放時間為週二至週日9:00-17:00,每週一休館。

系統號:

A-002787

【展覽】明四大家特展——沈周

標題:

【展覽】明四大家特展——沈周

時間:

2014年1月10日至3月31日

地點:

國立故宮博物院202、204、206、208、210、212 陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

明代中期江南地區經濟富庶,文藝高度發展,時沈周、文徵明、唐寅、仇英繪畫成就卓越,人稱「明四大家」。本院典藏明四大家書畫作品數量可觀,品質精良,是以於今年策劃一系列特展,將分四期展出,以完整呈現四家藝術發展的面貌。本期以四家之首的沈周為題,精選本院所藏沈周書畫及其師友作品,藉以彰顯沈周的藝術源流與成就。

沈周,字啟南,號石田、白石翁,蘇州府長洲縣相城人,生於明宣德二年(1427),卒於明正德四年(1509),享年八十三歲。家族世居長洲,祖沈孟淵、父沈恒吉、伯父沈貞吉皆未出仕,蒐藏甚豐,以詩文、書畫著稱,並積極參與各項文藝活動。

沈周自幼過目成誦,聰慧絕人。少從陳寬學,既長,廣涉經傳子史百家,兼及醫方卜筮,乃至野史傳奇等。詩文、書畫俱有所成。受家族薰染,亦熱衷於文物鑑賞收藏。其為人敦厚謙和,一生不應科舉,以奉養親族為由,多次辭卻出仕機會,隱居為樂。沈周雖稱隱士,但與蘇州士人往來密切,不僅詩畫唱和,更常結伴出遊,徜徉於蘇州附近湖光美景。往來的師友,如吳寬、王鏊等,都具備深厚的文化素養,富收藏,好品鑑,經常相互交流,並觀覽題詠,這些藝文活動形塑了蘇州吳門畫風重要的文化底蘊。

此特展規劃「沈周的藝術淵源」、「沈周的書法藝術」和「沈周的畫藝特色」三個單元,藉以鉤陳沈周師友文藝與收藏概況、書法成就以及畫藝發展脈絡。其中,〈寫生冊〉筆墨酣暢,乃沈周寫意傑作,是以單獨闢室陳列。此次展出約六十餘組件,概括了沈周藝術的全貌。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-002788

【展覽】Ink Art: Past as Present in Contemporary China

標題:

【展覽】Ink Art: Past as Present in Contemporary China

時間:

2013年12月11日至2014年4月6日

地點:

The Metropolitan Museum of Art, Galleries 206-220(1000 Fifth Avenue. New York, 10028,USA)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art

聯絡人:

The Metropolitan Museum of Art, Tel: 212-535-7710

內容簡介:

The first major exhibition of Chinese contemporary art ever mounted by the Metropolitan, Ink Art explores how contemporary works from a non-Western culture may be displayed in an encyclopedic art museum. Presented in the Museum's permanent galleries for Chinese art, the exhibition features artworks that may best be understood as part of the continuum of China's traditional culture. These works may also be appreciated from the perspective of global art, but by examining them through the lens of Chinese historical artistic paradigms, layers of meaning and cultural significance that might otherwise go unnoticed are revealed. Ultimately, both points of view contribute to a more enriched understanding of these artists' creative processes.

For more than two millennia, ink has been the principal medium of painting and calligraphy in China. Since the early twentieth century, however, the primacy of the "ink art" tradition has increasingly been challenged by new media and practices introduced from the West. Ink Art examines the creative output of a selection of Chinese artists from the 1980s to the present who have fundamentally altered inherited Chinese tradition while maintaining an underlying identification with the expressive language of the culture's past.

Featuring some seventy works by thirty-five artists in various media—paintings, calligraphy, photographs, woodblock prints, video, and sculpture—created during the past three decades, the exhibition is organized thematically into four parts: The Written Word, New Landscapes, Abstraction, and Beyond the Brush. Although all of the artists have challenged, subverted, or otherwise transformed their sources through new modes of expression, Ink Art seeks to demonstrate that China's ancient pattern of seeking cultural renewal through the reinterpretation of past models remains a viable creative path.

系統號:

A-002779

【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carvings

標題:

【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carvings

時間:

2013年12月11日至2014年7月6日

地點:

The Metropolitan Museum of Art, Galleries 221(1000 Fifth Avenue. New York, 10028,USA)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art

聯絡人:

The Metropolitan Museum of Art, Tel: 212-535-7710

內容簡介:

Stone carving is one of the oldest arts in China, its beginnings dating back to remote antiquity. Although jade, the mineral nephrite, was held in the highest esteem, all stones that could achieve a luster after polishing, be it agate, turquoise, malachite, chalcedony, quartz, jasper, or lapis lazuli, were also appreciated. Stone carving experienced an efflorescence during the Qing dynasty (1644–1911), when an abundant supply of raw materials, exceptionally accomplished craftsmen, and, in particular, keen imperial patronage contributed to the creation of numerous superb works.

The stone carvings of the Qing period can be grouped in three categories: personal adornments such as rings, bracelets, and pendants; articles for daily use (mainly in the scholar's studio) such as brush holders, water pots, and seals; and display pieces such as copies of antiques, miniature mountains, and animal and human figures, the latter being the largest of the group. The carvings can also be classified by their decorative style: archaic or classical, meaning their shapes were derived from ancient ritual vessels; "Western," which bore the influence of contemporary Mughal art from northern India; and new or modern, meaning novel shapes and designs created during the Qing dynasty.

A common decorative theme, especially among works of the new style, was the use of rebuses, which are symbols associated with auspicious meanings, to convey wishes for prosperity, longevity, good fortune, perpetuation of a family line, or academic success. The tradition began early but remained largely in the popular culture until the sixteenth and seventeenth centuries, when significant social changes and increased imperial patronage helped elevate the rebus to the high art of the court.

系統號:

A-002780