標題

- 【演講】張璉:質於圖志──明清時期國家概念下的北嶽歷史想像

- 【演講】吳玉山:權力轉移與再平衡下的戰略三角:臺北能持續扮演樞紐多久?

- 【演講】甘懷真:漢委奴國王印再考證

- 【演講】程章燦:文本轉世與再生——從同題共作角度看檃括體

- 【演講】楊友仁:新土地財政? 中國的城中村改造與都市更新矛盾:以深圳為例

- 【演講】李匡悌:史前時代臺灣的野豬與家豬——兼論家豬作為南島語族遷徙與擴散的驗證標記

- 【演講】楊尹瑄:諷刺畫作為圖像史料的幾個思考

- 【演講】蔣斌:中華人民共和國參與大湄公河次區域計劃與寮國境內華人族群景觀的變遷

- 【演講】王華:德性倫理理論與道德心理學

- 【演講】鍾適芳:紀錄片「邊界移動兩百年」欣賞與討論

- 【演講】Jon Felt:Decentering the Middle Kingdom: Writing Geography in Early Medieval China

- 【演講】岩間一弘:「中國趣味」的大眾化——日本遊客的上海印象變化和上海的旅遊城市化

- 【演講】汪榮祖:陳寅恪的圈內與圈外

- 【演講】康豹:斬雞頭——近代臺灣漢人社會的神判儀式

- 【演講】侯吉諒:書法的時代風格與經典意義

- 【演講】謝宇:中國家庭追蹤調查(CFPS)

- 【演講】張學謙:翻譯Hysteria和詮釋「臟躁」──近代東亞醫學中子宮的文化史

- 【演講】片山剛:20世紀前半、長江中洲の開墾と開墾農民の具體像:南京付近の中洲を中心に

- 【演講】湯志傑:現代性的實驗室:從多元現代性的觀點定位「世界的臺灣」之嘗試

- 【演講會】東アジア絵画史の可能性――朝鮮王朝の絵画を起点として

- 【演講】李忠孝:帶領靈魂回家:桃園縣原住民族部落大學所走的路

- 【演講】樊錦詩:敦煌莫高窟的保護

- 【演講】Manjari Chatterjee Miller:Wronged by Empire: Colonial Memories and Victimhood in India's and China's Foreign Policy Today

- 【演講】黃秀政:1895年臺灣割讓與臺灣命運的轉折

- 【演講會】南宋絵画史における仏画の位相――都と地域、中国と終焉

- 【演講會】清代経済史の諸問題

- 【研習營】第二十三屆歷史研習營——「歷史、記憶、遺忘」

- 【研習營】第14屆新臺灣史研習營

- 【研習營】裝配臺灣:2014年臺灣人文學社理論營

- 【系列演講】傳教士漢學講堂

- 【系列演講】「歌謠、小說與城市」系列演講

- 【系列演講】「比較及公眾史學」講座

- 【系列演講】國立臺灣文學館2014年上半年「府城講壇」

- 【展覽】履踪:臺灣原住民文獻圖畫特展

- 【展覽】「臺灣農夫‧穿越時空的農業記錄」館藏特展

- 【展覽】海上瓷路——粵港澳文物大展

- 【展覽】永是有情人——琦君捐贈展

- 【展覽】「鑿破鴻蒙」紀念特展

- 【展覽】定州花瓷--院藏定窯系白瓷特展

- 【展覽】十全乾隆——清高宗的藝術品味特展

- 【展覽】臺灣經濟奇蹟的奠基者——嚴前總統先生逝世二十週年紀念展

- 【展覽】「歷史與文學」特展

- 【展覽】光照大千──絲綢之路的佛教藝術考古特展

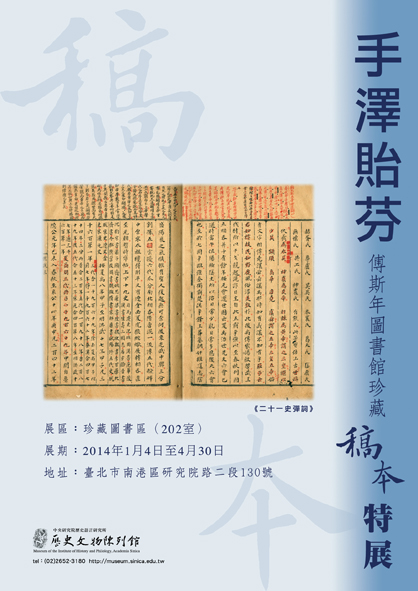

- 【展覽】手澤貽芬──傅斯年圖書館珍藏稿本特展

- 【展覽】高句麗壁畫古墳寫真展

- 【展覽】Ink Art: Past as Present in Contemporary China

- 【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carvings

- 【展覽】Masterpieces of Chinese Painting 700-1900

【演講】張璉:質於圖志──明清時期國家概念下的北嶽歷史想像

【演講】吳玉山:權力轉移與再平衡下的戰略三角:臺北能持續扮演樞紐多久?

【演講】甘懷真:漢委奴國王印再考證

【演講】程章燦:文本轉世與再生——從同題共作角度看檃括體

【演講】楊友仁:新土地財政? 中國的城中村改造與都市更新矛盾:以深圳為例

標題:

【演講】楊友仁:新土地財政? 中國的城中村改造與都市更新矛盾:以深圳為例

時間:

2014年1月3日(週五)14:30-16:30

地點:

中央研究院人文館南棟社會所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會所

主講人:

楊友仁(東海大學社會學系副教授)

內容簡介:

演講摘要:

遍佈中國各城市的城中村,是外來打工者得以棲身的所在,是本地村集體「收租階級」得以累積財富的租金來源,更是許多地方政府與開發商覬覦的潛在黃金地段。城中村改造,牽動了許多都市衝突、抗爭與制度改革,處於中國特色之城市化道路前沿的深圳,對此提供了很值得參考的具體經驗。

本次演講將深圳的城中村改造與都市更新,放在三個問題意識面向來檢視其政治社會意涵,首先是「土地財政」這種特殊地方融資方式的轉化,其次是集體產權與小產權房的「確權賦能」之可能性,第三則是新城市更新辦法之「權利主體」多元化,以及與充滿張力的「臺北版都更」之比較。最後我們將試著從這樣的分析,思索中國十八大三中全會後的城市化路徑問題。

講者簡介:

楊友仁,東海大學社會學系副教授,臺灣大學建築與城鄉研究所博士,主要研究興趣為都市社會學、經濟地理學、全球生產網絡、都市中國研究、音樂社會學,近來的學術關懷為都市更新、富士康社會學、企業社會責任化、文化行動主義。

系統號:

A-002480

【演講】李匡悌:史前時代臺灣的野豬與家豬——兼論家豬作為南島語族遷徙與擴散的驗證標記

【演講】楊尹瑄:諷刺畫作為圖像史料的幾個思考

【演講】蔣斌:中華人民共和國參與大湄公河次區域計劃與寮國境內華人族群景觀的變遷

【演講】王華:德性倫理理論與道德心理學

【演講】鍾適芳:紀錄片「邊界移動兩百年」欣賞與討論

【演講】Jon Felt:Decentering the Middle Kingdom: Writing Geography in Early Medieval China

標題:

【演講】Jon Felt:Decentering the Middle Kingdom: Writing Geography in Early Medieval China

時間:

2014年1月9日(週四)16:15-17:30

地點:

Building 200 - Room 307, Main Quad(Palm Dr, Stanford, CA 94305,USA)

主辦單位:

Department of History, Stanford University

主講人:

Jon Felt (Ph.D. Candidate, Department of History, Stanford University)

內容簡介:

This talk examines the construction of space in early medieval China. The primary question to be examined is how Chinese literati conceptualized China’s place in the world, especially in its relationship to India. Felt will argue that the idea of China as the “middle kingdom” has been severely overstated. It was by no means uncontested among Chinese literati themselves, nor was it an idea unique to Chinese culture. The early medieval period (ca. 200-600 CE) is a particularly interesting time from which to examine this question. The “Buddhist conquest of China” during this period and the accompanying understanding of Indian social and intellectual achievements posed a dramatic challenge to traditional Chinese sino-centric models of the earth. This, along with the collapse of the imperial dynastic state within China, resulted in a severe destabilizing of the imperial geography from the preceding Han Empire (202 BCE-220 CE). In replacement of these orthodox spatial constructions, the early medieval period saw a great flourishing of geographical writing. Felt’s talk will examine this question through the sole surviving comprehensive geographical treatise, Li Daoyuan’s 酈道元 sixth-century The Commentary on the Classic of Waterways 水經注. In it one finds, contrary to Han imperial geography, the prioritizing of environmental over political structures, the centering of the world not in China but at a cosmic mountain far to the west of China, and the splitting of the world by this great peak into two eastern and western halves, each dominated by China and India respectively and each with its own “middle kingdom.

Department of History

系統號:

A-002577

【演講】岩間一弘:「中國趣味」的大眾化——日本遊客的上海印象變化和上海的旅遊城市化

【演講】汪榮祖:陳寅恪的圈內與圈外

標題:

【演講】汪榮祖:陳寅恪的圈內與圈外

時間:

2014年1月10日(週五)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

汪榮祖(國立中央大學歷史研究所教授)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【人物系列專題演講(十一)】

本題所謂圈內、圈外,擬從陳寅恪平生與人之交往,從他們之間的親疏關係,好惡情結,反觀陳寅恪的思想與感情。陳寅恪認同傳統士族文化,感傷此一文化在新時代的消逝,他有續命河邠的夢想,但終於落空。他並不是頑固的保守派,面對中西兩大文化相遇之際,既不拒斥西方文化,也不全盤接受,而是贊同文化多元並存。換言之,他認為具有特性的中華文化有其獨立存在的價值與必要;然而他目擊自家文化之凋零,感嘆良多,傷花落春去也。及其晚年,此種心情,更為強烈,見諸1965年所寫的詩句:「絕艷植根千日久,繁枝轉眼一時空」。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-002463

【演講】康豹:斬雞頭——近代臺灣漢人社會的神判儀式

標題:

【演講】康豹:斬雞頭——近代臺灣漢人社會的神判儀式

時間:

2014年1月11日(週六)10:00-12:00

地點:

國立臺灣圖書館4樓4045教室(新北市中和區中安街85號)

主辦單位:

國立臺灣圖書館參考特藏組

主講人:

康豹(Paul R. Katz,中央研究院近代史研究所研究員)

聯絡人:

陳先生,Tel: 02-2926-6888#4221

內容簡介:

【臺灣學系列講座(89)】

有意參加本演講者可逕至官網線上報名,或演講當日現場報名。

註:凡使用線上報名系統者,視為已同意本館公開使用報名者之「姓名資訊」;倘若報名者不願公開「姓名資訊」於本館網站中,則請勿使用線上報名系統,並請於講座舉行當日現場報名,謝謝。

系統號:

A-002564

【演講】侯吉諒:書法的時代風格與經典意義

【演講】謝宇:中國家庭追蹤調查(CFPS)

標題:

【演講】謝宇:中國家庭追蹤調查(CFPS)

時間:

2014年1月14日(週二)14:00

地點:

中央研究院人文社會科學研究中心第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院人社中心

主講人:

謝宇(中央研究院院士)

內容簡介:

CFPS(China Family Panel Studies)是由北京大學中國社會科學調查中心(ISSS)所執行的大型長期追蹤調查,樣本涵蓋中國25個省/市/自治區,目標樣本數16,000戶,調查對象為家戶中全部家庭成員,追蹤收集個體、家庭、社區三個層次的資料,反映中國社會、經濟、人口、教育和健康的變遷。

主持人:章英華(中央研究院人社中心調查研究專題中心研究員兼代執行長)

主講人:謝宇(中央研究院院士,Otis Dudley Duncan Distinguished University Professor of Sociology, Statistics, and Public Policy, at the University of Michigan)

http://www-personal.umich.edu/~yuxie/

歡迎踴躍參加,無需事先報名。

系統號:

A-002483

【演講】張學謙:翻譯Hysteria和詮釋「臟躁」──近代東亞醫學中子宮的文化史

【演講】片山剛:20世紀前半、長江中洲の開墾と開墾農民の具體像:南京付近の中洲を中心に

【演講】湯志傑:現代性的實驗室:從多元現代性的觀點定位「世界的臺灣」之嘗試

標題:

【演講】湯志傑:現代性的實驗室:從多元現代性的觀點定位「世界的臺灣」之嘗試

時間:

2014年1月17日(週五)14:30-16:30

地點:

中央研究院人文館南棟社會所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會所

主講人:

湯志傑(中央研究院社會學研究所副研究員)

內容簡介:

演講摘要:

本演講旨在探索現代性在臺灣的發展,以彰顯臺灣在世界史上的意義。講者將從解殖的認識論立場出發,指出以往視為當然的「現代性內生於歐洲」,十九世紀後才隨其勢力擴散到全球,是經不起史實考驗的迷思。伴隨現代世界社會形成的現代性,實茁生自不同地區、文化與文明的互動,故自始就是多元而彼此糾結的。其次,講者用功能分化這個社會結構的判準來重新概念化現代性,以兼顧個別社會縱向發展與不同社會橫向連結的整體發展。東方因功能分化較早展開,擁有社會組織上的優勢,故先於西方嬴得霸權。而現代世界社會形成的起點,可溯及十七世紀白銀流動促成的全球貿易,或甚至追溯至十三、四世紀蒙古治下的和平,而兩者最終都跟中華帝國十世紀以來的社會結構轉型,即唐宋變革有關。

臺灣鑲嵌在經濟重心南移後的海洋中國脈絡中,登上世界舞臺剛好是現代世界社會正在形成時。它恰處於中、日、歐諸勢力重疊的邊陲,常能結合不同文明而成為創新的前沿。鄭氏政權的崛起即為例證,不但創造出可與同時代西方特許貿易類比的公、私權利的獨特結合,經營績效的表現亦毫不遜色。此外,如荷蘭人引入的擬似市民自治、清廷與日本人的現代化建設、臺灣民主國的創建、乃至戰後的「經濟奇蹟」與「政治奇蹟」,皆證成臺灣扮演了現代性實驗室的角色。臺灣見證了現代性與殖民的緊密連繫,是能提供我們挑戰西方現代性霸權論述的有力個案。它頡頏於幾大勢力間的獨特軌跡,更豐富了我們對現代性的理解。講者最後將討論,由多元現代性的觀點來開展觀察現代世界的弔詭,如何能帶來額外的知識獲益,從而有助於突破單一世界社會演化上缺少變異的瓶頸。

講者簡介:

湯志傑,中央研究院社會學研究所副研究員,主要關心如何由歷史的角度瞭解臺灣社會的現況,迄今的研究多環繞於從傳統中國到現代臺灣之長期社會結構演變的問題。

系統號:

A-002481

【演講會】東アジア絵画史の可能性――朝鮮王朝の絵画を起点として

標題:

【演講會】東アジア絵画史の可能性――朝鮮王朝の絵画を起点として

時間:

2014年1月22日(週三)13:30-17:00

地點:

東京藝術大学大学美術館本館展示室3(東京都臺東区上野公園12-8)

主辦單位:

東洋学研究情報センターセミナー「東アジア絵画史の可能性――朝鮮王朝の絵画を起点として」

聯絡人:

E-mail: asnet@asnet.u-tokyo.ac.jp

內容簡介:

13:00-13:45

鄭敾筆《七先生詩画帖》について(石附啓子,美術史家)

13:55-14:40

朝鮮草虫図における毘陵草虫図の影響(安在媛,東京大学博士課程)

14:35-15:35

「耕織図」の日本における展開と受容の場をめぐって(井戸美里,東京大学東洋文化研究所)

15:50-17:00

【討論】

コメンテータ:吉田宏志(京都府立大学名誉教授)

【コーディネータ】

板倉聖哲(東京大学東洋文化研究所)

系統號:

A-002467

【演講】李忠孝:帶領靈魂回家:桃園縣原住民族部落大學所走的路

標題:

【演講】李忠孝:帶領靈魂回家:桃園縣原住民族部落大學所走的路

時間:

2014年1月22日(週三)12:00-13:30

地點:

中央研究院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

李忠孝(桃園縣原住民族部落大學執行長、復興鄉羅浮國小校長)

聯絡人:

林音秀,Tel: (02)2652-3484;E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

注意事項:

1.http://www.ioe.sinica.edu.tw/ (一律從「民族所網頁」報名)

2.即日起至 1/12(週日)23:00為止。

3.錄取與否通知:於 1/15(週三)前統一回覆錄取與否通知。

4.錄取名額:錄取名額為50名,並保留錄取與否的權利。

5.演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點。

6.請自備環保餐具。

7.如若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消報名資格。

8.請留意是否收到報名回覆信函,並確認是否錄取,謝謝。

9.聯絡資訊:林小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-002479

【演講】樊錦詩:敦煌莫高窟的保護

標題:

【演講】樊錦詩:敦煌莫高窟的保護

時間:

2014年1月24日12:30

地點:

香港中文大學中國文化研究所文物館東翼二樓活動室(香港馬料水大埔公路馬料水段42約725地段)

主辦單位:

香港中文大學中國文化研究所、香港中文大學人類學系

主講人:

樊錦詩(敦煌研究院院長)

聯絡人:

Tel: 3943-7670

內容簡介:

【文化遺產研究中心「週五學術講座」暨中國文化研究所「午間雅聚」】

本演講以普通話進行,備有午膳招待、短講及分享環節,有意參加者請至報名網址(http://www.cuhk.edu.hk/ics/general/luncheon/replyform.html)線上報名。

系統號:

A-002497

【演講】Manjari Chatterjee Miller:Wronged by Empire: Colonial Memories and Victimhood in India's and China's Foreign Policy Today

標題:

【演講】Manjari Chatterjee Miller:Wronged by Empire: Colonial Memories and Victimhood in India's and China's Foreign Policy Today

時間:

2014年1月28日(週二)12:00

地點:

Room 1636, School of Social Work Building 1080 S. University(School of Social Work Building, Ann Arbor, MI 48109,USA)

主辦單位:

Center for Chinese Studies & U-M Center for South Asian Studies, University of Michigan

主講人:

Prof. Manjari Chatterjee Miller

聯絡人:

Tel: 734-615-4059;E-mail: csas@umich.edu

內容簡介:

Manjari Chatterjee Miller is an assistant professor of international relations at Boston University. She joined BU completing her PhD at Harvard University, and a post-doctoral fellowship at Princeton University. She is the author of Wronged by Empire: Post-Imperial Ideology and Foreign Policy in India and China (Stanford University Press: 2013).

Miller’s research has appeared in Foreign Affairs, the New York Times, Asian Security, Foreign Policy, the Indian Express and the Christian Science Monitor. Her work has been supported by grants from the East-West Center, the Weatherhead Center for International Affairs, the South Asia Initiative, the Fairbank Center, the Woodrow Wilson School and, the US Department of Education.

系統號:

A-002574

【演講】黃秀政:1895年臺灣割讓與臺灣命運的轉折

標題:

【演講】黃秀政:1895年臺灣割讓與臺灣命運的轉折

時間:

2014年2月8日(週六)10:00-12:00

地點:

國立臺灣圖書館4樓4045教室(新北市中和區中安街85號)

主辦單位:

國立臺灣圖書館參考特藏組

主講人:

黃秀政(臺北市文獻委員會《續修臺北市志》總纂)

聯絡人:

陳先生,Tel: 02-2926-6888#4221

內容簡介:

【臺灣學系列講座(90)】

有意參加本演講者可逕至官網線上報名,或演講當日現場報名。

註:凡使用線上報名系統者,視為已同意本館公開使用報名者之「姓名資訊」;倘若報名者不願公開「姓名資訊」於本館網站中,則請勿使用線上報名系統,並請於講座舉行當日現場報名,謝謝。

系統號:

A-002565

【演講會】南宋絵画史における仏画の位相――都と地域、中国と終焉

標題:

【演講會】南宋絵画史における仏画の位相――都と地域、中国と終焉

時間:

2014年1月6日(週一)13:30-17:00

地點:

東京國立博物館平成館(東京都臺東区上野公園13-9)

主辦單位:

東洋文化研究所

聯絡人:

E-mail: asnet@asnet.u-tokyo.ac.jp

內容簡介:

13:30-13:40

【主旨説明】

井手誠之輔(九州大学)

13:40-14:25

大徳寺伝来五百羅漢図研究の現況と課題

14:35-15:35

視覚化された儀式と観想—南宋水陸画と羅漢図をめぐって(フィリップ・ブルーム(インディアナ大学)

15:50-17:00

【ラウンドテーブル】

南宋における仏教絵画をめぐる――寧波と杭州、宮廷と民間、寺院と儀礼・信仰

【コーディネータ】

井手誠之輔、板倉聖哲(東京大学東洋文化研究所)

系統號:

A-002466

【演講會】清代経済史の諸問題

標題:

【演講會】清代経済史の諸問題

時間:

2014年2月1日(週六)13:30-18:00

地點:

東京藝術大学大学美術館本館展示室3(東京都臺東区上野公園12-8)

主辦單位:

東洋文化研究所

聯絡人:

E-mail: asnet@asnet.u-tokyo.ac.jp

內容簡介:

道光不況再考――経済数値と経済思想(岸本美緒,お茶の水大学、東文研研究協力者)

徽州家庭の多角経営と日常生活の収支記録――王氏帳簿と清代経済史研究の可能性を中心に(熊遠報,早稲田大学、東文研研究協力者)

Taxing for Revolution: Sichuan’s Juanshu Tax, Elite Power, and the Accountability of the State(Elisabeth Kaske,Carnegie Mellon University、中央研究院近代史研究所訪問學人)

What were the silver tael system and the movement of actual price in 19th century China? Some reflections from account books of the Tongtaihao 統泰号etc.(黒田明伸,東京大学東洋文化研究所)

系統號:

A-002468

【研習營】第二十三屆歷史研習營——「歷史、記憶、遺忘」

標題:

【研習營】第二十三屆歷史研習營——「歷史、記憶、遺忘」

時間:

2014年1月22至26日(週三至週日)

地點:

中央研究院史語所(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院史語所

聯絡人:

陳小姐,Tel: (02)2782-9555#286;E-mail: ihpcamp@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

1月22日

19:30-21:30

從中國近代史看歷史記憶的問題(王汎森)

1月23日

9:30-11:30

歷史記憶中的結構與符號(王明珂)

13:00-15:00

歷史記憶與國族建構想像(楊瑞松)

15:30-17:30

歷史記憶的地方差異——以唐朝為例(廖宜方)

19:00-21:00

綜合討論

1月24日

9:30-11:30

何謂歷史?從霧社事件的記憶、遺忘與話語權談起(周婉窈)

13:00-15:00

世代、敘事與「去流亡」:臺灣1970年代的戰後世代、記憶重構與文化政治變遷(蕭阿勤)

15:30-17:30

歷史記憶與轉型正義(王丹)

19:00-21:00

綜合討論

1月25日

9:30-17:00

戶外參訪

19:00-21:00

綜合討論

1月26日

9:30-11:30

歷史、記憶、遺忘──法國學界的相關討論(戴麗娟)

13:00-15:30

誰是壞女孩?納粹、性別與歷史記憶(影片欣賞與討論)(李貞德、伍碧雯)

15:50-17:30

綜合討論

系統號:

A-002427

【研習營】第14屆新臺灣史研習營

標題:

【研習營】第14屆新臺灣史研習營

時間:

2014年1月22至25日(週三至週六)

地點:

財團法人吳三連臺灣史料基金會(臺北市南京東路三段215號11樓)

主辦單位:

吳三連臺灣史料基金會、臺灣歷史學會

聯絡人:

Tel: (02)2712-2836

內容簡介:

吳三連臺灣史料基金會自1991年成立來,舉凡史料的蒐集、書籍的出版、活動的舉辦、專案的推動等等,旨在使臺灣歷史能真正的回歸土地與人民,茁壯發展。而巡迴全國各縣市、結合地方文史社團研習各地民俗、人文與史蹟,建構以臺灣為主體的新史觀,並為以臺灣為思考中心的歷史教育紮根則是我們為歷史文化播種、紮根的新嘗試,「新臺灣史研習營」便是在這樣理念下於2000年誕生了。

淡水黃昏帶詩意,夜霧罩四邊…教堂鐘聲心空虛,響對海面去…朦朧月色白光線,浮出紗帽山…,這首葉俊麟作詞的淡水暮色,把北臺灣的生命之河--淡水河描寫得無比詩情畫意引人遐思。淡水河最主要的流域範圍在新北市,是我國人口最多的縣市。在17世紀漢人入墾前,這裡是凱達格蘭族的生活天地,泰雅族則活動於山區;而根據考古遺址的發掘,大臺北地區在新石器時代就已有人類居住,而八里境內的大坌坑遺址與十三行遺址,更是臺灣史前時期重要的考古遺址。

17世紀上半葉,西班牙與荷蘭先後殖民北臺灣,至1661年明鄭為了反清復明而驅逐荷蘭人,清國領臺後,大臺北地區隸屬於臺灣府諸羅縣,再改隸淡水廳。清治前期,清國以消極的制度治理臺灣,導致社會動盪不安;清領後期,因一連串外力入侵與國際糾紛,清國終於1875年獨立設治臺北府。1884年,法國為了奪取清國屬國—越南,竟攻打清國外島——臺灣的基隆及淡水;而1895年日軍在三貂角登陸,臺灣主權再度易手,在這些各種不同外來勢力的競逐過程中,連帶使臺灣的國際地位產生了重大變化,更深深地影響了北臺灣發展的歷史命運。

第14屆「新臺灣史研習營」,特選在煙嵐山城--金瓜石地區舉辦,主題豐富而多元,有距今1800~500年前鐵器時代的臺灣史前史、17世紀前的北臺灣水域馬賽人的生活、縱橫山林的古道舊路踏查心得、清法戰爭臺灣戰記-西仔反在臺灣、臺灣人的黃金夢等等,人文方面,主辦單位邀請在金瓜石土生土長的知名導演吳念真來述說他成長的點點滴滴,介紹在醫學、音樂、政治以及藝文領域的秀異的臺灣人,有臺灣首位醫學博士——杜聰明、首位國際作曲家——江文也、第一位民選總統——李登輝、民主運動先鋒——盧修一,聆聽他們動人的生命故事;最後與大家一起回顧發生於石碇鹿窟山村落的臺灣白色恐怖初期最大的政治案件-鹿窟事件,期盼藉由這樣的課程研習,讓臺灣人的土地認同與心靈歸宿找到最後的住家。

1月22日

14:30-16:30

臺灣北部人群與文化構成:思考Ketagalan(劉益昌)

16:30-18:00

馬賽人的興衰--17世紀前的北臺灣水域商業生活型態(陳宗仁)

19:00-20:30

縱橫山林間--北宜古道踏查(劉克襄)

1月23日

8:30-9:10

濱海山城的流金歲月--九份文史介紹(羅濟昆)

10:30-12:00

「福爾摩沙黃金夢」--基隆金山礦業史(唐羽)

13:30-15:00

三芝四傑小傳--杜聰明、江文也、李登輝、盧修一(戴寶村)

15:30-17:00

【專題演講】

講題待定(吳念真)

19:00-20:30

清法戰爭中淡水、基隆之役的文學、史學與集體記憶(許文堂)

1月24日

8:30-18:00

【金瓜石九份歷史散步】

1月25日

8:30-10:00

寒村的哭泣--鹿窟事件與白色恐怖(張炎憲)

10:30-11:40

【綜合座談】

主持人:張炎憲

系統號:

A-002428

【研習營】裝配臺灣:2014年臺灣人文學社理論營

標題:

【研習營】裝配臺灣:2014年臺灣人文學社理論營

時間:

2014年1月23至24日(週四至週五)

地點:

臺灣大學文學院演講廳(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

臺灣人文學社、臺灣大學文學院臺灣研究中心、《藝術觀點ACT》期刊

聯絡人:

Email: theorycamp@gmail.com

內容簡介:

1月23日

10:00-11:30

【藝術與運動的裝配1】

主持人:蔣伯欣(臺南藝術大學藝術史與藝術評論碩士班助理教授)

主講人:吳瑪悧(策展人、高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授兼所長)

12:30-14:10

【藝術與運動的裝配2】

主持人:梅家玲(臺灣大學臺文所教授、臺灣大學臺灣研究中心主任)

主講人:陳泓易(臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班助理教授)、林淑芬(交通大學社會與文化研究所副教授)

14:30-16:00

【策展與權力的裝配1】

主持人:涂銘宏(淡江大學英文系副教授)

主講人:鄭慧華(策展人)

16:20-18:00

【策展與權力的裝配2】

主持人:李鴻瓊(臺灣大學外文系副教授)

主講人:王俊傑(臺北藝術大學新媒體藝術系副教授兼藝術與科技中心主任)、邱彥彬(政治大學英文系副教授)

1月24日

9:00-10:30

【影像與機器的裝配1】

主持人:黃涵榆(臺灣師範大學英語系副教授)

主講人:高重黎(藝術工作者)

10:50-12:30

【影像與機器的裝配2】

主持人:林建光(中興大學外文系副教授)

主講人:蔣伯欣(臺南藝術大學藝術史與藝術評論碩士班助理教授)、孫松榮(臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所副教授)

13:30-15:30

【「裝配‧藝術‧亞洲」論壇】

主持人:廖新田(臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授)

討論人:張正霖(國立臺灣美術館副研究員)、吳達坤(關渡美術館策展人)、楊凱麟(臺北藝術大學美術學院教授)

15:50-17:50

【「裝配‧思想‧亞洲」論壇】

主持人:邱彥彬(政治大學英文系副教授)

討論人:劉紀蕙(交通大學社會與文化研究所教授)、涂銘宏(淡江大學英文系副教授)、王智明(中央研究院歐美所助研究員)

系統號:

A-002429

【系列演講】傳教士漢學講堂

標題:

【系列演講】傳教士漢學講堂

時間:

2013年10月31日至2014年1月2日

地點:

輔仁大學(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

輔仁大學華裔學志漢學研究中心、國家圖書館漢學研究中心、德國華裔學志漢學研究院、輔仁大學跨文化研究所

聯絡人:

曾小姐,Tel: (02) 2905-2732;E-mail: 090911@mail.fju.edu.tw

內容簡介:

【「傳教士漢學國際會議:傳教士對認識中國與臺灣的貢獻」相關學術系列活動】

傳教士漢學講堂(華裔學志、國家圖書館漢學研究中心、跨文化研究所共同舉辦)

2014年1月2日

9:00-12:00

費樂仁

講題:China’s Missionary-Scholars / Missionary-Sinologists

地點:輔仁大學天主教學術研究中心DG410(限80人)

2014年1月2日

13:30-16:30

梅謙立(Prof. Thierry Meynard,北京中國學研究中心主任)

講題:關於傳教士的西文著作及相關研究

地點:輔仁大學天主教學術研究中心DG410(限80人)

※本系列活動一律採取線上報名,報名網址:http://ppt.cc/6yw5,相關訊息亦可詳華裔學志漢學研究中心(www.mssrc.fju.edu.tw)或天主教學術研究中心(www.fjac.fju.edu.tw)網頁。

主辦單位:輔仁大學華裔學志漢學研究中心、國家圖書館漢學研究中心、德國華裔學志漢學研究院、輔仁大學跨文化研究所

補助單位:于斌樞機主教天主教人員培育基金管理委員會

聯絡電話:(02) 2905-2732曾小姐

傳 真:(02) 2905-2165

EMAIL:090911@mail.fju.edu.tw

系統號:

A-002426

【系列演講】「歌謠、小說與城市」系列演講

標題:

【系列演講】「歌謠、小說與城市」系列演講

時間:

2014年1月至3月,共3場

地點:

紫藤廬茶館(臺北市新生南路3段16巷1號)

主辦單位:

紫藤廬

聯絡人:

Tel: 02-2363-7375

內容簡介:

本系列演講主要環繞在「歌謠、小說與城市」相關的議題進行深入的探討。一月份由石計生針對其出版的新書《時代盛行曲:紀露霞與臺灣歌謠時代》(唐山出版社,2014年1月出版)的學術探討內容,諸如:「隱蔽知識」「準全球化」和「夢址」等創造性的概念,以深入淺出的方式對剖析演講。二月份由高榮禧從小說紅樓夢各種抄本出發,以拉康(J. Lacan)派精神分析文本進行性別分析,講授「論紅樓夢女性角色之憂鬰與死亡」。三月份張琳則以「英國花園文化與景觀意識」為題,針對其長期研究的城市文化,探究在英國處處可見的花園景觀,其背後所具有的文化與社會意義進行剖析。

1月25日(六)

10:30-12:20

時代盛行曲:紀露霞與臺灣歌謠時代(石計生,東吳大學社會系教授)

2月15日(六)

10:30-12:20

論紅樓夢女性角色之憂鬰與死亡(高榮禧,新竹教育大學藝術與設計系副教授)

3月22日(六)

10:30-12:20

英國花園文化與景觀意識(張琳,新竹教育大學藝術與設計系助理教授)

系統號:

A-002441

【系列演講】「比較及公眾史學」講座

標題:

【系列演講】「比較及公眾史學」講座

時間:

2014年1月,共3場

地點:

香港歷史博物館地下演講廳(香港九龍尖沙咀漆咸道南100號)

主辦單位:

香港中文大學歷史系

聯絡人:

Tel: 3943-8659

內容簡介:

1月4日

15:00-17:00

香港史前的龍與鳳:稻作文化與王朝體制的形成(鄧聰,香港中文大學歷史系教授)

1月11日

15:00-17:00

升官圖──文人遊戲與官場文明(卜永堅,香港中文大學歷史系教授)

1月25日

15:00-17:00

分歧與認同──殖民統治與香港市民生活(賀喜,香港中文大學歷史系教授)

1月4日及11日演講以粵語進行,25日以普通話進行。

系統號:

A-002498

【系列演講】國立臺灣文學館2014年上半年「府城講壇」

標題:

【系列演講】國立臺灣文學館2014年上半年「府城講壇」

時間:

2014年1月至6月,共6場

地點:

國立臺灣文學館演講廳(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: 06-2217201

內容簡介:

本系列演講時間均為週六的14:30-17:00,共有網路登記及事先索票等兩種報名方式,有意參加者請洽詢官網。

本系列演講2014年1月至6月場次內容如下:

1月25日

我所熱愛的創作(幾米,繪本作家)

2月22日

踽踽行(愛亞,作家/小說家)

3月15日

揭開藝術的奧秘(亮軒,散文家)

4月19日

生命的行走──楚戈的現代詩/畫(蕭瓊瑞,成功大學歷史系教授)

5月10日

字的奈米啟發與文學想像力(蕭蕭,詩人/評論家)

6月7日

美力時代,在生活中實踐藝術(朱宗慶,朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監)

系統號:

A-002532

【展覽】履踪:臺灣原住民文獻圖畫特展

標題:

【展覽】履踪:臺灣原住民文獻圖畫特展

時間:

2013年12月14日至2014年05月19日

地點:

國立故宮博物院104陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

臺灣是一座融匯多元族群、歷史與文化的島嶼,千百年前就已在這塊土地上墾殖衍茂的原住民,更是全島早期歷史舞臺上的重要角色。他們活躍於山林原野之間,擁有獨特的語言、技藝、服飾、樂舞、社會組織以及價值信仰,部分內涵猶且傳續至今,成為臺灣社會多元樣貌中最質樸淳厚的文化標誌。

有清一代,漢人大量移墾臺灣,清朝且是首度開啟與各地原住民頻繁接觸的中央政權。滿族以少數民族之姿入主中原,有關邊疆族裔的政策思維,較中國歷代周延且敏銳,其中亦含括對臺灣原住民的統御規畫。聖祖康熙曾經接見有才藝的原住民,乾隆皇帝也頒賜厚禮贈予前來賀壽的部落頭目。另一方面,清廷也嘗制訂嚴格的封禁政策,阻禁移民數量遽增的漢人任意入山開墾,致力維護原住民的生活畛域,直至同治十三年(1874)「牡丹社事件」後,方始弛禁。國立故宮博物院典藏清朝中央暨閩、臺各級文武要員之奏摺、文集頗豐,不乏關於臺灣原住民活動的珍貴紀錄,可具體反映清朝官方對原住民的傳聞印象、互動經驗、政策理念,是瞭解近三百年臺灣原住民史地履踪的重要文獻。

本次特展以院藏古籍、檔案、輿圖、畫卷與契約文書為主,搭配商借自中央研究院歷史語言研究所、國立臺灣博物館、國立臺灣圖書館、國立臺灣歷史博物館,以及北京故宮博物院的相關圖畫文獻,呈現十八、十九世紀臺灣原住民的多元風貌、清廷對臺灣的族群政策、原漢之間的互動關係,乃至外來過客所留下的圖影寫真,期以透過文物史料的展陳與解說,引領觀眾深入了解臺灣早期的風土環境、部落分布、風俗物產、文教信仰、衝突競爭,以及清季的開放山禁、推廣教育等措施。本院冀望觀眾能以開闊的胸懷覽照古今,諦思當代臺灣原住民獨特的精神文化,讓不同的族群在同一塊土地上互珍互重,協力並進。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-002580

【展覽】「臺灣農夫‧穿越時空的農業記錄」館藏特展

標題:

【展覽】「臺灣農夫‧穿越時空的農業記錄」館藏特展

時間:

2013年10月15日至2014年4月18日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: 06-356-8889

內容簡介:

田野裡的農夫,一鋤一鋤地埋首耕耘腳下的大地,粗糙長繭的雙手與額上滴落的汗水,在為一家溫飽掙扎的過程中,同時也孕育出人類文明的基礎。話說「民以食為天」,數千年前,當人類馴服了家畜、跨上了馬背;數百年前成功橫越了大洋;近百年征服了天空,甚至登上了月球,這些從大地緩緩長出的農作物,仍不變地供應著人類最根本、最原始的需求,所以,農是人類一切活動、安定生存的根本。

農業生產與人類活動息息相關,數千年來,人類透過人工控制方式,利用並改造自然環境進行農業生產,進而獲取生存與發展所需的經濟效益,因此,農業生產的豐稔也往往隨著時代的推演與社會變遷而改變,並且左右著農業活動發展的方向與面貌,臺灣傳統農業的開端始於滿足口食的需求,而科學農業的出現,則是致力透過技術、品種改良等方式提高務農生產,來因應人類社會人口與經濟規模擴大、轉型的需要。在這一頁頁農業篇章不斷變動的過程中,讓我們透過臺灣農夫的手與眼,觀看穿越時空的臺灣農業記錄與變遷。

本展覽開放時間為週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。

休館日:每週一(逢國定假日照常開放,翌日休館)、農曆除夕及年初一、政府公告之天然災害停止上班日、國立臺灣歷史博物館另行公告之必要休館日。

系統號:

A-002418

【展覽】海上瓷路——粵港澳文物大展

標題:

【展覽】海上瓷路——粵港澳文物大展

時間:

2013年7月19日至2014年2月16日

地點:

香港藝術館中國文物展覽廳(香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號)

主辦單位:

廣東省文化廳、澳門特別行政區政府文化局、香港特別行政區政府民政事務局

聯絡人:

E-mail: enquiries@lcsd.gov.hk

內容簡介:

為促進粵港澳地區的文化合作,落實第11次粵港澳文化合作會議的工作計劃,廣東省博物館、澳門博物館及香港藝術館由2012至2014年聯合舉辦「海上瓷路 ─ 粵港澳文物大展」。這個巡迴展覽首站已於2012年5月在澳門舉行,第二站亦於今年5月中旬在廣州完滿結束。最後一站將於2013年7月19日至2014年2月16日假香港藝術館展出。本展覽以外銷瓷作為主線,精選三館一共170多套展品,以探討中國外銷瓷器的重要性及影響力,及講述中國瓷器對東南亞、中東及歐洲等地的重要影響。

本展覽開放時間:

星期一至五上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期上午10時至下午7時

逢星期四(公眾假期除外)休館

聖誕節前夕及農曆年除夕提早於下午5時休館

農曆年初一、二休館

系統號:

A-002419

【展覽】永是有情人——琦君捐贈展

標題:

【展覽】永是有情人——琦君捐贈展

時間:

2013年10月9日至2014年2月9日

地點:

國立臺灣文學館2F展覽室E(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

琦君(1917~2006),本名潘希珍,以散文享譽文壇,內容書寫臺灣生活、海外見聞、故鄉風情,其中以回憶早年生活的懷舊文章最出色,風格溫柔敦厚,充份展現其待人以寬的人格特質。1998年由九歌出版的《永是有情人》書序中,以〈大媽媽敬祝您在天堂裡生日快樂〉為題,自陳身世:即其筆下的父母親,實際上是她的伯父伯母。琦君1歲喪父、4歲喪母、13歲喪兄,生母臨終前將她託付給伯父伯母,此後成為養育琦君一生最重要的親人。

本展以「永是有情人」為題,除了本書為其自陳真實身世的著作,有其重要轉折意義外,琦君重「情」,這樣的心態多少透露在她的書名中,不只是懷舊之情,琦君旅美、居臺,每到一處,都與當地友人保持深摯淳厚的情感,並化為詩文與信札,字裡行間可見其真性情。

本展除展出琦君歷年著作,其1,400餘本藏書、1,600餘封信札、近7千張相片以及資歷證件正本等,亦於本展逐一呈現,此外,琦君結婚證書、常穿衣物及贈媳的髮簪、剪斷的金戒指亦一併展出,呈現琦君以一女性之姿而成散文巨擘的風采。

本展覽開放時間為週二至週日(週一休館),9:00-21:00。

系統號:

A-002420

【展覽】「鑿破鴻蒙」紀念特展

標題:

【展覽】「鑿破鴻蒙」紀念特展

時間:

2013年10月16日至2014年3月29日

地點:

中央研究院史語所文物陳列館(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院史語所

聯絡人:

Tel: (02)27829555

內容簡介:

自2006年開始第一屆古文字與古代史學術研討會的舉辦,往後每兩年舉辦一次,每屆與會者皆超過二百位,是古文字領域重要的學術活動。第四屆將邀請二十餘位國內外古文字或古代史學者專家發表學術論文,進行利用出土古文字材料,研究古代歷史,「古文字」的範疇下及秦漢隸書。

本次會議兼以紀念董作賓先生逝世五十周年,將於11月23日(六)下午2:00舉行「董作賓逝世五十周年紀念會」。另舉辦「鑿破鴻蒙」紀念特展,歡迎踴躍參觀。包含:

1.

2.董作賓書法、檔案展

展期:2013年10月16日至2014年3月29日

每週三、六,上午9:00~下午4:30

開幕時間:2013年11月23日(星期六)下午

地點:歷史語言研究所歷史文物陳列館

系統號:

A-002421

【展覽】定州花瓷--院藏定窯系白瓷特展

標題:

【展覽】定州花瓷--院藏定窯系白瓷特展

時間:

2013年11月30日至2014年9月30日

地點:

國立故宮博物院第一展覽區203陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

定窯,位在中國古代定州區域所產的瓷器,其白瓷作品為宋代以來所推尊。考古發現其最主要的窯區在今河北省曲陽縣境,窯場綿延密佈,產量豐富。唐代開始興作,十世紀晚唐、五代時成為中國北方名窯,產品廣受中原、江南、遼國貴族所喜愛。及至宋、金時期,定窯窯業技術精進,如以煤為燃料、以覆燒技法改善質量、以劃花與印花裝飾器表,均成就定窯的特殊性。不但為貢入北宋、金朝的內廷用品,也突破邊境藩籬,廣見於大遼與南宋的墓葬中,故享有「天下第一」的讚譽。

北宋蘇東坡曾詠歎「定州花瓷琢紅玉」,金人劉祁亦記載「定州花瓷甌,顏色天下白」句,足見有花紋的定窯白瓷,風靡當時代。白色胎土上或以刀刻劃花紋、或以模子笵印花紋,罩上透明釉後,紋線間積釉色深,呈現清晰的圖案,為牙白素淨的瓷面增添無限的華美。這樣含蓄溫雅、變化萬千的美感,是賞鑒家們心目中的白瓷典範,遂也為宋代以來各地官民窯場競相襲仿。

國立故宮博物院的收藏裡,定窯類型的瓷器近八百件,多數具有花紋,無論劃花流暢如畫、印花繁麗如織繡,均能見到宋人紋樣設計的多樣趣味。本次展覽分兩期,將於五月作局部展品更換,使觀眾共享本院定窯藏品之豐富。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-002422

【展覽】十全乾隆——清高宗的藝術品味特展

標題:

【展覽】十全乾隆——清高宗的藝術品味特展

時間:

2013年10月8日至2014年1月7日

地點:

國立故宮博物院103、105、107、202、208、210、212陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

乾隆,滿文的字義是「得到上天的扶佑」,清高宗乾隆皇帝的確是受到上天特別眷顧的天子,他生於康熙五十年(1711),卒於嘉慶四年(1799),幾乎貫穿十八世紀。在位六十年間(1736-1795),文治武功俱臻高峰,是中國歷史上最長壽、最有福、親見七代、享有「五福五代堂」,可謂洪福齊天的皇帝。他一生追求「十全」,自號「十全老人」。嘉慶元年(1796),高齡八十五歲的乾隆皇帝禪位予皇十五子顒琰,在御製文中,宣誓「十全」是成為全方位君主的理想;既彰顯了康乾盛世,也期勉後世子孫繼往開來。

乾隆皇帝天資聰穎,好古敏求,自幼學習滿、漢、藏、蒙多元文化,且得天獨厚坐擁豐富的皇室收藏,培養出深厚的人文素養,影響及於他對藝術愛好,讓他同時成為詩人、作家、收藏家、鑑賞家、創作及園林設計主導者等多重角色,格局恢宏。特展以乾隆皇帝的藝術品味為展覽主軸,藉由他的文物收藏、品評鑑賞、整理編目,以及創製監造,具體而有系統的呈現清高宗的藝術品味。為了能完整詮釋展覽,除了精選本院典藏外,也特別向北京故宮博物院商借四十五件乾隆皇帝收藏及當朝文物共襄盛舉。

展覽分三單元,第一單元「品味養成」,旨在探究皇祖、皇父、帝師對乾隆皇帝的啟迪,以及詞臣、畫師、能工巧匠與豐富典藏的環境對他藝術品味的影響。第二單元「鑑藏製作」,主要呈現乾隆皇帝大規模且有系統的整理清宮典藏,編輯各種圖錄,並對文物進行品評,將宮中典藏文物分為「上等、次等」、「神、妙、能、逸」或「甲、乙、丙」等級別,直接指導當朝製造式樣,影響及於清宮內外藝術風格。第三單元「生活藝術」,主要呈現清高宗長達一甲子主宰天下,他六次南巡,深入江南;十全武功,開疆拓土;西風東漸,萬國來朝;再再地豐富了他人生閱歷,開拓了他的丘壑與視野,轉化為獨特豐富而多元的藝術品味,並實踐於幾暇怡情樂志的生活情趣中。

乾隆皇帝遍覽宮中典藏,留下鑑賞印記;他經常吟哦歌頌,寫下賞析詩篇;他引經據典,考證校異,修正己見;他博覽古今,兼容異域,引領清宮製作;他情不自禁,進入畫境,悠遊於所嚮往的文人生活;他的博學、他的多元、他的好奇、他的時代、他的喜惡、他的帝王思想,形塑出他以古為貴、仰慕文人、勇於創新、追求奇趣等多元集錦式的藝術品味;他雄視古今、卓爾不群,成就了乾隆時代的藝術風格,迄今仍令世人嚮往。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-002423

【展覽】臺灣經濟奇蹟的奠基者——嚴前總統先生逝世二十週年紀念展

標題:

【展覽】臺灣經濟奇蹟的奠基者——嚴前總統先生逝世二十週年紀念展

時間:

2013年12月4日至2014年1月8日

地點:

國父紀念館(臺北市信義區仁愛路4段505號)

主辦單位:

國史館、國父紀念館、嚴前總統家淦先生紀念協會

內容簡介:

今(2013)年年底適逢嚴前總統逝世二十週年,由國史館、國父紀念館、社團法人嚴前總統家淦先生紀念協會共同舉辦「臺灣經濟奇蹟的奠基者——嚴前總統家淦先生逝世二十週年紀念展」,預定於12月4日在國父紀念館開始展出,展期到明(2014)年1月8日結束。

嚴前總統家淦先生(1905-1993),先後出任臺灣省政府財政廳長、經濟部長、臺灣省政府主席、財政部長、行政院長、副總統,民國64年蔣中正總統病逝,副總統依法繼任總統,成為中華民國行憲後首位文人總統。公職期間,廣納各方意見,任用年輕優秀的專家學者,推動多項改革建設,包括新臺幣的發行、預算制度的建立、獎勵投資條例的頒訂、賦稅的改革,為臺灣經濟發展奠下基石,稱其為「臺灣經濟奇蹟的奠基者」可說實至名歸。

本次特展,國史館特別規劃「國家建設」與「家庭生活」兩大區域。希望透過不同的視角,展現嚴家淦先生豐碩的成就、燦爛的貢獻、多樣的生活與平凡的人生。

「國家建設」主要著眼於公職生涯,分成五小區:學而優則仕、國家建設、榮耀時刻、鞏固邦誼、文化貢獻,完整介紹每一階段歷程。本次共展出230多件珍貴史料,例如嚴前總統就讀上海聖約翰大學於《約翰年刊》發表的詩詞,若干重大經濟政策的親擬稿件,30餘枚歷年獲贈之國內、外勳章(包括就任總統獲頒的采玉大勳章),從青年到老年嚴家淦先生的一生,對國家建設卓越的貢獻是有目共睹的。

「家庭生活」則主要以輕鬆角度展現嚴前總統的居家生活,重現故居的起居室與書房,展出使用過的書桌、沙發及豐富的收藏品。其中, 20多方他珍愛的硯臺,包括鱔魚黃隨形澄泥硯、眉紋長方歙硯及葉型端硯等,形制簡樸卻蘊涵靈巧,可見其文人雅趣。公餘之時,他隨身攜帶相機,記錄周遭美麗的自然、人文景色,因此本次展覽特別展出攝影作品區,讓民眾可以透過鏡頭看見他眼中的世界。

系統號:

A-002439

【展覽】「歷史與文學」特展

標題:

【展覽】「歷史與文學」特展

時間:

2013年12月3日至2014年4月21日

地點:

國立臺灣文學館1樓展覽室B(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

歷史是指已發生過的行動和事件,被記載的歷史,旨在為過去留下記錄,以讓人們了解自己、了解別人,或作為未來的借鏡。然而,並非只有史學家能記錄歷史,敏感的文學創作者內在世界的運作,會受時間、地點、心境、史觀等因素影響,同時也會依當時的心境,再現、反映外在變化,而這也是一種歷史的記載,或對歷史的回應。臺灣擁有特殊的歷史,自古歷經多次內憂外患,有政治、社經的更迭,也有自然劇烈變化所產生的災害,這些歷史事件都深刻影響臺灣的發展。本特展自清領、日治、戰後三時期中選出26項歷史事件為主題,各展示不同文本,呈現不同的作家如何以各自的立場回應現實、再現歷史,期藉此看文學與歷史如何進行對話。

本展覽開放時間:

「免費」參觀。展廳開放:週二至週日 09:00~21:00

每逢星期一、除夕、年初一固定休館

(颱風期間依臺南市政府發佈不上班之日,亦休館)

系統號:

A-002469

【展覽】光照大千──絲綢之路的佛教藝術考古特展

標題:

【展覽】光照大千──絲綢之路的佛教藝術考古特展

時間:

2013年12月20日起至2014年3月20日

地點:

國立臺灣史前文化博物館第一特展室(臺東市博物館路1號)

主辦單位:

中華文物交流協會、沈春池文教基金會、中國文物交流中心、國立臺灣史前文化博物館

聯絡人:

Tel: 089-381166

內容簡介:

源起於印度的佛教信仰,卻穿越兩千五百多年的傳播,深植在亞洲民族的思維中。然而佛教的實質傳播路徑,卻也透過了橫跨歐亞的貿易之路——絲路,將佛教文學與藝術遺留在絲路上的遺址裡。在西方殖民主義侵略下,經過了19世紀各國考古學家的發現與掠奪後,絲路上碩果僅存的文物,在當地文化財產機構的發掘與保護下,跨越新疆、陝西及甘肅三個省份,整合了十六個收藏機構的百來件文物,其中包含19件由中國鑑定的國寶。本館將從宗教信仰與美術考古的角度與您分享,這些遺落在絲路上文物的歷史脈絡與故事。

本展覽開放時間為週二至週日9:00-17:00,每週一休館。

系統號:

A-002496

【展覽】手澤貽芬──傅斯年圖書館珍藏稿本特展

標題:

【展覽】手澤貽芬──傅斯年圖書館珍藏稿本特展

時間:

2014年1月4日至4月30日

地點:

中央研究院歷史文物陳列館珍藏圖書區202室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院史語所

內容簡介:

稿本是指著作的底本,包含撰者自己鈔寫、請人謄錄、自己或他人校訂、校樣待刊等。本次展覽主題為傅斯年圖書館藏稿本,精選清人經、史、子、集著述稿本34種,部分與後來的刊行本併列展示,呈現稿本、刊本之差異。

展件中《大學注》、《中庸注》、《遜齋易義通考》、《鏡幻編》、《黃帝內經素問校議》、《柳西叢談》、《畹香僊館遣愁編詩集》、《雙忽雷閣彙訂全本曲譜》等書均未見他館著錄收藏,亦無刊本流傳,實為珍稀難得的典籍。

此外,所選稿本函括撰者於不同階段的訂本,有初稿本,仍保有原稿風貌,如《廣雅疏證》、《尚書誼詁》、《明史列傳稿》、《大觀錄》、《思益堂日劄》等;也有刊行前的校訂底本,如《䜱䜪亭集》一書,撰者因避諱清鹹豐二年「定王息肩圖」一案,於刊行時刪落十餘首題詩,而稿本保存這些詩篇,有助於此事件的研究,極 具史料價值。

系統號:

A-002507

【展覽】高句麗壁畫古墳寫真展

標題:

【展覽】高句麗壁畫古墳寫真展

時間:

2013年6月4日至2014年2月2日

地點:

九州國立博物館4F文化交流展示室南側ギャラリー通路(福岡県太宰府市石阪4-7-2)

主辦單位:

九州國立博物館、共同通信社

聯絡人:

Tel: 092-918-2807

內容簡介:

高句麗とは、現在の中國東北部から朝鮮半島の北・中部にかけた地域に今から1500年ほど前に存在した古代國家です。領土拡張のため、當時は倭と呼ばれていた日本をはじめ、近隣諸國や異民族との間で繰り返し爭う好戦的な面を持つ一方、朝鮮半島諸國の中ではいち早く仏教を受容するなど、高い文化を育んでいました。

そのひとつが、平壌(北朝鮮)や集安(中國吉林省)などの都に築造された壁畫古墳群です。これらは、故平山郁夫畫伯らの盡力によって、2004年に國連教育科學文化機関(ユネスコ)の世界文化遺産に登録されました。

このたび九州國立博物館と共同通信社が「世界遺産:高句麗壁畫古墳寫真展」を開催することになりました。世界遺産登録直後の2004年および2010年、2011年に朝鮮社會科學院考古學研究所とともに合同調査を実施した際、共同通信社が高精彩デジタルカメラで撮影した多數の壁畫をご紹介いたします。荘厳な儀式に臨む王と高官、當時の人々の日常生活-などを精緻に描いた色鮮やかな壁畫の數々に出會うことで、高句麗文化への親近感のみならず、飛鳥や九州の裝飾古墳との類似性や相違點をも感じとっていただければ幸いです。

本展覽開放時間為9:30-17:00,月曜日休館。

系統號:

A-002417

【展覽】Ink Art: Past as Present in Contemporary China

標題:

【展覽】Ink Art: Past as Present in Contemporary China

時間:

2013年12月11日至2014年4月6日

地點:

The Metropolitan Museum of Art, Galleries 206-220(1000 Fifth Avenue. New York, 10028,USA)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art

聯絡人:

The Metropolitan Museum of Art, Tel: 212-535-7710

內容簡介:

The first major exhibition of Chinese contemporary art ever mounted by the Metropolitan, Ink Art explores how contemporary works from a non-Western culture may be displayed in an encyclopedic art museum. Presented in the Museum's permanent galleries for Chinese art, the exhibition features artworks that may best be understood as part of the continuum of China's traditional culture. These works may also be appreciated from the perspective of global art, but by examining them through the lens of Chinese historical artistic paradigms, layers of meaning and cultural significance that might otherwise go unnoticed are revealed. Ultimately, both points of view contribute to a more enriched understanding of these artists' creative processes.

For more than two millennia, ink has been the principal medium of painting and calligraphy in China. Since the early twentieth century, however, the primacy of the "ink art" tradition has increasingly been challenged by new media and practices introduced from the West. Ink Art examines the creative output of a selection of Chinese artists from the 1980s to the present who have fundamentally altered inherited Chinese tradition while maintaining an underlying identification with the expressive language of the culture's past.

Featuring some seventy works by thirty-five artists in various media—paintings, calligraphy, photographs, woodblock prints, video, and sculpture—created during the past three decades, the exhibition is organized thematically into four parts: The Written Word, New Landscapes, Abstraction, and Beyond the Brush. Although all of the artists have challenged, subverted, or otherwise transformed their sources through new modes of expression, Ink Art seeks to demonstrate that China's ancient pattern of seeking cultural renewal through the reinterpretation of past models remains a viable creative path.

系統號:

A-002570

【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carvings

標題:

【展覽】Colors of the Universe: Chinese Hardstone Carvings

時間:

2013年12月11日至2014年7月6日

地點:

The Metropolitan Museum of Art, Galleries 221(1000 Fifth Avenue. New York, 10028,USA)

主辦單位:

The Metropolitan Museum of Art

聯絡人:

The Metropolitan Museum of Art, Tel: 212-535-7710

內容簡介:

Stone carving is one of the oldest arts in China, its beginnings dating back to remote antiquity. Although jade, the mineral nephrite, was held in the highest esteem, all stones that could achieve a luster after polishing, be it agate, turquoise, malachite, chalcedony, quartz, jasper, or lapis lazuli, were also appreciated. Stone carving experienced an efflorescence during the Qing dynasty (1644–1911), when an abundant supply of raw materials, exceptionally accomplished craftsmen, and, in particular, keen imperial patronage contributed to the creation of numerous superb works.

The stone carvings of the Qing period can be grouped in three categories: personal adornments such as rings, bracelets, and pendants; articles for daily use (mainly in the scholar's studio) such as brush holders, water pots, and seals; and display pieces such as copies of antiques, miniature mountains, and animal and human figures, the latter being the largest of the group. The carvings can also be classified by their decorative style: archaic or classical, meaning their shapes were derived from ancient ritual vessels; "Western," which bore the influence of contemporary Mughal art from northern India; and new or modern, meaning novel shapes and designs created during the Qing dynasty.

A common decorative theme, especially among works of the new style, was the use of rebuses, which are symbols associated with auspicious meanings, to convey wishes for prosperity, longevity, good fortune, perpetuation of a family line, or academic success. The tradition began early but remained largely in the popular culture until the sixteenth and seventeenth centuries, when significant social changes and increased imperial patronage helped elevate the rebus to the high art of the court.

系統號:

A-002571

【展覽】Masterpieces of Chinese Painting 700-1900

標題:

【展覽】Masterpieces of Chinese Painting 700-1900

時間:

26 October, 2013 - 19 January, 2014

地點:

Victoria and Albert Museum(Cromwell Rd, Knightsbridge, London SW7 2RL,UK)

主辦單位:

Victoria and Albert Museum

聯絡人:

Tel: +44 (0)20-7942-2000;E-mail: vanda@vam.ac.uk

內容簡介:

Presenting one of the world’s greatest artistic traditions, Masterpieces of Chinese Painting 700 - 1900 is a once-in-a-lifetime chance to see rare surviving works of art drawn from collections around the world. Explore over 70 of the finest examples of Chinese painting, from small-scale intimate works by monks and literati through to a 14-metre-long scroll painting, many of which are shown together for the first time.

Charting the evolving styles and subjects of painting over a 1200 year period, the exhibition includes figure paintings on silk for religious sites, landscape painting and the introduction of Western influences. A significant number of these masterpieces have never been exhibited in the UK before, from banners, albums and scrolls created for a variety of settings to the materials that reveal the traditional process and techniques of painting on silk.

The exhibition will begin by exploring paintings made for religious purposes during the Tang and Five Dynasties periods. Most surviving works from this early period are Buddhist banners and screens, painted on silk and characterised by their bright colours. The double-sided ceremonial banner Bodhisattva in Monastic Dress Standing at Prayer showing a sacred and enlightened figure will be hung as a three-dimensional display, allowing it to be appreciated as originally intended. Not all the works in this section are Buddhist; the illustrated manuscript The Five Planets and Twenty-Eight Constellations, attributed to Zhang Sengyou, is one of the earliest handscrolls depicting ancient astrological deities.

Exhibition opening times

Daily 10.00 – 17.30 (last ticket sold 16.45, last entry 17.00)

Friday 10.00 – 21.30 (last ticket sold 20.45, last entry 21.00)

Closed 24-26 December, 2013

Exhibition closes 15 minutes prior to the Museum closing

系統號:

A-002416