標題

- 中央研究院歷史語言研究所集刊第96本第1分

- 漢學研究第43卷第1期

- 新史學第36卷第1期

- 中正漢學研究總第44期

- 植民地教育史研究年報27

- 台湾原住民研究第28号

- 明大アジア史論集第28号

- 亞洲人物史10:民族解放之夢

- 亞洲人物史7:近世帝國的繁榮與歐洲

- 譯介新思路:傳統文人衍譯世界思潮與建構臺灣主體

- 朝鮮半島六百年史: 政爭、外患與地緣政治

- 鄉土社會的終結——東亞地區的殖民管治和土地政策

- 臺灣政治有意思!若林正丈的臺灣民主化現場

- 全面控制:總體檢蔣介石獨裁統治及其影響

- 士林哲學與中國哲學

- 科學作為探索——超越現象的科學形上學

- 馭電風城:從交通大學的復校到電子所創立,改變臺灣半導體產業的歷史

- 無垠之海:全球海洋人文史(一套兩冊)

- 宋代的家族與社會(增訂三版)

- 現代醫學在東亞

- 南宋地方武力——地方軍與民間自衛武力的探討(三版)

- 冷戰、島鏈與亞洲:臺灣的觀點與反思

- 劉崧甫鐵窗日記

- 聲音的臺灣史:音樂與民族的當代探索

- 歷史的追尋:從廟堂到民間

- 「後山媽祖」的信仰、神蹟及其類型研究

- 跨境的文化觀察——冷戰到當代東亞社會的鏈結與脈動

- 煉製臺灣:高雄煉油廠歷史與遺產

- 許學夷《詩源辯體》研究

- 海德格與道家的會通

- 二十世紀中国美学 『ラオコオン』論争の半世紀

- 琉球王国の南海貿易—— 「万国津梁」の二〇〇年

- 構想なき革命 毛沢東と文化大革命の起源

- 日本の福清出身華僑の生活誌:移住、生業、故郷とネットワーク

- 高学歴中国人移民女性のライフコース――仕事・家族・ジェンダー規範

- 韓国・朝鮮の心を読む

- 朝鮮半島の住まいと家具の歴史

- 中国の女性演劇 越劇とジェンダー

- 道教文化と日本 陰陽道・神道・修験道

- 近現代日本における中国語受容史 メディア・教育・言語観

- 上海、対岸のヨーロッパ 租界と日本をつなぐ芸術家群像

- 流動と混在の上海文学—都市文化と方言における新たな「地域性」

- The Chinese in Maritime Southeast Asia: Trade and Merchant Communities in 17th-century Insulindia

- Buddhism in the Nordic Countries

- Constrained Expertise in India and China: Knowledge and Power in Policymaking

- Lyrical Experiments in Sinophone Verse: Time, Space, Bodies, and Things

- A Historical Taxonomy of Talking Birds in Chinese Literature

- Entangled Waterscapes in Asia

中央研究院歷史語言研究所集刊第96本第1分

漢學研究第43卷第1期

標題:

漢學研究第43卷第1期

時間:

2025年3月

出版單位:

臺北:漢學研究中心

內容簡介:

學禮而達——《論語》〈吾十有五而志於學〉章的一種詮釋/林暉峻

論「假借」與「聲誤」之關係——以《三禮注》、《毛詩箋》為主要考察對象/劉文清

戲曲序跋、評點與蔣士銓《第二碑》雜劇的文本世界——清中葉文人戲曲之社會性探析/邱嘉耀

競爭與策略——德庇時(John Francis Davis)《漢宮秋》的翻譯主體性/汪詩珮

自主、抵抗、自然——清末民初獨身主義論爭中的個人觀/李學明

論國音字母對民國時期吳語方志音讀記錄的影響/叢培凱

書評

評 Yoshiko Ashiwa and David L. Wank, The Space of Religion: Temple, State, and Buddhist Communities in Modern China/李偉呈

系統號:

P-062976

新史學第36卷第1期

中正漢學研究總第44期

標題:

中正漢學研究總第44期

時間:

2024年12月

出版單位:

嘉義:國立中正大學中國文學系

內容簡介:

﹝本期專題﹞文本與意義:《墨子》十論與墨學思想

專輯序/張書豪 i

【專輯論文】

《墨子・兼愛》三篇的文獻與「兼愛」思想的形成/佐藤將之

清華簡中所見墨家著作考/廣瀨薫雄

《墨子.非儒下》詰辯及相關文獻問題考論—兼論其撰作年代/李洛旻

「天選」與「民選」:《墨子》「尚同」組別的天人關係架構與選立制度起源/黎智豐

【研究論文】

重探《左傳》不驗之預言與成書下限之關係/黃聖松

重探慎到勢論:「自然」或是「人之所設」?/蕭振聲

主靜工夫之調和與統攝從劉宗周「內靜外敬」之內隱結構到「誠意」凝照/黃崇修

兩是兩非?朝鮮黨爭脈絡下的君子小人之辨/蔡至哲

建構「大英」:論《英華仙尼華四雜字文》的殖民意圖及其反映鴉片戰爭史價/王澤偉

系統號:

P-063002

植民地教育史研究年報27

標題:

植民地教育史研究年報27

時間:

20245年3月

出版單位:

東京:皓星社

內容簡介:

巻頭言

戦前・戦中の日本語学・日本語教育の負の遺産/前田均

I.特集 「満洲・満洲国」教育史研究の固有性と独自性を考える

シンポジウム発題:「満洲・満洲国」教育史研究の固有性と独自性を考える/佐藤広美

竹中憲一の仕事─「満洲」教育史の基礎的研究─ /宇賀神一

槻木瑞生の仕事─民衆の「心のひだ」に分け入る満洲教育史─/山本一生

原正敏の仕事─職業技術教育史研究はなぜ満洲に関心を寄せたのか─/丸山剛史

Ⅱ.研究論文

1920年代における台湾公学校児童の学習状況─学籍簿を史料として─/合津美穂

日本占領下の天津特別市における青少年向け音楽イベントの実態/楊慧

Ⅲ.研究ノート

朝鮮総督府編纂『簡易学校国語読本』について ─『普通学校国語読本』との比較を通して─/ 野村淳一

Ⅳ. 書評

蘭信三ほか編『帝国のはざまを生きる─交錯する国境、人の移動、アイデンティティ』/冨田哲

菊地俊介著『日本占領地区に生きた中国青年たち─日中戦争期華北「新民会」の青年動員』/楊慧

王楽著『満洲国における宣撫活動のメディア史─満鉄・関東軍による農村部多民族支配のための文化的工作』/Flick, Ulrich

鄭大均著『隣国の発見─日韓併合期に日本人は何を見たか』/井上薫

劉建輝・石川肇編『戦時下の大衆文化─統制・拡張・東アジア』/松岡昌和

Ⅴ.図書紹介

姫岡とし子著『ジェンダー史10講』/大石茜

Ⅵ.資料紹介

2024年中国大陸における資料調査記─広西チワン族自治区南寧市を例に─/光多隆之介

戦時期南方諸地域における日本語教育の一断面─『大阪毎日新聞』(1942年8月)の記事から─(1)/田中寛

Ⅶ.旅の記録

2024年春休み、広西大学日本語学科、南寧市訪問記/光多隆之介

台湾における旧公学校文書保存の現状と課題─竹東小学校と西屯小学校を訪れて─/陳虹彣

系統號:

P-063018

台湾原住民研究第28号

標題:

台湾原住民研究第28号

時間:

2024年11月

出版單位:

東京:風響社

內容簡介:

[論文]

鳥居龍蔵の第1回台湾調査ルート(清水純)

鳥居龍蔵の台湾調査協力者、高木隆次:デジタルアーカイブを活用した研究の一例(宮岡真央子)

[研究ノート]

第二次世界大戦後初期の台湾原住民族研究:日本の人類学に視点を置いて(その2)(笠原政治)

田信徳 タロコ受難記:4. Rahul Bsngan (Bsnganの教会)(月田尚美)

[報告]

キヌラン村のアワの里帰り:佐々木高明収集品の返還(竹井恵美子)

403花蓮大地震による台中市への被害(益田喜和子)

第16回日台原住民族研究フォーラム報告(益田喜和子)

財団法人日本台湾交流協会からの表彰(野林厚志)

[書評]

リムイ・アキ著、魚住悦子訳『懐郷』(山本芳美)

[末成道男先生:追悼文]

末成道男先生を偲ぶ(清水純)

末成道男先生の学恩(野林厚志)

系統號:

P-063019

明大アジア史論集第28号

標題:

明大アジア史論集第28号

時間:

2024年3月

出版單位:

東京:明治大学東洋史談話会

內容簡介:

《論説》

紙の普及についての試論――蔡倫造紙記事と出土簡牘史料――(籾山明)

連省自治運動における「中央」と「地方」――長沙事件の対日交渉を例に――(苗禕琦)

《研究ノート》

国立公文書館所蔵の『神宗顕皇帝実録』――日本伝来の『皇明実録』と実録に擬態した野史について(寺田陽)

《訳注》

『荊州胡家草場西漢簡牘選粹』訳注稿その(二)(漢律令研究班)

張家山三三六号漢墓「功令」訳注稿その(一)(漢律令研究班)

《史料紹介》

オスマン近代演劇ポスターを読みとく(第4回)(江川ひかり)

《学界動向》

元代地方監察制度の研究を振り返る(櫻井智美)

《史料探訪》

台湾 国史館における史料収集 2023年夏(高田幸男)

《新刊紹介》

森万佑子『韓国併合』(尾崎照人)

堀井優『近世東地中海の形成』(上島怜也)

間野英二訳注『フマーユーン・ナーマ』(神野颯人)

永田雄三『トルコの歴史(上・下)』(比嘉亜澄)

《博士論文要旨》

13-14世紀モンゴル政権・地域社会と儒教――曲阜地域石刻の分析を通して――(牛瀟)

系統號:

P-063020

亞洲人物史10:民族解放之夢

標題:

亞洲人物史10:民族解放之夢

時間:

2025年5月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

成田龍一 著,林琪禎 譯

內容簡介:

第一章 某個獨立運動旁觀者的心中糾葛——為殖民地統治煩惱的知識分子/小野容照

第二章 希求祖國獨立與女性自立的朝鮮「新女性」們/井上和枝

第三章 解放朝鮮民族之戰/水野直樹、布袋敏博

第四章 中國近代文學――二十世紀前半葉/清朝末期、中華民國時期/藤井省三

第五章 殖民統治與臺灣自治/許雪姬

第六章 印尼女性解放運動的先驅――卡蒂妮眼中的「光明」與「黑暗」/富永泰代

第七章 印度的女性運動/粟屋利江

第八章 女翻譯家們建構的伊斯蘭男女平等論/帶谷知可

第九章 韃靼志士:伊斯蘭世界與日本/小松久男

第十章 近代阿富汗的群像――在大國的縫隙中謀求的國家統一/山根聰

第十一章 蒙古人對建設國家的追求――從獨立運動到人民共和國/青木雅浩

第十二章 阿拉伯的民族主義與立憲政治/松本弘

第十三章 阿拉伯的近代與女性主義的開花/後藤繪美

第十四章 由深入調查與統計所得之殖民統治背後之思想/鶴見太郎

第十五章 「國民作家」與現代的悲劇/姜尚中

第十六章 草創期的日本民俗學中隱含的力量/鶴見太郎

第十七章 大日本帝國下的民主主義之歷史驗證/成田龍一

第十八章 近代日本女性的步伐/中村敏子

第十九章 沖繩言論人與亞洲思想潮流/比屋根照夫

系統號:

P-062979

亞洲人物史7:近世帝國的繁榮與歐洲

標題:

亞洲人物史7:近世帝國的繁榮與歐洲

時間:

2025年5月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

三浦徹 著,郭凡嘉 譯

內容簡介:

第一章 薩法維帝國的榮華——統治伊朗高原的什葉派國家/近藤信彰

第二章 鄂圖曼帝國的繁榮——邁向東地中海世界伊斯蘭盟主之路/林佳世子

第三章 衰退期抑或成熟期——審視十七—十八世紀鄂圖曼帝國的兩個觀點/宮下遼

第四章 蒙兀兒帝國的榮光——從阿克巴大帝到奧朗則布/真下裕之

第五章 亞洲的耶穌會傳教士/岡美穗子

第六章 統治天下之人與其時代——「歐洲」的登場和「鎖國」體制的確立/中野等

第七章 朝鮮王朝克服國家性危機——秀吉的侵略與後金(清)的侵襲/辻大和

第八章 朝鮮朱子學/川原秀城

第九章 海與草原的明清交替——鄭氏臺灣和康熙帝/豐岡康史

第十章 經世學的發展與考證學的興盛——從明末清初期到清代的學術與思想/伊東貴之

第十一章 轉世的聖者們之光與影——被印上虛假烙印的兩位達賴喇嘛/池尻陽子

第十二章 近世東南亞的王國與末羅瑜世界的發展

系統號:

P-062981

譯介新思路:傳統文人衍譯世界思潮與建構臺灣主體

標題:

譯介新思路:傳統文人衍譯世界思潮與建構臺灣主體

時間:

2025年5月

出版單位:

臺南:成大出版社

作者:

吳毓琪 著

內容簡介:

第一章 日治臺灣傳統文人譯介「自由」辯證「國體」新舊的思潮

一、 前言

二、 管窺韓國、中國對「自由」思潮的譯介與匯入

三、 日本傳入盧梭「天賦人權」與臺灣「國體」觀念發展

四、 臺灣輿論界對「自由」理解的不同立場

五、 結論

第二章 日治臺灣傳統文人運用「華盛頓」譯詞書寫詩文的語境

一、 前言

二、 二十世紀「亞米利加共和國」民主新思潮的文化翻譯

三、 傳統文人引用「華盛頓」譯詞對應臺灣欲脫離帝制的語境

四、 臺灣古典詩文運用「華盛頓」典範人物入詩的書寫策略

五、 結論

第三章 臺灣漢學主體的建構:林子瑾、林履信譯介西學的比較分析

一、 前言

二、 林子瑾對「西學」接受、改寫與詮釋為經世策論

三、 林履信吸取「西學」的改革社會論

四、 比較林子瑾、林履信譯介「社會法制」所突顯的民族文化主體

五、 結論

第四章 林獻堂《環球遊記》凝視異國「女性」形象與文化詮釋

一、 前言

二、 《環球遊記》中旅者「凝視」異國女性的形象

三、 林獻堂借鏡歐美女性文化反思臺灣女性的權力主體

四、 結論

第五章 從「翻譯詮釋」的文化脈絡論戰後黃得時建構「臺灣文學」主體位置

一、 前言

二、 黃得時以「漢人」意識論述「臺灣文學史」的軸線

三、 黃得時的「翻譯」著述與主張

四、 從黃得時改寫《聖經故事》兒童文學見其「翻譯」觀

五、 代結論:未竟之業?黃得時戰後定位「臺灣文學」主體位置

系統號:

P-062997

朝鮮半島六百年史: 政爭、外患與地緣政治

標題:

朝鮮半島六百年史: 政爭、外患與地緣政治

時間:

2025年5月

出版單位:

臺北:遠足文化

作者:

新城道彥 著,黃琳雅 譯

內容簡介:

第一章 朝鮮王朝的建立

1.從王氏到李氏的易姓革命

2.整頓統治基礎

3.搖搖欲墜的王權

4.激烈的朋黨之爭

第二章 華夷秩序的崩壊與朝鮮的危機

1.日本的侵略

2.女真族的威脅逼近

3.清的侵略與朝鮮屬國化

第三章 無止盡的政爭與西沉的王朝

1.蕩平策的功與過

2.勢道政治與民亂不斷

3.大院君與閔氏之爭

4.打開朝鮮國門,日本的挑釁與清的勸告

第四章 身處清朝、日本及俄國的夾縫中

1.親日派與親俄派的角逐

2.大韓帝國的成立

3.日本主導的日韓合併

4.抗日獨立運動的各個面向

第五章 朝鮮半島的分裂

1.戰後的主導權之爭

2.遙遠的獨立

3.建國的理想與現實

4.韓戰的歸結

系統號:

P-063023

鄉土社會的終結——東亞地區的殖民管治和土地政策

標題:

鄉土社會的終結——東亞地區的殖民管治和土地政策

時間:

2025年5月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

張瑞威 編

內容簡介:

緒論 殖民管治:東亞土地改革中的失落環節/張瑞威

第一部分 個人主義下的土地所有權

第一章 地主、蹲踞者和佃農:早期殖民管治下的香港/張瑞威

第二章 明治土地改革與日本近代土地權的形成/松原健太郎

第二部分 書院、宗族和廟宇

第三章 日本殖民早期臺灣公共土地的制度化:學田的轉變/許佩賢

第四章 殖民地臺灣地方廟宇之廟產經營/林欣宜

第三部分 土地登記

第五章 1899年的前與後:新界傳統土地法/夏思義

第六章 新界土地信貸與市場:地方社會結構與殖民化/松原健太郎

第四部分 殖民地的三角測量法

第七章 三角測量與中國地圖(1368-1950)/張瑞威

第八章 啟動土地革命:二十世紀初的臺灣土地調查/吳密察

第九章 近代臺灣的兩次土地調查:日治時期的調查與清朝的有何不同?/林文凱

第十章 韓國近代土地改革與殖民地土地法制/李榮昊

第十一章 力度太小、起步太遲:1930年代中國土地登記的追趕/科大衛

系統號:

P-063049

臺灣政治有意思!若林正丈的臺灣民主化現場

標題:

臺灣政治有意思!若林正丈的臺灣民主化現場

時間:

2025年5月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

若林正丈 著, 黃耀進 譯

內容簡介:

推薦語

推薦序 共感與同行:若林正丈的半世紀臺灣研究之路/吳密察

序章 臺灣現代史上的一九四九年與一九七二年

第I部 踏查民主化的現場──從反對勢力切入

第一章 臺日斷交之際──臺灣研究的開始與首次訪問臺灣

第二章 觸及民主化的胎動

第三章 在「自由的空隙」中站起的臺灣國族主義

第四章 國民黨一黨專政的動搖

第五章 民主化與「走鋼索的人」李登輝的鬥爭──諦觀「憲政改革」的政治過程

第六章 成立日本臺灣學會──理解臺灣的知識基礎建設

第II部 發現臺灣化的脈動──觀察認同中的政治背景

第七章 新興民主體制啟航──總統選舉譜出政治節奏

第八章 在大國的夾縫間──政治上出現「中國要素」與美中對立

第九章 提出中華民國臺灣化論──臺灣政治研究的轉折點

第十章 中華民國臺灣化的不均衡開展──新興民主體制下的國家重構與國民重構

終章 展演的主權──「臺灣尚待定義?」

後記

系統號:

P-062955

全面控制:總體檢蔣介石獨裁統治及其影響

標題:

全面控制:總體檢蔣介石獨裁統治及其影響

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:前衛出版

作者:

王美琇、戴寶村 總策畫

內容簡介:

王美琇|總策畫序1——沒有清理過去,我們如何過得去?

戴寶村|總策畫序2——去世五十 除垢未盡 清除介石

沈清楷|主編序——瞧這個獨裁者!

呂 昱|其實,沒幾個臺灣人真的認識「蔣介石」!

薛化元|蔣介石與威權體制的建立

吳豪人|臺灣人權發展史上的絆腳「石」

吳俊瑩|蔣介石的文化霸權

李筱峰|蔣介石與二二八

林政佑|蔣介石與政治案件的審判

蘇瑞鏘|蔣介石在白色恐怖中的角色

劉熙明|蔣中正與蔣經國在戒嚴時期「不當審判」中與情治單位的關係

顧恒湛|蔣介石與臺灣山地的軍事化與動員(1949-1958)

羅承宗|蔣介石來臺後黨營事業的歷史輪廓

曹欽榮|我們的民主記憶

李淑君|逆寫銅像.從神到鬼

丘念佳|當銅像倒下,正義才能站起來

黃居正|蔣介石與臺灣的國際法律地位

陳列 |跋——519白色恐怖記憶日宣言

系統號:

P-062980

士林哲學與中國哲學

標題:

士林哲學與中國哲學

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

沈清松 著

內容簡介:

【第一部分 中世紀士林哲學與中國哲學】

第一章 時間、陶成、創世:評析聖奧古斯丁《懺悔錄》第十一書

第二章 愛瑞傑納的《神鷹靈音》及其密契思想

附錄一 《神鷹靈音》

第三章 聖多瑪斯的形上學體系

第四章 聖多瑪斯自然法與老子天道的比較與會通

第五章 士林哲學「天主的智慧」與佛教「佛的智慧」

附錄二 書評:聖多瑪斯《神學大全》第六冊中譯本

【第二部分 新士林哲學與中國哲學】

第六章 新士林哲學奠基者梅西耶樞機思想述評

第七章 一個道德形上學的源起:布隆德的行動哲學

第八章 論形上學的起點:超驗多瑪斯主義與中國哲學

第九章 道德、理性與信仰:賴醉葉的思想

附錄三 物理實在:一個現象學考察 .

第十章 論中世紀與新士林哲學研究的走向與展望

附錄四 書評:賴醉葉《理性的希望》

【第三部分 中華新士林哲學】

第十一章 中華新士林哲學的肇始者:省思利瑪竇來華啟動的相互外推策略

第十二章 士林哲學「實體」概念的引進中國及其哲學省思

第十三章 當代中華新士林哲學與現代性困境的超克

第十四章 百年中國哲學中羅光生命哲學的意義與評價

第十五章 新世局、新思潮與天主教思想本地化:以中華新士林哲學為釋例

附錄五 中世哲學精神與中國哲學精神的會通 .

系統號:

P-062996

科學作為探索——超越現象的科學形上學

標題:

科學作為探索——超越現象的科學形上學

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

陳瑞麟 著

內容簡介:

自序

第一章 導論:探索世界、反思科學

壹、我們要往哪裡走?

貳、一幅科學與世界的通用形象

參、從形上學之路走向「科學是什麼」

肆、什麼是形上學?

伍、這趟旅程的風光:本書的內容

第二章 科學是什麼?或者,怎樣才算是科學?

壹、科學是什麼?從單一本性到家族相似

貳、科學的原型是什麼?或者,如何使用「科學」這個詞?

參、科學性的歷史判準:一個回答「科學是什麼」的假說

肆、從行為分類界定科學:科學與技術/科技的區分

第三章 科學的目的應該是什麼?科學探索

壹、有科學的目的嗎?或者,科學的目的應該是什麼?

貳、什麼是科學探索?

參、為什麼科學探索應該比說明更優先?

肆、表達科學目標對象的語言和概念

第四章 科學探索的對象是什麼?(一)元素存有範疇

壹、實在世界如何展現?世界觀的演變

貳、實在世界的構成:存有範疇

參、元素範疇一:物項、個體、種類

肆、元素範疇二:活動/互動/交互作用

伍、元素範疇三:關係

陸、元素範疇四:特徵/狀態

柒、元素範疇五:內在性質/性能/功能

捌、元素範疇六:空間與時間

玖、存有範疇的語言表達

第五章 科學探索的對象是什麼?(二)複合存有範疇

壹、複合範疇一:系統

貳、複合範疇二:機制

參、複合範疇三:結構

肆、複合範疇四:事件、規律與其他範疇的相關性

第六章 結論:在科技社會中的科學探索

系統號:

P-063007

馭電風城:從交通大學的復校到電子所創立,改變臺灣半導體產業的歷史

標題:

馭電風城:從交通大學的復校到電子所創立,改變臺灣半導體產業的歷史

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:國立陽明交通大學出版社

作者:

郭力中、朱富國 編撰

內容簡介:

序曲

晚清變局的曙光(一八九六—一九一一)

烽火下向學不倦(一九一二—一九四九)

領航現代化建設

第一章 新枝初萌:艱困的復校

交大雖舊,其命維新

一封來自美國的電報

預算和目標的攻防戰

第二章 根植風城:電子研究所的奠基

風馳電掣的開場

我們的電子年

研究與課程藍圖

第三章 桃李燦漫:電子所與研究生教育

覓良師煞費苦心

得英才而教育之

往事並不如煙

第四章 廣傳新知:引領臺灣跨入新紀元

錢公南與他眼中的未來

電信電子訓練研究中心

啟電腦教育之先河

第五章 曙光初綻:交大電子所領航科技創新

小發明與大貢獻

開啟臺灣電視新紀元

打造護國神山

改變世界那道光

尾聲

餘波意猶未盡

交大工學院重生

電子產業的磐石

系統號:

P-060194

無垠之海:全球海洋人文史(一套兩冊)

標題:

無垠之海:全球海洋人文史(一套兩冊)

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

David Abulafia 著, 陸大鵬 、 劉曉暉 譯

內容簡介:

【上冊】

第一部 最古老的大洋:太平洋,西元前176000—西元1350

第一章 最古老的大洋

第二章 航海家之歌

第二部 中年大洋:印度洋及其鄰居,西元前4500—西元1500

第三章 天堂之水

第四章 神國之旅

第五章 謹慎的先驅

第六章 掌握季風

第七章 婆羅門、佛教徒和商人

第八章 一個海洋帝國?

第九章 「我即將跨越大洋」

第十章 日出與日沒

第十一章 「蓋天下者,乃天下之天下」

第十二章 龍出海

第十三章 鄭和下西洋

第十四章 獅子、鹿和獵狗

第三部 年輕的大洋:大西洋,西元前22000—西元1500

第十五章 生活在邊緣

第十六章 劍與犁

第十七章 錫商

第十八章 北海襲掠者

第十九章 「這條鑲鐵的龍」

第二十章 新的島嶼世界

第二十一章 白熊、鯨魚和海象

第二十二章 來自羅斯的利潤

第二十三章 魚乾和香料

第二十四章 英格蘭的挑戰

第二十五章 葡萄牙崛起

第二十六章 島嶼處女地

第二十七章 幾內亞黃金與幾內亞奴隸

【下冊】

第四部 對話中的大洋,1492—1900

第二十八章 大加速

第二十九章 前往印度的其他路線

第三十章 去對蹠地

第三十一章 諸大洋的連接

第三十二章 新的大西洋

第三十三章 爭奪印度洋

第三十四章 馬尼拉大帆船

第三十五章 澳門的黑船

第三十六章 第四個大洋

第三十七章 荷蘭人崛起

第三十八章 誰的海洋?

第三十九章 諸民族在海上

第四十章 北歐人的東、西印度

第四十一章 南方大洲還是澳大利亞?

第四十二章 網絡中的節點

第四十三章 地球上最邪惡的地方

第四十四章 前往中國的漫漫長路

第四十五章 毛皮和火焰

第四十六章 從獅城到香港

第四十七章 馬斯喀特人和摩加多爾人

第五部 人類主宰下的大洋,1850—2000

第四十八章 分裂的大陸,相連的大洋

第四十九章 輪船駛向亞洲,帆船駛向美洲

第五十章 戰爭與和平,以及更多的戰爭

第五十一章 貨櫃裡的大洋

結論

系統號:

P-060197

宋代的家族與社會(增訂三版)

標題:

宋代的家族與社會(增訂三版)

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:三民書局

作者:

黃寬重 著

內容簡介:

劉子健推薦序 略論南宋的重要性

總序 砌磚夯土再構半壁山河

修訂三版序 宋代家族研究再出發——自身經驗的省思

修訂二版序

序

緒言

第壹篇 墓誌史料與家族史研究

第一章 近五十年中國出土宋人墓誌史料

第二章 墓誌史料的價值與限制——以兩件宋代墓誌資料為例

第貳篇 四明家族群像

第三章 發明本心——袁氏家族與陸學衣缽

第四章 千絲萬縷——樓氏家族的婚姻圈與鄉曲義莊的推動

第五章 真率之集——士林砥柱的汪氏家族與鄉里文化的塑造

第六章 洛學遺緒——高氏家族的學術與政治抉擇

第參篇 江西家族群像

第七章 鄉望與仕望——厚經營的張氏家族

第八章 武功與文事——程氏家族由族而家的發展

結論 科舉社會下家族的發展與轉變

附錄 南宋兩浙社會流動的考察

後記

參考書目

索引

系統號:

P-060205

現代醫學在東亞

南宋地方武力——地方軍與民間自衛武力的探討(三版)

標題:

南宋地方武力——地方軍與民間自衛武力的探討(三版)

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:三民書局

作者:

黃寬重 著

內容簡介:

劉子健推薦序 略論南宋的重要性

總序 砌磚夯土再構半壁山河

修訂三版序 從地方武力看南宋國防戰備與國策調整

修訂二版序

自序

緒論

第壹篇 地方軍

第一章 廣東摧鋒軍

第二章 福建左翼軍

第三章 湖南飛虎軍

第貳篇 民間自衛武力

第四章 宋廷對民間自衛武力的利用和控制——以鎮撫使為例

第五章 兩淮山水寨——地方自衛武力的發展

第六章 茶商武力的發展與演變

第七章 經濟利益與政治抉擇——宋、金、蒙政局變動下的李全、李璮父子

第八章 賈涉事功述評——以南宋中期淮東防務為中心

結論 南宋的中央與地方關係——以地方武力為中心的考察

附錄一 從塢堡到山水寨——地方自衛武力

附錄二 南宋茶商賴文政之亂

參考書目文獻

索引

系統號:

P-060206

冷戰、島鏈與亞洲:臺灣的觀點與反思

標題:

冷戰、島鏈與亞洲:臺灣的觀點與反思

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:暖暖書屋

作者:

蔡東杰 主編

內容簡介:

主編序 Preface

蔡東杰/重新檢視冷戰史的意義

導讀 Introduction

林碧炤/亞洲觀點下的冷戰史

1950年代:分裂與對立 Back to the 1950s: Split and Confrontation

陳欣之/冷戰源起之論辯與東亞案例省思

楊三億/中間地帶國家如何在兩極體系夾縫中找尋出路

蔡育岱/反思與重估冷戰來臨及其當代啟示

黃義杰/島鏈理論的「安全化」分析

1960年代:狂飆與反動 Back to the 1960s: Racing and Reaction

辛翠玲/冷戰網絡中的島鏈視角:美國人在南臺灣足跡

王宏仁/代理人戰爭、核武競賽與新興國家的挑戰

唐欣偉/1960年代冷戰經驗對2020年代的啟示

趙文志/冷戰的選擇與轉捩點:越戰與古巴飛彈危機

林子立/越南戰爭對冷戰的影響

1970年代:和解與重塑 Back to the 1970s: Détente and Redesign

崔進揆/中東地區之戰爭、和解與民族主義發展

平思寧/國關大理論是否現在還能適用?

邱昭憲/冷戰結構轉型與戰略三角之演進

陳冠任/冷戰真的結束了嗎?

希家玹/美中破冰與東亞文化大融合之浮現

1980年代:解構與終結 Back to the 1980s: Deconstruction and Ending

譚偉恩/槍炮與奶油的鬥爭:美國的「異常」軍事支出

李佩珊/新自由主義與1980年代的冷戰

周志杰/翻轉冷戰圖像下的臺灣地緣政治定位

劉奇峯/解密美國外交檔案中的印美關係(1977-1988)

陳偉華/1980年代美國在香港的情報活動

新冷戰:定義與評價 New Cold War: Definition and Prospect

陳亮智/新冷戰與舊冷戰

王文岳/新冷戰下的東南亞

陳育正/中共「三海連動」戰略:地緣政治與軍事實踐

馬準威/新冷戰再界定與美中關係的探索

盧信吉/地緣政治視角下的新冷戰:誤用抑或真有其事?

系統號:

P-060244

劉崧甫鐵窗日記

標題:

劉崧甫鐵窗日記

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所、國立臺灣歷史博物館

作者:

劉崧甫 著,劉崧甫日記讀書會 編註

內容簡介:

二林蔗農事件是臺灣農民運動的先聲,蔗農組合和地方居民抗議製糖公司和總督府,在臺灣史上留下非常輝煌的足跡。1925年10月22日,聚集在衝突現場的民眾約有500人,涉入事件而被檢舉逮補的,一共有93人,其中39人被起訴,刑度最重的被判處有期徒刑一年。

雖然臺灣糖業的全盛期早已過去,但是對上述歷史事件的回顧仍屬必要。臺灣人的經濟自主如何可能?以此自主為運動目標的社會串聯如何形成?這些主題貫串在二林農民運動中,讓我們重新反思臺人追求經濟自主的歷程,而這本首次問世的《鐵窗日記》,無疑提供深入理解此事件最重要的線索。

《鐵窗日記》作者劉崧甫(1898-1971),是蔗農組合的理事,也是李應章的左右手。這本日記是劉氏從坐牢時期到出獄後所撰寫的個人紀錄。雖然先行研究已經梳理林本源製糖株式會社的政策以及抗議運動的經過,但是,由農運幹部撰寫的日記,能夠讓我們進一步探索歷史當事人的關懷、主觀世界和切身感受,同時提供了重探二林農民運動的線索,並讓我們以具體生動的紀錄,重新建構臺灣農運史論述。

系統號:

P-060245

聲音的臺灣史:音樂與民族的當代探索

標題:

聲音的臺灣史:音樂與民族的當代探索

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:前衛出版

作者:

李志銘 著

內容簡介:

輯一|聲音風土

民族音樂學的衝擊──坂本龍一與小泉文夫

張人模編纂《臺灣山胞歌選》與林道生編曲〈花蓮港〉

吟唱臺灣土地的聲音──楊青矗編《台詩三百首》

三○年代文學雜誌《先發部隊》的老廣告和台語歌

觀光凝視下的臺灣早期鐵道音像紀錄

來自英國愛丁堡大學的臺灣聲音史料

聽見八○年代臺灣的聲音──德國音樂學者沃夫岡.拉德在台的田野錄音

臺東成功鎮音樂紀行──從「小湊歌謠祭」到阿美族百年傳統家屋

臺南音樂紀行──重尋「亞洲唱片」南管「振聲社」、「臺南神學院」與「惟因唱碟」

類比時代的音樂圖書館在臺灣

輯二|民歌採集

一個歷盡滄桑的民族樂手──思想起陳達的時代現象

被誤解的歐樂思與「民歌採集運動」

燃燒熱情、拒絕體制的民間自由學者──談曹永和、森丑之助與李哲洋

紀念「原住民族日」,憶想呂炳川

重尋被遺忘的「呂炳川精神」

那一年,呂炳川與「雅美族原始藝術調查團」在蘭嶼

一段被湮沒的歷史因緣──「洪建全基金會」與民歌採集

「民歌採集運動」番外篇──李哲洋、李泰祥與牛的故事

戴洪軒訪問李泰祥──原住民的身分認同和焦慮

黑澤隆朝高砂族音樂調查與被隱蔽的殖民暴力

布農族「祈禱小米豐收歌」與「八部合音」的論述爭議

輯三|江湖絕響

人生一曲江湖調──唸歌仔國寶楊秀卿的史詩絕唱

悼念許博允──一個無可救藥的浪漫主義者

追懷早逝的鋼琴家楊小佩

人民的嘲諷是獨裁者的夢魘──從黃明志〈龍的傳人〉想起侯德健

電影《望春風》傳奇人物──臺灣留聲機時代的影壇黑狗兄彭楷棟

冷戰外交下的古典音樂和性別政治──戰後臺灣第一位女指揮家郭美貞

星雲法師與佛教音樂──從呂炳川《佛光山梵唄》到世俗化的佛曲儀式展演

我心中也有一座山──大隱於市的邱晨與被遺忘的《特富野》

唱了一輩子,離不開鄉愁烏托邦的胡德夫

跨越時代的文學與歌聲──《三十鵝麗—楊逵:鵝媽媽出嫁》三十週年復刻音樂會原聲帶

系統號:

P-060246

歷史的追尋:從廟堂到民間

標題:

歷史的追尋:從廟堂到民間

時間:

2025年4月

出版單位:

臺北:蔚藍文化

作者:

吳翎君 著

內容簡介:

出版緣起

邂逅浪漫?宋代士人的女仙書寫/廖咸惠

晚清杭州開埠與租地交涉/張建俅

以歐為師:民初陳獨秀的思想和言論( 1914-1918)/李達嘉

推動現代統計國家— 留美經濟學人、美國基金會與南京政府統計事業的專家化/吳翎君

第二次中日戰爭下中國人的飲食記憶/游鑑明

1947年的南京軍官訓練團與國共內戰/張瑞德

中美對防衛臺灣及其控制島嶼的交涉與運作( 1949-1955)/吳淑鳳

平田末治:從南海爭議到臺灣殘置財產補償運動/鍾淑敏

侯雨利與新復興— 臺南幫企業的起點/謝國興

宜蘭獨特的兩個眷村—「有村無眷」的蘭竹新村與「有眷無村」的復國巷/黃中興

高中學生對於108課綱「中國與東亞史」教學的看法及其影響/倪心正

杜勒的《啟示錄》:西方中古圖像邏輯的超越/劉興華

系統號:

P-062954

「後山媽祖」的信仰、神蹟及其類型研究

標題:

「後山媽祖」的信仰、神蹟及其類型研究

時間:

2025年3月

出版單位:

臺東:東臺灣研究會

作者:

卓麗珍 著

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

第二節 文獻回顧

第三節 研究範團與方法

第四節 研究架構與研究步驟

第二章 宜蘭縣媽祖信仰

第一節 宜蘭媽祖信仰的歷史與廟宇考述

第二節 宜蘭縣媽祖廟分佈與弘道協會

第三節 宜蘭媽祖信仰的人文社會與環境

第四節 宜蘭媽祖廟考述

第三章 花蓮縣媽祖信仰

第一節 花蓮媽祖信仰的人文社會環境

第二節 花蓮媽祖信仰的歷史與廟宇

第三節 花蓮媽祖廟考述

第四章 臺東縣媽祖信仰

第一節 臺東媽祖信仰的人文社會環境

第二節 臺東媽祖信仰的歷史與變遷

第三節 臺東媽祖廟考述

第五章 「後山媽祖」的傳說、神蹟與廟際關係

第一節 宜蘭地區媽祖廟的神蹟

第二節 花蓮地區媽祖的神蹟

第三節 臺東地區媽祖的神蹟

第四節 「後山媽祖」的廟際關係

第六章 結論

系統號:

P-060199

跨境的文化觀察——冷戰到當代東亞社會的鏈結與脈動

標題:

跨境的文化觀察——冷戰到當代東亞社會的鏈結與脈動

時間:

2025年3月

出版單位:

臺北:五南出版

作者:

蔡龍保 主編

內容簡介:

校長序/李承嘉

推薦序/吳文星

理事長序/阿部純一

主任序/何淑宜

主編序/蔡龍保

歷史教育與歷史認識

吳文星/「認識臺灣(歷史篇)」與臺灣中學歷史教育之變革

林志宏/跨境的歷史認識—冷戰時期佐藤慎一郎的「中共觀察」與香港行

小牟田哲彥/日本人觀光客如何看待臺灣—臺灣旅遊百年史

媒體與文化的跨境

王超然/國共內戰期間中共的跨境傳播:以香港的《華商報》為核心

曾美芳/朦朧的認同與矛盾的政治意識:1967-1984《星島日報》「中國」報導立場的轉變

社會的動態發展與質變

林明煌/戰後東亞學校教育課程改革的發展與課題

澤田ゆかり/東亞的少子高齡化與社會保障—從日本的「新資本主義」看中國的定位

山﨑直也/建構後疫情時代日臺教育交流的「知識」基礎設施:以臺灣研究者的SNET活動為中心

關鍵字索引

系統號:

P-060214

煉製臺灣:高雄煉油廠歷史與遺產

標題:

煉製臺灣:高雄煉油廠歷史與遺產

時間:

2025年3月

出版單位:

高雄:高雄市立歷史博物館、巨流圖書

作者:

李文環、潘逸嫻 著

內容簡介:

推薦序|煉燃七十載:高雄煉油廠的輝煌、轉型與新生

作者序|追尋、填補北高雄/臺灣煉製高地的歷史

前言

第一章|燃料消費與日本海軍燃料工業

第二章|後勁人文風貌與臺灣大海軍要地

第三章|六燃高雄本廠的建置、構成與運作(1942-1945)

第四章|戰後接收與中油高雄煉油廠之整建(1945-1948)

第五章|煉油事業的更新與擴張(1949-1967)

第六章|完全的煉油廠(1968-1986)

第七章|從五輕興建到謝幕(1987-2015)

第八章|油廠空間和遺產

第九章|油人生活與文化

第十章|後高廠時代與未來展望

附錄一|歷任廠長一覽表

附錄二|六燃高雄本廠土地徵收名冊

附錄三|1949年1月間高雄煉油廠職員名冊

參考書目

系統號:

P-060238

許學夷《詩源辯體》研究

標題:

許學夷《詩源辯體》研究

時間:

2025年3月

出版單位:

臺北:萬卷樓圖書公司

作者:

謝明陽 著

內容簡介:

許學夷以四十年光陰寫成的《詩源辯體》,是明代復古派反擊公安、竟陵二派的總結性詩論,系統之井然,篇幅之龐大,皆為宋代之後的詩話傳統所罕見。該書詳論《詩經》以降歷代詩歌的源流發展,兼評各朝的詩論和詩選集,實質上即是一部完整的詩歌史和簡易的詩歌批評史,所具有的詩學意義不容忽視。本書先針對許學夷的生平經歷和《詩源辯體》的成書狀況作一番說明,這是屬於外緣問題的探討;接著再以〈詩史觀〉、〈辨體論〉、〈創作論〉、〈批評研究〉四個層面,深入剖析《詩源辯體》的核心理論。希望本研究可以闡發許學夷詩論的精髓,還給其書合理的文學史地位。

系統號:

P-062971

海德格與道家的會通

二十世紀中国美学 『ラオコオン』論争の半世紀

標題:

二十世紀中国美学 『ラオコオン』論争の半世紀

時間:

2025年4月

出版單位:

東京:東京大学出版会

作者:

丁乙 著

內容簡介:

序章 一九二〇年代から六〇年代の中国美学

第一部 二〇世紀中国美学の基本的枠組み――朱光潜と宗白華

第一章 朱光潜の『ラオコオン』論の変遷(上)

第二章 朱光潜の『ラオコオン』論の変遷(下)

第三章 宗白華による古典哲学に基づく近代中国美学

第四章 「気韻生動」論の近代化――中国美学を再構築するための枠組み

第二部 二〇世紀中国美学の刷新――銭鍾書の文学論

第五章 銭鍾書による学問的枠組みの刷新

第六章 銭鍾書の文学論

第七章 銭鍾書の『ラオコオン』論の形成背景――呉宓の受容

終章 二〇世紀中国美学

あとがき

系統號:

P-060254

琉球王国の南海貿易—— 「万国津梁」の二〇〇年

標題:

琉球王国の南海貿易—— 「万国津梁」の二〇〇年

時間:

2025年4月

出版單位:

東京:吉川弘文館

作者:

中島楽章 著

內容簡介:

「海の沖縄人」の発見―プロローグ

海洋王国の船出

グスク時代の海域交流

朝貢貿易の開始

朝貢貿易と歴代宝案

琉球王権と華人

南海貿易の発展

東南アジア「交易の時代」

シャムのアユタヤ朝

パレンバンの華人政権

ジャワのマジャパヒト朝

王朝交替と海外貿易

国際貿易港・那覇

東・南シナ海域の結節点

尚泰久から尚円へ

王朝交替と交易勢力

尚真王期の南海貿易

尚真王の半世紀

日本・朝鮮貿易の成長

マラッカ貿易の進展

チャンパとベトナム

ヨーロッパ人との出会い

ゴーレスとレキオス

マラッカの琉球人

パタニ・交趾・広東

ルソンとブルネイ

南海貿易の変容と終焉

日本銀と陳貴事件

ポルトガル人の琉球到達

ルソン貿易の動向

南海貿易の落日

「万国の津梁」の二〇〇年―エピローグ

系統號:

P-062978

構想なき革命 毛沢東と文化大革命の起源

標題:

構想なき革命 毛沢東と文化大革命の起源

時間:

2025年4月

出版單位:

東京:慶應義塾大学出版会

作者:

高橋伸夫 著

內容簡介:

序論

第1章 社会主義社会における階級闘争と毛沢東

第2章 ソ連修正主義という鏡

第3章 大躍進の挫折とその責任転嫁

第4章 新たな出発をめぐる党内の亀裂――七千人大会とその余波

第5章 1962年夏の大転換

第6章 社会主義教育運動の開始

第7章 1964年における指導者たちの集団的熱狂

第8章 「資本主義の道を歩む実権派」概念の登場

第9章 文化の諸領域に対する全面的な批判

第10章 下からの呼び声

第11章 最後の一歩はいかに踏み出されたか?

結論

系統號:

P-062985

日本の福清出身華僑の生活誌:移住、生業、故郷とネットワーク

高学歴中国人移民女性のライフコース――仕事・家族・ジェンダー規範

標題:

高学歴中国人移民女性のライフコース――仕事・家族・ジェンダー規範

時間:

2025年4月

出版單位:

東京:明石書店

作者:

賽漢卓娜 主編

內容簡介:

序 章 高学歴移民女性研究の地平線 ――仕事・家族・ジェンダー規範の視点から[賽漢卓娜]

第Ⅰ部 移民を取り巻く社会、移民が結びつく社会

第1章 日本の移民統合[近藤 敦]

第2章 在日外国人における家族形成と就業状況 ――中国、朝鮮・韓国、フィリピン、ブラジル籍者に着目して[李 雯雯]

第3章 海外留学という国際移動の様相の変化 ――選抜されたエリートから大衆へ[松下 奈美子]

第4章 日本における高学歴母親の就業と子育て[西村 純子]

第5章 理想と現実、均衡と衝突 ――中国の高学歴女性の役割意識とライフコース[鄭 楊]

第Ⅱ部 日本における高学歴中国人移民女性のライフコース

第6章 高学歴移民女性の学歴別キャリア獲得[賽漢卓娜]

第7章 高学歴中国人移民女性の教育戦略とキャリア[施 利平]

第8章 高学歴子育て女性のキャリア ――夫との権力関係を手がかりに[孫 詩彧]

第9章 在日中国人家族の育児支援利用に関する分析[田 嫄]

第10章 産後うつのオートエスノグラフィー ――日本人夫をもつ中国人妻の事例[劉 楠]

第11章 中国人結婚移民女性の離婚経験と「居場所」の再構築[大野 恵理]

終 章 高学歴中国人移民女性の生き方 ――交差するアイデンティティのなかで[松下 奈美子・賽漢卓娜]

系統號:

P-060125

韓国・朝鮮の心を読む

朝鮮半島の住まいと家具の歴史

標題:

朝鮮半島の住まいと家具の歴史

時間:

2025年3月

出版單位:

東京:中央公論美術出版

作者:

小泉和子 著

內容簡介:

日本の住文化史研究を牽引してきた著者による、朝鮮半島の住宅・家具・室内意匠の歴史を総覧する通史。古代から高麗時代を第一部、李氏朝鮮時代を第二部とし、遺跡や文献史料に加え、現在も残る宮殿・住宅・家具・室内意匠などの多様な史料をもとに、豊かな歴史を読み解く。日本の住文化を理解するうえで、相互に影響しあってきた東アジアへの理解は必須であり、住宅や建築、家具調度品、インテリアなど、「住まい」への多様な関心を抱く読者にとっての必携書。カラー図版を多数掲載。

系統號:

P-060248

中国の女性演劇 越劇とジェンダー

道教文化と日本 陰陽道・神道・修験道

標題:

道教文化と日本 陰陽道・神道・修験道

時間:

2025年3月

出版單位:

東京:勉誠社

作者:

日本道教学会 編著

內容簡介:

はじめに 土屋昌明

総論

道教とは何か―唐代の道教を中心に 酒井規史

唐の玄宗からみた道教の日本への伝教 土屋昌明

第1部 陰陽道と道教

古代日本と道教―陰陽道成立の前提として 細井浩志

陰陽道の祭祀と道教 山下克明

日本における「盤法」と唐土「雷公式」 西岡芳文

道教の反閉と陰陽道の反閇 松本浩一

【コラム】道教の方術 松本浩一

【座談会】道教と陰陽道の関係をいかに研究するか 西岡芳文・山下克明・細井浩志・松本浩一/土屋昌明(司会)

第2部 神道と道教

中世神道における道教受容―特に鎌倉時代の両部・伊勢神道書について 伊藤聡

【コラム】神道に残る道教文献―『老子述義』『北斗経』『修真九転丹道図』を中心に 松下道信

平安時代の蓍亀占について 奈良場勝

【コラム】陰陽五行説と中世神道論―附・『東家秘伝』小考 原克昭

平田篤胤と道教の洞天思想 森瑞枝・土屋昌明

第3部 修験道と道教

道教と山岳信仰・修験道 鈴木正崇

修験道と道教―英彦山修験にみられる道教的要素の分析から 須永敬

山岳修験遺跡に見る道教思想の影響 山本義孝

中国の山岳信仰―名山への巡礼と峰への遊行 土屋昌明

第4部 混淆する道教文化

唐代密教史における道教的要素が存在する経典の成立背景について 岩崎日出男

諸教混淆と中世社会―福神・狐憑き・陰陽師 芳澤元

展望 和製尸解譚の軌跡 中前正志

三教一致説の展開―儒仏道から『先代旧事本紀大成経』の儒仏神へ 石井公成

あとがき

系統號:

P-060253

近現代日本における中国語受容史 メディア・教育・言語観

標題:

近現代日本における中国語受容史 メディア・教育・言語観

時間:

2025年3月

出版單位:

東京:岩波書店

作者:

温秋穎 著

內容簡介:

序 章 もう一つの教養語をもとめた近現代日本

第一章 〈声〉の中国語はいかに想像されたか――日本放送協会ラジオ「支那語講座」(一九三一―一九四一)

第二章 声のことばはどのように伝えられたか――「耳の拡張」としてのテキスト空間(一八八二―一九四一)

第三章 何のための「支那語」か――中国語ブームのなかの学習誌(一九三一―一九四四)

第四章 中国語は学問のことばになりうるか――二人の中国語講座講師の選択(一九三一―一九四二)

第五章 敗戦後の「中国語」の再建――東京大学教養学部Eクラスの模索(一九四六―一九五四)

第六章 〈声〉の中国語の再出発――NHK「中国語講座」シリーズの一般教養(一九五二―一九七〇)

終 章 もう一つの教養語という未完の課題

系統號:

P-060126

上海、対岸のヨーロッパ 租界と日本をつなぐ芸術家群像

流動と混在の上海文学—都市文化と方言における新たな「地域性」

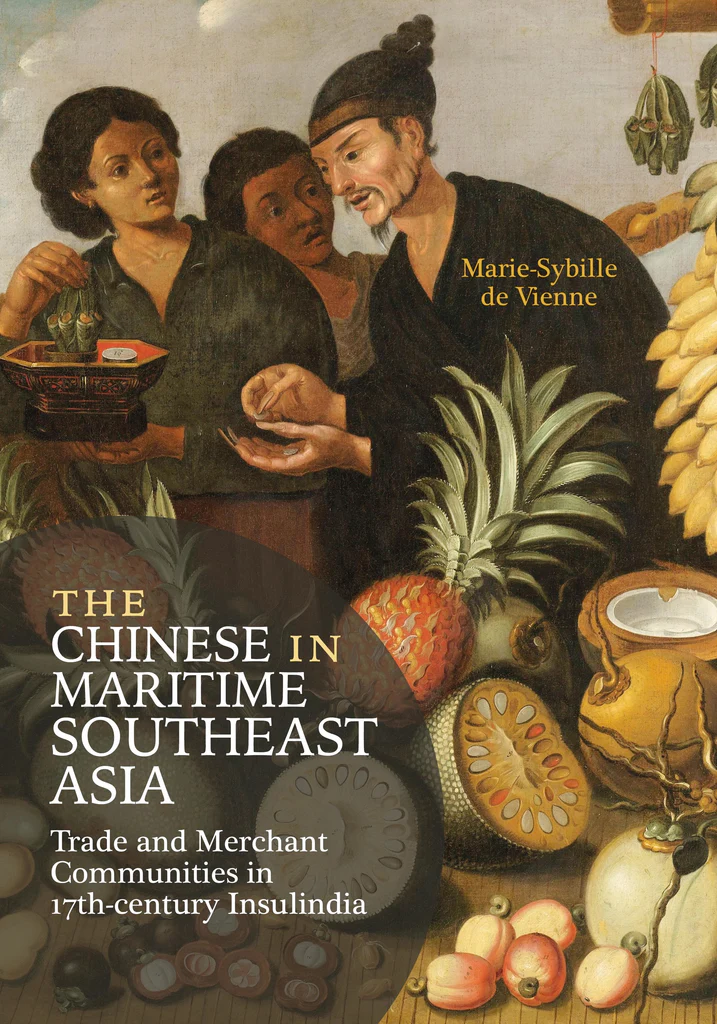

The Chinese in Maritime Southeast Asia: Trade and Merchant Communities in 17th-century Insulindia

標題:

The Chinese in Maritime Southeast Asia: Trade and Merchant Communities in 17th-century Insulindia

時間:

June, 2025

出版單位:

Singapore: NUS Press

作者:

Marie-Sybille de Vienne

內容簡介:

The 17th century represents a turning point in the global history of trade, as connections between Asian and European markets increased dramatically at this time. The Dutch East-India Company (or VOC) was central to this process, but— counter to the VOC’s aims—the winners of the game in maritime Southeast Asia were often Chinese merchants, the only economic agents capable at the time of both trading in major Southeast Asian commercial hubs and developing exchanges with China and Japan. The Chinese operated with a flexibility of means and a fluidity of management that allowed them to react rapidly and quickly gain returns on investment. In Batavia, as in other Southeast Asian emporiums, the increasingly numerous and diverse Chinese elites assumed direct responsibility for the management of their community, making them the most important non-European free community—in wealth as in number—in the city during the second half of the 17th century.

Translated from the French, and adapted and updated, this book tells this remarkable story through an examination of the VOC’s abundant sources, which record relations between the Chinese minority and the Dutch rulers who relied upon them.

系統號:

P-060249

Buddhism in the Nordic Countries

標題:

Buddhism in the Nordic Countries

時間:

May, 2025

出版單位:

London: Routledge

作者:

Edited By Jørn Borup, Mitra Härkönen, Knut A. Jacobsen, Katarina Plank

內容簡介:

This book provides new unprecedented research on Buddhism in the five Nordic countries Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Aiming at comparisons between the different Nordic countries, the chapters identify possible unique characteristics of Nordic Buddhism.

Buddhism in the Nordic Countries contributes to the growing literature on Buddhism in the West. Identifying a number of similar cultural and social trends that have been at work in the Nordic countries, the book shows that these have favoured the growth of Buddhism in northern Europe. The chapters on each of the Nordic countries describe the establishment of the main Buddhist traditions in the country, temple institutions, monasteries, demography, estimation on the number of Buddhists, geography, economy and funding. They discuss tensions between ethnic Buddhist and converts, if any, and controlling mechanisms of who is a proper Buddhist and how Buddhism should be presented in public space, about societal tensions. The contributors analyse representation in media and images of Buddhism in popular culture and present relevant scholarly interest in Buddhism. Additionally, the book includes chapters on significant Buddhist individuals in the Nordic countries who have played major roles in the development of Buddhism.

The first book to examine the characteristics of Nordic Buddhism, its connection to the ideology of the Nordic welfare society and to establish if Nordic Buddhism might differ from other forms of Buddhism, this work will be of interest to researchers in the field of Religious Studies, religion in context and Buddhist Studies.

系統號:

P-062983

Constrained Expertise in India and China: Knowledge and Power in Policymaking

標題:

Constrained Expertise in India and China: Knowledge and Power in Policymaking

時間:

April, 2025

出版單位:

Amsterdam: Amsterdam University Press

作者:

Edited by Manjari Mahajan and Mark W. Frazier

內容簡介:

PART I: Mobilizing Expertise: Institutional Structures And Hierarchies Within States

Chapter 1 Policymaking and Expertise in Telangana State: Mediating Knowledge and Interests in Pursuit of Economic Development and Social Justice in Hyderabad - Loraine Kennedy and Ram Mohan Chitta

Chapter 2 Experts, Policymaking, and China's Responses to Covid-19, Xuefei Ren

Chapter 3 Experts and Policymakers in China's Urban Waste Governance, Ceren Ergenc

Chapter 4 Beyond Local State Corporatism and Entrepreneurial Political Selves: A Governance Assemblage Perspective on the Management of Foreigners in a Chinese County, Ka-Kin Cheuk

PART II: Logics Of Exclusion - And Occasional Inclusion: Policymaking And Knowledge From Local Communities And Social Movements

Chapter 5 Gendering Scholar Activism in China's Rural Development, Yang Zhan

Chapter 6 Shifting Locations of Knowledge Production for Health Policies: Community Engagement in Palliative Care in the Indian State of Kerala, C U Thresia

Chapter 7 Challenging the Centralized Hierarchy of Civil Nuclear Policy and Expertise in India: Anti-nuclear Opposition from the mid-2000s to late-2010s, Kesava Chandra Varigonda

Chapter 8 Struggle for Stability: Coping with Covid-19 Community-Led Actions and Learning from M-East Ward of Mumbai, Avinash Madhale

PART III: Comparisons And Global Flows

Chapter 9 Knowledge and Power: China's High-tech Industry and the Perils of a Shifting Global Knowledge Hierarchy, Yu Zhou

Chapter 10 Pushing and Pulling: Institutional Underpinnings of Energy Transitions in India and China, Rohit Chandra

Chapter 11 Why China and India Diverged in Universal Elementary Education Policy: Implementation Measurement and the Culture of Expertise, Wenjuan Zhang

系統號:

P-060200

Lyrical Experiments in Sinophone Verse: Time, Space, Bodies, and Things

標題:

Lyrical Experiments in Sinophone Verse: Time, Space, Bodies, and Things

時間:

April, 2025

出版單位:

Amsterdam: Amsterdam University Press

作者:

Edited by Justyna Jaguscik, Joanna Krenz and Andrea Riemenschnitter

內容簡介:

Introduction – Justyna Jaguscik, Joanna Krenz, and Andrea Riemenschnitter – Treading a Tightrope: Chinese Poetry in the Modern World

I Multiple Realities

Chapter 1. Nick Admussen – The Death of Transnational Time: Locality, Reader Response, and the Strange Loop

Chapter 2. Liansu Meng – Redefining Family Women: The Ecofeminist Poetics of Shu Ting and Wang Xiaoni

Chapter 3. Andrea Lingenfelter – “Green mountains, green history, who will bear witness?” A Woman's Montage: Zhai Yongming's Following Huang Gongwang through the Fuchun Mountains

Chapter 4. Andrea Riemenschnitter – Deep Lyricism: Yu Jian's “On the Ancient Road of Hubei's Xishui County: A Detour”

Chapter 5. Joanna Krenz – From a Poetry Popsicle to a Polymathic Herstorian: Xiao Bing's “Possible Worlds” Through the Lens of Critical Code Studies

II Formal Crossovers

Chapter 6. Susanne Weigelin-Schwiedrzik – Lu Xun and Kuriyagawa Hakuson: Reading “Dead Fire” and “After Death”

Chapter 7. Victor Vuilleumier – Ma Junwu's Reinvented Lyricism: Revolutionary Landscape, Romanticism, Science Fiction, and Darwinian Geology

Chapter 8. Zhiyi Yang - To “World Poetry” and Back: Xutang's Classicist Lyricism and the Ethnic Digital Bookshelf

Chapter 9. Michelle Yeh – Nativism Revisited: Paradoxes in Modern Poetry in Taiwan

Chapter 10. Dean Anthony Brink – Processing Strangers as Vital Jouissance in Hsia Yü's First Person

III Liquid Boundaries

Chapter 11. Simona Gallo – “I Sing of Flesh”: The Rhythm of Mu Dan's Self-translation

Chapter 12. Mary Shuk Han Wong – Dark Tourism: Leung Ping-kwan's Eastern European Journeys in 1990 and 1991

Chapter 13. Chris Song – Hong Kong's Leftist Poetry: Sinophone and/or Huawen?

Chapter 14. Maghiel van Crevel – Poetry and Subalternity: What Are We Looking for?

Chapter 15. Justyna Jaguscik – Wu Xia's Poetics of Affect

Bibliography

Index

系統號:

P-060240

A Historical Taxonomy of Talking Birds in Chinese Literature

標題:

A Historical Taxonomy of Talking Birds in Chinese Literature

時間:

March, 2025

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Wilt L. Idema

內容簡介:

Parrots and mynahs have played a unique role in Chinese literature for two millennia. These birds that can talk and interact intelligently with their owners were treasured as pets both in the palace and in private homes. The caged birds were pitied for their homesickness but praised for their eagerness to serve. Over time they developed into exemplars of Confucian values such as filial piety and loyalty, and they also featured prominently in tales of love and war. Closely associated with Buddhism from early on, the parrot proved itself an effective preacher of the Dharma and became the favorite bird of the bodhisattva Guanyin.

In this wide-ranging thematic study, Wilt L. Idema traces the development of the parrot and the mynah as characters in many forms of poetry and prose of Chinese elite literature, as well as in the long narrative ballads of traditional popular literature. The book provides complete renditions of Mi Heng’s (173–198) Rhapsody on the Parrot, the anonymous Tale of the Parrot’s Filial Piety of the fifteenth century, and the anonymous Precious Scroll of the Parrot of late-imperial times. An epilogue discusses the disappearance of the parrot in modern Chinese literature.

系統號:

P-060134

Entangled Waterscapes in Asia

標題:

Entangled Waterscapes in Asia

時間:

February, 2025

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Edited by Kwai-Cheung Lo and Hung-chiung Li

內容簡介:

Chapter 1 Introduction: The Contexts, Subjects, and Politics of Waterscapes Entangled in Asia/Kwai-Cheung Lo

Part 1

Chapter 2 A Critical Genealogy of Forced Migratory Labor in the Asian Mediterranean Sea/Joyce C. H. Liu

Chapter 3 Enclosing and Opening: China’s Oceanic Structures of Feeling/Dongyang Li and Elspeth Probyn

Chapter 4 The Politics of Maritime Imaginary in Modern Japan/Satofumi Kawamura

Chapter 5 Floating Islands and the Oceanic in the Making of the U.S. Imperial Archipelago/Oscar V. Campomanes

Part 2

Chapter 6 Medium in the Middle: Dual Mediation in Syaman Rapongan/Hung-chiung Li

Chapter 7 Sea, Ship, and City: Figuring the Impossible in Miéville, Hugo, and Kobayashi/Christophe Thouny

Chapter 8 The Poetics of Water in Dung Kai-cheung’s (Meta-)Apocalyptic Tale/Yeekwan Wong

Part 3

Chapter 9 Politics of the Plastisphere: For an Existential Transmutation of the In/Visible/ Chun-Mei Chuang

Chapter 10 The Maritime Convergence of East Asian Cinema in Taiwan/Woosung Kang

Chapter 11 The Water That Breaks and Connects: Entangled Infrastructures of Hong Kong and China/Kwai-Cheung Lo

系統號:

P-060243