標題

- 清華學報第54卷第4期

- 清華中文學報第32期

- 東華漢學第40期

- 東吳歷史學報第44期

- 民俗曲藝第226期

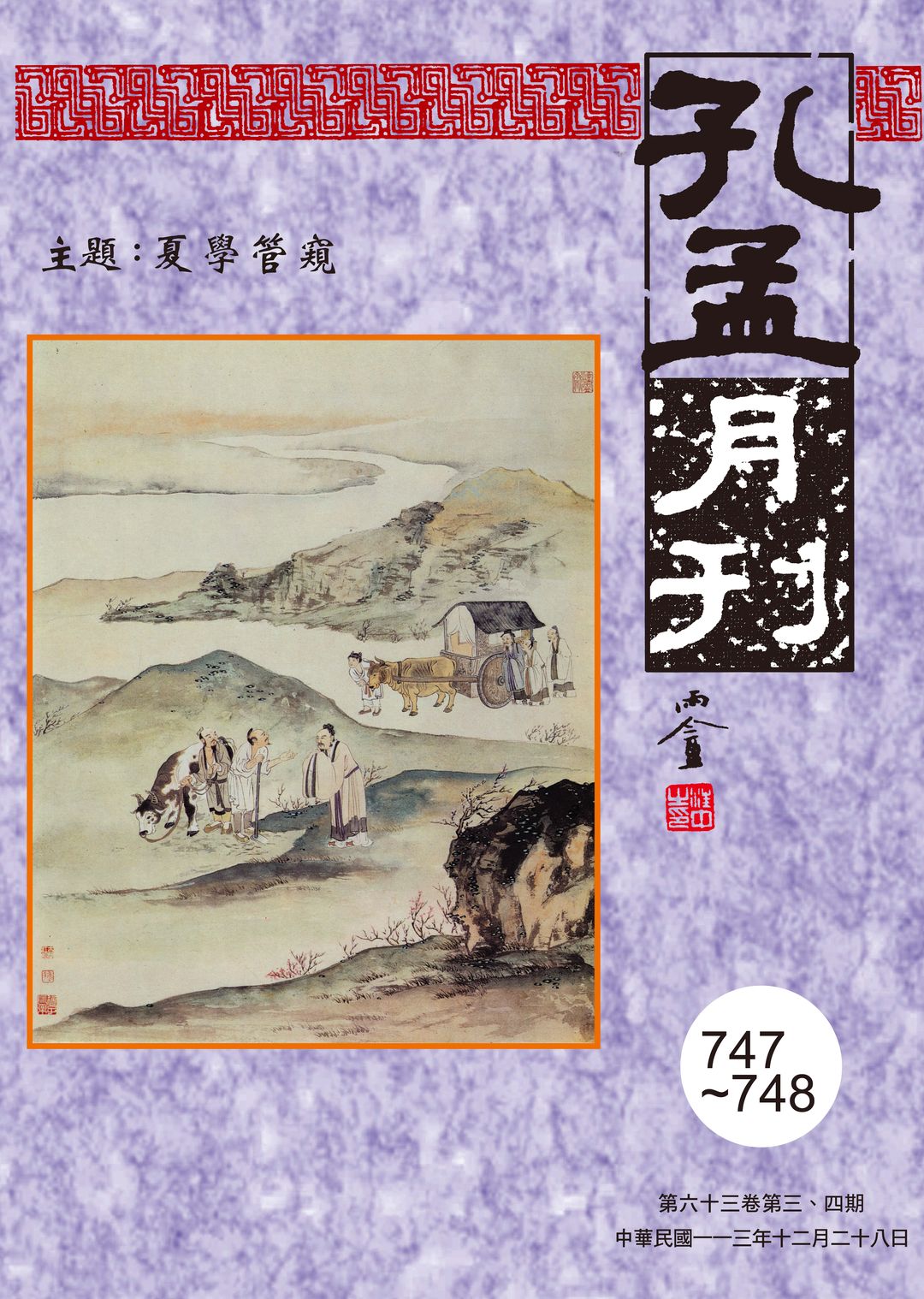

- 《孔孟月刊》第63卷第3、4期

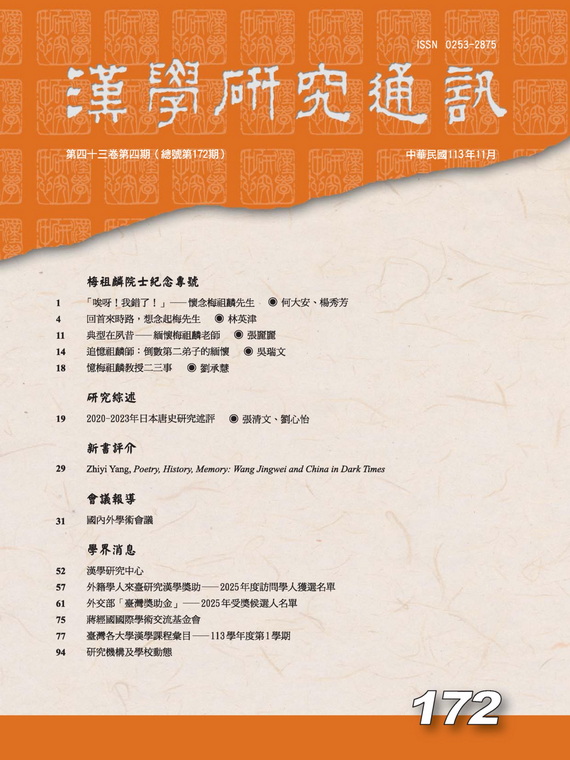

- 漢學研究通訊第43卷第4期

- 人文及社會科學集刊36卷第3期

- 中國文化研究所學報第79期

- 中正漢學研究總第43期

- 史物論壇第32期

- 南都物語:物件裡的臺南史

- 中國現代性的黎明

- 三越誕生:帝國百貨與近代化的夢

- 福爾摩沙意識形態:東方式殖民主義與臺灣民族主義的興起1895-1945

- 我逃離的帝國:從毛澤東到習近平,橫亙兩代人的覺醒之路

- 六師之任——明代協理京營戎政與北京防禦

- 張愛玲的電影史

- 物怪故事解:中國亙古流衍的心態

- 大英博物館裡的東南亞史

- 世界史上的中亞:跨越滿洲森林至黑海周緣的四萬年史

- 永不止息的自我追尋:臺灣文學的反叛與憂鬱

- 彭真:毛澤東的「親密戰友」(1941-1966)

- 美麗的書來自臺灣:近代臺灣的書物裝幀

- 多元史料的交光互影:戰後臺灣史研究新階段學術討論會論文集

- 爾來了:四百年來臺南城隍信仰的發展與變遷

- 1968:日本現代史的轉捩點,席捲日本的革命浪潮

- 以俄為師——中國現代作家的改造

- 日治時期臺灣哲學的原點——真理原理論研究

- 惡世界裡的抒情——清末民初詩學研究

- 另一個中央 : 中央大學歷史所與臺灣的史學研究

- 街頭的共同體: 馬來西亞淨選盟大集會裡的國家與族群

- 呼喚新文藝復興

- 姯影:七○年代臺灣女性小說家的文學再發現

- 顛倒世界:古典詩畫論與唯科學主義

- 重振西藏文化的密續佛教

- 現代中國文藝與伊斯蘭表述

- 埔心眷村志:從保衛臺海到待命反攻

- 靈基壹築:見證百年香港社區故事

- 忠信精明:2023華人基督教之本土與全球發展研討會論文集

- 天染之色:書寫大臺北藍靛產業發展史

- 圖像中的權力、藝術與文化

- 竹林七賢的道家哲學與人生

- 共和之光:民國初年文學與文化

- 經驗饑荒:自然環境、社會機制和中國農民的生與死(1958-1961)

- 遊牧王朝興亡史 モンゴル高原の5000年

- 帝国と私鉄:朝鮮開発をめぐる総督府と日本資本

- 習近平研究:支配体制と指導者の実像

- 荷澤神會研究 神會の生涯・著作・思想とその史的意義

- 歴史から観る中国の正体

- 孔子の実像と 『論語』の編纂過程

- 儒学者 兆民 「東洋のルソー」再考

- 中国目録学

- 井筒俊彦 東洋哲学の深層構造

- 隋唐朝貢体制と古代日本

- 新編 書論の文化史

- 朝鮮人「徴用工」問題 史料を読み解く

- 西田哲学の仏教と科学

- ピース・フィーラー――支那事変和平工作史

- Celestial Signs and Classical Rhetoric in Early Imperial China

- Kings of Oxen and Horses: Draft Animals, Buddhism, and Chinese Rural Religion

- Remembrance in Clay and Stone: Early Memorial and Funerary Art of Southwest China

- The Mongol Archive in Late Medieval France: Texts, Objects, Encounters, 1221–1422

- Chinese Characters across Asia: How the Chinese Script Came to Write Japanese, Korean, and Vietnamese

- Cross-generic Perspectives on Traditional Chinese Literature

- Recovering Confucian Authority: The Field of Ritual Learning in Early Imperial China 9 to 316 CE

- More Swindles from the Late Ming: Sex, Scams, and Sorcery

- Steamships Across the Pacific: Maritime Journeys Between Mexico, China, and Japan, 1867-1914

- Proto-Western Kho-Bwa: Reconstructing a Community's Past through Language

清華學報第54卷第4期

清華中文學報第32期

標題:

清華中文學報第32期

時間:

2024年12月

出版單位:

新竹:國立清華大學中國文學系

內容簡介:

專題:書信體文學與文化

前言/陳國球

專題論文

來自幽魂的書信:鍾文音《想你到大海:百年前未完成的懸念,來到了雨水的盡頭》的書信體研究/戴華萱

Letters from Thailand and Qiaopi in the Age of Cold War/Tung-An Wei

The Disappearing Marriage Proposal in the Modern Editions of Pamela/Huang-Hua Chen

一般論文

大橋訥庵在《周易私斷》中的身影/陳威瑨

故物•錄存•敘事:《閱微草堂筆記》的物質書寫與情感意涵/劉柏正

空間交混與文化錯置:從三篇臺灣山岳賦談起/祁立峰

系統號:

P-059513

東華漢學第40期

東吳歷史學報第44期

民俗曲藝第226期

標題:

民俗曲藝第226期

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:財團法人施合鄭民俗文化基金會

內容簡介:

明代選本中的戲、曲、文學與文化專輯(II)

前言(汪詩珮)

[專輯:研究論文]

“Different” Versions of Kunqu Singing Rules: Comparing Textual Variants in Nanci Yinzheng and Wei Liangfu’s Qulü in Late Ming Qu Anthologies(Yang Dan)

Late Ming Wanderings through Space and Time: On the “Travel” Volume of the Yuefu Hongshan(Hsu Yung-fang)

明代「虞初」系列選集對唐代小說的編選和評議(康韻梅)

論晚明清初江右文士賀貽孫的泛戲曲評述及其意義(陳志信)

[研究論文]

「我們穿得和山神(Yullha)一樣!」:安多熱貢六月會(Lurol)祭祀中的人神關係與服飾意涵(陳乃華)

[調查報告]

「內山師公」的儀式傳統:以安溪老君派為探討對象(葉八方)

系統號:

P-059488

《孔孟月刊》第63卷第3、4期

標題:

《孔孟月刊》第63卷第3、4期

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:中華民國孔孟學會

內容簡介:

【論述主題】

王初慶/夏學管窺

【新論新探】

周誠明/論《周易》是儒家之治國方略

趙文瑞/論中庸之道在今本《司馬法》選兵任將中的體現

延蓓蓓/漢代儒家孝道與基督教孝道對比──以《春秋繁露》和《聖經》為例

董金裕/從范仲淹的岳陽樓記論仁者胸懷

謝晨光/王陽明「致良知」思想芻議

【會務簡訊】

本會113年11月29日舉行第41屆全體理監事第1次聯席會議,選任邱昌其先生擔任本會理事長。

本會常務監事戴瑞明先生出版《使英三年憶往:難忘的英倫、可敬的鐵娘子》(聯經出版2024年12月),歷述1990到1993年受命榮膺派駐英國代表重任,種種深刻難忘之過往。

【封面說明】

子路問津──孔子(時年六十三歲)

《孔子聖蹟圖》係名畫家江逸子先生之所繪,歷時兩年方始成稿,計共三十二幅。畫中內容,多能切合史實。承蒙江先生惠允作為本刊之封面,特此申請。

系統號:

P-059622

漢學研究通訊第43卷第4期

標題:

漢學研究通訊第43卷第4期

時間:

2024年11月

出版單位:

臺北:漢學研究中心

內容簡介:

梅祖麟院士紀念專號(Special Issue in Memoriam Academician Mei Tsu-lin)

「唉呀!我錯了!」——懷念梅祖麟先生/何大安、楊秀芳

回首來時路,想念起梅先生/林英津

典型在夙昔——緬懷梅祖麟老師/張麗麗

追憶祖麟師:倒數第二弟子的緬懷/吳瑞文

憶梅祖麟教授二三事/劉承慧

研究綜述(Summary of Research)

2020-2023年日本唐史研究述評/張清文、劉心怡

新書評介(Book Review)

Zhiyi Yang,Poetry, History, Memory: Wang Jingwei and China in Dark Times/王晟旭

會議報導(Conference Reports)

國內外學術會議

學界消息(News from Academia)

漢學研究中心

外籍學人來臺研究漢學獎助——2025年度訪問學人獲選名單

外交部「臺灣獎助金」——2025年受獎候選人名單

蔣經國國際學術交流基金會

臺灣各大學漢學課程彙目——113學年度第1學期

研究機構及學校動態

系統號:

P-059429

人文及社會科學集刊36卷第3期

標題:

人文及社會科學集刊36卷第3期

時間:

2024年9月

出版單位:

臺北:中央研究院人文社會科學研究中心

內容簡介:

貢寮水梯田復育案例中的協力關係:實踐陸域生態目標的一種嘗試/蔡偉銑

抽煙與社經地位及生活滿意之關聯/詹丞甲、陶宏麟

環境與能源治理專題

離岸風電如何推動地方創生?以桃園麗威和日本北九州響灘離岸風電開發案為例/陳潁峰

從既存到轉型的能源政策路徑:浮現中的電力供應重新配置體制(1998–2020)/張國暉、徐健銘

The Impact of Volkswagen Dieselgateon the Taiwanese Automotive Market/Fang-Chang Kuo and Liang-Hong Shu

系統號:

P-059430

中國文化研究所學報第79期

標題:

中國文化研究所學報第79期

時間:

2024年7月

出版單位:

香港:香港中文大學中國文化研究所

內容簡介:

【論文】

雅與俗的並行:「雙漸蘇卿」故事在宋、金、元時期的傳播/陳田珺

大觀園與皇家園林再探:以承德避暑山莊為中心/歐麗娟

「放逸」的特權:以廣州祠堂壁畫〈竹林七賢圖〉為中心的討論/梁韻彥

「國家」、「國故」與「國民」:近代「國曆」的名實錯位與中西糾葛/王建軍

【書評】

What the Emperor Built: Architecture and Empire in the Early Ming. By Aurelia Campbell/HO Puay-peng

A Certain Justice: Toward an Ecology of the Chinese Legal Imagination. By Haiyan Lee/TAM Ka-chai

Spring and Autumn Historiography: Form and Hierarchy in Ancient Chinese Annals. By Newell Ann Van Auken/PETERSEN Jens Østergaard

The Lost Texts of Confucius'Grandson: Guodian, Zisi, and Beyond. By Kuan-yun Huang/NYLAN Michael

The First Print Era: The Rise of Print Culture in China’s Northern Song Dynasty. By Daniel Fried/BROKAW Cynthia

系統號:

P-059431

中正漢學研究總第43期

標題:

中正漢學研究總第43期

時間:

2024年6月

出版單位:

嘉義:國立中正大學中國文學系

內容簡介:

【專輯論文】

從漢譯《阿含經》論十善說的內容及其特色/屈大成

理學範疇的《尚書》根據——以元儒陳櫟《書集傳纂疏》為中心的考察/顧海亮

競爭意識下的經典詮釋——魏校《大學指歸》探析/蕭詠夑

【研究論文】

《海角七號》的烏托邦:轉化、追憶與共同體的想望/謝世宗

先代帝王與土地所在:南朝會稽夏禹祠祀的文化互動與在地意義/何維剛

從中國筆記小說談「回煞」的意涵/陳世昀

異質的東方想像:李昂小說中的性別暴力美學和跨國文化行銷策略——以《殺夫》(1983)、《鴛鴦春膳》(2007)為中心的文本觀察/張琬琳

朱筠詩文集編纂考——以國家圖書館藏稿本為中心/介志尹

系統號:

P-059452

史物論壇第32期

南都物語:物件裡的臺南史

標題:

南都物語:物件裡的臺南史

時間:

2025年1月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

蘇峯楠 主編

內容簡介:

本書選擇30件文物,詳細介紹並講述文物所保留的歷史與故事。每件文物上都記錄著臺南甚至臺灣曾經發生過的事件,以及在此生活的人們所留下的痕跡,這些細微而真實地述說著不同於史蹟建築的雄偉壯闊,卻更加真實且親近。

全書以跨越四百年的長時限概念進行選件,由文化社會的觀察視角,從常民生活到藝術傑作,以30件文物作為切入點,縱向展示臺南歷史發展、空間脈絡及重要事件節點,並以物件故事所帶出的民生經濟、藝術文化、政治軍事等各面向流變作為充盈其間的血與肉。讓見證歷史的物件躍然於紙上,訴說自己與所處時代的臺南故事,也讓讀者能夠從中閱覽臺南數百年的歷史時空變遷,以多元視角認識文物,產生不同於以往的嶄新感受。

本書共分五個章節,由「原初之境」揭開史前文化與西拉雅文化,接著以「海國交流」開啟十六──十七世紀臺灣與世界的交會,再「進出仙府」看淸領時期城裡城外的眾生百態,繼而感受日本帝國帶來的「毛斷面容」新生活、新思維,最終「一路走來」回首來處並反思展望未來。書中有些物件的時代標誌性淸晰可辨,例如:大航海時代德國出產的「鬍鬚男陶壺碎片」、國姓爺「鄭成功畫像(那須豐慶摹本)」、印製臺灣第一份報紙《臺灣府城教會報》的臺灣第一台活字版印刷機「聚珍堂Albion Press 活版印刷機」、原設置於大正圓環(公園)的「臺灣總督兒玉源太郎人像頭部殘件」等;有些物件則有著與當代社會發人省思的互動故事,例如:因南科開發而挖掘出土的黑陶甕棺所帶出的後續開發保存議題、因COVID-19疫情而進行教育紀實藝術創作「麻豆國小五年級學生疫情聯絡簿」、由擱淺在黃金海岸的蘇菲亞號貨輪帶出的「灣裡萬年殿王船」故事等。

透過這些器物之語,能夠看到臺南甚至臺灣過去的種種,以及在此其中先祖們生活的樣貌。從原住民時代、島嶼上的航海之跡、明鄭時期的軍事移民紀錄,乃至日治時期的現代化紀錄、戰後臺灣的發展。從器物的精細處發想,經過對資料的爬梳與整理,逐步建構出這些物件的時代背景、空間,甚至當時的氣味。

系統號:

P-059413

中國現代性的黎明

標題:

中國現代性的黎明

時間:

2025年1月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

楊儒賓 著

內容簡介:

中國進入現代,碰到西方文明引發的全球性現代化浪潮,即有現代化轉型的問題,政治現代化是整體現代化方案的重要一環。1911年辛亥革命成功後成立的中華民國受到十八世紀歐美現代思潮影響甚大,但這個突破帝制中國兩千年的新國體實乃建立在中西兩種現代性思潮混合的基礎上,雙源匯流而成。締造民國的兩大領袖孫中山與梁啟超持的都是中西混合現代性的立場。

本書是《思考中華民國》的先行著作,「中國現代性的黎明」意指中華民國體制所凝聚的中國現代性有傳統文化的養分。本書主張宋明理學,尤其從陽明學到十七、八世紀之交的道體論儒學,它們提供了中國現代民主政治基礎的有力因素:道統與政統分權並具指導地位的架構;良知作為人人皆有的政治主體之基礎;文學思潮植基於兼具個性解放與倫理內涵的情教上;三教論倡導儒教與其他宗教共存共榮。這些現代化議題的前身不見得能「開出」現代的民主政治,這片土地吸收了新的思想。隨著西方現代化思潮的傳入,這些中華文化傳統的元素被喚醒,並與新的思想交匯融合,進一步增強了二十世紀以後中國現代性的發展。兩股思潮匯聚,彼此轉化,終於形成嶄新中華文明之政治體制。

系統號:

P-059467

三越誕生:帝國百貨與近代化的夢

標題:

三越誕生:帝國百貨與近代化的夢

時間:

2025年1月

出版單位:

臺北:這邊出版

作者:

和田博文 著,陳令嫻 譯

內容簡介:

導讀 歷史與文化的百貨公司——寫在《三越誕生》前面/李衣雲(國立政治大學臺灣史研究所教授)

序章 目標是成為日本的哈洛德百貨——百貨公司宣言與「學俗合作」

第一章 邁向遠東帝國與百貨公司之路

1 從三井吳服店到三越吳服店

2 日俄戰爭的戰況與國粹主義

3 三越的凱旋門與三笠艦材製成的紀念品

4 英日同盟更新與印製明信片

5 列強的皇室、高官與軍人造訪三越

6 來自殖民地與半殖民地的客人

第二章 赴西方考察與組織流行會的功能

7 費城、芝加哥與倫敦的百貨公司

8 搭乘西伯利亞鐵路前去採購歐洲的商品

9 三越創辦文化人的流行會

10 從柏林回國的巖谷小波與從巴黎回國的久保田米齋

11 新渡戶稻造的流行觀與坪井正五郎開發的新玩具

12 帝國劇場開幕與流行會評選服飾

第三章 創造文化的百貨公司

13 光之魔術——東京勸業博覽會與三越吳服店

14 土藏式兩層樓店鋪與森鷗外的〈三越〉

15 西服/洋傘/拐杖/帽子/鞋子

16 聆賞音樂、相親、擺脫家事的束縛——休息室與餐廳

17 文藝復興風格的三層樓臨時門市與都市景觀

18 家庭相簿——一小時照片/彩色照片/輪轉印刷照片

19 三越少年音樂隊與都市空間中的西洋音樂

20 電話銷售員/汽車/跑腿男孩

第四章 時尚的發源地

21 在三越享受視覺饗宴後才打道回府——文學表述中的三越

22 從元祿風到桃山風——和服的時尚

23 始於紐約的尾形光琳風潮

24 三越面紗與夏目漱石的〈虞美人草〉浴衣

25 來自倫敦的西服部主任亞歷山大.米契爾

26 西式房間、和洋折衷的房間裝飾與杉浦非水、橋口五葉的商業藝術

第五章 日本近代的「兒童」與「新女性」

27 兒童博覽會的國際性與對地方的影響

28 桃太郎與海事思想

29 兒童用品研究會、玩具會與尚武精神

30 宿舍、教育與運動會——店員的福利

31 國木田獨步的遺孀治子與「新女性」

32 東京大正博覽會——《東京三日遊導覽》

終章 「東洋第一」的百貨公司落成與獅子像

後記

系統號:

P-059477

福爾摩沙意識形態:東方式殖民主義與臺灣民族主義的興起1895-1945

標題:

福爾摩沙意識形態:東方式殖民主義與臺灣民族主義的興起1895-1945

時間:

2025年1月

出版單位:

臺北:春山出版

作者:

吳叡人 著

內容簡介:

寫在旅途之中──中文版序言

謝辭

第一章 殖民時期臺灣與民族主義諸理論

第一節 臺灣民族主義之問題

第二節 文獻回顧

第三節 本書之論證

第四節 結構與方法

第二章 差序式吸收:日本在邊陲進行的殖民地民族建構

第一節 前言

第二節 重新思考日本帝國

第三節 差序式吸收:日本在殖民邊陲的民族打造工程

第四節 小結

第三章 成為民族:政治鬥爭與臺灣人民族國家的論述(一九一九—一九三一)

第一節 前言:民族對抗國家

第二節 割讓:分離想像的起點

第三節 「臺灣是臺灣人的臺灣」:同化與自治的齟齬

第四節 Qu’est-ce qu’une nation(什麼是國家)?左與右的對峙

第五節 小結:被解除武裝的先知?

第四章 成為真正的民族:文化抵抗與臺灣民族文化的論述(一九一九—一九三七)

第一節 前言

第二節 文化的誕生──一九一九-一九二二

第三節 文化的破壞──一九二三-一九二九

第四節 文化的新生──一九三○-一九三七

第五節 小結:被中斷的想像

第五章

結論:東方式殖民主義下的民族主義

第一節 臺灣與安德森-查特吉的殖民地民族主義論點

第二節 以沖繩和朝鮮驗證論點

第三節 結語:現代性與主體形成的兩種邏輯

補論

民族國家擴張與早期帝國形成:

英格蘭兼併凱爾特邊區、美國大陸擴張與日本吸收東北亞海疆之初步比較

傷逝的紀念碑?

晚期殖民年代(一九三七—一九四五)臺灣民族主義輓歌般的變形

注釋

參考書目

系統號:

P-059498

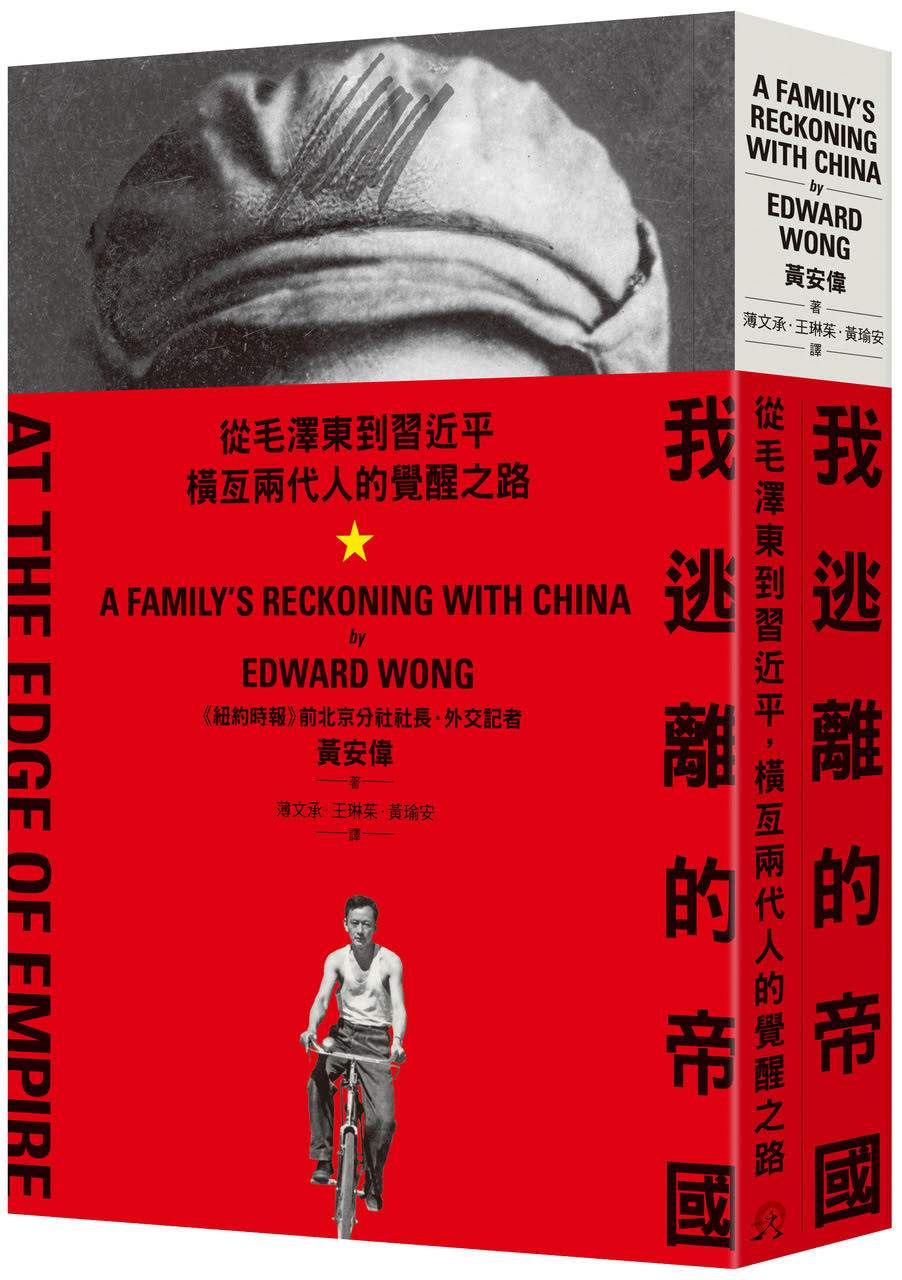

我逃離的帝國:從毛澤東到習近平,橫亙兩代人的覺醒之路

標題:

我逃離的帝國:從毛澤東到習近平,橫亙兩代人的覺醒之路

時間:

2025年1月

出版單位:

臺北:遠足文化

作者:

黃安偉 著,薄文承、王琳茱、黃瑜安 譯

內容簡介:

這是一部美國華裔移民家庭的回憶錄,從一位逃亡的華裔老父親與挖掘家族記憶之子的角度,講述一段橫跨兩代人的現代中國史詩故事。

黃安偉是中國移民的後代,他的父親黄沃强在美國的中餐館工作,看似平凡,但曾經加入毛澤東領導下的中國人民解放軍。黃沃強成長於二戰的日本占領時期,歷經國共內戰與韓戰,當時毛澤東帶著復興強大中國的承諾,讓他義無反顧地加入人民解放軍,跟著部隊從偏遠的東北滿州出發,沿著中亞邊境前往新疆……直到 1962 年,黃沃強因為對共產黨統治失望,逃往香港,進而前往美國。

時序飛轉,時任《紐約時報》外交記者的黃安偉來到北京工作,剛開始他對中國的經濟繁榮、地緣政治擴張抱有希望,更對自毛澤東以降,「最強大」中國領導人習近平領導的中國,抱有濃烈的民族主義的情感。帶著這種對「習式新中國復興」的憧憬,他積極地展開在中國的報導工作,同時也調查父親神祕的過往。

然而,命運總是驚人的相似,黃安偉跟隨著父親的腳步,目睹了新疆的民族衝突,也見證了香港的民主運動,在面對中美冷戰的十字路口,他逐漸萌生出屬於自己的看法……

本書不僅是一份動人的家族記憶,更是一部全景式的國家與時代編年史。黃安偉以個人生命為切口,為讀者揭開了從毛澤東到習近平這段影響深遠的歷史進程。對於任何想要理解當代中國與新威權時代的人來說,都是不可不讀的重量級巨作。

系統號:

P-059504

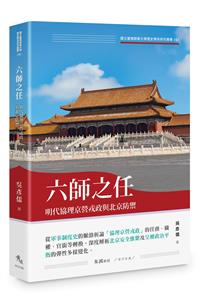

六師之任——明代協理京營戎政與北京防禦

標題:

六師之任——明代協理京營戎政與北京防禦

時間:

2025年1月

出版單位:

臺北:秀威出版

作者:

吳彥儒 著

內容簡介:

「國立臺灣師範大學歷史學系研究叢書」出版緣起/陳惠芬

推薦序/朱鴻

第一章 緒論

第一節 研究緣起

第二節 文獻回顧與述評

第三節 研究方法與史料學

第二章 土木堡之變與提督團營的設立

第一節 北京防禦指揮權的轉變

第二節 提督團營專任與常設化的議論

第三節 勳臣對提督團營的爭權

第四節 小結

第三章 協理戎政:庚戌之變、戎政府與北京防禦軍鎮化

第一節 庚戌之變與以祖制之名成立的戎政府

第二節 北京防禦軍鎮化:戎政府的組織

第三節 仇鸞專擅時期的戎政

第四節 小結

第四章 文武協濟:嘉靖朝中晚期的戎政興舉

第一節 戎政建設與京師戒嚴

第二節 文臣與勳臣的磨合

第三節 文臣領軍:兵部尚書楊博主導下的戎政

第四節 小結

第五章 隆慶與萬曆初期軍事革新

第一節 明穆宗與內閣對選任戎政的爭論

第二節 禮制與兵權:謁陵及隆慶大閱

第三節 內閣政爭的戰場:戎政府改制

第四節 萬曆朝前期的戎政管理

第五節 小結

第六章 萬曆朝的戰爭與戎政

第一節 壬辰倭禍前的協理京營戎政與其政務

第二節 戎政與萬曆三大征

第三節 萬曆怠政的影響

第四節 小結

第七章 協理京營戎政的終局

第一節 泰昌、天啟朝的戰爭與戎政

第二節 崇禎初年的戎政迴光

第三節 崇禎二年己巳之役與增設副協理京營戎政

第四節 協理京營戎政的式微

第五節 小結

第八章 結論

後記

徵引書目

附錄:明代協理京營戎政年表

系統號:

P-059520

張愛玲的電影史

標題:

張愛玲的電影史

時間:

2025年1月

出版單位:

臺北:印刻文學

作者:

河本美紀 著

內容簡介:

導論 張愛玲與電影

一. 作為小說家的張愛玲

二. 作為電影編劇的張愛玲

三. 目的和結構

第一章 一個影迷的經歷──一九三○年代

一.出生在電影之城

二.對好萊塢電影的迷戀

三.電影明星與動畫片

四.香港的大學生活

第二章 張愛玲活躍在日治時期上海

一.以影評人出道

二.觀看日本電影

三.如願成為小說家

第三章 身處一九四九年前後的上海文藝界

一.「戰後」時期的張愛玲

二.《不了情》(一九四七)

三.《太太萬歲》(一九四七)

四.上海電影業的重組

五.逃離萎縮的文化空間

第四章 離散者的電影──張愛玲與國際電影懋業有限公司的關係

一. 宋淇與鄺文美

二. 關於中國電影與蘇聯電影的記憶

三. 香港影壇

四. 新加坡的電影

五. 國際電影懋業有限公司

六. 在香港重逢的人們

七. 張愛玲在美國的生活

第五章 浪漫喜劇片《情場如戰場》

一.《情場如戰場》(一九五七)的製作過程

二.將英國戲劇French Without Tears改編為《情場如戰場》(一九五七)

三.沿用・改編・創作

四.張愛玲創作的神經喜劇

第六章 浪漫喜劇片的變奏

一.《人財兩得》(一九五七)

二.早期《國際電影》中的張愛玲形象

三.《桃花運》(一九五九)

四.沒問世的作品

五.香港影壇中編劇的待遇問題

第七章 浪漫喜劇片《六月新娘》

一.《六月新娘》(一九六〇)與英國戲劇While the Sun Shines的比較

二.對《六月新娘》的沿用與改編

三.張愛玲原創的部分

四.劇本與電影的差異

五.張愛玲的電影劇本與小說的關係

第八章 置身香港電影業的糾紛中

一.美國西海岸的生活

二.前往臺灣、香港

三.搶拍《紅樓夢》

第九章 情境喜劇片──「南北」系列影片

一.宋淇編寫的影片《南北和》

二.《南北一家親》(一九六二)

三.《南北喜相逢》(一九六四)

第十章 傳播到東亞的好萊塢家庭通俗劇片《小兒女》

一.《小兒女》(一九六三)

二.好萊塢家庭通俗劇的視角

三.關於上海電影的回憶

第十一章 國語片的衰落和粵語片的崛起

一.電懋的衰落

二.《一曲難忘》(一九六四)

三.《香閨争覇戰》(未開拍)

四.電影劇本《魂歸離恨天》(未開拍)

五.晚期《國際電影》中張愛玲的形象

六.國語片的消亡

七.關於張愛玲和電影的補充內容

八.讓自己成為影片中的主角

結語

後記

參考書目

系統號:

P-059521

物怪故事解:中國亙古流衍的心態

大英博物館裡的東南亞史

世界史上的中亞:跨越滿洲森林至黑海周緣的四萬年史

標題:

世界史上的中亞:跨越滿洲森林至黑海周緣的四萬年史

時間:

2025年1月

出版單位:

臺北:廣場出版

作者:

Peter B. Golden 著,蔡偉傑 譯

內容簡介:

導讀 把中亞找回來:重新認識世界史上的中亞╱蔡偉傑

中文版作者序

導 言 民族的層積

第一章 遊牧與綠洲城邦的興起

第二章 早期遊牧民:「明以戰攻為事」

第三章 天可汗:突厥與其後繼者

第四章 絲路城市與伊斯蘭教的到來

第五章 新月高掛草原:伊斯蘭教與突厥民族

第六章 蒙古旋風

第七章 後來的成吉思汗系各支後王、帖木兒與帖木兒帝國的文藝復興

第八章 火藥時代與帝國崩潰

第九章 現代性的問題

大事年表

發音指南

註釋

進階讀物

相關網站

謝辭

譯後記

系統號:

P-024761

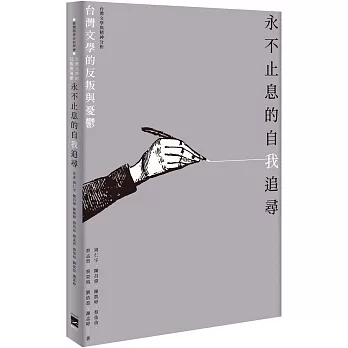

永不止息的自我追尋:臺灣文學的反叛與憂鬱

標題:

永不止息的自我追尋:臺灣文學的反叛與憂鬱

時間:

2025年1月

出版單位:

高雄:無境文化

作者:

周仁宇、陳昌偉、陳凱婷、蔡佑俞、蔡孟哲、蔡榮裕、劉依盈、謝孟婷 著

內容簡介:

陳凱婷

我的尋路指南:真與偽中的憂鬱及反叛

陳昌偉、蔡孟哲

酷兒情感閱讀:《鬼地方》的性/別創傷與修復

蔡佑俞

孽子群像與墮落母神:台灣男同志小說中的憂鬱與反叛

劉依盈

離開,在海上看見陸地:因自戀受傷之憂鬱的轉化歷程

謝孟婷

詩‧青春期‧永不幻滅的烏托邦

周仁宇

《邦查女孩》:山所映照的我們這個時代的心靈

蔡榮裕

小說,你在反抗誰:但診療室外,沒有人是我們的患者

談宋澤萊《糶穀日記》、七等生《散步到黑橋》與舞鶴《微細的一線香》

系統號:

P-059354

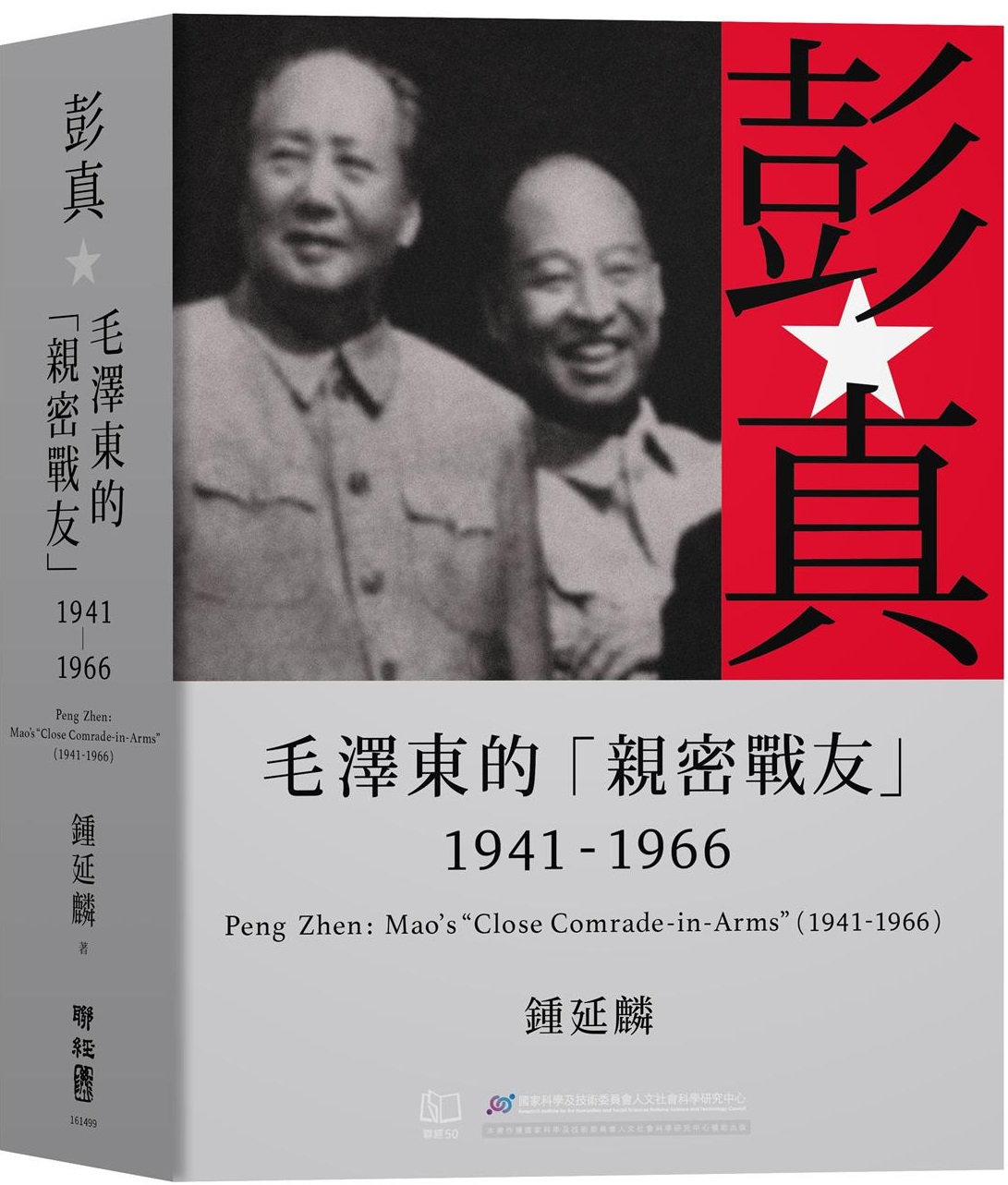

彭真:毛澤東的「親密戰友」(1941-1966)

標題:

彭真:毛澤東的「親密戰友」(1941-1966)

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

鍾延麟 著

內容簡介:

序/陳永發

緒論

第一章 華北政治發跡(1923-1940)

第二章 力推毛澤東個人崇拜,執行延安整風審幹(1941-1945)

第三章 戰後東北受挫,逐步走出陰霾(1945-1954)

第四章 參與「鎮壓反革命」和司法改革運動(1949-1952)

第五章 徘迴在法制與運動之間(1953-1956)

第六章 跨足「八大」書記處和首都「京官」(1956-1966)

第七章 力行整風運動、「反右派」鬥爭(1957-1958)

第八章 捲起政法領域「反右派」風暴,重創法制力量(1957-1958)

第九章 督率政法部門整風,再挫法制建設(1958-1960)

第十章 高舉「三面紅旗」,飄揚首善之區(1958-1960)

第十一章 廬山批彭德懷,下山「反右傾」(1959)

第十二章 經濟調整最緊跟,大反「三風」打頭陣(1961-1962)

第十三章 分管統戰工作,主持批判李維漢(1956-1965)

第十四章 廣泛參與外事,反對「蘇修」衝先鋒(1956-1966)

第十五章 從毛澤東的「親密戰友」到「大黨閥」(1964-1966)

結論

後記

徵引文獻

人名索引

系統號:

P-059415

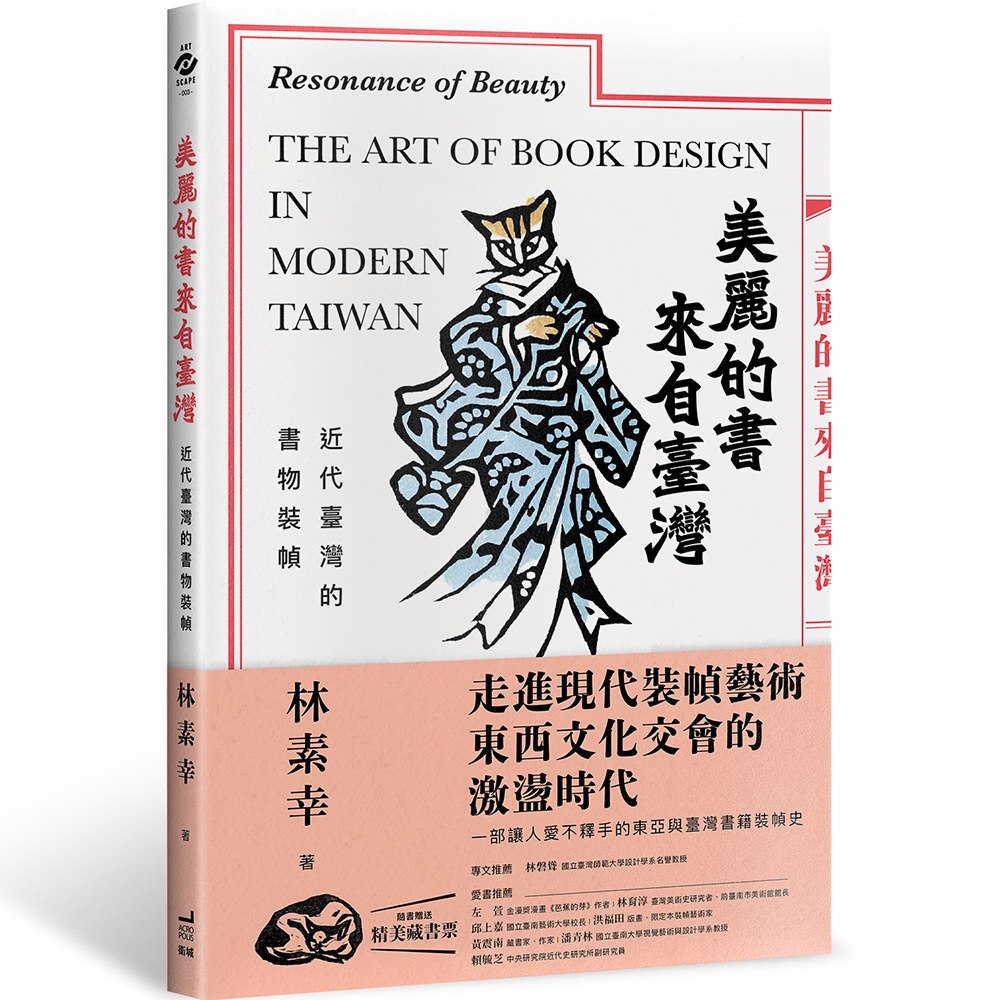

美麗的書來自臺灣:近代臺灣的書物裝幀

標題:

美麗的書來自臺灣:近代臺灣的書物裝幀

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:衛城出版

作者:

林素幸 著

內容簡介:

推薦序 書物是藝術與設計的美好載體 ◎林磐聳 國立臺灣師範大學設計學系名譽教授

第1章 裝幀是一個人品味的展現

‧專欄1 重視「縫綴」的「大和綴」與「龜甲綴」

‧專欄2 在東方的出版市場製作西式精裝書

第2章 讓人眼睛一亮的意匠

‧專欄3 進入大眾生活圈的美術

第3章 最初的東亞現代裝幀家

‧專欄4 竹久夢二的臺灣畫展

第4章 出版市場的新風景

‧專欄5 為兒童創作的畫

第5章 臺灣裝幀藝術的現代性起點

第6章 臺灣愛書會

‧專欄6 臺灣日日新報的學藝部長

第7章 造書一輩子

‧專欄7 什麼是「地方主義」?

第8章 美麗的書來自臺北

‧專欄8 受歐美歡迎的日本新版畫運動

第9章 官方出版品的精緻裝幀

‧專欄9 民間之力自製的精裝本

第10章 文學與美術的聯手

‧專欄10 將純藝術精神融入應用設計

‧專欄11 歷史物語的再造

總結章

後記

致謝

參考文獻

系統號:

P-059440

多元史料的交光互影:戰後臺灣史研究新階段學術討論會論文集

標題:

多元史料的交光互影:戰後臺灣史研究新階段學術討論會論文集

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:國史館

作者:

何鳳嬌、薛月順、林本原 執行編輯

內容簡介:

本論文集除了主題演講之外,收入14篇論文。內容有蔣總統的「人才庫」—以侍從室檔案為中心的探討(1948-1988),國史館藏青年黨籍監委《陳翰珍日記》介紹及其史料價值,重新認識八二三砲戰—以兩蔣日記為線索的討論,蔣經國與中央心理作戰指導會報,美國對戰後中國空軍改組的建議(1945-1949),總稅務司之外:《李度在華日記(1943-1954)》介紹,婦聯會的黨國角色,威權鬆動時期的民主發展—以第六屆臺灣省議會的黨外議員為中心(1977-1981),口述歷史vs.檔案—尋找1950年大肚紙廠案的賴銀海,李登輝的經濟幕僚,彭明敏出逃後──國民黨政府對謝聰敏與魏廷朝的罪名羅織,「辱華禁映」的好萊塢電影《聖保羅砲艇》,從《賴名湯日記》看聯勤自力更生武器裝備的建新計畫(1963-1967),戰後臺灣的自動化經驗與自動化服務團的運作。

系統號:

P-059487

爾來了:四百年來臺南城隍信仰的發展與變遷

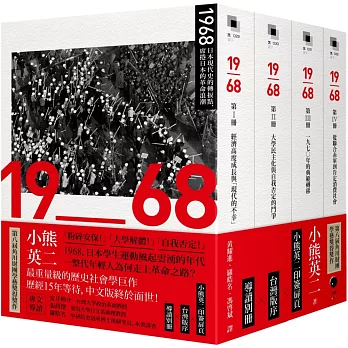

1968:日本現代史的轉捩點,席捲日本的革命浪潮

標題:

1968:日本現代史的轉捩點,席捲日本的革命浪潮

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:黑體文化

作者:

小熊英二 著,黃耀進、羅皓名、馮啓斌 譯

內容簡介:

【第Ⅰ冊】經濟高度成長與「現代的不幸」

序章

第Ⅰ部

第一章 時代性及世代性的背景(上)──政治、教育背景與「文化革命」的神話

第二章 時代性及世代性的背景(下)──對經濟高度成長的困惑與「現代的不幸」

第三章 新左翼的黨派(上)──自源流至六○年安保鬥爭後的分裂

第四章 新左翼的黨派(下)──運動者的心理及各派的「特徵」

第Ⅱ部

第五章 慶大鬥爭

第六章 早大鬥爭

第七章 橫濱國大鬥爭、中大鬥爭

註釋

【第Ⅱ冊】大學民主化與自我否定的鬥爭

第Ⅲ部

第八章 「激盪的七個月」──羽田、佐世保、三里塚、王子

第九章 日大鬥爭

第十章 東大鬥爭(上)

第十一章 東大鬥爭(下)

註釋

【第Ⅲ冊】一九七○年的典範轉移

第十二章 高中鬥爭

第十三章 從一九六八年到六九年──新宿事件、各地全共鬥、街頭鬥爭的連敗

第Ⅳ部

第十四章 一九七○年的典範轉移

第十五章 越平聯

註釋

【第Ⅳ冊】從聯合赤軍到肯定消費社會

第十六章 聯合赤軍

第十七章 女性解放運動與「私我」

結論

後記

相關年表

註釋

【導讀別冊】

台灣中文版序/小熊英二

導讀《1968》/安井伸介

《1968》:如何述說一無所有的語言?/張政傑

進入「1968」的絕佳路徑/羅皓名

系統號:

P-059493

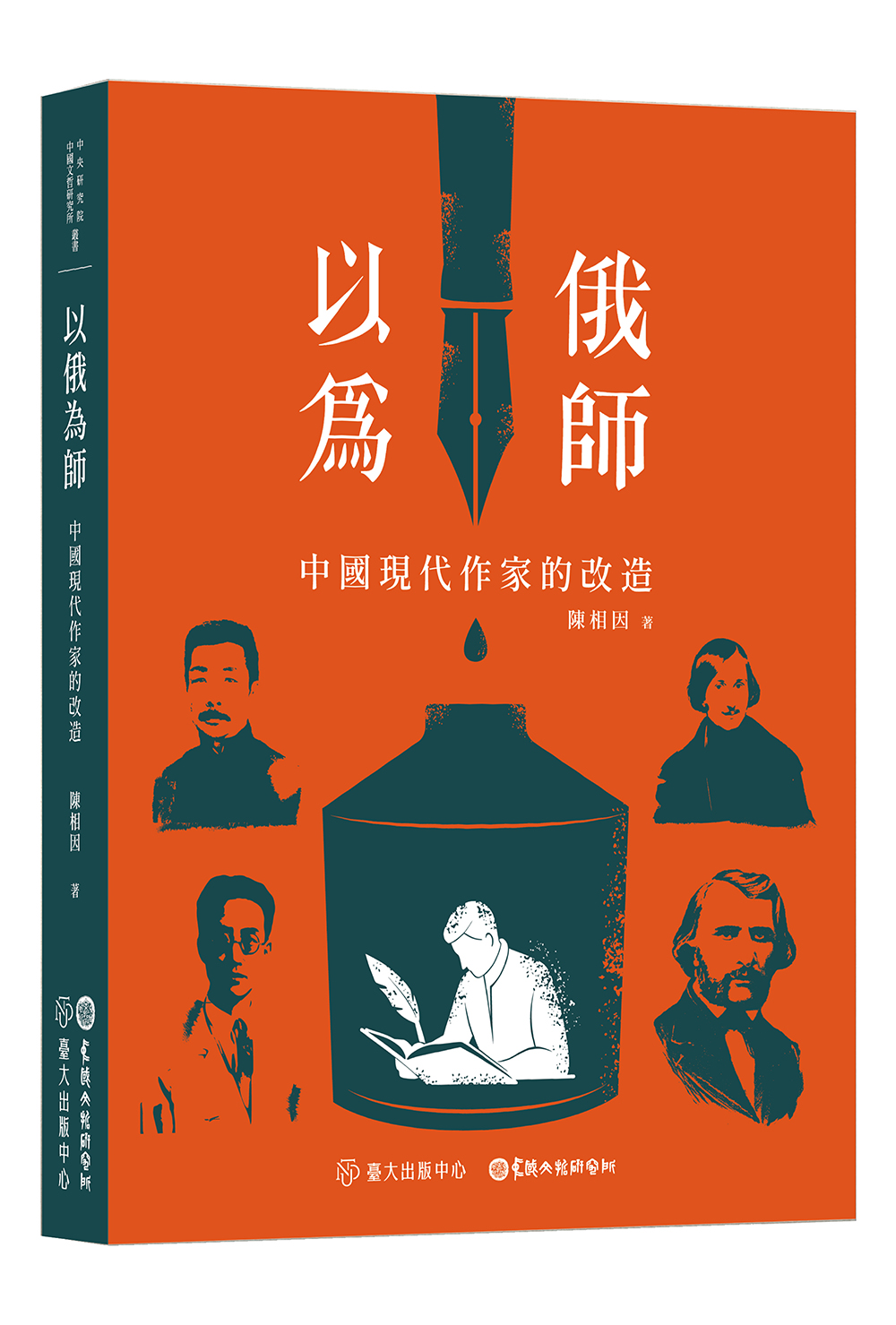

以俄為師——中國現代作家的改造

標題:

以俄為師——中國現代作家的改造

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

陳相因 著

內容簡介:

第一章 導論

一、「五四」百年:意識形態與體系研究

二、「以俄為師」:文藝與政治共謀

三、狂人:魯迅創作的瘋狂與馴化

四、多餘的人:瞿秋白的自我編碼、符碼與戲碼

五、「大寫的人」:曹禺、奧斯特羅夫斯基與高爾基的戲劇展演

六、跨文化例證與跨領域的研究理論和方法

第一部 以俄為師

第二章 俄蘇翻譯、中國故事與黨國怪獸

一、「故事」及其無與倫比的影響

二、五四運動、「英特納雄耐爾」與被錨定的現代性

三、再現「社會主義現實主義」:從史達林主義到毛澤東主義

四、1959年到文化大革命結束期間反蘇聯修正主義的文藝浪潮

五、1980年後俄蘇文學的翻譯與文藝迴響

六、結語:回到「故事」及其敘述的影響

第二部 狂人

第三章 瘋狂與黑暗的魅惑:魯迅與果戈理的狂人蠡探

一、魯迅與果戈理的文學關係

二、「瘋狂」、「黑暗意識」與「非理性」的連結

三、鬼、神、人的遠航想像與黑暗世界的形成

四、結語

第四章 瘋狂、戰爭與現代性批判:魯迅與日俄作家的狂人系譜

一、戰爭、現代性與瘋狂

二、從清日到日俄戰爭:「黑暗意識」與現代性的批判

三、進擊的狂人:世界大戰前後瘋狂的世界文學光譜

四、結語

第三部 多餘的人

第五章 自我的編碼:「多餘的人」之發端、形成及其嬗變

一、俄羅斯「多餘的人」之發端、定義與演變

二、「編碼」:從「多餘的人」到「空人」

三、變體:「零餘者」的編碼

四、變異:「浪子」、「窺淫者」與「孤臣孽子」的問題

五、變形:讀書人的西化與孤獨者的馴化

六、結語

第六章 自我的符碼:論瞿秋白筆下「多餘的人」

一、幕前幕後

二、登臺前的文學預演:遺/戰書〈自殺〉、自白書《餓鄉紀程》與自新

三、政治舞臺的文學首演:遺/情書〈中國之「多餘的人」〉與自剖

四、結語:中、俄文藝遺產的綜合體與矛盾源

第七章 自我的戲碼:瞿秋白之〈多餘的話〉

一、政治後臺的演變:「驚恐者」與崛起的史達林主義

二、拆臺:大小諸葛、多餘的人與「系主任」

三、下臺與擂臺:〈多餘的話〉的密碼與綜合文體

四、結語:蓋棺不落幕

第四部 大寫的人

第八章 吸收俄羅斯:論曹禺的《雷雨》與奧斯特羅夫斯基的《大雷雨》在中國

一、偉大的劇作天才?

二、同名類義

三、同中求異、殊歸同途:誰的創意?

四、結語:同歸於盡,抑或時代的考驗?

第九章 展演階級?論《底層》的跨階級、跨領域與跨文化實踐

一、「階級意識」如何被言說、展演、代言到構築?

二、階級問題與《底層》的文本生成

三、《底層》的寫作目的與跨領域思考

四、傳播無產階級意識?《底層》在日本與法國的跨文化實踐

五、搭建黑暗背景與革命舞臺:高爾基和《底層》的中國化

六、結語

第十章 從《底層》到《日出》:多餘的知識分子與大寫的勞動階級

一、掛著「日出」賣「黑夜」?從黑暗王國到日出東方

二、版本與階級意識的問題:情之認同與人物形象的演變

三、再現勞動階級?論《伏爾加船夫曲》、《小海號》與《軸歌》的聲音形式問題

四、結語:從「多餘的人」到「大寫的人」

第十一章 結論:「人」與中國現代作家的改造

系統號:

P-059499

日治時期臺灣哲學的原點——真理原理論研究

標題:

日治時期臺灣哲學的原點——真理原理論研究

時間:

2024年12月

出版單位:

新竹:國立清華大學出版社

作者:

黃文宏 著

內容簡介:

序言:日治時期臺灣哲學的原點

引用文獻

第一章 論洪耀勳的真理論的構想

壹、問題的提出

貳、真理自體的存在的事實性

參、努出比徹的前邏輯之物或超邏輯之物

肆、努出比徹真理論的辯證法與洪耀勳的批判

伍、結語:真理論的絕對辯證法

引用文獻

第二章 論曾天從真理自體的「事實存在」與「純粹形相」

壹、真理自體

貳、真理論的差異

參、笛卡兒與真理自體的事實存在

肆、真理自體的純粹形相

伍、結語

引用文獻

第三章 論曾天從「理念的真理認識的難題」

壹、理念的真理認識的兩個特色

貳、第一、二個難題與其解決的線索

參、第三個難題及其解決的線索

肆、結語

引用文獻

第四章 論曾天從「第一義的擬而真理自體」及其對胡塞爾「意

向相關物」的批判

壹、第一義的擬而真理自體

貳、論胡塞爾「所思的全體構造」

參、曾天從對「意向相關物」的解釋

肆、結語

引用文獻

第五章 論曾天從「第二義的擬而真理自體」及其對海德格基本

存在論的批判

壹、第二義的擬而真理自體

貳、我們的真理的領域

參、從真理論來看海德格的基本存在論

肆、曾天從對現象學的相關主義的批判

伍、結語:真理論作為對立的同一的學問

引用文獻

論文初出一覽表

後記

系統號:

P-059503

惡世界裡的抒情——清末民初詩學研究

標題:

惡世界裡的抒情——清末民初詩學研究

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

曾守仁 著

內容簡介:

圖片目錄

導論 世變與抒情

一、到今日山殘水剩

二、此身合是詩人未?

三、晚清「新」詩學

四、末世之試煉/情:以抒情傳統為方法

五、抒情之必要:本書問題與章次

第一章 詩之「餘」:樊增祥的「新」詩學

一、引論

二、餘之餘:豔情與滑稽

三、餘與有:以舊人物而詠新世界

四、慷慨有餘音:詩史的變奏

五、結語:不壓抑的現代性

第二章 支離瘣木撐風煙:論同光魁傑沈曾植

一、乾淨土與惡世界

二、詩以史為

三、脫縛、解執與「活」六朝

四、乙盦「示疾」:末世的瘣木詩學

五、結語

第三章 惡之華:易順鼎的抒情挽歌

一、引論

二、凄豔鬼語:異化的抒情

三、人天俱淚垂:悲劇的展演

四、法華一部即離騷:末世裡的抒情.

五、結語

第四章 悲歡零星:王國維的現代斷零體驗

一、睜眼看世界

二、天眼的超越:觀(堂)對現代之超克

三、死之凝視:現代的斷零體驗

四、結語

第五章 悲劇之/隻眼:王國維的視覺現代性

一、引論:現代的迫近

二、凝視死亡:欲的解脫

三、詩人之眼:人間的詩學救贖

四、悲劇的視角:成為文化託命之人

五、結語

結論 遺與餘:餘與有

跋

徵引文獻

圖片出處

索引

系統號:

P-059505

另一個中央 : 中央大學歷史所與臺灣的史學研究

標題:

另一個中央 : 中央大學歷史所與臺灣的史學研究

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:中大出版中心、遠流出版

作者:

皮國立 編

內容簡介:

導論:傳承展望:打造一個有故事的歷史所/皮國立

▍歷史實證研究

史學研究切忌抱有定見與過度解讀文本—以本人研究臺灣二二八事件為例/賴澤涵

▍跨領域歷史論述

從SARS到COVID—現代中醫如何因應瘟疫/蘇奕彰、蔡運寧

▍中央大學與中央歷史所史學專題

抗戰時期中央大學學術研究的發展及其成就/蔣寶麟

中央大學對近代農業現代化及農業史的推動與影響/李力庸

1949年中央大學變局的再思考/曾冠傑

近代臺灣教育史研究的回顧與展望—兼論中大歷史所師生的研究成果/鄭政誠

▍明史與民國史專題研究

近十年臺灣明史研究之評述/吳振漢

臺灣的近代軍事史研究/蘇聖雄

近四十年臺灣中共史研究回顧(1980-2020)/王超然

兩岸三地企業史研究的回顧與展望/陳家豪

▍醫療、科技與環境歷史

試析三十年來兩岸醫學史研究的特徵/劉士永

一個環境各自表述—近三十年來臺灣地區的中國環境史研究回顧/侯嘉星

民國時期首位撰寫醫學史的史家:呂思勉的著作及其中西醫思想新探/皮國立

系統號:

P-059507

街頭的共同體: 馬來西亞淨選盟大集會裡的國家與族群

標題:

街頭的共同體: 馬來西亞淨選盟大集會裡的國家與族群

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北: 季風帶文化

作者:

馮垂華 著

內容簡介:

第一章 背景與提問:淨選盟大集會作為跨族公共領域

第二章 知識圖譜:族群政治、公共領域及社會運動

第一節 種族、族群及民族的基本概念

第二節 馬來西亞「種族典範」的建構

第三節 「種族典範」的挑戰:其他異例與日常生活的認同重構

第四節 公共領域之發展及馬來西亞例子

第五節 社會運動作為一種公共領域

第六節 小結

第三章 馬來西亞多元族群的都市生活及其限制

第一節 刻板印象與族群互動

第二節 吉隆坡城市空間的族群分化:從葉亞來時期到獨立建國

第三節 多元雜糅的城市:當代城市空間裡的族群相遇與邊界

第四節 從相遇的空間到「跨族」公共領域

第四章 社會運動作為跨族公共性生成的場域

第一節 跨族群網絡的形成:淨選盟背景與動員

第二節 從族群空間到跨族空間:跨族公共領域的形成

第三節 大集會裡的話語與構框:從王權到公民以及跨族群群體的認同

第四節 大集會裡的族群互動與協作

第五章 脫下黃衣服以後:跨族團結的影響與限制

第一節 社會運動後消逝的跨族公共性

第二節 種族政治的回襲

第六章 結論

第一節 殖民時代的種族知識:國家與族群關係

第二節 國家的空間治理:城市族群空間的界定及建構

第三節 從日常相遇到跨族公共領域:開放空間裡族群互動的限制

第四節 社會運動作為跨族公共領域:「淨選盟大集會」貢獻與限制

第五節 回歸日常:族群身分及社會關係的流動與固著

系統號:

P-059508

呼喚新文藝復興

標題:

呼喚新文藝復興

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣師範大學出版社

作者:

高行健 著

內容簡介:

《呼喚新文藝復興》是2000年諾貝爾文學獎得主高行健藝術思想的集大成之作,彙整了他近年來對「新文藝復興」理念的倡議、相關演講與訪談,並納入學界對其思想的深入研究與剖析。高行健的文學作品享有全球性的廣泛認同,並以其跨藝術領域的創作享譽國際。除小說與戲劇外,他亦是一位國際知名的畫家,曾於世界各地舉辦個展。他主張藝術應擺脫意識形態的限制,通過跨藝術領域來實現創作的自由與創新。本書深入探討了當代文學與藝術的現狀,強調跨界探索的核心價值,並附有60餘頁彩頁,展示照片與畫作,生動呈現語言與視覺的融合。此書不僅體現了高行健畢生的藝術理念,對於研究高行健、世界文學、跨文化與跨藝術領域的學者,以及所有熱愛文學藝術的讀者而言,都是一部不可或缺的重要資源。

系統號:

P-059527

姯影:七○年代臺灣女性小說家的文學再發現

標題:

姯影:七○年代臺灣女性小說家的文學再發現

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:翰蘆圖書

作者:

戴華萱 著

內容簡介:

自序─微姯流轉

導論

勞動與性別─楊青矗與曾心儀的女性勞工書寫比較與對話

一、前言

二、勞動場域的透視

三、內在心理的透視

四、結論

曾心儀小說中的女性性工作者研究

一、前言

二、關懷女性性工作者的主體性

三、批判跨種族男性同盟

四、隱喻獨立自主的國族寓言

五、結論

客家女性的歷史長河─論謝霜天《梅村心曲》的女性歷史關懷

一、前言

二、作為第一部台灣女性大河小說的《梅村心曲》

三、《梅村心曲》具女性意識的客家女性特質與深度客家日常

四、結論

女性鄉土─季季的農村書寫研究

一、前言

二、季季小說中的農村圖象

三、季季小說中的農村女性

四、結論

女性江湖─荻宜的武俠小說研究

一、前言

二、首位台灣女性武俠小說家崛起的因緣

三、女性自覺的江湖武林

四、柔性感官的女性武功

五、結論

論文出處

系統號:

P-059531

顛倒世界:古典詩畫論與唯科學主義

標題:

顛倒世界:古典詩畫論與唯科學主義

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

鄭毓瑜 著

內容簡介:

序

導言:顛倒與回溯

成為「公理」

「真知識」與表現方式

「宇宙詩」提問

線條的雄辯

顛倒與回溯

詩與「公理」:梁宗岱與梵樂希

梁宗岱與梵樂希

兩種「純詩」

詩可以「公理」化嗎?

「公開」的秘密

不容否認

如何是「宇宙詩」:孔子與巴士卡爾的名句

「宇宙詩」:問題的開端

文本背後的手

「變化」的詮釋

「別的東西」

非名(明)言的難題:宗白華與柏格森

生之動

流動的描述

節奏之力

雄辯的視線

精神奕奕

「興」的隱密與隱憂:「詩」的溯源

「起興」與歌謠運動

「複沓」與「起興」

節奏的原型

發展著的符號

回溯與道德感

徵引文獻

索引

系統號:

P-059543

重振西藏文化的密續佛教

標題:

重振西藏文化的密續佛教

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:法鼓文化

作者:

Ronald M. Davidson 著,黃書蓉、陳桂芬、釋若理、陳美靜、洪琬雯 譯,校潤:梅靜軒

內容簡介:

第一章 中世紀初期的印度與密教概論

中世紀時期印度政治社會概況

佛教的經歷和制度化的密教

位於社會邊緣的成就者

密續文獻和儀軌

那洛巴傳奇──入境隨俗的大班智達

畢如巴傳──醜陋先生進城了

傳記、傳承和傳播

結論──新興的印度儀軌

第二章 王朝的覆滅與昏暗的道路

帝國末日的善意

四分五裂──於黑暗中潰逃,在陵墓中有光

顛簸的宗教之路

十至十一世紀的氏族

結論──西藏命運的改變

第三章 東部戒律僧侶的改革與復興

前往西藏東北地區求法

將佛陀的教法傳回中央西藏

世界屋脊上的衝突

西藏西部與噶當派

歷史是勝出的偉大思想和完善的組織

結論──帝國陰影下的傳統

第四章 新的特權階級──譯師

咒師和重新翻譯的動機

跨喜瑪拉雅山的加冕

熱譯師.多吉札的奇異人生

密教的法術競賽

神祕的馬爾巴大師

灰色文本、新譯疑偽經和薩瑪.確吉傑波

新保守主義正統思想的誕生

知識的崇拜和文化

結論──如同普羅米修斯一般的譯師

第五章 卓彌──中央西藏譯師們的老前輩

遊牧出身的譯師

旅印時期的卓彌

返回西藏

印度代表團──嘉耶達羅和其他班智達們

卓彌的工作成果和《道果根本頌》的起源

《道果根本頌》的內容

道果附屬八法

卓彌的其他譯作

結論──不完美的文學天才

第六章 伏藏、帝國傳統和大圓滿

埋藏於帝國瓦礫中的寶藏

諸神護佑的帝國亡魂

十一至十二世紀的伏藏

請給我古時候的宗教

另類的知識信仰──本覺

結論──將傾覆之帝國視為永恆之寶藏

第七章 十一世紀末──從密教傳承到氏族廟宇

小黑阿闍黎──帕丹巴和他的希解派

通俗的表達方式和傳法的熱情

十一世紀末的知識全盛時期

卓彌的遺產和下一個世代

昆氏族的神話和家族傳承的薩迦寺

結論──繼譯師之後的全新階段

第八章 十二世紀初──自信的西藏佛教

噶當派的知識團體

時輪時代的來臨

岡波巴及噶舉派的全盛時期

一展長才的瑪紀瑜伽女──斷境法及薩瑪道果法

薩千.貢噶寧波──薩迦寺的危機與存續

跋里譯師和不可或缺的儀軌

薩千和十一個註釋本

薩千其他的文學遺產

畢如巴示現和昆氏近傳

結論──重塑宗教的藏人

第九章 十二世紀末至十三世紀初──道德危機、國際聲譽以及體制的成熟

十二世紀末的衝突和狂者

噶舉派的傳法活動和西夏人

薩千的弟子、兒子以及傳承的延續

延續昆氏法脈的索南孜摩

札巴堅贊和薩迦道場

夢境、示現和圓寂

相得益彰的文人兄弟以及道果法的本土化

釐清密法以及註疏體系的整合

佛教的背景和薩迦早期的教學作品

結論──佛教信仰的可靠資料

第十章 結論和後記──氏族結構、晚期密續佛教及新保守主義的勝利

系統號:

P-059340

現代中國文藝與伊斯蘭表述

標題:

現代中國文藝與伊斯蘭表述

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:人間出版社

作者:

馬海波 著

內容簡介:

導論 重述伊斯蘭

第一節 解放作為思想對象的伊斯蘭

第二節 現代中國伊斯蘭的歷史位置與文藝實踐

第三節 研究綜述、方法與結構

第一章 多重新文化運動與中國穆斯林的文藝表述

第一節 多重時空的中國及其新文化運動

第二節 中國穆斯林報刊文藝的興起

第三節 「做昏暗中的曙光」:阿訇文人及其寫作

第四節 中國穆斯林的宗教思考及文藝表述

第五節 「我們信回教,我們是中國人」:穆斯林與祖國書寫

第二章 抗日戰爭時期中國文藝中的邊疆與伊斯蘭(1931-1945)

第一節 反帝反殖運動中的邊疆遊記與穆斯林表述

第二節 「七七」事變後中國文藝中的「回教」書寫

第三節 1940年《抗戰文藝》與「回民生活文藝特輯」

第四節 四幕話劇《國家至上》的創作與接受史

第五節 中國穆斯林的文藝「抗戰之聲」

第三章 新「下西洋」:現代中國穆斯林的印度洋–伊斯蘭世界遊記

第一節 流動的歷史與心靈:中國、印度洋與伊斯蘭

第二節 現代中國阿訇的印度洋遊歷:以1920年代的王靜齋為例

第三節 「到埃及去」:1930-1940年代中國穆斯林的留埃遊記

第四節 現代中國穆斯林的朝覲遊記

第五節 華北淪陷區回民唐易塵及其《麥加巡禮記》

第六節 中國穆斯林在海外伊斯蘭世界的抗戰宣傳與遊記寫作

結論 經驗與方法:如何表述伊斯蘭?

後記

主要參考文獻

系統號:

P-059349

埔心眷村志:從保衛臺海到待命反攻

靈基壹築:見證百年香港社區故事

標題:

靈基壹築:見證百年香港社區故事

時間:

2024年12月

出版單位:

臺北:一八四一出版

作者:

李樹甘 主編,林皓賢、霍揚揚、德詩婷 著

內容簡介:

翻開《靈基壹築:見證百年香港社區故事》,走進香港神託會和靈基的歷史長廊。這本書帶你走近那些無私奉獻的傳教士與社區先驅,見證他們如何在百年歲月中,從戰時根基到文化重生,為社會帶來深遠的影響。通過生動的口述歷史、訪談故事和豐富的歷史資料,從沙田警署到沙田育嬰院,再到靈基學校和營地,靈基的每一個轉變,都映射出香港社會發展的印記。本書深入探討了靈基在醫療、教育及社會福利領域中的角色,以及它如何成為連結信仰與社會的橋樑。

系統號:

P-059356

忠信精明:2023華人基督教之本土與全球發展研討會論文集

標題:

忠信精明:2023華人基督教之本土與全球發展研討會論文集

時間:

2024年11月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

王韻、劉遠見、周復初 主編

內容簡介:

編者序 / 王韻

【主題一 聖經翻譯、神學詮釋與詩歌整編】

兼容並蓄、堅守真理:論召會《詩歌》的譯改整編 / 周復初、謝仁壽、張志誠

再探教父們的稱義論:以特土良和《安波羅修注釋》為例 / 周復初

從心理空間理論解讀《雅歌》 / 徐淑瑛

聖經隱喻詮釋探討:以《古新聖經》、《聖經啟導本》與《聖經恢復本》之註釋為例 / 劉遠見、周復初

台灣基督長老教會婦女神學發展之研究:以婦女神學書籍為分析範疇探討其歷史脈絡與神學思想 / 邱凱莉

【主題二 宣教、實踐、媒體與AI】

後疫情時代下大專生福音事工之策略與蛻變:以東海大學學生團契為例 / 曾祖漢

探討疫情前後個人聚會型態之改變與後疫情時代教會的未來發展:以台北靈糧堂為例 / 劉彥瑭

危機或轉機?台灣眾召會對新冠肺炎的反應 / 周復初、鄭伊芳

後疫情的大公想像:藉大專靈修班思考台灣福音派教會作為想像的共同體 / 陳世賢

社會福音與婦女解放:民國基督教女青年會的激進思想與行動(1921-1949) / 曾慶豹

適應與融入:宣道會在西北藏區的考察與傳教活動史述(1895-1949) / 倪步曉

基督徒對性別議題態度的世代差異:以新北市召會永和區聖徒為例 / 姚蘊慧

台灣基督教媒體重製圖文合理使用探討 / 黃葳威

AI與宗教研究:早期基督宗教研究的重要性 / 張毅民

【主題三 圓桌論壇發言摘要】

後疫情時代的教導、關懷與宣教

系統號:

P-059443

天染之色:書寫大臺北藍靛產業發展史

標題:

天染之色:書寫大臺北藍靛產業發展史

時間:

2024年11月

出版單位:

臺北:玉山社

作者:

蔡承豪 著

內容簡介:

推薦序1 為臺灣藍靛史重新上色/陳國棟

推薦序2 舖列藍靛產業的清晰軌跡/馬芬妹

前言 重溫過往藍染興盛時代的歷史風華

一、菁.藍.菁澱.藍靛

(一)四大藍染作物

(二)大臺北地區的木藍與山藍

(三)藍製品的用途

(四)解譯「菁」、「藍」

二、拓墾先鋒與郊商貿易

(一)外貿導向下的觸發

(二)拓墾幫手

(三)藍靛貿易

三、淺山地帶的經營投資

(一)山藍之優勢

(二)深入三大流域

(三)藍色魔法池-菁礐

(四)銷售與貿易

四、內外衝擊下的變貌

(一)開港通商的新局勢

(二)在地染布業的磁吸作用

(三)挑戰與轉型

五、邁向近代化的嘗試與步入沉寂

(一)調查與掌握

(二)改良加工法的試驗

(三)投資與補助

(四)合成染料潮流下的短暫再興

六、代結語:未完、藍潮待續

延伸閱讀

附錄、臺灣藍染振興大事記

系統號:

P-059357

圖像中的權力、藝術與文化

標題:

圖像中的權力、藝術與文化

時間:

2024年10月

出版單位:

臺北:五南

作者:

連啟元 著

內容簡介:

序

第一章 漢代帛畫的生死世界

一、帛畫內容與漢代社會文化

二、帛畫的功能與內容結構

三、引魂升天與三界宇宙觀

四、初生:最初的生命起源

五、終歸:最終歸宿的死亡想像

六、生命延續與轉化的可能

第二章 竹林七賢的清談表象

一、竹林七賢的圖像與形象

二、竹林七賢題材的相關畫作

三、高雅與放蕩之間

四、褒衣博帶的服飾風格

五、隱逸思想的影響:歷代高士圖

第三章 帝王形象塑造與〈便橋會盟圖卷〉

一、圖卷的內容

二、圖卷題材的流變

三、便橋會盟的歷史記載

第四章 性別文化與流行的〈虢國夫人遊春圖〉

一、畫作的版本

二、畫作的內容與表現

三、女性妝容的故事

四、性別意識與政治社會

第五章 商業生活百態的〈清明上河圖〉

一、畫作的版本與介紹

二、畫作的細部架構

三、宋代商業活動的反映

四、清明上河圖的各種版本

第六章 放榜與觀榜:科舉社會的文化圖像

一、皇榜下的讀書人百態

二、讀書人的服飾與裝扮

三、科舉制度的規範

四、科場案:考試舞弊的重大事件

五、應考者的榮耀與掙扎

六、想像富貴與紙上遊戲:陞官圖

第七章 大航海時代的探索與開展

一、早期的世界圖像與建構

二、東方海上探險的出現

三、馬可‧波羅的遊記與東方描寫

四、西方海上霸權的興起

五、海權發展與全球化的影響

第八章 他者之眼:西方眼中的東方

一、東西文化的差異與接觸

二、西方眼中的東方意象轉變

三、繪畫藝術與圖像所呈現的東方風情

四、威廉‧亞歷山大的清代社會描繪

五、後續的發展與影響

第九章 近代知識的圖像化:生活知識與傳播

一、 近代西方知識圖像的傳入:以火車的知識為例

二、傳統的識字閱讀與近代畫報的興起

三、畫報圖像的想像、誤解與恐慌

四、畫報與月份牌

第十章 想像與觀看:早期臺灣原住民圖像

一、南島語系與臺灣原住民

二、西方想像的臺灣原住民

三、十八世紀前後的臺灣原住民圖像

四、清代采風圖的呈現與觀看

五、清代圖像所呈現的原住民特色

第十一章 特洛伊戰爭與諸神之戰

一、史詩中的特洛伊戰爭

二、紛爭與戰爭的開端:金蘋果事件

三、帕里斯的判決

四、特洛伊戰爭的經過與結束

五、戰爭的終結:木馬屠城

六、諸神的介入與史詩寓意

第十二章 路易十四圖像的製作與建構

一、生平與事蹟

二、藝術與科學的多元喜好

三、全方位的形象塑造

四、國家政策與藝術創作

五、晚年負面形象的流傳

六、藝術宣傳的後繼仿效者們

參考文獻

後記

系統號:

P-059528

竹林七賢的道家哲學與人生

標題:

竹林七賢的道家哲學與人生

時間:

2024年10月

出版單位:

臺北:五南

作者:

曾春海 著

內容簡介:

自序

第一章 老子的哲學與政治、人生智慧

第一節 道與德:萬物的生成和變動的規律

第二節 道法「三玄」、「三寶」,知足常樂的人生智慧——至德之人

第三節 善行無轍跡,以百姓心為心的道化政治

第二章 獨與天地精神相往來的莊子人生智慧

第一節 莊子對老子的繼承與發展

第二節 莊子的形上學

第三節 〈齊物論〉寓言中的哲理

第四節 〈逍遙遊〉的宇宙與人生(一)

第五節 〈逍遙遊〉的宇宙與人生(二):無用之用,是為大用的新價值觀

第六節 〈養生主〉:以「神」導「形」,養生避害,全真保性

第七節 以「虛靜心」知其不可奈何而安之若命的〈人間世〉

第八節 論述天性滿全於內而不役於外物的〈德充符〉

第九節 以大道為宗主而師法的〈大宗師〉

第十節 〈應帝王〉:無為之治的道化政治

第十一節 〈田子方〉「得至美而遊乎至樂」的美學

第三章 竹林玄學的時代困境與個體意識之覺醒

第一節 時代的困境

第二節 氣化萬殊的宇宙觀與個體意識的覺醒

第三節 竹林七賢的生命才情與人格美

第四章 竹林玄學的論辯方法——以嵇康為範例

第一節 魏晉的談風、論辯方式及論題

第二節 嵇康的求知方法

第三節 嵇康的論辯方法

第五章 從規範倫理與德行倫理省察魏晉名教危機

第一節 形塑於東漢白虎通會議後的道德禮法

第二節 名教的倫理規範性質及其危機

第三節 由德行倫理檢視嵇、阮的品德

第四節 從德行倫理檢視名教外鑠性的規範倫理

第五節 從規範倫理省察出於自然的名教

第六章 越名教與任情性之自然

第一節 自然生成論

第二節 自然人性論

第三節 阮籍的「禮豈為我輩設耶?」

第四節 嵇、阮自然觀的理源及所賦予的涵義

第五節 嵇康的人性觀及「越名教任自然」

第七章 對儒家經學的繼承和批判

第一節 漢魏之際的經學流變脈絡

第二節 阮籍對儒學之繼承及對儒學異化之批判

第三節 嵇康對儒學之繼承及對儒學異化之批判

第四節 向秀的儒學思想

第八章 竹林玄學與道家、道教

第一節 阮籍、嵇康和山濤的老子思想

第二節 竹林七賢活化莊子的生命情調——莊學的人生理想與實踐

第三節 嵇康、阮籍的道教思想及現代意義

第九章 《易》學思想

第一節 阮籍〈通易論〉的易學觀及其政治人格類型說

第二節 嵇康兼綜《易》、《莊》的處世智慧

第十章 生死的安頓智慧

第一節 析論阮籍的生死價值觀

第二節 嵇康對生死的安頓智慧

第三節 嵇康面對死亡威脅的態度

第十一章 山水審美的情懷

第一節 山水與人文情懷之相互關係

第二節 阮籍的山水情懷

第三節 嵇康的山水美感與心靈的洗滌

第十二章 竹林七賢與酒

第一節 魏晉之際文士的飲酒風尚及美學涵義

第二節 阮籍的酒品

第三節 嵇康的酒品

第四節 劉伶的〈酒德頌〉

第五節 阮咸、向秀、山濤與王戎的酒品

第六節 結語

第十三章 七賢間的情誼

第一節 阮籍與阮咸、王戎、劉伶之情誼互動

第二節 阮籍與嵇康之交往情誼

第三節 嵇康與山濤

第四節 嵇康與向秀

第十四章 音樂中和之美的享受

第一節 阮籍的〈樂論〉

第二節 嵇康的〈琴賦〉與〈聲無哀樂論〉

第十五章 養生論

第一節 嵇康論養生之五難

第二節 嵇康、阮籍論精氣神兼備的養生法

第三節 酒與音樂在阮籍、嵇康的養生論中的地位和意義

第四節 向秀儒家取向之養生論

第五節 阮籍、嵇康和向秀養生論對當代生態倫理之意義

參考書目

系統號:

P-059530

共和之光:民國初年文學與文化

標題:

共和之光:民國初年文學與文化

時間:

2025年1月

出版單位:

香港:初文出版

作者:

陳建華 著

內容簡介:

自序

民國初年新媒體與社會文化力量的崛起

「共和」的遺產——民國初期文學文化的非激進主義轉型

民國初年的共和主體、私密文學與文化轉型

共和憲政與家國想像——周瘦鵑與《申報.自由談》,1921-1926

拿破崙「三戴綠頭巾」——民國初期都市傳播文化的女權與民主傾向

《新青年》的上海文學想像

論魯迅的〈肥皂〉——商品、家庭與全球現代性

名流消費與民國機制——以徐志摩、陸小曼與1920 年代末上海小報為例

格里菲斯與中國電影的興起

帝國、革命與共和的晚清民初想像—— 李歐梵教授訪談錄

系統號:

P-059572

經驗饑荒:自然環境、社會機制和中國農民的生與死(1958-1961)

標題:

經驗饑荒:自然環境、社會機制和中國農民的生與死(1958-1961)

時間:

2024年12月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

陳意新 著

內容簡介:

中文版序

致謝

引言

第一部 安徽農村中的生存與死亡

第1章 宗族、糧食與饑荒:老瞿村

第2章 環境、文化與饑荒:東于、嶺裏、黃家院村

第3章 富饒、政權與饑荒:三寶里村

第4章 複姓村莊、土地革命與饑荒:四門村和小邵村

第5章 農村基層幹部與饑荒:李勝堂、高興東、陸家業

第二部 安徽農村中的集體反抗與生存

第6章 隱匿糧食:東山下、律川、勝昔村

第7章 聚眾搶糧:上汪村的「桐城鬧糧」和農村的暴力「搶青」

第8章 反革命集團叛亂:西溪村莊的「中國人民救命軍」

第三部 安徽與江西的比較

第9章 江西農村的大饑荒:田塅和方坑塅村

第10章 江西與安徽在大饑荒期間的經歷對比

結論

參考文獻

索引

系統號:

P-059484

遊牧王朝興亡史 モンゴル高原の5000年

標題:

遊牧王朝興亡史 モンゴル高原の5000年

時間:

2025年1月

出版單位:

東京:講談社

作者:

白石典之 著

內容簡介:

はじめに

第一章 始動する遊牧民族――青銅器・初期鉄器時代

1 遊牧民の登場

2 家畜馬の到来

3 エリート層の形成

4 遊牧王朝の萌芽

第二章 台頭する遊牧王権――匈奴、鮮卑、柔然

1 ゴビ砂漠の攻防

2 シン・匈奴像

3 単于の素顔

4 みずから鮮卑と号す

5 カガンの登場

第三章 開化する遊牧文明――突厥、ウイグル

1 トルコ民族の勃興

2 大国の鼻綱

3 突厥の再興

4 ウイグルの興亡

第四章 興隆する遊牧世界――契丹、阻卜、モンゴル

1 契丹と阻卜

2 モンゴル部族の登場

3 最初の首都

第五章 変容する遊牧社会――イェケ・モンゴル・ウルス

1 国際都市の繁栄

2 大造営の時代

3 亡国の影

おわりに

参考文献

索引

系統號:

P-059434

帝国と私鉄:朝鮮開発をめぐる総督府と日本資本

標題:

帝国と私鉄:朝鮮開発をめぐる総督府と日本資本

時間:

2025年1月

出版單位:

京都:京都大学学術出版会

作者:

林采成 著

內容簡介:

序 章 植民地朝鮮と私設鉄道

第1章 朝鮮総督府の私鉄政策—帝国のなかの朝鮮私鉄

第2章 朝鮮私鉄事業の推計と分析—朝鮮国有鉄道との比較

第3章 私鉄統合と朝鮮鉄道株式会社—国営代行と投資会社

第4章 朝鮮京東鉄道の敷設と経営—狭軌鉄道の経営難と朝鮮鉄道(株)への売渡

第5章 図們鉄道の成立と国有化—国境鉄道と北鮮ルート

第6章 北鮮拓殖鉄道と茂山鉄鉱開発—森林鉄道から鉱山鉄道へ

第7章 三井系价川鉄道の組織変遷と経営動向—専用鉄道,私設鉄道,国有鉄道

第8章 日窒の朝鮮電源開発と鉄道事業—新興・端豊・平北の三鉄道

第9章 朝鮮京南鉄道と沿線開発—小林一三モデルの植民地化

第10章 朝鮮平安鉄道の設立と運営—臨港鉄道と龍岡温泉

第11章 南朝鮮鉄道から南朝鮮興業へ—国有化と事業転換

第12章 京春鉄道の鉄道業と自動車業—兼業の本業化と挫折

終 章 帝国日本と植民地私鉄—日本,台湾,朝鮮,関東州,樺太

系統號:

P-059439

習近平研究:支配体制と指導者の実像

標題:

習近平研究:支配体制と指導者の実像

時間:

2025年1月

出版單位:

東京:東京大学出版会

作者:

鈴木隆 著

內容簡介:

序章 「問題」としての習近平

Ⅰ 習近平体制とはなにか

第一章 習近平時代の支配と中国の自由、民主主義の「現在地」——歴史発展と国際評価

第二章 「労働者」と訣別する「前衛」——創立百周年を迎えた支配政党の組織実態

第三章 「お仲間」の政治学——ポスト社会主義、比較社会主義の習近平・中国とプーチン・ロシア

Ⅱ 習近平とはどのようなリーダーか——過去、現在、未来

第四章 〈支配体制の申し子〉の政治的来歴——最高指導者になるまでの歩み(1966~2012年)

第五章 中国共産党「領袖」考——政治文書の用例にみる指導者称号と個人独裁の問題

第六章 「語録の世界」と「闘争」の人——習近平、毛沢東、文化大革命の政治連関

第七章 〈最高実力者〉の誕生——事件は会議室でも起こる(2015~2018年)

第八章 〈中華民族の父〉を目指す習近平、あるいは「第二のブレジネフ」か「第二のプーチン」か——権力、理念、リーダーシップ

第九章 台湾有事と「東アジア近代史の総決算」の可能性——台湾統一/併合をめぐる政治論

終章 習近平時代の中国政治の将来、台湾問題をめぐる日本の政治戦略

系統號:

P-059481

荷澤神會研究 神會の生涯・著作・思想とその史的意義

標題:

荷澤神會研究 神會の生涯・著作・思想とその史的意義

時間:

2025年1月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

伊吹敦 著

內容簡介:

序

第I部 神會の生涯と著作

第一章 神會の生涯と著作の槪要

第二章 神會の主要著作の成立時期と相互關係

第II部 神會の思想形成

第三章 『師資血脈傳』に見る『傳法寶紀』の影響

第四章 「北宗」との對比に見る神會説の獨創性とその由來

第III部 神會による祖統の改訂と慧能の「六祖」化

第五章 神會による「如來禪」「西天八祖説」の提唱とその後の變化

第六章 『付法藏經』の編輯とその後の變化

第七章 慧能の實像と神會による「六祖」化

第Ⅳ部 神會出現の史的意義

第八章 神會の活動が佛敎界に與えた影響

第九章 神會の「北宗」批判の史的意義

結論

系統號:

P-059518

歴史から観る中国の正体

標題:

歴史から観る中国の正体

時間:

2025年1月

出版單位:

東京:徳間書店

作者:

宮脇淳子 著

內容簡介:

中国4000年の歴史などというのはまやかしにすぎないのに、日本人は長い間、漠然と信じて疑うことを知らなかった。じつは、中国は1912年に誕生し、中国のナショナリズムは1919年から始まったというのが真実の歴史なのだ。このように中国という国は誤解され続けてきた。

例えば、現在の中国の指導者である習近平主席は、「中国の夢」の一つとして「中華民族の偉大なる復興」というスローガンを打ち出しているが、その背景には、「一八四○年のアヘン戦争でイギリスに負けたときから、屈辱の中国近現代史が始まる」という民族のルサンチマンがある。しかし、これも毛沢東がつくった神話にすぎない。

実際には、中国は日清戦争の敗戦を契機として、多くの清国留学生が日本に留学し、その歴史は独立性を失い、日本によって東アジア文化圏に組み込まれたのである。そして1912年に起きた辛亥革命によって国家としての中国も中国人も生まれた。1949年に誕生した中華人民共和国は、中華民国とは別の国家であるのに、略称が同じ中国だから中国と中国人は国家を超えてずっと昔から存在したかのように思わされているだけなのだ。

中国という名称ひとつをとってもこのような誤解がまかりとおっていて、いまだに正確には理解されていない。中国が覇権を握ろうと強圧的な態度に出てきている今、いったん歴史の根源に立ち返って、中国というキメラのように捻じれてしまった国家イメージをただすべきだろう。歴史を知らずに、中国という国家の本質は理解できない。そのために必要なえりすぐりの歴史知識が本書には詰まっている。

系統號:

P-059525

孔子の実像と 『論語』の編纂過程

儒学者 兆民 「東洋のルソー」再考

中国目録学

標題:

中国目録学

時間:

2024年12月

出版單位:

東京:筑摩書房

作者:

清水茂 著

內容簡介:

書籍を分類して解題目録を作る学問・目録学。分類の意味を知るためには学術史的知識が欠かせない。なぜなら目録学は、その時代毎の文化の体系化と批判の営みであったからである。本書では、木や竹、布に記録することを始めた古代中国から、紙や印刷術の発明とともに目録学がどのような発展を遂げてきたかが縦横自在に語られる。「中国の蔵書家たち」「中国のエディション」「紙の発明と後漢の学風」など、関連文章も収録。この分野において先駆的役割を果たした書であり、中国文化の知的背景を知るにあたって紐解かれるべき名著。

系統號:

P-059435

井筒俊彦 東洋哲学の深層構造

隋唐朝貢体制と古代日本

標題:

隋唐朝貢体制と古代日本

時間:

2024年12月

出版單位:

東京:吉川弘文館

作者:

榎本淳一 著

內容簡介:

序章 本書の視角と構成

第一部 朝貢体制と古代日本の国際関係

第一章 隋唐朝の朝貢体制の構造と展開

第二章 遣唐使の役割と変質

第三章 外国使節の来航

第四章 東アジア世界の変貌と鞠智城―国際環境から見た九世紀以降の鞠智城

補論 『隋書』倭国伝について

第二部 礼制・仏教・律令制の伝来・受容

第一章 推古朝の迎賓儀礼の再検討

第二章 『江都集礼』の編纂と意義・影響

第三章 日本古代における仏典の将来について

第四章 「東アジア世界」における日本律令制

第三部 人物の交流

第一章 来日した唐人たち

第二章 劉徳高に関する基礎的考察

第三章 陸善経の著作とその日本伝来

第四章 異言語接触・通訳・翻訳

終章 本書の成果と課題

あとがき

索引

系統號:

P-059523

新編 書論の文化史

標題:

新編 書論の文化史

時間:

2024年12月

出版單位:

東京:雄山閣

作者:

松宮貴之

內容簡介:

序 章 そもそも書とは何なのか

第一部 習俗書史

第一章 書論前史の墨について―墨刑という視座から―

第二章 『説文解字叙』批判―三段文字史観と甲骨文の爻と易―

第三章 爻の原義解釈と婚姻論―契りの文化人類学―

第四章 筆の形而上学―「聿」形を要素とする文字の再考とその語力―

第五章 結びと書

第二部 書論の誕生と展開

第六章 書論の起源―古代書論のアイデンティティー―

第七章 書体論の確立とその秘境

第八章 王羲之書論系統と中世支配

第三部 近世書論と思想

第九章 近世書論の条件

第十章 近世書論に於ける王羲之観の再編

第十一章 董其昌に於ける陽明学と禅理解に基づく書画論に就いての考察―文人史観の展開―

第十二章 董其昌の書画と禅及び浄土教―思想・宗教化する文人史観―

第十三章 貶南尚北の美学

第四部 近代日本の書論とその構造

第十四章 「菩薩処胎経」の書道思想

第十五章 「近代」と清浦奎吾の王朝書学―清浦の勤王書学と昭和王政復古の基礎研究―

系統號:

P-059533

朝鮮人「徴用工」問題 史料を読み解く

西田哲学の仏教と科学

ピース・フィーラー――支那事変和平工作史

Celestial Signs and Classical Rhetoric in Early Imperial China

標題:

Celestial Signs and Classical Rhetoric in Early Imperial China

時間:

March, 2025

出版單位:

New York: SUNY Press

作者:

Jesse J. Chapman

內容簡介:

Celestial Signs and Classical Rhetoric in Early Imperial China considers how the reading of celestial signs—including comets, strange clouds, halos, rainbows, and planets in retrograde motion—fit into broader understandings of the human and cosmic worlds in Han times. Advancing a cultural studies approach to celestial signs, Jesse J. Chapman traces the theory and practice of sign-reading across a range of genres, including technical manuals, historical narratives, and memorials to the throne. Moving from variegated materials in an early tomb to historical treatises compiled over several centuries, Chapman demonstrates that rhetoric and ideals drawn from classical texts gradually became fundamental sources of authority for interpreters of celestial signs. Sign-reading in practice proved both flexible and context-dependent, and interpreters of celestial signs rarely, if ever, read omens in isolation. Celestial signs became meaningful in the context of historical understanding, personal experience, the state of the empire, and the life of the court. Reading omens meant reading the state of the world at a particular moment in time.

系統號:

P-059412

Kings of Oxen and Horses: Draft Animals, Buddhism, and Chinese Rural Religion

標題:

Kings of Oxen and Horses: Draft Animals, Buddhism, and Chinese Rural Religion

時間:

March, 2025

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Meir Shahar

內容簡介:

Acknowledgments

Introduction

1. Iconographic Prelude

Part I: The Horse King

2. The Horse King's Ancestry

3. The Horse King's Cult

4. Legends of an Equine God

Part II: The Ox King

5. The Ox King and the Beef Taboo

6. The Human Ox

7. The Divine Ox

8. The Chinese Ox and the Indian Cow

9. The Ox King Festival

10. A Daoist Relation

Epilogue

Appendix A: Bovine-Healing Scriptures Addressed to the Ox King

Appendix B: Bovine-Healing Scriptures Not Addressed to the Ox King

Appendix C: Equine-Healing Scriptures Addressed to the Horse King

Abbreviations

Notes

Works Cited

Index

系統號:

P-059422

Remembrance in Clay and Stone: Early Memorial and Funerary Art of Southwest China

標題:

Remembrance in Clay and Stone: Early Memorial and Funerary Art of Southwest China

時間:

March, 2025

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Hajni Elias

內容簡介:

This book explores the memorial and funerary artistic traditions of Southwest China during the Eastern Han dynasty (25–220 CE). In early imperial times, the art of this region—present-day Sichuan province—differed in both style and content from tomb and memorial art produced in other parts of the Han empire, especially that of the Central Plains, considered the heartland of Chinese civilization. Although Southwest China was described in contemporaneous accounts as an uncultured backwater, it had a vibrant and sophisticated artistic tradition.

Hajni Elias examines the Southwest’s rich material culture, which includes pictorial brick tiles, mingqi or spirit vessels, pottery figurines, decorated stone sarcophagi, architectural gate towers, and commemorative and ancestral stelae. She sheds light on the distinct traits and practices that arose from the region’s complex geographical, cultural, and economic tapestry. Elias also places the Southwest in a broader Han cultural framework, offering a new perspective on early Chinese society and its mortuary and memorial practices. Showcasing the quality and breadth of the achievements of the Southwest’s artisans and craftsmen, Remembrance in Clay and Stone reveals the distinctive and sophisticated ways in which people of this era recorded and memorialized their lives.

系統號:

P-059424

The Mongol Archive in Late Medieval France: Texts, Objects, Encounters, 1221–1422

標題:

The Mongol Archive in Late Medieval France: Texts, Objects, Encounters, 1221–1422

時間:

February, 2025

出版單位:

Ithaca: Cornell University Press

作者:

Mark Cruse

內容簡介:

The Mongol Archive in Late Medieval France is the first comprehensive study of contact between France and the Mongols in the late Middle Ages. As these realms expanded across Eurasia—the French through crusade and settlement, the Mongols through conquest—their encounters altered each other's understanding of the world and their place in it.

The Mongol influence on French culture is visible in what Mark Cruse calls the Mongol archive—a wide range of materials including chronicles, crusade treatises, encyclopedias, manuscript illuminations, maps, romances, and travel accounts—revealing how the French court made sense of a people previously unknown to the European intellectual tradition. Cruse mines this archive of Franco-Mongol contact to reassess France's place in the continental history of medieval Eurasia.

By comparing the French and Mongol courts, Cruse shows how their similarities allowed meaningful communication between them and highlights the surprising connections—diplomatic, intellectual, and genealogical—across vast distances. The library of King Charles V (r. 1364–1380), one of the largest in medieval Europe, is a monument to the richness of these encounters, which anticipate the global interconnectedness of the modern world. Ultimately, the innovative approach in The Mongol Archive in Late Medieval France toward French conceptions of and relations with the Mongols demonstrates how a global perspective transforms our understanding of the medieval world.

系統號:

P-059419

Chinese Characters across Asia: How the Chinese Script Came to Write Japanese, Korean, and Vietnamese

標題:

Chinese Characters across Asia: How the Chinese Script Came to Write Japanese, Korean, and Vietnamese

時間:

January, 2025

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Zev J. Handel

內容簡介:

While other ancient nonalphabetic scripts—Sumerian cuneiform, Egyptian hieroglyphs, and Mayan hieroglyphs—are long extinct, Chinese characters, invented over three thousand years ago, are today used by well over a billion people to write Chinese and Japanese. In medieval East Asia, the written Classical Chinese language knit the region together in a common intellectual enterprise that encompassed religion, philosophy, historiography, political theory, art, and literature. Literacy in Classical Chinese set the stage for the adaptation of Chinese characters into ways of writing non-Chinese languages like Vietnamese and Korean, which differ dramatically from Chinese in vocabularies and grammatical structures.

Because of its unique status in the modern world, myths and misunderstandings about Chinese characters abound. Where does this writing system, so different in form and function from alphabetic writing, come from? How does it really work? How did it come to be used to write non-Chinese languages? And why has it proven so resilient? By exploring the spread and adaptation of the script across two millennia and thousands of miles, Chinese Characters across Asia addresses these questions and provides insights into human cognition and culture. Written in an approachable style and meant for readers with no prior knowledge of Chinese script or Asian languages, it presents a fascinating story that challenges assumptions about speech and writing.

系統號:

P-059418

Cross-generic Perspectives on Traditional Chinese Literature

標題:

Cross-generic Perspectives on Traditional Chinese Literature

時間:

December, 2024

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Edited by Manling Luo

內容簡介:

Acknowledgements

List of Illustrations

Notes on Contributors

Introduction: Cross-Generic Perspectives on Traditional Chinese Literature/Manling Luo

1 Recycling Mosaic Memory: The Afterlife of Anecdotes about the Kaiyuan-Tianbao Era/Manling Luo

2 Harbinger of Spring: The Plum Blossom and Late Imperial Women Writers/Yanning Wang

3 Narrow Eyes, Long Earlobes, and Rough Skin: Physiognomy and Delighting in Personality in Romance of the Three Kingdoms and Water Margin/Mei Chun

4 How to Stage a Prop: The Ceramic Pillow in The Story of Handan/Jing Zhang

5 Negotiating Masculinity and Imaging Male-Male Erotic Relationships:

A Study of the Seventeenth-Century Illustrated Fiction Collection Between Caps and Hairpins/Wei Wang

6 A Seventeenth-Century Parodist and His First Reader: Fiction, Fiction Commentary, and Their Readers in Late Imperial China/Jie Zhang

7 The Novelistic and the Dramatic: Generic Tension and Complementarity in Dream of the Red Chamber/Qiancheng Li

8 From Sentiment to Domestic Order: Women Rewriting Dream of the Red Chamber/Maram Epstein

9 Gender, Genre, and Locality: A Solicited Collection of Poetry by Notable Women from Anhui, 1936/Xiaorong Li

Index

系統號:

P-059421

Recovering Confucian Authority: The Field of Ritual Learning in Early Imperial China 9 to 316 CE

標題:

Recovering Confucian Authority: The Field of Ritual Learning in Early Imperial China 9 to 316 CE

時間:

November, 2024

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Robert L. Chard

內容簡介:

The political and cultural power of Confucianism is nowhere more apparent than in ritual. Confucian-educated officials proficient in Ritual Learning shape the ritual institutions that express dynastic legitimacy.

This book follows the workings of Ritual Learning during the first three centuries of the Common Era, a time marked by three dynastic changes and difficult recovery of the ritual order under new regimes. Contrary to common understanding, the Eastern Han is a time of flux, uncertainty, and neglect in Confucian ritual forms, and the following third century is an era when Confucian dominance over imperial ritual crystallized as never before.

系統號:

P-059420

More Swindles from the Late Ming: Sex, Scams, and Sorcery

標題:

More Swindles from the Late Ming: Sex, Scams, and Sorcery

時間:

November, 2024

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Zhang Yingyu. Translated by Bruce Rusk and Christopher Rea

內容簡介:

A woman seduces her landlord to extort the family farm. Gamblers recruit a wily prostitute to get a rich young man back in the game. Silver counterfeiters wreak havoc for traveling merchants. A wealthy widow is drugged and robbed by a lodger posing as a well-to-do student. Vengeful judges and corrupt clerks pervert the course of justice. Cunning soothsayers spur on a plot to overthrow the emperor. Yet good sometimes triumphs, as when amateur sleuths track down a crew of homicidal boatmen or a cold-case murder is exposed by a frog. These are just a few of the tales of crime and depravity appearing in More Swindles from the Late Ming, a book that offers a panorama of vice—and words of warning—from one seventeenth-century writer.

This companion volume to The Book of Swindles: Selections from a Late Ming Collection presents sensational stories of scams that range from the ingenious to the absurd to the lurid, many featuring sorcery, sex, and extreme violence. Together, the two volumes represent the first complete translation into any language of a landmark Chinese anthology, making an essential contribution to the global literature of trickery and fraud. An introduction explores the geography of grift, the role of sex and family relations, and the portrayal of Buddhist clergy and others claiming supernatural powers. Opening a window onto the colorful world of crime and deception in late imperial China, this book testifies to the enduring popularity of stories about scoundrels and their schemes.

系統號:

P-059423

Steamships Across the Pacific: Maritime Journeys Between Mexico, China, and Japan, 1867-1914

標題:

Steamships Across the Pacific: Maritime Journeys Between Mexico, China, and Japan, 1867-1914

時間:

November, 2024

出版單位:

Hong Kong: Hong Kong University Press

作者:

Ruth Mandujano López

內容簡介:

During the nineteenth century, the transpacific world underwent profound transformation, due to the transition from sail to steam navigation that was accompanied by a concomitant reconfiguration of power. This book explores the ways in which diverse Mexican, British, Chinese, and Japanese interests participated, particularly during Porfirio Díaz’s presidency at the peak of Mexico’s participation in the steam network: from its 1860s outset through a time of many revolutionary changes ending with the World War, the Mexican Revolution, the opening of the Panama Canal, and the introduction of a new maritime technology based on vessels run by oil. These transoceanic exchanges, generated within these new geographies of power, contributed not only to the formation of a transpacific region but also to refashioning the Mexican national imaginary.

With transnationalism, global and migration studies as its main framework, this study draws upon a dazzling array of primary sources to center Mexico’s transpacific relations and the influence they wielded over the region at the height of the steamship period.

系統號:

P-059432

Proto-Western Kho-Bwa: Reconstructing a Community's Past through Language

標題:

Proto-Western Kho-Bwa: Reconstructing a Community's Past through Language

時間:

August, 2024

出版單位:

Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica

作者:

Timotheus A. Bodt

內容簡介:

In this monograph, I reconstruct Proto-Western Kho-Bwa, the hypothetical ancestor language of the eight varieties of the Trans-Himalayan languages known as Khispi, Duhumbi, Sartang and Sherdukpen. These languages are spoken in the western part of the Indian state of Arunachal Pradesh, by a total of around 6,000 people. I describe the ethnolinguistic and historical background of these languages and provide the most detailed phonological descriptions of each variety to date. By applying the comparative method of historical linguistics to a little over 700 sets of cognate lexical forms, I set up a total of 192 sound correspondences and reconstructed 681 proto-forms, of which 630 represent inherited concepts. I compare these proto-forms to the forms in the other languages of the Kho-Bwa cluster – Puroik and Bugun – as well as to other Trans-Himalayan languages. Finally, I attempt to reconstruct the world of the speakers of Proto-Western Kho-Bwa through the linguistic evidence presented by the proto-forms.

系統號:

P-059417