標題

- 鵝湖月刊總號584期

- 中央研究院歷史語言研究所集刊第94本第4分

- 美術史研究集刊第55期

- 《臺大中文學報》第81期

- 歷史記憶的倫理——從轉型正義到超克過去

- 末代女礦工:海山煤礦,與一位社會學家對礦工阿嬤的生命考掘

- 尋找湯德章:時代與他的七道難題

- 戰爭中的美術:二戰下臺灣的時局畫

- 華麗的貴族時代:魏晉南北朝史

- 北南角力中的新秩序:遼金元史

- 香港製造:跨太平洋網絡與全球化新史

- 都市神域:香港人的聖殿與廟宇

- 國與「家」:戰火陰影下的外省人故事

- 冷戰的感覺結構:台韓文學與文化中的性別與情感政治 (1950-1980)

- 非驢非馬:中醫、西醫與現代中國的相互形塑

- 桑和朵瑪:西藏離散社群的流動與社會韌性

- 躋身台灣上下流:外省人的營生圖

- 是電影,也是人生:1970-1990年的台灣電影攝影師

- 近代東亞體育世界與身體

- 慢船向西:日本時代臺灣人醫師在中國

- 北歌南風:近出曾國青銅器銘文綜合研究

- 冷戰時期的台灣農村、農業與農民(1950-1960年代)

- 凝觀•揚帆:藝術教育研究之變遷與展望第二屆藝術教育研究國際學術研討會論文集

- 梵書漢韻——晚期中古音的新證據

- 詩.茶.禪——東坡詩禪與茶禪

- 我所回想的群山

- 四位一體的社會學之道:技法、基本議題、認識論與存在感

- 戰後臺灣文學的建構者:鍾肇政研究

- 中古詩人新論——三曹、陶、謝諸人之生平及其詩藝論析

- 危機時刻的知識分子

- 朱熹與四書章句集注

- 眺望諸夏:後西方視野下的傳統中國

- 生命、語言與形式:美學感受性研究在臺灣

- 中國基督教史——唐代至清代南京條約

- 硬箍起來:西港刈香的宋江系統武陣

- 蒙古世紀:元代中國的視覺文化(1271—1368)

- 中国道教像研究

- 「発見」された朝鮮通信使 在日朝鮮人歴史家・辛基秀の歴史実践と戦後日本

- 戦時末朝鮮の農政転換:最後の朝鮮総督・阿部信行と上奏文

- 重野安繹伝:幕末・明治、二つの時代を生きた一漢学者の生涯

- 上代漢字文化の受容と変容

- 健康朝鮮 植民地のなかの感染症・衛生・身体

- 琉球をめぐる十九世紀国際関係史

- 現代中国会計――歴史・制度・教育・管理からの究明

- アジアの独裁と「建国の父」 英雄像の形成とゆらぎ

- 聖地旅順と帝国の半世紀 近代日本の磁場をたどる

- 呉訥撰・若山拯訓読『祥刑要覧』の訳注

- 中国開発学序説 非欧米社会における学知の形成と展開

- 近代中国における慈善事業から社会事業への展開——熊希齢と北京香山慈幼院

- 中国の一人娘は出産とどう向き合うのか——一人っ子政策/結婚/世代間交渉

- 満洲スポーツ史——帝国日本と東アジアスポーツ交流圏の形成

- 清末民初書画碑帖収蔵研究

- 台湾ホモナショナリズム 「誇らしい」同性婚と「よいクィア」をめぐる22人の語り

- 満洲国の星 下村信貞をめぐる人々

- 王龍溪の良知心学 「生機」論という視座

- Exiled to Motown: A Community History of Japanese Americans in Detroit

- Revolutionary Becomings: Documentary Media in Twentieth-Century China

- Poet-Monks: The Invention of Buddhist Poetry in Late Medieval China

- Handbook of Formosan Languages: The Indigenous Languages of Taiwan

- Beyond the Silk and Book Roads: Rethinking Networks of Exchange and Material Culture

- Anthropology of Keijo School: From Colonialism to Militarism

- Writing Early China

鵝湖月刊總號584期

中央研究院歷史語言研究所集刊第94本第4分

美術史研究集刊第55期

《臺大中文學報》第81期

歷史記憶的倫理——從轉型正義到超克過去

標題:

歷史記憶的倫理——從轉型正義到超克過去

時間:

2024年3月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

許家馨 編

內容簡介:

第一章 導論:從轉型正義的反思到歷史記憶的倫理/許家馨

第二章 轉型正義中的記憶與知識/洪子偉

第三章 我們能和解共生嗎?反思台灣的轉型正義與集體記憶/汪宏倫

第四章 歷史記憶與身分認同:德國「歷史學家之爭」及其時代涵蘊/石忠山

第五章 在國族之外的歷史和解:「地域性」的二戰紀念活動與歷史記憶/藍適齊

第六章 歷史記憶與記憶的歷史:創傷、情感、牽連性與和解/楊孟軒

第七章 介於過去與未來的政治行動:論鄂蘭思想之轉型正義意涵/葉浩

第八章 除去記憶中的恐懼:二二八平安運動的和平與正義/曾慶豹

第九章 對當代台灣政治論述中「和解」概念的初步反思/許家馨

第十章 歷史記憶、如何共享:對1985至1995年出生之二二八共生音樂節成員經歷的初步考察/范耕維

第十一章 從文化資產角度審視台灣偉人塑像之存留/黃猷欽

第十二章 台灣命運中不能承受之重?初探加害人/被害人多元圖像與《政治檔案條例》資訊回覆權/陳柏良

系統號:

P-024103

末代女礦工:海山煤礦,與一位社會學家對礦工阿嬤的生命考掘

標題:

末代女礦工:海山煤礦,與一位社會學家對礦工阿嬤的生命考掘

時間:

2024年3月

出版單位:

臺北:春山出版

作者:

戴伯芬 著

內容簡介:

本書是社會學者戴伯芬教授對自己阿嬤的近身素描,同時也是對戰後勞動女性生命的紀錄。阿嬤張曾桂十六歲就進礦坑工作,身高不到一百五十公分,每天推著沉重的臺車,赤腳工作,穿梭於漆黑的坑道之中。夏天坑內溫度達四十度,衣服總是被汗水以及坑內積水浸溼,月經來時也無法更換衣褲,用破布墊著繼續工作,經血外露的難堪成為礦坑女性工作日常。女性進坑之外,也做坑外雜工,男人做的她們做,男人不做的她們也做,但是薪水總是遠遠低於男性,工時又經常高於男性。除了礦場勞動之外,她們也負擔起家庭中打掃、煮飯、洗衣、帶小孩、照護公婆等再生產工作。不被看見的女性礦工,是哺育整座礦場的母親。

本書不僅挖掘臺灣最後一代女礦工的故事,呈現戰後臺灣礦場女性的勞動與精神樣貌,也描繪從日治時期山本炭鑛至戰後海山煤礦,一段不該被遺忘的臺灣礦業變遷史。

系統號:

P-024135

尋找湯德章:時代與他的七道難題

標題:

尋找湯德章:時代與他的七道難題

時間:

2024年3月

出版單位:

臺中:晨星出版

作者:

黃銘正 著

內容簡介:

1.一九○七年我出生了, 但是在殖民社會裡,一切都很不一樣……

2.臺南師範:第一次感受殖民體制的壓迫。如果你是湯德章,面對難題該如何選擇?

3.走上警察之路—是追尋父親的足跡?還是當時臺灣的警察是個好職業?

4.鹿沼事件—當公平正義的天秤,遇上殖民統治者的政商壓力, 湯德章的選擇是?

5.辭去警察高官,走向未知的律師路!這個世界是兩個世界的組合?

6.聰一事件—湯德章選擇回臺灣的關鍵?

7.才歡喜脫離殖民,走上政治之路,卻發現臺灣與中國的巨大差異。湯德章又一次生活在格格不入的體制中,遇到的難題就像他出生時一樣無解……

系統號:

P-024165

戰爭中的美術:二戰下臺灣的時局畫

華麗的貴族時代:魏晉南北朝史

北南角力中的新秩序:遼金元史

香港製造:跨太平洋網絡與全球化新史

標題:

香港製造:跨太平洋網絡與全球化新史

時間:

2024年2月

出版單位:

臺北: 季風帶文化

作者:

韓墨松 著,鄺健銘 譯

內容簡介:

第一章 中國精英之花果飄零——香港作為難民據點的前世今生

第二章 基督徒之花果飄零——美國資助教育之建立與香港發展

第三章 香港教育之花果飄零——難民學校發展史與美國

第四章 李卓敏、香港中文大學與跨商策略

第五章 投資與解殖——親美精英之社會資本與香港產業發展

第六章 跨商效應——香港教育網絡與經濟起飛

第七章 香港跨商作為中國融入世界的引路人(1971-1982)

第八章 香港跨商與全球新秩序(1982-1992)

第九章 結論——香港作為東方熱內亞與「漫長世紀」

系統號:

P-024092

都市神域:香港人的聖殿與廟宇

標題:

都市神域:香港人的聖殿與廟宇

時間:

2024年2月

出版單位:

臺北:秀威出版

作者:

林皓賢、方金平、孔德維、韓樂憫 主編

內容簡介:

推薦序/邢福增

推薦序 地理學視角下的香港宗教地景/廖昱凱

推薦序 從「夏蕙BB」說起的香港宗教故事/龔惠嫻

導論 「神域」的記憶:拼裝都市中的香港宗教場所/孔德維

夏蕙BB的信仰世界/方金平、龔惠嫻、林皓賢

【西方宗教】

導言/方金平

為人作鹽和鄰里,春風化雨育鄉親──以教育影響生命的聖三一堂/林希賢

歷盡世變靈猶在,玫瑰救恩萬年傳──梵二後玫瑰堂的神聖任務/胡淑瑜

神聖恩典藏於禮,福音盈門願盡忠──堅守禮節傳道的聖安德肋堂/陳沛滔

緊追先賢耀主道,一片熱心為社區──為信徒「靈糧」與居所的611靈糧堂/趙子蕎

【東方宗教】

導言/林皓賢、韓樂憫

昔覓那吒驅鼠瘟,今彼失落在埗中──深水埗三太子廟與社區關係新探/伍明笙

威武車公鎮瘟疫,今在瀝源恩澤港──沙田車公廟在九約村民身份建構的位置/鄭穎欣

遠船鳴鼓過灣前,落寞天妃待客來──油麻地天后廟與油麻地區的前世今生/梁樂婷

慈悲為懷渡眾生,借庫香火永不滅──紅磡觀音廟普濟眾生的延續/林雪怡

內外兼修通天意,行善救濟為蒼生──屏山金蘭觀與社區關係初探/梁穎琪、王紹廷、王璇

浮華亂心入廟中,藏埔共融渡眾生──從大埔慈山寺初探香港佛教之現代/陳晞然、李楊洤瀚

古神新貌育靈性,東西交融共傳承──香港社會中的 ISKCON/馮鑫燊

作者簡介

系統號:

P-024094

國與「家」:戰火陰影下的外省人故事

標題:

國與「家」:戰火陰影下的外省人故事

時間:

2024年2月

出版單位:

臺北:允晨文化

作者:

沈秀華 主編

內容簡介:

總編序 為「外省人」研究與台灣 / 張茂桂

主編序 戰爭體制與婚家:關於外省社群「家」的故事 / 沈秀華

流離中的父權婚家體制與認同

夜來幽夢忽還鄉—第一代外省男性的「家」 / 張永安

家、記憶與認同:外省第一代的身分與國家認同 / 孫立梅

戰爭體制下的「婚」與「家」

眷村的「家」 / 施麗雯

單身榮民的非家之「家」:我在花蓮榮家的田野故事 / 廖如芬

國家安全與基本人權之爭:老榮民與大陸配偶 / 鍾建國

外省社群中的女性故事

被隔離的她者:第一代眷村婦女的性、戰爭與流亡記憶 / 周思諾

外省/女性的流離記憶與生命書寫—以《遇合》一書為例的文本分析 / 鄭美里

嫁「入」外省家庭的原住民女性 / 賴錦慧

外省第二代女兒對家的經驗與記憶:芋仔與番薯的婚姻及母女關係 / 張芫榕

系統號:

P-024095

冷戰的感覺結構:台韓文學與文化中的性別與情感政治 (1950-1980)

標題:

冷戰的感覺結構:台韓文學與文化中的性別與情感政治 (1950-1980)

時間:

2024年2月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

陳佩甄 著

內容簡介:

緒論 冷戰分斷與感覺結構

一、冷戰分斷與情感動員

二、感覺的分斷:「情感」作為方法

三、M/others:女性主體的分斷與重構

四、縫合分斷:以情感重寫性/冷戰史

第一章 恐怖之名:反共意識形態與性政治

一、以恐怖之名:政治他者與性他者的塑造

二、「女人的天職」:反共意識形態與性別規範

竺、種族、階級與性別:反共文學中的變態他者

四、小結:性/別(後)冷戰

第二章 心靈分斷:告密者與附逆者的感覺結構

一、「正常」生活:社會分斷的感覺機制

二、快感與分裂:李喬小說〈告密者〉的感覺結構

三、心靈的分斷:朴婉緒小說中的「附逆者」與冷戰心理

四、小結:感覺(後)冷戰

第三章 幸福家庭:冷戰母性主義與女性主體重構

一、跨國母性主義:台灣母親、美國媽咪與韓國母性

二、母愛的科學:幸福家庭與現代母職

竺、國家與資本的性別歧異:文學再現的「非典型」母親

四、小結:其餘的女人

第四章 感覺民主:冷戰女性主義與其餘的女人

一、女性主義的跨國殖民性

二、成為女「人」:在地女性主義與民主化工程

三、「不合格」的女人:美軍娼妓小說中的性冷戰

四、小結:(後)冷戰女性主義

第五章 快樂女工:女工文學中的情感政治

一、「工業化的創傷」:女工文學的歷史批判

二、階級之「恨」:南韓女工回憶錄中的情感主體

三、性別之「恥」:台灣女工文學的感覺結構

四、小結:幸福的(不)可能

第六章 憂鬱酷兒:情緒政體與「褲兒」生存模式

一、「不快樂的同性戀」:情緒政體與性別辨識規範

二、麻煩者的塑造:重構「褲兒」生存模式

三、日常・對話:「褲兒」時間與歷史修復

四、小結:重思「酷兒憂鬱」

結 論 從Being 到Feeling:重返身體與情感

一、重思親密性:「褲兒」情感聯盟

二、後殖民的賽博格:女工的「非情感」身體

謝詞

章節改寫發表說明

韓文姓名翻譯說明

參考文獻

系統號:

P-024099

非驢非馬:中醫、西醫與現代中國的相互形塑

標題:

非驢非馬:中醫、西醫與現代中國的相互形塑

時間:

2024年2月

出版單位:

臺北:左岸文化

作者:

雷祥麟 著,陳信宏 翻譯

內容簡介:

第一章 序論

第二章 主權與顯微鏡:滿州鼠疫的遏制

第三章 連結醫學與國家:由傳教醫學到公共衛生,一八六○—一九二八

第四章 想像中醫與西醫之間的關係,一八九○—一九二八

第五章 中國醫學革命與國醫運動

第六章 一九三○年代上海醫藥鳥瞰

第七章 做為動詞的科學:中醫科學化與雜種醫的興起

第八章 細菌理論與「辨證論治」的史前史

第九章 以研究設計做為政治策略:新抗瘧藥物常山的誕生

第十章 為中國鄉村建立公醫,一九二九—四九

第十一章 結論:與現代中醫一同思考

系統號:

P-024102

桑和朵瑪:西藏離散社群的流動與社會韌性

標題:

桑和朵瑪:西藏離散社群的流動與社會韌性

時間:

2024年2月

出版單位:

臺北:麥田出版

作者:

畢可思 著,葉品岑 譯

內容簡介:

緒論:難民群體的韌性與流動性

第一章 遷移者與他們的家當

1-1血緣與純正性

1-2親屬與跨國家庭

1-3語言與飲食

1-4人地關係

1-5為他人凝視而存在的難民

第二章 流亡社群的形狀

2-1沒有土地,就沒有家園

2-2難民製造

2-3學校教育中的族群性建構

2-4遠端表現民族主義

第三章 未決的定居

3-1困倦不安的定居人生

3-2溼婆之夜

3-3達蘭薩拉的印藏族群衝突

3-4是藏人還是印度人?

第四章 流動性的根源與狀態

4-1面對命運時感到確定

4-2在同一片高地上衰老和死亡

4-3流動與不流動的流亡人口

4-4無焰之煙與淨化之痛

第五章 研究反思手記

5-1和平與對話的語言

5-2田野中的關係與親密

5-3我的西藏媽媽

後記:十七年蟬

系統號:

P-024104

躋身台灣上下流:外省人的營生圖

標題:

躋身台灣上下流:外省人的營生圖

時間:

2024年2月

出版單位:

臺北:允晨文化

作者:

楊聰榮 主編

內容簡介:

總編序 為「外省人」研究與臺灣/張茂桂

主編序 外省與榮民:資源分配與經濟生活/楊聰榮

政策與省籍優勢?

國民黨政權在經濟上的外省籍軍公教優惠待遇體制/林丘湟

族群不平等與「軍公教教育補助」之謎/張茂桂、吳忻怡

榮民的安養與安置

榮民的婚配與安養輔導政策—四個桃園的個案/巫智豐

流浪到花蓮—歷史時間中的農墾安置/李紀平

省籍與流動

外省籍族群從事軍公教行業原因之探討/鍾基年原著、潘美智改寫

外省人身份如何帶來職場優勢?/劉唐芬

社區與階層分化

以公教為職業的外省社區—中興新村個案研究/陳慈莉

老榮民社區的社會資源與社會流動/呂秀玲

南庄莊氏宗親的礦工—在台客家外省人的職業與生活適應/彭芊琪

系統號:

P-024123

是電影,也是人生:1970-1990年的台灣電影攝影師

近代東亞體育世界與身體

標題:

近代東亞體育世界與身體

時間:

2024年2月

出版單位:

臺南:成大出版社

作者:

徐珊惠 主編

內容簡介:

推薦序

緒論/徐珊惠

近代東亞運動員的跨界移動

第一章 披掛著太陽旗的殖民地運動員/王淑容

第二章 論日治時期留日學生運動員背後的舵/杉森藍

第三章 「馳騁於東亞的身體——近代的體育」與張星賢/荒川章二

第四章 殖民地時期臺灣運動員張星賢與臺灣近代史/荒川章二

體育運動與殖民地治理

第五章「偽」國/「偽」政權:劉長春與于希渭/高嶋航

第六章 朝鮮半島之體育與殖民地支配/金誠

身體與社群文化

第七章 泳裝及臺灣女子近代身體/林玫君

第八章 運動記憶的所有狀態:從人類學觀點解讀臺灣實例/吳傑弘

系統號:

P-024126

慢船向西:日本時代臺灣人醫師在中國

標題:

慢船向西:日本時代臺灣人醫師在中國

時間:

2024年2月

出版單位:

臺北:前衛出版

作者:

陳力航 著

內容簡介:

作者序

前言

第一章 去留臺灣島

大時代下的島上環境

何者從醫

◆臺灣醫學校的出現

◆逆轉─社會氣氛轉變

時代的推力-島內嚴格的醫師資格規定

◆臺灣醫師的資格問題

往他方去的拉力-對岸政策

第二章 前進廈門

廈門簡介

◆日治時期臺灣與廈門的關係

◆臺灣醫師在廈門的開業問題

◆蔡世興

◆蔡章勝

廈門博愛會醫院

◆翁俊明

小結

第三章 前進上海與南京

臺灣醫師在華北、華中的開業資格問題

上海

◆廖煥章

◆張錫祺

◆李應章

◆曾一三

南京

◆陳肯堂

◆林中青

小結

第四章 前進青島

青島醫專

東亞醫科大學

東亞醫科學院

同仁會東亞醫科學院

青島醫學專門學校

◆蔡錫圭

青島醫專的歷史意義

小結

第五章 前進天津、北京

天津

◆蘇維石

北京

◆梁永祿

◆顏春輝

小結

第六章 前進滿洲

執業

習醫

◆陳纘述

◆盧昆山

小結

結語

參考書目

附錄一/青島醫專臺灣出身者名錄

附錄二/廈門博愛醫學校臺灣出身者名錄

附錄三/東南醫學校臺灣出身者名錄

系統號:

P-024149

北歌南風:近出曾國青銅器銘文綜合研究

標題:

北歌南風:近出曾國青銅器銘文綜合研究

時間:

2024年2月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

黃庭頎 著

內容簡介:

1 緒論

第一節 研究背景

第二節 研究目的

第三節 研究方法與範圍

第四節 相關研究概況

第五節 本書各章分布

2 族屬:從銘文表現形式論曾國族屬

第一節 曾國族屬的爭論

第二節 葉家山出土曾國銘文的表現形式

第三節 再論分器觀點與葉家山墓地的族群關係

第四節 小結

3 述祖:兩周金文所見的先祖南公與伯括

第一節 銘文記載之「南公」與「伯括」

第二節 葉家山M111的年代問題

第三節 從述祖銘文角度論「南公」與「伯括」

第四節 小結

4 網絡:曾國銘文所見婚姻關係研究

第一節 西周早期曾國銘文所見婚姻關係

第二節 春秋時期曾國銘文所見婚姻關係

第三節 戰國時期曾國銘文所見婚姻關係

第四節 兩周時期曾國婚姻關係下的性別結構

第五節 小結

5 書寫:曾公〔田求〕墓出土銘文及寫作格式研究

第一節 墓葬概況與銅器銘文分析

第二節 曾公編鐘銘文初步釋讀

第三節 曾公編鐘銘文寫作格式及性質研究

第四節 春秋時期述祖銘文的格式與演變

第五節 小結

6 小宗:曾叔孫湛夫婦墓出土銘文研究

第一節 曾叔孫湛夫婦墓葬情形介紹

第二節 「曾叔孫湛」稱名結構及身分考辨

第三節 曾叔孫湛夫婦墓出土銅器銘文及內容分析

第四節 從叔孫湛夫婦墓論曾國由周到楚之轉變

第五節 小結

7 互動:嬭加編鐘銘文及曾楚互動關係研究

第一節 嬭加編鐘銘文選釋

第二節 嬭加編鐘的定名及時代問題

第三節 嬭加編鐘所見之曾楚互動關係

第四節 從嬭加編鐘到曾侯鐘─論曾楚關係之轉變

第五節 小結

8 結論

第一節 研究回顧

第二節 未來展望

附錄:曾國有銘青銅器著錄總表

徵引文獻

系統號:

P-024160

冷戰時期的台灣農村、農業與農民(1950-1960年代)

標題:

冷戰時期的台灣農村、農業與農民(1950-1960年代)

時間:

2024年2月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

黃仁姿 著

內容簡介:

序

第一章 前言

第二章 1950年代農復會的台灣農村調查

第一節 台灣省政府的農村及農業調查

第二節 農復會農村調查團隊的組成與展開

第三節 1952年的調查成果

第四節 1959年的調查成果

小 結

第三章 戰後台灣實驗農村的推動

第一節 基層民生建設實驗農村之來由

第二節 實驗農村的推動與區別農村

第三節 實驗農村的工作與成效

小 結

第四章 移植的白色魔菇:新作物洋菇在台灣農村的誕生

第一節 白色魔菇的移植背景:「洋」菇的出現

第二節 省農試所的試驗與洋菇栽培推廣

第三節 洋菇的栽培生產:中上游產業鏈的菌種場

第四節 洋菇的栽培生產:本地及國外知識的交織

小 結

第五章 香蕉集貨權與戰後青果合作社的「改進」

第一節 香蕉輸日貿易與青果合作社、農會的紛爭

第二節 1951年的改進與產銷團體紛爭

第三節 集貨權與1953年二度改進

小 結

第六章 台蕉輸日貿易的變局與吳振瑞案

第一節 日本香蕉貿易自由化與五五制

第二節 香蕉裝運紙箱化問題

第三節 吳振瑞案與青果社改進

小 結

第七章 結論

附 錄 田野筆記

徵引書目

系統號:

P-024161

凝觀•揚帆:藝術教育研究之變遷與展望第二屆藝術教育研究國際學術研討會論文集

標題:

凝觀•揚帆:藝術教育研究之變遷與展望第二屆藝術教育研究國際學術研討會論文集

時間:

2024年2月

出版單位:

臺北:華藝學術出版

作者:

林小玉 主編

內容簡介:

第一部分:新世代藝術教育之課程、教學與評量

音樂教育向下扎根:師培教師、音樂教師、家長觀點之析論/莊惠君、蘇育代

音樂聽想活動融入小提琴初階教學之行動研究/蘇容慧、莊惠君

國小學生線上藝術課程自學專題之研究:藝術才能美術班高年級學生的特殊經驗故事/陳建伶

行動載具應用於國中八年級生藝術鑑賞教學之行動研究:以「畫面中的人物」單元為例/廖文鈺、劉光夏

桃關游藝實驗課程計畫視覺藝術教師之個案研究/陳俊文

新世代小學表演藝術課程規劃與教學評量之思考/廖順約

過程戲劇融入歷史教育:高中教師的跨領域課程合作與實踐之個案研究(2020–2021)/蘇品瑄

第二部分:當代藝術教育研究的脈絡、願景與挑戰

藝術教育類型之國際比較分析/陳曉雰、趙惠玲、李其昌

中央藝術輔導團在COVID-19 疫情下對中小學教師之支持系統/鄭明憲、李其昌、陳曉嫻

以藝術教育脈絡光譜探討素養導向藝術課程發展取徑/陳育祥

論戲劇教育的公共性/容淑華

從技巧回到技藝:一個舞蹈教學實踐者的經驗反思/王筑筠

A Reflection on the Future of Art Education in Settler-Colonial Taiwan Within Decolonial Trends/Alice Yu-Chin Cheng(鄭宇晴)

第三部分:藝術教育的跨界探究

創意老化:樂齡藝術教學與成果展演實踐研究/徐秀菊

代間連結美學:大學藝術系學生為鄉村社區高齡者提供的藝術教學實踐/陳箐繡

藝術家教師如何「作」?「終戰的一天」藝術教育計畫的實踐與省思/李意婕

透過藝術進行自我探索之藝術治療與自我探索課程實踐計畫/江學瀅

以藝術教育治療方法帶動博物館友善平權之初探研究:以陶瓷博物館之早安博物館方案為例/吳念凡

戲劇作為博物館教育推廣的取徑:以兩個臺灣博物館專案為例/陳韻文

系統號:

P-024286

梵書漢韻——晚期中古音的新證據

詩.茶.禪——東坡詩禪與茶禪

標題:

詩.茶.禪——東坡詩禪與茶禪

時間:

2024年1月

出版單位:

臺北:新文豐出版

作者:

蕭麗華 著

內容簡介:

本書的研究歷時十二載,主要呈現蘇軾在「詩禪」與「茶禪」文化的貢獻。「詩禪」部分,可以從中看到禪宗、華嚴宗、天台宗與淨土宗等幾個北宋重要佛教文化如何體現在蘇軾詩裡。蘇軾進入佛經思想與文字世界的功力,使他成為北宋詩文革新第一重要人物。

「茶禪」部分,初步勾勒出蘇軾與徑山寺的茶禪因緣及其以茶入道的原理,特別是六根對應六塵的清淨法門。六根清淨後,眼、耳、鼻、舌、身、意諸根一一具他根之用,這就是「六根互用」的禪修。本書也發現蘇軾的茶禪可以開發「六根互用」與「鼻觀美學」等議題,以待來者。

系統號:

P-024082

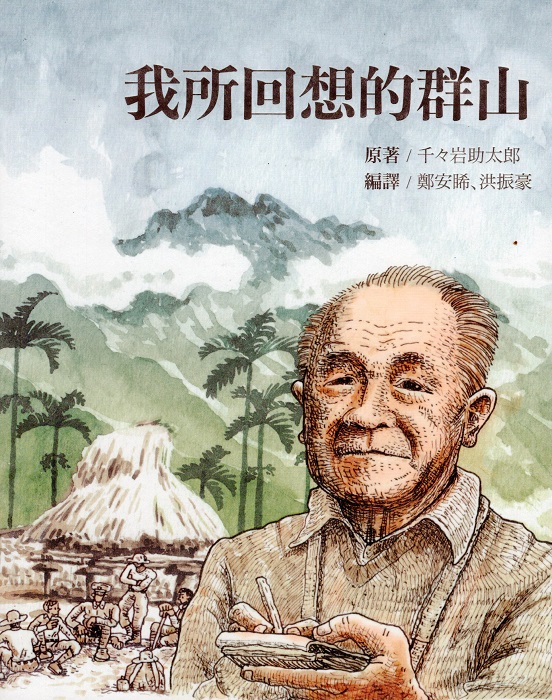

我所回想的群山

標題:

我所回想的群山

時間:

2024年1月

出版單位:

臺北:采薈軒文創美學

作者:

千々岩助太郎 著,鄭安睎、洪振豪 編譯

內容簡介:

第一部 山的故事

一、臺灣的群山

二、關於臺灣山岳一覽表

三、山的理解

(一)臺灣的婦女與山

(二)來自山之廢紙

(三)討論旅遊的座談會

(四)蕃屋漫談

(五)追逐河南宏先生的身影

(六)悼念沼井鐵太郎(1896〜1959)

第二部 山岳行

壹、畢祿山、中央尖山、南湖大山縱走

貳、關山行

參、大武山、霧頭山縱走

肆、縱走奇萊主山連峰(奇萊主山連峰を往く)

伍、秀姑巒山、烏拉孟山、丹大山縱走

陸、大霸尖山行(登山道路開さく奉仕)

柒、秋山行(插天山脈の探究)

捌、南湖大山

玖、南湖大山「《臺灣の山林》版本」

第三部 日治臺灣山區原住民與理蕃道路

一、原住民的住家

二、山區橫貫道路系統

系統號:

P-024083

四位一體的社會學之道:技法、基本議題、認識論與存在感

標題:

四位一體的社會學之道:技法、基本議題、認識論與存在感

時間:

2024年1月

出版單位:

臺北:群學出版

作者:

謝國雄 著

內容簡介:

圖表目錄

體例說明

致謝

序

Part I 里程碑

第一章「社會學想像」、「民族誌想像」、「社會學技藝」與四位一體

Part II 問與答

第二章 問者,學之始

第三章 他們為何打拼?我們為何研究?論田野理路(一)

第四章 他們為何打拼?我們為何研究?論田野理路(二)

Part III 基本議題

第五章 原創:基本議題之新解與開創

Part IV 技法

第六章 標明特徵與類型化

第七章 概念化與重新概念化

第八章 捕捉意義

Part V 認識論

第九章 建構研究對象

第十章 整體:渴望、視野與想像

Part VI 存在感

第十一章 心之所繫:存在感轉向

Part VII 四位一體

第十二章 技法、基本議題、認識論與存在感如何一體?

參考文獻

索引

系統號:

P-024124

戰後臺灣文學的建構者:鍾肇政研究

中古詩人新論——三曹、陶、謝諸人之生平及其詩藝論析

標題:

中古詩人新論——三曹、陶、謝諸人之生平及其詩藝論析

時間:

2023年12月

出版單位:

臺北:萬卷樓圖書公司

作者:

陳怡良 著

內容簡介:

本書對中國歷史上文學覺醒之時代──魏晉南北朝,選擇幾位代表性之詩人,對其生平與詩作,予以探討,以確認他們在文學史上之地位與貢獻。

書中前七篇為主文,首先對在當代倡導文學風氣,開創一代文風之三曹(曹操、曹丕、曹植),探究其人格特質、際遇與文學思想。驗證其作品,宜廣受讚賞。其次為陶淵明,其〈飲酒〉詩之五:「採菊東籬下,悠然見南山」,為「名句中之名句」,其所以古今傳誦之原因為何,值得深入評析。再其次為謝靈運,文學史家多數評價,是毀多於譽,是否客觀、公正?經多方面討論查證,以還其公道。

另附錄三文,前二文乃對學者木齋,勇於求證有關「曹植、甄后秘戀」千古謎,及〈古詩十九首〉之寫作時代與作者疑案事,有所評述。後一文,則探討金元之際的元好問,其名作〈論詩三十首〉,言簡意賅,語言精采,創作因緣為何?其評「陶、謝」是否中肯、嚴謹?經深入剖析、重評,確認「一代宗工」美譽,實至名歸。

系統號:

P-024072

危機時刻的知識分子

朱熹與四書章句集注

標題:

朱熹與四書章句集注

時間:

2023年12月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

陳逢源 著

內容簡介:

序 董金裕

理學文本與經典重構:《朱熹與四書章句集注》增補重刊序

序論:經典閱讀的反省與思索

1 從五經到四書:儒學「典範」之轉移與改易

2 從體證到建構:朱熹《四書章句集注》之撰作歷程

3 道統與進程:論朱熹四書之編次

4 集注與章句:朱熹四書詮釋之體例與方向

5 義理與訓詁:朱熹《四書章句集注》之徵引原則

6 從「理一分殊」到「格物窮理」:朱熹《四書章句集注》之義理思惟

附錄

1 臺灣近五十年(1949-1998)四書學之研究

2 主題‧脈絡‧經典轉譯:近十年(2006-2016)臺大、政大、臺師大四書課程考察

參考文獻

系統號:

P-024101

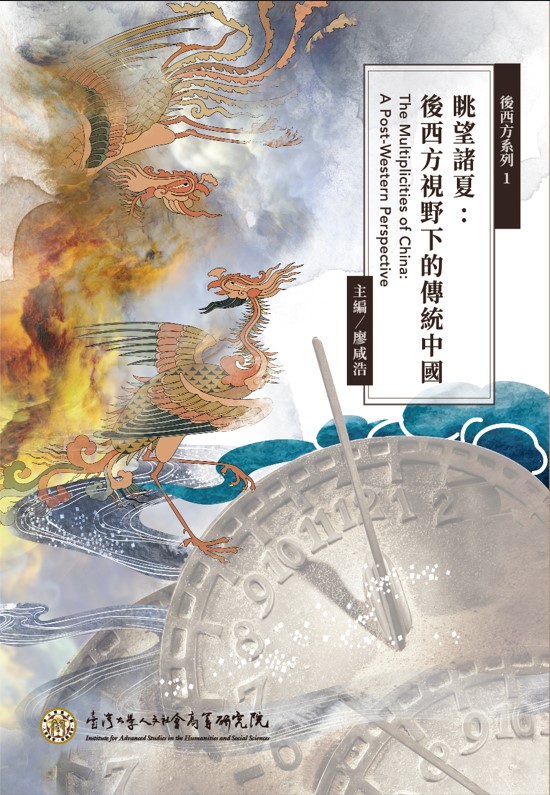

眺望諸夏:後西方視野下的傳統中國

標題:

眺望諸夏:後西方視野下的傳統中國

時間:

2023年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學人文社會高等研究院

作者:

廖咸浩 主編

內容簡介:

叢書總序

前言/廖咸浩

Part I 源起之再探

帝堯與絕地天通/楊儒賓

何為歷史中國:從天下政體的觀點/甘懷真

臺灣可以成為禮物嗎?一個原住民的觀點/孫大川(Paelabang danapan)

Part II 舊議之重審

華人海洋與臺灣:海盜、另類現代性、「後中國」動能/廖咸浩

文化資產的悖論:以比較觀點重新檢視「新清史」/Haun Saussy(蘇源熙)著.陳曼華譯

別再「華語語系」:從華人史、華文文學看Sinophone/黃錦樹

Part III 古體之今用

潘格羅斯之夢與幽暗意識:現代中國文學的烏托邦和惡托邦/王德威

據象鬬戰或騎象入京?南方女主的譜系建構與其文學敘事 /胡曉真

性別化的國際關係:旗袍隱喻的關係與後西方身分中的上海/石之瑜著.萬曉編譯

作者簡介

系統號:

P-024105

生命、語言與形式:美學感受性研究在臺灣

標題:

生命、語言與形式:美學感受性研究在臺灣

時間:

2023年12月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

曾守正、廖棟樑 主編

內容簡介:

導論 廖棟樑、周志煌

第一輯:生命美學之進路

「理想國」之外的詩哲:論方東美生命美學的形成及超越 / 周志煌

古典詩研究的另一個起點:解讀徐復觀中國古典詩的研究路徑 / 蔡英俊

「荒漠」的「超悲劇意識」:唐君毅與《水滸傳》 / 黃繼立

悲情三昧:牟宗三的生命詩學 / 曾守仁

第二輯:形式美感之趨向

假象與假感:王夢鷗「意境」論對哈特曼學說的接受與創化 / 廖棟樑

「美典」內外:高友工學思之旅 / 陳國球

靜態戲劇:早期葉維廉的中國古典詩觀及其西方現代主義詩學淵源 / 錢瑋東

第三輯:兼容並蓄之取徑

「物我一體」與「文道合一」:以張亨先生的文學論述為核心 / 林啟屏

仰首看永恆:《奇萊前(後)書》中的追憶與抵抗(附〈「悲傷快樂而遙遠」:懷念楊牧老師〉) / 鄭毓瑜

文學美是生命意識之昇華:柯慶明文論的系統與主題 / 陳英傑

興的精神現象:蔣年豐先生的主體重立 / 曾守正

系統號:

P-024159

中國基督教史——唐代至清代南京條約

標題:

中國基督教史——唐代至清代南京條約

時間:

2023年12月

出版單位:

臺北:萬卷樓圖書公司

作者:

梁鑑洪 著

內容簡介:

第一篇 基督教來華之存疑時代

第一章 漢代傳入說

第二章 三國傳入說

第三章 晉代傳入說

第二篇 唐代之景教

第一章 唐代景教之來源

第二章 景教之發展及其與唐室之關係

第三章 現存的唐代景教文獻

第四章 景教的傳教策略

第五章 呂祖與景教的關係

第三篇 宋人筆下之景教

第一章 盩厔之大秦寺

第二章 長安之大秦寺

第三章 成都之大秦寺

第四篇 元代之基督教

第一章 宋元間景教之遺跡

第二章 「也里可溫」之意

第三章 也里可溫教士之東來

第四章 元代管理基督教之機構

第五章 也里可溫之戒律

第六章 也里可溫之人數

第七章 元代景教教堂之分佈 118

第八章 也里可溫之人物 124

第九章 元代之天主教 135

第十章 也里可溫與其他宗教之關係 151

第十一章 也里可溫之地位 163

第五篇 明朝的天主教 179

第一章 明代天主教的拓荒者:方濟各.沙勿略 179

第二章 最先進入中國內地的耶穌會士:羅明堅 184

第三章 奠定中國天主教基礎的利瑪竇 190

第四章 南京教案 207

第五章 天主教在明末之發展 239

第六章 明清之際西學輸入中國 247

第七章 明末反西化言論 291

第六篇 清初至道光南京條約前的基督教 301

第一章 湯若望與順治年間之天主教發展 301

第二章 康熙年之曆獄與天主教之發展 311

第三章 康熙年間之禮儀之爭與天主教之頓挫 327

第四章 雍正的禁教 368

第五章 乾隆禁教政策下的天主教 382

第六章 嘉慶年間的天主教與基督教 406

第七章 道光初年至南京條約期間的基督教事工及其對社會的貢獻 451

系統號:

P-024182

硬箍起來:西港刈香的宋江系統武陣

蒙古世紀:元代中國的視覺文化(1271—1368)

中国道教像研究

「発見」された朝鮮通信使 在日朝鮮人歴史家・辛基秀の歴史実践と戦後日本

戦時末朝鮮の農政転換:最後の朝鮮総督・阿部信行と上奏文

標題:

戦時末朝鮮の農政転換:最後の朝鮮総督・阿部信行と上奏文

時間:

2024年3月

出版單位:

東京:社会評論社

作者:

樋口雄一 著

內容簡介:

第1編 植民地末期1年間の朝鮮農政

第1章 阿部信行の天皇への上奏文と農政転換

第2章 朝鮮人対応の変更方針

第3章 阿部総督の上奏文

第4章 日本本省の100 万人労働動員要求

第5章 上奏文と徴兵

第6章 戦時交通・運輸の実態

第2編 植民地における日本人と朝鮮人の乖離

第1章 植民地末期の朝鮮社会と日本社会の乖離

第2章 朝鮮解放前1 年の日本人と朝鮮人の乖離

第3章 新興所得層の出現

第4章 戦時下朝鮮農民の離村

阿部信行朝鮮総督下の朝鮮関係年表

系統號:

P-024137

重野安繹伝:幕末・明治、二つの時代を生きた一漢学者の生涯

上代漢字文化の受容と変容

標題:

上代漢字文化の受容と変容

時間:

2024年3月

出版單位:

東京:花鳥社

作者:

瀬間正之 著

內容簡介:

第一篇 表記と神話——東アジアの文学世界——

第一章 高句麗・百済・新羅・倭における漢字文化受容

第二章 〈百済=倭〉漢字文化圏——音仮字表記を中心に——

第三章 『古事記』の接続詞「尒」はどこから来たか

第四章 上代日本敬語表記の諸相——「見」「賜」「奉仕」「仕奉」——

第五章 文字言語から観た中央と地方——大宝令以前——

第六章 漢字が変えた日本語——別訓流用・字注訓・字形訓の観点から——

第七章 高句麗・百済建国神話の変容——古代日本への伝播を通して——

第八章 歌謡の文字記載

第九章 清明心の成立とスメラミコト——鏡と鏡銘を中心に——

第二篇 文字表現と成立——達成された文字表現から成立論へ——

第一章 万葉集巻十六題詞・左注の文字表現

第二章 『論語』『千字文』の習書木簡から観た『古事記』中巻・下巻の区分

第三章 藤原宇合の文藻——風土記への関与を中心に——

第四章 菟道稚郎子は何故怒ったのか——応神二十八年高句麗上表文の「教」字の用法を中心に——

第五章 欽明紀の編述

第六章 続・欽明紀の編述

第七章 『日本書紀』β群の編述順序——神武紀・景行紀の比較から——

第八章 日本書紀形成論へ向けて

系統號:

P-024152

健康朝鮮 植民地のなかの感染症・衛生・身体

標題:

健康朝鮮 植民地のなかの感染症・衛生・身体

時間:

2024年2月

出版單位:

名古屋:名古屋大学出版会

作者:

林采成 著

內容簡介:

凡 例

地 図

序 章 植民地朝鮮における疾病・衛生と身体

第Ⅰ部 感染症と公衆衛生

第1章 スペイン・インフルエンザの大流行——疾病と死亡の構造

第2章 結核の流行とその背景——社会経済的優位のパラドクス

第3章 遊廓の導入と花柳病の流行——植民地「亡国病」と身体的管理

第Ⅱ部 労・農・軍の衛生

第4章 煙草工場と労働衛生——朝鮮総督府専売局

第5章 熊本農場と農村衛生——慈恵診療所の設置と運営

第6章 朝鮮駐箚軍・朝鮮軍の衛生と医療——植民地と日本軍

第Ⅲ部 身体と鍛錬

第7章 学校体育と運動会——普通学校・小学校・国民学校

第8章 労働者の身体と体育——朝鮮総督府逓信局と企業スポーツの起源

第9章 朝鮮簡易生命保険とラヂオ体操の普及——社会体育の生成

第Ⅳ部 衛生インフラの光と影

第10章 水道の普及と経営分析——感染症・水質論争の検証

第11章 温陽温泉の近代化と朝鮮京南鉄道——湯治と娯楽

第12章 阿片中毒と阿片専売——植民地住民と総督府の麻薬政策

終 章 衛生の帝国と植民地

系統號:

P-024080

琉球をめぐる十九世紀国際関係史

現代中国会計――歴史・制度・教育・管理からの究明

標題:

現代中国会計――歴史・制度・教育・管理からの究明

時間:

2024年2月

出版單位:

東京:中央経済社ホールディングス

作者:

水野一郎 著

內容簡介:

第Ⅰ部 現代中国会計の歴史的発展

第1章 中国企業会計の歴史と沿革

第2章 西洋複式簿記―近代中国への伝播

第3章 台湾会計制度の歴史と発展

第4章 中国会計と比較制度分析

第Ⅱ部 現代中国の会計制度と会計教育

第5章 中国会計の概念フレームワーク―「企業会計準則(基本準則)」をめぐって

第6章 中国の会計制度改革―『小企業会計準則』についての考察

第7章 中国会計とIFRSの関係―和して同ぜず

第8章 中国における内部統制システムの整備状況と課題

第9章 中国企業の統合報告書開示の現状と可能性

第10章 中国中央企業におけるCSR情報開示の変遷

第11章 中国における会計教育の歴史と現状

第12章 中国における会計能力検定制度および研究者育成

第Ⅲ部 現代中国の管理会計理論と実践

第13章 中国企業における「西洋的」管理会計の導入および利用

第14章 中国企業における日本的管理会計手法の導入と展開

第15章 中国企業の管理システムにみられる市場競争メカニズムの浸透

第16章 中国における環境管理会計研究の回顧と展望

第17章 中国の原価計算の現状と展望

第18章 中国内陸部における日系小売企業の事例研究―中堅スーパー平和堂の中国進出と現状を中心に

系統號:

P-024119

アジアの独裁と「建国の父」 英雄像の形成とゆらぎ

標題:

アジアの独裁と「建国の父」 英雄像の形成とゆらぎ

時間:

2024年2月

出版單位:

東京:彩流社

作者:

根本敬、粕谷祐子 主編

內容簡介:

序 権威主義体制における正統性問題と「建国の父」(粕谷祐子)

第一部 神格化される「建国の父」

第一章 中国:毛沢東のふたつの神話――「二万五千里長征」と「抗米援朝」(泉谷陽子)

第二章 北朝鮮:金日成――「偉大な首領様」の神格化(礒﨑敦仁)

第三章 ベトナム:ホー・チ・ミン――偶像化が進む民族の慈父(石塚二葉)

第二部 権威主義リーダーの交代と「建国の父」

第四章 ミャンマー:アウンサン――32 歳で暗殺された指導者の歩みと、独立後の顕彰のゆらぎ(根本敬)

第五章 カンボジア:シハヌーク――復活を繰り返した長命な「建国の父」(新谷春乃)

第六章 パキスタン:ムハンマド・アリー・ジンナー――ムスリムの自由を求めた「建国の父」(井上あえか)

第七章 中央アジア諸国:ナザルバエフ、カリモフ、ニヤゾフ――「建国の父」の威光はなぜ失われるのか(宇山智彦)

第三部 民主化と「建国の父」

第八章 韓国:李承晩――失墜した韓国の「建国の父」(磯崎典世)

第九章 台湾:蒋介石――中華民国在台湾の「建国の父」(葉亭葶)

第一〇章 インドネシア:スカルノ――インドネシアが求めた政治的役割(横山豪志)

系統號:

P-024138

聖地旅順と帝国の半世紀 近代日本の磁場をたどる

呉訥撰・若山拯訓読『祥刑要覧』の訳注

中国開発学序説 非欧米社会における学知の形成と展開

標題:

中国開発学序説 非欧米社会における学知の形成と展開

時間:

2024年1月

出版單位:

東京:法政大学出版局

作者:

汪牧耘 著

內容簡介:

はじめに

序章 なぜ中国の開発学なのか

第Ⅰ部 背景・課題・方法

第1章 開発言説の系譜と視点

第2章 中国の開発学を形づくる要素

第3章 調査手法と対象

第Ⅱ部 分野の形成

第4章 「開発学」という名:学知の概念的文脈

第5章 中国における開発学の創設者とその開発観

第6章 開発学の教育・活動・言説

第Ⅲ部 言説の形成

第7章 言説①:中国と西洋の対立

第8章 言説②:「平行・対等」という中国の自画像

第9章 言説③:中国人研究者による日本批判

終章 中国の開発学の特徴と可能性

おわりに

参考文献・資料

索 引

系統號:

P-024140

近代中国における慈善事業から社会事業への展開——熊希齢と北京香山慈幼院

標題:

近代中国における慈善事業から社会事業への展開——熊希齢と北京香山慈幼院

時間:

2024年1月

出版單位:

東京:白帝社

作者:

大江平和 著

內容簡介:

序 文(岸本美緒)

序 章 民国期北京の慈善史研究の現状と課題

第一章 北京の慈善事業史

第二章 熊希齢の生涯

第三章 北京香山慈幼院の設立と展開

第四章 香山慈幼院を支えた財政①――1919年から1927年上期までを中心に

第五章 香山慈幼院を支えた財政②――1927年から1937年までを中心に

第六章 香山慈幼院をとりまく行政――教育局に着目して

第七章 香山慈幼院をとりまく行政――社会局に着目して

終 章

初出一覧

附録編

参考文献一覧

あとがき

索 引

系統號:

P-024147

中国の一人娘は出産とどう向き合うのか——一人っ子政策/結婚/世代間交渉

標題:

中国の一人娘は出産とどう向き合うのか——一人っ子政策/結婚/世代間交渉

時間:

2024年1月

出版單位:

東京:青弓社

作者:

施利平 著

內容簡介:

序 章 日中両国の結婚・出産事情

第1章 一人っ子政策が中国社会にもたらす影響

1 一人っ子政策が中国の人口構造と家族にもたらす影響

2 一人っ子政策がどのように中国の父系親族規範を変えたのか

第2章 二十世紀初期から改革開放までの紹興での婚姻と親族規範

1 魯迅の文学作品『祝福』からみた二十世紀初期の女性と家族

2 マージャレイ・ウルフの調査からみた一九八〇年代初期の女性と家族

第3章 紹興でのインタビュー調査

1 調査方法

2 調査地域

3 調査内容

4 調査対象者の属性

第4章 一人娘の婚姻形態と婚資のあり方

1 伝統的な婚資のあり方と今日の傾向

2 婚資の提供にみる夫方親と妻方親の役割――分析結果①

3 婚資をめぐる妻方親の戦略――分析結果②

4 婚資をめぐる夫方親の戦略――分析結果③

第5章 妻方親からの後継者要請をめぐる世代間の交渉

1 一人っ子政策による父系親族規範への挑戦

2 後継者をめぐる夫方親と妻方親との交渉――分析結果①

3 妻方親からの後継者出産要請に対する一人娘の反応――分析結果②

第6章 両家からの第二子出産要請をめぐる世代間の交渉

1 中国での出産意欲・行動と世代間関係

2 一人っ子世代の第二子の出産意欲・行動と親世代からの出産要請――分析結果①

3 両家の親世代からの出産要請の詳細と子世代の反応――分析結果②

第7章 子どもという存在

1 一人っ子の親世代の子ども観――子どもという価値①

2 一人娘の子ども観――子どもという価値②

3 一人娘の夫たちの子ども観――子どもという価値③

4 一人っ子の親世代に経済的・身体的負担を強いる存在――子どもというコスト①

5 一人っ子世代の仕事やライフスタイルとの両立を困難にさせる存在――子どもというコスト②

終 章 一人娘の結婚と出産の特徴

1 本書の分析結果

2 本書の結論

初出一覧

系統號:

P-024153

満洲スポーツ史——帝国日本と東アジアスポーツ交流圏の形成

標題:

満洲スポーツ史——帝国日本と東アジアスポーツ交流圏の形成

時間:

2024年1月

出版單位:

東京:青弓社

作者:

高嶋航、佐々木浩雄 編著

內容簡介:

序 章 満洲スポーツの歩み 高嶋 航

第1部 労働と定着

第1章 バレーボールの歴史において満洲はいかなる意味をもつのか――競技・レクリエーション・能率増進 新 雅史

第2章 在満日本人の女子スポーツ――婦人の健康問題 浜田幸絵

第3章 一九四〇年前後の満洲における企業スポーツ――満洲電業の事例 束原文郎

第2部 民族の移動と統治

第4章 満洲における在満朝鮮人のスポーツ活動 金誠

第5章 満洲の台湾人選手――張星賢と柯子彰 菅野敦志

第6章 「満洲国」の誕生と満洲建国体操――体操による「満洲国民」創出の試み 佐々木浩雄

第3部 組織化と「国際」関係

第7章 「満洲国」の武道界――満洲帝国武道会の成立と展開を中心に 中嶋哲也

第8章 「満洲国」スポーツ界と明治神宮大会 藤田大誠

第9章 「満洲国」とナショナルチーム 高嶋 航

系統號:

P-024157

清末民初書画碑帖収蔵研究

標題:

清末民初書画碑帖収蔵研究

時間:

2023年12月

出版單位:

東京:知泉書館

作者:

下田章平 著

內容簡介:

口絵(完顔景賢の肖像写真)

序章

一 近代書画碑帖収蔵史研究序説

二 本研究の目的と構成

三 本研究の方法

第一部 完顔景賢の収蔵

第一章 完顔景賢と『三虞堂書画目』

第二章 第一期の収蔵

第三章 第二期の収蔵

第四章 第三期の収蔵

第五章 完顔景賢の収蔵の目的

附章一 伝梁武帝筆「異趣帖」の伝本系統について

附章二 完顔景賢と大村西崖

第二部 端方と顔世清の収蔵

第一章 端方の収蔵における近代性――書画碑帖の海外流出の契機

第二章 民国期の書画碑帖収蔵家――顔世清伝

第三章 顔世清の来日と中国書画の日本への伝来――顔氏寒木堂書画展覧会を中心として

終章

附録 完顔景賢所蔵書画碑帖一覧表

系統號:

P-024081

台湾ホモナショナリズム 「誇らしい」同性婚と「よいクィア」をめぐる22人の語り

満洲国の星 下村信貞をめぐる人々

王龍溪の良知心学 「生機」論という視座

標題:

王龍溪の良知心学 「生機」論という視座

時間:

2023年11月

出版單位:

東京:研文出版

作者:

小路口聡 著

內容簡介:

はしがき―「生機」論という視座

第一章 林良齋と近藤篤山との論争を読む―「生機」論の背景とその可能性について

第二章 良知心学の血脈―陸象山・王陽明・王龍溪

第三章 「根本知」をめぐる考察―「生」の哲学としての良知心学

第四章 「一念」の思想

第五章 「一念自反」の思想

第六章 天地を生みだす良知

第七章 宋明心学における「現在」主義の思想―程明道・朱子・王陽明・王龍溪

第八章 改過論―過ちに気づくということ

第九章 無善無悪の思想―荒木見悟氏の「心即理」解釈に沿って

第十章 「生機」論再考―「触発」概念を中心に

あとがき/索 引

系統號:

P-024079

Exiled to Motown: A Community History of Japanese Americans in Detroit

標題:

Exiled to Motown: A Community History of Japanese Americans in Detroit

時間:

March, 2024

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Scott Kurashige

內容簡介:

During World War II, Detroit emerged as a relative space of freedom for Nisei permitted by the War Relocation Authority to leave sites of incarceration but banned from returning to their homes in the exclusion zones. These Nisei connected with an existing Japanese American community that had been formed by immigrant trailblazers who came to Detroit in the early twentieth century to be part of the booming auto industry. While many of the wartime migrants later returned to the West Coast, those who stayed in Detroit negotiated living and raising families in a region torn apart by Black-white conflict and then scarred by “Japan-bashing” in the face of economic decline.

Drawing from a community-based oral history and archiving project, Exiled to Motown captures the compelling stories of Japanese Americans in the Midwest, filling in overlooked aspects of the Asian American experience. It serves as a model for collaboration on projects between scholars, elders, and community activists.

系統號:

P-024116

Revolutionary Becomings: Documentary Media in Twentieth-Century China

標題:

Revolutionary Becomings: Documentary Media in Twentieth-Century China

時間:

March, 2024

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Ying Qian

內容簡介:

Introduction

1. Emergence: Colonial War, Nationalist Revolution, and Documentary’s Beginnings

2. Bombs and Seafarings: Documentaries Hard and Soft

3. Winning Realities: Wartime Propaganda and Solidarity

4. When Taylorism Met Revolutionary Romanticism: Great Leap Temporalities

5. The Uncertainty of Political Knowledge: Documentary in Crisis

6. Rehabilitation: Documentary in the Post-Mao Decade

Epilogue: Notes on Chinese Independent Documentary

Notes

Index

系統號:

P-024136

Poet-Monks: The Invention of Buddhist Poetry in Late Medieval China

標題:

Poet-Monks: The Invention of Buddhist Poetry in Late Medieval China

時間:

February, 2024

出版單位:

Ithaca: Cornell University Press

作者:

Thomas J. Mazanec

內容簡介:

Poet-Monks focuses on the literary and religious practices of Buddhist poet-monks in Tang-dynasty China to propose an alternative historical arc of medieval Chinese poetry. Combining large-scale quantitative analysis with close readings of important literary texts, Thomas J. Mazanec describes how Buddhist poet-monks, who first appeared in the latter half of Tang-dynasty China, asserted a bold new vision of poetry that proclaimed the union of classical verse with Buddhist practices of repetition, incantation, and meditation.

Mazanec traces the historical development of the poet-monk as a distinct actor in the Chinese literary world, arguing for the importance of religious practice in medieval literature. As they witnessed the collapse of the world around them, these monks wove together the frayed threads of their traditions to establish an elite-style Chinese Buddhist poetry. Poet-Monks shows that during the transformative period of the Tang-Song transition, Buddhist monks were at the forefront of poetic innovation.

系統號:

P-024114

Handbook of Formosan Languages: The Indigenous Languages of Taiwan

標題:

Handbook of Formosan Languages: The Indigenous Languages of Taiwan

時間:

January, 2024

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Edited by Paul Jen-kuei Li, Elizabeth Zeitoun, and Rik De Busser

內容簡介:

The Handbook of Formosan Languages provides a systematic and comprehensive coverage of the aboriginal languages of Taiwan and of the many ways in which they have been studied. It contains reference articles as well as grammar sketches of a number of Formosan languages, including a few extinct languages, written by leading scholars inthe field.

The handbook includes up-to-date bibliographical references and indices and is illustrated with tables, maps, and other useful figures. An invaluable reference to Formosanists, Austronesianists, and typologists, it will be of interest to linguists more broadly as well.

系統號:

P-024087

Beyond the Silk and Book Roads: Rethinking Networks of Exchange and Material Culture

標題:

Beyond the Silk and Book Roads: Rethinking Networks of Exchange and Material Culture

時間:

November, 2023

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Edited by Michelle C. Wang and Ryan Richard Overbey

內容簡介:

Silk Road studies has often treated material artifacts and manuscripts separately. This interdisciplinary volume expands the scope of transcultural transmission, questions what constituted a “book,” and explores networks of circulation shared by material artifacts and manuscripts.

Featuring new research in English by international scholars in Buddhist studies, art history, and literary studies, the essays in Beyond the Silk and Book Roads chart new and exciting directions in Silk Road studies.

系統號:

P-024073

Anthropology of Keijo School: From Colonialism to Militarism

標題:

Anthropology of Keijo School: From Colonialism to Militarism

時間:

2023年12月

出版單位:

首爾:首爾國立大學

作者:

Kyung-soo Chun

內容簡介:

This book discusses Keijo Imperial University, which operated as a cultural governing apparatus in Joseon when imperial Japan’s colonizing policy was enacted. It does not aim to study the university of the colony in terms of the educational institution of higher education but seeks to discuss the academic projects and accomplishments of the university and its staff, especially those limited to anthropology. The specific purpose of this book is to organize and analyze the anthropological work carried out by the university or its affiliated staff from 1926 to 1945, a period during which Kejo Imperial University existed.

系統號:

P-024148

Writing Early China

標題:

Writing Early China

時間:

November, 2023

出版單位:

New York: SUNY Press

作者:

Edward L. Shaughnessy

內容簡介:

Archaeological discoveries over the past one hundred years have resulted in repeated calls to "rewrite ancient Chinese history." This is especially true of documents written on oracle bones, bronze vessels, and bamboo strips.

In Writing Early China, Edward L. Shaughnessy surveys all of these types of documents and considers what they reveal about the creation and transmission of knowledge in ancient China. Opposed to the common view that most knowledge was transmitted orally in ancient China, Shaughnessy demonstrates that by no later than the tenth century BCE scribes were writing lengthy texts like portions of the Chinese classics, and that by the fourth century BCE the primary mode of textual transmission was by way of visual copying from one manuscript to another.

系統號:

P-024113