標題

- 【演講】Eric Tagliacozzo:Ghosts in the Machine: Technology and Imperialism in Maritime Asia

- 【演講】秋田茂:1970年代の石油危機と国際秩序の変容――グローバルヒストリーの文脈で

- 【演講】王宏豪:櫻花樹下的高砂舞影——臺北高校「臺高舞」與「高砂舞」重建

- 【演講】陳佩甄:「情感」作為方法:台韓文學中的冷戰、性別與情感政治

- 【演講】張名揚:日本中世密教星供淺探——以「稱名寺聖教」為例

- 【演講】Niki J.P. Alsford: Taiwan Lives

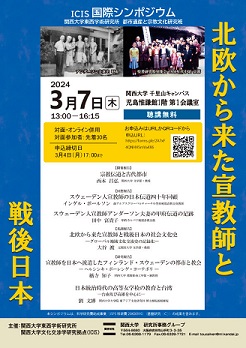

- 【演講會】「北欧から来た宣教師と戦後日本」国際シンポジウム

- 【演講】謝國興:漢化?日治時期臺南左鎮地區平埔原住民的婚嫁與生活

- 【演講】Ma Ran:Un/bounding the Great Wall–Sino-Japanese Documentary Media Connections in the Long 1980s

- 【演講會】中国人留学生史研究会第106回研究会

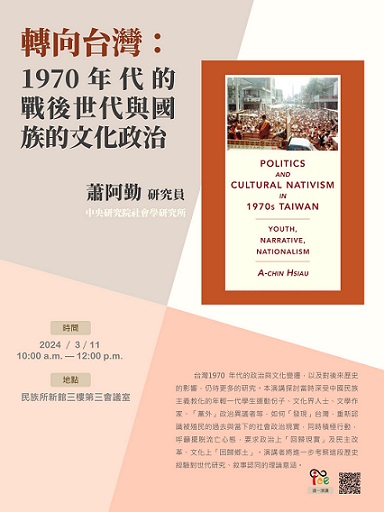

- 【演講】蕭阿勤:轉向台灣:1970年代的戰後世代與國族的文化政治

- 【演講】許雪姬:離散與回歸:日治時期在滿洲的臺灣人

- 【演講】沙力浪:東部布農遷移與八通關越嶺古道的歷史故事

- 【演講會】「經學與文化」的傳承和永續發展

- 【座談會】Chiung-yun Evelyn Liu: How Do Alien Kinds Become Family? The Literary Lives of the Yakshas in Classical Chinese Tales

- 【演講】林元輝:新聞學者與二二八研究

- 【演講】Janet Theiss: Haunting Loyalties: The Making and Unmaking of an Early Qing Family

- 【演講】James Lin: In the Global Vanguard: Taiwan and Agrarian Development, 1949-1980s

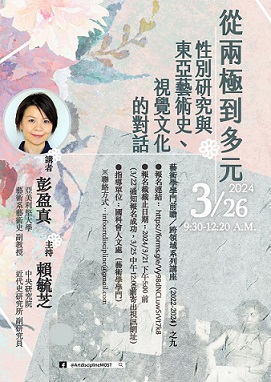

- 【演講】彭盈真:從兩極到多元:性別研究與東亞藝術史、視覺文化的對話

- 【演講】黃舒楣:上海提籃橋監獄周邊的戰爭襲產――從猶太難民預防接種證明書上的『中華民國』說起

- 【座談會】Grégoire Espesset:Western Categories, Knowledge Building, and the Scientific Value of Sinological Discourse

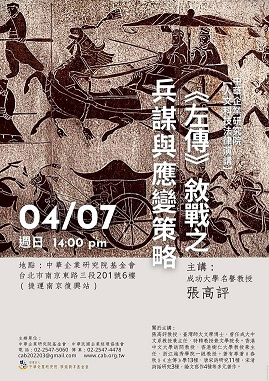

- 【演講】張高評:《左傳》敘戰之兵謀與應變策劃

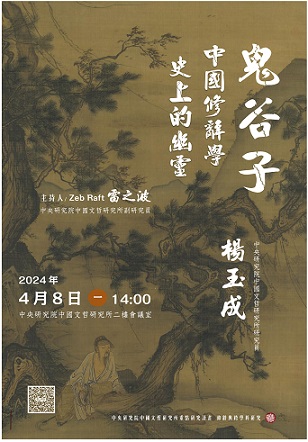

- 【演講】楊玉成:鬼谷子:中國修辭學史上的幽靈

- 【座談會】《華人壯陽史》新書座談會

- 【演講】Peter Frankopan: Conceptualising the Silk Roads: Some Suggestions

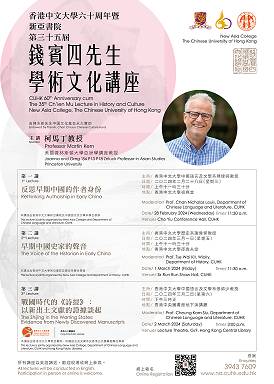

- 【系列演講】香港中文大學60周年暨新亞書院75周年錢賓四先生學術文化講座

- 【系列講會】2024年春季「對論與方法」

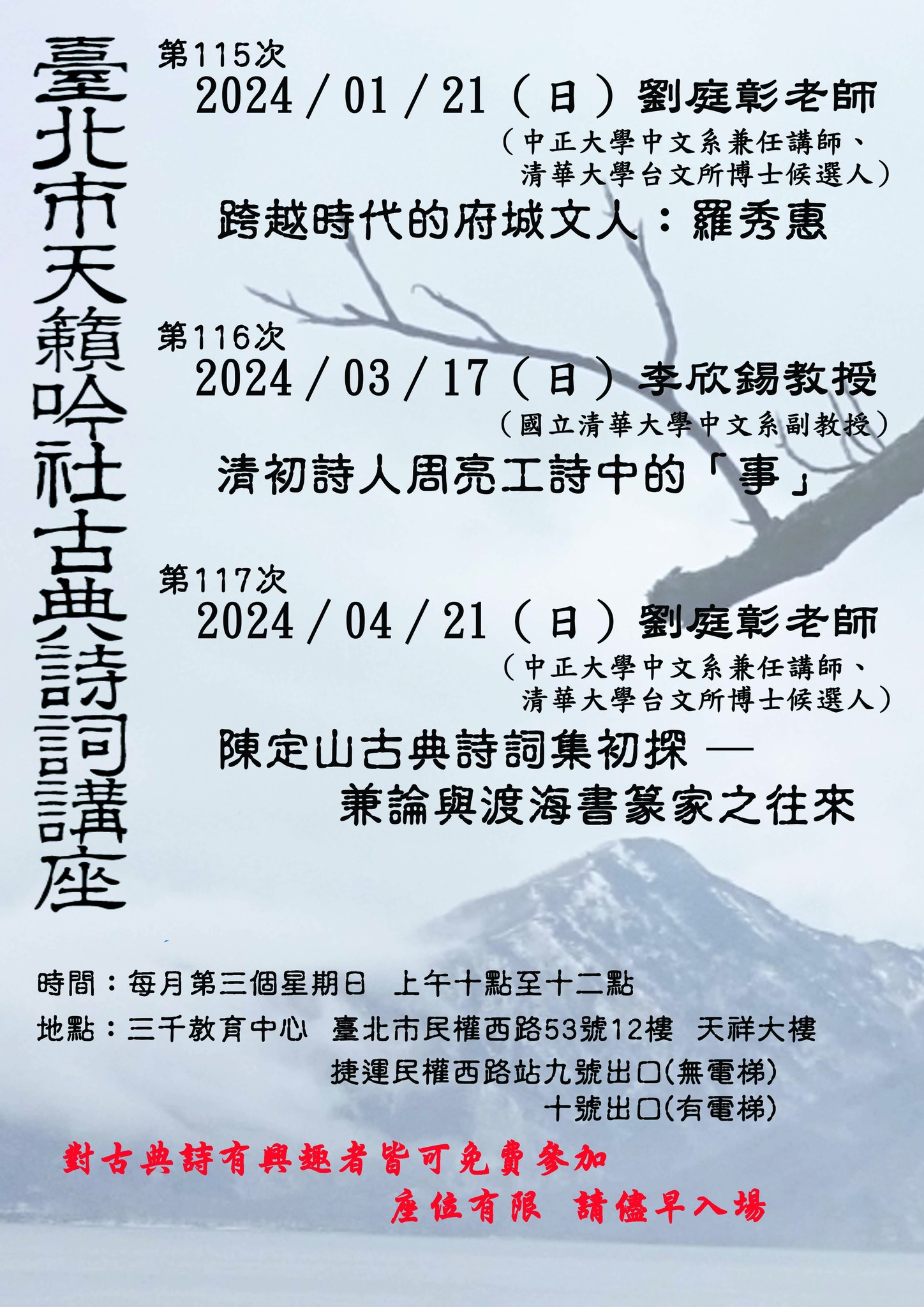

- 【系列講座】臺北市天籟吟社古典詩詞講座

- 【系列演講】2024年臺灣文獻講座

- 【系列演講】臺灣大學「川流臺灣文學駐校作家計畫」系列演講活動

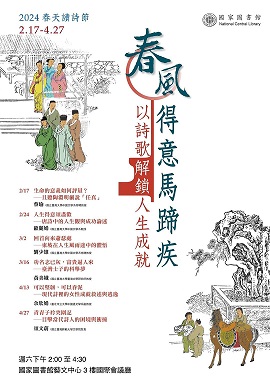

- 【系列講座】2024春天讀詩節「春風得意馬蹄疾——以詩歌解鎖人生成就」系列講座

- 【工作坊】From the Cloud to the Classroom: Teaching with Digital Humanities in Japanese and East Asian Studies

- 【工作坊】「走讀河流的N種方式:SDGs視角下文學、採訪與田調」教學工作坊

- 【工作坊】朱利安作品研讀系列工作坊

- 【展覽】神獸現形——文物中的奇幻生物

- 【展覽】淺山樟力——臺三線上原客焗腦展

- 【展覽】林野:力的交界

- 【展覽】南島之音:古代南島樂器特展

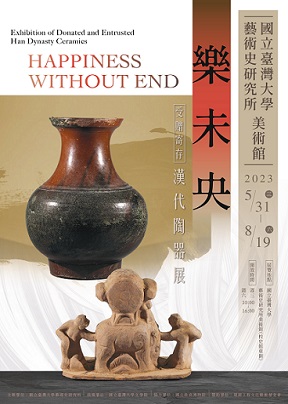

- 【展覽】樂未央——受贈寄存漢代陶器展

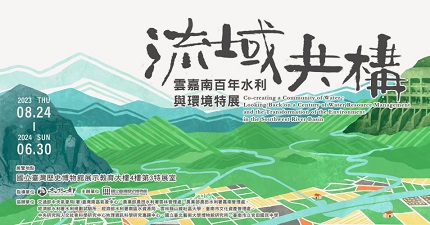

- 【展覽】流域共構:雲嘉南百年水利與環境特展

- 【展覽】重返第一法庭.噍吧哖世紀大審判

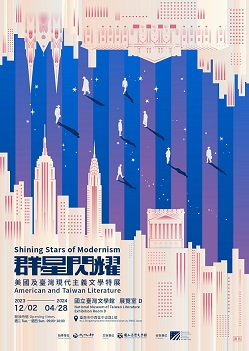

- 【展覽】群星閃耀——美國及臺灣現代主義文學特展

- 【展覽】絲路光華——敦煌石窟藝術特展

- 【展覽】文壇封鎖中:臺灣文學禁書展

- 【展覽】捷克斯洛伐克X旅人X福爾摩沙1920's特展

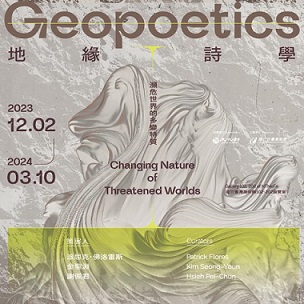

- 【展覽】地緣詩學:瀕危世界的多變特質

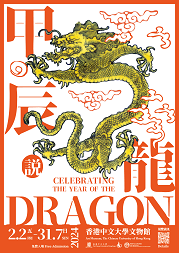

- 【展覽】甲辰說龍

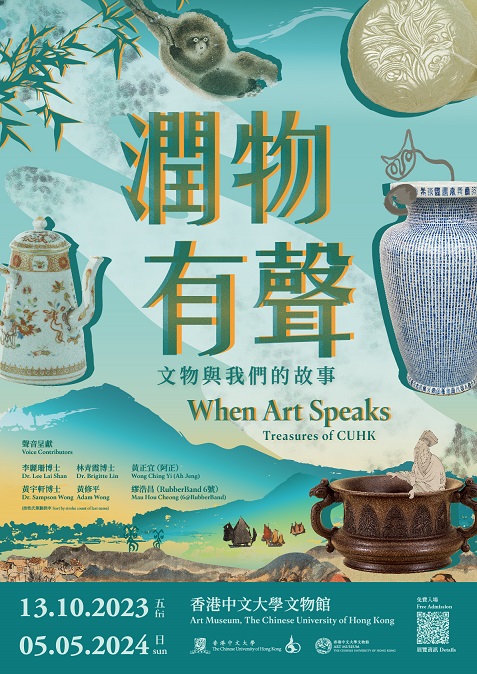

- 【展覽】潤物有聲:文物與我們的故事

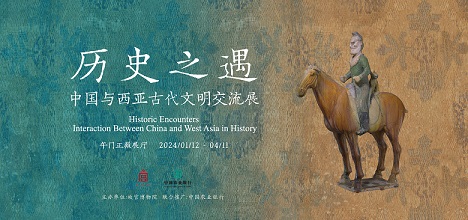

- 【展覽】歷史之遇——中國與西亞古代文明交流展

- 【展覽】首里城と琉球王国

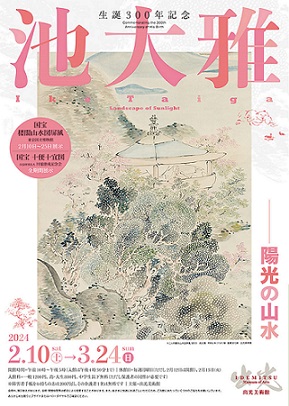

- 【展覽】生誕300年記念 池大雅――陽光の山水

- 【展覽】文字を愛でる——経典・文学・手紙から

- 【展覽】キリスト教交流史——宣教師の見た日本、アジア

- 【展覽】日中平和友好条約45周年 世界遺産 大シルクロード展

- 【展覽】文永の役750年異国襲来——東アジアと鎌倉の中世

- 【展覽】Tree and Serpent, Early Buddhist Art in India

【演講】Eric Tagliacozzo:Ghosts in the Machine: Technology and Imperialism in Maritime Asia

標題:

【演講】Eric Tagliacozzo:Ghosts in the Machine: Technology and Imperialism in Maritime Asia

時間:

2024年3月1日(週五)16:00

地點:

Room 370, Dwinelle Hall, South Dr, Berkeley, CA 94720

主辦單位:

Tang Center for Silk Road Studies, Center for Southeast Asia Studies, UC Berkeley

主講人:

Eric Tagliacozzo (John Stambaugh Professor, Cornell University)

聯絡人:

E-mail: fbille@berkeley.edu

內容簡介:

When can “machines be seen as the measure of men”, as the historian Michael Adas so beautifully opined? This talk focuses on three moments when technology became crucial in “wiring” maritime Asia into larger landscapes of modernity and colonization. First, we examine the laying of telegraphs across Indochina’s coasts en route to China, as the French started to plant flags in this part of the world. Second, we will look at the notion of building a canal across the Isthmus of Kra, in what is today southern Thailand, and what was then the semi-independent kingdom of Siam. Finally, we will also analyze the spread of lighthouses as Foucauldian instruments of coercion in the Anglo-Dutch sphere of Insular Southeast Asia, in land-and seascapes that currently comprise Malaysia and Indonesia. I argue in this presentation that all of these Asian processes were inter-related, and that they show in regional miniature the shadow and shape of larger forces that were then sweeping the globe.

系統號:

A-024062

【演講】秋田茂:1970年代の石油危機と国際秩序の変容――グローバルヒストリーの文脈で

標題:

【演講】秋田茂:1970年代の石油危機と国際秩序の変容――グローバルヒストリーの文脈で

時間:

2024年3月2日(週六)14:00-16:00

地點:

大阪大学会館講堂(豊中キャンパス)

主辦單位:

大阪大学大学院人文学研究科

主講人:

秋田茂(大阪大学大学院人文学研究科教授)

系統號:

A-024061

【演講】王宏豪:櫻花樹下的高砂舞影——臺北高校「臺高舞」與「高砂舞」重建

標題:

【演講】王宏豪:櫻花樹下的高砂舞影——臺北高校「臺高舞」與「高砂舞」重建

時間:

2024年3月4日(週一)10:30-12:30

地點:

中研院臺史所802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所

主講人:

王宏豪(國立臺灣師範大學體育與運動科學系助理教授)

聯絡人:

陳助理,Email: ethnohistorytw@gmail.com

內容簡介:

摘要

高砂舞是由臺北高校教師與數名學生於假期間深入臺灣原住民部落,向其部落領袖觀察學習而來,舞曲包含校歌、御大典之歌和蠻歌,是一首似原民卻又混雜日本文化的混血歌舞,整支作品時長6分鐘。於高砂舞基礎上,臺高舞在隔年(1929)被編創出來,相對於高砂舞較接近原住民風格,且偏向尋常科生來跳,臺高舞捨悠長而取簡潔,後來成為臺北高校記念祭、寮祭的固定演出舞蹈。2022年依據臺北高校校友遺留下來的日文舞譜,將臺高舞與高砂舞重建演出並記錄,為百年前的臺灣原住民樂舞留下見證。

備 註:

1.欲報名者煩請填妥報名表單(https://www.ith.sinica.edu.tw/academic_online.php?l=c&no=4&id=1209),報名系統將於2/28(三)關閉;報名成功者將發信通知。

2.報名成功後若不克參加,麻煩來信告知(助理陳昀昕,Email:ethnohistorytw@gmail.com),否則日後將不錄取。

3.本次演講以實體方式舉行,如遇疫情變化,將依CDC規定改為線上模式。

系統號:

A-024057

【演講】陳佩甄:「情感」作為方法:台韓文學中的冷戰、性別與情感政治

標題:

【演講】陳佩甄:「情感」作為方法:台韓文學中的冷戰、性別與情感政治

時間:

2024年3月6日(週三)14:00-16:00

地點:

中研院近史所檔案館第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所婦女與性別史研究群

主講人:

陳佩甄(國立政治大學台灣文學研究所助理教授)

內容簡介:

主持人:陳柏旭(中央研究院近代史研究所助研究員)

摘要:

從「愛的殖民系譜」到「冷戰的感覺結構」,講者在「台韓研究二部曲」中,將「情感」作為聯繫台灣與韓國、以及二戰前後兩個歷史時期的核心命題,並試圖提問:情感如何作為研究歷史與文學的方法,更進一步讓台韓互為參照?情感是否能夠超越身分政治與意識形態,成為個人主體或共同體的能量?

此次演講將聚焦《冷戰的感覺結構》(2024)中的方法論,並以書中聚焦「幸福」、「羞恥」、「憂鬱」的章節主題為例,討論情感史研究的局限與可能性。

系統號:

A-024112

【演講】張名揚:日本中世密教星供淺探——以「稱名寺聖教」為例

標題:

【演講】張名揚:日本中世密教星供淺探——以「稱名寺聖教」為例

時間:

2024年3月6日(週三)14:30-16:30

地點:

中研院史語所研究大樓一樓文物圖象研究室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所《續高僧傳》研讀班、文物圖象研究室

主講人:

張名揚 (日本實踐女子大學兼任講師)

聯絡人:

許小姐,E-mail: hsiaoyun@asihp.net

系統號:

A-024171

【演講】Niki J.P. Alsford: Taiwan Lives

標題:

【演講】Niki J.P. Alsford: Taiwan Lives

時間:

2024年3月6日(週三)15:30-17:00

地點:

Thomson Hall 317(Seattle, WA 98195-3521, University of Washington, USA)

主辦單位:

University of Washington Taiwan Studies Program

主講人:

Niki J.P. Alsford(Professor, University of Central Lancashire Asia Pacific Studies and Director of Asia Pacific Institutes)

聯絡人:

E-mail: taiwanst@uw.edu

內容簡介:

The UW Taiwan Studies Program will welcome Professor Niki Alsford to discuss his newest book entitled Taiwan Lives: A Social and Political History. Published by the University of Washington Press as the first book in the Taiwan and the World book series supported by UW-TSP, Taiwan Lives traces Taiwan’s complex history through the lens of colonial influences from Austronesian expansion to the economic and democratic polity it is today.

Alsford explores this arc of history by recounting the life stories of its inhabitants. Taiwan Lives delves into the lives of twenty-four diverse individuals, including a merchant, exile, activist, pop star, doctor, and a president. These stories span different time periods, social classes, ethnic backgrounds, and political affiliations, yet all offer glimpses into the varied historical epochs and highlight the interconnectedness of colonialism.

系統號:

A-024056

【演講會】「北欧から来た宣教師と戦後日本」国際シンポジウム

標題:

時間:

2024年3月7日(週四)13:00-16:15

地點:

関西大学千里山キャンパス児島惟謙館1階第1会議室,主要由Zoom線上進行

主辦單位:

関西大学東西学術研究所都市遺産と宗教文化研究班

內容簡介:

●Zoomによるオンライン併用

●聴講無料

●事前申込制/対面参加:先着30名

申込締切:3月4日(月)17:00

【開幕報告】

「宗教伝道と古代都市」

西本昌弘(関西大学文学部・教授)

【回想報告】

「スウェーデン人宣教師の日本伝道四十年回顧」

インゲル・ポールソン (南アルプスグローバルチャーチ小笠原純福音教会宣教師)

「スウェーデン人宣教師アンダーソン夫妻の甲府伝道の足跡」

田中富貴子(甲府カルバリ純福音教会員)

【基調報告】

「北欧から来た宣教師と戦後日本の社会文化史 ―グローバル地域文化交流史の記録化―」

大谷渡(元関西大学文学部・教授)

【研究報告】

「宣教師を日本へ派遣したフィンランド・スウェーデンの都市と教会

― ヘルシンキ・ボーレンゲ・ヨーテボリ ―」

橋寺知子(関西大学環境都市工学部・准教授)

「日本統治時代の高等女学校の教育と台湾 ―台南及び高雄を中心に―」

劉文婷 (関西大学大学院東アジア文化研究科 博士課程後期課程)

系統號:

A-024175

【演講】謝國興:漢化?日治時期臺南左鎮地區平埔原住民的婚嫁與生活

標題:

【演講】謝國興:漢化?日治時期臺南左鎮地區平埔原住民的婚嫁與生活

時間:

2024年3月7日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

曹永和文教基金會、台灣歷史學會、臺灣大眾史學協會、國史館

主講人:

謝國興(中央研究院臺灣史研究所研究員)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

系統號:

A-024017

【演講】Ma Ran:Un/bounding the Great Wall–Sino-Japanese Documentary Media Connections in the Long 1980s

標題:

【演講】Ma Ran:Un/bounding the Great Wall–Sino-Japanese Documentary Media Connections in the Long 1980s

時間:

2024年3月8日(週五)11:30-13:00

地點:

Common Room (#136), 2 Divinity Avenue, Cambridge, MA

主辦單位:

Harvard-Yenching Institute

主講人:

Ma Ran(Associate Professor, Japan-in-Asia Cultural Studies Program & Screen Studies Program, Nagoya University)

內容簡介:

The UW Taiwan Studies Program will welcome Professor Niki Alsford to discuss his newest book entitled Taiwan Lives: A Social and Political History. Published by the University of Washington Press as the first book in the Taiwan and the World book series supported by UW-TSP, Taiwan Lives traces Taiwan’s complex history through the lens of colonial influences from Austronesian expansion to the economic and democratic polity it is today.

Alsford explores this arc of history by recounting the life stories of its inhabitants. Taiwan Lives delves into the lives of twenty-four diverse individuals, including a merchant, exile, activist, pop star, doctor, and a president. These stories span different time periods, social classes, ethnic backgrounds, and political affiliations, yet all offer glimpses into the varied historical epochs and highlight the interconnectedness of colonialism.

系統號:

A-024142

【演講會】中国人留学生史研究会第106回研究会

標題:

時間:

2024年3月9日(週六)15:00-17:00

地點:

神奈川大学MMキャンパス11階+zoom会議(横浜市神奈川区六角橋3-27-1)

主辦單位:

中国人留学生史研究会

內容簡介:

(1)「清末思想界と中国人留学生」(仮)村田雄二郎氏(同志社大学)

(2)「中国共産党と中国人留学生」(仮)石川禎浩氏(京都大学)

◎司会:孫安石(神奈川大学)

※来聴歓迎

※日中関係史・中国人留学生史研究会のメーリングリストに参加している方には、連絡いたします。一般で参加希望の方は、sona0001@kanagawa-u.ac.jpにメールをお送りください。

系統號:

A-024054

【演講】蕭阿勤:轉向台灣:1970年代的戰後世代與國族的文化政治

標題:

【演講】蕭阿勤:轉向台灣:1970年代的戰後世代與國族的文化政治

時間:

2024年3月11日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院民族所第三會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所

主講人:

蕭阿勤(中央研究院社會學研究所研究員)

內容簡介:

摘要:

臺灣1970 年代的政治與文化變遷,以及對後來歷史的影響,仍待更多的研究。本演講探討當時深受中國民族主義教化的年輕一代學生運動份子、文化界人士、文學作家、「黨外」政治異議者等,如何「發現」台灣,重新認識被殖民的過去與當下的社會政治現實,同時積極行動,呼籲擺脫流亡心態,要求政治上「回歸現實」及民主改革、文化上「回歸鄉土」。演講者將進一步考察這段歷史經驗對世代研究、敘事認同的理論意涵。

本演講無需報名,敬請參加

系統號:

A-024154

【演講】許雪姬:離散與回歸:日治時期在滿洲的臺灣人

標題:

時間:

2024年3月11日(週一)10:00-12:00

地點:

臺大歷史系會議室(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史系

主講人:

許雪姬(中研院臺史所兼任研究員)

內容簡介:

主持人:羅士傑(國立臺灣大學歷史系副教授)

※ 本系演講歡迎參加,與會來賓請尊重著作權,現場不得錄音、錄影或上傳網站。

系統號:

A-024176

【演講】沙力浪:東部布農遷移與八通關越嶺古道的歷史故事

標題:

時間:

2024年3月14日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上直播(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

沙力浪(一串小米族語獨立出版工作室負責人、作家)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

布農族曾歷經四次大遷徙,在遷移歷史中,布農族呈現出非常獨特的遷徙文化,神話傳說的影響,更深深地鑿於布農族的每條路線。

其中,西段起自南投東埔村、東段起自花蓮玉里卓麓村的八通關越嶺道,直線全長115公里,一路蜿蜒,煙霧繚繞,部分路段或地形險峻,或溪水相隨,沿途景致美麗又深邃,而主要的沿線大多為布農族巒社群及郡社群聚落昔時安身立命之地。

昔日居所橫遭湮滅,人跡罕至的八通關古道,亦曾淹沒於荒草。讓我們在口述與文獻中,重新走向布農的遷移和八通關越嶺道路。

系統號:

A-024018

【演講會】「經學與文化」的傳承和永續發展

標題:

時間:

2024年3月16日(週六)14:00-17:30

地點:

國立中興大學人文大樓813室+線上直播(臺中市南區興大路145號)

主辦單位:

國立中興大學中國文學系

系統號:

A-024191

【座談會】Chiung-yun Evelyn Liu: How Do Alien Kinds Become Family? The Literary Lives of the Yakshas in Classical Chinese Tales

標題:

時間:

2024年3月19日(週二)17:00-18:30

地點:

3401 Dwinelle Hall, South Dr, Berkeley, CA 94720

主辦單位:

Institute of East Asian Studies, UC Berkeley

主講人:

Chiung-yun Evelyn Liu (Associate Research Fellow at the Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica, Taiwan)

聯絡人:

E-mail: ccs@berkeley.edu

內容簡介:

“The Yaksha Kingdom” (Yecha guo) in Liaozhai zhiyi 聊齋誌異 (Liaozhai’s Records of the Strange) by Pu Songling 蒲松齡 (1640-1715) tells the story of a Chinese merchant who suffers a shipwreck, drifts to an island, and with no better options, establishes a family with a female islander whom he identifies as a yakshini (mu yecha 母夜叉). This tale, intertwining fear, despair, reconciliation and humor, is a rewriting of earlier Chinese yaksha narratives, which emerged with the spread of Buddhism into China during the medieval period.

Placing the tale within the context of cross-cultural encounters, this talk will examine the yakshas’ transition from Indian to Chinese culture and their various depictions in the Tang dynasty tales. It will also consider the recurring theme of the perils faced by shipwrecked merchant as portrayed in Yijian zhi 夷堅志 (Records of Yijian) from the Southern Song period.

These two veins of investigation will enable us to further analyze how Pu Songling transforms the traditional horrific yaksha encounters into a nuanced story of separation and reunion, and to gain insight into the literary and cultural significance of this fantastic tale, which blends irony, ambivalence and shades of hope.

系統號:

A-024109

【演講】林元輝:新聞學者與二二八研究

標題:

時間:

2024年3月21日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

林元輝(國立政治大學名譽教授/卓越新聞獎基金會董事)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

從個人認知、家人際遇,聯想到全台國人有普遍創傷,體認了研究二二八就是研究自己。二二八事件於當代台灣如高屋建瓴,是台灣史的分水嶺,相關研究是台灣學要務,新聞傳播面向卻連基礎研究都付闕如,急待拓荒。

系統號:

A-024020

【演講】Janet Theiss: Haunting Loyalties: The Making and Unmaking of an Early Qing Family

標題:

【演講】Janet Theiss: Haunting Loyalties: The Making and Unmaking of an Early Qing Family

時間:

2024年3月21日(週四)16:00-17:30

地點:

Room 3335 Dwinelle Hall, UC Berkeley

主辦單位:

Institute of East Asian Studies, UC Berkeley

主講人:

Janet Theiss (Associate Professor, History at the University of Utah)

聯絡人:

E-mail: ccs@berkeley.edu

內容簡介:

This talk will examine writings by and about the men and women of one Huzhou literati family to explore its fraught process of reinvention in the wake of personal and political disarray during the Qing conquest. The complex interplay of familial and political meanings of loyalty and disloyalty is a central theme of this story. Two brothers of the Fei family fought with Ming loyalist forces to defend their hometown against the Qing invaders, one dying valiantly, while a second went on to write a secret account of the region’s notorious literary inquisition in the 1660s that implicated thousands of people in a seditious history of the fallen Ming Dynasty.

Their younger brother and his son worked assiduously to build political and economic foundations for success as officials loyal to the new dynasty. Yet the family’s traumas continued to haunt them, shaping personalities and priorities in gendered ways, complicating aspirations for family cohesion, and presaging the betrayals that would destroy the family in the mid-eighteenth century.

系統號:

A-024110

【演講】James Lin: In the Global Vanguard: Taiwan and Agrarian Development, 1949-1980s

標題:

【演講】James Lin: In the Global Vanguard: Taiwan and Agrarian Development, 1949-1980s

時間:

2024年3月25日(週一)15:00-16:30

地點:

Denney Hall 238, Ohio State University

主辦單位:

The Institute for Chinese Studies, Ohio State University

主講人:

Prof. James Lin (University of Washington)

內容簡介:

Abstract: In 1959, Taiwan dispatched its first overseas agricultural assistance mission to the Republic of Vietnam. Consisting of highly decorated agricultural scientists and young farmers recruited from rural Taiwan, the Taiwanese development teams established demonstration plots featuring selected high yielding crops and taught Vietnamese rural farmers modern methods of planting and cultivation. In the decades following, Taiwan sent development missions to over three dozen nations and all corners of the Global South. Facing possible expulsion from the international system, Taiwan turned to international development diplomacy, leveraging its success in cultivating a productive agricultural economy at home. Couched in a discourse of scientific modernity, postcolonial solidarity, and economic power, Taiwanese missions during the Cold War articulated a Taiwanese model for the world. What began as diplomatic initiatives coalesced into a sociotechnical imaginary placing Taiwan in the global vanguard of development, shaping Taiwanese identity at home and entrenching the authoritarian hold of Taiwan’s Kuomintang regime.

本演講需事先報名。

系統號:

A-024144

【演講】彭盈真:從兩極到多元:性別研究與東亞藝術史、視覺文化的對話

標題:

【演講】彭盈真:從兩極到多元:性別研究與東亞藝術史、視覺文化的對話

時間:

2024年3月26日(週二)9:30-12:20

地點:

線上會議

主辦單位:

國科會⼈⽂處藝術學學⾨

主講人:

彭盈真(亞美利堅大學藝術系藝術史副教授)

聯絡人:

infoartdiscipline@gmail.com

內容簡介:

✏️主持人:賴毓芝(中央研究院近代史研究所副研究員)

⏳報名截止日期:2024年3月21日下午5:00前,名額有限,報名從速。(3月22日通知報名成功,3月25日中午前寄出視訊網址)

👩🏻🏫講座內容

自從Linda Nochlin在1971年提出「為什麼歷史上沒有偉大的女性藝術家?」的大哉問,女性主義藝術史已走過了半世紀。它審視女性的藝術創作與贊助活動,打破了幾個世紀以來既定的藝術史學傳統,使文藝復興以來的女藝術家走入學界的視野,並啟發其他反思、重新定義經典的研究方法。1990年Judith Butler的《性別惑亂:女性主義與認同顛覆》批判女性主義的二元論本質,強調性別和慾望的流動性,挑戰女性主義的邊界,應運而生的是酷兒理論對陽性與陰性氣質的視覺表現及審美等研究。與此同時,Kimberlé Williams Crenshaw則疾呼關注導致壓迫的各種因素,例如性向、種族,社會經濟地位,國籍,即所謂「多元交織性(intersectionality)」,進一步深化「女性」作為一個群體的複雜性,鼓舞學界對少數族裔、藍領階級女性藝術家的關注。

本講座從講者任教的美國亞美利堅大學(American University)已連續主辦十三年之著名女性主義藝術史研討會出發,回顧這段學術史,並探討東亞藝術史導入女性主義和性別研究後激撞出的各種展覽與出版成果,例如皇室女贊助人、女性文人與職業畫家、殘疾藝術家、女性收藏家和大眾品味,最後展望本領域的新研究課題。

系統號:

A-024170

【演講】黃舒楣:上海提籃橋監獄周邊的戰爭襲產――從猶太難民預防接種證明書上的『中華民國』說起

標題:

【演講】黃舒楣:上海提籃橋監獄周邊的戰爭襲產――從猶太難民預防接種證明書上的『中華民國』說起

時間:

2024年3月28日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

黃舒楣(國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授)

聯絡人:

采集處第三科,extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

全球新冠疫情的記憶猶在,在台灣多數人恐怕還留存有俗稱「小黃卡」,作為時代見證,註記著疫病肆虐下國家、公民、邊境管控與移動自由的關係。然而小黃卡並非二十一世紀獨有產物,第二次世界大戰期間,在上海虹口區曾有超過一萬五千名猶太難民聚居避難,匆促落腳於提籃橋監獄旁街區。他們多在一九四九年之前離開了中國,前往美國、澳洲、英國或其他歐洲國家。其中有不少在離境前施打了霍亂和天花,才能順利搭上前往美國的輪船,而當時的小黃卡上即印製有「中華民國衛生署上海海港檢疫所」的字樣。

不到十年的上海經驗,對於這一批猶太人難民及其後裔的生命歷程有了關鍵影響。然而當時能倖存下來的他們並未料到,有這麼一天,有關猶太人大屠殺記憶成為普世認同的重要人類經驗,學界甚至以之探討「普世化記憶」與襲產全球化的相關互動。

我將分享近四年來的研究成果,以近年上海虹口建置猶太難民紀念館以及相關後續保存工作為起點,探索其所在提籃橋歷史文化風貌區的保存實踐。我企圖理解提籃橋歷史文化風貌區之劃定,如何轉變為近年虹口區推動「上海方舟」,轉向世界記憶申請,嘗試具體回答以下問題:猶太歷史蹤跡的襲產化過程如何發生於異地(上海提籃橋)及其主要動力為何?猶太難民記憶襲產化過程相關的襲產論述實踐如何在跨境協商和跨領域競爭中展開?如今猶太人持續深陷動亂爭議中,我們可如何來理解「大屠殺」和戰爭襲產的當代意義?

系統號:

A-024021

【座談會】Grégoire Espesset:Western Categories, Knowledge Building, and the Scientific Value of Sinological Discourse

標題:

時間:

2024年4月4日(週四)16:00-17:30

地點:

UC Berkeley 3401 Dwinelle Hall (South Dr, Berkeley, CA 94720, United States)

主辦單位:

Institute of East Asian Studies, UC Berkeley

主講人:

Dr. Grégoire Espesset (Grégoire Espesset is associate member of the Groupe Sociétés Religions Laïcités (GSRL) in Paris)

聯絡人:

E-mail: ccs@berkeley.edu

內容簡介:

Access Coordinator: Xiaojie Ma, ccs@berkeley.edu, 5106436321

How do European-language scholars with a Western cultural background perceive, understand and describe the human phenomena they observe in East Asia? How does their mind process written or spoken information conveyed in foreign script and languages? This lecture will discuss the cognitive and epistemological relationship existing between Sinology and source-language data from several complementary perspectives, including the role of metalanguage and culturally predetermined categories in the generation of learned discourse, the formation of terminologies, the coinage of neologisms, the epistemic value of the information produced, and the conditions of its reception by neighbouring disciplines in the humanities and by the educated public.

系統號:

A-024189

【演講】張高評:《左傳》敘戰之兵謀與應變策劃

標題:

時間:

2024年4月7日(週日)14:00

地點:

中華企業研究院基金會(臺北市南京東路三段201號6樓)

主辦單位:

中華企業研究院基金會、中華民國企業經理協進會

主講人:

張高評(國立成功大學中國文學系名譽教授)

聯絡人:

Tel: (02)2547-5060,E-mail: cab@cab.org.tw

系統號:

A-024190

【演講】楊玉成:鬼谷子:中國修辭學史上的幽靈

標題:

時間:

2024年4月8日(週一)14:00-16:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室+Webex視訊(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

楊玉成(中央研究院中國文哲研究所研究員)

內容簡介:

主持人:雷之波(Zeb Raft,中央研究院中國文哲研究所副研究員)

※本活動採實體與視訊方式並行。

※報名截止時間:4/2(二)中午12:00。

※主辦單位將於 4/3(三)17:00之前 以電子郵件通知。

系統號:

A-024321

【座談會】《華人壯陽史》新書座談會

標題:

時間:

2024年3月至4月,共2場

地點:

金石堂汀洲店(臺北市中正區汀州路三段184號B1)

主辦單位:

臺灣商務印書館

主講人:

皮國立(國立中央大學歷史研究所副教授兼所長)

內容簡介:

本次講座將透過皮國立教授以中國醫療社會史、疾病史、身體史等研究專長,帶讀者認識這當中的脈絡,看見華人地域下的人群對身體的共通感受。這次邀請到現代西醫與傳統中醫兩方觀點,一同來探究「壯陽」那檔事。

場次一:邀請臺灣泌尿科專家何承勳醫師,以臨床門診的實務面,去探討一般民眾如何面對這些難以啟齒的問題。

【時間】2024.03.02 (六) 15:00 - 17:00

【地點】金石堂汀洲店(台北市中正區汀州路三段184號B1)

【主講人】皮國立|本書作者,國立中央大學 歷史研究所副教授兼所長

何承勳|新光醫院 泌尿科主任

場次二:邀請風澤醫療體系總院長暨創辦人陳冠仁醫師,從中醫門診實務上所遇到的各種狀況,來探討民眾怎麼看待各種中醫藥方療效

【時間】2024.04.13 (六) 15:00 - 17:00

【地點】金石堂汀洲店(台北市中正區汀州路三段184號B1)

【主講人】皮國立|本書作者,國立中央大學 歷史研究所副教授兼所長

陳冠仁|桃園市中醫師公會理事、風澤中醫體系創辦人

系統號:

A-024122

【演講】Peter Frankopan: Conceptualising the Silk Roads: Some Suggestions

標題:

【演講】Peter Frankopan: Conceptualising the Silk Roads: Some Suggestions

時間:

2024年4月18日(週四)17:00

地點:

Brower Center, 2150 Allston Way, Berkeley 94704

主辦單位:

Institute of East Asian Studies, UC Berkeley

主講人:

Peter Frankopan (University of Oxford)

聯絡人:

Franck Bille, Tel: 510-642-0333; E-mail: fbille@berkeley.edu

內容簡介:

In this talk, Peter Frankopan will talk about the past, present and future of the Silk Roads, and set out some ideas of the benefits and challenges of focusing of joining up geographies, cultures, disciplines and periods that link Asia, Africa and Europe.

系統號:

A-024111

【系列演講】香港中文大學60周年暨新亞書院75周年錢賓四先生學術文化講座

標題:

【系列演講】香港中文大學60周年暨新亞書院75周年錢賓四先生學術文化講座

時間:

2024年2月至3月,共3場

地點:

香港中文大學+線上直播(香港新界沙田)

主辦單位:

香港中文大學新亞書院

主講人:

柯馬丁(Martin Kern,美國普林斯頓大學亞洲學講座教授)

聯絡人:

張女士,Tel: 3943-5733 ;E-mail: chriskcheung@cuhk.edu.hk

內容簡介:

第二講:早期中國史家的聲音

主持: 謝偉傑(香港中文大學歷史系教授)

日期︰二○二四年三月一日(星期五)

時間︰上午十一時三十分

地點︰香港中文大學邵逸夫堂

(本講座由香港中文大學新亞書院及歷史系聯合舉辦)

第三講:戰國時代的《詩經》:以新出土文獻的證據談起

主持: 張錦少(香港中文大學中國語言及文學系教授)

日期︰二○二四年三月二日(星期六)

時間︰下午三時正

地點︰香港中央圖書館地下演講廳

(本講座由香港中文大學新亞書院、中國語言及文學系及香港公共圖書館聯合舉辦)

所有講座以英語講述,歡迎現場或網上參與。

(講座連結將於活動開始兩天前以電郵寄出)

系統號:

A-024097

【系列講會】2024年春季「對論與方法」

標題:

時間:

2024年3月至6月,共8場

地點:

法鼓文理學院GC103階梯教室+線上會議(新北市金山區西湖里法鼓路700號)

主辦單位:

法鼓文理學院佛教學系

內容簡介:

本講會分歷史篇和現代篇二階段。目前2023年秋季活動主要鎖定在印度佛教的脈絡,2024年春季則將焦點進一步從印度佛教轉向漢傳佛教,預計2024年秋季將進入現代篇。

歷史篇聚焦於佛教如何透過諸多對論以及相關的方法以開展的歷程,例如初期佛教如何面對婆羅門或其他沙門傳統,部派與大乘佛教的興起,中觀派如何面對正理派的質疑與回應,瑜伽行派如何吸納因明與量論的方法、乃至於南傳、漢傳和藏傳的發展過程中,藉由不斷的論議而保有辯證的開放性與多元性。

現代篇則在面對現代性與後世俗時代中,對論與方法愈加複雜分化,成為佛教發展不可迴避的新情境:例如,禪修如何面對腦神經科學的檢證,龐大的佛教文獻如何面對數位化和人工智慧的新要求,佛教思想如何面對西方人文社會科學各種方法論的衝擊,如詮釋學、現象學、倫理學(如高齡社會、性別、生態、戰爭、暴力等議題)、社會學、民族誌,在在都不離對論與方法作為展開的主軸。

如何從對論到方法,從傳統到現代,挖掘新議題與新發現,整合佛教研究社群,以開創佛教研究的未來,是本系列講會的宗旨所在。

系統號:

A-024130

【系列講座】臺北市天籟吟社古典詩詞講座

標題:

時間:

2024年1月至4月,共3場

地點:

三千教育中心(臺北市民權西路53號12樓)

主辦單位:

天籟吟社、三千教育中心

內容簡介:

古典詩詞講座二〇二四年一月至四月份演講

時間:每月第三個星期日,上午十點至十二點

對象:對古典詩有興趣者均可免費參加。座位有限,請儘早入場。

◎113.01.21(日) 跨越時代的府城文人:羅秀惠

主講:劉庭彰(中正大學中文系兼任講師、清華大學台文所博士候選人)

◎113.03.17(日) 清初詩人周亮工詩中的「事」

主講:李欣錫(國立清華大學中文系副教授)

◎113.04.21(日) 陳定山古典詩詞集初探─兼論與渡海書篆家之往來

主講:劉庭彰(中正大學中文系兼任講師、清華大學台文所博士候選人)

系統號:

A-024162

【系列演講】2024年臺灣文獻講座

標題:

時間:

2024年4月至9月,共5場

地點:

國史館臺灣文獻館+線上直播(南投市中興新村光明一路254號)

主辦單位:

國史館臺灣文獻館

聯絡人:

鍾先生,Tel: (049) 2316881轉409

內容簡介:

2024年臺灣文獻講座,訂於4月25日至9月19日共舉辦5場演講。其中4月25日第1場次,由國立中央大學客家學院周錦宏院長主講「從文獻與文學資料解讀臺灣客家飲食」,將辦理同步線上直播。

線上直播網址將於當日開播前,於本館網頁最新消息公告。

系統號:

A-024036

【系列演講】臺灣大學「川流臺灣文學駐校作家計畫」系列演講活動

標題:

【系列演講】臺灣大學「川流臺灣文學駐校作家計畫」系列演講活動

時間:

2024年2月至5月,共4場

地點:

臺灣大學(臺北市大安區羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學臺灣文學研究所

主講人:

張亦絢(臺大川流臺灣文學駐校作家)

聯絡人:

葉小姐,Tel: 33664780;E-mail: julianyeh@ntu.edu.tw

內容簡介:

2024年臺灣大學「川流臺灣文學駐校作家計畫」:張亦絢作家演講

第一場:【開幕式+演講】

時間:2024年2月21日(三)16:00-18:00

講題: 如果世界還不屬於我:台灣文學與女性主義

主講:張亦絢(臺大「川流臺灣文學駐校作家」)

主持:鄭芳婷(國立臺灣大學臺灣文學研究所副教授)

場地:臺灣大學文學院演講廳

第二場:

時間:2024年3月19日(二)13:20-15:20

講題: 文學應說哪國語?從音聲多樣談「小語言們」

主講:張亦絢(臺大「川流臺灣文學駐校作家」)

主持:呂美親(國立臺灣師範大學臺灣語文學系副教授)

場地:臺灣師範大學文學院正404教室

第三場:

時間:2024年4月10日(三)13:30-15:30

講題: 血肉之區:文學裡的肌膚之親(與不親)

主講:張亦絢(臺大「川流臺灣文學駐校作家」)

主持:翁智琦(國立臺北教育大學臺灣文化研究所助理教授)

場地:臺北教育大學行政大樓A605教室

第四場:【閉幕式+演講】

時間:2024年5月10日(五)13:20-15:20

講題:在我們變幻的國家裡:談文學如何做「剩下的事」

主講:張亦絢(臺大「川流臺灣文學駐校作家」)

主持:鄭芳婷(國立臺灣大學臺灣文學研究所副教授)

場地:臺灣大學臺文所324教室

系統號:

A-024040

【系列講座】2024春天讀詩節「春風得意馬蹄疾——以詩歌解鎖人生成就」系列講座

標題:

【系列講座】2024春天讀詩節「春風得意馬蹄疾——以詩歌解鎖人生成就」系列講座

時間:

2024年2月17日至2024年4月27日

地點:

國家圖書館藝文中心3樓國際會議廳(臺北市中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

聯絡人:

潘先生,02-23619132#722;E-mail: chienwei@ncl.edu.tw

內容簡介:

第1場 2月17日 14:00-16:30

講題:生命的意義如何評量?——且聽陶淵明細說『任真』

主講人:蔡瑜(國立臺灣大學中國文學系特聘教授)

第2場 2月24日 14:00-16:30

講題:人生得意須盡歡——唐詩中的人生觀與成功論述

主講人:歐麗娟(國立臺灣大學中國文學系教授)

第3場 3月2日 14:00-16:30

講題:回首向來蕭瑟處──東坡在人生風雨途中的體悟

主講人:劉少雄(國立臺灣大學中文系特聘教授)

第4場 3月16日 14:00-16:30

講題:功名志已灰,富貴逼人來── 臺灣士子的科舉夢

主講人:黃美娥(國立臺灣大學臺灣文學研究所教授)

第5場 4月13日 14:00-16:30

講題:可以堅韌,可以春泥──現代詩裡的女性成就敘述與逃逸

主講人:余欣娟(臺北市立大學中國語文學系副教授兼系主任)

第6場 4月27日 14:00-16:30

講題:青青子衿突圍記——目擊當代詩人的困境與衝撞

主講人:須文蔚(國立臺灣師範大學國文學系教授)

第7場 8月30日 14:00-16:30

講題:紅色手推車的身世——西方詩中的物

主講人:廖咸浩/臺灣大學外國語文學系特聘教授

系統號:

A-024044

【工作坊】From the Cloud to the Classroom: Teaching with Digital Humanities in Japanese and East Asian Studies

標題:

時間:

2024年3月8日(週五)

地點:

Scholars Lab, PCL, UT Austin

主辦單位:

CEAS and UT Library with generous funding from the Office of the Vice President for Research (OVPR)

主講人:

Workshop by Jessa Dahl, Assistant Professor of History, Knox College

內容簡介:

Want to get started with Digital Humanities in the classroom, but you don't know where to start? This introductory workshop will provide advice and practical ideas to incorporate digital humanities methodologies at all levels of teaching -- from syllabus design, to assignments and classroom activities. Learn about platforms, strategies, and resources to fit your classroom, your teaching style, and your comfort level with technology. While the advice given will apply to a wide variety of classrooms, the workshop will highlight resources specific to Japanese and East Asian Studies.

系統號:

A-024055

【工作坊】「走讀河流的N種方式:SDGs視角下文學、採訪與田調」教學工作坊

標題:

【工作坊】「走讀河流的N種方式:SDGs視角下文學、採訪與田調」教學工作坊

時間:

2024年3月18日(週日)8:30-12:10

地點:

佛光大學雲起樓406會議室(宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路160號)

主辦單位:

佛光中文系林以衡專案計畫

聯絡人:

林以衡,E-mail: yihlin@mail.fgu.edu.tw

報導者:

林以衡

內容簡介:

8:30-8:45 開幕式、與會貴賓、學者介紹

第一場 8:45-10:15/書寫與採訪對話下的河川生態專題

主持人:黃美娥(國立臺灣大學臺灣文學研究所教授、文學院慶明文學講座教授)

對談學者:劉克襄(自然書寫作家、金鐘獎生活風格節目主持人獎得主)講題:大河教我的功課、

于立平(公視「我們的島」製作人)講題:活水溯源:人與河流的關係該如何書寫?

10:15-10:30 茶敍

第二場 10:30-12:00/文學與史學對話下的河川環境史

主持人:張隆志(國立臺灣歷史博物館館長、中央研究院臺灣史研究所副研究員)

對談學者:廖振富(國立中興大學臺灣文學與跨國文化研究所特聘教授)講題:臺灣古典詩中的河川書寫、

顧雅文(中央研究院臺灣史研究所副研究員)講題:一條河,能有多少故事—曾文溪的水歷史與水文化

12:00-12:10 閉幕式

座談時間分配:每場總共一個半小時,每位主講人各三十分鐘,最後三十分鐘由主持人或現場聽眾提問,交互回答、對談。

報名至2024/3/7(四)12:00止

系統號:

A-024173

【工作坊】朱利安作品研讀系列工作坊

標題:

時間:

2024年3月至5月,共4場

地點:

成功大學中文系館21101教室+線上同步(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學中國文學系、國家科學及技術委員會、教育部高等教育深耕計畫

聯絡人:

謝同學,E-mail: k16084011@gs.ncku.edu.tw

內容簡介:

【工作坊簡介】

本系列工作坊將研讀法國哲學漢學家朱利安(François Jullien, 1951-)的最新漢學思想力作《摩西或中華——文化間距論》(Moïse ou la Chine. Quand ne se déploie pas l'idée de Dieu)。著述等身的朱利安集東西方哲思大成,於異質思維的「間距」之中掀起思想旋風。工作坊採實體與線上同步舉辦,歡迎對當代哲學與漢學思想感興趣之教師、研究人員、學生,從事文化與藝術工作,以及各領域背景之人士,自由參加。

📌活動時間:3/7、3/28、4/11、5/2,19:00-21:00

📌閱讀書目:朱利安著、卓立譯,《摩西或中華——文化間距論》(Moïse ou la Chine. Quand ne se déploie pas l'idée de Dieu,台北:原點出版,2024)

✨ 線上會議室連結,將於研讀會舉辦當週公告於成大中文系臉書專頁。無須事先報名,自由參加。

系統號:

A-024184

【展覽】神獸現形——文物中的奇幻生物

標題:

時間:

2024年2月6日至7月28日

地點:

國立故宮博物院南部院區S101(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院

內容簡介:

傳統的藝術創作中,充滿了先人對自然的觀察與理解,透過想像,創造出許多型態各異,各具神奇能力的生物。在歷史流傳的過程中,又多了許多不同的象徵意義和轉化,進而成為信仰或故事的主角。展覽將以東亞文化圈為主,遠自上古先秦,近到廟宇及民俗創作,從青銅器到家中神桌的擺設,介紹這些充滿故事的神祇和動物,並追溯祂們的來源經典,了解出處和被賦予的祥瑞意義,希望觀眾在觀展時,除了無比的熟悉感和趣味性之外,更希望能獲得知識,拉近和古人的距離,理解歷代人們對於擁有美好生活的祝福與想望。

本次特展規劃四個單元,經由「神獸長什麼樣子?」、「神獸是什麼地位?」、「神獸有什麼特殊能力?」、「神獸出現在哪裡?」等四個提問,帶領觀眾一同探索神秘的神獸祂們的外觀、身分、功能和出現的位置等面向,並呈現藝術家們如何結合自己的認知和想像力,將這些只出現在傳說或是記錄中的奇幻生物,藉由文物具象化,創造出一件件令人驚奇但又各具特色的神獸作品。

系統號:

A-024120

【展覽】淺山樟力——臺三線上原客焗腦展

標題:

時間:

2023年9月20日至2024年10月20日

地點:

臺灣客家文化館第一特展室(苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科南路6號)

主辦單位:

臺灣客家文化館

內容簡介:

昔日臺三線西北部的淺山地帶是擁有豐富樟樹資源的地區。這些資源帶來了巨大的經濟利益,吸引了國際列強、政府、地方資本家和漢人移民進行山地開墾,使得當時的臺灣成為全球最大的樟腦生產地。

隨著19世紀樟腦產業的蓬勃發展,牽動著原住民族、閩南、客家在淺山地帶交會與競合。因此,本展覽將以中北部地區的樟腦產業作為起點,探討世界經貿和族群間焗腦的互動關係。

系統號:

A-024033

【展覽】林野:力的交界

標題:

時間:

2023年11月21日至2024年10月13日

地點:

臺博館鐵道部園區(臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館

聯絡人:

02-2558-9790

內容簡介:

本展覽將帶領觀眾走入臺灣沿山地區,也就是介於平原與山脈的中間地帶。此地帶是臺灣生物多樣性最高的地區之一,同時也是人類活動最多元的所在。在清領時期的臺灣,此地帶常被泛稱為「沿山埔地」。1895 年,當日本帝國領有臺灣後,殖民政府給了此些埔地一個正式名稱:林野。在今日的臺灣,隨著人民生態保育意識的提升,政府給了林野另一個名稱:里山。

我們將從畫作中的林野地景出發,展覽內容以三幅歷史圖像:《晚清臺灣番俗圖》之〈番社貿易圖〉、《圓山附近》、《滿載而歸》為中心,帶領觀眾拆解圖片中所隱含的林野意義,透過黃藤、樟樹、相思等林產物與族群間的互動,探索淺山人地相處的微妙藝術;並透過古契書與照片展示的舊慣符碼,穿越至日人所建立的近現代林野樣貌,在國家與常民的對立之間,理解林野作為一個族群交流的邊界,所飽含著的寧靜與洶湧。最後,我們將搭著輪船迎向世界,也看到世界局勢如何影響著這片美麗的淺山。因此,我們得以欣賞這一幅猶如馬賽克拼貼畫般的圖像,理解島嶼山林的過去,了解技術的傳承,並對於它的未來有更多的願景與想像,帶領觀眾層層進入這一幅過去未曾被重視的淺山景觀。

系統號:

A-024034

【展覽】南島之音:古代南島樂器特展

標題:

時間:

2023年9月28日至2024年9月22日

地點:

新北市立十三行博物館第二特展廳(新北市八里區博物館路200號)

主辦單位:

新北市立十三行博物館

內容簡介:

音樂是人類精神生活的必需,洗滌人心,也是文化傳承的載體,重要節慶無不以音樂慶之。樂器譜出的美麗樂章,不只代表族群的語言,也傳達人群對天、地、人的概念。本特展展出南島語族的傳統樂器,介紹南島的音樂文化。

系統號:

A-024035

【展覽】樂未央——受贈寄存漢代陶器展

標題:

時間:

2023年5月31日至2024年8月19日

地點:

臺灣大學藝術史研究所美術館(台北市羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學藝術史研究所

內容簡介:

臺灣大學藝術史研究所美術館「樂未央—受贈寄存漢代陶器展」是由藝術史研究所謝明良講座教授帶領學生所策劃,展品來自章建行、李月桂兩位收藏家。此展獲建國工程文化藝術基金會慷慨贊助,並獲國立故宮博物院移撥17座展櫃,協力促成美事。

系統號:

A-024037

【展覽】流域共構:雲嘉南百年水利與環境特展

標題:

時間:

2023年8月24日至2024年6月30日

地點:

臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

1920年開工的嘉南大圳,其中於1924年率先通水的是雲林地區的濁幹線,至2024年通水灌溉滿百年;而臺灣蓄水量最大的曾文水庫於1973年完工,2023年也建庫滿50年;這些突顯了水利事業對雲嘉南平原社會的重要,同時也看見臺灣水利發展的縮影。

本館在全球面臨氣候變遷的時刻中推出本展,呼籲社會提升對水環境變遷的感知。觀展前,我們有三問:一、當打開水龍頭,水流洩而出,那麼水從哪裡來?二問,你曾注意過離家最近的那條水路是水溝、水圳或是自然河川呢?三問,綜觀全球北回歸線經過的地方,多為乾旱的沙漠地帶,而同樣有北回歸線經過的雲嘉南平原,為何卻成為臺灣的穀倉?這一切在今日看似理所當然,是否真是如此?

在大圳屆滿百年的時刻,本館用創新的博物館思維,以跨域共筆行動,提出「流域共構」的展示論述。2020~2023年,本館展開嘉南大圳跨域研究,用新視角看待過往被認為「理所當然」的水環境,以歷史眼光提出對歷代水環境的新理解,除了看見臺灣歷代水利社會發展樣貌及歷代水利工程的行動者,提出水利工程中所藏的工程與環境的關係,也發現水利系統是跨專業與技術、具傳承且複雜的知識系統,最後提出流域共構了個人與社會生命關係的新觀點。

本展是公部門從共學、共筆到共展,加入教育與公民團體共同的研究成果。2023年底,本館帶著水利、農田、學校與公民等八個單位,將水利知識轉化為現地共展,豐富臺灣水文化內涵,並加入國立臺北藝術大學博物館研究所師生協力策展。期待以產官學合作,呼籲社會重視氣候變遷及水環境變遷,使臺灣成為一座居安思危的島嶼。

系統號:

A-024038

【展覽】重返第一法庭.噍吧哖世紀大審判

標題:

時間:

2023年10月31日至2024年4月30日

地點:

國定古蹟臺南地方法院第三法庭(台南市中西區府前路一段307號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

「重返第一法庭.噍吧哖世紀大審判」特展,結合了「文化內容科技應用」、「再造歷史現場」兩大概念,虛之VR動畫影片、實之展覽,再現歷史事件及歷史現場。國定古蹟臺南地方法院(司法博物館)第三法庭在1915年噍吧哖事件審判時稱為第一法庭,透過本次展演場域,期望激起大眾對歷史的關懷。

實體展覽為輔助觀眾理解噍吧哖事件背景、日治時期臺灣司法制度轉變及事件後續的社會影響,同時為呈現法庭原貌,不使用過多視覺引導與遮蔽,並運用窗影效果與燈光設計,營造法庭靜謐與莊嚴氛圍、場域變遷痕跡與歷史內涵的共感,深刻體會在大時代人民的生活與心境。

VR觀影預約: https://tnd1.judicial.gov.tw/hs/vr.asp

系統號:

A-024042

【展覽】群星閃耀——美國及臺灣現代主義文學特展

標題:

時間:

2023年12月2日至2024年4月28日

地點:

臺文館展覽室D(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

羅小姐,(06)221-7201

內容簡介:

此次特展將爬梳美國1920至1950年代如海明威、福克納、費茲傑羅等作家與作品,並以美國在台新聞處的譯介作為拉力,對應到1960年代的臺灣作家,說明他們如何透過西方現代主義的技巧而發展出屬於臺灣自己的現代主義風格,以完整的臺灣現代主義作品與史料,說明現代主義在臺灣既是一種橫向移植,但也帶有強烈創新精神的特色

展覽共劃分八區:「何謂現代主義?」、「戰爭的年代:希望幻滅與信仰喪失」、「現代主義思潮:三大家的文學風格」、「經典美國:從好萊塢到文學桂冠」、「美國文學在臺灣」、「美新處與《文學雜誌》、《現代文學》」、「創意寫作班的始祖:愛荷華寫作班」、「用西方的技巧•說自己的故事」,並對應到1960年代臺灣作家如陳若曦、歐陽子、王文興、白先勇、鄭清文、王禎和等人如何透過西方現代主義的技巧而發展出臺灣現代主義獨特的樣貌。

系統號:

A-024043

【展覽】絲路光華——敦煌石窟藝術特展

標題:

時間:

2023年12月16日至2024年4月21日

地點:

佛光山佛陀紀念館本館二樓1、2展廳(高雄市大樹區統嶺里統嶺路1號)

主辦單位:

佛光山佛陀紀念館

聯絡人:

Tel: 07-6563033

內容簡介:

中國著名四大石窟之一的敦煌石窟,歷史久遠、自漢代以降,橫跨多個朝代、規模宏偉,是佛教藝術心靈的故鄉,有數不完、說不盡的故事,可謂佛教藝術的巨大寶藏。

本次展出,將重現敦煌莫高窟三座石窟及七座藻井等實體,其中包括經敦煌研究院3D打磨的「中心柱窟」,連同百餘件真跡或臨摹等珍貴文物,都將跨越四千四百公里,首度在台現身,是百年來規模最大最精彩的敦煌特展。

系統號:

A-024045

【展覽】文壇封鎖中:臺灣文學禁書展

標題:

時間:

2023年6月21日至2024年3月24日

地點:

國立臺灣文學館展覽室C(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

禁書之所以為「禁」,從來不只是書籍本身,更是禁錮思想與言論的自由。從日治時期到解嚴前後,臺灣人民歷經數十年的思想與言論管制。不論是殖民統治或戒嚴體制,當權者利用查禁制度決定一本書的命運。表面上是為了禁止「有毒思想」的傳播,實際上是為了方便控制人民,以鞏固政權。查禁制度所影響的,不只是已經出版的書籍,也讓作家下筆時必須字字「斟酌」,其中甚有因自我檢閱後,選擇將完成的作品深鎖不願面世。

在威權統治下,各種異議之聲被消音,人民的自由受壓抑,然而再極權的統治也關不住自由的思想。以「文壇封鎖中」為題,引領大眾共感一字定生死的肅殺時代,從而體認今日自由民主的可貴價值。

系統號:

A-024049

【展覽】捷克斯洛伐克X旅人X福爾摩沙1920's特展

標題:

時間:

2023年9月15日(週五)至2024年3月17日(週日)

地點:

臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

一次大戰結束後,世界興起民族自決風潮,臺灣也開啟反殖民的政治社會運動。正值臺灣反殖運動熱潮尾端,一個來自一戰後新興國家捷克斯洛伐克的世界旅行家卜吉比索爾,橫跨歐亞大陸,於1929年來到臺灣,見證了殖民政府的言論自由管制,無法自由攝影與行動。在這種種被限制的背景下,他提出了對於殖民地臺灣的外人觀察,同時也結識了臺灣政治社會運動家蔣渭水跟推行世界語的臺灣同志。當時的臺灣與捷克同屬世界弱小民族,為了對抗強權而展開了短暫但意味深長的交流。

第一單元-弱小民族的惺惺相惜

第二單元-壯遊世界的捷克斯洛伐克旅人

第三單元-被殖民政府限制「視野」的外國旅人

第四單元-同時代來臺的外來旅人們

系統號:

A-024051

【展覽】地緣詩學:瀕危世界的多變特質

標題:

時間:

2023年12月2日至2024年3月10日

地點:

國立臺灣美術館102, 202展覽室

主辦單位:

國立臺灣美術館

聯絡人:

徐小姐,Tel: (04)2372-3552分機703

內容簡介:

本展覽「地緣詩學:瀕危世界的多變特質」,以詩作為再理想不過、私人與公眾、內省與外揚的會面點為靈感,提倡以一場詩性的踏查,重新丈量東亞與東南亞自二戰後地緣政治的物質情狀,並爬梳當代藝術的批判性視野如何浮現於反詩學的地景之中。奠基於地緣政治的概念,「地緣詩性」一詞進一步強調地理空間分佈與詩學形塑的相似性——造型(form-making),以擴延我們對東亞與東南亞國族、區域、中心與邊陲等國際政經關係下的關懷。當我們以詩學暗示製造世界地域(world-making)與造型的相似性時,我們將會發現藝術創造仿若重組空間地理,而自然/人造的地形景觀一如美學主張(aesthetic proposition)。而過於武斷的亞洲地緣政經情狀與意識形態,似乎也在詩學的實踐下解套,進而讓藝術創造擁有另類的政治潛能。

系統號:

A-024052

【展覽】甲辰說龍

標題:

時間:

2024年2月2日至7月31日

地點:

香港中文大學文物館展廳II(香港新界沙田)

主辦單位:

香港中文大學

內容簡介:

為迎接甲辰龍年,香港中文大學(中大)文物館將於2024年2月2日至7月31日舉辦「甲辰說龍」特別展覽,歡迎公眾參觀。

展覽精選逾50件館藏文物,涵蓋玉石、甲骨、金銅、陶瓷、石刻、絲織、文房、拓本等類別,包括設計文物館館徽時參考的西漢「綠松石雙面肖形印」、五代至北宋「白玉團龍紋穿心盒」、傳奇督陶官唐英(1682–1756)自製「墨彩雲龍紋筆筒」等精品,為甲辰新春誌慶。

西元2024歲次甲辰,是農曆龍年。龍在中國有近八千年的歷史,歷來是備受尊崇的神話動物。今日廣為人熟知的龍形象卻並非亙古如一,而是在歷史中不斷演化,一如文獻中記載:變幻無常,隱現莫測。是次展覽將以中國古代文物中的龍紋為線索,探討其來「龍」去脈,包括紋飾的形成及風格的變遷,以及其社會文化背景。

系統號:

A-024158

【展覽】潤物有聲:文物與我們的故事

標題:

時間:

2023年10月13日至2024年5月5日

地點:

香港中文大學文物館展廳一(香港新界沙田)

主辦單位:

香港中文大學

內容簡介:

文物,是人類文明的遺物,它們的功能和意義並非一成不變,而是隨其經歷不斷演變增生。當文物遇上不同的觀者,往往會碰撞岀新穎的詮釋角度和觀賞感受。

「潤物有聲:文物與我們的故事」是誌賀香港中文大學(中大)甲子校慶的特別展覽,會展出共60件從商代到近現代的館藏珍品,包括官窯瓷器名品、廣東書畫代表作、香港書畫家精彩作品,更涵蓋甲骨、玉器、金器、紫砂、琺瑯、漆器、竹雕等多種類型。當中有不少館藏名品,例如:康熙青花萬壽尊、白玉蘭花紋盒(「嘉靖辛酉陸子剛製」款)、陳獻章《行草次韻白馬菴夜雨聯句》、高劍父《雪裏殘荷》及葉因泉《東方明珠圖》等。

系統號:

A-024041

【展覽】歷史之遇——中國與西亞古代文明交流展

標題:

時間:

2023年1月12日(週五)至4月11日(週四)

地點:

北京故宮博物院午門(中國北京市東城區景山前街4號)

主辦單位:

北京故宮博物院

內容簡介:

展覽分「東西輝映」和「大路相連」兩個單元。「東西輝映」單元,透過文獻展示中國與西亞相遇相知的歷史,用文物展示中華文明的起源及其「禮序乾坤,樂和天地」的基本特質,揭開文明交流的歷史序幕。「大路相連」單元,以使者、冶金、玻璃、絲綢、家具、青花瓷六個板塊,呈現中國與西亞古代文明在技術、藝術、文化與思想等方面的交流互鑑,講述絲綢之路上的中國故事,展現中華文明包容、創新的文化特質。

系統號:

A-024047

【展覽】首里城と琉球王国

標題:

時間:

2024年3月16日至5月12日

地點:

兵庫県立歴史博物館特別展示室(兵庫県姫路市本町68)

主辦單位:

兵庫県立歴史博物館、神戸新聞社

內容簡介:

兵庫県と沖縄県が友愛提携協定を結んで50年の月日が経ちました。昭和47年(1972)の提携調印以来、両県では今日までに各方面で活発な相互交流が推進されています。兵庫県立歴史博物館においても、平成21年(2009)に琉球王国の歴史や文化を紹介する展覧会を開催しました。

本展は、半世紀にもおよぶ両県の友愛提携を記念して開催する二度目の展覧会となります。首里城をはじめとした南西諸島のグスク(城)や琉球王国の社会のしくみが分かる歴史資料のほか、近世琉球の文化を象徴する美術工芸品、琉球の風土に根ざした民俗資料などを展示し、平成21年開催の展覧会とは別の角度から琉球・沖縄の歴史・文化を紹介します。また、沖縄県における文化の保存・継承を目指す取り組みや、現在進められている首里城の復興のようすも取り上げます。

系統號:

A-024127

【展覽】生誕300年記念 池大雅――陽光の山水

標題:

時間:

2024年2月10日至3月24日

地點:

出光美術館(東京都千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9F)

主辦單位:

出光美術館

內容簡介:

伊藤若冲や円山応挙ら、日本美術を変革する個性的な画家たちが輩出され、百花繚乱の様相を呈した江戸時代中期の京都画壇。その中でもひときわ多くの人々に愛された画家に、池大雅(いけのたいが)(1723 - 76)がいます。幼い頃から神童としてその名を知られた大雅は、当時中国より新たに紹介された文人文化に深い憧れを抱き、かの地の絵画を典範とした作品を数多く描きました。一方で自然の光の中で描くことで培った抜群の色彩感覚と大らかな筆致、そして彼がこよなく愛した旅で得た経験によって、本場中国とは異なる、日本人の感性に合致した独自の文人画を創り上げたのです。

本展では、大雅が描いた作品の中から、山水画を中心とする代表作をピックアップして展示いたします。特に大雅が憧れた瀟湘八景、西湖といった中国の名勝と、自身がその足で訪れた日本の名所とを比較しながら、そのたぐいまれなる画業の変遷を追います。

晴れた日には戸外の白砂の上に屏風をひろげて絵筆をふるったという大雅の逸話の通り、その作品の前に立つと、きらめきに満ちた光や爽快な空気に包まれ、遠い中国の地でありながら、その風光の中に立っているかのような錯覚すら感じさせてくれます。厳選された名品を通して、「陽光の山水」と呼ぶにふさわしい大雅芸術の真骨頂を、心ゆくまでお楽しみください。

系統號:

A-024139

【展覽】文字を愛でる——経典・文学・手紙から

標題:

時間:

2024年2月23日至4月7日

地點:

大和文華館(奈良市学園南1丁目11番6号)

主辦單位:

大和文華館

內容簡介:

中国で始まった書の文化は、字体や書風を多様に展開し、文字を芸術の域にまで昇華しました。中国・朝鮮半島・日本では、文字は情報を伝達するという役割を超えて、実用と芸術の両面を包括する芸術文化として発展します。

仏教経典は仏の教えを正確に伝えるために、一文字一文字を誤りなく書写するということが行われ、同じ経典が何度も繰り返し書写されました。さらに書かれた経文の文字は、その一文字一文字が「仏」としても認識されていきます。文学のなかでも特に詩歌の書は、歌に込められた感情が毛筆を通じて文字として表現されることで、文化を担った人々の美意識が直接的に反映されました。そして手紙は、書き手の地位や内容によって、歴史史料あるいは名筆として重視されていきます。

本展では、当館所蔵の主に日本の経典・文学・手紙を通して、文字が担った役割を紐解きながら、美しい文字の世界をご紹介します。

系統號:

A-024174

【展覽】キリスト教交流史——宣教師の見た日本、アジア

標題:

時間:

2024年1月27日至5月12日

地點:

東洋文庫ミュージアム(東京都文京区本駒込2-28-21)

主辦單位:

東洋文庫ミュージアム

內容簡介:

「キリスト教」はご存じの通り世界的な宗教だが、その歴史をさかのぼると、東西の文化交流において重要な役割を担ってきたことに気づく。はじめは陸路で、大航海時代には海路を使って宣教師たちがアジア諸地域に次々とやってきたが、反応や受容のあり方は地域ごとに異なるものであった。キリスト教交流史の視点からアジアを眺めることで、かえってアジア各地の多様性や特徴が際立って見えてくることだろう。東洋文庫は設立時からキリスト教関係の貴重書を豊富に所蔵しており、国内有数の質と量を誇る。諸言語で編まれた多彩な作品群から、キリスト教を通じた東西交流のあゆみをおいかけてみる。

系統號:

A-024039

【展覽】日中平和友好条約45周年 世界遺産 大シルクロード展

標題:

【展覽】日中平和友好条約45周年 世界遺産 大シルクロード展

時間:

2024年1月2日至3月24日

地點:

福岡アジア美術館企画ギャラリーA・B・C( 福岡市博多区下川端町3-1)

主辦單位:

福岡アジア美術館、中国文物交流中心、読売新聞社、FBS福岡放送、西日本新聞社、西日本新聞イベントサービス

內容簡介:

東洋と西洋を結ぶシルクロードは、地球の四分の一周にも及ぶ壮大な「旅路」です。古代から交易の路として栄え、各地で多様な民族が興亡し、多彩な文化が花開いてきました。人と物が、時には命をかけて草原や砂漠、雪山を越えてこの路を行き交い、駱駝の背にゆられて運ばれた文物は、遥か遠くの奈良へももたらされています。本展覧会では、洛陽、西安、蘭州、敦煌、新疆地域などの要衝で発見された、シルクロードの遺宝を紹介いたします。ペルシャの香り漂う文物や、東西文明が融合して生まれた絵画に金銀細工の宝飾品、インドから東漸した仏教文化の至宝など、シルクロード文化の精華は、あらためて人類の英知と限りない可能性を感じさせてくれることでしょう。とくに今回は、遣唐使など日本との縁が深い唐時代を中心とした名品を紹介するとともに、2014年に世界遺産に登録された遺跡の遺品も展示いたします。

系統號:

A-024050

【展覽】文永の役750年異国襲来——東アジアと鎌倉の中世

標題:

時間:

2023年12月16日至2024年3月9日

地點:

鎌倉歴史文化交流館(神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-5-1)

主辦單位:

鎌倉歴史文化交流館

內容簡介:

異国降伏御祈祷記(明王院)立正安国論(妙本寺)日蓮聖人註画讃(安国論寺)北条時宗下文(鎌倉国宝館)蒙古襲来絵詞模本(個人蔵)秘鈔(当館)をはじめ、1/19からは松浦市の鷹島海底遺跡で見つかった品々を展示予定です。

系統號:

A-024053

【展覽】Tree and Serpent, Early Buddhist Art in India

標題:

【展覽】Tree and Serpent, Early Buddhist Art in India

時間:

2023年12月22日至2024年4月14日

地點:

Special Exhibition Gallery, National Museum of Korea(Seobinggo-ro, Yongsan-gu, Seoul, 04383, Republic of Korea)

主辦單位:

Organized by The Metropolitan Museum of Art, New York, in collaboration with the National Museum of Korea

內容簡介:

Buddhism began with the teachings of Sakyamuni, born in the 5th century BC beneath the Himalayan Mountains in northern India. Over centuries, it spread across the Deccan Plateau to southern India. In this new landscape with distinct climate and customs from Sakyamuni's homeland, Buddhism embarked on a fresh narrative, encountering vibrant divines. Thriving amidst South India's rich natural backdrop, Buddhism nurtured a flourishing array of fresh and intricate artworks. These South Indian Buddhist artworks, filled with enigmatic yet mystical narratives, are making their way to the National Museum of Korea. Spanning from the 2nd century BC, a time when Shakyamuni's presence was symbolized solely by trees (Bodhi trees) and footprints, to the 4th century AD when he assumed the familiar human form seen in statues, these extensive objects offer a captivating journey through time.

Organized by The Metropolitan Museum of Art, New York, in collaboration with the National Museum of Korea, this exhibition encompasses 61 pieces loaned from 12 distinguished museums in India, including the National Museum of New Delhi. Additionally, it features contributions from 18 esteemed institutions across 4 countries, among them the British Museum, Victoria and Albert Museum, Asian Art Museum in Germany, and The Metropolitan Museum in the United States, culminating in a compelling display of 97 exquisite artifacts. This exhibition presents a rare opportunity to witness South Indian Buddhist artworks unveiled for the first time in Korea, including artifacts retrieved from the Phanigiri (Telangana) ruins, a site newly explored in the 21st century.

系統號:

A-024046