標題

- 【演講】戴璉璋先生追思座談會

- 【演講】張寧:從鴨蛋到雞蛋:近代中國城市飲食的轉變

- 【演講】廖文碩:得與失:1950年代印度與聯合國安全理事會常任理事國中國席位

- 【演講】國際漢學家訪談──彭小妍研究員

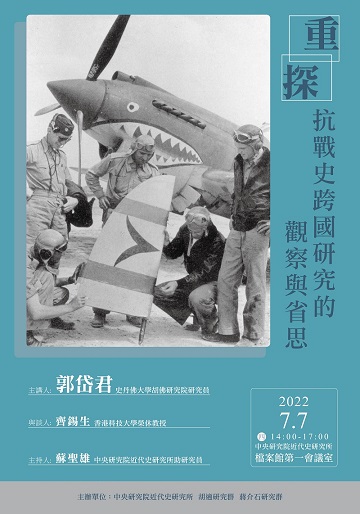

- 【演講】郭岱君:重探抗戰史跨國研究的觀察與省思

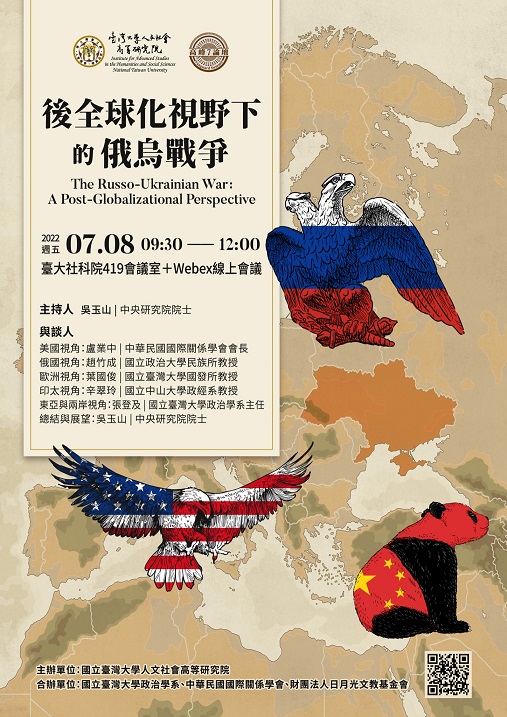

- 【演講會】後全球化視野下的俄烏戰爭

- 【演講】許東風:Friendship and Hospitality: The Jesuit-Confucian Encounter in Late Ming China

- 【演講】國際漢學家訪談──林鎮國教授

- 【演講】呂妙芬:中國近世儒學關於生死與鬼神的討論

- 【演講】王飛仙:版權誰有?翻印必究?近代中國作者、書商與國家的版權角力戰

- 【演講】許慶雄:民主國家與憲法

- 【演講】石文誠:誰的歷史記憶?墾丁荷蘭公主傳說

- 【演講會】2021年度中研院臺史所訪問學員成果發表

- 【演講】洪健榮:北臺大豹群原住民的復歸三峽故土訴求及其迴響

- 【演講】孔令偉:清代漢滿蒙藏佛教中的《金剛經》

- 【演講】「明代思想文化史的諸面向」學術座談會

- 【演講】趙埜均:「臨時約法體制」的崩潰──「軍意代表」視域下的國會政治(1922-1923)

- 【演講】江文瑜:臺灣需啟動語言轉型正義

- 【工作坊】2022跨界與流動工作坊:東南亞區域歷史、文化網絡、與農食交流

- 【工作坊】物語、實存與島嶼:新書發表與東亞哲學工作坊

- 【工作坊】2022跨界與流動工作坊:東南亞區域歷史、文化網絡、與農食交流

- 【工作坊】第四屆「馬來西亞華人民俗研究:台灣與馬來西亞的比較視野」 國際學術工作坊

- 【資料庫】葉德輝藏書閣──清末民初文人的知識圖譜平台

- 【展覽】墨形──漢晉古磚特展

- 【展覽】嶺南畫派歐豪年來臺半世紀個展

- 【展覽】百年衍繹──臺灣美術特有種

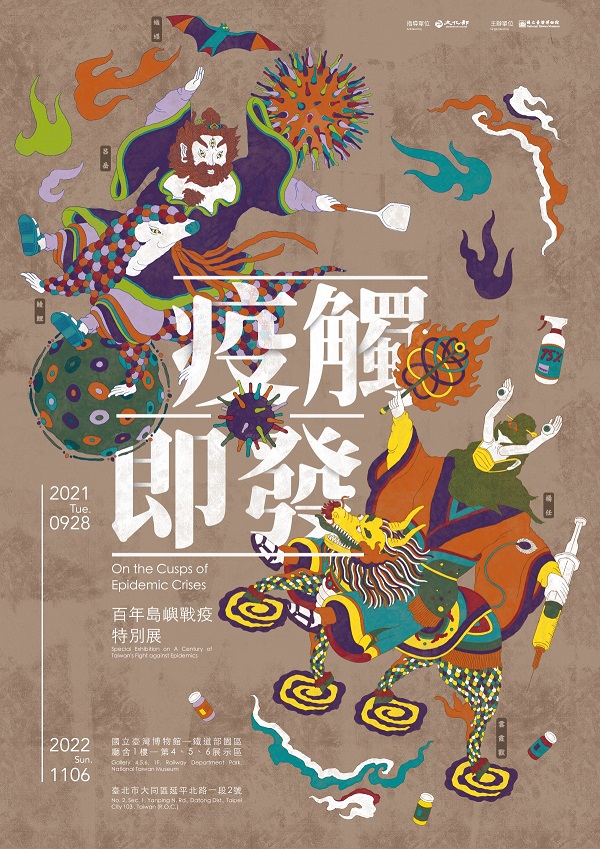

- 【展覽】疫觸即發:百年島嶼戰疫特別展

- 【展覽】什麼是「番」──清帝國文獻裡的臺灣原住民族

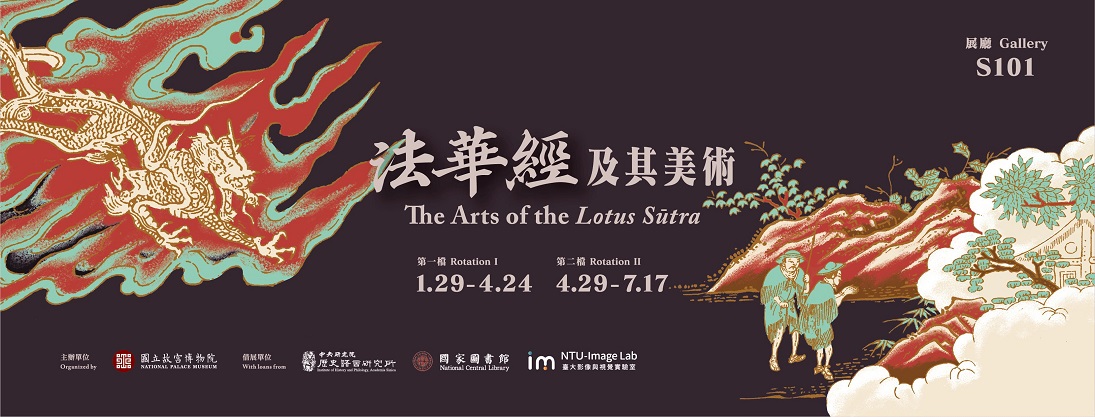

- 【展覽】法華經及其美術

- 【展覽】館蔵資料から見る 神仙思想と道教

- 【展覽】伝教大師最澄没後1200年記念企画展 仏像をなおす

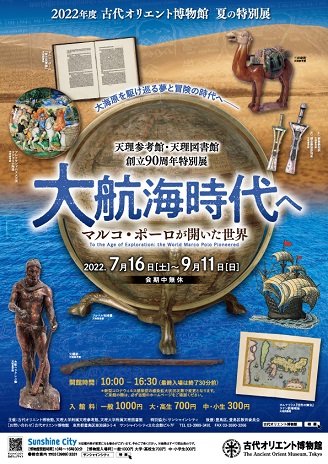

- 【展覽】大航海時代へ —マルコ・ポーロが開いた世界

【演講】戴璉璋先生追思座談會

標題:

時間:

2022年7月7日(週四)9:30-12:10

地點:

中研院文哲所二樓會議室(台北市南港區研究院路2段128號)

主辦單位:

中研院文哲所

內容簡介:

戴璉璋先生的易學研究

楊祖漢/中央大學哲學研究所專案教授、東吳大學文理講座教授

戴璉璋先生的魏晉玄學研究

謝大寧/佛光大學中國文學與應用學系教授

戴璉璋先生的語法研究

王錦慧/臺灣師範大學國文學系教授

系統號:

A-020380

【演講】張寧:從鴨蛋到雞蛋:近代中國城市飲食的轉變

標題:

時間:

2022年7月7日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所第一會議室+視訊(台北市南港區研究院路2段128號)

主辦單位:

中研院近史所

主講人:

張寧(中央研究院近代史研究所兼檔案館主任)

內容簡介:

禽蛋向來為珍貴食材,傳統中國在蛋類食用方面,至少在長江流域及其以南的地方,鴨蛋實佔多數。鴨蛋因抗溫性強,可保存期限較長,又可以製成皮蛋、鹹蛋;加上可以在河湖一帶數百隻、上千隻的大量養殖,集中販賣,因此自清中葉以來,市場流通以鴨蛋為主。至於雞蛋,因分佈零散,在鐵路、輪船未引進之前,很難在保持鮮度的情況下,運至遠方集散市場。

但在二十世紀上半葉,由於蛋品工業的蓬勃發展,雞蛋的產量大增,口岸城市如南京、漢口、天津、上海、青島等地,經常有固定雞蛋供應。津浦、平漢、膠濟鐵路沿線城鎮,也因大量收蛋之故,市場上雞蛋數量漸增。更重要的是,西方營養科學的引進,出於西人只吃雞蛋、不吃鴨蛋的習慣,受西方訓練的生物化學家或醫師在改良中國膳食的建議中,遂捨營養成分相近的鴨蛋不論,專門提倡多食雞蛋,甚至將雞蛋與牛乳並列為最完美的食物,雞蛋的重要性遂達到前所未有的高度。在此現代化的論述下,鴨蛋逐漸退居二線,終至隱微,至於皮蛋與鹹蛋,則華麗轉身,成為代表中國傳統的文化性商品。

系統號:

A-020451

【演講】廖文碩:得與失:1950年代印度與聯合國安全理事會常任理事國中國席位

標題:

【演講】廖文碩:得與失:1950年代印度與聯合國安全理事會常任理事國中國席位

時間:

2022年7月7日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

廖文碩(國史館修纂處協修)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

印度在1947年獨立前即已成為聯合國創始會員國,獨立後多次獲選出任聯合國安全理事會非常任理事國,1994年並以世界最大民主國家之姿申請「入常」。實則早在1950年代,美、蘇曾先後探詢印度成為常任理事國意願,為時任總理尼赫魯拒絕。究竟美、蘇對印度有何盤算?與中國代表權問題有何關聯?印度的不結盟外交對策得失為何?本次演講引用多種檔案史料,探討冷戰初期國際各大集團在聯合國的角力及其歷史意義。

系統號:

A-020337

【演講】國際漢學家訪談──彭小妍研究員

【演講】郭岱君:重探抗戰史跨國研究的觀察與省思

標題:

時間:

2022年7月7日(週四)14:00-17:00

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室+視訊(台北市南港區研究院路2段128號)

主辦單位:

中研院近史所胡適研究群、蔣介石研究群

主講人:

郭岱君(史丹佛大學胡佛研究所研究員)

內容簡介:

主持人:蘇聖雄(中研院近史所助研究員)

與談人:齊錫生(香港科技大學榮休教授)

系統號:

A-020430

【演講會】後全球化視野下的俄烏戰爭

標題:

時間:

2022年7月8日(週五)9:30-12:30

地點:

臺大社科院419會議室+Cisco Webex線上會議(臺北市羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學人文社會高等研究院

內容簡介:

主持人:吳玉山(中研院院士、國立臺灣大學政治學系教授)

與談人:

一、美國視角:盧業中(中華民國國際關係學會會長、國立政治大學外交系主任)

講題:烏俄戰爭與美國的全球領導地位

二、俄國視角:趙竹成(國立政治大學民族所教授)

講題:這不是俄烏戰爭!

三、歐洲視角:葉國俊(國立臺灣大學國家發展研究所教授、歐盟莫內講座教授)

講題:俄烏戰爭下的歐洲:整合與分歧

四、印太視角:辛翠玲(國立中山大學政治經濟學系教授)

講題:印太視角看俄烏戰爭:選邊?走自己的路?

五、東亞與兩岸視角:張登及(國立臺灣大學政治學系主任、國立臺灣大學人文社會高等研究院副院長)

講題:俄烏戰爭下的中美關係與兩岸關係

六、總結與展望:吳玉山(中研院院士、國立臺灣大學政治學系教授)

系統號:

A-020452

【演講】許東風:Friendship and Hospitality: The Jesuit-Confucian Encounter in Late Ming China

標題:

【演講】許東風:Friendship and Hospitality: The Jesuit-Confucian Encounter in Late Ming China

時間:

2022年7月8日(週五)22:00

地點:

線上視訊演講

主辦單位:

中研院文哲所

主講人:

許東風(科爾蓋特大學)

內容簡介:

中國先秦秦漢典籍的研究平台:「末日前的語文學Philology in Our Time: The Early China Project Room」線上演講活動

評論人:蘇源熙 Haun Saussy(芝加哥大學)

主持人:夏含夷 Edward L. Shaughnessy(芝加哥大學)

The Jesuit mission to China more than four hundred years ago has been the subject of sustained scholarly investigation for centuries. Focusing on the concepts of friendship and hospitality as they were both theorized and practiced by the Jesuit missionaries and their Confucian hosts, this book offers a new, comparative, and deconstructive reading of the interaction between these two vastly different cultures. Dongfeng Xu analyzes how the Jesuits presented their concept of friendship to achieve their evangelical goals and how the Confucians reacted in turn by either displaying or denying hospitality. Challenging the hierarchical view in traditional discourse on friendship and hospitality by revealing the irreducible otherness as the condition of possibility of the two concepts, Xu argues that one legacy of the Jesuit-Confucian encounter has been the shared recognition that cultural differences are what both motivated and conditioned cross-cultural exchanges and understandings.

系統號:

A-020483

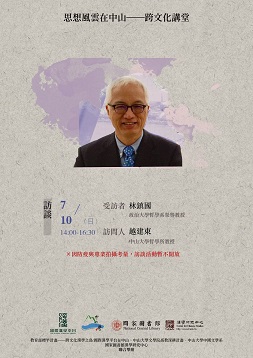

【演講】國際漢學家訪談──林鎮國教授

標題:

【演講】國際漢學家訪談──林鎮國教授

時間:

2022年7月10日(週日)14:00-16:30

地點:

文學院LA7002(攝影棚,不開放聽眾)

主辦單位:

國立中山大學「跨文化漢學之島」標竿計畫、國家圖書館

主講人:

林鎮國(政治大學哲學系榮譽教授)

內容簡介:

訪問人:越建東(中山大學哲學所教授)

感謝林鎮國教授可以再次安排時間參與跨文化漢學之島的計畫,除了參與7/8、7/9號的「共生哲學與漢學之島」跨文化國際研討會,隨後接著參與「國際漢學家訪談計劃」,在發表與談的同時,也為漢學之島帶來重要的學術養分。關於之前安排的演講活動,將會擇期舉行,期待疫情趨緩的日子,邀請大家一同參與實體演講活動。

系統號:

A-020453

【演講】呂妙芬:中國近世儒學關於生死與鬼神的討論

標題:

時間:

2022年7月12日(週二)15:00-17:00

地點:

線上直播演講

主辦單位:

中研院物理所

主講人:

呂妙芬(中研院近史所研究員)

內容簡介:

本次演講內容為宋明理學關於生死與鬼神的不同論述,將說明宋明理學與先秦儒學的差異、宋代儒學生死觀的特色,以及明清儒者對宋儒觀點的批評與修正。此主題亦涉及中西主流思想對於個人與不朽的不同看法。

主持人:張嘉升(中研院物理所研究員兼所長)

系統號:

A-020484

【演講】王飛仙:版權誰有?翻印必究?近代中國作者、書商與國家的版權角力戰

標題:

【演講】王飛仙:版權誰有?翻印必究?近代中國作者、書商與國家的版權角力戰

時間:

2022年7月13日(週三)15:00-17:00

地點:

中研院史語所研究大樓七樓702會議室+視訊(台北市南港區研究院路2段128號)

主辦單位:

中研院史語所制度與社會研究室

主講人:

王飛仙(美國印第安納大學歷史系副教授)

內容簡介:

主持人:李仁淵(中研院史語所助研究員)

與談人:孫慧敏(中研院近史所副研究員)、祝平一(中研院史語所研究員)

本場次為視訊與實體並行,須事前報名,報名連結 https://tinyurl.com/n23nefb9

系統號:

A-020481

【演講】許慶雄:民主國家與憲法

標題:

時間:

2022年7月14日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上同步直播(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

許慶雄(臺灣憲法學會前理事長)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

世界上的國家都會有憲法,但是只有50多國是有民主法治憲法的國家。國家與憲法之相互關係為何,為什麼有憲法的國家不一定有憲法?

為什麼中華民國憲法體制在臺灣實施,使臺灣無法成為有憲法的民主國家,甚至對臺灣形成重大危害?

「中華民國」是什麼,聯合國與國際社會都認定「中華民國」已經由北京政府代表、繼承,為何臺灣各界人士都不知道?

臺灣維持現狀是自己否定是國家,甚至自願成為中國的一部分,只有制定憲法才能使臺灣成為國家。臺灣憲法學會許慶雄教授將以事實證據、學理分析說明這些問題。

系統號:

A-020339

【演講】石文誠:誰的歷史記憶?墾丁荷蘭公主傳說

標題:

時間:

2022年7月14日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館臺灣文獻館文獻大樓3樓會議室(南投縣南投市光明一路254號)

主辦單位:

國史館臺灣文獻館

主講人:

石文誠(國立臺灣歷史博物館數位創新中心研究員)

內容簡介:

十七世紀一段時間,荷蘭「紅毛」、「紅毛番」統治臺灣,成為臺灣史上的「荷蘭時代」。在後來人們的理解與想像中,荷蘭時代似乎是一個有著海洋冒險、異國綺麗情懷的時代,日後也在臺灣的民間社會逐漸成為一些歷史傳說、回憶想像的元素與題材。

荷蘭人雖僅短暫統治臺灣三十餘年,但關於紅毛的事蹟似乎已成為一種「傳奇legacy」,而且在民間被生動活潑的延續與記憶著,是個動態的發展過程。

此次演講要介紹的墾丁當地傳說來自荷蘭的「八寶公主」也是其中之一。作者將藉由八寶公主傳說,來探討這則傳說是如何被各方人士在歷史、傳說與記憶之間互為挪用、混雜、添加,而逐漸被詮釋建構的過程,以及這個過程又凸顯反映了哪些歷史情境與脈絡。精彩可期,歡迎社會各界蒞臨聽講。

臺灣文獻講座請至本館報名系統線上報名,網址:

https://www.th.gov.tw/signup/

現場座位50個,敬請提早入座。

系統號:

A-020420

【演講會】2021年度中研院臺史所訪問學員成果發表

標題:

時間:

2022年7月19日(週二)14:00-16:20

地點:

中研院臺史所802室(台北市南港區研究院路2段128號)

主辦單位:

中研院臺史所

內容簡介:

發表人:王志弘(國立臺灣大學法律學系博士班)

題目:日治臺灣屍法紀事:法律現代化的實證考證

發表人:陳雅苓(國立政治大學臺灣史研究所博士班)

題目:戰後臺灣醫療體系的量變與質變(1945-1995):以醫師為中心的探討

發表人:黃㵾任(國立臺灣師範大學臺灣史研究所碩士班)

題目:福爾摩沙的「健行」:清法戰爭期間法國軍官薩勒影像之研究(“Carapatteur”: A Study of André Salles' Photographs during the Sino-French War (1884-85))

1.自即日起報名,至7月17日截止。

2.本活動以實體舉辦,如遇疫情變化,將依CDC規定改為線上舉辦。舉辦形式異動與否,請隨時留意本所網頁訊息。

系統號:

A-020400

【演講】洪健榮:北臺大豹群原住民的復歸三峽故土訴求及其迴響

標題:

時間:

2022年7月21日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

洪健榮(國立臺北大學歷史學系教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

19世紀後期之後,位居今新北三峽內山區域的大豹群原住民部落,陸續遭受清朝與日本等外來勢力的侵略,族人悉數被迫離開三峽山區,遷往今桃園市復興區北境。從20世紀前期開始,大豹族人陸續展開其重返三峽祖居地的請願和行動,這不僅是臺灣史上原住民族「還我土地」運動的先驅,亦成為1980年代以後臺灣原住民社會運動所推崇的對象。本次演講主要聚焦於大豹群後裔的歷史際遇及其還我土地動向,陳述不同時空背景下族人復歸三峽故土的現實問題與癥結所在,並解說其歷史意義。

系統號:

A-020395

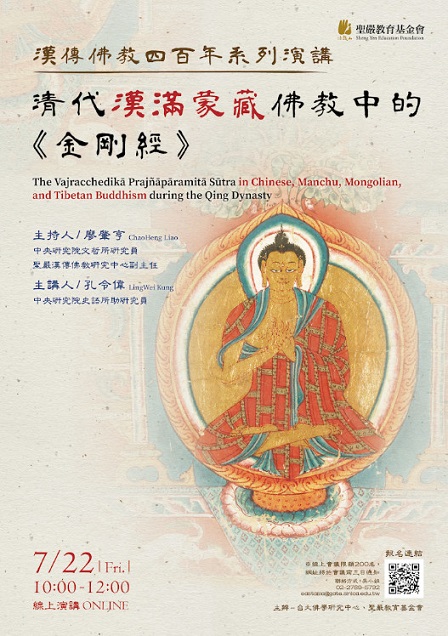

【演講】孔令偉:清代漢滿蒙藏佛教中的《金剛經》

標題:

時間:

2022年7月22日(週五)10:00-12:00

地點:

線上視訊演講

主辦單位:

聖嚴教育基金會

主講人:

孔令偉(中央研究院史語所助研究員)

內容簡介:

「漢傳佛教四百年系列演講」

主持人:廖肇亨(中央研究院文哲所研究員、聖嚴漢傳佛教研究中心副主任)

※ 配合政府防疫政策,本演講採視訊會議進行,請詳填中文姓名及各項必填資料。報名完成,待身份審核後,會另以專函傳遞視訊會議鏈結。感謝您的參與和配合!

※ 線上會議限額200名,報名額滿將提前截止,敬請有意願參與者,早日完成報名程序。

※ 本活動所蒐集之個人資訊,將僅限使用於本次活動,並遵守法律規定,保障您的個人資訊安全。您亦享有法律規定之相關個人資訊權利。

系統號:

A-020485

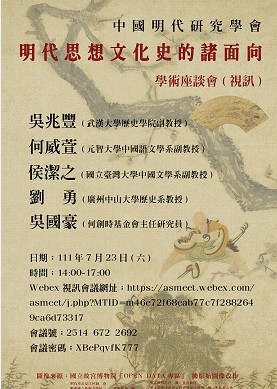

【演講】「明代思想文化史的諸面向」學術座談會

標題:

時間:

2022年7月23日(週六)14:00-17:00

地點:

視訊會議

主辦單位:

中國明代研究學會

內容簡介:

明代研究「明代思想文化史的諸面向」學術座談會(視訊會議),此次邀請吳兆豐(武漢大學歷史學院副教授)、何威萱(元智大學中國語文學系副教授)、侯潔之(國立臺灣大學中國文學系副教授)、劉勇(廣州中山大學歷史系教授)與吳國豪(何創時基金會主任研究員)共同與談。

視訊會議資訊:點此進入Webex會議網址

會議號:2514 672 2692

密碼:XBePqvfK777

聯絡email: twmingstudies@gmail.com

系統號:

A-020450

【演講】趙埜均:「臨時約法體制」的崩潰──「軍意代表」視域下的國會政治(1922-1923)

標題:

【演講】趙埜均:「臨時約法體制」的崩潰──「軍意代表」視域下的國會政治(1922-1923)

時間:

2022年7月28日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室+視訊(台北市南港區研究院路2段128號)

主辦單位:

中研院近史所

主講人:

趙埜均(中央研究院近代史博士後研究)

內容簡介:

評論人:楊維真(國立中正大學歷史學系教授)

《臨時約法》是中華民國北京政府的法理根基,其間雖幾經波折,但直至第一次直奉戰爭,各方對於《臨時約法》仍有相當的信服,從而導致《臨時約法》中政權所寄之國會在兩度遭到解散後仍然得以在北京復會。關於民國初期的政治史,歷來的研究往往將焦點放在「軍閥」身上,這自是因為軍人在事實上是此一時代的主要勢力之故。但這樣的作法對於《臨時約法》名義上的核心──國會──未能投以太多關注,從而忽略了「軍閥政治」時期的「日常政治」。事實上,在此一時期,國會議員在很大程度上已不再是民意代表,而是「軍意代表」,其在議場中的活動正足以成為後世研究者觀察各軍系政治訴求及相互折衝的機會。若以「軍意代表」為視域研究臨時約法體制崩潰前夕發生於國會議場中的諸般事件,則可發現無論是制憲工作或是內閣人事無一不是各軍訴求的展現。也正是因為其訴求得以在此一平臺得到表達,故而臨時約法體制能夠得到各方的合意;也因此,臨時約法體制之崩潰,原因自然在於各軍系失去了利益表達的平臺。「曹錕賄選」發生之後,實力相對強大的直系軍人集團掌握了「中央」、「憲法」等象徵資本之後,其他行動者因而感受到軍系間的權力均勢受到破壞,雙方聲音變得無法對等,原本的利益表達平臺發生傾斜而遂歸於無效。象徵──而非具象物──所引起的權力格局轉變,則說明了在「失去重心的近代中國」中,至少還存在一種「裂變中的傳承」,即自上而下式大一統的政治意識。這樣的意識導致了1920年代臨時約法體制的崩潰,也持續影響著今日中國的政治實踐模式。

系統號:

A-020482

【演講】江文瑜:臺灣需啟動語言轉型正義

標題:

時間:

2022年7月28日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

江文瑜(國立臺灣大學語言學研究所教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,E-mail: extension@drnh.gov.tw

內容簡介:

語言是歷史與文化的載體,更是個人與集體認同的重要關鍵,因此語言的重要性需要被時時提醒。臺灣必須思索在建立一個正常的國家之時,需要建立何種語言主體性,同時必須落實語言轉型正義。臺灣在短短的超過一百年間,經歷了日治時期與國民黨時期的兩次殖民式的「國語政策」,在世界絕對是一個獨一無二的特殊案例。尤其是國民黨時期的「國語政策」,更是對於臺灣人的整個精神與靈魂產生重大的負面影響。不過由於時間的前進,一般民眾似乎逐漸忘記「國語政策」帶來的傷痕。因此本次演講將闡述為何臺灣的整體國家語言政策需要考慮將「語言轉型正義」的概念納入考量,本次演講中會闡述「為何」要實行語言轉型正義與「如何」做到語言轉型正義。

系統號:

A-020396

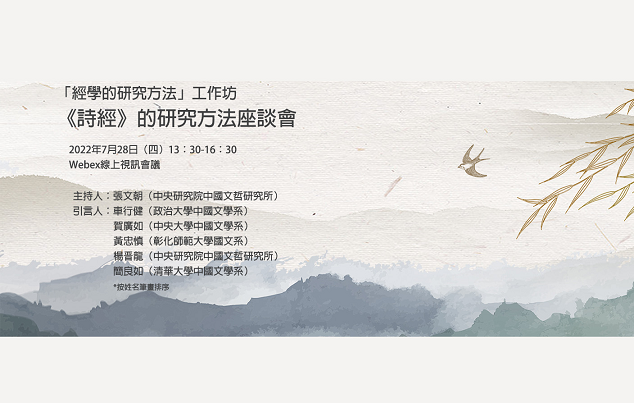

【工作坊】2022跨界與流動工作坊:東南亞區域歷史、文化網絡、與農食交流

標題:

【工作坊】2022跨界與流動工作坊:東南亞區域歷史、文化網絡、與農食交流

時間:

2022年7月28日(週四)13:30-16:30

地點:

視訊會議

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

內容簡介:

主持人: 張文朝(中央研究院中國文哲研究所)

引言人:

車行健(政治大學中國文學系)

賀廣如(中央大學中國文學系)

黃忠慎(彰化師範大學國文系)

楊晋龍(中央研究院中國文哲研究所)

簡良如(清華大學中國文學系)

系統號:

A-020487

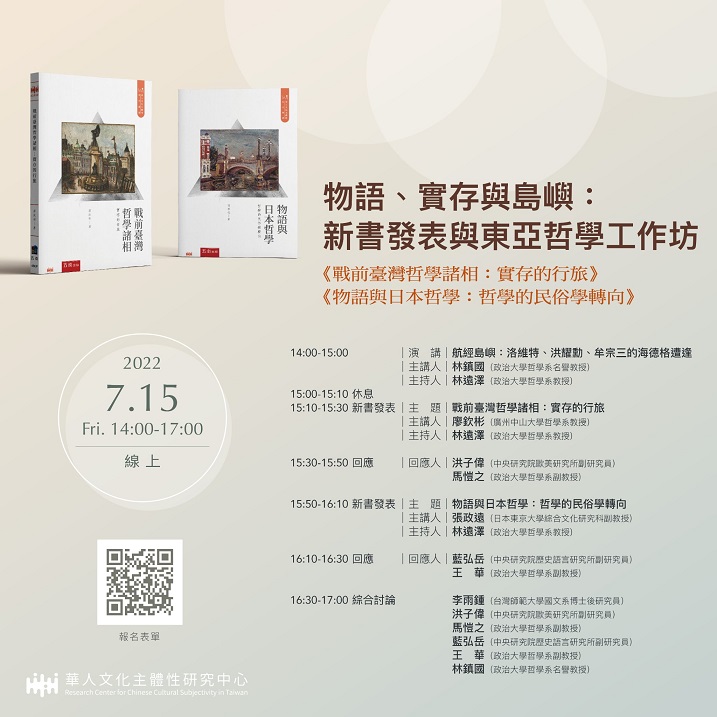

【工作坊】物語、實存與島嶼:新書發表與東亞哲學工作坊

標題:

時間:

2022年7月15日(週五)

地點:

線上進行

主辦單位:

政大華人文化主體性研究中心

內容簡介:

▍14:00-15:00 演講

主持人:林遠澤(政治大學哲學系教授)

主 題:「航經島嶼:洛維特、洪耀勳、牟宗三的海德格遭逢」

主講人:林鎮國(政治大學哲學系名譽教授)

▍15:10-15:30 新書發表

主持人:林遠澤(政治大學哲學系教授)

主 題:《戰前臺灣哲學諸相:實存的行旅》

主講人:廖欽彬(廣州中山大學哲學系教授)

▍15:30-15:50 回應

回應人:洪子偉(中央研究院歐美研究所副研究員)、馬愷之(政治大學哲學系副教授)

▍15:50-16:10 新書發表

主持人:林遠澤(政治大學哲學系教授)

主 題:《物語與日本哲學:哲學的民俗學轉向》

主講人:張政遠(日本東京大學綜合文化研究科副教授)

▍16:10-16:30 回應

回應人:藍弘岳(中央研究院歷史語言研究所副研究員)、王華(政治大學哲學系副教授)

▍16:30-17:00 綜合討論

主持人:林遠澤(政治大學哲學系教授)

與談人:

李雨鍾(臺灣師範大學國文系博士後研究員)、洪子偉(中央研究院歐美研究所副研究員)、馬愷之(政治大學哲學系副教授)、藍弘岳(中央研究院歷史語言研究所副研究員)、王華(政治大學哲學系副教授)、林鎮國(政治大學哲學系名譽教授)

系統號:

A-020410

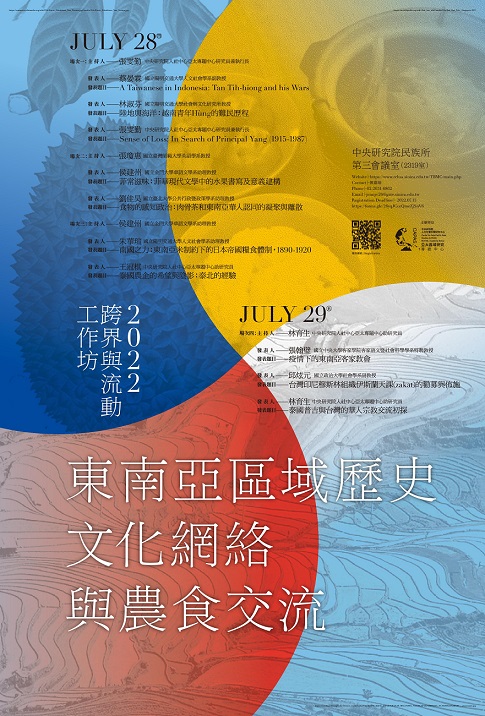

【工作坊】2022跨界與流動工作坊:東南亞區域歷史、文化網絡、與農食交流

標題:

【工作坊】2022跨界與流動工作坊:東南亞區域歷史、文化網絡、與農食交流

時間:

2022年7月28日至29日(週四至週五)

地點:

中研院民族學研究所第三會議室(參與人數上限為10人)+視訊會議

主辦單位:

中研院人文社會科學研究中心亞太區域研究專題中心

內容簡介:

報名網址:https://forms.gle/26yqJCceQmeZjSnV6

報名截止:2022年7月15日(星期五)17時

聯絡人:陳小姐,(02) 2651-6862,jennyc26@gate.sinica.edu.tw

【備註Note】

1. 主辦單位保留更改活動及審查報名資格權利,二次以上無故缺席者,將取消報名資格。

2. 送出報名表單並不代表成功錄取,錄取通知信將於報名截止後以E-mail寄出。

3. 為因應COVID-19疫情,此活動將依防疫規定限制參與人數,如後續改為線上會議將另行通知,請務必預先報名。為落實防疫工作,實體會議需配合實聯制、量測體溫、禁止飲食、全程配戴口罩及保持社交距離。

系統號:

A-020468

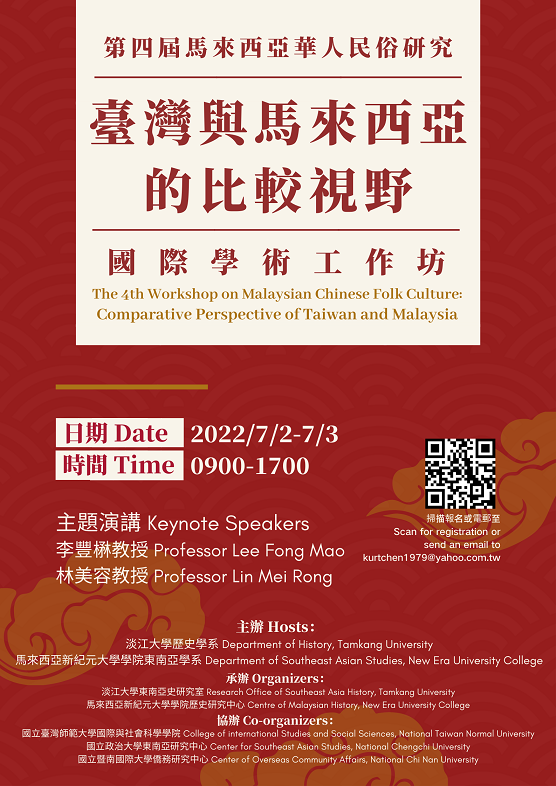

【工作坊】第四屆「馬來西亞華人民俗研究:台灣與馬來西亞的比較視野」 國際學術工作坊

標題:

【工作坊】第四屆「馬來西亞華人民俗研究:台灣與馬來西亞的比較視野」 國際學術工作坊

時間:

2022年7月2日至3日(週四至週五)

地點:

線上舉行

主辦單位:

淡江大學歷史學系、馬來西亞新紀元大學學院東南亞學系

內容簡介:

在馬來西亞華人社會,民俗無可置疑是影響最深遠,同時也是最為深刻的文化表現。故此,淡江大學歷史學系與馬來西亞新紀元大學學院東南亞學系與聯辦「第四屆馬來西亞華人民俗研究:台灣與馬來西亞的比較視野」國際學術工作坊。此國際學術會議由淡江大學東南亞史研究室及新紀元大學學院馬來西亞歷史研究中心承辦、國立臺灣師範大學國際與社會科學學院、國立政治大學東南亞研究中心及國立暨南國際僑大學僑務研究中心協辦。

會議定於2022年7月2日至7月3日分為8個場次以MS Teams平台線上舉行(會議連結於報名核准後另行電郵通知),研討主題包括:風俗與源流、跨域與流變、信仰與地方、民俗文本分析、田野與曲藝、信仰與社會、華人喪民研究等。我們很榮幸邀請到知名學者李豐楙教授及林美容教授進行主題演講。會議亦設陳耀威先生紀念專場,緬懷這位傑出的建築師及文化資產保護者在馬來西亞華人民俗研究、台馬交流等方面的貢獻。

報名時間:

2022/06/15 17:00 ~ 2022/06/30 12:00

系統號:

A-020474

【資料庫】葉德輝藏書閣──清末民初文人的知識圖譜平台

標題:

時間:

2022年5月5日至2024年12月31日

內容簡介:

「葉德輝藏書閣──清末民初文人的知識圖譜平台」以晚清文人葉德輝的藏書閣出發,擴及清末民初重要藏書家和出版家葉昌熾、繆荃孫、江標等,從其經眼、收藏、校勘、輯佚、序跋、校注、彙編、出版書籍等活動,及所建構的「人─書─人」的交流網絡,探討古籍與新刊所構成的知識圖譜。作為科普性的學術研究網站,為兼顧一般讀者與文史研究者的需求,本站提供視覺展示與資料庫檢索:視覺展示上,從人物傳記、書籍資訊、行跡地圖、社會網絡、主題短文等方面,向大眾展現中國現代化知識建立的過程,以及新、舊時代人物碰撞、和解與相互影響的小故事;資料庫則是提供結構化的交叉檢索功能,期望協助專業讀者探索晚清文人與書籍的互動交流,發揮數位人文學(digital humanities)多元跨域與共做共享的研究精神。

本站接受科技部補助學術研究網站經費支持,奠基於科技部整合型專題研究計畫「葉德輝印刻書流通與人物往來的數位研究」(2015-2018年)之成果,進一步擴充而成,為中央研究院中國文哲所「滴水空明」數位人文空間所推出的第二個學術網站,於2021年8月正式上線。在以葉德輝為核心的書籍流通過程中,其間蘊含各種「新」、「舊」的轉變,盼由此發枝散葉,回應時代感覺,進一步發掘同代與異代的研究議題。

系統號:

A-020469

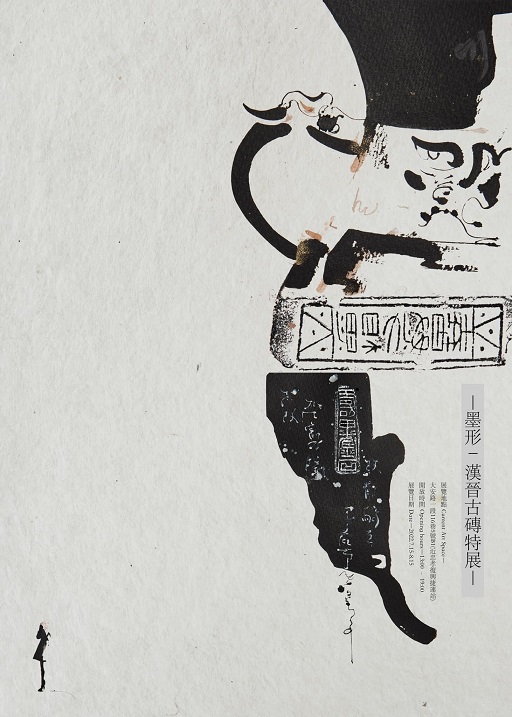

【展覽】墨形──漢晉古磚特展

標題:

時間:

2022年7月15日至8月15日

地點:

川藝術(臺北市大安區大安路一段116巷5號B1)

主辦單位:

川藝術

內容簡介:

川藝術將於2022年7月15日展出「墨形-漢晉古磚特展」(The Shape of Ink - Ancient Bricks Special Exhibition),這次展覽主題以《墨形The Shape of Ink》為名,探討當代潮流藝術下,代表傳統的墨,在歷經古磚到書畫兩千年來的形變之後,在這個時代還有什麼樣的可能性,展覽以「壽比金石」、「拓影古形」、「亙古一瞬」三個主軸展開,帶領觀眾遊歷古磚歷史淵源與文人墨客的追求,到當代以磚為靈感來源,構建起以古磚為主題的花道與時尚水彩插畫呈現。

此時此刻,人類正在經歷一個文化快速迭代的時期,我們希望能在自己的詮釋下,重新看待歷史器物,將傳統技法抽象化,融合各個領域的專業,從這個角度來看,器物、花道、時裝水彩,以同一個脈絡貫通在這個空間的展現,便是一幅立體的八破圖,而我們以此為墨,在這個空間中書寫出的這次展覽,即是墨的當代之形。

系統號:

A-020592

【展覽】嶺南畫派歐豪年來臺半世紀個展

標題:

時間:

2022年3月2日至9月28日

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館二樓205室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館、中研院嶺南美術館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

曩遘陽九,隨行在所至於台員,雖亂離慍結,顧崇尚書畫,結習未忘,猶時复求其友聲。以職守之故,用是初識江茮原氏於故宮,嗣歐豪年氏越海來台,葉公超先生與予同為歐氏畫展作介,遂彼此時相往還。蓋茮原專擅水墨山水;豪年則山水花鳥之屬,無不兼擅;予雖拙於繪事,然亦時時苦吟,間復作篆隸自娛,因之有同契焉。後此張大千先生以盛名返國,定居故宮左近,與二三子莫逆,用是摩耶精舍,每聞談笑。大千先生又往往俯同歐江合作,予則偶有詠歌互答,樽俎杖履,輒忘年焉。其後大千先生上仙,茮原亦忽忽化鶴,獨豪年秀挺,畫益進,書益肆,涉筆益無復涯岸,初不甚為詩,偶得句,即雋逸矯健,奇氣橫溢,於是詩書畫金石卓犖交美,儼然今日嶺南晝派之大宗師。

豪年之始來,莫逆二三子之外,尤難得之遇合,為立談間即獲張曉峰先生之激賞,既典藏其畫作於中山樓,於華岡博物館,並禮聘其為學院院士,大學教授,又延譽海內外,廣受歐亞學府博物館邀請展覽演講,因之豪年自笑為「盡攜書畫到天涯」云。

系統號:

A-020341

【展覽】百年衍繹──臺灣美術特有種

標題:

時間:

2021年11月30日至2022年10月16日

地點:

本展覽為線上展覽

主辦單位:

國立歷史博物館

內容簡介:

「百年衍繹──臺灣美術特有種」線上展,以史博館典藏為主軸,內容包含「鄉土的樣子」、「臺灣山海大觀」、「飛翔在寶島上空」、「世界之美Taroko」、「筆下生趣」、「園圃青青」、「走讀臺灣」、「藝術大觀園」八單元。欣賞臺灣美術百年景觀及花卉鳥獸為題材的精選畫作,可觀察主題與風格的多元發展,由依循傳統的筆墨形式,逐漸轉向本土自然與人文的再現。

2021年適逢臺灣文化協會成立百周年,溯遊臺灣美術步入現代化的百年歷程,回顧諸先賢於新舊文化傳統激盪中,融鑄對臺灣風土的體察與詮釋,體現不同文化與美學交會的包容力,逐漸厚積臺灣多元文化的美術榮景。此多樣多彩的藝術創作,反映本土的特有文化DNA,體現百年衍繹的臺灣美術「特有種」。

系統號:

A-020342

【展覽】疫觸即發:百年島嶼戰疫特別展

標題:

時間:

2021年9月28日至2022年11月6日

地點:

國立臺灣博物館鐵道部園區(臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館

聯絡人:

Tel: 02-2558-9790

內容簡介:

「近代公衛與防疫」,是臺灣重大的現代化事件。百年來歷經帝國擴張、近代國家治理與國際援助的過程,發展至今。但公衛制度的推行,往往給傳統文化帶來衝擊,公私領域的改造充滿了各種陣痛。本展將以防疫為主軸,分4大主題來介紹臺灣的防疫經驗與現代轉型:

第1主題:「清末戰役,入臺須先戰疫」

透過19世紀大眾文化素材戰爭圖繪和戰地衛生報告的對比,凸顯戰爭的表與裡、軍隊染疫情形。以及,近代港口檢疫制度的建立,入關須檢疫,未染疫者消毒,染疫者隔離治療,是前所未有的近代經驗。

第2主題:「日治台灣防疫經驗及其陣痛」

本區介紹現代防疫制度推動的複雜面向。「現代交通」推展了現代醫療,也成為傳染病防治的新挑戰。民間社會對防疫措施的不適應,仍尋求傳統醫療文化。

第3主題:「戰後臺灣衛生防疫漫長路」

1946年,因港口檢疫廢弛,傳染病再起,爆發了布袋事件。1950年代,因美援與國際援助,臺灣基礎衛生建設逐漸提升與完備,其中農復會扮演重大角色,臺灣逐步邁向公衛先進國家。

第4主題:「21世紀臺灣重大傳染病經驗」

從SARS到2019年COVID-19爆發,臺灣的齊心抗疫與新突破,以及疫情下的社會影響、產業震盪。最後呈現各縣市政府的防疫巧思。希望大家能透過此近代臺灣防疫的時光旅行,了解現代化轉型軌跡。

系統號:

A-020343

【展覽】什麼是「番」──清帝國文獻裡的臺灣原住民族

標題:

時間:

2022年3月19日至9月11日

地點:

國立故宮博物院103展覽室(台北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

內容簡介:

1683年(康熙22年),清帝國將臺灣「納入版圖」,從此在臺灣展開治理。清帝國在其治下的臺灣,將人分成兩類:「民」(來自中國的墾殖者)、「番」(原來就居住在臺灣的土著);「番」又有「熟番」、「生番」、「歸化生番(化番)」之分。

中國傳統上,以「中原」為中心,自以為文明程度最高,周邊地區則是文明程度較低的野蠻之地,對其居民也各有其歧視性的稱呼。例如,(南)蠻、(東)夷、(西)戎、(北)狄。「番」,也是這種具有歧視性的稱呼。

本院藏有豐富的清帝國文獻,依其類別,大致有檔案、古籍、史書、方志、輿圖及《職貢圖》等。當然,其中多有關於臺灣原住民族的記載與描寫。此次,選取其中的部分,做成展覽。

本次展覽,首先在於釐清清帝國文獻中的「番」及「熟番」、「生番」、「歸化生番(化番)」等詞彙所表示的意義,及其意識形態。其次則在觀察清帝國的這些臺灣原住民族相關文獻,到底傳達了關於臺灣原住民之什麼形象與實際。最後,則透過當代人參與的逆寫、共筆,對這些歷史文獻做出具有當代意義的詮釋與演繹。

系統號:

A-020356

【展覽】法華經及其美術

標題:

時間:

2022年1月29日至7月17日

地點:

國立故宮博物院南部院區1F S101(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院南部院區

內容簡介:

《法華經》是佛教大乘初期的典籍,約成立於西元1世紀前後的印度。在《法華經》中,釋迦牟尼佛透過不同的方式,一次又一次地宣說人人都能獲得跟佛陀一樣的圓滿智慧,並要眾人相信自己有這樣的潛力。

經中亞絲綢之路,《法華經》自西元3世紀傳入中國,逐漸受到推崇,之後更普及韓國、日本。法華信仰可說是東亞佛教文化圈的一大特色。而其中的《觀世音菩薩普門品》,更被東亞佛教徒日常唸誦,對觀音信仰在東亞的盛行,扮演了推波助瀾的角色。再者,《法華經》推崇寫刻佛經與造像,也因此造就了相當數量的美術遺存。以院藏佛教典籍而言,《法華經》也是數量最多的一部。

歷來解析一部佛典,常將經文分為「序分」、「正宗分」、「流通分」三部分,以幫助大眾理解。「序分」說明該經宣講的地點、參與人物等背景,「正宗分」闡明該經教義或細說修行途徑,「流通分」頌揚修行這部經典的助益,並鼓勵信眾廣為流傳。

本展覽借此傳統亦分為三大單元,「序分」介紹《法華經》這部典籍,「正宗分」介紹《法華經》在美術表現上的幾個重要主題與類型,「流通分」則呈現《法華經》歷來的宏揚與流傳,試圖透過典籍與美術,呈現這部千餘年來激勵、感染東亞人心的佛典及其在美術上的成就。

系統號:

A-020418

【展覽】館蔵資料から見る 神仙思想と道教

標題:

時間:

2022年7月13日至9月5日

地點:

天理大学附属天理参考館3階企画展示室(奈良県天理市守目堂町250)

主辦單位:

天理大学附属天理参考館

內容簡介:

道教のルーツのひとつと言われる「神仙思想」、道士たちが目指す「不老長生」、不老長生を実現するために行う「儀礼」、さらに「道教や民間信仰の神々」という4つの視点で展示します。

公開される機会が少ない神仙思想に関する考古美術資料と、道教関連資料が一堂に会します。これらの資料を通して、神仙思想と道教の世界をご紹介します。

系統號:

A-020367

【展覽】伝教大師最澄没後1200年記念企画展 仏像をなおす

標題:

時間:

2022年7月23日至9月4日

地點:

大津市歴史博物館(大津市御陵町2-2)

主辦單位:

大津市歴史博物館

內容簡介:

延暦7年(788)に伝教大師最澄によって比叡山延暦寺が創建されて以降、大津は日本仏教の中心地として膨大な質量の仏像・仏画が造られ、多くの作例がいまも現存しています。

現在も彫刻の指定品の数が京都市と奈良市に次いで3番目に多い市として知られていますが、これらは数多く造立されただけでなく、何度も修理や復興によって「なおす」つまりもとの良好な状態に戻すことが行われてきたからこそ、現在にその姿を伝えています。

本年は、伝教大師最澄が弘仁13年(822)に没して1200年の節目の年にあたります。それを記念して、比叡山延暦寺をはじめとする市内の寺社に現存する修復・復興関係の史料や作品を展示し、文化財が受け継がれてきた歴史が紹介されます。

系統號:

A-020457

【展覽】大航海時代へ —マルコ・ポーロが開いた世界

標題:

時間:

2022年7月16日至9月11日

地點:

池袋サンシャインシティ文化会館ビル7F 古代オリエント博物館(東京都豊島区東池袋3-1-4)

主辦單位:

古代オリエント博物館、天理大学附属天理参考館、天理大学附属天理図書館

內容簡介:

モンゴル帝国と大航海時代。この二つの大きな時代は、マルコ・ポーロ(伊:1254~1324)と彼が残した『東方見聞録』を一つの結節点として繋げることができます。本展では、シルクロードの発展から、モンゴル帝国の時代、そして大航海時代まで、奈良県にある天理参考館と天理図書館の貴重な所蔵品を一堂に会し紹介します。

シルクロードを旅したマルコ・ポーロの旅行記『東方見聞録』は、のちに多くの写本を生み出して、大航海時代に活躍した人たちのガイドブックとなりました。この書が描く幻想的かつ富と黄金に満ちた東洋(中国とジパング)のイメージは大航海時代を切り開く冒険心の原動力となりました。大航海時代は世界史上はじめて、人・物・文化の交流が全地球規模で始まった時代であり、その波は日本に到達して南蛮文化として華開きます。大航海時代は、いま我々が生きている現代社会へとつながる大きな転換点といえる時代なのです。

大航海時代の冒険者たちは、間違った地図と『東方見聞録』を手がかりに大海原を渡ります。本展を通じて、彼らの夢と冒険のわくわく感をお伝えできれば幸いです。

系統號:

A-020458