標題

- 鵝湖月刊總號563期

- 近代中國婦女史研究第38期

- 歷史的轉換期8:1789年.追求自由的時代

- 台語現代小說選

- 菊元百貨:漫步臺北島都

- 看得見的臺灣史.空間篇:30幅地圖裡的真實與想像

- 藍祖蔚的台灣電影備忘錄套書:叩問+夢迴

- 博物日本:本草學與江戶日本的自然觀

- 明清文學中的女子與國難

- 朝鮮半島現代史:一個追尋驕陽的國度

- 漢傳佛教的療癒之道

- 香港_何去何從

- 光源下放電影:南方影展二十年

- 緣起日本:蔣介石的青年時代(共三冊)

- 國立臺灣大學圖書館典藏琉歌大觀(第三卷)

- 清代噶瑪蘭寺廟興建與市街形成

- 華美的跫音:1960年代美軍文化影響下的臺中生活

- 佛教在漢字文化圈的流布:朝鮮半島、越南

- 異口同「聲」——探索臺灣現代文學創作的多元發展

- 品饌東亞——食物研究中的權力滋味、醫學食補與知識傳說

- 氛圍的感染──感官經驗與宗教的邊界

- 台灣新詩史

- 善書、經卷與文獻(5):《西遊記》非吳承恩所編/著特稿

- 清朝科舉考試與旗人的政治參與

- 台灣建築史綱

- 中國陌路:來自中國境內最後一位澳洲通訊記者的內幕報導

- 重探抗戰史

- 閻錫山故居所藏第二戰區史料:第二戰區抗戰大事記

- 台馬客家帶的族群關係:和諧、區隔、緊張與衝突

- 跨界.成長.間/介:當代兒童文學研究思潮

- 繪葉書中的臺灣鐵道・官鐵篇

- 中國西南苗族基督徒與國家(1900-1960)

- 冷戰、本土化與現代性:《蕉風》研究論文集

- 勞動待遇與代價──從性別觀點分析台灣醫護工作

- 戰後台灣對外關係史論

- 山林裡的南島語族──台灣原住民族群的形成論

- 中文書寫創襲傳統與學術倫理

- 東北亞近代空間的形成及其影響

- 從臺灣到世界:二十一世紀一貫道的全球化

- 台灣小說的時空想像

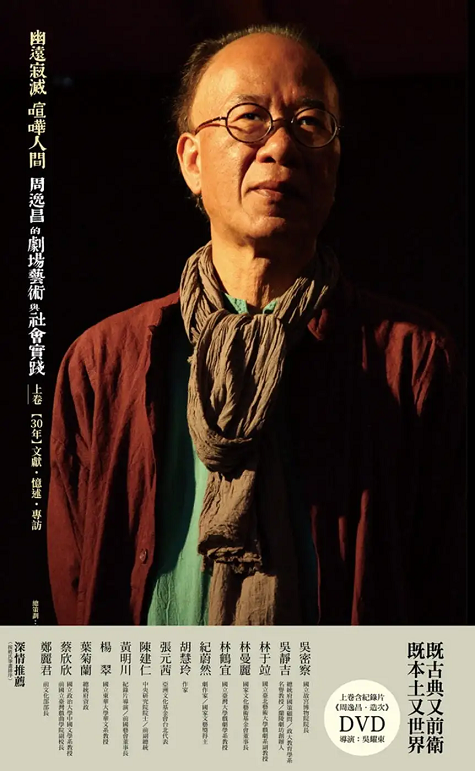

- 幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐(上、下兩卷)

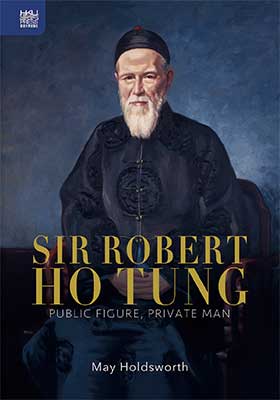

- Sir Robert Ho Tung: Public Figure, Private Man

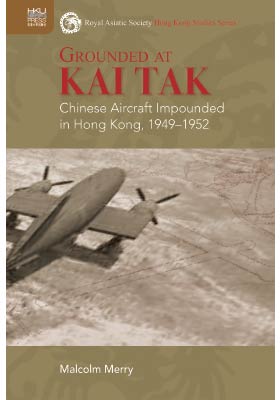

- Grounded at Kai Tak: Chinese Aircraft Impounded in Hong Kong, 1949–1952

- 旧制台北高等学校同窓会誌『蕉葉会報』復刻版(全3巻)

- 上海特別陸戦隊 その兵器と軍装

- 「八紘一宇」の社会思想史的研究

- 中国の水の思想

- 中国株式市場の形成と発展(1978‒2020):「移行経済型市場」と国際的インパクトを中心に

- 近代中国美術の辺界──越境する作品、交錯する藝術家

- 明代とは何か:「危機」の世界史と東アジア

- 満洲からシベリア抑留へ──女性たちの日ソ戦争

- 親密なる帝国──朝鮮と日本の協力、そして植民地近代性

- 変容するアジアの家族──シンガポール、台湾、ネパール、スリランカの現場から

- 定期市の研究:機能と構造

- サンフランシスコ講和と東アジア

- 巨大中国とユーラシア新時代の国際関係

- 現代モンゴルの牧畜経済──なぜ遊牧は持続しているのか

- 中国文化の統一性と多様性

- 浣花渓の女校書 薛濤の詩を読む

- 漢字系文字の世界:字体と造字法

- 草の根の日タイ同盟:事件史から見る戦時下の日本人とタイ人

- 『注大般涅槃経』の文献学的研究

- 中山服の誕生——西洋・日本との関わりから見た中国服飾史

- Prescriptions for Virtuosity: The Postcolonial Struggle of Chinese Medicine

- Handbook of Divination and Prognostication in China: Part One: Introduction to the Field

- Animal Care in Japanese: Tradition A Short History

- Reading Fu Poetry: From the Han to Song Dynasties

- Art and Ocean Objects of Early Modern Eurasia: Shells, Bodies, and Materiality

鵝湖月刊總號563期

標題:

鵝湖月刊總號563期

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:鵝湖月刊社

報導者:

鵝湖月刊社

內容簡介:

鵝湖論壇

李瑞全■新冠病毒的第二波發展與臺灣的部署:人類如何與新冠病毒共存?

天光雲影

唐亦璋■南庄賞油桐花(兼懷莊耀郎教授)

元亨利貞

鄭家棟■「牟學」前景何在?──兼談兩岸儒學紛爭與「儒」在現時代的自我定位(上)

書與學

曾昭旭■論辯證思維與畸人敘事之詭譎相即──朱志學《莊子物學》序

戴勁■從《中論頌.分析聖諦》看空性、有無及二諦

一般論文

黃慧英■康德與儒家的德行思想

研究生論文

葉楠■別開蹊徑:孔門弟子宰予思想析論

切琢新知

許家星■再論朱子的四書學──對《經學與實理:朱子四書學研究》評論的回應

系統號:

P-020310

近代中國婦女史研究第38期

歷史的轉換期8:1789年.追求自由的時代

台語現代小說選

標題:

台語現代小說選

時間:

2022年6月

出版單位:

臺北:前衛出版社

作者:

呂美親 主編

內容簡介:

日本時代,伴隨著日本「言文一致」運動、中國白話文運動的興起,以及東亞近現代文學發展的整體脈動,台灣語言與文字的改革,乃至於語文傳承、文學創作、文化啟蒙與政治運動的主體性追求,一一成為台灣作家亟欲透過文學之筆達成的使命與任務。

然而,在戰前日文和戰後中文的「國語」體制中,曾是大多數台灣人使用的「台灣話」,在朝向「言文一致」發展的過程中,無論是漢字或是羅馬字作品,都因複雜的歷史、文化與政治因素而受到許多擠壓與阻礙,台語文學作家、作品及其歷史,至今仍為主流文壇所忽視。

本選集收錄日本時代及現當代共14篇台語現代小說,含括羅馬字(白話字)、台灣話文與現代台文作品,以教育部推薦用字進行標準化,並詳加註釋。提供讀者重新閱讀、發現日本時代台語現代文學萌芽的視野,感受其如何延續及接合現當代台語現代小說與台語文運動多元蓬勃的生命力,進而創造出屬於台灣本土的「台灣物語」的茁壯內涵。

系統號:

P-020228

菊元百貨:漫步臺北島都

標題:

菊元百貨:漫步臺北島都

時間:

2022年6月

出版單位:

臺北:前衛出版社

作者:

文可璽 著

內容簡介:

從虛擬的小說、真實的文獻記載、新聞報導、刊物廣告、個人日記之間穿梭遊走,看見菊元百貨的立體感。循著公車路線,一一造訪當時的知名店家,一步步回到那個摩登而絢爛的日治臺北街頭。

百貨公司,不僅是城市消費文化最重要的指標,更是資本主義發達的縮影;十九世紀出現後,翻轉了老舊零售商店,成為現代新形態的零售業,除了影響了城市的景觀與消費生態。百貨公司場域內的消費文化活動與非物質性的人文互動,更是一種獨一無二、且難以被看見的「歷史」。

就讓我們從大眾文學的角度漫步臺北城內,重新去看這座城市在一九二○、三○年代的變遷,及現代消費文化興起後,臺灣第一座百貨公司菊元應該有的評價與位置。

系統號:

P-020229

看得見的臺灣史.空間篇:30幅地圖裡的真實與想像

藍祖蔚的台灣電影備忘錄套書:叩問+夢迴

博物日本:本草學與江戶日本的自然觀

標題:

博物日本:本草學與江戶日本的自然觀

時間:

2022年6月

出版單位:

臺北:衛城出版

作者:

Federico Marcon 著,林潔盈 翻譯

內容簡介:

☘導讀:日本「自然觀」的虛與實/洪廣冀

☘導讀:赤芍與白芍/前言

?第一部分 序論

第一章 沒有本質的自然:近世日本自然研究史導論

第二章 《本草綱目》與它所創造的世界

?第二部分 名稱的排序:一六〇七年至一七一五年

第三章 轉譯的知識:林羅山與《本草綱目》評注

第四章 寫作自然百科全書

第五章 日本最早的自然百科全書:《大和本草》與《庶物類纂》

?第三部分 盤點登錄資源:一七一六年至一七三六年

第六章 德川吉宗與十八世紀日本的自然研究

第七章 盤點自然

?第四部分 自然的展示:漫長的十八世紀(一七三〇年代至一八四〇年代)

第八章 自然奇觀:作為消遣的自然史

第九章 文化圈的自然

第十章 展出的自然:平賀源內

第十一章 再現自然:從「真實」到「準確」

?第五部分 日本自然的形成:江戶幕府末年

第十二章 幕末本草學:折衷主義的結束?

第十三章 作為累積戰略的自然:佐藤信淵與本草學和經濟學的綜合

?後記

系統號:

P-020233

明清文學中的女子與國難

標題:

明清文學中的女子與國難

時間:

2022年6月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

李惠儀 著,李惠儀、許明德 翻譯

內容簡介:

明清易代是中國歷史中的鉅變。這一轉折除了成為清初文人念茲在茲的寫作主題,同時也持續為後世文人著述的焦點。《明清文學中的女子與國難》集中討論女性在這關鍵的歷史時刻如何通過自身著述與他人書寫開闢議論、想像與創作的空間。範圍涵蓋女性文學、男性借用女子的身分和聲音寄託幽懷之作、及以女性為文化符號,藉以撫今追昔,反思明亡的罪責和前因後果的作品。本書深入探討國難之際人們的思維與情感,以及後人如何回顧並挪用這段歷史,旨在說明歷史與文學如何交織互動,並闡釋性別的概念如何成為經驗與表述世變亂離的方式與途徑。

為何性別界限、女子的貞淫美惡、她們的自主、無奈與困境會變成國難經歷與記憶的寓言寄意契機?人們如何藉這些敘述思考國族的命運?透過回答這些問題,李惠儀揭示了各文體中女子的種種形相,並藉此探究明清易代及後世國難重演時人們的感懷和精神面貌。

系統號:

P-020266

朝鮮半島現代史:一個追尋驕陽的國度

漢傳佛教的療癒之道

香港_何去何從

標題:

香港_何去何從

時間:

2022年6月

出版單位:

臺北:玉山社

作者:

阿古智子 著,芝竹、陳愛理、Esther 翻譯

內容簡介:

香港是西方理解中國的重要平台,更是逃避極權治理的避難所。然而在民主發展未臻成熟前,來自中國資金、人口、政權的湧入,導致處於不利位置的香港人積累的情緒不可避免地爆發。這也使得香港社會分裂,一步步走上極端化,演變成一場場示威抗爭。

於殖民治理、歷史遺產、集體記憶、身分認同、教育文化、貧富差距等有著共同元素互為對照的臺灣,在面對強權政治一次次侵擾下,又該如何審思應對擁有壓倒性的經濟實力和操縱大數據能力的「敵人」?

鑽研「現代中國研究」與「比較教育學」的本書作者,採用個人史與時代交錯的柔性敘事,帶領讀者們重返香港運動現場,以大量田野調查為根抵,訪談香港、臺灣、日本三地不同層面的社會成員形成對話;在不預設立場與標籤化,試圖呈現一波波社會運動背後潛藏中國因素的原貌,將會替世人帶來哪些致命深遠的影響。

作者簡介

阿古智子,專門領域為現代中國研究、比較教育社會學。1971年出生於大阪府。大阪外國語大學、名古屋大學大學院畢業後,取得香港大學教育學系博士學位。歷任日本駐中國大使館専門調査員、早稻田大學副教授、東京大學大學院總合文化研究科副教授,現為同研究科教授。著有《吞噬窮人的國家:來自中國社會貧富差距的警告》(新潮新書、增補版)、共著《超級大國中國的走向:人民奮起)》(東京大學出版社)等多本作品。

系統號:

P-020301

光源下放電影:南方影展二十年

標題:

光源下放電影:南方影展二十年

時間:

2022年6月

出版單位:

臺北:蔚藍文化

作者:

王振愷 著

內容簡介:

這本書回顧了南方影展的源起、歷史、變遷和展望,編著者和南方影展團隊在最近策劃的一個「赤崁當代記」,作為第20屆南方影展的首發活動,透過6位錄像藝術家的想像和實驗手法,帶領觀眾回溯歷史,再進入現代,不同的藝術家選擇不同的題材,藉著多元創意的表現形式,再現臺南的文化地圖和歷史記憶,同時也邀請了臺南市民影像的創作一起聯展,這是南方影展一向秉持的精神:「華人、獨立、自由」的創作,走過從前,通過層層的考驗,豐富了南方影展20週年的紀念意義。如同「赤崁當代記」一樣,本書透過編著者的撰述、重要訪談、歷史圖文的整理,作者王振愷、黃柏喬、林木材、林怡君、翁煌德、曾涵生等,細說從前。

系統號:

P-020302

緣起日本:蔣介石的青年時代(共三冊)

標題:

緣起日本:蔣介石的青年時代(共三冊)

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

黃自進、蘇聖雄 主編

報導者:

民國歷史文化學社

內容簡介:

蔣介石的一生,與中國近代史密不可分,也是近代中日關係史上最重要的一頁。他在1908年,20出頭的年紀負笈日本學習軍事,東瀛留學之旅,奠定他近代知識文明的基礎。本書從清朝與日本的軍事教育合作計畫為起點,當時為了讓中國留日的學生受到完整的軍官訓練,創設士官學前教育訓練機構——振武學校。它可說是影響近代中國最深遠的學校,培養出的學生如張羣、閻錫山、何應欽,以及最知名的蔣介石。

青年蔣介石以蔣志清之名赴日留學,他在振武學校期間學習日文,也學習數學、物理、化學、中外史地等新式教育課目。在日本教育影響下,他更建立了嚴謹的衛生習慣。青年蔣介石與後來形象有著很大的差別,他出勤表現平平,課業成績不是頂尖,在現在看來,他就是一個平凡的青年學生,既普通又不出色。然而這段留學日本的經驗,卻對他日後人格培養與治軍方針造成極大的影響。本書將帶您了解蔣介石就讀的振武學校,看看他學習了什麼,理解他的教育背景,或許將對蔣介石有全新的認識。以原始檔案紀錄為經,蔣介石的回憶為緯,重建當時的歷史情景。北伐成功後國民政府主政時期,在各方面與日本是既合作又衝突關係,本書亦是探索這段歷史的重要背景資料,從青年蔣介石的日本經驗中,可以看到早期中日交流的蹤跡。

系統號:

P-020265

國立臺灣大學圖書館典藏琉歌大觀(第三卷)

標題:

國立臺灣大學圖書館典藏琉歌大觀(第三卷)

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

池宮正治、大城學、前城淳子、田口惠、石川惠吉、大城亞友美 主編

內容簡介:

臺大圖書館根據所藏《琉歌大觀》抄本所編製的全文翻刻暨現代日文語譯及解題的刊行本出版《琉歌大觀》全四卷。原稿為沖繩學學者真境名安興編纂,歌謠取材涵蓋時間自1461年迄於1917年,長達456年,為琉球文學的重要寶典。臺大圖書館透過合作計畫,與琉球大學學者群將該批史料進行全文翻刻、現代日文語譯、校注及索引,及撰寫解題。《琉歌大觀》分年出版為四卷(冊)套書,2022年出版第三卷(冊),翻刻館藏:(1)《琉歌大觀 卷三》〈第十三輯〉及(2)《琉歌大觀 卷四》〈第十四輯〉至〈第十七輯〉。各輯歌謠以三段式編排,上段為翻刻原文,中段為日文語譯,下段為注。卷末附上日文語句索引,以方便學界了解與利用。

系統號:

P-020268

清代噶瑪蘭寺廟興建與市街形成

華美的跫音:1960年代美軍文化影響下的臺中生活

標題:

華美的跫音:1960年代美軍文化影響下的臺中生活

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:蔚藍文化

作者:

熊一蘋 著

內容簡介:

以1950年的韓戰為契機,美軍開始進駐臺灣,第一批相關人員住進日本人留下的模範村高級建築。為了美軍的空軍戰略布局,公館機場一帶開始大規模的土地徵收,以打造當時東亞最具規模的空軍基地「清泉崗基地」,為美軍串連起關島、臺中、沖繩的防衛陣線,也讓臺中與美軍結下了二十多年的緣份。

這段緣分對臺中帶來一定的影響,或許有點難以想像:當年臺中街頭富有美式風情:時髦的娛樂設施、新潮的西方藝文資訊及活動,還有新奇的餐飲文化。有些昔日的影響甚至延續至今。

西區的美軍招待所枝葉扶疏,是臺中市區唯一一座見證美軍休閒生活的完整建物;美新處原址雖然已經不復當年模樣,但是當年所帶來的影響,在現今藝壇仍清楚可見;CCK俱樂部是當時臺籍熱門音樂人的至高殿堂,那些我們熟悉的明星,在華燈初上之時,輕握麥克風,唱出時代之聲,每首都成為經典;全臺唯一一座帳篷式的教堂,經整修後成為保存歷史的美軍足跡館。往日美軍所留下的痕跡,仍然在在述說著當年一段段的故事。

系統號:

P-020129

佛教在漢字文化圈的流布:朝鮮半島、越南

標題:

佛教在漢字文化圈的流布:朝鮮半島、越南

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:法鼓文化

作者:

石井公成、釋果鏡 編著,辛如意 翻譯

內容簡介:

新亞洲佛教史中文版總序/釋果鏡

序/石井公成

體例說明

第一章 佛教的容受與民間信仰/福士慈稔

●專欄 朝鮮俗漢文與吏讀/森博達

第二章 統一新羅時代的佛教/佐藤厚

●專欄 旅印的新羅僧/平井宥慶

第三章 《高麗大藏經》的成立背景/金天鶴

●專欄 日本遺存的朝鮮佛教文獻/藤本幸夫

第四章 朝鮮時代的佛教──統合與彈壓/中島志郎

●專欄 韓國的古典文學與佛教/嚴基珠

第五章 「韓國近代佛教」近代化與獨立之道/崔鈆植

●專欄 角筆經典/小林芳規

第六章 朝鮮半島的佛教美術/朴亨國

第七章 越南佛教/石井公成

●專欄 越南巴克村的農民與佛教/櫻井由躬雄

●專欄 現代的越南佛教/范氏秋江

系統號:

P-020130

異口同「聲」——探索臺灣現代文學創作的多元發展

標題:

異口同「聲」——探索臺灣現代文學創作的多元發展

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

蘇費翔(Christian Soffel)、簡若玶 編著

內容簡介:

主編序/簡若玶、蘇費翔

序一 前進德國──我們在馬克斯故鄉討論臺灣文學/黃美娥

序二 德不孤,必有鄰──致《異口同「聲」──探索臺灣現代文學創作的多元發展》/董恕明

省外文人與戰後臺灣文學場域關係研究的幾點思考(1945-1960)──以「東南文藝作家群」為考察起點/黃美娥

Continuity of Sinophone Polyphony in Taiwanese Nature Writing/Pavlína Krámská

詩歌作為疾病誌的意義──試論林彧《嬰兒翻》、《一棵樹》的疾病書寫/李癸雲

臺灣(現)當代詩歌與音樂的跨界交會/周郁文

張愛玲作品中的臺灣意識/呂恒君

張大春《小說稗類》中的謊言與關於「小說」的概念/Ludovica Ottaviano

直直地去,彎彎地回──臺灣當代原住民漢語詩歌中的「畸零地」初探/董恕明

月亮的鏡子──寂寞的人 The Mirror of the Moon - Lonely Man/沙力浪

漫步在雲端 Walking in the Clouds/沙力浪

〈千山外,水長流〉之主題意涵與傳播現象──以發表於《明報月刊》者為考察對象/王鈺婷

女性鄉土的美學──陳淑瑤《流水帳》與蕭紅《呼蘭河傳》比較研究/張韡忻

三「文」主義──「冷戰末期」台灣的「文學史」建構(1979-1991)/張俐璇

回歸與挫敗:戰後初期《新臺灣》的文化位置與身分論述/羅詩雲

文學是一種文化行動──布農族作家乜寇.索克魯曼的文學創作自述/乜寇.索克魯曼

系統號:

P-020131

品饌東亞——食物研究中的權力滋味、醫學食補與知識傳說

標題:

品饌東亞——食物研究中的權力滋味、醫學食補與知識傳說

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:允晨文化

作者:

郭忠豪 著

內容簡介:

第一章│導論:近代東亞食物研究

第二章│ 權力的滋味—明清時期鰣魚的賞賜與品饌文化

第三章│ 危險的逸樂:近代日本河豚的解毒過程與消費文化

第四章│ 滋血液,養神氣:日治到戰後臺灣的 養鱉知識、養殖環境與食補文化

第五章│傳說與滋味:追尋臺灣「三杯雞」之變遷

第六章│結論:東亞飲食文化的流變

附錄一、 評 瑞秋.勞登(Rachel Laudan),《食物與帝國:世界史中的烹飪》

附錄二、 評 喬治.索爾特(Georege Solt),《拉麵的未知歷史:日本的政治危機如何釀成一項世界食物狂熱》

附錄三、 評 陳勇(Yong Chen),《雜碎,美國:美國的中餐故事》

附錄四、 評 西利希雅.沙羅比梁(Cecilia Leong-Salobir),《帝國的品味:殖民地亞洲的飲食文化》

附錄五、 評 馬克.史衛斯羅奇(Mark Swislocki),《飲食懷舊:上海的區域性飲食文化與城市經驗》

附錄六、 評 布萊恩.朵特(Brian R. Dott),《辣椒在中國:一個文化生命史》

系統號:

P-020135

氛圍的感染──感官經驗與宗教的邊界

台灣新詩史

標題:

台灣新詩史

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

孟樊、楊宗翰 著

內容簡介:

自1980年代以來,海峽兩岸已陸續出現多部詩史著述,各自呈現相異其趣的史觀。由孟樊、楊宗翰合著的這部《台灣新詩史》雖是「早發後至」,仍盼提供讀者另一種視野。

本書揚棄了連貫性的大歷史寫法,從框定編寫體例開始,便不求接續、不避片段、不畏重疊,亦毫不掩飾對探尋歷史縫隙及發揚幽微祕境之興趣。全書將新詩史劃分為七大時期──萌芽期、承襲期、鍛接期、展開期、回歸期、開拓期以及跨越期,並採取「文本主義」的史觀,破除起源說、進化觀、國族論、作者論這四種「迷思」,力求將詩史回歸到詩作本身,以免去過度著重社會脈絡所帶來的意識形態糾葛。

邀請所有讀者,一同參與「詩」與「史」的碰撞對話,嘗試重建「新」或「現代」的辯證認知;也希望讀者能夠從中感受到詩史敘述的流暢可讀,析論文本的有效解釋,與知識生產的魅力誘惑。

系統號:

P-020184

善書、經卷與文獻(5):《西遊記》非吳承恩所編/著特稿

標題:

善書、經卷與文獻(5):《西遊記》非吳承恩所編/著特稿

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:博揚文化

作者:

馬力 編著

內容簡介:

王見川 從新內證看《西遊記》的編寫者:兼論其與吳承恩的關係

李光瑞、侯沖 長生教祖師及其著作考

范純武 從日用類書到《扶乩真傳祕訣》:扶乩降神「技術」的演進與傳播

朱明川 從官方政令到民間度亡儀式—晚清以来四川地區聖諭宣講的變遷

王見川 世德堂版《西遊記》第九回初探:兼談朱本、陽本的取材來源

會議介紹

程浩芯 資料、方法與學術成果的反思:「生活實踐中的儀式與文藝」博士生學術研討會會議綜述

紀念歐大年教授文集

范麗珠 我和歐大年教授的緣份

柯若樸 紀念歐大年教授:Daniel L Overmyer哲學博士,加拿大皇家學會會員

游子安 懷念歐大年教授

趙昕毅 瞻之在前—記歐大年教授二三事

林敬智 悼念 Daniel Lee Overmyer 歐大年教授(1935、8、20-2021、11、24)

隨筆

馬力 關於嘉靖時期的《水滸傳》

余翁 道教中的地府十王信仰經卷年代初探

系統號:

P-020185

清朝科舉考試與旗人的政治參與

台灣建築史綱

標題:

台灣建築史綱

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:遠流出版公司、國立臺北藝術大學

作者:

林會承、徐明福、傅朝卿 著

內容簡介:

前言

導言

第一章:南島建築

壹、高山族群的建築

貳、平埔族群的建築

第二章:荷西建築

壹、荷西的統治背景與歷程

貳、荷蘭東印度公司統治期間的建築

參、西班牙菲律賓都督府統治期間的建築

第三章:漢式建築

壹、漢式建築

貳、閩南傳統建築

第四章:西式建築

壹、清末西式建築

貳、日本時代西式建築的運用

第五章:日式建築

壹、日式木造宿舍

貳、日式神社

參、日系佛寺與武德殿

肆、日本古典式樣新建築

第六章:現代建築

壹、日本時代的現代建築

貳、戰後至1990年代的現代建築

參、當代建築

餘論

系統號:

P-020205

中國陌路:來自中國境內最後一位澳洲通訊記者的內幕報導

標題:

中國陌路:來自中國境內最後一位澳洲通訊記者的內幕報導

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:堡壘文化

作者:

Michael Smith 著,顏涵銳 翻譯

內容簡介:

二〇二〇年九月三日,中國公安深夜突襲史密斯在上海的住處,官僚化地朗誦完公文後請他在中文紙本上畫押簽名,恐懼爬上史密斯的背脊,因為幾天前才接到澳洲大使館建議他回國的訊息。公安稱他是國安調查的利益關係人,禁止他出境中國,並要求他配合調查。此舉揭開了中澳關係幾近破裂的序幕,透過澳洲政府激烈地交涉,他在接受了包含成蕾案到香港國安法的審問後,當晚成為撤離中國的最後一個澳洲記者。

史密斯更以第一人稱視角見證了香港回歸、反送中示威、實施國安法、海峽兩岸關係角力、中朝政治關係與經濟利益的糾葛、中美科技冷戰與對澳貿易制裁等事件,詳細呈現了習近近三年收攏權力後日益強硬的態度,其揮著經濟大旗與西方進行激烈的意識形態鬥爭,挾持在中國境內的他國公民以此轉化為國際的政治壓力來剷除異己。

當習近平統治下的新中國形成了世界舞台的大風暴,沒有人能夠置身事外。各國都不得不面對一個重要的問題:面對新中國的銳實力,下一步究竟該怎麼走?

系統號:

P-020208

重探抗戰史

標題:

重探抗戰史

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:聯經出版

作者:

郭岱君 主編

內容簡介:

※本書為再版

《重探抗戰史》是美國史丹佛大學胡佛研究院(Hoover Institution)與中國與亞太研究學會(CAPRS)合作的跨國研究項目,廣召台、美、中、日四地學者,以國際視野、最新史料、多元角度,探討近代史轉捩點,影響中國、台灣、日本、歐美深遠的中日戰爭。

第一卷論述1931至1938年,中日戰爭開始到武漢會戰時期,日本軍國主義興起的由來;九一八事件、一二八淞滬戰役的過程與真相;抗戰大戰略如何形成;國民政府如何使日軍落入持久戰的陷阱,並深究七七盧溝橋事變的本質、八一三淞滬大戰的重大意義,並指出中日戰爭帶來的並非分裂,而是中國走向真正統一、建構民族國家的重要階段。

第二卷論述1939至1945年,抗戰進入相持階段並與世界大戰合流,歐亞戰局也牽動中國戰場,並探討始終真相未明的關鍵問題。包括:日本為何甘冒天下大不韙,在深陷中國戰場且軍力吃緊的情況下發動太平洋戰爭?日軍為何始終未能攻進重慶、為何不直攻四川速戰速決?尤其重要的是攸關抗戰成敗、直接影響戰後國共命運的「一號作戰」(豫湘桂戰役),日本為何要傾盡國力發動這項跨廣大幅員、死傷慘重的計畫,企圖打通中國大陸、直通南亞?

系統號:

P-020209

閻錫山故居所藏第二戰區史料:第二戰區抗戰大事記

標題:

閻錫山故居所藏第二戰區史料:第二戰區抗戰大事記

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

第二戰區司令長官司令部現代化編譯組

內容簡介:

※本套書共有4冊

《第二戰區抗戰大事記》收錄閻錫山故居庋藏「第二戰區抗戰大事記」與「第二戰區抗戰大事表」,由第二戰區司令長官司令部現代化編譯組負責編纂。資料內容起自民國26年7月7日蘆溝橋事變當天,終至民國34年7月2日。每份原稿,均是由前一年度的7月7日,至後一年度的7月6日,幾乎完整記錄了抗戰八年第二戰區的歷程。

原件大事記為表格形式,分「二戰區」、「國內」、「國際」三個欄位,記錄當天第二戰區的重要情勢,以及編譯組認為重要的國內與國際消息。本書出版時,則將表格欄位簡化,改以條列表示。

系統號:

P-020210

台馬客家帶的族群關係:和諧、區隔、緊張與衝突

標題:

台馬客家帶的族群關係:和諧、區隔、緊張與衝突

時間:

2022年5月

出版單位:

臺北:遠流出版公司、國立中央大學出版中心

作者:

蕭新煌、張翰璧 編著

內容簡介:

《海外客家研究叢書》總序/蕭新煌

第1章 族群與空間:台馬客家帶族群關係的比較/蕭新煌、張翰璧

第2章 當代族群關係的理論取向與分析層面/張翰璧、蔡芬芳、劉堉珊、蕭新煌

第3章 台馬族群政策及其對族群關係的影響/林開忠、周錦宏、蕭新煌

第4章 北台灣客家帶浪漫台三線的浮現/張維安、劉堉珊、劉瑞超

第5章 台三線客家帶客原族群政治:苗栗泰安/周錦宏

第6章 隘勇線、蕃產交易所到雜貨店:經濟行為中的族群關係/張翰璧

第7章 台三線客家帶客原關係的再探與重構/劉瑞超、張維安、劉堉珊

第8章 苗栗客原通婚中的性別與宗教/蔡芬芳

第9章 族群語言空間分布:苗栗卓蘭/黃菊芳

第10章 語言接觸中的族群關係:泰安、南庄的族語式客家話/陳秀琪、賴維凱

第11章 新竹客家與東南亞文化的相遇/劉堉珊、劉瑞超、張維安

第12章 柔佛客家帶河婆客家家庭和社區的族群關係/林開忠

第13章 客家社團的族群關係:以柔佛客家帶為例/利亮時

第14章 柔佛客家帶河婆客家人宗教信仰與族群關係/林本炫

第15章 印尼西加里曼丹客家帶田野紀要/張翰璧、蔡芬芳、張維安

系統號:

P-020213

跨界.成長.間/介:當代兒童文學研究思潮

標題:

跨界.成長.間/介:當代兒童文學研究思潮

時間:

2022年5月

出版單位:

臺南:成大出版社

作者:

吳玫瑛、古佳艷 編著

內容簡介:

本書以「跨界」、「成長」和「間/介」為綱要,收錄十篇兒童文學精要著作,引介當代兒童文學研究思潮。「跨界」以圖畫書、圖像小說與奇幻文學為研究文本,探觸地方、空間與情感的流動,跨國童年的再現、跨國與在地的辯證及年齡的倒置與跨越。「成長」以青少年文學為關注焦點,探討青少年電影中的(非)線性敘事、青少年科幻小說與(反)烏托邦小說中青少年身體經濟學,以及兒童奇幻小說中的哲學思辨。「間/介」涉及兒童文學的翻譯、插畫及教學,三者皆為兒童文學得以繁衍、成形、實踐的重要管道與媒介。

系統號:

P-020215

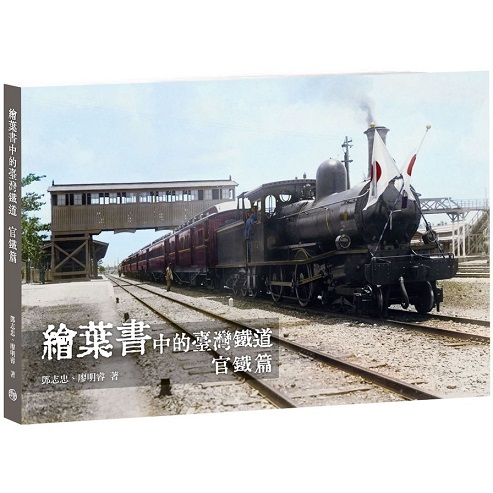

繪葉書中的臺灣鐵道・官鐵篇

標題:

繪葉書中的臺灣鐵道・官鐵篇

時間:

2021年4月

出版單位:

臺北:蒼璧出版公司

作者:

鄧志忠、廖明睿 編著

內容簡介:

本書匯集了廖明睿先生蒐藏的繪葉書,希望透過這些以不同方式呈於現實中的百年前的鐵道影像,讓讀者能夠更加瞭解百年前的臺灣鐵道。

百年前的日本人,把源自西方的郵政明信片稱為「葉書」(はがき),而包含圖像的明信片則稱為「繪葉書」(エハガキ),其實就是我們所謂的風景明信片,當然這樣的明信片圖像不限於風景,舉凡人文風物、名勝古蹟、農業特產、政治、社會、宗教與紀念日等都有可能是繪葉書上的主題,除了照片寫真外,也有美術繪畫,與照片上色的方式呈現,林林總總讓人目不暇給。

這樣的鐵道繪葉書照片,除了繪葉書上標記的主題之外,讀者仔細端詳也能從照片中看到許多在當時的鐵道故事,從相關文獻中找尋有關的資料,再搭配上繪葉書呈現的影像照片,百年前臺灣鐵道的歷史逐漸拼湊出來,甚至許多鐵道歷史謎題也可以從這些繪葉書之中得到答案。

系統號:

P-020230

中國西南苗族基督徒與國家(1900-1960)

標題:

中國西南苗族基督徒與國家(1900-1960)

時間:

2022年4月

出版單位:

臺北:橄欖華宣

作者:

胡其瑞 著

內容簡介:

這是一本探討中國西南苗族皈信基督教的專書,論述中國西南苗族在時局的影響下如何在基督徒、中華國族與苗族之間的身份認同中求取平衡與進行轉換。這個議題牽涉到信徒如何藉由宗教在今世尋求成功與在來世尋求千禧年的永恆盼望。而這樣的企求又可視為是苗族追尋現代化的過程,所以本書也將這段歷史置於「現代性」(modernity)探討之中。

這個身份尋覓的過程,就算到了當代依然可見,在今日中國西南苗族的社群中,基督教依然發揮著或多或少的影響力。正如曾在中國西南傳教多年的英國傳教士王樹德所言,基督教在中國西南地區的傳播是一個沒有盡頭的故事,就像一塊石頭丟入了湖心,激起了層層的漣漪,至今仍然餘波蕩漾。

系統號:

P-020133

冷戰、本土化與現代性:《蕉風》研究論文集

標題:

冷戰、本土化與現代性:《蕉風》研究論文集

時間:

2022年4月

出版單位:

高雄:國立中山大學出版社

作者:

張錦忠、黃錦樹、李樹枝 編著

內容簡介:

前言(李樹枝)

緒論——冷戰、馬來亞化與現代主義(黃錦樹)

卷壹◎冷戰與國族想像

香港友聯與馬華文化生產:以《蕉風》與《學生周報》為例(1955-1969)(王梅香)

戰後馬華(民國)文學遺址:文學史再勘察(莊華興)

獨立前的《蕉風》與馬來亞之國族想像(林春美)

蕉風、采風、食風:論馬來亞獨立前夕物體系與國家認同的重構(黃國華)

卷貳◎編者的身影:從寫實到現代

方天與《蕉風》的寫實主義書寫(賀淑芳)

身世的杜撰與建構:白垚再南洋(林春美)

大眾化、反共、馬來亞化:黃崖與六〇年代《蕉風》現代主義(鄧觀傑)

想像一個前衛的共同體:陳瑞獻與馬華現代文學運動2.0(張錦忠)

卷參◎交流、反叛與變異

反叛文學運動誰在反叛?談戰後馬來亞的新寫實及獨立前後《蕉風》的「現代」(黃琦旺)

臺灣、馬華現代主義思潮的交流:《蕉風》的第一波現代主義(郭馨蔚)

升起現代文藝的大纛:《蕉風》、余光中與馬華現代主義文學(李樹枝)

當代詩作的變異及其限度:以新世紀《蕉風》的詩作爲探討中心(張光達)

後記——再冷戰的時代:《蕉風》研究、美援與史料問題(張錦忠)

系統號:

P-020134

勞動待遇與代價──從性別觀點分析台灣醫護工作

標題:

勞動待遇與代價──從性別觀點分析台灣醫護工作

時間:

2022年4月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

張晉芬 著

內容簡介:

醫院是治病、救人的地方,也是一個工作場所。如同其他在工廠、辦公室或商店的勞工階級,醫師與護理人員的勞動狀態及待遇受到制度、組織和工作特徵的影響。本書採取性別觀點,強調從女性處境看待勞動的成果,連結再生產與生產勞動,藉由量化分析方式探討經濟、家庭與個人層面的勞動結果,以及其中的職業與性別差異。透過對於三間醫院超過四千位護理人員與醫師的問卷調查結果的分析,書中呈現女性醫護人員高度的工作與家庭衝突和不良的健康狀態;護理人員勞動過程中需要具備的工作特質對實質報酬幾乎沒有效益;男醫師可以專注於市場勞動,因為再生產勞動對他們來說是助力而非阻力,但對女性醫護人員而言,卻是事業發展的絆腳石。

系統號:

P-020157

戰後台灣對外關係史論

標題:

戰後台灣對外關係史論

時間:

2022年4月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

陳儀深 著

內容簡介:

我所知道的儀深兄學思歷程/薛化元

清理黨國教育的遺毒/王景弘

自序:綜觀全局之必要/陳儀深

1 從《自由中國》看五○年代中華民國的國際處境

2 1953年「奄美返還」與中華民國政府的回應

3 八二三砲戰與台灣政治發展:以《蔣介石日記》為線索的討論

4 從「康隆報告」到「台灣關係法」:美國對台政策的曲折歷程

5 台灣主體、中國屬島或其他?論葛超智《被出賣的台灣》所揭露的美國對台政策

6 從彭案的救援看美國對台獨選項的態度

7 保釣運動對中華民國政府釣魚台政策的影響

8 「中國代表權問題」與「台澎地位問題」的關聯:從1971年4月美國國務院發言人風波談起

9 第三次台海危機與首次台灣總統民選

10 台美人與台灣民主化─兼論台灣民主化過程中的「美國因素」

系統號:

P-020158

山林裡的南島語族──台灣原住民族群的形成論

標題:

山林裡的南島語族──台灣原住民族群的形成論

時間:

2022年4月

出版單位:

臺北:華藝學術出版

作者:

陳有貝 著

內容簡介:

自序

壹、史前台灣概述

第一章 台灣考古的重要疑問

貳、早期人群的來源與特色

第二章 最早的台灣人

第三章 台灣新石器時代的開創者—古老的南島語人

第四章 台灣史前農業的發生

參、文化的形成與擴散

第五章 東亞區域架構下的台灣—大陸與海島

第六章 台灣島的鄰居—琉球

第七章 南琉球研究對台灣的啟示

第八章 出口封閉的台灣島—談南島語人群的起源地

第九章 史前台灣的本土化

肆、族群的形成

第十章 族群形成的首部曲:線索—石杵與巨石

第十一章 原住民族群的形成:概念與方法

第十二章 原住民族群的形成:考古學的關鍵證物

第十三章 史前台灣的族群形成

伍、餘論

第十四章 台灣的史前時代

後記

系統號:

P-020160

中文書寫創襲傳統與學術倫理

標題:

中文書寫創襲傳統與學術倫理

時間:

2022年4月

出版單位:

臺北:遠流出版公司

作者:

江寶釵 著

內容簡介:

學術倫理為現代學術書寫之重要規範,歷複雜的演化,當代相關知識體系由歐美國家所主導,與中文學術書寫傳統在接受與適應上不免有所扞格。本書考察中西學術書寫的載體一為表意文字,一為音節文字,其表現形式本即大不相同;更何況在創意思考、語言修辭與文化觀念的差異,前者重集體、傳薪,「述而不作」,後者重個人、創新,追求突破。本書試圖釐清中西方對於抄襲概念之演化,並以實例說明以西方學術倫理用於中文書寫引起的種種爭議,同時,提出以「原義所指」、「創義所指」作為抄襲與否之判準,期能引起學界對此一議題之關注與討論,以促進學術作為公共領域之和諧,彰顯學術研究與創作的本質意義和價值。

系統號:

P-020214

東北亞近代空間的形成及其影響

標題:

東北亞近代空間的形成及其影響

時間:

2022年3月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

李曉東、李正吉 主編

內容簡介:

緒論/李曉東

第一部 從胚胎期到近代前夜的東北亞

第一章 蒙古與「中國」的接壤地帶:12至14世紀的華北──蒙古帝國的統治與華北社會的變遷/飯山知保

第二章 大清國歷史記述中的蒙古史脈絡/岡洋樹

第三章 涅爾琴斯克條約中的「蒙古」問題:統治與解決/S. 楚倫

第四章 驛站守護人:蒙古國喀喇沁集團的歷史與記憶/中村篤志

第五章 從《大義覺迷錄》到《清帝遜位詔書》/韓東育

第六章 東亞地區多樣性的形成──以「心學」為題材/澤井啟一

第七章 朝鮮的近代國家構想:「民國」與「愛民」/井上厚史

第八章 生態、移民、鐵道──滿洲「近代」的形成軌跡/劉建輝

第二部 對「近代」的接受、重組與再詮釋

第九章 對馬與外國船隻──到港與出港/石田徹

第十章 俄清外交交涉中的溝通隔閡──以18世紀初及19世紀中葉的兩個事例為考察對象/柳澤明

第十一章 中國式秩序的理念──其特徵及在近現代的問題化/茂木敏夫

第十二章 扎木察拉諾描繪的蒙古近代空間/井上治

第十三章 辭彙、戰爭與東亞的國族邊界:「中國本部」概念的起源與變遷/黃克武

第十四章 俞吉濬的文明社會構想與蘇格蘭啟蒙思想──東亞接受近代思想及其變化的一個形態/張寅性

第十五章 近代中國對法理學的接受與展開──梁啟超對中國「自然法」的「發現」/李曉東

第十六章 朝鮮的「無政府主義式近代」:20世紀初東亞克魯泡特金主義的擴散和《朝鮮革命宣言》/山本健三

第十七章 朝鮮末期的近代空間:民主主義土壤的培育/李正吉

第三部 接觸(contact)的「光」與「影」

第十八章 再考沖繩的近代──關於日本帝國與同化主義的問題/波平恒男

第十九章 大韓帝國時期漢城的自來水管道建設──從其與殖民地都市「京城」的二重構造論的關聯說起/松田利彥

第二十章 繪製「蒙疆」──從軍畫家深澤省三的美術活動與創作/王中忱

第二十一章 近代東北亞的形成與俄羅斯邊疆──1920年的尼古拉耶夫斯克事件和薩哈林州的保障佔領/Eduard Baryshev

第二十二章 清朝門戶開放後俄國的茶葉貿易──以恰克圖、漢口的流通為例/森永貴子

第二十三章 近代過渡時期濟州島民的移動和跨國認同/趙誠倫

第二十四章 1910-1930年代蒙古族的文化教育活動:以東蒙書局、蒙古文化促進會及東北蒙旗師範學校為例/娜荷芽

研究歷程/李正吉

系統號:

P-020132

從臺灣到世界:二十一世紀一貫道的全球化

標題:

從臺灣到世界:二十一世紀一貫道的全球化

時間:

2022年3月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

楊弘任、畢遊塞(Sébastien Billioud) 主編

內容簡介:

導論:一貫道如何全球化?/楊弘任、畢遊塞(Sébastien Billioud)

從臺灣到香港和巴黎:關於一貫道全球化的一些思考/畢遊塞

天道開荒:大溫哥華地區的華人新興宗教,一貫道/柯若樸(Philip Clart)(謝易澄譯)

黑人城鎮中的「彌勒家園」:一貫道行動派信眾在南非都市建置的跨國宗教空間/百可思(Nikolas Broy)(謝易澄譯)

跨國宗教的文化跨界:一貫道洛杉磯英語道場的出現與演變/楊弘任

日本一貫道研究初探:以東京地區的基礎忠恕組線為例/百可思

當「無生老母」遇上國家:一貫道傳播與新加坡宗教治理/林克宜(Francis Khek Gee Lim)(謝易澄譯)

一貫道在印尼的傳播與影響/沈曄瀅

援佛入道:一貫道基礎忠恕天惠單位在越南的發展及其在地連結/鍾雲鶯

跨國界、跨族群到再跨界:泰國一貫道的跨境流動/林育生

系統號:

P-020159

台灣小說的時空想像

幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐(上、下兩卷)

標題:

幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐(上、下兩卷)

時間:

2021年8月

出版單位:

臺北:書林出版公司

作者:

石婉舜 著

內容簡介:

序

源自心靈神秘深處的觸動與追尋—— 周逸昌與南管/林谷芳

生產《朱文走鬼》的熱情、悟性與探索精神/鍾明德

憶周逸昌—— 一位開風氣之先的烈士/王櫻芬

他說他快成了/林世煜

關於周逸昌/石婉舜

致來者

邂逅「江之翠劇場」―― 梨園戲的傳統與現代(交通大學專題演講,2013) /周逸昌主講

一種從傳統出發的創新――周逸昌自述劇團理念、營運與國際化推動(表演藝術團隊個案訪談,2013)/周逸昌口述,張啟豐、余昕晏採訪

從執著到超越――周逸昌談「動中定」與藝術追求(《藝乘三部曲》讀書會,2016)/周逸昌主講,安原良整理、節選

語錄‧文存

社區劇場的理念與實踐――與周逸昌的訪談(民眾日報,1993)/林寶元採訪

演出前的話(《南管遊賞》節目冊,1995)/周逸昌

「身體、語言與意識型態」座談會引言(台灣現代劇場研討會1986-1995台灣小劇場,1996)/周逸昌

獲獎謝詞(第一屆臺灣省特殊優良文化藝術人員獎,1998)/周逸昌

「社區劇場」座談會引言(一九九九台灣現代劇場研討會,1999)/周逸昌

緣起與期盼(《古曲清韻》節目冊,2005)/周逸昌

「台新藝術獎」入圍作品專訪――《朱文走鬼》(「台新藝術獎」入圍影片,2007)/周逸昌

自由叛逆的精神,勇於探索實踐的風範――專訪周逸昌先生(未刊稿,2010)/張佳棻採訪、整理

傳統梨園戲與現代劇場藝術的對話――《朱文走鬼》(傳藝,2011)/周逸昌、林于竝

側寫

當劇場遇到社會運動――側寫周逸昌和零場劇團(台灣評論,1993)/莊珮瑤

傳統戲曲在現代劇場的另類演繹――訪江之翠劇場藝術總監周易昌(傳統藝術,2000)/吳秋瓊

實驗劇場中地道的梨園傳習――談江之翠的梨園薪傳(傳統藝術,2000)/林谷芳

江之翠實驗劇場在傳統的土壤中滋養當代(新台風,2007)/陳梅毛

周逸昌 鞠躬盡瘁的音樂人生――梨園南管新傳唱(新北市文化,2014)/呂伊萱

憶述

憶與周逸昌先生的一段因緣――專訪李豐楙教授/石婉舜採訪

一條在地的劇場「解殖」路線――那些與周逸昌在零場「造反」的日子/陳梅毛

以前我是個肩膀歪一邊注意力也不集中的人――專訪三金影帝吳朋奉/吳耀東採訪

「汝心中若有專念,足底自有雲生」――專訪前江之翠劇場資深團員温明儀/石婉舜採訪

BOX―「現階段南管滾門曲牌影像與聲音資料保存計畫」執行始末/温明儀

江翠之心/徐智城口述,編輯部整理

相遇

兩個最Exciting城市的劇場融合實驗――專訪韓偉康、龔志成談一九八九年《重:重,力/史II》演出/石婉舜採訪

BOX―草長鶯飛――關於台灣劇場的二三事/施心慧

BOX――《重:重.力/史II》演出筆記/彼得小話(Peter Stuart)

懷想周逸昌的浪漫與堅持――專訪《後花園絮語》編作吳素君/林乃文採訪協力

關於二○二○年「江之翠劇場」《朱文走鬼》公演 /友惠靜嶺,黃資絜譯

風格化表演傳統的延續與再造――專訪尤金諾‧芭芭(Eugenio Barba)與茱莉亞‧瓦雷(Julia Varley)/安原良採訪

南管是他的過程而不是終點――專訪《摘花》導演郭文泰/林乃文採訪協力

周逸昌的心南向:台、印表演文化交流的一頁――專訪薩爾教授(Prof. Sal)、穆吉優諾(Mugiyono)與密羅陀(Miroto)/林佑貞採訪協力

附錄

周逸昌相關線上影音資料庫暨出版品一覽

周逸昌相關書目彙編

周逸昌年表

系統號:

P-020297

Sir Robert Ho Tung: Public Figure, Private Man

標題:

Sir Robert Ho Tung: Public Figure, Private Man

時間:

April, 2022

出版單位:

香港:香港大學出版社

作者:

May Holdsworth

內容簡介:

Sir Robert Ho Tung (1862–1954) is a compelling figure in Hong Kong history. He is regularly portrayed as the colony’s greatest philanthropist and wealthiest man of his day, the first Chinese to live on the Peak, and, at the end of his life, the ‘Grand Old Man of Hongkong’. The illegitimate son of a Chinese mother and European father, he was highly sensitive about his mixed heritage though he consistently made the most of his fate. He was a man perfectly in tune with his place and time, his success driven as much by his entrepreneurial talents as by his being Eurasian. This book shows him in all his immense variety—clerk with the Imperial Maritime Customs, chief compradore of Jardine Matheson, financial wizard, husband and lover, patriarch of a large family of five sons and eight daughters, loyal British subject but also, paradoxically, Chinese patriot. China’s president Yuan Shikai awarded him the Order of the Excellent Crop, and King George V knighted him.

May Holdsworth’s thoughtful and deftly written account of the life is the first full-length biography in English. Given unique and unprecedented access to family and personal papers, including letters, diaries, notes, and photographs, she offers a nuanced perspective on a public but also private man. Her book will be a rich resource for historians and general readers interested in the men and women who played a key part in the shaping of nineteenth- and early twentieth-century Hong Kong.

Author Bio

May Holdsworth is a writer based in Hong Kong. Her previous books include Foreign Devils: Expatriates in Hong Kong, and The Palace of Established Happiness: Restoring a Garden in the Forbidden City. She is co-editor, with Christopher Munn, of the Dictionary of Hong Kong Biography (HKUP, 2012), and co-author with him of Crime, Justice and Punishment in Colonial Hong Kong: Central Police Station, Central Magistracy and Victoria Gaol (HKUP, 2020).

系統號:

P-020284

Grounded at Kai Tak: Chinese Aircraft Impounded in Hong Kong, 1949–1952

標題:

Grounded at Kai Tak: Chinese Aircraft Impounded in Hong Kong, 1949–1952

時間:

April, 2022

出版單位:

香港:香港大學出版社

作者:

Malcolm Merry

內容簡介:

Set against the backdrop of regional and international post–Second World War tensions, Grounded at Kai Tak is the most comprehensive account of the complex legal struggle for ownership of 71 airplanes belonging to the two main Chinese airlines, which were stranded at Kai Tak airfield in Hong Kong at the end of the Chinese civil war. The resulting contest for possession of them took place in the courts and among politicians and diplomats on three continents. In the process, the struggle became entangled with the anti-communist policies of the United States in the emerging ‘Cold War’, British hopes for restoration of her pre-war commercial position in China, disagreements between nations about recognition of the new government in Peking, and the delicate balance that the colonial government of Hong Kong had to keep to preserve that colony’s interests.

Merry tells the tale of this legal saga by weaving together archival documents and news reports of the day, revealing the international alignments that emerged from the aftermath of the wars and the colourful cast of actors that influenced the outcome of the dispute. This struggle would go on to become one of the leading public international law cases on the recognition of governments at the time.

Author Bio

Malcolm Merry is a barrister and adjunct professor in the Faculty of Law at the University of Hong Kong.

系統號:

P-020285

旧制台北高等学校同窓会誌『蕉葉会報』復刻版(全3巻)

標題:

旧制台北高等学校同窓会誌『蕉葉会報』復刻版(全3巻)

時間:

2022年6月

出版單位:

東京:不二出版

作者:

河原功 解題

內容簡介:

旧制台北高等学校(1922年4月~46年3月、通称 台高)の卒業生及び在校生による同窓会=蕉葉会(本会事務所は東京)の会報誌を復刻。

2022年に創立100周年を迎える旧制台北高等学校。日本の敗戦に伴う中華民国の台湾接収で廃校となり、校地・校舎は現在の台湾師範大学に継承された。台湾師範大学の図書館には、当時の資料を集めた「台北高等学校資料室」が置かれている。

開校当初から日本・台湾のエリートが集まり、卒業生は日本・台湾の政財界・教育・医療・文学などの広い分野で足跡を残した。

同窓会誌『蕉葉会報』は戦後の1961年5月に創刊、2013年6月の最終107号まで発行され、卒業生を通じた日台交流の様子を明らかにすると同時に、当時の旧制高校の生活習慣や学問の様子がうかがえる内容となっている。

系統號:

P-020253

上海特別陸戦隊 その兵器と軍装

標題:

上海特別陸戦隊 その兵器と軍装

時間:

2022年6月

出版單位:

東京:イカロス出版

作者:

吉川和篤 著

內容簡介:

太平洋戦争開戦前、邦人居留民保護のため上海にて編成された日本海軍の上海特別陸戦隊。通称「シャンリク」として有名な同隊は、日本陸軍とは異なる独自の軍装や銃器・火砲、装甲車輌を装備し、2回に亘る上海事変での市街戦を通してその規模を増減させていった。

本書では著者が蒐集した希少な未発表写真を中心に、上海海軍特別陸戦隊の兵器と軍装、そして歴史・戦闘記録を余さず紹介。海軍陸戦隊の独特な軍装、ベルグマン自動拳銃などの小火器、艦載砲から転用された保式短五糎砲などの火砲、ヴィッカース・クロスレイ装甲車などの装甲戦闘車輌、ヴィッカース6トン戦車などの鹵獲戦車まで、「シャンリク」の個性的な装備を知ることができる、ボリューム満点の資料集だ。

系統號:

P-020282

「八紘一宇」の社会思想史的研究

中国の水の思想

標題:

中国の水の思想

時間:

2022年5月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

蜂屋邦夫 著

內容簡介:

第一章 儒家と道家の水の思想

第一節 儒家の水の思想

第二節 道家の水の思想

第二章 諸子の書などに見える水の思想

第一節 『墨子』―戦争と水

第二節 『荀子』―水は努力・人民・始原の象徴

第三節 『呂氏春秋』―水徳王朝の理論から水の俚諺まで

第四節 『管子』―統治の原理と河川の管理

第五節 『列子』―水の寓話と道の思想

第六節 『韓非子』―戦争の手段、為政の戒め

第七節 『淮南子』―水の思想の宝庫

第八節 『説苑』―統治術に関する教訓

第三章 経書に見える水の思想

第一節 『周易』―水にかかわる占断

第二節 『尚書』―大川を渡る困難の比喩と実際

第三節 『詩経』―詩歌の舞台となった河川

第四節 『周礼』―川沢や水路の管理と官職

第五節 『儀礼』―士から王までの各種の儀式

第六節 『礼記』―礼の細則や理論

第七節 『春秋左氏伝』―大川、大水、大雨、大雩の記事

第八節 『爾雅』―水にかかわる語彙の解説

系統號:

P-020182

中国株式市場の形成と発展(1978‒2020):「移行経済型市場」と国際的インパクトを中心に

標題:

中国株式市場の形成と発展(1978‒2020):「移行経済型市場」と国際的インパクトを中心に

時間:

2022年5月

出版單位:

西宮市:関西学院大学出版会

作者:

王東明 著

內容簡介:

序章 課題と構成

第I部 中国株式市場の形成過程

第1章 株式会社制度の導入

第2章 株式市場の生成

第3章 株式市場の拡大と市場の問題点

第4章 都市部における大衆投資家の形成

第5章 株式所有構造と企業効率──上場企業381社の検証

第6章 上場企業のコーポレート・ガバナンス

第II部 中国株式市場の国際的インパクト

第7章 B株市場の創設

第8章 中国国有企業のニューヨーク上場によるインパクト

第9章 中国のWTO加盟と金融・資本市場の開放

終章 中国株式市場の展望

系統號:

P-020192

近代中国美術の辺界──越境する作品、交錯する藝術家

標題:

近代中国美術の辺界──越境する作品、交錯する藝術家

時間:

2022年5月

出版單位:

東京:勉誠書店

作者:

瀧本弘之、戦暁梅 編著

內容簡介:

序説 「近代中国美術の辺界」への随想(瀧本弘之)

Ⅰ 美術をめぐって、美術を超えて

「西湖藝展」開催の経緯―「斎藤佳三資料」を手がかりに(吉田千鶴子)

上海租界のフランス語新聞にみる近代中国美術―林風眠と杭州国立藝術院を中心に(趙怡)

一九三〇年代の北平画壇のグリンプス(瀧本弘之)

長尾雨山の近代日中美術交流における貢献(松村茂樹)

魯迅とケーテ・コルヴィッツ―日本プロレタリア美術運動との関わりを中心に(東家友子)

太平洋の対岸へ発信された「辺区像」―中国共産党の海外宣伝事業に使われた「延安木版画」を解析する(陳琦)

戯劇改良運動初期の石版戯曲年画「二十四世紀新茶花」について(三山陵)

京劇俳優梅蘭芳と日本美術界の交流について(佐々木幹)

Ⅱ 日本に行く画家、中国に行く画家

徐悲鴻と文展作品―そこから得たもの(華天雪 (翻訳:林佳美/翻訳協力:李趙雪)

[コラム]嶺南画派と日本(李趙雪)

広東から来た前衛画家―一九三〇年代の東京における李仲生の画業について(呉孟晋)

[コラム]近代中国における「裸体画論争」―日本との比較を視野に入れて(龔珏)

朝鮮近現代美術史を歩んだ洋画家・鄭温女―ある女子美術専門学校卒業生の生涯(畑山康幸)

[コラム]顕現と隠蔽―従軍画家の描いた戦時中の中国(劉建輝)

Ⅲ 中国美術品の収蔵、中国美術史の記述

チェコのコレクターと近代中国絵画(オリボバ・ルツィエ(翻訳:東家友子)

近代書画碑帖収蔵史について(下田章平)

廉泉「小萬柳堂書画コレクション」の初来日再考―『南湖東遊日記』を主な手掛かりに(戦暁梅)

外国人宣教師の目線でつくられた土山湾孤児院の黄楊人形―天理参考館所蔵資料を例にして(中尾徳仁)

[コラム]「徐家匯板聖徒像」の発見(瀧本弘之

書を編み込んだ中国美術通史(菅野智明)

[コラム]ベトナム絵画の「父」と「兄」―画家ナム・ソンの美術論(二村淳子)

あとがき(戦暁梅)

系統號:

P-020199

明代とは何か:「危機」の世界史と東アジア

満洲からシベリア抑留へ──女性たちの日ソ戦争

標題:

満洲からシベリア抑留へ──女性たちの日ソ戦争

時間:

2022年4月

出版單位:

京都:人文書院

作者:

生田美智子 著

內容簡介:

はじめに

第一章 女性抑留者研究のこれまで

第二章 シベリア抑留のプレヒストリー――日露・日ソ関係略史

第三章 満洲の女性たち――なぜ満洲へ行ったのか

第四章 女性たちの日ソ戦争――典型例としての佳木斯第一陸軍病院女性部隊

第五章 女性たちの敗戦

第六章 女性のシベリア抑留――なぜ起こったのか

第七章 女性のシベリア抑留の実態――その全体像

第八章 初期の抑留

第九章 看護労働目的の移動――死者増大への対応

第一〇章 特別病院への移動

第一一章 その他の移動

おわりに

系統號:

P-020151

親密なる帝国──朝鮮と日本の協力、そして植民地近代性

標題:

親密なる帝国──朝鮮と日本の協力、そして植民地近代性

時間:

2022年4月

出版單位:

京都:人文書院

作者:

Nayoung Aimee Kwon 著,永岡崇 監譯

內容簡介:

第1章 植民地近代性(コロニアル・モダニティ)と表象の難問(コナンドラム)

第2章 朝鮮文学を翻訳する

転換期と危機 朝鮮文学とは何か 植民地文学、国民文学、世界文学をめぐる議論 朝鮮文学の歴史を構築する

第3章 マイナー・ライター

言語的な故郷喪失 一九四〇年の芥川賞 植民化された私小説 純文学の驕り

第4章 光の中に

手紙の交換 「光の中に」 非家庭的な家庭 解体する形式 未決の結末

第5章 コロニアル・アブジェクト

(自己)反省的なパロディ 植民地のモダンボーイ(モ‐鮮人) 植民地のモダンガール 討論:国民文学の再構築

第6章 コロニアル・キッチュを演じる

〈春香伝〉の語り直し 植民地ノスタルジアと帝国ノスタルジアのはざまで 民族的伝統としての春香物語(「春香伝」) コロニアル・キッチュとしての「春香伝」 村山知義と張赫宙 「朝鮮らしさ」の翻訳 植民地の言語と翻訳(不)可能性 植民地朝鮮での座談会 「帰郷」という問題

第7章 トランスコロニアルな座談会を盗み聞きする

日本における座談会の登場 座談会を盗み聞きする 座談会「朝鮮文化の将来」 コロニアルな他者の検閲

第8章 地方への転回

植民地から地方へ 帝国のはざまの朝鮮 帝国のマスメディアと循環する地方 植民地コレクション

第9章 満洲の記憶を忘却する

植民地の真相というパラドクス 阿片の密売 コロニアル・リアリズムのポストコロニアル体制

第10章 ポストコロニアリティの逆説

ポストコロニアル・ノスタルジア 帝国の三角関係 帝国を否認する アジアにおけるポストコロニアリティはいつなのか 冷戦とポスト冷戦のパラドクス べつの手段による帝国

系統號:

P-020152

変容するアジアの家族──シンガポール、台湾、ネパール、スリランカの現場から

標題:

変容するアジアの家族──シンガポール、台湾、ネパール、スリランカの現場から

時間:

2022年4月

出版單位:

東京:明石書店

作者:

田村慶子、佐野麻由子 編著

內容簡介:

はじめに[田村慶子・佐野麻由子]

第1章 シンガポールの「疲弊する」家族と女性[田村慶子]

〈コラム1〉単なる補佐役ではなく運営の主体として――インドネシアのカカオ農園で働く女性たちから得た教訓

第2章 シンガポールの教育・子育てに関する政策と価値観――メリトクラシーとジェンダーの観点から[坂無淳]

〈コラム2〉娘の選択――結婚するか独身のままか

第3章 重い家庭の負担からの逃避――台湾の家族と女性[田村慶子]

〈コラム3〉台湾における外国人労働者と家族の変容

〈コラム4〉日本で働くフィリピン人女性家事労働者の(ディス)エンパワーメント

第4章 男児選好にみるネパールの家族の変容――階級別の分析からみえた経済発展下での個人化の兆し[佐野麻由子]

〈コラム5〉児童婚の根絶を

第5章 現代スリランカの家族の変容とジェンダー――障害者家族のケアの例から[古田弘子・鹿毛理恵]

〈コラム6〉パキスタンにおける児童婚・早婚

おわりに[田村慶子・佐野麻由子・織田由紀子]

系統號:

P-020189

定期市の研究:機能と構造

標題:

定期市の研究:機能と構造

時間:

2022年4月

出版單位:

名古屋:名古屋大学出版会

作者:

石原潤 著

內容簡介:

序論

第I部 定期市研究の意義と諸問題

第1章 世界各地における定期市の発生とその類似性

第2章 定期市研究における基本的諸問題

第3章 定期市研究の近年における展開

第II部 定期市の展開過程

第4章 中国・河北省における定期市の展開

第5章 華中東部における市の展開

第6章 インド・ベンガル地方における定期市の展開

第III部 定期市の分布と特性

第7章 インド亜大陸における市の分布について

第8章 インド・西ベンガル州における市の諸特性

第9章 インド・マハラシュトラ州における定期市の時間的・空間的配置

第IV部 定期市の実態

第10章 バングラデシュ・ミルジャプール郡における定期市

第11章 南インド・ナーマッカル郡における定期市

第12章 日本・越後地方における定期市

結論

あとがき

系統號:

P-020191

サンフランシスコ講和と東アジア

標題:

サンフランシスコ講和と東アジア

時間:

2022年4月

出版單位:

東京:東京大学出版会

作者:

川島真、細谷雄一 編著

內容簡介:

はじめに(川島真)

I サンフランシスコ講和とは何か――日米和解への道

第1章 サンフランシスコ講和条約体制の形成とその揺らぎ――帝国の解体と賠償問題(波多野澄雄)

第2章 多数講和と寛大な講和――日本の構想と選択(楠 綾子)

第3章 占領から講和へ――なぜ寛大な講和が可能となったのか(坂元一哉)

II サンフランシスコ講和と連合国

第4章 サンフランシスコ講和条約への道とその後――「封じ込め」の骨格の成立(マイケル・シャラー/西村真彦翻訳)

第5章 サンフランシスコ講和とイギリス外交(細谷雄一)

第6章 フランスとサンフランシスコ講和条約、一九四五-一九五一年(宮下雄一郎)

III サンフランシスコ講和と東アジア

第7章 戦後初期中国における対日講和観――一九四五-一九四七年を中心に(川島真)

第8章 二つの平和条約と日台経済――経済史の視座から(洪紹洋/やまだあつし翻訳)

第9章 サンフランシスコ講和条約と感情― ―― 米軍政期/一九五〇年代初頭の韓国社会(小林聡明)

第10章 サンフランシスコ講和条約とフィリピン――国際主義と現実主義の定着(高木佑輔)

おわりに

系統號:

P-020203

巨大中国とユーラシア新時代の国際関係

標題:

巨大中国とユーラシア新時代の国際関係

時間:

2022年3月

出版單位:

東京:芦書房

作者:

児玉昌己、伊佐淳 編著

內容簡介:

第1章 21世紀のユーラシアの地政学―EU・中国関係とハンガリーの事例

第2章 欧州を取り込む米国と日本のインド太平洋戦略構想

第3章 ドイツのインド太平洋戦略分析

第4章 中国人民元のドル覇権への挑戦

第5章 ギグ・エコノミーの拡大は労働生産性を下げるのか―中国の事例

第6章 中国の経済発展と米中貿易摩擦

第7章 戦後国際社会下の台湾発展と日本人

第8章 ポスト・コロナ時代の世界協調戦略としての「環日本海経済圏構想」

第9章 戦前戦後の日本知識人のアジア観―具島兼三郎の場合

第10章 日本の経済社会―コロナ後のあり方を問う

第11章 企業フィランソロピーと財団の機能―日本型CSRの展開

系統號:

P-020153

現代モンゴルの牧畜経済──なぜ遊牧は持続しているのか

中国文化の統一性と多様性

標題:

中国文化の統一性と多様性

時間:

2022年3月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

渡邉義浩 編著

內容簡介:

一、元代呉澄による『禮記』王制篇の改変およびその意義の分析 王啓発/及川伶央(訳)

二、「文化中国」の再検討 小島毅

三、中国史学の展開と儒教 渡邉義浩

四、フランス革命直前における中国の聖王と暴君情報――張居正『帝鑑図説』仏訳に関して―― 井川義次

五、道家の「無為によって治める」政治立場と「戦わずに勝つ」戦争観 趙現海/伊藤涼(訳)

六、「雅言」と「斟酌」――春秋期の『詩』の機能・意から義へ―― 牧角悦子

七、日本鴻臚館の「漢詩外交」より見る東アジアにおける中国文化の伝播 趙瑩波/佐藤大朗(訳)

八、日本における劉向『列女傳』の受容――松本萬年『標註劉向列女傳』を中心に―― 仙石知子

九、司馬遷の「行国」史観とその後世への影響 楊富学・樊麗沙/森田大智(訳)

一〇、中国文化の統一性と多様性――行政都市網の変遷を手がかりに―― 妹尾達彦

一一、王朝は「帝国」か――寰宇図と職貢図を中心として―― 成一農/鈴木雄大(訳)

一二、王弼再考――否定神学を超えて―― 中島隆博

一三、殷人はなぜ神を尊ぶのか――夏と殷の生産様式の違いに基づく検証―― 桓占偉/梁嘉浩(訳)

一四、全眞道の教学法における言教と身教 宋学立/冨田絵美(訳)

一五、日本伝存資料を通してみる唐代典籍文化の統一性と多様性 河野貴美子

一六、八旗圏地制度の影響の広がり――清初撥補地考実―― 邱源媛/野澤亮(訳)

一七、中国古代禿頭攷 柿沼陽平

一八、「洒掃應對は便ち是れ形而上の事」――朱子の小学と大学の関係に対する解釈―― 牟堅/永田小絵(訳)

系統號:

P-020200

浣花渓の女校書 薛濤の詩を読む

標題:

浣花渓の女校書 薛濤の詩を読む

時間:

2022年3月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

詹満江 編著

內容簡介:

序(佐藤 保)

訳注篇(詹満江・横田むつみ・植松宏之・董子華・姚星煜・趙美子)

訳注篇凡例/五言律詩(一)/五言絶句(二~一四)/六言(一五)/七言絶句(一六~八二)/賛(八三)/

〔補遺(底本外)〕七言律詩(八四~八六)/五言律詩(八七)/七言絶句(八八~九二)/七言六句(九三)

資料篇

一 底本及び薛濤詩を収録する諸本

底本(植松宏之・趙美子)/薛濤詩を収録する諸本(趙美子)/底本外の詩について(横田むつみ)

二 薛濤の伝記資料(董子華・詹満江)

三 薛濤研究について(横田むつみ)

四 その他 薛濤に関すること(植松宏之)

五 薛濤年譜(詹満江)

六 薛濤詩収録状況表(横田むつみ)

跋(詹満江)/執筆者一覧/索引

系統號:

P-020201

漢字系文字の世界:字体と造字法

草の根の日タイ同盟:事件史から見る戦時下の日本人とタイ人

標題:

草の根の日タイ同盟:事件史から見る戦時下の日本人とタイ人

時間:

2022年2月

出版單位:

京都:京都大学学術出版会

作者:

柿崎一郎 著

內容簡介:

軍事同盟の歴史において,太平洋戦争中の日タイ同盟ほど奇妙なものはない。なにしろ,「敗戦国」であったはずのタイは,大したお咎めもないどころか,抗日勢力として認められたのだ。この二面外交についての研究はすでにある。しかし,では「味方であって味方でない」関係が,普通の人々――タイ民衆と現場の日本兵――の間では,どんな様相だったのか? タイ国立公文書館に保存される,日タイ間の事故,騒動,盗み,襲撃といった事件の膨大な記録を一つ一つひもとき,その地理的・時期的分布や背景,処分などを多角的に分析することで,いわば「我慢の同盟」であったその実相を生き生きと描き出す。

系統號:

P-020206

『注大般涅槃経』の文献学的研究

標題:

『注大般涅槃経』の文献学的研究

時間:

2022年2月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

青木佳伶 著

內容簡介:

序 論

第一節 問題の所在

第二節 研究の目的・手法・意義

第一章 日本に現存する『注大般涅槃経』

第一節 現存諸本

第二節 所在不明諸本

第三節 『注大般涅槃経』と推定される断簡や経典の真偽

第四節 先行研究

第五節 諸経録・章疏目録に見られる『注大般涅槃経』

第二章 導江県令韋諗の活躍年代と著述

第一節 韋諗の活躍年代

第二節 韋諗の著作

第三章 唐導江県韋諗撰『注大般涅槃経』の成立

第一節 正倉院文書からの考察

第二節 遣唐使からの考察

第三節 音義からの考察

第四章 『注大般涅槃経』の経典本文と注

第一節 『注大般涅槃経』の特徴

第二節 依拠経論

第三節 韋諗注の特徴

第五章 結論

系統號:

P-020181

中山服の誕生——西洋・日本との関わりから見た中国服飾史

標題:

中山服の誕生——西洋・日本との関わりから見た中国服飾史

時間:

2022年11月

出版單位:

名古屋:風媒社

作者:

乗松佳代子 著

內容簡介:

はじめに

第1章 中山服の誕生 ―日本との関わりを中心に

第1節●「中山服」と「紅幇」

第2節●孫文と中山服の誕生

第2章 中山服の研究 ─製図の分析を中心に

第1節●中山服の製図

第2節●中山服誕生に関わったとされる衣服の製図とデザインの分析

第3節●中華民国成立以後の中山服のデザインの変遷

おわりに

第3章 民国期における男子の服装─中山服と長袍を中心に(1912年~1949年)

はじめに

第1節●長袍

第2節●民国期の服飾制度─男子服を中心に

第3節●長袍と中山服

第4章 中華人民共和国誕生後の中国の服飾社会─文化大革命終結までの男子服装について(1949~1976)

はじめに

第1節●1949年~1976年までの長袍と中山服の変遷

第2節●様々な中山服様式服装と「奇装異服」について

第3節●文化大革命終了時の中国の服飾

おわりに

終章 おわりに

系統號:

P-020252

Prescriptions for Virtuosity: The Postcolonial Struggle of Chinese Medicine

標題:

Prescriptions for Virtuosity: The Postcolonial Struggle of Chinese Medicine

時間:

July, 2022

出版單位:

New York: Fordham University Press

作者:

Eric I. Karchmer

內容簡介:

Although Chinese medicine is assumed to be a timeless healing tradition, the encounter with modern biomedicine threatened its very existence and led to many radical changes. Prescriptions for Virtuosity tells the story of how doctors of Chinese medicine have responded to the global dominance of biomedicine and developed new forms of virtuosity to keep their clinical practice relevant in contemporary Chinese society.

Based on extensive ethnographic and historical research, the book documents the strategies of Chinese medicine doctors to navigate postcolonial power inequalities. Doctors have followed two seemingly contradictory courses of action. First, they have emphasized the unique “Chinese” characteristics of their practice, defining them against the perceived strengths of biomedicine, and producing an ontological divide between the two medical systems. These oppositions have inadvertently marginalized Chinese medicine, making it seem appropriate for clinical use only when biomedical solutions are lacking. Second, doctors have found points of convergence to facilitate the blending of the two medical practices, producing innovative solutions to difficult clinical problems.

Prescriptions for Virtuosity examines how the postcolonial condition can generate not only domination but hybridity. Karchmer shows, for example, how the clinical methodology of “pattern discrimination and treatment determination” bianzheng lunzhi, which is today celebrated as the quintessential characteristic of Chinese medicine, is a twentieth-century invention. When subjected to the institutional standardizations of hospital practice, bianzheng lunzhi can lead to an impoverished form of medicine. But in the hands of a virtuoso physicians, it becomes a dynamic tool for moving between biomedicine and Chinese medicine to create innovative new therapies.

Author Bio

Eric I. Karchmer is Visiting Assistant Professor at China Medical University in Taichung, Taiwan.

系統號:

P-020136

Handbook of Divination and Prognostication in China: Part One: Introduction to the Field

標題:

Handbook of Divination and Prognostication in China: Part One: Introduction to the Field

時間:

May, 2022

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Michael Lackner and Zhao Lu Eds

內容簡介:

General Introduction

Michael Lackner

Chapter 1 Introduction to Thought and Mantic Arts

Lu Zhao

Chapter 2 Divination in BCE China according to Newly-Recovered and Excavated Texts An Overview

Constance Cook

Chapter 3 Prognostication in Premodern China Issues of Culture and Class

Richard J. Smith

Chapter 4 Typology and Classification of the Mantic Arts in China

Marc Kalinowski

Chapter 5 Prophecies and Prognostication

Stephen R. Bokenkamp

Chapter 6 Divination and Its Institutionalization in Pre-modern China

Lingfeng Lü

Chapter 7 Critique and Recognition

Mantic Arts and Their Practitioners in the Writings of Song Literati

Hsien-huei Liao

Chapter 8 Popular Religion and Prognostication

Philip Clart

Chapter 9 Daoism and Divination

Fabrizio Pregadio

Chapter 10 Chinese Buddhism and Divination

Esther-Maria Guggenmos

Chapter 11 Fiction and Divination

Andrew Schonebaum

Chapter 12 The Living Traditions of Divination

Stéphanie Homola

系統號:

P-020305

Animal Care in Japanese: Tradition A Short History

標題:

Animal Care in Japanese: Tradition A Short History

時間:

April, 2022

出版單位:

Ann Arbor: Association for Asian Studies

作者:

W. Puck Brecher

內容簡介:

This volume provides an historical overview of Japan's relationship with animals from ancient times to the 1950s. Its analysis serves as a lens through which to scrutinize Japanese tradition and interrogate ahistorical claims about Japan’s culturally endemic empathy for the natural world. Departing from existing scholarship on the subject, the book also connects Japan’s much-maligned record of animal exploitation with its strong adherence to contextual, needs-based moral memory.

Author Bio

W. Puck Brecher is Professor of History at Washington State University where he teaches courses on East Asia and specializes in early modern and modern Japanese social and cultural history. His past research projects have focused on Japanese thought, aesthetics, urban history, race, private spheres, autonomy, as well as contemporary environmental issues.

系統號:

P-020254

Reading Fu Poetry: From the Han to Song Dynasties

標題:

Reading Fu Poetry: From the Han to Song Dynasties

時間:

March, 2022

出版單位:

Amsterdam: Amsterdam University Press

作者:

Nicholas Morrow Williams

內容簡介:

The fu genre (or “rhapsody” in English) is one of the major genres of Chinese poetry throughout imperial history. This volume presents close readings of representative works in the genre, spanning over a millennium of its history. Each chapter contains a complete translation of major fu poems, accompanied by an essay presenting the work or works in historical context and also examining their significance in contemporary culture. Ranging in style and topic from the exuberant accumulation of detail in Yang Xiong’s “Shu Capital,” translated by David R. Knechtges, to the luscious lyricism of Wang Bo’s “Spring Longings,” translated by Timothy W. K. Chan, the poems present a panorama of how the genre has been used for both personal and social expression. While the individual essays examine their respective subjects in depth and detail, collectively the essays also offer a sweeping survey of the fu genre from the Han (206 B.C.E.–220 C.E.) through the Song (960–1279 C.E.) dynasty.

Author Bio

Nicholas Morrow Williams is Associate Professor in the School of Chinese, University of Hong Kong.

系統號:

P-020211

Art and Ocean Objects of Early Modern Eurasia: Shells, Bodies, and Materiality

標題:

Art and Ocean Objects of Early Modern Eurasia: Shells, Bodies, and Materiality

時間:

November, 2021

出版單位:

Amsterdam: Amsterdam University Press

作者:

Anna Grasskamp

內容簡介:

During the early modern period, objects of maritime material culture were removed from their places of origin and traded, collected and displayed worldwide. Focusing on shells and pearls exchanged within local and global networks, this monograph compares and connects Asian, in particular Chinese, and European practices of oceanic exploitation in the framework of a transcultural history of art with an understanding of maritime material culture as gendered. Perceiving the ocean as mother of all things, as womb and birthplace, Chinese and European artists and collectors exoticized and eroticized shells’ shapes and surfaces. Defining China and Europe as spaces entangled with South and Southeast Asian sites of knowledge production, source and supply between 1500 and 1700, the book understands oceanic goods and maritime networks as transcending and subverting territorial and topographical boundaries. It also links the study of globally connected port cities to local ecologies of oceanic exploitation and creative practices.

Author Bio

Anna Grasskamp is Lecturer in Art History at the University of St Andrews. She co-edited EurAsian Matters: China, Europe, and the Transcultural Object, 1600-1800 (2018) and is the author of Objects in Frames: Displaying Foreign Collectibles in Early Modern China and Europe (2019).

系統號:

P-020212