標題

- 鵝湖月刊總號559期

- 古今論衡第37期

- 臺灣史研究第28卷第4期

- 臺大文史哲學報第94期

- 國史館館刊第70期

- 近代中國婦女史研究第37期

- 懶惰土著的迷思:16至20世紀馬來人、菲律賓人和爪哇人的形象及其於殖民資本主義意識形態中的功能

- 斯「文」各主張:小品論述在民國

- 羅素與杜威:對直接影響中國的兩位西方大哲之比較

- 全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥

- 農村土地改革與工業化:重探台灣戰後四大公司民營化的前因後果

- 大東亞戰爭肯定論:來自敗戰者的申辯與吶喊(全新修訂版)

- 穿梭黑暗大陸──晚清文人對於非洲探險文本的譯介與想像

- 戰後台灣經濟的左翼分析──劉進慶思想評傳

- 永遠的台灣島:1945年,舊制台北高校生眼中敗戰的台北

- 去鄉懷國:戰後海外臺灣政治運動

- 敦煌卷子(全套6冊)

- 福爾摩沙鐵道浪漫印象

- 臺灣廟會慶典老照片

- 她的世界史: 跨越邊界的女性,伊莉莎白.馬許與她的十八世紀人生

- 歷史的轉換期6:1571年.白銀大流通與國家整合

- 激辣中國:從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級

- 珍珠鏈戰略:中國在印度洋的擴張野心

- 葉盛吉畢業論文與創作集

- 歷史的轉向:現代史學的風向與省思

- 東南亞國家華語文教育專論:定位、發展、政策與前瞻

- 東南亞國家研究引論:區域、國家、族群與跨界

- 從天書時代到古文運動──北宋前期的政治過程

- 唐宋名家詞賞析

- 「奧會模式」之形成史料彙編(全三冊)

- 中壢事件相關人物訪談錄

- 從臺灣與朝鮮反思日本的殖民統治

- 田庄人的故事(三)臺灣農村社會文化調查計畫口述歷史專輯

- 經貿臺灣與大歷史

- 蕃人觀光日誌

- 閩南、粵東箏樂文化的區域研究:閩客潮箏樂小曲的形質與流變

- 臺灣園景

- 中國傳統「國際關係」之論述:〈五倫天下關係論〉的規範性理論建構

- 清代文學與翻譯

- 葉盛吉獄中手稿與書信集

- 真儀遊虛:道教研究的新視域

- 製造「地方政府」──戰國至漢初郡制新考

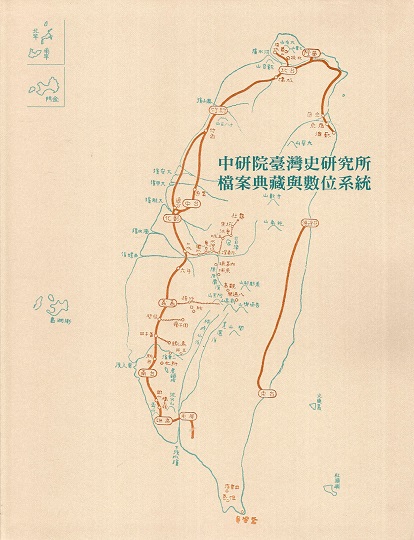

- 中研院臺灣史研究所檔案典藏與數位系統

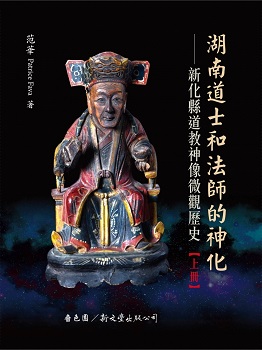

- 湖南道士和法師的神化——新化縣道教神像微觀歷史

- 唐宋類書徵引《禮記》資料彙編

- 強鄰在側:中泰邊區博弈下緬甸的國家命運

- 膠卷同志:當代中華電影中之男同性戀再現

- 道徳教育と中国思想

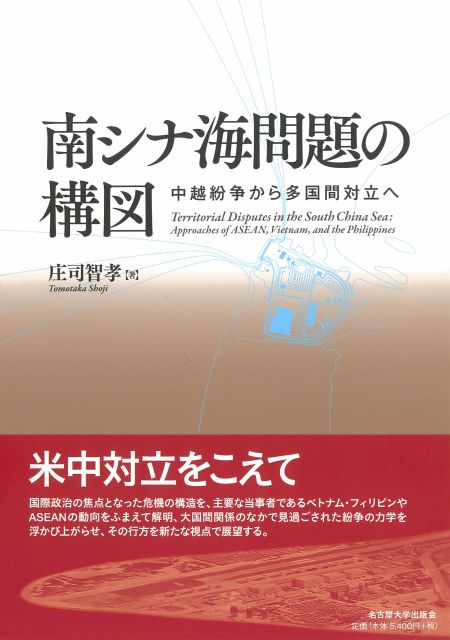

- 南シナ海問題の構図:中越紛争から多国間対立へ

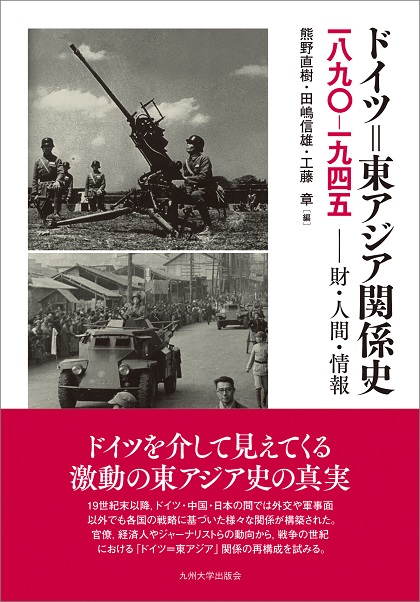

- ドイツ=東アジア関係史,1890-1945 財・人間・情報

- 客家と毛沢東革命:井岡山闘争に見る「民族」問題の政治学

- デジタルシルクロード:情報通信の地政学

- 清代回疆社会経済史研究

- 清朝支配の形成とチベット

- 幕末開港と日本の近代経済成長

- 朱子学のおもてなし:より豊かな東洋哲学の世界へ

- 倭国の古代学

- Terror Capitalism: Uyghur Dispossession and Masculinity in a Chinese City

- China's Rise in the Global South: The Middle East, Africa, and Beijing's Alternative World Order

- Learning to Rule: Court Education and the Remaking of the Qing State, 1861–1912

- China in the German Enlightenment

- Ghosts and Religious Life in Early China

- When the Iron Bird Flies: China's Secret War in Tibet

- New Asian Disorder: Rivalries Embroiling the Pacific Century

- The Making of Chinese-Sinophone Literatures as World Literature

- Printing and Publishing Chinese Religion and Philosophy in the Dutch Republic, 1595–1700

- Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy

- Touring China: A History of Travel Culture, 1912–1949

- The Malayan Emergency: Revolution and Counterinsurgency at the End of Empire

- Strands of Modernization: The Circulation of Technology and Business Practices in East Asia, 1850–1920

- Imperial Borderlands: Maps and Territory-Building in the Northern Indochinese Peninsula (1885-1914)

鵝湖月刊總號559期

標題:

鵝湖月刊總號559期

時間:

2022年1月

出版單位:

臺北:鵝湖月刊社

報導者:

鵝湖月刊社

內容簡介:

鵝湖論壇

魏美瑗■大的認同,大的承擔──對臺灣的新年祝福

一般論文

鄺錦倫■圓教之思:從牟宗三到黑格爾

高在錫■大學人性教育當如何進行──以基於《倫語》的教養教育為中心

研究生論文

郝琛寵■牟宗三「良知坎陷」中的自發性難題──一個德國觀念論的視角

切琢新知

鍾振宇■海德格的同一性思維與共在:關子尹教授新作商量

林薰香■從生命圖式到Ereignis──一場《徘徊天人之際》而來的對話

林東鵬■從迴盪存有、政治重估到回歸啟蒙──評《徘徊天人之際》

沈鴻慎■自由──此在(Dasein)與本有(Ereignis)之間的橋樑──對關先生著作的一些商榷

系統號:

P-019592

古今論衡第37期

標題:

古今論衡第37期

時間:

2021年12月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

內容簡介:

【余英時院士紀念專輯】

序(黃進興)

「商量舊學.涵養新知」——余英時先生的讀書與著述生活(王汎森)

紀念余英時先生(夏伯嘉)

余英時先生的古人精神世界(梁其姿)

緬懷余英時兼論他的兩個世界(陳方正)

我生命歷程中的余英時老師(陳弱水)

余英時老師——早年的回憶與永久的懷念(陳國棟)

學術史和思想史的傳薪者——敬悼余英時先生(葛兆光)

故院士余英時先生大事年表(史語所)

【研究專論】

武則天與阿育王——儀鳳年間舍利頒布與《大雲經疏》(大西磨希子)

殷墟出土甲骨、文物、棺土的拉曼光譜分析(陳光宇、劉致慧、何毓靈、柯維盈、黃銘崇)

古文獻中與通假有關的同義異文——兼論其校讀方法及相關問題(顏世鉉)

【古文獻解讀】

《續高僧傳》〈感通篇〉譯注(七)〈釋慧偘傳〉、〈釋轉明傳〉、〈鮑子明傳〉、〈賈逸傳〉、 〈楊祐傳〉、〈釋法順傳〉、〈釋智儼傳〉(《續高僧傳》研讀班)

系統號:

P-019504

臺灣史研究第28卷第4期

臺大文史哲學報第94期

國史館館刊第70期

近代中國婦女史研究第37期

懶惰土著的迷思:16至20世紀馬來人、菲律賓人和爪哇人的形象及其於殖民資本主義意識形態中的功能

標題:

懶惰土著的迷思:16至20世紀馬來人、菲律賓人和爪哇人的形象及其於殖民資本主義意識形態中的功能

時間:

2022年2月

出版單位:

臺北:陽明交通大學出版社

作者:

Syed Hussein Alatas 著,陳耀宗 翻譯,蘇穎欣 審校

內容簡介:

中譯版序| 賽胡先・阿拉塔斯思想脈絡中的《懶惰土著的迷思》/賽法立・阿拉塔斯

導 讀 | 《懶惰土著的迷思》的當代意義/李有成

導 論

第一章 | 萊佛士時代以前的馬來人形象

第二章 | 19世紀末至20世紀英國人的馬來人形象

第三章 | 17世紀至19世紀的菲律賓人形象

第四章 | 18世紀至20世紀的爪哇人形象

第五章 | 懶惰形象與相應現實

第六章 | 19世紀與20世紀初的殖民資本主義及其對勞工的態度

第七章 | 菲律賓人的懶惰

第八章 | 殖民形象與民族性研究

第九章 | 馬來人關於勤勞與懶惰的概念

第十章 | 「精神革命」與馬來人的懶惰

第十一章| 馬來民族性的扭曲

第十二章| 土著商人階級的消失

結 論

系統號:

P-019522

斯「文」各主張:小品論述在民國

羅素與杜威:對直接影響中國的兩位西方大哲之比較

標題:

羅素與杜威:對直接影響中國的兩位西方大哲之比較

時間:

2022年2月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

丁子江 著

內容簡介:

20世紀被某些西方學者稱為「哲學中的孿生兄弟」的兩位哲學大家羅素(William Russell, 1872-1970)與杜威(John Dewey, 1859-1952),一生曾有數次交集,他們彼此分享了對於國際主義、科學方法與社會問題的觀點,同樣地懷疑教條──特別是宗教的教條;然而,兩人的思想終究異多於同,一種絕對的障礙將他們分開,那便是杜威的實用主義。

對中國知識界來說,別具意義的是這兩位享譽世界的西方大哲幾乎同時訪華,並對中國產生極大影響。羅素與杜威皆尖銳批判18世紀以來歐洲主流的「恐華觀」,抱持相對「崇華」的熱情來到中國,他們造成的衝擊是空前的,不僅被中國知識界稱為西方「德先生」和「賽先生」的化身,還都曾被譽為「西方孔子」或「孔子第二」。可以說,1920年代的中國經歷了一個「羅素化」與「杜威化」的交叉過程。本書探討這兩位西方大哲及其思想對於中國產生的不同影響,並進行深入比較。

系統號:

P-019556

全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥

標題:

全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥

時間:

2022年2月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

皮國立 著

內容簡介:

緒論 一次創新疾病史書寫的嘗試

第一章 初遇流感:俄羅斯流感疫情與中國醫學之認識

第二章 疫病與社會應對:一九一八年大流感在京、津與滬、紹之區域對比研究

第三章 全球大流感在中國的延續:一九一九–一九二○年的疫情

第四章 那些年的中醫抗病毒史:全球大流感疫情中的中醫及其應對方式

第五章 大流感時期(一九一八–一九二○)的物質文化:基於身體、防病與藥品的考察

第六章 從專業知識到家庭醫藥之轉型:民國時期中西醫對流感的治療與調攝

第七章 大流感的歷史記憶:臺灣流感小史

第八章 結論

系統號:

P-019560

農村土地改革與工業化:重探台灣戰後四大公司民營化的前因後果

標題:

農村土地改革與工業化:重探台灣戰後四大公司民營化的前因後果

時間:

2022年2月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

瞿宛文 著

內容簡介:

一、前言

(一)重探土改的研究專題:回應翻案文獻

(二)本書的定位

(三)背景說明:簡述台灣戰後農村土地改革

(四)四大公司民營化過程之簡述

(五)檔案資料說明

二、以公營事業股票補償地價的政策選擇

(一)選擇地價補償的方式

(二)會以公營事業股票作為地價補償政策的歷史緣由

三、出售公營事業標的之選定與資產重估

(一)選擇出售的公營事業

(二)出售公營事業估價委員會

(三)估價的高低與專業自主性

(四)台灣省臨時省議會的參與

(五)肥料公司是否出售

(六)小結

四、四大公司如何移轉民營

(一)估價定案並籌劃移轉事宜

(二)訂定《移轉民營後輔導辦法》背後的博弈

(三)原有員工的安置問題

(四)台泥台紙移轉民營後如何分售工礦農林

五、如何輔導民營化事業

(一)所有權與經營權的分離

(二)輔導的目的與原則

(三)股價波動與證券交易所之設立與否

六、輔導的時期與成效,1954-1958

(一)四大公司民營化後之發展

(二)農林工礦售出工廠的員工裁遣糾紛

(三)後續的發展情況

(四)延長輔導期間之爭議

七、結語

系統號:

P-019561

大東亞戰爭肯定論:來自敗戰者的申辯與吶喊(全新修訂版)

標題:

大東亞戰爭肯定論:來自敗戰者的申辯與吶喊(全新修訂版)

時間:

2022年2月

出版單位:

臺北:八旗文化

作者:

林房雄 著,許哲睿 翻譯

內容簡介:

本書寫作背景在第二次世界大戰結束後,日本戰敗的同時,也喪失了國家意識,隨著大日本帝國的崩潰,其所擁有的一切都被認為是壞事。因戰敗而進行的「一億總懺悔」使得明治維新到戰爭結束為止的歷史都受到強烈反省、批判,因此導致日本被迫接受來自美國、蘇聯、中共立場的二戰史觀。因此,林房雄在1960年代即主張:日本應建立屬於自己的「大東亞戰爭史觀」。

林房雄認為大東亞戰爭並非全然是負面的,其背後隱藏的意義十分深遠,因此才要「肯定」這場戰爭。如果將其論述放回戰後1960年代的時空背景,他對於「大東亞戰爭」的「肯定」,存在著以日本自身主體為出發點,屏除外國「進步」思想、建立專屬日本的戰前史觀的意義;而這也是來自明治時代的老人,對當時「戰中派」中年與「敗戰世代」青年的反擊。

重要的是,林房雄讓日本有肯定「惡」的勇氣——肯定了「過去的惡」,才能繼續向前。我們也可以藉由這個「肯定」,從另一個視角了解日本。因此,林房雄真正想「肯定」的,不只是「大東亞戰爭」,而是「日本」這個國家。也難怪三島由紀夫會發出由衷的喟嘆:「本書是無與倫比的歷史傑作,行文風格充滿詩意。它真正鮮活地捕捉到了日本與日本人的生命!」

系統號:

P-019579

穿梭黑暗大陸──晚清文人對於非洲探險文本的譯介與想像

標題:

穿梭黑暗大陸──晚清文人對於非洲探險文本的譯介與想像

時間:

2022年1月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

顏健富 著

內容簡介:

導論

第一章 傳教、旅行與研究:立溫斯敦非洲傳記的翻譯與傳播

第二章 從上海天主教會、文藝圈到域外遊記:論《三洲遊記》對於施登萊Through the Dark Continent的翻譯改寫

第三章 拆除主幹,拼湊片段:論《斐洲遊記》對於「中國人在路上」的形塑

第四章 穿越非洲的心臟:論《飛行記》的地理路線、文明階梯論與科學冒險

第五章 編「野人」之史:論林紓翻譯哈葛德《蠻荒誌異》

第六章 演述非洲,言說中國:晚清作者筆下的異域形象與自我投射

結論

系統號:

P-019470

戰後台灣經濟的左翼分析──劉進慶思想評傳

標題:

戰後台灣經濟的左翼分析──劉進慶思想評傳

時間:

2022年1月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

邱士杰 著

內容簡介:

劉進慶是戰後台灣經濟研究的先行者,也是戰後台灣左翼運動和民主化運動的親歷人。用他自己的話來說,「抵抗」與「學問」是其人生的兩大線索。他的抵抗源自戰中戰後均未能避免的政治壓迫,他的學問則來自東京大學多元傳承的左翼經濟學說。儘管這樣的學問必然在台灣噤啞,他卻以此為基礎,迎戰壓迫、展開抵抗,終於在1970年代完成博士論文《戰後台灣經濟分析》。這是第一本分析戰後台灣經濟本質的著作,影響學術界至深。

作為思想傳記,本書將介紹劉進慶在台日兩地經歷的抵抗人生、東大經濟學科的學問傳統、《分析》的形成和改寫過程、《分析》因拒絕美化戰後台灣經濟而產生的論點和難題,以及劉進慶為解決難題而在後半生做出的各種理論嘗試。

系統號:

P-019474

永遠的台灣島:1945年,舊制台北高校生眼中敗戰的台北

標題:

永遠的台灣島:1945年,舊制台北高校生眼中敗戰的台北

時間:

2022年1月

出版單位:

臺北:蓋亞文化

作者:

竹內昭太郎 著,林芬蓉 翻譯

內容簡介:

竹內昭太郎,日治時期出生於台灣的日本人。一九四五年時就讀於臺北高等學校。這所保證直升帝大的菁英高校,日後同學們名人輩出。大戰末期,他們以「未來國家社會菁英」的身分,被徵調到草山、竹子湖、七星山一帶,充當「學徒兵」,徒勞地挖掘著防空洞和戰壕。從作為天之驕子的台北高校生,到「剛開學就入伍」的學徒兵生活,戰時的經歷、戰局的流言蜚語、台北大空襲、終戰後的台灣社會風情,以及台日友朋們在時代淘洗下的不同際遇,都在年輕的心靈裡留下無法磨滅的痕跡。

本書既是作者親身經歷大時代的回憶點點滴滴,也栩栩如生再現了一九四五年前後的台北。透過作者幽默與情感兼具的文字,熟悉的地景,青春年華的高校生,台北的生活風物、街衢道路、店鋪建築,渲染著彷彿宮崎駿動畫般的風采,再現了日本戰敗這一年間「敗戰的台北」,是一部帶著溫暖回憶的紀實文學。

※本書原文書名為"臺灣島は永遠に在る:旧制高校生が見た一九四五年敗戦の台北"

系統號:

P-019475

去鄉懷國:戰後海外臺灣政治運動

標題:

去鄉懷國:戰後海外臺灣政治運動

時間:

2022年1月

出版單位:

臺北:政大圖書館數位典藏組

作者:

國立政治大學圖書館特藏管理組 編著

內容簡介:

專題演講

戰後臺灣海外政治運動的意義──看穿臺灣社會的「水晶球」(松田康博)

外交史研究取向下的「釣魚臺」與臺灣政治運動(任天豪)

綜合座談

海外臺灣人政治運動(陳儀深 主持,羅福全、張維嘉、艾琳達 與談)

論文

1970-1990年代海外臺灣獨立運動史料的內容與意義──以臺獨聯盟(WUFI)為中心(薛化元、郭佩瑜、曾婉琳)

戰後在澳洲的臺灣人與霄月號事件(林韋聿)

文獻選輯

廖文毅、臺灣共和國與島內活動(張炎憲)

一家人做伙來打拼──追求臺灣建國的感人故事(張炎憲)

《海外臺獨運動相關人物口述史》主訪者序介(陳儀深)

《海外臺獨運動相關人物口述史 續篇》主訪者序介(陳儀深)

臺美人與臺灣民主化──兼論臺灣民主化過程中的「美國因素」(陳儀深)

系統號:

P-019487

敦煌卷子(全套6冊)

標題:

敦煌卷子(全套6冊)

時間:

2022年1月

出版單位:

臺北:國家圖書館、聯經出版公司

作者:

國家圖書館 策劃及編纂

內容簡介:

國家圖書館委請方廣錩教授整理編目,全套六冊,共142號162件,總字數77萬字,經卷均以手書摹抄寫,包括經鈔、經論疏釋、淨土信仰、密教、佛教戒律、歌讚、禮文、講經文、押座文、設難文、木捺佛像、白畫、道教經典、官文書、私文書等,有經名家鑑賞、裝裱、題跋、鈐印者,充分展現豐富的收藏史及美術史。是研究中國中古時期宗教、思想、經濟、政治、社會工藝……的極珍貴資料,敘錄則記錄保存狀況、紙質特徵、紙數、行字數等,析究文獻之內容原典,依據文獻特性重新編目落號,為研究者提供資料運用之便利。

系統號:

P-019510

福爾摩沙鐵道浪漫印象

標題:

福爾摩沙鐵道浪漫印象

時間:

2022年1月

出版單位:

臺北:蒼璧出版公司

作者:

姚開陽 著,蘇昭旭 校注

內容簡介:

《福爾摩沙鐵道浪漫印象》承蒙臺灣鐵道史專家蘇昭旭老師的審閱與校註,使得正確性與公信力大增。本書在撰寫繪製的過程中經蘇老師指導,多次修改重製,才有最終的成果,若非蘇昭旭老師的傾囊相助,本書今日斷不可能出版。

本書以插畫繪本的方式呈現臺灣在日本時代與後續延伸的鐵道美學體驗,這些插畫是經過藝術手段以創造浪漫的印象,並不完全寫實,但仍能看出當年鐵道建築與器物的精緻優雅,對照於今日的醜陋混亂,難怪會讓年輕人產生「隔代浪漫」的幻想,發思古之幽情,雖然他們並未親身經歷過那個年代。

系統號:

P-019511

臺灣廟會慶典老照片

她的世界史: 跨越邊界的女性,伊莉莎白.馬許與她的十八世紀人生

標題:

她的世界史: 跨越邊界的女性,伊莉莎白.馬許與她的十八世紀人生

時間:

2022年1月

出版單位:

臺北:衛城出版

作者:

Linda Colley 著,馮奕達 翻譯

內容簡介:

伊莉莎白・馬許(1735-1785)生活在十八世紀,家族與大英帝國海軍有關,丈夫則與英國東印度公司有關。因此她的人生與受到軍事、商業這兩股形塑當時世界的力量影響,被驅策而行,跨越了汪洋,旅行了數個帝國,甚至也與台灣有個遙遠的相會!----她夫家的一位祖先曾造訪台灣,是第一個抵達台灣的英格蘭商人,見到過鄭經,還獲鄭經贈送多樣禮物。

這位女性的人生奇特而坎坷,既有全球連結、活動空間拓展所帶來的自由,也有社會法律習俗束縛下的高度不自由。她有機會旅行到遠方,接觸異文化。我們透過她的雙眼,看到當時的世界許許多多幽微的面向。本書是「微觀全球史」的經典著作。作者琳達・考利說:「我試圖在個人與世界的歷史之間縱帆操舵,『藉此讓兩者同時映入眼簾』。」這本書讓我們看見,歷史上那些宏偉、巨大、發生在遙遠地方,看起來與我們無關的事件,卻可能形塑著我們的世界,甚至形塑著每一個人。

作者簡介

琳達・柯利(Linda Colley),劍橋大學歷史學博士,現為普林斯頓大學教授(Shelby MC Davis 1958 professor of History),英國國家學術院研究員,瑞典高等研究院研究員。琳達‧柯利也是劍橋大學基督學院的史上第一位女性研究員(1979年),過去曾任教於劍橋大學、耶魯大學、倫敦政經學院。

系統號:

P-019520

歷史的轉換期6:1571年.白銀大流通與國家整合

激辣中國:從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級

標題:

激辣中國:從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級

時間:

2022年1月

出版單位:

臺北:麥田出版

作者:

曹雨 著

內容簡介:

前言

第一章 中國食辣的起源

第一節 辣椒何時進入中國

第二節 辣椒的名稱是怎麼來的

第三節 中國人真的能吃辣嗎

第四節 辣不是味覺

第五節 中國——辛香料大國

第六節 辣椒進入中國飲食

第七節 為什麼食用辣椒首先發生在貴州

第八節 清代辣椒的擴散

第二章 中國文化中的辣椒

第一節 超越食物的辣椒

第二節 辣椒的「個性」

第三節 中醫對辣椒的認知

第四節 「上火」與「祛濕」

第五節 辣椒的性隱喻

第六節 掛一串辣椒辟邪

第七節 南北差異

第三章 辣椒與階級

第一節 中國飲食文化的階級譜系

第二節 庶民的飲食

第三節 辣椒走向江湖

第四節 廉價的流行

第五節 移民的口味

第六節 去地域化的辣椒

第七節 邊疆的辣椒

系統號:

P-019535

珍珠鏈戰略:中國在印度洋的擴張野心

標題:

珍珠鏈戰略:中國在印度洋的擴張野心

時間:

2022年1月

出版單位:

臺北:馬可孛羅文化

作者:

Bertil Lintner 著,林玉菁 翻譯

內容簡介:

自鄭和下西洋之後的六百年,中國始終都未對印度洋採取官方政策,但在中國領導人習近平倡導推行「一帶一路」後,這才攪亂印度洋的一池春水。所謂「一帶」就是「絲綢之路經濟帶」,而「一路」就是本書關注的「二十一世紀海上絲綢之路」。

攤開東亞到歐非的地圖,下方藍色水域的印度洋看似一片遼闊,除了印尼與澳洲外,幾乎沒有大國。但反過來看,這片開放的水域就是歐亞之間關鍵的往來渠道。正因如此,此地不但有傳統上掌握歐亞運輸中介的印度,還有二戰後就開始在印度洋部署軍事基地的美、英、法、澳,以及積極向外擴張,想保障中東石油運輸,取得非洲稀有礦產資源的中國。

有鑑於此,早在二○○四年美國一份國防研究報告就指出,中國正在跟印度洋諸多國家建立戰略關係,設置軍事基地,這一連串的據點有如「海上的珍珠」,包含掌控紅海進出的吉布地、巴基斯坦的瓜達爾、斯里蘭卡南方的深水港漢班托特、孟加拉南方的吉大港與緬甸的皎漂港,以及印度洋上的摩里西斯、塞席爾與馬爾地夫等一串中介小島,外交軍事觀察家稱之為:「珍珠鏈戰略」。

本世紀中國將持續加強控制印度洋的力道,本地舊有的強權勢力也不會輕易低頭,此外被夾在中間的珍珠小國、珍珠小島也可能面臨夾縫求生或債務陷阱等困境。這場世紀海洋賽局誰勝誰負,世人都在引頸期盼。

系統號:

P-019536

葉盛吉畢業論文與創作集

標題:

葉盛吉畢業論文與創作集

時間:

2022年1月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

作者:

許雪姬、王麗蕉 主編

內容簡介:

葉盛吉(1923-1950),臺南人,臺大醫學院畢業,為白色恐怖受難者。本書彙集〈葉盛吉文書〉中的學位論文、圖文創作、小說創作及譯作、遊記等,合為《葉盛吉畢業論文與創作集》。全書內容分為「醫學研究論文」與「文學創作」兩部分,第一部份收錄葉盛吉臺大醫學院畢業論文,呈現其在精神醫學領域之研究成果;第二部分依創作時間脈絡呈現葉盛吉之文藝作品,收錄素描寫生與詩文創作、短篇小說、小說譯著、遊記、手繪漫畫等多樣性圖文創作,並添附相關照片影像。展現其既為精神醫學專業領域之醫師,亦為對文學藝術充滿熱情與創作力的文青。

系統號:

P-019570

歷史的轉向:現代史學的風向與省思

標題:

歷史的轉向:現代史學的風向與省思

時間:

2022年1月

出版單位:

臺北:允晨文化

作者:

黃進興 著

內容簡介:

1. 歷史的轉向——二十世紀晚期人文科學歷史意識的再興

2. 從普遍史到世界史——以蘭克史學為分析始點

3. 蛻變中的「思想史」——一個史學觀點的考察

4. 再現傳統中國的思想——邁向論述化、命題化的哲學?

5. 反思「中國哲學合法性」的論辯——一個虛構的「假議題」

6. 近年宗教史研究的新趨勢——「宗教」核心概念的反思

7. 論「方法」及「方法論」——以近代中國史學意識為系絡

8. 後現代主義與中國新史學的碰撞

9. 敘事式歷史哲學的興起

10. 文學的真實與歷史的真實——王冕之死

11. 章學誠的遇與未遇

12. 論儒教的俗世性格——李紱的〈原教〉談起

13. 重識穿梭異文化空間的人物——以梁啟超、王國維、傅斯年為例

系統號:

P-019451

東南亞國家華語文教育專論:定位、發展、政策與前瞻

標題:

東南亞國家華語文教育專論:定位、發展、政策與前瞻

時間:

2021年12月

出版單位:

臺北:巨流圖書公司

作者:

楊聰榮 著

內容簡介:

第一章 華語文教育在東南亞國家的特質

第二章 東南亞僑生教育與國家語言政策

第三章 印尼華語文教育的轉折

第四章 印尼華語文教育的復興

第五章 印尼華語文教育的新局面

第六章 馬來西亞華語文教育的文化獨立性與多元性

第七章 菲律賓華語文教育的定位

第八章 泰國華語文教育的國際化

第九章 緬甸華語文教育與政局演變

第十章 柬埔寨華語文教育的特色與挑戰

第十一章 柬埔寨華語文教育與台灣新南向

第十二章 汶萊華語文教育的小而美

第十三章 邁向華人文化的僑務與僑教

系統號:

P-019464

東南亞國家研究引論:區域、國家、族群與跨界

標題:

東南亞國家研究引論:區域、國家、族群與跨界

時間:

2021年12月

出版單位:

臺北:巨流圖書公司

作者:

楊聰榮 著

內容簡介:

第一章 從文化外交看台灣與東南亞國家的關係

第二章 從一黨專政看東南亞國家政黨發展與財富壟斷

第三章 從文化分離主義看東南亞華人社群的本地化

第四章 從本土知識體系看菲律賓革命史觀的建構

第五章 從政治結構與國家歷史看泰國皇室繼承

第六章 從國家族群政策看越南族群分類的特色與爭議

第七章 從家族研究看越南華人的記憶與遺忘

第八章 從族群政治看印尼華裔隱性政治

第九章 從緬甸族群政策看緬華社會新發展

第十章 從移民全球化看越南僑民與越南台灣人

第十一章 從跨境族群看越南族群遷徙及身份變換

第十二章 從性文化政治看馬來西亞伊斯蘭文化

第十三章 從文化交流看郁達夫與陳馬六甲的跨境之旅

系統號:

P-019465

從天書時代到古文運動──北宋前期的政治過程

唐宋名家詞賞析

「奧會模式」之形成史料彙編(全三冊)

標題:

「奧會模式」之形成史料彙編(全三冊)

時間:

2021年12月

出版單位:

臺北:國史館

作者:

葉惠芬、林秋敏、陳世局 編著

內容簡介:

1981年,我奧會與國際奧會簽署「洛桑協議」,將會名更改為Chinese Taipei Olympic Committee(中華臺北奧林匹克委員會),並使用新的會旗、會歌,重新獲得國際奧會的承認,我國的運動員代表團以「中華臺北」名稱參與國際賽事和體育活動,此即俗稱之「奧會模式」。「奧會模式」形成至今已屆四十年,中華民國參與國際賽事及國際組織時多援用「中華臺北」名稱。回顧這段歷史,中華民國政府與民間組織為維護在國際奧會之名稱與會籍,不斷進行各項折衝,可謂費盡心力,同時也隨著國際情勢的變化,不斷調整策略,其艱辛過程實值得吾人關注與反思。因此,本書即蒐集國史館、國家發展委員會檔案管理局庋藏之相關檔案,彙編成書,藉以讓國人明瞭參與國際體育賽事之梗概及其困難所在。

系統號:

P-019476

中壢事件相關人物訪談錄

標題:

中壢事件相關人物訪談錄

時間:

2021年12月

出版單位:

臺北:國史館

作者:

陳儀深 主編

內容簡介:

在臺灣民主化的過程中,中壢事件是具有時代意義的一方里程碑。許信良先生脫黨參選桃園縣長並且成功當選,是過去戒嚴時期的少見案例,也帶動了黨外運動以參選為基本主軸的路線。可以說沒有中壢事件,就沒有後來的橋頭遊行、美麗島事件等等一連串的突破與進步。

口述歷史是發掘史料的絕佳方法,尤其對本書觸及的中壢事件來說,藉由許多事件當事人的回憶,事件全貌便能一一在眼前拼組、重現。16位受訪者的現身說法,都從其家世背景談起,除了有助於回憶生命歷程,更是當代臺灣社會史的縮影。

系統號:

P-019477

從臺灣與朝鮮反思日本的殖民統治

標題:

從臺灣與朝鮮反思日本的殖民統治

時間:

2021年12月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

作者:

陳姃湲 主編,林政佑 校訂

內容簡介:

第一部 殖民統治下的家庭與性別

作為「被發明的傳統」的同姓同本禁婚制與殖民政治(蘇賢淑)

為誰/為何的「親權」:殖民地時期「親權」的法制化和家族政治學(洪良姬)

日治時期臺灣人家族舊慣改革與女性法律地位(曾文亮)

第二部 殖民體制的輸入與抵抗

「被壓縮的時間」與「狂熱」:三一運動研究試論(尹海東)

1920年代普通學校學生抵制教師的同盟罷課(朴贊勝)

日治前期公學校教師的學經歷:以興直公學校教職員履歷書分析為中心(1898-1920)(許佩賢)

第三部 殖民體制的擴大與延長

日治末期南洋群島勞務動員與朝鮮女性(鄭惠瓊)

二戰後臺灣人BC級戰犯之救援(鍾淑敏)

治外法下建立的在滿朝鮮人保護設施與就籍問題:透過在滿朝鮮人審視國籍與國家的關係(Michael Kim)

系統號:

P-019481

田庄人的故事(三)臺灣農村社會文化調查計畫口述歷史專輯

標題:

田庄人的故事(三)臺灣農村社會文化調查計畫口述歷史專輯

時間:

2021年12月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

作者:

顧雅文 主編

內容簡介:

《田庄人的故事(三):臺灣農村社會文化調查計畫口述歷史專輯》為中央研究院臺灣史研究所採集的臺灣農村人物口述歷史,共收錄26篇口述訪談,總字數約35萬字。

本書源起於2018年農委會委託中央研究院歷史語言研究所、社會學研究所、臺灣史研究所等共同執行的「臺灣農村社會文化調查計畫」。臺灣史研究所負責農村生活、文化及其歷史變遷調查,本書收錄的訪問紀錄為調查成果之一,也是《田庄人的故事》系列最後一冊。

在書中,居住於臺灣各地農村的28位田庄人物,分享了他/她們在農村大半輩子的經驗與記憶,有的記憶承載的是故鄉土地的歷史紋理,有的是已然或即將沒落的行業甘苦;有的耆老暢談在農村拓展產業時面臨的機遇及困境;有的長輩從地方公共事務的獨特視角呈現農村故事;還有一群女性長者,訴說的是刻在生命上的印記。這些尋常百姓不同際遇下的選擇與行動,共同形塑了臺灣農村的整體樣貌。

系統號:

P-019482

經貿臺灣與大歷史

蕃人觀光日誌

閩南、粵東箏樂文化的區域研究:閩客潮箏樂小曲的形質與流變

臺灣園景

標題:

臺灣園景

時間:

2021年12月

出版單位:

臺北:五南圖書公司

作者:

王小璘、何友鋒 著

內容簡介:

全書以敘事性方式,開啟4百年來臺灣景觀發展的綜述;總計18萬字,60張示意圖,610張照片和430篇引用參考文獻。「總論」鋪陳了臺灣景觀各個時期的歷史背景和變遷,令人讚嘆臺灣景觀專業領域一甲子的苦行和艱辛,而今終致開花結果。「各論」中20個公園和庭園,以文資較多、取得較易、區位可及性高,且容易到達;在類型上較具代表性,且為人熟知,以及與筆者息息相關者為選取原則。盼能將這些寶貴的碎珠串成一條項鍊,予己予人留下些許記憶,也盼新生代景觀人繼續將臺灣景觀史延續下去。

系統號:

P-019515

中國傳統「國際關係」之論述:〈五倫天下關係論〉的規範性理論建構

清代文學與翻譯

標題:

清代文學與翻譯

時間:

2021年12月

出版單位:

臺北:中央研究院中國文哲研究所

作者:

李奭學 編著

內容簡介:

清代是中國歷史上一個相當特殊的朝代:中外交涉雖非始自此時,但其頻繁複雜遠邁前代,下則開啟民國以後的國際局面。

本書乃一相關會議的論文結集而成,雖非篇篇關涉文學,卻是篇篇以翻譯為中心而拓展開來。相關之議題所處理者,包括元曲《趙氏孤兒》的法譯、首部白話文中譯的《聖經》、嘉慶年間東印度公司譯員「阿耀」的事件、英國外交部的中國學生譯員計畫、近代「主義」一詞的散播、「文學」一詞今義的形成、編纂《華英字典集成》等書的鄺其照、中譯《基督山恩仇記》的陳景韓、英語話劇《寶川夫人》的形構,以及清末民初夏洛蒂‧科黛的形象研究。這些篇什涵蓋清初與清末,甚至蔓延到民國初年,可見跨度之廣,乃研究清代翻譯與文化,尤其是文學文化的要籍,專家學者錯過不得。

系統號:

P-019517

葉盛吉獄中手稿與書信集

標題:

葉盛吉獄中手稿與書信集

時間:

2021年12月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

作者:

許雪姬、王麗蕉 主編

內容簡介:

葉盛吉(1923-1950),臺南人,臺大醫學院畢業,為白色恐怖受難者。本書彙集〈葉盛吉文書〉中的獄中手稿及書信,收錄1950 年5 月29 日葉盛吉於潮州瘧疾研究所被捕後,至同年11月29日離世這段期間,葉盛吉於獄中撰寫之各式手稿紀錄,以及與親友間的往來書信,包括葉盛吉與妻兒往來書信19封、與養父母往來書信7封、與岳父母往來書信24封,郭春惠與父、姊、姊夫往來書信20封,難友及其親屬與葉盛吉家族往來書信6封,親友與葉盛吉家族往來書信12封等共計88封書信。本書具體再現白恐受難者葉盛吉在失去自由的牢獄中如何自處,以及身為獄外之囚的家屬與親友因應此驟變之實態,不僅係葉盛吉生命最後歷程之珍貴紀錄,亦為理解白色恐怖歷史之重要史料。

系統號:

P-019569

真儀遊虛:道教研究的新視域

標題:

真儀遊虛:道教研究的新視域

時間:

2021年12月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

謝世維、方韻慈 主編

內容簡介:

導論

謝世維/禮斗與告斗的歷史以及近代抄本中的斗科

吳楊/Devoting Filial Piety to Celestial Spirits: The Ritual Patterns of Paternity in the Prehistory of Daoist Lingbao Tradition

高振宏/道教月孛法研究:道經和通俗文學的綜合考察

蔣馥蓁/道教的「受生填還」儀式:以四川《廣成儀制》為中心的考察

馮思明(Stephen McIver Flanigan)/Lyric Spells for Immanent Gods: A Historical and Literary Study of the Minor Rite Invocations of Southern Taiwan

系統號:

P-019455

製造「地方政府」──戰國至漢初郡制新考

中研院臺灣史研究所檔案典藏與數位系統

標題:

中研院臺灣史研究所檔案典藏與數位系統

時間:

2021年11月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

作者:

許雪姬、王麗蕉 主編

內容簡介:

本所自籌備處設立起,迄今將邁入而立之年,正式設置檔案館亦已12年,累積豐碩的史料蒐藏與研究成果。學術研究需仰賴一手史料整理為後盾,檔案典藏需經研究使用方可發揮其價值,為使所藏檔案為學界及社會大眾所知,早先曾出版《楊雲萍文書資料彙編目錄》、《杜香國文書資料彙編目錄》、《陳植棋畫作與文書選輯》等單一全宗之檔案介紹專書。

本書係首次全面性介紹已開放之檔案典藏及數位系統,先選錄機構檔案、個人文書、家族文書,和日記等不同來源與多樣性檔案典藏,分別簡述各宗文書產生之歷史背景、典藏的內容特色,以及相關研究出版資訊等,復介紹各數位系統及歷年舉辦之檔案展覽,以顯示檔案數位加值與推廣應用成果。

系統號:

P-019571

湖南道士和法師的神化——新化縣道教神像微觀歷史

標題:

湖南道士和法師的神化——新化縣道教神像微觀歷史

時間:

2021年11月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

范華(Patrice Fava) 著

內容簡介:

湖南省保存了豐富的道教文化遺產。作者研究湖南道教二十餘年,還收藏了海量的神像、神圖、科儀本和法器等。鑒於很多國內外學者不會辨別和區分道士和法師神像的情況,他特意編寫了這本書,旨在揭示中國歷史上道士和法師的神化現象。在作者的收藏中,僅僅是來自湖南省新化縣的道士和法師神像就有一百二十多尊。這些神像雕刻於清代至民國年間。通過多年的田野調查和對神像臟箱內開光文書「意旨」的研究,他描述和分析了每尊神像的身份。作者希望這部道教微觀歷史可以激發一代代的學者繼續研究湖南神像。

作者簡介

范華(Patrice Fava),法國人類學家,久居中國三十餘年,專門從事道教研究和紀錄片拍攝。目前是法國遠東學院北京中心和中國人民大學道教研究中心的合作研究員。

系統號:

P-019454

唐宋類書徵引《禮記》資料彙編

標題:

唐宋類書徵引《禮記》資料彙編

時間:

2022年1月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

何志華、朱國藩 編著

內容簡介:

香港中文大學中國文化研究所劉殿爵中國古籍研究中心自1998 年開始,先後建立先秦兩漢及魏晉南北朝一切傳世文獻資料庫,然而部分佚書、佚文則未見采錄。此等佚書、佚文,可以借助類書所引重新蒐集。《唐宋類書徵引古籍資料彙編》即利用已建成之類書電子資料庫,對唐宋類書引錄最多的幾種古代文獻,以句列並排的方式對比相同的文獻資料,蒐集有見於唐宋類書的今本文獻之異文,俾能為學者提供便捷之文本資料檢查工具,據此分析今本文獻與引文之異同,探求文本原貌。類書所引而又不見於今本者,列為佚文,重新編排收錄,以進行有系統之文獻輯佚工作。中心現將所有研究成果編排整理,迄今已完成多種重要文獻之彙編資料,諸如《淮南子》、《莊子》、《呂氏春秋》、《左傳》、《禮記》等,並彙輯成書,收入《漢達古籍研究叢書》,由香港中文大學出版社出版。

系統號:

P-019488

強鄰在側:中泰邊區博弈下緬甸的國家命運

膠卷同志:當代中華電影中之男同性戀再現

標題:

膠卷同志:當代中華電影中之男同性戀再現

時間:

2021年12月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

林松輝 著,陳瑄 譯

內容簡介:

自1980年代,中國、台灣和香港電影在全球電影舞台日益顯得重要,邊緣的性別形像亦能在公共領域中現身。作者林松輝在書中檢視這些影片的再現政治,反思當下電影研究領域中同性論述的界限。他深入分析了重要的影片和電影作者,囊括李安《囍宴》、陳凱歌《霸王別姬》、張元《東宮西宮》和王家衛《春光乍洩》,出入蔡明亮的酷兒電影詩學和關錦鵬的同志影片美學,由前現代中國戲曲中的跨性別演出,一直談至後現代離散中的性向/性相。

本書結合批判理論、文化研究和後殖民思想,觀察敏銳,理論精微。不論是一般讀者、文化研究學生,抑或是電影研究學者,若想了解當代中華文化政治、電影再現理論和酷兒文化,必能從書中獲益良多。

系統號:

P-019490

道徳教育と中国思想

標題:

道徳教育と中国思想

時間:

2022年2月

出版單位:

東京:勁草書房

作者:

井ノ口哲也 著

內容簡介:

第一部 教科書の中の儒教

第一章 巫祝の子 孔子

第二章 「儒教」か「儒学」か

第二部 社会と家庭を安定させた中国の儒教道徳

第三章 五倫と三綱

第四章 朱子学の伝播とその影響

第三部 近代日本の儒教道徳

第五章 教育勅語に残った朱子学

第六章 井上哲次郎の江戸儒学三部作

第七章 三つの『日本儒学史』

第四部 戦後の日本は本当に豊かになったのか

第八章 高度経済成長と望郷歌――「孝」考

第九章 会う約束を守るということ――「尾生の信」考

第十章 小型情報機器の功罪

第五部 21世紀をどう生きていくのか

第十一章 中庸とは何か――「ほどほどに」生きていく

第十二章 「足るを知る」こと――『老子』に学ぶ

第十三章 ひたむきに努力すること――北京師範大学の学生たち

系統號:

P-019581

南シナ海問題の構図:中越紛争から多国間対立へ

標題:

南シナ海問題の構図:中越紛争から多国間対立へ

時間:

2022年1月

出版單位:

名古屋:名古屋大学出版会

作者:

庄司智孝 著

內容簡介:

序章 南シナ海問題とは何か—— ASEAN とベトナム・フィリピンの視点

第1章 南シナ海問題の発生(前史~1990年代半ば)

第2章 南シナ海の「凪」(1990年代半ば~2000年代半ば) —— 中国の「微笑外交」

第3章 南シナ海問題の再燃(2000年代半ば~10年代半ば)

第4章 対中関係安定化の模索—— ベトナムの対応(1)

第5章 対米安全保障協力の強化—— ベトナムの対応(2)

第6章 ASEAN、ミドルパワー、そして自助努力—— ベトナムの対応(3)

第7章 フィリピンの対応——アキノ政権の対決姿勢

第8章 南シナ海問題の変容(2010年代半ば~現在)

終章 南シナ海問題の構図——総括と展望

系統號:

P-019480

ドイツ=東アジア関係史,1890-1945 財・人間・情報

標題:

ドイツ=東アジア関係史,1890-1945 財・人間・情報

時間:

2022年1月

出版單位:

福岡市:九州大学出版会

作者:

熊野直樹、田嶋信雄、工藤章 編著

內容簡介:

序章 課題と視角

第1章 中国武器市場をめぐる日独関係

第2章 製鉄製鋼設備・技術──ドイツ鉄鋼業と中国中央鋼鉄廠

第3章 中国に豆を求めて──戦間期ドイツ・中国関係のなかの大豆と落花生

第4章 阿片と独「満」関係

第5章 第二次世界大戦の終結と上海のドイツ人コミュニティ──「二つの中国」と「二つのドイツ」の成立を背景として

第6章 ドイツの対華プレス政策と中国の言論空間をめぐる争い──辛亥革命期を中心に

あとがき

系統號:

P-019550

客家と毛沢東革命:井岡山闘争に見る「民族」問題の政治学

デジタルシルクロード:情報通信の地政学

標題:

デジタルシルクロード:情報通信の地政学

時間:

2022年1月

出版單位:

東京:日経BP

作者:

持永大 著

內容簡介:

第1章 デジタルシルクロードの何が問題か

第2章 デジタルシルクロードとは何か

第3章 情報通信技術と国際政治におけるパワー

第4章 関係的パワー:インフラとデジタルプラットフォームの整備

第5章 構造的パワー:安全保障、生産、金融、知識と情報通信技術

第6章 「自由で開かれたインド太平洋」と一帯一路

作者簡介

持永,大慶應義塾大学SFC研究所上席所員。早稲田大学大学院基幹理工学研究科情報理工学専攻博士後期課程修了。博士(工学)。中央大学兼任講師、一般社団法人JPCERT/CC脅威アナリストを兼任。情報通信技術、サイバーセキュリティ、および外交・安全保障政策に関する調査・研究に従事。

系統號:

P-019576

清代回疆社会経済史研究

標題:

清代回疆社会経済史研究

時間:

2022年1月

出版單位:

大阪:大阪大学出版会

作者:

堀直 著

內容簡介:

第一部では、交通・貨幣・官僚・徴税といった清朝の回疆統治制度の運用実態を明らかにする。ヤルカンド=オアシスの徴税台帳『大木文書』の内容を詳細に紹介・考察し、現地ムスリム官僚(ベク)約50名ほぼすべての人物比定を行う。

第二部では、砂漠に囲まれた回疆オアシス社会の存立に不可欠の灌漑農業とそれを支える水利システムの実態解明に挑む。農村社会と水利行政・ネットワークとの関係やオアシスの耕地面積の拡大過程を実証し、地下水路カーレーズやトウモロコシ(玉米)といった新たな技術や作物の回疆社会への導入と拡大要因を明らかにする。

第三部では、主要都市のヤルカンドとカシュガルを取り上げ、回疆社会の政治・経済・文化の中心であったオアシス都市の構造・施設・機能を復原する。近年の大規模な都市開発によって街区・街路等の構造が大幅に変更されてしまった今日においては、本書で提示される1980年代後半~2000年代前半の現地データ自体が歴史的な価値を有する。

第四部では、チャガタイ語(アラビア文字東テュルク語)、満洲語、そして漢文で記された一次史料を基に、回疆社会に生きた人々の生活の一断面を垣間見る。現地ムスリムたちが犯した殺人事件の数々や、金銭トラブル・男女の痴情のもつれ等、日常の中の様々な事件を通じて一般民衆の生き様が活写される。

さらに史料研究に関わる補論として、『大木文書』の作成年次を咸豊5年秋から咸豊6年春(1855年末~56年初め)の間に特定するもの、および、2000 年時点で利用可能な清代回疆のチャガタイ語俗文書を網羅して検討する。

系統號:

P-019591

清朝支配の形成とチベット

幕末開港と日本の近代経済成長

朱子学のおもてなし:より豊かな東洋哲学の世界へ

倭国の古代学

Terror Capitalism: Uyghur Dispossession and Masculinity in a Chinese City

標題:

Terror Capitalism: Uyghur Dispossession and Masculinity in a Chinese City

時間:

February, 2022

出版單位:

Durham: Duke University Press

作者:

Darren Byler

內容簡介:

In Terror Capitalism anthropologist Darren Byler theorizes the contemporary Chinese colonization of the Uyghur Muslim minority group in the northwest autonomous region of Xinjiang. He shows that the mass detention of over one million Uyghurs in “reeducation camps” is part of processes of resource extraction in Uyghur lands that have led to what he calls terror capitalism—a configuration of ethnoracialization, surveillance, and mass detention that in this case promotes settler colonialism.

Drawing on ethnographic fieldwork in the regional capital Ürümchi, Byler shows how media infrastructures, the state’s enforcement of “Chinese” cultural values, and the influx of Han Chinese settlers contribute to Uyghur dispossession and their expulsion from the city. He particularly attends to the experiences of young Uyghur men—who are the primary target of state violence—and how they develop masculinities and homosocial friendships to protect themselves against gendered, ethnoracial, and economic violence. By tracing the political and economic stakes of Uyghur colonization, Byler demonstrates that state-directed capitalist dispossession is coconstructed with a colonial relation of domination.

Author Bio

Darren Byler is Assistant Professor of International Studies at Simon Fraser University.

系統號:

P-019509

China's Rise in the Global South: The Middle East, Africa, and Beijing's Alternative World Order

標題:

China's Rise in the Global South: The Middle East, Africa, and Beijing's Alternative World Order

時間:

January, 2022

出版單位:

Redwood City: Stanford University Press

作者:

Dawn C. Murphy

內容簡介:

As China and the U.S. increasingly compete for power in key areas of U.S. influence, great power conflict looms. Yet few studies have looked to the Middle East and Africa, regions of major political, economic, and military importance for both China and the U.S., to theorize how China competes in a changing world system.

China's Rise in the Global South examines China's behavior as a rising power in two key Global South regions, the Middle East and sub-Saharan Africa. Dawn C. Murphy, drawing on extensive fieldwork and hundreds of interviews, compares and analyzes thirty years of China's interactions with these regions across a range of functional areas: political, economic, foreign aid, and military. From the Belt and Road initiative to the founding of new cooperation forums and special envoys, China's Rise in the Global South offers an in-depth look at China's foreign policy approach to the countries it considers its partners in South-South cooperation.

Intervening in the emerging debate between liberals and realists about China's future as a great power, Murphy contends that China is constructing an alternate international order to interact with these regions, and this book provides policymakers and scholars of international relations with the tools to analyze it.

Author Bio

Dawn C. Murphy is Associate Professor of International Security Studies at the U.S. Air War College.

系統號:

P-019452

Learning to Rule: Court Education and the Remaking of the Qing State, 1861–1912

標題:

Learning to Rule: Court Education and the Remaking of the Qing State, 1861–1912

時間:

February, 2022

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Daniel Barish

內容簡介:

Introduction

1. New Forms of Learning for a New Age of Imperial Rule, 1861–1874

2. The Malleability of Youth: Guangxu in the Classroom, 1875–1890

3. Putting Lessons Into Practice: Guangxu on the Throne, 1891–1898

4. Cixi’s Pedagogy: Female Education and Constitutional Governance, 1898–1908

5. Learning to Be a Constitutional Monarch, 1908–1912

Conclusion: Emperor and Nation in Modern China

系統號:

P-019542

China in the German Enlightenment

標題:

China in the German Enlightenment

時間:

January, 2022

出版單位:

Toronto: University of Toronto Press

作者:

Edited by Bettina Brandt and Daniel Purdy

內容簡介:

Introduction

Daniel Purdy and Bettina Brandt

1. How the Chinese became Yellow: A Contribution to the Early History of Race Theories

Walter Demel

2. Leibniz on the Existence of Philosophy in China

Franklin Perkins

3. Leibniz between Paris, Grand Tartary, and the Far East: Gerbillon’s Intercepted Letter

Michael C. Carhart

4. The Problem of China: Asia and Enlightenment Anthropology (Buffon, de Pauw, Blumenbach, Herder)

Carl Niekerk

5. Localizing China: Of Knowledge, Genres, and German Literary Historiography

Birgit Tautz

6. Eradicating the Orientalists: Goethe’s Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten

John K. Noyes

7. China on Parade: Hegel’s Manipulation of His Sources and His Change of Mind

Robert Bernasconi

8. Neo-Romantic Modernism and Daoism: Martin Buber on the Teaching as Fulfillment

Jeffrey S. Librett

系統號:

P-019528

Ghosts and Religious Life in Early China

標題:

Ghosts and Religious Life in Early China

時間:

January, 2022

出版單位:

Cambridge: Cambridge University Press

作者:

蒲慕州 著

內容簡介:

For modern people, ghost stories are no more than thrilling entertainment. For those living in antiquity, ghosts were far more serious beings, as they could affect the life and death of people and cause endless fear and anxiety. How did ancient societies imagine what ghosts looked like, what they could do, and how people could deal with them? From the vantage point of modernity, what can we learn about an obscure, but no less important aspect of an ancient culture? In this volume, Mu-chou Poo explores the ghosts of ancient China, the ideas that they nurtured, and their role in its culture. His study provides fascinating insights into the interaction between the idea of ghosts and religious activities, literary imagination, and social life devoted to them. Comparing Chinese ghosts with those of ancient Egypt, Mesopotamia, Greece, and Rome, Poo also offers a wider perspective on the role of ghosts in human history.

系統號:

P-019529

When the Iron Bird Flies: China's Secret War in Tibet

標題:

When the Iron Bird Flies: China's Secret War in Tibet

時間:

January, 2022

出版單位:

Redwood City: Stanford University Press

作者:

Jianglin Li

內容簡介:

From 1956 to 1962, devastating military conflicts took place in China's southwestern and northwestern regions. Official record at the time scarcely made mention of the campaign, and in the years since only lukewarm acknowledgment of the violence has surfaced. When the Iron Bird Flies, by Jianglin Li, breaks this decades long silence to reveal for the first time a comprehensive and explosive picture of the six years that would prove definitive in modern Tibetan and Chinese history.

The CCP referred to the campaign as "suppressing the Tibetan rebellion." It would lead to the 14th Dalai Lama's exile in India, as well as the Tibetan diaspora in 1959, though the battles lasted three additional years after these events. Featuring key figures in modern Chinese history, the battles waged in this period covered a vast geographical region. This book offers a portrait of chaos, deception, heroism, and massive loss. Beyond the significant death toll across the Tibetan regions, the war also destroyed most Tibetan monasteries in a concerted effort to eradicate local religion and scholarship.

Despite being considered a military success, to this day, the operations in the agricultural regions remain unknown. As large numbers of Tibetans have self-immolated in recent years to protest Chinese occupation, Li shows that the largest number of cases occurred in the sites most heavily affected by this hidden war. She argues persuasively that the events described in this book will shed more light on our current moment, and will help us understand the unrelenting struggle of the Tibetan people for their freedom.

Author Bio

Jianglin Li is an independent writer and researcher with expertise in Tibetan history and the Tibetan diaspora. She is the author of numerous books, including Tibet in Agony: Lhasa 1959 (2016).

※本書在臺灣出版之書名為《當鐵鳥在天空飛翔:1956-1962青藏高原上的秘密戰爭》

系統號:

P-019453

New Asian Disorder: Rivalries Embroiling the Pacific Century

標題:

New Asian Disorder: Rivalries Embroiling the Pacific Century

時間:

December, 2021

出版單位:

Hong Kong: Hong Kong University Press

作者:

Edited by Lowell Dittmer

內容簡介:

In New Asian Disorder: Rivalries Embroiling the Pacific Century, Lowell Dittmer and his team explore the recent political disorder in East Asia resulting from growing Sino-American polarization. The rise of China in recent years is widely regarded as a momentous shift in the global balance of power. China is now extending sovereignty into the East China Sea and the South China Sea, constructing a new set of global financial institutions and replacing “universal values” with technologically enhanced nationalism. The country’s “Belt and Road Initiative” is also tainted by the vast ambition to realize the “China Dream” within the foreseeable future. In response to China’s challenge, the United States has abandoned its “constructive engagement” policy towards the rising power and engaged in a trade war. Sino-American relations have been at a historical trough since the normalization of their relationship in the late 1970s. This book sheds new light on the current political disorder in the East Asian international arena. The new Asian disorder is analyzed from three perspectives: the first focuses on identity, the second on political economy, and the third on the triangular dynamic. This collection of essays concludes that, unless and until consensus can be reached on a coherent new framework for cooperation and rule enforcement among different stakeholders in East Asia, the current disorder may be expected to persist.

Author Bio

Lowell Dittmer is a professor in the graduate school of the Charles and Louise Travers Department of Political Science at University of California, Berkeley. He has published widely on contemporary China and Sino-foreign relations. He is most recently the author of China’s Asia: Triangular Dynamics since the Cold War (2018) and the editor of Taiwan and China: Fitful Embrace (2017).

系統號:

P-019456

The Making of Chinese-Sinophone Literatures as World Literature

標題:

The Making of Chinese-Sinophone Literatures as World Literature

時間:

December, 2021

出版單位:

Hong Kong: Hong Kong University Press

作者:

Edited by Kuei-fen Chiu and Yingjin Zhang

內容簡介:

In The Making of Chinese-Sinophone Literatures as World Literature, Kuei-fen Chiu and Yingjin Zhang aim to bridge the distance between the scholarship of world literature and that of Chinese and Sinophone literary studies. This edited volume advances research on world literature by bringing in new developments in Chinese/Sinophone literatures and adds a much-needed new global perspective on Chinese literary studies beyond the traditional national literature paradigm and its recent critique by Sinophone studies. In addition to a critical mapping of the domains of world literature, Sinophone literature, and world literature in Chinese to delineate the nuanced differences of these three disciplines, the book addresses the issues of translation, genre, and the impact of media and technology on our understanding of “literature” and “literary prestige.” It also provides critical studies of the complicated ways in which Chinese and Sinophone literatures are translated, received, and reinvested across various genres and media, and thus circulate as world literature. The issues taken up by the contributors to this volume promise fruitful polemical interventions in the studies of world literature from the vantage point of Chinese and Sinophone literatures.

Author Bio

Kuei-fen Chiu is chair professor of Taiwan literature and transnational cultural studies at National Chung Hsing University in Taiwan. She is the co-author of New Chinese-Language Documentaries: Ethics, Subject and Place (2015) and co-editor of Taiwan Cinema, International Reception, and Social Change (2017). Yingjin Zhang is distinguished professor of comparative literature at University of California, San Diego, as well as visiting chair professor of humanities at Shanghai Jiao Tong University, China. He is the author of Cinema, Space, and Polylocality in a Globalizing China (2010) and co-editor of Locating Taiwan Cinema in the Twenty-First Century (2020).

系統號:

P-019457

Printing and Publishing Chinese Religion and Philosophy in the Dutch Republic, 1595–1700

標題:

Printing and Publishing Chinese Religion and Philosophy in the Dutch Republic, 1595–1700

時間:

December, 2021

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Trude Dijkstra

內容簡介:

This book discusses how Chinese religion and philosophy were represented in printed works produced in the Dutch Republic between 1595 and 1700. By focusing on books, newspapers, learned journals, and pamphlets, Trude Dijkstra sheds new light on the cultural encounter between China and western Europe in the early modern period. Form, content, and material-technical aspects of different media in Dutch and French are analysed, providing novel insights into the ways in which readers could take note of Chinese religion and philosophy. This study thereby demonstrates that there was no singular image of China and its religion and philosophy, but rather a varied array of notions on the subject.

系統號:

P-019458

Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy

標題:

Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy

時間:

December, 2021

出版單位:

Ithaca: Cornell University Press

作者:

Edited by Chiara Formichi

內容簡介:

In 1945, Sukarno declared that the new Indonesian republic would be grounded on monotheism, while also insisting that the new nation would protect diverse religious practice. The essays in Religious Pluralism in Indonesia explore how the state, civil society groups, and individual Indonesians have experienced the attempted integration of minority and majority religious practices and faiths across the archipelagic state over the more than half century since Pancasila.

The chapters in Religious Pluralism in Indonesia offer analyses of contemporary phenomena and events; the changing legal and social status of certain minority groups; inter-faith relations; and the role of Islam in Indonesia's foreign policy. Amidst infringements of human rights, officially recognized minorities—Protestants, Catholics, Hindus, Buddhists and Confucians—have had occasional success advocating for their rights through the Pancasila framework. Others, from Ahmadi and Shi'i groups to atheists and followers of new religious groups, have been left without safeguards, demonstrating the weakness of Indonesia's institutionalized "pluralism."

Author Bio

Chiara Formichi is Associate Professor in Asian Studies at Cornell University. She is author of Islam and Asia.

系統號:

P-019540

Touring China: A History of Travel Culture, 1912–1949

標題:

Touring China: A History of Travel Culture, 1912–1949

時間:

December, 2021

出版單位:

Ithaca: Cornell University Press

作者:

Yajun Mo

內容簡介:

In Touring China, Yajun Mo explores how early twentieth century Chinese sightseers described the destinations that they visited, and how their travel accounts gave Chinese readers a means to imagine their vast country.

The roots of China's tourism market stretch back over a hundred years, when railroad and steamship networks expanded into the coastal regions. Tourism-related businesses and publications flourished in urban centers while scientific exploration, investigative journalism, and wartime travel propelled many Chinese from the eastern seaboard to its peripheries. Mo considers not only accounts of overseas travel and voyages across borderlands, but also trips within China. On the one hand, via travel and travel writing, the unity of China's coastal regions, inland provinces, and western frontiers was experienced and reinforced. On the other, travel literature revealed a persistent tension between the aspiration for national unity and the anxiety that China might fall apart. Touring China tells a fascinating story about the physical and intellectual routes people took on various journeys, against the backdrop of the transition from Chinese empire to nation-state.

Author Bio

Yajun Mo is Assistant Professor of History at Boston College

系統號:

P-019541

The Malayan Emergency: Revolution and Counterinsurgency at the End of Empire

標題:

The Malayan Emergency: Revolution and Counterinsurgency at the End of Empire

時間:

December, 2021

出版單位:

Cambridge: Cambridge University Press

作者:

Karl Hack

內容簡介:

The Malayan Emergency of 1948–1960 has been scrutinised for 'lessons' about how to win counterinsurgencies from the Vietnam War to twenty-first century Afghanistan. This book brings our understanding of the conflict up to date by interweaving government and insurgent accounts and looking at how they played out at local level. Drawing on oral history, recent memoirs and declassified archival material from the UK and Asia, Karl Hack offers a comprehensive, multi-perspective account of the Malayan Emergency and its impact on Malaysia. He sheds new light on questions about terror and violence against civilians, how insurgency and decolonisation interacted and how revolution was defeated. He considers how government policies such as pressurising villagers, resettlement and winning 'hearts and minds' can be judged from the perspective of insurgents and civilians. This timely book is the first truly multi-perspective and in-depth study of anti-colonial resistance and counterinsurgency in the Malayan Emergency.

系統號:

P-019562

Strands of Modernization: The Circulation of Technology and Business Practices in East Asia, 1850–1920

標題:

Strands of Modernization: The Circulation of Technology and Business Practices in East Asia, 1850–1920

時間:

November, 2021

出版單位:

Toronto: University of Toronto Press

作者:

Edited by David B. Sicilia and David G. Wittner

內容簡介:

Introduction: Capacious Connections with and within East Asia

David G. Wittner and David B. Sicilia

1. Multinationals and Western Technology Transfer to East Asia, 1870-1914

David B. Sicilia

2. Print Capitalism and Material Culture: Technology Transfer in Early Twentieth-Century China

Tze-Ki Hon

3. The Essence of Being Modern: Indigenous Knowledge and Technology Transfer in Meiji Japan

David G. Wittner

4. The Evolution of the Exposition Form and its Transfer from the West to Japan

Jeffer Daykin

5. What the Eastern Wind Brings: Rickshaw, Mobility and Modernity in Asia

M. William Steele

6. Zhang Jian and the Transfer of Western Business Methods through Japan into China

Yu Chen

7. Shibusawa Eiichi and the Transfer of Western Banking to Japan

Kimura Masato

8. Korea’s Hansung Bank and the Daiichi Bank: The Path from the West through Japan

Kim Myungsoo

系統號:

P-019527

Imperial Borderlands: Maps and Territory-Building in the Northern Indochinese Peninsula (1885-1914)

標題:

Imperial Borderlands: Maps and Territory-Building in the Northern Indochinese Peninsula (1885-1914)

時間:

October, 2021

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Marie de Rugy

內容簡介:

This book presents a connected history of South-East Asian borderlands, drawing on late nineteenth-century British and French geographical policies and practice. It focuses on the ‘scramble’ in Asia, when, in 1885, the British Raj incorporated Upper Burma and the French created a Protectorate in Annam-Tonkin, the Northern part of present-day Vietnam. Fought over by the imperial states and neighbouring nations, the frontier zones were fashioned and represented not only by the two European powers, but also by the Chinese Empire, the Kingdom of Siam, and the local populations. The counterpoint between the discourses produced and the cartographical practices on the ground, in the longue durée, reveals the interacting processes of territory-building in all their unpredictability.

This book is the updated version of the author’s Aux confins des empires. Cartes et constructions territoriales dans le nord de la péninsule indochinoise (1885–1914) (Paris: Éditions de la Sorbonne, 2018). It is translated by Saskia Brown, an experienced academic translator from French in the humanities and social sciences.

系統號:

P-019459