標題

- 【演講】陳牧謙:《附律易解》的德文譯本:多語環境下清代法律知識的不/理解

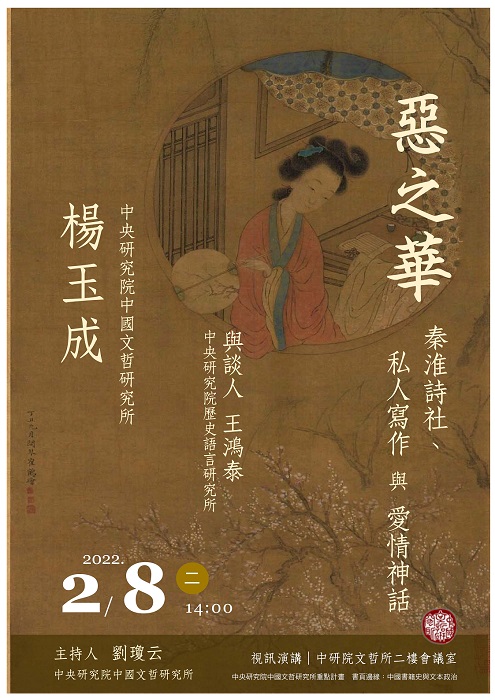

- 【演講】楊玉成:惡之華:秦淮詩社、私人寫作與愛情神話

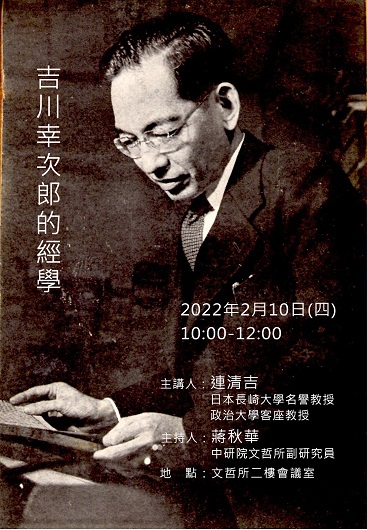

- 【演講】連清吉:吉川幸次郎的經學

- 【演講】黃恩宇:17世紀荷治福爾摩沙雙城記:熱蘭遮與普羅民遮

- 【演講】鄭雅如:作為父親的陶淵明——詩文、史傳與形象建構

- 【演講】林芳玫:臺灣文學與電影中的歷史想象:日本人與西洋人的形象再現

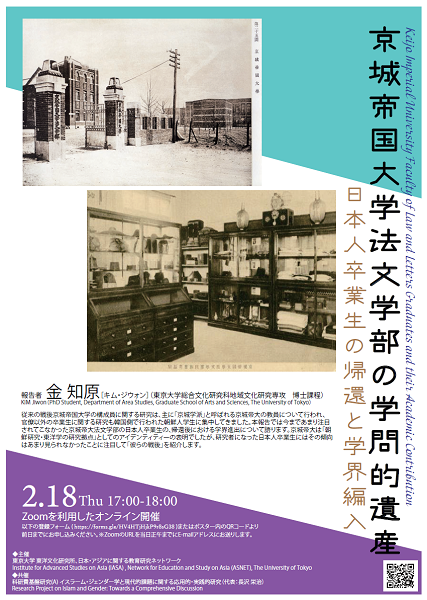

- 【演講】金知原:京城帝国大学法文学部の学問的遺産:日本人卒業生の帰還と学界編入

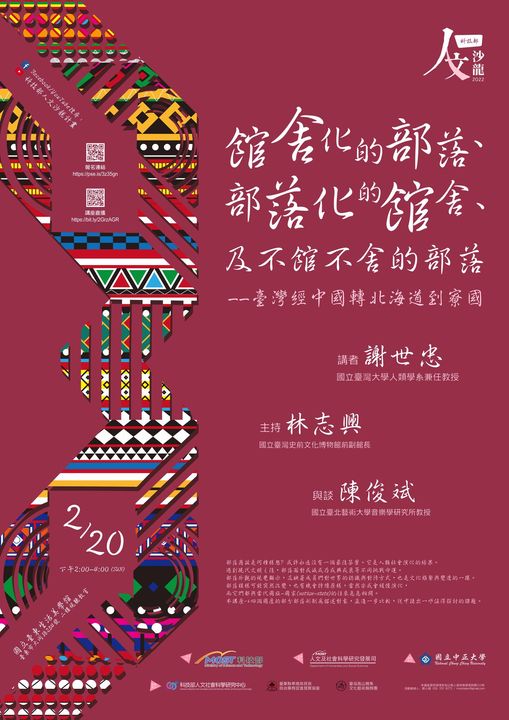

- 【演講】謝世忠:館舍化的部落、部落化的館舍、及不館不舍的部落:臺灣經中國轉北海道到寮國

- 【演講】明居正:美中對抗下的兩岸關係

- 【演講】楊孟軒:人們如何用記憶來調適因流離而產生的社會創傷:以戰後在台灣的外省人為例

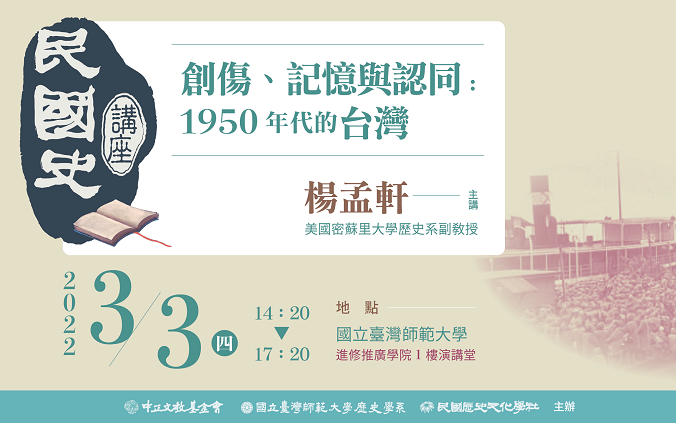

- 【演講】楊孟軒:創傷、記憶與認同──1950年代的台灣

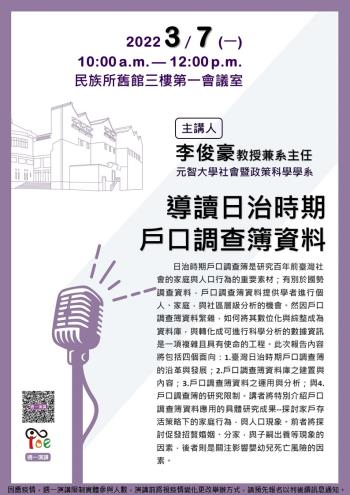

- 【演講】李俊豪:導讀日治時期戶口調查簿資料

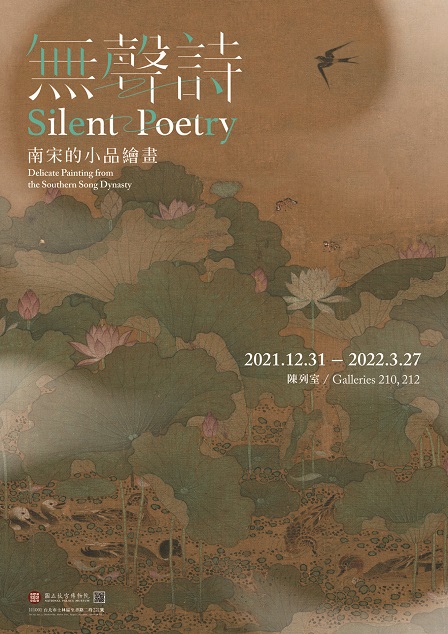

- 【系列演講】「無聲詩——南宋的小品繪畫」特展線上講座

- 【資料庫】文藝春秋1923-1950年

- 【資料庫】國史館「歷任總統資料庫」即日起開放,首先推出「蔣經國總統資料庫」

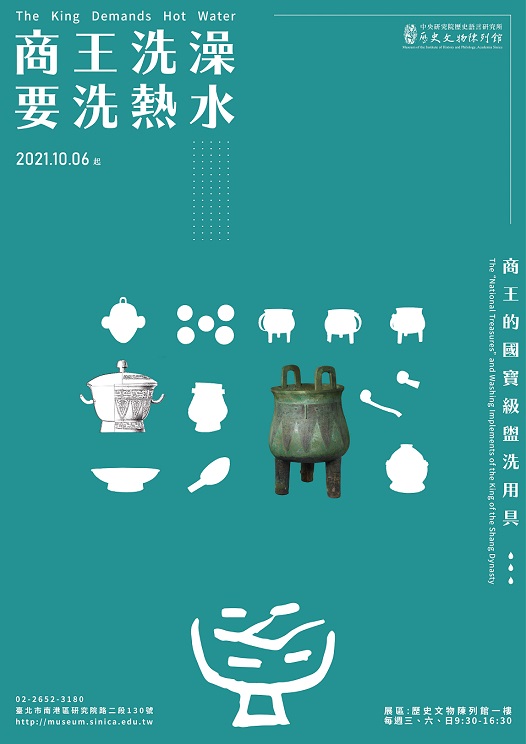

- 【展覽】商王洗澡要洗熱水──商王的國寶級盥洗用具

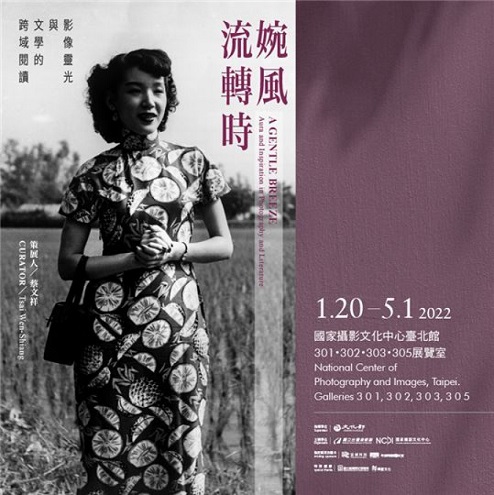

- 【展覽】婉風流轉時:影像靈光與文學的跨域閱讀

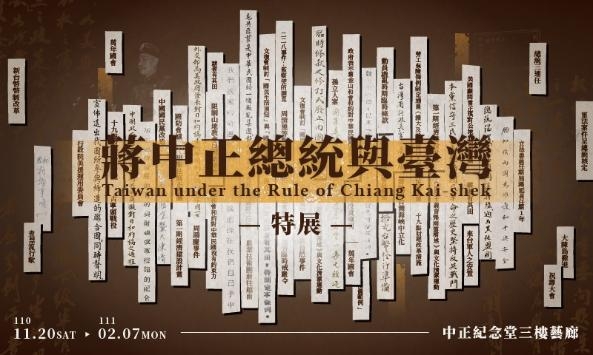

- 【展覽】蔣中正總統與臺灣特展

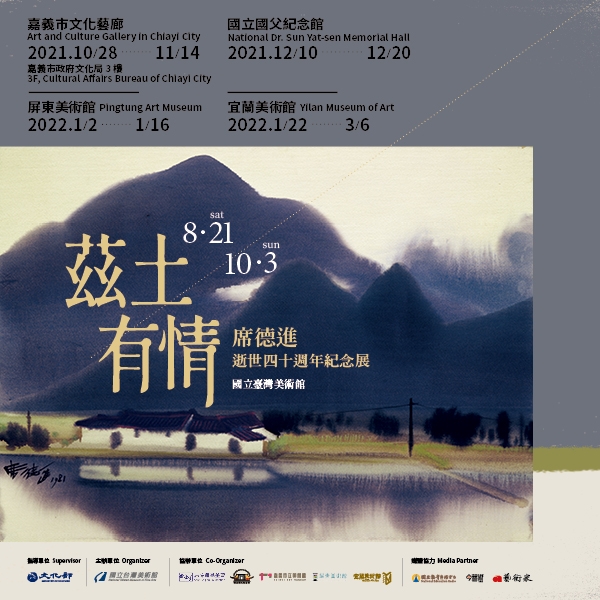

- 【展覽】「茲土有情」──席德進逝世四十週年紀念展

- 【展覽】人與人的連結——李梅樹 [ 人物 × 群像 × 裸女 ] 作品展&吳天華作品特展

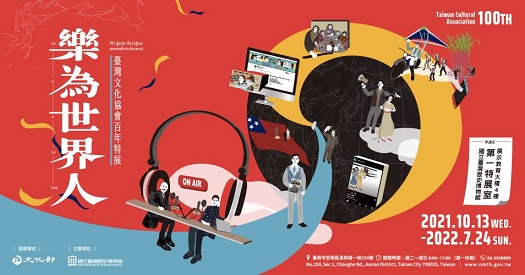

- 【展覽】樂為世界人:臺灣文化協會百年特展

- 【展覽】算 × 命:歐洲與臺灣的占卜特展

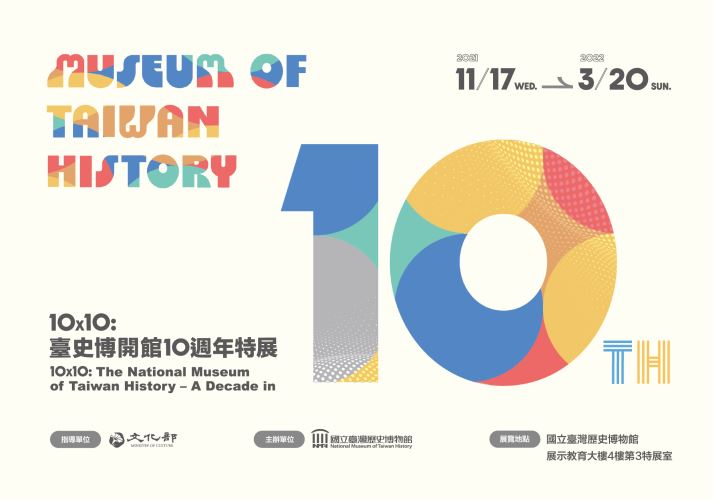

- 【展覽】10X10:臺史博開館10週年特展

- 【展覽】洶湧的溫柔——臺灣大河小說捐贈展

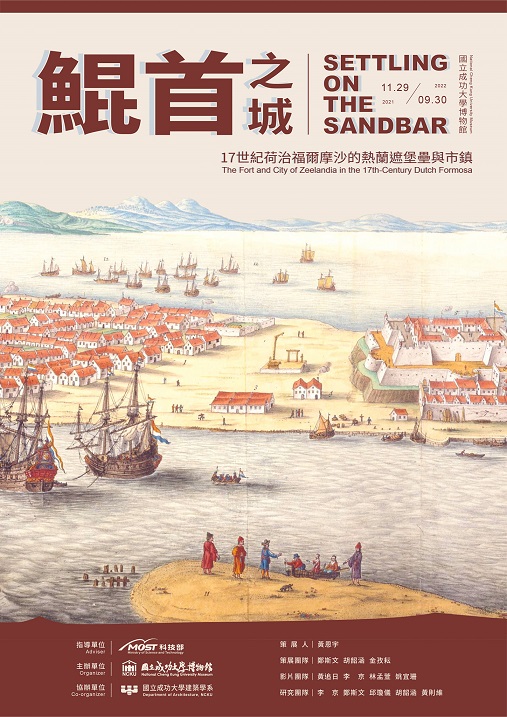

- 【展覽】鯤首之城:17世紀荷治福爾摩沙的熱蘭遮堡壘與市鎮

- 【展覽】黑水鉤:清代書畫展

- 【展覽】如果我是胡適:關於自由和民主的思考題

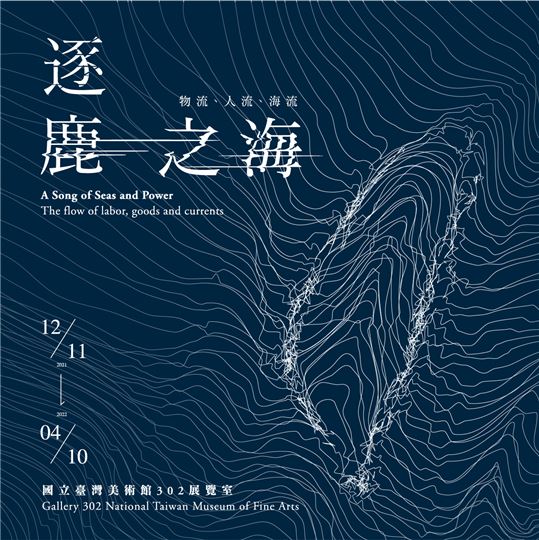

- 【展覽】逐鹿之海:物流、人流、海流

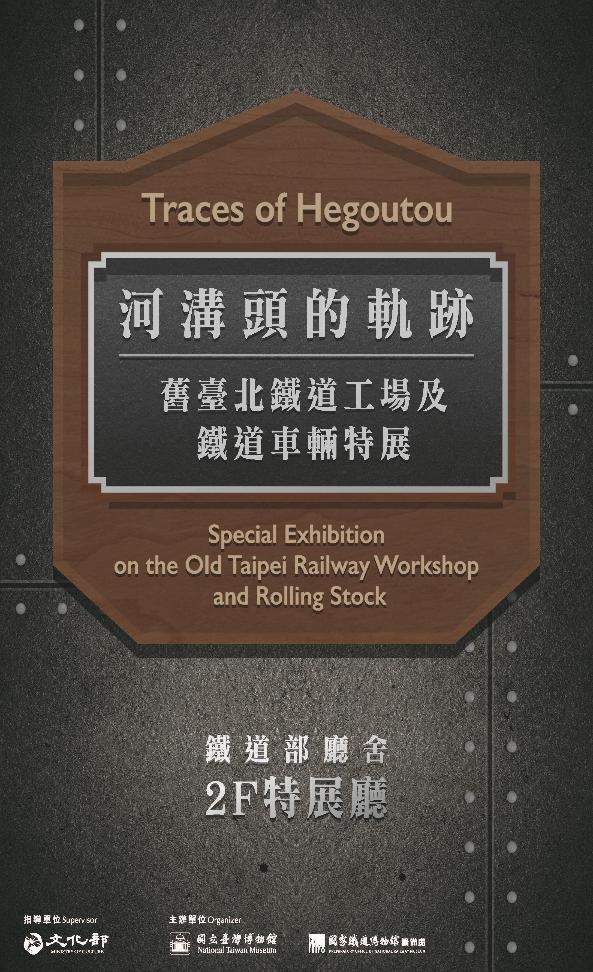

- 【展覽】河溝頭的軌跡:舊臺北鐵道工場及鐵道車輛特展

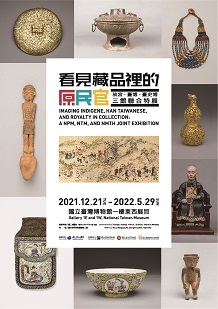

- 【展覽】看見藏品裡的原、民、官:故宮、臺博、臺史博三館聯合特展

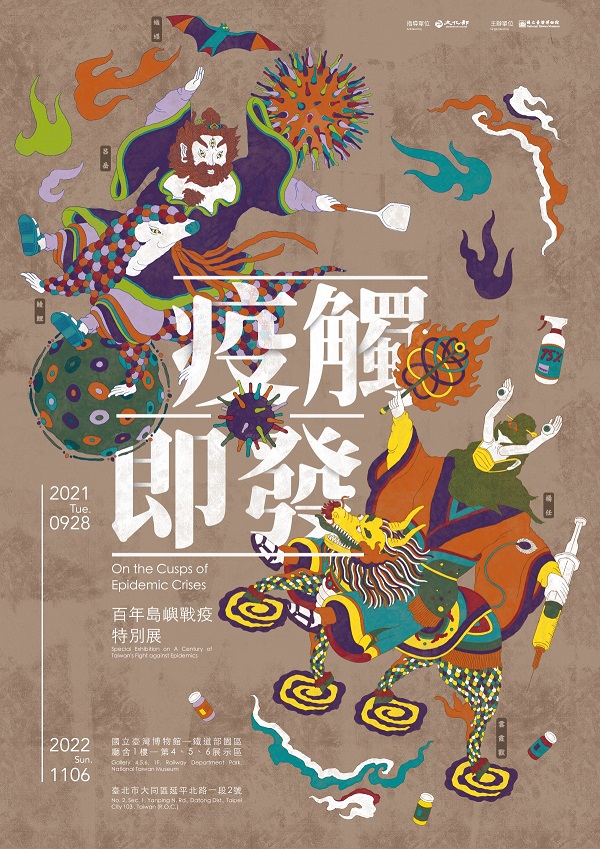

- 【展覽】疫觸即發:百年島嶼戰疫特別展

- 【展覽】百年衍繹──臺灣美術特有種

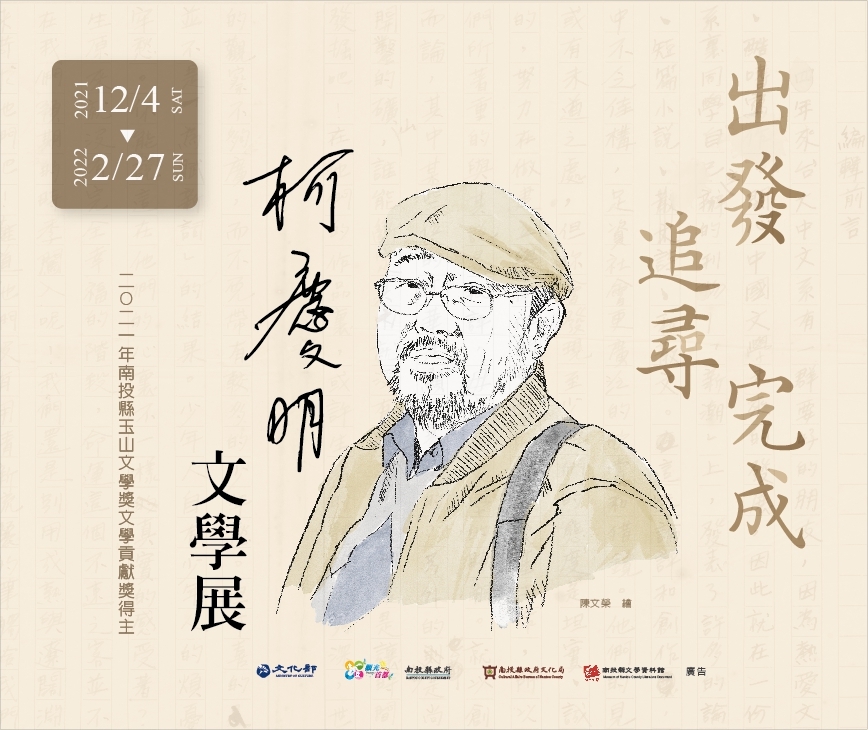

- 【展覽】出發.追尋.完成——柯慶明文學展

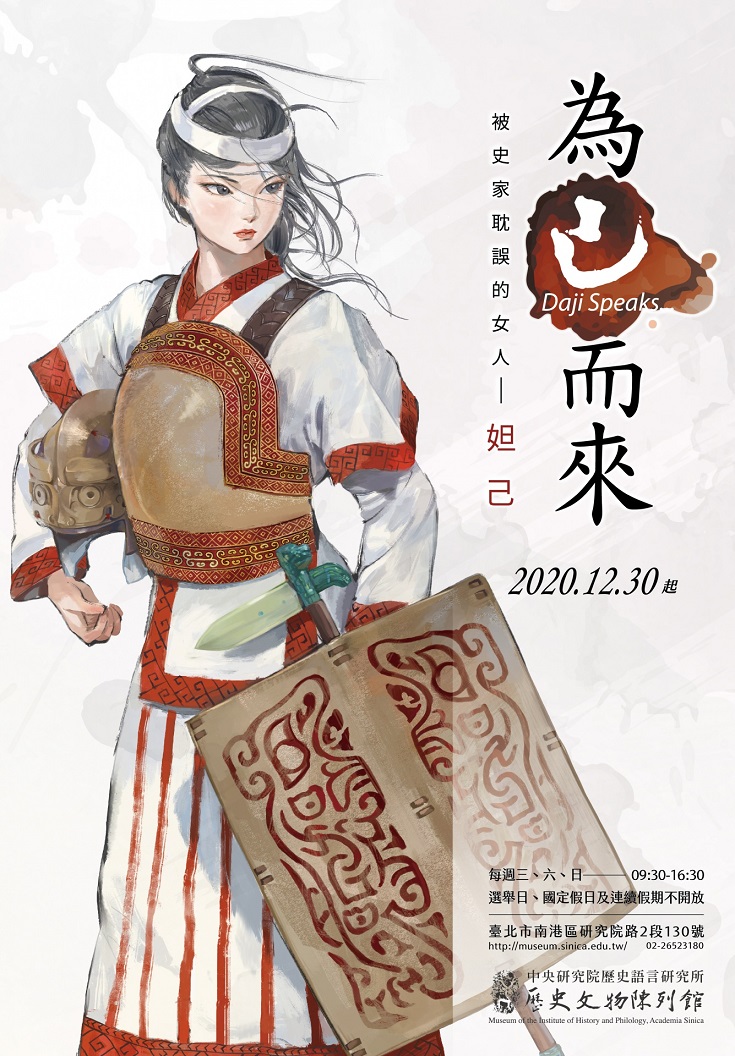

- 【展覽】為己而來——被史家耽誤的女人

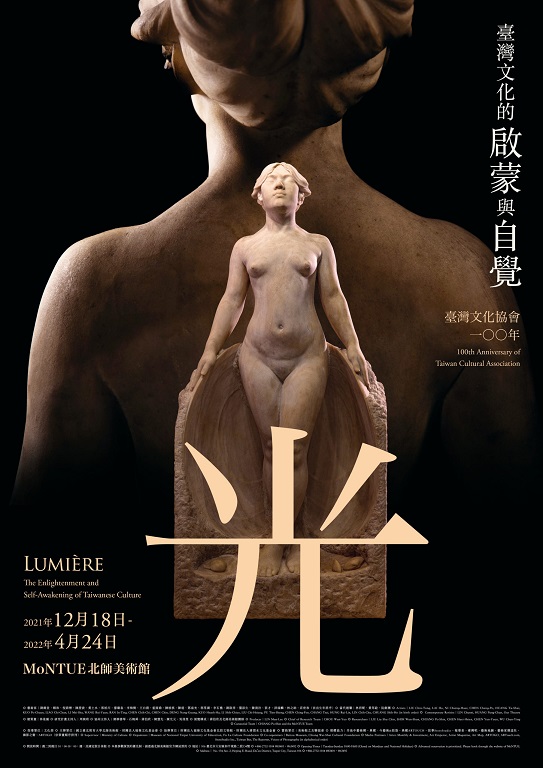

- 【展覽】光──臺灣文化的啟蒙與自覺

- 【展覽】無聲詩——南宋的小品繪畫

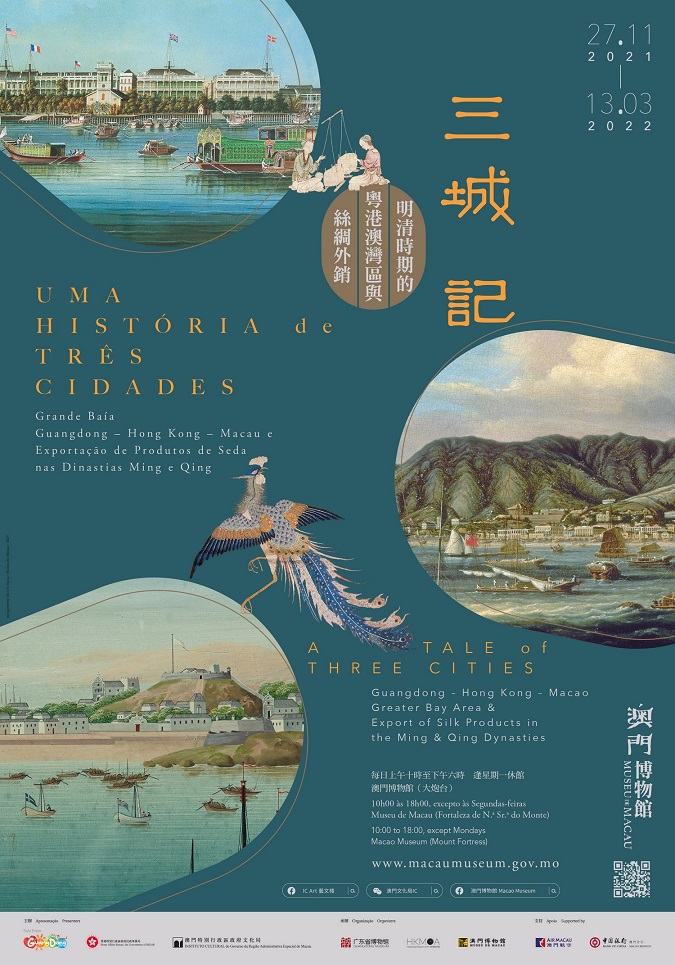

- 【展覽】三城記——明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷

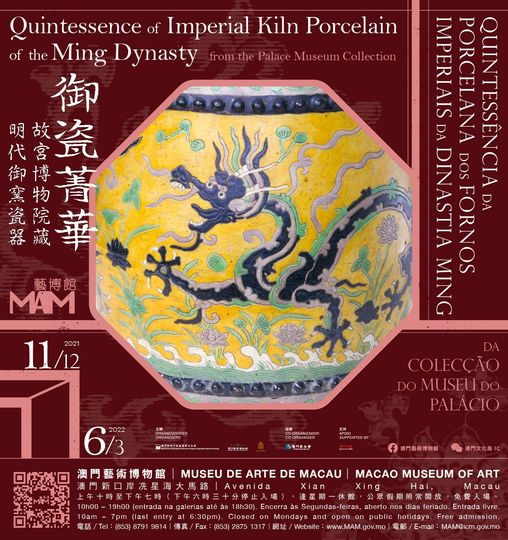

- 【展覽】御瓷菁華——故宫博物院藏明代御窯瓷器

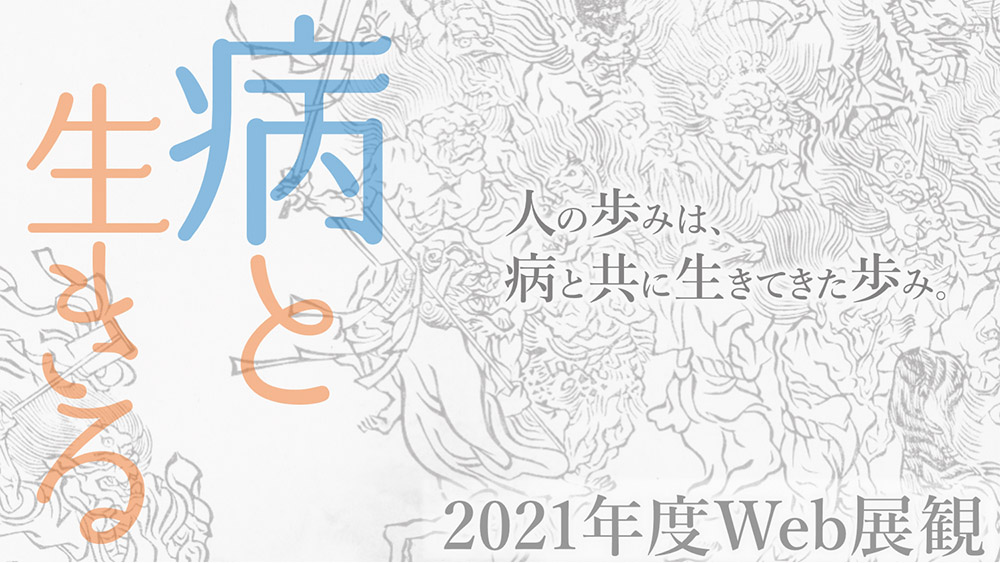

- 【展覽】特別展「病と生きる」

- 【展覽】古代中国・オリエントの美術 リターンズ ——国宝“細川ミラー”期間限定公開

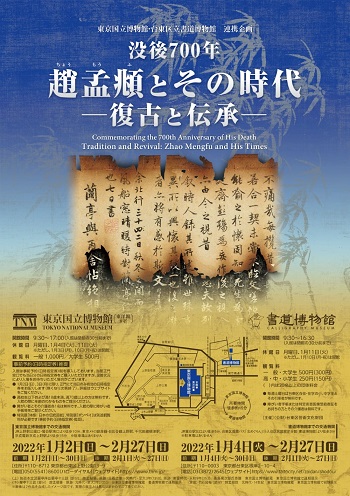

- 【展覽】没後700年 趙孟頫とその時代——復古と伝承

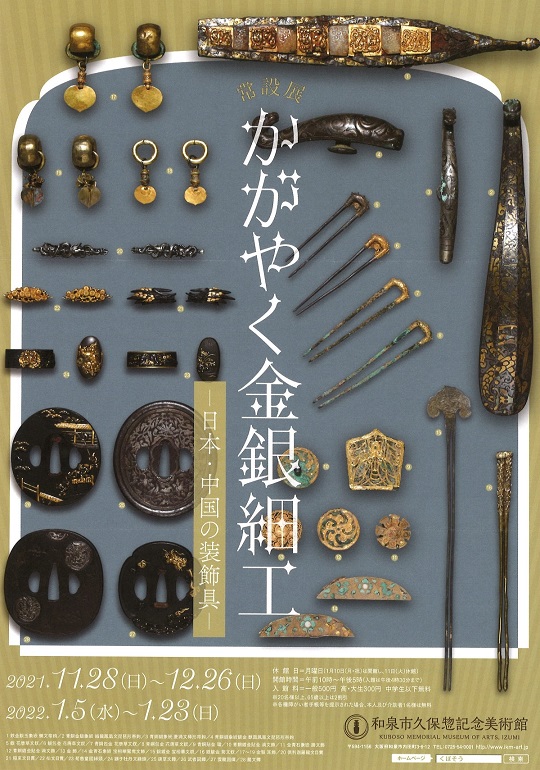

- 【展覽】かがやく金銀細工——日本・中国の装飾具

- 【展覽】Lu Xun’s Legacy: Printmaking in Modern China

【演講】陳牧謙:《附律易解》的德文譯本:多語環境下清代法律知識的不/理解

標題:

【演講】陳牧謙:《附律易解》的德文譯本:多語環境下清代法律知識的不/理解

時間:

2022年2月7日(週一)15:00-17:00

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

明清史歐語文獻讀書會

主講人:

陳牧謙(中研院近史所博士培育人員、俄亥俄州立大學歷史學系博士候選人)

內容簡介:

※※「需事先向讀書會報名並註明現場或線上參與。線上參與將於並於讀書會前一天寄發視訊會議連結,讀書會的聯絡e-mail : mqeurope@zohomail.com。」

系統號:

A-019563

【演講】楊玉成:惡之華:秦淮詩社、私人寫作與愛情神話

標題:

時間:

2022年2月8日(週二)14:00-16:00

地點:

Webex視訊會議室

主辦單位:

中央研究院中國文哲研究所

主講人:

楊玉成(中央研究院中國文哲研究所研究員)

內容簡介:

會議地點:Webex視訊會議室/中央研究院中國文哲研究所二樓會議室

與談人:王鴻泰(中央研究院歷史語言研究所研究員)

主持人:劉瓊云(中央研究院中國文哲研究所副研究員)

本活動主要採視訊方式進行。配合防疫措施,現場僅開放本院人員及「書頁邊緣」重點計畫成員與會,需全程配戴口罩。歡迎院外學界貴賓報名視訊與會,請填寫正確的電子郵件地址以利寄送視訊會議室連結。

報名截止時間:2/6(日)中午12:00。

寄發會議連結:2/7(一)下午05:00之前, 以電子郵件通知。

系統號:

A-019523

【演講】連清吉:吉川幸次郎的經學

標題:

時間:

2022年2月10日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室、Webex線上會議室(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院文哲所「經學繼古以開新議題研究(Ⅰ)」計畫

主講人:

連清吉(日本長崎大學名譽教授、政治大學客座教授)

內容簡介:

主持人:蔣秋華(中央研究院中國文哲研究所副研究員)

「經學繼古以開新議題研究(Ⅰ)」計畫專題演講

*按本院防疫規定,會場僅開放議程學者及本所人員參加,上限10人,歡迎學界貴賓報名線上與會,經審核通過者,將於2月9日12:00電郵通知線上會議室鏈結。

系統號:

A-019568

【演講】黃恩宇:17世紀荷治福爾摩沙雙城記:熱蘭遮與普羅民遮

標題:

【演講】黃恩宇:17世紀荷治福爾摩沙雙城記:熱蘭遮與普羅民遮

時間:

2022年2月10日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂+線上直播(臺北市中正區長沙街一段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

黃恩宇(國立成功大學建築系副教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

荷蘭於16世紀下半掙脫西班牙哈布斯堡王朝統治,為了發展自主海外貿易,1602年成立荷蘭東印度公司。1619年荷蘭東印度公司在巴達維亞設立總部後,欲與中國貿易,歷經多次波折,1624年於福爾摩沙的大員沙洲(現今台南安平)設立據點,作為東亞貿易的樞紐。荷人首先在大員建造熱蘭遮堡並發展熱蘭遮市鎮,之後又在台江內海的對岸-赤崁,發展普羅民遮市鎮並建造普羅民遮堡。本演講將透過歷史文獻與圖像,介紹台灣荷治時期這兩個市鎮與兩個堡壘的特徵與意義,也說明兩市鎮空間與兩堡壘建築的重建成果,並檢視它們如何呼應當時荷蘭城市規劃與堡壘設計之理論觀念,也對照其他荷蘭東印度公司亞洲的城市與堡壘案例。

線上直播網址:請參國史館線上講堂https://onlinecourses.drnh.gov.tw/Video/Live

系統號:

A-019495

【演講】鄭雅如:作為父親的陶淵明——詩文、史傳與形象建構

標題:

時間:

2022年2月14日(週一)10:00-12:00

地點:

線上會議

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

主講人:

鄭雅如(中央研究院歷史語言研究所副研究員)

內容簡介:

111年度第三次學術講論會

報名期限:即日起至2月8日上午12:00止,或額滿為止,錄取者將以Email聯絡。

報名網址:一律採線上報名(https://forms.gle/co9eicMUAR7e7m6s9)

系統號:

A-019587

【演講】林芳玫:臺灣文學與電影中的歷史想象:日本人與西洋人的形象再現

標題:

【演講】林芳玫:臺灣文學與電影中的歷史想象:日本人與西洋人的形象再現

時間:

2022年2月17日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街一段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

林芳玫(國立臺灣師範大學臺灣語文學系教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

近年來,臺灣文壇出現大量歷史長篇小說,這些小說,往往與作家的族群背景有關,但又超越單一族群觀點,而呈現多元文化主義下的族群混雜。歷史小說以真實歷史事件為基礎,加上文學的虛構與想像。 本次演講首先談論歷史小說為何難以用寫實的方式呈現過往婦女的歷史,其次談論虛構與想像臺灣婦女的特色與盲點。臺灣歷史書寫本該以臺灣人為發言主體,但不少小說卻佔據西方或日本殖民者的觀視位置,敘述與臺灣女性--特別是原住民女性的浪漫關係。

此次演講先以《艾爾摩莎的瑪麗亞》為例,分析西班牙男主角與原住民少女的戀情。其次是平路的《婆娑之島》,分析荷蘭總督與原住民女性的戀情。這些歷史小說之觀視位置採西方男性殖民者,因此值得我們探討為何臺灣作家喜歡擬仿殖民者?

系統號:

A-019494

【演講】金知原:京城帝国大学法文学部の学問的遺産:日本人卒業生の帰還と学界編入

標題:

【演講】金知原:京城帝国大学法文学部の学問的遺産:日本人卒業生の帰還と学界編入

時間:

2021年2月18日(週五)17:00-18:00

地點:

Zoomを利用したオンライン開催

主辦單位:

東京大学 東洋文化研究所、日本・アジアに関する教育研究ネットワーク

主講人:

金知原(東京大学総合文化研究科地域文化研究専攻 博士課程)

內容簡介:

従来の戦後京城帝国大学の構成員に関する研究は、主に「京城学派」と呼ばれる京城帝大の教員について行われ、官僚以外の卒業生に関する研究も韓国側で行われた朝鮮人学生に集中してきました。

本報告では今まであまり注目されてこなかった京城帝大法文学部の日本人卒業生の、帰還後における学界進出について語ります。京城帝大は「朝鮮研究・東洋学の研究拠点」としてのアイデンティティーの表明でしたが、研究者になった日本人卒業生にはその傾向はあまり見られなかったことに注目して「彼らの戦後」を紹介します。

Register here for Zoom link: ( https://forms.gle/HV4HTjHjkP9r8sG38 )

系統號:

A-019589

【演講】謝世忠:館舍化的部落、部落化的館舍、及不館不舍的部落:臺灣經中國轉北海道到寮國

標題:

【演講】謝世忠:館舍化的部落、部落化的館舍、及不館不舍的部落:臺灣經中國轉北海道到寮國

時間:

2022年2月20日(週日)14:00-16:00

地點:

國立臺東生活美學館二樓視聽教室(臺東市大同路254號)

主辦單位:

科技部人文及社會科學研究發展司

主講人:

謝世忠(國立臺灣大學人類學系兼任教授)

聯絡人:

鄭小姐,Tel: (05) 310-6273

內容簡介:

主持人: 林志興(國立臺灣史前文化博物館前副館長)

與談人: 陳俊斌(國立臺北藝術大學音樂學研究所教授)

報名連結|https://pse.is/3z35gn

本活動將全程提供線上YouTube直播服務!

線上直播|https://bit.ly/2GrzAGR

系統號:

A-019594

【演講】明居正:美中對抗下的兩岸關係

標題:

時間:

2022年2月24日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街一段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

明居正(國立臺灣大學政治學系名譽教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

2018年美國與中共爆發貿易戰争,很快的就延伸到了科技、貨幣、經濟,甚至意識形態。美中兩國邁入了戰略對抗的時代,美中關係出現了根本的變化;其原因就是川普總統的團隊終於認識到:中共花了數十年的時間,採取非常陰柔的做法,偷竊美國的科技與商務機密;輔以文宣和統戰,滲透美國社會,美國因此調整其對華戰略。數十年來,臺灣在經貿上依賴大陸,安全上依賴美國與日本。今天美國修改其對華戰略,臺灣勢必會受到極大衝擊。再加上中共的野心極大,其鋒芒不僅針對美國,甚至針對國際社會。譬如香港問題,武漢肺炎問題,南海問題,聯合國及其他國際組織都是中共積極介入及破壞的對象。世界各國認識到後,也開始加入美國對抗中共,全球反中共的態勢逐漸成形。因此兩岸關係及臺灣本身也受到影響,所以臺灣面臨了一個戰略上的根本挑戰。

系統號:

A-019493

【演講】楊孟軒:人們如何用記憶來調適因流離而產生的社會創傷:以戰後在台灣的外省人為例

標題:

【演講】楊孟軒:人們如何用記憶來調適因流離而產生的社會創傷:以戰後在台灣的外省人為例

時間:

2022年2月25日(週五)14:30-16:30

地點:

中研院社會所802會議室+FB線上直播(台北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院社會所

主講人:

楊孟軒(美國密蘇里大學歷史系副教授)

內容簡介:

主持人:汪宏倫(中研院社會所研究員兼副所長)

與談人:張茂桂(中研院社會所兼任研究員)、王甫昌(中研院社會所研究員)

今日台灣,提到外省人的時候,多數的年輕人腦中浮現的是一個遙遠時空中的存在,一群沉浸在思鄉情緒中的優勢少數外來者,與在地現實生活脫節。與之伴隨的是一些爭議點:這群因中國內戰而被迫移民到台灣的人(以及他們在台灣的部分後代)應該要被視為是「殖民者」還是「離散者」?一個叫做外省人的「族群」,不論是現在還是在過去,是否真正存在?

當代台灣社會中,有關外省人最顯著的集體歷史記憶就是眷村和老兵的故事,以及民主化之後才被彰顯的1949大江大海戰爭逃難經歷。但這類歷史經驗,對真正生活在1950、1960年代還有1970年代初期的外省人,在現實生活中,並無多大的意義。事實上,作為受創與離散人群,外省人流離情境的變化和他們與之相對應之集體記憶與歸屬感,是隨著時間與世代而演變的。作為一個社會史、移民史與記憶研究學者,我的視角和出發點,以及我所呈現的在台外省人創傷與流離之歷程,與台灣現存主流論述不同。

在此次的演講中,我將與聽眾分享拙作The Great Exodus from China: Trauma, Memory, and Identity in Modern Taiwan (Cambridge University Press, 2020)的一些主要論點與歷史考證。重點在呈現人們是如何用集體(社會)記憶來調適因流離而產生的創傷。而這樣子歷史經驗的呈現,不但加深了我們對外省歷史與外省人台灣認同的了解,同時也挑戰了西方學界對於創傷記憶研究的一些基本範疇。

系統號:

A-019573

【演講】楊孟軒:創傷、記憶與認同──1950年代的台灣

標題:

時間:

2022年3月3日(週四)14:20-17:20

地點:

臺灣師範大學進修推廣學院一樓演講堂(臺北市大安區和平東路1段129號)

主辦單位:

財團法人中正文教基金會、國立臺灣師範大學歷史學系、民國歷史文化學社

主講人:

楊孟軒(美國密蘇里大學歷史系副教授)

系統號:

A-019593

【演講】李俊豪:導讀日治時期戶口調查簿資料

標題:

時間:

2022年3月7日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院民族所舊館三樓第一會議室(實體會議地點,視疫情變化若改為線上會議將另行通知)

主辦單位:

中研院民族所

主講人:

李俊豪(元智大學社會暨政策科學學系教授兼系主任、中研院人社中心合聘助研究員)

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 02-2652-3324

內容簡介:

日治時期戶口調查簿是研究百年前臺灣社會的家庭與人口行為的重要素材;有別於國勢調查資料,戶口調查簿資料提供學者進行個人、家庭,與社區層級分析的機會。然因戶口調查簿資料繁雜,如何將其數位化與綜整成為資料庫,與轉化成可進行科學分析的數據資訊是一項複雜且具有使命的工程。此次報告內容將包括四個面向:1. 臺灣日治時期戶口調查簿的沿革與發展; 2. 戶口調查簿資料庫之建置與內容;3. 戶口調查簿資料之運用與分析;與 4. 戶口調查簿的研究限制。講者將特別介紹戶口調查簿資料應用的具體研究成果--探討家戶存活策略下的家庭行為,與人口現象。前者將探討促發招贅婚姻、分家,與子嗣出養等現象的因素,後者則是關注影響嬰幼兒死亡風險的因素。

本場演講限制實體參與人數,請預先報名。

系統號:

A-019572

【系列演講】「無聲詩——南宋的小品繪畫」特展線上講座

標題:

時間:

2022年1月至3月,共3場

地點:

線上進行

主辦單位:

故宮博物院

內容簡介:

【第2場】直播場次

講題|「宮廷與詩意:從文化史角度的觀察」

時間|02 / 24 (四)10:00 - 12:00

講者|林宛儒(故宮博物院書畫文獻處助理研究員)

【第3場】直播場次

講題|「在南宋繪畫發現蘇東坡」

時間|03 / 03(四)10:00 - 12:00

講者|衣若芬(新加坡南洋理工大學中文系副教授)

本院粉絲專頁連結:https://www.facebook.com/npmgov

系統號:

A-019588

【資料庫】文藝春秋1923-1950年

標題:

主辦單位:

中央研究院人社中心

內容簡介:

中研院IP範圍內,無需帳號密碼,同時上線4人次

操作說明:https://drive.google.com/file/d/1-jPqJP82kWz8LGYOvbrjyuJGwRlalcoh/view?usp=sharing

簡介:收錄文藝春秋第1卷第1号~第28卷第16号,原誌刊行日大正12年(1923)1月1日~昭和25年(1950)12月1日

系統號:

A-019483

【資料庫】國史館「歷任總統資料庫」即日起開放,首先推出「蔣經國總統資料庫」

標題:

【資料庫】國史館「歷任總統資料庫」即日起開放,首先推出「蔣經國總統資料庫」

主辦單位:

國史館

內容簡介:

國史館是「總統副總統文物管理條例」主管機關,另為修纂研究國家歷史,又是我國總統副總統檔案史料最多且最集中的典藏機關。為了落實「開放政府」與數位時 代的需求,國史館針對歷任總統副總統努力蒐集國內外各種文字和多媒體的資料,藉由學術角度進行整編,利用資訊科技加以整合,於2021年完成「歷任總統資 料庫」建置,2022年1月起免費開放提供各界利用,讓社會大眾可以總統為中心進一步了解國家發展歷程。

國史館自2020年6月開始與財團法人蔣經國國際學術交流基金會合作,委託國立臺灣大學數位人文研究中心建置「蔣經國總統資料庫」。主要內容包括:國史館 及國家發展委員會檔案管理局等政府機關典藏的檔案、蔣經國先生全集、大事長編、手札、旁人對蔣經國的回憶文獻摘抄,以及1977-1979年《蔣經國日 記》公共事務內容類抄等珍貴史料。透過這些數位資源來多元呈現蔣經國的個人生涯及其時代。並利用地理資訊技術製作「蔣經國的外島巡視」等主題地圖,勾勒出 蔣經國的活動足跡。另外廣邀國內外知名學者撰述近50篇事件評述與主題研究,提供背景知識和做為應用檔案史料的入門指引。國史館於2021年9月與美國史 丹福大學胡佛研究所圖書檔案館簽訂合作備忘錄,適逢該館公開《蔣經國日記》、以及我們國內蔣經國基金會推動籌建的「蔣經國總統圖書館」亦即將開放,國史館 希望透過建立專業的學術資料庫,提供學界交流平台,建立研究網絡。

系統號:

A-019532

【展覽】商王洗澡要洗熱水──商王的國寶級盥洗用具

標題:

時間:

2021年6月10日起

地點:

中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館一樓殷墟文化區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

現在家家戶戶都有熱水器可用,想用熱水洗澡,打開水龍頭,熱水即滾滾而來。但是在3200~3300年前的商代晚期,當時的商王及貴族究竟怎麼盥洗?如何洗澡?到底用不用熱水?要回答這些問題,文獻不足徵,所以必須依據考古材料。我們在安陽殷墟發現了四、五個彼此關聯的墓葬及祭祀坑,從其出土的文物及相關脈絡可以知道商代貴族的盥洗方式,並且還會使用熱水洗澡。

本展覽有兩個主題:「商王的盥洗器」與「商王的熱水器」。商王的盥洗器展出殷墟西北岡1400號大墓東墓道的一組器物,包括「寢小室盂」、「右勺」、「龍紋盤」、「弦紋壺」、「青銅人面」,以及五件「陶磢」,這些都是商王的盥洗器。商王的熱水器則出自與1400號大墓相關的祭祀坑:HPKM1435、1380、1382等祭祀坑,展出「溫鼎」、「單鋬鼎」、「銅斗」、「硬陶瓿」等器物,部分祭祀坑還有殉葬的人,這些器物和殉葬者則是商王的熱水設備與燒水服侍的僕人。

總之,從西北岡1400大墓與其相關祭祀坑出土的器物,可以得知商王洗澡,要洗熱水:使用溫鼎煮水,以單鋬鼎舀取熱水,倒在盂裡備用。洗手或洗臉時,侍僕拿勺從盂中舀水,以供商王盥洗,並以盤承水;洗澡時還會使用陶磢擦垢。這些盥洗的流程,從頭到尾,都有侍僕服侍。此外,這次展出的商王盥洗用具,不論在商代或現代都是既珍貴又罕見的,展件中就有四件文化部登記的國寶和重要古物,可說是商王的國寶級盥洗用具。

系統號:

A-019466

【展覽】婉風流轉時:影像靈光與文學的跨域閱讀

標題:

時間:

2022年1月20日至5月1日

地點:

國家攝影文化中心臺北館301、302、303、305展覽室(臺北市中正區忠孝西路一段70號)

主辦單位:

國家攝影文化中心

聯絡人:

Tel: 02-8978-7040

內容簡介:

「婉風流轉時:影像靈光與文學的跨域閱讀」展,以國家攝影文化中心典藏的臺灣前輩攝影家作品為出發點,挖掘藏於其中有關日治時期至臺灣戰後的殖民歷史與現代化經驗。希望藉由每一次的凝望,與影像視線交互作用下,激起並播下你我日後對文化反思與社會對話的種子。本展覽的目的,除了檢視前輩攝影家視角如何受殖民美學的影響,亦透過攝影對社會階層、庶民生活、文化等的紀錄觀察,藉由作品中的女性形象,窺探出臺灣現代女性的柔性文化,並勾勒出曾經發生於臺灣社會的美學思潮。

系統號:

A-019537

【展覽】蔣中正總統與臺灣特展

標題:

時間:

2021年11月20日至2022年2月7日

地點:

中正紀念堂三樓藝廊(臺北市中正區中山南路21號)

主辦單位:

國立中正紀念堂

內容簡介:

蔣中正總統主政下的臺灣發生了哪些影響重大的事件?「蔣中正總統與臺灣特展」即日起在文化部所屬國立中正紀念堂管理處三樓藝廊展出,邀請您一起透過檔案文獻,從多元的觀點再回顧、認識「蔣中正總統與臺灣」這段歷史。

主辦單位中正紀念堂管理處表示,配合文化部推動中正紀念堂階段性轉型措施,管理處繼上個月推出政治受難者藝術創作展,接下來展出的是從多元觀點歷史角度、以史實為基礎的「蔣中正總統與臺灣特展」。

盱衡歷史事件或是對歷史人物的評價,由於切入的角度不同,或是觀點立場上的歧異,社會往往存在多元的論述與記憶。針對蔣中正總統主政期間的施政與作為,臺灣的記憶也呈現紛歧不一的狀況。本展即是依據蔣中正總統在臺主政期間相關的檔案、文獻、報導等,擇選影響重大的事件作為展覽主要元素,回溯歷史時空環境的脈絡,如實呈現「蔣中正總統與臺灣」的主要面貌。至於參觀者原本就有不同的歷史觀點或記憶,透過以檔案、史料為基礎的展示內容,也得以在史實的基礎上進行思辨、各自解讀與評價。

系統號:

A-019425

【展覽】「茲土有情」──席德進逝世四十週年紀念展

標題:

時間:

2021年8月21日至2022年3月6日

地點:

本展覽為巡迴展

主辦單位:

國立臺灣美術館

內容簡介:

1948年來臺的席德進,將傳統文化元素與臺灣自然人文特色融合,開創其獨特的繪畫風格,可惜在其創作至臻成熟之際於1981年病逝,其好友組成基金會保管其留世畫作,於1992年捐予臺灣省立美術館(今國立臺灣美術館)典藏,2021年適逢席德進逝世四十週年,為感念席德進將其作品捐贈本館典藏並彰顯其藝術與臺灣之關係,本館以之作品為展覽主軸,規劃「茲土有情──席德進逝世四十週年紀念展」特展。

本特展精選席德進關注並親身領略、讚頌及經常描繪表現之臺灣古蹟、民房、風景等水彩作品,將其創作風格形式表現歸納概分為「臺灣山水」、「民房古厝」二個主題單元展示,將席氏與臺灣風土的關係簡要呈現,冀由本展概窺席氏對於臺灣鄉土所創造的特殊藝術表現語彙。

國立臺灣美術館為提升藝術資源分享,將本館典藏臺灣藝術家之作品推介至本館以外之館所展示,以達深化臺灣藝術本體價值。此特展於本館展出後,並巡迴至嘉義美術館、國立國父紀念館、屏東美術館、宜蘭美術館之展館展出。

巡迴時間及地點:

第一站 國立臺灣美術館/2021.08.21-2021.10.03/本館203-205展覽室

第二站 嘉義市文化藝廊/2021.10.28-2021.11.14/嘉義市政府文化局三樓

第三站 國父紀念館/2021.12.10-2021.12.20/博愛藝廊、一樓東西側文化走廊

第四站 屏東美術館/2022.01.02-2022.01.16/一樓展覽室

第五站 宜蘭美術館/2022.01.22-2022.03.06/一、二樓展覽室

系統號:

A-019426

【展覽】人與人的連結——李梅樹 [ 人物 × 群像 × 裸女 ] 作品展&吳天華作品特展

![【展覽】人與人的連結——李梅樹 [ 人物 × 群像 × 裸女 ] 作品展&吳天華作品特展](https://ccsnews.ncl.edu.tw/upload/new/image/2021-08-13/1628825533-6115e7bdcb77f.jpg)

標題:

【展覽】人與人的連結——李梅樹 [ 人物 × 群像 × 裸女 ] 作品展&吳天華作品特展

時間:

2021年7月31日起至2022年4月10日止

地點:

李梅樹紀念館(新北市三峽區中華路43巷10號)

主辦單位:

李梅樹紀念館

內容簡介:

展覽內容,將展出21幅李梅樹拿手的人物畫,包括〈黃昏〉、〈露臺〉、〈愛孫〉、〈戲弄火雞的小孩〉等經典群像油繪作品,及〈戲水〉、〈盛夏〉、〈春光〉、〈假日閑情〉等具連帶關係的女性系列油畫創作。

另延續今年梅樹月頗具話題性的「維納斯的曲線」特展內容,館方特別加以重新彙整,推出李梅樹從早年留日時期以迄晚年之際,共達19幅之多的裸女系列油畫作品。觀者可從這些不同階段的裸女畫作中,一窺李梅樹對於人體「曲線之美」的禮讚歷程。同場亦將同時展出李梅樹十餘件自畫像素描、人物素描及人體素描。

此外,梅樹月期間,主辦單位跨海從日本借展的旅日前輩畫家吳天華(1911-1987)油畫作品,由於只在腰斬的展期中短暫露出,考量這批作品乃是首度在國內展出,尚有許多人向隅未及觀展,且今年正逢吳天華生誕110週年,經與日本的「吳天華美術館」洽商後,決定此批包含吳天華自畫像、人物畫、裸女畫、靜物畫、風景畫在內的六件作品,在年底之前都將全數留在臺灣,由本展以特展型態接續展出。

系統號:

A-019429

【展覽】樂為世界人:臺灣文化協會百年特展

標題:

時間:

2021年10月3日至2022年7月24日

地點:

臺灣歷史博物館教育大樓4樓第1特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: 06-356-8889

內容簡介:

一個人的世界觀的改變,會改變一個人的行為;一群人的世界觀的改變,能改變一個國家的命運。

臺灣文化協會,是1921年至31年間眾多社會運動組織中的一個,會員最多時也不過一千多位,放在近代臺灣史當中,不是最早、人數也不算多。不過,這群人懷抱現代世界的新知,更有著實踐的勇氣與熱情。他們企圖改變當時近四百萬臺灣人的世界觀,推動改變整體臺灣人的命運,甚至藉此要翻轉世界變局。

回顧那個年代,那些人們自覺與逐夢的歷程,新的世紀之夢,也將在我們的面前展開。

系統號:

A-019430

【展覽】算 × 命:歐洲與臺灣的占卜特展

標題:

時間:

2021年12月4日至2022年5月29日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

內容簡介:

由國立臺灣歷史博物館(以下簡稱臺史博)與德國日耳曼國家博物館(Germanisches Nationalmuseum)、埃爾朗根紐倫堡大學國際人文學院(IKGF)、中央研究院歷史語言研究所(以下簡稱中研院)等單位合作,雙邊各自策展,於德國、臺灣兩地先後展出。繼德國「此命當何特展」(Signs of the Future)於今年9月圓滿落幕之後,臺史博接棒推出「算×命:歐洲與臺灣的占卜特展」。

特展中除了展出歐洲與東亞世界預測未來的方法、技術、工具,例如:神諭、預言書、占星、風水、相命、通書、塔羅牌、水晶球……等,更補充了占卜在臺灣的在地面貌,希望藉由不同文化之間的比較,相互理解東西方多元的文化觀與世界觀。

系統號:

A-019431

【展覽】10X10:臺史博開館10週年特展

標題:

時間:

2021年11月17日至2022年3月20日

地點:

臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: 06-356-8889

內容簡介:

臺史博開館10年了!這些年我們共累積了14萬件典藏品,推出了85檔展覽,舉辦了數百場活動,並持續蒐集、累積臺灣史研究資料,同時已有超過500萬人次的觀眾來到臺史博參觀。這當中有累積、有創新、有對臺灣過去與現在的關注,也有我們的長期耕耘。感謝你來參加這場10歲的生日派對,與你分享臺史博「10年X10件事」,也想與你一起許一個未來。

系統號:

A-019432

【展覽】洶湧的溫柔——臺灣大河小說捐贈展

標題:

時間:

2021年7月27日至2022年4月10日

地點:

國立臺灣文學館展覽室E(臺南市中西區台南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

大河小說,是極短篇、短篇、中篇、長篇之外,另一種小說類型。其語源來自法文Roman-Fleuve,指的是「連續性的長篇小說」或「系列小說」,卷帙浩繁、綿遠悠長,通常以「三部曲」形式呈現。

在臺灣,最早提出「大河小說」的是葉石濤,並在鍾肇政《濁流三部曲》、《台灣人三部曲》的創作實踐中逐漸奠基,其後則有李喬《寒夜三部曲》、東方白《浪淘沙》的承繼書寫,乃至於21世紀以降邱家洪《臺灣大風雲》的出版,均使得「大河小說」在臺灣文學場域成為一個醒目的符號。

臺灣的大河小說因著歷史語境的遞嬗演變,呈顯訴說臺灣在地化特色與追求主體性的時代意義。為了讓更多讀者認識此一特殊文類以及豐富館藏,特別策劃「洶湧的溫柔──臺灣大河小說捐贈展」,企望在漫漫的歷史長河中「被缺席」的臺灣與臺灣人,重新清晰地顯影再現。

系統號:

A-019433

【展覽】鯤首之城:17世紀荷治福爾摩沙的熱蘭遮堡壘與市鎮

標題:

【展覽】鯤首之城:17世紀荷治福爾摩沙的熱蘭遮堡壘與市鎮

時間:

2021年11月29日至 2022年9月30日

地點:

成功大學博物館1E3展間(臺南市東區大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學博物館

內容簡介:

2024年,臺南即將迎來建城400年,生活在這片土地的您,是否對這塊土地的發展歷程,有所了解呢?

1602年成立的荷蘭聯合東印度公司(VOC),為與中國發展貿易,1622年先在澎湖設立據點,1624年再遷至南臺灣的大員,即後來被稱為鯤鯓的沙洲。荷蘭人在沙洲最北端建造熱蘭遮堡壘與市鎮,該址彷如鯤鯓之首,此乃當時距荷蘭本土航程最遙遠的大型軍事要塞與殖民城市。

本展覽透過歷史圖像與文獻,介紹熱蘭遮堡壘與市鎮的特徵、意義與發展歷程,說明其與當時荷蘭要塞設計與城市規劃理論之關聯,並展示1640年代中期堡壘與市鎮的重建成果,以及對照荷蘭東印度公司其他亞洲堡壘與市鎮之案例。

系統號:

A-019434

【展覽】黑水鉤:清代書畫展

標題:

時間:

2021年12月2日至2022年3月20日

地點:

臺南市美術館1館2樓展覽室H(臺南市中西區南門路37號)

主辦單位:

臺南市美術館

內容簡介:

清代臺南的藝文發展以兩個群體為主,一是來自中國大陸的寓臺文武官員及流寓文人,二是本地出生的藝術家。本地出生的藝術家部分受到旅臺文人的影響,部分靠著臨摹自學成家。本次以清代知名的藝術家林朝英、林覺、謝琯樵為展覽主軸,他們作為乾隆至咸豐年間活躍於臺南的藝術家,除了留下為數頗豐的精美作品之外,同時亦可以將之視為臺灣清代書畫風格的代表。

「黑水鉤:清代書畫展」命名的雙重意涵其一在於清代移民冒險犯難橫渡黑水溝的豪情壯志;其二在於書畫藝術運筆頓挫、耐人尋味的鉤趯技法,那無所畏懼的氣勢形塑了筆鋒燦爛的放逸在地風格。

本展展出的9位藝術家、共計26件作品,依展覽主題分為兩區。一區為以林朝英為首的臺南在地文人與畫師:有林朝英(約1739-1816年)、林覺(活躍於1796-1850年間)、蕭聯魁(1839-1898)、吳尚霑等人,其中吳尚霑既是臺南子弟同時也是謝琯樵的學生;另一區則以謝琯樵為首的寓臺官員與文人,葉文舟(1741-1827)、周凱(約1779-1837年)、呂世宜(1784-1859)、葉化成(1812-?)。希望藉由本展帶領觀者深入了解清代臺灣的書畫藝術,並從藝術家與他們的朋友們一窺清代臺灣的文化發展。

系統號:

A-019435

【展覽】如果我是胡適:關於自由和民主的思考題

標題:

時間:

自2021年12月17日(星期五)起

地點:

中研院胡適紀念館(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院胡適紀念館

聯絡人:

李先生,Tel: (02)2782-4166分機501

內容簡介:

為紀念胡適故院長一百卅週年誕辰,本院胡適紀念館策畫「如果我是胡適:關於自由和民主的思考題」特展,分別從胡適的日記、文章、書信中,擇其相關時論,嘗試以民主和自由為題,檢視箇中意涵。一方面可對民主、自由議題深入思考;另一方面,可藉由觀察其立德、立功、立言,重溫歷史現場。歡迎蒞臨參觀。

開放時間:每週三、五、六上午9時至下午5時(國定例假日休館)

系統號:

A-019436

【展覽】逐鹿之海:物流、人流、海流

標題:

時間:

2021年12月11日至2022年4月10日

地點:

國立臺灣美術館302展覽室(臺中市西區五權西路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣美術館

內容簡介:

臺灣相對於中國,是中原的邊緣,卻是海洋戰略位置的核心,臺灣與世界的關係連結就在海洋,不論是貿易的物流管道、資源和軍事競爭的戰場、語言和文化的傳播路徑、移民和勞工的移動路線等,這些都透過海洋而形成了臺灣今日在全球化生態的文化面貌。

展題「逐鹿之海」借用成語「逐鹿中原」之意,比喻亂局中各方角力的情形。成語以鹿比喻政權、地位,「鹿」亦音同「祿」,在古代是狩獵的最佳獵物,如果得到了鹿,不僅有得其要位之意涵,貿易價值也有極高意義,而鹿在臺灣最早的國際貿易中也占有重要意義。「逐鹿之海」取其群雄爭奪利益的競逐之意,以海洋脈絡的權力競逐史轉化臺灣過去以中原文化為核心權位的論述觀點,重新思考臺灣在海洋版圖中的文化脈絡和敘事。展覽以「逐鹿之海—物流、人流、海流」為題,跳脫海洋為自然生態循環的環保論述,轉以海洋之於臺灣島嶼所帶來的全球性經濟、政治與資本主義的浪潮與影響,關注「物」、「人」及「文化」在全球串聯的歷史洪流與經濟浪潮下的移動狀態,進而探討在經歷多個時代的結構轉變下,在競爭裡常被忽略或壓抑的人性倫理、精神價值,以及鮮少被關注的勞工與人權問題。

本次展覽共展出7組當代藝術家作品(楊茂林、許家維、陳界仁、盧昱瑞、林冠名、印尼藝術家伊旺‧安米特及蒂塔‧薩利娜)和部分來自國美館藏品,臺南市文物資產管理處熱蘭遮城出土文物、以及講述清朝出兵平定臺灣林爽文事件的國美館版畫藏品《平定臺灣戰圖》、國美館在亞洲藝術雙年展中委託印尼藝術家伊旺‧安米特及蒂塔‧薩利娜針對外移工在臺灣工作人權議題所創作的影像作品〈壽〉、〈灑鹽於海〉、〈同意/否決/未定〉。這些展出創作分別從不同的觀點勾勒出臺灣在歷史洪流下物品及文化移動的路徑、政權與經濟產業轉移下的衝擊,包括在臺灣在十七世紀大航海時代位於亞洲經貿轉運站的角色、海上貿易、商權的激烈競爭;之後的臺灣受到不同的政權統治,不論在政治、軍事、貿易、經濟和交通上,臺灣越來越凸顯其在海洋脈絡中對外地緣政治與經濟連結的關鍵角色。這次的展出是經由將臺灣的歷史、文化和人交織在這個透過海洋的交通發展、全球經濟脈絡所串連出來的世界史,試圖去尋找在全球激烈的競逐下,一座邊緣島嶼的座標如何定位,以及在孤境中與時代狂浪相抗的人們之漂流記事。

系統號:

A-019437

【展覽】河溝頭的軌跡:舊臺北鐵道工場及鐵道車輛特展

標題:

時間:

2021年11月30日至2022年10月16日

地點:

臺博館鐵道部園區(臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國家鐵道博物館籌備處、國立臺灣博物館

聯絡人:

Tel: 02-2558-9790

內容簡介:

座落在老地名「河溝頭」的鐵道部園區,其前身為臺灣首座近代化工廠:1885年成立的臺北機器局,日治初期延續原軍事用途成為砲兵工廠,後轉為鐵道部及臺北鐵道工場使用。河溝頭是見證臺灣近代化工業輸入的重要歷史場域,本特展介紹晚清至日本時代初期曾經在本工場修理維護的蒸汽機車、客車、自走客車、貨車等,呈現此地從兵器修理廠、鐵道車輛製造保養及維修廠區、再成為臺鐵宿舍區的演變過程,從鐵道建設、城市變遷來探討臺灣的現代化。

系統號:

A-019438

【展覽】看見藏品裡的原、民、官:故宮、臺博、臺史博三館聯合特展

標題:

【展覽】看見藏品裡的原、民、官:故宮、臺博、臺史博三館聯合特展

時間:

2021年12月21日至2022年5月29日

地點:

國立臺灣博物館(臺北市中正區襄陽路2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館.國立故宮博物院.國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: 02-2382-2566

內容簡介:

國立故宮博物院(故宮)以精緻的中國歷代皇家宮廷與官府的收藏而著稱,國立臺灣博物館(臺博)則以豐富而多樣的臺灣傳統原住民文物收藏見長,國立臺灣歷史博物館(臺史博)所收藏的臺灣歷史與常民文物也堪稱翹楚。三館的藏品分別反映臺灣歷史上的三個主角:原住民(原)、漢人常民(民),與中國宮廷/官府(官)中的物質文化。

本展以三館代表原、民、官收藏特色的角度切入,透過三館策展/研究人員的腦力激盪,選出十項既能反映各館收藏特色,同時亦雅俗共賞的主題,再分別由三館的策展/研究人員自館藏中選出反映該主題下原、民、官特色的藏品,而形成一個對主題的獨特詮釋。

本展所擬定的十個共同主題分別為:(1) 不當貨幣使用的錢、(2) 看不懂的文字、(3) 令人上癮的煙具、(4) 盛宴的餐桌、(5) 他者想像的凝視、(6) 祖先的音容宛在、(7) 女子的美麗裝飾、(8) 瓜瓞绵绵子孫多、(9) 兩性與情慾世界、(10) 型男與勇士。在這十個「共同主題」之下,各館再各自發展出足以反映收藏定位的詮釋單元,因此,本展總共包括三十個策展單元。

單獨來看,本展三十個單元,看似是分別來自三間博物館藏品組成的獨立單元。整體來看,這三十個單元不但分別以三足鼎立的方式呈現了原住民(臺博)、漢人常民(臺史博),與宮廷官府(故宮)的觀點,同時因為聚焦於一個共同主題下,所以亦形成一種對照又互補的視野,也提醒觀眾,臺灣歷史上的三個主角:原住民、漢人常民,與宮廷官府,如何以一種同中有異的獨特方式來面對、處理、或呈現、表達一些共通的文化主題與人類感情。

系統號:

A-019439

【展覽】疫觸即發:百年島嶼戰疫特別展

標題:

時間:

2021年9月28日至2022年11月6日

地點:

國立臺灣博物館鐵道部園區(臺北市大同區延平北路一段2號)

主辦單位:

國立臺灣博物館

聯絡人:

Tel: 02-2558-9790

內容簡介:

「近代公衛與防疫」,是臺灣重大的現代化事件。百年來歷經帝國擴張、近代國家治理與國際援助的過程,發展至今。但公衛制度的推行,往往給傳統文化帶來衝擊,公私領域的改造充滿了各種陣痛。本展將以防疫為主軸,分4大主題來介紹臺灣的防疫經驗與現代轉型:

第1主題:「清末戰役,入臺須先戰疫」

透過19世紀大眾文化素材戰爭圖繪和戰地衛生報告的對比,凸顯戰爭的表與裡、軍隊染疫情形。以及,近代港口檢疫制度的建立,入關須檢疫,未染疫者消毒,染疫者隔離治療,是前所未有的近代經驗。

第2主題:「日治台灣防疫經驗及其陣痛」

本區介紹現代防疫制度推動的複雜面向。「現代交通」推展了現代醫療,也成為傳染病防治的新挑戰。民間社會對防疫措施的不適應,仍尋求傳統醫療文化。

第3主題:「戰後臺灣衛生防疫漫長路」

1946年,因港口檢疫廢弛,傳染病再起,爆發了布袋事件。1950年代,因美援與國際援助,臺灣基礎衛生建設逐漸提升與完備,其中農復會扮演重大角色,臺灣逐步邁向公衛先進國家。

第4主題:「21世紀臺灣重大傳染病經驗」

從SARS到2019年COVID-19爆發,臺灣的齊心抗疫與新突破,以及疫情下的社會影響、產業震盪。最後呈現各縣市政府的防疫巧思。希望大家能透過此近代臺灣防疫的時光旅行,了解現代化轉型軌跡。

系統號:

A-019442

【展覽】百年衍繹──臺灣美術特有種

標題:

時間:

2021年11月30日至2022年10月16日

地點:

本展覽為線上展覽

主辦單位:

國立歷史博物館

內容簡介:

「百年衍繹──臺灣美術特有種」線上展,以史博館典藏為主軸,內容包含「鄉土的樣子」、「臺灣山海大觀」、「飛翔在寶島上空」、「世界之美Taroko」、「筆下生趣」、「園圃青青」、「走讀臺灣」、「藝術大觀園」八單元。欣賞臺灣美術百年景觀及花卉鳥獸為題材的精選畫作,可觀察主題與風格的多元發展,由依循傳統的筆墨形式,逐漸轉向本土自然與人文的再現。

2021年適逢臺灣文化協會成立百周年,溯遊臺灣美術步入現代化的百年歷程,回顧諸先賢於新舊文化傳統激盪中,融鑄對臺灣風土的體察與詮釋,體現不同文化與美學交會的包容力,逐漸厚積臺灣多元文化的美術榮景。此多樣多彩的藝術創作,反映本土的特有文化DNA,體現百年衍繹的臺灣美術「特有種」。

系統號:

A-019443

【展覽】出發.追尋.完成——柯慶明文學展

標題:

時間:

2022年1月1日至2月27日

地點:

南投縣政府文化局圖書館(南投縣南投市中興路669號)

主辦單位:

南投縣政府文化局

內容簡介:

南投縣政府文化局為榮獲2021南投縣玉山文學獎文學貢獻獎的已逝知名學者作家-柯慶明教授,推出個人文學展「出發.追尋.完成——柯慶明文學展」。

柯慶明(1946-2019),筆名黑野,於日本東京出生,籍貫臺灣南投,自幼隨父母在臺北生活成長。臺大中文系畢業後,長期任教於臺灣大學,並曾擔任美國哈佛大學燕京學社研究員、哥倫比亞大學東亞系訪問學者、日本京都大學文學部教授、捷克查理士大學客座教授。

柯教授集學者、作家於一身,除出版《清唱》詩集,亦有《出發》、《靜思手札》、《省思手札》、《昔往的輝光》等多本散文創作,作品充滿愛與智慧,文字別具魅力。學術研究方面,兼治古今,致力耕耘中國文學與臺灣文學領域,出版多本學術論著,思考豐沛,關懷宏大,對學界影響深遠。

柯教授畢生奉獻學術界及文化界,培育無數學子,關切臺灣文學的學科發展,在臺大推動成立臺灣文學研究所,轉任該所教授及所長,後於臺文所退休,並獲頒名譽教授榮銜。柯教授既是傑出的創作者、視野開闊的學者,也是孜孜不倦的教育者。他為教育、為學術、為文學、為理想而鞠躬盡瘁,榮獲本縣文學貢獻獎實至名歸。

「出發.追尋.完成-柯慶明文學展」展出內容包括柯慶明教授著作、手稿、日記、照片、獎座…等,呈現的是一位熱血文藝青年到文學教育理想主義者的歷程,讓我們得以見證當代南投的典範人物。

系統號:

A-019444

【展覽】為己而來——被史家耽誤的女人

標題:

時間:

2020年12月30日開幕

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館一樓考古引介區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

「為己而來——被史家耽誤的女人」

是歷史文物陳列館 x 數位文化中心 x 「商代人物3D投影計畫─妲己」工作團隊,透過掌握的考古材料與相關研究,運用虛擬空間三維多面數圖形動畫製作軟體、Cloud Speech API 雲端語音識別系統、人體紅外線感測,以及VICON光學式動作捕捉系統等新創科技,以動漫元素、多媒體影音等方式,重現妲己、還原商王朝的真實樣貌。來到歷史文物陳列館參觀,觀展者可以與穿越者妲己對話,用一種更活潑的方式了解殷商歷史與社會文化。

系統號:

A-019445

【展覽】光──臺灣文化的啟蒙與自覺

標題:

時間:

2021年12月28日至2022年4月24日

地點:

MoNTUE北師美術館(臺北市大安區和平東路二段134號)

主辦單位:

MoNTUE北師美術館、財團法人福祿文化基金會

內容簡介:

1921年10月,黃土水以《甘露水》獲得日本帝國美術展覽會入選,此作以蚌殼中昂然向上的少女,宛如自黑暗中走向世界,堅強舒緩的容姿象徵著臺灣文藝復興時代的將臨;同月17日,臺灣文化協會成立。發起人蔣渭水在發表〈臨床講義:名為臺灣的病人〉(1921)一文,診斷臺灣罹患「知識的營養不良症」,須藉由文化運動醫治,而推動文化運動的組織即是臺灣文化協會。

一次大戰後的大正民主時期,在民族自決思潮與自由民權運動的衝擊下,啟發在東京的臺灣青年,反思殖民地之下的差別待遇並組織集會,而林獻堂則領導臺灣議會設置請願運動,與蔡惠如在東京催生《臺灣青年》雜誌。蔣渭水等人則是在島內成立臺灣文化協會,作為本島民間社會啟迪民智、思想解放、文化藝術啟蒙的重要開端。

隨著文化運動的深化,各式政治運動蓬勃湧現,臺灣文化協會於1927年分裂後影響生成多個團體,分佔光譜不同位置共同為臺灣未來努力。另一方面,文協推展的文化運動則受到世界思潮影響,新時代的繪畫、雕刻、小說、新劇、電影紛紛誕生,與運動相輔相成新的藝術概念。藝術家追索藝術與社會之間的關係,以文藝抵抗的路線繼續延伸文協精神直到戰後。

在迎接臺灣文化協會創立一百週年的2021年,北師美術館將目光著眼於時代脈絡。試圖穿越作品美學風格與藝術家自身歷程,定錨於其成長的年代,探索其時代特質,藝術家何以從中迸發力量,得以奮不顧身追求藝術,以此建構臺灣文化面目。

由文化部與財團法人福祿文化基金會支持,林曼麗總策劃,邀請周婉窈、劉柳書琴、石婉舜、蔣伯欣、陳慧先、陳允元與吳俊瑩等長期精研歷史、文學、戲劇、藝術、原住民與婦女、法律的學者組成跨領域研究團隊。考察一百年之前的時空背景,從社會運動與發展切入,藉由藝術作品與文獻共構相互補述,呈現1920-40年代文化協會及相關人物所處的社會,映射臺灣文化協會文化向上的行動與精神,回訪一百年前臺灣文化的啟蒙與自覺。

本展以「生命的恆流」、「風景的創造」、「大眾與摩登」與「自覺的現代性」四個子題出發,由內而外探討創作者如何從自我覺察的迸發進而書寫社會,勾勒個人和社會的交融與抵抗。與此同時於「當代的迴響」單元與阮劇團合作重新演繹當時的文化劇,以及邀請林君昵、黃邦銓導演團隊創作《甘露水》同名紀錄片與影像互動裝置將時代顯影。在多樣化梳理展呈歷史的同時,透過與當代創作者的合製共創,以當代的觀點回應創作的本質。「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展名以「光」為名,回應一百年前知識份子如何在黑暗的時代中仍懷抱勇氣,感知那幾近不存在的光,並心懷信念向前奔馳。

系統號:

A-019446

【展覽】無聲詩——南宋的小品繪畫

標題:

時間:

2021年12月31日至2022年3月27日

地點:

國立故宮博物院210、212展覽室(台北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

內容簡介:

文學與繪畫雖為不同的藝術表現形式,南宋時期的扇面、冊頁等小幅作品,卻有為數不少蘊含「詩情畫意」。這些小尺寸的畫作描繪細緻,富含詩意,展覽以「小品繪畫」泛稱。詩畫創作源自北宋蘇軾(1037-1101)等人認為畫是「無聲詩」,詩是「無形畫」或是「有聲畫」帶動的藝術風潮,加上北宋末徽宗(1082-1135)積極倡導以詩題入畫,更引導宮廷畫家對於「詩畫合一」理想的實踐。

展覽分為「帝王題詩」、「蕭灑虛曠的小景」、「山水清音」、「宮苑與詩意」、「賞花樂事」等五個單元。第一單元「帝王題詩」強調南宋皇室重視藝文涵養,擅長書法,熟稔詩詞名作。皇帝對於詩畫創作積極參與,帝王書寫的詩詞見於宮廷畫家作品之中。第二單元「蕭灑虛曠的小景」企圖說明南宋小品繪畫不少藉由迷濛清曠的畫面,營造詩意氛圍,其藝術表現接續北宋「小景」畫發展,並加以轉化。

第三單元「山水清音」引領觀眾深入賞析山水畫作。南宋時期以繪製西湖等江南景致為主的山水畫,隱現深受北宋《瀟湘八景》藝術手法的影響。這些小幅山水畫融入四時晨昏景致,帶出大自然靜謐一隅的詩情。此單元並以〈坐石看雲〉、〈松下曳杖〉兩幅作品對照展示,說明「無聲詩」、「有聲畫」的藝評觀點對於繪畫創作的影響。

第四單元「宮苑與詩意」呈顯南宋宮苑山水與詩詞意象相互交疊,皇室藉由再現詩境的繪畫,抒發宮廷唯美浪漫的情懷。第五單元「賞花樂事」反映南宋花卉畫在賞花、詠花、品花等意趣交織下的藝術呈現。期盼觀眾欣賞展覽,並領略南宋小品繪畫詩畫交融的藝術特色。

系統號:

A-019447

【展覽】三城記——明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷

標題:

時間:

2021年11月27日至2022年3月13日

地點:

澳門博物館三樓(澳門博物館前地112號)

主辦單位:

澳門博物館

內容簡介:

為促進粵港澳大灣區人文灣區的建設,進一步加強粵港澳三地之間的合作,文化局轄下澳門博物館舉辦“三城記——明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷”,是次展覽由廣東省文化和旅遊廳、香港特別行政區政府民政事務局、澳門特別行政區政府文化局共同主辦,廣東省博物館、香港藝術館、澳門博物館承辦,並獲澳門航空、中國銀行(澳門分行)支持。展覽亦為粵港澳三地博物館攜手合作的大型巡迴展覽,廣東省博物館作為巡展的首站,於2020年完成舉辦,今年於澳門展出後,將於明年移師香港藝術館展出。

展覽共展出粵港澳三地博物館112組201件展品,以“灣區舊貌”、“絲綢外銷”、“世界變局”及“今日灣區”為展示主題,透過描繪昔日灣區繁盛景象的外銷畫,以及絲綢類展品,包括絲綢布匹、手繪絲綢、家居用品、服裝飾品等,敍述了明清時期絲綢製品外銷的黃金年代及對世界和中國產生的影響,印證三地作為海上絲綢之路重要港口的地位。

系統號:

A-019448

【展覽】御瓷菁華——故宫博物院藏明代御窯瓷器

標題:

時間:

2021年11月12日至2022年6月3日

地點:

澳門藝術博物館(澳門新口岸冼星海大馬路)

主辦單位:

澳門藝術博物館

內容簡介:

瓷器既是古今百姓生活中最常用的器物,也是歷代皇家宮廷用器的主體。至明代(1368~1644年),宮廷無論在殿堂陳設、日常生活、宗教祭祀或內外賞賜等方面都需要使用大量的陶瓷器。為滿足這些需求,明代朝廷除委派地方民窯燒造和接受民窯進貢外,還在景德鎮設窯場(明代稱「御器廠」,今人習稱為「御窯」或「官窯」)專門燒造皇家用瓷。

御窯瓷器作為凸顯皇帝絕對權威的御用物資之一,除供皇帝及其家人使用外,若非皇帝賞賜,任何人不得擁有或使用。御窯瓷器從產品式樣設計,到生產、驗收、運輸直至使用,各個環節都有嚴格的管理制度,顯然,其產品的最終流向地是以帝都紫禁城為代表的明代皇家宮廷。

故宮博物院所在地系明清兩代皇宮紫禁城舊址,故宮博物院也是目前收藏明代御窯瓷器數量最多、品質最精的國家級博物館。依託多年來故宮博物院在明代御窯瓷器研究和展覽方面積累的豐碩成果,本展覽特從故宮博物院藏明代御窯瓷器中遴選出120件生產於明代洪武至萬曆各朝的具有代表性的御窯瓷器予以展示,旨在為澳門觀眾提供一個較全面了解明代景德鎮御窯燒造瓷器品種、所取得藝術成就的機會。

※本則訊息中提及之故宮博物院,為北京故宮博物院。

系統號:

A-019449

【展覽】特別展「病と生きる」

標題:

時間:

2021年12月3日開展

地點:

線上展覽

主辦單位:

龍谷大学大宮図書館

內容簡介:

龍谷大学大宮図書館2021年度特別展観は「病と生きる」をテーマに開催致します 。 古来、人間は病に悩まされて来ました。人類史上、克服できた病の方が少ないのかも知れません。直近の新型コロナウィルスについても、克服できる相手なのか否かさえ判じかねているようです。 病は人間の生命を直接的に脅かすだけではありません。その広範囲/長期的な流行は社会基盤さえ破壊しかねないものであることを私たちは身をもって体験しています。そして、そのような状況は、払拭することの難しい不安を多くの人々の心にもたらしています。

今回の展観では、大谷探検隊が敦煌より持ち帰った10世紀の『妙法蓮華経』も展示されます。ある国(詳細不明)の皇太子が痢病となった我が子の平癒を願って書写したものです。しかし、仏典の書写であるにもかかわらず、病気平癒を道教の神々にも祈願していることが判ります。我が子を救うためにあらゆる手段を尽くそうとしていたのでしょう。 現代に生きる我々ですが、この皇太子の心情は理解できます。人間は長い不安に耐えることは(おそらく)できません。ならば、その不安を取り除くために、人間、そして人間が形成する社会全体が全力を尽くさねばならないのでしょう。

この展観がそのような状況を形作る一助となることを願ってやみません。 最後となりますが、この展観にあたってご協力いただきました関係者各位に心より御礼申し上げます。

系統號:

A-019461

【展覽】古代中国・オリエントの美術 リターンズ ——国宝“細川ミラー”期間限定公開

標題:

【展覽】古代中国・オリエントの美術 リターンズ ——国宝“細川ミラー”期間限定公開

時間:

2021年12月18日起至2022年2月13日止

地點:

永青文庫(文京区目白台1-1-1)

主辦單位:

永青文庫

內容簡介:

2020年2月より開催した「古代中国・オリエントの美術―国宝“細川ミラー”期間限定公開―」展。新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりやむなく途中閉幕となった同展が、今冬、およそ1年10か月ぶりに帰ってくる。

永青文庫の設立者・細川護立(細川家16代、1883~1970)は、幼い頃から漢籍に親しみ、中国の文化に強い憧れを抱いていた。やがて大正15年(1926)から約1年半かけてヨーロッパを巡り、のちに国宝に指定される 「金彩鳥獣雲文銅盤」などの中国青銅器や陶磁器を購入し、以降本格的に中国美術のコレクションを始める。さらに護立の関心はオリエント美術にまで及び、イスラーム陶器やタイルの優品も蒐集した。

本展では、“細川ミラー”の名で広く知られる「金銀錯狩猟文鏡」(国宝)など前回の出品作品に加え、同館では8年ぶりの公開となる「金銀玻璃象嵌大壺」(重要文化財)をはじめとした古代中国の美術13点を新たに展覧。さらに、高度な技術でつくられた大変珍しい「ゴールドバンドガラス碗」などのオリエント美術を再び紹介する。

※会期中展示替えあり

系統號:

A-019462

【展覽】没後700年 趙孟頫とその時代——復古と伝承

標題:

時間:

2022年1月2日至2月27日

地點:

東京国立博物館東洋館8室(台東区上野公園13-9)

主辦單位:

東京国立博物館、台東区立書道博物館

內容簡介:

漢民族王朝である宋の皇族出身でありながら、異民族王朝の元に仕えたことから非難も受けますが、趙孟頫は漢民族の伝統文化の護持に尽力しました。書画においては、王羲之(おうぎし)を主とする晋唐の書法と唐宋の画法を規範として、復古主義を唱導し、文人の新たな在り方を示しました。その作品は、元末の四大家や明清時代の諸家にも大きな影響を与えました。

本展では、趙孟頫をはじめとする元時代の書画に焦点をあて、その魅力と後世における受容を紹介します。「趙孟頫前夜」では、宋や金において尊ばれた、個性を表出する書をご覧いただきます。「趙孟頫と元時代の書」では、趙孟頫を起点に、倪瓚(げいさん)ら元末までの文人と、親交のあった中峰明本(ちゅうほうみょうほん)ら禅僧の作から、元時代の書の諸相を概観します。「元時代の絵画」では、趙孟頫と同時代の画家たちの多彩な活躍をお楽しみいただきます。そして、「明清時代における受容」では、趙孟頫の書画に影響を受けた後の時代の作例をご覧いただきます。

本展は台東区立書道博物館との第19回目の連携企画です。両館の展示を通して、趙孟頫が活躍した元時代の書画の世界をご堪能ください。

系統號:

A-019463

【展覽】かがやく金銀細工——日本・中国の装飾具

標題:

時間:

2021年11月28日起至12月26日,2022年1月5日至23日

地點:

和泉市久保惣記念美術館(大阪府和泉市内田町三丁目6番12号)

主辦單位:

和泉市久保惣記念美術館

內容簡介:

日本、中国の古代から近世にかけて製作された装飾具を金属工芸を中心に展示。この内、展示の中心となるのは室町時代から江戸時代の鐔(つば)と中国の戦国時代から漢時代の帯鉤(たいこう、帯留め金具)である。国と時代は異なるが、いずれも様々な意匠が凝らされ、金や銀による飾りも用いた金属工芸の技巧と美を見ることができる。また、古墳時代の金製装身具のほか、鐔とともに武士に愛好された目貫(めぬき)などの刀装具、中国歴代の金製銀製の装身具、金鍍金を施した青銅製の馬具などもあわせ、館蔵品から約150点を陳列。きらびやかな装飾具の世界を堪能してほしい。

系統號:

A-019450

【展覽】Lu Xun’s Legacy: Printmaking in Modern China

標題:

【展覽】Lu Xun’s Legacy: Printmaking in Modern China

時間:

2021年1月20日起至3月19日

地點:

Brunei Gallery SOAS

主辦單位:

SOAS

內容簡介:

SOAS’s Brunei Gallery in partnership with the Muban Educational Trust is pleased to present the exhibition 'Lu Xun’s Legacy: Printmaking in Modern China' guest curated by Mary Ginsberg. Lu Xun (1881-1936) played a leading role in the literary and artistic reform in early twentieth-century China. Inspired by western-influenced printmaking in Japan, Lu Xun revived woodblock printing in the Modern Woodcut Movement (1930-1950) introducing the ‘creative’ print as an alternative to the ‘reproductive’ print used in China since the eighth century. He introduced monochrome socialist realist prints from the USSR, Europe and the USA as models for young artists to copy. The print movement’s success led to the subsequent establishment of printmaking as a discipline in art academy education and the development of the print as a medium of artistic expression.

This exhibition showcases around 200 prints selected from over 6000 prints in the collection of the Muban Educational Trust and commemorates the anniversaries of the May 4th Movement (1919) and the establishment of the People’s Republic of China (1949). It includes prints demonstrating how Lu Xun’s vision for the print developed and how his role as an innovator continues to be honoured.

The exhibition will be divided into four sections:

Book illustrations: Book illustration was a vehicle for communicating revolutionary ideas. From the 1930s to today, print artists have illustrated the works of writers including Lu Xun, Lao She (1889-1966), Mao Dun (1896-1991).

Generations: This section follows the work of leading artists through the generations showing early politically charged content, the subsequent relaxing of political control and the comments on today’s China.

Techniques — Revivals and Innovations: This section will examine the evolution of major printmaking techniques associated with Lu Xun.

New China — points of view: This section will show themes such patriotism, nostalgia, inspiration, bemusement and dismay at China’s path to development.

The exhibition is intended for an audience interested in the literary and artistic achievements of modern and contemporary China. It will include a film entitled A Revolution in Art (2003) (37 minutes) by Francis Gerard and will be accompanied by a catalogue ‘Lu Xun and Modern China: A Legacy in Print’, compiled by David Barker.

Further details of the collection and exhibition can be found on the Muban Educational Trust website https://www.mubanexhibitions.org/lu-xun-s-legacy

系統號:

A-019555