標題

- 竹塹文獻第71期

- 臺灣美術學刊第119期

- 鵝湖月刊總號553期

- 臺灣史研究第28卷第2期

- 東華漢學第33期

- 《史蹟勘考》復刊第一號

- 歷史臺灣第21期

- 東吳中文學報第41期

- 日本台湾学会報第23号

- 日中言語文化第13号

- 血書:林昭的信仰、抗爭與殉道之旅

- 教會的公僕:湖南聖經學院簡史(1916-1952)

- 海不揚波:清代中國與亞洲海洋

- 從人到鬼,從鬼到人:日本戰犯與中國的審判

- 合作或衝突:防共問題糾結下的中日關係(1931-1945)

- 內戰在東北:熊式輝、陳誠與東北行轅(一套五冊)

- 現實的探求──台灣攝影史形構考

- 臺灣總督府檔案原住民族土地目錄資料彙編

- 瘋狂的年代:世界大戰源起與全球秩序未來

- 當代張載學

- 朝向漢語的邊陲:當代詩敘論與導讀

- 胡適的頓挫:自由與威權衝撞下的政治抉擇

- 臺灣老桌遊:從大富翁、龜博士升學、到天地牌與飛車龍虎鬪,完整收錄懷舊珍貴老遊戲

- 錢穆與20世紀中國史學:從先秦子學到清代考據,一場席捲千年的學術史革命

- 美國秩序:保守主義華人眼中的川普主義

- 我在索羅門群島:台灣大使的美日戰場見聞錄

- 消費中國:資本主義的敵人如何成為消費主義的信徒

- 存史與失節:危素歷史評價探析

- 南海:21世紀的亞洲火藥庫與中國稱霸的第一步?

- 研下知疫:COVID-19的人文社會省思

- 源來如此:形塑韓國文化DNA的經典傳說

- 番俗六考:十八世紀清帝國的臺灣原住民調查紀錄

- 日本時代臺灣運動員的奧運夢:林月雲的三挑戰與解開裹腳布的女子運動競技

- 上海地方菁英與議會 1927-1949

- 製造中國:近代中國如何煉成的九個關鍵詞

- 漢傳佛教復興:雲棲袾宏及明末融合

- 高雄第一盛場鹽埕風

- 李登輝秘錄

- 新文學運動史(中譯本)

- 漢傳佛教的智慧生活(修訂版)

- 原住民族與二二八學術研討會論文集

- 第11屆臺灣總督府檔案學術研討會論文集

- 通俗與經典化的互現:民國初年上海文藝雜誌翻譯研究

- 梁の武帝:仏教王朝の悲劇

- 緑の工業化:台湾経済の歴史的起源

- 幻の村 哀史・満蒙開拓

- 毛沢東時代の経済:改革開放の源流をさぐる

- 妻と娘の唐宋時代:史料に語らせよう

- 全文完全対照版 孟子コンプリート

- 荆楚歳時記新考

- 漢字とは何か――日本とモンゴルから見る

- 台湾を目覚めさせた男:児玉源太郎

- 薬の都富山の漢籍と漢学:藩校広徳館とその蔵書

- 革命ロシアの極東進出――満洲事変前夜まで

- アジア・太平洋戦争と日本の対外危機 満洲事変から敗戦に至る政治・社会・メディア

- ロシアの満洲と日露戦争

- 山地のポスト・トライバルアート ― 台湾原住民セデックと技術復興の民族誌

- 港市・交流・陶磁器:東南アジア考古学研究

- 賈島研究

- Chinese Village Life Today: Building Families in an Age of Transition

- Jingjiao: The Church of the East in China and Central Asia

- Individual Autonomy and Responsibility in Late Imperial China

- Lead Them with Virtue: A Confucian Alternative to War

- Coming Home to a Foreign Country: Xiamen and Returned Overseas Chinese, 1843-1938

- The Pitfalls of Piety for Married Women: Two Precious Scrolls of the Ming Dynasty

- The Chinese Question: The Gold Rushes and Global Politics

- The Seventies: Recollecting a Forgotten Time in China

- Transforming Inner Mongolia: Commerce, Migration, and Colonization on the Qing Frontier

- Chinese Village Life Today: Building Families in an Age of Transition

- Ancient Egypt and Early China: State, Society, and Culture

- Cinema Off Screen: Moviegoing in Socialist China

- China in One Village: The Story of One Town and the Changing World

- Policing China: Street-Level Cops in the Shadow of Protest

- Western China on Screen: An Urban Exploration

- The Aesthetics of Qiyun and Genius: Spirit Consonance in Chinese Landscape Painting and Some Kantian Echoes

竹塹文獻第71期

臺灣美術學刊第119期

鵝湖月刊總號553期

標題:

鵝湖月刊總號553期

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:鵝湖月刊社

報導者:

鵝湖月刊社

內容簡介:

鵝湖論壇

張莞苓■從少子化看教育的義利之辯

悼念唐亦男教授文集

羅義俊■仁心道風巾幗俠 真情厚誼常念想──悼念與緬懷大師姐唐亦男教授

林建農■思想界「女俠」──我的老師唐亦男教授

黃兆強■敬悼唐亦男教授──唐、牟二先生對唐亦男教授之提拔勖勉

林安梧■儒道佛墨:縱浪大化中、江河萬古流──敬悼唐亦男教授並感懷文化慧命之傳承

黃麗娟■敬悼恩師 唐亦男先生

陳立驤■永懷恩師 唐亦男教授

彭國翔■回憶唐亦男教授

李宗定■哲人典型──悼唐亦男老師

黃繼立■隱身孟門的莊子:緬懷唐亦男老師

許慧玲■黃昏的哲人的身影──懷念恩師唐亦男先生

天光雲影

曾昭旭■茶中之韻到底是什麼意思?

書與學

夏世華■熊十力哲學研究的又一力作──讀黃敏著《〈新唯識論〉儒佛會通思想研究》

論文

李廣宇■紫柏真可禪師之法脈觀研究

陳向盈■托跡受責:孔門四子之玄學化形象──以皇侃《論語義疏》為例

系統號:

P-018541

臺灣史研究第28卷第2期

標題:

臺灣史研究第28卷第2期

時間:

2021年6月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

內容簡介:

【專號論著】

往返臺灣與馬尼拉的華人與華人物品(1626-1662):以西班牙帳簿為討論中心(方真真)

Hui-wen Koo, “Sugar Production and Trade in Dutch Colonial Taiwan”

Wei-chung Cheng, “Chinese Tea Exports via Taiwan by VOC (1641-1660): A Prelude to European Tea Consumption in 18th Century”

Douglas Fix & Stephen Schick, “Mobilizing Men and Women to Produce Taiwanese Tea”

【研究討論】

戰後臺灣政治史研究回顧與展望(2018-2019)(林果顯)

系統號:

P-018526

東華漢學第33期

《史蹟勘考》復刊第一號

標題:

《史蹟勘考》復刊第一號

時間:

2021年5月

出版單位:

臺南:成功大學歷史學系

內容簡介:

1973年《史蹟勘考》創刊號誕生,至1986年總共發行九期。九期之後直至2021年5月,在歷史系陳文松系主任的發起之下,《史蹟勘考》重出江湖,推出復刊第一號。

藉由復刊,我們得以和歷史系資深學長姐、老師重新連結,並與所系學會、史穗、系上師生共同合作,於籌備工作當中,於田野當中,於展覽當中,於文章當中,獲得一次又一次的學習機會。

《史蹟勘考》復刊第一號也許內文偶有訛誤,在此也歡迎讀者們予以指正。不過《史蹟勘考》的重要性仍然不可抹滅,而其一重要價值便是延續當年《史蹟勘考》的重要精神:田野。1970年代的《史蹟勘考》,「田野」教學研究在當下政治時空環境可謂先行者;2021年如今,於疫情肆虐下,採風問俗,外出田野也特別顯得彌足珍貴。

《史蹟勘考》復刊第一號連結:

https://reurl.cc/KAAQVp

系統號:

P-018514

歷史臺灣第21期

東吳中文學報第41期

日本台湾学会報第23号

標題:

日本台湾学会報第23号

時間:

2021年6月

出版單位:

千葉:日本台湾学会事務局

內容簡介:

シンポジウム「台湾総統選挙の四半世紀」

歴史のなかの総統選挙──「台湾のあり方」を問うてきた一世紀(若林正丈)

台湾総統選挙7回の概括(小笠原欣幸)

台湾の執政制度と総統選挙(松本充豊)

中国の対台湾政策と台湾総統選挙──1996 年~2020年(松田康博)

米国の対台湾政策と総統選挙(佐橋亮)

世論調査からみる台湾総統選挙の四半世紀(1996 年―2020年)(王業鼎)

論説

小崎治子の「癩短歌」を読む──頂坡角から武蔵野へ(星名宏修)

「芝山巌精神」の形成過程──1920年代後半から1930年代の学校における集団参拝を中心に(山本和行)

高浜虚子の「熱帯季題」論と山本孕江の台湾季題観──昭和期の台湾俳人は「熱帯季題」をどう見ていたか(沈美雪)

「南京要人印象記」から呉濁流の大陸経験を再考する(伊蒙楽)

邱永漢「密入国者の手記」における創作と事実の混交──亡命者が生き残る戦略として(和泉司)

研究ノート

屏東県の民進党籍県長が推進した対中果物輸出に関する考察(下野寿子)

資料紹介

廖文毅主編『前鋒』(1946~1948年)の誌面構成(張彩薇)

書評

エッセイ 台湾研究を始めるということ(笠原政治)

系統號:

P-018441

日中言語文化第13号

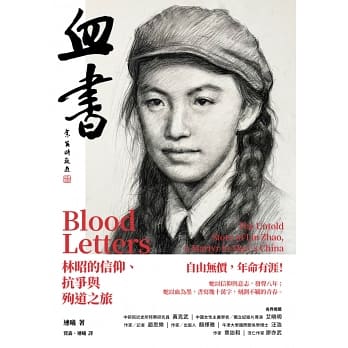

血書:林昭的信仰、抗爭與殉道之旅

標題:

血書:林昭的信仰、抗爭與殉道之旅

時間:

2021年8月

出版單位:

臺北:臺灣商務印書館

作者:

連曦 著

內容簡介:

1.藉由大量的史料與第一手的訪查,撥去盤桓在北京才女林昭身上的疑雲,重新建構林昭的一生。

2.描繪新中國誕生前後的政治發展,包括共產黨成立、大躍進運動、文化大革命等。

3.呈現大時代下知識分子堅忍的意志與信念,以及他們面臨的認同衝突。

作者簡介

連曦(Lian Xi),美國杜克大學世界基督教研究講座教授 (David C. Steinmetz Distinguished Professor of World Christianity),曾著有《浴火得救——現代中國民間基督教的興起》(香港中文大學出版社,2011),Redeemed by Fire: The Rise of Popular Christianity in Modern China (Yale University Press, 2010),和The Conversion of Missionaries: Liberalism in American Protestant Missions in China, 1907-1932 (Pennsylvania State University Press, 1997)。

系統號:

P-018459

教會的公僕:湖南聖經學院簡史(1916-1952)

海不揚波:清代中國與亞洲海洋

標題:

海不揚波:清代中國與亞洲海洋

時間:

2021年8月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

布琮任(Ronald C. Po) 著

內容簡介:

推薦序一 順風相送、海不揚波╱陳國棟

推薦序二 海洋史研究的新風╱劉序楓

自序

前言 海上新清史的探索與可能

第一部分

第一章 測繪海疆──十八世紀清代有關內海與外洋的論述

第二章 伐木造船──康雍年間在臺的戰艦修造與樟木採辦

第三章 建威消萌──清代東北的海洋軍事化

第二部分

第四章 《海錯圖》──清代學人對海洋物種的想像與書寫

第五章 清風生兩翅,至味出雙鰭──魚翅的歷史

第六章 泛泛安平渡,端居渺滄海──盛清時代的海洋詩文

後記暨延伸書目

作者簡介

布琮任(Ronald C. Po),出生香港,德國海德堡大學歷史學博士。先後在芝加哥大學與麥基爾大學任教和工作。2016年加入倫敦政治經濟學院,現職該校國際歷史系副教授,著有得獎作品The Blue Frontier: Maritime Vision and Power in the Qing Empire,由劍橋大學出版社出版。其他論文散見於美國、英國、臺灣、香港、韓國等地的學術期刊。2019年,獲英國皇家歷史學會頒授會士名銜。

系統號:

P-018512

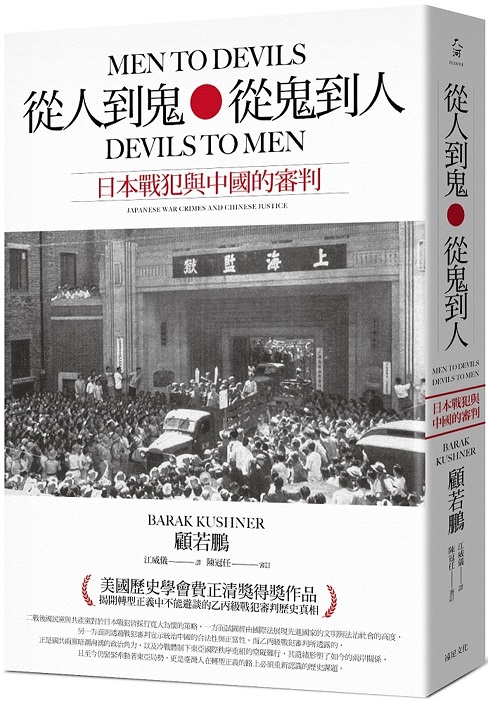

從人到鬼,從鬼到人:日本戰犯與中國的審判

標題:

從人到鬼,從鬼到人:日本戰犯與中國的審判

時間:

2021年8月

出版單位:

臺北:遠足文化

作者:

Barak Kushner 著,江威儀 翻譯

內容簡介:

導讀:從歷史的五斗櫃中找尋連結過去與現在的鑰匙

中文版序:繫往於今──重思東亞戰罪審判的歷史遺緒

地圖

序言

第一章 否認失敗──日本投降對區域所造成的衝擊

第二章 魔鬼藏在細節裡──中國對日本戰罪的政策

第三章 具有彈性的帝國身分──管理戰後法理上的罪行

第四章 追求屬於國民黨的正義

第五章 臺灣──政治上的權宜之計與來自日本帝國的協助

第六章 無法盡如人意的和平──對於戰爭罪行態度的轉變

第七章 社會主義式的寬宏大量──中國共產黨的審判

結論

系統號:

P-018539

合作或衝突:防共問題糾結下的中日關係(1931-1945)

標題:

合作或衝突:防共問題糾結下的中日關係(1931-1945)

時間:

2021年8月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

蕭李居 編著

內容簡介:

1931年後中日兩國關係發展陷入困境,並日趨惡化,終而導致戰爭的爆發。此段歷史糾葛的本質是「防共」,這是眾所周知,卻概念含糊;不容忽視,但未曾系統性分析的重要議題。日本為了對蘇備戰與防範共產主義滲透,以中國大陸為基地推動防共國防;中國則基於國家統一,國民政府以中共為對象展開武力清剿。雙方雖同為防共,但概念不同、認識亦異,合作防共因此有一番折衝與對立。本書嘗試從中日糾結交錯的防共議題出發,考察兩國關係曲折變化過程,並探討因防共問題引發中日蘇三角錯綜關係,同時注意到由此牽動德、英、美等國和戰動向,擾亂東亞國際局勢,觸發中日戰爭與太平洋戰爭之中日外交戰變遷歷史。

系統號:

P-018544

內戰在東北:熊式輝、陳誠與東北行轅(一套五冊)

標題:

內戰在東北:熊式輝、陳誠與東北行轅(一套五冊)

時間:

2021年8月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

民國歷史文化學社編輯部 編著

內容簡介:

本套書的出版,提供了各種相關問題的有力線索,可以一窺1948年衛立煌出任東北剿匪總司令、國共醞釀錦瀋會戰以前,1947年熊式輝、陳誠主持東北行轅轄下的軍政、軍令、軍隊政工,以及民政、財政事項,深入地了解東北問題的複雜面向,尋索當時東北何以發生翻天覆地的變局。一共五冊,第一冊與第二冊收錄「國民政府東北行轅民國卅六年度工作報告書」,第三冊與第四冊收錄「國民政府東北行轅政務委員會會議紀錄」,第五冊收錄有關軍事、糧政與職員錄等參考資料。

系統號:

P-018545

現實的探求──台灣攝影史形構考

標題:

現實的探求──台灣攝影史形構考

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:影言社

作者:

張世倫 著

內容簡介:

前言 | 為了影像與現實的扣連

1 攝影史的陰影:檔案、帝國、國族、卡夫卡

2 「擴張」驅力下的十九世紀台灣攝影

3 殖民建制視覺政體的斷片思考

4 在「寫真帖」的時代:殖民統治與攝影載體

5 台灣「風景」的寫真建構

6 作為問題意識的「民俗」攝影:一個跨時性的概略考察

7 政治宣傳與國策攝影

8 何謂「戰後」? 攝影場景與影像體制的初步成形

9 攝影、冷戰與「美國」因素

10 以「現代」之名的六〇年代

11 目光的回視與挪移:以英文版漢聲《ECHO》雜誌為討論路徑

12 「人間熱」與解嚴前後攝影「主體」的擾動:一個初探

13 紀實攝影的「發明」與多元實踐

14 邁向一種散文攝影的可能想像

15 作為動詞的「攝影裝置」:一個繞道而來的生成倡議

16 「太陽花」運動的視覺政治

結語 | 反思「當代」

系統號:

P-018443

臺灣總督府檔案原住民族土地目錄資料彙編

標題:

臺灣總督府檔案原住民族土地目錄資料彙編

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

國史館臺灣文獻館編輯組 編著

內容簡介:

原住民族長久居住在臺灣這座島嶼上,但自17世紀以來,荷蘭、西班牙、漢人等外來族群接踵而至,原住民族土地不斷流失。清代末期,平地幾為漢人墾殖,日治時期現代國家權力侵入臺灣山地,武力征服。尤其,1895年臺灣總督府發布「官有林野及樟腦製造業取締規則」,規定「缺乏可證明所有權的山林原野,全為官方所有」,一舉否定原住民族對土地的自然主權。1945年中華民國「臺灣接管計畫綱要」第82條明定「日本佔領時代之官有、公有土地及其他應行歸公之土地,應於接管臺灣後,一律收歸國有」,直接繼承日本對原住民族土地的官有概念。

因現代國家體制運作,總督府檔案保留諸多關於日治時期原住民族土地使用移轉的文件。本書以總督府檔案為基礎,除檔案內容明確有「蕃地」及鄰近蕃地者,或與土地政策有關,或具移民拓墾性質者外,還參採《臺灣堡圖集》所界定的蕃地,交叉檢索,重點逐件檢視,計蒐羅有關原住民族土地目錄9,247件。並將日治時期所頒布關於土地17種法令政策,以代碼標記該件檔案所依法規命令。對於當今還原原住民族土地變遷,追溯傳統領域的線索,提供第一手史料的目錄。

系統號:

P-018454

瘋狂的年代:世界大戰源起與全球秩序未來

標題:

瘋狂的年代:世界大戰源起與全球秩序未來

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:暖暖書屋

作者:

蔡東杰 著

內容簡介:

本書所涵蓋的時間主要是從中世紀結束後的英法百年戰爭(一三三七至一四五三年)開始,歷經三十年戰爭(一六一八至一六四八年)、法國大革命戰爭(一七八九至一八一五年)、第一次世界大戰(一九一四至一九一八年),以迄第二次世界大戰(一九三九至一九四五年)結束。而描述的重心是這六百多年戰爭之「特殊現象及其演進源流,特別是其爆發與進行之有異於以往。」蔡東杰教授一方面堅信「戰爭的確是世界各地人類歷史中的『普遍現象』」,另一方面則鑽研戰爭背後「真的存在某種『普遍理由』嗎?」還是「二十世紀上半葉兩次大規模戰爭中的瘋狂行徑自古皆然?」

上述的長歷史分析框架,其實是採用了國際競爭與國內制度這兩個變項來解釋戰爭的產生與狂熱,因此基本上是結構性的理論。目的是「提醒大家深切地關注眼下正處於另一個重大結構變遷階段的環境。」

書中以二戰時幾近屠城式的大轟炸起頭,給了讀者最強的震撼;在書的結尾又將此一瘋狂的戰爭邏輯連續到當今,足資世人(尤其是正在嚐受新冷戰初始滋味的台灣)大大地警惕。本書用歷史讓人深切地感覺到戰爭就在身邊。

系統號:

P-018457

當代張載學

朝向漢語的邊陲:當代詩敘論與導讀

標題:

朝向漢語的邊陲:當代詩敘論與導讀

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:釀出版

作者:

楊小濱 著

內容簡介:

是詩,不斷將漢語推向極端和極致,以各異的嗓音,發出有關現實世界與經驗主體的精彩言說。在本書中,學者楊小濱或以長篇專文宏觀論述詩史,或以短小精悍的評析探究詩的文字句法,以評論之鋒,一對一拆解詩的語言,與詩人千姿萬態、錯落有致的精神獨唱,相應唱和。

作者簡介

楊小濱,耶魯大學博士,現任中央研究院文哲所研究員,政治大學台文所教授,《兩岸詩》總編輯。曾獲《現代詩》第一本詩集獎、納吉‧阿曼國際文學獎、胡適詩歌獎等。著有詩集《穿越陽光地帶》、《景色與情節》、《為女太陽乾杯》、《楊小濱詩X3》(《女世界》、《多談點主義》、《指南錄‧自修課》)、《到海巢去》、《洗澡課》,論著《否定的美學》、《歷史與修辭》、《中國後現代》、《語言的放逐》、《迷宮‧雜耍‧亂彈》、《無調性文化瞬間》、《感性的形式》、《慾望與絕爽》、《你想了解的侯孝賢、楊德昌、蔡明亮(但又沒敢問拉岡的)》、《導讀莫言》、《朝向漢語的邊陲——當代詩敘論與導讀》,曾主編《中國當代詩典》(第一輯)與(第二輯)、《陸詩叢》。近年在兩岸及北美舉辦藝術展,並出版觀念藝術與抽象詩集《蹤跡與塗抹:後攝影主義》。

系統號:

P-018460

胡適的頓挫:自由與威權衝撞下的政治抉擇

標題:

胡適的頓挫:自由與威權衝撞下的政治抉擇

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:臺灣商務印書館

作者:

黃克武 著

內容簡介:

序 胡適與政治

第一章 導論:胡適檔案與胡適研究

第二章 舊學與新知:胡適對赫胥黎思想的認識及其限制

第三章 一個流產的結盟:胡適與研究系(1919-1922)

第四章 道不同而相為謀:胡適、蔣介石與1950年代反共抗俄論的形成

第五章 一位「保守的自由主義者」:胡適與《文星雜誌》

第六章 意識形態與學術思想的糾結:1950年代港臺朝野的五四論述

第七章 蔣中正、陳誠與胡適:以「三連任」問題為中心(1956-1960)

附 錄 五四話語之反省的再反省

系統號:

P-018464

臺灣老桌遊:從大富翁、龜博士升學、到天地牌與飛車龍虎鬪,完整收錄懷舊珍貴老遊戲

標題:

臺灣老桌遊:從大富翁、龜博士升學、到天地牌與飛車龍虎鬪,完整收錄懷舊珍貴老遊戲

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

陳介宇、陳芝婷 著

內容簡介:

由此去──翻開臺灣桌上遊戲的篇章

第一章 圖版遊戲

一、地產遊戲

二、終點遊戲

三、戰棋遊戲

四、人生模擬

五、博弈遊戲

六、電玩改編

七、棒球遊戲

專訪:龜博士升學的創作背景與故事──李平風先生

專訪:非洲尋寶之父──張瑩鎮先生

第二章 卡牌遊戲

一、特殊創意

二、Touring 玩法

三、Uno 玩法

四、比大小

五、成套收集

六、其他

專訪:飛車龍虎鬪的誕生──胡衍榮博士

第三章 棋類遊戲

一、傳統棋類

二、創意棋類

三、萬種棋盤

第四章 遊戲拾遺

後記

附錄 臺灣桌遊年代表

系統號:

P-018465

錢穆與20世紀中國史學:從先秦子學到清代考據,一場席捲千年的學術史革命

美國秩序:保守主義華人眼中的川普主義

標題:

美國秩序:保守主義華人眼中的川普主義

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:八旗文化

作者:

王建勳等 合著

內容簡介:

‧後現代主義價值革命與川普的保守主義/叢日雲(中國政法大學政治與公共管理學院教授)

‧川普主義的形成/高全喜(上海交通大學凱原法學院講席教授)

‧文化戰爭、保守主義與西方文明的未來/王建勳(中國政法大學法學院副教授)

‧川普主義與美國保守主義的興起/王建勳(中國政法大學法學院副教授)

‧政治泥石流中的共和國抵住:從格拉古兄弟到川普/蕭瀚(中國政法大學法學院副教授)

‧川普與福音派/劉澎(北京普世社會科學研究所所長)

‧川普:推動美國回歸正統保守主義/劉業進(首都經濟貿易大學教授)

‧理解川普主義:透過媒體鏡像看美國的衝突和現實/許凱(《國際金融報》副總編輯)

‧川普主義與中國未來/蕭三匝(獨立研究學者)

‧從大選看美國秩序的根基/劉軍寧(中國文化部中國文化研究所研究員)

系統號:

P-018469

我在索羅門群島:台灣大使的美日戰場見聞錄

標題:

我在索羅門群島:台灣大使的美日戰場見聞錄

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:燎原出版

作者:

羅添宏 著

內容簡介:

位於西南太平洋,由九百多個熱帶島嶼所組成的索羅門群島,因為位處澳洲與西太平洋和東南亞之間的接壤處,第二次世界大戰期間這裡成為美日的必爭之地,是許多英魂的長眠地,也是許多傳頌快一個世紀的英雄事蹟的發源地。

作者羅添宏是職業外交官,2016年底奉命派駐索國大使。對於一個從小喜愛閱讀戰爭歷史的讀者來說,來到這個耳熟能詳,許多戰史書籍、電影書寫題材的島國,自然雀躍非常。出於好奇心而每每習慣挖掘在地歷史、文化民情的作者,入寶山豈能空手而回,來到曾經是二戰名戰場的駐地,更是不能放過一窺心目中的索羅門群島,探看現實中美日二戰戰場的廬山真面目。

索國首都荷尼阿拉所處的瓜達康納爾島,更是人人皆知的著名戰地。瓜島不僅僅是一座島嶼,它本身就是一座戰爭博物館,是戰爭歷史的天然紀念物。從搭機降落韓德森機場開始,處處可見這裡曾經是交戰激烈的戰場,而機場本身就是這一切戰役的起點。從這裡擴散出去,戰爭紀念碑、鎮魂碑、軍艦殘骸、飛機骨架、生鏽的戰車大砲,舉目望去比比皆是。它們都見證了這段早被世人拋諸腦後,在熱帶叢林激戰、鏖戰、拉鋸戰的過去。

系統號:

P-018470

消費中國:資本主義的敵人如何成為消費主義的信徒

存史與失節:危素歷史評價探析

南海:21世紀的亞洲火藥庫與中國稱霸的第一步?

標題:

南海:21世紀的亞洲火藥庫與中國稱霸的第一步?

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:麥田出版

作者:

Bill Hayton 著,林添貴 翻譯

內容簡介:

序幕

【第一章 沉船與真相:從史前到一五○○年】

四千年前的航海民族/南亞語系的人種起源/扶南、占城、三齊佛:東南亞古文明考/開放與鎖國:歷來中國的海洋政策/中國式考古

【第二章 地圖與航線:一五○○年至一九四八年】

地圖上的秘密/發現通往中國之海/格勞秀斯的《海洋自由論》/曼達拉體系與西發利亞體系/蠶食鯨吞/百年國恥不可忘

【第三章 征戰與奇襲:一九四六年到一九九五年】

一九四六西沙群島:法國之痛/一九五六南沙群島:曾經的自由邦/一九七四甘泉、金銀,與珊瑚島:中越西沙海戰/一九八八赤瓜礁:劉華清的「綠水」戰略與中越海戰/一九九五美濟礁:中菲海戰

【第四章 島與礁:從國際法看南海主權爭議】

捕鯨奇緣/法律攻防戰/越、菲對峙/愛國的魯賓遜/太平島與中華民國/聯合國海洋法公約的規範:島嶼、岩塊、低潮高地的法律地位/歷史權利說

【第五章 石油與天然氣:南海能源藏量的虛與實】

主權屬我、擱置爭議、共同開發/跨國石油公司的冒險/馬尼拉大轉向/英國石油鎩羽而歸/闖關/騎虎難下

【第六章 殖民與民族:誰是朋友?誰是敵人?】

想像的共同體/越共與中共/菲律賓的三角習題/同床異夢的印尼、馬來西亞、新加坡/解放軍鷹派的作用

【第七章 中美對峙:兩強爭霸難為小】

左右逢源的柬埔寨/發明「東南亞」/美國表態/失控的金邊會議/重返亞洲

【第八章 包圍與突破:方興未艾的軍備競賽】

無瑕號風波/自由航行權/空海整體戰/「中國威脅」的虛與實/金色眼鏡蛇/香格里拉對話

【第九章 合作與對抗:如何解決紛爭?】

鮪魚的國界/和平自由友好合作區/U形線的意義/共同開發的阻礙/從「聖約翰殖民王國」到「南沙群島特許區」/台灣是化解紛爭的關鍵

【尾聲】

系統號:

P-018491

研下知疫:COVID-19的人文社會省思

標題:

研下知疫:COVID-19的人文社會省思

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:中央研究院

作者:

康豹、陳熙遠 主編

內容簡介:

全球遭遇的COVID-19危機,除了迫切需要科學出面解決,人文領域也能有所貢獻。中央研究院近代史研究所特聘研究員康豹,率領院內共12間研究所、共20位研究員,發揮研究專長,或針對疫情進行數據分析、問卷調查;或針貶時事、反省法規;或從文學找到共鳴,從歷史得到啟發。直面社會問題,以所學回應社會需求。

本專案在中央研究院歷史語言研究所研究員暨數位文化中心召集人陳熙遠帶領下,與近代史研究所特聘研究員康豹組織的「COVID-19人文社會科學短期研究小額補助計畫」合作,蒐集疫情爆發以來院內的人文研究。專案最終成果以一個主題網站及一本科普書籍呈現。主題網站記錄了學者們的研究歷程和研究檔案,並在此書裡完整呈現最終的研究成果。

系統號:

P-018496

源來如此:形塑韓國文化DNA的經典傳說

標題:

源來如此:形塑韓國文化DNA的經典傳說

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:凌宇出版

作者:

金恩美、李正珉、金佳圓、鄭潤道、崔世勳 編著,張鈺琦、林文玉 翻譯

內容簡介:

第一, 本書所記載的傳說故事,是記載於韓國的小學課本,所以只要是韓國人,沒有人不知道這些故事。而透過這些故事,可以理解韓國的社會文化、風俗民情與韓國人的精神象徵。

第二, 本書以韓文故事與中文翻譯雙語方式刊行,對韓語學習者可學習到講故事的語體、詞彙與句型。

第三, 本書按故事類型分為五個主題:神靈、儒學倫理、由來、慾望及愛,並由韓語文教學、韓國研究專家撰寫五個主題的「解說與評論」,深入介紹韓國經典傳說故事的形成背景、背後意涵、並說明現在在韓國如何應用等。

系統號:

P-018500

番俗六考:十八世紀清帝國的臺灣原住民調查紀錄

標題:

番俗六考:十八世紀清帝國的臺灣原住民調查紀錄

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:前衛出版

作者:

黄叔璥 著,宋澤萊 翻譯,詹素娟 導讀校註

內容簡介:

清領時期,首任「巡臺御史」黃叔璥將其蒐羅之臺灣相關文獻,以及抵臺後考察各地風土民情之調查報告與訪視見聞,寫成《臺海使槎錄》一書。作為文學作品,臺灣本土作家、評論家葉石濤將《臺海使槎錄》與郁永河《裨海記遊》並列為臺灣古典散文「雙璧」之作;作為歷史文獻,《臺海使槎錄》也因黃叔璥彙整相關史料與詳盡的巡訪考察,成為臺灣歷史與原住民研究的重要資料。

其中,《臺海使槎錄》卷五至卷七所收錄的〈番俗六考〉,與卷八〈番俗雜記〉,因詳細記錄臺灣的地理形勢、山川風貌、風土民俗,對當時的原住民,尤其是平埔族群的各方面皆有詳盡的描述與記載,可說是臺灣史上首度對原住民、平埔族群的系統性紀錄,因而至今仍是相關研究與考證的重要可信文獻。

本書擷取〈番俗六考〉與〈番俗雜記〉獨立成書,由國家文藝獎得主、臺灣文學大家宋澤萊,以及中央研究院臺灣史研究所副研究員詹素娟攜手合作,以淺顯易懂的白話文逐句翻譯校註、文白對照,引領讀者跨越文言文門檻,細膩體會文辭之美;另以詳盡的導讀解說與附錄,呈現史料關鍵,以及臺灣原住民、平埔族群研究的觀點與成果。透過文學與史學的對話,重新理解這一部臺灣重要的古典散文與歷史典籍。

系統號:

P-018501

日本時代臺灣運動員的奧運夢:林月雲的三挑戰與解開裹腳布的女子運動競技

標題:

日本時代臺灣運動員的奧運夢:林月雲的三挑戰與解開裹腳布的女子運動競技

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

金湘斌 著

內容簡介:

林月雲,1915年9月8日出生,臺灣彰化和美人,先後就讀彰化女子公學校(今彰化縣民生國小)、臺中州立彰化高等女學校(今國立彰化女中)、日本女子體育專門學校(今日本女子體育大學)。身為臺灣初代「女飛人」的她,於1931年9月的「第十二屆全島陸上競技大會」中,表現一鳴驚人,被膺選成為第一位代表臺灣參賽明治神宮體育大會的「正港」臺灣本土女子運動員,並以驚人的爆發力與絕佳的彈跳力揚名明治神宮體育大會、聲名大噪,更在日本內地舉辦的各賽事中,多次登上80公尺跨欄、三級跳遠、跳遠等項目的后座,甚至曾經一度突破當時的日本紀錄!1932、1936、1940年,林月雲三次參與奧運會選拔,雖然三次皆因各種原因功敗垂成,未能達成「光耀臺灣」的理想,只能收起釘鞋、裝備,轉身漸漸淡出熟悉的田徑跑道,但她的追求無疑已為日後臺灣女子運動員擘畫出努力的方向與目標,當然亦為日後挑戰參加奧運會樹立起標竿和典範的作用。

金湘斌被林月雲三度追逐奧運會夢想的過程所深深吸引,甚至因此解鎖了新的研究天地——「臺灣女子體育運動史」。在林月雲對奧運會選拔的三挑戰以外,本書附篇〈纏足到競技〉則梳理臺灣女性擺脫長久以來纏足對身體的束縛、參與運動競技的時代背景,深入淺出地呈現臺灣女子體育運動史;由此,讀者方能清楚瞭解林月雲代表臺灣名揚日本明治神宮體育大會和三度試圖挑戰登上奧運會舞台的不易。同時,本書亦收錄百餘張珍貴歷史相片,令人仿若穿越時空、親歷田徑場,目睹林月雲以及同時代運動員的颯爽英姿。

系統號:

P-018502

上海地方菁英與議會 1927-1949

標題:

上海地方菁英與議會 1927-1949

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

李鎧光 著

內容簡介:

議會主要的功能,是由選出的特定代表負責制定或修改法律,並且監督政府施政。近代上海,人口急速成長、工商業不斷進步,是中國發展最快的城市。從1927年到1949年,上海究竟建立過哪些議會組織?上海的地方菁英如何參與政治?而地方政府,又如何回應議會成員的要求?

從中日戰爭爆發前,歷經戰時,一直延伸至戰爭後的這段時間,上海先後出現六個地方菁英集會組織:參事會、建設討論委員會,戰前臨時參議會、市政諮詢委員會、戰後臨時參議會、參議會。本書依據組織成員是官方遴選還是選民普選,以及該組識是否擁有立法、預決算、質詢權為衡量標準,說明各組織成立的時空環境,分析參與者的身分背景,探討各組織的職權增減。從人員到職權,是如何繼承與轉變;再藉由個別議案的深入探析,具體討論地方菁英關注哪些市政議題。本書在政治制度的框架中,加入社會生活的具體內容,當有助於深化政治學、歷史學、社會學對相關議題的研究。

系統號:

P-018527

製造中國:近代中國如何煉成的九個關鍵詞

標題:

製造中國:近代中國如何煉成的九個關鍵詞

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:麥田出版

作者:

Bill Hayton 著,林添貴 翻譯

內容簡介:

資深記者比爾.海頓分析「中國人」所背負的意識形態與歷史遺產,討論各種有關「中國」的概念是如何被發明,並被當今的中國政治所沿用、挪用、演繹並再創造。書中提到許多近代中國重要人物,包括白眉初、李準、康有為、黃遵憲、章炳麟等,這些曾引領風騷的人物,影響並捏塑出近代中國的面貌。這九項關鍵概念,不僅是作者的學術探索旅程,在現實意義上,更關乎到台灣、西藏、新疆、香港等,以及最終──所有被製造出來的「中國人」該如何看待自身、該如何思索國族社會,並盡可能創造自身的命運。

當今中國充滿著口號、教條主義、脅迫與焦慮不安,中共領導人習近平生怕無法在自己任內「一統天下」,他的種種政治作為,都透露出亟欲建立自己的歷史定位。然而中華民族的拉鍊隨時都有可能被扯下,神話內部的斷裂,其實正在進行中。

系統號:

P-018528

漢傳佛教復興:雲棲袾宏及明末融合

高雄第一盛場鹽埕風

李登輝秘錄

標題:

李登輝秘錄

時間:

2021年7月

出版單位:

臺北:前衛出版

作者:

河崎眞澄 著,龔昭勳 翻譯

內容簡介:

匯整作者長年多次採訪李登輝的口述資料與大量文獻,揭露相關機密檔案,並且採訪多位周遭重要人士,包括日文秘書、親近友人、政界人士等,呈現出李登輝的完整面向,透過史料與真實人物的回顧,勾勒出這位叱吒風雲人物的一生。同時,也經由李登輝的經歷,一窺美日中等國的東亞角力,橫跨數十年的全球政治局勢變化。

作者簡介

產經新聞論說委員兼特別記者。1959年出生於東京都練馬區,日本大學藝術部放送學科畢業後,1987年進入產經新聞社就職。1995-1996年由產經新聞社派遣前往新加坡國立大學華語研究中心留學。歷任經濟部記者、外信部記者等職務後,於2002-2006年擔任台北支局長、2008-2018年擔任上海支局長。自2015年起兼任論說委員,2020年8月起兼任特別記者。

著有《歸返的台灣人日本兵》(文藝春秋發行)。共同著作《日本人的足跡》、《在闇暗中之日中關係》(兩者皆由產經新聞News Service發行),《食的政治學》、《歷史戰》(兩者皆由產經新聞出版發行)等。

系統號:

P-018400

新文學運動史(中譯本)

漢傳佛教的智慧生活(修訂版)

原住民族與二二八學術研討會論文集

標題:

原住民族與二二八學術研討會論文集

時間:

2021年6月

出版單位:

南投:國史館臺灣文獻館

作者:

國史館臺灣文獻館編輯組 編著

內容簡介:

本論文集收錄原住民族與二二八學術研討會發表的9篇論文,按其發表場次編輯。9篇論文稿都是臺灣原住民族領域專家學者針對此次研討會提出最新個人研究成果,於會後彙編專輯出版,以提供有志研究臺灣史人士參考。內容含括原住民族對二二八事件之角色與處境、事件前後原住民族動態、原住民族菁英心態轉折脈絡、相關新史料及事件前後原住民族與漢人之關係等議題,藉由學者專家的觀點,以及設身處地的態度,彰顯原住民族在二二八事件中的角色與重要性,並能增進國人對原住民族歷史傷痕的理解,進而啟發更多的反省與思考。

系統號:

P-018453

第11屆臺灣總督府檔案學術研討會論文集

標題:

第11屆臺灣總督府檔案學術研討會論文集

時間:

2021年6月

出版單位:

南投:國史館臺灣文獻館

作者:

國史館臺灣文獻館編輯組 編著

內容簡介:

本論文集收錄第11屆臺灣總督府檔案學術研討會發表的14篇論文,按其發表場次編輯。14篇論文稿都是中日雙方的學者專家針對國史館臺灣文獻館典藏日治時期臺灣總督府檔案研究利用,發表相關論文,於會後彙編專輯出版。內容含括臺灣總府檔案數位化人文應用、原住民族政策、地方治理、產業發展、農業栽培、海外經營、司法制度及民族認同等面向,相當豐富多元,都是從臺灣總督府檔案文書中所研究發展出來的主題,足以展現日治時期其複雜且多樣的時代風貌並提供學術界研究參考。

系統號:

P-018455

通俗與經典化的互現:民國初年上海文藝雜誌翻譯研究

梁の武帝:仏教王朝の悲劇

緑の工業化:台湾経済の歴史的起源

標題:

緑の工業化:台湾経済の歴史的起源

時間:

2021年8月

出版單位:

名古屋:名古屋大学出版會

作者:

堀內義隆 著

內容簡介:

序章 台湾工業化社会の形成

第Ⅰ部 日本統治期台湾社会の工業化

第1章 市場社会の変容——工業化社会の始まり

第2章 小経営的工業化への道——中小零細工業の発展

第3章 小経営・内需・工業化——島内市場と台湾人商工業者

第4章 小農社会のなかの工業化——農村工業と労働供給

第Ⅱ部 工業化社会の形成と産業

第5章 民族工業と帝国経済圏——製帽業による世界市場への進出

第6章 「米の帝国」と工業化——籾摺・精米業の展開

第7章 「機械を使用する社会」の形成——機械市場と人的資本蓄積

終章 「緑の工業化」と解放後の台湾経済

系統號:

P-018540

幻の村 哀史・満蒙開拓

標題:

幻の村 哀史・満蒙開拓

時間:

2021年7月

出版單位:

東京:早稲田大学出版部

作者:

手塚孝典 著

內容簡介:

満蒙開拓団の日本人たちは1945 年8 月、ソ連侵攻により満洲(現・中国東北部)に置き去りにされ、集団自決した。

国策に従い彼ら彼女らを満洲へ送り込んだ村の有力者は、それを知り自らも死を選んだ。

時代に踊らされ、時代に流され、時代に殺された人々。時代は国そのものではなかったか――。著者初の書き下ろしは、村の有力者が書き残した日記を手掛かりに、満蒙開拓の深層、時代と侵略の真相に迫る。

満州事変90 年」に当たる2021 年の記念碑的ルポルタージュがここに誕生。きな臭い日中関係を再考するための糸口が本書に記されている。

系統號:

P-018433

毛沢東時代の経済:改革開放の源流をさぐる

標題:

毛沢東時代の経済:改革開放の源流をさぐる

時間:

2021年7月

出版單位:

名古屋:名古屋大学出版會

作者:

中兼和津次 編著

內容簡介:

序章 経済実績とその背景

第1章 毛沢東の政治経済学、鄧小平の経済学

第2章 新民主主義から社会主義改造へ—— 重慶市の事例を中心に

第3章 人民公社(1)——生産費調査からみた集団農業経営

第4章 人民公社(2)——会計資料からみた生産隊と農家

第5章 水利建設——治水・灌漑事業と労働蓄積

第6章 農村金融——資金移転からみた国家銀行と農村信用社

第7章 重化学工業——傾斜的工業化政策とその評価

第8章 軽工業——社会主義工業化と繊維産業

第9章 農村工業——肥料・セメント工業からみた「五小工業」政策

第10章 毛沢東時代の中国社会——「上海小三線」での生産と生活

終章 改革開放の初期条件とは何か

系統號:

P-018434

妻と娘の唐宋時代:史料に語らせよう

全文完全対照版 孟子コンプリート

標題:

全文完全対照版 孟子コンプリート

時間:

2021年7月

出版單位:

東京:誠文堂新光社

作者:

野中根太郎 編著

內容簡介:

孔子の正統な後継者といわれる孟子が唱えた儒教の思想書。日本では朱子学が幕府公認の学問とされた江戸時代に広く浸透した。

孟子の基本思想は2つ。

1つは性善説。天から与えられた「仁」「義」「礼」「智」などの徳性を発揮するため、絶えざる修養が必要とする。いま1つは王道政治。「仁」と「義」を尊び、力づくでなく徳をもって人々の生活を最優先する政治である。

リーダーの心得として親しまれているが、深い人間理解に基づく人付き合い、処世を説いた賢者の書である。

系統號:

P-018474

荆楚歳時記新考

漢字とは何か――日本とモンゴルから見る

標題:

漢字とは何か――日本とモンゴルから見る

時間:

2021年7月

出版單位:

東京:藤原書店

作者:

岡田英弘 著

內容簡介:

序章 岡田英弘の漢字論(宮脇淳子)

第1章 シナにおける漢字の歴史

漢字の正体──マクルーハンの提起を受けて

漢字の宿命

漢字が生んだ漢人の精神世界

漢字が苦手な中国人

文字の国の悲哀──漢字は中国語ではない

漢字文明についてのエッセイ集

第2章 日本の影響を受けた現代中国語と中国人

漢文から中国語へ

魯迅の悲劇

周令飛著『北京よ、さらば』を読む

日本を愛した中国人──陶晶孫の生涯と郭沫若

第3章 文字と言葉と精神世界の関係

書き言葉と話し言葉の関係

日本語は人工的につくられた

漢字文明圏における言語事情

終章 モンゴルの視点から見た漢字(樋口康一)

系統號:

P-018531

台湾を目覚めさせた男:児玉源太郎

薬の都富山の漢籍と漢学:藩校広徳館とその蔵書

革命ロシアの極東進出――満洲事変前夜まで

標題:

革命ロシアの極東進出――満洲事変前夜まで

時間:

2021年6月

出版單位:

東京:書肆心水

作者:

斎藤良衛 著

內容簡介:

第一章 ソヴィエト露国の極東進出

帝制露国時代の極東進出状況一斑

ソヴィエト露国の極東進出の動機

ソヴィエト露国の東洋進出の準備

進出の経路(コーカサス経路/ペルシャへの進出)

第二章 ソヴィエト露国のシベリア統一

ブレスト・リトウスク条約締結と連合軍の対露態度

連合軍のシベリア出動

シベリア地方政権の興廃

ソヴィエト露国のシベリア蚕食

第三章 ソヴィエト露国の支那赤化

カラハン宣言

ユーリン及びパイクスの支那派遣

ソヴィエト露国の外蒙侵略

ヨッフェの活躍

カラハンの乗り出し

東支鉄道ソ側幹部の積極態度と支那側の反噬

共産インターナショナルの正体

ボロディンの凄腕

赤化運動の蹉跌

東支鉄道に関する露支交渉

系統號:

P-018415

アジア・太平洋戦争と日本の対外危機 満洲事変から敗戦に至る政治・社会・メディア

標題:

アジア・太平洋戦争と日本の対外危機 満洲事変から敗戦に至る政治・社会・メディア

時間:

2021年6月

出版單位:

京都:ミネルヴァ書房

作者:

片山慶隆 編著

內容簡介:

はじめに

第Ⅰ部 日本の政治・外交にとっての「危機」と戦争

第1章 日本外交による満洲事変正当化の論理――「満蒙特殊権益論」の二度の転換、一九一九~三二年(中谷直司)

第2章 満洲事変後における日満労働統制の試み――公立職業紹介事業の対満進出(町田祐一)

第3章 戦時期日本における代議士と利益団体――加藤鐐五郎と陶磁器業界を中心に(手塚雄太)

第4章 「終戦工作」における宮中勢力の動向――木戸幸一内大臣を中心に(茶谷誠一)

第Ⅱ部 日本のメディア人にとっての「危機」と戦争

第5章 政治家・永田秀次郎の国際交流――東京オリンピック、エスペラント、世界教育会議を中心に(浜田幸絵)

第6章 日中戦争期における中国専門記者の認識と活動――太田宇之助を中心に(島田大輔)

第7章 言論人・正木ひろしの国際認識――戦中期を中心に(片山慶隆)

系統號:

P-018419

ロシアの満洲と日露戦争

標題:

ロシアの満洲と日露戦争

時間:

2021年5月

出版單位:

東京:書肆心水

作者:

セルゲイ・ウィッテ、アレクセイ・クロパトキン、ニコライ二世、ウィルヘルム二世 著,大竹博吉 翻譯

內容簡介:

訳纂者のことば

セルゲイ・ウィッテ 満洲占領からポーツマス媾和まで

第1章 李鴻章と東支鉄道利権交渉

第2章 日露間の朝鮮問題協約

第3章 独帝の膠州湾要求

第4章 遼東半島占領事件

第5章 ア・エヌ・クロパトキン将軍

第6章 団匪事件とロシアの極東政策

第7章 伊藤侯との交渉と私の極東視察

第8章 日露開戦直前の空気

第9章 日露開戦!

第10章 野心家カイゼルと日露戦争

第11章 一月九日事変

第12章 奉天大会戦の敗北

第13章 対島大海戦

第14章 ポーツマス媾和談判

アレクセイ・クロパトキン 満洲悲劇の序曲

第1章 満鮮への侵略政策

第2章 ロシアの二重政策

第3章 私の日本訪問

第4章 日露開戦までの経緯

ニコライ二世 ウィルヘルム二世 極東問題に関する露独両帝の往復文書

系統號:

P-018414

山地のポスト・トライバルアート ― 台湾原住民セデックと技術復興の民族誌

標題:

山地のポスト・トライバルアート ― 台湾原住民セデックと技術復興の民族誌

時間:

2021年5月

出版單位:

札幌:北海道大学出版会

作者:

田本はる菜 著

內容簡介:

序 章

1 はじめに

2 問題の所在

3 本書の構成

4 調査について

第1章 台湾原住民、芸術、制度

1 台湾原住民という人々

2 「原住民芸術」と制度的関心

おわりに

第2章 セデックとその集落

1 セデックという人々

2 「山の人」としてのセデック

3 集落の現在

おわりに

第3章 山地へ広がる織り

1 織りの環境

2 素材、道具、身体

3 社会的技術としての織り

4 技術移転をめぐる過去

おわりに

第4章 文化政策と制作現場

1 文化振興策の浸透

2 取り換えられる織り機

3 能力と価値を可視化する

4 文化政策との交わりの多様性

おわりに

第5章 実演される技術

1 祭儀・歌舞の実演と集落

2 一時的な仕事としてのツーリズム

3 祭儀の復興とガヤ

4 歌舞を受け渡す

おわりに

終 章

系統號:

P-018418

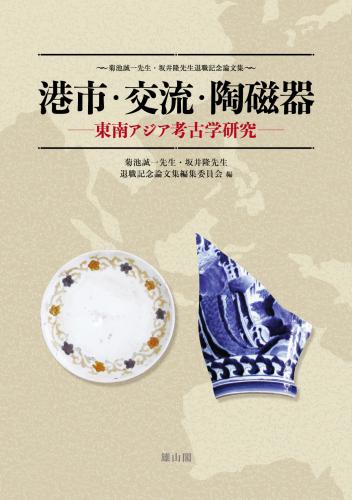

港市・交流・陶磁器:東南アジア考古学研究

標題:

港市・交流・陶磁器:東南アジア考古学研究

時間:

2021年3月

出版單位:

東京:雄山閣

作者:

菊池誠一先生・坂井隆先生退職記念論文集編集委員会 編著

內容簡介:

東南アジア考古学の泰斗、菊池誠一(昭和女子大学教授)、坂井隆(国立台湾大学教授)両先生の退官記念論文集。ともに東南アジア考古学を専門として学会を牽引するとともに、国際的な共同研究の枠組みづくりや学術的な国際貢献に多大な功績を残した両氏と、交流のある国内外の研究者30名が寄稿。

東南アジアから中国、朝鮮半島、日本まで、陶磁器を中心にどのような交流を経てきたのかを、各地域を専門とする研究者たちが最新の知見を元に跡づける。

系統號:

P-018444

賈島研究

標題:

賈島研究

時間:

2021年3月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

愛甲弘志、加藤聰 編著

內容簡介:

まえがき(愛甲弘志)

〈論攷篇〉

貞元詩壇――大曆與元和之間的承變――〔貞元詩壇──大暦と元和の間における継承と変革――〕(羅時進)

格僻・語新・體拗──談談賈島五言律詩的三大特點――

〔幽僻なる風格・新たなる詩語・拗対という詩体──賈島の五言律詩における三つの特徴について――〕(齊文榜)

坐禪與吟詩──賈島的佛禪因緣――〔座禅と吟詩──賈島の禅宗との因縁――〕(周裕鍇)

中晚唐詩的重新寫定〔中晩唐詩の再校定〕(陳尚君)

賈島と韓愈(齋藤茂)

賈島とその時代(愛甲弘志)

賈島の詩におけるかそけき生の描出──静謐空間の演出をめぐって(中木愛)

本邦中古・中世における賈島の受容(加藤聰)

〈訳註篇〉

目録/凡例

賈島詩譯註巻一(作品番号001─029)/賈島詩譯註巻二(作品番号030─060)

あとがき(加藤聰)

系統號:

P-018487

Chinese Village Life Today: Building Families in an Age of Transition

標題:

Chinese Village Life Today: Building Families in an Age of Transition

時間:

August, 2021

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Gonçalo Santos

內容簡介:

China has undergone a remarkable process of urbanization, but a significant portion of its citizens still live in rural villages. To gain better access to jobs, health care, and consumer goods, villagers often travel or migrate to cities, and that cyclical transit and engagement with new technoscientific and medical practices is transforming village life. In this thoughtful ethnography, Gonçalo Santos paints a richly detailed portrait of one rural township in Guangdong Province, north of the industrialized Pearl River Delta region.

Unlike previous studies of rural-urban relations and migration in China, Chinese Village Life Today—based on Santos’s more than twenty years of field research—starts from a rural community’s point of view rather than the perspective of major urban centers. Santos considers the intimate choices of village families in the face of larger forces of modernization, showing how these negotiations shape the configuration of daily village life, from marriage, childbirth, and childcare to personal hygiene and public sanitation. Santos also outlines the advantages of a rural existence, including a degree of autonomy over family planning and community life that is rare in urban China. Filled with vivid anecdotes and keen observations, this book presents a fresh perspective on China’s urban-rural divide and a grounded theoretical approach to rural transformation.

Author Bio

Gonçalo Santos is assistant professor of anthropology at the University of Coimbra and coeditor of Transforming Patriarchy: Chinese Families in the Twenty-First Century.

系統號:

P-018445

Jingjiao: The Church of the East in China and Central Asia

標題:

Jingjiao: The Church of the East in China and Central Asia

時間:

August, 2021

出版單位:

Milton Park: Routledge

作者:

Edited By Roman Malek

內容簡介:

Part I:

Matteo Nicolini-Zani: Past and Current Research on Tang Jingjiao Documents: A Survey

T.H. Barrett: Buddhism, Daoism and the Eighth Century Chinese Term for Christianity. A Response to Recent Work by Antonino Forte and Others

Part II:

Stephen Eskildsen: Parallel Themes in Chinese Nestorianism and Medieval Daoist Religion

Chen Huaiyu: The Connection between Jingjiao and Buddhist Texts in Late Tang China

Max Deeg: Towards a New Translation of the Chinese Nestorian Documents from the Tang Dynasty

Lin Wushu: Additional Notes on the Authenticity of Tomioka’s and Takakusu’s Manuscripts

Gunner B. Mikkelsen: Haneda’s and Saeki’s Editions of the Chinese Nestorian Zhixuan anle jing. A Comment on Recent Work by Lin Wushu

系統號:

P-018447

Individual Autonomy and Responsibility in Late Imperial China

標題:

Individual Autonomy and Responsibility in Late Imperial China

時間:

August, 2021

出版單位:

Amherst: Cambria Press

作者:

Paolo Santangelo

內容簡介:

Introduction

Tension towards Personal Autonomy in the Confucian Tradition

Two Cases of Heroism and Intolerance

Some Terms of the Question

Impermanent Unity and Fragility of Individual Boundaries

Human Dignity

Past and Recent Debates

New and Old Elements on the Centrality of Self in the Thought of Some Ming-Qing Writers

Contributions in Literary Production

Further Developments

Final Comments

Reflections on the Sense of Responsibility in Ming and Qing Confucianism

Questions on Moral Responsibility

Debates

Heaven and Destiny

Heart-mind

Will-Determination in Neo-Confucianism

Inner Conflicts and Choice

Fate, Karma and Moral Responsibility; Buddhist Influences

Preliminary Conclusions

Concluding Remarks

系統號:

P-018478

Lead Them with Virtue: A Confucian Alternative to War

標題:

Lead Them with Virtue: A Confucian Alternative to War

時間:

August, 2021

出版單位:

Lanham: Rowman & Littlefield

作者:

Kurtis Hagen

內容簡介:

Introduction

Chapter 1: A Brief Overview of Confucianism

Chapter 2: Western and Chinese Attitudes Regarding Warfare

Chapter 3: Anticipating Confucian Just War Theory

Chapter 4: Mencius on War and Humanitarian Intervention

Chapter 5: Xunzi on War and Humanitarian Intervention

Chapter 6: Mencius and Xunzi on Tyranny and Humanitarian Intervention: A Response to Twiss and Chan

Chapter 7: From Human Nature to the Clash of Civilizations

Chapter 8: Two Visions of Confucian World Order

Conclusion

系統號:

P-018479

Coming Home to a Foreign Country: Xiamen and Returned Overseas Chinese, 1843-1938

標題:

Coming Home to a Foreign Country: Xiamen and Returned Overseas Chinese, 1843-1938

時間:

August, 2021

出版單位:

Ithaca: Cornell University Press

作者:

Ong Soon Keong

內容簡介:

Ong Soon Keong explores the unique position of the treaty port Xiamen (Amoy) within the China-Southeast Asia migrant circuit and examines its role in the creation of Chinese diasporas. Coming Home to a Foreign Country addresses how migration affected those who moved out of China and later returned to participate in the city's economic revitalization, educational advancement, and urban reconstruction. Ong shows how the mobility of overseas Chinese allowed them to shape their personal and community identities for pragmatic and political gains. This resulted in migrants who returned with new money, knowledge, and visions acquired abroad, which changed the landscape of their homeland and the lives of those who stayed.

Placing late Qing and Republican China in a transnational context, Coming Home to a Foreign Country explores the multilayered social and cultural interactions between China and Southeast Asia. Ong investigates the role of Xiamen in the creation of a China-Southeast Asia migrant circuit; the activities of aspiring and returned migrants in Xiamen; the accumulation and manipulation of multiple identities by Southeast Asian Chinese as political conditions changed; and the motivations behind the return of Southeast Asian Chinese and their continual involvement in mainland Chinese affairs. For Chinese migrants, Ong argues, the idea of "home" was something consciously constructed.

Ong complicates familiar narratives of Chinese history to show how the emigration and return of overseas Chinese helped transform Xiamen from a marginal trading outpost at the edge of the Chinese empire to a modern, prosperous city and one of the most important migration hubs by the 1930s.

Author Bio

Ong Soon Keong is Assistant Professor in the School of Humanities, Nanyang Technological University.

系統號:

P-018508

The Pitfalls of Piety for Married Women: Two Precious Scrolls of the Ming Dynasty

標題:

The Pitfalls of Piety for Married Women: Two Precious Scrolls of the Ming Dynasty

時間:

August, 2021

出版單位:

Ithaca: Cornell University Press

作者:

Edited and Translated by Wilt L. Idema

內容簡介:

The Pitfalls of Piety for Married Women shows how problematic the practice of Buddhist piety could be in late imperial China. Two thematically related "precious scrolls" (baojuan) from the Ming dynasty, The Precious Scroll of the Red Gauze and The Precious Scroll of the Handkerchief, illustrate the difficulties faced by women whose religious devotion conflicted with the demands of marriage and motherhood.

These two previously untranslated texts tell the stories of married women whose piety causes them to be separated from their husbands and children. While these women labor far away, their children are cruelly abused by murderous stepmothers. Following many adventures, the families are reunited by divine intervention and the evil stepmothers get their just deserts. While the texts in The Pitfalls of Piety for Married Women praise Buddhist piety, they also reveal many problems concerning married women and mothers.

Wilt L. Idema's translations are preceded by an introduction that places these scrolls in the context of Ming dynasty performative literature, vernacular literature, and popular religion. Set in a milieu of rich merchants, the texts provide a unique window to family life of the time, enriching our understanding of gender during the Ming dynasty. These popular baojuan offer rare insights into lay religion and family dynamics of the Ming dynasty, and their original theme and form enrich our understanding of the various methods of storytelling that were practiced at the time.

Author Bio

Wilt L. Idema is Professor Emeritus of Chinese Literature at Harvard University. He has translated or cotranslated numerous works in the traditions of Chinese fiction, drama, and storytelling, and his books include Personal Salvation and Filial Piety and The Immortal Maiden Equal to Heaven and Other Precious Scrolls from Western Gansu.

系統號:

P-018509

The Chinese Question: The Gold Rushes and Global Politics

標題:

The Chinese Question: The Gold Rushes and Global Politics

時間:

August, 2021

出版單位:

New York: W. W. Norton & Company

作者:

Mae Ngai

內容簡介:

In roughly five decades, between 1848 and 1899, more gold was removed from the earth than had been mined in the 3,000 preceding years, bringing untold wealth to individuals and nations. But friction between Chinese and white settlers on the goldfields of California, Australia, and South Africa catalyzed a global battle over “the Chinese Question”: would the United States and the British Empire outlaw Chinese immigration?

This distinguished history of the Chinese diaspora and global capitalism chronicles how a feverish alchemy of race and money brought Chinese people to the West and reshaped the nineteenth-century world. Drawing on ten years of research across five continents, prize-winning historian Mae Ngai narrates the story of the thousands of Chinese who left their homeland in pursuit of gold, and how they formed communities and organizations to help navigate their perilous new world. Out of their encounters with whites, and the emigrants’ assertion of autonomy and humanity, arose the pernicious western myth of the “coolie” laborer, a racist stereotype used to drive anti-Chinese sentiment.

By the turn of the twentieth century, the United States and the British Empire had answered “the Chinese Question” with laws that excluded Chinese people from immigration and citizenship. Ngai explains how this happened and argues that Chinese exclusion was not extraneous to the emergent global economy but an integral part of it. The Chinese Question masterfully links important themes in world history and economics, from Europe’s subjugation of China to the rise of the international gold standard and the invention of racist, anti-Chinese stereotypes that persist to this day.

Author Bio

Mae Ngai is Lung Family Professor Asian American Studies and a professor of history at Columbia University. She is the author of the award-winning book Impossible Subjects and The Lucky Ones, and lives in New York City and Accokeek, Maryland.

系統號:

P-018519

The Seventies: Recollecting a Forgotten Time in China

標題:

The Seventies: Recollecting a Forgotten Time in China

時間:

August, 2021

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Edited by Theodore Huters

內容簡介:

The Seventies (Qishi niandai) is a remarkable compendium of essays recollecting those years originally edited by the poet Bei Dao and the writer/editor Li Tuo, first published in Hong Kong in late 2008. Among the collection's most notable features is its powerful ability to reach back and illuminate that strange decade, now mostly thought of as an interregnum between a just preceding Maoist frenzy with its intense socialism and the ascent of Deng Xiaoping and his new era at the very end of the period. It was also, however, the formative time in the growth of the group of intellectuals, writers and artists—almost all born after 1949—who came to dominate Chinese cultural life by the turn of the century. As "educated urban youth" (zhishi qingnian), many of the writers represented here were at once the most active participants and most evident victims of the Great Proletarian Cultural Revolution that spanned the years between 1966 and 1976. The works selected and translated here provide a series of vivid impressions of what has turned out to be a key period in modern Chinese social, intellectual and artistic life.

Editor Bio

Theodore Huters is Professor Emeritus in the Department of Asian Languages and Cultures at UCLA. He is co-editor of Revolutionary Literature in China: An Anthology (M.E. Sharpe, 2005), among other titles.

系統號:

P-018413

Transforming Inner Mongolia: Commerce, Migration, and Colonization on the Qing Frontier

標題:

Transforming Inner Mongolia: Commerce, Migration, and Colonization on the Qing Frontier

時間:

August, 2021

出版單位:

Lanham: Rowman & Littlefield

作者:

Yi Wang

內容簡介:

Introduction

1 A Changing Frontier: Inner Mongolia in Context

2 Merchants, Monetization, and Networking: Han Commercial Expansion in the Steppe

3 Beyond the Western Pass: Sojourning and Settlement Across Han-Mongol Borders

4 The Rise of Land Merchants: Irrigation, Commercialization, and Local Autonomy in Hetao

5 Cultivation for Salvation: Missionaries, Migrants, and Catholic Expansion

6 Moving People to Strengthen the Border: Official Reclamation and State Building

Conclusion

系統號:

P-018427

Chinese Village Life Today: Building Families in an Age of Transition

標題:

Chinese Village Life Today: Building Families in an Age of Transition

時間:

July, 2021

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Anthony J. Barbieri-Low

內容簡介:

Introduction

1. The Landscapes of the Nile and Yellow River

2. Empire and Diplomacy

3. Akhenaten, Wang Mang, and the Limits of Reform

4. Legal Principles and the Administration of Justice

5. Scribal Culture in Life and Death

6. Providing a Model Afterlife (coauthored with Marissa A. Stevens)

7. Gaming the Way to Paradise

Epilogue

系統號:

P-018446

Ancient Egypt and Early China: State, Society, and Culture

標題:

Ancient Egypt and Early China: State, Society, and Culture

時間:

July, 2021

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Anthony J. Barbieri-Low

內容簡介:

Introduction

1. The Landscapes of the Nile and Yellow River

2. Empire and Diplomacy

3. Akhenaten, Wang Mang, and the Limits of Reform

4. Legal Principles and the Administration of Justice

5. Scribal Culture in Life and Death

6. Providing a Model Afterlife (coauthored with Marissa A. Stevens)

7. Gaming the Way to Paradise

Epilogue

系統號:

P-018472

Cinema Off Screen: Moviegoing in Socialist China

China in One Village: The Story of One Town and the Changing World

標題:

China in One Village: The Story of One Town and the Changing World

時間:

June, 2021

出版單位:

New York: Verso Press

作者:

梁鴻 著,Translated by Emily Goedde

內容簡介:

After a decade away from her ancestral family village, during which she became a writer and literary scholar in Beijing, Liang Hong started visiting her rural hometown in landlocked Henan Province. What she found was an extended family riven by the seismic changes in Chinese society and a village turned inside out by emigration, neglect, and environmental despoliation. Combining family memoir, literary observation, and social commentary, Liang’s by turns lyrically poetic and movingly raw investigation into the fate of her village became a bestselling book in China and brought her fame.

For many months, Liang walked the roads and fields of her village, recording the stories of her relatives—especially her irascible, unforgettable father—and talking to everyone from high government officials to the lowest of village outcasts. Across China, many saw in Liang’s riveting interviews with family members and childhood acquaintances a mirror of their own lives, and her observations about the way the greatest rural-to-urban migration of modern times has twisted the country resonated deeply. China in One Village tells the story of contemporary China through one clear-eyed, literary observer, one family, and one village.

本書即為《中國在梁莊》(人間,2015年)之英譯版。

系統號:

P-018439

Policing China: Street-Level Cops in the Shadow of Protest

標題:

Policing China: Street-Level Cops in the Shadow of Protest

時間:

June, 2021

出版單位:

Ithaca: Cornell University Press

作者:

Suzanne E. Scoggins

內容簡介:

In Policing China, Suzanne E. Scoggins delves into the paradox of China's self-projection of a strong security state while having a weak police bureaucracy. Assessing the problems of resources, enforcement, and oversight that beset the police, outside of cracking down on political protests, Scoggins finds that the central government and the Ministry of Public Security have prioritized "stability maintenance" (weiwen) to the detriment of nearly every aspect of policing. The result, she argues, is a hollowed out and ineffective police force that struggles to deal with everyday crime.

Using interviews with police officers up and down the hierarchy, as well as station data, news reports, and social media postings, Scoggins probes the challenges faced by ground-level officers and their superiors at the Ministry of Public Security as they attempt to do their jobs in the face of funding limitations, reform challenges, and structural issues. Policing China concludes that despite the social control exerted by China's powerful bureaucracies, security failures at the street level have undermined Chinese citizens' trust in the legitimacy of the police and the capabilities of the state.

Author Bio

Suzanne E. Scoggins is Assistant Professor of Political Science at Clark University. Follow her on Twitter @szscoggins.

系統號:

P-018510

Western China on Screen: An Urban Exploration

標題:

Western China on Screen: An Urban Exploration

時間:

June, 2021

出版單位:

Edinburgh: Edinburgh University Press

作者:

Hongyan Zou

內容簡介:

Chapter One: Introduction: Cinematic western China: the under-represented cinematic cities

Chapter Two: Cinematic Chongqing: History, Cityscape and Spatial Stratification

Chapter Three: National Projects and Disappearing Spaces: the Mundane Daily Practices Matter

Chapter Four: Cinematic Chengdu: Erasing Socialist Utopia through Political Reorientation

Chapter Five: Natural disaster and trauma: dysfunctional families in urban space

Chapter Six: Cinematic Xi’an: from an enclosed traditional space to a sprawling urban space

Chapter Seven: Female space and bodies as the medium of social representations

Chapter Eight: Cinematic Lanzhou: the rural victim of urban manipulative domination

Chapter Nine: Conclusion

系統號:

P-018518

The Aesthetics of Qiyun and Genius: Spirit Consonance in Chinese Landscape Painting and Some Kantian Echoes

標題:

The Aesthetics of Qiyun and Genius: Spirit Consonance in Chinese Landscape Painting and Some Kantian Echoes

時間:

June, 2021

出版單位:

Lanham: Lexington Books

作者:

Xiaoyan Hu

內容簡介:

In The Aesthetics of Qiyun and Genius: Spirit Consonance in Chinese Landscape Painting and Some Kantian Echoes, Xiaoyan Hu provides an interpretation of the notion of qiyun, or spirit consonance, in Chinese painting, and considers why creating a painting-especially a landscape painting-replete with qiyun is regarded as an art of genius, where genius is an innate mental talent. Through a comparison of the role of this innate mental disposition in the aesthetics of qiyun and Kant's account of artistic genius, the book addresses an important feature of the Chinese aesthetic tradition, one that evades the aesthetic universality assumed by a Kantian lens. Drawing on the views of influential sixth to fourteenth-century theorists and art historians and connoisseurs, the first part explains and discusses qiyun and its conceptual development from a notion mainly applied to figure painting to one that also plays an enduring role in the aesthetics of landscape painting. In the light of Kant's account of genius, the second part examines a range of issues regarding the role of the mind in creating a painting replete with qiyun and the impossibility of teaching qiyun. Through this comparison with Kant, Hu demystifies the uniqueness of qiyun aesthetics and also illuminates some limitations in Kant's aesthetics.

Author Bio

Xiaoyan Hu is lecturer in art theory at Southeast University in Nanjing, China.

系統號:

P-018520