標題

- 清華學報第50卷第3期

- 國史館館刊第65期

- 民俗曲藝第209期

- 華人宗教研究第16期

- 近代中國婦女史研究第35期

- 中央研究院近代史研究所集刊第108期

- 臺大歷史學報第65期

- 出界 水墨空間的人間詩學:意識、物質、身體、文化、政治想像的時空旅誌

- 清初耶穌會士白晉《易經》殘稿選注

- 唐前山/水銘文研究

- 宋代「四大書」編纂出版與流傳

- 當代臺灣本土大眾文化:鄉情深知與影劇創新精選集

- 「漢文脈」在近代:中國清末與日本明治重疊的文學圈

- 髮辮走天涯

- 流轉的紫禁城:世界史視野下的明清宮廷文化

- 聖域麟經:世界漢學與春秋學論集

- 臺灣之春:解嚴前的臺灣民主運動

- 聖嚴法師中華禪法鼓宗禪法研究

- 日本時代臺灣運動員的奧運夢:陳啟川的初挑戰

- 蒸氣裡的造紙人:中興百年史

- 帝國何以成為帝國:一部關於權力、差異、與互動的全球政治史

- 台灣外來語:外國來ê台灣話

- 移地花競艷:臺灣亂彈戲的敘事結構與地方特色

- 中國謀略:新全球化下中國一帶一路的經濟與戰略布局

- 色,戒:從張愛玲到李安

- 中國意識的危機:五四時期激烈的反傳統主義

- 獅子山上的新月:香港華人穆斯林社群的源流與傳承

- 名教與新經:東晉袁宏《後漢紀》的史論及其思想

- 南方的社會,學(一套兩冊)

- 後殖民與日治記憶:二十一世紀台灣小說

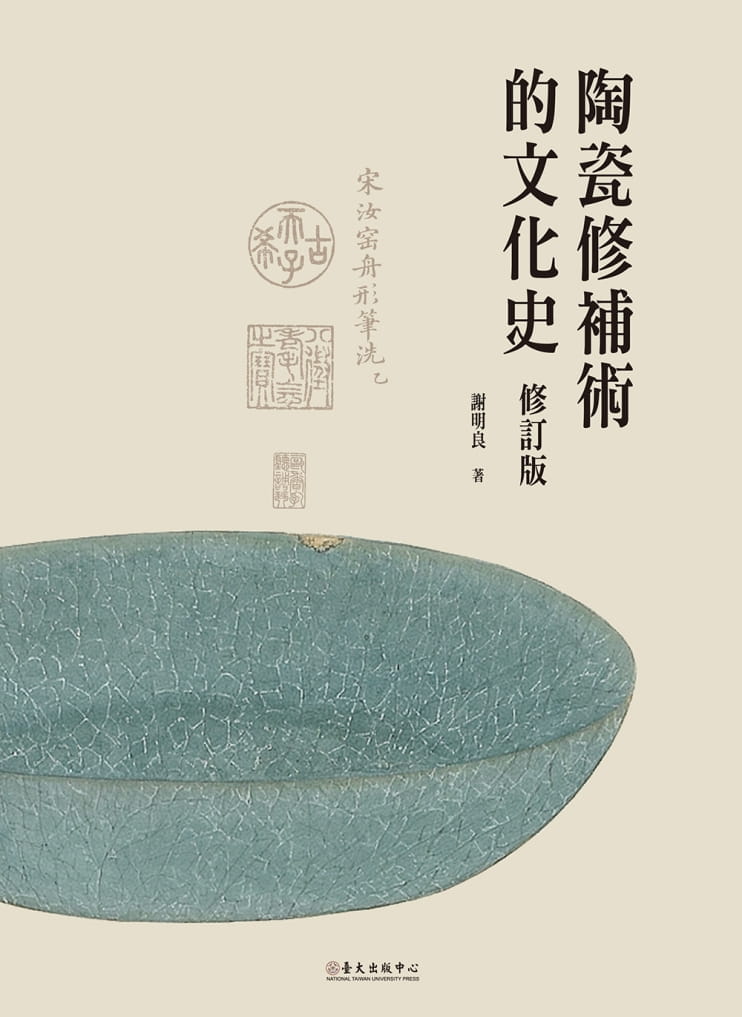

- 陶瓷修補術的文化史(修訂版)

- 漢字從頭說起

- 詩經的歌謠形式、韻式與韻讀

- 臺灣報導文學傳播論:從「人間副刊」到《人間》雜誌

- 南中國海:下一世紀的亞洲是誰的?

- 祁彪佳詩傳:遠山堂詩詞編年校釋

- 日治時期在南洋的臺灣人

- 左翼文藝的世界主義與國際主義:跨文化實例研究

- 紅心戀歌:20世紀兩場革命中的跨國愛情體驗

- 吳忠信日記(1926-1929)、(1930-1933)、(1934-1936)、(1937-1939)、(1940)

- 近代中日關係史料彙編:金山和約與中日和約的關係、日本投降與中蘇交涉、戰爭賠償與戰犯處理、中華民國對日和約

- 關鍵年代:空軍一九四九年鑑(一)

- 田開銓赴美接艦日記

- 走向馬克思主義史學之路:范文瀾前傳

- 山水有清音:古代山水田園詩鑑要

- 和戰之間的兩難:北宋中後期的軍政與對遼夏關係

- 近代日本と中国の装いの交流史:身装文化の相互認識から相互摂取まで

- 二十四節気で読みとく漢詩

- 古代中国の犬文化:食用と祭祀を中心に(新裝再版)

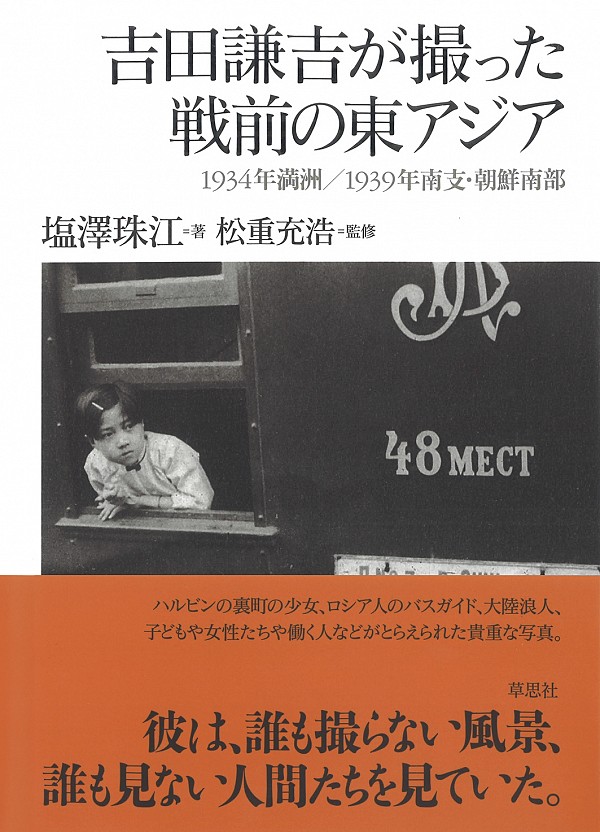

- 吉田謙吉が撮った戦前の東アジア:1934年満洲/1939年南支・朝鮮南部

- 連環の諸相:日本統治時代の台湾とロシア人

- シルクロード世界史

- 大国化する中国の歴史と向き合う

- 東アジア青銅器時代の研究

- 黒船来航と琉球王国

- 人口の中国史:先史時代から19世紀まで

- 日中怪異譚研究

- 懐徳堂儒学の研究

- 冊封琉球全図──一七一九年の御取り持ち

- アフロ・ユーラシア大陸の都市と社会

- A Fourth-Century Daoist Family: The Zhen’gao, or Declarations of the Perfected, Volume

- Ethnographies of Islam in China

- Recovering Histories: Life and Labor after Heroin in Reform-Era China

- Reframing Japonisme: Women and the Asian Art Market in Nineteenth-Century France, 1853–1914

- Invisible China: How the Urban-Rural Divide Threatens China’s Rise

- Land of Strangers: The Civilizing Project in Qing Central Asia

- Global Medicine in China: A Diasporic History

- The Fifty Years that Changed Chinese Religion, 1898–1948

- The Late Poems of Meng Chiao

- Conflicting Memories: Tibetan History under Mao Retold

- A Violent Peace: Race, U.S. Militarism, and Cultures of Democratization in Cold War Asia and the Pacific

- The Indies of the Setting Sun: How Early Modern Spain Mapped the Far East as the Transpacific West

- The Early Modern Travels of Manchu: A Script and Its Study in East Asia and Europe

清華學報第50卷第3期

國史館館刊第65期

民俗曲藝第209期

標題:

民俗曲藝第209期

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:財團法人施合鄭民俗文化基金會

內容簡介:

【戲曲的傳統再造與當代性專輯】

前言 / 林鶴宜

《王魁負桂英》的當代映象:以京劇、豫劇、歌仔戲編演為例 / 張啟豐

九○年代以來歌仔戲「正典化」的美學現象 / 傅裕惠

電視歌仔戲「新調創作」的傳統、承襲與轉化:以劉文亮作品《天龍傳奇》為例 / 陳歆翰

崑劇與日本傳統戲曲的當代跨劇種展演:以1998年至2018年的日本演出為例 / 林和君

論新編佛教崑劇《未生怨》的阿闍世題材和寺院演出意義 / 司徒秀英

【研究論文】

織藝與織憶:花蓮縣卓溪鄉賽德克族 Duta 群編織技藝與記憶的日常實踐 / 賴淑娟

系統號:

P-016847

華人宗教研究第16期

標題:

華人宗教研究第16期

時間:

2020年7月

出版單位:

臺北:國立政治大學華人宗教研究中心

報導者:

國立政治大學華人宗教研究中心

內容簡介:

【特稿】

「保生大帝」的封號之謎(李豐楙)

【一般論文】

祖靈是祖先的靈魂嗎?一個比較觀點上的考察——以漢人祖先祭祀和泰雅族rutux 信仰為主要參照點——紀念張光直先生(黃柏棋)

論加爾文和李常受「呼求主名」的教訓與實踐:基督教「終極處境」與中國化(謝仁壽、周復初)

空間視野與地方知識:臺灣宗教與時空分析的回顧與展望(洪瑩發、范毅軍、張智傑、廖泫銘)

數位人文視野下的華人宗教研究:以DocuSky 數位人文學術研究平臺為例(胡其瑞)

系統號:

P-016863

近代中國婦女史研究第35期

中央研究院近代史研究所集刊第108期

臺大歷史學報第65期

標題:

臺大歷史學報第65期

時間:

2020年6月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學歷史學系

內容簡介:

方震華/將從中御的困境──軍情傳遞與北宋神宗的軍事指揮

連瑞枝/土官與他們的女兒──帝國周邊的政治與社會聯盟

莊聲/清代松花江下游的賑濟與奏銷──以乾隆十九年災害為中心

陳計堯/臺灣白銀流動與貿易表現(1865-1895)

張仲民/「科舉之廢而未廢」――清末己酉(1909)優拔考試再研究

※書評

潘亦迎/評介 Eric Tagliacozzo, Helen F. Siu, and Peter C. Perdue, eds., Asia Inside Out: Itinerant People

系統號:

P-016739

出界 水墨空間的人間詩學:意識、物質、身體、文化、政治想像的時空旅誌

標題:

出界 水墨空間的人間詩學:意識、物質、身體、文化、政治想像的時空旅誌

時間:

2020年10月

出版單位:

臺北:典藏藝術家庭

作者:

高千惠 著

內容簡介:

本書以地域的、當代的、全球化的視野,觀察與書寫一個進行中的歷史藝術類型,並從感應、感覺、感知到感官,闡述一項文化生產的千年故事與其異化過程。全書貫穿古今,從美學史角度細膩分析東西方藝術史與美學,提出中國山水畫發展之獨特見解,並且重新思考「水墨」在當代的意義。

作者簡介

高千惠,藝術領域教學者、藝術文化評論者、客座策展人。研究領域包括現代藝術史、藝術社會學、文化批評、創作理論與實踐、藝術評論、當代水墨、東亞現(當)代藝術、當代藝術思潮。

系統號:

P-016744

清初耶穌會士白晉《易經》殘稿選注

標題:

清初耶穌會士白晉《易經》殘稿選注

時間:

2020年10月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

黎子鹏 編著

內容簡介:

白晉(Joachim Bouvet, 1656-1730)是清初來華的法國耶穌會士,備受康熙皇帝禮遇,多年潛心研讀中國經籍,認為當中隱藏基督宗教的要義,並宣稱中國古代聖賢早獲天主之啟示,故被同儕冠以「索隱派」(Figurist)的稱號。白晉對《易經》情有獨鍾,積極從這「羣經之首」尋索耶穌基督的奧義,完成了十多篇以漢語書寫的《易經》注疏,其中〈大易原義內篇〉及〈易稿〉從天主教神學的角度,對「乾卦」至「否卦」共十二個卦作了詳細的詮釋,給《易經》注入全新的意義,促成《易經》與《聖經》首次較深入的對話。

本書以梵蒂岡宗座圖書館內白晉的易學手稿為基礎,把〈大易原義內篇〉與〈易稿〉重新點校出版,配以嚴謹而詳盡的腳注,並收錄其闡釋易卦象數及義理的兩篇重要文章〈易引原稿〉及〈易學外篇〉,藉以爬梳白晉易學思想的源流。不僅讓學界發掘這批彌足珍貴史料的價值,更能推進傳教士易學、早期歐洲漢學,以及中西宗教文化交流史的研究。

系統號:

P-016811

唐前山/水銘文研究

標題:

唐前山/水銘文研究

時間:

2020年10月

出版單位:

臺北:元華文創

作者:

丁振翔 著

內容簡介:

導論

山水詩賦的發生因素、作品特色與演變

山/水銘文之時空背景、意涵與形式,及銘文史上之意義

褒讚與空間意義

警戒與物事連結模式

題詠與中心分異的連類書寫

第一章 褒讚:空間意義的形塑

皇權的動態擴張

開發工程的今昔盛景

揚祖頌國的譬喻概念

褒讚與博約溫潤

第二章 警戒:物事連結的模式

險固和興盛的建構與解構

險畏體驗與險境會聚

警戒策略的逸離

第三章 題詠:中心分異的連類書寫

以身體經驗為中心的連類書寫

以山或山名為中心的連類書寫

從連類到「想像」的入唐

結論:記憶、實踐與再現

系統號:

P-016832

宋代「四大書」編纂出版與流傳

標題:

宋代「四大書」編纂出版與流傳

時間:

2020年10月

出版單位:

臺北:元華文創

作者:

張圍東 著

內容簡介:

第一章 緒 論

第二章 宋代政府圖書編纂概要

一、政府藏書的來源

二、館閣制度

三、政府圖書編纂特色

第三章 宋代「四大書」的編纂出版

一、綜述

二、《太平御覽》

三、《太平廣記》

四、《文苑英華》

五、《冊府元龜》

第四章 宋代「四大書」的後世流傳版本

一、《太平御覽

二、《太平廣記

三、《文苑英華》

四、《冊府元龜》

第五章 宋代「四大書」的學術價值

一、輯佚

二、校勘

三、史料學

四、語言學

第六章 結論

附錄:宋代圖書編撰年表

參考資料

一、史料

二、圖書

三、期刊論文

系統號:

P-016833

當代臺灣本土大眾文化:鄉情深知與影劇創新精選集

標題:

當代臺灣本土大眾文化:鄉情深知與影劇創新精選集

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:元華文創

作者:

陳正茂、張憲堂 編著

報導者:

江燦騰教授

內容簡介:

第一輯【愛鄉土更要知鄉土】收錄於本書中的六篇文章,不管是老街或書院等有形之文化資產,或者是文化旅遊、布袋戲、歌仔戲、京劇等非物質文化資產,它們都是共同建構形塑臺灣文化資產重要的元素,當中包含眾多文化形式與內涵,相信對當代臺灣社會大眾文化之理解,有所提升及助益。

第二輯【我們時代的影劇生活文化】呈現熠熠閃亮的影劇作者,汲取和吸納了臺灣充沛的文化和生活,在對的時空之下,以電影或戲劇形式,借取繼承和創新的手法,創作出令人矚目的大眾影劇作品。如侯孝賢贏得坎城影展最佳導演獎的《刺客聶隱娘》;李安戲劇假扮的《色∣戒》;流行音樂天王周杰倫《不能說的‧秘密》和《天臺》的跨界電影;諾貝爾文學獎得主高行健的全能戲劇《八月雪》與《冥城》,以及;李國修《三人行不行》系列的生活喜劇等,臺灣,雖是蕞爾島國,但當代民眾幸福地享受到花團錦簇的大眾影劇文化。

系統號:

P-016682

「漢文脈」在近代:中國清末與日本明治重疊的文學圈

標題:

「漢文脈」在近代:中國清末與日本明治重疊的文學圈

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:群學出版公司

作者:

齋藤希史 著,盛浩偉 翻譯

內容簡介:

序

第I部 「支那」與「日本」

第1章 文學史的近代──從和漢到東亞

第2章 「支那」再論

第Ⅱ部 梁啟超與近代文學

第3章 新國民的新小說──近代文學觀念形成期的梁啟超

第4章 「小說叢話」的傳統與近代

第5章 官話與和文──梁啟超的語言意識

第Ⅲ部 清末=明治的漢文脈

第6章 小說的冒險──圍繞政治小說與其華譯

第7章 《浮城物語》的近代

第8章 明治的遊記──漢文脈的所在

第9章 越境的文體──森田思軒論

第Ⅳ部 今體文的媒介

第10章《記事論說文例》──銅版作文書的誕生

第11章 寫作的少年們──《穎才新誌》創刊時

終章 做為象徵的漢字──費諾羅沙與東洋

後記

系統號:

P-016703

髮辮走天涯

標題:

髮辮走天涯

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

李今芸 著

內容簡介:

筆者無意中在十九、二十世紀中國的海關檔案中發現辮子出口的史料,順著辮子抽絲剝繭,沒想到一個超過半世紀的故事就此跳了出來。它涉及了女人、小孩、猶太民族……,幾乎都是當時的弱勢族群。他們靠著鬻賣、收購髮絲為生,而這段賣髮的過程,正好與十九、二十世紀戰爭及災難頻仍的近現代史相重疊,農村的苦難、女性的偉大與韌性,乃至於猶太人所遭遇的浩劫,都是這個時代的場景。

本書除了講述髮網本身的故事,也有一部分不得不涉及猶太人顛沛流離的過去,進而從側面勾勒出捷克一部分的近代史,這或許會是臺灣讀者較為陌生的領域。然而即便如此,這根髮辮確實串起了捷克、山東、臺灣三地,譜出了苦難三部曲;當時的婦女在捷克、山東與臺灣,分別透過髮網,編織出她們自己的歷史,熬過了那個苦難的年頭。

系統號:

P-016707

流轉的紫禁城:世界史視野下的明清宮廷文化

標題:

流轉的紫禁城:世界史視野下的明清宮廷文化

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

王一樵 著

內容簡介:

前序

第一章 萬歲爺的餐桌——清朝皇家御膳飲宴的雅致文化

第二章 皇家御供,價比金貴——天然冰的宮廷食用小歷史

第三章 馬戛爾尼帶來的珍貴禮物——紫禁城裡「寫字人鐘」的祕密故事

第四章 萬歲爺請吃飯——紫禁城裡的皇家御宴與明清宮中人的日常飲食

第五章 皇明流來美風尚——朝鮮燕行使筆下的明清北京旅行食記

第六章 京師大雨,永定河漫——嘉慶皇帝齋戒祈晴與紫禁城淹水的辛酉之年

第七章 鹿尾兒的故事——源自清代紫禁城的皇家御賞之物

第八章 西域遠人來獻獅——外國使臣進呈皇帝的特殊禮物

第九章 念念不忘的隨身之物——清代宮廷御用念珠的小故事

第十章 域外之眼,善觀中國——朝鮮使臣眼中的清朝政治文化

第十一章 私人生活中的政治氛圍——燕行使節與清朝文士的筆談對話

第十二章 明清政治文化的窗口——朝鮮與越南使臣旅行記聞與文化活動

第十三章 近睹天顏——朝鮮使臣的燕行見聞與清朝歷代皇帝群像

第十四章 仁心聖手護朕躬——明清宮廷御醫們的故事

第十五章 皇帝貼身侍衛的真實面貌——清朝官方檔案裡的內務府粘竿處

系統號:

P-016708

聖域麟經:世界漢學與春秋學論集

標題:

聖域麟經:世界漢學與春秋學論集

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:唐山出版社

作者:

葉翰、李紀祥 編著

內容簡介:

葉序/葉翰(Hans van Ess)

李序/李紀祥

孔子素王和春秋的傳統/葉翰(Hans van Ess)

春秋學與日本《左傳》學/平勢隆郎(Hirase Takao)

宋刻重言重意本《春秋經傳集解》四種略考/張麗娟

「傳例」與「略例」:范甯《穀梁》例學考/陳以鳳

杜預「非例」說探微/陳金海

從三傳到讖緯:《春秋》獲麟故事的流傳與轉變/黃聖修

《左傳》「五十凡」淺析/方韜

孔子作《春秋》處:流傳史視野下的春秋臺與春秋書院/齊金江

亡國與女音:《春秋》中的「二姬」書寫與「紀」國史/李翠

《春秋》三傳「弒其君及其大夫」釋義述略/王園園

從《春秋》及三「傳」論息媯與文夫人/丁琬驊

《穀梁傳》「二伯」時期中的「楚」及其闡發/朱浩毅

詩亡然後春秋作:試論《春秋》始年與《詩經》二雅的內在聯繫/郭瓊瑜

西周與東周:「王室亂」與《春秋》中的「周統」書寫/李紀祥

系統號:

P-016709

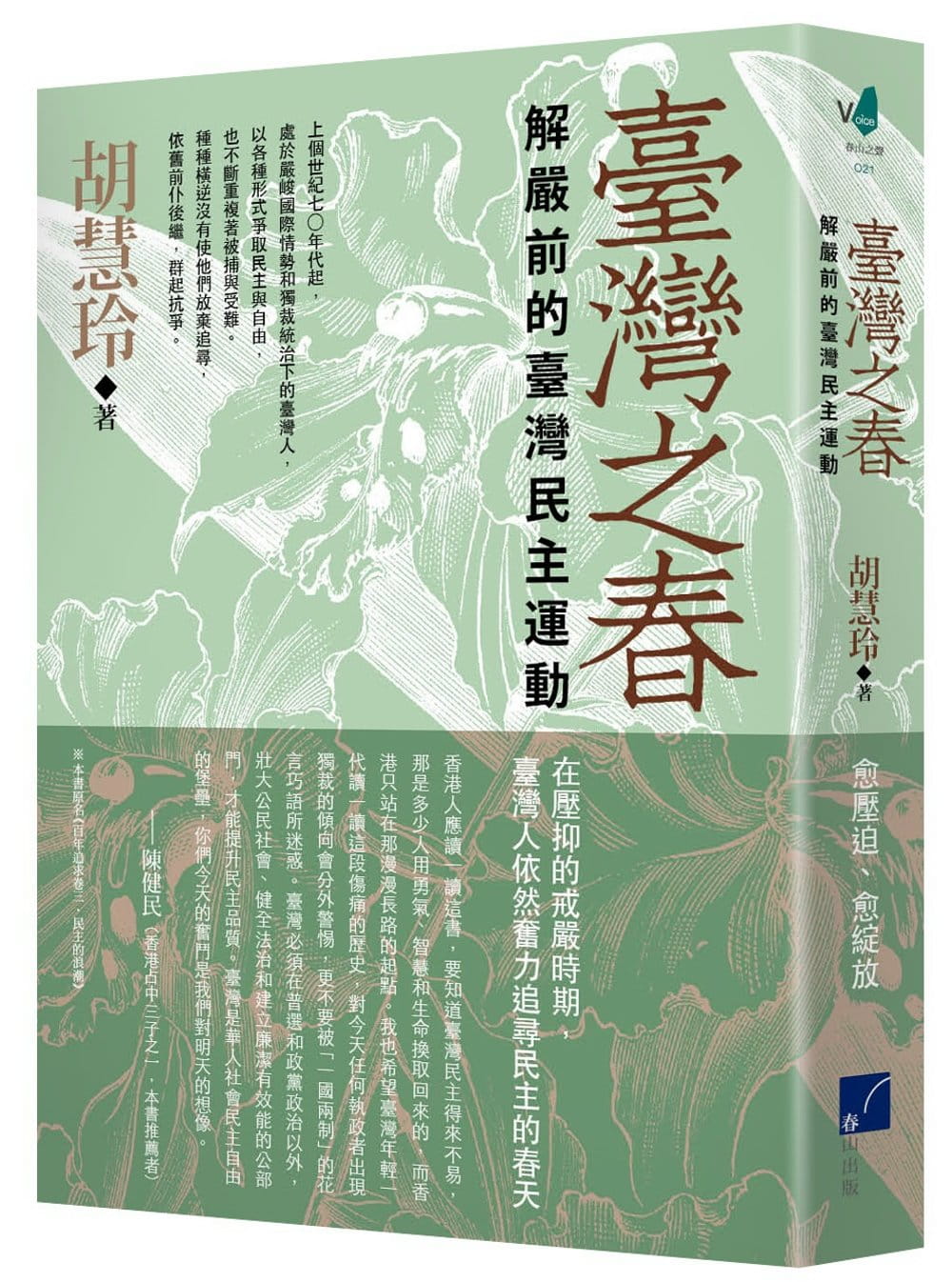

臺灣之春:解嚴前的臺灣民主運動

標題:

臺灣之春:解嚴前的臺灣民主運動

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:春山出版

作者:

胡慧玲 著

內容簡介:

上個世紀七○到八〇年代,臺灣處於嚴峻的國際情勢和獨裁統治的雙重壓迫,黨外人士無懼白色恐怖的威脅,以各種形式爭取民主與言論自由的空間,也不斷重複著被捕與受難的命運。種種橫逆不曾使他們放棄,政權愈壓迫,民主運動的動能愈綻放。

中壢事件、美麗島事件、林宅血案、陳文成、鄭南榕、黑名單,是彼時臺灣的重要關鍵字。從社會、媒體到校園,臺灣幾乎每個層面都在民主改革的浪潮中奮勇向前。在不間斷的追求與衝撞之下,臺灣終於打破一黨獨裁的政治局面,黨外諸多力量匯聚、成立正式的反對黨,也迫使獨裁政權做出讓步,結束三十八年又五十六天的戒嚴時期。民主、平等與自由的夢想,三代臺灣人的「百年追求」,自此終有成果。

系統號:

P-016711

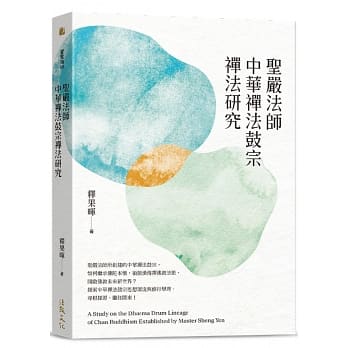

聖嚴法師中華禪法鼓宗禪法研究

標題:

聖嚴法師中華禪法鼓宗禪法研究

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:法鼓文化

作者:

釋果暉 著

內容簡介:

◆本書收錄中文論文3篇、英文論文2篇

原發表於各屆的聖嚴思想研討會,經審核後,刊於各輯《聖嚴研究》,今合集以方便讀者閱讀。

一、聖嚴法師之漢傳佛教復興運動——以漢傳禪佛教為中心

二、漢傳禪佛教之起源與開展——中華禪法鼓宗默照禪修行體系之建構

三、中華禪法鼓宗話頭禪學理思想之研究——兼論宗密的九對頓漸

四、A Study on the Phenomenon of “Sweating All Over” and the Process during Chan (Zen) Enlightenment: Historical Examples and the Case of Master Sheng Yen’s Meditation Experience

五、Master Sheng Yen’s Chan Thought and Contemporary Society: A Preliminary Exploration

系統號:

P-016715

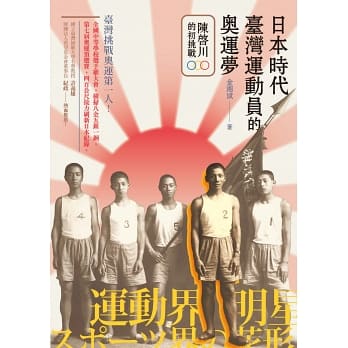

日本時代臺灣運動員的奧運夢:陳啟川的初挑戰

標題:

日本時代臺灣運動員的奧運夢:陳啟川的初挑戰

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

金湘斌 著

內容簡介:

1919年,陳啟川在「全國中等學校選手權大會」席捲100公尺、200公尺、800公尺、鐵餅、鉛球、標槍、跳遠、三級跳遠等項目獎牌,使得他聲名遠播、揚名日本,更博得「運動界明星」(スポーツ界の花形)之封號。1920年,陳啟川更以參加「比利時安特衛普奧運會」為目標,並挺進至「第七屆奧運會第二次預選賽」,試圖以標槍與400公尺接力挑戰進軍奧運,其中400公尺接力以刷新日本紀錄的成績摘下金牌。可惜最終因日本的選手體制未健全與財政困乏等因素,並未籌組報名奧運會400公尺接力項目,使得他未能搭上前往奧運會舞台的夢想航班。

本書細數陳啟川的田徑生涯、成績及時代環境,並搭配七十餘張珍貴照片,彷彿親眼目睹陳啟川馳騁田徑場的英姿,一睹在日本時代殖民體制下,第一位挑戰奧運會的臺灣人,為臺灣體育運動寫下的歷史新頁。

系統號:

P-016721

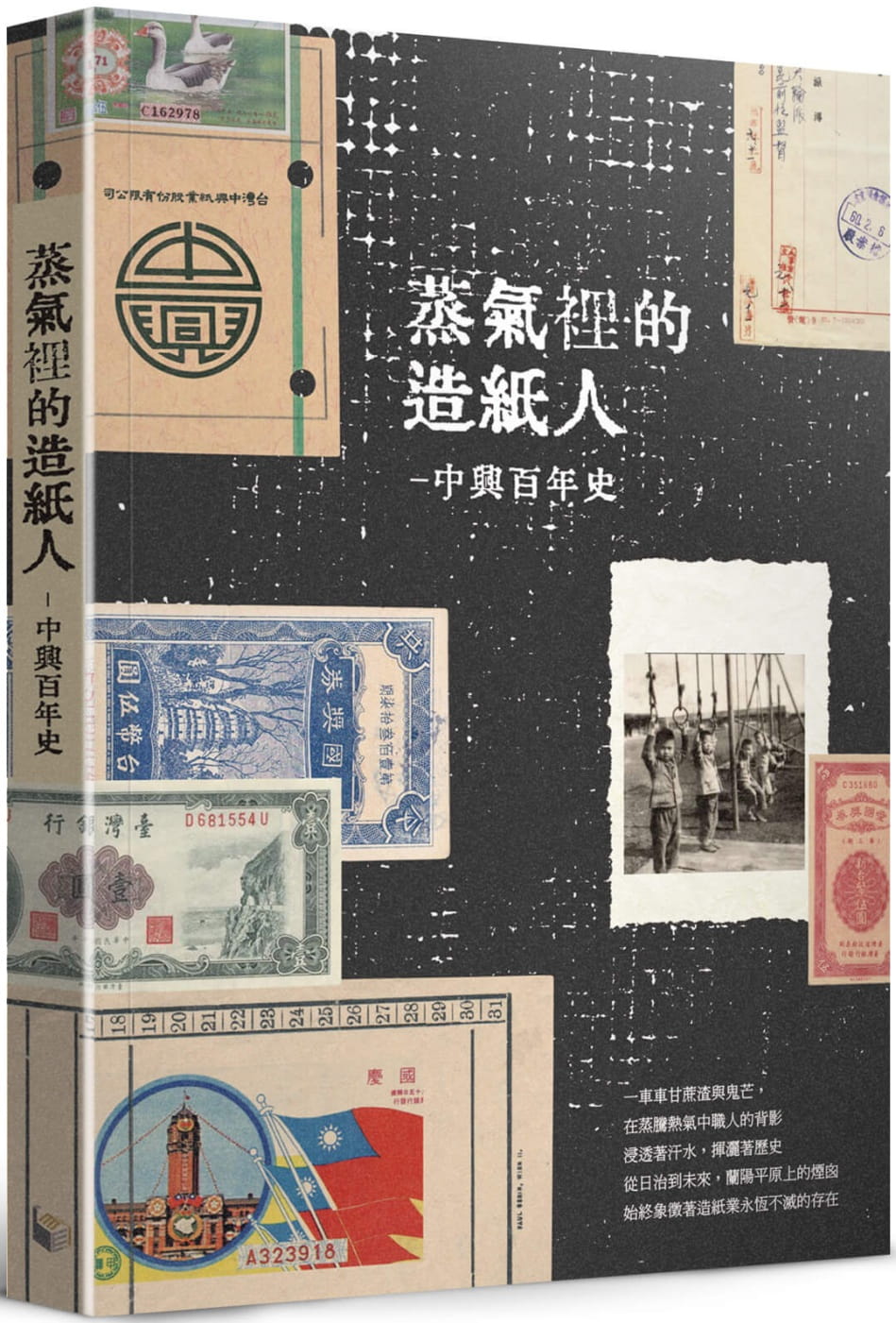

蒸氣裡的造紙人:中興百年史

標題:

蒸氣裡的造紙人:中興百年史

時間:

2020年9月

出版單位:

宜蘭:宜蘭縣政府文化局

作者:

宜蘭中興文化創意園區 編輯

內容簡介:

我們每天都跟紙相處,但我們不了解紙張的故事,也不了解造紙人的故事。東南亞最大的造紙廠曾經在台灣,這段故事卻成了一個被遺忘的過去。透過中興紙廠百年史,我們了解的不只是人與紙的關係,也將了解紙對宜蘭的影響,並為理解台灣和東亞的近代發展史增添上一塊拼圖。紙廠過去支持著宜蘭二結與四結地區的居民生計,曾是全東南亞產量最大的造紙工廠,開拓著關於紙的輝煌年代,更一度誕生了令人驕傲的「蘭陽紙」,如今走過榮光、戰火至轉身成為中興文創園區,背後乘載著台灣紙業輝煌的曾經與對文化、民生事業的貢獻。

在宜蘭,七、八十歲的老人家提到「紙廠」,會說這是他們人生中不可或缺的印記;對五、六十歲的居民來說,「紙廠」是兒時難忘的酸甜回憶。而在地的三、四十歲宜蘭人則期待著,「紙廠」將為他們的未來開啟另一嶄新的扉頁。煙囪下的造紙工廠,連結起家鄉的人與地。廠房中的造紙人,連結了宜蘭與海內外的發展與交流。從蔗渣造紙到運用「林田山」與「太平山」林木製紙,這片屹立蘭陽平原八十餘載的園區,見證了當地的生活變遷與重大歷史事件,成為宜蘭地區的重要文化地景,也是居民的生命記憶。

隨中興紙廠轉型為中興文化創意園區,原先的造紙功能已功成身退、蛻變為文創場域,宜蘭縣政府希冀透過工作遺構的保存與文字書寫,將再度為紙廠勾勒集體記憶──包括宜蘭人與台灣人的集體記憶──也希望邀請所有人共同為這片園區注入時代新生命。

系統號:

P-016722

帝國何以成為帝國:一部關於權力、差異、與互動的全球政治史

標題:

帝國何以成為帝國:一部關於權力、差異、與互動的全球政治史

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:八旗文化

作者:

Jane Burbank, Frederick Cooper 著,馮奕達 翻譯

內容簡介:

本書精彩地描述和分析了各大帝國所運用的「差異政治」類型。許多帝國利用「差異」作為統治工具,確保帝國的最高統治者和來自不同文化的菁英、各個團體(商團、教團、部落)之間的關係,強過帝國內的臣民彼此之間的聯繫。其他帝國則努力讓帝國內的人保持一致,並驅逐或詆毀那些不同於己的人。總之帝國會混合並調整這些策略,對帝國人口的不同部分採用不同手段的能力,或許這就是它們在政治上歷久不衰的原因。

探討帝國,並不代表要讓不列顛帝國、奧斯曼帝國或羅馬帝國復活。探討帝國,是要讓我們去思考跨越空間行使權力的形式,以及其形式的可能與局限;去思考用什麼樣的方式把人們併入政體,以及人群之間的差異,又是如何被想像與制定;去思考獲得中間人對帝國勢力有條件服從的方式;去思考移民、原住民、官員、學者、被迫離鄉背井的奴隸、宗教領袖與跨越國境的商人們能夠發展出哪些代替帝國勢力的選擇。

《帝國何以成為帝國》為全球帝國政治史的經典之作,不僅顛覆了「民族國家合乎自然且不可或缺」的迷思,更以「權力、差異與互動」為論述核心,闡明了世界史上各帝國對於權力的爭奪、運作與鞏固,如何塑造社會與國家,激發野心與想像力,開啟或終結政治的可能性,影響力持續至今。

系統號:

P-016731

台灣外來語:外國來ê台灣話

移地花競艷:臺灣亂彈戲的敘事結構與地方特色

標題:

移地花競艷:臺灣亂彈戲的敘事結構與地方特色

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:遠流出版公司

作者:

簡秀珍 著

內容簡介:

緒論

壹、戲曲故事的形成與差異——以臺灣亂彈戲《雌雄鞭》與京劇《白良關》為發端

貳、亂彈聲腔戲曲文本的變化──以《清蒙古車王府藏曲本》、《戲考》、北管總綱為比較對象

參、臺灣亂彈戲《打登州》中的地方特色

肆、戲曲的互文性、「番」漢想像和觀演的性別意識──以《鬧西(沙)河》與《雙沙河》為例

伍、北管婚變戲《三官(關)堂》抄本的口語傳統套式運用與敘事結構

陸、北管家庭戲的敘事及其展現的群體心態──以《藥茶記》、《雙貴圖》、《合銀牌》、《鐵板記》為討論中心

柒、從「傳仔戲」論臺灣亂彈戲裡的活戲演出

結論

系統號:

P-016752

中國謀略:新全球化下中國一帶一路的經濟與戰略布局

色,戒:從張愛玲到李安

標題:

色,戒:從張愛玲到李安

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

彭小妍 主編

內容簡介:

導言 彭小妍

李安的《色|戒》及其迴響/李歐梵

誘力蒙太奇:戒|色/葉月瑜

〈色,戒〉的兩個版本:評張愛玲小說兼談李安的電影/孫筑瑾

施受虐狂、雲雨酣暢、浮華滬上凡此種種,與愛何關?:一個「文字學家」眼中的《色|戒》及其原著文本/寇致銘(Jon Eugene von Kowallis)

食人,階級,背叛:張愛玲和李安/戴樂為(Darrell William Davis)

「不可能的愛欲」與「愛欲的不可能」:論《色|戒》中的「上海寶貝/淑女」/陳相因

戰爭劇場上的演藝與背叛/蘇文瑜(Susan Daruvala)

「真正的」王佳芝:《色|戒》中的表演與真實/柯瑋妮(Whitney Crothers Dilley)

黑色邊戒/林建國

女人作為隱喻:《色|戒》的歷史建構與解構/彭小妍

愛的不可能任務:《色|戒》中的性—政治—歷史/張小虹

系統號:

P-016755

中國意識的危機:五四時期激烈的反傳統主義

獅子山上的新月:香港華人穆斯林社群的源流與傳承

標題:

獅子山上的新月:香港華人穆斯林社群的源流與傳承

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

霍揚揚 著

內容簡介:

第1章 導論

第1節 緒言

第2節 文獻回顧:香港伊斯蘭研究一覽

第3節 研究方法

第4節 「華人穆斯林」、「社群」及「在地化」相關概念的定義與討論

第2章 概論香港穆斯林社群發展史

第1節 飄洋過海:香港穆斯林社群之肇始

第2節 二次大戰以降香港穆斯林的社群發展

第3節 全球化下的香港穆斯林社群

第3章 落地生根:開埠初期來港的華人穆斯林(廣東穆斯林)

第1節 伊斯蘭在華南的地區的傳播

第2節 南來北往:香港「廣東穆斯林」與「北方穆斯林」之別

第3節 南來穆民先驅:廣東穆斯林

第4章 戰前廣東穆斯林在香港的「在地化」

第1節 「在地化」與廣東穆斯林的來港路徑

第2節 「在地化」之肇始:「中華回教博愛社」

第3節 家國情懷:粵港兩地華人穆斯林社群的互動

第5章 「在地化」的高峰:戰後廣東穆斯林的社群生活

第1節 聚合而居的廣東穆斯林

第2節 宗教傳承的新嘗試:廣東穆斯林社群的伊斯蘭教育

第3節 廣東穆斯林群參與本地社會與政治事務的嘗試

第6章 風雲變色:二次大戰後來港的北方穆斯林

第1節 政權更迭下的香港華人穆斯林社群

第2節 香港華人穆斯林社群的新元素:北方穆斯林的南遷

第3節 北方穆斯林的「在地化」和政治參與的嘗試

第7章 聚合與離散:1970年代至今香港華人穆斯林社群的政治參與和社群重組

第1節 聚合同流:兩大華人穆斯林社群在戰後至1970年代的共同政治參與

第2節 華人穆斯林社團的進一步政治化(1970年代至今)

第3節 華人穆斯林社群的分離與宗教意識的減弱(1970至1990年代)

第4節 千禧年代以來重新建立宗教意識的嘗試

第8章 總結與後記

總結:在世俗中掙扎的香港華人穆斯林社群

系統號:

P-016782

名教與新經:東晉袁宏《後漢紀》的史論及其思想

南方的社會,學(一套兩冊)

標題:

南方的社會,學(一套兩冊)

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:左岸文化

作者:

趙恩潔 主編

內容簡介:

(上冊)

【導論】南方的南方:她者亦是共同體/趙恩潔

PART1 台味的原、漢、新:扎根重建與文化創新

繪製傳統領域:魯凱族獵人踏查與部落地圖精神/台邦・撒沙勒

持續走在「回家」的路上:後「認同汙名」時代的原住民/邱韻芳

民間信仰的邊界與翻轉:由欲望的制度化形式到母女相認的當代展演/丁仁傑

南客北客大不同:台灣客家文化的多元性/張維安、張翰璧

看得見與看不見的「客家」:藍布衫、油紙傘,與敬外祖/洪馨蘭

如果在台灣,一個穆斯林:文化作為意義之流/趙恩潔

PART2 愛情與人生:南方的愛情腳本與非典人生

重構親密領域:複數的性、關係與家庭組成/陳美華

愛最大?台灣的愛情、婚姻與國家政策/王宏仁、陳美華

愛情是一種意識形態:台韓偶像劇的愛情夢幻政治/楊芳枝

去標準化的生命?關於生命歷程個人化的兩、三事/翁康容

從生命政治到生命經濟:主體與去主體的當代辯證/洪世謙

adju:排灣族的跨性別「姊妹」/董晨晧

(下冊)

【導論】南方的南方:行動作為倫理/趙恩潔

PART3 跨境人間:文化權力與生存記憶,馬英中泰緬印藏

攫取意識和靈魂的無聲戰爭:馬來亞的文化冷戰/王梅香

在那南方的國度:赤道季風帶的華文書寫/張錦忠

來自南方的記憶書寫:馬來西亞華裔離散英文小說/熊婷惠

穿越冷戰國境:中緬邊境的「地下經濟」/張雯勤

流亡印度賣毛衣:藏人的跨族群經濟/潘美玲

PART4 南方必須是世界公民:抵抗、串連與共享

「南方」的多重意涵:一個世界體系的觀點/蔡宏政

印度與中國煤工的抗議或沉默:關於環境主義與內部殖民/吳品賢

台塑去越南「打鐵」?公害輸出南向及跨國倡議/彭保羅、殷志偉

爭取另一個世界:關於民主創新與社會培力的幾個案例/萬毓澤

「自由」的百科全書:從維基百科看網路社群自治及網路言論審查/陳舜伶

注定破產的未來?台灣老年年金制度的美麗與哀愁/楊靜利

環境正義‧南方觀點/邱花妹

系統號:

P-016787

後殖民與日治記憶:二十一世紀台灣小說

標題:

後殖民與日治記憶:二十一世紀台灣小說

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

劉亮雅 著

內容簡介:

導論 後殖民與日本記憶

第一部分 序曲:九○年代的後殖民與後現代論戰

第一章 台灣理論與知識生產:以一九九○年代台灣後殖民與酷兒論述為分析對象

第二部分 重新記憶日治時期

第二章 兩千年代小說對日治時期的重新記憶:以《鴛鴦春膳》與《睡眠的航線》中的反記憶、認同與混雜為例

第三章 施叔青《三世人》中的殖民現代性與認同問題

第四章 並非簡單的文明與野蠻之對立:《賽德克.巴萊》裡的歷史再現與認同政治

第三部分 重新銜接台灣戰前與戰後

第五章 重返一九四○年代台灣:甘耀明《殺鬼》中的歷史傳奇

第六章 重新銜接台灣戰前與戰後:郭強生《惑鄉之人》中的歷史想像

第七章 失落與追尋:吳明益《單車失竊記》中的歷史拼圖

結論 後殖民與台灣國家歷史書寫

系統號:

P-016788

陶瓷修補術的文化史(修訂版)

標題:

陶瓷修補術的文化史(修訂版)

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

謝明良 著

內容簡介:

修訂版序

序說

一、清代宮廷的陶瓷修補與改裝

(一)補釉

(二)補胎

(三)接合

(四)髺墾暴薜:乾隆皇帝對於缺損陶瓷的對應態度和補修理念

(五)陶瓷改裝

(六)補修地點

二、鋦釘修補術諸面向

(一)中國區域

(二)日本區域:從「馬蝗絆」茶碗談起

(三)臺灣區域

(四)韓半島區域

(五)南亞

(六)中東

(七)歐洲

(八)區域間影響交流的評估

三、日本國的陶瓷補修和賞鑑

(一)呼繼

(二)「呼繼」和中國的以舊補舊

(三)燒繼

(四)陶瓷的殘缺美:從「雲山肩衝」談起

四、歐洲人對於中國陶瓷的金屬鑲飾、修理和改裝:兼及其和亞洲區域鑲飾例的比較

(一)歐洲金工鑲飾或修理中國陶瓷的幾種手法

(二)中國工藝史上的陶瓷金屬鑲飾

(三)奧斯曼土耳其的陶瓷金屬鑲飾

(四)陶瓷金工鑲飾交流和影響的評估

結語

後記

系統號:

P-016789

漢字從頭說起

標題:

漢字從頭說起

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:遠流出版公司

作者:

吳宏一 著

內容簡介:

序

寫在我的漢字學書前

第一章 漢字的創始

第一節 漢字的起源

第二節 漢字的創始

第二章 漢字的特質及其複雜性

第一節 漢字的特質

第二節 漢字的複雜性

第三章 古漢字的形體——甲骨文

第一節 甲骨文概說

第二節 甲骨文示例解說

第四章 古漢字的形體——金文

第一節 金文概說

第二節 金文示例解說

第五章 春秋戰國文字概說

第一節 金文以外的古文字

第二節 戰國文字的演變

第三節 秦始皇統一文字的問題

第六章 秦書八體

第一節 秦書八體與大篆、小篆

第二節 秦書八體餘論:篆隸之間

第七章 隸書和秦漢古今文字的遞變

第一節 秦漢古今字體的遞嬗

第二節 秦漢通行的字書詞典

系統號:

P-016790

詩經的歌謠形式、韻式與韻讀

標題:

詩經的歌謠形式、韻式與韻讀

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:五南圖書公司

作者:

鄭再發 著

內容簡介:

《詩經》收錄的是上古歌謠;但樂譜遺失了,只有歌詞流傳下來,看起來像《花間集》、《絕妙好詞》之類的詞集。康熙御製詞譜序說;「夫詞寄于調;字之多寡有定數,句之長短有定式,韻之平仄有定聲。」上古還不認識聲調,研究《詩經》,不可能整理出平仄譜;不過各詩篇裡封存着字句多寡長短的文字譜,迄未發掘。我們可以肯定地說,中國詩詞的格律濫觴於《詩經》。

本書詳注詩經每篇的篇法、章法、句法與韻式,從詩歌與樂曲的角度探討詩經的格律,藉此重新審視古韻的分部。腳註不避繁瑣,皆涉訓詁與語法;縱使詩無達詁,總求其文從字順以便標點句讀。其有詞義未安者,則存疑待考。

作者簡介

鄭再發,1976年於美國威斯康辛大學麥迪遜分校語言學系取得博士學位,現為美國威斯康辛大學名譽教授。學術經歷與教學經驗十分豐富,曾擔任臺灣師範大學國際漢學研究所客座教授、中央研究院歷史語言研究所兼任研究員、清華大學中國文學系副教授、美國威斯康辛大學東亞語言與文學系教授與宗教研究學程教授。

系統號:

P-016797

臺灣報導文學傳播論:從「人間副刊」到《人間》雜誌

南中國海:下一世紀的亞洲是誰的?

祁彪佳詩傳:遠山堂詩詞編年校釋

標題:

祁彪佳詩傳:遠山堂詩詞編年校釋

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

曹淑娟 著

內容簡介:

晚明江南社會商品經濟繁榮,學術文藝思潮蓬勃,萌動著新變的力量;但是政治頹唐,時局不安,終致於社稷易主。文士生於斯世,如何回應世局、安頓生命?祁彪佳出身藏書世家,對文字有熱誠的信賴,清簡的詩歌承載了他生命的重量。四十四歲的人生,他以溫暖堅毅的性情展示了晚明文人的一種典型。

全書以《遠山堂詩集》為基礎,首先蒐集海內外圖書館深藏的相關文獻,為祁彪佳傳世詩詞進行彙集、校勘。該集經抗清志士魏畊以行草塗抹修改,書中力求辨識二者,以還原祁詩原貌,並保留魏氏片段詩興。書中同時改變原來的詩體分卷,結合祁氏日記、尺牘與相關文獻,以其一生經歷為脈絡,重作編年與詮解,力求同時具有文獻學和詩學的價值,再現祁氏的生命意識及發展歷程。共收祁氏詩詞535首。新輯詩19首、詞7闋、對聯2副,並則採編年方式,逐年標示明朝年號及西元紀年,各題作品於全文之下分立五目進行評述:「出處」、「校勘」、「魏訂」、「箋釋」、「附評」。

系統號:

P-016810

日治時期在南洋的臺灣人

左翼文藝的世界主義與國際主義:跨文化實例研究

標題:

左翼文藝的世界主義與國際主義:跨文化實例研究

時間:

2020年7月

出版單位:

臺北:中央研究院中國文哲研究所

作者:

陳相因 編著

內容簡介:

本書分三個部分為讀者開展了代表世界主義與國際主義,以及它們具備全球化、在地化與草根性的八個範例,說明箇中細微卻致命(在史達林與毛澤東時代一個人屬於什麼主義對生命極其重要)的差別。

第一部分「跨文化雄心:歐法左翼的世界主義」,闡明了資本主義下以男性為主的世界主義理想,及其後的修正。

第二部分「娘子軍先鋒:國際主義下蘇聯、日本與中國的新婦女」,將國際主義的起手式以女性主義及其作品做為代表。儘管社會主義、馬克思主義和列寧主義下的女性主義或許不是國際主義最常被研究的領域,但卻是最能區分世界主義與國際主義之間差別,且最具貢獻的一環。

第三部分「政治與文藝共謀:左翼文藝在中國與台灣的影響與實踐」,則顯示了左翼文藝在中國與臺灣各有不同的表現方式,影響所及,不僅在於左右個人的選擇與命運,更在於創造文學史的定位與風格。同時,左翼文藝雖具備挑戰傳統與統治階層的力量,更重要的是左翼文藝自身亦是傳統與階層下的產品,兩者多向互動、互滲與互斥,絕非二分、不相往來。

系統號:

P-016746

紅心戀歌:20世紀兩場革命中的跨國愛情體驗

標題:

紅心戀歌:20世紀兩場革命中的跨國愛情體驗

時間:

2020年7月

出版單位:

臺北:遠流出版公司

作者:

Elizabeth McGuire 著,李自軒 翻譯

內容簡介:

1920年代起,成千上萬的革命青年踏上旅途,前往蘇聯,尋找理想的共產天堂。在那裡他們學習俄語,又在官方禁止下墜入愛河,生下子女,有些人結了婚。中蘇的結盟,是二十世紀共產國際最關鍵的一段關係,史家過去常從地緣政治與意識型態為觀察角度。但作者創先採用「終身不渝的戀情」為比喻,並以「中國學生在俄國的紛雜感情與心碎分離」,來照映「兩場革命之間的友情結合與關係破裂」。

作者整理大量中、俄、德、法及前東歐國家的史料文獻、日記、回憶錄、個人紀錄與訪談,記錄了一部牽涉多代人的大歷史。書中人物故事跨越二十世紀初期到一九八〇年代,內容涵蓋中蘇兩場革命的情感、社會和文化等層面。加上作者優雅和機智的筆鋒,帶出極具吸引力的詮釋。

這是一部經過精心研究、令人目眩神迷的可信歷史,讀來竟比原創故事更曲折。從毛澤東的棄妻到蔣介石的兒子,從蘇聯孤兒院中被納粹擄走的中共紅軍總司令女兒,到「願意排在德國女人之後和丈夫做愛」的憤怒妻子,這些人的故事,建構出20世紀國際關係裡最動人的命運紀錄。

系統號:

P-016753

吳忠信日記(1926-1929)、(1930-1933)、(1934-1936)、(1937-1939)、(1940)

標題:

吳忠信日記(1926-1929)、(1930-1933)、(1934-1936)、(1937-1939)、(1940)

時間:

2020年7月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

吳忠信 原著、王文隆 主編

報導者:

民國歷史文化學社

內容簡介:

日記是研究歷史人物的重要素材,不僅可以研究傳主一生經歷與思想,同時也可以研究相關人物的生平與過往。

吳忠信自1926年任國民革命軍總司令部顧問時開始逐日撰寫日記,至1959年因肝硬化逝世為止,共有34年的日記。期間貫穿了國民政府自北伐統一、訓政建國、抗日戰爭到國共內戰,以及政府遷台初期的幾個重要階段。

吳忠信曾任安徽、貴州省政府主席等方面大員,是蔣中正的重要左右手。也曾以蒙藏委員會委員長的身分入藏辦理第十四世達賴喇嘛坐床大典,後又出任新疆省政府主席,故對蒙古、西藏、新疆等邊政與邊事亦關注。他與桂系的關係頗佳,也多次擔任溝通中央(蔣中正)與桂系(李宗仁、白崇禧)間的橋樑。因此日記中除了個人私事,對地方建設、邊政、國民政府內部的勢力折衝也皆有提及。這批日記的出版,足以開拓民國史研究的新視角。

系統號:

P-016844

近代中日關係史料彙編:金山和約與中日和約的關係、日本投降與中蘇交涉、戰爭賠償與戰犯處理、中華民國對日和約

標題:

近代中日關係史料彙編:金山和約與中日和約的關係、日本投降與中蘇交涉、戰爭賠償與戰犯處理、中華民國對日和約

時間:

2020年7月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

民國歷史文化學社編輯部

報導者:

民國歷史文化學社

內容簡介:

金山和約與中日和約的關係

近代中日關係史料彙編總序/呂芳上

編輯凡例

序 章 蔣中正對日本的政策

第一章 金山和約與中國嚴正立場

第二章 中日雙邊和約前的籌議

日本投降與中蘇交涉

近代中日關係史料彙編總序/呂芳上

編輯凡例

第一章 日本投降與中國受降

第二章 處理敵偽財產前的籌議

第三章 接收與交涉

第四章 張莘夫被害案

戰爭賠償與戰犯處理

近代中日關係史料彙編總序/呂芳上

編輯凡例

第一章 抗戰損失與劫物歸還及賠償

第二章 戰犯的處理

中華民國對日和約

近代中日關係史料彙編總序/呂芳上

編輯凡例

第一章 雙邊和約初步的進行

第二章 雙邊和約的締結及其善後

系統號:

P-016849

關鍵年代:空軍一九四九年鑑(一)

標題:

關鍵年代:空軍一九四九年鑑(一)

時間:

2020年7月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

空軍總司令部 原編、民國歷史文化學社編輯部 新編

報導者:

民國歷史文化學社

內容簡介:

本書收錄國史館藏「陳誠副總統文物/文件/軍事國防/參考資料與研究調查」項下之「三十八年度空軍年鑑」,自第一篇第一章至第四篇第十七章。

中華民國空軍,可以追溯自1920年11月29日,國父孫中山先生在廣州大沙頭成立直隸於大元帥府的「航空局」,首任局長朱卓文,開創了我國空軍的第一個組織。1928年北伐完成後,軍政部航空署下轄航空隊四隊,並由張靜愚擔任中央陸軍軍官學校航空隊隊長,空軍在這時候略具雛形。而後空軍不斷擴充,肩負剿匪、討逆(福建中華共和國人民革命政府)、對日作戰等任務。1937年8月14日八年抗戰初期,由第四大隊大隊長高志航領軍,攔截日軍木更津、鹿屋兩海軍航空隊轟炸機,擊落敵九六式轟炸機二架,是八一四空軍節的由來。

經過抗戰期間的損失與整補,戰後配合國防部的籌建與早期運作,空軍於1946年8 月16日實行改編,以八又三分之一大隊的兵力,襄助陸軍遂行作戰任務,至1949年4月23日總司令部遷台。

本書為空軍記錄自身1949年的人事、情報、作戰訓練、補給等項目,呈現空軍在1949年的關鍵年代裡,如何一面撤遷、一面整訓、一面作戰的全貌。

在空軍建軍百年「榮耀輝煌一世紀」的現在,本社特別選取1949年,讓讀者一睹關鍵年代空軍健兒的英烈歲月。

系統號:

P-016851

田開銓赴美接艦日記

走向馬克思主義史學之路:范文瀾前傳

標題:

走向馬克思主義史學之路:范文瀾前傳

時間:

2020年6月

出版單位:

臺北:三民書局

作者:

葉毅均 著

內容簡介:

回顧一代史家的生命經驗,照見一個時代的轉變,映現中國近代史的風起雲湧與流轉顛沛。

為什麼一個「老學究」會選擇加入游擊隊,變成宣傳抗日的「民族英雄」?馬列主義何以在現代中國迅速吸引了一批知識人左傾?本書傳主范文瀾與毛澤東同齡,被中國大陸史學界尊稱為馬克思主義史學五老之一,人稱「范老」而不名。1949年後其實際影響力和「郭老」郭沫若不相上下,時人往往相提並論。范氏傳世之作《中國通史簡編》(修訂本),發行量逾百萬冊,甚至在臺灣解嚴以前的地下書市裡流通。而其史筆之美,從一代霸主毛主席到諾貝爾文學獎得主莫言,莫不深受吸引,嗜讀不輟。

本書採取思想史與生活史相結合的研究取徑,打破傳統學案式的體裁,以思想傳記的寫作方法,重新描繪今日的中國社會科學院近代史研究所創始所長范文瀾,如何從一位民國初年北京大學國文門畢業的「舊國學傳人」,變成中共建國後身兼黨中央委員的「新史學宗師」。本書並非范氏的第一部傳記,卻是首次將其前半生的足跡,以一步一腳印的考證方式加以細膩描摹之學術專著。對於范文瀾在1940年以前的生命史,進行全面的歷史重建工作。同時,對其此一時期之著述與思想發展,也給予同等重視和應有評價。對於中國大陸官方堅持至今的歷史唯物主義,乃至此一流派在現代中國史學史上之興起,本書皆是一部無法繞開的作品。

作者簡介

葉毅均,國立政治大學歷史系學士,國立清華大學歷史研究所碩、博士,現為國圖漢學研究中心編輯,兼任《漢學研究通訊》主編。曾任中國文化大學韓國學研究中心博士後研究員、中央研究院歷史語言研究所訪問學員、中央研究院近代史研究所博士培育,並赴美國紐約大學(NYU)、荷蘭萊頓大學(Universiteit Leiden)交流訪學,多篇論文在《近代史研究》、《中央研究院近代史研究所集刊》、《新史學》(臺北)、《中山大學學報(社會科學版)》、《國立政治大學歷史學報》、《安徽史學》等期刊上發表。

系統號:

P-016856

山水有清音:古代山水田園詩鑑要

和戰之間的兩難:北宋中後期的軍政與對遼夏關係

標題:

和戰之間的兩難:北宋中後期的軍政與對遼夏關係

時間:

2020年8月

出版單位:

北京:社會科學文獻出版社

作者:

方震華 著

內容簡介:

自仁宗朝以降,北宋政府為因應西、北二方面之威脅,以「強兵」為目標進行各種軍政改革工作。相關的軍事政策不僅形成武舉、武學、保甲等長期延續的制度,也改變了以「和戎」為核心的對外政策。從神宗朝開始,拓境行動積極展開,一改之前受制於敵的邊防形勢。但是,對外戰爭損耗大量的物資與人力,獲致的成果卻相當有限,從而在統治階層內部引發激烈的和、戰爭議,成為無解的政治難題。因此,宋政府致力軍政改革,產生的影響十分深遠,是理解北宋後半期歷史發展時必須關注的議題。

作者簡介:

方震華,1966年生於臺灣臺南。國立臺灣大學歷史系學士,國立臺灣師範大學歷史所碩士,美國布朗大學歷史系博士,現任國立臺灣大學歷史系教授。研究領域以唐、宋時期政治、軍事史為主,尤其關注軍隊體制、文武關係、戰爭敘事與夷夏關係等議題。著有《政治結構與文化認同──唐宋之際的文武關係 (A.D. 875-1063)》及多篇論文。

系統號:

P-016740

近代日本と中国の装いの交流史:身装文化の相互認識から相互摂取まで

標題:

近代日本と中国の装いの交流史:身装文化の相互認識から相互摂取まで

時間:

2020年10月

出版單位:

大阪:大阪大学出版会

作者:

劉玲芳 著

內容簡介:

序章

第一部 身装文化の相互認識

第一章 「東遊日記」に描かれた日本人の身装文化

第二章 1900―10年代における日本の対中貿易にみる中国人の身装文化

第三章 1910―20年代における日本人の中国人に対する身装観

第二部 身装文化の相互摂取(一)

第四章 日本人男性と「支那服」

第五章 日本における中国人男子留学生の身装の変遷

第六章 日本の「学生服」から中国の「中山装」へ

第三部 身装文化の相互摂取(二)

第七章 中国人女学生の身装にみる日本の影響

第八章 清末民初の中国における「東洋髻」の起源と流行

第九章 日本における「支那服」の流行

終章

系統號:

P-016734

二十四節気で読みとく漢詩

標題:

二十四節気で読みとく漢詩

時間:

2020年10月

出版單位:

東京:文学通信

作者:

古川末喜 著

內容簡介:

中国の古典詩は、季節をどのように詠っているか。詩に詠われた真の季節を探り、制作年代をも明らかにする。二十四節気は、簡単に言うと、一年間の太陽の動き、すなわち季節の推移を二十四等分した枠組みである。旧暦すなわち太陰太陽暦にとって、不可欠の要素として、二千年以上の長きにわたって、農業や暮らしの文化に深く関与してきた。

本書はその枠組みから、その詩がその節気である根拠をいちいち検討し、作者が何歳のとき、どこで作ったかを、可能なかぎり明らかにする。

序編として、中国で二十四節気という発想が、どのように生じ発展していったかを、概論的にまとめた「二十四節気概説」を付す。

この序論を読めば、年代特定については、中国の古典詩以外の分野でも用いることができるし、中国以外でも二十四節気の日付を残す文献がある国では、活用の参考になる。

系統號:

P-016756

古代中国の犬文化:食用と祭祀を中心に(新裝再版)

吉田謙吉が撮った戦前の東アジア:1934年満洲/1939年南支・朝鮮南部

標題:

吉田謙吉が撮った戦前の東アジア:1934年満洲/1939年南支・朝鮮南部

時間:

2020年9月

出版單位:

東京:草思社

作者:

塩澤珠江 著,松重充浩 監修

內容簡介:

築地小劇場の舞台装置家、今和次郎とともに考現学の創始者として知られるデザイナー、吉田謙吉が80年前に自前のライカで撮った写真900枚が、著者ほか遺族の手元に残されていた。建国初期の満洲や日中戦争時の広州・海南島、日本統治下の朝鮮南部。子どもたちの表情や女性たちの姿、街の賑わいや市場。近代的視点の謙吉がとらえた占領下東アジアの一側面。

写真の解説は1章の満洲が満州史研究の松重充浩氏(日大文理学部教授)、2章の南支(広州、華南島)が近現代史の小池聖一氏(広島大学教授)、3章の朝鮮南部は塩澤珠江氏が担当。解説者たちは、同時期の他の写真にはない、ありのままの現地をとらえていると謙吉の写真を評価している。

系統號:

P-016736

連環の諸相:日本統治時代の台湾とロシア人

標題:

連環の諸相:日本統治時代の台湾とロシア人

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

塚本善也 著

內容簡介:

序章

一、研究課題・問題設定

二、研究の対象・方法

三、本書の構成・内容

第一章 パーヴェル・イビスと「フォルモサ紀行」

はじめに

一、イビスの経歴と「フォルモサ紀行」のテキスト

二、イビス来台の背景―「台湾出兵」

三、イビス来台の目的と台湾調査

四、イビスのまなざし

小括

第二章 博物学者モリトレフトの台湾調査

はじめに

一、モリトレフトの経歴と仕事

二、来台の背景①―19世紀博物学史概観

三、来台の背景②―抵抗と安定

四、調査ルート、日程および目的と結果

五、モリトレフトのまなざし

小括

第三章 大主教ニコライと日本ハリストス正教会による台湾伝道

はじめに

一、台湾における宗教事情概観

二、ニコライと台湾伝道論議

三、台湾伝道者について

四、在台日本人信徒とロシア人

五、在台正教会をめぐる諸問題

小括

第四章 ネフスキーから見る日本と台湾―『ツォウ語方言資料』を中心に―

はじめに

一、台湾およびツォウ族を取りまく歴史的社会的状況

二、『ツォウ語方言資料』をめぐって

三、『ツォウ語方言資料』のテキストの「注釈」

小括

第五章 音楽家の出会い/文化の交通―チェレプニンと江文也―

はじめに

一、江文也―出会い以前

二、チェレプニン―出会い以前

三、チェレプニンの日本訪問

四、江文也とチェレプニンの交流をめぐって

五、チェレプニンの仕事、教え

小括

最終章

系統號:

P-016742

シルクロード世界史

標題:

シルクロード世界史

時間:

2020年9月

出版單位:

東京:講談社

作者:

森安孝夫 著

內容簡介:

序章 世界史を学ぶ理由

1 歴史を必要とするのは誰か

2 歴史と権力・権威・宗教

3 現代歴史学の使命

第一章 ユーラシア世界史の基本構造

1 人類史の潮流

2 歴史時代の始まり──農業革命から鉄器革命へ

3 戦争・交流・グローバル化の時代──騎馬遊牧民の登場から現代まで

第二章 騎馬遊牧民の機動力

1 馬の家畜化

2 ユーラシアの民族大移動

第三章 シルクロードの世界システム論

1 前近代の世界システム

2 遊牧国家とシルクロード

第四章 ソグドからウイグルへ

1 宗教の道

2 ソグドとウイグルの接点

3 マニ教から仏教へ

第五章 ウイグル=ネットワークの活況

1 古ウイグル語文書を解読する

2 キャラヴァンの往来と社会生活

第六章 シルクロードと日本

1 シルクロードの終着点

2 マニ教絵画の日本伝来

系統號:

P-016749

大国化する中国の歴史と向き合う

標題:

大国化する中国の歴史と向き合う

時間:

2020年9月

出版單位:

東京:研文出版

作者:

飯島渉 編著

內容簡介:

序論 大国化する中国の歴史と向き合う…飯島渉

Ⅰ 方法をめぐって

第1章 研究成果を公表する 増補版のための補論…田中比呂志

コラム1 学会で報告する(吉澤誠一郎)

第2章 先行研究と向き合う…吉澤誠一郎

第3章 フィールドワークと地域社会史研究…佐藤仁史

第4章 現代中国と英語圏との対話―経済史…村上衛

Ⅱ 思想をめぐって

第5章 通史と歴史像…石川禎浩

第6章 歴史・理論・言葉…深町英夫

第7章 明清史研究と近現代史研究 増補版のための補論…岡本隆司

コラム2 史料を読む(岡本隆司)

Ⅲ 制度をめぐって

第8章 外国史研究としての中国近現代史研究…川島真

第9章 中国近現代史を大学で教えるということ…上田貴子

第10章 ユニバーサル・ヒストリーへの険しい道のり―「全球化」と日本の中国近現代史研究…飯島渉

*コラム3 発信型語学力(深町英夫)

系統號:

P-016765

東アジア青銅器時代の研究

標題:

東アジア青銅器時代の研究

時間:

2020年9月

出版單位:

東京:雄山閣出版

作者:

宮本一夫 著

內容簡介:

第Ⅰ部 北方青銅器文化

第1章 北方青銅器文化の変遷と展開

第2章 ミヌシンスク地域のカラスク青銅器文化

第3章 モンゴル高原の青銅器時代墓葬

第4章 隴山地域青銅器文化

第5章 北方系帯飾板の変遷

第6章 有銎銅鏃の変遷と北方青銅器文化

第Ⅱ部 中原青銅器文化

第7章 中原青銅器文化の始まり

第8章 二里頭青銅器と商代前期の青銅器

第9章 初期国家概念からみた商代の青銅器

第10章 周代青銅器文化の展開

第11章 周式銅剣と巴蜀青銅器の始まり

第Ⅲ部 中国西南青銅器文化

第12章 川西高原の石棺墓の展開

第13章 川西高原石棺墓文化と北方青銅器

第14章 川西青銅器・洱海系青銅器の変遷

第Ⅳ部 東北アジア青銅器文化

第15章 遼東の遼寧式銅剣

第16章 朝鮮半島の遼寧式銅剣

第17章 朝鮮半島の細形銅剣

第18章 朝鮮半島の細形銅剣と細形銅矛の成立年代

第19章 朝鮮半島の細形銅戈の始まり

第20章 東北アジアの触角式銅剣

第21章 遼寧式銅剣文化と細形銅剣文化

第22章 鋳型からみた北部九州の青銅器の始まり

結語 ― 東アジア青銅器時代の始原と展開

系統號:

P-016784

黒船来航と琉球王国

人口の中国史:先史時代から19世紀まで

日中怪異譚研究

懐徳堂儒学の研究

標題:

懐徳堂儒学の研究

時間:

2020年7月

出版單位:

大阪:大阪大学出版会

作者:

藤居岳人 著

內容簡介:

序章 問題の設定と本書の構成

第一部 江戸時代の儒者と寛政改革

第一章 儒者と知識人―懐徳堂の儒者を例にして

第二章 儒者と寛政改革

第二部 中井竹山・履軒の周囲の儒者―その朱子学的立場

第一章 含翠堂の儒学と初期懐徳堂の儒学

第二章 五井蘭洲の儒学

第三章 後期朱子学派の儒学―尾藤二洲・頼春水を中心に

第三部 最盛期懐徳堂における経学研究―中井竹山・履軒の経学研究

第一章 中井竹山の経学研究―『四書断』を手がかりとして

第二章 中井履軒の性説1―その朱子学批判の立場

第三章 中井履軒の性説2―性と気稟

第四章 中井履軒の儒学的聖人観1―伝統的儒学の立場に沿った理想像

第五章 中井履軒の儒学的聖人観2―道を学ぶ者の理想像

第四部 最盛期懐徳堂儒学の経世思想―中井竹山・履軒の実学思想

第一章 現実に対する懐徳堂儒学の見解と中井竹山の儒者意識

第二章 中井竹山がめざしたもの

終章 懐徳堂儒学の思想史的意義とその後の展開

系統號:

P-016737

冊封琉球全図──一七一九年の御取り持ち

標題:

冊封琉球全図──一七一九年の御取り持ち

時間:

2020年5月

出版單位:

東京:雄山閣出版

作者:

国立劇場おきなわ運営財団 監修,麻生伸、茂木仁史 編著

內容簡介:

画像解説

冊封全図/琉球全図

関係資料

『中山伝信録』付図概略/徐葆光履歴書/徐葆光履歴書解説/朝薫家譜/朝薫家譜史料翻刻/玉城朝薫―初の冠船躍奉行・そして組踊創始者の来歴/尚敬王―組踊を初めて公の場で鑑賞した国王―

論考編

「冊封全図」「琉球全図」と『中山伝信録』/『冊封琉球全図』の著者と年代と書名/一七一九年の御庭舞台/一七一九年の中秋宴―『冊封全図』『中山伝信録』と『冠舟日記』/一七一九年の冠船爬龍舟漕ぎ

系統號:

P-016785

アフロ・ユーラシア大陸の都市と社会

標題:

アフロ・ユーラシア大陸の都市と社会

時間:

2020年3月

出版單位:

東京:中央大学出版部

作者:

妹尾達彦 編著

內容簡介:

地球人口の大半が都市に居住する都市の世紀urban millenniumとしての21世紀を迎えた今、都市と社会の問題は、歴史研究の最前線を構成する課題の一つとなっている。都市は、人々が集住することで政治・経済・文化の拠点となる場所である。社会は、自分と他者との関係によってつくられる。出身や身分、職業、宗教、思想信条など異なる背景をもつ人々が集まる都市では、社会も複雑化せざるをえない。そのゆえに、人類共通の普遍的な要素も都市から生みだされる。本書の特色は、都市と社会の歴史的相互関係を、21世紀初頭の世界情勢をふまえ、ユーラシア規模で論じることにある。

系統號:

P-016758

A Fourth-Century Daoist Family: The Zhen’gao, or Declarations of the Perfected, Volume

標題:

A Fourth-Century Daoist Family: The Zhen’gao, or Declarations of the Perfected, Volume

時間:

December, 2020

出版單位:

Oakland: University of California Press

作者:

Stephen R. Bokenkamp

內容簡介:

This volume is the first in a series of full-length English translations from one of the foremost classics in Daoist religious literature, the Zhen gao or Declarations of the Perfected. The Declarations is a collection of poems, accounts of the dead, instructions, and meditation methods received by the Daoist Yang Xi (330–ca. 386 BCE) from celestial beings and shared by him with his patrons and students. These fragments of revealed material were collected and annotated by the eminent scholar and Daoist Tao Hongjing (456–536), allowing us access to these distant worlds and unfamiliar strategies of self-perfection. Bokenkamp's full translation highlights the literary nature of Daoist revelation and the place of the Declarations in the development of Chinese letters. It further details interactions with the Chinese throne and the aristocracy and demonstrates ways that Buddhist borrowings helped shape Daoism much earlier than has been assumed. This first volume also contains heretofore unrecognized reconfigurations of Buddhist myth and practice that Yang Xi introduced to his Daoist audience.

Author Bio

Stephen R. Bokenkamp is Regents Professor of Chinese Religion at Arizona State University. He is the author of Early Daoist Scriptures and Ancestors and Anxiety and is the recipient of a Guggenheim Fellowship and a National Endowment for the Humanities Translation grant.

系統號:

P-016724

Ethnographies of Islam in China

標題:

Ethnographies of Islam in China

時間:

November, 2020

出版單位:

Honolulu: University of Hawai'i Press

作者:

Edited by Rachel Harris, Guangtian Ha, and Maria Jaschok

內容簡介:

In the late 1970s Islam regained its force by generating novel forms of piety and forging new paths in politics throughout the world, including China. The Islamic revival in China, which came to fruition in the 2000s and the 2010s, prompted increases in government suppression but also intriguing resonances with the broader Muslim world—from influential theoretical and political contestations over Muslim women’s status, the popularization of mass media and the appearance of new patterns of consumption, to increases in transnational Muslim migration. Although China does not belong to the “Islamic world” as it is conventionally understood, China’s Muslims have strengthened and expanded their global connections and impact. Such significant shifts in Chinese Muslim life have received scant scholarly attention until now. With contributions from a wide variety of scholars—all sharing a commitment to the value of the ethnographic approach—this volume provides the first comprehensive account of China’s Islamic revival since the 1980s as the country struggled to recover from the wreckage of the Cultural Revolution.

The authors show the multifarious nature of China’s Islam revival, which defies any reductive portrayal that paints it as a unified development motivated by a common ideology, and demonstrate how it was embedded in China’s broader economic transition. Most importantly, they trace the historical genealogies and sociopolitical conditions that undergird the crackdown on Muslim life across China, confronting head-on the difficulties of working with Muslims—Uyghur Muslims in particular—at a time of intense religious oppression, intellectual censorship, and intrusive surveillance technology. With chapters on both Hui and Uyghur Muslims, this book also traverses boundaries that often separate studies of these two groups, and illustrates with great clarity the value of disciplinary and methodological border-crossing. As such, Ethnographies of Islam in China is essential reading for those interested in Islam’s complexity in contemporary China and its broader relevance to the Muslim world and the changing nature of Chinese society seen through the prism of religion.

系統號:

P-016818

Recovering Histories: Life and Labor after Heroin in Reform-Era China

標題:

Recovering Histories: Life and Labor after Heroin in Reform-Era China

時間:

October, 2020

出版單位:

Oakland: University of California Press

作者:

Nicholas Bartlett

內容簡介:

Heroin first reached Gejiu, a Chinese city in southern Yunnan known as Tin Capital, in the 1980s. Widespread use of the drug, which for a short period became “easier to buy than vegetables,” coincided with radical changes in the local economy caused by the marketization of the mining industry. More than two decades later, both the heroin epidemic and the mining boom are often discussed as recent history. Middle-aged long-term heroin users, however, complain that they feel stuck in an earlier moment of the country’s rapid reforms, navigating a world that no longer resembles either the tightly knit Maoist work units of their childhood or the disorienting but opportunity-filled chaos of their early careers. Overcoming addiction in Gejiu has become inseparable from broader attempts to reimagine laboring lives in a rapidly shifting social world. Drawing on more than eighteen months of fieldwork, Nicholas Bartlett explores how individuals’ varying experiences of recovery highlight shared challenges of inhabiting China’s contested present.

Author Bio

Nicholas Bartlett is Assistant Professor of Contemporary Chinese Culture and Society at Barnard College, Columbia University.

系統號:

P-016723

Reframing Japonisme: Women and the Asian Art Market in Nineteenth-Century France, 1853–1914

標題:

Reframing Japonisme: Women and the Asian Art Market in Nineteenth-Century France, 1853–1914

時間:

October, 2020

出版單位:

New York: Bloomsbury

作者:

Elizabeth Emery

內容簡介:

Japonisme, the nineteenth-century fascination for Japanese art, has generated an enormous body of scholarship over the last twenty years, but most of it neglects women, who also acquired objects from the Far East and displayed them in their homes before selling or bequeathing them to museums. The stories of women collectors and shopkeepers rarely appear in memoirs left by those associated with the japoniste movement.

The present volume thus brings to light the culturally important, yet largely forgotten artistic activities of women such as Clémence d'Ennery (1823-1898), who began collecting Japanese and Chinese chimeras in the 1840s, built a house for them in the 1870s, and bequeathed the 'Musée d'Ennery' to the state as a free public museum in 1893. A friend of the Goncourt brothers and a fifty-year patron of Parisian dealers of Asian art, d'Ennery's struggles to gain recognition as a collector and curator serve as a lens through which to examine the japonisme of other women of her day, from dealers of Japanese art (Madame Desoye, Florine Langweil), salon hostesses (Princesse Mathilde, Louise Cahen d'Anvers), and writers and actresses (Judith Gautier, Sarah Bernhardt), to travellers (Isabella Stewart Gardner, Louisine Havemeyer), and artists (Mary Cassatt, Marie Nordlinger).

Largely absent from the history of japonisme, these women-and many others-actively collected Japanese art, interacted with auction houses and art dealers, and formed collections now at the heart of museums such as the Louvre, the Musée Guimet, the Musée Cernuschi, the Musée Unterlinden, and the Metropolitan Museum of Art.

Author Bio

Elizabeth Emery teaches medieval and nineteenth-century French literature and culture at Montclair State University, USA. She is the author of books, articles, and essay anthologies related to the reception of medieval art and architecture in nineteenth-century France and America, and to the links between early photography, journalism, and celebrity culture.

系統號:

P-016759

Invisible China: How the Urban-Rural Divide Threatens China’s Rise

標題:

Invisible China: How the Urban-Rural Divide Threatens China’s Rise

時間:

October, 2020

出版單位:

Chicago: University of Chicago Press

作者:

Scott Rozelle and Natalie Hell

內容簡介:

Introduction

1. The Middle-Income Trap

2. China’s Looming Transition

3. The Worst-Case Scenario

4. How China Got Here

5. A Shaky Foundation

6. Invisible Barriers

7. Behind Before They Start

Conclusion

系統號:

P-016773

Land of Strangers: The Civilizing Project in Qing Central Asia

標題:

Land of Strangers: The Civilizing Project in Qing Central Asia

時間:

October, 2020

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Eric Schluessel

內容簡介:

At the close of the nineteenth century, near the end of the Qing empire, Confucian revivalists from central China gained control of the Muslim-majority region of Xinjiang, or East Turkestan. There they undertook a program to transform Turkic-speaking Muslims into Chinese-speaking Confucians, seeking to bind this population and their homeland to the Chinese cultural and political realm. Instead of assimilation, divisions between communities only deepened, resulting in a profound estrangement that continues to this day.

In Land of Strangers, Eric Schluessel explores this encounter between Chinese power and a Muslim society through the struggles of ordinary people in the oasis of Turpan. He follows the stories of families divided by war, women desperate to survive, children unsure where they belong, and many others to reveal the human consequences of a bloody conflict and the more insidious violence of reconstruction. Schluessel traces the emergence of new struggles around essential questions of identity, showing how religious and linguistic differences converged into ethnic labels. Reading across local archives and manuscript accounts in the Chinese and Chaghatay languages, he recasts the attempted transformation of Xinjiang as a distinctly Chinese form of colonialism. At a time when understanding the roots of the modern relationship between Uyghurs and China has taken on new urgency, Land of Strangers illuminates a crucial moment of social and cultural change in this dark period of Xinjiang’s past.

Author Bio

Eric Schluessel is assistant professor of modern Chinese history at the George Washington University.

系統號:

P-016776

Global Medicine in China: A Diasporic History

標題:

Global Medicine in China: A Diasporic History

時間:

October, 2020

出版單位:

Redwood City: Stanford University Press

作者:

Wayne Soon

內容簡介:

In 1938, one year into the Second Sino-Japanese War, the Chinese military found itself in dire medical straits. Soldiers were suffering from deadly illnesses, and were unable to receive blood transfusions for their wounds. The urgent need for medical assistance prompted an unprecedented flowering of scientific knowledge in China and Taiwan throughout the twentieth century. Wayne Soon draws on archives from three continents to argue that Overseas Chinese were key to this development, utilizing their global connections and diasporic links to procure much-needed money, supplies, and medical expertise. The remarkable expansion of care and education that they spurred saved more than four million lives and trained more than fifteen thousand medical personnel. Moreover, the introduction of military medicine shifted biomedicine out of elite, urban civilian institutions and laboratories and transformed it into an adaptive field-based practice for all. Universal care, practical medical education, and mobile medicine are all lasting legacies of this effort.

Author Bio

Wayne Soon is Assistant Professor of History at Vassar College.

系統號:

P-016798

The Fifty Years that Changed Chinese Religion, 1898–1948

標題:

The Fifty Years that Changed Chinese Religion, 1898–1948

時間:

October, 2020

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Paul R. Katz and Vincent Goossaert

內容簡介:

In recent years, both scholars and the general public have become increasingly fascinated by the role of religion in modern Chinese life. However, the bulk of attention has been devoted to changes caused by the repression of the Maoist era and subsequent religious revival. The Fifty Years That Changed Chinese Religion breaks new ground by systematically demonstrating that equally important transformative processes occurred during the period covering the last decade of the Qing dynasty and the entire Republican period. Focusing on Shanghai and Zhejiang, this book delves in depth into the real-life workings of social structures, religious practices and personal commitments as they evolved during this period of wrenching changes. At the same time, it goes further than the existing literature in terms of theoretical models and comparative perspectives, notably with other Asian countries such as Korea and Japan.

Author Bio

PAUL R. KATZ is Distinguished Research Fellow at the Institute of Modern History, Academia Sinica. He received his B.A. from Yale in 1984 and his Ph.D. from Princeton in 1990. After teaching at different universities in Taiwan from 1991 to 2002, he joined the Institute of Modern History in 2002, and became Program Director of the Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange in 2005.

VINCENT GOOSSAERT is deputy director of the Groupe Sociétés, Religions, Laïcités at the Centre national de la recherche scientifique, Paris. He is the author of The Taoists of Peking, 1800-1949: A Social History of Urban Clerics.

系統號:

P-016806

The Late Poems of Meng Chiao

標題:

The Late Poems of Meng Chiao

時間:

September, 2020

出版單位:

Princeton: Princeton University Press

作者:

Translated by David Hinton

內容簡介:

Late in life, Meng Chiao (A.D. 751 — 814) developed an experimental poetry of virtuosic beauty, a poetry that anticipated landmark developments in the modern Western tradition by a millennium. With the T’ang Dynasty crumbling, Meng’s later work employed surrealist and symbolist techniques as it turned to a deep introspection. This is truly major work — work that may be the most radical in the Chinese tradition. And though written more than a thousand years ago, it is remarkably fresh and contemporary. But, in spite of Meng’s significance, this is the first volume of his poetry to appear in English.

Until the age of forty, Meng Chiao lived as a poet-recluse associated with Ch’an (Zen) poet-monks in south China. He then embarked on a rather unsuccessful career as a government official. Throughout this time, his poetry was decidedly mediocre, conventional verse inevitably undone by his penchant for the strange and surprising. After his retirement, Meng developed the innovative poetry translated in this book. His late work is singular not only for its bleak introspection and “avant-garde” methods, but also for its dimensions: in a tradition typified by the short lyric poem, this work is made up entirely of large poetic sequences.

Author Bio

David Hinton has translated six volumes of Chinese poetry, including The Selected Poems of Tu Fu and The Selected Poems of Li Po. He has earned wide critical acclaim for creating compelling English poems that alter our conception of Chinese poetry. By translating such an unusual body of work, he adds dramatic new breadth to the Chinese tradition in English.

系統號:

P-016757

Conflicting Memories: Tibetan History under Mao Retold

標題:

Conflicting Memories: Tibetan History under Mao Retold

時間:

September, 2020

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Edited by Robert Barnett, Benno Weiner, and Françoise Robin

內容簡介:

Conflicting Memories is a study of how the Tibetan encounter with the Chinese state during the Maoist era has been recalled and reimagined by Chinese and Tibetan authors and artists since the late 1970s. Written by a team of historians, anthropologists, and scholars of religion, literature and culture, it examines official histories, biographies, memoirs, and films as well as oral testimonies, fiction, and writings by Buddhist adepts. The book includes translated extracts from key interviews, speeches, literature, and filmscripts. Conflicting Memories explores what these revised versions of the past chose as their focus, which types of people produced them, and what aims they pursued in the production of new, post-Mao descriptions of Tibet under Chinese socialism.

系統號:

P-016799

A Violent Peace: Race, U.S. Militarism, and Cultures of Democratization in Cold War Asia and the Pacific

標題:

A Violent Peace: Race, U.S. Militarism, and Cultures of Democratization in Cold War Asia and the Pacific

時間:

August, 2020

出版單位:

Redwood City: Stanford University Press

作者:

Christine Hong

內容簡介:

A Violent Peace offers a radical account of the United States' transformation into a total-war state. As the Cold War turned hot in the Pacific, antifascist critique disclosed a continuity between U.S. police actions in Asia and a rising police state at home. Writers including James Baldwin, Ralph Ellison, and W.E.B. Du Bois discerned in domestic strategies to quell racial protests the same counterintelligence logic structuring America's devastating wars in Asia.

Examining U.S. militarism's centrality to the Cold War cultural imagination, Christine Hong assembles a transpacific archive—placing war writings, visual renderings of the American concentration camp, Japanese accounts of the atomic bombing of Hiroshima, black radical human rights petitions, Korean War–era G.I. photographs, Filipino novels on guerrilla resistance, and Marshallese critiques of U.S. human radiation experiments alongside government documents. By making visible the way the U.S. war machine waged informal wars abroad and at home, this archive reveals how the so-called Pax Americana laid the grounds for solidarity—imagining collective futures beyond the stranglehold of U.S. militarism.

Editor Bio

Christine Hong is Associate Professor of Literature and Critical Race and Ethnic Studies at the University of California, Santa Cruz. Her political commentary has appeared in The Nation and on Democracy Now! and Al Jazeera.

系統號:

P-016770

The Indies of the Setting Sun: How Early Modern Spain Mapped the Far East as the Transpacific West

標題:

The Indies of the Setting Sun: How Early Modern Spain Mapped the Far East as the Transpacific West

時間:

July, 2020

出版單位:

Chicago: University of Chicago Press

作者:

Ricardo Padrón

內容簡介:

Introduction

1 The Map behind the Curtain

2 South Sea Dreams

3 Pacific Nightmares

4 Shipwrecked Ambitions

5 Pacific Conquests

6 The Location of China

7 The Kingdom of the Setting Sun

8 The Anxieties of a Paper Empire

Conclusion

系統號:

P-016772

The Early Modern Travels of Manchu: A Script and Its Study in East Asia and Europe

標題:

The Early Modern Travels of Manchu: A Script and Its Study in East Asia and Europe

時間:

June, 2020

出版單位:

Philadelphia: University of Pennsylvania Press

作者:

Mårten Söderblom Saarela

內容簡介:

Manchu was a language first written down as part of the Qing state-building project in Northeast Asia in the early seventeenth century. After the Qing invasion of China in 1644, and for the next two and a half centuries, Manchu was the language of state in one of the early modern world's great powers. Its prominence and novelty attracted the interest of not only Chinese literati but also foreign scholars. Yet scholars in Europe and Japan, and occasionally even within China itself, were compelled to study the language without access to a native speaker. Jesuit missionaries in Beijing sent Chinese books on Manchu to Europe, where scholars struggled to represent it in an alphabet compatible with Western pedagogy and printing technology. In southern China, meanwhile, an isolated phonologist with access to Jesuit books relied on expositions of the Roman alphabet to make sense of the Manchu script. When Chinese textbooks and dictionaries of Manchu eventually reached Japan, scholars there used their knowledge of Dutch to understand Manchu.

Author Bio

Mårten Söderblom Saarela(馬騰)is an assistant research fellow at the Institute of Modern History, Academia Sinica, Taiwan.

系統號:

P-016816