標題

- 臺灣人類學刊第18卷第1期

- 藝術學研究第26期

- 成大歷史學報58號

- 古今論衡第34期

- 新史學第31卷第2期

- 大唐帝國的遺產:胡漢統合及多民族國家的形成

- 來去馬來西亞:從鄭和、孫中山到《辣死你媽》,原來馬來西亞與台灣這麼近

- 中港新感覺:發展夢裡的情感政治

- 鑄幣三千年:50枚錢幣串聯的極簡中國史

- 流轉的亞洲細語:當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸

- 身體詩學:現代性,自我模塑與中國現代詩歌 1919-1949

- 文豪曾經來過:佐藤春夫與百年前的臺灣

- 從馬可波羅到馬戛爾尼:蒙古時代以降的內亞與中國

- 臺灣之春:解嚴前的臺灣民主運動

- 張愛玲的假髮

- 莊子思想散步

- 《西遊記》新論及其他:來自佛教儀式、習俗與文本的視角

- 當代臺灣本土大眾文化:雙源匯流與互動開展精選集

- 被壓抑的天才:錢鍾書與現代中國

- 公司與幕府:荷蘭東印度公司如何融入東亞秩序,台灣如何織入全球的網

- 轉來尞:落腳客庄个人(含別冊)

- 臺北城內寫真老照片

- 「華盛頓神話」與近代中國政治文化

- 家在何處?:美國華人小說中的雙重他者性與文化身分認同

- 告訴我,甚麼叫做記憶:想念楊牧

- 淞滬會戰:德國軍事顧問呈德國陸總部報告

- 隔離與回歸:戰後東亞的漢生病政策與醫療人權

- 進步與正義的時代:蕭新煌教授與亞洲的新台灣

- 我心歸處是敦煌:樊錦詩自述

- 百年貝聿銘:游弋於不同文明之間的建築大師

- 瞿秋白與跨文化現代性

- 《天主實義》與中國學統:文化互動與詮釋

- 近代の仏教思想と日本主義

- 戦争・革命の東アジアと日本のコミュニスト 1920-1970年

- 大航海時代の海域アジアと琉球:レキオスを求めて

- 天安門広場--中国国民広場の空間史

- 普遍的価値を求める:中国現代思想の新潮流

- スペイン市民戦争とアジア:遥かなる自由と理想のために

- 中国革命と写真:黎明期から文革まで

- 梁啓超文集

- 倭人・倭国伝全釈:東アジアのなかの古代日本

- 漢字の構造:古代中国の社会と文化

- 『類篇』研究

- アジア主義全史

- 中国水環境の歴史と現在

- 鄭清文とその時代:郷土を愛したある台湾作家の生涯と台湾アイデンティティの変容

- 唐王朝の身分制支配と「百姓」

- 古代東アジア史料論

- 長野県飯田下伊那の満洲移民関係資料目録

- 漢字の植物苑:花の名前をたずねてみれば

- 「上代のことばと文字」入門

- Close-Ups and Long Shots in Modern Chinese Cinemas

- Top Graduate Zhang Xie: The Earliest Extant Chinese Southern Play

- Taiwan's Exceptionalism

- Further Adventures on the Journey to the West

- The Emperor’s New Road: China and the Project of the Century

- A Library of Clouds: The Scripture of the Immaculate Numen and the Rewriting of Daoist Texts

- In the Dragon's Shadow: Southeast Asia in the Chinese Century

- U.S. Strategy in the Asian Century: Empowering Allies and Partners

- The Great Smog of China: A Short Event History of Air Pollution

- The Edge of Knowing: Dreams, History, and Realism in Modern Chinese Literature

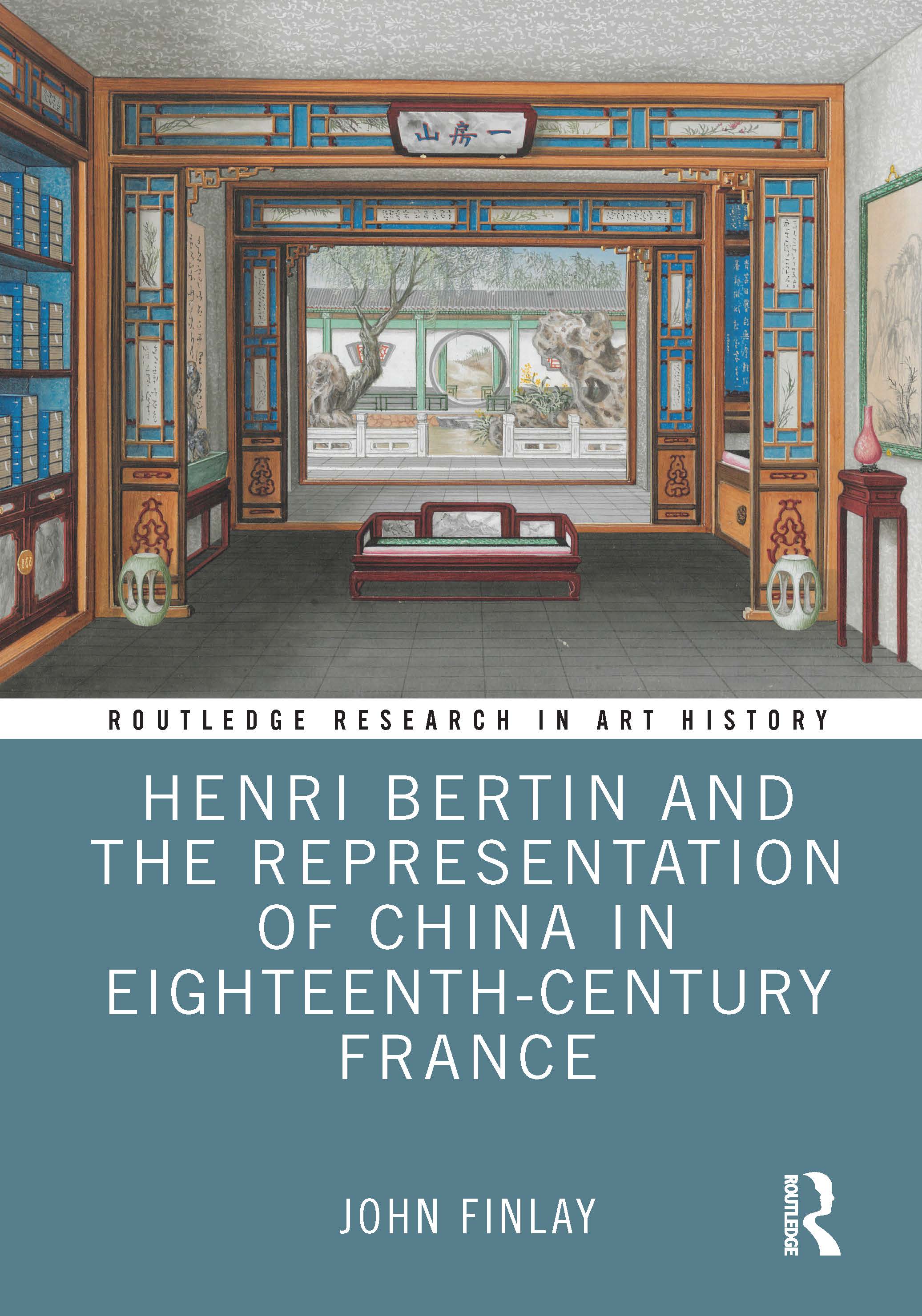

- Henri Bertin and the Representation of China in Eighteenth-Century France

- Tangut Language and Manuscripts: An Introduction

- Reading Du Fu: Nine Views

- Crime, Justice and Punishment in Colonial Hong Kong

- Chinese Independent Animation: Renegotiating Identity in Modern China

臺灣人類學刊第18卷第1期

標題:

臺灣人類學刊第18卷第1期

時間:

2020年7月

出版單位:

臺北:中央研究院民族學研究所

內容簡介:

【研究論文】

1. 思嘎亞.曦谷,〈三位第一代臺灣原住民籍紀錄片運動者的倫理實踐〉

2. 李威宜,〈檳城華人「公司」遺產化過程的主體想像〉

3. Elena Gregoria Chai Chin Fern,〈Living Together: Spirit Guardians And People in Singkawang〉

【書評】

1. 張珣,評Toying with God: The world of Religious Games and Dolls. Nikki Bado-Fralick and Rebecca S. Norris. Waco, Texas: Baylor University Press. 2010. 232pp.

2. 丁仁傑,評Filial Obsessions: Chinese Patriliny and Its Discontents. P. Steven Sangren. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillian, 2017. xvi+381pp.

【影評】

1. 劉文,評《希望之夏:身心障礙革命》Crip Camp: A Disability Revolution

2. 劉如意,評《大地蜜語》Honeyland

系統號:

P-016630

藝術學研究第26期

成大歷史學報58號

標題:

成大歷史學報58號

時間:

2020年6月

出版單位:

臺南:國立成功大學歷史學系

內容簡介:

【特稿】

1.菲利浦.郝威爾;李鑑慧 譯,〈一個「全球的」寵物史會是甚麼模樣?〉。

【論文】

1.陳懷宇,〈亞洲虎人傳說之文化史比較研究〉。

2.李鑑慧,〈英國工業革命中的動物貢獻與生命經驗初探〉。

3.李若文,〈牛的符號世界:牛肉在臺灣的廣告、消費和生產問題(1895-1937)〉。

4.龍緣之,〈大貓熊來臺「團圓」史──1988至2008年的大貓熊輸入申請案〉。

【譯稿】

1.希爾妲.基恩;盧耕堯 譯,〈動物史學〉。

【研究與討論】

1.鄭麗榕,〈臺灣動物史書寫的回顧與展望:以近二十年來為主的探討〉。

2.李鑑慧,〈由邊緣邁向中央:淺談動物史學之發展與挑戰〉。

系統號:

P-016677

古今論衡第34期

新史學第31卷第2期

標題:

新史學第31卷第2期

時間:

2020年6月

出版單位:

臺北:《新史學》雜誌社

內容簡介:

【論文】

中國傳統醫學社群對於「祝由」療法的評價與態度——從隋唐到清代(林富士)

明中晚期江西詩、文社集活動的發展與動向(張藝曦)

野蠻的祖先——十六、十七世紀英格蘭的古代史書寫與祖先形象的轉折(林美香)

同為「改造」,各自表述——殖民地臺灣商業女性雜誌《婦人與家庭》的誕生及其女性論述(1919-1920)(顏杏如)

【書評】

評Emily Baum, The Invention of Madness: State, Society, and the Insane in Modern China(侯家榆)

系統號:

P-016578

大唐帝國的遺產:胡漢統合及多民族國家的形成

標題:

大唐帝國的遺產:胡漢統合及多民族國家的形成

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:八旗文化

作者:

朴漢濟 著,郭利安 翻譯,鄭天恩 校訂

內容簡介:

前言

【第一章】大唐帝國的本質和外國人

I. 大唐帝國的本質

II. 大唐帝國的外國人政策

III. 大唐帝國的遺產

【第二章】胡漢融合和大唐帝國的誕生

I. 大唐帝國的出現過程

II. 可汗概念圈向中原擴大,與「皇帝天可汗」之概念

III. 「胡漢之別」的再生與大唐帝國的衰亡

IV. 胡族的華化與中國史的時代區分

【第三章】大唐帝國的經營與治術

I. 大唐帝國的外在特徵

II. 皇帝的日常行為與治術

III. 皇后、太子、太子妃的問題

IV. 胡漢複合社會與整頓制度

【第四章】結論

I. 對於中國「東北工程」的想法

II. 中國會像蘇聯一樣分裂嗎?

III. 最像中國之事物的形成

IV. 中國夢與大唐工程

注釋

系統號:

P-016643

來去馬來西亞:從鄭和、孫中山到《辣死你媽》,原來馬來西亞與台灣這麼近

中港新感覺:發展夢裡的情感政治

標題:

中港新感覺:發展夢裡的情感政治

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

黃宗儀 著

內容簡介:

導論 中港的發展敘事、「文化感覺」與地緣政治

一、發展敘事

二、研究方法與概念

三、章節概述

第一章 中國南方「新流動女性」

女性發達史敘事與珠江三角洲的發展想像

一、女性企業家張茵的成功模式與珠三角區域發展

二、女職員變鳳凰:《杜拉拉升職記》與廣州的世界城市化

三、結論

第二章 從「小城青年」到「新上海人」

《小時代》與大都會「新中產」之自我想像

一、「小城」:「鄉土中國」與「城市中國」

二、「小城青年」的身分認同:由「故鄉」到「都會」

三、郭敬明:大都會想像與「外省人」敘事

四、文學上海:《小時代》的「上海性」悖論

五、「新上海人」的《小時代》:「貴族」與中產的辯證

六、結論:小城青年、中產階級與都會神話

第三章 「富二代」與「父親之名」

重構「後社會主義」中國的城市與階級敘事

一、「後社會主義」駁雜的電影圖景

二、從「後社會主義」到「中國建構的資本主義」

三、後社會主義新階段的地方與世界感覺:富二代作為敘事符號

四、《老炮兒》:藉外省「官/富二代」重構老北京「江湖」

五、《山河故人》:無父無母的國際化之子

六、結論

第四章 想像跨界社群

晚近香港電影中的中國移動女性

一、從蛇蠍美人到靈魂救贖者:「北姑」的轉變

二、從妓女到母親:在城市中重新想像移民

三、人人都愛「杜拉拉」?專業白領成為新的慾望客體

四、結論

第五章 「襟兄弟」與「自己友」

從親密性談《低俗喜劇》的本土主義與中港合拍片想像

一、前言:後CEPA時期的合拍片與流行文化的地緣政治

二、親密性/低俗/本土

三、親密他者:定義香港本土身分之中國想像

四、斷片:香港面對合拍片的兩難?

五、宣傳行銷與謝票活動:《低俗喜劇》戲外的(extradiegetic)親密經濟與本土主義

六、結論

第六章 出生公民權的文化政治

內地孕婦與女性主義的人道敘事

一、女性主義地緣政治的批判取徑

二、香港出生公民權的脈絡

三、內地孕婦:非符合資格人士與生育觀光消費者

四、看見單非孕婦/港人內地配偶

五、提升能見度及其挑戰

六、結論

第七章 為愛走他方

晚近香港「哈台」敘事中情感的地緣政治

一、從冷戰到回歸:近代台港關係歷史

二、台灣是個好地方?生活方式型移民的選擇與他者化的集體地緣想像

三、愛台、愛港與反中:「小確幸」與情感政治

四、化「無用」為「有用」:「小確幸」與新企業人主體

五、結論

結論 告別「大中華」?建構跨地域視野的可能性

系統號:

P-016655

鑄幣三千年:50枚錢幣串聯的極簡中國史

流轉的亞洲細語:當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸

標題:

流轉的亞洲細語:當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:游擊文化

作者:

笹沼俊暁 著

內容簡介:

推薦序(一)以台灣為基點思考亞洲的越境書寫/邱若山

推薦序(二)從台灣看現代日本文學:一位在台日本人的觀察/藍弘岳

推薦序(三)失語的戰後與「台日/日台友好」/蔡鈺淩

導論 書寫異鄉,在異鄉書寫

第一章 「親日台灣論述」和「南島論述」——司馬遼太郎《台灣紀行》、津島佑子《太過野蠻的》

第二章 被遺忘的台灣形象——丸谷才一《假聲低唱君之代》、邱永漢《台灣物語》、《女人的國籍》

第三章 擺脫民族國家之夢——陳舜臣《枯草之根》、《憤怒的菩薩》、《鴉片戰爭》、《琉球之風》、《耶律楚材》、《半路上》

第四章 多元台灣、多元日本——船戶與一《金門島流離譚》、馳星周《不夜城》、東山彰良《流》、與那原惠《到美麗島》、李維英雄《國民之歌》、溫又柔《來福之家》

第五章 面對中國崛起——李維英雄《天安門》、茅野裕城子《韓素音之月》、矢作俊彥《lalala科學之子》、楊逸《小王》、真山仁《北京》、島田雅彥《虛人之星》、加藤嘉一《從伊豆到北京有多遠》、新井一二三《新井.心井》、橫山悠太《我似貓》

第六章 島嶼和大陸——李維英雄《天安門》、《延安》、《Henry Takeshi Levitzki的夏天之紀行》、《我的中國》、《假的水》

第七章 在台灣,重新思考世界文學——李維英雄《書寫日文的房間》、新井一二三《台灣為何教我哭?》

後記

系統號:

P-016603

身體詩學:現代性,自我模塑與中國現代詩歌 1919-1949

標題:

身體詩學:現代性,自我模塑與中國現代詩歌 1919-1949

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

米家路 著,趙凡 翻譯

內容簡介:

【導言】詩性身體:模塑的自我與民族身分

【第一章】 進步身體的辯證法:郭沫若《女神》中自我,宇宙與民族身分

一、影響探源:現代身體的誕生

二、作為創造進步自我的本能身體

三、作為轉化宇宙大我的隱喻身體

四、作為獻身新民族身分的激情身體

五、郭沫若的身體詩學與新民族幻象

結語

【第二章】頹廢的身體:李金髮詩中的悲悼否定倫理學

一、肉體的頹廢經濟學:無力感、衰弱、喪志症與倦滯

二、反啟蒙美學:黑暗、嗜睡、冰川、潮溼與泥濘

三、反照敘述:一種褻瀆性啟迪

四、頹廢身體:走向一種悲悼的否定倫理學

結語

【第三章】自戀的身體:戴望舒詩歌中的碎片現代性與追憶救贖

一、瑣屑與碎片的現代性

二、追憶敘述:自我重構的新句法

三、身體追憶的修辭學

四、花卉與女性:感官的饋贈

五、自戀的身體:朝向一種自我的精神分析法

結語

【結束語】自我模塑,現代性與成熟的意志

一、自我形塑的範式之爭

二、成熟的意志:啟蒙與自我發明

三、重整喪失:自我形塑的烏托邦幻象

系統號:

P-016604

文豪曾經來過:佐藤春夫與百年前的臺灣

標題:

文豪曾經來過:佐藤春夫與百年前的臺灣

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:衛城出版

作者:

河野龍也、張文薰、陳允元 編著

內容簡介:

序 偶然的旅行、驚奇的文學史◎蘇碩斌

序 如果在台灣,迎來「春夫文學」的現代新評價……◎辻本雄一

序 在佐藤春夫研究的最前線,實現臺日合作◎野龍也

佐藤春夫年表

導言◎張文薰

第一章.旅行的起點

‧大正作家佐藤春夫的特質與臺灣觀——「失去」的描寫觀點◎河野龍也

【小專欄】心碎的春夫‧療傷的臺灣:小田原事件

第二章.旅行的方向

‧佐藤春夫眼中的臺灣──關於原住民、臺灣人以及對總督府的批判◎河原功

‧佐藤春夫的臺灣行旅地圖◎邱若山

【小專欄】殖民地之旅如何可能?──臺灣近代交通網的建立

附錄:佐藤春夫臺灣旅行日程與路線

第三章‧旅行的情調

‧佐藤春夫與臺灣原住民——森丑之助的地位◎下村作次郎

‧憂鬱的田園外,悠然見山◎張文薰

【小專欄】佐藤春夫的福建之旅──〈星〉、《南方紀行》

‧怪談乎?推理乎?——從〈女誡扇綺譚〉看臺灣的奇幻與偵探◎盛浩偉

【小專欄】恐怖的臺灣:歌德古堡、沈氏大宅、〈霧社〉原住民少女之家

第四章‧旅行的餘韻

‧日治時期日人作家遊臺灣──佐藤春夫及其前後◎楊智景

‧佐藤春夫臺灣粉絲俱樂部──楊熾昌、新垣宏一與西川滿◎陳允元

【小專欄】女誡扇與失戀

第五章‧旅行的結晶

‧新譯 女誡扇綺譚◎佐藤春夫作、賴香吟譯

‧在古都探訪鬼屋:女誡扇綺譚◎河野龍也

系統號:

P-016605

從馬可波羅到馬戛爾尼:蒙古時代以降的內亞與中國

標題:

從馬可波羅到馬戛爾尼:蒙古時代以降的內亞與中國

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:八旗文化

作者:

蔡偉傑 著

內容簡介:

◎前言

【I】世界史上的內亞、遊牧民與絲綢之路

◆ 歐亞歷史上的輻輳之地

◆ 歐亞遊牧文明起源的新認識

◆ 超越民族國家的視野──導讀《遊牧民的世界史》繁體中文版

◆ 絲綢之路的兩種歷史詮釋

◆ 歐亞皇室狩獵的長時段歷史──評介《歐亞皇家狩獵史》

【II】蒙古時代的先聲與其歷史遺產

◆ 安史之亂至蒙古時代的歐亞歷史趨勢──導讀《疾馳草原的征服者》繁體中文版

◆ 印度視角下的蒙古征服中亞史──評介《蒙古帝國中亞征服史》

◆ 「成吉思大交換」與蒙古治世──評介《世界歷史上的蒙古征服》

◆ 蒙古帝國是如何「發明」世界史的?──評介《世界史的誕生》

◆ 成吉思汗的宗教自由政策及其歷史遺產──導讀《成吉思汗與對上帝的探求》繁體中文版

◆ 馬可波羅是否到過中國?──評介《馬可波羅到過中國?》

◆ 世界史上的蒙古時代及歷史遺產──導讀《蒙古帝國的漫長遺緒》繁體中文版

【III】 後蒙古時代的明清帝國

◆ 從小中國到大中國的明清史再思考──評介《紫禁城的榮光》

◆ 作為清帝國建構制高點的承德──評介《新清帝國史》

◆ 從內亞與日本視角反思清史與「華夷史觀」──評介《大清帝國與中華的混迷》

◆ 清代的八旗制度與滿洲認同──評介《滿洲之道》

◆ 滿洲漢化問題新論──評介《滿人的再定位》

◆ 「新清史」視角下的乾隆皇帝與馬戛爾尼使團──評介《乾隆帝》

◆ 清王朝的情報搜集與邊疆政策的轉型──從馬世嘉的近作談起

◆ 美國「新清史」的背景、爭議與新近發展

系統號:

P-016606

臺灣之春:解嚴前的臺灣民主運動

標題:

臺灣之春:解嚴前的臺灣民主運動

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:春山出版

作者:

胡慧玲 著

內容簡介:

上個世紀七○年代,臺灣處於嚴峻的國際情勢和獨裁統治的雙重壓迫下,黨外人士以各種形式不斷爭取民主與言論自由的空間,也不斷重複著被捕與受難;種種橫逆並沒有使他們放棄夢想,依舊前仆後繼群起抗爭。中壢事件、美麗島事件、林宅血案、陳文成、鄭南榕、黑名單,是彼時臺灣的重要關鍵字。從社會、媒體到校園,臺灣幾乎每個層面都在民主改革的浪潮中奮勇向前。在不間斷的追求與衝撞之下,臺灣終於打破了一黨獨裁的政治局面,黨外諸多力量匯聚成正式政黨,也迎來了解嚴的契機。民主與自由的夢想,一路以來世代相續的「百年追求」,自此終有小成。

作者簡介

胡慧玲,臺灣大學歷史系畢業。曾任職《自由時代》雜誌社 、陳文成博士紀念基金會。著有《我喜歡這樣想你》、《島嶼愛戀》、《十字架之路——高俊明牧師回憶錄》等書。曾從事基隆地區和臺北地區二二八口述歷史採訪,合著《悲情車站二二八》等五書,以及合著《臺灣獨立運動的先聲─臺灣共和國》、《白色封印》、《在異鄉發現臺灣》。現任「上尚講堂」策畫人。

系統號:

P-016617

張愛玲的假髮

標題:

張愛玲的假髮

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

張小虹 著

內容簡介:

前言 張愛玲時空膠囊

第一章 張愛玲的遺囑

一‧遺囑的「專屬」與「無專屬」

二‧遺產的「迻譯」

三‧遺體的「迻譯」

四‧書寫即遺囑

第二章 張愛玲的假髮

一‧敘事中的假髮

二‧假髮中的敘事

三‧遺物、戀物、拒物

四‧假的補遺、髮的邏輯

第三章 「卷首遺照」及其他

一‧「卷首玉照」的歷史幽靈

二‧蘭心玉照的攝影戀物

三‧「自題小照」的性別幽靈

四‧藍綠色的攝影小史

五‧遺照的光學整容術

第四章 房間裡有跳蚤

一‧張愛玲生了什麼病?

二‧白紙黑字裡的蝨與蚤

三‧過敏寓言的轉喻毗鄰

四‧「流變─蟲」的強度連續體

第五章 祖母的時間

一‧「朦朧」的性別弔詭

二‧「朦朧」的光線政治

三‧張愛玲的「當代性」

第六章 姑姑的官司

一‧家產不是遺產

二‧宗規與國法

三‧盛七小姐上法院

四‧〈金鎖記〉與《怨女》的分家析產

五‧蔡家姑姑的官司

第七章 誰怕弱理論?

一‧情動、危命與複塑

二‧亂世性騷擾

三‧「痛苦之浴」的破壞式複塑

四‧性的受弱、羞恥與恐懼

系統號:

P-016618

莊子思想散步

標題:

莊子思想散步

時間:

2020年9月

出版單位:

臺北:臺灣商務印書館

作者:

陳鼓應 著

內容簡介:

「庖丁解牛」、「莊周夢蝶」、「螳螂捕蟬,黃雀在後」都是出自《莊子》的著名典故,而莊子與惠施在橋上那場「你不是我,怎麼知道我不曉得魚的快樂?」的精彩辯論,也是我們耳熟能詳的故事。在這些莊子寓言裡面,不僅潛藏莊子對於人生、天地萬物的哲學思維,更是現代人面對忙碌、壓抑的社會,一帖解放人心的良方。

作者陳鼓應為研究老莊思想的大家,透過流暢的文字,結合自身的時代與人生感悟,深入淺出地剖析莊子哲學的精髓。在第一部分「莊子淺說」,介紹莊子的生活態度、生死觀與處世思想,談論莊子如何化除現實中的紛擾,追求身心的自由。如同莊子「蝴蝶夢」中將人轉化為翩翩起舞的蝴蝶,比喻人類內心的自由,不受外在世界的束縛。相對於現代文學家卡夫卡(F. Kafka)《變形記》中的大甲蟲,象徵現代人的時間壓迫、空間囚禁與外界疏離感,讓我們能更深一層體會莊子的蝴蝶夢所代表的意涵。

第二部分「莊子思想散步」則彙整了作者自上世紀九○年代以來,在兩岸三地發表有關莊子思想演講的內容,觸及莊子的審美意蘊、藝術心境等層面。其中更收錄了作者陳鼓應,與德國漢學家沃爾法特(Gunter Wohlfart)談到他們各自接觸莊子的人生經驗,以及透過莊子、老子的道家思想,表達他們對於將來的期許。其中談到莊子提倡破除自我中心的思想,正是現今自私自利的人類社會需要深切反省的課題。

系統號:

P-016633

《西遊記》新論及其他:來自佛教儀式、習俗與文本的視角

當代臺灣本土大眾文化:雙源匯流與互動開展精選集

標題:

當代臺灣本土大眾文化:雙源匯流與互動開展精選集

時間:

2020年8月

出版單位:

臺北:元華文創

作者:

江燦騰、林慶文 著

報導者:

江燦騰教授

內容簡介:

第一精選集

新思維的當代臺灣大眾文化(江燦騰著)

總序

在雙向互動中建立本土(楊儒賓)

1-0. 本精選集導論

1-1. 臺灣本土佛教大眾文化史詮釋者的歷程告白

1-2. 李登輝總統與當代臺灣武士道精神的真相探源

1-3. 戰後臺灣佛教的特殊文化與代表性人物介紹

1-4. 現代臺灣本土書法哲學基礎問題的新詮釋

1-5. 解嚴後臺灣佛教大眾文化的多元發展與創新

1-6. 李春霞風格獨樹一幟的「杏壇小說」問題

1-7 當代新竹市眷村文學的風城感懷錄

1-8. 臺南市湛然寺傳承史及其與筆者的特殊因緣

1-9. 當代臺灣佛教史學論述及其思想詮釋衝突

附錄

之一、當代臺灣漢傳佛教轉型史學的詮釋建構者:江燦騰的研究特色及其方法學的相關檢討(侯坤宏)

之二、評江燦騰主編《戰後臺灣漢傳佛教史──從雙源匯流到逆中心互動傳播 的開展歷程》(邱敏捷)

第二精選集:當代臺灣小說中的日常宗教經驗(林慶文著)

2-0.本精選集導讀

2-1.庶民的宗教生活體驗?李榮春(1914?-1994)

2-2.從「苦諦」到「苦難神學」的信仰轉折?李喬(1934-?)

2-3.孤獨怪誕的膜拜者—七等生(1939-?)

2-4.神祕體驗和社會異象的預言者?宋澤萊(1953-?)

2-5.罪惡沼澤的永生者—王幼華(1956-?)

2-6.當代臺灣小說的言語失序:?非愚即狂」的修辭問

系統號:

P-016528

被壓抑的天才:錢鍾書與現代中國

標題:

被壓抑的天才:錢鍾書與現代中國

時間:

2020年8月

出版單位:

臺北:春山出版

作者:

湯晏 著

內容簡介:

錢鍾書是一個現象級人物,美譽環繞:「民國第一才子」、「文化崑崙」、「學貫中西」;余英時稱他是「中國古典文化在二十世紀最高的結晶之一」,清華師友都說他是「天才」。但這樣一個天才,曾有長達三十年時間,在兩岸湮沒無聞,直到八〇年代臨老才獲得應有重視。時代為何辜負了他?本書作者湯晏先生,秉持史家作傳嚴謹精神,以簡潔流暢之筆,勾勒錢鍾書一生命運流轉,前半部敘述其秀異天賦的展現,後半部講他在極權統治之下,天賦異稟卻無法發揮,淪為「被壓抑的天才」。

錢鍾書出生於一九一〇年江蘇無錫書香世家。一年多後,溥儀退位,中國兩千年帝制瓦解,顛簸走上成為現代國家的荊棘之路。降生在此重大歷史節點的錢鍾書,其人生轉折乃至著述軌跡,均與現代中國連番巨變緊繫相連。他大學讀清華外文系,後又遠赴英國留學、法國遊學,是因新時代的知識分子已不能只懂傳統舊學,必須掌握西學。匆匆由巴黎返國,是因中日戰爭愈趨白熱,惟恐回不了家。寫《談藝錄》,是因珍珠港事變後上海落入日軍手裡,他被困淪陷區,欲紓憂患心思。《圍城》之後再無小說問世,是因一九四九年他選擇留在新中國,政治肅殺氣氛漸重,創作變得太危險。八〇年代掀起「錢鍾書熱」,則是因文革結束、思想解禁,他的舊作終得重新出版,迴響廣大。錢鍾書與現代中國,兩者命運實互為倒影。

本書原名《民國第一才子錢鍾書》(2001),今年(2020)是錢鍾書一百一十歲冥誕,特推出增訂新版,以饗讀者。湯晏先生與錢鍾書夫婦長年書信往返,孜孜矻矻求證,這既是作者「不敢強不知以為知」(楊絳語)忠實態度的明據,也為後繼錢學研究者留下珍貴史料。

系統號:

P-016530

公司與幕府:荷蘭東印度公司如何融入東亞秩序,台灣如何織入全球的網

標題:

公司與幕府:荷蘭東印度公司如何融入東亞秩序,台灣如何織入全球的網

時間:

2020年8月

出版單位:

臺北:左岸文化

作者:

Adam Clulow 著,陳信宏 翻譯

內容簡介:

導讀 中研院台史所副研究員 鄭維中

引言 馴服荷蘭人

Part 1外交

第一章 共和國的王室信函

第二章 咬(口留)吧國主

第三章 幕府將軍的忠心臣屬

Part 2暴力

第四章 驚濤駭浪

第五章 權力與申訴

Part 3主權

第六章 插旗亞洲

第七章 放棄大員長官

結論 荷蘭人的日本經驗

作者簡介

Adam Clulow,歷史學家,研究範圍為近代亞洲,包括東亞和東南亞之間的跨國交易、人員流動、觀念交流等。以本書榮獲美國歷史學會頒發的Jerry Bentley Book Prize、國際亞洲學者會議(the International Convention of Asia Scholars ,ICAS) 的人文類獎項、European Expansion and Global Interaction論壇圖書獎、澳洲歷史學會頒發的Hancock Prize。除了研究,在教學和歷史推廣、科技數位方面,也多有貢獻,近期利用動畫重現十二世紀吳哥窟的盛世年代。目前在德州大學任教。

系統號:

P-016538

轉來尞:落腳客庄个人(含別冊)

標題:

轉來尞:落腳客庄个人(含別冊)

時間:

2020年8月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

郭玉敏等 合著

內容簡介:

民視製播節目《行轉我庄》規劃出版節目專書,並且依「臺灣新創客家學」的概念,重新編輯節目所提之50集內容,如何將其提高至符合「客家學」之高度,展示客家產業新創的思考方向。當然,亦有必要轉化渡「客家學」此一較嚴肅、具學術性的概念,至一個更易於當下閱讀市場接納、廣傳、形成話題的方向。

因此,我們認為可以將「客家學」在此書中,轉化為現在正蔚為潮流的風土設計與地方創生的結合、描述與呈現。如果「客家學」視為一種「客家之道」,那麼本書便是追尋此道的旅程,一次地氣風土創生之旅,在這個旅程中,我們透過審視客家的美學、日常生活、人文、自然觀,來重新認識節目所紀錄的產業、產品、職人、創業經驗、居遊體驗等等。而這便是本書的企劃核心,一:從風土設計的切入角度來審視,這些事物不僅僅是某種消費或創意商品,它們是在風土千錘百鍊的結晶與「客」的藝術。二.同樣是從風土設計的角度切出,節目裡無論成功或失敗的經驗,風土都是所有願意投入新創或青創的人的共同資產。

在節目專書裡,我們要提出的核心就是:「我庄風土就在那裡,一視同仁,端視參與者如何機變運用。」正是這些機變運用,才足以形成複雜廣闊的「客家學」,也才有橫向連結的可能基礎—因為我們有共同的「我庄風土」。

系統號:

P-016539

臺北城內寫真老照片

「華盛頓神話」與近代中國政治文化

標題:

「華盛頓神話」與近代中國政治文化

時間:

2020年7月

出版單位:

臺北:國史館

作者:

潘光哲 著

內容簡介:

本書要旨,在於藉著美國國父華盛頓(George Washington, 1732-1799)的形象,在中國的歷史舞台上流傳廣佈的故事,討論近代中國政治文化的打造。

簡要而言,華盛頓的形象在近代中國的知識與思想世界裡,以「華盛頓神話」的樣式綿延繁衍,千樣萬態,既讓美國式的政治體制與政治文化,成為人們進行政治思考(political thinking)的思想刺激,更為孫中山做為「國父」形象的誕生,提供了取材模仿的靈感,以致成為黨國體制「支配意識形態」的張本。重溫華盛頓形象在中國的「接受史」,正啟示著我們,歷史人物的形象承載的意義,在原來的歷史場域裡,本來是多元複雜的。由於各式各樣的原因,歷史人物的形象及其意涵,會被簡化,會被扭曲,會被轉化為「國家偶像」(national idol),儼然神聖不可侵犯。所以,在我們的生活世界裡,那些看似「理所當然」的政治符號與象徵,已經「習以為常」的政治儀式,其實是特定的政治勢力在具體的時空裡建構操弄而成的。我們的先祖前輩,可未必認為它們是「理所當然」或是「習以為常」呢。

「華盛頓神話」在近代中國的形成與傳衍,多重繁複,它的歷程及其效果,啟示深遠,實在象徵近代中國追尋民主道路的艱困歷程。但若只能從華盛頓這位世界性的偉人那裡找尋「支配意識形態」如何建立的「靈感」,侮辱與糟蹋的,不僅是華盛頓而已,也還包括先行者編織傳頌這闋「神話」背後積蘊的理想企盼。

系統號:

P-016545

家在何處?:美國華人小說中的雙重他者性與文化身分認同

標題:

家在何處?:美國華人小說中的雙重他者性與文化身分認同

時間:

2020年8月

出版單位:

臺北:秀威資訊

作者:

呂曉琳 著

內容簡介:

序言

【第一章 美國華人小說創作概況與研究意義】

第一節 選題目的與研究價值

第二節 概念界定與創作沿襲

第三節 研究方法及篇章結構

【第二章 華人文學研究變遷與發展前景】

第一節 華人華文文學與華人英文文學

第二節 從離散到後殖民,再從「反離散」到「包括在外」

第三節 美國華人文學研究展望:前路在何方

【第三章 美國華人小說中的雙重他者性】

第一節 雙重他者性與少數族裔話語

第二節 雙重他者性與女性主義話語

第三節 雙重他者性及創傷敘事話語

第四節 雙重他者性及東方主義話語

【第四章 美國華人小說中文化身分認同的解讀】

第一節 混雜:文化夾縫中的選擇性同化

第二節 排斥:與主流文化的文化對抗

第三節 中和:多樣的文化身分認同

第四節 延續:多元文化中想像的共同體

【第五章 美國華人小說創作與研究的啟示】

系統號:

P-016552

告訴我,甚麼叫做記憶:想念楊牧

標題:

告訴我,甚麼叫做記憶:想念楊牧

時間:

2020年8月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

須文蔚 主編

內容簡介:

輯一:山風海雨

空山不見人──懷念楊牧/葉步榮

一切都留在北國/陳芳明

永遠的搜索者楊牧/顏崑陽

高山仰止,景行行止──略記我與楊牧的文學因緣/何寄澎

楊牧與「新潮叢書」──謹以本文悼念楊牧先生/李瑞騰

繼續在天上書寫──紀念楊牧/陳義芝

譯事.譯緣──我與楊牧先生的翻譯因緣/單德興

呦呦鹿鳴憶楊牧/張錯

輓詩二十行──送別楊牧/李有成

輯二:昔我往矣

展翅──楊牧老師/陳育虹

夜空中最亮的星/奚密

曾經傲慢過敦厚過/羅智成

在飛魚奔火的夜晚──紀念楊牧老師/廖咸浩

《山風海雨》的楊牧/劉克襄

我心目中的楊牧,是根植臺灣的文學巨樹/向陽

楊牧與我們這群華盛頓大學學生/邱貴芬

悲傷快樂而遙遠──懷念楊牧老師/鄭毓瑜

四分溪畔的窗子/胡曉真

輯三:東之皇華

雖然一切莫非地上的塵,空中的風/賴芳伶

冷淡ê表情藏正義ê火種──紀念楊牧/李勤岸

兩扇窗──懷念楊牧先生/張力

且掬起記憶海波中的粼光/吳冠宏

在年輕的飛奔裡──記楊牧,兼述東華人文學院初創年華/郝譽翔

我總是聽見這山岡沉沉的怨恨──暮春憶楊牧老師/許又方

告別曲──詩人楊牧遠行/楊澤

輯四:時光命題

欠花蓮作家的兩封信/西西

一次致敬式的對話/陳平原

不用感歎號的大家/何福仁

這一切都是真實的/何國忠

帽子/衣若芬

從七疊海岸到清水灣──記讀楊牧詩/鍾國強

瓶中又稿──紀念楊牧先生/陳智德

楊牧傳奇論稿/鄭政恆

輯五:星圖

別了,學長/陳克華

楊牧老師很美/曾淑美

深秋/羅任玲

春夜讀楊牧,重建多神的星空/唐捐

一人即成學──博大精深的楊牧/楊宗翰

聲響、火焰與泥土──如何親近楊牧的詩/楊佳嫻

夜空歎息──悼楊牧先生/許悔之

編後記

想念楊牧/須文蔚

楊牧手稿

楊牧年表

系統號:

P-016583

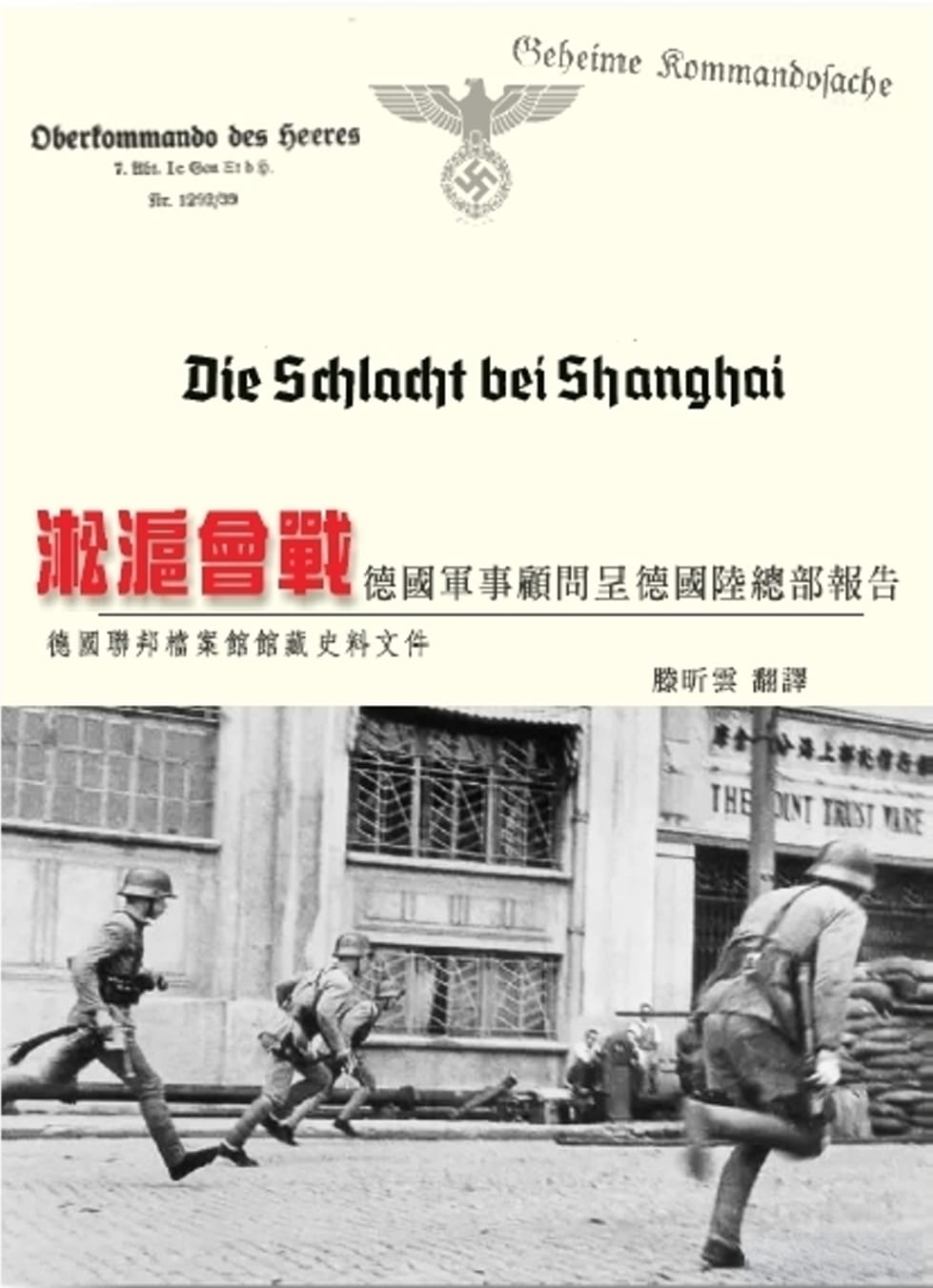

淞滬會戰:德國軍事顧問呈德國陸總部報告

標題:

淞滬會戰:德國軍事顧問呈德國陸總部報告

時間:

2020年8月

出版單位:

臺北:老戰友工作室

作者:

滕昕雲 翻譯

內容簡介:

對《淞滬會戰報告》之評析 滕昕雲

本文

淞滬會戰的過程及其經驗教訓

壹、戰前情勢發展

貳、戰鬥過程與經驗

第一節 虹口與楊樹浦一帶的戰鬥

第二節 日軍登陸至橋頭堡連結成一連續戰線

第三節 日軍西向及其後南向的攻擊,直至國軍戰 線撤至蘊藻濱後方

第四節 蘇州河的戰鬥‧日軍自乍浦登陸.國軍自上海撤退

與中國軍事機構合作的經驗

觀察與補充

壹、京滬戰役中國軍隊的作戰表現

貳、日軍在上海的戰鬥表現

參、日軍向南京的追擊

肆、對日軍戰鬥的回顧

系統號:

P-016632

隔離與回歸:戰後東亞的漢生病政策與醫療人權

標題:

隔離與回歸:戰後東亞的漢生病政策與醫療人權

時間:

2020年7月

出版單位:

臺北:巨流圖書公司

作者:

范燕秋 主編

內容簡介:

推薦序:當漢生病走入歷史,我們學到了什麼?︱陳耀昌

導言︰漢生病人權教育的新紀元︱范燕秋、姚惠耀

主題一 戰後東亞國家漢生病政策的延續與變革

鄭根埴︱戰後韓國漢生病政策與患者人權

森川恭剛︱戰後日本本土復歸前沖繩的漢生病隔離政策

張鑫隆︱從戰後日本漢生病政策變革看臺灣漢生病患的人權問題

主題二 漢生病政策變革下的醫療實作與患者樣貌

范燕秋︱臺灣的美援醫療、漢生病政策變動與患者人權問題(1945至1960年代)

洪意凌︱疾病因果網絡的重構及病人的雙重消失:DDS如何成為臺灣漢生病治療藥物

陳歆怡︱監獄或家?樂生院漢生病患者的隔離生涯與自我重建

主題三 晚近臺灣社會民主化後的樂生院保存與漢生病人權運動

潘佩君、范燕秋︱「樂生療養院保存運動」的影像紀要

張蒼松︱一場壯美的痲瘋人權運動

顏亮一︱都市規劃、公共利益與社會正義:從樂生療養院保存運動談起

主題四 博物館展示作為人權運動的策略

西浦直子︱日本漢生病患者、痊癒者的歷史:以當事人為中心的展示

陳佳利︱漢生病患之再現與發聲:論「樂生博物故事館」之展示建構與詮釋

系統號:

P-016595

進步與正義的時代:蕭新煌教授與亞洲的新台灣

標題:

進步與正義的時代:蕭新煌教授與亞洲的新台灣

時間:

2020年6月

出版單位:

臺北:巨流圖書公司

作者:

張翰璧、楊昊 主編

內容簡介:

第一篇 總論

1-1蕭新煌教授的學術實踐座標圖

張翰璧、楊昊

1-2 追求社會學想像四十年:轉向、開拓與突破

蕭新煌

第二篇 行動與策略:社會運動與環境治理

把民間社會及社會力找回來/徐世榮

2-1 台灣社會運動研究領域的制度化(1980-2017):文獻回顧與引用分析的觀點

何明修、黃俊豪

2-2 台灣反核運動的開端:1979-1986

劉華真

2-3 韓國社會運動團體與民主改革:以「參與連帶」與「經實聯」為例

朴允哲、李京兒

2-4 新興工業國家之風險治理挑戰:以2005年台灣狂牛症爭議事件為分析

周桂田

2-5 台灣土地改革再審視

徐世榮、廖麗敏

2-6 影響風險意識與支付意願之個人因素:以台南水患治理為例

許耿銘

2-7 核廢風險溝通的反思:核廢政策的公共審議

杜文苓、謝蓓宜

2-8 台灣邁向低碳社會的公眾態度與政策變遷

林宗弘、蕭新煌、許耿銘

第三篇 凝聚與記憶:台灣與東南亞客家

把客家帶進社會學,把社會學帶進客家/張維安

3-1 誰需要劉善邦?砂拉越石隆門帽山客家共和國的重建

張維安、張翰璧、黃子堅

3-2 「客家帶」的歷史與空間形成:以台灣和馬來西亞為例

張翰璧

3-3 客家人的移動構圖與聚散連結之時位考察初探

黃世明

3-4 打破客家刻板特色與比較研究的挑戰

林本炫

3-5 馬來西亞霹靂州嘉應客家移民及其網絡關係

林開忠

3-6 檳城嘉應、大埔、永定、惠州與增龍五個客家社團內部與外在的關係

利亮時

第四篇 台灣向前行:東亞與東南亞研究的生根與深耕

撐起東南亞研究的學術新空間/王宏仁

4-1 越南與中國罷工的比較:防禦型與攻擊型的威權國家

王宏仁、陳志柔

4-2 又見「懶惰的土著」?:越南台商工廠的勞動政治

龔宜君

4-3 台灣東南亞研究的發展第一個三十年與下一個三十年:蕭新煌教授的貢獻

楊昊

4-4 泰國拉瑪九世(1946-2016)政治遺緒的初探

陳佩修

4-5 台灣的韓國研究、韓國的台灣研究

金潤泰

第五篇 治理與福祉:台灣第三部門與青年的四十年轉進

治理與福祉:台灣第三部門與青年的四十年轉進─蕭新煌教授的貢獻與影響/官有垣

5-1 台灣第三部門治理的實證研究:1990年代迄今

官有垣

5-2 台灣非營利組織之評估與公私協力:以十年衛生財團法人輔導計畫為例

陸宛蘋

5-3 父母教育期望對青少年憂鬱症狀影響的社會階層差異

范綱華

系統號:

P-016596

我心歸處是敦煌:樊錦詩自述

標題:

我心歸處是敦煌:樊錦詩自述

時間:

2020年9月

出版單位:

香港:香港中和出版

作者:

樊錦詩 口述,顧春芳 撰寫

內容簡介:

敦煌莫高窟是全世界唯一一個歷經千年開窟,雕塑、壁畫一應俱全的人類藝術寶庫。敦煌最了不起和不可替代的,正是她本身就是上千年的形象佛教史,是一部繪畫史,一部雕塑史,一個繪畫博物館。在敦煌,每一個洞窟都是一個博物館。本書獨家收錄一批從未公開過的資料,展現傳奇女性樊錦詩的志業與愛情、困境與堅守,深度解讀敦煌藝術崇高之美,全面呈現敦煌石窟考古和莫高窟文保事業的篳路藍縷,詳細披露莫高窟「申遺」及「數字敦煌」背後的故事。

樊錦詩,1938年生,浙江杭州人。生於北京,長於上海。1958年考入北京大學歷史學系考古專業,1963年畢業後到敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)工作至今。曾擔任敦煌文物研究所副所長,敦煌研究院副院長、院長;現任敦煌研究院名譽院長,研究館員,兼任中央文史研究館館員。長期從事石窟保護與管理、石窟考古方面的研究。

2017年《莫高窟第266—275窟考古報告》榮獲第七屆吳玉章人文社會科學獎優秀獎;2018年被黨中央、國務院授予「改革先鋒.文物有效保護的探索者」稱號;2019年榮獲呂志和獎——世界文明獎。

系統號:

P-016645

百年貝聿銘:游弋於不同文明之間的建築大師

瞿秋白與跨文化現代性

標題:

瞿秋白與跨文化現代性

時間:

2020年7月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

張歷君 著

內容簡介:

本書將瞿秋白的思想、政治和文學實踐,理解為二十世紀初中國「跨文化現代性」的重要案例。作者參考史華慈的「『雙方面』的辯證法」,嘗試為瞿秋白研究重啟一個開放的批評空間。在這個新的空間裏,本書把辯證唯物論的哲學思考與有關政治事件的個人回憶和小說改編等不同領域的文本連接起來;同時將生命哲學、佛教唯識宗思想和無政府主義這些表面看來毫無關係、甚至相互對立的思想脈絡重新並置,展示它們之間詭異的歷史關係。而更重要的是,作者把同時活躍於國際政治和思想舞台上的東西方馬克思主義者,重新放置在同一個研究平台上進行細緻的比較分析。唯有在這種廣闊的跨文化現代性的閱讀和論述視野裏,瞿秋白多重複雜的思想世界才得以重新展現在我們眼前。

作者簡介

張歷君,香港中文大學中國語言及文學系兼任助理教授、中央研究院中國文哲研究所訪問學人,亦為香港中文大學圖書館香港文學特藏顧問委員、香港藝術發展局評審員、《現代中文學刊》通訊編委、《方圓:文學及文化專刊》學術編輯、《字花》雜誌編委以及蘇州大學海外漢學(中國文學)研究中心的成員。他曾是哈佛燕京學社的訪問學人(2009-2010)。

系統號:

P-016624

《天主實義》與中國學統:文化互動與詮釋

近代の仏教思想と日本主義

標題:

近代の仏教思想と日本主義

時間:

2020年9月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

近藤俊太郎、名和達宣 編著

內容簡介:

仏教思想と日本主義への入射角――序にかえて(近藤俊太郎)

【総論】日本主義と仏教(石井公成)

第Ⅰ部 親鸞・聖徳太子

真宗大谷派の教学と日本主義――曽我量深を基点として(名和達宣)

真宗本願寺派の教学と日本主義――梅原真隆を通して(内手弘太)

聖徳太子と日本主義――金子大榮を中心に(東 真行)

『原理日本』と聖徳太子――井上右近・黒上正一郎・蓑田胸喜を中心に(中島岳志)

民族主義の体系と形式――三井甲之とその門弟(藤井祐介)

第Ⅱ部 日蓮・禅

日蓮主義と日本主義――田中智学における「日本による世界統一」というビジョンをめぐって(ユリア・ブレニナ)

日蓮主義と日本主義との衝突――日中戦争期における東亜連盟運動(クリントン・ゴダール)

鈴木大拙『日本的霊性』再考――仏教を超える新「日本宗教」(ステファン・グレイス)

臨済宗と「日本精神」――関精拙、古川堯道を中心に(大竹 晋)

禅・華厳と日本主義――市川白弦と紀平正美の比較分析を通じて(飯島孝良)

第Ⅲ部 教養・修養・転向

本居宣長と日本主義――暁烏敏による思想解釈を通して(齋藤公太)

日本回帰の思想構造――亀井勝一郎の場合(碧海寿広)

吉川英治と日本主義――修養する武蔵と親鸞(大澤絢子)

日本主義の主体性と抗争――原理日本社・京都学派・日本神話派(栗田英彦)

親鸞とマルクス主義――佐野学の思想経験を中心に(近藤俊太郎)

まとめと展望(近藤俊太郎・名和達宣)

系統號:

P-016600

戦争・革命の東アジアと日本のコミュニスト 1920-1970年

標題:

戦争・革命の東アジアと日本のコミュニスト 1920-1970年

時間:

2020年9月

出版單位:

東京:有志舎

作者:

黒川伊織 著

內容簡介:

はじめに―〈帝国に抗する社会運動〉のその後へ

第1章 「東洋の小さいインタナショナル」を目指して

第2章 国際共産主義運動と「日本の運命」

第3章 中国国民革命下の上海―東京

第4章 「国際共産党日本支部日本共産党」の誕生

第5章 「一国一党の原則」と外国人コミュニスト

第6章 「ソ連防衛」のために

第7章 弾圧と転向に抗して

第8章 戦前/戦中/戦後の連続と断絶

第9章 中国革命と「極東コミンフォルム」

第10章 朝鮮戦争下日本のコミュニスト

第11章 東アジア国際共産主義運動の「五五年体制」

おわりに―「帝国の共産党」の遺産

系統號:

P-016620

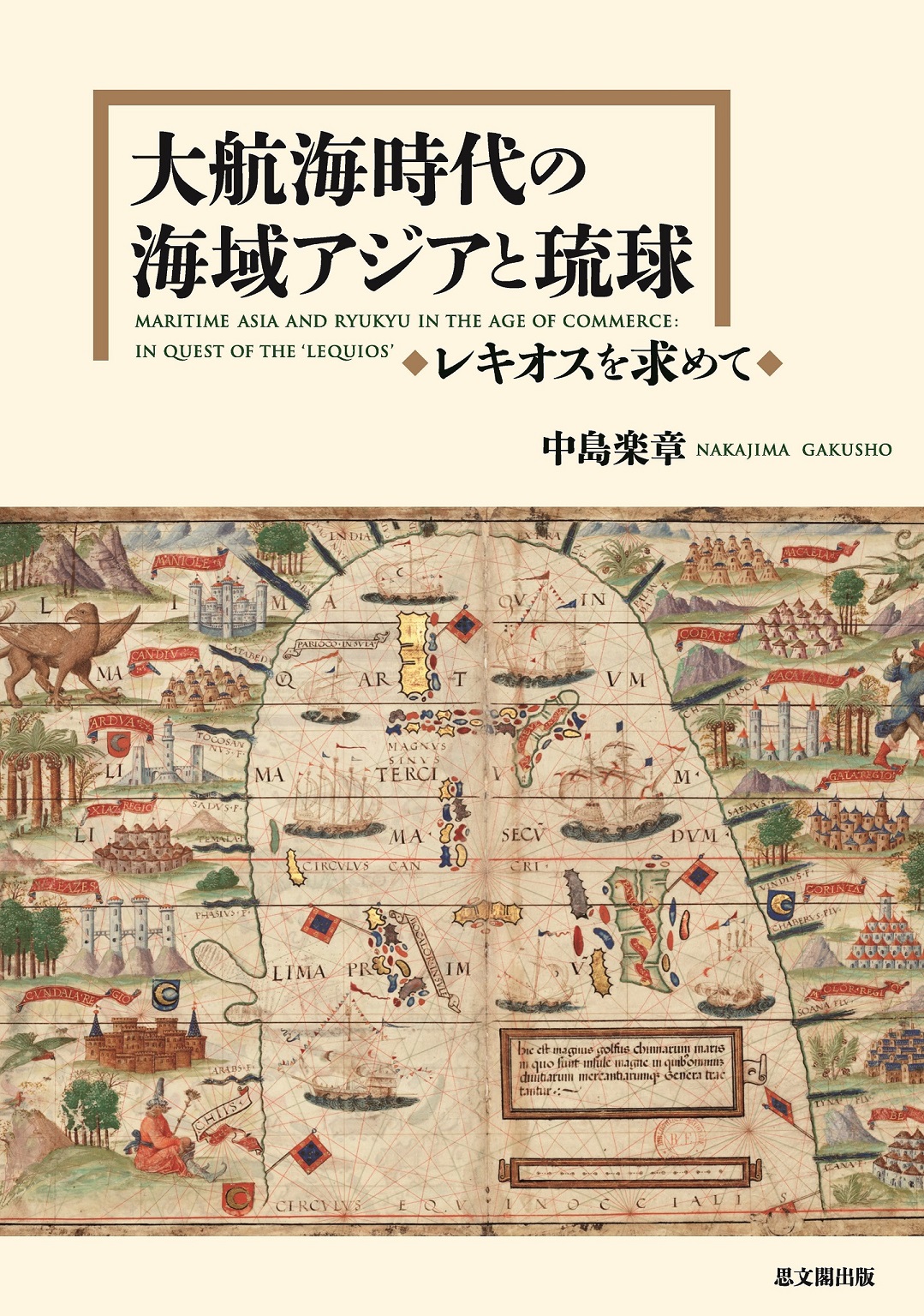

大航海時代の海域アジアと琉球:レキオスを求めて

標題:

大航海時代の海域アジアと琉球:レキオスを求めて

時間:

2020年8月

出版單位:

京都:思文閣出版

作者:

中島楽章 著

內容簡介:

序章 古琉球海外交流史とヨーロッパ史料

【第Ⅰ部 世界図と東アジア】

第1章 世界図の発達と東アジア―プトレマイオス図からカヴェリ図まで

第2章 フランシスコ・ロドリゲスの地図(一)―ポルトガルの海域アジア進出と世界図

第3章 フランシスコ・ロドリゲスの地図(二)―最初のポルトガル系東アジア図

第4章 ジパングとパリオコ―大航海時代初期の世界図と日本

【第Ⅱ部 ゴーレスとレキオス】

第5章 ゴーレス再考(一)―アル・グールとゴーレス

第6章 ゴーレス再考(二)―その語源問題をめぐって

第7章 マラッカの琉球人(一)―『歴代宝案』にみる

第8章 マラッカの琉球人(二)―ポルトガル史料にみる

【第Ⅲ部 レキオスを求めて】

第9章 レキオスは何処に―ポルトガル人の琉球探索と情報収集

第10章 マゼランとレキオス―スペインのアジア進出と琉球認識

第11章 レキオス到達(一)―一五四二年、ポルトガル人の琉球漂着

第12章 レキオス到達(二)―琉球情報の伝播と変容

終章 大航海時代の琉球王国

系統號:

P-016660

天安門広場--中国国民広場の空間史

普遍的価値を求める:中国現代思想の新潮流

標題:

普遍的価値を求める:中国現代思想の新潮流

時間:

2020年8月

出版單位:

東京:法政大学出版局

作者:

許紀霖 著,中島隆博、王前 監譯

內容簡介:

序 普遍性の再建――新天下主義と現代中国思想

第Ⅰ部 来たるべき東アジア

第一章 新東アジア秩序の構想――EU式の運命共同体

第二章 世界的な保守主義時代の到来

第三章 新天下主義と中国の内外秩序

第Ⅱ部 自由主義を問い直す

第四章 中国は何を根拠に世界を統治するのか

第五章 二つの啓蒙――文明的自覚か、文化的自覚か

第六章 自由主義はなぜ枢軸文明に接続しなければならないのか

第Ⅲ部 国家主義を超えて

第七章 普遍的文明か中国的価値か――中国の歴史主義思潮への批判

第八章 中国にはリバイアサンが必要なのか――国家主義思潮への批判

第九章 儒家の孤魂、身体はどこに

付録 対話(許紀霖・中島隆博・石井剛・鈴木将久・林少陽・王前)

系統號:

P-016571

スペイン市民戦争とアジア:遥かなる自由と理想のために

中国革命と写真:黎明期から文革まで

標題:

中国革命と写真:黎明期から文革まで

時間:

2020年8月

出版單位:

東京:彩流社

作者:

岡井耀毅 著,岡井禮子 編

內容簡介:

はじめに(岡井禮子)

本書によせて(田沼武能,日本写真家協会前会長)

第一章 黎明期

民主独立闘争の中で目覚めていく中国写真界

第二章 発展期I

芸術から報道へと傾斜していく激動の時代

発展期II

先鋭化するナショナリズムとニュース写真

第三章 展開期

革新勢力に呼応した「国防写真」

第四章 苦難期I

革命の聖地延安を目指した映画人・写真家たち

呉印咸が撮影した延安の中国共産党軍〈1938 ~ 1943年〉

苦難期II 『中国の赤い星』が世界に知らせた革命の大義

苦難期III 延安から新政府樹立まで──革命を支援した解放区の写真政策

苦難期IV 吹き荒れる文革の嵐と写真家たち

第五章 開放期 聞こえはじめた自由化への胎動

中国近現代写真関連年表

参考文献・写真資料

あとがき 岡井禮子

系統號:

P-016579

梁啓超文集

標題:

梁啓超文集

時間:

2020年8月

出版單位:

東京:岩波書店

作者:

岡本隆司、石川禎浩、高嶋航 編譯

內容簡介:

第一章 亡命まで ~一八九八年

1 変法通議 自序・女学について

2 報館が国事に有益であること

3 社会論序説

4 『史記』貨殖列伝の現代的意義

5 保国会での演説

第二章 日本にて ~一九〇一年

1 支那の宗教改革について

2 国民十大元気論 序論

3 日本文を学ぶ利益

4 少年中国説

5 中国史序論

6 『清議報』第百冊の祝辞、並びに報館の責任と本館の経歴

第三章 革命まで ~一九一一年

1 学問の力が世界を動かす

2 変革釈義

3 保教しても孔子を尊重することにならぬ

4 小説と群治の関係

5 三十自述

6 中国歴史上の革命の研究

7 暴動と外国の干渉

8 国民はすみやかに財政の常識を求めねばならぬ

第四章 民国にて 一九一二年~

1 言論界に対するわたしの過去と将来

2 大総統に上(たてまつ)る書簡(国体問題)

3 『曾文正公嘉言抄』序

4 中国人の自覚

5 張東ソンへの返書にて社会主義運動を論ず

6 無産階級と無業階級

7 十年目の“五七”

8 わたしの病と協和病院

9 追 悼

系統號:

P-016623

倭人・倭国伝全釈:東アジアのなかの古代日本

漢字の構造:古代中国の社会と文化

『類篇』研究

標題:

『類篇』研究

時間:

2020年7月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

水谷誠 著

內容簡介:

序 章 なぜ『類篇』を研究するのか

Ⅰ 『類篇』研究

第一章 『類篇』は何のために編まれたか

第二章 『類篇』増補についての一考察

第三章 『類篇』はどの『集韻』を用いたのか

第四章 『類篇』反切相違の一要因について

第五章 『類篇』における例外反切について(部首篇)

第六章 『類篇』の脱落字について

第七章 『類篇』反切誤記札記

第八章 『類篇』の無義注について

第九章 『集韻』の脱落字について

Ⅱ 小学書の周辺

第十章 『集韻』での『説文解字』の影

第十一章 李善注に見える典拠不明の訓詁は何から採られたか

第十二章 多音字“重”及其聲調三分問題

第十三章 白居易怎樣用多音字“重”押韻?

第十四章 關於元代韻書 兼論高麗朝和朝鮮朝的影響

初出一覧

系統號:

P-016547

アジア主義全史

標題:

アジア主義全史

時間:

2020年7月

出版單位:

東京:筑摩書房

作者:

嵯峨隆 著

內容簡介:

はじめに

第一章 アジア主義の源流

第二章 初期のアジア連帯思想と行動

1 アジア連帯運動の開始

2 論壇におけるアジア主義言説の展開

3 樽井藤吉と『大東合邦論』

4 近衛篤麿と清末の中国

第三章 中国革命の支援者たち

1 頭山満の皇アジア主義

2 宮崎滔天とアジア革命

3 北一輝と中国革命

第四章 中国人によるアジア主義の主張

1 初期の孫文とアジア

2 亜洲和親会について

3 李大釗の「新アジア主義」

4 孫文の「大アジア主義」講演について

第五章 日中戦争とアジア主義

1 満洲事変と日本型アジア主義の新たな展開

2 東亜新秩序と東亜協同体論

3 汪精衛の日中提携論と大アジア主義

4 東亜聯盟の思想と運動

第六章 戦後七五年のアジア主義

あとがき

系統號:

P-016563

中国水環境の歴史と現在

鄭清文とその時代:郷土を愛したある台湾作家の生涯と台湾アイデンティティの変容

標題:

鄭清文とその時代:郷土を愛したある台湾作家の生涯と台湾アイデンティティの変容

時間:

2020年6月

出版單位:

東京:東方書店

作者:

松崎寛子 著

內容簡介:

推薦文(藤井省三)

第一部 鄭清文の文学とその時代 変容する台湾アイデンティティ

第一章 「台湾アイデンティティ」とは何か

第二章 台湾作家鄭清文の生い立ちと作品の流れ

第三章 歌に託した台湾アイデンティティ

第四章 鄭清文作品における日本統治期の記憶とアイデンティティの形成

第五章 『旧金山―一九七二』における在米台湾留学生表象

第二部 鄭清文と児童文学

第六章 郷土におけるアイデンティティの創造と想像

第七章 鄭清文児童文学における「郷土」と「政治」―童話集『採桃記』を中心に

第三部 台湾社会における鄭清文文学の受容と発展

第八章 教科書における鄭清文文学受容にみる台湾アイデンティティの変容―台湾の高校「国文」教科書における台湾文学の分析から

第九章 ノスタルジアとしての鄭清文文学―舞台劇『清明時節』と台湾アイデンティティ

終章

系統號:

P-016663

唐王朝の身分制支配と「百姓」

標題:

唐王朝の身分制支配と「百姓」

時間:

2020年6月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

山根清志 著

內容簡介:

例 言

第一部 唐代良賤制と百姓及び私賤人身分

Ⅰ 唐の良賤制

第一章 唐における良賤制と在地の身分的諸関係

第二章 唐の良賤制をめぐる二、三の問題

第三章 唐代良賤制における良と賤とを分かつ「基準」をめぐって

Ⅱ 唐代良賤制下の百姓及び私賤人身分

第一章 唐の「百姓」身分について

第二章 唐の「百姓」 身分・補論

第三章 唐代「百姓」身分に関する諸問題

第四章 唐の部曲客女身分に関する一考察――ペリオ漢文文書三六〇八号の理解にむけて

第五章 唐の部曲の性格をめぐる議論と問題点

第六章 唐代の奴婢売買と市券

第七章 唐代の雇傭人問題に関する一、二の点について

第二部 唐前半期における「百姓」の存在条件

第一章 唐前半期における鄰保とその機能――いわゆる攤逃の弊を手がかりとして

第二章 唐代均田制下の百姓田売買について

第三章 唐代前半期の括戸政策といわゆる楽遷規定

第四章 唐食実封制に於ける所謂“七丁封戸”の問題について

第五章 唐朝前半期における食実封制について

あとがき

系統號:

P-016546

古代東アジア史料論

標題:

古代東アジア史料論

時間:

2020年6月

出版單位:

東京:同成社

作者:

小口雅史 編著

內容簡介:

序―解題にかえて― 〔小口雅史〕

Ⅰ 日本古代の典籍

『日本書紀』の「重出」記事―皇極紀・斉明紀・天智紀の検討― 〔須原祥二〕

『新撰姓氏録』抄本をめぐる問題―「三例」の記載を中心に― 〔荊木美行〕

『令集解』研究の回顧と展望 〔大津透〕

『延喜式』巻九・一〇の写本系統 〔小倉慈司〕

『左経記』の古写本について 〔石田実洋〕

平安時代の東国仏教と国分寺 〔佐藤信〕

Ⅱ 日本古代の写経・木簡・文書等

「碑文」体の伝の「銘」と檀像―大安寺三碑と空海撰『故僧正勤操大徳影讃并序』― 〔藏中しのぶ〕

若狭国の荷札木簡と海産物貢進 〔渡辺晃宏〕

南家一切経と北家一切経 〔春名宏昭〕

奈良国立博物館所蔵『華厳経』巻第七十(紫紙金字)について 〔野尻忠〕

仁寿三年大和国宇陀郡佐山郷長解と「天平元年大税牒」 〔磐下徹〕

Ⅲ 古代東アジア史料

古代教育史三題―出土資料からみた漢代の授業法と教材― 〔井上 亘〕

九州国立博物館蔵「晋書列伝巻五十一零巻」について 〔榎本淳一〕

郭行節墓誌小考 〔堀内和宏〕

阿斯塔那五〇九号墓出土過所関係文書小考 〔吉永匡史〕

「変」、「変相」、「変文」の意味 〔辛嶋静志〕

世界に拡散した第二次・第三次大谷探検隊員橘瑞超の活動・収集品情報 〔片山章雄〕

『政事要略』所引「会要」記事小考 〔辻正博〕

系統號:

P-016572

長野県飯田下伊那の満洲移民関係資料目録

標題:

長野県飯田下伊那の満洲移民関係資料目録

時間:

2020年6月

出版單位:

東京:不二出版

作者:

齊藤俊江 著

內容簡介:

本目録は全国的には焼却廃棄されたといわれる満洲移民関係の役場史料、また散逸したという個人資料を、飯田下伊那地域に密着して悉皆的調査によって現在可能な限り収集整理した成果である。

従来のような文献目録集だけではなく、最新の研究方法を取り入れながら、オーラルヒストリーの原資料として音声資料、さらに開拓民の所有する写真資料、テレビ・映画などの映像資料を収集し、目録化した。

現在グローバル化する世界で移民問題が深刻化する中、移民研究者のみならず、日本近現代史、歴史社会学、メディア研究者など多様な研究分野に資することは間違いない。

系統號:

P-016575

漢字の植物苑:花の名前をたずねてみれば

「上代のことばと文字」入門

標題:

「上代のことばと文字」入門

時間:

2020年1月

出版單位:

東京:花鳥社

作者:

瀬間正之 主編

內容簡介:

上代のことばと文字」への招待—上代文学研究における国語学とは何か…瀬間正之

Ⅰ 上代文字資料をどのように扱えばよいか

上代文学と国語学—地名「高羅」をどう訓むか…瀬間正之

上代の字体入門…笹原宏之

原本系『玉篇』の意義と検索方法…瀬間正之

六朝口語(唐代口語)をどのように調べるか…瀬間正之

国語学の知識と方法をどのように生かすか—上代文学研究における課題を探る…上野美穂子

Ⅱ 研究状況とこれからの課題

『続日本紀』宣命の語彙をめぐる諸問題…根来麻子

被覆形・露出形の様相…蜂矢真弓

表現から見る『日本書紀』の成立…葛西太一

木簡がことばと文字の研究にもたらした新知見…方国花

Ⅲ 知っておくべき基本研究文献 …岩澤克/田中草大/黄明月/方国花/宮川優/瀬間正之

系統號:

P-016594

Close-Ups and Long Shots in Modern Chinese Cinemas

標題:

Close-Ups and Long Shots in Modern Chinese Cinemas

時間:

October, 2020

出版單位:

Honolulu: University of Hawai'i Press

作者:

Hsiu-Chuang Deppman

內容簡介:

Two of the most stylized shots in cinema—the close-up and the long shot—embody distinct attractions. The iconicity of the close-up magnifies the affective power of faces and elevates film to the discourse of art. The depth of the long shot, in contrast, indexes the facts of life and reinforces our faith in reality. Each configures the relation between image and distance that expands the viewer’s power to see, feel, and conceive.

To understand why a director prefers one type of shot over the other then is to explore more than aesthetics: It uncovers significant assumptions about film as an art of intervention or organic representation. Close-ups and Long Shots in Modern Chinese Cinemas is the first book to compare these two shots within the cultural, historical, and cinematic traditions that produced them. In particular, the global revival of Confucian studies and the transnational appeal of feminism in the 1980s marked a new turn in the composite cultural education of Chinese directors whose shot selections can be seen as not only stylistic expressions, but ethical choices responding to established norms about self-restraint, ritualism, propriety, and female agency.

Each of the films discussed—Zhang Yimou’s Red Sorghum, Ang Lee’s Lust, Caution, Hou Hsiao-Hsien’s The Assassin, Jia Zhangke’s I Wish I Knew, and Wei Desheng’s Cape No. 7— represents a watershed in Chinese cinemas that redefines the evolving relations among film, politics, and ethics. Together these works provide a comprehensive picture of how directors contextualize close-ups and long shots in ways that make them interpretable across many films as bellwethers of social change.

Author Bio

Hsiu-Chuang Deppman is professor of Chinese and cinema studies at Oberlin College.

系統號:

P-016493

Top Graduate Zhang Xie: The Earliest Extant Chinese Southern Play

標題:

Top Graduate Zhang Xie: The Earliest Extant Chinese Southern Play

時間:

October, 2020

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Translated and Introduced by Regina S. Llamas

內容簡介:

Top Graduate Zhang Xie is the first extant play in the Chinese southern dramatic tradition and a milestone in the history of Chinese literature. Dating from the early fifteenth century, but possibly composed earlier, it is the work of a writing club called the Nine Mountain Society.

The play relates the story of a talented scholar who sets off for the capital to take the imperial exams. On the road, he is robbed and beaten by a bandit. In a nearby village temple he meets an orphaned girl who nurses him back to health and whom he marries. Once he takes first place in the exams, however, he comes to regret the marriage, setting in motion a series of decisions with disastrous consequences for both of them.

Underlying this story of love, ambition, and betrayal are tensions created by the expectations that family, society, and state placed on the scholar. The examination system offered families the promise of social and economic advancement through an official position. The state relied on these men for the administration of the empire, and society expected that education in the classics would produce moral men. The play offers a critique of the scholar’s ideal, the education system, and the ethical values this process was intended to instill.

This first full English-language translation of Top Graduate Zhang Xie features a detailed introduction that discusses the foundations of Chinese drama and the play’s composition and performance.

系統號:

P-016559

Taiwan's Exceptionalism

標題:

Taiwan's Exceptionalism

時間:

October, 2020

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Edited by Anna Rudakowska, Ewa Trojnar, and Agata W. Ziętek

內容簡介:

1. Unpacking Taiwan’s Exceptionalism: Themes and Studies

ANNA RUDAKOWSKA • EWA TROJNAR • AGATA W. ZIĘTEK

2. The Legal Status of Taiwan under International Law

LECH ANTONOWICZ

3. Taiwan’s Unique Position Toward the South China Sea

AGATA W. ZIĘTEK

4. Taiwan-China-United States Relations: Taiwan’s Unique Safe House for Better or Worse

EWA TROJNAR

5. Exceptionalism under a Glass Ceiling? Taiwan’s Democratic Development and Challenges

WU DER-YUAN

6. The Sunflower Movement: An Example of the Dynamics of Civic Activity in Taiwan

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI

7. The Development of Indigenous Tourism Clusters in Taiwan: Economic and Cultural Foundations of Sustainability

MAGDALENA KACHNIEWSKA

8. A Shark Paradise in Taiwan (Dis)appears: From Shark Soup to Shark Diving

KATARZYNA NEGACZ

9. Taipei’s Soft Power at Work: The Image of Taiwan in Polish Dailies “Gazeta Wyborcza” and “Rzeczpospolita”

ANNA RUDAKOWSKA

Contributors

List of Figures

Index

系統號:

P-016560

Further Adventures on the Journey to the West

標題:

Further Adventures on the Journey to the West

時間:

October, 2020

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Master of Silent Whistle Studio, Translated by Qiancheng Li and Robert E. Hegel

內容簡介:

As the audacious Monkey King battles his way through a landscape of inexplicable places and unfamiliar passions, Further Adventures on the Journey to the West offers a wry, revisionist critique of the late-Ming fascination with desire. Building on the great sixteenth-century novel Journey to the West, which recounts the escapades of a monk and three companions traveling to India in search of Buddhist scriptures to carry back to China, this sequel is a parable of self-delusion that explores the tension between desire and emptiness from a Buddhist perspective. The consummate literati novel, written by an accomplished artist for a well-educated readership, it is filled with allusions and parodies and features a dream-sequence narrative that is innovative and sophisticated even by modern standards.

This new, fully annotated translation by two acclaimed scholars and translators brings to life this remarkably inventive, playful early modern text. The volume includes the original commentaries and illustrations, a critical introduction and afterword, and notes that highlight the sources of the novel’s intertextual references, revealing the author’s erudition and versatility.

Contributor Bio

Qiancheng Li is author of Fictions of Enlightenment and Transmutations of Desire and editor of the Chinese variorum, critical edition of Further Adventures on the Journey to the West. Robert E. Hegel is Liselotte Dieckmann Professor Emeritus of Comparative Literature and emeritus professor of Chinese at Washington University, and author of The Novel in Seventeenth-Century China.

系統號:

P-016621

The Emperor’s New Road: China and the Project of the Century

標題:

The Emperor’s New Road: China and the Project of the Century

時間:

September, 2020

出版單位:

New Haven: Yale University Press

作者:

Sebastian Strangio

內容簡介:

China’s Belt and Road Initiative is the world’s most ambitious and misunderstood geoeconomic vision. To carry out President Xi Jinping’s flagship foreign-policy effort, China promises to spend over one trillion dollars for new ports, railways, fiber-optic cables, power plants, and other connections. The plan touches more than one hundred and thirty countries and has expanded into the Arctic, cyberspace, and even outer space. Beijing says that it is promoting global development, but Washington warns that it is charting a path to global dominance.

Taking readers on a journey to China’s projects in Asia, Europe, and Africa, Jonathan E. Hillman reveals how this grand vision is unfolding. As China pushes beyond its borders and deep into dangerous territory, it is repeating the mistakes of the great powers that came before it, Hillman argues. If China succeeds, it will remake the world and place itself at the center of everything. But Xi may be overreaching: all roads do not yet lead to Beijing.

Author Bio

Jonathan E. Hillman, a senior fellow at the Center for Strategic and International Studies (CSIS), is director of the Reconnecting Asia Project, one of the most extensive databases tracking China’s Belt and Road Initiative.

系統號:

P-016490

A Library of Clouds: The Scripture of the Immaculate Numen and the Rewriting of Daoist Texts

標題:

A Library of Clouds: The Scripture of the Immaculate Numen and the Rewriting of Daoist Texts

時間:

September, 2020

出版單位:

Honolulu: University of Hawai'i Press

作者:

J. E. E. Pettit and Chao-jan Chang

內容簡介:

From early times, Daoist writers claimed to receive scriptures via revelation from heavenly beings. In numerous cases, these writings were composed over the course of many nights and by different mediums. New revelations were often hastily appended, and the resulting unevenness gave rise to the impression that Daoist texts often appear slapdash and contain contradictions. A Library of Clouds focuses on the re-writing of Daoist scriptures in the Upper Clarity (Shangqing) lineage in fourth- and fifth-century China. Scholarship on Upper Clarity Daoism has been dominated by attempts to uncover “original” or “authentic” texts, which has resulted in the neglect of later scriptures—including the work fully translated and annotated here, the Scripture of the Immaculate Numen, one of the Three Wonders (sanqi) and among the most prized Daoist texts in medieval China. The scripture’s lack of a coherent structure and its different authorial voices have led many to see it not as a unified work but the creation of different editors who shaped and reshaped it over time.

A Library of Clouds constructs new ways of understanding the complex authorship of texts like the Scripture of the Immaculate Numen and their place in early medieval Daoism. It stresses their significance in understanding the ways in which manuscripts were written, received, and distributed in early medieval China. By situating the scripture within its immediate hagiographic and ritual contexts, it suggests that this kind of revelatory literature is best understood as a pastiche of ideas, a process of weaving together previously circulating notions and beliefs into a new scriptural fabric.

系統號:

P-016491

In the Dragon's Shadow: Southeast Asia in the Chinese Century

標題:

In the Dragon's Shadow: Southeast Asia in the Chinese Century

時間:

September, 2020

出版單位:

New Haven: Yale University Press

作者:

Sebastian Strangio

內容簡介:

Today, Southeast Asia stands uniquely exposed to the waxing power of the new China. Three of its nations border China and five are directly impacted by its claims over the South China Sea. All dwell in the lengthening shadow of its influence: economic, political, military, and cultural. As China seeks to restore its former status as Asia’s preeminent power, the countries of Southeast Asia face an increasingly stark choice: flourish within Beijing’s orbit or languish outside of it. Meanwhile, as rival powers including the United States take concerted action to curb Chinese ambitions, the region has emerged as an arena of heated strategic competition.

Drawing on more than a decade of on-the-ground experience, Sebastian Strangio explores the impacts of China’s rise on Southeast Asia, the varied ways in which the countries of the region are responding, and what it might mean for the future balance of power in the Indo-Pacific.

Author Bio

Sebastian Strangio is a journalist focusing on Southeast Asia. Since 2008, he has written for leading publications including the New York Times, The Atlantic, Foreign Policy, and the Nikkei Asian Review. He is also the author of Hun Sen’s Cambodia.

系統號:

P-016112

U.S. Strategy in the Asian Century: Empowering Allies and Partners

標題:

U.S. Strategy in the Asian Century: Empowering Allies and Partners

時間:

August, 2020

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Abraham M. Denmark

內容簡介:

Preface

Introduction: Challenged Friendships in Challenging Times

1. Order and Power in the Indo-Pacific

2. A Region in Flux

3. Empowering US Allies and Partners in the Indo-Pacific

4. Country Studies

Conclusion: Toward an Allied Strategy in the Indo-Pacific

Notes

Selected Bibliography

Index

Author Bio

Abraham M. Denmark is director of the Asia Program and a senior fellow at the Kissinger Institute on China and the United States at the Woodrow Wilson International Center for Scholars, and an adjunct associate professor at Georgetown University. He previously served as deputy assistant secretary of defense for East Asia, for which he received the Secretary of Defense Medal for Outstanding Public Service.

系統號:

P-016558

The Great Smog of China: A Short Event History of Air Pollution

標題:

The Great Smog of China: A Short Event History of Air Pollution

時間:

August, 2020

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Anna L. Ahlers, Mette Halskov Hansen, and Rune Svarverud

內容簡介:

The Great Smog of China traces Chinese air pollution events dating back to more than 2,000 years ago. Based on the authors’ fieldwork, interviews and text studies, the book offers a short and concise history of selected air pollution incidents that for varying reasons prompted different kinds of responses and forms of engagement in Chinese society. The three authors, from the disciplines of anthropology, China studies and political science, identify traceable incidents of smog and air pollution that have been communicated in different media and came to impact society in various ways. This also informs a discussion of what it takes to transform people’s experiences of health and environmentally related risks of pollution into broader forms of socio-political agency.

系統號:

P-016561

The Edge of Knowing: Dreams, History, and Realism in Modern Chinese Literature

標題:

The Edge of Knowing: Dreams, History, and Realism in Modern Chinese Literature

時間:

August, 2020

出版單位:

Seattle: University of Washington Press

作者:

Roy Bing Chan

內容簡介:

Introduction

1. Sleeping through Catastrophe: Dreams, Cataclysmic Modernity, and the Promises of Literary Realism

2. Dreaming as Representation: Lu Xun’s Wild Grass and Realism’s Social Address

3. Realism’s Hysterical Bodies: Narrative and Oneiric Counternarrative in Mao Dun’s Fiction

4. Sleepless Nights in Fast Socialism: Dream Rhetoric and Fiction in the Mao Era

5. Dream Fugue: Jiang Qing, the End of the Cultural Revolution, and Zong Pu’s Fiction

Conclusion: Lu Xun and the Dreams of Politics and Literature

Glossary of Chinese Characters

系統號:

P-016622

Henri Bertin and the Representation of China in Eighteenth-Century France

標題:

Henri Bertin and the Representation of China in Eighteenth-Century France

時間:

July, 2020

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

John Finlay

內容簡介:

Introduction

1. Ko And Yang And The Mission Française De Pékin

2. The Landscape Of Fact And Fantasy

3. Constructing An Authentic China

4. The Confucian Scholar Of Enlightenment France

Conclusion

系統號:

P-016662

Tangut Language and Manuscripts: An Introduction

標題:

Tangut Language and Manuscripts: An Introduction

時間:

June, 2020

出版單位:

Leiden: Brill

作者:

Jinbo Shi

內容簡介:

Introduction

1 History and Society of Western Xia

2 Tangut Manuscripts

3 Tangut Bibliology and Bibliography

4 Structure and Features of Tangut Characters

5 Phonetics and Vocabulary

6 Parts of Speech

7 Phrases and Word Order

8 Sentences

9 Cases and Case-Markers

10 Existential Verbs

11 Prepositional Particles

12 Rime Transformation and Person Agreement in Tangut Verbs

13 Proper Nouns and Kinship Terms

14 Interpretation of Tangut Social Documents and the Cursive Script

15 Translation and Punctuation

Afterword

系統號:

P-016557

Reading Du Fu: Nine Views

標題:

Reading Du Fu: Nine Views

時間:

2020年6月

出版單位:

香港:香港大學出版社

作者:

Edited by Xiaofei Tian

內容簡介:

This is the first collection of essays in English, contributed by well-known experts of Chinese literature as well as scholars of a younger generation, dedicated to the poetry of Du Fu, commonly regarded as the greatest Chinese poet. These essays are engaged in historically nuanced close reading of Du Fu’s poems, both canonical and less known, from new angles and in various contexts, and discuss a series of critical issues, including the local and the imperial; the body politic and the individual body; poetry and geography; perspectives on the complicated relation of religion and literature; materiality and contemporary reception of Du Fu; poetry and visual art; and tradition and modernity.

Many of the poems discussed in this book were written in the backwater town of Kuizhou, far from Du Fu’s earlier residence in the capital city Chang’an, at a time when the Tang dynasty was going through devastating social and political disturbances. The authors contend that Du Fu’s isolation from the elite literary establishments allowed him to become a pioneer who introduced a new order to the Chinese poetic discourse. However, his attention to details in everyday reality, his preoccupation with domestic life and the larger issues embroiled in it, his humor, and his ability to surprise tend to be obscured by the clichéd image of the “poet sage” and “poet historian”—an image this collection of essays successfully complicates.

Editor Bio

Xiaofei Tian is professor of Chinese literature at Harvard University.

系統號:

P-016626

Crime, Justice and Punishment in Colonial Hong Kong

標題:

Crime, Justice and Punishment in Colonial Hong Kong

時間:

2020年6月

出版單位:

香港:香港大學出版社

作者:

May Holdsworth and Christopher Munn

內容簡介:

Standing close together in a compound on a hillside above Victoria Harbour, the Central Police Station, Central Magistracy and Victoria Gaol were a bastion of British colonial power, a symbol of security, law and punishment. This walled city in the heart of Hong Kong’s Central District is now restored as a heritage and arts centre known as Tai Kwun.

Maintaining law and order in a turbulent place like Hong Kong — lying ‘within a rifle shot of the mainland of China’ and with a largely unsettled population — was far from straightforward. In the early decades of the colony the police force was a byword for incompetence and corruption. As the 19th century gave way to the 20th, political policing became a growing preoccupation as waves of strikes, boycotts and agitations shook the colony. The Magistracy administered a form of cheap summary justice heavily adapted to the needs of colonial Hong Kong: well over a million predominantly Chinese people were sentenced there between 1841 and 1941. Many went to prison for petty offences because they could not pay their fines; others were flogged or exposed in the stocks as a warning to others. In the overcrowded, unsanitary Victoria Gaol, the regime vacillated uneasily between a belief in the need for harsh deterrent punishment and an optimistic faith in reform and rehabilitation.

This richly illustrated book draws on a wealth of sources to offer a vivid account of those three institutions from 1841 to the late 20th century. It is firmly focused on people and their stories, weaving across a social landscape populated by captains superintendent and magistrates, gaolers and constables, thieves and ruffians, hawkers and street boys, down-and-outs, prostitutes, gamblers, debtors and beggars — the guilty as well as the innocent.

Author Bio

May Holdsworth’s previous books include Foreign Devils: Expatriates in Hong Kong, and The Palace of Established Happiness: Restoring a Garden in the Forbidden City. Christopher Munn is the author of Anglo-China: Chinese People and British Rule in Hong Kong, 1841–1880. May Holdsworth and Christopher Munn are also co-editors of the Dictionary of Hong Kong Biography.

系統號:

P-016627

Chinese Independent Animation: Renegotiating Identity in Modern China

標題:

Chinese Independent Animation: Renegotiating Identity in Modern China

時間:

April, 2020

出版單位:

London: Palgrave Macmillan Publishers

作者:

Aaron Wenhai Zhou

內容簡介:

This study of ‘independent’ animation opens up a quietly subversive and vibrant dimension of contemporary Chinese culture which, hitherto, has not received as much attention as dissident art or political activism. Scholarly interest in Chinese animation has increased over the last decade, with attention paid to the conventional media circle of production, distribution and consumption. The ‘independent’ sector has been largely ignored however, until now. By focusing on distinctive independent artists like Pisan and Lei Lei, and situating their work within the present day media ecology, the author examines the relationship between the genre and the sociocultural transformation of contemporary China. Animation, the author argues, has a special significance, as the nature of the animation text is itself multilayered and given to multiple interpretations and avenues of engagement. Through an examination of the affordances of this ‘independent’ media entity, the author explores how this multifaceted cultural form reveals ambiguities that parallel contradictions in art and society. In so doing, independent animation provides a convenient ‘mirror’ for examining how recent social upheavals have been negotiated, and how certain practitioners have found effective ways for discussing the post-Socialist reality within the current political configuration.

Author Bio

Aaron Wenhai Zhou received his PhD in Screen and Media Studies at the University of Waikato, New Zealand. His research focuses on the realm of Chinese independent animation in context with sociocultural transformations during the post-socialist era. Currently, he is involved with the 8th of CIAFF (China Independent Animation Film Forum) working on different projects. His areas of research combine Chinese studies and media studies.

系統號:

P-016564