標題

- 【演講】吳翎君:中國與美國──企業、技術與關係網,1914-1941

- 【演講】李志鴻:東亞海上的佛國土:七世紀新羅佛教王權與世界觀

- 【演講】許宏彬:自殖民走到戰後的地方開業醫:初探吳新榮與韓石泉的醫療文獻

- 【演講】吳文欽:威權政體下的公民記者與風險溝通:以新冠肺炎為例

- 【演講】李貞慧 :丹青流變——絕美的東方色彩與時代變異下的發展

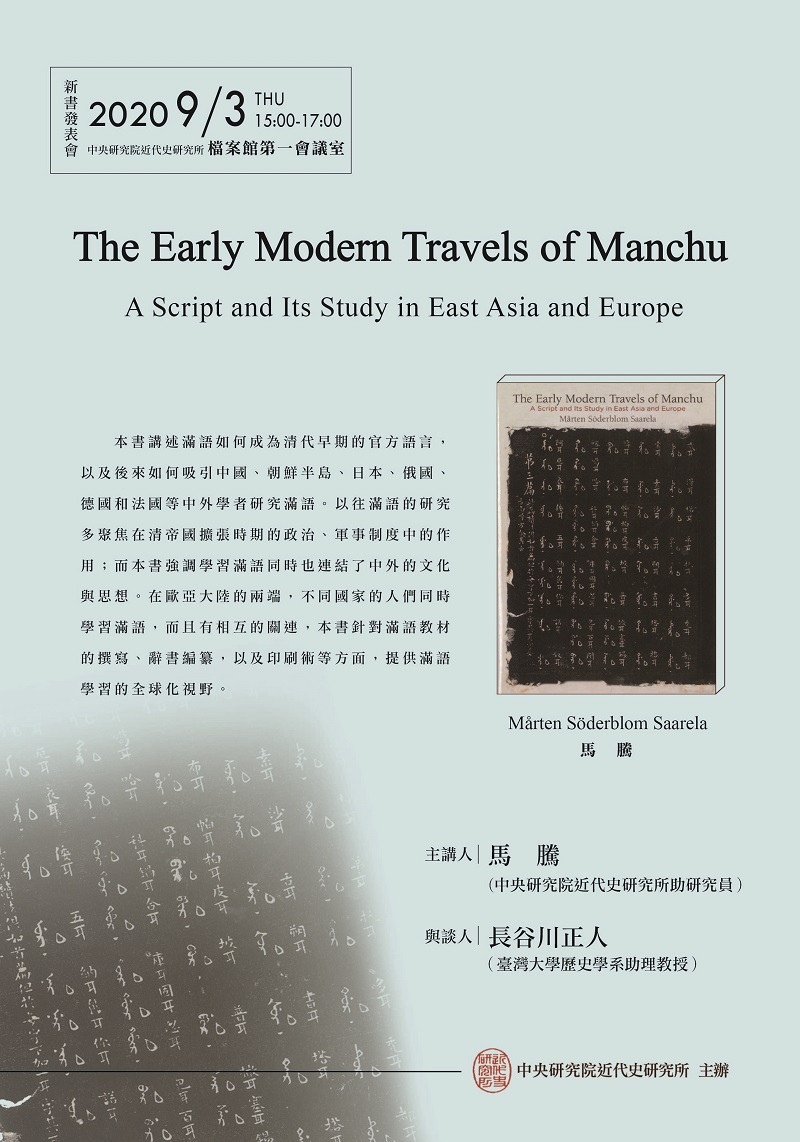

- 【演講】馬騰:The Early Modern Travels of Manchu: A Script and Its Study in East Asia and Europe

- 【演講】Belinda Qian He:Museological Warfare: Cine-Exhibition of Class Struggle in Mao's China

- 【演講】黃莘瑜:世亂、文學、博物與譜錄——試由《二如亭群芳譜》與《花鏡》談起

- 【演講】謝艾倫:近代早期亞洲西班牙殖民相關的考古遺址:類型、方法與詮釋

- 【演講】楊建成:試解「白團」來去之「謎」

- 【演講】黃翔瑜:從歷史檔案中探究現行文化保存類型的承先與啟後

- 【座談會】顧頡剛先生逝世四十週年紀念座談會──走在歷史的路上:顧頡剛先生的疑經、辨史與採風

- 【演講】Andrew F. Jones:Circuit Listening: Chinese Popular Music in the Global 1960s

- 【演講】楊照:真實、震撼、孤獨的一刻:探索楊牧的抒情風格

- 【演講】王鴻泰:妖物與特務:明代成化朝的訊息掌控與政治操作

- 【演講】彭保羅:人類世與金錢的社會人類學:台灣觀點

- 【演講】劉文:「後種族時代」的破滅:黑人的命也是命、種族資本主義、分裂的亞裔社群

- 【演講】黃詩淳:人之將至,其言也善:1200件遺囑內容的實證研究

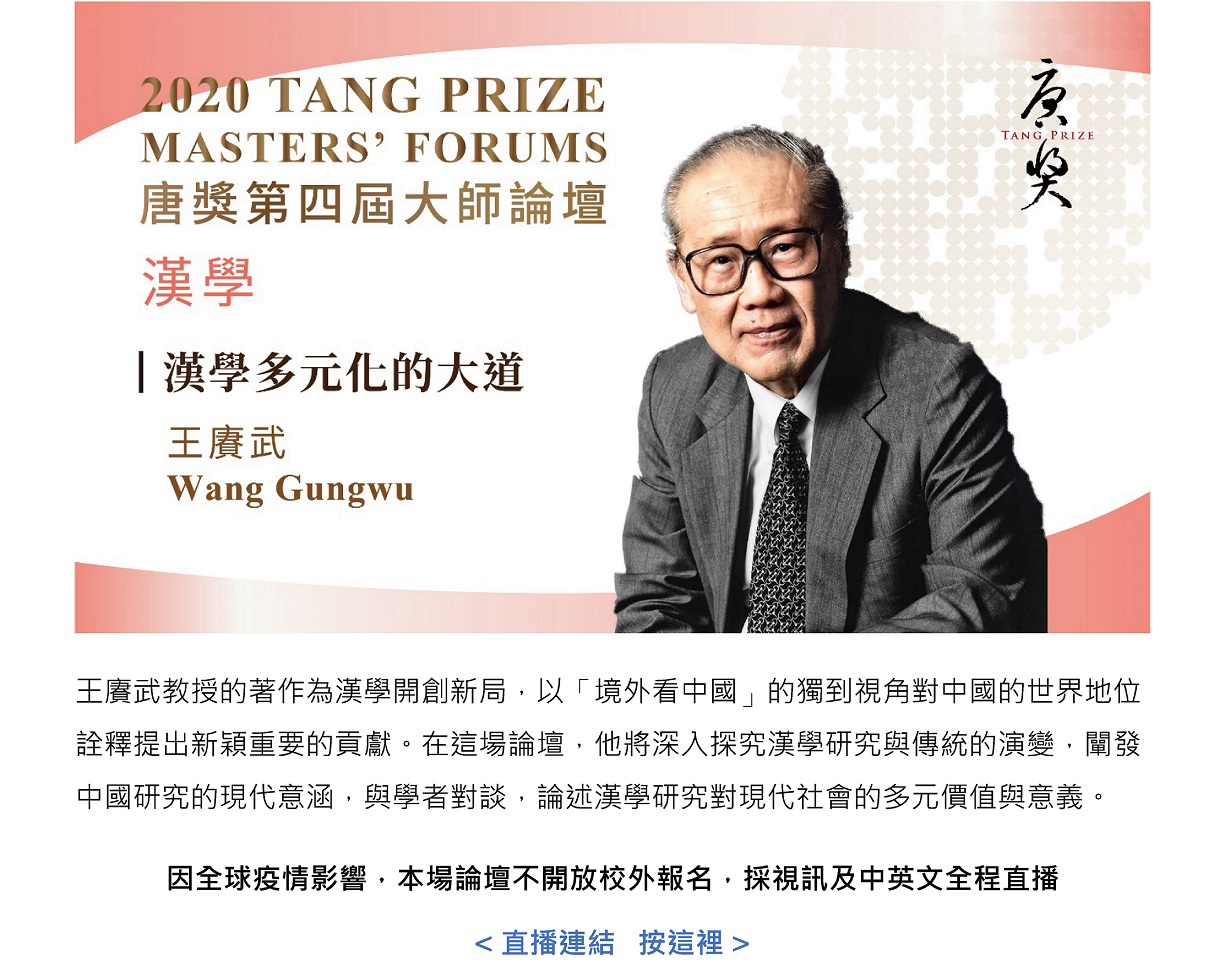

- 【演講】王賡武:漢學多元化的大道

- 【演講】呂妙芬:迂迴的儒耶對話?《天主實義》與明清儒學

- 【演講】林玉茹:邊區社會的衝突與1784年臺灣紫線番界的出現

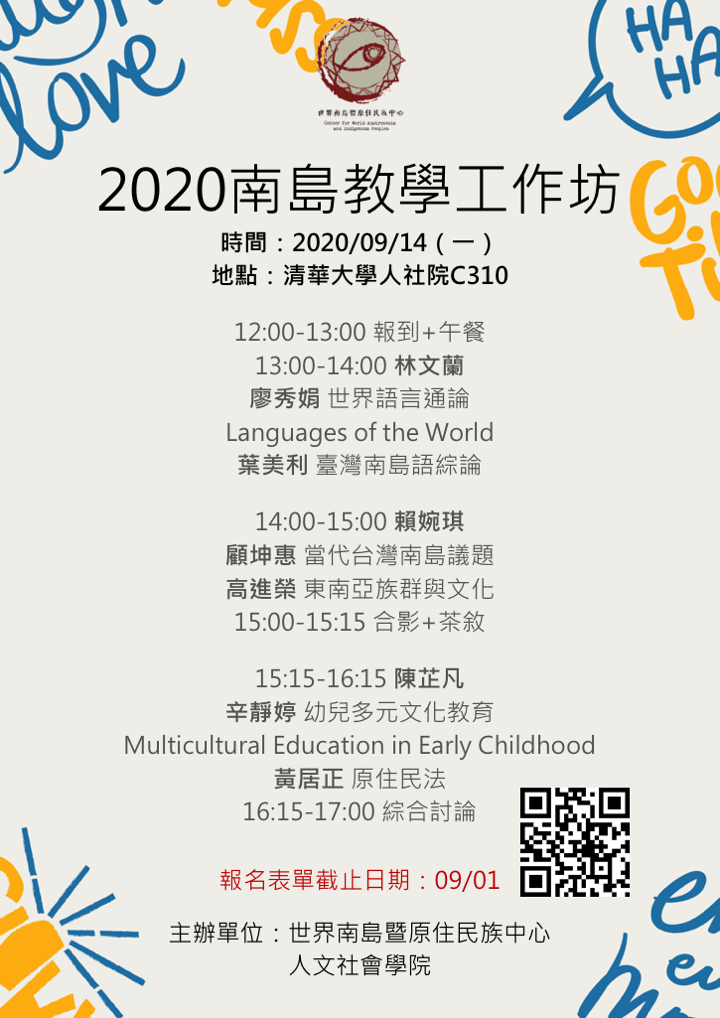

- 【工作坊】2020南島教學工作坊

- 【工作坊】第二屆學術寫作與出版工作坊

- 【資料庫】「2020世界華人藝術家百年身影」主題網站

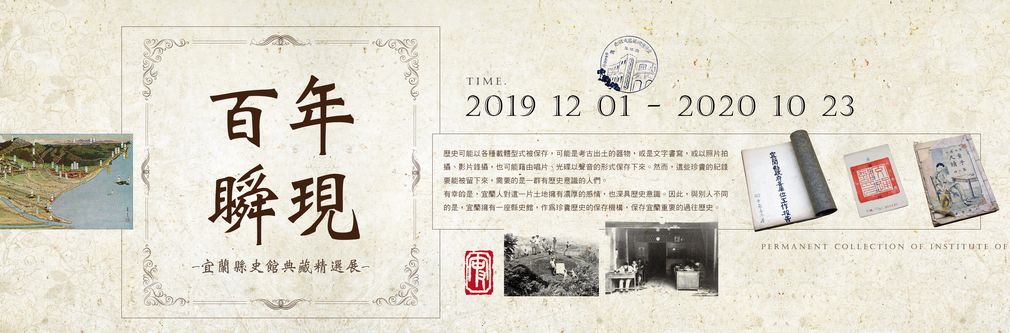

- 【展覽】百年瞬現——宜蘭縣史館典藏精選展

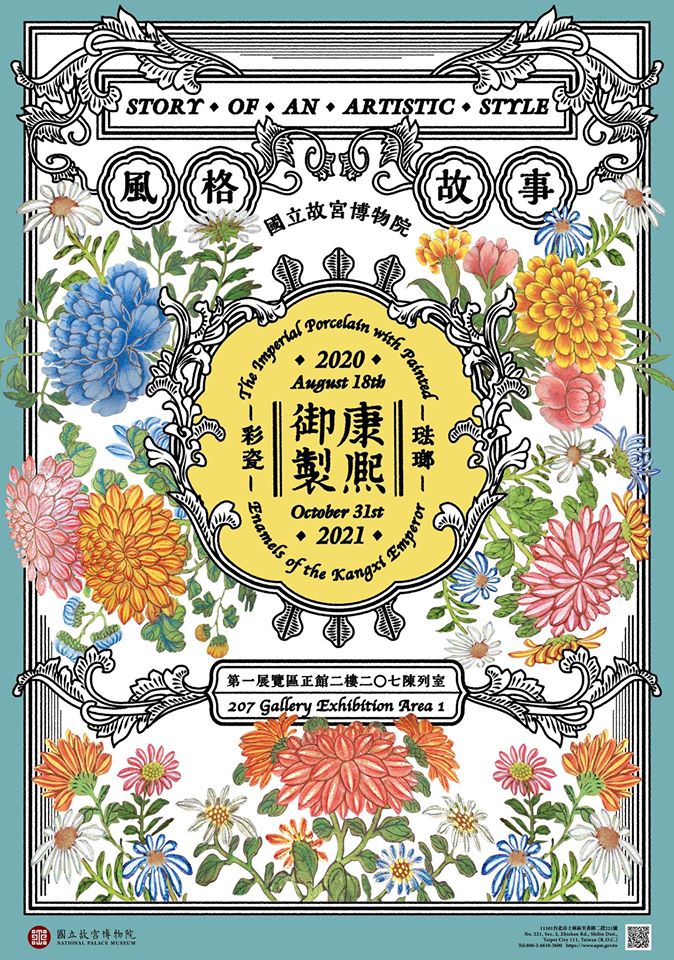

- 【展覽】風格故事——康熙御製琺瑯彩瓷特展

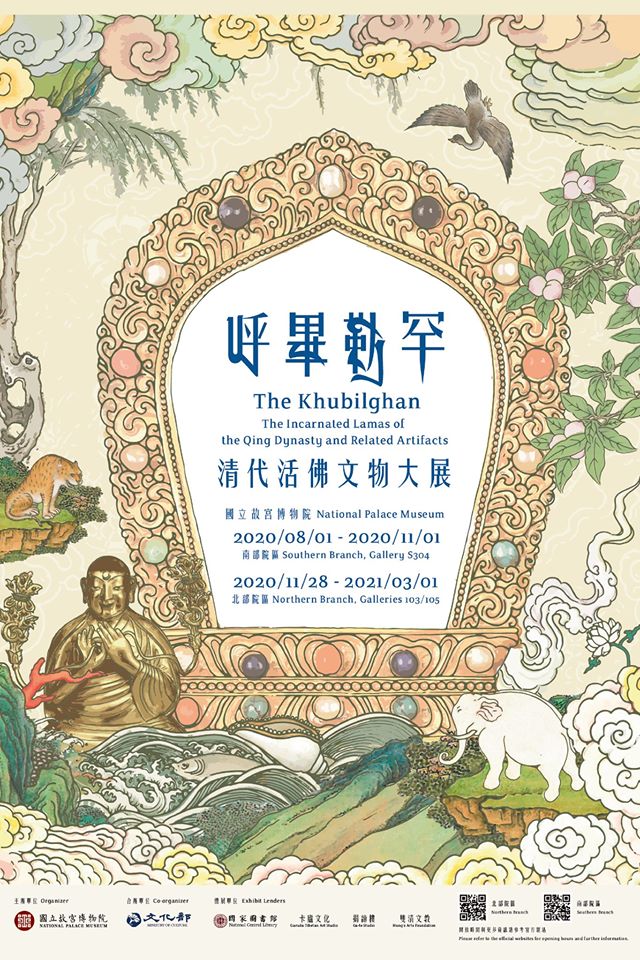

- 【展覽】呼畢勒罕——清代活佛文物大展

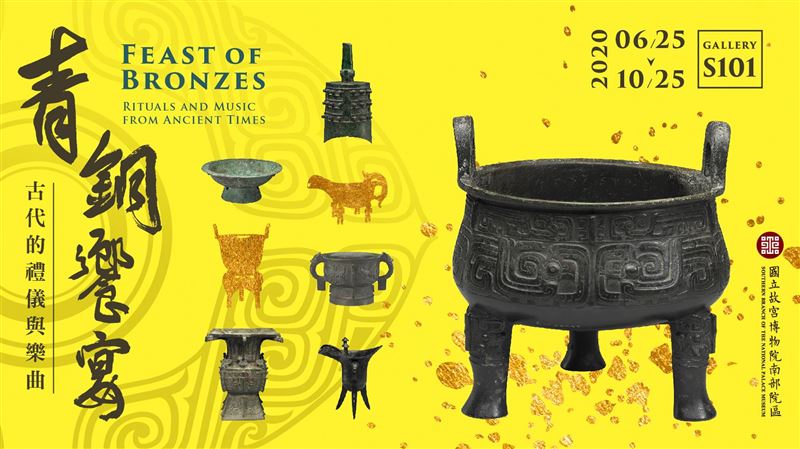

- 【展覽】青銅饗宴——古代的禮儀與樂曲

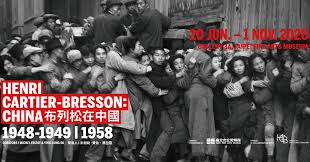

- 【展覽】布列松在中國 1948-1949 / 1958

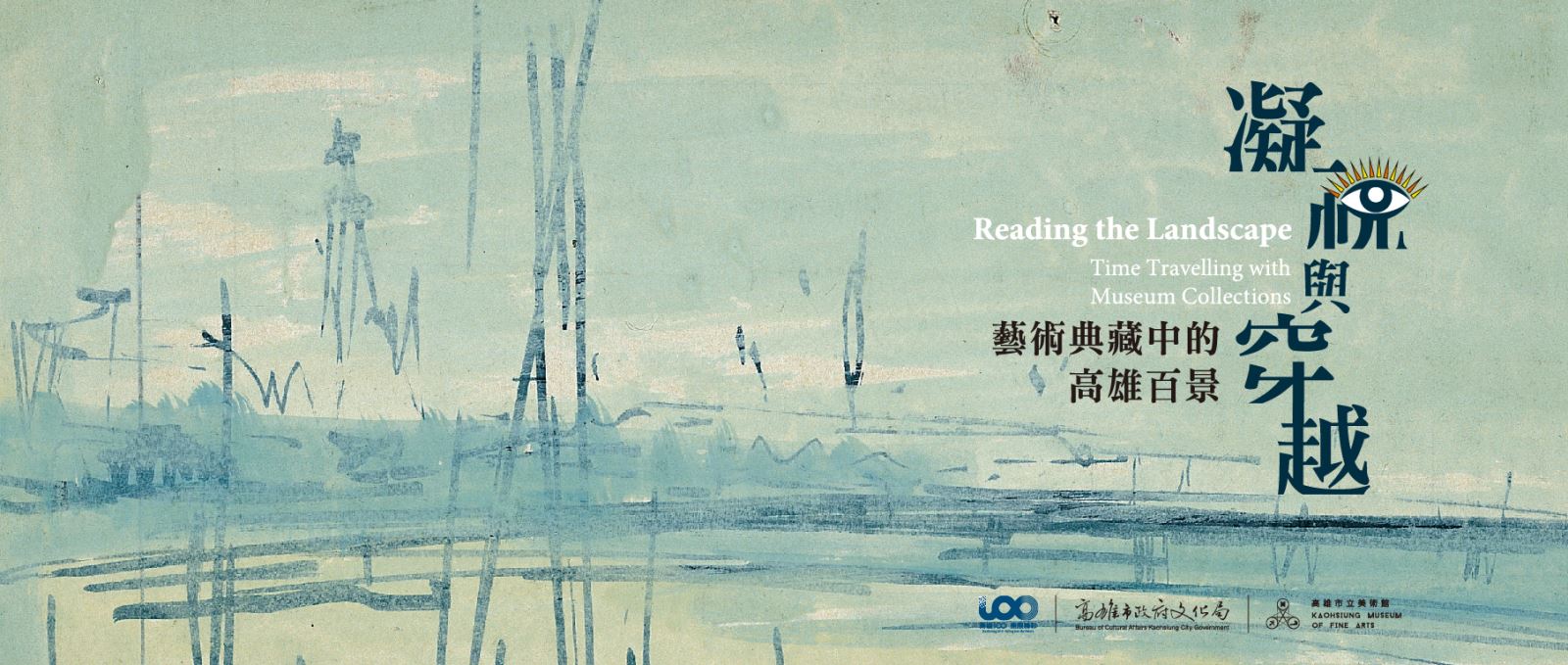

- 【展覽】凝視與穿越:藝術典藏中的高雄百景

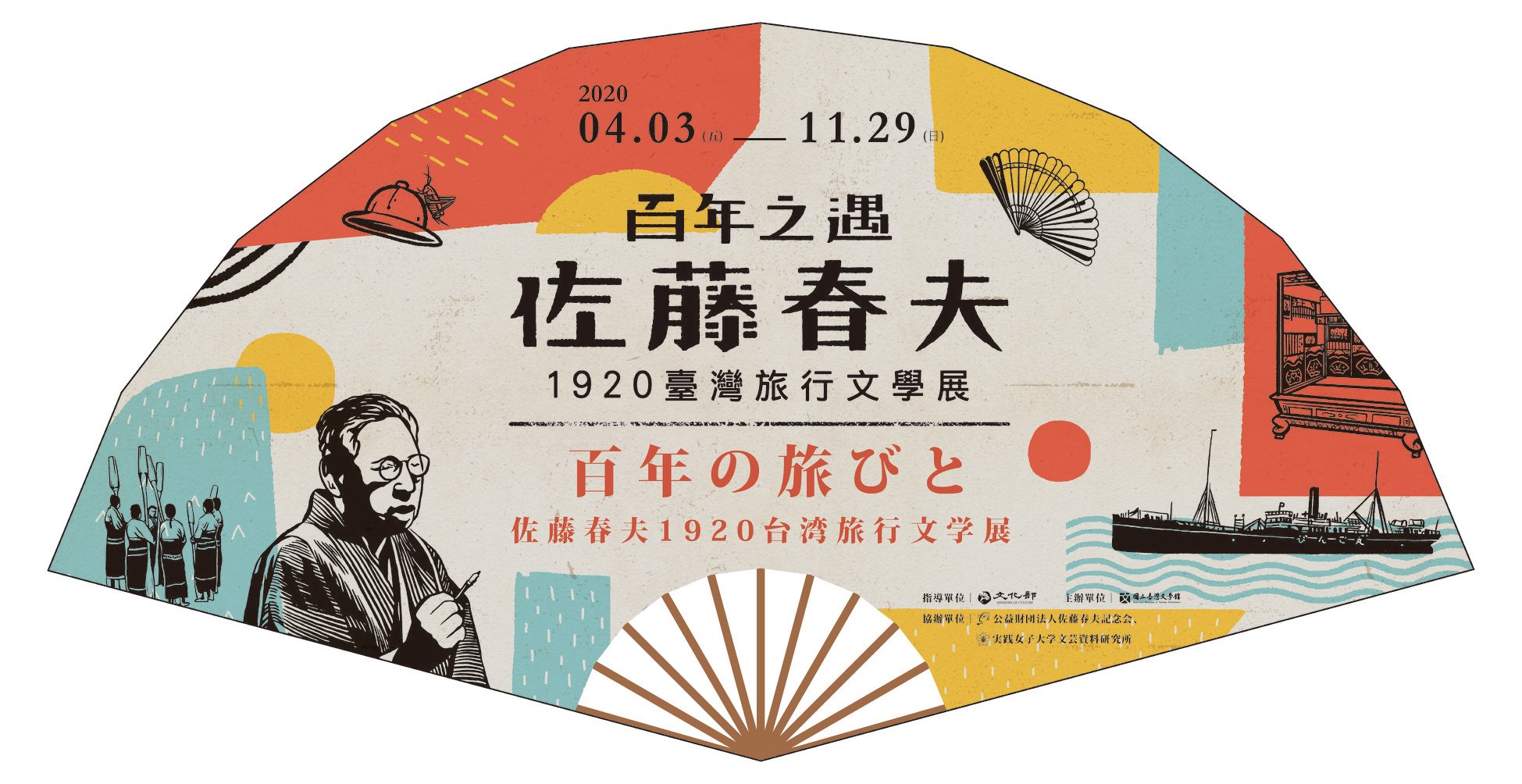

- 【展覽】百年之遇——佐藤春夫1920臺灣旅行文學展

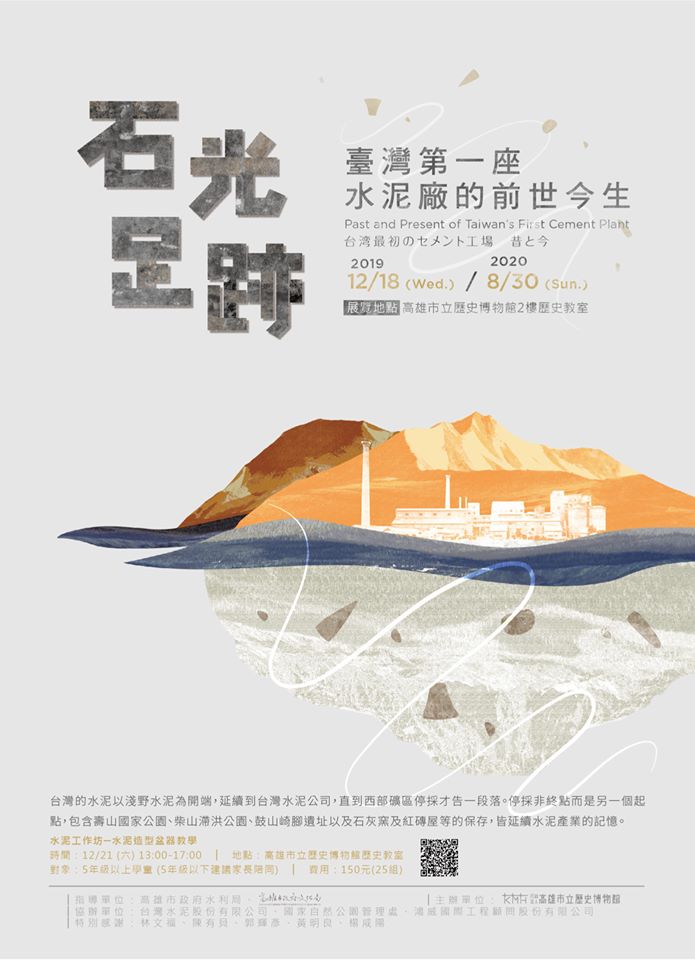

- 【展覽】石光足跡:臺灣第一座水泥廠的前世今生

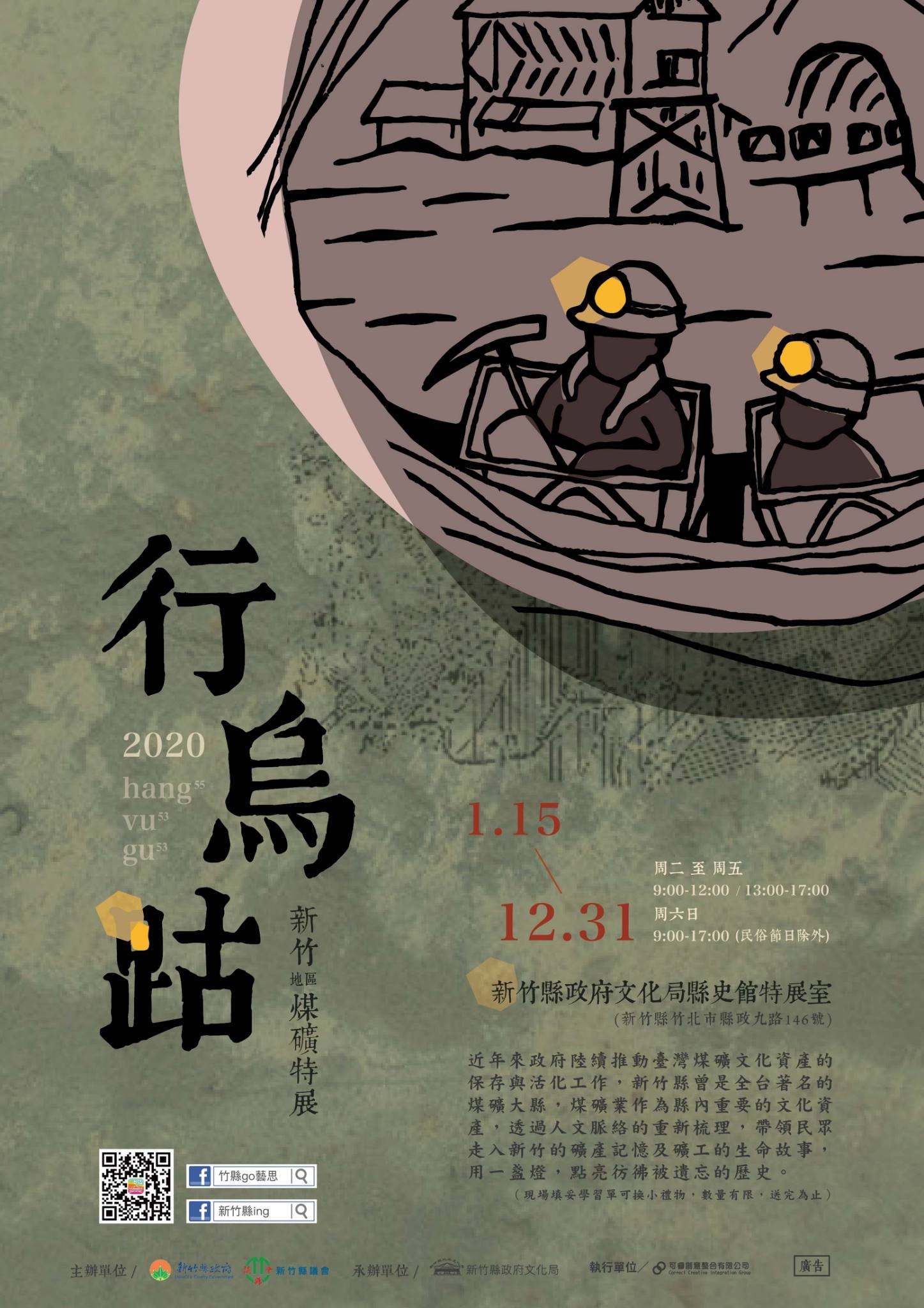

- 【展覽】行烏跍:新竹地區煤礦特展

- 【展覽】臺灣歷史上的選舉

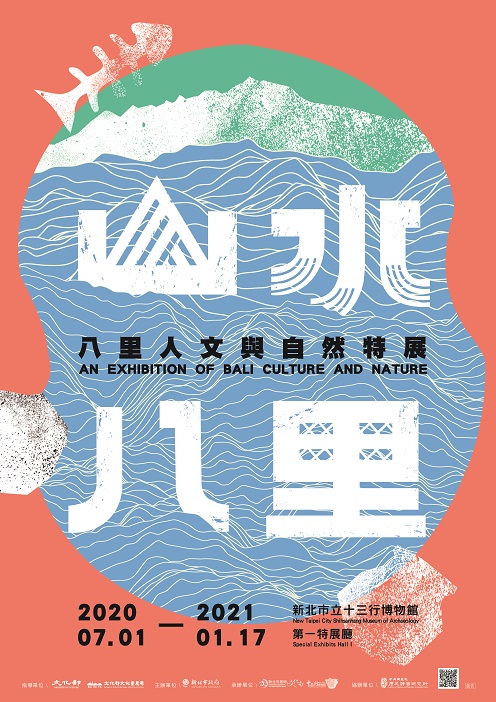

- 【展覽】山水八里——八里人文與自然特展

- 【展覽】未完成,黃華成

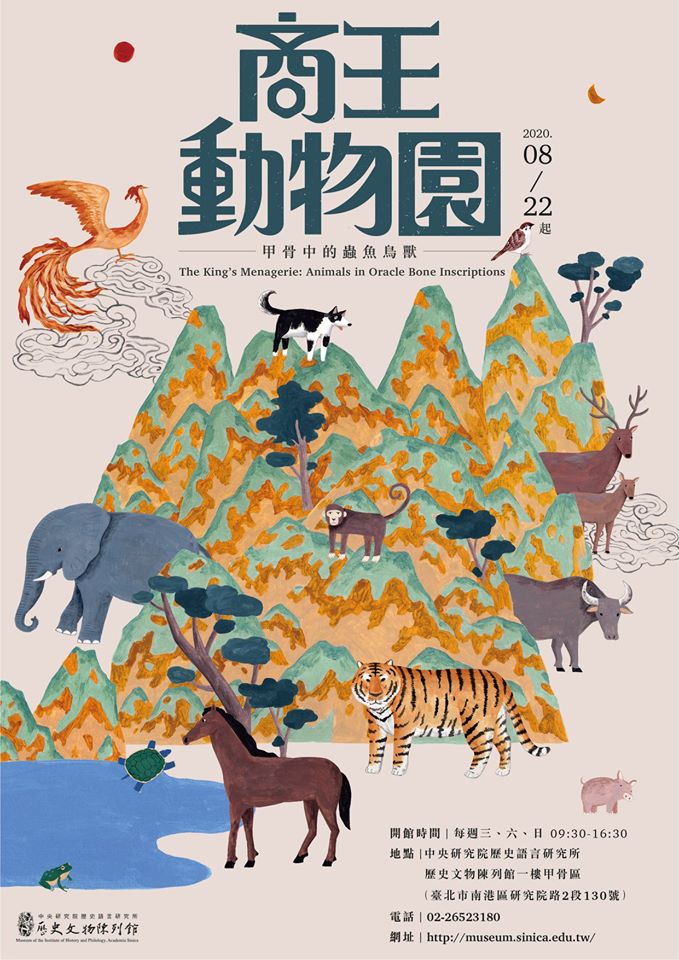

- 【展覽】商王動物園:甲骨中的蟲魚鳥獸

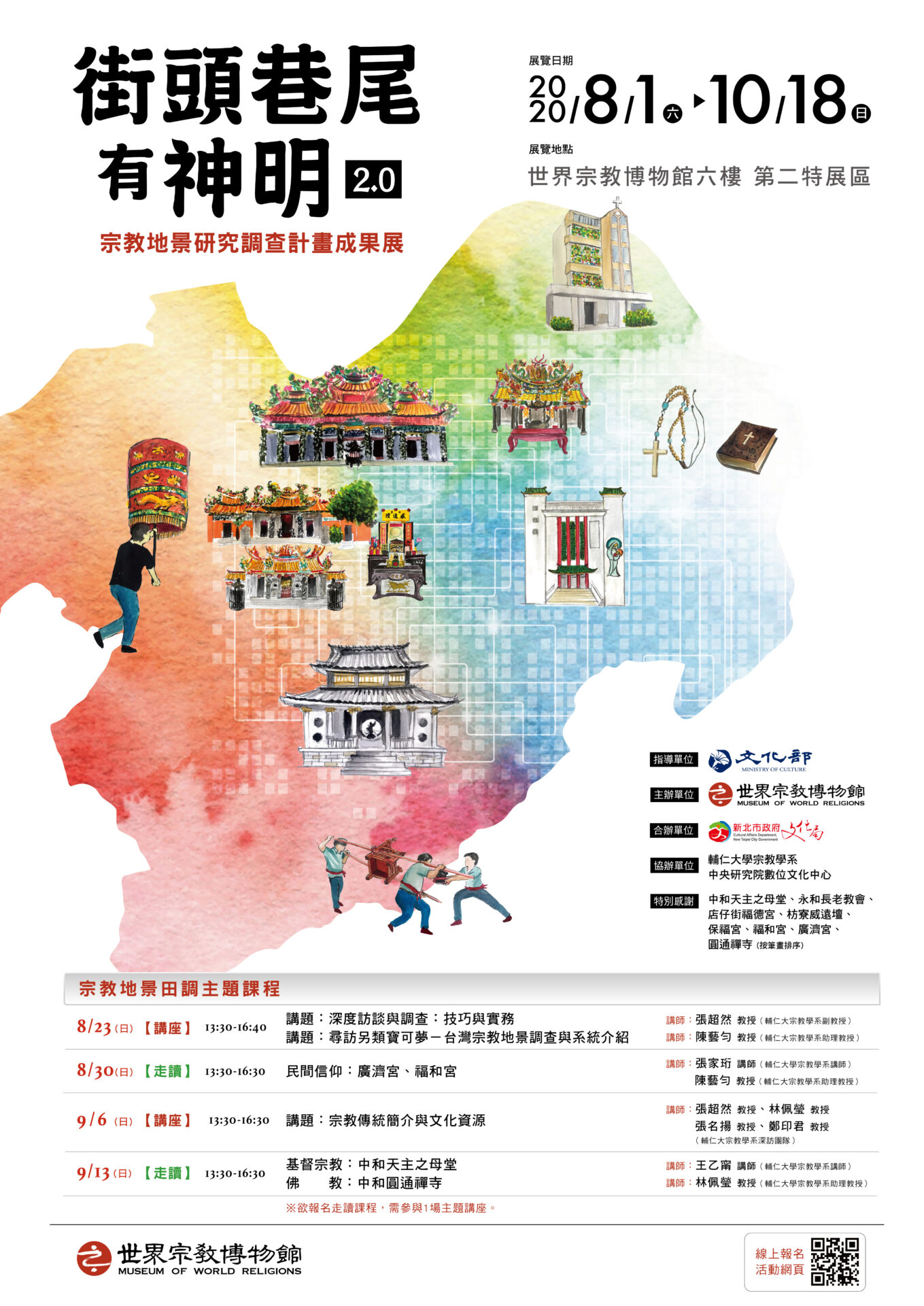

- 【展覽】街頭巷尾有神明2.0──宗教地景調查計畫成果展

- 【展覽】彩虹的誓約──泰雅編織文化特展

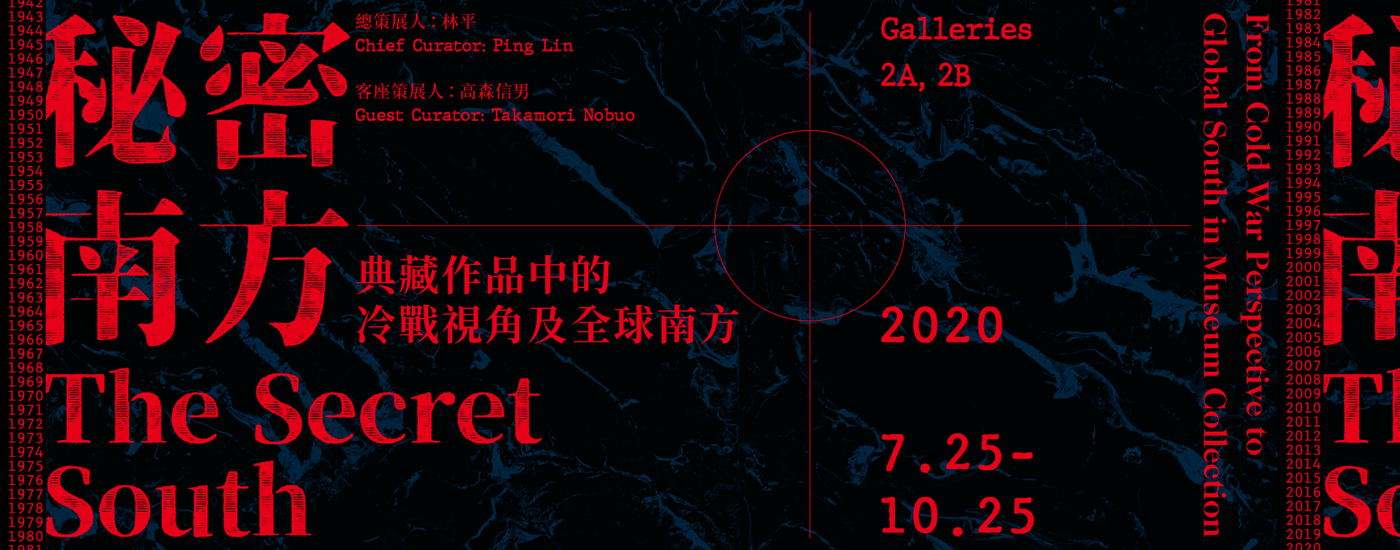

- 【展覽】秘密南方:典藏作品中的冷戰視角及全球南方

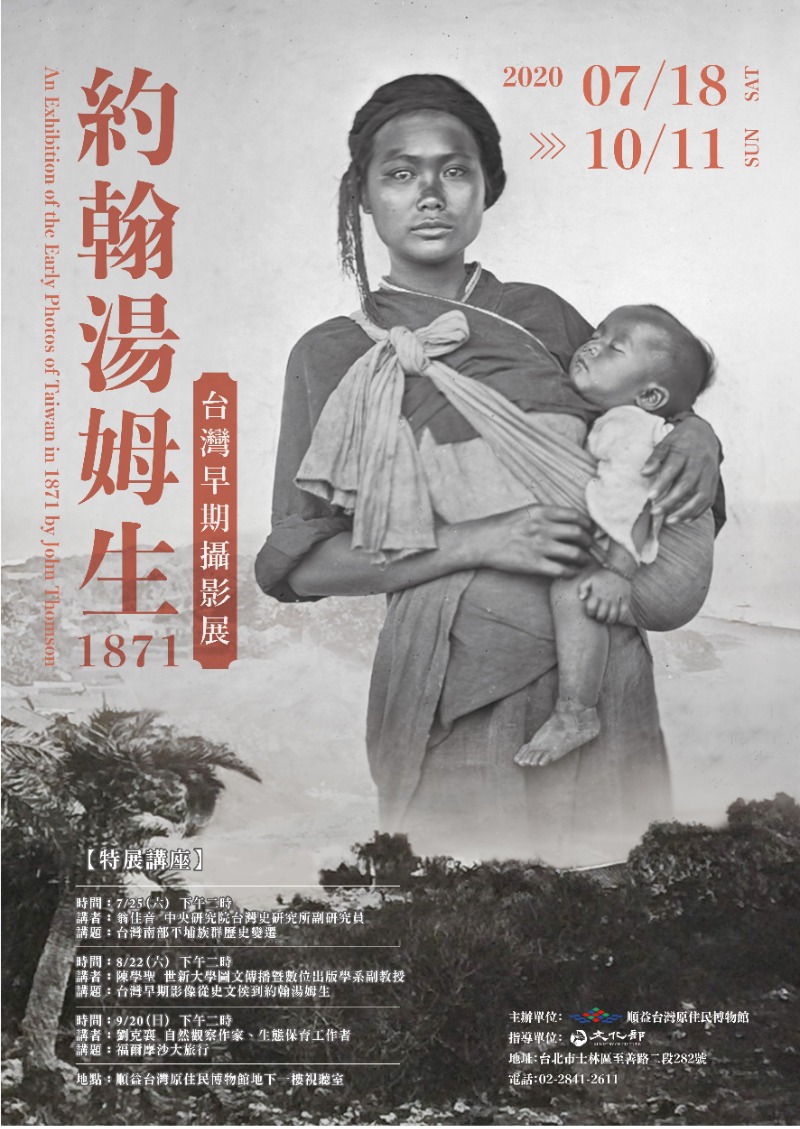

- 【展覽】約翰湯姆生——1871台灣早期攝影展

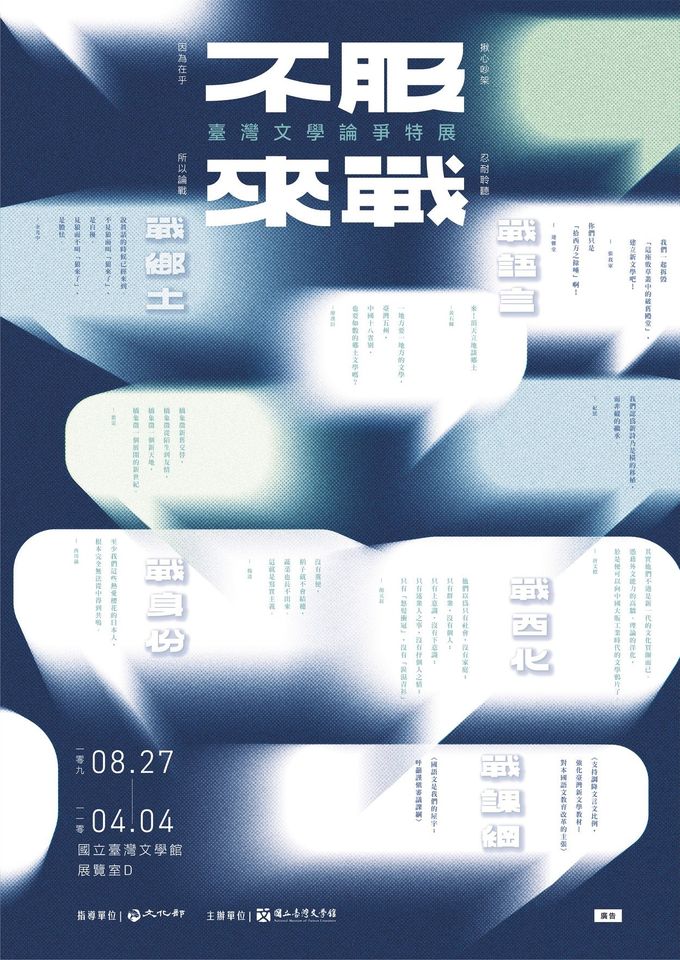

- 【展覽】不服來戰——臺灣文學論爭特展

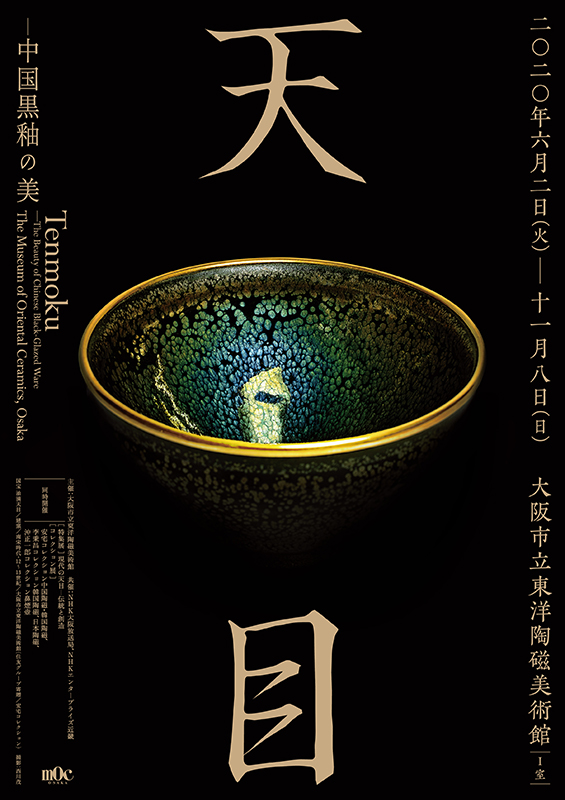

- 【展覽】天目――中国黒釉の美

- 【展覽】瑞獣伝来――空想動物でめぐる東アジア三千年の旅

【演講】吳翎君:中國與美國──企業、技術與關係網,1914-1941

標題:

【演講】吳翎君:中國與美國──企業、技術與關係網,1914-1941

時間:

2020年9月1日(週二)15:00-17:00

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近史所蔣介石研究群

主講人:

吳翎君(國立臺灣師範大學歷史學系教授)

內容簡介:

歐戰時期中國對外經濟關係整體不佳的情況下,中美進出口貿易卻能脫穎而出,且美國在華投資大為成長,成為近代中美經濟發展的一個關鍵階段。此與中美兩國的經濟活動、技術引進和人才交流所形成的關係,環環相扣。諸如美國大學俱樂部、美國在華商會、中美工程師協會等組織,而其中商人團體的「美國亞洲協會」因發行有固定期刊,最能反映美商在華的主張及其作用。本次演講報告一次世界大戰對美國在中國市場的發展提供怎樣的契機?特別著重中美商人、企業及利益團體在經貿活動與技術引進方面的聯繫互動,這些關係網絡如何成為一戰時期中美經濟發展的重要推力,並由此造就一戰以後到1930年代中美經濟關係發展巔峰的一個轉捩起點。

♦ 防疫公告事項

為因應「新冠肺炎(COVID-19)」,依本院規定實施以下措施,敬請留意及配合:

1. 保護自己也保護他人,請與會聽眾務必配戴口罩出席。

2. 會議室入口處備有消毒酒精可供使用,入場前敬請配合現場工作人員量測體溫。

3. 有下列情況者,工作人員將依衛福部疾管署規定敬請配合離場及就醫:

(1) 測量體溫超過37.5度者

(2) 具呼吸道症狀者(呼吸困難、嚴重氣喘)

(3) 咳嗽不停者

4. 如事前有感冒、發燒、咳嗽或身體不適等症狀,請盡量居家自主健康管理,並協詢防疫專線1922(或0800-001922),依指示盡快就醫。請參考疾管署網站:https://www.cdc.gov.tw/ 。

系統號:

A-016544

【演講】李志鴻:東亞海上的佛國土:七世紀新羅佛教王權與世界觀

標題:

【演講】李志鴻:東亞海上的佛國土:七世紀新羅佛教王權與世界觀

時間:

2020年9月3日(週四)11:00-13:00

地點:

中研院人社中心第二會議室B(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院人社中心海洋史研究計畫

主講人:

李志鴻(國立臺灣大學歷史系,中研院人社中心108年度博士候選人獎助計畫得主)

內容簡介:

主持人:劉序楓(中研院人社中心研究員)

敬備午餐便當,請於109年8月31日(一)前以E-Mail報名,座位有限,額滿即止。疫情期間請主動配戴口罩,若有發燒及呼吸道症狀者,恕不開放入場。

報名信箱:maritime@gate.sinica.edu.tw 何書亞小姐 (02-27898121)

系統號:

A-016650

【演講】許宏彬:自殖民走到戰後的地方開業醫:初探吳新榮與韓石泉的醫療文獻

標題:

【演講】許宏彬:自殖民走到戰後的地方開業醫:初探吳新榮與韓石泉的醫療文獻

時間:

2020年9月3日(週四)11:00-13:00

地點:

中研院臺史所802室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺史所殖民地史研究群

主講人:

許宏彬(國立成功大學歷史學系副教授,臺史所訪問學人)

內容簡介:

備註:

1.請配合本館相關防疫規定。

2.額溫量測≧37.5度或有明顯呼吸道相關症狀者,敬請配合離場。

3.其它相關防疫措施以舉辦當日人文社會科學館規定為準。

系統號:

A-016656

【演講】吳文欽:威權政體下的公民記者與風險溝通:以新冠肺炎為例

標題:

【演講】吳文欽:威權政體下的公民記者與風險溝通:以新冠肺炎為例

時間:

2020年9月3日(週四)14:00

地點:

中研院人文社會科學館北棟五樓會議室A(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院政治所

主講人:

吳文欽(中央研究院政治所副研究員)

系統號:

A-016676

【演講】李貞慧 :丹青流變——絕美的東方色彩與時代變異下的發展

標題:

【演講】李貞慧 :丹青流變——絕美的東方色彩與時代變異下的發展

時間:

2020年9月3日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

李貞慧(東海大學美術系教授)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

此項東方特色繪畫材料由土地而來,精鍊轉化後成多樣多彩的繪材,在歷經時代的變遷、文化的融合而成為兼具地方色彩與民族特質的繪畫。從敦煌石窟壁畫遺跡到金碧青綠山水的盛行,從古典院畫的工麗細緻與日本障壁畫的壯觀,到具備現代繪畫質地的多樣意趣,進入台灣近代膠彩的轉折與大陸岩彩的開拓。此一精緻、華麗多彩而又具備天然及人造多樣的東方繪畫媒材,漸次在近年有了蓬勃的發展。長期以來的繪畫表現多以溫文素雅為主,而當代的膠彩則在年輕創作者活潑的潮流思維下,結合各式藝術表達的生命體驗與社會脈動遞嬗觀察,發展出多元豐富的丹青變化與色彩風貌。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

為防範疫病,請配合演講活動防疫措施如下:

1. 現場報名入場:13:30起至額滿為止,限85人。

2. 實名(聯)登記:當您報名參加本次活動時,本館為落實防疫實名(聯)制需要您提供姓名、電話等,本館不會將您的個人資料提供給任何第三人,或移作其他無關 本館推廣活動目的之使用,並於保管滿28天後銷毀。

3. 量測體溫:活動當日請配合量測體溫,額溫高於37.5度者,謝絕入館。

4. 配戴口罩:請務必自備口罩,並全程配戴。電梯內,請避免交談。

系統號:

A-016592

【演講】馬騰:The Early Modern Travels of Manchu: A Script and Its Study in East Asia and Europe

標題:

【演講】馬騰:The Early Modern Travels of Manchu: A Script and Its Study in East Asia and Europe

時間:

2020年9月3日(週四)15:00-17:00

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近史所

主講人:

馬騰(中央研究院近史所助研究員)

內容簡介:

評論人: 長谷川正人(臺灣大學歷史學系助理教授)

摘要:

本書講述滿語如何成為清代早期的官方語言,以及後來如何吸引中國、朝鮮半島、日本、俄國、德國和法國等中外學者研究滿語。以往滿語的研究多聚焦在清帝國擴張時期的政治、軍事制度中的作用;而本書強調學習滿語同時也連結了中外的文化與思想。在歐亞大陸的兩端,不同國家的人們同時學習滿語,而且有相互的關連,本書針對滿語教材的撰寫、辭書編纂,以及印刷術等方面,提供滿語學習的全球化視野。

♦ 防疫公告事項

為因應「新冠肺炎(COVID-19)」,依本院規定實施以下措施,敬請留意及配合:

1. 保護自己也保護他人,請與會聽眾務必配戴口罩出席。

2. 會議室入口處備有消毒酒精可供使用,入場前敬請配合現場工作人員量測體溫。

3. 有下列情況者,工作人員將依衛福部疾管署規定敬請配合離場及就醫:

(1) 測量體溫超過37.5度者

(2) 具呼吸道症狀者(呼吸困難、嚴重氣喘)

(3) 咳嗽不停者

4. 如事前有感冒、發燒、咳嗽或身體不適等症狀,請盡量居家自主健康管理,並協詢防疫專線1922(或0800-001922),依指示盡快就醫。請參考疾管署網站:https://www.cdc.gov.tw/ 。

系統號:

A-016658

【演講】Belinda Qian He:Museological Warfare: Cine-Exhibition of Class Struggle in Mao's China

標題:

【演講】Belinda Qian He:Museological Warfare: Cine-Exhibition of Class Struggle in Mao's China

時間:

2018年9月4日(週五)17:00-18:30

地點:

Online - Zoom webinar

主辦單位:

Center for Chinese Studies, UC Berkeley

主講人:

Belinda Qian He(CCS Postdoctoral Fellow, UC Berkeley)

聯絡人:

E-mail: ccs@berkeley.edu

內容簡介:

Panelist/Discussant: Weihong Bao, Associate Professor, East Asian Languages and Cultures, UC Berkeley

Belinda Q. He's talk examines the little studied exhibition-cinema dynamics in a Mao-era cultural movement that celebrated the mass historiographies based on supposedly crowdsourced archiving, collecting, curating, writing, and storytelling. Situated in the context of the Socialist Education Movement, it provides a case study of the intersection between a local class struggle exhibition and the documentary based on the exhibition, an alternative "museum film" in the Maoist context. The talk explores how the genre zhanlanhui (temporary exhibition, or more specifically, class education exhibition) lived out its cinematic and transmedia life, transforming familiar phenomena that had not been named in a single unified way, but which consequently, took on changing and extreme forms in a complex of punitive practices (pidou, mass gatherings in which class enemies were accused and/or tormented in public).

The work argues that the operation of what may be called museological warfare at the center of the phenomena was crucial to the shaping of class struggle in Mao's China through exhibition making; recognizing the role of museological warfare helps us to rethink the functioning of pidou as an unfolding system of transmedia practices. In contrast with conventional views, which see socialist media as the leading forces in a top-down state propaganda system, or as idealistic imaginaries of grassroots exhibition practices in human rights activism and social protests, this study stresses the complexity of the mutual working of exhibition and cinema within a (Maoist) mass-produced media network. Furthermore, the Maoist case of cinema and/as exhibition draws our attention to a type of cinematic encounter that is revolutionary not in the sense that it was produced and used for socialist revolutionary purposes but in terms of its articulation of interactive, participatory, and possibly immersive experiences that resonate in so many ways with contemporary examples largely assumed to be defined by digitality.

Registration required

Registration info: Please register before 4pm, Friday September 4.

系統號:

A-016670

【演講】黃莘瑜:世亂、文學、博物與譜錄——試由《二如亭群芳譜》與《花鏡》談起

標題:

【演講】黃莘瑜:世亂、文學、博物與譜錄——試由《二如亭群芳譜》與《花鏡》談起

時間:

2020年9月7日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院文哲所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院文哲所

主講人:

黃莘瑜(國立暨南國際大學中國語文學系副教授)

內容簡介:

主持人:廖肇亨(中央研究院中國文哲研究所研究員)

*請務必事先報名。

*若遇額滿,將關閉報名系統。

系統號:

A-016674

【演講】謝艾倫:近代早期亞洲西班牙殖民相關的考古遺址:類型、方法與詮釋

標題:

【演講】謝艾倫:近代早期亞洲西班牙殖民相關的考古遺址:類型、方法與詮釋

時間:

2020年9月8日(週二)11:00-13:00

地點:

中研院臺史所817室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺史所海洋史研究群

主講人:

謝艾倫(國立清華大學人類所助理教授)

內容簡介:

備註:

1. 欲參加者請上網報名,恕不接受現場報名。

2.請配合本館相關防疫規定。

3.額溫量測≧37.5度或有明顯呼吸道相關症狀者,敬請配合離場。

4.其它相關防疫措施以舉辦當日人文社會科學館規定為準。

系統號:

A-016657

【演講】楊建成:試解「白團」來去之「謎」

標題:

時間:

2020年9月8日(週二)14:30-16:30

地點:

中研院近史所檔案館第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近史所蔣介石研究群

主講人:

楊建成(國立政治大學政治研究所國家法學博士)

內容簡介:

以2006年國防部編印的「實踐檔案:國防大學日籍教官史料專輯」為研究線索,說明「白團」組成緣起及在台灣的活動情況,特別是如何幫助蔣介石在台灣重整旗鼓,鞏固軍心之歷程。

♦ 防疫公告事項

為因應「新冠肺炎(COVID-19)」,依本院規定實施以下措施,敬請留意及配合:

1. 保護自己也保護他人,請與會聽眾務必配戴口罩出席。

2. 會議室入口處備有消毒酒精可供使用,入場前敬請配合現場工作人員量測體溫。

3. 有下列情況者,工作人員將依衛福部疾管署規定敬請配合離場及就醫:

(1) 測量體溫超過37.5度者

(2) 具呼吸道症狀者(呼吸困難、嚴重氣喘)

(3) 咳嗽不停者

4. 如事前有感冒、發燒、咳嗽或身體不適等症狀,請盡量居家自主健康管理,並協詢防疫專線1922(或0800-001922),依指示盡快就醫。請參考疾管署網站:https://www.cdc.gov.tw/ 。

系統號:

A-016602

【演講】黃翔瑜:從歷史檔案中探究現行文化保存類型的承先與啟後

標題:

【演講】黃翔瑜:從歷史檔案中探究現行文化保存類型的承先與啟後

時間:

2020年9月10日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

黃翔瑜(國史館修纂處協修)

聯絡人:

國史館采集處第3科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

人們常會有保留一些有價值或有意義物件的習慣。這些被保留的物件及其所彰顯的價值與歷史意義,常伴隨著經驗的傳承、記憶的移轉,以及知識的學習等無形的過程中給保存遞延下來。現行文化資產的保存類型,不外是經由過去歷史經驗的積累傳承,再透過記憶的移轉與知識的學習,不斷進行視野擴展與嶄新的詮釋,進而賦予嶄新的類型與保存的意義。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

為防範疫病,請配合演講活動防疫措施如下:

1. 現場報名入場:13:30起至額滿為止,限85人。

2. 實名(聯)登記:當您報名參加本次活動時,本館為落實防疫實名(聯)制需要您提供姓名、電話等,本館不會將您的個人資料提供給任何第三人,或移作其他無關 本館推廣活動目的之使用,並於保管滿28天後銷毀。

3. 量測體溫:活動當日請配合量測體溫,額溫高於37.5度者,謝絕入館。

4. 配戴口罩:請務必自備口罩,並全程配戴。電梯內,請避免交談。

系統號:

A-016593

【座談會】顧頡剛先生逝世四十週年紀念座談會──走在歷史的路上:顧頡剛先生的疑經、辨史與採風

標題:

【座談會】顧頡剛先生逝世四十週年紀念座談會──走在歷史的路上:顧頡剛先生的疑經、辨史與採風

時間:

2020年9月10日(週四)

地點:

中研院文哲所二樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院文哲所

內容簡介:

13:30-15:30

主持人:蔣秋華(中央研究院中國文哲研究所)

引言人:陳鴻森(中央研究院歷史語言研究所)、王汎森(中央研究院歷史語言研究所)、車行健(政治大學中國文學系)、潘光哲(中央研究院近代史研究所)、范麗梅(中央研究院中國文哲研究所)

15:50-17:50

主持人:楊晋龍(中央研究院中國文哲研究所)

引言人:林慶彰(中央研究院中國文哲研究所)、陳廖安(臺灣師範大學國文系)、許華峰(臺灣師範大學國文系)、史甄陶(臺灣大學中國文學系)、張文朝(中央研究院中國文哲研究所)

系統號:

A-016675

【演講】Andrew F. Jones:Circuit Listening: Chinese Popular Music in the Global 1960s

標題:

【演講】Andrew F. Jones:Circuit Listening: Chinese Popular Music in the Global 1960s

時間:

2018年9月11日(週五)17:00-18:30

地點:

Online - Zoom webinar

主辦單位:

Center for Chinese Studies, UC Berkeley

主講人:

Andrew F. Jones (Louis B. Agassiz Professor in Chinese, UC Berkeley)

聯絡人:

E-mail: ccs@berkeley.edu

內容簡介:

Panelist/Discussant: Jie Li, John L. Loeb Associate Professor of the Humanities, Harvard University

This event will feature the noted scholar of Chinese literature and media culture, Professor Jie Li of Harvard University, in conversation with Andrew F. Jones about his latest book, Circuit Listening: Chinese Popular Music in the Global 1960s, a multifaceted history of Chinese-language popular music and media at midcentury. In examining the Cold War-era circuits — both technological and geopolitical — through which popular music was channeled, Circuit Listening rewrites our sense of the global 1960s from the perspective of its rural, non-Western margins.

Registration required

Registration info: Please register before 4pm, Friday September 11.

系統號:

A-016671

【演講】楊照:真實、震撼、孤獨的一刻:探索楊牧的抒情風格

標題:

時間:

2020年9月12日(週六)14:00-16:00

地點:

國家圖書館B1演講廳(臺北市中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館、趨勢教育基金會

主講人:

楊照(新匯流基金會董事長)

聯絡人:

蔡先生,Tel: 02-23619132#351

內容簡介:

楊牧的詩作、散文等創作中的抒情意象,字裡行間語詣造化與巧妙結構,隨著詩人在不同時代背景下的心境變化,編織成一篇篇蘊藉厚實的經典作品,其獨具風格值得我們探討玩味。邀請您一同來細讀楊牧的詩作作品,感受真實、震撼、孤獨的一刻。

講師介紹:

楊照,國立台灣大學歷史系畢業,美國哈佛大學博士候選人。曾任《明日報》總主筆、《新新聞》總編輯、總主筆及副社長。現為新匯流基金會董事長。已出版數十部文學創作及文化評論著作。擅長將繁複的概念與厚重的知識,化為淺顯易懂的故事,洋溢人文精神,並流露其文學情懷。

本館報名系統:https://actio.ncl.edu.tw/activitydetails?uid=2&pid=237

趨勢教育基金會報名系統:https://www.trend.org/activity/content/198

※因應國際間嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情仍在發生當中,主辦單位保留變更活動權利,內容如有調整,請以網頁公告為準。

※因應政府防疫政策,室內請全程配戴口罩參與活動,並採實聯制報名,請報名者務必確實填寫真實姓名與聯絡方式。其餘防疫規定依政府公告為準。

※請透過上方報名系統預約報名。若不確定當天能否參加,請確認後再行報名。無故缺席多次者,未來將列入活動報名資格灰名單。

※若有身體不適,或自身、家人、同住者正處於居家隔離/檢疫/自主健康管理階段,請勿前往現場。

系統號:

A-016652

【演講】王鴻泰:妖物與特務:明代成化朝的訊息掌控與政治操作

標題:

時間:

2020年9月14日(週一)10:00

地點:

中研院史語所文物陳列館五樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院史語所

主講人:

王鴻泰(中研院史語所研究員)

內容簡介:

❈ 配合防疫敬請:1.全程配戴口罩,2.量測體溫,3.消毒手部,4.所外人士填寫健康紀錄表,5.採取梅花座。

系統號:

A-016672

【演講】彭保羅:人類世與金錢的社會人類學:台灣觀點

標題:

時間:

2020年9月14日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院民族所舊館三樓第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

彭保羅(Paul Jobin,中研院社會學研究所副研究員)

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 02-2652-3324

內容簡介:

環境議題相關研究文獻很少涉及金錢的問題,即使提及時,往往忽略錢在道德上的模糊性及其多重意義。丹麥人類學家Alf Hornborg在最近出版的一本極具啟發性的書《人類世的自然、社會與正義》(Nature, Society, and Justice in the Anthropocene)中強調,若要解決以人類世地理尺度發生的人為災害,錢的問題就是關鍵。參考近年人類學、社會學文獻中有關錢的探討(如郭佩宜2014,Dodd 2014, Zelizer 2017, Ng and He 2017, Wilkis 2018),我嘗試以在台灣進行的兩個田野研究(RCA訴訟案和台塑六輕案),揭示工業損害、公共衛生和環境議題中的金錢問題。我將凸顯對於工業污染受害者而言,象徵性、道德和經濟的期待如何交織在一起,構成多重的動機網。有別於主流觀點,我將試圖闡明金錢議題不總是對社會動員產生負面影響,一切要看錢如何被框定。

請注意:為因應新型冠狀病毒肺炎(Covid-19),週一演講將限制參與人數(45人),請預先報名(至9/10下午3點止,並email寄發錄取信,請以錄取通知信為準)。參與者請配合本所防疫措施:進入本所請使用酒精消毒雙手、配合量測體溫、於門口報到參與會議、自備口罩全程配戴,若無配戴口罩者及額溫溫度≧37.5℃者,謝絕進入會議室。演講日期前三週內自國外返台者、同住者為居家隔離或居家檢疫或自主健康管理對象者,強烈建議請勿報名參與。

系統號:

A-016629

【演講】劉文:「後種族時代」的破滅:黑人的命也是命、種族資本主義、分裂的亞裔社群

標題:

【演講】劉文:「後種族時代」的破滅:黑人的命也是命、種族資本主義、分裂的亞裔社群

時間:

2020年9月16日(週三)14:00-15:30

地點:

中研院民族所第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

劉文(中央研究院民族學研究所助研究員)

內容簡介:

喬治・佛洛伊德的死亡在新冠肺炎疫情肆虐的美國重新燃燒起「黑人的命也是命」(Black Lives Matter,簡稱BLM)運動的熱度,一瞬間升級的全國——甚至全球——的抗爭串連。近期雅各布・布萊克的射殺事件,持續地推動全國性的抗爭,強烈表達對於美國執法系統的不滿。而BLM的擴大動員並非單一事件所引發,或可以被單純推給白人優越主義下的「種族歧視」。這則演講將由「種族資本主義」(Racial Capitalism)的視角,爬梳二次大戰以來美國的種族紛爭與黑人持續的抗爭,並從物質歷史的觀點去理解全球視角下不斷變化中的種族關係、大規模監獄化的發展、亞裔與非裔社群間長年累積下的種族階級矛盾,以及新自由主義下的種族論述變遷。

報名網址:https://www.ioe.sinica.edu.tw/(一律從「本所網頁」報名)

報名期間:即日起至9月13日(星期日)23:00截止

錄取人數:以40人為上限,須經大會審核通過方得參加,恕不接受現場報名。

錄取與否通知:大會將於9月14日(星期一)展開審核作業,並於當日從報名系統以email通知,屆時請留意收信,並請詳閱通知信內容,謝謝。

備註:因錄取與否通知信屬大量發信,有可能被您的郵箱歸類為垃圾信件,若9月14日(星期一)16:00前還未收到通知信,敬請來電或來信詢問,感謝。

聯絡人:林音秀 (02)2652-3484 world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-016673

【演講】黃詩淳:人之將至,其言也善:1200件遺囑內容的實證研究

標題:

【演講】黃詩淳:人之將至,其言也善:1200件遺囑內容的實證研究

時間:

2020年9月18日(週五)14:00-16:30

地點:

中研院人社中心第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院人社中心制度與行為研究專題中心

主講人:

黃詩淳(國立臺灣大學法律學系副教授)

內容簡介:

活動網站:http://www.rchss.sinica.edu.tw/cibs/activity.php

報名方式:請於2020.9.17(四)15:00前,email至economic@ssp.sinica.edu.tw報名

活動聯絡人:劉小姐 | 02-2789-8144

系統號:

A-016651

【演講】王賡武:漢學多元化的大道

標題:

時間:

2020年9月22日(週二)14:00-16:00

地點:

線上直播

主辦單位:

唐獎教育基金會、國立政治大學文學院

主講人:

王賡武(新加坡國立大學特級教授,2020年第四屆唐獎漢學獎得主)

內容簡介:

因疫情影響,本演講不開放校外報名,採視訊及中英文全程直播。

系統號:

A-016679

【演講】呂妙芬:迂迴的儒耶對話?《天主實義》與明清儒學

標題:

時間:

2020年9月24日(週四)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近史所

主講人:

呂妙芬(中央研究院近史所研究員)

內容簡介:

評論人:祝平一(中研院史語所研究員)

♦ 防疫公告事項

為因應「新冠肺炎(COVID-19)」,依本院規定實施以下措施,敬請留意及配合:

1. 保護自己也保護他人,請與會聽眾務必配戴口罩出席。

2. 會議室入口處備有消毒酒精可供使用,入場前敬請配合現場工作人員量測體溫。

3. 有下列情況者,工作人員將依衛福部疾管署規定敬請配合離場及就醫:

(1) 測量體溫超過37.5度者

(2) 具呼吸道症狀者(呼吸困難、嚴重氣喘)

(3) 咳嗽不停者

4. 如事前有感冒、發燒、咳嗽或身體不適等症狀,請盡量居家自主健康管理,並協詢防疫專線1922(或0800-001922),依指示盡快就醫。請參考疾管署網站:https://www.cdc.gov.tw/ 。

系統號:

A-016601

【演講】林玉茹:邊區社會的衝突與1784年臺灣紫線番界的出現

標題:

【演講】林玉茹:邊區社會的衝突與1784年臺灣紫線番界的出現

時間:

2020年9月27日(週日)10:00-12:00

地點:

臺灣博物館本館3樓自然教室(臺北市中正區襄陽路2號、二二八和平公園內)

主辦單位:

國立臺灣博物館

主講人:

林玉茹(中央研究院臺灣史研所研究員)

內容簡介:

活動費用:活動免費,但需購票入館(全票30元、優待票15元)

報名方式:網路報名:40名

★ 09:50未完成報到則視同棄權,名額將轉出給現場報名觀眾

系統號:

A-016591

【工作坊】2020南島教學工作坊

標題:

時間:

2020年9月14日(週一)12:00~17:00

地點:

清華大學人社院C310(新竹市光復路二段101號)

主辦單位:

國立清華大學世界南島暨原住民族中心、國立清華大學人文社會學院

聯絡人:

葉潔昕,Tel: 03-5715131#34535

報導者:

國立清華大學世界南島暨原住民族中心

內容簡介:

13:00-14:00

主持人:林文蘭

世界語言通論(廖秀娟)

臺灣南島語綜論(葉美利)

14:00-15:00

主持人:賴婉琪

當代台灣南島議題(顧坤惠)

東南亞族群與文化(高進榮)

15:15-16:15

主持人:陳芷凡

幼兒多元文化教育(辛靜婷)

原住民法(黃居正)

16:15-17:00

綜合討論

報名表單截止日期:09/01

報名表單:https://reurl.cc/exKQQR

系統號:

A-016664

【工作坊】第二屆學術寫作與出版工作坊

標題:

時間:

預定2021年2月

地點:

中央研究院(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院、美國社會科學研究評議委員會(The Social Science Research Council)

聯絡人:

江咨靜,E-mail: gingertw@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

由中央研究院與美國社會科學研究評議委員會(The Social Science Research Council)共同合作的第二屆學術寫作與出版工作坊將在2021年2月於台灣中央研究院舉辦(由中研院人社中心亞太區域研究專題中心策劃執行)。這個工作坊的主旨在協助訓練年輕學人,為投稿國際英文論文期刊所需具備的寫作技巧與能力,工作坊為期四天(2月23-26日),課程包含講習、小組討論、個別指導與實際練習、及邀請部分第一屆工作坊成員來分享他們的學習和之後論文修改與投刊的經驗(詳見附檔一Workshop Announcement)。

工作坊將分兩階段進行徵選,第一階段申請人必須填寫自己的基本學術背景資料、簡述想要提出的論文題綱等等(見附檔二Application Form)。第一階段入選者需在三個月內完成論文繳交,講習教授將做第二階段評審,第二階段入選者將被邀請參加工作坊。工作坊講習教授皆為資深學者,長年參與國際期刊編輯、審查與出版工作;工作坊所有講習費用由中研院與美國社會科學研究評議委員會贊助,亞太區域研究專題中心將提供食宿安排。

重要日期:

2020/11/29(週日)繳交第二階段論文申請

系統號:

A-016665

【資料庫】「2020世界華人藝術家百年身影」主題網站

標題:

內容簡介:

您知道今年有哪些華人藝術家滿100歲了嗎?國立歷史博物館(以下簡稱史博館)報給大家知!面對2020年初以來,COVID-19疫情起伏不定,始終秉持「修館不休館、防疫不妨藝」的精神,史博館特別於今年推出「2020世界華人藝術家百年身影」主題網站,為各位觀眾介紹1921年出生,今年正好滿100歲的18位前輩藝術家。諸如:臺灣前輩攝影家陳耿彬、抽象藝術大師趙無極,建築、繪畫雙料才子陳其寬,畫梅名家蔣青融,臺灣美術教育推手李德,畫荷大師張杰,以及字體自成一格的書家前國立故宮博物院院長秦孝儀等人。

為向今年滿百歲的華人藝術家致敬,本網站特別設置「史博珍藏」單元,精選館藏繪畫數量最豐、深受東方藝術傳統藝術薰陶,卻另闢蹊徑,畫作別具現代性的4位畫家:楚山青、趙無極、蔣青融、張杰,引領觀眾解讀他們的創作生涯與藝術成就。

2020年,為了紀念今年百歲的前輩藝術家,史博館特別設計了本網站,為大師歡慶百歲!夏日炎炎,就讓「2020世界華人藝術家百年身影」主題網站,陪伴您安心在家消暑,線上細細品味大師們的藝術傑作。

系統號:

A-016590

【展覽】百年瞬現——宜蘭縣史館典藏精選展

標題:

時間:

2019年12月1日至2020年10月23日

地點:

宜蘭縣史館(宜蘭市南津里縣政北路三號)

主辦單位:

宜蘭縣史館

聯絡人:

Tel: (03)925-5488

內容簡介:

1992年宜蘭縣史館成立,並於2002年完成機關法制化,是臺灣各縣市中第一個以典藏地方歷史資料、編修縣誌為目標的史政機關,且朝蒐集史料,研究、紀錄、推廣宜蘭歷史等多功能史料館發展。建館28年來,宜蘭縣史館接收、整理了早期宜蘭文獻委員會、史蹟文物工作小組、文獻小組等不同時期所徵集的歷史文獻與圖書,並以保存宜蘭歷史為職志,持續進行宜蘭歷史文獻的徵集與紀錄。

為了讓民眾更了解、便利使用館藏史料,縣史館近年來積極進行史料數位化,並建置、升級「宜蘭人文知識數位資料庫」。我們也每年舉辦一至兩檔特展來介紹、展現史料蒐集與研究成果,亦作為史料採集、與外界團體或個人合作、推廣教育的策略。目前舉辦的「百年瞬現——宜蘭縣史館典藏精選展」,則是首度展出館藏中最精華的典藏品,以「歷史與寫歷史的人」、「書契解謎」、「勒石誌記」、「觀覽宜蘭」、「寫真記史」、「繪色的記憶」、「日長日常」、「日治教育」、「書契解謎」、「縣政超展開」等10個單元,展示珍藏史料。

宜蘭縣史館的設立承接了許多前人的努力,包括1952年成立的宜蘭縣文獻委員會、1985年的史蹟文物工作小組、1990年的文獻小組,這群前輩除了完成《宜蘭縣志》的編纂,更為宜蘭保存了重要史料——手稿本、校訂本、油印本及參考用書刊、文獻出版品及公文檔案,以及碑拓、圖表、剪報、舊照片、書寫工具、古文物等,成為宜蘭縣史館典藏品最重要的基礎。「歷史與寫歷史的人」即介紹這些先輩所累積的史料與成果精華。

而其他各單元則展出自清代以降至戰後各時期的重要史料原件,包括各類契書、碑碣拓本、繪葉書、寫真帖、史籍原本、證書文件、圖表、教育文書等,除了讓社會大眾一覽珍貴文物,也希望史料所蘊含的知識、價值能被理解與傳遞,希望大家一起為保存宜蘭歷史而共同努力。

系統號:

A-016640

【展覽】風格故事——康熙御製琺瑯彩瓷特展

標題:

時間:

2020年8月18日開幕

地點:

國立故宮博物院207陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

風格指一段時間內出現且開始流行,具鮮明可識別特徵的藝術形式。以此展覽而言,理應包含作品的裝飾技法、紋樣與顏色。那麼琺瑯彩瓷係屬畫琺瑯工藝下的一類,簡而言之,乃以瓷胎做為基底素材,再使用琺瑯色料於器表彩繪紋樣,經二次燒成的作品。尤其因此項工藝創發於清康熙時期(1662-1722),成品多半以「御製」款為記,在「御」字富含帝王尊稱下,而能呼應皇帝授意製作的背景,進一步凸顯康熙御製琺瑯彩瓷蘊含的帝王審美意趣。展覽擬從作品的樣式風格著眼,透過發佈一批原來收納於紫禁城景陽宮的試繪品,重新觀察康熙御製琺瑯彩瓷從草創至發展成熟的轉變,並以「皇家標記」、「山花野菊」和「宮廷潮色」三個敘事單元,建構康熙皇帝致力於研發畫琺瑯器的經過,甚至發掘隱含其中的小故事。

系統號:

A-016666

【展覽】呼畢勒罕——清代活佛文物大展

標題:

時間:

2020年8月1日至11月1日

地點:

國立故宮博物院南院S304陳列室(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 05-3620777

內容簡介:

佛教自西元前三世紀起向亞洲各地傳播,於一世紀初傳至中原漢地,而藏族則遲至七世紀始與之接觸。西藏佛教雖大部承襲印度後期大乘佛教(Mahāyāna Buddhism)特色,亦吸收相當程度的漢傳佛教內容,再融入當地原始宗教習俗,而發展成為今日的獨特信仰體系。

藏傳佛教各宗派皆形成「轉世化身(藏語Tulku)」的傳承世系,漢人稱之為「活佛」。此項傳統未見於印度或中國,在西藏也是漸進發展而成。無論七至九世紀的「前弘期」佛教或十世紀末復興的「後弘期」佛教,藏區佛寺的領導承繼皆採師徒或家族制。十三世紀,噶瑪噶舉(Karma Kagyu)派為決定教派領袖,首先採用轉世(Reincarnation)制度。十五世紀,活佛體制已漸為各派採納,迄今仍係藏傳佛教領袖的主要傳承方式。

宗喀巴(Tsongkhapa, 1357-1419)於十五世紀創建格魯(Gelug)派,初期發展採師徒傳承,後亦兼納轉世體制。十六世紀末,蒙古諸部陸續接受格魯派為主要佛教信仰,並將藏語Tulku譯為蒙語「呼畢勒罕(Khubilghan)」。滿族入關前,因蒙古部落影響而接觸藏傳佛教,入關後更扶植格魯派為滿、蒙、藏三族共同信仰。對於呼畢勒罕的承續,清廷曾建立完整的官方認證體制,透過正式冊封與定期納貢,由格魯派掌理蒙藏地區政教事務。

本特展以清代活佛相關文物為佈陳內容,一以介紹清廷與各重要活佛間的互動,一以說明清宮藏傳佛教藝術的特色。

系統號:

A-016501

【展覽】青銅饗宴——古代的禮儀與樂曲

標題:

時間:

2020年6月25日至10月25日

地點:

國立故宮博物院南院S101陳列室(嘉義縣太保市故宮大道888號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 05-3620777

內容簡介:

人類早期文化發展一般可劃分為石器時代、青銅時代與鐵器時代。在歷經漫長的石器時代以後,逐漸掌握採掘、冶煉金屬礦的技術,更發展出銅與錫、鉛等金屬的青銅合金,用來製作生活所需的工具、武器、器皿及裝飾品等。青銅,具有熔點低、硬度高及性質穩定等特點。在經過了數千年的地下埋藏後,原本金黃的色澤被綠色的銅鏽覆蓋,變成了青綠色,因此被後人稱之為青銅。青銅材質的廣泛運用,促成了經濟生產的躍進,也改變了社會生活的樣貌,被視為人類早期文化發展的重要里程碑。

本展覽聚焦於距今約三千年前的華夏文明青銅禮器,介紹當時的重要器類與豐富裝飾。此次精選展出本院典藏之青銅文物,同時運用創新的影音多媒體科技,打造大型沉浸式劇場,並特別設置複製文物觸摸體驗區,邀請觀眾在多元的感官體驗中,一窺古代人們的物質生活與精神世界。

系統號:

A-016503

【展覽】布列松在中國 1948-1949 / 1958

標題:

時間:

2020年6月20日至11月1日

地點:

臺北市立美術館三樓3A展覽室(臺北市中山區中山北路三段181號)

主辦單位:

臺北市立美術館、法國布列松基金會

聯絡人:

簡小姐,Tel: 02-2595-7656#203

內容簡介:

本次展出法國攝影師亨利.卡蒂耶-布列松(Henri Cartier-Bresson)於1948年至1949年及1958年,兩次在中國大陸拍攝的紀實攝影,呈現珍貴的時代印記,見證近代歷史轉身的瞬間。1948年布列松受到當時全球單期發行量超過五百萬本的美國《生活》雜誌委託,進入中國拍攝記錄政權即將易主的關鍵時刻,並以1949年《生活》首刊號,以〈北平的最後一眼〉為名刊登專題,在國際間廣為流傳。1958年,在中共當局的安排陪同下,布列松再訪北京與上海,時逢「大躍進」發起之時,記錄下中國歷經政權更迭後的不同面貌。

面對劇變的時代,鏡頭下掌握複雜的人物與社會情境,布列松畫面以其獨特之構圖與系列紀實照片相互呼應,展現其著名的「反紀錄式」(anti-documentary style)的攝影特色,冷靜而中性地捕捉歷史瞬間的人物形色,奠定他重要之報導攝影大師地位。本展由法國攝影史學者米榭勒.費佐(Michel Frizot)與臺灣策展人蘇盈龍共同策劃,展出約170件原版照片,以及相關之書信原件與雜誌。

系統號:

A-016518

【展覽】凝視與穿越:藝術典藏中的高雄百景

標題:

時間:

2020年9月1日至2021年1月3日

地點:

高雄市立美術館B01展覽室(高雄市鼓山區美術館路80號)

主辦單位:

高雄市立美術館

聯絡人:

Tel: (07)555-0331

內容簡介:

隨著時代變遷,每個城市的「地平線」都會不斷地起落變化,高雄亦同。而從古至今,每個時代的藝術家都會對他們生活的世界相當有感,並用他們的畫筆、相機記錄眼前的風景畫面,那些畫面就像唱盤針淺淺地印刻在你的腦海中。當時間恍惚流逝的時候,所有曾經熟悉的景象,都可能逐一被新的建物所瓦解或遮蔽,你我終將活在一個全然陌生的世界中。

跟全球各地美術館一樣,高美館也收藏了與所在地相關的大量時代物證,為自身的地理位置標示了座標,指出了存在價值。而典藏中關於「城市」的各式圖證,包括超過百件與高雄相關的風景繪畫或攝影,都已逐步累積成他館無可取代的地方重要史料庫。

109年9月1日是高雄從「打狗」被正名為「高雄」滿100週年的紀念日,為慶祝這一天,高雄市立美術館特別配合市政府的「高雄100」系列慶祝活動,分別推出《凝視與穿越 : 藝術典藏中的高雄百景》系列之《石鼓風景光廊》與《風景典藏體驗展》;透過超過百件的典藏作品與影像,高美館將串構出充滿在地符號的記憶迴廊,並帶你穿越高雄的今昔。

系統號:

A-016519

【展覽】百年之遇——佐藤春夫1920臺灣旅行文學展

標題:

時間:

2020年4月3日至11月29日

地點:

國立臺灣文學館展覽室C(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館、公益財團法人佐藤春夫紀念會

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

西元1920年日本作家佐藤春夫來臺旅行數月,並以臺南等地為背景留下多部作品。為紀念這趟難得的臺日文學之遇,本館將與日本佐藤春夫紀念館合作展覽,向世人介紹其臺灣系列作品,並呈現百年來不斷衍生的創作面貌。

系統號:

A-016520

【展覽】石光足跡:臺灣第一座水泥廠的前世今生

標題:

時間:

2019年12月18日至2021年1月10日

地點:

高雄市立歷史博物館二樓歷史教室(高雄市鹽埕區中正四路272號)

主辦單位:

高雄市立歷史博物館

聯絡人:

黃小姐,Tel: 07-5312560#208

內容簡介:

臺灣近代水泥工業的發展,以淺野水泥為開端,壽山豐富的石灰石資源,讓這塊土地與水泥產業有緊密的關係,一直持續到戰後的台灣水泥公司,百年的歲月時光,直到政府停止西部礦區的採礦權,臺灣最早的水泥廠,就此告一段落。

台灣水泥公司高雄廠的停採,是另一個歷史延續的起點。細數後續的發展,2011年在地方團體及政府單位的努力下,成立壽山國家自然公園;台灣水泥公司提供土地建設柴山滯洪公園,緩解地方淹水問題;鼓山崎腳遺址的挖掘,重現先人的遺跡;石灰窯及紅磚倉庫的保存,延續水泥產業的記憶。水泥盛世後的蛻變,讓這塊土地以自然及文化的韻味重現,資源開發與環境及文化的關係是否有更多的可能?

系統號:

A-016521

【展覽】行烏跍:新竹地區煤礦特展

標題:

時間:

2020年1月15日至12月31日

地點:

新竹縣政府文化局縣史館大廳(新竹縣竹北市縣政九路146號)

主辦單位:

新竹縣政府、新竹縣政府文化局、新竹縣議會

內容簡介:

縣史館年度特展「行烏跍-新竹地區煤礦特展」,於2020年1月15日盛大開展,展期即日起至2020年12月31日。本檔展覽透過新竹縣煤礦史的重新梳理,帶領鄉親走入新竹的礦場記憶及礦工的生命故事,一同來了解新竹的煤礦輝煌史。

煤礦是臺灣現代化工業的基礎,新竹縣沿山地區從北到南,從關西、尖石、橫山、竹東、五峰、北埔、峨眉等鄉鎮,再延伸到苗栗的南庄,從日本時期到光復後都曾設有礦場,如龍臺煤礦、新竹煤礦及建豐煤礦等,不只帶給地方工作機會與經濟改善,也留下了集體生活記憶、時代故事及內灣線鐵路,新竹縣身為全臺第二大煤礦大縣,礦業文化更應及時保存與記錄。本檔展覽於策展過程中經由老礦工們的牽線,接觸許多相關礦場從業人員與在地協會,老礦工們更是熱情提供家中封存已久的圖稿、書冊與器具進行展示,如郭仁禮、呂清智、周政男、甘嘉亮、林政宏、溫天火、范振燿及周秋蓉等人,在「新竹礦工人物誌」中可以看到、聽到與讀到這群老礦工們重新回憶著地底生活,同時更感謝新北市政府觀光旅遊局及新平溪煤礦博物園區商借部分展品,讓本檔展示得以更加精采。

展場規劃是從臺灣煤礦業整體發展,逐步聚焦到新竹地區煤礦分佈與聚落故事,更以一封簡短的求職信,回首臺灣煤礦業走入歷史下的礦工心境,將礦工的真情故事帶入縣史館。本展四大展區分別為「煤與礦業知識」、「礦坑環境與安全」、「新竹地區煤礦」以及「新竹礦工人物誌」,除了透過文字認識臺灣與新竹地區煤礦業,更以實體文物以及手繪漫畫方式,讓民眾走進礦工的生活,展區更由擔任策展顧問的新竹文史工作者,也是曾擔任礦場保安督察員的周政男老師,勞心勞力的建置模擬坑道以還原當時工作環境。

此外為了讓民眾近身感受煤礦車,一走進展區,首先映入眼簾的便是新平溪煤礦博物園區出借的礦車,礦車背後那偌大的礦工身影也震撼著我們。談及新竹地區的煤礦聚落,居住在此的老礦工大多為客家人,在策展顧問周政男老師與另一策展顧問影像工作者古少騏老師協助下,本展也以客家母語訪談影片,讓老礦工得以表達自己的生命故事,展版中部分文案更同時以客語並呈,如同縣內文史工作者古少騏老師長期深耕縣內煤礦文化及礦工生命史的保存工作,在礦工用客語形容礦坑的工作與生活中,琢磨採集出「睡炭」、「拖籠空」及「行烏跍」等獨特客語用詞,生動的傳達礦場的環境和工作的狀態,有顏色、動作、有聲音、更有故事。

系統號:

A-016522

【展覽】臺灣歷史上的選舉

標題:

時間:

2020年5月20日開展

地點:

國史館臺北館區1樓東側(臺北市中正區長沙街一段2號)

主辦單位:

國史館

聯絡人:

Tel: 02-2316-1064

內容簡介:

以典藏國家史料和歷任總統文物聞名的國史館,繼去(2019)年12月21、22日舉辦「臺灣歷史上的選舉」學術討論會之後,經細心規畫與布置,最近臺北館區1樓東側的展示內容業已完成更新,展題亦名為「臺灣歷史上的選舉」,主要是呈現1935年臺灣歷史上第一場選舉至2008年第二次政黨論替,跨越70年以上,人民爭取參政權的歷程。內容不只在說明臺灣選舉制度的遞變,更在彰顯人民追尋平等自由、實現主權在民的精神。

整個展示共有「日治時期與戰後初期」、「戒嚴時期」和「民主化時期」三大區塊,分別介紹每個歷史階段重要的選舉現象和臺灣政治發展的關係。展示材料有館藏的國家檔案、歷史照片和文物,也有來自國家電影中心的影片和民間蒐藏家的珍藏品;而展覽手法除了一般的解說看板、統計圖表和展示櫃等裝置,運用燈光與色彩的巧思,也包含多媒體語音、數位相框、視聽空間的規劃,還有數種「選舉歷程遊戲」帶領觀眾體驗「競選」與「投票」的各種民主儀式。

本館期望國人同胞得以從展示中體會,對自由、民主、平等的追求才是選舉制度改進的動力,也能領略當代國家型塑的歷史路徑。本主題展覽自2020年5月20日起開放,參觀時間為週一至週五,上午9時30分至下午16時30分,更歡迎團體預約參觀。

系統號:

A-016523

【展覽】山水八里——八里人文與自然特展

標題:

時間:

2020年7月1日至2021年1月17日

地點:

十三行博物館第一特展廳(新北市八里區博物館路200號)

主辦單位:

十三行博物館

內容簡介:

八里位於淡水河口,前臨海洋,後倚觀音山,擁有超過五千年的歷史。本特展從觀音山與淡水河出發,以豐富的文物、圖像及影音介紹八里人自古以來對山水的感知與互動。特展展出本館典藏近百件八里考古遺址出土文物,並介紹近代聞名的打石與牽罟,一次飽覽八里五千年的山水文化。

系統號:

A-016524

【展覽】未完成,黃華成

標題:

時間:

2020年5月9日至11月8日

地點:

臺北市立美術館三樓3B展覽室(臺北市中山區中山北路三段181號)

主辦單位:

臺北市立美術館

聯絡人:

高小姐,Tel: 02-2595-7656 #207

內容簡介:

黃華成(1935-1996)1958年自師大藝術系畢業後,旋即成為六〇年代臺灣現代藝術的指標性人物之一,其創作實踐橫跨多種領域,舉凡繪畫、文學、廣告、設計、現成物、裝置、觀念藝術、戲劇、電影等皆有涉獵,除了是《劇場》季刊核心成員,並曾創立成員僅有一人的「大台北畫派」,所展現的創新概念與不妥協態度,讓他成為臺灣戰後前衛的先鋒人物。

英年早逝、缺乏研究的黃華成,也是位至今仍充滿謎團的藝術家。黃華成生前曾換過三十幾次工作,使用無數化名發表作品,參與了數次展覽活動,留下了諸多零星破碎的史料線索,本展以其遺留的手稿、工作文件與史料研究為主軸,結合檔案整理、意象重現與專書出版等方式,試圖追尋並想像其創作生涯中的重要軌跡。

身為臺灣六〇年代前衛文藝的代表,黃華成像是自成一格的座標,作為一位「與時俱進」,卻又「不合時宜」的人,對黃華成遲來的追索、探問與回顧,嘗試尋訪他所代表的「現代」想像,並藉此反思這對於當代情境的意義為何。

系統號:

A-016525

【展覽】商王動物園:甲骨中的蟲魚鳥獸

標題:

時間:

2020年8月22日開幕

地點:

中研院史語所歷史文物陳列館一樓甲骨區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院史語所歷史文物陳列館

聯絡人:

Tel: (02)2652-3180

內容簡介:

甲骨文字意象最鮮明的,莫過以動物體態構形者。本次展覽主角是刻辭中的動物文字及圖畫,包含豬狗牛羊、象馬鹿虎、龜蛇龍鳳等等;有傳說神獸,有真實物種;有野生動物,有飼養禽畜;或被馴用,或為祭牲,也可能是害物。這些蟲魚鳥獸甚而脫胎作人名、地名、天象的代指,創生出更多語彙。殷人在甲骨上勾畫著生態觀察,更借助自然知識詮釋複雜的人類世界與抽象概念。走進商王動物園,我們將看見三千多年前動物與人群互動的故事。

系統號:

A-016531

【展覽】街頭巷尾有神明2.0──宗教地景調查計畫成果展

標題:

時間:

2020年8月1日至10月18日

地點:

世界宗教博物館(新北市永和區中山路一段236號7樓)

主辦單位:

世界宗教博物館、輔仁大學宗教學系

聯絡人:

張聖涵,Tel: 02-8231-6118#8303

內容簡介:

世界宗教博物館與輔仁大學宗教學系合作,進行為期3年的「宗教地景調查計畫」,利用GIS技術結合歷史文獻與田野調查,深度調查雙和地區宗教歷史悠久且具重要性的八處地點,分別為中和威遠壇、中和圓通禪寺、中和天主之母堂、永和長老教會、永和保福宮、中和廣濟宮、中和福和宮。

本次展覽除了展示調查研究成果之外,結合影像紀錄以及資料數位系統,呈現嶄新的視角及豐富多元的調查方式。並規劃台灣宗教文化田野調查主題課程,運用工作坊、講座、參訪等形式,邀請深訪團隊分享田野調查經驗,實地參訪宗教地景,瞭解在地人文歷史,歡迎對於田野調查與在地宗教文化有興趣的民眾,到館觀賞展覽及參加相關課程活動。

系統號:

A-016534

【展覽】彩虹的誓約──泰雅編織文化特展

標題:

時間:

2020年8月1日至2021年1月3日

地點:

新北市立十三行博物館二樓長廊(新北市八里區博物館路200號)

主辦單位:

新北市立十三行博物館

聯絡人:

林小姐,Tel: (02) 2619-1313 分機314

內容簡介:

十三行博物館於8月1日推出「彩虹的誓約—泰雅編織文化特展」,展示來自多個泰雅支群的特色傳統服飾、飾品,以及現在泰雅織女改良的傳統服飾。本次展覽除了有豐富的展品外,也以數位互動小遊戲的方式解說織布的技法及線材的製作等,除了欣賞美麗的織布之外,也能更深入理解這絢麗的技藝。歡迎觀眾跟著泰雅織女的腳步,走進十三行博物館認識泰雅織藝之美。

系統號:

A-016536

【展覽】秘密南方:典藏作品中的冷戰視角及全球南方

標題:

時間:

2020年7月25日至10月25日

地點:

臺北市立美術館二樓2A~2B展覽室(臺北市中山區中山北路三段181號)

主辦單位:

臺北市立美術館

聯絡人:

蔡小姐,Tel: 02-2595-7656 #208

內容簡介:

「全球南方」泛指在地圖上一連串由開發中國家、前殖民地及非西方文化區所組成的空間,由東南亞、南亞、西亞、非洲、拉丁美洲及太平洋群島所構成。臺灣在這當中處於一個尷尬的位置:一方面臺灣的現實處境確實為位處亞洲的開發中國家,卻因戰後的政治處境,並未參與自1955年亞非會議以來的一連串文化及政治運動,導致在心理層次上,「全球南方」之於臺灣似乎是個遙遠的議題。

然而這種中介角色,卻似乎是臺灣歷史上反覆出現的主題:從日治時期扮演日本南侵的跳板、冷戰時期的後勤角色,一直到在艱困的外交環境中尋找盟友。本展包含了1940年代的日治時期戰爭畫、1950年代郭雪湖拜訪泰國所繪的膠彩畫、1960年代劉其偉參與越戰期間的手稿、1970年代席德進描繪的菲律賓風采、1980年代入藏,由菲律賓藝術家洪救國、新加坡藝術家鍾泗濱等重要東南亞藝術家所繪的畫作、1990年代重要中美洲藝術家的裝置作品以及二十一世紀由臺灣及各國藝術家針對歷史或當代處境所發展的作品。本展同時展出多筆來自臺灣及新加坡的文獻檔案資料,為關心本議題的研究者錨定相關的研究索引。

本次展出的作品多為美術館典藏作品,半數來自本館,其他則主要來自臺灣各美術館及基金會。許多展出作品於過去因缺乏相關脈絡的展覽機會,而長期收納於庫房之中;因此,本展除了呈現臺灣與「全球南方」戰後藝術交流史的面貌,同時亦可一窺臺灣美術館收藏中所標示的南方樣態。

系統號:

A-016628

【展覽】約翰湯姆生——1871台灣早期攝影展

標題:

時間:

2020年7月18日至10月11日

地點:

順益台灣原住民博物館(臺北市士林區至善路二段282號)

主辦單位:

順益台灣原住民博物館

聯絡人:

Tel: 02-2841-2611

內容簡介:

順益台灣原住民博物館將於2020年7月18日至10月中旬,展出約翰湯姆生(John Thomson)在1871年4月期間,與蘇格蘭友人馬雅各醫生(Dr James Laidlaw Maxwell,在台灣建立了第一批長老宗禮拜堂和第一家西式醫院)一起遊歷台灣南部山區而拍攝的五十張照片,以及與照片相對應的30幅木刻畫原件。 該系列幾乎沒有蛋白銀鹽照片存世。這50幅數位照片是由麥可葛雷(Michael Gray)從威爾康圖書館(Wellcome Library)所藏湯姆生的玻璃負片高清掃描而來。 2006年施蘭芳(Francoise Zylberberg)和魏延年藉台北國際圖書展之際首次展出這些照片,後於2008年在國立臺灣大學圖書館重展,包括已知的唯一一套已裱框的96幀《中國與中國人影像》的原始珂羅版共218張照片,並邀Richard Ovenden、John Falconer、William Schupbach、Barbara 和 Michael Gray等專家主持演講。

這些照片由魏延年在1980年帶到台灣,卻花了25年的時間才走出民族學圖書館,因為這些福爾摩沙的照片(可能是聖約翰愛德華茲專輯之外最早的照片)沒有漢族人的身影,只呈現了平埔原住民族。直到李登輝擔任總統之後,台灣原住民族身分得到了肯定,成為了台灣民族認同敘事的一部分。 值得一提的是,這近半個世紀的努力,始於魏延年在1978年辨識出地理學家Elisee Reclus向法國地理學會捐贈的80張褪色的蛋白照片(現保存於法國國家圖書館)的原作者為約翰湯姆生:實際上,這些是湯姆生提供給他的法國出版商以備製作木刻版畫用的印樣照片。其中,有8張與台灣相關。此後,魏延年與麥可葛雷合作了多個湯姆生項目,其中最成功的應是2014年在澳門博物館展出的全套鑲框的中國影像珂羅版(多達103,000人次參觀)及之後在巴黎的展覽。

系統號:

A-016631

【展覽】不服來戰——臺灣文學論爭特展

【展覽】天目――中国黒釉の美

標題:

時間:

2020年6月2日至11月8日

地點:

大阪市立東洋陶磁美術館・I室(大阪市北区中之島1-1-26)

主辦單位:

大阪市立東洋陶磁美術館

聯絡人:

Tel: 06-6223-0055

內容簡介:

日本には数多くの中国製の天目(茶碗)が伝世しています。なかでも近年国内外で話題となっている曜変天目と油滴天目は中国宋時代に建窯でつくられた黒釉茶碗の最高峰で、当館には日本伝世の油滴天目で唯一国宝に指定されている作品が所蔵されています。

本展では、中国陶磁の歴史において、重要な系譜の一つである天目をはじめとする黒釉陶磁にスポットをあて、当館所蔵品に個人所蔵の作品を加えた唐時代から宋・金時代の作品計24点により、中国黒釉の世界とその美に迫ります。

なお、同時開催の特集展「現代の天目―伝統と創造」では、近現代の作家による天目作品を通して、伝統と創造による天目の多彩な表現をご紹介します。

系統號:

A-016526

【展覽】瑞獣伝来――空想動物でめぐる東アジア三千年の旅

標題:

時間:

2020年9月12日至10月18日

地點:

泉屋博古館(京都府京都市左京区鹿ヶ谷下宮ノ前町24)

主辦單位:

泉屋博古館

內容簡介:

古来より、東アジアでは吉祥をもたらすとされた動物たち―瑞獣―が重要なモチーフとして様々な美術工芸に用いられ、その姿は想像力豊かに表現されてきました。

身近なようで実は多くの謎に包まれている瑞獣たち。その淵源をたどっていくと、約三千年前の古代中国の青銅器紋様にまでさかのぼります。

本展覧会では、数ある瑞獣たちのなかでも龍・鳳凰・虎を取りあげ、その謎と変遷の歴史を追って、選りすぐりの美術作品とともに、古代中国から近代日本まで東アジア三千年の旅へとご案内します。

系統號:

A-016569