標題

- 中央研究院近代史研究所集刊第106期

- 清華中文學報第22期

- 近代中國婦女史研究第34期

- 臺灣人類學刊第17卷第1期

- 民族學研究所資料彙編第27期

- 東華漢學第30期

- 新しい漢字漢文教育第69號

- 日本秦漢史研究第20號

- 台灣航空決戰:美日二次大戰中的第三者戰場

- 小的與大人

- 蓬萊百味臺灣菜:黃德興師傅的料理人生

- 繪葉書中的大日本帝國:從390張珍藏明信片解碼島國的崛起與瓦解,窺探日本近代外交、文化、戰爭與殖民真相

- 我香港,我街道

- 臺北帝國大學與近代臺灣學術的奠定

- 中國神話的符號現象

- 紅樓夢外:曹雪芹《畫冊》與《廢藝齋集稿》新證

- 帝國棄民──日本在臺灣「蕃界」內的統治(1874-1945)

- 台灣的不成功轉型:民主化與經濟發展

- 革命──後革命:當代中國歷史、思想、文化省思

- 巷口3067:一場擾動與連結新竹舊城的教育實驗

- 現代臺灣地區的出版文化與社會變遷(1950-2010)

- 台灣婦女運動:爭取性別平等的漫漫長路

- 大英博物館裡的中國史

- 秦漢歷史與思想的幾個側面

- 香港第一課

- 圳流百年:嘉南大圳的過去與未來 真正改變臺灣這塊土地的現在進行式

- 假如我是一隻海燕:從日治到解嚴,臺灣現代舞的故事

- 靈力具現:鄉村與都市中的民間宗教

- 臺灣視障按摩史:從日治時期談起

- 早期中國社會和文化史概論

- 近代東亞海域交流:產業與海洋文化的展開

- 鄉土凝視:20世紀臺灣美術家的風土觀

- 關係的心:資本主義過程中的魯凱人觀、情感與家的社群性

- 「天朝大慶:皇清盛典」圖錄

- 臺韓關係:交流、合作及政策比較

- 太師與王船──燃燒一瞬間的美

- 近代東西思想交流中的詮釋探問

- 晚明天主教翻譯文學箋注.別冊:索引

- 草登嘉戎語口語文本分析暨語法綱要

- 共同新客家話語音系統的比較構擬

- 臺灣史研究文獻類目2018年度

- 沒有名字的人:平埔原住民族青年生命故事紀實

- 中國近代歷史城市指南:杭州篇(一)~(四)

- 原謬種之弊 : 清初四家《易》圖論辨研究

- 賽德克族廬山部落史

- 漢藏彌陀極樂淨土法門之比較

- 鼓山崎腳的考古發掘

- 磚窯廠旁不滅的明燈:中都開王殿的文化保存記事

- 過化存神・幽冥得度──「送字紙灰」、「祭河江與敬義塚」

- 中國哲學義理的詮釋類型與論爭

- 民族光影百衲被:政大民族所50話當年

- 當代華文戲劇漫談

- 阿美族娜荳蘭部落歷史研究

- 當代中國的國家與勞工:制度、衝突與變遷

- 亦師亦友亦敵:民族主義與近代中日關係

- 歷史的覆轍:中俄革命之比較

- 尖沙咀海濱:歷史、城市發展及大眾集體記憶

- 唐宋類書徵引《戰國策》資料彙編

- 近現代東アジアの地域秩序と日本

- 中国小説史研究序説:尾上兼英遺稿集Ⅱ

- 六四と一九八九:習近平帝国とどう向き合うのか

- 評伝 竹內好:その思想と生涯

- 荒れ野の六十年:東アジア世界の歴史地政学

- 中国学術の東アジア伝播と古代日本

- 交叉する文人世界:朝鮮通信使と蒹葭雅集図にみる東アジア近世

- 中国古代思想の考察

- 中国料理と近現代日本:食と嗜好の文化交流史

- 日唐賤人制度の比較研究

- 帝国日本の大陸政策と満洲国軍

- The Chile Pepper in China: A Cultural Biography

- Transmutations of Desire: Literature and Religion in Late Imperial China

- Staging Personhood: Costuming in Early Qing Drama

- Remapping the Sinophone: The Cultural Production of Chinese-Language Cinema in Singapore and Malaya before and during the Cold War

- Migration in the Time of Revolution: China, Indonesia, and the Cold War

中央研究院近代史研究所集刊第106期

清華中文學報第22期

近代中國婦女史研究第34期

標題:

近代中國婦女史研究第34期

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

內容簡介:

走過五四專號(下):婦女知識

【論著】

陳東原《中國婦女生活史》與「五四婦女 史觀」再思(衣若蘭)

關於婦女的「事實」:民國時期社會調查 的性別分析(連玲玲)

女子需要什麼科學常識?從「人的教育」 與「賢妻良母」之爭談新文化的知識觀(黃相輔)

【論壇】

百年來中國家庭變遷:導言(游鑑明)

從「救救孩子」到「救救老人」:「五四」 百年來家庭制度的變遷(呂芳上)

臺灣的家庭變遷:家庭社會學者的研究關懷(尹慶春)

寧靜的家庭革命,或隱身的父權轉型?論法律上婚家體制的變遷(陳昭如)

五四運動與家庭制度的改變(黃樹民)

【書評】

評介Rewriting Modernism: Three Women Artists in Twentieth-Century China(劉宇珍)

系統號:

P-015380

臺灣人類學刊第17卷第1期

標題:

臺灣人類學刊第17卷第1期

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:中央研究院民族學研究所

內容簡介:

【研究論文】

朝向一種想像人類學的遺產研究:檳城案例(李威宜)

廢墟裏的異托邦:彰化鐵道遺產志工的情感勞動(郭雅瑜)

新治理性下的再分配政治:池上稻米產業轉型的例子(王乃雯、黃宣衛)

【書評】

共作: 記「他方的記憶」泰雅老物件的部落展示(謝景岳)

Carsten, Janet. Durham: Blood Work: Life and Laboratories in Penang(鄭瑋寧)

【影評】

Kavich NEANG: Last Night I Saw You Smiling《一切堅固的終將煙消雲散》(杜韋樺)

Caroline Parietti and Cyprien Ponson: BE’ JAM BE The Never Ending Song《本南人無盡的抵抗之歌》(趙恩潔)

系統號:

P-015363

民族學研究所資料彙編第27期

東華漢學第30期

新しい漢字漢文教育第69號

日本秦漢史研究第20號

標題:

日本秦漢史研究第20號

時間:

2019年11月

出版單位:

京都:日本秦漢史學會

內容簡介:

【論文】

楚からみた晉――清華簡『子犯子余』を起點として(小寺敦)

戦國の殘像――秦末、楚漢戦爭期における舊魏の領域(大櫛敦弘)

『漢書』芸文志の著錄対象について(秋山陽一郎)

劉秀の列侯――初期後漢王朝の人的構成(飯田祥子)

後漢の刺史の兵権行使に関する再検討(小嶋茂稔)

【書評】

藤田勝久・關尾史郎編『簡牘が描く中國古代の政治と社會』(宮宅潔)

谷中信一編『中國出土資料の多角的研究』(草野友子)

高村武幸編『周縁領域からみた秦漢帝國』(角谷常子)

柴田昇著『漢帝國成立前史 秦末反亂と楚漢戦爭』(渡邉英幸)

【座談會】

日本秦漢史學會第三〇回大會 座談會記錄「日本秦漢史學會の発足から今まで、そして、これから」

系統號:

P-015446

台灣航空決戰:美日二次大戰中的第三者戰場

標題:

台灣航空決戰:美日二次大戰中的第三者戰場

時間:

2020年2月

出版單位:

臺北:燎原出版

作者:

鍾堅 著

內容簡介:

前言

第一章 南方共存—躍進台灣(1896年至1937年)

第二章 圖南飛石—基礎建設(1907年至1944年)

第三章 武運長久—不沉空母(1917年至1945年)

第四章 東亞共榮—自台出擊(1935年至1943年)

第五章 低飛進擊—突襲台灣(1937年至1944年)

第六章 絕對防衛—玉碎台澎(1943年至1945年)

第七章 台灣航空戰—第一階段(1944年10月)

第八章 台灣航空戰—第二階段(1945年1月)

第九章 濫炸台澎—飛鷹凌空(1945年1月至8月)

第十章 斷瓦殘礫—台灣血、皇軍魂(1937年至1945年)

後記

作者簡介

鍾堅,國立清華大學原子科學系榮譽退休教授,曾多次在新聞媒體及報章雜誌論述軍事戰略戰術,並有多篇專書及論文出刊發表,為知名的軍事評論家。軍事著作包括《台灣航空決戰》、《驚濤駭浪中戰備航行》、《爆心零時》;譯作有《越戰空騎之旅》。(皆麥田出版)

系統號:

P-015373

小的與大人

蓬萊百味臺灣菜:黃德興師傅的料理人生

標題:

蓬萊百味臺灣菜:黃德興師傅的料理人生

時間:

2020年2月

出版單位:

臺北:玉山社

作者:

黃德興 口述,曾品滄 主訪

內容簡介:

料理過高級宴席、酒家菜、小吃,近年來更指導後進廚師再現傳統臺灣菜,他的從業經歷就是一段美味的臺灣史。他是「德興師」,1936年出生於北投,12歲進入大稻埕名店蓬萊閣後,開始了他的料理人生。從小學徒到五星級飯店主廚,他曾經在東雲閣、北投酒家、來來飯店、臺中晶華酒店、康熙苑等餐廳任職,既見證1960-1970年代北投的繁華;之後更經歷了臺菜把庶民小吃轉為國宴料理的過程。

佛跳牆、紅蟳米糕、掛爐燒雞、筍乾封肉……德興師不僅擁有精湛的烹調技藝,也看遍了臺灣料理在各個時代的變遷風貌。他自創「中菜西吃」的用餐規則,把擔仔麵攤帶進五星級飯店的餐廳,讓臺灣料理的內涵越發豐富。而他的努力學習、自我惕勵,也讓他成為引領潮流、創新臺菜的重要人物,以及傳授臺菜精髓的名師。

本書根據中央研究院台灣史研究所副研究員兼副所長曾品滄對黃德興的訪談而成。除了講述德興師的生平,也記錄了他對臺灣料理的記憶和思考,是認識臺灣生活史不可缺少的重要參考。

系統號:

P-015375

繪葉書中的大日本帝國:從390張珍藏明信片解碼島國的崛起與瓦解,窺探日本近代外交、文化、戰爭與殖民真相

標題:

繪葉書中的大日本帝國:從390張珍藏明信片解碼島國的崛起與瓦解,窺探日本近代外交、文化、戰爭與殖民真相

時間:

2020年2月

出版單位:

臺北:麥田出版

作者:

二松啟紀 著,郭清華 翻譯

內容簡介:

序章 圖畫明信片與「大日本帝國」的影像

第一章 崛起的島國──從八國聯軍侵華事件到日俄戰爭

第二章 擴充帝國的版圖──台灣、庫頁島、朝鮮

第三章 遠東的霸主──第一次世界大戰與出兵西伯利亞

第四章 近代日本的可能性──產業發展與富裕

第五章 有破綻的繁榮──關東大地震的「前」與「後」

第六章 兩個帝國──滿蒙特殊權益與滿洲的軌跡

第七章 戰爭?和平?──名叫「昭和」的鐘擺

第八章 欺瞞與虛榮──中日戰爭與太平洋戰爭

補章 從拉布納夫婦的收藏看到的「大日本帝國」

後記

系統號:

P-015390

我香港,我街道

標題:

我香港,我街道

時間:

2020年2月

出版單位:

臺北:木馬文化

作者:

香港文學館 編

內容簡介:

書源自香港文學館歷時三年的「我街道,我知道,我書寫」計劃,收錄五十四位香港作家書寫香港街道的文章,內容依地區劃分為港島、九龍、新界三章,文類涵蓋小說、散文、詩,不僅寫街道故事,更寫香港的歷史、集體記憶與常民生活,建構出一個風貌繁複的香港,讓讀者得以深入認識這座城市的表象與內裡。

作家跨世代、作品跨文類,能讀到台灣讀者熟悉的作家西西以細緻工筆描繪居住多年的土瓜灣道,作家韓麗珠寫童年記憶而勾勒出昔日香港社區樣貌,也可讀到作家鄧小樺、鍾耀華描寫反送中運動的香港街道催淚彈布袋彈胡椒槍齊發的實況與感受。

系統號:

P-015401

臺北帝國大學與近代臺灣學術的奠定

標題:

臺北帝國大學與近代臺灣學術的奠定

時間:

2020年2月

出版單位:

臺北:臺灣師大出版社

作者:

歐素瑛 著

內容簡介:

導論

第一章 臺北帝國大學與臺灣研究

一、創設沿革及其特色

二、文政學部的臺灣研究

三、理農學部的臺灣研究

四、醫學部的臺灣研究

第二章 附屬圖書館之創設與發展

一、歷任館長及其作為

二、特殊資料之購藏

三、藏書之特色

第三章 素木得一與臺灣昆蟲學研究

一、從昆蟲部到應用動物科

二、昆蟲學研究與應用

三、天然記念物的調查指定

第四章 磯永吉與臺灣稻作學研究

一、從鬼稻到蓬萊米

二、熱帶作物學研究與應用

三、戰後農業復興與蓬萊米

第五章 白鳥勝義與臺灣氣象學研究

一、氣象學研究與應用

二、高雄海洋觀測所與阿里山高山觀測所

三、南方氣象學研究

第六章 濱口榮次郎與臺灣製糖化學研究

一、製糖化學研究與應用

二、戰時下的製糖化學研究

結論

系統號:

P-015425

中國神話的符號現象

標題:

中國神話的符號現象

時間:

2020年2月

出版單位:

臺北:臺灣師大出版社

作者:

鍾宗憲 著

內容簡介:

第一章∣ 導論:中國神話的語言構成

第一節 神話符號作用與構成方式

第二節 神話「聖性意涵」的分析

第三節 神話「聖性」的決定權

第四節 本書的旨趣

第二章∣ 神話符號的詮釋:對於顓頊與魚婦關係的蠡測

第一節 前人對顓頊化為魚婦神話的解釋

第二節 神話符號的實指與虛指

第三節 符號演繹的再創說

第三章∣ 符號的初義與複義:論女媧形象與西王母神格

第一節 女媧形象的演變

第二節 「司天之厲及五殘」的西王母

第三節 「女媧」、「西王母」符號與神格的發展

第四章∣ 圖像中的神話符號:徐州漢畫升仙圖商榷

第一節 黃帝、炎帝神話傳說與兩幅「升仙圖」

第二節 符號意義與圖像構成

第三節 對於「百戲圖」的商榷

第五章∣ 神話符號的轉變:東漢武氏祠堂西壁上古帝王圖像的古史觀

第一節 武氏祠對於上古帝王的排序

第二節 伏羲形象的轉變與凸顯

第三節 神話的回答與歷史的填補

第六章∣ 現代神話小說的符號應用:以〈奔月〉、〈最後之箭〉為例

第一節 魯迅〈奔月〉的結構及其現實性

第二節 王孝廉〈最後之箭〉的特色

第三節 神話小說的符號與思維運用

第七章∣ 結論

主要引用書目

〔附錄〕

民間信仰的符號附著與演繹:論保生大帝故事的文化意義

一、顯示其醫療之神性質的傳說

二、信仰內涵擴大而產生的傳說

三、保生大帝故事的特殊性

系統號:

P-015426

紅樓夢外:曹雪芹《畫冊》與《廢藝齋集稿》新證

標題:

紅樓夢外:曹雪芹《畫冊》與《廢藝齋集稿》新證

時間:

2020年2月

出版單位:

新竹:國立清華大學出版社

作者:

黃一農 著

內容簡介:

上篇:《種芹人曹霑畫冊》

第一章遭漠視的《種芹人曹霑畫冊》

一、《種芹人曹霑畫冊》再現

二、《種芹人曹霑畫冊》述略

三、小結

第二章曹雪芹與閔大章交遊網絡的重疊

一、論閔大章即閔煥元

二、宜興閔氏與曹雪芹泛交遊圈的往來

三、小結

第三章曹雪芹與陳浩、陳本敬父子的互動

一、《李穀齋墨山水、陳紫瀾字合冊》的發現

二、陳浩、陳本敬父子的生平事跡

三、陳浩父子與曹雪芹交遊網絡的重疊

四、陳浩可否於辛巳秋日在北京題跋?

五、畫冊中的陳本敬跋是否真跡?

六、小結

第四章從曹雪芹的別號「竹堂」論其泛交遊圈

一、敦誠與弘曉合作的《紅樓夢》圖詠

二、汪蒼霖與弘曉、敦誠間的交遊

三、長期任弘曉幕客的張賓鶴

四、從詩賦上的相互影響談泛交遊圈

五、《種芹人曹霑畫冊》證真的理由

下篇:《廢藝齋集稿》

第五章《廢藝齋集稿》的真偽公案

一、《廢藝齋集稿》的出世與消失

二、《廢藝齋集稿》的內容概要

三、《南鷂北鳶考工誌》的文本

四、析辨先前對《南鷂北鳶考工誌》的質疑

五、小結

第六章懋齋盛會中重要當事人「惠哥」考辨

一、「惠哥」究竟是「敦惠」還是「惠敏」?

二、玉牒中的惠敏

三、惠敏與李煦的親緣關係

四、小結

第七章對懋齋盛會中主要參與者的追索

一、「□舅鈕公」指國舅鈕祜祿氏伊松阿

二、「過子龢」應即董邦達認識的過秉鈞

三、曹雪芹著述中的風箏與北京的「風箏于」

四、小結

第八章對懋齋盛會中被鑑定畫作的析探

一、前言

二、曹雪芹與《元人如意平安》

三、商祚所畫的《秋葵彩蝶圖》

四、小結

第九章《廢藝齋集稿》等相關文本的證真

一、方法論:證真vs.造偽

二、餘論:宿命vs.換跑道

三、夢欲成真夢亦真

本書重要人物之生卒

參考文獻

系統號:

P-015299

帝國棄民──日本在臺灣「蕃界」內的統治(1874-1945)

標題:

帝國棄民──日本在臺灣「蕃界」內的統治(1874-1945)

時間:

2020年2月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

Paul D. Barclay 著,堯嘉寧 翻譯

報導者:

國立臺灣大學出版中心

內容簡介:

緒論

序幕:霧社事件與臺灣原住民族復興

「漫長十九世紀」與原住民族在世界史的浮現

結合的世界、分開的世界

以邊陲為中心的歷史和理性國家

土著、國家與移民者

地理實體的形成與高速資本主義

規訓、治理術與生命政治

威爾遜時刻與原住民的現代性

本書架構

第一章 從懷柔外交到焦土政策

前言

懷柔外交與日本早期的殖民統治

通商口岸臺灣與牡丹社事件

李仙得將通商口岸體系擴張到瑯嶠

明治維新與1874年的侵臺

瑯嶠與公共權力的幽靈

清朝到日本的過渡期與上野專一

盛宴、禮物與暢飲:泰雅族與日本在殖民時期的外交關係

原住民文化中的製酒和飲酒

透過懷柔外交建立連結

懷柔外交的制度化

特殊行政的起源

深堀探險隊與懷柔外交的結束

樟腦產業與隘勇線

從中間位置到土著權威

第二章 歷史的長時段和溝通短路

日本軍隊和警察部隊的中國語通譯

原住民的語言與日本殖民官僚

跨界溝通中的性別分工

「通事」所具有的問題

新的日本人通譯階級

佐久間左馬太統治下的政治婚姻

大正時期的政治婚姻

教導原住民日本語

原住民教育的北擴

第三章 紅色情結的糾纏

全球糾纏和在地回應

友誼的象徵和天真的原住民

交換所、行為矯正和懲罰性禁運

納入「一般行政」的標準(1904-1914)

泰雅族領域的經濟監護政策

博覽會、博物館和照片中的織品

族群觀光和原住民藝術形式

遺產與兩難

第四章 一個地理實體中的多個地理實體

全球變遷做為人類學定型化時代

明治時期的民族主義和殖民地臺灣的地理實體建構

全球變遷做為種族紀元

上野專一與臺灣地理實體建構史前史

臺灣總督府與原住民的初次交會

種族科學來到臺灣

烏來、屈尺和北蕃的泰雅族化

在屈尺拍攝:視覺文化和由上而下的族源建構

母國的觀點:當消費需求遇到殖民政策

臺灣的殖民地攝影中對蕃界的場面調度

討伐攝影集

在地圖上附加照片:第二階地理實體的文化投資

原住民的現代性:雙重發明

系統號:

P-015344

台灣的不成功轉型:民主化與經濟發展

標題:

台灣的不成功轉型:民主化與經濟發展

時間:

2020年1月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

瞿宛文 著

內容簡介:

一、經濟奇蹟為何不再?

二、台灣戰後的發展型國家模式

㈠ 戰後日本通產省模式

㈡ 戰後初期台灣經濟的危機

㈢ 台灣戰後的發展型國家如何形成

㈣ 用產業政策推動經濟發展

三、1980 年代發展模式所面臨的轉型壓力

㈠ 1980 年代發展模式轉型的壓力累積

㈡ 1980 年代後期開始的經濟轉型

四、發展模式的不成功轉型

㈠ 民主化與發展模式轉型的困難

㈡ 擴大經濟政策目標的失敗

1. 米酒稅風波

2. 核四廠爭議

㈢ 追求整體經濟發展共識的缺席

㈣ 新自由主義思想的盛行

㈤ 兩岸關係的挑戰

五、發展型國家轉型的比較:台灣與南韓

㈠ 戰後初期台韓發展模式的比較

㈡ 政治轉型中產業政策的比較

㈢ 人均所得、物價與實質所得的比較

㈣ 台灣實質薪資為何低落

㈤ 同樣民主化,為何經濟發展成績不同

系統號:

P-015364

革命──後革命:當代中國歷史、思想、文化省思

標題:

革命──後革命:當代中國歷史、思想、文化省思

時間:

2020年1月

出版單位:

新竹:國立交通大學出版社

作者:

賀照田 著

內容簡介:

序一 作為東亞人文思想節點的「革命-後革命」/鈴木將久

序二 刺叢裡的求索——序作為同道也作為鏡像的朋友賀照田新書《革命-後革命》/李南周

作者小引:從「撥亂反正」、「撥正反亂」到「病藥相發」

一、革命-後革命視域中的中國

啟蒙與革命的雙重變奏

當自信的梁漱溟面對革命勝利⋯⋯——梁漱溟的問題與現代中國革命的再理解

群眾路線的浮沉——理解當代中國大陸歷史的不可或缺視角

當革命遭遇危機⋯⋯——陳映真八十年代初思想湧流析論之一

鑰匙就在那陽光裡⋯⋯——革命-後革命、啟蒙-後啟蒙與當代中國大陸前衛藝術

當前中國大陸的精神倫理困境——一個歷史-思想的分析

二、當中國開始深入世界

中國革命和亞洲討論

當中國開始深入世界⋯⋯

從苦惱出發

附錄 中國革命,是過去的歷史還是正在進行中?——賀照田、李南周

系統號:

P-015427

巷口3067:一場擾動與連結新竹舊城的教育實驗

標題:

巷口3067:一場擾動與連結新竹舊城的教育實驗

時間:

2020年1月

出版單位:

新竹:國立交通大學出版社

作者:

許倍銜 編著

內容簡介:

新竹舊城區由老空間、老文化、老產業等元素組合形成特色,隨著時代變遷,舊有的元素逐漸衰敗,且脫離一般人的生活。如何透過有形和無形、軟體或硬體的手段,發揮些許轉變的力量?

交大USR團隊將隱藏在新竹街廓中的傳統市場──「東門市場」視為舊城問題和機會的縮影,在這兩個大小不同的場域中,推動不同形式的行動:結合設計、科技、行銷傳播三大領域構成團隊的核心力量,在為期兩年的時間裡,透過學校課程、藝術展演、手作體驗、空間改造等方式,與新竹舊城、東門市場的店家與居民連結、互動。本書收錄這些擾動與連結的歷程,包括邀請在地藝術者指導學生實作,藉此親近及延續地方生命力,以及設計舊城探索、店家尋訪、手作體驗等活動,吸引新竹市民參與、深入瞭解舊城的歷史文化。

系統號:

P-015294

現代臺灣地區的出版文化與社會變遷(1950-2010)

標題:

現代臺灣地區的出版文化與社會變遷(1950-2010)

時間:

2020年1月

出版單位:

臺北:元華文創公司

作者:

雷碧秀 著

內容簡介:

探討現代臺灣地區出版產業,以具體的出版實例,梳理東西文化在臺灣地區如何碰撞與交流,傳播新知的物質基礎如何發生變化,新式出版如數位出版如何改變人們的認識與知識結構,新知的傳播如何影響了社會階層的變動,從一個新的視角,分析臺灣地區出版文化的變遷。

本書梳理歷代臺灣政經與出版大紀事,再借用霍爾的編碼/解碼的文化研究概念,試圖建構臺灣地區的「出版文化量化指標」,以出版管理、出版理念、出版活動和閱讀活動四個構面二十個元素,分析臺灣出版文化場域和社會變遷之關係。

系統號:

P-015295

台灣婦女運動:爭取性別平等的漫漫長路

大英博物館裡的中國史

標題:

大英博物館裡的中國史

時間:

2020年1月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

Jessica Harrison-Hall 著,顧雯、謝燕 翻譯

內容簡介:

大英博物館中國館共有文物約3萬件,是臺灣、大陸以外收藏中國文物最多的博物館,其中收藏的唐摹本《女史箴圖》被列為大英博物館三大鎮館之寶。2018年11月,中國館在閉館18個月以修繕升級後重新開放,伊莉莎白二世女王親自為其剪彩揭幕。本次修繕擴充了很多展品,將一些書畫和織品等過去因條件限製無法展出的藏品,第一次開放在眾人面前。此外,還展出了新近收藏的中國當代藝術品,以求更全面而完整地呈現中國的面貌。

《大英博物館裡的中國史》是伴隨此次重整展廳的重量級出版品。作者霍吉淑是大英博物館中國館館長,她是英國知名漢學家,曾策劃多個中國文物展覽,也曾受邀至臺北國立故宮博物院進行學術交流及專題演講。本書由霍吉淑執筆,30餘名專家參與,歷時18個月,精選600件文物,被BBC稱為「美麗而全面的中國歷史導論」。

系統號:

P-015298

秦漢歷史與思想的幾個側面

香港第一課

標題:

香港第一課

時間:

2020年1月

出版單位:

臺北:春山出版

作者:

梁啟智 著

內容簡介:

本書撰寫的初衷是力求化解中港之間的訊息差異與鴻溝,希望透過系統性討論,把香港各種困境與議題的前因後果說明清楚;同時也試圖探索一系列重要問題:如果中國對香港的主流理解有嚴重偏差,理由是什麼?背後是否有結構性的成因?希望透過理性探討,帶動更多人一起提出質疑,尋找答案。

本書於網路社群平臺連載期間,香港爆發了數十年來最大規模的抗爭運動,引來全世界關注。香港位於普世價值與中國體制碰撞的最前線,理解差異與衝突的由來,不只提供了香港人思考前路與自省的機會,也提供了外地,以及同處於碰撞前沿的臺灣人理解如何應對與面對「中國崛起」現象。

作者透過三十六道問答,如「香港自古以來不就是中國領土嗎?」、「為什麼香港的抗爭近年愈來愈暴力激進?」、「一國兩制還有將來嗎?」,以兼具縱深與橫向的方向道出香港百年來的認同之爭、制度之爭,以及該往何處去的問題。香港為何會成為近日世人眼中的「示威之都」,香港人又是什麼?本書將提供明晰的脈絡。

系統號:

P-015301

圳流百年:嘉南大圳的過去與未來 真正改變臺灣這塊土地的現在進行式

標題:

圳流百年:嘉南大圳的過去與未來 真正改變臺灣這塊土地的現在進行式

時間:

2020年1月

出版單位:

臺北:方寸文創

作者:

故事:寫給所有人的歷史 著

內容簡介:

第一章、嘉南大圳的年度行事曆

>>>闡述水圳一年四季的工作情形。

第二章、大圳誕生之前的故事

第一節 嘉南平原的形成與天然限制

第二節 日治初期的水利政策

第三節 米的日治臺灣史

>>>除了介紹大圳原生地景、地貌之外,還有促成大圳興建的契機──絕對出人意料。

第三章、建設大圳:從藍圖修改到工安事件

第一節 要選哪一款大圳?

第二節 一九二〇,大圳開工!

第三節 八田與一的眼淚:停工與工安事件

>>>述說嘉南大圳的建設過程以及遭遇的困難。

第四章、光與影:八田與一和沒有聲音的人們

第一節 策劃大圳的官員們

第二節 建設大圳的工作人員

第三節 圍繞大圳生活的人們

>>>在八田與一之外,更關注那些不常被提起但對於大圳仍有貢獻的人們。

第五章、改變這塊土地:為嘉南平原動手術

>>>探討當時農業政策(例如三年輪作)以及其改良土地、旱田水田化的巨大效益。

第六章、你所不知道的大圳面向

第一節 跨越時代的組織:從水利組合到水利會

第二節 嘉南大圳的傳統與變化

>>>釐清「嘉南農田水利會」的變革及其與大圳的關係,兼論由大圳衍生的圳頭祭、擋煞以及生態環境。

第七章、讓水圳不會只是水圳:重建嘉南大圳的價值

第一節 大圳也要抗老

第二節 再造大圳:大圳的未來與挑戰

第三節 滾滾不停的圳水,代代傳承的念想

>>>透過訪談陳鴻圖與王淳熙兩位專家,帶領人們思索大圳與這塊土地的關係,又將迎向什麼樣的未來。

系統號:

P-015303

假如我是一隻海燕:從日治到解嚴,臺灣現代舞的故事

標題:

假如我是一隻海燕:從日治到解嚴,臺灣現代舞的故事

時間:

2020年1月

出版單位:

臺北:衛城出版

作者:

林巧棠 著

內容簡介:

我們對於自己的身體,看似有權自主,實際上卻受到許多禮俗、傳統觀念,或是法律等無形的規範,限制著我們的自由。另一方面,舞蹈這項藝術的核心,則是以身體為語言,用最直接的肢體運動,表達出人最真實的內在感受。在這層意義上,現代舞走得相當遠,因為它的出現,就是為了打破古典芭蕾日益僵固的審美標準,讓身體能夠盡情揮灑,更貼近奔放的心靈與思想。

遠在一九三○年代,朝鮮的半島舞姬崔承喜來臺表演,自此便種下了種子,啟發了蔡瑞月、李彩娥等第一代臺灣現代舞者。而這些舞者們,在動盪的時代,持續用身體,與傳統的性別觀念對抗、與保守的道德束縛對抗、與殘暴的政治高壓對抗,最終,成就了第二代、第三代舞者,於是才有我們現在看到的,具備在地化特色且揚名國際的現代舞藝術。

書名「假如我是一隻海燕」語出雷石榆的同名詩作,這是他寫給愛妻蔡瑞月的詩作,後也被改編為現代舞作品;而這隻在狂風巨浪中奮力飛翔的海燕,既象徵著蔡瑞月,也象徵著臺灣現代舞發展史上每個舞者努力的身影。

系統號:

P-015304

靈力具現:鄉村與都市中的民間宗教

臺灣視障按摩史:從日治時期談起

標題:

臺灣視障按摩史:從日治時期談起

時間:

2020年1月

出版單位:

臺中:天空數位圖書

作者:

周美田、周立偉、李德茂 著

內容簡介:

本書透過日治時期與國民政府時期視障教育,以及職業訓練等政策的比較整理,發現視障按摩業在不同政權下有著迥然不同的面貌。(一)日治時期,在明治維新的西化浪潮下,殖民政府透過教育體系、國家考試與執業要件三個環節配合,法律給予規範設定進入相關行業的門檻。當時按摩、針灸被納入衛生醫療體系,視障者在教育優勢下,接受完整的教考訓用,通過考試的視障者除了按摩之外,還可以從事針灸與西洋按摩(マッサージ),因而奠定了視障按摩業在臺灣的地位。(二)國民政府時期,「新醫師法」頒布後,按摩被重新定義,將視障按摩去醫療化,且以「優惠性待遇」保障視障按摩業。按摩教育養成明顯不足,但仍保留國家考試與執業要件,而在教育端缺乏專科以上學校設置,淪為救濟政策下的職類。(三)大法官釋憲,認為:「繼續保留視障按摩業是忽略視障者除了按摩之外的工作能力。」事實上,在工作場域中,處處需要使用視力,視障者就業與轉業充滿困難,並非單純的補助就能解決,抑或是增加重建單位的評估就能達成。應以「全人觀點」的角度出發,要回歸到視障者本身、視障者家庭、視障者就業職場與視障者重要他人等因素都是密不可分。(四)自由市場良性競爭下,視障者所憑藉的是紮實的專業訓練,而不是救濟政策。這一方面有賴各職訓、相關機構的課程設計,或參考其他國家,如日本、英國、德國等視障教育與職業輔導政策。

系統號:

P-015342

早期中國社會和文化史概論

標題:

早期中國社會和文化史概論

時間:

2020年1月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

李峰 著,劉曉霞 翻譯

報導者:

國立臺灣大學出版中心

內容簡介:

第一章 緒論:早期中國及其自然與文化界定

第二章 中國複雜社會的發展

第三章 二里頭和二里岡:早期國家的擴張

第四章 安陽及其遠方:商和同時代的青銅文化

第五章 灼裂神祕之骨:商晚期的書寫及其社會

第六章 鑄造下來的歷史:西周國家和它的青銅器

第七章 創造典範:西周官僚體系及其社會制度

第八章 霸主和武士:春秋時期的社會轉型

第九章 領土國家的時代:戰國時期的政治及其制度

第十章 作為政治家的哲學家:新出土文獻的啟示

第十一章 秦統一和秦帝國:兵馬俑是誰?

第十二章 漢帝國的擴張及其政治轉變

第十三章 國家和社會:漢帝國的官僚體系和社會秩序

第十四章 意識形態的變化及其在漢代文化和藝術中的反映

系統號:

P-015345

近代東亞海域交流:產業與海洋文化的展開

標題:

近代東亞海域交流:產業與海洋文化的展開

時間:

2020年1月

出版單位:

臺北:博揚文化

作者:

松浦章 著

內容簡介:

日治時期臺灣之產業與東亞海域

日治時期臺灣產柑橘類向海外輸出之狀況(松浦章)

清代漳州郭氏宗族移民臺灣狀況以郭宗嘏為中心探討(卞鳳奎)

基隆港西二西三碼頭倉庫的興建及其歷史意義(安嘉芳)

他山之石在臺灣成立水下考古博物館的可行性(王俊昌)

臺灣歷史名人丁惟汾墓的建築特色探討(張震鐘)

前近代東亞海域交流的諸相

清「展海令」的實施與長崎唐館設置的關係(松浦章)

江戶時代唐船舶載的中國印論(李寧)

幕末書家對中國法帖的接受以貫名菘翁為中心(馬成芬)

淺析江戶時期日本的出版書目及其成因以江戶和大坂地區出版的篆書書目為例(曹悅)

近代東亞海域交流與海洋文化的諸相

東亞海域交流視野下的日本徐福傳說和徐福研究(楊蕾)

19世紀英國茶葉市場之高仿茶葉質量問題研究(趙思倩)

浅析清末湖南省引進日本版紙幣(何娟娟)

21世紀中日臺海洋文化發展研究(邢繼萱)

系統號:

P-015352

鄉土凝視:20世紀臺灣美術家的風土觀

標題:

鄉土凝視:20世紀臺灣美術家的風土觀

時間:

2020年1月

出版單位:

臺北:藝術家

作者:

賴明珠 著

內容簡介:

第1章 陳植棋「鄉土殉情」意識溯源

第2章 風土之眼──呂鐵州與許深州的藝術選擇與實踐

第3章 風俗與摩登──論陳進美人畫中的鄉土性與時代性

第4章 召喚山岳────近代臺灣山岳畫與張啟華壽山圖像

第5章 「農村化」的鄉土藝術──楊英風《豐年》時期版畫創作中的鄉土意涵

第6章 風格遞嬗中的主體性──在具象與抽象中抉擇的賴傳鑑

第7章 意象鏡射──1960年代心象及世紀畫會對現代藝術的省思

第8章 異鄉/故鄉──論戰後臺灣畫家的歷史記憶與土地經驗

系統號:

P-015356

關係的心:資本主義過程中的魯凱人觀、情感與家的社群性

「天朝大慶:皇清盛典」圖錄

標題:

「天朝大慶:皇清盛典」圖錄

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

作者:

陳熙遠 編著

內容簡介:

歷史語言研究所自籌辦伊始,即對攸關新學問的新材料積極進行考掘或整理的工作,上述王國維所舉的近代四大「發現」,幾乎都與史語所初期的發展有極為密切的關係。其中內閣大庫檔案原歸屬歷史博物館收藏,惟該館因經費支絀,擬將此批檔案批售給同懋增紙店,以為改造還魂紙的原料。適逢羅振玉(1866-1940)與金梁(1878-1962)於書肆中意外獲購數件檔案,循線訪查來源,羅振玉遂以三倍價格將之購入,移貯於彰義門的善果寺。羅氏曾從其中選件彙編成《史料叢刊》十冊出版,其餘則於1924年底轉售與李盛鐸(1859-1937)。民國十七年(1928)九月,歷史語言研究所尚處於籌辦之際,胡適(1891-1962)與陳寅恪(1890-1969)便已向傅斯年(1896-1950)建議,設法將內閣檔案收存整理,傅斯年因此特別函請中研院院長蔡元培(1868-1940)撥款支持,終於翌年從李盛鐸處購得內閣大庫檔案,並展開整理工作。

後因抗戰軍興,幾經斟酌,傅斯年決定揀擇檔案裝箱南運,隨著烽火蔓延,一路從北平遷徙湖南長沙、雲南昆明,再轉往四川李莊,抗戰結束後暫移南京,最後隨著國府渡海來臺。即在棲惶之間,檔案整理工作亦未稍歇,遷臺初期便開箱清點註記,八○年代則開始系統整理,九○年代中期更以數位典藏的方式進行保存,並公諸學界開放檢索。

回首來時路,倏忽至今竟已九十寒暑。我們特別以清朝嘉禮中「大節」、「大燕」、「大婚」與「大比」四個主題,展示內閣大庫中相關的典藏精品,用饗同好。誌慶之餘,永念前徽。

系統號:

P-015376

臺韓關係:交流、合作及政策比較

標題:

臺韓關係:交流、合作及政策比較

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:翰蘆圖書出版公司

作者:

河凡植 著

內容簡介:

臺韓的兩岸與兩韓交流政策之比較∕河凡植

從競爭轉向合作──由韓國自由貿易協定路徑探討臺韓經貿關係之發展∕王震宇

臺韓再生能源政策之比較與合作契機∕吳行浩

日治時期臺灣、朝鮮域外移民之模式與意涵∕文明基

美國國會外交政策制定與美臺韓三方關係∕張晉赫、林政楠

雙向文化交流中的韓臺相互理解的方案研究∕韓鐘鎮

金正日─金正恩時期的朝鮮外交路線之研究──以北方三角、東南亞和朝臺關係為例∕林志豪

變動中的自由主義國際秩序與韓臺之應對──2016~2018年南北韓關係與兩岸關係為例∕朴成林

推動智慧化生產的機會和挑戰──臺灣與韓國現況發展之政治經濟分析∕林顯明

系統號:

P-015428

太師與王船──燃燒一瞬間的美

標題:

太師與王船──燃燒一瞬間的美

時間:

2019年12月

出版單位:

高雄:麗文文化

作者:

戴文鋒 著

內容簡介:

總序――開啟高雄文史工作的另一新頁

臺灣王船的見本櫥――黃文博

片刻凝視,恆存感恩!――戴文鋒

第一章 緒論

第一節 緣起

第二節 相關研究回顧

第三節 王船民俗由來與脈絡系統分類

第二章 與船結下不解之緣――家庭背景與學藝生涯

第一節 數代以漁業維生的家庭背景

第二節 船廠學徒――航裕造船廠開啟木殼漁船技術

第三節 師承糊紙師傅「老乞伯仔」的王船製作

第三章 林良太的造船工序與技藝特色

第一節 王船工序――以西港慶安宮為例

第二節 王船技藝特色

第四章 班底團隊與承製王船之地域分佈

第一節 「船隊」――王船木作班底與彩繪團隊

第二節 「船域」──承製王船之地域分佈

第三節 承製王船之地域分佈分析

第五章 結論

系統號:

P-015437

近代東西思想交流中的詮釋探問

標題:

近代東西思想交流中的詮釋探問

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:中央研究院中國文哲研究所

作者:

黃冠閔、梁奮程 主編

內容簡介:

導言(黃冠閔、梁奮程)

封閉或開放?論中國的軸心時代社會(羅哲海(Heiner Roetz))

曲通三統?關於現代政治的規範性弔詭(何乏筆)

尤納斯倫理學與儒家思想在生態學脈絡中的共鳴(鍾思恪(Jean-claude Gens))

儒家倫理學的心性論與規範性問題--現象學詮釋學轉化之初步構想(吳俊業)

文化革新:以發生現象學作為討論線索(游淙祺)

德國詮釋學的發展及其對儒學詮釋學的參照(林維杰)

經典詮釋與「立德」(潘德榮)

體系性詮釋學與漢語哲學當代詮釋(陸敬忠)

系統號:

P-015458

晚明天主教翻譯文學箋注.別冊:索引

草登嘉戎語口語文本分析暨語法綱要

標題:

草登嘉戎語口語文本分析暨語法綱要

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:中央研究院語言學研究所

作者:

孫天心、石丹羅 著

內容簡介:

草登嘉戎語是一種形態豐富的獨立漢藏語,使用於四川西北部。本書收錄了詳加註釋的分類口語文本,並附有草登話語音語法概要。草登及其他嘉戎藏族過去有口傳敘事的傳統,曾是族群內部主要的文化傳承及群體娛樂活動,現今惜已式微。本書精選了75則各類口語文本,對嘉戎口語資料的記錄保存與結構分析作出顯著貢獻;語料是作者二十餘年來合作調查蒐集的,反映了第二作者石丹羅本人的母語。除了漢藏語系語言結構的研究者,本書也面向於有興趣探究中國西南少數民族本地文化及民俗風情的廣大讀者。

系統號:

P-015284

共同新客家話語音系統的比較構擬

標題:

共同新客家話語音系統的比較構擬

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:中央研究院語言學研究所

作者:

柯蔚南 著

內容簡介:

This work is a comparative study of the Hakka dialect group (now called Neo-Hakka by specialists), using the traditional comparative method of phonological reconstruction. 1368 monosyllabic cognate sets are examined; and a special chapter is devoted to the reconstruction of eighty full words, both monosyllabic and polysyllabic. Special attention is devoted to the problem of lexical layering in the dialect lexicon. A concluding chapter discusses relevant Hakka historical and demographic questions, specific historical phonological problems, and possible avenues for future research in the history and pre-history of the Hakka dialects. A subject index and a full inventory of lexical sets conclude the work.

系統號:

P-015285

臺灣史研究文獻類目2018年度

標題:

臺灣史研究文獻類目2018年度

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

作者:

洪麗完、吳叡人、李力庸、陳宗仁、鄭維中、費德廉 編著

內容簡介:

近年來,臺灣史研究出版物的質、量均迅速增長,如何適時提供正確的出版資訊與完整的文獻書目,進而建立兼具累積性和前瞻性的學術批評傳統,實為深化二十一世紀臺灣史研究的重要課題和基礎工作。有鑑於此,中央研究院臺灣史研究所於2004年7月正式成所後,積極規劃《臺灣史研究文獻類目》的編輯出版,期能提供學界較完整的臺灣史研究資訊。

《臺灣史研究文獻類目》以年度為範圍,蒐集具有歷史研究取向與學術規範的專書與論文書目。自2005年起,每年出版前一年度的研究成果,2018年度為本書目第15集。

為便於讀者檢索利用,本書目分為總類、政治、經濟、社會、文化、史料等六大類。每個類別,再依據所研究的時期分為通論、史前與早期、清代、日治、戰後等五個時期。本年度收錄書目包含專書467筆,論文800篇,學位論文147篇,合計1,414筆。

系統號:

P-015286

沒有名字的人:平埔原住民族青年生命故事紀實

標題:

沒有名字的人:平埔原住民族青年生命故事紀實

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:游擊文化

作者:

方惠閔、朱恩成、余奕德、陳以箴、潘宗儒 著

內容簡介:

「沒有名字的人」書寫團隊透過自身的書寫與採訪,希望拼湊出台灣當代平埔族群的真實樣貌。被採訪的對象包括二十位平埔族群的青年,他們的身分跳脫非「原」即「漢」,非「生」即「熟」的二元框架,以混血的姿態——包括族群的、語言的、信仰的、認同的,混雜存在。在面對如此雜揉的身分處境,這群青年或是感到困擾、徬徨,或是特別有想法而不斷思考,進而積極追尋或選擇逃避這樣的身分。可是當他們想大聲說出自己的名,現行的族群政策卻又再次給他們迎頭一擊。

根據現行的《原住民身分法》,原住民身分的取得是國民政府依據日治時期戶口調查簿的註記做的認定,而不是以血統、認同、文化等標的來檢驗山地/平地原住民的身分。然而,現在卻以文化存續的程度,限縮了平埔族群回復身分的權利空間……。

族群的邊界與框架是權力者認定的,彷彿當我說是「某某族」時,就必須講甚麼語言、穿著什麼衣服、吃甚麼食物、唱甚麼歌、拜甚麼神,否則就無法承認我的存在。但現實的族群樣貌卻是複雜的、移動的、混血的,唯有正視平埔族群部落鑲嵌於資本主義社會的事實,肯認族人真實的生活處境與經驗,進而重新審視族群的定義,才能讓被奪去名字的人,可以重新找回自己的名字,而不再是沒有名字的人。

系統號:

P-015302

中國近代歷史城市指南:杭州篇(一)~(四)

標題:

中國近代歷史城市指南:杭州篇(一)~(四)

時間:

2019年12月

出版單位:

臺北:民國歷史文化學社

作者:

中央研究院近代史研究所城市史研究群 選編

報導者:

民國歷史文化學社

內容簡介:

解碼民國‧杭州攻略

美國伊利諾州立大學歷史系何其亮副教授專文導讀

杭州,是柳永筆下的「東南形勝,三吳都會」,是馬可波羅眼中的「天城」。白居易和蘇東坡都在這裡留下了痕跡,南宋高宗在紹興八年把這裡立為都城。無數騷人墨客流連往返,乾隆皇帝下江南當然不免要來巡遊一番。民國時期許多政客富商在這裡置產,中共建政後則稱它為人民的公園。

本書收錄杭州市指南(1934)、杭州導遊(1937)、杭州通覽(1948)等歷史指南書籍,內容雖是過去的杭州,書中照映的卻是現在的倒影。在這種山水與文化的互動之下,杭州及西湖早已不僅僅是一個風景旅遊勝地,而是江南地區的特殊「記憶遺址」。

系統號:

P-015353

原謬種之弊 : 清初四家《易》圖論辨研究

賽德克族廬山部落史

漢藏彌陀極樂淨土法門之比較

標題:

漢藏彌陀極樂淨土法門之比較

時間:

2019年11月

出版單位:

臺北:文津出版社

作者:

鄭志明 著

內容簡介:

後代以文字來解文字,難有定論,導致《周易》在解讀上極為不易。本書回到古文字最初的圖像,從語言神話的立場來重新閱讀卦辭與爻辭,發現卦爻辭中確實含藏著各種古文明的訊息,值得我們繼續挖寶。本書選擇《周易》中一組特殊的卦例,即十二月卦,人們在因應天地時空各種氣化變動時,也形成了各種因應生存需求的禮儀制度,可以借助古代文獻來反思卦辭與爻辭所彰顯的各種文化情境。

作者簡介

鄭志明,1957年生於臺灣省新竹市,臺灣師範大學文學博士,現任輔仁大學宗教學系教授。曾任南華大學通識學院院長、宗教文化研究中心主任,淡江大學中文系教授,嘉義師院語教系主任。專研中國宗教哲學、民俗學、神話學,近年來偏重在宗教生死學、醫學理論、民間信仰理論等課題。著有《道教生死學》、《佛教生死學》、《宗教生死學》、《中國神話與儀式》、《傳統宗教的文化詮釋──天地人鬼神五位一體》、《道教符咒法術養生學》等五十餘種。

系統號:

P-015429

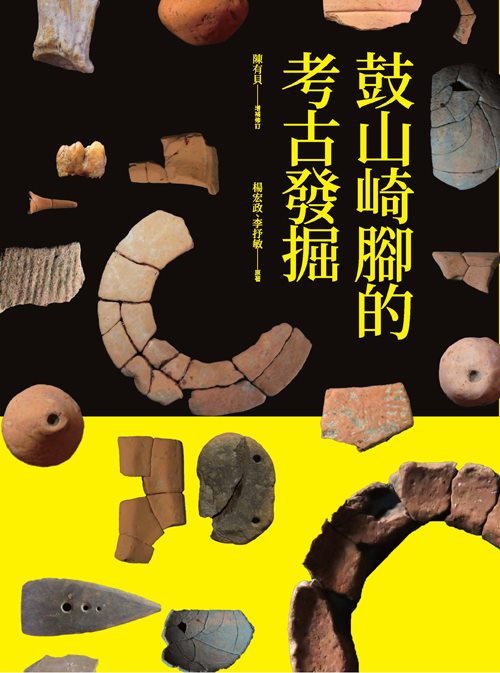

鼓山崎腳的考古發掘

標題:

鼓山崎腳的考古發掘

時間:

2019年11月

出版單位:

高雄:高雄市立歷史博物館

作者:

楊宏政 李抒敏 著,陳有貝 修訂

內容簡介:

高雄鼓山崎腳遺址因市府工程被發現,故根據「文化資產保存法」之規定,進行了考古搶救發掘。發掘出土屬於史前時代的8座灰坑與2具墓葬,這些現象根據地層深度與相關遺物內涵判斷皆屬於牛稠子文化時期。本遺址出土台灣新石器時代各種遺物及墓葬,是珍貴的文化資產,也是研究、認識史前台灣文化的重要資料。

本次發掘所得資料進行初步分析和研究後,已可確認本遺址的文化內涵及年代,擴展了對本地區史前文化發展的認識。但因日治時期以來人為活動干擾嚴重,以致未能確定鼓山崎腳遺址完整範圍部分區域,再加上受到現代人為力量影響,而改變原有地形地貌。建議積極對本區域的遺址進行全面性調查的同時,亦須兼顧文資保存、學術研究,以及土地的開發利用等。

本書作者陳有貝教授及其團隊,稟承專業知識,頂著烈日進行發掘,並將發掘過程報告整理成書,希望將發掘過程與內容儘量忠實呈現,讓後續的研究者可以藉以分析探討。

系統號:

P-015438

磚窯廠旁不滅的明燈:中都開王殿的文化保存記事

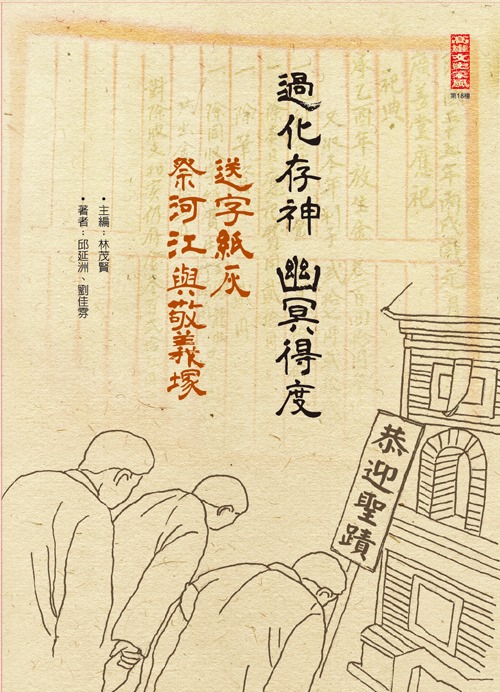

過化存神・幽冥得度──「送字紙灰」、「祭河江與敬義塚」

標題:

過化存神・幽冥得度──「送字紙灰」、「祭河江與敬義塚」

時間:

2019年11月

出版單位:

高雄:高雄市立歷史博物館

作者:

林茂賢 主編

內容簡介:

2016年登美濃廣善堂「送字紙灰祭典」及新威勸善堂聖君廟的「祭河江、敬義塚祭典」登錄為高雄市市定民俗。「過化存神」反映了客家人敬惜字紙的價值觀,紙張書寫文字而有神聖性,不可隨意丟棄,必須焚化以繳交龍宮水府,這是對文字的尊重;「幽冥得度」則因祭河江、敬義塚的內涵,係藉由祭祀、普施無主孤魂,具體的表現悲天憫人的情懷。

為使閱讀者能清晰了解這兩項民俗的歷史脈絡,在地社群在文化資產保存維護的情況,本書內容分為四項主題:

(一)美濃廣善堂送字紙灰祭典。討論這項民俗的歷史源流,並且探討廣善堂與送字紙灰的關係,以及說明它的儀式與內涵。

(二)新威勸善堂祭河江、敬義塚祭典。討論這項民俗辦理的團體,即勸善堂與聖君廟的歷史脈絡,藉此討論祭典的歷史變遷,並說明它們的儀式內涵。

(三)民俗文化資產的保存與實踐。一方面希望透過這兩項民俗在提報到審議過程的介紹,讓民眾知道文化資產行政的程序,另外,也藉由《文化資產保存法》對於「保存」的陳述,使民眾能有更多的概念,更可以對這兩項民俗在保存維護上的困境與實踐,能有充分的理解。

(四)民俗文化資產核心價值的維護與省思。兩項民俗均有學校的參與,以及公部門的資源挹注,但透過討論,可以確認保存團體必須立足其民俗的核心價值,才能民俗文化注入正面的活力。

系統號:

P-015440

中國哲學義理的詮釋類型與論爭

標題:

中國哲學義理的詮釋類型與論爭

時間:

2019年11月

出版單位:

臺北:中央研究院中國文哲研究所

作者:

周大興 主編

內容簡介:

導言(周大興)

再論孟子「義利之辯」及其立場的釐清(賴柯助)

退溪與栗谷對朱子形而上學的詮釋及其分歧(鄭相峰)

方以智的詮釋觀與明末三教論的發展(蔡振豐)

對魏晉人學情智結構的再思考--從牟宗三《才性與玄理》的反省出發(吳冠宏)

玄學家的聖人觀--湯用彤〈謝靈運《辨宗論》書後〉折中孔、釋的四句詮釋(周大興)

「道體活不活動」源自於佛教的爭論?--從佛學角度檢討牟宗三關於宋明理學分系的判準(耿晴)

從「本迹不二」與「不變隨緣」論當代新儒家對天台與華嚴之判釋(郭朝順)

The Philosophical Significance of "Root and Traces" (benji 本迹) in the Exegetical Traditions of Chinese Madhyamaka Thought (康特)

系統號:

P-015457

民族光影百衲被:政大民族所50話當年

標題:

民族光影百衲被:政大民族所50話當年

時間:

2019年11月

出版單位:

臺北:政大出版社

作者:

王雅萍 主編

內容簡介:

《民族光影百衲被:政大民族所50話當年》一書囊括了師長、系友以及行政人員的訪談與自撰文稿,精彩內容橫跨邊政學系—邊政研究所—民族社會學系—民族研究所—民族學系。透過師生們的多元視角,展現出民族系所一路走來,多元發展的「百衲被」精神。 本書共分為教師篇、系友篇、行政篇及附錄。教師篇收錄9位老師文稿,暢談在民族系所任教時的點點滴滴;系友篇收錄66位從邊政到民族各個階段校友的訪談稿與自撰文稿,每篇都蘊含著對民族系所的回憶與思念;行政篇收錄4篇文章,訴說行政團隊處理庶務時的甘苦;附錄則收錄了歷屆碩博士論文一覽,讓師長與系友們能重溫過往求學時光。藉著師生共譜的民族光影,讀者能從中回味民族系所的獨特發展,回顧過去50年(1969-2019)的點滴與成長,一起當個跨越世代的見證者。

系統號:

P-015357

當代華文戲劇漫談

標題:

當代華文戲劇漫談

時間:

2019年11月

出版單位:

臺北:五南圖書

作者:

于善祿 著

內容簡介:

【講義與對談篇】

壹 / 概論

貳 / 南洋華僑移民的歷史經驗

2-1 華人移民史I──唐宋以前

2-2華人移民史II──元明時期

2-3華人移民史III──清代以後

參 / 鴉片戰爭後至今的臺海兩岸話劇發展概況

3-1 晚清民初的早期話劇發展(一八四〇-一九一七)

3-2 五四運動至抗戰年間的話劇發展(一九一七-一九四五)

3-3 一九五○年代至當代的中國戲劇

3-4 臺灣的現代戲劇(一九二〇年代至一九八〇年代)

3-5 一九九○年代迄今的華文戲劇

肆 / 香港戲劇

4-1 香港戲劇簡史

4-2 藝術家群像與作品簡介I:鄧樹榮

4-3 藝術家群像與作品簡介II:潘惠森

4-4 藝術家對談I:潘惠森

4-5 藝術家群像與作品簡介III:何應豐

4-6 藝術家對談II:何應豐

伍 / 澳門戲劇

5-1 澳門戲劇簡史

5-2 藝術家群像與作品簡介IV:李宇樑

5-3 藝術家群像與作品簡介V:莫兆忠

陸 / 新加坡戲劇

6-1 新加坡戲劇簡史I──抗戰以前

6-2 新加坡戲劇簡史II──戰後時期

6-3 藝術家群像與作品簡介VI:郭寶崑

6-4 藝術家對談III:郭踐虹

柒 / 總結

7-1 華文戲劇的交流現況與未來發展

7-2 總結

附錄 / 給磨課師課程學生的八封信

【觀察與評論篇】

不斷自我建構/解構的「華文戲劇」

華文戲劇的後殖民反霸文化策略

各有千秋,互有交流──記「第四屆亞洲學生戲劇匯演」

幾岸幾地的當代華文劇場

本土論述建構中的香港戲劇史基礎工程

──點評IATC「香港戲劇史個案研探」系列三書

尋索人在劇場之存在狀態──香港劇場導演鄧樹榮

鄧樹榮戲劇工作室《熱血軀體》公開課堂觀後感

劇情綿綿無絕期——《紅顏滅諦——李宇樑長劇選》序

觀《天琴傳說》有感

蟲蟲危機的特「笑」藥──讀李宇樑《完蛋的Bug》有感

如果行動是荒謬的,那麼現實呢?

──寫在澳門青年劇團《狼狽行動》演出之前

第八屆華文戲劇節(澳門‧二〇一一)北藝大戲劇系參訪團紀行

在政治潛意識與象徵行動之間,觀看與想像新加坡當代華文戲劇

讀郭寶崑劇作

新加坡「郭寶崑國際會議」紀行見聞錄

系統號:

P-015359

阿美族娜荳蘭部落歷史研究

當代中國的國家與勞工:制度、衝突與變遷

標題:

當代中國的國家與勞工:制度、衝突與變遷

時間:

2020年1月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

陳峰 著

內容簡介:

上世紀七十年代末開始的市場經濟改革,徹底改變了中國的勞動關係,同時也再造了中國的工人階級。這個過程充滿衝突和爭議,無論是國企工人下崗,還是私營、外資企業農民工對資方的不滿,都引發了各種形式的抗爭。國家如何應對勞工問題挑戰?工人運動為何一直脆弱、無序、無組織?

本書透過理論和案例分析,從制度安排、爭議處理和工人行動三個方面,探討國家體制如何決定了勞資關係格局、互動方式和力量對比,以及工人訴求的表達方式。基於歷史比較下的「國家因素」視角,本書強調了工人階級的形成與公民權利密切相關,提供了理解中國工人運動困境的一個解釋。

作者簡介

陳峰,上海復旦大學國際政治系學士、碩士,美國錫拉丘茲大學(Syracuse University)馬克斯威爾公共事務學院政治學博士。現為香港浸會大學政治與國際關係學系教授、復旦大學講座教授。著有Economic Transition and Political Legitimacy in Post-Mao China: Ideology and Reform (Albany, NY: SUNY Press,1995)。曾在多種著名國際刊物發表論文,2003年獲《中國季刊》(The China Quarterly)頒發「戈登.懷特(Gordon White)最佳論文獎」;2015年獲大學教育資助委員會研究資助局人文學及社會科學傑出學者獎。

系統號:

P-015417

亦師亦友亦敵:民族主義與近代中日關係

標題:

亦師亦友亦敵:民族主義與近代中日關係

時間:

2020年1月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

王柯 著

內容簡介:

近代的中日關係史,是一部充滿衝撞、糾結和廝殺的歷史。日本對華侵略曾經給中國人民帶來巨大的災難,許多中國人至今仍視日本為「中華民族」不共戴天的仇敵。然而,

王柯教授在本書中以宏觀視野,觀察到一幅遠比這複雜的圖景:對近代中國來說,日本事實上扮演了亦師、亦友、亦敵的三重角色。

近代中國的思想家們,通過日本學習到建設國家的方法,就是民族主義。此後,兩國領導人因應立場和利益的變化,隨時調用民族主義作為工具,在敵人、朋友之間變換角色;在缺乏統治正當性的時候,也樂於利用民族主義思想,來強化人民的集體意識。讀者可以從《亦師亦友亦敵》所提供的個案及線索,以多樣化的角度和層面,審視兩國民族主義帶來的問題。

以2015 年問世之《民族主義與近代中日關係:「民族國家」、「邊疆」與歷史認識》為基礎,本書經重新校訂並新增五篇文章,主題包括「民族西來說」思潮、「血緣民族論」話語、俄國十月革命思想的影響、夾縫中的日本華僑的身份認同、日本帝國主義下的「伊斯蘭共同體」構想等。王柯教授繼續深研第一手歷史文獻及新近研究,條分縷析,更進一步探討近代日本和中國先後醞釀民族主義,以及互相交手的來龍去脈。

作者簡介

王柯,日本東京大學學術博士,神戶大學研究生院教授。

專著包括The East Turkestan Independence Movement: 1930s–1940s、《中國,從「天下」到民族國家》(增訂版)、《消失的「國民」:近代中國的「民族」話語與少數民族的國家認同》、《近代日中関係の旋回:「民族國家」の軛を超えて》、《東突厥斯坦獨立運動:1930 年代至1940 年代》、《「天下」を目指して:中國多民族國家の歩み》、《민족과 국가》、《民族與國家:中國多民族統一國家思想的系譜》等,其中《東トルキスタン共和國研究:中國のイスラムと民族問題》(1995)獲日本第十八屆三得利學術獎。另有多部編著(詳見本書附錄)、合著與論文等,以上分別在香港、中國大陸、台灣、日本、南韓等地出版。

系統號:

P-015419

歷史的覆轍:中俄革命之比較

標題:

歷史的覆轍:中俄革命之比較

時間:

2020年1月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

Lucien Bianco 著、夏沛然 翻譯

內容簡介:

中國現在側身全球第二大經濟體,使中國革命顯得比俄國更成功。然而,中俄兩國革命多有相似之處。事實上,中國革命曾是俄國革命的翻版,直至毛澤東發覺俄國革命模式不適用於中國這樣一個人口眾多的第三世界國家。比起改變俄國革命模式,毛澤東決定在該模式的方向上走得更遠更快。和1929 年蘇聯的經濟政策大轉變相比,1958 年中國的「大躍進」破壞性強得多。「大躍進」有著理想主義的目標,但並未全盤考慮所有可能的後果。只有在毛澤東死後,中國才開始走上發展的道路─其實也有賴於毛澤東之死─即只有當中國背叛革命之時,才開始經濟發展。

畢仰高的原創比較研究強調了中俄兩國革命的相似之處:擁有無上權力的官僚體制、被過度剝削的農民(由此觸發了二十世紀兩次最嚴重的饑荒)、對作家和藝術家的控制、鎮壓與勞改營。本書的最後,作者在比較了斯大林與毛澤東之後,討論了他們和列寧、馬克思的關係。作者引用歷史學家黎澍的話:「革命這事,若有可能,頂好還是不革。」

作者簡介

畢仰高(Lucien Bianco),法國社會科學高等研究院 (École des Hautes Études en Sciences Sociales) 榮休教授, 著作有《中國革命的起源1915–1949》(Origins of the Chinese Revolution,1915–1949)、《沒有政黨的農民:二十世紀中國的草根運動》(Peasants without the Party: Grass-Roots Movements in Twentieth-Century China),以及與華昌明合著的《二十世紀中國的農民運動及革命》(Jacqueries et Révolution dans la Chine du XXe Siècle) 等。

系統號:

P-015420

尖沙咀海濱:歷史、城市發展及大眾集體記憶

標題:

尖沙咀海濱:歷史、城市發展及大眾集體記憶

時間:

2020年1月

出版單位:

香港:香港城市大學

作者:

蔡思行 著

內容簡介:

尖沙咀海濱曾經是香港海陸空交通的樞紐,1960年代起逐步成為九龍半島以至整個香港的旅遊、消費、商業、文化及康樂活動中心的龍頭。1970年代,香港政府更發展尖沙咀為文化中心,尖沙咀海濱的文化設施包括香港文化中心、太空館、博物館等,較中環更多元化。時至今日,尖沙咀海濱仍然是市民及遊客常到之處,其承載了豐富的歷史和大眾記憶,也是代表着香港的文化符號。本書引用了不同的檔案資料及珍貴的圖片,詳細記述尖沙咀海濱的歷史變遷,闡述從公用九龍倉碼頭到今日海港城的發展,並討論尖沙咀海濱和尖沙咀東部為什麼滿載了如此大量的集體記憶。過去尖沙咀海濱曾有多座具歷史價值的建築物,如尖沙咀火車站、舊水警總部等,本書深入探討了當年社會對保留、拆卸、重建和保育的爭議;同時又分析市民與遊客、康樂與商業對尖沙咀海濱公共空間的競逐和爭議。香港寸金尺土,城市發展政策、大眾記憶、歷史建築保育等都是社會十分關心的議題,期望本書可為香港的歷史留下一筆紀錄,亦為將來的發展提供一些參考。

系統號:

P-015343

唐宋類書徵引《戰國策》資料彙編

標題:

唐宋類書徵引《戰國策》資料彙編

時間:

2019年12月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

何志華、李洛旻 編著

內容簡介:

香港中文大學中國文化研究所劉殿爵中國古籍研究中心自1998 年開始,先後建立先秦兩漢及魏晉南北朝一切傳世文獻資料庫,然而部分佚書、佚文則未見採錄。此等佚書、佚文,可以借助類書所引重新蒐集。《唐宋類書徵引古籍資料彙編》即利用已建成之類書電子資料庫,對唐宋類書引錄最多的幾種古代文獻,以句列並排的方式對比相同的文獻資料,蒐集有見於唐宋類書的今本文獻之異文,俾能為學者提供便捷之文本資料檢查工具,據此分析今本文獻與引文之異同,探求文本原貌。類書所引而又不見於今本者,列為佚文,重新編排收錄,以進行有系統之文獻輯佚工作。中心現將所有研究成果編排整理,迄今已完成多種重要文獻之彙編資料,諸如《淮南子》、《莊子》、《呂氏春秋》、《左傳》、《禮記》等,並彙輯成書,收入《漢達古籍研究叢書》,由中文大學出版社出版。

系統號:

P-015418

近現代東アジアの地域秩序と日本

標題:

近現代東アジアの地域秩序と日本

時間:

2020年2月

出版單位:

大阪:大阪大學出版會

作者:

瀧口剛 編著

內容簡介:

Ⅰ 帝國化する日本とアジア地域秩序構想――明治から大正へ

第一章 明治初期外交官による東アジア政策構想―駐露公使榎本武揚の「北守南進」論(醍醐龍馬)

第二章 対外硬派のアジア認識―鈴木天眼の思想と行動(片山慶隆)

第三章 犬養毅の対外論―日清戦後を中心に(久野洋)

Ⅱ 國際主義とアジア地域主義の相剋――大正から昭和戦前期へ

第四章 第一次世界大戦期の対華國際借款団をめぐる日英関係(久保田裕次)

第五章 満洲事変とワシントン體制―二つの國際協調の終焉(中谷直司)

第六章 大阪財界と戦時・大東亜共栄圏への道―栗本勇之助と政治経済研究會(瀧口剛)

第七章 満洲國親屬継承法と林鳳麟(小野博司)

第八章 日本統治下の台灣における日中戦爭観―総督府の戦爭記念活動を中心とした考察(鄒燦)

Ⅲ 冷戦とアジア地域構想――昭和戦後期から現代へ

第九章 戦間期「新外交」論者と戦後冷戦秩序―蘆田均の積極的再軍備論(矢嶋光)

第十章 F・D・ローズヴェルトの戦後アジア構想―中國大國化の條件(高橋慶吉)

第十一章 日韓國交正常化交渉(一九五一~一九六〇)と日本外務省の対北朝鮮外交方針―在北朝鮮日本財產處理方針の分析を通じて(野間俊希)

第十二章 現代中國政治における「毛沢東思想」の再定義と日中関係―月刊誌『中國研究』に見る同時代の語り(田中仁)

系統號:

P-015436

中国小説史研究序説:尾上兼英遺稿集Ⅱ

標題:

中国小説史研究序説:尾上兼英遺稿集Ⅱ

時間:

2020年1月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

尾上兼英 著

內容簡介:

序論

第一章 中国小説史における「雅」「俗」の間

第二章 通俗小説

第三章 中国中世の俗文学

第四章 五代・宋・金、明、清の小説

第一部 中国小説史研究

第一章 唐代伝奇の諸相

第二章 〈謝小娥傳〉その他 中国小説と中国のことば・文体

第三章 虚構の中の「王昭君」

第四章 〈山月記〉の材源について

第五章 「成化説唱詞話」試論(一)

第六章 小説史における「明時代」(一)―序論―

第七章 明代白話小説ノート――短編小説・「三言」(一)

第八章 明代白話小説ノート――短編小説・「三言」(二 ― 一)

第九章 『今古奇觀』の文学

第十章 金明池と西湖

第二部 中国芸能史研究

第一章 庶民文化の誕生

第二章 中国への外来芸能の移動とその経路

第三章 東南アジア華人社会における演芸

第四章 東南アジア華人社会の伝統芸能(一)

第五章 東南アジア華人社会の伝統芸能(二)

第六章 東南アジア華人社会の伝統芸能(三)

第七章 香港の人形劇と説書・説唱芸能

第八章 香港の伝統藝能

第九章 日本の華僑社会における芸能の変容

付 録

小野忍先生の明代小説の翻訳(小野忍先生追悼録)

卒業論文をめぐって思うこと

系統號:

P-015394

六四と一九八九:習近平帝国とどう向き合うのか

標題:

六四と一九八九:習近平帝国とどう向き合うのか

時間:

2020年1月

出版單位:

東京:白水社

作者:

石井知章、及川淳子 主編

內容簡介:

序章 「六四と一九八九」(石井知章)

第一章 習近平と天安門の教訓(アンドリュー・J・ネイサン,大熊雄一郎訳)

第二章 「六四」が中国を変え、世界をも変えた(胡平,及川淳子訳)

第三章 天安門事件の歴史的意義(王丹,大熊雄一郎訳)

第四章 三十年後に見る天安門事件(張博樹,大熊雄一郎訳)

第五章 天安門事件が生んだ今日の中国(李偉東,大熊雄一郎訳)

第六章 趙紫陽と天安門事件ーー労働者を巡る民主化の挫折(石井知章)

第七章 「一九八九年」の知的系譜ーー中国と東欧を繋ぐ作家たち(及川淳子)

第八章 新全体主義と「逆立ち全体主義」との狭間で(矢吹晋)

終章 「六四・天安門事件」を読む(及川淳子)

あとがき(石井知章)

系統號:

P-015399

評伝 竹內好:その思想と生涯

標題:

評伝 竹內好:その思想と生涯

時間:

2020年1月

出版單位:

東京:有志舎

作者:

黒川みどり、山田智 著

內容簡介:

竹內好――それは戦後思想に獨自の地歩を佔める存在である。中國文學者である彼は、中國が絶対的他者であることへの自覚を失うことなく、日本人として中國を愛し続けた。他者であることを痛切なまでに自覚するがゆえに、日本が中國に恥じるところのないものであるかという懐疑から一生離れることはなかった。そして、同調を強いる日本社會、その社會の頂點にあって個の自立を阻む機能を有する天皇制を見すえながら、戦後日本の差別や隷従を強いる力と闘うためには「我は我だという主體の論理」を立ち上げなければならないとして論陣を張り続けていった。その思想の全體像と彼の生き方は、21世紀の今こそ再注目されなければならないだろう。

系統號:

P-015415

荒れ野の六十年:東アジア世界の歴史地政学

標題:

荒れ野の六十年:東アジア世界の歴史地政学

時間:

2020年1月

出版單位:

東京:勉誠出版

作者:

與那覇潤 著

內容簡介:

まえがき―廃墟に棲む人のために

Ⅰ 西洋化のとまった世界で―同時代への提言

1 三つの時代と「日中関係」の終わり―今こそ読みなおす山本七平

2 再近世化する世界?―東アジア史から見た國際社會論

3 中國化する公共圏?―東アジア史から見た市民社會論

【補論Ⅰ】 社會の「支え方」の日中比較史―陶徳民ほか編『東アジアにおける公益思想の変容―近世から近代へ』書評

Ⅱ 歴史のよみがえりのために―古典にさがす普遍

4 革命と背信のあいだ―逆光のなかの內藤湖南

5 史學の黙示錄―『新支那論』ノート

6 変えてゆくためのことば―二十世紀體験としての網野善彥

7 無縁論の空転―網野善彥はいかに誤読されたか

【補論Ⅱ】 社會科學にとって歴史とは何か―久米郁男『原因を推論する―政治分析方法論のすゝめ』書評

Ⅲ もういちどの共生をめざして―植民地に耳をすます

8 帝國に「近代」はあったか―未完のポストコロニアリズムと日本思想史學

9 荒れ野の六十年―植民地統治の思想とアイデンティティ再定義の様相

10 靖國なき「國體」は可能か―戦後言論史のなかの「小島史観」

【補論Ⅲ】 ノンフィクションに學ぶ、「中國化」した世界の生き抜き方

系統號:

P-015430

中国学術の東アジア伝播と古代日本

標題:

中国学術の東アジア伝播と古代日本

時間:

2020年1月

出版單位:

東京:勉誠出版

作者:

榎本淳一、吉永匡史、河内春人 編著

內容簡介:

Ⅰ 中国における学術の形成と展開

佚名『漢官』の史料的性格――漢代官制関係史料に関する一考察(楯身智志)

前四史からうかがえる正統観念としての儒教と「皇帝支配」――所謂外戚恩沢と外戚政治についての学術的背景とその東アジア世界への影響(塚本剛)

王倹の学術(洲脇武志)

魏収『魏書』の時代認識(梶山智史)

『帝王略論』と唐初の政治状況(会田大輔)

唐の礼官と礼学(江川式部)

劉知幾『史通』における五胡十六国関連史料批評――魏収『魏書』と崔鴻『十六国春秋』を中心に(河内桂)

Ⅱ 中国学術の東アジアへの伝播

六世紀新羅における識字の広がり(橋本繁)

古代東アジア世界における貨幣論の伝播(柿沼陽平)

九条家旧蔵鈔本『後漢書』断簡と原本の日本将来について――李賢『後漢書注』の禁忌と解禁から見る(小林岳)

古代東アジアにおける兵書の伝播――日本への舶来を中心として(吉永匡史)

陸善経の著作とその日本伝来(榎本淳一)

Ⅲ 日本における中国学術の受容と展開

『日本書紀』は『三国志』を見たか(河内春人)

日本古代における女性の漢籍習得(野田有紀子)

大学寮・紀伝道の学問とその故実について――東坊城和長『桂蘂記』『桂林遺芳抄』を巡って(濱田寛)

平安期における中国古典籍の摂取と利用――空海撰『秘蔵宝鑰』および藤原敦光撰『秘蔵宝鑰鈔』を例に(河野貴美子)

系統號:

P-015339

交叉する文人世界:朝鮮通信使と蒹葭雅集図にみる東アジア近世

中国古代思想の考察

標題:

中国古代思想の考察

時間:

2019年12月

出版單位:

東京:明徳出版社

作者:

吉田篤志 著

內容簡介:

一 神話と歷史のはざま

五帝時代は史實か ―神話の歷史化に對する疑問

附 五帝時代は史實か

禹の九州傳說の成立過程

二 『詩經』と『尙書』の考察

周人の人閒的自覺 ―詩・書を中心として

古公亶父の周原への移住と造營 ―古典文獻と出土文獻に見る

淸華「傅說之命」上篇釋讀

附 淸華 「傅說之命」下篇の天と德について

三 親親と尊尊 ―孝と忠

郭店楚 の成立年代試論 ―親親と尊尊を通して見た

孝の原義 ―篆文・金文に見る文字學的考察

先秦時代の忠臣

四 西周銅器銘文考

微子啓と長子口

靑銅時代の證 ―西周晩期の靑銅器群とその銘文

西周時代の晉侯 ―『公簋』銘文の「唐伯」は誰か

西周靑銅器銘文に見る戰爭の記錄

西周昭王南征考

五 學會參加報告

中國殷商文化國際討論會に參加して

中國夏商文化國際學術硏討會に參加して

甲骨文發見一〇〇週年記念國際學術硏討會へ參加して

六 遺蹟を廻って ―考古と文物の旅

周原 ―周人の故鄕を訪ねて

戰國・秦・漢・三國時代の 牘・帛書等を見聞して ―中國出土資料調査報告

靑銅器の鄕を尋ねて ―陝西寶雞調査報告

在北京愽物館藏靑銅器の調査報告

系統號:

P-015450

中国料理と近現代日本:食と嗜好の文化交流史

標題:

中国料理と近現代日本:食と嗜好の文化交流史

時間:

2019年12月

出版單位:

東京:慶應義塾大学出版会

作者:

岩間一弘 編著

內容簡介:

序章 日本の中国料理はどこから来たのか(岩間一弘)

第Ⅰ部 近現代日本の中国料理

第1章 戦前期日本の「支那料理」――家庭での受容と「支那料理店」をめぐる状況(川島真)

第2章 日本における中国料理の受容:歴史篇――明治~昭和30年代の東京を中心に(草野美保)

第3章 日本における中国料理の受容:料理篇――明治~昭和30年代の東京を中心に(草野美保)

第4章 日本の華僑社会におけるいくつかの中国料理定着の流れ――神戸・大阪を中心として(陳來幸)

第5章 京都の中国料理――伝統の創造と料理の帰属(岩間一弘)

第6章 熊本の「郷土料理」としての中国料理「太平燕」から考える――素材と文脈、文化を「囲い込む」こと、開くこと(田村和彦)

第7章 日本における中国料理の料理人の現地化と業界団体の変化(陳嘉適)

第Ⅱ部 越境する中国料理

第8章 料理人と料理教育者――台湾が日本に輸出した「中国料理」:1945年から1970年を中心に(陳玉箴,持田洋平 訳)

第9章 チャジャン麺ロード――20世紀東北アジア、チャジャン麺流浪の旅(周永河,丁田隆 訳)

第10章 朝鮮半島における「中国料理」の段階的受容――分断後の韓国までを視野に(林史樹)

第11章 グローバル政治におけるディアスポラ汎中国料理の創出(呉燕和,大道寺慶子 訳)

第12章 中国語教育と中国の「食文化」に関する考察――中国語テキストにおける事例を中心に(浅野雅樹)

第Ⅲ部 中国料理の文化と政治

第13章 「中国料理」はいつ生まれたのか――『申報』に見える料理の語彙の分析を通して(西澤治彦)

第14章 1920-30年代における上海の調味料製造業と市場競争――中国の味精と日本の味の素に着目して(李培徳,湯川真樹江 訳)

第15章 太平洋戦争下の食と健康――中国の日本人俘虜は何を食べていたのか(貴志俊彦)

第16章 北京老字号飲食店の興亡――全聚徳を例にして(山本英史)

系統號:

P-015329

日唐賤人制度の比較研究

帝国日本の大陸政策と満洲国軍

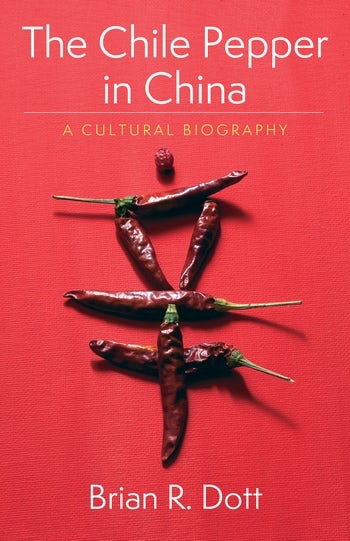

The Chile Pepper in China: A Cultural Biography

標題:

The Chile Pepper in China: A Cultural Biography

時間:

May, 2020

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Brian R. Dott

內容簡介:

Chinese cuisine without chile peppers seems unimaginable. Entranced by the fiery taste, diners worldwide have fallen for Chinese cooking. In China, chiles are everywhere, from dried peppers hanging from eaves to Mao’s boast that revolution would be impossible without chiles, from the eighteenth-century novel Dream of the Red Chamber to contemporary music videos. Indeed, they are so common that many Chinese assume they are native. Yet there were no chiles anywhere in China prior to the 1570s, when they were introduced from the Americas.

Brian R. Dott explores how the non-native chile went from obscurity to ubiquity in China, influencing not just cuisine but also medicine, language, and cultural identity. He details how its versatility became essential to a variety of regional cuisines and swayed both elite and popular medical and healing practices. Dott tracks the cultural meaning of the chile across a wide swath of literary texts and artworks, revealing how the spread of chiles fundamentally altered the meaning of the term spicy. He emphasizes the intersection between food and gender, tracing the chile as a symbol for both male virility and female passion. Integrating food studies, the history of medicine, and Chinese cultural history, The Chile Pepper in China sheds new light on the piquant cultural impact of a potent plant and raises broader questions regarding notions of authenticity in cuisine.

Author Bio

Brian R. Dott is associate professor of history at Whitman College. He is the author of Identity Reflections: Pilgrimages to Mount Tai in Late Imperial China (2004).

系統號:

P-015293

Transmutations of Desire: Literature and Religion in Late Imperial China

標題:

Transmutations of Desire: Literature and Religion in Late Imperial China

時間:

April, 2020

出版單位:

Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong Press

作者:

Qiancheng Li

內容簡介:

In the West, love occupies the center stage in the modern age, whether in art, intellectual life, or the economic life. We may observe a similar development in China, on its own impetus, which has resulted in this characteristic of modernity—this feature of modern life has been securely and unambiguously established, not the least abetted by the thriving of literature about qing, whether in traditional or modern forms. Qiancheng Li examines the nuances of this trend in the Chinese context. The emphasis is on readings of literary texts, including important Ming- and Qing-dynasty works of drama, Buddhist texts and other religious/philosophical works, in all their subtlety and evocative power.

Author Bio

Qiancheng Li is associate professor at the Department of Comparative Literature at Louisiana State University.

系統號:

P-015292

Staging Personhood: Costuming in Early Qing Drama

標題:

Staging Personhood: Costuming in Early Qing Drama

時間:

March, 2020

出版單位:

New York: Columbia University Press

作者:

Guojun Wang

內容簡介:

Introduction: Costuming as Method

1. Ways to Dress and Ways to See

2. Across Genders and Ethnicities

3. Between Family and State

4. The Chaste Lady Immortal of Seamless Stitching

5. From State Attire to Stage Prop

Epilogue: Dressing Other and Self

Appendix 1: Extant Editions of A Ten-Thousand-Li Reunion

Appendix 2: Scene Synopsis of A Ten-Thousand-Li Reunion

系統號:

P-015291

Remapping the Sinophone: The Cultural Production of Chinese-Language Cinema in Singapore and Malaya before and during the Cold War

標題:

Remapping the Sinophone: The Cultural Production of Chinese-Language Cinema in Singapore and Malaya before and during the Cold War

時間:

November, 2020

出版單位:

Hong Kong: Hong Kong University Press

作者:

Wai-Siam Hee(許維賢)

內容簡介:

In a work that will force scholars to re-evaluate how they approach Sinophone studies, Wai-Siam Hee demonstrates that many of the major issues raised by contemporary Sinophone studies were already hotly debated in the popular culture surrounding Chinese-language films made in Singapore and Malaya during the Cold War. Despite the high political stakes, the feature films, propaganda films, newsreels, documentaries, newspaper articles, memoirs, and other published materials of the time dealt in sophisticated ways with issues some mistakenly believe are only modern concerns. In the process, the book offers an alternative history to the often taken-for-granted versions of film and national history that sanction anything relating to the Malayan Communist Party during the early period of independence in the region as anti-nationalist.

Drawing exhaustively on material from Asian, European, and North American archives, the author unfolds the complexities produced by British colonialism and anti-communism, identity struggles of the Chinese Malayans, American anti-communism, and transnational Sinophone cultural interactions. Hee shows how Sinophone multilingualism and the role of the local, in addition to other theoretical problems, were both illustrated and practised in Cold War Sinophone cinema. Remapping the Sinophone: The Cultural Production of Chinese-Language Cinema in Singapore and Malaya before and during the Cold War deftly shows how contemporary Sinophone studies can only move forward by looking backwards.

Author Bio

Wai-Siam Hee is associate professor of Chinese in the School of Humanities at Nanyang Technological University, Singapore. He is the author and editor of more than five books and several articles.

系統號:

P-015296

Migration in the Time of Revolution: China, Indonesia, and the Cold War

標題:

Migration in the Time of Revolution: China, Indonesia, and the Cold War

時間:

October, 2019

出版單位:

New York: Cornell University Press

作者:

Taomo Zhou

內容簡介:

Migration in the Time of Revolution examines how two of the world's most populous countries interacted between 1945 and 1967, when the concept of citizenship was contested, political loyalty was in question, identity was fluid, and the boundaries of political mobilization were blurred. Taomo Zhou asks probing questions of this important period in the histories of the People's Republic of China and Indonesia. What was it like to be a youth in search of an ancestral homeland that one had never set foot in, or an economic refugee whose expertise in private business became undesirable in one's new home in the socialist state? What ideological beliefs or practical calculations motivated individuals to commit to one particular nationality while forsaking another?

As Zhou demonstrates, the answers to such questions about "ordinary" migrants are crucial to a deeper understanding of diplomatic relations between the two countries. Through newly declassified documents from the Chinese Foreign Ministry Archives and oral history interviews, Migration in the Time of Revolution argues that migration and the political activism of the ethnic Chinese in Indonesia were important historical forces in the making of governmental relations between Beijing and Jakarta after World War II. Zhou highlights the agency and autonomy of individuals whose life experiences were shaped by but also helped shape the trajectory of bilateral diplomacy. These ethnic Chinese migrants and settlers were, Zhou contends, not passively acted upon but actively responding to the developing events of the Cold War. This book bridges the fields of diplomatic history and migration studies by reconstructing the Cold War in Asia as social processes from the ground up.

Author Bio

Taomo Zhou is Assistant Professor in the School of Humanities at Nanyang Technological University.

系統號:

P-015414