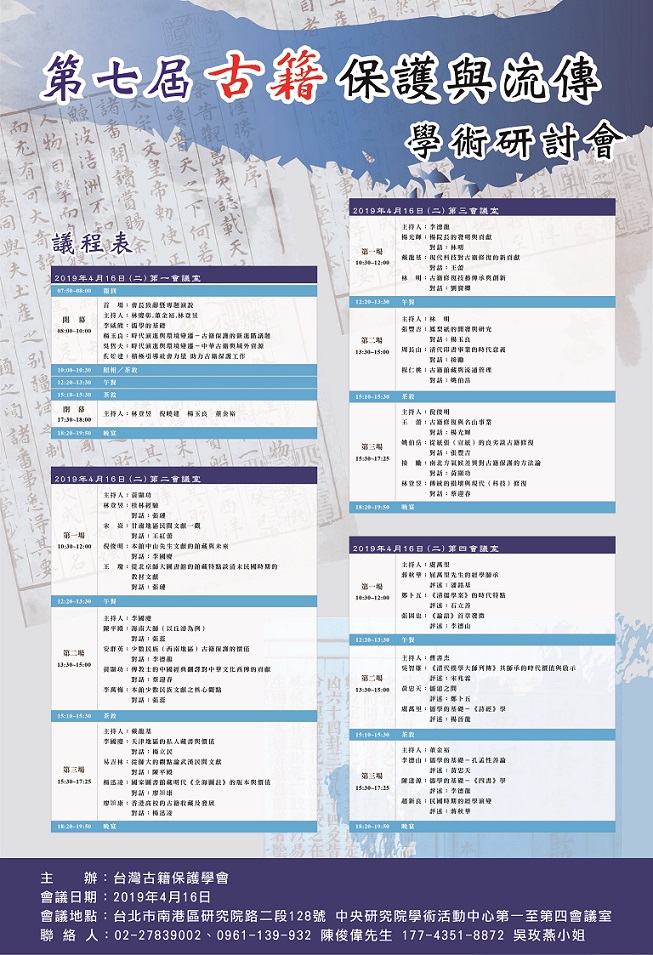

第七屆古籍保護與流傳學術研討會

標題:

第七屆古籍保護與流傳學術研討會

時間:

2019年4月16日(週二)

地點:

中央研究院學術活動中心第1至第4會議室(臺北巿南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

臺灣古籍保護學會

聯絡人:

Tel: 02-2783-9002

內容簡介:

8:00-10:00

►第一會議室

主持人:林慶彰、董金裕、林登昱

李威熊:儒學的基礎

楊玉良:時代演進與環境變遷——古籍保護的新進階議題

吳哲夫:時代演進與環境變遷——中華古籍與域外資源

倪曉建:積極引導社會力量 助力古籍保護工作

10:30-12:00

►第二會議室

主持人:黃顯功

桂林經驗(林登昱)

對話:張璉

甘肅地區民間文獻一觀(宋焱)

對話:王紅蕾

本館中山先生文獻的館藏與未來(倪俊明)

對話:李國慶

從北京師大圖書館的館藏特點談清末民國時期的教材文獻(王瓊)

對話:張璉

►第三會議室

主持人:李德龍

楊院長的發明與貢獻(楊光輝)

對話:林明

現代科技對古籍修復的新貢獻(戴龍基)

對話:王蕾

古籍修復技藝傳承與創新(林明)

對話:劉寶卿

►第四會議室

主持人:虞萬里

屈萬里先生的經學師承(蔣秋華)

評述:潘銘基

《清儒學案》的時代特點(鄭卜五)

評述:石立善

《論語》首章發微(張固也)

評述:李德山

13:30-15:00

►第二會議室

主持人:李國慶

海南大師(以丘濬為例)(陳平殿)

對話:張蕊

少數民族(西南地區)古籍保護的價值(安群英)

對話:李德龍

傳教士的中國經典翻譯對中華文化西傳的貢獻(黃顯功)

對話:蔡迎春

本館少數民族文獻之核心觀點(李萬梅)

對話:張蕊

►第三會議室

主持人:林明

鳳梨紙的開發與研究(張豐吉)

對話:楊玉良

清代印書事業的時代意義(周長山)

對話:接勵

古籍館藏與流通管理(程仁桃)

對話:姚伯岳

►第四會議室

主持人:曹書杰

《清代樸學大師列傳》其師承的時代價值與啟示(吳智雄)

評述:宋兆霖

儒道之間(黃忠天)

評述:鄭卜五

儒學的基礎——《詩經》學(虞萬里)

評述:楊晉龍

15:30-17:25

►第二會議室

主持人:戴龍基

天津地區的私人藏書與價值(李國慶)

對話:楊立民

從師大的觀點論武漢民間文獻(易吉林)

對話:陳平殿

國家圖書館藏明代《全海圖註》的版本與價值(楊迅凌)

對話:廖頴康

香港高校的古籍收藏及發展(廖頴康)

對話:楊迅凌

►第三會議室

主持人:倪俊明

古籍修復與名山事業(王蕾)

對話:楊光輝

從紙張(宣紙)的良劣談古籍修復(姚伯岳)

對話:張豐吉

南北方氣候差異對古籍保護的方法論(接勵)

對話:黃顯功

傳統的損壞與現代(科技)修復(林登昱)

對話:蔡迎春

►第四會議室

主持人:董金裕

儒學的基礎——孔孟性善論(李德山)

評述:黃忠天

儒學的基礎——《四書》學(陳逢源)

評述:李德龍

民國時期的經學演變(趙新良)

評述:蔣秋華

系統號:

C-013661

作家.文本.詮釋——2019第2屆現代文學/民國文學圓桌論壇

標題:

作家.文本.詮釋——2019第2屆現代文學/民國文學圓桌論壇

時間:

2019年4月18日(週四)

地點:

政治大學百年樓111會議廳(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學中文系、國立政治大學文學院「民國歷史文化與文學研究中心」、四川大學文新學院「中國現代文學文獻研究中心」

內容簡介:

9:20-9:50

【專題演講】

主持人:李怡

郭沫若的異域體驗與他所做的工作(藤田梨那)

9:20-9:50

【專題演講二】

主持人:杜潔祥

中國現代文學文獻學的學科建立(劉福春)

10:50-12:10

主持人:李瑞騰

大文學視野與民國 文學研究(李怡)

重論張恨水《啼笑因緣》的時代性(欒梅健)

墨人與香港文學場域——以《中國學生周報》發表作品為例(王鈺婷)

13:30-15:30

主持人:許俊雅

「這奇異的旅 程!」:亞森羅蘋在民初上海(陳碩文)

辛亥革命前後留學運動與中國比較文學學科萌生之關聯(朱靜宇)

鄉下人進城後——沈從文的都市書寫(張惠珍)

從葉聖陶《倪煥之》看1927年「上海工人三月暴動」中的知識分子(郝譽翔)

20世紀中國文學敘事中城鄉觀念的演替(徐國源)

塑造國民與再造民國——五四新文化的「運動」邏輯及革命走向(張武軍)

15:50-16:20

【專題演講三】

主持人:張堂錡

五四與台灣新文學運動(陳芳明)

16:30-17:40

主持人:封德屏

新時代.新文學.新文化——五四與民國(李怡、黃克武、黃美娥、劉維開)

系統號:

C-013529

第2屆中研語言學論壇

標題:

時間:

2019年4月19日(週五)

地點:

中央研究院人文館3樓第二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院語言學研究所

聯絡人:

盧秋蓉,02-2652-5000#6119;E-mail: ilasalf@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

9:00-10:30

【主題演講】

Some personal reflections on (national) corpora(前川喜久雄,日本國立國語研究所)

主持人:李佳穎(中央研究院語言學研究所)

11:00-12:30

主持人:魏培泉(中央研究院語言學研究所)

以語料庫為輔來斷定時間詞的詞類(Pinning Down Grammatical Categories Aided by Database)(連金發,國立清華大學語言學研究所)

由客語語音資料庫探討方音的語音與記音差異現象(An investigation of sound discrepancies in dialects: A corpus perspective)(鍾榮富,南臺科技大學應用英語系)

Automatically Creating Syntactic and Semantic Annotations for the Southern-Min Dialect by Leveraging the Mandarin(高照明,國立臺灣大學外國語文學系暨人工智慧與機器人研究中心)

13:50-14:50

主持人:林英津(中央研究院語言學研究所)

國家台灣南島語數位典藏之建置與我見(齊莉莎,中央研究院語言學研究所)

台灣手語線上辭典之建構與擴增(Taiwan Sign Language Online Dictionary: Construction and Expansion)(蔡素娟,國立中正大學語言學研究所暨手語語言學台灣研究中心)

15:20-16:20

主持人:曾淑娟(中央研究院語言學研究所)

語料庫如何成為國家的文化基礎建設(Corpus as Cultural Infrastructure: why and how)(謝舒凱,國立臺灣大學語言學研究所)

臺灣華語文語料庫建構與應用(Construction and Applications of the Corpus of Contemporary Taiwanese Mandarin)(吳鑑城、白明弘、林慶隆,國家教育研究院語文教育及編譯研究中心)

16:20-17:20

【綜合座談】

主持人:蕭素英(中央研究院語言學研究所)

與談人:政府相關部門代表、前川喜久雄教授、連金發教授、鍾榮富教授、高照明教授、齊莉莎教授、蔡素娟教授、謝舒凱教授、林慶隆教授

系統號:

C-013511

「五四運動100週年」國際學術研討會

標題:

時間:

2019年5月2日至4日(週四至週六)

地點:

中研院近史所人文社會科學館三樓第一、二會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院

內容簡介:

5月2日

►第一會議室

9:10-10:10

主題演講:陳永發院士

10:30-12:00

主持人:呂妙芬

當啟蒙與革命成為複合體:百年中國學運的回顧(呂芳上)

上海三罷風暴——從地緣政治和城市菁英集團興起的視角(陳以愛)

陳獨秀的民主思想與批判精神(李達嘉)

評論人:陳惠芬

13:50-15:30

主持人:潘光哲

五四與中國現代新史學(潘光哲)

現代學術與知識的傳統因素(李朝津)

15:50-17:50

圓桌論壇:百年來中國家庭變遷

主持人:游鑑明

與談人:呂芳上、黃樹民、伊慶春、陳昭如

►第二會議室

10:30-12:00

主持人:吳叡人

五四反傳統思想與臺灣民族主義(吳叡人)

作為範本的五四文學?——觀察《臺灣民報》小說的一個角度(崔末順)

五四前的臺灣新「文學」(許倍榕)

評論人:蕭阿勤

13:30-15:30

主持人:康豹

What May 4th? Daoism Around the Time of the May Fourth Movement(劉迅)

五四運動前後的太虛法師(侯坤宏)

Confucianism-inspired Religious and Moral Societies in the Republican Era: A Selected Embrace of the Modern Project and the May Fourth Spirit(Sébastien Billioud)

從社會信條到反對不平等條約——華德(Harry Frederick Ward, Jr., 1873–1966)與民國基督教(曾慶豹)

評論人:康豹

5月3日

►第一會議室

8:40-10:40

主持人:林鎮國

論歐陽竟無與太虛對西方哲學的雙向格義(郭朝順)

玄學與玄學鬼——談湯用彤的玄學研究與新人文主義(周大興)

當代新儒家對五四的評價(林維杰)

命經學與哲學改造——論熊十力(黃冠閔)

評論人:林鎮國

11:00-12:30

主持人:楊儒賓

經史脈絡下的思想革命——重讀胡適《中國哲學史大綱》與《戴東原的哲學》(范麗梅)

五四與美育:重讀蔡元培的〈以美育代宗教〉說(羅久蓉)

五四時期關於「孔教」與「國體」的隔空論戰——重讀《新青年》與《斯文》(陳瑋芬)

人與非人——重讀《新青年》(楊貞德)

評論人:楊儒賓

13:30-16:00

主持人:黃自進

五四與朝鮮(車泰根)

陳獨秀的語言思想(村田雄二郎)

關於《國民性十論》與周氏兄弟(李冬木)

創造社與日本(潘世聖)

日本對五四運動的觀察——以各地領事館的報告為中心(黃自進)

評論人:潘光哲

16:20-18:20

主持人:黃克武

從五四精神談中共的「失敗」(陳儀深)

無政府主義的今昔(許文堂)

民主作為自由主義與新儒學的共識——若干理路脈絡的釐清與評估(何信全)

蔣中正日記中的「主義」(蘇聖雄)

評論人:薛化元

►第二會議室

8:40-10:40

主持人:傅大為

Science and Citizenship: May 4th in the Long 20th Century (Fa-ti Fan)

A Science without Nature: Tian (Heaven), Morality and Darwinian Competition from Yan Fu to May Fourth(雷祥麟)

The Power of Mr. Science: Objectivity, Politics, and the Place of May 4 in the Global History of Science Activism (Sigrid Schmalzer)

The Tension between Mr. Science and Mr. Democracy in the transnational context(王作跃)

評論人:沈德容

11:00-12:30

主持人:康來新

(1)馬若瑟與中國傳統戲曲——馬譯《趙氏孤兒》與其他(李奭學)

(2)是經學還是文學?——馬若瑟譯《詩經》八首初探(李奭學)

胡適《西遊記考證》的再省思(廖肇亨)

歌聲出五四:重探邊疆民間說唱在 20 世紀初學術話語 中的位置(胡曉真)

發明「新」詩——從詩界革命到新文學運動(楊玉成)

評論人:康來新

13:30-16:00

主持人:張玉法

北洋派與五四(唐啟華)

「三二」與「五四」:1919年的雙重奏(王奇生)

第三勢力與五四運動(黃克武)

報導、參與、造勢——「五四運動」的新聞運作與黨派紛爭(歐陽哲生)

評論人:劉維開

16:20-18:20

主持人:王憲群

A Tradition of Innovation: Thinking about Technology in May Fourth and Beyond (Victor Seow)

神經衰弱與精神科學(王文基)

Playfully Re-composed: Soybean and Science in Republican China (Jia-chen Fu)

評論人:嚴曉珮

5月4日

►第一會議室

8:40-10:40

主持人:趙建民

A Mechanism of Coded Communication: Xinwen Lianbo and CCP Politics(蔡文軒)

評論人:張鈞智

巡視制度下的中央地方關係:習時期巡視成果分析(張執中)

評論人:趙建民

國家與知識份子的策略互動:以國家社科基金的議題設定為例(張鈞智)

評論人:張登及

技術為表、治術為裡:中國城市治理機制的構建及運作(周望)

評論人:周嘉辰

11:00-12:30

主持人:潘光哲

五四時期中共人物(緒形康)

五四時代的宗族自我改革論:以1920年代廣東五邑地區為例(宫内肇)

技術、政治的合力與五四抗議運動的興起(江沛)

13:30-15:30

圓桌論壇:思想史視域下的「五四」

與談人:王汎森、黃克武、潘光哲、瞿駿、陳正國

16:50-17:50

圓桌論壇:五四研究的新議題、意義與展望

與談人:王德威、夏伯嘉、黃克武

►第二會議室

8:40-10:40

主持人:梅家玲

「懸想」與「神思」:未完的文學革命(王德威)

啟蒙理性與唯情論述:說一個完整的五四故事(彭小妍)

左翼鼙鼓動地來:五四運動與以俄為師的烏托邦想像(陳相因)

胡老師的《終身大事》(平田昌司)

評論人:梅家玲

11:00-12:30

The global circulation of liberal notions and China: from Liang Qichao to Hu Shi(沙培德)

World metaphors and nationalist imagination: preparing the May Fourth political discourse (Pablo Blitstein)

系統號:

C-013591

第10屆半總統制與民主學術研討會:理論與實踐的檢視

標題:

時間:

2019年5月4日(週六)

地點:

臺灣大學社會科學院梁國樹國際會議廳(臺北市大安區羅斯福路四段一號)

主辦單位:

國立臺灣大學政治學系、中央研究院政治學研究所

聯絡人:

Tel: 02-3366-8321

內容簡介:

徵稿啟事(Call for Papers)

1997年修憲伊始,半總統制在臺灣的運作已然跨越20載。在臺灣半總統制學群諸位學者的共同努力下,不僅自2010年起連年舉辦「半總統制與民主」學術研討會,將寶貴的憲政實務經驗轉為可供學術驗證和施政參照的理論範式,迄今更出版了四份TSSCI期刊專刊及兩本專書,學術成果豐碩。

2019年第十屆「半總統制與民主」學術研討會將由國立臺灣大學政治學系與中央研究院政治學研究所共同舉辦,主題為「理論與實踐的檢視」。歡迎各界學術先進不吝賜稿,針對我國憲政運作與跨國比較研究提出論文,亦歡迎研究紀要、方法評估等文章,共同為臺灣的憲政改革與民主發展提出前瞻建言。

投稿須知:有意投稿者請撰寫五百字以下摘要,附論文題目與關鍵字。並請註明作者姓名、服務機構、聯絡電話及E-mail。摘要與稿件請投至官方電子信箱:semipre2019@gmail.com。本會同時接受中文、英文文章。

會議時間:2019年5月4日(星期六)

摘要截止日期:已截止

論文截止日期:2019年4月20日(星期六)

會議地點:國立臺灣大學社會科學院梁國樹國際會議廳

會議主辦單位:國立臺灣大學政治學系、中央研究院政治學研究所

會議聯絡方式 :

會議助理:江軍 電話:0928-574-214

聯絡地址:10617台北市羅斯福路四段1號 國立臺灣大學政治學系

821李鳳玉老師研究室

電子信箱:semipre2019@gmail.com

聯絡電話:02-3366-8321

系統號:

C-013578

2019中山青年學術研討會

標題:

時間:

2019年5月10日(週五)

地點:

國父紀念館中山講堂(臺北市信義區仁愛路四段505號)

主辦單位:

國父紀念館

聯絡人:

鍾文博,Tel: 02-27588008;E-mail: wenpo@yatsen.gov.tw

內容簡介:

一、國父紀念館辦理 「2019中山青年學術研討會」徵稿活動,鼓勵師生踴躍投稿。

二、為獎掖青年學子與年輕學者,從事孫學研究、國家發展丶民國歷史等相關議題之研究,特別規劃以「孫學與當代臺灣政治社會發展」為主題,辦理相關活動。

三、會議時間與地點:2019年5月10日(星期五)於國父紀念館中山講堂。論文摘要投稿截止日期為2019年3月l日,論文全文繳交日期為2019年4月30日 。

四、研討會相關資訊,請至本館網站(http://www.yatsen.gov.tw點選 「 最新消息」查詢。

本研討會已公布徵稿錄取名單,請參考:https://www.yatsen.gov.tw/information_80_97340.html

系統號:

C-013579

第3屆中國法律與歷史國際學術研討會

標題:

時間:

2019年5月31日至6月1日(週五至週六)

地點:

臺北大學三峽校區(新北市三峽區大學路151號)

主辦單位:

國立臺北大學人文學院、法律學院、中國法制史學會、中國法律與歷史國際學會

內容簡介:

一、會議名稱

第三屆中國法律與歷史國際學術研討會

Third International Conference on Chinese Law and History

二、會議時間

2019年05月31日(五)至06月01日(六)

三、會議地點

國立臺北大學三峽校區

四、主辦、協辦單位

主辦單位:國立臺北大學人文學院、法律學院、中國法制史學會、中國法律與歷史國際學會

指導單位:科技部、教育部、交通部觀光局、新北市觀光旅遊局、國立臺北大學研究發展處

五、會議緣起

為能匯聚海內外重要的中國法制史研究學者,俾使學術社群更加壯大、學術課題更加深化、研究視角更加寬闊多元,同時促進中國法制史研究資源的整合與深化,並達世代傳承與深耕拓展的作用,本校人文學院、法律學院與中國法制史學會、中國法律與歷史國際學會擬於2019年05月31日至06月01日辦理「第三屆中國法律與歷史國際學術研討會」。

六、會議子題

(1)古代法制史

(2)唐代法制史

(3)宋代刑與法

(4)清代法治與審判

(5)晚清華洋法律移植與互動

(6)民初與近代法制

(7)法觀念與法律的比較視野

(8)國家、財產與社會的比較視野

(9)法律知識與權力

(10)禮、法與國家治理

(11)臺灣法制史

(12)殖民地東亞的法與治

(13)邊疆、身分與法制

(14)21世紀中國法律與歷史研究新視野—跨域與對話

誠摯邀請國內外對於「中國法律與歷史」議題有興趣的同仁、師長、同學共同參與蒞會!

會議議程、會場安排、報名資訊等俟確定後旋即公告,還請留意本院最新公告。

系統號:

C-013585

當代中國宗教口述史國際學術研討會

標題:

時間:

2019年6月29至30日(週六至週日)

地點:

政治大學(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

政治大學華人文化主體性研究中心、政治大學華人宗教研究中心、美國普渡大學中國宗教與社會研究中心

聯絡人:

葉先秦博士,E-mail: iapsianchin@gmail.com

內容簡介:

二十世紀後半葉是中國宗教史劇烈改變的一個時期,也是中國宗教正式邁向現代化、全球化的關鍵時期。當代華人佛教、道教、基督教的口述史研究正在起步,也是提供學術界理解當代華人宗教的重要管道。口述史是歷史書寫的一種,足以建立一個更具社會意識及多元的歷史敍事,提供更豐富的層次。口述歷史可以捕捉個人獨特的記憶和敍述其生命故事,為宗教史賦予豐富多彩的個人面向,並為其賦予生命素質。透過採集和記錄第一手的個人信息與經驗,宗教史記錄了多元而不是單一的聲音,同時讓參與和經驗歷史的宗教人,可以真正地用自己的話語發聲。這種方法可以建構一個非權威性的史觀,以及非中心的宗教經驗脈絡。另一方面,憑藉近年來數位人文技術的協助,宗教場所的地理分佈研究亦成為備受關注的主題。就社會地理學看來,地理研究並非僅能被理解為地形學繪圖,地理位置可能像徵著權力關係、政治取向、種族分佈、禁忌等元素,而宗教場所的分佈同樣蘊含多重意義。近來美國普渡大學中國宗教與社會研究中心已建置Atlas of Religion in China,並正積極開發「中國靈性地圖在線」Online Spiritual Atlas of China (OSAC)此一數位平台,同時,政大華人文化主體性研究中心其下一個研究群亦在朝此方向發展,這些平台的建置使得宗教場所地理分佈成為不可忽視的新趨向。有鑑於此,國立政治大學華人文化主體性研究中心、國立政治大學華人宗教研究中心、美國普渡大學中國宗教與社會研究中心擬於2019年6月29-30日(週六、日)在臺灣的國立政治大學聯合舉辦「當代中國宗教口述史國際學術研討會」,本研討會擬徵集通過口述史研究方法,考察當代佛教、道教、基督教等華人宗教相關主題,以點狀構成線狀的深度描述、分析與比較之研究論文,共同討論並深化二十世紀後半葉的當代華人宗教研究以及宗教場所地理分佈的相關議題。職是之故,本次會議擬邀集學者就下述主題撰寫論文,共同研討:

1. 當代華人宗教之歷史與演變

2. 當代華人宗教之現況與展望

3. 當代華人宗教的神聖性與世俗性

4. 當代華人宗教與傳統華人地方社會

5. 不同華人宗教傳統間的互動與競合

6. 標準化與在地化的交互作用下,多樣性的華人宗教型態如何被形塑

7. 當代華人宗教之區域比較研究

8. 當代華人宗教研究與數位人文研究方法之結合

9. 當代華人宗教場所的地理信息系統或空間研究

本次會議除了主辦單位特邀的論文發表者外,同時公開徵求論文,經評選通過後納入議程。主辦方提供會議期間食宿交通之落地招待,往返旅費還請自理,但為境外與會學者提供數個名額的旅費資助,有需要者可提出申請。

主辦單位將於2019年4月20日前通知獲選與會人員及是否提供旅費資助。

論文初稿截止日期:2019年5月31日。通過評選者請於上述日期前提交論文初稿,字數為5000-12000之間,按出版規範加腳註和引文文獻。會議語言以中文為主,英文為輔,不提供同步翻譯。會議論文經由編輯委員會評選,通過兩位匿名審查後將集結出版論文集或於政大《華人宗教研究》出版專輯。

上述文件之繳交以及任何相關會務問題諮詢,請電郵聯繫:葉先秦(政治大學華人文化主體性研究中心博士後研究員)iapsianchin@gmail.com。

系統號:

C-013595

兩岸六校研究生國學高峰會議

標題:

時間:

2019年7月22日至7月25日(週一至週四)

地點:

政治大學中國文學系(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

政治大學中國文學系

內容簡介:

合辦單位:北京師範大學文學院、南開大學文學院、西北師範大學文學院、臺灣師範大學國文學系、輔仁大學中國文學系

會議時間:2019年7月22日至7月25日(星期一~四),含報到、參訪及離會時間。

會議地點:政治大學中國文學系(地址:臺北市文山區指南路二段64號)

與會名額:各校請自訂甄選、審查辦法,推薦3至4位博、碩士生到會發表學術論文,並請推派1位領隊教師參與論文評選。

會議內容:

(一)博、碩士生論文研討會;論文發表及講評採互評、對話討論方式進行。

(二)選拔優秀論文,並贈予榮譽狀。

(三)其他參訪活動。

論文規定:

(一)論文題目請自訂。研究範圍以傳統國學,如:古典文學、經學、子學、傳統哲學思想、小學、民俗文化、出土文獻等相關領域為限。

(二)論文須符合學術規範,格式請參考《政大中文學報》撰稿體例【附件一】,字數以15000字以內為原則,並請加附中文摘要300字、中文關鍵詞5個。

(三)論文研討會採發表人互評之方式進行、開放現場討論。

輔仁大學截稿日期:因本系同學投稿稿件需經審查後方可推薦至政治大學,敬請本系博碩士班有意投稿同學,於2019年3月15日(星期五)前提供含論文題目及摘要。如獲通過,論文全文word檔及pdf檔則請於2019年6月上旬繳交。

接待方式:採落地接待方式(主辦單位對大陸學校學院代表負責住宿、往返機場之交通及參訪活動之費用)。其餘費用請與會師生自理。

系統號:

C-013527

2019華嚴專宗國際學術研討會

標題:

時間:

2019年4月日至9日(週六至週日)

地點:

華嚴專宗學院講堂(臺北市濟南路二段44號4樓)

主辦單位:

華嚴專宗學院國際華嚴研究中心

聯絡人:

Tel: (02) 2351-8333;E-mail: huayenyoung@huayen.org.tw

內容簡介:

4月26日

9:10-10:40

主持人:藍吉富

從敦煌本華嚴經論

系統號:

C-013598

臺灣宗教學會2019年會:「臺灣宗教研究20週年的回顧與前瞻」學術研討會

標題:

臺灣宗教學會2019年會:「臺灣宗教研究20週年的回顧與前瞻」學術研討會

時間:

2019年11月(暫訂)

地點:

臺北

主辦單位:

臺灣宗教學會、政治大學華人文化主體性研究中心

聯絡人:

陳先生,Tel: (02)2641-7108

內容簡介:

一、會議資訊:

會議時間:2019年11月中下旬(暫定)

會議地點:臺北

主辦單位:臺灣宗教學會、政治大學華人文化主體性研究中心

承辦單位:魚籃文化有限公司等

二、會議主題說明:

臺灣宗教學會在一群關心宗教學術知識的基礎研發與發展的學人和學子的努力下,從成立至今已堂堂邁入第二十年!二十年,不算長,但是也不短。這二十年來,每一屆每一年從未間斷過的年度盛事,就是年會學術研討會,已儼然成為「傳統」。二十年,不少人前仆後繼為這「傳統」努力,未來更多的二十年,需要更多人持續為此「傳統」貢獻與付出,因此,將藉此二十週年邁入本會的成年人之期,回顧與前瞻臺灣宗教研究的已有與未來,擴大舉辦年會成年禮,並且不設限任何子題或是研究取向,歡迎各方賢達踴躍投稿,以豐實此成年禮的內涵和賡續此「傳統」的榮光。

三、論文「摘要」繳交期限:

即日起至2019年4月10日止

四、繳件方式:

1、論文投稿者需提供的內容包含:(1)個人基本資料;(2)論文題目;(3)論文摘要(500字以內);(4)論文關鍵詞(5個以內)。個人論文請以「附件一:臺灣宗教學會2019年會個別論文提交資料表」如實填寫;場次論文(以3篇為原則),請以「附件二:臺灣宗教學會2019年會場次(panel)論文提交資料表」填寫。中、英文發表或撰寫皆可。

2、本會僅接受電子檔投稿,需同時以word與pdf檔案,於繳交期限日以前寄至本會信箱:tars2010.6@gmail.com。

3、若有任何問題,敬請聯絡電話:(02)2641-7108陳先生(臺灣宗教學會行政辦公室)。

五、其它注意事項:

1、研討會對國內、國際學者、在學研究生等,凡對宗教研究領域有興趣的研究者皆歡迎踴躍投稿。

2、審查通過的論文發表者名單,將於2019年4月底以前公佈;預計完稿收件截止日期為2019年8月下旬。

3、發表人需具備本會會員身份,尚未成為會員或是今年尚未續會者,請盡快完成入∕續會手續。凡在學校與民間機構任職的學者專家,其年度會費為1000元;在學學生的年度會費為500元;團體機構的年度會費為5000元。帳號為:

臺灣宗教學會│臺灣土地銀行汐止分行(005)115001013931

轉帳完成者,請登入連結:

https://goo.gl/forms/bVAd8aPpoUqm6Mzt1

完整填寫資料後提交本會,感謝您的配合。

4、凡入選論文的發表者,敬奉出席費與車馬費(按大會標準給付)。

5、來稿不得為已發表於期刊、書籍之論文。

徵稿啟事及申請表:

https://goo.gl/SU5NRr

系統號:

C-013594

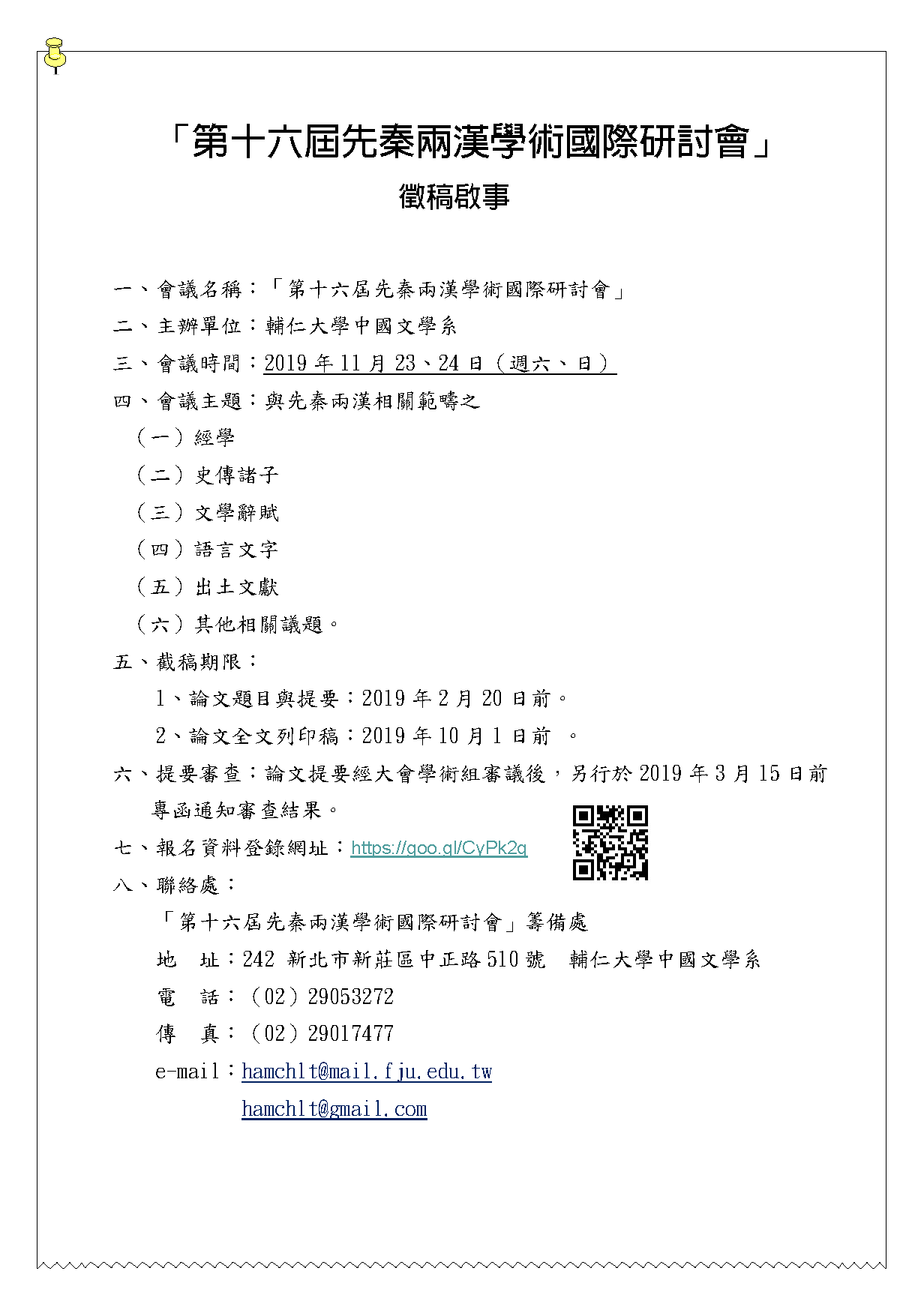

第十六屆先秦兩漢學術國際研討會徵稿訊息

標題:

時間:

會議日期2019年11月23至24日(週六至週日)

地點:

輔仁大學(新北市新莊區中正路510號)

主辦單位:

輔仁大學中國文學系

聯絡人:

郭士綸,E-mail: hamchlt@gmail.com

報導者:

郭士綸

內容簡介:

「第十六屆先秦兩漢學術國際研討會」徵稿啟事

一、會議名稱:「第十六屆先秦兩漢學術國際研討會」

二、主辦單位:輔仁大學中國文學系

三、會議時間:2019年11月23、24日(週六、日)

四、會議主題:與先秦兩漢相關範疇之

(一)經學

(二)史傳諸子

(三)文學辭賦

(四)語言文字

(五)出土文獻

(六)其他相關議題。

五、截稿期限:

1、論文題目與提要:已截止

2、論文全文列印稿:2019年10月1日前 。

六、提要審查:論文提要經大會學術組審議後,另行於2019年3月15日前專函通知審查結果。

七、報名資料登錄網址:https://goo.gl/CyPk2q

八、聯絡處:

「第十六屆先秦兩漢學術國際研討會」籌備處

地 址:242 新北市新莊區中正路510號 輔仁大學中國文學系

電 話:(02)29053272

傳 真:(02)29017477

e-mail:hamchlt@mail.fju.edu.tw 或 hamchlt@gmail.com

系統號:

C-013596

第8屆近現代中國語文國際學術研討會

標題:

時間:

2019年12月6日(週五)

地點:

國立屏東大學科技館視訊會議廳(屏東市民生路4-18號)

主辦單位:

國立屏東大學中國語文學系

聯絡人:

林婉媛,Tel: (886-8)766-3800轉35201

內容簡介:

壹、會議宗旨:自明代中葉迄今,政治之良窳,朝代之興替,雖與曩昔無異,然傳統思維之延續,新潮學風之浸漸,國故舊學之振拔,經世致用之倡導,疊相呼應,彼此激盪,固本營末,開枝散葉,實亦燦然可觀。故本研討會之舉辦,乃所以遵循傳統,接合現代,冀由廣泛之研討,期能上遡其源,下通其變,並探尋此一時期新舊風潮交融之樣貌。

貳、主辦單位:國立屏東大學中國語文學系

參、地點:國立屏東大學科技館視訊會議廳

肆、時間:2019年12月6日(星期五)

伍、徵稿主題:舉凡有關近現代文學、語言、思想、考證之論文,皆所歡迎。

陸、徵稿對象:國內外各大學校院、研究機構之教師及研究人員

柒、徵稿辦法:

一、本研討會採提要審查制。提要截稿日期:2019年3月15日(星期五)。 請將論文提要表(詳見附件一)E-mail至:cll@mail.nptu.edu.tw,並請於郵件主旨上註明「第八屆近現代中國語文國際學術研討會徵稿」。

二、審查結果通知:2019年3月22日(星期五)。通過審查者,請於2019年9月1日(星期日)前,將全文電子檔(DOC與PDF)繳交至屏東大學中文系:cll@mail.nptu.edu.tw。

三、文長約一萬五千字左右,請依論文撰稿格式(詳見附件二)撰寫。繳交完整論文時,請附作者簡介、中英文摘要(中文摘要約五百字、英文摘要約三百字),以及中英文關鍵詞。

四、如有任何疑問,請洽會議聯絡人林婉媛小姐,聯絡電話:(886-8)7663800轉35201。

系統號:

C-013483