標題

- 臺灣東亞文明研究學刊第15卷第2期

- 臺灣美術學刊第115期

- 民族學研究所資料彙編第26期

- 華人宗教研究第11期

- 臺灣師大歷史學報第60期

- 成大中文學報第63期

- 清華中文學報第20期

- 古今論衡第31期

- 中央研究院近代史研究所集刊第101期

- 中國的靈魂 後毛澤東時代的宗教復興

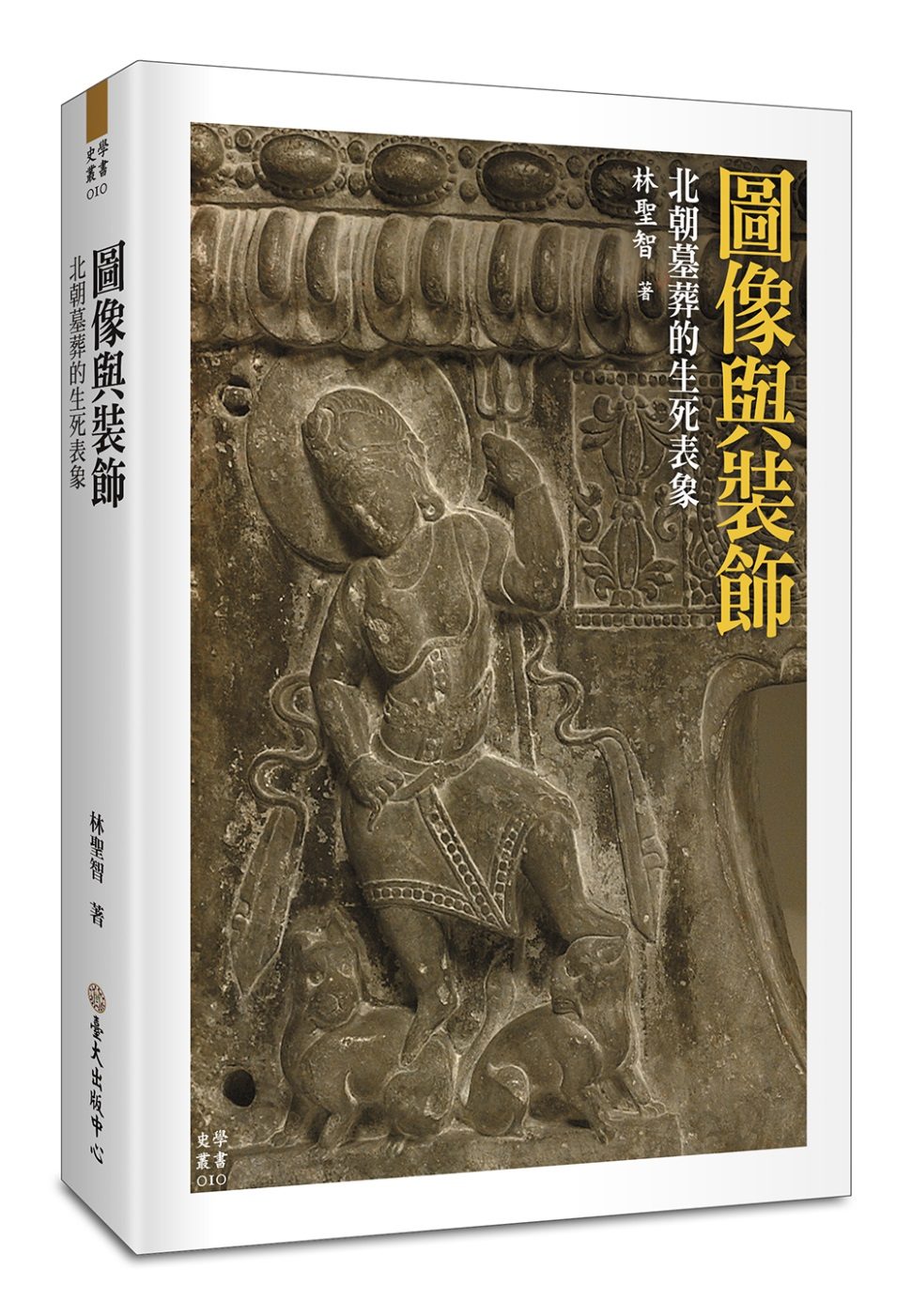

- 圖像與裝飾:北朝墓葬的生死表象

- 《勝鬘寶窟》校釋

- 交互比較視野下的現代性──從台灣出發的反省

- 「百卉清供——瓶花與盆景畫特展」圖錄

- 《莊子》的跨文化編織:自然.氣化.身體

- 臺灣水果寫真老照片

- 旗津的大陳新村:歷史變遷與認同

- 錯開的交會:傅柯與中國

- 國光的品牌學:一個傳統京劇團打造臺灣劇藝新美學之路

- 十八羅漢圖:劇本及創作全紀錄

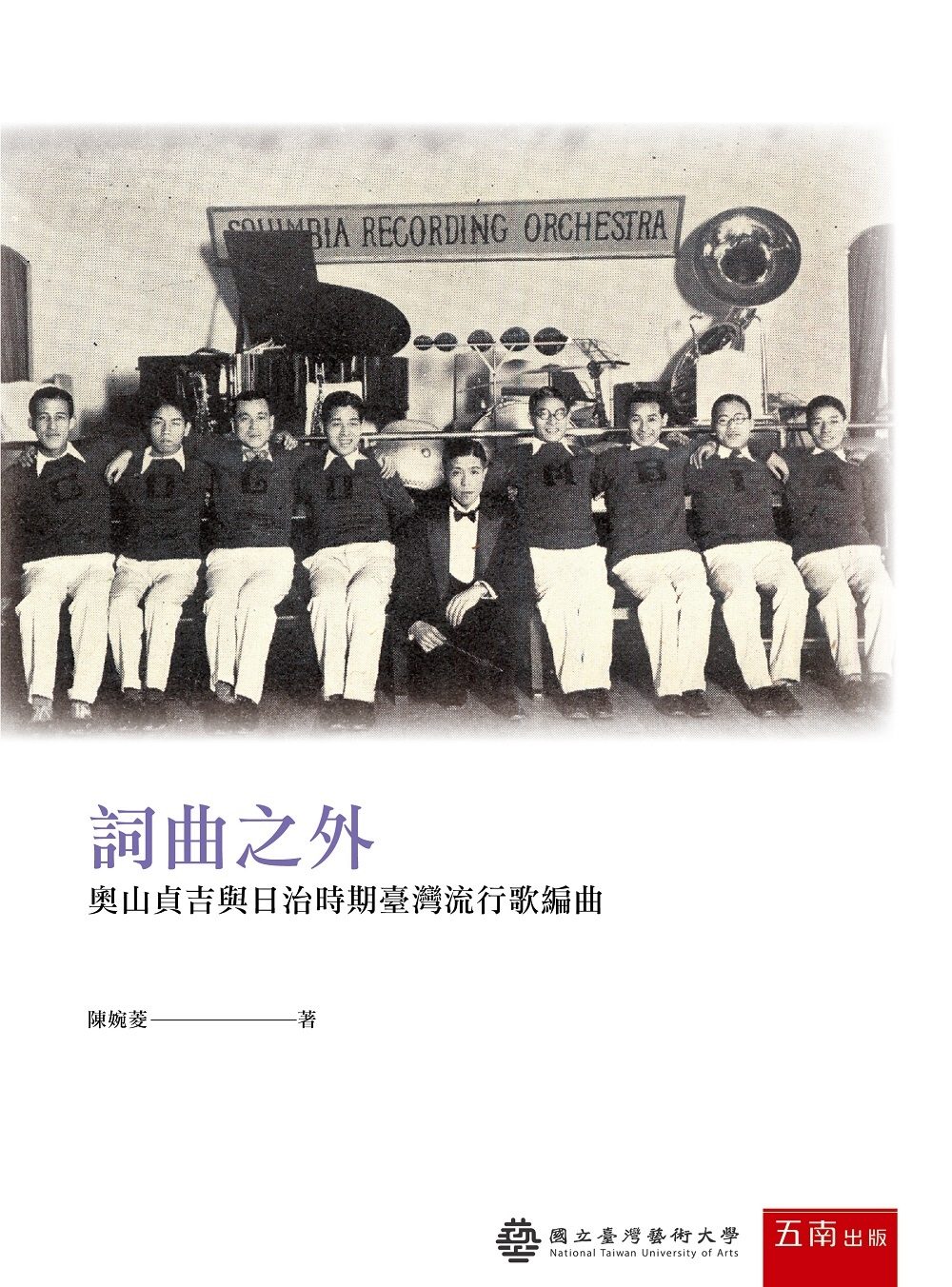

- 詞曲之外:奧山貞吉與日治時期臺灣流行歌編曲

- 流動與對焦:東亞圖像與影像論

- 王爺信仰的歷史民族誌:臺灣漢人的民間信仰動態

- 黃仁宇的大歷史觀

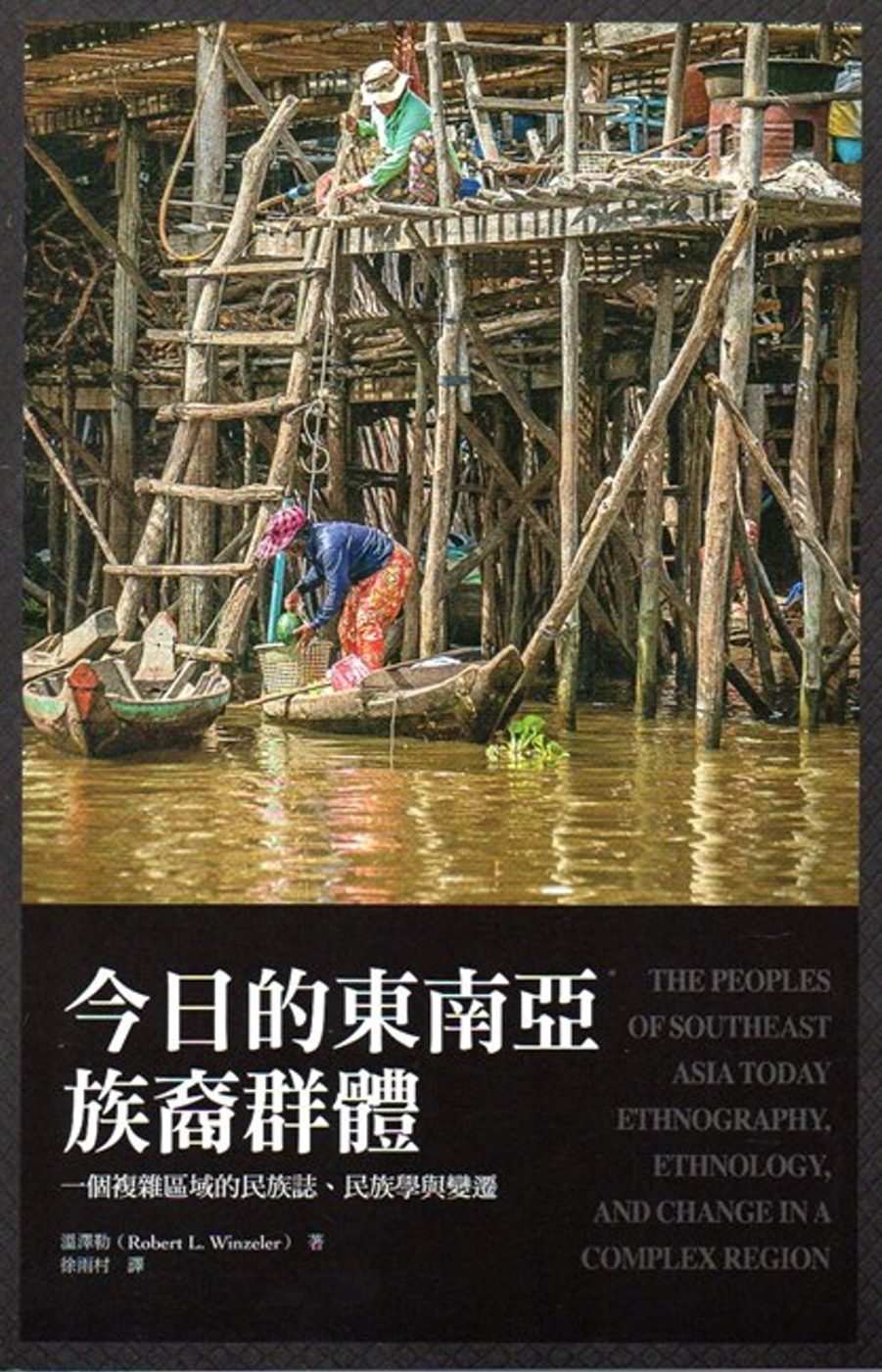

- 今日的東南亞族裔群體:一個複雜區域的民族誌、民族學與變遷

- 雙城舊事:近代府城與臺北城市生活記憶口述歷史

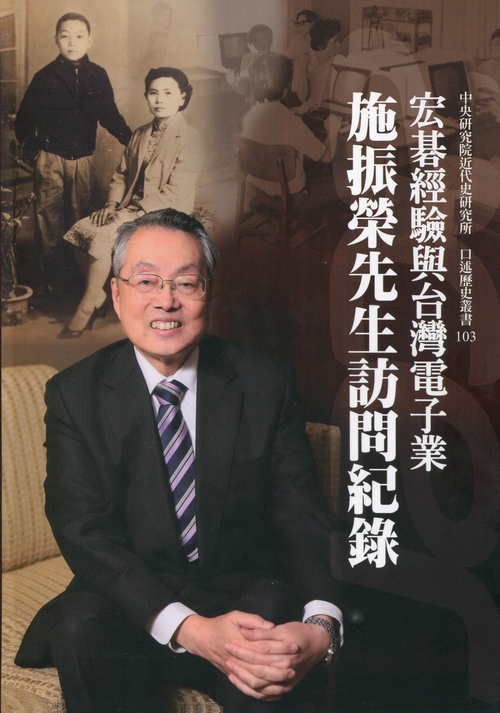

- 宏碁經驗與台灣電子業──施振榮先生訪問紀錄

- 曾祥和女士訪問紀錄

- 諦觀法界:東亞視域下的華嚴思想

- 覆鼎金物語:高雄市墓葬史初探

- 臺灣客家飲食文化的區域發展及變遷

- 茶、糖、樟腦業與台灣社會經濟變遷(1860-1895)

- 求真究實:中央研究院2008-2017院史

- 清代中晚期理學研究:思想轉化、群體建構與實踐

- 中國佛教古佚書《五杉練若新學備用》研究(上)

- 消失的古城:清末民初成都的日常生活記憶

- 蒙古歷史拼圖

- 魏晉南北朝詩歌通論

- 民國初期商法本土化:以票據法為視角

- 佛陀相佑:造像記所見北朝民眾信仰

- 資源、產權與秩序:明清鄱陽湖區的漁課制度與水域社會

- 台湾外交の形成:日華断交と中華民国からの転換

- 台湾の法教:閭山教科儀本と符式簿の解読

- 古事記と東アジアの神秘思想

- 西夏建国史研究

- 西晉朝辭賦文學研究

- 第一次上海事変の研究:軍事的勝利から外交破綻の序曲へ

- 戦後日本の〈帝国〉経験:断裂し重なり合う歴史と対峙する

- Just a Song: Chinese Lyrics from the Eleventh and Early Twelfth Centuries

- China in the World: An Anthropology of Confucius Institutes, Soft Power, and Globalization

- The Dreaming Mind and the End of the Ming World

- China: Visions through the Ages

- Opera, Society, and Politics in Modern China

- Efficacious Underworld: The Evolution of Ten Kings Paintings in Medieval China and Korea

- Animated Encounters: Transnational Movements of Chinese Animation, 1940s–1970s

- Making China Modern: From the Great Qing to Xi Jinping

- Voting as a Rite: A History of Elections in Modern China

- A Path Twice Traveled: My Journey as a Historian of China

臺灣東亞文明研究學刊第15卷第2期

標題:

臺灣東亞文明研究學刊第15卷第2期

時間:

2019年1月

出版單位:

臺北:國立臺灣師範大學東亞學系

報導者:

國立臺灣師範大學東亞學系

內容簡介:

【研究論著】

日本中心主義書寫與中國神話研究——基於對日本近世國學神話論的考察(高偉)

書院與木雕版在東亞儒家知識的傳播:越南教育家阮輝(亻瑩)及其1766-1767年出使中國的案例研究(阮俊強)

越南民間教派「四恩孝義」對佛教經典之運用與轉化(鍾雲鶯)

儒家精神與朝鮮朱子學的特徵:以孔子、朱熹和李滉為中心(李昤昊、白敏禎)

徐復觀思想中儒家與民主的連結:跨文化詮釋學的分析(狄雅娜)

【書評】

博雅精審・詩意盎然——評薛愛華:《撒馬爾罕的金桃:唐代舶來品研究》(徐瑛子)

系統號:

P-013223

臺灣美術學刊第115期

民族學研究所資料彙編第26期

華人宗教研究第11期

標題:

華人宗教研究第11期

時間:

2018年12月

出版單位:

臺北:國立政治大學華人宗教研究中心

報導者:

國立政治大學華人宗教研究中心

內容簡介:

Ritual Change in a Taoist Tradition: The Development of the Jiao in Northern Taiwan(Yves Menheere(孟逸夫))

在地化的女性宗教空間與性別實踐──新加坡、馬來西亞先天道齋堂的案例考察(蘇芸若)

非官方標準化與廟祠同構化:臺灣及馬來西亞的土地神信仰發展的比較研究(徐雨村)

文化、語法、哲學、與聖經修辭的再現──以彼得後書1:3-11 為例(周復初、杭極敏)

【書評】

社會變遷與教派宗教在現代社會的文化合理性,評陳進國,《救劫—當代濟度宗教的田野研究》(范麗珠)

系統號:

P-013288

臺灣師大歷史學報第60期

成大中文學報第63期

清華中文學報第20期

標題:

清華中文學報第20期

時間:

2018年12月

出版單位:

新竹:國立清華大學中國文學系

報導者:

國立清華大學中國文學系

內容簡介:

【清華中文學報第20期:中古與漢學研究專題】

前言(許銘全)

【特稿】

The Multilingual Dimensions of International Sinology(康達維)

【專題論文】

“Roaming the Infinite”: Liu Xiang as Chuci Scholar and Would-be Transcendent(魏寧)

想「象」——重讀張衡〈思玄賦〉(吳旻旻)

吳何以亡——陸機〈辨亡論〉研究(戴燕)

山水中的「神境」與「人境」——〈桃花源記〉與晉宋時期荊湘地志之關係(大平幸代)

就地超越——陶淵明的現實詩學(簡良如)

齊梁宮廷賜物謝啟的新變意義與文化意涵(沈凡玉)

系統號:

P-013137

古今論衡第31期

標題:

古今論衡第31期

時間:

2018年10月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

內容簡介:

【數位人文】

史語所漢籍電子文獻資料庫:回顧與展望(劉錚雲)

【文獻輯存】

《傅斯年圖書館藏未刊稿鈔本.子部》前言(邱仲麟)

《傅斯年圖書館藏未刊稿鈔本.經部》前言(林聖智)

【文物保護】

The 2012-2015 Conservation of Listed Oracle Bones of the Institute of History and Philology, Academia Sinica(Stéphanie Nisole, Yu-yun Lin)

出土簡牘的保存與維護──以歷史語言研究所藏簡牘與日本奈良文化財研究所藏木簡維護為例(劉致慧、林玉雲、李匡悌)

【收藏誌】

傅斯年圖書館藏吳式芬致陳介祺函札十三封(湯蔓媛)

傅斯年圖書館藏納西族東巴經編目研究(和力民)

【古文獻解讀】

《續高僧傳》〈感通篇〉譯注(一)〈勒那漫提傳〉、〈釋超達傳〉、〈釋慧達傳〉(何月馨)

【傳記】

聖安德魯修道院雜記:陸徵祥的史料、回憶錄與傳記(馮先祥)

系統號:

P-013181

中央研究院近代史研究所集刊第101期

中國的靈魂 後毛澤東時代的宗教復興

標題:

中國的靈魂 後毛澤東時代的宗教復興

時間:

2019年2月

出版單位:

臺北:八旗文化

作者:

Ian Johnson 著,廖彥博 翻譯

內容簡介:

第一部 陰曆年

第一章:北京:分鐘寺

第二章:禮儀:失落的中土

第三章:山西:元宵

第四章:成都:衛阿姨萬歲

第二部 驚蟄

第五章:禮儀:喚醒過去

第六章:北京:「說不清」

第七章:禮儀:牢籠中的大師

第八章:修行:學習吐納

第三部 清明

第九章:禮儀:烈士

第十章:山西:埋掉的書

第十一章:成都:聖週五受難日

第十二章:北京:上妙峰山

第四部 夏收

第十三章:成都:朗誦

第十四章:修行:學習走路

第十五章:禮儀:新星

第十六章:北京:花兒老太

第十七章:山西:靈源寺

第五部 中秋

第十八章:修行:學習打坐

第十九章:北京:貧民窟聖域

第二十章:禮儀:新領導

第二十一章:成都:新歸正信徒

第六部 冬至

第二十二章:修行:跟著月亮走

第二十三章:山西:城裡人

第二十四章:北京:大隱之士

第二十五章:禮儀:東方閃電

第二十六章:成都:尋找耶穌

第七部 閏年

第二十七章:禮儀:芳香的中國夢

第二十八章:成都:進城去

第二十九章:山西:鬼葬

第三十章:北京:妙峰山上

後記 尋找天堂

系統號:

P-013332

圖像與裝飾:北朝墓葬的生死表象

《勝鬘寶窟》校釋

標題:

《勝鬘寶窟》校釋

時間:

2019年2月

出版單位:

臺北:法鼓文化事業公司

作者:

吉藏大師 著,陳平坤 校釋

內容簡介:

《勝鬘寶窟》是漢傳佛教般若中觀三論學派大師嘉祥吉藏(549—623)說解《勝鬘師子吼一乘大方便方廣經》文句意義暨旨趣的著作;對於掌握《勝鬘經》引導學人趣入「一乘」、證得「法身」的教說意旨,能夠發揮解難釋疑、擴展見識的助道法益,因此非常值得想要窺見大乘佛教「如來藏—佛性」思想點滴的學人深入研究。

著者:吉藏大師

吉藏(549—623),攝山(今南京棲霞山)三論學派一代大師,曾住錫於古會稽(今紹興)嘉祥寺,世稱「嘉祥大師」。祖籍安息,七歲出家,師從興皇寺法朗(507—581)。吉藏勤習佛法,學識淵博,一生講經、說法、著述不輟,名揚陳隋兩代,惠及中外各國。根據僧傳,吉藏畢生講說《大品般若經》、《大智度論》、《華嚴經》、《維摩經》等經論,各有數十次;開闡《中論》、《百論》、《十二門論》等「三論」法義,則有一百餘遍;解釋《法華經》,更高達三百多遍。現存《大乘玄論》、《三論玄義》、《大品經義疏》、《淨名玄論》、《勝鬘寶窟》、《法華玄論》、《中觀論疏》、《十二門論疏》、《百論疏》等專著或經論註疏作品,共計有二十六部之多。

點校:陳平坤

臺灣彰化縣伸港鄉人。國立臺灣大學哲學博士,現為國立臺灣大學哲學系副教授。主要研究領域為:般若中觀經論、中華禪學、三論宗學、天台宗學。著有《僧肇與吉藏的實相哲學》、《慧能禪法之般若與佛性》、《佛門推敲——禪.三論.天台哲學論著集》、《《大乘玄論》點校》以及相關學術論文三十多篇。

系統號:

P-013257

交互比較視野下的現代性──從台灣出發的反省

標題:

交互比較視野下的現代性──從台灣出發的反省

時間:

2019年2月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

湯志傑 著

報導者:

國立臺灣大學出版中心

內容簡介:

第壹篇 反省的出發點

第一章 導論/湯志傑

第二章 從比較到交互比較與相互連結的歷史:尋找重新認識現代性的立足點/湯志傑

第貳篇 重探西方經驗

第三章 現代性經濟想像的起源:市場觀念的興起/吳鴻昌

第四章 文化╱文明概念與現代性:一個簡略的歷史考察/林峰燦

第五章 公民身分、專業主義與現代性:歷史經驗與理論系譜/蔡博方

第參篇 定位台灣經驗

第六章 清帝國在台灣的早期現代統治理性:對東、西方現代性演變的再思考/林文凱

第七章 台灣漢人民間神明信仰的現代性:宗教的社會鑲嵌變遷/齊偉先

第八章 超越(發展)國家vs.網絡的迷思︰重探現代經濟的替代發展途徑/謝斐宇

第九章 中國的天朝主義:一個未/無法完成的現代民族國家/鄭祖邦

系統號:

P-013268

「百卉清供——瓶花與盆景畫特展」圖錄

標題:

「百卉清供——瓶花與盆景畫特展」圖錄

時間:

2018年2月

出版單位:

臺北:國立故宮博物院

作者:

林莉娜 主編

內容簡介:

今年適逢臺灣舉辦世界花卉博覽會,本院特以「百卉清供-瓶花與盆景畫特展」為主題,將賞心悅目的花藝插作與盆景藝術結合,透過繪畫之美,與此次花事盛會相互呼應。長久以來,植物一直是藝術家創作靈感的來源,其枝幹、花葉的繁複構造與多樣的色彩面貌,展現出大自然奧妙與季節的變化。花木可在土地自然生長,亦可經由人工培育,再移入室內賞玩。而將植物轉化為審美對象與藝術題材,其形式除折枝寫生外,常見還有「瓶花」與「盆景」。「瓶花」顧名思義即用容器插貯四季花卉,花枝剪裁講求比例姿態;「盆景」乃將木本、草本植物經過修剪、攀紮移種於盆盎,兩者皆著重表現人為的造化之美。

瓶花始於六朝、唐代禮佛供花而來;歷經宋、元的發展,花卉品種增多,培植技術成熟,加上陶瓷工藝蓬勃發展,折枝插瓶逐漸形成風尚。明、清園藝繁榮興盛,文人雅士蒔花藝卉,對花木、湖石審美的講究,眾多品賞專著相繼問世,更促成了盆景的精緻化。

栽培有畫意的盆景,或插出有韻致的瓶花,皆是陶冶性情之雅事。所謂「一花一世界,一葉一如來。」畫家筆下的瓶花、盆景作品,反映其觀察力與美感創意,以及傳統民俗豐富的象徵意涵。此次精選院藏佳作共四十二組件,希望觀眾品賞百卉丹青之間,能由衷體會萬物之美,進而深思如何與自然環境和諧共生。

系統號:

P-013275

《莊子》的跨文化編織:自然.氣化.身體

標題:

《莊子》的跨文化編織:自然.氣化.身體

時間:

2019年1月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

賴錫三 著

報導者:

國立臺灣大學出版中心

內容簡介:

第一章 導論:《莊子》與朱利安相遇於渾沌之地--中西跨文化對話的方法論反省

一、緣起:張隆溪、畢來德、何乏筆對朱利安的質疑

二、繞道中國的爭論:是阻礙還是開啟「跨文化」通道?

三、差異與間距的分辨:從「形上學」到「非形上學」的轉化

四、「間距」開啟「之間」:乞靈於老莊流變、空虛之道

五、朱利安的「間距」與《莊子》的「兩行」

六、朱利安的「之間」與《莊子》的「渾沌」

七、文化生命與個人生命都需要「卮言流變」與「養生之道」

八、結論:朱利安的「間文化性」vs.何乏筆的「跨文化性」

第二章 《莊子》自然觀導論:多元考察與跨文化反思

一、科學意義的客體對象自然觀:唯物論遺忘了存有生機

二、牟宗三的主觀境界型態自然觀:唯心論減殺了存有活力

三、郭象獨化自然觀與海德格的差異:自生適性遺忘物化交融

四、楊儒賓「玄化山水」詩畫觀與《莊子》「即物而道」的再反思

五、徐復觀將山水畫與《莊子》理解為自然/人文二元論的再檢討

六、何乏筆對自然山水、平淡美學的跨文化詮釋與《莊子》的當代性

七、結論

第三章 先秦道家的自然觀:重建老、莊為一門具體、活力、差異的物化美學

一、道家「自然」關涉人事與萬物相會興發的世界觀

二、《老子》「道法自然」的具體存有論與觀復美學之重建

三、《莊子》天籟物化的差異存有論之一、多景觀

四、結論:「道法自然」落實為「與世俗處」的美學拯救

第四章 《莊子》藝術思維與惠施技術思維的兩種差異自然觀:與海德格的跨文化對話

一、莊周與惠施的生死至交之友情

二、〈齊物論〉批判論辯和惠莊三辯並不矛盾

三、惠施之「知」與莊周「無知之知」兩種思維差異

四、惠莊三辯的解剖:魚樂與否、有用無用、有情無情

五、惠施、莊周與海德格的可能對話:技術與藝術的圓通無礙

六、結論:古典新義的惠莊新語境之必要

第五章 《莊子》的死生一條、身體隱喻與氣化永續:以自然為家的安身立命

一、人生可被描述成親友連環凋零的「死亡書寫」:命限與自然

二、死亡帶來「倒懸」之苦的隱喻:粉身碎骨與茫然無知

三、死與生之隱喻:落葉歸根、罔兩問景、少小離家、髑髏至樂

四、真人的基本配備:死生無變於己、入於不死不生

五、面對死亡只有任放、不能藏身:大冶鑄金和夜半力士的隱喻

六、結論:《莊子》與神話的生死觀別異:形滅神滅不滅

第六章 《莊子》身體觀的三維辯證:符號解構、技藝融入、氣化交換

一、老莊整全之身的原型來源:神話的流動變形身體

二、符號身體的規訓與支離:禮教之身與名言交纏的洞察

三、技藝身體的融入與覺察:技進於道的庖丁

四、氣化身體的感通與交換:遊乎一氣的真人

五、結論:氣化之身與符號之身在人間世重新遇合

第七章 《莊子》「即物而道」的身體現象學解讀:與梅洛龐蒂的跨文化對話

一、從畢來德對《莊子》之「道」(事物之運作)的翻譯說起

二、「有無同出而異名」是道家「物化存有論」的美學隱喻

三、統合可見性與不可見性的繪畫是具體存有論的空間性表達

四、當代繪畫的突破:視覺重啟、輪廓爆破、線條變形、色彩氣氛

五、以繪畫解讀〈齊物論〉:道未始有封、言未始有常、物未始有畛

六、繪畫世界:深度空間與身體感知的混搭侵越

七、「庖丁解牛」技藝與神人「聽之以氣」的身體交換景觀

八、永未完成的結論:生生不息的氣化世界與不可完成的繪畫運動

第八章 《莊子》的自然美學、氣化體驗、原初倫理:與本雅明、伯梅的跨文化對話

一、《莊子》「與物相遊」的自然美學與賞物傾向

二、跨文化視域看《莊子》自然、氣化、身體的古典新義

三、本雅明的氣韻體驗和自然美學

四、本雅明的氣韻體驗與海德格的大地拯救

五、本雅明與波特萊爾對自然神殿的震顫體驗與感通冥合

六、伯梅「氣氛美學」對「氣韻美學」的十字打開

七、氣氛美學中的自然、身體、空間、世界之難分難解

八、結論:《莊子》的自然美學與氣氛倫理

第九章 結論:《莊子》跨文化編織下的「自然.氣化.身體」圖象

一、跨文化的《莊子》圖象:永未完成的文之悅

二、跨文本、跨文化編織的意義創生與演化

三、跨文化交織與文化主體性的有機共生

四、「自然.氣化.身體」交織經緯與跨文化圖象

附錄(一) 《儒門內的莊子》與「跨文化臺灣莊子學」

一、緣起:奇書連連

二、「莊子儒門說」深藏儒者救治儒學的「儒懷」

三、《儒門內的莊子》的「史識」與「文心」:第二與第三波莊學修正之觀察

四、《儒門內的莊子》的幾個批判性觀察

五、結論:「儒門外的孔子」與「儒門內的莊子」相視而笑

附錄(二) 海德格存有學對技術、科技的現代性批判:形上解構、重返自然、詩意棲居

一、導論:科技的危機嚇不了人嗎?

二、海德格對技術本性的追溯:希臘人原初經驗的回歸與重現

三、海德格對現代技術的本質之分析、反省與批判

系統號:

P-013169

臺灣水果寫真老照片

標題:

臺灣水果寫真老照片

時間:

2019年1月

出版單位:

臺北:博揚文化事業公司

作者:

闞正宗 著

內容簡介:

本書共收錄三本臺灣在日本殖民時期有關水果的栽培與加工專書,按照出版時間順序,第一本是1925年出版的《食用熱帶果物蔬菜加工法》,第二本是1933年《高雄州青果同業組合創立十年誌》,第三本是1939年《臺灣に於けるレモン栽培》(臺灣的檸檬栽培)。

前二書可以有效地看出,臺灣作為重要殖民地的蔬菜、水果生產與加工的基地角色,後一本有關於非臺灣原產的檸檬栽培,希望透過精緻栽培、擴大面積種植,以供應日本列島九成以上所需。透過這三書可以了解當時日本對臺灣的農業政策。

作者簡介

闞正宗,嘉義市人,出生於臺灣嘉義,成功大學歷史學博士。長年從事佛教寺院及文物的田野調查,二十餘年間完成有關佛寺、人物田野調查專著、合著十餘冊。

代表性著作有:《臺灣佛教一百年》(東大,1999)、《臺灣佛寺的信仰與文化》(博揚文化,2004)、《重讀臺灣佛教──戰後臺灣佛教(正續編)》(大千,2004)、《臺灣佛教史論》(北京宗教文化,2008)、《臺灣日治時期佛教發展與皇民化運動──「皇國佛教」的歷史進程(1895-1945)》(博揚文化,2011)、《臺灣佛教的殖民與後殖民》(博揚文化,2014)等學術著作書。曾任法鼓佛教學院、玄奘大學宗教研究所兼任助理教授,現任佛光大學佛教學系助理教授。

系統號:

P-013170

旗津的大陳新村:歷史變遷與認同

標題:

旗津的大陳新村:歷史變遷與認同

時間:

2019年1月

出版單位:

臺北:巨流圖書公司

作者:

周秀慧 著

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 研究動機與問題意識

第二節 研究回顧

第三節 研究範圍與對象

第四節 研究方法與素材

第五節 章節架構

第二章 大陳撤退與安置

第一節 大陳歷史與文化

第二節 1949 年大撤退

第三節 大陳撤退與安置

第三章 旗津大陳人的聚落與信仰

第一節 聚落之形塑與變遷

第二節 小房子與「蔣公報恩觀」

第三節 大房子與「蔣公感恩堂」

第四節 大陳人與周遭聚落間的互動

第四章 移民與再移民的認同矛盾與糾結

第一節 跳船、跳機事件的意義

第二節 大陳美食節和海峽兩岸大陳鄉情文化節

第五章 結論

系統號:

P-013171

錯開的交會:傅柯與中國

標題:

錯開的交會:傅柯與中國

時間:

2019年1月

出版單位:

新竹:國立交通大學出版社

作者:

Alain Brossat 著,謝承叡等 翻譯

內容簡介:

序 ∣由一切錯開中的再開始/楊凱麟

傅柯與中國:錯開的交會/謝承叡 譯

李歐塔、德勒茲與性愛藝術⋯⋯/謝承叡 譯

回應一∣傅柯,我們的同時代人?/黃冠閔

回應二∣錯開交會的未來:傅柯與中國/朱元鴻

回應三∣錯開的翻譯::評布洛薩的認同倫理及其現象學式的「地緣哲學」/蘇哲安

回應四∣地緣哲學的拓撲空間:關於方法論的討論/劉紀蕙

一個魔鬼在美國:傅柯及其北美洲批判/郭亮廷、羅惠珍 譯

傅柯之異托邦概念與問題/湯明潔 譯

全球地緣政治角力場下的今日人權:評論傅柯〈面對政府,人權〉/林士鈞 譯

地方化/去地方化,作為另一種靈感 林士鈞 譯

系統號:

P-013185

國光的品牌學:一個傳統京劇團打造臺灣劇藝新美學之路

標題:

國光的品牌學:一個傳統京劇團打造臺灣劇藝新美學之路

時間:

2019年1月

出版單位:

臺北:時報文化出版公司

作者:

張育華、陳淑英 著

內容簡介:

這是一本從品牌管理的視角,探討現為文化部國立傳統藝術中心轄下的國光劇團,如何從一個傳統京崑戲班,逐步轉型為現代劇場團隊的紀錄與論述,也是國內第一本深度探討藝術表演團體如何藉由經營管理的專業,逐步建構品牌的故事。

本書以「品牌建構」為核心理念展開探討,來自作者在戲曲製作與行銷推廣上的實際經歷與長期觀察,覺察到無論是國光員工或者是消費觀眾,「品牌意識」都代表著一種鮮明的心理認同。可以說,國光打造品牌的過程,就是尋求與觀眾溝通、並與多元社群建立互動關係的過程。書中的論述內容,除了收錄作者多年來以國光為案例發表的各類專題論文,以及近三年接掌團務後,對於「品牌策略」思考的記述文章外,透過徵引國光歷年創作發展的記錄資料,加上親身參與國光內部變革的經驗敘述,最後再以前瞻未來的願景做總結,統整全書的撰述脈絡。

系統號:

P-013186

十八羅漢圖:劇本及創作全紀錄

標題:

十八羅漢圖:劇本及創作全紀錄

時間:

2019年1月

出版單位:

臺北:時報文化出版公司

作者:

王安祈、劉建幗 著

內容簡介:

十八羅漢圖》2015年首演於臺北國家戲劇院,是國光劇團創團二十週年的年度代表作,經過王安祈、劉建幗、李小平的編導構思,與所有演員、設計團隊的共同創作,以其藝術成就榮獲2016年度「台新藝術獎」的五大作品。

國光劇團隸屬於文化部國立傳統藝術中心,近年在歷任團長與藝術總監王安祈的掌舵下,藉由文學化、現代化的方向成功打造臺灣京劇新美學,此書與時報公司合作出版,希望一齣高水準的劇作不只是現場演出,更希望劇本本身以及伴隨演出的共同創作、製作過程乃至後續迴響,能夠被更多人看見。

系統號:

P-013187

詞曲之外:奧山貞吉與日治時期臺灣流行歌編曲

流動與對焦:東亞圖像與影像論

標題:

流動與對焦:東亞圖像與影像論

時間:

2019年1月

出版單位:

臺中:國立中興大學

作者:

解昆樺 主編

內容簡介:

東亞作為一個論述(discourse),其不是一個穩定的概念,在不同時期有其特定主體(包括國家、概念),進行組織。而東亞的焦點兩岸、日本、韓國,各為強勢的政治經濟文化結構體,因而在東亞這一走廊地帶產生了對應的共伴效應。相對以國家政治概念、文件探究東亞,本書試圖透過對東亞圖像與影像的雜誌報刊、城市影像、地圖圖像、電影符號、歌舞伎身體形象、視覺政治等之研究,有意識地釋放東亞圖像與影像內在所存在之主/群體建構、歷史敘事記憶,以及文化隱喻詮釋作用。

系統號:

P-013207

王爺信仰的歷史民族誌:臺灣漢人的民間信仰動態

標題:

王爺信仰的歷史民族誌:臺灣漢人的民間信仰動態

時間:

2018年12月

出版單位:

臺北:中央研究院民族學研究所

作者:

三尾裕子 著

內容簡介:

此民族誌主要以1990~1998年採訪馬鳴山鎮安宮信徒資料書寫而成。位於雲林縣褒忠鄉的馬鳴山鎮安宮是臺灣五年王爺(十二王爺)的信仰中心。在1990年有雲林縣及嘉義縣的250個以上的村莊參加前後五年(實際上是四年)一次的「五年大科」祭典。除了這些基層信徒,隨著1960年代以後的都市化,鎮安宮信徒的地理範圍也隨之擴大,在城市新開的分靈廟也獲得了不少新的信徒。鎮安宮從地方廟,演變成全國性的廟宇。本書分析了鎮安宮原來的祭祀圏如何擴大到現今包含流動性非常高的都市,並以人類學及宗教史學的觀點,探究信徒對五年王爺所賦予意義的變遷。

系統號:

P-013179

黃仁宇的大歷史觀

標題:

黃仁宇的大歷史觀

時間:

2018年12月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

黃仁宇 著

內容簡介:

中國社會的特質:一個技術層面的詮釋

早期的統一與中央集權

農業社會的官僚政治管理

科學技術和貨幣經濟的低水平發展

社會後果

歐洲的過去和中國的未來

從唐宋帝國到明清帝國

倪元璐:新儒家官僚的「現實主義」

十六世紀明代中國的軍費

明代的財政管理

傳統理財思想與措施的影響

戶部及戶部尚書

國家稅收的主要來源

一五九○年前的財政管理

一五九○年後的財政管理

結論

什麼是資本主義?

當代論述資本主義的學派

資本主義的精神

布勞岱對中國經濟史的解釋

官僚體系的障礙

不能在數目字上管理

法律與資本主義

資本主義的範圍

資本主義的時空剖析

資本主義的條件

蔣介石

蔣介石的歷史地位:為陶希聖先生九十壽辰作

站在歷史的前端

我們的問題,我們的思考

中國與日本現代化的分野

臺灣的機會與困境

中國歷史的規律、節奏

系統號:

P-013192

今日的東南亞族裔群體:一個複雜區域的民族誌、民族學與變遷

雙城舊事:近代府城與臺北城市生活記憶口述歷史

標題:

雙城舊事:近代府城與臺北城市生活記憶口述歷史

時間:

2018年12月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

作者:

林玉茹 訪問,林建廷 記錄

內容簡介:

基於臺南、臺北兩大城市的地域差異,也覺得有必要實地進行城市生活圖像的口述訪談,以便保留文獻之外的另一種記錄和記憶。本訪談即於2015年11 月起至2017 年10 月止,兩年多的時間以臺灣南北兩大城市生活為訪談主題,主要以日本時期至戰後初期為時間斷限,以重建近代臺灣南北兩大城市生活圖像。本書所謂的「城市生活」,意指在城市裡土生土長的居民,他們在城市中的食、衣、住、行、娛樂以及節慶活動等生活記憶。

本書採取第一人稱「說故事」的方式來記錄,以提升可讀性,讓讀者有感同身受的現場感。為了呈現這些受訪者經歷跨政權下臺語、日語以及北京話的多語生活實態,訪談內容的紀錄也適度地使用臺語和日語來標記他們的實際用語和用詞,並留存可能逐漸失傳的技術和專業語彙。本書的編排,則分成府城臺南篇和臺北篇兩部分,基本上按照受訪者年齡順序來排列。此外,口述歷史仍需要適度地「徵信」,因此本書也利用各種可能的文獻、資料庫、搜尋系統、古今照片以及地圖,來註解和補充說明,或是確證訪談內容,以讓本書的訪談記錄更具參考價值,並加深其廣度和深度。

系統號:

P-013253

宏碁經驗與台灣電子業──施振榮先生訪問紀錄

曾祥和女士訪問紀錄

標題:

曾祥和女士訪問紀錄

時間:

2018年12月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

作者:

沈懷玉、游鑑明 訪問,周維朋 紀錄

內容簡介:

曾祥和教授(1920-2013),湖北京山人,曾就讀中央大學歷史系、中大文科研究所歷史學部,並取得碩士學位。歷任重慶白沙女子師範學院副教授、國立編譯館編審等職;1948年隨夫婿沈剛伯教授來臺,任教於省立師範學院(臺灣師範大學),教授西洋史超過一甲子。在本訪問紀錄中,曾教授對學界、政界人物的生活掌故如數家珍,且詳述戰時重慶大後方的求學生活、戰後社會經濟變化,以及來臺任教作育英才、學界友人交往 等諸多回憶,極具史料價值。

系統號:

P-013261

諦觀法界:東亞視域下的華嚴思想

覆鼎金物語:高雄市墓葬史初探

標題:

覆鼎金物語:高雄市墓葬史初探

時間:

2018年11月

出版單位:

臺北:巨流圖書公司

作者:

王御風等 合著

內容簡介:

第一章 緒論

第一節 做為常民生活史的殯葬文化

第二節 相關研究回顧

第三節 本書架構與探討議題

第二章 生人禁區:清代至日治的墓區分布與變遷

第一節 清代鳳山縣的義塚設置與墓葬管理

第二節 日治初期火葬之引入(1895-1933)

第三節 日治後期高雄市墓地整理及覆鼎金墓葬區的出現(1933-1945)

第三章 現代安魂曲:戰後高雄市墓葬發展

第一節 十全路市立殯儀館的興設(1945-1982)

第二節 覆鼎金殯葬管理所的興設(1982-2014)

第三節 最後的身影:遷葬前的覆鼎金

第四章 覆鼎金物語:過去、現在與未來

第一節 覆鼎金公墓的遷葬

第二節 原地保存的三座日治時期墳墓

第五章 未知死焉知生:高雄的陰陽師

第一節 鑾堂喪葬經懺演繹:柯鳳明

第二節 道士與紙糊文化:陳志良

第三節 陰宅建築師:劉興鴻

第六章 結論

第七章 參考文獻

系統號:

P-013188

臺灣客家飲食文化的區域發展及變遷

茶、糖、樟腦業與台灣社會經濟變遷(1860-1895)

標題:

茶、糖、樟腦業與台灣社會經濟變遷(1860-1895)

時間:

2018年11月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

林滿紅 著

內容簡介:

十九世紀的台灣,原以中國大陸為主要貿易對象,是時米、糖乃出口大宗。然自淡水、打狗(今高雄)兩港於1860年後之開放對外通商,茶、糖、樟腦大量出口,至1895年台灣割日,三項商品出口值共占同時期全台出口總值之94%,並促成台灣之貿易對象遍及全球。本書即對1860-1895年間茶、糖、樟腦等三項關鍵性出口品之產銷,作一深入分析;進而指出台灣在此期間歷經了傳統經濟與世界經濟互相激盪、歷史重心北移、經濟更加仰賴貿易、本土資產階層崛興、族群關係變化等社會經濟變遷。此書原以《茶、糖、樟腦業與晚清台灣》為名,於1978年出版,獲教育部青年學術著作獎,廣受台灣史研究者重視;並在1986年6月《史聯雜誌》發表的台灣史著作被徵引次數統計中,名列第二;美日學者亦表推崇,認為相對其他中文著作,較能平衡論述中外經濟關係。此次增訂出版,作者更參酌近人研究成果,加以補充修正。全書對於了解台灣的歷史淵源、亞洲內部的經濟關係、台灣與世界經濟體系之關聯等議題,均有所助益。

作者簡介

國立臺灣大學學士與碩士、國立臺灣師範大學博士、美國哈佛大學博士,專攻歷史學。

曾任日本早稻田大學與京都大學客座教授及中華民國國史館館長,現任中央研究院近代史研究所研究員及國立臺灣師範大學歷史研究所教授。

學術研究領域涵蓋臺灣史、經濟史、亞太區域史與政治經濟思想史。著有專書《獵巫、叫魂與認同危機:臺灣定位新論》、China Upside Down: Currency, Society, and Ideologies, 1808-1856、《晚近史學與兩岸思維》、《臺灣海峽兩岸經濟交流史》(日文版)、《茶、糖、樟腦業與臺灣之社會經濟變遷,1860-1895》,及其他中英日韓文論文 80餘篇。在師大任教期間,已指導完成38本學位論文。

系統號:

P-013216

求真究實:中央研究院2008-2017院史

清代中晚期理學研究:思想轉化、群體建構與實踐

標題:

清代中晚期理學研究:思想轉化、群體建構與實踐

時間:

2018年10月

出版單位:

臺北:萬卷樓圖書公司

作者:

田富美 著

內容簡介:

序論 世事蜩螗與學派競合下的理學思想

第壹編 理學思想的轉化︰從方東樹到方宗誠

第一章 乾嘉學風下的尊朱視域:方東樹理學思想

第一節 不惜犯舉世之罪而力辨之︰攻駁乾嘉漢學

第二節 辨陸王以歸程朱︰攻駁陸王心學

第二章 道咸時期理學的嬗蛻︰方宗誠理學思想

第一節 明體達用:經世學風驅策下的思想資源挪移

第二節 盡倫盡物︰理學思想的承繼與轉化

第貳編 理學社群建構與實踐

第三章 日課:清道咸時期京師理學社群的建構及修養工夫

第一節 道咸時期理學的復興及其思想特徵

第二節 日課的內容及意義

第三節 結語

第四章 纂輯︰劉廷詔《理學宗傳辨正》的道統重構

第一節 《理學宗傳辨正》編纂體例:衍良知之派而為狂妄之論者一槩不錄

第二節 《理學宗傳辨正》義理旨趣:格物窮理者學之所以本天之功

第三節 結語

第五章 實踐︰經世視域中的陸王心學

第一節 經世思想的重構︰實政實德及於民

第二節 兼融陸王心學︰分道之體

第三節 結語

系統號:

P-013168

中國佛教古佚書《五杉練若新學備用》研究(上)

標題:

中國佛教古佚書《五杉練若新學備用》研究(上)

時間:

2018年10月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

王三慶 著

內容簡介:

上篇 南唐病釋應之述《五杉集》研究

第一章 緒論

第二章 《五杉集》卷上研究:〈法數〉與〈家誨〉

第三章 《五杉集》卷中研究(上):凶禮服制的背景源流

第四章 《五杉集》卷中研究(下):凶禮服制、書儀式樣和影響

第五章 《五杉集》卷下研究:受戒、放生、追薦、祈願等道場疏齋文

第六章 結論

參考書目

下篇 《五杉練若新學備用》校註本

《五杉集》等書迻錄凡例說明

《五杉練若新學備用》卷上

《五杉練若新學備用》卷中

《五杉練若新學備用》卷下

附錄一 三洞道士朱法滿編《要修科儀戒律鈔》卷之十五、十六

附錄二 司馬光《書儀》十卷

附錄三 朱子《家禮》卷四

系統號:

P-013197

消失的古城:清末民初成都的日常生活記憶

標題:

消失的古城:清末民初成都的日常生活記憶

時間:

2019年3月

出版單位:

上海:社會科學文獻出版社

作者:

王笛 著

內容簡介:

《消失的古城》提供了豐富的人們日常生活的細節,講述了成都這座城市從傳統生活到進入現代的故事。它為我們精心描繪了聽戲、泡茶館、逛廟會、節日慶典、街頭政治、改良與革命等活動,以及乞丐、妓女、苦力、小販、工匠、挑水夫、算命先生、剃頭匠等各種身份的人,在這座城市中為生活而掙扎。本書從微觀史的角度,以通俗、生動的語言,讓我們看到成都歷史、文化和日常生活的變遷,並留下深刻的思考。

作者簡介

王笛,出生於四川成都,歷史學家,現為澳門大學傑出教授、歷史系主任,英文學術季刊《中國歷史前沿》(FHC)共同主編,曾擔任美國得克薩斯A&M大學歷史教授。主要關注中國社會史、城市史、新文化史、日常生活史和微觀歷史的研究,成果豐碩,著有《跨出封閉的世界》《街頭文化》《茶館》《袍哥》等。

系統號:

P-013220

蒙古歷史拼圖

標題:

蒙古歷史拼圖

時間:

2019年1月

出版單位:

上海:社會科學文獻出版社

作者:

鄒進 著

內容簡介:

本書以關鍵詞的形式梳理了明以前的蒙古史,作者參閱了大量歷史資料,並用自己的語言進行敘述。全書分成草原帝國、蒙古人的「約孫」、黃金家族、統一蒙古的戰爭、前四汗、蒙古世界戰爭、南宋之殤、元朝的定製、諸神的信仰、蒙元與諸汗、重回金蓮川等十一章,共105個關鍵詞(即105篇文章),這些關鍵詞可能是人名或部族的名字,可能是一次戰爭的名字,也可能是一種稱謂或一項制度……每個關鍵詞都是一個主題,可以幫助讀者在較短時間內形成對蒙古歷史的瞭解。

作者簡介

鄒進,1958年生於北京,1981年畢業於吉林大學中文系。曾在內蒙古插隊多年。大學畢業後曾在北京語言大學、中國作家協會等處任職。1998年創辦人天書店,現任人天書店有限公司董事長。出版有《為美麗的風景而憂傷》《墜落在四月的黃昏》《假如終將痛苦地死去》等多部詩集。

系統號:

P-013221

魏晉南北朝詩歌通論

民國初期商法本土化:以票據法為視角

標題:

民國初期商法本土化:以票據法為視角

時間:

2018年12月

出版單位:

上海:社會科學文獻出版社

作者:

林偉明 著

內容簡介:

第一章 千年票據一朝立法

第一節 我國傳統票據的千年沿革

第二節 我國第一部票據法草案——「志田案」評析

第二章 民商事習慣調查與傳統票據習慣的整理

第一節 清末民初的民商事習慣調查

第二節 傳統票據習慣的整理與介紹

第三節 民商事習慣調查對立法本土化的推動

第三章 民初票據立法的移植與本土化

第一節 票據立法的內在需求與政治功利性

第二節 「共同案」的本土化嘗試

第三節 「愛氏案」與「共同案」的衝突

第四節 從「三草」到「五草」的調和與完善

第四章 商事裁判對商法本土化的推動——以票據法為典型

第一節 民國初期的法制困境

第二節 司法實踐對民初商法本土化的推動

第三節 商事公斷對民初商法本土化的推動

第五章 民初商法本土化的反思

第一節 如何對待傳統商事習慣

第二節 如何發揮商會的作用

第三節 如何看待判例要旨對商事立法的補充

結語

系統號:

P-013219

佛陀相佑:造像記所見北朝民眾信仰

標題:

佛陀相佑:造像記所見北朝民眾信仰

時間:

2018年11月

出版單位:

上海:社會科學文獻出版社

作者:

侯旭東 著

內容簡介:

本書主要依據銘刻資料,並結合文獻,採用「自下而上」的視角分析五六世紀高僧大德與知識階層信徒之外的一般佛徒的信仰,試圖弄清他們如何接受佛教、接受了什麼,進而探討佛教對普通民眾的思想與行為產生何種影響。在重新考察佛教流行北方的歷史背景後,根據1600種有紀年及紀年可考的造像記,借助統計分析,輔以例證,具體展示了民眾信仰對象的興衰變化;剖析了民眾對佛教的認識與追求,涉及生死觀念變遷、大乘起義的心理基礎、民眾的社會觀念等;還考察了部分民眾對法、佛、像與覺悟之途的理解。同時還揭示了造像供養與中土傳統祭祀的關係,分析了興福造像流行的歷史意義,探討了佛教信仰廣及朝野的時代意義與影響。

系統號:

P-013217

資源、產權與秩序:明清鄱陽湖區的漁課制度與水域社會

標題:

資源、產權與秩序:明清鄱陽湖區的漁課制度與水域社會

時間:

2018年11月

出版單位:

上海:社會科學文獻出版社

作者:

劉師古 著

內容簡介:

明清鄱陽湖地區的水面邊界爭端和草洲權屬糾紛,展現的是沿湖居民圍繞自然資源的共享與競爭所形成的複雜歷史圖景。本書以大量新發現的鄱陽湖區漁民歷史文獻為核心資料,結合歷代正史、地方志書、文人文集、官方檔案、族譜碑刻、田野訪談等相關史料,圍繞鄱陽湖「水面權」的獲得、轉讓與保護,進而對湖區人群的定居歷史以及漁課制度的建立與演變,特別是對湖池水面的確權過程、漁業捕撈的准入機制、水面權的分化與轉讓、捕撈糾紛的調解與審理,捕撈秩序的層累與演進,以及內陸水域社會的治理等重要議題進行了翔實討論與細緻分析。

系統號:

P-013222

台湾外交の形成:日華断交と中華民国からの転換

標題:

台湾外交の形成:日華断交と中華民国からの転換

時間:

2019年1月

出版單位:

名古屋:名古屋大学出版會

作者:

清水麗 著

內容簡介:

序章 「現状維持」を生み出すもの

第1章 台湾の中華民国外交の特徴

第2章 1950年代の米台関係と「現状維持」をめぐるジレンマ

第3章 1961年の中国代表権問題をめぐる米台関係

第4章 政経分離をめぐる日中台関係の展開

第5章 1960年代の日華関係における外交と宣伝工作

第6章 中華民国の国連脱退とその衝撃

第7章 日華断交のとき 1972年

第8章 外交関係なき「外交」交渉

第9章 中華民国外交から台湾外交へ

終章 「現状維持」の再生産と台湾外交の形成

系統號:

P-013241

台湾の法教:閭山教科儀本と符式簿の解読

標題:

台湾の法教:閭山教科儀本と符式簿の解読

時間:

2019年1月

出版單位:

東京:風響社

作者:

劉枝萬 著

內容簡介:

第一章 台湾の法教について

一 前言

二 法師

三 教派

四 巫術

五 結語

第二章 台湾の法教資料――閭山教科儀本(劉枝萬述/石井昌子編)

はじめに

一 資料の概要

二 科儀本の分類と配列

第三章 所蔵科儀本

01 『頭壇請神書』 一九二二・四三頁・〈請神〉

02 『請神書全本』 一八七五・一八頁・〈請神〉

03 『請八仙 大献 小献』 一八九八・一七頁・〈請神・饗応〉

(中略)

13 『送神書』 年代なし・一五頁・〈送神〉

14 『鷄歌書全部』 年代なし・四二頁・〈辟邪〉

15 『無題(符式簿)』 年代なし・一一九頁・〈符式〉

(中略)

22 『離房書科 全部』 一八九八・三五頁・〈教壇の内部文書〉

23 『無題』 一九〇〇・四〇頁・〈断簡〉

24 『無題』 年代なし・四八頁・〈断簡〉

●後編 符式簿の解読

第四章 総説

一 符式簿とは

二 所蔵符式簿について

三 符令とは

四 符令の材料

五 所蔵符式簿の材料

六 符紙の材質と色

七 符令の書写器具

八 符式の文字・記号について

九 符令の薬用

一〇 符令の構成と天人相関的宇宙観

一一 合成偽字と辟邪

一二 所蔵符式簿の特色および解説にあたっての方針

第五章 各符の解説

1号符「玉帝勅……合家平安」(保身符)

2号符「奉玉帝勅……法斬邪鬼」(五雷平安符)

3号符「奉勅令、五雷鎮煞……妖邪鬼怪滅亡」(五雷鎮煞符)

4号符「奉勅令、五雷大將軍断……妖邪滅亡」(五雷鎮煞符)

5号符「奉勅令、五雷大將軍追収……妖魔鬼怪精亡」(五雷収妖符)

6号符「九天玄女……押退麻煞三煞消除」(治喪門麻衣煞符)

7号符「佛勅北斗……滅邪無遺」(治病符)

(中略)

53号符「庵佛令……神符退災」(退熱治病符)

54号符「勅令臨水、護身神符、清吉平安」(水符、安胎符)

55号符「佛勅令……押出」(治病符)

56号符「欽奉玉皇鸞駕……親到中堂奉神位」(太歳符)

57号符「収除天下無道鬼急消」(辟邪符)

58号符「勅五雷兵……符到奉行」(押煞治病符)

59号符「治無名腫毒、消痳鬼悪毒」(辟邪治病符)

60号符「佛勅令、押斬年家三煞」(治病保身符)

(中略)

117号符「雪山聖者降雪、來食心中退煞」(水符)

118号符「北方壬癸到……年月日時吉」(水符)

119号符「勅令、鬼魅出他鄕……主人無傷」(押煞断路符)

120号符「佛先師發起五方兵馬……追収妖魔邪鬼滅亡」(鉄甲符、鉄甲兵符)

121号符「紫微交厄靈帝……斬妖精」(発兵符)

122号符「勅星將軍、鉄甲兵・六丁六甲収邪」(発兵符)

123号符「□破天……収邪押煞斬妖精」(発兵符)

系統號:

P-013278

古事記と東アジアの神秘思想

標題:

古事記と東アジアの神秘思想

時間:

2018年12月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

王小林 著

內容簡介:

第一章 『古事記』と緯書

一 『古事記』成書の謎

二 反正記の小さな糸口

三 神々の風貌

四 各種文献に見る異常な歯

五 『日本書紀』の天皇描写

六 古代中国の異常風貌

七 反正記の表現と緯書

八 「貫珠」が意味するもの

九 『古事記』における異常風貌説の機能

十 記紀における緯書の受容

(一)神武東征伝承と緯書

(二)「ながひと」考――建内宿禰伝承と讖緯思想

十一 『懐風藻』の場合

第二章 『古事記』と朝鮮史料

一 反正記と尼師今伝説

二 朝鮮史料・渡来説話と緯書

三 脱解王伝承が語るもの

四 骨品と緯書

五 『三国史記』に見る井戸と龍

六 『三国遺事』に見る龍

七 井戸と王権・符命

八 井戸、池、川、海と崑崙の水界

第三章 『古事記』と神仙思想

一 瑞井と変若水・醴泉と天つ水

二 上代文献に見る井戸

三 孤立した仙境

四 「登岐士玖能迦玖能木実」伝承の意味

五 洞天・地脈・水界を持たぬ日本の龍

六 龍との関係を絶たれる反正天皇

七 龍と「天つ日嗣」の天下

八 龍と革命の思想

九 異常風貌説の変容――「長人」から土蜘蛛・酒呑童子へ

十 古代東アジアにおける神秘思想のあり方

第四章 『古事記』と『帝王世紀』

一 『古事記』は歴史書か

二 『古事記』の核心は何か

三 「帝紀」とは何か

四 反正記と『帝王世紀』の接点

五 『帝王世紀』の歴史叙述

六 『帝王世紀』の内容構成と『古事記』

七 『帝王世紀』の源流――葉書・牒

八 『帝王世紀』の達成

九 『帝王世紀』の生成論と緯書

十 「有聖徳」の継承、発揚と緯書

十一 『古事記』の生成論と緯書

十二 『古事記』の文章表現と『帝王世紀』

十三 『上宮聖徳法王帝説』の場合

十四 太安万侶が果たした使命

系統號:

P-013193

西夏建国史研究

標題:

西夏建国史研究

時間:

2018年12月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

岩﨑力 著

內容簡介:

序文

第一部 建国前史の研究

第一章 隋唐時代のタングートについて

第二章 夏州定難軍節度使の建置と前後の政情

第三章 唐最晩期のタングートの動向

第四章 五代のタングートについて

第五章 夏州定難軍節度使の終焉と豊州蔵才族の抬頭

第二部 李継遷の建国運動始末

第一章 李継遷の登場

第二章 李継遷の外交戦略

第三章 李継遷の苦闘

第四章 李継遷の領域経営と北部河西タングート諸部族の帰趨

第五章 李継遷の憑陵と挫折

第三部 西夏の建国

第一章 李徳明の選択

第二章 李元昊の西夏建国

総括

系統號:

P-013194

西晉朝辭賦文學研究

標題:

西晉朝辭賦文學研究

時間:

2018年12月

出版單位:

東京:汲古書院

作者:

栗山雅央 著

內容簡介:

序論

第一節 西晉「朝」辭賦文學研究とは

第二節 左思の生涯とその文學

第三節 西晉文學び辭賦文學研究における「三都賦」

第四節 本書の構成と目的

附節 辭賦よりみる「三國志」――「三都賦」の概要

上篇 「三都賦」前後の賦作とその周縁

第一章 漢賦からの繼承と發展

第一節 漢賦からの繼承

第二節 漢賦からの發展

第三節 「三都賦」における左思の苦心

第二章 「齊都賦」著述から見る「三都賦」の構想

第一節 「齊都賦」の著述とその散逸

第二節 左思「齊都賦」の構成及び内容

第三節 徐幹「齊都賦」との比較

第四節 左思「三都賦」との比較

第五節 左思における都邑賦の位置附け

第三章 「三都賦」以後の都邑賦の展開とその變容

第一節 「三都賦」以前の都邑賦

第二節 「三都賦」以後の都邑賦

第三節 都邑賦の傳統への回歸

第四節 鮑照「蕪城賦」に見る「三都賦」

第五節 廋信「哀江南賦」に見る「三都賦」

第四章 兩晉時期の文章創作における「紙」

第一節 書寫材料の交替に關する從來の理解

第二節 「書籍」「書簡」への限定的利用――後漢から三國時期

第三節 文人による「紙」への注目――西晉時代

第四節 文章創作における「紙」利用の一般化――「晉宋之際」

第五節 文章創作と「紙」の關係

第五章 後漢から兩晉時期における賦注の確立について

第一節 兩晉時期以前の賦注の發生と展開

第二節 曹大家「幽通賦注」より始まる後漢三國時期の賦注

第三節 韋昭や郭璞の注釋活動に見る賦注形式の確立

中篇 「三都賦」と西晉武帝期の政治・學術

第六章 左思「三都賦」は何故洛陽の紙價を貴めたか

第一節 「三都賦」に對する同時代評價

第二節 左思「三都賦序」に見る著述動機

第三節 地方志編纂の流行

第四節 西晉王朝の平呉政策

第五節 張華による『博物志』編纂と左思

第七章 「三都賦」劉逵注の注釋態度

第一節 劉逵注の特異性

第二節 劉逵注の引用書の傾向

第三節 劉逵の官歴

第四節 圖書蒐集事業と知的欲求の向上

第八章 「三都賦」と中書省下の文人集團――張載注の分析を中心に

第一節 「魏都賦」張載注の特徴

第二節 「三都賦」の著述と中書省

第三節 中書省を據點とした著述活動

第九章 左思「三都賦」と西晉武帝司馬炎

第一節 「三都賦」の多面的特徴

第二節 寫實性び類書的性質の成立背景

第三節 西晉王朝の正統性の主張の背景

第四節 「三都賦」に見える司馬氏一族への配慮

第五節 西晉武帝期における中書省の役割

第六節 左思「三都賦」と西晉武帝司馬炎

結論

第一節 本書の總括――洛陽の紙價をして貴からしめたもの

第二節 「三都賦」の汎用性

第三節 六朝辭賦文學の再評價

下篇 譯篇

『文選集注』を底本とした「三都賦」通釋び解説

凡例 「三都賦序」/「蜀都賦」/「呉都賦」/「魏都賦」

系統號:

P-013195

第一次上海事変の研究:軍事的勝利から外交破綻の序曲へ

標題:

第一次上海事変の研究:軍事的勝利から外交破綻の序曲へ

時間:

2018年12月

出版單位:

東京:錦正社

作者:

影山好一郎 著

內容簡介:

序章

第一章 上海事変前の上海共同租界と中國──共同租界の安全保障

第二章 上海事変前史──日中対立要因と日本政府・陸海軍の満州事変対處

第三章 上海事変前の上海における日中対決──武力衝突前日迄の危機と日中間の応酬

第四章 「第Ⅰ期:事変勃発期」における軍事と外交──上海事変の勃発の構造(侵略と誤認された背景と理由)

第五章 「第Ⅱ期:事変初期」における軍事と外交──第三艦隊及び陸軍派遣による橋頭堡の設定と停戦の動き

第六章 「第Ⅲ期:事変中期」の陸海軍協同作戦と停戦への動き──日本軍の第一次・第二次総攻撃の苦戦と外交の硬化

第七章 「第 Ⅳ期:事変後期」の軍事と外交──第三次総攻撃から停戦協定の成立へ

第八章 日本陸海軍の撤収と日中雙方の損害

第九章 事変の謀略に関する考察──その発想と限界

第十章 上海事変が日本海軍に與えた影響──海軍軍令部の権限強化から海軍の暴走へ

第十一章 上海事変による外交破綻への序曲──國際連盟脫退への加速要因と「リットン報告書」の「第五章 上海」

終章

系統號:

P-013255

戦後日本の〈帝国〉経験:断裂し重なり合う歴史と対峙する

標題:

戦後日本の〈帝国〉経験:断裂し重なり合う歴史と対峙する

時間:

2018年10月

出版單位:

東京:青弓社

作者:

杉原達 著

內容簡介:

第1部 「内地」と「外地」のはざま

第1章 内地と外地の間で――戦前沖縄の軍事的特色(荒川章二)

第2章 漢詩人の越境と帝国への「協力」――籾山衣洲の台湾体験を例として(許時嘉)

第3章 上海に見る遊郭と慰安所の関係性(宋連玉)

第2部 「帝国」と「戦後」のはざま

第4章 『琉僑管理案』に見る沖縄出身者の歴史経験――経験のゆくえと場の関係性を中心に(冨永悠介)

第5章 二つの「大広島」――「軍都」と「平和都市」の貫戦史(西井麻里奈)

第6章 戦争への想いを抱えて――ブラジル日系社会と戦後(ソアレス・モッタ・フェリッペ・アウグスト)

第3部 「戦後」と「日本」のはざま

第7章 ミシンと「復興」――戦後沖縄の女性たちの生活圏(謝花直美)

第8章 「働人(ルビ:はたらきど)」平井正治における歴史との向き合い方――労働運動と民衆史と(杉原達)

第9章 外国人として日本で働くということ(崔博憲)

系統號:

P-013234

Just a Song: Chinese Lyrics from the Eleventh and Early Twelfth Centuries

標題:

Just a Song: Chinese Lyrics from the Eleventh and Early Twelfth Centuries

時間:

March, 2019

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Stephen Owen

內容簡介:

“Song Lyric,” ci, remains one of the most loved forms of Chinese poetry. From the early eleventh century through the first quarter of the twelfth century, song lyric evolved from an impromptu contribution in a performance practice to a full literary genre, in which the text might be read more often than performed. Young women singers, either indentured or private entrepreneurs, were at the heart of song practice throughout the period; the authors of the lyrics were notionally mostly male. A strange gender dynamic arose, in which men often wrote in the voice of a woman and her imagined feelings, then appropriated that sensibility for themselves.

As an essential part of becoming literature, a history was constructed for the new genre. At the same time the genre claimed a new set of aesthetic values to radically distinguish it from older “Classical Poetry,” shi. In a world that was either pragmatic or moralizing (or both), song lyric was a discourse of sensibility, which literally gave a beautiful voice to everything that seemed increasingly to be disappearing in the new Song dynasty world of righteousness and public advancement.

Author Bio

Stephen Owen is James Bryant Conant University Professor at Harvard University.

系統號:

P-013202

China in the World: An Anthropology of Confucius Institutes, Soft Power, and Globalization

標題:

China in the World: An Anthropology of Confucius Institutes, Soft Power, and Globalization

時間:

March, 2019

出版單位:

Honolulu: University of Hawai'i Press

作者:

Jennifer Hubbert

內容簡介:

Confucius Institutes, the language and culture programs funded by the Chinese government, have been established in more than 1,500 schools worldwide since their debut in 2004. A centerpiece of China’s soft power policy, they represent an effort to smooth China’s path to superpower status by enhancing its global appeal. Yet Confucius Institutes have given rise to voluble and contentious public debate in host countries, where they have been both welcomed as a source of educational funding and feared as spy outposts, neocolonial incursions, and obstructions to academic freedom. China in the World turns an anthropological lens on this most visible, ubiquitous, and controversial globalization project in an effort to provide fresh insight into China’s shifting place in the world.

Author Jennifer Hubbert takes the study of soft power policy into the classroom, offering an anthropological intervention into a subject that has been dominated by the methods and analyses of international relations and political science. She argues that concerns about Confucius Institutes reflect broader debates over globalization and modernity and ultimately about a changing global order. Examining the production of soft power policy in situ allows us to move beyond program intentions to see how Confucius Institutes are actually understood and experienced in day-to-day classroom interactions. By assessing the perspectives of participants and exploring the complex ways in which students, teachers, parents, and program administrators interpret the Confucius Institute curriculum, she highlights significant gaps between China’s soft power policy intentions and the effects of those policies in practice.

China in the World brings original, long-term ethnographic research to bear on how representations of and knowledge about China are constructed, consumed, and articulated in encounters between China, the United States, and the Confucius Institute programs themselves. It moves a controversial topic beyond the realm of policy making to examine the mechanisms through which policy is implemented, engaged, and contested by a multitude of stakeholders and actors. It provides new insight into how policy actually works, showing that it takes more than financial wherewithal and official resolve to turn cultural presence into power.

Author Bio

Jennifer Hubbert is chair of the Department of Sociology and Anthropology and associate professor of anthropology and Asian studies at Lewis & Clark College in Portland, Oregon.

系統號:

P-013228

The Dreaming Mind and the End of the Ming World

標題:

The Dreaming Mind and the End of the Ming World

時間:

March, 2019

出版單位:

Honolulu: University of Hawai'i Press

作者:

Lynn A. Struve

內容簡介:

From the mid-sixteenth through the end of the seventeenth century, Chinese intellectuals attended more to dreams and dreaming—and in a wider array of genres—than in any other period of Chinese history. Taking the approach of cultural history, this ambitious yet accessible work aims both to describe the most salient aspects of this “dream arc” and to explain its trajectory in time through the writings, arts, and practices of well-known thinkers, religionists, litterateurs, memoirists, painters, doctors, and political figures of late Ming and early Qing times.

The volume’s encompassing thesis asserts that certain associations of dreaming, grounded in the neurophysiology of the human brain at sleep—such as subjectivity, irrationality, the unbidden, lack of control, emotionality, spontaneity, the imaginal, and memory—when especially heightened by historical and cultural developments, are likely to pique interest in dreaming and generate florescences of dream-expression among intellectuals. The work thus makes a contribution to the history of how people have understood human consciousness in various times and cultures.

The Dreaming Mind and the End of the Ming World is the most substantial work in any language on the historicity of Chinese dream culture. Within Chinese studies, it will appeal to those with backgrounds in literature, religion, philosophy, political history, and the visual arts. It will also be welcomed by readers interested in comparative dream cultures, the history of consciousness, and neurohistory.

Author Bio

Lynn A. Struve is Professor Emerita of History and of East Asian Languages and Cultures at Indiana University, Bloomington.

系統號:

P-013229

China: Visions through the Ages

標題:

China: Visions through the Ages

時間:

February, 2019

出版單位:

Chicago: University of Chicago Press

作者:

Edited by Lisa C. Niziolek, Deborah A. Bekken, and Gary M. Feinman

內容簡介:

Introduction

Lisa C. Niziolek, Deborah A. Bekken, and Gary M. Feinman

Timeline

1 Building the China Collections at The Field Museum

Deborah A. Bekken

Section 1 Diverse Landscapes, Diverse Ways of Life

2 Domestication and the Origins of Agriculture in China

Gary W. Crawford

Highlight 1: Zhoukoudian: Peking Man and Evidence for Human Evolution in East Asia

Chen Shen

3 China during the Neolithic Period

Gary M. Feinman, Hui Fang, and Linda M. Nicholas

Section 2 Ritual and Power, War and Unification

4 The Bronze Age in China: What and When

Yungti Li

Highlight 2: Sanyangzhuang: Life and Death in the Yellow River Floodplain

Tristram R. Kidder and Haiwang Liu

5 Written on Bamboo and Silk, Inscribed in Metal and Stone: Varieties of Early Chinese Writing

Edward L. Shaughnessy

Highlight 3: Consort Hao’s Inauspicious Delivery

Edward L. Shaughnessy

Section 3 Shifting Power, Enduring Traditions

6 Along the River during the Qingming Festival: A Living Painting with a Long History

Lu Zhang

Highlight 4: Conserving a Treasure: Preparing Along the River during the Qingming Festival for Display

Rachel Freeman and Shelley R. Paine

7 Men of Culture: Scholar-Officials and Scholar-Emperors in Late Imperial China

Fan Jeremy Zhang

Highlight 5: Commemorating a Gathering of Friends: The Lanting Xu Rubbing

Yuan Zhou

Section 4 Beliefs and Practices, Symbols and Stories

8 Daoism and Buddhism in Traditional China

Paul Copp

Highlight 6: Sealed in Time: A Manuscript from Dunhuang

Yuan Zhou

9 Shadows between Worlds: Chinese Shadow Theater

Mia Yinxing Liu

Section 5 Crossing Boundaries, Building Networks

10 The Silk Road: Intercontinental Trade and the Tang Empire

Lin Meciun and Ran Zhang

11 The Java Sea Shipwreck and China’s Maritime Trade

Lisa C. Niziolek

Highlight 7: Herbs and Artifacts: Trade in Traditional Chinese Medicine

Amanda Respess

Conclusion: Legacies of Qin Unification: A Hinge Point of Chinese History

Gary M. Feinman

References

Index

系統號:

P-013198

Opera, Society, and Politics in Modern China

標題:

Opera, Society, and Politics in Modern China

時間:

February, 2019

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

李孝悌 著

內容簡介:

Popular operas in late imperial China were a major part of daily entertainment, and were also important for transmitting knowledge of Chinese culture and values. In the twentieth century, however, Chinese operas went through significant changes. During the first four decades of the 1900s, led by Xin Wutai (New Stage) of Shanghai and Yisushe of Xi’an, theaters all over China experimented with both stage and scripts to present bold new plays centering on social reform. Operas became closely intertwined with social and political issues. This trend toward “politicization” was to become the most dominant theme of Chinese opera from the 1930s to the 1970s, when ideology-laden political plays reflected a radical revolutionary agenda.

Drawing upon a rich array of primary sources, this book focuses on the reformed operas staged in Shanghai and Xi’an. By presenting extensive information on both traditional/imperial China and revolutionary/Communist China, it reveals the implications of these “modern” operatic experiences and the changing features of Chinese operas throughout the past five centuries. Although the different genres of opera were watched by audiences from all walks of life, the foundations for opera’s omnipresence completely changed over time.

系統號:

P-013199

Efficacious Underworld: The Evolution of Ten Kings Paintings in Medieval China and Korea

標題:

Efficacious Underworld: The Evolution of Ten Kings Paintings in Medieval China and Korea

時間:

February, 2019

出版單位:

Honolulu: University of Hawai'i Press

作者:

Cheeyun Lilian Kwon

內容簡介:

The Ten Kings hanging scrolls at Tokyo’s Seikadō Bunko Art Museum are among the most resplendent renderings of the Buddhist purgatory extant, but their origin and significance have yet to be fully explored. Cheeyun Kwon unfurls this exquisite set of scrolls within the existing Ten Kings painting tradition while investigating textual, scriptural, archaeological, and visual materials from East Asia to shed light on its possible provenance. She constructs a model scheme of the paintings’ evolution based on more than five hundred works and reveals channels of popularization, mass production, and agglomeration.

The earliest images of the Ten Kings are found in the tenth-century sūtra The Scripture on the Ten Kings, known to be the work of the monk Zangchuan. By the mid-twelfth century, typological conventions associated with the Ten Kings were widely established, and paintings depicting them, primarily large-scale and stand-alone, became popular export commodities, spreading via land and sea routes to the Korean peninsula and the Japanese archipelago. An examination of materials in Korea suggests a unique development path for Ten Kings subject matter, and this—in conjunction with a close analysis of the Seikadō paintings—forms the core of Kwon’s book. Among the Korean works discussed is a woodblock edition of The Scripture on the Ten Kings from 1246. It is markedly different from its Chinese counterparts and provides strong evidence of the subject’s permutations during the Koryŏ period (918–1392), when Northern Song (960–1127) visual art and culture were avidly imported. In the Seikadō paintings, Northern Song figural, architectural, landscape, and decorative elements were acculturated to the Koryŏ milieu, situating them in the twelfth to early thirteenth centuries and among the oldest and most significant surviving examples of Koryŏ Buddhist painting.

Efficacious Underworld fills major lacunae in Korean, East Asian, and Ten Kings painting traditions while illuminating Korea’s contribution to the evolution of a Buddhist theme on its trajectory across East Asia. With its rich set of color reproductions and detailed analysis of textual and visual materials, this volume will invite significant revision to previously held notions on Koryŏ painting.

Author Bio

Cheeyun Lilian Kwon is professor in the Arts and Cultural Management Department and the School of Fine Arts, Hongik University, Seoul. She taught Korean and East Asian art at American University and George Mason University and was curator of Korean art at the Asian Art Museum of San Francisco.

系統號:

P-013200

Animated Encounters: Transnational Movements of Chinese Animation, 1940s–1970s

標題:

Animated Encounters: Transnational Movements of Chinese Animation, 1940s–1970s

時間:

February, 2019

出版單位:

Honolulu: University of Hawai'i Press

作者:

Daisy Yan Du

內容簡介:

China’s role in the history of world animation has been trivialized or largely forgotten. In Animated Encounters Daisy Yan Du addresses this omission in her study of Chinese animation and its engagement with international forces during its formative period, the 1940s–1970s. She introduces readers to transnational movements in early Chinese animation, tracing the involvement of Japanese, Soviet, American, Taiwanese, and China’s ethnic minorities, at socio-historical or representational levels, in animated filmmaking in China. Du argues that Chinese animation was international almost from its inception and that such border-crossing exchanges helped make it “Chinese” and subsequently transform the history of world animation. She highlights animated encounters and entanglements to provide an alternative to current studies of the subject characterized by a preoccupation with essentialist ideas of “Chineseness” and further questions the long-held belief that the forty-year-period in question was a time of cultural isolationism for China due to constant wars and revolutions.

China’s socialist era, known for the pervasiveness of its political propaganda and suppression of the arts, unexpectedly witnessed a golden age of animation. Socialist collectivism, reinforced by totalitarian politics and centralized state control, allowed Chinese animation to prosper and flourish artistically. In addition, the double marginality of animation—a minor art form for children—coupled with its disarming qualities and intrinsic malleability and mobility, granted animators and producers the double power to play with politics and transgress ideological and geographical borders while surviving censorship, both at home and abroad.

A captivating and enlightening history, Animated Encounters will attract scholars and students of world film and animation studies, children’s culture, and modern Chinese history.

Author Bio

Daisy Yan Du is assistant professor in the Division of Humanities at the Hong Kong University of Science and Technology, Clear Water Bay, Hong Kong.

系統號:

P-013227

Making China Modern: From the Great Qing to Xi Jinping

標題:

Making China Modern: From the Great Qing to Xi Jinping

時間:

January, 2019

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Klaus Mühlhahn

內容簡介:

Timeline: China, 1644–2017

Introduction

I. The Rise and Fall of Qing China

1. Age of Glory: 1644–1800

2. Reordering the Chinese World: 1800–1870

3. Late Qing Predicaments: 1870–1900

II. Chinese Revolutions

4. Upending the Empire: 1900–1919

5. Rebuilding during the Republican Era: 1920–1937

6. China at War: 1937–1948

III. Remaking China

7. Socialist Transformation: 1949–1955

8. Leaping Ahead: 1955–1960

9. Overthrowing Everything: 1961–1976

IV. China Rising

10. Reform and Opening: 1977–1989

11. Overall Advance: 1990–2012

12. Ambitions and Anxieties: Contemporary China

Abbreviations

系統號:

P-013201

Voting as a Rite: A History of Elections in Modern China

標題:

Voting as a Rite: A History of Elections in Modern China

時間:

January, 2019

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Joshua Hill

內容簡介:

Introduction

1. Rectifying Names: Inventing Terms for Elections, 1840–1898

2. Transmission and Re-Creation: Writing Laws for Voting, 1898–1908

3. The First Elections and the Last Emperor: Voting and Campaigning, 1909–1911

4. Free Elections and the First Republic: Parties and the Press, 1911–1913

5. Warlord Democracy: Coercion and Coordination, 1913–1921

6. Elections as Education: Political Tutelage, 1921–1987

7. Voting without a Choice: Elections in the People’s Republic, 1949–2018

Conclusion: Democratization and the Discourse of Elections in China

Character List

Notes

Bibliography

Index

系統號:

P-013203

A Path Twice Traveled: My Journey as a Historian of China

標題:

A Path Twice Traveled: My Journey as a Historian of China

時間:

January, 2019

出版單位:

Cambridge: Harvard University Press

作者:

Paul A. Cohen

內容簡介:

Timeline: China, 1644–2017

Introduction

I. The Rise and Fall of Qing China

1. Age of Glory: 1644–1800

2. Reordering the Chinese World: 1800–1870

3. Late Qing Predicaments: 1870–1900

II. Chinese Revolutions

4. Upending the Empire: 1900–1919

5. Rebuilding during the Republican Era: 1920–1937

6. China at War: 1937–1948

III. Remaking China

7. Socialist Transformation: 1949–1955

8. Leaping Ahead: 1955–1960

9. Overthrowing Everything: 1961–1976

IV. China Rising

10. Reform and Opening: 1977–1989

11. Overall Advance: 1990–2012

12. Ambitions and Anxieties: Contemporary China

Abbreviations

系統號:

P-013204