標題

- 中央研究院歷史語言研究所集刊第88本第4分

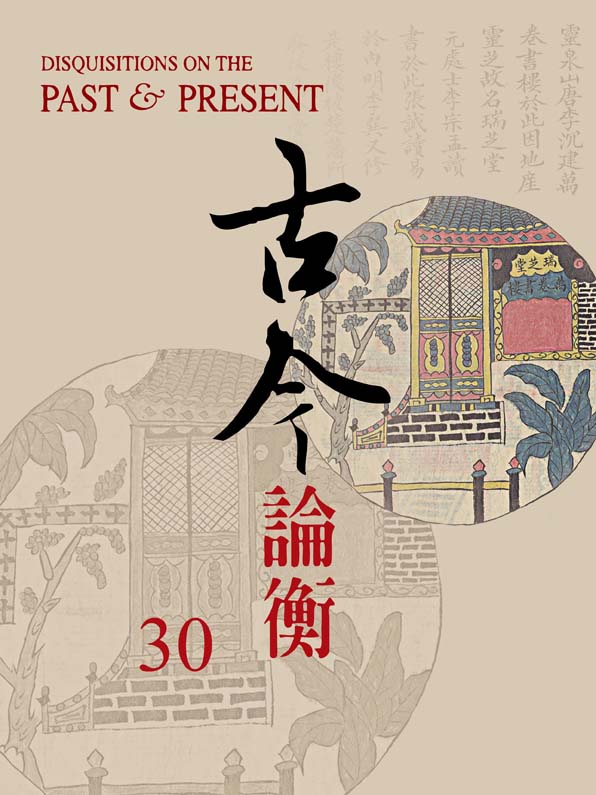

- 古今論衡第30期

- 臺灣東亞文明研究學刊第14卷第2期

- 民族學研究所資料彙編第25期

- 東吳中文學報第34期

- 人文研究學報51卷2期

- 新史學第28卷第3期

- 成大中文學報第53期

- 晚清詩人軼事:光宣以來詩壇旁記

- 校史解碼:數位典藏與校史經營研究論文集

- 反轉戰爭之眼:從美軍舊航照解讀台灣地景脈絡

- 百年踅音:田邊尚雄臺廈音樂踏查記

- 望鄉:父親郭雪湖的藝術生涯

- 來去吉野村: 日治時期島內移民生活紀事

- 早期禪宗文獻四部:以TEI數位標記重訂敦煌寫卷

- 成吉思汗:近代世界的創造者

- 明清政治與社會:紀念王家儉教授論集

- 僕僕風塵:戰後蔣中正的六次北巡(1945-1948)

- 臺灣與麻六甲的荷蘭港埠規劃溯源

- 當帝國回到家:戰後日本的遣返與重整

- 探索藝術的精神:班雅明、盧卡奇與楊牧

- 落日之舞:臺灣舞蹈藝術拓荒者的境遇與突破1920-1950

- 讀圖漫記:漫畫文學的工具與臺灣軌跡

- 地下與地上的對話——十七世紀的臺灣與周邊

- 臺灣史研究文獻類目2016年度

- 臺灣重建協會與二二八事件文書(共3冊)

- 中國的亞洲夢:一帶一路全面解讀,對台灣、全球將帶來什麼威脅和挑戰

- 追尋社會國──社會正義之理論與制度實踐

- 馬淵東一著作集第一卷

- 打造消費天堂:百貨公司與近代上海城市文化

- 中央研究院歷史語言研究所藏元代石刻拓本目錄

- 七十年後回顧:紀念二二八事件七十週年學術論文集

- 荷蘭時代的福爾摩沙(修訂新版)

- 從儒理到玄義:《論語》與《世說新語》之詮釋理路的探索

- 禮學研究的諸面向續集

- 點亮語言世界:鄭錦全先生八秩壽慶論文集

- 新編閩風雜記

- 武陵縱歌:人類學田野筆記

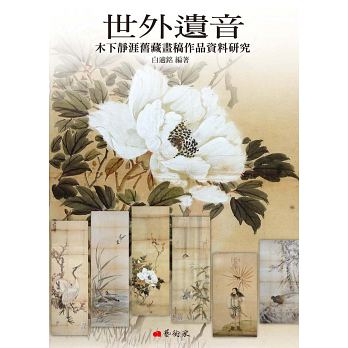

- 世外遺音:木下靜涯舊藏畫稿作品資料研究

- Paiwan(排灣)祖源及遷徙口傳敘事文學之研究

- 往返之間:戰前臺灣與東亞文學、美術的傳播與流動

- 象生與飾哀──漢墓石刻畫像研究

- 閩西南永福閭山教傳度儀式研究

- 目連戲研究

- 裴松之《三國志注》新論──三國史的解構與重建

- 佛教史研究(第1卷)

- 1943:中國在十字路口

- 邊緣地帶的革命:中共民族政策的起源(1921–1945)

- 毛澤東閱讀史

- 走出晚清:大師們的涅槃時代

- 北宋詞境淺說

- 日本中國史研究譯叢:中國古代的社會與國家

- 宮崎市定亞洲史論考(一套3冊)

- 近世仏教論

- 中国法制史

- 元大都形成史の研究:首都北京の原型

- 朝鮮漢字音:入門と発展

- 胡適 1891-1962:中国革命の中のリベラリズム

- 術としての生活と宗教--漢民族の文化システム

- The Book of Swindles: Selections from a Late Ming Collection

- Confucianisms for a Changing World Cultural Order

- Broken Voices: Postcolonial Entanglements and the Preservation of Korea’s Central Folksong Traditions

中央研究院歷史語言研究所集刊第88本第4分

古今論衡第30期

標題:

古今論衡第30期

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

內容簡介:

【文獻輯存】

《傅斯年圖書館藏未刊稿鈔本.方志》前言(邱仲麟 )

話說從頭──傅斯年圖書館的俗文學資料(湯蔓媛)

中日韓越醫學著作數量、內容及其社會經濟背景(真柳誠撰,郭秀梅翻譯)

【研究專論】

略談康有為先生的思想基礎,政治活動和考證學謬論(馬悅然)

藝術與商品──清末廣告書《杏林承露圖》考述(曾冠雄)

【學人傳記】

沈仲章回憶斯文.赫定片斷:採集品放行瑞典案(沈亞明)

【讀書札記】

《夏鼐日記》所見當代學人:從陳寅恪、傅斯年、郭沫若、陳夢家到張光直(梁加農)

【書評】

讀《中國考古報告集之二.小屯第一本.遺址的發現與發掘.丙編.附錄一:隋唐墓葬(上、下)》(何月馨)

系統號:

P-011112

臺灣東亞文明研究學刊第14卷第2期

標題:

臺灣東亞文明研究學刊第14卷第2期

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣師範大學東亞學系

報導者:

國立臺灣師範大學東亞學系

內容簡介:

【「儒家經典於朝鮮的跨域傳釋:歷史性與地域性的考察視野」專號】

專號引言(金培懿)

【專號論文】

《周易》帝王學──李玄錫《易義窺斑》初探(馮曉庭)

毛奇齡《詩經》學域外傳播研究的反思──以朝鮮正祖《詩經講義》為例(邱惠芬)

朝鮮正祖時期儒臣對於《左傳》杜《注》的辨正──成海應《杜註考異》之文獻與義理初探(張曉生)

融通一貫之經學/敬學──鮮儒崔象龍《論語辨疑》研究(金培懿)

【研究討論】

從起始到二十世紀初:越南接受儒教的幾個特點(阮金山)

【書評】

評Kim-Chong Chong, Zhuangzi’s Critique of the Confucians: Blinded by the Human (James D. Sellmann)

系統號:

P-011258

民族學研究所資料彙編第25期

東吳中文學報第34期

標題:

東吳中文學報第34期

時間:

2017年11月

出版單位:

臺北:東吳大學中國文學系

內容簡介:

論「任筆」的文學史地位──以任昉在文體革新方面的成就為中心(唐梓彬)

《雲仙散錄》之撰作時代:由書中所錄之唐人詩文才華故實析論(趙修霈)

元明雜劇《抱粧盒》對明代新南戲《金丸記》流傳的影響(侯淑娟)

明代《日記故事》類書籍之刊印及其在日本之傳播──以《新鍥類解官樣日記故事大全》為中心的考察(林桂如)

論清初《說文》學之興起(鍾哲宇)

論戴震「絜情」──從儒簡「貴情」談起兼以對比西方情感論德性倫理學之「同情」、「移情」(羅雅純)

論《昭代詞選》的編纂意義與其對雍乾詞壇的建構(梁雅英)

桅影重疊與醫國隱喻:《花月痕》中的「逆倭」及時局寄託(曾世豪)

上海香菸廣告梅蘭芳京劇圖像研究──以京劇鼎盛期為例(李湉茵)

歷史小說與近代主義──再探施蟄存《將軍底頭》(徐禎苓)

系統號:

P-011120

人文研究學報51卷2期

新史學第28卷第3期

標題:

新史學第28卷第3期

時間:

2017年9月

出版單位:

臺北:《新史學》雜誌社

內容簡介:

【論文】

《漢書.翼奉傳》數術考論——以「時日」為中心(劉增貴)

梁陳之際建康的僧侶與寺院——以侯景之亂為中心的考察(蔡宗憲)

理學系譜與地方敘事——宋元士人對福建莆陽林光朝的書寫(張維玲)

園林、行宮與皇權——乾隆宮廷刊印的皇苑圖繪(馬雅貞)

【研究討論】

英文學界關於「跨國史」研究新趨勢與跨國企業研究(吳翎君)

New Trends in English-Language 「Transnational History」 and Studies on Multinational Corporations (Lin-chun Wu)

系統號:

P-011116

成大中文學報第53期

晚清詩人軼事:光宣以來詩壇旁記

標題:

晚清詩人軼事:光宣以來詩壇旁記

時間:

2018年2月

出版單位:

臺北:新銳文創

作者:

汪辟疆 原著,蔡登山 主編

內容簡介:

「國學大師」汪辟疆特別深究於光宣五十年間的詩人與詩派,所舉上百個詩家,細數俞樾、袁枚、李慈銘、張之洞、樊增祥、張百熙、張佩綸、林紓、易實甫、梁鼎芬、李詳、鄭孝胥、潘蘭史、黃節、梁鴻志、王揖唐、溥心畬等等諸大家軼事,從國學大師的筆下,一窺當時詩壇諸多掌故。

原著者簡介

汪國垣(1887~1966)字辟疆,又字笠雲,號方湖,又號展庵。江西彭澤人。1912年卒業於京師大學堂。歷任江西心源大學、中央大學教授,1949年以後任南京大學教授。著有《目錄學研究》、《漢魏六朝目錄考》、《光宣詩壇點將錄》、《唐人小說考證》、《汪辟疆文集》等。

編者簡介

蔡登山,文史作家,曾製作及編劇《作家身影》紀錄片,完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。著有:《人間四月天》、《傳奇未完──張愛玲》、《色戒愛玲》、《魯迅愛過的人》、《何處尋你──胡適的戀人及友人》、《梅蘭芳與孟小冬》、《民國的身影》、《讀人閱史──從晚清到民國》、《叛國者與「親日」文人》與《楊翠喜‧聲色晚清》等十數本著作

系統號:

P-011186

校史解碼:數位典藏與校史經營研究論文集

標題:

校史解碼:數位典藏與校史經營研究論文集

時間:

2018年1月

出版單位:

臺北:國立臺灣師範大學出版中心

作者:

柯皓仁 編著

內容簡介:

主題一:校史檔案之徵集與管理

1. 百年國小校史資源與管理作業之調查分析(林巧敏)

2. 國家檔案在大學校史經營的應用:以四所大學為例(許峰源)

3. 生命史、校史、社會史—─個人史料中的戰時校史經驗(黃淑惠)

主題二:數位典藏創新價值與運用暨數位科技支援下的校史研究新方向

4. 音樂文獻的保存與展現:以臺師大音樂數位典藏中心的工作為例(黃均人)

5. 數位科技下參照ISAD(G)建構校史資料庫的一點經驗(戎子卿)

6. 「數位典藏」的種子播下了,然後呢?談清華數位典藏系統的建置與運用(李雅雯)

系統號:

P-011235

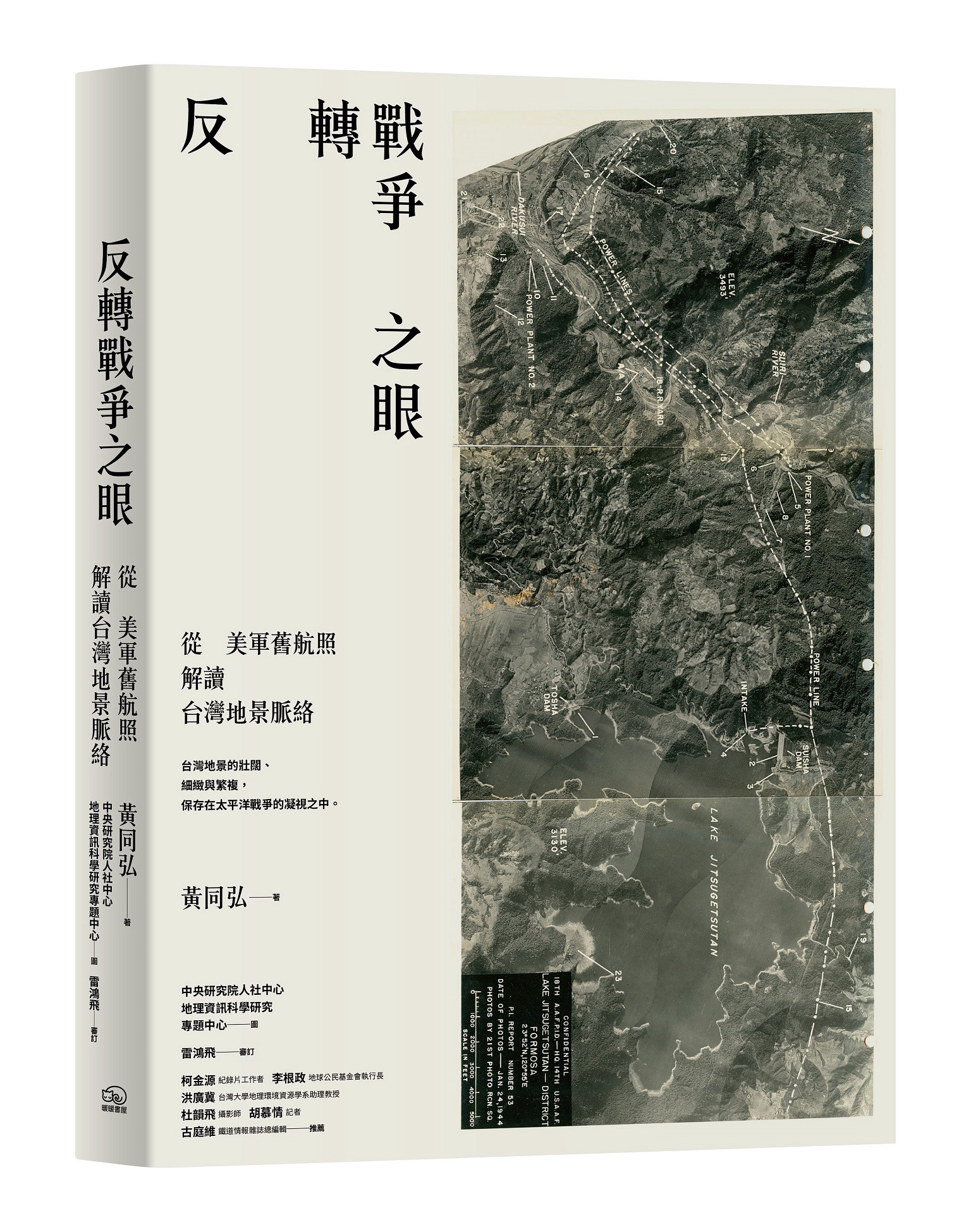

反轉戰爭之眼:從美軍舊航照解讀台灣地景脈絡

標題:

反轉戰爭之眼:從美軍舊航照解讀台灣地景脈絡

時間:

2018年1月

出版單位:

臺北:暖暖書屋

作者:

黃同弘 著

內容簡介:

Chapter1 Foreword

一堂遲到的地理課

Chapter2 Split Vertical Installation/ K-22 Reconnaissance and Charting Camera

三萬呎高空中的機械雙眼

主要內容包括大雅散村、金門旱地、台北大稻埕、苗栗淺山。

Chapter3 Tri-Metrogon Installation/ K-17 Reconnaissance and Mapping Camera

一百八十度視角的島嶼偵航

自台北盆地起,台灣主要地理單元逆時針環島排序。

Chapter4 Vertical Installation/ K-18 Medium to High Altitude Reconnaissance Camera

二比一視域的長鏡頭凝視

自基隆北海岸起,台灣重要課題逆時針環島排序,含釣魚台與蘭嶼

Chapter5 Post-War

戰後與冷戰時代盟邦國土調查

澎湖群島、嘉義水上、台南後甲、草屯、台中市、高雄後勁、大林蒲,海線地帶。

Index 飛行路徑

系統號:

P-011105

百年踅音:田邊尚雄臺廈音樂踏查記

望鄉:父親郭雪湖的藝術生涯

來去吉野村: 日治時期島內移民生活紀事

標題:

來去吉野村: 日治時期島內移民生活紀事

時間:

2018年1月

出版單位:

臺北:耶魯國際文化事業公司

作者:

張永照等 口述,張宏婷等 採訪編輯

內容簡介:

《來去吉野村》主要描寫日治時期因為時局變化、家族或個人經濟困局,為了討口飯吃,島內移民移動到吉野村(今吉安鄉)的過程及後續在吉野村內的生活。

吉野村內由於許多荒地未開墾,戰爭、徵調日本人而致勞力短缺,而帶來了許多工作機會。本書的主角們來到吉野村墾地、種米,想當然耳,期待的是一個更有米可吃的未來,但在日本大帝國,為擴張領土而發動太平洋戰爭,迫使他們被迫捲入了空襲、戰亂的童年,無一倖免。

本書企圖與《灣生回家》鄉愁式的敘事對話,透過主角們和日本移民生活上相處的經驗,體現日本殖民者及人民的權力與隔離心態。《灣生回家》所流露對這塊土地、人民的情感,或許因時空、距離抹平了衝突的記憶,但當時日人跟島內移民的日常關係,絕大部分並非如此。

而日本帝國主義的面貌,透過海鳥仔當兵時兩次被迫「自殺式」攻擊行徑,看得更加透徹。1945海鳥仔17歲時擔任特攻隊,在七星潭邊背炸彈,等著讓美軍坦克車碾過,一條人命換一輛坦克車,所幸美軍並未上岸。

書中的許多珍貴史料更是首度公開,包括:海鳥仔從南埔機場推飛機到牧場(今南華)山邊的路線、吉野庄的軍事部署、吉野移民村外圍島內移民聚落家戶圖及島內移民被趕出清水、宮前聚落而形成今舊村、台灣村仔(今太昌)的過程等。

系統號:

P-011159

早期禪宗文獻四部:以TEI數位標記重訂敦煌寫卷

成吉思汗:近代世界的創造者

標題:

成吉思汗:近代世界的創造者

時間:

2018年1月

出版單位:

臺北:時報出版

作者:

Jack Weatherford 著,黃中憲 翻譯

內容簡介:

本書英文書名為"Genghis Khan and the Making of the Modern World"

序言 下落不明的征服者

第一部 乾草原上的恐怖統治:一一六二~一二○六年

第一章 血塊

第二章 三河故事

第三章 統一漠北

第二部 蒙古人征戰世界:一二一一~一二六一年

第四章 南面而唾

第五章 蘇丹與可汗之戰

第六章 發現暨征服歐洲

第七章 諸后相爭

第三部 全球覺醒:一二六二~一九六二年

第八章 忽必烈汗與新蒙古帝國

第九章 他們的金光

第十章 帝國假象

結語 成吉思汗的長生靈

系統號:

P-011181

明清政治與社會:紀念王家儉教授論集

僕僕風塵:戰後蔣中正的六次北巡(1945-1948)

標題:

僕僕風塵:戰後蔣中正的六次北巡(1945-1948)

時間:

2018年1月

出版單位:

臺北:元華文創公司

作者:

胡平生 著

內容簡介:

抗戰勝利後的國共內戰期間,中華民國元首蔣中正曾六度北上蒞臨北平,以此為主要駐停地,從事其巡視活動,當時的報紙雜誌嘗以北巡稱之。本書的內容即在論述此六次北巡的背景原因、經過、特色和影響,藉此可一窺期間國共雙方勢力在北方戰場中的消長演變,及其與整個中國局勢發展的關連性。本書最主要的史源依據為《蔣中正總統文物》檔案(國史館藏),及《蔣介石日記》。另徵引其他檔案、報紙、公報、專書、論文等250餘種資料所載,並附有珍貴照片61幀。

作者簡介

胡平生,國立臺灣大學歷史學系學士、碩士、博士,現為國立臺灣大學歷史系名譽教授、兼任教授。主要研究領域為中國現代史、民國政治史以及中國電影史。著有《梁蔡師生與護國之役》、《梁啟超》、《民國初期的復辟派》、《民國時期的寧夏省(1929-1949)》、《中國現代史書籍論文資料舉要》(編著,共4冊)以及《抗戰前十年間的上海娛樂社會(1927-1937)──以影劇為中心的探索》,以及學術論文30餘篇。

系統號:

P-011185

臺灣與麻六甲的荷蘭港埠規劃溯源

標題:

臺灣與麻六甲的荷蘭港埠規劃溯源

時間:

2018年1月

出版單位:

臺南:國立成功大學出版中心

作者:

洪傳祥 編著

內容簡介:

在大航海時代裡,為了與漢人貿易,荷蘭人進駐大員,這啟迪了臺灣的開發歷史。基於貿易與墾拓的需要,荷蘭人營建港埠,以利船隻停泊、人員住宿與貨物進出,並吸引漢人來臺。為了找尋本土聚落的空間原型,本書以荷蘭海事地圖為基礎,並追溯回荷蘭古老的港埠開發與土地規劃傳統,然後搭配以荷蘭殖民統治下麻六甲市的空間分析,以為比較論述的依據,最後再分別針對臺南與鹿港在17世紀時的聚落內涵進行深入探討,以找出它們的規劃過往與空間印記。這些印記潛藏在市區深處,既不具備建築形體,又長期被遺忘,鮮為人們所知曉,但它們卻是我們的共同文化資產。

系統號:

P-011191

當帝國回到家:戰後日本的遣返與重整

標題:

當帝國回到家:戰後日本的遣返與重整

時間:

2018年1月

出版單位:

臺北:遠足文化

作者:

Lori Watt 原著,黃煜文 翻譯

內容簡介:

本書英文書名為"When Empire Comes Home: Repatriation, and Reintegration in Postwar Japan"

導論 遣返、去殖民化與戰後日本的轉變

第一章 新亞洲地圖

第二章 遣返者的共同製造,一九四五到四九年

第三章 「日本種族的未來」與「好辯者」──滿洲歸來的女性與西伯利亞歸來的男性

第四章 「最終,我們卻落入日本人的手裡」──文學、歌曲與電影中的遣返者

第五章 不再是引揚者──「中國殘留孤兒婦人」

結論 第三方去殖民化與後帝國時期的日本

系統號:

P-011231

探索藝術的精神:班雅明、盧卡奇與楊牧

標題:

探索藝術的精神:班雅明、盧卡奇與楊牧

時間:

2018年1月

出版單位:

臺北:書林出版公司

作者:

石計生 著

內容簡介:

輯一 班雅明寓言詩學

波特萊爾的練劍術──巴黎城漫步與現代詩創作

機械捕捉的美感:從班雅明談愛森斯坦電影蒙太奇

以詩抵抗:現代性、貨幣經濟與拱廊街

動中之靜:論班雅明「閒逛者」的城市意象閱讀轉變

輯二 盧卡奇現實主義之路

形式與整體:盧卡奇美學原理之研究

離岸之路──青年盧卡奇的靈魂與形式

《小說理論》──在現實的邊緣感受時代的傾斜

可能使命──從此超拔遇見一種現實主義

輯三 楊牧詩美學探究

布爾喬亞詩學論楊牧

光影疊錯中的雪季身影:楊牧現代詩藝術論

印象空間的涉事──以班雅明方法論楊牧詩

孤獨的幾何:楊牧詩的數學美學

指派的掙扎:從楊牧〈臺灣欒樹〉論「詩空間」與藝術創造力

輯四 日常生活諸藝術形式表現

〈幸而有遺忘:臺灣戰後舞蹈先驅者蔡瑞月〉

輓歌中微明的氛圍:偶遇一張澎湖天人菊照片

拉岡/跋:分裂自我的鏡像──評拉剛跋的偽裝裝置藝術

輯五 圓現象閱讀

建構「圓現象閱讀」

三島由紀夫與其小說《豐饒之海》的輪迴美學

〈死亡與永恆的辯證: 從「人間系列──三軍」談朱銘的創作精神性〉

系統號:

P-011232

落日之舞:臺灣舞蹈藝術拓荒者的境遇與突破1920-1950

標題:

落日之舞:臺灣舞蹈藝術拓荒者的境遇與突破1920-1950

時間:

2018年1月

出版單位:

臺北:聯經出版公司

作者:

徐瑋瑩 著

內容簡介:

第一章 重返歷史

第一節 從迷惘中找答案

第二節 研究的意義與重要性

第三節 章節安排

第二章 台灣舞蹈藝術史的研究

第一節 政權轉換與舞蹈史回顧

第二節 解嚴後口述歷史與史料的重整

第三節 二十一世紀台灣舞蹈史的學術研究

小結

第三章 殖民教育體制與舞蹈

第一節 同化政策與殖民教育

第二節 新女性的身體歸屬:從家庭邁向國家

第三節 舞蹈與女子學校身體教育

第四節 才德觀的轉變

小結

第四章 舞蹈與社會階層

第一節 舞蹈與經濟、文化條件

第二節 舞蹈家所屬之社會網絡與文化思想

第三節 大環境中的小變奏:蔡瑞月的學舞之旅

小結

第五章 舞蹈、跨域與反殖民──日治時期台灣舞蹈藝術萌發的另一條路

第一節 舞蹈界的「台灣第一」:解密林明德

第二節 聞名世界的舞姬:崔承喜

第三節 舞蹈、跨域與反殖民

小結

第六章 舞蹈與「大東亞共榮圈」

第一節 「大東亞共榮圈」與戰時文化建設

第二節 地方文化振興運動與異國風情表演

第三節 日本二戰時的舞蹈現象

第四節 文化:協力戰爭?民族認同?

小結

第七章 戰後──短暫的璀璨

第一節 戰後初期台灣舞蹈史的定位:荒漠?沃土?

第二節 舞蹈藝術起步的困難:舞蹈與社會道德的拉鋸

第三節 藝術實現與人際網絡

第四節 戰後初期台灣的藝文思潮與舞蹈

第五節 大眾舞蹈:民間歌舞的振興

小結

第八章 結論

第一節 台灣舞蹈藝術史的變遷:從日治到國府主政

第二節 舞蹈與舞蹈家如何可能

系統號:

P-011233

讀圖漫記:漫畫文學的工具與臺灣軌跡

標題:

讀圖漫記:漫畫文學的工具與臺灣軌跡

時間:

2018年1月

出版單位:

新竹:國立交通大學出版社

作者:

周文鵬 著

內容簡介:

起章Macro

章一Introduction

一、名為文字的視角

二、名為文學的基質

三、名為漫畫的文本

章二Trend

一、資訊型態與認知思維的改變

二、表達方式與接受邏輯的改變

三、文字功能與載體特性的改變

四、工具性能與能力條件的改變

章三Course

一、系統與從屬

二、類型與意義

章四Constitute

一、臺灣漫畫血統中的日系軸線

二、臺灣漫畫血統中的中國軸線

三、臺灣漫畫的定義與反思

章五Field

一、時報文化與本土原創漫畫雜誌

二、日本漫畫與代理業態

章六Create

一、漫畫的成功與創作的成功

二、節奏的精彩與敘事的精彩

三、方向的產生與故事的產生

章七Then

一、圖像敘事的崛起與普及

二、漫畫文學的價值與面向

參考書目

後記

系統號:

P-011237

地下與地上的對話——十七世紀的臺灣與周邊

標題:

地下與地上的對話——十七世紀的臺灣與周邊

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:中央研究院歷史語言研究所

作者:

陳玉美、郭素秋 主編

內容簡介:

這是第一本以台灣為主體的歷史考古學研究的論文集。歷史考古學與史前考古學的區別不僅僅在於研究時間點的不同,事實上,歷史考古學需要面對不同的資料、方法與學科合作的問題。本論文集同時收錄了考古學與歷史學研究者的論文,透過發表、討論、審查的過程,進行兩個學科的對話。歷史考古學透過出土遺物與現象以及其他相關文獻資料的研究,得以呈現一般 ∕ 無名的人的聲音。近年來,「資本主義的歷史考古學」(Historical Archaeology of Capitalism)已經成為歷史考古學的主流,本論文集聚焦17世紀,算是跨出了一小步。

系統號:

P-011268

臺灣史研究文獻類目2016年度

標題:

臺灣史研究文獻類目2016年度

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

作者:

張隆志等 合編

內容簡介:

面對近年來臺灣史研究出版物質量的迅速增長,如何適時提供正確的出版資訊與完整的文獻書目,進而建立兼具累積性和前瞻性的學術批評傳統,實為深化二十一世紀臺灣史研究的重要課題和基礎工作。有鑑於此,本所於2004年7月正式成立後,便積極規劃《臺灣史研究文獻類目》的編輯出版,期能提供學界較完整的臺灣史研究資訊。

《臺灣史研究文獻類目》,以年度為範圍,蒐集具有歷史研究取向與學術規範的專書與論文書目。每年出版前一年度的研究成果,2016年度為本書第13集。

為便於讀者檢索利用,本書目分為總類、政治、經濟、社會、文化、史料等六大類。每個類別,再依據所研究的時期分為通論、史前與早期、清代、日治、戰後等五個時期。本年度收錄書目包含專書328筆,論文897篇,學位論文211篇,合計1,436筆。

系統號:

P-011276

臺灣重建協會與二二八事件文書(共3冊)

中國的亞洲夢:一帶一路全面解讀,對台灣、全球將帶來什麼威脅和挑戰

標題:

中國的亞洲夢:一帶一路全面解讀,對台灣、全球將帶來什麼威脅和挑戰

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:時報文化出版公司

作者:

Tom Miller 著,林添貴 翻譯

內容簡介:

兩千年前,中國以駱駝經由絲綢之路運送貨物到歐洲,今日,北京要用現代運輸工具,賦予這條古老道路新生命。

2013年,中國國家主席習近平提出「一帶一路」倡議,就是絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路,透過資金、技術和生產力,將亞非歐大陸與太平洋、印度洋,和中國連接起來。習近平正野心勃勃地透過西向與南向政策,發展中國的新外交策略,企圖主導亞洲政治、經濟與軍事戰略地位。

本書作者唐米樂是亞洲問題專家、資深分析師與記者,旅居中國十餘年,為了了解亞洲國家對一帶一路的真實看法,他的足跡遍佈湄公河河谷和中亞草原,採訪經理人、中國官員、百姓,甚至解放軍,對習近平推行一帶一路的看法,也到中亞、南亞實地採訪,並分析當前局勢,為讀者理解一帶一路帶來的問題,提供新角度:中國試圖再次崛起,對亞洲和全球的未來意味著什麼?

一帶一路一旦完成,將涵蓋65個國家、44億人口,以及40%的經濟產值。從湄公河流域到中亞草原,中國正通過新道路、新鐵路、新水壩、新電網吸引鄰國。估計2030年時,中國經濟體將高於美國的兩倍。作者認為,一帶一路具有地緣政治和經濟雙重意義,而且地緣政治意義高於經濟意義。當所有道路都通往北京,現代的朝貢體系也將形成。中國的貿易和投資雖然對鄰國是很大的機會,但也是威脅。中國建設的基礎設施,雖然能幫助貧窮國家,但中國的崛起,也可能使鄰國變成中國的附屬國。

不管你喜不喜歡,台灣已被劃歸在一帶一路倡議之中。一帶一路將對台灣、全球帶來什麼威脅和挑戰?本書全面解讀。

作者簡介

唐米樂(Tom Miller),牛津大學英語系學士、倫敦大學亞非學院碩士,現任香港《中國經濟季刊》執行編輯、Gavekal Research資深分析師,曾任《南華早報》駐北京記者。唐米樂旅居中國十四年,現來往於英國、亞洲,著作《十億民工進城來》。

譯者簡介

林添貴,國立台灣大學畢業,歷任企業高階主管及新聞媒體資深編輯人。譯作逾一百本,包括《蔣介石與現代中國的奮鬥》、《蔣經國傳》、《宋美齡新傳》、《毛澤東:真實的故事》、《季辛吉大外交》(合譯)、《大棋盤》、《李潔明回憶錄》、《雅爾達》、《被遺忘的盟友》、《核爆邊緣》、《棉花帝國》、《南海:21世紀的亞洲火藥庫與中國稱霸的第一步?》、《2049百年馬拉松》、《地理的復仇》等。

系統號:

P-011279

追尋社會國──社會正義之理論與制度實踐

標題:

追尋社會國──社會正義之理論與制度實踐

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣大學出版中心

作者:

許宗力 編

報導者:

國立臺灣大學出版中心

內容簡介:

序論╱許宗力

第一部分:憲法與社會正義

第一章 憲法規範下的社會正義:以基本國策的規範效力為中心╱林明昕

第二章 大法官解釋與社會正義之實踐╱許宗力

第二部分:弱勢保護與社會正義

第三章 論平等與法治:評司法院釋字第728號解釋女子不得為祭祀公業派下成員案╱莊世同

第四章 多元民主共和的平等與差異:原住民族特殊群體權利的若干思考╱石忠山

第五章 從義務到權利:論母性保護制度的轉向與重構╱陳昭如

第六章 從隔離、保護到平等參與社會:以身心障礙者權利公約檢視我國憲法及身心障礙者權益保障法之平等原則內涵╱孫迺翊

第七章 社會正義、權力關係與法律形式自由:勞動派遣作為典型的艱難問題╱林佳和

第三部分:公共政策與社會正義

第八章 社會正義與稅捐立法政策:以Tipke租稅正義理論為中心的思考╱鍾芳樺

第九章 平等或適足?兩種教育正義觀的比較╱陳俊宏

第十章 十二年國民基本教育與社會正義:平等接受高級中等教育的機會?╱周志宏

第十一章 臺灣所得分配惡化的政治經濟基礎:一個政治的解釋╱呂建德、葉崇揚

系統號:

P-011300

馬淵東一著作集第一卷

標題:

馬淵東一著作集第一卷

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:中央研究院民族學研究所

作者:

楊淑媛 主編

內容簡介:

《馬淵東一著作集》共有四卷,本書是《馬淵東一著作集》第一卷的中譯本。馬淵東一被公認為日治時期臺灣原住民研究的代表性學者,而且相當早就開始田野調查工作,並逐漸在學術界展露頭角。他於1928年6月進入臺北帝國大學文政學系史學科就讀,師從創建土俗人種學研究室的移川子之藏。1929年4月馬淵即與移川子之藏、宮本延人與鹿野忠雄等人一同前往蘭嶼實地調查,當時他才二十歲。他不僅是極為優秀的田野工作者,更深受英國社會人類學理論的薰陶。他的研究足跡遍及臺灣、沖繩以及印尼等地區,既具有比較性的視野,也在民族誌資料與理論架構的辯證中,展現出他獨特的分析視角與觀點。本書分為三個部分,第一部是親屬組織,第二部是社會與社會組織,第三部則是社會與文化的研究動向。

系統號:

P-011109

打造消費天堂:百貨公司與近代上海城市文化

標題:

打造消費天堂:百貨公司與近代上海城市文化

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:中央研究院近代史研究所

作者:

連玲玲 著

內容簡介:

本書以「消費主義」為核心概念,探討百貨公司在近代中國的意義,特別思考這種資本 主義的企業組織如何藉由創造全新的消費經驗,傳播現代消費主義。百貨公司與傳統商 店最明顯的差異在於規模:建築之大,往往占據整個街區;商品之多,足以涵蓋人生所 有需求;而其經營原則乃以交易量極大化,來達成利潤極大化的目標。不過,百貨公司 不只是人與物的集散地,也是觀察社會關係的視鏡及權力再現的空間。由於這個行業在 階級、國族、性別等層面有較為複雜的組成元素,我們可以藉此打破許多既定的界線, 重新析論上海城市文化的內涵。從「人」的角度來看,百貨公司原意是對所有人出售所 有物品的「環球供應商」,是華人/洋人、男人/女人、中產階級/勞工階級的交會處, 然而在消費主義的運作邏輯下,不同的人群卻得到不同的待遇。從「物」的角度來看, 表面上看似「中性」的商品與消費行為,卻在消費主義的實踐中,被貼上階級、國籍、 性別的屬性標籤。因此,五光十色的百貨公司不僅是現代物質文明的展示櫥窗,也是我 們理解城市文化的一把鑰匙。如果說,近代上海的傳奇建立在以消費主義為基礎的人、 物關係上,而百貨公司正是人、物互動的實踐場域,既充滿了魅惑與慾望,也承載著矛 盾和爭議。

系統號:

P-011110

中央研究院歷史語言研究所藏元代石刻拓本目錄

七十年後回顧:紀念二二八事件七十週年學術論文集

標題:

七十年後回顧:紀念二二八事件七十週年學術論文集

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:中央研究院臺灣史研究所

作者:

許雪姬、王麗蕉 主編

內容簡介:

壹、從島外看二二八

國際法視野下的二二八事件(蘇瑤崇)

西方資料所見的二二八事件:以美國檔案為中心(杜正宇)

戰後京滬、平津、東北等地臺灣人團體的成立及在二二八事件中的對臺聲援(許雪姬)

貳、二二八事件前後臺灣省工委會與情治系統的角色

二二八事件中的中共「臺灣省工作委員會」(林正慧 )

中統局臺灣調統室與二二八(吳俊瑩)

原住民族的二二八與事件後族群菁英身邊的情治人員:以黃朝君為例(范燕秋 )

參、二二八事件下地方政府與參議會的運作

二二八事件中縣市參議會的角色與肆應(歐素瑛)

二二八事件期間中部縣市政府之肆應與處置(蔡秀美)

肆、從「二二八」到「臺灣獨立運動」的崛起

二二八事件中的「臺灣意識」(侯坤宏)

「紀念二二八」與臺灣民族主義:以日本、美國的臺獨運動為中心

系統號:

P-011117

荷蘭時代的福爾摩沙(修訂新版)

標題:

荷蘭時代的福爾摩沙(修訂新版)

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:前衛出版

作者:

甘為霖、翁佳音 著,李雄揮 翻譯

內容簡介:

英譯自荷蘭史料的《荷蘭時代的福爾摩沙》(Formosa under the Dutch),是台灣宣教先驅甘為霖牧師(Rev. William Campbell)的代表作,自1903年出版以來,即廣受各界重視,至今依然是研究荷治時代台灣史的必讀經典。

英文版的《荷蘭時代的福爾摩沙》包括三部分。第一部分選自Francois Valentyn的《新舊東印度誌》,這部權威著作中所有關於台灣的地理、貿易及宗教的記述,悉數翻譯收錄。另外,荷蘭首位駐台牧師干治士那篇極著名的台灣原住民報告,也收錄在此。第二部分選自J.A. Grothe的《早期荷蘭海外宣教檔案》,主要是當時荷蘭派駐在台灣的行政人員及教會人士的書信與決議,舉凡台灣原住民風俗、各地原住民間的歷史恩怨、漢人與原住民的敵友關係、日本人及西班牙人對台灣主權的爭奪,以及荷蘭殖民政權在台灣所推展的貿易、農業及傳教諸事務,皆有詳盡的第一手描述,相當珍貴。第三部分節譯自末代荷蘭長官揆一所寫的《被遺誤的台灣》,此書已於2011年由前衛出版完整漢譯版。

前衛版《荷蘭時代的福爾摩沙》收錄甘本第一部分及第二部分,初版發行於2003年,頗受學界好評。隨著近年來早期台灣史研究的不斷深化,為謀精益求精,本社特地委請精通荷蘭治台文獻的中研院台灣史研究所翁佳音教授校訂,針對少數甘為霖誤譯的段落,直接由荷蘭原文譯出,並對原書中大量的地名拼音,盡可能考據出當前的實際名稱,讓這部百年經典更趨精確,也更貼近現實。

系統號:

P-011158

從儒理到玄義:《論語》與《世說新語》之詮釋理路的探索

標題:

從儒理到玄義:《論語》與《世說新語》之詮釋理路的探索

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

吳冠宏 著

內容簡介:

本書是透過語文、體例、歷解的合奏交響,嘗試以《論語》與《世說新語》之詮釋理路一探「儒理與玄義」的關懷。全書各章初始都是獨立成篇,當然可以個別展讀,但唯有遍覽整體,才能知曉每一章的尋幽探奇,無不是筆者多年來以儒理重訪《論語》、以玄義再探《世說新語》,並力圖縮短《論語》與《世說新語》的距離,進而輾轉於雙《語》之對話關係下的產物。

相信這一趟雙《語》的尋訪,不惟讓我們看到對話體的淵源流長,透過《論語》的對照,亦可以重新正視「新論語」──《世說新語》在思想史上的角色扮演,並使詮釋的力道,在經典文本與歷解的推波助瀾下,不斷探向存有的奧祕,以湧現經典文本的活力及理解的新契機。由是雙《語》之間遂更能達臻相輔並濟的效用,使人活得既有德性又有情性,既有充實之美,又有虛靈之妙,進而找到莊諧並濟的語文風景與人生智慧。

系統號:

P-011175

禮學研究的諸面向續集

標題:

禮學研究的諸面向續集

時間:

2017年12月

出版單位:

新竹:國立清華大學

作者:

葉國良 著

內容簡介:

禮壞樂崩時代聖賢君子的堅持與抉擇

儀禮

壹、 《儀禮》各禮典之主要禮意與執禮時之三項基本禮意

貳、 《儀禮》所見攝盛及其流衍

參、 《儀禮》卜筮與求日擇人的幾個問題

肆、 《儀禮》周旋禮容探微

伍、 《儀禮》與《詩經》互證的學術意義

周禮、禮記

壹、 復原古《周禮》的發展史

貳、 論劉師培的《周禮》研究

參、 二戴《禮記》編纂的幾個問題

出土文物

壹、 從出土文物看《儀禮》內容的時代

貳、 清華簡〈耆夜〉中的飲酒方式

參、 從傳統圖書與出土文獻看孔子至西漢初期經學的傳播

古代禮俗

壹、 古禮書中之祝與巫

貳、 春秋時代之朝禮與聘禮

參、 歷代朝廷祀典擇日不受日書影響論

禮學相關議題

壹、 論許慎經學的幾個問題

貳、 禮儀與文體

參、 傳統禮儀的現代應用

後記

系統號:

P-011190

點亮語言世界:鄭錦全先生八秩壽慶論文集

標題:

點亮語言世界:鄭錦全先生八秩壽慶論文集

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:國立臺灣師範大學出版中心

作者:

鍾榮富、陳純音 編著

內容簡介:

Chapter 1 An Optimality-Theoretic Account of the Say Verb Han ’Be Said’ in Sakizaya / ChihkaiLin and Li-May Sung

Chapter 2 Segmental Processes in Wuhua Hakka: An Analysis in Harmonic Serialism/Chin-cheng Lo

Chapter 3 Verb-Object Combinations in Taiwan Southern Min/Huei-Ling Lin

Chapter 4 Acoustic Measures and Perceptual Judgments of Chinese Learners’ English Speech Timing Patterns / Hsueh-Chu Chen and Qian Wang

Chapter 5 EFL Interlanguage in English Vowel Production from Acoustic Perspectives / Yi-Hsiu Lai

Chapter 6 Acquiring L2 English Spatial Prepositions? Surface and Volume First! / Ya-ting Gina Yang and Chun-yin Doris Chen

Chapter 7 Improving EFL Young Learners’ Oral Reading Fluency: Same-age versus Cross-age Peer Repeated Reading Training / Feng-lan Kuo,Heien-kun Chiang,Ting-hsuan Tsai, and Bob Pierce

Chapter 8 Feeding Chinese Loanwords Back into Chinese-English Dictionaries: With Special Reference to the Oxford Chinese Dictionary / Hugo Tseng

Chapter 9 English Mixing in Cosmetics Ads in Taiwanese Magazines: Beauty in the Hands of Copywriters / Jia-Ling Hsu

Chapter 10 Technology Integration and Professional Development: An Initiative for Managing Changes / Kueilan Hsieh Chen

Chapter 11 Lexical Intelligibility of American and British English to Taiwanese EFL learners: A Sociolinguistic Perspective / James H. Yang and Ya-Wen Cheng

Chapter 12 Taiwanese EAP Writers’ Perceptions, Needs and Strategies: A Case Study of Engineering-majored Doctoral Students / Yu-ling You and Chiao-hsuan Lin

Chapter 13 台灣客家孩童的母音發展/鍾榮富

Chapter 14 韓漢音、韓漢詞與湘蜀方言的類似度分析/嚴翼相

Chapter 15 如何愛老師/關芳芳

Chapter 16 《祖堂集》中的「便」字句研究/陳淑芬

Chapter 17 新商務漢語考試詞彙選詞分析/陳麗宇、曾元顯

Chapter 18 從「詞涯八千」看「華語八千詞表」/賴秋月

系統號:

P-011236

新編閩風雜記

標題:

新編閩風雜記

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:五南圖書公司

作者:

佐倉孫三 著,林美容 編著,沈佳姍 翻譯

內容簡介:

二十世紀初在臺的日本殖民政府官員佐倉孫三以漢文撰寫《臺風雜記》(1903年8月)代表對臺灣殖民地的風俗記錄,是為了供殖民者施政參考,之後佐倉孫三受邀到中國福建任教客居福州,出版另一本跨文化書寫的《閩風雜記》(1904年初夏)是以隨筆方式記錄差不多同一個時期福建的各項風俗。

本書《新編閩風雜記》是林美容教授繼《白話圖說臺風雜記》(2007)之後,把佐倉孫三(1861-1941)的《閩風雜記》加以註釋及整編,輔以林美容教授〈跨文化的民俗書寫〉一文作為導讀,以比較《臺風雜記》與《閩風雜記》的書寫背景和目的、風俗的異同如何呈現?以及佐倉孫三在臺為殖民官,在閩為客卿的不同身份,又是否會影響他跨文化之民俗書寫的內容與風格殊異之處。

書中佐倉孫三書寫的大量福建風俗紀錄都有詳細註解,書末並收編多篇佐倉孫三在其漢文著作《達山文稿》裏所記述的其他有關福建的資料。本書讓我們進一步理解佐倉孫三在福建的事蹟以及他對福建風俗的紀錄,全書對於瞭解一百年前甚至是更早之前的福建民俗,是相當珍貴的資料,對於探索台灣與福建原鄉彼時在民風上大同小異之處,也提供了難得的第三者之觀照。

系統號:

P-011256

武陵縱歌:人類學田野筆記

標題:

武陵縱歌:人類學田野筆記

時間:

2017年12月

出版單位:

臺北:Airiti Press

作者:

田阡 著

內容簡介:

作為一門以世界為田野的學科,人類學成長之道植根田野。在這裡,我們感受多元文化,體驗豐富生活,啟迪智慧,充實人生。我們秉承著人類學田野調查的規範,滿懷人類學的期許走進武陵山間,親近龍河河畔,深入田間地頭。通過田野現場的教學與指導,學員們抒寫了集體田野的篇章。在這裡,我們分享田野生活的點點滴滴,共同領略田野的文化震撼,記錄世界與人生的多彩筆記。集體田野是田野調查一種新的訓練嘗試,青年學子在集體的深耕中感悟文化魅力,同時,這種嘗試與創新也承載著學術夢想、社會關懷、生活對話。

作者簡介

田阡,湖北省荊州市人,中山大學人類學系人類學博士。現任西南大學歷史文化學院人類學與民族學系主任、西南大學城鄉統籌發展與規劃研究中心主任、重慶國學院非物質文化遺產研究所所長,教授。兼任中國教育部民族教育專家委員會委員;中國人類學民族學研究會副秘書長、中國人類學學會副秘書長,中國民族學學會副秘書長。雲南大學西南邊疆少數民族研究中心、中山大學移民與族群研究中心、廈門大學人類學研究中心特聘研究員。

專長為族群與區域文化、非物質文化遺產、流域人類學。著有《勾町古國文韻――廣西西林人類學考察》、《「邊緣」的「中心」――龍河流域土家族村落的文化變遷與族群建構》、《美美與共:渝東南民族地區生態文明建設研究》、《自為與共用:連片特困地區農村公共品供給的社會基礎》等。

系統號:

P-011257

世外遺音:木下靜涯舊藏畫稿作品資料研究

標題:

世外遺音:木下靜涯舊藏畫稿作品資料研究

時間:

2017年11月

出版單位:

臺北:藝術家出版社

作者:

白適銘、江秋瑩

內容簡介:

木下靜涯(1887-1988)為日治時期官辦展覽──臺灣美術展覽會(臺展)、總督府美術展覽會(府展)的主事者之一,與鄉原古統二人為臺、府展東洋畫部的創立者。其典雅精熟又具寫生趣味的文人畫風,獲得不少藏家回響,亦是現代日本畫、東洋畫在臺灣奠基的重要推手,在臺授業無數,對提升當時臺灣社會文化,以及畫壇發展有著重大影響。

1918年底,一趟原定短暫停留的臺灣寫生之旅,為木下靜涯與臺灣的因緣揭開序幕;1923年起,他與妻子定居淡水,盡覽淡水河港、觀音山麓的佳景絕色,他將寓所定名「世外莊」,並在此度過近三十年的時光,直至日本戰敗被迫遣返回國。臺灣山海麗景橫生的地理景觀,淡水周遭幽邃清曠的自然環境,豐富了他的創作想像,使其原本承自圓山四條派富麗寫實的畫風,走向水墨淋漓、抒情寫意的詩人情境。

木下靜涯人生中最精華的時光都在臺灣度過,這塊土地上的一切,與其生命、畫業實無法分割;而他在返日之際,將數百餘件早期畫稿、藏畫等,交予關係匪淺的學生蔡雲巖管理。本書除收錄蔡雲巖所藏、百餘幅首次曝光之木下靜涯水墨作品,並由藝術史學者白適銘、吳景欣教授等撰寫專文,對其作品進行深度解析,全書圖版資料豐富,分析詳盡,大大推進目前對木下氏的研究範疇,是東亞美術史研究者不可錯過的經典之作。

系統號:

P-011280

Paiwan(排灣)祖源及遷徙口傳敘事文學之研究

往返之間:戰前臺灣與東亞文學、美術的傳播與流動

標題:

往返之間:戰前臺灣與東亞文學、美術的傳播與流動

時間:

2017年11月

出版單位:

臺北:國立政治大學圖書館數位典藏組

作者:

國立政治大學圖書館數位典藏組 編

內容簡介:

第一部

現代主義在東亞的傳播

專題演講I

東亞異國主義的變容──昭和摩登再考1930-1936(波潟剛)

東アジアにおけるエキゾティシズムの変容―昭和モダン再考1930-1936(波潟剛)

論文

社群與書業──劉吶鷗的《新文藝日記》與東亞知識圈文(徐禎苓)

日治時期象徵詩在臺灣的傳播與實踐文(張詩勤)

生活就是報國──中山侑的青年劇運動文(吳宗佑)

第二部

東亞的女性與民俗

專題演講II

官展的女性們敘述的另一個東亞近代(金惠信)

官展のおんなたちが語るもうひとつの東アジアの近代(金惠信)

論文

從日治時期朝鮮美術展覽會看朝鮮女性群像(蕭怡姍)

「沒有錢還要戀愛」:張文環小說〈落蕾〉、〈貞操〉與〈藝妲之家〉中的不守「貞」女人(陳雨柔)

民間傳承的理論構築:以柳田國男《民間傳承論》為例(王婷儀)

第三部

文獻回顧

崔承喜與約瑟芬・貝克的表象―關於東亞「摩登」的文化翻譯1935-1936(波潟剛)

妓生―「解語花」的表象(金惠信)

座談會

訪談柳田國男氏──大東亞民俗學的建設與《民俗臺灣》的使命(民俗臺灣)

系統號:

P-011255

象生與飾哀──漢墓石刻畫像研究

標題:

象生與飾哀──漢墓石刻畫像研究

時間:

2017年10月

出版單位:

臺北:新文豐出版社

作者:

龔詩文 著

內容簡介:

《象生與飾哀》研究東方藝術與宗教禮俗,全書圍繞漢代畫像,首先針對西漢石槨及其畫像,依循「大象其生」的禮俗,探討漢畫的起源、發展與流傳。然後關注東漢祠堂題記及其畫像,側重「送死飾哀」的喪禮,討論漢人誇張墓飾彰顯哀悼之用意。最後結合「象生」與「飾哀」,分析漢代墓室裝飾的宇宙觀、藝術表現及其後世影響。本書從造型美術以及現世關懷的角度出發,結合考古材料、傳統文獻與藝術史學,全面整理分析現有的研究成果與考古材料,以儒家禮俗的「象生與飾哀」為脈絡,嘗試整體掌握石刻畫像在漢代喪葬文化當中的角色與定位,可謂漢畫研究的代表作之一。

系統號:

P-011177

閩西南永福閭山教傳度儀式研究

標題:

閩西南永福閭山教傳度儀式研究

時間:

2017年10月

出版單位:

臺北:新文豐出版社

作者:

葉明生 著

內容簡介:

福建省漳平市永福鎮是歷史上閩西南之龍巖、漳平、華安、安溪、南靖等縣閭山教道壇的傳度中心,這種世襲性的傳度制度自明代迄今已有五百多年的歷史。其傳度儀式稱「建旛傳度」,又稱「傳度醮」、「開戒壇醮儀」,屬於民間道教教派內部傳度奏職儀式。閩西南之漳平市永福鎮閭山教家族道壇歷史上對其鄰近五縣閭山教道壇持有特殊的傳度權,傳度道壇是世襲的,而其傳度授籙儀式活動則為開放式的,這種情況在我國南方各地(除個別少數民族地區外)的漢族民間道壇中較為罕見。本書從永福鎮社區之陳、蔡、李、呂各姓道壇史調查入手,系統整理了當地閭山教教派源流、道壇結構、科儀形態、科儀抄本、道壇符籙等方面的資料,詳盡地記述了一九九九年和二○一一年的兩次建旛傳度儀式個案,還對其傳度儀式作了多側面、多學科的探討,目的是讓宗教學術界對閭山教道壇傳度有較為全面的瞭解。全書主體部分分為上、下編。上編題為〈漳平永福閭山教建旛傳度儀式研究〉,內容包括永福道壇源流、建旛傳度規制、建旛壇場設施、傳度醮儀概述、傳度經科秘笈敘錄、永福傳度相關問題研討等。下編題為〈漳平永福閭山教道壇科儀本選編〉,收錄永福道壇科儀本四十三種,其中十一種是有關建旛傳度的科儀秘本,其餘為當地道壇有關祈福、消災、取火等醮儀和其它閭山教法事的科儀本,以及各種文檢資料。除書中配以隨文黑白圖片二百多幅外,書末還附錄有關永福道壇傳度活動中的三組彩色圖片共計約二百幅:其一為永福主要道壇祖壇、明清歷代珍貴神圖文物及十三道文牒;其二為一九九九年永福福里村噓靈居傳度儀式場面;其三為二○一一年永福紫陽村顯靈壇傳度儀式場面。這些圖片在充分增加全書的生動性的同時,也使讀者對其道壇歷史及道壇科法有更直觀的認識。通過上述研究成果和豐富的資料,本書將永福閭山教的宗教形態充分地展示於世界宗教學術界面前,對於世界瞭解中國傳統社會,以及文化學術界對於中國民間道教文化的研究將起到積極的推動作用。

系統號:

P-011178

目連戲研究

標題:

目連戲研究

時間:

2017年10月

出版單位:

臺北:國家出版社

作者:

朱恆夫 著

內容簡介:

本書是海內外第一部目連戲研究專著。作者將傳統的考證方法與現代的理性思維相結合,在佔有大量資料的基礎上,探索了目連故事的源流演變歷史,考證和評析了《佛說盂蘭盆經》、目連變文、現存的古今目連戲劇本以及由目連故事引發的風俗,揭示了目連戲所表現出來的三教合流的思想,追溯了「雙下山」等故事的源頭和它的文化意義,從社會學和文藝心理學的視角,對戲中的主要人物目連、劉氏、劉賈等藝術形象進行了審美觀照,總結了它的超邁千古的藝術經驗。因而,本書不但有助於人們深入瞭解戲曲史上一些重大問題,還能夠得到振興戲曲的許多有益的啟示。

系統號:

P-011234

裴松之《三國志注》新論──三國史的解構與重建

標題:

裴松之《三國志注》新論──三國史的解構與重建

時間:

2017年9月

出版單位:

臺北:新文豐出版公司

作者:

王文進 著

內容簡介:

西元280年,晉武帝司馬炎結束了自黃巾之禍以來的亂局,表面上歷史的波滔似乎暫時歸趨平靜。隨後十年間,來自蜀國的陳壽完成了《三國志》,可謂對三國史的一次總結與素描。然而三國史的錯綜複雜性,反而在「魏」、「蜀」、「吳」三地史家爭相追憶故國家邦之人物神采與山河風雲的激情中,悄悄擴展開來。再過一百四十多年後的劉宋元嘉六年,則有裴松之蒐羅了諸多史籍,對《三國志》進行補闕與質疑,這就是史學史上有名的《三國志注》。

本書係根據「後現代史學」的思維方式,先對此二大史學巨著詳加對讀詮釋,著手「三國史解構與重建」的工程。甚至進一步將後世明代文學經典《三國演義》融入全書章節,試圖以「三國史」的研究為基礎,而嚴肅地擴展至「三國學」的領域與境界。

系統號:

P-011176

佛教史研究(第1卷)

標題:

佛教史研究(第1卷)

時間:

2017年8月

出版單位:

臺北:新文豐出版社

作者:

浙江大學東亞宗教文化研究中心等 編

內容簡介:

一、論文

劉屹〈月光與彌勒:一對中國佛教末世組合的固化與離散〉

劉學軍〈再造「高僧」:中古僧傳安世高形象的塑造及其思想史背景〉

李猛〈論南齊武帝蕭賾永明中後期對佛教的整頓〉

蘇小華〈廢太子、分送舍利與隋文帝夫婦晚年的困境〉

池麗梅〈《道宣傳》的研究──以其早年河東行腳為中心〉

武紹衛〈唐五代「賜臘」小議〉

落合俊典〈刑部郎中封無待撰《注心經并序》本文及小考〉

王早娟〈宋釋惠洪的文字禪創作及貢獻〉

謝一峰〈佛國中的道境──兩宋間兩浙東路宗教空間的變遷〉

邱蔚華〈朱熹佛禪論中的文學觀發微〉

王啓元〈憨山德清「乙未之獄」──由「動」歸「靜」的轉折〉

康昊〈「蒙古襲來」後日本禪宗的歷史敘述與王權──以《元亨釋書》為中心的考察〉

吴疆〈「大君外交」下的中國禪僧:隱元,德川幕府,以及1661年萬福寺的成立〉

二、學術綜述

張總〈中國石刻佛經考察與研究述略〉

楊增〈不空三藏研究述評——史料檢討與早期活動〉

三、書評

陳志遠〈陳金華著,楊增等譯,《佛教與中外交流》〉

吳華〈瑞像崇拜與神聖性建構——評蔣家華《中國佛教瑞像崇拜研究》〉

系統號:

P-011179

1943:中國在十字路口

標題:

1943:中國在十字路口

時間:

2018年1月

出版單位:

香港:香港中文大學出版社

作者:

李皓天(Matthew T. Combs)、 周錫瑞(Joseph W. Esherick) 編,陳曉 翻譯

內容簡介:

歷史學家常常將注意力聚焦在那些爆發決定性事件的年份,如帝制崩潰的1911年、中日戰爭全面爆發的1937年和共產革命成功的1949年。如果把注意力集中到那些不那麼具有「轉折意義」的年份,我們將會發現甚麼?

當前研究大多認為,中國政局在1944年到達了歷史進程的轉折點──國民黨的失敗和共產黨的勝利初顯端倪,戰後世界格局已然可以預見。本書則把聚焦點集中在更「平凡」的1943年:在這一年,二戰正如火如荼、同盟國宣佈廢除不平等條約、蔣介石寫下《中國之命運》,在開羅與羅斯福和邱吉爾會面、宋美齡到美國作了令人印象深刻的訪問。從西北的新疆到南方走私貨物集散地廣州灣,他們──詭詐的政客、可疑的間諜、饑餓的農民、受壓迫的知識分子、不聽話的傳教士、倒霉的藝人──的故事闡明了這一年對中國的重要性。書中十三章以不同的主題探索了中國在1943年的成就與挫折,試圖捕捉她站在歷史十字路口的時刻。

本書開啟了一種新的歷史研究方法。當我們把關注點集中在某一特定年份,尤其是不那麼具有「歷史轉折意義」的年份,我們就能發現該年發生的很多事件其實都對後來的歷史進程起了作用。這種方法超越了傳統以國際關係和國家政治為核心的研究思路,讓讀者得以理解決定中國命運的廣泛的政治、外交、軍事、社會、經濟、法律、宗教、文化等種種因素。

系統號:

P-011130

邊緣地帶的革命:中共民族政策的起源(1921–1945)

毛澤東閱讀史

標題:

毛澤東閱讀史

時間:

2018年1月

出版單位:

香港:香港中和出版

作者:

陳晉 著

內容簡介:

毛澤東酷愛讀書。在不同時期,因背景不同,任務不同,境遇不同,需要解決的問題不同,關注的重點不同,興趣和精神狀態不同,他重點閱讀的內容也有所不同。梳理毛澤東的閱讀史,可以更真切地瞭解他在不同時期為甚麼讀書,重點讀甚麼書,怎樣讀這些書,如何運用書中知識……這樣一些饒有意味的話題,進而瞭解他的思想和內心活動,以及他的某些決策的前因後果。

作者簡介

陳晉,中共中央文獻研究室副主任、研究員,中國中共文獻研究會副會長,全國毛澤東文藝思想研究會會長,中國毛澤東詩詞研究會常務副會長。多年來從事毛澤東和中共黨史文獻研究以及電影、電視文獻片撰稿,著述和影視作品多次獲中國圖書獎、全國「五個一工程」獎、電視金鷹獎、電影華表獎。

主要著述有:《當代中國的現代主義》《毛澤東的文化性格》《毛澤東與文藝傳統》《毛澤東讀書筆記解析》《毛澤東之魂》《讀毛澤東札記》《世紀小平—解讀一個領袖的性格世界》《大時代的脈絡和記憶—從五四運動到改革開放》等。參與撰寫《毛澤東傳(1893—1949)》,擔任《毛澤東年譜(1949—1976)》副主編。

擔任總撰稿的電視、電影文獻片作品有:《毛澤東》《周恩來》《鄧小平》《新中國》《使命》《世紀宣言》《改革開放二十年》《獨領風騷—詩人毛澤東》《走近毛澤東》《走進新時代》《大國崛起》《小平您好》《偉大的歷程》等十餘部。

系統號:

P-011189

走出晚清:大師們的涅槃時代

標題:

走出晚清:大師們的涅槃時代

時間:

2017年12月

出版單位:

香港:香港中和出版

作者:

汪兆騫 著

內容簡介:

民國肇造,中國社會發生巨大變動,湧現一批由戊戌變法時期的士大夫轉化而來的維新志士,他們以「開民智,新民德,鼓民力」為己任,自覺地自我啟蒙,宣傳民權,傳播「新學」,鼓吹文化的革命,以救亡圖存。民國元年至民國六年(1912—1917年),中國出現了新思潮洶湧澎湃的壯麗景觀。一代舊士大夫轉變而來的文化人,寫就了當時和後來的「人與文化」的深刻內容。本書依據翔實史料,客觀描寫大師們的崇高與卑微,飛揚與落寞,讓今天回溯那段歷史的讀者,依然感受到 「涅槃時代」中的拳拳之心與磅礴力量。

作者簡介

汪兆騫,生於1941年,人民文學出版社編審,原《當代》副主編兼《文學故事報》主編。中國作協會員。著有《往事流光》《香盈碧蓮花》《春明門內客》《記憶飄逝》《紫塞煙雲》《張騫》等,新近出版有《民國清流1:那些遠去的大師們》《民國清流2:大師們的「戰國」時代》《民國清流3:大師們的中興時代》《民國清流4:大師們的抗戰時代》《文壇亦江湖:大師們的相重與相輕》。

系統號:

P-011187

北宋詞境淺說

標題:

北宋詞境淺說

時間:

2017年10月

出版單位:

香港:香港中和出版

作者:

俞陛雲 著

內容簡介:

本書共收北宋詞三十五家、二百八十一首,基本涵蓋北宋時期的重要詞人、詞作。俞氏作為近代詩詞大家,本身具有精深的詞學造詣和鑑賞力,故選詞不落窠臼,堪稱獨具一格的宋詞佳作選本。書中對所選詞作不僅從曲調、格律、詞境等方面加以藝術箋釋,更兼鉤沉史蹟感懷詞人,以極具詩意的筆法闡幽發微、「申其義而暢其趣」,可謂一本藝術鑑賞力極高的詞學專著。

作者簡介

俞陛雲(1868—1950),字階青,別號斐盦、樂靜,晚號樂靜老人、存影老人、娛堪老人。浙江德清人。清代經學大師俞樾之孫,當代紅學大家俞平伯之父。清光緒二十四年(1898)以一甲三名進士及第。他是近代詩詞名家,著有《蜀輶詩紀》、《小竹裡館吟草》、《詩境淺說》、《詩境淺說續編》及《唐五代兩宋詞選釋》等。

系統號:

P-011188

日本中國史研究譯叢:中國古代的社會與國家

標題:

日本中國史研究譯叢:中國古代的社會與國家

時間:

2017年8月

出版單位:

上海:上海古籍出版社

作者:

增淵龍夫 著,呂靜 翻譯

內容簡介:

序 論中國古代社會史研究中存在的問題 ——學說史的展望——

一 中國社會經濟史研究中兩種方法論的視角

二 殷周社會史研究中存在的問題

三 秦漢史研究中的問題所在

四 所謂東方專制主義與共同體

第一篇 戰國秦漢社會的結構及其性格

第一章 漢代民間秩序的結構及其任俠習俗

第二章 漢代的巫與俠

第三章 墨俠

第四章 關於戰國秦漢時代集團之約

第五章 商鞅變法的問題

第二篇 官僚性的成立及其社會性格

第一章 戰國官僚制的性格

第二章 漢代國家秩序的結構與官僚

第三篇 古代專制主義的成立及其經濟基礎

第一章 先秦時代的山林藪澤及秦的公田

第二章 先秦時代的封建與郡縣

第三章 春秋時代的貴族與農民——圍繞「初稅畝」的解釋

第四章 關於《韓非子•喻老篇》中所謂楚邦之法

第五章 漢代郡縣制各個地域之考察

系統號:

P-011104

宮崎市定亞洲史論考(一套3冊)

標題:

宮崎市定亞洲史論考(一套3冊)

時間:

2017年8月

出版單位:

上海:上海古籍出版社

作者:

宮崎市定 著

內容簡介:

上卷總目

《宮崎市定亞洲史論考》序(礪波護)

前言

東洋的朴素主義民族與文明主義社會

中國古代史概論

六朝隋唐的社會

東洋的近世

菩薩蠻記

日出之國與日沒之處

中卷總目

中國聚落形態的變遷

中國上古的都市國家及其墓地

戰國時期的都市

中國村制的確立

魏晉十六國北朝時期華北的都市

漢代的里制與唐代的坊制

東洋的古代

唐代賦役制度新考

吐魯番出土田地文書的性質

從部曲到佃戶

中國官制的發展

六朝時期江南的貴族

日本的《官位令》與唐《官品令》

三韓時期的位階制

中國古代的天、命及天命思想

中國的歷史思想

肢體動作與文學

中國河川的歷史考察

《史記.貨殖列傳》所見物價考

頃畝、里與丈尺

萬寶槌考

下卷總目

宋代的煤和鐵

關於中國的鐵

十字軍對東方的影響

中國火葬考

關於二角五爪龍

從元朝統治下的蒙古職官看蒙漢關系

從洪武到永樂

難道有兩個宋江嗎?

雍正皇帝

《雍正朱批諭旨》解題——論其史料價值

清代的胥吏與幕友

雍正時期地方政治的現狀

論雍正時期俸工銀扣捐的廢止

關於太平天國的性質

馬可.波羅的幽靈

妙心寺麟祥院藏混一歷代國都疆理地圖

幕末的攘夷論與開國論

東洋史上的日本

雜纂

跋

系統號:

P-011103

近世仏教論

標題:

近世仏教論

時間:

2018年2月

出版單位:

京都:法藏館

作者:

西村玲 著

內容簡介:

第Ⅰ部 近世仏教の展開

近世仏教論

教学の進展と仏教改革運動

第Ⅱ部 明末仏教と江戸仏教

慧命の回路――明末・雲棲袾宏の不殺生思想

虚空と天主――中国・明末仏教のキリスト教批判

東アジア仏教のキリスト教批判――明末仏教から江戸仏教へ

明末の不殺放生思想の日本受容――雲棲袾宏と江戸仏教

第Ⅲ部 キリシタンと仏教

近世思想史上の『妙貞問答』

近世仏教におけるキリシタン批判――雪窓宗崔を中心に

仏教排耶論の思想史的展開――近世から近代へ

第Ⅳ部 教学の進展

中世における法相の禅受容――貞慶から良遍へ、日本唯識の跳躍――

可知と不可知の隘路――近世・普寂の法相批判

第Ⅴ部 伝統から近代へ

釈迦信仰の思想史的展開――『悲華経』から大乗非仏説論へ

須弥山と地球説

第Ⅵ部 方法と実践

「近世的世俗化」の陥穽――比較思想から見た日本仏教・近世

中村元――東方人文主義の日本思想史

アボカドの種・仏の種子――仏教思想は環境倫理に何ができるか

系統號:

P-011260

中国法制史

標題:

中国法制史

時間:

2018年1月

出版單位:

東京:東京大学出版会

作者:

寺田浩明 著

內容簡介:

序章 伝統中国の法秩序

1 本講の二つの課題

2 皇帝・紳士・民

第一章 人と家

第一節 家

第二節 人

第三節 宗

第二章 生業と財産

第一節 管業

第二節 服役

第三節 租佃

第四節 所有権秩序の特質

第三章 社会関係

第一節 空間編成

第二節 社会的結合

第四章 秩序・紛争・訴訟

第一節 社会秩序の考え方

第二節 紛争とその解決

第三節 国家裁判機構の概要

第五章 聴訟――裁判と判決の社会的基礎

第一節 聴訟の展開過程1――標準的展開

第二節 聴訟の展開過程2――付随的な諸展開

第三節 聴訟の規範的構造

第四節 ルール型の法と公論型の法

第六章 断罪――犯罪の処罰と判決の統一

第一節 命盗重案の処理1――州県が行う作業

第二節 命盗重案の処理2――覆審の過程

第三節 律例とその働き方

第四節 成案の扱い

第五節 判決の基礎付けと判決の統一

第七章 法・権力・社会

第一節 法内容を語る場所

第二節 心中にある法の社会的共有

第三節 社会と権力

第八章 伝統中国法と近代法

第一節 人間関係と制度的関係

第二節 中国と近代法

終章 文明を跨いだ法の語り方

系統號:

P-011259

元大都形成史の研究:首都北京の原型

朝鮮漢字音:入門と発展

胡適 1891-1962:中国革命の中のリベラリズム

術としての生活と宗教--漢民族の文化システム

標題:

術としての生活と宗教--漢民族の文化システム

時間:

2017年12月

出版單位:

東京:森話社

作者:

渡邊欣雄 著

內容簡介:

[序章]術としての生活と宗教

[第一章]漢民族の調査研究事始め

第一節 台湾研究と客家文化──客家の人びとは永遠の友であり師である

第二節 中国浙江省調査体験記

第三節 中国研修紀行

[第二章]家族と親族の生活術

第一節 中国東南部の親族組織

第二節 香港水上居民の家族生活

[第三章]患者と高齢者の養生術

第一節 治療法と病院文化

第二節 差序体系下の高齢者養生術

第三節 死の条件と往生術

[第四章]宇宙三界との交渉術

第一節 術としての宗教

第二節 玉皇上帝誕生祭をめぐる祭祀術の多様性

第三節 餓鬼の変化とその対応術

第四節 神・祖先と人の交流──台湾客家人の正月

[第五章]市場経済化する漢文化と風水術

第一節 中国政治経済下の風水師

第二節 拡がる風水術と知識の普及

第三節 市場経済化する漢文化

[付章]フィールドワーク徒然草

[終章]要約と結論

系統號:

P-011262

The Book of Swindles: Selections from a Late Ming Collection

標題:

The Book of Swindles: Selections from a Late Ming Collection

時間:

January, 2018

出版單位:

Hong Kong: Earnshaw Books

作者:

Graham Earnshaw

內容簡介:

More than 300 years ago, the island of Taiwan was a topic of hot controversy in London, thanks to a stupendous fraud perpetrated by a Frenchman claiming to have been born on the island. He made highly controversial claims about the life and the history of Taiwan, then called Formosa, and his book on the subject was a publishing sensation in London in 1704. His name, George Psalmanazar, was fake, and he never told anyone what his real name was or where he came from. But his Formosan stories of mass killings of young boys, of people living underground, of elephants and camels and gold mines was for a time widely accepted, including even by the Bishop of London who invited Psalmanazar to teach his (fake) Formosan language at Oxford University. This is the story of one of the great frauds in literary history.

系統號:

P-011184

Confucianisms for a Changing World Cultural Order

標題:

Confucianisms for a Changing World Cultural Order

時間:

November, 2017

出版單位:

Honolulu: University Of Hawai'i Pres

作者:

edited by Roger T. Ames and Peter D. Hershock

內容簡介:

In a single generation, the rise of Asia has precipitated a dramatic sea change in the world’s economic and political orders. This reconfiguration is taking place amidst a host of deepening global predicaments, including climate change, migration, increasing inequalities of wealth and opportunity, that cannot be resolved by purely technical means or by seeking recourse in a liberalism that has of late proven to be less than effective. The present work critically explores how the pan-Asian phenomenon of Confucianism offers alternative values and depths of ethical commitment that cross national and cultural boundaries to provide a new response to these challenges.

When searching for resources to respond to the world’s problems, we tend to look to those that are most familiar: Single actors pursuing their own self-interests in competition or collaboration with other players. As is now widely appreciated, Confucian culture celebrates the relational values of deference and interdependence—that is, relationally constituted persons are understood as embedded in and nurtured by unique, transactional patterns of relations. This is a concept of person that contrasts starkly with the discrete, self-determining individual, an artifact of eighteenth- and nineteenth-century Western European approaches to modernization that has become closely associated with liberal democracy.

Examining the meaning and value of Confucianism in the twenty-first century, the contributors—leading scholars from universities around the world—wrestle with several key questions: What are Confucian values within the context of the disparate cultures of China, Japan, Korea, and Vietnam? What is their current significance? What are the limits and historical failings of Confucianism and how are these to be critically addressed? How must Confucian culture be reformed if it is to become relevant as an international resource for positive change? Their answers vary, but all agree that only a vital and critical Confucianism will have relevance for an emerging world cultural order.

Editor Bio

Roger T. Ames is Distinguished Humanities Chair Professor at Peking University, a Berggruen Fellow, and former professor of philosophy at the University of Hawai‘i.

Peter D. Hershock is director of the Asian Studies Development Program and education specialist at the East-West Center in Honolulu, Hawai‘i.

系統號:

P-011244

Broken Voices: Postcolonial Entanglements and the Preservation of Korea’s Central Folksong Traditions

標題:

Broken Voices: Postcolonial Entanglements and the Preservation of Korea’s Central Folksong Traditions

時間:

October, 2017

出版單位:

Honolulu: University Of Hawai'i Pres

作者:

Roald Maliangkay

內容簡介:

Broken Voices is the first English-language book on Korea’s rich folksong heritage, and the first major study of the effects of Japanese colonialism on the intangible heritage of its former colony. Folksongs and other music traditions continue to be prominent in South Korea, which today is better known for its technological prowess and the Korean Wave of popular entertainment. In 2009, many Koreans reacted with dismay when China officially recognized the folksong Arirang, commonly regarded as the national folksong in North and South Korea, as part of its national intangible cultural heritage. They were vindicated when versions from both sides of the DMZ were included in UNESCO’s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity a few years later. At least on a national level, folksongs thus carry significant political importance. But what are these Korean folksongs about, and who has passed them on over the years, and how? Broken Voices describes how the major repertoires were transmitted and performed in and around Seoul. It sheds light on the training and performance of professional entertainment groups and singers, including kisaeng, the entertainment girls often described as Korean geisha. Personal stories of noted singers describe how the colonial period, the media, the Korean War, and personal networks have affected work opportunities and the standardization of genres.

As the object of resentment (and competition) and a source of creative inspiration, the image of Japan has long affected the way in which Koreans interpret their own culture. Roald Maliangkay describes how an elaborate system of heritage management was first established in modern Korea and for what purposes. His analysis uncovers that folksong traditions have changed significantly since their official designation; one major change being gender representation and its effect on sound and performance. Ultimately, Broken Voices raises an important issue of cultural preservation—traditions that fail to attract practitioners and audiences are unsustainable, so compromises may be unwelcome, but imperative.

Author Bio

Roald Maliangkay is associate professor in Korean studies and director of the Korea Institute at the Australian National University.

系統號:

P-011243