標題

- 【演講】李尚仁:醫學與歷史

- 【演講】鍾宗憲:論民間文學的學科認知與研究方向

- 【演講】翁文祺:駐節印度2008-2012:回顧中(臺)印外交關係

- 【演講】井ノ口哲也:《白虎通義》與熹平石經在東漢經學史上的定位

- 【演講】王斯福教授專題演講

- 【演講】蘇瑞鏘:從黨歌到國歌──中華民國國歌的歷史形成及其爭議

- 【演講】范秀君:為人代筆還是自書幽情?——清初碑傳文敘事話語的一個面相

- 【演講】蔡瀚霖:雷州的風神:颱風與儀典

- 【演講】謝蘊迪:臺灣——俚俗版:當今流行文化所創造的國家品牌

- 【座談會】滿語・錫伯語的語言與歷史:回顧與展望

- 【演講】王汎森:明清時期的幾種象徵性行動

- 【演講】陳怡萱:重思「財產」於臺灣原住民脈絡:多元主義理解的邀請

- 【演講】吳淑鳳:從國史館典藏的檔案看戴笠形象

- 【演講】黃相輔:《婦女雜誌》在五四前的通俗科學啟蒙(1915-1919)

- 【演講】余西雲:商代的南土

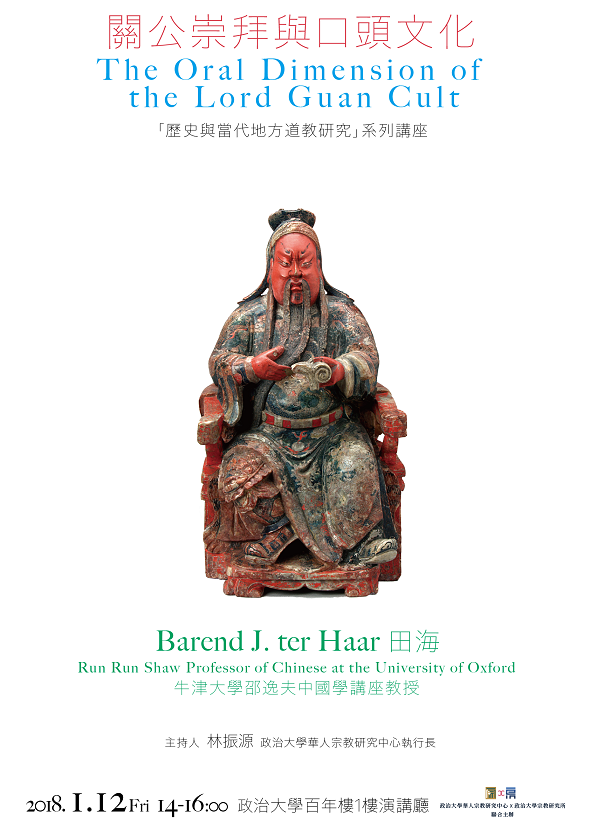

- 【演講】田海:關公崇拜與口頭文化

- 【演講】何漢威:清末省港澳的賭商與賭業

- 【演講】Michael Rowlands:From Ethnology to Material Culture(從物質文化到民族學)

- 【演講】Ian Johnson:China: Religion, Faith, and Politics

- 【演講】曾品滄:食域大開:台灣菜譜的演進與現代東亞食文化的跨境流動(1900-1930s)

- 【演講】公開研究会 「日・韓の華僑と近代史——仁川、横浜、神戸の華僑」

- 【演講】洪馨蘭:為母則「強」:共構六堆客家地方社會的無名力量

- 【演講】曾文亮:從最高法院遷臺舊檔看國民政府的司法實踐

- 【演講】若林正丈:「台湾という履歴」への視角

- 【演講會】関西大学東西学術研究所非典籍出土資料研究班2017年度第21回研究例会

- 【演講】Eugenie Buchan:Churchill and the Flying Tigers: Sino-British air cooperation on the eve of Pearl Harbor

- 【演講】李福鐘:兩蔣威權統治與轉型正義之路

- 【演講】林正慧:二二八事件中的情治人員

- 【演講會】人類知のポリリズム——華厳思想の可能性

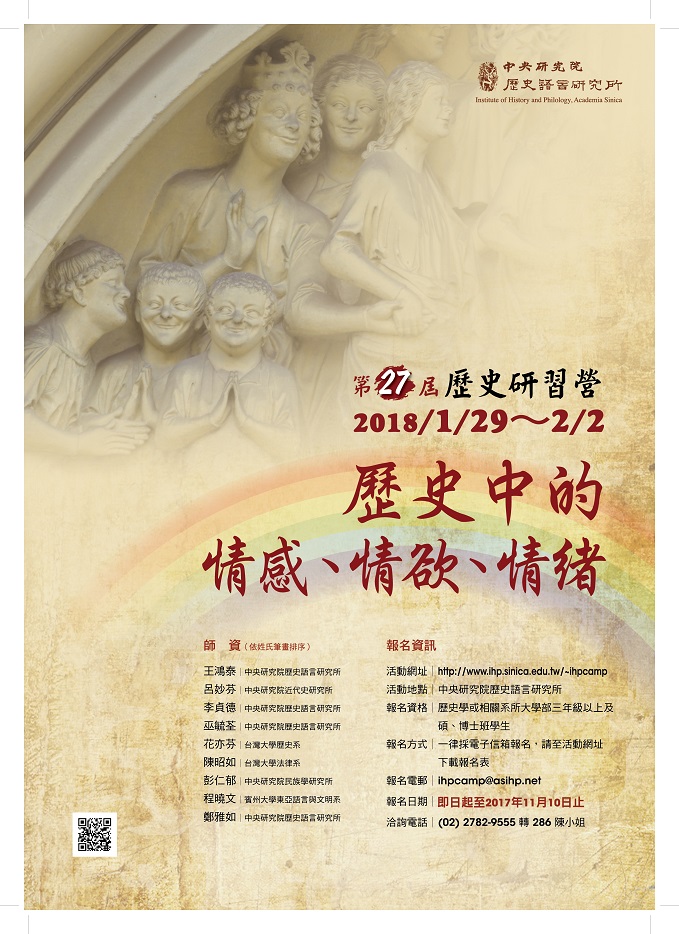

- 【研習營】第27屆歷史研習營:「世界史視野中的匯流:思想、文化、人群、工藝與制度」

- 【工作坊】中研院文哲所2018博士論文工作坊

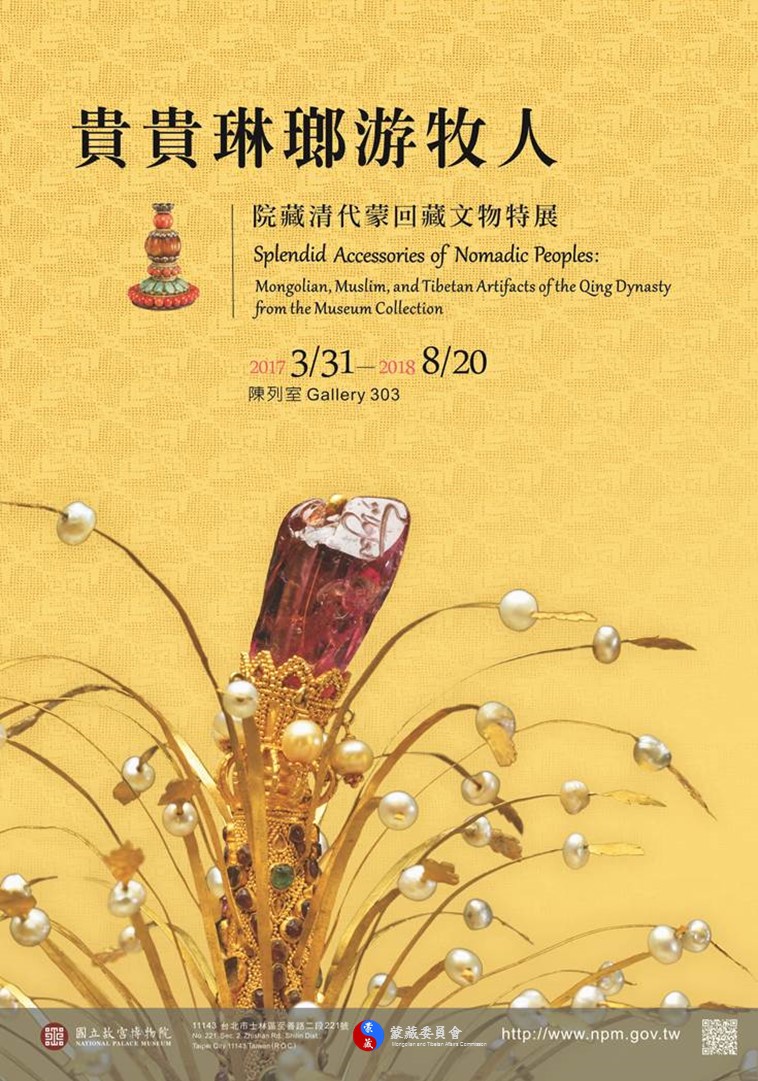

- 【展覽】貴貴琳瑯游牧人:院藏清代蒙回藏文物特展

- 【展覽】品牌的故事——乾隆皇帝的文物收藏與包裝藝術

- 【展覽】推理文學在臺灣特展——真相只有一個?!

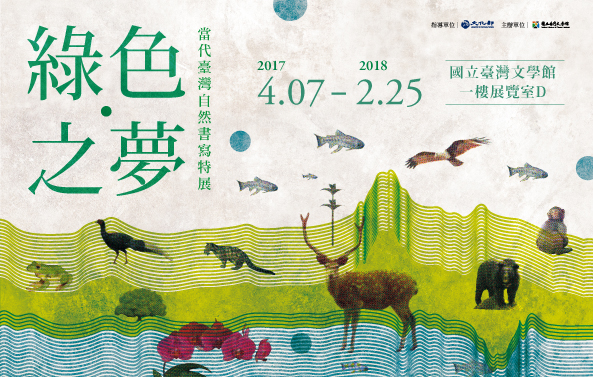

- 【展覽】綠色之夢——當代臺灣自然書寫特展

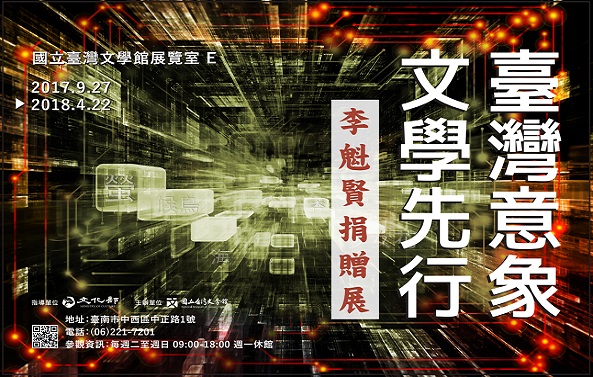

- 【展覽】臺灣意象,文學先行——李魁賢捐贈展

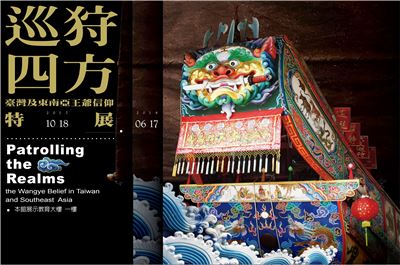

- 【展覽】巡狩四方——臺灣及東南亞王爺信仰特展

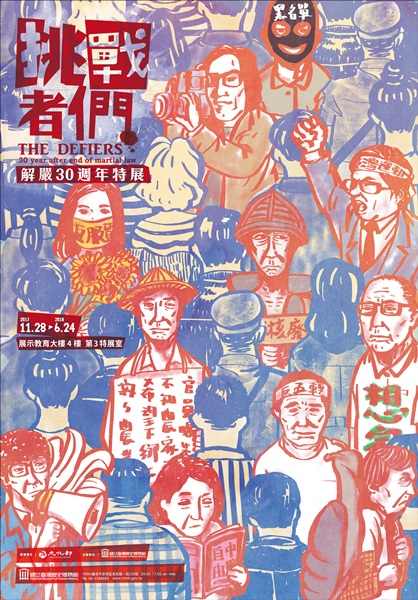

- 【展覽】挑戰者們:解嚴30週年特展

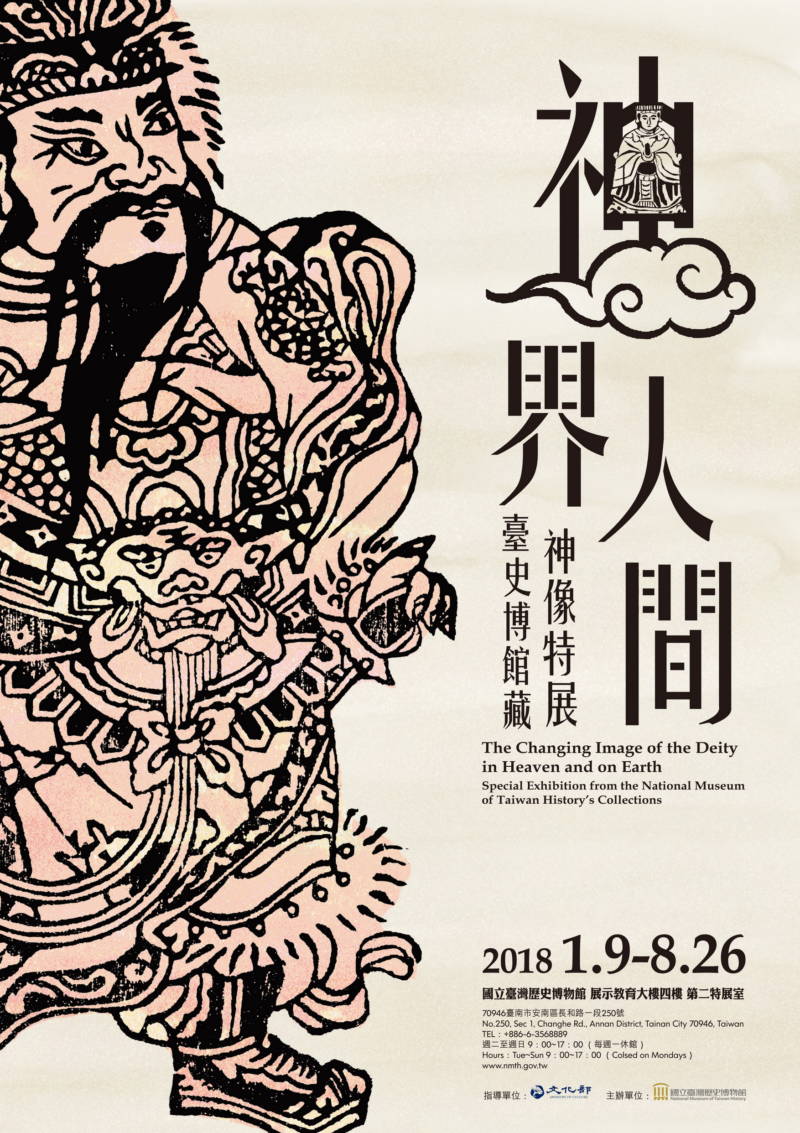

- 【展覽】神界.人間:臺史博館藏神像特展

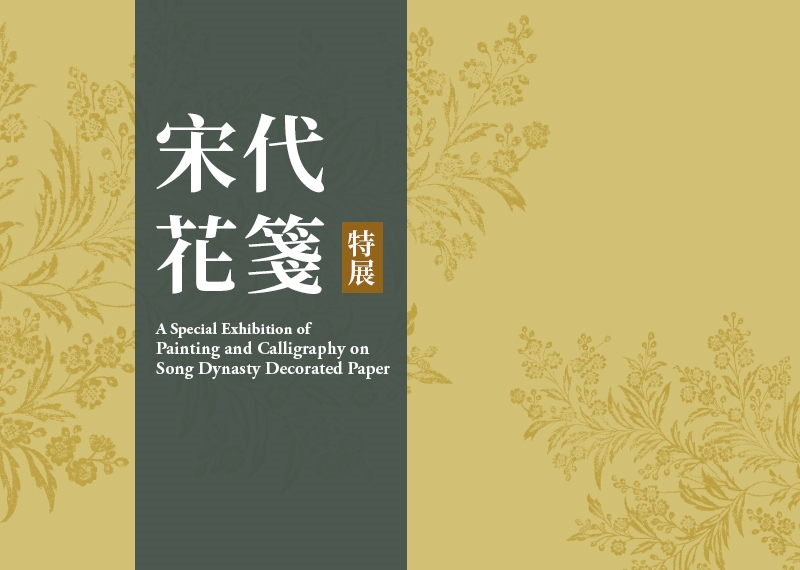

- 【展覽】宋代花箋特展

- 【展覽】燈輝綺節──花燈節慶圖特展

【演講】李尚仁:醫學與歷史

標題:

時間:

2018年1月2日(週二)10:20-12:10

地點:

臺灣大學歷史系會議室(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史系

主講人:

李尚仁(中研院史語所研究員)

內容簡介:

主持人:呂紹理(國立臺灣大學歷史系教授)

系統號:

A-011149

【演講】鍾宗憲:論民間文學的學科認知與研究方向

標題:

時間:

2018年1月3日(週三)10:10-12:00

地點:

成功大學光復校區中文系館21207教室(臺南市大學路1號)

主辦單位:

國立成功大學中文系

主講人:

鍾宗憲(國立臺灣師範大學國文系教授)

內容簡介:

主持人:陳益源(國立成功大學中文系特聘教授)

系統號:

A-011150

【演講】翁文祺:駐節印度2008-2012:回顧中(臺)印外交關係

標題:

【演講】翁文祺:駐節印度2008-2012:回顧中(臺)印外交關係

時間:

2018年1月3日(週三)15:00-17:00

地點:

臺灣大學歷史系會議室(臺北市大安區羅斯福路4段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學歷史系

主講人:

翁文祺(永豐金控董事長、前駐印度代表)

內容簡介:

主持人:周伯戡(國立臺灣大學歷史系兼任教授)

系統號:

A-011151

【演講】井ノ口哲也:《白虎通義》與熹平石經在東漢經學史上的定位

標題:

【演講】井ノ口哲也:《白虎通義》與熹平石經在東漢經學史上的定位

時間:

2018年1月3日(週三)15:00-17:00

地點:

中央研究院學術活動中心2樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院文哲所

主講人:

井ノ口哲也(日本東京學藝大學教育學部准教授)

內容簡介:

主持人:張文朝(中央研究院文哲所助研究員)

系統號:

A-011152

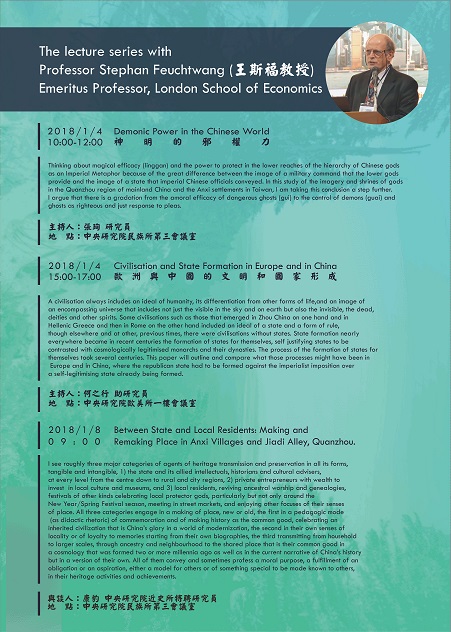

【演講】王斯福教授專題演講

標題:

【演講】王斯福教授專題演講

時間:

2018年1月4日及8日,共3場

地點:

中研院民族所第3會議室、歐美所1樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所、歐美所

主講人:

王斯福(倫敦政經學院人類學系榮譽教授、"The Imperial Metaphor: Popular Religion in China"作者)

內容簡介:

The lecture series with Professor Stephan Feuchtwang (王斯福教授), Emeritus Professor, London School of Economics

2018年1月4日(週四)

10:00-12:00

Demonic Power in the Chinese World(神明的邪權力)

Thinking about magical efficacy (linggan) and the power to protect in the lower reaches of the hierarchy of Chinese gods as an Imperial Metaphor because of the great difference between the image of a military command that the lower gods provide and the image of a state that imperial Chinese officials conveyed. In this study of the imagery and shrines of gods in the Quanzhou region of mainland China and the Anxi settlements in Taiwan, I am taking this conclusion a step further. I argue that there is a gradation from the amoral efficacy of dangerous ghosts (gui) to the control of demons (guai) and ghosts as righteous and just response to pleas.

主持人:張珣(中央研究院民族所研究員)

地點:中央研究院民族所第三會議室

2018年1月4日(週四)

15:00-17:00

Civilisation and State Formation in Europe and in China(歐洲與中國的文明和國家形成)

A civilisation always includes an ideal of humanity, its differentiation from other forms of life, and an image of an encompassing universe that includes not just the visible in the sky and on earth but also the invisible, the dead, deities and other spirits. Some civilisations such as those that emerged in Zhou China on one hand and in Hellenic Greece and then in Rome on the other hand included an ideal of a state and a form of rule, though elsewhere and at other, previous times, there were civilisations without states. State formation nearly everywhere became in recent centuries the formation of states for themselves, self justifying states to be contrasted with cosmologically legitimised monarchs and their dynasties. The process of the formation of states for themselves took several centuries. This paper will outline and compare what those processes might have been in Europe and in China, where the republican state had to be formed against the imperialist imposition over a self-legitimising state already being formed.

主持人:何之行(中央研究院歐美所助研究員)

地點:中央研究院歐美所1樓會議室

2018年1月8日(週一)

9:00

Between State and Local Residents: Making and Remaking Place in Anxi Villages and Jiadi Alley, Quanzhou.

I see roughly three major categories of agents of heritage transmission and preservation in all its forms, tangible and intangible, 1) the state and its allied intellectuals, historians and cultural advisers, at every level from the centre down to rural and city regions, 2) private entrepreneurs with wealth to invest in local culture and museums, and 3) local residents, reviving ancestral worship and genealogies, festivals of other kinds celebrating local protector gods, particularly but not only around the New Year/Spring Festival season, meeting in street markets, and enjoying other focuses of their senses of place. All three categories engage in a making of place, new or old, the first in a pedagogic mode (as didactic rhetoric) of commemoration and of making history as the common good, celebrating an inherited civilization that is China's glory in a world of modernization, the second in their own senses of locality or of loyalty to memories starting from their own biographies, the third transmitting from household to larger scales, through ancestry and neighbourhood to the shared place that is their common good in a cosmology that was formed two or more millennia ago as well as in the current narrative of China's history but in a version of their own. All of them convey and sometimes profess a moral purpose, a fulfillment of an obligation or an aspiration, either a model for others or of something special to be made known to others, in their heritage activities and achievements.

與談人:康豹(中央研究院近史所特聘研究員)

地點:中央研究院民族所第3會議室

系統號:

A-011153

【演講】蘇瑞鏘:從黨歌到國歌──中華民國國歌的歷史形成及其爭議

標題:

【演講】蘇瑞鏘:從黨歌到國歌──中華民國國歌的歷史形成及其爭議

時間:

2018年1月4日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街一段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

蘇瑞鏘(國立臺北教育大學臺灣文化研究所助理教授)

聯絡人:

國史館修纂處,Tel: 02-2316-1088

內容簡介:

臺灣現行的「中華民國國歌」,歌詞源自1924年孫文在黃埔軍校開學典禮的訓詞。1928年成為中國國民黨的黨歌,1930年國民(黨)政府決定以該黨黨歌暫代國歌,1937年進而將黨歌作為國歌。1947年即將行憲之際,國民黨決定在政府未頒訂新國歌前暫仍照舊。

1945年國民(黨)政府開始統治臺灣,這首建構於中國的黨國歌,也就成了臺灣這塊土地上的新國歌。1949年之後,在中國的土地上,這首「中華民國國歌」被「中華人民共和國國歌」取代而成絕響;反而與它杳不相涉的臺灣,國民黨當局透過政令、教育、媒體宣傳以及懲罰機制,使這首黨國歌傳唱至今。

然這首黨國歌在戰後臺灣史上曾引發許多爭議,特別是以黨歌為國歌、「三民主義」與「吾黨所宗」等歌詞,以及法位階等等。研究它在戰後臺灣所引發的爭議,是重要的歷史課題,也是強調轉型正義的今天所不能迴避的重大現實議題。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-011155

【演講】范秀君:為人代筆還是自書幽情?——清初碑傳文敘事話語的一個面相

標題:

【演講】范秀君:為人代筆還是自書幽情?——清初碑傳文敘事話語的一個面相

時間:

2018年1月4日(週四)15:00-17:00

地點:

中央研究院史語所7樓701會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院史語所歷史學門

主講人:

范秀君(泰州學院人文學院副教授)

內容簡介:

主持人:王鴻泰(中央研究院史語所研究員兼副所長)

系統號:

A-011154

【演講】蔡瀚霖:雷州的風神:颱風與儀典

標題:

時間:

2018年1月5日(週五)15:00-17:00

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

蔡瀚霖(Clark L. Alejandrino,美國喬治城大學歷史系博士候選人/漢學研究中心2015年度獎助訪問學人)

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【漢學中心寰宇漢學講座】

講題:雷州的風神:颱風與儀典

主講人:蔡瀚霖(Clark L. Alejandrino,美國喬治城大學歷史系博士候選人)

主持人:羅士傑(國立臺灣大學歷史學系助理教授)

※本演講以中文進行

1735年,雍正皇帝下令在廣東沿海州縣建造風神廟以減輕颱風危害。現今廣東僅在雷州存有一座風神廟,每年端午節舉辦風箏賽以頌風神。與廣東其他沿海州縣相比,雷州於明朝時已被官方視為颱風較為嚴重的區域。我的演講探討明朝地方官所設立的颶風壇與其相關的端午節祭儀,跟流傳至今的清代風神廟之關係。雷州風神廟的歷史也反映了明、清兩朝如何用儀典方式處理颱風問題。

主講人介紹:

蔡瀚霖(Clark L. Alejandrino),菲律賓籍,現為美國喬治城大學歷史系博士候選人。蔡先生的主要研究領域是東亞環境史、晚近帝制及現代中國等。特別聚焦於颱風在歷代對中國沿海地區社會文化的影響。曾於2015年獲得漢學研究中心「外籍學人來臺研究漢學獎助」,以「Storm Clouds over China: Typhoons and Society in Late Imperial and Modern China」進行研究。本次則得到蔣經國學術交流基金會獎助,研究主題為「Geographies of Climate: Coastal Guangdong as a Geography of Typhoons in Chinese History」。

※本演講以中文進行,有意參加本講座者,請至國家圖書館活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

系統號:

A-011156

【演講】謝蘊迪:臺灣——俚俗版:當今流行文化所創造的國家品牌

標題:

【演講】謝蘊迪:臺灣——俚俗版:當今流行文化所創造的國家品牌

時間:

2018年1月5日(週五)14:30-16:30

地點:

中研院社會所8樓802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會所

主講人:

謝蘊迪(中央研究院社會所訪問學人/波蘭克拉科夫雅蓋隆大學助理教授)

內容簡介:

This presentation will sum up the outcome of my research project conducted since 2014, which concerns definition of Taiwan formulated in contemporary popular culture, addressed to both international and local publics. In its first, already completed stage, I performed text-based discourse analysis. I will begin by briefly discussing some of the strategies for knowing and representing Taiwan that they employ or propose to the audience: de-naturalizing ordinary sights and objects, highlighting patterns of social interaction that they are involved in, and a sense of history that takes the lifespan of people and communities as basic temporal unit. Next, I will show that such images of Taiwan constitute discourse formations – apart from tourist souvenirs and graphic novels (my core sample), they also occur in materials related to community construction projects, picture books, other popular publications, or in other kinds of media such as cinema. I will also assess how these images reflect or contribute to already existing discourses, and the potential problems inherent in them. The second stage of my analysis is based on interviews conducted during my present stay at Academia Sinica with authors and publishers of the previously analyzed texts. I framed their activity as nation branding, and compared it to official branding campaigns. I will conclude with an outline of my main preliminary findings and directions for future research.

講者簡介:

Adina Zemanek is assistant professor at the Jagiellonian University in Krakow. After a research project regarding images of women in PRC fashion magazines and TV series, she turned towards Taiwan and its identity discourse as formulated by tourist souvenirs and graphic novels. She has published a monograph and an edited book on topics related to media in the PRC. Her Taiwan-related articles have appeared in China Perspectives and the East Asian Journal of Popular Culture, and are forthcoming in Culture, Theory and Critique and positions: asia critique.

※本演講以中文進行,自由入席。

系統號:

A-011196

【座談會】滿語・錫伯語的語言與歷史:回顧與展望

標題:

時間:

2018年1月5日(週五)15:00-17:00

地點:

中央研究院史語所文物陳列館5樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院史語所

內容簡介:

主持人:王明珂(中央研究院史語所所長、中研院院士)

主講人:(依筆畫排序)

錫伯語和滿語的音韻論之特徵(久保智之(Tomoyuki KUBO),日本九州大學人文科學研究院教授)

滿語——錫伯語動詞形態結構的歷史發展(兒倉德和(Norikazu KOGURA),日本東京外國語大學亞非研究所助教)

滿文地圖與西伯利亞地圖的邂逅相遇(承志(Kicengge),日本追手門學院大學教授)

清代東北南海流域地理與環境變遷(莊聲(Kicentai),東北師範大學歷史學院副教授)

臺灣的滿文傳習與清史研究(葉高樹(Yeh, Kao-shu),國立臺灣師範大學歷史學系教授)

系統號:

A-011195

【演講】王汎森:明清時期的幾種象徵性行動

標題:

時間:

2018年1月8日(週一)10:00

地點:

中央研究院史語所文物陳列館5樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院史語所

主講人:

王汎森(中央研究院史語所特聘研究員)

系統號:

A-011197

【演講】陳怡萱:重思「財產」於臺灣原住民脈絡:多元主義理解的邀請

標題:

【演講】陳怡萱:重思「財產」於臺灣原住民脈絡:多元主義理解的邀請

時間:

2018年1月10日(週三)12:00-14:00

地點:

中研院民族所第1會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

陳怡萱(澳洲麥考瑞大學地理規劃學系博士生,民族所2016-17年訪問學員)

聯絡人:

林音秀,E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

Tayal experience of dispossession in northern Taiwan reflects a familiar pattern of state-sanctioned property rights being enacted in ways that preclude recognition of Indigenous rights. Drawing on field and archival research, this seminar considers the ways Tayal customary institutions provided (and continue to provide) oversight of the establishment and governance of land and water interests. This seminar argues that unpacking the ontological constructions and logic behind hegemonic understandings of property in Taiwan offers ground for recognising the plurality, messiness and openness that articulates contestations over the nature of time, space and property in Taiwan. This seminar concludes that contested constructions temporality and spatiality are the fundamental in working through challenges to narratives of Indigenous dispossession currently underway following Taiwan’s 2016 Presidential Apology to Indigenous citizens.

注意事項:

1. 餐點提供:

(1)因經費有限,自2017年元月起,午餐提供對象僅限本所研究與行政人員、訪問研究者、助理,以及主持人和演講者推薦之人士。

(2)其他有興趣者毋需報名,歡迎自備午餐參與。

2. 報名網頁:http://www.ioe.sinica.edu.tw/ (一律從「民族所網頁」報名)

3. 報名期間即日起至1/7(週日)23:00為止,餐點提供通知於1/8(週一)統一回覆。

4. 若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消日後報名資格。

5. 演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點,請自備環保餐具。

6. 聯絡資訊:林音秀小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-011198

【演講】吳淑鳳:從國史館典藏的檔案看戴笠形象

標題:

時間:

2018年1月11日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街一段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

吳淑鳳(國史館修纂處纂修)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

戴笠,一位三十歲以前自命俠義卻行事衝動、求學工作均不順暢的青年,投考黃埔軍校三次才考上,卻因緣際會踏入情報工作,以一肄業生主持特務處,隨後掌有軍統局實權,因抗戰成為叱吒風雲人物。戰後戴笠的事業版圖還在整頓中,1946年3月即墜機身亡,其離奇死亡有各種的陰謀論說法。有人說戴笠是蔣介石的佩劍,有人說他是殺人不貶眼的魔王,對於這樣一個特務頭子,檔案裡的「他」,是什麼樣面貌,就從國史館典藏的檔案說起……

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-011205

【演講】黃相輔:《婦女雜誌》在五四前的通俗科學啟蒙(1915-1919)

標題:

【演講】黃相輔:《婦女雜誌》在五四前的通俗科學啟蒙(1915-1919)

時間:

2018年1月11日(週四)14:30-16:30

地點:

中研院近史所檔案館第2會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近史所

主講人:

黃相輔(中央研究院近史所博士後研究)

內容簡介:

評論人:王文基(國立陽明大學科技與社會研究所教授)

系統號:

A-011204

【演講】余西雲:商代的南土

標題:

時間:

2018年1月12日(週五)10:00

地點:

中研院史語所文物陳列館5樓會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院史語所

主講人:

余西雲(武漢大學歷史學院副院長)

內容簡介:

主持人:陳光祖(中央研究院史語所研究員兼副所長)

系統號:

A-011207

【演講】田海:關公崇拜與口頭文化

標題:

時間:

2018年1月12日(週五)14:00-16:00

地點:

政治大學文學院百年樓1樓演講廳(文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學華人宗教研究中心

主講人:

田海(Barend J. ter Haar,牛津大學邵逸夫中國學講座教授)

聯絡人:

Tel: 02-29387730;E-mail: religion@nccu.edu.tw

報導者:

國立政治大學華人宗教研究中心

內容簡介:

【政治大學華人宗教研究中心--「歷史與當代地方道教研究」系列講座】

主持:林振源(國立政治大學華人宗教研究中心執行長)

※本演講以中文進行

講題簡介:

宗教現象第一就是口頭現象,最後才是文字的現象。宗教學與歷史學一般把文字當作他們的研究對象。關公崇拜不是例外。這次講演我打算利用我最近出版的新書《關羽:一個失敗將軍的後世》(Guan Yu: The Religious Afterlife of a Failed Hero),討論我們怎麼可以從口頭文化去瞭解關羽崇拜的各個方面。

講者簡歷:

Barend J. ter Haar(田海),現為牛津大學邵逸夫中國學講座教授。曾任教海德堡大學、萊頓大學。研究領域主要是中國社會文化史,尤其注重宗教的現象。代表專書包捂The White Lotus Teachings in Chinese Religious History(Leiden: Brill, 1992); Telling Stories: Witchcraft And Scapegoating in Chinese History (Leiden: Brill, 2006 ); Practicing Scripture: A Lay Buddhist Movement in Late Imperial China (Honolulu: Hawai'i University Press, 2014); Guan Yu: The Religious Afterlife of a Failed Hero (Oxford: Oxford University Press, 2017)

等。詳細可見個人網頁:https://goo.gl/82qtEQ。

網頁:https://goo.gl/6YqM3X

系統號:

A-011206

【演講】何漢威:清末省港澳的賭商與賭業

標題:

時間:

2018年1月13日(週六)15:00-17:00

地點:

香港歷史博物館地下演講廳(香港九龍尖沙咀漆咸道南100號)

主辦單位:

香港中文大學歷史系、香港歷史博物館

主講人:

何漢威(中央研究院歷史語言研究所兼任研究員)

聯絡人:

Tel: 3943-8659

內容簡介:

【比較及公眾史學講座系列:探索香港大眾文化】

本場演講以粵語進行。

系統號:

A-011208

【演講】Michael Rowlands:From Ethnology to Material Culture(從物質文化到民族學)

標題:

【演講】Michael Rowlands:From Ethnology to Material Culture(從物質文化到民族學)

時間:

2018年1月15日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院民族所2319會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

Michael Rowlands (Emeritus Professor, Department of Anthropology, University College London)

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 02-2652-3324

內容簡介:

My lecture will start with the distinction between Ethnology and Social Anthropology. Ethnology had originated in the the study of 'peoples without history'. Peoples whose history was not written but still could be recovered through the collection of artefacts and knowledge of how they were used. Social Anthropology not only rejected the 'conjectural history' composed through study of artefacts. It also stressed language and speech as the primary source of understanding cultural differences. The conflict has had unfortunate consequences and the recent revival of material culture studies provides a possibility of reconciling the difference.

※本場演講毋須報名,歡迎踴躍參加。

系統號:

A-011209

【演講】Ian Johnson:China: Religion, Faith, and Politics

標題:

【演講】Ian Johnson:China: Religion, Faith, and Politics

時間:

2018年1月15日(週一)17:00-18:30

地點:

Russell Square: College Buildings Room: G3, SOAS, University of London

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Ian Johnson(Pulitzer Prize-winning writer)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

【SOAS China Institute: Chinese Forums】

Following a century of violent anti-religious campaigns, China is now filled with new temples, churches and mosques--as well as cults, sects and politicians trying to harness religion for their own ends. Driving this explosion of faith is uncertainty--over what it means to be Chinese, and how to live an ethical life in a country that discarded traditional morality a century ago and is still searching for new guideposts.

Ian Johnson has spent six years researching this movement through five case studies: an underground Protestant church in Chengdu, Buddhist pilgrims in Beijing, Daoist priests in rural Shanxi, meditation groups in caves in the country's south, and propagandists fashioning the government's remarkable embrace of traditional values. Along the way, he learned esoteric meditation techniques, befriended a nonagenarian Confucian sage, reread the Bible, and joined a martial arts pilgrimage group.

These experiences are distilled into a cycle of festivals, births, deaths, detentions, and struggle--a great awakening of faith that is shaping the soul of the world's newest superpower.

講者簡介

Ian Johnson is a Pulitzer Prize-winning writer focusing on society, religion, and history. He works out of Beijing, where he also teaches university classes on Chinese religion and society.

Johnson has spent twenty years in China, first as a student, later as a newspaper correspondent, and now as a regular contributor to The New York Review of Books and The New York Times. He also serves as an advising editor for the Journal of Asian Studies, and advises the Berlin-based Mercator Institute for China Studies, and New York University's Center for Religion and Media.

※This event is free and open to the public. No registration is required. Admission is on a first-come, first-served basis.

系統號:

A-011210

【演講】曾品滄:食域大開:台灣菜譜的演進與現代東亞食文化的跨境流動(1900-1930s)

標題:

【演講】曾品滄:食域大開:台灣菜譜的演進與現代東亞食文化的跨境流動(1900-1930s)

時間:

2018年1月23日(週二)14:00-16:00

地點:

中央研究院臺灣史研究所802室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺史所

主講人:

曾品滄(中央研究院臺灣史研究所副研究員)

內容簡介:

與談人:巫仁恕(中央研究院近史所研究員)

主持人:翁佳音(中央研究院臺灣史研究所副研究員)

網路報名:www.ith.sinica.edu.tw/academic_online.php

系統號:

A-011215

【演講】公開研究会 「日・韓の華僑と近代史——仁川、横浜、神戸の華僑」

標題:

【演講】公開研究会 「日・韓の華僑と近代史——仁川、横浜、神戸の華僑」

時間:

2018年1月19日(週五)14:00-17:00

地點:

神奈川大学横浜キャンパス1号館804号室(神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-27-1)

主辦單位:

神奈川大学非文字資料研究センター、仁川大学中国学術院

聯絡人:

神奈川大学非文字資料研究センター事務室,Tel: 045-481-5661(内線3532);E-mail: himoji-info@kanagawa-u.ac.jp

內容簡介:

主持人:孫安石(非文字資料研究センター研究員)

韓・中修交以降の韓国華僑社会の変容(1992年~2017年)(李正煕,韓国仁川大学中国学術院教授)

開港期仁川の西洋人コミュニティと華僑コミュニティの関係──華商呉礼堂を中心に(宋承錫,韓国仁川大学中国学術院教授)

横浜中華街、その形成と変貌──160年の歴史を考える(伊藤泉美,横浜開港資料館)

開港150年と神戸華僑(安井三吉,神戸華僑歴史博物館)

評論人:斎藤多喜夫(横浜外国人居留地研究会)、大里浩秋(神奈川大学名誉教授)、村井寛志(神奈川大学)、内田青蔵(神奈川大学)

※本演講會毋須事先報名,現場有翻譯。

系統號:

A-011211

【演講】洪馨蘭:為母則「強」:共構六堆客家地方社會的無名力量

標題:

【演講】洪馨蘭:為母則「強」:共構六堆客家地方社會的無名力量

時間:

2018年1月18日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街一段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

洪馨蘭(國立高雄師範大學客家文化研究所副教授兼所長)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-011212

【演講】曾文亮:從最高法院遷臺舊檔看國民政府的司法實踐

標題:

時間:

2018年1月25日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街一段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

曾文亮(中央研究院臺灣史研究所副研究員)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

本次演講主要介紹最高法院遷台舊檔,並以民刑事案件的整體分析為中心。演講內容可分成三個部分:首先介紹遷台舊檔賴以形成的民國時期司法制度。其次則從案件類型、審理機關、訴訟程序以及訴訟代理人等方面,整體性地介紹遷台舊檔的民刑事判決內容。最後則是遷台舊檔中所見的法院制度、訴訟程序以及司法人員等方面,跟日治法院檔案進行比較,以了解同為華人社會的台灣與民國中國,在20世紀上半所繼受的近代司法制度在具體實踐上有何異同之處。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-011213

【演講】若林正丈:「台湾という履歴」への視角

標題:

時間:

2018年1月26日(週五)18:20-20:20

地點:

早稲田大学3号館3階306号室(西早稲田1丁目7-1)

主辦單位:

日本台湾学会、早稲田大学台湾研究所、早稲田大学東アジアの政治と思想研究部会

主講人:

若林正丈(早稲田大学政治経済学術院教授)

內容簡介:

主持人:梅森直之(早稲田大学政治経済学術院教授)

本演講免費,毋須事先報名。

系統號:

A-011214

【演講會】関西大学東西学術研究所非典籍出土資料研究班2017年度第21回研究例会

標題:

【演講會】関西大学東西学術研究所非典籍出土資料研究班2017年度第21回研究例会

時間:

2018年1月27日(週六)13:30-17:00

地點:

関西大学千里山キャンパス児島惟謙館第1会議室(大阪府吹田市山手町3丁目3番35号)

主辦單位:

関西大学東西学術研究所非典籍出土資料研究班

聯絡人:

Tel: 06-6368-0653

內容簡介:

石刻史料による遼代外交儀礼研究の試みー「秦徳昌墓誌銘」より(毛利英介)

唐代神策外鎮に関する一考察(李宇一)

近年の唐朝の羈縻支配に関する研究動向(森部豊)

※本演講會免費,不需報名。

系統號:

A-011216

【演講】Eugenie Buchan:Churchill and the Flying Tigers: Sino-British air cooperation on the eve of Pearl Harbor

標題:

時間:

2018年1月22日(週一)17:00-18:30

地點:

Russell Square: College Buildings Room: G3, SOAS, University of London

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Eugenie Buchan(the author of "A Few Planes for China")

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

The Flying Tigers – also known as the American Volunteer Group (AVG) – were pilots who fought the Japanese over Burma and Yunnan in the early months of the Pacific War. Since 1942, American popular historians have treated them as the stuff of legend and for the Chinese they are heroes of the War of Resistance against Japanese aggression.

But the Flying Tigers was not a strictly US-China affair. Although the Roosevelt Administration launched the initiative in January 1941, the British became increasingly involved in the group’s formation for their own strategic reasons. With so little aircraft available to protect British colonies -- 190 war planes in Malaya and only 12 in Burma -- the British regarded the hundred ‘Tomahawks’ (P-40s) belonging to the AVG as a vital asset for Far East defense.

From February 1941 onwards, British officers developed plans for ‘close coordination’ between the RAF and the AVG in the event of war with Japan. In late June 1941 Chinese and British officials in Chungking decided that the volunteers and their planes should stay in Burma to train before transferring to Yunnan. Thereafter British authorities determined the fate of the AVG – to its benefit: they did more to assist the group than either the US or Chinese governments. In November 1941, Winston Churchill intervened with orders to send two RAF squadrons from Malaya to Burma to serve under Claire Chennault in an ‘International Air Force’. By transferring AVG/RAF units to Yunnan, Churchill hoped to boost Chinese resistance and deter Japanese forces from invading British colonies. After Pearl Harbor the British plan for joint AVG/RAF action went into effect but the British themselves were soon relegated to the sidelines in the wartime narrative that the US press developed for the ‘legendary’ Flying Tigers.

講者簡介

Eugenie Buchan is the author of A Few Planes for China, Birth of the Flying Tigers published by the University Press of New England (November, 2017; UK distribution December 2017). By going back to primary sources, she overturns received wisdom about the origins and purpose of the American air group which, soon after Pearl Harbor, began to fight the Japanese over Burma and Yunnan Buchan holds a PhD in History from the University of Exeter and lives near Oxford.

This event is free to attend, no registration required. Admission is on a first-come, first-served basis.

系統號:

A-011217

【演講】李福鐘:兩蔣威權統治與轉型正義之路

標題:

時間:

2018年2月1日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街一段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

李福鐘(國立政治大學臺灣史研究所副教授兼所長)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

中華民國中央政府於1949年12月撤抵臺灣,以此視為蔣中正實際統治臺灣的開始。1975年蔣中正去世,其子蔣經國以行政院長職務掌握實際權力,及至1978年蔣經國當選中華民國第六任總統,並於1988年1月去世為止,蔣氏父子合計統治臺灣超過三十八年時間。

自1970年開始,美國學界開始以「威權主義」(authoritarianism)的政治學理論界定蔣氏政權,及至1988年臺灣逐漸走向民主化,國內學術界亦迅速以威權主義、威權統治的概念來分析蔣氏父子對臺灣的統治。

究竟蔣氏父子統治臺灣的「威權」本質為何?在蔣氏父子統治期間,臺灣人民的政治、思想、言論、生命財產及人身自由等權利如何遭受侵奪?以及係透過何種途徑與法律體系遭受侵奪,以致出現所謂「白色恐怖」歲月? 而在結束近四十年的威權統治之後,臺灣人民和社會應該如何面對威權時代所留下來的歷史傷痕?如何清算在正義缺席狀況下所產生之國民與社會負債?本講題將一一加以分析解釋。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-011218

【演講】林正慧:二二八事件中的情治人員

標題:

時間:

2018年2月8日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街一段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

林正慧(國史館修纂處協修)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

「二二八事件中的情治人員」的重點有二,一是說明在二二八事件期間活躍的情治機關,如與保密局相關之臺灣省警備總司令部調查室、警總第二處、保密局臺灣站,以及中統局所屬臺灣省黨部調查統計室與憲兵第四團等。二是從「綿密布線,收集情報」、「誇大危情,請兵鎮壓」、「反間其中,推波助瀾」、「行動偵緝,逮捕處決」、「彙整報告,造具名冊」等面向,說明二二八事件發生期間情治人員所扮演的角色。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

※活動結束後,可獲得「國史館文化饗宴」集點貼紙1張

系統號:

A-011220

【演講會】人類知のポリリズム——華厳思想の可能性

標題:

時間:

2018年2月11日(週日)13:30-16:00

地點:

龍谷大学大宮学舎清和館3Fホール(京都市下京区七条通大宮東入大工町125-1)

主辦單位:

龍谷大学世界仏教文化研究センター

聯絡人:

龍谷大学世界仏教文化研究センター,Tel: 075-343-3812

內容簡介:

【第一部】

13:10-13:40

南方熊楠の生命観と華厳思想(唐澤太輔)

13:45-14:15

明恵の<夢>と華厳思想(野呂靖)

14:20-14:50

マンダラと法界:東アジア密教における華厳思想の意義(亀山隆彦)

【第二部】

15:00-15:50

ユング派心理療法と華厳経(河合俊雄)

16:00-16:50

レンマ学としての華厳(中沢新一)

【第三部】

17:00-17:50

ディスカッション(中沢新一、河合俊雄、唐澤太輔、野呂靖、亀山隆彦)

系統號:

A-011221

【研習營】第27屆歷史研習營:「世界史視野中的匯流:思想、文化、人群、工藝與制度」

標題:

【研習營】第27屆歷史研習營:「世界史視野中的匯流:思想、文化、人群、工藝與制度」

時間:

2018年1月29至2月2日

地點:

中央研究院史語所(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

聯絡人:

陳小姐,Tel: (02)2782-9555#286;E-mail: ihpcamp@asihp.net

內容簡介:

中央研究院歷史語言研究所訂於2018年1月29至2月2日(週一至週五),舉辦第二十七屆歷史研習營,主題為「歷史中的情感、情欲、情緒」,屆時擬邀請九位學者擔任講師,講授及研討相關課題,歡迎同學報名參加。

活動網址:http://www.ihp.sinica.edu.tw/~ihpcamp

活動地點:中央研究院歷史語言研究所

報名資格:歷史學或相關系所大學部三年級以上及碩、博士班學生

報名方式:一律採電子信箱報名,請至活動網址下載報名表

報名電郵:ihpcamp@asihp.net (如在三日內未收到我們的回覆確認信,請聯絡陳小姐)

報名日期:即日起至2017年11月10日止

洽詢電話:886-2-2782-9555#286(陳小姐)

報名費:新台幣1,500元正。另函通知錄取者繳交報名費。

備註:

報名表內容若過於簡略,將影響評審結果。

無法全程參加者,請勿報名。

研習期間全體學員須住宿於中央研究院活動中心,膳宿費由本所負責。

本次活動場地並非全屬無障礙設施空間,如需協助,請於傳回報名表時隨函註明。

未開放大陸學校學生個別報名。

未錄取者恕不通知。

主辦單位保有活動變更及最終錄取學員之權利,如有未盡事宜得隨時修正之,並於活動網站公告。

系統號:

A-011146

【工作坊】中研院文哲所2018博士論文工作坊

標題:

時間:

2018年1月2日(週二)

地點:

中央研究院文哲所3樓討論室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院文哲所

內容簡介:

10:00-12:00

流動的「中國」:華夷風及浮動的城「邦」(張斯翔,臺灣大學中國文學系暨研究所)

講評人:王德威(中央研究院院士)、李育霖(中興大學臺灣文學與跨國文化研究所)

抒情本土論──戰後台灣文學史的「共同體」賦形(鍾秩維,臺灣大學臺灣文學研究所)

講評人:莫加南(Mark McConaghy,多倫多大學博士,Taiwan Fellowship 博士後)

13:30-15:30

現代哀悼詩中的抒情性——以軍旅詩人為例(林餘佐,清華大學中國文學研究所)

講評人:施開揚(Brian Skerratt,哈佛大學博士,中央研究院中國文哲研究所博士後)

冷戰東亞的文學生產與想像:國民黨系報紙副刊研究(1950-60年代)(翁智琦,政治大學臺灣文學研究所)

講評人:陳佩甄(康乃爾大學博士,中央研究院中國文哲研究所博士後)

16:50-17:50

Agriculture, Cold War, and the Shadowed Origin of “Chinese” Avant-garde Documentary(楊子樵,加州大學柏克萊分校東亞語言與文學系)

講評人:楊小濱(中央研究院中國文哲研究所研究員)

作為文化譯者的田漢:上海「波西米亞」,文化翻譯與世界想像(1920-1939)(席藝洋,香港中文大學文化研究系)

講評人:彭小妍(中央研究院中國文哲研究所研究員)

系統號:

A-011222

【展覽】貴貴琳瑯游牧人:院藏清代蒙回藏文物特展

標題:

時間:

2017年3月31日至2018年8月20日

地點:

國立故宮博物院303陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

蒙古、回部與西藏位在亞洲內陸,多為高原和盆地的地形,緯度高、地勢高,氣候寒冷,雨量不穩定,除了河谷、綠洲之外,以游牧經濟為主,其住民多元,蒙古族、維吾爾族及藏族佔多數,在地理、宗教與歷史上,均與以農業經濟為生的漢族有很大的差異,形成特有的游牧文化與藝術。

十七世紀起於中國東北的滿人逐步向西及向南擴張,建立大清王朝。作為王朝的統治者,滿族從未改變成為北方草原民族共同盟主的企圖,並積極掌控西南方青藏高原的藏族。除了軍隊戍守和行政治理之外,清王朝並透過婚姻、宗教和年班等手法,深入統治,維繫人心,鞏固政權。

本展覽以清朝宮廷與蒙古、回部、西藏諸藩部之間往來互動的相關文物為中心,從人類學與物質文化的角度出發,一方面闡釋蒙回藏游牧文化的特質,同時解析文物本身的藝術特色及其所傳達的文化內涵。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-011131

【展覽】品牌的故事——乾隆皇帝的文物收藏與包裝藝術

標題:

時間:

2017年12月8日至2018年3月7日

地點:

國立故宮博物院105、107陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

「品牌的故事——乾隆皇帝的文物收藏與包裝藝術」特展是以清高宗(在位時間:1735-1795)的文物收藏和與之相關的包裝藝術作為展覽主軸,透過器物、書畫及圖書文獻等各類精美選件,呈現乾隆皇帝鑑賞文物、經手把玩,不僅為之量身訂製匣盒,妥適儲藏;同時也從中衍生出別具時代風格特色的新品。種種作為彷彿可以和現代人開創新品、建立品牌的概念相呼應,進而得以從乾隆品牌醞釀成形的視角,重新思索十八世紀出產的新樣式和皇家舊藏文物之關聯,以及通過各式令人讚嘆驚奇的收納方式,瞭解古代的包裝藝術和蘊含其中的美學創意。

展覽分成四個單元,第一單元「打開藏寶箱」是整個展覽的開場白,展出的「百什件」盒內容豐富多元,不同類型文物匯聚一處的狀況,說明帝王收藏來自四面八方,時間的跨度和區域的廣度遠超乎我們的想像。第二單元「最愛古董」,展示乾隆皇帝接觸古物、考證用途,探尋歷史軌跡的經過。第三單元「珍藏寶貝」,則藉由新製和再利用兩類匣盒的交互使用,完整地記錄了帝王管理清宮文物,從中應運而生的收納想法與陳設藝術。第四單元「乾隆品牌」,旨在透過古董和新品的對比,傳達出帝王品牌涵蓋新與舊兩項元素,所謂乾隆製造正標記出他以古為範、意圖超越的想法。

總之,此一展覽希望通過十八世紀的文物包裝與設計巧思,一方面回應時下流行的品牌創新議題,從中激發出無限的創意能量。另一方面也想從帝王建構專屬品牌的操作手法與完成的模式,反思文物收藏之於帝王形象的意義。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身份證件可免費參觀。

系統號:

A-011133

【展覽】推理文學在臺灣特展——真相只有一個?!

標題:

時間:

2017年5月26日至2018年3月18日

地點:

國立臺灣文學館展覽室C(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

從神探福爾摩斯到名偵探柯南……,從歐美到日本,「推理小說」雖曾因其通俗性、娛樂性而被視為難登大雅之堂,卻始終深受讀者青睞。近年來,隨著翻譯流通的快速便利,世界各國經典作品相繼被引進台灣,知名的推理作家也為讀者熟悉,此一文類逐漸成為兵家必爭之地。

然而,向來嗜讀「進口」推理小說的讀者,對於臺灣推理文學的發展脈絡、作家、作品等,有著怎樣的認識?臺灣也有推理小說嗎?本特展以此發問為起點,透過歷史的回顧與對當前現況的觀照,整理「推理文學」在臺灣百年來的歷程,同時展現本土推理文學的創作成績,讓讀者在享受解謎樂趣之餘,也能對臺灣推理文學所受到的外來影響以及體現的成果,有進一步的理解和掌握。

本展覽開放時間請參見:http://www.nmtl.gov.tw/content_125.html

系統號:

A-011135

【展覽】綠色之夢——當代臺灣自然書寫特展

標題:

時間:

2017年4月7日至2018年2月25日

地點:

國立臺灣文學館展覽室D(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

「綠色之夢——當代臺灣自然書寫特展」打破臺文館以往呈現展覽的方式——沒有放在展示櫃內的文物,試圖尋找文學展示的各種可能性,展覽規劃將文本吸收轉化後,以「我們只有一個地球」、「尋找X點」、「書寫自然」、「綠色行動」等主題呈現對環境破壞的憂心、生態觀察的耐心、書寫的熱情與行動的決心。觀眾透過親手操作、以眼耳親身觀察、實際的閱讀,來體會環境的重要與自然書寫者的熱情。

「自然書寫」呈現人與自然互動的理智建構和情感結果,書寫自然對於自身的影響,以及對大自然的渴望,強調文學性、科學知識的使用與實際的自然經驗。除了面向自然生態,也承擔面對環境倫理、永續的危機與警示價值。展場設計多元,例如:「我們只有一個地球」展區,觸摸樹幹會浮出與馬以工、楊憲宏文句相呼應圖像的「感溫油墨觸摸體驗」;「尋找X點」展區觀眾可化身為生態觀察家如陳玉峰、劉克襄,啟動五官,觀察山川草木、蟲魚鳥獸;「書寫自然」讓觀者在展區直接閱讀各類型作家的相關作品,讓文本說話;「綠色行動」透過選擇題的選項、展覽摺頁的留言,讓觀眾成為吳晟、曾貴海一般的行動者。通過作家之筆,我們得以持續思考、探求,並進而起身行動、實踐,共同追求更和諧的地球。

本展覽開放時間請參見:http://www.nmtl.gov.tw/content_125.html

系統號:

A-011138

【展覽】臺灣意象,文學先行——李魁賢捐贈展

標題:

時間:

2017年9月27日至2018年4月22日

地點:

國立臺灣文學館展覽室E(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

作家捐贈文物向為本館珍貴典藏,所蒐藏之作家真跡、手稿等各式珍貴文物,在臺灣文學發展史上皆具有重要價值,並能呈現臺灣文學多元發展面貌。 本次捐贈展從李魁賢所捐贈的文物中,精選手稿、照片等物件,呈現李魁賢創作不輟以及推廣臺灣文學的事蹟,與大家共同領略詩人如何窮盡畢生之力,以創作將臺灣推向國際舞台。並藉由常態性文物捐贈展的規劃展出,感謝作家對本館的慨允捐贈。

本展覽開放時間請參見:http://www.nmtl.gov.tw/content_125.html

系統號:

A-011140

【展覽】巡狩四方——臺灣及東南亞王爺信仰特展

標題:

時間:

2017年10月18日至6月17日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號 )

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)06-356-8889

內容簡介:

王爺信仰盛行於臺灣西南沿海、澎湖、金門,相關習俗中尤以請王爺駐駕,供奉祭祀、清淨地方及驅瘟除祟後,最後添儎送王的「迎請代天巡狩」最為特殊。這種源自中國閩南的信仰形式,17世紀隨神船放流、移民遷徙,傳播到臺灣、東南亞等地華人社會,落地生根;隨不同在地需求、文化涵養與社會發展影響,衍生出多樣祭典儀式與風貌,也成為串連地方社群的重要凝聚力。臺灣因社會穩定發展,文化長期而完整的傳承,保留了當前全世界最細緻而豐富的迎送代天巡狩儀禮,也保留了詳細的有形與無形文化資產紀錄。

代巡與王爺信仰

「巡狩」原指古代帝王巡視所屬疆域的制度,因帝王不能常親自出巡,因此發展出「代天子巡狩」地方,訪視民情風俗、端飭地方吏治的「代天巡狩」制度。這樣的制度在民間信仰儀式中,也被轉化為迎請玉帝敕令神明至地方關懷民情、稽查四境並清掃邪祟的「代上天巡狩」。在臺灣能領旨、行代天巡狩職能的神明不少,其中最常見、相關儀式也最具代表性的就是王爺神。「王爺」並不是單一神靈,舉凡道經中行瘟解疫的神明、歷史人物、有功成神、陰神升格等被公共祭祀的男性神靈,都可被稱為「王爺」,各地信奉的王爺姓氏、傳說故事、祀典儀式等,往往也因原鄉信仰、香火起源與神蹟故事而不同。

祭祀準備與代巡神船

臺灣舉辦迎請代天巡狩儀式的地區多位於河海之濱,各項儀式也與「水」的想像密切相關。許多地區迎請代天巡狩前,會先糊紙或木造王船,作為迎接神明下凡巡狩、返天述職的交通工具及祭典法器。「船」這項水濱的交通工具,在宗教中不僅被轉化為跨界的工具,也像徵了王爺在信眾想像中的「外來」。

目前臺灣、中國及東南亞王船形式、結構,都和明清時航行於福建、華南地區的三桅同安船相近,各地造船流程相仿,多於香科期幾個月前開始造船,除了按部就班選材、建造、彩繪,也會舉辦系列神聖化儀式賦予王船法力。

代巡信仰中的禮制實踐

民間信仰的儀禮多半奠基於現實世界的想像。迎請代天巡狩的行事、排場、儀節,常倣傚古代王道巡狩禮,在祭典開始前會先仿照明清官署衙門、行宮建置代天巡狩的行臺,並依生活起居、辦公等需要佈置王府準備迎王。祭典期間,王府戒備森嚴,除了相關司禮人員與神職人員之外,一般民眾無法窺見。許多廟宇還會請來禮生團體指導地方頭人進行王府行事,照表操課,種種排場儀節處處可見巡狩禮制官儀複合宗教、地方社群與文化的跡證。

祭祀與科儀

許多地區迎請代天巡狩時,會同時辦理道壇科儀、法會或王醮,舉辦形式、規模與天數均不同。王醮往往從豎立燈篙開始,王醮前還會先行火醮,緊接著煮油淨壇、起鼓入醮,發表說明醮典目的與請求,作法啟請各方神明降臨,接受供養並賜福境宇。不同於其他醮典的是,王醮會行和瘟科儀勸離、收押魅魔,行「拍船醮」驅趕收禁不潔之物,替王船開水路打通航道。醮典尾聲,則會普渡、放水燈以饗孤魂野鬼,結束在「謝燈篙」之禮。

遶境與送王

遶境是迎請代天巡狩信仰活動中重要的一環,祭典主廟、周邊地區、交陪廟宇集體動員,隊伍香陣行經處沿途民眾無不設香案祭拜,展現地方向心力。

代天巡狩的出巡遶境隊伍往往陣仗、排場浩大,除了有開路鑼、鼓等前導,還會由香境內各角頭廟宇及交誼友境宮廟神轎、陣頭組成的香陣為王爺開路助威,主辦廟宇的主神與代天巡狩王轎壓軸。

祭典尾聲,會遷送王船至河海之濱,沿途押趕地方惡厲,然後進行「添儎」,一一清點、裝載當地民眾為王爺準備的各項生活所需物品,在熊熊火光中火化王船,送王爺返天述職。

東南亞的代天巡狩文化認同

從大航海時代開始,中國東南沿海地區居民就隨貿易活動陸續移居東南亞;18世紀後半到19世紀,面臨隨貿易、航運傳播而來的流行疫病威脅,東南亞各地華人轉向原鄉代天巡狩信仰尋求驅瘟解厄與精神慰藉。以馬六甲地區為例,19世紀下半葉密集舉辦的「送王舡」儀式,即呼應了國際間傳染病大肆蔓延的時間。至今,馬來西亞馬六甲、檳城、北海、霹靂州及吉蘭丹洲,印尼蘇門答臘島廖省峇眼亞比,及新加坡、越南等地都仍保有送王船習俗。

這樣的信仰習俗早期或起於驅瘟逐疫需求,如今則已成為整合社群參與,宣示華人社會群體團結力量、勢力範圍的共同文化識別與認同。

中國沿海代天巡狩祭儀

中國的送瘟船習俗早在南宋年間就有記載,清代方志中也都載有王醮、迎王送船的風俗。然而,1966到1976年中國經歷了文化大革命,大量廟宇、文物嚴重毀損,相關信仰民俗活動、祭儀也被視為迷信而停辦。直到改革開放後,才開始陸續恢復送王船祭典儀式。

臺灣各地祭典特色介紹

代天巡狩信仰習俗遍佈臺灣全島、澎湖與金門等地,集中於南部集中於彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東沿海等海邊、內海或是河川旁區域,與早期移墾社會居住的區域相符。這樣的信仰根源雖來自漂來王船、原鄉宗教記憶,透過參與祭典的廟宇主事者、主持祀事禮制的儒者、道教道士或法師與乩童、地方頭人與居民,傳承並記憶了許多古禮中細緻而繁複的祭禮、祭儀;但也因各地需要、村莊規模、產業與經濟狀況、主事人員等因素,無論在迎請神明、祭典時間、辦理目的等都不同,在各地開展出了獨具特色的在地風貌。

展覽開放時間:每日9:00至17:00

系統號:

A-011142

【展覽】挑戰者們:解嚴30週年特展

標題:

時間:

2017年11月28日至6月24日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號 )

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)06-356-8889

內容簡介:

戒嚴下的生活

戒嚴,是政府在戰爭或動亂發生時,以公權力嚴密管控人力、物資等社會流動的「非常狀態」。回顧臺灣社會長成的過程裡,有這麼一個漫長的非常狀態—38年的戒嚴—在政府的口號、命令下,臺灣人一同學習、成長與生活。戒嚴時期的日常,在世代流行文化的浪潮中,夾雜著威權觀念的標語。這些與「戒嚴」概念或遠或近、或正或反的生活符碼,至今仍若隱若現、混雜在我們的記憶裡。當非常成為日常,我們習以為常,或許,某些部分也變得不太正常…

戒嚴令與它的時代

一般認知的臺灣戒嚴,是以臺灣省政府發佈〈戒嚴令〉的1949年5月19日,到1987年7月15日總統令宣佈解嚴為止。其間政府依〈戒嚴法〉制定諸多辦法,包括將平民交付軍法審判,對集會結社、出版品、人身行動、戶口…進行嚴密管控。戒嚴法規之外,1948年延續到1991年的「動員戡亂」體制,及其下衍生的「懲治叛亂條例」等法規,更成為軍政機關對付異己的利器。另有早先即制定的「違警罰法」、「出版法施行細則」等涉及限縮人民自由的法令,建製成嚴密、無所不管的法律體系。

挑戰者們

在戒嚴法制的嚴密控管下,有人被視為挑戰而遭迫害,也有人試圖發動挑戰,而被追擊、奔逃,多數人是以避諱、閃躲的姿態,守護著自己的生活方式。於是,即使在「白色恐怖」最肅殺的階段,仍有「自由中國」、以及省議會的自由民主之聲,有「沒有黨名的黨」(公政會、黨外聯誼會等組織)、「不斷更名的雜誌」(被吊銷執照更名出刊的黨外雜誌)、「沒有臉的人」(海外黑名單人士的返鄉行動)等社會行動,匯聚成「反對運動」的脈動。

生活文化方面,在戰鬥文藝、新生活運動、中華文化復興、禁說「方言」等方針下,本土社會生活遭到強力扭轉。然而,某些被查禁的書籍、歌曲仍大肆流傳;喇叭褲、男性留長髮、女性迷你裙遭到取締,卻終究無法遏抑;本土社會幾種母語嚴重流失,在民間卻還是發展出熱鬧的歌謠、電影與戲劇等等。這些,都是臺灣社會活潑與韌性的象徵,也以最生活化的形式,為各面向的挑戰蓄積能量。

對國家權力意志的挑戰,在解嚴前後幾年間達到高峰。政黨籌組、勞工運動、婦女運動、原住民權利、農民權利、環保、本土語言、統獨爭辯…等議題接連不斷。社會力的蓬勃,迸發多元社會的聲音,在「後戒嚴」的情境下,越來越多的挑戰者站出來,臺灣人也各自開展了「內在解嚴」的心路歷程。

從法治的角度看,戒嚴、解嚴,似乎只是政府單方面的宣佈。但是從社會的角度看—戒嚴是一段政治權力高壓的日常化歷程;解嚴,則是隨之而後,細密不絕、前仆後繼的社會改造工程。

「戒嚴38年」、「解嚴30年」,或可作為臺灣政治革新的標章,也應該是歷史的警惕。告訴我們,看似正常的日常,看似正義的口號,會不會隱藏著某樣應要被改革的「非常」?而假如您也期許一個更自由、更民主、更公道的臺灣,在這之間,就得不斷思索、持續挑戰!

展覽開放時間:每日9:00至17:00

系統號:

A-011144

【展覽】神界.人間:臺史博館藏神像特展

標題:

時間:

2018年1月9日至8月26日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓第2特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

天地有神,神在神(天)界,也在人間。臺灣早期漢人帶著原鄉香火、神像渡臺,在臺灣落地生根。一尊尊神像,不僅是宗教的神聖象徵,在香火祭祀的背後,更承載著各個時代常民對生活的寄望與對超自然力量的敬畏。

本特展希望透過臺史博豐富的館藏神像,帶觀眾從工藝、美學、歷史與文化保存觀點,探索神像的前世今生。

成神之前

從無形的神祇到有形的神像,先是由成神背景、傳說與顯聖事蹟塑造出抽象的神祇形象,再經由民間工藝造像具體化,讓神像有了外型、神采,最後再透過經由神聖儀式轉化、賦予靈力,使神像成為神聖象徵物,受到百姓崇祀敬拜。

常民信仰與神像

漢人移民社會的演變大致經過渡海、開墾、定居與發展等四個時期。早期漢人移民渡海來臺時,多會由原鄉攜來神像或香火,除了原鄉鄉土神,也祭拜與保佑航海、適應環境與促進開墾有關的神祇。

隨著在地網絡建立、經濟發展與行業專業化,行業神信仰日益興起。19世紀,臺灣邁向近代化,日本殖民政權挾國家力量介入民間信仰,佛教盛行;戰後,民間信仰回歸多元發展,快速轉變的社會與經濟型態,也讓現代信仰日益趨向務實、功利。

走入人間遇見神像

當神像退去一身法力、脫離被祭祀的身份以後,再度以物的姿態走入人間。這時的神像在收藏市場中,成為可以工藝技巧、世代美學與市場需求衡量的有價收藏品,透過各個藏家的藏有,再度轉化為承載個人收藏哲學、美學及生活記憶的物件。

見證了各時代民間信仰發展的神像,也成為研究者、博物館極力保存、研究的重要文化資產。近年,臺史博透過科學檢測與保存修復,歷史學與田野調查研究,一步步地發掘神像背後所伴隨的時代生活樣貌與生命故事,再轉化為公共知識財,讓神像在新世代以更多元的面貌開展新生。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-011171

【展覽】宋代花箋特展

標題:

時間:

2018年1月1日至3月25日

地點:

國立故宮博物院208、212陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

「花箋」泛指經過裝飾的箋紙,此次展出則是以宋代砑花箋為核心,「砑花」技法乃是利用雕板在紙上研壓出凹凸紋飾。文獻上記載的砑花箋可以溯源至五代,然而傳世實物則以北宋為最早,被公佈的數量也少,幾個比較著名的例子總是重覆被引用,導致宋代砑花箋紙一直給人很稀罕的印象。目前對砑花箋的認識與研究,主要以明清時期的作品為主,由於比較容易見到流傳實物,也形成砑花箋紙多流行於明清的說法。然而,經過仔細觀察與研究,發現本院所珍藏的宋人書畫中,竟有二十多件珍貴的砑花箋紙,除少數幾件因花紋較明顯,曾被學界關注到之外,大多數仍不為人所知,對於紙上的裝飾紋飾更是宛如瞎子摸象一般,難以窺其全貌。

本展共精選20組件書畫,其中以宋人書信居多,這些紙張上的花紋除了幾件顯而易見外,大多數難以用肉眼看到,在過去都被誤認為素箋。這批裝飾得既低調,卻又極精緻的宋代花箋,由於製作技法、裝裱過程等因素,再加上歷經近千年的風霜歲月,使得這些紋飾在辨識上已相當困難,唯有利用特殊的攝影技術,才能將這些消失近千年的紋飾重現。為了讓觀眾一睹這些隱藏在宋人書畫中的紋飾,除了展示原作外,同時也會搭配影像輸出,援以展現砑花箋紙在尺牘書寫文化中的風采,彰顯宋代砑花箋紙藝術的卓越成就。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身份證件可免費參觀。

系統號:

A-011199

【展覽】燈輝綺節──花燈節慶圖特展

標題:

時間:

2018年1月1日至3月25日

地點:

國立故宮博物院210陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

傳統節慶起源於農業社會,在春耕、夏耘、秋收、冬藏之間,為了調節生活節奏,反映歲時季節的變化,遂訂定各種節日,並隨著時間遞嬗,逐漸形成豐富的節令習俗。從各地的新年慶祝,一直到圍爐守歲,不外乎謝神與祭祖儀式,表達對天地萬物的感謝、慎終追遠以及對未來的祈願。其間,不僅孕蓄有倫理觀念,也涵融了深刻的人文情懷。

在一年慶典中,以正月十五日的元宵節最具歡喜意象。「元宵」又名上元節、元夕節或燈節,可溯源至漢武帝對「太一神」的崇拜,以盛大的燈火進行祭祀。唐代已由祭神燈火演變成可供遊賞的花燈,夜舞百戲,喧囂熙攘,盛況空前。宋代元宵節前後會置設「燈市」,懸售各式奇巧燈彩,明代以後更為風行。現代的元宵節盛會,除延續觀燈、猜謎、擲炮城及品嘗元宵美食等活動,復結合時尚、科技與傳統等豐富元素,綻放綺麗繽紛的視覺效果,為燈節粧點出無比歡樂的氣氛。

故宮與元宵節慶相關的書畫典藏質量俱佳,本展共規劃「年節年俗」、「花燈迎春」、「歲朝報喜」三個單元,讓觀眾宛若穿越時空,親臨其境地賞覽古代濃厚的年節歡慶興味,體驗元宵燈市之輝煌盛景。同時段,故宮南院亦精心擘劃「戊戌狗年‧喜迎上元-節慶主題特展」,南北相互輝映,共慶此元宵佳節。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身份證件可免費參觀。

系統號:

A-011201