標題

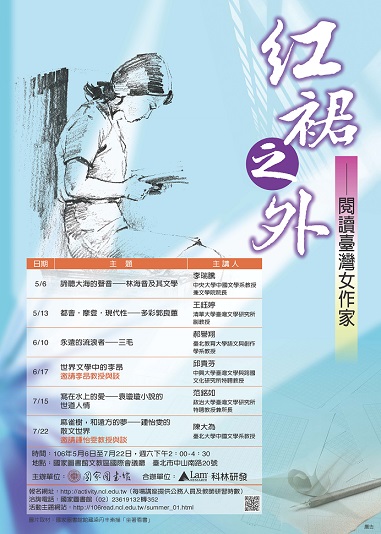

- 「紅裙之外──閱讀臺灣女作家」系列講座

- 【演講】高柏園:韓非思想的價值與限制

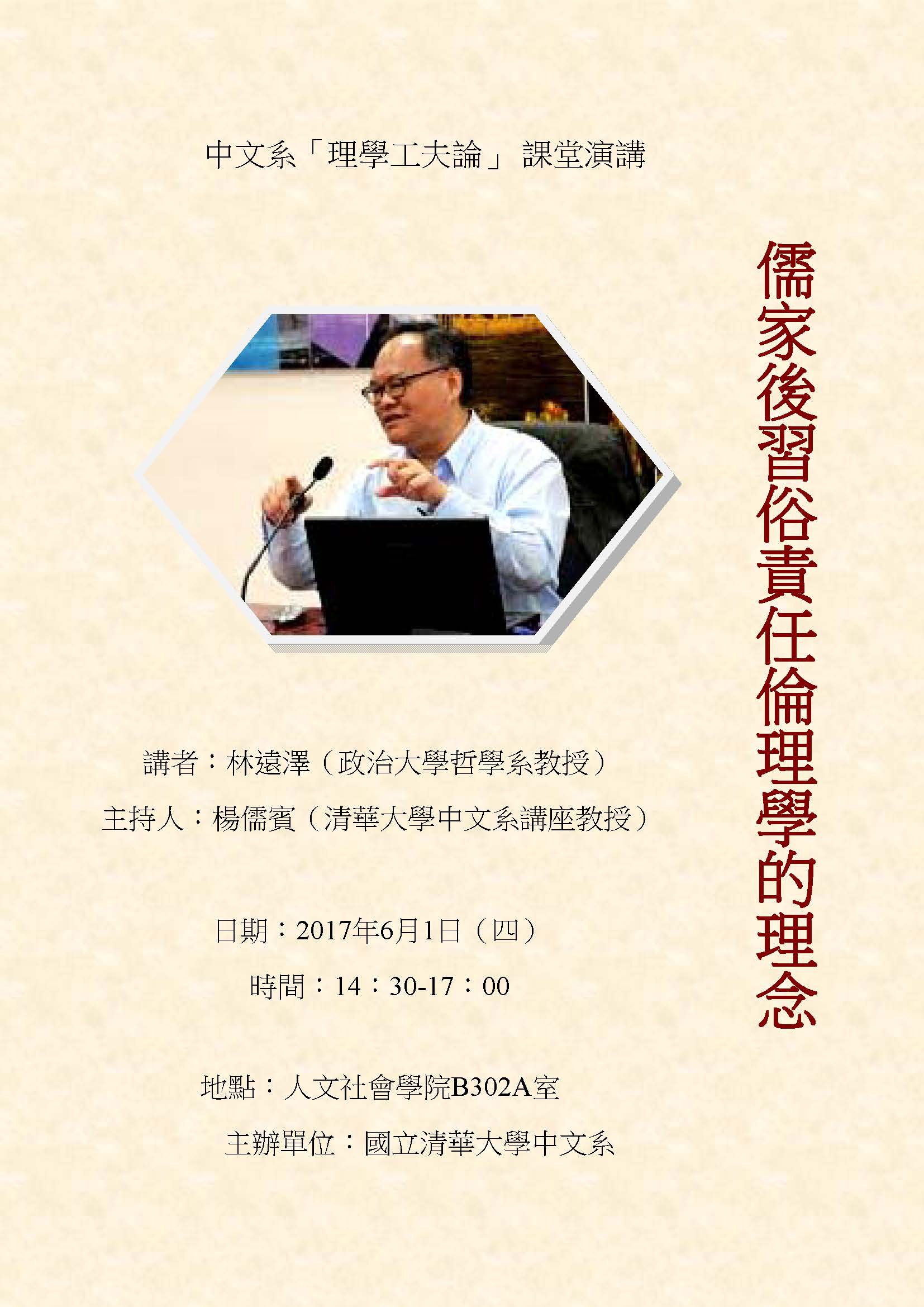

- 【演講】林遠澤:儒家後習俗責任倫理學的理念

- 【演講】Tuhi Martukaw:聯合國的原住民族權利機制及臺灣原住民族的參與經驗

- 【演講】楊玉成:身外身:視覺文化與「我」的魅影史

- 【演講】黃進興:機構的宣言:重讀傅斯年的〈歷史語言研究所工作之旨趣〉

- 【演講】翁稷安:數位時代的人文學徒

- 【演講】朱鴻林:祖先神主形制及其所牽涉的問題

- 【演講】Thomas B. Gold:Remaking Taiwan: Society and the State Since the End of Martial Law

- 【演講】張箴:華語文教學之專業英語研究

- 【演講】李惠儀:《左傳》的華夷問題

- 【讀書會】邢義田:畫外之意──漢代孔子見老子像研究

- 【演講】荻恵裡子:イギリス國立公文書館所蔵漢文史料から見る総理衙門大臣の活動(暫訂題名)

- 【演講】賀衛方:中國の憲政への道:內藤湖南から學ぶこと

- 【演講】於志嘉:明代軍戶的戶與役:以水澄劉氏為例

- 【演講】雷之波:從李善的《文選》注論唐前的出版觀念

- 【演講】堀地明:清代北京糧食流通

- 【演講】蘇精:基督教傳教士檔案的史料價值

- 【演講】周月峰:另一場新文化運動——五四前後梁啟超諸人再造新文明的努力

- 【演講】黃翔瑜:中華民國「法定古物」體系之建立及其轉折(1916~1982)

- 【演講】康豹:宗教與近代華人家庭生活初探

- 【演講】劉維開:檔案開放與西安事變研究

- 【演講】裴家騏:原住民狩獵慣習與野生動物保育

- 【演講】朱華瑄:日本帝國糧食體制中的臺灣米,1895-1945

- 【演講】Qiang Fang:How does China Respond to the Threat of Terrorrism? Information and Political Mechanisms

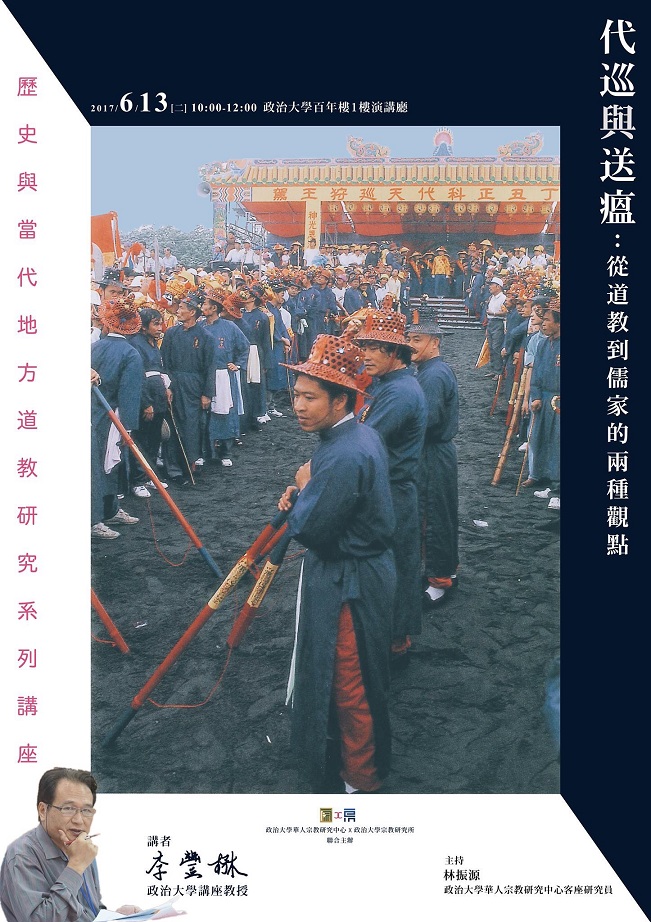

- 【演講】李豐楙:代巡與送瘟:從道教到儒家的兩種觀點

- 【演講】謝國興:儺以除疫:臺灣拍面宋江陣的傳承、形制與意涵

- 【演講】尤巴斯.瓦旦:大甲溪上游 Slamaw(司拉茂)抗日戰役

- 【演講】顏芳姿:侗族的「黑」鄰居:變婆的象徵及其社會展演

- 【演講】Elijah Greenstein:Colonial Shipping Policy in Interwar Taiwan

- 【演講】周月峰:一個詞彙的旅行:五四前後「新文化運動」一詞的產生與流行

- 【演講】王飛仙:「版權所有,翻印必究」的歷史:書籍、概念與慣習在近代東亞的流通

- 【演講】陳正國:美國獨立運動與清朝

- 【演講】蔡家丘:20世紀初日本美術中的東亞風景圖像—關於研究方法的再思考

- 【演講】盛曉琳:從人類學的角度來解讀臺灣與日本的麵包文化

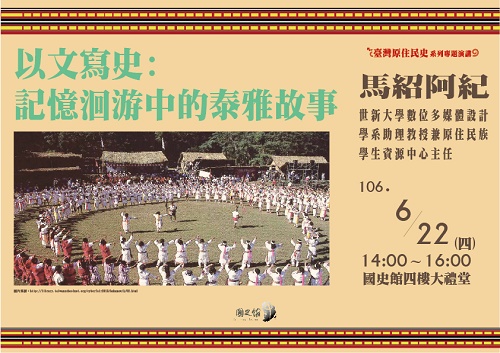

- 【演講】馬紹阿紀:以文寫史:記憶洄游中的泰雅故事

- 【演講】張省卿:The Enlightenment of Prussia Through the Far East – From the Planning of the Royal Gardens of Potsdam to Nineteenth-Century Urban Greening

- 【座談會】邊緣知識的建構與傳播:文學、史學與人類學觀照下的中國西南

- 【演講】潘佐夫:俄羅斯檔案中的蔣介石、毛澤東和其他中國革命者

- 【演講】鄧育仁:公地的故事.儒學的反省

- 【演講】鐘鳴旦:帝嚳的命運:十七、十八世紀的中國學者和歐洲傳教士筆下的中國上古史

- 【演講】謝銀玲:從青銅器看中國青銅時代長江下游早期文明的進程--以春秋吳國為例

- 【演講】李濟滄:穀川道雄の中國史研究から日中の未來を考える――文化交流と學術思想

- 【演講】丁修真:小地方的科舉史:明代祁門〈春秋〉天下聞現象考論

- 【演講】穀嵐:The Nationalist State-Building Policy on the Southwestern Border of China: The Dispute between Sichuan and Xikang over the Tibetan Kingdom of Trokyap (1930s-1940s)

- 【演講】許瑞浩:1960年代臺灣的外貿制度與經濟發展

- 【演講】霍奎保:恢復社會秩序——八王之亂時期贈予封爵的象徵性意義

- 【演講】郭俊麟:臺灣文資數位典藏的地圖協作與創意加值

- 【演講】蔡文騰:日治時期馬公軍港的組織建構與編制演變

- 【演講】王泰升:以法院檔案探究日治臺灣司法正義觀

- 【演講】張世瑛:民國史上最神秘的組織──從軍統局到軍情局

- 【演講】張省卿:The Construction of Chinoiserie Gardens in 18th Century Sanssouci in Potsdam, Prussia

- 【演講】林承緯:臺灣民俗學的建構及其實踐

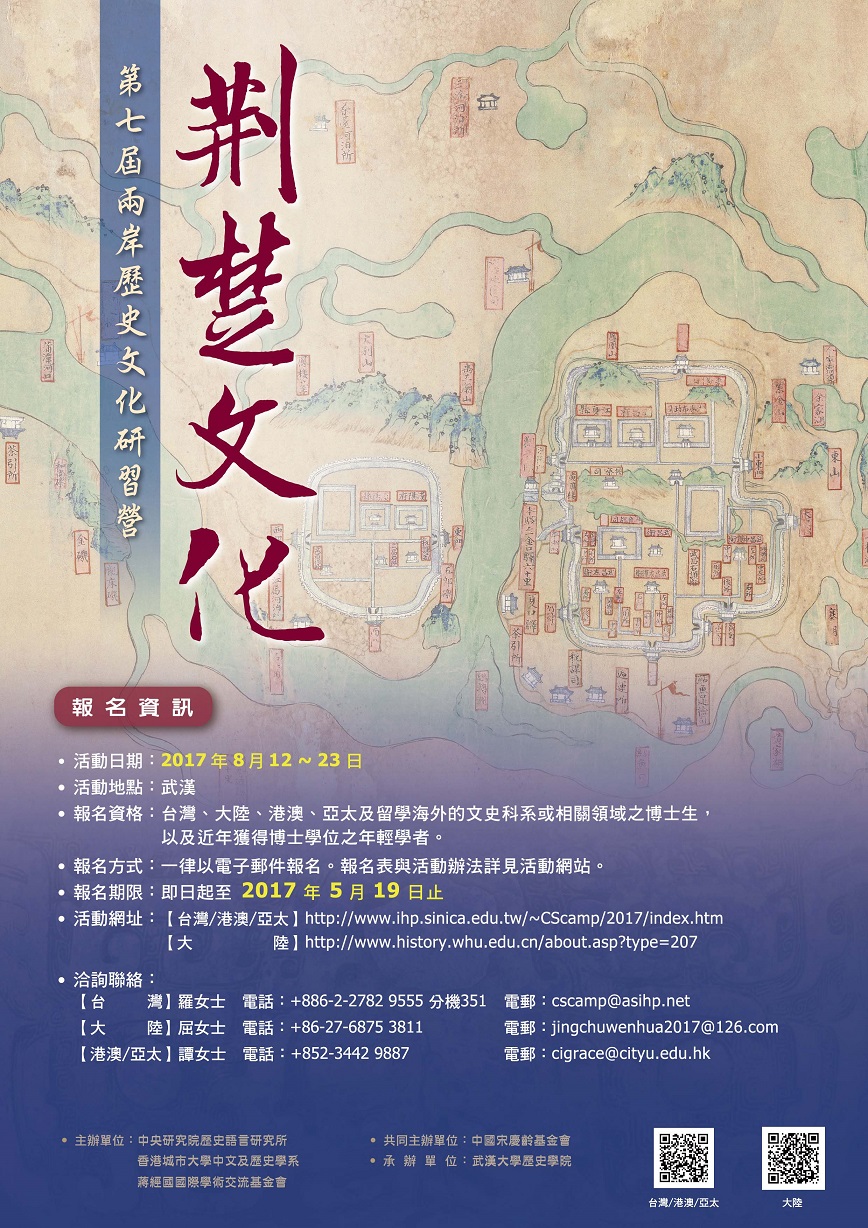

- 【研習營】第七屆兩岸歷史文化研習營──荊楚文化

- 【工作坊】2017年第2次環境史研究工作坊

- 【座談會】陳芳明榮退暨人文講座成立座談會

- 【工作坊】文學閱讀的觀念與方法:中國文學批評研究工作坊

- 【系列演講】國立臺灣文學館2017城東講堂

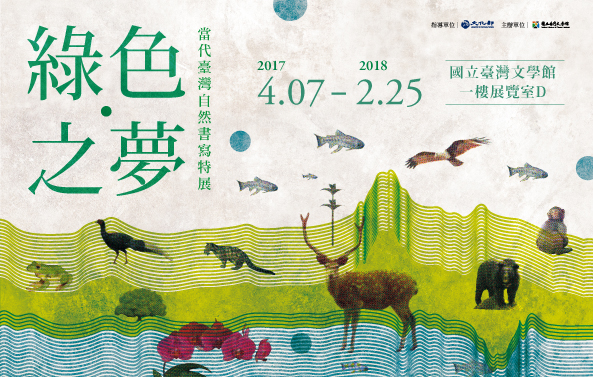

- 【展覽】綠色之夢——當代臺灣自然書寫特展

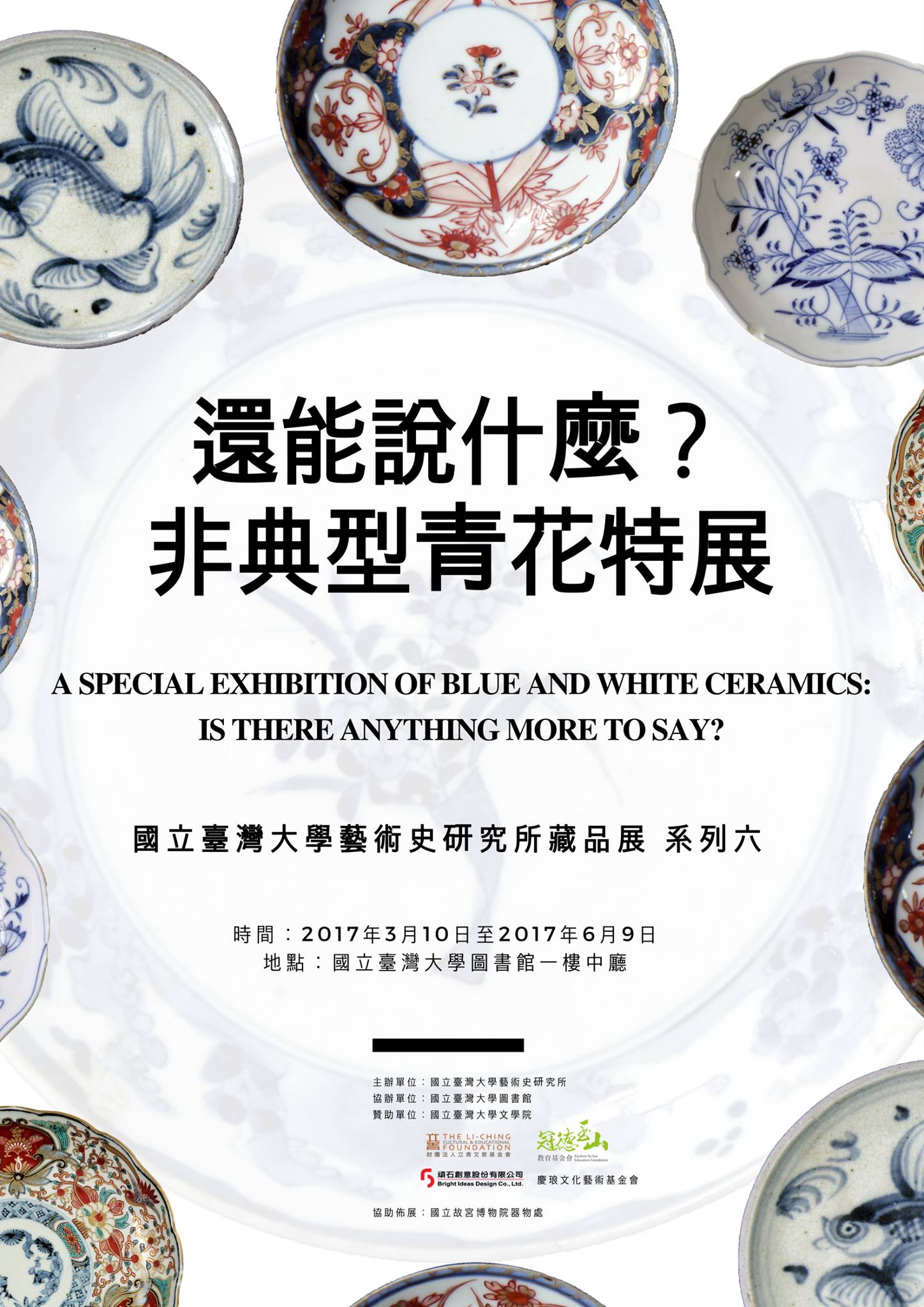

- 【展覽】還能說什麼?非典型青花特展

- 【展覽】「人類學家的錢包:貨幣的社會生活」特展

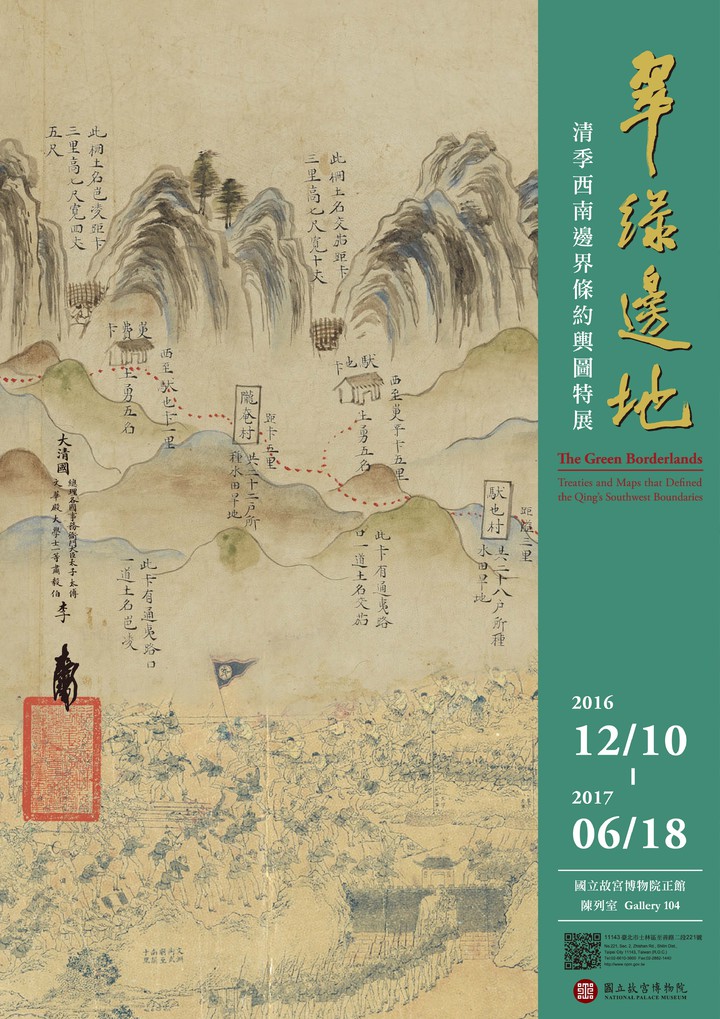

- 【展覽】翠綠邊地──清季西南邊界條約及輿圖

- 【展覽】學養與自治精神的傳承——臺北高等學校創立95周年紀念特展

- 【展覽】「新臺客:東南亞移民移工在臺灣」特展

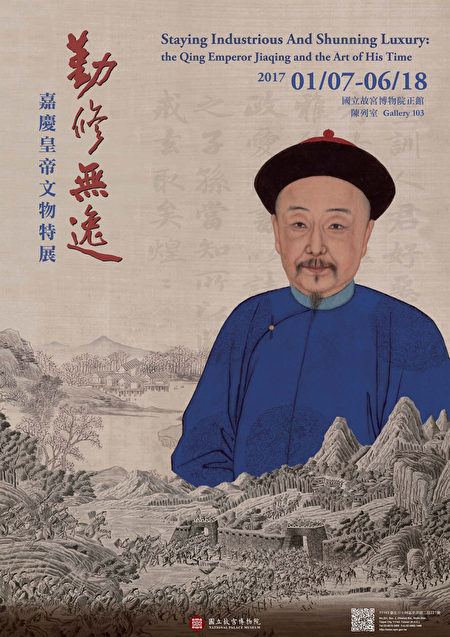

- 【展覽】勤修無逸──嘉慶皇帝文物特展

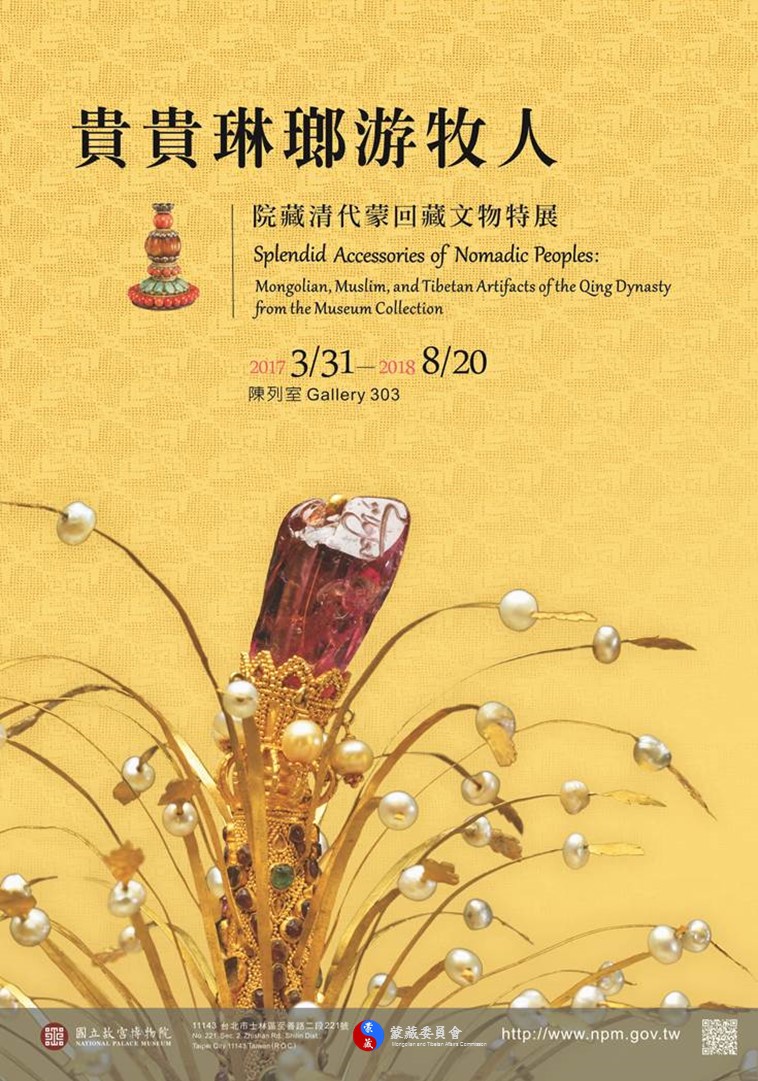

- 【展覽】貴貴琳瑯游牧人:院藏清代蒙回藏文物特展

- 【展覽】「扛厝走溪流:臺江風土與自然」特展

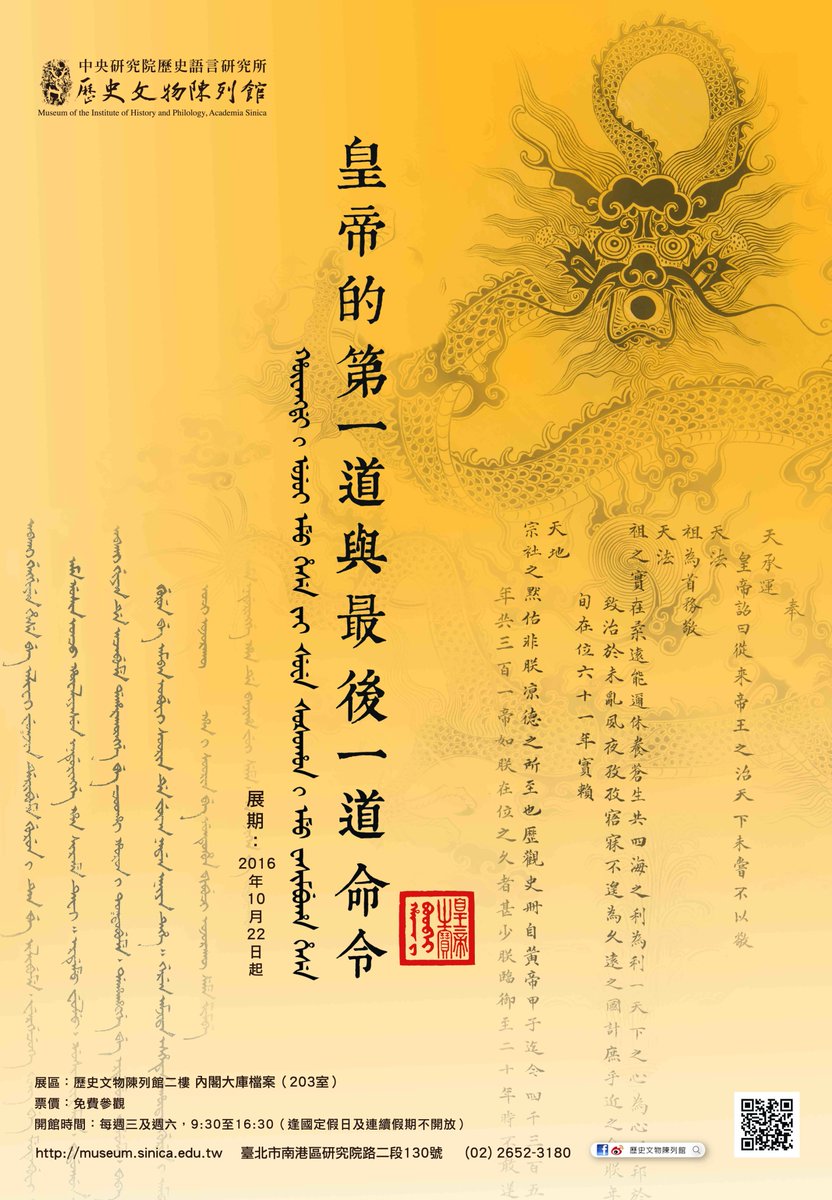

- 【展覽】皇帝的第一道與最後一道命令

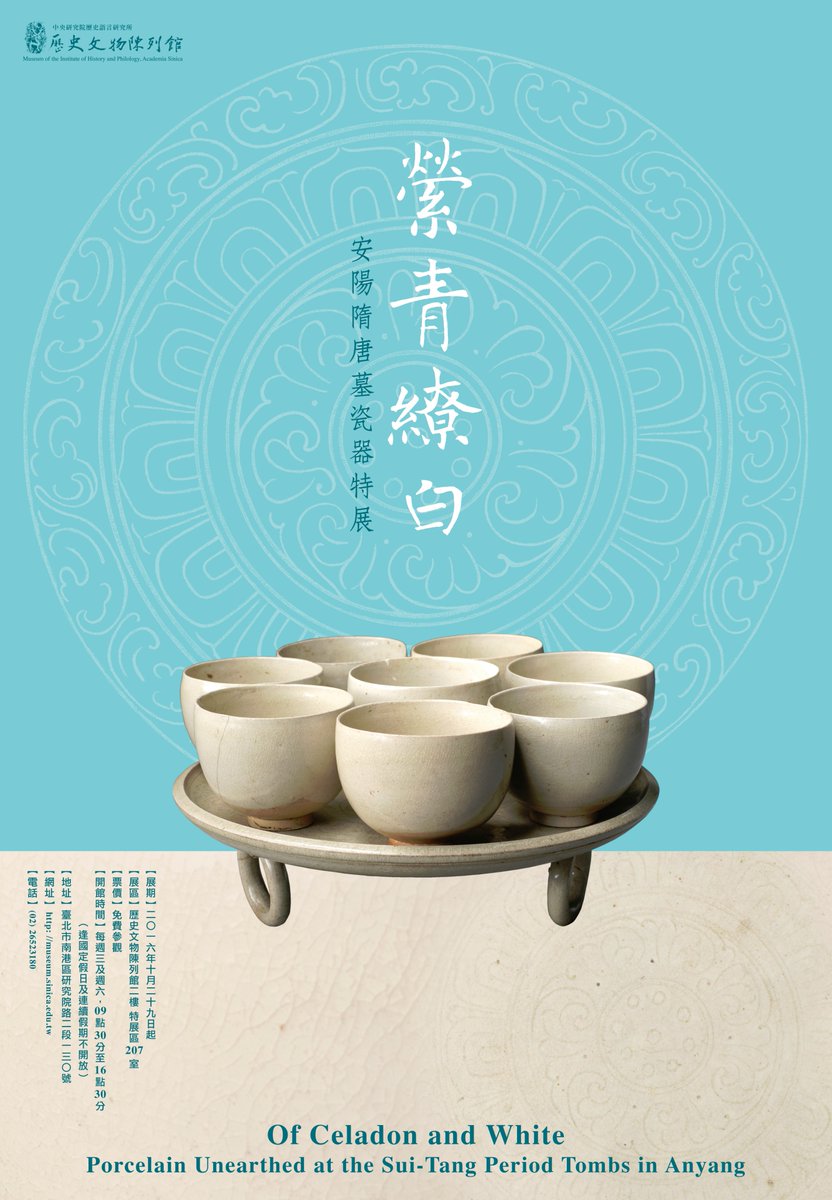

- 【展覽】縈青繚白──安陽隋唐墓瓷器特展

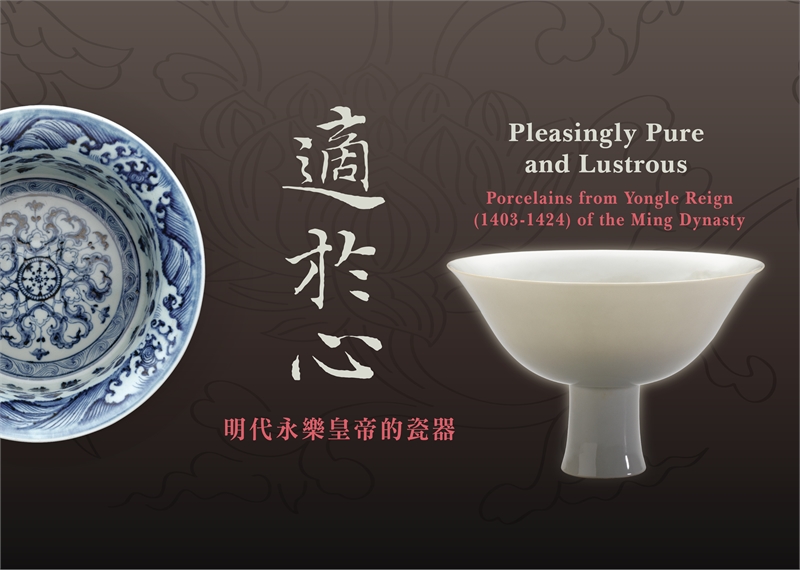

- 【展覽】適於心——明代永樂皇帝的瓷器

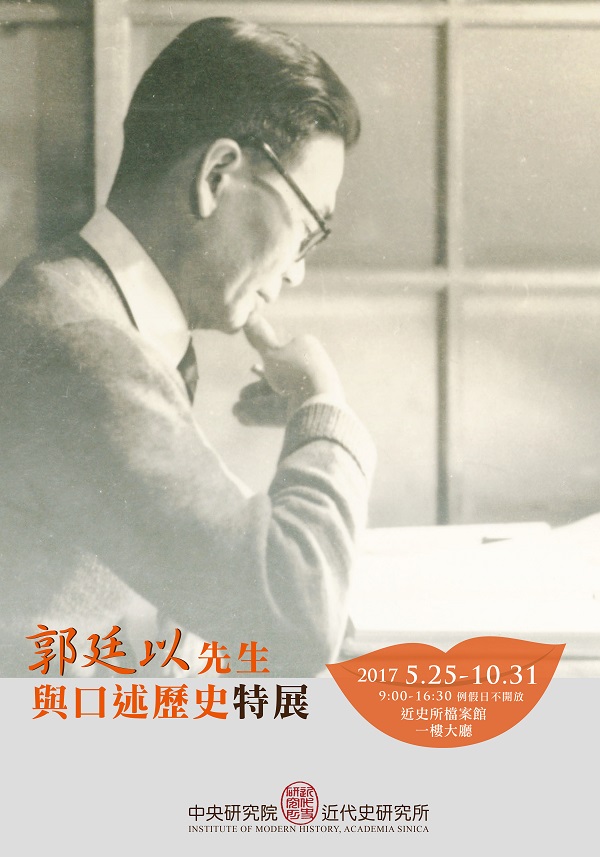

- 【展覽】「郭廷以先生與口述歷史」特展

「紅裙之外──閱讀臺灣女作家」系列講座

標題:

「紅裙之外──閱讀臺灣女作家」系列講座

時間:

2017年5至7月,共6場

地點:

國家圖書館國際會議廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館,合辦單位:科林研發

聯絡人:

廖箴,Tel: (02)2361-9132#352;E-mail: liaujane@ncl.edu.tw

內容簡介:

知名清代小品文家張潮,曾在《幽夢影》一書裡留下「紅裙不必通文,但須得趣。」一語,引發後世眾口悠悠,論辯女子該如何在蕙質蘭心與滿腹詩書之間依違,足堪玩味。本講座主題則一舉祛除張潮原意,以「紅裙之外」為題,掘發臺灣現、當代諸多女作家不乏具有「紅裙」的女性氣質,亦「得趣」、更兼「通文」,文才及文學成就都令人景仰。

回顧歷史,臺灣文學領域中,女作家多位處邊緣;但事實上,女性書寫自日治時代便已發軔,文學表現並隨臺灣歷史發表的時代進程而有多元風貌,其作品既抒發女性的內在世界與生活,又可展現女作家對臺灣社會脈動與發展變遷的獨特回應。同時亦能提供認識臺灣文學以及閱讀另一道有別臺灣男性作家的窗口。

本館特於2017年夏季5月至7月,利用週六下午規劃辦理「紅裙之外——閱讀臺灣女作家」系列講座,精選六位別具時代代表性及寫作特色的臺灣文學女作家,邀請國內大學知名教授、學者蒞館演講。講座將突顯所選女作家之文學創作及書寫特色、與時代脈絡之關係與文學影響力,藉其勾勒臺灣文化——女性文學之光譜。

6月10日

14:00-16:30

主講:郝譽翔(臺北教育大學語文與創作學系教授)

講題:永遠的流浪者──三毛

6月17日

14:00-16:30

主講人:邱貴芬(中興大學臺灣文學與跨國文化研究所特聘教授)

與談人:李昂(知名作家)

講題:世界文學中的李昂

7月15日

14:00-16:30

主講人:范銘如(政治大學臺灣文學研究所特聘教授兼所長)

講題:寫在水上的愛──袁瓊瓊小說的世道人情

7月22日

14:00-16:30

主講人:陳大為(臺北大學中國文學系教授)

與談人:鍾怡雯(元智大學中國語文學系教授兼系主任)

講題:麻雀樹,和遠方的夢——鍾怡雯的散文世界

【主題書展】

時間:2017年5月起

地點:國家圖書館2樓閱覽大廳(臺北市中山南路20號)

報名網址:http://activity.ncl.edu.tw

洽詢電話:國家圖書館(02)23619132轉352

網址:http://106read.ncl.edu.tw/summer_01.html

系統號:

A-009544

【演講】高柏園:韓非思想的價值與限制

【演講】林遠澤:儒家後習俗責任倫理學的理念

【演講】Tuhi Martukaw:聯合國的原住民族權利機制及臺灣原住民族的參與經驗

【演講】楊玉成:身外身:視覺文化與「我」的魅影史

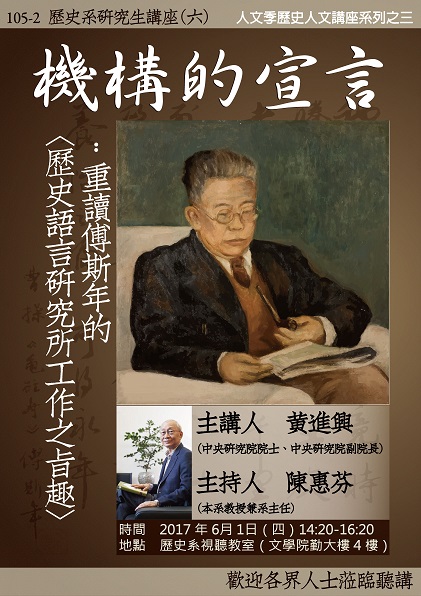

【演講】黃進興:機構的宣言:重讀傅斯年的〈歷史語言研究所工作之旨趣〉

標題:

【演講】黃進興:機構的宣言:重讀傅斯年的〈歷史語言研究所工作之旨趣〉

時間:

2017年6月1日(週四)14:20-16:20

地點:

臺灣師範大學勤大樓4樓歷史學系視聽教室(臺北市和平東路一段162號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學歷史學系

主講人:

黃進興(中央研究院院士)

聯絡人:

歐詠芝,Tel: (02)77341507;E-mail: yungchihou@ntnu.edu.tw

報導者:

國立臺灣師範大學歷史學系

內容簡介:

主持人:陳惠芬(國立臺灣師範大學歷史學系教授兼系主任)

系統號:

A-009652

【演講】翁稷安:數位時代的人文學徒

【演講】朱鴻林:祖先神主形制及其所牽涉的問題

【演講】Thomas B. Gold:Remaking Taiwan: Society and the State Since the End of Martial Law

標題:

【演講】Thomas B. Gold:Remaking Taiwan: Society and the State Since the End of Martial Law

時間:

2017年6月2日(週五)14:30-16:30

地點:

中研院社會所8樓802會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院社會所

主講人:

Prif. Thomas B. Gold(加州大學柏克萊分校教授)

內容簡介:

本演講以英文進行,自由入席,無需事先報名。

Abstract:

For the first decades after its retreat to Taiwan in 1949, the mainlander-dominated Kuomintang state had a dominant position over all of the fields of Taiwan’s social life. It remade the former Japanese colonial subjects into citizens of the Republic of China. Applying concepts from the fields theory of Bourdieu and Fligstein, this presentation traces how the various forms of capital current in each field that were concentrated in mainlander-KMT hands became dispersed among grassroots actors. This took place for a number of reasons, in particular the inability of the KMT elite to reproduce itself and thereby dominate all fields and the field of power, generational change bringing up people with a different habitus but the social skill to navigate the system, and the changing international context. The balance of power shifted from the state to increasingly empowered and organized “society” in all fields. This resulted in a democratic transition across the board.

講者簡介:

Thomas B. Gold is Professor of Sociology at the University of California. Since 2000 he has also served as Executive Director of the Inter-University Program for Chinese Language Studies (IUP), a consortium of 14 American universities which administers an advanced Chinese language program at Tsinghua University in Beijing. (http://ieas.berkeley.edu/iup]. At Berkeley he has also served as Associate Dean of International and Area Studies, Founding Director of the Berkeley China Initiative, and Chair of the Center for Chinese Studies.

Prof Gold's research addresses a wide range of issues on both sides of the Taiwan Strait. His 1986 book, State and Society in the Taiwan Miracle was the first comprehensive sociological look at Taiwan's development experience. He has subsequently published articles on other aspects of political change, civil society and Taiwanese identity. On China, he has published on youth, popular culture, civil society, guanxi, and private business. The subject of this talk is, utilizing the theory of fields as elaborated by scholars such as Pierre Bourdieu and Neil Fligstein, the way in which Taiwan's democratic transformation is not only a political phenomenon but part of a larger dispersal of power throughout all social fields.

系統號:

A-009693

【演講】張箴:華語文教學之專業英語研究

【演講】李惠儀:《左傳》的華夷問題

【讀書會】邢義田:畫外之意──漢代孔子見老子像研究

【演講】荻恵裡子:イギリス國立公文書館所蔵漢文史料から見る総理衙門大臣の活動(暫訂題名)

【演講】賀衛方:中國の憲政への道:內藤湖南から學ぶこと

【演講】於志嘉:明代軍戶的戶與役:以水澄劉氏為例

【演講】雷之波:從李善的《文選》注論唐前的出版觀念

【演講】堀地明:清代北京糧食流通

【演講】蘇精:基督教傳教士檔案的史料價值

【演講】周月峰:另一場新文化運動——五四前後梁啟超諸人再造新文明的努力

【演講】黃翔瑜:中華民國「法定古物」體系之建立及其轉折(1916~1982)

標題:

【演講】黃翔瑜:中華民國「法定古物」體系之建立及其轉折(1916~1982)

時間:

2017年6月8日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

黃翔瑜(國史館修纂處協修)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【「檔案與歷史研究」演講系列(11)】

「法定古物」係國家立法保存之古物。中華民國法定古物體系建立迄今已逾百年,其濫觴於1916年的「保存古物暫行辦法」,再歷1928年的「名勝古蹟古物保存條例」,及至1930年的「古物保存法」,終成1982年的「文化資產保存法」,於焉定型。此過程所體現的意義,有三:一、法定古物內容不斷地擴大,二、現代新式學科的加入,以及三、在地化朝向全球化的發展。因此,本次演講旨在透過制度變遷的角度,深度考察1916-1982年國家「法定古物」體系建構的歷史過程,引介穿插重要史實及關鍵事件,並適度地釐清現行「文化資產保存法」之起源論述。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-009569

【演講】康豹:宗教與近代華人家庭生活初探

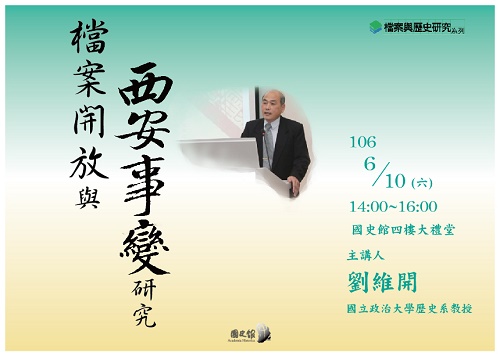

【演講】劉維開:檔案開放與西安事變研究

標題:

【演講】劉維開:檔案開放與西安事變研究

時間:

2017年6月10日(週六)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

劉維開(國立政治大學歷史系教授)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【「檔案與歷史研究」演講系列(12)】

檔案是歷史研究的素材與基礎,充足與否關係歷史問題的探討。西安事變是中華民國發展過程中的重要事件之一,持續吸引研究者的關注,且早有英、日文的學術性論著問世,但是其所引用資料來源主要為報紙、期刊、回憶錄等。直至1980年代,相關史政機構庋藏原始檔案陸續開放,西安事變研究開始有突破性的進展,從2002年起,相關當事人,包括張學良、宋子文、蔣中正等口述資料或日記等陸續公開,使研究者對西安事變有更細部且深入的討論,實足以顯示檔案開放與歷史研究的密切關係。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-009687

【演講】裴家騏:原住民狩獵慣習與野生動物保育

標題:

【演講】裴家騏:原住民狩獵慣習與野生動物保育

時間:

2017年6月12日(週一)10:00-12:00

地點:

中研院民族所新館三樓2319室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

裴家騏(國立東華大學環境學院與自然資源與環境學系教授兼院長)

聯絡人:

陶曉萱,Tel: 02-2652-3324

內容簡介:

狩獵對於原住民而言,普遍都是其重要的維生方式及文化傳承,但原住民狩獵文化在保育上始終爭議不斷。我國的野生動物資源管理仍然是由官方和學者所掌握,對於傳統資源利用者的原住民族則多有誤解,甚至將他們排除在經營管理的作為之外,使得無法形成有效的管理。然而,國際上越來越多的研究顯示原住民使用資源的方式較不傷害自然。國內的研究,也發現西魯凱族的獵場管理制度雖然傳統且古老,但具備相當的科學性和永續性,且是相當有效益的治理機制,確實可以提供現代治理的參考與沿用。其實,類似的傳統生態智慧應該是普遍存在於臺灣的山區部落的,只是有待更多的探討與研究。不過,因為已受到現代社會、政經變遷的影響,這些狩獵慣習若要在現代持續運作,除了科學性的轉化之外,仍有待賦予在地自主管理的法律支持,以及肯認部落的決策與治理機制。

對談人:浦忠勇(國立中正大學臺灣文學與創意應用研究所博士)

系統號:

A-009624

【演講】朱華瑄:日本帝國糧食體制中的臺灣米,1895-1945

【演講】Qiang Fang:How does China Respond to the Threat of Terrorrism? Information and Political Mechanisms

標題:

【演講】Qiang Fang:How does China Respond to the Threat of Terrorrism? Information and Political Mechanisms

時間:

2017年6月13日(週二)13:00-15:00

地點:

Munk School of Global Affairs(208N, North House, Munk School of Global Affairs 1 Devonshire Place,Toronto,Canada)

主辦單位:

Asian Institute, University of Toronto

主講人:

Qiang Fang (Professor, Northwest University of Political Science and Law)

聯絡人:

Martina Mimica, Tel: 416-946-8996

內容簡介:

The world is faced with the necessary, if unasked for, task of effectively countering globally coordinated and financed extremist-based terrorism. This lecture presents Professor Fang’s comprehensive structural approach that China is utilizing to counter that threat. Under the title of “The Law of Triangle Motion,” the synergistic interactions between a) government leadership, b) psychologically informed, legislative, educational, economic and defensive countermeasures to extremist ideology, and c) involvement of the people and society, will be described in detail. Complimentary political mechanisms will be discussed.

Speacker Bio

Qiang Fang is a Professor at Northwest University of Political Science and Law in Xi’an, and one of China’s pioneers in the field of legal (forensic) psychology and a pioneer and leading contributor to Chinese research on extremism and terrorism. He was awarded the titles of “Outstanding Expert” and “Prominent Jurist” along with an “Expert Prize” and an “Allowance for Life” from the State Department of China. He was also a writer for the Chinese Encyclopedia, the Comprehensive Dictionary of Psychology, and the Chinese Contemporary Psychology Textbook. Professor Fang’s works have received various awards including: An Introduction to Legal Psychology, The Shanxi Provincial First Prize for Outstanding achievement in the Philosophical and Social Sciences, and the Shanxi Provincial Education Committee’s Humanity Social Science Outstanding Achievement Award.

Disclaimer

Please note that events posted on this website are considered to be public events – unless otherwise stated – and you are choosing to enter a space where your image and/or voice may be captured as part of event proceedings that may be made public as part of a broadcast, webcast, or publication (online and in print). We make every effort to ensure your personal information is kept and used in compliance with the Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA). If you have any questions please get in touch with our office at munkschool@utoronto.ca or 416-946-8900.

系統號:

A-009702

【演講】李豐楙:代巡與送瘟:從道教到儒家的兩種觀點

【演講】謝國興:儺以除疫:臺灣拍面宋江陣的傳承、形制與意涵

【演講】尤巴斯.瓦旦:大甲溪上游 Slamaw(司拉茂)抗日戰役

【演講】顏芳姿:侗族的「黑」鄰居:變婆的象徵及其社會展演

標題:

【演講】顏芳姿:侗族的「黑」鄰居:變婆的象徵及其社會展演

時間:

2017年6月14日(週三)12:00-13:30

地點:

中研院民族所新館三樓2319室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

顏芳姿(國防醫學院副教授)

聯絡人:

林音秀,E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

「變婆」在侗族是一個超級敏感的話題,變婆之所以引人注意,是因為他構成一種人群分類的範疇,由於這個象徵傳說承載著侗族的人觀,對婚姻和生育造成社會效應。筆者在貴州的親身經驗讓人不得不正視變婆存在的社會事實,謠言與巫術指控的人類學研究打開抹黑鄰居的潘朵拉,這個行動論述將讓你看清楚社會的展演想表達什麼意圖。

注意事項

1. 餐點提供:

(1)因經費有限,自2017年元月起,午餐提供對象僅限本所研究與行政人員、訪問研究者、助理,以及主持人和演講者推薦之人士。

(2)其他有興趣者毋需報名,歡迎自備午餐參與。

2. 報名網頁:http://www.ioe.sinica.edu.tw/ (一律從「民族所網頁」報名)

3. 報名期間即日起至6/4(週日)23:00為止,餐點提供通知於6/7(週三)前統一回覆。

4. 若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消日後報名資格。

5. 演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點,請自備環保餐具。

6. 聯絡資訊:林音秀小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-009663

【演講】Elijah Greenstein:Colonial Shipping Policy in Interwar Taiwan

標題:

【演講】Elijah Greenstein:Colonial Shipping Policy in Interwar Taiwan

時間:

2017年6月14日(週三)11:30-13:30

地點:

中央研究院臺史所817室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺灣史研究所環境史研究群

主講人:

Mr. Elijah Greenstein (Ph.D. Candidate, Department of East Asian Studies, Princeton University)

內容簡介:

備註:本演講以英文發表。

報名網址:http://www.ith.sinica.edu.tw/academic_online.php?no=620

系統號:

A-009695

【演講】周月峰:一個詞彙的旅行:五四前後「新文化運動」一詞的產生與流行

【演講】王飛仙:「版權所有,翻印必究」的歷史:書籍、概念與慣習在近代東亞的流通

【演講】陳正國:美國獨立運動與清朝

【演講】蔡家丘:20世紀初日本美術中的東亞風景圖像—關於研究方法的再思考

【演講】盛曉琳:從人類學的角度來解讀臺灣與日本的麵包文化

標題:

【演講】盛曉琳:從人類學的角度來解讀臺灣與日本的麵包文化

時間:

2017年6月21日(週三)12:00-13:30

地點:

中研院民族所新館三樓2319室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

盛曉琳(康乃爾大學人類學博士生)

聯絡人:

林音秀,E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

Just as dough rises with yeast, baking networks, both transnational links and local communities, have cropped up in post-war Taiwan and Japan, flourishing in the present. My presentation will focus on these networks forged around this specific sector of modern foodways, through formal and informal conversations, forums and expos revolving around bread and baking. These encounters are set in the context of global movements and matters facing society today: fast food and slow food, industrial production, farm-to-table models, gender and society trajectories, food safety and health.

I will discuss the historical circumstances surrounding bread culture in Taiwan and Japan and situate current communities, organizational chains and policies and practices within this greater outline of bread culture in these two countries. I will also highlight voices within these bakery practices by presenting a few short videos of exchanges within the baking trade and communities. Ultimately, I illuminate my analysis of bread networks using an anthropological approach, directing attention to personal and professional relationships, as well as organizational chains, within the greater context of societal changes and global and regional food movements.

※本演講以英文進行

注意事項

1. 餐點提供:

(1)因經費有限,自2017年元月起,午餐提供對象僅限本所研究與行政人員、訪問研究者、助理,以及主持人和演講者推薦之人士。

(2)其他有興趣者毋需報名,歡迎自備午餐參與。

2. 報名網頁:http://www.ioe.sinica.edu.tw/ (一律從「民族所網頁」報名)

3. 報名期間即日起至6/11(週日)23:00為止,餐點提供通知於6/14(週三)前統一回覆。

4. 若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消日後報名資格。

5. 演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點,請自備環保餐具。

6. 聯絡資訊:林小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-009767

【演講】馬紹阿紀:以文寫史:記憶洄游中的泰雅故事

【演講】張省卿:The Enlightenment of Prussia Through the Far East – From the Planning of the Royal Gardens of Potsdam to Nineteenth-Century Urban Greening

標題:

【演講】張省卿:The Enlightenment of Prussia Through the Far East – From the Planning of the Royal Gardens of Potsdam to Nineteenth-Century Urban Greening

時間:

2017年6月24日(週六)13:20-16:20

地點:

Museum of Asian Art, Berlin, Germany(Lansstraße 8, 14195 Berlin,Germany)

主辦單位:

Kunsthistorisches Institut der Freien Universität Berlin

主講人:

張省卿(輔仁大學歷史學系教授)

內容簡介:

“The Enlightenment of Prussia Through the Far East – From the Planning of the Royal Gardens of Potsdam to Nineteenth-Century Urban Greening” at “TRANSPLANTED PLACES Garden Design and Shifting Cultural Geographies 1650–1800 Transregional Perspectives”, “Kunsthistorisches Institut der Freien Universität Berlin”, Museum of Asian Art, Berlin, Germany, June 22-24 2017.

系統號:

A-009615

【座談會】邊緣知識的建構與傳播:文學、史學與人類學觀照下的中國西南

【演講】潘佐夫:俄羅斯檔案中的蔣介石、毛澤東和其他中國革命者

【演講】鄧育仁:公地的故事.儒學的反省

標題:

【演講】鄧育仁:公地的故事.儒學的反省

時間:

2016年6月27日(週一)19:00-21:00

地點:

中研院學術活動中心2樓第1會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院文哲所

主講人:

鄧育仁(中央研究院歐美所研究員)

聯絡人:

中央研究院秘書處,Tel: (02)2789-9726

內容簡介:

主持人:黃進興(中央研究院副院長)

請於6月26日前報名:

1.曾以網路報名本活動者,於接獲本院邀請函後,點選連結即可進入個人專屬網址報名;報名截止日前,個人資料如有異動,請至該網址更新。

2.首次參加者,請至網址:

https://conference.iis.sinica.edu.tw/servlet/Register?ConferenceID=19 報名。

3.本院學術活動中心2樓臨時委外餐廳已於6月初正式營運,凡報名參加演講者即可享9折優惠,可自行前往選購;主辦單位本次不提供代訂餐盒服務。

4.如需免換證進入本院停車者,請主動告知大門警衛。

★ 凡參加本活動可獲得公務人員終身學習認證時數2小時。

★ 學生憑證至報到處可領《科學人》雜誌過刊,每人1本,送完為止。

洽詢專線:(02)2789-9726,院本部秘書處。

系統號:

A-009817

【演講】鐘鳴旦:帝嚳的命運:十七、十八世紀的中國學者和歐洲傳教士筆下的中國上古史

標題:

【演講】鐘鳴旦:帝嚳的命運:十七、十八世紀的中國學者和歐洲傳教士筆下的中國上古史

時間:

2017年6月28日(週三)10:00-12:00

地點:

中研院近史所檔案館第2會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院近代史研究所西學與中國研究群

主講人:

鐘鳴旦(Nicolas Standaert,比利時魯汶大學教授)

內容簡介:

當耶穌會士在17世紀進入中國時,他們發現中國歷史在許多方面顯然比《聖經》記載的歷史要長。於是,他們翻譯了中國的歷史著作,並傳回了歐洲。18世紀啟蒙思想家們以自己的目的採用了這些歷史著作。

傳教士使用什麼文獻?

他們如何解釋這些文獻?

中國人的解釋如何塑造傳教士的解釋?

這個演講從歷史文本的跨文化編織的角度去分析這些問題。

系統號:

A-009779

【演講】謝銀玲:從青銅器看中國青銅時代長江下游早期文明的進程--以春秋吳國為例

【演講】李濟滄:穀川道雄の中國史研究から日中の未來を考える――文化交流と學術思想

標題:

【演講】李濟滄:穀川道雄の中國史研究から日中の未來を考える――文化交流と學術思想

時間:

2017年7月4日(週二)18:30-20:00

地點:

典藏創意空間一區(臺北市中山北路一段121巷9-1號B1)

主辦單位:

國際文化會館

主講人:

李濟滄(南京師範大學准教授/國際日本文化研究センター外國人研究員)

內容簡介:

京都學派の東洋史學者として著名な穀川道雄(1925-2013)は、「豪族共同體論」を打ち出して皇帝支配の一色に塗られていた従來の中國史の見方に一石を投じ、さらに新中國の成立と文革、改革開放といった激動の中國近現代史にもその眼差しを向けました。

中國から日本へ、東アジアから世界へ、歴史から未來へという壯大な構想を持った谷川史學の真髄は、人と人との連帯を重視する人間存在の様式を中國史に再発見して、そこに一種の普遍性を賦與しようとした點にあります。このフォーラムでは、戦後日本の社會思想史の分野の中で、日中両國の未來を照らした谷川史學の醍醐味を吟味します。

※本演講以日語進行,但須事先報名

コメンテーター:劉岸偉(東京工業大學教授)

コメンテーター:伊東貴之(國際日本文化研究センター・総合研究大學院大學教授)

系統號:

A-009752

【演講】丁修真:小地方的科舉史:明代祁門〈春秋〉天下聞現象考論

【演講】穀嵐:The Nationalist State-Building Policy on the Southwestern Border of China: The Dispute between Sichuan and Xikang over the Tibetan Kingdom of Trokyap (1930s-1940s)

標題:

【演講】穀嵐:The Nationalist State-Building Policy on the Southwestern Border of China: The Dispute between Sichuan and Xikang over the Tibetan Kingdom of Trokyap (1930s-1940s)

時間:

2017年7月5日(週三)14:00-16:00

地點:

中研院史語所文物研究大樓7樓703室 (臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中研院歷史語言研究所、法國遠東學院臺北中心

主講人:

穀嵐(Fabienne Jagou,法國遠東學院副教授)

內容簡介:

主持人:王明珂(中央研究院史語所特聘研究員兼所長)

系統號:

A-009804

【演講】許瑞浩:1960年代臺灣的外貿制度與經濟發展

標題:

【演講】許瑞浩:1960年代臺灣的外貿制度與經濟發展

時間:

2017年7月6日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

許瑞浩(國史館修纂處處長)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【「檔案與歷史研究」演講系列(13)】

臺灣在戰後的經濟發展歷程,是一種建立制度、再透過制度去建立市場經濟的過程,亦即由管制經濟逐漸過渡到自由經濟的制度化過程。臺灣經濟奇蹟是透過一連串制度創新與制度變遷而臻至的。1960年代是臺灣經濟成長最快速的階段之一,也是經濟發展開始突飛猛進的時期。在此期間,臺灣建立一套有效的對外貿易制度安排,從而確立了往後以出口導向(export oriented)拓展國外市場為主軸的經濟發展方向,亦即「外向發展策略」(outward-looking development strategy)。我們將探討1960年代臺灣外貿制度的創新和變遷與經濟發展的關係,說明哪些制度有礙或有利於經濟成長與發展?這些制度為何及如何被採行或不被採行?其結果是正面還是負面?

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-009754

【演講】霍奎保:恢復社會秩序——八王之亂時期贈予封爵的象徵性意義

【演講】郭俊麟:臺灣文資數位典藏的地圖協作與創意加值

【演講】蔡文騰:日治時期馬公軍港的組織建構與編制演變

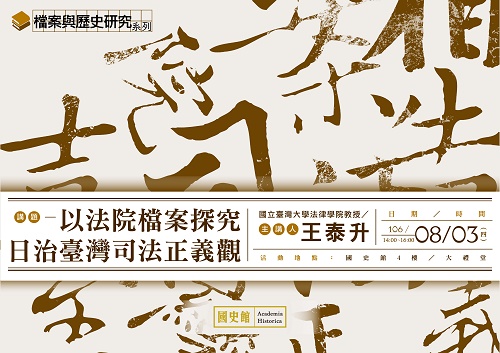

【演講】王泰升:以法院檔案探究日治臺灣司法正義觀

標題:

【演講】王泰升:以法院檔案探究日治臺灣司法正義觀

時間:

2017年8月3日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

王泰升(國立臺灣大學法律學院教授)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【「檔案與歷史研究」演講系列(15)】

先將從制度面及其整體運作,指出日本於19世紀末帶入臺灣的「現代」司法裁判,相較於大多數臺灣人所熟悉的「傳統」官府斷罪聽訟,存在著判調分立、審辯分立、審檢辯分立,以及行政司法分立等司法正義觀上的差異,但兩者在日治臺灣國家法上卻也不時相互交織。接著以《日治法院檔案》內臺北地方法院日治時期所為的數萬份民刑事判決所載的個案資料,包括年代、案由、當事人特質(性別、法律上屬性、住所地)、訴訟代理人特質、訴訟結果等,當做變數而為編碼。再藉由上述變數交叉分析的結果,詮釋人們的司法正義觀是否已有某程度的轉型?這項轉型是否隨社經階層、地域、性別等之不同而異?

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-009757

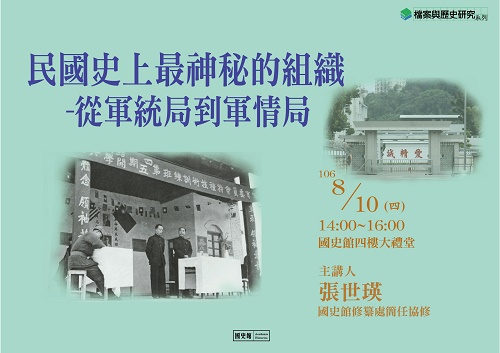

【演講】張世瑛:民國史上最神秘的組織──從軍統局到軍情局

標題:

【演講】張世瑛:民國史上最神秘的組織──從軍統局到軍情局

時間:

2017年8月10日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

張世瑛(國史館修纂處簡任協修)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【「檔案與歷史研究」演講系列(12)】

軍事情報局隸屬於國防部參謀本部,專責國內外情報蒐集研整及戰略預警等任務。該局歷史最早可溯自1928年1月,戴笠以國民革命軍總司令部聯絡參謀的身分,受命成立「國民革命軍總司令部密查組」;九一八事變後,國家處境內外交迫,戴笠在蔣中正的指示下,於密查組的基礎上,擴大成立「特務處」,主要負責偵查日本在華行動及國內外各種反政府的情資。同年9月,特務處改隸軍事委員會調查統計局第二處,經費始有固定來源。1935年南昌行營調查課併入特務處,人員編制與組織規模獲得進一步擴編。1938年8月,正式升格為軍事委員會調查統計局,一般習稱為軍統局,舉凡情蒐日、偽、共軍動向,蒐集國內軍政情報,剷除汪政權重要人士,執行經濟檢查與運輸戰略物資,及與外國情報合作等,都是戰時軍情局的主要任務,實際業務由副局長戴笠領導。抗戰勝利後軍統局於1946年8月改組為國防部保密局,1955年3月再改組為國防部情報局;1985年,原負責大陸敵後工作的國防部特種情報室合併至國防部情報局,更名為國防部軍事情報局至今。

2010年中華民國各界慶祝建國一百年之際,軍情局希望在回顧建國百年的歷程中,能為情報工作的發展及其重要領導人戴笠尋找歷史定位,主動與國史館商議合作研究及出版事宜,並應國史館要求解密相關檔案,交由國史館館進行檔案複製及修護作業,並在2011年底完成全部數位化工作後,檔案原件全部歸還予軍情局,雙方各執一套數位檔案典藏備存及開放運用。「軍情局」檔案共計147卷,依據案卷主題與內容特色,共可分為五大類別:一、軍統局組織沿革;二、軍情局的情報工作報告;三、軍統局附隨組織的活動;四、戰時中美合作所;五、情報機構內部期刊。

過去基於情報工作性質的特殊性,情報組織檔案向屬政府的最高機密,此現象舉世皆然。是以在軍統局檔案未公開前,學界難窺究竟,只能仰賴軍統局人員的口述歷史或回憶錄,權充研究材料,學術研究向不多見。如今在這批塵封許久的檔案開放後,相信可以為關心抗戰時期情報組織研究者,提供最重要的核心史料。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-009688

【演講】張省卿:The Construction of Chinoiserie Gardens in 18th Century Sanssouci in Potsdam, Prussia

標題:

【演講】張省卿:The Construction of Chinoiserie Gardens in 18th Century Sanssouci in Potsdam, Prussia

時間:

2017年8月26日(週六)

地點:

University of Zurich. Switzerland(Rämistrasse 71, 8006 Zürich,Switzerland)

主辦單位:

European Association for Asian Art and Archaeology and the Section for East Asian Art

主講人:

張省卿(輔仁大學歷史學系教授)

內容簡介:

“The Construction of Chinoiserie Gardens in 18th Century Sanssouci in Potsdam, Prussia” at “the Second Conference of the European Association for Asian Art and Archaeology”, by “the European Association for Asian Art and Archaeology and the Section for East Asian Art (Institute of Art History)”, University of Zurich. Switzerland. 24th–27th August 2017.

系統號:

A-009616

【演講】林承緯:臺灣民俗學的建構及其實踐

【研習營】第七屆兩岸歷史文化研習營──荊楚文化

標題:

【研習營】第七屆兩岸歷史文化研習營──荊楚文化

時間:

2017年8月12日至23日

地點:

東華大學文二講堂(花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所、香港城市大學中文及歷史學系、蔣經國國際學術交流基金會、中國宋慶齡基金會、武漢大學歷史學院

聯絡人:

羅麗芳,Tel: 886-2-2782 9555#351;E-mail: cscamp@asihp.net

內容簡介:

本研習營已公布錄取名單,請參見:http://www.ihp.sinica.edu.tw/~CScamp/2017/records.htm

【研習費用】

活動期間於當地之研習考察、食宿交通費用由主辦單位負擔。另補助學員往返山東之交通費用,詳情請見官網見活動辦法。

【師資陣容】

課程內容安排10場演講課程及5場田野調查

講座教師

王汎森(中央研究院院士、中央研究院歷史語言研究所特聘研究員)

王明珂(中央研究院院士、中央研究院歷史語言研究所特聘研究員兼所長)

余西云(武漢大學歷史學院教授兼副院長)

李豐楙(國立政治大學華人宗教研究中心講座教授)

胡曉真(中央研究院中國文哲研究所研究員兼所長)

陳偉(武漢大學歷史學院教授、武漢大學簡帛研究中心主任)

楊國安(武漢大學歷史學院教授兼副院長)

劉苑如(中央研究院中國文哲研究所研究員)

鄧淑蘋(國立故宮博物院器物處研究員退休)

鄭振滿(廈門大學歷史系特聘教授)

龔書章(國立交通大學建築研究所副教授兼所長)

田野導師

李丹婕(中山大學歷史學系特聘副研究員)

李仁淵(中央研究院歷史語言研究所助研究員)

胡簫白(美國賓夕法尼亞大學歷史系博士生)

徐斌(武漢大學歷史學院副教授)

張侃(廈門大學歷史系教授)

鄭靜(武漢大學城市設計學院建築學系副教授)

系統號:

A-009820

【工作坊】2017年第2次環境史研究工作坊

標題:

【工作坊】2017年第2次環境史研究工作坊

時間:

2017年6月16日(週五)

地點:

中研院臺史所802室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院臺史所

聯絡人:

劉曉芸,E-mail: hsyunliu@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

10:30-12:00

【研究報告】

水文與濁口溪的攻防戰(1903-1930s)(張素玢,國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授)

生態文明倫理之比較分析(王鴻濬,國立東華大學公共行政學系教授兼人文社會科學學院院長)

13:30-15:00

【研究報告】

一個湖泊的社會史:清代嘉義荷苞嶼大潭的經營與民眾抗爭(曾品滄,中央研究院臺灣史研究所副研究員)

【閱讀報告】

Gregory M. Pflugfelder and Brett L. Walker (eds.), JAPANimals: History and Culture in Japan's Animal Life (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2005).(郭忠豪,臺北醫學大學營養學院專案助理研究員)

系統號:

A-009535

【座談會】陳芳明榮退暨人文講座成立座談會

標題:

【座談會】陳芳明榮退暨人文講座成立座談會

時間:

2017年6月9日(週五)

地點:

政治大學社資中心數位展演廳(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學臺灣文學研究所

內容簡介:

10:10-11:10

【陳芳明的學術傳承I】

主持人:曾士榮

哀感頑艷的抒情系譜──一九六〇年代文藝片形構與情感敘事(黃儀冠)

立石鐵臣的考現臺灣:以《民俗臺灣》作為分析場域(邱雅芳)

身體禁錮和心靈救贖──梅濟民《火燒島風情》與舒暢《那年在特約茶室》探析(侯如綺)

11:20-12:20

【陳芳明的學術傳承II】

主持人:紀大偉

女同志電影與族群政治(曾秀萍)

女神與神女:王定國作品敘事策略暨性意識考(張耀仁)

遺腹子與寫作──郭松棻的外邊書寫(劉淑貞)

13:30-14:50

【座談I:陳芳明的學術研究及其歷程】

主持人:崔末順

與談人:柳書琴、許俊雅、劉正忠、郝譽翔

15:10-17:00

【座談II:陳芳明的藝文、出版和影響】

主持人:吳佩珍

與談人:涂玉雲、林載爵、初安民、封德屏、胡金倫

系統號:

A-009650

【工作坊】文學閱讀的觀念與方法:中國文學批評研究工作坊

標題:

【工作坊】文學閱讀的觀念與方法:中國文學批評研究工作坊

時間:

2017年6月10至11日(週六至週日)

地點:

政治大學百年樓309會議室(臺北市文山區指南路二段64號)

主辦單位:

國立政治大學中國文學系、國立清華大學中國文學系

聯絡人:

張月芳,tel: 02-2939-3091#62302

內容簡介:

6月10日

►政治大學會場

10:20-11:50

主持人:張健(香港中文大學中文系教授)

清初虞山詩派詩學主張及其淵源再論(李欣錫,國立清華大學中文系助理教授)

講題待定(陳英傑,國立政治大學中國文學系助理教授)

註釋、語譯與插圖──國中文言文教材詳解的必要與風險管理(黃明理,國立臺灣師範大學國文系教授)

13:10-14:40

主持人:曾守正(國立政治大學中文系特聘教授兼系主任)

講題待定(鄭毓瑜,國立臺灣大學中文系講座教授)

聲音的還原與重建——明清詩學有關詩歌音調的論述(張健)

講題待定(廖棟樑,國立政治大學中文系特聘教授)

15:00-16:10

主持人:張宏生(香港浸會大學中文系講座教授)

唐宋比較與詩歌閱讀:以蘇軾詩為個案(胡曉明,華東師範大學中文系終身教授)

漢譯《大般涅槃經》中「樂說無礙」策略研究(涂艷秋,國立政治大學中文系教授)

16:30-17:40

主持人:胡曉明(華東師範大學中文系終身教授)

講題待定(蔡英俊,國立清華大學中文系教授兼人文社會學院院長)

講題待定(陳家煌,國立成功大學中文系副教授)

6月11日

►清華大學會場

10:20-11:50

主持人:劉承慧(國立清華大學中文系教授兼系主任)

講題待定(曾守正)

閱讀、檃栝與重構——論清代的檃栝詞(張宏生)

「人性論史」的閱讀與發生:徐復觀與他的「中國哲學思想史資料」(黃繼立,東海大學中文系助理教授)

13:10-14:40

主持人:陳國球(香港教育大學中國文學講座教授兼人文學院院長)

中國古代「詩用」情境中的多重性讀者(顏崑陽,輔仁大學中文系講座教授)

講題待定(曾守仁,國立暨南國際大學中文系副教授)

思維模式與詩意──陶淵明的否定,以〈飲酒〉詩組為例(簡良如,國立清華大學中文系副教授)

15:00-16:10

主持人:顏崑陽

講題待定(許銘全,國立清華大學中文系助理教授)

講題待定(陳國球)

16:30-17:10

【綜合座談】

主持人:鄭毓瑜

系統號:

A-009560

【系列演講】國立臺灣文學館2017城東講堂

標題:

【系列演講】國立臺灣文學館2017城東講堂

時間:

2017年4月至12月,共5場

地點:

齊東詩舍(臺北市濟南路2段27號)

主辦單位:

國立臺灣文學館、齊東詩舍

聯絡人:

江小姐,Tel: 02-23279657

內容簡介:

【國立臺灣文學館2017城東講堂】

文學是人類生活的底蘊,而詩是文學中最精煉的語言,透過寫詩、讀詩、以詩入歌,創造臺灣人的生活美學。作為「詩的復興基地」的齊東詩舍,以推廣「現代詩」為主軸精神,並以「講堂」為其內涵的展現。 為串起與國立臺灣文學館「南館北舍」的美麗,點亮齊東詩舍詩路的炫彩,即將邁入三周年的齊東詩舍特別規劃「城東講堂」,期盼以不同面貌的詩文學表現形式為民眾帶來耳目一新的文學響宴。

本系列演講2017年6月至12月場次內容如下:

6月18日

14:00-16:00

詩與歌的對話(向陽)

8月20日

14:00-16:00

詩歌創作與吟唱(暫定)(陳克華)

10月22日

14:00-16:00

臺灣唸歌仔(柯銘峰)

12月17日

14:00-16:00

臺灣第一張文學音樂專輯:楊逵《鵝媽媽要出嫁》(朱約信)

報名須知:每場次50員限定,額滿即截止報名,活動當日已報名者請於活動開始前15分完成報到,逾時會將已報名未到之名額開放給現場民眾。現場民眾將發放號碼牌依序後補進場,額滿即止,敬請見諒。

系統號:

A-009768

【展覽】綠色之夢——當代臺灣自然書寫特展

標題:

【展覽】綠色之夢——當代臺灣自然書寫特展

時間:

2017年4月7日至2018年2月25日

地點:

國立臺灣文學館展覽室D(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

「綠色之夢——當代臺灣自然書寫特展」打破臺文館以往呈現展覽的方式——沒有放在展示櫃內的文物,試圖尋找文學展示的各種可能性,展覽規劃將文本吸收轉化後,以「我們只有一個地球」、「尋找X點」、「書寫自然」、「綠色行動」等主題呈現對環境破壞的憂心、生態觀察的耐心、書寫的熱情與行動的決心。觀眾透過親手操作、以眼耳親身觀察、實際的閱讀,來體會環境的重要與自然書寫者的熱情。

「自然書寫」呈現人與自然互動的理智建構和情感結果,書寫自然對於自身的影響,以及對大自然的渴望,強調文學性、科學知識的使用與實際的自然經驗。除了面向自然生態,也承擔面對環境倫理、永續的危機與警示價值。展場設計多元,例如:「我們只有一個地球」展區,觸摸樹幹會浮出與馬以工、楊憲宏文句相呼應圖像的「感溫油墨觸摸體驗」;「尋找X點」展區觀眾可化身為生態觀察家如陳玉峰、劉克襄,啟動五官,觀察山川草木、蟲魚鳥獸;「書寫自然」讓觀者在展區直接閱讀各類型作家的相關作品,讓文本說話;「綠色行動」透過選擇題的選項、展覽摺頁的留言,讓觀眾成為吳晟、曾貴海一般的行動者。通過作家之筆,我們得以持續思考、探求,並進而起身行動、實踐,共同追求更和諧的地球。

本展覽開放時間請參見:http://www.nmtl.gov.tw/content_125.html

系統號:

A-009771

【展覽】還能說什麼?非典型青花特展

標題:

【展覽】還能說什麼?非典型青花特展

時間:

2017年3月10日至6月9日

地點:

國立臺灣大學圖書館一樓中廳(臺北市大安區羅斯福路四段1號)

主辦單位:

國立臺灣大學藝術史研究所

內容簡介:

本次展覽為第六回臺大藝術史研究所藏品展,展題定為《還能說什麼?非典型青花特展》,由中國陶瓷領域延伸到歐洲與亞洲,旨在拓展跨區域、跨文化的對話,也藉此重新檢視由中國發展出來的典型青花瓷在世界的重要影響力。中國景德鎮以外,其他國家生產的「類青花瓷器」或許因而被視為次級品或是「非典型」,然而,這個展覽並非只想老調重談中國的青花瓷如何強力地影響他人,而嘗試將關懷的重心,轉移到這些「模仿者」身上。展覽展出的作品地域跨越歐亞,時間跨度自十四世紀到二十世紀,我們嘗試展示新的觀點,希望邀請觀眾進入展場,觀看這些白地藍紋的青花陶瓷產品,了解青花在世界史發展中,有著複雜精采的變化與歷程;請一起來思考,它們為何可以在漫漫時空中,開出共享世界的白地藍花。

開館時間:週一至週五10:00-17:00。國定假日、例假日休館。

◆系列演講活動:

4月26日(三)

14:00-16:00

共享的美感──十七、十八世紀青花瓷的故事(余佩瑾,國立故宮博物院器物處處長)

地點:國立臺灣大學圖書館日然廳

5月10日(三)

14:00-17:00

策展團隊專場分享會

地點:國立臺灣大學圖書館日然廳

5月24日(三)

14:00-16:00

青鶴北投──日本時代的臺灣飯碗(王淑津,獨立研究學者)

地點:國立臺灣大學文學院20室

系統號:

A-009523

【展覽】「人類學家的錢包:貨幣的社會生活」特展

標題:

【展覽】「人類學家的錢包:貨幣的社會生活」特展

時間:

2017年6月22日至8月31日

地點:

中央研究院民族學研究所博物館(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族學研究所博物館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

本展覽以「人類學家的錢包」為題,有別於常見的貨幣展多以各國紙鈔錢幣(含古錢)為主,本展覽則透過人類學家在世界不同文化的研究,呈現貨幣的多樣性,以及背後的文化意義與權力關係,希望透過人類學跨文化比較的視野,帶領參觀者思考下列問題:貨幣是什麼?貨幣的價值從何而來?在文化接觸的介面,人們如何交換、交易?貨幣的象徵與政治意涵為何?貨幣對人類的社會生活有什麼影響?並思考貨幣的未來式。

展覽內容除了人類社會多樣的交易媒介(如煙草、鹽、鹿皮、金屬、貝等),並選擇幾項貨幣作為闡釋主題的案例,如策展人郭佩宜副研究員研究的所羅門群島貝珠錢、本所館藏雅浦的石錢、臺灣原住民的貨幣(如貝珠條、貝珠衣),此外也包括金紙、時間貨幣、虛擬貨幣(如比特幣)等。展覽中並呈現新自由主義經濟時代的另類貨幣,以及傳統與地方貨幣的永續實踐。透過幾個子單元,邀請參觀者重新思考貨幣的本質,檢視日常生活中貨幣扮演的角色,並進而思索個人與社群面對全球大結構之網,是否仍有自主行動的可能性。

中研院民族所博物館為研究型博物館,展覽主要呈現研究成果,同時亦肩負大眾人類學的推廣任務。除了知識傳播,我們希望這是一檔「刺激思考」的展覽,在設計上採用雙向、參與式的展覽手法,透過提出問題、呈現相關學術研究,邀請參觀者共同思考,鬆動一般認知,進而發現新的視角──如Bruno Latour所說的,挑戰在於讓參與者能在觀展過程產生「思考的位移」。

本展覽開放時間為每週三、六、日,9:30-16:30

系統號:

A-009798

【展覽】翠綠邊地──清季西南邊界條約及輿圖

標題:

【展覽】翠綠邊地──清季西南邊界條約及輿圖

時間:

2016年12月10日至2017年6月18日

地點:

國立故宮博物院104陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

邊界係劃分不同政權地理範圍的分界線,也是最易滋生國際事端的區域。中越、中緬邊境全長踰三千六百公里,自清季以來即衝突不斷。外交部寄存本院之前清總理各國事務衙門與民初北洋政府外務部檔案、輿圖,內含不少清代中國與法國、英國所簽有關越南、緬甸邊界的條約,以及劃定粵越、桂越、滇越、滇緬等地區的地圖;由於事涉邊境糾紛問題,極具爭議性及敏感性,一直以機密等級註記,未曾公開。民國九十年(2001),外交部將之寄存本院,由圖書文獻處代為進行數位典藏;九十六年(2007),復同意將之解密,製作圖文資料庫供各界參閱,並據以策畫展覽。繼之,本院於九十九年(2010)及一○○年(2011)分別推出「失落的疆域──清季西北邊界變遷條約輿圖」與「百年傳承.走出活路──中華民國外交史料」二項特展,將上述史料作專題性佈陳,頗獲國內外觀眾好評。

越南位於中南半島東部,北鄰廣東、廣西、雲南三省;緬甸地處中南半島西部,國土與雲南交界長二千一百餘公里。有清一代,越南及緬甸為中國藩屬;既為藩屬,清廷即未曾與之訂約劃界,是以當時中國的西南邊界較為含渾。直到光緒年間中法戰爭,兩國簽訂「中法會訂越南條約十款」,越南與清朝的藩屬關係斷絕,劃界之議遂啟。自光緒十一年至二十二年間(1885-1896),雙方經由談判,進而劃界立碑,總計訂立界約十餘種。英國則於光緒十一年入侵緬甸北部,隨後發生三次英緬戰爭,將之完全掌控。十二年(1886),清廷與英國簽訂「中英緬甸條款」,約定派員勘查劃定滇緬邊界。二十年(1894),兩國再簽訂「中英續議滇緬界務商務條約」,確定滇緬中段及南段邊界基本走向;然而,滇緬邊界問題甚夥,直到民國時期仍糾紛不斷。

本特展分「清中期前的西南邊界」、「桂越、粵越段勘界」、「廣西東、西路中越界牌」,以及「滇越段勘界」、「滇緬段勘界」五單元;除展出外交部珍藏西南邊界條約、地圖外,亦呈現院藏清季西南邊界檔案及輿圖。此次獲選佈陳之件,均屬首次公開展示。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-009557

【展覽】學養與自治精神的傳承——臺北高等學校創立95周年紀念特展

標題:

【展覽】學養與自治精神的傳承——臺北高等學校創立95周年紀念特展

時間:

2017年4月18日至6月28日

地點:

臺灣師範大學圖書館一樓大廳(臺北市大安區和平東路一段129號)

主辦單位:

國立臺灣師範大學、臺北高校同學會、國立臺灣師範大學圖書館

聯絡人:

國立臺灣師範大學圖書館校史組,Tel: (02)7734-5281

報導者:

徐聖凱

內容簡介:

臺北高等學校創立於1922年,初期借用臺北第一中學校(今臺北市建國中學),1926年遷入本校現址。1945年日本戰敗後,改制為「臺北高級中學」,1946年於高校校園內創立本校前身的臺灣省立師範學院,可說與本校有直接的歷史傳承。

為紀念臺北高校昔日風華,發揚本校之歷史文化底蘊,擬於2017年4月起,舉辦臺北高等學校創立95週年紀念活動,包括臺北高等學校創立95週年文物資料展及國際學術研討會。透過本次活動,不但能加深本校歷史意涵,加強校友凝聚力,社會大眾也能更認識本校歷史發展背景與文化淵源。

系統號:

A-009558

【展覽】「新臺客:東南亞移民移工在臺灣」特展

標題:

【展覽】「新臺客:東南亞移民移工在臺灣」特展

時間:

2017年3月11日至11月5日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第3特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

臺灣這塊土地上有著許多東南亞的面孔,來自東南亞的移民當下已突破14萬人、移工逾68萬人,無論他們來自哪個國家、停留多久,都已成為臺灣文化底蘊的一部分。無論是在400年前或是現在,臺灣文化的多元和混融,透過來自四方、先來後到的移民加入,形塑今天的面貌。

東南亞移民常被與「新住民」畫上等號,事實上這些移民並非1990年代後才開始來到臺灣。當我們稍往回看歷史,約半世紀前的1960、70年代已有為數不少的東南亞移民來臺灣,主要受到政治因素影響。這個展覽聚焦在近50年間臺灣的東南亞移民及移工,這些曾經陌生的外國面孔,走進臺灣的每個角落,變成熟悉的家人、朋友或工作伙伴。而身分認同隨時間轉變流動,在此我們說的不只是「新臺客」的故事,也是我們的故事。

本展覽邀請14位來自東南亞不同國家的移民及移工們,藉由他們的物件、影像、聲音、創作,讓我們透過不同的視野、從不同的角度,認識「新臺客」的多元樣貌。藉由她與他的生命故事,讓我們更理解不同族群存在的自尊、驕傲與個人價值,也藉此讓這塊土地的人們,更加認識屬於這個世代的新臺灣。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-009559

【展覽】勤修無逸──嘉慶皇帝文物特展

標題:

【展覽】勤修無逸──嘉慶皇帝文物特展

時間:

2017年1月7日至6月18日

地點:

國立故宮博物院103陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

嘉慶皇帝是滿族入關後第五位皇帝,清高宗乾隆皇帝(1711-1799,在位1736-1795)第十五子,原名愛新覺羅‧永琰(1760-1820),廟號仁宗,諡號睿皇帝,在位二十五年(1796-1820)。嘉慶是他的年號,滿語唸作Saicungga Fengšen,意謂「擁有好福份」、「福份可嘉」。

乾隆三十八年(1773),永琰被皇父密定為儲君,五十四年(1789)獲封為嘉親王。六十年(1795),他受禪讓即位,定明年為嘉慶元年。時乾隆皇帝稱太上皇,仍掌控朝政。嘉慶四年(1799),高宗駕崩後,仁宗始正式親政。二十五年(1820),嘉慶皇帝猝逝於熱河避暑山莊,得年六十一歲。

嘉慶皇帝親政之前,在帝師教誨中領悟了克勤力學的重要,更培養出勤、儉、仁、慎的品德。他涵養經史,題詩行文,造詣與才華深獲皇父肯定。仁宗即位之初,表面上繼承了乾隆朝長久太平之局,實則內部積弊已深,官僚腐敗,民情思亂。嘉慶皇帝以儒家理想治國,崇儉黜奢,孜孜救治,整飭貪官,關心民間疾苦,致力匡救時弊。他在位期間,先後平定了許多內部動亂,抑制了社會危機的漫延,亦剿滅海盜,維護了東南各省與臺灣的安定。另一方面,他繼續推動乾隆朝的文化事業,整理皇室藝術收藏,編纂官書典籍,在清代宮廷藝術與文化發展上,展現了傳承與創新兼備的風格。

本特展計含「嘉慶皇帝其人」、「治國政績」、「宮廷藝術」與「文化出版」四大單元,透過文獻與文物的展陳,使民眾重新認識清仁宗其人,並深入了解院藏嘉慶朝文物及其特色。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-009593

【展覽】貴貴琳瑯游牧人:院藏清代蒙回藏文物特展

標題:

【展覽】貴貴琳瑯游牧人:院藏清代蒙回藏文物特展

時間:

2017年3月31日至8月20日

地點:

國立故宮博物院303陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

蒙古、回部與西藏位在亞洲內陸,多為高原和盆地的地形,緯度高、地勢高,氣候寒冷,雨量不穩定,除了河谷、綠洲之外,以游牧經濟為主,其住民多元,蒙古族、維吾爾族及藏族佔多數,在地理、宗教與歷史上,均與以農業經濟為生的漢族有很大的差異,形成特有的游牧文化與藝術。

十七世紀起於中國東北的滿人逐步向西及向南擴張,建立大清王朝。作為王朝的統治者,滿族從未改變成為北方草原民族共同盟主的企圖,並積極掌控西南方青藏高原的藏族。除了軍隊戍守和行政治理之外,清王朝並透過婚姻、宗教和年班等手法,深入統治,維繫人心,鞏固政權。

本展覽以清朝宮廷與蒙古、回部、西藏諸藩部之間往來互動的相關文物為中心,從人類學與物質文化的角度出發,一方面闡釋蒙回藏游牧文化的特質,同時解析文物本身的藝術特色及其所傳達的文化內涵。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-009595

【展覽】「扛厝走溪流:臺江風土與自然」特展

標題:

【展覽】「扛厝走溪流:臺江風土與自然」特展

時間:

2017年5月2日至10月15日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

國立臺灣歷史博物館所在地,原為「臺江內海」一部分。兩百年來,曾文溪改道氾濫、內海浮覆成陸,像部張力十足的土地劇場。

面對自然環境變化,臺江先民發展出「避水(患)而居」、「順水(域)而生」的生活樣貌。在洪氾中,家屋「竹籠厝」(Tik-long2- a2-tshu3)是人民最重要所有,因抗水患而有「扛厝走溪流」(Kng tshu3 tsau2 khe-lau5)的生活記憶。村落庄頭宮廟為人民抗水護庄的力量,衍生祭溪信仰延續至今,人民感念天地之心仍存。此外,臺江移墾過程中,先民多自曾文溪北方區域南遷而至,家族移墾是移墾型態之一,落地生根,順水而生見證臺江滄海桑田的變遷。

本展展示範圍聚焦於曾文溪下游聚落,這塊溪埔地,先民稱它為「菅仔埔」或「芊仔埔」,日本時代官方稱它為「臺南廳新豐郡外武定里」,現今地方則稱呼「臺江十六寮」或「臺江」,在行政區屬「臺南市安南區」。本區由曾文溪及鹽水溪兩溪環繞,也是兩溪數百年來改道、洪氾的主要範圍。有關「臺江十六寮」文獻,在1895年《臺灣總督府舊縣公文類纂》中可見記載。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-009660

【展覽】皇帝的第一道與最後一道命令

標題:

【展覽】皇帝的第一道與最後一道命令

時間:

2016年10月22日至2017年6月28日

地點:

中央研究院史語所歷史文物陳列館2樓內閣大庫檔案區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

聯絡人:

Tel: (02) 2652-3180

內容簡介:

一、清代詔書製作、皇權繼承與歷史書寫

清朝以皇帝之名頒布的命令,主要有制、詔、誥、敕等形式。其中詔書的目的乃向天下臣民佈告國政或是垂示彝憲。其書寫格式例以「奉天承運,皇帝詔曰」開宗,用「佈告中外/天下,鹹使聞知」結尾。詔書多由內閣撰擬,再呈請皇帝欽定。舉凡即位、親政、賓天、加封徽號等事皆需昭告天下。清代定制的詔書是黃紙墨書、滿漢文合璧,並在年月日與紙張接粘等處,鈐蓋「皇帝之寶」寶印,故又稱寶詔;同時交禮部照式刊刻,黃紙印刷,是為謄黃,以為頒布全國之用。

在皇帝頒布天下的詔書中,最重要者莫過於即位之初的登極恩詔,以及賓天之際的大行遺詔。首尾兩份詔書皆攸關皇位之繼承、天命之授受與國祚之綿延。朝廷透過這兩道詔書明白宣示皇權的轉移與政統的賡續:舊主雖已賓天,新君但將承命,是以帝制的運作如常,而國祚的延綿無虞。崇德八年(1643)八月,世祖於盛京即位之初,即以滿文詔書昭告遐邇。迨清軍入關,在其揮軍南下的檄文中,更嚴辭指控南明政權:既未奉得崇禎遺詔,實非承天應命之正統。換言之,既無遺詔,朝隨君亡,天命當由終得天下者承統繼祧。

不論是第一道命令或最後一道命令,在頒布天下之時,其實已是皇權轉移既成定局之後。前者藉由施恩赦罪,展布政治新象;後者則回顧歷年功業(過),謀求青史定案。若兩相對比,清代歷朝的登極恩詔內容大多因循制式,承命的新君鮮有別出心裁之舉;至於大行遺詔則頗有出入,各具特色,並且具體而微地反映出:從早期皇權對國家機器的掌控,漸轉成後半葉國家機器對皇帝的鉗制。清初諸帝或親自酌定詔稿,或於生前預擬藍本:如順治以罪己之姿痛自列舉弊政,以期懲前毖後;康熙著眼於自我歷史定位,儼然是自傳式的墓誌銘;雍正則關注過去章程的審酌與未來政治的佈局。乾隆禪位於嘉慶,所欽定的傳位詔既總結一朝政績,復宣示皇權繼承,內容格式實有如「乾隆朝」之遺詔。嘉慶之後,皇帝的遺詔則多於死後由臣工摭拾過去上諭,或概括地總結其在位期間的國情與政績,已然不見皇帝個人掌控歷史解釋權的任何企圖。在逐漸常規化的製作過程中,皇帝個人的色彩完全黯然褪蝕在格式套語之中。早期皇帝在制度上的酌定或更張,積累而成祖宗家法,中葉之後皇帝多在祖宗家法的枷鎖下難得伸展。國家典制層建累構,越演越繁,皇帝個人的威權卻在敷衍格套中愈形支絀。

二、從中央到地方與藩邦:詔書的頒布與傳播

詔書既奉皇帝之名擬定,先是在北京中央舉行隆重的頒布儀式,隨即便透過各種管道昭告天下。除了正本鈐有皇帝寶印的寶詔之外,禮部並製作若干複本的謄黃詔書。齎詔官攜帶一份正本詔書以及若干複本謄黃,前往指定地點宣讀,隨後再將詔書齎回中央。康熙四十二年(1703)議准因應路程遠近,明定禮部齎詔官分赴各地頒詔當恪遵往返的時限。乾隆十七年(1752)更對分赴各省頒詔的齎詔官、所攜帶謄黃數目與負責分頒之處,皆有詳細的規定。此後並有增減的調整。不過,道光十五年﹙1835)對派遣齎詔官赴各地頒詔的方式進行重要的改革,從此詔書透過驛站轉發各地,齎詔官的委派至此廢除。

值得注意的是:隨著地方的發展,中央在詔書的頒發上,亦有相應增減的調整。例如臺灣總兵官原本僅接奉皇帝詔書的謄黃複本,逮至光緒十一年(1885)臺灣開始設置巡撫,兩年(1887)後,朝廷更正式加頒正本的寶詔,臺灣地位越形重要,由此亦可窺見一二。

各地方在接奉詔書之後,除了將詔書頒到日期以題本報部察覈,如有需要也會再行複製若干份詔書下傳到轄區各地。詔書頒布的對象不僅是中土臣民,更包括外邦藩屬。乾隆五十五年(1790)適值弘曆八旬大壽,特諭除朝鮮、蒙古之外,安南、琉球、暹羅等三國也一體頒發恩詔。在一般情形下,朝廷派遣正副使赴朝鮮頒詔,外藩蒙古諸部由理藩院委官齎詔前往。至於其餘諸國,則交由該國使臣自行齎回,或委由鄰近各國的地方督撫轉發:兩廣總督負責暹羅,廣西巡撫負責安南,雲貴總督負責緬甸,閩浙總督則負責琉球。透過上下遠近層層傳導,務使皇帝的詔令「佈告天下/中外,鹹使聞知」。

開館時間:固定開館時間為每週三及週六09:30-16:30。

開館日逢選舉日、國定假日及連續假期不開放(以本館網頁公告為準)。

系統號:

A-009670

【展覽】縈青繚白──安陽隋唐墓瓷器特展

標題:

【展覽】縈青繚白──安陽隋唐墓瓷器特展

時間:

2016年10月29日起

地點:

中央研究院史語所2樓特展區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

聯絡人:

Tel: (02) 2652-3180

內容簡介:

歷史語言研究所於一九二八至一九三七年間,在河南安陽殷墟進行了十五次考古工作,發掘隋唐墓172座。這些墓葬分佈排列有序、數量眾多且年代集中,出土遺物達兩千多件,有陶器、瓷器、陶俑、鐵器、銅錢、墓誌,是研究隋唐墓葬很好的材料。

北朝進入隋代後,北方地區在鉛釉陶的傳統及南方青瓷燒造技術上,開啟白色陶瓷器燒造的新頁。各窯口燒製鉛釉陶及青釉、醬釉瓷器的同時,因北方胎土色淺,釉層薄而透明,加上化妝土的使用,製作出接近白色的低溫鉛釉器與高溫釉瓷器,如河北邢窯、磁州窯系;河南鞏義白河窯、安陽相州窯、靈芝窯等。目前學界對白瓷始燒時間點與窯址尚有不同的見解,但最遲在隋代已成功燒製高溫白瓷,形成唐代以後瓷器生產「南青北白」的局面。

在嘗試燒製白瓷的過程中,各窯口因為胎土、釉藥及燒製技術的不同,呈現出不同的面貌。隋代晚期西安附近貴族墓出土的白瓷,已臻胎土潔白、薄可透光的境地,同時期的安陽相州窯製品,胎灰白色或夾雜黑、褐色雜質,釉色白中閃青或呈乳濁白。本次展件中的白瓷器,可以看見陶工在製造技術不純熟階段所作的嘗試,也見證了早期白瓷燒造的過程。

安陽小屯隋唐墓地的墓葬規模雖小,但出土陶瓷器數量非常多,與其他地區的隋墓明顯不同,可能與鄰近安陽相州窯有關。除了數量多,品項也很多元,包含罐、杯、碗、盤、甕、盤口壺、小瓶、香爐、硯、燭臺、屋宇模型、鎮墓俑等。本次展品多出土於YM243號墓,部分瓷器細緻精美,在白瓷始燒階段,堪為少見的珍品。

開館時間:固定開館時間為每週三及週六09:30-16:30。

開館日逢選舉日、國定假日及連續假期不開放(以本館網頁公告為準)。

系統號:

A-009671

【展覽】適於心——明代永樂皇帝的瓷器

標題:

【展覽】適於心——明代永樂皇帝的瓷器

時間:

2017年5月18日起

地點:

國立故宮博物院203陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

「潔素瑩然,甚適於心」是永樂皇帝對自己心愛瓷器的讚譽。明成祖朱棣,年號永樂(1403-1424),是明代第三位皇帝。在他當政的二十二年期間,文治武功兼備,如營建紫禁城、派遣艦隊交通南洋﹑編輯永樂大典﹑製作大量官方用器等,建樹極多。其中,這些合於永樂皇帝心意的瓷器,經過了六百年的歲月,留存至今,不僅展現永樂時期瓷器的工藝成就,同時是多方文化來往的具體例證。

永樂皇帝的瓷器中,最具代表性的是甜白、青花及紅釉瓷器。甜白釉色創燒於永樂,恬靜優雅,開創白瓷新面貌。青花瓷器的造型豐富多變,有許多文化交流下產生的新器形。紅釉瓷器光瑩鮮豔,也成為後世追仿的對象。在朝廷的要求和監督下,瓷器先由內府「定奪樣制」,才發給窯廠照樣製作。官用作品器形規整、釉色純正、紋飾合於規範的現象在此時開始建立。不合標準的作品往往被刻意擊碎,掩藏起來,燒成的瓷器則作為國家禮儀或宮廷日常之用,或成為賞賚外交邦國的禮物。

國立故宮博物院典藏的傳世永樂瓷器,質量俱精,本次展覽特別精選一百件左右的作品,分為三個單元。第一單元「內府燒造」,呈現永樂時期瓷器的性質、面貌及特色。第二單元「對外交流」展現瓷器上所見與西藏以及中西亞文化交流的軌跡,第三單元「承襲與模仿」,呈現明代永樂、宣德時期的瓷器在清代康熙、雍正、乾隆時期的仿作,希望透過本次展覽,參觀者能從中看到傳世永樂官方用瓷的時代面貌及文化意涵。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-009672

【展覽】「郭廷以先生與口述歷史」特展

標題:

【展覽】「郭廷以先生與口述歷史」特展

時間:

2017年5月25日至10月31日

地點:

中研院近史所檔案館1樓大廳(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院近史所

內容簡介:

「口述歷史」是中研院近代史研究所採集史料的重要工作之一,首任所長郭廷以先生創辦近史所時,除徵集檔案文獻之外,也重視口述歷史,並於1959年積極推動口述歷史訪問工作。近史所歷經數十年的發展,其相關出版資料極具歷史意義及參考價值,倍受外界矚目。

為使大眾瞭解近史所對於「口述歷史」之推動與開展,特規劃此次展覽,以呈現郭先生創辦歷程及本所出版成果。展出內容以本所檔案館典藏之郭廷以檔案〈信件、日記、照片等〉為主,並搭配展板解說。歡迎各界有興趣的朋友蒞臨參觀。

本展覽開放時間:9:00~16:30(例假日不開放)

系統號:

A-009697