標題

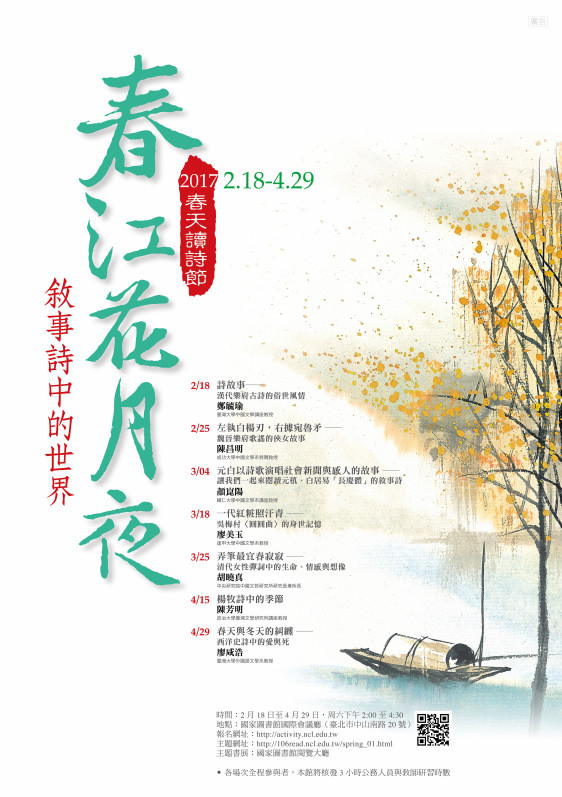

- 2017春天讀詩節——「春江花月夜——敘事詩中的世界」系列講座

- 【演講會】第21回ゾミア研究會

- 【演講】陳鴻森:被遮蔽的學者——朱文藻其人其學述要

- 【演講】Sigrid Schmalzer:From Mass Science to Participatory Action Research: Maoist Legacies in Contemporary Chinese Knowledge Production

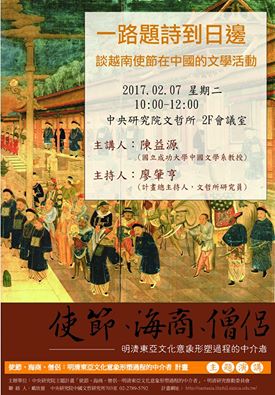

- 【演講】陳益源:一路題詩到日邊——談越南使節在中國的文學活動

- 【演講】池麗梅:日本古寫經中的《續高僧傳》及其研究價值和意義

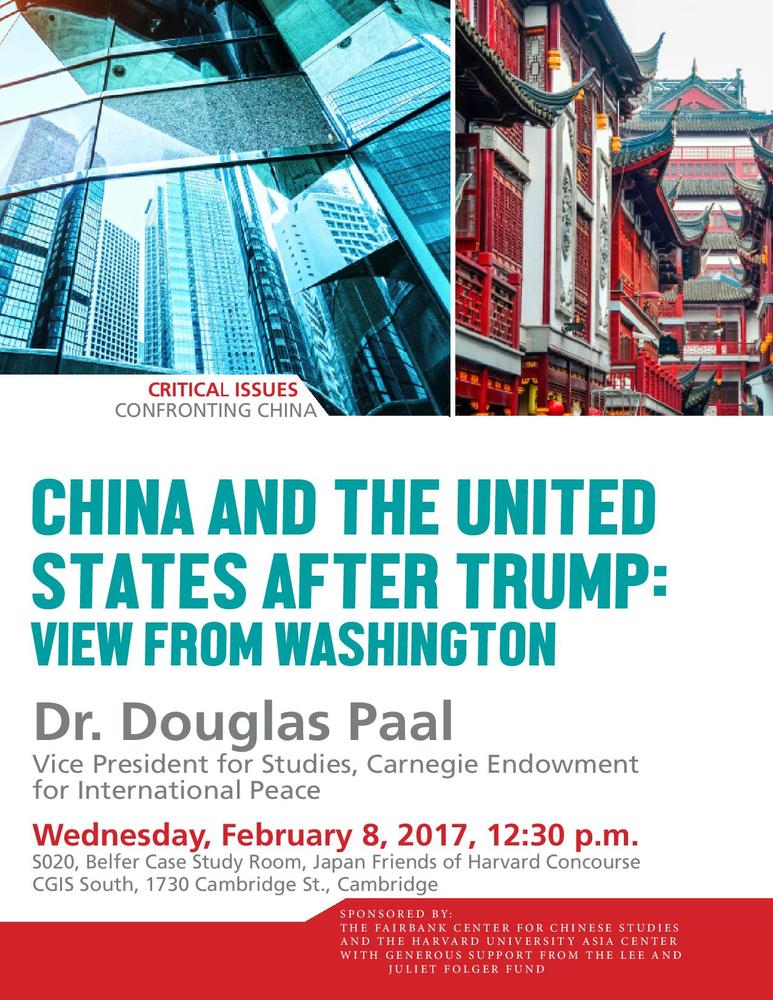

- 【演講】Douglas Paal:China and the United States After Trump: View From Washington

- 【演講】都留俊太郎:再論二林蔗農事件:以農業史和技術史的觀點詮釋

- 【演講】黃鬱茜:「年長女性」的抗爭,身體與政治──密克羅尼西亞雅浦島的開發爭議事件

- 【演講】劉熙明:抗戰時期的敵後戰場(敵後游擊區)

- 【演講】Albert Wu:From Christ to Confucius: German Missionaries, Chinese Christians, and the Globalization of Christianity, 1860-1950

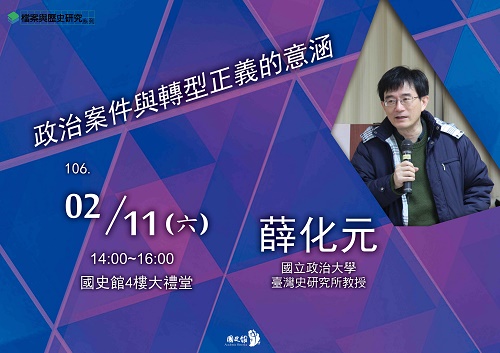

- 【演講】薛化元:政治案件與轉型正義的意涵

- 【演講】Alexis Michaud:Tone in Yongning Na: lexical tones and morphotonology

- 【演講】廖肇亨:明末清初渡日華僧的海洋經驗與異文化認識——從隱元隆琦到高泉性敦

- 【演講】Mark Meulenbeld:The Ritual Challenge to Chinese Vernacular Literature: Views from a Village in Hunan

- 【演講】王政文:清末噶瑪蘭基督徒與漢番社會網絡

- 【演講】Peter B. Ditmanson:研究,從圖書館開始--我的明史研究成功與失敗經驗

- 【演講】Jana Rosker:跨文化研究的一些問題--以中國哲學的方法論為例

- 【演講】Friederike Assandri:Did Daoist Scriptures come with a Price Tag? Pledge Offerings for Daoist Scriptures in Early Medieval China

- 【演講】羅貴祥:原始的呼喚?聲音與中國的少數民族「生態電影」

- 【演講】Robert Bickers:Out of China: How the Chinese Ended the Era of Foreign Domination

- 【演講】朗宓榭:「小道」有理:淺談中國命理學的人文意義及國際漢學界的相關研究

- 【演講】Charles I-hsin Chen:Finger Crossed for the Cross-Strait Relations

- 【演講】Robert Hymes:Dangerous Belief? Xin(信)in Occult Anecdotes in Tang and Song China

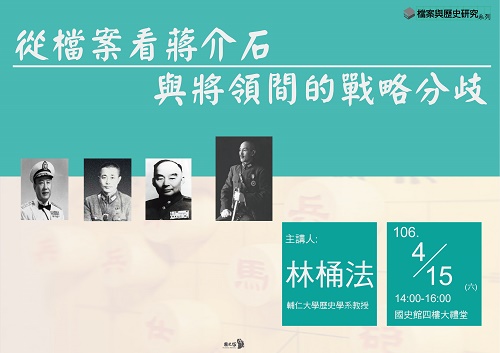

- 【演講】林桶法:從檔案看蔣介石與將領的戰略分歧問題

- 【演講】張中復:中國伊斯蘭的歷史發展特性及其當代挑戰

- 【系列演講】國立臺灣文學館2017年上半年「府城講壇」

- 【展覽】貴似晨星——清宮傳世12至14世紀青瓷特展

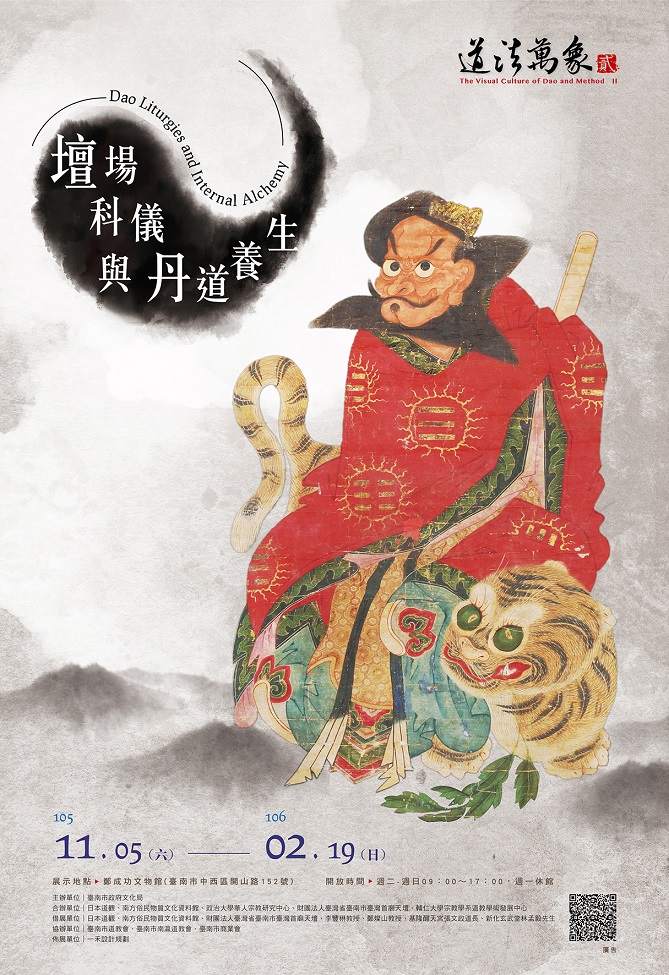

- 【展覽】道法萬象——道教信仰文化特展

- 【展覽】流轉的騎跡──臺灣民生與腳踏車特展

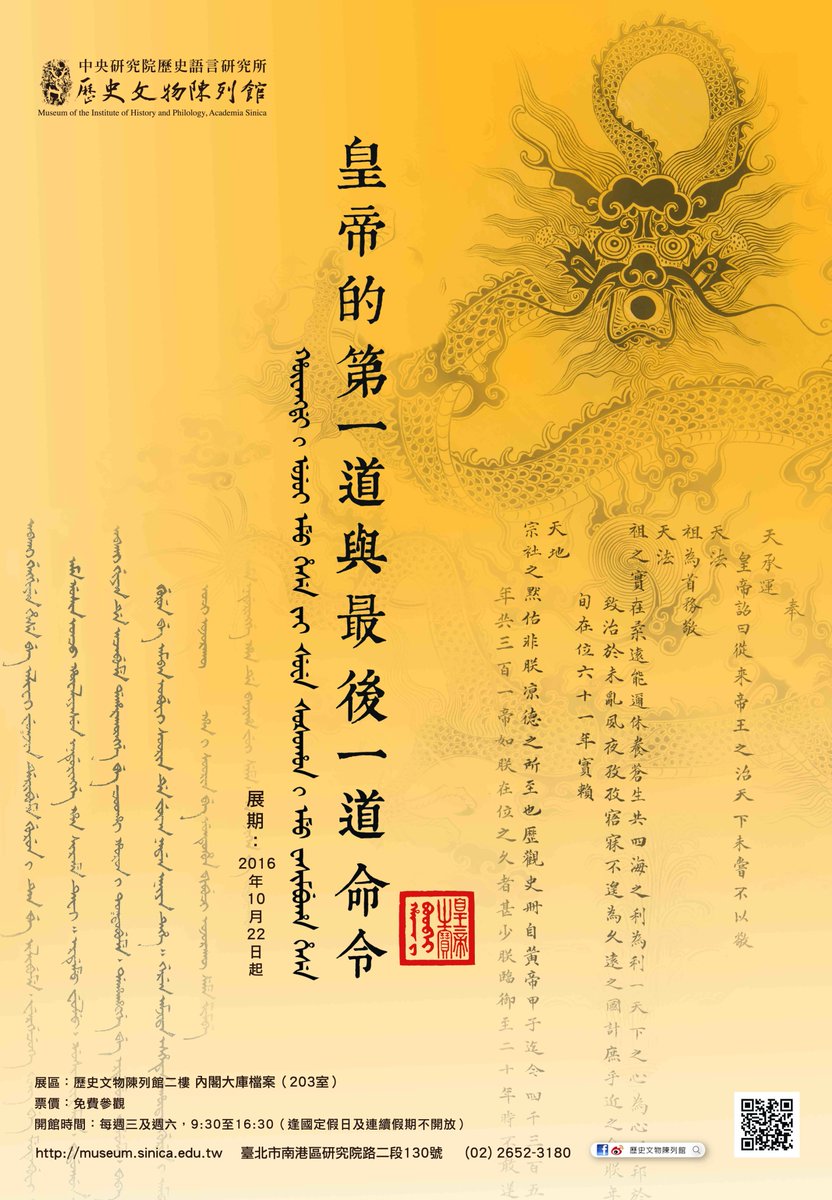

- 【展覽】皇帝的第一道與最後一道命令

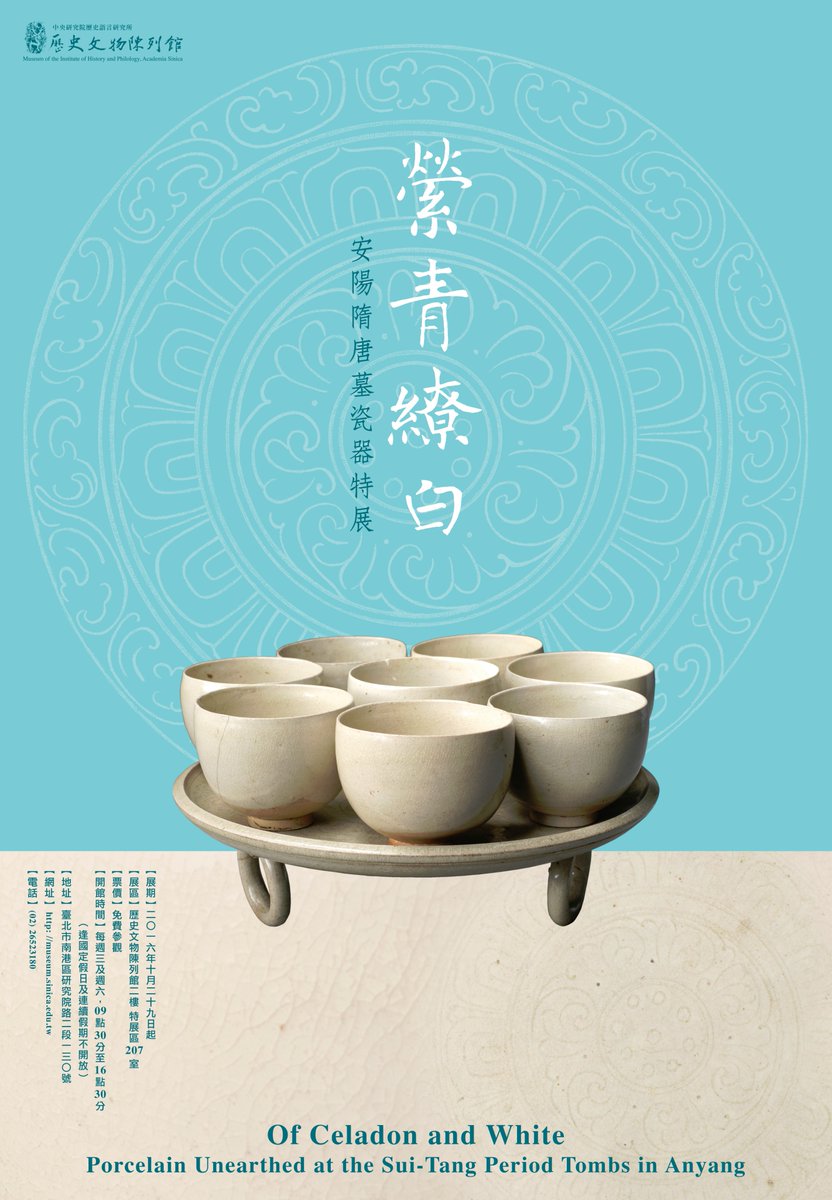

- 【展覽】縈青繚白──安陽隋唐墓瓷器特展

- 【展覽】萬曆萬象書畫特展──多元.開放.創意的晚明文化

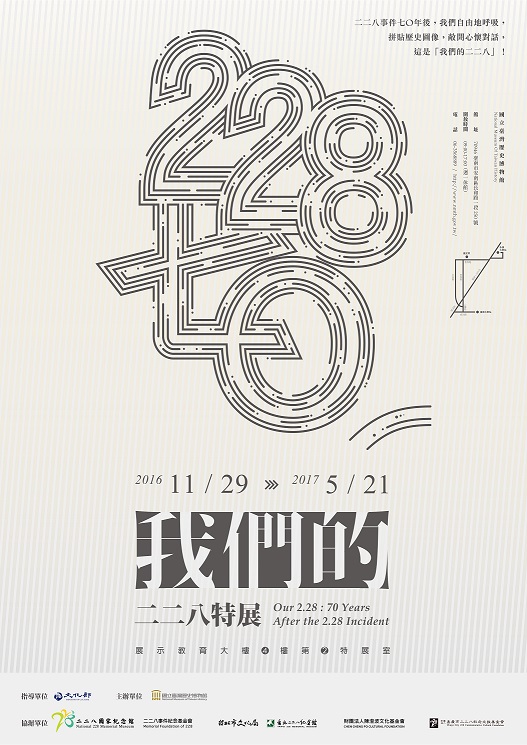

- 【展覽】228.七O:我們的二二八特展

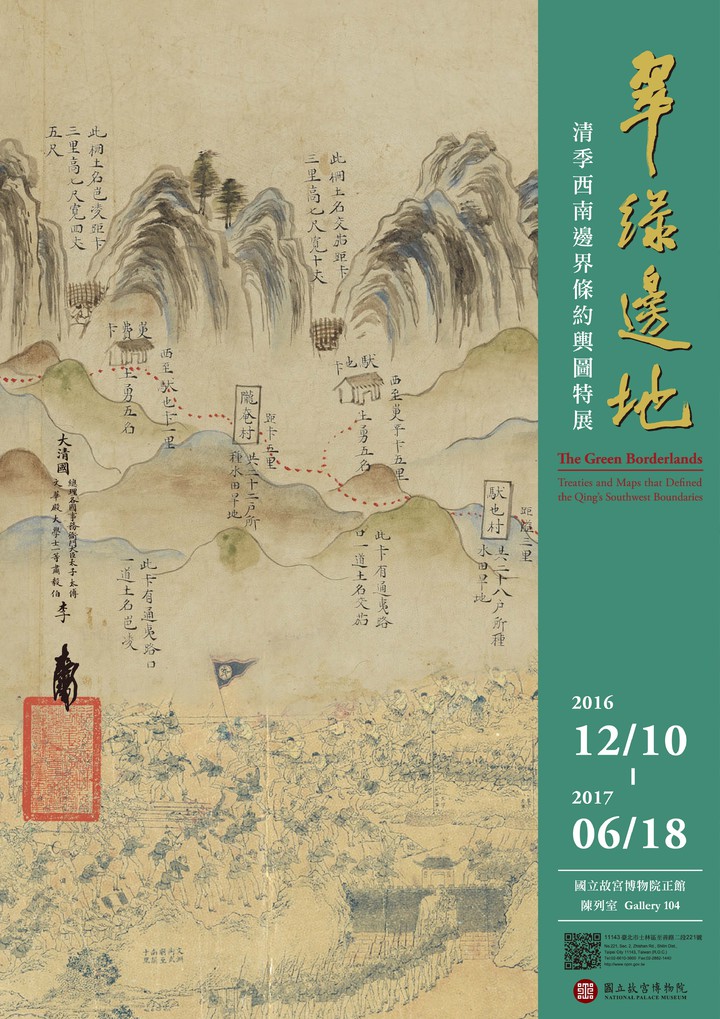

- 【展覽】翠綠邊地──清季西南邊界條約及輿圖

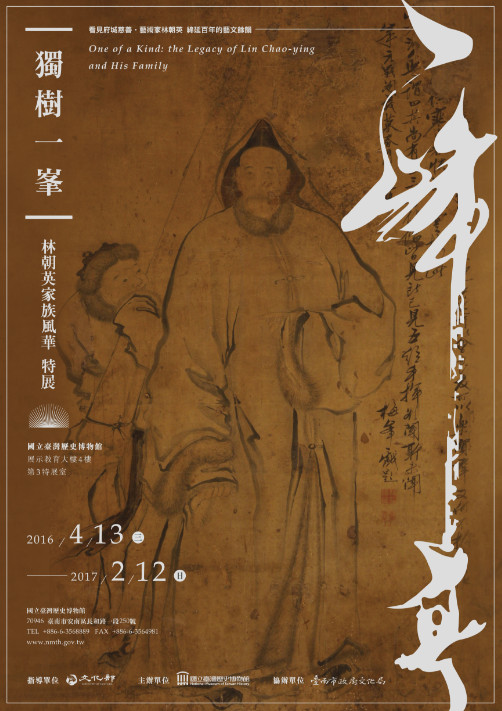

- 【展覽】獨樹一峯:林朝英家族風華特展

- 【展覽】航向浩瀚:臺灣海洋文學特展

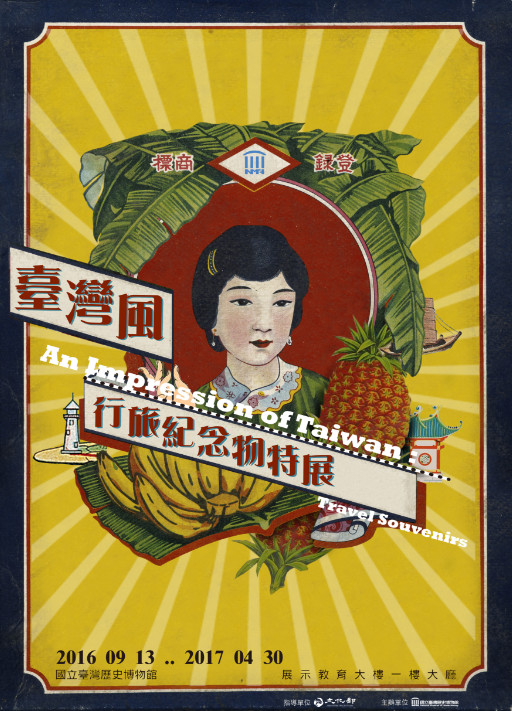

- 【展覽】「臺灣風:行旅紀念物」特展

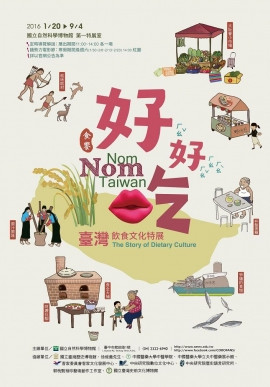

- 【展覽】好好吃:臺灣飲食文化特展

- 【展覽】酉年大吉──畫雞名品特展

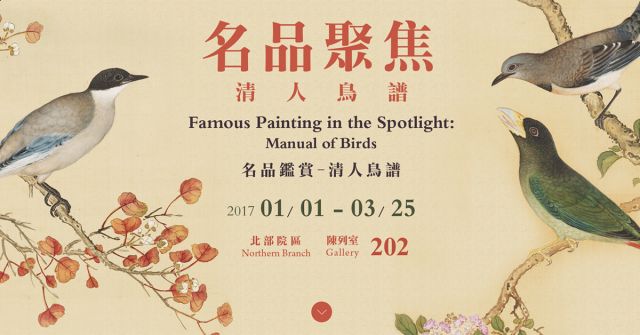

- 【展覽】名品聚焦──清人鳥譜

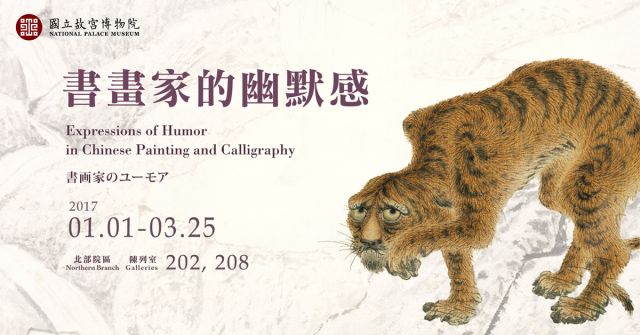

- 【展覽】書畫家的幽默感

2017春天讀詩節——「春江花月夜——敘事詩中的世界」系列講座

標題:

2017春天讀詩節——「春江花月夜——敘事詩中的世界」系列講座

時間:

2017年2月18日至4月29日,共7場

地點:

國家圖書館文教區3樓國際會議廳(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

國家圖書館

聯絡人:

歐陽小姐,02-2361-9132#725

內容簡介:

春天是起點,季節的起點,人生的起點,如歌德所言每天應該讀一首好詩。2017春天讀詩節春季閱讀講座將以「春江花月夜──敘事詩中的世界」為主題,於2017年2月18日至4月29日舉行七場講座,由相關領域專家學者鄭毓瑜、陳昌明、顏崑陽、廖美玉、胡曉真、陳芳明和廖咸浩教授帶領賞析古詩/樂府、民歌/魏晉詩、長慶體、梅村體、彈詞體、現代詩、西洋史詩中,經詩人所紀錄下來每個時代動人的故事、生活起伏與情感轉折。並於2月8日下午一點至兩點國際書展國家圖書館展位舉行春詩朗讀抽獎活動,歡迎踴躍報名。

本系列演講場次辦理時間、主講人及講題資訊:

►演講時間均為週六14:00-16:30

2月18日

詩故事:漢代樂府古詩的俗世風情(鄭毓瑜,臺灣大學中國文學系講座教授)

2月25日

左執白楊刃,右據宛魯矛:魏晉樂府歌謠的俠女故事(陳昌明,成功大學中國文學系特聘教授)

3月4日

元白以詩歌演唱社會新聞與感人的故事:讓我們一起來閱讀元稹、白居易「長慶體」的敘事詩(顏崑陽,輔仁大學中國文學系講座教授)

3月18日

一代紅粧照汗青:吳梅村〈圓圓曲〉的身世記憶(廖美玉,逢甲大學中國文學系教授)

3月25日

弄筆最宜春寂寂:清代女性彈詞中的生命、情感與想像(胡曉真,中央研究院中國文哲研究所研究員兼所長)

4月15日

楊牧詩中的季節(陳芳明,政治大學臺灣文學系研究所講座教授)

4月29日

春天與冬天的糾纏:西洋史詩中的愛與死(廖咸浩,臺灣大學外國語文學系教授)

※各場次全程參與者,本館將核發3小時公務人員與教師研習時數,有意參加者請至國圖活動報名網頁(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

系統號:

A-009006

【演講會】第21回ゾミア研究會

標題:

【演講會】第21回ゾミア研究會

時間:

2017年2月3日(週五)13:00-18:00

地點:

京都大學人文科學研究所新館セミナー室4(京都府京都市左京區吉田本町)

主辦單位:

京都大學東南アジア研究所

內容簡介:

13:05-14:35

十八世紀のベトナム黎鄭政権と諒山地域——藩臣集団の祖先移住伝承に関する分析を中心に(吉川和希,大阪大學文學研究科博士後期課程)

14:45-16:15

20世紀以降の中越國境——ベトナム東北山間部ランソン省のタイー・ヌンと中國(伊藤正子,京都大學大學院アジア・アフリカ地域研究研究科)

16:25-17:55

ベトナム、ターイの始祖による盆地開拓の伝承(樫永真佐夫,國立民族學博物館、総合研究大學院大學)

【要旨】

吉川和希「十八世紀のベトナム黎鄭政権と諒山地域——藩臣集団の祖先移住伝承に関する分析を中心に」

18世紀は北部ベトナムにとって「危機の時代」であった。17世紀末以降多くの農民が流亡化したことにより、1740年代には北部ベトナム全域が動亂に巻き込まれた。また18世紀は東南アジアの「華人の世紀」に當たり、北部ベトナムでも大量の華人が山嶽地帯に流入して鉱山開発が進められたが、同時に限られた資源をめぐって激しい競爭が展開されていたと思われる。ただしかかる時代における各地域の実情を多面的に描き出す作業は近年ようやく緒についたばかりであり、山嶽地帯の在地首長たちの対応についても、史料の制約もありこれまで殆ど考察されたことはなかった。そこで本発表では、山嶽地帯の中でも諒山地域(現在のランソン省)に焦點を當てて在地首長の動向を考察する。

諒山地域は居住民の大半が非キン族であり、當該期には藩臣とよばれる首長を通してベトナム王朝による間接統治がおこなわれていた。諒山地域を含むベトナム東北(越北)地域は、同じ山嶽地帯の西北地域などと比べれば、歴史的にベトナム王朝との結びつきが強かったとされる。そしてその証拠の一つに諒山地域の藩臣集団が、自身の始祖はキン族で15世紀初頭の黎朝創建に貢獻したという伝承を持ち、「キン族起源」を権威確立の源泉としていることが指摘されている。しかし従前の研究では史料の制約もあり、かかる伝承がいかなる歴史的背景のもとで創作され、またいかに利用されてきたのかという問題は十分に議論されてこなかった。本発表では現地などで収集した家譜や公文書の寫しなどを使用して祖先移住伝承に関するこれらの問題に取り組むことで、諒山地域の在地首長が18世紀の「危機の時代」に如何に対応しようとしたのかを考察したい。

伊藤正子「20世紀以降の中越國境——ベトナム東北山間部ランソン省のタイー・ヌンと中國」

20世紀初頭から現在まで、ランソン省タンラン村のタイー、ヌンが、國境を越えた中國側に居住する同系民族の壯との関係をどのように変容させてきたのかについて明らかにする。中越両政治権力(植民地時代を含めて)間の関係が、國境を挾んだ人々の関係に大きな影響を及ぼすと同時に、地元の人々の必要に迫られた様々な國境を超えた動きが、政治権力間関係のあり方に影響を與えたこともあった。また、國家関係を無視したり政策をすり抜けたりする地元の動きは現在も続いている。主として拙著『エスニシティ<創生>と國民國家ベトナム-中越國境地域タイー族・ヌン族の近代』(2003年、三元社)に基づくが、21世紀に入って、サトウキビ収穫時期に見られるようになった、ベトナムから広西壯族自治區への大規模出稼ぎ(密出入國)についても紹介する。

樫永真佐夫「ベトナム、ターイの始祖による盆地開拓の伝承」

1945年までマイチャウを統治していたターイ(白タイ)首領ハ・コン一族が継承してきた、始祖らによるマイチャウの盆地への入植と開拓の伝承を取り扱う。その伝承のなかで、地勢ごとに住み分けている民族館の関係がどのように描かれているのかを、ソンラーを中心とするターイ(黒タイ)首領ロ・カム一族らの始祖ラン・チュオンによる移住開拓伝承とも比較し、明らかにする。

系統號:

A-008937

【演講】陳鴻森:被遮蔽的學者——朱文藻其人其學述要

【演講】Sigrid Schmalzer:From Mass Science to Participatory Action Research: Maoist Legacies in Contemporary Chinese Knowledge Production

標題:

【演講】Sigrid Schmalzer:From Mass Science to Participatory Action Research: Maoist Legacies in Contemporary Chinese Knowledge Production

時間:

2017年2月6日(週一)16:00-18:00

地點:

Doe Library University of California(180 Doe Library, University of California, Berkeley)

主辦單位:

Center for Chinese Studies, University of California, Berkeley

主講人:

Prof. Sigrid Schmalzer (University of Massachusetts, Amherst)

聯絡人:

Tel: 510-643-6321;E-mail: ccs@berkeley.edu

內容簡介:

One of the signature elements of Mao-era science was the insistence on mobilizing the masses. Today, propaganda accounts of such activities ring hollow—or at best perhaps chime quaint. Yet some Chinese social scientists are eagerly adopting the theory and language of "participatory action research," an academic field that emerged out of the 1960s and 1970s global radicalism in which Maoist political philosophy and epistemology played crucial roles. This lecture will cross national boundaries and the “1978 divide” to trace the influence of Maoism—and the place of China more broadly—in leftist academic movements around the world, with a specific focus on agricultural science and rural development.

Panelist/Discussant: Prof. Andrew F. Jones(East Asian Languages and Cultures, UC Berkeley)

系統號:

A-008893

【演講】陳益源:一路題詩到日邊——談越南使節在中國的文學活動

【演講】池麗梅:日本古寫經中的《續高僧傳》及其研究價值和意義

【演講】Douglas Paal:China and the United States After Trump: View From Washington

標題:

【演講】Douglas Paal:China and the United States After Trump: View From Washington

時間:

2017年2月8日(週三)12:30-13:45

地點:

S020, Japan Friends of Harvard Concourse, CGIS South, Cambridge, MA(Cgis South, 1730 Cambridge St, Cambridge, MA 02138,USA)

主辦單位:

Co-sponsored by the Fairbank Center for Chinese Studies and the Harvard University Asia Center

主講人:

Dr. Douglas Paal (Vice President for Studies, Carnegie Endowment for International Peace)

內容簡介:

【Critical Issues Confronting China Seminar Series】

系統號:

A-008892

【演講】都留俊太郎:再論二林蔗農事件:以農業史和技術史的觀點詮釋

【演講】黃鬱茜:「年長女性」的抗爭,身體與政治──密克羅尼西亞雅浦島的開發爭議事件

標題:

【演講】黃鬱茜:「年長女性」的抗爭,身體與政治──密克羅尼西亞雅浦島的開發爭議事件

時間:

2017年2月8日(週三)12:00-13:30

地點:

中央研究院民族所舊館三樓第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

黃鬱茜(中央研究院2015年度人文社會科學博士候選人)

聯絡人:

林音秀,E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

2011年初以來,總部設於四川成都的中資財團,應太平洋島國密克羅尼西亞聯邦(Federated States of Micronesia)之邀,計畫在該國西部大島雅浦(Yap, Wa’ab)進行暫稱為「雅浦天堂島」的大規模觀光開發案。本次報告,將著重於極力反對開發案的年長女性(pulwelwol)如何在發聲場合之中呈現她們自己。作為傳統階序體系中必須被尊重但極少公開發聲的要角,她們透過道歉、懇求、哀告(weeniig),期使決策者能同情體諒(runguy)其訴求。此種受苦與悲憫的情感辯證(dialectics of suffering and compassion)與雅浦傳統土地讓渡邏輯一致。雖然,對當地居民不利的土地租賃於兩年半後依然透過階序權威加速進行,但這群年長女性的發聲,在該島以及密克羅尼西亞地區均具有重要意義。

注意事項:

1.餐點提供:

(1)因經費有限,自2017年元月起,午餐提供對象僅限本所研究與行政人員、訪問研究者、助理,以及主持人和演講者推薦之人士。

(2)其他有興趣者毋需報名,歡迎自備午餐參與。

2.http://www.ioe.sinica.edu.tw/ (一律從「民族所網頁」報名)

3.00為止,餐點提供通知於1/25(週三)前統一回覆。

4.如若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消日後報名資格。

5.演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點,請自備環保餐具。

6.聯絡資訊:林音秀小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-008932

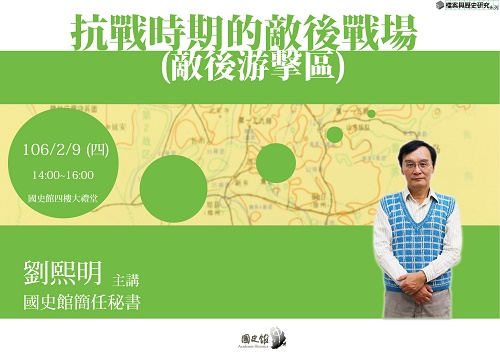

【演講】劉熙明:抗戰時期的敵後戰場(敵後游擊區)

標題:

【演講】劉熙明:抗戰時期的敵後戰場(敵後游擊區)

時間:

2017年2月9日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

劉熙明(國史館簡任秘書)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【「檔案與歷史研究」演講系列(3)】

抗戰時期的敵後戰場(又稱敵後游擊區),是指淪陷區被抗戰武力控制的廣大鄉村地帶,抗戰的主要作戰方式是游擊戰,日軍稱為治安作戰或掃蕩。此地區由於中共很活躍,在成王敗寇史觀下,被中共宣傳為由其領導抗戰。歷史真相則是抗戰中期以後,國共兩黨在敵後戰場各別與日軍抗戰,雙方也在內戰,亦即中共抗戰是不理會國民黨政府的領導,中共又經常偷襲正在對日抗戰的國民黨武力,國民黨武力必須兩面作戰。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-008964

【演講】Albert Wu:From Christ to Confucius: German Missionaries, Chinese Christians, and the Globalization of Christianity, 1860-1950

標題:

【演講】Albert Wu:From Christ to Confucius: German Missionaries, Chinese Christians, and the Globalization of Christianity, 1860-1950

時間:

2017年2月9日(週四)14:30-16:30

地點:

中研院史語所研究大樓七樓701室(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院史語所世界史研究室

主講人:

Albert Wu(Assistant Professor of History, The American University of Paris)

內容簡介:

【世界史研究室專題演講】

主持人: 張穀銘(中央研究院史語所副研究員)

本演講以英語進行,無須事先報名。

系統號:

A-008993

【演講】薛化元:政治案件與轉型正義的意涵

【演講】Alexis Michaud:Tone in Yongning Na: lexical tones and morphotonology

標題:

【演講】Alexis Michaud:Tone in Yongning Na: lexical tones and morphotonology

時間:

2017年2月20日(週一)14:00-16:00

地點:

中研院語言所5樓519會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院語言所

主講人:

Prof. Alexis Michaud(米可,法國國家科學研究中心教授)

聯絡人:

張美鳳,Tel: 02-26525000#6138;E-mail: typology@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

Yongning Na, also known as Mosuo, is a Sino-Tibetan language spoken in

Southwest China. Tonal changes permeate numerous aspects of the morphosyntax of Yongning Na. They are not the product of a small set of

phonological rules, but of a host of rules that are restricted to specific

morphosyntactic contexts. Rich morphotonological systems have been

reported in this area of Sino-Tibetan, but book-length descriptions remain

few. I have now completed a book that provides a description and analysis

of the Yongning Na tone system, progressing from lexical tones towards

morphotonology. The book is now accepted for publication at Language

Science Press, a publisher that offers books in full Open Access. The volume is currently (Jan.-Feb. 2017) up for 'peer comments' at this address:

https://paperhive.org/documents/zH82BNMvEmV9

The process is explained here:

http://userblogs.fu-berlin.de/langsci-press/2016/12/21/open-review-of-tone-in-yongning-na-lexical-tones-and-morphotonology/

My talk will present a beginner-friendly introduction to this tonal system and to the book's contents.

系統號:

A-009004

【演講】廖肇亨:明末清初渡日華僧的海洋經驗與異文化認識——從隱元隆琦到高泉性敦

標題:

【演講】廖肇亨:明末清初渡日華僧的海洋經驗與異文化認識——從隱元隆琦到高泉性敦

時間:

2017年2月20日(週一)14:00-16:00

地點:

中研院文哲所二樓討論室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中研院明清推動委員會、「使節、海商、僧侶——明清東亞文化意向形塑過程的仲介者」主題計畫

主講人:

廖肇亨(中研院中國文哲研究所研究員,主題計畫總主持人)

內容簡介:

【使節.海商.僧侶:近世東亞文化意象傳衍過程中的仲介人物】系列演講

主持人:劉序楓(中研院人社中心研究員,使節、海商、僧侶——明清東亞文化意向形塑過程的仲介者」主題計畫共同主持人)

系統號:

A-009000

【演講】Mark Meulenbeld:The Ritual Challenge to Chinese Vernacular Literature: Views from a Village in Hunan

標題:

【演講】Mark Meulenbeld:The Ritual Challenge to Chinese Vernacular Literature: Views from a Village in Hunan

時間:

2017年2月21日(週二)12:00-13:00

地點:

Room 1636, School of Social Work Building(School of Social Work Building, Ann Arbor, MI 48109,USA)

主辦單位:

Nam Center for Korean Studies, University of Michigan

主講人:

Prof. Mark Meulenbeld (University of Wisconsin-Madison)

聯絡人:

E-mail: um-alc@umich.edu

內容簡介:

【LRCCS Noon Lecture Series】

The research presented in this talk suggests possibilities for a new direction in the study of Ming vernacular literature. Going beyond the argument of Professor Meulenbeld’s monograph “Demonic Warfare,” where he reveals the ritual foundations of Ming novels like “Fengshen yanyi”, he relates the content of vernacular literature to Daoist ritual practice in the rural villages of present-day Central Hunan. He will show that the story of “Fengshen yanyi” informs the content of local Daoist ritual as well as the institutions that codify and disseminate ritual, and challenges the Western, secular implications of the category of literature and surmise that these Chinese vernacular narratives should be more properly understood in relation to ritual.

About the Speaker

Mark Meulenbeld is Associate Professor at the University of Wisconsin-Madison, where he teaches Chinese religion and literature with a focus on Daoism. His areas of research range from vernacular literature of the Ming dynasty to fieldwork on Daoism in Hunan (PRC) and on Taiwan. His recent publications include a monograph on the intersection of literature, religion, and society, entitled “Demonic Warfare: Daoism, Territorial Networks, and the History of a Ming Novel” (University of Hawai’i Press, 2015), and an article about late imperial hagiographies of a Buddhist goddess that depict her as a gloomy spirit: “Death and Demonization of a Bodhisattva: Guanyin’s Reformulation within Chinese Religion” (JAAR, Sept. 2016).

系統號:

A-008912

【演講】王政文:清末噶瑪蘭基督徒與漢番社會網絡

標題:

【演講】王政文:清末噶瑪蘭基督徒與漢番社會網絡

時間:

2017年2月22日(週三)12:00-13:30

地點:

中央研究院民族所舊館三樓第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

王政文(東海大學歷史學系副教授)

聯絡人:

林音秀,E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

本講經由基督教進入噶瑪蘭平埔社群後,噶瑪蘭人與漢人基督徒的互動狀況,分析漢番社會邊緣的人群,透過基督教的仲介相互聯繫,建立起基督徒群體及網絡。文中闡述噶瑪蘭人的改宗歷程與人際網絡在其間的作用,並說明噶瑪蘭教會的消逝原因在於大量噶瑪蘭人遷離,破壞了原有的社會網絡;描繪噶瑪蘭基督徒與北部漢人教會建立起的教育、工作與婚姻網絡,並由此和北部漢人社會與西方知識相連結。

注意事項:

1.餐點提供:

(1)因經費有限,自2017年元月起,午餐提供對象僅限本所研究與行政人員、訪問研究者、助理,以及主持人和演講者推薦之人士。

(2)其他有興趣者毋需報名,歡迎自備午餐參與。

2.http://www.ioe.sinica.edu.tw/ (一律從「民族所網頁」報名)

3.00為止,餐點提供通知於2/15(週三)前統一回覆。

4.如若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消日後報名資格。

5.演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點,請自備環保餐具。

6.聯絡資訊:林音秀小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-008995

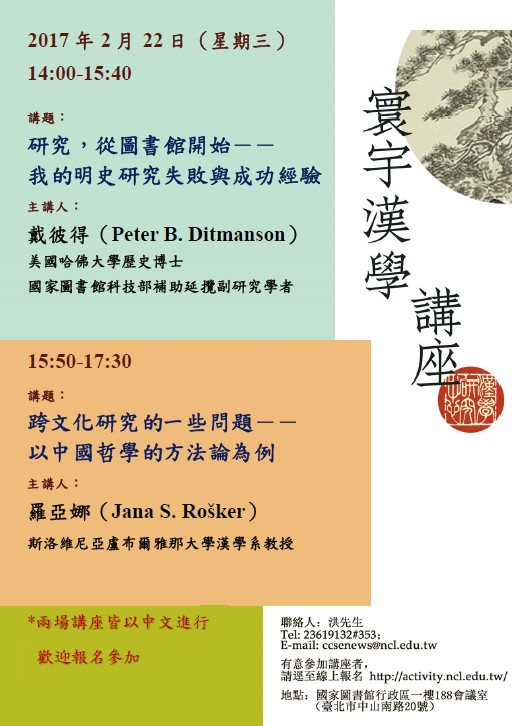

【演講】Peter B. Ditmanson:研究,從圖書館開始--我的明史研究成功與失敗經驗

標題:

【演講】Peter B. Ditmanson:研究,從圖書館開始--我的明史研究成功與失敗經驗

時間:

2017年2月22日(週三)14:00-15:30

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

Peter B. Ditmanson(戴彼得,美國哈佛大學歷史博士/國家圖書館科技部補助延攬副研究學者)

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學講座】

14:00-15:40

主講人:戴彼得(Peter B. Ditmanson,美國哈佛大學歷史博士/國家圖書館科技部補助延攬副研究學者)

講題:研究,從圖書館開始--我的明史研究成功與失敗經驗

主持人:待邀請

講者簡介

戴彼得(Peter B. Ditmanson),英國牛津大學Pembroke College高級研究員,研究領域為南宋、元、明三朝代的歷史、東亞文人及文化史、政治社會史等。戴教授對古代漢語、哲學思想亦有涉獵,目前正進行從建文帝、永樂帝到明末,朝廷忠臣的形象轉變之研究。戴教授曾於2015年獲得漢學研究中心「外籍學人來臺研究漢學獎助」、於2016年獲得外交部「臺灣獎助金」,來臺灣研究主題分別為「Fate and Moral Politics in Ming China」、「Violence, Fate and Moral Politics in Ming China」。

※本演講以中文進行,有意參加本講座者,請至國家圖書館活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

系統號:

A-009015

【演講】Jana Rosker:跨文化研究的一些問題--以中國哲學的方法論為例

標題:

【演講】Jana Rosker:跨文化研究的一些問題--以中國哲學的方法論為例

時間:

2017年2月22日(週三)15:50-17:30

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

Jana Rosker(羅亞娜,斯洛維尼亞盧布爾雅那大學漢學系教授)

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學講座】

15:50-17:30

主講人:羅亞娜(Jana Rosker,斯洛維尼亞盧布爾雅那大學漢學系教授)

講題:跨文化研究的一些問題──以中國哲學的方法論為例

主持人:待邀請

西方的漢學家經常使用歐美的人文學科的方法論來研究東亞的傳統文化。西方科學與人文學科平常所使用的分析方法本身就是特定的歷史過程和社會結構,包括其特定意識形態的結果。如果我們不加思考的使用這些方法與態度,這種作法可能會產生許多危險的誤解。如果一定要按西方形式邏輯的「圖」去研究中國哲學,我們會忽略中國文化和中國思想的獨特性。這樣的做法,必然會得出中國古代沒有哲學的結論。

因為我們所生活的當代社會的環境是具有現代化特色的,此外,此種現代化、全球化的意識型態的基礎是歐洲傳統思想,所以不但西方的漢學家,而且許多中國學者也處於這種為難的位置上。中國傳統思維的方法,其概念,範疇及其思維規律,都不同於現代人目前習用的方法和規律。

為了避免這一類的問題,我們必須考慮到中國傳統思想本身都屬於一個特定的參照框架。首先,這個框架的具體功能是基於不同的概念而且應用不同的範疇。而這些特定的概念與範疇決定中國古典文本本身的,固有的程序及其特定的方法論架構。

我的演講首先要介紹中國哲學的參照架構的獨特性。在這個基礎上,再進一步討論研究中國哲學的最合適的方法。

講者簡介

羅亞娜(Jana Rosker),斯洛維尼亞籍,斯洛維尼亞盧布爾雅那大學(University of Ljubljana in Slovenia)漢學系教授。羅亞娜教授對中國古代哲學研究素養極為豐富,自1994年起2016年,五度獲得本中心「外籍學人來臺研究漢學獎助」。2016年來臺研究主題為「中國古典邏輯中的結構關係及推類法」。

※本演講以中文進行,有意參加本講座者,請至國家圖書館活動報名系統(http://activity.ncl.edu.tw/)線上報名。

系統號:

A-009016

【演講】Friederike Assandri:Did Daoist Scriptures come with a Price Tag? Pledge Offerings for Daoist Scriptures in Early Medieval China

標題:

【演講】Friederike Assandri:Did Daoist Scriptures come with a Price Tag? Pledge Offerings for Daoist Scriptures in Early Medieval China

時間:

2017年2月15日(週三)16:30-18:00

地點:

Room 203, Henry R. Luce Hall(34 Hillhouse Avenue New Haven, CT 06511,USA)

主辦單位:

Council on East Asian Studies, Yale University

主講人:

Prof. Friederike Assandri (University of Leipzig)

內容簡介:

【CEAS Colloquium Series】

Most Daoist scriptures in Early Medieval China were not freely accessible; they were transmitted from Masters to chosen disciples via elaborate transmission rituals. Scriptures, ritual manuals, and compendia record detailed instructions for the transmission of specific texts, including references to “pledge offerings” (called faxin, mengxin, xinwu, mengwu, mengshi, laixin, guixin or zhangxin) to be given by the disciple to the master as a requirement for the transmission of scriptures or other written materials.

Offerings for the transmission of esoteric scriptures are not unique, we find them in other religious traditions as well. What is unique in Daoism is that we have detailed lists of the items required as pledges for many specific texts, prescribing the precise weight, amount or volume of items like rice, firewood, writing utensils, precious metals, money, and bolts of silk among others.

Interpretations of the functions of pledge offerings vary in the Daoist texts as well as in the scholarly literature from “symbolic offerings to pledge secrecy” to “substantial income for masters or temples”. With this range of interpretations, important questions remain open, first and foremost the question if the listed required pledge offerings were meant to be handed over “in materia” or if they were only symbolic requirements – did Daoist scriptures come with a price tag?

Speaker Bio

Friederike Assandri holds a PhD in Sinology from the University of Heidelberg. She currently teaches at the University of Leipzig in Germany. She has studied Sinology, Philosophy and Indology at the University of Heidelberg, Germany and at the University of Nanjing, China. She has lived in Germany, China and Italy and is now based with her family in Berlin, Germany.

Her research focuses on early medieval Chinese religion, in particular various aspects of the encounter of Buddhism and Daoism, and the development of Daoism. Employing a hermeneutic approach, she works on the nexus of intellectual history, social history and religion of the early medieval period.

系統號:

A-008891

【演講】羅貴祥:原始的呼喚?聲音與中國的少數民族「生態電影」

標題:

【演講】羅貴祥:原始的呼喚?聲音與中國的少數民族「生態電影」

時間:

2017年3月7日(週二)12:00-13:30

地點:

中央研究院民族所舊館三樓第一會議室(臺北市南港區研究院路二段128號)

主辦單位:

中央研究院民族所

主講人:

羅貴祥(香港浸會大學人文及創作系教授)

聯絡人:

林音秀,E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

內容簡介:

中國大陸近年流行「生態電影」,或「原生態電影」,不少作品都與少數民族地區、環境保護有關。我將「生態電影」的概念,擴展到1950年代以降有關少數民族地域生態環境現代化的官方電影,論述中國政府如何以現代化經濟發展、改造少數民族地區生態,來建立管治少數民族的合法性。這個討論以電影聲響的角度,探究有關中國少數民族的生態電影所帶出的一些問題。

如果說近年的生態電影是藉少數民族的聲音,對自然環境的惡化提出批判、控訴,五、六十年代的電影則以改變或改善少數民族地域的惡劣環境,作為一種拯救,以國家的話語吸納少數民族的發聲。兩者表面看似不同,但相互卻有微妙的辯證關係。兩個時代的生態電影,都某程度上視少數民族為自然、原始的聲音,呼召或啟迪著(以漢人為主導的)國家、社會如何往前走的抉擇與方向:一個年代是義無反顧的全面現代化,另一個年代是傳統文化與自然環境的保育。當然兩者不一定有矛盾,但在少數民族的仲介下,就如電影畫面上的音響,既是影像與聲音的統一結合,也是兩者的分崩離析,構成了迴響認同與困惑迷離的複雜狀態。

注意事項:

1.餐點提供:

(1)因經費有限,自2017年元月起,午餐提供對象僅限本所研究與行政人員、訪問研究者、助理,以及主持人和演講者推薦之人士。

(2)其他有興趣者毋需報名,歡迎自備午餐參與。

2.http://www.ioe.sinica.edu.tw/ (一律從「民族所網頁」報名)

3.00為止,餐點提供通知於3/2(週四)前統一回覆。

4.如若報名兩次不出席且沒有事先告知者,將取消日後報名資格。

5.演講於當日12:00開始,會場於12:15前提供餐點,請自備環保餐具。

6.聯絡資訊:林音秀小姐 E-mail: world66@gate.sinica.edu.tw

系統號:

A-009060

【演講】Robert Bickers:Out of China: How the Chinese Ended the Era of Foreign Domination

標題:

【演講】Robert Bickers:Out of China: How the Chinese Ended the Era of Foreign Domination

時間:

2017年3月13日(週一)17:00-19:00

地點:

Room G3, Russell Square: College Buildings, SOAS, University of London(1012Russell Square, Bloomsbury, London WC1B 5lF,UK

)

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Prof. Robert Bickers (University of Bristol)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

It's only eighteen years since the end of the era of the Chinese 'treaty ports'. In 1999 the last foreign-controlled outpost, Macao -- the first to have been detached from Chinese control -- was formally returned. In this talk Robert Bickers will draw on his new book, Out of China, to highlight key moments in the history of the decline of foreign power in China, its awkward persistence into the 1990s, and its enduring legacies.

Biography

Robert Bickers is Professor of History at the University of Bristol. He first arrived at SOAS as an undergraduate in 1983, and was awarded his PhD here in 1999.

系統號:

A-008890

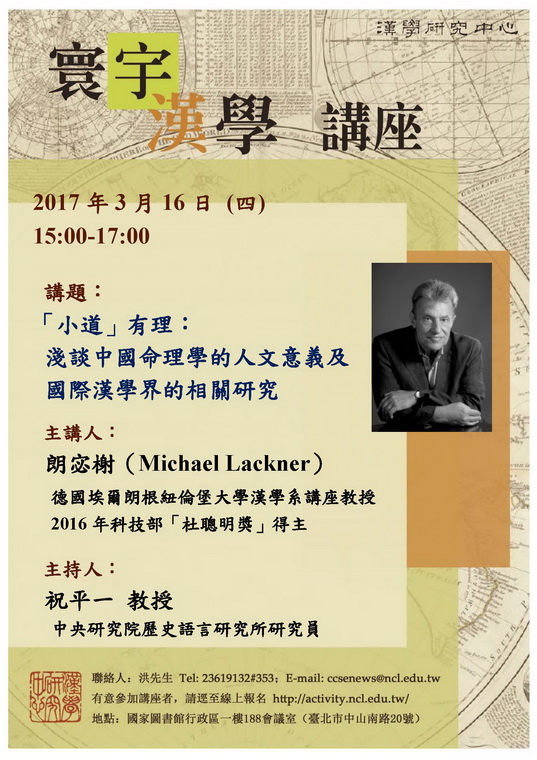

【演講】朗宓榭:「小道」有理:淺談中國命理學的人文意義及國際漢學界的相關研究

標題:

【演講】朗宓榭:「小道」有理:淺談中國命理學的人文意義及國際漢學界的相關研究

時間:

2017年3月16日(週四)15:00-17:00

地點:

國家圖書館行政區一樓188會議室(臺北市中正區中山南路20號)

主辦單位:

漢學研究中心

主講人:

朗宓榭(Michael Lackner,德國埃爾朗根紐倫堡大學漢學系講座教授、2016年科技部「杜聰明獎」得主)

聯絡人:

洪先生,Tel: 23619132#353;E-mail: ccsenews@ncl.edu.tw

內容簡介:

【寰宇漢學講座】

主持人:祝平一(中央研究院歷史語言研究所研究員)

*科技部自2006年起設立杜聰明獎,進一步將推動全國科技發展之任務,轉換成為在臺灣之世界級學術研究『認證』機構。本獎定位為我中華民國授予外籍學者之最高學術性獎項,以表揚其研究卓越並對社會之貢獻。經於2006年09月27日與德國宏博基金會簽署合作協議,共同設立「杜聰明-宏博研究獎(Tsungming Tu - Alexander von Humboldt Research Award)」,透過交互頒獎,鼓勵獲獎人至對方國家進行合作研究,以提升雙方研究品質與價值。

主講人簡介

朗宓榭教授自1983年獲得慕尼黑大學哲學博士學位,此後一直在漢學領域耕耘,曾任德國哥廷根大學漢學系教授、瑞士日內瓦大學漢學系講座教授等職,並在法國巴黎高等社會科學院、美國普林斯頓高等研究院、德國柏林高等研究院、日本關西大學、澳大利亞雪梨大學、北京師範大學、復旦大學、臺灣大學等地學術機構擔任客座教授。

線上報名網址:http://activity.ncl.edu.tw/

系統號:

A-009134

【演講】Charles I-hsin Chen:Finger Crossed for the Cross-Strait Relations

標題:

【演講】Charles I-hsin Chen:Finger Crossed for the Cross-Strait Relations

時間:

2017年3月20日(週一)17:00-19:00

地點:

Room G3, Russell Square: College Buildings, SOAS, University of London(1012Russell Square, Bloomsbury, London WC1B 5lF,UK

)

主辦單位:

SOAS China Institute

主講人:

Dr. Charles I-hsin Chen (SOAS)

聯絡人:

E-mail: sci@soas.ac.uk

內容簡介:

The cross-Strait relations enjoyed an unprecedented golden period of normalization and institutionalization under President Ma Ying-jeou, whose rapprochement policy culminated in the historic meeting with his Chinese counterpart President Xi Jinping in Singapore in the final months of his presidency. Yet the relations soured soon after President Tsai Ing-wen came to power, who promised to ‘maintain the status quo’ in campaign but failed to deliver it in office. The nature of the relations is sensitive and fragile. A tiny incident coming from nowhere may spark a nationalist or populist confrontation between people of the two sides and make a rapid deterioration in the relations. The official channel for regular dialogues lost its function for the mutual trust across the Taiwan Strait was gone. It would be much more difficult for both sides to tackle incidents in order to defuse potential tension in the future. When the unexpected can be expected in the cross-Strait relations, unfortunately, the headache of Taiwan problem will soon return to Washington.

Biography

Dr Charles I-hsin Chen is a research associate in the Centre of Taiwan Studies at SOAS, University of London. Before joining the centre, he was the spokesman of the Presidential Office in Taiwan, after the spokesman and the director of international affairs of the ruling Kuomintang party. He works on academic issues of Taiwan’s party politics, cross-Strait political and economic relations, and currently the maritime disputes in the South China Sea. His writings of editorials, columns, commentaries and letters are often published on Taiwan and foreign newspapers. He received his BA in politics from National Taiwan University, MSc in development studies and PhD in economics from SOAS. His doctoral thesis identifies the driving force of Chinese privatization from the late 1990s.

系統號:

A-008889

【演講】Robert Hymes:Dangerous Belief? Xin(信)in Occult Anecdotes in Tang and Song China

標題:

【演講】Robert Hymes:Dangerous Belief? Xin(信)in Occult Anecdotes in Tang and Song China

時間:

2017年4月6日(週四)17:00-19:00

地點:

Stephens Hall, Geballe Room 220, University of California, Berkeley(Stephens Hall, Berkeley, CA 94720,USA)

主辦單位:

Berkeley Center for the Study of Religion, University of California, Berkeley

主講人:

Prof. Robert Hymes (Carpentier Professor of Oriental Studies, Columbia University)

內容簡介:

【Berkeley Public Theology Lecture】

Speaker Bio

Robert Hymes received his B.A. from Columbia College (1972), and his M.A. (1976) and Ph.D. (1979) from the University of Pennsylvania. His work so far has focused on the social and cultural history of middle period and early modern China, drawing questions and sometimes data from cultural anthropology as well as history, and using the methods of the local historian to study elite culture, family and kinship, medicine, religion, gender, and (currently) the changing role and form of Chinese social networks from the tenth through the seventeenth centuries. His publications include Statesmen & Gentlemen: The Elite of Fu-chou, Chiang-hsi, in Northern & Southern Sung (Cambridge, 1987); Ordering the World: Approaches to State & Society in Sung Dynasty China (Berkeley, 1993, co-edited with Conrad Schirokauer); and Way and Byway: Taoism, Local Religion, and Models of Divinity in Sung and Modern China. Both Statesmen and Gentlemen and Way and Byway won the Joseph Levenson Prize of the Association for Asian Studies for the best book on pre-1900 China in their years of publication.

系統號:

A-008888

【演講】林桶法:從檔案看蔣介石與將領的戰略分歧問題

標題:

【演講】林桶法:從檔案看蔣介石與將領的戰略分歧問題

時間:

2017年4月15日(週四)14:00-16:00

地點:

國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

主辦單位:

國史館

主講人:

林桶法(輔仁大學歷史學系教授)

聯絡人:

國史館采集處推廣科,Tel: 02-2316-1055

內容簡介:

【「檔案與歷史研究」演講系列(8)】

一、檔案與軍事史研究:擬就民國軍事史研究的幾個困境、臺灣地區典藏軍事史相關檔案的運用問題。

二、蔣介石與將領間戰略分歧的案例:擬以蔣介石與國共內戰期間與白崇禧、杜聿明、胡宗南等將領在東北戰場及西南戰場的分歧為例進行介紹。

三、蔣介石與將領間戰略分歧原因:擬分析為何發生戰略分歧的原因。

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時

系統號:

A-009169

【演講】張中復:中國伊斯蘭的歷史發展特性及其當代挑戰

【系列演講】國立臺灣文學館2017年上半年「府城講壇」

標題:

【系列演講】國立臺灣文學館2017年上半年「府城講壇」

時間:

2017年1月至6月,共6場

地點:

國立臺灣文學館演講廳(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: 06-2217201

內容簡介:

【2017年「府城講壇」:文學迴音.臺灣之歌】

本系列演講時間均為週六的14:30-17:00,共有網路登記及事先索票等兩種報名方式,有意參加者請洽詢官網。

本系列演講2017年2月至6月場次內容如下:

2月25日

圍庄二三事(林生祥)

3月11日

吾鄉之歌:臺灣流行音樂中的本土與故鄉(張鐵志)

4月8日

民謠的再意義化(鍾永豐)

5月6日

南方觀點vs.臺灣音樂史(吳榮順)

6月10日

落腳四方──羅思容的歌詩圖像(羅思容)

系統號:

A-008887

【展覽】貴似晨星——清宮傳世12至14世紀青瓷特展

標題:

【展覽】貴似晨星——清宮傳世12至14世紀青瓷特展

時間:

2015年12月25日至2017年4月18日

地點:

國立故宮博物院203陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

乾隆皇帝的御製詩中,常以「少貴似晨星」、「晨星真可貴」等,形容文物的珍貴稀有。尤其有「趙宋官窯晨星看」一句,可知乾隆皇帝珍視如寶貝的文物正是宋朝官窯瓷器。

所謂宋朝官窯,藉由文獻的記載,可知是指北宋官窯,南宋修內司和郊壇下官窯。近人對於南宋官窯的探索與研究,可以溯至1930年代中、日學者的採集與調查。雖然當時還未能分辨南宋官窯的真正內涵,但是從中醞釀而出的青瓷鑑賞趣味,以及想要解開謎團的意圖,一直持續至今。尤其是浙江省杭州市老虎洞窯址發現之後,多數學者因此接受郊壇下和老虎洞正是文獻記載中的兩個南宋官窯。至於北宋官窯,除了根據文獻的記載之外,亦有學者參考了乾隆皇帝的御製詩和河南省寶豐縣清涼寺窯址的出土狀況,思考汝窯作為北宋官窯的可能性。

國立故宮博物院收藏的清宮傳世青瓷,數量甚夥,不僅件件可以追溯出原來存放的處所;而且透過鐫刻其上的御製詩,亦呈現乾隆皇帝爬梳文獻的心得,以及十八世紀的官窯概念與分類。以古鑑今,當下的我們究竟應該如何看待這批傳世珍藏呢?此一展覽一方面回溯清宮收藏的脈絡,另一方面也整合當今陶瓷史研究的觀點,重新檢視個別作品的產地、燒製時間與問題所在。展覽分成「汝窯與北宋官窯」、「南宋官窯」、「青瓷碎器」和「鑑賞與發現」四個單元,期望通過傳世實物、文獻記載與考古材料的連結,展現十二至十四世紀青瓷的燒製背景、鑑賞風情與作品特徵。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-008876

【展覽】道法萬象——道教信仰文化特展

標題:

【展覽】道法萬象——道教信仰文化特展

時間:

2016年4月29日至2017年2月19日

地點:

鄭成功文物館(臺南市中西區開山路152號)

主辦單位:

臺南市政府文化局

聯絡人:

Tel: (06)213-6207

報導者:

臺南市政府文化局

內容簡介:

在宗教文物的領域中,道教文物雖非最熱門,在漢人社會生活中卻最讓民眾感到親切;無論公、私領域的儀式都有道、法信仰文化成分。道士、法師作為儀式專家,主持儀節具有主位觀點(emic)的認知,對道、法自有一套專業的宗教知識;一般民眾則常以客位觀點(etic)來旁觀,因道、法與習俗混而為一,滲入日常生活反而不易感知。所以道、法不只是「民族宗教」,更是「生活宗教」。

第二期展覽從前一期由在地出發的「道法在臺灣」,進一步溯源至「壇場科儀與丹道養生」,以便先後互證、今古同參。一樓展場除了展出南方俗民物質資料館、臺灣首廟天壇、鄭成功文物館、新化玄武堂所提供的道法信仰、宮廟文化相關文物之外,更特別邀請日本道觀共襄盛舉,提供養生、丹道、神仙信仰方面的相關文物。二樓展場則分為「祈福求祥」、「生命禮儀」、「傳遞天人」、「丹道仙機」、「禳災袪邪」、「神仙譜系」等六大文化主題;以李豐楙教授私人收藏的文物為主,並請鄭燦山教授、張文政道長共同參展。歡迎大家前往參觀。

【展覽期間】

第一期:2016年4月29日至2016年10月2日

第二期:2016年11月5日至2017年2月19日

開放時間:09:00-17:00,每週一休館

系統號:

A-008877

【展覽】流轉的騎跡──臺灣民生與腳踏車特展

標題:

【展覽】流轉的騎跡──臺灣民生與腳踏車特展

時間:

2016年10月4日至2017年2月12日

地點:

國立臺灣博物館1樓101、102展覽室(臺北市中正區100襄陽路2號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館、國立科學工藝博物館、自行車暨健康科技工業研究發展中心、中衛發展中心.太平洋自行車博物館

聯絡人:

Tel: (02)2382-2566

內容簡介:

為展現臺灣人記憶中的老鐵馬故事及產業發展的脈絡,本展規劃「一項19世紀重要的發明」、「自轉車與日治時期臺灣常民生活」、「戰後臺灣人的腳踏車故事」、「當代臺灣自行車產業發展的轉型與突破」、「從現在騎向未來」等五大單元,展示各式腳踏車及相關配件,輔以文獻、報章雜誌、藝術作品與紀實攝影等多元形式,呈現腳踏車的發明軌跡及在各時代的故事。

從概念的構思、發明、改良到創新車款,可騎乘上路的腳踏車於19世紀問世至今有二百餘年的歷史,無論時代如何變遷,腳踏車作為交通代步、工作之用、運動競技、休閒活動等,都以創新的技術豐富人類的生活。腳踏車在日治時期引進來臺,隨著社會變遷,腳踏車的工藝與科技技術的演變,影響人們的生活與文化發展,是連結與再現土地、人民生活記憶的重要物件之一,此展述說了腳踏車產業脈絡、歷史意義及美學內涵,期望能連結不同時代人們的情感,喚醒民眾對臺灣常民生活的記憶。

從日治時期迄今,腳踏車承載了人們無數的生活記憶與故事,臺灣自行車產業的轉型與突破,紀錄了70年來代工、外銷、研發、設計的發展過程;如今,全球環保意識高漲,腳踏車又重新穿梭在臺灣人的日常生活中,人們也將載著歷史記憶從現在騎向未來。

開館時間:週二至週日:上午9點30分到下午5點,國定假日及連續假期則照常開館。

休館時間:除夕及春節初一休館,週一休館。

系統號:

A-008878

【展覽】皇帝的第一道與最後一道命令

標題:

【展覽】皇帝的第一道與最後一道命令

時間:

2016年10月22日起

地點:

中央研究院史語所歷史文物陳列館2樓內閣大庫檔案區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

聯絡人:

Tel: (02) 2652-3180

內容簡介:

一、清代詔書製作、皇權繼承與歷史書寫

清朝以皇帝之名頒布的命令,主要有制、詔、誥、敕等形式。其中詔書的目的乃向天下臣民佈告國政或是垂示彝憲。其書寫格式例以「奉天承運,皇帝詔曰」開宗,用「佈告中外/天下,鹹使聞知」結尾。詔書多由內閣撰擬,再呈請皇帝欽定。舉凡即位、親政、賓天、加封徽號等事皆需昭告天下。清代定制的詔書是黃紙墨書、滿漢文合璧,並在年月日與紙張接粘等處,鈐蓋「皇帝之寶」寶印,故又稱寶詔;同時交禮部照式刊刻,黃紙印刷,是為謄黃,以為頒布全國之用。

在皇帝頒布天下的詔書中,最重要者莫過於即位之初的登極恩詔,以及賓天之際的大行遺詔。首尾兩份詔書皆攸關皇位之繼承、天命之授受與國祚之綿延。朝廷透過這兩道詔書明白宣示皇權的轉移與政統的賡續:舊主雖已賓天,新君但將承命,是以帝制的運作如常,而國祚的延綿無虞。崇德八年(1643)八月,世祖於盛京即位之初,即以滿文詔書昭告遐邇。迨清軍入關,在其揮軍南下的檄文中,更嚴辭指控南明政權:既未奉得崇禎遺詔,實非承天應命之正統。換言之,既無遺詔,朝隨君亡,天命當由終得天下者承統繼祧。

不論是第一道命令或最後一道命令,在頒布天下之時,其實已是皇權轉移既成定局之後。前者藉由施恩赦罪,展布政治新象;後者則回顧歷年功業(過),謀求青史定案。若兩相對比,清代歷朝的登極恩詔內容大多因循制式,承命的新君鮮有別出心裁之舉;至於大行遺詔則頗有出入,各具特色,並且具體而微地反映出:從早期皇權對國家機器的掌控,漸轉成後半葉國家機器對皇帝的鉗制。清初諸帝或親自酌定詔稿,或於生前預擬藍本:如順治以罪己之姿痛自列舉弊政,以期懲前毖後;康熙著眼於自我歷史定位,儼然是自傳式的墓誌銘;雍正則關注過去章程的審酌與未來政治的佈局。乾隆禪位於嘉慶,所欽定的傳位詔既總結一朝政績,復宣示皇權繼承,內容格式實有如「乾隆朝」之遺詔。嘉慶之後,皇帝的遺詔則多於死後由臣工摭拾過去上諭,或概括地總結其在位期間的國情與政績,已然不見皇帝個人掌控歷史解釋權的任何企圖。在逐漸常規化的製作過程中,皇帝個人的色彩完全黯然褪蝕在格式套語之中。早期皇帝在制度上的酌定或更張,積累而成祖宗家法,中葉之後皇帝多在祖宗家法的枷鎖下難得伸展。國家典制層建累構,越演越繁,皇帝個人的威權卻在敷衍格套中愈形支絀。

二、從中央到地方與藩邦:詔書的頒布與傳播

詔書既奉皇帝之名擬定,先是在北京中央舉行隆重的頒布儀式,隨即便透過各種管道昭告天下。除了正本鈐有皇帝寶印的寶詔之外,禮部並製作若干複本的謄黃詔書。齎詔官攜帶一份正本詔書以及若干複本謄黃,前往指定地點宣讀,隨後再將詔書齎回中央。康熙四十二年(1703)議准因應路程遠近,明定禮部齎詔官分赴各地頒詔當恪遵往返的時限。乾隆十七年(1752)更對分赴各省頒詔的齎詔官、所攜帶謄黃數目與負責分頒之處,皆有詳細的規定。此後並有增減的調整。不過,道光十五年﹙1835)對派遣齎詔官赴各地頒詔的方式進行重要的改革,從此詔書透過驛站轉發各地,齎詔官的委派至此廢除。

值得注意的是:隨著地方的發展,中央在詔書的頒發上,亦有相應增減的調整。例如臺灣總兵官原本僅接奉皇帝詔書的謄黃複本,逮至光緒十一年(1885)臺灣開始設置巡撫,兩年(1887)後,朝廷更正式加頒正本的寶詔,臺灣地位越形重要,由此亦可窺見一二。

各地方在接奉詔書之後,除了將詔書頒到日期以題本報部察覈,如有需要也會再行複製若干份詔書下傳到轄區各地。詔書頒布的對象不僅是中土臣民,更包括外邦藩屬。乾隆五十五年(1790)適值弘曆八旬大壽,特諭除朝鮮、蒙古之外,安南、琉球、暹羅等三國也一體頒發恩詔。在一般情形下,朝廷派遣正副使赴朝鮮頒詔,外藩蒙古諸部由理藩院委官齎詔前往。至於其餘諸國,則交由該國使臣自行齎回,或委由鄰近各國的地方督撫轉發:兩廣總督負責暹羅,廣西巡撫負責安南,雲貴總督負責緬甸,閩浙總督則負責琉球。透過上下遠近層層傳導,務使皇帝的詔令「佈告天下/中外,鹹使聞知」。

開館時間:固定開館時間為每週三及週六09:30-16:30。

開館日逢選舉日、國定假日及連續假期不開放(以本館網頁公告為準)。

系統號:

A-008879

【展覽】縈青繚白──安陽隋唐墓瓷器特展

標題:

【展覽】縈青繚白──安陽隋唐墓瓷器特展

時間:

2016年10月29日起

地點:

中央研究院史語所2樓特展區(臺北市南港區研究院路二段130號)

主辦單位:

中央研究院歷史語言研究所

聯絡人:

Tel: (02) 2652-3180

內容簡介:

歷史語言研究所於一九二八至一九三七年間,在河南安陽殷墟進行了十五次考古工作,發掘隋唐墓172座。這些墓葬分佈排列有序、數量眾多且年代集中,出土遺物達兩千多件,有陶器、瓷器、陶俑、鐵器、銅錢、墓誌,是研究隋唐墓葬很好的材料。

北朝進入隋代後,北方地區在鉛釉陶的傳統及南方青瓷燒造技術上,開啟白色陶瓷器燒造的新頁。各窯口燒製鉛釉陶及青釉、醬釉瓷器的同時,因北方胎土色淺,釉層薄而透明,加上化妝土的使用,製作出接近白色的低溫鉛釉器與高溫釉瓷器,如河北邢窯、磁州窯系;河南鞏義白河窯、安陽相州窯、靈芝窯等。目前學界對白瓷始燒時間點與窯址尚有不同的見解,但最遲在隋代已成功燒製高溫白瓷,形成唐代以後瓷器生產「南青北白」的局面。

在嘗試燒製白瓷的過程中,各窯口因為胎土、釉藥及燒製技術的不同,呈現出不同的面貌。隋代晚期西安附近貴族墓出土的白瓷,已臻胎土潔白、薄可透光的境地,同時期的安陽相州窯製品,胎灰白色或夾雜黑、褐色雜質,釉色白中閃青或呈乳濁白。本次展件中的白瓷器,可以看見陶工在製造技術不純熟階段所作的嘗試,也見證了早期白瓷燒造的過程。

安陽小屯隋唐墓地的墓葬規模雖小,但出土陶瓷器數量非常多,與其他地區的隋墓明顯不同,可能與鄰近安陽相州窯有關。除了數量多,品項也很多元,包含罐、杯、碗、盤、甕、盤口壺、小瓶、香爐、硯、燭臺、屋宇模型、鎮墓俑等。本次展品多出土於YM243號墓,部分瓷器細緻精美,在白瓷始燒階段,堪為少見的珍品。

開館時間:固定開館時間為每週三及週六09:30-16:30。

開館日逢選舉日、國定假日及連續假期不開放(以本館網頁公告為準)。

系統號:

A-008880

【展覽】萬曆萬象書畫特展──多元.開放.創意的晚明文化

標題:

【展覽】萬曆萬象書畫特展──多元.開放.創意的晚明文化

時間:

2016年11月19日至2017年3月12日

地點:

高雄市立美術館101-103展覽室(高雄市鼓山區美術館路80號)

主辦單位:

高雄市立美術館、何創時書法藝術基金會

聯絡人:

何創時書法基金會,Tel: 02-2393-9899

內容簡介:

明代萬曆年間,是人才輩出的朝代,文治武功鼎盛,朝野中不乏風雲人物及流傳後世的文化遺產,文藝與生活美學更臻於極盛;百花齊放的精彩與多元,媲美西方的文藝復興。

2015年在臺北中正紀念堂展出,受到熱烈回響且許多人觀看數次的《萬曆萬象──多元.開放.創意的晚明文化》特展,2016年11月19於高美館登場。此次展覽由高雄市文化局指導,高雄市立美術館與何創時書法藝術基金會共同主辦,基金會提供百餘位明代重量級文化大師共111件書畫珍品,展出十大類為「影響日韓的文化明人」、「治國能臣」、「軍事」、「科學大師」、「思想大師」、「高僧」、「文藝」、「書法」、「繪畫」、「生活」十大類,以呈現晚明文化的歷史生態性。

開放時間:每週二至週日,上午9時30分至下午5時30分。(每週一、除夕休館)

系統號:

A-008881

【展覽】228.七O:我們的二二八特展

標題:

【展覽】228.七O:我們的二二八特展

時間:

2016年11月29日至2017年5月21日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

二二八事件將近七十年,在歷史的長河裡也許不算久遠,對多數人而言也許不那麼切身,然而作為開展臺灣近代政治發展的關鍵事件,它深深地在臺灣社會留下烙印,影響著下一代、下下一代的我們。而今,親身經歷事件的人都已是八、九十歲了,身為臺灣社會主幹的我們,是怎樣理解、認識,而在這樣的理解與認識之上,又如何建構讓我們得以共榮共存的社會呢?

這個展覽,起於對二二八事件的追思與紀念,彙整長期以來相關議題的成果,希望在這些文獻、文物的面前,我們認真地面對歷史,並從真相與記憶的對話中—找到自己。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-008882

【展覽】翠綠邊地──清季西南邊界條約及輿圖

標題:

【展覽】翠綠邊地──清季西南邊界條約及輿圖

時間:

2016年12月10日至2017年6月18日

地點:

國立故宮博物院104陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

邊界係劃分不同政權地理範圍的分界線,也是最易滋生國際事端的區域。中越、中緬邊境全長踰三千六百公里,自清季以來即衝突不斷。外交部寄存本院之前清總理各國事務衙門與民初北洋政府外務部檔案、輿圖,內含不少清代中國與法國、英國所簽有關越南、緬甸邊界的條約,以及劃定粵越、桂越、滇越、滇緬等地區的地圖;由於事涉邊境糾紛問題,極具爭議性及敏感性,一直以機密等級註記,未曾公開。民國九十年(2001),外交部將之寄存本院,由圖書文獻處代為進行數位典藏;九十六年(2007),復同意將之解密,製作圖文資料庫供各界參閱,並據以策畫展覽。繼之,本院於九十九年(2010)及一○○年(2011)分別推出「失落的疆域──清季西北邊界變遷條約輿圖」與「百年傳承.走出活路──中華民國外交史料」二項特展,將上述史料作專題性佈陳,頗獲國內外觀眾好評。

越南位於中南半島東部,北鄰廣東、廣西、雲南三省;緬甸地處中南半島西部,國土與雲南交界長二千一百餘公里。有清一代,越南及緬甸為中國藩屬;既為藩屬,清廷即未曾與之訂約劃界,是以當時中國的西南邊界較為含渾。直到光緒年間中法戰爭,兩國簽訂「中法會訂越南條約十款」,越南與清朝的藩屬關係斷絕,劃界之議遂啟。自光緒十一年至二十二年間(1885-1896),雙方經由談判,進而劃界立碑,總計訂立界約十餘種。英國則於光緒十一年入侵緬甸北部,隨後發生三次英緬戰爭,將之完全掌控。十二年(1886),清廷與英國簽訂「中英緬甸條款」,約定派員勘查劃定滇緬邊界。二十年(1894),兩國再簽訂「中英續議滇緬界務商務條約」,確定滇緬中段及南段邊界基本走向;然而,滇緬邊界問題甚夥,直到民國時期仍糾紛不斷。

本特展分「清中期前的西南邊界」、「桂越、粵越段勘界」、「廣西東、西路中越界牌」,以及「滇越段勘界」、「滇緬段勘界」五單元;除展出外交部珍藏西南邊界條約、地圖外,亦呈現院藏清季西南邊界檔案及輿圖。此次獲選佈陳之件,均屬首次公開展示。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-008883

【展覽】獨樹一峯:林朝英家族風華特展

標題:

【展覽】獨樹一峯:林朝英家族風華特展

時間:

2016年4月13日至2017年2月12日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

慈善家、藝術家、知名商人,這些都是坊間曾賦予清乾嘉年間府城文人林朝英(1739-1816)的稱號;然而,早期民間對於林朝英的認識,像是海寇蔡牽報恩,或是日本時代林朝英於三界壇埋金的傳聞,多有穿鑿附會。

本特展透過展出林朝英藝文作品、家族系譜及日常單據,及其家族後人林叔屏先生(1923-2014)所捐贈的印章、數字碼、契約等家族文物,帶領觀眾從藝文、家族傳衍、生活等各種面相,瞭解傳聞之外的林朝英與這個府城重要的文化家族如何投身於藝文、教育與慈善,化育鄉里君子之風。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-008884

【展覽】航向浩瀚:臺灣海洋文學特展

標題:

【展覽】航向浩瀚:臺灣海洋文學特展

時間:

2016年10月20日至2017年4月30日

地點:

國立臺灣文學館一樓展覽室B(臺南市中西區中正路1號)

主辦單位:

國立臺灣文學館

聯絡人:

Tel: (06)221-7201

內容簡介:

海——魚群鯨豚的故鄉、洋流繞行的居所,是地表四分之三大的面積,也是大地之外的延伸。海洋,連結了陸地與陸地,牽引著人類歷史上的遷徙和移動。海洋,也隔離了不同民族和國家的距離,形塑出殊異的文化性格。

海的本質、海的隔離,海的想像,如波光般折射出文學家筆下的海洋書寫。作家對海的詠嘆、畏懼、發現,因海而生的思念、憂傷和期盼,以及從海而延伸的希望和開闊,鋪陳出海洋文學的風貌。

海洋文學,一如大海,散發出多變、深邃、富饒的樣貌,以及迥異於大地的價值觀,從古至今,吸引著文學家探究和思索,也開啟臺灣文學更多元的視野。

本展為本館常設展「臺灣文學的內在世界」之延伸主題特展,藉由海洋文學主題展示,為常設展提供更豐富而深化的展示論述,搭配文物、圖像與實體器物、多媒體影音資料,使參觀者在親切環境中感受臺灣海洋文學的活力與魅力。

本展覽開放時間請參見:http://www.nmtl.gov.tw/content_125.html

系統號:

A-008885

【展覽】「臺灣風:行旅紀念物」特展

標題:

【展覽】「臺灣風:行旅紀念物」特展

時間:

2016年9月13日至2017年4月30日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

觀光旅遊帶動了消費經濟發展,購買地方特產品作為行旅紀念物或伴手禮,是旅遊中不可或缺的安排。臺灣觀光旅遊產業發展於日本時代,因交通設備完善,制度完備,活絡了島內與島外旅遊活動,促進各地特產品製造與消費。

各地特產往往是地方形象的代名詞,傳達地方的風土人情。隨著觀光時代的來臨,為了迎合旅客,臺灣的自然風景、人文景觀、物產等被包裝、設計、製造成紀念商品,展現臺灣意象與文化內涵,透過觀光資訊傳布、行銷宣傳,成為知名地方特產,大受旅客青睞。從日本時代迄今,臺灣地方特產結合地方農產品、食品、手工藝品等在地元素,承襲傳統文化,融合現代技法,形塑出「臺灣風」行旅紀念物。

我們期望藉由行旅紀念物的展示,回首臺灣地方特產被選擇與製造的歷程,同時展現臺灣人的創意與巧思,原為旅客而創造的商品,逐漸成為地方所認同的文化資源與象徵。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-008886

【展覽】好好吃:臺灣飲食文化特展

標題:

【展覽】好好吃:臺灣飲食文化特展

時間:

2016年12月27日至2017年9月3日

地點:

國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第1特展室(臺南市安南區長和路一段250號)

主辦單位:

國立臺灣歷史博物館

聯絡人:

Tel: (06)3568889#8103

內容簡介:

「吃」,是生物的本能,除了飽足身體的飢渴、提供營養、滿足口味外,也蘊含、象徵甚至延伸出豐富重要的無形意義。

讓我們跟著特展一起穿梭時空,探索史前時代到當代,臺灣島上各不同群體從食材生產環境、菜市場、廚房到餐桌間,大、小傳統交織的飲食文化故事,同時關注爭議食物和新型態食物生產思維對社會生活和生態環境的影響,看看臺灣人到底吃什麼、怎麼吃,而食物又如何回過頭轉化了文化。

本展覽開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時(入館時間至下午4時30分)。春節期間開館日另有公布,請參見官網(http://www.nmth.gov.tw/)

系統號:

A-008911

【展覽】酉年大吉──畫雞名品特展

標題:

【展覽】酉年大吉──畫雞名品特展

時間:

2017年1月1日至3月25日

地點:

國立故宮博物院212陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

今年歲次丁酉,生肖屬雞,因此又稱雞年。「雞」的發音與「吉」字相近,公雞的「公」與「功」,雞「冠」與「官」,雞「鳴」與「名」又恰是諧音,因此古人常以雞的形象兆示吉慶,也以雞寓意「功名」或「封官進爵」。

人與雞的共生關係,對人類的經濟與人文活動,均有深遠影響。考古學者考證中國境內的雞骨遺存,認為至遲在河南省安陽市的殷墟遺址中,已出現馴化的家雞。經過數千年的時間推移,雞從創世神話裡孵育萬有的原生物,化身成為驅鬼避邪的守護神,以及呼喚旭日東昇的太陽鳥。藉由雞的習性與形體,表達抽象的風俗信仰與象徵意涵,並依此闡釋宇宙運行的思維。爾後,雞更被尊崇為「德禽」,以其具有文、武、勇、仁、信等五德,更在風雨如晦的天候,堅貞不移其志,體現理想人格應有的良善品格。上述意象數經演變,也標誌著人類文明由原始信仰,發展出人文精神的曲折歷程。

本次特展以值年生肖作為歡慶新年的主題,遴選以雞為表現主題的歷代名品共計十七件,透過繪畫與織品的相互輝映,引領觀眾神馳於吉祥富貴的美好想像。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-009171

【展覽】名品聚焦──清人鳥譜

標題:

【展覽】名品聚焦──清人鳥譜

時間:

2017年1月1日至3月25日

地點:

國立故宮博物院202陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

〈鳥譜〉原名余省(1692-1767以後)、張為邦〈合摹蔣廷錫鳥譜〉,本次展出第一冊一至十三幅。每開右頁以工筆結合西洋技法,描繪各種鳥類,其中亦包含傳說中的鳥種。左頁以漢、滿兩種文字記述其名稱與生態習性等,具現代鳥類百科圖鑑的意味。此作採用花鳥畫的構圖和筆墨形式來呈現生態記錄,若單獨觀賞每一畫幅,均可成為一幅獨立的花鳥冊頁作品。如此特殊的創作概念和內涵,在歷代花鳥畫中誠屬少見,有其獨特藝術價值。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,每日下午4時30分起,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-009174

【展覽】書畫家的幽默感

標題:

【展覽】書畫家的幽默感

時間:

2017年1月1日至3月25日

地點:

國立故宮博物院202、208陳列室(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:

國立故宮博物院

聯絡人:

Tel: 886-(2)-28812021

內容簡介:

「幽默」一詞出現於《楚辭》〈九章.懷沙〉:「眴兮杳杳,孔靜幽默。」句中,意為靜寂無聲,但現今看到「幽默」二字,多意會的是,辭典中有趣而意味深長的解釋。此解讀源自國學大師林語堂(1895-1976),他以音譯方式,將英語單字「Humor」譯為「幽默」,並解釋:「凡善於幽默的人,其諧趣必愈幽隱;而善於鑒賞幽默的人,其欣賞尤在於內心靜默的理會,大有不可與外人道之滋味。與粗鄙顯露的笑話不同,幽默愈幽愈默而愈妙。」

幽默感則是理解並運用幽默的能力,表現出智慧、達觀的態度,以敏銳的觀察力和想像力,採用輕鬆、少壓力的聯想、比喻等方式,傳達對人生的體驗、思想觀點或是遊戲的趣味性,那自嘲、諧趣、調侃、諷刺等的機鋒,往往因出乎意料之外而讓人會心一笑。

本次展覽中,以歷代書畫家的十件作品為例,表現幽默主題,其中包含傳世佳作,亦有意趣小品。不論是朋輩間的戲謔,或以幽默造型呈現情態特色、顛覆形象,或勸世化人,或嘲諷世事,均各自發揮創意思考與手法,以不同的面貌,呈現箇中幽默的意趣。

本展覽全年開放,8:30-18:30,夜間延長開放時段:每週五、週六18:30-21:00,國人憑身分證件可免費參觀。

系統號:

A-009175